-Рубрики

- Школа жизни (142)

- Разное интересное (128)

- Фотография (122)

- Кулинария (112)

- Путешествия (88)

- Прекрасное (67)

- История (65)

- Из современного (61)

- Музыка (49)

- Юмор (48)

- Ностальгия по ушедшему (46)

- Мудрости (41)

- Природа (37)

- Здоровье (33)

- Любимое кино, любимые актеры (31)

- Своими руками (30)

- Мое литературное (22)

- Авторская песня (19)

- Мастер-классы (15)

- Дизайн помещений (11)

- Полезные советы (11)

- Дизайн, архитектура (9)

- Косметология (9)

- Мода (8)

- История вещей (7)

- Винтаж (2)

- Декупаж (2)

- Мои очумелые ручки (1)

- Живопись (44)

- Переделки (3)

- Эзотерика, Магия (64)

-Музыка

- Алексей Рыбников - Тема трубача (музыка к/ф Шла собака по роялю)

- Слушали: 2244 Комментарии: 0

- Панин Павел "Tango for love"

- Слушали: 21655 Комментарии: 0

- Очень красивая мелодия

- Слушали: 268323 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 946

Комментариев: 3622

Написано: 11812

В этой жизни стоит копить только впечатления

Полезно знать! Не ешьте это! |

Это цитата сообщения Irisha-SR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Красивые фото животных и птиц |

Это цитата сообщения Litizija [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Csaba Markus - венгерский художник |

Это цитата сообщения Эльдис [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Csaba Markus - американский художник венгерского происхождения, родился в 1953 г. в Будапеште. В 1978 году переехал в США. Иногда его работы граничат с китчем, иногда поражают изысканной утончённостью... Начинал как скульптор, однако со временем осознал, что его путь - живопись, живопись особенная, отражающая традиции, культуру и легенды древних эпох, и являющаяся мостом между легендарным прошлым и нашим сегодняшним временем, а возможно и уходящим далеко в будущее. Почти все его картины воспевают женскую красоту, которая, как знать, может быть и является этим мостом из прошлого в будущее.

|

Ретро в современной обработке |

Это цитата сообщения Galyshenka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фотограф Mike Savad делает свои фотоработы, используя довольно трудоёмкую технологию, для которой нужно сделать не один, а сразу несколько снимков нужного объекта. Затем все эти кадры накладываются один на другой, при этом от каждого оставляется лишь то, что необходимо для визуальной проработки всех деталей. Так рождается HDR фотография.

- HDR существенно отличается от обычной фототехнологии. HDR фотографии как бы более аккуратные, детализированные, дают возможность увидеть мир в гиперреалистичном свете. Это позволяет создавать свой сюрреалистичный мир. Благодаря этому методу можно увидеть детали в тех областях, которые вы могли бы просто не увидеть на обычных фотографиях. Это новый вид искусства, позволяющий художнику создавать свой собственный метод, выработать свой собственный уникальный стиль работ… HDR позволяет создавать определенное настроение, настолько уникальное, что его просто невозможно продублировать.

|

Тайная сила мизинца |

Это цитата сообщения heregirl [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично предана забвению. К сожалению! Ведь действительно методика любопытная, а главное, оправдывавшая себя во многих случаях.

- Массаж для снижения аппетита

Для этой цели, перед едой нужно массировать верх (кончик) мизинца. Для мужчин и женщин есть разница:

Мужчины – до 12 часов массируют против часовой стрелки, а после полудня – по часовой

Женщины – до 12 часов по часовой стрелке, а по полудни – против.

Ровно в полдень эту точку трогать нельзя.

Целители древности применяли различные массажные техники работы с точками тела. Это были легкие поглаживания, надавливания, применение иголок, ввинчивание. С помощью подобных техник лечили множество заболеваний всех систем организма.

- Массаж при болезнях печени

Но не только мизинец используется для решения проблем со здоровьем. Китайские целители используют указательные пальцы для диагностики и лечения печени, они их называют «пальцами печени». Используя работу с указательным пальцем можно проверить здоровье печени. Для этого: расправить ладонь, с силой распрямить пальцы, и удерживая их в напряжении, нужно постараться согнуть указательный палец.

Если все получилось, и остальные пальцы не стали сгибаться вместе с указательным пальцем, значит работа печени в норме.

Если пальцы стали сгибаться вместе с указательным, то это говорит о том, что требуется укреплять печень. Для этого необходим ежедневный массаж указательных пальцев, длительностью 2-3 минуты по нескольку раз в день.

- Массаж при насморке

Вот некоторые примеры использования метода. При насморке, надо найти болезненную точку на большом пальце левой руки – середине его верхней фаланги, около кожного завитка, и прикрепить к ней пластырем зерно гречихи или зеленого гороха (в случае сильного насморка). Периодически следует нажимать на прикрепленное зернышко. Насморк быстро пройдет, но такой метод может быть и профилактикой в сезон простудно-вирусных заболеваний.

- Массаж при болезнях коленей

При проблемах с коленями (болят или плохо сгибаются), особенно у людей в солидном возрасте, нужно массировать средние суставы безымянного и среднего пальцев. Эти суставы пальцев и являются точками соответствия коленям, причем правому колену соответствует сустав безымянного, а левому сустав среднего пальца. При разнообразных заболеваниях коленей нужно на суставы среднего и/или безымянного пальцев закрепить при помощи пластыря семена растений, таких как морковь, красный перец или помидора.

- Точечный массаж кистей рук от усталости

При интенсивных умственных нагрузках, частых стрессах, сильной утомляемости, снять большое напряжение и усталость, расслабиться поможет точечный массаж кистей рук. Делать массаж можно как на работе, так и по дороге домой и дома, тем более, что много времени это не отнимает, а силы восстанавливает.

Массировать нужно мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой. Начинать нужно с фаланги с ногтем и надавливая, продвигаться к основанию пальца, проходя так весь мизинец.

Массировать поочередно большие пальцы рук. Техника подобно предыдущей, начинать нужно с фаланги с ногтем и продвигаться к основанию пальца, массируя палец всей кистью.

Подобные методы можно использовать и для улучшения работы различных органов, необходимо только найти точку соответствия.

|

Великие цитаты наших родителей |

Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

А уроки Пушкин будет учить?

За гаражи не ходи.

Марш домой.

Шапку надень!

Когда я ем, я глух и нем.

Не говори с набитым ртом.

Потому что я так сказала.

Я тебе слово — ты мне десять.

Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки играешь.

На каникулах из учебников не вылезешь.

Чего сидишь?

Заняться нечем?

Ну так я найду сейчас тебе дело.

Сколько можно говорить: выключай свет!

Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно.

А у тебя одно место не слипнется?

|

Час ангела на август 2014 г. |

Это цитата сообщения serbucna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Молодцы турки!!! |

Это цитата сообщения bittern [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Компания Pugedon придумала эффективный способ как позаботиться об окружающей среде и накормить бродячих собак. Она установила в городе автоматы, которые наполняют лоток кормом для животных каждый раз, когда прохожий сдаёт в них использованную пластиковую бутылку.

Прибыль от переработанных бутылок покрывает расходы на корм для животных. AdMe.ru выражает свое восхищение поступком компании и надеется, что когда-нибудь такие автоматы появятся и в других городах.

На улицах Стамбула обитает более ста тысяч бродячих собак и кошек.

© Jodi Hilton

Этот автомат дает людям возможность покормить бездомных животных.

© Jodi Hilton

В нем также есть миска для воды. Вы можете вылить свою воду, если больше не хотите пить.

Это видео демонстрирует чудо-машину в действии.

источник

|

Волшебный рецепт красоты - действует мгновенно! |

Это цитата сообщения heregirl [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Волшебный рецепт красоты - действует мгновенно!

Мыло-маска, которое вы можете сделать сами. Подходит для любого возраста и любой кожи.

Ингредиенты:

3 столовые ложки гороховой муки

3 столовые ложки овсяной муки

1/2 чайной ложки куркумы

2 столовые ложки оливкового масла

3 капли эфирного масла (розового, лаванды, имбиря и др.) по вашему вкусу, для запаха

Все помещаем в баночку, закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, до получения комочков - волшебное "мыльце" готово!

Берем немного на ладошку, добавляем немножко воды, растираем. Наносим на влажное лицо (шею, область декольте, локти, руки) круговыми движениями. Если подержать 5 минут на коже - подействует как маска. Смываем теплой водой.

Кожа меняется мгновенно!

Мыльце освежает, очищает, питает, разглаживает кожу. Заменит любой тоник, скраб и средство для снятия макияжа!

Хранить при комнатной температуре, плотно закрытым.

Чтобы получить гороховую и овсяную муку, обыкновенный горох и овсяные хлопья по 2 столовые ложки измельчить в кофемолке.

|

Активированный уголь в борьбе за красоту лица |

Это цитата сообщения Mellodika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Активированный уголь в борьбе за красоту лица

Активированный уголь очищает не только желудок!

Если уголь способен вытягивать токсины и грязь, то можно использовать его и для кожи с той же целью.

Маски на основе активированного угля хорошо очищают кожу, даже глубоко в порах. Применять их следует 1-2 раза в неделю, особенно, для жирной кожи с крупными порами.

Средства с активированным углем своими руками.

Внимание! При работе с активированным углем стоит учитывать, что он оставляет грязные пятна на одежде и на коже. Поэтому действуйте аккуратно.

• Маска с активированным углем.

Эта маска подходит для любого типа кожи, но перед использованием лучше сделать тестирование на участке кожи, чтобы понять, нет ли аллергической реакции. Делать это можно на руке, и подождать 24 часа. Следует также отметить, что угольные маски похожи по действию на глиняные, но косметологами признается, что уголь – более чистый ингредиент, чем глина.

Понадобится.

1 ч. ложка активированного угля, 1 ч. ложка геля алоэ вера (или чистого сока алоэ вера), 1 ч. ложка воды или розовой воды, 5 капель масла чайного дерева, 1 щепотка морской соли.

Смешать все в небольшом контейнере и нанести на лицо тонким слоем. Дать маске высохнуть, а затем – смыть. Эта маска очищает поры кожи, удаляет излишки кожного сала, матирует кожу.

• Скраб для лица с активированным углем

- Взять 2 таблетки активированного угля.

- Добавить 1/2 или 1 ч. ложку воды. Оставьте на несколько минут, таблетки начнут пузыриться по мере впитывания воды.

- Добавить 1 ч. ложку алоэ вера (сока или геля).

- Столько же меда.

- Добавить 1 ч. ложку сахара.

- Все тщательно перемешать и нанести на лицо. Оставить на 20-30 мин. За это время состав высохнет.

- Смыть маску-скраб чистой водой.

• Мыло с активированным углем.

Активированный уголь часто используется в формулах самодельного и лечебного мыла. Ведь, как мы выяснили выше, уголь вытягивает все токсины и загрязнения. Мыло с углем часто советуют для тех, кто страдает акне. И многие, кто пробовал, подтверждают, что прыщики исчезают.

Мыло с активированным углем не вредит коже, его можно использовать безбоязненно, хотя некоторых смущает черный цвет моющего средства. Угольное мыло можно купить у тех, кто варит мыло самостоятельно, либо сделать самим. Рецепт простой: в обычный базовый состав добавляется порошок активированного угля. Можно растопить обычное детское мыло и добавить порошок туда, сформировав новый брикет мыла.

|

Пирог "Из ничего" |

Это цитата сообщения Volody24_gl [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

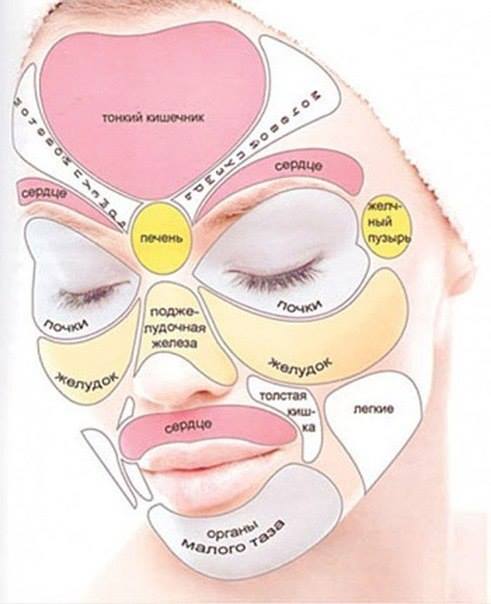

Зоны проекции органов: Про нас и наше тело: соответствия |

Это цитата сообщения чего-ты-хочешь [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Про нас и наше тело: соответсвия внешние и внутренние

Не знаю пока зачем, но картинки очень впечатлили. Да что там - не знаю. Вот знать-то и надо, что чему соответствует, что подсказывает и на что внимание обратить. Такие вещи всегда гораздо лучше знать, чем не знать. И не интересоваться. Хорошо, если не пригодится, но пусть будет, на всякий случай.

Ведь есть же точки, надавливая на которые, можно боль приостановить... А теперь все эти точки будем знать и мы.

Метки: здоровье точки проекции |

Прекрасные розы для Вас |

Это цитата сообщения LJILJANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: розы цветы |

Личная "галерея миллионеров" |

Это цитата сообщения ЯблочкоНаливное [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Повесьте свой портрет между Рокфеллером, Крезом и Гейтсом.И деньги себе намеревайте не абстрактные - на жизнь, а конкретные – на что-то.

И если на то, что вы выбрали, не дается, значит, для этого очередь не подошла, а вам на другое хотят дать, так вот вы почаще и с радостью провозглашайте – НАС УСТРАИВАЕТ ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ!

|

Психология наших заболеваний |

Это цитата сообщения Доктор_Хаус_Ру [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Народная мудрость гласит: "Все болезни от нервов". Здоровье человека зашифровано в его энергетическом поле. Так, мысли, обладающие очень сильной энергетикой, по закону бумеранга возвращаются к нам и зачастую наносят урон нашему же здоровью.

Народная мудрость гласит: "Все болезни от нервов". Здоровье человека зашифровано в его энергетическом поле. Так, мысли, обладающие очень сильной энергетикой, по закону бумеранга возвращаются к нам и зачастую наносят урон нашему же здоровью.В этой статье представлен список болезней и тех негативных эмоций, которые могут их вызвать.

Алкоголизм - чувство одиночества, бесполезности, нежелание жить, нехватка внимания и ласки.

Аллергия - неверие в собственные силы, перенесенный стресс, чувство страха.

Апатия - сопротивление чувствам, страх, заглушение своего "я", безучастное отношение других.

Апоплексический удар, упадок - бегство от семьи, от себя, от жизни.

2Аппендицит - страх пред жизнью.

Артрит, подагра - отсутствие любви со стороны окружающих, повышенная критичность к себе, чувство обиды, негодования, гнев.

Астма - удушающая любовь, подавление чувств, страх жизни, сглаз.

Бессонница - страх, чувство вины, недоверие.

Бешенство, водобоязнь - гнев, агрессия.

Болезни глаз - гнев, расстройство.

|

Благодарность, открывающая Двери Вселенной |

Это цитата сообщения Litizija [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

О ГОСТЕПРИИМСТВЕ |

Прочитала на нескольких постах ("Итальянская мудрость, "Еврейская мудрость") такой перл: "Гость, как и рыба, начинает вонять на третий день". Очень меня сия "мудрость" возмутила, и я решила поделиться главой из своей книги "Азербайджан: культура, традиции, люди" "О гостеприимстве". Вот эта глава:

Только почему-то внутри слов вылезает буква В. Это какой-то глюк сайта, не обращайте внимания!

О ГОСТЕПРИИМСТВЕ

Есть такое понятие – «горячее кавказское гостеприимство». Понятие это в период советской власти стало настолько расхожим, что потеряло всю свою прелесть, превратилось в растиражированный штамп, за котоВрым не видно самого явления. А кавказское гостеприимство – это не киношный образ, взлелеянный коммунистической идеологией, и не желание азербайджанцев выставить напоказ какую-то хорошую свою черту. «Горячее кавказское гостеприимство» в Азербайджане не термин, это привычный стиль поведения, норма человеческого общения. Это так же нормально для местного жителя, как просыпаться утром, засыпать ночью, пить воду, чтобы утолить жажду, и поднимать глаза к небу, когда захочется покоя.

С местным гостеприимством я столкнулась в первый же день своего первого визита в Азербайджан. Тогда я прилетела туда руководителем киносъемочной экспедиции, организованной Первым каналом российского телевидения и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Случилось это в 2003 году.

Знала я об Азербайджане к тому времени ровно столько, сколько знает любой мало-мальски образованный человек: география и история из школьного курса, великолепный и любимый с детства фильм «Не бойся, я с тобой!», Муслим Магомаев и Таир Салахов. Что еще? Нефть, братья Нобель, Низами Гянджеви и Гейдар Алиев, азербайджанский Кемаль Ататюрк. «Пробелы» в знаниях постарались заполнить некоторые коллеги, наговорив мне перед отъездом про Азербайджан массу «интересных» вещей: «Ты что, с ума сошла?! Там стреляют, там убивают, они там жулики все и бандиты. Это тебе не курорт типа Турции. Будешь одна ходить – тебя там похитят и в публичный дом продадут. Там вообще ненавидят русских, куда тебя черт несет?! А всё их пресловутое гостеприимство – одни сказки и пыль в глаза. Да еще эти «Азербайджанские авиалинии»… Поди, рыдван какой-нибудь с крыльями, набитый помидорами». Много чего еще говорили мне эти «доброжелатели», а я только слушала и хмыкала. Я человек упрямый, иногда чересчур, мне во всем нужно самой убедиться, обо всем составить свое собственное мнение, а чем сильнее меня от чего-то отговаривать, тем сильнее я захочу испытать все на собственной шкуре. И я полетела. Кстати, потом уже узнала, что ни один из этих «советчиков» в Азербайджане в жизни не бывал.

В общем, все оказалось с точностью до наоборот! И поняла я это буквально в первые же часы. Я влюбилась в Азербайджан. ВлюВбилась прочно и навсегда. Теперь я живу здесь. И эта книга – плод моей огромной любви к этой стране.

Но обо всем по порядку. Несоответствие действительности тем рассказам начало проявляться уже на борту «Боинга» – «Азербайджанские авиалинии» используют на своих рейсах машины только такого уровня. Кормежка вкусная, на телевизорах, висящих в проходах, кроме художественного фильма, чтоб не скучно было лететь, еще и маршрут полета, данные температуры за бортом и для особо впечатлительных – показатель высоты. Почему-то в футах. Наверное, чтобы еще страшнее было. В ручке кресла – девять музыкальных каналов. Наушники в комплекте. Стюардессы приветливые, русскоговорящие, сервис – некоторым нашим авиакомпаниям поВВВучиться бы точно не мешало. Приземлились. Шикарный аэропорт, светлый, современный, модный дизайн, не то что коричневые кастрюльки на потолке «Шереметьева». Пограничники улыбаются – «Добро пожаловать!», очеВредей минимум. (Не потому что народу мало – будочек с пограничниками просто предостаточно).

По дороге из аэропорта мы усиленно крутили головой, пытаясь в свете фонарей разглядеть как можно больше. Результатом такого «крутения» явился вопрос гиду: «А что, название «Артек» – это у вас очень популярное название? Куда не посмотришь, всюду «Артек». «Это не «Артек», – рассмеялся наш гид, – это аптеки. Просто написано латинскими буквами, у нас принят латинский шрифт». «А почему так много аптек?», – последовал следующий вопрос. «Не знаю, – пожал плечами гид и улыбнулся. – Наверное, люди любят лечиться». (Кстати, о гиде. Отчасти благодаря ему вся наша съемочная группа по уши влюбилась в Азербайджан. Звали его Али Саидов, и был он не просто гидом, а нашим коллегой-журналистом, на тот период руководителем пресс-службы Минэкологии Азербайджана).

Кстати, об аптеках. Если у тебя нет денег, чтобы купить дорогую упаковку с большим количеством таблеток, провизор с удовольствием оторвет от конвалюты или отсыплет тебе из пузырька нужное количество. Делает он это абсолютно стерильно, так что за здоровье можно не опасаться. На мой взгляд, очень удобно!

Поселили нас в Баку прямо на набережной, в отеле «Апшерон». (Теперь этого отеля нет. Лично мне жаль, для меня это – история. На его месте строится сверкающее зеркальными стеклами чудо современной архитектуры). Перед расселением вкусно накормили. Но мы были еще непуганые, особого внимания на стол не обратили, да и устали с дороги. А азербайджанский стол достоин отдельного рассказа. К нему я еще вернусь.

Поздним вечером, оставив своих коллег, я пошла бродить по городу. Привычка у меня такая – как только попадаю в новое место, мне обязательно нужно обследовать его самостоятельно, без сопроВВВвождающих. На мой взгляд, только так можно «поймать» тайну неВВВзнакомого города. И вот я пошла «ловить тайну». Памятуя о «напутВВВствиях» не ходить одной, я сначала вроде как напряглась, но потом решила – будь что будет! Ну не убьют же меня, в конце концов!

Ноги принесли меня на набережную – море я люблю так, словно на нем родилась. Позволю себе снова отступить от темы и «свернуть» к морю. Потому что о нем невозможно не написать! Вы никогда не замечали, что у морских городов есть свое, неповторимое очарование? Город может быть сколь угодно прекрасен, но если у него нет моря, то настроение у него совсем другое, нежели у города приморского. Более простое, что ли? Море придает городу неизъяснимую таинственность и прелесть. Море заставляет жителей этого города быть более романтичными, чем жители обычных, «сухопутных» городов. Море словно накидывает прозрачный флер на все, что есть в городе. Ну, и запах. Этот удивительный, манящий морской запах никогда ничем не заменишь. Он словно въедается в память и будоражит ее своими ароматами. Ну, и конечно, отличительной чертой приморского гоВВВрода является набережная. А как же без нее? Набережная в Баку считалась в советские времена одной из самых красивых набережных Союза. Как говорят бывалые люди, с Баку в плане красоты набережной соперничали лишь Гагры. Но чего не знаю, того не знаю, в Гаграх не была. А в Баку набережВВВная… Это сказка! Представьте себе небо, южное, черное, усыпанное миллиардами светящихся точек. Они очень яркие и крупные, южные звезды. А чуть ниже неба представьте море. Тяжелое, черное, слегка колышущееся. Оно тихонько бьется о парапет. В море отражаются звезды. Они плавают на поверхности и ныряют в глубину, как дельфины. Оттого, что они отражались, их становилось больше, они были похожи на скатный жемчуг, рассыпанный по черному бархату. Хотелось нырнуть вслед за купающимися звездами и остаться там, в море цвета ночного неба.

По выходным и праздникам (а может, и чаще, не каждый день, увы, доводится гулять по набережной) из моря бьет фонтан. Вы скажете – ну и что? Подумаешь, фонтан! Что мы, фонтанов не видели? Не знаю, что вы видели, а вот такого фонтана не видели точно! Мало того, что он бьет из самого синего моря, так он еще и высотой 120 метров! Зрелище сюрреалистическое. А ночью, с подВВВсветкой… Вообще фантастика! Чтобы понятно было, что такое 120 метров, представьте 46-48-этажный дом. Много вы видели фонтаВВВнов такой высоты? Вот и я тоже не видела.

На самой набережной в ту первую свою ночь в Баку я почти никого не увидела, но тогда меня это не удивило. Это потом мне показалось бы странным такое зрелище, ведь народ прогуливается по набережной до поздней ночи. А в ту первую ночь Баку словно подарил мне себя, интимно, тайно, только мне, мне одной, и я стояла у парапета, и у меня кружилась голова от мерных покачиваний моря и мерцания звезд. Волны словно нашептывали что-то, да простит мне читатель это банальное сравВВВВнение! Но иногда банальность бывает очень к месту, потому что дает точные определения. Так вот, волны нашептывали, голова кружилась, а мимо проехала машина. Остановилась, развернулась, снова поехала. Я пошла вдоль парапета. Машина медленно двинулась за мной. «Ну вот, началось!», – подумала я. А ведь «доброжелаВВВтели» в Москве меня предупреждали: не гуляй ночью одна, АзерВВВбайджан не то место, где можно гулять по ночам. Машина снова остановилась и при ближайшем рассмотрении оказалась полицейской. Из нее высунулась усатая физиономия и спросила: «У ханум нет проблем? Нет? Ну, тогда гуляйте!», – и тихо поехала дальше. «Вот так! – устыдила я саму себя. – Приеду домой, и если еще кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что в Азербайджане опасно или плохо – убью!». А ведь тогда я не видела еще и сотой доли того, что такое Азербайджан!

Кстати, Азербайджан – это именно то место, где можно гулять по ночам абсолютно не опасаясь чего бы то ни было. Бытовая преступность здесь практически отсутствует. А если кто-нибудь действительно пристанет, тут же получит «по мозгам» от прохожих: «А если бы это была твоя сестра? Тебе приятно будет, если к твоей сестре пристанут?».

На эту тему я размышляла много раз, но буквально сейчас, когда писала эти строки, мне пришла в голову одна парадоксальная мысль: а, может быть, гулять одной даже ночью потому безопасно, что в каждом человеке какой-нибудь неуравновешенный тип, настроенный на «приставание» или еще того хуже – какую-нибудь агрессию, просто видит гостя и потому не дает воли своей агрессии? Мысль, еще раз повторяю, ненаучная, но вдруг она тоже имеет право на существование?

В один из дней наш «гид» Али поведал нам об одной презабавнейшей ситуации, которая разыгралась с нашими коллегами из Германии и которой он сам был свидетелем. Этим немцам Али рассказал, что в Азербайджане можно зайти в любой дом и попроситься на ночлег – накормят, напоят, спать уложат и даже не спросят, кто ты и откуда. Те не поверили. Тогда Али предложил им эксперимент: выбрать любой понравившийся дом и постучаться. Выбрали, постучались. И все получилось точно так, как и было предсказано! Гостей (которые немного говорили по-русски) провели в комнату, усадили, стали накрывать на стол. Немцы в шоке! Но едят. Потом им предложили одну комнату с двумя кроватями – их было двое мужчин. Тут уж они, конечно, отказались – неудобно все-таки! У них отель заказан, зачем людей стеснять? Они все по-честному объяснили, попрощались, в дорогу им чего только не надавали! И фруктов, и домашних лепешек, и айрана – это такой молочный продукт, очень вкусный. Кстати, наша группа с таким тоже сталкивалась и каждый раз поражалась невероятному гостеприимству местных жителей. Нас звали в свой дом люди, с котоВВВрыми мы знакомились на улицах, в магазинах или в музеях. Нас приглашали пить чай, а когда мы отказывались, ссыВВВВлаясь на отсутствие времени, в открытые окна машины нам совали пакеты, наполненные фруктами из своего сада. Запах мандаринов и спелой айвы до сих пор, наверное, не выветрился из той машины, на которой мы проделали свой длинный путь.

Кстати, иностранцы типа этих немцев давным-давно поняли, что Азербайджан – это практически Мекка для туристов. Кого я здесь только не видела! Даже японцев. Впрочем, чему я удивляюсь? Японец падок до экзотики. А Кавказ, неВВВВсмотря на все современные перипетии (которых в самом Азербайджане, кстати, вы не найдете), остался старым добрым Кавказом – соВВВВхранил свое воспетое в поэмах гостеприимство. Для иностранцев это экзотика, какой не найдешь нигде в Европе. Здесь действительно можно зайти в любой дом и везде получить прекрасный прием. Вот они и едут. Из России в Азербайджан пока особо не едут – боятся. Чего – непонятно. Вот я и решила – когда вернусь в Россию, расскажу всем, насколько Азербайджан благодатное место для любого туриста (читай – гостя. Потому что турист для азербайджанца – гость дорогой. Со всеми вытекающими). И какие перспективы открываются для жеВВВлающих познакомиться с древней культурой, невероятно красивой природой и старыми добрыми обычаями. Перспективы самые радужные: узнать кучу нового, набраться впечатлений, которых хватит на всю жизнь, и обрести десятки друзей, которые не оставят тебя в трудную минуту, а в светлую разделят с тобой твою радость и пожелают ее умножить. И всегда будут рады видеть тебя вновь – среди своих невероятно красивых гор, живописных селений, старинных дворцов, гостеприимных уютных домиков и широких светВВВлых долин. Таких же широких и светлых, как их сердца.

В связи с азербайджанским гостеприимством мне вспомнилась тема одного из наших многочисленВВВВных российских ток-шоу: как и какими способами понадежнее избавиться от нежданно нагрянувших гостей или дальних родственников, приехавших в Москву «за покупками». Герои передачи увлеченно, буквально взахлеб делились уловками и приемами: пеВВВред одними гостями выставлялись напоказ чемоданы, призванные доказать то, что хозяева якобы куда-то срочно уезжают, другие методично выживались из квартиры различными запретами, третьим чуть ли соль в компот сыпалась. Использовали даже детей: их подговаривали устраивать сцены и капризничать, чтобы гости просто сбегали из квартир с такими неуправляемыми чадами. Объяснялись эти все гнусные уловки тем, что гости надоедают, что Москва не резиновая, что у жутко занятых хозяев гости крадут время, что соВВВдержать гостей – это страшные расходы и т.д., и т.п. Все это я слушала с чувством брезгливости к участникам программы и с огромным недоумением к ведущим и редакторам, использовавшим подобную тему. В Азербайджане подобная тема вызвала бы шквал гневных звонков, писем, а то и гнилых помидоров, летящих в экраны телевизоров. Да там подобная тема вообще бы не смогла возникнуть! Передача шла в повторе, и я не могла позвонить и высказать все эти мысли. Неужели, думала я, никто из телезрителей так и не выразит свое отношение к предложенной теме? И я дождалась! Позвонила одна женщина и рассказала, как она ездила в Баку и как горячо ее там принимали, как ухаживали за ней и как радовались ее приезду. «Постыдитесь! – сказала та женщина. – Ваша тема – мерзкая тема, как вам не стыдно?! Всерьез рассуждать о том, как избавиться от гостей – это низко и подло! Берите пример с Кавказа – там уважают и ценят гостей, потому что там живут добрые и отзывчивые люди». Она бы долго еще говоВВВВрила, чувствовалось, что все происходящее на экране всерьез ее заВВВВдело. Но договорить ей, естественно, не дали, звонок «сорвался».

Я думаю, что эпизод этот в комментариях не нуждается. Однако задуматься о том, как живем мы, русские – заставляет.

Гостеприимство сказываются даже в совершенно неожиданной области – в торговле. В Азербайджане магазины подразделяются на крупные супермаркеты, которых меньшинство, и на мелкие частные магазинчики, которых большинство. В этих маленьких заведениях можно купить все – от расчески до голландского сыра. Впервые я столкнулась с подобными магазинчиками, когда приехала в Баку в отпуск. Завернув в первую попавшуюся овощную лавочку, я купила все, что хотела – помидоры и яблоки, огурцы и дыню, персики и зелень… Зашла в другую. Там мое внимание привлек виноград. БеВВВлый, сочный, он лежал в ящиках и дразнил меня своим аппетитным видом. В одном ящике он имел ценник в три «мамеда» за килограмм (дело было до денежной реформы, это примерно рублей двадцать пять), во втором точно таком же (на мой неискуВВВшенный взгляд) виВВВВноград стоил шесть «мамедов». Заглянув в свой кошелек и почти ничего там не обнаружив, я попросила взвесить мне тот, что за три. «Ай, дэвушка, зачем такой плохой виноград бэрёш, а? – обратился ко мне пожилой продавец. – Домой прыдёш, виноград прынэсёш, мужу покажеш, он спросыт – это кто же тебе такой плоВВВхой виноград проВВВдал? Мнэ стыдно будет! Возмы этот, за шесть!» Я улыбнулась: «ДеВВВнег у меня очень мало осталось, уважаемый! Да и виноград у вас абВВВсолютно одинаковый – что за три, что за шесть». «Совсем не одынаковый! – и дядька стал мне показывать мелкие и, на мой взгляд, несущественные различия. – Слушай, нэ надо денег! Получку полуВВВчыш – прынэсеш! Только хороший возмы!» «ПоВВВлучки моей вы не дождетесь – уеду скоро!», – засмеялась я. «Так ты в гостях у нас? Ну тогда возьми этот, который шесть, а денег дай три!»

Все дни моего отпуска я ходила в эту овощную лавочку и покупала овощи только у этого продавца. И всё всегда он мне отбиВВВВВВВрал самое хорошее, упаковывал в пакетик и доносил до дверей. И улыбался. И предлагал зайти еще.

В остальной сфере обслуживания то же самое. Везде улыбаются, везде все вежливы. То ли по менталитету все вежливые и улыбчивые, то ли понимают, что в сфере обслуживания они для нас, а не мы для них. Ведь когда они выйдут со своего рабочего места в парикмахерской или на почте и войдут в магазин, то сами станут клиентами, и им, в свою очередь, все тоже будут улыбаться.

На самом деле это удивительно приятно, когда тебе из-за всех прилавков, во всех госучреждениях улыбаются. Тебе, может, и не сделают в этих самых госучреждениях все так, как надо, но хотя бы улыбнутся и настроения не испортят. А это тоже важно!..

Потом, позже, когда я уже жила в Баку и стала среди своих коллег в Москве общепризнанным «азербайджановедом», стала изучать менталитет азербайджанского народа, его обычаи глубже и серьезнее. В том числе и истоки гостеприимства. Истоки этого потрясающего гостеВВВприимства лежат довольно глубоко. Кроме действительно свойственного этой нации радушия, желания сделать приятное люВВВбому гостю, в местном гостеприимстве кроется еще много чего любопытВВВного. Одна из версий, объясняющая истоки восточного гостеприимВВВства, такова. Говорят, что пророк МуВВВхаммед сказал людям: «Я ухожу, но вернусь. А так как я способен принимать обличие люВВВбого человека, то вы можете увидеть меня кем угодно, даже странВВВником, бредущим по дороге и просящим ночлега». Так что с тех пор любой гость, любой странник для восточного человека очень дорог: а вдруг это сам Пророк? Гостю могут зарезать последнюю курицу, бегаюВВВщую по двору. Зарежут и не пожалеют. Гостя поместят в саВВВмую светлую и теплую комнату и отдадут самую лучВВВшую постель в доме. За столом гостя посадят на самое почетное меВВВсто. И неважно, знакомый это человек или просто прохожий. Да, возможно, дело действительно в том, что когда-то в госте видели одно из воплощений Пророка. Но мне каВВВжется, что это было лишь основой, а в дальнейшем доброта и радуВВВшие стали узнаваемыми чертами нации просто потому, что эти черты являются наиболее характерными для азербайВВВджанцев. Это на удивление мирные и незлобивые люди, которые даже о наболевшем наВВВВциональном конфликте говорят хоть и с глуВВВбокой горечью, но спокойно, корректно, неагресВВВсивно и на удивление интеллигентно.

Другой исторический источник гостеприимства лежит в области природных и географических условий страны. Всегда, на протяжении веков в Азербайджане было принято предоставлять кров путникам, заблудившимся или отбившимся от своего каравана. В суровых горных условиях не пустить путника в дом значило обречь его на гибель. Кроме этого, путник был носителем информации, особенно в старые времена, когда таких средств коммуникации, как сейчас, не было. И так было не только в Азербайджане, например, в Дагестане, на Северном Кавказе гостеприимство было настолько свято, что даже кровного врага, если он стучался в дом, хозяин принимал по всем законам, давал пищу и ночлег, и жизни его в этом доме ничего не угрожало. До той поры, пока он из него не уходил…

Исходя из обычая давать путникам, заблудившимся в горах и просто уставшим людям приют, азербайджанцы строили на перевалах специальные убежища, где оставляли еду, дрова и постельные принадлежности. (Что-то похожее до сих пор есть в Сибири). Эти убежища и по сей день сохранились в горах Азербайджана как памятники старины. Это говорит о том, что азербайджанцы проявляли гостеприимство не только у себя дома, но и вне его.

О гостеприимстве мы можем прочитать и в литературных памятниках, например, в азербайджанском дастане «Китаби Деде Горгуд», о котором я уже упоминала. Там есть такая фраза: «Дома, в которых не бывает гостей, пусть разрушатся». Это стало своего рода пословицей и правилом.

Писал о гостеприимстве и великий Низами Гянджеви (кстати, «Гянджеви» означает «из Гянджи»). Вот какие строки есть в его поэме «Искендернаме» («Сказание об Александре»).

«Шекер-бура шепталась с кончиками зубов.

Свежее зажаренное на огне мясо с ароматом специй.

Да еще яства, распространявшие аромат мускуса.

Из закусок – все, что драгоценно,

И померанцы, и айва, и гранат, а также и апельсин,

Кувшины сверкали как Юпитер!»

Так угощала гостя Искендера азербайджанская царица Нушаба в своем дворце.

Гостя прекрасно принимали в независимости от того, откуда он пришел и кто он по национальности. Вот как об этом пишет другой великий азербайджанский поэт Физули: «Если придет к моему столу гость, стыдиться не буду, независимо от того, кто он – турок, араб или иноверец».

Потрясающее гостеприимство азербайджанцев было настолько хорошо известно на всем Ближнем Востоке и в других соседних странах, что нашло отражение и в воспоминаниях путешественников, и в литературных памятниках соседних народов. Эти источники рассказывают об азербайджанском гостеприимстве применительно к Петру I, когда азербайджанцы встречали его в Дербенте, князю Юрию Долгорукому (встреча его в Баку и Сальянах). Остались воспоминания о приездах губернатора Шемахи «в гости» в Шушу, А.Бестужева в Кубý, М.Лермонтова в Кусары и т.п.

Англичане Энтони Дженкинсон и Олкок (XVI век) вспоминали, какой заботой окружили их у беглярбека Абдуллы-хана. Дженкинсон писал: «Когда приблизилось время обеда, на полу были разостланы скатерти и поданы различные блюда; по моему счету их было 140. Когда их убрали со скатертями, то разостлали другие и внесли 150 блюд с фруктами и другими пиршественными кушаньями, так что в обе перемены было подано 290 блюд». Вы можете сказать, что этот самый хан от англичан чего-то хотел, вот и расстарался. Ничего он от них не хотел! Они были простыми миссионерами.

Но даже если и хотел, и даже если мог позволить себе таковую роскошь, то есть и другие примеры. В 1684 году в Атешгях (не имевший тогда еще привычного нам вида и гостевых келий) прибыл немецкий ученый Кемпфер. Его пригласили к себе обычные жители поселка Бина. Вот что он писал, вспоминая тот визит: «При наступлении вечера мы воспользовались гостеприимством в соседнем селении Бонна. Здесь нас ожидало полное радушие жителей, принявших нас в своих жилищах, устлавши пол коврами: они не допустили, чтобы мы провели ночь в грязном караван-сарае, среди погонщиков».

Позже, уже в XIX веке, подобных свидетельств не становится меньше. Тогда Азербайджан был уже присоединен к Российской Империи, и многие госчиновники приезжали ознакомиться с жизнью провинций. Их так же поражало просто-таки повальное гостеприимство местных жителей. Вот что пишет Ф.Л. Шитников в 1832 году в «Описание Кубинской провинции»: «Похвальные стороны характера их есть строгое соблюдение правил их религии, гостеприимства, покровительства и оказание убежищ от гонения». Кстати, очень многие, пустившиеся в бега, получали приют именно на территории Азербайджана. Пример тому – евреи, всяческие бунтари, молокане. До сих пор в Азербайджане есть села, где живут русскоговорящие молокане. Он создали свою культуру, проповедуют свою религию и снабжают заодно Баку своей сельхозпродукцией, для этого открыли даже специализированный магазин на центральной улице Баку.

Еще один автор, современник Шитникова, писал так: «Гостеприимство у азербайджанцев священно: всякий почитает за долг принять гостя по-возможности лучше». Он побывал уже не в Кубинской, а в Ширванской провинции.

Очень подробно писал о гостеприимстве жителей Апшеронского полуострова профессор Казанского университета И.Березин. Он же вспоминал свой визит к А.Бакиханову (ученому-просветителю, основоположнику азербайджанской историографии) и был поражен, как радушно его принимал этот малознакомый человек.

Гостеприимству посвящали свои стихи многие поэты и в XIX веке. Вот что писал Г.Закир:

«Можно сэкономить масло, рис,

Но не пожалей для гостей, что имеешь!

Для ночлега имею богатую комнату

И достаточно плова для гостей».

Александр Дюма, побывавший на Кавказе вообще и в Азербайджане в частности, оставил многочисленные свидетельства азербайджанского гостеприимства, более того, он отмечал, что оно несравнимо теплее, чем гостеприимство в домах Тифлиса и Дербента.

Одним из доказательств азербайджанского гостеприимства является даже… наличие в доме постельных принадлежностей в количестве гораздо большем, чем это требуется для членов семьи. Причем вне зависимости от достатка дома.

В трудах этнографов сохранились описания обычаев, по которым азербайджанцы встречали дорогих гостей. Перед приездом гостя весь народ селения собирался в определенном месте и разделялся на две группы. В первой были аксакалы – уважаемые старейшины. В руках у них был поднос хонча, завернутый в красную материю. На нем лежал специально испеченный хлеб, соль, зеркало, шербет и другие сладости. Во второй группе были певцы, музыканты, а также чиновники. Чиновники, заметьте, вперед не лезли!

Когда гость прибывал, его встречали хлебом-солью (как много у нас общего, просто поразительно!), девушки бросали ему под ноги цветы, и все это сопровождалось музыкой. Когда гость входил в дом, ему под ноги клали самые лучшие ковры, а поверх ковров – дорогие ткани.

Согласно другому обычаю, для встречи гостя готовили специального барана с привязанными к рогам лентами. Когда гость въезжал в селение, барана резали, кровь проливалась под ноги гостю, он опускал руку в кровь и перешагивал через жертвенное животное. Мясо раздавалось бедным и нуждающимся. В 50-е годы XIX века, когда губернатор Шуши приехал в Шемаху (о чем я писала чуть выше), об этом визите было оставлено много воспоминаний приехавших вместе с губернатором чиновников. Вот что можно прочитать в одном из них: «Перед въездом в город перед нами был разрезан бык, и кровь его пролилась под ноги наших коней. Мясо зарезанного быка отнесли в мечеть для раздачи беднякам».

В Азербайджане есть выражение, которое дословно переводится так: «Да буду я твоей жертвой». Так говорят, когда хотят показать особое уважение или любовь к человеку. Так мать может сказать своему ребенку. Видимо, истоки этого выражения лежат именно в этом обычае принесения в жертву животных ради дорогого человека или гостя.

После того, как животное было зарезано у ног гостя, он проходил мимо сорока девушек, которые держали подносы с фруктами и сладостями и говорили «Добро пожаловать!». Путь гостя был устлан коврами и усыпан цветами, ветвями ивы, скошенной травой.

В богатых домах были специальные слуги-гонцы – шатыры. Они встречали гостя перед домом, двое из них держали коня за уздечку, двое шли по бокам, один спереди, произнося здравицу в честь гостя и объявляя, кто он такой.

Специальный человек для встречи гостей имелся не только в богатых домах, но и в учреждениях. Его называли «мехмандар». Об этом писал турецкий путешественник Эвлия Челеби в XVII веке. (Кстати, в Азербайджане очень популярно имя «Мехман», что означает «гость»). Челеби описывал и то, как молодая девушка снимала с гостя обувь и мыла ему теплой водой ноги. Судя по тому, что Челеби обратил на это внимание, в его родной стране дело обстояло несколько иначе.

Любопытно, что гости в Азербайджане имели свою классификацию. Согласно ей они делились на просто посторонних лиц, родственников, друзей, соседей, чиновников. Обычаи приема одних отличались от обычаев приема других: соседям под ноги драгоценные ковры, конечно, не стелили, но угощали так же обильно и вкусно и не отпускали без гостинцев. Например, по словам информатора из Кубинского района Наджафа киши («киши» в переводе – «мужчина», используется также типа обращения: «Ай, киши, ну как тебе не стыдно!»), у его деда был друг в соседнем селе, который, приезжая после сбора урожая в гости на несколько дней, привозил с собой свежие и сушеные фрукты, а обратно уезжал, тоже нагруженный подарками: шерстяными носками, поясами, маслом, мясом и т.п. Такая разница в подарках обуславливалась «специализацией» села: в одном процветало садоводство, в другом – ремесла.

Была и такая форма гостеприимства: после окончания страды члены семьи приглашали родственников, соседей, показывали им собранный урожай, делились опытом, новостями, советовались. После этого накрывался стол с яствами. Когда гости уходили, каждый получал подарки. В Азербайджане гостей никогда не отпускали из дома без подарка. Этот обычай существует и сейчас практически во всех семьях, особенно если у гостей есть дети.

Кормили гостя тоже в соответствии с определенными обычаями. Эти обычаи так же уходят корнями в глубокую древность. Считалось, что гостя надо угощать самыми лучшими блюдами – изысканными сладостями, разнообразными кябабами (шашлыками) и обязательно пловом. Плов мог быть самым разным: с мясом, с зеленью, с фруктами. Спиртные напитки исключались. Ислам вообще запрещает спиртные напитки – так написано в Коране. (Сейчас, правда, на этот запрет мало обращают внимания – все-таки светская страна).

Перед обедом молодой член семьи обходил гостей с тазом и с кувшином с водой и полотенцем. Потом желающим подавали кофе и кальян, затем чай с лимоном и разнообразными сортами варенья. В подаче блюд соблюдался определенный порядок: каждый вид кушаний подавался по очереди, подача всех блюд сразу считалась неприличной. В таком порядке имелась положительная сторона: во-первых, между блюдами возникала пауза, которую использовали для отдыха и обмена новостями, во-вторых, наличие одновременно всех блюд создало бы путаницу, гость мог бы растеряться, в каком порядке что есть. Кроме того, изобилие разнообразных приятных запахов могло бы отбить у гостя аппетит. Но это я забежала вперед, надо было бы об этом рассказать в главе, посвященной азербайджанской кухне, но я всю дорогу забегаю вперед, потому что хочется рассказать и о том, и об этом, и обо всем сразу – так много у меня информации и впечатлений.

Кстати, этот же порядок подачи блюд сохранился в домах (не в ресторанах, где каждый заказывает что и как хочет) и сейчас: сначала чай со сладостями, потом беседа, потом закуски, соления, блинчики, потом основное блюдо. Вы скажете: как-то неправильно, ведь сладкое отбивает аппетит. Не знаю, может у нас в России и отбивает, но в Азербайджане почему-то совсем не отбивает! И это при условии, что местные сладости (как и вообще на Востоке) гораздо слаще наших.

В Азербайджане – как и в прошлом, так и теперь – бытует обычай, по которому гостя по очереди приглашали к себе родственники и соседи хозяина. В прошлом, если по каким-либо причинам в доме отсутствовал хозяин, прибывшего гостя принимала его супруга или старший мужчина в доме.

Считалось приличным, более того – это было в обычае, если в дом, где остановился гость, к вечеру приходили соседи хозяина. Шла долгая, часа на три, четыре, содержательная общая беседа. Ведь гость был носителем новостей и вообще информации.

Спать гостя укладывали в отдельную комнату, она так и называлась – «гостевая комната». В каждом доме старались устроить такую комнату. Если по каким-либо причинам ее не было, хозяева уступали свои спальни, а сами часто спали на полу. Если дом был с достатком, с большим двором, для гостей специально выстраивалось особое помещение – балахана. О балахане как о «высоком месте» я уже упоминала в рассказе об Атешгяхе. И действительно, балахану строили на втором этаже, часто над воротами. Делалось это исключительно для удобства гостя – чтобы он сразу мог подняться к себе или спуститься в туалет, не сталкиваясь ни с кем из домашних. Иными словами, чтобы чувствовал свою независимость.

Существование балаханы и большого количества дополнительных постельных принадлежностей лишний раз свидетельствует о гостеприимстве среди азербайджанцев даже не как об обычае, а как о стиле жизни. Кстати, гостевая комната (балахана или обычная) чаще всего была самой красивой. Потолки украшались рисунками, стены и полы покрывались коврами, вешалось дорогое оружие, на полки ставили ценную и декоративную посуду. Даже и теперь в районах Азербайджана комнаты для гостей содержатся в особой чистоте и используются только тогда, когда в доме есть гости. Бакинский очеркист Владимир Татишвили, побывав в начале ХХ века в селе Хыналык на севере Азербайджана, удивительном месте, где язык местных жителей не похож ни на один язык на земном шаре и не принадлежит ни к одной языковой группе, писал, что комнаты для гостей – это лучшая часть дома не только из-за того, что в этой комнате расстелены ковры и паласы и она содержится в чистоте, но и потому, что здесь семья не живет.

Подтверждением особого уважения к гостю служат следующие строки из легенды, записанные поэтом Бахтияром Вахабзаде. В одной азербайджанской семье хозяин был занят с гостями. В это время его единственный малыш упал в казан с кипятком. Увидевшая это мать завернула труп ребенка, спрятала его и молчала, пока гости не ушли. После достойных проводов гостей жена с рыданиями рассказала все мужу. Так, благодаря мужеству жены семья не нарушила законов гостеприимства, так как они были священны и испортить настроение гостю считалось недопустимым.

Язык – это зеркало души народа, и он лучше всего отражает то, что народу свойственно. Поэтому я завершу главу о гостеприимстве (хотя очень не хочется завершать!) пословицами на эту тему: «Стол гостеприимного человека не оскудеет», «Гость приносит изобилие», «Да буду я жертвой гостя и дороги, которая его привела» (т.е. я готов всего себя отдать гостю), «Дом без гостя – мельница без воды», «Гость приходит сам, а провожает – хозяин», «Ходить званым не стыдись, а незваным не теснись» (т.е. не стесняйся), «Гостю не говорят "кушай"» (т.е. это само собой подразумевается), «Дающая рука всегда выше берущей», «Украшение дома – ребенок, украшение стола – гость» и др. Кстати, пословиц о гостеприимстве в Азербайджане, пожалуй, побольше, чем о каких-то других вещах.

Метки: гостеприимство народная мудрость Азербайджан |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Азербайджанские пословицы |

Это цитата сообщения Elbette [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Азербайджанские пословицы

Аппетит находится между зубами (Аппетит приходит во время еды).

Аллах в дымоход ничего не бросит – сам заработай. (На Бога надейся – а сам не плошай).

Барана вешают за баранью ногу, козла – за козлиную. (Каждому свое!).

Беда на голову с языка валится. (Язык мой – враг мой!).

Близкий сосед лучше дальнего родственника. (Хороший сосед лучше плохого родственника).

Беда не приходит одна.

Боль забывается, привычка – нет. (Привычка – вторая натура).

Без беды друга не узнаешь. (Друг познается в беде).

Без мук науки нет. (Тяжело в ученье, легко в бою).

Без огня дыма не бывает.

Без труда меда не поешь. (Без труда не вытянешь и рыбку из пруда).

Ближняя солома лучше дальнего сена. (Лучше синица в руках, чем журавль в небе).

Борода длинна, да ум короток. (Волос длинен, да ум короток).

Бояться воров – корову не держать. (Волков бояться – в лес не ходить).

Верблюда под ковром не спрячешь (Шила в мешке не утаишь).

Во льве и львице – одна сила (Муж да жена – одна сатана).

Выпущенная стрела назад не возвращается (Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь).

Гора с горой не сойдется, а человек с человеком – всегда.

Где барана нет, и коза сойдет за барана. (На безрыбье и рак – рыба).

Из волка пастуха не выйдет. (Пусти козла в огород…).

Кобыле – родить жеребенка, ослице – осленка (Каждому – свое, или Кесарю – кесарево).

Когда много повитух, ребенок ногами вперед выходит

или

Когда пастухов много, барана волк съест (У семи нянек дитя без глаза).

Кто цепляется за два корабля – утонет. (За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь).

Котел с котлом столкнется – горшок разобьется. (Паны дерутся, у холопов чубы трещат).

Не засыпай колодец: еще придется воды попить. (Не плюй в колодец: пригодится воды напиться).

Не видя бревна в своем глазу, видит волос в чужом. (В своем глазу бревна не замечают, а в чужом соломинку видят).

Не подыхай, ослик: придет весна, вырастет трава. (Зима – не лето, переживем и это).

Не все, что бело – снег. (Не все золото, что блестит).

Обжегшись молоком, дует на простоквашу. (Обжегшись на молоке, дует на воду)

Одному по душе роза, другому – фиалка (Один любит арбуз, другой – свиной хрящик. Это, правда, не пословица, а цитата из Островского, но стало крылатым выражением).

Один аист не делает весны.

Половник дорог к обеду. (Дорога ложка к обеду).

Протягивай ноги по длине одеяла (По одежке протягивай ножки).

Промокшему что бояться дождя? (Утративши голову, по волосам не плачут).

С любимым каждый куст – дом. (С милым рай и в шалаше).

Слабый всегда виноват. (У сильного всегда бессильный виноват. Это, правда, тоже цитата – из басни Крылова).

Сначала перейди арык, а потом кричи «молодец»! (Не говори «гоп!», пока не перепрыгнешь).

Тот, кто сам о себе заботится, того и Аллах хранит. (Береженого и Бог бережет).

Что накрошишь в тарелку, то ложкой и выловишь. (Что посеешь, то и пожнешь).

У палки два конца.

Шей шубу летом, точи серп зимой. (Готовь сани летом, а телегу зимой).

Благочестие не в бороде, а то и козел стал бы муллой.

Будь слугой совести и хозяином воли.

Больше слушай, меньше говори.

Безделье – мать всех пороков.

Больше того, что смыслишь, не говори.

Была бы голова, а шапка будет.

Бедного украшает гордость, богатого – простота.

Богат тот, кому хватает, беден тот – кому всё мало.

Без мужа женщина, что лошадь без узды.

В глазах совы ее детеныш красивее павлина.

В одиночестве и кусок не мил.

В чужом котле плов не наготовишь.

В детстве всех тянет во двор, в молодости – на улицу, в возрасте – домой, в старости – к земле.

Великий – не тот, кто всё имел или заимел, всё имеет и ничего не потерял, а тот – кто, всё потеряв, заново всё приобрел.

Всё можно купить, счастье – только заслужить.

Все, что ты имеешь и тебя окружает – не твое, но если думаешь, что твое, знай – что не навсегда.

Вилами кефир хлебал, но такого вранья не слыхал.

Выпустив стрелу, лук не прячут.

Гвоздь подкову спасет, подкова – коня, конь – храбреца, храбрец – родину.

Говори не о том, что прочел, а о том, что понял.

Горького наглотаешься – сладкого вкус поймешь.

Глупый предпочитает быть первой любовью, мудрый – последней.

Где начинаются долги, там кончается дружба.

Дерево без плодов – дрова, тучи без дождя – дым, а человек без ума – животное.

Для муравья и роса – наводнение.

Дом с хорошей женой – рай.

Дочь моя, тебе говорю, сноха моя, слушай!

Дурень всех дураками считает.

Делай только то, за что потом сможешь ответить.

Зауважаешь дурака: он подумает, что его испугались.

И красавице ум не помешает.

Из страха перед людьми трудно говорить правду, из страха перед совестью – ложь.

Из-за одной блохи одеяло не жгут.

Каждая женщина у себя в дому и госпожа, и прислуга.

Как бы ни был велик верблюд – всегда на поводу у осла.

Как замуж выходить – так старшей дочери, а как пол подметать – младшей.

Каков казан, таков и плов.

Какой палец ни поранишь – боль одинакова.

Кого сдружила выгода, те век будут ссориться.

Кривой линейкой прямых линий не проведешь.

Кто в вышину, кто в глубину стремится, но большинство идет куда-то вкось.

Кто в детстве врал, тому и взрослому не поверят.

Кто ищет невесту без недостатков – останется без жены.

Кто сядет на чужую лошадь, может скоро оказаться пешим.

Лентяй всегда в раздумье.

Лес не без шакалов.

Лучше быть слугой мудреца, чем господином глупца.

Лучший друг – мать, лучшая страна – родина.

Медведь обиделся на лес, а лес о том не знает.

Муж у доброй жены – что князь, у худой – в грязь втоптан.

Мулла всех своих должников помнит.

На ветвях яблони алыче не зреть.

Не кланяйся, как весы, в обе стороны.

Не всякий, кто лает – собака, не всякий, кто говорит – человек.

Не смотри на тело, не смотри на платье, смотри в душу.

Не смотри, кто писал, смотри, что написано.

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

Невыполнимой работы не бывает.

Ни к чему смуглому мыло, дурному совет.

Одним ударом дерева не срубишь.

Одной стрелой двух птиц не собьешь.

Погнавшийся за джейраном на цветущий луг попадет, погнавшийся за свиньей угодит в грязь.

Поручи базар вору – что из этого выйдет?

Посеешь «но», вырастет «ничего».

Плохое, да свое, лучше хорошего чужого.

Правдивое слово всегда горько.

Пятна с казана сойдут, с совести – нет.

Разжуй слово, прежде чем изо рта его вынуть.

Родной заходить перестанет – чужим станет, чужой зачастит – родным станет.

С любимой расстался – с жизнью распрощался.

С одного барана двух шкур не дерут.

Сила мужчины – в кулаках, а женщины – в слезах.

Сколько языков знаешь, столько в тебе и людей.

Спросишь – горы перейдешь, не спросишь – на равнине заблудишься.

Стыдятся не дурные, стыдятся их родные.

Трусу и кошка львом кажется.

Ум – не в годах, а в голове.

Уважай других, если хочешь, чтобы тебя уважали.

Храбрец себя винит, трус – товарища.

Что обманом куплено – прибыли не даст.

Шип в отечестве лучше, чем роза на чужбине.

Я – «ага», и ты – «ага», а кто будет муку молоть?

Язык острее меча.

И еще:

Половина веры, а может быть, и вся вера – совесть

Главное – не то, где, как и сколько раз молишься, главное – чтобы это было искренне

Кто свою мать уважает, чужую не обругает

Лицо под чадрой все равно что солнце за стеной

Если красота – десять частей, то девять из них – одежда

Дома, в которых не бывает гостей, пусть разрушатся

Осел не заменит коня, а печенка – мяса

Поданое напоследок всегда вкуснее

Лес не без шакалов

«Желай соседу двух коров – будешь и при одной здоров». Не хочу никаких параллелей, но почему-то вспоминается русская поговорка: «Господи, забери у меня один глаз, но лишь бы у соседа корова сдохла!»

Нет горя – молись, нет долгов – женись»

Задумал жениться – верь не тому, что глаза видят, а тому, что уши слышат

Родители в детях продолжаются

Будь таким, каким хочешь видеть своего ребенка

На стариках семья держится

Метки: народная мудрость пословицы Азербайджан |

Азербайджанские пословицы |

Аппетит находится между зубами (Аппетит приходит во время еды).

Аллах в дымоход ничего не бросит – сам заработай. (На Бога надейся – а сам не плошай).

Барана вешают за баранью ногу, козла – за козлиную. (Каждому свое!).

Беда на голову с языка валится. (Язык мой – враг мой!).

Близкий сосед лучше дальнего родственника. (Хороший сосед лучше плохого родственника).

Беда не приходит одна.

Боль забывается, привычка – нет. (Привычка – вторая натура).

Без беды друга не узнаешь. (Друг познается в беде).

Без мук науки нет. (Тяжело в ученье, легко в бою).

Без огня дыма не бывает.

Без труда меда не поешь. (Без труда не вытянешь и рыбку из пруда).

Ближняя солома лучше дальнего сена. (Лучше синица в руках, чем журавль в небе).

Борода длинна, да ум короток. (Волос длинен, да ум короток).

Бояться воров – корову не держать. (Волков бояться – в лес не ходить).

Верблюда под ковром не спрячешь (Шила в мешке не утаишь).

Во льве и львице – одна сила (Муж да жена – одна сатана).

Выпущенная стрела назад не возвращается (Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь).

Гора с горой не сойдется, а человек с человеком – всегда.

Где барана нет, и коза сойдет за барана. (На безрыбье и рак – рыба).

Из волка пастуха не выйдет. (Пусти козла в огород…).

Кобыле – родить жеребенка, ослице – осленка (Каждому – свое, или Кесарю – кесарево).

Когда много повитух, ребенок ногами вперед выходит

или

Когда пастухов много, барана волк съест (У семи нянек дитя без глаза).

Кто цепляется за два корабля – утонет. (За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь).

Котел с котлом столкнется – горшок разобьется. (Паны дерутся, у холопов чубы трещат).

Не засыпай колодец: еще придется воды попить. (Не плюй в колодец: пригодится воды напиться).

Не видя бревна в своем глазу, видит волос в чужом. (В своем глазу бревна не замечают, а в чужом соломинку видят).

Не подыхай, ослик: придет весна, вырастет трава. (Зима – не лето, переживем и это).

Не все, что бело – снег. (Не все золото, что блестит).

Обжегшись молоком, дует на простоквашу. (Обжегшись на молоке, дует на воду)

Одному по душе роза, другому – фиалка (Один любит арбуз, другой – свиной хрящик. Это, правда, не пословица, а цитата из Островского, но стало крылатым выражением).

Один аист не делает весны.

Половник дорог к обеду. (Дорога ложка к обеду).

Протягивай ноги по длине одеяла (По одежке протягивай ножки).

Промокшему что бояться дождя? (Утративши голову, по волосам не плачут).

С любимым каждый куст – дом. (С милым рай и в шалаше).

Слабый всегда виноват. (У сильного всегда бессильный виноват. Это, правда, тоже цитата – из басни Крылова).

Сначала перейди арык, а потом кричи «молодец»! (Не говори «гоп!», пока не перепрыгнешь).

Тот, кто сам о себе заботится, того и Аллах хранит. (Береженого и Бог бережет).

Что накрошишь в тарелку, то ложкой и выловишь. (Что посеешь, то и пожнешь).

У палки два конца.

Шей шубу летом, точи серп зимой. (Готовь сани летом, а телегу зимой).

Благочестие не в бороде, а то и козел стал бы муллой.

Будь слугой совести и хозяином воли.

Больше слушай, меньше говори.

Безделье – мать всех пороков.

Больше того, что смыслишь, не говори.

Была бы голова, а шапка будет.

Бедного украшает гордость, богатого – простота.

Богат тот, кому хватает, беден тот – кому всё мало.

Без мужа женщина, что лошадь без узды.

В глазах совы ее детеныш красивее павлина.

В одиночестве и кусок не мил.

В чужом котле плов не наготовишь.

В детстве всех тянет во двор, в молодости – на улицу, в возрасте – домой, в старости – к земле.

Великий – не тот, кто всё имел или заимел, всё имеет и ничего не потерял, а тот – кто, всё потеряв, заново всё приобрел.

Всё можно купить, счастье – только заслужить.

Все, что ты имеешь и тебя окружает – не твое, но если думаешь, что твое, знай – что не навсегда.

Вилами кефир хлебал, но такого вранья не слыхал.

Выпустив стрелу, лук не прячут.

Гвоздь подкову спасет, подкова – коня, конь – храбреца, храбрец – родину.

Говори не о том, что прочел, а о том, что понял.

Горького наглотаешься – сладкого вкус поймешь.

Глупый предпочитает быть первой любовью, мудрый – последней.

Где начинаются долги, там кончается дружба.

Дерево без плодов – дрова, тучи без дождя – дым, а человек без ума – животное.

Для муравья и роса – наводнение.

Дом с хорошей женой – рай.

Дочь моя, тебе говорю, сноха моя, слушай!

Дурень всех дураками считает.

Делай только то, за что потом сможешь ответить.

Зауважаешь дурака: он подумает, что его испугались.

И красавице ум не помешает.

Из страха перед людьми трудно говорить правду, из страха перед совестью – ложь.

Из-за одной блохи одеяло не жгут.

Каждая женщина у себя в дому и госпожа, и прислуга.

Как бы ни был велик верблюд – всегда на поводу у осла.

Как замуж выходить – так старшей дочери, а как пол подметать – младшей.

Каков казан, таков и плов.

Какой палец ни поранишь – боль одинакова.

Кого сдружила выгода, те век будут ссориться.

Кривой линейкой прямых линий не проведешь.

Кто в вышину, кто в глубину стремится, но большинство идет куда-то вкось.

Кто в детстве врал, тому и взрослому не поверят.

Кто ищет невесту без недостатков – останется без жены.

Кто сядет на чужую лошадь, может скоро оказаться пешим.

Лентяй всегда в раздумье.

Лес не без шакалов.

Лучше быть слугой мудреца, чем господином глупца.

Лучший друг – мать, лучшая страна – родина.

Медведь обиделся на лес, а лес о том не знает.

Муж у доброй жены – что князь, у худой – в грязь втоптан.

Мулла всех своих должников помнит.

На ветвях яблони алыче не зреть.

Не кланяйся, как весы, в обе стороны.

Не всякий, кто лает – собака, не всякий, кто говорит – человек.

Не смотри на тело, не смотри на платье, смотри в душу.

Не смотри, кто писал, смотри, что написано.

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

Невыполнимой работы не бывает.

Ни к чему смуглому мыло, дурному совет.

Одним ударом дерева не срубишь.

Одной стрелой двух птиц не собьешь.

Погнавшийся за джейраном на цветущий луг попадет, погнавшийся за свиньей угодит в грязь.

Поручи базар вору – что из этого выйдет?

Посеешь «но», вырастет «ничего».

Плохое, да свое, лучше хорошего чужого.

Правдивое слово всегда горько.

Пятна с казана сойдут, с совести – нет.

Разжуй слово, прежде чем изо рта его вынуть.

Родной заходить перестанет – чужим станет, чужой зачастит – родным станет.

С любимой расстался – с жизнью распрощался.

С одного барана двух шкур не дерут.

Сила мужчины – в кулаках, а женщины – в слезах.

Сколько языков знаешь, столько в тебе и людей.

Спросишь – горы перейдешь, не спросишь – на равнине заблудишься.

Стыдятся не дурные, стыдятся их родные.

Трусу и кошка львом кажется.

Ум – не в годах, а в голове.

Уважай других, если хочешь, чтобы тебя уважали.

Храбрец себя винит, трус – товарища.

Что обманом куплено – прибыли не даст.

Шип в отечестве лучше, чем роза на чужбине.

Я – «ага», и ты – «ага», а кто будет муку молоть?

Язык острее меча.

И еще:

Половина веры, а может быть, и вся вера – совесть

Главное – не то, где, как и сколько раз молишься, главное – чтобы это было искренне

Кто свою мать уважает, чужую не обругает

Лицо под чадрой все равно что солнце за стеной

Если красота – десять частей, то девять из них – одежда

Дома, в которых не бывает гостей, пусть разрушатся

Осел не заменит коня, а печенка – мяса

Поданое напоследок всегда вкуснее

Лес не без шакалов

«Желай соседу двух коров – будешь и при одной здоров». Не хочу никаких параллелей, но почему-то вспоминается русская поговорка: «Господи, забери у меня один глаз, но лишь бы у соседа корова сдохла!»

Нет горя – молись, нет долгов – женись»

Задумал жениться – верь не тому, что глаза видят, а тому, что уши слышат

Родители в детях продолжаются

Будь таким, каким хочешь видеть своего ребенка

На стариках семья держится

|

Метки: Пословицы мудрость народная мудрость Азербайджан |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Растирка от боли в суставах |

Это цитата сообщения Шрек_Лесной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Для тех, кто страдает всем тем, , что связано с суставами и костной тканью предлагаю ознакомиться с растиркой. Возможно и она Вам поможет справится с болью. Здесь преведено 2 рецепта. Они оба хорошие. Выбирайте тот, который считаете для себя подходящим. Радикулит, артрит, артроз, остеохондроз - всё как рукой снимет. Итак:

Рецепт №1

300 гр. спирта, 1 бутылочка камфорного спирта (10 мл), 1 бутылочка йода (10 мл), 10 таблеток анальгина.

Все ингредиенты перемешать, перелить в тёмную емкость, хорошо закрывающую и настоять в темном месте 21 день Всё. Растирка готова и можно пользоваться.

Рецепт №2

Бутылка водки (0,5 л.), 1 бутылочка меновазина (40 мл), 1 бутылочка йода (10 мл), 10 таблеток анальгина. Всё также делаем- в тёмную емкость и настаиваем 21 день.

Так что не болейте. Впереди у нас лето, время отпусков и отдыха. Вы должны быть в отличной форме. Кроме этого узнайте в этом блоге полезные советы о поездках в своё путешествие. Кто отправляется на отдых в первый раз, эти советы могут ох как пригодиться.

|

Согласны ли Вы с тем, что БЛАГОДАРНОСТЬ - это единственный универсальный ключ, способный отпереть Двери, запертые от Вас на тяжёлый засов, имя которому - ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА МИРА?

Согласны ли Вы с тем, что БЛАГОДАРНОСТЬ - это единственный универсальный ключ, способный отпереть Двери, запертые от Вас на тяжёлый засов, имя которому - ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА МИРА?