Все дело в том, что перед Вами остатки древнего села Дьяково, которое располагалось вплоть до 90-ых годов на территории современного музея-заповедника Коломенское. Данная постройка относится примерно к тем самым годам, хотя сама история данного поселения берет свое начало примерно с 1340-1400 годов. В 1401-ом село упоминается уже как существующее, следовательно, оно и его название возникли куда раньше.

Сама местность, почва, микроклимат и даже наклон склонов располагали к тому, чтобы здесь находились многочисленные сады, в которых росли яблони, груши, а местный люд на пашнях культивировал различные виды овощей. Кстати, яблоневые сады здесь можно встретить и по сей день.

Но помимо крестьянских домов и угодий, здесь же располагался государев сад, а чуть позже были возведены царские хоромы, которые нередко посещал Алексей Михайлович. К сегодняшнему дню, проезжая по проспекту Андропова от метро Каширская к Коломенской, по правую сторону можно увидеть восстановленный дворец государя.

Стоит заметить, Дьяково всегда считалось селом зажиточным, что показывают многочисленные археологические исследования.

Дьяково городище

- неолитическое поселение I тысячилетия до н.э. - IV века н.э. Это древнейшее поселение людей на территории Москвы. Дьяково городище дало название всей культуре этого периода — "Дьяковская культура" (раннего железного века).

Его раскопки начались в 1864 г. Д. Я. Самоквасовым и затем в 1889 г.продолжены В. И. Сизовым.

Носители дьяковской культуры - финно-угорские племена. Основными занятиями дьяковского населения были скотоводство, при чём, в первую очередь, разводились лошади (на мясо), а также коровы, свиньи.

Значительную роль в хозяйстве играла также охота. Охотились на лося, оленя, медведя, кабана, косулю, тетерева, рябчика — ради мяса, а также на пушных зверей (прежде всего, бобра, также куницу, лису, выдру). Дьяковцы жили родовым строем. Каждый род, состоявший из нескольких больших семей и насчитывавший в среднем около сотни человек, жил в особом городище; стада скота, содержавшиеся в общем загоне, составляли родовую собственность и главное родовое богатство.

На одном из высоких берегов Москвы-реки в 1532 году была построена церковь Вознесения Господня, являющаяся первым шатровым каменным храмом Руси. Этот, небольшой внутри, храм в XVI-XVII веках был летней царской церковью. В 1917 году церковь прославилась Великой Чудотворной иконой Державной Богоматери, обретенной в церковной подклете. В 1994 году, эта церковь, Московский Кремль и Красная площадь были включены в список величайших достопримечательностей ЮНЕСКО. В том же году на территории храма было основано патриаршее подворье, в чьем пользовании и находится сегодня храм.

С середины I тыс. н. э. дьяковская культура приходит в упадок, и археологические свидетельства её исчезают в VIII в. При этом никаких признаков внешней катастрофы (вражеское нашествие и т. п.) не наблюдается. В IX-Х в. земли дьяковцев заселяют славянские племена кривичей и вятичей. Названия Яуза, Яхрома, Талдом, возможно и Москва свидетельствуют о славяно-финских контактах в этом регионе.

Село расположено на высоком одиночном холме в устье Дьяковского оврага, на холме есть кратер. Овраг с.Дьяковское (Дьяково) или Дьяковский овраг имеет длину ок.1 км, по дну его протекает небольшой ручей длиной ок.100 м. Левые отвершки Дьяковского оврага носят названия (сверху вниз): Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги.

В 1960-ом году село и близлежащая территория входят в состав Москвы, а уже к середине 70-ых его начинают постепенно расселять в связи с предстоящей в скором времени Олимпиадой.

Откровенно говоря, в некоторых случаях власти не особо церемонились с людьми, нажитым им хозяйством и даже с памятью об их предках. Так, например, было сровнено с землей местное кладбище и то, что сегодня можно увидеть, гуляя около церкви Иоанна Предтечи, уже восстановили сами жители, по памяти восстанавливая холмики и расставляя разбросанные могильные камни.

Дальше в селе начался настоящий разбой. Лучшие дома были разобраны и вывезены неизвестно куда... Когда крепкие были выбраны, менее интересные для продажи стали сгорать один за другим. Сгорели дома 15, 19, 20, 21, 23, 45, 55, 59. В их числе - дом Мазовой Антониты Михайловны, не успевшей получить ни компенсации за дом, ни квартиры. Не получили компенсации Ольга Ивановна Юдченко (№ 65), владельцы домов №№ 26, 38, 42, 42ф, 76 и ряда других. Дирекция охранной зоны не принимает никаких мер по охране домов. Нас, жителей, не уважают, гонят от родных мест. Мы едем и горюем, некоторые плачут, ведь мы едем на пустые места. Как же мы можем забыть свое родное место, ведь мы родились здесь и выросли, корнями вросли в землю. Эта боль никогда не пройдет, ее нечем успокоить. А самое большое зло сделано земле нашей. Варварское отношение к ней потрясло нас. Земля до сих пор знала только заботу и любовь к ней. Теперь вырываются огромные котлованы, туда бульдозер сталкивает кирпич, бревна, железо, и засыпают все это глиной, доставаемой со дна котлована, и размазывают.

Добраться сюда можно от ст. м. Коломенская или Каширская.

Приезжать можно в любой момент времени, поскольку местность давно облагорожена, дорожки заасфальтированы, освещаются и вдоль них стоят многочисленные лавочки для отдыха. Правда в апреле этого года в яблоневых садах и овраге ещё лежал снег и грязь не для городской обуви:-)

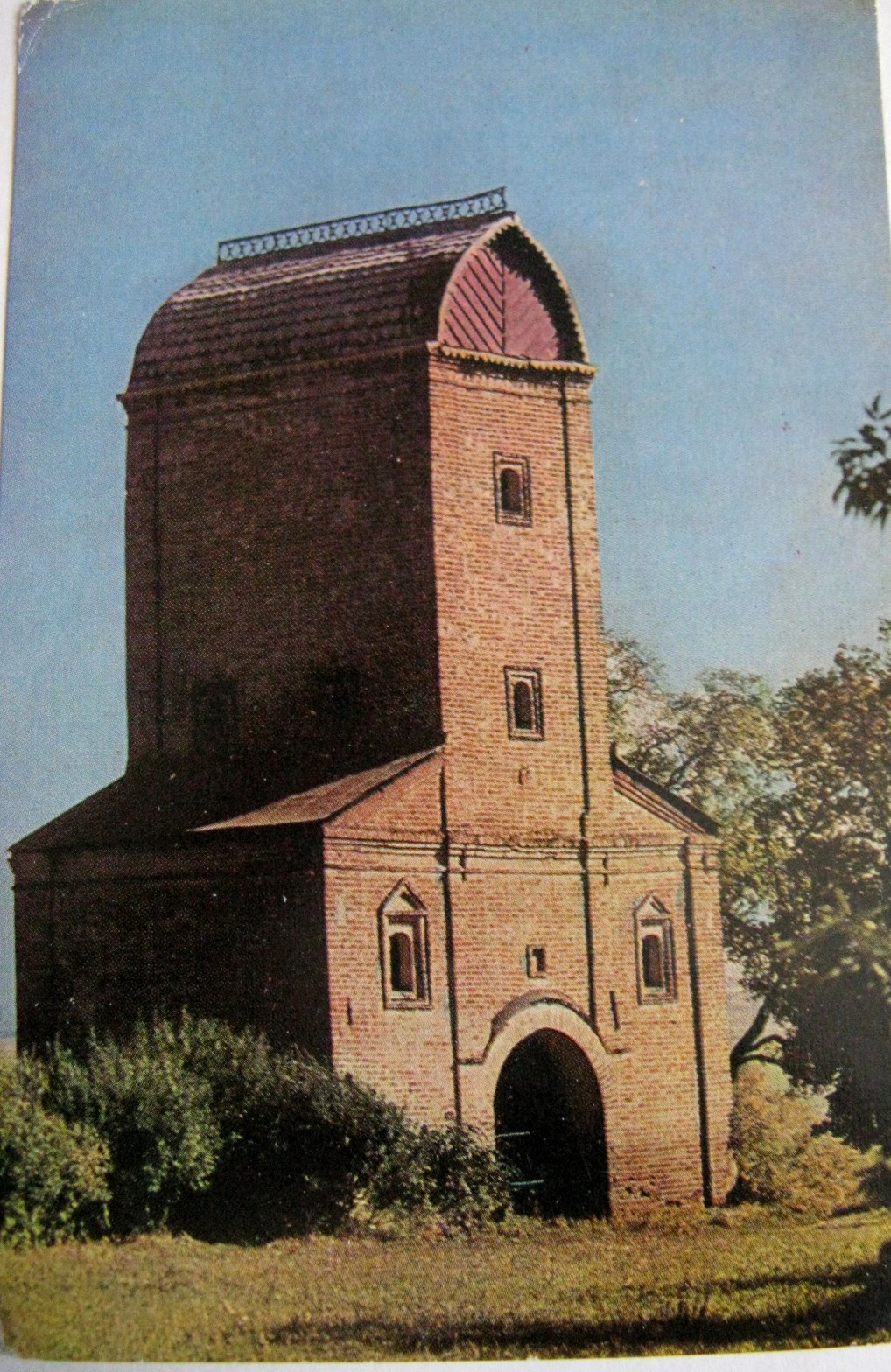

Храм Усекновения головы Иоанна Предтечи

Н. Е. Маковский. Вид церкви села Дьякова в Коломенском близ Москвы. 1872

Первый деревянный храм был построен в 1529 году, но находился он на другом месте. Во время московского пожара 1547 года он сгорел, и было решено построить храм в Коломенском, выделив для него более обширную территорию. Храм сооружен ок. 1547 г. по указу царя Ивана Грозного в связи с венчанием его на царство, а также как моление о даровании наследника. Многие древние рукописи указывают, что зодчими были Барма и Постник, создатели уникального храма Василия Блаженного на Красной Площади

Первая Предтеченская церковь, относящаяся к XVI веку и почитаемая архитектурной предшественницей храма Покрова на Рву, что на Красной площади, хранит в себе множество загадок. По традиционному мнению, она была основана Василием III в 1529 году как моленный и обетный храм о рождении наследника, которого великий князь ожидал более 20 лет и ради которого решился на беспримерный в то время шаг – официальный развод с первой женой, Соломонией Сабуровой. Ее насильно постригли в московском Рождественском монастыре, и она, по легенде, прокляла за это и бывшего супруга, и его новый брак, и все его потомство.

Но и во втором браке Василия III с Еленой Глинской детей не было несколько лет. Зимой 1528/1529 года состоялась поездка великокняжеской четы по монастырям с молением о даровании наследника, но супруги не получали просимого, пока не обратились в молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому.

Церковь Иоанна Крестителя каменная, крыта железом, о пяти главах со звонницею, окрашена ломаными линиями изветами, словом имеет пестрый вид. В ней четыре входа, один с крытою глухою стеклянною папертью, - которая протяжением во всю ширину храма по западной стороне ведет эта паперть в три предела, так как в ней три железных входных в храм двери.

Средняя дверь ведет в притвор настоящего предела

Церковь закрыли в 1924 г., она долгое время оставалась заброшенной, затем ее приспособили под колхозный склад.

Замечательным памятником истории было и расположенное на Предтеченском холме мемориальное кладбище, которое в 1970 — 1980 гг. снесли. Церковь реставрировали в 1964 и 1990-е гг.

Это церковь Вознесения внешне больше напоминает крепостную башню, чем храм

Она не имеет алтарной апсиды, что редко встречается в церковном строительстве. Церковь Вознесения Господня является первым из сохранившихся до нашего времени и самым совершенным каменным шатровым храмом, положившим начало новому типу храма, который получил широкое распространение на Руси в XVI веке. При патриархе Никоне на строительство шатровых шрамов был наложен запрет, как не соответствующих церковному чину. В день отречения от престола российского императора Николая II, 2 марта (15 марта — по новому стилю) 1917 года в подклете церкви Вознесения была обретена чудотворная икона Богоматери Державной. С середины 1970-х годов, вместо прежней окраски шатра в красный цвет, с побелкой деталей архитектурной обработки, храм побелён сплошь. В 1994 году памятник был включён во Всемирный список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.

Поблизости с церковью Вознесения Господня можно наблюдать и другие архитектурные памятники: Георгиевскую колокольню, построенную в XVI веке, Водовзводную башню, относящуюся к XVII веку и Охотничий павильон, построенный архитектором Е.Д. Тюриным в 1825 году.

А это Колокольня церкви великомученика Георгия Победоносца предположительно, построена в первой половине XVI века и первоначально являлась звонницей церкви Вознесения Господня.

Представляет собой круглую двухъярусную башню, стены которой обработаны ложными арками, пилястрами и кокошниками. В XVII веке колокольня была перестроена в церковь святого Георгия: к колокольне была пристроена кирпичная одноэтажная трапезная, а ее нижний ярус использовался как алтарное помещение новой церкви. В 1841 году архитектор Е. Д. Тюрин заменил деревянную трапезную храма каменной. В конце 1920-х годов П. Д. Барановский возвратил колокольне первоначальный вид. В остатках церкви одно время размещался склад. Вновь освящена 8 декабря 2000 г.

В XIV веке, Московские правители сделали Коломенское своей загородной летней резиденцией. Немного позже, в 16-17 веках, сложилась неповторимая архитектурная композиция Коломенского, наполненная торжественностью царской усадьбы, которая сегодня представляет большую историческую и художественную ценность.

Историческим ядром Коломенского является Государев двор, обнесенный деревянной и каменной оградами и имеющий двое проездных ворот — Передние (Дворцовые) и Задние (Спасские). Передние, или Дворцовые, ворота использовались как парадный въезд в царскую резиденцию.

К Дворцовым воротам усадьбы примыкает управление Коломенского, называемое Приказными палатами, и помещения, в которых располагались управлявшие охранявшим дворец полком военачальники, называемые Полковничьими палатами. Здесь же расположен Сухой (Фряжский) погреб и Сытный двор, в двухэтажном здании которого готовились подаваемые к царскому столу напитки. Сегодня весь этот комплекс входит в состав экспозиций Коломенского музея.

Вот такой вид, уже на часть современного города, открывается на одной из обзорных площадок.

|

|