Это история, в которой есть любовь и ненависть, измена и месть, погоня и жертвоприношение. Морали в этой истории нет — какая может быть мораль у истории, в которой участвуют гений Густав Климт, роковая женщина Адель Блох-Бауэр, картина стоимостью 135 миллионов долларов, Адольф Гитлер, Джордж Буш-младший, Правительство США и народ Австрии?

Наверное, вы уже догадались, что речь идет о картине Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр», или «Золотой Адели».

А начиналось все так:

1904 год. Фердинанд Блох-Бауэр шел по мощеному тротуару, насвистывая веселую мелодию, помахивая тростью, иногда останавливаясь и вежливо кланяясь встречным господам.

Он уже все для себя решил. Сначала, конечно, он хотел ее убить, но в еврейских семьях не принято убивать жен за измену. Развестись он тоже не мог — в еврейских семьях не принято разводиться. Особенно в таких семьях, как у него и его жены Адели — в элитных семьях австрийской еврейской диаспоры. В таких семьях брачные союзы заключаются навечно. Деньги должны идти к деньгам, капитал к капиталу. Этот брак был одобрен родителями с обеих сторон. Отец Адели, Мориц Бауэр, крупный банкир, Председатель Ассоциации Австрийских Банкиров, долго искал достойных женихов для своих дочерей, и выбрал братьев Фердинанда и Густава Блох, занимавшихся сахарным производством и имевшим несколько предприятий, акции которых непрерывно росли.

На свадьбе пировала вся Вена, а после слияния капиталов обе семьи стали Блох-Бауэрами. И теперь крупнейший сахарозаводчик в Европе Фердинанд Блох-Бауэр шел по мостовой и чувствовал, как на его голове, под роскошным атласным цилиндром, растут ветвистые рога. Только ленивый не обсуждал бурный роман его жены Адели и художника Густава Климта. Он не спал много ночей подряд, он лежал и таращился в темноту, пока не придумал свою месть...Адельке...Так он называл ее — не Адель, а Аделька.

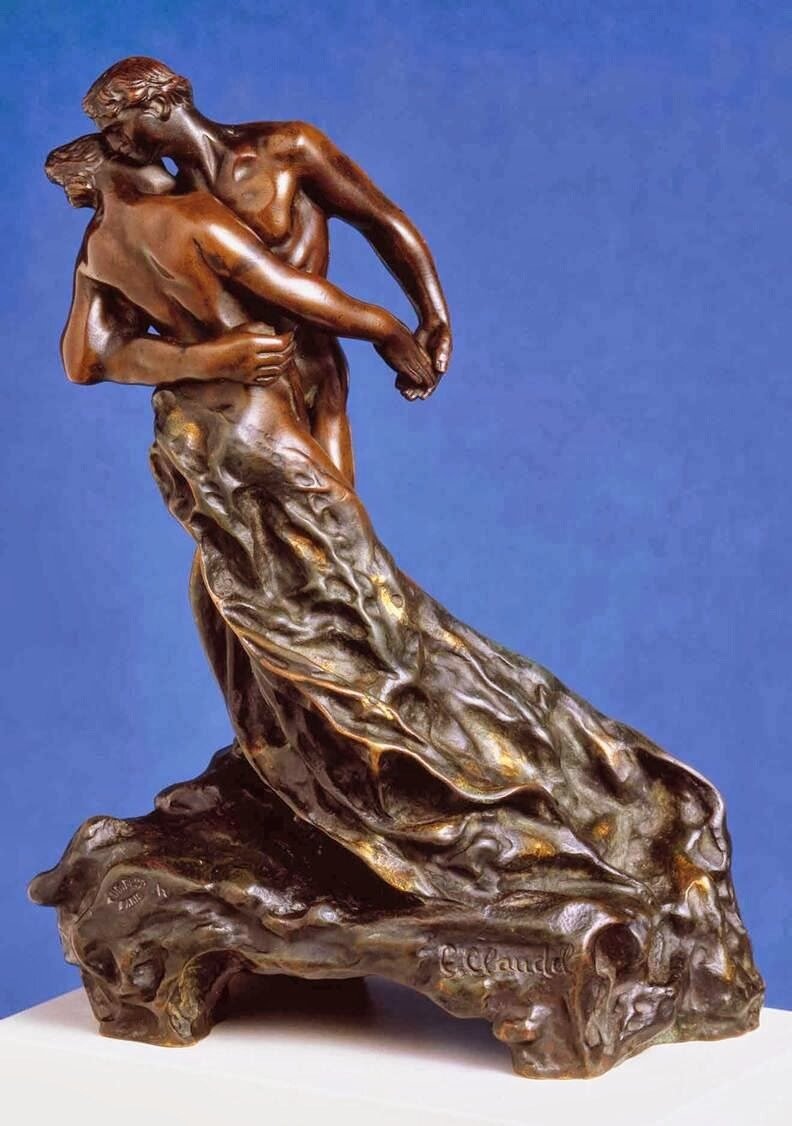

Адель Блох-Бауэр

Пусть он не был таким образованным и начитанным, как Адель, но он тоже кое-что знал, и мог знать, например,что древние индейцы, чтобы разлучить влюбленных, приковывали их цепями друг к другу и держали вместе, пока они не начинали ненавидеть друг друга так же сильно, как недавно любили.

Эта идея пришла ему во сне. Ему приснилось, что его сахарная империя развалилась на маленькие сахарные кусочки, и маленькие человечки растащили все по своим маленьким норкам, а у него остался только портрет его жены Адели.

Он закажет ему (Климту) портрет Адели! И пусть Климт сделает 100 эскизов, пока его не станет выворачивать от нее. Он не сможет долго — ему надо менять натурщиц, любовниц, наложниц, окружающих его женщин. Иначе он задыхается. Недаром ему приписывают четырнадцать внебрачных детей. Пусть пишет этот портрет несколько лет! И пусть Аделька видит, как чувства Климта угасают. Пусть поймет, на кого она его, Фердинанда Блох-Бауэра, променяла!

И расстаться они не смогут. Контракт — дело серьезное. А в нем штраф, превышающий сумму контракта в десятки раз. Фердинанд сможет легко разорить Климта.

Коллекционная монета с фрагментом «Адель» номиналом 50 евро. Рыночная стоимость — 505 евро.

Фердинанд решил заказать Климту портрет Адели и назвать картину «Портрет Адели Блох-Бауэр», таким образом увековечив свою фамилию.

Обласканный властями Климт был очень модным и востребованным художником, его картины были хорошим вложением капитала, и Фердинанд это отлично понимал. За несколько последних лет Климт и его брат объездили всю страну, оформляя то павильон минеральных вод в Карлсбаде, то столичный Бургтеатр, то виллу императрицы Сисси. В двадцать шесть Климт получил золотой орден «За заслуги», в двадцать восемь — императорскую премию.

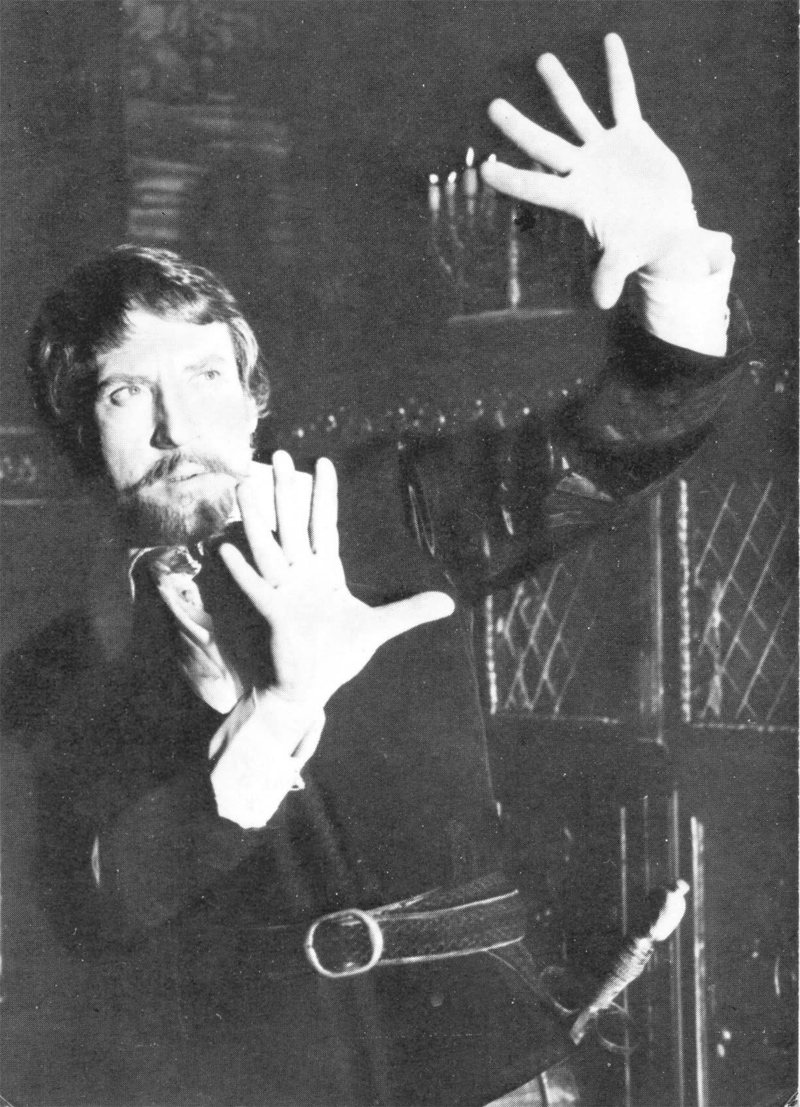

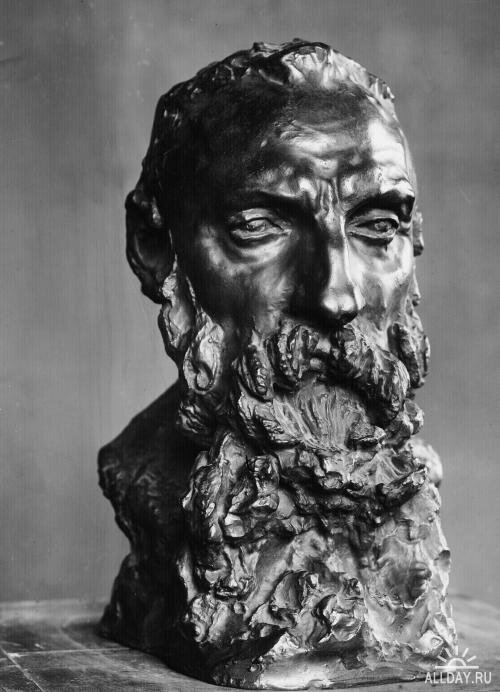

Густав Климт

Поэтому Фердинанд очень тщательно готовил контракт с Климтом, этим вопросом занимались его лучшие юристы, и теперь было важно, чтобы Климт подписал бумаги.

Когда Фердинанд пришел домой, Адель возлежала на кушетке в гостиной и курила, как обычно, сигариллу в мундштуке. Она любила яблочный табак. Ее тонкий гибкий стан напоминал пантеру на отдыхе, так она была грациозна. Тонкие черты лица и темные волосы были хороши. Адель привыкла к счастливому «ничегонеделанью».

Она выросла в очень богатой семье, окруженная армией прислуги. В те времена почему-то девушкам нельзя было обучаться в университете, но родители Адели дали ей хорошее домашнее образование. Адель была дамой весьма романтичной, читала классику на четырех языках и удивительным образом сочетала болезненную воздушную хрупкость с горделивой спесью миллионерши. В замужестве Адель развлекала себя содержанием модного салона, где собирались поэты, художники и весь цвет светского общества Вены. Там они с Густавом и познакомились.

Адель Блох-Бауэр

Пройдя в гостиную, Фердинанд предложил Адели переодеться, поскольку он пригласил Климта на обед. При упоминании о Климте Адель вспыхнула, и это не укрылось от глаз мужа. Густав Климт прибыл без опоздания, на всякий случай захватив с собой раму для картины.

Очень интересно, но он всегда начинал с рамы. Его брат изготавливал красивую раму, а Климт вписывал туда свой шедевр. Обед прошел спокойно, не считая того, что Густав и Адель упорно не хотели смотреть друг на друга. Фердинанд же напротив, был весел и непрерывно шутил.

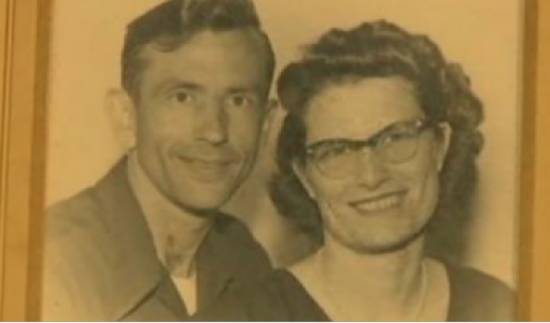

Фердинанд Блох-Бауэр

После обеда все трое собрались в гостиной, и между ними состоялся примерно такой диалог:

Фердинанд (официально): — Господин Климт! Вы, вероятно, уже догадались, что я пригласил Вас, чтобы сделать заказ и потому захватили с собой подрамник? Я бы хотел заказать Вам необычный портрет моей жены Адели.

Климт: — Чем же он должен быть необычен?

Фердинанд: — Тем, что должен просуществовать минимум несколько веков!

Климт (заинтересованно): — Интересно, интересно... несколько веков. Не знаю. Мне интересно изображать важнейшие точки жизни человека: Зачатие, Беременность, Рождение, Юность, Полдень Жизни, Старость..

Фердинанд: — Но Библию написали люди, Сикстинскую Мадонну нарисовал человек и эти произведения живут в веках! Вот и Вы сделайте портрет моей жены, как Мадонну Австро-Венгерской Империи и пусть этот портрет живёт в веках!

Климт: — Вы ставите передо мной очень трудную задачу!

Фердинанд: — А мы никуда не торопимся. Я заплачу Вам хороший аванс, чтобы Вы не думали о деньгах.

Климт: — Подобная картина может потребовать и дополнительных затрат.

Фердинанд: — Например?

Климт: — Например, платье я хотел бы отделать золотыми пластинами...

Фердинанд: — Если Вы собираетесь отделать платье моей жены золотом, и привлечь внимание к нижней части картины, то я куплю колье в надежде привлечь внимание к верхней части картины.

Адель (иронично): — Вот вы уже всю меня и поделили. Мне остаётся только «сложить ручки на груди», чтобы привлечь внимание к средней части картины.

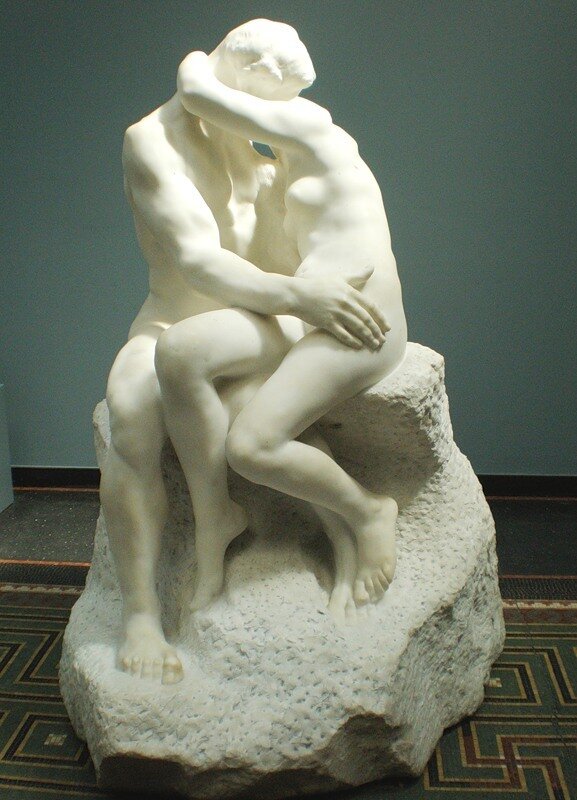

Фердинанд: — Мне бы хотелось, чтобы портрет моей жены не содержал обнаженных мест, как ваш портрет Юдифи.

Климт: — Разумеется. Я сделаю эскиз, и только после вашего одобрения приступлю к основной работе.

Увидев сумму контракта, Густав Климт подписал его, даже не читая. Он, конечно, подозревал, что является гениальным художником, но цена, которую предложил ему Фердинанд, его просто ошеломила.

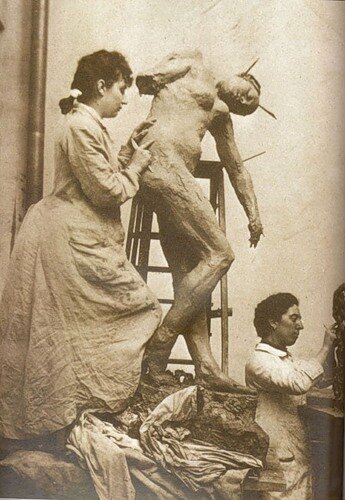

Около ста эскизов написал Климт к этому портрету. И закончил работу над ней за четыре года.

Фердинанд был доволен. Картина была закончена (а ведь многие картины так и остались незаконченными) и полностью отвечала его замыслу. Они с Аделью повесили ее в гостиной их Венского дома.

«Золотая Адель», фрагмент

Очевидно, что отношения Климта и Адели плавно угасли. Через некоторое время после начала работы над картиной Адель заболела и Климту приходилось делать затяжные перерывы в работе.

Адель болела, и при этом много курила, чаще всего проводя целый день, не вставая с постели. Бог так и не дал им с Фердинандом детей. Она пыталась родить три раза и каждый раз дети умирали. Всю свою нерастраченную материнскую любовь Адель перенесла на детей своей сестры, особо выделяя свою племянницу Марию Блох-Бауэр. Мария часто приходила посидеть с больной тетей, они обсуждали последние веяния моды и фасоны платьев для первого бала Марии. А также картины художника Климта, которых в доме Адели и Фердинанда набралось уже более десяти штук.

Фердинанд проводил время, посвящая его работе в своей сахарной империи. Он так и не сказал Адели, что знал о ее отношениях с Густавом.

Густав Климт

Время шло, приближалась Первая Мировая война. «Золотой период» в жизни Климта кончился, уступив место удручающим картинам с изображением смерти и конца света. Климт очень тяжело переносил события, происходящие в мире. Война повлияла на него губительно. И в возрасте 52 лет, в 1918 году, Климт внезапно умер от удара в своей мастерской, на руках у своей извечной спутницы Эмилии Флеге.

Эмилия Флеге и Густав Климт

Адель пережила его на семь лет и умерла в 1925 году, тихо скончавшись после менингита. Перед смертью Адель попросила Фердинанда завещать три картины, в том числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», венскому музею Бельведер.

Фердинанд жил один, жизнь его становилась все тяжелее и тяжелее, поскольку Австрия в 1938 году вошла в состав Германии, и нацисты начали охоту на австрийских евреев. В этом же году Фердинанду удалось бежать в Швейцарию, бросив все свое имущество на попечение семьи брата.

Картина оставалась в гостиной, близилась Вторая Мировая Война.

Далее рассказ пойдет о Марии Блох-Бауэр (после замужества — Марии Альтман) — женщины, которая переняла эстафету в истории картины «Портрет Адели Блох Бауэр».

Мария Альтман

Густав Блох-Бауэр, родной брат Фердинанда, приходился мужем сестры Адель. В их семье было пятеро детей, та самая Мария, навещавшая Адель во время болезни была самой младшей. Как ни странно, жили они очень скромно, одевались просто и детям позволяли только самое дешевое итальянское мороженое. Вне семейного сахарного бизнеса отец Марии был неплохим музыкантом и другом Ротшильда, который привозил в их дом виолончель работы Страдивари, и тогда там собиралась практически вся неравнодушная к высокому искусству Вена.

Когда Мария была подростком, ее связывала нежная дружба с Алоисом Кунстом из гимназии, что была неподалеку от той, где она училась. Она часто приглашала его в дом своей тети Адели и они вместе рассматривали картину. Мария даже пригласила Алоиса на свой первый бал. А это значило, что Алоис был представлен и одобрен родителями Марии, которые считали его культурным и воспитанным молодым человеком. Тетя Адель разрешила Марии надеть свое бриллиантовое колье, в котором позировала Климту. Мария запомнила этот бал на всю жизнь. Они с Алоисом знали, что у картины есть свой секрет. Если смотреть на Адель под определенным углом и загадать желание, то по уголкам губ можно определить улыбается Адель или хмурится. Если улыбается — желание сбудется.

Густав Климт, «Танцовщица» (1916-1918 гг.)

Но замуж Мария вышла за другого. Фредерик Альтман был оперным певцом, сыном крупного промышленника. Деньги к деньгам, капитал к капиталу. Видимо, его родители были более состоятельными. Они поженились в 1938 году, накануне вторжения Германии в Австрию. Но, несмотря на договорной брак, Мария очень любила своего мужа и прожила с ним всю свою жизнь. Знаменитое бриллиантовое колье, в котором Адель Блох-Бауэр позировала Густаву Климту, ее дядя Фердинанд подарил ей в качестве свадебного подарка.

Когда нацисты начали охоту на австрийских евреев, Фердинанд бежал в Швейцарию, а мужа Фредерика схватили и отправили в Гестапо. Немного позднее он оказался в концентрационном лагере в Дахау, где тысячи евреев превращались в черный дым после того, как передавали все свое имущество немецким властям. Гестаповцы ворвались в дом Марии в Вене и забрали все драгоценности и виолончель Страдивари, а бриллиантовое колье Адели просто сунули в мешок (были очевидцы, что в этом колье несколько раз потом появлялась на людях жена Генриха Гиммлера). Мария ничего не жалела и сразу подписала все нужные бумаги, в которых отказывалась от всего движимого и недвижимого имущества. Она готова была сделать все, только чтобы спасти мужа от смерти.

Концлагерь Дахау

Мария ждала, что со дня на день заберут и «Золотую Адель». Она почти не удивилась, когда за картиной, в сопровождении отряда гестаповцев, пришел ее школьный друг Алоис Кунст. Кунст сотрудничал с фашистами, собирая для них коллекцию живописи, часть которой осела в тайниках и подвалах Третьего Рейха. Когда она спросила, как он мог стать предателем, он сказал, что так он может сделать для Австрии гораздо больше.

Адольф Гитлер положительно относился к творчеству Густава Климта. Они встречались с Климтом, когда Гитлер пытался поступить в Академию Живописи в Вене. Тогда Климт уже был почетным профессором этой академии. В то время Гитлер зарабатывал себе на жизнь тем, что рисовал небольшие картинки с видами Вены и продавал их туристам в ресторанах и трактирах. Он пришел к Климту, чтобы показать свои работы и, может быть, взять несколько уроков живописи. По доброте душевной, Климт объявил Гитлеру, что тот гений и ему уроков брать не нужно. Гитлер ушел от Климта очень довольный, а своим друзьям заявил, что его признал сам Климт. В Академию живописи Гитлер так и не поступил, вместо него туда взяли Оскара Кокошку, еврея по национальности. Может поэтому Гитлер как-то сказал, что его ненависть к евреям — это сугубо личное.

Картины Адольфа Гитлера

А вот полотен Климта эта ненависть не коснулась, их приказано было оберегать, несмотря на еврейское происхождение автора.

Когда «Золотая Адель» уехала из родного дома, фюрер не принял ее в свою коллекцию: Адель была откровенной еврейкой, и, как вы сами понимаете, такая картина никак не могла висеть ни в Рейхстаге, ни в других местах фашистской Германии. Именно поэтому стоит заострить внимание на внешности Адели Блох-Бауэр, которая спасла картину от гибели. Картина исчезла. Никто не знает, где был портрет Адели все военные годы.

Бережно хранимая...Алоисом Кунстом, в идеальном состоянии, она всплыла после окончания войны и поселилась в центральном музее Бельведер в Вене. А Алоис Кунст стал директором этого музея и продолжал хранить свою любимую реликвию.

Музей Бельведер, Вена

Фердинанд Блох-Бауэр скончался в ноябре 1945 года, в полном одиночестве. Никто из родственников не смог проводить его в последний путь.

Марии с мужем повезло: следователем в Гестапо был знакомый Альтмана, с которым Фредерик занимался альпинизмом и однажды спас его, вытащив из пропасти. Они бежали по поддельным документам. Гестапо преследовало их. Мария вспоминала, как в самолете, который вылетал из Вены в Лондон и уже выруливал на взлетную полосу, вдруг выключились двигатели и вошли вооруженные гестаповцы с автоматами. Альтманы сидели вцепившись в кресла, думая, что это за ними. Но тогда вывели кого-то другого.

Мария Альтман бережно хранила порванные чулки, в которых они с мужем перелезали через колючую проволоку. Она считала их символом своей свободы. Супруги Альтман перебрались сначала в Англию, а потом в США. Через некоторое время Мария получила американское гражданство.

Все было спокойно, до тех пор, пока настырный журналист Хубертус Чернин не откопал завещание Фердинанда Блох-Бауэра оставленное перед смертью в Швейцарии, отменявшее все предыдущие завещания. В нем Фердинанд завещал все имущество своим племянникам — детям брата Густава Блох-Бауэра. Капитал, по его мнению, должен был работать для семьи. На тот момент в живых осталась одна Мария, да и той уже было за 80 лет. Но Хубертус понимал, что это его звездный час. Несмотря на свое графское происхождение, он был беден, но любил жить на широкую ногу. Он понимал, что американская миллионерша отвалит неплохую сумму за такую информацию. Так оно и произошло. Мария считала себя вечной должницей перед ним.

Адвокат Рендол Шенберг с наследницей Марией Альтман, между ними изображение «Золотой Адели» Густава Климта. Иллюстрация: Катарина Кляйн

Вся Австрия всполошилась, как осиное гнездо! Заголовки австрийских газет вопили: «Австрия лишается своей реликвии!!!», «Не дадим Америке наше национальное достояние!!!». В полицию посыпались угрозы о том, что картина будет уничтожена, но в Америку не поедет. В конце концов дирекция музея решила убрать «Золотую Адель», от греха подальше, в запасники.

Удивительно, но Джордж Буш-младший, используя какие-то свои рычаги, не давал хода делу о картинах. Он совершенно не хотел портить отношения с австрийцами. Мария Альтман билась за свое имущество долгих семь лет. Суды занимались отписками и придумывали причины, чтобы не рассматривать это дело. Но адвокаты Марии провели расследование и выяснили, что Фердинанд Блох-Бауэр имел гражданство Чехии, и сумели добиться переноса судебного слушания на территорию США, поскольку на бумаге гражданка США просила узаконить завещание гражданина Чехии. «При чем же здесь Австрия?» — спрашивали они.

И Австрия оказалась ни при чем. И по решению Высшего Суда США Австрия была обязана вернуть пять картин Густава Климта, в том числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», законной наследнице — Марии Альтман.

Четыре картины, которые были возвращены Марии Альтман вместе с «Портретом Адели Блох-Бауэр». По часовой стрелке: «Березовая роща» (1903), «Портрет Адели Блох-Бауэр-2» (1912), «Дома в Унтерахе близ Аттерзее» (1916), «Яблоня I» (1912)

Мария была счастлива и не настаивала на том, чтобы картины покидали пределы Австрии. Она просила выплатить ей их рыночную стоимость. За все пять картин была назначена цена в 155 млн. долларов. Такая сумма была неподъемной для министерства культуры Австрии.

Вся Австрия встала на защиту «Золотой Адели». Австрия предприняла беспрецедентные в истории государства меры по спасению национального достояния. Велись переговоры с банками о займе на покупку картин. Правительство страны обратилось к населению с просьбой о помощи, намереваясь выпустить «облигации Климта». Общественность объявила подписку по сбору средств. Пожертвования стали поступать, при том не только от австрийцев. Правительство Австрии почти собрало требуемую сумму.

Но поднятый вокруг картин ажиотаж взвинтил их рыночную стоимость. У Марии Альтман был редкий шанс войти в историю Австрии, проявив благородство и оставив полотна Климта на его Родине. Конечно, не безвозмездно, и первоначальная оценка в 155 млн долларов рассматривалась в Австрии как справедливая компенсация. Однако Мария решила поднять цену до 300 млн. долларов...

Проводить «Золотую Адель» пришли тысячи жителей Вены, люди съезжались со всей Австрии. Толпы людей выстроились вдоль улиц, по которым в бронированных автомобилях вывозили реликвии. Некоторые люди плакали. Шутка ли, Портрет Адели был символом Австрии на протяжении почти 100 лет.

Постер «Чао Адель». Социальная реклама в Вене, посвященная отправке «Адель» в США (февраль 2006)

Через некоторое время за 135 миллионов долларов Мария Альтман продала «Портрет Адели Блох- Бауэр» Рональду Лаудэру, владельцу парфюмерного концерна «Эсти Лаудэр». Рональд Лаудэр построил новый дом для Золотой Адели, который назвали «Музеем австрийского и немецкого искусства», и на сегодняшний день картина находится там.

Журналист Хубертус Чернин так и не смог воспользоваться полученными деньгами от Марии Альтман, потому что скончался через четыре месяца после вывоза картин Климта. Официальная версия полиции — сердечный приступ.

Мария Альтман умерла в 2011 году в возрасте 94 лет.

Но Золотая Адель по сей день очень популярна в мире.

Ей пишут стихи:

Из каких мне неведомых дальних земель

Ты вошла в мою жизнь, золотая Адель?

Твоей шеи изгиб, твоих губ розанель -

Всё так дивно в тебе, золотая Адель...

Опечаленных глаз твоих сладостный хмель

Ранит душу забытой мечтою, ma Belle,

И излом нежных рук, и румянца пастель -

Всё лишь ты, только ты — золотая Адель...

Ты сидишь королевой на троне...Ужель

Твоя краткая жизнь, как качель-карусель,

Промелькнёт, мудро встретив фатальную цель?

Погоди! Будь со мной, золотая Адель...

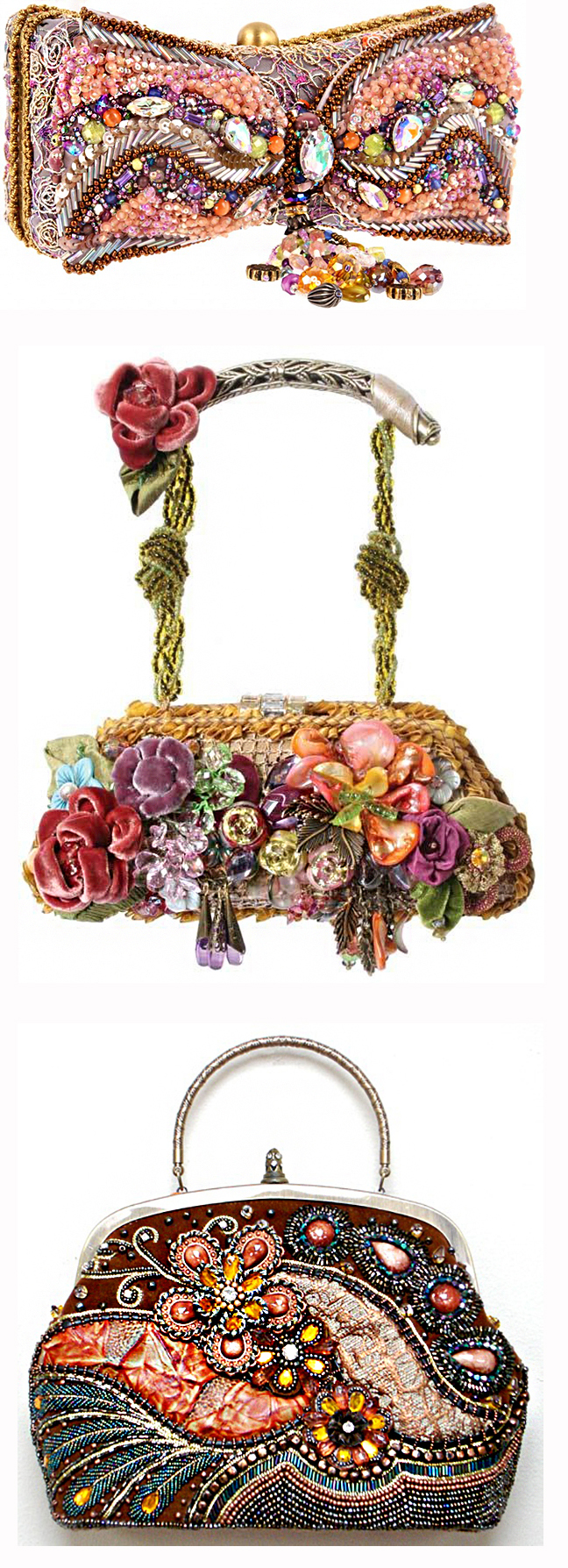

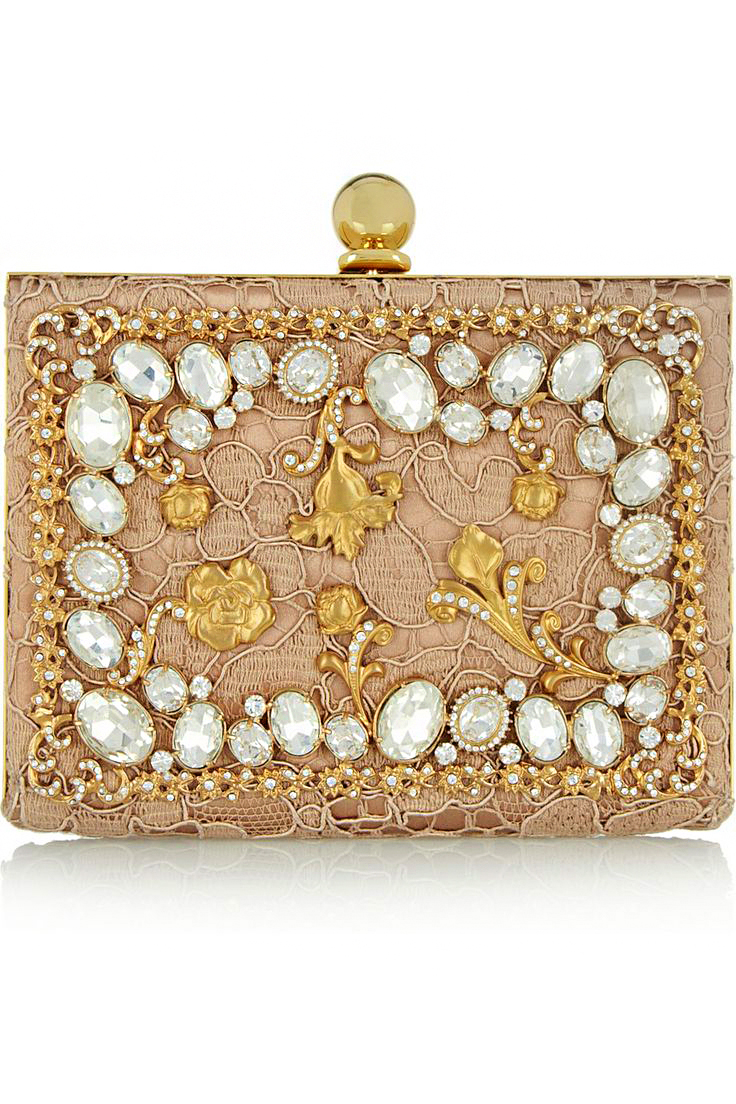

Ее тиражируют, как могут:

Все участники событий ушли в мир иной, а Золотая Адель жива и будет жить в веках, как того и хотел Фердинанд Блох-Бауэр.