"Мой дневник посвящён женщинам,которые открыли миру свою душу и тело!"-Элеонора Киселёва-Михайлова,5 июля 2014г

Раевская Е. И. Полвека тому назад: (Из воспоминаний) |

Раевская Е. И. Полвека тому назад: (Из воспоминаний)

Раевская Е. И. Полвека тому назад: (Из воспоминаний) / Предисл. С. П. Раевского; Публ., пер. [вступ. ст. и примеч.] Е. Л. Яценко // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2001. — [Т. XI]. — С. 320—328.

320

Рассказ “Полвека тому назад” находится в I томе рукописных воспоминаний Е. И. Раевской “Обо всем понемногу”, хранящихся в РО ГЛМ (Ф. 155. Оп. 1. Д. 12). Авторские примечания, помеченные арабскими цифрами со звездочкой, располагаются как в рукописи, т. е. внутри текста и выделены курсивом, подчеркивания сохраняются. В стихотворениях воспроизводится орфография мемуаристки. Сокращенное написание имен, отчеств и фамилий раскрывается полностью без дополнительных оговорок.

Предваряет публикацию предисловие, написанное С. П. Раевским, правнуком Екатерины Ивановны.

Моя прабабушка Екатерина Ивановна Раевская (урожд. Бибикова) (1817—1900) была внучкой генерала екатерининских времен Гавриила Ильича Бибикова. Ее родители, Иван Петрович и Софья Гавриловна Бибиковы, отличались интересом к литературе и искусствам. Екатерина Ивановна получила прекрасное домашнее образование, великолепно знала родной русский язык и свободно владела французским, английским, итальянским, немецким, польским и латинским языками. Она с юности занималась живописью, была ученицей выдающегося портретиста П. Ф. Соколова, высоко ценившего ее талант акварелиста. Наряду с живописью, Екатерина Ивановна до глубокой старости занималась литературным трудом, преимущественно мемуарного жанра. В 80—90-х годах прошлого столетия некоторые отрывки из ее воспоминаний печатались под псевдонимом “Старушка из степи” в журналах “Русский Архив”, “Исторический Вестник”, “Новое Время”.

321

***

В феврале 1848 г. моя сестра Лиза1 была вдовою по своем первом муже, князе Дмитрии Оболенском*. Овдовев, она проводила лето у меня или в своем имении Маклец, Тульской губернии, где я гостила у нее, зимовала же она в Москве, живя у наших родителей3 со своим маленьким Дмитрием4, единственным и обожаемым ребенком всего семейства**. Ему было три года, когда в феврале 1848 г. я приехала в Москву, чтобы провести несколько недель у матушки.

Мой батюшка почти не выходил из своих комнат и не принимал никого, кроме ближайших родных. Матушка же любила избранное общество и, несмотря на свои лета и строгость своих правил, умела принять с такою приятностью и столь учтиво, что и молодые, и старые чувствовали себя непринужденно. Эти несколько недель, проведенные у матушки, рядом с сестрою, оставили у меня лишь радостные воспоминания.

Матушка никогда не выезжала, но принимала каждый вечер, а потому у нас ежедневно бывали гости, так как всякий приезжал, будучи уверен найти нас дома. Бывало в полночь колокольчик давал знать о каком-нибудь визите: то запоздалый гость приезжал к нам прямо из театра. В нашей гостиной собиралась лучшая молодежь того времени. Большинство из них сделались с тех пор знамениты как в мире политики, так и литературы. Следует их назвать, чтобы их современники воздали им по справедливости. Это были: князь Владимир Черкасский1*, барон Владимир Менгден2*, Николай Орлов3*, Сергей Гончаров4*, г-н Абаза5*, Александр Кобылин6*, Константин Озеров7*, Николай Пашков8*, Болеслав Маркевич9* и прочие.

Что касается любезных и остроумных молодых женщин, это были г-жа Александрина Бахметева5, истинная славянофилка, и другие, но центром нашего маленького общества являлись две барышни Новосильцевы, Софья и Екатерина, наши родственницы со стороны батюшки и близкие подруги. Софья Владимировна Новосильцева6 известна в русской литературной среде под псевдонимом Ольга Н. В 1848 г. она писала лишь прелестные французские стихи. Позже она вышла замуж за Владимира Энгельгардта, которого покинула спустя три месяца после свадьбы.

Екатерина Владимировна Новосильцева7 сочиняла, как и ее сестра, и публиковала в газетах рассказы и повести под псевдонимом Толычева. Она никогда не была замужем. Софья жила у нас, Екатерина же бывала как только могла часто.

Моя сестра Лиза, тогда княгиня Оболенская, бесспорно была средоточием и постоянной звездою наших собраний. Прочие дамы являлись лишь спутниками сей звезды, что не мешало им веселиться от всей души. Обе барышни Новосильцевы были, без сомнения, самыми остроумными и приятными в обществе особами, каковых я когда-либо знала, и дружба, соединявшая нас тогда, делала еще очаровательнее наши задушевные отношения.

Вечерами пожилые дамы играли в гостиной в карты, а молодежь беседовала в кабинете, отделенном от гостиной большой аркою с тяжелой портьерой, поддерживаемой по сторонам шнуром из шелкового позумента. Ни прежде, ни с тех пор мне не приходилось бывать на вечерах столь оживленных, столь искрящихся остроумием и оригинальными репликами, что были у нас тогда, в 1848 г. Слышалось бесконечное журчание голосов, то тут, то там прерываемое смехом, раздающимся в одной или в другой группе беседующих. Мы в самом деле веселились, без скрытой злобы, без всяких притязаний, что весьма редко...

Если бы я в то время записала остроты, сверкавшие у нас, из них можно было бы составить целый том. К сожалению, память изменяет мне после сорока девяти лет, прошедших с тех пор. Мне лишь вспоминается, что однажды вечером мы беседовали в уголку гостиной: Екатерина Новосильцева, г-н Гончаров, князь Владимир Черкасский и я. Князь В. Черкасский, всегда очень язвительный, высмеивал русские погребальные обряды и наше почитание усопших, как вдруг Екатерина Новосильцева прервала его коротко и резко:

— Поверьте, князь, покойного я стану уважать вас больше, чем живого!

322

И мы все трое расхохотались.

Иван Петрович Бибиков

В те дни, когда мы с сестрою бывали в спектакле или в концерте, мы заранее предупреждали об том наших постоянных посетителей, поэтому к нашей ложе в бель-этаже составлялась очередь. Однажды, когда кн. Владимир Черкасский затруднялся туда проникнуть, он произнес: “Подаю голос за каучуковую ложу для княгини!”

Часто все это общество сопровождало нас прямо из спектакля домой, где для всей компании был готов чай или ужин.

Мы с сестрою были абонированы на самого известного в столице парикмахера — г-на Шарля, подобного которому с тех пор не бывало.

— Г-н Шарль, — говорила я ему, — знаете, вы и дурнушек делаете хорошенькими! — и то была чистая правда.

Г-н Шарль был умный и воспитанный человек, француз с головы до ног. Он ежедневно являлся причесывать нас, вечером либо утром, как мы ему назначали, и все время болтал, развивая и завивая своими ловкими руками наши длинные черные волосы. Он приносил нам все городские сплетни и закулисные тайны знатных столичных дам.

— О! Г-жа Нарышкина!* Что за женщина! Когда я ее причесываю, она втыкает шпильки в руки своих горничных, будто это подушечки для булавок! О! Знаете, это очень злая дама!

323

И тому подобное. Именно г-н Шарль первый объявил нам о революции в феврале 1848 г. и бегстве Луи-Филиппа15! Он принес нам известный рисунок, с тех пор строго запрещенный в России и сразу же исчезнувший изо всех журналов того времени. Это была огромная гравюра на дереве, изображавшая толпу парижан, которая с грубым торжеством тащила королевский трон, поднятый над головами мастеровых, на котором ради насмешки была привязана паршивая собака. Мне кажется, я все еще вижу жалкую морду той несчастной собаки, напуганной криками горланящей толпы, влекущей ее поверх океана людского гнева. Никогда более и нигде не видала я этого рисунка и полагаю, что в Москве он был известен лишь г-ну Шарлю и его абонентам.

Софья Гавриловна Бибикова

В тот же вечер наша гостиная была переполнена, и все умы охвачены смятением. Каждый день нам приносили новости то подлинные, то ложные, согласно городским слухам. Наша матушка уже несколько лет получала “Le journal des débats”16 (лучшую в то время) — мы проглатывали ее. Именно тогда я оценила величие Ламартина17 как оратора и государственного деятеля, хотя никогда не восхищалась им ни как поэтом, ни как писателем. Суметь, как это сделал он, остановить и обуздать Террор лишь силою своего красноречия есть услуга, оказанная всему человечеству, но он так и не получил за это признания! Когда он восстановил порядок, то добровольно вернулся к своему скромному существованию и затерялся в толпе... Возможно ли, чтобы история никогда не отдала ему справедливость, в коей ему отказали современники? Несколько дней пробыть на вершине власти, воспользоваться ею лишь для того, чтобы успокоить ярость толпы, восстановить порядок посреди анархии, не использовав ни одного штыка, дать свободе засиять во всем спокойствии ее нравственной силы... и, исполнив свое высокое деяние, вернуться умирать в уединении, бедным и покинутым неблагодарными соотечественниками,.. не такова ль была миссия мученика первых времен христианства?.. Все, кто, как и я, следили за “<Le journal> des débats” в феврале 1848 г., должны бы были проникнуться к Альфонсу де Ламартину уважением и восхищением, которые с тех пор я навсегда ему отдала...

324

1* Князь Владимир Александрович Черкасский18, призванный Императором Александром II для работы вместе с министром Николаем Милютиным19 и Юрием Самариным20 в комиссии по составлению Положения об освобождении крестьян в России. Позже он был назначен министром духовных дел в Варшаве, затем губернатором Болгарии, едва освобожденной от турецкого ига. Он скончался внезапно в расцвете сил и таланта, подкошенный чрезмерными трудами, с горечью видя, как несправедливость торжествует над усилиями подлинных патриотов. Он был как бы сражен молнией под стенами Константинополя в тот день, когда был подписан мир, столь унизительный для нашей победоносной армии. В. Черкасский был крестным отцом моего младшего сына21.

2* Барон Владимир Михайлович Менгден, в то время секретарь Сената, а ныне (1897 г.) действительный тайный советник, награжден большой лентою; в 1868 г. председатель Государственного банка в Варшаве, ныне (1897 г.) член Государственного Совета. В 1850 г. он женился на моей сестре Лизе. Князь Черкасский всегда был связан с ним самой искренней дружбой.

3* Николай Михайлович Орлов22, сын Михаила Орлова, чей высокий ум имел большое влияние на молодежь в 1818—1825 гг. Мать Николая Орлова (Анна* Николаевна) была дочерью знаменитого генерала Раевского23, героя 12-го года, двоюродного дяди моего мужа24. Николай Орлов был высокий, красивый и добрый молодой человек, очень хорошо воспитанный, по характеру любезный и веселый. Он имел привычку называть меня то “тетушка”, то “кузина”. В 1848 г. он был сильно влюблен в мою сестру Лизу, имевшую к нему лишь добрые и искренние дружеские чувства, коих он, впрочем, вполне заслуживал. Моя сестра уже несколько лет была баронессою Менгден, когда Николай Орлов женился на прелестной девушке, м-ль Александрине** К.25. Она считалась очень богатою, но оказалось, что это не так, это дало князю В. Черкасскому повод для весьма злой шутки: “Н. Орлов, — сказал он, — думал жениться по расчету, а выходит, что женился по любви”. Орловы всегда жили в согласии, и их семейство достойно уважения и почтения.

4* Сергей Николаевич Гончаров26 был красив, как и его сестра — жена нашего знаменитого поэта Александра Пушкина, — к тому же человек умный и прекрасно воспитанный.

5* Г-н Абаза, ныне занимает высокое положение в правительстве.

6* Александр Кобылин27, родственник Бибиковых через мою матушку, красивый брюнет и один из умнейших людей. У него был прекрасный, очень хорошо поставленный голос. Ныне очень талантливый драматург.

7* Константин Озеров, умный и хорошо воспитанный человек.

8* Николай Пашков28 в 1848 г. был в большой моде в гостиных старой столицы благодаря своему тенору, позволявшему ему прелестно исполнять романсы. По сути, он не был ни в нашем вкусе, ни среди наших постоянных посетителей. Он немного ухаживал и за моей сестрой, и за мною, но не имел чести нравиться нам. Это было, как я сказала, в 1848 г. С тех пор я потеряла его из виду.

В 1857 г. я со всем семейством поселилась в Москве на всю зиму, чтобы мои старшие дочери имели разного рода учителей, особенно для занятий музыкой и живописью. Однажды Николай Пашков явился к своим невесткам и сказал: “Вам, сударыни, следовало бы брать пример с г-жи Раевской! Нынче утром я встретил ее с мужем на выставке картин. И что же? Она также молода и свежа, как десять лет тому назад!” А между тем, он видел мою старшую семнадцатилетнюю дочь Соню29 под руку со своим отцом! Я же не выходила из дому.

9* Болеслав Михайлович Маркевич30, блондин, прекрасный собою, как майский день, московский Адонис. Автор нескольких романов, произведших сенсацию в обществе, которое он близко знал и описал превосходно и с замечательным талантом. Самыми известными являются: “Марина из Алого Рога”, “Четверть века назад”, “Перелом” и “Бездна”. Преждевременная смерть помешала ему закончить последнее произведение.

325

Но вернемся, после этого невольного отступления, к развлечениям молодых женщин, весьма далеких от всякой политики. Самыми постоянными нашими посетителями были князь Владимир Черкасский, Николай Орлов и барон Владимир Менгден, все — более или менее влюбленные в мою сестру Лизу. Что же касается страстной любви барона Владимира, то как он ни старался ее таить, он не мог скрыться от проницательных глаз своих друзей. Вот стихи, которые Маркевич и Арнольди31 написали в 1848 г. и где изображено общество того времени.

ОПИСАНИЕ ВЕЧЕРА У МОЕЙ ТЕТУШКИ

Г-ЖИ МАРИИ ДЮКЛУ1*, СЕСТРЫ МОЕЙ МАТУШКИ

Не алмазом —

Черным глазом

Наш Барон2*

Обворожен.

Речью женской

Оболенской3*

На яву лишь бредит он.

Он забылся

И решился

Посетить Дюклу салон.

Вот под лампой

Гордо Цампой

Восседает, как закон,

И фальшиво,

И плешиво

Наш Аббат и Соломон4*.

На диване

С бледным Ваней5*

В белом платье Купидон6*

С ними рядом

С гордым взглядом,

Где стоит в гостиной трон7*

Галатея8*

И, потея,

Перед нею Пигмальон9*.

Не лорнетом,

Эполетом,

Говорят, он взял в полон

Этот гордый,

Этот твердый,

Неприступный бастион!

А беззубый10*,

Сжавши губы,

Так и просится на кон,

Есть ведь дочка11*,

А кусочка

Добивается и он.

Ах! он модник,

Греховодник,

Егоза, хамелеон!

Вот последний

Из передней

Раздается жидкий звон...

За Бароном12*

Входит Фоном

Петербургский Апполон13*.

Из столицы

Легче птицы

Он слетел на Аукцион14*.

Стал у кресел

И отвесил

Препочтительный поклон.

А мечтает, Что пленяет

Весь он женский эскадрон!

А Барончик

Сел на кончик, В свою думу погружен...

Сердце рвется

И несется

К ней15*, в деревню16*, на балкон!

Ярче в ночи

Ея очи

Императорских корон!

Арнольди.

1* Марья Гавриловна Дюклу32, урожденная Бибикова.

2* Барон Владимир Михайлович Менгден.

3* Сестра моя княгиня Елизавета Ивановна Оболенская, урожденная Бибикова.

4* Чаадаев33, один из друзей покойного поэта Александра Сергеевича Пушкина, который написал когда-то под его портретом:

“Он в Риме был бы Брут,

В Афинах — Периклес,

А здесь, по воле Царской,

Он офицер гусарской!”

326

Чаадаев более шестидесяти лет прожил с репутацией, которую дало ему это четверостишие. Он создал себе в Москве положение совершенно исключительное: мужчины составляли его двор, женщинам льстило каждое слово, произнесенное им. В продолжение тридцати лет он не менял обои в своем кабинете, чтобы сохранить над диваном следы помады от волос Пушкина, когда-то там оставленные:

— Эти следы священны для меня, — говорил он.

По сути, Чаадаев не соответствовал тому положению, которое старался сохранять: занятый только собою, он полагал, что призван быть законодателем русского общества, но часто бывал почти смешон.

Александр Новосильцев34, человек умный и принадлежавший к молодому поколению, рассказывал мне, что однажды утром встретил Чаадаева, с весьма озабоченным видом шедшего по Тверскому бульвару (модное место для прогулок):

— Что с вами, — спросил я его.

— Милый Новосильцев, — ответил он, — со мною случилась большая неприятность.

— Что такое?

— Вчера я послал записку г-же Х., а нынче вспомнил, что написал по-французски с ошибкой!

— И что же! Велика беда!

— Как, велика беда? Я в отчаяньи!

— Ради вашего спокойствия, прикажите, — сказал Александр Новосильцев, досадуя на весь этот вздор, — я отправлюсь, если желаете, прямо отсюда к г-же Х. и скажу ей, чтобы она исправила вашу ошибку во французском языке. Хотите ли?

— Мой милый, — важно произнес Чаадаев, — вы ничего не понимаете! Ведь бывают собрания автографов, и когда-нибудь в моем обнаружат ошибку во французском!

5* Иван Новосильцев35, молодой человек, бледный, тщедушный и совсем незначительный.

6* Екатерина Дюклу36, единственная дочь моей тетушки Марии Дюклу, у которой был устроен вечер. В первом браке она была за Александром Ладыженским, одним из замечательнейших людей, и имела от него 4 сыновей: после его смерти она вышла за г-на Палтова, гусарского офицера, и имела от него двух детей.

7* Трон — диван, помещенный посреди гостиной у Дюклу.

8* Галатея — красавица графиня Орлова-Денисова37, одна из красивейших женщин, когда-либо составлявших украшение общества. Она была высокого росту, безукоризненно сложена, с прекрасными белоснежными плечами: у нее были золотистые волосы, черные, как смоль, брови и темно-синие, почти черные глаза. Она была родом из Малороссии и очень молодой вышла там за богатого казака Орлова-Денисова, весьма угрюмого, вовсе не ценившего свою добрую и красивую жену. После смерти мужа она вышла за генерала Лужина, который в 1848 г. усердно за нею ухаживал. Вторично выйдя замуж, она покинула свет и была Лужину верной и преданной супругою. Поговаривали, что именно она вдохновила Лермонтова на следующие стихи, в посмертном издании 1880 г. ошибочно посвященные кн. Щербатовой38:

I

На светские цепи,

На блеск утомительный бала

Цветущие степи

Украйны она променяла,

II

Но юга родного

На ней сохранились приметы

Среди ледяного,

Среди беспощаднаго света.

III

Как ночи Украйны,

В мерцании звезд незакатных,

Исполнены тайны

Слова ея уст ароматных.

IV

Прозрачны и сини,

Как небо тех стран ея глазки,

Как ветер пустыни,

И нежат и жгут ея ласки.

327

V

И зреющей сливы

Румянец на щечках пушистых,

И солнца отливы

Играют в кудрях золотистых.

VI

И следуя строго

Печальной отчизны примеру,

В надежде на Бога

Хранит она детскую веру.

VII

Как племя родное,

У чуждых опоры не просит

И в гордом покое

Насмешку и зло переносит.

VIII

От дерзкого взора

В ней страсти не вспыхнут пожаром,

Полюбит не скоро,

Зато не разлюбит уж даром.

М. Лермонтов

9* Пигмальон — генерал Лужин.

10* Петр Петрович Новосильцев39 — старый селадон.

11* Екатерина, кн. Вяземская40, дочь П. П. Новосильцева, очень некрасивая: ее называли Жоко.

12* Барон Владимир Михайлович Менгден, позже женившийся на моей сестре Лизе.

13*Болеслав Маркевич.

14* Б. Маркевич служил в Москве в Аукционной камере.

15* Моя сестра Лиза, княгиня Оболенская.

16* Имение Маклец, Тульской губернии, Богородицкого уезда, принадлежащее моей сестре.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бибикова Елизавета Ивановна (1821—1902). В первом браке была за князем Дмитрием Николаевичем Оболенским (1820—1844), во втором — за бароном Владимиром Михайловичем Менгденом (1825—1910).

2 Оболенский Николай Петрович (?—1847), князь, подполковник, старший брат декабриста Е. П. Оболенского.

3 Бибиковы: Иван Петрович (1787—1856) и Софья Гавриловна (урожд. Бибикова) (1787—1856).

4 Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844 — ск. в эмигр.), князь. Мемуарист, знакомый Л. Н. Толстого.

5 Бахметева (урожд. Ховрина) Александра Николаевна (1823—1901). Писала книги для детей по истории христианской церкви и по русской истории.

6 Энгельгардт (урожд. Новосильцева) Софья Владимировна (1828—?)

7 Новосильцева Екатерина Владимировна (1820—1885).

8 Нарышкина (урожд. Ушакова) Софья Петровна (1823—1877).

9 Нарышкин Константин Павлович (1806—1880), гофмейстер.

10 Ушакова (урожд. Тарбеева) Мария Антоновна (1802—1870).

11 Нарышкин Павел Константинович (1841—?), поручик Кавалергардского полка.

12 Ушакова Александра Петровна (1820—1880), третья жена графа Василия Алексеевича Бобринского (1804—1874).

13 Ушакова Анна Петровна (1821—1905), жена Михаила Соломоновича Мартынова (1814—1860), брата убийцы М. Ю. Лермонтова.

14 Ушакова Елена Петровна (1824—1860), жена князя Бориса Александровича Черкасского (1828—1885).

15 Луи Филипп (1773—1850), французский король с 1830 г. В результате революции 1848 г. отрекся от престола и бежал в Англию.

16 Французская ежедневная газета, выходившая с 1789 по 1944 г.

17 Ламартин Альфонс, де (1790—1869), французский поэт. В 1848 г. был самым влиятельным членом Временного правительства Французской республики.

18 Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь. Государственный деятель.

19 Милютин Николай Алексеевич (1818—1872). Государственный деятель, руководитель работ по подготовке крестьянской реформы, статс-секретарь по делам Польши.

20 Самарин Юрий Федорович (1819—1876). Философ, публицист славянофильского направления.

328

21 Раевский Дмитрий Иванович (1856—1903). Кандидат права Московского университета. Епифанский уездный предводитель дворянства.

22 Орлов Николай Михайлович (18220—1886).

23 Раевский Николай Николаевич (1771—1829).

24 Раевский Иван Артемьевич (1815—1868), титулярный советник. Н. Н. Раевский приходился ему троюродным дядей.

25 Орлова (урожд. Кривцова) Ольга Павловна (1838—1926).

26 Гончаров Сергей Николаевич (1815—1865), отставной поручик, брат Натальи Николаевны Пушкиной.

27 Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург.

28 Пашков Николай Иванович (1800—1873), надворный советник. Певец-любитель и музыкант.

29 Мясоедова (урожд. Бибикова) Софья Ивановна (1839—?).

30 Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884), писатель и публицист консервативного направления.

31 Арнольди Александр Иванович (1817—1898), генерал от кавалерии; сослуживец М. Ю. Лермонтова по л.-гв. Гродненскому полку, или Арнольди Лев Иванович (1823—1860), мемуарист.

32 Дюклу (урожд. Бибикова) Мария Гавриловна (1801—1863).

33 Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), автор “Философских писем”.

34 Новосильцев Александр Владимирович (1822—1884), кандидат права Московского университета. Брат С. В. Энгельгардт и Е. В. Новосильцевой.

35 Новосильцев Иван Петрович (1828—1890), шталмейстер.

36 Дюклу Екатерина Алексеевна (1828—1891), писательница (псевд. С. Вахновская). В первом браке за поручиком Кавалергардского полка Александром Федоровичем Ладыженским (1817—1855), во втором — за майором Митавского гусарского полка Дмитрием Ильичем Палтовым (1830—1900).

37 Шидловская Наталья Алексеевна (1821—1883). В первом браке за полковником графом Николаем Васильевичем Орловым-Денисовым, во втором — за генерал-лейтенантом Иваном Дмитриевичем Лужиным (1804—1868).

38 Штерич Мария Алексеевна (1820—1879). В первом браке за поручиком л.-гв. Гусарского полка князем Александром Михайловичем Щербатовым (1810—1838), во втором — за генерал-лейтенантом Иваном Сергеевичем Лутковским.

39 Новосильцев Петр Петрович (1797—1869), камергер, московский вице-губернатор; знакомый А. С. Пушкина.

40 Вяземская (урожд. Новосильцева) Екатерина Петровна (1826—1858), княгиня.

Публикация и перевод Е. Л. ЯЦЕНКО

Сноски к стр. 321

* Дмитрий Николаевич Оболенский, убитый 23-х лет, через год и три месяца после свадьбы. Убийца был 16-летним крепостным старого князя2, отца жертвы, и совершил это преступление в припадке умопомешательства.

** У самой Екатерины Ивановны было уже пятеро детей (прим. публ.).

Сноски к стр. 322

* Г-жа Нарышкина8, одна из московских красавиц: она была урожденная Ушакова и вышла за Нарышкина9, очень богатого человека, бывшего любовником ее матери10 и содержавшего ее несколько лет на глазах у всей Москвы. Мать имела от Нарышкина сына11, которого ее дочь Нарышкина воспитывала вместе со своими детьми. Репутация у дочери была не лучше, чем у матери. Она круто обходилась со своим мужем.

Старшая дочь12 г-жи Ушаковой была на содержании у графа Василия Бобринского, затем женившегося на ней. Третья13 вышла за г-на Мартынова (убийцу Лермонтова). Четвертая14 — за кн. Черкасского. Все, как и их мать, были замечательно хорошенькие, а некоторые даже очень красивые.

Сноски к стр. 324

* Так в оригинале (прим. публ.).

** Так в оригинале (прим. публ.).

Теги: Российский архив, Том XI, 15. Из воспоминаний Е. И. Раевской, Документы личного происхождения, Литература, искусствоhttps://www.runivers.org/doc/d2.php?SECTION_ID=677...T_ID=148764&PORTAL_ID=6779

|

Метки: раевские |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Загитову в коротком платье сравнили с ведьмой |

0 мая 2018 - 13:53

Загитову в коротком платье сравнили с ведьмой

Автор:Заякин Алексей

globallookpress.com

globallookpress.com

Звезда продолжает радовать фотографиями с отдыха из Доминиканы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отдыхает в Доминикане и выкладывает в Инстаграм фотографии.

На новом снимке звезда стоит на мосту, а снизу видны пальмы. На фигуристке очень короткое платье темного цвета. Видно, что у Загитовой отличное настроение. Она улыбается неизвестному фотографу, который и сделал снимок.

Поклонники звезды не прошли мимо снимка и стали его активно комментировать. Так по мнению некоторых подписчиков звезды, на фотографии Загитова очень похожа не ведьму.

«Самая красивая ведьмочка на свете. Или это новый показательный номер?» - спросил один из поклонников фигуристки.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 18 Май 2018 в 4:26 PDT

«Мне нравится, что Алина не только привлекательна, но и со вкусом у неё всё в порядке!!! Очень привлекательный и женственный стиль», - добавила одна из подписчиц.

Некоторые из подписчиков удивились, что у Загитовой уж больно короткое платье. Правда, тут же отметили, что из-под него торчат шорты.

Одна из подписчиц отметила, что Алине не стоит обращать внимание на критику в свой адрес.

«Алина, не оправдывайся и не объясняй им шорты это или платье, это не их дело, а то привыкнут и будут тут свои требования выдвигать. Ты современная, красивая девушка, не обращай внимание на этих пещерных людей с их хотелками. С Днём рождения наша лапочка!!!» - написала поклонница.

Добавим, что ранее Загитова показала свою фигуру на отдыхе. Поклонники пришли в восторг от ее купальника темно-зеленого цвета.

|

Метки: шоу-бизнес |

Сербская принцесса в Вятском плену |

Готовясь к выставке на тему связей Вятки и дома Романовых, неожиданно обнаружил, что кроме представителей русской правящей династии посещали наш город и родственники европейских монархов. История принцессы Елены – дочери сербского короля Петра I действительно крайне интересная и драматическая .

Елена— единственная дочь короляСербииПетра I из династии Карагеоргиевичей и Зорки Черногорской. Она была старшим ребёнком в семье, мать умерла, когда девочке было шесть лет. Отец большую часть жизни проводил вне Сербии, подолгу находился вШвейцарии,Франции,Италии,Черногории.

Елена, как и два младших братаГеоргийиАлександр (будущий корольЮгославии) жила и воспитывалась у своего деда по материнской линии, черногорского князяНиколыНегоша. Лишь в1903 г.её отец, король-изгнанник, занял сербский престол. В своей внешней политике Пётр I ориентировался на Россию. Поэтому решил выдать свою дочь Елену за русского князя Иоанна Константиновича Романова – старшего сына великого князя Константина Константиновича Романова (1858 – 1915 гг.), внука императора Николая I. Князь Иоанн Константинович окончил в 1907 г. Николаевское кавалерийское училище, служил штабсротмистром лейб-гвардии Конного полка, затем флигельадьютантом Его Императорского Величества.

Король Петр Сербский и Зорка Черногорская

Свадьба Елены и Иоанна Константиновича состоялась 21 августа1911 г.в Большом Петергофском дворце. Как было принято по существовавшим традициям, невеста была в русском платье из серебряной парчи, но без серебряной короны, так как жених не был великим князем. У супругов родилось двое детей: Всеволод(1914—1973 гг.) и Екатерина(1915—2007 гг.). После начала Первой мировой войны Иоанн Константинович ушел на фронт, в этот же период времени Елена Петровна организовала на свои средства санитарный поезд и по примеру многих женщин царского рода активно занялась благотворительностью.

После большевистской революции в1918 г. Иоанн Константинович подвергся аресту и вместе с братьямиИгоремиКонстантиномбыл выслан вВятку. Елена Петровна, хотя и не была арестована, отправилась вместе с мужем в ссылку, оставив детей на попечение свекрови. Почти месячная вятская вынужденная жизнь Романовых протекала в доме купчихи Савинцевой, по удивительному стечению обстоятельств стоявшему на Николаевской (названной в честь последнего Императора) улице, которая вскоре была переименована в ул. Ленина. Вначале высокие ссыльные были далеки от уныния. Князь Константин Константинович даже признавался: «Мы рады изгнанию. Узнали людей и жизнь, которую, к сожалению, не знали». Игорь Константинович говорил уже позже в Екатеринбурге: «Я чувствую, что нам здесь жить не позволят. В Вятке к нам тоже хорошо относилось население». Скорее всего, это и была главная причина стремительной высылки Романовых из нашего города.18 апреля на губернском съезде совета депутатов член фракции большевиков И.В.Попов потребовал выслать Романовых, так как «всем известно, что Вятка – это прогнивший мещанский город, где очень слабо развито революционное движение. Необходимо услать этих господ куда-нибудь подальше, где они были бы под надежной охраной рабочих штыков».

Елена Петровна с мужем Иоанном Константиновичем

27 апреля Романовы были высланы вЕкатеринбург, а потом, в мае, перевезены вАлапаевск. Незадолго до убийства алапаевских узников Елена Петровна покинула Алапаевск, надеясь добиться в Петрограде освобождения мужа. Однако в Екатеринбурге она была задержана. В ночь с 17 на 18 июля Иоанна Константиновича и его братьев живыми сбросили в шахту под городом и забросали гранатами. В конце июля, уже после гибели мужа и других«алапаевских» пленников, Елена Петровна под арестом была перевезена вПермь. Лишить жизни княгиню опасались, так как она сохраняла подданство Королевства Сербии, одновременно в ее судьбу вмешалисьи сербское,инорвежскоепосольства. Под их давлением в ноябре1918 г.Елена Петровна была переведена вМоскву. Врач С. Мицкевич так охарактеризовал ее здоровье: «Мною констатирован у неё психоневроз в стадии тяжелого психического угнетения… с приступами острой тоски, с мыслями о самоубийстве… Дальнейшее заключение может ухудшить её психическое состояние и довести до тяжелой душевной болезни».

2 декабря 1918 года Президиум ВЦИК постановил передать Елену Петровну норвежскому посольству и «не препятствовать её выезду из пределов РСФСР». После освобождения Елене Петровне удалось перебраться вСтокгольм, где уже находились её свекровь и дети. Детей она увезла в Сербию, затем некоторое время жила с ними воФранции, а потом переехала вАнглию, где сын и дочь могли получить хорошее образование. Елена Петровна настолько возненавидела Россию, что даже не пожелала, чтобы её дети учили русский язык.

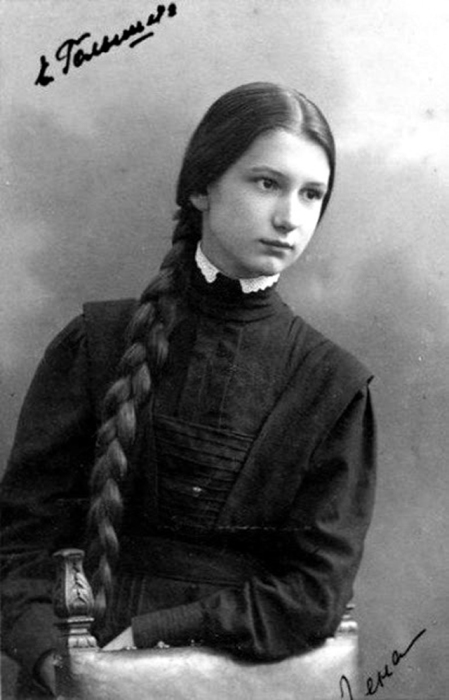

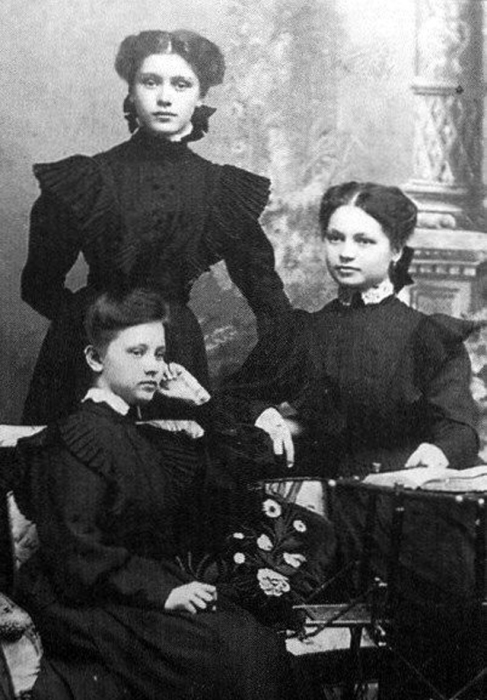

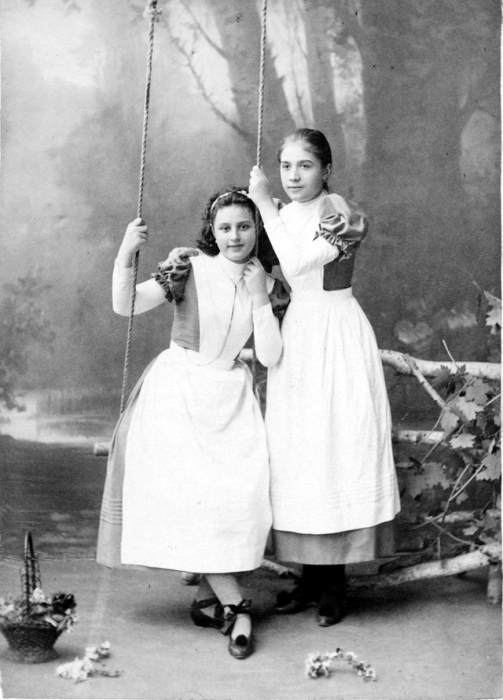

Елена Петровна в детстве, юности и зрелом возрасте

Скончалась Елена Петровна 16 октября1962 г.вНицце. Сын Елены Сербской и Иоанна Константиновича -Всеволод Иоаннович(1914 – 1973 гг.) был последним представителем мужской линии потомков Великого князя Константина Николаевича, второго сынаНиколая I. Его сестра– Екатерина Иоанновнав 1937 г. в Риме вышла замуж за итальянского дипломата маркиза Нобиле Руджеро Фараче ди Виллафореста (1909—1970 гг.). У супругов родилось 3 детей: Николетта (1938 г.р.), Фьяметта (1942 г.р.) и Иоанн (Джованни, 1943 г.р.).Екатерина Иоанновна скончалась 30 марта 2007 г., в возрасте 92 лет, в Монтевидео. После её смерти ветвь рода Романовых — «Константиновичей», происходившая от Великого князя Константина Николаевича, пресеклась и по женской линии.

фото из ГАКО, с сайта http://www.liveinternet.ru/

|

Метки: романовы |

Анна Седокова объяснила, почему надо спать без пижамы |

20 мая 2018 - 16:45

Анна Седокова объяснила, почему надо спать без пижамы

Автор:Викторов Алексей

globallookpress.com

globallookpress.com

По ее словам, если спать без одежды, то будешь пребывать в хорошем настроении

Известная исполнительница Анна Седокова раскрыла секрет, как проснуться утром в хорошем настроении.

В своем Instagram она опубликовала пост, где поведала, что ночью, оказывается, нужно спать без пижамы. Далее она объясняет, чем хорош сон без одежды.

Во-первых, как заявляет звезда, если спать без пижамы, то вы будете более свободны и раскрепощены. Во-вторых, Седокова уверена, что удастся быстрее заснуть.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Май 2018 в 10:44 PDT

Также сон без пижамы позволяет кортизолу, биологически активному гормону, оставаться в норме.

«Если же на вас пижама, температура тела может подняться, вместе с этим поднимется и количество гормона стресса. Это чревато тем, что уровень кортизола останется высоким даже после пробуждения, что повлечет за собой плохое настроение, раздражительность и даже желание съесть что-то вредное», – рассказала звезда.

По словам Седоковой, она всегда считала, что все людские проблемы из-за одежды, которой на людях слишком много.

Некоторые поклонники звезды отметили, что не понимают, как можно спать без пижамы. Многие чувствуют себя в ней более защищенными.https://www.eg.ru/showbusiness/532814/

|

Метки: шоу-бизнес |

Хиллари Клинтон примерила русскую шапку-ушанку |

21 мая 2018 - 06:26

Хиллари Клинтон примерила русскую шапку-ушанку

Автор:Курганов Дмитрий

(Фото: Youtube/)

(Фото: Youtube/)

Экс-кандидат в президенты США продолжает анализировать причины своего поражения на выборах 2016 года

Соперница Дональда Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон выступила перед студентами на выпускном мероприятии Йельского университета. По установившейся традиции учебного заведения в этом случае необходимо надеть необычный головной убор. Для этой цели Клинтон заготовила шапку-ушанку.

«Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды», — то ли шутя, то ли всерьез заявила экс-кандидат в президенты. В своей речи Клинтон призналась, что не перестает анализировать причины своего поражения на выборах 2016 года. Политик сказала, что сожалеет о допущенных ошибках в ходе президентской гонки.

Вместе с тем супруга Билла Клинтона надеется, что осознание того, что случилось на «этих странных и диких выборах», поможет отстоять американскую демократию в дальнейшем. Экс-кандидат в президенты США также подчеркнула, что вмешательство в работу свободной прессы делегитимизация выборов негативно сказывается на единстве всей нации, сообщает «РИА Новости».

В США продолжается расследование так называемого «вмешательства России в выборы президента США», параллельно оно ведется независимым спецпрокурором Робертом Мюллером, а также комиссией в Конгрессе.https://www.eg.ru/politics/532997/

|

Метки: клинтон |

Процитировано 1 раз

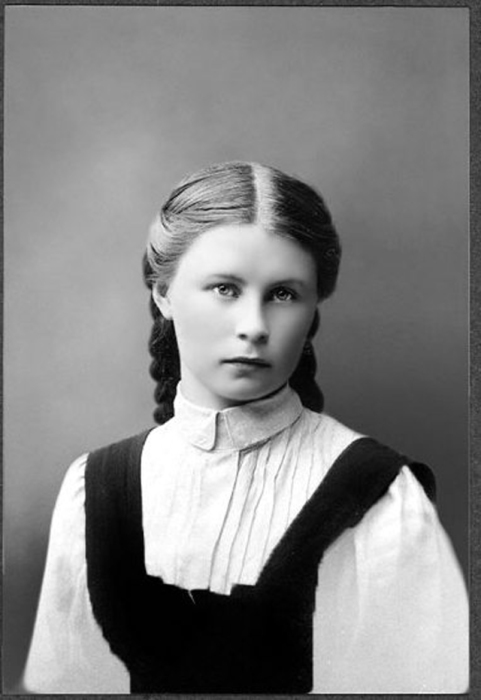

Новомученица княжна Кира Оболенская (1889 – 1937) |

Новомученица княжна

Кира Оболенская

(1889 – 1937)

День памяти 17 декабря

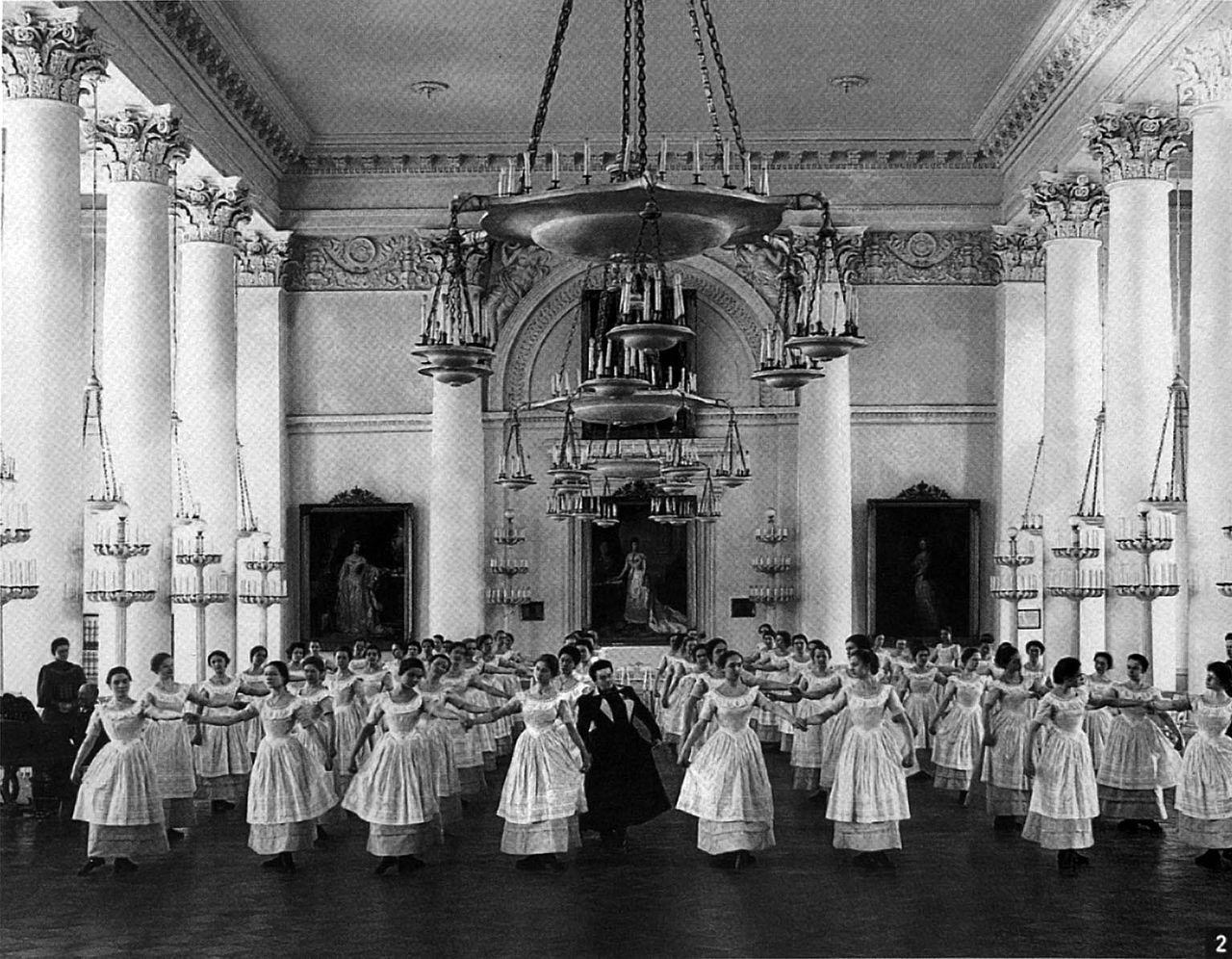

Новомученица Кира Ивановна Оболенская принадлежала к древней фамилии Оболенских, которая вела свою родословную от легендарного князя Рюрика. Она является представительницей 31-го колена Рюриковичей. Ее отец, князь Иван Дмитриевич Оболенский, служил полковым адъютантом 13-го Гусарского Нарвского полка. На 14-й год своей службы в действующей армии отставной штабс- ротмистр Д. И. Оболенский перешел в «гражданский чин» и получил назначение начальника Володавского уезда Седлецкой губернии «Царства Польского».1 Незадолго до получения этого назначения, 6 марта 1889-го года, в семье Ивана Дмитриевича и Елизаветы Георгиевны (в девичестве Ольдерогге) Оболенских родилась дочь Кира. По достижении 10-летнего возраста Кира была привезена отцом в Санкт-Петербург для определения в Смольный институт благородных девиц, являвшийся традиционным местом обучения лиц дворянского происхождения. «Желая дочь мою, княжну Киру Ивановну Оболенскую, определить на собственном иждивении в Николаевскую половину Смольного института, - писал он в своем прошении, - прошу Совет учинить о том распоряжение на основании прилагаемых документов».2 В то время это было одно из самых привилегированных учебных заведений России. Основанное в Царствование Императрицы Екатерины II при Воскресенском Новодевичьем монастыре, оно служило образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Учебная программа Смольного института была почти такой же, как и в женских гимназиях. Отличие состояло в уровне преподавания и в усиленном изучении новых языков. Уставом предусматривалось также усвоение воспитанницами правил доброго воспитания, благонравия, светского обхождения и учтивости. Важное место в системе обучения отводилось религиозному воспитанию. Выпускницы Смольного получали право на частную и государственную педагогическую деятельность. Институт в ХIХ веке играл весьма важную роль в жизни русского общества. «Смолянки» в качестве воспитательниц и учительниц как своих, так и чужих детей, имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие нескольких поколений русских людей.

Смольный институт изначально был разделен на две половины: Николаевскую, куда принимали дочерей лиц, имевших чин не ниже полковника или статского советника, а также потомственных дворян, и Александровскую, где учились дочери лиц чином пониже и дети протоиереев, мещанского сословия, купцов, почетных граждан и т. п. Каждая половина имела свою начальницу и своего инспектора. Кира, как дочь потомственного дворянина и лицо княжеского происхождения, была определена в Николаевскую часть института. Поступление в Смольный означало для нее долголетнюю разлуку с матерью, отцом, братьями и сестрами, с той атмосферой любви и тепла, которой наполнен был дом Оболенских, с укладом тихого уездного городка. Порядки института были строгими, девочек содержали в полной изоляции от внешнего мира, оберегая их от заражения «дурными примерами». До 1860-го года воспитанниц Смольного не отпускали домой даже летом на каникулы, только благодаря реформаторской деятельности К. Ушинского, занимавшего в те годы пост инспектора классов, это правило было отменено.

26 мая 1904-го года Кира Оболенская успешно, с особой наградой, заканчивает институт Благородных девиц. «Воспитанница княжна Кира Ивановна Оболенская, - говорится в ее аттестате, - окончившая полный курс семи общих классов, во время пребывания в сем заведении, при отличном поведении, оказала успехи: в Законе Божием отличные, в русском языке и словесности отличные, во французском языке хорошие, в немецком языке весьма хорошие, в истории весьма хорошие, в географии весьма хорошие, в естествознании отличные, в математике очень хорошие, в педагогике отличные. Сверх того, княжна Кира Ивановна Оболенская обучалась танцам, рукоделиям и домашнему хозяйству. При выпуске девица сия удостоена Всемилостивейшего награждения серебряной медалью».3 После выпуска из института начинается для Киры, несмотря на ее княжеское происхождение, новая трудовая жизнь. Первые шесть лет по окончании Смольного она дает частные уроки в качестве домашней учительницы. Впоследствии учительство стало главным занятием ее жизни – вплоть до самой мученической кончины, и даже октябрьский переворот не изменил рода ее деятельности. Многим представителям княжеских и дворянских родов после 1917-го года приходилось добывать себе пропитание случайными заработками или самой обыкновенной работой простого служащего в каких-нибудь советских учреждениях. Можно думать, что переход к такому способу существования не был безболезненным и легким. Княжне Кире Ивановне Оболенской повезло в этом отношении чуть больше других: революция не привнесла существенных перемен в ее жизнь, и в Царское время наполненную интенсивным учительским трудом.

В 1906 году семья Оболенских переезжает в Петербург. Произошло это по причине выхода Ивана Дмитриевича, «за выслугою пенсии», в отставку. Размер пенсионного жалования, которого не хватало на то, чтобы дать хорошее образование подрастающим детям, заставлял главу семейства приискать какое-нибудь место. 5 декабря 1906-го года он был назначен на службу в Санкт-Петербургскую горуправу на должность делопроизводителя межевого стола с более чем скромным окладом в 100 рублей в месяц. Но денег все равно не хватало. Когда, например, сыновьям, учившимся в кадетских корпусах, потребовалось сшить форму, то пришлось за помощью обращаться к родной сестре. И только к 1916 году, когда Иван Дмитриевич получил должность заведующего канцелярией межевого стола с окладом 970 рублей в месяц, материальное положение улучшилось. Но продлилось это кратковременное благоденствие всего несколько месяцев.

Благодаря переезду в Петербург, Кира Ивановна получила возможность широкой преподавательской деятельности. К этой работе в школах столицы и губернии побуждало ее глубокое религиозное чувство и искреннее стремление по-христиански служить ближнему. Она никогда и нигде не подчеркивала своего княжеского происхождения и не требовала к себе особого отношения, оставаясь всегда человеком простым и исполненным ровного желания доброделания. В 1910 году Кира Ивановна становится учительницей в бесплатной школе для бедных, преподает в ряде других школ города. При этом она «работала не в каких-нибудь привилегированных учебных заведениях, на что она имела всегда возможность, а несла свои знания в гущу народа, где они были необходимы, преподавая исключительно в рабочих районах города: в школе на Лиговке, в школе при станции «Поповка», в городском училище на Бронницкой улице, на заводе «Треугольник» и т. д.4

В этих трудах застала Киру Ивановну мировая война 1914-го года, первые же месяцы которой обернулись для всей семьи Оболенских глубоко личной трагедией: на ее фронтах погибли сыновья Вадим и Борис. Потеря горячо любимых братьев не только отозвалась глубоким страданием в душе Киры Ивановны, но может быть, впервые заставила ее остро почувствовать временный характер земного бытия и относительность всего в нем происходящего, по-новому осмыслить свою жизнь. Тем не менее, жизнь продолжала идти своим чередом, ставила свои вопросы и настойчиво требовала их деятельного разрешения. В сентябре 1916-го года Кира Ивановна поступает на высшие курсы французского языка, учрежденные при обществе «AIIiance Francaise de Petrograd». Скорей всего, цель этого поступления заключалась в получении документа, предоставляющего право преподавать французский язык в средних учебных заведениях города. Отметки «хорошо» по этому предмету, стоявшей в ее аттестате Смольного института, по правилам Министерства народного просвещения, было недостаточно. Меньше года потребовалось Кире Ивановне для окончания двухгодичных курсов и получения соответствующего документа. В мае 1917-го года княжна К. Оболенская, по наставлению комиссии курсов, была признана выдержавшей испытания. Однако применить на практике полученные знания помешал захват власти большевиками, совершившийся через несколько месяцев после окончания ею учебного заведения. Этот государственный переворот, в результате которого власть перешла в руки группы авантюристов-насильников, беспримерная жестокость которых заставила содрогнуться весь мир, увеличил цепь бедствий, обрушившихся на семью Оболенских с началом Первой мировой войны. В 1918 году князь Юрий Оболенский, родной брат Киры Ивановны, стал офицером Добровольческой армии, а в 1920 году погиб в бою с частями Красной армии. Тогда же, в 1920 году, как брат белогвардейца, был арестован другой сын Оболенских – князь Павел Оболенский. (Чудом ему, раненому в челюсть, удалось бежать прямо из-под расстрела и эмигрировать во Францию, но это спасение Павла обернулось для Оболенских пожизненной разлукой. Со своей родной семьей он больше так и не увидится.) 11 сентября 1918-го года последовало увольнение главы семейства Оболенских – Ивана Дмитриевича – «вследствие упразднения в межевом отделе должности заведующего канцелярией».5 А еще через некоторое время, 25 октября 1920-го года, его супруга Елизавета Георгиевна стала вдовой. Не исключено, что безвременная смерть Ивана Дмитриевича Оболенского вызвана была непосильной тяжестью пережитых испытаний. Крушение Самодержавия, которому он и его предки служили верой и правдой всю свою жизнь, страшный расстрел Императора и его Семьи, в котором Иван Дмитриевич видел неприкосновенного Помазанника Божия, гибель троих сыновей и вынужденная эмиграция четвертого – эта ноша подорвала его силы и обусловила его преждевременную кончину. «Вот было у меня столько детей, любивших друг друга и нас с мужем, а осталась я, на 90-м году жизни, одна с больной Варей», - с горечью и болью писала Елизавета Георгиевна в одном из своих писем, адресованных дочери Кире, сосланной в 1935 году в Малую Вишеру.

Как уже говорилось, революция не вызвала существенных перемен в деятельности Киры Ивановны. С 1918-го по 1930 год она продолжала работать в школе. В анкете для арестованных, приобщенной к ее следственному делу 1930-го года, в графе «место работы с 1917 г. по сей день ареста» записано: «32-я советская школа – преподавательница, 84-я советская школа – преподавательница, 73-я советская школа – библиотекарь».6 Перевод «бывшей княжны-учительницы на библиотекарскую должность объяснялся, вероятно, появлением у Советов к 1930 году собственного педсостава, способного удовлетворять нужды социалистической школы. По мере «всестороннего внедрения завоеваний ”октября„ в жизнь советского общества» необходимость в использовании старых кадров царского времени на различных должностях, в том числе и в сфере образования, отпадала. Теперь можно было избавиться не только от услуг, но и от самого присутствия «бывших» людей, являвшимися носителями чуждой, «буржуазной» культуры.

Первый арест княжны Киры Оболенской последовал 14 сентября 1930-го года. Дело, по которому она проходила, было озаглавлено ее же именем и называлось «Оболенская Кира Ивановна и другие». По нему проходило еще два человека: дочь бывшего министра внутренних дел и фрейлина Императрицы Н. П. Дурново, и бывшая экономка Эльбен О. Р. Их обвиняли не в том, что они что-то противозаконное сделали, а в том, что они могли это противозаконное сделать. «Все эти упоминаемые здесь Эльбен О. Р., Дурново Н. П., - говорилось в обвинительном заключении, - потенциально являются (выделено мною – прим. авт.) идеологической базой для недокорчеванной пока нашей внутренней и внешней контрреволюции, моментами проникающей даже на работу в наши культурные и учебные заведения, как, например, проходящая по данному делу б. княжна Оболенская К. И., и там взращивающей в миропонимании подрастающего поколения вредную идеалистическую философию.7 Других обвинений арестованным предъявлено не было. На допросе Кира Ивановна открыта и безбоязненно говорила о своем отношении к советской власти. Невозможно без внутреннего волнения и глубочайшего восхищения перед этой удивительной женщиной читать этот документ, исполненный спокойного бесстрашия и неподкупного благородства. Вот что она говорила следователю, находясь в застенке НКВД, не предполагая, конечно, что документ этот со временем станет достоянием русской истории и своеобразным учебником человеческого достоинства: «Я не отношу себя к разряду людей, разделяющих платформу советской власти. Мои разногласия с конституцией начинаются от вопроса об отделении Церкви от государства. Себя отношу к «сергиевцам», т.е. к людям, придерживающимся чистоты Православия. От единомыслия с направлением советской государственности отказываюсь. Я считаю себя обязанной быть лояльной к советской власти, потому что служу ей и тем самым имею некое материальное обеспечение. На службе я являюсь библиотекарем, от непосредственного общения с молодежью я изолирована самим характером своей работы, так как я являюсь классификатором. Общественной работы я никакой не несу и ее избегаю, довольна тем, что моя служба поглощает много времени и не заставляет меня проявляться активно на общественном фоне школьной жизни. Должна заявить, что с моими воззрениями общественными и политическими я, естественно, не могу в советском духе нести общественной работы. С политикой советской власти в области сельскохозяйственной жизни страны не согласна. Раскулачивание считаю мерой несправедливой по отношению к крестьянам; карательную политику, как террор и пр., считаю неприемлемыми для гуманного и цивилизованного государства. Категорически заявляю, что своими мыслями и настроениями я, кроме семьи – матери, сестры и брата – ни с кем не делилась. Переписку с заграницей вела с теткой Чебышевой и с братом, который эмигрировал с начала революции во Францию и сейчас там служит на ипподроме наездником. Никаких к-р группировок, организаций или отдельных лиц, активно враждебно настроенных к советской власти, я не знаю, но одновременно заявляю, что называть какие бы то ни было фамилии, если бы речь шла об их причастности к политическому криминалу против советской власти, считаю недостойным себя, ибо знаю, что это в условиях советской действительности навлекло бы на них неприятности, вроде «крестов», высылок и т.п.». Это ее прямодушие и органическая неспособность ко лжи были использованы органами против нее же: из ее показаний извлекали отдельные фразы и, объявив их контрреволюцией, осудили на пять лет исправительно-трудовых лагерей.

Не приходится сомневаться в том, что такое поведение арестованной вызывало невольное уважение к личности Киры Ивановны даже у самих инквизиторов. Своим обаянием и редкой внутренней красотой она располагала к себе даже деятелей революции. В материалах следственного дела 1930-го года сохранился чрезвычайно интересный документ, свидетельствовавший о той любви, которую питали к Кире Ивановне даже соратники Ленина. «Учительницу школы в поселке ”Самопомощь„ Киру Ивановну Оболенскую, - писала сестра вождя октябрьской революции Анна Ильинична Елизарова-Ульянова в своем ходатайстве об освобождении арестованной Оболенской, - я знала в 1904-1907 годах, когда жила на станции Саблино и часто бывала в Поповке. Знала ее как человека, трудящегося со школьной скамьи, ничем не проявлявшего своего княжеского происхождения. Теперь, когда она является единственной поддержкой старухи-матери, потерявшей во время мировой войны двоих сыновей, я поддерживаю ходатайство матери освободить ее дочь. А. Елизарова-Ульянова. Партстаж с 1898 г. Партбилет № 0001150. 5 октября 1930 г. Москва, Манежная, 9».8

Это ходатайство было направлено в Ленинградское ГПУ из Москвы, но местная ЧК оставила его без внимания. Сталин не любил революционеров из ленинского окружения. 15 января 1931-го года в дело «Оболенская и другие» была подшита выписка из протокола заседания тройки ПП ОГПУ в ЛВО следующего содержания: «Слушали дело № 3530-30 г. – обв. гр. Оболенской Киры Ивановны ст. 58/11 УК. Постановили: Оболенскую Киру Ивановну заключить в концлагерь сроком на пять лет, считая срок с 13.09.30 г. Дело сдать в архив».9

После вынесения приговора Кира Ивановна была отправлена этапным порядком в Кемь и определена в Белбалтлаг. Через год или два она была переведена в Сивлаг. В 1934 году заключенная К. И. Оболенская была освобождена досрочно и поселилась на 101 километре от Ленинграда, так как въезд в город ей воспретили. О том, как складывалась ее жизнь в лагере и после освобождения, можно судить по одному документу, приобщенному к другому ее следственному делу, от 1937-го года. «Отбывая пятилетнюю ссылку, - писала в 1940 году мать Киры Ивановны, Елизавета Георгиевна, наркому внутренних дел Л. П. Берии, - она (Кира Ивановна – прим. авт.) работала как педагог и медсестра в больнице лагеря Беломорстроя и считалась отличницей и ударницей, за что получила книжку ударника за № 4299 и была освобождена в 1934 году с наилучшим отзывом. В 1934-1935 гг. она работала в Маловишерской и Солинской (Солецкой? – Прим. авт.) больницах, о чем также получила хороший отзыв. С 1936-го года она работала в г. Боровичи преподавательницей немецкого языка в Вельгийской школе и школе № 12, где считали ее и ценили как прекрасного методиста и серьезного воспитателя детей. Инспектор Ленгороно обещал ей перевод в Ленинград, чтобы дать ей возможность жить со мной. Ее рассудительный, честный характер был ее руководителем в работе и мне в моей старости единственной поддержкой».10

Сохранились также до наших дней крупицы переписки Елизаветы Георгиевны с родственниками, проживавшими во Франции. «Курнавочка (так Елизавета Георгиевна называла свою дочь Киру – прим. авт.) В данное время готовится к экзаменам, иначе она не может работать как медсестра, - писала она в январе 1935-го года во Францию семье сына Павла, - Видим ее очень редко, так что мы с Варечкой, по обыкновению, сироты». Живя в деревне на поселении, Кира Ивановна, несмотря на обычную загруженность работой, нелегально посещала Ленинград, чтобы проведать престарелую мать и больную сестру Варю. «Курнавочка приезжает к нам очень редко и ненадолго, приезжает ночью и на другой же день вечером опять уезжает. У нее теперь страшно много работы», - сообщает Елизавета Георгиевна в другом письме Павлу. В июле месяце, благодаря присланным из Франции деньгам, она смогла приехать к Кире Ивановне и даже пожить у нее некоторое время. «Спасибо тебе, - благодарит она сына, - за присланные деньги, благодаря которым я смогла в последних числах июня выехать временно к Кире! Сейчас мы у Киры, но уж очень микроскопическая комната, в семье крестьян, удобств никаких, сада нет, а есть только двор, не особенно чистый, но я все-таки могу сидеть и дышать свежим воздухом. Оставаться же в Ленинграде было невыносимо – высоко, 6-й этаж, лестница, которая мне уже не по силам, а главное – совершенно без воздуха».11

В сентябре 1936-го года Кира Ивановна из деревни переезжает в Боровичи и, оставив медицину, возвращается на учительскую работу. Произошло это, вероятно, после снятия с бывшей заключенной К. Оболенской негласного запрета на школьную деятельность. «Кира перешла на свою специальность – педагогику – дает уроки немецкого языка, - извещает ее брата Павла Елизавета Георгиевна в очередном письме. – Конечно, деревню пришлось оставить, переселиться в город, но самое трудное здесь было найти квартиру, даже и небольшую комнату. И ей приходится тратить 2 часа на дорогу в школу и обратно».12 Потихоньку вроде бы жизнь начала налаживаться, и ничто не предвещало ее трагического обрыва. Однако преподавание в школе и жизнь в Боровичах продлилась чуть больше года. 21 октября 1937-го года Кира Ивановна Оболенская была вновь арестована органами НКВД Ленинградской области.

Боровичи в то время были местом ссылки духовенства, церковных активистов из числа мирян Ленинграда и его окрестностей. Здесь находился на поселении, после освобождения из лагеря, Ленинградский владыка архиепископ Гавриил (Воеводин) с некоторыми священниками города, лица дворянского звания, непонятно каким образом уцелевший генерал Колчаковской армии Д. Н. Кирхман и многие другие. Все эти лица вместе с духовенством Боровичей, а также и другие неугодные советской власти личности этой местности, подлежавшие, по сталинской разнарядке, уничтожению, были арестованы осенью 1937-го года и объявлены единой контрреволюционной организацией. Главную роль отвели архиепископу Гавриилу, а всего по этому делу проходило 60 человек. Все они: «служители культа, монахи, церковники, странствующий элемент, кулаки, торговцы, дворяне, князья, генерал Белой армии, бывший пристав» - были якобы завербованы в эту организацию арх. Гавриилом. Среди прочих завербованных оказались и княжна Кира Ивановна Оболенская. Ей, как и всем прочим, вменили в вину фантастические по своей сути вещи: активная борьба с советской властью и пропаганда установления фашистского строя в СССР, агитация против колхозного строительства, агитация за проведение в Верховный Совет своих единомышленников и пр. Сфальсифицированный характер всех этих чудовищных обвинений будет доказан через двадцать лет, в 1958 году. «В деле отсутствуют объективные доказательства о том, что из числа осужденных лиц по делу была организована контрреволюционная организация и что она проводила антисоветскую агитацию. К моменту ареста привлеченных лиц органы НКВД не располагали материалами, подтверждающими наличие контрреволюционной организации. Из материалов дела видно, что привлеченные лица осуждены были незаконно», - говорится в реабилитационной части Боровичского дела. Пятьдесят одного человека сталинская диктатура расстреляла по делу № 1а/1307 без всякого состава преступления, девятерых заточила в концлагере, из них один только дожил до освобождения. Но прежде, чем она обагрила свои руки кровью ни в чем не повинных людей, она пыталась уничтожить этих людей морально, потребовав от них под пытками собственноручных признаний никогда не совершавшихся ими поступков.

Арестованная Кира Ивановна Оболенская была подвергнута первому допросу в день ареста, 21 октября 1937-го года. Он носил ознакомительный характер: потребовали назвать родственников и знакомых, в числе которых прозвучало имя архиепископа Гавриила, известного арестованной с 1923-го года, когда она проживала в Ленинграде. Через три с половиной недели тюремного заключения, 14 ноября, Киру Ивановну вызвали на повторный допрос, оказавшийся очной ставкой. Ибо никаких признаний, даже после трех недель камеры и методов физического воздействия, добиться от самой арестованной не удалось. На этой очной ставке следователь устроил арестованной встречу с одним из не выдержавших давления священников, согласившимся дать против нее изобличающие показания. Органы надеялись, что эти показания вчерашнего единомышленника сломят дух арестованной и убедят ее в бессмысленности «запирательства». Священник говорил на очной ставке, что Воеводин сам поведал ему о принадлежности Оболенской к тайной контрреволюционной организации. Он также привел в качестве доказательства беседу между Воеводиным и Оболенской, подтверждающую наличие между ними политической связи. «Показания Л. не подтверждаю. Отрицаю категорически», - ответила Кира Ивановна на предложение следователя подтвердить показания свидетеля Л.13 На следующий день, 15 ноября, подследственная К. Оболенская была подвергнута очередному допросу, который также явился очной ставкой. Обвиняемый И. А. уличал ее в контрреволюционном заговоре с Воеводиным, происходившем на квартире священника Н. И. Воскресенского. На это новое обвинение последовал тот же ответ арестованной: «Показания И. А. И. не подтверждаю». В тот же день органы предприняли последнюю попытку склонить Киру Ивановну к даче ложных показаний. «Вопрос. Следователю известно, что вы состояли в контрреволюционной организации церковников и на деле проводили контрреволюционную работу. Настаиваю дать правдивые показания. Ответ. Нет, в контрреволюционной организации церковников я не состояла и работы в ней никогда не проводила».14

Архиепископ Гавриил не выдержал давления органов НКВД и поставил свою подпись под сфабрикованными показаниями. Не выдержал пыток и офицер Царской армии Колчаковский генерал Кирхман, давший показания против двоих человек. Каким же образом арестованной Кире Ивановне Оболенской удалось оказаться победительницей в этом противостоянии карательной машине, безжалостно и жестоко вырезавшей духовную и культурную элиту шестой части мира? «Виновной себя не признала», - сказано в протоколе Особой Тройки УНКВД ЛО, приговорившей княжну К. И. Оболенскую к расстрелу. (Приговор был приведен в исполнение 17 декабря 1937-го года.) В этой лаконичной записке заключена тайна мученицы нашего времени.

Племянница Киры Ивановны, Кира Константиновна Литовченко, ныне здравствующая и проживающая в Петербурге, хорошо помнит Киру Ивановну и ее внезапное исчезновение в 1937 году. «Тетя Кира, - говорит она, - к нам приходила часто, когда мы жили на Сергиевской (с 1923 – ул. Чайковского – прим. авт.) улице, и они с мамой беседовали на разные темы, которые я по возрасту своему еще не могла понять. Она была теплый, добрый ласковый и уютный человек – бывают такие люди. Я помню как мы с ней сидели на балконе. Тогда еще было много церквей в округе, и начинался вечерний колокольный звон, благовест, и тетя Кира мне говорила: “Как вечером приятно это слышать”. Может быть, по этому я и люблю вечер, сумерки, что всегда вспоминаю, как мы тогда сидели вместе, слушали. Когда тетя Кира исчезла, перестала к нам приходить, я спрашивала, где она, и мама, не желая говорить правду, сказала, что она ушла в монастырь». Ее мама не могла поведать ей в то время всю правду о земном шаре, на котором люди одержимые бесчеловечной жестокостью и облеченные властью, методично истребляют себе подобных. Причем, не только абсолютно ни в чем не повинных, но и отличающихся чертами подлинной нравственной красоты. Потому что после такой правды о мире очень могло случиться, что девочка отказалась бы в нем жить дальше. Теперь она знает правду о своей родственнице, в том числе и ту, что ее тетя, княжна Кира Ивановна Оболенская, проявившая в кровавом застенке гонителей Истины необычайную высоту духа и явившая образ святости в мире, охваченном мраком безбожия, принадлежит к числу великих женщин-христианок ХХ-го столетия.

Прославлена в лике святых в 2003 году.

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА КИРА МОЛИ БОГА О НАС

ССЫЛКИ:

1 ЦГИА СПб. Ф. 531, оп. 163, д. 1432, л. 2.

2 Там же. Ф. 2, оп. 1, д. 19255, л. 2.

3 ЦГИА СПб. Ф. 531, оп. 1, д. 19255, л. 23.

4 Архив УФСБ по СПб и области. Д. № П-85438.

5 Архив УФСБ. Ф. 513, оп. 163, д. 1432, л. 27.

6 Архив УФСБ по СПб и области. Д. № 85438, л. 6.

7 Там же, л. 56.

8 Там же, л. 14.

9 Там же, л. 61.

10 Архив ФСБ по Новгороду и области, д. № 1-а/1307. Это заявление с мольбой сообщить хоть что-нибудь о своей дочери Елизавета Георгиевна направила в Москву в апреле 1940-го года, когда Киры Ивановны уже не было в живых. Умом она, вероятно, понимала, что надежды получить ответ нет никакой. Но, будучи не в состоянии больше бороться со своим горем, не имея сил терпеть продолжавшуюся три года муку, она совершает поступок, лишенный всякого смысла. «Умоляю вас, помогите мне», - писала она Берии – верховному палачу русского народа. Решиться на такое можно было только в положении полной безысходности, оказавшись на границе отчаяния и умопомешательства. Кто может измерить и описать глубину страданий этой женщины, у которой война и революция отняла четверых сыновей и мужа, а советская власть лишила на склоне земной жизни любимой дочери, заставив медленно, годами разрываться на части ее старушечье сердце от неизвестности о ее судьбе?

11 Личный архив К. К. Литовченко. СПб.

12 Там же.

13 Архив УФСБ по СПб и области. Д. № 85438, л. 14.

14 Там же, л. 63 об.

15 Там же, л. 60.

По книге:

Новомученики Санкт-Петербургской епархии.

Иеромонах Нестор (Кумыш). Статис, 2003.http://www.pravoslavnyi.ru/obolenskaya_kira.htm

|

Метки: оболенские |

Н. В. Оболенский О МОЕМ ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ ВАСИЛИИ ШЕРЕМЕТЕВЕ |

Н. В. Оболенский

О МОЕМ ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ ВАСИЛИИ ШЕРЕМЕТЕВЕ

Надеюсь, что эти воспоминания вызовут у современного читателя истинное понимание Чистоты, Величия и Скромности русских людей, — страдальцев исчезающей эпохи. Этих людей прежде всего отличала Духовность. Не покинувшие Родину, оставшиеся в России, они в те 20—30-е годы знали (чувствовали), что в конце концов погибнут и скорее всего в муках. Мои родители (как и родители Василия) знали это, но — остались на родине, чтобы быть по-

Напрудная башня Новодевичьего монастыря, в которой жил П.С. Шереметев с женой и сыном.

хоронеными на своей родной земле, там, где'покоятся их предки. Вечная им память!

...Первое воспоминание о Василии относится к 1929 году, когда скончалась моя родная бабушка — Мария Алексеевна Оболенская (урож. Долгорукая). Мне было два года, и жили мы в Царицыне. Туда приехал Василик со своим отцом Павлом Сергеевичем и матерью П. В. Шереметевой (урожд. Оболенской). Васи-лику было семь лет. Он был точно такой, как на фотографии, помещенной в книге А. Алексеевой «Кольцо графини Шереметевой».

После этого они стали приезжать в Царицыно каждый год на Пасху, а также на семейные праздники. При-

езжали и на Сорок Мучеников, и тогда в доме пекли «жаворонки» — плетеные булочки, напоминавшие сидящую птицу. За праздничным, но очень скромным столом сидели обе наши семьи. Где-то посреди блюда лежал «жаворонок», в котором была запечена двадцатикопеечная монета. Каждый мечтал, чтобы именно ему попала эта монета, но особенно маленький Василик. Помню, как-то раз тетя Пашенька вынула из прически шпильку и стала прощупывать «жаворонки». К общему удовольствию обнаружила монету и дала «жаворонок» Васе. Он обрадовался, но тут же разделил булочку и дал Лизе (моей сестре), Андрею (брату) и мне. Какой это был счастливый, веселый день! — до сих пор стоит перед глазами...

Василик был очень развитый и живой мальчик. Мы с ним были очень близки. Андрюша — более спокойный и тихий. Несмотря на разницу в возрасте, у нас с Василиком были общие интересы и увлечения: спорт, рисование, театр. За неуемный характер меня в семье называли Ртуть.

Лиза и Василик больше любви проявляли к рисованию и

Семьи Шереметевых и Оболенских. 1937 год.

живописи. Как известно, в нашем роду всегда прививали любовь к разным художествам.

Помню, как мы с мамой поехали на выставку детского рисунка, — и там я увидел картину Василика «Зима. Воробьевы горы (размером 30 х 40). К окончанию школы стало ясно, что живопись — это его будущее.

В те годы нас, троих детей Оболенских, оставшихся без родителей, на лето брала к себе семья Шереметевых. Как-то раз на Оке мы с Василиком пошли на охоту, — у него была старинная немецкая двустволка (которую он потом подарил дроюродному брату Саше). Мы подолгу бродили вдоль поймы реки, в которой водились бекасы...

Я держу в руках фотографию, сделанную в Напрудной башне Новодевичьего монастыря в 1937 году. Это последняя трагическая фотография. Собрались две семьи: Оболенские и Шереметевы. Взгляните на стоящих (слева направо)... Красавица Варвара Александровна Оболенская (урожд. Гудович, — моя мать, арестована в 1937 году, в последней стадии чахотки, и умерла вскоре после ареста). Ольга Васильевна Прутченко (ее называли «Оляляша», урожд. Оболенская, работала патронажной сестрой в деревне). Мария Сергеевна Гудович (урожд. графиня Шереметева, моя бабушка, дочь Сергея Дмитоиевича. она писала стихи). Ее

Графиня Варвара Петровна Гудович (в замужестве княгиня Оболенская) с детьми Николаем, Лизой и Андреем. 30-е годы.

мужа арестовали в 1918 году, расстреляли, однако до конца жизни она так и не поверила в его смерть. Евфимия Васильевна Оболенская (моя тетка), взявшая на воспитание нас, детей. Прасковья Васильевна Шереметева (урожд.

Оболенская).

А вот сидящие: Елизавета Владимировна Оболенская (в замужестве Павлинова), художница. Рядом с нею сижу я, а с другой стороны — мой дорогой, незабвенный, обожаемый отец! Это последняя его фотография, — скоро его арестуют и он погибнет... Брат Андрей, когда начнется Великая Отечественная война, уйдет на фронт и будет убит... Рядом с ним Павел Сергеевич, великий терпеливец.

Василик тоже добровольцем уйдет на фронт. А отец его на некоторое время он с женой еще останется в «башне», сохраняя картины, рисунки, старинные книги, свои собственные труды, посвященные обоснованию земства как-основы российской жизни...

Дружба наших семей была необыкновенной, она про

низывала всеё, отношения были наполнены любовью,-

передать это словами невозможно. Как писал исследователь Ник. Арсеньев, «Культурные русские семьи были местом встреч и взаимного проникновения двух начал — западного и восточного (то есть православного и национального). Этот синтез породил великий культурный расцвет в XIX веке...»

Трудно касаться самого святого, сокровенного и интимного в жизни семьи, но именно отсюда «вырастают те невидимые скрепы и нити, которые делают семью единым духовным организмом, дают столько теплоты и очарования внутреннему «воздуху». Даже больше: делают ее высшей человеческой святыней, как бы «домашней церковью перед лицом Божьим...»

До войны мы нередко наведывались в «башню», вели беседы, пели и, между прочим, были свидетелями приготовления необыкновенного блюда — «жжёнки». В большую тарелку укладывали готовую горячую утку и нарезанные фрукты, поверх наливали очень крепкую водку. Затем водку поджигали, и все это в полной темноте горело несколько минут, а затем с аппетитом поедалось.

Повторяю: в 1941 году мой брат Андрей (студент второго курса энергетического института) и Василий Шереметев (студент художественного института) ушли на фронт. Брат погиб в 1943 году под Мелитополем, Василий пропал без вести.

Его отец Павел Сергеевич остался жив в те 30-е годы лишь благодаря заступничеству И. Э. Грабаря, так как П. С. Шереметев сделал значительный вклад в историю культуры России. В годы войны стало невозможно жить в холодной «башне» Новодевичьего монастыря, и вместе с женой он переехал к нам в Царицыно. Это было печальное время: сперва скончалась тетя Пашенька, а потом и дядя Павел. Оба были истощены до крайности. Хлопотали о лермонтовской пенсии (как родственники по линии Столыпиных), но дядя Павел успел ее получить, кажется, всего два-три раза...

О судьбе Василика мы ничего не знали. Я вспоминал нашу предвоенную юность, как мы участвовали в любительских спектаклях, как катались на Воробьевых горах (настоящий слалом), как красив, элегантен был Василий, отличался прекрасными манерами... Мы оба самозабвенно танцевали вальс и танго, особенно после просмотра «Большого вальса» с Милицией Кооьюс.

Василий Павлович Шереметев и Елизавета Владимировна Оболенская перед войной.

Вспоминался день, когда я подарил дяде Павлу книжку «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, с которым он был знаком. В семье даже рассказывали, что прототипом гуттаперчевого мальчика был маленький Павел Шереметев. И вот уже нет дяди Павла, нет тети Пашеньки. А Василий все еще числится в пропавших без вести...

Я в то время учился на первом курсе архитектурного института. Первого сентября директор собрал весь курс в Красном зале и объявил, что завтра всем ехать в колхоз. Мы отработали месяц, и в честь окончания работ председатель привез в поле две телеги с мятой мороженой картошкой и в больших бидонах — самогон. Всем разлили по 100 грамм, но девушки отказались, и тогда я, как староста группы, выпил литровую алюминиевую кружку — на глазах у всего курса.

Не помню, как мы шли по полю к станции, как ехали в поезде. Но явившись к дому, открыв дверь, я «протрезвел»: передо мной был Василик! Радость смешалась со слезами... Он стучал в «башню», там никто не открыл дверь и, не зная еще о смерти отца и матери, поехал к нам — и вот... Рассказам не было конца.

Оказывается, Василий попал в плен, потом вырвался из плена, был зачислен в десантные войска и — оказался в Вене. Весть эта дошла до П. Д. Корина и И. Э. Грабаря, и они помогли отозвать Василия в Москву для учебы в художественном институте.

Началась новая, послевоенная пора в нашей дружбе. Но вскоре я стал замечать некоторые странности в его поведении. Как потом оказалось, это были последствия переживаний , которые ему пришлось перенести во время вой

ны. Смерть родителей стала для него страшным ударом: он

остался жив, а их — нет! Его чувствительной душе трудно было с этим смириться, да и послевоенные обстоятельства жизни порой ставили его в тупик. Странностей с годами стало больше.

Что же это были за странности? Он мог ни с того ни с сего, почти не имея денег, отдать все, что у него было, первому встречному, даже не знакомому человеку. Так, не имея в то время ни куска хлеба, дарил какие-то вещи (ста-риные фолианты, рисунки, книги), даже картину Рембрандта в музеи... Князь Мышкин — прозвали его в те годы. Кстати, чтобы как-то отблагодарить Василия Павловича за подаренного Рембрандта, ему дали путевку в дом творчества художников на целых полгода. И что же? Соседом его оказался человек, для него неприятный, и Василий спустя три дня покинул дом творчества.

Или: как-то отправился навестить свою преподавательницу на краю Москвы и, несмотря на то, что был голоден, отказался от котлет (был Великий пост), а потом и от трех копеек на трамвай — и, проваливаясь в грязные лужи, возвращался домой пешком.

Для меня общение с Василием (несмотря на его странности, а может быть, и благодаря им) было очень благотворно. Часто в Царицыне мы беседовали об архитектуре, о том, ремесло это или искусство, спорили.

Однажды он пришел к нам на Полянку, в полуподвальную комнатку, где мы поселились с женой, только что поженившись. Василий увидел, что сесть ему негде, и что же? Он явился снова, и в руках его было старинное, остафьевское кресло: он подарил его нам. Это был урок доброты...

Вскоре после того женился и Василий. Супругой его стала Ирина Владимировна Мартынова, тоже страдалица. Она была дочерью секретаря Фрунзе, которого расстреляли в 1937 году.

Шли годы. У Василия и Ирины Шереметевых родилась девочка, которую назвали Евдокия, Дуня. Чудная девочка, впоследствии — чудная мать трех дочек, умная, талантливая, добрая, как и ее отец.

Живопись Василия Шереметева высоко ценили Грабарь и Корин. Корину он помогал в оформлении станции

метро "Комсомольская". С годами однако живопись его приобретала характер надломленности, колорит стал носить

болезненный характер, - в этом проявлялся трагизм его мировосприятия. Страдалец-граф не сумел приспособиться к новому времени, не мог выносить ужасов, которые-обру-шились на Родину. Его парализовало, он потерял дар речи, оказался в больнице и вскоре умер.

Отпевали графа Василия Павловича Шереметева в том же Новодевичьем монастыре, где он жил в ужасающих условиях в «башне». Вокруг стояли представители остатков самых замечательных российских фамилий...

Из домашнего архива Оболенских.http://skachate.ru/voennoe/48573/index.html

|

Метки: оболенские |

Владимир Васильевич Оболенский р. 17 сентябрь 1890 ум. до 1940 |

Владимир Васильевич Оболенский р. 17 сентябрь 1890 ум. до 1940

Запись:277384

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Оболенские |

| Пол | мужчина |

| Полное имя от рождения |

Владимир Васильевич Оболенский |

| Родители

♂ Василий Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 1846 ум. 1890 ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) [Долгоруковы] р. 29 январь 1851 ум. 1930 |

|

События

17 сентябрь 1890 рождение: Москва, Российская империя, Титул: князь

1921 брак: Москва, СССР, ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) [Гудовичи] р. 1900 ум. 1938

1922 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, СССР, ♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова) [Оболенские] р. 1922

с 1923 по 1924 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, СССР, ♂ Андрей Владимирович Оболенский [Оболенские] р. с 1923 по 1924

20 июль 1927 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР, ♂ Николай Владимирович Оболенский [Оболенские] р. 20 июль 1927

1937 место жительства: Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован

до 1940 смерть: расстрелян в тюрьме

[править] Источники

- ↑ http://baza.vgdru.com/1/23457/all.htm -

- ↑ http://archive.li/Yy5P7#selection-1459.1-1463.65 - Князья Оболенские. 17-е колено № 265. Кн. Владимир Васильевич (215). 17.09.1890 – 1937. Бухгалтер. Ж.: графиня Варвара Александровна Гудович (1900 – 1938)

|

Метки: оболенские |

Сарафаны: идеальный летний гардероб |

Сарафаны: идеальный летний гардероб

Сарафан считается практически незаменимым предметом в женском летнем гардеробе. Легкий нарядный сарафан отлично подходит, как для повседневных прогулок, так и для торжественных случаев.

Летние сарафаны отличаются от обычных платьев тем, что, как правило, шьются из легких тканей. Это может быть хлопок, шифон, шпатель и другие воздушные материалы. Сарафаны могут быть расклешенными или прямыми. Чаще всего, они не имеют рукавов и держатся на бретельках. За счет этого, летом в сарафанах комфортно и не жарко.

Преимуществом летних сарафанов является то, что они подходят практически всем. В зависимости от особенностей своей фигуры, вы сможете подобрать себе стильный сарафан, который только подчеркнет ваши достоинства.

В этом сезоне будут актуальны сарафаны с плиссированным низом. Такие сарафаны бывают, как длинными, так и короткими. На плиссированной юбке особенно хорошо смотрятся оригинальные узоры.

В средине прошлого столетия популярность приобрели сарафаны с американской проймой. В моду их ввела Мэрилин Монро. Такой фасон подходит девушкам с небольшим размером груди и тонкой талией. Сарафан с американской проймой одинаково хорошо смотрится и на молодых девушках, и на зрелых женщинах.

Большим спросом пользуются и сарафаны в греческом стиле. Основное отличие такого типа сарафанов – высокая линия талии и прямой низ. Юбка у греческих сарафанов свободная, иногда задрапированная в виде складок или воланов.

Огромной популярностью пользуются сарафаны на лямках. Бретели могут быть, как широкими, так и тонкими и едва заметными. Модели с тонкими бретелями выглядят очень нежно, но при этом надежно держатся на теле.

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Опубликовано 13.05.2018 в 14:59

|

Метки: мир женской моды |

Виктория Боня на снимках папарацци выглядит совсем иначе, чем в Instagram |

Виктория Боня на снимках папарацци выглядит совсем иначе, чем в Instagram

Виктория Боня является активным пользователем Инстаграм и часто делится с поклонниками откровенными фотографиями. Подписчики осыпают комплиментами фигуру знаменитости, которая является молодой мамой.

Но пару дней назад, папарацци удалось заснять Боню в купальнике и оказывается девушка не обладает такими идеальными и подтянутыми формами, которые демонстрирует в сети.

В откровенном купальнике Боня гуляла по Лазурному берегу и делала бесчисленное количество селфи. Поклонники заметили, что знаменитость сильно поправилась и у нее появился целлюлит на ногах и ягодицах:

А этот снимок опубликовала сама Виктория:

Опубликовала Наталья Егорова , 13.05.2018 в 13:32

|

Метки: звёзды в купальниках |

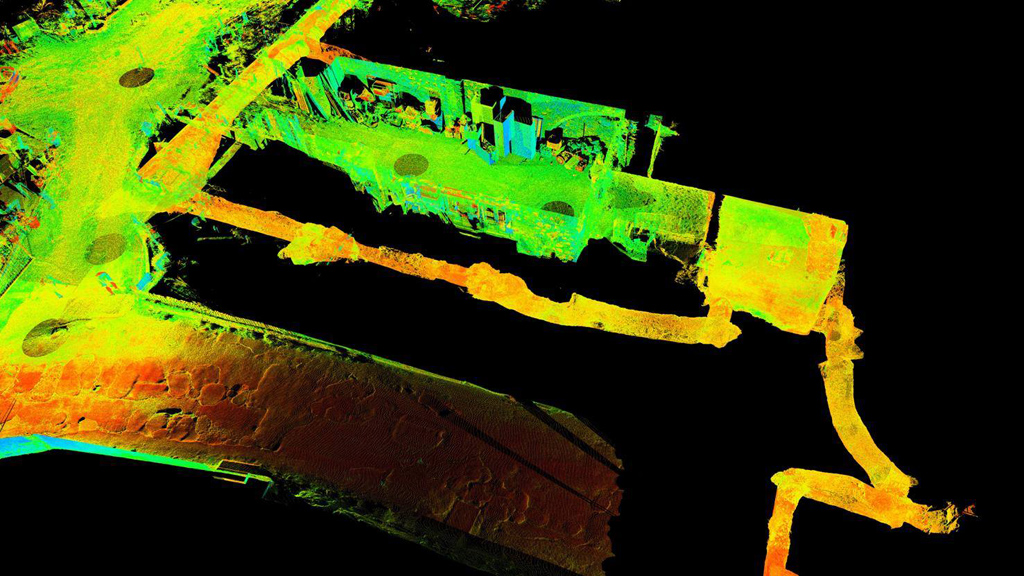

В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади |

14 мая 201809:42 Мария Мясникова