"Мой дневник посвящён женщинам,которые открыли миру свою душу и тело!"-Элеонора Киселёва-Михайлова,5 июля 2014г

Институты благородных девиц. Основание Смольного института благородных девиц |

Институты благородных девиц. Основание Смольного института благородных девиц

Многие ошибочно полагают, что такие заведения, как Институты благородных девиц, канули в небытие. По факту, данные пансионы и по сей день проводят обучающую деятельность в разных странах. К сожалению, в России подобные учреждения прекратили свое существование. Но в далеком прошлом и в нашей стране считалось высшей честью получить образование такого рода. В статье можно познакомиться с историей создания первого на Руси женского учебного заведения. А также узнать, какие жизненные перспективы открывались перед его выпускницами.

Зарубежные пансионы

Институты благородных девиц в действительности являются школами для женщин частного характера. В этих заведениях обучение в первую очередь направлено на совершенствование общественной и культурной деятельности. Как видно из названия, это учреждение не имеет существенных отличий с обычной школой. И ее основная цель - это завершение образования. Обучающая программа в пансионатах такого типа бывает преимущественно 2 видов: усиленная и однолетняя. Самая известная страна, имеющая в своей истории ряд частных учебных заведений для женщин - это, несомненно, Швейцария. Здесь получила образование принцесса Уэльская. Она окончила Институт AlpinVidemanette. К сожалению, на сегодняшний день он закрыт. Также немалую популярность имела школа MonFertile - в ней некоторое время проучилась герцогиня Корнуолла. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о пансионате VillaMontChoisi. Благодаря этому учреждению Швейцария получила большую известность.Однако в конце 90-х годов этот Институт был закрыт.

Факты российской истории

Первоначально в нашей стране могли получать образование только мужчины. Но все изменилось, когда был организован первый институт благородных девиц. История его создания берет начало в далеком 1764 году. Произошло это событие благодаря проекту президента Академии художеств Ивана Бецкова. В дальнейшем он стал попечителем этого заведения. Кроме того, после открытия пансиона был принят указ "О воспитании девиц дворянского происхождения при Воскресном монастыре". Располагалась эта школа в Санкт-Петербурге. Данное распоряжение вместе с Уставом заведения было разослано по всей Российской Империи. В принципе, можно сказать, что образование в Пансионе не сильно отличалось от существующего сегодня в современных школах. Девицы благородных кровей принимались туда в 6-летнем возрасте. Срок обучения составлял 12 лет и был разбит на 4 временных периода. Получать знания в Институте могли одновременно почти 200 воспитанниц. По окончании образования 6 наиболее выдающихся учениц получали особый знак почета - вензель, выполненный из золота и имеющий гравировку с инициалами императрицы. Основание Смольного Института благородных девиц дало возможность получать общеобразовательную подготовку и изучать секреты домоводства девушкам других сословий (за исключением крепостных).

Гарантия трудоустройства

Институты благородных девиц проводили процесс обучения согласно утвержденной образовательной программе. Благодаря этому ученицы имели большие шансы в дальнейшем служить при дворе. Подготовительный план был составлен при участии попечителя заведения и включал в себя изучение таких предметов, как арифметика, иностранные языки, география, словесность, история и Закон божий. Кроме того, девушкам преподавались основы рисования, рукоделия и домоводства. Не обошли вниманием и развитие музыкальных способностей. Чтобы ученицы могли в полной мере получить необходимые им знания, навыки и умения, в штат заведения входило 29 преподавателей.

Устав учреждения

Институты благородных девиц отличались особой строгостью воспитания. Все девушки соблюдали жесткий распорядок дня. Встречаться с родными воспитанницы могли только в выходные и праздничные дни. При этом их общение проходило только в присутствии начальницы. Распрощаться с пансионом ученицы могли только при достижении 18-летнего возраста. И даже требование семьи не могло повлиять на это решение. По окончании обучения многие воспитанницы оставались в стенах Института и работали классными дамами. Те из девушек, которые получали образование в мещанском отделении учреждения, имели большие шансы в дальнейшем стать гувернантками. Изначально школа благородных девиц располагалась в монастыре. Но впоследствии было возведено специальное здание.

Проводимые реформы

После смерти Императрицы женскими учебными заведениями стала управлять супруга Павла I. Она руководила ими на протяжении 32 лет и успела за этот период многое изменить. В частности, период обучения был уменьшен до 9 лет. Возрастных групп осталось только 3, и они, в свою очередь, подразделялись на отличниц, "хорошисток" и отстающих. Продолжительность каждого урока стала составлять 2 часа. Кульминацией учебного полугодия были промежуточные экзамены, конец года знаменовался итоговыми проверками. Изменения коснулись и возрастных ограничений поступления в Институт. Так, девочек дворянского происхождения стали принимать в пансион с 8-9 лет, а мещанок только с 11-12. И связано это было с тем, что их срок обучения ограничивался 6 годами. Изменилась и направленность преподавания. Если во времена правления Екатерины девушек обучали работе фрейлин, то при Марии Федоровне их скорее подготавливали к "должности" жен.

Новый пансион

В 1802 году по инициативе матери Александра I был открыт дополнительный Институт благородных девиц. Москва стала его домом. Отличие этого заведения состояло в том, что на обучение принимались в основном дворянки из малообеспеченных семей. Но со временем на его базе было создано мещанское отделение и для других сословий. Учебная программа этого учреждения не сильно разнилась с обучающим планом предыдущих заведений. Здесь также преподавали Закон божий, иностранные языки, историю и географию. Была дополнительно введена физика. Не забывали и о творческом развитии. Однако распорядок дня был значительно строже. Воспитанницы заведения поднимались в 6 утра и занимались до 8 вечера с небольшими перерывами. Московский институт благородных девиц был назван в честь Екатерины. Здание, в котором он располагался, изначально принадлежало графу Салтыкову. Однако в 1777 году его имущество было изъято, и на его территории открыли Инвалидный дом. Когда же было принято решение создать училище, архитектор Доменико Жилярди перестроил это сооружение.

Автор:

14 Июля, 2014http://fb.ru/article/146540/institutyi-blagorodnyi...-instituta-blagorodnyih-devits

|

Метки: женское образование |

Арсеньевы |

Арсе́ньевы — российский дворянский род.

Происходят от Ослана-Мурзы Челебея, знатного татарина, выехавшего в Россию из Золотой Орды и принявшего св. крещение с именем Прокопия в 1389 году. Прокопий был женат на дочери стольника в. к. Дмитрия Донского, Мавре Зотовне Житовой; у них было пять сыновей: 1) Арсений — родоначальник Арсеньевых; 2) Фёдор — родоначальник Сомовых; 3) Яков Кременецкий — родоначальник Ждановых и угасших фамилий Кременецких и Яновцевых; 4) Павел — родоначальник Павловых и 5) Лев, по прозвищу широкий рот — родоначальник Ртищевых.

Арсеньевы служили в воеводах, дворянах московских, стольниках и некоторые из них были царицыными. Так, Андрей Михайлович был стольником при царице Евдокии Федоровне, Дмитрий Федосеевич и Кирилл Юрьевич — при царице Наталии Кириловне и Пётр Михайлович — при царице Прасковье Фёдоровне. Некоторые Арсеньевы служили в стряпчих. Один из членов этой фамилии, Фёдор Макарьевич, убит при осаде Вендена в 1556 году.

Содержание

Описание герба

В щите, имеющем голубое поле, изображены крестообразно две серебряные сабли и стрела, остроконечиями обращённые к золотой подкове, которая шипами положена вверх, а по сторонам сабель находятся золотой полумесяц рогами в правую сторону и того же металла шестиугольная звезда. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите голубой и красный, подложен серебром.

Герб рода Арсеньевых внесен в «Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи», стр. 28

Известные представители

Возвышение древнего рода относится к началу XVIII века благодаря браку (в 1706 году) дочери стольника, данковского, севского и якутского воеводы, Михаила Афанасьевича Арсеньева — Дарьи, с А. Д. Меншиковым. Её младшая сестра Варвара была обер-гофмейстериной своей племянницы, княжны Меньшиковой — невесты Петра II. Их брат Василий стал генерал-адъютантом от флота (1727) и тайным советником (1731); его внук, Пётр Петрович, был последним продолжателем этой ветви рода.

Восьмиюродные братья Петра Петровича, Василий Васильевич и Дмитрий Васильевич, продолжали другую ветвь рода, в которой стали известны: сын Василия Васильевича — Михаил Васильевич (1768—1810), поручик Преображенского полка, дед по матери М. Ю. Лермонтова; сыновья Дмитрия Васильевича — Василий Дмитриевич (его сын — Николай (Арсеньев 5-й) (1789—1847) — участник наполеоновских войн, впоследствии — тайный советник), Александр Дмитриевич и Николай Дмитриевич Арсеньевы. Внуком последнего, адъютантом графа Дибича, Николаем Дмитриевичем (1803—после 1835), закончилась эта ветвь древнего рода.

Ещё быстрее, вероятно, пресёкся род от другого, тоже восьмиюродного брата Петра Петровича — Александра Александровича (1756—1845)[1], сенатора и тайного советника. Его сын, издатель Илья Александрович Арсеньев дважды был женат, но о продолжателях рода информация отсутствует.

Много известных представителей древнего рода пошло от курляндского губернатора, Николая Ивановича Арсеньева (1760—1830)[2] и его внука, Василия Сергеевича Арсеньева (1829—1915) — действительного тайного советника (1896). Из этой ветви известны: дипломат Сергей Васильевич, настоятель Храма Христа Спасителя Иоанн Васильевич, хранитель Оружейной палаты Московского Кремля Юрий Васильевич, историк религии Николай Сергеевич. Известен был также адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев, другой внук Николая Ивановича.

В XVIII веке при Екатерине II генерал-поручиком и правителем Иркутского наместничества был Михаил Михайлович Арсеньев (1735—1791); Никита Васильевич и Николай Васильевич были тайными советниками и почётными опекунами Московского[уточнить] воспитательного дома.

Кроме того, из рода Арсеньевых в XVIII—XIX веках был известен Михаил Андреевич Арсеньев, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 1813—1815 гг..

В конце XIX века Дмитрий Сергеевич Арсеньев, вице-адмирал, состоял начальником Морских академии и училища, а до этого был воспитателем, а потом попечителем великих князей Сергея и Павла Александровичей.

В XIX веке появились новые роды Арсеньевых:

- от сына священника Константина Ивановича Арсеньева, который был преподавателем истории и статистики у цесаревича Александра Николаевича (его сын, Константин Константинович — известный юрист и общественный деятель продолжил род сыновьями: Борисом и Евгением; другой сын, Юлий Константинович был губернатором трёх губерний);

- протоиерей Яков Арсеньевич[3] стал единственным представителем ветви рода.

Примечания

- ↑ Арсеньев, Александр Александрович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- ↑ Николай Иванович приходился пятиюродным братом Арсеньеву 5-му.

- ↑ Арсеньев, Яков Арсеньевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

Источники

- Арсеньевы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. — Т. 4. — С. 244.

Ссылки

- Арсеньев В. С. Род дворян Арсеньевых. 1389—1901. — Тула, 1903. — (PDF)

- Арсеньевы дворяне (существующий род)

- История Рязанского края: Арсеньевы. Проверено 31 мая 2016.

|

Метки: арсеньевы |

Ксениинский институт благородных девиц |

Ксениинский институт благородных девиц

![]() 31.01.2011

31.01.2011

![]() раздел: Прогулки по Санкт-Петербургу

раздел: Прогулки по Санкт-Петербургу

![]() 0 комментариев

0 комментариев

После смерти Николая Николаевича его сыновья — наследники, запутавшись в долгах, продали отцовский дворец в казну. 25 июля 1894 года последовал царский указ: в ознаменование бракосочетания великой княгини Ксении (дочери Александра ) учреждался Ксениинский институт благородных девиц, ему передавался бывший Николаевский дворец.

В том же 1894 году началось приспособление дворцовых помещений к потребностям института: конюшню перестроили в столовую, манеж — в спальные комнаты, в первом этаже дворца разместились канцелярия и квартиры начальницы, настоятеля церкви, тридцати должностных дам и других служащих. Бельэтаж был отведен для учебных классов, в том числе рисовальных, рукоделия, гимнастического. Здесь же был актовый зал. В коридорах поставили шкафы с книгами обширной библиотеки института.

25 марта 1895 года состоялось торжественное открытие Ксениинского института. К тому времени в два младших класса было набрано 60 девочек (30 казенных— за счет казны, и 30 — на оплачиваемые родителями места) и, кроме того, еще 25 девочек (соответственно 11 и 14) в малолетнее отделение. Поступившие должны были знать молитвы, читать и писать по-русски и по-французски (или по-немецки). В последующие годы контингент института стабилизировался — здесь обучалось около трехсот воспитанниц-полусирот из дворянских семей.

Это учебное заведение было рангом ниже Смольного института. По утвержденному царем положению в Ксениинский институт принимались исключительно полусироты, причем пояснялось, что допускались сюда дочери недостаточного состояния генералов, штаб- и обер-офицеров и соответствующих им классных гражданских чинов, которые либо принадлежали к дворянству по рождению, либо приобрели права дворянства потомственного и личного службою.

Инициаторы создания этого благотворительного учреждения исходили из того, что не всякой девушке выпадет счастье обрести свою собственную семью и быть вполне обеспеченной... и плохо приходится девушке, которая, не имея должной подготовки к самостоятельному труду, принуждена искать заработок интеллигентного характера.

Специальная комиссия, учрежденная по приказу Александра , пришла к выводу, что следует в видах обеспечения безбедного существования в будущем окончивших институт воспитанниц обратить особенное внимание на правильную постановку преподавания прикладных знаний. Учебная программа предусмотрела семь классов общего курса и три класса специально профессиональных. А в этих трех профессиональных классах решено было ввести на первое время два отдела: 1) счетоводство для приготовления счетчиц, конторщиц, бухгалтеров и 2) изящных рукоделий для приготовления мастериц и учительниц преимущественно тех отраслей женского ручного труда, для развития которых теперь мастерицы выписываются из-за границы.

Учредители Ксениинского института подошли к делу сугубо утилитарно: предусмотрели, что преподавание бухгалтерии и счетоводства должно иметь железнодорожный уклон, поскольку при современном развитии железнодорожного дела и проведении великого сибирского пути девицы, изучившие бухгалтерию, скорее будут обеспечены в средствах к существованию, чем подготовленные к другим профессиям. Из других рекомендаций этой комиссии в практику Ксениинского института вошло также усвоение воспитанницами необходимых сведений по домоводству. Их приучали самим делать многое из того, что в других институтах исполняется прислугой. В отличие от смолянок — аристократок Смольного института, воспитанницы Ксениинского института сами убирали постели, шили и чинили белье и соблюдали требование: держать в порядке свою обувь. А старшеклассницы по очереди дежурили в кухне и в кладовых, осматривали провизию, участвовали в составлении счетов по произведенным расходам.

Несмотря на некоторые элементы мнимого демократизма, Ксениинский институт был замкнутым, строго сословным учреждением, призванным воспитывать дворянских девиц в монархическом духе. В журналах правления Ксениинского института за 1905 год нет ни малейшего отголоска на происходивший в стране первый натиск революционной бури... В то время, когда революция нарастала, в тихом мирке Ксениинского института все оставалось по-старому.

В годы первой мировой войны количество воспитанниц Ксениинского института несколько увеличилось, что было связано с увеличением контингента полусирот. В 1914 году здесь обучалось 308 воспитанниц, в 1915 году—344, в 1916-м —348...

Последний выпуск воспитанниц состоялся 4 марта 1918 года. К этому времени Николаевский дворец уже обрел свое современное имя — Дворец труда.

Связанные темы:

|

Метки: женское образование |

7 частых ошибок в выборе нижнего белья, от которых один только дискомфорт |

7 частых ошибок в выборе нижнего белья, от которых один только дискомфорт

Казалось бы, выбрать нижнее белье проще простого. Тем не менее, многие в этом деле регулярно совершают ошибки и, порой, сами того не осознают, но мучаются. А ведь это чревато и дискомфортом, и неэстетичным внешним видом. Если вам неудобно ходить в нижнем белье — значит вы неправильно его выбрали, но никогда не поздно все исправить. В этой статье расскажем о самых распространенных ошибках, касающихся «бельевой» темы и том, как это исправить.

1. Линии белья заметны под одеждой

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить.

Одна из самых популярных проблем среди представительниц прекрасного пола. Очень удачно избавиться от эстетического несовершенства можно с помощью бесшовного нижнего белья. Как вариант, можно носить стринги, которые также не будут выделяться, но не все их любят, да и не всегда возможно их надевать.

Идеальное решение - бесшовное бельё.

2. Резинка от белья врезается в тело

Немного не по размеру.

Дамы с отменным чувством юмора называют подобное «эффектом кекса», но в отличие от последних, на женщинах такое смотрится не очень аппетитно. Решить проблему можно сразу двумя способами. Первый — купить белье с широкой резинкой, например, известные модели от Calvin Klein. Второй — попробовать носить нижнее белье в стиле ретро, с высокой талией. Сейчас они, кстати, очень популярны.

3. Резинки трусиков врезаются в ягодицы

Правильный выбор размера - залог успеха.

Проблема явно прослеживается, когда надеваются обтягивающие вещи. И выбирать белье на размер больше далеко не всегда спасет ситуацию, особенно, если ягодицы натренированные. Гораздо эффективнее будет присмотреться к белью с более высокими вырезами и не такими жесткими резинками.

Берегите ягодицы.

4. Белье «светит» под одеждой

Бельё не должно просвечиваться.

Такая ситуация, наверняка, знакома каждой. И здесь одно верное решение, о котором постоянно твердят все стилисты — если надеваете белоснежное платье или такие же брючки — нижнее белье должно быть только телесного цвета, и точка.

Выбираем бельё под цвет одежды.

5. Копытце

Camel toe.

Смешно на слух и печально на вид — увы, но этим «страдает» очень много женщин. Дабы не возникал подобный конфуз, выбирая нижнее белье, нужно смотреть на то, чтобы швы на ластовице были эластичными — перед покупкой порастягивайте немного это место.

6. Обильное потоотделение «там»

Крайняя степень дискомфорта.

Здесь решением может стать только один вариант — покупать качественное белье, пошитое из полностью натурального хлопка. А о синтетике навсегда забыть, либо приберечь ее исключительно для особых случаев.

Правильное решение - натуральное бельё.

7. Белье трещит по швам

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить.

Опубликовал Олег Смирнов , 22.04.2018 в 14:31

|

Метки: мир женской моды |

Купеческая благотворительность в России |

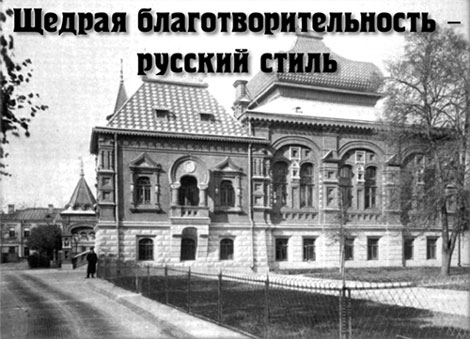

Дом П.И.Щукина на Малой Грузинской

Окончание. Начало см. № 15/2007.

|

Материал статьи к урокам по теме |

Щукины — коллекционеры

и предприниматели

В истории российского предпринимательства найдётся немного семей, которые из рода в род на протяжении нескольких лет сумели сохранить значительное влияние в промышленности или торговле, при этом являясь постоянными участниками общественной и культурно-просветительской жизни страны. Среди имён «золотого века» в истории меценатства и коллекционирования Морозовых, Бахрушиных, Третьяковых не последнее место занимает род Щукиных. Эту династию по праву можно отнести к «цвету» московского купечества второй половины XIX в. Её известность связывают также с созданием коллекций Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, и даже с вкладом в развитие западноевропейской культуры.

Родоначальником семьи «потомственных почётных граждан» стал Пётр Федосович Щукин, происходивший из купеческого города Боровска Калужской губернии. Во второй половине XVIII в. при Екатерине II он со своей семьёй покидает родной город и перебирается в Москву. В 1787 г. Пётр Щукин вместе с сыном Василием (Евсеем) впервые упоминается в московских писцовых книгах.

|

|

|

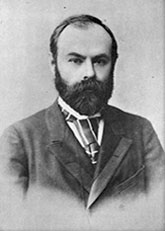

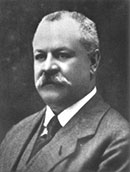

Пётр Иванович Щукин |

Зал Гогена в доме мецената |

После французского нашествия и пожара Москвы 1812 г. Щукины сумели сохранить небольшое состояние и репутацию честных коммерсантов. Продолжил дело отца Василий Петрович, который скончался в 1836 г. в возрасте 80 лет, значительно приумножив состояние семьи. Его сын — Иван Васильевич стал подлинным основателем «щукинской династии». Через десяток лет его фирма заняла лидирующее место в торгово-промышленной Москве, а его семья стала широко известна в купеческих кругах.

Иван Васильевич был женат на старшей дочери именитого купца Петра Боткина, что дало ему возможность породниться со многими знатными московскими фамилиями. У него была большая семья: 5 дочерей и 6 сыновей, из которых наиболее известны Пётр, Сергей, Дмитрий и Иван. Пётр Иванович стал автором книги воспоминаний о купеческой Москве XIX в., где подробно описал своего родителя. «Отец был сильный брюнет, но с годами волосы на голове и борода стали у него седеть, только одни брови, которые были у него чрезвычайно густые, оставались чёрными. У отца были такие выразительные глаза, что от одного его взгляда дети моментально переставали реветь; взгляд отца действовал и на взрослых; говорил он всегда очень громко, всё равно было это дома, в гостях или на улице. Даже за границей говорил на улице так громко, что прохожие оборачивались; речь у него была ясная и выразительная». О привычках Ивана Васильевича сын отзывался с особой теплотой, несколько не стесняясь его чудачеств: «Отец вёл очень деятельную жизнь. Как человек уже пожилой, он ложился спать рано и вставал тоже рано; в театрах отец обыкновенно не досиживал до конца представления, и в ложах московского Большого театра, где имеется комнатка с диваном, обыкновенно засыпал во время итальянской оперы, несмотря на то, что очень её любил. По утрам из всей семьи вставал раньше всех отец. Перед тем, как спуститься в столовую пить кофей в халате и туфлях, отец вызывал к себе повара Егора… Отец любил красное вино и был большим его знатоком. Шампанское он не переносил. Сладкое варенье ещё посыпал сахаром…»

|

|

П.И.Щукин в зрелые годы |

Несмотря на консерватизм, Иван Васильевич старался дать детям хорошее, разностороннее образование. Купеческому сословию уже в те времена стало понятно, что для того чтобы надёжно закрепиться в предпринимательском деле, только практических навыков недостаточно, поэтому и старались купцы обучать своих наследников коммерческой деятельности в заведениях, дающих хорошую подготовку к ней и знание иностранных языков. В доме И.В.Щукина в Милютинском переулке (ныне улица Мархлевского) был целый штат воспитателей и учителей, при этом сыновья начали школьное образование в Выборге, где обучение велось на немецком языке, затем за границей; отец надеялся, что они продолжат дело семьи, пойдя по проторенному пути. По возвращению наследников в Россию Иван Васильевич привлекает их к семейным делам, и в 1878 г. открывает Торговый дом «И.В.Щукин с сыновьями», занимавшийся мануфактурной торговлей. Но судьба сыновей сложились по-иному, чем планировал отец, каждый из них тем или иным способом связал свою жизнь с культурой и искусством.

Пётр Иванович Щукин (1853—1912), ещё юношей, живя в частном пансионе Гирса в Петербурге, мечтал о поступлении в Московский университет. В это же время в нём просыпается тяга к коллекционированию, которая, как он утверждал сам, пришла к нему по материнской линии. Проведя шесть лет вдали от дома сначала в Германии, а затем во Франции, он изучает процесс выработки шёлковых тканей и делает первые приобретения в свою известную коллекцию. Так, в Лионе Пётр Иванович приобрёл несколько редких французских книг, литографии и гравюры. Вернувшись в Москву, будущий знаменитый коллекционер стал постоянным посетителем антикварных магазинов на Старой площади, у Арбатских ворот, на знаменитой Сухаревке. Коллекция П.И.Щукина пополнялась самыми разными экспонатами: иконами, картинами французских импрессионистов, офортами, фотографиями и книгами. Позднее зародился интерес к искусству стран Востока, и, в конце концов, Пётр Иванович занялся собирательством предметов русской старины и прикладного искусства.

Пётр Иванович Щукин (1853—1912), ещё юношей, живя в частном пансионе Гирса в Петербурге, мечтал о поступлении в Московский университет. В это же время в нём просыпается тяга к коллекционированию, которая, как он утверждал сам, пришла к нему по материнской линии. Проведя шесть лет вдали от дома сначала в Германии, а затем во Франции, он изучает процесс выработки шёлковых тканей и делает первые приобретения в свою известную коллекцию. Так, в Лионе Пётр Иванович приобрёл несколько редких французских книг, литографии и гравюры. Вернувшись в Москву, будущий знаменитый коллекционер стал постоянным посетителем антикварных магазинов на Старой площади, у Арбатских ворот, на знаменитой Сухаревке. Коллекция П.И.Щукина пополнялась самыми разными экспонатами: иконами, картинами французских импрессионистов, офортами, фотографиями и книгами. Позднее зародился интерес к искусству стран Востока, и, в конце концов, Пётр Иванович занялся собирательством предметов русской старины и прикладного искусства.

Вскоре стало понятно, что разрастающаяся коллекция требует специального помещения. В 1891 г. П.И.Щукин приобретает землю на Малой Грузинской улице и приглашает архитектора Бориса Фрейденберга для проектирования здания музея. Петру Ивановичу хотелось, чтобы коллекция была размещена в доме, построенном в стиле старого русского зодчества, он лично принимает участие в разработке проекта и дважды посещает город Ярославль, интересуясь архитектурой старинных особняков. В сентябре 1893 г. состоялось открытие двухэтажного кирпичного терема с шатровыми кровлями и нарядными кокошниками, облицованное пёстрыми рельефными изразцами (сейчас здесь размещается Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева). Через пять лет по соседству Щукин возводит ещё одно здание, получившее название «Новый музей», связанное со старым подземным переходом. А ещё через семь началось строительство третьего корпуса, который, так же как и два первых, был до отказа заполнен экспонатами. Сам Пётр Иванович выделял несколько разделов своей музейной коллекции: церковный, оружия, тканей, ковров, гобеленов и шпалер, драгоценностей и посуды. Заслуга П.И.Щукина состояла ещё и в том, что он не просто собирал свою коллекцию, но и популяризировал собранные им сокровища.

В 1895 г. частный музей Щукина распахнул двери для всех любителей старины. Здесь писал этюды для картины «Степан Разин» Суриков, Серов делал копии с персидских миниатюр для занавеса балетных спектаклей Дягилева, Аполлинарий Васнецов срисовывал со старинных планов Москвы изображения боярских теремов. Петру Ивановичу удалось составить подробное описание всех ценностей музея, а самые интересные документы его коллекции перепечатать в издаваемом на собственные средства «Щукинском сборнике».

О судьбе своей коллекции Пётр Иванович позаботился заранее. Весной 1905 г. он передал Историческому музею «собственное своё владение, заключавшееся в земле с домом и другими жилыми и нежилыми строениями… с собранием старинных русских и иностранных вещей, восточной коллекцией, картинной галереей, собранием рисунков и гравюр, библиотекой, рукописным архивом, с мебелью и всей обстановкой». До конца своей жизни Щукин являлся хранителем музея, продолжал нести все расходы по его содержанию и платить зарплату сотрудникам, при этом пополняя фонды коллекции. Очевидцы вспоминают, что Пётр Иванович, получив чин гражданского генерала, очень гордился своим новым мундиром ведомства народного просвещения с синими отворотами, шпагой, а чёрную форменную шапку с галунным крестом не снимал даже в жаркие летние дни.

|

|

Кабинет. Зал Пикассо |

После смерти П.И.Щукина вся его коллекция была перевезена в Исторический музей. Пожертвования коллекционера превышали фонды самого музея, по примерным подсчётам Пётр Иванович передал 23 тыс. экспонатов. Щукинский дар обогатил практически все отделы музея, а некоторые пришлось открыть заново, на здании самого музея появилась новая вывеска «Отделение Императорского Российского Исторического музея имени Императора Александра III — музей Петра Ивановича Щукина».

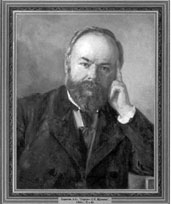

Ещё один сын Ивана Васильевича — Сергей Иванович Щукин (1854—1936), так же как и брат, получил образование за границей, в Германии. По возвращении начал работать в Торговом доме «И.В.Щукин с сыновьями», а после смерти отца фактически его возглавил. Сергей Иванович, наверное, единственный из братьев, кто с прилежностью занимался семейным бизнесом и заботился о пополнении капитала. Семья Щукиных при нём стала владелицей паёв Товарищества ситценабивной мануфактуры «Э.Циндель», среди акционеров которого были купцы Бурышкины, Прове и Кнопы. В 1870—1871 гг. вместе с другими промышленниками он организовал Московский учётный банк, и вплоть до 1917 г. играл в нём руководящую роль. Активно занимался Сергей Иванович и общественной деятельностью. Так, по данным формулярных (послужных) списков, хранящихся в архивах города Москвы, С.И.Щукин с 1892 г. числился выборным Московского купеческого общества, с 1894 г. членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, а также выборным Московского биржевого общества.

Погружённый в торговые дела, он первоначально не разделял увлечения своих братьев коллекционированием, приобретая картины лишь для украшения собственного дома. Страсть к собирательству проснулась в Сергее Ивановиче в возрасте сорока с лишним лет, он начал собирать картины французской живописи начала XIX в., работы Гогена, Ван Гога, Матисса и их предшественников — Ренуара, Сезанна, Моне, Дега. Причём он покупал их за гроши, и не потому что был жаден, а потому, что картины эти никем не были признаны и цены на них не было. Приобретая картины, Сергей Иванович не прислушивался ни к каким мнениям, он «обладал, несомненно, исключительным даром распознавать подлинные художественные ценности и видел их ещё тогда, когда окружающие их не замечали». Свой принцип выбора художественных произведений он определял так: «Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок, — покупай её». Приобретения он делал на парижских выставках, в мастерских художников во время своих многочисленных заграничных путешествий. Свою коллекцию Сергей Иванович разместил в доме, подаренном ему отцом в 1891 г. и расположенном в Большом Знаменском переулке. Комнаты дома представляли собой роскошные апартаменты с высокими потолками, множеством росписей и лепниной, дорогими люстрами и зеркальным паркетом. С течением времени все стены дома от пола до потолка были заняты произведениями живописи. В 1911 г. по приглашению С.И.Щукина в Москву приехал Анри Матисс, он побывал в доме коллекционера и подарил ему несколько своих работ…

|

|

Сергей Иванович |

Так же как и брат, Сергей Иванович сделал своё собрание доступным для обозрения. Посетителям разрешалось осматривать экспозицию по воскресеньям с 11 до 14 часов, причём экскурсии проводил сам хозяин. Вот какой случай описывает в своей книге Павел Бурышкин. «Когда в 1917 году, после Февральской революции, в Москву приезжали два французских депутата <…> я был назначен сопровождать этих именитых гостей. Я помню, что один из них попросил устроить им возможность ознакомиться со щукинской и морозовской коллекциями. И.А.Морозов наотрез отказал <…> А С.И.Щукин не только согласился, но сам подробно свои галереи показал».

После смерти первой жены Лидии Григорьевны (Кореневой) Сергей Иванович составил завещание, по которому вся его коллекция должна была перейти в дар Третьяковской галерее. Но после второй женитьбы в 1915 г. на Надежде Афанасьевне (Конюс) его планы относительно коллекции изменились. С женой и детьми от первого брака он переехал в дом на Большой Никитской, а особняк на Знаменке превратил в музей.

После октябрьских событий вся коллекция С.И.Щукина была национализирована. Весной 1919 г. бывший хозяин стал директором экспозиции, получивший название «Первый музей новой западной живописи». Впоследствии лучшие картины щукинского собрания были переданы в Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Волею судьбы Сергей Иванович покинул Россию и поселился в Париже, когда же его спрашивали, почему он не хочет вернуть себе право на коллекцию, он неизменно отвечал: «…я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там».

Дмитрий Иванович (1855—1932) ещё при жизни отца вышел из семейного бизнеса и прославился исключительно как коллекционер. Первоначально он собирал изделия из золота и серебра, миниатюру, бронзовую скульптуру, но постепенно сосредоточился на старой западной живописи. Д.И.Щукин коллекционировал картины XIV—XVIII вв., в его собрании были полотна Ватто, Буше, Кранаха, Ланкре, всего около 146 произведений. В своём особняке в Староконюшенном переулке Дмитрий Иванович открыл галерею, но судьба её оказалась такой же, как и у старших братьев. В 1918 г. она была национализирована, а затем передана в музей на Волхонке. Дмитрий Иванович остался при своей коллекции, в 1924 г. он был назначен заведующим итальянским отделом картинной галереи и избран членом учёного совета.

Говоря о щукинской семье, нужно вспомнить ещё младшего брата — Ивана Ивановича, который всю свою жизнь прожил в Париже. Он собирал русские книги, в основном по истории философии и религиозной мысли, читал лекции в Высшей школе социальных наук. Его небольшая квартирка на авеню Баграм стала центром собраний русских эмигрантов. Судьба его оказалась печальной, он разорился и закончил жизнь самоубийством. Сегодня его библиотека составляет сокровищницу русского книгохранилища в Париже.

При жизни последние представители рода Щукиных в России воспринимались с немалой доли иронии, над их собирательством, честолюбием и меценатством посмеивались, называя «самодурами». Но ведь именно они накопили сокровища искусства, создали галереи и музеи и безвозмездно оставили всё это своему Отечеству и народу. Нам есть чему у них поучиться.

Коншины — промышленники

во дворянстве

В состав российской торгово-промышленной элиты середины XIX в. входили семьи, которые формально не принадлежали к купеческому сословию, хотя и имели для этого все основания. Примечательно, что некоторым из них в результате деловой активности родоначальников удалось достичь более высокого положения в буржуазном обществе и добиться дворянского звания. Среди них наиболее известен род Коншиных, владельцев огромных хлопчатобумажных фабрик в подмосковном Серпухове. За двухсотлетнюю историю эта семья прошла путь от провинциальных торговцев до текстильных магнатов всероссийского масштаба, а итогом этой деятельности в 1882 г. «в воздаяние заслуг перед отечественной промышленностью и торговлей» стало присвоение Коншиным звания потомственных дворян.

|

|

Здание Государственного музея |

У истоков семейного дела стоял П.Ф.Коншин, который в 1781 г. открыл в Серпухове парусно-полотняную фабрику. Семейное прозвище «Конша», от которого в дальнейшем произошла именитая фамилия, достаточно известно в Подмосковье, оно упоминается ещё в XVI в. в связи с избранием представителей этой семьи на видные посты в руководстве посадской общиной.

После смерти основателя дело продолжил его сын — А.П.Коншин. Серпуховская фабрика приносила хороший доход и числилась среди 30 лучших в городе, но в 1809 г. деятельность этого прибыльного предприятия пришлось прекратить. Причиной этого стала континентальная блокада Англии, к которой Россия присоединилась по Тильзитскому договору с Францией (1807 г.), а ведь именно английский флот являлся главным покупателем коншинской парусины. Но это не прекратило фабричную деятельность семьи, дальновидный сын А.П.Коншина — Максим Алексеевич ещё в 1805 г. открыл бумаготкацкую и ситценабивную фабрику «Старая мыза», которая была менее зависима от иностранных партнёров. Существенный подъём этого предприятия связан уже со следующим поколением рода, а именно с деятельностью сына М.А.Коншина — Николаем Максимовичем (1798—1853). При нём фабрика была частично механизирована, здесь работала ситценабивная машина на конной тяге, а также существенно расширился ассортимент выпускаемой продукции: платки, ситцы, одеяла продавались и в Москве, и на знаменитой Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде.

Однако уже через несколько лет темпы развития предприятия начинают снижаться. Это было связано с тем, что сырьё — хлопчатобумажную пряжу привозили из Англии, поскольку в России не существовало прядильных машин, а пряжа крестьян-кустарей была очень низкого качества.

В 1842 г. запрет на экспорт из Англии текстильного оборудования был снят, и Николай Максимович в числе первых начинает строить бумагопрядильную фабрику. Из-за границы он выписывает мастеров, станки и паровую машину, одну из первых в Подмосковье. Уже после смерти Н.М.Коншина дело продолжило четвёртое поколение семьи, его сыновья.

|

|

Фабрика товарищества мануфактур |

По семейному разделу наследства старший сын — Иван Николаевич (1828—1898) получил бумагопрядильную фабрику, средний — Николай Николаевич (1831—1918) — земельные участки под Тарусой, младший — Максим Николаевич (1838—?) — бумаготкацкую и ситценабивную фабрику «Старая мыза». Но вскоре стало ясно, что Максим не приспособлен к предпринимательской деятельности, отсутствие деловой хватки чуть не привело к развалу доставшегося ему предприятия. Максим Николаевич достаточно быстро прожил свою часть семейного капитала, а доставшуюся ему фабрику продал брату Николаю.

А вот Иван Николаевич за годы работы сколотил большое состояние. Почти 40 лет он развивал бумагопрядильное производство, но умер бездетным, завещав 10,5 млн рублей своей жене Александре Ивановне. Будучи и до этого богатейшей женщиной, владевшей, кроме всего прочего, в Москве особняком на Пречистенке (ныне здесь размещается Дом учёных) Александра Ивановна занималась благотворительностью, она передала более 6 млн рублей на строительство различных общественно полезных заведений в Москве и Серпухове. В частности, на эти средства были устроены Дом призрения увечных воинов в Москве, Дом матери и ребёнка, размещённый на даче А.И.Коншиной в Петровском парке, больница, богадельня, приют для сирот в Серпухове. После смерти мужа Александра Ивановна вернула фабрику в общесемейное управление, и таким образом всё фабричное состояние сосредоточилось в руках Николая Николаевича, которому суждено было стать главой семейного дела.

В период 1850—1860-х гг. усилиями Н.Н.Коншина в Серпухове был создан целый комплекс предприятий — бумагопрядильная и красильная, а также ткацкая фабрика «Новая мыза», возведённая на окраине города, которые полностью охватывали весь процесс производства — от обработки пряжи до изготовления готовых тканей. Все предприятия были оснащены современными иностранными машинами при непосредственном участии известного фабриканта Людвига Кнопа, который в дальнейшем сыграет далеко не последнюю роль в развитии серпуховского производства. Сам Николай Николаевич постоянно следил за техническими новинками и неоднократно выезжал в Англию для знакомства с ними. Торговля тканями коншинских фабрик шла через Торговый дом «Николая Коншина сыновья» по всей Российской империи, это стало возможным после появления в Серпухове железной дороги, которая связала районы сбыта продукции. Со временем торговля вышла и за границы России, с 1876 г. Коншины налаживают связь с Персией (Ираном), а в Тегеране появляется склад фирмы.

|

|

|

|

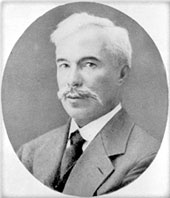

Николай Николаевич Коншин. |

Здания фабрики Коншина |

За активное развитие внешней торговли Николай Николаевич был награждён почётной медалью Общества за содействие русской промышленности и торговле. В 1878 г. серпуховские ткани выставлялись на знаменитой Парижской всемирной промышленной выставке, где получили высокую оценку. Наступало время расцвета производства, которое, как говорилось в одном из рекламных проспектов фирмы, предлагало ткани на любой вкус «от тончайших батистов, которые успешно конкурируют с заграничными, и кончая самыми обыкновенными грубыми тканями для крестьянского потребления».

В 1877 г. семейное дело Николая Николаевича были акционировано в Товарищество мануфактур Н.Н.Коншина в Серпухове. Надо отметить, что создание акционерных обществ во второй половине XIX в. было достаточно популярным среди промышленной элиты; для развития производства нужны были дополнительные средства, и одной из возможностей их привлечения был выпуск акций. Но общество Коншиных имело одну особенность по сравнению с другими предприятиями подобной формы собственности — капитал Товарищества был создан на средства прежнего владельца, а не собран путём выпуска акций и продажи их на бирже. Таким образом, круг пайщиков оставался достаточно узким, в уставе фирмы говорилось, что продажа паёв должна осуществляться среди акционеров, и только в случае их отказа перейти к «посторонним лицам». За собой Коншины оставили 500 паёв общества и руководящую должность директора, а остальные 100 паёв передали своему партнёру — Л.Кнопу, который одновременно являлся главным поставщиком хлопка для коншинских фабрик. Акционирование благотворно сказалось на производстве, тем более что с 1877 г. в период русско-турецкой войны оно перешло на круглосуточный режим работы, т.к. Коншиным удалось получили огромный государственный заказ на ткани для нужд армии. Постепенно Николай Николаевич привлекает к работе в Товариществе и подросших сыновей — Сергея (1863—1911) и Александра (1867—?). Семья перебирается на постоянное жительство в Москву, куда переносятся контора и оптовый склад фирмы.

Деятельность Н.Н.Коншина на протяжении всей жизни неразрывно была связана и с общественными делами. С 1867 г. он выборный в Московском биржевом обществе, с 1892-го — член Московского отделения Совета торговли и мануфактур. Также при его непосредственном участии организуется Политехническая выставка (ныне музей), за что в 1872 г. он был награждён орденом Св. Станислава III степени. Удостоился Николай Николаевич и других российских и иностранных наград: за развитие торговли со Средней Азией в 1892 г. получил Владимира IV степени, а в 1897-м — III степени, за «особые труды по ведомству Министерства народного просвещения». В течение многих лет занимался Н.Н.Коншин и благотворительной деятельностью, в частности, являлся попечителем серпуховской лечебницы и состоял членом Пречистенского городского попечительства о бедных в Москве.

|

|

|

|

Николай Николаевич Коншин |

Коншины в усадьбе Липицы. |

В 1880-х гг. промышленный кризис больно ударил по коншинским фабрикам и даже привёл к временной отставке директора-распорядителя. Это, в свою очередь, заставило Николая Николаевича передать часть собственных акций в руки Кнопов, которые теперь уже владели 254 паями Товарищества.

В 1890-х гг. наступает стабилизация и постепенный рост производства и сбыта тканей. Н.Н.Коншин приобретает ещё одно предприятие — красильно-отделочную фабрику в Серпухове, и для оперативной доставки продукции акционеры принимают решение строить подъездные пути от складов фабрики до станции Серпухов Московской Курской железной дороги.

Постоянный рост производства требовал не только технического обеспечения, но и рабочей силы. В 1895 г. рабочий день на коншинских фабриках составлял до 18 часов, а оплата труда в среднем 15—16 рублей в месяц, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами. Неудивительно, чего рабочие организовывали забастовки с требованиями повышения заработной платы и уменьшения рабочего дня до 10 часов. Так, в частности рабочие бастовали в 1869, 1897, 1899, 1902, 1905, 1912 гг. Администрация предприятий шла на частичные уступки работающим, им были предоставлены бесплатные жилые казармы, построен посёлок для семейных рабочих, больница с тремя врачами, открыты ясли, двухклассное училище на 500 учеников и низшая ремесленная школа, а также чайная «для отвлечения рабочих от трактиров» и харчевня. После событий «кровавого воскресенья» Коншины отменили унизительные обыски при выходе рабочих с предприятия, но установить 8-часовой рабочий день отказались. К 1917 г. на фабрике трудилось 13 тыс. рабочих, однако, несмотря на все предпринятые меры, отчуждение работников и хозяев сохранялось.

|

|

|

|

Особняк на Пречистенке, |

Николай Александрович Второв. |

Разрастающемуся предприятию вновь требовались деньги, на этот раз новое вливание капитала произошло за счёт облигационного займа в размере 3 млн рублей, который Товарищество получило в Московском купеческом банке в 1897 г. Владелец облигации, в отличие от акционера, не имел права собственности на предприятие, облигация как ценная бумага гарантировала ему лишь постоянный твёрдый процент, что, в свою очередь, защищало Коншиных и Кнопов от вмешательства в дела фирмы посторонних лиц. В 1900 г. Коншины повторили займ на сумму в 1,5 млн рублей, обязуясь погасить его в течение 15 лет. Таким образом фирма была сохранена, и к 1917 г. акционерами Товарищества мануфактур Н.Н.Коншина по-прежнему оставались представители семьи — 20 человек и фирмы Кнопов — 6 пайщиков. Новый этап в деятельности Товарищества наступил с приходом в него Николая Александровича Второва (1866—1918).

|

|

Зимний сад в особняке А.И.Коншиной |

Семья купцов Второвых была родом из Сибири, они занимались торговлей мануфактурой по всей России. В начале XX в. Н.А.Второв переселяется в Москву с наследованным капиталом в 10 млн рублей. Его сближению с семьёй Коншиных способствовала женитьба Сергея Николаевича, сына Н.Н.Коншина, на сестре Второва — Анне Александровне. В 1907 г. Николай Александрович входит в правление Товарищества и ставит новую задачу по развитию деятельности компании: «Как можно шире распространить свою деятельность, заводить торговые отношения не только с отдельными местностями России, но и попытаться завоевать рынки иностранные».

Для реализации столь грандиозных планов при непосредственном участии Н.А.Второва создаётся Товарищество внутренней и вывозной торговли мануфактурными товарами — компания по сбыту тканей, которая объединила три крупнейшие фирмы: Товарищество мануфактур Н.Н.Коншина, Товарищество ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера и Товарищество Даниловской мануфактуры. Но с началом Первой мировой войны это торговое объединение потеряла всякий смысл. Для коншинской фирмы главной задачей с 1914 г. стало сохранение производства и выполнение казённых заказов — выпуск бинтов, марли, ваты, ткани для нужд фронта. Однако нельзя сказать, что коншинские фабрики утратили свою роль в промышленно-торговой отрасли России, они по-прежнему приносили доход своим владельцам и даже позволили в годы войны открыть собственный химический завод.

|

|

|

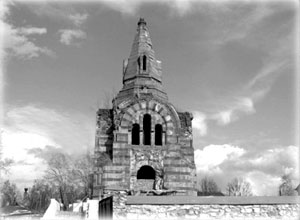

Усыпальница семьи Коншиных в г. Серпухове. |

Безусловно, в годы деятельности Н.Н.Коншина и Н.А.Второва Товарищество мануфактур достигло пика своего развития. Но в 1918 г. умирает Николай Николаевич, а в мае 1918 г. при невыясненных обстоятельствах убивают Николая Александровича. Его похороны прошли с разрешения советской власти, рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Уже в июне этого же года выходит декрет Совнаркома о национализации промышленности, и все коншинские предприятия переходят в руки государства, наследники Н.Н.Коншина покидают Россию.

В предпринимательской деятельности рода Коншиных, «промышленников во дворянстве», отразились процессы, характерные для индустриального общества России на рубеже XIX—XX вв. Являясь типичными представителями российской буржуазии, прошедшие путь от посадских людей до хлопчатобумажных фабрикантов международного масштаба, Коншины оставили о себе добрую память и богатства, накопленные для России.

Наталья ДОРОЖКИНА,

учитель истории,

лауреат конкурса

«Я иду на урок истории»

Советуем прочитать

Бурышкин П. Москва купеческая. М., 2002.

Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале XX века: предпринимательство и политика. М., 2002.

Лачаева М. «Деловики» в эпиграммах // Былое. 1996. № 1—2.

Боборыкин П. Современная Москва // Живописная Россия. М., 1999.http://his.1september.ru/2007/16/38.htm

|

Метки: второвы |

Процитировано 1 раз

Папа Ольги и Анны Бузовых показал смешные детские фотографии дочерей |

Папа Ольги и Анны Бузовых показал смешные детские фотографии дочерей

Поделись с друзьями

Вступай в дискуссию

Cosmo рекомендует

«Правильный» леопард: 9 вещей с леопардовым принтом, которые не выглядят пошло

Зрительный обман: 6 объемных платьев, которые стройнят

instagram.com/buzova86, instagram.com/ibuzov

instagram.com/buzova86, instagram.com/ibuzov

Папа Ольги Бузовой Игорь Бузов гордится успехами дочери. Он один из первых поздравил ее с премьерой нового клипа «Бери меня». «Очень красивый клип получился. Сакура в пустыне, блестящие шары, зеркальные пирамиды, Оля красавица. Мурашки по коже. Дочка, поздравляю с премьерой! Умница», — написал мужчина в Instagram (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Также Игорь показал детские фотографии Ольги и ее младшей сестры Анны. «Многие спрашивают меня, как я воспитывал своих дочек. Вот так, с любовью. Любите своих детей и своих родителей. А себя уже потом», — подписал Бузов черно-белый кадр, на котором держит маленькую Аню на руках, а Оля сидит рядом в клетчатом платье.

instagram.com/ibuzov

- Крупным планом

Как изменились звезды сериала «Реальные пацаны» за 8 лет

- Крупным планом

Знаменитости со славянскими корнями: удивительные истории их семей

На следующем фото сестры запечатлены уже в школьном возрасте. Девочки позирует в парке аттракционов в одних шортах. «Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится — пол, потолок… гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: „Дочки, держитесь!“ Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас», — вспоминает мужчина.

instagram.com/ibuzov

Подписчики Игоря неоднозначно отреагировали на фото, многих возмутило, что сестры были полураздеты: «А почему полуголые??? Может не стоит такие фото выкладывать??», «На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы», «Кошмар ещё и выставлять такое… Папа то сам в футболке, а на девочек почему нет футболок? Им же не 2 года!»

https://www.cosmo.ru/stars/news/10-04-2018/papa-ol...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: звёздная жизнь |

Студентки купили щенка хаски за фото в стиле ню |

Студентки купили щенка хаски за фото в стиле ню

11:40 20/04/2018

Студентки из Техаса приобрели щенка хаски за фотографии в стиле ню. О необычной сделке рассказала одна из участниц в социальной сети Twitter.

Девушка написала, что знакомый предложил ей отдать щенка за откровенные снимки. Она посоветовалась с подружками и в итоге фотографии отправила – только не свои, а знакомой.

Уточняется, что у самой модели предварительно спросили разрешение на отправку фото, и та не возражала. В противном случае девушки совершили бы преступление.

Прибыльный друг

Позднее девушка опубликовала фото щенка, приобретенного таким необычным образом, личность предыдущего хозяина при этом не раскрывается.

Напомним, весьма необычное объявление о продаже животного опубликовал житель Благовещенска. Он предложил приобрести кота, который обладает экстрасенсорными способностями и живет на свете уже 800 лет.

По словам хозяина, питомец способен отгонять демонов и привлекать удачу, сохраняет семью, приносит достаток и даже общается с потусторонним миром. За такое сокровище мужчина просил всего 17 тысяч рублей (большее количество нулей не поместилось в графу), и предложением заинтересовалась ворожея из другого региона.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

ХАСКИ ЩЕНОК СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ https://mir24.tv/news/16301665/studentki-kupili-sh...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: мир животных |

Институты благородных девиц в Российской империи :: Институты благородных девиц |

Институты благородных девиц в Российской империи :: Институты благородных девиц

Институты благородных девиц в Российской империи · Институты благородных девиц · Видео «Институты благородных девиц в Российской империи»

- Смольный институт (Императорское Воспитательное общество благородных девиц). Основан 5 мая 1764 г.

- Екатерининский институт в Санкт-Петербурге (Петербургское училище ордена св. Екатерины). Основан в 1798 году.

- Московский (Московское училище ордена св. Екатерины). Основан в 1802 г.

- Харьковский. (Екатерининский институт в Харькове). Основан в 1811 г.

- Тифлисский, 1820-1830-е гг.

- Киевский, 1838 г.

- Белостокский, утверждён устав — 6 ноября 1837 г., торжественное открытие — 1 ноября 1841 г.

- Казанский (Родионовский), 1841 г.

- Иркутский, 1 июля 1845 г.

- Саратовский, 1857 г.

- Мариинский, 1853 г.

- Николаевский Оренбургский

- Александринский Тамбовский

казанский(родионовский) В Одессе В москве 4 института В СПБ 10 В губерниях 16 и еще были училища и дома трудолюбия для бедных дворянок самые богатые учились в смольном бедные и сироты учились в : Ермоловском училище, Московском александровском училище.

Санкт-Петербург

Смольный институт, Патриотический институт, Павловский институт, Николаевский сиротский институт, Александровский институт, Елисаветинский институт, училище ордена св. Екатерины, Мариинский институт на Кирочной улице, Александринский сиротский дом, Кронштадтский сиротский дом. В Москве Александровский институт, Елисаветинский институт, училище св. Екатерины, Николаевский сиротский институт. В губерниях в Харькове, в Одессе, в Киеве, в Полтаве, в Белостоке, в Казани (Казанский Родионовский), в Новочеркасске (Донской Мариинский), в Саратове (Мариинский), в Нижнем Новгороде (Мариинский), в Тамбове (Александринский), в Орле (Александринский), в Керчи (Керченский-Кушниковский), в Оренбурге (Николаевский), в Иркутске (Девичий Восточной Сибири), в Тифлисе (Закавказский), в Варшаве (Александринско-Мариинский). На правах институтов училище св. Елены (в Санкт-Петербурге), Кубанское Мариинское женское училище с пансионом в Екатеринодаре, тобольская Мариинская школа. Вневедомственные институт Е. И. В. принцессы Ольденбургской (в Санкт-Петербурге),Ксениевский Александро-Мариинское училище (в Москве), Усачевско-Чернявское женское училище (в Москве), Мариинское высшее женское училище (в Вильне). и многие другие училища и гимназииossiya.takustroenmir.ru/a_rossiya&instituti-blagorodnih-devits-v-rossiyskoy-imperii&0.htm

|

Метки: женское образование |

Самый уродливый британский пес становится моделью |

15 апреля 2018 - 14:37

Самый уродливый британский пес становится моделью

Автор:Самитова Анастасия

Фото: Служба новостей Уэльса

Фото: Служба новостей Уэльса

Теперь Чейз будет участвовать в рекламе продукции таких брендов как Disney, Pets at Home, M&S и других

Несмотря на свой весьма преклонный по собачьим меркам возраст, пятнадцатилетний пес Чейз подписал недавно контракт с модельным агентством Model Direct.

Эта китайская хохлатая гордо носит звание "самой уродливой собаки Британии", год назад Чейз принял участие в мировом конкурсе уродливых собак и занял там третьей место. Первое же досталось неаполитанскому мастифу Марте из Калифорнии.

Конечно, возраст сказался на псе и у него целый букет заболеваний, среди которых катаракта и облысение. Кроме того, Чейз уже лишился всех своих зубов. И все это заметно сказалось не внешности собаки. Правда это совершенно не мешает его владелице Шторм Шнайдер из Южного Уэльса любить его по-прежнему нежно.

Теперь Чейз будет участвовать в рекламе продукции таких брендов как Disney, Pets at Home, M&S и других. Благодаря этому Шторм Шайдер надеется увидеть своего любимца в другом качестве и изменить представление людей о понятии красоты.

К слову, именно Чейз в свое время помог женщине выйти из посстравматического состояния, которое было спровоцировано внезапной гибелью ее матери в аварии на мотоцикле, пишет британское издание Metro.

Конкурс «Самая уродливая в мире собака» проводится с 1961 года, в нём принимают участие те питомцы, которые никогда не смогут участвовать в обычных выставках. Главная цель этого мероприятия — дать возможность людям показать, что все собаки достойны любви.

|

Метки: мир животных |

Процитировано 1 раз

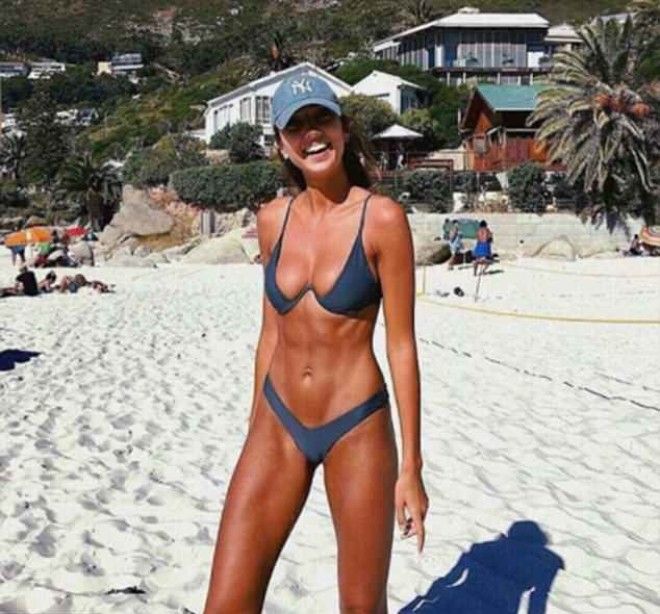

Лето будет жарким! Новый вид купальника сведет всех с ума |

Лето будет жарким! Новый вид купальника сведет всех с ума

Конечно, ни один летний отдых не может обойтись без купальника! Он должен хорошо сидеть на фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки, а также быть стильным.

Мы нашли хит предстоящего лета. Этот сексуальный купальник уже стал очень популярен, а вы должны обязательно обзавестись таким для жаркого отдыха.

Опубликовала Наталья Егорова , 15.04.2018 в 18:03

|

Метки: купальники |

40-летняя Толкалина произвела фурор стройными ножками в Италии |

Экс-супруга режиссера Егора Кончаловского не раз оказывалась в центре внимания

40-летняя Любовь Толкалина привыкла эпатировать публику откровенными снимками в бикини. Актриса театра и кино вместе с друзьями проводит долгожданный отпуск в Италии. Артистка отдыхает недалеко от острова Капри.

Мало кто из поклонников Толкалиной может поверить, у актрисы есть уже взрослая дочка Мария. Артистка выглядит гораздо моложе своих 40 лет и может дать фору даже начинающим актрисам.

Отправившись в Италию, Любовь Толкалина не забывает публиковать в своем микроблоге свежие снимки с круиза на яхте. Актриса произвела фурор, показав стройные ножки.

Читайте также: Эффектная Толкалина «взбудоражила» гостей премии «Ника»

«Красиво до неприличия все!», «Каждый раз просматривая ваши фото, у меня одна мысль в голове - боже, какие ноги», «Люба посмотрела я на Вас и поняла, хватит есть пирожные в Риме. Это я про себя. Вы красивая», «Ноги, ах какие ноги... бесконечные, нереальные», «Ах какие ножки, вах!!!», «Не знаю как там про бессмертие, а вот ноги кажутся бесконечными...» - прокомментировали снимок Толкалиной поклонники.

Актриса не стесняется показывать обнаженную фигуру и может позволить себе пикантные снимки. Благодаря идеальной фигуре Любовь Толкалина считается одной из самых красивых актрис отечественного кино.

|

Метки: звёздная жизнь |

Московский Александровский институт благородных девиц |

Московский Александровский институт благородных девиц

- 9 ноя, 2015 at 1:48 PM

Александр Александрович Пушкин - старший сын поэта, член совета по учебной части Александровского женского институт а среди своих воспитанниц.

Оригинал взят у

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

5-й класс

6-й класс

7-й класс

Без подписи

Педагогический курсы

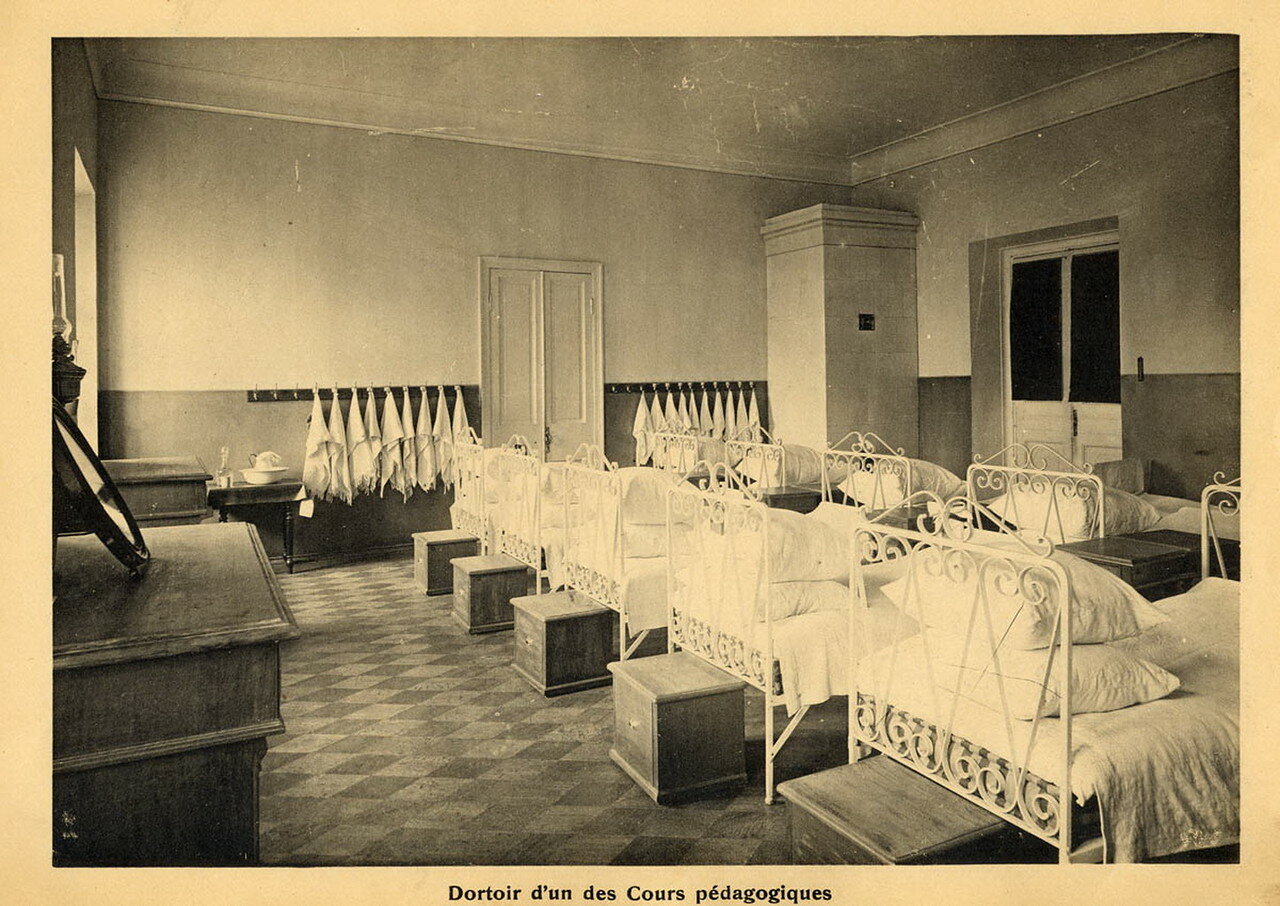

Дортуар педагогических курсов при московском Александровском институте

Метки:

|

Метки: ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

Институт благородных девиц |

Институт благородных девиц

![]() vassa_j 59 8 октября 2013, 20:05

vassa_j 59 8 октября 2013, 20:05

Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?

Иль сами ангелы со небеси сошли,

Ко обитанию меж смертных на земли,

Что взоры и сердца всех зрителей питали,

Как солнечны лучи, так взоры их сияют,

С красой небесною краса всех нимф равна;

С незлюбием сердец невинность их явна;

Конечно, божество они в себе являют.

Как сад присутствием их ныне украшался

Так будет краситься вся русская страна.

Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. Институт основан по инициативе И. И. Бецкого и в соответствии с указом, подписанным Екатериной II 5 мая (24 апреля) 1764 года Цель его создания, была, как водится, самой благой – «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Другое дело, что со временем изначально дававшая неплохие результаты (особенно на фоне тогдашней общественной ситуации) система выродилась в самоподдерживающееся болото, категорически противящееся любым переменам.

Институт основан по инициативе И. И. Бецкого и в соответствии с указом, подписанным Екатериной II 5 мая (24 апреля) 1764 года Цель его создания, была, как водится, самой благой – «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Другое дело, что со временем изначально дававшая неплохие результаты (особенно на фоне тогдашней общественной ситуации) система выродилась в самоподдерживающееся болото, категорически противящееся любым переменам.

Именно тогда, спустя сто лет, и начали раздаваться иронические реплики о "жеманных дурочках", "жантильных белоручках" и "сентиментальных барышнях", считающих, что "булки растут на деревьях" и "после тура мазурки кавалер обязан жениться", а слово "институтка" стало синонимом излишней сентиментальности, впечатлительности и ограниченности.

Изначально для поступления в институт было необходимо сдать экзамены (немного из французского, еще меньше из русского, плюс наличие определенного религиозного воспитания) и пройти отбор по происхождению, изрядно уменьшавший ряды желающих.

Скажем, в первых наборах рассчитывать на поступление могли лишь дочери тех дворян, чьи роды были внесены в III, V и VI части дворянских родословных книг, или тех, которые имели чины, как минимум, 9-го класса (капитан) на военной службе или 8-го класса (коллежский асессор) на гражданской. Однако немногие из знати были согласны обрекать своих дочерей на безвыездные 12 лет учебы, после которых вставал нелегкий вопрос о дальнейшей выдаче замуж чересчур образованной девицы. Именно поэтому основной состав учениц был родовитым, но бедным.Между прочим, после 1825 года многие дети декабристов учились в институтах: обе дочери Каховского, например, закончили курс с серебряными медалями. Говорят, что когда в институт приезжали княжны, то дочери императора и дочери руководителей восстания весело играли вместе.

Учились здесь и "иноземки": внучка Шамиля и дочери грузинских князей, княжны Черногории и шведские аристократки. Несмотря на то, что, согласно пафосным официальным источникам, начальница Смольного, княжна Ливен, говорила молодой классной даме: «Вы, может быть, еще не знаете традиций Смольного. С принцессы надо требовать вдвое и втрое, потому что от ея характера будут зависеть судьбы ея подданных», отношение к ним, безусловно не было обычным. Например, хотя августейшие особы и носили форменные институтские платья и ходили на обычные уроки, им предоставлялись другие помещения для жилья и собственная кухня, каникулы девушки проводили в имении начальницы института, а на праздники выезжали в императорскую семью. Смольный институт. Дортуар. Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт. Дортуар. Выпускной альбом института 1889 года.

Помимо "государственных" мест для воспитанниц, довольно большое количество девушек содержалось за счет специальных стипендий, вносимых как императорской семьей (кстати, Каховские были пансионерками Николая I), так и просто богатыми людьми. И. И. Бецкой, изначально стоявший во главе Воспитательного общества, обучал по десять девочек с каждого приема, положив на их имя в банк особый капитал. А в 1770 г. гофмейстерина Е. К. Штакельберг завещала деньги, полученные за имение, в уплату содержания в Смольном девочек из неимущих семей дворян Лифляндии и выдачи им пособий при выпуске. Делали ежегодные взносы для содержания стипендиаток Орловы и Голицыны, Демидовы и Салтыковы.

Смолянки, обучаемые на чей-то частный капитал, носили на шее ленточку, цвет которой выбирал благотворитель. Так, у стипендиаток Павла I они были голубые, у Демидовских – померанцевые, протеже Бецкого повязывали зеленые, а Салтыкова – малиновые. За тех, кто не мог получить какую-либо стипендию, вносили плату родные. В начале XX века это было около 400 рублей в год. Количество мест для таких учениц, однако, все равно было ограничено. Преподаватели Смольного института.

Преподаватели Смольного института.

Распорядок дня в институте был строгий: подъем в 6 часов утра, потом — 6 или 8 уроков. Время для игр очень ограничивалось. Жили девочки в дортуарах по 9 человек с приставленной к ним дамой. Кроме того, была еще и классная дама, которая следила за поведением девочек на уроках.

За исключением первых лет существования Смольного и короткого периода инспекторства Ушинского, диалоги между преподавателями и девушками не поощрялись. Задавать вопросы по изучаемой теме тоже не полагалось. Смольный институт.В швейной мастерской.Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт.В швейной мастерской.Выпускной альбом института 1889 года.

Оценки ставились по двенадцатибалльной шкале, по результатам успеваемости составлялись рейтинги и выдавали промежуточные знаки отличия - где-то банты-кокарды, цвета которых обозначали успешность носительницы, где-то - шнурки с кисточками, которые повязывали на волосы.

Обязательными были уроки физкультуры (немного гимнастики) и танцы. Впрочем, учитывая, что в стенах института запрещалось бегать или играть в подвижные игры, а ежедневные прогулки были короткими, избытка физической активности не было. А. Белоусов, Луг перед Смольным. Девушки на коллективной прогулке

А. Белоусов, Луг перед Смольным. Девушки на коллективной прогулке

Умение изящно приседать в реверансе в Смольном XIX века ценилось больше успехов в математике, за хорошие манеры прощали неудачи в физике, ну а исключить могли за вульгарное поведение, но уж никак за неудовлетворительные оценки. Единственной из наук, считавшейся священной, было изучение французского языка. Смольный институт. Девочки на занятиях.

Смольный институт. Девочки на занятиях.

Встречи с родственниками были ограничены четырьмя часами в неделю (двумя приемными днями). Особенно тяжело приходилось девочкам, привезенным издалека. Они не видели своих родных месяцами и годами, а вся переписка строго контролировалась классными дамами, которые читали письма перед отправкой и после получения.

Основным критерием отбора классных дам, обязанных следить за достойным воспитанием девочек, обычно был незамужний статус. Урок игры на арфе. Выпускной альбом института 1889 года.

Урок игры на арфе. Выпускной альбом института 1889 года.

Телесные наказания для воспитанниц не были приняты, однако с теми, кто совершил какой-либо проступок, особенно не церемонились: окрик, брань, наказание - таков был привычный арсенал средств и методов институтской педагогики. Обычными считались наказания, когда нарушительницу позорили перед всем институтом: снимали передник, прикалывали неубранную бумажку или рваный чулок к платью, оставляли стоять посреди столовой во время обеда.

Совсем тяжело приходилось детям, страдающим, скажем, энурезом - такая воспитанница должна была идти на завтрак с мокрой простыней поверх платья, что считалось страшным позором не только для нее лично, но и для всего дортуара. После этого девочки, чтобы подобного несчастья больше не случалось, обычно будили одноклассницу ночью. Народу в комнате было много, каждая ученица пару раз распихивала несчастную, можно представить, как "положительно" этот метод сказывался на нервах и без того униженного ребенка. Смольный институт. Урок рукоделия.

Смольный институт. Урок рукоделия.

Заработать выговор можно было за любое отступление от правил: слишком громкий разговор на перемене, небрежно заправленную постель, не по уставу завязанный бант на переднике или выбившийся локон из строгой прически. Очень высоко здесь ценилось полное подчинение правилам и обычаям институтской жизни, на что указывает само определение воспитанниц, отличавшихся послушанием и отменным поведением - "парфетки" (искаженное французское "parfaite" - совершенная). Всякое же нарушение порядка было отступлением от институтского "благонравия" и считалось "дурным поведением". Поэтому шалуний и строптивиц называли "мовешками" ("mauvaise" - дурная). Даже внешность учениц была строго регламентирована: одинаковые прически, разные для разных возрастов (младших девочек часто коротко стригли, а старших заставляли строго закалывать волосы), аккуратная форма. Она состояла из собственно платья с коротким рукавом и вырезом, фартука (передника), пелеринки и нарукавников на тесемках. Смольный институт. Урок пения. Фото1889 г.

Смольный институт. Урок пения. Фото1889 г.

Цвет формы зависел от класса обучения. Первоначально, при Екатерине II, воспитанницы носили соответственно платья коричневого ("кофейный" класс, самый младший), голубого, серого и белого цветов. Первым трем возрастам полагались белые передники, самым старшим выдавались зеленые. С уменьшением срока обучения на Николаевской половине серые платья были "сокращены", а белому классу начали выдавать зеленые с белым передником. На Александровской половине голубого класса не было. Те же самые цвета - кофейный, синий, зеленый - чаще всего использовались и в других институтах. Пепиньерки обычно носили серые платья. (Пепиньерками назывались девушки, оставшиеся после окончания основного курса для получения дальнейшего образования и дальнейшего карьерного роста до классной дамы. Им читали дополнительный курс педагогики и в качестве практики использовали как помощниц воспитательниц). Смольный институт. Воспитанницы на уроке.

Смольный институт. Воспитанницы на уроке.

Выпускницы сдавали экзамены по всем предметам. Настоящими испытаниями, на которых распределялись награды, были инспекторские, публичные (в некоторых институтах с присутствием царских особ) - простой формальностью: лучшие ученицы рассказывали заранее заученные билеты.

По результатам обучения выдавались награды и шифры. Шифр - это металлический вензель царствующей императрицы, он носился на левом плече на банте из белой в цветную полоску ленты. Цвет полос зависел от учебного заведения. В случае, если институтка, имевшая шифр, жаловалась во фрейлины, которым шифр был присвоен как знак придворного звания, то бант был двойным, из институтской ленты и голубой фрейлинской. (Такое часто случалось на Николаевской половине Смольного, в других институтах - почти никогда). Еще вручались золотые и серебряные медали разной величины (или порядка). Шифр для лучших выпускниц Смольного института.

Шифр для лучших выпускниц Смольного института.

Самые первые институтки были отгорожены от влияния семьи, но не от мира вообще. Их частно вывозили на прогулки и придворные мероприятия, в стенах Смольного устраивались торжественные обеды и спектакли. В XIX же веке концепция поменялась и в иную, не казарменную, жизнь воспитанниц старались не выпускать. Если раз в год выводили в Таврический сад, то под строгим контролем, делая все, чтобы не допустить контакт институток с другими гуляющими. Несколько раз в год (в день именин императора и императрицы, на Новый год) устраивались балы, на которых присутствовали все воспитанницы и начальство.

Несколько часов девочки танцевали друг с другом, не имея возможности посмеяться или подурачиться, чтобы не быть наказанными. Изредка (и отнюдь не везде) устраивались балы с приглашением кавалеров-родственников (родство считалось обязательным условием), а кое-где (о распущенность!) и воспитанников дружественных мужских учебных заведений ("Юнкера" Куприна). А с началом Первой мировой войны прекратились и эти малочисленные праздники: считалось предрассудительным веселиться, когда идут бои. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев. 1901 г.

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев. 1901 г.

Учителей набирали преимущественно из женатых, если же попадался холостяк, то или в возрасте, или весьма невзрачной внешности, зачастую с физическими недостатками, дабы не вводил непорочных девиц во искушение. Смольный институт. На досуге. Фото 1889 г.

Смольный институт. На досуге. Фото 1889 г.

Впрочем, помогало это мало - обычно поклонницы были у любого, кто имел хоть какое-то отношение к институту. Это было связано с весьма специфической институтской традицией - обожанием, то есть стремлением находить себе объект поклонения, кумира в лице того, кто попадется под руку. Подруга, старшеклассница, священник, учитель, император... Только классных дам не жаловали, но это было следствием боязни быть заподозренной в откровенном подхалимаже. Обожательница дарила предмету любви подарки на праздники, испытывала всяческие ритуальные мучения для того, чтобы быть "достойной", например, вырезала ножиком или выкалывая булавкой инициалы «божества», ела в знак любви мыло или пила уксус, пробиралась в церковь ночью и там молилась за благополучие обожаемого, оказывала различные практические услуги: чинила перья или шила тетрадки. Смольный институт. Преподаватели.

Смольный институт. Преподаватели.

Обожание императора, поощряемое руководством, вообще переходило всяческие границы - институтки собирали и тщательно хранили "кусочки жаркого, огурца, хл:)" со стола, за которым обедал царь, выкрадывали платок, который разрезался на маленькие кусочки и распределялся между воспитанницами, носившими эти "талисманы" у себя на груди. "Со мной делайте, что хотите, - говорил Александр II воспитанницам московского Александровского института, - но собаку мою не трогайте, не вздумайте стричь у него шерсть на память, как это было, говорят, в некоторых заведениях". Однако, говорят, девушки не только отрезали шерсть с домашнего любимца Александра, но даже ухитрились вырезать в нескольких местах дорогой мех от шубы. Смольный институт. Урок рисования. Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт. Урок рисования. Выпускной альбом института 1889 года.

Обычное меню середины XIX века в Смольном:

-Утренний чай с булкой

- Завтрак: кусок хл:) с небольшим количеством масла и сыра, порция молочной каши или макарон

- Обед: жидкий суп без мяса, на второе – мясо из этого супа, на третье – маленький пирожок

- Вечерний чай с булкой

В посты рацион становился еще менее питательным: на завтрак давали шесть маленьких картофелин (или три средних) с постным маслом и кашу-размазню, в обед был суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, метко прозванной голодными институтками "мертвечиной", и миниатюрный постный пирожок. Смолянки в столовой .Выпускной альбом института 1889 года.

Смолянки в столовой .Выпускной альбом института 1889 года.

Таким образом кормили не только в продолжительные посты, но и каждую среду и пятницу. В один прекрасный момент более половины девочек оказались в лазарете с диагнозом "истощение" - посты сократили... до полутора месяцев в год. Среды и пятницы никто не отменил.

Если девушка имела карманные деньги, то можно было, внеся специальную плату, пить утром чай с более питательной пищей в комнате воспитательниц, отдельно от других институток, или договориться с прислугой и втридорога купить чего-либо из еды. Впрочем, последнее сурово карались классными дамами.  Смольный институт. Преподаватели.

Смольный институт. Преподаватели.

В лазарете было теплее, нежели в огромных дортуарах, выдавалось усиленное питание и многие девицы устраивали себе "каникулы", симулируя соответствующие болезни. Впрочем, многим притворяться не приходилось.

Обычно существовало два помещения: запасной лазарет, который использовали во время эпидемий или для тяжелобольных, и обычный, куда помещались все остальные пациентки. Смольный институт. Медицинский осмотр. Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт. Медицинский осмотр. Выпускной альбом института 1889 года.

Специфическое отношение к немногочисленным мужчинам и доходящее до абсурда мнение институток о правилах приличия доставляли много хлопот врачам. Сама идея о раздевании в присутствии лица другого пола заставляла стеснительных девиц терпеть боль до конца. Периодически - трагического.  Смольный институт.Последний выпуск 1917 года.

Смольный институт.Последний выпуск 1917 года. Смольный институт. Катание с горки .Фото 1889 г.

Смольный институт. Катание с горки .Фото 1889 г. Смольный институт. Приём - экзамен на знание хороших манер .Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт. Приём - экзамен на знание хороших манер .Выпускной альбом института 1889 года. Девочки за шитьем.

Девочки за шитьем. Хор воспитанниц Смольного института.

Хор воспитанниц Смольного института. Смольный институт. Чаепитие с гостями. Выпускной альбом института 1889 года.

Смольный институт. Чаепитие с гостями. Выпускной альбом института 1889 года. Смольный институт. Урок гимнастики. Фото 1889 г.

Смольный институт. Урок гимнастики. Фото 1889 г. Смольный институт. Помывочная.Фото 1889 г.

Смольный институт. Помывочная.Фото 1889 г. На катке.Фото 1889 г.

На катке.Фото 1889 г. Александринский институт благородных девиц.Согласие на учреждение в губернском Орле Института благородных девиц дал Николай I. Так он ответил на просьбу орловских дворян, в 1851 году решивших, что надобность в подобном элитном учебном заведении назрела. Конечно, дворянских девочек отправляли учиться в институты Москвы и Петербурга, но эти случаи все же не были массовыми.

Александринский институт благородных девиц.Согласие на учреждение в губернском Орле Института благородных девиц дал Николай I. Так он ответил на просьбу орловских дворян, в 1851 году решивших, что надобность в подобном элитном учебном заведении назрела. Конечно, дворянских девочек отправляли учиться в институты Москвы и Петербурга, но эти случаи все же не были массовыми.