Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин на самом деле не погиб на дуэли. Он инсценировал собственную смерть, после чего отправился в Париж и стал прославленным писателем Александром Дюма.

Звучит абсурдно, не правда ли? Однако авторы этой невероятной гипотезы приводят довольно убедительные доводы своей правды.

Два Александра

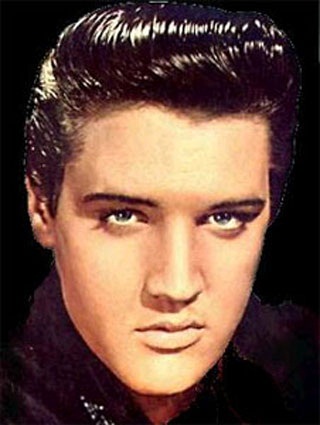

27 января 1837 года в Санкт-Петербурге во время дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом был смертельно ранен светоч русской литературы Александр Сергеевич Пушкин. А вскоре после этого во Франции засверкала новая звезда – тоже Александр, только по фамилии Дюма. Но что примечательно: французский Александр внешне оказался поразительно похож на российского.

Пушкин и Дюма почти ровесники: первый родился в 1799 году, второй – в 1802-м.

Если взглянуть на портреты этих двух литературных гениев, сразу бросается в глаза их удивительное сходство: смуглая кожа, цвет глаз, форма лба, бровей, носа, темные кудрявые волосы. А в молодости Дюма и вовсе – вылитый Пушкин.

Исследователи утверждают, что все это, благодаря африканским корням обоих Александров. Прадедом Пушкина по материнской линии был Абрам Ганнибал, – привезенный из Африки воспитанник Петра I. У Дюма чернокожей была бабушка по отцовской линии – бывшая рабыня с острова Гаити. И все же, хоть африканские черты и сохранились спустя поколения, это не объясняет причины столь сильного сходства. Ведь принадлежность к одной расе еще не делает людей похожими друг на друга как две капли воды.

Любвеобильные бунтари

Но русский и французский Александры схожи не только внешне.

Пушкин с ранних лет проявил литературные способности, тогда как в точных науках, таких как математика, оказался совершенно бездарным. Также он имел низшие баллы по поведению. Исследователи жизни поэта отмечали, что «за все пять лет пребывания в лицее Пушкин успешно отстаивал свою личность от всяких на нее посягательств, учился лишь тому, чему хотел, и так, как хотел».

Взрослый Пушкин был известен буйным характером, любил кутежи, карты и дуэли. При этом Александр Сергеевич считался отличным бретером. Еще одна яркая черта поэта – неравнодушие к слабому полу. Стоит также отметить политические взгляды Пушкина: он водил дружбу с будущими декабристами, а за эпиграммы в адрес Александра I едва не угодил в Сибирь.

А вот как описал юного Александра Дюма исследователь его биографии французский писатель Андре Моруа в своей книге «Три Дюма»: «Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь. Он был наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине. Школа не оказала никакого влияния на его характер. Любое притеснение было для него несносно. Женщины? Он их любил, всех сразу». Моруа отмечал также неспособность Дюма к точным наукам: алгебре, геометрии, физике. Как и Пушкин, Дюма был неравнодушен к политической ситуации в стране. Более того, когда в 1830 году во Франции вспыхнула Июльская революция, писатель лично участвовал в штурме королевского дворца Тюильри.

Сравнивая двух Александров, и правда можно решить, что речь идет не о разных людях, а об одном и том же человеке. С той лишь разницей, что один жил в России, второй – во Франции.

Гений в закрытом гробу

Конечно же, возникает вопрос: для чего вообще было Пушкину инсценировать собственную смерть? Оказывается, в последние годы жизни дела Александра Сергеевича шли просто ужасно. Его связывали гигантские долги. Не меньше проблем возникало и на литературном поприще. Например, его поэму «Медный всадник», законченную в 1833 году, запретил к печати лично Николай I. Вообще, с царским двором отношения у писателя складывались довольно прохладные. Даже то, что российский император в 1834 году пожаловал Пушкину чин камер-юнкера, вызвало лишь ярость поэта. Как тот отметил в своем дневнике: это «довольно неприлично моим летам», ведь такой чин обычно получали очень молодые люди. Пушкин считал, что камер-юнкерство было дано ему лишь потому, что двор желал видеть его жену на своих балах.

В 1836 году Пушкин начал издавать литературный альманах «Современник», рассчитывая с его помощью поправить финансовые дела. Но журнал принес лишь еще большие убытки. Беспокоили Александра Сергеевича и светские слухи о тайной связи его жены с Дантесом. А в 1836 году он пережил еще одни удар – умерла его мать Надежда Осиповна. Как отмечали современники Пушкина, в последние годы жизни Александр Сергеевич был на грани отчаяния.

И вот в январе 1837-го пуля Дантеса перебила шейку бедра Пушкина и проникла в живот. Как считается, ранение по тем временам смертельное. Хотя ряд специалистов полагают, что причиной смерти Александра Сергеевича стала ошибка врачей, и при правильном подходе он мог выжить. А может быть, так оно и произошло?

Умирая, Пушкин написал императору: «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно». Николай I ответил, что все ему прощает, и даже обещал позаботиться о жене и детях Пушкина, а также покрыть все его долги (что было исполнено). Теперь Александр Сергеевич мог умереть спокойно.

Но то, как проходили похороны гения, до сих вызывает массу вопросов. Историк литературы Александр Никитенко записал в своем дневнике, что многие пожелали проститься со знаменитостью, но людей намеренно обманули: объявили, что отпевание будет проходить в Исаакиевском соборе, где и собрался народ. На самом же деле тело было поставлено в Конюшенной церкви, куда его тайно перенесли под покровом ночи. В тот день профессора университетов получили строгое предписание не отлучаться с кафедр и следить за тем, чтобы все студенты присутствовали на лекциях. После отпевания гроб спустили в подвал церкви и продержали его там до 3 февраля, а затем отправили в Псков. При этом губернатору Пскова передали указ императора запретить «всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина». Так что сам Николай I мог знать истинные причины «смерти» великого поэта.

Перевоплощение

Теперь рассмотрим, мог ли Пушкин стать Дюма.

Один из генералов Наполеона и его друг Тома-Александр Дюма умер, когда его сыну Александру было около четырех лет. С тех пор французский свет практически забыл о его некогда известной фамилии. И вдруг в 1822 году в Париже появился двадцатилетний юноша, представившийся сыном легендарного генерала, и стал искать протекции у бывших сподвижников отца. В Париже никто не усомнился в подлинности его происхождения, ведь юноша не походил на европейца, а все знали об африканских корнях генерала Дюма. Мог ли этим юношей быть Пушкин?

Конечно, смущает тот факт, что в 1822 году Александр Сергеевич был жив-здоров и до роковой дуэли оставалось еще лет 15. Можно лишь предположить, что поэт в силу авантюрности характера мог вести двойную жизнь: быть Пушкиным в России и Дюма – во Франции.

Как раз в начале 1820-х поэта не видели в свете – он четыре года прожил на юге. За это время он мог запросто неоднократно побывать в Париже, и даже написать там несколько произведений на французском языке под псевдонимом Дюма. Ничто не мешало ему отлучаться и из Михайловского, куда он был сослан на два года в 1824-м. Кстати, именно в 1824 году у Дюма родился незаконнорожденный сын.

Между прочим, однажды Александра Дюма тоже «похоронили заживо». В 1832 году в одной французской газете напечатали сообщение о том, что Дюма расстреляли полицейские за участие в восстании. После этого писатель надолго покинул Францию. Если принять на веру историю о том, что Дюма – это Пушкин, возможно, последний пытался таким образом прекратить аферу. Ведь за год до этого он обвенчался с Натальей Гончаровой. Но затем мог передумать и сохранить свой французский образ.

Примечательно, что до смерти Пушкина Дюма написал лишь несколько небольших произведений и был почти неизвестен. Зато в конце 1830-х вдруг стал выдавать роман за романом, и о нем заговорили даже за пределами Франции.

Между строк

Если рассмотреть внимательно героев произведений Александра Дюма, в них можно увидеть немало пушкинского.

Взять того же д’Артаньяна. Как и дерзкий гасконец, Пушкин происходил из бедного дворянского рода и, пробиваясь из самых низов, бросался в драку из-за любого неуважительного отношения к своей особе. Официально известно о пятнадцати вызовах на дуэль, сделанных самим Пушкиным (из них четыре окончились поединками).

Кое-кто разглядел в Миледи образ Натальи Гончаровой. Первой было шестнадцать лет, когда она вышла замуж за Атоса, и столько же исполнилось Гончаровой, когда в нее влюбился Пушкин. Писатель таким образом мог отомстить бывшей жене за то, что та повторно вышла замуж. «Три мушкетера» он написал в 1844-м – в том же году, когда Наталья стала женой генерал-лейтенанта Петра Ланского.

А вот незаслуженно обвиненного в убийстве Жоржа Дантеса Пушкин-Дюма наоборот сделал положительным героем – главного героя «Графа Монте-Кристо» зовут Эдмон Дантес. Если вы помните, Дантес, описанный Дюма, инсценировал собственную смерть и вернулся в свет под другим именем, став графом Монте-Кристо. Не намекал ли писатель таким образом на собственную смерть в образе Пушкина?

Русская душа

Вот еще любопытный факт: в 1840 году Дюма, не будучи ни разу в России, написал роман «Учитель фехтования», в котором подробно рассказал историю декабристов и восстания 1825 года. Также он перевел на французский многие произведения российских авторов, в том числе и Пушкина.

Вообще, французский писатель проявлял огромный интерес к России. Правда, посетил ее лишь в 1858 году. Возможно, это связано с тем, что в стране уже три года правил не Николай I, запрещавший публикацию произведений как Пушкина, так и Дюма, а Александр II. Даже если Дюма и являлся когда-то Пушкиным, он мог уже не бояться быть узнанным, ведь он к тому времени раздобрел и постарел. Писатель стал желанным гостем во всех знатных домах Санкт-Петербурга. А ведь русские дворяне могли и не подозревать, что принимают умершего больше двадцати лет назад Александра Сергеевича Пушкина.

Еще немного из других источников

В произведениях и Дюма, и Пушкина нет особой глубины (у Александра Сергеевича – за исключением последних вещей), но присутствуют необычайная легкость, изящество, бесшабашность и бесстрашие в сочетании с любовно-приключенческим флером.

До Александра Сергеевича русскую лирику можно охарактеризовать как вялотекущую. Он взорвал ее своим африканским темпераментом! «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем…», «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…», «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный…» Человек, утверждавший, что «…только вряд ли найдете вы в России целой три пары стройных женских ног», естественно должен был убедиться в этом лично. Заметьте, речь идет о масштабах страны! Поэтому неудивительно, что и в мировой литературе немного к тому времени было написано настолько откровенных строк о любви, как например: «…Когда, склоняяся на долгие моленья, ты предаешься мне нежна без упоенья, стыдливо-холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему. И оживляешься потом все боле, боле – и делишь, наконец, мой пламень поневоле!»

Дюма тоже не отставал. Создается впечатление, что с годами количество его любовниц возрастало. Уехав в Брюссель (спасаясь больше от кредиторов, чем от политической реакции), он своей двадцатиоднолетней дочери Мари прислал такую записку: «Я возвращаюсь с г-жой Гиди. Если портрет Изабеллы снова в моей комнате, прикажи его убрать».

Когда уже совсем в преклонном возрасте к нему домой неожиданно заявлялся взрослый сын (будущий автор «Дамы с камелиями»), папа застенчиво (или, точнее говоря, условно-застенчиво) прятал любовниц за портьеры.

Его д’Артаньян вел интрижки одновременно с госпожой Бонасье, миледи и ее служанкой. Повинуясь романтизму своего времени, герои Дюма постоянно спасали дам из затруднительных ситуаций (кроме миледи, ну тут уж ничего не поделаешь – «она сама первая начала»). И параллельно с ними герой русского африканца лихо стрелял в дрессированных медведей и самонадеянно заявлял: «Не бойся, Маша, я Дубровский!»

Оба писателя успешно издавали собственные журналы, Пушкин – «Современник», Дюма – «Мушкетер».

И тот, и другой оставили после себя обширное литературное наследие, и тот, и другой всерьез занимались историей своих государств и сочиняли на этой основе беллетристические произведения.

Жизнь и одного, и другого напоминает любовно-приключенческий роман. Только у Дюма со счастливым финалом, а у Пушкина – с трагическим. Здесь сходство в их судьбах заканчивается.

Дюма сумел разбогатеть и обанкротиться, но при этом всегда оставался на плаву. Пушкин никогда не был состоятельным человеком.

Францию с Россией связывало очень многое: и война (с Наполеоном), и мир (бесконечная мода на французское). По иронии судьбы первый язык, который выучил Пушкин, был французский. И по роковой случайности (или закономерности?) убийца его тоже оказался французом…

Только 1858 году, через двадцать лет после смерти поэта, Александр Дюма побывал в России. И накатал семь томов описания своего путешествия – «От Парижа до Астрахани» (1859) и «Кавказ» (1860). При мысли и о Дюма, и о Пушкине, как не о ком другом, сразу появляется какое-то феерическое сияние, ощущение брызжущего жизнелюбия, очаровательного легкомыслия и радости.

Г.М.Герасимова "Реальная история России и цивилизации", выдержки из книги.

… От загадок мировой истории перейдем к загадкам в жизни великого русского поэта А.С. Пушкина (1799 – 1837 г.), которые при ближайшем рассмотрении оказываются совсем не личного характера.

Начнем со смерти. Этой истории посвящено огромное количество исследований. Версии, которая сняла бы все неясности, пока не было. Общеизвестно только одно, что странностей и непонятностей превеликое множество. В частности, какую-то важную роль во всем этом играло жандармское управление и лично Бенкендорф. Есть относительно достоверные данные, что о готовящейся дуэли жандармам было заранее известно, ее даже как бы пытались предотвратить, но из-за серии накладок безуспешно.

Основная масса исследований досталась нам из советских времен. Соответственно все советские исследователи в угоду политической конъюнктуре скатывались в этой связи на версию, что А.С. Пушкин был врагом царизма, и царизм таким образом с ним за это расправился. Дуэль была чуть ли не инспирирована шефом жандармов с гласного или негласного указания самого Николая I.

Каковы были причины дуэли? – Пушкин был очень вспыльчив и конфликтен, импульсивен и непредсказуем. В большинстве его ссор в жизни виноват именно он. При всех его талантах он был практически неспособен к нормальному труду, скажем, на государственной службе, не признавал дисциплины, не мог нормально вести личные дела, считать деньги, жить по средствам. Мы сегодня, задним числом готовы простить нашему гениальному соотечественнику все эти и многие другие «мелкие слабости», но современники к этому относились иначе.

А кроме прочих «слабостей» А.С. Пушкин был совершенно невоздержан в отношениях с женским полом. Вероятнее всего, он был просто не в состоянии контролировать себя. Претензии по этому поводу ему мог бы предъявить не один десяток обиженных мужей.

Сестер Гончаровых, на одной из которых был женат А.С. Пушкин, было три, и все они, по свидетельству сестры поэта, были его любовницами, не по очереди, по мере его увлечения ими, а одновременно, и продолжалось это достаточно долго. А одна из сестер к тому же была женой Дантеса. Так что повод для дуэли именно с Дантесом, при желании, найти можно было без труда. И во всех вариантах, если оценивать ситуацию объективно, виноват был бы Пушкин.

Однако, нужна ли была дуэль со столь трагичным исходом «царизму»? – Это вообще был далеко не лучший способ избавиться от поэта. В дуэли, как ее ни готовь, всегда есть множество непредсказуемых моментов. Если бы задача избавиться стояла, то в николаевскую эпоху ее можно было решить множеством других более надежных способов.

К тому же, избавляться от поэта совсем не требовалось. Он был сторонником Николая I, который это ценил.

Считается, что А.С. Пушкин к моменту смерти все еще был камер-юнкером. Однако, на самом деле, он имел более высокий придворный чин камергера, чему есть немало подтверждений. Непонятые до сих пор разночтения в этом вопросе есть. В указе Николая I уже после смерти поэта он назван камер-юнкером.

Николай I был его личным цензором. В некоторых случаях из-за перегруженности государя делами возникали задержки, но в целом такое положение было гораздо удобнее, и показывает, что Николай относился к поэту более чем благосклонно.

Наконец, многие события после смерти поэта, продемонстрировали совсем нешуточное участие Николая в его судьбе. Николай I оплатил все долги А.С. Пушкина. Многие исследователи пытались объяснять это «повышенной симпатией» государя к вдове, однако эта версия явно надумана.

По действовавшим тогда законам убитые на дуэли приравнивались к самоубийцам. Их не отпевали и хоронили по-иному. В отношении Пушкина все это специальным указом государя было отменено.

Между прочим, уже один этот факт очень красноречив. Николай I никогда не прощал тех, кто шел против него, нарушал его волю. В связи же с дуэлью Пушкина совершенно непонятное, причем не единственное, исключение из этого правила.

Государственная борьба с дуэлями, предполагала суровое наказание для всех ее участников, в том числе оставшегося в живых дуэлянта и секундантов. В данном случае прощены были все. Более того, один из секундантов позже еще и получили повышение по службе, став генералом.

Это уж вовсе непохоже на Николая I. Так что вполне законно встает вопрос, а была ли дуэль, не инсценировано ли все это по указанию самого Николая I. Непонятно было только, зачем могла потребоваться такая инсценировка, каков ее мотив.

Однако, после выяснения того, как фальсифицировалась история, версия, что дуэли не было, и никто Пушкина не убивал, сразу стала вполне реальной. В ее пользу говорит, в частности, необъяснимый в других версиях факт, что вдова поэта не участвовала в похоронах. И непонятности с придворными чинами Пушкина тоже частично проясняются. Если он был жив и назначался на другую должность, то изменение его придворного чина вполне возможно. Понижение же после смерти, по крайней мере, странно.

Не тайна, что Николай I создал в Европе мощнейшую шпионскую сеть. В этой его программе были задействованы многие выдающиеся умы России, к примеру, разведчиками были И. С. Тургенев (1818 – 1883 г.) и Ф.И. Тютчев (1803 – 1873 г.). Подходящая работа нашлась и для А.С. Пушкина, который после смерти Карамзина упорно домогался должности «придворного историка». В России потребности в подобной работе не было, но соответствующая «вакансия», что было совсем несложно просчитать, должна была появиться во Франции, основном военном и политическом противнике России того времени.

Франции в конце тридцатых годов девятнадцатого века предстояло начинать писать свою историю. Исполнителя допустили бы в самые секретные архивы. К тому же история создается так, чтобы обосновать проводимую политику, поэтому сочинитель истории должен быть посвящен в стратегические планы политиков.

России нужен был разведчик-нелегал, которого французское руководство считало бы своим. Главное же состояло в том, что он должен был быстро зарекомендовать себя хорошим писателем исторического жанра. Последнее условие было очень специфическим, требовавшим на эту роль действительно талантливого писателя, что автоматически означало его известность.

Таким образом разведывательная программа по проникновению во французские секретные архивы должна была начаться с «естественного исчезновения» в России известного писателя. А вслед за этим во Франции должен был появиться молодой, но исключительно талантливый писатель исторического жанра, который очень быстро добился популярности.

Так все и было. В России в результате ранения на дуэли скончался великий русский поэт и прозаик Александр Пушкин. Во Франции после этого появился начинающий, но быстро добившийся популярности писатель, Александр Дюма (1802 – 1870 г.). По ТИ (традиционной истории) Дюма стал известен раньше смерти Пушкина, но как создаются такого сорта фальшивки мы выше видели, к примеру, по биографиям музыкантов.

Какие есть основания утверждать, что А.С. Пушкин и Александр Дюма одно и то же лицо? – Естественно, прямых доказательств этого нет. От того насколько было все предусмотрено именно в этой части, зависела жизнь разведчика нелегала и успех его работы. Косвенных же «совпадений» или странностей, причем зачастую весьма экзотических, более чем достаточно.

Психологические портреты А. Дюма и А. Пушкина полностью совпадают. Как и Пушкин, Дюма был импульсивен и скандален, не умел жить по средствам, и был так же сексуально озабочен.

Внешне, так же как и А. Пушкин, А. Дюма был неевропейского типа. Считается, что у Пушкина были африканские корни по материнской линии. То же самое утверждается и в отношении А. Дюма.

Вообще вопрос о негритянской крови А. Дюма сам по себе достаточно интересен. В рамках ТИ, когда Франция уже много лет проводила колониальную политику в том числе и в Северной Африке, такое как бы возможно, а исходя из реальной истории – для француза, родившегося в начале девятнадцатого века, это более чем странно. Нужно какое-то иное объяснение его не совсем обычной для француза внешности.

Образцов почерка А. Пушкина осталось очень мало, и достоверность их сомнительна. Не исключено, что все рукописные литературные материалы, делавшиеся его рукой, были заменены. Но самое забавное, что образцов почерка А. Дюма тоже нет. Все его сохранившиеся рукописи выполнены переписчиком. Причем это относится и к периоду, когда он был молодым начинающим писателем, еще не имевшим помощников и «вынужденным экономить на всем».

Данных о каком-либо сходстве стилей писателей нет. Подобных исследований пока никто не проводил. Однако первый роман А. Дюма «Учитель фехтования», сделавший его известным, про декабриста Анненкова.

Сегодня можно найти более или менее подробную информацию о декабристах. Но где в первой половине девятнадцатого века ее мог достать француз, не бывавший до того в России, при всем том, что в самой России в николаевскую эпоху эта тема была запрещена, и публикаций по ней вообще не было. В романе же А. Дюма есть подробности, которые мог знать только тот, кто долго жил и общался в этой среде.

А теперь скажите много ли бывает людей африканского происхождения с черными волосами и голубыми глазами?Такое сочетание большая редкость. А чтобы они оба одевались в одном стиле, оба были великолепные писатели, оба революционно настроенные дворяне, оба экстравагантные расточители, оба обожали рыться в "хронологической пыли летописания земли", оба любили писать про монархов и прочих известных исторических фигур, оба обожали такую нервотрёпную процедуры, как дуэль, оба давали намёк на свою гомосексуальную направленность, оба носили имя Александр и были почти ровесники, я Вам скажу, такое совпадение очень и очень большая редкость. Даже скажу Вам больше, y меня почти нет сомнений, что все эти портреты сделанные с одного и того же человека. Хотя на двух из них изображён Александр Дюма и на двух Александр Пушкин.

Пушкин издавал журнал "Современник". Дюма издавал журнал "Мушкетёр", что в переводе на русский язык могло означать ни что иное как "Пушкин", потому как мушкет - это средневековое орудие артиллерии, аналогичное Пушке.

А ещё давайте вспомним, какая была фамилия на букву Д у главного героя романа Дюма "Граф Монте-Кристо". Ага! Дантес! Не правда ли, до боли знакомая фамилия? Не хотел ли автор романа поведать нам, что человек под такой фамилией был совершенно несправедливо заклеймён как убийца великого Русского поэта? Судя по этим портретам, в 1840х годах, после знаменитой дуэли, он всё ещё был жив и даже очень в меру упитан! Нет, скажете Вы, это совсем не тот Дантес. Того Дантеса звали Жорж, а Дантеса в романе Дюма звали Эдмон. Справедливое замечание! Но дело в том, что роману "Граф Монте-Кристо" предшествовал роман Дюма "Жорж", несколько менее популярный, но схожий по сюжету. Так значит получается, что Пушкин пережил свою "последнюю дуэль" и дожил до седых волос! Не правда ли здорово? Но как такое могло произойти?

Не менее интересны и комментарии Нины Миловой к различным статьям, в которых попадаются новые интересные факты:

Обратите внимание на такой интересный факт: Пушкин писал про Карла Занда в стихотворении "Кинжал". И Дюма тоже написал произведение под названием "Карл-Людвиг Занд". Но самое интересное, это то, что произведение Дюма датировано 1819-м годом, даже не смотря на то, что в нём описываются события произошедшие в 1838 году! Так вот оказывается, как он умудрялся писать ещё до смерти Пушкина!

Мать Дюма - дочь трактирщика, о которой не известно совсем ничего, кроме того, что она была вдовой генерала Дюма, и жила в провинции в полном забвении и нищете, после того как скончался её муж в 1806 году. До кончины генерал Дюма был два года в плену, из которого вышел сильно покалеченным. Он впал в немилость у Наполеона и жил полным отшельником.

И вот представьте, что лет через двадцать после смерти генерала Дюма, которого никто не видел уже лет эдак 25, объявляется в Париже симпатичный и красноречивый молодой человек по имени Александр. Он по очереди обходит всех старых служивых приятелей этого генерала и выдаёт себя за его сына. Ну они конечно помнят что у него был какой-то сын полунегретёнок, но тогда этому сыну было максимум три года. Кто тут может что-либо опровергнуть или отрицать. Все следы той семьи давно утеряны и неизвестно живы они или нет. Однако почти все бывшие друзья отца относятся к нему осторожно, и только герцога дю Фуа удаётся уломать дать Александру рекомендательное письмо для работы в конторе герцога Орлеанского...Вот так вот делаются родословные. Это действительно могла быть одна из величайших фальсификаций в истории.

В ответ на частые расистские комментарии Дюма любил говорить нечто вроде: "Мой дедушка был негр, но вообще-то у нас с Вами один общий родственник - обезьяна." Но ведь по родословной Дюма, у него был не дедушка негр, а бабушка! Это у Пушкина дедушка был негр!

Думаете не мог сфабриковать смерть? Но тогда как объяснить, что ни его жена, ни его отец, ни какие либо другие из близких родственников не присутствовали на похоронах? Почему его необходимо было хоронить и отпевать посреди ночи, при выключенных факелах? Почему врачи, делавшие вскрытие, так и не смогли ни установить причину смерти, ни изъять пулю Дантеса? Почему они не сделали как положено записи при вскрытии и не указали точного положения раневого канала? Почему он похоронен был не на кладбище, рядом с матерью и другими родственниками, а где-то на холме под кустом возле дедовской усадьбы? Почему в его свидетельстве о смерти указана совсем не та дата? Почему ещё долго после его смерти о ней не разрешалось ни говорить, ни писать? И наконец каким чудодейственным образом ему удалось описать свою случайную смерть в романе "Евгений Онегин". Всё это похоже на то, что дуэль и смерть была его собственная задумка. Спектакль проигранный в жизни для публики.

У самого Пушкина роман "Евгений Онегин" совсем не похож на "Руслан и Людмила". А У Дюма "Кавказ" существенно отличается от "Трёх Мушкетёров". Но в произведениях Дюма и Пушкина, кроме уже разобранного сходства в поэме Руслан и Людмила присутствует много общей тематики:

1). Декабристы. Я думаю не стоит доказывать, что Пушкин имеет отношение к тематике декабристов, они почти все были его лучшие друзья и его отношению к ним посвящена 10-я зашифрованная глава "Евгения Онегина". Дюма написал роман "Учитель фехтования" посвящённый декабристам, который в царской России был запрещён, но в 1975 году по его мотивам был снят фильм "Звезда пленительного счастья".

2). Несостоятельное правительство, народные бунты и цареубийство. В творчестве Пушкина это ода "Вольность", десятая глава "Евгения Онегина", "Борис Годунов", "Капитанская Дочка" и так далее. В творчестве Дюма это прежде всего "Человек в железной маске", вещь завершающая серию о трёх мушкетёрах. В ней Дартаньян долго остаётся преданным роялистом, в то время как три мушкетёра выступают против монархии и они оказываются по разные стороны баррикад. Характерно что Дантес был известен как неисправимый роялист в то время как Пушкин был известен своим антимонархическим настроем. Когда монархия рухнула во Франции под напором революционных сил, он приехал с рекомендательным письмом в Санкт-Петербург, служить Русской монархии, почти что как Дартаньян.

3). Карл Занд. Пушкин и Дюма единственные два известных пистеля, которые посвятили свои творения этому исторически мало значительному человеку.

4). Кавказ. Как Пушкин писал про "Кавказского пленника" и прочие произведения о Кавказе, так и Дюма написал целых три тома про свою поездку на Кавказ (старая привычка вторая натура ..:)

Гончарова, похоже, нередко бывала во Франции. Сын Дантеса рассказывал, что он как-то гулял со своим папой по какой-то улице в Париже, и вдруг Дантес оборачивается и говорит: "Смотри - это она, твоя тётя Наташа!". И чего интересно она там делала?

Я всегда ломала себе голову над тем, почему Дюма был так жесток к Миледи. Почему её сначала повесили, затем обезглавили и вообще, как можно было выдумать такого вот монстра. Потом мне вспомнилась песня Атоса о Миледи "Невесте графа Де Ла Фер всего 16 лет, таких изысканных манер во всём Провансе нет". И тут я подумала, что если Дюма - это Пушкин, и благородный Атос - это он, то Миледи должно быть - это Наталья Николаевна. Он как раз посватался к ней, когда ей было 16 лет, и посватался, потому что она была уж больно comme il faut. Но мы помним, что Миледи вышла замуж второй раз, и Наталья Николаевна тоже вышла замуж во второй раз в 1844 году. Вероятно, он так дико расправился с ней оттого что был зол, что она снова выходит замуж, но тогда роман "Три Мушкетёра" должен был быть написан в 1844 или 1845 году. И точно! Именно в 1844 году он и был написан!

Но на этом исследования Нины Миловой не закончены. Она пошла дальше и обнаружила сходство между Александром Дюма и кем бы вы думали? Карлом Марксом! Но это уже совсем другая история...

Добавления из других источников

А. С. Пушкин - генерал-лейтенант СВР (Службы Внешней Разведки)

А.С. Пушкин служил в Министерстве иностранных дел России, в секретном отделе, в чине камергера. ..Вероятно, совместная успешная работа П.Л. Шиллинга фон Канштадта и А.С. Пушкина по дешифрованию шифров польских мятежников, в частности организаторов этого заговора, и могла быть главной причиной такого значительного повышения оклада А.С. Пушкина. И не только оклада, но и должности. В виду особой секретности его работы было решено не афишировать её. Косвенным подтверждением того, что благодаря А.С. Пушкину, возможно, были разоблачены главари бунта, является то, что для написания истории Пугачевского бунта Пушкин получил от Бенкендорфа 40 тысяч рублей серебром (или 160. 000 рублей ассигнациями). В современных ценах это около 40.000.000 долларов США! Разве кто-нибудь из историков СССР получал такие суммы, например, для изучения истории Великой Отечественной войны? Конечно, нет. Как часто это бывает в истории спецслужб, данные ассигнования были выделены и для проведения других работ, которые были крайне необходимы спецслужбе России. Сейчас мы можем только предполагать, какие это были цели.

Вероятнее всего для изучения архивных материалов России и обнаружения лиц, причастных к царским переворотам и связанным с Англией. Может быть, на эту мысль их навели многочисленные шифровки, которыми обменивались Великий князь Константин Николаевич и премьер-министр Англии. Тогда становится понятной и причина смерти Великого князя Константина Павловича. Официальная версия – от холеры. Но его скоропостижная смерть напоминает больше отравление мышьяком. Симптомы отравления - те же и определить точно причину недуга невозможно. Предателей из царской фамилии не принято судить. Порой их ликвидируют с помощью яда.

Еще информация

1. В 1817 г. А. Пушкин закончил Царскосельский (Александровский) лицей, находящийся в месте с ограниченным доступом. Урбан, на своем сайте vivatfomenko, не без оснований утверждает, что лицей располагался даже не в Царском Селе, а в другом месте. Т.е., степень секретности-закрытости была максимальной. И не случайно... В лицее готовились будущие нелегалы. Контингент минимум наполовину состоял из детей из неблагополучных дворянских семей, дабы длительные зарубежные командировки не вызывали ностальгию по "родному пепелищу и отеческим гробам». ..Лицеистам многое дозволялось из того, что другим не прощалось. Давался простор для развития. Здесь был принцип: главное, не попадайся, умей "выйти из воды сухим". Что естественно для будущей работы

2. Уже в лицее готовились легенды. С Пушкиным было проще: бабский угодник, картежник, поэт и вольнодум, одним словом, яркая личность… Где как не через постель добывать информацию? Где как не через запрещенные карточные игры вербовать агентов?

Информация про убийц Пушкина и Лермонтова. Тоже весьма интересная.

Убийцы поэтов: Жорж Шарль Дантес и Николай Соломонович Мартынов

Еще со школы мы знаем, что два великих русских поэта XIX века Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов погибли на дуэлях. Убийцами их были Жорж Дантес и Николай Мартынов, соответственно. О самих поэтах мы знаем очень многое, о дуэлях тоже немало.

А как сложились судьбы Дантеса и Мартынова, людей, отнявших у русской, да что там, у мировой культуры, двух великих сочинителей? Как и где закончили свои дни убийцы поэтов? Diletant.ru отследил их судьбы после знаменитых дуэлей.

Жорж Шарль д'Антес ( Георг Карл Геккерен).

Жорж Шарль д'Антес ( Георг Карл Геккерен) (1812-1895).Начнем с того, что Дантес был на тринадцать лет моложе Пушкина. В момент знаменитой дуэли ему не исполнилось и 25 лет и у него, как бы банально и цинично это не звучало, вся жизнь была впереди. В Россию он прибыл из Пруссии, до этого успев поучаствовать в знаменитом Вандейском восстании, поднятом в 1832 году герцогиней Беррийской. Вскоре после этого молодой человек покинул Францию, куда вернулся лишь через несколько лет. Важнейшим событием в его жизни была вовсе не дуэль, а встреча с голландским посланником бароном Луи де Геккереном, сыгравшим печально известную роль в судьбе Пушкина. Дипломат, очевидно, проникся к молодому офицеру симпатией, ибо вскоре усыновил Дантеса. Любопытный факт, отец молодого француза в тот момент был жив, и, тем не менее, ответил согласием на необычное предложение голландского барона. Таким образом, будущий убийца Пушкина стал называться Жоржем де Геккереном. В русских документах он, по понятным причинам, фигурировал как Георг Геккерен.

Известно, что Дантес обладал всеми качествами для того, чтобы называться «блестящим офицером». Он был хорош собой, высок и, главное, пользовался успехом у женщин. В Петербурге он вел образ жизни обычного повесы. Существует даже версия, что Геккерен проникся к нему отнюдь не отцовскими чувствами.

Жизнь после дуэли. Неудачная попытка спасти Императора.

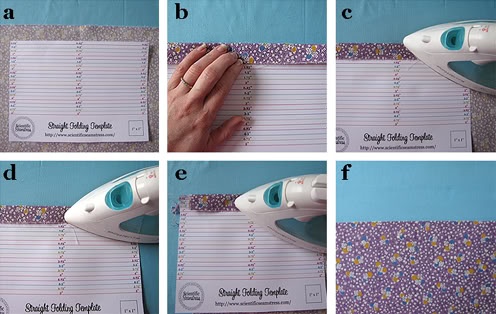

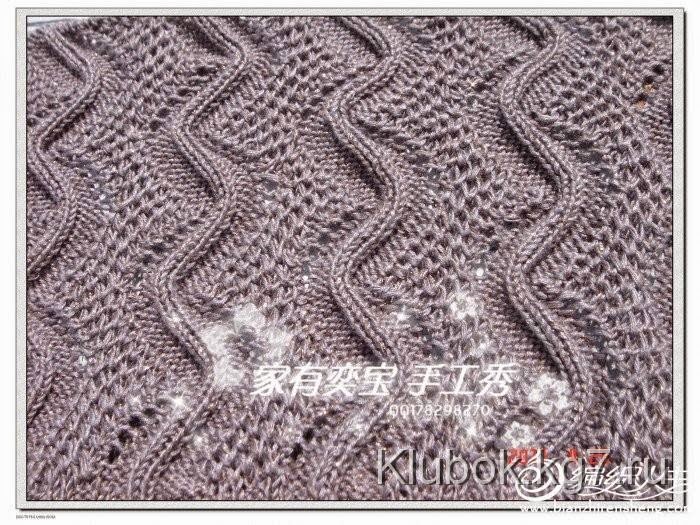

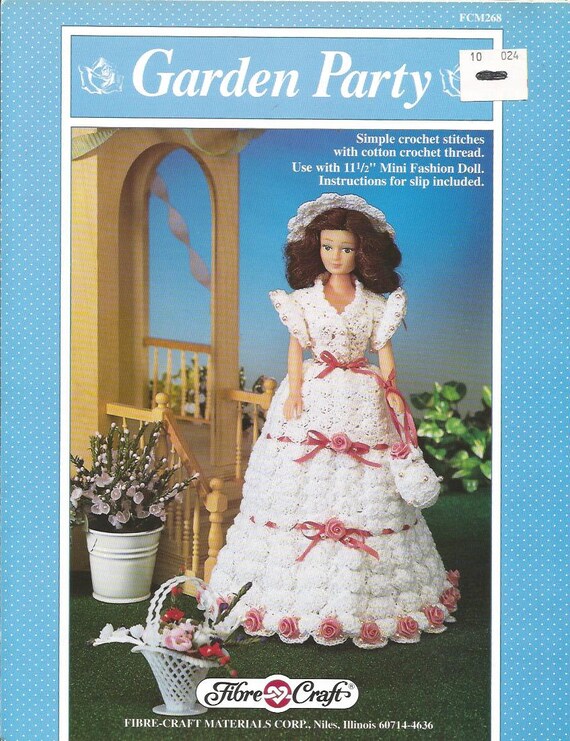

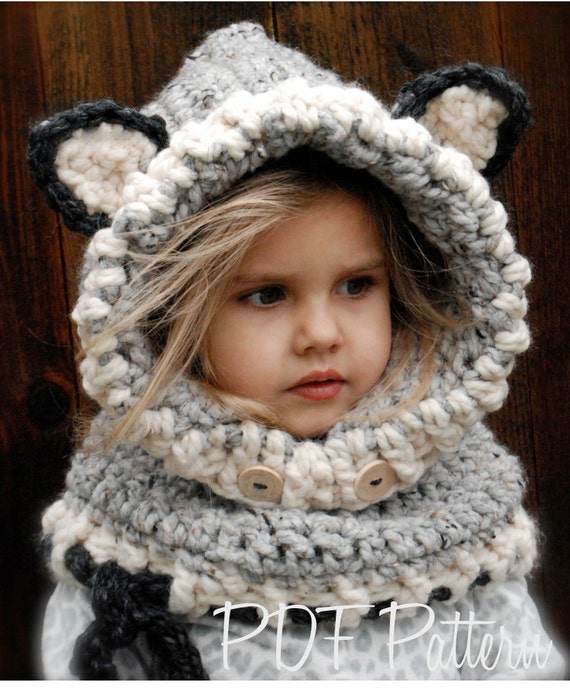

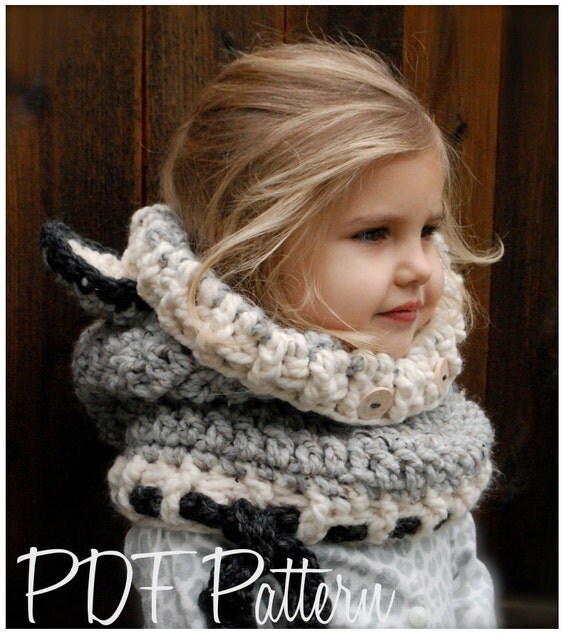

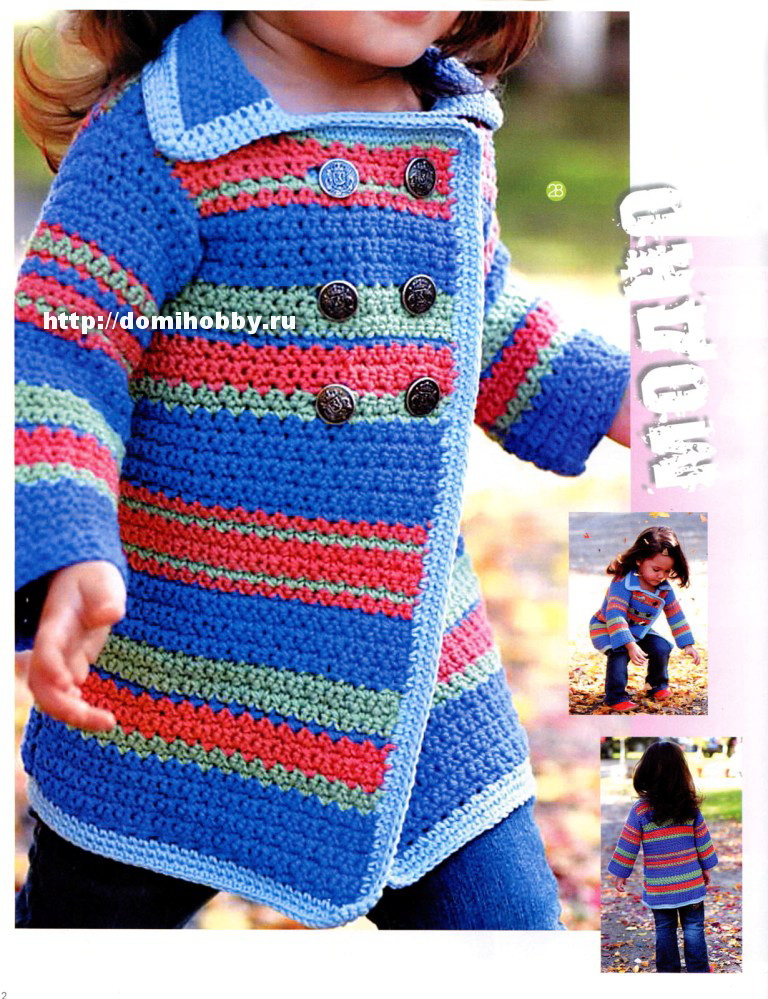

СпицамиПальто для девочки с тюльпанами.

СпицамиПальто для девочки с тюльпанами.

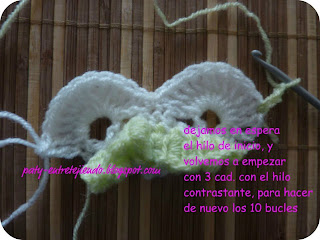

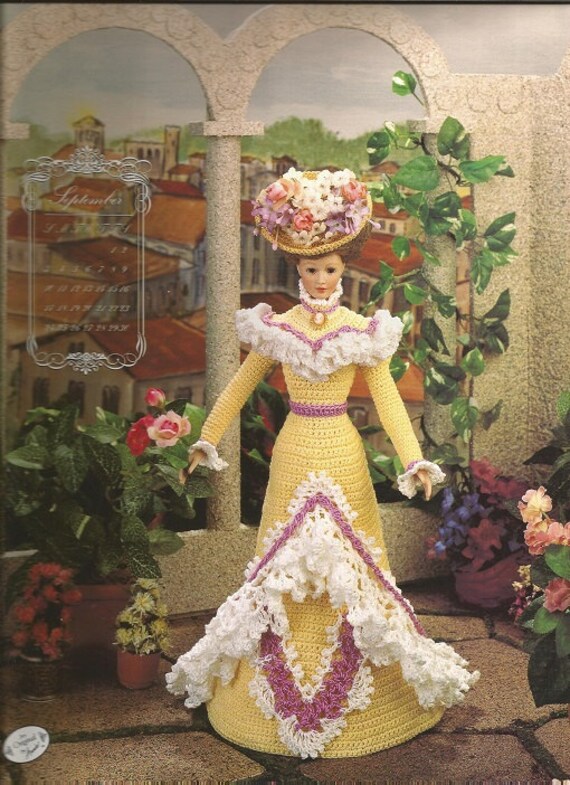

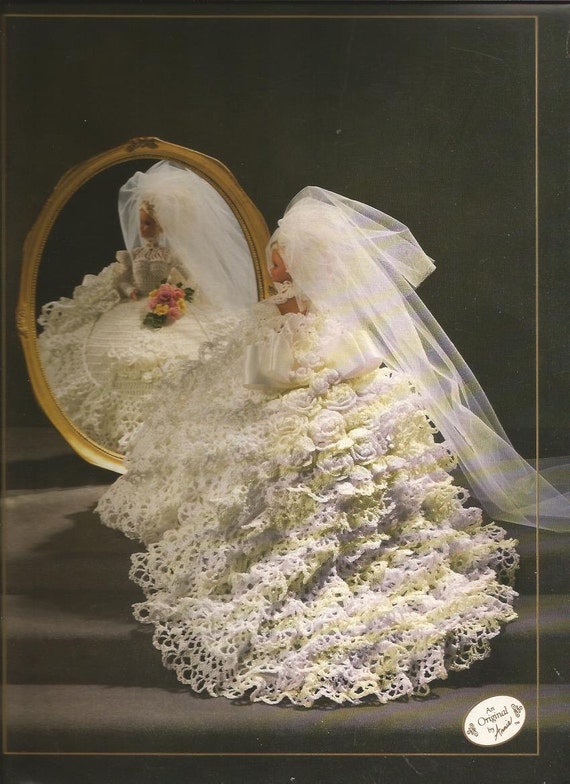

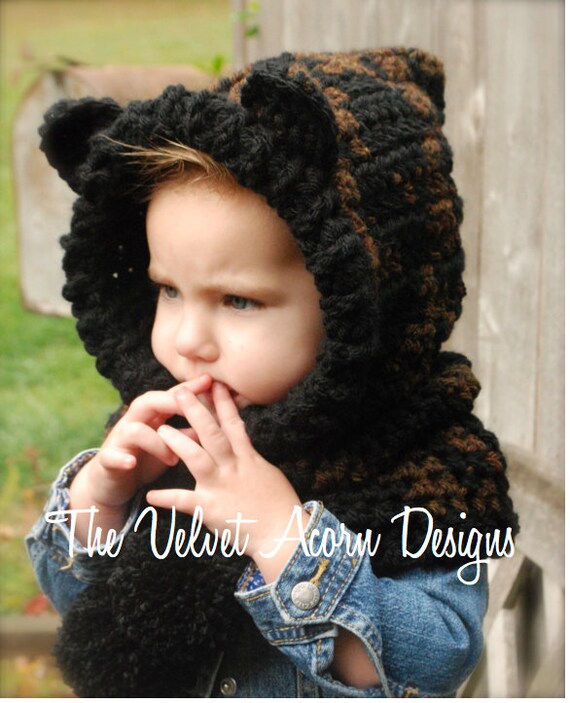

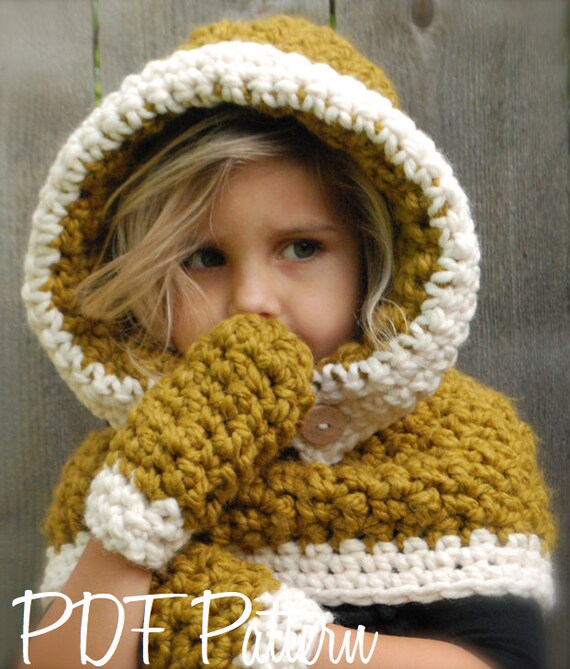

Крючком

Крючком

.jpg)

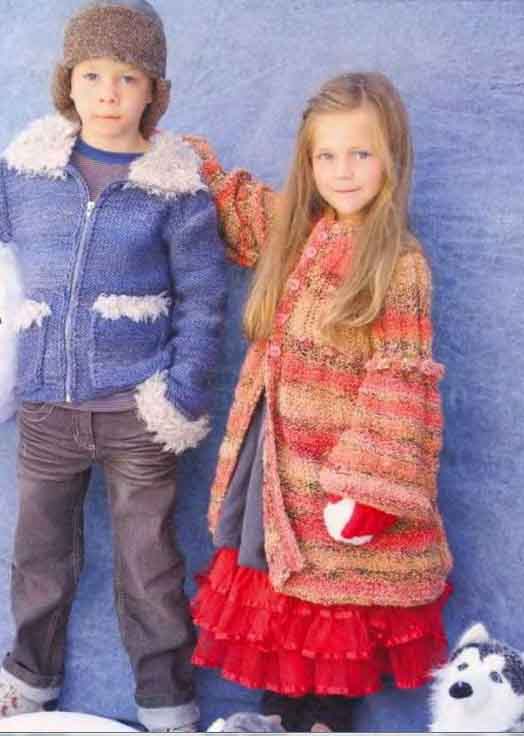

в "Отраде" были оганизованы игровые площадки для детей. Был бассейн, но купаться было прохладно. Также после концерта группы "тройка" был дружеский волейбол между командами моложежи которая пришла на этот праздник.

в "Отраде" были оганизованы игровые площадки для детей. Был бассейн, но купаться было прохладно. Также после концерта группы "тройка" был дружеский волейбол между командами моложежи которая пришла на этот праздник.