-Музыка

- Евгений Дога - ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ

- Слушали: 3447 Комментарии: 0

- Евгений Дога - ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ

- Слушали: 3447 Комментарии: 0

- Eva Cassidy -"Blue Skies"

- Слушали: 2237 Комментарии: 0

- Пётр Лещенко. Танго

- Слушали: 5418 Комментарии: 0

- Пётр Лещенко. Танго

- Слушали: 5418 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Рекомендуется иметь при посещении районной поликлиники |

Ars longa, vita brevis… ОклятвеГиппократа

«Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile»

«Жизнь коротка, искусство вечно, удачный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно».

Эти слова принадлежат легендарному древнегреческому мудрецу Гиппократу из Коса (5-4 века до н. э.). Философ Гиппократ считается наравне с Гигеей и Асклепием одним из отцов медицины.

В последнее время нередко слова «клятва Гиппократа» и смысл этого документа муссируются разными источниками, далеко не всегда корректно передавая даже суть ее содержания и предназначение.

Предлагаем обратиться к истории.

Согласно преданию, клятва восходит к прямым потомкам Асклепия, она переходила из уст в уста, как семейная традиция, из рода в род. Впервые клятва записана Гиппократом и стала документом с III века до н.э.,и этим Гиппократ вошёл в историю науки.

Чтобы напомнить себе и всем интересующимся, приведем тексты Клятвы Гиппократа, начиная с самых ее истоков.

Текст клятвы на языке оригинала

(ионийский диалект древнегреческого языка)

Рукопись XII века с текстом Клятвы в форме креста

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Текст клятвы Гиппократа на латыни

Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.

Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Текст клятвы Гиппократа в переводе на русский язык

Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство:

Считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

Таким образом, принципиально Клятва Гиппократа содержит 9 этических обязательств:

• обязательства перед учителями, коллегами и учениками;

• принцип непричинения вреда;

• обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);

• принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;

• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;

• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;

• обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;

• обязательство личного совершенствования;

• врачебная тайна (принцип конфиденциальности).

Смысл. Пациент доверяет свою жизнь врачу – человеку, которого не знает лично, но твёрдо убежден, что врач – человек высоких моральных и этических качеств, а следовательно - заслуживает доверия.

Со времен первоисточников текст клятвы многократно переводился на новые языки, подвергался редактированию, существенно меняющим его смысл.

Для сравнения смотрите тексты следующих документов:

Международный кодекс медицинской этики ...

Кодекс врачебной этики РФ ...

Клятва российского врача ...

Клятва врача закрепленная в Основах законодательства об охране здоровья граждан ...

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ - действующий:

Статья 71 . Клятва врача

1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания:

"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.".

2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.

«Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile»

«Жизнь коротка, искусство вечно, удачный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно».

Эти слова принадлежат легендарному древнегреческому мудрецу Гиппократу из Коса (5-4 века до н. э.). Философ Гиппократ считается наравне с Гигеей и Асклепием одним из отцов медицины.

В последнее время нередко слова «клятва Гиппократа» и смысл этого документа муссируются разными источниками, далеко не всегда корректно передавая даже суть ее содержания и предназначение.

Предлагаем обратиться к истории.

Согласно преданию, клятва восходит к прямым потомкам Асклепия, она переходила из уст в уста, как семейная традиция, из рода в род. Впервые клятва записана Гиппократом и стала документом с III века до н.э.,и этим Гиппократ вошёл в историю науки.

Чтобы напомнить себе и всем интересующимся, приведем тексты Клятвы Гиппократа, начиная с самых ее истоков.

Текст клятвы на языке оригинала

(ионийский диалект древнегреческого языка)

Рукопись XII века с текстом Клятвы в форме креста

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Текст клятвы Гиппократа на латыни

Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.

Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Текст клятвы Гиппократа в переводе на русский язык

Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство:

Считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

Таким образом, принципиально Клятва Гиппократа содержит 9 этических обязательств:

• обязательства перед учителями, коллегами и учениками;

• принцип непричинения вреда;

• обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);

• принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;

• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;

• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;

• обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;

• обязательство личного совершенствования;

• врачебная тайна (принцип конфиденциальности).

Смысл. Пациент доверяет свою жизнь врачу – человеку, которого не знает лично, но твёрдо убежден, что врач – человек высоких моральных и этических качеств, а следовательно - заслуживает доверия.

Со времен первоисточников текст клятвы многократно переводился на новые языки, подвергался редактированию, существенно меняющим его смысл.

Для сравнения смотрите тексты следующих документов:

Международный кодекс медицинской этики ...

Кодекс врачебной этики РФ ...

Клятва российского врача ...

Клятва врача закрепленная в Основах законодательства об охране здоровья граждан ...

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ - действующий:

Статья 71 . Клятва врача

1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания:

"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.".

2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.

|

|

Понравилось: 2 пользователям

США не помешают нам трудиться? |

Политолог Валерий Соловей объяснил опасность Трампа: "Экономику России разорвут в клочья"

Политолог Валерий Соловей: "Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть"

Владимир Путин сегодня рассказал о своей недавней телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду на выправление российско-американских отношений. Насколько они оправданы? Действительно ли Трамп «наш»? Своей точкой зрения с нами поделился профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, известный точными прогнозами: он, кстати, предсказал и победу Трампа на выборах.

- В российской правящей элите эйфория от победы Трампа была даже сильнее, чем в штабе Трампа, - говорит Валерий Соловей. - Мне, например, известно, что в некоторых кабинетах власти при получении известий об итогах американских выборов стали открывать шампанское и закуривать сигары.

Но сейчас эйфория, естественно, спала. Прежде всего - у людей, которые кое-что понимают во внешней политике, в том, как устроена американская государственная машина.

Трамп не такой уж непредсказуемый, каким его часто представляют. Для того, чтобы править успешно, он должен править в согласии со своей собственной партией. Сейчас, кстати, в США сложилась уникальная ситуация: республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, они же во главе большинства штатов.

Отсюда следует, что Трамп вынужден соответствовать балансу сил, интересов и взглядов, которые сложились в партийном истеблишменте, являющемся частью истеблишмента общеамериканского. И первые назначения, сделанные Трампом, свидетельствуют как раз о реалистичном и очень сбалансированном подходе.

Читайте материал «Свита играет президента»: кто будет определять политику администрации Трампа

Примечательно, что эти кадровые решения заслужили поощрение не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов. Надо сказать, что сегодня в американском истеблишменте существует широкий антироссийский консенсус, носящий надпартийный характер. Все оценивают Россию как бывшую великую державу, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка. Но которая в пароксизме, так сказать, отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Подчеркну: это мнение американского истеблишмента в целом.

Тем не менее, у американцев есть ряд очевидных интересов, по которым они готовы с русскими сотрудничать. Трамп прекрасно понимает, что важным индикатором его успешности во внешней политике является умение решить сирийскую головоломку. При этом он не ставит своей целью - по крайней мере, публично - свержение Асада.

Трамп заявляет, что главной задачей является борьба с терроризмом. То есть существует определенная основа не просто для координации, но даже для каких-то совместных действий.

Российское руководство, конечно, в тайне надеется обменять Сирию на Украину. То есть, договорившись с американцами по Сирии, выторговать согласие на то, чтобы Украина вошла в зону российских интересов. И могу сказать, что официальный Киев этого чрезвычайно боится. До судорог.

Что будет происходить на этом направлении, пока не очень понятно. Но вернусь к началу своего спича: есть республиканский истеблишмент, есть американский истеблишмент, который считает важным сдерживать ревизионистские поползновения России. Даже если Трамп решит заключить такую сделку с Москвой, истеблишмент, скорее всего, не позволит ее осуществить.

Что же касается Крыма, то этот вопрос в любом случае вынесен за скобки. Это сегодня понятно всем. Америка, как и Евросоюз, никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Но де-факто ситуация сохранится такой, какая она сейчас.

Есть и ряд других проблемных вопросов в российско-американских отношениях, которые вряд ли будут решены с приходом администрации Трампа. Например, "список Магнитского" или дело сбитого малазийского "Боинга". Довольно скоро международная комиссия по расследованию катастрофы опубликует список виновных. И в Москве опасаются, что это будет очень неприятный для нас список.

Как только он появится, незамедлительно последуют иски родственников и близких погибших, которые с большой вероятностью создадут серьезную угрозу имуществу Российской Федерации за границей. Россия, наверное, предпочла бы пакетную сделку с Америкой - сесть и сразу, за одним столом решить все вопросы. Но я уверен, что американцы на это не пойдут.

Кроме того, есть еще одна серьезнейшая концептуальная проблема, о которой мало кто сегодня задумывается. Дело в том, что Россия в последние два года продемонстрировала всему миру, что она ставит во главу угла силу. Мол, вы, американцы и европейцы, говорите о ценностях, но все это лицемерие, вранье. Никаких ценностей для вас нет: мы надавили - вы отступаете, не решаетесь ничего сделать.

Но дело в том, что Трамп - это не Обама. Администрация Обамы во внешнеполитической области была самой слабой послевоенной американской администрацией. Трамп такой слабости себе позволить не сможет. Поэтому, хотя ситуация открывает для нас некоторые новые возможности, она несет гораздо большие риски.

Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть. Советский Союз ее проиграл, а Россия намного слабее Советского Союза. Наши потенциалы несоизмеримы, не надо питать на сей счет никаких иллюзий.

То есть все будет зависеть от нашей готовности реалистически оценивать ситуацию и идти на компромисс. Если не сумеем договориться с американцами, то окажемся в очень неприятном положении. В их арсенале очень много рычагов, позволяющих загнать нас в угол. Достаточно одних только экономических и финансовых: в течение 2-3 лет российская экономика будет разорвана в клочья.

Из Интарнета

Политолог Валерий Соловей: "Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть"

Владимир Путин сегодня рассказал о своей недавней телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду на выправление российско-американских отношений. Насколько они оправданы? Действительно ли Трамп «наш»? Своей точкой зрения с нами поделился профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, известный точными прогнозами: он, кстати, предсказал и победу Трампа на выборах.

- В российской правящей элите эйфория от победы Трампа была даже сильнее, чем в штабе Трампа, - говорит Валерий Соловей. - Мне, например, известно, что в некоторых кабинетах власти при получении известий об итогах американских выборов стали открывать шампанское и закуривать сигары.

Но сейчас эйфория, естественно, спала. Прежде всего - у людей, которые кое-что понимают во внешней политике, в том, как устроена американская государственная машина.

Трамп не такой уж непредсказуемый, каким его часто представляют. Для того, чтобы править успешно, он должен править в согласии со своей собственной партией. Сейчас, кстати, в США сложилась уникальная ситуация: республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, они же во главе большинства штатов.

Отсюда следует, что Трамп вынужден соответствовать балансу сил, интересов и взглядов, которые сложились в партийном истеблишменте, являющемся частью истеблишмента общеамериканского. И первые назначения, сделанные Трампом, свидетельствуют как раз о реалистичном и очень сбалансированном подходе.

Читайте материал «Свита играет президента»: кто будет определять политику администрации Трампа

Примечательно, что эти кадровые решения заслужили поощрение не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов. Надо сказать, что сегодня в американском истеблишменте существует широкий антироссийский консенсус, носящий надпартийный характер. Все оценивают Россию как бывшую великую державу, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка. Но которая в пароксизме, так сказать, отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Подчеркну: это мнение американского истеблишмента в целом.

Тем не менее, у американцев есть ряд очевидных интересов, по которым они готовы с русскими сотрудничать. Трамп прекрасно понимает, что важным индикатором его успешности во внешней политике является умение решить сирийскую головоломку. При этом он не ставит своей целью - по крайней мере, публично - свержение Асада.

Трамп заявляет, что главной задачей является борьба с терроризмом. То есть существует определенная основа не просто для координации, но даже для каких-то совместных действий.

Российское руководство, конечно, в тайне надеется обменять Сирию на Украину. То есть, договорившись с американцами по Сирии, выторговать согласие на то, чтобы Украина вошла в зону российских интересов. И могу сказать, что официальный Киев этого чрезвычайно боится. До судорог.

Что будет происходить на этом направлении, пока не очень понятно. Но вернусь к началу своего спича: есть республиканский истеблишмент, есть американский истеблишмент, который считает важным сдерживать ревизионистские поползновения России. Даже если Трамп решит заключить такую сделку с Москвой, истеблишмент, скорее всего, не позволит ее осуществить.

Что же касается Крыма, то этот вопрос в любом случае вынесен за скобки. Это сегодня понятно всем. Америка, как и Евросоюз, никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Но де-факто ситуация сохранится такой, какая она сейчас.

Есть и ряд других проблемных вопросов в российско-американских отношениях, которые вряд ли будут решены с приходом администрации Трампа. Например, "список Магнитского" или дело сбитого малазийского "Боинга". Довольно скоро международная комиссия по расследованию катастрофы опубликует список виновных. И в Москве опасаются, что это будет очень неприятный для нас список.

Как только он появится, незамедлительно последуют иски родственников и близких погибших, которые с большой вероятностью создадут серьезную угрозу имуществу Российской Федерации за границей. Россия, наверное, предпочла бы пакетную сделку с Америкой - сесть и сразу, за одним столом решить все вопросы. Но я уверен, что американцы на это не пойдут.

Кроме того, есть еще одна серьезнейшая концептуальная проблема, о которой мало кто сегодня задумывается. Дело в том, что Россия в последние два года продемонстрировала всему миру, что она ставит во главу угла силу. Мол, вы, американцы и европейцы, говорите о ценностях, но все это лицемерие, вранье. Никаких ценностей для вас нет: мы надавили - вы отступаете, не решаетесь ничего сделать.

Но дело в том, что Трамп - это не Обама. Администрация Обамы во внешнеполитической области была самой слабой послевоенной американской администрацией. Трамп такой слабости себе позволить не сможет. Поэтому, хотя ситуация открывает для нас некоторые новые возможности, она несет гораздо большие риски.

Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть. Советский Союз ее проиграл, а Россия намного слабее Советского Союза. Наши потенциалы несоизмеримы, не надо питать на сей счет никаких иллюзий.

То есть все будет зависеть от нашей готовности реалистически оценивать ситуацию и идти на компромисс. Если не сумеем договориться с американцами, то окажемся в очень неприятном положении. В их арсенале очень много рычагов, позволяющих загнать нас в угол. Достаточно одних только экономических и финансовых: в течение 2-3 лет российская экономика будет разорвана в клочья.

Из Интарнета

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Гасконец,рождённый в зауральском лагере. |

_______________________________________

НЕУТОЛИМАЯ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ

Рубрика: Культура

Выпуск: #303

Дата: Ноябрь 17, 2011

Автор: Михаил Болотовский

________________________________________

Знакомьтесь: Гийом дю Вентре, блестящий французский поэт 16 века, гасконец, красавец, весельчак и умница, любимец прекрасных дам, друг Генриха Наваррского, отчаянный дуэлянт.

Место рождения: 1943 год, СССР, зауральский лагерь-завод «Свободное» на трассе нынешнего БАМа…

Зона без отдыха

Среди великого множества литературных мистификаций эта - особенная. Никогда не существовавшего французского поэта придумали два зэка, Яков Харон и Юрий Вейнерт. Сонеты, якобы переводы с французского, рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий. И даже без бумаги - использовалась инженерная синька и калька…

Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве машинисткой. Блестяще окончил гимназию, поступил в консерваторию, где увлекся музыкой кино и изучал технику звукозаписи. Вернувшись в Москву, озвучил знаменитые фильмы тех лет - «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга…

В лагере Харон создал оркестр и даже оперную труппу. И руководил конструкторским бюро, будучи технически очень грамотным человеком.

Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи. Первый раз он отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки: в разговоре с друзьями сказал что- то крамольное. В промежутках между отсидками окончил ФЗУ на техника-путейца и один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Потом - опять арест.

На последнем допросе следователь заявил, что семнадцатилетний парень заслуживает высшей меры наказания. «Что ж, я передам от тебя привет!» - дерзко отвечал Юрий. «Кому?» - удивился следователь. «Товарищу Дзержинскому! Или даже самому Ленину…»

Когда в «Свободное» прибыла очередная партия заключенных, Харон познакомился с Юрием Вейнертом. Заговорили о музыке, о Шекспире и Петрарке - и мгновенно подружились.

1943 год, из Ставки поступил ответственный заказ - освоить производство минометов. При том что на заводе не было литейного производства! Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех, из Москвы даже приехали именитые специалисты перенимать опыт.

Расплавленный чугун наполнил первый ковш.

- Вот так Вулкан ковал оружье богу, - вдруг продекламировал Вейнерт, перекрикивая грохот.

- Персей Пегаса снаряжал в дорогу, - ответил Харон устало, почти автоматически. Через пару дней друзья придумали автора сонетов, бесшабашного гасконца Гийома дю Вентре. Такая веселая литературная игра - ради выживания. А может, и ради самой игры.

Поэт, которого не было

Биография у Вентре получилась отчаянная. Семнадцатилетний красавец-юноша, приехав из гасконской глубинки, мгновенно покоряет Париж. И шпагой, и рифмами, и искусством обольщения прекрасных дам владеет с блеском. Высший свет боится его язвительных шуток и эпиграмм. А тот, кто рискнет бросить ему вызов, получит, вопреки всем королевским эдиктам, приглашение на Пре-о-де Клер - и останется там…

Его друзья - принцы и графы, писатели и поэты - такие, как блестящий Агриппа дОбинье, который с ним соперничает, принцессы и герцогини, которые в него влюблены. А он посвящает множество сонетов таинственной «маркизе Л.»

Чтоб в рай попасть мне - множество помех:

Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,

Любовь к тебе и самый тяжкий грех -

Неутолимая любовь к свободе.

Сонеты у дю Вентре самые разные: тут и сатира, и жанровая сценка, и любовное послание, и философская притча. Многие порицали его за неслыханные поэтические вольности, а другие восхищались. Но когда настала Варфоломеевская ночь, дю Вентре, эпикуреец, скептик и атеист, отважно сражался, защищая несчастных гугенотов. И сочинил множество язвительных эпиграмм, в которых высмеивал короля Карла, его всесильную мать Екатерину Медичи и герцога Гиза. Заключение в Бастилию, смертная казнь на Гревской площади не за горами - но вступаются влиятельные друзья, и дю Вентре за «королевскую измену» приговаривают к вечному изгнанию из Франции.

Пять чувств оставил миру Аристотель

Прощупал мир и вдоль, и поперек

И чувства все порастрепал в лохмотья -

Свободы отыскать нигде не мог.

Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,

Шестое чувство - вечно голодало.

Генрих Наваррский, бежав на юг Франции, собрал армию и отправился покорять Париж. Гийом дю Вентре нелегально вернулся из Англии, чтобы сменить перо на пистолеты.

Его друг Генрих вскоре стал королем, но через пару лет они сильно разругались. «И впрямь занятно поколенье наше:

король - смешон, шут королевский - страшен»…

Дю Вентре отправился в свое захолустное поместье в западной Гаскони, коротать вечера с бутылкой бургундского и старинным фолиантом…

Пока из рук не выбито оружье,

Пока дышать и мыслить суждено,

Я не разбавлю влагой равнодушья

Моих сонетов терпкое вино.

В дальневосточных лагерях ГУЛАГа - в бараках и на лесоповале, в штольнях рудника и в шарашке, заключенные из интеллигенции читали сонеты дю Вентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные.

Через родственников и друзей сонеты дю Вентре разлетелись по стране. И авторы стали получать массу ответных писем с благодарностью и восхищением. Чему сами очень удивлялись.

Кстати, многие маститые литераторы поверили в эту мистификацию. К примеру, стихами малоизвестного гасконца восторгался поэт Владимир Луговской. Блестящую оценку труду мнимых переводчиков дали Михаил Лозинский в Петербурге и Михаил Морозов в Москве - литературоведы мирового уровня.

А вот еще один видный ученый, крупный специалист по литературе французского Возрождения, утверждал, что еще в двадцатых годах, учась в Сорбонне, откопал томик дю Вентре у букиниста на Монмартре.

Сонет да любовь

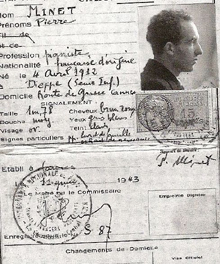

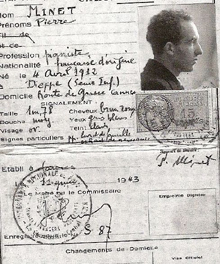

Вейнерт переписал своим каллиграфическим почерком первые сорок сонетов на инженерных синьках, вынесенных из заводского КБ, где они с Хароном работали. Но ведь портрет поэта нужен! Тогда мистификаторы взяли тюремное фото Вейнерта, пририсовали усы и мушкетерскую эспаньолку.

В конце 1947 года их освободили. Жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах не разрешалось. Вейнерт устроился в Калинине на вагоностроительный завод, Харон - в Свердловске, на киностудию. Через год - опять арест и бессрочная ссылка. Харона отправили в местечко Абан, что в Зауралье, Вейнерта - на шахту, в четырехстах километрах от Абана.

Новые сонеты Гийома дю Вентре рождались исключительно по переписке.

Харон преподавал в школе физику и черчение, вел автокружок, ставил спектакли в самодеятельности. Словом, жил по сонету дю Вентре: «Я вам мешаю? Смерть моя - к добру? Так я - назло! - возьму и не умру».

У Вейнерта была только работа в шахте - и большая любовь. Люся Хотимская, талантливый филолог, красавица и умница, пользовавшаяся большим успехом в актерских и писательских кругах. Она ждала его десять лет, а на предложения руки и сердца отвечала очередному завидному ухажеру: милый, но у меня ведь есть Юра.

Люся обещала, что приедет к Вейнерту в Северо-Енисейск, как только получит гонорар за книгу - нужны были огромные деньги, три тысячи рублей. Но заболела и умерла в больнице. Вейнерт получил от Люсиной подруги по почте ее книгу. И - приступ отчаяния. Сжег все письма любимой женщины. И пошел в шахту, которую назавтра должен был запустить. Случился то ли несчастный случай, то ли самоубийство.

В 1954 году, ровно через год после придуманного когда-то четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца - их накопилось ровно сто. Шлифовал, обрабатывал, перепечатал, собрал в томик форматом в полмашинописного листа. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.

Харон всю жизнь был закоренелым оптимистом и весьма легкомысленным человеком. Восемнадцать лет тюрьмы, лагерей и ссылок считал досаднейшей помехой и радовался каждому прожитому дню на свободе, как ребенок. Любимая работа на «Мосфильме» и со студентами во ВГИКе, своя программа на телевидении, путешествия по Германии и Италии, медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи, профессиональные занятия биологией, которой сильно увлекся.

Семейная жизнь тоже удалась. Сын Юрка-маленький, как он его называл. Любимая жена, с которой, представьте, познакомился благодаря придуманному гасконцу.

В Воркуте, в женском лагере «Кирпичный завод», образованные дамы в бараке после смены наслаждались сонетами дю Вентре. Женщина, которая читала стихи, была когда-то знакома с Хароном и рассказывала о нем взахлеб. Так сонеты дю Вентре впервые услышала Стелла Корытная. А через пару лет Яков и Стелла случайно встретились на вечеринке у общих знакомых. И потом прожили достаточно долго и очень счастливо.

Не рано ли поэту умирать?

Еще не все написано и спето!

Хотя б еще одним блеснуть сонетом -

И больше никогда пера не брать…

Умер Харон от полученного в лагере туберкулеза, сохранив до последнего удивительную бодрость духа. А книга сонетов Гийома дю Вентре с его комментарием вышла в 1989 году.

________________________________________

.

НЕУТОЛИМАЯ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ

Рубрика: Культура

Выпуск: #303

Дата: Ноябрь 17, 2011

Автор: Михаил Болотовский

________________________________________

Знакомьтесь: Гийом дю Вентре, блестящий французский поэт 16 века, гасконец, красавец, весельчак и умница, любимец прекрасных дам, друг Генриха Наваррского, отчаянный дуэлянт.

Место рождения: 1943 год, СССР, зауральский лагерь-завод «Свободное» на трассе нынешнего БАМа…

Зона без отдыха

Среди великого множества литературных мистификаций эта - особенная. Никогда не существовавшего французского поэта придумали два зэка, Яков Харон и Юрий Вейнерт. Сонеты, якобы переводы с французского, рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий. И даже без бумаги - использовалась инженерная синька и калька…

Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве машинисткой. Блестяще окончил гимназию, поступил в консерваторию, где увлекся музыкой кино и изучал технику звукозаписи. Вернувшись в Москву, озвучил знаменитые фильмы тех лет - «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга…

В лагере Харон создал оркестр и даже оперную труппу. И руководил конструкторским бюро, будучи технически очень грамотным человеком.

Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи. Первый раз он отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки: в разговоре с друзьями сказал что- то крамольное. В промежутках между отсидками окончил ФЗУ на техника-путейца и один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Потом - опять арест.

На последнем допросе следователь заявил, что семнадцатилетний парень заслуживает высшей меры наказания. «Что ж, я передам от тебя привет!» - дерзко отвечал Юрий. «Кому?» - удивился следователь. «Товарищу Дзержинскому! Или даже самому Ленину…»

Когда в «Свободное» прибыла очередная партия заключенных, Харон познакомился с Юрием Вейнертом. Заговорили о музыке, о Шекспире и Петрарке - и мгновенно подружились.

1943 год, из Ставки поступил ответственный заказ - освоить производство минометов. При том что на заводе не было литейного производства! Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех, из Москвы даже приехали именитые специалисты перенимать опыт.

Расплавленный чугун наполнил первый ковш.

- Вот так Вулкан ковал оружье богу, - вдруг продекламировал Вейнерт, перекрикивая грохот.

- Персей Пегаса снаряжал в дорогу, - ответил Харон устало, почти автоматически. Через пару дней друзья придумали автора сонетов, бесшабашного гасконца Гийома дю Вентре. Такая веселая литературная игра - ради выживания. А может, и ради самой игры.

Поэт, которого не было

Биография у Вентре получилась отчаянная. Семнадцатилетний красавец-юноша, приехав из гасконской глубинки, мгновенно покоряет Париж. И шпагой, и рифмами, и искусством обольщения прекрасных дам владеет с блеском. Высший свет боится его язвительных шуток и эпиграмм. А тот, кто рискнет бросить ему вызов, получит, вопреки всем королевским эдиктам, приглашение на Пре-о-де Клер - и останется там…

Его друзья - принцы и графы, писатели и поэты - такие, как блестящий Агриппа дОбинье, который с ним соперничает, принцессы и герцогини, которые в него влюблены. А он посвящает множество сонетов таинственной «маркизе Л.»

Чтоб в рай попасть мне - множество помех:

Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,

Любовь к тебе и самый тяжкий грех -

Неутолимая любовь к свободе.

Сонеты у дю Вентре самые разные: тут и сатира, и жанровая сценка, и любовное послание, и философская притча. Многие порицали его за неслыханные поэтические вольности, а другие восхищались. Но когда настала Варфоломеевская ночь, дю Вентре, эпикуреец, скептик и атеист, отважно сражался, защищая несчастных гугенотов. И сочинил множество язвительных эпиграмм, в которых высмеивал короля Карла, его всесильную мать Екатерину Медичи и герцога Гиза. Заключение в Бастилию, смертная казнь на Гревской площади не за горами - но вступаются влиятельные друзья, и дю Вентре за «королевскую измену» приговаривают к вечному изгнанию из Франции.

Пять чувств оставил миру Аристотель

Прощупал мир и вдоль, и поперек

И чувства все порастрепал в лохмотья -

Свободы отыскать нигде не мог.

Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,

Шестое чувство - вечно голодало.

Генрих Наваррский, бежав на юг Франции, собрал армию и отправился покорять Париж. Гийом дю Вентре нелегально вернулся из Англии, чтобы сменить перо на пистолеты.

Его друг Генрих вскоре стал королем, но через пару лет они сильно разругались. «И впрямь занятно поколенье наше:

король - смешон, шут королевский - страшен»…

Дю Вентре отправился в свое захолустное поместье в западной Гаскони, коротать вечера с бутылкой бургундского и старинным фолиантом…

Пока из рук не выбито оружье,

Пока дышать и мыслить суждено,

Я не разбавлю влагой равнодушья

Моих сонетов терпкое вино.

В дальневосточных лагерях ГУЛАГа - в бараках и на лесоповале, в штольнях рудника и в шарашке, заключенные из интеллигенции читали сонеты дю Вентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные.

Через родственников и друзей сонеты дю Вентре разлетелись по стране. И авторы стали получать массу ответных писем с благодарностью и восхищением. Чему сами очень удивлялись.

Кстати, многие маститые литераторы поверили в эту мистификацию. К примеру, стихами малоизвестного гасконца восторгался поэт Владимир Луговской. Блестящую оценку труду мнимых переводчиков дали Михаил Лозинский в Петербурге и Михаил Морозов в Москве - литературоведы мирового уровня.

А вот еще один видный ученый, крупный специалист по литературе французского Возрождения, утверждал, что еще в двадцатых годах, учась в Сорбонне, откопал томик дю Вентре у букиниста на Монмартре.

Сонет да любовь

Вейнерт переписал своим каллиграфическим почерком первые сорок сонетов на инженерных синьках, вынесенных из заводского КБ, где они с Хароном работали. Но ведь портрет поэта нужен! Тогда мистификаторы взяли тюремное фото Вейнерта, пририсовали усы и мушкетерскую эспаньолку.

В конце 1947 года их освободили. Жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах не разрешалось. Вейнерт устроился в Калинине на вагоностроительный завод, Харон - в Свердловске, на киностудию. Через год - опять арест и бессрочная ссылка. Харона отправили в местечко Абан, что в Зауралье, Вейнерта - на шахту, в четырехстах километрах от Абана.

Новые сонеты Гийома дю Вентре рождались исключительно по переписке.

Харон преподавал в школе физику и черчение, вел автокружок, ставил спектакли в самодеятельности. Словом, жил по сонету дю Вентре: «Я вам мешаю? Смерть моя - к добру? Так я - назло! - возьму и не умру».

У Вейнерта была только работа в шахте - и большая любовь. Люся Хотимская, талантливый филолог, красавица и умница, пользовавшаяся большим успехом в актерских и писательских кругах. Она ждала его десять лет, а на предложения руки и сердца отвечала очередному завидному ухажеру: милый, но у меня ведь есть Юра.

Люся обещала, что приедет к Вейнерту в Северо-Енисейск, как только получит гонорар за книгу - нужны были огромные деньги, три тысячи рублей. Но заболела и умерла в больнице. Вейнерт получил от Люсиной подруги по почте ее книгу. И - приступ отчаяния. Сжег все письма любимой женщины. И пошел в шахту, которую назавтра должен был запустить. Случился то ли несчастный случай, то ли самоубийство.

В 1954 году, ровно через год после придуманного когда-то четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца - их накопилось ровно сто. Шлифовал, обрабатывал, перепечатал, собрал в томик форматом в полмашинописного листа. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.

Харон всю жизнь был закоренелым оптимистом и весьма легкомысленным человеком. Восемнадцать лет тюрьмы, лагерей и ссылок считал досаднейшей помехой и радовался каждому прожитому дню на свободе, как ребенок. Любимая работа на «Мосфильме» и со студентами во ВГИКе, своя программа на телевидении, путешествия по Германии и Италии, медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи, профессиональные занятия биологией, которой сильно увлекся.

Семейная жизнь тоже удалась. Сын Юрка-маленький, как он его называл. Любимая жена, с которой, представьте, познакомился благодаря придуманному гасконцу.

В Воркуте, в женском лагере «Кирпичный завод», образованные дамы в бараке после смены наслаждались сонетами дю Вентре. Женщина, которая читала стихи, была когда-то знакома с Хароном и рассказывала о нем взахлеб. Так сонеты дю Вентре впервые услышала Стелла Корытная. А через пару лет Яков и Стелла случайно встретились на вечеринке у общих знакомых. И потом прожили достаточно долго и очень счастливо.

Не рано ли поэту умирать?

Еще не все написано и спето!

Хотя б еще одним блеснуть сонетом -

И больше никогда пера не брать…

Умер Харон от полученного в лагере туберкулеза, сохранив до последнего удивительную бодрость духа. А книга сонетов Гийома дю Вентре с его комментарием вышла в 1989 году.

________________________________________

.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Потеряли ещё одного человека |

Последнее стихотворение Эльдара Рязанова (фото)

Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написанное в 67-й больнице города Москвы.

Рязанов стихотворение

1.

В старинном парке корпуса больницы,

кирпичные простые корпуса...

Как жаль, что не учился я молиться,

и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,

листве почившей скоро быть в снегу.

Я весь в разброде, не сосредоточен,

принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,

куда пойдет и чем закончит век?

Как умирает праведно природа,

как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться...

Прощайте, запахи и голоса,

цвета и звуки, дорогие лица,

кирпичные простые корпуса...

Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написанное в 67-й больнице города Москвы.

Рязанов стихотворение

1.

В старинном парке корпуса больницы,

кирпичные простые корпуса...

Как жаль, что не учился я молиться,

и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,

листве почившей скоро быть в снегу.

Я весь в разброде, не сосредоточен,

принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,

куда пойдет и чем закончит век?

Как умирает праведно природа,

как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться...

Прощайте, запахи и голоса,

цвета и звуки, дорогие лица,

кирпичные простые корпуса...

|

|

Лётчик и роза. |

Лётчик и роза. Удивительная история любви

1.

Пожалуй, одна из самых удивительных историй любви прошлого века! Если бы в жизни французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери не существовало маленького дьяволёнка Консуэло, придуманный им Маленький Принц мог бы остаться без Розы. Ведь именно с Консуэло был списан портрет прекрасного цветка с шипами. Впрочем, официальные биографы так не считают, более того, они уверены, что брак с этой женщиной был трагедией всей жизни Экзюпери.

Он был добродушным и покладистым, а она непредсказуемой и взбалмошной. Похожи они были в одном – они были людьми не от мира сего. В авиации легендарная рассеянность Антуана стала притчей во языцех. Он летал, забывая захлопнуть дверцу, убрать шасси, подключал пустой бензобак и садился не на те дорожки. Не удивительно, что его постоянно сопровождали ЧП в воздухе. Уже через пару месяцев, как только впервые сел за штурвал, он разбил самолёт, получив черепно-мозговую травму. В 1932 году едва успел выбраться из кабины тонущей машины при испытаниях нового гидросамолета. В конце 1935-го года терпит аварию при перелёте Париж – Сайгон и Новый год встречает в Ливийской пустыне. Умирающего от жажды, его случайно обнаружил проходивший мимо караван. В 1938-м едва остался жив, потерпев крушение в Гватемале…

На момент встречи с Экзюпери Консуэло Гомес Каррильо имела статус дважды вдовы. Если бы она была ураганом, ей можно было бы смело присвоить 12 баллов.

2.

«Маленьким сальвадорским вулканом» прозвал её Антуан, и слово «маленький» здесь было применимо исключительно к росту черноглазой, стремительной и редко молчащей женщины, потому что шум она производила преогромный.

3.

Жениться на «стихийном бедствии» Антуана отговаривали все. Но он не послушал даже мать, которой беспрекословно подчинялся. И возник союз, где не находилось места спокойствию, разумному бюджету, супружеской верности, детям, покорному старению. Но, видимо, Сент-Экзюпери нужен был имено такой брак, качавшийся, как парусник, из стороны в сторону. Впрочем, свадьба, на которой поначалу так настаивал Экзюпери, всё время откладывалась: Антуан ждал приезда матери. Однажды, когда Консуэло, казалось, совсем потеряла терпение, он повёл её в местную мэрию, чтобы зарегистрировать брак. Но в тот момент, когда нужно было произнести сакраментальное «да», отважный лётчик на глазах у всех разрыдался: «Я не хочу жениться вдали от родины и своей семьи!» «А я не хочу выходить замуж за плачущего мужчину»,- в тон ему ответила Консуэло. Лишь через два года после знакомства она стала графиней де Сент-Экзюпери.

4.

Свадьба Антуана и Консуэло

Современники описывали отношения супругов одним словом – парадокс. Вспыльчивая, неуправляемая, взбалмошная, несдержанная на язык и неудержимая в капризах Консуэло кричала, дралась и сердилась сотни раз на дню. Била посуду и проклинала мужа. А он уворачивался и улыбался.

5.

Там, где другие могли углядеть только скандал и смуту, Экзюпери видел поэзию. Консуэло мечтала купить простыни алого цвета и на них Антуана зарезать. Но он бы сам убил её, если бы вместо склок она вдруг принялась штопать ему носки. Рассказывают, что с одной возлюбленной он потому и расстался, что застал её за этим занятием. То, что большинство людей называют счастьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, тишина не только не соответствовали его характеру, наоборот, для творчества он нуждался в беспокойной, тревожной атмосфере, которую и создавала ему жена. Он вообще придерживался мысли, что любовь – это счастье, изрядно сдобренное страданиями.

6.

Тем не менее, это своеобразное счастье здорово ранило, и раны уже не успевали затягиваться. Однажды Консуэло, ничего не сказав мужу, исчезла на двое суток. Экзюпери всю ночь искал жену по барам. Утром за руль штурвала он сел злой и невыспавшийся. В результате сбился с маршрута, на огромной скорости врезался в бархан в Ливийской пустыне, два дня бродил по пескам и спасся лишь благодаря бедуинам. Позже, вспоминая своё приключение, он написал матери: «Ужасно оставлять позади себя кого-нибудь, кто, как Консуэло, постоянно нуждается в тебе. Чувствуешь огромную необходимость вернуться, чтоб оберегать и ограждать, и ломаешь ногти о песок, который не даёт тебе выполнить свой долг.»

Бурные романы Консуэло всё меньше нравились Экзюпери. А с годами капризная гордячка ещё и стала без конца упрекать мужа в импотенции. Случалось, что она бросала ему эти обвинения публично. Как раз тогда в жизни Экзюпери стали появляться другие женщины. Консуэло не могла смотреть на это спокойно. Она ревновала своего мужа не столько к женщинам, сколько к вниманию, которое ему уделяли. Она всегда хотела сама быть на первом плане.

Надо сказать, что выдуманная Консуэло импотенция не мешала молодой актрисе Натали Палей и художнице Хедде Стерни быть любовницами Экзюпери и восхищаться им как мужчиной. Особую роль играла в жизни автора «Маленького принца» юная Сильвия Рейнхардт. Как бы Экзюпери ни презирал мещанский покой, все же иногда и он в нём нуждался. С Сильвией он обретал то, чего не могла ему дать Консуэло: уют и душевное тепло. Но всё равно противоречивый Антуан возвращался к своей жене, которая с каждым годом всё больше терзала его.

Писатель-лётчик, которым восторгался весь мир, мужественно нес свой крест, свою дикую любовь к полусумасшедшей лгунье. Не раз супруги принимали решение расстаться. В 1938 году после тяжёлого разговора Консуэло, полуживая от горя, отправляется морем домой, в Сальвадор. Путешествие уже подходило к концу, когда ей вручили телеграмму от матери: «Твой муж серьёзно ранен, 32 перелома, 11 тяжёлых, не допустила ампутации до твоего приезда, как можно скорее вылетай к нам в Панаму.» (Экзюпери потерпел крушение в Гватемале.)

7.

«Я с трудом узнала лицо Тонио, так оно опухло. Один глаз находился практически на лбу, а другой почти висел у бесформенного, фиолетового рта»,- писала Консуэло в своих воспоминаниях. В день выписки из больницы исхудавший, изуродованный Экзюпери сказал: «Завтра ты посадишь меня в самолёт до Нью-Йорка. Там я сделаю пластическую операцию, чтобы привести в порядок лицо. Ты же не можешь жить с чудовищем.» Однако взять с собой жену отказался: «Мы же расстались, ты не забыла?»

8.

Отправляясь летом 1944 года в разведывательный полёт, он, наверное, уже знал, что не вернется. Как и упавшая на кровать ничком, не пожелавшая проводить его взглядом из окна Консуэло. Как раз перед тем вылетом гадалка предсказала Экзюпери гибель в морской пучине. Антуан пересказал пророчество всем друзьям, не успевая повторять, что его, видимо, перепутали с моряком. А 31 июля полетел в сторону Лиона. Вскоре связь с самолетом прервалась. Обломков самолёта не нашли. Где он погиб и как – загадка. Осталась красивая легенда о том, что он, подобно Маленькому Принцу, не умер, а просто улетел к своей звезде.

В течение многих лет Консуэло не могла поверить в то, что её мужа нет в живых. «Он часто оставлял меня одну, – упрямо говорила она, – но всегда возвращался.»

Консуэло пережила мужа на 35 лет: она умерла в 1979 году. Уже после смерти вышла её книга «Воспоминания Розы», в которой женщина рассказывала подробно о годах семейной жизни со знаменитым писателем. А спустя несколько лет в сетях рыбака запутался браслет, на котором были выбиты имена Антуана и Консуэло. Это был браслет Экзюпери.

9.

-

1.

Пожалуй, одна из самых удивительных историй любви прошлого века! Если бы в жизни французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери не существовало маленького дьяволёнка Консуэло, придуманный им Маленький Принц мог бы остаться без Розы. Ведь именно с Консуэло был списан портрет прекрасного цветка с шипами. Впрочем, официальные биографы так не считают, более того, они уверены, что брак с этой женщиной был трагедией всей жизни Экзюпери.

Он был добродушным и покладистым, а она непредсказуемой и взбалмошной. Похожи они были в одном – они были людьми не от мира сего. В авиации легендарная рассеянность Антуана стала притчей во языцех. Он летал, забывая захлопнуть дверцу, убрать шасси, подключал пустой бензобак и садился не на те дорожки. Не удивительно, что его постоянно сопровождали ЧП в воздухе. Уже через пару месяцев, как только впервые сел за штурвал, он разбил самолёт, получив черепно-мозговую травму. В 1932 году едва успел выбраться из кабины тонущей машины при испытаниях нового гидросамолета. В конце 1935-го года терпит аварию при перелёте Париж – Сайгон и Новый год встречает в Ливийской пустыне. Умирающего от жажды, его случайно обнаружил проходивший мимо караван. В 1938-м едва остался жив, потерпев крушение в Гватемале…

На момент встречи с Экзюпери Консуэло Гомес Каррильо имела статус дважды вдовы. Если бы она была ураганом, ей можно было бы смело присвоить 12 баллов.

2.

«Маленьким сальвадорским вулканом» прозвал её Антуан, и слово «маленький» здесь было применимо исключительно к росту черноглазой, стремительной и редко молчащей женщины, потому что шум она производила преогромный.

3.

Жениться на «стихийном бедствии» Антуана отговаривали все. Но он не послушал даже мать, которой беспрекословно подчинялся. И возник союз, где не находилось места спокойствию, разумному бюджету, супружеской верности, детям, покорному старению. Но, видимо, Сент-Экзюпери нужен был имено такой брак, качавшийся, как парусник, из стороны в сторону. Впрочем, свадьба, на которой поначалу так настаивал Экзюпери, всё время откладывалась: Антуан ждал приезда матери. Однажды, когда Консуэло, казалось, совсем потеряла терпение, он повёл её в местную мэрию, чтобы зарегистрировать брак. Но в тот момент, когда нужно было произнести сакраментальное «да», отважный лётчик на глазах у всех разрыдался: «Я не хочу жениться вдали от родины и своей семьи!» «А я не хочу выходить замуж за плачущего мужчину»,- в тон ему ответила Консуэло. Лишь через два года после знакомства она стала графиней де Сент-Экзюпери.

4.

Свадьба Антуана и Консуэло

Современники описывали отношения супругов одним словом – парадокс. Вспыльчивая, неуправляемая, взбалмошная, несдержанная на язык и неудержимая в капризах Консуэло кричала, дралась и сердилась сотни раз на дню. Била посуду и проклинала мужа. А он уворачивался и улыбался.

5.

Там, где другие могли углядеть только скандал и смуту, Экзюпери видел поэзию. Консуэло мечтала купить простыни алого цвета и на них Антуана зарезать. Но он бы сам убил её, если бы вместо склок она вдруг принялась штопать ему носки. Рассказывают, что с одной возлюбленной он потому и расстался, что застал её за этим занятием. То, что большинство людей называют счастьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, тишина не только не соответствовали его характеру, наоборот, для творчества он нуждался в беспокойной, тревожной атмосфере, которую и создавала ему жена. Он вообще придерживался мысли, что любовь – это счастье, изрядно сдобренное страданиями.

6.

Тем не менее, это своеобразное счастье здорово ранило, и раны уже не успевали затягиваться. Однажды Консуэло, ничего не сказав мужу, исчезла на двое суток. Экзюпери всю ночь искал жену по барам. Утром за руль штурвала он сел злой и невыспавшийся. В результате сбился с маршрута, на огромной скорости врезался в бархан в Ливийской пустыне, два дня бродил по пескам и спасся лишь благодаря бедуинам. Позже, вспоминая своё приключение, он написал матери: «Ужасно оставлять позади себя кого-нибудь, кто, как Консуэло, постоянно нуждается в тебе. Чувствуешь огромную необходимость вернуться, чтоб оберегать и ограждать, и ломаешь ногти о песок, который не даёт тебе выполнить свой долг.»

Бурные романы Консуэло всё меньше нравились Экзюпери. А с годами капризная гордячка ещё и стала без конца упрекать мужа в импотенции. Случалось, что она бросала ему эти обвинения публично. Как раз тогда в жизни Экзюпери стали появляться другие женщины. Консуэло не могла смотреть на это спокойно. Она ревновала своего мужа не столько к женщинам, сколько к вниманию, которое ему уделяли. Она всегда хотела сама быть на первом плане.

Надо сказать, что выдуманная Консуэло импотенция не мешала молодой актрисе Натали Палей и художнице Хедде Стерни быть любовницами Экзюпери и восхищаться им как мужчиной. Особую роль играла в жизни автора «Маленького принца» юная Сильвия Рейнхардт. Как бы Экзюпери ни презирал мещанский покой, все же иногда и он в нём нуждался. С Сильвией он обретал то, чего не могла ему дать Консуэло: уют и душевное тепло. Но всё равно противоречивый Антуан возвращался к своей жене, которая с каждым годом всё больше терзала его.

Писатель-лётчик, которым восторгался весь мир, мужественно нес свой крест, свою дикую любовь к полусумасшедшей лгунье. Не раз супруги принимали решение расстаться. В 1938 году после тяжёлого разговора Консуэло, полуживая от горя, отправляется морем домой, в Сальвадор. Путешествие уже подходило к концу, когда ей вручили телеграмму от матери: «Твой муж серьёзно ранен, 32 перелома, 11 тяжёлых, не допустила ампутации до твоего приезда, как можно скорее вылетай к нам в Панаму.» (Экзюпери потерпел крушение в Гватемале.)

7.

«Я с трудом узнала лицо Тонио, так оно опухло. Один глаз находился практически на лбу, а другой почти висел у бесформенного, фиолетового рта»,- писала Консуэло в своих воспоминаниях. В день выписки из больницы исхудавший, изуродованный Экзюпери сказал: «Завтра ты посадишь меня в самолёт до Нью-Йорка. Там я сделаю пластическую операцию, чтобы привести в порядок лицо. Ты же не можешь жить с чудовищем.» Однако взять с собой жену отказался: «Мы же расстались, ты не забыла?»

8.

Отправляясь летом 1944 года в разведывательный полёт, он, наверное, уже знал, что не вернется. Как и упавшая на кровать ничком, не пожелавшая проводить его взглядом из окна Консуэло. Как раз перед тем вылетом гадалка предсказала Экзюпери гибель в морской пучине. Антуан пересказал пророчество всем друзьям, не успевая повторять, что его, видимо, перепутали с моряком. А 31 июля полетел в сторону Лиона. Вскоре связь с самолетом прервалась. Обломков самолёта не нашли. Где он погиб и как – загадка. Осталась красивая легенда о том, что он, подобно Маленькому Принцу, не умер, а просто улетел к своей звезде.

В течение многих лет Консуэло не могла поверить в то, что её мужа нет в живых. «Он часто оставлял меня одну, – упрямо говорила она, – но всегда возвращался.»

Консуэло пережила мужа на 35 лет: она умерла в 1979 году. Уже после смерти вышла её книга «Воспоминания Розы», в которой женщина рассказывала подробно о годах семейной жизни со знаменитым писателем. А спустя несколько лет в сетях рыбака запутался браслет, на котором были выбиты имена Антуана и Консуэло. Это был браслет Экзюпери.

9.

-

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Вот это характер! |

Математическая система Трахтенберга

Трудно поверить, что одна из самых оригинальных и остроумных математических систем, известная под названием «система Трахтенберга», создана автором в концентрационном лагере…

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ В ОСВЕНЦИМЕ

Яаков Трахтенберг родился 17 июня 1888 года в Одессе (Украина). Завершив среднее образование, он отправился в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. Окончив его с отличием, работал на судостроительном заводе. Сначала — «рядовым», а потом — главным инженером.

Когда Россию захлестнула волна погромов, Трахтенберг уехал в Германию и поселился в Берлине. Во время Первой мировой войны он считался одним из самых выдающихся экспертов по делам России. В этот период он создал уникальный метод изучения иностранных языков, который с успехом применяется и сегодня.

Во время Второй мировой войны Яакова Трахтенберга вместе с другими евреями погрузили в товарные вагоны, в которых раньше возили скот. Так он попал в концентрационный лагерь «Освенцим».

…Люди исчезали ежедневно. Все новые и новые жертвы, по случайному выбору, направлялись в печи крематориев. Кругом — смерть и страдания. Кормили узников плохо — еды хватало лишь на то, чтобы в их телах хоть как-то теплилась жизнь. Чтобы не сойти с ума, Трахтенберг погрузился в собственный мир, где царили порядок и логики. Его тело истощалось с каждым днем, но разум отказывался принять окончательное поражение и устремлялся в мир беспристрастных, жизнеутверждающих чисел, которые по его воле складывались в удивительные по своей красоте математические построения.

Ни книг, ни бумаги, ни карандаша у него не было. Но мысль работала четко и ясно. Расчеты он производил в уме и верил, что математика развивает точность мышления. В лучшие времена, «играя» числами, Яаков развлекался в нечастые периоды отдыха. Теперь, в лагере, цифры стали для него верными, испытанными друзьями. Его ум, выстраивая и передвигая их, находил самые разные способы манипулирования числами.

Сначала он просто занимался сложением многозначных величин. Но как запомнить тысячи чисел? Задача оказалась нелегкой, и Трахтенберг придумал элементарный в обращении; понятный каждому метод, который позволяет любому, даже ребенку, безошибочно производить простое арифметическое действие, оперируя цифрами, каждая из которых могла бы занять в карманном блокноте целую строку.

Четыре нескончаемых года, проведенных в аду концентрационного лагеря, Яаков каждую свободную минуту тратил на то, чтобы вернуться к придуманной им математической системе. Он разрабатывал упрощенные методы осуществления математических действий. Когда арифметика начала казаться ему слишком уж «простой», он перешел к алгебре.

Каждый день и для него мог оказаться последним. Но страха он не испытывал. Разрабатывая и совершенствуя созданную им систему, Яаков забывал о своей «физической оболочке» — не ощущал ни голода, ни зловония, не слышал криков, которые доносились из камеры пыток.

Нечеловеческая реальность концентрационного лагеря как будто бы совсем ничего не значила для него. Единственно реальными стали упорядоченные вереницы чисел.

Наступил момент, когда ему понадобились подручные материалы. Яаков подбирал куски оберточной бумаги и мятые, использованные конверты. Порой его поиски увенчивались настоящей удачей — он находил выброшенные в мусор администрацией лагеря бумажные листы с текстами устаревших приказов и совершенно чистой обратной стороной. Кто-то из заключенных сделал ему поистине царский подарок — отдал огрызок чернильного карандаша.

Конечно же, не без труда добытые приобретения были истинной драгоценностью и требовали использования в режиме жесткой экономии. Поэтому разработки теорий Трахтенберг по-прежнему хранил в голове, а на бумагу записывал только завершенные, сложившиеся варианты.

Сегодня, те, кто применяет метод Трахтенберга на практике, считают его очень удобным и легким. Действительно, придуманные узником лагеря приемы позволяют производить промежуточные вычисления в уме, записывая на листе лишь окончательные результаты.

…В один из апрельских дней 1944-го Яаков случайно узнал, что его ждет смертная казнь. Но в лагере, на его счастье, царила полная неразбериха. И вместо этого, его внезапно перевели в другой лагерь, в Лейпциге.

Той же весной Лейпциг нещадно бомбили. В городе началась паника и хаос. Жители Лейпцига остались без еды и отопления. Трахтенберг оказался в мрачном, тесном бараке Лейпцигского концлагеря. В тот же барак то и дело приводили все новых и новых узников. И вскоре народу в нем стало так много, что не было никаких шансов отыскать такое местечко, где можно было бы прилечь. Это право оставалось лишь за умершими, тела которых разлагались здесь же, в бараке, в течение многих дней. Заключенные были слишком слабы, чтобы рыть могилы, охранники — настолько охвачены паникой, что не настаивали на выполнении собственных приказов.

В одну из черных, глухих ночей Яаков решился на побег. Прополз под ограждениями из колючей проволоки и выбрался на свободу. Но куда бежать? Никаких документов у него, разумеется, не было. Первая же случайная проверка и снова — арест. Так и вышло…

Однако побег из Лейпцигского лагеря все же принес ему некую пользу. По счастливому стечению обстоятельств, офицер, которому предстояло теперь решить его судьбу, знал, как выяснилось, о деятельности Трахтенберга. «Войдя в положение», он отправил Яакова в трудовой лагерь в Триесте. И это было заметным улучшением жизненных условий. Его определили на работу в каменоломню. Труд — не из легких. Но погода к тому времени установилась теплая и солнечная, да и охранники здесь не мучили узников.

И все же мысль о побеге прочно засела в голове Трахтенберга. Вторичный побег оказался удачным. Он благополучно пересек немецкую границу и попал в Швейцарию, где его поместили в лагерь для беженцев.

Постепенно силы возвращались к нему. Прошло еще какое-то время, и о том, что он пережил страшные годы неопределенности и отчаяния, внешне напоминала разве что «беспросветная» седина.

Придя в себя, он усовершенствовал свою математическую систему, которая помогла ему пережить годы в аду, а теперь — готовила его к новой жизни.

В 1950 году, Трахтенберг основал в Цюрихе (Швейцария) институт математики, где он обучал своему уникальному математическому методу. День проходил в занятиях с детьми — от семи до восемнадцати лет, вечерами на его уроки собирались взрослые.

http://www.evrey.com/sitep/person/trahtenberg.jpgМатематическая система Яакова Трахтенберга описана в изданной в США книге для детей «Мгновенная математика». Ее автор — журналистка, корреспондент Ассошиэйтед Пресс, Анна Кутлер.

В самом начале 50-х Кутлер по заданию агентства прилетела в Швейцарию. В Цюрихе проходила международная конференция, о которой ей предстояло написать.

— В жизни нередко важные открытия делаются случайно, — рассказывает она о своем знакомстве с Яаковом Трахтенберге. — Если бы мне не попался «нужный» таксист, который вез меня в аэропорт, я, быть может, никогда не узнала бы о существовании этой уникальной математической системы. Но оказалось, что внук этого таксиста учится в школе Трахтенберга, и успехи внука произвели на него такое впечатление, что он, этот таксист, узнав, что я — журналист, несмотря на мои протесты (я боялась опоздать на свой рейс), вознамерился непременно нас познакомить. И настоял на своем. Самолет улетел без меня. Но это меня ничуть не расстроило. Удивительная встреча с гением стоила гораздо большего. Помнится, я была просто потрясена, когда он продемонстрировал, как его ученики нежного возраста производят сложнейшие расчеты, с которыми в состоянии справиться не каждый взрослый, даже с помощью калькулятора…

В Соединенные Штаты мисс Кутлер вернулась страстной поклонницей теорий Трахтенберга и результатов их использования на практике. Издание книги для детей стало лишь началом ее популяризаторской деятельности.

Она обратилась к известному профессору математики Рудольфу МакШэйну и рассказала ему о работе Яакова Трахтенберга. Шэйн «загорелся», высоко оценив остроумные математические решения коллеги.

Вскоре на основе изысканий Трахтенберга профессор Рудольф МакШэйн и журналист Анна Кутлер вместе составили учебник, предназначенный для учителей и учеников старших классов, а также студентов колледжей. Эта книга вышла в свет под названием «Быстрая система элементарной математики Трахтенберга».

Тем временем в Цюрихе Яаков, чтобы доказать, что систему может освоить каждый, начал заниматься с больным десятилетним ребенком. Его «умственную отсталость» зафиксировали врачи. В ходе этой работы выяснилось, что система имеет весьма неожиданные «побочные» свойства. Мальчик не только научился быстро производить сложнейшие вычисления, но и значительно повысил свой коэффициент умственного развития. Оказалось, что процессы, которые происходят в мозге человека, когда он делает расчеты в уме (это — один из неотъемлемых элементов системы Трахтенберга) заметно улучшают память и способность концентрироваться.

Сегодня многие медики пропагандируют систему Трахтенберга, рекомендуя пожилым пациентам тренировать ум и память, чтобы предотвратить нежелательные эффекты, которые возникают обычно в процессе старения.

Швейцария, известная своей деловой хваткой, давно признала уникальность и совершенство системы Трахтенберга. Его разработки широко используются в деятельности банков, больших компаний и налоговых управлений. Яаков Трахтенберг умер в 1953 году.

Арнольд Файн

Трудно поверить, что одна из самых оригинальных и остроумных математических систем, известная под названием «система Трахтенберга», создана автором в концентрационном лагере…

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ В ОСВЕНЦИМЕ

Яаков Трахтенберг родился 17 июня 1888 года в Одессе (Украина). Завершив среднее образование, он отправился в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. Окончив его с отличием, работал на судостроительном заводе. Сначала — «рядовым», а потом — главным инженером.

Когда Россию захлестнула волна погромов, Трахтенберг уехал в Германию и поселился в Берлине. Во время Первой мировой войны он считался одним из самых выдающихся экспертов по делам России. В этот период он создал уникальный метод изучения иностранных языков, который с успехом применяется и сегодня.

Во время Второй мировой войны Яакова Трахтенберга вместе с другими евреями погрузили в товарные вагоны, в которых раньше возили скот. Так он попал в концентрационный лагерь «Освенцим».

…Люди исчезали ежедневно. Все новые и новые жертвы, по случайному выбору, направлялись в печи крематориев. Кругом — смерть и страдания. Кормили узников плохо — еды хватало лишь на то, чтобы в их телах хоть как-то теплилась жизнь. Чтобы не сойти с ума, Трахтенберг погрузился в собственный мир, где царили порядок и логики. Его тело истощалось с каждым днем, но разум отказывался принять окончательное поражение и устремлялся в мир беспристрастных, жизнеутверждающих чисел, которые по его воле складывались в удивительные по своей красоте математические построения.

Ни книг, ни бумаги, ни карандаша у него не было. Но мысль работала четко и ясно. Расчеты он производил в уме и верил, что математика развивает точность мышления. В лучшие времена, «играя» числами, Яаков развлекался в нечастые периоды отдыха. Теперь, в лагере, цифры стали для него верными, испытанными друзьями. Его ум, выстраивая и передвигая их, находил самые разные способы манипулирования числами.

Сначала он просто занимался сложением многозначных величин. Но как запомнить тысячи чисел? Задача оказалась нелегкой, и Трахтенберг придумал элементарный в обращении; понятный каждому метод, который позволяет любому, даже ребенку, безошибочно производить простое арифметическое действие, оперируя цифрами, каждая из которых могла бы занять в карманном блокноте целую строку.

Четыре нескончаемых года, проведенных в аду концентрационного лагеря, Яаков каждую свободную минуту тратил на то, чтобы вернуться к придуманной им математической системе. Он разрабатывал упрощенные методы осуществления математических действий. Когда арифметика начала казаться ему слишком уж «простой», он перешел к алгебре.

Каждый день и для него мог оказаться последним. Но страха он не испытывал. Разрабатывая и совершенствуя созданную им систему, Яаков забывал о своей «физической оболочке» — не ощущал ни голода, ни зловония, не слышал криков, которые доносились из камеры пыток.

Нечеловеческая реальность концентрационного лагеря как будто бы совсем ничего не значила для него. Единственно реальными стали упорядоченные вереницы чисел.

Наступил момент, когда ему понадобились подручные материалы. Яаков подбирал куски оберточной бумаги и мятые, использованные конверты. Порой его поиски увенчивались настоящей удачей — он находил выброшенные в мусор администрацией лагеря бумажные листы с текстами устаревших приказов и совершенно чистой обратной стороной. Кто-то из заключенных сделал ему поистине царский подарок — отдал огрызок чернильного карандаша.

Конечно же, не без труда добытые приобретения были истинной драгоценностью и требовали использования в режиме жесткой экономии. Поэтому разработки теорий Трахтенберг по-прежнему хранил в голове, а на бумагу записывал только завершенные, сложившиеся варианты.

Сегодня, те, кто применяет метод Трахтенберга на практике, считают его очень удобным и легким. Действительно, придуманные узником лагеря приемы позволяют производить промежуточные вычисления в уме, записывая на листе лишь окончательные результаты.

…В один из апрельских дней 1944-го Яаков случайно узнал, что его ждет смертная казнь. Но в лагере, на его счастье, царила полная неразбериха. И вместо этого, его внезапно перевели в другой лагерь, в Лейпциге.

Той же весной Лейпциг нещадно бомбили. В городе началась паника и хаос. Жители Лейпцига остались без еды и отопления. Трахтенберг оказался в мрачном, тесном бараке Лейпцигского концлагеря. В тот же барак то и дело приводили все новых и новых узников. И вскоре народу в нем стало так много, что не было никаких шансов отыскать такое местечко, где можно было бы прилечь. Это право оставалось лишь за умершими, тела которых разлагались здесь же, в бараке, в течение многих дней. Заключенные были слишком слабы, чтобы рыть могилы, охранники — настолько охвачены паникой, что не настаивали на выполнении собственных приказов.

В одну из черных, глухих ночей Яаков решился на побег. Прополз под ограждениями из колючей проволоки и выбрался на свободу. Но куда бежать? Никаких документов у него, разумеется, не было. Первая же случайная проверка и снова — арест. Так и вышло…