-Поиск по дневнику

-Рубрики

- Анекдоты (51)

- Афоризмы, умные мысли, цитаты.. (475)

- Биографии, интересные люди (604)

- Будем помним.... (151)

- женщины века (200)

- Вдохновение (13)

- Вечное (146)

- житейские истории (79)

- Видео (77)

- Виртуальные прогулки (932)

- Вокруг света (290)

- Красоты Земли (347)

- музеи (159)

- Все для компа любимого... (227)

- в дневник музыка (16)

- все для дневника (123)

- картинки (33)

- уроки фто (6)

- Все для Нового года... (209)

- заговоры, приметы (17)

- стихи, пожелания (116)

- Генеология (14)

- Государство, общество (17)

- Дети. детство (477)

- игры, хобби, игрушки (39)

- куклы для детей и взрослых, авторские (73)

- Для друзей, друзья, (1244)

- добрый. день, вечер, утро..... (268)

- поздравления, приветствия (196)

- праздники интересные... (420)

- Для души....для настроения.. (87)

- Для родных... (158)

- Женщины - о нас и для нас... (362)

- мода... (278)

- заговоры (12)

- Здоровье (1409)

- болезни и их лечение (111)

- гимнастика, массаж (215)

- диеты (28)

- ежедневно (6)

- заговоры (34)

- здоровье и красота (22)

- здоровье-клипы... (12)

- лечебные мази (20)

- лечебные травы (73)

- народные рецепты (126)

- продукты и здоровье (100)

- рецепты здоровья (32)

- скорая помощь (69)

- советы, рецепты (213)

- цветотерапия и музыка (124)

- я- женщина (99)

- Интересно (563)

- самое, самое (95)

- Цвет и его влияние... (19)

- Искусство (8550)

- анимализм (185)

- антиквариат, драгоценности, украшения (384)

- дети (189)

- Живопись (2526)

- иллюстрации (23)

- история картины и о художниках (583)

- КОЛЛЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ (10)

- Народные промыслы (341)

- Натюрморты, пейзажи (1634)

- портрет (164)

- презентации (304)

- Прикладное искусстсво (1220)

- Резьба, фарфор (116)

- Романтический образ женщины (490)

- Скульптура, памятники, статуэтки (413)

- История вещей, костюмов (329)

- история открытий (38)

- История... (213)

- история России (117)

- Как они любили... (202)

- Календарь (15)

- Камни, минералы, жемчуг (635)

- Самоцветы, драгоценности (173)

- Кино, театр, спектакли (150)

- Книги, проза (239)

- КРАСОТА ПРИРОДЫ (1094)

- весна (53)

- зима (184)

- лето (142)

- осень (237)

- пейзажи (243)

- Приметы (12)

- Кулинария (1168)

- "еда знаменитостей": (70)

- блюда из овощей (43)

- второе (115)

- выпечка (241)

- заготовки на зиму-овощи, мясо, рыба (55)

- заготовки на зиму-фрукты (27)

- Каши (10)

- кулинарные истории, традиции (148)

- мой старый кулинарный блокнот (4)

- мультиварка (16)

- мясо (34)

- посуда и все о ней... (48)

- продукты питания (59)

- рецепты-сайты (12)

- салаты (80)

- советы домохозяек (31)

- соки, напитки (113)

- супы. бульоны (23)

- Легенды, мифы, притчи сказания (436)

- Мантры,медитация, магия (294)

- "Йога, Цигун, Рейки": (8)

- медитация (61)

- мудры (37)

- симорон (12)

- Мир- Земля и плпнеты (28)

- Мой дом (178)

- рукоделие (11)

- Самоделки (14)

- советы домохозяек (51)

- уборка (45)

- химчистка на дом (2)

- Молитвы. храм, православие (867)

- Библия и священные писания (9)

- день рождения (6)

- еда православная (11)

- ежедневные, важные (58)

- заговоры (24)

- Иконы (58)

- молитвы (76)

- молитвы о детях , семье, близких, (45)

- молитвы- стихи (17)

- музыка духовная (37)

- Пасха, вербное (95)

- Православие- храмы (49)

- праздники православные (204)

- сборники молитв (2)

- святые (7)

- секреты целителей, заговоры (16)

- советы, поучения (71)

- Часовня (3)

- Мудрость (93)

- МУЗЫКА (7665)

- из к/фильмов (87)

- классика (302)

- "голос" конкурсы, концерты... (202)

- - духовой оркестр и трба (27)

- - народная (80)

- - оперетта, опера (61)

- - ретро (288)

- -аккордион (51)

- -зарубежная эстрада (222)

- -рок-н-ролл (14)

- авторская (37)

- балет и танцы (182)

- блюзы и джаз (96)

- для любимыхи родных (7)

- духовые -саксафон (70)

- Жизнь композиторов (184)

- застольные (9)

- история музыкальных шедевров (381)

- кантри и шаманская (63)

- композиции со стихами (1427)

- любимое (283)

- муз инструменты и их история (112)

- музальбомы (297)

- музоткрытки (18)

- музыка камерная, романсы (296)

- музыка природы (3)

- Мы помним (69)

- неоклассика и "Нью Эйдж" (30)

- О музыке и исполнителях (1207)

- Певцы и певицы (327)

- песни военных лет (40)

- песни любви (26)

- Песни народные (13)

- песни-клипы (718)

- плейкаст (37)

- Прекрасная (20)

- Релакс (54)

- романтика и инструментальная (116)

- сборники (58)

- спектакли (16)

- старая пластинка (7)

- струнные-гитара. балалайка, гусли (47)

- шансон (110)

- Народы мира (235)

- Люди (жизнь, обычаи, традиции) (196)

- Натюрморты (1184)

- Наш язык (143)

- Неопознанное..Загадочное (14)

- Нумерология, гороскопы, хиромантия (158)

- Поздравления (99)

- на день рождения (14)

- поздравлялки (16)

- Познавательно (257)

- мистика, сверхестественное (7)

- Полезное.... (32)

- Полезные советы (5)

- ПОЭЗИЯ (7437)

- Шерше ля фам (1172)

- авторская (286)

- биографии, жизнь поэтов, писателей (166)

- гражданская лирика (106)

- жизненные.душевные (717)

- И.Самарина-Лабиринт" (288)

- к праздникам (72)

- любовная, отношения... (658)

- настроение (1445)

- о природе (745)

- Стихи на утро, день и вечер... (18)

- стихи-открытки (53)

- Уже классика (352)

- Праздники (137)

- Новый год, Рождество (67)

- ПАМЯТНЫЕ ДНИ (5)

- предания старины (6)

- Приметы (7)

- ПРИРОДА (1565)

- голоса, пение птиц (8)

- домашние питомцы (106)

- животный мир (243)

- насекомые (57)

- подводные... (47)

- птицы (278)

- растительный мир (174)

- фото (216)

- Цветы (503)

- Прочесть!!! (27)

- психология (249)

- Размышления ..... (9)

- Релакс (72)

- Религии мира . храмы (61)

- Сад- огород (310)

- борьба с вредителями (38)

- Капуста (6)

- овощи (20)

- огород (44)

- огурцы (44)

- сад (10)

- советы по уходу (85)

- томаты, перец (37)

- Танцы (359)

- Ах.эти танцы..... (175)

- танцы народов мира (41)

- танцы прошлых веков... (12)

- Тесты (58)

- Фото, открытки (604)

- старые фото (41)

- Энциклопедии, справочники, словари (29)

- Юмор, смешно, (377)

-Метки

-Музыка

- Виктория Ильинская. Задержи. Очень очень красивая песня.

- Слушали: 98931 Комментарии: 11

- Ternura

- Слушали: 4795 Комментарии: 0

- Johnny Mathis

- Слушали: 4809 Комментарии: 0

- Бонни Тайлер

- Слушали: 2533 Комментарии: 0

- Roger Subirana Mata - Erotic Moon

- Слушали: 2772 Комментарии: 2

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 43309

Комментариев: 18911

Написано: 112581

МУЖСКАЯ ЛОГИКА.... |

Провел "ночь" с другой... Один раз. Еду домой. Догадается или нет???

...Вечер. Ужин. Все, как всегда...

...Ночь. Она закрылась в спальне... Наверное, очень устала... Спал один на диване.

...Утро. Ее нет, завтрака тоже... Наверное, торопилась.

...День. Офис.

...Вечер. Ее нет... Наверное, задерживается - много работы.

...Ночь. Утро. Она не пришла, наверное, к маме уехала... Соскучилась...

...Прошла неделя. Мобильник отключен... Наверное, сильно соскучилась...

...Две недели. Мобильник все еще отключен... Наверное, зарядка села, а устройство сгорело...

...Месяц. Ехал с работы, в окно автобуса увидел ее... Хм... с каким-то парнем... Наверное, друг... или брат неизвестный...

...Прошло два месяца. Нашел ее анкету на Сайте. Статус "помолвлена"... Наверное, со мной... Почему не сказала? Наверное, сюрприз...

...Три месяца. Статус "замужем". Делаю запрос авторизации. Отказ. Это уже не смешно... Надо, что-то делать... Наверное, догадалась.

|

С днем АВТОМОБИЛИСТА! |

Поздравляю всех любителей своего АВТО!

День автомобилиста — национальный праздник всех тех, кто не мыслит своей жизни «без руля», и кто готов проводить часы и даже дни, копаясь в своем «железном коне». Одним словом, это реально тот праздник, который объединяет многих и многих наших сограждан

.Автомобиль – такое дело.

Как жизнь, дорога – впереди.

Желаем в этот праздник смело

Машину верную вести.

Желаем на дороге трудной

Везенья и широт таких,

Чтоб эта жизнь казалась чудной!

Желаем радостей простых.

Желаем автомобилистам,

Чтоб вывел поворот всегда.

Желаем взглядов мы искристых,

Пусть не догонит вас беда.

Автор: Болгова Ирина

Автолюбителю

Машина- просто зверь, утоплен газ до пола,

Крутая гонка по шоссе, за 200, радостный мотор ревёт.

Поосторожней, берегись, не опускай ты очи дОлу,

Иначе на ближайшем повороте занесёт.

Ты на дороге Бог и царь, иль Михаэль Шумахер,

Ты знаешь правила и ко всему готов,

Ну почему пошла душа твоя в лихом и разухабистом размахе?

Махнул на встречную-

Гружёный " Volvo " катит прямо в лоб.

И за секунду промелькнула жизнь,

Но чья то воля вмиг решенье подсказала-

Руль круто влево вывернул и потому остался жив,

Хоть холод смерти за мгновенье тело испытало.

Пробито огражденье и в сугроб,

Кружась, летишь изящней, чем в кордебалете,

Но радуйся, живой, пусть лоскутАми кожа виснет с ног

И расцарапан лоб,

Однако, руки целы, цел и телефон,

И сам ты сможешь позвонить

( Не надо никого просить )

Той женщине- прекраснейшей на свете.

Той женщине, которая с весеннею зарёю схожа,

Той женщине, которая тебя так ждёт, волнуясь и тревожась,

Той женщине, которой ты сказал:- " Люблю "-

Отбросив все сомненья напрочь,

Той женщине, которую едва- едва не погубил

В рыдающем, заупокойном плаче.

Живи, люби, могущественной силой сбережён,

Верней всего, что для неё- такой надёжной и достойной,

Косою смертной не был ты на этот раз сражён

И ты всерьёз предупреждён,

Поэтому, садясь за руль, веди себя пристойно.

© Copyright: Сергей Кузнецов Ник, 2011

Свидетельство о публикации №111081006140

|

Улыбнитесь! |

|

Понравилось: 2 пользователям

Квартал перед сносом |

Квартал перед сносом

Олег Дмитриев

Здесь бродят псы, доверчивы и тощи,

К прохожим льнут — не отогнать никак!

Хозяева на новую жилплощадь

С собой не взяли кошек и собак.

Продуты ветром черные бараки.

Здесь по ночам, во тьму вперяя взгляд,

Оставленные кошки и собаки

Поодиночке в комнатах сидят:

Еще в углах живет знакомый запах,

Еще надежды дух неистребим,

И вздрагивают головы на лапах —

В коротких снах приходят люди к ним!

Настал октябрь. В покинутом квартале

Над блеклою листвой кружится сор…

Вдруг резко тормоза заскрежетали

И мальчик с плачем бросился во двор.

И закричал у дома: "Борька! Борька!" —

Взъерошен, длинноног и длиннорук.

По лестнице взбежал и плакал горько,

И снова принимался звать!

И вдруг

Явился кот,

Облезлый, драный, грязный,

Сощурился на громкий зов, на свет,

Уже привыкнув к жизни несуразной,

Где дом — не дом, и человека нет.

И мальчик потащил его к машине,

Не чуя ног, не чувствуя земли,

И слезы счастья — самые большие! —

На шерсть кота бесстрастного текли…

А из такси родители смотрели,

Не говоря друг другу ничего,

И их сердца внезапно подобрели,

Постигнув сердце сына своего.

Они, наверно, чувствовали смутно,

Что мир вещей, отнявший столько сил,

Мир суетных забот сиюминутных

Их души постепенно исказил.

Но только… если глупый мальчик плачет,

Целуя в нос несчастного кота,

То это все в конечном счете значит,

Что в мире есть любовь и доброта!

И улыбалась женщина устало,

И муж смотрел растерянно в стекло

На жалкие строения квартала,

Где детство их давным-давно прошло…

|

Робертино Лоретти — мальчик с голосом ангела. |

Робертино Лоретти — мальчик с голосом ангела.

Робертино Лоретти - родился 22 октября 1948 в Риме, в многодетной (восемь братьев и сестер) бедной семье.

Когда ему было 10 лет, заболел его отец, так что Робертино пришлось помогать семье. Он развозил хлеб в рестораны. Так же он подрабатывал пением в ресторанах и кафе (владельцы кафе соперничали за право выступления мальчика именно у них).

Существует в классической опере хоровая партия для «белого голоса». "Белому голосу" присущ чистый и светлый тембр, что характерно только для детского голоса до мутации. Высокие женские партии таким голосом исполняться не могут, из за преобладания грудного звука. Во время исполнения Робертино одной из таких партий в хоре, он был замечен датским импресарио, который решил сделать из мальчика звезду.

В возрасте 12 лет он стал известен в мире с исполнением итальянских народных песен " O Sole Mio "," Santa Lucia "," Назад к Sorento "," Мама "и песня" Ave Maria ". Сам Папа Римский сравнивал его голос, с голосом ангела.

айр Серенсен, давший толчок в певческой карьере Роберто (сценическое имя "Робертино") организовал для будущей мировой "Звезды" выступление на датском ТВ в программе «TV i Tivoli» а так же подписал с ним контракт. После выхода первого же сингла «O Sole mio», который моментально стал «золотым», последовали гастроли по всему миру.

Во Франции, президентом Шарлем де Голлем Робертино был приглашен выступить во дворце Шансельри, на гала-концерте мировых звезд. Быстро популярность певца достигла и CCCР, где после выпуска его пластинки ( ВСГ «Мелодия») и он приобрел просто культовый статус. Однако его первый концерт в СССР состоялся только в 1989 году.

Лоретти мечтал побывать в этой загадочной стране. Однако его продюсерам это было неинтересно, так как в СССР в те времена не принято было платить артистам столько, сколько им платили во всем мире.

Популярность свалилась на хрупкие плечи мальчишки внезапно. Он гастролировал по всему миру, иногда он давал по 2-3 концерта в день, его пластинки выходили миллионными тиражами по всему миру. У него был личный самолет и вертолет, но небыло времени, ни поиграть со сверстниками, ни покататься на велосипеде.

Когда ему было почти 15 лет, все газеты писали, что Робертино потерял голос, но он его не терял, просто у певца поменялся тембр, и уже не считался таким же уникальным, каким был раньше.

Процесс перестройки голоса не прошел для него без проблем. Когда началась мутация голоса юного певца, один известный музыкальный профессор запретил мальчику выступать, по крайней мере, на полгода. Необходимо было сделать за это время из его голоса тенор. Но продюсер Робертино не желал прислушиваться к советам специалистов, ведь он терял огромные деньги. И гастроли продолжались.

Во всем мире с нетерпением ждали возвращение знаменитого певца. Строили догадки, каким же станет его «новый» голос. И вот его первые после мутации выступления. Его новый голос стал не таким мягким и лирическим тенором, каким его ожидала услышать публика, а более драматическим тенором.

В 1964 году Робертино стал одним из лауреатов песни в Сан-Ремо с песней «Маленький поцелуй». В это время он пел как новые, так и старые хиты, которые так любила публика, среди которых песни пятидесятых «Вернись в Сорренто» и «Джамайка». Правда теперь они звучали менее интересно, чем раньше. Это был уже другой Робертино...

Лоретти много путешествовал по Европе, США и СССР с концертами. Он был чрезвычайно популярен в СССР, где он подружился с русскими певцами Муслимом Магомаевым , Тамарой Синявской и Иосифом Кобзоном.

Как взрослый певец Робертино записал несколько компакт-дисков.

Отрывки из интервью с Робертино Лоретти:

— Многие утверждают, что вами потерян голос ранее, чем девственность, и этим можно объяснить ваше долгое отсутствие на сцене.

— Говорят разную ерунду, но я не терял голос, с возрастом он мутировал. Если сравнить мой голос с временами, когда я пел "Джамайку" диапазон голоса у меня не стал меньше, а только опустился вниз на несколько октав. Я, как старое вино, со временем становлюсь лучше. Сегодня я себя считаю драматическим тенором.

— Так, почему же вы не попробовали себя в опере?

— Было время, когда я задумывался над этим. Проблема заключается в оперной мафии, более могущественной, чем эстрадная. Мне знакомы многие певцы, в том числе и русские, которые намного талантливее самых известных оперных исполнителей.

Те же Паваротти или Бочелли могут держаться только на технике вокала. Мы не найдем в их исполнении, ни чувств ни души. Ты можешь быть сто раз гениален, но на большую оперную сцену сегодня просто так не попадешь.

— Вы хотя бы раз жалели о потерянном вами детстве?

— Естественно, жалел. До 15 лет я ни разу не отдыхал, что такое каникулы мне было неизвестно. Я гастролировал до 5 месяцев беспрерывно с двумя - тремя концертами в день. Все же есть время, когда надо лазить по деревьям и бегать по дворам с приятелями, чем раздавать автографы и выступать на громадных стадионах

Еще будучи ребенком, меня уже домогались женщины!

Удивительно, но я тогда для всех был секс-символом- тогда как понятия не имел, что такое секс!

— Сталкивались вы в те времена с сексуальными домогательствами со стороны мужчин или женщин?

— Да, постоянно! Но в основном это были женщины. Помимо фанаток, были и влиятельные женщины из шоу-бизнеса. Я просто не знал, куда мне деваться, ведь я был еще ребенком! Все они затаскивали меня в постель и... вытворяли со мной такое…

Не только многочисленные поклонницы пытались затащить меня в постель, но и знаменитые и влиятельные женщины из шоу-бизнеса.

На фестивале в Сан-Ремо например, за сценой, знаменитая в те года американская певица Тими Юро , схватила меня за руку, и заявила: «Пока мы не переспим, ты никуда не уйдешь».

У меня был шок… Ведь для меня она была взрослой женщиной, я даже не мог представить, чтобы у меня с ней что то произошло. После её уговоров, мы все же встретились на одной из темных улочек города. Прогуливаясь, мы подошли к красивой, увитой растениями кирпичной стене, тут все и случилось… Она прижала меня к стене, и как паук, набросилась. Она все сделала за меня, так как я просто не соображал, что же мне делать.

Постоянно я находил в своем номере в гостинице сразу нескольких девушек, от которых, по своей детской наивности, я делал попытки отделаться автографами. Они не понимая, что я все еще ребенок, заставляли меня делать то, чего мне совсем не хотелось. Несколько взрослых девушек в постели ребенка-подростка - согласитесь, что это не очень нормально.

Кстати, об этом я еще никому не рассказывал.

— Сегодня, отпуская вас на гастроли, жена не опасается аналогичных историй ?

— Можете мне не верить, но я ей ни разу не изменил за 20 лет супружества.Моя жена обыкновенная женщина, но мы любим и доверяем друг - другу, несмотря на 12-лет разницы в возрасте. С момента женитьбы, я всех своих фанаток отправляю к продюсеру

— Ваш сын которому сейчас 10 лет, так же как и вы талантлив, и у него прекрасный голос. Вы не хотите, что бы он повторил ваш успех, а может и превзошел вас?

— Действительно у моего Лоренцо очень сильный и красивый голос, возможно,еще лучше, чем был у меня, но я вижу для него другую дорогу. Ему необходимо получить хорошее образование, и скорее всего не музыкальное. Это то чем я был обделен в юности.

— Вы обеспеченный человек. Однако вы часто гастролируете, в том числе по провинциям?

— Что вам сказать, если говорить образно, я ведь принадлежу к животным, занесенным в "Красную книгу". Я выхожу из себя, когда меня спрашивают, зачем я продолжаю петь. Ведь мне только 54 года, и, до тех пор пока я буду иметь голос, пока я буду видеть у людей слезы на глазах на моих концертах, я не уйду со сцены. Чего я боюсь , так это то, что не смогу найти в себе силы, лет через 10–15, для того чтобы петь.

|

Процитировано 6 раз

Понравилось: 2 пользователям

Волна и ветер |

Раз сказала Ветру гордая Волна:

"Я, мой милый, даже без тебя сильна!"

Усмехнулся ветер, спорить с ней не стал,

Но на всякий случай дуть он перестал.

Пошумев немного, превратилась в гладь

Та волна, что с ветром сильной может стать.

Значит ее силой только ветер был?

Потому наверно, что ее Любил!

Вот и в жизни нашей, если рассудить,

Женщину с Волною хочется сравнить...

Что угодно может показаться ей,

НО С МУЖЧИНОЙ РЯДОМ ЖЕНЩИНА СИЛЬНЕЙ!:)

Плейкаст «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.» (вставить не могу)

http://www.playcast.ru/view/2208223/f7c26337ea69311508b78e35a90c7fc82cc8d3f2pl

|

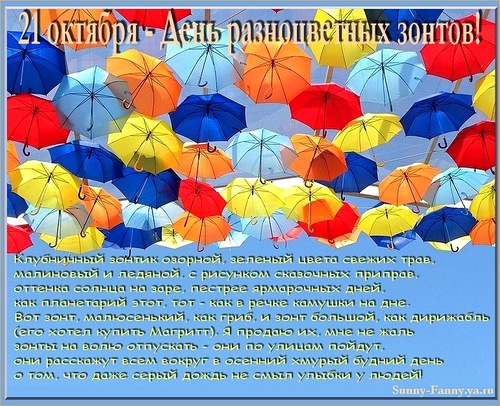

21 октября – День разноцветных зонтов |

21 октября – День разноцветных зонтов

Как известно, у природы нет плохой погоды! Но все-таки приятнее, если Вас в пути вдруг застал осенний дождь, открыть зонтик. Зонт давно перестал для нас быть роскошью и превратился в предмет первой необходимости. Многие из нас всегда проверяют наличие его в своей сумочке, прежде чем выйти из дома. А знаете ли вы, что зонт появился над головой человека больше 3-х тысяч лет назад как знак высокого положения в обществе? Родиной зонтика исторически можно считать Китай или Египет, где он, как опахала и веера, являлся привилегией царей и вельмож примерно с ХI века до нашей эры. Изобретение современной конструкции зонтика приписывают английскому путешественнику и публицисту Джону Ханвею в 1772 году. Люди смеялись над ним, но уже с 1787 года зонтики стали производить из парусины на европейских мануфактурах.

Маленькая зонтичная революция произошла в 1850 году, когда англичанин Сэмюель Фокс запатентовал зонт со стальными спицами из прорезиненной ткани. Зонты двух сложений изобрели в середине ХХ века, а в 70-е годы прошлого века появились зонтики полуавтоматы (купол открывается нажатием кнопки) и автоматы (купол открывается и закрывается нажатием кнопки).

Если нетy настpоенья,

Если yлица пpомокла,

Дождь pазмазывает слёзы

По асфальтy и по стёклам,

Если дети на пpогyлкy

Hе высовывают носа,

Это значит - потеpяла

Разноцветный зонтик Осень.

Элеонора Булгакова

|

По́лька |

По́лька — быстрый, живой среднеевропейский танец, а также жанр танцевальной музыки.

«Полька» в переводе с чешского языка (именно в Чехии зародился этот танец) означает «половинный шаг»

История

Полька повилась в 19 веке в Чехии, а конкретнее — в провинции Богемия.

Точную историю танца теперь уже установить сложно. Но перекликающиеся версии есть.

Началось с того, что молодой певец Йозеф Неруда, работая со своим оркестром, подрабатывал учителем музыки в богатых домах. Однажды он услышал, как служанка в доме его ученика напевала веселую песенку, притоптывая ей в такт. Служанку звали Анна Слезак, а песенка, которую она напевала, называлась «Дядя Нимра купил Симлу — белую лошадь» (Strycek Nimra Koupil Simla). Эта мелодия с маленькими шажками понравилась 25-летнему преподавателю музыки, он переделал ее для своего оркестра, и уже на Масленицу 1831 года она стала гвоздем программы на местном балу в Брандисе-над-Лабем. По другой версии, дело происходило в 1834 году, а песенку про дядю, купившего лошадь, сочинила она сама, сама же придумала и маленькие шажки к мелодии[6]. Есть и еще один вариант даты — 1835 год, причем авторы уверяют: «Пожалуй, больше нету другого такого бального танца, дата появления которого была бы известная с такой точностью. Принято считать, что в августе 1835 года чешский педагог Неруда залюбовался на крестьянскую девушку, которая танцевала и весело напевала».

Чехия полюбила польку — танец с быстрыми маленькими шажками стал обязательным атрибутом торжеств: светских, народных и официальных.

В 1840 году полька исполнялась в Вене, где она стала салонным танцем.

Именно оттуда полька была завезена во Францию И полетела "полька" о миру...

Дети польку танцевали.

Их костюмы украшали:

Юбки яркие – плиссе

И румянец на лице,

А нарядные жилетки

У ребят, рубашки в клетку

Дополняли карусель

Ярких красок всех мастей.

Дети дружно танцевали,

То кружились, то скакали,

То на пары разбивались,

То сходились, разбегались.

Руки в танце поднимали

И венки из них сплетали.

Мам и пап всех удивляли,

И ,наверно, покоряли

Красотой , узором танца,

Яркой проступью румянца.

Зритель громко бил в ладоши:

Он ведь тоже был хорошим!

© Copyright: Борис Ханин, 2012

Свидетельство о публикации №112121908445

|

Котильон. |

Известен с XVIII в., получил распространение в России.

Музыкальной основой служили популярные танцы (вальс, мазурка,полька).

Исполнялся всеми участниками в конце бала.

В конце бала исполняли французский танец котильон. Он представлял собой танец-игру, шаловливый

и непринужденный. Кавалеры в этом танце становятся на колени перед дамой, сажают ее, обманывают,

отскакивают от нее, перепрыгивают через платок или карту

Станцуем лучше Котильон

Я руку в руку положила.

Не смея заглянуть в глаза.

Спина моя как лёд застыла.

Но в ритме плавала душа.

Аккорды вальса полыхали.

И набирая свой разбег.

Искрились, юбками шуршали.

По краю бездны, сотни лет.

Изогнут стан берёзкой тонкой.

Рука порхает в такт любви.

Кружились в вальсе мы так долго.

Что вместе умереть могли.

И взглядом страстным мы смотрели.

Уже на Век глаза в глаза.

Ах! Венский вальс, ты в нашем теле.

Объединил в одно сердца.

Аккорд последний всплеском моря.

Разлился синью на паркет.

Ты поклонился мне достойно.

И пригласил на тэт а тэт.

Я покраснела и сказала.

- Я благодарна всей душой.

Но в голове кружится зала.

Станцуем лучше Котильон.

Татьяна Чайко

|

Без польских яблок. |

|

Понравилось: 1 пользователю

Скажи..... |

Скажи СЕГОДНЯ любимому человеку,

что ты его любишь;

Друзьям - что ты их ценишь;

Близким - что ты без них не можешь,

потому что"'вчера" прошло безвозвратно,

а "завтра" слишком изменчиво....

Пусть у каждого из нас хватит мудрости ЖИТЬ,

а НЕ существовать!!!

Я искренне этого желаю....!!!

Обязательно послушай до конца.

|

День яблока ... Присоединяемся! |

Присоединяемся!

21 октября или в ближайшие к этой дате выходные в Англии проводится День яблока (Apple Day) — ежегодное мероприятие, посвященное яблокам, фруктовым садам и местным достопримечательностям, которое устраивается по инициативе благотворительной организации Common Ground с 1990 года. Организаторы считают, что День яблока — это празднование и демонстрация многообразия и богатства природы, а также стимул и знак к тому, что мы сами способны влиять на изменения, происходящие вокруг. Идея Дня заключается в том, что яблоко — это символ физического, культурного и генетического разнообразия, о котором человек не должен забывать. В День яблока можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, причем, многие из имеющихся сортов не продаются в обычных магазинах. Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта яблонь. Часто в празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за яблоко вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все проблемы яблонь вашего сада.

В День яблока можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, причем, многие из имеющихся сортов не продаются в обычных магазинах. Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта яблонь. Часто в празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за яблоко вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все проблемы яблонь вашего сада.

Во время праздника предлагается множество яблочных блюд и напитков — от яблочных пирогов и фруктово-овощной приправы чатни (chutney) до яблочного сока и сидра. Часто проходят демонстрации приготовления горячих и холодных блюд из яблок. Иногда специалисты дают уроки обрезки и формирования кроны, а также прививания яблонь, весьма популярны различные игры, стрельба из лука по яблокам и «яблочные» рассказы.

Также в день праздника проводится конкурс на самую длинную полоску кожуры (The Longest Peel Competition), которая получается при очистке яблока. Состязание проводится как для ручной очистки яблока, так и для очистки с помощью машинки или другого приспособления.

Самая длинная яблочная кожура занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Рекорд на самую длинную необорвавшуюся яблочную кожуру принадлежит американке Kathy Walfer, которая чистила яблоко в течении 11 часов 30 минут и получила кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр. Рекорд был установлен 16 октября 1976 года в Нью Йорке.

1.

«Вот яблоки так яблоки, на славу»

Вот яблоки так яблоки, на славу!

Могу сказать, что лучшие плоды

На всей земле, единственные. Чудо!

Цвет как янтарь иль золото. Как чисты,

Прозрачны и блестящи! Словно солнце,

Любуясь ими, оставляет в них

Свои лучи. А вкус! Не то что сахар

Иль мед,- гораздо тоньше, выше: он

Похож на ту разымчивую сладость,

Которая струится в душу, если,

Прильнув устами к розовым устам

Любовницы прелестно-молодой,

Закроешь взор — и тихо, тихо, тихо

Из милых уст в себя впиваешь негу:

То пламенный и звонкий поцелуй,

То медленный и томный вздох. Так точно.

Автор: Н.М.Языков

(из сети)

|

Понравилось: 2 пользователям

Стихи-открытка... |

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Всем.... |

Всем нам хочу я счастья пожелать,

Всем тем, кого я никогда не встречу,

Но кто стихи зажёг здесь, словно свечи,

Чтоб грешный мир наш мог светлее стать.

И "Мир — сказать, — входящему!" хочу

Тому, кто вновь несёт и боль, и радость,

Тому, кто шёл сюда не за наградой,

А чтобы душу приоткрыть чуть-чуть.

Желаю всем нам искренне любить,

И каждому быть искренне любимым...

Автор Елена Колпакова

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Цитата... |

Всегда есть немного правды за каждым «Я шучу»,

Немного знаний за каждым «Я не знаю»,

Немного эмоций за каждым «Мне без разницы»,

И немного боли за каждым «Всё хорошо».

(из сети)

|

«Что такое осень?» |

«Что такое осень?» - я спросила поэта.

Осень – это песня!» - мне ответил он.

Музыкант добавил: «Осень – это вальсом

закружатся листья в золоте своём!»

А художник просто взял холсты и кисти

и рассыпал краски, не жалея их!»

Мой ответ про осень будет лаконичным –

«Осень –

это сказка грусти и любви»

Автор: Максим Трефолев

|

Дом какой удивительно странный!" |

Я раскрашу свой дом в краски цвета зари,

Перламутра добавлю на ставни...

И пусть все говорят: "Посмотри! Посмотри...

Дом какой удивительно странный!"

Чтобы пели прекрасно вокруг соловьи,

Разобью рядом клумбы с цветами...

И пусть смотрят цветы от зари до зари

В этот мир лепестками-сердцами...

И пусть ветер, наполненный запахом роз,

Нежно гладит ладошкой бутоны...

А хрустальная россыпь сверкающих звезд

Дарит нежный мотив невесомый...

И свой замок Души я открою без слов.

Приходите в волшебную сказку!

Кисти в руки возьмите!

Рисуйте Любовь!

Я дарю вам чудесные краски!..

Уварова Елена

Фото: Терем кузнеца Кириллова, находится в старинной деревне Кунара, в 20 км от города Невьянска Свердловской области.

1.

2.

3.

|

20 октября - Международный день повара. |

20 октября - Международный день повара.

Трудно ответить, когда на земле появился первый повар. Человек ел всегда, но когда пещерный человек добыл огонь, дело пошло в гору, поэтому профессию повара можно считать древнейшей. Казалось бы, пожарить мясо - минутное дело. Но у кого-то из соплеменников мясо получалось вкуснее, сочнее и нежнее. Именно ему и стали доверять приготовление пищи. Так на земле появились первые повара. И сегодня мы поздравляем всех поваров с праздником.

Поваром может быть каждый, хорошим поваром - только избранные. Человек, который посвятил этой профессии свою жизнь, дарит людям радость от процесса принятия пищи, предлагает насладиться вкусовыми качествами тех или иных продуктов. Правильно приготовленная еда - это залог хорошего самочувствия и отличного настроения, поскольку пища идет на построение тканей тела человека, снабжает его энергией и необходимыми питательными веществами. (из сети)

Дорогие, повара, спасибо вам за то, что вы есть! С праздником вас!

Блинчики, щи, в мундире картошка,

Салат-оливье, винегрет и окрошка,

Пирог и ватрушки, рулет, куличи,

Что там ещё остаётся в печи?

Вафли, печенье, рогалик, баранки,

Вишнёвого джема целая банка,

Манники с творогом и каравай,

Ну что, повара, на еду налетай!

Стряпать сегодня повару грех:

У кулинаров праздник. У всех!

День повара Всемирный отмечаем,

И вкусных блюд вам от души желаем!

(из сети)

Сегодня профессия повара - одна из наиболее востребованных во всем мире и в нашей стране в частности. Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, мифического врача-целителя, полу- чившего в Риме имя Эскулап. Его дочь Гигея считалась покровитель- ницей науки о здоровье, а верной помощницей их была кухарка Кулина. Она стала покровительницей поварского дела, получившего название "кулинария" (от лат. culina - кухня). В древнейших письменных памятниках Вавилона, Египта, Китая и арабского Востока уже содержатся записи отдельных кулинарных рецептов. Всемирную славу приобрели сочинения французских гастрономов XIX века: Карема, Кремона, Эскофье и др.

Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII века. Развитие профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий внедомашнего питания. Возникли они еще в Древней Руси. Вначале это были корчмы (от славянского корня "корм", в которых путники могли найти приют и пищу. Затем появились придорожные трактиры (от лат. "trakt" - путь, поток) - гостиницы с обеденным залом и кухней. В то же время наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться рестораны (от фр. "restauration" - восстановление). В России первая кулинарная книга "Поваренные записки" была составлена С. Друковцовым в 1779 г. Первая кулинарная школа была открыта в Петербурге 25 марта 1888 г. по инициативе профессора И. Е. Андриевского и кулинара Д. В. Каншина.

|

Менуэ́т |

Большинство современных танцев было придумано под влиянием каких-либо других направлений. Разбирая исторические танцы нельзя не отметить огромное влияние на некоторые танцы менуэта. Появившись в шестнадцатом веке во Франции, танец стал популярен по всей Европе и стал основой для многих более поздних танцевальных стилей.

Название направления происходит от двух слов французского языка: menu и amener. Amener представляет собой старинный французский танец, а menu переводится как «шажок». Первые годы становления танец считался исключительно сельской забавой, но с течением времени он получил колоссальную популярность при французском дворе. В дальнейшем танец признали эталоном танцевального искусства и возвели в ранг придворного балета.

Техника исполнения

Менуэт представляет собой танец с трехчастным размером и спокойным умеренным темпом. Известна масса разновидностей этого популярного танца, но каждый тип менуэта отличался грациозностью, галантностью и торжественностью. Во время своего расцвета менуэт занимал центральное место на любом балу. В танце в большом количестве можно встретить церемонные поклоны, торжественные проходы через весь зал, мелкие перешагивания и едва заметные скольжения.

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Полоне́з |

История танца

Полонез – танец истинно рыцарский, танец, в котором каждый жест кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Это было своеобразное объяснение в любви, но объяснение не страстное, а сдержанное, исполненное большого внутреннего достоинства и такта.

Родившись в Польше, полонез, по мнению польской аристократии, был единственным танцем, пристойным для монархов и сановных особ. В качестве торжественного шествия воинов «польский» был известен еще в шестнадцатом столетии. Французский двор знакомится с ним в 80-х годах XVII века. Но еще до этого полонез встречается в средневековых сборниках лютневых пьес.

В России танец назвали и полонезом, и польским. Лист объяснял название танца так: «Он абсолютно лишен быстрых движений, подлинных pas в хореографическом смысле слова, трудных и единообразных поз; он создан скорее в целях дать образ кичливости, чем обольщения, он имел своим назначением (характерное исключение!) отметить мужчину, выставить напоказ его красоту, его щегольской вид, его воинственную и вместе с тем учтивую осанку... Даже само название танца по-польски – мужского рода (Polski – польский). Только по очевидному недоразумению переводят его словом женского рода (Polonaise)».

Мужские костюмы прошлого не уступали дамским не только по богатству убранства, но и по изысканности вкуса – тяжелая золоченая парча, венецианский бархат, атлас, мягкие пушистые соболя, сабли с золотой насечкой, кроваво-красная или золотистая обувь. «Без рассказов стариков, – писал Ф. Лист, – поныне носящих старинный национальный костюм, и их показа нельзя было бы представить себе все многообразие нюансов и выразительную мимику при исполнении полонеза, который в давние времена скорее «представляли, чем танцевали». Никогда не носившим эту одежду трудно усвоить манеру держаться, кланяться, передать все тонкости движений во время танца. Играя разнообразными аксессуарами, неспешно жестикулируя, шляхтичи наполняли «польский» живым, но таинственным содержанием. Особым искусством считалось умение грациозно снимать и перекладывать из одной руки в другую шапку, в складках бархата которой сверкали алмазы.

На европейских балах XVIII века первая пара задавала движение, которое повторялось затем всей колонной; поэтому рисунок и тональность полонеза во многом зависели от устроителя праздника. Начавшись во дворце, полонез мог продолжаться в саду или в отдаленных гостиных, где движения становились более раскованными. Но по возвращении в зал главный танец вновь являл свою необычайную торжественность и церемониальность. «Все общество, так сказать, приосанивалось, наслаждалось своим лицезрением, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым. Полонез был постоянной выставкой блеска, славы, значения».

В России на протяжении XVIII века полонез был одним из первых танцев, но вопреки общепринятому обычаю он не всегда открывал бал. Первые ассамблеи Петра Великого начинались так называемыми церемониальными танцами-поклонами и реверансами дам и кавалеров под музыку. Описание церемониального танца дает А.С. Пушкин в третьей главе «Арапа Петра Великого»: «Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее <...>. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились<...>». Затем одна или две пары согласно желанию могли исполнять менуэт, англез или «польский». Причем если танцующие вновь выбирали менуэт, то дамы наравне с кавалерами имели право приглашать новых партнеров. На полонез это правило не распространялось (приглашали только кавалеры).

Душою ассамблей петровского времени был генерал-прокурор Ягужинский, который не только превосходно танцевал, но и придумывал новые танцевальные композиции. Одна из них, исполненная на ассамблее у барона Шафирова, длилась более часа. Начавшись с англеза, танец перешел в польский и т. д. Когда все известные фигуры были исполнены, он поставил всех в общий круг и предоставил своей даме – госпоже Лопухиной начать исполнение фигур, которые по порядку должен повторять за ней, а кавалер следующей пары в свою очередь выдумывал что-то новое и так до последней пары.

При Екатерине Великой каждое воскресенье при Дворе устраивался бал, который начинали менуэтом Великий Князь и Великая Княгиня. После них придворные и офицеры гвардии (из армейских не ниже полковников) танцевали менуэт, полонез или контрданс. Все дворянство имело право быть на этих балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах.

Император Павел Петрович открывал балы во времена своего царствования полонезом, первые пары которого начиная с 1798 года составляли наследники традиций одного из старейших рыцарских орденов – Мальтийского. Для истинных рыцарей – рыцарский танец.

Полонез один из немногих танцев восемнадцатого столетия, который благополучно «прошествовал» из одного столетия в другое, не потеряв в пути своего достоинства и великолепия. Словно закаленный в сражении воин, полонез не сдался, сумел выстоять под натиском все более набирающих популярность вальса и мазурки. При этом он оставался одним из любимых танцев русских офицеров, которые, как известно, царили не только на бранном поле, но и на балу.

В XIX веке полонез прочно занял место первого танца, заменив менуэт, который теперь оживал в бальной зале лишь на костюмированных балах или в качестве дивертисментного номера.

При Императоре Николае Павловиче, истинном «рыцаре самодержавия», полонез приобрел новое содержание, став не только императорским, но и имперским танцем, во время которого все подчинялись единому порыву, составляли единое целое. Объединяя всех присутствующих, полонез не терпел нарушения строгой иерархии в порядке следования пар. В первой всегда шествовал Император со своей партнершей. Согласно воспоминаниям современников, в наружности Николая Павловича, в его осанке, во всех манерах была какая-то чарующая сила, подчинявшая окружающих его влиянию.

Петербургский Двор того времени задавал тон европейским Дворам, как самый пышный, блестящий и светский. Императрица Александра Федоровна была воплощением изящества, любила окружать себя прекрасным и обладала утонченным вкусом. Она поистине царила на балах своего времени, восхищая присутствующих грациозностью движений в полонезе и французской Кадрили. Александре Федоровне не было равных в их исполнении. «Императрица Александра Федоровна танцевала как-то совсем особенно: ни одного лишнего pas, ни одного прыжка или неровного движения у нее нельзя было заметить. Все говорили, что она скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветерком».

Поэтическое прозвище Александры Федоровны – Лалла Рук. Именно под этим именем увековечена Императрица в ранней редакции VIII главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина:

Когда в умолкший, тесный круг,

Подобна лилии крылатой,

Колеблясь, входит Лалла Рук.

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою,

И тихо вьется и скользит

Звезда – Харита меж Хари.

Полонез, по мнению В. Михневича, «как по своей церемонности, так и по идее... чрезвычайно образно и пластично символизирует первые акты сближения полов, ухаживанья и любви, а потому и является совершенно естественной, целесообразной интродукцией бала» . Далее автор поясняет, что в Польше полонез действительно совпадал с началом бала и встречей танцующих. Пока дамы готовились к танцам в задних покоях, кавалеры ожидали их в зале, проводя время в беседах за бокалом вина. В назначенное время двери танцевальной залы распахивались и под звуки музыки дамы представали перед кавалерами; те, в свою очередь, избирали себе пару по вкусу и начинали полонез, или «ходячий разговор».

В основе полонеза – ритмический изящный и легкий шаг, который «сопровождался неглубоким и плавным приседанием на третьей четверти каждого такта. В танец входили также реверансы и поклоны. В полонезе нет сложных хореографических украшений, замысловатых движений и поз. Но вместе с тем ни один танец не требует такой строгой осанки, горделивости и собранности, как полонез». Исключительной отточенностью движений отличался кавалер первой пары, примеру которого следовали все остальные. Хозяин дома открывал бал не с самой молодой или самой красивой, но с самой почтенной дамой. Вслед за ними начинали движение, вступали в танец лучшие из представителей собравшегося общества, поступь и осанка которых вызывали восхищение всех приглашенных.

Мелодия любви зовёт и манит,

Сиянием спускается с небес,

И обаянием своим дурманит,

Сердца соединяет полонез.

А прикасаний ритуал старинный,

Игра иль ритуалов строгий жест,

Но в милых отражениях невинных

Увидеть женщины восторг и песнь.

Мелодия любви скользит шелками,

И бабочек порхает силуэт,

Волнует зал духами и цветами,

Чарует восхитительный дуэт,

А танец страсти чувствами сияет,

В нем искушений тает синева,

Блестит алмаз, сапфир играет,

И так у дам красивы кружева.

Мелодия любви звучит, лаская,

Прикосновения волнуют плоть,

Душа, на цыпочках, ликует,

И время убегает прочь.

И замирает тень, волна стирает

Все то, что было в глубине веков,

И трепетно судьба вперед шагает,

В прекрасный мир пиров, шатров.

© Copyright: Галина Соловьева, 2013

Свидетельство о публикации №113062008683

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю