-Рубрики

- ПРиколы-Юмор (682)

- Все о НАС (452)

- По всему миру (61)

- ххх и все о нем (57)

- Алкоголь (20)

- Романтические места на земле (12)

-Цитатник

Прописные истины... Знаешь, как устроены женщины? Не надо им ничего сногсшибательно...

Упражнения для ГЛАЗ - (1)Комплекс упражнений для хорошего зрения Ради хорошего зрения не пожалейте 10 минут в день. Зарядк...

Полезно знать - (0)Продукты,полезные при высоком давлении 1. Обезжиренный творог укрепляет сердце, способств...

Умение облечь мысль в лаконичную и хлесткую фразу - (2)Гений сарказма Станислав Ежи Лец Умение облечь мысль в лаконичную и хлесткую фразу — это наст...

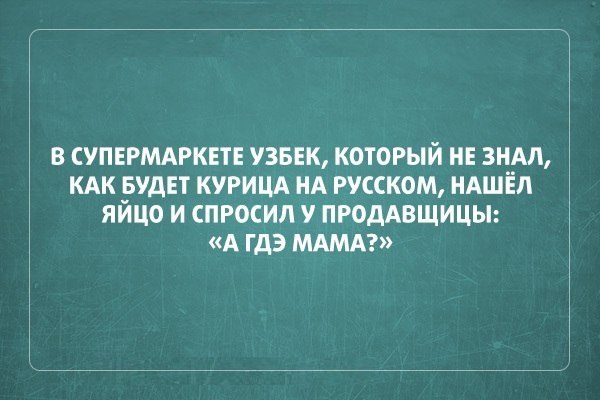

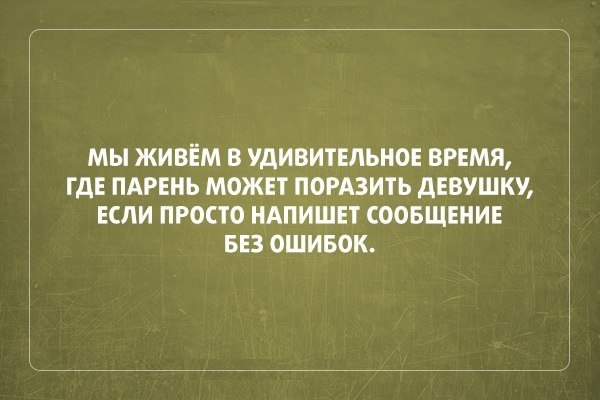

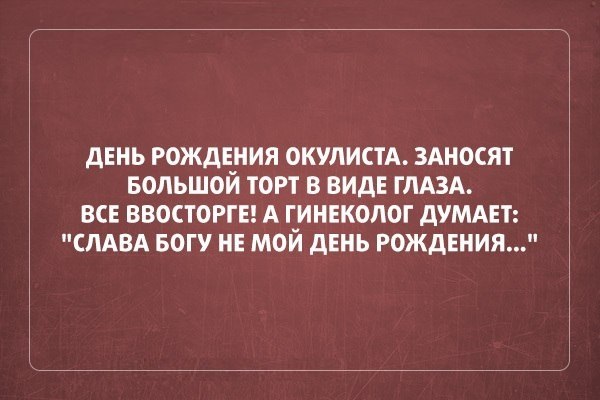

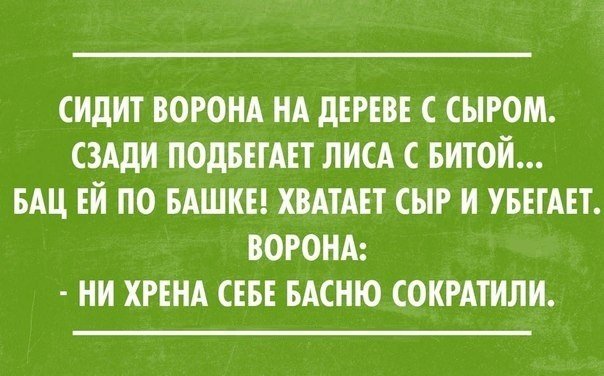

Смешно - (6)От Дидюкина с улыбкой... Каждому своё... Ищущий да обрящет... ...

-Приложения

Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!

Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом! Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

-Музыка

- Битлз - Girls

- Слушали: 5501 Комментарии: 3

- Крис Норман и Сюзи Кватро - A love is a life Stumblin In

- Слушали: 14429 Комментарии: 2

- Уитни Хьюстон -Un-break my heart

- Слушали: 7994 Комментарии: 4

- Демис Руссос - Demis Roussos: We Pretend

- Слушали: 3459 Комментарии: 3

- Птички

- Слушали: 417 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Демократия основана на уважении к чужой точке зрения и на стремлении к истине.

Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.Страшно когда руководить достаётся тому, кто тяжелее ложки и ручки ничего не держал. Такие люди в силу отсутствия опыта труда не могут и, что страшно, не хотят понять, что у всего есть предел возможности. Им вынь, да положь.

"9 рота" - история создания фильма |

Фильм о войне и о людях. Об их судьбах. Какие парни были до...

Жизнь у них поделилась до войны, война, а будет ли после войны? И у кого из них будет это после войны...

Это было еще то время, когда в Армию могли пойти, лишь бы не попасть в тюрьму; в военкоматах пытались найти «убежище», спасаясь, к примеру, от нежелательных походов в ЗАГС, и, даже, «убегая» от долговых обязательств. То есть, в штрафные роты попадали те, кого тогдашняя власть считала неблагонадежными. Их-то и отправляли в Афганистан.

Дебютом в режиссерской карьере Федора Бондарчука стал художественный военный фильм «9 рота», выпущенный в прокат в две тысячи пятом году. В нем рассказывается о войне в Афганистане в конце восьмидесятых, когда солдаты, еще мощной, но уже подходившей к концу своего жизненного пути, сверхдержавы СССР, в течение девяти лет, подчиняясь высшим интересам своей родины – отдавали жизни на чужой территории, можно даже сказать – в совершенно другом, мусульманском мире. Эта война стала последним крупным военным действием, проведенным СССР, и имеющим характер – захвата новых территорий. Цель была проста и в то же время важна как в стратегическом, так и в экономическом плане. Захват Афганистана гарантировал получение безопасной границы с юга, плюс – контроль над территорией, которая не одну сотню лет служит объектом пристального внимания других стран – потенциальных противников.

Действо картины концентрируется на небольшой группе призывников-«срочников»: Воробье (Алексей Чадов), Чугуне (Иван Кокорин), Стасе (Артем Михайлов), Джоконде (Константин Крюков), Рябе (Михаил Евланов) и Лютом (Артуре Смольянинове), которым «посчастливилось» попасть в роту, направляющуюся после «учебки» — прямиком в окопы Афганистана. У них было небольшое преимущество – в отличие от большинства призывников, изучивших лишь стандартный «курс молодого бойца», девятая рота в течение трех месяцев подготавливалась к боевым действиям и реалиям войны. Однако радоваться парням было нечему. Их «дрессировкой» занимался настоящий монстр, к тому же и контуженный – старший прапорщик Дыгало, Но за всеми его зверствами и нередкими срывами кроется лишь одно – желание защитить подопечных, дать им все, что знает сам, навыки, которые позволят им выжить и не стать мишенью в первые же дни. На историческую действительность картине вряд ли стоит претендовать – так как для создания большей драмы и донесения своих собственных взглядов и идеологии, режиссер Федор Бондарчук довольно свободно оперировал фактами и цифрами. Если же смотреть его без предвзятости, и именно, как драму – картина, несомненно, удалась, а уж как дебют – точно.

Автором оригинального сценария выступил Юрий Коротков, и надо заметить – он со своей задачей справился. Даже такой стандартный набор персонажей – по сути простых и понятных уже на первых минутах, нисколько не портит картину, а лишь заставляет проникнуться к ней интересом, сразу выделить своих «любимчиков», переживать. Отдельной похвалы заслуживают диалоги – настоящие, не «деревянные», что очень редко встречается в кинематографе. Ведь то, что на бумаге радует глаз и ум, при попытке воспроизведения это вслух – просто вгоняет в ступор неискренностью и наигранностью. Диалоги Короткова этим не страдают, и даже небольшое количество матерных слов вставлено именно там, где необходимо, и именно в том количестве, что требуется. Не придраться. Здесь стоит отметить – за основу Юрий Коротков брал реальные факты и события того времени. Девятая рота 345 отдельного полка ВДВ, или как ее называли «девятка» — на самом деле стала чуть ли не легендарным и не самым известным армейским подразделением за всю войну. Актеры со своей стороны также приложили все усилия – еще до съемок основной их состав встретился с ветеранами Афганской войны, для сбора информации. Некоторые из них стали прототипами реальных людей.

Съемки «9 роты» начались в конце мая две тысячи четвертого года и закончились двенадцатого октября. В общей сложности, на все передвижения съемочной группы ушло сто пятьдесят дней, из них сто одиннадцать заняли исключительно съемки. Помимо группы и основных актеров, общей сложностью в количестве полторы сотни человек, к съемкам было привлечено более двух тысяч статистов. Три четверти из них – это военнослужащие самых разных подразделений и войск.

География съемок также впечатляет своим размахом – четыре страны: Россия, Украина, Узбекистан и Финляндия. Были задействованы около двух десятков объектов этих стран, среди которых такие известные, как Старый Крым, скалы Роу, город Саки, Балаклава, Ангарский перевал. Стоит отметить, что съемочной группе активно помогали и обеспечивали всяческую поддержку на местах, причем самые высокие ведомства – начиная от министров обороны и заканчивая самими президентами .

Бюджет картины составил девять с половиной миллионов долларов – и те, кто упрекает создателей в непомерно «раздутом» бюджете и поговаривает о «распилах», видимо, не знакомы с тем, с чем пришлось столкнуться съемочной группе. Вся военная техника – от автомобилей до вертолетов была предоставлена армией. В связи с этим художникам-постановщикам пришлось полностью перекрашивать ее в соответствии с расцветкой техники тех времен. Сюда прибавляются и желто-синие, под цвет флага – учебные городки и казармы. Для этих целей была скуплен весь запас акриловой краски в Симферополе – а это, примерно 1 тонна краски. Слишком много? Но не стоит забывать о том, что потом необходимо было всей технике и строениям снова придать первозданный вид – то есть, перекрасить заново. Также, для съемок было привезено четыре вагона всевозможного реквизита, к которому прибавились закупленная в самом Афганистане одежда для моджахедов, около трехсот костюмов.

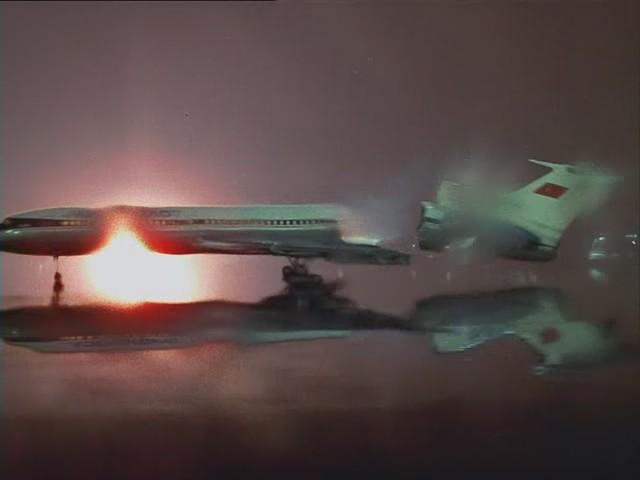

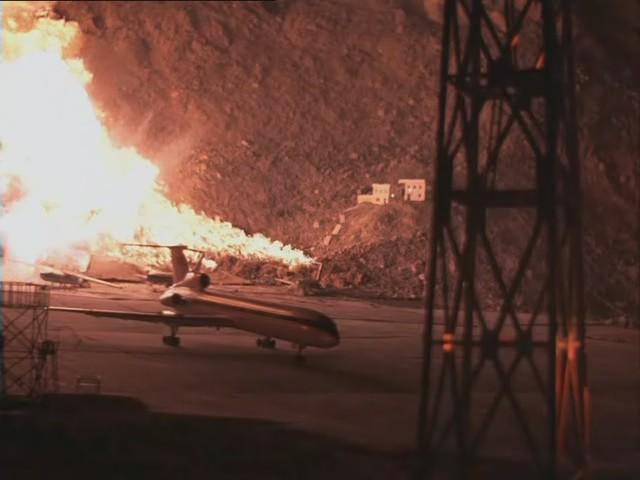

Самой дорогой сценой стал зрелищный взрыв и падение самолета. На ее подготовку ушло более двух недель и затрачено полмиллиона долларов, с учетом постобработки. А самая сложная и трудоемкая в техническом и ресурсном плане, безусловно, сцена подрыва «афганского» кишлака, занявшего территорию в два гектара. На то, чтобы его отстроить, причем по классической методике – из глины, у бригады ушло четыре месяца. Пока не начались съемки, этот объект стал любимым местом у туристов с округи, ведь он находился совсем рядом с популярным курортным поселком – Коктебелем. Когда же наступила финальная и самая ответственная стадия, ради которой все это и делалось – подрыв кишлака, неожиданно подкачала погода, и съемку перенесли. Кишлак уже был набит под завязку взрывчаткой (девять тонн), и военные организовали усиленную охрану опасной декорации. На следующий день, как только специальный человек рассмотрел и дал знак о том, что скоро будет просвет в облаках, кишлак был взорван.

Еще один эксцесс произошел на съемках сцены «Обстрел высоты», когда случился пожар. Огонь начал распространяться так быстро, что решено было вызвать пожарников. Те приехали за минуты, признавшись, что им уже сообщили о пожаре, так как «Весь Крым знает – «9 рота» горит!».

Преследовали создателей и курьезы во время съемок сцен с вертолетами. Так, когда два вертолета совершали круг над горами в одном из карьеров Старого Крыма, чтобы сделать еще один дубль – им навстречу неожиданно вылетел дельтапланерист. С большим трудом пилотам удалось разминуться с экстремалом, который долго потом рассказывал всем желающим, что принимал участие в съемках «9 роты». Еще больших проблем могли принести Бондарчуку и его коллегам съемки в Бекетово. По задумке – вертолеты должны были очень низко пролететь со стороны Фобоса. По стечению обстоятельств, именно в тот день, в резиденции президента Украины состоялась трехсторонняя встреча глав государств. И если бы президент России не уехал раньше, то его охрана наверняка среагировала бы оперативнее, и неизвестно, чем бы это закончилось для виновных и будущего картины. В этом же случае, все отделались лишь легким испугом и вызовом режиссера Федора Бондарчука на «разбор полетов».

Финальный зрелищный и жестокий бой отсняли в Крыму, в месте под названием – Кучук-Янышар. Для того чтобы отстроить позицию, было привезено три десятка КрАЗов бута и дюжина – с облицовочным камнем. Огромные многотонные каменные глыбы привозили из того же карьера, что и камни – Старокрымского.

А однажды привезли кое-что поменьше, но не менее занятное. Один из ассистентов по подбору реквизита, вернулся из Симферополя с маленьким щенком. Собачку тут же окрестили Миной, и в течение пары дней она стала любимицей всей съемочной группы. Мине даже отвели небольшую роль в фильме. После завершения работы – собаку забрали в Москву, и там подросшая «актриса» получила вторую роль – в одном из фильмов Аллы Суриковой.

Огромную работу на стадии постобработки провел над картиной оператор-постановщик. В те годы, российские киноделы еще не признавали цифровые камеры, и за период съемок было получено около семидесяти километров пленки! Максиму Осадчиму с ассистентами понадобилось более полутысячи рабочих часов, на то, чтобы произвести задуманную цветокоррекцию по добавлению оттенков.

Отдельного упоминания заслуживает работа со звуком. Звукорежиссер Кирилл Василенко вместе со своей группой записал в армейских частях более двадцати часов фоновых звуков — военной техники, всевозможного оружия. Его монтажом уже занимались несколько бригад специалистов. Плюс к этому – в Москве были записаны или созданы звуки, атмосферные шумы, диалоги. Были также привлечены специалисты из Питера и Австралии. Координацией и конечной обработкой полученного материала занимались в лондонской студии «Pinewood SheppertonStudios», той самой, что работала над такими фильмами, как «Падение Черного ястреба», «Чарли и Шоколадная Фабрика» и всеми без исключения частями похождения спецагента 007 – Джеймса Бонда. Дебют Федора Бондарчука – второй за всю историю российского кинематографа фильм, который прибегнул к услугам этой британской студии. Первым стала работа отца Федора – Сергея Бондарчука, «Ватерлоо», тридцать пять лет назад.

Картина «9 рота» стала самым кассовым фильмом в прокате за две тысячи пятый год. Уже за первый уикенд ей удалось практически покрыть бюджет, собрав около восьми миллионов долларов. В общей сложности – кассовые сборы составили двадцать пять с половиной миллионов. Это первый фильм, созданный в пост-коммунистической России, сборы которого превысили отметку в двадцать миллионов.

Работа Федора Бондарчука была отмечена номинациями и победами на многих российских фестивалях и премиях, среди которых: «Золотой Орел» «MTV-Россия», «Ника». «9 рота» также была представлена от России на «Оскар» в две тысячи шестом году.

В основу сценария Юрия Короткова легли реальные события. 9 рота 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка была чуть ли не самым легендарным подразделением Советской Армии в Афганистане. Многие называли ее «штрафной ротой», так как попадали туда в основном отпетые хулиганы и бывшие «трудные подростки». Но именно из «Девятки» вышло наибольшее число Героев Советского Союза.

Однажды во время съемок в Старокрымском карьере два вертолета МИ-24 делали круг над горами, чтобы снять еще один дубль. В это время им навстречу вылетел… дельтапланерист. С трудом удалось избежать столкновения. После этого случая Федор Бондарчук отправил людей по всем окружающим горам, чтобы найти место, откуда злополучный дельтаплан совершил свой полет. Стартовая площадка так и не была найдена. Зато дельтапланерист потом еще полгода с гордостью рассказывал всем историю про то, как он участвовал в съемках «9 роты».

Роль Погребняка («Хохла») могли сыграть Николай Фоменко и Владимир Машков, но в итоге ни тот, ни другой не смогли принять участия в съемках. В итоге Федору Бондарчуку пришлось примерить форму «прапора» на себя.

На протяжении всего эпизода с учебной частью будущие десантники ни разу не прыгают с парашютом и даже не проходят соответствующего курса. Нужных декораций для фильма построено не было, не оказалось их и на базе, где снималась лента.

Первоначально премьера фильма «9 рота» была запланирована на 9 мая 2005 года, день 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это и день рождения Федора Бондарчука.

Режиссерский дебют Сергея Бондарчука состоялся в 38 лет. Его картина «Судьба человека» вышла в прокат весной 1959 года, собрала 39 миллионов зрителей и заняла пятое место по числу проданных билетов по рейтингу журнала «Советский экран». Федор Бондарчук дебютирует как режиссер широкоэкранной ленты тоже в 38 лет.

Все десантники, принимавшие участие в бое за высоту 3234 были награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

|

Понравилось: 2 пользователям

ОДЕССКИЙ ЮМОР |

Одесса — особенный город. Об уникальном юморе и знаменитом сленге его жителей складывают легенды, пишут книги и снимают фильмы. Повседневные разговоры одесситов заслуживают отдельного внимания — настолько они красочны, колоритны и насыщены необычными речевыми оборотами.

— Скажите, уважаемый, если я пойду по этой улице, там будет автовокзал?

— Там будет автовокзал, даже если вы туда не пойдете!

****

— Сарочка, что тебе подарить на Новый год?

— Да дари что хочешь! Главное, чтоб мех красиво отражался в серьгах с бриллиантами!

****

— Сема, я слышал, что ты женился?

— Таки да.

— Поздравляю! Ты счастлив?

— Сара говорит, что да.

****

— Моня, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо меня настроение испортил?

— Цилечка, дорогая, что у нас на ужин?

— Очень ленивые голубцы.

— А это как?

— Капуста на лоджии, фарш в морозилке.

****

— Доктор Кац, я только шо скушал селедку и запил молоком. Скажите, виноград кушать мытым или это уже не принципиально?!

****

— Фима, включи эти новости! Кому там еще хуже, чем нам?

****

— Симочка, можно вас на минутку спросить? С чего это ви носите обручальное кольцо не на той руке?

— Смешно сказать! Я вышла замуж не за того человека.

— Изя, вы устроились?

— Нет, пока работаю.

****

— У тебя, Монечка, конечно, должно быть свое мнение! И сейчас мама тебе его расскажет...

****

— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?

— Как где? На Дерибасовской, под фонарем!

— И шо, фонарь тогда не работал?

****

— Яшенька, почему дисковод так шумит?

— Диск читает.

— Шо, вслух?!

****

На Привозе:

— Купите своей жене розы!

— У меня нет жены.

— Тогда своей невесте!

— Но у меня нет невесты.

— Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь...

— Сарочка, ты ничего не замечаешь?

— Нет, а что?

— Я была в косметическом салоне.

— И шо, было закрыто?

****

— Рончик! Чтоб ты знал, девушка должна уметь закатывать три вещи: банки, глаза и истерику!

— Да-да, и губу...

****

На дне рождения:

— И шо тебе, Есик, такого пожелать, шоб потом не сильно завидовать?

****

— Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом. А потом норковую шубу, яхту, а потом...

— Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока — радость запить.

— Яша думал, что Софочка таки без ума от него. Оказалось, она была без ума и до него.

****

Проверка на Привозе:

— У вас есть документы на эту рыбу?

— А шо вам таки надо? Свидетельство о смерти?

****

— Изя, мы с тобой уже находимся в том возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает.

****

В одесском ресторане:

— Скажите, а салат сегодняшний?

— Я вам больше скажу: он еще и завтрашний!

****

— Абрам, а шо это Сарочку совсем не слышно?..

— Та она сорвала голос, доказывая мне, шо умеет-таки молчать...

— Простите, вы не подскажете, как пройти на Дерибасовскую?

— Ах, молодой человек, вы, наверное, впервые в Одессе. На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно...

****

В трамвае:

— Это черт знает что такое! Такая давка, что я уже два часа стою на одной ноге!

— И представьте себе, как раз на моей!

****

— Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть!

— Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!

****

— Мне очень понравился ужин у вас, но, пожалуй, пора и уходить. Только не беспокойтесь — не провожайте меня.

— Ну что вы, это не беспокойство, это удовольствие.

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 6 пользователям

"Особенности национальной рыбалки" - интересные факты о фильме |

Наверное, каждый человек в нашей стране, смотря этот фильм, найдёт в нём что-то неприменно своё, что-то очень знакомое и понятное. В фильме очень гармонично сочетается и ироническое, и философское отношение к нашему характеру и менталитету

Количество цитат, ушедших из этих фильмов в народ не счесть, фраз крылатых море просто.

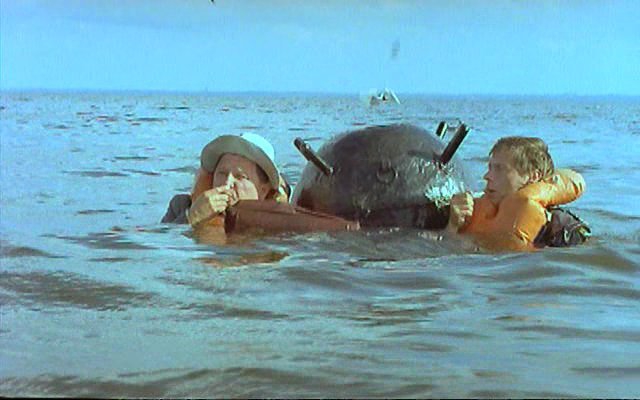

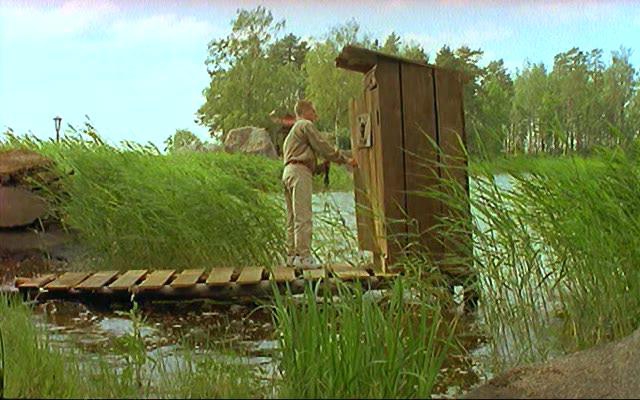

Генерал Иволгин, егерь Кузьмич, Лёва Соловейчик и компания, знакомые зрителям по фильму «Особенности национальной охоты» отправляются на рыбалку. Выйдя в море, не без помощи водки герои сбились с курса и оказались на территории сопредельного государства — Финляндии. В частном отеле на берегу Финского залива, который «рыбаки» сперва принимают за 13 кордон Кузьмича, пьянка продолжается. Поутру проснувшись, протрезвев и осознав, что они нелегально находятся за рубежом, участники рыбалки удирают обратно в Россию, в спешке забыв в отеле 15 коробок водки. Так что хочешь — не хочешь, а придется возвращаться…

Фильм «Особенности национальной рыбалки» должен был снимать другой режиссер, потому что в это время Александр Рогожкин надорвал мышцу плеча и ходил в корсете. Но в итоге фильм все-таки снял именно он.

В съемках картины принимали участие некогда сверхсекретные субмарины «Пираньи»: эти небольшие подводные лодки с корпусом из титанового сплава были построены в конце 80-х гг. 20 века, а в конце 90-х стали площадкой для съемок «Особенностей национальной рыбалки».

На съемках ленты вся съемочная группа упала с плота, который был временной площадкой для съемок. Восемь членов группы чуть не утонули. Осветитель, работавший на съемках, героически успел выдернуть шнур 380-вольтового напряжения, прежде чем плот пошел ко дну, и этим спас всю съемочную группу.

Фильм «Особенности национальной рыбалки» – лауреат премии «Золотой петушок-98» в категории «Российский бестселлер года на видео».

Этот фильм был одним из первых, удачно использовавших Product placement на волне успеха: в фильме замаскирована контекстная реклама, так например в одном из эпизодов, друзья обсуждают, что приобретать готовые пельмени равиоли, одноименной марки - куда более быстро приготовить, нежели лепить пельмени вручную.

Почти весь фильм герои всем другим напиткам предпочитают водку «Урожай», курят и угощают финских гостей сигаретами «Пётр I» и пользуются услугами мобильной связи исключительно «North West GSM»

В финском отеле, куда герои попали по ошибке, генерал читает газету «Калейдоскоп». Ещё до выхода фильма на экраны Булдаков в образе своего героя снялся в рекламе этой газеты.

Семен Стругачев, сыгравший в фильме Леву Соловейчика, вспоминает о съемках картины: «Вообще-то я судьбе благодарен. Но в кино, знаете как: заметили тебя, пригласили, и если картина как наша «Охота», то созданный тобой образ начинают эксплуатировать, что и происходит с нами уже шесть лет. А другие режиссеры практически не приглашают в свои картины, есть у них своеобразная клановость — ах, дескать, вы рогожкинцы, вот у него и снимайтесь. Есть и еще одна опасность: дело в том, что после этих картин за нами закрепилась репутация всероссийских пьяниц, и серьезное кино нам, вроде бы, уже недоступно».

Фильм снимался на берегу Финского залива. Сейчас там находится кемпинг "Кордон кузьмича"

Рассказывает Сергей Русскин, исполнитель роли Сергея Олеговича: « Чтобы сниматься в таких фильмах — нужно крепкое здоровье иметь! Помните, герои картины все время пили водку «Урожай»? Ее привезли 30 ящиков! Ну, не переливать же в бутылки воду! Так что в кадре мы пили по-настоящему! Потом приехали спонсоры, увидели, что мы стаканами «беленькую» глушим и схватились за головы: «Мы же паленую специально для съемок дали! Не думали, что реально пить будете!» Но ничего, все живы остались! Для правды жизни приходилось бежать, например, по пересеченной местности через лес в Карелии. Оператору нужно было показать девственную природу. Снимали все с одного дубля. А мы бежали, проваливаясь в ямы и спотыкаясь о камни. У генерала, которого играл Алексей Булдаков, одно из таких падений закончилось трещиной ребра. Еще я там чуть не утонул! Пришлось грести одной рукой, а другой держать удочку — и это в тяжелом от воды костюме! Он тянул на дно. В другой раз леской с пальца сорвало кольцо — мой талисман, подарок супруги. Я нырнул за ним и каким-то чудом поймал... ртом! Барахтался в воде, и камеру, кстати, не остановили — снимали...».

Сергей Русскин продолжает: «Меня практически застудили, когда мы снимали «Особенности национальной рыбалки», где я еду в автомобиле. Он забуксовал под дождем, ко мне цепляют джип. Оказывается, подцепили не меня, а корову. Этот кадр снимали, наверное, раз пятьдесят, сменили несколько коров! На самом деле, для того, чтобы сниматься в кино, нужно иметь очень крепкое здоровье. О мастерстве уже не думаешь. В кино актер только использует нажитое им в театре, там некогда заниматься актерским мастерством, там нужно делать трюки».

Некоторые цитаты:

«Мда... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено».

- Водка хорошая была, которую оставили?

- А какая она еще бывает?!

«Я сразу почувствовал, что что-то не так. Чисто, аккуратно. Не по-нашему как то...».

- Где здесь туалет?

- Везде! Только к сараю не ходи - там крапивы много.

«Чё ты мне дал, то я и перепутал!»

- Спасибо!

- Спасибо не булькает...

« Наш человек! Бывало, полведра через край... До дна!... А потом еще лекции в клубе читает о вреде алкоголизма и культуре сексуальных отношений в сельской местности».

«Кузьмич, чего это твой сотрудник весь вечер молчит? Он не мой... Я так и подумал, что он немой».

- Место здесь глухое, тут лучше на лодке подойти, на подводной.

- На "Малютке".

- А ты откуда знаешь? Это ж государственная тайна!

- Так в прошлом году ходили на острова за ягодами на ней!

«Надо палец в воду опустить, чтобы червяк не умер. А то трупный яд может в ранку попасть...»

— Кузьмич! Ну почему тебя всегда в восточную мистику тянет. Почему нельзя по-нашему, по-русски, спокойно заниматься медитацией?

— Если по-нашему, никакого здоровья не хватит!

«Вообще-то, ловить рыбу динамитом незаконно. Поэтому идти надо за остров, где не видно».

|

Понравилось: 2 пользователям

"Экипаж" - история создания фильма |

Первый советский фильм катастрофа.

"Я всегда мечтал снять зрелищное кино со множеством спецэффектов, — вспоминает режиссер картины Александр Митта. — Хотелось настоящий «инженерный проект» соорудить: я же в прошлом архитектор". Сказано — сделано: решили остановиться на популярном в то время за рубежом сюжете — авиакатастрофе. Такое в СССР совсем не показывали.

Идея создания «Экипажа» принадлежит, конечно, самому Митте, который, кстати, всегда тяготел к зрелищному кино с использованием специальных эффектов (тогда в СССР все это называлось «комбинированными съемками.

Митта многому научился у Александра Птушко – главного гуру в этой области, помогавшего ему даже в таком, казалось бы, далеком от спецэффектов фильме, как «Гори, гори, моя звезда». В частности, с падающим занавесом. Сам Птушко чем-то напоминал нынешнего Лукаса (тем более, и отчество у него было – Лукич). Его не столько интересовали актеры на площадке, сколько всякие трюки и выдумки (хотя, и актерские работы, и режиссура на высоком уровне). Так было и на «Новом Гулливере» (потрясшем всех и вся), и на «Салтане», и на других лентах.

Однако, со смертью Птушко созданный им великолепный цех комбинированных съемок Мосфильма начал приходить в упадок. Новых картин с использованием спецэффектов больше не появлялось. Кадры оказались невостребованными. И все, чем так гордился Александр Лукич, могло кануть в небытие. Так и пришла Митте мысль создать нечто такое, где можно было бы развернуться в полную силу. Создать зрелищный фильм не хуже западных образцов. Причем, как бывшему архитектору, ему хотелось создать именно какой-нибудь «инженерный» проект, какого раньше никто не видел.

Сказано – сделано. Митта обратился к Юлию Дунскому и Валерию Фриду. Решили остановиться на популярном сюжете – авиакатастрофе. После романа Хейли и последующей его экранизации «Аэропорты» посыпались один за другим. Не считая целого ряда других подобных лент. Однако, в СССР они не демонстрировались. И пробел в этой теме был очевиден. К тому же авторы решили несколько изменить традиционный ход повествования. Первую серию посвятить личным отношениям героев (сейчас эта идея смешения жанров вызывает сожаление Митты), а вторую – непосредственно борьбе за выживание на борту самолета. Для второй части к участию в сценарии авторы привлекли известного авиаинженера и преподавателя Бориса Уриновского.

С самого начала авторы столкнулись с серьезными трудностями. Показать катастрофу советского самолета, да еще такого, как ТУ-154… . Нашли компромиссное решение. Самолет терпит аварию за границей, в тяжелейшем стихийном бедствии. Но приземляется-таки в Москве. Благодаря героическим действиям экипажа.

Наконец, сценарий «Запас прочности» лег на утверждение (он, кстати, был опубликован в альманахе «Киносценарии»). Лента запущена в производство. Бюджет ее был не просто низким – он был вообще никаким, если говорить о подобных картинах. Название «Запас прочности» принято не было (прокатчики посчитали, что оно не очень кассовое). Уже в ходе съемок (по предложению Митты) его заменили на «Экипаж».

С компанией «Аэрофлот» удалось договориться. Снимали в московских аэропортах за не очень высокую плату. Гораздо тяжелее пришлось с поисками самолетов. В то время списанных ТУ-154 еще не было. Помог случай. В Омске на полосе загорелся самолет. Спасти, правда, удалось только хвост. Но и это уже было большой удачей. Через три недели этот кусок ТУ-154 привезли в Москву. На нем и сняли все «воздушные» эпизоды второй серии. А пока везли, произошло еще одно ЧП. На рейсе Киев – Москва кто-то из пассажиров разлил ртуть. Самолет спешно отправили на завод для обследования и ремонта. По просьбе Мосфильма и этот самолет предоставили для «Экипажа».

Сами съемки были невероятно тяжелыми и долгими. В основном, макетными. Но и они требовали огромного умения и труда. Митта снимал сразу с трех точек, что дало прекрасную возможность для последующего монтажа. Также режиссер попытался снять самую яркую (во всех смыслах) сцену, не прибегая к макету. На кладбище старых самолетов был найден ТУ-114, прекрасно сохранившийся. Поскольку двигаться самолет был уже не в состоянии, то декорацию соорудили прямо вокруг него, там же, на кладбище. Подготовили сцену взрыва самолета вместе со зданием аэропорта. Для чего привезли 6 тонн горючего. Однако, в ходе подготовки все воспламенилось, взорвалось и сгорело не дожидаясь команды «мотор!»

Главную роль Митта предложил Алексею Петренко. Однако, тот отказался, объяснив невозможностью сниматься «в железе» (т.е. в самолете). После чего и был утвержден Георгий Жженов. На роль Тамары Митта никого не видел, кроме Елены Прокловой (которую и создал, как актрису). Но, увы (а может, к счастью) и ее мы не увидели на экране. Сославшись на то, что ее не отпускает Ефремов, ибо она должна заменить в театре уехавшую в Южную Америку Ирину Мирошниченко, Проклова от роли отказалась. Правда, у самого Наумыча другое объяснение. Поскольку сценарий предусматривал некую постельную сцену (тогда еще никто даже предположить не мог, что именно получится), то Прокловой, как члену ЦК ВЛКСМ, было не совсем… .

Случайно встретив в студии студентку Александру Иванес (будущую Яковлеву), Митта взял ее вместо Прокловой. Яковлеву тогда как раз исключили из театрального училища за срыв занятий и прогулы. Свой характер она с лихвой проявила на съемках. О чем с гневом вспоминает директор «Экипажа» Борис Криштул. Тем не менее, замечу, что победителей не судят. Стать секс-символом в стране, где «секса нет» — это вам не хухры-мухры!

Отказался от роли и Караченцов. Мол, занят и все такое. На его место пришел Анатолий Васильев из Театра Советской Армии. Только Олег Даль остался и приступил к съемкам. Уже было отснято довольно много материала, когда Даль прервал свою работу. Он очень тяжело болел в то время и не мог продолжать. Разразился крупный скандал. Пересъемка требовала новых затрат. Все эпизоды с Далем, на которые затратили кучу денег, полностью пропали. Сразу же последовали и санкции. На три года актер лишался права сниматься на студии «Мосфильм». Но все эти запреты никому уже не были нужны. Через год Олега Даля не стало. Его место на съемках занял в то время никому не известный Леонид Филатов.

“Худой, злой, больной — но какова страна, таков и секс-символ” – знаменитая фраза Жванецкого о Филатове всем известна. Как все получилось? Сама сцена, как утверждает Митта, придумана была давно. Исполнить задуманное – вот, в чем заключалась проблема. В общем и целом (не сообщая подробностей) режиссер заручился разрешением директора Мосфильма Сизова. Самую главную сцену с обнаженной натурой сняли ночью. Причем, Филатов раздеваться отказался наотрез. Только в одном дубле он лежит в трусах. А во всех остальных – одеяло набросано на джинсы. С Александрой вышло намного легче. Правда, когда на одном из дублей она, наконец, сняла трусики (Митта актрису приучал постепенно), один из осветителей не выдержал напряжения и шлепнулся с лесов вниз (к счастью, все обошлось).

Специально для этой сцены была построена декорация – «квартира Скворцова». Типичная берлога одинокого донжуана. С огромной кроватью, цветомузыкой, аквариумом (рыбок взяли напрокат из зоомагазина) и всеми прочими атрибутами. Поскольку Леонид Филатов на донжуана не очень смахивал (тут Михалыч, конечно, прав, спору нет), авторы решили убедить в этом зрителя.

Тут и бесконечные разговоры о бабнике и кобеле Игоре Скворцове. Тут и различные телефонные звонки от его поклонниц (раздражающие ревнующую Тамару). И, наконец, непосредственное посещение Игоря двумя девицами. Первая – еще до Тамары. Та, которую «донжуан» приглашает лежа слайды на потолке посмотреть. Кстати, в этой роли выступила Ирина Санпитер. Она потом вышла замуж, уехала в Италию и снялась там в некоторых картинах. Вторая – это, конечно, героиня Елены Кореневой. Все это сыграло свою роль. Как бы то ни было, зрители действительно восприняли Игоря, как донжуана. И на стеснительного Леонида Филатова обрушился шквал почитательниц.

Сцену сняли ночью. А наутро о ней уже доложили. Начальство пришло в страшную ярость. И пришлось взяться за ножницы. Большую часть «эротики» вырезали. Но и то, что осталось (вид обнаженной Яковлевой сквозь аквариум) привело в полный экстаз население СССР. Митта рассказывает, что киномеханики вырезали эти кадры и делали и них эротические фотки. Именно из-за этой крошечной сценки картина получила гриф «Детям до 16-ти»

Как ни странно, но только одна сцена вызвала нарекания уже на законченном фильме (с “сексами-шмексами” разобрались ранее). Это смерть главного героя Андрея Тимченко. Причем, возмущение шло непосредственно от Самого. Которого возмутили бесконечные смерти пожилых людей на экране (вероятно, он чувствовал приближение своей кончины).

Так что, как ни противился Митта, а пришлось ему менять сценарий и уже отснятый материал. Добавили сцену, как экипаж навещает командира в больнице. Правда, некоторые полагают, что, когда в финальных кадрах Тамара объявляет Ненарокова командиром корабля, это, мол, косвенный намек на смерть Тимченко. Просто не показанной на экране. Несколько странное утверждение. Понятно, что после инфаркта герой Жженова уже в любом случае не вернется на полеты. Тем более, что и инфаркт-то у него произошел именно потому, что он не прошел очередную медкомиссию (как годом раньше его друг, второй пилот).

|

Понравилось: 2 пользователям

Армянское радио спрашивают |

Армя́нское ра́дио — один из главных персонажей советских анекдотов, особенно в 1960-70-е годы. Как правило, анекдоты из этой серии начинаются словами: «Вопрос Армянскому радио» или «Армянское радио спрашивают…», после чего идет достаточно обыденный вопрос и парадоксальный и даже абсурдный ответ на него, с изрядной долей сатиры на «реалии советской жизни».

--Правда ли, что при коммунизме дети будут производиться при помощи электричества и пара? Да, будет браться пара, выключаться электричество, а остальное — как при социализме…

--Чем лекарство отличается от пива? Лекарство сначала выписывают, потом выпивают, а пиво — наоборот.

--Где появился танец чечётка? Думаем, что в семье рабочего Саакяна, где десять детей и один ночной горшок.

--Какая нация самая красивая? Спасибо за комплимент.

--Почему клоп плоский? Чтобы на нём было удобнее спать.

--Кто такая шансонетка? Это женщина, у которой нет шансов.

--Почему нет мяса? Потому, что свиньи вышли в люди, коровы вышли за офицеров, бараны защитили диссертации, а куры сдохли со смеху.

--Какой самый главный орган у женщины? Журнал «Работница».

--Почему мужчины носят макси-пиджаки? Чтобы скрыть свое восхищение мини-юбками.

--Кто такой автотурист? Это человек, который едет за 5000 миль, чтобы сфотографироваться у собственной машины.

--Что такое бизнес? Это способ отбирать деньги без помощи грубой силы.

--Какой процесс понимается под воспитанием? Это учебный процесс, в начале которого ребенка учат говорить, а в конце — молчать.

--Можно ли убить тещу полотенцем? Можно, если в него завернуть утюг.

--Можно ли самовар положить под подушку? Конечно можно. Моя вещь, куда хочу — туда и положу.

--Будет ли любовь при коммунизме? Не будет денег — не будет любви!

--Где у человека душа? Под мочевым пузырем: когда помочишься, на душе становится легче.

--Что называется сверхточностью? Удар комара о телеграфный столб.

--Как назвать человека, убившего мать, отца, сестер и братьев? Круглый сирота.

--Может ли отец быть младше сына? В ХХ веке все возможно, и отец может быть младше сына, если он ему — не родной.

--Для какой цели существуют газеты? Газета — это портативная ширма, за которой мужчина, сидящий в трамвае, прячется от стоящей рядом женщины.

--Кто такие дальние родственники? Это самые лучшие родственники, и чем дальше, тем лучше.

--Что такое диета? Это — умирание от голода с целью пожить немного дольше.

--Кто такой дипломат? Мужчина, способный убедить свою жену, что шуба ее полнит.

--Какая разница между женой и домработницей? Домработница — женщина, выполняющая работу за специальную плату, а женщину, выполняющую ее бесплатно, называют женой.

--Что такое луч смерти? Луч смерти — это взгляд, который одна женщина бросает на другую, одинаково с ней одетую.

--Что такое меню? Меню — список блюд, которые только что кончились.

--Кто такой начальник? Начальник — это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.

--Что такое облысение? Процесс замены причесывания умыванием.

--Для чего детям рассказывают сказки? Сказки — это страшные истории, рассказываемые детям с целью подготовки их к чтению газет.

--Что думает курица, убегая от петуха? Не слишком ли быстро я бегу?..

--Что думает старый петух, бегущий за курицей? Не догоню — хоть согреюсь.

--Что думает молодой петух, который бежит за курицей? Догоню — что буду делать?

--Почему академиков считают по членам, а баранов — по головам? Считают по слабым местам.

--Что выше любви? Пупок.

--Что мы смотрим сверху, а лижем снизу? Почтовую марку.

--Почему Ален Даллас разогнал своих агентов из разведки?

Потому, что они не смогли узнать:

1. Где живет кузькина мать.

2. На какой длине волны вещает армянское радио.

3. Чем занимается ДОСААФ.

--Можно ли увеличить деторождаемость в течение пяти лет? На этот вопрос трудно ответить, так как орудие производства находится в частных руках.

--Что такое сноска? Способ отвлечь читателя.

--Кто такой холостяк? Это человек, который каждое утро приходит на работу другим путем.

--Что такое цирк? Это место, где животные ведут себя, как люди, а люди — как обезьяны.

--Кто такой шофер? Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы не иметь её.

--Что означает экономия? Экономия — это искусство тратить деньги, не получая от этого удовольствия.

--Какой самый красивый город? Конечно, Ереван! А сколько бомб надо для того, чтоб его разрушить? Баку тоже красивый город.

--Что такое фокстрот? Это любовь стоя.

--Кто пьет коньяк при новой цене? ВОРы и ЧИЖи. Почему? Непонятно! Потому, что ВОР — это высокооплачиваемый работник, а ЧИЖ — чрезвычайно интересная женщина.

--Почему одни люди толстые, а другие — тонкие, хотя едят одни и те же макароны? Потому, что одни едят их вдоль, другие поперек.

--Можно ли глотать шарикоподшипники? Можно, но лучше не надо, чтобы не разбить унитаз.

--Какая разница между телевизором и ночным горшком? Разницы никакой, содержание одно и то же, только в последнем видимость лучше.

--Как правильно писать: «ягодицы» или «егодицы»? Посмотрите в словаре на букву «ж»

--Можно ли гладить нейлоновые чулки? Можно, если они на хорошенькой ножке.

--Как нужно содержать мужа? Как собаку: кормить, поить, одевать, а вечером выпускать погулять.

--Можно ли корову скрестить с медведем? Даже нужно, так как летом она будет давать молоко, а зимой сосать лапу.

--Что делать, если песцы вылезают из норки? Пришить пуговицы.

--Что делать, если сны снятся на иностранном языке? Брать в постель переводчицу.

--Какая разница между мужем и космонавтом? Космонавт знает своего дублера, а муж — нет.

--Может ли женщина жить с обезьяной? Нет, так как у обезьяны нет денег.

--Как предохраниться от зачатия? Нужно пить нарзан. До или после? Вместо.

--Можно ли забеременеть от валерьяновых капель? Можно, если Валерьяну — от 16 до 50.

--Кто такой ишак? Это муж, который едет на юг со своей женой.

--Кто такой осел? Муж, отпустивший свою жену одну на юг.

--Как называется прическа у Хрущёва? Урожай 1969 года.

--Что такое «зелёное, хрустит, но не деньги»? Пятьдесят рублей.

--Почему русские женщины носят туфли на толстом каблуке? Потому, что у них в одной руке сетка, в другой — Светка, впереди пятилетний план, а позади пьяный Иван.

--Какую работу совершает настоящий мужчина, сидя на унитазе, умственную или физическую? Умственную, иначе он нанял бы кого-нибудь.

--Изменяла ли Ева Адаму? Конечно, ведь человек произошел от обезьяны.

--Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Да, если он — миллиардер.

--Что будет, если скрестить клопов со светлячками? Густая сеть электрификации по всей стране.

--Почему петух так много поет? Потому, что у него десять жен и ни одной тещи.

--Какая нация самая глупая? Зато у нас коньяк самый лучший!

--Почему перестало существовать армянское радио? Умер еврей, который отвечал на вопросы.

--Каким должен быть горшок в малогабаритной квартире ? — Таким же, как обычно, только ручками во внутрь.

--Вегетарианец любить женщину ? — Может, если женщина ни рыба, ни мясо.

--Может ли немецкая овчарка стать бульдогом ? — Может, если ей отрубить хвост и набить морду.

--Кем лучше быть — дураком или лысым ? — Лучше дураком: не так заметно лысины.

--Какое сходство между телевышкой и женской ножкой ? — Чем выше, тем больше дух захватывает.

--Когда наступит всемирный голод ? — Когда китайцы начнут есть вилками.

--Будет ли новая всемирная война ? — Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

--Может ли собака получить инфаркт ? — Может, если ей создать человеческие условия.

--Есть ли жизнь на Марсе ? — Тоже нет.

--Может ли мужчина обладать сотней женщин в одну ночь ? — Может, если ночь полярная.

--Что такое муж? — Это заместитель любовника по хозяйственной части.

--Какая разница между мужем и директором ? — Директор знает своего заместителя, а муж нет.

--Почему армянское выражение «а в кусты» пишется вместе ? — Потому, что там одному делать нечего.

--Каких женщин будут любить при коммунизме — полных или худых ? — Точно не известно, но предполагаем полных, так как мужчина не собака, на кости не бросается.

--Какая разница между мужскими и женскими ногами? — В ногах разницы нет, разница между ними.

--Можно ли спать с открытой форточкой? — Можно, если больше не с кем.

--Правда ли, что Чайковский был гомосексуалистом ? — Правда, но мы его любим не только за это.

--Чем заняты девушки в больших городах? — Решают проблему — как одеть «мини»-юбку на «макси»-попу и натянуть высокие сапоги на кривые ноги.

--Как заиметь друга ? — Хочешь иметь друга — купи собаку.

--Можно ли попой останавливать поезд ? — Можно, если она будет красной.

--Может ли убить человека 6-ти вольтовый аккумулятор ? — Может, если он упадет со шкафа.

--Сколько бывает видов противоестественной любви ? — Мужчина к мужчине, женщина к женщине, страны народной демократии к СССР.

--Чем отличаются орехи от мужа ? — Орехи грызут, когда есть деньги, а мужа грызут, когда нет денег.

--Что такое «ни то, ни се и сбоку бантик» ? — Это голый мужчина в профиль.

--Есть ли в СССР дома терпимости? — Домов терпимости у нас нет, у нас есть дома отдыха.

--Можно ли определить национальность, если отец турок, а мать еврейка ? — Натуральный еврей.

--Почему когда потеют ноги, они плохо пахнут, а руки нет ? — Вспомните, откуда растут ноги и откуда растут руки.

--Можно ли прожить на одну зарплату ? — Не знаем, не пробовали.

--Какое самое лучшее противозачаточное средство ? — «Спиодин».

--Что милее всего на свете ? — Сон. Положи рядом со мною красивую женщину, но если хочешь спать, то не обратишь на нее никакого внимания.

--Что может дать самая красивая женщина Парижа ? — Она не может дать больше того, что может дать.

--Как избавиться от клопов ? — Надо купить лотерейные билеты и оклеить ими комнату. Если хоть один билет выиграет, то клопы сдохнут от смеха.

-Что мягче всего на свете ? — Кулак. Даже на мягкой подушке его подкладывают под голову.

Можно ли при атомном взрыве сходить в туалет ? — Можно, если найдете свой зад.

Что надо делать, когда на тещу напал тигр ? — Сам напал, сам пусть и защищается.

Можно ли Париж сделать соцгородом? — Можно, но жалко.

Чем отличается золотая женщина от простой ? — Золотая — с пробой.

Чем отличается Волга от попа? — Волга — матушка, а поп — батюшка.

Что такое «ни то — ни се» ? — Это маленькая на троих.

Что такое старость? — Это когда половина мочи идет на анализ.

Почему слово «квас» пишется вместе, а «к вам» — отдельно ? — Потому что «ананас» пишется вместе, а «мы ее» — отдельно.

Чем отличается женщина от мужчины ? — Женщина всегда может, но не всегда хочет, а мужчина — наоборот.

Как в комнате уничтожить клопов ? — Надо их загнать под шкаф, а у шкафа подпилить ножки.

Что нужно делать при атомном взрыве ? — Нужно завернуться в простынь и медленно ползти на кладбище. — А почему медленно? — Чтобы не создавать паники.

Что будет, если соединить кибернетику и математику ? — Кибенематика.

Для чего у человека нос ? — У мужчин для красоты, а у женщин, чтобы совать его куда не следует.

Что такое волосатый мужчина ? — Это или первый человек, или последняя обезьяна.

Что такое похмелье ? — Это та же пьянка, только с утра.

Как называется женщина с низким декольте ? — Голосистая.

Что такое половая недостаточность ? — Это когда член не достает до пола 15 см.

Что сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простынь ? — Вымыть ноги.

Сколько раз краснеет в жизни женщина ? — Четыре раза: в первую брачную ночь, когда первый раз изменяет мужу, когда первый раз берет деньги, когда первый раз дает деньги.

А мужчина ? — Два раза : первый раз — когда не может второй, второй — когда не может первый.

Что делать, чтобы не потеть на работе? — Что такое работа, мы не знаем, но если это то, о чем мы думаем, то советуем не накрываться одеялом.

Что такое беременная девушка ? — Это девушка без чувства юмора, с ней пошутили, а она надулась.

Что можно купить на старый рубль ? — Ничего. А на новый ? — В 10 раз больше.

Что такое плотская любовь ? — Это любовь на плоту.

Что делать, если хочется работать ? — Полежи и все пройдет.

Можно ли бить жену ? — Не только можно, но и нужно, так как еще Энгельс говорил, что битие определяет сознание.

Почему в магазинах нет красной икры ? — Из-за отсутствия спроса. Приди в магазин и послушай — разве красную икру кто-нибудь спрашивает?

Чем сменяется культ личности ? — Культом двуличности.

Почему мы идем к коммунизму, а жрать нечего ? — Зачем жрать посреди дороги, придем и нажремся.

Какая самая чистая любовь ? — После бани.

Что такое очередь ? — Это организованный поход к прилавку.

Можно ли тещу убить ватой ? — Да, если в нее завернуть утюг.

Где у женщин волосы самые кудрявые ? — В Африке.

Может ли женщина прожить на 30 рублей в месяц? — Да, если одеваться будет в кредит, а раздеваться за наличные.

Что такое культ личности ? — Это когда один плюет на всех.

А разоблачение культа личности ? — Когда все плюют на одного, а в результате все ходят оплеванные.

Может ли «Запорожец» развить скорость 140 км/час ? — Да, если его спустить с горы Арарат.

Почему закрыли армянское радио ? — За неуместную паузу.

— Будет ли при коммунизме в анкете пятый пункт: «Национальность»? — Не будет. Будет вопрос: «Ваша национальность при социализме».

Умирает старый армянин. К нему подходят его дети: — Отец! Ты умираешь. Скажи как нам жить дальше? — Берегите евреев. — Ну, что ты говоришь, отец? Ты скажи, как нам жить дальше? — Берегите евреев. — Да при чем здесь евреи? Мы всю жизнь прожили в Армении, ты скажи, как нам жить дальше? — Слушайте меня, дети мои, вашего старого отца. Берегите евреев! С евреями покончат, за нас возьмутся.

— С кем граничит Советский Союз? — С кем хочет, с тем и граничит.

— Что такое татаро-монгольское иго? — Это временный ввод ограниченного континента татаро-монгольских войск на территорию Руси.

— Почему Баба-Яга не беременеет? — Не на той палке летает.

— Какая разница между бардаком и публичным домом? — Публичный дом — заведение, а бардак — это система.

— Чем отличается женщина от такси? — Женщина с огоньком никогда не бывает свободной.

— Что лучше: теща или пиво? — Хорошо и то, и другое. На столе и в холодном виде.

— Доживем ли мы до коммунизма? — Мы не доживем, но детей жалко.

— Правда ли, что гениальность — это болезнь?

— Да, болезнь, но к сожалению, очень редкая и совершенно не заразная.

— Что было бы, если бы в «Титанике» вместо Леонардо Ди Каприо снялся бы Стивен Сигал?

— Он бы всех спас.

— При раскопках в Тбилиси рабочие наткнулись на телефонный кабель. Ну, вы видите, как давно у нас в Грузии телефон был изобретен?

— Это что. Вот мы на днях под Ереваном копали и не нашли никакого кабеля. Представляете, как давно в Армении пользуются сотовой связью?

— Как уберечь горжетку от выпадания волос ?

— Что такое горжетка, мы не знаем, но догадываемся. Рекомендуем не ездить на лошади верхом, на велосипеде, а также не мыться жесткой мочалкой.

|

Понравилось: 2 пользователям

Владимир Мулявин. "Я человек скромный" |

Владимир Мулявин родился 12 января 1941 года в Свердловске. Его предки были довольно зажиточными сибирскими купцами, держали свои магазины и получили хорошее образование, но с приходом советской власти были раскулачены. Отец Владимира Мулявина, Георгий Мулявин, был простым рабочим на заводе «Уралмаш», хорошо играл на гитаре, обладал музыкальным талантом, но рано ушёл из семьи к другой женщине, и матери Владимира, Акулине Сергеевне, пришлось воспитывать одной троих детей – старшего Валерия, Владимира и Наташу. Впоследствии Владимир Мулявин вспоминал, что мать почти не видел, так как ей приходилось много работать. Ее зарплата швеи была очень маленькой, чтобы обеспечить семью Акулине Сергеевне приходилось много работать и поэтому дети росли самостоятельными. Позже Владимир Мулявин рассказывал: «Мама говорила: «Что ты все время бренчишь? Когда делом займешься? Работой?» Однажды ко мне приехал друг и сказал: «Тебе надо работать в оркестре, ты будешь зарабатывать в два раза больше, чем токарь на заводе». Так я стал работать в оркестре, а было мне шестнадцать лет».

Владимир рано пристрастился к музыке, ещё в детстве ему довелось побывать в театре на показе оперы «Травиата», и его родные позже вспоминали, что маленького Володю буквально потрясло увиденное им восхитительное театрально представление. Он всё время спрашивал: «Где же такая страна? Где же люди такие живут?». В 12 лет Мулявин самостоятельно освоил игру на балалайке, затем научился играть на гитаре, и начал этим зарабатывать, играя в поездах, переходах и на улицах. К 14 годам он неплохо играл не только на гитаре и балалайке, но и на других струнных инструментах.

Позже Мулявин рассказывал, что ему очень повезло, и он встретил настоящего учителя. Им стал выпускник Харьковского института культуры и бывший политзаключённый Александр Иванович Навроцкий. Он был необычайно талантливым музыкантом-педагогом и первым разглядел в Мулявине не только настоящий самобытный талант, но и потрясающую работоспособность. Навроцкий занимался со своим воспитанником по шесть-семь часов в сутки, и результатом такой усердной работы стало поступление Мулявина в Свердловское музыкальное училище в 1956 году. Там он учился по классу гитары, остальные инструменты осваивал самостоятельно, при этом отлично играл даже на пианино. Там же он создал свою группу, игравшую джаз, и вскоре был отчислен из училища за «преклонение перед западной музыкой». Вместе с ним из училища были отчислены еще девять человек - все участники той группы. Но педагоги понимали, что Владимир Мулявин был удивительно талантливым учеником, и вскоре он снова смог вернуться в училище.

В 1965 году Владимир Мулявин был призван в армию, служил под Минском, но даже в армии Мулявин не оставлял занятия музыкой, создал вокальный квартет и принимал уча-стие в организации ансамбля Белорусского военного округа. Именно там, в армии, собрался первый состав будущей группы «Песняры» - это Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин и Александр Демешко. Вспоминал Владислав Мисевич: «Служили мы в разных ротах, но место репетиций было у всех общее – Дом офицеров. Там танцевали, играли разную музыку … подслушивали тайком «Голос Америки», джазовые композиции. Уже тогда Володя был потрясающим аранжировщиком!».

Увлечение джазом осталось страстью Мулявина на всю жизнь. Несмотря на строгие запреты того времени и недовольство руководства «увлечением западной музыкой», Владимир преклонялся перед талантом Джо Кокера и других зарубежных джазовых музыкантов. Уже в зрелом возрасте ему удалось побывать на концерте Кокера в Дортмунде. Му-лявин долго находится под впечатлением того, как двадцатитысячная толпа была единым целым, и как музыкант «держал» публику своим талантом. Впрочем, и сам Мулявин в полной мере владел этим даром. Народный артист республики Беларусь Александр Тиханович рассказывал о Мулявине: «На всю жизнь сохранилась в нём какое-то детское восприятие мира, какая-то наивность, доверчивость, открытость миру … Этот свет в глазах, эта распахнутость души …».

В 1968 году музыканты-сослуживцы создали ВИА «Лявоны», но это название не очень понравилось руководству филармонии. Лявон был комедийным персонажем белорусского фольклора. Так назывались белорусы, по аналогии с украинцами-хохлами и русским-иванами. Самим музыкантам название тоже не очень пришлось по душе. Тогда Леонид Тышко и Владислав Мисевич пошли в библиотеку и в стихах народного поэта Беларуси Янки Купалы нашли слово «песняр». Причем произведения этого белорусского классика чрезвычайно интересовали самого Мулявина, томик его стихов всегда был под рукой музыканта.

По признанию самого Мулявина, как только они стали «Песнярами», в их жизни многое сильно изменилось, особенно много дали группе поездки в глубинку, где сохранился белорусский фольклор в первозданном истинном виде. Именно Мулявин с «Песнярами» всколыхнул у всей страны интерес к народным белорусским песням, на тот момент уже почти забытым. Его всегда живо интересовала народная культура. Владимир не считал ее для себя чужой, и учил белорусский язык специально для того, чтобы лучше понимать народные напевы Беларуси. Владимир Мулявин рассказывал: «Надо было идти своим путем. Меня не устраивала эстрада в том виде, в котором она была тогда. Это был не наш путь. Мы взяли народные песни. Я их много слушал, впитывал в себя все лучшее. Мы добились успеха потому, что не были ни на кого похожи. Официально мы стали пер-вой группой, с которой начался жанр ВИА».

Впервые ВИА «Песняры» громко заявили о себе в 1970 году на четвёртом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. Руководство Минской филармонии отпускать коллектив в Москву не очень хотело, ставка делалась на жену Мулявина – Лидию Кармальскую. В то время для артистов эстрады существовали строжайшие правила, у них не должно было быть длинных волос, усов и бород, им полагалось выступать в строгой одежде. Белорусские музыканты этим стандартам совсем не соответствовали, их «патлатые» головы, знаменитые мулявинские усы и цветные костюмы никак не могли понравиться столичному руководству. Но Мулявину удалось убедить все руководство, что внешний вид коллектива – это часть образа и часть народного белорусского костюма.

На фестивале «Песняры» произвели настоящий фурор исполнением белорусской народной песни «Ты мне весною приснилась». Публика была поражена звучанием забытой, а многим и вовсе неизвестной народной белорусской песни. Восхитительный вокал и безупречная музыкальная аранжировка сделали «Песняров» известными за несколько минут.

В то время изредка попадавшие в СССР западные песни заучивались «на слух», а их слова нещадно коверкались, но с белорусским языком так поступать было неудобно, и люди по всему Советскому Союзу шли в книжные магазины, покупали русско-белорусские словари, чтобы понимать, о чём поют «Песняры». Ни одним артистам кроме ВИА «Песняры» не удавалось вызвать такой интерес к белорусскому языку. Леонид Борткевич, по-павший в коллектив «Песняры» в 1971 году, рассказывал: «Сижу я за кульманом, открывается дверь … и я вижу Мулявина, а руководитель мой говорит: «Лёня, ты уже свою работу сделал? Тут тебя спрашивают, и, по-моему, очень известные люди…» Всё, больше я свою работу не видел! Меня привели в филармонию, и как только меня взяли в «Песняры», буквально через несколько дней я уже пел в колонном зале «Александрия»!

Примерно в это же время к ансамблю присоединился старший брат Владимира Мулявина - Валерий, специально приехавший в Беларусь из Сибири. Но в 1973 году, во время гастролей по Ялте, произошла трагедия. В день концерта, на который были раскуплены все билеты, пришло известие о гибели Валерия. Как рассказывали позже очевидцы, музыкант сидел на парапете набережной, курил и смеялся, а увидев проходившую мимо поливальную машину, поднял ноги, перевернулся, и упал вниз на камни в воду с большой высоты. «Песняры» хотели отменить концерт, слишком тяжело было играть после такого несчастья, но администрация их уговорила отыграть концерт. Последнее слово было за Владимиром, и он решил не отменять выступление. Выступление «Песняров» началось песней «Белая Русь ты моя». Уже на первых аккордах Мулявин поник, а в середине песни повернулся спиной к микрофону. Музыканты видели, как по его лицу градом текут слёзы. Песню допеть Мулявин не смог, и лишь играл на гитаре.

Вскоре после тяжёлой болезни умерла сестра Мулявина Наташа. Вслед за этой трагедией умер один из основателей ансамбля и его яркая «звезда» Валерий Яшкин. Следом за ними ушли из жизни «песняры» Игорь Паливода и Анатолий Гилевич. Всю жизнь внешне успешного Мулявина преследовали потери, а он стойко переносил их. Тем временем «Песняров» называли в СССР русскими «Битлз». Рекламой нового и очень перспективно-го ансамбля занялось Центральное телевидение. На одном из концертов ведущий Игорь Кириллов, коверкая незнакомые белорусские слова, объявил композицию «Песняров» «Касiв Ясь канюшину». Песня поражала слушателей с первых аккордов. Слова в ней были народные, но в непривычной для советской эстрады рок-обработке.

За всё время существования ансамбля в нём сменилось более полусотни музыкантов. Главным условием, которому они должны были соответствовать, был талант. Без яркого, безусловного и сильного таланта попасть в группу было невозможно. От своих талантливых музыкантов Мулявин требовал стопроцентной отдачи. Леонид Борткевич вспоминал: «Мы были как солдатики – вправо, влево, смотри сюда, встань туда … Иногда такие высокие ноты брал – кажется, уж куда лучше! А он недоволен, плохо! И в конце концов выяснялось, что он прав. Он был учителем, настоящим, от Бога». Но это не помешало Борткевичу в 1980 году покинуть своего учителя и уехать в Америку вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут. Но жизнь за границей у него не задалась, и он вернулся на Родину уже в начале нового тысячелетия, на закате «Песняров», и даже не ожидал, что Мулявин вновь предложит ему петь песню «Берёзовый сок». Зал встречал «блудного сына» стоя, бешеными овациями.

В 1970-х годах «Песняры» переживали самый расцвет своей славы, их обожали, приглашали во все города Советского Союза, и руководство страны было обеспокоено столь высокой популярностью ансамбля. Из двух путей – придушить группу или приручить – был выбран второй. Партийная элита стала использовать «Песняров» в своих целях. Но и сам Мулявин использовал политиков. С их помощью он улаживал бытовые и прочие проблемы ансамбля, добывал редкие и дорогие инструменты, добивался хороших условий на концертах. С властью музыкант не боролся, но на компромиссы в творчестве не шёл. Он пел патриотические песни без фальши и пафоса, искренне и как всегда – талантливо. Бари Алибасов рассказывал: «Мне никогда не нравились все эти патриотические песни, написанные «по спецзаказу», всё это было слишком неискренне и наигранно … Но я не чувствовал никакого отторжения, слушая Мулявина. Даже зная, что и «Берёзовый сок», и «Молодость моя – Белоруссия» были написаны по приказу «сверху», эти песни было приятно слушать».

Мулявин обладал не только талантом аранжировщика, не только играл на всевозможных инструментах, он обладал уникальным, чистым и высоким тенором. Получив минимальное музыкальное образование, практически не учась вокалу, он тонко чувствовал и слышал музыку. Мулявин мог по много раз заставлять своих музыкантов перепевать одну и ту же ноту, добиваясь идеального звучания. Иногда это выглядело, будто бы он придирался, требуя невозможного, но на самом деле он не выносил фальши, не терпел ни единой неправильной ноты. Для Мулявина музыка была чем-то большим, чем просто сочетанием аккордов – он был с ней единым целым, сливался с песнями. Талантливых исполнителей для «Песняров» он находил везде – в других группах, ресторанах, порой ему достаточно было случайно услышать человека для того, чтобы потом пригласить его в группу. Причем, он не просто звал в группу – он ставил перед фактом, что музыкант дол-жен прийти на репетицию. Так попали в ансамбль Леонид Борткевич и Анатолий Кашепаров. «Песняры» в середине 1970-х годов были уже настолько популярны, что попасть в группу считалось невероятным везением. Но самые большие требования Мулявин предъявлял к самому себе, остальные участники группы автоматически подтягивались до его уровня. Владимир не мог себе позволить небрежного отношения к зрителям, не позволял себе недоработать, народную любовь он отрабатывал на сто процентов. Но все-народная и даже всемирная слава не могли заставить Мулявина заболеть «звёздной болезнью», он по-прежнему был скромным, весёлым и простым человеком. Муля – называли его коллеги, родные и близкие.

Спустя десять лет после неожиданного взлёта «Песняров» один за другим из коллектива начали уходить те, с кем Мулявин начинал работать. Вначале покинул коллектив Борткевич, а вслед за ним и Анатолий Кашепаров, у которого экзамены в ГИТИСе совпадали с выступлениями ансамбля, и он выбрал дипломный спектакль. Вскоре вслед за Борткевичем он покинул страну, и уехал в Америку. Там Кашепаров открыл пиццерию и занялся бизнесом. В 1999 году во Флориде он встретил Мулявина, и они вместе разговаривали о новых проектах. Но этим планам не суждено было сбыться. В 1981 году покинул ансамбль Леонид Тышко, а в 1988 году – балагур и «скоморох» Александр Демешко. Распад коллектива происходил постепенно, Мулявин несколько лет старался спасти люби-мое «детище», но тщетно. Люди, которые боготворили своего руководителя, разделяли с ним славу, не смогли поддержать его в сложный период, и не смогли остаться с ним. Позже музыканты обвиняли Мулявина в том, что он перестал заниматься группой, и у нее было мало концертов. Но в 1990-е годы концертов было мало у всех. Мулявин же, при-давленный грузом ухода близких людей, проблемами в группе, всё больше уходил в себя. За всё время существования «Песняров» - более тридцати лет – Мулявин написал более десяти неповторимых, уникальных и талантливых музыкальных программ. Но в последние годы существования группы новых песен они уже не исполняли, ездили со старым, привычным и любимым народом репертуаром.

С 1985 года Мулявин написал много песен, несколько рок-опер и музыкальных программ, но ни в Белоруссии, ни в России их не услышали. Последний диск с новыми песнями был записан им в 1994 году в Голландии. Тем временем в родном Минске музыканты существовали в нищенских условиях, репетировали в двух комнатах школы-интерната для глухонемых детей, со старыми инструментами. В 1997 году, когда сломался единственный студийный магнитофон, Мулявин написал резкую записку в министерство. Ответом стал приказ об отстранении Мулявина от должности директора ансамбля. Мулявин оставался на должности художественного руководителя, а должность директора занял бывший участник группы Владислав Мисевич. Мулявин говорил, что очень устал и не хочет жить, а артисты эстрады подписали просьбу президенту Лукашенко разобраться с ситуацией. Мулявина восстановили в должности, но вслед за Мисевичем ушли и остальные музыканты. Мулявин остался один, и набрал коллектив заново, после чего тридцатилетие группы было отпраздновано концертом в «Олимпийском» и закладкой звезды Мулявина на Аллее Славы. В 2001 году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Мулявину высшую белорусскую награду - орден Франциска Скорины. Но, несмотря на славу и множество поклонников, Владимир Мулявин всю жизнь был очень одиноким человеком, он сам говорил, что вне творчества он скучный, погружённый в себя человек. Возможно, единственным по-настоящему близким человеком был брат Мулявина Валерий, так рано погибший.

14 мая 2002 года Владимир Мулявин попал в автомобильную аварию, в результате кото-рой получил тяжелейшие травмы. Врачи поставили ему диагноз «тетрапарез, повреждение спинного мозга с нарушением функций тазовых органов, закрытый перелом-вывих шестого позвонка, ушибленная рана затылочной области». Мулявин попал в реанимацию, вскоре из Минска Мулявин был переведен в Москву в больницу имени Бурденко, где проходил курс реабилитации, пытался сам есть, двигал руками, делал попытки встать. Мулявин мечтал вернуться в коллектив, его даже посетили журналисты и взяли интервью. Леонид Борткевич рассказывал: «Муля был патологически скромен. Именно из-за этой его скромности в последние годы «Песняры» очень мало звучали, нигде не светились. Ведь чем скромнее человек, тем меньше он говорит о себе, пропагандирует сам себя. Мулявин вообще был гений, но он сам не понимал этого, не знал этого, не догадывался об этом. Он ощущал себя самым обыкновенным человеком. Образно говоря, гений одевается в простую одежду. И еще. Гений везде сеет добро. Он все делал для людей. Но так, чтобы люди этого не заметили. Да и звания ему были не нужны. Но именно с этого и начинается художник. Мулявин – это Высоцкий в своем жанре. Он работал на износ, работал всегда. На гастролях все идут на пляж, а он сядет в сторонке, берет бумагу и пишет, пишет, пишет… Отдыхал он мало. Поэтому у него было слабое здоровье. Дважды он перенес клиническую смерть, но врачи возвращали его…».

|

Понравилось: 1 пользователю

21 пример феноменальной кошачьей логики |

Кошки обладают особым, неповторимым взглядом на мир, постичь который людям порой оказывается не так-то просто. Часто весьма трудно догадаться, о чем в момент очередного загадочного поступка думал ваш пушистый питомец (а иногда и вовсе не понятно – думал ли он тогда вообще!). Мы попытались составить здесь своеобразную краткую энциклопедию кошачьей логики. Возможно, на этих картинках вы узнаете повадки своего усатого друга и даже сможете понять его немного лучше.

1. Самое удобное местечко в доме.

2. Да, именно здесь находится место, идеальное для того, чтобы присесть котенку.

3. Что значит «Спи внутри»?

4. Почему кошки постоянно разматывают туалетную бумагу?

5. Гладь и чеши меня, человек!

6. Они велели мне не сидеть на клавиатуре…

7. Отношения с неодушевленными предметами.

8. Полная или пустая?

9. «Твоя не может выйти на улицу: моя спать здесь».

10. Человек, что не так?!

11. Наиболее удобное место в конце концов найдено!

12. Крайне логично!

13. Различия между видами питомцев.

14. Вручение подарков.

15. Еще один пример логичного кота.

16. Схема кошачьего принятия решений:

17. Главное правило игр с человеком.

18. Противостояние кошек и вещей.

19. Кошки все же выбирают сомнительные варианты удобных местечек:

20. «Эта задумка не должна окончиться провалом!»

21. Так вкуснее.

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 4 пользователям

Реальная Европа в подписях или высмеивание собственных пороков |

Высмеивание собственных пороков - есть хорошо. Самоирония - один из двигателей развития общества.

Когда самое оно "то".

Не судите строго. Просто юмор. Считаю, что высмеивание подобного рода "косяков" только на пользу людям. Глядишь, и исправят что-то, или исправятся. Или помогут исправить.

Если было - удалю. Но не нашел еще такого.

2015 г. Бывший президент одной из восточно-европейских стран за работой в магазинчике. Нидерланды.

|

Понравилось: 1 пользователю

К 77-летию великолепного Челентано |

Известный итальянский актёр и музыкант Адриано Челентано покорил немало женских сердец своей харизматичностью. Он восхищает всем: голосом, игрой, мимикой, жестами и фразами, сказанными его персонажами. Лучшие фразы из фильмов с участием человека, чьему умению обольщать девушек можно только позавидовать.

|

Понравилось: 1 пользователю

"Вечера на хуторе близ Диканьки". Интересные факты о фильме. |

- Первоначально у создателей картины была мысль снимать натурные эпизоды в тех местах, о которых рассказывается в повести – в деревне Диканька, расположенной в Полтавской области Украины. Но так как начало съемочного процесса было запланировано на март 1961 года, от этой идеи пришлось отказаться, и отправиться на север – на Кольский полуостров. Неподалеку от города Кировска Мурманской области, в поселке «13-й километр» в считанные дни мастера-декораторы соорудили настоящую малороссийскую деревню – хаты с плетнями и сараями и небольшую церквушку.

- Жители Кировска стали первыми зрителями фильма Вечера на хуторе близ Диканьки. На премьерном показе в Доме кино была устроена театрализованная презентация: перед сеансом по фойе актеры, одетые в костюмы чертей и кидали в зрителей снежки.

- Для съемки самого сложного в техническом плане эпизода – полета черта по небу – был приглашен акробат из цирка, который должен был сняться вместо Милляра (актер, игравший Черта). Но в результате несчастного случая дублер получил травму, и 58-летнему Георгию Францевичу пришлось исполнять высотные трюки самому. Актер, несмотря на боязнь высоты, так вошел во вкус, что выделывал головокружительные пируэты в воздухе даже при выключенной камере. Кроме того, Милляр сам сыграл в сцене, когда его персонаж оказывался в проруби, при том, что во время съемок стоял тридцатиградусный мороз.

- В фильме звучат настоящие украинские рождественские колядки, а также отрывок из православного рождественского тропаря.

- "Вечера на хуторе близ Диканьки" — вторая экранизация Александра Роу произведений Гоголя. Впервые Роу обратился к творчеству классика русской литературы в 1952 году, сняв фильм "Майская ночь, или Утопленница".

- Людмила Мызникова (актриса, сыгравшая роль Оксаны) вспоминала, как на кастинге совершенно неожиданно для себя она опередила своих конкуренток, и о том, как ей работалось: "Ко мне подбежал какой-то человек и закричал: «Вот моя Оксана!», я просто опешила. До меня перебрали около 5000 претенденток. С Юрием Тавровым (Вакулой) у нас дружба не сложилась. Мне казалось, что он чересчур замкнутый, и было тяжело играть к нему любовь. А вот плакалось в кадре легко — я скучала по дому, по маме, вспоминала киевский дом — и рыдала!"

- Для Юрия Таврова (Вакула) роль в фильме - единственная крупная роль недавнего выпускника актёрской студии; позже снялся лишь в нескольких эпизодах.

"- На Киностудии имени Горького снимались сцены в павильонах, а натуру с красивыми заснеженными горами операторы нашли на Кольском полуострове — в Мурманской области. В Подмосковье в 1961 году было мало снега, поэтому пришлось отправиться за ним на север. Саму же Диканьку снимали в любимой деревне Роу — Гигирево. Это село под Звенигородом можно увидеть почти во всех картинах режиссера. Из-за этого деревеньку в шутку называли ГигиРоу.

Людмила Хитяева (Солоха):

- Меня утвердили без проб. Роу сказал: «Играть будет только Хитяева!»

Чтобы получился настоящий украинский зад, надели несколько юбок, «толщинки» специальные. А я, стараясь выглядеть постарше, голову наклоняла — и появлялся второй подбородок. При этом глаза у Солохи все равно остались молодыми, задорными, но ведь Александр Артурович как раз этого и хотел.

Миляру на съемках пришлось, пожалуй, труднее всех. Снимали ведь не только в павильонах, но и на улице, в мороз. Все в кожухах и тулупах, а на нем лишь тоненькое черное трико с пришитыми поверху редкими волосками. Представьте себе: мороз, снег, да еще, чтобы создать иллюзию метели, ветродуй включали, а Милляр почти раздет. Георгий Францевич потом жаловался, что снежинки от сильного ветра превращались в лед и буквально впивались ему в тело. "

|

Понравилось: 2 пользователям

«Любовь и голуби»: детали, факты и редкие кадры из фильма |

7 января 1985 года на экраны страны вышел фильм молодого режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Эту картину несколько раз возвращали на доработку, ругали, говорили, что Меньшову изменило чувство вкуса… Госкино, как свидетельствуют документы архива «Мосфильма», отказалось принять картину, посчитав, что в ней много пьянства (это шло вразрез с политикой политбюро). Однако Меньшов стоял на своем: «Переделывать картину не буду». Всё же после долгих споров и незначительных поправок фильм «Любовь и голуби» пропустили в прокат…

Любопытно, что роль главного героя Васи могла достаться и не Александру Михайлову. Борис Сморчков, ранее сыгравший в картине Меньшова «Москва слезам не верит», попытал счастья на пробах в фильм «Любовь и голуби», но неудачно. Неубедительной показалась и проба В. Борцова.

Режиссер пробовал на Васю и любимого своего актера Сергея Юрского, но потом взял его на другую роль — дяди Мити.

2. Именно Александра Михайлова режиссер сразу видел в роли Васи, но актер был занят и сначала отказывался. Поэтому, как говорит Меньшов, он сам не мог понять, какой именно Вася ему нужен. Но как только на съемки в последний момент всё же приехал Михайлов и произнес первые слова роли, режиссер с облегчением вздохнул: «Вот он какой, Вася…»

Александр Фатюшин обижался на Меньшова, что тот даже не попробовал его, он считал, что это его роль, но на премьере первым подошел к режиссеру и сказал: «Ты победил».

Любовь Полищук подходила к роли Нади по возрасту, но режиссера ее проба не убедила. А вот Нина Дорошина, которая уже тогда играла Надю в театре «Современник», буквально купалась в роли. Она до сих пор, вот уже 20 лет, играет в театре эту роль, ничуть не уступая себе прежней.

4. По сценарию Надежда — женщина средних лет, а баба Шура — старуха-пенсионерка. Однако актриса Нина Дорошина, исполнительница роли Надежды, на 10 лет старше Натальи Теняковой, сыгравшей бабу Шуру. На момент съемок Дорошиной было 50 лет, а Теняковой — только 40.

5. Баба Шура — Наталья Тенякова и дядя Митя — Сергей Юрский и в жизни муж и жена. Это одна из самых интеллигентнейших пар Санкт-Петербурга. Вдвойне удивительно, как достоверно они сыграли деревенских жителей…

Пробу Натальи Кустинской на роль Раисы Захаровны забраковал худсовет. Когда Людмила Гурченко согласилась играть эту роль, Людмилу Марковну тут же утвердили.

Роль дочери главной героини Люды в фильме «примеривала» Ольга Мелихова. Но решением худсовета утвердили другую претендентку — Яну Лисовскую. Она из московской интеллигентной семьи, ее папа — народный артист России, но в фильме ее деревенская девчонка, по словам режиссера, — ну просто вылитая. Потом она снималась в других фильмах, сейчас живет в Германии, близко дружит с дочкой Меньшова Юлей…

Дядей Митей мог стать актер Шутов, если бы картину решили делать более приближенной к реальной жизни. В исполнении Сергея Юрского, которому тогда еще и 50 лет не было, деревенский дед получился смешным и театральным. Режиссер рассказывает, что с назначением Юрского сразу пошла театрализация всего действа. А если б в картине был Шутов — прекрасный артист, а с ним еще настоящая, не смешная бабушка, — получилось бы фальшиво…

10. Натуру для фильма «Любовь и голуби» Меньшов и съемочная группа искали в Иркутской области, на берегу Байкала. Но не поразили как-то тамошние места… И тогда Владимир Меньшов вспомнил о Карелии, где когда-то работал режиссером-стажером в Великой Губе.

«Мне хотелось холмов каких-то, пригорков — красивее можно организовать сценически. И в Медвежьегорск мы поехали просто потому, что в названии «горск» — может, там гора какая-нибудь есть? Ничего приличного с ходу не нашли. И вдруг, проезжая по улице, которая шла вниз, к реке… Мы спустились и увидели этот дворик. Уже потом договорились с хозяевами, замостили всё деревом, как в Сибири.

И речушка эта внизу… Позже, в Москве, когда стали отсматривать материал, меня спрашивали: «Где вы нашли такую шикарную натуру?!»

11. Съемки фильма велись в Карелии, в городе Медвежьегорске, на окраине города, в доме на берегу реки Кумса.

Рассказывает режиссер Владимир Меньшов:

— Владимир Валентинович, какая сцена в фильме вам далась труднее всего?

— Мне дорог кадр, который мы обстоятельно готовили, придумывали, расписывали: показываем, как из двери избы Михайлов падает прямо в воду, камера выезжает, опускается на воду и снимает, как выныривает уже без костюма Михайлов, обращается к Гурченко, потом они вместе плывут к берегу и идут по пляжу. Всё это было снято в одном кадре!