-Метки

-Рубрики

- Питер (137)

- Художники (117)

- живопись (104)

- Москва (71)

- искусство (69)

- Религия (47)

- Музей, экспонат (45)

- Антиквариат (33)

- посуда (29)

- Романовы (27)

- Икона (23)

- История (23)

- Мода (21)

- Пейзаж (10)

- Фаберже (9)

- интерьер (8)

- ювелирное искусство (7)

- вышивка (6)

- Восток (4)

- Достопримечательности (4)

- Япония (4)

- История веера (4)

- Пушкин (4)

- Натюрморт (4)

- стекло (4)

- Путешествия (3)

- Коронованные особы (3)

- Цветы (3)

- Индия (2)

- часики (2)

- Мифология (2)

- Парки (2)

- Портрет (2)

- жизнь (1)

- Наполеон (1)

- Иллюстрации (1)

- китай (1)

- Сваровски (1)

- Цитаты (1)

- Кино (1)

- творчество (0)

- попробуем приготовить что-нибудь вкусненькое (0)

- Тайланд (0)

- Старина (0)

- все для блога (0)

- кружево (0)

- Мое ..... (0)

- Фотографии (0)

- Афоризмы (0)

- разное (0)

-Я - фотограф

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

300-летие Царского села.Художник В.П.Лангре. |

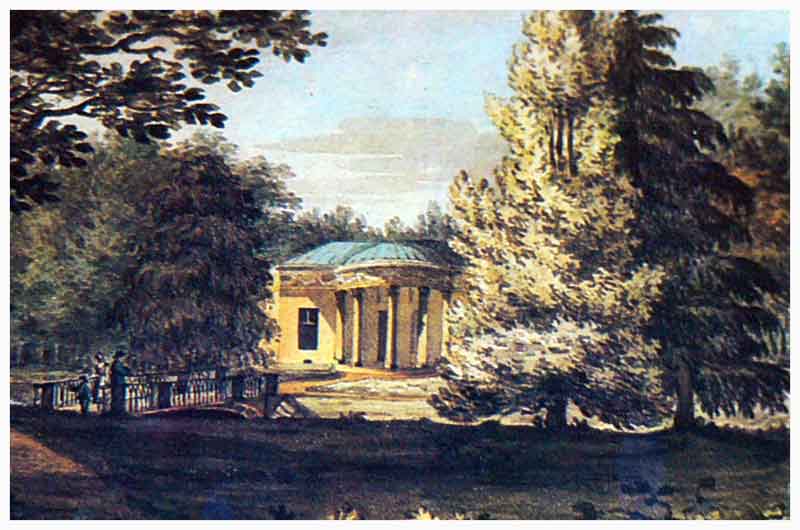

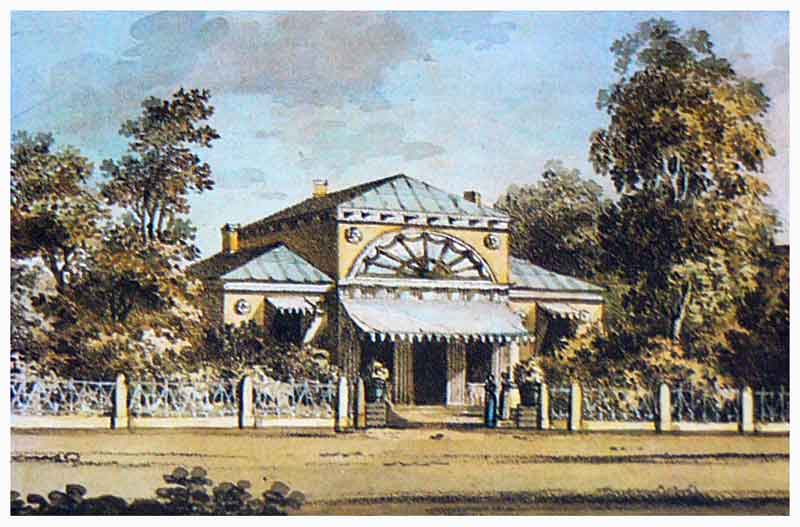

Концертный зал ок. 1820 года

Вечерний зал ок. 1820 года

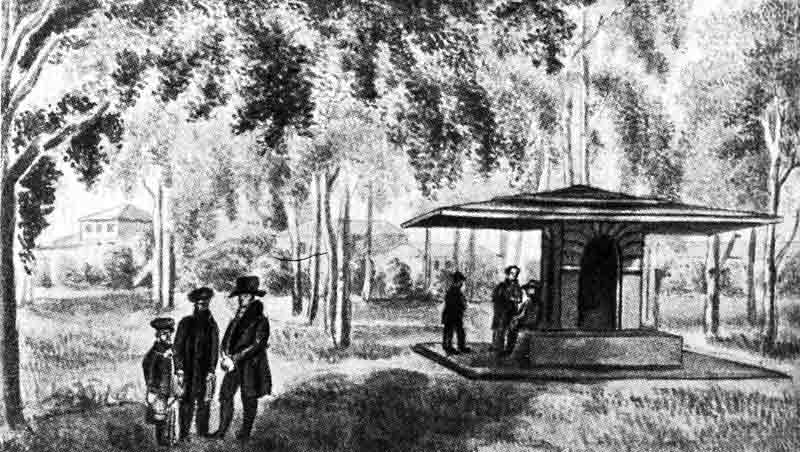

Большой каприз ок. 1820 года

Рядом с Китайской деревней по территории Нового сада проходит Подкапризовая дорога — западная граница между Екатерининским и Александровским парками. Свое название дорога получила благодаря двум сооружениям — Большому и Малому капризам.Архитектурный замысел Большого и Малого капризов принадлежал В. И. Неелову, который вместе с инженером и архитектором И. Герардом возвел их в 1770–1774 годах.Большой каприз имеет грандиозную арку шириной более пяти и высотой более семи метров. Вторая, меньшая по размерам арка сооружена рядом, в земляной насыпи. На вершине Большого каприза устроена Китайская беседка: восемь колонн розового мрамора поддерживают эффектно изогнутую «китайскую» кровлю.Дважды повторенное в ансамбле название «каприз» очень показательно, так как раскрывает смысл всего комплекса «китайских» сооружений на территории Александровского парка: приезжающий в Царское Село должен был сначала миновать арку Большого каприза, проехав короткий темный туннель, за которым открывалась панорама причудливых построек Китайской деревни, а впереди, в перспективе, был виден Малый каприз. Этот непривычный мир «капризов», во всем отличающийся от черт обыденной жизни, служил своего рода подготовкой к восприятию Большого Царскосельского дворца.Оба они представляют собой искусственно образованные насыпи с арочными пролетами над дорогой. Согласно старинному преданию, земляные арки-переходы были окрещены Большим и Малым капризами потому, что императрица Екатерина II, утверждая сметы на связанные с ними дорогостоящие строительные работы, долго колебалась, а, подписав, сказала: «Быть так, это мой каприз».Существует, впрочем, и другая версия. У Большого каприза помещалась в XVIII веке гауптвахта со шлагбаумом; здесь находился въезд в резиденцию, к Большому Царскосельскому дворцу, и отсюда же выезжали на главные тракты Царского Села, по которым Екатерина II часто каталась во время пребывания в летней резиденции. Утверждали, будто бы, проезжая гауптвахту, императрица имела обыкновение приказывать кучеру, в каком направлении ехать, и потому сама называла, смеясь, этот пункт «своим капризом». Известно, что Екатерина II (как и Елизавета Петровна) никогда не объявляла заранее о своем отъезде из Царского Села и уезжала тогда, когда этого ожидали менее всего.

Башня - руина ок. 1820 года

Лицейский сад. ок. 1820 года.

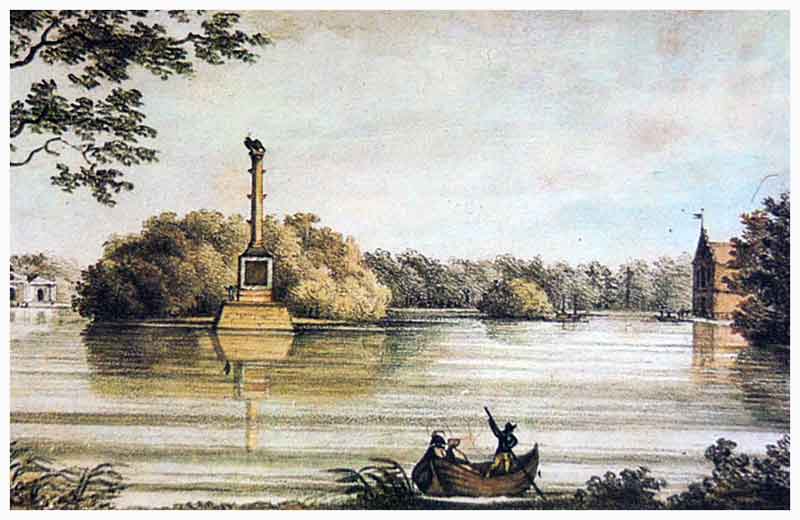

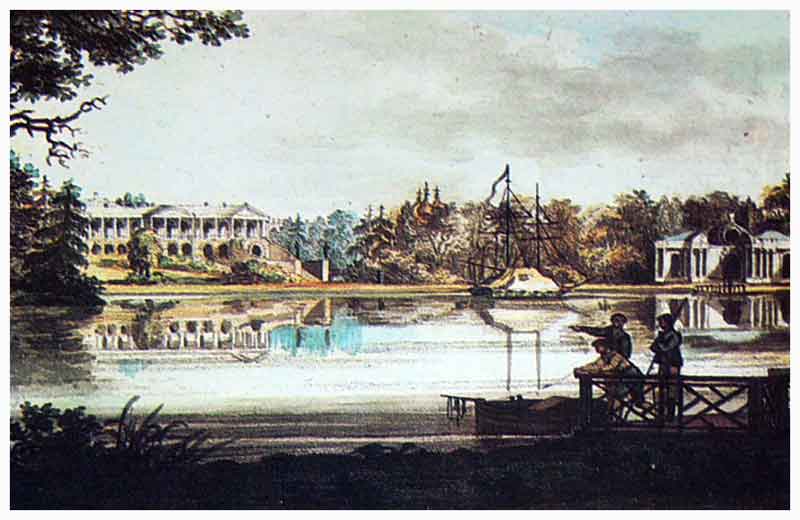

Большой пруд и Чесменская колонна ок. 1820 года

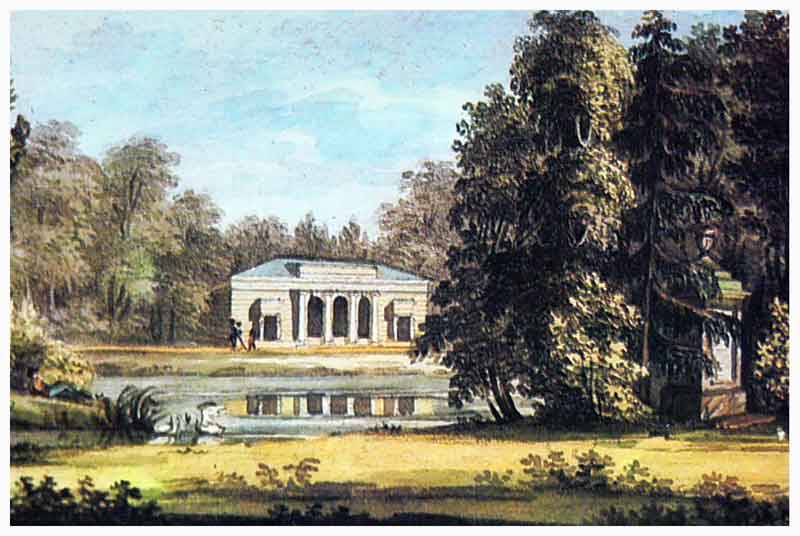

Большой пруд и Камеронова галерея ок. 1820 года

Задуманная императрицей Екатериной II для прогулок и философских бесед и осуществленная Ч. Камероном галерея расположена на склоне холма, на границе регулярной и пейзажной частей Екатерининского парка. По высоте Камеронова галерея совпадает с Екатерининским дворцом, но из-за того, что она стоит на пологом склоне, высота ее нижнего этажа по мере удаления от дворца значительно возрастает за счет постепенного повышения цоколя, сложенного из тесаных блоков сясьской плиты. Стены первого этажа галереи прорезаны трехчастными оконными проемами, простенки между которыми выложены грубо обработанным пудостским камнем. Нижний этаж служит основанием колоннады второго яруса, состоящей из 44 белых каннелированных колонн с ионическими капителями. Отступив от принятых пропорций в соотношении высоты колонн и

интервалов между ними, Ч. Камерон несколько увеличил последние, придав колоннаде особые легкость и грацию. Увеличенные оконные проемы остекленного зала в центральной части второго этажа здания придают ему совершенную прозрачность. Сопоставление мощных аркад нижнего и легкого верхнего этажей определяет художественный образ Камероновой галереи, воплощающий философскую идею извечного контраста бытия.Архитектор несколько раз повторил мотив четырехколонных портиков: у двух основных входов — с восточной и западной сторон они поддерживают фронтоны колоннады, а на вытянутых в длину северных и южных фасадах повторены с декоративной целью. Фриз и карниз, опоясывающие галерею, трактованы в строгой классической традиции: фриз украшен изящными венками, карниз — львиными масками.Для отделки первого этажа галереи, так же как и для Холодной бани, Пандуса и Висячего сада, Ч. Камерон использовал пудостский камень, добывавшийся в окрестностях Санкт-Петербурга, в селе Пудость; этот материал напомнил ему своим цветом и фактурой «обветренные» камни античности.Строительство галереи началось в 1784 году: в марте архитектор подал в Контору строений Царского Села ее план и модель. Эти документы не сохранились: чертежи вернули архитектору для ведения строительных работ, а после его смерти вдова Ч. Камерона уехала в Англию и увезла с собой весь семейный архив. С тех пор его следы теряются. половина серого и половина белого мрамора».Условия договора закреплялись залогом подрядчика: Кеза отдавал под залог свой каменный дом в Санкт-Петербурге до тех пор, пока строительство не будет завершено и принято высокими заказчиками. В период строительства Камероновой галереи изменения были внесены только при создании лестницы, ведущей на второй этаж. В первоначальном проекте лестница поднималась из парка лишь до помещений первого яруса; два верхних марша, ведущие на колоннаду, были добавлены позднее по распоряжению Екатерины II: таким образом, спроектированные Камероном лестничные марши соединили нижний этаж с колоннадой. Изменения, внесенные в проект лестницы, повлекли за собой изменения в рисунке решетки галереи. По первоначальному замыслу предполагалось украсить галерею железной решеткой с позолотой; новая решетка, сохранившаяся до наших дней, была выкрашена в белый цвет. Она огибает колоннаду и спускается вниз по лестничным маршам. Камерон с гениальной простотой решил монументальную лестницу и украсил ее устои двумя колоссальными статуями Геркулеса и Флоры, отлитыми из бронзы.В марте 1787 года строительство Камероновой галереи, которым руководил архитектор царскосельской Конторы строений И. В. Неелов, было закончено. Верхний ее ярус и по сей день остается таким, как два века назад. Перепланировке подверглись лишь помещения первого этажа, использовавшиеся под жилые комнаты для придворных дам и фрейлин (в настоящее время в них размещаются временные выставки). Колоннада служила своеобразным бельведером: с нее открывается великолепный вид на Большой пруд и пейзажный парк. Галерея доминирует над парком, и ее колоннада видна издалека.В 1780–1790 годах на втором этаже Камероновой галереи установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, — уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней.Императрица часто прогуливалась на галерее, говорила, что «любит ее», и часто восхищалась открывающимися с нее видами. В одиночестве, в окружении бюстов великих предшественников она размышляла над судьбами мира. Скульптурная коллекция, украсившая Камеронову галерею по воле Екатерины II, воплощает продуманную идеологическую программу и составляет единый цикл, отражающий мировоззрение великой императрицы.

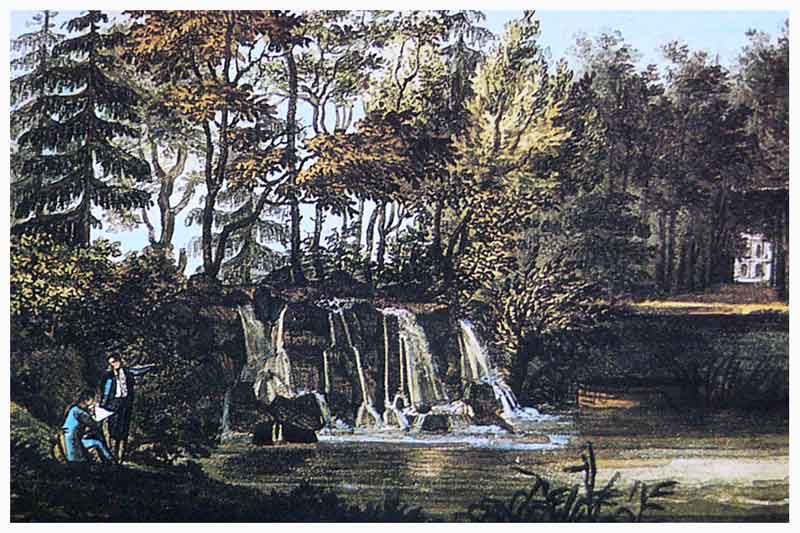

Каскад ок. 1820 года

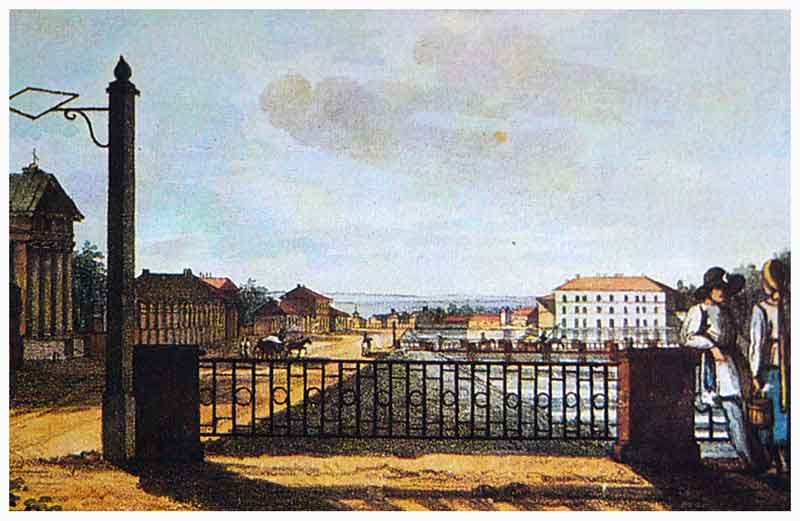

Садовая набережная в сторону дворца и Лицея ок. 1820 года

Евангелическая церковь и бумажная фабрика ок. 1820 года

Дом баронессы Вельо ок. 1820 года

Баболовский дворец.Литография В.П.Лангера.1829г.

Баболовский дворец, утопающий в буйной зелени парка, выглядел чрезвычайно экзотично. Во время войны дворец был полностью разрушен. Сохранившаяся полуразрушенная стена, сквозь которую прорастает кустарник и обмелевший зеркальный пруд создают драматичную картину заброшенности и  запустения.История возникновения Баболовского парка восходит к 1780-м гг., когда недалеко от деревни Баболово, в трех верстах от Царского Села, среди низин и болот, заросших лесом, князь Г.А. Потемкин устроил мызу с небольшим пейзажным садом. В 1780 г. на мызе появился деревянный усадебный дом, который через пять лет уступил место каменному дворцу, построенному к 1785 г. по проекту И. Неелова. Многие черты плана и объемное решение говорят о том, что в проектирование Баболовского дворца внес лепту и И. Старов, который в эти годы создавал для Потемкина дворец в Островках на Неве, придав ему также "готический" характер - окна со стрельчатыми завершениями, зубчатые парапеты. Вид готических построек придавала дворцу и восьмигранная башня с шатровой кровлей.Ассиметричная планировка дворца и разнообразие форм помещений придавала строению оригинальность и необычность. В главном зале установили большую мраморную ванну для купания в жаркие дни.Вода на холм, где расположен дворец, поступала в пруд, за зданием, из Таицких ключей по самотечному 16-км водопроводу, проложенному к 1774 г. по проекту генерал-поруч. фон-Бавера (Бауэра) инженер-полковником Герардом.Баболовский дворец был одноэтажным летним зданием. В нем было семь комнат, каждая из которых непосредственно выходила в парк.Довольно отдаленное место расположения дворца привело к его редкой посещаемости и уже к 1791 г. заброшенное здание обветшало.Вторым рождением сооружения стала его перестройка, осуществленная В.П. Стасовым в 1824-1825 годах. Композиционным центром дворца служил овальный зал, размеры которого архитектор значительно увеличил для того, чтобы в нем разместить вместо прежней мраморной ванны

запустения.История возникновения Баболовского парка восходит к 1780-м гг., когда недалеко от деревни Баболово, в трех верстах от Царского Села, среди низин и болот, заросших лесом, князь Г.А. Потемкин устроил мызу с небольшим пейзажным садом. В 1780 г. на мызе появился деревянный усадебный дом, который через пять лет уступил место каменному дворцу, построенному к 1785 г. по проекту И. Неелова. Многие черты плана и объемное решение говорят о том, что в проектирование Баболовского дворца внес лепту и И. Старов, который в эти годы создавал для Потемкина дворец в Островках на Неве, придав ему также "готический" характер - окна со стрельчатыми завершениями, зубчатые парапеты. Вид готических построек придавала дворцу и восьмигранная башня с шатровой кровлей.Ассиметричная планировка дворца и разнообразие форм помещений придавала строению оригинальность и необычность. В главном зале установили большую мраморную ванну для купания в жаркие дни.Вода на холм, где расположен дворец, поступала в пруд, за зданием, из Таицких ключей по самотечному 16-км водопроводу, проложенному к 1774 г. по проекту генерал-поруч. фон-Бавера (Бауэра) инженер-полковником Герардом.Баболовский дворец был одноэтажным летним зданием. В нем было семь комнат, каждая из которых непосредственно выходила в парк.Довольно отдаленное место расположения дворца привело к его редкой посещаемости и уже к 1791 г. заброшенное здание обветшало.Вторым рождением сооружения стала его перестройка, осуществленная В.П. Стасовым в 1824-1825 годах. Композиционным центром дворца служил овальный зал, размеры которого архитектор значительно увеличил для того, чтобы в нем разместить вместо прежней мраморной ванны  новую - гранитную. Уникальный бассейн из монолита, вмещающий 8000 ведер воды, был заказан инженером Бетанкуром известному петербургскому каменотесному мастеру Самсону Суханову, который руководил изготовлением ростральных колонн у Биржи на стрелке В.О. и принимал участие в создании пьедестала памятника Минину и Пожарскому в Москве, согласившемуся за 16000 рублей вырубить ванну. Глыбу красного гранита с вкраплениями лабрадора зеленоватых тонов весом более 160-ти тонн доставили с одного из финских островов и полировали на месте в течение десяти лет (1818-1828).Ванна имеет уникальные размеры: высоту 196 см, глубину 152 см, диаметр 533 см, вес 48 тонн. Ванну сначала установили, а затем возвели вокруг стены. К бассейну вела чугунная лестница с перилами, опирающаяся на чугунные колонны и снабженная смотровыми площадками. Все детали отливались на чугунолитейном заводе Ч. Берда.Уникальный Баболовский дворец пострадал во время войны. Рухнули его каменные своды. Лишь одна ванна, которой исполнилось в этом году 173 года, прекрасно сохранилась.Во время ВОВ немцы собирались вывезти ее, как редчайший экспонат, но не смогли.

новую - гранитную. Уникальный бассейн из монолита, вмещающий 8000 ведер воды, был заказан инженером Бетанкуром известному петербургскому каменотесному мастеру Самсону Суханову, который руководил изготовлением ростральных колонн у Биржи на стрелке В.О. и принимал участие в создании пьедестала памятника Минину и Пожарскому в Москве, согласившемуся за 16000 рублей вырубить ванну. Глыбу красного гранита с вкраплениями лабрадора зеленоватых тонов весом более 160-ти тонн доставили с одного из финских островов и полировали на месте в течение десяти лет (1818-1828).Ванна имеет уникальные размеры: высоту 196 см, глубину 152 см, диаметр 533 см, вес 48 тонн. Ванну сначала установили, а затем возвели вокруг стены. К бассейну вела чугунная лестница с перилами, опирающаяся на чугунные колонны и снабженная смотровыми площадками. Все детали отливались на чугунолитейном заводе Ч. Берда.Уникальный Баболовский дворец пострадал во время войны. Рухнули его каменные своды. Лишь одна ванна, которой исполнилось в этом году 173 года, прекрасно сохранилась.Во время ВОВ немцы собирались вывезти ее, как редчайший экспонат, но не смогли.

| Рубрики: | искусство Питер |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |