-Музыка

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 54041 Комментарии: 6

- Молитва Оптинских Старцев

- Слушали: 17589 Комментарии: 0

- KITARO

- Слушали: 612 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

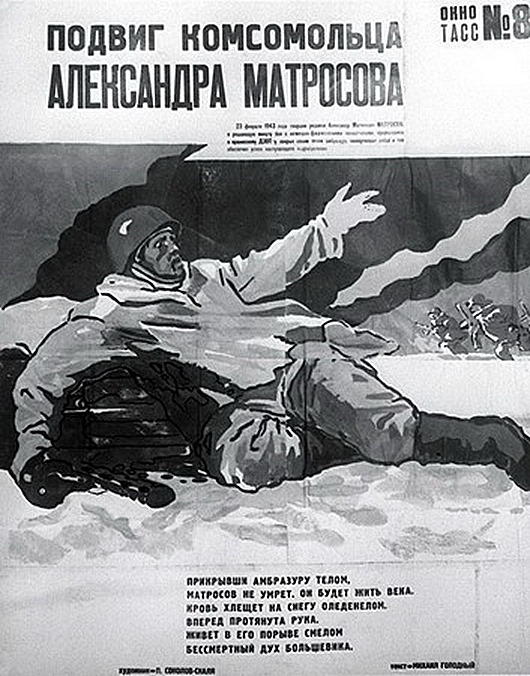

X-Files... (Возвращаюсь к теме. Любопытный материал) Таинственные истории Пентагона |

Таинственные истории Пентагона

В январе 1943 года в Арлингтоне, неподалеку от Вашингтона, было закончено строительство офиса Министерства обороны США. Пожалуй, на Земле сегодня мы не найдем другого здания, способного конкурировать в «загадочности» с Пентагоном. Все дело в форме…

Фэн-шуй, или заветное место

«В темном-темном лесу стояла темная цитадель…». Возможно, лет через двести-триста так и будет начинаться «страшная история» о могущественном военном ведомстве США. Правда, леса-то никакого не было. Зато было кладбище и болота…

Где-то в 1940-м году у американской администрации возникла шальная мысль – разместить все Министерство обороны США в одном здании. А это ни много ни мало 26 тысяч сотрудников, разбросанных в 17 отдельных зданиях в округе Колумбия. Причем, согласно техническому заданию, в будущей цитадели должны были комфортно расположиться одновременно 40 тысяч человек!

Эскиз для Пентагона, 1941 год

В Европе набирала обороты Вторая мировая война, к которой американцы могли присоединиться в любой момент, а здесь такая идея! Нелогично как-то выходит – все ключевые военные начальники под одной крышей. Даже топ-менеджеры Coca-Cola, знающие рецептуру газировки, не летают в одном самолете. Тем не менее, архитекторы сразу же после отмашки президента стали подыскивать территорию для постройки цитадели.

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, они облюбовали одно местечко, которое некогда было экспроприировано. Им наверняка позавидовали бы мастера фэн-шуй. Больше всего подкупало то, что участок земли был очерчен пятью дорогами, причем некоторые из них пересекались под углом 108 градусов. Большинству, конечно, это мало что могло сказать, но архитекторы сильны в геометрии, и они прекрасно знали, что прямые сходятся под таким градусом в равностороннем пятиугольнике, который древние греки прозвали «пентагон».

Для нас так и останется тайной, что было первично — место, которое обнаружили прожектеры, или проект, под который специально и подбирали территорию. Нужно сказать, что место было прилично заболочено, а совсем рядом с ним располагалось знаменитое Арлингтонское кладбище, на котором хоронили американских воинов — не лучшее место для стройки.

Мастера фэн-шуй вряд ли бы одобрили, но президент США, вероятно, знал больше китайских геомантов – земля под строительство была согласована. Единственное, Рузвельт распорядился – по просьбе супруги – несколько сдвинуть, на пол мили, будущее здание, чтобы оно не загораживало вид с Арлингтонского кладбища на Вашингтон.

Золотое сечение

Как известно, при входе в Академии философа Платона висел девиз «Не геометр да не войдет». Сегодня мы можем уверено говорить, что авторы здания американского ведомства, были бы с душой приняты капризными платониками.

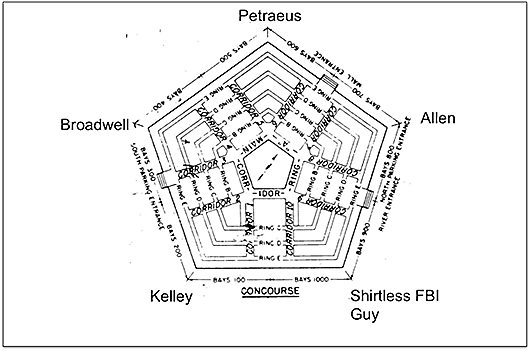

Мало кто знает, что Пентагон до сих пор является самым оптимальным в эргономике. Здание пересекается десятью коридорами по центру, которые соединяют пять пятиугольников идущих от центра. Так, сотрудник американского военного ведомства может попасть в любую точку здания по периметру, затратив на это не более семи минут.

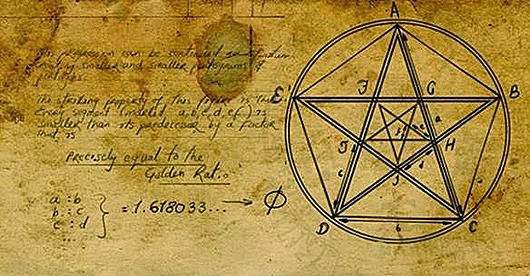

Природная эргономика связана со свойствами самой геометрической фигуры. Так, диагонали пентагона образуют пентаграмму, а точки пересечения диагоналей в правильном пятиугольнике всегда являются точками «золотого сечения». При этом они образуют еще один пентагон, который при проведении диагоналей непременно образует еще один. И так до бесконечности.

Таким образом, пентагон как бы состоит из бесконечного числа пентагонов, которые образуются точками пересечения диагоналей. Эта бесконечная повторяемость одной и той же геометрической фигуры создает чувство ритма и гармонии, которое неосознанно фиксируется нашим разумом.

Пуп земли

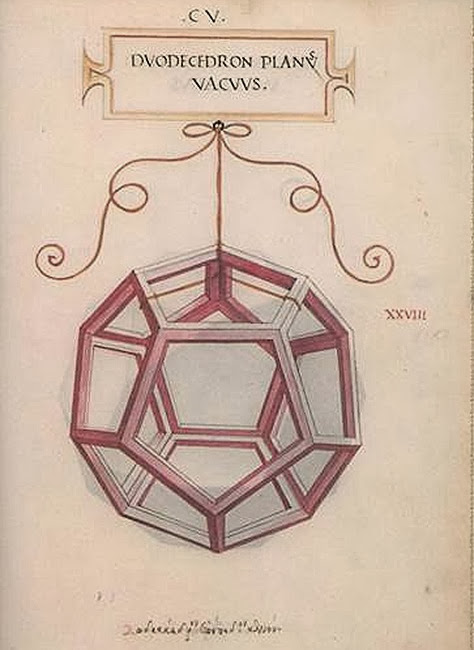

Однако, вероятно, не только эргономические преимущества побудили американских военных остановить свой выбор на фигуре правильного пятиугольника. Большую роль играла сама символика. Снова обратимся к Платону. Знаменитый философ называл самым совершенным геометрическим телом додекаэдр — двенадцатигранник, составленный из двенадцати пентагонов. Платон утверждал, что именно его «Бог использовал для планирования Вселенной в качестве образца».

В 2003 году, при анализе данных космического аппарата WMAP, запущенного НАСА, была выдвинута гипотеза, что Вселенная представляет собой додекаэдрическое пространство Пуанкаре. По данным моделирования, результаты наблюдений свидетельствовали о том, что Вселенная представляет собой набор бесконечно повторяющихся додекаэдров – правильных многогранников, поверхность которых образована 12 пентагонами.

Любопытно, что среди конспирологов возникла гипотеза, что здание Пентагона является лишь видимой частью сооружения. Дескать, полностью сооружение по форме представляет собой именно додекаэдр, правда, остальная часть геометрического тела скрыта от взглядов под землей. Проверить, конечно, это никак нельзя. Любая неизвестность будоражит фантазии.

Гороскоп Пентагона

Многие эксперты в области астрологии утверждали, что при строительстве Пентагона не обошлось без консультации астрологов. Возведение планировалось начать 11 сентября 1941 года и закончить 15 января 1943 года. Любопытно, что сроки были соблюдены строителями, что называется, секунда в секунду, что само по себе случай исключительный – особенно для военного времени. Астрологи заметили в датах начала и окончания стройки некою «звездную» закономерность.

Их внимание было обращено к «планете войны» — Марсу. Строительство началось, когда это небесное тело находилось в своем знаке – Овне, а закончилось, когда Марс был в своей экзальтации (максимальной силе) – Скорпионе. Любопытно, что после сдачи в эксплуатацию Пентагона американская армия проводила только успешные военные операции во Второй мировой войне.

Троекратное 11 сентября

Эта дата таинственным образом сопровождает Пентагон. В этот день в 1941 году было начато строительство здания, в 2001 году Пентагон был атакован Боингом, а 11 сентября 2002 года вся территория Пентагона вновь вошла в эксплуатацию.

Одним из основных усовершенствований явилось полное обновление окон здания с заменой их на бронированные. Внешние стены здания были укреплены и сделаны взрывоустойчивыми. Были закрыты ведущие на станции метро лифты и значительно повышены общие меры безопасности.

Конспирологи пытаются искать в этом совпадении закономерности, однако открыть загадку фактора «11 сентября» пока никому не удалось. Любопытно, что некоторые горячие головы, увлеченные загадками Пентагона, прогнозируют, что в «биографии» объекта должны случиться еще два 11 сентября – чтобы символически закончить правильный пятиугольник.

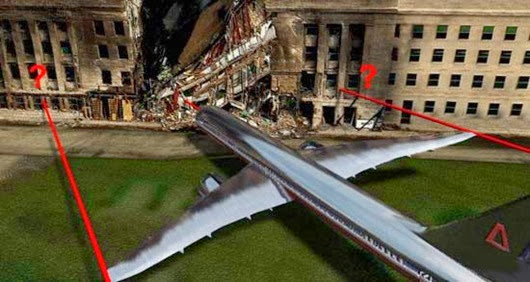

А были ли Боинг?

Но главная загадка, по крайней мере, ставшая достоянием общественности, это террористическая атака здания Пентагона, совершенная 11 сентября 2001 года.

По официальным данным, в этот день, в 9:37:46, левое крыло здания американского военного ведомства протаранил Боинг 757-200. В этом крыле располагается командование военно-морских сил. Часть здания обрушилась и была серьезно повреждена. Любопытно, в момент удара именно это крыло Пентагона проходило перепланировку, и большинство сотрудников из него были переведены в другие кабинеты.

Почти сразу же после атаки появились десятки комментариев, утверждающих, что никакой самолет в Пентагон не врезался. Согласно доводам сомневающихся, повреждения здания минимальны после атаки воздушного судна весом в 100 тон, движущимся со скоростью минимум 300 км в час. «На площадке перед стеной не только нет обломков, но и на траве нет следов горения от огромного объема полыхающего топлива из (предположительно) разрушенных баков самолета», — пишут эксперты.

Кроме того, после любой авиакатастрофы, даже самой ужасной, всегда есть узнаваемые остатки частей фюзеляжа. В случае с Пентагоном, согласно официальной информации, все остатки Боинга переплавились при возникшем пожаре. Чудом уцелел только черный ящик, записи которого доказывали, что борт был захвачен террористами.

Некоторые аналитики выдвигали версию, что характер разрушений Пентагона более соответствует атаке крылатой ракеты «Томагавк» без боеголовки, не имеющей боевой части (взрывчатки) – таран самолета с почти полными баками, дескать, должен был практически полностью разрушить Пентагон.

Однако, сотрудники ведомства никак не комментируют мнения дилетантов. Что могут знать люди, пусть даже специалисты по взрывчатым веществам, о сверхъестественных свойствах геометрической фигуры равностороннего пятиугольника? «Не геометр да не войдет!». И потом, как могут объяснить эти сомневающиеся, куда же делись пассажиры самолета, который якобы не врезался?

Занимательная арифметика

Пока Пентагон варится в замкнутом пространстве бесконечного количества внутренних пентагонов, пентаграмм, «сдобренных» золотыми сечениями, люди снаружи тщетно пытаются разгадать их загадки. Порой неудовлетворенным официальной информацией военного ведомства США приходиться довольствоваться хитрыми нумерологическими выкладками, которые дают занимательные результаты.

Так, Пентагон был построен за 491 день. Если, по методу Пифагора, сложить эти цифры (4+9+1), то мы получим – 5 (число сторон пентагона). Если же мы пойдем дальше, по тому же методу Пифагора, и решим умножить числа (4Х9Х1), то получим – 36. Если же мы не успокоимся и на этом числе, посчитаем сумму всех целых чисел от 1 до 36, то получится – 666. Конспирологи утверждают, что именно ради этого числа строители работали день и ночь, дабы не завалить сроки. Но так можно до чего угодно договориться.

Кстати, пентагон с заключенной в ней пентаграммой был символом знаменитого пифагорейского мистического союза, основанного древнегреческим мыслителем. Так вот, пифагорейцы считали, что их эмблема не только символизирует гармонию мироздания, но и способна оказывать гармоничное воздействие на окружающее пространство. Границы воздействия, разумеется, зависят от размеров правильного пятиугольника. Так, периметр арлингтонской геометрической фигуры составляет порядка 1405 метров – этого сегодня достаточно, чтобы оказывать влияние на весь мир.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

X-Files... (Возвращаюсь к теме. Любопытный материал) Скелеты в шкафу: тайны известных семей |

Скелеты в шкафу: тайны известных семей

В нашем мире много тайн и загадок, но некоторые из них скрываются особенно тщательно. Чаще всего те, что связаны с богатыми и влиятельными семьями. Понятное дело, каждый может оступиться, но как вычеркнуть свою ошибку из мировой истории?…

Буши

Еще до того, как стать известными президентами всея Америки и начать давиться бубликами, семья Бушей поддерживала нацистов во время Второй Мировой. Дедушка Джорджа Буша младшенького, сенатор Прескотт Буш, возглавлял Объединенную Банковскую Корпорацию США. Правда ее активы в 1942 были арестованы за «торговлю с врагом».

А ведь до того момента ОБК представляла в Штатах интересы Фрица Тиссена, стального и угольного барона, который проспонсировал избирательную кампанию Адольфа Гитлера в 30-х годах. И, хотя сам дедушка-Буш никогда свои симпатии к наци вслух не высказывал, он был, разумеется, прекрасно осведомлен о делах, которые ведет ОБК с фашистской Германией и ее отдельными личностями.

Существует даже теория о том, что Прескотт Буш и еще несколько очень влиятельных персонажей хотели сдать США Адольфу.

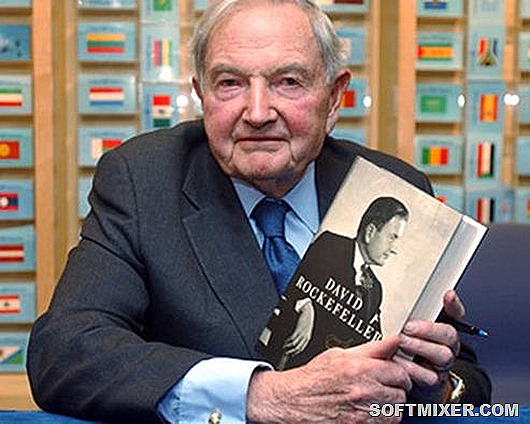

Рокфеллеры

Если у кого скелеты в шкафу не просто не умещаются, а прямо-таки выпадают оттуда – это, конечно, семейство Рокфеллеров. Начнем с того, что основатель клана – Уильям Рокфеллер в молодые годы подрабатывал тем, что продавал… эээ… то, что сейчас называется БАДы, но гордо именовал их «средствами от рака, водянки и прочих болезней».

Не просто продавал, а делал то, что и любой коммивояжер-аферист – ходил от двери к двери по американской глубинке и впаривал фейки домохозяйкам. Скопив пару сотен, он женился на барышне Элизе и родил Джона Д. Рокфеллера, известного на весь мир миллиардера и финансиста, а потом еще и Уильяма-младшего, который вместе с братом и организовали Standard Oil. Правда потом сбежал из семьи и еще раз женился на девушке на 25 лет младше него. Вот, правда, с Элизой так и не развелся. То есть был, по факту – двоеженцем.

Ну, и что, скажете вы, мало ли кто кем когда-то был – дети за отцов не отвечают. ОК. Тогда вам, конечно же известно, что свое состояние вышеупомянутые братья и их потомки зарабатывали исключительно на войнах. Джон Д. продавал зерно и мясо Объединенной армии во время Гражданской войны по завышено спекулятивным ценам. Заработанные деньги вложил в нефтеперегонный завод Сэмюэля Эндрюса, что и положило начало вышеупомянутому Standard Oil.

А вот уже сильно расширив свое влияние к 30-м годам XX века, компания Рокфеллеров успешно инвестировала в немецкий химический концерт I.G.Farben, производивший… ну, да… знаменитый Циклон Б, цианидный пестицид, пользовавшийся невероятной популярностью в нацистских концентрационных лагерях.

Виндзоры

Как известно, в дела Королевской Семьи Великобритании лучше не соваться. А то потом вдруг в аварии попадаешь, заболеваешь неизлечимыми болезнями или банально кончаешь жизнь самоубийством. Плавали, знаем.

Но есть то, что, как бы не хотели скрыть, все равно каким-то образом вылезает. Вот, скажем, ни для кого уже, кажется, не секрет, что король Эдвард VIII, покинувший в 1938 году трон, чтобы жениться на дважды-разведенной американской социалистке Уоллис Симпсон, был другом Гитлера. Причем настолько страстно целовался с ним, что в момент окончания ВОВ, предпочел сбежать на Багамы, от греха и Нюрнбергского трибунала подальше.

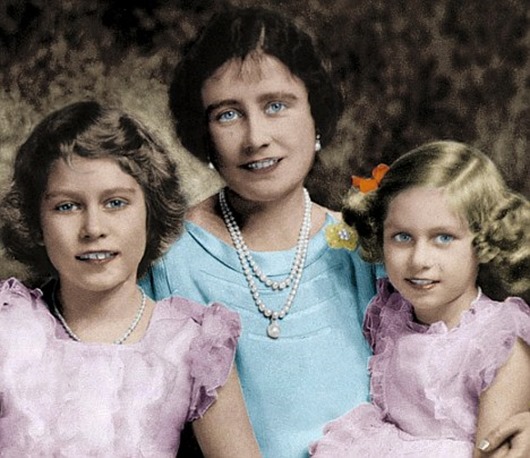

Но что мы все о фашистах да о фашистах. Не в них же одних смысл всех тайн и секретов (впрочем, как и не в явно заказном убийстве принцессы Дианы). Были у Королевы-матери секреты и пострашнее – Нерисса и Катерина Боус-Лайонс, ее родные племянницы (и, соответственно, кузины царствующей Елизаветы II), которых в 1941 году по неназванным медицинским причинам поместили в сумасшедший дом. Одной барышне было 22, второй – 15.

Девушки считались «затруднением» для королевской семьи из-за плохой способности к обучению и еще некоторым не упоминаемым фактам, и были банально спрятаны. О них забыли, официально записали мертвыми в Книге Королевских Семей и Титулованных Семей Великобритании.

Тайна открылась лишь после смерти Нериссы в 1986 году. По слухам, Катерина жива до сих пор. BBC даже сняла о них документальный фильм. Но не ищите, в сети его уже нет.

Шварценнегеры

Ну и еще немного о фашистах. Папа известного на весь мир Терминатора, Густав, согласно опубликованным в 2003 году документам, являлся шефом австрийской полиции и добровольно вступил в Нацистскую партию в марте 1938 года, еще до того, как Австрия была «присоединена» к Германии, и это стало обязательным пунктом. А в 1940-м стал членом Sturmabteilung – нацистских штурмовиком.

Несмотря на все вышеописанное, Арни повезло – никаких документов о том, что Густав обвинялся в военных преступлениях и был подвергнут суду, не обнаружилось. Иначе, плакала бы его карьера. И не только политическая…

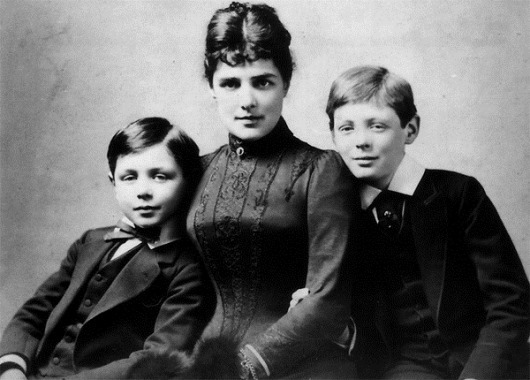

Черчилли

У Уинстона Черчилля был брат Джек, ни разу, кстати, не упомянутый в автобиографии. Ну, то есть, кроме фразы «другой мальчик». Почему Черчилль так стремился стереть любое упоминание о младшем брате из памяти своей и всех людей?

Историки утверждают, что причина тому одна – Джек был незаконнорожденным ребенком. Согласно биографам великого премьер-министра, Джек – результат романа леди Рэндольф Черчилль и Эвлина Боскауэна, 7-го виконта Фалмоутского.

Но даже это еще не все – если бы Уинстон мог появиться на свет из ниоткуда, он был бы гораздо счастливее, ведь тогда бы не пришлось упоминать мамашу вовсе, – после виконта она стала любовницей и содержанкой Принца Уэльского.

Ротшильды

И вот мы добрались до еще одной очень богатой семьи. Ротшильды… говорят, они тесно связаны с тайной организацией Иллюминатов (почти то же самое, что Масоны, но могущественнее). По логике, все тайны семьи должны охраняться, а члены ее – вести себя безупречно. Хотя бы на публике. Но вот незадача – первая дочь Чарльза Ротшильда, баронесса Панноника «Ника» де Кёнигсвартен совсем в благоденствующую семью миллиардеров не вписывалась.

Она очень любила джаз. Очень. И джазменов тоже любила. Очень. Вот только надо помнить, какие годы тогда были, и что джаз играли афроамериканцы. Между тем, Ника успела закрутить романы со всеми значимыми именами джазовой музыки. Например, с Чарли Паркером (который вдруг потом был найден мертвым в ее гостиничном номере.

О родственниках Ники, которые могли быть причастны к смерти великого саксофониста, если и подумали, то вслух не сказали). Вторым ее возлюбленным был пианист Телониус Монк. Их потом задержали за курение марихуаны, но Ника всю вину взяла на себя, и Монк в тюрьму не попал. Как, впрочем, и сама Ника. Она ведь Ротшильд – кто же ее посадит?

Softmixer.com

|

|

Мы наш, мы новый... (Возвращаюсь к теме. Любопытный материал. Дворец Советов: забытый символ коммунизмач |

Дворец Советов: забытый символ коммунизма

Московский Дворец Советов - один из самых известных нереализованных архитектурных проектов в истории. Огромное (самое большое и самое высокое в мире) здание, которое должно было стать символом победившего социализма, символом новой страны и новой Москвы…

Этот проект поражает воображение и в наши дни. Например, это здание воспел в своей книге «Последняя Республика» известный писатель-фантаст Виктор Богданович Суворов. По его мнению, Дворец Советов строился для того, чтобы после победы Мировой Революции в его стенах принять в состав Советского Союза … последнюю республику.

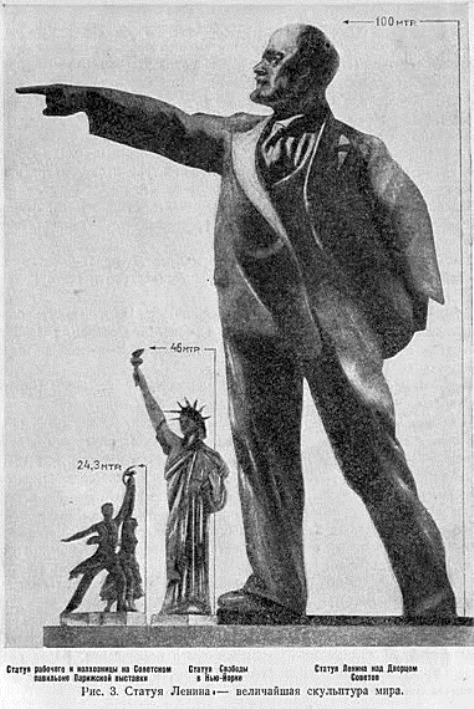

И тогда весь мир будет одним Союзом Советских Социалистических Республик. Со страниц этой книги перед нами предстает циклопическое инфернальное здание – трехсотметровая многоярусная башня, которая служит постаментом для гигантской стометровой статуи Ленина.

Статуя настолько огромна, что в голове у нее помещается зал заседаний (зал, в котором состоится та самая торжественная церемония). При этом, гигантский Ильич не замер неподвижно – его гигантская рука всегда указывает на Солнце, для этого самую большую в мире статую вращают огромные электромоторы …

Впрочем, Виктора Богдановича, как всегда, несет. Но «в главном он прав». Нет, не в том, что наша страна хотела первой напасть на Германию, а затем поработить весь мир, а в том, что проект Дворца Советов – действительно, выдающийся и уникальный архитектурный проект.

Находясь в здравом уме и трезвой памяти, никто из советских архитекторов не планировал размещать в голове Ленина зал заседаний и заставлять статую вращаться вокруг своей оси вслед за солнцем. Но статуя Ленина, действительно должна была стать самой большой в мире статуей. Да и огромным электромоторам в проекте тоже место нашлось – они должны были быть установлены в трюме Большого Зала и с их помощью в этом зале на 22 тысячи человек менялись бы площадки.

Поражают и размеры здания – общая высота 416.5 метров, объем – семь с половиной миллионов кубических метров (три пирамиды Хеопса!).

Идею строительства Дворца высказал 30 декабря 1922 года на Первом Съезде Советов Сергей Миронович Киров (этот съезд знаменит не только этим, на нем еще было объявлено о создании Союза Советских Социалистических Республик).

Разумеется, такая идея не могла не найти самую широкую поддержку среди делегатов съезда – еще бы, новый символ новой страны!

Но к реализации этой идеи удалось приступить лишь почти десять лет спустя – в 18 июня 1931 года в газете "Известия" был объявлен открытый конкурс на лучший проект Дворца.

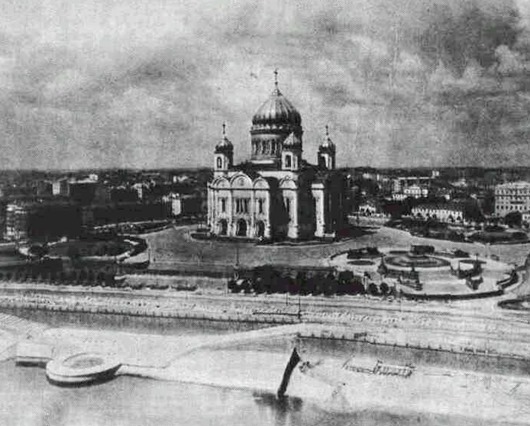

На снимке: храм Христа Спасителя в свое последнее лето 1931 года. Снимок сделан с крыши “Дома на набережной”.

В том же году, 5 декабря был взорван Храм Христа Спасителя – символ старой России, место которого должен был занять символ Страны Советов. Храм был виден практически из любой точки Москвы начала тридцатых, новый архитектурный символ должен был быть виден из любой точки обновленной Москвы недалекого будущего.

В 1931 году был создан и специальный правительственный орган Совет строительства Дворца Советов (чтобы не повторять дважды одно и то же слово в одном названии его часто именовали просто Совет Строительства). При этом Совете был постоянный архитектурно-технический комитет, в который входили видные деятели культуры тех лет – Горький, Мейерхольд, Луначарский. Кроме того, в деятельности Совета принимал активное участие Генеральный Секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин.

Новый архитектурный символ должен был быть виден из любой точки Москвы недалекого будущего.

В конкурсе набралось 270 участников – от простых граждан, имеющих смутные представления об архитектуре до профессиональных архитектурных бюро. На долю простых граждан пришлось, кстати, 100 эскизных проектов. А среди профессионалов 24 были иностранцами, среди которых был и знаменитый Ле Карбюзье. Большая часть представленных проектов или не соответствовала представленным требованиям или просто не выдерживала никакой критики.

В итоге в финал конкурса вышли пять групп архитекторов, среди которых была и группа Бориса Михайлович Иофана. 10 мая 1933 года Совет наконец определил победителя. В этот день вышло следующее постановление Совета:

1. Принять проект тов. ИОФАНА Б. М. в основу проекта Дворца Советов.

2. Верхнюю часть Дворца Советов завершить мощной скульптурой Ленина величиной 50-75 метров с тем, чтобы Дворец Советов представлял вид пьедестала для фигуры Ленина.

3. Поручить тов. ИОФАНУ продолжить разработку проекта Дворца Советов на основе настоящего решения с тем, чтобы при этом были использованы лучшие части проектов и других архитекторов.

4. Считать возможным привлечение к дальнейшей работе над проектом и других архитекторов.

Автор неосуществлённого проекта Дворца Советов Борис Михайлович Иофан. Фото: Елизавета Микулина

Пункт 4 был принят незамедлительно – к участию в проекте были привлечены архитекторы В. Гельфрейх и В. Щуко.

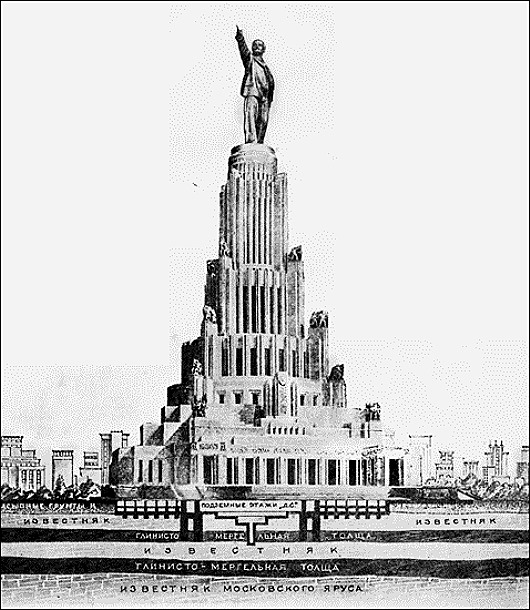

Проект Иофана не сразу принял тот вид, который знаком всем любителям архитектуры сталинской эпохи. Самый первый эскиз в 1931 году выглядел так:

Как видите, вместо одной огромной башни с Лениным на вершине, целый комплекс зданий. Башня, впрочем, уже есть. Но ее венчает не Ильич, а освобожденный пролетарий с факелом.

А это уже не эскиз, а более подробная версия проекта Иофана, датированная все тем же 1931 годом:

В 1932 году Дворец Советов от Иофана становится чуть более похожим на финальный проект:

Уже почти финальная версия, датированная 1933 годом, но все еще без Ильича, с освобожденным пролетарием на крыше:

Проект принимает все более знакомый вид:

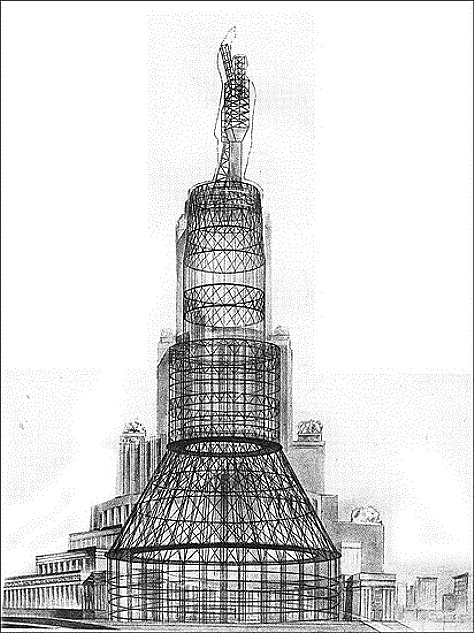

И вот наконец окончательный вариант, утвержденный в 1939 году:

Идею использовать здание в качестве гигантского постамента для гигантской статуи Ленина принадлежит итальянскому архитектору А. Бразини, одному из участников конкурса. Борису Иофану совсем не нравилась мысль о том, что его творение будет всего-навсего постаментом, он настаивал на том, чтобы статую установили не на вершине здания, а перед ним. Но, с начальством не поспоришь.

Работу над гигантской статуей высотой 100 метров и весом в шесть тысяч тонн поручили С. Меркурову, украсившему канал имени Москвы фигурами Ленина и Сталина.

Сравнение знаменитых статуй с гигантской стометровой статуей Ленина. И ведь она не на земле, а на вершине Дворца советов должна стоять...

Теперь давайте рассмотрим утвержденный проект поподробней. Начнем с главного – с фундамента, на котором должен был стоять дворец 300-метровой высоты, увенчанный 100-метровой статуей Ленина.

Общая площадь здания должна была составить 11 гектаров, а вес – полтора миллиона тонн. Но этот громадный вес не распределялся равномерно по всей этой площади. Самой «увесистой» должна была стать центральная высотная часть – башня, в которой располагался Большой Зал на 22 тысячи человек. Зал имел круглую форму – в центре находилась сценическая площадка, над которой амфитеатром поднимались зрительские места.

К этому огромному залу примыкали вестибюли, фойе и прочие небольшие (в сравнении с Залом) помещения. Все эти помещения в целом получили название «стилобат» (в древнегреческой архитектуре так называлась верхняя часть цоколя храма, на которой устанавливалась колоннада).

Эта гигантская башня должна была занимать площадь в гектара и весить 650 тысяч тонн (одну пятую веса всего здания).

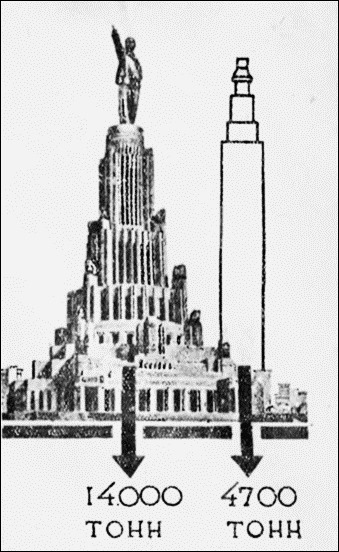

Колонны каркаса нью-йоркского небоскреба «Эмпайер Стэйт Билдинг» (383 метра, самое высокое здание в мире на тот момент) давили на землю с силой в 4700 тонн, а колонны башни Дворца Советов должны были нести нагрузку от 8 до 14 тонн каждая.

С подобными нагрузками на грунт строители никогда еще сталкивались. Так что, требования к грунту и фундаменту, на котором будет выситься здание – символ новой эпохи предъявлялись особые. Для исследования грунта впервые в Советском Союзе было применено так называемое крупноколонковое бурение – грунт поднимался в виде цилиндров длинной 1 метр, и диаметром в 10-12 сантиметров. Было пробурено более ста скважин глубиной 50-60 метров.

В самом центре будущей строительной площадки находился скалистый участок – своего рода полуостров, вдающийся в мягкий грунт. На глубине 14 метров начинались крепкие породы – сначала десятиметровый слой известняков, потом следовал шестиметровый глинисто-мергельный пласт, затем начинался еще один слой известняков, но более плотный чем первый. Затем снова глина и снова известняки. Своего рода бутерброд.

Котлован для строительства Дворца Советов был на 20 метров ниже уровня Москвы-реки.

Эти породы образовались миллионы лет назад в каменноугольный период, а потом они выдержали вес ледников, несравнимо более тяжелых, нежели циклопическое здание Дворца. Так что, подземный скалистый полуостров идеально подходил для строительства – именно здесь должна была возвышаться самая высокая в мире башня.

Фундамент башни представлял собой два концентрических бетонных кольца диаметром 140 и 160 метров. Они располагались на втором известняковом слое на глубине 30 метров. Но прежде, чем заливать бетон, строители вырыли огромный котлован. Для того, чтобы стенки котлована не обрушились под воздействием подпочвенных вод в СССР впервые применили так называемую «битумизацию» грунта – вокруг котлована пробурили 1800 скважин.

В каждую скважину вставлялась труба с мелкими отверстиями в стенах. В эти трубы под большим давлением закачивался битум, нагретый до температуры в 200 градусов. Через отверстия в трубах битум просачивался в грунт, заполнял все щели и полости и застывал. Вокруг котлована была образована водонепроницаемая завеса. Вернее, почти водонепроницаемая. Но с той водой, которая все же просачивалась в котлован успешно справлялись насосы.

Чтобы решить проблему с грунтовыми водами раз и навсегда – под будущим фундаментом построили своего рода «чашу» из четырех слоев асбестового картона, пропитанного битумом. Теперь можно было приступать к закладке циклопического фундамента. Специально для этой цели неподалеку от стройплощадки построили бетонный завод, оборудованный по последнему слову техники конца тридцатых годов.

Последним словом техники в ту пору были огромные автоматические бетономешалки. К месту строительства бетон доставлялся в котлован в металлических «бадьях». В каждую такую бадью помещалось 4 тонны бетона. При помощи подъемного крана «бадьи» опускались в котлован, рабочий выбивал щеколду, удерживающую дно. Вылившийся бетон утрамбовывали так называемыми вибраторами – металлическими булавами, вибрирующими под воздействием, вращающихся внутри, эксцентриков.

Твердея («схватываясь», если говорить на строительном сленге) бетон уменьшается в объеме (так называемая «усадка»). Учитывая огромные размеры фундамента, усадка могла привести к образованию трещин. Но строители легко решили и эту проблему – кольца фундамента делались не сплошными, они состояли из бетонных блоков с промежутками между ними. Как только блоки затвердевали, промежутки заливались свежим бетоном. Получалось монолитное бетонное кольцо.

Оба кольца связаны между собой 16 радиальными стенами. А сверху над кольцами фундамента были установлены еще два кольца из железобетона. Эти кольца так же связаны между собой 32-мя железобетонными балками.

Фундаменты остальных, не столь массивных, частей здания, представляли собой просто бетонные столбы с поперечником в 60 метров. Поскольку, нагрузка на них была не такой огромной, эти бетонные столбы устанавливались на верхнем слое известняка. Всего на строительство фундаментов Дворца требовалось 550 тысяч кубометров бетона.

Над фундаментом башни должны были располагаться подвальные этажи, в которых разместились бы технические службы – отопление, освещение, водопровод, канализация и т. д. Для прокладки бесчисленных труб и проводов в бетонных стенах подвала требовалось проложить специальные каналы, настолько большие, что люди могли бы ходить в них не нагибаясь.

Самой глубокой точкой подвала должен был стать трюм Большого Зала – 10 метров ниже уровня грунтовых вод. Пол трюма, согласно проекту, должен был представлять собой бетонную плиту толщиной 8 метров, один квадратный метр такого пола весил бы 18.4 тонны.

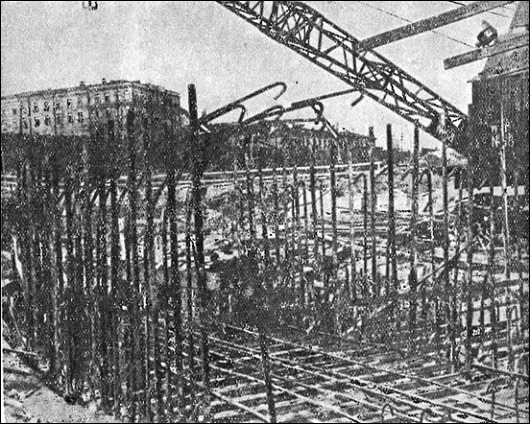

До войны успели построить фундамент высотной части Дворца и начали монтировать стальной каркас здания. Для строительства этого каркаса была разработана специальная высокопрочная марка стали – ДС.

Каркас должен был монтироваться на двух кольцевых бетонных фундаментах. Диаметр внутреннего кольца составлял 140 метров, наружного – 160. На каждое из колец приходилось по 34 стальные колонны, каждая из которых должна была выдержать нагрузку в 12 тысяч тонн – это вес товарного поезда, составленного из шестисот вагонов.

Площадь поперечного сечения каждой колонны – 6 квадратных метров, на такой площади вполне уместится легковой автомобиль. Колонны опирались на клепанный стальной башмак, под которым, прямо в кольцевом фундаменте укладываются 4-5 литых стальных плит.

Все 64 колонны через каждые 6-10 метров соединяются между собой по горизонтали двутавровыми стальными балками. Такие же балки соединяют и каждые две колонны, расположенные на одном радиусе.

До высоты 60 метров колонны шли вертикально вверх, затем на протяжении 80 метров шли под небольшим углом. А с высоты 140 метров колонны снова шли вертикально. На высоте 200 метров колонны наружного конца обрывались, а вверх тянулись только колонны внешнего ряда.

В тех местах, где колонны должны были переходить в из вертикального положения в наклонное, должны были ставиться так называемые распорные кольца. Поверхность такого кольца образовывала целый проспект шириной 15 метров.

Помимо основного каркаса, у Дворца должен был быть и вспомогательный. Огромные колонны основного каркаса находились бы на значительном расстоянии друг от друга, их прочности не хватило бы, чтобы выдержать вес стен и межэтажных перекрытий огромного здания. Назначение второстепенного каркаса – «собирать» нагрузки и передавать их на мощный основной каркас.

Второстепенный каркас тоже состоял из балок и колонн, но все его элементы делались из стали менее прочной, чем ДС. Но от обычной строительной стали эта сталь отличалась добавкой меди. Прочности такая добавка не добавляет, но повышает сопротивляемость ржавлению. Балки вспомогательного каркаса располагались бы там, где они необходимы, дополняя каркас основной.

Поверх балок второстепенного каркаса должны были устанавливаться перекрытия – железобетонные плиты толщиной 10 сантиметров. На эти перекрытия укладываются полы. Толщина полов тоже должна была быть большой – ведь в полах должна пролегать трубы и электропроводка.

Общий вес стального каркаса Дворца Советов должен был составить 350 тысяч тонн.

На изготовление циклопической стальной конструкции работал целый ряд заводов в Москве и за ее пределами. На них изготавливались так называемые «монтажные элементы» - отрезки колонн, балок и колец. Длина каждого такого элемента не должна была превышать 15 метров – в противном случае их было бы невозможно перевозить по железной дороге и поднимать кранами.

В Москве неподалеку от Ленинских гор был построен специальный завод, на котором все эти элементы готовились к монтажу – просверливались отверстия для заклепок, на специальных станках обтачивались торцы колонн. После такой обработки детали каркаса отправлялись на строительную площадку. Для монтажа использовались 12 кранов, грузоподъемностью 40 тонн каждый.

После того, как каркас достигнет высоты, до которой краны не смогут дотянуться, 10 кранов должны были быть смонтированы на балках внешнего кольца основного каркаса. Оставшиеся два крана должны были передавать им грузы с земли. В дальнейшем планировалось уменьшить количество кранов на «верхотуре», а монтажом статуи должен был заниматься всего один подъемный кран.

Монтаж каркаса начался в 1940 году. К началу войны он достиг высоты в 7 этажей. Но, после 22 июня 1941 года бетон, гранит, сталь, арматура потребовались для совсем иных целей. Сталь ДС пошла на изготовление противотанковых ежей, а когда запасы подошли к концу, были демонтирована и уже построенная часть каркаса.

После войны над Москвой вознеслись другие высотки, более скромные по размерам. Фундамент Дворца использовался при строительстве самого большого в мире плавательного бассейна.

А в девяностые годы на этом же фундаменте восстановили Храм Христа Спасителя, снесенный в декабре 1931 года.

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Известная Вселенная/Know Universe (2011) National Geographic |

Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы с нами, если бы Земля попала в Черную дыру? Или о том, что путешествие по туннелям временного пространства стало бы реальностью? Может ли наша планета выдержать столкновение с крупным метеоритом, подобное тому, что уничтожило динозавров в доисторические времена? Из цикла программ "Известная Вселенная" вы сможете узнать о многочисленных загадках космоса. Приготовьтесь изучить вселенную вместе с National Geographic! От самого маленького атома до целых галактик! Путешествие начнется с нано частиц Земли, и сквозь атмосферу дойдет до масштабов новых галактик. Узнайте больше о силе Космоса и свете молодых Галактик - это отголосок Большого Взрыва, сформировавшего Вселенную.

Эта уникальная и увлекательная научно-популярная программа в которой нас ждут новые открытия и факты о строении Вселенной, и о том мире, который, как мы думали, известен нам. Мы познакомимся с перспективами исследования нашей Солнечной системы.

Если вы хотите выжить в нашей вселенной , к этому особо не подготовишься. Космос говорит - попытайтесь. Мы испытаем человеческий организм, ведь у космоса есть арсенал способный погубить нас и каждое его оружие сильнее предыдущего. Начиная с головокружительной микрогравитации и сильных перепадов давления, до смертельного воздействия разрушающего нас изнутри.

2 Серия. Поиски сокровищ / Treasure Hunt

В изученной части вселенной есть множество сокровищ, если знать где искать. Мы разыскиваем космические богатства и каждое из них драгоценное и труднодоступное. Тут и золото , и бриллианты , и безграничная энергия , и даже ключ к самой жизни. На сколько далеко мы зайдем, сколько мы можем выдержать ? Пристегните ремни мы отправляемся на край вселенной в поисках космических сокровищ

3 Серия. Самые мощные звезды / Most Powerful Stars

Команда ученых хочет измерить самые велечайшие звезды в космосе начиная с нашего солнца, и заканчивая еще более крупными и яркими. Некоторые обладают сильными магнитными полями , а на других образуются ярчайшие вспышки

4 Серия. Экстремальная космическая техника / Extreme Space Tech

В известной нам вселенной те кто не научился приспосабливаться оказываются на задворках истории. Команда экспертов попробует преобразовать земные технологии что бы отправится на космические просторы. Каждое новое творение увеличивает нашу скорость , открывает новый путь выводя нас к новым горизонтам. рассмотрим в деталях наши изменяющиеся технологии, потому что в космосе определение экстремального получает совершенно новое значение.

5 Серия. Крупнейшие космические взрывы / Biggest Cosmic Blasts

Известная нам вселенная просто трещит по швам. Команда экспертов разберет на составляющие каждый чудовищный взрыв. Потягаются в быстроте с земным вулканом и найдут инопланетный вулкан. Как же определить что на другой планете происходит извержение вулкана ? Взрывы могут быть невыносимо холодными или обжигающе горячими или же настолько огромными что захватывают целые галактики.

6 Серия. Строительная зона / Construction zone

Если хотите построить что либо в открытом космосе , приготовьтесь к неожиданностям. Мы создаем в космосе невиданные горизонты при помощи загадочных инструментов, странной техники под час даже иногда опасной. Бывают конструкции движутся сами собой . И так мы двигаемся напрямик к необычайной строительной площадке.

7 Серия. Оторваться от Земли / Escaping earth

Если вы пытаетесь оторваться от земли готовьтесь к большому взрыву. Мы пытаемся достигнуть глубин космоса любыми возможными способами. Как далеко и насколько быстро мы сможем путешествовать, какие технологии позволят нам туда добраться ? Не пропустите, наше путешествие во вселенной ближе чем вы думаете.

8 Серия. Конец мира / Beginning of the End

Эпическая сага о сложном цикле жизни и смерти в самом грандиозном масштабе из всех существующих.

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Неочевидное-вероятное. Повелитель интеллекта (2014) |

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (18.02.2014) |

-- Пророчества викингов совпали с прогнозами ученых. В календарях зашифрованы даты космических циклов.

-- Земле угрожает новая опасность из космоса. Чем грозит Солнечной системе проход через плоскость Галактики.

-- Тибетские монахи знают как спасти планету.

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме прошлых публикаций) Тайны мира с Анной Чапман. Живое золото Сибири (14.02.2014) |

Средневековый картограф Меркатор, изображая на карте Сибирь, обозначил единственный загадочный объект - Slata baba. Существовало много поверий об этом идоле - Золотой Бабе, его разыскивали по всей России. Говорят, в Ханты-Мансийском автономном округе до сих пор живут тайные жрецы Золотой Бабы...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме прошлых публикаций) Секретные территории. Где искать Шамбалу? (14.02.2014) |

Шамбала - потерянный рай человечества. Американский писатель Роберт Турман уверен: эта страна существует и находится в Южной Америке. Николай Рерих искал Шамбалу на Тибете, недавно в непроходимых лесах Карелии обнаружили «Северную Шамбалу». Что ждёт человечество, если Шамбала все же будет найдена?

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Странное дело. Новый ковчег (14.02.2014) |

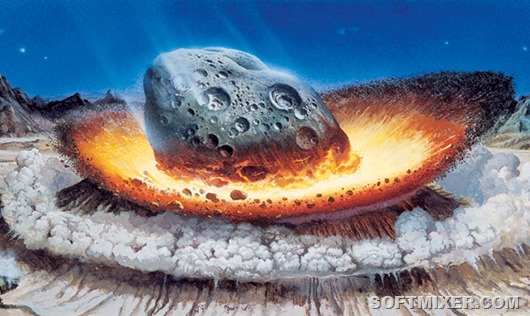

В 2029 году астероид Апофис приблизится к нашей планете на критически близкое расстояние. Если он упадет на Землю, то мощность взрыва будет примерно эквивалента 500 мегатонн? Последствия удара окажутся катастрофическими для дальнейшей жизни людей. Нужно ли разрабатывать план эвакуации землян?

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме. X-Files...) Великие тайны с Игорем Прокопенко. Великие тайны Апокалипсиса (13.02.2014) |

Начало 2014 года ознаменовалось настоящим климатическим хаосом. По обе стороны Атлантики погода, как будто, сошла с ума. Суровые русские морозы мигрировали в США. Обстановка в американских городах напоминала кадры из голливудских фильмов-катастроф. В это же время Европа утопала в наводнениях, а жители центральной части России в недоумении встречали Новый Год шлёпая по лужам. Так что же происходит с планетой? Почему с каждым годом климат становится всё менее стабильным, природные аномалии всё чаще и сильнее, а люди чувствуют себя всё более беззащитными перед силами стихии. Наверное, ответы можно найти в прошлом нашей планеты, которая пережила и не такие встряски. Миллионы лет назад на земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти всё живое на планете. Однако, учёные считают, что если бы Земля не пережила эти катастрофы, вполне возможно, человечество сегодня не существовало бы. Более того, последние расчёты показывают, что планета уже вошла в очередной цикл катастроф и предугадать их последствия невозможно. Какие сюрпризы принесёт нам Земля и не пора ли человечеству готовиться к новой великой катастрофе.

Начало 2014 года ознаменовалось настоящим климатическим хаосом. По обе стороны Атлантики погода, как будто, сошла с ума. Суровые русские морозы мигрировали в США. Обстановка в американских городах напоминала кадры из голливудских фильмов-катастроф. В это же время Европа утопала в наводнениях, а жители центральной части России в недоумении встречали Новый Год шлёпая по лужам. Так что же происходит с планетой? Почему с каждым годом климат становится всё менее стабильным, природные аномалии всё чаще и сильнее, а люди чувствуют себя всё более беззащитными перед силами стихии. Наверное, ответы можно найти в прошлом нашей планеты, которая пережила и не такие встряски. Миллионы лет назад на земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти всё живое на планете. Однако, учёные считают, что если бы Земля не пережила эти катастрофы, вполне возможно, человечество сегодня не существовало бы. Более того, последние расчёты показывают, что планета уже вошла в очередной цикл катастроф и предугадать их последствия невозможно. Какие сюрпризы принесёт нам Земля и не пора ли человечеству готовиться к новой великой катастрофе.

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) (Вот это да!..) (X-Files...) Вам и не снилось. Шпионы Его величества (12.02.2014) |

Мог ли Александр Сергеевич Пушкин быть агентом влияния русского царя? Мог ли великий русский поэт перевоплотиться в великого французского романиста Александра Дюма? Что связывало графа Калиостро, Казанову и барона Мюнхгаузена? Какую роль в жизни этих загадочных персонажей сыграла Россия? Кто они на самом деле: авантюристы или шпионы? Был ли российский писатель Яков Иванович де Санглену шпионом и адъютантом Наполеона?

Мог ли Александр Сергеевич Пушкин быть агентом влияния русского царя? Мог ли великий русский поэт перевоплотиться в великого французского романиста Александра Дюма? Что связывало графа Калиостро, Казанову и барона Мюнхгаузена? Какую роль в жизни этих загадочных персонажей сыграла Россия? Кто они на самом деле: авантюристы или шпионы? Был ли российский писатель Яков Иванович де Санглену шпионом и адъютантом Наполеона?

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме прошлых публикаций . Любопытный материал) В мире чудес. Восстание роботов (2011) |

Из года в год растет количество людей, ставших жертвами непокорной техники: стиральные машины и пылесосы убивают людей мощным электрическим разрядом, телевизоры взрываются без всякой причины, а автомобили двигаются так, как им заблагорассудится. Исследователи разводят руками, появляются фантастические версии, одна из которых предполагает, что любая техника, появляющаяся в нашем мире, имеет свою душу, свой дух, свою волю и интеллект. Поэтому безжизненная, на первый взгляд, конструкция из железа и пластика, превращается в некое существо, которое самостоятельно может распоряжаться нашими жизнями и, как результат, нередко выходит из-под контроля людей.

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (11.02.2014) (Русь изначальная) |

Татаро-монгольское иго. Самый большой миф русской истории,

Из варяг в греки. Был ли князь Рюрик скандинавом?

Грозный тиран. Кто создал царю репутацию маньяка?

Кузбасский Стоунхендж. Сенсационная находка в Сибири,

Родина водки. Какой народ пьют больше всех?

|

|

Вот это да!.. (Невероятно, но...) Греческое чудо: Антикитерский механизм |

Греческое чудо: Антикитерский механизм

В 1900 году накануне Пасхи два судна ловцов губок, возвращавшихся от берегов Африки, бросили якорь у маленького греческого острова Антикитера (Антикифера) в Эгейском море, расположенного между южной оконечностью материковой Греции - полуостровом Пелопоннес - и островом Крит. Там, на глубине примерно 60 метров, ныряльщики обнаружили развалины древнего корабля…

На следующий год греческие археологи с помощью водолазов начали исследование затонувшего судна, которое оказалось римским торговым кораблем, потерпевшим крушение около 80-50 гг. до н.э. Со дна моря были подняты многочисленные артефакты: бронзовые и мраморные статуи, амфоры и т.д. Среди найденных произведений искусства - два шедевра, выставленные в Национальном археологическом музее в Афинах: бронзовая статуя "Юноши из Антикитеры" (около 340 г. до н.э.) и т.н. "Голова философа".

По наиболее вероятной гипотезе, судно шло с острова Родос, скорее всего, в Рим с трофеями либо дипломатическими "дарами". Как известно, завоевание Греции Римом сопровождалось систематическим вывозом "культурных ценностей" в Италию.

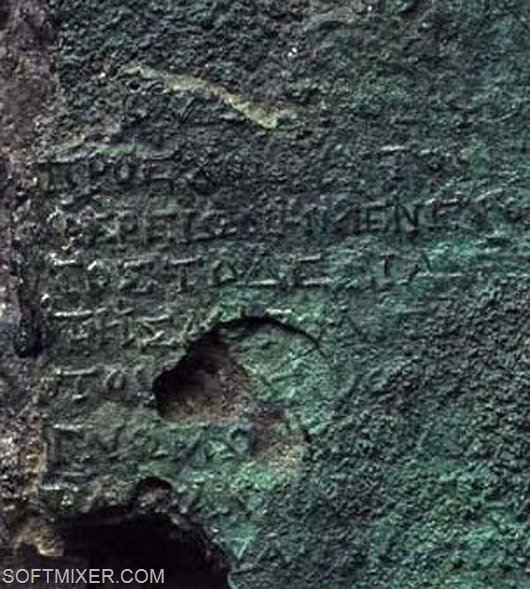

Среди предметов, поднятых с затонувшего корабля, оказался бесформенный ком корродированной бронзы, покрытой известковыми отложениями, принятый сначала за обломок статуи. В 1902 году его изучением занялся археолог Валериос Стаис. Расчистив его от известковых отложений, он, к своему удивлению, обнаружил сложный механизм, наподобие часового, с множеством бронзовых шестеренок, остатками приводных валов и измерительных шкал. Также удалось разобрать некоторые надписи на древнегреческом языке.

Пролежав 2000 лет на морском дне, механизм дошел до нас в сильно поврежденном виде. Деревянный каркас, на котором он, по всей видимости, крепился, полностью распался. Металлические детали сильно деформировались и подверглись коррозии. Кроме того, многие фрагменты механизма были утрачены.

В 1903 году в Афинах вышла первая официальная научная публикация с описанием и фотографиями Антикитерского механизма, как было названо это устройство.

Потребовалась кропотливая работа по расчистке прибора, которая продолжалась не одно десятилетие. Его реконструкция казалась делом почти безнадежным, и он долгое время оставался малоизученным, пока не привлек внимание английского физика и историка науки Дерека де Солла Прайса (Derek J. de Solla Price). В 1959 году в журнале "Scientific American" была опубликована статья Прайса "Древнегреческий компьютер", посвященная Антикитерскому механизму, ставшая важной вехой в его исследовании.

Прайс предполагал, что Антикитерский механизм был создан около 85-80 г. до н.э. Однако радиоуглеродный анализ (1971) и эпиграфические исследования надписей отодвинули предполагаемое время его создания до 150-100 гг. до н.э.

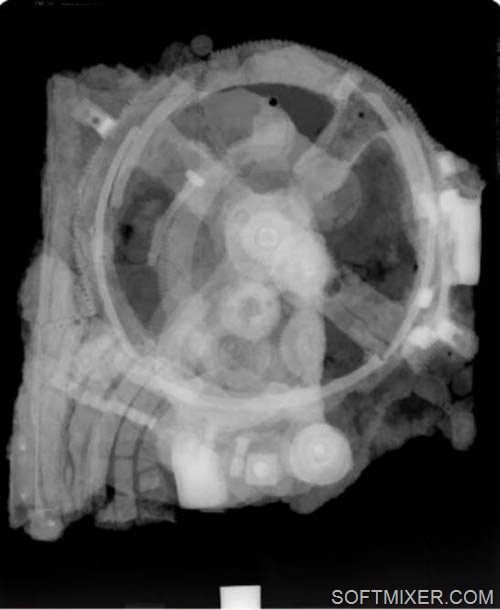

В 1971 году Прайс, в то время профессор истории науки в Йельском университете, совместно с Харлампосом Каракалосом, профессором ядерной физики из греческого Национального центра научных исследований "Демокрит", провели исследование Антикитерского механизма с помощью рентгеновской и гамма-радиографии, которое дало ценную информацию о внутренней конфигурации устройства.

В 1974 году в статье "Греческие шестеренки - календарный компьютер до нашей эры" Прайс представил теоретическую модель Антикитерского механизма, основываясь на которой, австралийский ученый Аллан Джордж Бромли из Университета Сиднея и часовщик Фрэнк Персивал изготовили первую действующую модель. Несколько лет спустя британский изобретатель Джон Глив, занимающийся изготовлением планетариев, сконструировал более точный образец, работающий по схеме Прайса.

В 1978 г. известный французский исследователь Жак-Ив Кусто еще раз обследовал место находки, но не нашел больше останков Антикитерского механизма.

Большой вклад в изучение Антикитерского механизма внес Майкл Райт, сотрудник Лондонского музея науки и Имперского колледжа в Лондоне, применивший для исследования оригинальных фрагментов метод линейной рентгеновской томографии. Первые результаты этого исследования были представлены в 1997 году, что позволило существенно скорректировать выводы Прайса.

В 2005 году стартовал международный проект "Antikythera Mechanism Research Project" с участием ученых из Великобритании, Греции и Соединенных Штатов Америки под эгидой Министерства культуры Греции. В том же 2005 году было объявлено об обнаружении новых фрагментов механизма. Использование новейших технологий (рентгеновской компьютерной томографии) позволило прочитать 95% надписей на механизме (около 2000 знаков). Результаты работы изложены в статье, опубликованной в журнале "Nature" (11/2006).

Продолжает свои исследования и Майкл Райт, представивший в 2007 году модифицированную модель Антикитерского механизма.

Совместными усилиями исследователей Антикитерский механизм постепенно открывает свои тайны, расширяя наши представления о возможностях античной науки и техники.

Оригинальные фрагменты

Все сохранившиеся металлические части Антикитерского механизма изготовлены из листовой бронзы толщиной 1-2 миллиметра. Многие фрагменты практически полностью преобразовались в продукты коррозии, однако во многих местах все еще можно различить изящные детали механизма.

В настоящее время известно 7 больших (A-G) и 75 малых фрагментов Антикитерского механизма.

Фото 1. Антикитерский механизм, фрагменты A-G. Радиография. Масштаб не соблюден

Большая часть сохранившихся деталей внутреннего механизма - остатки двадцати семи маленьких шестеренок диаметром от 9 до 130 миллиметров, в сложной последовательности размещенных на двенадцати отдельных осях, помещена внутрь самого крупного фрагмента механизма (фрагмент A, фото 2, 3). Размер данной детали составляет 217 миллиметров.

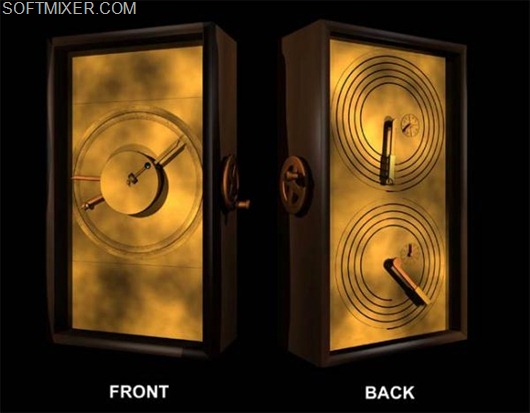

Большинство колесиков было прилажено к валам, которые вращались в отверстиях, проделанных в пластине корпуса. Линия очертания того, что осталось от корпуса (одна грань и прямоугольный стык), позволяет предположить, что он был прямоугольный. Концентрические дуги, хорошо различимые на рентгеновском снимке, являются частью нижнего циферблата задней панели.

Останки деревянной планки, предположительно одной из двух, отделяющих циферблат от корпуса, располагаются между ними рядом с сохранившейся гранью рамки. Можно различить следы еще двух деревянных фрагментов на некотором расстоянии от боковой и задней грани рамки корпуса, которые на углу смыкаются в сочленение со скошенным углом.

Фото 2. Антикитерский механизм, фрагмент A. Радиография

Фото 3. Антикитерский механизм, фрагмент A

Фрагмент B, размером около 124 миллиметра (фото 4) состоит в основном из оставшейся части верхнего циферблата задней панели с двумя сломанными валами и следами еще одной шестеренки. Фрагменты A и B примыкают друг к другу, в то время как фрагмент E, размером около 64 миллиметров, на котором расположена еще одна небольшая часть циферблата, помещается между ними.

Соединенные вместе, они позволяют рассмотреть устройство задней панели, состоящей из двух больших циферблатов, имеющих вид спирали из четырех и пяти концентрических сходящихся колец, расположенных один над другим на прямоугольной пластине, высота которой примерно в два раза больше ширины. На недавно обнаруженном фрагменте F также располагается кусочек заднего циферблата со следами деревянных деталей, образующих сочленение в углу пластины.

Фото 4. Антикитерский механизм, фрагмент B

Размер фрагмента C составляет около 120 миллиметров (фото 5). Самая большая отдельная деталь данного фрагмента - уголок циферблата противоположной (лицевой) стороны, которая образует основной "дисплей". Циферблат состоял из двух концентрических шкал с делениями. Одна из них, вырезанная прямо в пластине с внешней стороны большого круглого отверстия, была разбита на 360 делений, составляющих двенадцать групп по тридцать делений с названиями знаков Зодиака.

Вторая шкала, разбитая на 365 делений (дней), также составляла группы по тридцать делений с названиями месяцев согласно Египетскому календарю. Рядом с углом циферблата помещалась небольшая задвижка, которая приводилась в действие спусковым рычажком. Она служила для того, чтобы удерживать циферблат. С обратной стороны данного фрагмента, плотно приклеенная к нему продуктами коррозии, располагается концентрическая деталь, содержащая остатки крошечного зубчатого колеса, являвшаяся частью устройства для вывода информации о фазах Луны.

На всех этих фрагментах можно различить следы бронзовых пластин, располагавшихся поверх циферблатов. Они были плотно заполнены надписями. Некоторые их кусочки удалили с поверхности основных деталей в процессе очистки и хранения, другие же снова собрали в то, что ныне известно в качестве фрагмента G. Оставшимся разрозненным частям, в основном это мельчайшие кусочки, присвоили номера.

Фото 5. Антикитерский механизм, фрагмент C

Фото 6. Антикитерский механизм, фрагменты B, A и C (слева направо): вид сзади

Фрагмент D состоит из двух колесиков, совмещенных друг с другом посредством тонкой плоской пластины, проложенной между ними. Данные колесики имеют не совсем круглую форму, вал, на которых они должны располагаться, отсутствует. Для них не находится места на прочих дошедших до нас фрагментах и, таким образом, их назначение установить не удается.

Все фрагменты Антикитерского механизма хранятся в Национальном археологическом музее в Афинах. Фрагменты A, B и C демонстрируются в экспозиции музея.

Фото 7. Антикитерский механизм, фрагмент D

Назначение и функции

Еще на начальном этапе исследования, благодаря сохранившимся надписям и шкалам, Антикитерский механизм был определен как некое устройство для астрономических нужд. Согласно первой гипотезе, это был какой-то инструмент навигации, возможно, астролябия (своего рода круговая карта звездного неба с приспособлениями для определения координат звезд и иных астрономических наблюдений). Изобретателем астролябии считается древнегреческий астроном Гиппарх (ок. 180-190 - 125 до н.э.). Однако вскоре стало ясно, что речь идет о гораздо более сложном устройстве.

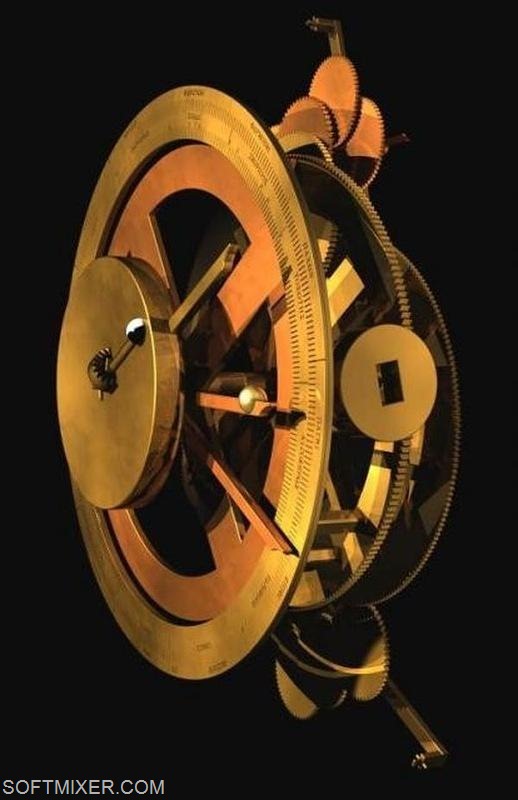

По уровню миниатюризации и сложности Антикитерский механизм сопоставим с астрономическими часами XVIII века. Он содержит более 30 шестеренок с зубьями в форме равносторонних треугольников. Столь высокая сложность и безупречное изготовление позволяют предположить, что у него имелся ряд предшественников, которые не были обнаружены.

Согласно второй гипотезе, Антикитерский механизм представлял собой "плоский" вариант механического небесного глобуса (планетария), созданного Архимедом (ок. 287 - 212 до н.э.), о котором сообщают древние авторы.

Самое раннее упоминание о глобусе Архимеда относится к I в. до н.э. В диалоге знаменитого римского оратора Цицерона "О государстве" разговор между участниками беседы заходит о солнечных затмениях, и один из них рассказывает: "Я вспоминаю, как я однажды вместе с Гаем Сульпицием Галлом, одним из самых ученых людей нашего отечества... был в гостях у Марка Марцелла... и Галл попросил его принести знаменитую "сферу", единственный трофей, которым прадед Марцелла пожелал украсить свой дом после взятия Сиракуз, города, полного сокровищ и чудес.

Я часто слышал, как рассказывали об этой "сфере", которую считали шедевром Архимеда, и должен признаться, что на первый взгляд я не нашел в ней ничего особенного. Более красива и более известна в народе была другая сфера, созданная тем же Архимедом, которую тот же Марцелл отдал в храм Доблести. Но когда Галл начал с большим знанием дела объяснять нам устройство этого прибора, я пришел к заключению, что сицилиец обладал дарованием большим, чем то, каким может обладать человек.

Ибо Галл сказал, что... сплошная сфера без пустот была изобретена давно... но, - сказал Галл, - такая сфера, на которой были бы представлены движения Солнца, Луны и пяти звезд, называемых... блуждающими, не могла быть создана в виде сплошного тела; изобретение Архимеда изумительно именно тем, что он придумал, каким образом при несходных движениях во время одного оборота сохранить неодинаковые и различные пути.

Когда Галл приводил эту сферу в движение, происходило так, что на этом шаре из бронзы луна сменяла солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней она сменяла его на самом небе, вследствие чего и на небе сферы происходило такое же затмение солнца, и луна вступала в ту же мету, где была тень земли, когда солнце из области... [Лакуна]" (Цицерон. О государстве, I, 14.)

О внутреннем механизме небесного глобуса Архимеда достоверно ничего не известно. Можно предположить, что он состоял из сложной системы зубчатых передач, как и Антикитерский механизм. Архимед написал книгу об устройстве небесного глобуса ("Об изготовлении сфер"), но, к сожалению, она была утрачена.

Цицерон пишет также о другом подобном устройстве, изготовленном Посидонием (ок. 135 - 51 до н.э.), философом-стоиком и ученым, жившим на острове Родос, откуда, возможно, отплыл корабль, перевозивший Антикитерский механизм: "Если бы кто-нибудь привез в Скифию или Британию тот шар (sphaera), что недавно изготовил наш друг Посидоний, шар, отдельные обороты которого воспроизводят то, что происходит на небе с Солнцем, Луной и пятью планетами в разные дни и ночи, то кто в этих варварских странах усомнился, бы, что этот шар - произведение совершенного рассудка?" (Цицерон. О природе богов, II, 34.)

Таким образом, существование в древности механизмов, сопоставимых по сложности с Антикитерским, находит подтверждение у античных авторов, хотя ни один из них не дошел до нас.

В 1959 году Дерек де Солла Прайс выдвинул обоснованную гипотезу, что Антикитерский механизм был прибором для астрономических расчетов, в частности для определения положения Солнца и Луны относительно неподвижных звезд. Прайс назвал его "древнегреческим компьютером", имея в виду механическое вычислительное устройство. С тех пор Антикитерский механизм иногда называют "первым известным аналоговым компьютером".

Дальнейшие исследования подтвердили, что Антикитерский механизм являлся астрономическим и календарным калькулятором, использовавшимся для прогнозирования позиций небесных светил в небе, и мог служить также как планетарий для демонстрации их движения. Таким образом, речь идет о более сложном и многофункциональном устройстве, чем небесный глобус Архимеда.

По одной из гипотез, данное устройство было создано в Академии, основанной философом-стоиком Посидонием на греческом острове Родос, который в то время был известен как центр астрономии и "машиностроения". Предполагается также, что инженером, разработавшим устройство, мог быть астроном Гиппарх (ок. 190 - ок. 120 до н.э.), также живший на острове Родос, поскольку оно содержит механизм, который использует его теорию движения Луны.

Однако последние выводы участников Проекта по исследованию Антикитерского механизма, опубликованные 30 июля 2008 года в журнале "Nature", позволяют предположить, что концепция механизма возникла в колониях Коринфа, что может указывать на традицию, идущую от Архимеда.

Плохая сохранность и фрагментарность дошедших до нас частей Антикитерского механизма делают любую попытку его реконструкции гипотетической. Тем не менее, благодаря кропотливой работе исследователей, мы можем с достаточной уверенностью представить, хотя бы в общих чертах, его устройство и функции.

После установки даты прибор, предположительно, приводили в действие вращением ручки, расположенной на боковой грани корпуса. Большое ведущее колесо с 4 спицами (фото 3) было связано с помощью многоступенчатых зубчатых передач с многочисленными шестеренками, вращавшимися с различной скоростью и, в конечном итоге, перемещавшими указатели на циферблатах.

Механизм имел три основных циферблата с концентрическими шкалами: один на передней панели и два на задней панели. На передней панели имелось две шкалы: неподвижная внешняя, представляющая эклиптику (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца), разделенная на 360 градусов и на 12 отрезков по 30 градусов со знаками Зодиака, и подвижная внутренняя, имевшая 365 делений по числу дней в египетском календаре, использовавшемся греческими астрономами. Погрешность календаря, вызванная большей реальной продолжительностью солнечного года (365,2422 дней), могла корректироваться поворотом календарного циферблата на 1 деление назад за каждые 4 года. (Следует отметить, что юлианский календарь, содержащий дополнительный день в високосные годы, был введен только в 46 г. до н.э.).

Передний циферблат имел, вероятно, по крайней мере, три стрелочных индикатора: один с указанием даты, а два других с указанием положений Солнца и Луны относительно плоскости эклиптики.

Указатель положения Луны позволял учитывать особенности ее движения, открытые Гиппархом. Гиппарх нашел, что лунная орбита представляет собой эллипс, наклоненный на 5 градусов к плоскости земной орбиты. Луна движется по эклиптике быстрее вблизи перигея и медленнее в апогее, что в хорошем приближении следует второму закону Кеплера для угловой скорости. Чтобы учесть эту неравномерность, использовалась хитроумная система зубчатых передач, включавшая две шестеренки со смещенным относительно оси вращения центром тяжести.

Логично предположить, что имелся аналогичный механизм, показывающий движение Солнца в соответствии с теорией Гиппарха, однако передача этого механизма (если он существовал) была утрачена.

На передней панели располагался также механизм с индикатором фаз Луны. Сферическая модель Луны, наполовину посеребренная, наполовину черная, показывалась в круглом окошке, демонстрируя текущую фазу Луны.

Существует точка зрения, что механизм мог иметь указатели для всех пяти планет, известных грекам (это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн). Но ни одна передача, отвечающая за такие планетарные механизмы, не найдена, за исключением одной системы передач (фрагмент D), назначение которой неясно. В то же время недавно обнаруженные надписи, в которых упоминаются стационарные точки планет, позволяют предположить, что Антикитерский механизм мог также описывать их движение.

Наконец, на тонкой бронзовой пластине, прикрывающей передний циферблат, находилась т.н. "парапегма" - астрономический календарь с указанием восходов и заходов отдельных звезд и созвездий, обозначенных греческими буквами, корреспондирующими с теми же литерами на зодиакальной шкале.

Фото 8. Зодиакальная шкала, календарная шкала и парапегма

Фото 9. Фрагмент текста парапегмы

Таким образом, прибор мог показывать взаимное расположение светил на небесной сфере на конкретную дату, что могло иметь практическое применение в работе астрономов и астрологов (астрология широко практиковалась в Древнем мире), избавляя от сложных и трудоемких расчетов.

На задней панели располагались два больших циферблата. Верхний циферблат, имевший форму спирали с пятью витками и 47 отделениями в каждом витке (47 х 5 = 235), отображал т.н. "Метонов цикл". Этот цикл, названный в честь афинского астронома и математика Метона, предложившего его в 433 г. до н.э., употреблялся для согласования продолжительности лунного месяца и солнечного года в лунно-солнечном календаре. Метонов цикл основан на приближенном (с точностью около двух часов) равенстве: 19 тропических лет = 235 синодических месяцев.

Как отметил древнегреческий ученый I в. до н.э. Гемин в своих "Элементах астрономии", греки должны были приносить жертвы богам по обычаям предков, а поэтому "они должны сохранять в годах согласие с Солнцем, а в днях и месяцах - с Луной".

На верхнем циферблате задней панели располагался также вспомогательный циферблат, разбитый на четыре сектора, напоминающий секундный циферблат современных наручных часов. Райт предположил, что указатель на вспомогательном циферблате показывал т.н. "Каллипов цикл", состоящий из 4 Метоновых циклов (76 тропических лет) с вычетом одного дня, служивший для уточнения лунно-солнечного календаря.

Однако в 2008 году руководитель Проекта по исследованию Антикитерского механизма Тони Фриз и его коллеги обнаружили на этом циферблате названия 4 панэллинских игр (Истмийских, Олимпийских, Немейских и Пифийских), а также игр в Додоне. Олимпийский циферблат должен быть включен в существующую зубчатую передачу, перемещавшую указатель на 1/4 оборота за год.

Это подтверждает, что Антикитерский механизм мог использоваться для расчетов дат религиозных праздников, связанных с астрономическими событиями (в том числе Олимпийских и других священных игр), а также служить для коррекции календарей на основе Метонова цикла. Это имело важное практическое значение в Греции, где почти каждый полис имел собственный гражданский календарь, что создавало невероятную путаницу.

В нижней части задней панели находится циферблат в виде спирали с 223 отделениями, показывающий цикл Сарос. Сарос, открытый, возможно, вавилонскими астрономами - период, по истечении которого, вследствие повторения взаимного расположения Солнца, Луны и узлов лунной орбиты на небесной сфере, в одной и той же последовательности вновь повторяются солнечные и лунные затмения. Сарос включает в себя 223 синодических месяца, что составляет примерно 18 лет 11 дней 8 часов.

Поскольку Сарос не равен целому числу суток, в каждом новом цикле "то же" затмение наступает почти на 8 часов позже. При этом следует иметь в виду, что лунное затмение видно со всего ночного полушария Земли, тогда как солнечное - только из области лунной тени, которая в различные годы проходит по различным местам планеты. Полоса "того же" солнечного затмения в каждом последующем Саросе сдвигается почти на 120° к западу. Кроме того, полоса затмения перемещается к северу или к югу, в зависимости от того, вблизи какого узла лунной орбиты (нисходящего или восходящего) происходит затмение.

На шкале циферблата, показывающего цикл Сарос, имеются символы Σ для лунных затмений (ΣΕΛΗΝΗ, Луна) и Η для солнечных затмений (ΗΛΙΟΣ, Солнце) и цифровые обозначения, выполненные греческими буквами, предположительно указывавшие на дату и час затмений. Удалось установить корреляции с реально наблюдавшимися затмениями.

Меньший вспомогательный циферблат отображает "тройной Сарос", или "цикл Экселигмос" (греч. ἐξέλιγμος), дающий период повторения затмений в целых днях. Поле этого циферблата разбито на три сектора: один чистый и два с обозначениями часов (8 и 16), которые нужно прибавить для каждого второго и третьего Сароса в цикле, чтобы получить время затмений.

Это подтверждает, что прибор мог использоваться для прогнозирования лунных и, возможно, солнечных затмений.

Антикитерский механизм был заключен в деревянный ящик, на дверцах которого находились бронзовые таблички, содержащие руководство по его применению с астрономическими, механическими и географическими данными. Интересно, что среди географических названий в тексте встречается ΙΣΠΑΝΙΑ (Испания по-гречески), что является старейшим упоминанием страны в этой форме, в отличие от Иберии.

"Греческое чудо"

Антикитерский механизм с момента открытия озадачил и заинтриговал историков науки и техники, не предполагавших, что подобное устройство могло существовать в эллинистическое время. С другой стороны, они уже давно признали, что в абстрактной математике и математической астрономии греки были не начинающими, а скорее "коллегами из другого колледжа", достигшими больших высот.

Антикитерский механизм, вероятно, был создан во второй половине II века до н.э. Это время расцвета эллинистической астрономии, связанного с именами таких ученых, как Посидоний и Гиппарх.

Гиппархом Никейским был составлен каталог звездного неба, впоследствии использованный Птолемеем, открыта прецессия равноденствий, достаточно точно описаны видимые движения Луны, Солнца и пяти известных тогда планет, определено расстояние от Земли до Луны и размеры последней, очень близкие действительным. Найденное Гиппархом значение синодического месяца всего на 0,5 секунды меньше принимаемого сегодня. Теория Гиппарха позволяла предсказывать лунные затмения с точностью до одного-двух часов и, хотя и с меньшей точностью, солнечные затмения.

Посидоний произвел вычисление расстояния от Земли до Солнца, составившее 5/8 действительного (фантастический результат для того времени).

Веком раньше творил Аристарх Самосский, создатель первой в истории гелиоцентрической системы (на 1800 лет раньше Коперника), и его младший современник Архимед, величайший ученый античного мира и предтеча науки Нового времени.

Многие достижения античной науки казались бы сегодня невероятными, не будь они зафиксированы в дошедших до нас трудах древних ученых. При всей сложности Антикитерского механизма, не имеющей аналогов до Нового времени, он, как представляется, построен на базе астрономических и математических теорий, разработанных греческими учеными к 150-100 г. до н.э. Так что для его трактовки нам не нужно обращаться к Deus ex machina.

Современные исследователи, занятые реконструкцией Антикитерского механизма, сходятся в том, что он, скорее всего, был уникальным устройством. Однако есть близкие по времени свидетельства Цицерона о механических планетариях Архимеда и Посидония. Это позволяет предположить, что существовала древнегреческая традиция создания сложных механизмов, которая впоследствии была передана Византии и исламскому миру, где аналогичные сложные механические устройства были построены мусульманскими инженерами и астрономами в Средние века. Эти устройства были гораздо проще, чем Антикитерский механизм, но они имеют так много точек соприкосновения, что кажется очевидным, что они пришли из общей традиции.

История античной науки - книга с множеством вырванных страниц. Вопреки сакраментальной фразе Михаила Булгакова, рукописи горят очень хорошо. Достаточно вспомнить судьбу Александрийской библиотеки. История дает немало примеров разрушения высокоразвитых цивилизаций и многовекового забвения прошлых достижений. Это должно послужить нам уроком и предостережением.

Став жертвой стихии и людской алчности, Антикитерский механизм на две тысячи лет выпал из научного оборота. Но благодаря тому же несчастному случаю, обернувшемуся счастливой случайностью, он сохранился до наших дней и попал в руки современных исследователей, заставив пересмотреть многие из наших оценок античной науки и техники.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Вот это да!... (Невероятно, но...) Фантастам и не снилось: ужасы реальных планет |

Фантастам и не снилось: ужасы реальных планет

В кино и по телевизору нам часто показывают странные инопланетные миры, в каждом из которых - свои, особые черты. Одна планета – это просто сплошной гигантский лес, другая – обширная снежная пустыня, на третьей почему-то живут одни нацисты. Однако не все знают, что особенность некоторых реальных планет – неукротимый ужас. Вот об этом-то и наш рассказ…

Космос полон причудливых и даже страшных явлений, начиная от звезд, которые высасывают жизнь из себе подобных и заканчивая гигантскими черными дырами, которые в миллиарды раз крупнее и массивнее нашего Солнца. Ниже представлены самые страшные вещи в космическом пространстве…

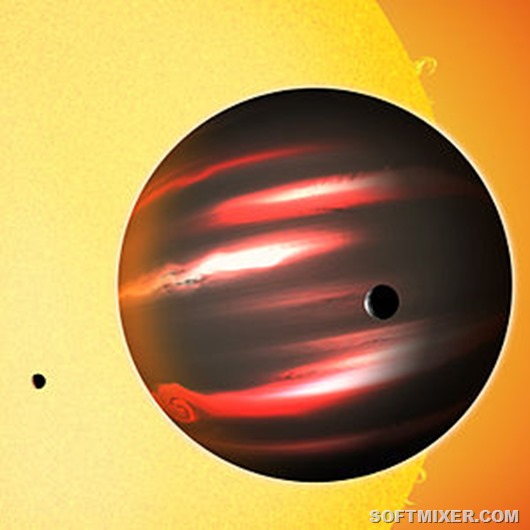

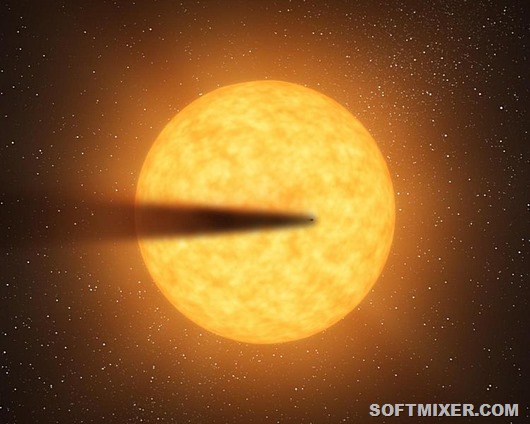

Планета, пожирающая свет

Попытайтесь представить себе ад в виде планеты. Кто-то из вас наверняка подумает о зловещих и красных от жары скалах, раскаленных настолько, что запросто расплавят Терминатора. А у кого-то в воображении появится картина гигантского черного шара смерти, где свет буквально умирает.

Поздравляю. Совместными усилиями вы только что представили себе далекого гиганта, известного под названием TrES-2b. Вращающаяся вокруг звезды в созвездии Дракона (малоизвестный факт: большую часть названий в космосе дал кинорежиссер Джон Карпентер) TrES-2b является самой черной планетой из всех обнаруженных человеком.

Насколько черная? Она поглощает (или пожирает, если вам будет угодно) 99% падающего на нее извне солнечного света. Таким образом, она чернее угля, чернее черной акриловой краски, чернее холодного и непрощающего сердца вашей бывшей. И эта планета вряд ли когда-нибудь проголодается, поскольку находится она всего в 4,8 миллиона километров от своей звезды. По астрономическим меркам это все равно, что вам стоять, уткнувшись носом в другого человека.

Но это также означает, что вас никогда не высадят на этой Планете Тьмы, как Робинзона, и вы не сойдете на ней с ума от одиночества … потому что вас сразу убьет температура TrES-2b, которая всего в пять раз меньше, чем на поверхности Солнца. Эта жара просто испещрила черную поверхность планеты озерами адской магмы. Итак, TrES-2b поглощает почти весь попадающийся на ее пути свет, и непроглядную черноту этой планеты нарушают лишь моря расплавленной смерти размером с Землю.

Из-за дьявольской жары над TrES-2b не образуются облака, и по мнению некоторых ученых, это отчасти объясняет то, почему она такая черная-пречерная. Но это никак не объясняет тот ненасытный аппетит, с которым она пожирает солнечный свет. Теорий на сей счет - множество. Возможно, это связано с отсутствием какой бы то ни было атмосферы.

Возможно, в этом виноваты светопоглощающие частицы типа испарившегося натрия или газообразной окиси титана, которые плавают вокруг планеты. Лично я думаю, это из-за того, что свободно прилегающие друг к другу тектонические плиты TrES-2b буквально почернели от ненависти после тысячелетнего ерзания по твердому ядру планеты.

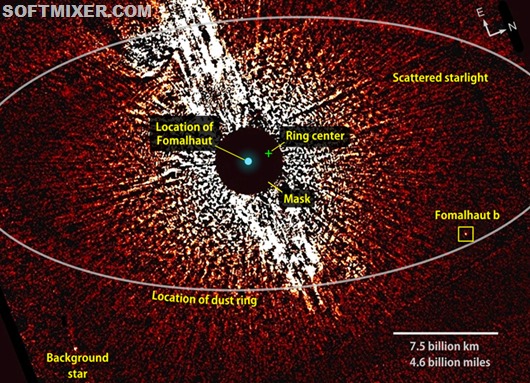

Планета, проходящее сквозь Око Саурона

Око Саурона – это чудесное и очень странное название, которое получила молодая звезда Фомальгаут вместе с окружающим ее космическим мусором. Вместе они очень похожи на гигантский глаз в открытом космосе…

Который не мигает…

Который вечен…

Который заглядывает вам через плечо из глубин бесконечности…

Ах, как это глупо – наделять звезду человеческими качествами. К чему это, если истинная картина - намного ужаснее?

Вот пример. Космический мусор, камни, лед и пыль создают гигантский диск ока, который примерно в два раза больше всей нашей солнечной системы. Вот с какими масштабами мы имеем дело – а вам кажется, что весь день потерян, если девчонка из Starbucks неправильно сделала вам капучино.

Мелко плаваете, господа. Фомальгаут b, находящийся на расстоянии 25-ти световых лет от Земли, размером с Юпитер. Он находится в центре Ока Саурона. Поскольку это лишь маленькая чайка на огромной свалке космического мусора, вполне вероятно, что данная планета постоянно врезается в этот мусор, создавая фейерверки планетарных масштабов из горящих пород и взрывающегося льда.

Но все становится гораздо хуже, если задуматься о том, что Фомальгаут b проходит свой жестокий и беспощадный цикл лишь из-за того, что другая планета выталкивает ее с ближней околозвездной орбиты, обрекая на вечное разрушение. Это настоящее космическое проклятие, и из него вполне можно сделать очень приличный фильм в жанре космического ужастика.

Испаряющаяся планета

KIC 12557548 b – это планета, которую медленно пытает смертной пыткой ее собственная звезда. Ну ладно, немного преувеличил. Давайте скажем менее драматично. Астрономы обнаружили экзопланету, которая буквально испаряется на наших глазах, волоча за собой пыльный кометный хвост. Хвост этот похож на кровавый след, оставляемый отчаянно зовущей на помощь жертвой, которую тащит по земле убийца. Но помощь все равно не придет... Так, побольше научной точности.

Планета KIC 12557548 b обращается вокруг своей звезды всего за 16 часов. А это значит, что температура на ее поверхности слишком высока для существования скальных пород, минералов и даже для прогулок того парня, который носит шорты в зимнюю стужу. Но и это еще не все. Видимо, вселенная посмотрела на умирающую KIC 12557548 b, на ее плавящиеся горы, на реки магмы, и решила, что этого ей недостаточно.

На KIC 12557548 b видны колоссальные вулканические извержения буквально планетарного масштаба. Они настолько мощные, что пепел улетает в космос. Вообще-то нет, пепел испаряется из-за космического излучения, потому что улететь с KIC 12557548 b не может ничто.

Но довольно о KIC 12557548 b. Давай поговорим о тебе, особом и прекрасном тебе… и обо всех тех ужасах, которые приключатся с тобой, если ты ступишь на KIC 12557548 b.

Во-первых, сверху на тебя будет взирать огромная яркая звезда, занимающая половину небосклона. Но времени подивиться на огненное небо у тебя не будет, ибо как же ты станешь дышать в атмосфере, 90 процентов которой составляет порошкообразная горная порода?

Затем, если тебя моментально не прикончат многочисленные землетрясения и извержения вулканов (а они прикончат, причем за пару наносекунд, но в интересах нашего повествования я дам тебе пожить еще несколько ужасных и мучительных минут), ты унесешься в космос и превратишься в пыль вместе с остальными 100000 тонн массы, которая исчезает с планеты ежесекундно.

Планета, которую постоянно казнят

Kepler-36b – это маленькая планета, всего в полтора раза больше Земли. И ее вечно и постоянно обижает старшая сестра Kepler-36c, которая похожа на Нептун и является газовым гигантом. Две планеты обращаются вокруг звезды в созвездии Лебедя, и при этом орбиты планет расположены очень близко друг к другу. К сожалению, это приводит к тому, что периодически они сходятся настолько близко, что старшая планета наносит серьезный ущерб младшей.

В момент сближения Kepler-36c буквально устраивает казнь Kepler-36b, но вместо пуль у нее огромная сила притяжения, превращающая маленькую родственницу в одно сплошное месиво из землетрясений и вулканических извержений, терзающих ее поверхность.

Но еще хуже то, что у младшей сестрицы нет ни секунды на то, чтобы оправиться после очередной взбучки. Когда вулканы на ней перестают извергаться, 36c появляется снова, воняя перегаром, и снова начинает свои издевательства. И это происходит каждые 97 дней, как по расписанию.

Каждые три месяца Kepler-36b переживает почти полное опустошение и не успевает восстановиться в промежутках. И тем не менее, младшенькая держится, и наверняка с каждым разом становится все злее. Мы хорошо знаем, чем это может закончиться. Измываться над маленькими можно лишь до поры до времени, потому что внезапно они могут рявкнуть, схватиться за нож – и сокрушить все вокруг себя.

Дадим Kepler-36c еще несколько тысячелетий, и обещаю вам – младшая сестра в конце концов не вынесет и надерет задницу старшей, или какие там еще имеются у планет органы для битья.

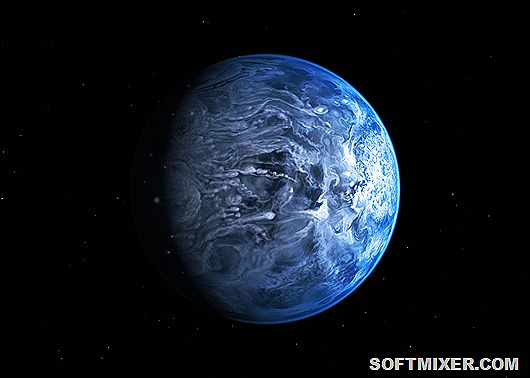

Планета, где идет горизонтальный дождь из стекла со скоростью 6500 километров в час

Внешность HD 189773b обманчива. На первый взгляд, она кажется пригодной для проживания и очень похожей на Землю: такой же голубой шарик, никаких колец, языков пламени и непроглядной темноты. Можно даже представить себе, что там есть облака и какие-нибудь формы разумной жизни, которые пока еще не прознали, какие земляне - неисправимые задницы. Чего же мы не летим туда на всех парах?