-Музыка

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 54041 Комментарии: 6

- Молитва Оптинских Старцев

- Слушали: 17589 Комментарии: 0

- KITARO

- Слушали: 612 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Мы наш, мы новый... Россия. Полное затмение (2012) Фильмы 1-5. |

Год назад в распоряжение съемочной группы репортера Андрея Лошака попала настоящая «информационная бомба». Оказывается, пресловутый план Даллеса по ослаблению и даже уничтожению нашей Родины действительно существует и планомерно реализуется! Мало того, висящие почти в каждой квартире ковры — не дань традициям, а коварный способ суггестировать сознание россиян. От нас скрывают секретные разработки ученых по созданию средства для продления жизни и бессмертия, а с помощью воздействия на гены недруги России хотят превратить нас в зомби-мутантов. Не говоря уже о самой страшной тайне Рублевки — малоизвестном олигархе, в поместье которого, как в замке Синей бороды, навсегда пропадают его избранницы… Сенсационные расследования объединены в авторском мокументальном цикле Андрея Лошака «Россия. Полное затмение». А на самом ли деле это происходит, или все, что вы увидите — фантазия авторов — судить вам самим.

Год назад в распоряжение съемочной группы репортера Андрея Лошака попала настоящая «информационная бомба». Оказывается, пресловутый план Даллеса по ослаблению и даже уничтожению нашей Родины действительно существует и планомерно реализуется! Мало того, висящие почти в каждой квартире ковры — не дань традициям, а коварный способ суггестировать сознание россиян. От нас скрывают секретные разработки ученых по созданию средства для продления жизни и бессмертия, а с помощью воздействия на гены недруги России хотят превратить нас в зомби-мутантов. Не говоря уже о самой страшной тайне Рублевки — малоизвестном олигархе, в поместье которого, как в замке Синей бороды, навсегда пропадают его избранницы… Сенсационные расследования объединены в авторском мокументальном цикле Андрея Лошака «Россия. Полное затмение». А на самом ли деле это происходит, или все, что вы увидите — фантазия авторов — судить вам самим.

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

X-Files... (Возвращаюсь к теме) Артефакты, которые от нас скрывают! / Скрываемые артефакты. |

Перечень, описания и фотографии многочисленных археологических находок, свидетельствующих о том, что на нашей планете, как минимум, в течение последних нескольких десятков и сотен тысяч лет обитала высокоразвитая в техническом отношении цивилизация. Причём, уровень её развития был неизмеримо выше нашего сегодняшнего. Расшифровка надписей на многих находках...

Перечень, описания и фотографии многочисленных археологических находок, свидетельствующих о том, что на нашей планете, как минимум, в течение последних нескольких десятков и сотен тысяч лет обитала высокоразвитая в техническом отношении цивилизация. Причём, уровень её развития был неизмеримо выше нашего сегодняшнего. Расшифровка надписей на многих находках...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

X-Files... (Возвращаюсь к теме) Загадки истории: Свидетельства посещений (2011) |

Существует теория, согласно которой пришельцы формировали историю человечества посредством отдельно взятых великих людей - таких, как Моисей или Жанна Д'Арк. Именно пришельцы были двигателем всех мировых войн, они же приводили одних к победе, а других к поражению. Бесчисленные упоминания о контактах людей с "божественными созданиями", о небесных посланниках... Является ли их природа сакральной, или они основаны на посещениях пришельцев?

Существует теория, согласно которой пришельцы формировали историю человечества посредством отдельно взятых великих людей - таких, как Моисей или Жанна Д'Арк. Именно пришельцы были двигателем всех мировых войн, они же приводили одних к победе, а других к поражению. Бесчисленные упоминания о контактах людей с "божественными созданиями", о небесных посланниках... Является ли их природа сакральной, или они основаны на посещениях пришельцев?

|

|

Процитировано 1 раз

Ennio Morricone - Le vent, le cri |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Осел и бык... Дэвид МакНил о своём детстве и своём отце Марке Шагале, о потолке парижской Оперы Гарнье и о сложных отношениях своего отца с Пикассо |

Осёл и бык

Марк Шагал

Дэвид МакНил о своём детстве и своём отце Марке Шагале, о потолке парижской Оперы Гарнье и о сложных отношениях своего отца с Пикассо

Дэвид МакНил опирается на перила четвёртого яруса в парижской Опера Гарнье. Он стоит на головокружительнной высоте, непосредственно под росписью купола, созданного его отцом, Марком Шагалом, 40 лет тому назад. Долго и молча он рассматривает знаменитый потолок: с шагаловской лёгкостью здесь парят влюблённые пары, венки, букеты цветов, осёл и ангел вокруг могучей люстры из хрусталя и бронзы. Шагал поделил 220 квадратных метров на 5 цветовых секторов, каждый из которых посвящён двум композиторам: красный - Равелю и Стравинскому, белый - Рамо и Дебюсси, зелёный - Берлиозу и Вагнеру, синий - Мусоргскому и Моцарту. На жёлтом фоне можно найти лебедя из "Лебединого озера" Чайковского и легконогих танцовщиц в разноцветных парках из балета Адана "Жизель". И там и здесь между театральными аллегориями видны символы Парижа: Эйфелева башня в голубом, Триумфальная арка, площадь Согласия и сама Опера в красном цвете. После того, как Дэвид терпеливо позирует для фотосъёмки, он бросает над головой фотографа большое белое покрывало, служившее для отражения света. Он поддразнивает его заставляя бежать пустыми фойе, как фантома оперы. Фотограф уносится с распростёртыми руками прочь, как привидение, а Дэвид смеётся. Известно ли ему, что здесь наверху, где он всё еще стоит, произошёл однажды несчастный случай, который вдохновил Гастона Леру на один из эпизодов его Фантома Оперы? Один из противовесов 7-ми тонной люстры сорвался и убил зрительницу как раз на 13 месте 4-го яруса.

Что ощущаете Вы, рассматривая эту роспись купола?

Сегодня особенный для меня день. Это в первый раз случилось так, что я рассматриваю плафон в одиночестве. Раньше я видел всё это с или с рабочими, монтировавшими сегменты, или с публикой и генералом Де Голлем, когда все апплодировали стоя под крики:"Браво, браво!" Это была прекрасная идея - нам с Вами встретиться здесь. Спасибо Вашей газете. Однако мне не нужно видеть купол воочию. Когда я закрываю глаза, образ его возникает в моей голове. Я наблюдал, как его эскиз возникал в виде карандашного наброска на бумаге. Я рос вместе с ним. Я занимался грунтовкой холстов, которые были необходимы моему отцу для работы, регулярно во время каникул в Вансе.

Часто ли Вы занимались грунтовкой для картин Вашего отца?

Сам отец очень не любил грунтование. Так что это часто поручалось мне. Но поскольку мне больше нравилось убегать на пляж, то отец применял тонкую стратегию. Он говорил мне, что картины будут летать, если их целиком покрыть красками. Он просил Августа, нашего шофёра и мастера на все руки, из огромных бумажных рулонов нарезать куски форматом 50 на 60 см. Мы открывали окна и я приступал к этой нудной работе. Я рисовал и рисовал зелёным, красным, жёлтым, тщательно и неутомимо, до тех пор пока не оставалось ни кусочка белого. Однако я мог стараться сколь угодно долго - ни один лист не улетал прочь. Я пожаловался отцу: ничего не происходит. Он ободрил меня: давай дальше, вот, попробуй оранжевым. Я раскрашивал дальше, но и после пятого и десятого листа ничего не произошло. Мой отец улыбнулся: наверное сегодня слишком жарко, мы попытаемся снова завтра!!...

Можете ли Вы припомнить Ваш взнос в роспись на этом потолке?

Я точно не знаю. Но так как я рисовал голубой фон, то это должно быть там, в голубом сегменте для Моцарта, где ангел играет на волшебной флейте.

Значит знаменитый плафон возник вовсе не на потолке Оперы, а в ателье?

Когда министр культуры Франции Андре Мальро (французский писатель, культуролог, герой Французского Сопротивления, идеолог Пятой республики, министр культуры в правительстве де Голля, прим. перев.) в начале 60-х попросил моего отца выполнить этот плафон, он принял это предложение лишь при условии, что плафон будет разборным. Таким образом, купол был расписан по частям, как огромный яблочный пирог или пицца. Затем позже там на месте, холсты были растянуты и скреплены вместе.

Припоминаете ли Вы вечер торжественного открытия?

Да, этот приём сопровождался огромным успехом. Когда мой отец поднимался по оперной лестнице, корпус жандармов выстроился в почётном карауле. Отец сидел рядом с мадам Де Голль в ложе, забронированной для первых лиц государства. Я оставался здесь наверху на галлерее. Мой отец был очень восприимчив к почестям. Я полагаю, что этот вечер был самым величественным и прекрасным в его жизни. В честь воспоминаний об этом, позже он неоднократно увековечил в своих произведениях Парижский оперный театр

Что за человек был Шагал?

Мой отец был очень наивным человеком. Он вероятно никогда в жизни не причинил вреда кому-либо другому. И если, всё же, то по причине совершенной наивности. Именно таким образом, по наивности, он мог обвести людей вокруг пальца. Добавьте к этому ещё его лучистые глаза, славянскую натуру и русский акцент, который он сохранил до конца жизни. Когда живёшь где-то в дугом месте, то такой акцент и такое произношение можно запросто потерять. Но у него это не было рассчётливостью. Его наивность сродни ангельской. Поэтому и книгу о своём детстве и отце я назвал "По следам ангела".

Вы автор многочисленных романов. Почему лишь сейчас, в возрасте 56 лет Вы решили написать свои поэтические, иронические детские воспоминания?

Из скромности, возможно так же из стыдливости. Когда опысываешь эпизоды из жизни с великим человеком, то это не всегда производит хорошее впечатление. Однако, я прочёл книгу Марины Пикассо, в которой она описывает ад, каким была жизнь с её знаменитым дедом: Пикассо, эгоцентричное чудовище, полное злобы. У меня возниколо желание, написать лишь три страницы для моего сына, чтобы показать ему, что не всё великие люди являются монстрами. Я испытал, общаясь со своим отцом, чудесные моменты счастья. Так мне часто вспоминается один эпизод на пляже: он достал тогда коробку с пастельными карандашами, которые имели привычку всегда разламываться в коробке посредине. Мы рисовали на камнях рыб, птиц, петухов, ослов, русалок и сирен пастелью, а затем кидали раскрашенные камни обратно в воду. Они станут живописными полотнами у медуз. После трёх страниц воспоминаний у меня действительно "зачесались пальцы". Мой сын просил меня продолжать. Он как бы распахнул передо мной дверь в прошлое. Я был счастлив тем, что могу рассказывать ему счастливейшие и печальнейшие моменты. Однако ностальгические, грустные моменты, я позже убрал.

Какие например?

Моему отцу было почти 60 лет, когда я родился. У меня не было воспоминаний о отце-футбольном партнёре, например. Я также не стал писать о преживаниях, связанных с разводом моих родителей. Ну и о других щекотливых моментах из жизни ребёнка.

Ваша мать, Вирджиния Хаггард, написала в 1966 г. книгу "7 лет изобилия. Моя жизнь с Шагалом", в которой признаётся, что Ваш отец, несмотря на сильную эмоциональную привязанность к Вам, держал себя всё же отстранённо, что позже привело к отчуждению.

Ребёнок принимает дистанцию взрослого как само собой разумеещееся, когда не знает других моделей поведения.

Такая дистанция определяла Ваши отношения с отцом с самого начала?

Я начал чувствовать эту дистанцию много позже. Когда он увидел меня младенцем, в возрасте 3 или 6-ти месяцев, он сказал моей матери: "Однажды он начнёт пить и курить и отправится в бар, где будут женщины". Мой отец всегда очень и очень боялся, что когда-нибудь я стану как Паоло Пикассо (сын художника и русской балерины Ольги Хохловой, умер в молодом возрасте от употребления наркотиков и алкоголя, прим. перев.). Паоло был молодым человеком, который много пил, каждый вечер гулял по барам, напиваясь до бесчувствия и возвращался домой в 5 утра в сопровождении жандармов. Чем больше я взрослел, тем больше, испытывая страх перед моим будущим, отдалялся от меня мой отец.

Вероятно, если ребёнком он ещё Вас принимал, то взрослым уже - нет?

Конец наступил с окончанием детства, в 14 лет. Когда сегодня мне удаётся рассмотреть это время со стороны, то я думаю :Вот на этом самом месте, где мы сейчас находимся, каждый вечер 2000 человек задирают головы к потолку, чтобы рассмотреть роспись плафона. Так что же важней - я или потолок Оперы? Если я задаю себе этот вопрос, то сам себе и отвечаю: Может этот человек больше годился для того, чтобы очаровывать миллионы людей, чем для того, чтобы ласкать одного ребёнка.

Шагал. Финальная сцена из оперы Алеко

Значит ли это, что рядом с гением никто не имеет права на собственное существование?

Нет, это значит, что нужно просто скромно отойти и встать в тени. Если кому-то дан такой прекрасный гений, то это всегда происходит за чей-то счёт. И это разумеется всегда дети. Я не царапался в дверь и не скулил, как щенок. Я переборол свою злость и сказал себе: Ладно, поскольку ты приносишь людям так много радости, хорошо, делай это дальше. Я вбил себе в голову, делать тоже самое, что и он, принося другим радость. Но у меня не было его харизмы. И в работе я был гораздо большей посредственностью.

Почему Ваш отец не хотел, чтобы Вы стали художником?

Он хотел, чтобы я стал архитектором, и был способен прокормить свою будущую семью. Мой отец уже приобрёл участки земли, на которых я должен был построить виллы и заработать денег. Он всегда полагал, что сам он очень беден.

Но к тому времени Марк Шагал стал уже известным состоятельным художником.

Он не знал этого. Она всегда говорила ему, что у них нет денег.

Вы имеете в виду вторую жену Вашего отца, Валентину Бродскую?

Да, да. Во всяком случае однажды, когда мы были приглашены к владельцу художественного салона и продавцу картин моего отца, он становился на парковке машин. Тогда он спросил себя, почему его продавец с 15-ю процентами от стоимости картины, может позволить купить себе белый роллс-ройс типа Silver Cloud («Серебряное Облако») кабриолет, в то время как сам художник ездит на старой тарахтелке Пежо 403. Тогда мачеха объяснила ему, что вместо этих печальных еврейских вещей, этих запущенных штетлов (еврейское местечко), этих жалких раввинов с их устаревшими торами, он должен рисовать весёлые цветочные букеты. Цветы якобы лучше продаются. И тогда мы сможем купить новый "Роллс". Так мой отец 15 лет рисовал гладиолусы, но так и не получил нового "Роллса". Он был так наивен! Так возникли эти цветочные картины, которые сегодня называются "декоративный Шагал". Он был убеждён, что у него нет денег.

Как он отреагировал на то, что Вы стали музыкантом?

Он был ужасно разочарован. Билл Уаймэн, бывший бас-гитарист "Роллинг Стоунз", как-то написал книгу о моём отце и навещал его в Сан-Пауле. Уаймен рассказывал, что отец с гордостью сказал ему:"Знаете, мой сын тоже музыкант". Так что может он и был доволен этим. Я как-то написал песню для отца, в надежде, что может быть в один прекрасный день он её услышит. Поскольку он часто слушал радио в своём ателье. Кто знает?

С какого времени Вы больше не видели своего отца?

С тех пор, как в 60-х начал курить сигареты. Он не выносил этого. Ко дню его рождения я написал ему письмо, на которое он не ответил. Я думаю, что его спрятала моя мачеха. Но поскольку он не ответил, перестал писать и я. Один гордец, другой ещё больший гордец. Так я больше не видел его почти десять лет. Однажды я поехал к нему со своим 4-х летним сыном, чтобы показать внука.

И как Ваш отец на это отреагировал?

Он сразу забрал его к себе в мастерскую и сделал тоже самое, что делал со мной, когда я был ребёнком. Он дал ему бумагу, краски и кисточку. Они прекрасно поняли друг друга. Они выглядели как отец и сын. Я остался в стороне, но это было не страшно. С одной стороны, я ревновал, с другой - был счастлив. С тех пор мы снова встречались до тех пор, пока не появилась одна глупая статья. И в последние три года его жизни, отца я больше не видел. Из-за какой-то газетной заметки. Настоящий гротеск!

А что это за статья?

Журналист расспрашивал меня, как я представляю себе будущее живописи. Я думал, что оно не представляется такими старыми мастерами, как мой 90-летний отец, и ответил: будущее живописи будет определять видео, инсталляции и новые художественные движения. Заголовком заметки стало тогда "Сын Шагала выносит живописи приговор". Моя мачеха использовала эту статью в качестве предлога, чтобы прекратить наши встречи. Мой сын Дилан позвонил как-то своему деду. Ему было сказано, что у него нет времени для свиданий. Я звонил дважды. Но не получил ответа. Когда отец умирал, всё стало ещё хуже.

В каком смысле?

Мачеха стала угрожать, если я или мой сын подойдём к дому, то она вызовет полицию. И здесь мы опять подходим к семье Пикассо. Когда Паблито, сына Паоло, внука Пабло Пикассо, не допустили к лежащему на смертном одре деду, тот выпил бутылку раствора хлора. Через три месяца он угас. Когда я захотел увидеть отца, мачеха задержала меня с помощью жандармов.

Но на каком основании?

Ну в отличие от меня, она знала полицейских. В моих документах стояло не Шагал, а МакНил. Меня должны были спросить "Кто Вы вообще такой?". Я должен был бы объяснять в течении часа жандарму, кто я есть и почему я хочу попрощаться с моим отцом? Я не пошёл. Но здесь опять чётко видна злоба этой женщины.

Почему Вы не носите имя Шагал?

Когда я родился, моя мать была всё ещё замужем за МакНилом. Она хотела развода, но он не соглашался. Он был обижен, что она хочет его покинуть. Лишь семь лет спустя он дал своё согласие. Но к тому времени она уже оставила Шагала. Так что официально я зовусь МакНил. Когда я начал самостоятельную жизнь и хотел заняться музыкой, я тем более не хотел быть сыном знаменитости. Я подрабатывал тогда в одном лондонском джаз-клубе Ронни Скотт. Я хотел быть Дэвидом МакНилом, который принимает пальто в гардеробе, без того, чтобы кто-нибудь знал кто я такой и откуда. При современном законодательстве я может и мог бы поменять фамилию. Моё имя дано мне от дяди (так в тексте, на самом деле Давидом звали брата Шагала, прим. перев.) моего отца, которого он постоянно рисовал, играющим на скрипке.

Шагал. Портрет брата Давида с мандолиной

Продолжение ниже

Почему этот дядя всегда играет на крыше, как например на картинах Шагала "Скрипач" (1912-1913) или "Зелёный скрипач"(1923) ?

Его жена всегда чертыхалась:"Ты играешь так фальшиво, иди играй снаружи, вон из дома". Сегодня и здесь мы бы сказали :"Иди в подвал!" Но поскольку тогда в России они жили в деревянных домах без подвалов, то он прятался от своей жены, чтобы поиграть на скрипке, действительно на крыше.

Шагал. Зелёный скрипач

Почему Вы по сей день не произносите имени второй жены Вашего отца? Даже в своей книге Вы называете свою мачеху Валентину Бродскую, только "она".

В Париже есть места и рестораны, которые я по сей день не посещаю, лишь потому, что там часто бывала она. Я избегаю острова Сен-Луи и авеню Д`Анжу. Я никогда не хожу мимо их дома.

Но она уже давно умерла.

Да. И благодарю Бога за это каждый день. Она умерла слишком поздно! Я меня есть желание везде, где ступала нога этой женщины, пройти с огромным мешком соли, посыпав ею все её следы, чтобы ужи ничто никогда не смогло там прорасти.

Почему ещё сегодня Вы лелеете такую обиду?

Эта горгона даже не постеснялась замуровать комнату моей сестры Иды. Ида, дочь Шагала от первого брака, и я часто обдумывали, как сделать так чтобы эта женщина умерла. Мы испробовали всё. У неё была больная печень, однако она не могла отказать себе в шоколадных конфетах, мы даже хотели отравить её шоколадом. Так велика была наша ненависть! Я так зол на эту женщину потому, что она сама была злой. Возможно она просто мстила мне, так как сама не имела детей с моим отцом. Как-то я спросил её, не могли я оставить этот ужасный интернат, чтобы пожить какое-то время у них. Моя мать не могла тогда заботиться обо мне, так как ухаживала за своим тяжелобольным мужем. А мачеха ответила, что об этом не может быть и речи, это невозможно.

Так что же Ваш отец так ценил в Валентине Бродской, которую называл Вавой и в браке с которой состоял 33 года?

Комфорт. Она была очень красива и очень нежна. Ему было удобно с нею. Она сделала возможным для него существование старого, уютного месье. Она была как гейша. Ида понимала, что после того, как моя мать покинула Шагала, он не должен был оставаться один. И она познакомила его с этой темноволосой кавказкой из хорошей семьи, которая работала модисткой и шила дамские шляпки из перьев в лондонской мастерской. Ида и выбирала эту женщину на роль гейши, какой та и была. Она оказалась однако в высшей степени интеллигентной и прибрала к рукам всё. Но я хочу подчеркнуть, что она была злой может и потому, что ничего не получила от жизни даром. Напротив, во время революции в России её семья потеряла всё. Но сейчас, когда она уже давно мертва, и я не хочу больше злословить. И тем не менее, когда я представляю себе, что она лежит в одном склепе с моим отцом! У меня появляется дикое желание убрать её оттуда. А иногда я говорю себе, нужно простить.

Насколько большую роль играло для Вашего отца то, что Валентина Бродская была родом из семьи богатых русских сахарных фабрикантов, а он из бедной семьи?

У моего отца была одна причуда, самая настоящая мания, красть сахар. В Венеции в одном кафе, он дал скрипачу 20 долларов, на чай официанту - 20 долларов, но унёс с собой весь сахар со стола. Однаждя он признался мне: Если бы мои родители могли дожить до того, что я женюсь на дочери сахарного магната Бродского из Ставрополя. Они бы гордились своим сыном. А я спросил в ответ: А гордились бы они тобой, если бы узнали, что ты расписал потолок Оперы? Он ответил: Нет, нет! Но из-за женитьбы на дочери сахарного Б., да, гордились!

И из чистой наивности Ваш отец допустил, что Валентина Бродская прибрала к рукам всё и разрушила отношения между отцом и сыном?

Это было не наивностью, а настоящей слабостью, вести себя как изнеженный избалованный ребёнок. Проще всего было для него уйти ото всего:"Я художник. Я пошёл в мастерскую работать. Ежедневные проблемы меня не волнуют". И это было удобно. Больше не стало друзей, детей, никого.

К концу жизни Шагал растерял друзей?

У него были друзья, но только те, кого находида она. Когда дети Иды навещали его в Вансе, то не имели права даже оставаться в доме ночевать. Мои маленькие племянники должны были идти в гостиницу. Она контролировала всё, любое влияние извне. И он принимал это.

Не хотелось ли Вам создать более позитивный взгляд на своего отца? Ваша мать пишет в своей книге, что Вы бы никогда не допустили и малейшей критики в адрес своего отца. Выша любовь к нему всегда была безусловной.

Я просто стёр в себе все его слабые стороны. Поскольку нельзя забывать, что жизнь его не была простой: погромы и голод в России, Октябрьская революция, Первая Мировая война, Вторая Мировая война. Он потерял своего брата, а в 1944 г. и первую жену. Его жизнь превратилась в цепь неудач. И нельзы ломать копья над головой человека, которому столько пришлось пережить. Я живу немногим более полувека, но не пережил ещё ни одного несчастья такого рода. А он в моём возрасте пережил уже все беды мира. Я думаю можно простить любые слабости человеку, который в возрасте 75 лет может сказать: А сейчас я хочу рисовать, оставьте меня в покое! Поэтому я и оставил в покое моего отца в своей книге.

С писателями типа Гийома Апполинера или Блез Сандрара, Шагал поддерживал более нормальные отношения, чем с художниками. Как он относился к Пикассо?

Оба они ценили друг друга, но со временем между ними возникла такая маленькая игра. Если моего отца когда либо спрашивали, нравится ли ему Пикассо, то он отвечал: Если я нравлюсь Пикассо, то и он мне тоже.

Шагал находил, что Пикассо не интересуют человеческие чувства. Он знает толк только в видимом, внешнем в человеческой натуре.

Это верно!

Шагал говорил, что Пикассо меняет свой стиль, как носки.

Но он думал при этом, однако какие это прекрасные носки. Это была ревность.

Довелось ли Вам видеть ситуации в которыз проявлялась эта ревность?

Я совершенно точно помню Валорис. Гончарная мастерская была просто раем для ребёнка. Мой отец хотел поработать в ателье Мадуры, мастерской, пользовавшейся большой известностью среди художников. Пикассо должно быть просто разъярился, так как это была его "ривьера". Перед студией, в которой работал мой отец, бегала взад и вперёд маленькая насвистывавшая девочка. Вероятно это была Палома или Марина Пикассо, кто знает? Во всяком случае, отец попросил меня сделать тоже самое : подсматривать, что тот делает, какую глину использует. Так маленькая девочка и я были наняты двумя великими художниками на службу в качестве шпионов. Я подсмотрел: Пикассо делал блюдо с рогами, как у быка. Рога? - спросил мой отец. Однако при обжиге они отвалятся. Позже мой отец пошёл к работнику, приглядывавшему за печью узнать, выдержала ли тарелка Пикассо обжиг, или нет. Один играл в осла другой в быка и оба наблюдали друг за другом из-под тишка. Я хорошо помню Пикассо, старого, лысого месье, который работал рядом с папой. Они и любили и презирали себя.

В воспоминаниях Франсуазы Гило написано, что Пикассо сказал: Когда умрёт Матисс, единственным художником из тех кто знает что такое цвет, останется Шагал. Я не помешан на его петухах и ослах и летающих скрипачах и прочем фольклоре, но его полотна действительно нарисованы, а не просто размалёваны.

Шагал - это колорист, Пикассо - абсолютно нет! Самое знаменитое его полотно - Герника - черно-белое. Пикассо всегда использовал самые ужасные цвета.

Ваша мать упоминала о том, что Матисс подарил Вашей сестре кошку, а отец начинал ревновать, когда эту кошку слишком много гладили.

Я припоминаю черно-белую кошку. Так это была кошка Матисса! В моих воспоминаниях он присутствует как старый человек, сидящий в большом кресле в ателье моего отца.

Каково последнее воспоминание о Вашем отце?

В последний раз я видел его на железнодорожном мосту. Как и каждый день он вышел на прогулку. Я случайно проезжал мимо. Поскольку подвозил сюда домой старую школьную подругу. Она больше не была красавицей и мне не хотелось, чтобы отец принял её за мою спутницу жизни. Снобизм может считаться действительно преступлением. Я должен был бы оставить и девушку и машину и пойти навстречу отцу, сказать ему, давай прогуляемся вместе. Я не сделал этого. Это последнее воспоминание о нём: он, спиной ко мне, медленно уходит, исчезая, как Чаплин в конце своих фильмов. Месье в возрасте более 90 лет, который идёт через мост слегка прихрамывая. Я боюсь, что этот старый мост уже разрушен и заменён бетонным. Я не решаюсь вернуться на места моей юности.

------------------------------

Марк Шагал // родился в 1887 г. Был девятым ребёнком в еврейской семье из Лиозно под Витебском в Беллорусии. В 1915 г. женился на Белле Розенфельд. Год спустя на свет появилась дочь Ида. После смерти своей жены в 1944 г. Шагал познакомился в Нью-Йорке с Вирджинией Хаггард. Когда она оставила его в 1952 г., Шагал женился, четыре месяца спустя, на Валентине Бродской. Шагал умер в возрасте 97 лет в сан-Поль-де Ванс на юге Франции.

Его художественный стиль состоял из фовизма, русского народного искусства и еврейского мистицизма. Фантастический язык его образов указывает на сюрреализм. Библейские иллюстрации сделали Шагала одним из самых знаменитых художников 20 столетия. Сверх того, он создал много театральных декораций, эскизов витражей и мозаики.

Оригинал статьи

Примечание переводчика

«Когда я открываю утром глаза, мне хочется увидеть мир более совершенный, мир любви и дружественности, и уже одно это способно сделать мой день прекрасным и достойным бытия...»

Марк Шагал

Этот скульптурный портрет Марка Шагала установлен во дворе дома-музея в Витебске на Покровской улице...

Картины Шагала можно посмотреть здесь

|

|

Понравилось: 1 пользователю

О жизни... (Иосиф Бродский) |

"Жизнь — так, как она есть, — не борьба между Плохим и Хорошим, но между Плохим и Ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день лежит не между Добром и Злом, а скорее между Злом и Ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве Зла, а не стать самому его, Зла, носителем." "Не в том суть жизни, что в ней есть, Но в вере в то, что в ней должно быть."

И. Бродский

"Бродский говорил о том, что изучать философию следует, в лучшем случае, после пятидесяти, когда философия вам не нужна, сначала научившись больше терять, нежели приобретать и ненавидеть себя более, чем тирана, ибо в противном случае, нравственные законы пахнут отцовским ремнем или же переводом с немецкого. Изучать философию нужно, когда вы догадываетесь, что стулья в вашей гостиной и Млечный Путь связаны между собою, и более тесным образом, чем причины и следствия, чем вы сами с вашими родственниками. И что общее у созвездий со стульями - бесчувственность, бесчеловечность."

|

|

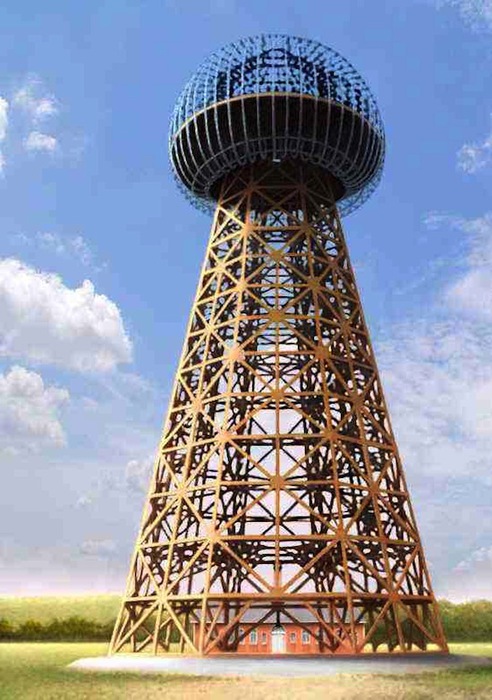

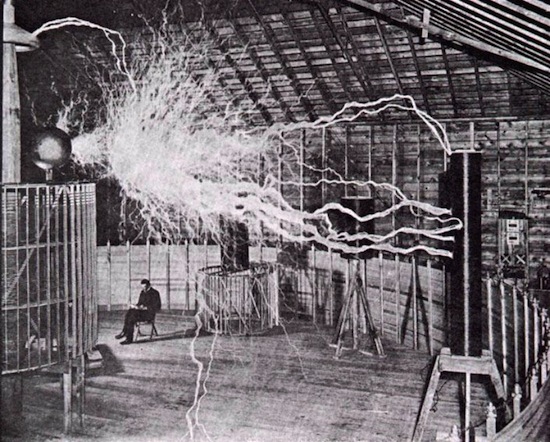

Властелин мира. Никола Тесла (Возвращаюсь к прошлым публикациям) |

Раннее утро 30 июня 1908 года. На огромной территории Центральной Сибири многочисленные свидетели наблюдают фантастическое зрелище. В небе со свистом и шипением пролетело нечто огромное и светящееся. Затем последовала ослепительная, ярче солнца, вспышка и серия громовых ударов. Волна от чудовищного взрыва дважды обогнула земной шар. Что это было? На сегодняшний день существуют сотни гипотез: метеорит, шаровая молния, обломок кометы, взрыв газа... Говорят о столкновении с черной дырой или антивеществом. И даже о крушении инопланетного корабля. Но есть еще одна версия, совсем невероятная: виновник Тунгусской катастрофы — совершенно конкретный земной человек. Ученый, которого одни называли сумасшедшим мистификатором, другие — величайшим изобретателем, гением всех времен и народов, а третьи — сверхчеловеком. Имя его — Никола Тесла.Мог ли он быть виновником Тунгусской катастрофы? Это одна из трех загадок, которым посвящен фильм. Другая загадка связана с тайной жизнью этого гениального ученого. Будучи американским гражданином, он занимался закрытыми исследованиями для США и одновременно предлагал свои секретные разработки Англии, Германии, России… Что двигало Теслой? Беспринципность ученого, которому все равно, где реализуются его идеи? Жажда наживы? Маниакальное стремление к разрушению?.. Колоссальное количество оригинальных идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью, потрясало его современников. Известно и шокирующее признание ученого: "Не я автор этих идей!" Совершенно необъясним был источник знаний Теслы о неизвестных, никем еще не исследованных явлениях. Гениальная интуиция, озарение ровным счетом ничего не объясняют. Откуда он черпал свои идеи? Это – третья загадка.

Раскрытию этих тайн и посвящен фильм, построенный на анализе малоизвестных фактов. Создатели ленты приходят к сенсационным выводам.

Автор сценария и режиссер: Виталий Правдивцев

Редактор: Лариса Коваленко

Продюсер: Алексей Горовацкий

Жанр: Историко-биографический

Качество: TVrip Размер файла: 350 Мb

Продолжительность: 43:47

|

|

5 самых безумных изобретений Николы Тесла... (Возващаюсь к прошлым публикациям) |

Думаю многим будет интересно вспомнить 5 самых безумных изобретений Николы Тесла

1. Беспроводная передача электричества

Около 120 лет назад, в 1893-м году на Всемирной выставке в Чикаго, Тесла продемонстрировал беспроводную передачу электричества, зажигая ряд фосфорных лампочек в процессе, называемом электродинамическая индукция. Он мечтал о том, что в один прекрасный день такая технология поможет нам передавать электричество на большие расстояния в атмосфере, обеспечивая отдаленные районы необходимой энергией для комфортного проживания. Теперь, по прошествии более века, такие крупные компании как Intel и Sony заинтересовались применением безизлучательной передачи энергии к таким вещам, как мобильные телефоны, чтобы мы могли заряжать батареи без проводов электропитания.

2. Рентген

Исследования Теслы в области электромагнетизма помогли рентгенологам во всем мире увидеть анатомию человека без того, чтобы вспарывать ему живот. Однако в конце 1880-х годов эта идея казалась весьма безумной. Хотя открытие рентгена приписывают немецкому физику Вильгельму Рентгену в 1895 году, именно Тесла в своих экспериментах с этой технологией за восемь лет до Рентгена обратил внимание на некоторые опасности применения излучения для человеческой плоти.

В 1930-х годах Никола Тесла, по некоторым утверждениям, изобрёл оружие из пучка частиц, которое назвали «лучом смерти». В теории устройство могло генерировать интенсивно направленный пучок энергии, который можно было бы использовать для истребления вражеских самолетов, армии и других вещей. Однако «луч смерти» так и не был выпущен Теслой, хотя он и пытался продать его различным военным подразделениям.

Тесла представлял себе, что в будущем целая раса роботов сможет безопасно и эффективно выполнять работу людей. В 1898-м году он продемонстрировал изобретенный им радиоуправляемый катер, что многие считают «рождением робототехники». Он предсказал, что вскоре мир будет наполнен умными машинами, роботами, разными сенсорами и автономными системами.

5. Машина, вызывающая землетрясение

В том же1898-м году Тесла заявил о том, что разработал генератор колебаний, который встряхивал здание и всё, что находилось рядом с ним. Само устройство весило около килограмма, но учёный смог настроить время колебания на такой частоте, что каждая небольшая вибрация добавляла больше энергии волновым изгибам здания. При достаточном количестве небольших толчков даже самое большое здание можно было расшатать на части. Осознав потенциальную опасность своего изобретения, он разбил генератор молотком и попросил своих служащих в случае чего заявить о полном неведении о причинах землетрясения.

|

|

Правила жизни Сергея Капицы. У каждого человека должны быть фильтры - от спама. |

Правила жизни Сергея Капицы

Если вы перед людьми изображаете умника, говорите с ними на каком-то заграничном языке — этого они вам не прощают. Если же вы с людьми говорите серьезно и они не понимают — это они вам простят.

У меня есть все необходимое — есть дача на Николиной горе, есть квартира в Москве, автомобиль и компьютер. Больше ничего не нужно, кроме идей.

В 1941-м нам велели эвакуироваться из Москвы в Казань. Мы с отцом и матерью две ночи просидели в туннелях Курского вокзала. Это те самые туннели, из которых пассажиры сейчас выходят на перроны. Сейчас езжу с Курского — все время это вспоминаю.

Телевидение, это сильнейшее средство взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, кто совершенно безответственно относится к своей роли в обществе.

Не компьютер может довести человека, а интернет. Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскудению души». Эти слова должны быть написаны на каждом сайте.

Крупные деятели не подпускают к себе близко людей. Рихтер не подпускал. Отец — тоже. Они ценили себя и свое время.

В женщине может оттолкнуть вульгарность. Иногда она же и привлекает, так что пойди разбери.

В Москве больше казино, чем во всей Европе вместе взятой. В других странах казино собирают в одно место — в Лас-Вегас, Макао, а не разбрасывают по городу, как у нас. Это симптом глубокого кризиса. И, к сожалению, наше телевидение, вместо того чтобы объяснять, что происходит, идет в обратную сторону — рассказывает про то, как в каком-нибудь провинциальном городе убили мальчика. А про положительные новости говорят в таких ернических интонациях, что и к ним сразу складывается негативное отношение.

Костюм дисциплинирует мужчину, внутренне организует. Когда-то радиодикторы Би-Би-Си читали новости в смокингах и вечерних платьях, хотя слушатели их и не видели.

Математика — это то, что русские преподают китайцам в американских университетах.

50 лет назад на Рублевке было столько же велосипедов, сколько сейчас машин.

Я Акунина знал, когда он еще был ученым секретарем нашей редакции «Пушкинская библиотека», выпустившей сто томов русской литературы. Меня в его детективах привлекает то, что у его сыщика как у государственного человека есть ответственность за порученное дело, за интересы страны. Ответственность — понятие, которое практически исчезло сейчас.

Нигде не видел более затравленных мужчин, чем в Америке. Они в жутком состоянии находятся, агрессивный феминизм их добивает. Я помню, в Бостоне в институте один почтенный преподаватель, русский математик, шел по коридору, а какая-то секретарша несла принтеры. Он открыл ей дверь, а она обвинила его в сексуальных домогательствах, хотя у него это было инстинктивное движение: женщина тяжелую железяку тащит. Был публичный скандал, и ему пришлось уйти из института.

Москва, несмотря на многие вещи, которые меня раздражают, все еще мой город. Надо уметь все это отфильтровывать. У каждого человека должны быть фильтры — от спама.

Женщины раньше одевались скучнее. Сейчас колоссальный диапазон: от чудовищной безвкусицы до очень прилично одетых людей. Но вторых замечаешь почему-то намного реже, чем раньше.

Отец был со мной суров. Я был на Дальнем Востоке на корабле — нырял. Я первым в стране начал профессионально заниматься подводным плаванием: у меня удостоверение № 2. Вдруг штормовое предупреждение. Мы ушли на Сахалин — пробыл я там три дня с капитаном. Он меня все время угощал водкой. Но на одной водке не проживешь — а денег рублей десять оставалось. Шлю отцу телеграмму: пришли мне 25 рублей. Получаю ответ: а зачем тебе нужны деньги? У меня даже не было возможности толком ему ответить. Пошел к капитану — денег просить. Он говорит: какие деньги? Будешь моим гостем. И мы стали пить шампанское.

50-е — это моя молодость. «Битлз»? Нет, это мимо меня прошло.

Слежу за новостями. Ирак, скажем, — страшная авантюра. Нарушены основные постулаты современного международного права: вмешательство в жизнь чужого государства может быть только с разрешения ООН. Но такого разрешения же не было, как выяснилось. Бактериологическое, ядерное, химическое оружие — все оказалось выдумкой. На США раньше многие смотрели, как на знамя, которое могло куда-то вести. А сейчас это знамя упало. И не только из-за Ирака — а из-за этой растерянности перед проблемами современного мира. Не верю, что Иран или Северная Корея могут употребить ядерное оружие — это больше орудие самоутверждения. Также, как многие сейчас ходят, как мальчишки, с оружием.

Для современного физика-экспериментатора нужно порядка миллиона в год — на приборы, на всю инфраструктуру, которая обеспечивает его исследования. Да, это дорогое удовольствие, но бутик на улице Горького стоит дороже.

Италия — чудная страна. Никогда особенно не была войной разорена, страна с великой культурой. А на каждую женщину приходится всего 1.12 сотых ребенка. Есть замечательная картина Пиросмани «Бэдная с дэтями и милонэр бездэтный», как там написано. Он тогда это уже все предвидел. Если женщины будут также мало рожать — а надо в два-три раза больше — через 50-100 лет «золотой миллиард» вымрет. Есть такой жупел на Западе: «золотой миллиард» — богатые страны, которые живут за счет эксплуатации развивающихся. Такая эра неоколониализма. Но по самому главному критерию — населению — «золотой миллиард» не состоятелен. Вместо него на Земле скоро будут жить другие.

Я родился в Англии, в Кембридже — отец у меня там работал. Мы говорили по-русски дома. Если же мама переходила на английский — мы с братом знали: сейчас будут ругать. Мама никогда не работала: все внимание уделяла отцу и семье. У нас были и няньки. Была очень точно организованная у нас жизнь.

Мы с Таней учились в одной школе. Но я ее не знал, а она меня знала, потому что я был в школе «английский мальчик». Это школа № 32 — напротив Дома на набережной. Там было очень тяжело — в 37-м и 38-м у многих детей были пересажены родители, и это отражалось на настроении в школе. Рок все там чувствовали.

|

|

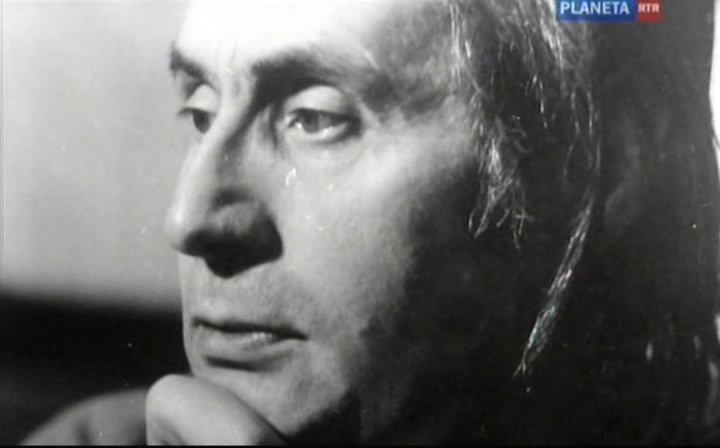

Альфред Шнитке. "Танго" |

Многие говорят, что это очень сложно, не верьте, это – гениально! Я полюбила его Музыку с первой ноты, как Бродского с первого слова. И хочу подарить вам эту божественную красоту звука...

И еще - далее... Музыка вне Времени и Пространства... И не только...

|

|

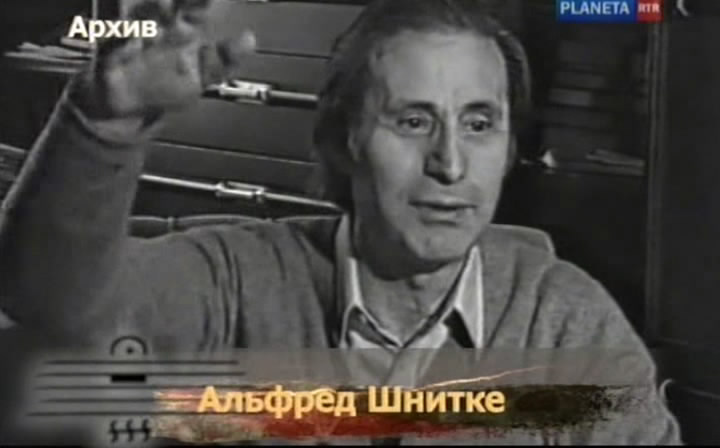

Дух дышит, где хочет... (Продолжение темы) Я, немецкий композитор из России... (Монолог Альфреда Шнитке) |

|

|

Дух дышит, где хочет (Продолжение темы)`ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ`. (BBC, 1990) |

И еще об Альфреде Шнитке. Далее... (стр.121)

|

|

Дух дышит, где хочет... (Продолжение темы) Партитуры не горят. Шнитке |

|

|

Дух дышит, где хочет... (Продолжние темы) Искушения по Шнитке |

Искушения по Шнитке

Писать о музыке – это весьма занятный оксюморон, который я не собираюсь ни анализировать, ни оспаривать, ни утверждать. Моя задача намного скромнее: написать о своих мыслях, что сконденсировались под сильным впечатлением от музыки Альфреда Шнитке.

Говорить о том, как я впервые познакомился с музыкой этого композитора, мне кажется излишним. Очевидно, что я многократно сталкивался еще в детстве с его музыкой в фильмах, задолго до того, как получил первые сколько-нибудь обстоятельные представления о классической музыке. Уникальная особенность жизни в советском государстве заключалась в том, что музыка Шнитке, Губайдулиной, Шостаковича, Денисова встречалась не только в специально отведенном «гетто» концертов академической музыки, но и в кино, театре, радиоспектаклях и даже мультфильмах. Хотя, мне кажется, что рано или поздно я бы пришел к его музыке, поскольку с самых первых эпизодов знакомства с классикой стал почитателем Шостаковича, и посему не мог не заинтересоваться Шнитке, как человеком, признанным продолжателем симфонической линии Дмитрия Дмитриевича. В своих размышлениях из всего музыкального наследия Альфреда Гарриевича я сделаю наибольший акцент именно на эту «несерьезную» музыку, оставляя глубокий анализ его симфонических и камерных произведений специалистам (тем более что уже написаны довольно неплохие работы о нем, например, книга Валентины Холоповой).

На мой взгляд, Шнитке как кинокомпозитор ничуть не уступает в таланте и сложности Шнитке как академическому композитору. Это был его личный выбор, который нельзя объяснить только вопросом заработка. Он и сам это подтвердил, когда отвечая на укор Рождественского («Если бы ты не занимался кино, то написал бы не девять, а двадцать девять симфоний!»), признал, что киномузыка была его «второй задачей», но никак не второстепенной. То, что называют «новой простотой» (реализованной не только в киномузыке, но и в других формах) было второй и дополняющей задачей для первой, реализованной в «полистилистике» Шнитке. Уже в 60-е годы он очень сильно ощутил потребность не просто выразить шизофреническое измерение культуры, но и найти некий синтез: «Когда говорит радио, в то время как наверху кто-нибудь громко включает телевизор, а по соседству играют бит-музыку, так сказать, "атмосфера Айвза" становится уже привычной. И я думаю о том, что, может быть, моя задача – закрепить весь этот стилистический калейдоскоп, чтобы суметь что-то отразить из нашей действительности».

Но даже если признать такой выбор «жертвой», то эта жертва была, на мой взгляд, правильной: автор, который создает произведения для народа, а не только для небольшого круга ценителей, вызывает уважение. В этом плане, Шнитке одновременно и носитель советской идеологии, и яркий представитель русской культуры.

В пользу значимости этой музыки говорит и то, что Шнитке активно использовал свои киномузыкальные находки в концертных произведениях. Если бы тем самым автор не признавал, что в этих фрагментах ему удалось выразить что-то важное, то это было бы просто-напросто признаком халтуры, причем халтуры в академических произведениях. Мне кажется, дело в том, что очень часто именно серьезные ограничения, накладываемые на автора, позволяют ему создать глубокое и сильное произведение. Работа над музыкой к фильмам создала для А.Г. возможность отчетливо выразить свою философию в непривычных формах и на «навязанном извне» материале. И я уверен, что ничуть не случайна «народная любовь» к Шнитке, связанная часто с Сюитой в старинном стиле (самое исполняемое произведение А.Г.), Гоголь-сюитой, с музыкой из «Агонии», «Восхождения», оперы «Жизнь с идиотом». Так что я совершенно согласен с Михаилом Казиником, утверждающим, что например, Сюита в старинном стиле – это лишь внешне очень легкое произведение, а внутренне оно наполнено глубоким философским содержанием, общий посыл которого совсем не безобидный, а временами и вовсе жутковатый. Этот текст в общем и родился из анализа Сюиты, к которой мы обратимся чуть позже.

Одна из оригинальных черт музыки Шнитке, которая меня очень сильно поразила сперва на чувственном уровне, а затем (быть может, еще сильнее) на рациональном – это оригинальная трактовка темы зла. Как неоднократно отмечали исследователи, для выражения образов, связанных со страхом, смертью и злом вообще, он неоднократно обращался к вальсу, танго и другим популярным формам. Или, как указывал в беседах с Ивашкиным сам Шнитке, «шлягер в развитии искусства – это символ зла». Вообще красивая музыка – это вещь, которая по мысли Шнитке, должна вызывать у нас настороженность, а не слепое доверие. Для Альфреда Гарриевича мысль о том, что «зло должно привлекать», «оно должно быть приятным, соблазнительным» кажется совершенно очевидной, потому-то «шлягер – хорошая маска всякой чертовщины, способ влезть в душу». Попытка отразить образы, связанные со злом, была едва ли не центральной темой для творчества Шнитке, ей посвящены «История доктора Иоганна Фауста», «Пер Гюнт», Альтовый и Третий Скрипичный концерты, пьеса «Ритуал», Третья и Пятая симфонии и многие другие произведения (уверен, вы легко их найдете в сети, если заинтересуетесь). Он и сам признавал, что его очень сильно привлекает, но и пугает фигура Фауста. Было бы удивительно не обнаружить эти темы в неакадемических произведениях – и, как можно убедиться, они есть, более того, местами он проговаривает их с пугающей отчетливостью.

Вообще нередко вся музыка Шнитке воспринимается как дьявольская, однако сами по себе диссонансы и разорванные мелодические линии не являются выражением зла. Да и зло в его трактовке весьма разнообразно: у дьявола много масок, и нередко зло является необходимым испытанием на пути к себе. Поэтому зло в чистом виде (ничуть не скрывающая себя бесовщина) – это вальсы и танго из «Агонии» (повторяющееся в Первом Кончерто гроссо, а затем в опере «Жизнь с идиотом»), и, конечно же, Музыка к воображаемому спектаклю (для спектакля Юрия Любимова по «Бесам» Достоевского). В других же произведениях речь идет скорее о возможности изъяна, ловушки, искушения или о состоянии души. Так, в беседах он указывал, что «состояние несобранности, взвинченности, скачущие мысли, - это тоже, конечно, отображение некоего зла, но зла не абсолютного. Это - зло сломанного добра. Разорванная душа - она, может быть, и хорошая. Но она - разорвана, и от этого стала плохой. Выражение истеричности, нервозности, злобы - есть выражение болезни, а не причины». Поэтому, возвращаясь к феномену «популярности» ряда произведений Шнитке, здесь мы можем отметить неустранимую ее двусмысленность. С одной стороны, это те, кто ощутил тот темный фон, что сопровождает эти произведения, но, с другой стороны, это те, кто искренне «купился» на приторную сладость мелодий, будучи не чувствителен к внутренней тревожной составляющей музыки (или успешно вытесняя ее).

Проблема, которая здесь возникает, стара как мир – прямое и непосредственное выражение добра легко обращается в бездарность, в пустой жест, а то и вовсе в свою противоположность. Философия Шнитке принимает это как знак чего-то объективного: если мы не можем выразить добро, то, по крайней мере, мы должны показать свое отношение к злу, которого нельзя избежать, можно лишь сопротивляться и уклоняться. Иными словами, можно не принимать реальность (ее злые стороны), но игнорировать ее творец не может, не имеет права. Благозвучие не гарантирует добро, как и любая другая форма, поэтому Шнитке ищет опору во внутреннем (он называет это совестью, внутренним ощущением, интуицией). В одном из интервью он признавался, что не верит в фатальность зла, поскольку даже в самой страшной ситуации сохраняется измерение истины – оно в том, что человек всегда знает, совершил он настоящий поступок или преступил грань, и совесть, говорящая об этом, неуничтожима. Как человек верующий, он тяготел к концепции апокатастасиса (идея о том, что в итоге спасутся все души), однако ключом к спасению считал не муки Чистилища, а посмертную «жизнь» наших поступков в мире. По словам А.Г., даже о Фаусте мы не можем сказать, что он безнадежен, поскольку не знаем, обернутся в итоге последствия всех его действий добром или злом.

Итак, теперь, когда все необходимые предисловия сказаны, перейдем к анализу Сюиты в старинном стиле. Это произведение представляет собой пять музыкальных частей, стилизованных под барочную музыку. Оно создано по заказу скрипача Марка Лубоцкого, просившего написать простое педагогическое произведение. Хотя изначально это были три пьесы, написанные для фильма «Похождения зубного врача» (Пастораль, Балет и Пантомима) и две пьесы для фильма «Спорт, спорт, спорт» (Менуэт и Фуга). Однако сумма этих частей в корне изменила смысл общего – получилось очень сильное произведение, в котором за счет интонаций возникает глубочайшее философское содержание. На мой взгляд, о Сюите можно сказать то же, что Шнитке говорил о своей Четвертой симфонии – это произведение раскрывается только в «искривленном интонационном пространстве». То есть ее можно слушать и как красивую барочную музыку, и как трагическое путешествие познающей себя души. Потому важны и слушатель, и исполнение: я прослушал более десятка вариантов Сюиты и услышал как минимум три-четыре совершенно разных произведения. В исполнении одних (например, в исполнении Казиника и Ботвинова) Пастораль сохраняет внутреннее напряжение, а у других она превращается в саундтрек для сказок про хоббитов. Двойственное впечатление у меня и от оркестровой версии – она скорее скрадывает большую часть значимых смысловых моментов, при этом неожиданно делая мощный акцент на других.

Но вернемся к содержанию этого произведения. Вкратце Сюита для меня как философское произведение – это рассказ о четырех видах ловушек, которые подстерегают человека (особенно творческого, ищущего) в поиске синтеза, целостного представления о себе и о мире, а пятая часть – своего рода резюмирующее послание, в котором заложено трагическое представление о судьбе человека в виду этих неизбежных искушений. Как ни странно, но ключом к Сюите для меня стало несколько неожиданное сопоставление: при втором, а затем и всех последующих прослушиваниях, я почему-то вспоминал Восьмой квартет Шостаковича – произведение, пронизанное тревогой, плясками страха и смерти, но и ироническими отстранениями от неизбежности ужаса и смерти. За счет таких аналогий обычно и происходит приращение смысла, хотя порой даже мне со стороны оно кажется навязыванием своих идей автору. На самом деле, я думаю, здесь нет противоречия – гениальное произведение (и Шнитке бы здесь со мной согласился) неисчерпаемо, и более того, нуждается в таких расширяющих интерпретациях.

Далее я попытаюсь расшифровать свои впечатления от каждой из пяти частей.

Пастораль – это классическая тема, демонстрирующая гармонию (единение с природой, покой и безмятежность и т.п.). Лично для меня тема гармонии аналогична теме красоты и благозвучия у Шнитке: как только я слышу упоминание о ней – я настойчиво ощущаю недоверие, а затем чаще всего вижу фальшь и подлог. Я в принципе не верю в возможность реализовать гармонию где-либо; ни в теории, ни в опыте я не вижу ни единой предпосылки для ее полного достижения. И потому, как только я встречаю натужные призывы к ней, а тем более заявления о гармоничности чего-либо, я внимательно высматриваю изъяны. Изъян в некотором смысле это синоним индивидуальности, так что устранение всех изъянов я воспринимаю как акт подавления субъекта. В Пасторали можно почувствовать смутную тревогу, какое-то едва назревающее, но катастрофической силы противоречие, которое изнутри подрывает иллюзию гармонии всей пасторальной картины. На мой взгляд, Шнитке очень хорошо понимал, что идеал гармонии и естественности содержит в себе ловушку – он может не просто увести от поисков себя и истины (которые так часто идут путем противоречий и испытаний), но и сделать вас врагом собственной индивидуальности. Кроме того, именно этот идеал высоко ценит чувственность, а для Шнитке эмоции без рацио – это род слепоты. Эмоции, при всей их непосредственности, не способны выразить индивидуальное, они усредняют. Да и сам человек – это продукт искусственного, и даже противоестественного, искусство, кстати, лучшее тому подтверждение. Хотя у нас есть тяга к возврату в естественное состояние, ее смысл в том, чтобы заставлять двигаться вперед, развиваться.

Балет представляет собой музыкальный образ, в котором ярко проявлены стремление к ритмизации и эстетическому упорядочиванию. Действительно, сам по себе балет – красивый танец, за которым стоит подчинение тела некоторой схеме через тот или иной род муштры. И в музыке это отчетливо ощутимо: за легкими движениями танцоров-куколок на миг вдруг слышится безжалостная железная поступь марширующих (которая практически неминуема в развитии). За этим стремлением к порядку – пусть даже порядку сложному, эстетически выверенному, близкому к совершенству – нет ни себялюбия, ни властолюбия, но все равно это искушение, ловушка. Шнитке очень хорошо понимал, что только рациональная схема (структура) способна выразить индивидуальность в человеке, но он также понимал, что именно схема и убивает ее. Поэтому нельзя целиком довериться идеалу порядка и совершенства. Вообще требовать совершенства и стремиться к совершенству – едва ли не противоположности. Мне кажется, выбор православия был не случаен для Шнитке – оно более всего подходило его внутренней философии, ведь в православии особенно сильна традиция примирения с несовершенством человека. Шнитке верил, что в мире существуют какие-то важные космические закономерности, но именно поэтому не мог полностью доверять человеческому рацио. Опасность того, что рациональная структура, которая еще вчера что-то схватывала, сегодня обратится в пустой ритуал, в мертвую букву, в формализм – всегда присутствует, и поэтому нас не должна подкупать внешняя красота ритуала, мы должны продолжать искать себя.

Менуэт – это часть, описывающая особый род искушения, который я долго не мог обозначить одним словом. По своему настроению это элегически-созерцательная часть, за которой кроется отнюдь не душевное спокойствие и примирение с миром. Я бы сказал, что Менуэт можно проиллюстрировать картиной кьеркегоровского эстетика, который наслаждается приятным видом или мелодией, но на миг в его глазах проблескивает адская пучина черной меланхолии и уныния. Та самая удушливая меланхолия, в приступе которой Кьеркегор записал в дневнике: «Я только что вернулся с вечеринки, где был её душой, шутки лились из меня потоком, все смеялись и восхищались мной – но я ушёл --- да, в этом месте прочерк должен быть длинным как радиус земной орбиты --- и хотел застрелиться». Вообще, менуэт означает «малый, незначительный» – это старинный танец, ставший символом галантных манер, он очень грациозен в силу многочисленных мелких па. Искушение, которое демонстрирует Менуэт – это искушение простоты, простоты во многом созерцательной, обращенной к мелочам и деталям. Более того, это простота наивности и видимости – ярким примером такого искушения является стремление воспринимать жизнь «как она есть», видеть неразрешимый конфликт между внешним и внутренним. На деле же хоть эстетик, хоть обычный маньяк имеют только внутренний конфликт (противоречие между внутренним и внешним лишь отражение этого внутреннего конфликта), который и разрушает изнутри. Меланхолия – знак отказа от себя, знак примирения с той частью внешней реальности, с которой внутренняя истина субъекта согласиться не может и не сможет никогда. Резюмируя можно сказать, что простота и созерцательность, с уходом в детали и поверхностные констатации – одна из страшнейших ловушек в духовном поиске, потому как оборачивается грехом уныния, т.е. фактически выбором неистинного, бегством от себя.

Вообще именно Менуэт оказался мне наиболее близок по ощущениям. В этом плане я даже предположил, что по тому, какая часть Сюиты наиболее близка человеку, можно «диагностировать», к какого рода искушению более всего тяготеет его личность. Впрочем, это всего лишь догадка, тем более, что и сам человек не всегда знает, что ему ближе (учитывая глубину материала, вполне возможно и вытеснение).

Фуга – это форма, которая традиционно призвана выразить сложность и вариативность мира. Особенностью трактовки этой темы в Сюите является то, что в какой-то момент происходит интонационный переход и повторения вдруг начинают звучать с какой-то усталостью, вымученностью, многоголосие оборачивается попсовеньким мотивчиком. И неудивительно, идеал сложности, так же как и идеал простоты, легко оборачивается искушением – сама по себе сложность не выражает индивидуальности, она лишь намекает на того, кто ее создает и воспринимает. Более того, в попытке выразить всю сложность мира (как например, в фугах Баха, от которых веет космическим холодком) нет места для человека во всем его несовершенстве и конечности. То есть, мне кажется, в противовес Менуэту, Фуга выражает также, помимо идеала сложности и вариативности, чрезмерное увлечение чем-то значительным, большим, космическим. Увидеть в этом разрешение – также род поспешного, ложного синтеза, поскольку в самой утонченной сложности так часто утеряна какая-то простая, но радикально важная истина – например, то самое конкретное желание представить картину в целом, которое испытывает лишь существо с нехваткой.

Пантомима – это как последняя попытка сказать самое важное в ситуации, где нельзя использовать слова. Но я все-таки рискну описать словами свое восприятие, которое, конечно, не исчерпывает всего содержания. Вообще у Шнитке часто встречаются два образа: образ как будто бы случайного возникновения пронзительно красивой мелодии из хаоса и образ «затухания» красивой мелодии. Учитывая не только свои ощущения, но и все прочитанное у Шнитке и о Шнитке, мне кажется, что это и есть два способа показать «неложный синтез», какой-то уникальный просвет понимания и обретения себя. Увы, человек слаб и конечен, и удержаться в этом понимании очень сложно, может быть поэтому так часто в искусстве, особенно в литературе, просветление приходит к герою только перед смертью (это и доктор Фауст, и Пер Гюнт, и Адриан Леверкюн Томаса Манна и Степан Трофимович Верховенский, и многие другие) Сам Шнитке, после инсульта «побывавший на том свете», также пережил что-то вроде глубокого духовного озарения, и затем неоднократно говорил о том, что получает некое знание «оттуда».

Пантомима как бы демонстрирует настойчивую борьбу (но без всякого героического пафоса), борьбу с самим собой. В какой-то момент благозвучие нарушается этим многократным педалированием нот, потому как честность перед собой, та самая совесть – важнее красоты. Но именно из этого последнего напряженного (буквально, пилящего по нервам) эпизода возвращается легкость – спокойная, но уже затухающая мелодия. Эта мелодия, однако, отличается от первоначальной, т.к. в ней эмоционально сохраняется память прежних ошибок и надломов. Общий итог мысли Шнитке трагичен и прекрасен – возможность обрести себя есть, однако и цена высока, эта цена – познание зла в полном смысле слова. И действительно, мир устроен так, что нам все время что-то мешает, а на деле – это все внешние проявления внутренней тяги понять и принять свою судьбу.

Сложно подвести какой-либо итог, не используя обилие пафосных и высокопарных фраз, но и отступать поздно, поэтому я перейду к заключению.

Признаться, я был очень сильно удивлен тем, насколько близки мне оказались идеи и переживания Альфреда Гарриевича Шнитке. И особенно поразило меня то, что именно «несерьезная музыка» (с которой я давно знаком) вдруг стала и ключом, и поводом к тому, чтобы глубже разобраться в некоторых аспектах его творчества. Конечно, сложно передать эмоциональную составляющую моих впечатлений на словах, но смею надеяться, мои попытки будут восприняты не как голый пафос, но как маяки и отсылки к вашим сходным личным переживаниям. Тем более что зло – это не просто абстракция, это значительная часть внутреннего опыта каждого мыслящего и духовно ищущего человека.

Возвращаясь к Сюите, все-таки отмечу, что эта музыка не про само зло, а про то, как трудно обрести себя. В этом смысле эти четыре искушения также суть четыре образа «греха». Ведь человек только сам, добровольно может впустить в себя зло, поэтому моральный изъян или нравственная трусость, позволяющие поддаться искушению – это и есть грех. На этом сходятся и религия, и психоанализ: само знание возможности проступка делает нас этичными, пусть и не всегда мы это сознаем. Вообще, надо признаться, что с годами постепенно я пришел к мысли о том, что существует и объективное зло. Да, зло (как вирус) живет только в субъективной среде, и более в той, что его воспроизводит (например, видит зло в мире и в других). И все-таки мне кажется, объективно зло существует – в виде мемов, т.е. форм и единиц информации, некоторые из которых по своей природе и структуре злотворны. Несмотря ни на какой релятивизм некоторые идеи, воплощенные хоть в музыке, хоть в литературе, хоть в политической идеологии, всегда останутся гнусной и сладкой ложью, уводящей от истины. И в борьбе с ними разум – лучший союзник, но, увы, нет никакой гарантии, что верный (именно разум является тем самым воином, который по мысли Ницше борясь с монстрами, сам может стать монстром). Шнитке в некоторых фрагментах своих бесед отчетливо говорит о необходимости не отклоняться, быть верным внутреннему ощущению, призванию (это временами звучит подобно этике верности Событию Истины Алена Бадью). Местом свободы для позднего Шнитке все-таки является нечто высшее – выше эмоций и разума, некий их синтез, позволяющий превзойти слабые стороны обоих начал. В этом, кстати, одна из величайших загадок музыки для меня: в отличие от философии, она легко начинает со сложного, и внутри этого сложного ищет синтез разумного и чувственного (причем, чаще руководствуясь чувством и интуицией).

На примере той же Сюиты Шнитке, возможно, хотел показать нам, что идеалы красоты, гармонии, чистых эмоций способны скрывать свои внутренние червоточины, и потому мы никогда не знаем наверняка, являются ли они орудием дьявола, или нет. Эта идея мне очень близка, потому как этика психоанализа, которой я посвятил свою диссертацию – это тоже этика «без идеала», этика, дистанцирующаяся от любого однозначного символического ориентира. «Дьявол в деталях», что в данном контексте можно прочесть и так: интонация, место в структуре, незначительное несоответствие или тревожный оттенок ощущения – вот те вещи, что позволяют заглянуть в суть вещей.

В этом плане весьма точно Михаил Казиник в качестве эпиграфа к Сюите в старинном стиле дает цитату из Фауста: «Кто ты? Я часть той силы, что вечно жаждет зла, и вечно делает добро». Пантомима действительно является разрешением, хотя и вовсе не лучезарно-радостным, потому как обретение себя ни уничтожает личной истории со всеми ее ошибками и грехами. В этом и суть: грех – не есть нечто однозначное, зло необходимо для развития. Но есть зло, которое уничтожает самого человека, его душу – и вот это зло традиционно называется дьяволом. В реальность дьявола я не верю, а вот в наличие такого зла – тут и верить не нужно, каждый, кто предельно честно осознает свой жизненный опыт, найдет эпизод встречи с ним. Да и Шнитке как верующий человек понимал, что образ дьявола – это очень точная метафора ускользающего и меняющего свои облики зла. Поэтому вечно актуальным остается фрагмент из Послания апостола Петра (текст которого Шнитке использовал в заключительном хорале «Истории доктора Иоганна Фауста»):

Так бодрствуйте, бдите!

Всечасно враг ваш лютый, Диавол, жаждет жертв!

Аки алчущий лев,

все ищет, где добыть поживу.

Будьте же стойки, тверды в вере!

И других посланий не будет, потому как неважно, во что вы верите (в бога, в идею, в себя, в свое призвание), важно пребывать «в своем месте». Подобно искаженному измерению Зазеркалья, во внутреннем опыте, чтобы остаться на своем месте, нужно бежать – я хочу многократно это подчеркнуть: что бы вы ни пытались делать - понять, услышать, быть бдительным, быть стойким в вере – все это возможно только через усилие, через беспощадность к себе. Мамардашвили как-то сказал, что дьявол играет нами, когда мы мыслим неточно. Я думаю, что это относится и к чувствам. Единственное, что я бы добавил от себя, так это то, что совесть человека не может уснуть, а вот ум и чувство умеют быть глухи к ее голосу. Поэтому оставайтесь бдительны, слушайте себя. Ведь услышать – это и значит прожить, понять и принять. И великая музыка дает нам такую возможность.

|

|

Дух дышит, где хочет... (Продолжение темы) `БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ. КРИЧАЩАЯ ТИШИНА. АЛЬФРЕД И ИРИНА ШНИТКЕ` (Телеканал Культура, 2011) |

Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют

Страна: Россия

Режиссер: Татьяна Малова

Жанр: биографии, личности

Продолжительность: 00:39:02

Год выпуска: 2011

Описание: Когда 26-летний Альфред Шнитке делал Ирине предложение, он ее предупредил, что умрет от инсульта. Она не испугалась. Через 38 лет, когда после третьего инсульта Альфреда Шнитке не стало, Ирина сожалела только об одном: «Как жаль, что мы прожили вместе так мало…».

Скриншоты

|

|

Дух дышит, где хочет... (Продолжение темы) Две истории Альфреда Шнитке |

|

|

Дух дышит, где хочет... (Продолжение темы) Альфред Шнитке. Портрет с друзьями |

|

|

Гигантские руины Баальбека. (44 фото)... (Возвращаюсь к прошлым публикациям) |

|

Гигантские руины Баальбека. (44 фото)

|

Историки утверждают, что основной храм комплекса - храм Юпитера - построен римлянами в I веке нашей эры. Однако хотя это уже довольно подробно задокументированный исторический период, так и не удалось найти ни одного (!) первоисточника, где бы сами римляне упоминали хоть одним словом либо строительство храма, либо какие-либо работы, связанные с таким строительством. Все ссылки на римское строительство относятся только к уже современной литературе. Историки утверждают, что основной храм комплекса - храм Юпитера - построен римлянами в I веке нашей эры. Однако хотя это уже довольно подробно задокументированный исторический период, так и не удалось найти ни одного (!) первоисточника, где бы сами римляне упоминали хоть одним словом либо строительство храма, либо какие-либо работы, связанные с таким строительством. Все ссылки на римское строительство относятся только к уже современной литературе.

Более того, считается, что строительство храма Юпитера в Баальбеке заканчивалось уже при знаменитом Нероне. Однако стены широко известного "золотого храма", который Нерон строил в Риме (столице империи), представляет из себя лишь оштукатуренную кирпичную кладку, которая не выдерживает никакого сравнения с храмом Юпитера в Баальбеке - глубокой провинции Римской империи... Мифология же относит данное сооружение во времена до Всемирного Потопа... Соседние храмы - храм Венеры и храм Бахуса - не идут ни в какое сравнение с храмом Юпитера. Они вполне соответствуют возможностям времен Римской империи... В основном же комплексе храма Юпитера следы многократных переделок и перестроек в самые разные эпохи видны просто в громадном количестве. Южный камень Баальбека

Вопреки иногда встречающемуся утверждению, т.н. "Южный камень" вовсе не брошен строителями по дороге и не потерян при транспортировке - он так и остался лежать в каменоломне, и даже не отделен до конца от скального основания. Наклон же блока задается общим уклоном поверхности, которую имел в этом месте скальный массив. Вокруг в каменоломне остались вертикально стоящие каменные блоки, также не отделенные от скального основания. Разделяющие их проходы рассчитаны как раз на человека и (равно как и характер поверхности) полностью соответствуют древним каменоломням, где стройматериал добывался вручную. Однако поверхность Южного камня заметно отличается от поверхности перемычки снизу, которая продолжает соединять его со скальным массивом. Так что не исключен вариант, что сам гигантский блок изготовлен в одно время, а окончательно отделить от скалы его пытались уже позже. План основного комплекса Баальбека

В первом же помещении т.н. Гексагона (шестиугольной конструкции) остатки колонн уложены в качестве простого фундамента стен. На одной из колонн - следы инструмента, создающие впечатление, что колонна изготавливалась на каком-то громадном токарном станке...

Тогда чем оставлен этот след?

Местами можно встретить следы простой распиловки (возможно и вручную):

Гранитные колонны вокруг т.н. Центрального Двора выглядят чем-то чужеродным, не сочетающимся с окружающими постройками из известняка и мрамора. Колонны обработаны очень хорошо, без видимых погрешностей.

Храм Бахуса хоть издали и выглядит "солидно", но не имеет в своей конструкции чего-то особо выдающегося.

Шесть уцелевших колонн храма Юпитера поражают своими размерами. Сделаны они, правда, не из гранита (как иногда указывается в некоторых источниках), а из мрамора. На колоннах следы сильной эрозии и современные реставрационные заплатки...

Ряд мегалитов с южной стороны храма производит впечатление чего-то недоделанного. Его функциональное назначение непонятно, хотя он и образует стенку длинной платформы, вытянувшейся вдоль всего храма.

Непонятно и назначение многочисленных квадратных дырок как в стенах храма, так и в мегалитах нижнего яруса. Объяснение гида о том, что их пробили торговцы для крепления тента над своими лавчонками, вызывает сильные сомнения. Возможно, их могли использовать для обшивки, например, деревом, но и эта версия вызывает сомнения.

Один из блоков нижнего яруса зачем-то попытались дополнительно стесать, не доведя дело до конца. Округлые края обработанной части - не след круглой фрезы, а край выбранного материала (по движению инструмента при ручной обработке).

В северной части храма Юпитера видны остатки колонн, между которыми втиснуты блоки, составляющие небрежную кладку сплошной стены. Считается, что это арабы перестраивали храм в крепость, но вызывает сомнения как версия переделки именно арабами (а не теми же римлянами), так и версия крепости вообще, поскольку комплекс ничем не защищен ни с востока, ни с юга.

На фоне стены с западной стороны храма - остатки колонн, которые никто так и не смог убрать...

Не выдерживает проверки информация о том, что ступени в Баальбеке якобы огромных размеров и рассчитаны как будто на гигантов. На самом деле ступени как раз соответствуют обычному человеческому росту.

Но сама конструкция лестниц вызывает удивление. Лестница составлена из монолитных блоков порой сразу по 7-8 ступенек. Странное и весьма трудоемкое решение, ведь лестницу можно было сделать куда проще.

Между тем есть тут и вполне обычные лестницы:

Но рядом с ними снова блоки громадных размеров...

Большие блоки по краю местами имеют фаску, выполненную не до конца. Причем для этого не зашлифовывали поверхность, а просто снимали миллиметр-два камня...

Основной двор комплекса поднят на значительную высоту относительно окружающего уровня земли. В толще каменной кладки по периметру (не ясно: буквой "П" или по всему периметру) - катакомбы внушительных размеров с небольшими ответвлениями. В восточной части катакомб ныне разместился небольшой музей. В середине Основного Двора находится то, что называется "алтарем" - небольшая конструкция из каменных блоков (на снимке ниже - в левой части), чуть возвышающаяся над уровнем земли во Дворе. Однако с восточной его стороны есть археологический раскоп, где можно видеть аж 10 рядов кладки. Зачем сделана эта конструкция высотой с трехэтажный современный дом, уходящая в землю, и почему ее назвали при этом "алтарем" - не ясно. Можно предположить, что в некий период уровень Основного Двора был значительно ниже (возможно на уровне окружающей земли), и лишь позднее Двор был засыпан зачем-то до современного состояния.

В восточной стене Основного двора есть несколько внутренних помещений, в одном из которых можно увидеть составные (!!!) блоки перекрытий. Судя по всему, они соединены внутри металлическими штырями (как это иногда практиковалось в Древней Греции). Однако поражает, что за столь продолжительное время составные блоки нигде даже не погнулись, хотя на них лежат каменные блоки потолка...

С северной стороны к храму Юпитера примыкает странная конструкция - "мегазабор" из огромных блоков. Он в чем-то аналогичен ряду мегалитов с южной стороны храма (см. выше), но здесь в отличие от южной стороны промежуток между "мегазабором" и стеной храма ничем не заполнен. Образуется пустое пространство непонятного назначения с единственным небольшим проходом снаружи.

На стыках мегалитов в верхней части "мегазабора" зачем-то сделаны выемки странной формы. Причем фаска, снятая по краям мегалитов, повторяет форму выемки.

Конечно, наиболее поражает западная стена платформы под храмом Юпитера, где расположился знаменитый трилитон - три огромных блока (ряд внушительных размеров под трилитоном представляет из себя как бы продолжение северного "мегазабора", повернувшего за угол). Зачем строителям потребовались именно такие запредельные размеры - так и остается загадкой...

Версия: Южный камень, оставшийся в каменоломне, явно куда-то планировалось разместить. Никаких сопоставимых по масштабам конструкций в окрестностях нет. И единственно напрашивающееся место - поверх трилитона!.. По длине Южный камень сюда вполне подходит.

Согласуется с такой версией и разница по высоте между верхним краем трилитона (на снимке внизу: обломок колонны лежит именно на трилитоне, а край верхней лестницы соответствует уровню пола храма Юпитера).

Однако в таком случае получается, что платформа храма Юпитера так и не была достроена!.. Ведь Южный камень так и остался в каменоломне.. Странные параллельные друг другу полосы на верхней грани трилитона. Причем, линии идут не параллельно краям блоков, а под ярко выраженным углом к ним. При этом пара соседних блоков подтесаны как будто специально параллельно этим линиям. Происхождение их не ясно. Не исключен вариант и прозаического объяснения: полосы оставлены какими-то не очень аккуратными археологами в недалеком прошлом...

Еще большая загадка: округлая поверхность одного из блоков в западной стене. Очень похоже на кусок колонны огромных размеров, уложенный на бок. Блок раскопан совсем недавно - вынутый грунт еще даже не успел покрыться травой. Однако данный блок находится в кладке под (!!!) трилитоном. И если это - действительно кусок колонны, то получается. что и мегакладка с трилитоном сооружались на обломках еще более древнего сооружения!.. Впрочем, это вполне соответствует легендам, что Баальбек восстанавливался какими-то "гигантами" после Всемирного потопа. То есть исходное сооружение было допотопным. О его же начальной форме в таком случае остается только гадать...

Для снятия напряжения после стольких загадок - снимок комплекса в вечерних сумерках:

|

|

|

Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Загадки истории. Правда о Стоунхендже (2012) |

Посреди круга из каменных блоков начинается древний ритуал. Барабаны отбивают гипнотический ритм. Постепенно они набирают нужный темп. Все присутствующие впадают в транс. Может ли эта загадочная церемония раскрыть самые мрачные загадки Стоунхенджа? И кто мог построить этот загадочный круг, состоящий из 50 кирпичных блоков, по 40 тонн каждый?

Посреди круга из каменных блоков начинается древний ритуал. Барабаны отбивают гипнотический ритм. Постепенно они набирают нужный темп. Все присутствующие впадают в транс. Может ли эта загадочная церемония раскрыть самые мрачные загадки Стоунхенджа? И кто мог построить этот загадочный круг, состоящий из 50 кирпичных блоков, по 40 тонн каждый?

|

|