-Рубрики

- Рисование (190)

- Акварель (43)

- Советы (32)

- Карандаш (32)

- Уроки (29)

- Референсы (25)

- Гуашь (13)

- Акрил (6)

- Пастель (6)

- масло (3)

- актеры и актрисы (73)

- ФИТНЕС (67)

- Для бедер (13)

- Для живота (11)

- Для спины (9)

- Для рук (6)

- Для пожилых (5)

- Упражнения сидя на стуле (5)

- Для похудения (4)

- Разминка (4)

- Офисная гимнастика (3)

- Для ленивых (3)

- Растяжка (3)

- Для подбородка (2)

- Для ног (2)

- Для тела (1)

- Для шеи (1)

- Для сосудов (1)

- Здоровье (30)

- Уход за лицом (15)

- Полезные советы (10)

- Полезные продукты (5)

- Клипы, видео (15)

- Юмор (12)

- Картинки (4)

- ангелы (92)

- архитектура (289)

- замки (23)

- мечети (1)

- Афоризмы (0)

- витражи (16)

- геральдика (13)

- города (369)

- Киев (6)

- Мичуринск (35)

- Москва (28)

- Санкт - Петербург (74)

- Сергиев посад (14)

- Тверь (5)

- Тобольск (3)

- Дева Мария (35)

- декоративно - прикладное искусство (350)

- Золотое шитье (1)

- бисер (1)

- Иконы (5)

- история вещей (59)

- лаковая миниатюра (6)

- Майолика (3)

- национальная одежда (24)

- Палех (4)

- русский костюм (23)

- фарфор (107)

- Федоскинская миниатюра (14)

- финифть (1)

- ювелирное искусство (80)

- дети (150)

- Духовный мир (201)

- Анна Кирьянова (31)

- Истории из жизни (9)

- психология (19)

- Советы (9)

- живопись (709)

- живопись-пейзажи (147)

- живопись-портреты (316)

- Пасха (4)

- художники (566)

- животные (37)

- известные личности (31)

- Иконы Божией Матери (260)

- Умягчение злых сердец (2)

- Умиление Смоленская (1)

- Акафистная (1)

- В скорбех и печалех Утешение (3)

- Всех скорбящих радость (8)

- Достойно есть (4)

- Милостивая - Киккская (9)

- Млекопитательница (8)

- Неупиваемая Чаша (4)

- Нечаянная Радость (9)

- Отрада и Утешение (4)

- Призри на смирение (7)

- Скоропослушница (11)

- Споручница грешных (9)

- Троеручица (5)

- Утоли моя печали (4)

- Албазинская (5)

- Боголюбская (5)

- Взыскание погибших (5)

- Владимирская (17)

- Воспитание (2)

- Всецарица (9)

- Державная (6)

- Живоносный Источник (2)

- Знамение (3)

- Иверская (13)

- Ильинская (Черниговская) (1)

- Казанская (31)

- Колочковская и Кипрская (2)

- Коневская (1)

- Леснинская (2)

- Неопалимая купина (7)

- Новоникитская (1)

- Покров Пресвятой Богородицы (23)

- Похвала Пресвятой Богородицы (5)

- Почаевская (1)

- Смоленская икона Божией Матери Одигитрия (3)

- София - Премудрость Божия (Новгородская) (1)

- Тамбовская (1)

- Тихвинская (3)

- Феодоровская (10)

- Целительница (2)

- Чирская (Псковская) (2)

- Ярославская (1)

- интересно (23)

- исторические личности (137)

- история (265)

- История России (211)

- День Победы (21)

- Династия Романовых (93)

- Исторические личности (24)

- История (17)

- История храма (9)

- Народные обычаи, традиции, нравы (68)

- Кулинария (95)

- Рыба (25)

- Курица (17)

- Блюда из куриной печени (16)

- Печень (7)

- Запеканки (6)

- Индейка (5)

- Лаваш (4)

- Выпечка (2)

- Каши, плов (1)

- мужчина и женщина (18)

- музеи (44)

- музыка (384)

- Валентина Толкунова (6)

- духовные песни (48)

- Евгения Смольянинова (7)

- Елена Ваенга (96)

- Жанна Бичевская (6)

- любимые исполнители (228)

- романсы,классическая музыка (20)

- Стас Михайлов (60)

- шансон (21)

- натюрморты (50)

- певцы и певицы (44)

- Поздравительные открытки (42)

- Новогодние (11)

- День Победы (1)

- 8 марта (2)

- Открытки с именинами или Днем Ангела (5)

- пасхальные открытки (13)

- Рождественские открытки (6)

- Татьянин день (3)

- Поздравления (9)

- Поиск пропавших людей (16)

- Полезная информация (240)

- для дневника (133)

- Ссылки на сайты (4)

- Смартфон (2)

- информация для школьников (4)

- компьютер (39)

- Полезные советы для дома (9)

- Рамочки (45)

- поэзия (206)

- Гражданская лирика (2)

- Православие (1505)

- День Ангела (13)

- Радоница (3)

- Страстная седмица (2)

- Живопись, искусство (9)

- иконы (756)

- иконы Божией Матери (368)

- Молитва (11)

- монахи и монахини (19)

- о постах (7)

- о сектах и псевдоиконах (9)

- Поминовение усопших (34)

- православные сайты (19)

- притча (78)

- проповедь (70)

- Просьба о помощи, просьба молитв (9)

- Рождество (21)

- Святые (393)

- храмы соборы монастыри (242)

- Церковные праздники (183)

- Праздники (71)

- День Победы (16)

- Крещение (7)

- Новый Год (5)

- Прощёное воскресенье (4)

- День защитника Отечества (4)

- Благовещение (3)

- Вербное воскресенье (3)

- Троица (2)

- Медовый Спас (1)

- Масленица (8)

- Пасха (7)

- Преображение Господне (2)

- Рождество (4)

- Яблочный Спас (2)

- природа, пейзаж (114)

- птицы (24)

- скульптуры (36)

- славяне (13)

- русские женщины (5)

- славянки (3)

- славянские дети (4)

- страны (408)

- Азия (2)

- Евроазия (1)

- Европа (15)

- Израиль (1)

- Россия (155)

- Украина (9)

- фотография (251)

- цветы (59)

-Метки

-Музыка

- Сальваторе Адамо - Падает снег Tombe La Niege

- Слушали: 2078 Комментарии: 0

- Не осуждай меня, Господь

- Слушали: 4035 Комментарии: 2

- Не покидайте нас,друзья...

- Слушали: 879 Комментарии: 0

- Олег Скобля. Прощеное воскресенье.

- Слушали: 9 Комментарии: 3

- "Слава Богу за все" - Юлия Славянская

- Слушали: 1360 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 4568

Комментариев: 2398

Написано: 12183

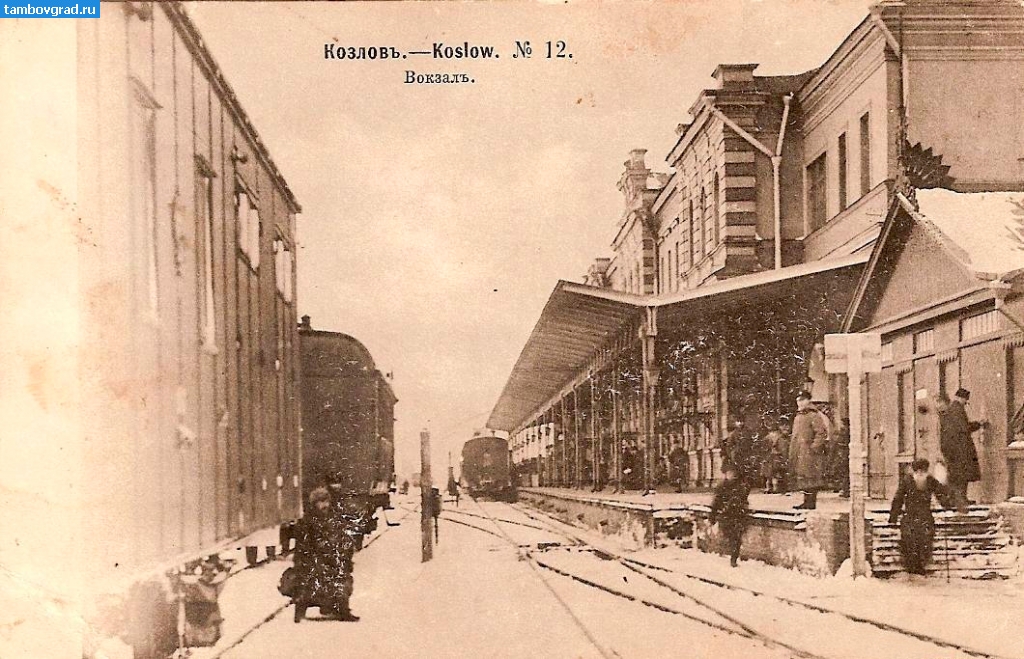

Вокзал Мичуринск-Уральский. |

У отечественного железнодорожного транспорта большая история, наполненная яркими событиями. Значительное место в ней по праву занимает Мичуринск

как город железнодорожников (каждый четвёртый житель так или иначе связан с обеспечением работы стальной магистрали).

В середине 1860 годов Козлов был важнейшим хлебным центром России. А темпы вывоза сдерживались отсутствием современных транспортных средств. Возникла необходимость строительства железной дороги, которая могла бы решить эту проблему. За решение такой задачи взялось акционерное общество Рязано-Козловской железной дороги (учредитель П.Г. Фон-Дервиз). В 1860 году по инициативе крупного железнодорожного магната, уроженца Тамбовского края Павла Григорьевича фон Дервиза началось строительство Рязано-Козловской железной дороги, к финансированию которого были привлечены как частные инвестиции, так и средства Воронежского и Тамбовского земств.

Строительство однопутной железной дороги от Рязани до Козлова началось в марте 1865 года. Работы велись небывалыми для той поры темпами, и уже к 4 сентября 1866 года был сдан в эксплуатацию 200-километровый участок железной дороги. Участок Рязань — Козлов был сдан в эксплуатацию в рекордный срок — уже 4 сентября 1866 года. А 5 сентября того же года на станцию Козлов прибыл первый грузовой поезд. По этому случаю на станции Козлов состоялось торжество. По свидетельствам его участников, первый поезд прибыл сюда из Рязани во втором часу дня. Его встретили с восторгом толпы горожан. В зале станционного здания по такому случаю состоялся праздничный обед, на котором присутствовали 200 человек, в их числе были тамбовский губернатор Н.М. Гартинг, П.Г. Фон-Дервиз, главный инспектор частных железных дорог в России А.И. Дельвиг, член инспекционной комиссии В.А. Панаев, издатель "Московских ведомостей" М.Н. Катков.

С течением времени расширялось железнодорожное хозяйство. В 1866 году был построен небольшой деревянный вокзал, появились паровозоремонтные мастерские и депо. Продолжалось строительство железнодорожных путей, и 1 февраля 1868 года пошли поезда на Грязи, а 22 декабря 1869 года - на Тамбов. В 1868 году была проложена Козлово-Воронежская железная дорога, а в 1869 году — Козлово-Тамбовская. Постепенно в Козлове появились депо, вокзалы, паровозо- и вагоноремонтные мастерские, водокачки, другие объекты железнодорожной инфраструктуры. В 1890-е годы в результате объединения разрозненных линий в Козлово-Саратовскую и Юго-восточную магистрали Козлов стал узловой станцией огромной сети железных дорог, которая покрывала Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Саратовскую, Курскую, Воронежскую губернии и Область Войска Донского.

Основными товарами местного производства, вывозившимися из Козлова по железной дороге, были мясо, сало, кожи (ежегодно в скотобойнях забивалось более 80 тысяч голов скота), свечи, табак, мыло, вино. Но главным товаром оставался хлеб. Ежегодно его вывозилось до 5,5 миллиона пудов.

В 1870 году был построен второй путь железной дороги Рязань - Козлов, а в 1876 году - станция Кочетовка.

С увеличением движения по этой линии, а также после завершения строительства магистралей, связавших Козлов с Тамбовом и Воронежем, возникла необходимость в новом, более капитальном и просторном вокзальном здании.

Новое здание вокзала, сохранившееся до наших дней, было построено в 1872 году названное "Козлов-1", с присвоением 1 класса. Здание вокзала состояло из двух этажей. В XX веке на первом этаже значительную часть помещения занимала мужская гимназия, на втором располагалось жандармское управление. Для своего времени вокзал был весьма комфортабельным: работал ресторан, посреди которого был устроен небольшой фонтан и аквариум с золотыми рыбками. В ресторане можно было вкусно перекусить. Вокзал имел почтовое и телеграфное отделения с помощью которых путешественники могли отправить отправить письмо, телеграмму, денежный перевод, полистать свежую столичную прессу (ее доставлял почтовый поезд). В старом деревянном здании многие годы размещались кассы и зал ожидания.

В 1895 году пошли первые поезда на Сосновку. В связи со строительством железной дороги повысилась роль Козлова в экономике государства, что не могло не отразиться на увеличении численности его населения. В 1897 году оно превышало 40 тысяч человек. В городе тогда насчитывалось более 60 предприятий, на которых трудилось более двух тысяч рабочих.

На станции Козлов в те годы было всего два пути. На первый принимались проходящие поезда, на второй, тупиковый, поезда из Камышина и Смоленска. Со стороны Привокзальной площади размещался сад, который тянулся до главной проходной железнодорожных мастерских. Вдоль стройных аллей стояли удобные скамьи со спинками. По вечерам здесь проходили массовые народные гулянья. Сигналы поездов подавались колоколом. Перед выходом с вокзала на площадь был установлен киот с иконой благоверного князя Александра Невского, где пассажиры ставили свечи. Расстояние от Москвы до Козлова в 383 версты преодолевалось за 15 часов 36 минут. В 1914 году было построено второе вагонное депо (Новое депо).

После революции облик вокзала оставался прежним, были лишь незначительные изменения в цвете фасада и элементах декора.

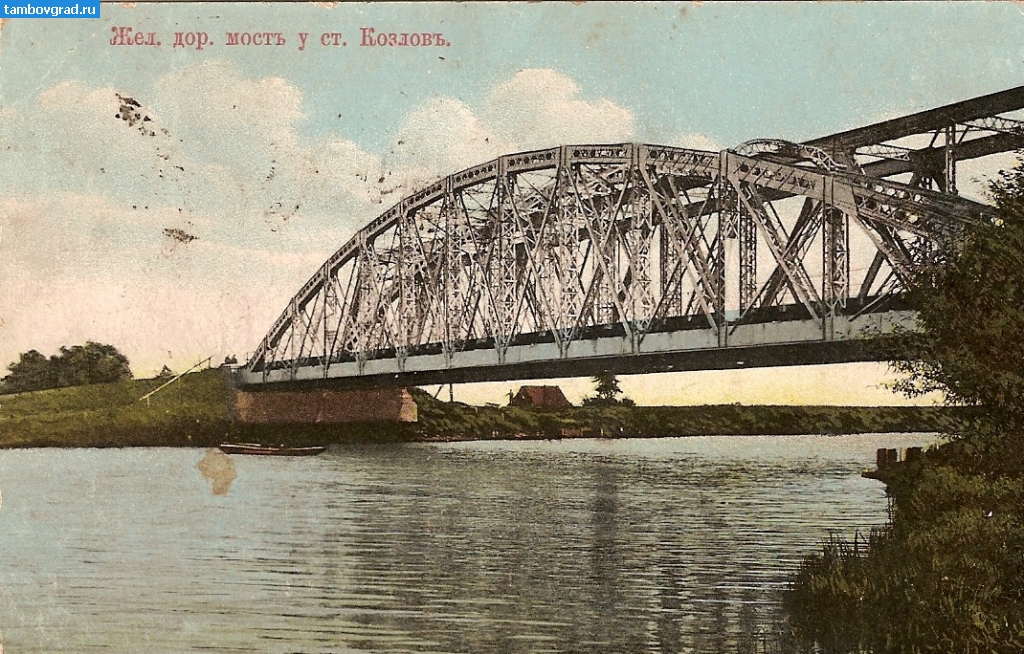

После революции в 1918 году правительство Советской России приняло решение о национализации железных дорог. Большой урон стальным магистралям нанесла Гражданская война. Вот лишь один пример. Конный корпус генерала Мамонтова численностью 6 тысяч сабель и 3 тысячи штыков захватил Тамбов, Козлов, Раненбург. Казаки разрушили железнодорожные мосты на станции Никольское и на перегоне Никифоровка - Турмасово, в Козлове и Кочетовке уничтожили 60 стрелок, взорвали все паровозы, водокачки, вышки управления, сожгли более тысячи вагонов. А на станции Бенкендорф-Сосновка разгромили склады и уничтожили здание вокзала оригинальной архитектуры. Движение по железной дороге было почти полностью парализовано. В результате Первой мировой и Гражданской войн железная дорога пришла в упадок.

С наступлением мирной жизни началось её восстановление. А на 30-е годы приходится её бурное развитие. В 1936 году Московско-Рязанская дорога стала называться Ленинской, начали ходить первые более современные на то время паровозы ФД. В 1938 году началось массовое жилищное строительство в посёлке железнодорожников Кочетовка. Строительная организация "Жилстрой" возвела большое количество 4-квартирных домов для тружеников стальных магистралей.

Однако вскоре мирный труд был прерван начавшейся Великой Отечественной войной. Первая фашистская бомба упала на Привокзальную площадь в сентябре 1941 года, вторая - на территорию паровозоремонтного завода. В июле 1942 года бомба упала на сборочный цех вагонного депо Кочетовка. Поскольку через станцию Кочетовка непрерывно шли воинские эшелоны, она неоднократно подвергалась вражеским бомбардировкам. Для отражения налётов фашистской авиации в 1942 году был сформирован зенитно-пулемётный полк, штаб которого размещался в здании нынешнего филологического факультета пединститута. Первая рота первого батальона, защищавшая небо над Кочетовкой, была сформирована из мичуринских девушек. Первый массовый налёт вражеской авиации на станцию Кочетовка приходится на 8 июля 1942 года. Тогда 70 самолётов сбросили 330 бомб. А в ночь с 28 на 29 июля бомбёжка продолжалась 2 часа, после чего в течение трёх суток горели вагоны, цистерны с горючим, эшелоны с лошадьми, элеватор. Общая картина - реки огня. В годы Великой Отечественной войны вплоть до 1943 года фашистская авиация подвергала мичуринскую станцию Кочетовка-I массированным бомбардировкам. Полностью восстановить ее сооружения удалось лишь к концу 1950-х годов.

Несмотря на ужасные условия работы, коллектив станции под руководством Героя Социалистического Труда Н.Р. Колобова обеспечивал эффективный пропуск военных эшелонов, за что в течение восьми месяцев удерживал Красное знамя Государственного комитета обороны и Народного комиссариата путей сообщения. И такой высокий результат был достигнут несмотря на то, что 40 прецентов коллектива составляли женщины. За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны 35 работников станции удостоены правительственных наград.

В 1945-1949 годах осуществлялось восстановление пострадавшего в годы войны железнодорожного хозяйства. В 1953 году Мичуринское отделение дороги вошло в состав ЮВЖД. Началась коренная реконструкция железнодорожного транспорта. В 1967 году станция Кочетовка стала победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Ей вручены на вечное хранение Красное знамя и Почётный знак.

В 1959 году дорога стала частью ЮВЖД в качестве ее Мичуринского отделения, а с 2010 года — региона. В настоящее время этот регион включает 14 линий, 160 станций, семь локомотивных и моторвагонных депо.

Въезд на вокзал в Козлове от улицы Красной

После революции вокзал остался прежним - транспорт нужен любой власти.

Зданию Уральского вокзала более 150 лет. Изначально его построили из кирпича, украсив фасад декоративной кладкой, а крышу — фигурными башнями. Но в результате «беспощадных» реконструкций почти вся эта красота была утрачена: лишние с точки зрения реставраторов элементы постепенно убирали, а деревянные двери и окна заменили в итоге на пластиковые стеклопакеты. Единственное, что сохранилось почти нетронутым — интерьеры. На протяжении последних 150 лет менялась лишь краска на фасаде и терялись элементы декора во времена ремонтов, однако в целом образ остался тем же (в отличии от второго вокзала Мичуринска - Мичуринск-Воронежского). В конечном итоге былой шик царской дороги практически исчез, медленно уступая место дешевизне и простоте РЖД.

В 2021 году к 155-летию Юго-восточной железной дороги в здании вокзала была развернута выставка макетов паровозов и поездов.

Вокзал Мичуринск-Уральский является памятником архитектуры. Через станцию Мичуринск-Уральский осуществляется движение пассажирских поездов в 3 направлениях: на север (на Москву, С-Петербург, Мурманск, Архангельск, Вологду, Горький,), на юг (на Воронеж, Адлер, Ростов, Новороссийск, Владикавказ, Анапу, Кисловодск, ), на восток (через Тамбов-1 на Саратов, Балаково, Волгоград, Махачкалу, Астрахань).

Обслуживание пассажиров дальнего следования на вокзале Мичуринск-Уральский осуществляют 2 билетные кассы Приволжского железнодорожного агентства. Обслуживание пассажиров в пригородном сообщении осуществляют 2 билетные кассы пригородной компании, расположенные в отдельно стоящем здании - АСОКУПЕ. На вокзале Мичуринск-Уральский на 1 этаже расположены зал ожидания, автоматические камеры хранения, санитарные комнаты, медицинский пункт.

В настоящее время Мичуринский регион ЮВЖД, возглавляемый В.С. Захаровым, - один из крупнейших в стране. А станция Кочетовка - одна из девяти крупнейших сортировочных станций сетевого значения в России. Мичуринские железнодорожники, продолжая традиции предыдущих поколений тружеников стальных магистралей, продолжают добиваться высоких результатов в своей профессиональной деятельности.

Близ вокзала установлены бюсты П. Г. фон Дервиза и И. В Мичурина.

https://tambovgrad.ru/History/4-Michurinsk-naukograd.html

https://historical-baggage.ru/post/dva-vokzala-i-o...ya-set-vokrug-michurinska-1018

http://michurinsk-uralskiy.dzvr.ru/

https://travel2mich.ru/zdanie-vokzala-michurinsk-uralskij/

https://michpravda.ru/articles/society/2012-10-30/...ovyh-dostizheniy-i-pobed-31822

Близ вокзала установлены бюсты П. Г. фон Дервиза и И. В Мичурина.

Серия сообщений "Мичуринск":

Часть 1 - Боголюбский собор г. Мичуринска.

Часть 2 - Боголюбский собор г. Мичуринска. История храма.

...

Часть 26 - История города Мичуринска - Козлова.

Часть 27 - Мичуринский драматический театр.

Часть 28 - Вокзал Мичуринск-Уральский.

Часть 29 - Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Э.Д. Потапова в г.Мичуринске.

Часть 30 - Старинные фотографии храмов г.Козлова-Мичуринска.

...

Часть 33 - Николаевская богадельня г.Козлова-Мичуринска.

Часть 34 - ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ (Г. МИЧУРИНСК).

Часть 35 - Церковь в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих Радость».

| Рубрики: | города |

Понравилось: 3 пользователям

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |