-Музыка

- Heavenly_Blue

- Слушали: 659 Комментарии: 0

-Метки

1967 2001.11.09 альбигойцы бог будущее венская рукопись возрождение вологда гибель грех драгункин евангелие жак жданов заговор изида иоанн истина кризис культура лекция луна магия миф мудрецы обман пан правда проект река религия руины русский сатана сдвиг полюсов слово сокрытие тайна трость убийство устройство мира физика фреско христианство церковь человек шахматы элохим этруски юноша

-Рубрики

- Для Проснувшихся (16)

- религия (7)

- метафизика (4)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

кто управляет кукловодом?

Речь Жданова о 11 сентября 2001-го г. |

Метки: жданов заговор 2001.11.09 |

Процитировано 1 раз

О Мироздании |

Метки: бог лекция устройство мира |

Руины города на Луне |

Перевод не на русском языке ,хотя и так всё понятно...

Метки: луна руины тайна 1967 |

Процитировано 1 раз

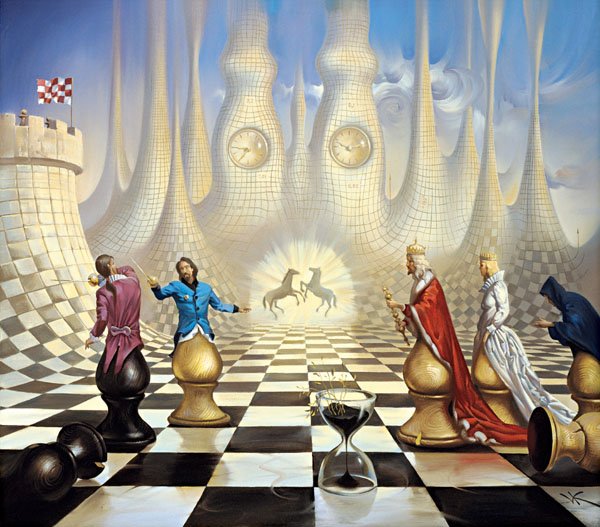

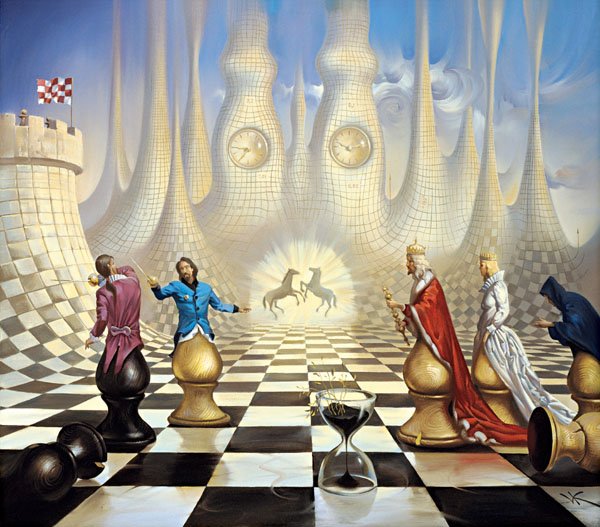

Легенда о шахматах... |

(1) Рассказывают, что во времена царствования Хосрова Аношаг-Рувана* великий государь и царь индийский Сачидхарм**, для того чтобы испытать разум и мудрость жителей Эранской страны (Эран-шахр)*** и также чтобы извлечь от этого собственную выгоду, послал шахматы (чатранг) в паре по шестнадцать фигур из изумруда и по шестнадцать фигур из красного яхонта. (2) Вместе с этими шахматами он послал тысячу двести верблюжьих вьюков золота, серебра, драгоценных камней, жемчугов, одежд и девяносто слонов. Снаряжено им было также нечто весьма ценное, и со всем этим отправлен им был Татрагатвас, избранный между индийцев.

* Хосров I Аноширван (сын Кавада) - иранский царь из династии Сасанидов, правил в Иране с 531 по 579 гг.

** Сачидхарм - предположительно имя царя, правившего в VI веке на севере Индии в Каннаудже (город в современном штате Уттар Прадеш). По иному прочтению - Девсарм, или Девасарм.

*** Эранская страна, Эран - среднеперсидское название Ирана, бытовавшее до завоевания Ирана арабами в VII веке.

(3) В послании было написано так: “Поскольку вы обладаете саном царя царей и посему подобает вам царствовать над всеми нами, так и надлежит мудрецам вашим быть умнее мудрецов наших. Если вы не раскроете сути этих шахмат, то пришлите дань и подать”.

(4) Царь царей потребовал три дня срока, но никто из мудрецов Эранской страны не смог раскрыть сути этих шахмат.

(5) На третий день Вузург-Михр, сын Бохтака*, поднялся (6) и сказал ему: “Будьте бессмертны! До сего дня я сути этих шахмат не стал раскрывать с той целью, чтобы вы и все те, кто живет в Эранской стране, узнали, что самый мудрый человек в Эранской стране - это я. (7) Суть этих шахмат я без труда раскрою и взыщу с Сачидхарма дань и подать, да еще создам и пошлю Сачидхарму нечто, чего он раскрыть не сумеет, и за это возьму я дань дважды. Не сомневайтесь в том, что вы достойны сана царя царей и наши мудрецы умнее мудрецов Сачидхарма”.

* Бузург-Михр, сын Бохтака - советник сасанидского царя Хосрова I Аноширвана. О его деятельности сохранились скудные сведения. По арабским источникам его звали Бурзой. Известно также, что он был придворным врачом персидского царя и именно его отправил царь в Индию для сбора санскритских сочинений. Предполагается, что появление в Иране шахмат связано с его поездкой в Индию. Бузург-Михру приписывается также назидательное сочинение под названием “Памятная книга Бузург-Михра” - своеобразная среднеперсидская краткая переработка индийско-христианской “Повести о пустыннике Варлааме и индийском царевиче Иоасафе (Билаухаре и Будасфе)”.

(8) Царь царей трижды произнес: “Да здравствует Вузург-Михр, наш Татрагатвас!”. И приказал он дать Вузург-Михру двенадцать тысяч драхм.

(9) На другой день Вузург-Михр позвал к себе Татрагатваса и сказал: “Сачидхарм уподобил эти шахматы боевому полю (карезар). (10) Он уподобил его двум (противоборствующим) сторонам, каждая из которых возглавляется предводителем (хвадай). Короля (шах) уподобил центру (или сердцу войска) (мадайан); ладью (рах*) левому (хойаг) и правому (дашнаг) флангу; ферзь (фразэн) уподобил начальнику боевых колесниц (артештаран-салар); слона (пил) начальнику тыла (пуштибан-салар); коня (асп) начальнику конницы (асваран-салар); пешек (пайадаг) всей пехоте, располагающейся в переднем строю (пэш-разм)*”.

* Рах - букв. “колесница”.

** В основу игры в шахматы положена четырехчленная структура индийского войска: ср.-перс. чатранг “шахматы” (перс. шатрандж) происходит от санскр. чатур-анга “шахматы; состоящий из четырех частей; войско, состоящее из четырех боевых единиц - боевых слонов, боевых колесниц, конницы и пехоты”. Древнеиндийское войско было устроено по принципу, отраженному в сложном санскритском термине хасти-ашва-ратха-падатам “слон-конь-колесница-пеший”. Порядок, при котором пехота занимает первый ряд, а слон, конь и колесница - последовательно второй ряд, напоминает принцип построения боевых фигур в шахматах. Деление войска, существовавшее в Индии, напоминает четырехчленную структуру войска легендарного доахеменидского и домидийского Ирана - Арианы царя Виштаспа, покровителя Заратуштры (VII-VIII вв. до н. э.), состоявшую из пехоты (карван, пайган), погонщиков слонов (пилбан), всадников (сторбан) и колесничих (вардйундар) (Айадгар-и Зареран - Сказание о Зарере, §27).

(11) Тогда Татрагатвас расставил шахматы и стал играть с Вузург-Михром. Вузург-Михр выиграл у Татрагатваса три партии (даст), и по этой причине всю страну посетила великая радость.

(12) После этого Татрагатвас встал (13) и сказал: “Будьте бессмертны! Бог дал вам такое чудесное дарование, такую славу, могущественность и победоносность, что вы станете властелином Эрана и не-Эрана. (14) Несколько индийских мудрецов с большим усердием и трудом создали эту игру в шахматы, и была она прислана сюда, и никто не смог раскрыть ее. (15) Однако ваш Вузург-Михр по прирожденной мудрости своей легко и без труда раскрыл ее. (16) И этим он намного приумножил богатствами сокровищницу царя царей”.

(17) На следующий день царь царей призвал к себе Вузург-Михра. (18) И сказал он Вузург-Михру: “О, наш Вузург-Михр! Что это за вещь, о которой ты сказал, мол, сделаем и Сачидхарму отправим?”.

(19) Вузург-Михр сказал: “Из правителей этого тысячелетия самым деятельным и мудрым был Ардашир*, и эту игру я назову по имени Ардашира - нардами (нэв-ардашир). (20) Доску для нардов я уподобляю земле Спандармад**. (21) Тридцать камней (мухраг) я уподобляю тридцати суткам: пятнадцать белых я уподобляю дню, а пятнадцать черных я уподобляю ночи. (22) Пару игральных костей (гарданаг) я уподобляю вращению звезд и вращению небосвода. (23) Один (эк) на кости уподобляю тому, как един Ормазд, ибо он сотворил все благое. (24) Два (до) уподобляю небу*** и земле****. (25) Три (сэ) уподобляю (сферам) благомыслия, благословия, благодеяния, иными словами, (сферам) мышления, речи и действия*****. (26) Четыре (чахар) уподобляю четырем элементам, из которых сложен человек, и четырем сторонам света: востоку, западу, югу и северу. (27) Пять (пандж) уподобляю пяти светящим объектам: солнцу, луне, звезде, огню и сиянию, идущему с неба. (28) Шесть (шаш) уподобляю шести дням Гаханбара, в которые было совершено творение******.

* Имеется в виду царь Ардашир I, сын Папака, основатель династии Сасанидов, правивший в Иране с 224 по 240 гг. Ардашир одержал победу над Парфией и восстановил персидскую власть во всем Иране. Согласно поздней легенде Ардашир I был сильнее других в игре конное поло (чобэган), в верховой езде (асварих), в игре в шахматы (чатранг) и в игре в нарды (нэв-ардашир) (Книга деяний Ардашира, сына Папака, гл. II, §12). Однако это, по-видимому, анахронизм, так как во времена Ардашира I, шахмат в Иране еще не было. В среднеперсидском светском сочинении “Хосров, сын Кавада, и его паж” (§ 15), паж персидского царя Хосрова I Аноширвана говорит, что превосходит своих сверстников в игре в шахматы (чатранг), игре в нарды (нэв-ардашир) и в игре в шашки (хаштпай).

** Спандармад - имя ангела-хранителя, с помощью которого бог Ормазд сотворил землю. *** Букв. мэног - мир небесный, духовный.

**** Букв. гэтиг - мир земной, материальный.

***** По представлениям зороастрийцев в круги рая и ада входили три сферы, связанные с мышлением, речью и поступками человека. В раю - это сферы благомыслия, благословия и благодеяния, а в аду - это сферы зломыслия, злословия и злодеяния. В них пребывают после смерти соответственно праведники и грешники. Сходным образом построены системы рая и ада в "Божественной комедии" Данте А.

****** Дни Гаханбара - это шесть праздничных дней, в которые бог Ормазд сотворил мир. В первый день, Мэдйозарм, он сотворил небо; во второй день, Мэдйошем, он сотворил воду; в третий день, Пайдишах, он сотворил растения; в четвертый день, Айахрим, он сотворил скот; в пятый день, Мэдйорем, он сотворил землю; в шестой день, Хамаспамадэм, он сотворил человека.

(29) “Расстановку камней на доске нардов я уподобляю тому, как господь Ормазд дал (каждое) творение земному миру. (30) Вращение и возвращение камней с помощью костей уподобляю тому, как человек в земном мире постоянно связан с небесными силами (мэноган), он движется и передвигается под влиянием семи (планет)* и двенадцати (зодиакальных созвездий). При возможности они бьют друг друга и вытесняют подобно тому, как люди в земном мире побивают друг друга. (31) И когда с помощью костей все (камни) вытесняются, это напоминает людей, которые все так или иначе оставляют этот земной мир. Когда же (камни) ставятся вторично, это напоминает людей, которые при воскресении из мертвых (рист-ахэз) вновь оживают”.

* Согласно системе К. Птолемея (II в.) вокруг Земли вращаются семь планет.

(32) Когда царь царей выслушал эти слова, обрадовался и приказал приготовить подобающим образом двенадцать тысяч тазийских* коней, всех одной масти, убранных золотом и жемчугом; двенадцать тысяч избранных юношей Эранской страны; двенадцать тысяч доспехов семисложных; двенадцать тысяч булатных мечей кованых по-индийски; двенадцать тысяч поясов с семью камнями; и все остальное, что необходимо для двенадцати тысяч людей и коней. (33) Назначил он над ними начальником Вузург-Михра, сына Бохтака, и в назначенное время благополучно и с помощью бога отправил в Индию.

* По традиционному толкованию - тазийский то же что и арабский.

(34) Когда великий государь и царь индийский Сачидхарм увидел (игру) такого рода, то попросил у Вузург-Михра, сына Бохтака, сорок дней времени. (35) Никого из ученых Индии не оказалось, кто смог бы раскрыть правила игры в нарды. (36) Тогда Вузург-Михр повторно взыскал с Сачидхарма столько же много дани и подати, и благополучно и с великой славой вернулся в Эранскую страну.

(37) Объяснение сути шахмат заключается в том, что силой ума, и как было сказано мудрецами, и разумом победа одерживается, так что основы этой игры познаются разумом.

(38) Игра в шахматы заключается во внимании и стремлении к сохранению своих фигур, в большом стремлении взять фигуру другого, и в отказе от нечестной игры в надежде взять фигуру другого. (Следует) использовать всегда одну фигуру, а остальные держать в запасе, довольно внимательно следить за игрой и учитывать все то, о чем написано в “Книге установлений” (Эвэн-намаг)*.

* Несохранившееся сасанидское руководство по военному делу.

* Хосров I Аноширван (сын Кавада) - иранский царь из династии Сасанидов, правил в Иране с 531 по 579 гг.

** Сачидхарм - предположительно имя царя, правившего в VI веке на севере Индии в Каннаудже (город в современном штате Уттар Прадеш). По иному прочтению - Девсарм, или Девасарм.

*** Эранская страна, Эран - среднеперсидское название Ирана, бытовавшее до завоевания Ирана арабами в VII веке.

(3) В послании было написано так: “Поскольку вы обладаете саном царя царей и посему подобает вам царствовать над всеми нами, так и надлежит мудрецам вашим быть умнее мудрецов наших. Если вы не раскроете сути этих шахмат, то пришлите дань и подать”.

(4) Царь царей потребовал три дня срока, но никто из мудрецов Эранской страны не смог раскрыть сути этих шахмат.

(5) На третий день Вузург-Михр, сын Бохтака*, поднялся (6) и сказал ему: “Будьте бессмертны! До сего дня я сути этих шахмат не стал раскрывать с той целью, чтобы вы и все те, кто живет в Эранской стране, узнали, что самый мудрый человек в Эранской стране - это я. (7) Суть этих шахмат я без труда раскрою и взыщу с Сачидхарма дань и подать, да еще создам и пошлю Сачидхарму нечто, чего он раскрыть не сумеет, и за это возьму я дань дважды. Не сомневайтесь в том, что вы достойны сана царя царей и наши мудрецы умнее мудрецов Сачидхарма”.

* Бузург-Михр, сын Бохтака - советник сасанидского царя Хосрова I Аноширвана. О его деятельности сохранились скудные сведения. По арабским источникам его звали Бурзой. Известно также, что он был придворным врачом персидского царя и именно его отправил царь в Индию для сбора санскритских сочинений. Предполагается, что появление в Иране шахмат связано с его поездкой в Индию. Бузург-Михру приписывается также назидательное сочинение под названием “Памятная книга Бузург-Михра” - своеобразная среднеперсидская краткая переработка индийско-христианской “Повести о пустыннике Варлааме и индийском царевиче Иоасафе (Билаухаре и Будасфе)”.

(8) Царь царей трижды произнес: “Да здравствует Вузург-Михр, наш Татрагатвас!”. И приказал он дать Вузург-Михру двенадцать тысяч драхм.

(9) На другой день Вузург-Михр позвал к себе Татрагатваса и сказал: “Сачидхарм уподобил эти шахматы боевому полю (карезар). (10) Он уподобил его двум (противоборствующим) сторонам, каждая из которых возглавляется предводителем (хвадай). Короля (шах) уподобил центру (или сердцу войска) (мадайан); ладью (рах*) левому (хойаг) и правому (дашнаг) флангу; ферзь (фразэн) уподобил начальнику боевых колесниц (артештаран-салар); слона (пил) начальнику тыла (пуштибан-салар); коня (асп) начальнику конницы (асваран-салар); пешек (пайадаг) всей пехоте, располагающейся в переднем строю (пэш-разм)*”.

* Рах - букв. “колесница”.

** В основу игры в шахматы положена четырехчленная структура индийского войска: ср.-перс. чатранг “шахматы” (перс. шатрандж) происходит от санскр. чатур-анга “шахматы; состоящий из четырех частей; войско, состоящее из четырех боевых единиц - боевых слонов, боевых колесниц, конницы и пехоты”. Древнеиндийское войско было устроено по принципу, отраженному в сложном санскритском термине хасти-ашва-ратха-падатам “слон-конь-колесница-пеший”. Порядок, при котором пехота занимает первый ряд, а слон, конь и колесница - последовательно второй ряд, напоминает принцип построения боевых фигур в шахматах. Деление войска, существовавшее в Индии, напоминает четырехчленную структуру войска легендарного доахеменидского и домидийского Ирана - Арианы царя Виштаспа, покровителя Заратуштры (VII-VIII вв. до н. э.), состоявшую из пехоты (карван, пайган), погонщиков слонов (пилбан), всадников (сторбан) и колесничих (вардйундар) (Айадгар-и Зареран - Сказание о Зарере, §27).

(11) Тогда Татрагатвас расставил шахматы и стал играть с Вузург-Михром. Вузург-Михр выиграл у Татрагатваса три партии (даст), и по этой причине всю страну посетила великая радость.

(12) После этого Татрагатвас встал (13) и сказал: “Будьте бессмертны! Бог дал вам такое чудесное дарование, такую славу, могущественность и победоносность, что вы станете властелином Эрана и не-Эрана. (14) Несколько индийских мудрецов с большим усердием и трудом создали эту игру в шахматы, и была она прислана сюда, и никто не смог раскрыть ее. (15) Однако ваш Вузург-Михр по прирожденной мудрости своей легко и без труда раскрыл ее. (16) И этим он намного приумножил богатствами сокровищницу царя царей”.

(17) На следующий день царь царей призвал к себе Вузург-Михра. (18) И сказал он Вузург-Михру: “О, наш Вузург-Михр! Что это за вещь, о которой ты сказал, мол, сделаем и Сачидхарму отправим?”.

(19) Вузург-Михр сказал: “Из правителей этого тысячелетия самым деятельным и мудрым был Ардашир*, и эту игру я назову по имени Ардашира - нардами (нэв-ардашир). (20) Доску для нардов я уподобляю земле Спандармад**. (21) Тридцать камней (мухраг) я уподобляю тридцати суткам: пятнадцать белых я уподобляю дню, а пятнадцать черных я уподобляю ночи. (22) Пару игральных костей (гарданаг) я уподобляю вращению звезд и вращению небосвода. (23) Один (эк) на кости уподобляю тому, как един Ормазд, ибо он сотворил все благое. (24) Два (до) уподобляю небу*** и земле****. (25) Три (сэ) уподобляю (сферам) благомыслия, благословия, благодеяния, иными словами, (сферам) мышления, речи и действия*****. (26) Четыре (чахар) уподобляю четырем элементам, из которых сложен человек, и четырем сторонам света: востоку, западу, югу и северу. (27) Пять (пандж) уподобляю пяти светящим объектам: солнцу, луне, звезде, огню и сиянию, идущему с неба. (28) Шесть (шаш) уподобляю шести дням Гаханбара, в которые было совершено творение******.

* Имеется в виду царь Ардашир I, сын Папака, основатель династии Сасанидов, правивший в Иране с 224 по 240 гг. Ардашир одержал победу над Парфией и восстановил персидскую власть во всем Иране. Согласно поздней легенде Ардашир I был сильнее других в игре конное поло (чобэган), в верховой езде (асварих), в игре в шахматы (чатранг) и в игре в нарды (нэв-ардашир) (Книга деяний Ардашира, сына Папака, гл. II, §12). Однако это, по-видимому, анахронизм, так как во времена Ардашира I, шахмат в Иране еще не было. В среднеперсидском светском сочинении “Хосров, сын Кавада, и его паж” (§ 15), паж персидского царя Хосрова I Аноширвана говорит, что превосходит своих сверстников в игре в шахматы (чатранг), игре в нарды (нэв-ардашир) и в игре в шашки (хаштпай).

** Спандармад - имя ангела-хранителя, с помощью которого бог Ормазд сотворил землю. *** Букв. мэног - мир небесный, духовный.

**** Букв. гэтиг - мир земной, материальный.

***** По представлениям зороастрийцев в круги рая и ада входили три сферы, связанные с мышлением, речью и поступками человека. В раю - это сферы благомыслия, благословия и благодеяния, а в аду - это сферы зломыслия, злословия и злодеяния. В них пребывают после смерти соответственно праведники и грешники. Сходным образом построены системы рая и ада в "Божественной комедии" Данте А.

****** Дни Гаханбара - это шесть праздничных дней, в которые бог Ормазд сотворил мир. В первый день, Мэдйозарм, он сотворил небо; во второй день, Мэдйошем, он сотворил воду; в третий день, Пайдишах, он сотворил растения; в четвертый день, Айахрим, он сотворил скот; в пятый день, Мэдйорем, он сотворил землю; в шестой день, Хамаспамадэм, он сотворил человека.

(29) “Расстановку камней на доске нардов я уподобляю тому, как господь Ормазд дал (каждое) творение земному миру. (30) Вращение и возвращение камней с помощью костей уподобляю тому, как человек в земном мире постоянно связан с небесными силами (мэноган), он движется и передвигается под влиянием семи (планет)* и двенадцати (зодиакальных созвездий). При возможности они бьют друг друга и вытесняют подобно тому, как люди в земном мире побивают друг друга. (31) И когда с помощью костей все (камни) вытесняются, это напоминает людей, которые все так или иначе оставляют этот земной мир. Когда же (камни) ставятся вторично, это напоминает людей, которые при воскресении из мертвых (рист-ахэз) вновь оживают”.

* Согласно системе К. Птолемея (II в.) вокруг Земли вращаются семь планет.

(32) Когда царь царей выслушал эти слова, обрадовался и приказал приготовить подобающим образом двенадцать тысяч тазийских* коней, всех одной масти, убранных золотом и жемчугом; двенадцать тысяч избранных юношей Эранской страны; двенадцать тысяч доспехов семисложных; двенадцать тысяч булатных мечей кованых по-индийски; двенадцать тысяч поясов с семью камнями; и все остальное, что необходимо для двенадцати тысяч людей и коней. (33) Назначил он над ними начальником Вузург-Михра, сына Бохтака, и в назначенное время благополучно и с помощью бога отправил в Индию.

* По традиционному толкованию - тазийский то же что и арабский.

(34) Когда великий государь и царь индийский Сачидхарм увидел (игру) такого рода, то попросил у Вузург-Михра, сына Бохтака, сорок дней времени. (35) Никого из ученых Индии не оказалось, кто смог бы раскрыть правила игры в нарды. (36) Тогда Вузург-Михр повторно взыскал с Сачидхарма столько же много дани и подати, и благополучно и с великой славой вернулся в Эранскую страну.

(37) Объяснение сути шахмат заключается в том, что силой ума, и как было сказано мудрецами, и разумом победа одерживается, так что основы этой игры познаются разумом.

(38) Игра в шахматы заключается во внимании и стремлении к сохранению своих фигур, в большом стремлении взять фигуру другого, и в отказе от нечестной игры в надежде взять фигуру другого. (Следует) использовать всегда одну фигуру, а остальные держать в запасе, довольно внимательно следить за игрой и учитывать все то, о чем написано в “Книге установлений” (Эвэн-намаг)*.

* Несохранившееся сасанидское руководство по военному делу.

Метки: шахматы мудрецы |

Немного о Шамбале. |

Источник десяти миллионов чудес.

Сочинение Панчен-ламы VI Лобсан Балдан Ешэя (1738–1780) «Источник десяти миллионов чудес — объяснение великого места сиддхов страны Шамбалы и описание Индии» (1775) завершает в целом формирование буддийской легенды о Шамбале. Панчен-лама фактически создал энциклопедического охвата работу по данному вопросу. По словам автора, основным источником для его описания пути в Шамбалу послужил текст «Вхождение в Калапу» Арьи Амогханкуши — сочинение на санскрите, обнаруженное в Непале знаменитым тибетским ученым Таранатхой (1575–1634). Панчен-лама указывает также, что кроме письменных и устных источников он использовал при создании своего сочинения и личный йогический опыт.

Путь в Шамбалу состоит из подготовки и собственно движения. Первая включает в себя выполнение ритуалов и йогических практик, а также поклонение святым местам. И то, и другое необходимо для очищения сознания, без которого подвижник не приблизится к уровню святости жителей Шамбалы. А не приблизившись, он не сможет ее достичь ни в физическом теле, ни в особом видении.

Путник, отправившийся в Шамбалу, но не являющийся практиком высокого уровня, будет умерщвлен в пути якшами и свирепыми нагами. Даже йогина высокого уровня подстерегают трудности и смертельные опасности, для преодоления которых ему необходимы магические практики и ритуалы — с их помощью он подчиняет сверхъестественных существ. Восстанавливать свои силы путнику должны помогать очищенные и особым способом приготовленные чудодейственные растения.

В описании Лобсана Балдан Ешэя Шамбала имеет в плане форму совершенного круга. Его граница — цепь снежных гор. В центре страны находится ещё одна гора, вершина которой представляет собой ровное круглое плато. На нем расположен столичный город Шамбалы — Калапа (на санскрите «связка», «множество»).

Потоками воды и снега, нисходящими с центральной горы, страна разделена на восемь равных частей (секторов). Благодаря этому, она уподобляется восьмилепестковому лотосу. На каждом «лепестке» имеются двенадцать гор. На каждой из них расположено одно малое государство Шамбалы. Каждым из них управляет царь, подчиняющийся царю всей страны, правящему в Калапе. Поэтому Шамбалу иногда называют «Страной девяноста шести» (8×12). Расстояние от границы центрального плато до внешней кольцевой горы — 500 йоджан (7200 км).

Дворец Ригданов (царей Шамбалы) построен из всевозможных волшебных драгоценностей, испускающих яркое сияние. Он обладает различными чудесными свойствами. Глядя на его зеркальный пол, можно увидеть происходящее на дальних расстояниях — в воздухе, на земле и в водных глубинах. Ограды тронов правителей Шамбалы, сделанные из наилучшего сандала, источают на расстояние одной йоджаны (14,4 км) чудесный аромат. Описывая одежды и украшения правителей Шамбалы, Лобсан Балдан Ешэй подчеркивает их баснословную стоимость.

Размер стороны квадратного основания царского дворца в Калапе составляет 12 йоджан (173 км). Перед его южной стороной находится прекрасная роща — Малая («Прохладная» на санскрите). В ней возвышаются построенные царями Шамбалы лойланы (трехмерные мандалы, или модели дворца) божества Калачакра. Самый большой из них возведен Сучандрой. Достаточно хоть раз взглянуть на такой лойлан, чтобы обрести сиддхи (сверхобычные способности йогинов). На восточном краю рощи находится озеро «Подобное уму», а на западном озеро «Белых лотосов». Оба имеют длину в 12 йоджан и подобны по форме растущей луне на 8-й день. Тибетец Ямпил-лама пояснил мне, что озеро «Подобное уму» обладает свойством показывать образы, соответствующие содержанию сознания того, кто в него смотрит. На север от дворца находятся дома жителей Калапы.

На северном краю плато возвышается горная цепь, десять вершин которой подобны по форме десяти главным Бодхисаттвам. Говорится, что сходство это не только внешнее - данные вершины обладают сознанием этих Бодхисаттв.

Жители Шамбалы говорят на санскрите. Они очень богаты и носят одеяния и головные уборы белого цвета. Практически все время жизни (измеряемое не одной сотней лет) жители священной страны проводят за выполнением йогических практик и чтением священных книг, в первую очередь трактатов Калачакры-тантры. Многие из них достигли высоких уровней реализации. Они подчиняют себе себе существ нечеловеческой природы, которые служат им. Законы в стране мягкие, насильственные меры наказания совершенно отсутствуют.

Другое известное сочинение Панчен-ламы VI — «Моление о перерождении в северной Шамбале». Это небольшой стихотворный текст содержит краткое описание Шамбалы и грядущей великой битвы. Но главное его назначение заключается в другом. Это моление о перерождении в священной стране, которое благодаря помощи Панчен-ламы, полагается доступным любому буддисту, читающему этот текст. Рефреном выступает обращенное к самому Панчен-ламе моление взять молящегося с собой — то есть обеспечить ему рождение в чудесном краю.

Монгольские мотивы.

Вместе с тибетской формой буддизма Калачакра-тантра и легенда о Шамбале распространились среди монгольских народов. Как в Тибете, так и в Монголии (МНР и провинция Внутренняя Монголия в Китае) и России (среди бурятов и калмыков) это учение остается живым до сих пор. В монгольском бытовании легенда о Шамбале приобрела ряд новых деталей. Так, возникла традиция связывать Богдо-гэгэнов с полководцем Шамбалы Хануманом — полагается, что они принадлежат к одной линии перерождений.

В 1999 году Балбар-лама (старейший из ныне здравствующих бурятских лам) познакомил меня с тибетоязычным сочинением «Благой путь Шамбалы». Текст включал в себя описание Шамбалинской битвы и моление о перерождении в чудесной стране. Его автор Ганжурва-гэгэн VI — агинский бурят Данзан Норбоев (1887–1935). Сочинение датируется 1927 годом, что неслучайно. В этот год, согласно тибетской хронологии, в Шамбале воцарился Ригдан XXI Магаг (он будет править, как и другие цари этой страны, за несколькими исключениями, 100 лет). В годы восшествия на престол царей Шамбалы практики Калачакра-тантры пишут об этом учении и о Шамбале специальные работы. О самом Данзане Норбоеве существует пророчество, что в одном из будущих рождений он примет участие в Шамбалинской войне как один из командиров в войске священной страны.

Среди верующих Бурятии была распространена молитва-благопожелание о перерождении в Шамбале и участии в великой битве: Шамбалын сэрэг боложо турэхэмнэй болтогой! (бурятское «Да будем шамбалинскими солдатами!»). Считается, что для перерождения в Шамбале необходимо иметь посвящение в Калачакра-тантру и вообще хорошие познания в буддийском учении. Для участия в великой битве перерождение в Шамбале полагается просто необходимым, поскольку в её армию не набирают из других областей этого мира. Старики-ламы в Бурятии говорили, что во время Шамбалинской войны хорошо родиться даже букашкой — будучи растоптанным шамбалинским солдатом, обретёшь высшее рождение в Шамбале или других сакральных областях буддийской космологии.

До конца 70-х годов XX века в Бурятии сохранялись традиционные представления о Шамбале. Одним из их хранителей был Лама-тантрист Гатабон-лама (Цыренжаб Гатабон) (ум. 1979), ближайший сподвижник святого-перерожденца Б. Д. Дандарона (1913–1974). Он являлся специалистом высшего уровня в Калачакра-тантре. Своим ученикам Гатабон-лама говорил, что во время Шамбалинской войны он станет офицером священной армии, а они — шамбалинскими солдатами.

Но в устной бурятской версии легенды о Шамбале бытовало представление, что в последней войне будут применяться как сиддхи — йогические силы шамбалинцев, так и самая новейшая техника — артиллерия, танки и авиация, оснащенные радиоприборами и электронным оборудованием. Современная техника здесь дублирует сиддхи, хотя и не сливается с ними — за сиддхами всё равно оставлялось решающее слово в победе войска Шамбалы.

В Улан-Баторе я был знаком с Данзан-багшой — старым калачакринским ламой из Гандан-хита, главного монастыря Монголии. У старого калачакринца я видел доставшуюся ему по традиции трость, сделанную, как считалось, из дерева, которое росло в Шамбале. Дерево это имело крайне перевитые волокна. С подобным предметом я встретился и в Тибете. В расположенной более чем в 300 км на юго-восток от Лхасы пещере великого йогина Рэйчунбы Доржедагбы (1084–1161) хранится учительский жезл его гуру Миларэйбы (Миларепы, 1040–1123). Жезл очень шишковат и его древесина имеет перевитые волокна. По словам Дава Цырена — хранителя пещеры, жезл сделан из дерева, какие растут в Шамбале.

Отблеск на западе.

Первыми европейскими авторами, оставившими письменные сообщения о Шамбале, принято считать католических миссионеров, отцов-иезуитов из Португалии Стефана Каселлу (Estêvão Cacella, 1585–1630) и Иоанна (Жуана) Кабрала (João Cabral, 1529–1609). В первой половине XVII века, находясь в Бутане, они услышали о Шамбале, и Кассела попытался достичь этой страны. Известно, что он добрался до Шигадзэ, где прожил двадцать три года, вплоть до своей смерти в 1630 году. Кассела не ошибся в выборе места и оказался здесь в удачное для этого время. Дело в том, что в Шигадзэ находится монастырь Даши Лхунбо — резиденция Панчен-лам, начиная с Панчен-ламы IV (1567–1662). Как отмечалось выше, именно с этого иерарха берет начало традиция связывать Панчен-лам с Ригданом I и Ригданом XXV Шамбалы.

Первым западным учёным, начавшим научную разработку темы Шамбалы, был венгр Чома де Кереш (Csoma de Kőrös, 1790–1842). В первой половине XIX века он познакомился в Тибете с текстами Калачакра-тантры и тибетскими работами о Шамбале. На основе астрономических выкладок первой главы «Шри Калачакра нама тантры раджи» он локализовал Шамбалу севернее реки Сыр-Дарья. Со времен Чома де Кереша тема Шамбалы затрагивалась в целом ряде исследований зарубежных и отечественных ученых. Довольно специфический интерес, судя по некоторым свидетельствам, проявляли к Шамбале в верхах нацистской Германии и в руководстве СССР. Его трудно назвать научным, и останавливаться на нем мы не станем.

Ключевая линия легенды о Шамбале — тема войны, карающей и уничтожающей мировое зло, — сама провоцировала политизацию легенды, и приводила к тому, что о Шамбале — и на Востоке и на Западе — вспоминали в трудные моменты истории, в том числе в XX веке, так изобиловавшем ими.

В 1998 году в Северо-восточном Тибете я обнаружил неизвестное на Западе сочинение о Шамбале — «Обобщающее рассуждение об устройстве страны Шамбалы в северной стороне». По указанию в тексте на год правления царя Шамбалы, я установил, чтосочинение было написано в 1878 году. Его автор — Жигмед Сандан Ринпоче (1814–1897), знаменитый в Северо-восточном Тибете йогин и духовный учитель. Ряд деталей в его описании неизвестен по другим текстам, что указывает на его собственный йогический опыт в постижении сакральной страны.

Шамбалу он называет «страной белой ограды», имея в виду её внешнюю кольцевую цепь гор. Их вершины покрыты испускающим сияние магическим хрусталем. Также он говорит о Шамбале как о «стране людей-небожителей», приравнивая шамбалинцев к богам. По словам Жигмед Сандана Ринпоче, трон царей священной страны поддерживают и переносят живые драконы. Её земля не засолена и очень мягка, так что нам — обычным людям — трудно идти по ней. Будучи не паханой, она в изобилии производит плодовые деревья и злаки.

В тексте йогина Шамбала рисуется страной священной, но не пуританской. Жигмед Сандан описывает царя Шамбалы в окружении множества «умелых в искусстве обольщения волшебниц» — его жен. И это не единственное свидетельство такого рода. Уже из «Вхождения в Калапу» Арьи Амогханкуши известно, что цари Шамбалы — имеют одновременно много жен. Царь и царицы, по его словам, «постоянно в каме (соитии) радость творят, но в добродетелях не деградируют». Вопрос определения наследника престола, по свидетельству Амогханкуши, решается так: если идет дождь из белых лотосов во время родов у одной из царских жен, и в течение семи суток от тела новорожденного исходит чудесное сияние, он — будущий царь.

Острия двух лойланов в роще Малая, по словам Жигмед Сандана, увенчаны драгоценностью чинтамани, испускающей во все стороны безграничное сияние. Эта магическая драгоценность исполняет желания тех, кто смотрит на нее.

Благословение из Шамбалы.

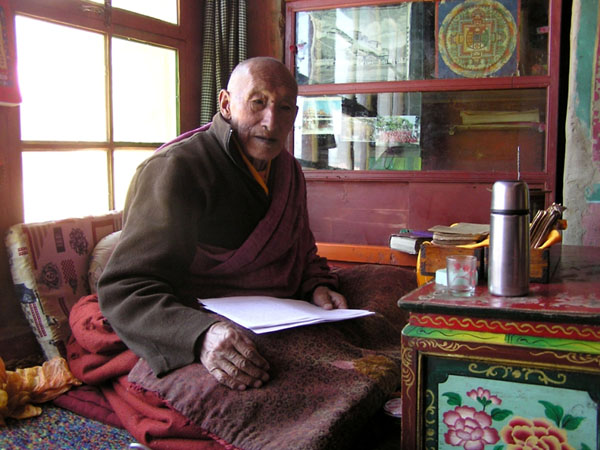

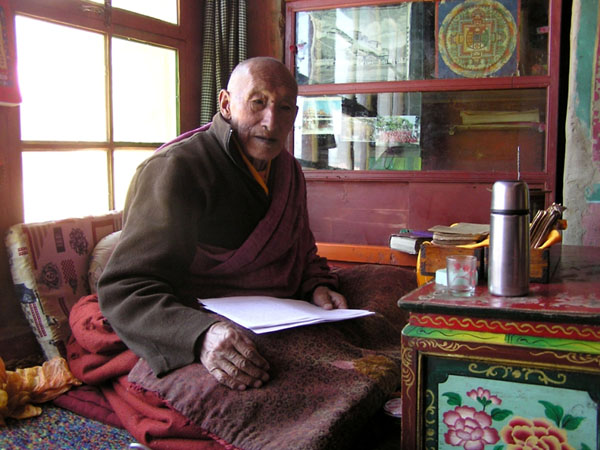

Одним из известных практиков Калачакра-тантры был Лондол-лама Агван Лобсан (1719–1795) — знаменитый тибетский религиозный учитель и ученый, чьим Гуру был сам Панчен-лама VI. В текстах Лондол-лама упоминается с титулом Ринпоче, отмечающим святых-перерожденцев. Однако он не стал основателем их новой линии. Никто из лам, с которыми я встречался в Тибете, не мог ответить на мой вопрос о следующих рождениях Лондол-ламы. Чтобы найти ответ, я отправился в монастырь Радод Дэважан, где он провел последние годы жизни.

Основанный в 1205 году, монастырь расположен примерно в часе езды от Лхасы. Выдающиеся подвижники Тибета приходили сюда для изучения буддийской теории и практики йоги. Мой интерес к святому-патрону обители и знакомство с его сочинениями сняли необходимость в предварительных расспросах. Сразу в общении с монахами установилась сердечная доверительная атмосфера. Вопрос о перерождениях Лондол-ламы жег мои уста. «Где он?» — спросил я старейшего монаха обители, восьмидесятитрехлетнего Ешэй Галдана. Последовал уверенный, ясный и краткий ответ: «В Шамбале».

Километрах в трех от монастыря находится ритод (место йогического уедения) Лондол-ламы, имеющий название Ринчен лин — комплекс из нескольких каменных зданий (одно — двухэтажное) за общей оградой. Рядом расположены две ступы — Лондол-ламы и его секретаря — Дамчой Янпэла, ушедшего из жизни вскоре после учителя. Помещение на втором этаже здания в Ринчен лин — место затворничества Лондол-ламы, приспособленное для долгого пребывания без выхода наружу. Завершая жизненный путь, Лондол-лама не покидал эту комнату, выполняя итоговые йогические практики. Пищу святому подавали через прямоугольное окно (ок. 25 см × 20 см) в стене. Сейчас оно замуровано, и на закрывающем его камне с наружной стороны красной краской начертан священный слог ОМ.

Когда святой покинул тело, его сподвижниками, достигшими высоких уровней реализации, было сказано: не ищите его здесь, он ушел в Шамбалу. Именно поэтому в Тибете не возникла линия перерождений Лондол-ламы. Такое ясное и глубокое разрешение нашел вопрос, приведший меня в Радод. Ещё задолго до ухода, в состоянии йогического сосредоточения, Лондол-лама прозревал Шамбалу: видел её строения и жителей и, судя по его описаниям, даже общался с шамбалинцами.

Лондол-лама указывает размер стороны квадратного основания построенного Сучандрой лойлана — 412 локтей (ок. 185,4 м). Дома в Шамбале, по его словам, подобны индийским. Лондол-лама уточняет сообщение Панчен-ламы VI о белых одеяниях и головных уборах шамбалинцев: мужчины-миряне имеют головные уборы и хлопковые одеяния белого или красного цвета, женщины носят белую или синюю одежду почти без драгоценностей и узоров. Имеется также множество монахов. Сообщение между Калапой и девяносто шестью малыми государствами Шамбалы устроено следующим образом. В каждом из них имеются жезлы, называемые «обладающие силой ума». Гонцу, взявшему такой жезл в руку, достаточно лишь представить в уме место, в которое ему нужно попасть, как в миг он оказывается там. Лондол-лама сообщает, что в Шамбале имеют широкое распространение сочинения Цзонхавы (1357–1419) и его учеников, доставленные туда посредством магической силы Ригдана, а также даков и дакинь. Согласно данному свидетельству не только мы имеем возможность обратиться к учению, полученному из Шамбалы — к Калачакра-тантре, но и жители этой священной страны обращаются к учениям, полученным из Тибета.

«Родившись в Шамбале, не оставил ли Лондол-лама вниманием и заботой свой монастырь и вообще тех, кто живет в обычных странах, дает ли знать о себе, находясь в священной стране?» — спросил я перед расставанием Ешэй Галдана. «Не оставил, — ответил старейший монах обители Радод. — Тот, кто достигает успехов в йоге, может почувствовать прикосновение к своей макушке ладони Лондол-ламы — его благословение из Шамбалы».

Андрей Стрелков.

Сочинение Панчен-ламы VI Лобсан Балдан Ешэя (1738–1780) «Источник десяти миллионов чудес — объяснение великого места сиддхов страны Шамбалы и описание Индии» (1775) завершает в целом формирование буддийской легенды о Шамбале. Панчен-лама фактически создал энциклопедического охвата работу по данному вопросу. По словам автора, основным источником для его описания пути в Шамбалу послужил текст «Вхождение в Калапу» Арьи Амогханкуши — сочинение на санскрите, обнаруженное в Непале знаменитым тибетским ученым Таранатхой (1575–1634). Панчен-лама указывает также, что кроме письменных и устных источников он использовал при создании своего сочинения и личный йогический опыт.

Путь в Шамбалу состоит из подготовки и собственно движения. Первая включает в себя выполнение ритуалов и йогических практик, а также поклонение святым местам. И то, и другое необходимо для очищения сознания, без которого подвижник не приблизится к уровню святости жителей Шамбалы. А не приблизившись, он не сможет ее достичь ни в физическом теле, ни в особом видении.

Путник, отправившийся в Шамбалу, но не являющийся практиком высокого уровня, будет умерщвлен в пути якшами и свирепыми нагами. Даже йогина высокого уровня подстерегают трудности и смертельные опасности, для преодоления которых ему необходимы магические практики и ритуалы — с их помощью он подчиняет сверхъестественных существ. Восстанавливать свои силы путнику должны помогать очищенные и особым способом приготовленные чудодейственные растения.

В описании Лобсана Балдан Ешэя Шамбала имеет в плане форму совершенного круга. Его граница — цепь снежных гор. В центре страны находится ещё одна гора, вершина которой представляет собой ровное круглое плато. На нем расположен столичный город Шамбалы — Калапа (на санскрите «связка», «множество»).

Потоками воды и снега, нисходящими с центральной горы, страна разделена на восемь равных частей (секторов). Благодаря этому, она уподобляется восьмилепестковому лотосу. На каждом «лепестке» имеются двенадцать гор. На каждой из них расположено одно малое государство Шамбалы. Каждым из них управляет царь, подчиняющийся царю всей страны, правящему в Калапе. Поэтому Шамбалу иногда называют «Страной девяноста шести» (8×12). Расстояние от границы центрального плато до внешней кольцевой горы — 500 йоджан (7200 км).

Дворец Ригданов (царей Шамбалы) построен из всевозможных волшебных драгоценностей, испускающих яркое сияние. Он обладает различными чудесными свойствами. Глядя на его зеркальный пол, можно увидеть происходящее на дальних расстояниях — в воздухе, на земле и в водных глубинах. Ограды тронов правителей Шамбалы, сделанные из наилучшего сандала, источают на расстояние одной йоджаны (14,4 км) чудесный аромат. Описывая одежды и украшения правителей Шамбалы, Лобсан Балдан Ешэй подчеркивает их баснословную стоимость.

Размер стороны квадратного основания царского дворца в Калапе составляет 12 йоджан (173 км). Перед его южной стороной находится прекрасная роща — Малая («Прохладная» на санскрите). В ней возвышаются построенные царями Шамбалы лойланы (трехмерные мандалы, или модели дворца) божества Калачакра. Самый большой из них возведен Сучандрой. Достаточно хоть раз взглянуть на такой лойлан, чтобы обрести сиддхи (сверхобычные способности йогинов). На восточном краю рощи находится озеро «Подобное уму», а на западном озеро «Белых лотосов». Оба имеют длину в 12 йоджан и подобны по форме растущей луне на 8-й день. Тибетец Ямпил-лама пояснил мне, что озеро «Подобное уму» обладает свойством показывать образы, соответствующие содержанию сознания того, кто в него смотрит. На север от дворца находятся дома жителей Калапы.

На северном краю плато возвышается горная цепь, десять вершин которой подобны по форме десяти главным Бодхисаттвам. Говорится, что сходство это не только внешнее - данные вершины обладают сознанием этих Бодхисаттв.

Жители Шамбалы говорят на санскрите. Они очень богаты и носят одеяния и головные уборы белого цвета. Практически все время жизни (измеряемое не одной сотней лет) жители священной страны проводят за выполнением йогических практик и чтением священных книг, в первую очередь трактатов Калачакры-тантры. Многие из них достигли высоких уровней реализации. Они подчиняют себе себе существ нечеловеческой природы, которые служат им. Законы в стране мягкие, насильственные меры наказания совершенно отсутствуют.

Другое известное сочинение Панчен-ламы VI — «Моление о перерождении в северной Шамбале». Это небольшой стихотворный текст содержит краткое описание Шамбалы и грядущей великой битвы. Но главное его назначение заключается в другом. Это моление о перерождении в священной стране, которое благодаря помощи Панчен-ламы, полагается доступным любому буддисту, читающему этот текст. Рефреном выступает обращенное к самому Панчен-ламе моление взять молящегося с собой — то есть обеспечить ему рождение в чудесном краю.

Монгольские мотивы.

Вместе с тибетской формой буддизма Калачакра-тантра и легенда о Шамбале распространились среди монгольских народов. Как в Тибете, так и в Монголии (МНР и провинция Внутренняя Монголия в Китае) и России (среди бурятов и калмыков) это учение остается живым до сих пор. В монгольском бытовании легенда о Шамбале приобрела ряд новых деталей. Так, возникла традиция связывать Богдо-гэгэнов с полководцем Шамбалы Хануманом — полагается, что они принадлежат к одной линии перерождений.

В 1999 году Балбар-лама (старейший из ныне здравствующих бурятских лам) познакомил меня с тибетоязычным сочинением «Благой путь Шамбалы». Текст включал в себя описание Шамбалинской битвы и моление о перерождении в чудесной стране. Его автор Ганжурва-гэгэн VI — агинский бурят Данзан Норбоев (1887–1935). Сочинение датируется 1927 годом, что неслучайно. В этот год, согласно тибетской хронологии, в Шамбале воцарился Ригдан XXI Магаг (он будет править, как и другие цари этой страны, за несколькими исключениями, 100 лет). В годы восшествия на престол царей Шамбалы практики Калачакра-тантры пишут об этом учении и о Шамбале специальные работы. О самом Данзане Норбоеве существует пророчество, что в одном из будущих рождений он примет участие в Шамбалинской войне как один из командиров в войске священной страны.

Среди верующих Бурятии была распространена молитва-благопожелание о перерождении в Шамбале и участии в великой битве: Шамбалын сэрэг боложо турэхэмнэй болтогой! (бурятское «Да будем шамбалинскими солдатами!»). Считается, что для перерождения в Шамбале необходимо иметь посвящение в Калачакра-тантру и вообще хорошие познания в буддийском учении. Для участия в великой битве перерождение в Шамбале полагается просто необходимым, поскольку в её армию не набирают из других областей этого мира. Старики-ламы в Бурятии говорили, что во время Шамбалинской войны хорошо родиться даже букашкой — будучи растоптанным шамбалинским солдатом, обретёшь высшее рождение в Шамбале или других сакральных областях буддийской космологии.

До конца 70-х годов XX века в Бурятии сохранялись традиционные представления о Шамбале. Одним из их хранителей был Лама-тантрист Гатабон-лама (Цыренжаб Гатабон) (ум. 1979), ближайший сподвижник святого-перерожденца Б. Д. Дандарона (1913–1974). Он являлся специалистом высшего уровня в Калачакра-тантре. Своим ученикам Гатабон-лама говорил, что во время Шамбалинской войны он станет офицером священной армии, а они — шамбалинскими солдатами.

Но в устной бурятской версии легенды о Шамбале бытовало представление, что в последней войне будут применяться как сиддхи — йогические силы шамбалинцев, так и самая новейшая техника — артиллерия, танки и авиация, оснащенные радиоприборами и электронным оборудованием. Современная техника здесь дублирует сиддхи, хотя и не сливается с ними — за сиддхами всё равно оставлялось решающее слово в победе войска Шамбалы.

В Улан-Баторе я был знаком с Данзан-багшой — старым калачакринским ламой из Гандан-хита, главного монастыря Монголии. У старого калачакринца я видел доставшуюся ему по традиции трость, сделанную, как считалось, из дерева, которое росло в Шамбале. Дерево это имело крайне перевитые волокна. С подобным предметом я встретился и в Тибете. В расположенной более чем в 300 км на юго-восток от Лхасы пещере великого йогина Рэйчунбы Доржедагбы (1084–1161) хранится учительский жезл его гуру Миларэйбы (Миларепы, 1040–1123). Жезл очень шишковат и его древесина имеет перевитые волокна. По словам Дава Цырена — хранителя пещеры, жезл сделан из дерева, какие растут в Шамбале.

Отблеск на западе.

Первыми европейскими авторами, оставившими письменные сообщения о Шамбале, принято считать католических миссионеров, отцов-иезуитов из Португалии Стефана Каселлу (Estêvão Cacella, 1585–1630) и Иоанна (Жуана) Кабрала (João Cabral, 1529–1609). В первой половине XVII века, находясь в Бутане, они услышали о Шамбале, и Кассела попытался достичь этой страны. Известно, что он добрался до Шигадзэ, где прожил двадцать три года, вплоть до своей смерти в 1630 году. Кассела не ошибся в выборе места и оказался здесь в удачное для этого время. Дело в том, что в Шигадзэ находится монастырь Даши Лхунбо — резиденция Панчен-лам, начиная с Панчен-ламы IV (1567–1662). Как отмечалось выше, именно с этого иерарха берет начало традиция связывать Панчен-лам с Ригданом I и Ригданом XXV Шамбалы.

Первым западным учёным, начавшим научную разработку темы Шамбалы, был венгр Чома де Кереш (Csoma de Kőrös, 1790–1842). В первой половине XIX века он познакомился в Тибете с текстами Калачакра-тантры и тибетскими работами о Шамбале. На основе астрономических выкладок первой главы «Шри Калачакра нама тантры раджи» он локализовал Шамбалу севернее реки Сыр-Дарья. Со времен Чома де Кереша тема Шамбалы затрагивалась в целом ряде исследований зарубежных и отечественных ученых. Довольно специфический интерес, судя по некоторым свидетельствам, проявляли к Шамбале в верхах нацистской Германии и в руководстве СССР. Его трудно назвать научным, и останавливаться на нем мы не станем.

Ключевая линия легенды о Шамбале — тема войны, карающей и уничтожающей мировое зло, — сама провоцировала политизацию легенды, и приводила к тому, что о Шамбале — и на Востоке и на Западе — вспоминали в трудные моменты истории, в том числе в XX веке, так изобиловавшем ими.

В 1998 году в Северо-восточном Тибете я обнаружил неизвестное на Западе сочинение о Шамбале — «Обобщающее рассуждение об устройстве страны Шамбалы в северной стороне». По указанию в тексте на год правления царя Шамбалы, я установил, чтосочинение было написано в 1878 году. Его автор — Жигмед Сандан Ринпоче (1814–1897), знаменитый в Северо-восточном Тибете йогин и духовный учитель. Ряд деталей в его описании неизвестен по другим текстам, что указывает на его собственный йогический опыт в постижении сакральной страны.

Шамбалу он называет «страной белой ограды», имея в виду её внешнюю кольцевую цепь гор. Их вершины покрыты испускающим сияние магическим хрусталем. Также он говорит о Шамбале как о «стране людей-небожителей», приравнивая шамбалинцев к богам. По словам Жигмед Сандана Ринпоче, трон царей священной страны поддерживают и переносят живые драконы. Её земля не засолена и очень мягка, так что нам — обычным людям — трудно идти по ней. Будучи не паханой, она в изобилии производит плодовые деревья и злаки.

В тексте йогина Шамбала рисуется страной священной, но не пуританской. Жигмед Сандан описывает царя Шамбалы в окружении множества «умелых в искусстве обольщения волшебниц» — его жен. И это не единственное свидетельство такого рода. Уже из «Вхождения в Калапу» Арьи Амогханкуши известно, что цари Шамбалы — имеют одновременно много жен. Царь и царицы, по его словам, «постоянно в каме (соитии) радость творят, но в добродетелях не деградируют». Вопрос определения наследника престола, по свидетельству Амогханкуши, решается так: если идет дождь из белых лотосов во время родов у одной из царских жен, и в течение семи суток от тела новорожденного исходит чудесное сияние, он — будущий царь.

Острия двух лойланов в роще Малая, по словам Жигмед Сандана, увенчаны драгоценностью чинтамани, испускающей во все стороны безграничное сияние. Эта магическая драгоценность исполняет желания тех, кто смотрит на нее.

Благословение из Шамбалы.

Одним из известных практиков Калачакра-тантры был Лондол-лама Агван Лобсан (1719–1795) — знаменитый тибетский религиозный учитель и ученый, чьим Гуру был сам Панчен-лама VI. В текстах Лондол-лама упоминается с титулом Ринпоче, отмечающим святых-перерожденцев. Однако он не стал основателем их новой линии. Никто из лам, с которыми я встречался в Тибете, не мог ответить на мой вопрос о следующих рождениях Лондол-ламы. Чтобы найти ответ, я отправился в монастырь Радод Дэважан, где он провел последние годы жизни.

Основанный в 1205 году, монастырь расположен примерно в часе езды от Лхасы. Выдающиеся подвижники Тибета приходили сюда для изучения буддийской теории и практики йоги. Мой интерес к святому-патрону обители и знакомство с его сочинениями сняли необходимость в предварительных расспросах. Сразу в общении с монахами установилась сердечная доверительная атмосфера. Вопрос о перерождениях Лондол-ламы жег мои уста. «Где он?» — спросил я старейшего монаха обители, восьмидесятитрехлетнего Ешэй Галдана. Последовал уверенный, ясный и краткий ответ: «В Шамбале».

Километрах в трех от монастыря находится ритод (место йогического уедения) Лондол-ламы, имеющий название Ринчен лин — комплекс из нескольких каменных зданий (одно — двухэтажное) за общей оградой. Рядом расположены две ступы — Лондол-ламы и его секретаря — Дамчой Янпэла, ушедшего из жизни вскоре после учителя. Помещение на втором этаже здания в Ринчен лин — место затворничества Лондол-ламы, приспособленное для долгого пребывания без выхода наружу. Завершая жизненный путь, Лондол-лама не покидал эту комнату, выполняя итоговые йогические практики. Пищу святому подавали через прямоугольное окно (ок. 25 см × 20 см) в стене. Сейчас оно замуровано, и на закрывающем его камне с наружной стороны красной краской начертан священный слог ОМ.

Когда святой покинул тело, его сподвижниками, достигшими высоких уровней реализации, было сказано: не ищите его здесь, он ушел в Шамбалу. Именно поэтому в Тибете не возникла линия перерождений Лондол-ламы. Такое ясное и глубокое разрешение нашел вопрос, приведший меня в Радод. Ещё задолго до ухода, в состоянии йогического сосредоточения, Лондол-лама прозревал Шамбалу: видел её строения и жителей и, судя по его описаниям, даже общался с шамбалинцами.

Лондол-лама указывает размер стороны квадратного основания построенного Сучандрой лойлана — 412 локтей (ок. 185,4 м). Дома в Шамбале, по его словам, подобны индийским. Лондол-лама уточняет сообщение Панчен-ламы VI о белых одеяниях и головных уборах шамбалинцев: мужчины-миряне имеют головные уборы и хлопковые одеяния белого или красного цвета, женщины носят белую или синюю одежду почти без драгоценностей и узоров. Имеется также множество монахов. Сообщение между Калапой и девяносто шестью малыми государствами Шамбалы устроено следующим образом. В каждом из них имеются жезлы, называемые «обладающие силой ума». Гонцу, взявшему такой жезл в руку, достаточно лишь представить в уме место, в которое ему нужно попасть, как в миг он оказывается там. Лондол-лама сообщает, что в Шамбале имеют широкое распространение сочинения Цзонхавы (1357–1419) и его учеников, доставленные туда посредством магической силы Ригдана, а также даков и дакинь. Согласно данному свидетельству не только мы имеем возможность обратиться к учению, полученному из Шамбалы — к Калачакра-тантре, но и жители этой священной страны обращаются к учениям, полученным из Тибета.

«Родившись в Шамбале, не оставил ли Лондол-лама вниманием и заботой свой монастырь и вообще тех, кто живет в обычных странах, дает ли знать о себе, находясь в священной стране?» — спросил я перед расставанием Ешэй Галдана. «Не оставил, — ответил старейший монах обители Радод. — Тот, кто достигает успехов в йоге, может почувствовать прикосновение к своей макушке ладони Лондол-ламы — его благословение из Шамбалы».

Андрей Стрелков.

Метки: лама шамбала жезл трость |

Русский Язык и Санскрит |

Жарникова С.

Мы кто в этой старой Европе?

…в северорусских говорах слова зачастую несут в себе более архаичный смысл, чем тот, который в измененном и отшлифованном виде сохранился в священном языке жрецов Древней Индии.

В северорусском гаять – убирать, хорошо обрабатывать, а в санскрите гайя – дом, хозяйство, семья.

В вологодских говорах карта – это вытканный на половике узор, а в санскрите карт – прясть, отсекать, отделять. Слово прастава, то есть тканая орнаментальная или вышитая полоса, украшающая подолы рубах, концы полотенец и в целом декорирующая одежду, в санскрите означает – хвалебная песнь: ведь в гимнах Ригведы священная речь постоянно ассоциируется с орнаментом ткани, а поэтическое творчество мудрецов сравнивается с ткачеством – "ткань гимна", "ткать гимн" и так далее.

Вероятно, именно в северорусских говорах надо искать объяснение и тому, как готовился ритуальный хмельной напиток сома. В текстах Ригведы постоянно упоминается некая "жертвенная солома", необходимая для приготовления сомы:

"С поднятым ковшом расстилая

Жертвенную солому при жертвоприношении во время прекрасного обряда,

Я переворачиваю (ее, чтобы она дала) больше места богам..."

или

"На жертвенной соломе этого мужа

Выжат сома для жертвоприношения (этого) дня,

Произносится гимн и (пьется) хмельной напиток".

Сому, как известно, смешивали с молоком и медом.

Но именно в Вологодской области использовалось приспособление из соломы, сложенной в виде решетки для процеживания пива. Поэтому таинственный напиток богов – был не настоем эфедры или мухоморов, не молочной водкой, как предполагают ряд исследователей, а, судя по всему, пивом, секреты приготовления которого до сих пор сохраняются в тайне в глухих уголках русского Севера. Так, старожилы рассказывают о том, что раньше пиво (а сейчас и водку) кипятили с молоком и медом и получали хмельной напиток с удивительными свойствами.

Но не только в деревнях русского Севера можно услышать эти удивительные слова. Вот стоят две молодые и вполне современные женщины во дворе вологодского дома, и, вероятно, обсуждая третью, одна из них говорит: "Дивья ей в норке ходить, мужик такие деньги зарабатывает". Что это за странное слово – дивья? Оказывается, оно означает буквально следующее – хорошо, легко, удивительно. Есть еще слово дивье – чудо, нетто поразительное. А на санскрите? Совершенно верно, дивья – значит удивительный, прекрасный, чудесный, небесный, великолепный.

Или еще один городской разговор: "Такая лужища во дворе, водопровод прорвало. Вот она кульнула, и руку-то сломала". Судя по всему, неудачница, о которой шла речь, упала в воду. Снова возвращаясь к санскриту, заметим, что там кулья или кула – ручей, река. Но реки с таким названием есть и на русском Севере: Кула, Кулой, Кулать, Кулом и так далее. И кроме них – еще масса речушек, озер и населенных пунктов, названия которых можно объяснить, обратившись к санскриту. Объем журнальной статьи не позволяет привести здесь весь огромный перечень, насчитывающий тысячи названий, но вот некоторые из них:

Стилизованные женские вологодские вышивки XIX века (слева).

Индийские вышивки того же времени.

Интересно, что названия многих рек – "священных криниц", встречающиеся в древнеиндийском эпосе "Махабхарата", есть и у нас на русском Севере. Перечислим те, которые совпадают дословно: Алака, Анга, Кая, Куижа, Кушеванда, Кайласа, Сарага.

А ведь есть еще реки Ганга, Гангрека, озера Ганго, Гангозеро и многие, многие другие.

Наш современник, выдающийся болгарский лингвист В. Георгиев отмечал следующее очень важное обстоятельство: "Географические названия являются самым важным источником для определения этногенеза данной области. В отношении устойчивости эти названия неодинаковы, наиболее устойчивы названия рек, особенно главных". Но для того, чтобы сохранились названия, необходимо сохранение преемственности населения, передающего эти названия из поколения в поколение. В противном случае приходят новые народы и называют все по-своему. Так, в 1927 году отряд геологов "открыл" самую высокую гору Приполярного Урала. Она называлась у местного коми-населения Нарада-Из, Из – по-коми – гора, скала, а вот что значит Нарада – никто объяснить не мог. И решили геологи в честь десятилетия Октябрьской революции и для понятности переименовать гору и назвать ее Народной. Так она теперь и называется во всех географических справочниках и на всех картах. А ведь в древнеиндийском эпосе рассказывается о великом мудреце и сподвижнике Нараде, жившем на Севере и передававшем веления Богов людям, а просьбы людей – Богам.

Ту же самую мысль высказал еще в 20-х годах нашего века великий русский ученый академик А. И. Соболевский в своей статье "Названия рек и озер русского Севера": "Исходный пункт моей работы – предположение, что две группы названий родственны между собой и принадлежат к одному языку индоевропейской семьи, который я пока, впредь до подыскания более подходящего термина, именую скифским".

В 60-х годах нашего века шведский исследователь Г. Ехансон, анализируя географические названия Севера Европы (в том числе и русского Севера), пришел к выводу, что в основе их лежит какой-то индоиранский язык.

Названия северорусских рек: Значение слов на санскрите:

Варила варила – дающий воду

Важа важа – сила, быстрота, шум воды

Варз варз – поливать, осыпать дарами

Валга валгу – приятный, прекрасный

Вель вела – граница, предел, речной берег

Дан дану – капля, роса

Ира ира – освежающий напиток

Индига, Индега, Индоманка инду – капля

Карака карака – сосуд для воды

Кала

кала – черный, темный

Лала

лал – играть, переливаться

Куша

куша – священная трава, вид осоки

Падма

падма – цветок кувшинки, лилии, лотос

Панка (озеро)

панка – ил, тина

Сагара

сагара – впадающий в море, ручей

Сара

сара – сок, нектар, вода

Сухона

сухана – легкопреодолимая

Харина харина – гусь, золото

Шона

шона – река

Композиции северорусской вышивки (внизу) и индийской.

"Так в чем же дело и как попали санскритские слова и названия на русский Север?" – спросите вы. Все дело в том, что не из Индии пришли они на Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и другие русские земли, а совсем наоборот.

Обратите внимание на то, что последнее по времени событие, описанное в эпосе "Махабхарата", – это грандиозная битва между народами пандавов и кауравов, которая, как считается, произошла в 3102 году до н. э. на Курукшетре (Курском поле). Именно с этого события традиционная индийская хронология начинает отсчет самого плохого временного цикла – Калиюги (или времени царства богини смерти Кали). Но на рубеже 3-4-го тысячелетия до н. э. племен, говоривших на индоевропейских языках (и, естественно, на санскрите), на полуострове Индостан еще не было, Они пришли туда значительно позже. Тогда возникает естественный вопрос: где же они воевали в 3102 году до н. э., то есть пять тысячелетий назад?

Орнаменты вышивки и тканых изделий Вологодской губернии. XIXвек.

Еще в начале нашего века на этот вопрос пытался ответить выдающийся индийский ученый Бал Гангадхар Тилак, анализируя древние тексты в своей книге "Арктическая родина в Ведах", которая вышла в свет в 1903 году. По его мнению, родина предков индо-иранцев (или, как они себя называли, – ариев) находилась на Севере Европы, где-то около Полярного круга. Об этом свидетельствовали дошедшие предания о годе, который делится на светлую и темную половину, о замерзающем Молочном море, над которым сверкает Северное сияние ("Блиставицы"), о созвездиях не только приполярных, но и заполярных широт, кружащихся длинной зимней ночью вокруг Полярной звезды. Древние тексты рассказывали о весеннем таянии снегов, о незаходящем летнем солнце, о горах, протянувшихся с запада на восток и делящих реки на текущие на север (в Молочное море) и текущие на юг (в Южное море).

Карта с названиями рек Вологодской губернии. 1860 год.

Именно эти горы, объявленные рядом ученых "мифическими", стали камнем преткновения для исследователей, попытавшихся вслед за Тилаком определить более конкретно, где же все-таки находилась страна, описанная в Ведах и "Махабхарате", а также в священной книге древних иранцев "Авесте". К сожалению, индологи редко обращаются к русским областным диалектологическим словарям, практически не знают центральнорусской и тем более северорусской топонимики, не анализируют географические карты и почти не заглядывают в работы своих коллег из других областей науки: палеоклиматологов, палеоботаников, геоморфологов. Иначе они давно бы обратили внимание на отмеченные светло-коричневым цветом на карте Европейской части России протянувшиеся с запада на восток возвышенности, называемые Северными Увалами. Именно они, соединяясь с Тиманским кряжем, Приполярным Уралом на востоке и возвышенностями Карелии на западе, создают ту дугу возвышенностей, которая, как считали древние арии, делила их землю на север и юг. Именно на этих широтах помещал Птолемей (II век н. э.) Рипейскне, Гиперборейские или Алаунские горы, аналогичные священным горам Меру и Хара арийской древности. Он писал, что "внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь сильных сарматов и называются алаунянами". Здесь имеет смысл обратиться к описанию ландшафтов Вологодской губернии, сделанному в 1890 году Н. А. Иваницким: "По южной границе губернии тянется так называемая Урало-Алаунская гряда, захватывающая уезды Устьсысольский, Никольский, Тотемский, Вологодский и Грязовецкий. Это не горы, а отлогие холмы или плоские возвышенности, служащие водоразделом двинской и волжской систем". Надо полагать, что вологодские крестьяне, называвшие эти возвышенности (как и их отцы, деды и прадеды) Алаунскими горами, в основной своей массе , Птолемея не читали и едва ли подозревали о такой древности этого названия. Если бы , исследователи, занятые поисками арийской прародины и священных гор ариев, обратились к "Географии" Птолемея, работам северорусских краеведов прошлого и начала нынешнего веков или к трудам современных геоморфологов, то многие проблемы были бы давно сняты. Так, один из крупнейших геоморфологов нашего времени Ю. А. Мещеряков называл Северные Увалы "аномалией Русской равнины" и подчеркивал, что именно они являются главным водоразделом бассейнов северных и южных морей. Говоря о том, что более высокие возвышенности (Среднерусская и Приволжская) уступают им роль главного водораздельного рубежа, он сделал следующий вывод: "Среднерусская и Приволжская возвышенности возникли лишь в новейшее (неогенчетвертичное) время, когда Северные Увалы уже существовали и были водоразделом бассейнов северных и южных морей". И именно там, где протянулись с запада на восток Северные Увалы, в наибольшей степени сохранились до наших дней названия рек, озер, сел и деревень, объяснимые только при помощи священного языка ариев – санскрита. Именно здесь в ткачестве и вышивке русских крестьянок до середины XX века стойко сохранялась традиция древних геометрических орнаментов и сюжетных композиций, истоки которых можно найти в различных археологических культурах Евразии. И прежде всего это те орнаменты, зачастую очень сложные и трудно-выполнимые, которые были визитной карточкой арийской древности.

Во 2-м тысячелетии до н. э. (а возможно, и несколько раньше) пришли в северо-западную Индию племена земледельцев и скотоводов, именующих себя "ариями". Но ушли ведь не все. Какая-то часть, наверное, все-таки осталась на исконной территории.

В июне 1993 года мы, группа работников науки и культуры Вологодской области и наши гости – фольклорный коллектив из Индии (штат Западная Бенгалия), плыли на теплоходе по реке Сухоне, от Вологды до Великого Устюга. Индийским коллективом руководили две женщины с удивительными именами – Дарвини (дарящая свет) и Васанта (весна). Теплоход медленно шел по прекрасной северной реке. Мы смотрели на цветущие луга, вековые сосны, на деревенские дома – двух-трехэтажные хоромины, на полосатые отвесные берега, на тихую гладь воды, любовались пленительной тишиной белых северных ночей. И вместе удивлялись, как много у нас общего. Мы, русские, – тому, что наши индийские гости могут практически без акцента повторять за нами слова популярной эстрадной песни. Они, индийцы, – тому, как знакомо звучат названия рек и деревень. А потом мы вместе рассматривали орнаменты, – выполненные именно в тех местах, мимо которых шел наш теплоход. Сложно описать то чувство, которое испытываешь, когда гости из далекой страны, указывая то на одну, то на другую вышивку XIX – начала XX века вологодских крестьянок, наперебой говорят: "Это есть в Ориссе, а это в Раджастхане, а это похоже на то, что делается в Бихаре, а это – в Гуджерате, а это как у нас – в Бенгалии". Было радостно ощущать крепкие нити, связывающие нас через тысячелетия с далекими общими предками.

В 1914 году Валерий Брюсов написал стихи, подтверждением которых, видимо, станет не одна научная работа.

Не надо обманчивых грез,

Не надо красивых утопий:

Но Рок поднимает вопрос,

Мы кто в этой старой Европе?

Случайные гости? Орда,

Пришедшая с Камы и с Оби,

Чтояростью дышит всегда,

Все губит в бессмысленной злобе?

Иль мы – mom великий народ,

Чье имя не будет забыто,

Чьяречь и поныне поет

Созвучно с напевом санскрита

Мы кто в этой старой Европе?

…в северорусских говорах слова зачастую несут в себе более архаичный смысл, чем тот, который в измененном и отшлифованном виде сохранился в священном языке жрецов Древней Индии.

В северорусском гаять – убирать, хорошо обрабатывать, а в санскрите гайя – дом, хозяйство, семья.

В вологодских говорах карта – это вытканный на половике узор, а в санскрите карт – прясть, отсекать, отделять. Слово прастава, то есть тканая орнаментальная или вышитая полоса, украшающая подолы рубах, концы полотенец и в целом декорирующая одежду, в санскрите означает – хвалебная песнь: ведь в гимнах Ригведы священная речь постоянно ассоциируется с орнаментом ткани, а поэтическое творчество мудрецов сравнивается с ткачеством – "ткань гимна", "ткать гимн" и так далее.

Вероятно, именно в северорусских говорах надо искать объяснение и тому, как готовился ритуальный хмельной напиток сома. В текстах Ригведы постоянно упоминается некая "жертвенная солома", необходимая для приготовления сомы:

"С поднятым ковшом расстилая

Жертвенную солому при жертвоприношении во время прекрасного обряда,

Я переворачиваю (ее, чтобы она дала) больше места богам..."

или

"На жертвенной соломе этого мужа

Выжат сома для жертвоприношения (этого) дня,

Произносится гимн и (пьется) хмельной напиток".

Сому, как известно, смешивали с молоком и медом.

Но именно в Вологодской области использовалось приспособление из соломы, сложенной в виде решетки для процеживания пива. Поэтому таинственный напиток богов – был не настоем эфедры или мухоморов, не молочной водкой, как предполагают ряд исследователей, а, судя по всему, пивом, секреты приготовления которого до сих пор сохраняются в тайне в глухих уголках русского Севера. Так, старожилы рассказывают о том, что раньше пиво (а сейчас и водку) кипятили с молоком и медом и получали хмельной напиток с удивительными свойствами.

Но не только в деревнях русского Севера можно услышать эти удивительные слова. Вот стоят две молодые и вполне современные женщины во дворе вологодского дома, и, вероятно, обсуждая третью, одна из них говорит: "Дивья ей в норке ходить, мужик такие деньги зарабатывает". Что это за странное слово – дивья? Оказывается, оно означает буквально следующее – хорошо, легко, удивительно. Есть еще слово дивье – чудо, нетто поразительное. А на санскрите? Совершенно верно, дивья – значит удивительный, прекрасный, чудесный, небесный, великолепный.

Или еще один городской разговор: "Такая лужища во дворе, водопровод прорвало. Вот она кульнула, и руку-то сломала". Судя по всему, неудачница, о которой шла речь, упала в воду. Снова возвращаясь к санскриту, заметим, что там кулья или кула – ручей, река. Но реки с таким названием есть и на русском Севере: Кула, Кулой, Кулать, Кулом и так далее. И кроме них – еще масса речушек, озер и населенных пунктов, названия которых можно объяснить, обратившись к санскриту. Объем журнальной статьи не позволяет привести здесь весь огромный перечень, насчитывающий тысячи названий, но вот некоторые из них:

Стилизованные женские вологодские вышивки XIX века (слева).

Индийские вышивки того же времени.

Интересно, что названия многих рек – "священных криниц", встречающиеся в древнеиндийском эпосе "Махабхарата", есть и у нас на русском Севере. Перечислим те, которые совпадают дословно: Алака, Анга, Кая, Куижа, Кушеванда, Кайласа, Сарага.

А ведь есть еще реки Ганга, Гангрека, озера Ганго, Гангозеро и многие, многие другие.

Наш современник, выдающийся болгарский лингвист В. Георгиев отмечал следующее очень важное обстоятельство: "Географические названия являются самым важным источником для определения этногенеза данной области. В отношении устойчивости эти названия неодинаковы, наиболее устойчивы названия рек, особенно главных". Но для того, чтобы сохранились названия, необходимо сохранение преемственности населения, передающего эти названия из поколения в поколение. В противном случае приходят новые народы и называют все по-своему. Так, в 1927 году отряд геологов "открыл" самую высокую гору Приполярного Урала. Она называлась у местного коми-населения Нарада-Из, Из – по-коми – гора, скала, а вот что значит Нарада – никто объяснить не мог. И решили геологи в честь десятилетия Октябрьской революции и для понятности переименовать гору и назвать ее Народной. Так она теперь и называется во всех географических справочниках и на всех картах. А ведь в древнеиндийском эпосе рассказывается о великом мудреце и сподвижнике Нараде, жившем на Севере и передававшем веления Богов людям, а просьбы людей – Богам.

Ту же самую мысль высказал еще в 20-х годах нашего века великий русский ученый академик А. И. Соболевский в своей статье "Названия рек и озер русского Севера": "Исходный пункт моей работы – предположение, что две группы названий родственны между собой и принадлежат к одному языку индоевропейской семьи, который я пока, впредь до подыскания более подходящего термина, именую скифским".

В 60-х годах нашего века шведский исследователь Г. Ехансон, анализируя географические названия Севера Европы (в том числе и русского Севера), пришел к выводу, что в основе их лежит какой-то индоиранский язык.

Названия северорусских рек: Значение слов на санскрите:

Варила варила – дающий воду

Важа важа – сила, быстрота, шум воды

Варз варз – поливать, осыпать дарами

Валга валгу – приятный, прекрасный

Вель вела – граница, предел, речной берег

Дан дану – капля, роса

Ира ира – освежающий напиток

Индига, Индега, Индоманка инду – капля

Карака карака – сосуд для воды

Кала

кала – черный, темный

Лала

лал – играть, переливаться

Куша

куша – священная трава, вид осоки

Падма

падма – цветок кувшинки, лилии, лотос

Панка (озеро)

панка – ил, тина

Сагара

сагара – впадающий в море, ручей

Сара

сара – сок, нектар, вода

Сухона

сухана – легкопреодолимая

Харина харина – гусь, золото

Шона

шона – река

Композиции северорусской вышивки (внизу) и индийской.

"Так в чем же дело и как попали санскритские слова и названия на русский Север?" – спросите вы. Все дело в том, что не из Индии пришли они на Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и другие русские земли, а совсем наоборот.

Обратите внимание на то, что последнее по времени событие, описанное в эпосе "Махабхарата", – это грандиозная битва между народами пандавов и кауравов, которая, как считается, произошла в 3102 году до н. э. на Курукшетре (Курском поле). Именно с этого события традиционная индийская хронология начинает отсчет самого плохого временного цикла – Калиюги (или времени царства богини смерти Кали). Но на рубеже 3-4-го тысячелетия до н. э. племен, говоривших на индоевропейских языках (и, естественно, на санскрите), на полуострове Индостан еще не было, Они пришли туда значительно позже. Тогда возникает естественный вопрос: где же они воевали в 3102 году до н. э., то есть пять тысячелетий назад?

Орнаменты вышивки и тканых изделий Вологодской губернии. XIXвек.

Еще в начале нашего века на этот вопрос пытался ответить выдающийся индийский ученый Бал Гангадхар Тилак, анализируя древние тексты в своей книге "Арктическая родина в Ведах", которая вышла в свет в 1903 году. По его мнению, родина предков индо-иранцев (или, как они себя называли, – ариев) находилась на Севере Европы, где-то около Полярного круга. Об этом свидетельствовали дошедшие предания о годе, который делится на светлую и темную половину, о замерзающем Молочном море, над которым сверкает Северное сияние ("Блиставицы"), о созвездиях не только приполярных, но и заполярных широт, кружащихся длинной зимней ночью вокруг Полярной звезды. Древние тексты рассказывали о весеннем таянии снегов, о незаходящем летнем солнце, о горах, протянувшихся с запада на восток и делящих реки на текущие на север (в Молочное море) и текущие на юг (в Южное море).

Карта с названиями рек Вологодской губернии. 1860 год.

Именно эти горы, объявленные рядом ученых "мифическими", стали камнем преткновения для исследователей, попытавшихся вслед за Тилаком определить более конкретно, где же все-таки находилась страна, описанная в Ведах и "Махабхарате", а также в священной книге древних иранцев "Авесте". К сожалению, индологи редко обращаются к русским областным диалектологическим словарям, практически не знают центральнорусской и тем более северорусской топонимики, не анализируют географические карты и почти не заглядывают в работы своих коллег из других областей науки: палеоклиматологов, палеоботаников, геоморфологов. Иначе они давно бы обратили внимание на отмеченные светло-коричневым цветом на карте Европейской части России протянувшиеся с запада на восток возвышенности, называемые Северными Увалами. Именно они, соединяясь с Тиманским кряжем, Приполярным Уралом на востоке и возвышенностями Карелии на западе, создают ту дугу возвышенностей, которая, как считали древние арии, делила их землю на север и юг. Именно на этих широтах помещал Птолемей (II век н. э.) Рипейскне, Гиперборейские или Алаунские горы, аналогичные священным горам Меру и Хара арийской древности. Он писал, что "внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь сильных сарматов и называются алаунянами". Здесь имеет смысл обратиться к описанию ландшафтов Вологодской губернии, сделанному в 1890 году Н. А. Иваницким: "По южной границе губернии тянется так называемая Урало-Алаунская гряда, захватывающая уезды Устьсысольский, Никольский, Тотемский, Вологодский и Грязовецкий. Это не горы, а отлогие холмы или плоские возвышенности, служащие водоразделом двинской и волжской систем". Надо полагать, что вологодские крестьяне, называвшие эти возвышенности (как и их отцы, деды и прадеды) Алаунскими горами, в основной своей массе , Птолемея не читали и едва ли подозревали о такой древности этого названия. Если бы , исследователи, занятые поисками арийской прародины и священных гор ариев, обратились к "Географии" Птолемея, работам северорусских краеведов прошлого и начала нынешнего веков или к трудам современных геоморфологов, то многие проблемы были бы давно сняты. Так, один из крупнейших геоморфологов нашего времени Ю. А. Мещеряков называл Северные Увалы "аномалией Русской равнины" и подчеркивал, что именно они являются главным водоразделом бассейнов северных и южных морей. Говоря о том, что более высокие возвышенности (Среднерусская и Приволжская) уступают им роль главного водораздельного рубежа, он сделал следующий вывод: "Среднерусская и Приволжская возвышенности возникли лишь в новейшее (неогенчетвертичное) время, когда Северные Увалы уже существовали и были водоразделом бассейнов северных и южных морей". И именно там, где протянулись с запада на восток Северные Увалы, в наибольшей степени сохранились до наших дней названия рек, озер, сел и деревень, объяснимые только при помощи священного языка ариев – санскрита. Именно здесь в ткачестве и вышивке русских крестьянок до середины XX века стойко сохранялась традиция древних геометрических орнаментов и сюжетных композиций, истоки которых можно найти в различных археологических культурах Евразии. И прежде всего это те орнаменты, зачастую очень сложные и трудно-выполнимые, которые были визитной карточкой арийской древности.

Во 2-м тысячелетии до н. э. (а возможно, и несколько раньше) пришли в северо-западную Индию племена земледельцев и скотоводов, именующих себя "ариями". Но ушли ведь не все. Какая-то часть, наверное, все-таки осталась на исконной территории.