-Метки

-Рубрики

- Вера (93)

- Славяне и арии (70)

- Культура (47)

- Архитектура (44)

- Веды (41)

- Русь изначальная. (41)

- Книги (37)

- Города России (29)

- История (26)

- Правда (24)

- Песни птицы Гамаюн (18)

- Русские художники (15)

- Русский эпос (12)

- Народные промыслы (11)

- Имена (10)

- родовой уклад (9)

- Велесова Книга (9)

- дети (6)

- Святилища славян (5)

- Русь в искусстве (5)

- БИБЛИОТЕКА (ССЫЛКИ) (4)

- Иное мнение (4)

- Обряды (4)

- Стихи и песни о России (3)

- Деревянная Русь (2)

- Колыбельные (2)

- Знания ведунов (2)

- Афоризмы (1)

-Музыка

- Светлана Копылова - Русская земля

- Слушали: 1022 Комментарии: 13

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Другие рубрики в этом дневнике: Стихи и песни о России(3), Славяне и арии(70), Святилища славян(5), Русь изначальная.(41), Русь в искусстве(5), Русский эпос(12), Русские художники(15), родовой уклад(9), Правда(24), Песни птицы Гамаюн(18), Обряды(4), Народные промыслы(11), Культура(47), Колыбельные(2), Книги(37), История(26), Иное мнение(4), Имена(10), Знания ведунов(2), дети(6), Деревянная Русь(2), Города России(29), Вера(93), Велесова Книга(9), Веды(41), БИБЛИОТЕКА (ССЫЛКИ)(4), Афоризмы(1)

Русское деревянное зодчество. Детали. |

Дневник |

Издревле на Руси деревянные дома украшали резьбой, превращая дома в настоящее произведение искусства Технологичность обработки древесины способствовала появлению целой плеяды знаменитых резчиков, среди которых особенно славились мастера русского Севера, Урала, Сибири и Поволжья. Резьба на причелинах, подзорах кровель и оконных наличниках сочеталась с росписью, подчеркивая индивидуальность каждого дома. Мотивами резьбы служили цветы, злаки, животные и птицы, среди которых особым уважением пользовался петух, как вестник восхода солнца. Основные украшения сосредотачивали на фронтонах, коньках, оконных наличниках и ставнях, резьбой украшали крыльцо. Резьба использовалась не только для украшения наружной части дома, но и в его интерьере. Столбы трапезных оснащали порезками в виде жгутов и "дынек", подчеркивая красоту древесины и ее уникальные свойства. Искусство резчика передавалось из поколения в поколение и сохранило до наших дней традиции русской деревянной архитектуры.

|

Деревянная резная отделка дома

|

|

|

Детали загородного дома

|

|

|

Детали резной бани

|

|

|

Загородный дом, детали

|

|

|

Резьба, детальные рисунки - коньки на крышу |

|

Детали резной беседки |

|

Резьба - детали сельской школы |

|

Детали резьбы для сельской школы |

|

Резные детали беседки |

|

Детали архитектуры сельской церкви, 19 век |

|

Детали сельской церкви |

|

Вход в сельскую церковь |

|

Детальные рисунки - резьба для сельской церкви |

Метки: зодчество |

Русское деревянное зодчество (немного истории). |

Дневник |

…Древнерусское деревянное зодчество как самобытная ветвь отечественной культуры сформировалось в те далекие времена, когда на Руси «и князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружина земская – все классы и все виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинаковою потребностью общего блага» (И.В.Киреевский). Таково было духовное состояние русского народа в преддверии создания огромного самодержавного государства, постоянно расширявшего свои границы и ставшего в конечном итоге крупнейшей империи.

Отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой.

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство жилья на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип строений, то архитектура домов существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

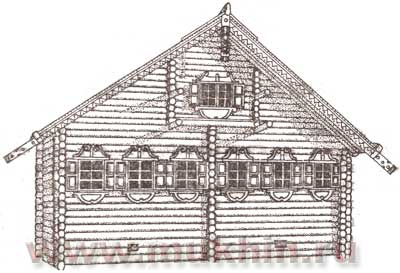

Рис. 1. Деревянный дом Русского Севера конца XIX века

До наших дней дошли в основном памятники и образцы традиционного жилья или документальные материалы по этим постройкам, относящиеся к концу XIX века (рис. 1). В отличие от крестьянского жилья или памятников деревянного храмового зодчества, большие хоромы или дворцы до нас, к сожалению, не дошли, за исключением случайно уцелевших усадебных построек, находящихся сегодня в ужасающем состоянии. Сведения о более ранних периодах формирования жилища мы черпаем из археологических материалов, картин знаменитых художников или исторических рукописей.

Мастерство древних "рубленников" поражает наших современников. Деревянные дома собирали из "клетей" (срубов) безгвоздевым способом с большим разнообразием плотницких приемов. Крестьянские постройки или целые ансамбли боярских и княжеских хором сочетали в себе монументальность срубов и легкие каркасные пристройки, а также летние помещения с сакраментальной и живописной внутренней и наружной отделкой.

В районах, богатых лесными массивами, для жилья использовали преимущественно хвойные породы, реже лиственные, среди которых особым почетом пользовался дуб. Срубные постройки вкапывали в землю, а сверху крышу засыпали грунтом. Отапливали такие помещения печками-каменками или глинобитными очагами "по черному", дым от которых выходил через отверстия в стене или крыше (дымари), окна или двери. Проемы в стенах делали невысокими, чтобы не перерубать большое число бревен и максимально сократить потери тепла. Волоковые окна совсем не нарушали этой связи, их вырубали на полбревна вверх и вниз в смежных бревнах. Изнутри окна задвигались деревянной затворкой (заволакивались), откуда и появилось название - волоковые. В более крупных проемах перерубленные бревна связывали между собой колодами из брусьев. Со временем такие окна стали закрывать слюдой и только в XVIII-XIX веках для этой цели стали применять стекло. Так появились "красные" окна, по бокам которых нередко устанавливали волоковые окна. Дверные проемы загораживали полотнами из грубых досок, получаемых при раскалывании бревна. Полы в таких домах преимущественно были глиняными. Но если под полом устраивали хранилище для зерна, то его перекрывали бревнами, щели между которыми замазывали глиной.

Со временем все чаще стали появляться наземные постройки, обустроенные верхними ярусами, мансардами и мезонинами. В регионах с долгими снежными зимами дома старались поднять как можно выше над землей, что защищало сруб от влаги и давало дополнительную площадь для хранения припасов и содержания домашнего скота.

С течением времени строительные приемы совершенствовались. На Руси известно более 50 типов срубов. К простейшим типам построек можно отнести четырехстенки. Для пристройки двора или хозяйственных помещений делали выпуски бревен, к которым прирубались сараи, амбары и т.д. Обычно русские плотники сращивание бревен по длине не применяли, а для увеличения размеров дома ставили рядом несколько срубов или применяли многоугольные (шести- или восьмиугольные) или крестообразные в плане здания. Особенно часто такие приемы использовали при строительстве церквей. Наиболее распространенными были пятистенки - усложненный тип сруба, представляющий собой прямоугольную избу, разделенную поперечной стеной. Таким образом получали две части дома: большую жилую с печью, хорошо освещенную, и меньшую - сени, соединяющие жилье с хозяйственной частью. Если сени прирубались отдельно, то обе части пятистенка использовались под жилье. Шестистенки разделялись двумя стенами в разных направлениях, образуя четыре самостоятельных помещения. Количество жилых помещений (а отсюда и тип сруба) зависело от состава семьи и материального достатка.

Фундаменты под деревянные здания не ставили, а нижние венцы клали прямо на землю. Под углы и середину стен клали большие камни или ставили "стулья" из толстых дубовых бревен. Для стульев подбирали комлевую древесину лиственницы или дуба, стойкость против загнивания которых достаточна высока. Чтобы повысить эту стойкость, древесину обжигали на костре или промазывали дегтем. Среди большого разнообразия приемов наибольшее распространение получили врубки "в лапу", "в чашу", "в ус" и "ласточкин хвост", которые с успехом используются до настоящего времени. Для вырубки чашек применяли топор, который был основным плотницким инструментом. Нужно отметить, что наши предки действовали топором виртуозно. При помощи этого универсального инструмента выполняли практически все работы: от рубки леса до резных элементов, украшающих фасады. Секрет такой популярности топора прост. Дело в том, что еще в давние времена было замечено, что пиленая древесина более подвержена увлажнению и загниванию. Бревна, обработанные топором, как бы закупориваются под его ударами и становятся менее гигроскопичными. Поэтому, несмотря на то, что пила на Руси была известна давно, пользовались ею редко.

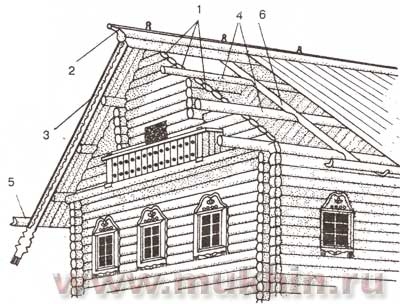

Рис. 2. Дом с двускатной самцовой конструкцией:

1 - самцы; 2 - шелом; 3 - причелина; 4 - слеги; 5 - поток; 6 - курица

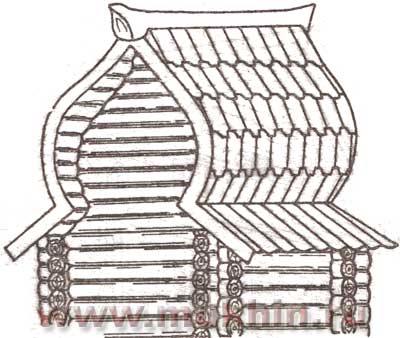

Оригинальной была методика возведения крыши, конструкция которой зависела от задуманной формы. Славянские народности использовали конструкцию крыши "на сохах" - деревянных столбах, установленных в углах здания. Одной из древнейших методик возведения крыши являлась самцовая двускатная конструкция, суть которой заключалась в том, что бревна фронтонов укорачивались по мере приближения к коньку (рис. 2). Завершалась такая крыша треугольником, вырубленным из бревна. Кровля настилалась по слегам, врубленным в концы самцов и представляющим собой обрешетку. Такую конструкцию крыши и по сей день применяют на Севере нашей Родины. Архитектура самцовой крыши не ограничивалась треугольной формой. Меняя длину самцов, получали крышу в виде башни, которая получила название "бочки" (рис. 3).

Рис. 3. Крыша "бочка"

Если самцы устанавливали с четырех сторон дома, получали крестовую "бочку". При строительстве храмов и замков крестовая "бочка" совершенствовалась, принимая форму луковицы, венцом которой был крест, шест или другое деревянное украшение. Такие конструкции крыши применяли вплоть до конца XIX века, когда доминировать стала стропильная конструкция, сохранившаяся до наших дней без существенных изменений. Со временем форма шатровой крыши усложнялась, принимая четырех-, шести- и восьмиугольную форму.

Издавна на Руси дома крыли гонтом, бедные семьи для кровли использовали солому. Гонт делали из древесины: пихты, ясеня и особенно часто из ели. Правильно изготовленный гонт носит название колотого гонта. Для получения этого кровельного материала использовали ровные части ствола дерева, расположенные между отдельными ветвями с минимальным количеством сучков и длиной 60 см. Кололи гонт в радиальном направлении. Для этого топором и молотком от поленьев отделяли клиновидные части толщиной 2 см. Каждый клин обрабатывали двуручным резаком до получения детали каплевидной формы толщиной около 1 см. Специальным инструментом - гонтовым стругом - вырезали паз и полученные таким образом элементы сушили в течение шести месяцев. Предварительно гонт пропитывали антраценовым маслом, а после устройства кровли ее покрывали краской.

Рубленые дома успешно конкурировали с каменными на протяжении многих столетий. Но в первой половине прошлого века разруха, вызванная гражданской войной, поставила перед строителями задачу: найти более дешевую альтернативу. И в Ленинграде освоили производство сборно-разборных щитовых деревянных домов по образцу изделий Швеции и Финляндии. Дешевизна и сжатые сроки строительства таких домов привлекли немало поклонников, а сами дома называли "финскими". Популярными сборно-разборные конструкции были после второй мировой войны, когда потребовалось обеспечить население дешевым и быстростроящимся жильем. К разработке проектов были привлечены лучшие архитекторы, в результате чего был создан альбом комплексных проектов дешевого сельского строительства. Многие из домов, построенные по этим проектам, сохранились и до наших дней предоставив кров нескольким поколениям россиян.

Метки: зодчество |

Русское деревянное зодчество. Храмы. |

Дневник |

Недаром говорят, что архитектура — это душа народа, воплощенная в камне. К Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости, терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек, прежде всего как и народы, жившие рядом с восточными славянами, выражал свое восприятие строительной красоты, чувство пропорций, слияние архитектурных сооружений с окружающей природой.

Церковь Преображения Господня (1714 г.) Остров Кижи.

Высота церкви — 37 метров. Церковь построена в традициях русского плотничьего ремесла — без гвоздей (за исключением «чешуек» на лемехах куполов -там они «прихвачены» маленькими гвоздями). По своему типу храм — «летний», зимой в нём службу не проводят. Преображенская церковь представляет тип восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб — «восьмерик» — с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезной (нартекса). На нижний восьмерик последовательно поставлены еще два восьмигранных сруба меньших размеров. Церковь увенчана 22 главами, размещенными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придает своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Трапезная перекрыта трехскатной крышей. Вход в церковь выполнен в форме двухвсходного крытого крыльца на консолях.Материал рубки — сосна. Кровли трапезной, крыльца и полиц выполнены из сосновой и еловой доски по бересте. В скрытых конструкциях главок встречаются отдельные элементы (жердевые стойки) из березы. Лемех осиновый.

Покровская церковь (1764 г.) О. Кижи.

Дополняет Преображенскую, вторит ей, отвечает своеобразным архитектурным эхом.Восемь главок Покровской церкви окружают девятую, центральную. Купола этого храма отличаются выразительностью, утонченными пропорциями .Украшена Покровская церковь весьма скупо. Зубчатый резной фронтонный пояс, вносящий «в монументальное сооружение ноту теплоты и чисто русской любви к узорчатой нарядности» (А.В.Ополовников) – один из немногих декоративных элементов этого храма.

Часовня в честь Трех Святителей. О. Кижи.

Часовня стоит на высоком подклете. Состоит из двух поставленных впритык срубов, в плане имеющих прямоугольную форму. Восточный сруб (собственно часовня) покрыт двухскатной крышей, увенчанной крестом. Западный сруб более широкий и высокий, над его центральной частью возвышается колокольня типа “восьмерик на четверике”, завершающаяся высоким шатром с главкой и крестом. С запада, перед главным входом, устроена галерея на консолях, на которую ведет лестница из двух маршей. Все кровли постройки выполнены из “красного” теса с окончаниями в виде пик. Особый образ часовни - “башни” выделяет эту постройку из ряда традиционных часовен Карелии.

Колокольня Кижского погоста. 1863 г.

Композиция колокольни решена по традиционной схеме - ‘четверик на восьмерике’, с высоким, в две трети высоты сруба, четвериком. Над восьмериком устроена звонница с девятью столбами, поддерживающими шатер, увенчанный лемеховой главкой с крестом. Наружные двери филенчатые. Сруб рублен ‘в лапу’ сразу под обшивку. Дощатая обшивка устроена по каркасу из бруса. Кровли перекрыты дороженным тесом в два слоя. Концы тесин полиц имеют пикообразную форму. Фундамент бутовый на известковом растворе. Материал: сосна, ель. Лемех осиновый.

Церковь в селе Упе Архангельской области.

Успенский собор в Кеми. 1711 г.

Сельская деревянная церковь Богоявления (1787 год)

Церковь святых Новомучеников и Исповедников.с. Преображенское.

Храм Святителя Николая. Москва

Храм Николая Святителя у Соломенной сторожки

Храм святителя Иннокентия 2001 г.

Силуэт деревянной церкви

Божий храм о трех маковках. Монастырская надвратная башня с вышкой и всходами на гульбище

Надвратная церковь над проездом к Святому Озеру

Деревянный Кремль

Шатровый пятиглавый храм. "Поставлено торговым человеком Московским"

Девятиглавая шатровая церковь

Метки: зодчество храмы |

Немного истории Древнерусской архитектуры |

Дневник |

Древнерусская архитектура - это сказка. Только сказка о том, что было. Было на самом деле. Если дать возможность говорить камням Софии Новгородской, думается, они бы многое могли порассказать. А если серьезно, то зодчество древней Руси - это большой и очень интересный том в энциклопедии истории русского искусства. Эта страница нашего прошлого дала толчок многому, что было написано на последующих страницах, и, надеюсь, окажет влияние на то, что будет написано. Это наше прошлое, наше с вами общее прошлое, и каким бы оно ни было, мы не должны его забывать. Даже если и не упоминать о том, что все памятники, перечисленные и не перечисленные выше, сами по себе представляют большую художественную ценность. Иначе мы рискуем не дожить до будущего.

Знать свою культуру, свои корни необходимо. Сей постулат, надеюсь, не нужно доказывать. Достаточно заметить - и, скорее всего, это будет верно (хотя и не ново) - что без прошлого нет будущего, нет развития, как отдельного человека, так и всего общества.

Несколько слов о самом понятии "культура". В переводе с латыни " cultura" - то, что выращивается или собирается, накапливается кем-либо. В нашем случае это означает совокупность духовных ценностей, накопленных человечеством в процессе своего развития.

Никто не станет отрицать, что культура - это прекрасно. А откуда в человеке берется чувство прекрасного? Что побуждает человека творить именно так, а не иначе? Что... Стоп. Слишком много вопросов, на которые никто не сможет дать ответ.

На момент принятия христианства Русь уже знала литье, деревянную скульптуру, чеканку; русские "златокузнецы" уже тогда были известны всему миру. Архитектура также существовала, но на какой стадии развития она находилась, теперь говорить сложно, ибо до нас не дошло ни одного памятника дохристианской эпохи: что-то было уничтожено временем, а основная часть - людьми. Христианами ревностно разрушалось все, что напоминало о многобожии.

Архитектурные сооружения раннехристианской Руси были по преимуществу деревянными. Объяснялось это, во-первых, дохристианскими строительными традициями, а во-вторых, тем, что этот материал был наиболее дешев и по многочисленным водным артериям удобно доставлялся в нужное место. Из камня строились в основном большие городские соборы, такие, как два храма святой Софии Премудрости - киевский и новгородский. Но о них речь впереди, а пока заметим, что с начала XII века камень начинает применяться все чаще, появляются свои традиции кладки, отличающие каждый город. Стоит также отметить, что светская архитектура в XI- XVI веках отодвигается куда-то на второй план, на первый же план выходит архитектура храмовая.

X век - век становления Русского государства, век объединения восточнославянских племен вокруг Киева, век принятия христианства. Век уничтожения культуры языческой Руси и первых шагов культуры христианской. Век многочисленных войн с кочевниками, равно как и предыдущие, равно как и два последующих. Этим обусловлено, что любой архитектурный памятник данного периода имеет все признаки фортификационного сооружения. Даже храмы строились с расчетом на использование в качестве крепости. Кстати, это характерно не только для Руси, но и для Европы, и для Азии эпохи средневековья. Для Руси также было естественно использование в качестве основного строительного материала дерева (только в десятом веке, поскольку уже с начала одиннадцатого века все чаще начинает применяться камень и кирпич), в то время как в Европе изначально основным материалом был именно камень. Причем, коль скоро христианство пришло на Русь из Византии, неудивительно, что базой для развития русской храмовой архитектуры становится византийский тип храма - четырехстолпный крестовокупольный. X век - век единства, поэтому региональные различия, причем весьма несущественные, проявляются пока лишь в технике кладки.

Следующий век, век XI, был богат на события. Строительство обеих Софий - киевской и новгородской, отказ в 1014 году новгородского князя платить Киеву дань, выделение Новгорода в "государство в государстве", упадок Киева, Любечский съезд князей в 1097 году, результатом которого стало знаменитое " Кождо да держит отчину свою!", т.е. фактическое начало феодальной раздробленности. Следствием стал серьезный кризис, как во внутренней, так и во внешней торговле, и, соответственно, в сфере духовной также, поскольку все прежние связи были разрушены. Как всегда, политический кризис повлек за собой изменения не в лучшую сторону и в области культуры. Наблюдается некоторый упадок княжеского строительства. И, как уже упоминалось, храмовая архитектура в этот период занимает главенствующие позиции.

Двенадцатый век - век перемен. Перенос столицы и митрополичьего стола из Киева во Владимир. Век полного перехода на строительство из камня. Век постройки многих архитектурных памятников. Век главенства владимиро-суздальского стиля. Век междоусобиц, как, впрочем, и последующий. Век появления типа так называемого " малого храма".

Тринадцатый век ознаменован началом владычества монголов и, следственно, полным упадком русской архитектуры. В это время не строилось почти ничего, ибо грызня князей между собой отнимала все силы и средства.

Век четырнадцатый - век возвышения Москвы и начала объединения Руси вокруг нее. Век подъема национального духа. Характеризуется некоторыми типовыми изменениями в храмовой архитектуре. Век начала становления великой России.

Метки: архитектура |