|

lj_varandej

Вторник, 31 Января 2023 г. 22:57 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 31 Января 2023 г. 22:57 (ссылка)

Минеральные Воды - город (70 тыс. жителей) в Ставропольском крае на, как нетрудно догадаться, Кавказских Минеральных Водах. В нём нет нарзанов, горячих источников, лермонтовских мест, старинных галерей и особняков, но есть вокзал, который на заглавном кадре, и аэропорт, куда мы в прошлой части прилетели из Москвы нестандартным маршрутом. Что-то кроме аэропорта и вокзала туристы в этом городе видят очень редко, но для меня, как водится, нет лучшей рекламы чем "да там же нечего смотреть!". Что в 2014-м, когда я впервые попал на КавМинВоды и написал о них полтора десятка постов, что в 2022-м, когда ездил с "Неизвестной Россией" по ущельям Балкарии, я немного прогулялся и по городу-у-ворот, причём по разным местам в каждый из двух приездов. В моём посте 2014 года подробно описаны вокзал и пара весьма необычных церквей, а сегодня речь пойдёт про центр Минеральных Вод с дореволюционной архитектурой и памятниками.

Так как ехал я отсюда в Кабардино-Балкарию, заодно покажу озеро Тамбукан ближе к Пятигорску, но на её границе.

Как можно понять из "Героя нашего времени", курорт на Кавказских Минеральных Водах процветал уже в начале 19 века. Сперва тут лечили раненных солдат, затем поправляли здоровье их офицеры, постепенно начавшие привозить сюда семьи из далёких столиц, и вот уже в "водное общество" стали входить те, кто шашку в руке не держал и вообще падал в обморок при виде черкеса в папахе. В 1810-20-х годах "санаториями" служили калмыцкие кибитки (юрты), которые выставляли у источников дельцы и отставные генералы, в 1830-50-х в дело пошли деревянные, быстровозводимые, но всё же постоянные здания гостиниц и купален, а к концу столетия Кавказское Пятиградье охватил строительный бум, наполнивший курортные городки шедеврами русского модерна. Главной проблемой курорта, как водится, оставалась логистика - из столичного света в такую даль попробуй доедь да по русским дорогам! И хороший дождь вполне мог запереть водное общество в Пятигорье, пока не подсохнет жирный ставропольский чернозём. Так что нетрудно догадаться, как изменила жизнь КавМинВод железная дорога... В 1875 году была пущена магистраль Ростов - Владикавказ, частная и одна из самых прибыльных в России, и крупнейшей по пассажирообороту её станцией после двух конечных стала Незлобная в предместьях купеческого Георгиевска. Без малого 20 лет она оставалась главными воротами главного русского курорта, а заодно - окном в мир для кабардинцев, черкесов, абазин, карачаевцев и балкарцев. Однако и от неё было не миновать десятков вёрст русской дороги с её распутицами, и вот в 1894 году Владикавказская магистраль приросла линией до Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска с ответвлением к Железноводску. Её началом стала второстепенная станция Султановская близ ногайского села Канглы, между лакколитов Змейка и Кинжал. Посёлок Султановский, оформившийся ещё в 1878 году, с пуском курортной линии пошёл в стремительный рост, так что в 1906 году его даже уважительно переименовали в Илларионовский - в честь нового Кавказского наместника Иллариона Воронцова-Дашкова. В 1922 году и станция Сулатновская, и посёлок Илларионовский (разросшийся до 14 жителей и тогда же ставший городом) получили общее название Минеральные Воды, как бы намекающее, что они здесь та самая вешалка, с которой начинается театр.

2.

От дореволюционной станции остались какие-то технические, возможно снятые с баланса постройки из жёлтого кирпича. В 1955 году воротами нарзанного рая стал огромный вокзал в высоком сталинском стиле. Кульминацией его истории можно считать, пожалуй, Встречу Четырёх Генсеков - одного действующего и 3 будущих. 17 сентября 1978 года Леонид Брежнев, в сопровождении Константина Черненко (привёт,  yapet!) ехавший поездом в Баку, встретился на станции с руководителем Ставропольского края Михаилом Горбачёвым и Юрием Андроповым, который как бы просто отдыхал на водах. Причём я бы даже не сказал, что эта встреча была простым курьёзом - считанные месяцы спустя Горбачёв отбыл в Москву на повышение, а о самой встрече в его мемуарах не написано ни слова. yapet!) ехавший поездом в Баку, встретился на станции с руководителем Ставропольского края Михаилом Горбачёвым и Юрием Андроповым, который как бы просто отдыхал на водах. Причём я бы даже не сказал, что эта встреча была простым курьёзом - считанные месяцы спустя Горбачёв отбыл в Москву на повышение, а о самой встрече в его мемуарах не написано ни слова.

3.

Но вокзал с его интерьерами, колоннадой и Орлом, терзающим змею (символ КавМинВод) я подробно показывал в 2014-м, так что отсылаю в свой тогдшаний пост. Теперь же выйдем на площадь, которая в городе транспортников более чем привокзальная. По её дальним сторонам расползается в несколько переулков огромное лежбище "газелей" до курортных городков и аэропорта, а железнодорожные образы тянутся за пределы станции, как шлейф. Вот сбоку от вокзала путейская контора с очаровательными паровозиками на воротах:

4.

Ещё один паровозик на радость детям стоит на другой стороне. В этом углу не видать маршруток, но народу всегда много - тут подаются автобусы туристическим группам. И везут кого отдыхать в санаторий, кого - ходить с рюкзаком по горам, а кого - и смотреть достопримечательности, например с "Неизвестной Россией".

5.

И только посреди площади стоит на постаменте одинокий солдат Великой Отечественной. Он глядит на вокзал, а значит - уходит на фронт.

6.

Между "ободранными" сталинками с двух прошлых кадров начинается главная транспортная артерия Минеральных Вод с непроизносимым названием Проспект 22-го Партсъезда, застроенный в основном в 1960-70-х годы, когда курортное дело остепенившегося Советского Союза вышло на новый уровень и как следует набрал обороты основанный ещё в 1925 году аэропорт. По главным улицам легко подумать, что Минеральные Воды - город многоэтажный, но это обманчиво: по спутниковой карте хорошо видно, что капитальная застройка тянется несколькими полосами в один квартал шириной среди бесконечного частного сектора. В 2014-м году я ходил через этот сектор к двум храмам: Никольская Старая церковь интересна тем, что построена в 1957 году, а Покровский собор 1990-х годов являет собой один из лучших образцов той грубой, низкобюджетной, местами безвкусной, но потрясающей искренней архитектуры церквей Перестройки.

7.

И в общем в тот приезд я был абсолютно уверен, что кроме этих церквей и вокзала в Минеральных Водах не на что смотреть. Ну правда, чего ждать от города, если в списках его достопримечательностей неизменно фигурирует обыкновенный в общем ресторан "Холбург" за пару кварталов от станции?

8.

На самом деле красоты Минеральных Вод - это что-то сродни "секретной локации" в компьютерных играх: город для своих лежит чуть в стороне от путей, которыми ездят с вокзала курортники. От привокзальной площади налево (если стоять к вокзалу лицом) уходят параллельные улицы Ленина (прежде Султановская) и Пушкина (Атамановская), вдоль которых и протянулся на полтора километра Старый Илларионовский, местами чередующий со Старым Султановским. Кроме того, есть ещё и Локомотивная улица почти вдоль путей, на которую я свернуть не догадался - а симпатичные старые домики остались и там. Всё это открывает Благовещенский храм (2010-12) по мотивам разрушенного предшественника (1886) - большой и яркий, но совсем не заметный от станции:

9.

Около храма - пара старинных гимназий. Эта была мужской (1886):

10.

А эта - женской (1906):

11.

Не знаю, чему принадлежал очаровательный флигелёк, ныне оказавшийся на территории детского сада:

12.

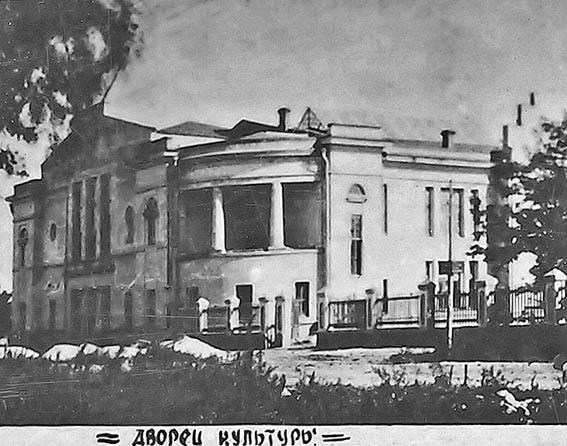

Если меж двух школ стояла церковь, то меж двух садиков - Дом детского творчества, прежде видимо ДК Железнодорожников, а изначально - Народный дом посёлка:

13.

Его фасад обращён на улицу Ленина, но по мне так даже интереснее смотрится с улицы Пушкина, на которую теперь и перейдём:

14.

Здесь примечательны ещё одна школа в бывшем реальном училище (1910):

15.

И Минераловодский железнодорожный колледж, огромное здание которого было построено в 1913 году как жильё и переделано в 1922-м под образовательные цели.

16.

Школы, церкви и станционные здания - вот и всё, что было капитального в Султановском-Илларионовском. А в основном посёлок был застроен саманными и турлучными хатами, постепенно переходящими в советский уже частный сектор.

17.

Среди всего этого сверкает церковь Николая и Александры Страстотерпцев (2003-12) - имеются в виду, если кто не понял, Николай II и его супруга. К храму прилагается ещё и небольшой музей казачества, куда меня зазывал молодой дьяк, но увы, я к тому времени спешил в аэропорт.

18.

Самая интересная деталь этого в общем довольно симпатичного храма - мозаики на углах:

18а.

А на стене около школ попалось граффити со всей неформальной географией города.

19а.

С улицы Пушкина свернём на перпендикулярную Ставропольскую, вдоль которой через пару кварталов начинается тянущийся через полгорода Центральный рынок. 24 марта 2001 года у его главного входа на углу Ставропольской и Маркса взорвался "жигуль", припаркованный на обочине. То не были бандитские разборки: автомобиль оказался начинён металлическими осколками, которые разлетелись по рыночной толпе - 24 человека погибли, а около полутора сотен получили ранения. В тот же день ещё один автомобиль взорвался в Ессентуках - но видимо, в не столь людном месте: при двух десятках раненых, никто не погиб. Третья машина же рванула близ Черкесска при проверке, убив двух милиционеров... но сам подрывник Арасул Хубиев остался жив и вскоре давал показания. Оказался он не чеченец, к коим террористов тогда относили по умолчанию, и даже не ингуш - так силовики вышли на след Карачаевского джамаата. Его основатели Ачимез Гочияев и Юсуф Крымшамхалов ещё в 1990-х прониклись идеями ваххабизма и пришли в ученики к самому Хаттабу (см. Ведено). По сути (если не лезть во всем известную конспирологию) Карачаевский джамаат был проектом Чёрного араба, творившего свои злодеяния руками иного народа: карачаевцы не стали воевать с Россией на своей земле, а сосредоточились на терактах. Тут стоит сказать, что прежде Гочияев строил дома, а стало быть - хорошо знал, как их разрушить: взрывы в Буйнакске (64 погибших), Волгодонске (18 погибших) и Москве (224 погибших) в сентябре 1999 года стали делом рук именно Карачаевского джамаата. В 2000-2001 годах центр их активности сместился к Ставрополью, но большинство взрывов с единицами погибших и десятками раненых выглядели скорее как беспокоящая активность, пока готовилось что-то более серьёзное. Так ли это - мы вряд ли узнаем: следом за Хубиевым была арестована верхушка Карачаевского джамаата, хотя и позже он смог совершить несколько терактов (например, убить полсотни людей двумя взрывами в Московском метро в 2004-м), а теоретических и до сих пор существует. О трагедии в МинВодах же напоминает памятник, установленный в 2002 году, в первую годовщину теракта:

19.

Он замыкает перспективу Стометровки - так назывался в народе обустроенный в 1988 году пешеходный бульвар проспекта Карла Маркса от проспекта 22-го Партсъезда до Ставропольской улицы, который и можно считать современным центром Минеральных Вод. На него нанизана и очевидная главная площадь с огромным ДК Железнодорожников 1960-х годов:

20.

Напротив - центральный парк с забавной новой аркой. От него рукой подать до Старой Никольской церкви, а в створе дворца, парка и площади несколькими кварталами дальше стоит и Покровский собор.

21.

Дальше по улице - Георгиевская часовня (2012), о происхождении которой никаких подробностей я не нашёл. Обратите внимание на вывеску киоска по соседству: агломерация Минеральных Вод, в особенности Ессентуки - это столица российских греков, и гиро да сувлаки тут не менее популярны, чем шаурма и шашлык.

22.

Мэрия 1950-х годов зареставрирована до аляповатости:

23.

Но герб выдаёт оригинал эпохи "высокого сталианса":

24.

В Стометровке же на самом деле 1200 метров, и может из-за этой разницы в 12 раз прозвище бульвара давно вышло из обихода. Но - осталось за автобусной остановкой на проспекте 22-го Партсъезда, на которую глядят замыкающий аллею Ильич (1957):

25.

И фасад почтамта, по архитектуре видимо 1930-х годов:

26.

Не считая предместий за железной дорогой, Минеральные Воды представляют собой почти правильный квадрат шириной 2,7 километра. Другую его сторону образует трасса "Кавказ", она же Бакинка (в народе), она же Советская улица (в черте города), она же - кратчайший путь в аэропорт. На ней расположен и автовокзал, а неподалёку вдоль всё той же Ставропольской улицы в створе рынка протянулась площадь 30 лет Победы. Её открывает Миг-17 на постаменте (1973) у Поста №1 (1997) - основанный в 1977 году, изначально это был домик для почётного караула, со временем разросшийся в музей боевой славы и центр патриотического воспитания, среди горожан известный своим тиром. За переулком мемориал продолжает Аллея Героев...

27.

...упирающаяся в Огонь Вечной Славы (1976) на вершине кургана:

28.

Особо эффектен он, конечно, при взгляде со стороны города, на фоне скал Змейки. Но барельефы тут по пяти сторонам - а как иначе может быть в Пятигорье и Пятиградье?

29.

И пусть кто только скажет, что этот монумент - не святилище!

30.

Над площадью 30 лет Победы нависает неожиданно огромное, больше похожее на гостиницу издательство "Кавказская здравница" (1965-72) - фактически, Дом печати миллионной агломерации КавМинВод.

30а.

Идём дальше вдоль Советской улицы.

31а.

В створе ДК Железнодорожников, Центрального парка и Покровского собора город замыкает памятник Алексею Ермолову (2008) - между прочим, крупнейший в России. А если учесть, что мимо него каждый день проезжают чеченец или ингуш, кабардинец или дагестанец, то можно оценить масштаб и откровенность намёка:

31.

Ещё километр - и мы снова выходим к проспекту 22 Партсъезда, поворот на который с трассы "Кавказ" отмечает въездная стела:

32.

Но всё же главное, что притягивает взгляд в пейзже Минеральных Вод - это гора Змейка (по-тюркски Жлактау), благодаря изрядной высоте (994м) и расположению отвечающая среди 17 лакколитов за фасад. Лакколиты - это лавовые купола, невзорвавшиеся вулканы, вспученные лавой, но так и не пропустившие её на поверхность Земли. "Дети" Эльбруса, который является спящим вулканом, они образовали на плоскости россыпь одиноких гор да поросли роскошными широколиственными лесами, добавив нарзанному курорту пешеходных маршрутов и романтичности облика. Однако не обязательно быть геологом, чтобы понимать - лавовые купола таят в себе природные богатства, да и нарзаны отсюда же текут. Встречаются здесь и уникальные породы - например, бештаунит, ценнейшее сырьё для антикоррозионных стройматериалов. Советская эпоха принесла в курортный уголок индустрию: Бештау изрыта крупнейшими в России заброшенными катакомбами уранового рудника (1950-75), самый северный из 17 лакколитов Кинжал в 1960-70-х срыли почти до основания, а неповторимый облик Змейки, сбоку больше похожей на носорога, определили карьеры. С 1930-х годов до конца советской эпохи тут добывали открытым способом бештаунит, а в те же 1940-е, что и на Бештау, искали в недрах Змейки уран. Была здесь и канатная дорога - но только совсем не такая, как в Пятигорске, Кисловодске или Нальчике:

33а.

А на склонах горы даже издали отлично читаются дороги, которыми ездили грузовики и экскаваторы. Там осталось немало рудничных следов - входы штолен и оголовки шахт, подпорные стенки, основания опор канатки и даже ржавые колёса наклонных конвейеров. Но в основном Жлактау - это задний план КавМинВод:

33.

С какой стороны ни взгляни. Кадр выше снят с дороги на Ессентуки, Пятигорск и Кабардино-Балкарию, кадр ниже - с дороги к Железноводску, Кисловодску и Карачаево-Черкесии:

34.

Но второй путь - пока не для нас, и Змейку огибаем слева. Здесь же проходит железная дорога на Кисловодск, странное внутрикурортное метро с ежечасными электричками и очень красивыми вокзалами, которые с 2014 года, кажется, РЖД успела проредить. Кадр снят на платформе Машук, который тут виден лишь непроходимой зеленью подножья:

35.

Машук ассоциируется с Пятигорском, стоящим по другую его сторону. Но эта платформа обслуживает Иноземцево - гигантский ПГТ (27 тыс. жителей) к югу от Минеральных Вод, при этом входящий в состав Железноводска и заметно превосходящий его по размерам. Он назван в честь начальника Владикавказской железной дороги Ивана Иноземцева, который при строительстве железной дороги застолбил землю под свою дачу и сделал рядом станцию имени себя. Тем более что основали селение, до 1959 года называвшееся Каррас, именно что иноземцы - шотландские миссионеры из Эдинбурга (прибыли в 1801 году) и немецкие фермеры из Саратовской губернии (с 1809). К 1830-м годам вторые полностью вытеснили первых, и именно у одного из этих немцев обедал Лермонтов накануне своей последней дуэли. Старый Каррас находится близ станции Иноземцево, и я подробно рассказывал о нём в 2014 году. Но тогда я не нашёл сохранившуюся Новую кирху (1906) - дело в том, что она находилась не в Каррасе, а в Николаевской колонии, отпочковавшейся от него на юг в 1835 году. Колхозная улица с домиками колонистов и кирхой начинается как раз близ платформы Машук за Бакинкой... но фотографии оттуда я внёс в свой старый рассказ.

36.

За Машуком же начинается Пятигорск, над которым нависает с другой стороны и сама Пятигора - Бештау. У неё 5 вершин, 5 (вместе с ней самой) гор-спутников (Шелудивая, Острая, Тупая и Медовая) и 5 (опять же вместе с ней) гор-соседей - Машук, Железная, Развалка и Змейка. Все вместе они образуют центральный ансамбль лакколитов КавМинВод, ещё в летописях упоминавшийся как Пятигорье. Бештау я пересекал пешком из Пятигорска в Железноводск, а самому Пятигорску посвятил пару дней и рассказал о нём в конечно же 5 частях (От вокзала на Цветник. || Центр "для своих" || Курортный центр || Машук || Окраины и предместья). Официально в этом красивом и очень колоритном городе живёт всего-то 150 тыс. человек, а вот фактически - больше миллиона: если для курортников агломерация КавМинВод вполне полицентрична, то для местных все её нити сходятся к Пятигорску. Своим ритмом жизни он определённо превосходит тихий Ставрополь: если там - центр региона, то здесь - всего Северо-Кавказского федерального округа. В 2022-м я неоднократно проезжал Пятигорск насквозь, а вот погулять по нему не случилось - в первый раз я достаточно хорошо осмотрел этот город, а всё, что мог бы увидеть теперь - не более чем штрихи к портрету.

37

Почти ничего нового я не напишу в этот раз и про соседние Ессентуки (Город || Курортный парк || Окраины) - между прочим, официальный центр Минераловодских курортов. Зато и в 2014-м, и в 2022-м я в Ессентуках предпочитал ночевать - с точки зрения туриста без своей машины их отличает самое удобное расположение. В 2014-м именно с привокзальной площади Ессентуков я впервые увидел Эльбрус, а теперь любовался им из окна отеля "Ника" на окраине:

38.

Хотя и не без досады вспоминая о том, что вблизи полюбоваться главной российской горой мне помешала безобразная погода.

39.

И "Ника", и "Натали" в центре Ессентуков, где я останавливался в ту же поездку, запомнились мне одними из лучших гостиниц, где я когда-либо ночевал: хоть и популярный тут курорт, а с инфраструктурой для отдыхающих всё в порядке. "Натали" запомнилась мне семейной атмосферой в старом доме, где хозяева встречали постояльцев на машине и выдавали ключ от входной двери, а "Ника" - интерьерами: Ессентуки пронизывает греческий колорит, причём поддерживают его далеко не всегда сами греки.

40.

И даже у воинского памятника где-то по дороге на Георгиевск - отчётливо античный вид:

40а.

А вот композиция из камней в Ессентуках недалеко от той же "Ники" и выезда на Пятигорск намекает, видимо, на то, что на Кавказе живут народы, куда более древние, чем Эллада.

41.

На двери магазина кто-то намалевал танк - можно понять, в знак поддержки чего:

41а.

Да и вообще, все мы знаем что:

42а.

Трасса "Кавказ", между тем, огибает Пятигорск по окраинам, и окраины эти весьма наглядно демонстрируют, чем этот город является для Кавказа. Ведь пойдёт ли осетин на базар к ингушам, а азербайджанец - к армянам; договорятся ли о "крыше" над другими чеченец и грузин и добьётся ли правды авар, если его "кинет" даргинец? Полсотни народов, отношения между которыми сплетены в причудливый клубок родства, деловых интересов и застарелой вражды, просто не смогли бы сосуществовать без возможности контактов на нейтральной территории. Идеальным местом для этих целей и оказался Пятигорск, со стороны Кабардино-Балкарии встречающий колоссальными рынками. Их комплекс раскинулся на несколько километров, а разные части имеют свои названия - "Людмила" (исходная в этой системе, по которой и называют иногда весь торг), "Лира" (крупнейший), "Казачий майдан" и другие. Особняком стоит Шубный рынок - миниатюрный, вынесенный на 5 километров в степь и работающий лишь рано утром пару дней в неделю: по вторникам - на готовые изделия, по пятницам - на полуфабрикат. Довольно неожиданно, что Шубной столицей России стал знойный город на самом юге, а регулярные шуб-туры соотечественников в Грецию навели меня на мысли, что видимо и тут греки сыграли свою роль. Но нет: подпольные шубные мастерские КавМинВод зародились ещё в советское время в Георгиевске, и встречавший меня там человек лично знал тех, кто это всё начинал. Потом, конечно, и греки с их связями подсуетились, и горские евреи, эти незаметные хозяева межнациональных базаров России, за дело взялись, но как и всюду в стране, слава дикой торговли понемногу уходит в прошлое. Глобальное потепление вкупе с экологической модой порядком порядком сбили спрос на меха, а главное - зачем шить шубу самому, если недалёкому курортнику под видом крафтовой одежды можно продать за те же деньги китайский ширпотреб?

42.

Да и сами торговые центры как-то незаметно обрели китайский колорит:

43.

Ну а прорвавшись через рынки, сделаем напоследок ещё одну остановку на обочине Бакинки и сперва оглянемся назад. В створе трассы высится многовершинная Бештау, а пара знаков у дороги отмечают границу Кабардино-Балкарии и Ставрополья:

44.

Которая проходит прямо через Тамбукан - небольшое, мутное, пахучее озеро, название которого кабардинцы возводят к своему князю Мурзабеку Тамбиеву, павшему здесь в начале 18 века в одной из многих войн с Крымским ханством. Поэтому "кровью Тамбия" иногда называют и главное богатство этого озера - целебную грязь, которую добывают здесь для лечебниц.

45.

Подходить к озеру запрещено, да и сам топкий травянистый берег не располагает. На стороне Ставропольского края привлекают взгляд пара домиков грязепогрузочной станции:

46.

Тамбуканская грязь "работает" по отлаженному циклу: отсюда её привозят в чаны под лечебницами и оставляют на 3-4 месяца. Затем - нагревают до 40 градусов и выпускают на процедуру, длящуюся 20-30 минут, а по окочании возвращают в чаны, где она ещё 3-4 месяца "отдыхает". После 2-3 процедур (а это как бы год времени) грязь приходит в негодность, и её сливают назад на Тамбукан, где примерно за 10 лет её восстанавливают здешние микроорганизмы. Впервые грязелечение на КавМинВодах упоминается в 1886 году, а в 1910-м грязь была изучена столичными учёными, после чего пополнила курортный "арсенал". Самая роскошная грязелечебница, ни дать ни взять древнеримские термы, была построена в 1913-15 в Ессентуках, и пару дней в неделю по ней водят экскурсии. Но ни в 2014-м, ни 2022-м эти дни не совпали с моим приездом - а это задел на третий визит в Пятигорье:

47.

Пока впереди - Кабарда! О которой - в следующей части.

47а.

ОГЛАВЛЕНИЕ-2022.

Кавказские Минеральные Воды-2014.

Минеральные Воды и Иноземцево.

Железноводск-Кисловодск. Железная дорога КМВ.

Бештау. Центр КМВ.

Ессентуки. Город.

Ессентуки. Курортный парк и Грязелечебница.

Ессентуки. Виктория, Санамер и Белый Уголь.

Пятигорск. От вокзала на Цветник.

Пятигорск. Центр "для своих".

Пятигорск. Центр курортный.

Пятигорск. Машук.

Пятигорск. Окраины и предместья.

Железноводск. Город.

Железноводск. Курортный парк.

Кисловодск. Курортный бульвар.

Кисловодск. Крепость и закоулки.

Кисловодск. Курортное.

Медовые водопады в Карачаево-Черкессии. https://varandej.livejournal.com/1149173.html

lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка)

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.

Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:

2.

Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):

2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:

3.

На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:

3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.

4.

Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.

5.

Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.

6.

...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:

7.

Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.

8.

За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.

9.

Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.

10.

Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:

11.

Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.

12.

Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:

13.

За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:

14.

В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:

15.

Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:

16.

Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:

17.

Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:

18.

Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:

19.

Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:

20.

Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:

21.

Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:

22.

На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):

23.

Мозаика на торце школы №13 (1978):

24.

И Донской казак с пушкой (1986):

25.

26.

От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):

27.

Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:

27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":

28.

К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:

29.

Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):

30.

Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":

31.

Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.

32.

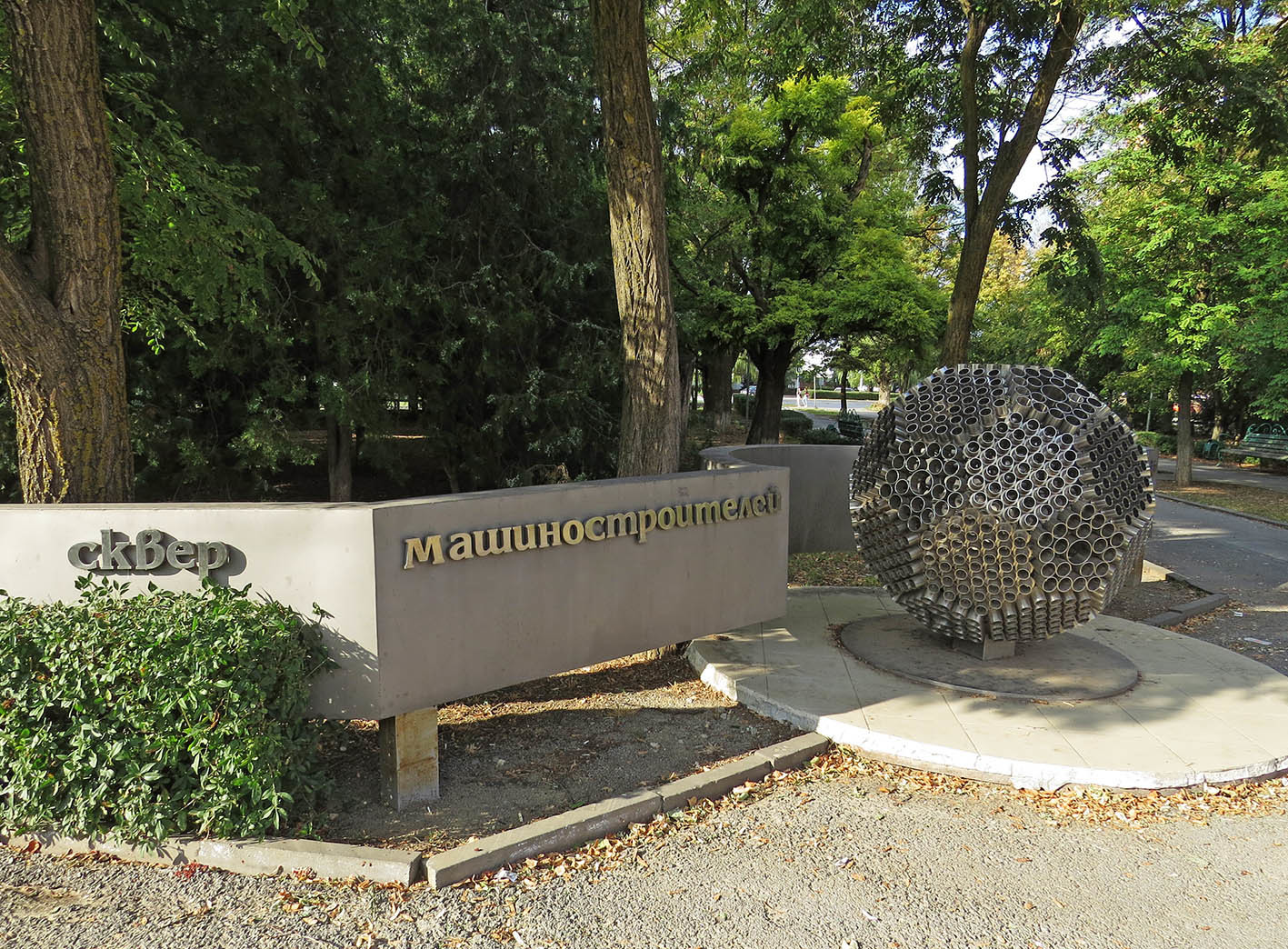

Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):

33.

Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:

34.

Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:

35.

Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:

36.

Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.

37.

Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.

38.

Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:

39.

Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:

40.

Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.

41.

Ну а откуда я знаю подробности? Двое возрастных мужиков, культурно выпивавших рядом на лавочке, сперва довольно агрессивно потребовали меня подойти, а дальше мы хорошо разговорились. Один воевал в Первой Чеченской, другой - во Второй. Один жил в той зелёной многоэтажке, что на кадре выше обращена к нам торцом: хотя тогда она была закрыта от взрыва секциями ближнего (ныне красного) дома, сотрясение земли перевернуло всю квартиру и разбило оконные стёкла. Другой товарищ оказался пенсионером "из органов", в расследовании теракта принимал самое непосредственное участие, а позже, по странной иронии, и квартиру в том же красном доме получил. Рассказать они успели многое, причём не только страшного. За спинкой лавочки был забор РУВД, и вот в ту ночь один коллега рассказчика нёс ночную смену, а под утро не удержался и лёг на диван подремать под вентилятором из кабинета начальника. Проснулся он от грохота и тряски, обнаружив себя уже не в кабинете, а в коридоре, среди обломков и пыли. Первая мысль его была "Нифига себе вентилятор бахнул!", а вторая - где его табельный пистолет?! Найдя ствол, вылетевший вместе с обладателем чуть дальше, милиционер успокоился, а выйдя на улицу, увидел, ЧТО на самом деле произошло. Из всех служб мужики больше всего хвалили пожарных, объявившихся на месте взрыва буквально через несколько минут: спасли они, наверное, многих, так как в повреждённой части дома многие квартиры были охвачены огнём. Больше всего же из всех жертв теракта мои собеседники вспоминали самую младшую, 17-летнюю Юлю Ананьеву, которая вообще из другого района приехала, а в ту злополучную ночь осталась в гостях у подруги...

42.

Дальше Михалыч (так звали того мужика, что из органов) позвал меня в гости: в восстановлено доме теперь ТСЖ, строгая консьержка и идеальная чистота в подъездах. В просторной холостяцкой квартире с пушистым котом он показал мне китель и награды да плёночные фотографии с Чеченской войны. Там были горные пейзажи, вертолёты в мутном небе, обветренные лица сослуживцев, тела двух боевиков на снегу, окрасившемся неестественно красной кровью, да всяческие суровые ребята из чеченцев пророссийских тейпов и дагестанских силовиков, один из которых был Михалычу столь близкий друг, что не смог отказать, когда тот попросил разрешения "хазануть" (ни за что б не догадался, что это значит "поцеловать"!) его жену в губы. Михалыч заварил чрезвычайно вкусный чай из смеси зелёного и каркаде, да положил туда домашнего мёда, а на мои намёки, чтобы пора бы мне уже идти, отмахивался "не тарахти, мы, казаки, такое не любим!". Наконец, мы всё-таки вышли во двор и в компании беженки из Чернигова стали ждать такси, которое он заказал мне до вокзала.

43а.

Напоследок - несколько видов Ростовской АЭС через простор водохранилища со стороны Цимлянска. Как на ладони все четыре энергоблока и колоссальные градирни по 171 метр высотой - наряду с такими же градирнями строящейся Нововоронежской АЭС-2 они крупнейшие в России.

43.

С завтрашнего дня Ростовская АЭС будет уже не 2-й в России (после Ленинградской), а третьей - у Запорожской АЭС мощность 5700 МВт. И с другого берега Днепра последняя выглядит так же...

44.

Так что слова "в следующей части" пока не рискну написать.

Волгодонск и окрестности (2021-22)

Обзор поездки и другие посты из неё.

Цимлянск.

Гидроузел и Старый город.

Новый город.

Атоммаш. https://varandej.livejournal.com/1131325.html

lj_varandej

Среда, 28 Сентября 2022 г. 22:18 (ссылка) lj_varandej

Среда, 28 Сентября 2022 г. 22:18 (ссылка)

Волгодонск - большой город (168 тыс. жителей) в Ростовской области, в самом сердце бескрайних степей Русского Юга. И хотя степи эти с их полями и станицами не похожи на сибирскую тайгу, от любых ориентиров Волгодонск далёк вполне по-сибирски. До Ростова-на-Дону отсюда 230 километров узких убогих дорог, а до Волгограда - все 300, и нет рядом ни аэропорта, ни скоростной трассы, ни магистральных железных дорог. Советская власть видела сам Волгодонск будущим центром притяжения, на исходе своего существования построив в нём колоссальный завод "Атоммаш", который я увидел на год раньше города. Что же до транспорта, то как нетрудно догадаться из названия, основной путь сюда должен был пролегать не по воздуху, асфальту или рельсам, а по речной воде. Главная достопримечательность Волгодонска - его гидроузел с Доном и двумя каналами, завершивший соединение Пяти морей. С одной его стороны расположен маленький и очень колоритный Цимлянск, который я показывал в прошлой части, а с другой - старая часть Волгодонска, которую покажу сегодня вместе с самим гидроузлом.

Волга и Дон - две главные реки Русского Юга, текущие почти параллельно, однако - в разные моря. Примерно на одной широте Волга сильно сдаёт на запад, а Дон - на восток, в нынешней Волгоградской области образуя самый настоящий Волгодонский перешеек порядка 60 километров шириной. И конечно, во все века все жившие между Пяти морей цивилизации пытались соединить две голубые дороги. С незапамятных времён известна Волгодонская переволока, на порядок более простая, чем многочисленные русские волоки: на всём её протяжении, кроме волжских яров - плоская голая мягкая степь, где не надо было корчевать лес и строить сложные судоподъёмники. Переволока исправно работала при Хазарском каганате и Золотой Орде, а вот с её распадом в 14-15 веках опустела надолго. Даже когда Россия овладела всей Волгой, перешеек виделся скорее рубежом, который лучше перепахать для надёжности: низовья Дона удерживались Крымским ханством и Османской империей, в 1569 году пытавшейся экстренно восстановить переволоку для переброски флота на помощь татарским ханствам.

1а.

Вновь о прямом выходе в Дон задумался Пётр I, в своих Азовских походах столкнувшийся с тем, что верфи и оружейные производства под эту кампанию пришлось создавать с нуля (см. Воронеж). По чисто логистическим причинам: потенциал оружейных заводов Москвы, Тулы или Казани не мог быть использован из-за этих несчастных 60 степных километров! Так возник Петров Вал: государь пытался соединить Волгу и Дон не перевалкой, а полноценными судоходными каналами, правда не напрямик, а через притоки Иловля и Камышанка. Первый канал длиной 15 километров и шириной 27 метров с 10 шлюзами и 4 плотинами в 1697 году начали строить голландский адмирал норвежского происхождения Корнелий Крюйс и немец Иоганн Бреккель, но кажется, в проект их закралась ошибка. К 1698 году строители прошли 4 километра, но стоило было запустить воду - как она смыла большую часть их трудов. Приглашённый на роль кризис-менеджера английский инженер Джон Перри, которого царь приметил ещё в своём Великом посольстве, предложил новую трасса канала шириной уже 40 метров, и к 1702 году стройка, на которой было задействовано до 15 тыс. человек, продвинулась на 8 километров. Затем, однако, внимание Петра I полностью переключилось на Балтику, сухие русла двух каналов казаки и крестьяне последующих веков принимали за валы и рвы, и даже нынешний город Петров Вал был основан в 1942 году там, где их пересекла Волжская рокада. Основным транспортом переволоки так и остались тяжёлые телеги, называвшиеся хорошо известным современным человеку словом "фуры":

1б.

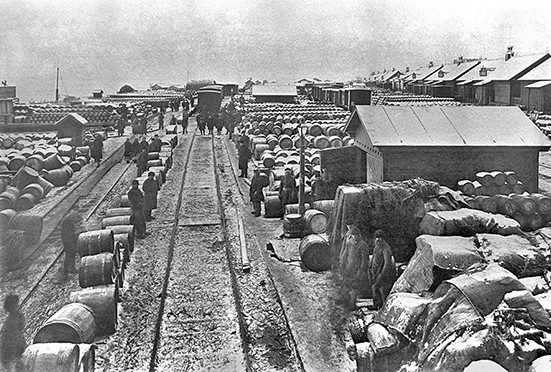

Идея канала меж Волгой и Доном оказалась забыта надолго, а новую попытку хотя бы улучшить переволоку предприняли полтора века спустя псковский помещик Дмитрий Васильчиков, тамбовский декабрист Александр Сабуров и советник коммерции Николай Попов, в 1843 году учредившие "Компанию железно-конной дороги между Волгой и Доном". К 1846 году была проложена Дубовско-Качалинская конно-бычья железная дорога длиной 63 километра. Сами по себе железные дороги на гужевой тяге к тому времени плотно вошли в обиход и порой, как например на рудниках Змеиногорска, были впечатляюще сложны. Вот только звать рудничных мастеровых для прокладки магистрали - идея явно не лучшая: на большей части пути рельсы были уложены даже без насыпи, так что линия регулярно выходила из строя в распутицу. Большинство из 142 вагонов, рассчитанных на 3,2 тонны груза, пришли в негодность в первый же год. Но самым фатальным недостатком ДКкбЖД оказалось то, что проходила она лишь по ровному плато - 4 километра спуска к Дону и 350 метров яра перед Волгой оказались не под силу конно-бычьей тяге. Таким образом, товары между Волгой и Доном приходилось перегружать аж четырежды, и потому совсем не мудрено, что успехом дорога не пользовалась. В первый год она перетянула на себя лишь 15% грузооборота переволоки, убыток превышал прибыль как бы не втрое, и уже в 1852 году проект был закрыт, а рельсы проданы, и вновь от насыпей близ Дубовки остались валы. Однако Васиьчиков и Сабуров были на верном пути: уже в 1858 году нефтяной магнат Василий Кокорев из бакинского Сабунчи и судовладелец Николай Новосельский, владевший в Баку пароходством "Кавказ и Меркурий" и мечтавший о выходе в Чёрное море, организовали новое акционерное общество. К проекту был привлечены ведущие инженеры Петербургско-Московской и Петербургско-Варшавской железных дорог, и хотя хищения и произвол на стройке были таковы, что в 1859 году здесь случился мор, а в 1860 настоящее восстание рабочих, к 1862 году изолированная Волго-Донская железная дорога длиной 78 километров с 5 станциями связала Калач-на-Дону и Царицын. Большая, по сравнению с Дубовско-Качалинской линией, длина компенсировалась гораздо более удобными выходами на речные порты. Насыпи и пути были уложены по всем магистральным стандартам, да и составы тягали не кони и быки, а паровозы. В 1878 году ВДЖД соединилась веткой до станции Грязи с общероссийской сетью железных дорог, однако географы, чиновники и предприниматели по-прежнему мечтали о пути меж двух морей без перевалок. Достаточный для этого ресурс удалось консолидировать лишь при Советах...

2а.

Собственно, советские инженеры быстро поняли ошибку всех своих предшественников: те пытались взять перешеек "в лоб", проложив канал меж двух рек напрямую. Хотя сама трасса Волго-Донского канала намечалась там же, между Калачом и Царицыном (к тому времени успевшим превратиться в Сталинград), ключевым элементом проекта должно было стать водохранилище на Дону, которое бы обеспечило нужное соотношение уровней воды, да и на не слишком могучей реке улучшило бы условия для судоходства. И пока "заключённые каналоармейцы" соединяли Москву с Каспием, Каспий - с Балтикой, а Балтику - с Белым морем, инженеры и госпланщики искали оптимальное место для плотины, чтобы прицепить ко всему этому ещё Азовское и Чёрное моря. Окончательный проект под руководством Сергея Яковлевича Жука был представлен в 1944 году, а в 1948 году, чуть только оправившись от войны, Страна Советов начала его реализацию. Среди руководителей которой были такие личности, как Карп Павлов, (прежде начальник "Дальстроя") или Василий Барабанов (прежде строил Трансполярную магистраль): на стройке было задействовано 100 тысяч пленных немцев, 20 тысяч заключённых и десятки тысяч вольнонаёмных работяг. В глухой голой степи работ был непочатый край: ближайшая крупная станица Цимлянская - и та попадала в зону затопления. В 1950-52 годах в под Сталинградом был сооружён сам канал длиной 101 километр (из них 45 по водохранилищам) с 13 шлюзами, а в Ростовской области выросли Цимлянская ГЭС, сложный гидроузел и города Цимлянск и Волгодонск для их обслуживания. Чуть раньше, в 1949-50, была проложена железная дорога, изначально представлявшая собой две разные линии: Морозовская - Цимлянск (89км) от магистрали Москва - Ростов и Волгодонская - Куберле (66км) от линии Волгоград - Новороссийск. Соединившаяся к 1952 году по 12-километровой дамбе гидроузла, линия Морозовская - Куберле так и осталась малодеятельной однопуткой: единственный (!) дальний поезд Петербург - Адлер проходит Волгодонск раз в два дня летом и раз в неделю зимой. И вот на рассвете этот поезд вёз меня берегом Цимлянского моря, навстречу башням и колоннадам античного облика:

2.

Дон - река не сказать чтобы мощная: с расходом воды 680 м³/с он в 12 раз уступает Волге и вдвое - Оке. Однако не просто так Дон прозвали тихим: течение его медленное, пойма широкая, а уклон русла небольшой. Как результат, даже весьма средняя по размерам Цимлянская ГЭС образовала на нём пятое по площади водохранилище России: крупнее искусственные озёра лишь у Жигулёвской, Братской (на Ангаре), Рыбинской и Волгоградской гидроэлектростанций. При площади 2702 км², Цимлянское море вытянулось 310 километров до Калача-на-Дону и Пятиморска огромной лентой с почти постоянной шириной около 15 километров. Если в большинстве случаев гидроэлектростанции строились для получения тока, а водохранилища становились неизбежным злом, в котором госплан был вынужден искать хоть какую-то пользу, то здесь всё выходило иначе: Цимлянская ГЭС строилась в первую очередь для регулирования воды в Доне и питания Волго-Донского канала, а электрическая мощность (211 МВт - меньше средненькой ТЭЦ в облцентре) выходила скорее приятным бонусом.

3.

Со стороны Цимлянска его ГЭС встречает первой из объектов гидроузла. До 2006 года по ней проходило соединяющее два города Цимлянское шоссе, но расширять его здесь было некуда, а потому новую дорогу меж двух городов проложили ниже по течению. Теперь проехать по ГЭС можно только на поезде, с верхней стороны она лучше всего вида из Цимлянска (см. прошлую часть), а вот чтобы полюбоваться снизу - нужно сделать 20-километровый крюк почти что через Волгодонск. От старого шоссе остался тупик среди дачных товариществ, где ещё стоят заброшенные придорожные кафешки. Ближе к Дону дачи сменяются базами отдыха, и ниже базы "Теремок" я вышел на тинистый берег:

4.

Бетонная плотина Цимлянской ГЭС в общем-то невелика по меркам советского гидростроя - 45 метров высотой, 496 метров по гребню. Но как и многие сооружения Волго-Дона, это архитектурный шедевр своего жанра:

5.

Даже в сугубо утилитарных частях - настоящий "высокий сталианс", как в вокзалах городов-героев или московских высотках.

6.

На башне главного здания же не меньше советского герба впечатляет современный логотип: Цимлянской ГЭС владеет не "РусГидро", не территориальная генерирующая компания, не какой-нибудь из окрестных заводов, а "ЛУКойл", которому принадлежит ещё пяток мини-ГЭС в Краснодарском крае и Адыгее: для добычи углеводородов вполне можно использовать и безуглеродные источники энергии.

7.

Но - вернёмся на главную дамбу, тянущуюся из Цимлянск в Волгодонск. ГЭС остаётся позади, однако гидроузел только начинается, и впереди, в просторе Цимлянского моря, хорошо видно ещё пару дамб. Северная дамба уходит на 1,5км перпендикулярно берегу и не примечательна в общем ничем, а Восточная дамба представляет собой искусственный остров длиной 1580м, увенчанный небольшим маяком со стороны моря:

8.

Дамбы образуют аванпорт, на берег которого можно выехать опять же лабиринтами дачных товариществ, столь причудливыми, что иные встречные говорили таксисту, что проезда тут вовсе нет, а кругом бдит охрана. Но таксист помнил, что проезд существует, и не с первой попытки, накрутив рублей 100 лишних по счётчику, таки вывез меня на бетонный берег залива Цимлянского моря:

9.

На кадре выше - ненадолго оставшаяся без железной дороги береговая дамба, через которую перекинуты трубы водозабора, и Северная дамба на заднем плане. За Восточной дамбой - кварталы "атоммашевского" Нового города с заложенным в 2001 году собором Рождества Богородицы:

10.

Ближе высится монумент "Соединение Пяти морей":

11.

Канонически подразумевающий Балтийское, Белое, Чёрное, Азовское и Каспийское моря, но думаю, этот список не у меня одного вызывает вопросы? Оставим за скобками спор, считать ли Каспийское море озером, но что тут делает Чёрное море? Волга-Днепр - это не канал, а грузовая авиакомпания, и ни одна из связанных Единой глубоководной системой рек в Понт не впадает. Если мы считаем Чёрное море как продолжение Азовского, то где же тогда Мраморное и Средиземное моря? А если речь идёт только о морях, омывающих берега России, то где же Баренцево море, в которое суда неизбежно приходят из Белого моря? Самый, пожалуй, логичный критерий - это доступность для судов "река-море": одно и то же судно может пройти берегами да каналами из Махачкалы или Севастополя в Калининград или Архангельск, а вот из Тартуса в Мурманск путь только в обход Европы, ибо такой класс судов не пролезет в канал.

11а.

Ну а место для памятника выбрано не случайно. К 101 километру и 13 шлюзам Волга-Дона под Волгоградом добавляется ещё 5,5 километров и 2 шлюза здесь. Фактически, конечно, это не канал, а судопроход Цимлянской ГЭС, однако нумерация шлюзов сквозная. Первоначально шлюзы планировалось сделать двухниточными, но в итоге канал так и остался однопутными: кадры выше сняты с края мрачного, похожего на заброшенный док недостроенного шлюза №14а:

12.

Рядом - сам Четырнадцатый шлюз с огромной аркой, лучший вид на которую открывается опять же из поездов:

13.

С моста, который в 1951-52 годах замкнул линию Морозовская - Куберле:

14.

Лучший вид на него, в свою очередь, открывается с автодорожного моста (1998-99), предшественник которого (1951-52) был повреждён в 1993 году ударом не попавшей в габарит судовой мачты. Теперь от него осталась лишь арка такого вида, словно не Дон тут течёт, а Танаис:

15.

Вниз вдоль канала по правому берегу тянется странная однополосная дорога - в смысле у неё не одна полоса в каждую сторону, а одна полоса всего. В сентябре, однако, по ней весьма активно ездят рыбаки, порой пропускающие друг друга на специальных "карманах":

16.

Где-то в 1,2км от Цимлянского шоссе над лесом появляются Казаки - две скульптуры с заглавного кадра, в 1953 году увенчавшие последний волго-донской шлюз №15. Такой кадр, думается, в свете нынешних событий уже не сделать: шлюз обнесён высоченным забором, из-за которого только статуи и видны, и я внаглую просунул объектив через ворота прямо под камерой.

17.

А после изрядно напрягся, когда на хвост нам сел неспешный полицейский джип... Дорога тянется ещё 3,5 километра, упираясь в ворота детского лагеря "Маяк":

18.

Слева, за полосатый шлагбаум - ещё несколько сотен метров до настоящего маяка у выхода в канал из Дона:

19.

Высота ныне заброшенной башни - 25 метров, а архитекторы явно вдохновлялись маяками Античности. Подойдя к основанию, я подёргал за железную дверь, и дверь, к моем удивлению, открылась. Внутри оказался тёмный пыльный зал и усеянные голубиным помётом крутые шаткие лестницы без перил, с которых страшно упасть не столько самому, сколько вместе со всей конструкцией. Но разве я мог не влезть под ротонду?

19а.

Сперва оглянемся назад, на арки и пилоны обоих шлюзов:

20.

За Казаками виден элеватор в речном порту: почти через весь Волгодонск врезается Сухо-Солёновский залив, получивший своё название по двум затопленным мелким речкам. В устье залива и расположен немаленький по речным меркам порт, а сам залив делит Волгодонск на Старый город гидротехников и химиков и Новый город атомщиков и машиностроителей.

21.

Канал и русло Дона сходятся к маяку почти равнобедренным треугольником, и повернув голову левее, полюбуемся на сам тихий Дон:

22.

Вдали видны обе нитки Цимлянского шоссе, ныне представляющего собой что-то вроде буквы Y. Старое, как уже говорилось, шло по плотине ЦимГЭС, а новое проходит по открытому в 2006 году мосту длиной 775 метров:

23.

Левее виднеется Камшацкий бугор, в 1950-52 годах покрывшийся Цимлянском - станица, в честь которой назван этот городок, стояла в 30 километрах выше. Издали хорошо заметны обрывы и ротонда Приморского парка и сталинки Городка Энергетиков на площади Победы, включая ДК и высокую башню бывшего управления гидроузлом. Я прозвал её Белая Вежа - ведь этот древний город, основанный в 834 году хазарами и византийцами как Саркел, покорённый в 965 году Святославом, разрушенный в 1117 году половцами, а населённый во все времена аланами и тюрками, лежит под водой где-то рядом.

24.

Левее в мареве просматриваются ещё две белых вежи: 30-метровая Стела памятника гидростроителям (1952) и далёкая башня Цимлянского винзавода (1962) - всё это я показывал в прошлой части:

24а.

Ещё левее - собственно, стрелка Дона и Волга-Дона, которые здесь примерно одной ширины:

25.

Стрелку отмечает деревянный обветшалый "Челн Степана Разина" (1981), в котором можно заподозрить ещё и памятник главному инженеру строившегося гидроузла Николаю Разину.

26.

Полюбоваться памятником можно и с берега... но только лучше с другого берега или фарватера, на который и глядят речные пираты. Больше всего же меня удивили бакланы - судя по всему, ренессанс этой прожорливой напасти переживает не только Байкал.

27.

И совсем не очевидно, что из Цимлянского водохранилища выходит не один, а два канала: в километре ближе к Волгодонску начинается ещё и Донской магистральный канал. Он длиннее Волго-Дона (195 километров), но гораздо мельче и извилистее - тот рассчитан на проходы судов длиной до 145м, шириной до 18м и осадкой до 4,5м, а этот лишь орошает засушливые Сальские степи, жарким летом выгорающие до состояния полупустынь. Он тянется вдоль Сал-реки, заканчиваясь в Весёловском водохранилище на Маныче:

28.

Дороги к ЦимГЭС, аванпорту и устью канала расходятся почти что от въездного знака на шоссе, который на этом фото слева. За ним мост через судоходный канал, далее начинается неприметный внешне посёлок первостроителей Шлюзы между двух каналов, а окончательно Волгодонск вступает в свои права за оросительным каналом. Об этом напоминает ещё один въездной знак - Мирный Атом:

29.

Итак, Цимлянск и Волгодонск начинались синхронно как даже не города-братья, а города-коллеги: первый строил и обслуживал ГЭС, второй - каналы. И цимлянской белой площади Победы вторит тёмная волгодонская площадь Ленина, застроенная в те же времена. С одной её стороны - бывшее Управление Гидросооружений (1951), ныне ставшее мэрией:

30.

К крыльцу которой кто-то поставил Мирный Атом как напоминание, что Новый город - тоже Волгодонск: это уменьшенная копия монумента, который я покажу в следующей части.

30а.

Главный памятник на площади - "Гидростроитель и речник" (1952). На другой стороне - Здание-под-Шпилем (1953), занятый всяческими организациями, старейшая из которых - почтамт. Замыкает ансамбль Дворец культуры "Юность" (1957), до 1962 года клуб лесоперевалочной базы:

31.

На краю площади, за ДК - памятник "Пётр I и Антиох Кантемир", поставленный в 2018 году по случаю визита в Россию молдавского президента Игоря Додона, на которого Кремль тогда возлагал большие надежды. Пояснительный текст гласит, что господарь Антиох Кантемир, искавший у России защиты, а в итоге бежавший сюда после поражения Петра I в Прутском походе, привёз с собой в том числе молдавских виноделов, помогавших цимлянским казакам (см. прошлую часть) в этом деле.

32.

От площади на юг тянется улица Ленина, арка на которой ведёт в парк "Юность" (1952) за ДК:

33.

Его аллея упирается в удивительно красивый фонтан в виде жемчужниц (1979):

34.

А чуть в стороне от неё в облике Социалистического Ангела запечатлён Виктор Лецко (1978) - советский ас, живший, однако, в наимернейшее время, а потому прославившийся как чемпион мира по высшему пилотажу и разбившийся на одной из тренировок.

35.

Уходим из парка. Вот так выглядит фига в кармане:

36.

Улица Ленина, уходящая дальше на юг, представляет собой изумительно тенистый, хотя и странно узкий бульвар:

37.

Ближайшие к площади кварталы застроены сталинками знакомых по Цимлянску проектов. Первые из них сданы в 1950 году, то есть это старейшие здания двух городов:

38.

Среди них стоит памятник Пушкину (1982) с кадра выше, а вот местная то ли больница, то ли аптека, судя по барельефу, лучше всего лечила от червей:

38а.

Но в общем сталинок хватает дай бог на пару кварталов, а дальше пейзаж Волгодонска становится абсолютно заурядным и простым. Даже позднесоветское здание кинотеатра "Восток" (он же с 2003 ДК "Радуга", с 2017 - Волгодонский молодёжный драмтеатр) тут кажется откровением:

39.

В основном же глаз цепляется за многочисленные памятники 1980-х годов...

40.

...и узорчатые балконы хрущёвок:

40а.

И сейчас уже совсем не очевидно, что изначально в паре Волгодонска и Цимлянска ведущим выходил скорее Цимлянск. Вернее, тогда, в начале 1950-х, это были посёлки городского типа Цимлянский и Волго-Донский, оба с населением по 9 тысяч человек. Портом Пяти морей быть, конечно, почётно, но всё же советский город по-настоящему шёл в рост лишь с появлением крупной промышленности. И Волго-Донский обязан превращением в город уже не гидрострою, а Большой Химии: в 1955 году близ города началось строительство Комбината синтетических жирозаменителей - советская власть резонно рассудила, что используемые для технических целей продукты сельского хозяйства лучше техническим же способом и получать. Позже специализации завода менялись, и к 1976 году КСЖЗ превратился в Волгодонский химический комбинат имени 50 лет ВЛКСМ, специализирующийся на синтетических моющих средствах, а в 2006 получил звучное название "Кристалл". И именно с этой стройкой, уже в 1956 году, ПГТ Волго-Донский стал городом Волгодонск, а к середине 1970-х разросся до 40 тыс. жителей. Центром города химиков стала площадь Победы с высокой воинской стелой (1970)...

41.

...неплохим, говорят, Волгодонским историко-экологическим музеем (1969) и ДК "Октябрь" (1967), столь невзрачным, что я его не то что не снимал, а тупо не увидел: лишь задний план вот этого кадра с военной техникой напоминает мне, что он тут вообще есть. Рядом - памятник "Детям войны" (2020):

42.

И всё это - на опушке обширного парка "Победа", разбитого в 1965 году:

43а.

В середине его - перекрёсток аллей с монументом Воину-Освободителю (1985):

43.

От него направо (если идти с площади) уходит Аллея Материнской Славы:

44.

Налево - Аллея Воинской Славы:

45.

С довольно необычным памятником Городам-Героям:

46.

Дальше в парке - прогуливающийся народ, открытые кафешки и аттракционы среди живописных форм искусственного рельефа:

47.

48.

И пилоны с факелами, отмечающие начало и конец главной аллеи:

49.

Вернёмся на площадь. В гостинице на ней я жил ещё в прошлогодний приезд на "Атоммаш", а в ресторане за искусственным водопадиком наш блог-десант обедал. Ну а параллели двух площадей завершает памятник: если на площади Ленина был увековечен молдаванин Кантемир, то на площади Победы - болгарий Георгий Димитров (1982), вроде бы никакого отношения к Волгодонску не имевший.

50.

Улица Ленина тянется дальше на юг, и я фотографировал даже не все её памятники:

51.

В одном из скверов есть ещё и Аллея Семейной Славы, на которой висят фотографии "золотых пар", проживших 50 лет вместе:

52.

По мере удаления от гидроузла Волгодонск всё больше делается обычным южнорусским городом с его толчеёй, шумом машин, громкими разговорами, стихийными крестьянскими базарами, хитрыми взглядами армян, цепкими руками цыган, хэканьем и шоканьем. Один из самых индустриальных городов страны, Волгодонск не впечатляет индустриальной атмосферой, как столь же чернозёмные города Донбасса. Нет, здесь ни дать ни взять окраина Краснодара или Воронежа!

53.

Улица Ленина приводит к площади Молодова, которая в Старом городе отвечает за третью градацию центра (после административной и культурной) - торговую. К ней примыкают советский ЦУМ "Радуга" (кадр выше), новодельный "Донской привоз", торговые ряды, ларьки и просто развалы фруктов и овощей на лотках и ящиках. А посреди всего этого буйства жизни - молодой герой безнадёжного боя русских десантников в Аргунском ущелье:

54.

Здесь я свернул на улицу 30 лет Победы среди высоких домов уже следующего, "атоммашевского" периода волгодонской истории. Среди них - стела 40 лет Мира:

55.

Улица привела меня на площадь Дзержинского со стелой Штык (1981), поставленной в честь пограничников:

56.

Фактически всё это уже Новый город: в 1970-80-х, с появлением "Атоммаша", Волгодонск снова разросся в 4 раза - теперь до 180 тысяч жителей, и с той поры, как водится, немного сдал. Но будем верны устоявшейся географии: Старый город - всё, что на этом берегу залива, и когда я спросил, как ехать до Нового города, удалой донской мужичок проводил меня к автобусной остановке.

56а.

Конечно, в Старом Волгодонске я увидел далеко не всё: памятники (обзор их есть здесь), а так же две церкви Елисаветы Фёдоровны (1995-96) и Крестовоздвижения (1997) почти равномерно рассеяны по микрорайонам. Не успел я и в Красный Яр - район на самом юге, до 2004 года отдельная станица, в 1949 году перенесённая из зоны затопления. Перенсённая, отчасти, в прямом смысле: там есть казачий курень 19 века, в 2003 году оборудованный под музей. Но сентябрьского дня на Волгодонск и Цимлянск едва хватило, а за Сухо-Солёновским заливом есть ещё и Новый город. О котором будет следующая часть.

Волгодонск и окрестности (2021-22)

Обзор поездки и другие посты из неё.

Цимлянск.

Гидроузел и Старый город.

Новый город.

Атоммаш. https://varandej.livejournal.com/1131059.html

lj_varandej

Вторник, 27 Сентября 2022 г. 22:41 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 27 Сентября 2022 г. 22:41 (ссылка)

Южнорусские степи в четырёхугольнике между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем - столь же густонаселённые, сколь и глухие места. Тут много станиц, хуторов и сёл, да и городов хватает - но города эти невелики и с виду те же станицы. Под конец своего существования СССР задумал сделать центром этого пространства Волгодонск, само название которого намекает на расположение, так и требующее соорудить завод чего-нибудь слишком габаритного для перевозок по железной дороге. Таким заводом стал "Атоммаш", под металлическом небом колоссальных цехов которого я побывал почти что ровно год назад. Ну а теперь, по пути на Кавказ, добрался и до самого Волгодонска, однако рассказ о нём начну с другого берега, где стоит весьма колоритный и очень симпатичный городок (14 тыс. жителей) с почти библейским именем Цимлянск.