|

eco-pravda

Вторник, 06 Мая 2025 г. 22:15 (ссылка) eco-pravda

Вторник, 06 Мая 2025 г. 22:15 (ссылка)

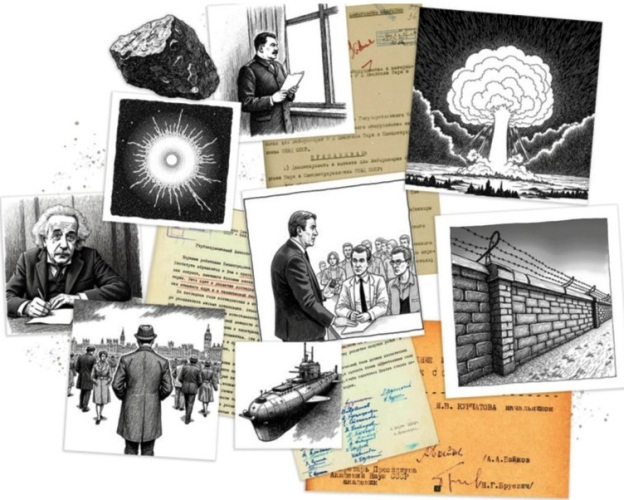

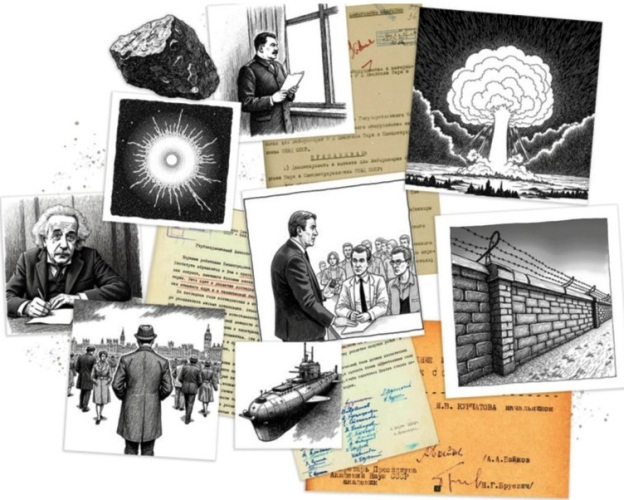

Атомная хроника Второй мировой войны

В конце 1930‑х Германия вплотную занялась вопросом, как поставить энергию ядра на службу Третьему рейху. Другие страны серьезно опасались ее успехов и предпринимали попытки сорвать или притормозить немецкие разработки. От того, кто будет первым, во многом зависела судьба мира и человечества. Насколько напряженной была битва умов и технологий, свидетельствует эта краткая хроника.

1939 год

26 сентября. Управление вооружений сухопутных сил вермахта после совещания с ведущими учеными страны приняло решение начать ядерную программу. Месяцем раньше Альберт Эйнштейн с подачи физиков Лео Силарда, Юджина Вигнера и Эдварда Теллера написал президенту США Франклину Рузвельту об активизации немецкой науки в этом направлении. Эйнштейн предложил незамедлительно приступить к разработке ядерного оружия, чтобы опередить Германию. Это сподвигло американцев на запуск «Манхэттенского проекта».

30 октября. Французские ученые, Ганс Халбан и Лев Коварски передали Парижской академии наук запечатанный конверт с соображениями о «получении в урановой среде развивающихся цепных ядерных реакций», направленных на создание ядерного реактора и атомной бомбы.

1940 год

Февраль — март. Английские физики Рудольф Пайерлс и Отто Фриш подготовили научный меморандум «О создании «супербомбы», основанной на ядерной цепной реакции в уране», в котором дали оценку критической массы урана‑235 для этой бомбы.

16 сентября. В СССР на заседании комиссии по урановой проблеме при президиуме Академии наук директор Радиевого института академик Виталий Хлопин заявил, что «получение металлического урана у нас не поставлено» и «необходимо иметь обогащение природного урана изотопом 235».

1941 год

Апрель. Японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) приступил к осуществлению военной ядерной программы «НиГо». Руководил работой Есио Нисина.

Июнь. В одесском филиале Гиредмета на опытном производстве получен уран‑234. Препарат был доставлен в Москву для экспериментальных исследований.

28 сентября. Объявлено об эвакуации в Казань более 1 тыс. научных сотрудников с семьями. В дальнейшем многие из этих ученых работали в атомном проекте.

Сентябрь — октябрь. Советский резидент в Лондоне Вадим (Анатолий Горский, куратор агентурного ядра «Кембриджская пятерка») направил в Центр сообщение о работах британцев по урановой бомбе. С него началась операция «Энормоз» (с англ. — «огромный»), имевшая целью получать сведения о создании на Западе атомного оружия.

11 октября. Франклин Рузвельт предложил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю разрабатывать атомную бомбу совместно с США. Лондон согласился лишь в середине 1942 года, придя к выводу, что в одиночку преуспеть в этом деле колоссально трудно.

12 октября. В Колонном зале Дома Союзов на антифашистском митинге ученых академик Петр Капица заявил: мощная бомба уничтожает квартал, бомба с внутриатомной энергией, по теоретическим подсчетам, с легкостью уничтожит столичный город.

1942 год

Март. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия получил подготовленную по данным подведомственной ему внешней разведки докладную записку об урановых достижениях Германии, Великобритании и США и о необходимости развертывания таких работ в Советском Союзе. Лаврентий Берия записку не подписал и Иосифу Сталину не направил — якобы не осмелился.

Апрель. Техник-лейтенант 90‑го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Красной армии Георгий Флеров (открывший с Константином Петржаком накануне войны спонтанное деление ядер урана) отправил Иосифу Сталину письмо о необходимости работ по урану. В августе Георгия Флерова демобилизовали и откомандировали в распоряжение Академии наук.

28 сентября. Иосиф Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану»: Академии наук поручено «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны (ГКО) к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». В этих же целях при АН СССР учреждалась «специальная лаборатория атомного ядра».

6 октября. Иосиф Сталин получил письмо за подписью Лаврентия Берии: справка о продвижении Великобритании, США, Германии и Франции в применении урана для «новых взрывчатых веществ» и соображения относительно создания при ГКО научносовещательного органа для координации аналогичных работ в нашей стране.

23 ноября. При непосредственном участии наркома боеприпасов Бориса Ванникова учрежден Московский механический институт боеприпасов. Вуз готовил конструкторов перспективной военной техники и кадры для атомной промышленности. В 1953 году его переименовали в Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Сейчас — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

27 ноября. Вышло постановление ГКО «О добыче урана»: в СССР началась широкомасштабная геологоразведка.

2 декабря. В Чикагском университете группа Энрико Ферми впервые в мире осуществила управляемую цепную ядерную реакцию на реакторе CP‑1.

Конец декабря. В Уральском физико-техническом институте под руководством Исаака Кикоина началась разработка центрифуги для разделения изотопов урана.

1943 год

11 февраля. ГКО распорядился организовать работы по использованию атомной энергии в военных целях. Общее руководство поручено наркому иностранных дел Вячеславу Молотову, научное — Игорю Курчатову, оперативно-административное — заместителю председателя Совнаркома Михаилу Первухину, информационно-разведывательное и контрразведывательное обеспечение — Лаврентию Берии.

28 февраля. В оккупированной немцами Норвегии британские коммандос и бойцы Сопротивления уничтожили резервуары с тяжелой водой на заводе Norsk Hydro, задействованном в гитлеровской ядерной программе.

10 марта. Игорь Курчатов назначен начальником Лаборатории № 2 АН СССР — научного центра, ставшего мозгом атомного проекта. Лаборатория № 2 выросла в Институт атомной энергии им. Курчатова, сейчас Российский научный центр «Курчатовский институт».

22 марта. В записке на имя Михаила Первухина Игорь Курчатов сообщил о возможности применения в ядерной бомбе плутония: «Если в действительности эка-осмий (плутоний) обладает такими же свойствами, как уран‑235, его можно будет выделить из «уранового котла» (котлом тогда называли реактор. — «СР») и употребить в качестве материала для «эка-осмиевой бомбы».

1944 год

10 января. Нарком цветной металлургии Петр Ломако распорядился построить на московском заводе «А» цех № 04 для производства металлического урана.

Апрель. Лаборатория № 2 занялась вопросами производства тяжелой воды.

Декабрь. В Гиредмете под руководством радиохимика Зои Ершовой, советской мадам Кюри, получен первый слиток металлического урана — около 950 г.

1945 год

Январь — март. Немцы собрали тяжеловодный реактор B-VIII в местечке Хайгерлох. Попытки запустить цепную реакцию ядерного деления успехом не увенчались: не хватило тяжелой воды. По некоторым сведениям, этот реактор и уран попали в руки к американцам.

6 января. В составе Главного управления лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР создано Спецметуправление по разведке, добыче и переработке урана.

9 мая. В Германию направлена группа советских специалистов во главе с генераллейтенантом НКВД инженером-металлургом Авраамием Завенягиным. Группа искала уран, оборудование, документацию и ученых и инженеров, имевших отношение к ядерной программе. Искала и нашла.

14 мая. В Северной Атлантике военно-морские силы США захватили немецкую подводную лодку U‑234, которая везла в Японию 560 кг окиси урана. Экипаж предпочел сдаться.

16 июля. В США на полигоне Аламогордо (Нью-Мексико) осуществлен первый в истории ядерный взрыв. Испытание называлось Trinity — «Троица».

6 августа. Американский тяжелый бомбардировщик В‑29 «Энола Гей» (назван в честь матери командира экипажа) сбросил урановую бомбу с ядерным зарядом пушечного типа «Малыш» на японский город Хиросима. Мощность взрыва составила 13 кт тротила. Погибли и пропали без вести 70–80 тыс. человек. С учетом смертей от болезней, развившихся из-за воздействия взрыва в следующие пять лет, — предположительно, 200 тыс.

9 августа. Второй В‑29 сбросил плутониевую бомбу имплозивного типа «Толстяк» на Нагасаки. Мощность взрыва — 21 кт, жертвы к концу 1945 года — 74 тыс. человек.

Советская разведка раздобыла сведения о бомбе этой конструкции. В некотором смысле «Толстяка» можно назвать прототипом первой нашей атомной бомбы — «изделия 501» с плутониевым зарядом РДС‑1, испытанной в 1949 году.

20 августа. При ГКО СССР образованы Специальный комитет (председатель Лаврентий Берия) и Первое главное управление (ПГУ) при Совнаркоме СССР — высшие органы госуправления в решении всех вопросов вокруг атомного проекта. Начальником ПГУ и зампредом Спецкомитета стал Борис Ванников.

Cентябрь. В НКВД под началом генерал-лейтенанта Павла Судоплатова образован отдел «С». Отдел координировал общеполитическую и военную разведку в деятельности по получению сведений об устройстве атомных бомб, фундаментальных ядерно-физических исследованиях, разделении изотопов, реакторах и системе администрирования этих работ. Горячая война закончилась, но тут же началась холодная.

Оригинал публикации: «Страна Росатом»

Rewiever

Вторник, 06 Мая 2025 г. 11:25 (ссылка) Rewiever

Вторник, 06 Мая 2025 г. 11:25 (ссылка)

Атомная хроника Второй мировой войны

В конце 1930‑х Германия вплотную занялась вопросом, как поставить энергию ядра на службу Третьему рейху. Другие страны серьезно опасались ее успехов и предпринимали попытки сорвать или притормозить немецкие разработки. От того, кто будет первым, во многом зависела судьба мира и человечества. Насколько напряженной была битва умов и технологий, свидетельствует эта краткая хроника.

1939 год

26 сентября. Управление вооружений сухопутных сил вермахта после совещания с ведущими учеными страны приняло решение начать ядерную программу. Месяцем раньше Альберт Эйнштейн с подачи физиков Лео Силарда, Юджина Вигнера и Эдварда Теллера написал президенту США Франклину Рузвельту об активизации немецкой науки в этом направлении. Эйнштейн предложил незамедлительно приступить к разработке ядерного оружия, чтобы опередить Германию. Это сподвигло американцев на запуск «Манхэттенского проекта».

30 октября. Французские ученые, Ганс Халбан и Лев Коварски передали Парижской академии наук запечатанный конверт с соображениями о «получении в урановой среде развивающихся цепных ядерных реакций», направленных на создание ядерного реактора и атомной бомбы.

1940 год

Февраль — март. Английские физики Рудольф Пайерлс и Отто Фриш подготовили научный меморандум «О создании «супербомбы», основанной на ядерной цепной реакции в уране», в котором дали оценку критической массы урана‑235 для этой бомбы.

16 сентября. В СССР на заседании комиссии по урановой проблеме при президиуме Академии наук директор Радиевого института академик Виталий Хлопин заявил, что «получение металлического урана у нас не поставлено» и «необходимо иметь обогащение природного урана изотопом 235».

1941 год

Апрель. Японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) приступил к осуществлению военной ядерной программы «НиГо». Руководил работой Есио Нисина.

Июнь. В одесском филиале Гиредмета на опытном производстве получен уран‑234. Препарат был доставлен в Москву для экспериментальных исследований.

28 сентября. Объявлено об эвакуации в Казань более 1 тыс. научных сотрудников с семьями. В дальнейшем многие из этих ученых работали в атомном проекте.

Сентябрь — октябрь. Советский резидент в Лондоне Вадим (Анатолий Горский, куратор агентурного ядра «Кембриджская пятерка») направил в Центр сообщение о работах британцев по урановой бомбе. С него началась операция «Энормоз» (с англ. — «огромный»), имевшая целью получать сведения о создании на Западе атомного оружия.

11 октября. Франклин Рузвельт предложил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю разрабатывать атомную бомбу совместно с США. Лондон согласился лишь в середине 1942 года, придя к выводу, что в одиночку преуспеть в этом деле колоссально трудно.

12 октября. В Колонном зале Дома Союзов на антифашистском митинге ученых академик Петр Капица заявил: мощная бомба уничтожает квартал, бомба с внутриатомной энергией, по теоретическим подсчетам, с легкостью уничтожит столичный город.

1942 год

Март. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия получил подготовленную по данным подведомственной ему внешней разведки докладную записку об урановых достижениях Германии, Великобритании и США и о необходимости развертывания таких работ в Советском Союзе. Лаврентий Берия записку не подписал и Иосифу Сталину не направил — якобы не осмелился.

Апрель. Техник-лейтенант 90‑го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Красной армии Георгий Флеров (открывший с Константином Петржаком накануне войны спонтанное деление ядер урана) отправил Иосифу Сталину письмо о необходимости работ по урану. В августе Георгия Флерова демобилизовали и откомандировали в распоряжение Академии наук.

28 сентября. Иосиф Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану»: Академии наук поручено «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны (ГКО) к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». В этих же целях при АН СССР учреждалась «специальная лаборатория атомного ядра».

6 октября. Иосиф Сталин получил письмо за подписью Лаврентия Берии: справка о продвижении Великобритании, США, Германии и Франции в применении урана для «новых взрывчатых веществ» и соображения относительно создания при ГКО научносовещательного органа для координации аналогичных работ в нашей стране.

23 ноября. При непосредственном участии наркома боеприпасов Бориса Ванникова учрежден Московский механический институт боеприпасов. Вуз готовил конструкторов перспективной военной техники и кадры для атомной промышленности. В 1953 году его переименовали в Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Сейчас — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

27 ноября. Вышло постановление ГКО «О добыче урана»: в СССР началась широкомасштабная геологоразведка.

2 декабря. В Чикагском университете группа Энрико Ферми впервые в мире осуществила управляемую цепную ядерную реакцию на реакторе CP‑1.

Конец декабря. В Уральском физико-техническом институте под руководством Исаака Кикоина началась разработка центрифуги для разделения изотопов урана.

1943 год

11 февраля. ГКО распорядился организовать работы по использованию атомной энергии в военных целях. Общее руководство поручено наркому иностранных дел Вячеславу Молотову, научное — Игорю Курчатову, оперативно-административное — заместителю председателя Совнаркома Михаилу Первухину, информационно-разведывательное и контрразведывательное обеспечение — Лаврентию Берии.

28 февраля. В оккупированной немцами Норвегии британские коммандос и бойцы Сопротивления уничтожили резервуары с тяжелой водой на заводе Norsk Hydro, задействованном в гитлеровской ядерной программе.

10 марта. Игорь Курчатов назначен начальником Лаборатории № 2 АН СССР — научного центра, ставшего мозгом атомного проекта. Лаборатория № 2 выросла в Институт атомной энергии им. Курчатова, сейчас Российский научный центр «Курчатовский институт».

22 марта. В записке на имя Михаила Первухина Игорь Курчатов сообщил о возможности применения в ядерной бомбе плутония: «Если в действительности эка-осмий (плутоний) обладает такими же свойствами, как уран‑235, его можно будет выделить из «уранового котла» (котлом тогда называли реактор. — «СР») и употребить в качестве материала для «эка-осмиевой бомбы».

1944 год

10 января. Нарком цветной металлургии Петр Ломако распорядился построить на московском заводе «А» цех № 04 для производства металлического урана.

Апрель. Лаборатория № 2 занялась вопросами производства тяжелой воды.

Декабрь. В Гиредмете под руководством радиохимика Зои Ершовой, советской мадам Кюри, получен первый слиток металлического урана — около 950 г.

1945 год

Январь — март. Немцы собрали тяжеловодный реактор B-VIII в местечке Хайгерлох. Попытки запустить цепную реакцию ядерного деления успехом не увенчались: не хватило тяжелой воды. По некоторым сведениям, этот реактор и уран попали в руки к американцам.

6 января. В составе Главного управления лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР создано Спецметуправление по разведке, добыче и переработке урана.

9 мая. В Германию направлена группа советских специалистов во главе с генераллейтенантом НКВД инженером-металлургом Авраамием Завенягиным. Группа искала уран, оборудование, документацию и ученых и инженеров, имевших отношение к ядерной программе. Искала и нашла.

14 мая. В Северной Атлантике военно-морские силы США захватили немецкую подводную лодку U‑234, которая везла в Японию 560 кг окиси урана. Экипаж предпочел сдаться.

16 июля. В США на полигоне Аламогордо (Нью-Мексико) осуществлен первый в истории ядерный взрыв. Испытание называлось Trinity — «Троица».

6 августа. Американский тяжелый бомбардировщик В‑29 «Энола Гей» (назван в честь матери командира экипажа) сбросил урановую бомбу с ядерным зарядом пушечного типа «Малыш» на японский город Хиросима. Мощность взрыва составила 13 кт тротила. Погибли и пропали без вести 70–80 тыс. человек. С учетом смертей от болезней, развившихся из-за воздействия взрыва в следующие пять лет, — предположительно, 200 тыс.

9 августа. Второй В‑29 сбросил плутониевую бомбу имплозивного типа «Толстяк» на Нагасаки. Мощность взрыва — 21 кт, жертвы к концу 1945 года — 74 тыс. человек.

Советская разведка раздобыла сведения о бомбе этой конструкции. В некотором смысле «Толстяка» можно назвать прототипом первой нашей атомной бомбы — «изделия 501» с плутониевым зарядом РДС‑1, испытанной в 1949 году.

20 августа. При ГКО СССР образованы Специальный комитет (председатель Лаврентий Берия) и Первое главное управление (ПГУ) при Совнаркоме СССР — высшие органы госуправления в решении всех вопросов вокруг атомного проекта. Начальником ПГУ и зампредом Спецкомитета стал Борис Ванников.

Cентябрь. В НКВД под началом генерал-лейтенанта Павла Судоплатова образован отдел «С». Отдел координировал общеполитическую и военную разведку в деятельности по получению сведений об устройстве атомных бомб, фундаментальных ядерно-физических исследованиях, разделении изотопов, реакторах и системе администрирования этих работ. Горячая война закончилась, но тут же началась холодная.

Оригинал публикации: «Страна Росатом»

Rewiever

Среда, 13 Марта 2024 г. 19:20 (ссылка) Rewiever

Среда, 13 Марта 2024 г. 19:20 (ссылка)

«Оппенгеймер» — фильм об ученых или о бомбе

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана — биографический фильм о Роберте Оппенгеймере, физике-теоретике, «отце ядерной бомбы». В центре сюжета — союз и противостояние Оппенгеймера с государством, трансформация его личных убеждений и работа научной группы над атомным проектом. Через судьбу великого ученого режиссёр Нолан проявляет общие вызовы, стоящие перед исследователями и наукой, как ученые встраиваются в общество и насколько зависят от него. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — биографический фильм о Роберте Оппенгеймере, физике-теоретике, «отце ядерной бомбы». В центре сюжета — союз и противостояние Оппенгеймера с государством, трансформация его личных убеждений и работа научной группы над атомным проектом. Через судьбу великого ученого режиссёр Нолан проявляет общие вызовы, стоящие перед исследователями и наукой, как ученые встраиваются в общество и насколько зависят от него.

Образы главных героев в фильмах и сериалах про ученых нередко утрированы: гениальный исследователь способен за минимальный срок собрать невероятное устройство или решить сложнейшую задачу, едва взглянув на условие. Чтобы выдержать эту почти божественную силу, персонаж становится изгоем, фриком или вовсе сходит с ума — на этом строится конфликт. Для массового зрителя такой образ науки комфортен, для ученых неактуален. «Оппенгеймер» немного не вписан в привычную картину: главный герой «очеловечен», встроен в общество и невольно меняет его. Таким образом, зритель может увидеть настоящие вызовы и бытовые проблемы, с которыми сталкиваются ученые: взаимоотношения с государством, ответственность за свои исследования и научную группу, этические границы науки.

В «Оппенгеймере» на первом плане находятся не гениальные физические концепции (которые обычно разбирают на ляпы грамотные кино-обозреватели), а гомеостаз (процессы внутри и вокруг) научного сообщества. Режиссер фильма Кристофер Нолан не прячет главного героя в мире чудес физики за книжной полкой (как было в прошлом его фильме «Интерстеллар»). Роберт Оппенгеймер открыто сам прочтет о себе, пусть и на санскрите: «Теперь я смерть, разрушитель миров».

Ученые и физика

Физики в фильме немного, но научная атмосфера передана неплохо. Есть милые исторические штрихи, например легендарный научный журнал Science в виде обычной газеты или ламповые часы, знакомые физтехам по лабораторным работам. Как и полагается, есть исписанные доски и формула цепной реакции. Мимолетом показаны все звезды тогда еще новой квантовой физики, сейчас уже давно классики: Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Энрико Ферми. Непривычно видеть их реальными людьми, а не названиями физических терминов: уровня Ферми, приближения Борна — Оппенгеймера, принципа неопределенности Гейзенберга. Великий Эйнштейн показан мудрым, но слабеющим стариком, который понимает, что его время ушло и науку двигают молодые: «Роберт, это ваше, а не моё».

Сцены семинаров и обсуждений проекта показаны мимолетом, акцент делается на личных отношениях ученых. Несмотря на слаженную работу, между молодыми коллегами все же возникают противоречия и интриги, а сцена, где занятый Оппенгеймер игнорирует идеи Теллера — точь-в-точь общение физтеха с научным руководителем: «Тебе некогда обсуждать, ты превратился в политика». Мир физиков живой, полный рисков, сомнений, труда и трат: «Ученые обижены на всех, кто ставит под сомнения их суждения». В то же время показана практичность исследователей: расчеты показали, что на возгорание атмосферы «шансы почти нулевые», значит, эксперимент можно проводить — почти врачебный цинизм. Но если врачи берут на себя ответственность за жизнь одного человека, то ученые готовы тайно поручиться за всю планету, полагая, что она в смертельной опасности.

Государство

Самая очевидная линия сюжета — конфликт величайшего теоретика США с госмашиной, которая выведена в этом фильме бездушной, властной и требовательной. Каждый поступок и каждое личное убеждение Оппенгеймера спустя годы превратно трактуются «обвинителем», чуть ли не ставятся в вину.

Государство сначала выполняет все прихоти физика: строит целый город Лос-Аламос (там до сих пор находится одна из крупнейших лабораторий США с мощными суперкомпьютерами), выделяет миллиарды на Манхэттенский проект. Однако после получения бомбы — одного из величайших достижений человечества — солдаты буднично грузят самое страшное оружие в истории в фургоны, а об ударе по Японии Оппенгеймер узнает из новостей, как обычный американец.

Тем не менее конфликт чуть сложнее, чем использование ученых страной в обмен на их ум и с обещанием комфорта. Практически на каждом этапе у Оппенгеймера есть выбор: отказаться от друзей-коммунистов, носить военную форму, нарушать секретность, ускорять испытания, протестовать или согласиться с бомбардировкой. Ученый старается не изменить себе и в то же время следовать интересам страны, выполнять приказы. Получается ли у него найти баланс или срабатывает самоубеждение? Где проходят границы его личного выбора и силы обстоятельств? Кажется, Нолан, не скрывая симпатии к Оппи, все-таки оставляет своего Прометея прикованным к скале на растерзание орлу, гениям прощают не всё.

Прометей

Килиан Мерфи отлично показывает трансформацию Роберта Оппенгеймера как из неуверенного энтузиаста в мировую знаменитость, осознающую и умело использующую свое влияние, так и из «взбалмошного позера» в мученика за убеждения: « Мне важно свободно мыслить, чтобы сделать наш мир лучше, зачем ограничивать себя догматом» и « Я считал себя сложнее, чем есть на самом деле».Карьерный путь ученого был практически идеален — лекции Бора и Гейзенберга, работа у Борна, затем возможность завезти в США диковинную квантовую физику, открыть кафедру, публикации в престижных журналах. Наконец, вершина карьеры — великое изобретение и руководство престижным университетом в Принстоне.

Осталось, казалось, только почивать на лаврах, но большой ученый — больше, чем ученый. Подвергая сомнению физические гипотезы, киношный Оппенгеймер, кажется, честно подвергает сомнению и собственную жизнь, принимая ответственность за бомбу, которую с него любезно предложил снять президент Трумэн. Физик «проталкивает контроль над вооружением» и «использует статус отца атомной бомбы, чтобы влиять на политиков». В этом поступке ученый по-настоящему становится Прометеем, обрекая себя, хоть и не на физические, но муки совести. Герой не теряет имущество, свободу, только признание и влияние, однако и этой жертвы можно было избежать, в очередной раз приняв изменившиеся правила игры и вновь подстроившись под систему.

Прометей дал людям огонь, чтобы они построили цивилизацию. Оппенгеймер дал людям огонь, чтобы они сохранили её. Но оба раза искушение власти оказалось сильнее благих намерений, огонь стал силой, которая подчиняет и уничтожает: «Мир не готов, бомба — не новое оружие, а новый мир. Вы американский Прометей, который дал им возможность уничтожить самих себя, за это вас зауважают».

Бомба

Атомная бомба стала самым знаковым изобретением новой науки — квантовой физики. В контексте фильма она сначала мыслилась панацеей, которая «достаточно большая для конца войны, для конца всех войн», а затем превратилась в главную угрозу цивилизации. Ученые реагируют по-разному на участие в «высвобождении великой силы», один из друзей Оппенгеймера Исидор Раби (Нобелевский лауреат 1944 года) с трудом соглашается работать над проектом только после аргумента Роберта: « Я не знаю, можно ли доверить бомбу нам, но нацистам нельзя». Кто-то, как Эрнест Лоуренс (Нобелевский лауреат 1939 года), увлекается работой. Для физиков бомба — в первую очередь открытие, эксперимент, подтверждающий правоту теории. Их многолетний тяжелый труд оказывается не напрасным и, по словам военных, позволяет закончить войну. Вопрос о применении ядерного оружия возникает мимолетом лишь после смерти Гитлера, но Роберт Оппенгеймер одергивает сначала бывших коллег, а затем молодежь, от политического и этического активизма: « Мы создали бомбу, но не нам решать, как её применить».

Все разговоры о бомбе носят нарочито будничный характер, особенно исключение Киото из списка бомбардировки. Нолан сохраняет исторический контекст, но показывает его максимально сухо и поверхностно, лишая зрителя спасительного сострадания и вынуждая публику невольно оценивать события преимущественно из своего опыта и века. Как будто единственная навязанная авторская оценка — замедленная сцена взрыва, когда режиссер «заставляет» зрителя остаться один на один со своими переживаниями и личными контекстами. И если Оппенгеймер в фильме должен решить вопрос о своих убеждениях и муках совести, то вопрос этичности и границах научных экспериментов задается современному обществу, поскольку ученые в фильме решают вопрос всегда положительно, считая, что «это исследовательская работа, а не разработка оружия».

Эпилог

«Оппенгеймер» показывает непростой и живой мир ученых и поднимает сложные вопросы об ответственности исследователей, об их зависимости от государственной машины США, об этических границах изобретений. На эти вопросы гипотетически нет простых ответов, но практически ответ всегда «да». «Мое отношение к водородной бомбе сформировалось, когда стало очевидно, что мы используем любое созданное оружие», — отвечает Оппенгеймер во время судилища.

Переплетение амбиций политиков и жажды открытий ученых запускает цепную реакцию, вовлекая всё новых людей в неотвратимое движение прогресса и разрушая личности. Куда приведет это движение? Выразительными глазами Килиана Мерфи Нолан дает алармистский ответ, но, может, он не прав?

Опубликовано: Илья Бения (см.), журнал МФТИ «За науку» - 27.02.2024

Rewiever

Четверг, 09 Октября 2003 г. 23:20 (ссылка) Rewiever

Четверг, 09 Октября 2003 г. 23:20 (ссылка)

Как пройти из одной вселенной в другую?

«Пункты перехода», возможно, надо искать на субъядерном уровне

Из архива «НГ Наука»

Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную? Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную?

Кто-то назовет попытку ответить на эти вопросы теоретической заумью современной физики. Да чего уж там, сам Альберт Эйнштейн, немало поспособствовавший изменению классических представлений о пространственно-временном континууме, как-то заметил: «Нормальный взрослый человек никогда не размышляет о пространстве и времени».

В таком случае нормальных взрослых ученых, собравшихся в Институте физики высоких энергий (Протвино) на международную конференцию «Структура пространства-времени на субъядерном и космологическом масштабах», всех можно было назвать «ненормальными». По крайней мере для этих людей перечисленные выше вопросы стали, пожалуй, частью их обыденного сознания. Недаром в беседе с корреспондентом «НГ» заместитель заведующего Теоретического отдела ИФВЭ, доктор физико-математических наук Владимир Петров подчеркнул: «Идея этой конференции - проблемы, связанные со структурой пространства-времени. Что это такое, если говорить в «нормальных" терминах? Это число измерений пространства-времени, возможность увидеть это новое число измерений, скажем - пятое, шестое и так далее».

Другими словами, современная теоретическая физика пытается объяснить то, что невозможно даже представить. Взять хотя бы эту историю с числом измерений пространства-времени...

Если к привычному нам евклидову пространству (длина - ширина - высота) добавить еще одно измерение - время, получим четырехмерное пространство. Ну, с этим еще как-то наш мозг может справиться. Но «пятое, шестое и так далее» измерение... А ведь, согласно некоторым физическим моделям, существует две четырехмерные вселенные, разделенные пятым измерением. Из одной в другую вселенную может что-то «улетать», скажем, гравитация. В дополнительные измерения могут улетать частицы. И не только частицы, но и вполне макроскопические объекты. Мало того, в принципе любой из нас может в любую минуту нырнуть сквозь пространство-время: вот кто-то стоит рядом с вами, но может в следующее мгновение исчезнуть и в любое же мгновение снова появиться. Удивительно, но современные физические теории этого не запрещают.

«Конечно, это очень маленькая вероятность, но она в принципе не нулевая, - подчеркивает Владимир Петров. - Изучение подобных эффектов требует большой точности и больших энергий, которые будут получены на строящемся сейчас ускорителе LHC (Большой адронный коллайдер) в Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Но даже на работающих ускорителях, например в Америке, физики пытаются проверить, существуют ли ограничения на количество дополнительных измерений пространства-времени. Сейчас наступило время, когда философия стала объектом экспериментального изучения. Двадцать лет назад тебя высмеяли бы, заведи ты разговор о визуализации пятого измерения».

Сам Владимир Алексеевич представил на конференции не менее интригующий доклад - «Некоммутативная теория пространства-времени». «Что это такое?» - интересуюсь у Петрова.

«Предположим, что мы производим измерение площади прямоугольника, - поясняет Владимир Петров. - Измерили стороны, перемножили - получили площадь. Причем измерять стороны можно в любой последовательности - площадь будет тот же самой. Но, оказывается, существуют такие наименьшие площади, ниже которых уже не все равно, в каком порядке измерять. Это и называется - некоммутативная геометрия. И все это согласуется с квантовой механикой».

Еще относительно недавно физики думали, что эти эффекты проявляются на так называемом расстоянии планковской длины, порядка 10-33 см. Но вот в теории многомерной гравитации, о которой тоже шла речь на конференции в Протвино, это расстояние может быть и меньше. Другими словами, основа основ физики, фундаментальная постоянная Планка, оказывается не такой уж и постоянной. А настоящая фундаментальная гравитационная масса - гораздо меньше. Но и она находится уже в пределах досягаемости современных ускорителей элементарных частиц, того же LHC. То есть физики-экспериментаторы готовы проверить самые фантастические модели своих коллег-теоретиков. Ученые подобрались к таким масштабам, где могут наблюдаться эти дополнительные измерения.

И действительно, масса электрона, например, 10-27 г - казалось бы, меньше не бывает. Оказывается, бывает, вернее, может быть...

В Релятивистской теории гравитации (РТГ), которую активно разрабатывает академик Анатолий Логунов с коллегами, переносчик гравитационного взаимодействия - гипотетический пока - гравитон должен иметь массу... 10-67 г. Попробуйте представить себе такой объект.

Впрочем, с другим объектом, Вселенной, дело обстоит ничуть не проще. Согласно РТГ, наша Вселенная бесконечна во времени и пространстве, к тому же еще и пульсирует - нынешний цикл расширения должен завершиться, эдак лет через 1000 миллиардов. Но и это еще не все. Вселенная, в которой мы живем, - плоская.

«Это один из базисных постулатов РТГ: Вселенная плоская и бесконечная, - рассказывает Владимир Петров. - Плоская - в геометрическом, самом простом смысле. Если не брать временную координату, то это обычное евклидово пространство. Этот подход может показаться примитивным, но, что самое удивительное, все экспериментальные данные пока согласуются с представлениями о Вселенной как о плоском пространстве».

«А как же тогда быть с известным наблюдением Эддингтона, который в 1919-м экспериментально подтвердил, что лучи света отклоняются, попадая в поле тяготения Солнца? - спрашиваю у Петрова. - И объяснен этот факт был именно тем, что масса искривляет геометрию пространства, что и предсказывалось в общей теории относительности».

/На фото публикатора : В.Петров первый слева, А.Ваганов первый справа во 2-м ряду /

«Это наблюдение ничему не противоречит, - поясняет Владимир Алексеевич. - Ведь на все это можно смотреть по-разному. Например, луч света движется в плоском пространстве и под силовым действием заворачивает. Я вот иду и заворачиваю (меня, допустим, магнит притягивает). Но я же не говорю, что пространство неевклидово. В РТГ, во всем, что не касается распространения самой гравитации, дело обстоит очень похоже с общей теорией относительности. Просто существует двойственность в описании движения вещества: его можно описывать в искривленном римановом пространстве, а можно и в плоском, но под действием сил».

Выходит, прав был известный российский физик Юрий Манин, который однажды заметил: «Геометрия есть консервант скоропортящихся физических идей». Современная теоретическая физика, несмотря на всю свою "замороченность», стремится к наглядности. «Если раньше главный вопрос для физиков был, из чего состоит материя - атомы, ядро и т.д., то теперь главный вопрос: из чего состоит пространство и время? - резюмирует Владимир Петров. - Всё, что раньше было безумным и фантастическим, включая машину времени, сейчас исследуется на абсолютно серьезном уровне».

Опубликовано: Андрей Ваганов, «НГ Наука» №12, 2003

Примечание публикатора: Более полный рассказ о состоявшемся совещании теоретиков см. здесь

Rewiever

Пятница, 16 Августа 2002 г. 23:32 (ссылка) Rewiever

Пятница, 16 Августа 2002 г. 23:32 (ссылка)

|

Академик РАН Анатолий Алексеевич Логунов вот уже почти 40 лет руководит Институтом физики высоких энергий – научным центром, созданным на юге Московской области в связи с сооружением в середине 60-х годов ХХ века 1,5-километрового протонного синхротрона - крупнейшего отечественного ускорителя заряженных частиц. Далеким от науки людям имя бывшего (с 1977 по 1992 г.г.) ректора МГУ известно в связи с иногда высказываемым мнением о том, что он "опроверг теорию относительности Эйнштейна". Сегодня академик Анатолий Логунов отвечает на вопросы нашего корреспондента (преамбула - от "Известий", материал был подготовлен по собственной инициативе) Геннадия Дернового.

Анатолий Алексеевич, недавно в издательстве «Наука» вышла Ваша монография «Теория гравитационного поля». Означает ли это завершение Ваших исследований по разработке релятивистской теории гравитации (РТГ), в чем-то опровергающей ОТО - общую теорию относительности Эйнштейна?

Дело вовсе не в «опровержении», как Вы сказали. Релятивистская теория гравитационного поля – это просто другая, альтернативная теория, отличающаяся от общей теории относительности. Где-то эти теории совпадают, а где-то приводят к различающимся предсказаниям. К примеру, в ОТО гравитация рассматривается как следствие искривленности пространства-времени, то есть имеет чисто геометрическую природу. А в РТГ гравитация - это физическое гравитационное поле, создаваемая физическими телами, аналогично тому, как электромагнитное поле порождается зарядами.

РТГ полностью согласуется со всеми гравитационными эффектами, наблюдаемыми в Солнечной системе. В применении к процессам, происходящим во Вселенной, РТГ объясняет т.н. «красное смещение» в спектрах наблюдаемых галактик не их разбеганием, а изменением гравитационного поля во времени, а никакого разбегания не происходит.

РТГ дает модель циклического развития Вселенной, от какого-то максимального значения плотности вещества до минимального, затем наоборот. При этом она предсказывает существование во Вселенной «тёмной» (невидимой) материи и евклидовую (плоскую) геометрию Вселенной, что подтверждается современными наблюдательными данными.

Согласно РТГ, сжатие потерявших свою устойчивость «холодных» нейтронных звезд даже большой массы не ведёт к образованию т.н. «чёрных дыр». А поскольку, в соответствии с ОТО, нейтронные звезды с массой больше трёх солнечных масс должны эволюционировать именно в «чёрные дыры», то и появляются время от времени при обнаружении рентгеновских источников с большой массой сообщения об обнаружении якобы «чёрных дыр». Хотя однозначных наблюдательных данных в пользу подобного заключения нет, кроме большой массы этих объектов.

Отметим, что сам А.Эйнштейн отрицал возможность существования подобных объектов, но не смог обосновать это на основе ОТО. А на самом деле для окончательных заключений необходимы более детальные и длительные наблюдения.

Разумеется, работа над РТГ будет продолжаться. На новом уровне знаний, с учетом новых экспериментов и наблюдений. В научном поиске ведь вообще нет ничего вечного и закостенелого…

Некоторе время назад президенту Путину представлено предложение по расформированию Минатома РФ с разделением его функций между Минобороны, Минэнерго и Минпромнауки. Представляется ли это целесообразным Вам, как руководителю фундаментальных исследований в области ядерной физики?

По меньшей мере странное предложение. Я связываю его со «второй волной» борьбы ряда «политизированных экологов» или «экологизированных политиков» - называйте, как хотите, - с Минатомом. Первый пик такой борьбы наблюдался в прошлом году накануне прохождения в Госдуме пакета законопроектов, подготовленных как раз Минатомом.

Хотя наш Институт занимается исследованиями в области, так сказать, «чистой науки», и никак не связан с тематикой производства или переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ), наши ученые уже тогда, в 2001 году, не остались безучастными свидетелями этой борьбы. Мы направили депутатам свое обращение, в котором поддержали позицию и предложения Минатома по этим законам. И мы не могли выступить иначе, поскольку отчетливо сознаем важнейшую роль Минатома в обеспечении военной и энергетической безопасности нашей страны не только в прошлые годы, но и на долгую перспективу.

И в то же время видим, что в новых экономических условиях, когда рыночные отношения выходят на первый план, даже Минатом нуждается в программах для зарабатывания средств своими силами, а не только из бюджета, то есть за счет налогоплательщика, нас с вами. Другой вопрос – на мировом рынке ОЯТ уже сложилась своя конъюктура, никто там нас не ждет с распростертыми объятиями. Вот здесь, видимо, и лежат «корни» как первой волны «экологической обструкции Минатому», так и нынешней второй.

А что касается самого этого предложения о «расформировании Минатома», то это либо явный вздор, либо провокация. Ведь что значит хотя бы это – «отдать атомную энергетику в Минэнерго»? Это было бы повторением ситуации 80-х, когда, к примеру, Чернобыльская АЭС находилась не в ведении Минсредмаша, а в Министерстве энергетики не Союза даже, а УССР. Вот и появились люди без «средмашевской» школы, допустившие безответственный энергетический эксперимент на 4-м блоке… Мы хотим такого повторения?

И дело не только в энергетике. В Минатоме исторически сложился уникальный научный и инженерный потенциал, и он пока сохранен, несмотря на все сложности. Сохранились высокие требования к безопасности ядерных объектов и дисциплина исполнения. Первейшее дело государства – заботиться и дальше о сохранении и развитии этого потенциала, как гаранта обеспечения безопасности России. А тут предлагается «разбросать» людей и организации, уникальные институты по разным ведомствам… Это свидетельствует либо о полной некомпетентности, либо о желании приватизировать, присвоить себе доходные отрасли Минатома, не считаясь при этом с интересами оружейного комплекса и науки, составляющих с ними одно целое.

Я уверен, что подобного рода «предложения», от кого бы они не исходили, противоречат интересам государства, безопасности и развитию нашей страны. Поэтому они не заслуживают серьёзного рассмотрения, а тем более – того, чтобы быть положенными в обоснование для принятия государственных решений.

Кстати: (Редакционный комментарий "Известий" )

Предложение о расчленении Министерства по атомной энергии принадлежит Григорию Явлинскому и было озвучено на встрече президента РФ с лидерами думских фракций 10 июля. К этому предложению была приложена справка на 45 страницах, авторство которой по существу принадлежит «Гринпису». Президент поручил премьер-министру рассмотреть эти предложения, а руководителю администрации до 1 августа подготовить встречу со специалистами. Поскольку эта встреча не состоялась и даже не намечена в рабочем графике Путина, можно считать, что к предложению Явлинского в администрации президента и правительстве отношение не слишком серьезное. Вряд ли лидер «Яблока» в нынешней ситуации рассчитывал на другую реакцию. Его инициативу оценивают как разведку боем перед следующими акциями «политизированных», как выразился академик Анатолий Логунов, экологов.

Опубликовано: "Известия" - 16 августа 2002 г.

|

Rewiever

Среда, 02 Июля 2008 г. 11:08 (ссылка) Rewiever

Среда, 02 Июля 2008 г. 11:08 (ссылка)

Релятивистская теория гравитации предполагает

кардинальное решение проблемы чёрных дыр

Одна из проблем современной физики – пресловутые "чёрные дыры". Если они существуют – какова их физическая сущность?

В этом отношении сложилась довольно парадоксальная ситуация. Исследователи, наблюдающие дальний космос, время от времени заявляют об обнаружении новых объектов, идентифицируемых если не как чёрные дыры, то как "кандидаты в чёрные дыры" – экзотические порождения звездной эволюции, поглощающие в себя всё и не выпускающие наружу ничего. А исследователи микромира, готовящие к экспериментам на запускаемом в этом году в Женеве сверхмощном ускорителе LHC, не исключают обнаружения в столкновениях внутриядерных частиц при гигантских энергиях эффекта возникновения мини-чёрных дыр. Впрочем, физики успокаивают: они же «испарятся», не причиняя вреда.

В то же время до сих пор не существует строгих научных доказательств как реального существования чёрных дыр в астрофизике и космологии, так и возможного их возникновения в физике высоких энергий на ускорителях частиц.

Начало загадке чёрных дыр было положено в 1916 году, когда немецкий ученый Карл Шварцшильд, работая с эйнштейновскими уравнениями, ввел понятие гравитационного радиуса.

С течением времени (счет идет на миллиарды лет) вещество звезды вырабатывается в термоядерных реакциях, температура снижается, и звезда начинает за счет собственной гравитации коллапсировать, ужиматься. Если масса сжимающихся звезд не превышает некоторой критической величины, равной приблизительно трем солнечным массам, – они превращаются в компактные и сравнительно холодные (тысячи градусов вместо миллионов) нейтронные звезды, или белые карлики.

В ином случае оставшееся вещество как бы уходит под «гравитационный радиус», а экс-звезда превращается в объект без четкой физической поверхности. Есть лишь условное понятие «горизонт событий», за пределы которого не может вырваться ни единый квант света – только поглощение всего приходящего извне. В общем, чёрная дыра (название пустил в обиход на одной из конференций в 1967 году недавно скончавшийся в возрасте 96 лет американский теоретик Джон Уилер, работавший с Эйнштейном).

Постепенно доминирующей (но не исключающей и других представлений) стала точка зрения, что из эйнштейновской общей теории относительности (ОТО) следует только такое пространство-время, которое начинается в Большом взрыве и заканчивается в чёрных дырах. На начало нынешнего века астрофизическим сообществом признаются в качестве кандидатов в чёрные дыры около двух сотен объектов. И это ничтожно мало по сравнению с их количеством в наблюдаемой Вселенной, которое должно было бы наличествовать по сценарию ОТО. Но сценарий этот не единственный.

Научный руководитель ГНЦ «Институт физики высоких энергий», академик Анатолий Логунов с коллегами уже много лет разрабатывает так называемую Релятивистскую теорию гравитации (РТГ). Главный итог этой работы – создание непротиворечивой физической теории пространства-времени, альтернативной по отношению к ОТО Альберта Эйнштейна. РТГ в отношении эволюции астрофизических объектов исключает появление чёрных дыр.

Что вместо этого? Что вместо этого?

Возвращаясь к примеру с угасающей звездой достаточной массы, РТГ предполагает (и приводит соответствующие доказательства), что процесс коллапса вовсе не приводит к ее обязательному превращению в чёрную дыру. Напротив, в РТГ описаны механизмы, благодаря которым возникают и усиливаются эффективные полевые силы отталкивания, которые останавливают процесс сжатия материи. Затем они же обеспечивают начало процесса расширения.

Таким образом, предложен своеобразный «механизм саморегулирования» массивных объектов в гравитационном поле полевой природы. В основе его – интерпретация гравитации как физического поля, обладающего энергией и импульсом.

Изучение и развитие этого механизма может существенно изменить картину представлений о глубинной взаимосвязи материи, пространства и времени в астрофизике и физике высоких энергий.

Вместо общепринятой гипотезы эволюции Вселенной, начинающейся с так называемого Большого взрыва, произошедшего 14 млрд. лет назад, предлагается однородная и изотропная плоская Вселенная, развивающаяся циклически от некоторой максимальной плотности до некоторой минимальной, и наоборот. При этом «расширение Вселенной», этот вполне наблюдаемый эффект, связано не с относительным движением вещества, а с изменением гравитационного поля со временем.

Кроме того, в РТГ делается вывод о том, что во Вселенной должна существовать большая скрытая масса, не сводящаяся к наблюдаемой материи. Этот вывод совпадает с открытиями в радиоастрономии, сделанные в последнее десятилетие, которые подвели ученое сообщество к признанию того, что вся прежняя физика имела дела лишь с малой частью вещества, распределенного во Вселенной. Привычная нам, «барионная» материя, по оценкам, составляет не более 5% вещества Вселенной. Еще 25% массы Вселенной составляют частицы неизвестной пока природы – так называемая «тёмная материя». И остальные 70% Вселенной приходятся на загадочную темную энергию, которую можно интерпретировать как неизвестное пока состояние вещества.

Опубликованные гипотезы сводятся к тому, что темную материю могут составлять еще не открытые тяжелые частицы с массой, на два-три порядка превышающей массу протона. Именно поэтому физики возлагают большие надежды предстоящие эксперименты на LHC, которые могут пролить свет на темные составляющие Вселенной.

Опубликовано: «Независимая Газета» - 28 мая 2008 г.

Примечание: Публикация подготовлена по материалам личных встреч с А.А, Логуновым и знакомства с его работами

|

Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную?

Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную?

Что вместо этого?

Что вместо этого?