-Музыка

- Tony Braxton - Unbreak My Heart

- Слушали: 96209 Комментарии: 4

- Сергей Любавин - Нежность

- Слушали: 55907 Комментарии: 3

- Снег кружится

- Слушали: 22345 Комментарии: 10

- Денис Майданов - Вечная любовь

- Слушали: 20896 Комментарии: 3

- ERNESTO CORTAZAR-Morelia's Waltz

- Слушали: 22823 Комментарии: 1

-Рубрики

- Английский язык. (2)

- Михаил Задорнов (1)

- вышивка (221)

- вязание для домашнего уюта (125)

- Вязание для мужчин (23)

- вязание одежды (569)

- Детям. (56)

- Жакеты, кардиганы (58)

- Жилетки (51)

- Идеи. (5)

- Перчатки, варежки (12)

- Платья, юбки, шорты, рейтузы (67)

- Пончо, пальто, накидки (40)

- Свитера, пулловеры (56)

- Тапки, носки (38)

- Топики, летние кофточки, болеро (97)

- Туники (42)

- Шапки, шарфы, палантины (84)

- Дача, огород (55)

- Для дневника (86)

- Животные (56)

- Журналы по вязанию. (28)

- Заработок в интернете. (6)

- Интересно почитать (654)

- Города, музеи (67)

- История (82)

- Мифы, легенды, сказания (253)

- Притча, мудрости (47)

- Разное (69)

- Стихи (137)

- интерьер (105)

- История моды и костюма (46)

- картины (44)

- Лоскутное шитье (352)

- Аппликация (45)

- Журналы (52)

- Покрывала (21)

- Разное (114)

- Стежка (27)

- Уроки по шитью (91)

- мастер класс (134)

- Мебельные находки (18)

- Музыка (104)

- мыло (17)

- Народная медицина (24)

- Подготовка к Новому году и Рождеству. (107)

- Помощь людям (5)

- просто красиво (48)

- Психология, медитация. (27)

- Различные способы вязания. Образцы. Отделка. (219)

- Уроки по вязанию (34)

- Видео уроки. (22)

- Разные советы (43)

- рецепты (773)

- Блины, оладьи, лепешки, драники (42)

- НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ РЕЦЕПТЫ. (1)

- Выпечка (257)

- Делаем сыр. (8)

- Заготовки (33)

- Закваска (3)

- Запеканка. (28)

- Конфеты, сладости (10)

- Крупа, каши (2)

- Кулинарные сайты (3)

- Мясо, птица (146)

- Настойки, ликеры и пр. (17)

- Овощи и грибы (59)

- Разное (25)

- Рыба (15)

- Советы (38)

- Соусы (10)

- Супы. (11)

- тесто (8)

- Холодные закуски, Салаты (65)

- Целебная кулинария (10)

- Яйца (12)

- рукоделье (871)

- Бисер (20)

- Декупаж. (2)

- Игрушки (226)

- Коробки, шкатулки (132)

- Плетение из газет и др. (39)

- Подушки (68)

- Разное (216)

- Украшения (77)

- Холодный фарфор, пластика и др. (16)

- Цветы (113)

- Руны (43)

- Советы по хозяйству (14)

- Сумки, кошельки, косметички, пеналы. (592)

- Узоры для творчества. (30)

- Уход за собой (75)

- ФИЛЬМ "ИГРЫ БОГОВ" (19)

- фотошоп (20)

- цветы, комнатные растения. (132)

- Шитье (511)

- выкройки одежды (218)

- Корректировка выкроек (16)

- Исправляем дефекты. (4)

- Для деток (98)

- Идеи. (50)

- Обувь (13)

- Технология шитья. (95)

- Шторы (23)

- Юмор (18)

- Юридическая помощь (1)

-Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 11.12.2010

Записей: 6030

Комментариев: 35303

Написано: 42372

Записей: 6030

Комментариев: 35303

Написано: 42372

История России.Анна Кашинская и Михаил Тверской |

Цитата сообщения Stephanya

История России.Анна Кашинская и Михаил Тверской

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская

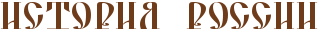

Княгиня Анна Кашинская – одна из замечательных женщин в Русской истории. Её горестная судьба похожа на судьбы многих русских женщин, живших и страдавших во время татаро-монгольского нашествия. Многие предки княгини Анны мученически погибли в Орде. Её прадед - Василий Ростовский, был изрублен мечами за то, что отказался служить неприятелю. Её дед, Борис Васильевич, прозванный на Руси «Печальником Земли Русской», был свидетелем мученической кончины своего отца, и, начиная с четырнадцатилетнего возраста, почти всю свою жизнь провел в Орде заложником. Его сын, Дмитрий Борисович – отец нашей героини.

В Кашине, в доме проживавшего там ростовского князя Дмитрия и родилась в 1278 году княжна Анна. Наверное, только годы, проведенные в отчем доме, и были счастливыми в жизни Анны, а потом – постоянная тревога за жизнь мужа и сыновей. Воспитывал Анну в строгости и благочестии епископ Игнатий. Как и все княжеские дочери, Анна была научена всем видам рукоделия, а когда подросла, слава об ее уме, скромности и красоте распространилась и в других княжествах. Выросла она «зело добродетельна, премудра же и прекрасна», говорилось в послании Тверской княгини Ксении, заинтересованной в браке своего сына князя Михаила и Анны. Князь Михаил полюбил ее заочно, «добронравия ее ради».

Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича, родился в 1272 году, вскоре после смерти отца. Мать его Ксения была второй женой князя. Михаил впоследствии княжил в Твери и, не будучи еще великим князем, первым утвердил независимость своей вотчины. Тверское княжество было моложе большинства древнерусских княжеств, оно было образовано в 1247 году, когда князь Владимирский Святослав Всеволодович разделил часть земель Северо-восточной Руси между своими племянниками, сыновьями великого князя Ярослава, умершего в Орде, выполнив, таким образом, его завещание. Тверь стала городом удельного княжения, выделенным из великого княжества, а Ярослав Ярославович – его первым князем. Ярославу вместе со своим братом Александром (Невским) пришлось восстанавливать политическую организацию Руси после татаро-монгольского нашествия в Северо-восточные земли в 1237-1238 годах. Дом Ярославичей проводил пагубную для Руси политику, стремясь ослабить силу Владимирского престола, и раздробить Русь на множество княжеств, что давало Орде возможность безнаказанно завоевывать мелкие русские княжества, в противовес Галицкому дому, призывавшему русских князей объединиться в единую рать против Орды. Эта недальновидная политика, в конечном счете, и погубила Тверских князей.

Михаил

Итак, Михаил, сын Ксении. Ксения была второй супругой князя Ярослава Ярославовича. Первая его жена погибла в 1252 году во время татарского набега на Переславль, и он десять лет хранил ей верность, но потом встретил Ксению, дочь новгородского посадника. Ксения была обручена с его сыном Георгием. Но вот однажды князю Ярославу и Ксении одновременно приснился сон, в котором они увидели себя сужеными. Затем Ярослав поехал посмотреть невесту сына, и с удивлением узнал в ней девушку, увиденную во сне, узнала жениха из своего сна и Ксения. В тот же день состоялось венчание, а отроку Георгию пришлось принять монашество, и поселиться на берегу Волги у места впадения в нее реки Тверцы. Молодая княгиня отличалась необыкновенной красотой, твердым характером, благочестием и мудростью. Ксения долго не могла родить сына – до Михаила у нее было две дочери. Михаил был «вымоленным» чадом, он родился уже после смерти отца, возвращавшегося из Орды, зимой 1271-1272 года. На плечи молодой княгини легла ответственность за молодое Тверское княжество, и она с помощью первого тверского епископа Симеона прекрасно с этим справлялась, правила мудро, и в день совершеннолетия сына вручила ему власть над одним из сильнейших княжеств Северо-восточной Руси.

В то же время Ксения была любящей и заботливой матерью, недаром летописцы отмечают огромную любовь к ней Михаила. Воспитание его, в котором принимал участие и Симеон, заключалось в постоянном наставлении в доброте, бескорыстии, страхе Божьем и ответственности за свой народ. Мнение матери было очень важно для Михаила, и он с радостью женился на той невесте, которую она ему выбрала. (После свадьбы Михаила Ксения Юрьевна постриглась в монахини под именем Мария, и умерла в 1312 году в Софийском монастыре, по счастью, до смерти своего единственного сына).

Венчание князя Михаила с шестнадцатилетней княжной Анной состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском соборе города Твери. Свадьбу праздновали широко – как в Кашине, так и в Твери. В Кашине воздвигли по этому случаю Михайловский храм в честь архангела Михаила, небесного покровителя молодого супруга, и триумфальные Михайловские ворота в кремле. Молодые супруги первый раз увидели друг друга только на пороге храма. Полюбили ли они друг друга? Скорее всего, да. Князь Михаил был благородным и самоотверженным человеком, почитавшим жену и любившим детей, а Анна во всем поддерживала мужа. У Михаила и Анны родилось четверо сыновей и дочь, умершая в младенчестве. Нежная и покорная Анна всю себя посвятила князю и детям, воспитывая их в атмосфере любви и взаимной заботы, отчего они и не вступили в братоубийственную борьбу после смерти отца, а всегда поддерживали друг друга.

Первые два года замужества Анны протекли мирно, и потому их можно назвать счастливыми. Князья русские в это время не затевали междоусобных войн, не было и иностранного вторжения. Но счастье было недолгим. По центральной Руси прошли «вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары». В 1298 году в Твери сгорел дворец княжеский со всею казною и драгоценностями, ничего не успели спасти. Сам князь Михаил Ярославович, разбуженный огнем среди ночи, едва спасся из пламени вместе со своей юной супругой. К числу небесных явлений, ужаснувших народ, относилось и появление в 1301 году кометы, описанной китайскими астрономами. Для князя Михаила и супруги его Анны она явилась действительно страшным знамением.

В 1304 году скончался великий князь Андрей, правивший во Владимире, бывшем в то время главным городом на Руси. Началась борьба за великокняжеский престол, которая продолжалась между двумя княжествами – Тверским и Московским – на протяжении всего XIVвека. Два князя объявили себя наследниками Андреевыми: князь Михаил Тверской и князь Георгий Московский (племянник Михаила). Согласно древнему русскому наследственному праву, установленному Ярославом Мудрым и закрепленному Съездом князей в 1097 году, когда власть переходила от старшего брата к младшему и от дяди к племяннику, великокняжеский престол переходил к старшему в роду то есть к Михаилу. Бояре великого княжения спешили в Тверь, чтобы поздравить Михаила и признать его государем Владимирским, Новгородцы также признали его своим главою. Но Георгий уступать великокняжеский престол не собирался. Тщетно уговаривал его добрый митрополит Максим отступиться, обещая в собственность любые города в прибавление к московской области. Дядя и племянник поехали судиться к хану.

Смута началась на Руси. Одни города стояли за князя Московского, другие за Тверского. Всюду господствовало безначалие, много людей погибло в то время. Все же в 1305 году Михаил вернулся из Орды с ханской грамотой во Владимир, где митрополит возвел его на престол великого княжения. Тут же он решил силой смирить Георгия, дважды приступал к Москве, правда, без успеха, но это только усилило их взаимную ненависть. Народ не любил Георгия за его злобный нрав, даже младшие братья его, служившие ему верой и правдой, не смогли с ним ужиться. Двое из них, Александр и Борис Даниловичи, даже уехали в Тверь, недовольные его жестокостью.

Игорь Жарков и Лилия Титова

Несколько лет прошли спокойно. Но вот в 1313 году в Орде умер хан Тохта, воцарился его сын Узбек, и князю Михаилу пришлось немедленно ехать в Орду. Он пробыл там целых два года, и шведы не замедлили этим воспользоваться – извечные враги, они вместе с карелами в 1314 году сожгли Ладогу, убив многих людей. Новгородцы под началом наместников Михаила выгнали шведов и наказали карельских изменников, но винили во всем Михаила за его долгое отсутствие. Опять началась смута. Георгий посулами благоденствия и вольности обольстил новгородцев, и эти беспокойные, воинственные и переменчивые граждане признали его своим начальником, и даже объявили войну великому князю. На одном берегу Волги стояли новгородцы, на другом – сын Михаила Дмитрий с тверскою ратью. До битвы, к счастью, дело не дошло, новгородцы согласились на мир, но князь Московский сел на престоле новгородском.

Но вот из Орды вернулся Михаил с ханской грамотой. Вместе с ним вступили в Россию и полки монголов во главе с воеводой Тайтемером. Все же это не поколебало решимости новгородцев, они вооружились, и близ Торжка стали ждать неприятеля. Сильная рать Михаила, состоявшая из владимирских, тверских и монгольских полков, без переговоров, 10 февраля 1315 года вступила в жестокий и неравный для противника бой. Мужественно сражались новгородцы, множество полегло на поле боя, но исход битвы был предрешен. Князь Михаил взял некоторых новгородских бояр аманатами (заложниками), другие отдали ему все, что имели. Новгород обязался выплатить великому князю до Вербной недели 12000 гривен серебра (огромная сумма). Пленных отпустили без выкупа.

Тяжело давалось России объединение в единое государство. Новгородцы не смирились, и отправили тайное посольство в Орду с жалобой на князя. Что ему было делать? Он переловил посольство, и опять отправился с войском на Новгород. Новгородцы, решившие до конца отстаивать свои вольности и ненавидевшие уже князя, укрепили город, собрали огромное войско из жителей Пскова, Ладоги, Русы, карелов, ижевцев, вожан, и готовились к битве. Князь Михаил, подступив к городу, ужаснулся их злобе и многочисленности. Постояв близ стен города, он отступил, но пошел назад ближайшим путем сквозь дремучие леса. Не найдя дороги, он заблудился, кони и люди падали мертвые от голода и усталости, тонули в болотах, воины сдирали кожу со своих щитов и ели её. Из этого похода князь вернулся без обоза, с одною пехотою, почти безоружной.

Князь Георгий Московский, желая обманом захватить великокняжеский Владимирский престол и свергнуть Михаила Тверского, с 1315 года жил в Орде, осыпая хана Узбека дорогими подарками. Он настолько вошел в доверие к молодому хану, что тот женил его на своей любимой сестре Кончаке (в крещении Агафиея), и дал ему ярлык на великое княжение.

Вместе с монголами во главе с Кавгадыем Георгий в 1318 году возвратился в Россию, и решил немедленно завоевать Тверь. Михаил тут же отправил к нему посольство.

«Будь великим князем, если так угодно хану,- сказали послы Георгию от имени своего князя, – только оставь Михаила спокойно княжить в его наследии; иди во Владимир и распусти войско».

В ответ князь московский опустошил все тверские села и города до берегов Волги.Михаил срочно созвал княжеский совет из бояр и митрополита. «Судите меня с племянником, – говорил он, – не сам ли хан утвердил меня на великое княжение? Не заплатил ли я ему выхода, или царской пошлины?

Теперь отказываюсь от сего достоинства, и не могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей; жжет, терзает мою наследственную область. Совесть меня не упрекает; но, может быть, ошибаюсь.

Скажите ваше мнение: виновен ли я перед Георгием?» Совет признал невиновность Михаила и его законное право защищать свою землю:

«Ты прав, государь… иди, с тобою Бог и верные слуги, готовые умереть за доброго князя».

Великий князь Михаил встретил полки Георгия, усиленные татарами и мордвою, в 40 верстах от Твери.

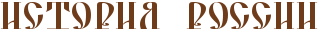

22 декабря 1318 г. началась жестокая битва, князь, казалось, желал смерти, шлем и латы его были пробиты. Наконец вся эта пришлая орда обратилась в бегство. При этом было спасено множество россиян, жителей Тверской области, захваченных татарами: скованные, безоружные, видя торжество князя, они плакали от радости.

Бортеневская битва. Художник Н.И. Белов

Посвящена победе тверской дружины Михаила Ярославича над татарско-московским войском темника Кавдагыя и князя Юрия Даниловича.

В плен к князю Михаилу попала жена Георгия Кончака, его брат Борис и монгольский воевода Кавгадый. Великий князь проявил по отношению к пленным большое благородство – запретил воинам убивать татар, а Кавгадыя, который поклялся быть ему другом, с богатыми дарами отпустил к хану. Князь же московский бежал к новгородцам. Новгородцы, перед тем давшие слово Михаилу не вмешиваться в их распри, тут же собрали полки и приблизились к Волге. Воистину, собственные князья принесли больше бед русскому народу, чем все захватчики, вместе взятые.

Князь Михаил не хотел еще одной жестокой битвы, и предложил Георгию ехать в Орду на суд к Узбеку. Он тут же освободил жену Георгия, его брата и всех новгородских пленников, разрешил новгородцам торговать в Твери, а послам ездить через тверскую область без опаски, Георгия именовал «великим князем». На беду, в Твери умерла жена Георгия Кончака, и он тут же распустил слух, что она была отравлена Михаилом, чтобы очернить великодушного Михаила в глазах хана. Сам Георгий в сопровождении Кавгадыя отправился в Орду, а простодушный Михаил, имея чистую совесть, «долго медлил, послав в Орду двенадцатилетнего сына Константина, защитника слабого и бессловесного».

В Орде Георгий подкупил многих вельмож, и умело оклеветал Михаила.

После этого ханский посол Ахмыл объявил князю во Владимире о гневе Узбека и потребовал немедленно ехать к хану, в противном случае полки хана уже через месяц будут в Твери. Бояре советовали великому князю остаться, сыновья его, Дмитрий и Александр, заклинали отца не ездить самому, а послать кого-нибудь из них. «Нет,- отвечал Михаил, – хан требует меня, а не вас. Подвергну ли отечество новому несчастию? Можем ли бороться со всей силою неверных? За мое ослушание падет множество голов христианских; бедных россиян толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и тогда: не лучше ли ныне, когда могу еще своею погибелью спасти других?» Михаил написал завещание, велел сыновьям жить добродетельно, и простился с ними навеки.

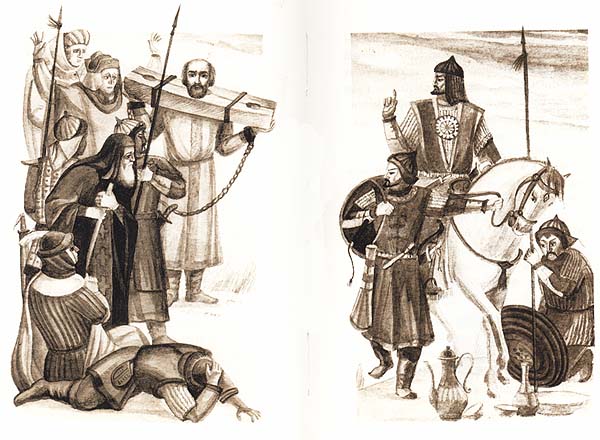

Несчастный князь отправился в Орду. Великая княгиня Анна провожала его до берегов Нерли, оттуда князь велел ей возвратиться, скрывая свои горестные предчувствия. Шесть недель спокойно прожил Михаил в ставке Узбека на берегу Каспийского моря, но вдруг тот захотел рассудить Михаила с Георгием и решить, кто из них достоин казни. Главный судья и главный же доноситель на князя был уже известный Кавгадый, подкупленный Георгием. Судьи не слушали объяснений князя. Его отдали под стражу, сковали цепями, на шею наложили тяжелую колодку, все драгоценные одежды княжеские разделили между собой. Удалили от князя и его верных бояр.

Узбек вместе с именитыми данниками и послами разных народов тем временем отправился к берегам Терека. Вся Орда тронулась вслед за ним, несколько сот тысяч людей были в движении, каждый воин надел лучшие свои одежды, роскошь и веселье царили в станах, дикие степи казались улицами городов. Туда же повезли и несчастного Михаила, так как участь его все еще не была решена. Печальные бояре снова могли увидеться с ним. На ночь каждый раз его связывали, днем иногда выводили на площадь, ставили на колени, и Кавгадый прилюдно оскорблял его. Верные слуги несколько раз предлагали ему бежать, приготовив проводников и коней, но князь каждый раз отказывался, заявляя, что бегство спасет только его, а не отечество.

Кавгадый ежедневно обличал Михаила перед юным и неопытным ханом Узбеком, наконец, последний, обманутый судьями, подкупленными Георгием, утвердил смертный приговор. Князь Михаил, узнав об этом, не ужаснулся. Он благословил сына своего Константина и попросил передать его матери и братьям, чтоб не оставили верных бояр его, служивших ему в заключении. Ему доложили, что Георгий, Кавгадый и множество народа приближаются к шатру. Князь Михаил немедленно отослал сына к жене Узбека Баялыни, уверенный в её доброте. Убийцы остановились на площади близь шатра князя, всех людей княжеских разогнали. Михаил остался один и молился.

«Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами. Один из них, именем Романец, следовательно, христианской веры, вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Народ ворвался в ставку для грабежа, позволенного у моголов в таком случае. Георгий и Кавгадый сели на коней и подъехали к шатру. Тело Михаила лежало нагое. Кавгадый свирепо взглянул на Георгия, сказал ему: «Он же твой дядя: оставишь ли труп его на поругание?» Слуга Георгия закрыл оный своею одеждою», поведал Карамзин вслед за летописцем. Лицемерный Кавгадый пережил князя всего лишь на несколько месяцев.

Баялынь, супруга хана Узбека, старалась утешить юного Константина, защитила и его бояр, успевших обратиться к ней за помощью; те же слуги князя Михаила, кто не успел к ней прибегнуть, были жестоко избиты и заключены в оковы. Тело великого князя Георгий послал в торговый город Маджары, там многие купцы хотели прикрыть тело «драгоценными плащаницами и внести в церковь, но бояре Георгиевы не пустили их к окровавленному трупу, и поставили его в хлеве». Наконец привезли тело князя в Москву и погребли в Кремле в Спасском монастыре. Память о Михаиле была священна для современников и потомков. Кроме новгородцев, считавших его врагом народной вольницы, все искренне о нем сожалели.

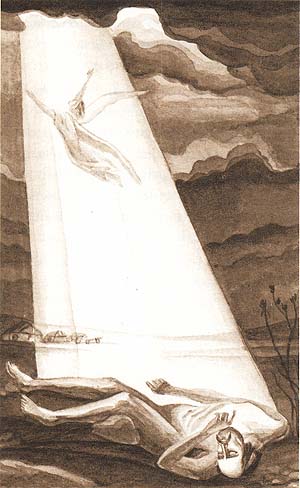

Георгий, взяв с собою из Орды юного князя Константина и тверских бояр в виде пленников, прибыл в 1319 г. во Владимир. Княгиня Анна и бояре, тайно послав гонцов в Москву, узнали о страшной кончине князя Михаила; горе было всеобщим. Князь Дмитрий Михайлович как старший сын послал посольство к Георгию с просьбой отдать останки отца. Георгий согласился с условием, что в обмен ему пришлют останки его жены, сестры Узбека. Великая княгиня Анна с сыновьями выехала по Волге в ладьях встречать тело Михаила; духовенство, бояре и народ ожидали их на берегу. Гроб поставили перед Архангельским монастырем и, сняв крышку, «увидели целость мощей, не поврежденных ни дальним путем от берегов Каспийского моря, ни пятимесячным лежанием в могиле. Народ благословил небо за сие чудо».

Сын княгини Анны ветреный князь Александр недолго сидел в Литве у Гедимина и через 18 месяцев вернулся в Псков. Добрые псковитяне любили князя Александра, но по слабости своей не могли помочь ему возвратить Тверское княжение, о котором он постоянно мечтал. Десять лет провел Александр в Пскове, и, наконец, решил испытать судьбу и обратиться к хану.

Он послал к Узбеку своего сына Федора, который в 1336 году благополучно возвратился в Россию с монгольским послом. Тогда Александр сам решился ехать в Орду, где вручил свою судьбу хану. Свирепый хан смягчился, и объявил своим вельможам, «что князь Александр смиренною мудростию избавляет себя от казни», а затем возвратил ему достоинство князя Тверского.

В 1338 году Александр возвратился в Тверь, где все ему были искренне рады. Стараниями князя Константина Тверь уже возродилась после разорения, теперь же он сдал правление старшему брату, деятельному и честолюбивому. Из Пскова прибыла с детьми супруга Александра, и он надеялся возродить былую славу любимой Твери, но судьба уготовила ему иное.

За это время Иоанн Московский, понимая, что все беды России произошли от ее раздробленности и слабости князей, начал потихоньку присваивать себе верховную власть над князьями уделов Владимирских. Возвращение Александра в Тверь срывало его планы, многие удельные князья в споре Иоанна с Александром за великое княжение рады были взять сторону Тверского князя. Боясь утратить первенство, необходимое для спокойствия государства и вследствие своего властолюбия, а также и из-за личной ненависти к Александру, Иоанн решил уничтожить опасного соперника. В 1339 году он отправился в ставку к Узбеку, и совершенно овладев доверием хана, очернил тверского князя, равно как и своего зятя Василия Ярославского, принявшего сторону Тверского князя, представив Александра закостенелым врагом монголов, готовым возмутить против них всю Россию. Хан приказал призвать в Орду Александра, Василия и других князей, коварно обещая им милость. Иоанн же немедленно возвратился в Москву, ожидая результатов своей интриги.

Князь Александр, опасаясь коварства Иоанна, послал в Орду своего сына Феодора, но, получив вторичный приказ, должен был повиноваться. Мать и братья его трепетали, вспоминая страшную участь Михаила и Дмитрия, сама природа предостерегала несчастного князя: когда он сел в ладью, поднялся встречный ветер и гребцы едва могли справиться с волнами, относившими ладью обратно к берегу, но выбора у князя не было, и он отправился навстречу своей судьбе. Юный Федор, встретив отца в Орде, со слезами рассказал ему о гневе хана. Когда Александр понес Узбеку богатые дары, хан принял их с мрачным безмолвием. Прошел месяц. Царица и некоторые ханские вельможи пытались вступиться за князя, но Узбек без всякого суда объявил, что мятежный князь должен умереть. Убийцы, «отрубив голову ему и юному Феодору, розняли их по составам!» Истерзанные останки несчастных князей были привезены в Россию и похоронены в Тверской Соборной церкви рядом с прахом Михаила и Дмитрия.

Но не хан, а великий князь Иоанн воспользовался кончиной Александра, присвоив себе верховную власть над Тверским княжеством. Ни Константин, ни Василий Михайловичи уже не смели ни в чем ослушаться Иоанна, и в знак своей зависимости отослали в Москву соборный колокол отменной величины, которым славилась Тверь – вещь по тем временам необыкновенно важную.

Никто из ханов не умертвил столько Российских князей, как Узбек, думая, что этими казнями утвердит господство монголов над Россией. Узбек не понимал, что слабость России происходила от ее раздробленности, и, способствуя единовластию Московского князя, он готовил её свободу и падение власти монголов.

А что же случилось с Софией-Анной? Годы чередой пролетали над куполами монастыря, в котором незаметно жила несчастная княгиня, молясь за ушедших в мир иной своих близких. В 1367 году она переехала из Твери в Кашин вслед за своим любимым младшим сыном князем Василием Кашинским – он был изгнан из Твери своим племянником, князем Михаилом. Для матери князь построил Успенский монастырь, в котором через год в Кашине она и скончалась (2 октября 1368 года) в возрасте 88 лет, намного пережив почти всех своих близких. Перед смертью она, как было заведено, приняла схиму с именем Анна.

Памятник великой княгине Анне Кашинской в Твери

С годами она было совершенно забыта потомками, и её останки были найдены в 1611 году в кашинской церкви Успения Пресвятой Богородицы, причем находились в небрежении. В 1650 году, по повелению царя Алексея Михайловича, мощи ее были перенесены в соборную Воскресенскую церковь, и состоялась её официальная канонизация, восстановленная в 1908 году.

Но вот грянула революция, к власти пришли большевики - коммунисты, и святые мученики разделили судьбу своего отечества. Мощи выбрасывались из храмов и предавались поруганию, не избежали этой участи и останки княгини Анны. Анна Ахматова так описала эти события в пронизанном болью стихотворении «Причитание»:

«И крылом задетым ангельским

Колокол заговорил

Не набатным грозным голосом,

А прощаясь навсегда.

И выходят из обители,

Ризы древние отдав,

Чудотворцы и Святители,

Опираясь на клюки.

Серафим - в леса Саровские

Стадо сельское пасти,

Анна – в Кашин, уж не княжити,

Лен колючий теребить…»

До осени 1920 года произошло 63 публичных вскрытия мощей, а древние ризы исчезали на складах Гохрана, лилась кровь невинных людей, старающихся спасти святыни. 10 июня в Петрограде открылся процесс по делу о церковных ценностях, в результате которого погибли многие священнослужители во главе с митрополитом Вениамином. В 1919 году коммунистами был издан декрет о «новых формах погребения усопших», в котором предпочтение отдавалось кремации, было создано «общество любителей кремации».

По предложению архитектора Д.П. Осипова, под крематорий было решено использовать храм Преподобного Серафима Саровского и благоверной княгини Анны Кашинской Донского монастыря Москвы. Более 60 лет здание церкви использовалось, как крематорий, и только в 1995 году церковь была восстановлена трудами братии Донского монастыря.

Такова трагическая судьба доброй, прекрасной смиренной русской женщины, княгини Анны Кашинской и мужественного и благородного супруга её, великого князя Михаила Тверского.

***

История государства Российского

Серия "СЛАВЯНЕ"

Славяне

Века Богумира. Сказание о Семиречье.

Арий и его сыновья. Исход из Семиречья.

Рус, Словен, Венд

Русы в Вавилоне,Ассирии и Египте.

Войны с Грецколанью

Карпатский исход

Русколань,Остроготия и Боспор

Войны Германареха

Бус Белояр

После Буса

Времена Кия

Гибель Святояров

Хазарское иго.

Аркона.

История Руси

Гостомысл

РЮРИКОВИЧИ

Рюрик. 862-879

Аскольд и Дир.

Олег Вещий. 882-912

Игорь Рюрикович. 912-945

Княгиня Ольга.945-966

Святослав Игоревич. 966-972

Ярополк Святославич.972-980

Олег Святославич

Владимир I Святославич. 980-1015

Святополк I Окаянный 1015-1019

Мстислав Владимирович Храбрый

Борис и Глеб

Ярослав Мудрый. 1019-1054

Изяслав I Ярославич.1054-1078

Святослав Ярославич

Всеволод I Ярославич 1076-1077, 1078-1093

Елизавета Ярославна

Анастасия Ярославна

Анна Ярославна

Всеслав Брячиславич Полоцкий.1068-1069

Святослав II Ярославич 1073-1076

Владимир Всеволодович Мономах

Завещание Владимира Мономаха

Почему князь Владимир называется Мономахом

Мстислав Владимирович Великий.1125-1132

Ярополк II Владимирович

Вячеслав Владимирович .

Всеволод Ольгович

Игорь Ольгович

Изяслав II Мстиславич

Юрий I Владимирович Долгорукий

Ростислав Мстиславич Смоленский

Изяслав III Давыдович Черниговский

Мстислав Изяславич

Андрей Юрьевич Боголюбский

Михаил Юрьевич, святой (1174; 1175-1176)

Ярополк III Ростиславич

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо

Юрий II Всеволодович

Константин Всеволодович Добрый (Мудрый)

Ярослав II Всеволодович

Святослав Всеволодович.

Андрей Ярославич.

Александр Невский

Святой благоверный великий князь Александр Невский

Ледовое побоище

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ БЛАГОВЕРНОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА

Александр Невский в живописи

Ярослав III Ярославич

Дмитрий Александрович Переяславский

Андрей Александрович Городецкий

Михаил Ярославич Святой

Женщины Древней Руси.Анна-Янка Всеволодовна

Женщины Древней Руси.Рогнеда Рогволодовна и Предслава Владимировна

Женщины Древней Руси. Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая

Поэтическая летопись Бородинского сражения

Куликовская битва.Часть 1

Куликовская битва.Часть 2

Куликовская битва.Часть 3

Битва на реке Калке.1223 год

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Александр Васильевич Суворов. Часть 1.

Александр Васильевич Суворов. Часть 2.

РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII и XIX столетий. Часть 1 - 10.

В.П.Верещагин.Державные правители России.

Древнейшие регалии русских царей.Часть 1

Древнейшие регалии русских царей.Часть 2

Коронационные регалии российских императоров.

***

Императрица Мария Федоровна

Царицы, поразившие Пушкина

Протопоп Аввакум

Боярыня Морозова

Княжна Тараканова

Две Екатерины

Царевич Дмитрий, последний сын Ивана Грозного

Павел I

Владельцы Ораниенбаума.Екатерина II

Владельцы Ораниенбаума.Петр III.

Владельцы Ораниенбаума.Александр Данилович Меншиков.

Император Российской Империи Николай II

Александр Дмитриевич Ланской.

ГЕРАЛЬДИКА

Орден Святого Иоанна Иерусалимского.Россия.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного.Россия.

Орден Святого Александра Невского

Орден Святой Екатерины

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская

Княгиня Анна Кашинская – одна из замечательных женщин в Русской истории. Её горестная судьба похожа на судьбы многих русских женщин, живших и страдавших во время татаро-монгольского нашествия. Многие предки княгини Анны мученически погибли в Орде. Её прадед - Василий Ростовский, был изрублен мечами за то, что отказался служить неприятелю. Её дед, Борис Васильевич, прозванный на Руси «Печальником Земли Русской», был свидетелем мученической кончины своего отца, и, начиная с четырнадцатилетнего возраста, почти всю свою жизнь провел в Орде заложником. Его сын, Дмитрий Борисович – отец нашей героини.

В Кашине, в доме проживавшего там ростовского князя Дмитрия и родилась в 1278 году княжна Анна. Наверное, только годы, проведенные в отчем доме, и были счастливыми в жизни Анны, а потом – постоянная тревога за жизнь мужа и сыновей. Воспитывал Анну в строгости и благочестии епископ Игнатий. Как и все княжеские дочери, Анна была научена всем видам рукоделия, а когда подросла, слава об ее уме, скромности и красоте распространилась и в других княжествах. Выросла она «зело добродетельна, премудра же и прекрасна», говорилось в послании Тверской княгини Ксении, заинтересованной в браке своего сына князя Михаила и Анны. Князь Михаил полюбил ее заочно, «добронравия ее ради».

Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича, родился в 1272 году, вскоре после смерти отца. Мать его Ксения была второй женой князя. Михаил впоследствии княжил в Твери и, не будучи еще великим князем, первым утвердил независимость своей вотчины. Тверское княжество было моложе большинства древнерусских княжеств, оно было образовано в 1247 году, когда князь Владимирский Святослав Всеволодович разделил часть земель Северо-восточной Руси между своими племянниками, сыновьями великого князя Ярослава, умершего в Орде, выполнив, таким образом, его завещание. Тверь стала городом удельного княжения, выделенным из великого княжества, а Ярослав Ярославович – его первым князем. Ярославу вместе со своим братом Александром (Невским) пришлось восстанавливать политическую организацию Руси после татаро-монгольского нашествия в Северо-восточные земли в 1237-1238 годах. Дом Ярославичей проводил пагубную для Руси политику, стремясь ослабить силу Владимирского престола, и раздробить Русь на множество княжеств, что давало Орде возможность безнаказанно завоевывать мелкие русские княжества, в противовес Галицкому дому, призывавшему русских князей объединиться в единую рать против Орды. Эта недальновидная политика, в конечном счете, и погубила Тверских князей.

Михаил

Итак, Михаил, сын Ксении. Ксения была второй супругой князя Ярослава Ярославовича. Первая его жена погибла в 1252 году во время татарского набега на Переславль, и он десять лет хранил ей верность, но потом встретил Ксению, дочь новгородского посадника. Ксения была обручена с его сыном Георгием. Но вот однажды князю Ярославу и Ксении одновременно приснился сон, в котором они увидели себя сужеными. Затем Ярослав поехал посмотреть невесту сына, и с удивлением узнал в ней девушку, увиденную во сне, узнала жениха из своего сна и Ксения. В тот же день состоялось венчание, а отроку Георгию пришлось принять монашество, и поселиться на берегу Волги у места впадения в нее реки Тверцы. Молодая княгиня отличалась необыкновенной красотой, твердым характером, благочестием и мудростью. Ксения долго не могла родить сына – до Михаила у нее было две дочери. Михаил был «вымоленным» чадом, он родился уже после смерти отца, возвращавшегося из Орды, зимой 1271-1272 года. На плечи молодой княгини легла ответственность за молодое Тверское княжество, и она с помощью первого тверского епископа Симеона прекрасно с этим справлялась, правила мудро, и в день совершеннолетия сына вручила ему власть над одним из сильнейших княжеств Северо-восточной Руси.

В то же время Ксения была любящей и заботливой матерью, недаром летописцы отмечают огромную любовь к ней Михаила. Воспитание его, в котором принимал участие и Симеон, заключалось в постоянном наставлении в доброте, бескорыстии, страхе Божьем и ответственности за свой народ. Мнение матери было очень важно для Михаила, и он с радостью женился на той невесте, которую она ему выбрала. (После свадьбы Михаила Ксения Юрьевна постриглась в монахини под именем Мария, и умерла в 1312 году в Софийском монастыре, по счастью, до смерти своего единственного сына).

Венчание князя Михаила с шестнадцатилетней княжной Анной состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском соборе города Твери. Свадьбу праздновали широко – как в Кашине, так и в Твери. В Кашине воздвигли по этому случаю Михайловский храм в честь архангела Михаила, небесного покровителя молодого супруга, и триумфальные Михайловские ворота в кремле. Молодые супруги первый раз увидели друг друга только на пороге храма. Полюбили ли они друг друга? Скорее всего, да. Князь Михаил был благородным и самоотверженным человеком, почитавшим жену и любившим детей, а Анна во всем поддерживала мужа. У Михаила и Анны родилось четверо сыновей и дочь, умершая в младенчестве. Нежная и покорная Анна всю себя посвятила князю и детям, воспитывая их в атмосфере любви и взаимной заботы, отчего они и не вступили в братоубийственную борьбу после смерти отца, а всегда поддерживали друг друга.

Первые два года замужества Анны протекли мирно, и потому их можно назвать счастливыми. Князья русские в это время не затевали междоусобных войн, не было и иностранного вторжения. Но счастье было недолгим. По центральной Руси прошли «вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары». В 1298 году в Твери сгорел дворец княжеский со всею казною и драгоценностями, ничего не успели спасти. Сам князь Михаил Ярославович, разбуженный огнем среди ночи, едва спасся из пламени вместе со своей юной супругой. К числу небесных явлений, ужаснувших народ, относилось и появление в 1301 году кометы, описанной китайскими астрономами. Для князя Михаила и супруги его Анны она явилась действительно страшным знамением.

В 1304 году скончался великий князь Андрей, правивший во Владимире, бывшем в то время главным городом на Руси. Началась борьба за великокняжеский престол, которая продолжалась между двумя княжествами – Тверским и Московским – на протяжении всего XIVвека. Два князя объявили себя наследниками Андреевыми: князь Михаил Тверской и князь Георгий Московский (племянник Михаила). Согласно древнему русскому наследственному праву, установленному Ярославом Мудрым и закрепленному Съездом князей в 1097 году, когда власть переходила от старшего брата к младшему и от дяди к племяннику, великокняжеский престол переходил к старшему в роду то есть к Михаилу. Бояре великого княжения спешили в Тверь, чтобы поздравить Михаила и признать его государем Владимирским, Новгородцы также признали его своим главою. Но Георгий уступать великокняжеский престол не собирался. Тщетно уговаривал его добрый митрополит Максим отступиться, обещая в собственность любые города в прибавление к московской области. Дядя и племянник поехали судиться к хану.

Смута началась на Руси. Одни города стояли за князя Московского, другие за Тверского. Всюду господствовало безначалие, много людей погибло в то время. Все же в 1305 году Михаил вернулся из Орды с ханской грамотой во Владимир, где митрополит возвел его на престол великого княжения. Тут же он решил силой смирить Георгия, дважды приступал к Москве, правда, без успеха, но это только усилило их взаимную ненависть. Народ не любил Георгия за его злобный нрав, даже младшие братья его, служившие ему верой и правдой, не смогли с ним ужиться. Двое из них, Александр и Борис Даниловичи, даже уехали в Тверь, недовольные его жестокостью.

Игорь Жарков и Лилия Титова

Несколько лет прошли спокойно. Но вот в 1313 году в Орде умер хан Тохта, воцарился его сын Узбек, и князю Михаилу пришлось немедленно ехать в Орду. Он пробыл там целых два года, и шведы не замедлили этим воспользоваться – извечные враги, они вместе с карелами в 1314 году сожгли Ладогу, убив многих людей. Новгородцы под началом наместников Михаила выгнали шведов и наказали карельских изменников, но винили во всем Михаила за его долгое отсутствие. Опять началась смута. Георгий посулами благоденствия и вольности обольстил новгородцев, и эти беспокойные, воинственные и переменчивые граждане признали его своим начальником, и даже объявили войну великому князю. На одном берегу Волги стояли новгородцы, на другом – сын Михаила Дмитрий с тверскою ратью. До битвы, к счастью, дело не дошло, новгородцы согласились на мир, но князь Московский сел на престоле новгородском.

Но вот из Орды вернулся Михаил с ханской грамотой. Вместе с ним вступили в Россию и полки монголов во главе с воеводой Тайтемером. Все же это не поколебало решимости новгородцев, они вооружились, и близ Торжка стали ждать неприятеля. Сильная рать Михаила, состоявшая из владимирских, тверских и монгольских полков, без переговоров, 10 февраля 1315 года вступила в жестокий и неравный для противника бой. Мужественно сражались новгородцы, множество полегло на поле боя, но исход битвы был предрешен. Князь Михаил взял некоторых новгородских бояр аманатами (заложниками), другие отдали ему все, что имели. Новгород обязался выплатить великому князю до Вербной недели 12000 гривен серебра (огромная сумма). Пленных отпустили без выкупа.

Тяжело давалось России объединение в единое государство. Новгородцы не смирились, и отправили тайное посольство в Орду с жалобой на князя. Что ему было делать? Он переловил посольство, и опять отправился с войском на Новгород. Новгородцы, решившие до конца отстаивать свои вольности и ненавидевшие уже князя, укрепили город, собрали огромное войско из жителей Пскова, Ладоги, Русы, карелов, ижевцев, вожан, и готовились к битве. Князь Михаил, подступив к городу, ужаснулся их злобе и многочисленности. Постояв близ стен города, он отступил, но пошел назад ближайшим путем сквозь дремучие леса. Не найдя дороги, он заблудился, кони и люди падали мертвые от голода и усталости, тонули в болотах, воины сдирали кожу со своих щитов и ели её. Из этого похода князь вернулся без обоза, с одною пехотою, почти безоружной.

Князь Георгий Московский, желая обманом захватить великокняжеский Владимирский престол и свергнуть Михаила Тверского, с 1315 года жил в Орде, осыпая хана Узбека дорогими подарками. Он настолько вошел в доверие к молодому хану, что тот женил его на своей любимой сестре Кончаке (в крещении Агафиея), и дал ему ярлык на великое княжение.

Вместе с монголами во главе с Кавгадыем Георгий в 1318 году возвратился в Россию, и решил немедленно завоевать Тверь. Михаил тут же отправил к нему посольство.

«Будь великим князем, если так угодно хану,- сказали послы Георгию от имени своего князя, – только оставь Михаила спокойно княжить в его наследии; иди во Владимир и распусти войско».

В ответ князь московский опустошил все тверские села и города до берегов Волги.Михаил срочно созвал княжеский совет из бояр и митрополита. «Судите меня с племянником, – говорил он, – не сам ли хан утвердил меня на великое княжение? Не заплатил ли я ему выхода, или царской пошлины?

Теперь отказываюсь от сего достоинства, и не могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей; жжет, терзает мою наследственную область. Совесть меня не упрекает; но, может быть, ошибаюсь.

Скажите ваше мнение: виновен ли я перед Георгием?» Совет признал невиновность Михаила и его законное право защищать свою землю:

«Ты прав, государь… иди, с тобою Бог и верные слуги, готовые умереть за доброго князя».

Великий князь Михаил встретил полки Георгия, усиленные татарами и мордвою, в 40 верстах от Твери.

22 декабря 1318 г. началась жестокая битва, князь, казалось, желал смерти, шлем и латы его были пробиты. Наконец вся эта пришлая орда обратилась в бегство. При этом было спасено множество россиян, жителей Тверской области, захваченных татарами: скованные, безоружные, видя торжество князя, они плакали от радости.

Бортеневская битва. Художник Н.И. Белов

Посвящена победе тверской дружины Михаила Ярославича над татарско-московским войском темника Кавдагыя и князя Юрия Даниловича.

В плен к князю Михаилу попала жена Георгия Кончака, его брат Борис и монгольский воевода Кавгадый. Великий князь проявил по отношению к пленным большое благородство – запретил воинам убивать татар, а Кавгадыя, который поклялся быть ему другом, с богатыми дарами отпустил к хану. Князь же московский бежал к новгородцам. Новгородцы, перед тем давшие слово Михаилу не вмешиваться в их распри, тут же собрали полки и приблизились к Волге. Воистину, собственные князья принесли больше бед русскому народу, чем все захватчики, вместе взятые.

Князь Михаил не хотел еще одной жестокой битвы, и предложил Георгию ехать в Орду на суд к Узбеку. Он тут же освободил жену Георгия, его брата и всех новгородских пленников, разрешил новгородцам торговать в Твери, а послам ездить через тверскую область без опаски, Георгия именовал «великим князем». На беду, в Твери умерла жена Георгия Кончака, и он тут же распустил слух, что она была отравлена Михаилом, чтобы очернить великодушного Михаила в глазах хана. Сам Георгий в сопровождении Кавгадыя отправился в Орду, а простодушный Михаил, имея чистую совесть, «долго медлил, послав в Орду двенадцатилетнего сына Константина, защитника слабого и бессловесного».

В Орде Георгий подкупил многих вельмож, и умело оклеветал Михаила.

После этого ханский посол Ахмыл объявил князю во Владимире о гневе Узбека и потребовал немедленно ехать к хану, в противном случае полки хана уже через месяц будут в Твери. Бояре советовали великому князю остаться, сыновья его, Дмитрий и Александр, заклинали отца не ездить самому, а послать кого-нибудь из них. «Нет,- отвечал Михаил, – хан требует меня, а не вас. Подвергну ли отечество новому несчастию? Можем ли бороться со всей силою неверных? За мое ослушание падет множество голов христианских; бедных россиян толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и тогда: не лучше ли ныне, когда могу еще своею погибелью спасти других?» Михаил написал завещание, велел сыновьям жить добродетельно, и простился с ними навеки.

Несчастный князь отправился в Орду. Великая княгиня Анна провожала его до берегов Нерли, оттуда князь велел ей возвратиться, скрывая свои горестные предчувствия. Шесть недель спокойно прожил Михаил в ставке Узбека на берегу Каспийского моря, но вдруг тот захотел рассудить Михаила с Георгием и решить, кто из них достоин казни. Главный судья и главный же доноситель на князя был уже известный Кавгадый, подкупленный Георгием. Судьи не слушали объяснений князя. Его отдали под стражу, сковали цепями, на шею наложили тяжелую колодку, все драгоценные одежды княжеские разделили между собой. Удалили от князя и его верных бояр.

Узбек вместе с именитыми данниками и послами разных народов тем временем отправился к берегам Терека. Вся Орда тронулась вслед за ним, несколько сот тысяч людей были в движении, каждый воин надел лучшие свои одежды, роскошь и веселье царили в станах, дикие степи казались улицами городов. Туда же повезли и несчастного Михаила, так как участь его все еще не была решена. Печальные бояре снова могли увидеться с ним. На ночь каждый раз его связывали, днем иногда выводили на площадь, ставили на колени, и Кавгадый прилюдно оскорблял его. Верные слуги несколько раз предлагали ему бежать, приготовив проводников и коней, но князь каждый раз отказывался, заявляя, что бегство спасет только его, а не отечество.

Кавгадый ежедневно обличал Михаила перед юным и неопытным ханом Узбеком, наконец, последний, обманутый судьями, подкупленными Георгием, утвердил смертный приговор. Князь Михаил, узнав об этом, не ужаснулся. Он благословил сына своего Константина и попросил передать его матери и братьям, чтоб не оставили верных бояр его, служивших ему в заключении. Ему доложили, что Георгий, Кавгадый и множество народа приближаются к шатру. Князь Михаил немедленно отослал сына к жене Узбека Баялыни, уверенный в её доброте. Убийцы остановились на площади близь шатра князя, всех людей княжеских разогнали. Михаил остался один и молился.

«Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами. Один из них, именем Романец, следовательно, христианской веры, вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Народ ворвался в ставку для грабежа, позволенного у моголов в таком случае. Георгий и Кавгадый сели на коней и подъехали к шатру. Тело Михаила лежало нагое. Кавгадый свирепо взглянул на Георгия, сказал ему: «Он же твой дядя: оставишь ли труп его на поругание?» Слуга Георгия закрыл оный своею одеждою», поведал Карамзин вслед за летописцем. Лицемерный Кавгадый пережил князя всего лишь на несколько месяцев.

Баялынь, супруга хана Узбека, старалась утешить юного Константина, защитила и его бояр, успевших обратиться к ней за помощью; те же слуги князя Михаила, кто не успел к ней прибегнуть, были жестоко избиты и заключены в оковы. Тело великого князя Георгий послал в торговый город Маджары, там многие купцы хотели прикрыть тело «драгоценными плащаницами и внести в церковь, но бояре Георгиевы не пустили их к окровавленному трупу, и поставили его в хлеве». Наконец привезли тело князя в Москву и погребли в Кремле в Спасском монастыре. Память о Михаиле была священна для современников и потомков. Кроме новгородцев, считавших его врагом народной вольницы, все искренне о нем сожалели.

Георгий, взяв с собою из Орды юного князя Константина и тверских бояр в виде пленников, прибыл в 1319 г. во Владимир. Княгиня Анна и бояре, тайно послав гонцов в Москву, узнали о страшной кончине князя Михаила; горе было всеобщим. Князь Дмитрий Михайлович как старший сын послал посольство к Георгию с просьбой отдать останки отца. Георгий согласился с условием, что в обмен ему пришлют останки его жены, сестры Узбека. Великая княгиня Анна с сыновьями выехала по Волге в ладьях встречать тело Михаила; духовенство, бояре и народ ожидали их на берегу. Гроб поставили перед Архангельским монастырем и, сняв крышку, «увидели целость мощей, не поврежденных ни дальним путем от берегов Каспийского моря, ни пятимесячным лежанием в могиле. Народ благословил небо за сие чудо».

Сын княгини Анны ветреный князь Александр недолго сидел в Литве у Гедимина и через 18 месяцев вернулся в Псков. Добрые псковитяне любили князя Александра, но по слабости своей не могли помочь ему возвратить Тверское княжение, о котором он постоянно мечтал. Десять лет провел Александр в Пскове, и, наконец, решил испытать судьбу и обратиться к хану.

Он послал к Узбеку своего сына Федора, который в 1336 году благополучно возвратился в Россию с монгольским послом. Тогда Александр сам решился ехать в Орду, где вручил свою судьбу хану. Свирепый хан смягчился, и объявил своим вельможам, «что князь Александр смиренною мудростию избавляет себя от казни», а затем возвратил ему достоинство князя Тверского.

В 1338 году Александр возвратился в Тверь, где все ему были искренне рады. Стараниями князя Константина Тверь уже возродилась после разорения, теперь же он сдал правление старшему брату, деятельному и честолюбивому. Из Пскова прибыла с детьми супруга Александра, и он надеялся возродить былую славу любимой Твери, но судьба уготовила ему иное.

За это время Иоанн Московский, понимая, что все беды России произошли от ее раздробленности и слабости князей, начал потихоньку присваивать себе верховную власть над князьями уделов Владимирских. Возвращение Александра в Тверь срывало его планы, многие удельные князья в споре Иоанна с Александром за великое княжение рады были взять сторону Тверского князя. Боясь утратить первенство, необходимое для спокойствия государства и вследствие своего властолюбия, а также и из-за личной ненависти к Александру, Иоанн решил уничтожить опасного соперника. В 1339 году он отправился в ставку к Узбеку, и совершенно овладев доверием хана, очернил тверского князя, равно как и своего зятя Василия Ярославского, принявшего сторону Тверского князя, представив Александра закостенелым врагом монголов, готовым возмутить против них всю Россию. Хан приказал призвать в Орду Александра, Василия и других князей, коварно обещая им милость. Иоанн же немедленно возвратился в Москву, ожидая результатов своей интриги.

Князь Александр, опасаясь коварства Иоанна, послал в Орду своего сына Феодора, но, получив вторичный приказ, должен был повиноваться. Мать и братья его трепетали, вспоминая страшную участь Михаила и Дмитрия, сама природа предостерегала несчастного князя: когда он сел в ладью, поднялся встречный ветер и гребцы едва могли справиться с волнами, относившими ладью обратно к берегу, но выбора у князя не было, и он отправился навстречу своей судьбе. Юный Федор, встретив отца в Орде, со слезами рассказал ему о гневе хана. Когда Александр понес Узбеку богатые дары, хан принял их с мрачным безмолвием. Прошел месяц. Царица и некоторые ханские вельможи пытались вступиться за князя, но Узбек без всякого суда объявил, что мятежный князь должен умереть. Убийцы, «отрубив голову ему и юному Феодору, розняли их по составам!» Истерзанные останки несчастных князей были привезены в Россию и похоронены в Тверской Соборной церкви рядом с прахом Михаила и Дмитрия.

Но не хан, а великий князь Иоанн воспользовался кончиной Александра, присвоив себе верховную власть над Тверским княжеством. Ни Константин, ни Василий Михайловичи уже не смели ни в чем ослушаться Иоанна, и в знак своей зависимости отослали в Москву соборный колокол отменной величины, которым славилась Тверь – вещь по тем временам необыкновенно важную.

Никто из ханов не умертвил столько Российских князей, как Узбек, думая, что этими казнями утвердит господство монголов над Россией. Узбек не понимал, что слабость России происходила от ее раздробленности, и, способствуя единовластию Московского князя, он готовил её свободу и падение власти монголов.

А что же случилось с Софией-Анной? Годы чередой пролетали над куполами монастыря, в котором незаметно жила несчастная княгиня, молясь за ушедших в мир иной своих близких. В 1367 году она переехала из Твери в Кашин вслед за своим любимым младшим сыном князем Василием Кашинским – он был изгнан из Твери своим племянником, князем Михаилом. Для матери князь построил Успенский монастырь, в котором через год в Кашине она и скончалась (2 октября 1368 года) в возрасте 88 лет, намного пережив почти всех своих близких. Перед смертью она, как было заведено, приняла схиму с именем Анна.

Памятник великой княгине Анне Кашинской в Твери

С годами она было совершенно забыта потомками, и её останки были найдены в 1611 году в кашинской церкви Успения Пресвятой Богородицы, причем находились в небрежении. В 1650 году, по повелению царя Алексея Михайловича, мощи ее были перенесены в соборную Воскресенскую церковь, и состоялась её официальная канонизация, восстановленная в 1908 году.

Но вот грянула революция, к власти пришли большевики - коммунисты, и святые мученики разделили судьбу своего отечества. Мощи выбрасывались из храмов и предавались поруганию, не избежали этой участи и останки княгини Анны. Анна Ахматова так описала эти события в пронизанном болью стихотворении «Причитание»:

«И крылом задетым ангельским

Колокол заговорил

Не набатным грозным голосом,

А прощаясь навсегда.

И выходят из обители,

Ризы древние отдав,

Чудотворцы и Святители,

Опираясь на клюки.

Серафим - в леса Саровские

Стадо сельское пасти,

Анна – в Кашин, уж не княжити,

Лен колючий теребить…»

До осени 1920 года произошло 63 публичных вскрытия мощей, а древние ризы исчезали на складах Гохрана, лилась кровь невинных людей, старающихся спасти святыни. 10 июня в Петрограде открылся процесс по делу о церковных ценностях, в результате которого погибли многие священнослужители во главе с митрополитом Вениамином. В 1919 году коммунистами был издан декрет о «новых формах погребения усопших», в котором предпочтение отдавалось кремации, было создано «общество любителей кремации».

По предложению архитектора Д.П. Осипова, под крематорий было решено использовать храм Преподобного Серафима Саровского и благоверной княгини Анны Кашинской Донского монастыря Москвы. Более 60 лет здание церкви использовалось, как крематорий, и только в 1995 году церковь была восстановлена трудами братии Донского монастыря.

Такова трагическая судьба доброй, прекрасной смиренной русской женщины, княгини Анны Кашинской и мужественного и благородного супруга её, великого князя Михаила Тверского.

***

История государства Российского

Серия "СЛАВЯНЕ"

Славяне

Века Богумира. Сказание о Семиречье.

Арий и его сыновья. Исход из Семиречья.

Рус, Словен, Венд

Русы в Вавилоне,Ассирии и Египте.

Войны с Грецколанью

Карпатский исход

Русколань,Остроготия и Боспор

Войны Германареха

Бус Белояр

После Буса

Времена Кия

Гибель Святояров

Хазарское иго.

Аркона.

История Руси

Гостомысл

РЮРИКОВИЧИ

Рюрик. 862-879

Аскольд и Дир.

Олег Вещий. 882-912

Игорь Рюрикович. 912-945

Княгиня Ольга.945-966

Святослав Игоревич. 966-972

Ярополк Святославич.972-980

Олег Святославич

Владимир I Святославич. 980-1015

Святополк I Окаянный 1015-1019

Мстислав Владимирович Храбрый

Борис и Глеб

Ярослав Мудрый. 1019-1054

Изяслав I Ярославич.1054-1078

Святослав Ярославич

Всеволод I Ярославич 1076-1077, 1078-1093

Елизавета Ярославна

Анастасия Ярославна

Анна Ярославна

Всеслав Брячиславич Полоцкий.1068-1069

Святослав II Ярославич 1073-1076

Владимир Всеволодович Мономах

Завещание Владимира Мономаха

Почему князь Владимир называется Мономахом

Мстислав Владимирович Великий.1125-1132

Ярополк II Владимирович

Вячеслав Владимирович .

Всеволод Ольгович

Игорь Ольгович

Изяслав II Мстиславич

Юрий I Владимирович Долгорукий

Ростислав Мстиславич Смоленский

Изяслав III Давыдович Черниговский

Мстислав Изяславич

Андрей Юрьевич Боголюбский

Михаил Юрьевич, святой (1174; 1175-1176)

Ярополк III Ростиславич

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо

Юрий II Всеволодович

Константин Всеволодович Добрый (Мудрый)

Ярослав II Всеволодович

Святослав Всеволодович.

Андрей Ярославич.

Александр Невский

Святой благоверный великий князь Александр Невский

Ледовое побоище

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ БЛАГОВЕРНОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА

Александр Невский в живописи

Ярослав III Ярославич

Дмитрий Александрович Переяславский

Андрей Александрович Городецкий

Михаил Ярославич Святой

Женщины Древней Руси.Анна-Янка Всеволодовна

Женщины Древней Руси.Рогнеда Рогволодовна и Предслава Владимировна

Женщины Древней Руси. Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая

Поэтическая летопись Бородинского сражения

Куликовская битва.Часть 1

Куликовская битва.Часть 2

Куликовская битва.Часть 3

Битва на реке Калке.1223 год

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Александр Васильевич Суворов. Часть 1.

Александр Васильевич Суворов. Часть 2.

РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII и XIX столетий. Часть 1 - 10.

В.П.Верещагин.Державные правители России.

Древнейшие регалии русских царей.Часть 1

Древнейшие регалии русских царей.Часть 2

Коронационные регалии российских императоров.

***

Императрица Мария Федоровна

Царицы, поразившие Пушкина

Протопоп Аввакум

Боярыня Морозова

Княжна Тараканова

Две Екатерины

Царевич Дмитрий, последний сын Ивана Грозного

Павел I

Владельцы Ораниенбаума.Екатерина II

Владельцы Ораниенбаума.Петр III.

Владельцы Ораниенбаума.Александр Данилович Меншиков.

Император Российской Империи Николай II

Александр Дмитриевич Ланской.

ГЕРАЛЬДИКА

Орден Святого Иоанна Иерусалимского.Россия.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного.Россия.

Орден Святого Александра Невского

Орден Святой Екатерины

| Рубрики: | Интересно почитать/История |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |