Все публикации подряд на Хабре

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://habrahabr.ru/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://habrahabr.ru/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

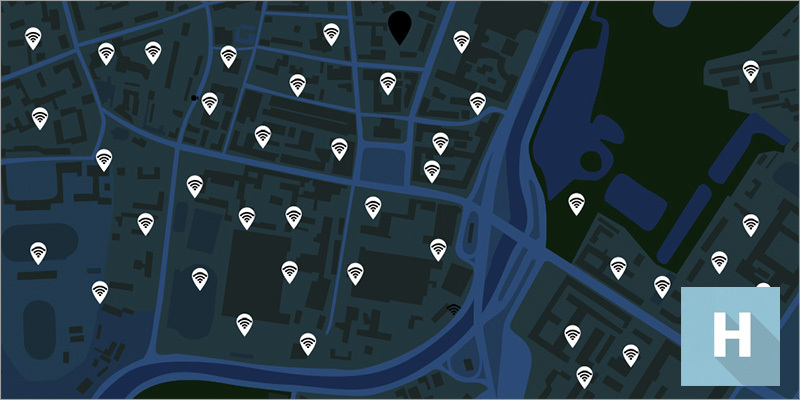

Городской Wi-Fi на примере общежитий ВУЗов Москвы |

Привет, Хабр! Сегодня мы немного отклонимся от привычного курса и расскажем вам не о системе видеонаблюдения, а о том, как в Москве работает Wi-Fi.

Читать дальше →

|

Метки: Разработка систем связи ИТ-инфраструктура Беспроводные технологии Блог компании ДИТ Москвы ДИТ Wi-Fi ВУЗы образование |

Пролог – декларативный язык, способный решать любые ребусы и доказывать теоремы |

Представьте себе высокоуровневый язык, в котором не нужно указывать КАК получить результат, вместо этого нужно просто указать ЧТО вы хотите получить. При этом область применения языка не ограничена и язык способен решать те же задачи, что и любой другой высокоуровневый язык, наподобие JAVA. Кажется фантастикой, не правда ли? Однако такой язык есть и называется он PROLOG. Посмотрим как PROLOG справляется с этой задачей на примере загадывания прологу некоторых загадок и попросим PROLOG выдать доказательство теоремы.

Читать дальше →

|

Метки: Программирование Математика Prolog логическое программирование доказательство теорем искусственный интеллект |

Lenovo и IBM x86: чего ждать в ближайшее время? |

Покупка компанией Lenovo части серверного подразделения IBM стала одной из самых громких новостей на IT-рынке за последнее время. Ну а для нас это и вовсе событие номер один в 2015 году. Как обещали ранее, спешим поделиться всей актуальной информацией – под катом находится FAQ с ответами на ваши вопросы.

Бизнес IBM по производству серверов на архитектуре х86 – не первая крупная покупка Lenovo. Это часть нашей глобальной стратегии, которая очень прозрачна: мы последовательно добиваемся целей, укрепляя бренд и делая его всё более глобальным. Например, вспомним 2011 год, когда стояла задача повысить своё присутствие в западноевропейской рознице: тогда был куплен Medion. Понадобилось усилить направление смартфонов – мы заключили сделку с Motorola. Историю с той же IBM и ноутбуками ThinkPad все тоже, конечно же, знают.

Читать дальше →

|

Метки: Серверное администрирование ИТ-инфраструктура Высокая производительность Блог компании Lenovo lenovo server сервер ibm вопросы и ответы |

Как избежать разыменования нулевого указателя, на примере одного исправления в ядре Linux |

Идея в следующем. Чтобы не было разыменования нулевого указателя, нужно, чтобы не было нулевого указателя. Ваш КО. Так сложилось, что однажды я исправил небольшую проблему в ядре Linux, но это была не текущая ветка ядра, а стабильная. В текущей, на тот момент, эту проблему тоже исправили, но по другому.

Читать дальше →

|

Метки: Системное программирование программирование *nix linux kernel |

Расширения привязки и xaml-разметки на примере локализации |

Одним из ключевых моментов в разработке xaml-ориентированных приложений является использование привязок (Bindings). Привязка — это медиатор (посредник), с помощью которого синхронизируются значения свойств между связанными объектами.

Стоит отметить не очевидный, но важный нюанс: хотя привязка так или иначе ссылается на взаимодействующие объекты, она не удерживает их от сборки мусора!

Наследование от класса Binding разрешено, но в целях безопасности кода переопределение метода ProvideValue, который связан с основной логикой работы, не допускается. Это так или иначе провоцирует разработчиков на применение паттерна Converter, который тесно переплетается с темой привязок.

Привязки очень мощный инструмент, но в некоторых случаях их декларирование получается многословным и неудобным при регулярном использовании, например, для локализации. В этой статье мы разберём простой и элегантный способ, делающий код намного более чистым и красивым.

Читать дальше →

|

Метки: Программирование .NET xaml wpf windows phone silverlight windows store |

Настройка Linux кластера на Shared DAS и ZFS |

Этим материалом мы открываем цикл статей, посвященных технологии Shared DAS и ее использованию в ОС GNU\Linux.

В первой статье цикла описывается создание простейшего двух-узлового кластера высокой надежности и создание на его базе отказоустойчивой iSCSI-СХД с ZFS.

Читать дальше →

|

Метки: Хранение данных ИТ-инфраструктура Open source Блог компании ETegro Technologies ETegro Shared DAS кластер linux zfs pacemaker corosync iscsi-target |

[Из песочницы] Как расшифровать данные магнитной дорожки с использованием DUKPT |

Предлагаю читателям «Хабрахабра» перевод статьи «How To Decrypt Magnetic Card Data With DUKPT».

Недавно мне было нужно расшифровать карточные данные из считывателя магнитных дорожек. Казалось бы, это просто. Беру ключ и выполняю определенный алгоритм расшифровки. Но не тут-то было.

Оказалось, мои считыватели используют схему известную как DUKPT (Derived Unique Key Per Transaction — Определение Уникального Ключа На Транзакцию). Идея этой схемы состоит в том, что для каждой транзакции (или в нашем случае для каждого проката карты) данные шифруются с использованием ключа вычисленного для отдельного проката карты.

Таким образом, чтобы расшифровать данные, которые были зашифрованы с использованием этой схемы, вы должны уметь вычислять ключ для отдельного проката карты. Процесс вычисления такого ключа (сессионного ключа) далеко не простой.

Читать далее

|

Метки: Информационная безопасность Алгоритмы шифрование; магнитные карты; DUKPT |

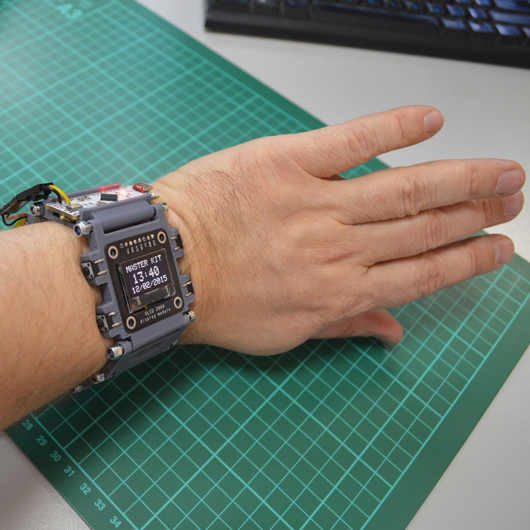

Наручные часы на основе Arduino, созданные на 3D-принтере за один субботний вечер |

В прошлой публикации я рассказал, как сделать начинку для светобудильника на основе Arduino.

Сегодня же поделюсь описанием другого простого решения. Дело в том, что захотелось создать на 3D-принтере что-то для себя, индивидуальное, личное, не слишком примитивное, и что бы радовало. Была выбрана идея — сделать наручные часы. И польза от них есть, и выглядят необычно. В итоге сделал все на одном дыхании и всего за несколько часов. Получился неплохой аксессуар. Судите сами.

Читать дальше →

|

|

Webix 2.3. Весеннее обновление |

Не так давно в блоге разработчиков этой JavaScript библиотеки появился пост о релизе новой версии за номером 2.3. Обновления это хорошо, спору нет. Но, глядя в окно на позднемартовскую улицу, становится не вполне понятно, что же выбрать: разбираться с новыми доступными возможностями или же вместо этого неторопливо прогуливаться под неокрепшим еще весенним солнцем, отмечая подспудно скорое уже пришествие долгожданного лета и вдыхая жадно всем нутром своим разлитый повсюду запах весны и оживления? Вопрос непростой. Нужно разбираться.

Читать дальше →

|

Метки: Веб-разработка JavaScript HTML webix js ui javascript framework update typescript material design |

Nutanix Discovery Kit — «Датацентр в коробке», доступнее, чем когда либо |

На прошлой неделе Nutanix объявил для региона EMEA (а значит и для России) специальную промо-программу для SMB-сегмента рынка, которая называется Nutanix Discovery Kit.

По этой программе мы предлагаем специальные цены на модели, наиболее интересные для небольшого бизнеса. И эти цены настолько специальны, что позволят познакомиться с технологиями Nutanix даже тем, кто до сих пор считал, что с его-то бюджетами ему «светит» разве что российский серверный самосбор.

Но сперва о том, что же такое Discovery Kit.

Читать дальше →

|

|

Ночь программиста. 3-4 апреля, Нижний Новгород. IoT хакатон Microsoft и Intel |

Что можно делать субботней апрельской ночью? Вариантов, конечно, масса, но мы предлагаем еще один — наверняка, самый оригинальный. Всего одну ночь, с 3 на 4 апреля, компания Microsoft при участии Intel устраивает интеллектуальную вечеринку для программистов — хакатон по разработке решений для Интернета вещей на базе платформы Intel® Galileo и облачного сервиса Microsoft Azure.

Читать дальше →

|

Метки: Разработка для интернета вещей Разработка Программирование Блог компании Microsoft Блог компании Intel iot хакатон ночь программиста geek party |

Установка, настройка и использование сканера безопасности Antidoto |

Ранее я писал о двух известных сканерах безопасности общего плана rkhunter и CentOS

На “Хабре” так же есть описание организации работы сканера для вебхостинга — maldet. Теперь хотелось бы рассмотреть реализацию приложения для эвристического обнаружения уязвимостей, вирусов и ботнетов для OpenVZ ОС Linux — Antidoto.

Читать дальше →

|

Метки: Хостинг Информационная безопасность Блог компании «FirstVDS/ FirstDEDIC» perl linux openvz antidoto maldet chrootkit rkhunter |

[Из песочницы] И ещё раз про уникальные константы |

Прочитав статью «Вычислите длину окружности», которая, в общем-то, крайне позабавила меня своим стилем, и узнав для себя кое-что новое, я стал несколько сомневаться в достаточной подробности предложенной информации. Всё-таки компиляторов довольно много, систем тоже немало, а в статье как-то навеяно Windows и Visual Studio (на правах ИМХО).

Читать дальше →

|

Метки: компиляторы c++ программирование константы грабли хаки |

Консольная версия Cyberduck: работа с облачным хранилищем |

В предыдущих публикациях мы уже неоднократно рассказывали об утилитах, которые могут быть использованы для работы с нашим облачным хранилищем (1 и 2). В одной из статей мы уже упоминали утилиту Cyberduck — удобный файловый менеджер для MacOS, Linux и Windows, работающий с протоколами FTP, SFTP, WebDAV, OpenStack Swift и AmazonS3. С нашего официального сайта можно также скачать профиль, с помощью которого Cyberduck автоматически конфигурируется для работы с нашим облачным хранилищем.

Пользователи в большинстве своём знакомы с графической версией Cyberduck. Совсем недавно появилась и консольная версия. В этой статье мы расскажем о её возможностях и покажем, как её можно использовать для работы с хранилищем.

Читать дальше →

|

Метки: Системное администрирование Резервное копирование Блог компании Селектел облачное хранилище cyberduck cloud storage selectel селектел |

Как я спас несколько жизней оптимизацией и немного о работе в Zeptolab |

Привет!

23derevo перед выступлением на Mobius попросил рассказать меня немного о процессе клиентской разработки в Zeptolab.

Начну с того, что мы пишем на C++ и на своём фреймворке, от любого клиентского устройства нам нужен только контекст OpenGL. Дальше мы с нуля строим свой интерфейс, свои контролы и так далее. Соответственно, чтобы взять девелопера в команду, в теории, ему достаточно знать плюсы. На практике это немного не так.

Читать дальше →

|

Метки: Разработка под iOS Разработка под Android Программирование Game Development Блог компании ZeptoLab разработка игр |

Зелёная энергетика для базовых станций и всего до 2 КВт — трёхлетний опыт с ветряками, солнечной генераций + геозондом |

Монтаж ветрогенератора

Ветрогенератор, контейнер с батареями, геозонд и базовая станция в Самаре

Примерно 3 года назад мы начали эксперимент по обеспечению базовых станций энергией из источников на месте. Уже через полгода стало понятно, что геозонд для базовых станций — очень полезная вещь в средней полосе, солнечные батареи зеленоградского завода замечательно себя показывают, но главная проблема — не в получении энергии, а в её преобразованиях и накоплении.

Расскажу про сломанные ветряки и то, что мы поняли за три года, и уникальный геозонд для охлаждения стойки с оборудованием связи. Читать дальше →

|

|

[Из песочницы] Настраиваем свою комнатную Service Bus for Windows Server |

Достаточно часто встречается необходимость связать вместе несколько разнородных систем, либо обеспечить их синхронизацию. Конечно, случаи бывают разные и уникальные, однако, написание собственного решения, как правило, достаточно затратно, как по времени, так и по ресурсам.

Среди серьезных компании, пожалуй, можно выделить облачные решения от Amazon (SQS) и Microsoft (Service Bus). Однако, несмотря на бурное развитие Public Cloud, такие решения не всегда применимы, что называется On-Premises. Иными словами, есть потребность в таких решениях, но на собственных закрытых площадках. В связи с этим, Microsoft сделали грамотный шаг, сделав доступным Service Bus в Private Cloud, или как минимум на одной машине с установленной Windows 7 и выше. В версии Service Bus 1.0 было доступно управление через PowerShell, а с релизом 1.1 появилась возможность интеграции в консоль Azure Pack.

В этой статье я постараюсь описать процесс настройки Service Bus for Windows Server максимально подробно, в картинках. Так как лучше один раз увидеть процесс полностью, чем несколько раз прочитать по частям в разных источниках.

Осторожно трафик! Под катом много картинок.

Читать дальше →

|

Метки: Облачные вычисления microsoft azure .NET service bus windows server azure pack обмен сообщениями |

Плохо документированные особенности Linux |

Привздохнув, произнесла:

«Как же долго я спала!»

Когда-то, впервые встретив Unix, я был очарован логической стройностью и завершенностью системы. Несколько лет после этого я яростно изучал устройство ядра и системные вызовы, читая все что удавалось достать. Понемногу мое увлечение сошло на нет, нашлись более насущные дела и вот, начиная с какого-то времени, я стал обнаруживать то одну то другую фичу про которые я раньше не знал. Процесс естественный, однако слишком часто такие казусы обьединяет одно — отсутствие авторитетного источника документации. Часто ответ находится в виде третьего сверху комментария на stackoverflow, часто приходится сводить вместе два-три источника чтобы получить ответ на именно тот вопрос который задавал. Я хочу привести здесь небольшую коллекцию таких плохо документированных особенностей. Ни одна из них не нова, некоторые даже очень не новы, но на каждую я убил в свое время несколько часов и часто до сих пор не знаю систематического описания.

Когда-то, впервые встретив Unix, я был очарован логической стройностью и завершенностью системы. Несколько лет после этого я яростно изучал устройство ядра и системные вызовы, читая все что удавалось достать. Понемногу мое увлечение сошло на нет, нашлись более насущные дела и вот, начиная с какого-то времени, я стал обнаруживать то одну то другую фичу про которые я раньше не знал. Процесс естественный, однако слишком часто такие казусы обьединяет одно — отсутствие авторитетного источника документации. Часто ответ находится в виде третьего сверху комментария на stackoverflow, часто приходится сводить вместе два-три источника чтобы получить ответ на именно тот вопрос который задавал. Я хочу привести здесь небольшую коллекцию таких плохо документированных особенностей. Ни одна из них не нова, некоторые даже очень не новы, но на каждую я убил в свое время несколько часов и часто до сих пор не знаю систематического описания.Все примеры относятся к Linux, хотя многие из них справедливы для других *nix систем, я просто взял за основу самую активно развивающуюся ОС, к тому же ту, которая у меня перед глазами и где я могу быстро проверить предлагаемый код.

Обратите внимание, в заголовке я написал «плохо документированные» а не «малоизвестные», поэтому тех кто в курсе прошу выкладывать в комментариях ссылки на членораздельную документацию, я с удовольствием добавлю в конце список.

Читать дальше →

|

Метки: Системное программирование Программирование Linux *nix |

[Перевод] 10 вещей, которых вы не знали о Java |

Итак, вы работаете на Java с самого её появления? Вы помните те дни, когда она называлась «Oak», когда про ООП говорили на каждом углу, когда сиплюсплюсники думали, что у Java нет шансов, а апплеты считались крутой штукой?

Держу пари, что вы не знали как минимум половину из того, что я собираюсь вам рассказать. Давайте откроем для себя несколько удивительных фактов о внутренних особенностях Java.

Читать дальше →

|

Метки: java не делайте так никогда не делайте этого дома |

Антифрод. Архитектура сервиса (часть 3) |

Это третья часть эксперимента по созданию системы распознания мошеннических платежей (antifraud-система). Целью является создание доступного (в плане стоимости разработки и владения) antifraud-сервиса, который позволит сразу нескольким участникам проведения online-платежей – мерчантам, агрегаторам, платежным системам, банкам – снизить риски проведения мошеннических платежей (fraud) через их площадки.

В прошлой части мы сфокусировали внимание на функциональных и нефункциональных требованиях к антифрод-сервису. В этой части статьи рассмотрим программную архитектуру сервиса, его модульную структуру и ключевые детали реализации такого сервиса.

Читать дальше →

|

Метки: Платежные системы Облачные вычисления Анализ и проектирование систем Microsoft Azure антифрод |