-Метки

-Рубрики

- Peoples (50)

- Entertainment (24)

- Discovery (23)

- Gallery (23)

- Русская традиция (12)

- Music (10)

- The movies (8)

- Grand Couturier (6)

- Dictionary (6)

- Retro Sport (5)

- Bookshelf (3)

- Architecture (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

BLOGодарная почва. |

"Не вести сетевой дневник сегодня считается дурным тоном. "

Поговорим о личности, благодаря которой, мы имеем возможность вести он-лайн дневники..

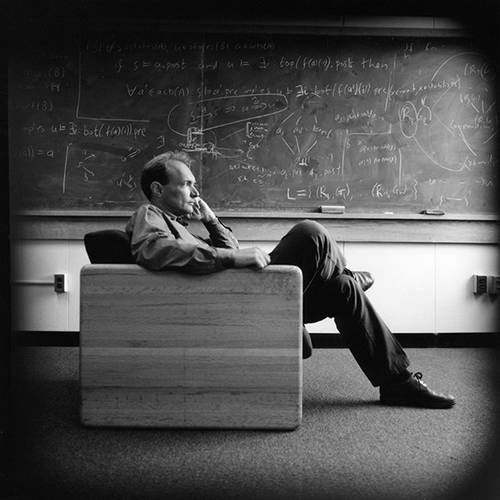

Принято считать, что идея публичных авторских дневников принадлежит англичанину Тиму Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee).

В далёком 1991 году опубликовав первые веб-страницы, которые стали результатом его работы над проектом World Wide Web

www. изобретя всемирную паутину.

В 1993 году разместил на своем первом сайте info.cern.ch список новых сайтов и ссылок на обновления браузеров.

(Оригинальный вид сообщения можно посмотреть здесь: www.w3.org/History/19921103-hypertext/WWW/News/9201.html.)

Шаг был сделан, остановиться было невозможно.

Уже к 1998 году был составлен первый список «блогов», а через год открылся первый портал portal.eatonweb.com, объединивший «блоггеров» (авторов сетевых дневников). В этом же году разработчики из фирмы Pitas (www.pitas.com) бесплатно предложили всем желающим собственную службу ведения «блогов», а программисты Pyra (www.pyra.com) выпустили схожий «движок» Blogger.com, первоначально ориентированный на представителей IT-среды.

Тогда же появилась «блог»-служба, чей российский аналог стал самым популярным среди сетевых графоманов и экспериментаторов, населяющих рунет, – LiveJournal. Наконец, один из активных сетевых персонажей «блоггер» Петер Мерхольц переделал термин «web log» в «we blog», в результате чего родилось современное понятие «блог», которое в 2003 году было занесено в Оксфордский словарь и по сей день определяется как сетевой дневник одного или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном хронологическом порядке.

Люди по всему миру стали создавать дневники, прикрываясь возможностью оставаться до конца не узнанными, получая все больше возможностей создавать свою виртуальную жизнь такой, какой ее никогда не сделать в реальности.

Идея создания интернет-пространства для ведения бесед в дистанционном режиме и в реальном времени тут же пришлась по вкусу российским интернет-деятелям. Нашим Колумбом стал Роман Лейбов, известный сетевой персонаж.

Пять лет назад 31 января в российском интернете им был зарегистрирован «аккаунт» (от англ. account – отчет, сообщение) первого сетевого дневника, а уже на следующий день появилась и первая запись, сделанная автором: «Проба пера. Попробуем по-русски... Смешная штука». Сам Роман был абсолютно уверен в том, что нашел «правильную форму сетевой графомании и инструмент, прямо заточенный под эту задачу». «Проба пера» удалась.

Русские заявили о своем праве присоединиться к мировому «блог»-безумству и стали активно публиковать тексты, писать комментарии, вступать в диалоги, формировать «ленты друзей» («френдов») и создавать «коммьюнити» (калька с англ. слова community – сообщество), то есть формировать собственный многопользовательский журнал по интересам.

Сначала это были «живые журналы» (дословный перевод с англ. LiveJournal) людей, имеющих отношение к интернету самое непосредственное. Одно время в интернет-среде использовалось выражение «элита рунета», члены которой должны были иметь собственные сетевые дневники как визитную карточку.

Сегодня популярны дневники пользователей, известных больше в обычной жизни, чем в сетевой (например, в журнал Galerist пишет Марат Гельман, а журнал Mrparker ведет автор историй о Владимире ВладимировичеТМ и ведущий программы «Реальная политика» на НТВ Максим Кононенко – Mr.Parker).

Современный «блоггер» во многом отличается от своего прародителя – «блоггерство» пошло в массы.

Русская «блог»-культура уже давно вышла за пределы интернет-формата. Так, например, многие популярные выражения, искусственно порожденные именно «блог»-феноменом, стали употребляться в обычной речи вне интернет-пространства. «Лытдыбр», «ржунимагу», «я плакаль», «учи албанский!» и небезызвестное многим «аффтар жжет» можно слышать повсеместно и везде.

Революция в массовой коммуникации, которую свершили «блоггеры», стерла все границы между теми, кто дает информацию, и теми, кто ее принимает, и у сознательных граждан есть отличная возможность не столько удовлетворить свои графоманские потребности и восполнить дефицит внимания, сколько создать собственное информационное пространство и подключить разные – интересные лично им – источники информации.

Этот журнал станет также сетьевой частичкой..

Информация собрана со следующих источников: "Независимая газета" автор Светлана ИВАННИКОВА, xl-club.pp.net.ua,3dnews.ru

| Рубрики: | Peoples Discovery |

Процитировано 10 раз

спасибо

уважаемые читатели, рада, что эта информация об уникальной личности Века произвела на Вас впечатление!