Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pamupe-cc.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pamupe-cc.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Третья часть ночи/Flogrogn/ Wyrtforbore/Фильмы/ Горы вокруг круга/Рябиновая ночь |

Третья часть ночи

(04.07)

В темноте над головой

Парят летучие мыши

Они не видны

Но перед закатом

Одна кружилась прямо

Над нашими головами

В темноте подо мной

Тихая вода

Кровеносной системы города

На дне которой спят

Мертвые

Вечно голодные

Комочки плоти

Тёмно-алая капля крови

Крестообразный порез на плече

В доме за мной кристал

Отражающий все затмения сразу

Звучит закольцованный

Фрагмент мелодии из Trzecia cze's'c nocy

Смешивая все эти элементы

В момент абсолютного шторма

В центре которой мы

Центр которой в нас

PS

Утром проснулся от крайне неприятного бытового кошмара, больше похожего на комедию положений. В этом сне мы были в гостях у большой семьи, жившей в огромном загородном доме. Когда все ложились спать, я сделал вид что уезжаю до утра, но в реальности вернулся в дом пытаясь добраться до комнаты одной из девушек. Не добрался, только блуждал по длинным тёмным коридорам.

За завтраком слушаю семейный разговор и понимаю, что они заметили и возвращение машины и шум в коридорах. Сейчас они сопоставят факты и поймут, что я изменяющий жене лицемер. Открываю глаза от смеси страха и отвращения к себе.

Сразу вспомнив эту эмоцию. Подростком я постоянно её ощущал. На пике бесконечной депрессии, не приходя неделями в школу я лгал матери и ждал неизбежного разоблачения, что только усиливало депрессию.

Если сны показывают нам вытесненное в тень, то на самом дне этой тени, в трети ночи, всё ещё есть та смесь отвращения с страхом. Возможно оно влияет на моё стремление к честности в отношениях. Возвращаясь только в редких снах.

Flogrogn

(19.07)

Переносим вещи в квакерский дом собраний в маленьком городе Ульверстон. Название скандинавского происхождения, от имени человека известного как Волк. В прошлый день я провёл семь часов за рулём и вечером был совершенно убит. Теперь ожил и готов помогать Алёне в организации мероприятия. В основном помогаю в качестве водителя.

Дом очень старый, шестнадцатого века. Подарен общине самим Джорджем Фоксом, в самый радикальный и героический период движения. Из постхристианских религий квакеры выглядят вполне симпатичными, я часто думаю что русские христовцы в других исторических условиях могли бы эволюционировать в нечто подобное. Только этот суровый дом напоминает про радикально христианские корни движения. Тогда мне бы тут не было места.

Осматриваем помещения. Выбрали где будем спать. Обходим дом и сад. Обращаю внимание на гигантский падуб, не думал что они могут вырастать до размеров реального дуба. Осматривая такое чудо, перевожу взгляд на высокий каменный забор и не верю своим глазам. На высоте метра в три видны красные ягоды. Flogrogn. Летающая рябина. Растение, никогда не касавшееся земли. Ещё один важный символ народной растительной магии, явно занявший в Норвегии место омелы.

Многие элементы крестьянских суеверий явно напоминают о возможной связи почитания рябины с культом Тора. В любом случае, я давно искал этот конкретно символ. Спокойно растущий на границе религиозного помещения, предельно далёкого от любого язычества.

Вечером поехал до каменного круга Birkrigg, который стоит в полях за городком. Стада овец спали прямо на узкой дороге, было сложно проехать. Камни окружены огромным полем папортника, похоже там дальше есть и другие валуны, скрытые листвой. Запил медом горькие ягоды. Кинул несколько в щель в крупном камне. Они по прежнему не касаются земли.

Wyrtforbore

(21.07)

Выставка закончилась. У нас оставались сутки в Камбрии на изучение самых красивых мест. Ночевать планировали в палатке, сняв место возле фермы.

Только Алёна упала и подвернула ногу. Осматривала старое здание, дверь не открывалась и за ней оказалась сточенная за столетия ступенька. Упала вперёд. Нога распухла и выглядела как полноценный перелом. Доехали до ближайшей больницы. На удивление пустой и с очень профессиональным персоналом. Перелома нет, значит держать в больнице не будут. До дома часов семь без остановок в лучшем случае, с такой болью это невозможно. Выясняем, можно ли на ферме заменить палатку один из вагончиков для туристов. Едем туда.

Ферма отличная. Очень красивая местность, приветливые хозяева, курица спящая в клумбе и невероятно медленные, грязные и откормленные собаки. Единственный минус - все удобства во дворе, но это очень близко, можно дойти на костылях. Укладываю Алёну спать и решаю поехать туда, куда она точно не дойдёт. То есть к месту где развеяли Бэланса. Это в часе езды, заодно можно проверить красивые места для поездки завтра.

Дорога очень красива.

За три года ничего не изменилось. Быстро нахожу нужный поворот. Оставляю машину и иду к боярышнику на берегу озера. Мелкий дождь, не особенно раздражающий. На деревьях у озера теперь есть листва. Несколько дубов и ясень. Под ними папортники и чертополох. За последние годы растения из дополнительного смысла для отдельных рун и огамических знаков превратились для меня в самостоятельные символы. Имена рун уже вторичны.

Привязываю ветвь рябины с ягодами. Срываю зелёную ягоду шиповника, но оставляю, так как увидел на земле красную. Смотрю под камнем, там лежат кости птицы. Половина боярышника мертва и лежит на земле, можно спокойно отломить ветку. Думаю сделать это, но останавливаюсь. Так как не могу сказать, зачем. Мертвый шип с могилы поэта, таким можно проклинать. В одном из рецептов в англо-саксонском травнике, среди списка угроз пациенту я нашёл слово wyrtforbore. Судя по составным частям и контексту это имя забытой магической практики, связывания/ограничивания жертвы с помощью растений. Мне не хочется практиковать подобное, и сейчас я не знаю зачем ещё мне может понадобится такая ветвь. Бросаю монету. Возьму если выпадет чертополох. Выпадает королева.

У памятного знака Бэлансу множество нор, тут живут барсуки. У входа в нору обглоданная кость. Ночью здесь должно быть хорошо.

Еду назад. Сразу влетаю в стену воды. Невероятно сильный ливень. Пытаюсь переждать его пик в маленьком городке, за ужином. Переписываюсь с Алёной и понимаю, что она в такую погоду не сможет выйти из вагончика. Последний час лечу по пустой тёмной и узкой дороге через холмы и потоки воды. Встретил только одну машину, вменяемый человек в такую погоду тут не поедет.

Фильмы

(22.07)

Мы приглашены во дворец

Он стоит в гавани

Где-то на средиземном море

Недалеко огни города

Формально мы просто туристы

Но я знаю что это только предлог

Мы должны тут сейчас быть

Над гаванью салют

Любуюсь им

Вдруг один взрыв оказывается сильным

Поднимается ядерный гриб

Мы стоим на балконе и смотрим на конец света

Здесь картинка меняется

Превращаясь в абсурдный мультфильм

Фрагменты реакции на финал

Смотрю на лётчиков

Висящих в воздухе и гадающих

Почему расплавился их самолёт

Говорю что это глупо

И выключаю фильм

Ставлю другой

Советский

Любительский

Про жизнь молодой деревенской семьи

Знакомая с детства одежда и вещи

Всё спокойно

До момента

Когда невеста вдруг начинает

На кухне

Делать жениху минет

В зале раздаются возмущённые вопли

Один зритель пришёл с детьми и закрывает им глаза

Выключаю и пытаюсь выбрать другое

Злясь на себя за то

Что не проверил заранее фильм

Просыпаюсь в вагончике

Ливень давно закончился

Горы вокруг круга

(22.07)

На подъезде к Кесвику авария. Смысла сворачивать всё равно нет, решаю проверить крошечную обводную дорогу, идущую по другой стороне озера. Через пять минут начинаю материться от красоты вокруг. Мы ехали прямо у склона горы, откуда в озера стекали десятки водопадов.

Я боялся, что после ливня поля превратятся в болота и будет непролазная грязь. Был не прав, поле у Каслриг осталось на удивление сухим. Алёна может дойти до моего любимого каменного круга. За последние годы я видел уже несколько кромлехов. И с каждым из них я убеждаюсь в том, что Каслриг должен быть первым. Все остальные выглядят чужеродными на фоне пейзажей. Этот - интегрирован в него. Находясь в круге понимаешь, что это отражение священных гор вокруг, искусственный микрокосмос. Снова присматривался, в некоторых случаях камни даже сточены под горы на фоне. Все несовпадения явно результат прошедших тысячелетий.

Вылил остатки мёда в лужу в центре. Из фляги выпала ягода рябины.

Возвращение домой было бесконечным. Перекрыли трассу, и я не нашел ничего лучше чем поехать по другим узким дорогам через Peak District, так как не был там уже лет десять. Тоже красиво. Но вернулись домой только ночью.

(23/24.07)

На юге жуткая жара. Ничего не хочется, только лежать. Через силу приношу домой рябину, привезённую из путешествия и начинаю вырезать из неё маленькие плашки. Табу на прикосновение к земле включает в себя прикосновение к железу, но у меня есть медный нож. Затачиваю его и проверяю на практике. На вырезанных плашках режу руну, которая, как и рябина, косвенно связана с Громовержцем. Даже у точильного камня есть мифологическая связь.

Уношу одну плашку в машину. Привязываю к старому амулету. Кидаю новые ягоды в флягу с мёдом. Полночь. Поднимаю глаза и вижу, что над Ла-Маншем сплошное зарево. Вспышки молний без грома. Рябиновая ночь.

Само название позволяет предположить, что мифологическая связь рябины с молнией не ограничивается фино-уграми и скандинавами, у славян тоже что-то было. Только одно дело читать, совсем другое - видеть летящий на тебя грозовой фронт прямо в момент работы с этим архетипом.

Я понимаю, что гроза была неизбежна и что это просто совпадение.

Только для меня совпадение и является божеством.

|

Метки: coil сны стихи |

Посылка от Moon far Away |

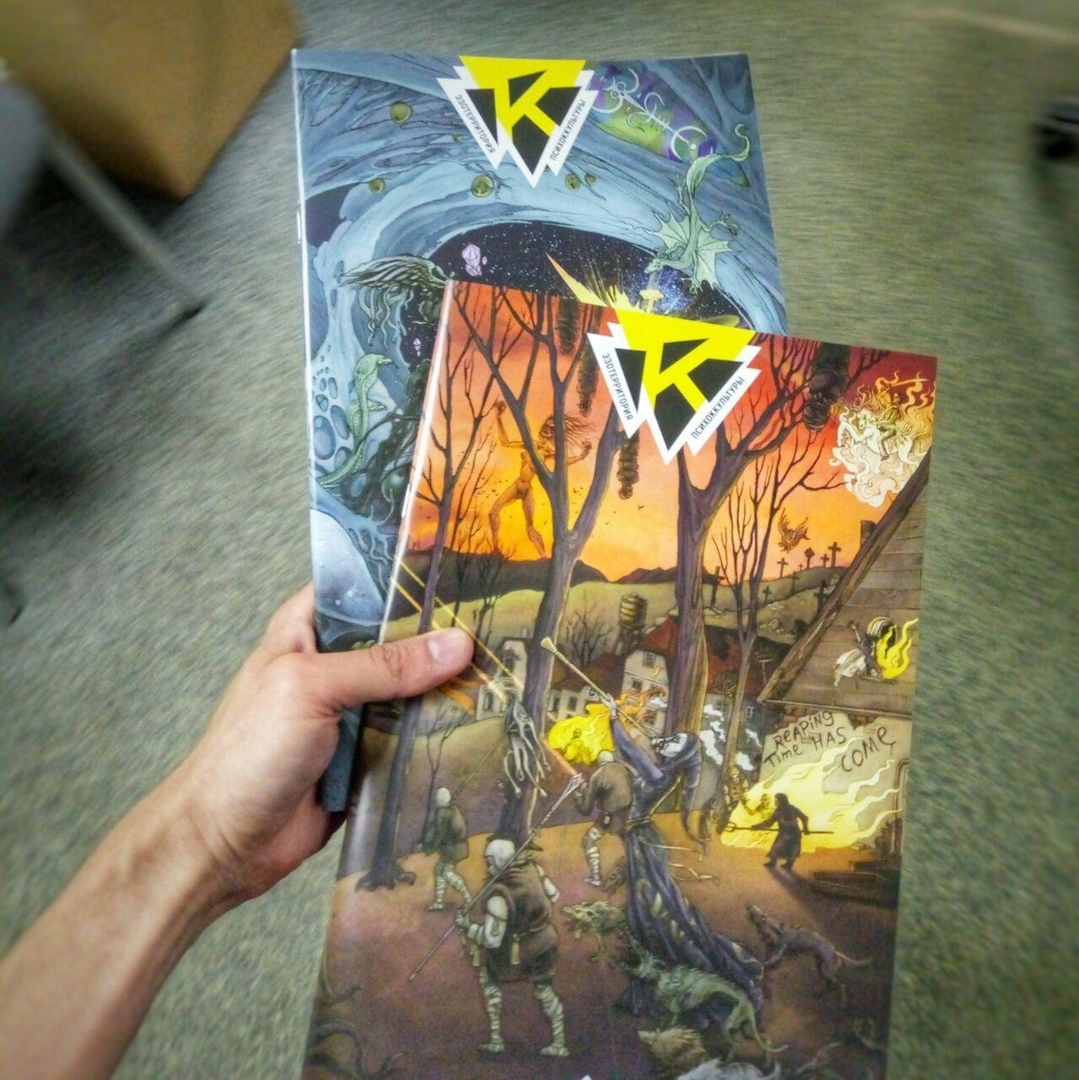

Когда меня попросили слегка дописать статью про Moon far Away для перевода на английский, то я думал это что будет просто буклет к cd. На днях получил авторский, изумился весу посылки, открыл и увидел вот такую красоту. Полноценная книга, очень красиво сделанная, только на полку к остальным альбомам не поставишь, слишком большая.

Немного жаль, что изданы только авторские альбомы, но коллаборации с Vishudha Kali и Eлeven явно выпали бы из концепции.

Очень рад и горд что помог такому изданию.

Заодно прислали свежий альбом. Учитывая название (напомнившее как мы с евразийцами яростно ругались в ЖЖ нулевых) коварно надеялся что не понравится и можно будет проигнорировать. Но нет, альбом отличный и Евразия там полностью в тему и на своём месте. В список обещанных недописанных и постоянно откладываемых будущих статей добавилась ещё одна, нужно что-то делать с организацией свободного времени.

|

Метки: неофолк дарк фолк moon far away |

One for Sorrow (29.06)/Дом наверху (01.07) |

One for Sorrow

(29.06)

В маленьком саду между западным и восточным крылом больницы на асфальте у двери неподвижно стоит молодая сорока. В другое время я бы решил что слёток и не беспокоился, но в этом году сороки вывели птенцов необычно рано, уже в начале мая они учились летать. Этот подросток летает уже второй месяц. Стучу в стекло, пытаясь испугать. Не реагирует, словно парализованный. Даже на расстоянии видны красные пятна на голове и спине. Сверху доносятся крики чаек и нервный трещание других сорок. Но разглядеть ничего не получается.

Минут через пятнадцать еще раз проверяю, сорока исчезла. Надеюсь что улетела и всё в порядке, но пытаюсь разглядеть, нет ли движения в кустах по краям. Эти садики всегда закрыты на ключ, если птица умрёт в них, её могут не заметить месяцами. Оставив тихо разлагаться.

Возвращаюсь к работе.

Через час снова должен пройти мимо садика. Птенец там. Видимо прятался от жары, теперь вышел в тень от статуи. Он выглядит явно плохо. Понимаю что на обеденном перерыве у меня не будет времени на обед.

Освободившись бегу туда, сразу взяв с собой чашу с водой. Возле садика уже стоит представитель другого департамента, пытаясь передать через окно пластиковый стаканчик с водой. Слишком высоко. Спрашиваю, у кого могут быть ключи. Бегу в дежурную, оттуда дозваниваемся до охраны. Поясняю ситуацию и возвращаюсь дежурить у садика. Охранник сам не знает, есть ли у него ключи, но решаем проверить и первый же ключ подошёл. Вбегаю, ставлю воду перед клювом. Не реагирует. Раны на спине и голове, её били тяжёлым клювом. Вокруг куча хлеба, явно кидали ему из окон офиса рядом.

Все ясно. У чаек птенцам пара недель, скоро будут учиться летать. Взрослые чайки в этот период становятся нервными. Взрослые сороки могут драться с ними на равных, за счёт ума и скорости. Подросток попал под раздачу.

Прибегает женщина, ответственная по больнице за такие ситуации. Сорока понимает что её окружили и пытается улететь. Крылья не сломаны, хоть что-то хорошее. Но она врезается в стену и падает в кусты, запутавшись в ветвях. Нет времени идти за перчатками, ловлю голыми руками. Мне подают коробку, замечаю среди татуировок ответственной персоны руну ингваз на пальце. Показываю свою.

Быстро становится ясно, собравшиеся не понимают что произошло. Они думают что это слёток и хотят вынести из больницы поближе к родителям. Показываю гнездо. Потом раны. Объясняю что нужно срочно везти птицу в больницу. Вижу удивление в взглядах, вздыхаю, забираю коробку и бегу предупредить начальство о том, что могу опоздать с перерыва. Сорока кричит от боли и вцепляется в мои пальцы как в ветку. Алёна тем временем дозванивается до больницы, мы к ним уже часто приезжали с подобным.

Сороку приняли. Записывая данные умоляю не усыплять, крылья целы. Но понимаю, что если сотрясение мозга или слепота от ударов клювом в глаза, то шансов нет. Только даже в самой безнадёжной ситуации я знаю, что должен сделать всё возможное.

В садике оставлена моя чаша с водой. Скоро может быть сильная жара, птицам должно пригодиться.

Дом наверху

(01.07)

Нечто сложное и мутное, из которого ничего не запоминается. Затем всё превращается в спор в интернете, касающися моего текста. Текст критикует бывший знакомый по сети, давно превратившийся в продажного проправительственного блогера. Защищает другая знакомая, ещё по Живому Журналу, сейчас она пишет в основном про оккультизм. В её защите меня неприятно задевают слова, что она пишет их несмотря на травлю с моей стороны. Пишу ей что это неправда, я часто иронизирую по её поводу, но никогда не травил и не поддерживал травлю. Но понимаю что у неё есть основания так считать.

Пока пишу, поднимаю глаза. Я стою под склоном холма, недалеко от входа на Локомотиво-Ремонтный Завод. Если подняться, то там будет родная улица. На склоне, прямо среди деревьев, стоит трёхэтажный дом. Ярко жёлтый, с балконами. Он, почему-то, невероятно красив. У меня просто захватывает дыхание от этой картины, деревья, дом и синее небо над ним. На балкон садится птица, её трудно разглядеть, но она явно хищная.

Хочется подняться наверх, в этом доме мне будет хорошо. Но всё снова распадается в месиво из незапоминаемого. Последнее что вижу перед пробуждением - долгий поход по глине на краю ручья, текущего через поля. Нужно поднятся наверх, к мосту и дороге, но когда приближаешься, все проходы закрыты колючей проволкой и нужно дальше идти по грязи и воде.

Проснувшись с удивлением выяснил, что бывший друг (не тот что во сне), с которым не хочется иметь никаких дел после выбора им политической стороны, дал ссылку на мою последнюю статью и добавил слова от себя, в том числе и о политических разногласиях.

|

Метки: сны сороки |

Смерть в Третьем Риме |

Вышел текст долгострой, над которым завис на месяц с лишним. До выхода успел получить по почте хорошую кассету одной из упомянутых групп. Плюс узнал что Сальваторе решил реализовать одну их шуток в статье и реально пишет альбом с песнями The Smiths.

В естественном умирании жанров обычно есть положительная сторона. Это смерть иллюзии. Возможность трансформировать священную корову в пару удобных сапог. Самообман и вера в собственную исключительность всегда были важным двигателем творчества, причём речь здесь идёт как о талантах, так и о поклонниках. Неофолк классического периода был весьма романтическим явлением, зажигающим эмоциональный отклик у слушателя. Во многом за счёт претензий на элитарность и некое высокое место в гипотетической "иерархии жанров". Понятно, что это смешно звучит в случае явления, буквально родившегося из novelty-пародий на рождественские синглы. Но для понимания этого нужно было всё-таки выйти за пределы субкультурных рамок (крайняя малочисленность субкультуры только усиливает самовосприятие в качестве эстетической элиты).

Сейчас, к счастью, уже нет ни единого жанра, ни монолитной среды поклонников. Словно жанровое старение тоже приводит к возвращению в детство, в данном случае — к сознательно комичным novelty-песням. Я даже видел неофолк-стендап-комика, Саймона Сатори Хэндли, он же Hi-Reciprocity. Он выступал на разогреве у Sol Invictus в августе 2015-го и был среди музыкантов на альбоме Necropolis. Выступление было отличным.

Но главный итог описываемого процесса — медленное растворение границы с массовой культурой. Эта граница всегда была воображаемой, Роуз Макдауэлл и Марк Алмонд спокойно пересекали её в любом направлении, но сейчас многие буквально забывают о том, что эту границу некогда воображали. Причём я не говорю тут о ВИА “Death in Rome”, именно этот проект мне не нравится, так как они, на мой взгляд, только закрепляют иерархическое восприятие жанров. Причём явно не сознательно, просто за счёт лени и нежелания доводить концепцию до логического конца.

Если посмотреть на их альбомы, то кавер-версии можно легко разделить на две категории.

Во первых — чисто юмористические треки, использующие старый добрый эффект Кулешёва. Давно замечено, что восприятие текста меняется, если изменить контекст манерой исполнения. Этот нехитрый трюк в своё время блестяще использовали Laibach периода “Opus Dei” для демонстрации общих паттернов тоталитарного масскульта и поп-музыки начала восьмидесятых. Другое дело, что и там группа пала жертвой собственной удачи, превратившейся в стереотип. Только Death in Rome даже не попытались найти некие точки соприкосновения с современным масскультом. Понятно, что это непростая задача, но, даже случайно включив радио, можно наткнуться на прямую цитату из Ницше в виде песни "Stronger (What Doesn’t Kill You)". Наверняка это не единственный образец подобного в хит-парадах. Если посмотреть на постсоветское пространство, то у гипотетической группы “Смерть в Третьем Риме” было бы полное раздолье, так как поэты-песенники любят демонстрировать фигу в кармане, к примеру, заставляя Лолиту Милявскую петь цитаты из Гейдара Джемаля.

Но Death in Rome даже не попытались сделать нечто подобное, их подбор хитов выглядит случайным. Исполнение "Ламбады" под гитару и скрипку напоминает скорее про Бони НЕМ или скетч Пушного про песни группы “Корни”. С тем важным отличием, что у Немоляева "Ламбада" явно была бы смешнее.

Впрочем, настоящей проблемой для меня оказались реально понравившиеся песни. Формально это всё популярная музыка, но решение использовать хиты восьмидесятых только осветило очевидное: неофолк происходит из восьмидесятых. Первые альбомы Death in June и Sol Invictus были эталонным постпанком. Пирс и Уэйкфорд были первыми в "народе апокалипсиса", кто умел играть на музыкальных инструментах, и одним из первых шагов нового жанра была кавер-версия нововолнового хита "Since Yesterday". Взаимоотношение постпанка и экспериментального крыла поп-музыки восьмидесятых напоминало отношения Бой Джорджа с Кирком Брэндоном, вокалистом Theatre of Hate и Spear of Destiny. То есть сложные, но интимные. Постпанк невозможно понять без учёта его влияния на массовую культуру своего времени — Рейнольдс полностью прав в решении посвятить половину своих исследований темы феномену new pop и штурму хит-парадов в целом. Речь тут идёт об общем культурном контексте, из которого в начале восьмидесятых появлялись новые стили. Указывая на сходство культурного контекста, Death in Rome сообщают нам о том, что небо голубое, вода мокрая, “ботинок” рифмуется с “полуботинок”, а хит “It’s a Sin” от одной из любимых групп Пирса прекрасно звучит в стилизации под Death in June. И он действительно хорошо звучит, но явно хуже. И раздражает простотой решения.

В принципе, можно взять сборник альтернативных хитов восьмидесятых и обработать лучшие песни напильником. Спеть под гитару "There Is a Light That Never Goes Out" с семплами из речи Эноха Пауэлла про “реки крови”. Добавить помпезные барабаны и звуки сирен в "Vienna". Только никакой художественный эпатаж не сравнится по радикальности с реальными политическими высказываниями Моррисси, а “Вену” трудно исполнить тоталитарнее, чем это сделали сами Ultravox на живом альбоме “Monument”. Окончательно все остатки концепции разваливаются на решении исполнить инди-хиты начала девяностых от групп Bush и Fury in the Slaughterhouse. После этого можно смело добавлять в список потенциальных композиций для следующего альбома такие варианты, как "Let England Shake" от Пи Джей Харви (или "The Last Living Rose" с этого же альбома) и "Empire" от Kasabian. Вполне популярные песни.

Ради контекста можно представить список композиций для гипотетической Смерти в Третьем Риме: "Солнышко в руках" от Демо, "Народное техно", "Начинается свастика" Минаева, "Нажми на кнопку" группы “Технология”, "Жертвоприношение" АукцЫона, "Четвёртый сон Веры Павловны" от Среднерусской Возвышенности и "С чего ты решила, что я нацист" ленинградских панков “Юго-Запад”. Вот так, запрягая в одну телегу коня и трепетную лань, мы и доказали внутреннее сходство патриотической бардовской песни с танцевальным RnB. Занавес.лейбл

Главное — Death in Rome буквально ломятся в открытую дверь. Уже на лейбле “Dutro” Тибет наглядно продемонстрировал свою любовь к аутсайдерской поп-музыке, которой его Бойд Райс заразил. Дело тут не только в незабвенном Тайни Тиме и юном Энтони Хегарти, ещё не превратившемся в надоедливую и вездесущую затычку в каждой бочке. Старая дружба Марка Алмонда с основателями индустриального подполья привела к появлению в нулевые просто прекрасного сингла “Gabriel & The Lunatic Lover” с музыкой Кэшмора на стихи графа Стенбока. Этот миниальбом на две песни наглядно демонстрирует возможность совмещения особо помпезных подвидов поп-музыки с классическим неофолком, это буквально неоглэм, но обе песни можно легко представить на классических альбомах Current 93. Потом эта тема была продолжена полноценным альбомом “Feasting With Panthers”. Альбом хороший, но лучшими песнями там так и остались "The Lunatic Lover" и "Gabriel".

Ещё есть Южная Европа. В первую очередь Дэмиен из Ô Paradis, музыкант с опытом игры как постпанка, так и поп-музыки, прямо называющий испанский поп в числе основных источников вдохновения. Один из его совместных альбомов с Nový Svet, конкретно “Entre Siempre Y Jamás Suben Las Mareas, Duermen Las Ciudades”, в своё время потряс меня, показав совершенно непривычный подход к стилю. Из схожей эстетики вырос nihilist suicide pop всем известных итальянцев Spiritual Front. Можно по-разному относиться к творческой эволюции проекта Сальваторе, но это объективно ярчайший пример интеграции неофолка и тропов самой настоящей поп-музыки. Плюс их кавер-версия на "L.O.V.E. Machine" группы “W.A.S.P” наглядно показала, как можно качественно перенести в новую стилистику текст песни, выводя неподготовленного слушателя за пределы зоны музыкального комфорта. Кроме nihilist pop, есть ещё military pop и его символ в виде группы “Ljube Volonté”. Ну и как самый яркий пример рассматриваемой тенденции — Ричард Левиафан и трансформация Ostara в сладчайший поп-рок с лёгкими фолк-элементами. Именно этот стилистический шаг, как ни парадоксально, превратил “Napoleonic Blues” в один из лучших тематических альбомов 2017 года. У него правильная лёгкость, альбом звучит, словно Simon and Garfunkel эпохи войны с Халифатом.

Если изменить масштаб картины и присмотреться к локальной сцене, то становится очевидно: российский неофолк вполне адекватен мировому, в нём происходят очень похожие процессы. Ещё в 2010-м Moon Far Away в качестве эксперимента записали неопоп-альбом “Minnesang”, посвящённый вечной женственности. Минимальбом синтипоп-версий на песни MFA от проекта Eлeven лишний раз подтвердил лёгкость, с которой эти песни стилизуются под восьмидесятые.

Ещё была очень комичная история группы “Сруб”. Изначально это был сайд-проект синтипоп-группы “Brandy Kills”. С текстами на русском и лёгким налётом этники, вполне в духе тех песен с альбома “Сделано в белом”, которые Альянс исполнили без Инны Желанной. Плюс немного чертовщины в духе великого хита НИИ Косметики про стриптиз на кладбище. Если судить по демо “По грибы”, то в состоянии куколки Сруб был интересным проектом, адекватно продолжающим советские восьмидесятые. Но когда вылупилась бабочка, общественность спросила себя, не неофолк ли это? И положительный ответ погубил вполне перспективную группу. Просто несмотря на все вышеперечисленные эстетические аспекты, в неофолке по-прежнему остаётся то, что невозможно имитировать. Это стиль, выросший из очень узкой тусовки, и в нём до сих пор сохраняется нечто вроде системы распознавания “свой/чужой”. Это не связано с уровнем интеллекта исполнителя: певец может быть увешан рунами и туп как пробка, но инстинктивно понимать, о чём поёт. Проблема Сруба в том, что они в целом плохо улавливают контексты — даже в родном синтипопе. Эти люди ухитрились исполнить "Enjoy the Silence" громким криком на два голоса — фантастическое в своём роде зрелище. Но в синтипопе их более-менее вытягивает драйв, пусть даже формата “Король и Шут с синтезаторами”. Пытаясь соответствовать неофолку, группа включила очень скучную музыку на глубокомысленно-занудный набор слов. Неофолк — сам по себе скучная музыка, но правильно скучная. От Сруба мне лично тянуло пластиком.

С другой стороны, они ухитрились подписать контракт с Infinite Fog и выступить на разогреве у Of the Wand and the Moon — неплохой результат для народного синта.

Излив накопившийся яд, приступаю к похвале. Главный итог для сцены последних лет — появление русского аналога вышеупомянутых средиземноморских групп. Причём этим аналогом оказалось не племя младое незнакомое, а ещё раз мутировавшие классики сцены в лице Majdanek Waltz. За десятилетия наблюдения за ними я уже привык к тому, что группа умеет меняться и удивлять, но новый виток их карьеры застал меня слегка врасплох. То, что очевидные по интервью ироничность и открытость авторов начали оказывать прямое влияние на музыку, можно было понять уже из их совместных концертов с петербургской группой “Кроль” и в особенности из их беседы с вокалисткой Кроля Ольгой Рощиной, размещённой перед этими концертами на Катабазии. Кроль сами по себе интересный проект, сырой хтонический дрим поп, соединяющий в своих рядах музыкантов из разных углов питерского подполья. Там участвуют люди из “умвход”, “Чумахо Дрю”, “утровору”, “ухушуху” и “Интонема”. Их альбом “Кровавый лес” был одной из моих любимых записей 2017 года. Поп-кассета с привкусом болотной воды во рту. В любом случае проект подчёркнуто не неофолковый, разве что заметны элементы дроун-фолка как родственные признаки близости к Ухушуху. Сам факт совместных гастролей с этой группой уже был высказыванием. Вопросы полностью исчезли после выпуска на лейбле Утроворту миниальбома Majdanek Waltz, основанного на старой песне Глызина "Зимний сад". Сперва это выглядело глупой шуткой, той самой Смертью в Третьем Риме. Но когда я послушал сам альбом, то с изумлением понял, что вспомнил. Эта песня постоянно звучала по радио, когда я был ребёнком. И она мне нравилась. Более того, она и сейчас мне нравится, я просто не слышал её лет тридцать. Вместо шутки мне напомнили о том, что эстетические границы мы выстраиваем сами и отгораживаемся от того, на чём неправильный ярлык вроде "музыки Игоря Крутого". Миниальбом для меня лично стал катализатором определённой трансгрессии, показав, что от старого текста популярной песни может нести холодом, как от лучших текстов Поплавского. Видеоряд клипов — с блокадной зимой — только закрепил ощущение.

Затем — альбом “Кладовая крысиного короля”. Там тоже есть элементы игры с поп-культурой, в виде текста Русского Размера, но не из подсознательно ожидаемой “Загорится и уснёт звезда”. Процитированная песня мне не знакома, но текст вполне в тему. Ещё там использован текст из репертуара ВИА “Поющие Гитары” и “Ночная Птица” Никольского. Альбом основан на рассказе Александра Грина, эсера-террориста и совершенно недооценённого писателя, который достоин считаться русским предшественником Балларда, а вместо этого воспринимается как сентиментальная литература для подростков преимущественно женского пола. Гипнотическая жуть “Крысолова” только усиливается от этой эстетической несправедливости, её не ожидают, так как недооценивают автора.

Всё это реализовано как длинный аудиоколлаж с участием молодой певицы Patimat Khripa. Учитывая записанные на диктофон песни под гитару с юным женским голосом, появляется искушение пошутить про неофолк-Гречку, благо про любовь к Монеточке говорилось в интервью. На самом деле шутка не получилась бы: песни совсем другие. Действительно интересные — поставил в памяти закладку, что за этой певицей нужно следить. Прозвучавшие в рецензиях сравнения с Верой из Agnivolok тоже не в тему: там было скорее механическое перенесение в неофолк стилистики и манеры пения, характерных для подражаний Янке Дягилевой. Patimat Khripa в этом точно нельзя обвинить.

Очень хорошие релизы, собирающие заслуженное возмущение со стороны ревнителей чистоты жанра.

Не знаю, как скоро Majdanek Waltz исчерпают эту тему и снова перекинутся. В любом случае сейчас за ними очень интересно наблюдать. А значит, и сцена, которая продолжает удивлять, ещё не совсем мертва.

ОРИГИНАЛ СТАТЬИ

|

Метки: неофолк majdanek waltz katab.asia |

Монета (19.06)/Груша(20.06)/Камни Свентовита(21.06)/ Праздник Огня(22.06)/ Позеленевший нож(23.06) |

Монета

(19.06)

В Берлине очень жарко. Мы опоздали на экскурсию по реке, так как я ошибся и выбрал автобус идущий в другую сторону.

Теперь просто гуляем по центру, в районе Бранденбургских Ворот. Покупаю сок. Достаю монеты на сдачу и обнаруживаю там фунты среди евро. Я был уверен в том что фунтов монетами у меня нет. Возможно пара монет случайно оказалась в кошельке при покупке мороженого, я не проверял сдачу. Осматриваю монету в два фунта и понимаю что уже устал от синхронистичности. Слишком много совпадений.

Такую монету я заметил пару-тройку месяцев назад, особый дизайн с абстрактным узором на реверсе, основанным на вполне аутентичных "солнечных колёсах” включая хорошо узнаваемое колесо Тараниса. Тогда я решил отложить его до солнцестояния, но забыл спрятать и её случайно потратили. Больше не видел, до этого жаркого момента на полпути к солнцевороту.

Груша

(20.06)

Поезд идёт через Померанию. Сижу и читаю "Plattes Land: Символы Северной Германии (cлавяно-германский этнокультурный синтез в междуречье Эльбы и Одера)", отмечая для себя самые интересные места. В один момент отвлёкся и выглянул в окно, увидев на здании вокзала вывеску Burg Stargard. Немедленно начал искать глазами дубы, которые могут быть потомками деревьев стоявших в роще Прове.

Интерес к балтийским славянам появился у меня благодаря одной очень спорной научной (или псевдонаучной) теории. Я никогда не понимал, почему скандинавы, став русью, начали клясться именами славянских (и одновременно балтских) божеств вроде Перуна и Велеса. Всё что известно про религию дружины указывало на особое значение культа Перуна и полное отсутствие признаков германо-скандинавского язычества. Это привлекло моё внимание к гипотезе о присхождении варягов с юга континентального побережья Балтики. Потом я без всякой задней мысли прочитал "Воскрешение Перуна” Клейна, и к финалу начал реально склонятся к антинорманизму. В книге сперва (на тридцатой странице) полностью отрицалось наличие культа Перуна у поморских славян в контексте спора о варягов. Через двести страниц, рассказывая о существующих источниках Клейн забыл об этом и перечислил все аргументы оппонентов, про географическое название Prohn которое на старых картах зафиксировано как Перун и про слово перундан как название четверга в языке полабских славян. Плюс на двести двадцать первой странице, собирая информацию для гипотезы о Перуне как растительном божестве Клейн ссылается на рощу Проне/Прове как явном искажении имени Перуна, то есть на религию вагров-варинов из Старгарда которые разумеется не имеют никакого отношения к "людям новгородским от рода варяжска". Одни и те же факты отрицаются и принимаются в разных контекстах на протяжении довольно небольшой книги.

Потом я понял что однозначно доказать ни одну из этих двух гипотез невозможно, а идеологизированность каждой стороны неизбежно приводит к таким вот забавным итогам, у антинорманистов всё ещё хуже. Мне лично интересны и скандинавские и балто-славянские традиции, однозначная идентификация Руси не столь важна, оба варианта мне подходят. Оба мифа важны.

Ииенно поэтому мы и едем на поезде до Рюгена, наблюдая за косулями на обочине.

Машину в прокате выдали раздражающе новую, мне пришлось с трудом привыкать к такой роскоши. К переключению скоростей так и не привык, постоянно глох при остановках. Пытаясь приноровиться просто поехал вперёд и довольно быстро упёрся в море. Небольшой по сути остров с отличными скоростными дорогами. В деревнях заметны дома с лошадиными головами на крыше.

Съёмная квартира находилась в Гарце. Прямо рядом с городищем, от которого и получено славянское название. В двух шагах от дома деревянная статуя Свентовита, вырезанная по модели волинского идола. Только в на животе добавлено ещё одно лицо, что напоминает скорее о Поренуте. Лицо на груди выглядит одноглазым. Прогулочным шагом обошли крепостные валы. В прочитанной по дороге сюда книге много сказано о легендарных вендских сокровищах, скрытых в крепости и открывающихся только в иванову ночь. В центре городища растёт груша. Совсем молодая, её недавно посадили на месте где раньше всегда росли такие груши, последняя из которых замёрзла в 43-ем. На груше висят красные ленты с кольцами.

Мы вернулись к ней перед закатом. С белыми лентами, вырезанными из Алёниной рубашки. У меня взяты с собой два маленьких adder stones, важных для британского и шотландского фольклора. Ещё недавно я думал про такие камни, что это лишь славянский амулет, куриный бог. Потом проверил “камни гадюки” и очень удивился количеству отсылок в народной магии, начиная от друидов и заканчивая шотландскими крестьянами.

Один камень обгорает в руке. Второй оказалось можно соединить с веточкой омелы и подвесить за ленту на дереве. Получилась искусственная груша, очень похожая на настоящую. Рядом подвесил ветку дуба и одну из монет.

Местные сильно удивятся.

Камни Свентовита

(21.06)

Мы никак не могли бодрствовать всю ночь, не было ни сил ни возможностей. Слишком много мест нужно посетить в день солнцестояния, ведя непривычную машину по незнакомому острову. Поэтому мы поспали несколько часов и встали перед рассветом, встретить солнце пламенем и вымыться в росе.

Зажёг огонь в специальном каменном светильнике перед Свентовитом/Поренутом. Кинул в пламя цветок липы. По пустой улице уже ходил почтальон, заставляя маскироваться. Дошли до груши и берега озера. Вымылись. Встретили. Коровы дремали в густом тумане. Маленький камень из подножья статуи был взят с собой в дорогу.

Поспали ещё несколько часов. Утром снилось нечто очень неприятное. Но я во сне понял, что такой сон в такой день может быть воспринят как вещий и волевым решением сменил сюжет. Нового сюжета тоже не вспомнил, нечто вроде фильма. Но сам момент переключения смысла запомнился ясно.

Выехали в путь через весь остров. Путь заранее разделённый на несколько отрезков.

Сперва Der Opferstein. Жертвенный Камень. На острове много следов ледникового периода, явно почитавшихся в историческое время. Обычно народная молва связывает их с культом Свентовита.

До этого камня я не дошёл. У меня были точные координаты, но навигатор сперва завёл меня к невероятно красивому пшеничному полю, затем потащил через рощу. Каждый раз сообшая что осталась пара минут. Когда я прорвался через колючие кусты и обнаружил себе у отвесной пропасти, то сдался.

Вернувшись к машине я заметил ещё один путь, но решил что потратил слишком много времени. Есть повод вернуться в будущем.

Пока я бродил, над лежавшей в траве Алёной парил орёл. Ветер принёс на неё капли крови, скорее всего упали с него. Такой приметы народ не знает, но я напомнил о том что орёл упоминался среди символов Свентовита.

Затем Swantewitstein. Мы остановились в деревне Альтенкирхен и дошли до действительно старой церкви. Двенадцатый век. Она открыта, и на одной из стен можно увидеть камень Свентовита. Или его жреца. Архаическое изображение человека или бога с описанной в хрониках ругской причёской и с огромным рогом в руках. Скорее всего жрец, только ему было позволено прикасаться с гигантскому рогу, наполняя его алкоголем раз в год. Но это может быть и дарующая блага ипостась Свентовита, одно из четырёх лиц. На Збручском Идоле есть сторона с рогом. Монахи поставили камень горизонтально, явно как знак победы над старыми богами. Никого вокруг нет, омочил камень мёдом. Прикоснулся камнем к рогу, пусть что-то останется. Алёна считает что церковь случайно сохранила его и он сейчас спит в безопасности.

Мне кажется наоборот, оскорбительным. Камень нужно извлечь.

Но я с уважением отнёсся к тому, что среди продающихся в церкви открыток нет языческого рисунка. Им хватило порядочности на нём не зарабатывать.

Вокруг Арконы полно туристов. Ближайшая парковка в сорока минутах ходьбы от мыса. Значит момент солнцестояния будет встречен в пути. Идём через деревню с дубом на центральной площади. Выходим оттуда в поле. Случай не оставил нас, прямо перед солнцестоянием доходим до ещё одного валуна. Явно обработанного. Зажигалка забыта в машине, зато есть мёд и закопчёная после этого утра монета с солнечными символами, идеально исчезнувшая в щели.

Камешек из под статуи я бросил с меловых скал в море. По моему есть ещё один пример религиозного влияния славян на саксов, согласно Беде меловые скалы в Сассексе почитались как место для жертвоприношения. Мне не известны другие германские примеры подобного, саксы могли принести это с балтики. Отсюда.

Затем мы спустились к морю. По пути остановился и долго думал, можно ли считать рябину растущую на склоне скалы образцом "flogrogn", решил что нет, там земли хватает для маленькой рощи. На берегу лежит ещё один огромный камнь. Не белый (мел на скалах), но горючий. Тёплый от солнца. Долго ходил по берегу. Удивительно, но там нет камней с естественными дырами, которых я всегда нахожу дома. Значит я правильно сделал, что взял два камешка с собой. Увидел мёртвого тюленя, уже совсем сгнившего.

Только на обратном пути понял, где всё таки стоял храм Арконы, благодаря подробной карте у закрытых для посетителей стен славянского укрепления. По идее, если спуститься с скал с другой стороны то можно дойти по берегу. Но это уже не в эту поездку, ещё один повод вернуться.

Закат встречали на пляже с другой стороны полуострова. Он был невероятно красив. Нашёл яму в песке, разложил там сухой спирт в три символа - солнца, лета и огня. Конечно у славян не было руники, но я использую все доступные мне фрагменты исчезнувшего. Пламя затухло только с солнцем, ушедшем за горизонт. Раскалённые камешки взятые с собой из Англии я отнёс в тёплую воду балтийского моря, искупавшись впервые в этом году.

Камешки ждали меня на скале в прибое пока я искал глубину.

(22.06)

Мимо дома, где мы сняли квартиру, проходит парад. Реконструкторы, пожарные, молочники и так далее. Смысл парада совершенно невинный, это годовщина превращения деревни в город. Совершенно не собираюсь срывать людям праздник, но меня всё таки слегка смущает совпадение с днём начала войны.

Давно подозреваю, что та дата была не случайной. Двадцать второе июня. Ровно в четыре часа. Солнцестояние в тот год было двадцать первого. Как раз подходит для европейского праздника огня. Путешествие по месту где от славян остались только названия хуторов только добавляет мрачного настроения. В городе Берген-ауф-Рюген мы зашли в церковь, там тоже есть камень с славянским изображением, очень похожим по стилю на камень Свентовита. Но это могильный камень Яромира, принявшего христианство и ставшего вассалом датского короля. От нации остались лишь редкие могильные камни.

Возле вокзала есть и другие могильные камни. Кладбище советских солдат в идеальном состоянии, оставшееся от ГДР. Судя по датам - умирали здесь в больнице от ран, уже после мая. Мне нравится то, что немцы сохранили такие места. Когда мы поднимались к памятнику, прохожий услышал что мы говорим по русски и крикнул “дружба”. С сильным акцентом, но вполне ясно.

Позеленевший нож

(23.06)

Воскресенье. Первый полноценный день в Берлине. С удовольствием изучаю блошиный рынок. Заинтересовался лупой, но там цена явно завышена. Вместо этого беру маленький медный нож. Или бронзовый, но с повышенными содержанием меди. На нём даже есть зелёные пятна от окисления.

Днём, в первый раз в реальности, встречаю старого друга. Свыше десяти лет тесного общения на растоянии. Знакомимся с его замечательной женой. Спасаемся от жары в музее истории Германии, но к моему удивлению экспозиция началась с пятого века и королевства Франков. Германии Тацита в музее нет. Царапины на одном из сеаксов похожи на руны, но в описании предмета об этом не слова. Зал за залом войны с соседями и жажда национального величия.

Гуляли до позднего вечера. В одиннадцать, перед сном, я сел на кухне съёмной квартиры. Достал медный нож и два обгоревших камня. На светильнике символ огня. На змеином камне - лета. Медь оставляет яркие царапины, они скоро сотрутся, оставив зацепку лишь в памяти.

Маленький камень с двумя отверстиями теперь будет на шее, то есть всегда со мной.

Далеко внизу шумел никогда не спящий Берлин.

У нас было ещё два с половиной дня на знакомство с ним, но он мне уже понравился.

|

Метки: сны Германия Рюген солнцестояние |

Катабазин - 4 |

Уезжаем на неделю в отпуск.

Заранее обновил и Paracinemascope и RunicaABC, не отписывайтесь в связи с дальнейшим молчанием, оно не продлится долго.

Тем временем в Москве наконец-то напечатан четвёртый катабазин, в котором есть и мои статьи, в основном про кино. Допечатаны и предыдущие номера, включая третий в котором можно найти мою первую попытку написать про руны.

Презетация журнала будет 23-го июня в 19.00 в Санкт-Петербурге, в магазине "Все Свободны" по адресу Некрасова 23.

Подробности в вконтакте

И в телеге

|

Метки: katab.asia |

The Bed Sitting Room (1969) |

Выложил один из лучших фильмов просмотренных в этом году. Пьеса тоже хорошая, странно что в сети нельзя найти. Возможно придётся фотографировать страницы.

Пьеса хорошая. Видно, что Миллиган писал её по принципу эпизода The Goon Show, шутки в основном вербальные и максимально циничные. Впрочем описание необходимых для постановки декораций занимает пару страниц, с визуальной фантазией у авторов тоже всё в порядке. Лестер сохранил основные шутки и персонажей, вроде несчастного лорда Фортнума мутировавшего в жилую комнату, но максимально расширил место действия. Разбомбленный Лондон снимался в реальных локациях, съёмочная группа долго искала подходящие индустриальные свалки. То, что получилось напоминает одновременно самые тёмные скетчи Монти Пайтон и ранние фильмы Терри Гилиама. Только с одним важным отличием - The Bed Sitting Room был снят раньше и зашёл куда дальше в славном деле пляски на костях.

Разумеется, фильм провалился в прокате и был буквально растоптан критиками. Зато именно с него BFI начали серию релизов Flipside призванную показать неизвестную широкой публике историю британского кино.

Гениальный фильм.

The Bed Sitting Room (1969)

|

Метки: Ричард Лестер paracinema Спайк Миллиган кино |

Serpentine (01.06)/Светлячок (11/13/14.06) |

Serpentine (01.06)

Картину Алёны выставили в Лондоне, на большом оккультурном мероприятии. Нужно было рано встать, доехать до столицы через утренний туман и сдать картину к восьми. Билеты на конференцию были реально дорогими, да и не хотелось тратить субботу на доклады в душном помещении. Мы сдали картину, договорились забрать её в пять и получили выходной в жаркий день в Кенсингтоне.

Посмотрев на карту сразу заметил пару хорошо знакомых с подросткового возраста названий.

Моё увлечение психогеографией Лондона берёт начало из второй половины девяностых. Из книги Честертона "Наполеон из Ноттинг-Хилла" и явно вдохновлённого этой книгой странного (в смысле weird) малобюджетного телесериала, названного в русском дубляже "Задверьем", так как невозможно адекватно перевести "Neverwhere". Если честно, я потом не смог дочитать книгу Геймана, показавшуюся просто скучной, поэтому я так и не проверил названия локаций в примечаниях. Зато потом это стало одним из любимых развлечений при поездках в Лондон, закрашивать белые пятна на карте совмещая эпизоды с реальностью. Честертон практически ограничился Ноттинг-Хиллом, зато описанным во всех подробностях. Остальные враждующие города-районы были описаны только через армии и геральдику. Зато Гейман использовал приём "буквальное прочтение географического названия" всерьёз и на большом пространстве. Поэтому в мои приезды в Лондон я часто ловил себя на том что с интересом осматриваю станции метро Angel в Ислингтоне, Earl's Court и Blackfriars, сопоставляя сюжет с реальностью.

В этот раз я заметил Knightsbridge и озеро Serpentine в Гайд Парке.

Сперва музеи. Сразу вспомнилась любимая цитата из Честертона, "Если они могли сражаться за свои дрянные лавочки и несколько штук фонарей, почему бы нам не сразиться за великую Хай-стрит и Музей Естественной Истории". Но выбрали Музей Виктории и Альберта , там в коллекции есть Блейк. За все эти годы я так и не видел подлинников. Картины отличные, особенно на фоне викторианских собачек на соседних стенах. Сюжеты христианские, но меня это не смущает. Уважаю ереси, а настоящий еретик может быть только искренним христианином. Особенно хорошо грехопадение получилось. Свободная Ева и Змей как Дракон, символизирующий энергию.

Ещё нашли отличных прерафаэлитов, меня реально потряс Берн-Джонс и его "The Mill: Girls Dancing to Music by a River". И как полный сюрприз, модель дизайна сцены сделанная Джарменом для оперы "Дон Жуан".

До Моста Рыцарей не дошли. Serpentine оказалась мелким но широким искусственным озером. Огромное количество водоплавающих птиц и отдыхающих на лодках. Главное - я уже видел это озеро, просто не проверил его название. Не идентифицировал жуткий эпизод с этой идилией.

Под мостом Serpentine утка лысуха сделала гнездо из мусора, совсем недалеко от берега. Флегматично переворачивает яйца. Ещё одна лысуха поставила гнездо внутри дома для лодок. Но там это было большой ошибкой, утята уже вылупились и прыгнули в воду с высоты. Теперь они не могут вернуться в гнездо и плавают вокруг дома. Двое из них, самые слабые, пытаются выбраться на берег через бордюр. Дети пытаются помочь им, вытаскивают на берег и засовывают в лодочный домик. Утята сразу прыгают в воду и все начинается по новой.

Вдалеке плавает утка с двумя оставшимися утятами. Подплыла семья на лодке. Пытается перевезти утят поближе к маме. Вроде получается, но уже через пять минут они снова стоять возле берега. Взволнованная девушка звонит по номеру указанному для таких ситуаций в парке и пытается объяснить что утята явно в опасности. Нам уже пора за картиной, мы почти два часа наблюдаем за происходящим. Решаем забрать картину и вернуться, несмотря на жару и усталость. Мы не можем просто так уехать. Возможно их придется везти в ветеринарную клинику или приют для животных.

Еле доходим до дома для лодок. Утка настолько отчаялась, что перестала опасаться людей. Теперь она сама стоит у берега и держит утят под крыльями, игнорируя прохожих. Глядя на это понимаю, что теперь у них реально есть шанс выжить и не нужно мешать. Ещё понимаю что теперь Serpentine не связан в моём сознании с старым сериалом.

Уходя из парка с изумлением заметили стаи одичавших волнистых попугайчиков с жуткими воплями летающих над авангардной скульптурой в виде арки.

Это могло бы быть хорошим эпизодом в сценарии Геймана.

На обратном пути остановились у парка с омелой. Именно омела нарисована на картине Алёны, есть повод сфотографировать рядом с реальной.

Во вторник это был ёж. Его иглы были залиты синим пластиком и я обрадовался поводу принести его домой и очистить. Игнорируя жалобный крик. Дома обнял Алёну, забыв что ёж завёрнут в майку на груди.

Услышал треск костей. Испугался и развернул. Ёж жив, но все иглы с него отвалились.

Проснулся раздражённый на собственное лицемерие.

В среду всё снова расфокусировалось. От четверга отсталось два эпизода.

Сперва я пришёл в больницу поздравить члена семьи с рождением первого ребёнка. В реальности она ориентирована на карьеру и близка по взглядам к чайлдфри, но во сне она была счастлива. И я был счастлив за неё, даже произнёс жутко сентиментальную речь о том как она дорога мне с момента знакомства. Последнее соответствует реальности.

Затем я вернулся в квартиру бабушки, видимо и больница находилась в Даугавпилсе. На дверях следы барсучьих когтей, в этом варианте Города я кормлю их по ночам. Удивлён тому что они пришли так поздно и забрались на четвёртый этаж. Выхожу на улицу. Сажусь в первый трамвай, идущий в сторону Химии. Выглядываю в окно и вижу барсука, спокойно идущего при свете дня через перекресток Валкас и 18 Ноября.

Весь день думаю про последние сны. В них есть нечто общее и неуютное.

Вечером выпустил кота. Сел читать пьесу Спайка Миллигана и вдруг услышал ругань на улице. Выглядываю. Нетрезвый прохожий что-то кричит проезжающим машинам. На асфальте лежит маленькое тело.

Выскакиваю из квартиры. Как только открыл дверь на улицу, в дом вбежал перепуганный кот, он явно видел столкновение. Значит не он.

Добегаю до дороги. Лисёнок. Наш Гудини оказался недостаточно ловким.

Никогда не пойму людей способных сбить живое существо и спокойно уехать оставив его умирать.

Очень паршиво. Это не просто безликая тень у дороги, это наш лисёнок. Мы дали ему имя, специально кормили и радовались успехам. Его нельзя дать просто выкинуть в мусорник.

Даже подумали о том, можно ли зарыть его в саду, но его там могут вырыть другие лисы привлечённые запахом. Значит холм. Место где я давно не был, самое первое и личное.

Садимся в машину и едем туда в тишине. На автостоянке на склоне холма пьяная кампания молодежи слушает старую поп музыку. Проходим мимо них в тишину тёмного поля.

На другом его краю останавливаюсь. В траве зелёный огонёк. Светлячок. Не видел их несколько лет, на этом холме вообще в первый раз встречаю. Осматриваюсь, он тут один. Осторожно беру на ладонь.

И успокаиваюсь.

Всё словно приобретает смысл.

Отпускаю. Доходим до края рощи. Алёна остаётся ждать, пока я ныряю в заросли.

На входе в круг белеет большой лисий клык. Его не было тут при прошлых моих появлениях и он словно рифмуется с светлячком.

И это место - воплощённое спокойствие.

Ещё один лисёнок в круге.

Ещё немного омелы в вихре.

По дороге назад Алёна сказала что всё это время смотрела наверх. С сильным туристическим фонарём на лбу насекомые, пыль, туман и листья смешались в завораживающую воронку из света.

В пятницу снова проснулся от странного сна. В нём мы встретились с другом из Лондона, с которым должны были поехать куда-то в поля. Но он был сильно возмущён моим постом в социальных сетях, воспринятым им на свой счёт. Будто я над ним издеваюсь. Я очень растроился, но объяснил что не имел его в виду и что иногда плохо формулирую и не могу понять подтексты.

Инцидент был исчерпан, мы повернулись к экрану на котором показывали постмодернистский мультсериал из девяностых "Eek! The Cat". В нём часто были серии пародировавшие фильмы, но в этот раз источником вдохновения стали самые сюрреалистические эпизоды третьего сезона Твин Пикс. Мультперсонажи бродили по Чёрной Ложе в которой их двойники пожирали друг друга. Проснувшись я рассмеялся, так как понял источник сна. Когда друзья приезжали к нам в мае, мы в разговоре процитировали между делом шутку из Ика и поняли что наши собеседники ничего о нём не знают. Этот канадский сериал показывали в Латвии, ни москвич ни англичанка не видели ни одной серии. Поясняя смысл шутки нашёл в сети первую серию и пустил фоном. Минут через пять понял, что мультфильм мне неприятен, причём по совершенно комичной причине. Шутки в серии строились вокруг того что голодный кот просил еды, а его не понимали и игнорировали.

Похоже моё стремление накормить всё живое в окрестностях приобретает черты навязчивой идеи.

Днём стриг газон. Упорный шмель всё время выбирал себе клевер прямо перед газонокосилкой. В этот раз я сумел его не убить.

|

Метки: сны Честертон Алёна |

Nornir |

Проилюстрировал Алёниной картиной свежий пост в RunicaABC с подборкой работ Карен Бек-Педерсен о норнах.

Для тех кто не хочет лезть в телеграм - вот прямая ссылка на пдф диссертации Nornir in Old Norse Mythology

Статьи пусть остануться на канале в телеге, тем более что там и без Бек-Педерсен хватает хороших книг.

|

Метки: runicaabc Алёна |

Hrungnishjarta/Устрица (23.05) |

Поводов для беспокойства больше нет, к концу этой весны ежи пришли в достаточном количестве, по внешности можно насчитать четырёх. Правда догадка про особо ловкую лису тоже подтвердилась, нашёлся хромой и худой лисёнок научившийся доставать куски еды из самых труднодоступных частей кормушки. Приходится теперь нарезать корм для ежей мелкими кубиками, так нельзя зацепиться. И отвлекать рыжего Гудини сосиськами в другой части кормушки. Зато все сыты.

Ночью снилась скучная муть. Запомнился только момент, когда я захожу в незнакомый магазин в поисках дисков, вернувшись к коллекционированию после полугодового перерыва, и находу два отличных издания незнакомых мне фильмов Альберта Пьюна. Артемидор отказался бы анализировать такой сон, сославшись на фрагментальность.

На работе доперечитал третью книгу. Вечером нашёл на стоянке мёртвую птицу, почти птенца. Осторожно отнёс в кусты.

Дома поужинали. Сбегали до избирательного участка, успев проголосовать на выборах в европарламент. Закончив все повседневные дела я достал брусок точильного камня и приступил к своей работе. Медленно выцарапывая на обрубленной части сложную фигуру из трёх треугольников. Пользуясь как моделью фотографией кольца из Британского Музея, снятого мной перед бельтайном. Один треугольник уже виден и так, естественной частью поверхности.

Алёна спрашивает, что это за знак? Объясняю что его обычно считают символом Одина, в связи с ритуальным контекстом в котором он появляется на отдельных рунических камнях. Но я не верю в версию валькнута и следую Снорри Стурласону упомянувшему подобный знак в качестве hrungnishjarta. Сердца турса Грунгнира. Оружием Грунгнира был огромный точильный камень, логично предположить что и каменное сердце было из этого материала.

Даже одиническая символика может быть объяснена таким образом, как отсылка к двойной, полухтонической природе божества. Тем более что в мифе о похищении мёда поэзии Один/Бёльверк тоже использовал особый точильный камень.

У меня нет причин и возможностей стилизовать свой камень под скипетр из Саттон-Ху. Вариант с Сердцем мне ближе.

Даже если получившиеся царапины трудно разглядеть, я знаю что они нанесены правильно.

Пробую заточить самодельный нож. Лезвие режет дерево и бумагу, но для моей кожи ещё туповат. Нужно учиться затачивать.

Когда я всё закончил, Алёне вдруг показалось что от меня опять пахнет кровью.

Сегодня мне нужно оставить две вещи. В двух местах на одном холме.

Сперва омела. Полный шар вместе с ветвью дерева хозяина. Я подобрал её перед бельтайном, но так и не воспользовался. Оставив в багажнике почти на три недели. Она очень большая, дома её хранить негде и не зачем. Зато есть старый расколотый бук, с идеальной площадкой для шара.

Только зайдя в тёмный лес с тяжёлой золотой ветвью я понял, насколько это похоже на соответствующий фрагмент Энеиды.

Донёс до бука. Поставил на дерево. Идеально подошло.

На земле лежат кости и клыки.

Полез дальше вверх, по отвесному, скользкому склону.

Только на вершине холма я понял, почему в лесу так темно. Всё окутал густой туман, луч фонаря пробивается лишь на полметра. Хорошо, что я знаю куда идти, сейчас тут легко заблудиться.

Медленно и осторожно иду через белое марево, пока часть тумана не темнеет, показывая границу Кольца. Буковой рощи, посаженной местным помещиком в XVIII веке прямо на месте римского храма. Меня давно интересует, что он пытался так скрыть от окрестных крестьян.

Захожу в Кольцо. Достаю из кармана обломок бронзового ножа с двойным топором на ручке. От этого символа я ощущаю себя неуютно и это лучшее место для него. Осматриваюсь, думая, куда его закопать. Вижу неожиданное, под ногами белеет раковина. Вершина холма, море с него видно, но довольно далеко. Поднимаю. Устрица. Побелевшая от времени, почти окаменевшая. Вспоминаю прочитанное о раскопках этого храма, археологи нашли множество раковин от устриц. Похожие находки зафиксированы и в других римско-британских храмах того времени, скорее всего следы ритуальной активности. Я был уверен в том, что всё выкопанное увезли в музей, но теперь стоял и держал в руках реальную вещь из того времени. Почти две тысячи лет. Появилось искушение забрать. Даже хотел бросить жребий, но понял что забыл кошелёк дома. Это тоже ответ. Накрыл раковиной место, где зарыт нож. Как в детстве стеклом секреты в траве. На лицо упало несколько капель, но дождь не начался.

Выходя из Кольца остановился, увидев как фонари скоростной трассы, которую в обычные дни можно увидеть вдали, пробились через туман, создав невероятно красивый эффект.

На часах была без пяти минут полночь.

|

Метки: сны |

Кивающий Бог и его Novelty Folk |

Кивающий Бог и его Novelty Folk (немного о наследии упоротых гномиков)

Активизировавшийся в последнее время Дэвид Тибет преподнёс очередной ностальгический сюрприз. После вполне серьёзного альбома "The Light Is Leaving Us All", с попыткой вернуться к звуку середины девяностых, Дэвид Майкл Бантинг объединил усилия с Эндрю Лайлзом и выпустил нечто подчёркнуто глупое под видом вымышленной вавилонской синти-поп группы "Nodding God". Мне не особенно хотелось это слушать, но само название напомнило о том, с чего на самом деле началась вся история жанра.

Мне было трудно привыкнуть к тому, что это шутка. Одна из тех полусерьёзных шуток, в которых не понимаешь культурного контекста и остаёшься в недоумении.

С одной стороны, известная история о наркотическом видении Тибета, вызванном многомесячными бомбардировками подсознания амфетамином и ЛСД, была явно серьёзной. Он действительно довёл себя марафоном до крайнего нервного истощения. Достаточно внимательно послушать "Imperium", самый жуткий и тихий альбом того периода, чтобы оценить степень выгорания откровенно умиравшего от непонятной для врачей причины Тибета. Он действительно был на грани — и за этой гранью реально увидел распятый в небесах символ невинности.

Пройдёт совсем немного времени, и он перестанет лгать самому себе и станет христианином. Хоть и гностическим, но именно христианином. Просто на момент видения его подсознание было наполнено достаточно странными образами, вполне естественными для глубокого наркотического психоза. Символом невинности явился гномик Нодди, прекрасно известный всем, кто вырос в Англии на детских книгах Энид Блайтон.

Когда я впервые приехал в Англию, то фотографировал на память детские игрушки. Пока не понял, что они современные и их слишком много. Просто до этого момента я знал этот образ только в контексте истории Тибета, соответственно, считал чем-то редким и никак не мог оценить всей иронии ситуации. Иронии, очевидной самому Тибету.

Даже если сам Тибет воспринял всё на момент описываемых событий всерьёз — очевидно, что подсознание над ним подшутило.

Строго говоря, в описываемый период у Тибета постоянно возникали идеи, казавшиеся ему под влиянием наркотиков очень удачными. Достаточно вспомнить феерический сайд-проект 87 года "The Aryan Aquarians", в котором он с друзьями пытался играть пародийный краут-рок с названиями композиций вроде "Bugs Bunny At Waterloo". Слушать эту чушь сложно, нельзя сказать, что это действительно смешно, но это отличный симптом происходившей в мозгу Тибета амфетаминовой бури.

Если шутка с краутом оставила всех в недоумении, то другая столь же странная шутка с "апокалиптическим фолком" внезапно ударила точно в цель. Трудно представить себе нечто менее серьёзное, чем альбом "Swastikas for Noddy" 88 года и его вариант "Crooked Crosses For The Nodding God", вышедший на лейбле Стэплтона в 89-м.

Псевдонародные, точнее, псевдо-психо-фолковые песни от маленькой группы людей, "увлечённых апокалипсисом". Скорее всего, реально увлекался им только сам Тибет. Что не мешало ему веселиться со всеми, записывая предельно комичный набор композиций. Достаточно просто внимательно послушать "Looney Runes" для понимания всех масштабов творившегося цирка.

Парадоксально, но один из самых серьёзных и занудных жанров постиндустриальной музыки родился из коллективной шутки. Почти у всех участников той записи были собственные, более чем серьёзные музыкальные проекты, но впервые собравшись под зонтичным термином "апокалиптический народ" они дружно валяли дурака. Первые "рождественские синглы", "Happy Birthday Pigface Christus" и "Crowleymass", тоже были откровенно язвительной шуткой. Если бы история жанра остановилась на этом этапе, то эти несколько записей считались бы забавным курьёзом в стиле типичных novelty songs. В одной лиге с "They’re Coming To Take Me Away" Наполеона XIV и "Monster Mash" Бобби Пикетта.

Другое дело, что приступ веселья закончился, а найденная стилистика "тёмных народных песен" осталась. Уже следующий альбом того бурного года, "Earth Covers Earth", был абсолютно серьёзен и заложил реальные основы жанра. Неудивительно, что самоироничное название apocalyptic folk постепенно сменилось на серьёзные dark folk и neofolk. Только сами музыканты прекрасно помнили, из какого сора выросли стихи, не ведая стыда. И в 1993 году, на самом пике деятельности лейбла World Serpent, собирается натуральная супергруппа из музыкантов Current 93, Spasm, Nurse With Wound и Coil. Собирается и выдаёт самый феерический novelty-релиз за всю карьеру всех участвовавших музыкантов. Супергруппу назвали "The Nodding Folk" и записали один cd-сингл из двух коротких песен. Совершенно кукольных, писклявый голос, звуки карусели и тому подобное.

Удивительно, что его не издали на виниловой семёрке: формат идеальный для таких забавных мелочей. Но настоящим сокровищем для любого коллекционера оказался приложенный к синглу комикс. Единственный в своём роде. Не очень понятно, кто автор текстов, список участников весьма длинный. Зато основным художником оказался лично Стэплтон. Очень хороший художник-сюрреалист и дизайнер, который явно обрадовался возможности развлечься, нарисовав от руки историю про одурманенного гномика. Естественно, гномика переименовали в Годди — всё-таки речь идёт о коммерческом продукте со всеми необходимыми копирайтами и множеством адвокатов на защите. В остальном образ остался каноническим — узнаваемые шляпа и машина. Это можно сравнить с решением переименовать Мурзилку в Пурзилку, ничего остального в персонаже не трогая. Ясно, что если бы держатели копирайта заметили существование этого комикса, то уловка с переименованием не помогла бы. Но издевательство над светлыми образами детства вышло минимальным тиражом и осталось в крайне узкой субкультуре. Шуткой для своих.

Сюжета, по сути, нет. Сперва плакат "The Final Church Of The Nodding Apocalypse Want You", на котором внимательный читатель может разглядеть Нодди/Годди, распятого на символе Телемы. Первая страница — иллюстрации к песне "This Ain’t the Summer of Love" группы "Blue Oyster Cult", кавер на которую был исполнен на "Свастике для Нодди". Затем история на 10 страниц, где "Годди" получает приглашение на вечеринку возле геоглифа "Великан из Серн-Эббас", оказавшуюся чёрной мессой. Выпивает там из кубка неизвестное вещество и ловит эпический бэд трип. То есть образ, возникший благодаря бэд трипу Тибета, сам ловит бэд трип, в котором видит падающий лондонский мост и прочую апокалиптику. Сон внутри сна.

Оставшаяся часть комикса посвящена истории Current 93.

Затем сегмент шуток про "Чудеса Последней Церкви" — с Годди в виде сатанинского байкера и духа, являющегося в офисе World Serpent. В том числе мы можем увидеть бар "Мальдорор" и самого Стэплтона в виде кактуса.

Парадоксально, но именно эта незначительность сюжета делает комикс удачным. Человек со стороны мог бы нарисовать на эту тему нечто серьёзное и пафосное до скуки. С откровениями и прочим гностицизмом. Можно без труда представить себе комикс с действительно распятым Нодди, трагичной фигурой Тибета и подробной иллюстрацией текстов с "Thunder Perfect Mind". Только для создания такого комикса нужно реально было бы быть человеком со стороны. Свой вместо этого рисует исключительно едкую карикатуру на Coil периода "Scatology". Описывать её не стоит, просто откройте комикс и посмотрите.

Такую лёгкость и свободу в описании темы, "священной" для многих из нас, нельзя имитировать. Она возможна только от авторов, находившихся внутри процесса.

Это был замечательный комикс. Одного эпизода с Великаном из Серн-Эббас как "расовым архетипом", превращающимся в Человека-Пентаграмму/Звезду Бессмыслицы (в оригинале A Man Called Pentagram, A Pointless Star), достаточно для высокой оценки. Только высоко оценить комикс могут только те, кто всерьёз заинтересован историей "маленького народа апокалипсиса" и уже преодолел фазу фанатизма со слепым и некритичным почитанием кумиров.

То есть для узкого круга, вполне заслуживающего тоже называться "народом апокалипсиса". Понимающим иронию такого названия.

Похоже, для этого же узкого круга, узнающего отсылку в названии, предназначен и альбом Nodding God "Play Wooden Child". Никаких признаков Нодди теперь нет, на обложке голова демона Пазузу, качающаяся на пружинке. Понять, есть ли отсылки к былой кукольной теологии в текстах, может только эксперт в мёртвых языках, так как Тибет всё читает на аккадском. Лайлз как всегда расцветает от атмосферы цирка: по уровню сознательного идиотизма, прошу прощения, абсурдистского юмора Nodding God сопоставим с проектом "The Wardrobe", в котором Лайлз веселился с Уэйкфордом. Пока Тибет помпезным голосом читает то, что с равной вероятностью может быть древним заклинанием или переведённой инструкцией к стиральной машине, Лайлз включает полный Берлин. По звуку это всё выглядит язвительной пародией на поздних Tangerine Dream, словно былая идея с The Aryan Aquarians вернулась и эволюционировала до издевательства над электронными наследниками краута.

Раньше это было бы признаком увлечения стимуляторами, но сейчас Тибету явно не нужны вещества для своеобразного поведения.

Особого смысла в существовании "Nodding God Play Wooden Child" я не вижу, "The Light Is Leaving Us All" выглядит куда интереснее — даже несмотря на раздражающее стремление побить все рекорды повторения одной фразы на альбоме. Но любое напоминание о временах "новелти фолка" меня всё равно радует, такие записи и должны быть принципиально бессмысленными.

Раймонд Крумгольд

|

Метки: katab.asia current 93 |

Выбор (02.05)/Hearg (04/05/06.05) |

Немного смешанные чувства, так как полностью забыл о прошедшем дне международной солидарности трудящихся. Раньше это был важнейший для меня праздник.

В этом году даже ироничность того факта что именно первого мая пришёл мой новый, британский паспорт, не помогла вспомнить о весёлом и страшном прошлом.

Реальные эмоции вызывает природа. Ночью я всё таки встретил неуловимого посетителя кормушки. Неделю оттуда бесследно исчезал весь корм при полном отсутствии наблюдаемых в районе ежей. Я даже почти поверил в особо худую и ловкую лису. Теперь ясно, у нас ниньдзяхог. Маленький, с чёрными иглами, крайне прожорливый и осторожный. Идеальные качества для выживания.

Днём на работе второй подарок. Из гнезда вылез второй птенец сороки, теперь два распушившихся комка перьев прыгают по веткам на уровне окон второго этажа.

Вечером местные выборы, первые в новом качестве. Симпатизирую Зелёным, но в знак протеста против волны правого популизма голосую за самых отмороженных либералов в списке. Ещё один выбор, в принципе невозможный в прошлом.

После хорошего дня смотрю фильм и затем снова проваливаюсь в Даугавпилс.

Окраина. Правительственное здание возле большого, грязного поля. Я сижу в белом коридоре и жду своей очереди на допрос. Настроение безмятежное. Там я тоже иностранный гражданин, знающий свои права. Ничего противозаконного я не делал, и даже если сейчас задержан, то всё равно твердо уверен в благоприятном финале ситуации. Спокойно слушаю обрывки разговоров за дверями.

В коридор заводят толпу усталых, измученных людей в грязной одежде. Понимаю что это нелегальные эмигранты и что спецслужба в здании которой я нахожусь явно не привычная Полиция Безопасности. В толпе тоже идёт понятный мне диалог. Рассказывают о нечеловеческих условиях работы и пытках за провинности. Внезапно я сопоставляю оба звучащих диалога и понимаю, что всю эту схему с эмиграцией организовали два приятеля по прошлой жизни. Раньше они были рок музыкантами, теперь, через десятилетия превратились в нечто вроде бизнесменов-рабовладельцев.

Оглядываюсь. Эти двое стоят в конце корридора. Очень весёлые, явно не понимают, что их сейчас будут закрывать. Первая мысль - подойти и предупредить. Потом очень ясно понимаю, что они для меня уже не свои.

Они явно заслужили того, что надвигается. Помогать им из былых понятий означает предать их жертв, стоящих рядом со мной. Только я понимаю, на допросе меня будут спрашивать о них и мне придётся сделать ясный выбор.

Просыпаюсь от неуверенности и беспокойства.

Заехал в Лондон забрать друзей. Заодно заскочил в Британский Музей, поклонится Человеку из Линдоу. Меня в целом убедила книга Life and Death of a Druid Prince: The Story of Lindow Man, an Archaeological Sensation. Авторы зашли очень далеко в отдельных выводах, но их основные выводы вполне убедительны.

Это был кельтский аристократ не принадлежавший к военной касте. Его смерть соответствует тройному жертвоприношению и его последний ужин (кусок обгоревшего грубого хлеба) вполне совпадает с тем что нас известно про обычаи с выборами символической "жертвы" зафиксированные фольклористами при праздновании Бельтайна. Пыльца омелы окончательно всё доказывает. Это растение не любит густых лесов и значит встречалось тогда явно реже. Появление пыльцы в еде погибшего могло означать контакт с срезанной ветвью омелы в ритуальном контексте.

Этот труп - осколок жуткого прошлого, когда всё было всерьёз.

Встретил друзей. По пути остановились в парке Nonsuch, посмотреть на омелу. Ни один из многочисленных дубов не заражён, только тополя. Начинаю рассказывать о том, что англо-саксы не видели особой разницы между берёзой и тополем, явно считая их вариантами одного дерева благодаря похожим листьям. В глоссах упоминания берёзы и тополя пояснялось словом beorc.

Ну и описание дерева в соответствующем разделе англо-саксонской рунической поэмы больше похоже на тополь. Дополнительный слой добавляет то, что в норвежской поэме упоминается Локи.

Этой ветвью убили бога.

На земле лежат большие шары омелы, упавшие вместе с ветвями.

Забираю один, занявший весь багажник.

Вечером решаем, где будем праздновать бельтайн. Астрономический момент будет пятого в 19.58, значит у нас полно времени на поездку до любой труднодоступной точки на карте. Перебрав варианты остановились на самой сложной. Harrow Hill. Название происходит от англо-саксонского hearg, то есть это холм капища.

Неолитические шахты для добычи кремня. Кельто-римские поселения. Англо-саксонские могильники, плюс следы некого строения, которое вполне могло быть тем самым загадочным hearg. Кости животных, возможно принесённых в жертву. Большой процент - быки. Уже в новое время этот холм был последним в Англии, о котором крестьяне говорили что там живут эльфы. В скандинавских источниках Álfablót проводился на вершинах холмов и им приносились в жертву быки.

Но главное - это место вдалеке от туристических маршрутов. Нужно ехать по узкой дороге, знать где свернуть и оставить машину. Последние полчаса идти пешком. Там точно никого не будет.

Поскольку у нас полно времени, остановились в лесу у деревни Clapham осмотреть площадку операций зловещего культа Друзей Гекаты. Отличное место, тихое и чистое.

Перекрёстки в лесу. Прохожий из деревни выгуливает большого чёрного пса. Сатанинская паника в семидесятые началась как раз с пропажи собак, вполне в духе ритуалов Гекаты. Этот лес реально подходит для обрядов в её честь.

Затем едем к холму. Оставляем машину. Долго идём через поля. Погода и видимость почти идеальные, обычно я сюда приходил поздним вечером, когда ничего вокруг не видно. Сейчас можно оценить пейзаж.

На вершине полукругом стоят кусты. Жёлтые цветы и колючки - дрок. Символически важное растение, особенно в контексте кельтских календарных праздников, но я слегка разочарован, так как интуитивно ожидал увидеть расцвевший майский шиповник. То есть боярышник.

Интуиция всё равно говорит мне, что здесь есть это дерево. Последний раз я ощущал такую уверенность при поиске омелы на весеннее равноденствие. У нас ещё час, решаем осмотреть холм. Быстро упираемся в большие ямы. Шахты. Вход в них засыпан землёй, под которой километры туннелей вырубленных в камне. Это место старше пирамид.

Стоя над этим местом я окончательно сформулировал одну рискованную гипотезу.

Из процессов о колдовстве среди английских крестьян в Шотландии мы знаем что кремниевые наконечники для стрел считались оружием эльфов используемым в чёрной магии.

Возможно похожая картина мира зафиксирована ещё в англо-саксонском заговоре Wið færstice.

Шесть кузнецов сидели, ковали копья

Ещё в поездку в Уффингтон я заметил, что неолитический каменный могильник был назван там кузницей Вёлунда, владыки эльфов. Возможно германцы в целом идентифицировали неолитические артефакты как следы расы младших божеств. И подземные входы на вершине холма с безусловно большим количеством кремниевых наконечников в округе полностью укладывался в соответствующую мифологию.

Рассказал другу эту вполне рациональную теорию поясняющую суеверия вокруг холма и мы продолжили искать дерево символизирующее границы Сида.

Разумеется оно росло на склоне прямо под шахтами. Два ствола переплелись словно из одного корня. Один ствол выглядит мёртвым, только несколько листьев показывают что это совсем не боярышник. Больше всего листья похожи на ясень. Второй ствол с белыми цветами и шипами. Полное ощущение ворот. Границы. Интуитивно ясно, что его нельзя ломать. Осматриваем под ним землю. Есть упавшие ветви с шипами и белый цветок. Подбираем и возвращаемся. По пути нахожу крощечную белую кость. Все элементы ритуала в сборе.

Зажигаю крошечное пламя в круге из дрока. Не полноценный костёр, конечно, камень светильник в жестяной банке. Огонь из омелы, боярышника и сухого дрока. Последний действительно отлично горит.

Нас четверо, но ритуал не коллективный. Мы вместе смотрим на пламя, но я не спрашиваю никого, что они делают и видят. Одно место и одно время. Но никакой иерархии, так как никакой структуры. Мне это нравится.

Сразу после астрономического момента закатное солнце вышло из за тучь и залило холм золотым светом. Это было невероятно красиво.

На понедельник выпал майский выходной. Мы решили воспользоваться возможностью и съездить на разведку в лес у Бинстеда. Местные его очень боятся и рассказывают о приведениях. Особенно много слухов о статуе Девы Марии возле пруда, в котором утонуло двое детей. Пруд замечательный. Похожий по ощущениям на озеро Велнса в Латвии. Два упавших дуба остались живы и растут в воду, словно мосты в глубину.

Выезжая из леса свернул не туда и поцарапал машину о ветви.

|

Метки: сны солнцестояние |

Глубина (20.04)/Ночные животные (21.04)/A Journey to Avebury (23.04)/Башни и Скалы (24.04) |

Мне рассказывают про фильм. Свежий российский, но необычный, судя по описанию. По сюжету новый учёный прибывает в группу, находящуюся на подводной базе. Там изучают нечто секретное, и новый участник должен в этом помочь. Но его специальность - особенные раны на шее, перерубающие вену очень необычным способом. Постепенно я начинаю видеть происходящее глазами этого учёного. Он смотрит на фотографии раны и говорит, что так действовали каменными топорами приматы, дальние предки человека, миллион лет назад. Что это не может быть свежая фотография.

Люди на базе переглядываются и объясняют. Некие энергетические существа, похожие на ангелов из Евангелиона, могут сделать бессмертными. И они начали экспериментировать с этих приматов, которые теперь миллион лет прячутся под водой. Ангелы симпатизируют им и постоянно воскрешают самых обезумевших и опасных из этого вида. Учёные на базе тоже подверглись влиянию ангелов и изменились. Получили способность жить под водой. Один из них, в доказательство, достаёт флейту. Затем надевает древнегреческую театральную маску и выходит через шлюз наружу. Он стоит прямо напротив иллюминатора, на дне, в промокшей повседневной одежде и маске, бесшумно играя на флейте. Через воду из темноты к нему приближается нечто пугающее. Просыпаюсь до того как их увидел.

Ночные животные (21.04)

Вечером доехали до окраины Феринга, посмотреть что происходит возле барсучьих нор в темноте. Никого не увидели, но услышали предупреждающий крик с поля. Очень похожий на барсучий, судя по образцам, которые можно найти в сети.