Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pamupe-cc.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pamupe-cc.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Болт (04.01)/Песня (07.01)/Дверь Храма (15/16.01) |

(04.01)

В этом году решил сделать свой день рождения обычным рабочим днём. Никуда не ехать и ничего особенного не делать.

Судя по подарку от семьи - явно ошибся. Нескольких часов между работой и сном явно не хватит на нормальное изучение возможностей металоискателя.

Хотел выйти хотя-бы на море, но хватило времени только на сборку самого прибора и тестовый проход по саду. В нескольких местах он явно реагировал на что-то под травой. Нашёл точку, где нет газона и можно выкопать источник сигнала ничего не повредив.

Болт. Большой и ржавый, потерявший форму настолько, что его можно спутать с камнем. Все смеются, что это подарок и что я должен его забрать домой. Действительно забираю, это был успешный тест, всё работает.

Каждая находка с этим прибором будет частью растянутого во времени празднования дня рождения.

(07.01)

Звучит песня. Дневное сознание требует вспомнить обстоятельства прослушивания, но память в данном случае отключается, даже мелодии не слышно. Только ощущение от прослушивания. Смесь удовольствия от энергетики и злости и раздражения от глупости и злобы. Меня крайне смущает то, что мне нравится эта песня.

Наведение резкости. Появляется сюжет. Мы с знакомым идём в сторону центра из родного Нового Строения. Знакомый в лучшем случае шапочный, не друг, не приятель и не соратник. Тусовочная массовка, вечно похмельный полупанк полугопник. Ему очень нравится обсуждаемая песня, как политически правильная, отчего у меня только усиливается смущение.

Выходим с церковной горки. Теперь нужно решить, по какому пути идём. Есть длинный, вдоль трамвайных путей и через мост, мимо тюрьмы. Но всё детство и юность я шёл по другому, более короткому, через железную дорогу. Там нельзя ходить, нарушителей штрафуют. Но так ходят всё.

Только в этот раз мне не хочется вниз. Уже темно. Обрыв больше чем в реальности. В тюрьме срабатывает сигнализация, кто то пытается оттуда сбежать. По железной дороге идёт тень с фонарём, в темноте не видно, есть ли у неё форма.

Но я не хочу показать что нервничаю, поэтому вздыхаю и спускаюсь вниз, к звуку будильника.

Проснувшись вспомнил, как пытался переучить себя от любви к трип-хопу, слушая всякий патриотический рок рекламировавшийся в "Лимонке". Иногда искренне нравилось, но зачастую приходилось буквально ломать себя. Зато теперь могу по памяти напеть основные хиты с первых кассет "Бритоголовые Идут", в которых тогда, к моему нынешнему стыду, видел некую необходимую дикость.

Даже ощущения от песни вспомнил. Очень похоже на совместные записи Саши Непомнящего (которого искренне любил и до сих пор ценю) и хард-рокеров "Кранты" (которых слушал через силу)

И ещё вспомнил, что в последний приезд в Даугавпилс пошёл по длинному пути. Хотя с ностальгией взглянул со стороны на короткий, но не было времени и не хотелось зря рисковать.

Весь день напевал про себя соответствующие песни. Довольно быстро, по естественным ассоциациям, переключился с Непомнящего на Усова. Вечером заехал в супермаркет, на обратном пути, недалеко от дома, увидел в свете фар маленький труп у дороги. На секунду испугался что это наш кот. Но он простыл вчера и мы его временно не выпускаем. Проверил. Ещё одна лиса. Первая в новом году. Всё возвращается к рутине из символических снов и ритуальных похорон. Лент на деревьях. Клыков под падубом.

Когда я ехал в тишине на холм, покрытый густым туманом, то, внезапно для себя самого, начал напевать вслух:

И не надо бояться Алисам,

Заблудившимся в темноте

В синей чаще спрятаны лисы

И, наверное, именно те.

(15/16.01)

Встали пораньше, так как день предстоял насыщенный. Нужно было забрать картину Алёны из деревенской галереи под Лондоном, в сорока минутах сельских дорог от London Orbital в сторону Оксфорда. Затем успеть на выставку картин Блейка, она закрывается через пару недель и это одна из последних возможностей. Ну и вечерем мы договорились встретиться с старым сетевым знакомым, ещё по временам расцвета Живого Журнала, он же был одним из моих любимейших музыкантов в первую половину нулевых, до виртуального знакомства. Был и остаётся. Мы живём в странное время.

В Бакингемшире просто невероятное количество орлов. Я второй раз в этом графстве, и оба раза поражаюсь этому факту, нигде больше такого не видел. Буквально над каждым полем кружит одна или две огромные хищные птицы, мы видели даже нападение на голубя. Хочется остановиться на обочине и наблюдать весь день, но времени буквально впритык. Нужно будет сюда вернуться весной, благо галерей тут тоже полно. Ещё одна причина для возможного возвращения - встреченное на окраине деревни заражённое омелой дерево. Шар паразит слишком высоко, я его никак не достану. Зато текстура коры и несколько листьев под ним заставляя предположить, что дерево может быть дубом. Хотя листья могли быть принесены ветром.

На подъезде к Лондону понимаю, что времени почти не осталось. Я планировал сделать крюк по окружной и оставить машину в привычном месте на юге, но сейчас любая пробка гарантирует потерю билетов на выставку. Решаю рискнуть и не сворачивать с М40, быстро ставшей А40, то есть попытаться найти парковку недалеко от метро в незнакомом районе. Всё получилось, бросили машину у Гринфорда, выиграв около часа. Были у музея за полчаса до зарезервированных билетов.

Выставка оказалась отличной. Удивили размеры многих рисунков, я знал что многие из них маленькие, но не представлял насколько. Особенно величайшая из визионерских картин, "The Ghost of a Flea". С другой стороны поразили размеры и качество "Newton", "Nebuchadnezzar" и "The Night of Enitharmon's Joy". В комнате с этой серией можно было реально провести часы.

С возрастом меня всё меньше привлекает космология, Блейка при всей еретичности она всё равно по сути авраамическая. Он пророк, но не уже мой.

Зато любовь к нему как художнику и поэту лишь укрепляется с каждым годом и с каждым увиденным оригиналом картин.

Вышел, покачиваясь от усталости и голода. Поужинали ожидая встречи с Прохором.

Как всегда, веду гостей столицы в любимую смесь паба с кунсткамерой, "The Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & UnNatural History". Сам уже знаю там всё наизусть, но новых людей он неизменно впечатляет.

Жеманный продавец предлагает купить книжечки о музее в довесок к билетам. Сперва отказываюсь, мы уже взяли парочку когда была выставка магических предметов. Вдруг замечаю, что у книги новая обложка с хорошо знакомыми именем и фамилией. Ithell Colquhoun. Итель Кохун. Я про неё узнал совсем недавно, но сразу включил в персональный пантеон. Художница, изгнанная из английских сюрреалистов за участие в оккультных организациях. Не за занятие оккультизмом, но за преданность структурам, нарушавшую строгие правила лондонской группы. Я как раз собирался поискать, где могут быть её картины, совершенно не ожидая увидеть их под самым носом.

Поворачиваюсь. Весь паб увешан незнакомыми мне работами, под которыми весело пьют и общаются хипстеры, не обращающие ни малейшего внимания на красоту рядом. Это очень похоже на ещё одну извращённую шутку Виктора Винда. Сложнейшее ритуальное искусство, будучи вынесенным из галерейного контекста, воспринимается зрителями как деталь интерьера.

Потом мы показывали комнату Спейра и кунтсткамеру внизу, но я был в этот раз плохим экскурсоводом, так как постоянно уходил в соседнюю комнату. Проверить, не освободились ли столы через которые можно подойти к картинам. Осмотрел, в итоге, все, но всё равно слегка в спешке.

Нужно будет вернуться.

Затем провёл гостя до соседней улицы Beck Road где находилась колыбели индустриальной культуры. В старом сквоте "Throbbing Gristle" и "TOPY" горит свет, там кто-то живёт. Фотографируемся возле чёрной двери. Дотрагиваюсь до одного из чёрных болтов, вспомнив как хороший друг взял один из них на память. Что-то останавливает от похожего жеста.

До позднего вечера разговариваем в пабе, про общих знакомых и советских художников. Когда решили разъехаться, выяснилось, что красная ветка стоит. Человек упал на рельсы на окраине. Минут сорок на табло сообщалось что приближается поезд и персонал уверял что точно уедем. Около часа ночи сообщили что всё, станция закрывается. Пришлось добираться до машины через весь Лондон, сперва на ночном автобусе, потом на такси.

Над машиной пролетела сова. Вдоль дорог бегали лисы и кролики.

Домой добрались к четырём утра. Перед сном послал фотографии с дверью в общий чат. Заодно нашёл фотографию, где она видна днём. Посмотрев на неё был шокирован, оказалось что черные болты выстраиваются в TOPY-Крест. Даже виден один исчезнувший.

Это до сих пор дверь храма, всё это время я не замечал произведение ритуального искусства, считая его деталью интерьера.

|

Метки: сны день рождения |

Музыка ада. Духи распада |

Музыка ада. Духи распада

Кинокомпания "Каскадёр-Фильм" как образец азиафикации постсоветского кино

Для того, что бы понять некий исторический процесс, необходимо определить и проанализировать конечный результат. Конечным результатом эволюции постсоветского кино стал современный российский кинематограф и его аналоги из ближнего зарубежья. Я его, конечно, очень не люблю, но личная оценка тут не особо важна. Этот кинематограф есть как данность, каждый год снимается большое количество фильмов и сериалов, и они в целом явно не похожи на европейское кино. Есть точка зрения, достаточно логичная, что российский жанровый кинематограф нужно рассматривать в контексте современного азиатского кино. В этом случае он размещается примерно между индийской и корейской киношколами. Это может показаться оскорбительным, учитывая то, что мы говорим про наследников великой и безусловно оригинальной школы советского кино. Но это факт. За два десятилетия, прошедшие после распада СССР, российское кино мутировало в образец массовой культуры страны третьего мира. И если смотреть с этой точки зрения, то история кино начала девяностых становится историей "азиафикации".

Хорошим примером для данного процесса можно назвать два фильма ялтинской студии "Каскадёр-Фильм" и последовавший за ними "Русский Рэмбо" Юрия Музыки, режиссёра первого из них. На данный момент он, как и большинство жанровых ремесленников девяностых, является востребованным режиссёром телесериалов. Это кстати, хорошее объяснение вопросу, почему из российского кино пропал былой беспредел. Авторы, прежде снимавшие реально сумасшедшее кино, сейчас плотно заняты конвейерным производством серий в рамках жёсткого телевизионного формата. Возможно, в отдельных сериях возрождается былой дух, но я лично не готов это проверить на практике путём просмотра двух десятков сериалов целиком. Я ещё жить хочу.

Но в девяностые Музыка реально зажигал, как и второй герой этой истории, каскадёр, сценарист, режиссёр и продюсер Василий Будишевский.

Начнём с Музыки. Сперва небольшое отступление.

В советское время у него были связаны руки, в первых трёх фильмах он был лишь сорежиссёром, и заметная разница между ними явно являлась разницей между реальными авторами.

Первый из них, "Переходный Возраст", был снят Ионом Скутельником в Молдавии в начале восьмидесятых. Я могу рекомендовать эту нечеловечески скучную романтическую комедию о взаимоотношениях между пышноусым организатором гастролей и его излишне самостоятельной дочкой только любителям нимфеток с фетишом на советском фильме "Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки". Всем остальным стоит держаться подальше.

До следующего фильма Музыке пришлось ждать девять лет. Зато самого факта участия в съёмках фильма "Чёрная магия, или Свидание с дьяволом" в принципе хватает для гордости, это очень хороший фильм. Возможно, моя оценка связана с тем, что я смотрел его уже после знакомства с поздним творчеством Музыки, соответственно у меня были очень завышенные ожидания от этого фильма. Или заниженные, если судить с точки зрения "нормального" кинематографа. Казалось неизбежным, что мистический фильм с таким названием от такого режиссёра окажется чем-то вроде "Опасной Соблазнительницы" Эйч Тьют Джалиля. На наличие второго режиссёра я тогда внимания не обратил. А зря. Борис Дуров – нормальный советский профессионал, человек, побивший все финансовые рекорды, сняв "Пиратов ХХ века", первый карате-боевик в СССР. Объективно это было очень качественное жанровое кино. И я уверен, что неожиданная адекватность "Чёрной магии" связана именно с его тлетворным влиянием. Адекватность, разумеется, относительная, это очень странный фильм. Но по-хорошему странный, и на фоне прочих творений Музыки он выглядит шедевром.

Итак, сюжет. Послевоенные годы, глухое молдавское село. Нищета, разруха, голод. По селу ходит местный сумасшедший во френче и с усами, считающий себя Сталиным. Дети арестованных коллаборационистов кидаются камнями в сторонников советской власти. Хотя реальных сторонников на селе и нет. Есть председатель, опытный мужик. И пионер, который даже умеет читать. От его излишней образованности всё и началось. В один прекрасный день председатель уронил портрет Сталина и сломал раму. НКВД в селе нет, доносить некому. Но рано или поздно приедет какая-нибудь комиссия, и тогда могут начаться большие проблемы. Пионер предлагает выход, возле села стоит заброшенный дом бывшего помещика, а в нём куча брошенных вещей. Среди них вполне может оказаться подходящая рама. Рама действительно нашлась, но, кроме неё, там оказалось много любопытного, включая старинный гримуар с подробным описанием ритуала вызова дьявола. Советская власть, напомню, научила нашего героя читать и писать. Он единственный во всём селе способен на такие подвиги. С этого момента я понял, что фильм совсем не предсказуем. Я ожидал исполнения жанровых штампов, герой читает заклинание на свою голову, и выпускает зло в деревню. К моему удивлению, сценарий делает очень оригинальный поворот. Ритуал можно провести только в определённый день, до которого ждать почти год. Требуется куча специальных предметов, которые нужно подготовить, с жертвами и осквернением святынь. Правильно, в ещё советской Молдавии, задолго до волны современного пост-хорора был снят фильм, сюжет которого заключается в долгой подготовке к гоэтичечкому ритуалу.

Подростку с такой задачей никак не справится. Он и не стремится к этому. Но он практически не скрывает находку, используя её для игр. Новость доходит до взрослых. Взрослые решают, сперва очень узким кругом, что такой шанс упускать нельзя. Парня блокируют в деревне, не давая уехать в интернат. Ведь без него некому будет читать заклинания.

И начинается кропотливая работа по подготовке к ритуалу, постепенно затронувшая практически всех жителей деревни. Затронувшая и заранее изменившая.

Необычный фильм. На девяносто процентов совершенно реалистичная драма. Странная, но всё же реалистичная, вполне обходящаяся без излишнего мистицизма. Герои переживают целую цепь событий. Убивают в ритуальных целях умную, дрессированную овцу живущего в деревне циркача. Пионер из ревности к девочке цыганке пытается убить этого циркача, тайком заточив шпагу, которую тот глотает для развлечения жителей. И так далее. Всё очень угрюмо, в фильме царит атмосфера полной безысходности характерная для "чернухи". Злом оказывается не дьявол, которого пытаются вызвать, а сами люди, решившиеся на такое.

Если бы все сто процентов фильма были в таком духе, я бы решил что был несправедлив к Музыке. Но регулярно, и всегда неожиданно, в фильме появляются эпизоды, характерные именно для лихорадочного, ирреального стиля лучших и одновременно худших образцов его творчества. Это сны-кошмары героев. Работа цыганки целительницы. И очень смешная "битва экстрасенсов", когда прямо посреди совещания две героини, вышеупомянутая цыганка и старуха повитуха, начинают мериться силами путём передвижения взглядом кружки по столу. Эти моменты добавляют энергии происходящему, но явно выпадают из общей картины. Так же как и название картины в целом, настраивающее на совсем другой сюжет.

Следующая коллаборация оказалась довольно скучной. В фильме Евгения Васильева "Крысы, или Ночная мафия" нет ничего всерьёз выделяющего из волны кооперативных боевиков. Он специфичен, но не за счёт оригинальности или странности авторов, это просто общая специфичность эпохи. Зато именно на нём, скорее всего, происходит историческая встреча с вторым героем этой истории. Фильм рассказывал о борьбе честного таксиста с подчинившими таксопарк рэкетирами, то есть требовал большого количества автомобильных трюков. За которые отвечал один из лучших советских каскадёров, Василий Будишевский. Он начинал свою карьеру в середине семидесятых, с мотоклуба "Наша Родина – СССР", гастролировавшего с автородео. Затем находит себе официальную крышу в виде Ялтинской Киностудии и в последовавшее десятилетие отвечает за трюки в множестве разнообразных картин. Заработав огромный опыт, но оставшись энтузиастом, горячим до невменяемости. Будишевский хочет снимать собственное кино, с эзотерическими сюжетами и огромным количеством трюков. Он никогда не отвечал за съёмки, значит ему нужен режиссёр. У Музыки точно хватает опыта.

Через год Музыка приезжает в Крым с развязанными руками. Никто рядом уже не мешает снимать, как хочется. Так началась легенда. Так появились "Духи ада".

Получилось нечто невероятное. Наглядное доказательство того, что может собственных Эйч Тьют Джалилей земля российская рожать. Это даже не индийское кино. Это реально индонезийское кино восьмидесятых, только снятое в Крыму девяностых.

Сюжет прекрасен.

Рэкетиры байкеры терроризируют город. Рэкетиры в этом фильме очень круты, они реально лучшие известные мне образцы жанра. Они ездят по городу в масках с черепами и на антикварной машине, тоже украшенной гигантским черепом. Идеальная маскировка. Столь злые люди, естественно, не могут не творить злодеяний, положение обязывает, И вот, завязка сюжета, бандиты нападают на две молодые пары, с целью сексуально использовать их прекрасные половины. Начинается драка, и двух главных героев фильма, парня и девушку, коварно убивают. И скидывают трупы в некую пещеру, где, внезапно, оказалась целая колония духов. Эти призраки там занимаются карате, причём в кимоно с нашивками явно реального клуба. Общаются они с главным духом хором. И стихами. Стихи плохие, но выглядит это просто изумительно, жаль, что подобный китч практически не переводим. Так вот, волевым решением главного духа покойных воскрешают, делают из них супергероев и отправляют бороться с преступностью.

Что характерно, несмотря на наличие в съёмочной группе целого выводка каратистов, боевые искусства в фильме ограничиваются шоу с нунчаками в задымлённой пещере. Постановщика боёв просто нет. Вместо него монтажёр. Я уверен, что Музыка никогда не смотрел турецкие боевики семидесятых, где боевые сцены тоже состояли из монтажа кадра удара и кадра полёта тела. Просто он мыслит схоже с Инчачем, истинные творцы похожи. С другой стороны, в фильме неожиданно хорошие каскадёрские трюки, с мотоциклами и машинами. Они сняты всерьёз. Это сочетание общей халтурности и наивности с внезапным профессионализмом похоже на гонконгские образцы жанра, там тоже внутри предельно глупых фильмов могут быть виртуознейшие по хореографии постановки боев и трюков. В данном случае – только трюков. О Гонконге напоминает и лидер злодеев в исполнении Артура Ли.

И самое безумное, в один момент рассматриваемый фильм взял вершину, сравнимую с самым лихим вариантом индийского кино. Внезапно, без всякой связи с сюжетом, в экран выскакивает группа "Кар-Мэн" в полном составе и начинает петь на смести ломанного русского с ломаным английским о том, что они воины добра и хотят нам дать любовь. Это невероятно плохо и невероятно глупо, ценители жанра будут в восторге.

Одним словом перед нами нечто уникальное, это халтура уровня самых диких вариантов азиатского малобюджетного кино семидесятых и восьмидесятых, причём напоминающая сразу про несколько различных киношкол. Сейчас такие фильмы переиздают на двд для преданных фанатов. Только одно но, на фоне качественной советской киношколы мирового уровня столь быстрая мутация в жанровое кино третьего мира действительно выглядит деградацией. И ведь Музыка не одинок, на фоне Кучкова и Джигурды он выглядит частью большого процесса. Возможно, что советская тенденция сознательного подавления жанрового кино вместе с подпольным, но массовым культом американских боевиков и хорроров привело к этому удивительному феномену чудовищного несовпадения общей кинокультуры с происходившим в жанровых нишах.

В любом случае, рассматриваемый фильм обязателен к просмотру всеми ценителями малобюджетного безумия и экзотики, пусть этой экзотикой является наше же недавнее прошлое.

Через два года Будишевский и "Каскадёр-Фильм" сняли ещё одну ленту, "Фантом". От описания гурманы паракинематографа могут просто захлебнуться слюной:

Экстрасенс влюбляется в душу девушки, которую сам же у не забрал, променяв на способность побеждать на конкурсах красоты. Пропавшая душа красотки каким-то образом встречает душу молодого паренька и вместе они образуют Фантом, желающий незамедлительно вернуться в тело девушки.

За режиссуру теперь отвечал сам Будишевский, и она заставляет предположить, что он всерьёз учился на съёмках "Духов Ада". В принципе автору сценария и продюсеру в одном лице не нужно было быть ещё и режиссёром, он по умолчанию обладал достаточным уровнем контроля для сохранения авторского замысла. Судя по "Фантому" – авторской картины мира.

Это реально неописуемое кино. Мафиози экстрасенс по фамилии Князев (ещё один пример магического диктатора как популярного в кино того периода типажа) принимает клиентов в перерыве между организациями злодейств. Принимает из экспериментаторских побуждений, он мечтает удалить из человека химеру совести, то есть душу. Юная дева, желающая победить в конкурсе красоты, соглашается на операцию, что приводит к неожиданным последствиям. Изгнанная душа находит юного астрофизика и из сюжета пропадают последние остатки связности и вменяемости. Души модели и астрофизика соединяются в астрального андрогина, с мужским телом, женским голосом, одеждой восточной танцовщицы и мимикой / жестикуляцией Леди Терминатора. Всех бьёт. При этом астрофизик остаётся собой и тоже бегает за бандитами, спасая тело обездушенной девы. Эта беготня двойников по замкнутому пространству добавляет лёгкий привкус Линча. Экстрасенс горюет, так как влюбился в душу, и регулярно разговаривает с ней по переносному портативному компьютеру.

В определённый момент всё окончательно сползает в безумие, для описания которого нужно поставить в одно предложение максимальное количество несопоставимых слов. Итак: астральный мститель-андрогин под песню Вики Цыгановой "Гуляй, Анархия" срывает организованную экстрасенсорной мафией контрабандную поставку нескольких бутылок крымского вина Дары Диониса для арабского шейха коллекционера. Не шутка. Минутный поиск показал, в Крыму реально есть винзавод Дионис, названный так в девяностом. Учитывая количество открытой рекламы в фильме, буквально с подчёркиванием марок машин с адресами и телефонами спонсоров, эта линия тоже рекламная. Логичного объяснения, почему шейх не мог легально купить данную бормотуху, нет. Сюжетный ход с отправкой контрабандного вина рейсом под видом совершенно легального и не вызывающего вопросов груза из проституток (включая сопротивляющуюся продаже в рабство обездушенную танцовщицу) хорошо показывает, насколько извращено было на тот момент понятие нормы. Эротики, при этом нет, циничные высказывания продажных дев никак не иллюстрируются. Церковь в финале напоминает, что эзотерика на тот момент была густо замешана на православии.

Изумительный фильм. Как и в прошлый раз, работа каскадёров и постановщиков трюков выше всех похвал, что составляет сильнейший диссонанс с остальным цирком. Постановка боёв уже получше, при всей забавности зрелища с битвой между трансвеститом и зомбированными рэкетирами в одинаковых турецких свитерах.

Особенность существующей VHS-копии с всерьёз распавшимися цветами делает фильм неожиданно стильным, цвета размыты красиво, словно стилизация. Это особенно хорошо в сочетании с музыкой, которую хоть сейчас издавай под видом ретро-вейва.

На этом история компании закончилась, надеюсь временно.

Музыка позднее доказал, что он и без Будишевского способен гнать лютую экзотическую чушь, сняв в Молдавии фильм "Дезертир / Русский Рэмбо"

Первый и последний полноценный "рэмбосплотейшенс" на территории бывшего СССР. На самом деле жанр перестроечного и постсоветского боевика был настолько пропитан влиянием американских боевиков, что его авторы были обречены на попытки прямого подражания особо выдающимся образцам. Как известно ценителям экзотического кинематографа, самые дикие и непредсказуемые фильмы получаются из попыток сделать рип-офф с голливудских блокбастеров путём имитации наиболее запомнившихся зрителям визуальных образов. Один из самых забавных поджанров, созданных в рамках вышеописанной тенденции, является вышеупомянутый "рэмбосплотейшенс". Такие великие фильмы как индонезийский "Рамбу / Pembalasan rambu" или турецкий "Бесстрашный / Korkusuz" вызывают у меня восторг, смотреть их куда интереснее, чем пересматривать оригинальные фильмы со Сталлоне. Исходя из этого, просто невозможно пропустить экранизацию сценария, изначально названного "Русский Рэмбо". Тем более снятого таким удивительным человеком как Юрий Музыка.

К сожалению, это уже поздний Музыка, немного остепенившийся. Подозреваю, что если бы он снимал по данному сценарию где нибудь в 91 году, то турки и индонезийцы были бы полностью посрамлены. Но и в 97 году он сумел снять очень милую, уютную халтуру идеальную для вечернего просмотра.

Это боевик про Афганистан, смешанный со сказкой. И я не шучу. Афганистан тут показан как совершенно мифическое пространство. Поголовно говорящие по-русски пуштуны одеваются как герои советских ориенталистских сказок. И ведут между собой битву добра и зла. Добро воплощают собой просветлённые старцы в белых одеждах, которые называют себя "стражи Великого Гинду" и поклоняются неким "небесным богам". В форме идолов, называемых, простите, мамандами. Зло – разбойники, очевидно занимающие в удивительном мире "Дезертира" место реальных моджахедов. Эти злодеи в начале фильма похищают невесту главного героя. Похищение тоже изумительно, оказывается, по Афганистану ездили практически не охраняемые рейсовые автобусы, которые возили родственников к солдатам. Вот на такой вот автобус внезапно и напали, ко всеобщему удивлению. Главный герой, как и полагается славянскому воину, способен управлять чем угодно. Поэтому он угоняет вертолёт, и летит на выручку родимой. Родимую, тем временем, моджахеды используют про прямому назначению. Уборщицей и служанкой, мы же о сказке говорим. Девушка при этом проявляет гордый характер и всячески демонстрирует преимущества свободной женщины Запада, к большому восхищению афганцев. Впрочем, недолго – товарищ Скворцов её вскоре выручает. И вмешивается в битву добра и зла, на стороне, естественно, добра.

Очаровательное кино. Афганистан явно снят в Молдове, он зелёный от бурной растительности и очень уютный. По его пещерам ползают удавы. Герой – брутален до невозможности, в одном эпизоде он поборол отряд вооружённых моджахедов на конях, будучи сам вооружённым только копьём. Про такие мелочи как удар ногой по воткнутому в землю ножу, в итоге прицельно улетающему в тело противника и говорить не стоит, написано же, русский Рэмбо.

Ну и неимоверно пошлая эротическая сцена хороша, с обязательной русской поп-музыкой на заднем фоне.

Короче говоря, рекомендую этот фильм всем ценителям. Он очень глупый. И достаточно короткий, около часа идёт, так что надоесть не успеет.

Особенно извращённые ценители могут сравнить конечный продукт с сценарием, киноповестью Звягинцева "Скиф", доступной в сети. Я после ознакомления с фильмом за сорок минут просмотрел, чудовищная халтура, конечно. Автор – типичный графоман с погонами, от диалогов хочется лезть на стенку, сюжет невнятный, и, несмотря на изначальную нацеленность на экранизацию, совершенно некинематографичный. Зато переполненный дешёвой эзотерикой, как признаком эпохи. Там в 86 году герои Джуну обсуждают, и её претензии на роль княгини. Видят сказочные сны, с пустыми восточными городами. А "стражи Гинду" берут героя в путешествие по "реке Времени" и пророчествуют о том, что скоро мировая война, а в 2050 под землёй родится новое солнце. А в 2090 прилетят посланцы вселенского разума. И так далее. Дико жаль, что Музыка убрал всю эту чушь из конечного продукта, получилось бы здорово.

С другой стороны, сценарий куда более развёрнутый, автор по мере таланта, точнее его отсутствия, пытается объяснить все возникающие противоречия. И автобус там хорошо охраняется, но попадает в засаду, и оба героя знают местные языки. Музыка всё дико упростил, сделав глупый и скучный текст очень глупым и смешным фильмом.

Затем начались сериалы. Много.

Будишевский с девяностых не снял ни одного полнометражного фильма, только кинопробы, но он тоже пытается снять сериал, с изумительным названием "Тайна силы духа каскадёра". С 2009-го на сайте "Каскадёр-Фильм" висит такое вот объявление:

Сверхзадача фильма – показать пути гармоничного развития человека, достижение равновесия Духа, Души и Тела. Фильм о рождении, формировании, жизни и бессмертии человека.

В основе сюжета лежат реальные события из жизни каскадёров. В фильме показано рождение человека в море при участии дельфинов. В основе сюжета судьба каскадера, охватывающая две эпохи нашего времени (с 1965 года по наши дни). Фильм насыщен зрелищными трюками. Некоторые из них для Книги рекордов Гиннесса.

Фильм строится на воспоминаниях каскадера, что позволит использовать целый каскад трюков из фильмов производства Каскадёр-фильм "Духи Ада" и "Фантом", видеоматериалы (в цифровом качестве) из каскадёр-шоу. Это позволит значительно снизить себестоимость телесериала "Тайна силы духа каскадёра". В судьбе каскадёра присутствуют все проблемы и радости жизни: любовь, рождение детей в воде, столкновение с чиновниками и бандитами, смерти и искалеченные партнеры. Сам неоднократно травмированный, на грани смерти и рискуя покалечиться, в борьбе с самим собой и используя приемы самовосстановления человека, каскадёр остается здоровым и активным в этой жизни.

Псевдопродюсер продает всю группу каскадеров под видом каскадёр-шоу террористам для использования их возможностей. Любовь к женщине – матери его детей – и к его детям помогает преодолеть удары судьбы.

Есть даже плакат, просто прекрасный.

Искренне надеюсь, что он найдёт спонсоров, способных понять, что опытный режиссёр сериалов с глубоким пониманием стиля Будишевского уже есть.

Современное российское кино похоже на современное азиатское

Им обоим явно не хватает былой дикости.

|

Метки: paracinemascope katab.asia кино девяностых |

Жестокие фантазии. Девяностые Дмитрия Томашпольского |

Начинаю год с первой статьи, собранной из старых постов на парасинемаскопе.

Думаю это далеко не последнее, что я напишу о Томашпольском.

ЖЕСТОКИЕ ФАНТАЗИИ. ДЕВЯНОСТЫЕ ДМИТРИЯ ТОМАШПОЛЬСКОГО .

Первый фильм Томашпольского я увидел в четырнадцать лет. Разумеется, я не обратил внимания на фамилию режиссёра, даже название не запомнил. Зато сам фильм запомнился навсегда.

Здесь нужно учитывать специфику момента и особенности восприятия. Телевидение середины девяностых было довольно сентиментальным, в моду входила смесь оптимизма с ностальгией. С 95-го зрителей бомбардировали "Русским проектом", Новый год уже встречали "Старые песни о главном", Астрахан выстрелил довольно популярным (по крайней мере в кругу моей семьи) фильмом с характерным названием "Всё будет хорошо". Новый 97-ой мы встречали под "Полонез" Чижа в "Бедной Саше". Я всё это ненавидел всей душой и сердцем. На самом деле эта ненависть уже давно копилась, я только недавно это понял, решив посмотреть подборку рекламы начала девяностых. Хотелось проверить, помню ли я её. Оказалось, что помню каждый кадр, каждую белоснежную улыбку и каждую ноту в песнях, воспевающих очередную химическую отраву. Неожиданным оказалось другое: мне от этой подборки стало морально и физически очень плохо. Потом я понял: вспомнились не только рекламы, вспомнились и чувства, с которыми я их тогда смотрел. Полная безнадёжность, отвращение и ненависть. Слишком велик был разрыв между экраном и нашей жизнью. Понятно, что юный озлобленный неврастеник не был целевой аудиторией всего перечисленного и моё раздражение никак не влияло на популярность, скорее наоборот, это популярность усиливала раздражение.

Я сделал это длинное отступление, пытаясь объяснить контекст трансляции по телевидению никому не известной украинской комедии. Я начал смотреть её фоном, сразу проникаясь отвращением к очередной астраханоподобной сладкой патоке, но на середине понял, что вижу нечто странное. Фильм формально сохранял все черты ненавистных мне сентиментальных комедий, но при этом удивлял и даже пугал. Не могу сказать, что понравился, но в памяти навсегда отпечаталось, что есть фильм с советским загробным миром.

Через десятилетия я снова нашёл этот фильм и узнал фамилию режиссёра. Двусмысленность восприятия по-прежнему сохранилась, я до сих пор не могу сказать, нравятся ли мне его фильмы. Но точно скажу — они мне интересны.

Ключом к эстетике Томашполького явно являются его студенческие фильмы конца восьмидесятых. Сейчас доступны три из четырёх, самый длинный из них, "Господа, спасём луну!" (1990), пока не оцифрован, поскольку плёнка в очень плохом состоянии. Очень жаль, гоголевские "Записки сумасшедшего" явно подходят к эстетике режиссёра, что прекрасно показано оставшимися тремя фильмами.

На самом деле всеми фильмами, но если полнометражные фильмы девяностых всё-таки можно отнести к жанровому кино, просто с сильными элементами комедии абсурда, то снятое Томашпольским в институте выпадало из всех возможных рамок. Особенно характерен дебют, киноамфибрахий "Медный купорос" (1987), действительно представляющий собой экранизацию авангардного стихотворения в упомянутом размере. Очень смешной и визуально богатый.

Лучшее за тот период — "Необъятное" (1989), синти-поп оперетта по мотивам пьесы "Черепослов, сиречь Френолог", написанной Петром Ершовым и Николаем Чижовым и изданной (видимо, всерьёз переработанной) Жемчужниковым под именем Петра Федотыча Пруткова (отца Кузьмы). Сам факт, что работы прутковского кружка всё-таки экранизировались, уже достоин внимания. В случае с Томашпольским обращение к текстам Пруткова выглядит любопытным дополнением к вопросу о реальном смысле его поздних фильмов. Если взглянуть на "О безумной любви…" и "Будем жить!" как на игру с эстетикой советской/постсоветской мелодрамы в духе прутковской "Фантазии", то многое становится ясным. Даже если эти фильмы не были прямой пародией, сама любовь к абсурдным стилизациям, вынесенная из студенческой среды в позднем СССР, не могла не повлиять на подход к жанровым клише.

Интересно, сколько таких безумных вещей в духе НОМ снималось в конце восьмидесятых в качестве дипломных работ, не выходя за стены родных институтов?

Третий сохранившийся фильм "Молодая гвардия 2" (1991) — совсем короткий и необязательный, трёхминутная шутка об эмиграции в стилистике соц-арта.

В следующем году молодой режиссёр снял свой первый полнометражный фильм — "О безумной любви, снайпере и космонавте" (1992).

Уже на нём сформировался этот жутковатый стиль, который можно описать как смесь Линча периода "Простой истории" с Дмитрием Астраханом. То есть игра с элементами советской эстетики, оставляющая после себя жуткое ощущение. Конкретно в "О безумной любви…" деконструкции подверглись советские новогодние сказки и позднесталинские мелодрамы. Примерно три четверти фильма стилизация выдерживается вполне строго: там есть влюблённые друг в друга оперные певец и певица, ревнивая примадонна, неудачно влюблённый космонавт, а также злобный снайпер в маске и постоянно мешающий ему добрый волшебник. Всё это великолепие блестит мишурой, поёт и веселится. И только иногда от происходящего на экране начинается мороз по коже, благодаря мелочам — еле заметным, но внушающим беспокойство. В некоторые моменты фильм балансирует на грани хоррора, не снимая сусальной улыбки.

Впрочем, к финалу режиссёр не выдержал и раскрыл все карты, пряничный домик обрушивается одним ударом. Только странное дело: от фильма, где представитель сил добра умирает в отчаянии от разрыва сердца, а безумная любовь заканчивается тотальным, космическим одиночеством, впечатление остаётся скорее светлое. Томашпольский не издевается над советской эстетикой, он её препарирует, как лягушку, но при этом, как ни парадоксально это звучит, сохраняет уважение. Возможно, именно поэтому обсуждаемый режиссёр оказался настолько недооценённым, его первые фильмы отчётливо выходили за рамки господствовавших в то время тенденций. Его было трудно поставить в какую-нибудь конкретную категорию, поэтому оказалось проще проигнорировать.

Небольшое замечание: он не был одинок, в 1994-ом его жена, Алёна Демьяненко, снимает "Жестокую фантазию". Судя по описаниям и фотографиям, эти двое явно влияли друг на друга, но на данный момент данный фильм недоступен. Плёнка есть, в 18-ом его показывали в Довженко-Центре как часть программы, посвящённой малоизвестному украинскому кино девяностых. Но пока фильм не оцифрован, он так и остаётся малоизвестным.

В 95-ом появляется кинокомпания с прекрасным названием "Дети Мельеса", которая и сняла столь шокировавший меня фильм "Будем жить!".

Пересмотр этого фильма только закрепил детское впечатление.

Внешне — сладкая, как патока, обволакивающая фальшивка, но при этом очень неуютное и жуткое кино, где среди рассыпающихся декораций из прошлого дует холодный ветер.

В "Будем жить!" действие происходит в загробном мире. Там пустой советский санаторий — с карнавалом, танцами и развлечениями. К примеру, среди развлечений — просмотр фильмов, снятых на похоронах обитателей. У любого нормального человека от такой перспективы поседеют волосы, но для героев фильма это рай, поскольку их жизнь была на порядок хуже. И лучше в случае удачной реанимации и возвращения на землю ничего не помнить, поскольку иначе несчастный оживший просто покончит с собой.

Ещё там есть соседний загробный мир — для африканцев. Между темнокожими и советскими покойниками возникают иногда трения, связанные с тем, что одна покойная мулатка случайно оказалась в советской части загробного мира. Но всё решается полюбовно, ведь это именно советский загробный мир, навеки застывший в эпохе застоя, если не в позднем сталинизме. В нём есть добрый начальник, готовый закрыть глаза на небольшие нарушения режима. Дети, помогающие этому начальнику, — причём никак не объяснено, как именно они умерли. Ветеран, при разрешённой правилами короткой вылазке на землю посещающий памятник своим павшим товарищам. Не очень понятно, почему этих товарищей нет с ним рядом в стране мёртвых, но эта страна в целом необъяснимо пуста и безлюдна.

По-настоящему страшный фильм.

Следующий фильм завершил первый украинский период Томашпольского. Строго говоря, "Всем привет" вышел в 2000-ом (и по сюжету закончился как раз новогодней ночью), но снят был явно в 99-ом и может считаться последним моментом этого замечательного десятилетия. На фоне других работ Томашпольского он выглядит сравнительно мягко, однако эта мягкость, снова, обманчивая.

С первого же эпизода становится ясно, что в пространстве фильма любая навязчивая идея оказывается реальностью. Практически все персонажи ведут себя как невменяемые, но их картина мира адекватна их миру. И два главных героя, оба врачи и скептики, по мере развития сюжета полностью принимают картину чужого бреда. Бред хороший: параллельные миры в каждой квартире и отряд пенсионеров-шпионов, потерявших контакт с центром. Всё это реализовано с песнями, плясками и навязчивой сентиментальностью. То есть с типичными признаками уникального авторского стиля.

Мягкий, добрый, но довольно мрачный, если не обращать внимания на мишуру. Особенно за новогоднюю ночь, в которую оставшийся одиноким последний из персонажей не слышит звучащих над ним голосов из параллельного мира.

По идее, на этом нужно ставить точку. В начале нулевых Томашпольский и Демьяненко уезжают в Россию и успешно вливаются в индустрию по производству сериалов. В большинстве случаев для режиссёров девяностых это оказывалось приговором: сериальный конвейер быстро учит ходить строем. В десятые они возвращаются в Украину и пытаются снова войти в прежнюю воду, сняв на удивление неловкий фильм "F63.9 Хвороба кохання" (2013). Правда, для незнакомых с прежними работами этой пары фильм выглядел полным безумием в хорошем смысле, что хорошо показано в дневнике, который вёл критик Станислав Битюцкий во время Одесского международного кинофестиваля. Но для меня возвращение Томашпольского к авторскому китчу оказалось разочаровывающим. Это по-прежнему он, всё узнаваемо, но годы и российское кино его не пощадили. Труба была пониже и дым пожиже, "О безумной любви…" был сильнее по всем параметрам. С другой стороны, это реально безумный фильм для нашего времени. Пошлый, глупый, немного пластмассовый, но в нём всё ещё есть прежняя странность.

Затем пошли новости. Демьяненко сняла комедию "Моя бабуся Фані Каплан" и мюзикл "Гуцулка Ксеня" с группой "Dakh Daughters". Томашпольский — чёрную комедию "Ржака". Прямо сейчас он собирает призы на фестивалях авторского хоррора с фильмом "Сторонній", причём кадры и фрагменты действительно прекрасны.

Большинство перечисленных фильмов второго украинского периода сейчас недоступны, но реакция критики и зрителей на них скорее указывает на выход из эстетического гетто. Очень похоже, что Томашпольский уже оказался уникальным примером странного (в смысле weird) режиссёра девяностых, чья креативность сохранилась за прошедшие десятилетия и успешно трансформировалась в новых условиях. Это заставляет поставить мысленную галочку перед названиями его комедий и сериалов нулевых: возможно, они интереснее, чем кажутся по описаниям.

Фильмография девяностых завершена, но на фильмографии в целом нужно поставить знак многоточия, этот текст явно придётся в будущем дописывать.

Раймонд Крумгольд

|

Метки: paracinemascope katab.asia кино девяностых |

38 |

С днём рождения меня.

Итоги 37-го года подвожу вместе с коллективными

Как можно заметить, в связи с писательским блоком закончил только семь статей. Зато с короткими фрагментами всё было в порядке, и в плане дневника, и в плане рецензий на выкладываемые в парасинемаскоп фильмы.

Попробую в этом году взять в себя в руки и доделать накопившиеся черновики.

На самом деле год был очень хорошим и важным, осталось накопленное за него сформулировать в текстах.

|

Метки: день рождения |

Медь и золото (21/22.12)/Окрашенные царапины (23.12)/Комфорт (24/31.12) |

(21/22.12)

Собирались лечь спать пораньше, но сразу после двенадцати за окном раздалось громкое мяуканье. Наш кот дома, значит кто-то чужой. Выхожу, осматриваюсь, ко мне подбегает сильно напуганная кошка. Никогда такой тут не видели, явно заблудившаяся.

Мы никак не можем пройти мимо очередной пушистой damsel in distress.

На руки просится, но попав в них пугается и начинает атаковать. На нашего кота шипит и бросается, значит в квартире её держать нельзя, шум будет на весь дом. Ветеринары тоже не берут, кошка здоровая. Накормили, сфотографировали, оставили корзину с одеялом у подьезда. Через фейсбук нашлись возможные хозяева, скинули им наш адрес. Ложились спать совсем уставшие, но понимая что устали не зря. Я как раз накануне выложил хорошую книгу с анализом образа Фреи, значит и помощь посвящённому ей животному выглядит хорошей подготовкой к Ночи Матерей.

Проваливаюсь в сон.

Мы лежим в грязи между корнями деревьев и ждём такси. Недалеко даугавпилский автовокзал, значит это Парк Железнодорожников. В ожидании я начинают есть землю. Меня это слегка смущает, я понимаю что зрелище странное. Но земля довольно вкусна, плюс из неё выкапываются в процессе миниатюрные металические предметы, похожие на римские вотивные фигурки, символические жертвоприношения, которые я люблю рассматривать в нашем (уэртингском) городском музее.

Такси подъехало. Пора платить. Человек рядом передаёт мне большую монету. Она странно выглядит и явно антикварная. Думаю цифру семнадцать, если это евро, то плата за такси слишком большая. На монете рисунок похожий на волка, спрашиваю - она чеченская?

Открываю глаза от тихого шума рядом. Алёна ложится обратно спать, её разбудил звонок в дверь в шесть утра. Но внизу никого не было.

Проваливаюсь обратно в сон.

В результате всей этой кутерьмы проснулись довольно поздно и с целым списком того что нужно сделать до отъезда. Звонок в дверь, как оказалось, был от хозяев потеряшки, они приехали утром и нашли свою кошку у нас в кусте.

Выехали в час. Светового дня осталось часа три, от части планов пришлось отказаться, оставив только поиск "рощи друидов" и праздник у друзей в Лондоне. К парку Norbury в котором находится знаменитая роща из старых тисов можно было свернуть с А24 двумя маршрутами. Когда я увидел деревья с омелой возле одного из поворотов, то понял что это и есть нужный путь.

В деревне Westhumble увидели ещё один шар омелы. По дороге до парка - последний, на тополе. В парке омелы не видно, видимо дело в том что парк больше похож на лес. Огромный, тёмный, неухоженный и залитый непроходимой грязью. Мне здесь очень нравится, нужно будет вернуться летом в хорошую погоду. Тисы тоже найдены, ими заполнена ощутимая часть парка. Дошли до точки откуда открывается лучший вид на окрестности. Решили, что пора возвращаться, и тут Алёна говорит, что подарок задуманный на новый год лучше подарить сегодня и даёт мне маленькую коробочку. Открываю, там большая медная монета. Она выглядит странно, неофициальной. На одной стороне - голова друида в окружении дубовых листьев. На другой - надпись WE PROMISE TO PAY THE BEARER ONE PENNY и цифры 1788. Ясно, восемнадцатый век, расцвет друидизма как первой неоязыческой религии.

По боку монеты идёт сообщение, что её можно обналичить в Лондоне, Ливерпуле и в Англси. Вспоминаю недавний сон с путешествием до этого острова. Затем вспомнил утренний сон. Парк, грязь, антикварная монета, цифра семнадцать - никогда на моей памяти не было столько пересечений между сном и последовавшей явью.

Этот подарок явно очень важен.

Вечером пировали с друзьями. Приятный сюрприз, сидр из Сомерсета замеченный мной в одну из прошлых поездок туда, продаётся и в Лондоне. Там интереснейшая претензия, якобы яблоки собираются в период летнего солнцестояния и разливаются по бутылкам в зимнее. Даже если это всё рекламный трюк, сидр на вкус отличный и с символичностью всё в порядке.

Ночью домой. После двух мы уже были на юге. Час на сон. Затем раскладываю руны на следующий год. Исландский Plastur. Англо-саксонский Os. Норвежский Úr и календарный Övermagi/Unger Man.

Выходим в сад с последней бутылкой сидра. Встречаем момент. Быстро царапаю на тонкой золотой пластинке старшие руны ALUGOD и прячу у себя на шее.

Перед сном проверяю в имеющихся книгах информацию про календарную руну. Похоже ничего плохого. Сравню выводы в следующий декабрь.

(23.12)

Весь день показывали тёще Брайтон. Заходя с ней в огромный блошиный рынок я оглядывался по сторонам ожидая возможные покупки для задуманной на вечер работы руками. Ничего. Взял винил с "Renaissance of the Celtic Harp" Алана Стивела, оригинальный вариант мне нравится больше семплов использованных Тибетом в "Imperium"

Вечером собрал всё что было. Коробочку доставшуюся от прадеда. Флягу "Old Thorns" с отбитым горлышком в которую вставлен сухой чертополох, найденный в прошлое зимнее солнцестояние. Бронзовый ножик с омелой в рукоятке.

Я давно понял, что эти три предмета по случайности совпадают с известной рунической формулой. Настало время нанести её на них. Обычных царапин тут не хватает, они быстро становятся не видны. Нужно царапать метал долго и нудно, сверяясь с формулой Thistil Mistil Kistil на камне из Ледберга. Потом вспоминаю, сколько раз на предметах из метала находили фразу переводящуюся как окраска рун, и ради эксперимента добавляю в царапины краску. На бронзе не получается выцарапать, пришлось использовать пластиковую часть. В остальном - завершено.

Немного думаю, и делаю тоже самое с золотой пластиной. Вчерашние царапины не видны, согласно трактовке урны из Loveden Hill профессором Пэйджем это нормально, процесс нанесения надписи важнее читаемости результата.

Но ничего не мешает повторить надпись и окрасить, сделав в итоге видимой.

(24/31.12)

Зима. Даугавписский базар. Не современный, раздражающе безликий торговый центр, а тот старый, девяностых, по которому я бродил часами прогуливая школу. Сугробы и столы с товарами под открытым небом. Даже сейчас там остался угол с подобным, раньше он таким был целиком.

Торговец уже собирается, я немного припозднился. Быстро просматриваю кассеты, останавливаюсь на альбоме Линды 96-го года. Он мне тогда нравился, но не был куплен. Не знаю, стоит ли брать через столько лет.

Больше в этом сне нет ничего. Ни сюжета, ни странности, ни страха. Только комфортное место, удовольствие от поиска и выбора и лёгкое беспокойство оттого что всё уже заканчивается. Просыпаюсь в утро перед новым годом.

Последнюю неделю, после солнцестояния, мне снятся только такие сны.

Первый был 24-го, в день смерти отца. Блуждание по квартирам типового многоэтажного дома на окраине всё того же условного постсоветского Города. Осматривание старых, пыльных предметов, напоминавших про детство. Потом анонимная женщина в одной из квартир, с которой мы начинаем заниматься столь же анонимным сексом без страха и обязательств. Проснувшись с удивлением понял, что этот сон неинтересно записывать, впервые за три года фиксации снов мне приснилась столь банальная и предсказуемая эротика с реализацией подростковых фантазий.

Вечером фотографировал черновик со стихам и записями отца. Понимая, что и об этом мне нечего писать, так как я до сих пор не могу прочитать его почерк.

На неделе был ещё один сон. Семья уехала на автобусе в центр большого приморского города, похожего на Брайтон. Я же остался на заасфальтированном берегу и медленно пошёл пешком в сторону этого центра, внимательно осматривая деревья на предмет омелы. Все шары оказались искуственными. Всё.

Теперь этот сон, ничем по сути не отличающийся от моих обычных походов по магазинчикам на выходных.

Всё это время я записывал сны, так как они меня удивляли и иногда пугали.

Если в предстоящем году мне будут сниться только такие уютные мелочи, то я наверное перестану их записывать. Не вижу особого смысла фиксировать комфортную повседневность.

|

Метки: сны солнцестояние |

Церковная Горка (08.12)/Reid (16.12)/Бритвы (18.12) |

(08.12)

Просыпаюсь от собственных слов, сказанных с явной иронией:

"Это подарок для психоаналитика, увидеть во сне Брюса Лябрюса."

Лежу в кровати с лёгким ошеломлением. В том, что помню из сна, нет никакого дешёвого фрейдизма. До будильника ещё пара часов, решаю доспать и обдумать всё за завтраком.

В привычке записывать сны есть нечто фальшивое. В момент пробуждения сон воспринимается цельным, все его образы существуют сразу, рядом, в этом самом моменте. Дневное сознание уже пытается структуировать его, найти последовательность действий. Далеко не факт, что единственную возможную. Сон как литературный текст неизбежно включает в себя измерение, отсутствовавшее в сне как переживании. Частично отражает, но не передаёт.

В этот раз я никак не мог структуировать воспоминание. Хорошо помню что и где происходило, но в центре сна словно осталась раздражающая пустота.

Это снова был Даугавпилс, церковная горка, на которой с детства знаком каждый камень. Лето. Светло. Мы на перекрёстке 18.Novembra и Varšavas. Машин нет.

Алёна разговаривает в центре перекрёстка с неким человеком и я знаю что этот разговор невероятно важен. Но именно тут пустота, я не помню дневным сознанием, кто именно этот человек и в чём состоит такая важность.

Сам я наблюдаю за разговором со стороны, явно на подстраховке.

Они переходят до Борисоглебского Собора, я иду за ними через дорогу и останавливаюсь у польской школы. Возле неё маленький садик, не существующий в реальности. Моё внимание привлекают туннели среди цветов, похожие на искуственные норы. Это явно для содержания норных животных, такое я видел на фото из приютов для барсуков. Говорю садовнику, что это бесполезно, в Даугавпилсе никто не будет так содержать диких зверей. Садовник молча усмехается. Поворачиваюсь к собору и тут мне становится смешно от сюжета сна и я говорю шутку, от которой просыпаюсь.

Всё утро думал о сне. Пока шёл на работу (машина опять сломалась, явно пора покупать новую) наткнулся на дерево посреди тротуара. Раньше я думал что оно проломило асфальт, сейчас же увидел, что это старый полумёртвый тис. Ему точно сотни лет, скорее всего куда больше. Напротив церковь, он мог рости здесь до неё и асфальт точно положили вокруг него. (На обратном пути проверил, бывший центр деревни, первая часть церкви построена в XI веке) Эта встреча снова напомнила про церковную горку, смысл диалога явно связан с местом, где он происходил.

На работе детали сложились и я, с явным опозданием, расхохотался. The Second Coming. Глупый авангардный фильм, который я как раз посмотрел во время поездки в Даугавпилс. Там играл Лябрюс, и я дико удивился тому, что человек с столь лихой репутацией выглядит как маленький вежливый интеллигент. Именно так выглядела фигура, с которой там говорила Алёна. Весь этот фильм состоит из бессмысленных, но якобы очень важных диалогов. Мои перемещения были перемещением камеры.

Даже финал был лишь сломом четвертой стены.

Reið

(16.12)

Несколько раз просыпался в поту от очень неприятных снов. Запомнил два. Оба такие, что не хотелось их запоминать.

Во первом мне прислали ссылку на видео с авангардным спектаклем, в котором участвуют мои бывшие друзья. Прислала одна из подруг тех времен, написав что это будет смешно.

Тёмная сцена. Люди, которых я некогда очень любил, но сейчас к большинству отношусь с неприязнью, разыгрывают сцены из нашей прошлой жизни в максимально условной манере. На сцене с конфликтом, которого не было в реальности, одна из девушек срывает с себя всю одежду и убегает со сцены в истерике. С злорадством нажимаю на паузу, и просыпаюсь от раздражения на то, что её нажал.

Засыпаю обратно и оказываюсь в постапокалиптическом Даугавпилсе, где по неясной причине в один момент погибли почти все жители, а оставшиеся в живых сходят с ума и охотятся друг за другом.

Прохожу мимо банд на машинах, проносящихся с дикими воплями. Всё это весело, красочно и напоминает мультфильм.

Захожу в дом на Марияс. Поднимаюсь в квартиру, где меня встречает мать в крайне сварливом настроении. Раздражённый сажусь за стол. Думаю о том, что в соседской квартире на последнем этаже прячутся оставшиеся в живых члены семьи. Нужно поднятся и проверить как они там.

На этом моменте меня, на долю секунды, словно накрывает волной безумия, происходяшего снаружи. Мои мысли темнеют, становятся хищными, полными крови. Люди в соседней квартире вдруг становятся лёгкими жертвами.

Долю секунды я наслаждаюсь этой лёгкостью и кровожадностью. Затем с ужасом прихожу в себя, понимая что стал опасен для всех родных и близких. Сижу, обхватив голову руками, пока не просыпаюсь.

Весь день хожу с противным ощущением, будто наглотался гнилой воды смешанной с кровью. Суперэго, конечно, стоит на страже, выкидывая даже из неправильных снов. Но сами сны напоминают о том, что в моём прошлом, а значит и в подсознании настоящего, вполне присутствует эта архаическая смесь из злобы, эгоизма и комплексов, приводящая к токсичной маскулинности. Жизнь убедила меня в правоте синей таблетки, но внутри меня, как и у всех нас, сохраняется тьма. Всё, что я могу, это помнить о ней и не лгать самому себе.

Всё эти мрачные мысли хорошо резонировали с работой по подготовке нового амулета для купленной накануне машины. Мой старый форд снова встал, и цена детали на замену убедила даже такого упрямца как я в том, что хватит хлестать умирающего коня. Вместе с новой машиной я решил обновить и амулет, что быстро привело к небольшой теоретической проблеме.

Амулеты для меня - нечто вроде якорька, предмет напоминающий о ритуале и изменённом им сознании. Возвращающий при необходимости набор определённых символических ассоциаций.

Последние пять лет ассоциации возвращали меня в начало декабря 14-го года. К первому сознательному ритуалу с практической целью и использованием рунической символики.

Тогда я просто пытался прорвать психологический барьер мешавший сдать на права. Провёл импровизированный ритуал с медитацией на руну Raido как архетип движения, и к моему изумлению это полностью изменило настроение и манеру вождения.

Потом я думал о ритуальном предмете в машину, но подаренное мне колесо Тараниса несколько смутило кровожадностью божества, в честь которого сжигали заживо. В итоге сделал амулет с вышеупомянутой руной из обломка камня, использованного в первом ритуале.

В последующие пять лет я много читал по теме, и всё яснее становилось, что пара из пятой и рун явно связаны с образом громовежца, его колесницы и пламени. То есть на самом деле это были графические варианты всё того же колеса Тараниса, явно повлиявшего на германское представление о Торе. На первый взгляд германский вариант не выглядел столь двусмысленным, достаточно добродушная сила и "друг людей". Но недавно я нашёл в сети латинский оригинал и английский перевод "Gesta Normannorum". В описании кровавого ритуала вызова попутного ветра действительно призывался "thur deum". Сам метод жертвоприношения, удар по голове тупым предметом, явно соответствовал функции "силы". И это проясняет многое: авторы "Life and Death of a Druid Prince" Энн Росс и Дон Роббинс считали что в тройном жертвоприношении человека из Линдоу удар по голове символически заменял сожжение в честь Тараниса. В описании погребения Бальдра Тор выполнял функции жреца, освящая молотом костёр, в который отправил карлика Лита. Плюс убийство викингами архиепископа Эльфхеаха ободом топора и целая серия сожжений вместе с домом в сагах, прямо описываемой как ритуальные в саге об Инглингах и неприемлимые для христиан в саге о Ньяле. С интереснейшей аналогией в виде истории варяжских мучеников Феодора и Иоанна, убитых в своём доме незадолго до дня Перуна.

В новую машину тоже напрашивалась пятая руна, только теперь с пониманием её тёмной стороны.

Вечером вздохнул. Взял бронзовую секиру Перуна, купленную в Риге. У меня раньше была серебрянная, но она очень символически потерялась сразу после решения не начинать драку на одном концерте с пьяным скином. Решение было вменяемым, мне нужно было всю семью назад везти, но явно далёким от воинского архетипа. Новая секира дешевле и адекватнее по материалу.

Выкладываю на ней веточками рябины, никогда не касавшейся земли, первую руну слова Reið. Заливаю суперклеем. Жду пока окаменеет.

Амулет, как психологический якорь, должен напоминать о всех составляющих архетипа. Не только о той, что нравится.

(18.12)

Мы с братом опаздываем.

Я должен посадить его на поезд, недалеко за полем станция.

Но мы идём вдоль странной линии старых зданий, параллельных железной дороге и тут очень интересно.

Заходим в нечто вроде бани смешанной с цирюльней. Средневековые стены, клубы пара, мрачные люди прямо в тазах точат огромные, пугающие но очень эффектные бритвы. Они выкованны из тёмного метала и больше похожи на мечи, но это именно бритвы.

Мы не моемся и не стрижёмся, просто смотрим на них как завороженные.

Они красивы.

Когда наконец-то выходим, я смотрю на часы и понимаю, что уже два. Он должен был уехать утром, но я не проследил, снова потеряв счёт времени.

Понимаю, что ожидающая его мать будет в ярости и что она будет права, так как я реально виноват. Снова ощущаю былую беспомощность, но внезапно говорю брату, что её поведение объяснимо. Она просто боится за нас и предстоящая вспышка злобной агрессии будет вызвана всплеском адреналина в крови.

Такая простая мысль ни разу не приходила мне в голову в детстве, поэтому она стала диссонансом выкинувшим меня из сна.

|

Метки: сны |

Обыск (27.11)/Удел (28/29.11- 01/02.12) [Централ/Зимние птицы/Белоснежная ткань/Секретик] |

(27.11)

Выглядываю в окно спальни. Даугавпилс. Улица Марияс. Лето.

Возле гаражей стоит полицейский автобус, похожий я видел у спецназа Омега. Выглядываю в окно комнаты - вдоль стены соседнего дома крадутся две тени в полном облачении. Становится интересно, они явно не к нам, а к соседям снизу.

Спускаюсь во двор и заглядываю в окно первого этажа. Соседкой, к моему удивлению, оказывается моя тётя из Пскова. Её выводят из комнаты, и проводящие обыск следователи начинают обсуждать между собой дело. Диалог совершенно неправдоподобен и похож сразу на плохие детективные сериалы и пародии на них. Соседка невиновна, но её нужно запугать и закрыть, с целью выманить настоящего преступника, скрывающегося в семье. Меня возмущает такая наглость, но одновременно становится ясно, что это всё не реальность.

Как всегда, с моментом осознания вся иллюзия связности сюжета полностью разваливается. Между первым и вторым этажами открывается железная дверца, откуда, с клубами пара, начали вываливаться продукты. В логике сна это была огромная посудомоечная машина, общая для всего дома. Перед обыском соседи кинули в неё какие-то вещи и вот они прошли полный цикл.

У моих ног с хлюпаньем упала большая картонная коробка, отсыревшая насквозь. Открываю её, смотрю на белую, расплывшуюся массу и громко спрашиваю, не хочет ли кто нибудь варёных бананов?

С разных концов двора ко мне подходят люди, вижу среди них знакомых филипинцев и просыпаюсь.

По дороге на работу думал о том, что моё ночное я буквально живёт в нашем старом доме. Потом с удивлением понял: ни в одном из записанных за три года снов ни разу не появлялась тюрьма. Аресты, обыски, партработа: все детали того десятилетия возвращаются во снах, но самый серьёзный и травматический опыт словно остаётся в слепом пятне.

Удел (28/29.11- 01/02.12)

***

Централ

(28.11)

До поезда час, поэтому вышел из автобуса на пару остановок раньше и пошёл до вокзала пешком через старую Ригу. Билет назад куплен на утро субботы, то есть в эту поездку другой возможности не будет. Похороны и сразу назад.

В "старушке" с удивлением ощущаю полузабытое чувство, ностальгию. Особенно проходя через "квадрат", мимо бывшего музыкального магазина, ставшего рестораном. В стороне виднелась бывшая "стекляха", дешёвое кафе куда нас пускали бесцельно сидеть ночью. Теперь там торгуют бургерами.

Сел в поезд, неожиданно полный. Учитывая дату и время, повернулся к окнам на другой стороне, и начал ждать новой встречи.

Семнадцать лет. Тем, кто родился в тот год, скоро можно будет голосовать.

Странно, но я не в этот раз вспомнил про годовщину ареста. Зато день, когда нам выбрали меру пресечения и отвезли в Централ вспомнился во всех подробностях, во многом благодаря очередному мрачному совпадению. Проверяя маршрут (мир стал маленьким, но всё равно на дорогу с пересадками нужно потратить весь день) я с ужасом понял, что около шести часов поезд проедет прямо мимо пятого корпуса. Тогда меня завели в него примерно в это время.

Саму дату я запомнил, так как это день выхода первого номера газеты Лимонка, праздновавшийся своими как день рождения Партии. В то утро у меня было вполне праздничное настроение. Камеру развезли на следственные действия, я был в ней один, впервые за восемь дней. Предварительный арест был на десять, и это уже четверг, если бы они опоздали с бумагами в пятницу, то пришлось бы выпускать. Разумеется, около двенадцати попросили с вещами на выход, посадили в один воронок с подельниками. Ольгу подняли на суд первой, и вернувшись она с неизменной улыбкой показала пальцами решётку. Потом я описал этот момент в крайне посредственном верлибре.

Два месяца предварительного. Прямиком в Централ. Осталась фотография, сделанная тогда при регистрации, они поместили её на свидетельство о освобождении. Я там худой, заросший за восемь дней и с совершенно пустым взглядом. Даже не напуганным. Обречённым и смирившимся с этой обречённостью.

Нас с Артуром не могли держать вместе в карантине, мы были подельниками по очень серьёзному делу. Поэтому около шести меня вывели. Впервые я прошёл по внутренней части тюрьмы. Было темно и холодно, но снега ещё не было. Я пытался бодриться и шутить с конвоиром, но это шоу было явно неудачным. В пятом корпусе меня кинули на ночь в холодную камеру без удобств, скорее похожую на средневековую келью. Мимо проходил последний поезд в Даугавпилс, он десятилетиями идёт в одно время.

Память слегка подвела, или они используют другие рельсы. Поезд не просто проскочил мимо пятого, он медленно проехал периметр. Центральный вход, первый корпус, пятый - всё крупным планом.

В Даугапилсе брат пожалел, что я не остаюсь на день рождения бабушки, и я понял, что планируя поездку совершил серьёзную ошибку.

***

Зимние птицы

(29.11)

Приходим утром. Молодая девушка продолжает отпевать, ночью они сменялись. После нас пришёл батюшка, это беспоповцы, но особых отличий от образа священника со стороны заметить сложно. Он, вместе с двумя оставшимися чтицами, последовательно зажигает все свечи в храме. Электрического света нет, но люстру с зажжёнными свечами всё таки поднимает вверх мотор. Его шум странно сочетается с продолжающейся читкой священного текста.

Поворачиваюсь к окну. Дерево оккупировал стая воробьёв. После знакомства с "Воробьиной Ораторией" я помню, что они психопомпы. Их появление к завершению ночи казалось важным.

Потом старообрядческий ритуал, интересный со стороны, но чуждый мне. Батюшка был строг до грубости, Алёна потом сказала что ей это понравилось, как единственный правильный способ удерживать закрытую общину в враждебном окружении. Тело тестя было совсем худым, невозможно было в нём узнать того весёлого, общительного и властного человека. Он в целом изменился перед смертью, ушло всё наносное.

Конечно в последние дни он видел святых и богородицу, он был в этой традиции и силы пришли за ним.

Чем дальше я от христианства, тем меньше во мне враждебности к нему.

Гроб уносили под наблюдением изучавшей соседнюю крышу сороки. Закапывали под громкое чириканье стаи синиц.

Зимние птицы, которые не улетели в Ирий. Словно остались на некой границе.

***

Белоснежная ткань

(01.12)

Проснулись очень поздно. Во сне взорвалась Игналина, и улица Марияс стала Припятью. Мы собирали там радиоактивные материалы с поверхности и прятали в подвал.

Когда за нами приехали эвакуаторы я понял, что все предметы, дорогие нам, тоже впитали радиацию и то, что я держу в руках отравляет мой организм. Но не хочу ничего бросать.

Созваниваюсь с бабушкой. Я думал что у неё вечером собираются, как раньше. Но в этот раз все будут в три часа дня, мы не успеваем, нужно сперва заехать на кладбище до заката. Покупаем цветы, берём такси, заезжаем к ней скинуть подарки, орхидею не стоит носить по холоду. И едем к отцам. У Алёниного в горке песка видно углубление, судя по следам лап некое животное весело копало нору или что-то искало. Оставляем рядом смешную кружку, он всегда их любил и коллекционировал.

Алёна прощается с ним, оставляю её одну и бегу к вершине холма. На кладбище ещё не растаял снег, в отличии от города. Оно выглядит белым как его стихи.

Принёс с собой поллитра медового сбитня, это ближе всего к медовухе из доступных в Даугавпилсе напитков. Очертил им круг. Поздравил с днём рождения его матери. На последней живой туе - белое полотенце в пыли и могильной земле.

Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань.

Все эти дни я думаю о одале. Уделе. Родной земле и наследстве, последней из старших рун, . Смерть старшего представителя одной из ветвей моей большой семьи окончательно закрепило осознание того, что эта семья есть. Что я не тот выродок и одиночка, каким себя твёрдо видел в юности. У моей семьи есть три ветви и я ощущаю себя безумно близким к каждой из них. Разбирая вещи покойного, включая экзотику вроде золотых монет, я встретил самодельный зековский нож с костяной рукояткой, при первом взгляде на который я понял что это моё. То, что нельзя купить, только получить в наследство.

Эта белая ткань с землёй, в которую был зарыт отец, тоже ощущается как символ удела.

Праздник у бабушки был на удивление веселым. Она явно счастлива редчайшему случаю, оба внука и обе внучки одновременно в городе. У неё на шкафу всегда стоит старая фотография с нами, ещё совсем детьми. С удовольствием повторили позы, но теперь уже с четырьмя поколениями в одном кадре.

Вечером пошёл густой снег. Мрачная и неприятная Латгалия полностью преображается под ним, так что снова ощущаешь ностальгию.

По дороге домой встретили беременную чёрную собаку, явно на грани родов. Она искала удобное место в снегу и злобно рычала на нас. Уже думали насильно тащить в тепло, но её всё таки нашёл взволнованный хозяин.

***

Секретик

(02.12)

До автобуса в Ригу ещё час. Заказал такси до родной Марияс. Она мне столько раз снилась за последние месяцы, что было необходимо обновить впечатление.

Всё в снегу. Необычно много берёз, я никогда не понимал что рос среди них. Вся роща, спускающаяся к заводу, состоит из них. Значит и отец рос среди них, березы в его стихах были далеко не абстрактными. Это были городские деревья на маленькой улице.

Одно из них растёт прямо возле дома, по моему я его смутно помню. Ему по виду вполне может быть лет сорок. Пара наростов образуют нечто вроде глубоких чаш.

Выхожу к гаражам. Возле третьего дома копают землю, видимо ремонтируют трубы. В день смерти тестя я прочитал в новостях с родины, что при раскопке траншеи нашлись кости двух человек, явно старые. Вчера на празднике это обсуждалось, решили что это могли быть пациенты из больницы, бывшей на месте улицы в войну. Мы всё детство играли над ними.

По статье я решил, что раскопали то место, где я тогда потерял секретик. Вырыл ямку в земле, положил монеты и игрушки, накрыл стеклом и зарыл. Потом пытался найти, но спрятал слишком хорошо.

Но раскопано всё дальше, на пути к заводу. Он всё ещё может быть спрятан. Постоял. Повернулся. Снова подошёл к берёзе и с пятой попытки закинул монету в одну из естественных чаш.

Они высоко, это было непросто.

Спускаясь к городу посмотрел на завод. Два холмика, про которые думал что их срыли при строительстве стоянки для рабочих, стоят ни капли не изменившись. До того как доступ к ним закрыли стройкой, я часто играл на них. Однажды, в центре очередной сложной символической игры я вдруг нашёл кольцо. Наверняка медное, но маленькому ребёнку оно показалось золотым. Я ведь слышал про расстрелы евреев и что в могильниках находят предметы. На момент находки я был так глубоко в иреальном состоянии, что как лунатик поднялся на холмик, подошёл к заполненной водой железной трубке, глубоко воткнутой в землю, и кинул его внутрь.

Когда пришёл в себя, был очень зол на свою глупость. Мы жили в жуткой нищете, и настоящее золотое кольцо могло бы помочь матери. Но у меня тогда легко включалось ритуальное поведение с полноценными ритуалами, за которые потом было стыдно. Сейчас я включаю это состояние самостоятельно.

Всё чаще задумываюсь о том, что никто на самом деле не взрослеет. По крайней мере из тех кого я знал.

На подьезде к Риге понял, что мне некому звонить. Только один близкий человек из некогда огромной суррогатной семьи. Один в Даугавпилсе и одна в Риге.

Договорился о встрече с ней. Пошёл гулять по столице. По сильному снегопаду. Понедельник, все музеи закрыты. Знакомство с балтскими и ливскими идолами нужно будет включить в планы на следующий раз. Зашёл в любимую ювелирку с копиями древних украшений. Взял бронзовую секиру Перуна, вместо потерянной, и серебрянную лунницу Алёне, весной мы нашли на море два металическиъ обломка похожей формы. В одном парке наткнулся на точную копию ливского идола, запертого в музее. Если ливы действительно были бьярмами из саг, то оригинал может быть описанным в них идолом Юмалы. Ничего не мешает поклонятся ему прямо в парке.

Ближе к вечеру встретились с Алиной. Провели отличные часы рассказывая новости о общих знакомых.

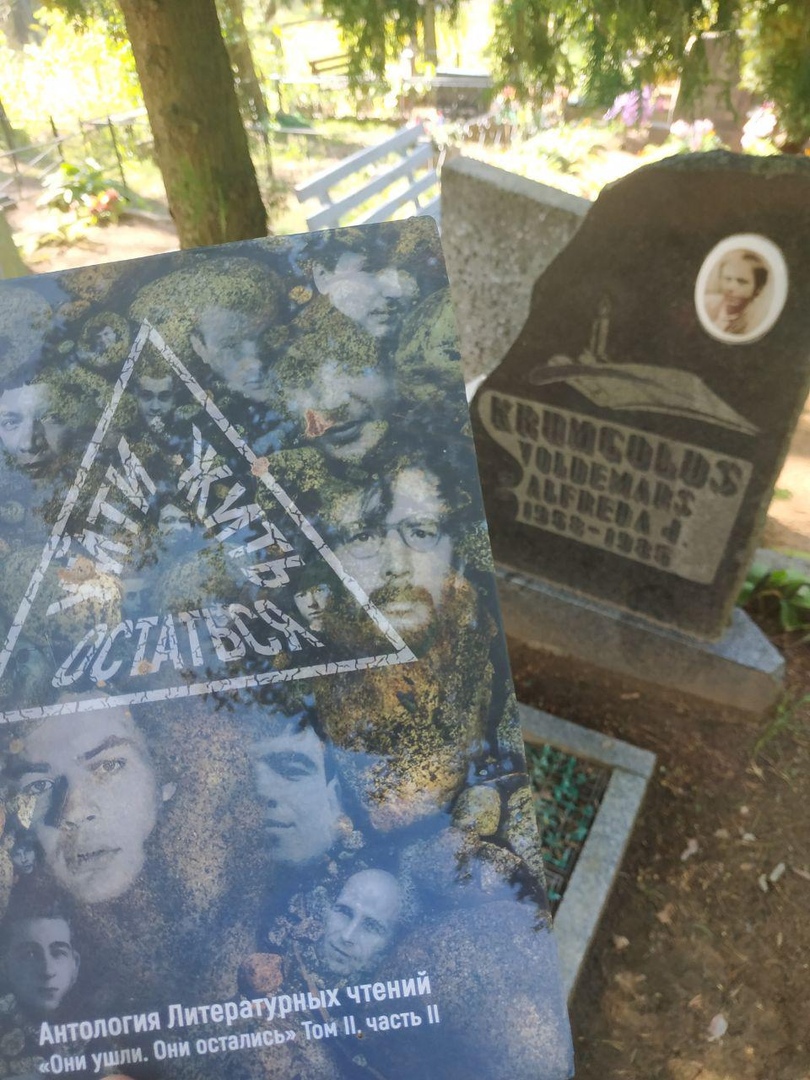

Дошли до вокзала, и я показал ей главную покупку этого дня. Проверил по приезду рынок и нашёл там последний оставшийся музыкальный киоск. И там, среди прочих дисков и кассет, нашёлся "Прыг-Скок" от лучшего психоделического проекта в истории русской музыки. Сама кассета чёрная, явно переписанная, не оригинал от "ХОР". Но буклет полный, и его лицевая сторона выцвела на солнце, породив изумительно красивый эффект. Она явно все два десятилетия стояла под стеклом, никому не нужная.

Ещё одним забытым секретиком, осколком тех странных лет.

|

Метки: сны Латвия |

Годзилла (18.11)/Медовуха (22.11)/...to flame in the dark (23.11) |

(18.11)

Фильм о Годзилле, глупый но увлекательный. Сам тип монстра хорошо знаком, это не ранние фильмы Хонды, а "эпоха Хэйсэй", популярная у нас в начале девяностых. Один из этих фильмов я тогда даже в кинотеатре посмотрел, под названием "Легенда о Динозавре 2".

По сюжету конкретно этого фильма два безликих разнополых персонажа преследуются монстром. Герой бежит в космос, героиня спасается в экзотических уголках Земли, на каждый из которых обрушивается гнев преследователя.

В решающий момент героиня заперта в деревне под склоном гор и почти настигнута. Но ей на помощь приходит герой, осознавший что его не преследуют в космосе и вернувшийся узнать, в чём дело. Они вместе уезжают на мотоцикле через туннель ведущий сквозь всю горную цепь. Пущенный им вслед световой луч сжигает машины, но останавливаетая автоматическими противопожарными заслонками.

На этом моменте происходит переключение условного "я" из позиции наблюдателя в участника и сон приобретает черты кошмара.

Снова Даугавпилс. Снова родная улица Марияс. Стою на склоне холма и с тревогой смотрю в небо. Ещё ничего не видно, просто серый, промозглый вечер. Но я знаю что оно уже движется со стороны центра города.

Бежать всё равно некуда, возвращаюсь в свою старую квартиру. В ней вечеринка. Десяток незнакомых мне пьяных людей бродят из комнаты в комнату. Я не пью, слишком сильная тревога. Смотрю в окно, из которого виден только соседний дом. Внезапно понимаю, что слишком рано, ещё не должно быть так темно. Это тень. Оно уже пришло и стоит, нависая над домом.

Ко мне подходит пьяный парень и говорит, что ничего страшного. Есть заклинание, которое звучит как детская считалка. Если его произнести, то оно исчезнет. Я не верю ему, всё слишком просто. Но произношу нужные слова. За окном светлеет.

В следующий момент меня выкидывает из сна будильник, причём я открываю глаза с пониманием, что именно этого звука и ждал.

(22.11)

Старый трёхэтажный дом, стоящий на возвышенности, к которому нужно подниматься по не менее старой лестнице.

Мы идём туда компанией за медовым самогоном.

Я заранее представляю себе густую, золотистую жидкость.

Один из нашей компании говорит, что ему не интересен алкоголь и он идёт туда за текстом детской книги, одной из повестей Булычова. Причём по логике сна речь шла не о физической книге, а именно о тексте.

Мы спорим о том, что важнее, текст или медовуха, но по дружески, без злости. На полуслове меня вырывает из сна разговор рядом. Алёне позвонили посреди ночи сообщить что её отец всё-таки умер.

Он продержался в хосписе больше месяца, я уже думал что выберется.

Проваливаюсь обратно в сон. В нём у меня происходит тяжёлый разговор с сильно нервничающей бабушкой, по поводу наследства. Там её беспокоит, реально ли я согласен на решение, уже принятое нами в реальности. Успокаиваю её. Выхожу в другую комнату, больше похожую на большой тёмный зал или ресторан. В ней пьёт давно покойный дед, причём его обслуживает слуга во фраке, подающий напитки. Последнее поражает даже там, дед был простым и гордым рабочим, не нуждавшемся в лакеях. Приглядываюсь и понимаю, это какая то игра. Слугу изображает один из его старых друзей. Они переглядываются. Подмигивают друг другу и я снова просыпаюсь.

С утра разрабатывали логистику предстоящих похорон. Решили поставить их на 29-ое, оптимальное для всех число.

Заехал на работу, подписать заявление на срочный отпуск. Выходя из неё я пошёл через неустроенную, заросшую часть стоянки и начал записывать в смартофон сон. Вдруг резко остановился, едва не наступив на мёртвую лису. Уже давно мёртвую, она полусгнила и мумифицировалась. Значит я мимо неё десятки раз пробегал торопясь на работу и не смотря под ноги, потом проходил назад вечером в темноте.

Мне трудно считать совпадением такую находку в такой день.

Вечером собрался и вернулся к работе. Тело настолько не замечают, что над ним поставили машину, ещё пара сантиметров и пришлось бы выдирать из под колеса.

Рядом парк. По большей части обустроенный, но есть замечательная своей дикостью полоса из деревьев и кустов между стеной и теннисным кортом. Один раз там даже поселился на пару дней неведомым образом залетевший в городскую черту фазан. Лиса явно чувствовала себя там в безопасности.

Нахожу подходящее дерево. Разросшийся падуб. Под ним, у стены, нора. Оставляю там. Делаю глоток обжигающе крепкой тридцатипятиградусной литовской медовухи.

Дома предлагаю выпить за покойного тестя. Выливаю в стакан остатки медовухи. Задумываюсь и добавляю в неё мёд. Смешиваю, пока не получается густая, золотистая жидкость, которую видел во сне.

...to flame in the dark

(23.11)

Сны снова расфокусируются, тонут в мутном тумане. Утром вспоминаешь только обрывочные фрагменты не обрабатываемые дневным сознанием.

В этот раз помню только то, что ухаживал, сильно смущаясь, за двумя аутичными девушками в неком салоне, похожем на парихмакерскую, убеждая их отдать мне бесплатно палочки для термоклеевого пистолета.

Девушки твёрдо отказывают. На стене телевизор, на экране Трамп танцует под японскую поп музыку.

Проснулся на полчаса раньше, именно с целью заехать в центр города и купить вышеупомянутые палочки. Неудачно, как и было во сне.

После работы заскочил в другой магазин и взял строительный клей.