Однако теперь речь шла не просто о лабораторных пробах, а о десятках, затем сотнях, позже тысячах заболевших и так называемых вибриононосителей. Сопоставимая по масштабам эпидемия холеры за весь советский период была зафиксирована только в 1942–1943 годах, когда в зоне поражения оказались Восточная Украина, Поволжье, Кавказ и Средняя Азия.Первые заболевшие и жертвы холеры появились в середине июля 1970 года в Батуми, где страшный диагноз был поставлен 17 жителям, один из которых скончался на следующий день после госпитализации. Несколько позже сформировался крупнейший очаг эпидемии в Астраханской области, где в общей сложности заболело свыше 1270 человек. В Одессе за период с 2 августа по 9 сентября заболело 126 человек, из которых 7 умерло. Главной причиной смертей было стремительное обезвоживание организма (за сутки больной теряет более 30 литров жидкости), а также внезапное обострение хронических заболеваний на фоне общего истощения физических сил.

7 августа 1970 года первый случай смерти от холеры был зафиксирован в Керчи – умер 73-летний сторож морского причала. В последующие дни в городе было выявлено еще свыше 150 заболевших, а число погибших здесь достигло 6 человек. Именно Астрахань, Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были закрыты на полный карантин. Однако, несмотря на попытки блокировать очаги эпидемии, инфекция стремительно распространялась по стране.

Так, в Волгограде было выявлено 30 заболевших, в Умани – 14, Новороссийске – 13, Махачкале – 12, Тирасполе – 8, Саратове и Кирове – по 6, Куйбышеве – 5, Кишинёве – 4. Единичные случаи заболевания фиксировались в Москве, Ленинграде, Перми и десятке других городов. В таких случаях медики ограничивались полной изоляцией заболевшего и его окружения, что впоследствии сыграло свою положительную роль.

Для борьбы с эпидемией при Минздраве СССР была создана Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ВЧПК), имевшая очень широкие полномочия. К разработке мероприятий по борьбе с эпидемией были привлечены ведущие ученые-медики. Повсеместно создавались оперативные штабы из представителей местных властей, усиленные прикомандированными специалистами из других городов. Несмотря на то что эпидемия не предавалась огласке, в борьбу с ней в той или иной степени включился весь Советский Союз.

"РЕЗЕРВАЦИИ" В КЕРЧИ ИЛИ 160 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НА КАРАНТИНЕКак только в Керчи были зафиксированы первые смертельные случаи, вызванные холерой, город и его окрестности были объявлены карантинной зоной. Теперь въехать сюда могли только те лица, которые участвовали в противоэпидемических мероприятиях и имели специальный пропуск. Выезд из города стал возможен также только по пропускам, которые выдавали после так называемой обсервации – не менее чем 5-дневного пребывания в специально созданных медицинских учреждениях (обсерваторах) под строгим контролем со стороны врачей.

Такие обсерваторы, которые в народе окрестили "резервациями", обычно создавались в зданиях школ, техникумов, пансионатов, пионерских лагерей и даже в поставленных на стоянку железнодорожных составах. В Одессе для создания обсерваторов использовались также морские суда Черноморского пароходства, в том числе комфортабельные круизные теплоходы "Шота Руставели" и "Тарас Шевченко".

Обсерваторы не заменяли стационарные медицинские учреждения, а дополняли их – служили для временной изоляции тех, кто не имел явных признаков заболевания, но гипотетически мог являться носителем холерного вибриона вследствие нахождения на зараженной территории. Во время эпидемии 1970 года в масштабах всего СССР через обсервацию прошло около 180 тысяч человек.

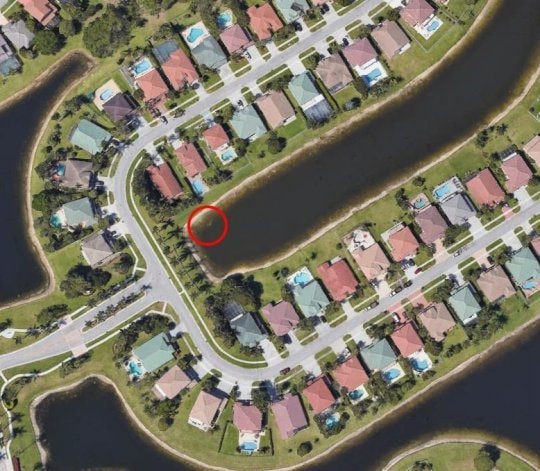

Непосредственно в Керчи оказалось временно заблокировано около 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч приезжих, по разным причинам оказавшихся здесь на момент начала эпидемии. Охрана границ карантинной зоны осуществлялась не только правоохранительными органами, но и армейскими подразделениями.

Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Крымского полуострова было привлечено более 9,4 тысячи военнослужащих, 26 вертолетов и 22 сторожевых катера. По периметру керченской карантинной зоны сначала было создано 28 сторожевых постов, но затем их количество пришлось увеличить до 96.

Также военные и правоохранители в случае необходимости обеспечивали принудительную госпитализацию или обсервацию тех лиц, которые по каким-то причинам отказывались следовать указаниям медицинских работников.

В секретных сводках керченских властей, описывающих ситуацию первых недель после введения карантина, сообщалось следующее: "Среди иногородних есть случаи проявления нервозности, недовольства в связи с вопросами их обсервации и выезда из зоны карантина, в связи с чем у райисполкомов и горкома партии собираются группы иногородних".

Здесь же описываются принимавшиеся в данной ситуации меры, носившие информационно-разъяснительный характер: "В городе [Керчи] ведется непрерывная разъяснительная работа среди населения по всем каналам пропаганды: местному радио, на страницах местной газеты, проводятся беседы медработников, политинформаторов и агитаторов, систематически выступают перед населением и особенно перед иногородними ответственные работники горкома партии".

Особое упоминание приезжих в тексте не случайно. Судя по всему, именно они были наиболее подвержены панике и проявлениям негатива (похожая ситуация наблюдалась, например, и во время знаменитого крымского землетрясения 1927 года). На этом фоне было зафиксировано около 200 попыток прорыва керченской карантинной линии, пресеченных силовиками.

Известно, в частности, что 19 августа 1970 года был задержан шофер местной птицефабрики Т., который на служебном автотранспорте пытался тайно вывезти из карантинной зоны 9 человек, причем исключительно иногородних. Впоследствии суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ. Для бегства из карантинной зоны также пробовали использовать рыбацкие лодки и другие маломерные плавсредства.

Ситуация с иногородними несколько успокоилась только после того, как стало известно о принятии 23 августа 1970 года распоряжения Совета Министров СССР, по которому всем вынужденно находящимся в зоне карантина были продлены командировки или отпуска с сохранением заработной платы. Планомерная эвакуация успешно прошедших обсервацию гостей Керчи началась в сентябре, когда из города стали ежедневно выпускать до 1500 иногородних. К концу сентября карантин в Керчи, также как в Астрахани и Одессе, был снят.

ВЕЛИКИЙ КУРОРТНЫЙ ИСХОД

ВЕЛИКИЙ КУРОРТНЫЙ ИСХОДА что же происходило на остальной территории "всесоюзной здравницы"? Как уже говорилось выше, Крым в те годы ежегодно посещало около 5 млн туристов и отдыхающих, однако лишь 1,2 млн из них прибывали сюда по путевкам. Остальных 3,8 млн человек были так называемыми неорганизованными рекреантами, или, попросту говоря, "дикарями", которые самостоятельно планировали свое путешествие и предпочитали либо походный (стихийные палаточные лагеря и автостоянки), либо "оседлый" (аренда жилья у местных жителей) способ размещения.

После получения информации о начале эпидемии вопрос с организованными туристами решился довольно быстро. Специальным решением были отменены заходы в крымские порты всех круизных судов, в том числе с интуристами на борту, а также аннулированы новые заезды по путевкам в крымские здравницы, турбазы и пионерские лагеря. Для отсечения новых потоков неорганизованных рекреантов на всех въездах в Крым были созданы специальные посты ГАИ, разворачивавшие восвояси пытавшихся въехать на полуостров автотуристов, а железнодорожные и авиационные билеты в крымском направлении на всей территории страны стали продавать только при наличии крымской прописки.

Однако указанные меры не решали проблем тех "дикарей", которые уже находились на крымском побережье. Речь шла о десятках или даже сотнях тысяч человек, количество и местоположение которых могло быть установлено лишь очень приблизительно. Власти Крыма посчитали, что такое большое количество неорганизованных отдыхающих будет сложно подвергнуть обсервации, к тому же случаев заболеваний холерой в Крыму за пределами Керченского региона на тот момент зарегистрировано не было.

Поэтому было принято решение организовать досрочный выезд этого контингента отдыхающих с территории Крымской области. Для этого местным властям было поручено "провести массовую разъяснительную работу, не делая акцента на заболевании", чтобы "не допустить излишней паники". Выезжающие автотуристы обеспечивались горюче-смазочными материалами и очищенной питьевой водой.

На пути их следования создавались многочисленные кордоны, где колеса автомобилей обрабатывались специальным дезинфицирующим раствором, а имеющиеся у пассажиров скоропортящиеся продукты, овощи и фрукты безжалостно изымались. Для эвакуации отдыхающих, не имеющих собственного автотранспорта, было дополнительно привлечено не менее 10 железнодорожных составов, 16 пассажирских самолетов и десятки автобусов.

С технической точки зрения эвакуация приезжих была проведена достаточно успешно. Однако, учитывая масштабы происходящего, совершенно невозможно было сохранить в тайне истинную причину данных мероприятий. По воспоминаниям ялтинской журналистки С.Сухановой, в августе 1970 года все местные функционеры во главе с первым секретарем горкома партии и председателем горисполкома лично ходили по общественным пляжам Ялты и в громкоговоритель объявляли неорганизованным отдыхающим об обнаружении в Чёрном море холерного вибриона и необходимости срочно покинуть город.

Один из старожилов даже утверждал, что видел, как в Ялте пляжи очищали от нежелающих покидать их туристов с помощью пожарных брандспойтов. Впрочем, другими источниками и устными свидетельствами эта информация не подтверждается.

Однако некоторые рекреанты не спешили уезжать, ссылаясь на то, что они "потратились на дорогу, на квартиры и здесь намерены остаться до конца отпуска, пусть даже вместе с этим самым вибрионом". Вход на оборудованные пляжи был закрыт, там были размещены запретительные знаки и дежурили представители правоохранительных органов. Проведенные в Одессе медицинские исследования показали, что около 85 % заболевших "подцепили" холеру именно во время купания в тех местах, где в море сбрасывались канализационные стоки. В то же время некоторые продолжали купаться на отдаленных, "диких" пляжах, не видя в этом никакой угрозы для себя.

На других крымских курортах реакция отдыхающих также оказалась неоднозначной. Вот что вспоминает об этом один из очевидцев: "Отдых в том году запомнился мне потому, что в палаточном лагере в автокемпинге "Золотой пляж" под Феодосией… в один из вечеров на стоянке появился милиционер в чине майора, и, собрав народ, заявил, что в Крыму зарегистрировано несколько случаев заболевания холерой и полуостров готовят к закрытию для въезда и выезда минимум на 45 суток.

Когда это произойдет, он не уточнил… ХОЛЕРА!!! Багровый закат в этот августовский вечер кому-то напомнил чумное средневековье, люди начали бросать пожитки в машины и спешно уезжать, волоча за собой палаточные веревки с колышками. Другим, наоборот, дарил надежду на неожиданную отсрочку от начала учебы или работы, и группа туристов студенческого возраста начала просить у майора справки в различные вузы большой страны о том, что они не просто так задержались в Крыму на полтора месяца, а по поводу".

Безусловно, на первом этапе эпидемии преобладали тревожность и даже легкая паника. Судя по официальным документам 1970-х годов, случаи заболевания холерой в Крыму были зафиксированы только среди керчан. Однако некоторые очевидцы до сих пор вспоминают о якобы имевших место случаях выявления больных и на Южном берегу Крыма: "В Ялте, на улице Игнатенко, был холерный больной. Жильцов и постояльцев эвакуировали из дома за город. Куда – неизвестно. Дом обнесли забором и обкуривали чем-то, накрыли серыми сетками", – вспоминает одна из жительниц города-курорта.

Среди других наиболее типичных воспоминаний – массовое бегство курортников и резкое увеличение в связи с этим "неофициальных" расценок таксистов (до 100 рублей за проезд от Ялты до Симферополя), опустевшие крымские пляжи, запрет на купание в море и других водоемах, обвал цен на колхозных рынках из-за снижения спроса со стороны отдыхающих. В то же время многократно вырос спрос на услуги почты, телеграфа и международной телефонной связи – все эти учреждения в те дни работали на пике нагрузки и с серьезными техническими перебоями.

ДАЕШЬ ВЫСОКУЮ САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ!Важная роль в проведении операции по борьбе с коварным холерным вибрионом отводилась советской прессе. В целом на раннем этапе была очевидна попытка скрыть сам факт эпидемии, однако со временем информация о существующей угрозе все же стала появляться в официальных СМИ, хотя и с явным опозданием. Так, только к концу августа 1970 года в советских газетах сообщили о выявлении очага холеры в Астраханской области, который описывался как локальный и абсолютно изолированный. Другие регионы юга СССР назывались лишь в контексте возможного проникновения туда холерного вибриона в будущем.

И только 9 сентября, спустя более чем месяц с момента выявления смертельных случаев холеры в Керчи и ее закрытия на карантин, крымские газеты перепечатали материал Агентства печати "Новости" с успокаивающим названием "Вибрион в западне", где впервые признавалось наличие заболевших в Керчи и Одессе.

В материале приводились успокаивающие комментарии заместителя министра здравоохранения СССР А.Бурназяна, который сообщал: "Что касается Керчи и Одессы, то сейчас ликвидация заболеваний в этих городах Советского Союза завершена… положение стабильное, очаги инфекции локализованы и практически полностью купированы", хотя в реальности карантинные мероприятия продолжались до конца сентября. О жертвах эпидемии ничего не сообщалось – эти данные были засекречены.

Несмотря на то что в Керчи почти два месяца действовал жесткий карантин, коснувшийся не менее 160 тысяч человек, городская газета "Керченский рабочий" ни разу (!) не употребила слово "холера" ни в одном из своих материалов. Имела место лишь серия публикаций о санитарно-гигиенических аспектах борьбы с некими "острыми желудочно-кишечными заболеваниями".

Такие материалы размещались в рубриках "Советует врач" или "За высокую санитарную культуру" и были написаны учеными-медиками или врачами-практиками. Авторы призывали читателей тщательно мыть руки с мылом, пить только кипяченую воду, обрабатывать сырые и вареные овощи на разных разделочных досках и т. п.

Часть статей санитарно-гигиенической направленности имела более узкую тематику. Например, в них рассказывалось, как уберечься от желудочно-кишечных заболеваний в многодневном туристическом походе или обезопасить от этой угрозы детей.

Не осталась в стороне и мобилизационная роль СМИ, их значение в качестве коллективного организатора. Явно замалчивающие факт эпидемии крымские газеты за август – октябрь 1970 года пестрели призывами участвовать в различных акциях по уборке территории, субботниках, воскресниках, а также рейдах санитарных патрулей по рынкам, предприятиям торговли и общественного питания. Необходимость проведения таких мероприятий объяснялась общими фразами о том, что крымские курорты являются главной "всесоюзной здравницей" и должны содержаться в образцовой чистоте и порядке.

В этой ситуации как настоящие герои воспринимались не только медицинские работники, но и дворники, которые ходили чуть ли не в белых халатах и, не жалея хлорки, тщательно драили асфальт. В то же время жестокому преследованию подвергались нарушители санитарного порядка, особенно те, кто прежде продавал отдыхающим вареную кукурузу и вяленую рыбу к пиву.

Из-за явной "недосказанности" картины эпидемии в официальных СМИ информационный голод утолялся за счет неофициальных источников. Это нашло отражение в распространении всевозможных слухов, а также в появлении анекдотов, баек и даже песен, посвященных злосчастному вибриону. Пожалуй, наиболее яркий пример – это появившаяся непосредственно в 1970 году песня Владимира Высоцкого "Не покупают никакой еды". Вот фрагмент этого ироничного произведения:

Не покупают никакой еды –

Все экономят вынужденно деньги:

Холера косит стройные ряды,

Но люди вновь смыкаются в шеренги.

Однако, благодаря консолидированным действиям властей, ученых и медицинских работников, потенциальная опасность не переросла в широкомасштабное бедствие. Принятые административные, санитарно-гигиенические, информационно-разъяснительные меры способствовали тому, что число жертв осталось минимальным, а распространение эпидемии удалось успешно локализовать.

Количество смертельных случаев составило менее 1 % от общего количества заболевших. Возможно, именно поэтому для очень большого количества бывших граждан СССР старшего поколения эпидемия холеры 1970 года прошла совершенно незаметно, никак не отложившись в памяти.