ВЕЛИКАЯ РУСЬ - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mikle1.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??79678d30, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mikle1.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??79678d30, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

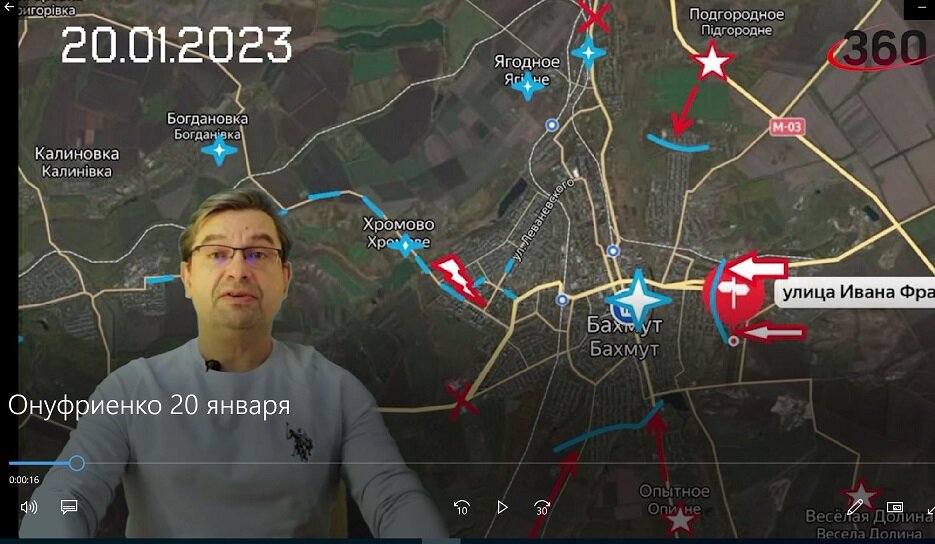

Вечерняя сводка 20 января |

Исходник: https://ok.ru/tv360/topic/155602481950891 После взятия улицы Трудовых резервов и части улицы Совхозной на севере Арт-ка вагнеровцы продвинулись и в районе «Мясокомбинат»,на востоке захватили позиции пр-ка на улицах Коцюбинского и Ивана Франко в районе «Забахмутка». На юге города оркестранты заняли квартал многоэтажек и ведут бои где-то в р-не Б.Троицкого...

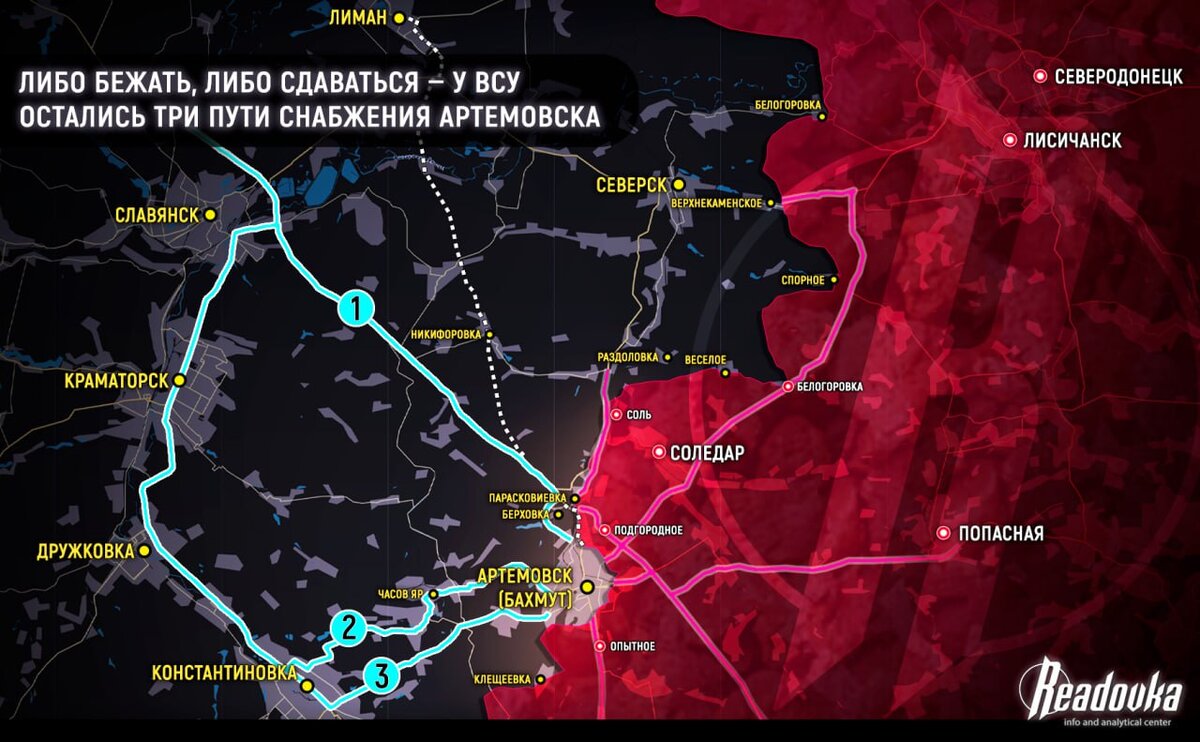

Освобождение Клещеевки позволило занять делом часть вражеского гарнизона на ЮЮЗ города и бить прямой наводкой по трассе на Константиновку. Последняя из трех дорог, на Часов Яр, тоже под огнем, пока не прямой наводкой, но полковые минометы спокойно достают.

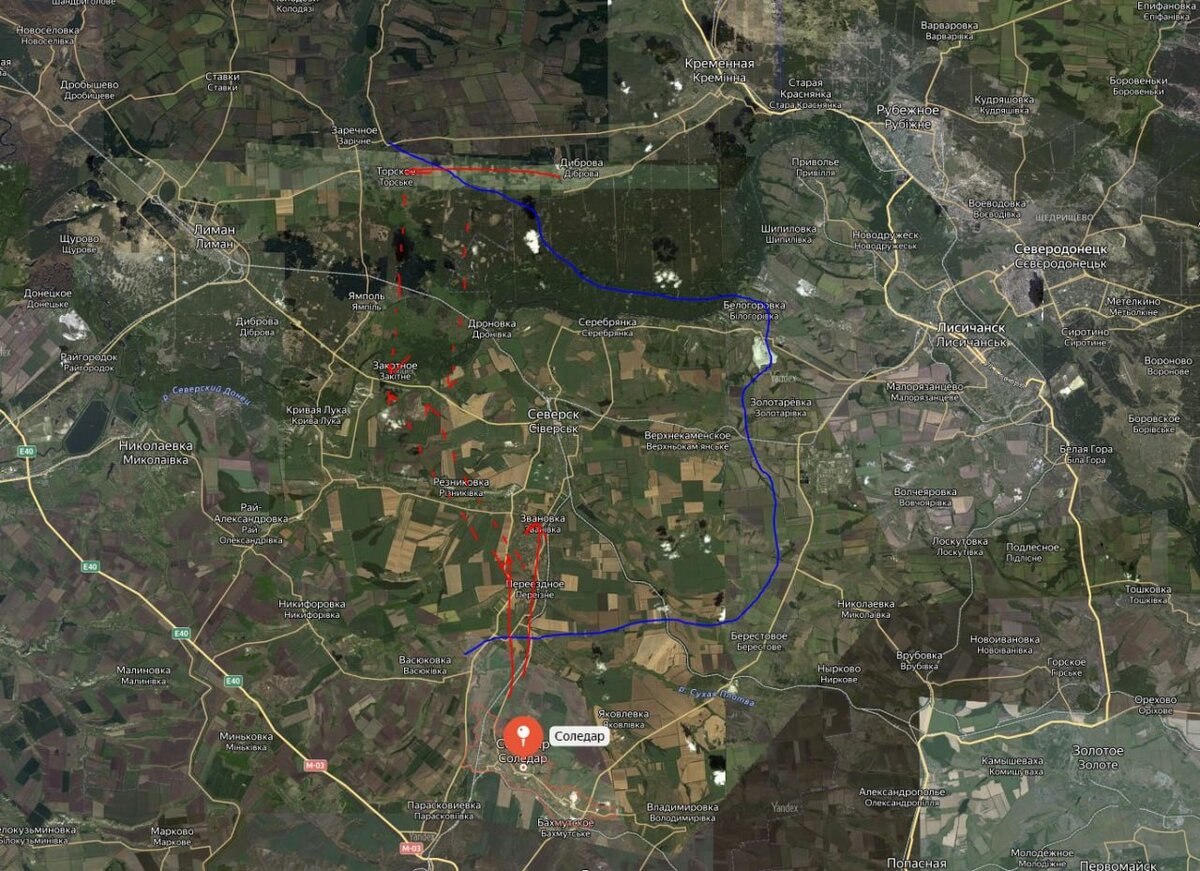

Между Солед. Арт-ком идут бои за Парсковиевку и Красную Гору, оркестранты начали штурм УР к югу от Сев-ка.

На Зап.фр. сначала вояки Хунты сообщили о потере 4 сел, сегодня уже наши военкоры пишут о наступлении. Но конкретики нет, известно лишь что нами заняты стратегические высоты у Орехова, Гуляйполя и Каменского, позиции пр-ка в этих н.п. и дороги к ним под огневым контролем.

ГШ заразился у г-ла Конашенкова: «Русские вели штурмовые действия в районе Новоселовского и Белогоровки в ЛНР; Верхнекаменского, Краснополовки, Соледара, Красной горы, Парасковьевки, Артемовска, Ивановки, Дылеевки, Водяного, Марьинки, Победы, Новоселки в ДНР, Малой Токмачке и Степном в Запорожской области. Плюс перечисляют три дюжины н.п. по всему фронту, где «пр-к наносит рак-арт. удары».

Читая между строк, можно сделать вывод, что на Зап.фр. наши таки что-то освободили /есть подтверждение, минимум два села/, а к северу от Серебрянки до границы с Белгородщиной ВСХ ползут на запад. Медленно, но отползают.

Под Киевом подожгли очередную церковь. На очереди – полный запрет деят-ти УПЦ, зак/пр уже в Раде.

Панцири ставят на крыши московских домов, вкл. как минимум один из корпусов МО, видели Панцири и в Подмосковье.

Поставки оружия, озвученные вчера, составят более полутора тысяч … При том что до этого за все время СВО было поставлено ок. 4 тыс. ед. В СГ успокаивают, что основная масса техники находится в ЕС и м.б поставлена уже в феврале. Плюс поставлена задача набрать к весне 100 тыс. голов пуш-го мяса.

Так что хотим мы того или нет, но воевать нас настоящим образом таки заставят.

И напоследок. Офис Зе признал расправы без суда и следствия и оправдал их. Из интервью Delfi советника главы офиса Зе Михаила Подоляка /цитата об уб-ве Киреева/: «Это были первые дни войны.

Его убийство было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. Эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате». И нет, Киреев не был агентом Кремля внутри делегации переговорщиков.

Освобождение Клещеевки позволило занять делом часть вражеского гарнизона на ЮЮЗ города и бить прямой наводкой по трассе на Константиновку. Последняя из трех дорог, на Часов Яр, тоже под огнем, пока не прямой наводкой, но полковые минометы спокойно достают.

Между Солед. Арт-ком идут бои за Парсковиевку и Красную Гору, оркестранты начали штурм УР к югу от Сев-ка.

На Зап.фр. сначала вояки Хунты сообщили о потере 4 сел, сегодня уже наши военкоры пишут о наступлении. Но конкретики нет, известно лишь что нами заняты стратегические высоты у Орехова, Гуляйполя и Каменского, позиции пр-ка в этих н.п. и дороги к ним под огневым контролем.

ГШ заразился у г-ла Конашенкова: «Русские вели штурмовые действия в районе Новоселовского и Белогоровки в ЛНР; Верхнекаменского, Краснополовки, Соледара, Красной горы, Парасковьевки, Артемовска, Ивановки, Дылеевки, Водяного, Марьинки, Победы, Новоселки в ДНР, Малой Токмачке и Степном в Запорожской области. Плюс перечисляют три дюжины н.п. по всему фронту, где «пр-к наносит рак-арт. удары».

Читая между строк, можно сделать вывод, что на Зап.фр. наши таки что-то освободили /есть подтверждение, минимум два села/, а к северу от Серебрянки до границы с Белгородщиной ВСХ ползут на запад. Медленно, но отползают.

Под Киевом подожгли очередную церковь. На очереди – полный запрет деят-ти УПЦ, зак/пр уже в Раде.

Панцири ставят на крыши московских домов, вкл. как минимум один из корпусов МО, видели Панцири и в Подмосковье.

Поставки оружия, озвученные вчера, составят более полутора тысяч … При том что до этого за все время СВО было поставлено ок. 4 тыс. ед. В СГ успокаивают, что основная масса техники находится в ЕС и м.б поставлена уже в феврале. Плюс поставлена задача набрать к весне 100 тыс. голов пуш-го мяса.

Так что хотим мы того или нет, но воевать нас настоящим образом таки заставят.

И напоследок. Офис Зе признал расправы без суда и следствия и оправдал их. Из интервью Delfi советника главы офиса Зе Михаила Подоляка /цитата об уб-ве Киреева/: «Это были первые дни войны.

Его убийство было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. Эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате». И нет, Киреев не был агентом Кремля внутри делегации переговорщиков.

|

Метки: Видео |

Экономика должна быть! |

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Эх, чай, да, с пряниками, благо у нас мука своя!

Да-да, сегодня поговорим о муке. Помните ещё несколько лет назад. Нам говорили, что мы только и можем, что поставлять сырьё! Переработки зерна в России нет! Мы скромно молчали, потому что так и было.

Времена меняются. В одной из статей, я писал, как мы ответили Грузии на её агрессивные заявления тем, что перестали отгружать зерно и построили на границе несколько мукомольных заводов. В результате все мукомольные предприятия в Грузии встали, и к многочисленным безработным добавилось ещё приличное число новых.

Сегодня грузины покупают нашу муку! О, как! Более того, они стали крупнейшими импортёрами, увеличив закупки в 2022 году в 4,7 раза. Это как-то совсем не солидаризируется с европейскими пакетами санкций. Но ведь мы-то знаем, что голод не тётка.

Крупнейшими импортёрами муки в мире являются Афганистан и Ирак. Отгадайте с трёх раз, кто является сегодня поставщиком муки в эти страны? Правильно, Россия. Мы начали активно осваивать эти рынки. Нам позволяют это делать прекрасные отношения между политиками, между коммерсантами и выгодные условия по ценам и по доставке.

Объёмы в 2022 году выросли в несколько раз. В Ирак в 12 раз, а в Афганистан в 4,9 раза. Качество муки высокое, а цена ниже, чем у англосаксов, которые владели этим рынком до нас. Извините, подвиньтесь… ничего личного… Будем и дальше расширять сотрудничество. Документы об этом подписываются на самом высоком уровне!

Дальше по списку идут наши стратегические партнёры - Турция! Она является крупнейшим поставщиком муки в страны Ближнего Востока. У нас турки всегда покупали зерно и сами перерабатывали его в муку. Но, как я уже написал в начале, времена меняются. И мы сами готовы теперь перерабатывать своё зерно, а поставлять уже муку. Что остаётся Турции? Согласиться! В 2022 году Турция увеличила свои закупки, страшно писать, почти в 80 (!!!) раз.

В 4,5 раза увеличился импорт в Туркменистан. Пробные партии ушли в Египет (!) - это наш постоянный партнёр по зерну. Впервые мука отправилась в Сенегал, Уганду и на Шри-Ланку. Наш бизнес разворачивается в сторону Африки, где беднейшие страны готовы покупать продовольствие. А наши цены гораздо интереснее, чем у других игроков.

А ещё, мы готовы рассматривать варианты долгосрочного сотрудничества, соблюдая свои интересы в части добычи и переработки природных богатств и создавая на территории государств совместные предприятия и инфраструктуру! Это и будет взаимовыгодное сотрудничество! Этим мы выгодно отличаемся от всех стран мира, которые приходит туда с подачками, а потом вытягиваю природные богатства не давая возможности развиваться промышленности и экономике этих стран.

Ну, и вишенка на прянике. Американцы заявляют, что Россия использует зерно как оружие. Правда, при этом, продают муки больше всех в мире. Мы, наконец-то, нарастили производство зерна до таких объёмов, когда можем говорить о безусловном мировом лидерстве. Сейчас пришло время, когда мы готовы подвинуть америку на всех зерновых рынках и на рынке муки, в том числе. Строительство мукомольных заводов идёт полным ходом. Договоры на поставку муки на экспорт подписываются на Ура! И если продовольствие стало оружием, то мы эту войну точно выиграем!

Благодарю за прочтение. Любите Богом хранимую Россию. Будьте светлы и счастливы.

Отсюда: https://jurii45.livejournal.com/544248.html

Первоисточник: https://dzen.ru/a/Y70m7CoBhDr4KQzB

|

|

Вопросы истории |

Единственный официальный для сталинской историографии труд по истории военной экономики СССР в период Великой Отечественной войны, в котором изображались главные экономические потери страны от нападения Германии 22 июня 1941 года и, следовательно, детально измерялась цена традиционной "угрозы с Запада" в момент её апогея, ждала короткая судьба. Он принадлежал перу заместителя председателя Совета Министров, председателю Госплана СССР, члену Политбюро ВКП (б) Н.А.Вознесенского (1903-1950), был прочитан и одобрен И.В.Сталиным и, удостоенный Сталинской премии первой степени, просуществовал в качестве историографической догмы едва больше года: подписанный к печати 12 декабря 1947 года, он уже в начале марта 1949 года был вычеркнут из числа советских догм вместе с опалой и последующей казнью автора, - павшего жертвой успешной интриги Г.М.Маленкова и Л.П.Берия, обоснованно видевших в его многолетнем возвышении как потенциального преемника Сталина смертельную угрозу для своей личной судьбы и карьеры. Между тем с особым тщанием подготовленные Вознесенским и проверенные Сталиным цифры потерь 1941 года, несомненно, носят не только более или менее произвольный, оценочный характер (как вся сталинская статистика), но и отражают исторически сложившийся взгляд на вес экономики Западных районов СССР, подверженных традиционным военным угрозам, но и отчаянное упорство сталинского СССР. Сталинский СССР, несмотря на сформулированные ещё до революции приоритеты развития Урала и особенно Сибири, несмотря на многократно произнесённые в 1920-1930-х гг. с самых высоких партийных трибун самыми главными представителями режима прогнозы об опасности концентрации народного хозяйства страны в её Европейской части и задачи создания "второго индустриального центра" СССР, - эту задачу смог выполнить лишь отчасти. И книга Вознесенского была вынуждена прямо фальсифицировать историю создания этого "второго индустриального центра" как экспромта 1941 года и одновременно практически признавать, что даже превозносимый пропагандой Сталин не смог спрогнозировать эту угрозу и вызванные ею огромные потери. Вознесенский писал:

"На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 года, находилось до войны около 40% всего населения страны, производилось 63% всей довоенной добычи угля, 68% всей выплавки чугуна, 58% всей выплавки стали, 60% всего производства алюминия. На территории, временно оккупированной гитлеровской Германией к ноябрю 1941 года, производилось 38% всей довоенной валовой продукции зерна, 84% всего довоенного производства сахара, находилось 38% всей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней...

В результате военных потерь, а также эвакуации сотен предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 года уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре и декабре 1941 года народное хозяйство СССР не получило ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. Выпуск проката чёрных металлов - основы военной промышленности - в декабре 1941 года уменьшился против июня 1941 года в 3,1 раза; производство проката цветных металлов, без которого невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолётов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз...

В ноябре 1941 года, когда почти весь мир подсчитывал "последние" дни существования Советского государства, товарищ Сталин, руководя военной экономикой страны, предложил разработать и принять большой план строительства на Урале и в Сибири новых мощностей чёрной металлургии как основы военного производства".

Зачем же Советская власть сконцентрировала всё это возле западных границ за 20 лет власти? Неужели от неопытности? На самом же деле, не касаясь здесь дореволюционных идей Д.И.Менделеева, В.И.Вернадского и других о создании противостоящего угрозе с Запада ресурсно-политического "второго индустриального центра" в стратегической глубине России, всё первое поколение вождей Советской власти лично, непосредственно, входя в состав политической, военной и экономической власти в стране, могло воочию увидеть эту угрозу уже реализованной после Брестского мира 1918 года - и увидели её в фокусе судьбы, например, Донбасса, и могли детально её проанализировать, и наверняка осознали всю меру зависимости от этой угрозы, о чём Вознесенскому после войны просто не было бы позволено рассказать, даже если он этого саморазоблачительно захотел.

Анализируемые ниже документы, по-видимому, относятся к числу первых документов экономического качества, изучающих плоды первого в ХХ веке опыта "угрозы с Запада" и одинаково заслужили особого внимания в истории политики и мысли России. Созданы они примерно в одно и то же время - в первые месяцы 1918 года - внутри и вне Советской власти. Первый из них, несоветский, - весьма знаменит и создан инженером-теплотехником, директором Московского технического училища, фактически - специалистом по предвоенной и военной экономике России, В.И.Гриневецким (1871-1919), с января по июнь 1918 года, но из-за событий Гражданской войны смог появиться в свет лишь в следующем году (или в конце 1918). Широкую историографическую славу этой книге принесли воспоминания советского экономического чиновника Н.Валентинова (Вольского) (1879-1964) "Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина" (1956), в которых он в эмиграции подробно рассказал, что труд Гриневецкого - при посредстве наркома одновременно торговли и промышленности и путей сообщения РСФСР Л.Б.Красина - попала в руки В.И.Ленину и подвигла его на составление государственных планов развития хозяйства и едва ли не на составление плана электрификации ГОЭЛРО, а также была высоко оценена Л.Д.Троцким как образец планирования. Законно считается, что основные направления развития промышленности России, указанные Гриневецким, были реализованы в ходе сталинской индустриализации и более всего - в перспективе создания "второго индустриального центра" СССР. Свидетельства Н.Валентинова, впрочем, никто не проверял, полагаясь на то, что авторитет Гриневецкого действительно был очень высок, и то, что советское руководство приняло решение переиздать его вполне антисоветскую книгу в 1922 году (впрочем, текстологической сверки двух версий текста никто не проводил). На деле же труд Гриневецкого более всего прогностически исходил не только из опыта военного управления экономикой и её разрушения коммунистическим экспериментом, но и из новых политических границ послевоенной России, о чём Н.Валентинов - видимо, под впечатлением от (восстановленных) территориальных границ СССР - в воспоминаниях умолчал. Нелишне отметить, что только очень издалека - из послевоенной эмиграции и последовавшей советской истории - можно было не увидеть и того простого обстоятельства, что сама идея электрификации как инструмента преодоления экономической отсталости для русской марксистской мысли была очень не нова, ибо выдвинул её ещё такой широко известный в России классик марксистской пропаганды, как итальянский коммунист Антонио Лабриола (1843-1904), в своём известном труде о "Коммунистическом манифесте". Говоря о близкой к России по уровню экономического и социального развития Италии конца XIX века, он писал (и мы увидим, что условия Италии были ещё ближе к условиям Советской России 1918 года): "Италия не в состоянии соперничать с государствами с более развитой промышленностью, так как она страдает от отсутствия каменного угля, недостатка железа и скудости технически сил, - она ждёт и надеется ныне, что электрификация поможет ей наверстать утраченное время... Укрепление современного государственного строя среди населения почти исключительно земледельческого и притом в стране, где способы обработки земли находятся, по большей части, в весьма отсталом состоянии, - вот что порождает в ней бесформенное недовольствие и брожение".

Второй документ - материалы пленума высшего органа экономического планирования РСФСР - Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), посвящённого обсуждению экономических последствий Брестского мира, который можно было бы счесть политическим манифестом "левых коммунистов" внутри правящей РКП(б) и во главе ВСНХ против заключения Брестского мира, если бы они также не представляли из себя первую советскую попытку оценить масштаб и ресурсы страны, которой РКП (б) взялась управлять.

Первый номер официального органа ВСНХ - "Бюллетени ВСНХ" вышел в свет в апреле 1918 года. Он был полностью посвящён пленуму ВСНХ 19 и 21 марта 1918, который обсуждал итоги управления Россией и внутри их экономические итоги и перспективы Брестского мира РСФСР с Германией и иными Центральными державами, подписанного 3 марта, 15 марта ратифицированного IV Всероссийским Съездом Советов, но ещё не ратифицированного Германским императором (это произойдёт лишь 26 марта). Для своей территории (вернее, для картографических претензий на свои территории, никогда реально не контролировавшиеся) мирный договор с Центральными державами 27 января (9 февраля) подписала Украинская народная республика (УНР, Киев), за пять дней до того провозгласившая независимость от России. Одновременно эта УНР обратилась за военной помощью к Германии и дала согласие на оккупацию всех тех территорий, которые претендовала считать своими. Именно 27 января (9 февраля) в Харькове была создана Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) в составе РСФСР. Сепаратный договор представителей Украины в Центральными державами был признан РСФСР, но не был признан связанной с РСФСР Украинской Народной Республикой Советов (Харьков): впрочем, 19 марта уже вместе с российской ДКСР она объединилась с формально независимую от РСФСР Украинскую Советскую Республику (Екатеринослав), которая уже 7-8 апреля была эвакуирована в Луганск и вскоре фактически ликвидирована германскими войсками.

Главным экономическим и политическим содержанием (украинских) советских республик с центрами в Екатеринославе, Луганске и Харькове были объединяемые ими два горнорудных бассейна - Криворожский (Екатеринослав) и Донецкий (Луганск), в Российской империи бывшие, наряду с Польшей, главными поставщиками руды, металла и энергоносителей (уголь) в Центральный промышленный район, Москву и Петроград. Можно кратко сказать, что Криворожский и Донецкий бассейны, при свершившейся утрате Польши, были главной ресурсной основой для промышленности России, главным предметом противоборства РСФСР и Германской империи (и её украинских протекторатов), завершившегося признанием Донбасса немецкой оккупированной территорией по Дополнительным соглашениям к Брестскому мирному договору от 27 августа 1918 года (от которого РСФСР избавил только крах Германской империи 9 ноября 1918 года).

Экономическая политика Советской власти в этот момент не только демонстрировала доктринальные марксистские заготовки в области управления производством и распределением, не только впервые осваивала проблематику суверенной государственности в её политических и экономических границах, войнах и территориальных спорах, на которые ни у ортодоксального, ни у ревизионистского марксизма ещё не было ответов, но и - закладывала фундаментальные основы географического мира в сознании первого поколения большевистских вождей, на ландшафте (как он был понят) которого была построена вся их военная, внешняя, экономическая и культурная политика вплоть до осени 1945 года.

Гриневецкий, хоть и датировал своё предисловие к книге 30 июня 1918 года, явно недооценил пределов германской оккупации - и не рассматривал политической и военной угрозы ресурсно-промышленным центрам России восточнее Екатеринослава. Он писал о потенциале, сохранившемся (и, следовательно, не угрожаемом для России после войны: "Особое развитие получили Петроград и Москва, а также районы восточнее линии Екатеринослав - Москва - Вологда, зато [в распоряжении России - М.К.] совершенно исчезла частью эвакуированная, частью разорённая промышленность Польши и Прибалтики". Тем не менее, Гриневецкий внятно указывал на историческую угрозу, которая, предполагалось, определяла перспективы развития русской промышленности в тот момент, начиная с 1914 года и антивоенной агитации большевиков:

"Русские рабочие и революционная интеллигенция не могли понять тогда, как не понимают и до сих пор, что одной из глубоких причин войны было не столкновение мнимого российского и весьма реального германского империализмов, а национальная защита Россией своего экономического будущего против неотвратимого национального стремления Германии на восток (курсив Гриневецкого). Таким образом, часть сознательное, частью бессознательное предательство со стороны близкой к рабочему классу революционной интеллигенции не только общих интересов России, но и прямых интересов рабочего класса оставалось совершенно непонятным последнему".

Гриневецкий хорошо видит оккупацию Украины Германией, её политическое и экономическое отделение от России, но очевидным образом проводит границу отделяемой Украины между Кривым Рогом и Донбассом, исходя из того, что Донбасс (несмотря на ход событий) останется за Россией. Реализованную угрозу он видит так:

"В ближайшие годы снабжение [России - М.К.] металлом может значительно осложниться, ибо главная масса металла производилась в Украине, имевшей наиболее мощную и наиболее близкую к современным требованиям металлургию. Между тем, заинтересованность Германии вывозом руды и разруха в добыче угля и выпуск кокса вместе с достаточностью, несмотря на сжатие производства, снабжения металлом самой Украины способны почти прекратить вывоз металла на Север [в Россию - М.К.]. Это поставило бы Россию в чрезвычайно тяжёлое положение, если бы параллельно не сокращалось бы наше потребление металла. Приобретение металла из Украины всё же будет неизбежно в некоторых частях..."

Положение Донецкого угольного бассейна Гриневецкий по умолчанию подчинял не оккупации (окончательно утраченными он считал угольные ресурсы Польши), но революционной разрухе, что выводило его на ближайшее будущее из рабочего состояния, заставляя искать ему замену в освоении местных и восточных углей и его низкокалорийных заменителей: "Горное дело, наиболее пострадавшее от революционного крушения и расчленения государства, имеет пока почти неограниченные перспективы рынка, ибо страна ещё долго будет в состоянии топливного голода..." Его косвенный прогноз о государственной принадлежности Донбасса России был оптимистичен - он считал "неизбежным добычи малоценного топлива в Центральном промышленном районе, рост Уральского и Сибирского бассейнов, имеющих более местный характер, и особенно крупное развитие Донецкого бассейна, как главного в разрешении топливного вопроса".

В обсуждении судьбы Донбасса к текущей политической реальности ближе были большевики: может быть, Гриневецкий просто физически не мог уследить за калейдоскопом административно-государственных усилий Советской власти в Донбассе, которые буквально ежедневно пытались реагировать на оккупационные действия Германии: то выстраивая буферные государственности Украинской Народной Республики Советов, Донецко-Криворожской Советской Республики, Украинской Советской Республики (и поэтому более поздний подобный опыт Дальневосточной республики не был уникален), то сливая Советскую Украину с русским Донбассом для укрепления пролетарского (мобилизационного и политического) потенциала первой. При этом политический лидер большевиков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И.Ленин, с огромным трудом фактически против воли правящего и рядового партийного большинства, ценой неимоверных организационных интриг и усилий, лоббировавший и пролоббировавший от имени России заключение с Германией и её младшими союзниками Брест-Литовского мирного договора, тем не менее, вполне откровенно, хоть и не сильно акцентируя на этом общее внимание, описывал практические последствия этого мира, в частности, в отношении Донецкого бассейна. РСФСР тогда ещё не торопилась присоединить Донбасс к территории Украины - Украинской народной республики (УНР), независимость которой её в будущем обязала признать Германия, по умолчанию сохраняя его в российской Области Войска Донского, но Ленин прямо говорил о перспективе утраты Донбасса, к которому формально не обязывал Брестский мир и признание УНР. Важно, что - даже не акцентированное - это признание Лениным фактического распространения Брестского мира на Донбасс было откровенно включено центральным органом советской пропаганды - Главполитпросветом - в состав официального издания избранных сочинений Ленина. Речь идёт о переиздании в нём известной статьи Ленина "Странное и чудовищное" из "Правды" от 28 февраля 1918 года, где Ленин допускал гипотетическую утрату Москвы и отступление далее Нижнего Новгорода и предрекал отступление далее Ростова-на-Дону, то есть за пределы Донбасса: "неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Дону". Впрочем, в понимании этой угрозы не было особенной доблести: ещё 16 ноября 1917 и.д. Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Н.Н.Духонин передавал командующим Юго-Западным и Румынским фронтами: "Получаемые сведения как от разведки фронтов, так и от агентурной разведки заставляют предполагать возможность перехода противника к активным действиям в ближайшее время на Румынском фронте и, возможно, на Юго-Западном фронте… преследуя цель овладения Бессарабией, Одессой и каменноугольными Донецкими районами".

Счёт шёл на дни: временем выработки новой стратегии, в которой теоретическая вероятность существования советского Донбасса ещё сохранялась, были март и первая декада апреля 1918 года. Хроника событий ярко демонстрирует встречные ходы противоборства: поток германской оккупации, идущий параллельно с подписанием Брестского мира, и с явным запаздыванием, но быстро реагирующие на продвижение оккупантов внешние меры Советской власти вокруг Донбасса.

15 марта 1918, одновременно с ратификацией Всероссийским Съездом Советов Брестского мира, ЦК РКП (б) признал необходимым рассматривать Донбасс как часть Украины - именно поэтому 19 марта ДКСР была влита в Украинскую Советскую Республику: тогда же Всеукраинский Съезд Советов в Екатеринославе одобрил ратификацию Брестского мира, но провозгласил независимость Украинской СР, чтобы не выполнять его на территории Украины и Донбасса, надеясь противостоять германской оккупации. 19 и 21 марта - в общем плане действий большевиков - в Симферополе была создана Таврическая Советская Социалистическая Республика, которая объявила своей собственностью Черноморский флот, передаваемый РСФСР по Брестскому миру Центральным державам (оккупирована 18-24 апреля). Уже 21 марта правительство Советской Украины эвакуировалось в Таганрог (при этом Екатеринослав был занят германскими войсками лишь 2 апреля). 23 марта в Ростове-на-Дону - в ожидании приближения германских войск - была создана отдельная от РСФСР Донская (Советская) Республика (Ростов был занят немцами 6 мая). В те дни германская угроза стала ежедневной реальностью - германский фронт перемалывал историческую российскую территорию и государственность. Перед лицом германского фронта Гражданская война ещё не выплеснулась в систему внутренних фронтов и театров военных действий, пока из Москвы, куда только что, 11 марта 1918 года, от германской угрозы была спешно перенесена столица из Петрограда, ещё были не видны ни готовящееся отпадение Закавказья, ни институционализация альтернативных советской (в её многочисленных локальных формах) государственностей в тылу.

Фактом на 19-21 марта 1918 года были: признанная РСФСР независимость Финляндии, где, однако, уже шла гражданская война, поддержанная из Германии и России; создание в зоне германской и австро-венгерской оккупации "независимых" государств - Польского королевства, Литвы, Эстонии и нескольких Украин, австро-германских и советских. Именно отчленение антисоветской УНР от России и признание её РСФСР в рамках Брестского мира, идущее уничтожение Советской Украины, оккупацию присоединённого к ней русского Донбасса и наблюдала и пыталась осмыслить в категориях практической политики Советская власть (например, упомянутые чины ВСНХ и такой авторитетный большевистский интеллектуал, как - на тот момент сотрудник НКИД РСФСР - М.П.Павлович) и не мог адекватно увидеть Гриневецкий.

Выпуск "Бюллетеней" ВСНХ этого времени открывался статьей А.Ломова (Г.И.Оппоков, 1888-1938, заместитель председателя ВСНХ) "Мирный договор и народное хозяйство России" и далее содержал, в частности, тексты докладов ряда высших экономических стратегов Советской власти на пленуме ВСНХ 19 и 21 марта 1918: вскоре после пленума ставшего и.о. председателя ВСНХ В.П.Милютина (1884-1937), Ю.Ларина (М.А.Лурье, 1882-1932, член президиума ВСНХ) и др. При этом в своей партийной деятельности А.Ломов выступал "левым коммунистом" - радикальным противником Брестского мира. По сравнению с участниками пленума, обсуждавшими вторичные вопросы о национализации Донбасса и наличных платежах в его адрес, в отличие от В.Милютина, скандально умудрившегося ни слова не сказать о политической катастрофе и лишь очень глухо признать прекращение поставок угля с Донбасса ("нам придётся пользоваться древесным углём и только отчасти Урал будет снабжать нас углём") А.Ломов сразу ставил проблему принципиально и нелицеприятно:

"Наша печать, обсуждая условия несчастного мира с Германией, большею частью останавливается на его политическом значении. В настоящей статье мы попытаемся остановиться на экономической стороне мирного договора и его влиянии на развитие народного хозяйства России... При этом мы должны сделать одну оговорку - все наши выводы построены в предвидении того, что Германо-Австрии совместно с буржуазной Украиной и Румынией удастся на деле провести то расширительное толкование договора, к которому стремятся как Гинденбург, так и Винниченко, т.е. что от Советской России будут отрезана не только Польша, Прибалтика и Украина, но ещё и весь Донецкий бассейн и Юг (Прим.: После написания настоящей статьи в печати опубликован немецкий вариант границ Украины; по нему у Советской России остаётся часть Донской области с хорошими по качеству антрацитовыми копями. Из всей добычи бассейна на эту часть территории падает до 40% всей добычи угля)."

Подсчитывая прямые потери России по хлебным злакам из-за аннексии Германией Заднепровского, Южно-Степного и Днепровско-Донского районов, автор обоснованно говорит о том, что такой "хлебный мир" позволит Австро-Венгрии и Германии утихомирить собственное революционное рабочее движение и создать продовольственную основу для исторической идеи Mitteleuropa:

"Захват новых хлебных территорий снова окрылил сторонников создания "Срединной Европы" - этого экономического и таможенного союза Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции, Румынии, а теперь Польши, Украины и Прибалтики... В промышленной области наши потери едва ли не более чувствительны, чем в области сельского хозяйства. Особенно для нас остро стоит вопрос с утратой Донецкого каменноугольного, железорудной и железоделательной промышленности Юга России и, в меньшей степени, Лодзинского хлопчато-бумажного района. С аннексией Польши, Прибалтики, Донецкого бассейна и Украины Советская Республика утрачивает до 40% всего фабрично-заводского производства и 42% всех рабочих. Особенно тяжела будет для нашей индустрии и транспорта потеря Донецкого каменноугольного бассейна... С потерей Донецкого угля наступит чрезвычайно тяжёлый период для нашей фабрично-заводской промышленности. В условиях уже после октябрьского переворота и ликвидации Калединского восстания добыча каменного угля в Донецком бассейне в декабре, январе и феврале 17 и 18 гг. сократилась настолько остро, что пришлось ограничить отпуск топлива почти исключительно для нужд железнодорожного транспорта. В случае попыток занятия Донецкого углепромышленного района германо-украинскими империалистами добыча угля должна будет сократиться гораздо значительнее, ибо донецкие, по-видимому, решили не останавливаться ни перед какими жертвами в борьбе за социалистическую революцию. Лишь немного менее остро стоит вопрос с утратой Юга как центра железорудной и железоделательной промышленности".

А.Ломов делал следующий вывод, категорически содержащий в себе прогноз о перераспределении производительных сил, который при адекватной оценке угрозы с Запада должен был бы стать общегосударственной программой по созданию "второго индустриального центра", основные приоритеты которой в печати, получается, были произнесены значительно ранее их же изложения Гриневецким:

"Если потеря юга для нас будет более или менее длительной, то это должно повести к значительному перераспределению производительных сил в Советской России... При таких условиях металлообрабатывающая промышленность Петербурга, расположенная в районе равно удалённом и от топлива, и от руды, должна быть перенесена ближе к последним. (Из всей металлургии Питера будут развиваться по-прежнему все заводы, обслуживающие нужды кораблестроения).

Таким районом вероятнее всего смогут явиться - Урал, с его отсталыми для нашего времени заводами, Западная Сибирь - Кузнецкий и Алтайский районы. Правда, на Урале добыча каменного угля не так ещё велика, но, с одной стороны, может быть без труда увеличена добыча в Западно-Сибирском - Кузнецком и Судженском районах с их неисчислимыми запасами первосортных углей...

Что касается Центрального промышленного района, то он, вероятно, будет питаться, с одной стороны, привозным Донецким углём, с другой стороны, надо думать, что производительность каменно-угольных шахт Подмосковья (Рязанская, Тульская губ. и др.)... В качестве топлива придётся в значительных размерах утилизировать также торф...

Таким образом, величайшее потрясение нашей народно-хозяйственной жизни должно повести к тяге металлообрабатывающей промышленности назад к сырью и топливу. Брестский мир вызовет крупное перераспределение производительных сил страны. Целый районы (Северный, Петербургский) должны значительно замереть и возродятся старый, спящий район Урала и молодой, бурно развивающийся Западно-Сибирский..."

Видимо, принимая утрату Донбасса как уже свершившийся факт, один из активнейших экономических стратегов Советской власти и, в частности, масштабных государственных проектов (под названием "отдела государственных сооружений") и связанного с ними массового принудительного труда "общественных работ", Ю.Ларин определил географию и объекты приложения этого труда, которые частично отражали обозначенные А.Ломовым приоритеты того, что десять лет спустя назвали строительством "второго индустриального центра" СССР:

"Проектируемые государственные работы - это, прежде всего, оборудование крупного каменноугольного бассейна в Кузнецком районе Западной Сибири; соединив его железной дорогой, уже ранее прокладывавшейся, нам удастся в ближайшее пятилетие довести добычу угля примерно до 300 миллионов пудов и снабжать Урал эти коксующимся углём... Для проведения железной дороги берутся рельсы из Донецкого бассейна...

Второй центр общественных работ, необходимых для поднятия производительных сил государства, мы выбрали в районе Петрограда. Это был вопрос об электрификации Петрограда, об электрификации Петроградской промышленности, о таком использовании сил падения на реках, его окружающих, которое дало бы ей возможность в сравнительно короткий срок перейти с угольного топлива на электрическое, а также железным дорогам Петроградского узла, и тем создать возможность сохранить Питер как крупный промышленный центр.

Третий ряд работ... это вопрос о дальнейших работах по орошению Туркестана, которые в течение 2-3-х лет должны дать часть недостающего количества хлопка и тем самым обеспечить текстильную промышленность московского района".

Можно с уверенностью сказать, что Лениным эти материалы были прочитаны и важность их была оценена в полной мере. Совершенно не оценённой в советской и иной историографии оказалась роль Брестского мира для стратегического планирования в СССР, а именно для мотивов составления плана электрификации с использованием локальных энергоносителей ГОЭЛРО и для осознания теперь уже большевиками задачи создания "второго индустриального центра" перед исторической и вечно актуальной угрозой с Запада.

Как известно, военные нужды, задачи послевоенного экономического и государственного развития России заставили Императорскую Санкт-Петербургскую (с 1917 года - Российскую) Академию наук (РАН) учредить исследовательские Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС, 1915: во главе с В.И.Вернадским) и Комиссию по изучению племенного состава населения России (КИПС, 1917: во главе с С.Ф.Ольденбургом). В течение марта 1918 года центральное научно-образовательное ведомство РСФСР - Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) - вело с РАН активную бюрократическую переписку о его использовании (и финансировании КЕПС, в частности, и РАН в целом) в государственных интересах. РАН предъявила Советской власти продуманный план изучения природных ресурсов России, а Наркомпрос, несмотря на то, что заместитель его главы М.Н.Покровский принимал личное участие в переговорах с Германией о заключении Брестского мира, похоже, вело дело формально, совершенно не соотнося приоритеты работы КЕПС с текущей геополитической (или, как минимум, географической) ситуацией - а именно с утратой Россией Украины и Области Войска Донского и Закавказья и Баку, то есть горнорудного Криворожско-Донецкого бассейна и Бакинских нефтепромыслов, которые одинаково давали России (без Польши) соответственно три четверти её угля и три четверти её нефти. Итогом этих, игнорирующих произошедшую ещё 15 марта 1918 г. ратификацию РСФСР Брест-Литовского мира, межведомственных переговоров стал формальный документ РАН от 1 апреля 1918, где были внятно изложены продиктованные ещё войной нужды геологического развития страны, но страны не после Брестского мира. Исследователи уточняют, что этот документ стал первым документом РАН, с которым ознакомился Ленин. Не входя в детали, СНК РСФСР формально одобрил этот общий план 12 апреля 1918. И только 18-25 апреля Ленин задумался о практическом применении общих предложений РАН к ситуации после Брестского мира. В эти дни он составил известный "Набросок плана научно-технических работ", где писал:

"Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъёма России. В этот план должно входить: (...)

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской республики (без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности.

Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего".

Получив поручение Ленина, Совет КЕПС 14 июня решил подготовить, а 30 июня подготовил ответную записку, где принял на себя задачу "изучения свойств и условий использования запасов угля и других видов горючих ископаемых с целью более рационального использования...". Планирование энергетики без Украины и Донбасса - по очевидным военным соображениям - сохраняло свою силу и в апреле 1919 года и сжалось до электростанций, ориентированных на местные ресурсы: гидроэлектростанций Волхова и Свири для нужд Петрограда и Шатурской и Каширской электростанций для нужд Москвы и Центрального промышленного района. И лишь в начале 1920 года, но до начала работы Государственной комиссии по электрификации (ГОЭЛРО), - по тем же военным условиям изменения географии фронтов Гражданской войны - в горизонт планирования были включены Урал и Донбасс.

...

Первоисточник полностью: https://iarex.ru/articles/88448.html

"На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 года, находилось до войны около 40% всего населения страны, производилось 63% всей довоенной добычи угля, 68% всей выплавки чугуна, 58% всей выплавки стали, 60% всего производства алюминия. На территории, временно оккупированной гитлеровской Германией к ноябрю 1941 года, производилось 38% всей довоенной валовой продукции зерна, 84% всего довоенного производства сахара, находилось 38% всей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней...

В результате военных потерь, а также эвакуации сотен предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 года уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре и декабре 1941 года народное хозяйство СССР не получило ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. Выпуск проката чёрных металлов - основы военной промышленности - в декабре 1941 года уменьшился против июня 1941 года в 3,1 раза; производство проката цветных металлов, без которого невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолётов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз...

В ноябре 1941 года, когда почти весь мир подсчитывал "последние" дни существования Советского государства, товарищ Сталин, руководя военной экономикой страны, предложил разработать и принять большой план строительства на Урале и в Сибири новых мощностей чёрной металлургии как основы военного производства".

Зачем же Советская власть сконцентрировала всё это возле западных границ за 20 лет власти? Неужели от неопытности? На самом же деле, не касаясь здесь дореволюционных идей Д.И.Менделеева, В.И.Вернадского и других о создании противостоящего угрозе с Запада ресурсно-политического "второго индустриального центра" в стратегической глубине России, всё первое поколение вождей Советской власти лично, непосредственно, входя в состав политической, военной и экономической власти в стране, могло воочию увидеть эту угрозу уже реализованной после Брестского мира 1918 года - и увидели её в фокусе судьбы, например, Донбасса, и могли детально её проанализировать, и наверняка осознали всю меру зависимости от этой угрозы, о чём Вознесенскому после войны просто не было бы позволено рассказать, даже если он этого саморазоблачительно захотел.

Анализируемые ниже документы, по-видимому, относятся к числу первых документов экономического качества, изучающих плоды первого в ХХ веке опыта "угрозы с Запада" и одинаково заслужили особого внимания в истории политики и мысли России. Созданы они примерно в одно и то же время - в первые месяцы 1918 года - внутри и вне Советской власти. Первый из них, несоветский, - весьма знаменит и создан инженером-теплотехником, директором Московского технического училища, фактически - специалистом по предвоенной и военной экономике России, В.И.Гриневецким (1871-1919), с января по июнь 1918 года, но из-за событий Гражданской войны смог появиться в свет лишь в следующем году (или в конце 1918). Широкую историографическую славу этой книге принесли воспоминания советского экономического чиновника Н.Валентинова (Вольского) (1879-1964) "Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина" (1956), в которых он в эмиграции подробно рассказал, что труд Гриневецкого - при посредстве наркома одновременно торговли и промышленности и путей сообщения РСФСР Л.Б.Красина - попала в руки В.И.Ленину и подвигла его на составление государственных планов развития хозяйства и едва ли не на составление плана электрификации ГОЭЛРО, а также была высоко оценена Л.Д.Троцким как образец планирования. Законно считается, что основные направления развития промышленности России, указанные Гриневецким, были реализованы в ходе сталинской индустриализации и более всего - в перспективе создания "второго индустриального центра" СССР. Свидетельства Н.Валентинова, впрочем, никто не проверял, полагаясь на то, что авторитет Гриневецкого действительно был очень высок, и то, что советское руководство приняло решение переиздать его вполне антисоветскую книгу в 1922 году (впрочем, текстологической сверки двух версий текста никто не проводил). На деле же труд Гриневецкого более всего прогностически исходил не только из опыта военного управления экономикой и её разрушения коммунистическим экспериментом, но и из новых политических границ послевоенной России, о чём Н.Валентинов - видимо, под впечатлением от (восстановленных) территориальных границ СССР - в воспоминаниях умолчал. Нелишне отметить, что только очень издалека - из послевоенной эмиграции и последовавшей советской истории - можно было не увидеть и того простого обстоятельства, что сама идея электрификации как инструмента преодоления экономической отсталости для русской марксистской мысли была очень не нова, ибо выдвинул её ещё такой широко известный в России классик марксистской пропаганды, как итальянский коммунист Антонио Лабриола (1843-1904), в своём известном труде о "Коммунистическом манифесте". Говоря о близкой к России по уровню экономического и социального развития Италии конца XIX века, он писал (и мы увидим, что условия Италии были ещё ближе к условиям Советской России 1918 года): "Италия не в состоянии соперничать с государствами с более развитой промышленностью, так как она страдает от отсутствия каменного угля, недостатка железа и скудости технически сил, - она ждёт и надеется ныне, что электрификация поможет ей наверстать утраченное время... Укрепление современного государственного строя среди населения почти исключительно земледельческого и притом в стране, где способы обработки земли находятся, по большей части, в весьма отсталом состоянии, - вот что порождает в ней бесформенное недовольствие и брожение".

Второй документ - материалы пленума высшего органа экономического планирования РСФСР - Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), посвящённого обсуждению экономических последствий Брестского мира, который можно было бы счесть политическим манифестом "левых коммунистов" внутри правящей РКП(б) и во главе ВСНХ против заключения Брестского мира, если бы они также не представляли из себя первую советскую попытку оценить масштаб и ресурсы страны, которой РКП (б) взялась управлять.

Первый номер официального органа ВСНХ - "Бюллетени ВСНХ" вышел в свет в апреле 1918 года. Он был полностью посвящён пленуму ВСНХ 19 и 21 марта 1918, который обсуждал итоги управления Россией и внутри их экономические итоги и перспективы Брестского мира РСФСР с Германией и иными Центральными державами, подписанного 3 марта, 15 марта ратифицированного IV Всероссийским Съездом Советов, но ещё не ратифицированного Германским императором (это произойдёт лишь 26 марта). Для своей территории (вернее, для картографических претензий на свои территории, никогда реально не контролировавшиеся) мирный договор с Центральными державами 27 января (9 февраля) подписала Украинская народная республика (УНР, Киев), за пять дней до того провозгласившая независимость от России. Одновременно эта УНР обратилась за военной помощью к Германии и дала согласие на оккупацию всех тех территорий, которые претендовала считать своими. Именно 27 января (9 февраля) в Харькове была создана Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) в составе РСФСР. Сепаратный договор представителей Украины в Центральными державами был признан РСФСР, но не был признан связанной с РСФСР Украинской Народной Республикой Советов (Харьков): впрочем, 19 марта уже вместе с российской ДКСР она объединилась с формально независимую от РСФСР Украинскую Советскую Республику (Екатеринослав), которая уже 7-8 апреля была эвакуирована в Луганск и вскоре фактически ликвидирована германскими войсками.

Главным экономическим и политическим содержанием (украинских) советских республик с центрами в Екатеринославе, Луганске и Харькове были объединяемые ими два горнорудных бассейна - Криворожский (Екатеринослав) и Донецкий (Луганск), в Российской империи бывшие, наряду с Польшей, главными поставщиками руды, металла и энергоносителей (уголь) в Центральный промышленный район, Москву и Петроград. Можно кратко сказать, что Криворожский и Донецкий бассейны, при свершившейся утрате Польши, были главной ресурсной основой для промышленности России, главным предметом противоборства РСФСР и Германской империи (и её украинских протекторатов), завершившегося признанием Донбасса немецкой оккупированной территорией по Дополнительным соглашениям к Брестскому мирному договору от 27 августа 1918 года (от которого РСФСР избавил только крах Германской империи 9 ноября 1918 года).

Экономическая политика Советской власти в этот момент не только демонстрировала доктринальные марксистские заготовки в области управления производством и распределением, не только впервые осваивала проблематику суверенной государственности в её политических и экономических границах, войнах и территориальных спорах, на которые ни у ортодоксального, ни у ревизионистского марксизма ещё не было ответов, но и - закладывала фундаментальные основы географического мира в сознании первого поколения большевистских вождей, на ландшафте (как он был понят) которого была построена вся их военная, внешняя, экономическая и культурная политика вплоть до осени 1945 года.

Гриневецкий, хоть и датировал своё предисловие к книге 30 июня 1918 года, явно недооценил пределов германской оккупации - и не рассматривал политической и военной угрозы ресурсно-промышленным центрам России восточнее Екатеринослава. Он писал о потенциале, сохранившемся (и, следовательно, не угрожаемом для России после войны: "Особое развитие получили Петроград и Москва, а также районы восточнее линии Екатеринослав - Москва - Вологда, зато [в распоряжении России - М.К.] совершенно исчезла частью эвакуированная, частью разорённая промышленность Польши и Прибалтики". Тем не менее, Гриневецкий внятно указывал на историческую угрозу, которая, предполагалось, определяла перспективы развития русской промышленности в тот момент, начиная с 1914 года и антивоенной агитации большевиков:

"Русские рабочие и революционная интеллигенция не могли понять тогда, как не понимают и до сих пор, что одной из глубоких причин войны было не столкновение мнимого российского и весьма реального германского империализмов, а национальная защита Россией своего экономического будущего против неотвратимого национального стремления Германии на восток (курсив Гриневецкого). Таким образом, часть сознательное, частью бессознательное предательство со стороны близкой к рабочему классу революционной интеллигенции не только общих интересов России, но и прямых интересов рабочего класса оставалось совершенно непонятным последнему".

Гриневецкий хорошо видит оккупацию Украины Германией, её политическое и экономическое отделение от России, но очевидным образом проводит границу отделяемой Украины между Кривым Рогом и Донбассом, исходя из того, что Донбасс (несмотря на ход событий) останется за Россией. Реализованную угрозу он видит так:

"В ближайшие годы снабжение [России - М.К.] металлом может значительно осложниться, ибо главная масса металла производилась в Украине, имевшей наиболее мощную и наиболее близкую к современным требованиям металлургию. Между тем, заинтересованность Германии вывозом руды и разруха в добыче угля и выпуск кокса вместе с достаточностью, несмотря на сжатие производства, снабжения металлом самой Украины способны почти прекратить вывоз металла на Север [в Россию - М.К.]. Это поставило бы Россию в чрезвычайно тяжёлое положение, если бы параллельно не сокращалось бы наше потребление металла. Приобретение металла из Украины всё же будет неизбежно в некоторых частях..."

Положение Донецкого угольного бассейна Гриневецкий по умолчанию подчинял не оккупации (окончательно утраченными он считал угольные ресурсы Польши), но революционной разрухе, что выводило его на ближайшее будущее из рабочего состояния, заставляя искать ему замену в освоении местных и восточных углей и его низкокалорийных заменителей: "Горное дело, наиболее пострадавшее от революционного крушения и расчленения государства, имеет пока почти неограниченные перспективы рынка, ибо страна ещё долго будет в состоянии топливного голода..." Его косвенный прогноз о государственной принадлежности Донбасса России был оптимистичен - он считал "неизбежным добычи малоценного топлива в Центральном промышленном районе, рост Уральского и Сибирского бассейнов, имеющих более местный характер, и особенно крупное развитие Донецкого бассейна, как главного в разрешении топливного вопроса".

В обсуждении судьбы Донбасса к текущей политической реальности ближе были большевики: может быть, Гриневецкий просто физически не мог уследить за калейдоскопом административно-государственных усилий Советской власти в Донбассе, которые буквально ежедневно пытались реагировать на оккупационные действия Германии: то выстраивая буферные государственности Украинской Народной Республики Советов, Донецко-Криворожской Советской Республики, Украинской Советской Республики (и поэтому более поздний подобный опыт Дальневосточной республики не был уникален), то сливая Советскую Украину с русским Донбассом для укрепления пролетарского (мобилизационного и политического) потенциала первой. При этом политический лидер большевиков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И.Ленин, с огромным трудом фактически против воли правящего и рядового партийного большинства, ценой неимоверных организационных интриг и усилий, лоббировавший и пролоббировавший от имени России заключение с Германией и её младшими союзниками Брест-Литовского мирного договора, тем не менее, вполне откровенно, хоть и не сильно акцентируя на этом общее внимание, описывал практические последствия этого мира, в частности, в отношении Донецкого бассейна. РСФСР тогда ещё не торопилась присоединить Донбасс к территории Украины - Украинской народной республики (УНР), независимость которой её в будущем обязала признать Германия, по умолчанию сохраняя его в российской Области Войска Донского, но Ленин прямо говорил о перспективе утраты Донбасса, к которому формально не обязывал Брестский мир и признание УНР. Важно, что - даже не акцентированное - это признание Лениным фактического распространения Брестского мира на Донбасс было откровенно включено центральным органом советской пропаганды - Главполитпросветом - в состав официального издания избранных сочинений Ленина. Речь идёт о переиздании в нём известной статьи Ленина "Странное и чудовищное" из "Правды" от 28 февраля 1918 года, где Ленин допускал гипотетическую утрату Москвы и отступление далее Нижнего Новгорода и предрекал отступление далее Ростова-на-Дону, то есть за пределы Донбасса: "неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Дону". Впрочем, в понимании этой угрозы не было особенной доблести: ещё 16 ноября 1917 и.д. Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Н.Н.Духонин передавал командующим Юго-Западным и Румынским фронтами: "Получаемые сведения как от разведки фронтов, так и от агентурной разведки заставляют предполагать возможность перехода противника к активным действиям в ближайшее время на Румынском фронте и, возможно, на Юго-Западном фронте… преследуя цель овладения Бессарабией, Одессой и каменноугольными Донецкими районами".

Счёт шёл на дни: временем выработки новой стратегии, в которой теоретическая вероятность существования советского Донбасса ещё сохранялась, были март и первая декада апреля 1918 года. Хроника событий ярко демонстрирует встречные ходы противоборства: поток германской оккупации, идущий параллельно с подписанием Брестского мира, и с явным запаздыванием, но быстро реагирующие на продвижение оккупантов внешние меры Советской власти вокруг Донбасса.

15 марта 1918, одновременно с ратификацией Всероссийским Съездом Советов Брестского мира, ЦК РКП (б) признал необходимым рассматривать Донбасс как часть Украины - именно поэтому 19 марта ДКСР была влита в Украинскую Советскую Республику: тогда же Всеукраинский Съезд Советов в Екатеринославе одобрил ратификацию Брестского мира, но провозгласил независимость Украинской СР, чтобы не выполнять его на территории Украины и Донбасса, надеясь противостоять германской оккупации. 19 и 21 марта - в общем плане действий большевиков - в Симферополе была создана Таврическая Советская Социалистическая Республика, которая объявила своей собственностью Черноморский флот, передаваемый РСФСР по Брестскому миру Центральным державам (оккупирована 18-24 апреля). Уже 21 марта правительство Советской Украины эвакуировалось в Таганрог (при этом Екатеринослав был занят германскими войсками лишь 2 апреля). 23 марта в Ростове-на-Дону - в ожидании приближения германских войск - была создана отдельная от РСФСР Донская (Советская) Республика (Ростов был занят немцами 6 мая). В те дни германская угроза стала ежедневной реальностью - германский фронт перемалывал историческую российскую территорию и государственность. Перед лицом германского фронта Гражданская война ещё не выплеснулась в систему внутренних фронтов и театров военных действий, пока из Москвы, куда только что, 11 марта 1918 года, от германской угрозы была спешно перенесена столица из Петрограда, ещё были не видны ни готовящееся отпадение Закавказья, ни институционализация альтернативных советской (в её многочисленных локальных формах) государственностей в тылу.

Фактом на 19-21 марта 1918 года были: признанная РСФСР независимость Финляндии, где, однако, уже шла гражданская война, поддержанная из Германии и России; создание в зоне германской и австро-венгерской оккупации "независимых" государств - Польского королевства, Литвы, Эстонии и нескольких Украин, австро-германских и советских. Именно отчленение антисоветской УНР от России и признание её РСФСР в рамках Брестского мира, идущее уничтожение Советской Украины, оккупацию присоединённого к ней русского Донбасса и наблюдала и пыталась осмыслить в категориях практической политики Советская власть (например, упомянутые чины ВСНХ и такой авторитетный большевистский интеллектуал, как - на тот момент сотрудник НКИД РСФСР - М.П.Павлович) и не мог адекватно увидеть Гриневецкий.

Выпуск "Бюллетеней" ВСНХ этого времени открывался статьей А.Ломова (Г.И.Оппоков, 1888-1938, заместитель председателя ВСНХ) "Мирный договор и народное хозяйство России" и далее содержал, в частности, тексты докладов ряда высших экономических стратегов Советской власти на пленуме ВСНХ 19 и 21 марта 1918: вскоре после пленума ставшего и.о. председателя ВСНХ В.П.Милютина (1884-1937), Ю.Ларина (М.А.Лурье, 1882-1932, член президиума ВСНХ) и др. При этом в своей партийной деятельности А.Ломов выступал "левым коммунистом" - радикальным противником Брестского мира. По сравнению с участниками пленума, обсуждавшими вторичные вопросы о национализации Донбасса и наличных платежах в его адрес, в отличие от В.Милютина, скандально умудрившегося ни слова не сказать о политической катастрофе и лишь очень глухо признать прекращение поставок угля с Донбасса ("нам придётся пользоваться древесным углём и только отчасти Урал будет снабжать нас углём") А.Ломов сразу ставил проблему принципиально и нелицеприятно:

"Наша печать, обсуждая условия несчастного мира с Германией, большею частью останавливается на его политическом значении. В настоящей статье мы попытаемся остановиться на экономической стороне мирного договора и его влиянии на развитие народного хозяйства России... При этом мы должны сделать одну оговорку - все наши выводы построены в предвидении того, что Германо-Австрии совместно с буржуазной Украиной и Румынией удастся на деле провести то расширительное толкование договора, к которому стремятся как Гинденбург, так и Винниченко, т.е. что от Советской России будут отрезана не только Польша, Прибалтика и Украина, но ещё и весь Донецкий бассейн и Юг (Прим.: После написания настоящей статьи в печати опубликован немецкий вариант границ Украины; по нему у Советской России остаётся часть Донской области с хорошими по качеству антрацитовыми копями. Из всей добычи бассейна на эту часть территории падает до 40% всей добычи угля)."

Подсчитывая прямые потери России по хлебным злакам из-за аннексии Германией Заднепровского, Южно-Степного и Днепровско-Донского районов, автор обоснованно говорит о том, что такой "хлебный мир" позволит Австро-Венгрии и Германии утихомирить собственное революционное рабочее движение и создать продовольственную основу для исторической идеи Mitteleuropa:

"Захват новых хлебных территорий снова окрылил сторонников создания "Срединной Европы" - этого экономического и таможенного союза Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции, Румынии, а теперь Польши, Украины и Прибалтики... В промышленной области наши потери едва ли не более чувствительны, чем в области сельского хозяйства. Особенно для нас остро стоит вопрос с утратой Донецкого каменноугольного, железорудной и железоделательной промышленности Юга России и, в меньшей степени, Лодзинского хлопчато-бумажного района. С аннексией Польши, Прибалтики, Донецкого бассейна и Украины Советская Республика утрачивает до 40% всего фабрично-заводского производства и 42% всех рабочих. Особенно тяжела будет для нашей индустрии и транспорта потеря Донецкого каменноугольного бассейна... С потерей Донецкого угля наступит чрезвычайно тяжёлый период для нашей фабрично-заводской промышленности. В условиях уже после октябрьского переворота и ликвидации Калединского восстания добыча каменного угля в Донецком бассейне в декабре, январе и феврале 17 и 18 гг. сократилась настолько остро, что пришлось ограничить отпуск топлива почти исключительно для нужд железнодорожного транспорта. В случае попыток занятия Донецкого углепромышленного района германо-украинскими империалистами добыча угля должна будет сократиться гораздо значительнее, ибо донецкие, по-видимому, решили не останавливаться ни перед какими жертвами в борьбе за социалистическую революцию. Лишь немного менее остро стоит вопрос с утратой Юга как центра железорудной и железоделательной промышленности".

А.Ломов делал следующий вывод, категорически содержащий в себе прогноз о перераспределении производительных сил, который при адекватной оценке угрозы с Запада должен был бы стать общегосударственной программой по созданию "второго индустриального центра", основные приоритеты которой в печати, получается, были произнесены значительно ранее их же изложения Гриневецким:

"Если потеря юга для нас будет более или менее длительной, то это должно повести к значительному перераспределению производительных сил в Советской России... При таких условиях металлообрабатывающая промышленность Петербурга, расположенная в районе равно удалённом и от топлива, и от руды, должна быть перенесена ближе к последним. (Из всей металлургии Питера будут развиваться по-прежнему все заводы, обслуживающие нужды кораблестроения).

Таким районом вероятнее всего смогут явиться - Урал, с его отсталыми для нашего времени заводами, Западная Сибирь - Кузнецкий и Алтайский районы. Правда, на Урале добыча каменного угля не так ещё велика, но, с одной стороны, может быть без труда увеличена добыча в Западно-Сибирском - Кузнецком и Судженском районах с их неисчислимыми запасами первосортных углей...

Что касается Центрального промышленного района, то он, вероятно, будет питаться, с одной стороны, привозным Донецким углём, с другой стороны, надо думать, что производительность каменно-угольных шахт Подмосковья (Рязанская, Тульская губ. и др.)... В качестве топлива придётся в значительных размерах утилизировать также торф...

Таким образом, величайшее потрясение нашей народно-хозяйственной жизни должно повести к тяге металлообрабатывающей промышленности назад к сырью и топливу. Брестский мир вызовет крупное перераспределение производительных сил страны. Целый районы (Северный, Петербургский) должны значительно замереть и возродятся старый, спящий район Урала и молодой, бурно развивающийся Западно-Сибирский..."

Видимо, принимая утрату Донбасса как уже свершившийся факт, один из активнейших экономических стратегов Советской власти и, в частности, масштабных государственных проектов (под названием "отдела государственных сооружений") и связанного с ними массового принудительного труда "общественных работ", Ю.Ларин определил географию и объекты приложения этого труда, которые частично отражали обозначенные А.Ломовым приоритеты того, что десять лет спустя назвали строительством "второго индустриального центра" СССР:

"Проектируемые государственные работы - это, прежде всего, оборудование крупного каменноугольного бассейна в Кузнецком районе Западной Сибири; соединив его железной дорогой, уже ранее прокладывавшейся, нам удастся в ближайшее пятилетие довести добычу угля примерно до 300 миллионов пудов и снабжать Урал эти коксующимся углём... Для проведения железной дороги берутся рельсы из Донецкого бассейна...

Второй центр общественных работ, необходимых для поднятия производительных сил государства, мы выбрали в районе Петрограда. Это был вопрос об электрификации Петрограда, об электрификации Петроградской промышленности, о таком использовании сил падения на реках, его окружающих, которое дало бы ей возможность в сравнительно короткий срок перейти с угольного топлива на электрическое, а также железным дорогам Петроградского узла, и тем создать возможность сохранить Питер как крупный промышленный центр.

Третий ряд работ... это вопрос о дальнейших работах по орошению Туркестана, которые в течение 2-3-х лет должны дать часть недостающего количества хлопка и тем самым обеспечить текстильную промышленность московского района".

Можно с уверенностью сказать, что Лениным эти материалы были прочитаны и важность их была оценена в полной мере. Совершенно не оценённой в советской и иной историографии оказалась роль Брестского мира для стратегического планирования в СССР, а именно для мотивов составления плана электрификации с использованием локальных энергоносителей ГОЭЛРО и для осознания теперь уже большевиками задачи создания "второго индустриального центра" перед исторической и вечно актуальной угрозой с Запада.

Как известно, военные нужды, задачи послевоенного экономического и государственного развития России заставили Императорскую Санкт-Петербургскую (с 1917 года - Российскую) Академию наук (РАН) учредить исследовательские Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС, 1915: во главе с В.И.Вернадским) и Комиссию по изучению племенного состава населения России (КИПС, 1917: во главе с С.Ф.Ольденбургом). В течение марта 1918 года центральное научно-образовательное ведомство РСФСР - Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) - вело с РАН активную бюрократическую переписку о его использовании (и финансировании КЕПС, в частности, и РАН в целом) в государственных интересах. РАН предъявила Советской власти продуманный план изучения природных ресурсов России, а Наркомпрос, несмотря на то, что заместитель его главы М.Н.Покровский принимал личное участие в переговорах с Германией о заключении Брестского мира, похоже, вело дело формально, совершенно не соотнося приоритеты работы КЕПС с текущей геополитической (или, как минимум, географической) ситуацией - а именно с утратой Россией Украины и Области Войска Донского и Закавказья и Баку, то есть горнорудного Криворожско-Донецкого бассейна и Бакинских нефтепромыслов, которые одинаково давали России (без Польши) соответственно три четверти её угля и три четверти её нефти. Итогом этих, игнорирующих произошедшую ещё 15 марта 1918 г. ратификацию РСФСР Брест-Литовского мира, межведомственных переговоров стал формальный документ РАН от 1 апреля 1918, где были внятно изложены продиктованные ещё войной нужды геологического развития страны, но страны не после Брестского мира. Исследователи уточняют, что этот документ стал первым документом РАН, с которым ознакомился Ленин. Не входя в детали, СНК РСФСР формально одобрил этот общий план 12 апреля 1918. И только 18-25 апреля Ленин задумался о практическом применении общих предложений РАН к ситуации после Брестского мира. В эти дни он составил известный "Набросок плана научно-технических работ", где писал:

"Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъёма России. В этот план должно входить: (...)

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской республики (без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности.

Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего".

Получив поручение Ленина, Совет КЕПС 14 июня решил подготовить, а 30 июня подготовил ответную записку, где принял на себя задачу "изучения свойств и условий использования запасов угля и других видов горючих ископаемых с целью более рационального использования...". Планирование энергетики без Украины и Донбасса - по очевидным военным соображениям - сохраняло свою силу и в апреле 1919 года и сжалось до электростанций, ориентированных на местные ресурсы: гидроэлектростанций Волхова и Свири для нужд Петрограда и Шатурской и Каширской электростанций для нужд Москвы и Центрального промышленного района. И лишь в начале 1920 года, но до начала работы Государственной комиссии по электрификации (ГОЭЛРО), - по тем же военным условиям изменения географии фронтов Гражданской войны - в горизонт планирования были включены Урал и Донбасс.

...

Первоисточник полностью: https://iarex.ru/articles/88448.html

|

Метки: История Новороссии Новороссия |

И комментарий |

Финансовый форум в Давосе, на котором раньше призывали к открытой и зелёной экономике, стал сборищем воинственных западников, которые мечтают о поражении России. На самом деле Давос не изменился, просто англосаксонские капиталисты стали откровеннее: раньше они финансовыми средствами колонизировали Россию и мир, а сейчас хотят военными.

Вся их болтовня в Давосе сводится к одному — как НАТО должно нанести поражение России на Украине, сколько для этого нужно оружия и кто в какой пропорции должен платить. Единственный момент, который они скрывают и обходят, но который их мучает — достаточно ли украинской живой силы в качестве пушечного мяса? Вроде бы решили, что хватит, а если что, добавят польского и наёмников со всего мира. Завтра в Рамштайне НАТО перейдёт к непосредственной реализации этих намерений.

«Ставка на поражение России становится для Запада безальтернативной — атлантисты обсуждают только масштабы этого поражения. "Голуби-реалисты" говорят о том, что нужно победить Россию на украинском поле боя и на этом остановиться, потому что полный разгром России опасен как ядерной войной, так и распадом ядерного государства. А "ястребы" предлагают не волноваться за последствия: чем сильнее проиграет Россия, тем лучше для Запада.

Обе эти позиции опасны — не для России, а для самого Запада. Невозможность объективной оценки реальности лишает возможности прогнозировать развитие ситуации и ослабляет того, кто все еще считает себя гегемоном. Как неправильная оценка России, так и недооценка ее возможностей уже не раз приводили к катастрофическим последствиям тех, кто ставил на ее поражение».

Да, Запад в очередной раз ослеплён ненавистью к России и уже считает себя победителем — всё ровно так же, как и в прошлые разы. Но в отличие от предыдущих нашествий, когда европейцы сами шли в атаку, на этот раз война ведётся руками бывших русских, и Запад убедил себя, что несмотря на российское ядерное оружие большого риска для него нет, так как Москва не осмелится нанести ответный удар по формально третьей стороне.

Но ведь и Россия раньше никогда не начинала военные операции на опережение западной агрессии, а в XXI веке, научившись на горьком опыте предыдущих столкновений, сделала это. Шаблоны прошлого уже не работают, а всё зависит от политической воли. Так что нынешние расчёты англосаксов, что их не затронет гибридная война с Россией, могут и должны оказаться просчётами.

Безусловно, оскотинившееся население Украины, желающее гибели России, обречено западниками первыми погибнуть в жерле нового «Натиска на Восток», но и западники вскоре поймут, что они под прицелом и под ударом. России надо не бояться применить весь потенциал ВПК в самый важный момент, потому что ядерной войны не будет только в том случае, если Запад на своей шкуре почувствует липкий пот животного страха.

Нынешние западницы трусливы и не готовы к реальному масштабному конфликту с жертвами. Они уже давно не крестоносцы и не опасные арийцы, а изнеженные извращенцы — и как только они увидят угрозу своим городам и телам, тут же струсят дадут заднюю.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1140554.html

Вся их болтовня в Давосе сводится к одному — как НАТО должно нанести поражение России на Украине, сколько для этого нужно оружия и кто в какой пропорции должен платить. Единственный момент, который они скрывают и обходят, но который их мучает — достаточно ли украинской живой силы в качестве пушечного мяса? Вроде бы решили, что хватит, а если что, добавят польского и наёмников со всего мира. Завтра в Рамштайне НАТО перейдёт к непосредственной реализации этих намерений.

«Ставка на поражение России становится для Запада безальтернативной — атлантисты обсуждают только масштабы этого поражения. "Голуби-реалисты" говорят о том, что нужно победить Россию на украинском поле боя и на этом остановиться, потому что полный разгром России опасен как ядерной войной, так и распадом ядерного государства. А "ястребы" предлагают не волноваться за последствия: чем сильнее проиграет Россия, тем лучше для Запада.

Обе эти позиции опасны — не для России, а для самого Запада. Невозможность объективной оценки реальности лишает возможности прогнозировать развитие ситуации и ослабляет того, кто все еще считает себя гегемоном. Как неправильная оценка России, так и недооценка ее возможностей уже не раз приводили к катастрофическим последствиям тех, кто ставил на ее поражение».

Да, Запад в очередной раз ослеплён ненавистью к России и уже считает себя победителем — всё ровно так же, как и в прошлые разы. Но в отличие от предыдущих нашествий, когда европейцы сами шли в атаку, на этот раз война ведётся руками бывших русских, и Запад убедил себя, что несмотря на российское ядерное оружие большого риска для него нет, так как Москва не осмелится нанести ответный удар по формально третьей стороне.

Но ведь и Россия раньше никогда не начинала военные операции на опережение западной агрессии, а в XXI веке, научившись на горьком опыте предыдущих столкновений, сделала это. Шаблоны прошлого уже не работают, а всё зависит от политической воли. Так что нынешние расчёты англосаксов, что их не затронет гибридная война с Россией, могут и должны оказаться просчётами.

Безусловно, оскотинившееся население Украины, желающее гибели России, обречено западниками первыми погибнуть в жерле нового «Натиска на Восток», но и западники вскоре поймут, что они под прицелом и под ударом. России надо не бояться применить весь потенциал ВПК в самый важный момент, потому что ядерной войны не будет только в том случае, если Запад на своей шкуре почувствует липкий пот животного страха.

Нынешние западницы трусливы и не готовы к реальному масштабному конфликту с жертвами. Они уже давно не крестоносцы и не опасные арийцы, а изнеженные извращенцы — и как только они увидят угрозу своим городам и телам, тут же струсят дадут заднюю.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1140554.html

|

Метки: Россия Война НАТО |

На злобу дня |

На форуме в Давосе говорят о том, что мир в Европу принесет только поражение России, а чтобы достичь его, нужно поставить Украине существенно больше оружия. Причем руководители ЕС и НАТО в интервью, которые они дают на полях форума, говорят откровеннее, чем с его трибуны. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила CNN, что "Украине нужно все военное оборудование, с которым она может справиться, включая передовые системы", а генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters сказал, что "это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины": "Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня".

О переломном, точнее, поворотном моменте еще в конце февраля говорил Олаф Шольц, но тогда канцлер говорил о Германии и Европе в целом, обещая принять вызов времени и дать ответ на "агрессию России". Сейчас — после решения о начале поставок германских БМП и накануне принятия решения о передаче немецких танков — Шольц был конкретен:

"Для того чтобы война закончилась, агрессия России должна потерпеть поражение. Именно поэтому мы постоянно поставляем Украине большое количество вооружений в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Это включает в себя системы ПВО, такие как IRIS-T или Patriot, артиллерию и бронированные боевые машины пехоты, что знаменует собой глубокий поворот в немецкой внешней политике и политике безопасности".

То есть поворот за 11 месяцев боевых действий привел Берлин к поставкам тяжелых вооружений: как бы ни сопротивлялись немцы, табу снято, их продавили на участие в войне с Россией во всех форматах, кроме непосредственного участия немецких войск. При этом Шольц, Столтенберг и фон дер Ляйен заявляют, что не желают воевать с Россией и хотят избежать прямого столкновения НАТО с русскими. Просто нужно увеличить поставки оружия Киеву — и тогда Россия неизбежно проиграет. Ведь, как заявил Шольц, "Россия уже потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей": "Украина успешно защищается и демонстрирует мужество".