Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://botalex.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

«ВЫСОКАЯ ВОДА» И ОТ-КУТЮР ОТ АНДРЕЯ РЕМНЁВА |

На полотнах Ремнёва восточная созерцательность сочетается с духовно-славянской, почти иконописной притчей, — и такое сочетание глубоко воздействует как на насмотренного зрителя с развитым эстетическим вкусом, так и на случайного обывателя, вороша упрятанные в его подкорке архетипы.

Содержание и смысл полотен вдумчиво отдекорированы элементами, подчеркивающими и дополняющими авторский посыл, и, наряду с часто встречающимися на полотнах растениями, это перекликается со стилистикой моих любимых прерафаэлитов. Интересно преобразована перспектива, а фигуры и лица сперва кажутся иконно-статичными, но при более внимательном рассматривании картин отмечаешь, что они наполнены некоей потенциальной энергией, готовой вот-вот обратиться в движение, заодно оживляя орнаментальные узоры и фигурки животных на одеждах.

Ну и конечно же высочайший профессионализм художника — от композиции до колористики и света.

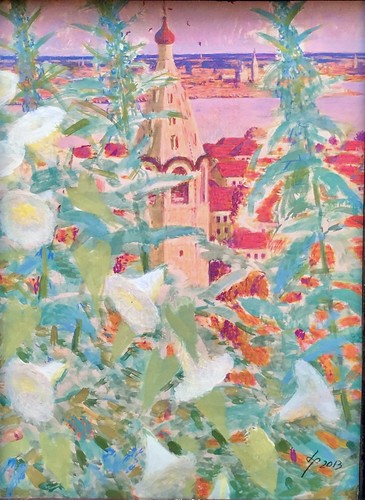

Слева центральная картина выставки "Стрелка", справа — "Ботаника". Прошу прощения за неважное качество телефонных фотографий, но фотоаппарата я не захватил.

На картине "Hortus" (от лат. Hortus Botanicus — так называют некоторые ботсады в Европе) изображены дочери художника. Лейка в руках младшей сестры символизирует садоводство, а конвертик с пуговками — семена, которые словно прорастают зелеными бантиками на юбках девочек. Полотно не только проводит ассоциацию между садоводством и взращиванием детей, но и намекает на быстротечность детства — рука старшей девочки уже приподнимает занавес, за которым пока что лишь серая зона неопределённости. Меня, любителя всяческой ботвы, отдельно порадовали умело "считанные" ультрамариновые цветки аконита — растения весьма ядовитого и в то же время исключительно декоративного, частого обитателя ортусов.

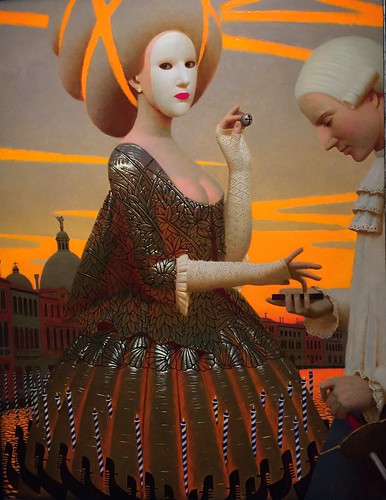

Картина "Навигатор" вобрала в себя мистицизм карнавала, оживляющего лабиринты венецианских улочек, по которым даже с мобильной навигацией (в руке юноши) можно блуждать до всполохов зари.

"Серый август" — стоп-кадр с качелями. Юноша с картузиком и девушка с русой косой изображены с безмятежными лицами на излюбленном художником фоне из однотипных деревенских домиков. Яркий храм загорожен серыми деревянными столбами, вдали, почти декоративным включением, просматривается красная пожарная каланча с "усиками" шпиля. Судьба героев картины течёт по накатанной колее. Их жизнь – очередной экземпляр под копирку поколенческих традиций, и всё же ностальгия автора по архаике отдает душевным теплом и передается зрителю.

"Третья стража" (Tertia vigilia) тоже метафорична и тоже не без мистицизма. Третья стража (вигилия) — промежуток от полуночи до начала рассвета. Дорога времени — день и ночь, сон и бодрствование — обозначена подорожниками на юбке. Ну и по ходу времени немного поэзии:

Ребенком я, не зная страху,

Хоть вечер был и шла метель,

Блуждал в лесу, и встретил пряху,

И полюбил ее кудель.

И было мне так сладко в детстве

Следить мелькающую нить,

И много странных соответствий

С мечтами в красках находить.

То нить казалась белой, чистой;

То вдруг, под медленной луной,

Блистала тканью серебристой;

Потом слилась со мглой ночной.

Я, наконец, на третьей страже.

Восток означился, горя,

И обагрила нити пряжи

Кровавым отблеском заря!

(Валерий Брюсов, "Tertia vigilia", 1900)

"Глубокий вздох" произносится здесь мехами гармони. Такие картины я называю синэстетискими. Фон — собирательное Поволжье. На девушке чувашская тухья и шулкеме — национальные монистовые украшения, подсказанные доспехами сарматских женщин-воинов.

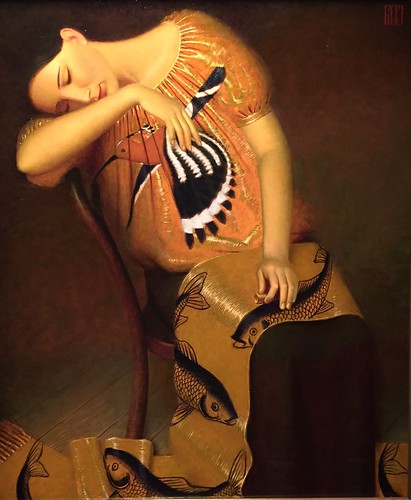

"Сиеста" написана в 2008 году. Дальневосточные анималистические образы — удод и карпы кои — словно оживают по мере перехода девушки-вышивальщицы в состояние сна. Очертания вышитой на блузе птицы намеренно не "съедаются" складками ткани, так что удод живет своей пернатой жизнью и, похоже, одновременно превращается в богатый веер в мечтательной гипнагогической дремоте.

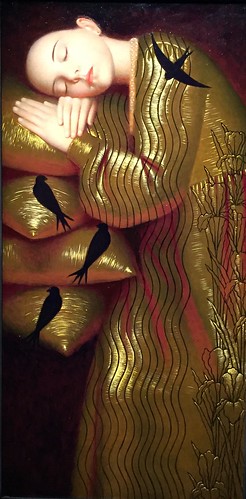

"Высокая вода" дала название всей выставке, каждая из картин которой включает те или иные образы воды. Здесь вода закодирована в струящемся орнаменте платья, также намеренно не уложенном в складки и не повторяющим линии тела. Орнаментальные ирисы и ласточки-береговушки дополнительно указывают на близость водоёма.

"Крапива" (2013). Недружелюбное растение здесь служит опорой для повоя (Calystegia sepium) — вьюнка с нежными белыми граммофончиками цветков. И за этим живописно-ботаническим оксюмороном — наша Русь.

Кстати, с Андреем Ремнёвым меня познакомил балет. Пару недель назад я посетил его выставку балетной графики — работ совершенного иного художественного направления. А на вчерашнем вернисаже я встретил одну из самых ярких балерин сегодняшнего Большого театра, нежно мною любимую Ольгу Смирнову, которая не только добавила красоты вернисажу, но и представила удивительную голографическую работу, в которой она исполняет народный танец под музыку П. И. Чайковского из "Зимних грёз" с полной иллюзией присутствия. И на улице как раз припорошило...

Маленький фрагмент голографического танца в исполнении примы-балерины Большого театра Ольги Смирновой.

Выставка проходит до конца ноября в "Центре искусств. Москва", что под входом Храма Христа Спасителя со стороны Волхонки.

|

Метки: ballet friends art |

ТРАВКИ ИЛЬ ОТРАВКИ? |

Уговорили дать комментарий на НТВ на тему народных методов лечения при ОРВИ. Команда канала, вроде как, обновилась, стали делать (со слов) что-то приличное. Я здесь вещаю о народных средствах при ОРВИ и гриппе с 10'22''. Представили почему-то терапевтом, ну да ладно :). Кликайте на картинку ниже, смотрите короткую рекламу и пишите отзывы, ибо сам я всей передачи пока не смотрел.

|

Метки: flu diseases |

БОЛЬ В СПИНЕ — КАК ЛЕЧИТЬСЯ, ЧТОБ НЕ РАЗОРИТЬСЯ |

Наша страна самобытна во всем, в том числе в медицинской терминологии и в понимании патогенеза заболеваний. Отсюда и уникальные средства лечения и подходы к профилактике. Причем уникальность эта в отечественном эскулапстве, как правило, синонимична неэффективности, а то и сродни шарлатанству.

Я решил повторить свой давний пост 2009 года в связи со стартом программы "Он-Лайн приём" на радио "Медиаметрикс". Впрочем, к радио имеется и видео:

Интервью дал многоуважаемый мною доктор Павел Яковлевич Бранд — невролог по специальности, популяризатор доказательной медицины, медицинский директор сети клиник "Семейная". Послушайте специалиста.

Послушали? Тогда перечитайте мой пост для закрепления.

Несмотря на то, что диагноз "остеохондроз" редко имеет отношение к рассматриваемой теме, многие врачи продолжают им злоупотреблять, по умолчанию связывая его напрямую со всеми болями в спине и в шее ( = дорсалгиям). Почему? Отчасти потому, что к "остеохондрозу" привыкли сами пациенты...

Чем вызваны боли в спине на самом деле?

- В подавляющем большинстве случаев боль в спине вызвана неспецифическими механическими причинами: чаще повреждением связок и мышц, поддерживающих позвоночный столб (70%), реже компрессионными переломами при остеопорозе (4%).

- С дегенеративными процессами межпозвоночных дисков и соединений, которые в российской терминологии принято называть остеохондрозом, удается как-то связать не более 10% случаев.

- Редко, хоть и метко, боль обусловлена выпячиванием = грыжей межпозвоночного диска, сдавливающей нервные корешки; тогда, например, начинает болеть и неметь бедро или голень (ишиас). Такой бедой, называемой вертеброгенной радикулопатией, обусловлены не более 1-3% острых поясничных болей (ссылка).

- Часто приходится сталкиваться с идиопатическими болями безо всякого органического повреждения (в основном психогенной природы).

- Совсем редко выявляются специфические причины: инфекции или опухоли (0,8%) или болезни внутренних органов, когда боль проецируется в спину (1,5-2%).

- Вопреки расхожему мнению врожденные искривления осанок (кифозы, сколиозы) сами по себе ведут к болевому синдрому исключительно редко (< 1%).

- Есть и много других редких причин, в которых разберется только специалист.

В нашем же царстве-государстве, что не боль в спине — всюду виноваты остеохондроз и пресловутые грыжи дисков! Как же избежать некомпетентного лечения и "развода" на деньги?

1) Рентген, МРТ, КТ при болях в спине и шее, как правило, не требуются. Врач может назначить такие исследования, если у вас имеются признаки серьезного повреждения спинного мозга и корешков в виде периферических нарушений (парезы или параличи мышц нижних конечностей, расстройства чувствительности, нарушение функции тазовых органов). В 90% случаев боли в шее и спине такие исследования совершенно не нужны и по умолчанию назначаться не должны.

Невролог все же может назначить вам такое исследование даже при отсутствии описанных нарушений, если боли не теряют своей интенсивности в течение 4-6 недель, несмотря на правильное медикаментозное лечение, или если есть подозрение на специфический процесс типа опухоли или туберкулеза в позвоночнике.

У нас в стране принято по умолчанию находить всякие грыжи (у кого их только нет!) и пугать всех болящих снимками, однако в развитых странах давно уже постулировали: корреляции между болью в спине без периферической симптоматики и картиной на рентгеновском снимке или томограмме нет.

Умные люди просто взяли 1000 людей с болями без периферической симптоматики и 1000 совершенно здоровых и всем сделали томограммы (КТ и МРТ). В итоге, в обеих группах количество людей с грыжами дисков и без таковых оказалось примерно одинаковым. Более того, среди обследованных были лица с самыми махровыми грыжами, которые не испытывали боли в спине, и наоборот — многие из страдающих дорсалгиями не имели никаких грыж! Этот эксперимент уже несколько раз повторили для особо упертых, так что сомнений никаких не остается — прежде всего учитываем жалобы и симптомы, и уж потом назначаем визуализирующие исследования, если появятся показания. Иными словами, лечим больного, а не его снимки!

Грыжа межпозвоночного диска вообще-то не так уж часто участвует в развитии дорсалгий! Только в 4% случаев болей в спине удается провести какую-то теоретическую связь с имеющейся грыжей, а уж серьезные выпячивания дисков, требующие рентгенологической визуализации и оперативного лечения, встречаются крайне редко.

Отчего же в нашей стране снимок или томограмму позвоночника не назначает только ленивый врач?

Основных причин две:

- Неграмотность некоторых врачей (см. вступление про самобытность отечественных медициснких школ).

- Экономическая заинтересованность медучреждения и/или лечащего врача.

2) Поясничная боль — нудная штука, но проходит, как правило, сама по себе. Исследования показывают, что боль в пояснице без какого-либо лечения проходит через неделю у 30-60% больных, через 6 недель здоровы уже 60-90%, а через год поправляются 95%.

Как же ускорить выздоровление?

А тут уже несчастных больных разводят — мама не горюй! И ведь дело какое благодарное! Боль, ведь она ж вся в мозгу анализируется, а значит, плацебо-эффект при дорсалгиях будет работать в любом случае — хоть пиявок ставь, хоть горячие камешки прикладывай, хоть лопухи лепи. Особо внушаемым помогут и заговоры, и благоприятные гороскопы и даже гомеопатия. Одно плохо — плацебо-эффект по определению ограничен...

При острой боли в спине не эффективны следующие популярные у нас методы лечения:

В острой фазе эти методы не только не показаны, но и могут навредить!

Пиявок и прочее дуремарство не буду даже и поминать.

Не имеют никакого преимущества перед нормальной медикаментозной терапией такие методы как:

- мануальная терапия (манипуляции костоправов, отличные от массажа) — ссылки здесь, здесь и здесь.

- физиотерапия

- остеопатия

- акупунктура = иглорефлексотерапия (ссылка)

В остром периоде некоторый кратковременный эффект могут дать методы отвлекающей терапии типа перцового пластыря, банок, жгучей мазюкалки (Финалгон®, Капсикам®, Бен-Гей®, Капсикам® и пр.). По тому же принципу работает и иглорефлексотерапия = акупунктура. Здесь эффект достигается за счет переключения мозга с очага боли на новый очаг раздражения. В итоге мозг не фокусируется на одном месте и боль утихает.

Неплохой эффект дает термическое согревание потянутых мышц. Эффект, правда кратковременный, но все же.

А что же действительно помогает при острых болях в спине/шее?

Всего 3 вещи доказали свою неопровержимую эффективность:

- препараты из группы НПВС (нестероидные противовоспалительные средства);

- препараты из группы центральных миорелаксантов (например, Сирдалуд® или Мидокалм®), назначенные вместе с НПВС;

- поддержание активной деятельности во время болезни (постельный режим не только не помогает, но, напротив, препятствует выздоровлению!) — ссылка.

Имеет ли значение какой НПВС пить? А может, сделать уколы? А может, лекарство лучше втирать в больное место?

Ответ на первый вопрос однозначен: боль эффективно снимается любыми НПВС, будь то ибупрофен (Нурофен®, Advil®), напроксен (Алив®), нимесулид (Найз®) или новомодные эторикоксиб (Аркоксиа®) и лорноксекамом (Ксефокам@). Но везде есть свои нюансы. Одни НПВС лучше воздействуют на боль, другие на воспаление. Различаются и побочные эффекты.

Механизм действия всех НПВС таков, что они ингибируют фермент циклооксегеназу (ЦОГ), который участвует в синтезе простагландинов — регуляторов воспаления. При этом ЦОГ бывает 2 типов: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-2 повинен в синтезе "плохих" воспалительных простагландинов, а ЦОГ-1 участвует в синтезе "хороших" защитных. Большинство НПВС не селективны, т. е. бьют по обеим ЦОГ. В результате снимаются как воспаление, так и защита со слизистой желудка. Последнее нежелательное свойство НПВС и приводит к обострению гастритов и формированию медикаментозных эрозий и язв у склонных к этому людей. Особенно злостны препараты вроде индометацина, аспирина, кетопрофена (Кетонал®), пироксикама. Их лучше не принимать длительными курсами, а людям с уже имеющимися проблемами их не назначают вовсе. Ибупрофен или Диклофенак большинством пациентов переносятся неплохо даже при длительном приеме. Для язвенников имеются и селективные ингибиторы ЦОГ-2 типа мелоксикама (Мовалис®) и нимесулида (Найз®, Нимесил®).

Я все это так долго разжевывал, чтобы вы понимали: не важно как именно вы примите противовоспалительный препарат — через рот или в виде укола, с едой или натощак — побочный эффект на желудок работает одинаково. Язва обостряется не оттого, что таблетка раздражает слизистую желудка при непосредственном контакте, а потому, что подавляется синтез ЦОГ-1 после того, как препарат уже оказался в крови.

Теперь что касается всяких мазей, кремов и гелей на основе НПВС типа Кетонала®, Фастум® геля, Долгита®, Вольтарен Эмульгеля® и т.п.

Здесь важно понимать следующее: то, что вы размажете гель или крем по коже над очагом боли, совершенно не значит, что весь препарат попадет прямо в этот очаг, особенно если очаг расположен глубоко. Если вы думаете, что размазанный по пояснице крем попадает прямо в позвоночник, как это красочно иллюстрирует вездесущая реклама, вы питаете иллюзию. За пределы подкожной клетчатки и прилежащих мышц и связок такие препараты почти не проникают, а то, что проникает, разносится кровотоком и равномерно распределяется по всему телу. Дажее при блокадах лекарства вводят длинной иглой, подводя ее прямо к нерву — не доведешь сантиметр и эффекта может не быть вовсе! Однако, если вы мажете густо и часто, в крови всего тела рано или поздно создастся достаточная концентрация НПВС и тогда обезболивающий эффект будет достигнут, как если бы вы этот препарат выпили или сделали инъекцию. Вот только таблетку выпить всё же проще, да и должная концентрация действующего вещества таким образом обеспечивается надежней. Такие лекарственные форсы с НПВС более эффективны при ушибах и растяжениях поверхностных мышц и связок.

Нюанс: старушкам вместе с таблетками все же рекомендую назначать мазюкалки. Все, что заставляет стариков двигаться, идет им на пользу! Опять же, мази, особенно жгуче-пахучие, неизменно оказывают на них плацебо-эффект, будь то барсучий жир или грязь из Мертвого моря. Будет и вовсе замечательно, если бабушка сама в лес сходит, лопушков-корешков надерет и собственными ручками чудодейственную мазюкалку замесит :). Когда бабушки делятся с нами своими чудо-рецептами, внимать им всегда следует с пиететом, ибо так повышается и плацебо-эффект, оказываемый на саму бабушку, и социализация происходит (одиночество и дефицит общения для стариков страшнее любой боли в спине и сами по себе способны вести к депрессии, гиподинамии и, как следствие, к дорсалгиям).

И еще: любят в наших поликлиниках назначать те же НПВС в форме внутрипопочных уколов. На деле, если вы способны принимать таблетированный препарат, инъекции вам совершенно ни к чему – хоть так, хоть этак, а препарат действует одинаково.

Что делать, когда острый период прошел?

Как правило, боли в спине возникают на фоне общей гиподинамии, ведущей к слабости мышц и связок, поддерживающих позвоночный столб. При слабой спине любые ее перегрузки (нарушение эргономики посадки и движений или некорректное поднятие тяжестей вручную) приводят к травмам связок и мышц или к деградации и выпячиванию межпозвоночного диска со всеми вытекающими.

Посему совет прост:

- укрепляйте спину (если уже больны, посоветуйтесь со специалистам для подбора комплекса ЛФК, а если здоровы — делайте утреннюю зарядку, изометрические упражнения, плавайте и вообще ведите подвижный образ жизни с физиологическим задействованием всей мускулатуры тела);

- обратите внимание на эргономику (как сидите в офисе, как таскаете инструмент на производстве, как копаете грядки на даче).

Как-нибудь постараюсь дать конкретные советы по укреплению спины, на то требуются отдельные посты.

Советы путешественникам по профилактике перегрузок спины:

- Никогда не поднимайте тяжести в положении стоя. Присядьте, ухватитесь за ручку чемодана и встаньте вместе с ним. Поднимайте тяжести ногами, а не спиной!

- Ни при каких условиях ничего не поднимайте и не тяните под углом в 45° к оси позвоночника! Позвоночник под нагрузкой должен совершать движения лишь в 2 плоскостях – строго вперед-назад или влево-вправо!

- Нельзя сгибать и разгибать спину с одновременной ее ротацией! Особенно опасно при подъеме и переносе тяжестей.

- Когда несете тяжелую ношу в одной руке, вторую руку плотно прижимайте к бедру (этот прием позволяет правильней перераспределить нагрузку на мышцы спины).

- С тех пор как обезьяна встала на задние лапы, спина стала ее слабым местом. Не нагружайте спину без особой нужды! Приобретайте чемоданы на колесиках, пользуйтесь тележками в аэропортах и на вокзалах, не скупитесь на чай грузчикам. Если уж навьючиваетесь, имейте правильный ортопедичный рюкзак, распределяйте тяжесть равномерно по телу.

- Ну и, конечно, укрепляйте спину регулярными упражнениями, КАК ТОЛЬКО ОСТРАЯ БОЛЬ УТИХНЕТ. По возможности избавляйтесь от избыточного веса.

Эффективность и неэффективность тех или иных методов лечения болей в спине хорошо описана для хронических болей здесь и для острых состояний здесь.

|

Метки: back pain diseases |

ЯРМАРКА НАСЕКОМЫХ В МОСКВЕ |

Здесь и маститые энтомологи с докторскими степенями, и матерые коллекторы со свежими уловами со всего света, и заводчики живых жуков-пауков, и просто любознательные любители природы.

Как всегда порадовал своими картинами Вадим Зарицкий, о котором писал подробнее здесь. Его палитра — крылья бабочек. Без специального пояснения мало кто может догадаться, что картины представляют собой чешуекрылый коллаж, а не написаны маслом.

Энтузиазм натуралистов заразителен. Всегда с удовольствием отмечаю, что многие участники приходят на ярмарку всей семьей, и сразу видно — все увлечены этим делом. Вовлекаются дети друзей, соседи по даче, и даже знакомые доктора вроде меня :). Интересно, что огромный вклад в изучение живой природы, в том числе и насекомых, сносят отнюдь не профессионалы. Учеными-энтомологами становятся единицы (тем более в России, где мало кто живет беднее сотрудника НИИ), а любителями становятся представители самых разных профессий; многие становятся настоящими специалистами, регулярно описывают новые виды, печатаются, и владеют лучшими коллекциями, которые в последствии пополняют крупнейшие

Слева: дочь устроителя ярмарки, юная танцовщица Саша Удовиченко привела своего балетного друга.

Справа: просто очень колоритная девушка.

Николай Ившин в обычной жизни менеджер IT-отдела в Сбербанке, на самом же деле он специалист по бражникам. Вот, принес редчайших представителей.

Экзотические палочники и жуки.

Красивые юго-восточные бабочки.

Ночные бабочки-сатурнии. К этой группе относятся и крупнейшие в мире чешуекрылые.

А вот эту трибу бабочек-гетер (Haeterini) с прозрачными крыльями я просто люблю и обожаю. Всего лишь месяц назад гонялся за ними по сельве Эквадора.

Ярмарка закрывается завтра (воскресенье 9 октября) после обеда. Такое увидишь не каждый день! Приходите сами и приводите своих друзей.

Адрес: ул. Павловская, д. 18, первый этаж павильона "Открытый мир". Это 5-7 мин. пешком от метро Тульская.

|

Метки: friends insects |

НУЖНА ЛИ ВАМ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА? |

"Начну с того, что вакцины против различных инфекций отличаются по своей совокупной эффективности и по показаниям. Многие прививки характеризуются высочайшей безопасностью и эффективностью, а главное, предотвращают тяжелые заболевания, сопровождающиеся высокой смертностью. К таковым относятся, например, вакцина против гепатита В или прививка от дифтерии и столбняка — они рекомендованы практически всем и обусловливают многолетний иммунитет у значительной части популяции, что позволяет контролировать опасные эпидемии. Другие вакцины имеют значительные ограничения.

Вакцина против гриппа, в отличие от других прививок, формирует очень нестойкий иммунитет: через шесть — десять месяцев вакцинные антитела падают ниже защитного уровня. Она рассчитана на краткосрочный В-клеточный иммунитет, тогда как перенесенная гриппозная инфекция сопровождается выработкой практически пожизненного Т-клеточного иммунитета как против штамма, вызвавшего заболевание, так и против родственных ему возбудителей в пределах подтипа вируса. Кроме того, многие провакцинированные в сентябре — октябре, благополучно пережив эпидемиологический пик зимой, заболевают гриппом поздней весной или даже летом, подхватывая шлейф уходящей эпидемии. Именно поэтому ВОЗ и фокусируется прежде всего на группах риска, чтобы защитить этих людей на время сезонной эпидемии (в России пик заболеваемости гриппом приходится на январь — февраль), тогда как поголовная вакцинация как цель не преследуется."

Продолжение здесь: https://www.gazeta.ru/science/2016/10/07_a_10234493.shtml

|

Метки: flu vaccination |

ГРИБЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС |

В Подмосковье нынче уйма белых и рыжиков, но кулинарная часть нашего вечера не стала самоцелью. Наконец-то мне удалось вживую познакомится с Александром Вязьменским — известным во всём мире иллюстратором грибов. Пишет Александр только с натуры, грибами увлечен, по его словам, с 3 лет, так что знает о них всё.

Мухоморы и подосиновики кисти Александра Вязьменского.

В 30 лет Александр расстался со своей профессией инженера и увлекся живописью. Начинал с пейзажей в стиле Смирнова-Русецкого, но вскоре переключился на акварельные рисунки грибов. Рисунки мастера сочетают в себе строгие традиции ботанической иллюстрации с художественной ценностью.

Про себя я отметил, что даже внешность этого приземистого человека ассоциируется с заядлым грибником. В качестве дополнительного штриха для иллюстрации самого Александра как личности — в 60 лет он встретил свою главную любовь (познакомились по интернету), а теперь ему уже 70.

Сайт Александра Вязьменского: www.pelcor.com/mushrooms/SashaMushrooms.html

Ну и несколько фоток вчера щелкнул на телефон:

Любуемся новыми работами Александра Вязьменского.

Паутинники (Cortinarius traganus) кисти Александра Вязьменского. Гриб красивый, но ядовитый.

Александр Вязьменский в гостях у энтомолога-коллекционера Павла Удовиченко

Супруга Павла и по совместительству замечательный детский хореограф Ирина Суркова готовит рыжики к засолке, пока белые уже томятся в сметане с картохой и луком по рецепту Александра.

Вернисаж на пашиной кухне. Все картины — Александра Вязьменского.

Александр и Паша вчера в деревне Никифорово, что близ Приокско-Террасного заповедника. Вы когда-нибудь собирали такие подгруздки?!

|

Метки: friends art |

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ |

Представители семейства иксодовых клещей распространены по всему свету, а Ixodes uriae встречается даже на островах и побережье Арктики и Антарктики, где докучает пингвинам, тупикам, чайкам и другим морским птицам. На территории бывшего Союза насчитывается 7 родов и около 100 видов иксодовых клещей. В этом посте я расскажу о трёх самых значимых с медицинской точки зрения видах, обитающих в России.

Муравьишка заинтересовался самым распространенным иксодовым клещом Подмосковья — луговым клещом (Dermacentor reticulatus).

Фото © Алексей Яковлев — 9 мая 2016 г., деревня Никифорово, Серпуховской р-н.

Раньше других иксодовых кровососов активизируется обычный в европейской части РФ и в Западной Сибири луговой клещ (Dermacentor reticulatus, ранее звался D. pictus). Он не особо охоч до людей, предпочитая копытное зверье, домашнюю скотину, собак и кошек, но может присосаться и к человеку. Цепляют его чаще на открытых пространствах — лесных полянах, опушках, лугах (даже на заливных). Особенно много его на пастбищах, где создаются очаги массового размножения лугового клеща. Этот клещ является переносчиком редкой вирусной омской геморрагической лихорадки, которая отмечается в Омской, Новосибирской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, туляремии, клещевого североазиатского риккетсиоза = сибирского клещевого сыпного тифа, а также пироплазмоза (бабезиоза) — безобидного для людей, но потенциально смертельного для собак. В луговом клеще обнаружены и возбудители болезни Лайма и клещевого энцефалита, хотя чаще эти инфекции подхватывают от двух других видов, описанных ниже.

Вообще же иксодовые клещи становятся активными, как только температура устанавливается на +6°C и выше, поэтому для клещевых инфекций характерна четкая сезонность. Активизируясь, перезимовавшие клещи выбираются из лесной подстилки и размещаются на травинках или низкорослых кустарниках. Вопреки распространенному мифу, клещи не падают на жертву с ветвей деревьев; они стараются сидеть на луговой или опушечной растительности не выше полуметра от земли.

Собачий = лесной клещ Ixodes ricinus (самка).

Фото © dEgOiRo

Пик активности таёжных клещей (Ixodes persulcatus) приходится на май–июль, а у собачьих = лесных клещей (Ixodes ricinus), обитающих в Центральной Европе, два периода активности — май–июль и бабье лето (август–сентябрь). Таёжный клещ хоть и называется таёжным, в глухой тайге встречается относительно редко. Как и собачий клещ, таёжный предпочитает умеренно затенённые и увлажнённые лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много этих клещей по дну лугов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняка по берегам речушек. Кроме того, они расселяются по заросшим травой лесным дорожкам и тропкам — там, где можно встретить крупных лесных зверей.

Самка (слева) и самец таёжного клеща в позе активного ожидания. Этот вид распространен в Сибири и на Дальнем Востоке, а часть ареала идет внахлест с собачьим клещом (см. карту здесь).

Фото © Александр Чорхоголашвили

Эти два вида — основной источник (вектор) заражения людей клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) в России. Переносят они и другие, менее опасные, но всё же весьма неприятные инфекции. Считается, что клещевой энцефалит передается в организм человека при укусе самок, но не исключено, что инфекция передается и самцами, в организме которых вирус также обнаруживается. Вообще же самцы иксодовых клещей редко подвергаются исследованию медучреждениями на предмет их зараженности. Это связано с тем, что укус самца кратковременный и безболезненный, поэтому его не замечают и на анализы не приносят. Однако нам известно, что в отличие от болезни Лайма, энцефалит передается при присасывании клеща очень быстро и вирусы могут сохраняться в "цементе", который образуется из слюны клеща, даже после снятия кровососа. Сосут кровь и личинка с нимфами, но чаще на мелких зверьках — грызунах и ежах. Нимфа наших клещей присасывается к человеку реже американских сородичей (Ixodes scapularis), но всё же такое случается, и случаи эти неприятны тем, что укушенные часто не замечают присасывания, успевая при этом инфицироваться.

Отличить собачьего клеща от таёжного на глаз можно по ободку на брюшке. У собачьего (Рис. а) краевая борозда с валиком есть только по бокам, а у таёжного (Рис. б) она окаймляет всё брюшко. См. также фото выше. Само видовое название таёжного клеща "persulcatus" (изборождённый) указывает на этот признак.

И всё же наибольшую роль в эпидемиологии клещевых инфекций в России играет взрослая самка клеща (как на картинках выше). Прогревшись после зимней спячки, она стремится напиться крови, которая необходима для развития её многочисленных яиц. На передних лапках клещей располагаются органы, воспринимающие запахи и углекислоту; они позволяют кровососу чуять прокормителя на расстоянии до 10 метров. При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: вытягивают передние лапки и водят ими из стороны в сторону в надежде зацепиться за лапу зверя, которой может оказаться и штанина человека. Прицепившись, клещ незаметно ползет вверх, пока не найдет укромное место, чтобы присосаться к телу. У человека, проникнув за пояс, под короткий рукава или за воротник, клещ присасывается чаще всего в паху, подмышкой, под грудью у женщин, на шее или за ухом. Насытившись за 5–6 дней кровью, самка спадает с тела животного на лесную подстилку, откладывает там несколько тысяч яиц и погибает.

Напившаяся крови самка собачьего клеща (слева) увеличивается до размеров фасолины и внешне напоминает семечко клещевины (справа), за что клещ и получил своё видовое название "ricinus" = клещевина. Насытившийся таёжный клещ выглядит точно так же.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ И ИХ ИНФЕКЦИЙ

Если жизнедеятельность ваша не ограничена городом, необходимо помнить о клещах и принимать определенные меры профилактики. Против самой грозной инфекции — клещевого энцефалита — существует эффективная прививка. Если вы живете в Москве и Подмосковье, прививка вам ни к чему (энцефалита у нас пока нет за исключением редких случаев в Дмитровском и Талдомском районах), но если вы планируете поездки на природу в энцефалитные регионы, особенно за Урал, привиться надо обязательно (схемы вакцинации см. здесь). Против болезни Лайма прививку, вроде как пытаются запустить, но пока что в практической медицине её нет и вряд ли появится в ближайшие годы. Так что не забываем, что самой эффективной мерой профилактикой любых клещевых инфекций является недопущение присасывания клеща.

Напоминаю основные правила:

1) В клещевой сезон старайтесь не посещать без необходимости места наибольшего скопления клещей (лесные биотопы с высокой травой, кустарником). В походах следует держаться троп. Для выбора места отдыха, стоянки или ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности.

2) Используйте репелленты с ДЭТА не менее 25–30% (менее концентрированные не особо эффективны), а ещё лучше средства с акарицидными пиретроидами (перметрином и альфа-перметрином) типа Гардекс экстрим®, которые парализуют лапки клеща. Есть в продаже и очень эффективные комбинированные акарицидно-репеллентные средства, содержащие ДЭТА и пиретроид одновременно, которые защитят и от клещей, и от гнуса. Распыляйте такие средства не только на открытые участки тела, но и на обувь и одежду. Особенно густо обработайте места, где клещ может перебраться с одежды на тело (лодыжки, пояс, воротник).

3) Выходя в лес, одевайтесь правильно! Надевайте светлую одежду, на которой клещ хорошо заметен. Так называемые энцефалитки с рисунком цвета хаки без специальной акарицидной пропитки совершенно не годятся. Заправьте штанины в носки, опустите рукава, спрячьте волосы под головной убор, лучше под пришитый капюшон. В последние годы в продаже появились и специальные костюмы типа "Биостоп", с нашитыми трикотажными препятствиями-ловушками и с тканевой пропиткой синтетическими пиретроидами, сохраняющей противоклещевой эффект до 50 стирок. Такие костюмы можно рекомендовать людям, работающим в лесу, а также охотникам, грибникам и другим любителям лесных прогулок.

4) Регулярно осматривайте свою одежду и одежду спутников в лесу. Помните, что очень важно своевременно снять клеща с одежды или кожи, пока тот не присосался. Многие из заболевших вообще не припоминают, чтобы их кусал клещ!

5) По возвращении домой тщательно осмотрите тело. Поскольку некоторые участки тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к посторонней помощи (на худой конец к помощи зеркала) для осмотра спины и волосистой части головы.

6) Поскольку личиночные формы клещей очень мелки, их можно не заметить на одежде. Во избежание их присасывания в доме, одежду следует простирывать в горячей воде.

7) При обнаружении присосавшегося клеща, его следует немедленно удалить! Удалять клеща можно клещедёром, маникюрным пинцетом или нитью, обвязав её вокруг головы паразита. На практике не глубоко присосавшегося клеща легко удалить просто ногтями, ухватив его в районе головы как можно ближе к коже. Клещ легче всего удаляется раскачивающе-выкручивающими движениями, но его можно и просто вытянуть (рис. ниже). При этом не допускайте раздавливания клеща! Если в ранке остался ротовой аппарат клеща, не беда — удалите его как занозу. После удаления ранку можно обработать любым дезинфицирующим раствором (хлоргексидин, раствор йода, спирт, и т. п.). Не нужно смазывать клеща маслом, вазелином, лаком для ногтей и т. п. в надежде перекрыть кровососу кислород, как это рукомендует плакан на сайте Роспотребнадзора, — имеющегося воздуха в разветвленных трахеях клещу хватает на долгое время, да и пока вы раздобудете масло клещ может успеть передать инфекцию. Не надо идти для снятия клеща в поликлинику! Чем раньше клещ удален, тем меньше вероятность подхватить инфекцию. Удаленного клеща рекомендуется сдать живым в лабораторию вашей инфекционной больницы для исследования его методом ПЦР на клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (правда, такие лаборатории есть только в крупных городах; их список представлен на сайтах всех региональных Роспотребнадзоров).

Иллюстрация из руководства CDC по удалению клеща

ПОМНИТЕ: если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали резкое изменение в самочувствии, отметили повышение температуры или увеличивающееся красное пятно в месте присасывания — необходимо незамедлительно обратиться к врачу!

О клещевом энцефалите я уже подробно рассказал здесь, а следующий свой пост посвящу болезни Лайма.

P. S.: Не покупайтесь на преступную рекламу неэффективных профилактических средств типа Йодантипирина, с которой мне нередко приходится сталкиваться в России, особенно в Новосибирске и Томске — родине этого фуфломицина (подробнее ругался здесь). Совершенно неэффективен и гомеопатический Анаферон (деятелей, назначающих его для профилактики КЭ, следует поганой метлой гнать из врачебной практики). Клещевой энцефалит — потенциально смертельное заболевание, так что не стоит с ним шутить!

|

Метки: tbe diseases |

ОКСКАЯ ФЛОРА ИЛИ КУДА ПОДЕВАЛИСЬ МАМОНТЫ? |

Наши краснокнижники: слева — тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), справа — рябчик русский (Fritillaria ruthenica). Растут на сохранившихся после распашки крохотных островках по краям картофельных полей.

Погостить в начале мая в деревне Никифорово и не увидеть рябчик русский (Fritillaria ruthenica) — непростительное упущение для натуралиста. Здесь ещё сохранились лужковская и никифоровская степные колонии этого редкого растения. Здесь же, на левом берегу Оки, и заканчивается Северная граница его ареала. Рябчик русский — стремительно сокращающийся вид, тому способствует распашка, выпас и уничтожение его местообитаний. Это многолетнее луковичное растение из семейства лилейных зацветает на 4-5–ый год, его листья оканчиваются усиковидно закручивающейся верхушкой, которой растение может цепляться за стебли соседних трав. Но любование цветущим рябчиком было бы неполным без созерцания его соседа — тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana). Это еще один лилейный эфемероид конца апреля — начала мая, тоже краснокнижный. Этот вид имеет широкий ареал, заходящий в Малую Азию, на Кавказ и на юг Западной Сибири. В Московской же области численность этого красавца стремительно сокращается (сохранилось всего 10 его популяций). Оба растения — примечательные представители луго-степной окской флоры, оба охраняется в Приокско-Террасном заповеднике.

Пойму Оки давно уже перепахали, так что остается только гадать, как выглядели здешние степи раньше. Еще интереснее — как они выглядели до прихода в эти места первобытных охотников, перебивших около 10 тыс лет назад всех растительноядных гигантов — представителей плейстоценовой мегафауны вроде мамонтов, шерстистых носорогов, овцебыков, бизонов. Вымирание копытных дополнительно связывают и с экспансией медленно растущей, мало питательной и даже, отчасти, токсичной тундровой и таежной растительности, рост которой в прежние потепления регулировался огромными стадами мамонтов, формировавших криофитные саванны, где преобладала луговая растительность, питательная и быстро растущая. Она доминировала потому, что мамонты расчленяли массивы тайги и кустарников, а бизоны, овцебыки, лошади и олени разбивали моховый покров. Все вместе, но, в первую очередь — мамонты, удобряли почву огромным количеством навоза. Из-за выпаса мамонтов было много молодых, отраставших в силу компенсаторного роста побегов древесно-кустарниковой и травянистой растительности. Они служили основой питания прочим крупным травоядным. Мамонтов и прочую мегафауну погубил, судя по всему, не посуровевший климат, а именно homo sapiens, поскольку мегафауна благополучно пережила до этого более 20 циклов похолоданий и потеплений. В итоге степи сменились хвойными и лиственными лесами, кои и процветали по всей Европе до тех пор, пока охотников, пришедших сюда около 23 тыс лет назад, не сменили земледельцы железного века, повырубавшие большие лесные массивы под распашку и на дрова. Вот и наблюдаем мы сейчас это, собранное из осколков разных времен, флористическое лоскутное одеяло. Бизон, кстати, в его современной форме (зубр) интродуцирован в Приокско-Террассный заповедник.

Еще один интересный представитель окской флоры (тоже из Красной книги Московской области) цветет в это же время. Это бурачок Гмелина (Alyssum gmelinii) из семейства крестоцветных. Его можно встретить на нарушенных участках — отвалах канав, около дорог, по сухим лесосекам и заброшенным пашням. Дополнил этими фото статью в Википедии, заодно отредактировал текст.

В начале мая в наших лесах из-под палой листвы возникают вот такие интересные розовые соцветия. Принадлежат они паразитическому растению из семейства заразиховых. На Руси его называют петров крест чешуйчатый (Lathraea squamaria). В апреле в Амстердаме любовался его ярко-фиолетовыми собратьями в парках, а здесь вот наш вид, сосущий соки из черемухи, ольхи и орешника. Большую часть жизни петров крест проводит под землёй и на свет божий может явить свои соцветия лишь на 10-14 год жизни! Подземные стебли ветвятся под прямым углом, отсюда и русское родовое название. Опыляется шмелями, как на этом фото.

Это соцветие петрова креста чешуйчатого (Lathraea squamaria) еще не успело выпрямиться, так что хорошо видны цветки.

|

Метки: plants |

ЛЕСНЫЕ ГАДЫ — ОПАСНЫЕ И БЕЗОБИДНЫЕ |

Пригревшуюся на солнышке гадюку не сразу заметишь: змея теряется на фоне палой листвы и палок. В этих лесах полно ужей, что тоже может сбить с толку в случае столкновения с такой гадюкой-меланистом.

Укус гадюки обыкновенной считается опасным, но не смертельным. В отличие от нейропаралитических ядов кобры или черной мамбы, яд гадюки — преимущественный протеолитик, который убивает, а заодно и начинает переваривать некрупную жертву типа мыши, лягушки или ящерицы. По этой же причине укус гадюки очень болезнен: расщепляющие плоть ферменты-протеолитики вызывают сильный отёк, некроз тканей, и нередко оставляют глубокие пожизненные рубцы. проникая через лимфатические сосуды в кровоток, яд гадюки может вызывать как образование тромбов (гемокоагуляцию), так и разрушение эритроцитов (гемолиз); первое особенно опасно и наблюдается в случаях, когда змея прокусывает крупный сосуд и впрыскивает свой яд прямо в кровоток. В редких тяжелых случаях наступают дистрофические изменения в печени и почках. При попадании яда в кровь общая реакция может развиваться сразу или спустя полчаса или час после укуса. Чаше всего это происходит через 15-20 минут: появляется головокружение, развивается вялость, головная боль, тошнота, иногда рвота, одышка с сердцебиением. Укус тем опасней, чем ближе он к голове. Надо также заметить, что весной яд гадюки более токсичен, чем летом.

В удаленных местностях нет возможности сразу обратиться за помощью к врачам, так что надо знать, как оказать первую помощь пострадавшему. Россиянам особенно полезно знать, как эту помощь оказывать не следует, ибо как и в случае ожогов в народе распространено множество вредных приёмов. При укусе необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь, уложить укушенного и дать ему побольше питья. В отечественной литературе до сих пор нередко рекомендуют отсасывание яда (самим пострадавшим или другим лицом), однако западные руководства этому не учат и даже прямо запрещают. Вообще, оказывая первую доврачебную помощь, главное — не навредить.

При укусах змей нельзя:

- Пытаться поймать змею

- Тянуть с обращением за медицинской помощью, дожидаясь появления серьезных симптомов

- Накладывать жгут

- Разрезать место укуса ножом или прижигать ранку

- Отсасывать яд

- Прикладывать лед или замачивать место укуса

- Пить алкоголь или кофеинсодержащие напитки

- Как можно скорее обратиться за медицинской помощью

- Оставаться предельно спокойным и минимизировать движения (если речь об укушенной конечности, ее лучше иммобилизировать).

- Лечь или сесть так, чтобы место укуса находилось как можно ниже сердца

- Промыть укушенную рану водой с мылом и наложить на нее сухую повязку.

Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области и целого ряда национальных списков. Это происходит по многим причинам: отлов и уничтожение змей, изменение ландшафта (например, уменьшение площади болот) и экологические проблемы. Гадюки массово покидают места, которые заселяются людьми. Так что мы тревожить гадюку не стали и всем вам советую поступать так же.

А теперь предлагаю посмотреть такой лесной триллер (кликните, чтобы перейти на видео):

Это мы по неосторожности защемили за хвост веретеницу ломкую (медяницу). В итоге наблюдаем феномен аутотомии, давший видовое название этой безногой ящерице (это не змея!). Аутотомия — защитное отбрасывание хвоста у ящериц — обусловлена тем, что в хвостовых позвонках есть неокостеневающие прослойки, в которых и происходит надлом. Отбрасывание хвоста осуществляется благодаря резкому рефлекторному сокращению хвостовых мускулов. При этом эти же мускулы сразу перетягивают кровеносные сосуды, не допуская кровотечения. Позвонки с необходимыми для аутотомии прослойками в новом хвосте не восстанавливаются и хвост уже нельзя будет отбросить в случае новой опасности, однако обычный хвост со временем отрастает. В природе до чуть ли не половина веретениц имеют регенерировавший после аутотомии хвост. За последние полвека веретеница стала редкой в этих местах, кстати. Это совершенно безобидные создания, потому обходим стороной, по возможности не тревожим.

В этих же местах я повстречал такого интереснейшего бескрылого жука:

Это майка (Meloe proscarabaeus) из семейства нарывников. Хотя майка и не рептилия, но тот еще гад! Нарывниками эти жуки названы за наличие в их крови кантаридина, вызывающего ожоги в форме водянистых пузырей при попадании на кожу, а употребленный внутрь жук может вызывать расстройство дыхания и сердечной деятельности у хищника. Раньше сушёные нарывники, особенно шпанские мушки, применялись в аптекарском деле для изготовления нарывного пластыря, теперь мушек пользуют только в качестве афродизиака в виде порошка для приёма внутрь (раздражение уретры вызывает эрекцию), но я его никому не рекомендую, ибо кантаридин повреждает почки. Ну да вернёмся к нашей майке! Жук сей интересен не столько нарывным действием, сколько своим удивительным гиперметаморфозом. Самка откладывает в землю тысячи яиц, из которых выходят миллиметровые личинки триунгулины, которые столь своеобразны внешне, что первоначально их описали как особый отряд насекомых. Личинки взбираются на цветки, где подстерегают насекомых-опылителей. Большинство их гибнет, но те, что прицепились к самкам пчёл, рано или поздно попадают в их соты. В соте хищный триунгулин съедает яичко пчелы, после чего линяет, резко меняя внешность: мелкий юркий триунгулин с цепкими челюстями превращается в неповоротливого толстяка с ложкообразными челюстями, приспособленными для поедания мёда. Когда весь мёд съеден, происходит вторая линька в "ложную куколку", и лишь после третьей линьки безногая и не питающаяся личинка окукливается. Такие вот гиперметаморфозы... Овидий отдыхает! :)

|

Метки: reptiles insects |