Мария Александровна Пушкина - Гартунг |

В стиле ЖЖ

Мария Александровна Пушкина - Гартунг

- Apr. 4th, 2013 at 9:40 PM

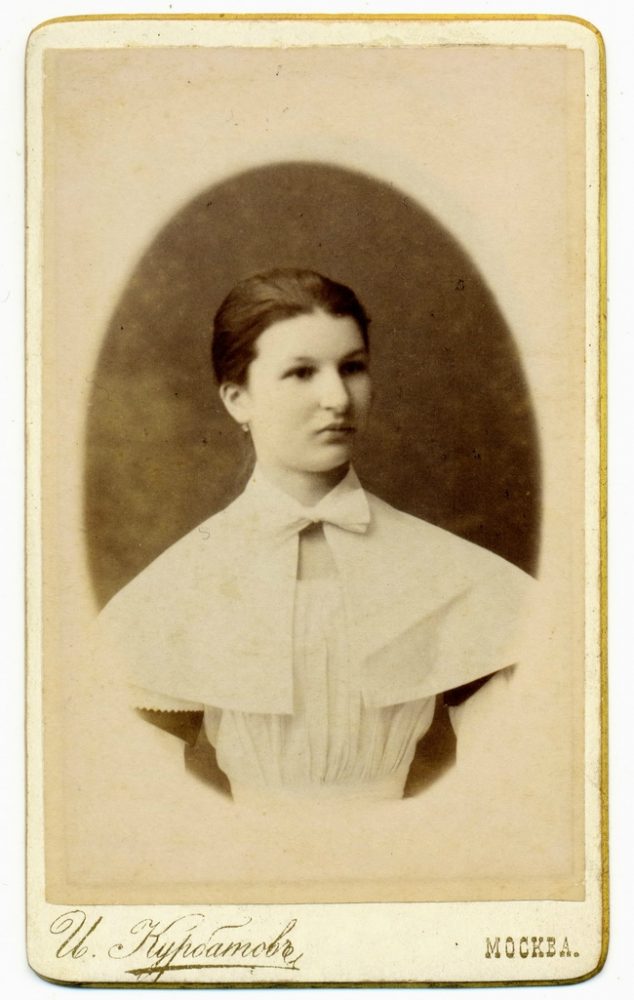

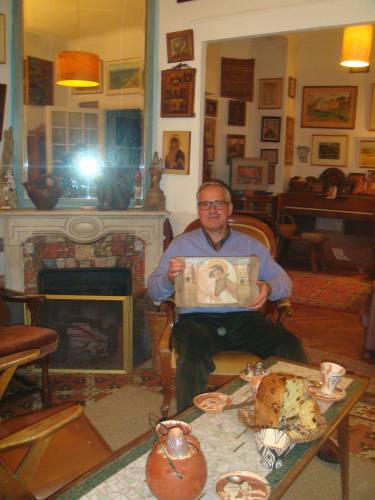

портрет кисти И. Макарова

Старшая дочь Пушкина была названа Марией в честь своей прабабки — Марии Алексеевны Ганнибал. Через две недели после рождения дочери Марии Пушкин шутливо писал княгине В. Ф. Вяземской: «Представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы. Я в отчаяньи, несмотря на все мое самомнение». В раннем детстве Маша доставляла много хлопот родителям. Отправив на лето в 1834 году жену с двухлетней дочерью и годовалым сыном в Москву (а затем в калужское имение), к матери Натальи Николаевны и ее сестрам, поэт не переставал беспокоиться о семье. «…Что Машка? — пишет он в Москву, в дом Гончаровых, — чай, куда рада, что может вволю воевать». В одном из последующих писем он просит теток «Машку не баловать, т. е. не слушаться ее слез и крику, а то мне не будет от нее покоя…», «Целую Машку и заочно смеюсь ее затеям», — пишет он тогда же в другом письме. Ольга Сергеевна Павлищева считала своего брата «нежным отцом» и, конечно, не ошибалась в своем мнении.

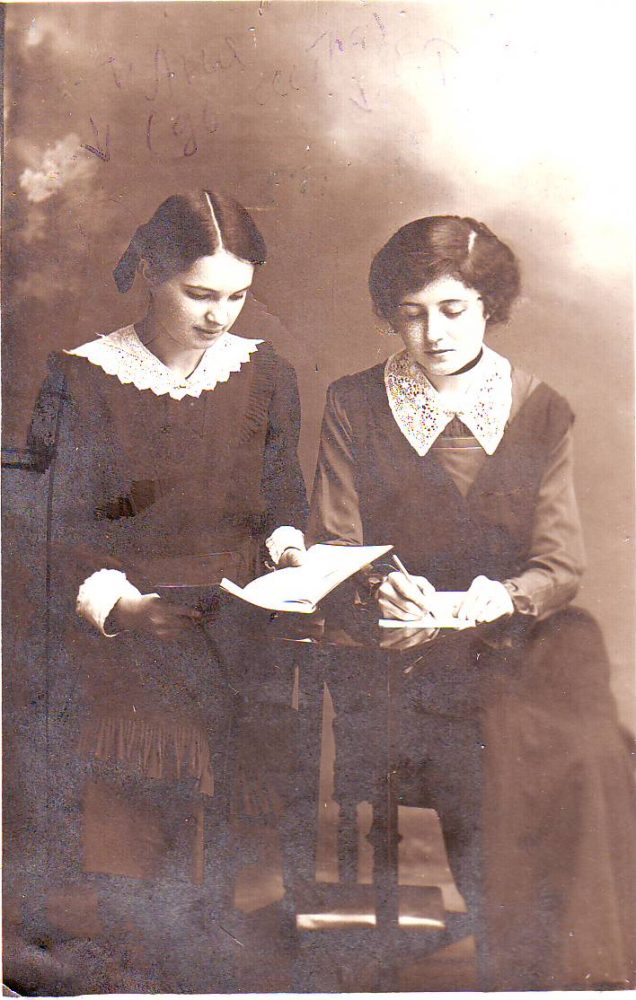

Самые ранние портреты детей Пушкина находятся в уже упоминавшемся не раз альбоме Н. Н. Пушкиной. Н. И. Фризенгоф зарисовала их всех вместе сидящими за обеденным столом в Михайловском 10 августа 1841 года. В центре группы — спокойная, серьезная и сосредоточенная девятилетняя Маша, справа от нее — самая младшая, Таша, и Александр, годом моложе старшей сестры, слева — шестилетний Гриша. В этом же альбоме находится и другой портрет старшей дочери Пушкина — работы Томаса Райта, относящийся к 1844 году; двенадцатилетняя девочка изображена на нем в профиль, с задорно вздернутым носиком и двумя длинными косичками, на ней ярко-розовое платье.

Получив хорошее домашнее воспитание, Мария Александровна появилась в свете, удивляя окружающих не столько красотою в общепринятом значении этого слова, сколько своеобразным изяществом, оригинальным сочетанием черт отца и матери. В 1852 году Мария Пушкина, так же как и ее младшая сестра, была нарисована Николаем Ланским; рисунок предназначался для уезжающей из России Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф. Этот скромный, «домашний» портрет двадцатилетней М. А. Пушкиной находится в альбоме А. Н. Фризенгоф.

В том же году, в декабре, Мария Александровна Пушкина «была пожалована» фрейлиной. В то же время фрейлинами по-прежнему были обе сестры Карамзины: Софья и Елизавета Николаевны — Антонина Блудова, а чуть позже — и 23-летняя дочь поэта Тютчева, Анна Федоровна, принятая ко двору в 1853 г., писавшая в своих воспоминаниях: «В то время фрейлинский коридор был очень населен. При императрице Александре Федоровне состояло двенадцать фрейлин, что значительно превышало штатное число их. Некоторых из них выбрала сама императрица, других по своей доброте она позволила навязать себе».

Одной из светских приятельниц-фрейлин М. А. Пушкиной стала дочь А. О. Смирновой (Россет) — Ольга Николаевна, которой она писала: «Мы веселимся здесь так, как еще никогда не развлекались; танцуем, катаемся верхом, делаем прогулки в Красное Село и ведем в высшей степени веселый образ жизни».

Вскоре после свадьбы сестры Маша Пушкина написала своей подруге — фрейлине Ольге Николаевне Смирновой — о своей зимнедворцовой жизни: «Что касается до магнетизма, то все заняты верчением столов. Я не знаю, возможно ли в это верить или нет. Но ответы иногда получаются поистине удивительные. Вызывают мертвых, спрашивают их души. В Москве, говорят, Нащокин вызывал дух моего отца, который ответил ему стихами».

Примерно в это же время писатель С. М. Загоскин отмечал: «Я представился <…> Марии Александровне Пушкиной, к которой влекло меня уже то, что она была сестрою Н. А. Дубельт, т. е. дочерью Ал. Серг. Пушкина. Хотя она и не отличалась никакой красотой и даже не имела ничего схожего с лицом своего отца, но умные, выразительные глаза и простота в обращении со всеми невольно привлекали к ней молодежь».

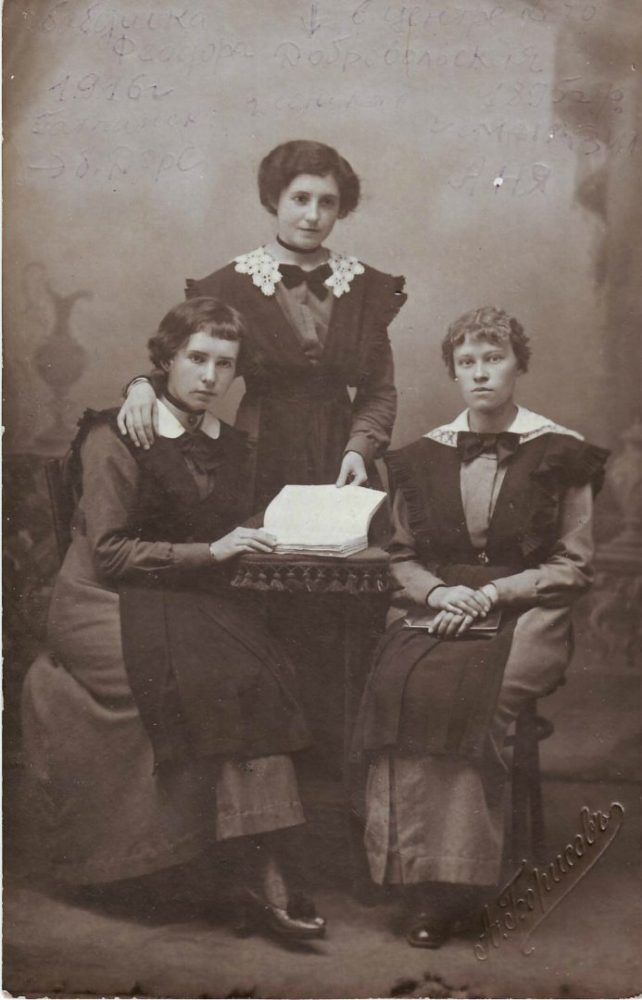

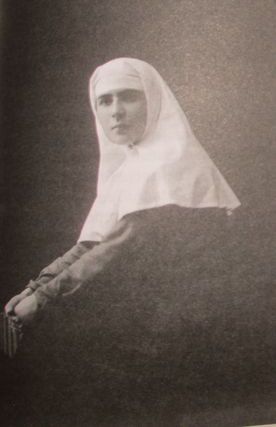

Примерно в это время ее портрет написал художник Иван Кузьмич Макаров. На портрете И. К. Макарова М. А. Гартунг одновременно похожа на Пушкина, бабушку Надежду Осиповну и тетку Ольгу Сергеевну. Недаром бабушка и тетка любили Машу Пушкину «до безумия». Надежда Осиповна просила Ольгу Сергеевну нарисовать внучку «в виде рафаэлевского ангела», считая ее «очень милой и хорошенькой». Сама Ольга Сергеевна утверждала, что племянница очень похожа на нее. В феврале 1841 года она пишет мужу из Петербурга: «Невестка моя хороша, как никогда. Старшая ее дочь на меня очень похожа и от меня не отходит, когда я прихожу. Я тоже люблю эту девочку и начинаю верить в голос крови».

В апреле 1860 года Мария Александровна вышла замуж за Леонида Николаевича Гартунга, по словам князя Д. Д. Оболенского, «блестящего представителя конной гвардии», человека «вполне честного, но очень беззаботного». Детей в этом браке не было. "…Чем огорчаться, возьми пример с Гартунга, который осеняет себя крестным знамением, говоря, что очень рад, что его жена не делает его отцом, а жена его хохочет", — писала Ольга Павлищева в письме сыну.

Генерал Гартунг имел поместье под Тулой и хорошее служебное положение: он был начальником первого коннозаводского округа. В октябре 1877 года он трагически погиб. Его несправедливо обвинили в хищении денег и других злоупотреблениях. 56-летний Федор Достоевский, потрясенный этим происшествием, записал в «Дневнике писателя…», что Гартунг, не дожидаясь вынесения приговора, «выйдя в другую комнату… сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце».

«При покойном нашли записку следующего содержания: „Клянусь всемогущим богом, я ничего не похитил по настоящему делу. Прощаю своих врагов“, — писал корреспондент газеты „Московские ведомости“. — Похороны генерала Гартунга состоялись при громадном стечении публики. Ему были оказаны большие воинские почести. Тело покойного было перенесено из здания Коннозаводства на Поварской в церковь. На панихиде присутствовала вдова Гартунга, его старушка-мать, родные и близкие, высшие военные и гражданские чины во главе с московским губернатором, и многие другие. Из церкви гроб несли на руках через всю Москву. За ним следовали погребальная колесница, его конь, покрытый траурной попоной, далее большая процессия экипажей и батальон местных войск с оркестром. Похороны состоялись на кладбище Симонова монастыря».

«Вся Москва была возмущена исходом гартунского дела. Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности. Да и высшее правительство не верило в его виновность, не отрешая его от должности, которую он занимал и будучи под судом. Владелец дома, где жил прокурор, который благодаря страстной речи считался главным виновником гибели Гартунга, Н. П. Шипов приказал ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, не желая иметь, как он выразился, у себя убийц. Последствия оправдали всеобщую уверенность в невиновности Гартунга. Один из родственников Занфтлебене был вскоре объявлен несостоятельным должником, да еще злостным, и он-то и оказался виновником гибели невинного Гартунга», — вспоминал позднее князь Д. Д. Оболенский.

«Это был благородный и честнейший человек, — писала А. П. Арапова о Леониде Гартунге, — ставший жертвою новых веяний. Невинная кровь его обрызгала позорную, холодную жестокость тех, кто лицеприятно подтасовывал факты, чтобы <…> посадить его на скамью подсудимых. К счастью матери, она не дожила до этого кроваваго эпизода».

Писала о нелегкой судьбе Марии Александровны и ее племянница Е. Н. Бибикова: «Она вышла замуж уже старой девой за генерала Гартунга. Он последнее время заведовал коннозаводством и жил на казенной квартире на Тверской в Москве. Жили они не дружно, сперва у него в имении, в Тульской губернии, а затем в Туле. Когда дела его пошатнулись, тетя уходила от него, а после известного суда, когда Гартунг застрелился в суде, тетя осталась без средств. Она написала письмо государю Александру II, вспоминая известное письмо Николая Пушкину, что дети Пушкина не будут в нужде, и прося о помощи. Ей назначили пенсию в 200 руб. в месяц, на которую она жила в Москве, на Кисловке в доме Базилевского, снимая меблированную комнату, и жила очень скромно. Лето проходило в деревне у сестер, и это составляло ей экономию на зиму».

Л. Н. Толстой встретил Марию Александровну в Туле в 1868 году в доме генерала Тулубьева. Узнав, что М. А. Гартунг дочь Пушкина, Лев Николаевич чрезвычайно заинтересовался ею. Свояченица Толстого Т. А. Кузминская в своей книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» писала об этом вечере: «…вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру». Великий писатель сразу же заметил в ней общие черты с Пушкиным, особенно удивительные «арапские завитки на затылке». «Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, — продолжает Кузминская, — он сел за чайный стол около нее; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это».

Мария Александровна подолгу жила в Москве, в доме на Поварской (ныне улица Воровского), где у супругов была большая квартира. После гибели мужа она больше не выходила замуж, детей у нее не было. Когда у Александра Александровича умерла жена, М. А. Гартунг, уже в роли «тети Маши», помогала воспитывать его осиротевших детей. Часто гостила Мария Александровна в имении Лашма, у своей сводной сестры Александры Петровны Араповрй, с которой была очень дружна, приезжала к ней также в Петербург. Бывала М. А. Гартунг и в Лопасне — имении близких родственников Ланских — Васильчиковых и в Андреевке, у другой сестры — Елизаветы Петровны. Внучатая племянница старшей дочери Пушкина С. П. Воронцова-Вельяминова вспоминала: «Я хорошо помню тетю Машу на склоне лет, до самой старости она сохранила необычайно легкую походку и манеру прямо держаться. Помню ее маленькие руки, живые блестящие глаза, звонкий молодой голос».

Мария Александровна принимала деятельное участие во всем, что было связано с памятью о ее отце. Москвичи часто видели Марию Александровну сидящей в глубокой задумчивости около памятника великому поэту.М. А. Пушкина прожила долгую жизнь (родилась 19 мая 1832 года — умерла 7 марта 1919 года). Е. Н. Бибикова писала: «Она умерла в 1919 году в нищете, так как ее лишили пенсии, а вещей у нее не было для продажи; а вернули ей пенсию при большевиках, и первый взнос пошел на ее похороны».https://duchesselisa.livejournal.com/171083.html

|

Метки: пушкины |

Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия |

Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия. Часть 2

Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия. Часть 2

Фаина фон Мессинг, занимавшаяся делами Русской колонии, убедила старшую Бородину увековечить память покойной дочери в виде «русского уголка». Для распоряжения оставленным капиталом 4 июня 1895 г. было учреждено «Благотворительное общество помощи больным» на основании устава, одобренного властями в Инсбруке, капитал Бородиной был передан обществу через ее душеприказчика И. С. Белавина, а уже 8 июня 1895 г. на общем собрании общества было решено строить Русский дом. Приобрели участок, на котором уже велось строительство двух вилл. Было принято решение их достроить, а также возвести храм и разбить сад. Двадцать седьмого сентября 1897 г. здесь были приняты первые гости. Постояльцы прибывали на зимний период, длившийся с 16 сентября до 15 июня. Социальный состав приезжавших отличался разнообразием. Имелось много малоимущих, так как «по завещанию Надежды Бородиной было оставлено 140 000 флоринов на приют для российских подданных». Это были студенты, инженеры, гувернантки, крестьяне, больные дети и подростки.

Приезжали также и представители знатных семейств России: граф А. Канкрин, князь А. Гагарин, сенатор В. Ратьков-Рожнов, графы Клейнмихели, княгини О. Урусова и А. Шаховская, баронесса Врангель, графини В. Горчакова и А. Стенбок, фрейлина А. Ф. Тютчева (дочь поэта), работники дипломатического корпуса. Правила проживания были достаточно строги. Администрация настаивала на православном характере заведения, а потому полякам и евреям в праве пользовании Русским домом отказывали - прибывавшие предъявляли справку о крещении. Имелась библиотека, но политические и религиозные дискуссии запрещались. Доктор фон Мессинг для бедных проводил медицинские консультации бесплатно. Безнадежно больных не принимали в связи с тем, что каждый сезон колония недосчитывалась десятков своих членов, что отрицательно отзывалось на психологическом состоянии курортников. Именно для возможности отправления православного культа и психологической стабилизации больных было принято решение о строительстве православного храма, который освятили в конце 1897 г. Почетной попечительницей стала великая княгиня Екатерина Михайловна. Скончавшихся в последний путь провожал священник. Принадлежавших к аристократическим и зажиточным слоям общества чаще всего увозили погребать в Россию. В связи с Первой мировой войной деятельность санатория остановилась. Но церковную жизнь православной общины в 1920-1930-е гг. продолжал курировать священник И. Лелюхин, ибо курортников начали сменять эмигранты. Процесс же перерастания блистательной эпохи российского «аристократического туризма» в курортно-лечебный период безнадежно больных «туберкулезников», а затем и грустную эмиграционную веху более четко просматривается на примере курортов юга Франции.

Старейший город Сардинского королевства, Ницца, как и его столица - Турин, стал принимать граждан Российской империи уже с конца XVIII столетия, когда Россия начала использовать в военных целях основной порт Сардинского королевства. С XIX же века небольшие приморские городки Ницца и Ментон стали излюбленными местами не только кратковременного отдыха, но и продолжительного проживания семей русской аристократии. Сардинское королевство в этот период сохраняло независимое положение по отношению к Франции и являлось одним из высокоразвитых итальянских государств, что и привлекало высокопоставленных российских путешественников.

На побережье стали селиться такие выдающиеся представители русской аристократии, как Вильегорские, Мещерские, Соллогубы, Смирновы и др. Эта привязанность русских к Ницце дала повод имератрице Александре Федоровне инициировать строительство православной церкви. По официальной статистике, уже «к середине 50-х годовХ1Х века в Ницце проживали 104 семьи иностранцев, из которых русских было... 30 семей, англичан — 19, французов — 24 и прочих национальностей — 21... Русских было много... относительно других иностранцев». В 1860-е гг. число русских семейств, проводивших зиму на Лазурном Берегу, уже достигло двух тысяч, а в зимний период 1881/1882 г. в Ницце постоянно проживало более двух с половиной тысяч россиян. Наиболее обеспеченные из них - князья Апраксины, Лобановы-Ростовские, Кочубеи и другие - начали строить собственные виллы на мысе Антиб и в Ницце. «За первое десятилетие массированного русского присутствия население Ниццы выросло на 83 % (средний показатель по Франции — 6 %), причем до 60 % жителей города составляли русские».

Всего в период с 1859 по 1912 г. на юге Франции было создано четыре культовых места для православных верующих: это церковь Николая Чудотворца в Ницце, открытая в 1859 г.; Архангело-Михайловская церковь, открытая в 1894 г. в Каннах; церковь Иконы Божьей Матери, открытая в том же году в Ментоне, а также Свято Николаевский собор в Ницце, открытый в 1912 г. Нигде на территории итальянских государств не было построено так много русских храмов, как здесь. Этот факт свидетельствовал как о существовании особого имперского интереса к Ривьере и ее популярности среди российского дворянского сословия, так и о лояльном отношении властей Сардинии (а впоследствии и Франции), чем незамедлительно воспользовались появившиеся здесь вслед за аристократами, морскими офицерами и провинциальным полусветом частные предприниматели.

Со временем, в отличие от других курортов (Сан-Ремо, Мерано), сюда стали приезжать не просто недомогающие представители дворянского сословия России - сюда ехали «прожигатели» жизни, о которых «Вестник Русской Ниццы» писал: «Русская Ницца имеет даже своих финансовых тузов, которым принадлежат и доходные дома, и роскошные виллы». В отличие от чопорного Петербурга. расточительность и некоторая распущенность не осуждались и даже одобрялись, а потому большой известностью стали пользоваться такие «нувориши», как «железнодорожные короли» П. Г. фон Дервиз и К. Ф. фон Мекк.

Творческой интеллигенции было меньше, но и ее представители также выделялись на фоне «скучных русских барынь», селившихся в Pension Russe. Так, «славилась в русской колонии Ментона балерина Мариинского театра Ю. Н. Седова. Многие из ее школы попадали в балет. Дягилева».

Местное население, восхищаясь русским искусством в лице «Русского балета» Дягилева, российскую знать, традиционно продолжавшую сорить деньгами «в местах с мягким климатом», не всегда воспринимало как явление благоприятное. Тем не менее в 1892 г. в Ментоне было завершено строительство Русского дома-санатория. Соседство великосветской аристократии с лечившимся здесь провинциальным полусветом очень точно уловил отдыхавший в Ницце в 1897-1898 гг. А. П. Чехов: «Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe, — рожи скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как здесь мы (то есть я и эти барыни), — это препротивный эгоизм».

Помимо золотой и мещанской молодежи сюда стремились попасть и представительницы передовой части российского юного поколения, которые своим неординарным поведением также шокировали местную публику. Олицетворением феминизма молодых россиянок стал образ художницы М. Башкирцевой, прожившей несколько лет во Франции, где она закончила за два года 7-летний курс Академии живописи. Башкирцева скончалась в возрасте 26 лет в 1884 г. Ее «Дневник», пронизанный пафосом стремления к самостоятельной работе и восхищением Италией, превратился в манифест европейского феминизма и гимн женскому творчеству. Занимаясь в частной Академии живописи Рудольфа Жюлиана, Башкирцева находила в искусстве путь к освобождению от установленных правил, готовивших девушку исключительно к замужеству. Со временем художница все более и более дистанцировалась от окружающего мира: «Выйти замуж и детей рожать... Но каждая прачка в состоянии это делать. Чего же хочу я?.. Я хочу славы!». Неудивительно, что личность Башкирцевой была отражена в образе Ирины в пьесе «Три сестры» А. П. Чехова, последние акты которой писатель создавал в Ницце. «Многие монологи Ирины являются парафразами из Башкирцевой. Ирина говорит: ,,И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать”. У Башкирцевой: ,,Я поднимаюсь на крыльях поэзии.”. Страдания Ирины: ,,Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется” - это тоже один из лейтмотивов Башкирцевой. Знаменитые слова Ирины: ,,О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно,.. но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян” - соотносятся с мыслями Башкирцевой: ,,Я вижу в себе такое сокровище, которого никто не достоин”, которое ,,заперто в драгоценный ящичек с золотым ключом”». Даже представления о работе и мечты о любви у Башкирцевой и Прозоровой аналогичны. Труд над собой и совершенствование мастерства дали свои результаты - Башкирцева стала первым русским художником, чьи произведения приобрел Лувр.

Другая талантливая художница-карикатуристка - А. А. Хотинцева - несколько раз приезжала в Русский пансион и гостила у А. П. Чехова, поражая «местных» неординарностью поведения: «Здесь считается неприличным пойти в комнату к мужчине, а я все время сидела у Антона Павловича».

И здесь многие курортники, подобно Башкирцевой и дочери Дервиза, умирали от туберкулеза во цвете лет, отчего расширялась территория местных кладбищ, хотя многие из скончавшихся на Лазурном Берегу желали быть захороненными на Родине. Среди них - многолетний друг и финансовый покровитель П. И. Чайковского Надежда фон Мекк. Обострение туберкулеза сопровождалось тяжелыми душевными переживаниями, вызванными разнообразными слухами по поводу странного заболевания ее кумира. Современные исследователи скорый отъезд Н. фон Мекк на виллу в Ниццу объясняют нежеланием давать разъяснения по поводу «азиатской холеры» великого композитора, вызванной «судом чести» светского Петербурга. Фон Мекк пережила своего «дорогого друга» всего лишь на три месяца. После отпевания в соборе Св. Николая ее тело было отправлено в Россию, так как Надежда Филаретовна не желала быть захороненной на кладбище «Кокад». Оно было организовано на склонах одноименного холма во второй половине XIX века, приобретенного ранее Российской империей ранее для размещения артиллерийской батареи.

Русское кладбище в Ницце очень обширно, и можно долго бродить среди могил, находя известные имена: вторая супруга Александра II княгиня Е. Долгорукая; брат декабристки М. Волконской полковник А. Раевский - друг Пушкина; С. Сазонов - министр иностранных дел России, княгиня Е. Сербская; генерал от инфантерии

Н. Юденич, княгиня Е. Кочубей и др.

Здание музея имени Жюля Шере появилось в Ницце благодаря Е. В. Кочубей (1821-1897). Она начала строить особняк в Ницце в 1878 г. Денег не хватило, недостроенный особняк пришлось продать, и в 1925 г. здание оказалось во владении города. Тремя годами позже здесь был открыт Музей имени Ж. Шере - французского художника, отца афиши и плаката, жившего в Ницце в последние годы своей жизни. Кочубей «можно назвать ,,дважды Кочубеем Российской империи”» - эту фамилию она носила и до замужества. Она была дочерью В. В. Кочубея, полковника, участника Отечественной войны 1812 г., позже стала невесткой светлейшего князя В. П. Кочубея, известного русского государственного деятеля, приятеля императора Александра I, председателя Кабинета министров Российской империи. Этот сановник был многодетен — имел 12 детей, и один из его сыновей и женился осенью 1839 г. на своей троюродной племяннице. Настоящая светская львица, она увлекалась музыкой, сочиняла романсы, некоторые из которых стали популярными.

На каннском кладбище «Гран-Жас» нашли последний приют как представители высокородных аристократических семейств и разбогатевших буржуа, так русская интеллигенция и «богема» - Лобановы-Ростовские, Барятинские, Хованские, Дервизы, Фаберже, Ольга Пикассо. Могилы боевых генералов присоединились к ним после Гражданской войны: Туманов, Церпицкий, Ванновский. Послереволюционная эмиграция устремилась на Лазурный Берег не только по причине мягкого климата, но и потому, что уже в 1913 г. русская колония здесь превратилась в самое большое русскоязычное образование в Западной Европе — она насчитывала 3 300 человек.

На примере курортной жизни мы убеждаемся в том, что присущие русской культуре образы сильной, властной женщины и ее слабой, беспомощной современницы находили параллель и на Апеннинах, где ярко выраженные эмансипе проживали неподалеку от тяжелобольных соотечественниц. Большинство же, пытаясь укрыться от жизненных бурь России, просто пыталось сохранить здесь старомодный «добропорядочный» образ жизни российских обывателей и оставляло память о себе в небольших спокойных городках Италии в качестве благотворительниц и организаторов салонно-курортной жизни (Третьяковы- Боткины, Таллевичи, Мессинги, Сведомские, Ю. Н. Седова и др.). Некоторым из них удавалось удивительным образом совмещать повседневную курортную деятельность с революционной (М. Андреева, Р. Плеханова).

Активно стремясь ассимилироваться с европейским обществом, дворянки сохраняли и традиционно российский образ жизни: совершали семейные прогулки по городу, посещали православные церкви, организовывали салонную жизнь, занимались хозяйством, превращаясь, таким образом, из чужестранок в духовных подвижниц, олицетворявших российскую культуры в Европе. Отсюда в памяти итальянцев остались не только мифы о шикующих русских «светских львицах», но и реальные дела россиянок - вдохновительниц курортного дела. А нас и сегодня волнуют трогательные надписи на захоронениях скоропостижно скончавшихся эмигранток и курортниц - Достоевской, Башкирцевой, фон Дервиз, фон Мекк, Бородиной, Л. Украинки и многих других. Эти неизлечимо больные молодые женщины проявляли на лечебных курортах Италии и Франции свои лучшие морально-этические качества, становясь олицетворением лучших черт женской независимости. Воистину к ним относятся слова великого русского историка Сергея Соловьева: «Те, кто жил в стороне от большого движения истории, больше других создали историю».

Таким образом, после знакомства с историей российских путешественниц и эмигранток не вызывает удивления тот факт, что и сегодня Лазурный Берег Франции остается одним из самых популярных мест отдыха среди россиян.

15 мая 2013 /

Новости » Всё об отдыхе и туризме

Комментарии

https://www.bygeo.ru/novosti/vse-ob-otdyhe-i-tyriz...vine-xx-stoletiya-chast-2.html

|

Метки: русское зарубежье |

Искандер и князь Юрка Голицын |

Искандер и князь Юрка Голицын

15 июня 2012, 23:00 4389

Спроси сегодняшнего выпускника средней школы, кто это такой Герцен, вряд ли услышишь вразумительный ответ. Тем более, если ещё про его псевдоним журналиста-публициста - Искандер - задашь вопрос.

А вот школьника-мичуринца, особенно из старожилов, хотя и жертву ЕГЭ, как тысячи подобных по России (есть достоверная информация: Министерство образования ожидает реформирование, а пресловутый Единый государственный экзамен с нового учебного года будет сдаваться по итогам девятилетки), именем Голицын вряд ли поставишь в тупик. Он, может, чуть поколеблясь, назовёт свой, местный Дом-музей князя Голицына.

Но связь между Герценом и "нашим козловским" Голициным - вот это уже для юного поколения современной России, за редким исключением, настоящий бином Ньютона.

А между тем она не менее интересна, скажем, чем сюжет "Трёх мушкетёров" (книга, конечно, а не одноимённые фильмы) Александра Дюма.

Герцен Александр Иванович родился в Москве 25 марта (старый стиль) - 7 апреля (новый стиль) 1812 года в семье богатого русского помещика И.А. Яковлева и Луизы Гааг. Иван Алексеевич Яковлев, как сказано в биографии младшего из его сыновей Александра, дал ему фамилию "в знак своих сердечных отношений" (от немецкого слова das Herz - сердце) с молодой и красивой женщиной, романтически вывезенной им из Штутгарта и никогда так и не ставшей его "законной" женой".

Александр Герцен закончит физмат Московского университета, станет писателем, вошедшим в обойму классиков русской литературы. Неистовый критик Виссарион Белинский, впрочем, откажет ему в художественном даре, заметив, что у Герцена, "…натуры преимущественно мыслящей, талант и фантазия ушли в ум - ум осердеченный, не привитый и не вычитанный, а присущий самой натуре". Эту же особенность молодого 25-летнего прозаика подчеркнёт и другой критик - Валериан Майков: "…он, несомненно, поражает больше умом, а не талантом".

В мае 1846 года умирает отец Александра Герцена И.А. Яковлев. Сыну остаётся довольно значительное наследство, не подорванное широкой благотворительностью родителя и его родни. Особенно племянника, полного тёзки дяди, оставшегося в истории Москвы за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казённые строения исконной столицы державы, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года. До конца вполне безбедной жизни в эмиграции Герцену-Искандеру хватит, в том числе и на издание "Полярной звезды" с "Колоколом", средств от продажи отцовской недвижимости по всей России.

Ещё в студенческую пору заразившись модным тогда и опасным вольнодумством, в январе 1847 года Александр Герцен вместе с семьёй выезжает за границу, не предполагая, что покидает Россию навсегда. Живёт то в Риме, то в Париже, участвуя лично и своей публицистикой во всех самых острых общественно-политических событиях Западной Европы. Осень 1851 года принесла ему личную трагедию: во время кораблекрушения погибает его мать Луиза Гааг и сын. В мае следующего, 1852-го, умирает жена.

Герцен переезжает в Лондон, где начинает работу над книгой-исповедью "Былое и думы", ставшей вершиной его мастерства писателя и публицистики дворянского революционера. А ещё год спустя основывает знаменитую Вольную русскую типографию, начинает издавать альманах "Полярная звезда", чтобы летом 1857 года приступить вместе со своим другом и единомышленником поэтом Огарёвым к выпуску газеты "Колокол".

Здесь, в Лондоне, и пересекутся пути политического эмигранта Александра Герцена с козловским ссыльным - князем Юрием Голицыным…

Читаю, вернее - перечитываю в который раз повесть одного из самых востребованных наших художников слова времён заката Советской империи Юрия Нагибина "Сильнее всех иных велений, или Князь Юрка Голицын", 1988 года издания. Вот её начало:

"С детства и до седых волос его звали Юрка. Не Юрий, не Georges, как принято было в тех кругах, где он вращался… Юрку Голицына любили и побаивались. У этого колосса с простодушным открытым лицом, рано украсившимся великолепными бакенбардами и подусниками, был живой насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию…".

Сегодняшнему русскому человеку, и за двадцать минувших лет ещё не окончательно притерпевшемуся к положению, когда народом потеряно чувство семьи единой и не слишком вдохновляющим фактом действительности является глубокий социальный разлом, породивший две противоположные России - страну богатых, сверхбогатых и Россию большинства бедных и нищих граждан, трудно вообразить, как непохожи были "лондонский декабрист" середины девятнадцатого века и князь Юрий Николаевич Голицын. Они порождение двух несоприкасающихся социальных корней. Одним уже своим происхождением.

Если Герцен-Яковлев - из семьи удачливых предпринимателей времён царствования Екатерины Второй, то Голицын - потомок древнейшего славянского рода, уступавшего своей родовитостью только Рюриковичам. Он - Гедеминович.

В роду Голицыных перед Юрием Николаевичем числилось двадцать два боярина, три окольничих, два кравчих. Сплошь царедворцы. Он не кичился своей знатностью. За полторы тысячи лет существования России в потомках полулегендарного Гедемина воплотились едва ли не все характеры, воплощённые пером до сих пор неразгаданного до конца Гоголя в "Тарасе Бульбе" и "Мёртвых душах". Музыкант от Бога, композитор, создатель и капельмейстер сперва крепостного хора, а после освобождения крестьян - наёмного хора, с которым объездил пол-России, он, бывало, говаривал: "Мне приходилось позволять мне аплодировать тем, у кого нет предков".

Одним из них станет не имевший знатных предков лондонский сиделец Герцен-Искандер.

Хор князя Юрия Голицына имел невероятный успех не только благодаря великолепному подбору и выучке крепостных певцов, с каждым из которых он занимался лично, но и талантливой музыкальной трактовке исполняемых произведений, тончайшему чувству народного мелоса, голосовых интонаций.

Отмена крепостного права в России Александром Вторым в начале 50-х годов ХIХ века поставила Юрия Голицына перед выбором: либо продать его хористов за скромную плату царскому двору, либо набирать наёмных певцов, для чего нужны были немалые средства. Состояние Юрию Николаевичу досталось от матери - большое торговое село Салтыки в Тамбовской губернии. Но ко времени ссылки в Козлов за сперва в письмах, а потом и личное его общение с "государственным преступником пострашнее декабристов" - Герценом-Искандером от материнского богатства у него, человека семейного, осталось разве что на личное безбедное существование.

Царь отказался от сделки, и Юрию Голицыну ничего не оставалось, как попытаться зарабатывать для себя и своей семьи творчеством хормейстера и композитора. Он раздосадован, он в обиде на царский двор. И без особого раздумья решает снестись с "Колоколом" Герцена своими разоблачениями российской действительности в памфлетном духе. Почему бы и нет? Ведь у него хороший слог, что он доказал попытками оставить после себя мемуары (то, что из этого дошло до нас отрывочно, будет цитировать Юрий Нагибин в своей повести).

А тут его блистательный отец Николай Борисович Голицын, англоман, музыкант и переводчик, воспитанник иезуитского колледжа, вздумал на старости лет некстати разразиться брошюрой о преимуществах католицизма перед православием. И вручил сыну рукопись для герценского "Колокола". Тот, истовый православный, и прихватил её с собой не читая.

Юрка Голицын добросовестно выполнил поручение отца и направил свои стопы в Лондон к Герцену.

Искандер и прежде обращался к личности князя Юрия Голицына. Писал о нём порой сочувственно и добродушно, порой зло, неизменной оставалась только восторженная оценка его как музыканта. "Обломком всея Руси" прозвал его Герцен.

Узнать друг друга ближе они не смогли. Нетерпеливая душа князя погнала его за океан. А по возвращении в Европу он получил строжайший приказ из императорской канцелярии: немедленно ехать в Санкт-Петербург.

Сюрприз был ожидаемый: безымянная брошюра с хулой на православную церковь успела выйти, как и саркастические наблюдения самого Юрия Голицына над современной российской действительностью. Авторы установлены по доносам в секретную службу. Со старого князя что было взять, и весь гнев обратился против его сына. Его лишают камергерского звания, увольняют со службы по ведомству императрицы Марии Александровны и ссылают в Козлов под надзор полиции.

То, что произошло в Козлове, достойно пера бессмертного Гоголя и оставило нам, потомкам, патриотам своего города, незабываемый по своей оригинальности и красоте анекдот. Деятельной натуре Юрки Голицына было не до хлопот о новом хоре. Он разрабатывает план бегства совершенно в духе Хлестакова. Максимально привлекает внимание властей к своей персоне авантюрным решением дать козловской скучающей молодёжи прекрасную зимнюю забаву на кстати подоспевшую широкую Масленицу: горку для катания на санках. Да что там горку - горищу: от своего, отцом для него заботливо построенного, дома на базарной площади и дальше, до самой реки - Лесного Воронежа, чтобы отважных саночников выносило аж на другой берег. Это встанет для него в копеечку, ведь надо проложить трассу, ровно залить её водой и соорудить снеговые борта для безопасности катающихся, но игра стоила свеч.

Сам князь-затейник с дозволения властей перед открытием горки отправляется в Тамбов якобы на свидание с губернатором. И там его ожидало приятное сообщение по телеграфу от городничего: "Гору огородили, ждём ваше высокопревосходительство для торжественного открытия увеселения". На что последовал лаконичный ответ князя: "Городите дальше"…

В незаконченных воспоминаниях Юрия Голицына автор повести о нём Юрий Нагибин нашёл перечень эпизодов-главок о путешествии князя в Англию. "…Австрийская пароходная компания "Ллойд". Сильная качка под Варной. Шквал. Крушение и гибель парохода. Меня чуть не выбросило за борт. Восход солнца. Тишь и вход в Босфор. Константинополь, таможня и покупка фиц-гармоники. Гонят с парохода. Нигде не принимают. Отчаянное положение. Греческий пароход "София" под английским флагом. Опять плывём. Каир. Египетская железная дорога. Река Нил. Рамазан в Каире. Пирамиды. Крокодил…".

И вот перед князем долгожданная встреча с Герценом. Он увидел перед собой человека небольшого роста, плотного, с прекрасной головой, проседью густых волос, закинутых назад без пробора, высоким лбом, живыми умными глазами, энергично оглядывающими Голицына, широким русским носом.

Между тем Герцен от одного только перечня главок небрежных записок своего гостя почувствовал лёгкое головокружение, особенно, когда услышал одиссею Голицына. Он писал в "Былом и думах":

"…Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой…

- Дорого тут у вас в Англии б-берут на таможне, - сказал он, чуть заикаясь, окончив курс своей всеобщей истории… - Я заплатил шиллингов пятнадцать за крок-кодила…

- Да это что такое?

- Как что - да просто крок-кодил.

Я сделал большие глаза и спросил его:

- Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта - стращать жандармов на границах?

- Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок продаёт крокодила. Понравился, я и купил.

- Ну а арабчонка купили?

- Ха, ха - нет"…

Князь подписал тогда, как ему казалось, выгодный контракт, с г. Кардуэлем, содержателем одного из лучших увеселительных салонов Лондона. Концерт происходил в огромном зале, вмещавшем восемь тысяч человек. Он имел бешеный успех, билетов было продано вдвое больше, чем было мест, люди забили проходы, стояли во дворе.

Герцен так отрецензирует уникальные для Лондона этот и другие концерты его нового друга из России: "…Это великолепно. Как Голицын успевает так подготовить хор и оркестр - это его тайна, но концерт был совершенно из ряду вон. Русские песни и молитвы, "Камаринская" и обедня, отрывки из оперы Глинки и из "Евангелия" ("Отче наш") - всё шло прекрасно…". Впрочем, он не был бы самим собою, не добавив перца критика в очень уж своеобразную натуру князя: "…Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой "скипетр" (жезл капельмейстера) из слоновой кости".

Следующий концерт в этом зале не состоялся. Салон, накануне "удачно" застрахованный жуликом хозяином, ночью загорелся. В номере газеты "Экспресс" появилось такое сообщение с места пожара: "Пока мы пишем эти строки, Серейгарденский зал, в котором вчера был концерт под управлением принца Голицына, наполовину уже сгорел".

Голицын прочёл заметку, снял шляпу, перекрестился и сказал: "Да будет воля Твоя".

Голицын придавал своим концертам в Англии политическую окраску. Всякий раз исполнялись либо "Вальс Герцена", либо "кадриль Огарёва", либо "Симфония освобождения".

"Князь запросился в Россию, когда худшие дни его лондонской жизни миновали, положение укрепилось и нужда не стучала в дверь. Искандера покоробило отступничество князя. Но ностальгия не покидала его гостя с самого приезда в Англию. Он задыхался на чужбине, не мог больше без русских песен. Голицыну нужна была русская песня в поле, на завалинке, в курной избе. Песня самого неискусного, хрипатого, сипатого церковного хора, заунывная песня ямщика, солдатская - под шаг. И ему необходима была та обстановка, тот свет, те снега, те дали, те запахи, те болести, в которых зарождаются эти песни. Он страшился, что его искусство захиреет в чужом климате, что без свежего притока оно растворится в общеевропейской стихии…". Так русский художник слова Юрий Нагибин объяснил неизбежность возвращения героя своей повести домой.

По крупицам собрав историю жизни князя Юрия Голицына и оплодотворив её своим воображением, писатель Юрий Нагибин доведёт её до оптимистического конца.

…Вскоре по явлении утихомиренного годами и невзгодами Юрия Николаевича в Россию ему разрешат гастроли, в том числе на великую Нижегородскую ярмарку. Это было почётно: перед тамошней аудиторией дрожали знаменитые артисты. И - выгодно: зал громаден, а билеты, особенно в ложи и первые ряды партера, очень дороги.

Нижегородские газеты посвящали восторженные (и высококвалифицированные) отзывы на первый и последующие концерты Голицына. За Нижним Новгородом последовали другие города. Жизненное пространство хора всё расширялось. Его хотели слышать в больших и малых городах. И наконец настала очередь Москвы, столь любимой князем, с её хлебосольством, умной иронией, раскованностью, неистребимым русским духом.

Это была большая победа, но не решающая.

Но вот дрогнул… Петербург.

Юрка Голицын получил приглашение дать концерт в одном из самых блестящих залов столицы - в Благородном собрании.

Его хор - сотня с лишним мужиков и баб, принаряженных, приглаженных, нарумяненных, - не раскрывал до конца своей тайны. Хор его был настолько хорошо подготовлен, все переходы так обработаны, что плохое пение исключалось.

"Родные, не подведите!.." - беззвучно взмолился князь.

И родные не подвели.

Голицын взмахнул жезлом, зажатым в правой руке, выбросил вперёд левую руку, сразу приглушив звук, оставив одну высокую, медленно истаивающую ноту, а затем дал вступить вторым голосам, призвав из бесконечной дали, выманив, заманив, но не в плен, а в полную свободу.

Это было лучшее за всю его жизнь исполнение, и он наслаждался. Господи, Боже мой, да разве это Ваньки, Яшки, Петьки, Дуньки, Палашки - это небожители, одарившие его высшим счастьем!..

Как всегда, он исполнил "Камаринскую" в своём переложении для хора. Всё было в лихом плясе над бездонным озером тоски: отчаянная удаль, забубённость, хмельной восторг, любовь, слёзный спазм в горле, гибельность. Он пожалел, что любимый им Глинка не слышит его хора.

Когда взмахом жезла он оборвал последнюю ноту, которой, казалось, конца не будет, то услышал тишину за плечами. И вдруг:

- Браво, - негромко, но удивительно отчётливо сказал, именно сказал, не выкрикнул чей-то голос.

- Браво, - сказал другой.

- Би-и-ис! - заорали надсадно где-то в задних рядах.

И вот уже весь зал кричал, захлёбывался, отбивал ладони…

…Два таких разных и таких, каждый по-своему, типичных россиянина.

Александр Герцен - интеллектуал, крупнейший мыслитель, предтеча путей последекабристских социальных преобразований в своей великой стране, которыми она и до сих пор чревата, незадолго перед смертью в 1870 году оставит непонятое и непринятое большевизмом предостережение будущему: "…Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта… ищут слова и понимания - и с недоверием смотрят на людей,.. призывающих к оружию". ("Былое и думы". Письмо третье").

И князь Юрий - Юрка Голицын, могучий человек с характером, порождённым беспредельными пространствами, вьюгами и ветрами, удалью и печалью своего великого народа.

На могиле Александру Ивановичу Герцену-Искандеру за пределами России, в Ницце, высится внушительный памятник.

Князь Юрий Николаевич Голицын похоронен в Санкт-Петербурге. У нас, в Козлове-Мичуринске, благодарная память о нём сохраняется в том самом Доме-музее, у порога которого начиналась легендарная дорога в русское чудо его неповторимой жизни.

Он переживёт на два года своего нечаянного лондонского друга. 2 сентября нынешнего года исполнится 140 лет со дня смерти нашего неугомонного князя.

Виктор Кострикинhttp://www.michpravda.ru/articles/iskander-i-knyaz-

|

Метки: голицыны |

Расстрел царской семьи Романовых: миф или реальная казнь? |

Расстрел царской семьи Романовых: миф или реальная казнь?https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/rasstr...a-kazn-5c3588e9e5e73b00aad0a38

Одна из самых главных загадок российской истории считается та ночь, когда была расстреляна первая и единственная царская семья Николая Александровича Романова. Согласно общепринятой версии в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге состоялась казнь Николая II и его приближенных. Однако это событие таит в себе множество загадок, которые историки пытаются разгадать:

1) была ли на самом деле казнь царской семьи?

2) если да, то удалось ли кому-нибудь спастись?

3) как сложилась дальнейшая судьба, спасенных членов семьи Романовых?

Что же было на самом деле?

Изучив дневники Николая II, было установлено, что ссылка в Екатеринбург была для его семьи настоящим испытанием: охранявшие их большевики постоянно издевались над Романовыми. Был известен один факт, что семья так же готовилась к побегу. Николай получил записку от принимавших присягу офицеров, в которой говорилось о том, чтобы он ждал вызволения из плена. Но побег так и не совершился и некоторые считают, что это была провокация большевиков, которая доказала, что от царя нужно быстрее избавляться.

В ту роковую ночь караульные разбудили семью Императора и заставили спуститься в подвал дома для оглашения приговора. Чекист Янкель Юровский сообщил им, что они сейчас будут убиты. Но не известно кем был организован расстрел Романовых, а так же точный текст приговора. А по поводу найденных останков царской семьи, обнаруженных в 1991 году возле Екатеринбурга, до сих пор ведутся споры.

Из некоторых источников известно, что после расстрела, убитых вывезли за город и сожгли, облив сначала их тела серной кислотой. 17 июля 1998 года останки была захоронены в Санкт-Петербурге. Существует версия, что цесаревича Алексея и княжне Марии удалось бежать в ночь своей казни, эта версия имеет место, поскольку их останки нашли гораздо позднее лишь в 2007 году и в другом месте, но неподалеку от основного места захоронения.

Остался ли кто-нибудь в живых?

Историк Сергей Желенков приводит версию, что царевич Алексей Николаевич Романов все-таки смог спастись и впоследствии стал председателем министра СССР-Алексеем Николаевичем Косыгиным. Так же некоторые считают, что великая княгиня Ольга Николаевна Романова тоже не была расстреляна большевиками, а прожила остаток своей жизни в Ватикане.

Однако ни одна из версий не подтвердилась и с уверенностью сказать нельзя: расстреляна ли была императорская семья или ей удалось спастись от жестокого наказания...

|

Метки: романовы |

Поручика Голицына расстреляли в Киеве, а Галича арестовали в Риге |

Поручика Голицына расстреляли в Киеве, а Галича арестовали в Риге

26.05.2011 15:03:56

Сегодня известно, что автором многие годы считавшейся народной знаменитой песни «Поручик Голицын» является Юрий Галич. Но многим ли известно, что Юрий Галич — это псевдоним русского генерала украинского происхождения, поэта и писателя Георгия Гончаренко?

Георгий Иванович Гончаренко (псевдоним Юрий Галич) (10 июня 1877, Варшава — 12 декабря 1940, Рига) — русский военачальник, генерал–майор Генштаба, публицист, поэт и прозаик.

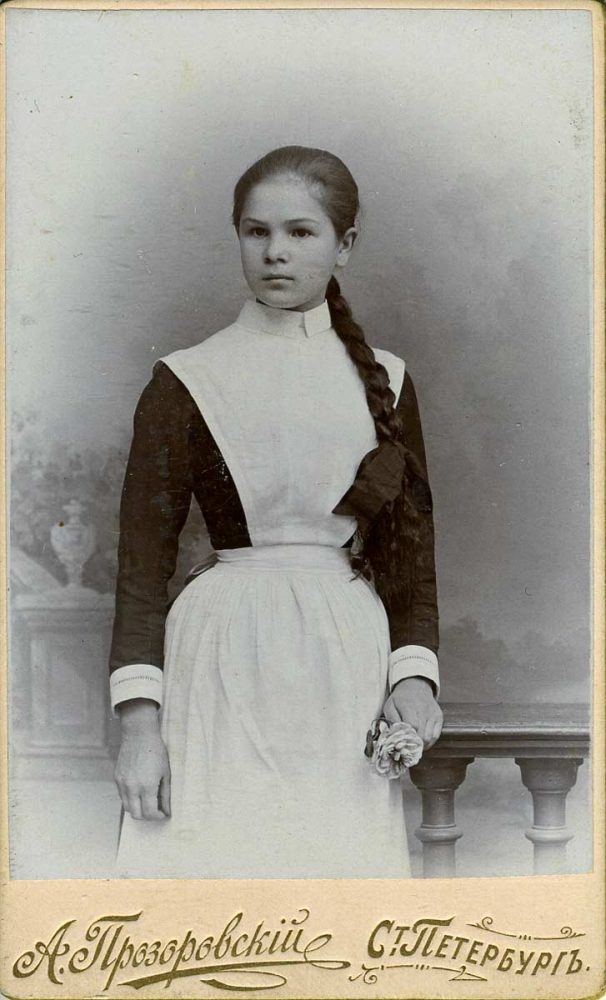

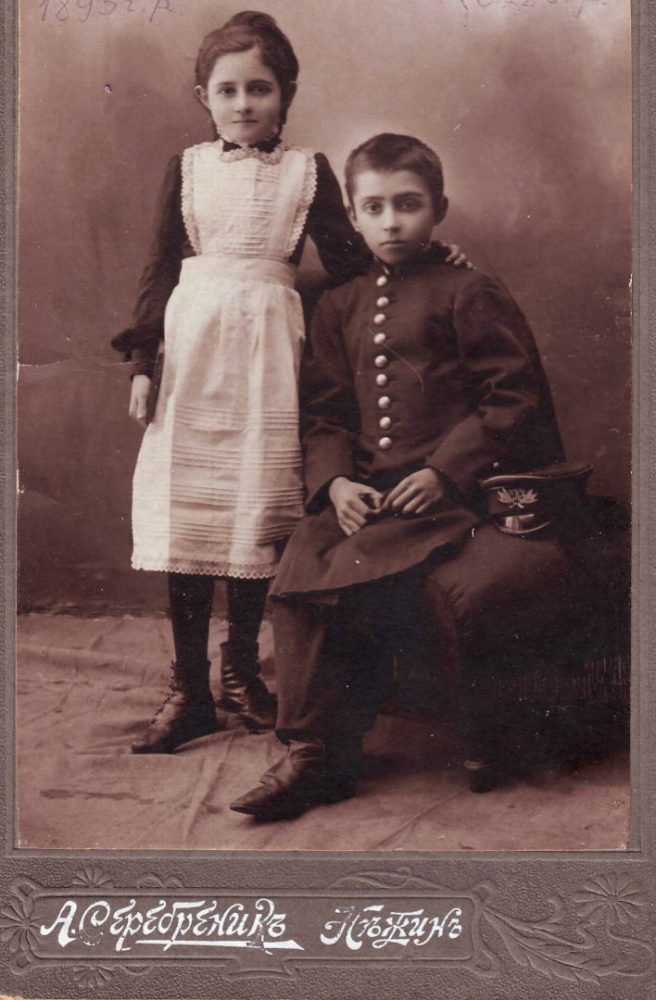

Родился в семье инспектора средних учебных заведений Ивана Гончаренко. Как вспоминает дочь Юрия Галича, его отец, Иван Юрьевич Гончаренко, был уроженцем бывшей Полтавской губернии, где около станции Котемич у его отца был хутор. У него было 2 брата — Андрей и Владимир. Иван Юрьевич был старшим. Оба старших брата получили высшее образование, а младший, Владимир, остался на хуторе, где хозяйничал. Иван Юрьевич был инспектором средних учебных заведений. Мать Юрия Ивановича — Надежда Николаевна — уроженка г. Волчанска (под Харьковом), ее отец Николай Добровольский — поляк, работал в Волчанске заведующим почтовым отделением. Мать — украинка. У них было 4 детей. Старший сын за революционную деятельность был сослан. Надежда Николаевна училась в Харькове, в институте (закрытое среднее учебное заведение). За год до окончания института Иван Юрьевич Гончаренко приехал, как инспектор, в этот институт. Надежда Николаевна была способной, даже очень талантливой, она прекрасно рисовала и вышивала, к тому же была очень красивой. Она ему очень понравилась, и к окончанию института он приехал в Харьков, сделал ей предложение, которое было принято. У них было 3 детей. Старшая дочь, Валентина, которая умерла от дифтерита 7 — 8 лет, потом Юрий, и младший сын Иван.

Еще в детстве Юрий проявлял гуманитарные способности: писал стихи, хорошо рисовал.

В 1914 году Гончаренко участвовал в Первой мировой войне, именно его армия заняла города Галич и Львов, за что командующий был награжден двумя орденами святого Георгия.

Юрий Иванович Гончаренко был офицером Генерального штаба, начальником штаба кавалерийского дивизиона, корпуса и командиром драгунского полка.

При Временном правительстве получил чин генерала.

Во время гражданской войны служил в Киеве и Одессе, затем в Константинополе.

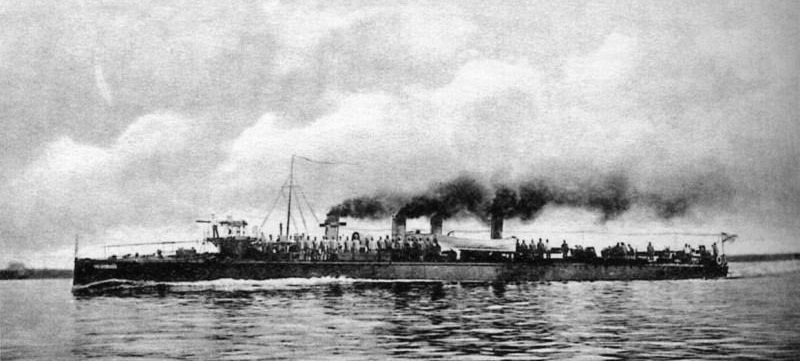

Судьба его забросила во Владивосток и, совершив кругосветное путешествие, он в 1923 году оказывается в Риге. Прибывает на корабле «Регина», который 9 лет назад, в 1914 году, он, полковник Генерального штаба, задержал при попытке сняться с якоря и уйти в Германию, и приказал переоборудовать его в плавучий госпиталь. И вот, 9 лет спустя, корабль возвратил его, изгнанника, в порт приписки.

С 1900–х годов Юрий Гончаренко начинает писать. Под псевдонимом Юрий Галич генерал написал 14 книг: стихотворения, рассказы, философские этюды, очерки путешествий, воспоминания, романы, где, по словам В. Гадалина, «он в живой и образной форме рисует картины того, чему был свидетелем в жизни» («Правда», Рига, 1941 г., №18). Немирович–Данченко характеризует его как «значительного и яркого» писателя, «очень талантливым» называл его Краснов.

Галич принадлежал к представителям авторов так называемого «второго ряда», другой «второй» прозы. Но творчество именно таких писателей позволяет представить полную литературную карту времени: в центре их внимания то, что забыто, то, что не привлекало в свое время читателя (таковой, как известно, оказались и судьба произведений Михаила Булгакова).

ЗНАКОМСТВО ГАЛИЧА С ГОЛИЦЫНЫМ

В годы Гражданской войны бывший блестящий гвардеец генерал–майор Гончаренко оказался на Украине и, конечно же, служил при гетмане Скоропадском — начальником наградного отдела. Собственно, именно здесь, в Киеве, он и познакомился с прототипом романса — петербуржским поручиком Константином Голициным.

Дело было в январе 1919 года, когда на Украине правила Директория во главе с Петлюрой и Винниченко. Историческая встреча произошла в кутузке Осадного корпуса сечевиков где–то на улице Пушкинской. Гончаренко, снятый с поезда петлюровскими постами под Одессой и опознанный как гетманский генерал, парился на нарах уже несколько дней, когда к нему подселили двух новых соседей: бывшего главбуха киевского Нового банка Беленького и юного Голицына. Первого арестовали за то, что ссужал деньги Скоропадскому, второго — по недоразумению. Его перепутали с престарелым дядей поручика, князем Голицыным, возглавлявшим «Протофис» — организацию, сделавшую в своё время Скоропадского гетманом.

Нельзя сказать, чтобы встреча была радостной, особенно учитывая решётку на окнах, стражу и постоянную опасность быть расстрелянным. И тем не менее генерал в воспоминаниях признавал: «Я очутился в новом обществе, разделившем моё одиночество самым трогательным для меня образом. К бухгалтеру приходила жена, к молодому князю приходила невеста. Обе женщины являлись не только с ласками, не только со словами утешения и надежды, но каждый раз приносили узелки со съестными припасами домашнего изготовления».

В одной камере генерал Гончаренко и будущий герой песни провели целую неделю. На восьмой день начальство решило перевести трёх арестантов в другое место. В качестве охраны к ним приставили старенького сторожа, позвякивающего ключами в одном кармане и пригубленной бутылкой горилки в другом.

Логика у любителя спиртного сильно хромала. Чтобы узники не сбежали, сторож взял в руки их вещи, в которых, на его взгляд, находились ценности. Он почему–то решил, что конвоируемые не решатся бросить вещи ради побега. Когда странная процессия вышла на Крещатик, генерал присел, чтобы завязать шнурок, а банкир и поручик рванули вперёд. Сторож бросился за ними, но на полпути остановился, вспомнив, что за его спиной остался Гончаренко. Георгий Иванович тем временем быстрой походкой шёл в противоположную сторону. Сторож только и смог, что сокрушённо потрясти ключами в спины беглецов.

Судя по всему, эта киевская встреча была первой и последней в судьбе Юрия Галича и князя Голицына. И генерал, и поручик приняли самое активное участие в боях против большевиков.

СУДЬБА ГОЛИЦЫНА

Константин Голицын пробрался на юг, но дальше не поехал, а поступил в белогвардейскую Добровольческую армию генерала Деникина. Здесь, уже в чине штабс–капитана, он командовал сводной ротой, состоящей из бывших стрелков полка Императорской фамилии. Какое–то время вместе с князем служил и ещё один любопытный офицер — Юрий Гладыревский — личный друг Михаила Булгакова, ставший прототипом Шервинского из «Белой гвардии». Тёплым августовским днем 1919 года рота князя Голицына на плечах красных одной из первых ворвалась в Киев. Но, как известно, белые были разгромлены, а Киев остался большевистским ещё на семьдесят лет.

В следующий раз Голицын вернулся в Киев летом 1920 года, но уже не как победитель, а как жалкий и оборванный военнопленный, попавшийся красным под Одессой. В то время шла война с белополяками, РККА остро нуждалась в командных кадрах, и князя быстро переделали в военспеца, вновь отправив на фронт. Так что Гражданскую войну Голицын окончил уже в Красной армии. Он вернулся в Киев, женился, поступил на советскую службу и зажил мирной жизнью, скрывая своё прошлое.

Голицына арестовали морозной январской ночью 1931 года. Следственное дело по обвинению в контрреволюционной деятельности Голицына, бывшего князя, бывшего поручика, бывшего деникинца, управляющего делами Киевглавпроекта, которое около шестидесяти лет хранилось под №1919 в архиве КГБ УССР, называлось весьма безобидно: «Весна». Но это только на первый взгляд. Дело было инспирировано ГПУ для уничтожения в СССР бывших генералов и офицеров царской армии, независимо от их заслуг перед советской властью. Для того чтобы оказаться арестованным, хватало одной неудачно оброненной фразы. Бывших же белых хватали и без этого — сам факт их службы в период Гражданской войны по другую сторону баррикад был и уликой, и обвинением, и приговором. Заставляли признаться только в одном: причастности к контрреволюционной офицерской организации. И подавляющее большинство арестованных, как правило, под пытками, подписывали всё, что им подсовывали следователи. Над арестованными в Киеве почти 600 бывшими генералами и офицерами «трудились» не только сотрудники ГПУ, но и курсанты местной школы милиции, отрабатывавшие на подследственных приёмы рукопашного боя. Как результат — более 95% «признаний», почти 160 вынесенных смертных приговоров. Попал в это число и князь Голицын.

Постановление о расстреле Константина Голицына было вынесено 20 апреля 1931 года. Однако расстреляли его лишь одиннадцатью днями позже вместе с бывшим прапорщиком Левицким и подполковником Белолипским, который в 20–е годы переквалифицировался в актёра и играл первые роли на подмостках киевских театров.

Офицеров, расстрелянных по делу «Весна», закапывали в братских могилах на Лукьяновском кладбище. Там их останки покоятся и до сих пор.

КРАСНЫЙ ХОРОВОД. СУДЬБА ГАЛИЧА.

Трагически сложилась судьба и автора песни «Поручик Голицын» Георгия Гончаренко. После побега из тюрьмы он вскоре всё же добрался до Одессы, откуда, совершив трёхмесячное плавание вокруг всего Евроазиатского континента, приехал в Сибирь — к адмиралу Колчаку. Но там он не задержался и после окончания Гражданской войны каким–то загадочным образом оказался в Риге. В эмиграции он оказался один. По некоторым данным, его жена и двое детей, оставшихся в Советской России, были репрессированы.

По другим данным, в 1919 году он прибыл во Владивосток и в течение трех лет активно публиковался на страницах газет и журналов. В 1922 году выходит книга рассказов «Красный хоровод» и сборник стихов «Орхидея».

Владивосток того времени был Меккой поэтов и литераторов. Здесь творили Давид Бурлюк и Николай Асеев, Арсений Несмелов и Николай Третьяков. И местом литературных встреч поэтов был ресторан «Балаганчик». Кстати, в том же зале, только почти 100 лет спустя, сегодня собираются любители поэзии, чтобы послушать стихи Юрия Галича — «белого генерала с букетом черных орхидей».

После установления в Приморье советской власти генерал вынужден был покинуть Россию. Эмигрировав через Китай в Европу, в 1927 году он обосновался в Латвии, где и продолжил литературную деятельность. В 1927 году в Риге выходит его сборник под тем же названием «Орхидея», дополненный новыми стихами.

В 1940 году, после того как в Ригу вступила Красная армия, НКВД добралось и до генерала. Обстоятельства его гибели доподлинно неизвестны, тем не менее сохранилась очень красивая легенда.

По преданию, генерал Гончаренко, известный своей журналистской деятельностью и непримиримой позицией по отношению к советской власти, был арестован уже в первые часы после вступления в Латвию Красной армии. При аресте у него нашли двенадцать из четырнадцати книг, не хватало только «Красного хоровода». В НКВД хорошо знали, с кем имеют дело, и в сопровождении охраны генерала послали домой — за двухтомником…

Понимая, что для него этот арест равносилен вызову на расстрел, и, дождавшись, когда охранники выйдут из комнаты в коридор, 63–летний генерал покончил с собой. Ещё до прихода в Латвию Красной армии Юрий Галич обещал знакомым, что живым в руки большевиков не дастся. И старый императорский гвардеец выполнил последнее в своей жизни обещание.

БИОГРАФИЯ:

Георгий (Юрий) Иванович Гончаренко родился 10 июня 1877 года в Варшаве.

Окончил Полоцкий кадетский корпус (с отличием).

1 октября 1895 — поступил на военную службу.

1897 — окончил Николаевское кавалерийское училище. Выпущен по 1–му разряду корнетом в лейб–гвардии кирасирский Её величества полк.

20 августа 1900 — зачислен в Николаевскую академию Генерального Штаба.

13 августа 1901 — поручик.

4 июля 1903 — штаб–ротмистр (за отличные успехи в науках).

23 мая 1903 — переименован в капитаны Генштаба.

3 октября 1903 — окончил Николаевскую академию с прикомандированием к штабу войск Гвардии и Петербургского военного округа.

21 октября 1904 — окончил Офицерскую кавалерийскую школу с отличием. Выпущен в лейб–гвардии кирасирский Её величества полк.

5 декабря 1904 — исполняющий должность столоначальника Главного Штаба.

1907 — Издал первый поэтический сборник «Вечерние огни».

19 октября 1907 — обер–офицер для поручений при штабе Виленского Военного Округа.

20 января 1908 — старший адъютант штаба 3–й кавалерийской дивизии.

6 декабря 1908 — подполковник Генштаба.

25 марта 1912 — полковник Генштаба.

29 октября 1915 — командир 19–го драгунского Архангелогородского полка.

2 апреля 1917 — генерал–майор Генштаба. Начальник штаба 2–й кавалерийской дивизии.

12 мая 1917 — начальник штаба Гвардейского кавалерийского корпуса.

Октябрь 1917 — числился по Генштабу в составе РККА.

27 декабря 1918 — уволен со службы по болезни.

12 апреля 1919 — зачислен в резерв чинов при штабе главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России.

28 февраля 1920 — через Константинополь прибыл во Владивосток. Зачислен в резерв сухопутных и морских сил Временного правительства Приамурской земской управы.

29 апреля 1921 — внештатный генерал для поручений при командующем войсками Временного правительства Приамурской земской управы.

1923 — через Китай вернулся в Ригу. Работал кавалерийским инструктором в Военной школе, судьей на ипподроме. Писал в газете «Дни». Постоянный сотрудник газеты «Сегодня».

С 1934 сотрудничал с журналами «Наш Огонек» и «Для Вас».

Покончил с собой после вызова в НКВД 12 декабря 1940 года. Похоронен в Риге на Покровском кладбище.

Подготовил Анатолий БУРЫЙ

по материалам www.cn.com.ua, www.blatata.com, www.laminortv.ru

Четвертые сутки пылают станицы,

Горит под ногами Донская земля.

Не падайте духом, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина.Мелькают Арбатом знакомые лица,

Хмельные цыганки заходят в дома.

Подайте бокалы, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина.А где–то уж кони проносятся к яру.

Ну, что загрустили, мой юный корнет?

А в комнатах наших сидят комиссары

И девочек наших ведут в кабинет.Над Доном угрюмым идем эскадроном,

На бой вдохновляет Россия–страна.

Раздайте патроны, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, надеть ордена.

Ведь завтра под утро на красную сволочь

Развернутой лавой пойдет эскадрон.

Спустилась над Родиной черная полночь,

Сверкают лишь звездочки наших погон.За павших друзей, за поруганный кров наш

За все комиссарам отплатим сполна.

Поручик Голицын, к атаке готовьтесь,

Корнет Оболенский, седлайте коня.А воздух отчизны прозрачный и синий

Да горькая пыль деревенских дорог…

Они за Россию, и мы за Россию, —

Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог?Напрасно невесты нас ждут в Петербурге,

И ночи в собраньи, увы, не для нас.

Теперь за спиною окопы и вьюги,

Оставлены нами и Крым и Кавказ.Над нами кружат чёрно–красные птицы,

Три года прошли, как безрадостный сон.

Оставьте надежды, поручик Голицын,

В стволе остаётся последний патрон.Подрублены корни, разграблены гнёзда,

И наших любимых давно уже нет!

Поручик, на Родину мы не вернёмся,

Встаёт над Россией кровавый рассвет.Ах, русское солнце, великое солнце!

Корабль–Император застыл, как стрела.

Поручик Голицын, а может, вернемся,

Зачем нам, поручик, чужая земля?

Городской романс из так называемого «Белогвардейского цикла». Наиболее распространен текст Михаила Звездинского, есть вариант Жанны Бичевской.

Наталия Гончаренко. О моем отце.

Юрий Иванович Гончаренко родился 10 июня 1877 года в г. Варшаве. По рассказам его двоюродной сестры — дочери сестры его матери — Людмилы Ивановны Сигрист его отец, Иван Юрьевич Гончаренко был уроженцем бывшей Полтавской губернии, где около станции Котемич у его отца был хутор. У него было 2 брата — Андрей и Владимир. Иван Юрьевич был старшим. Оба старших брата получили высшее образование, а младший, Владимир, остался на хуторе, где хозяйничал. Иван Юрьевич был инспектором средних учебных заведений. Мать Юрия Ивановича, моего отца, уроженка г. Волчанска (под Харьковым), ее отец Николай Добровольский был поляк и работал в Волчанске заведующим почтовым отделением. Мать ее была украинкой. У них было 4 детей. Старший сын был революционером и был сослан. Мать Юрия Ивановича —Надежда Николаевна — училась в Харькове, в институте (закрытое среднее учебное заведение). За год до окончания института Иван Юрьевич Гончаренко приехал, как инспектор, в этот институт. Надежда Николаевна была способной, даже очень талантливой, она прекрасно рисовала и вышивала, к тому же была очень красивая. Она ему очень понравилась и к окончанию института он приехал в Харьков, сделал ей предложение, которое было принято. У них было 3 детей. Старшая дочь Валентина, которая умерла от дифтерита 7 — 8 лет. Потом Юрий, мой отец, и младший сын Иван. Чем занимался Иван Юрьевич в Варшаве и с какого года там жил — мне неизвестно. Знаю только, из рассказов отца, что они жили в штабном здании, где имели хорошую казенную квартиру, около Лазенок. Жили в достатке. Надежда Николаевна была и прекрасной хозяйкой и даже сумела сделать некоторые сбережения.

Примерно когда Юрию Ивановичу было 9 лет, неожиданно умер Иван Юрьевич от воспаления почек. Благополучная жизнь кончилась. Сначала Юрий Иванович, а затем Иван Иванович, были отданы в Полоцкий кадетский корпус. Незадолго до его окончания мать Юрия Ивановича была приглашена Андреем Юрьевичем в Петербург, где он к этому времени занимал хорошее положение, имел большую казенную квартиру и предоставил ей 2 комнаты. После отличного окончания отец поступил в Петербургское Николаевское кавалерийское училище. По окончании курса училища по 1-ому разряду произведен в корнеты в лейб-гвардии кирасирский Ее величества полк. В 1900 году августа 20 зачислен в Николаевскую академию Генерального Штаба.

За отличные успехи вышел в полк гвардейских Синих кирасир.

В 1910 году он служил в г.Ковно (Каунас). Пожалуй, с этого года я помню отца. Весной 1910 года мы с моей мамой поехали к отцу. Жили в гостинице и по вечерам, а может в свободные дни, вместе трое ходили гулять. Я была весьма живой девочкой и днем мама меня пускала побегать в широкий коридор гостиницы. Я завела знакомство со старичком-полковником в отставке, который меня приглашал к себе в его комнату, как где мы сидели друг против друга и беседовали, и он угощал меня конфетами. Перед отъездом он подарил мне серебряную чайную ложку, на которой было выгравировано «Наташа».

В 1911 года отец был назначен начальником штаба в крепость Усть-Двинск, где служил до войны 1914 г. Из жизни в крепости у меня ярко сохранились в памяти 3 эпизода, связанные с отцом. В конце декабря 1911 года мы сидели с мамой в папином кабинете (здесь у нас была хорошая 6-тикомнатн. квартира). Это была самая уютная комната. Мама сидела в углу и что-то шила (она хорошо шила), а мы с папой сидели у его письменного стола. Он очень хорошо рисовал и показывал мне свои рисунки. На склеенных нескольких листах были изображены военные верхом на лошадях, а посреди стоял пожилой офицер с длинным кнутом. Себя он изобразил последним, и лошадь у него встала на дыбы, а у него слетела с головы фуражка.

Эти изображения были в красках. И на нем была черная военная гимнастерка, вернее мундир и синие рейтузы. Значит, это было его изображение, когда он служил в кирасирском полку. Прошло с тех пор 67 лет, но у меня перед глазами эти папины рисунки, точно я их видела вчера.

Особенно приятное воспоминание у меня сохранилось о встрече 1914 года. У нас была очень большая гостиная с 4 окнами и очень холодная, зимою мы ею не пользовались. Но по случаю Нового года ее хорошо натопили. У меня была большая елка, украшали мы ее тоже с папой и моей немкой, чрезвычайно молчаливой особой — бабушка говорила: «Не знаю, чему можно у нее научиться». Действительно, жила она у нас 3 года, но я совсем не помню, как я училась немецкому языку, но зато она меня научила 3 видам вязанья. Это мне очень пригодилось в жизни. Под елкой мне и 4 приглашенным детям было положено по коробочке шоколадных конфет и по небольшой игрушке. У папы к этому времени был приобретен граммофон в виде ящика, без трубы, — он нам заводил польки и еще какие-то марши и мы немного потанцевали. А когда дети ушли, папа проиграл пластинки из «Веселой вдовы». Наверное, игралось и другое. А мы с ним отплясывали и так увлеклись, что мама насилу нас вытащила, чтобы мне ложиться спать. Видно этот вечер и ему был памятен и приятен, потому что в одном своем письме 1937 года он тоже мне написал — А помнишь, как мы с тобой отплясывали под Новый год. Я же всю жизнь из оперетт больше всего люблю эти арии.

В Риге жила мамина двоюродная сестра, которая была замужем за весьма состоятельным человеком. Об этом муже маленькой двоюродной сестры он упоминает в рассказе «Бог Саваоф». У него было 2 собственных дорогих лошади, помню, как он их показывал папе, и я с ними ходила в конюшню. В одном из своих рассказов он упоминает о жизни в крепости, что это было самым счастливым временем его жизни.

Наступила война 1914 года. Папа занялся переоборудованием крепости в связи с войной и формированием и обучением войска из призванных на военную службу. Потом он служил на австрийском фронте. Перед отправкой в действующую армию он мне отдал свои детские книги. Это были книги Густава Эмара, Майн Рида, Жюль Верна, Фенимора Купера, Луи Буссенара. Их было не менее 100. Там же я нашла и 6 его рисунков — женские головки, 2 сделаны акварелью. Я часто их вынимала и любовалась ими. Мама очень скучала без отца, у меня была еще 2-летняя сестра, с которой мама возилась, я была предоставлена сама себе и, сделав уроки, зачитывалась книгами отца до такой степени, что у меня начались головные боли и пришлось обратиться к врачу.

Запомнила один приезд отца из действующей армии. Наверно он был недели на 2. Помню только, что был приглашен какой-то пожилой генерал с бородой, расчесанной пополам. Был очень хороший обед, вино, фрукты. Но после обеда меня отправили в свою комнату. Папа мало бывал дома, а иногда вечерами сидел за своим письменным столом и читал. Этот период жизни с октября 1914-го по май 1918-го. Мы жили очень тихо, почти нигде не бывали и у нас бывала изредка мамина сестра — Мария Иосифовна Вольф или бабушка Мария Александровна и мамина подруга по гимназии — Агнесса Лузанова с дочкой Валей, моей первой подругой. Два раза были с мамой в Мариинском театре на балете «Конек-Горбунок» и опере «Князь Серебряный». С 1918 года мы уехали к бабушке на дачу под Лугу, где остались на зиму. Там же жила и тетя с сыном Юрой и приехал и мой папа. Помню, что он ходил на охоту, но дичи приносил не много, много читал. У бабушки были книги, мне запомнились журналы «Нива» и приложение к ним, которое я читала без всякого контроля.

В 1915 или 1916 году папа приезжал с войны в Петербург в отпуск. Мы с ним ходили в цирк, тогда он был Чинизелли. Папу интересовала борьба, особенно до сих пор помню, его лицо: отличился один молодой негр, который одержал верх над какой-то знаменитостью и все о нем говорили. На меня произвели гораздо более сильное впечатление дрессированные лошади.

Почему-то мне запомнилось, как я подстригала отцу волосы. У него была машинка для стрижки волос и с каким наслаждением я его подстригала.

Отца я очень любила, хотя не могу сказать, чтоб он мне уделял много внимания.

Забыла написать, наверное в 1916 году он мне подарил свое старое седло и научил кататься верхом. Была лошадка лет 12, которая была куплена жеребенком, рыжая, с белой полосой на морде и с подстриженной гривой и хвостом, под кличкой «Дружок», вот на ней я и гарцевала. Я выламывала крепкий прут и много ее хлестала, пока, наконец, я дожидалась галопа. Эта быстрая езда мне доставляла большое удовольствие. Ездила в лес, дорога была узкой и ветки деревьев хлестали мне лицо, но это меня не пугало. Ездила по 2 часа почти ежедневно. В выходные дни к нам приходили дачники, жившие по соседству, играли в крокет, заводили граммофон. Осенью поздней папа уехал в Петроград, а к весне уехал к матери в Одессу. До 1922 года о нем мы ничего не знали.

8 марта 1919 года умерла от возвратного тифа моя мама, и меня и бабушку взяла к себе тетя Мария Иосифовна, которая работала в деревне сельской учительницей. Она устроилась в деревне, т. к. время было тяжелое и жить в Петрограде, работая одной с 3 иждивенцами, было бы очень тяжело. В 1922 году осенью мы получили от папы несколько открыток, адресованных маме из Владивостока, Нагасаки, а с апреля 1923 года он начал жить в Риге в семье д-ра Спальвинга, жена которого Эльфрида Карловна в 1913 и 1914 гг. учила меня игре на фортепьяно. В мае 1922 или 1923 г. он узнал о смерти моей мамы и остался жить в Риге, где занимался литературным трудом.

В 1924 года я получила от него письмо, раза три получала от него деньги. Потом до 1927 года я учительствовала в деревне, а с 1927 года я перебралась в Ленинград и до 1931 года папа ежемесячно мне помогал. Я окончила медицинский техникум и с 1930 г. начала работать. В 1936-м я была в плохом состоянии здоровья, т. к. при падении получила сотрясение мозга и 4 раза он мне посылал продуктов, посылки и мы переписывались изредка. Когда в июле 40-го Латвия стала советским государством, я ему написала письмо и через 2 недели получила от него ответ. Это письмо вместе с другими у меня хранится. Как я радовалась этому письму, и как он был рад моему. Я делала ремонт в комнате, дочка моя первый год пошла в школу и я через неделю лишь ответила ему. Письмо мое пришло 13 декабря, а 12 декабря его не стало. О его смерти я узнала от Евгении Петровны Квесит, жившей в Риге со своим отцом. Она знала отца 15 лет. Очень любила его. У меня сохранились все ее письма ко мне. Она подробно описала его смерть, похороны. Писала, что для нее отец был дороже всех. Но папа был верен памяти мамы и не хотел себя ни с кем связывать. Она мне писала, что он говорил — «Я был слишком избалован такой красивой и хорошей женщиной, как моя жена, и другой такой у меня не будет».

Была в Риге некая Гусева, очень богатая купчиха, вдова и очень неглупая. Ее муж умер и она жила с 2 взрослыми сыновьями. Папа у нее бывал, она очень благоволила к нему, устраивала пикники в места, приятные для него, выбранные им. Устраивались партии в преферанс. Но когда кто-то сказал отцу — «Что ж, вы хотите, кажется, жениться?» – он ответил, что смешно в его годы обзаводиться семьей. А эта дама умерла в 1938 году от рака. Звали ее Ольга Константиновна.

Евгения Петровна Квесит была у отца утром в день его смерти. Он был очень мрачно настроен. Когда она спросила, придти ли ей вечером, он ответил, что хочет быть один, а потом добавил, что лучше ей придти, но когда она пришла, он уже был мертвым. Она и хоронила и хлопотала обо всем. Интересно, что когда отец мне написал его последнее письмо от 1 декабря 1940 года, он мне написал о ней и ее адрес: «Кстати, даю тебе адрес моего близкого друга», а ей он отнес свое золотое обручальное кольцо, кольцо с сапфиром, золотые часы и портсигар, который я прекрасно помню — серебряный, с такими вдавленными полосками, на котором были драгоценные камни, монограммы из золота и украшениями. Этот портсигар Евгения Петровна продала и на вырученные деньги его похоронила, остальные вещи обещала отдать при моем приезде, который не состоялся, т. к. мне в проезде отказали, а через неделю началась война 1941 года.

То, что слышала об отце от своих родных.

Моя бабушка, мать мамы — Мария Александровна Гоштовт – очень хорошо отзывалась об отце и любила его. Помню и выражение: «За все 14 лет, что я знала и соприкасалась с Юрием Ивановичем, наши отношения ничем не омрачались, всегда он относился ко мне с большим уважением, был всем доволен, иногда добродушно надо мной подшучивал». Папа нарисовал бабушкину дачу, перед ней был большой круг с посаженными на нем различными цветами. Этим занималась бабушка, как и разведением и уходом за ягодами. Много свободного времени она тратила на сад и огород. Так на этом кругу была изображена и бабушка, склонившаяся к земле и сажавшая цветы. Говорила еще, что мама на свадьбе своей двоюродной сестры, вышедшей замуж за папиного брата Ивана Ивановича, познакомилась с папой и они очень увлеклись друг другом. Маме было всего 16 лет, папа тогда учился в Академии 3-й год, а мама кончила гимназию. Встречались изредка в семье папиного дяди Андрея Юрьевича, где жил папа с своей матерью.

Последний год маминого учения в гимназии они жили на другой квартире, до гимназии было далеко, и мама иногда на занятия ездила на извозчике, а папа верхом ехал около нее. Это мне рассказывала бабушка и все родные очень волновались, как бы этого не узнал мамин дедушка, который был 82 лет, рано овдовел, был ветераном нескольких войн с разными отличиями, очень любил маму и отличался добродетельностью. До женитьбы папа с мамой были знакомы 3 года, и папа сделал маме предложение только после окончания Академии. Мамина троюродная сестра Мария Евгеньевна, которая часто гостила у моей бабушки и которая умерла в 1974 году, считала папу карьеристом. Ее брат кончил 1-ый кадетский корпус и дальше не учился, она, тоже будучи неглупой, училась неважно. Она была сердечной, хорошей, но довольно беспечной, она забывала про то, что у папы не было никаких средств и ему приходилось рассчитывать только на себя, а потому он всюду прекрасно учился, да и просто был весьма любознательным и одаренным. А к рисованию и литературе обладал талантом. Хочу добавить к воспоминаниям о жизни в Риге. В свободные дни под вечер, папа, мама и я ходили гулять к заливу. Там был маяк и около него статуя русалки с носа разбившегося шведского корабля, которая привлекала мое внимание. Когда папа поселился в Риге, после смерти мамы, он как-то встретил мою немку, которая учила меня 3 года немецкому языку, гуляла со мной. Она так обрадовалась встрече с папой, что даже прослезилась. Папа мне об этом писал, что она его растрогала даже. Жилось ей у нас хорошо.

Литературной деятельностью папа начал заниматься после окончания Николаевского кавалерийского уч-ща, примерно в 1897 — 01 гг. С ним вместе училище кончил Вл. Случевский, его отец, известный в то время поэт, редактор Правительственного Вестника Константин Случевский по характеру своего творчества был поэтом-философом. Он считался известной величиной на литературном Олимпе. Бывая в их доме, отец показал свои первые стихи поэту. Тот их одобрил и предложил поместить в журнале «Стрекоза» и написал письмо редактору Ипполиту Василевскому-Букве. Через несколько дней отец был в редакции журнала. Редактор милостиво потрепал отца по плечу и представил издателю Корнфельду. Он отнесся к отцу очень предупредительно, главным образ, благодаря покровительству К. К. Случевского. В журнале появилось его первое стихотворение, потом другое, третье. Потом появились карикатуры и даже рассказы. Через месяц Корнфельд уже отсчитывал ему гонорар. Таким образом папа стал постоянным сотрудником журнала «Стрекоза». Он даже обижался, когда его рукопись правилась чужой рукой. Корнфельд успокаивал его и говорил: — Не обижайтесь, молодой человек! Антошу Чехонте мы тоже правили.

Н. Ю. Гончаренко. О моем отце. Публикация Ю. Абызова // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Т. I. Таллинн: Авенариус [1996]. С. 265 — 276.

http://www.russianresources.lt/archive/Galic/Galic_2.html

|

Метки: голицыны гончаренко |

Тверь. «Морозовский городок» |

Тверь. «Морозовский городок»

14.01.2015Автор: Наталья Бондарева

Городок «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий» («Морозовский городок») (Россия, Тверская область, Тверь, ул. Большевиков, двор фабрики «Пролетарка», № 15, 23, 24, 35,42, 43, 47, 48, 59-61, 70, 80-83, 88, 89, 93-95, 97-103, 105-107, 116-119, 121, 122, 124, 151, 156, 177, 177а и др.)

Казалось, что я хорошо знаю Тверь, в которой бывала много раз и имела возможность познакомиться с её культовым и гражданским зодчеством, но «Морозовский городок» среди архитектурных достопримечательностей стоящий особняком, не сразу мне приглянулся (само собой разумеется, что в моей библиотеке тома СПАМИР занимают в книжном шкафу почетные места, и изучены от корки до корки). В поисках нестандартной натуры вдруг вспомнила про кирпичный ансамбль, и, направляясь в Бежецк, сделала остановку в Пролетарке.

Комплекс формируют множество разнообразных построек, часть из них используется под жильё и подразделяется на вполне благополучные (например, казарма «Париж»), не очень благополучные и обреченные. В квартале хватает брошенных домов, они зияют черными глазницами проемов, ошеломляют прогнившими перекрытиями…

Содержание

- Атмосфера Морозовского городка

- Статья из СПАМИР

- План Морозовского городка

- Персоналии

- Панорама

- Схема проезда

Атмосфера Морозовского городка

Встречаются секции со срезанными чугунными лестницами, что производит весьма шокирующее впечатление… Ажурные марши с чудесными ограждениями вероятно отправились во вторчермет… Без них доступ на верхние этажи стал невозможным.

Население квартала живет более чем скромно, мне было любопытно посмотреть на дома изнутри. Длиннющие коридоры, по сторонам которых размещаются коммуналки, тусклый свет, разноцветные блоки из почтовых ящиков, затхлый застоявшийся запах… и ощущение неподдельной старины, приятное разве что залетному туристу (постоянным жителям можно только посочувствовать). Особенно хорошо в памяти запечатлелся дом с астрономическими башнями на крыше (т. н. казарма «для семейных»), удивительно, для чего обсерватории рабочим?

Антураж городка весьма специфический – промзона и разветвленный железнодорожный узел.

Статья из СПАМИР

Итак — «Морозовский городок» — посл., треть 19 в. — нач. 20 в.