-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Калибры, которые мы выбираем |

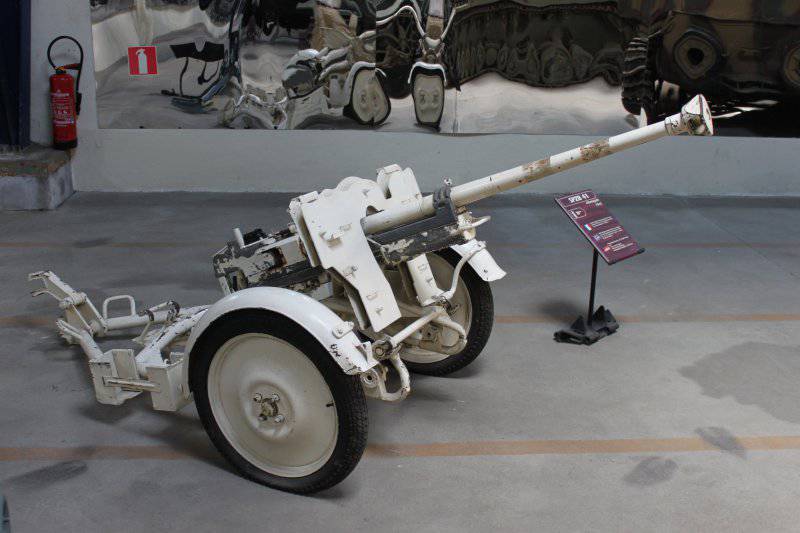

Итак, калибры пушек… Но каким может быть минимальный калибр, чтобы вот уже точно сказать: вот это орудие, а вот это – пулемет? Специалисты об этом долго спорили и решили так: все, что меньше 15-мм это пулемет, а вот все, что больше – пушка! Поскольку наиболее распространенный калибр авиационных пушек периода Второй мировой войны был равен 20-мм, то, следовательно, самое малокалиберное орудие как раз и будет иметь диаметр канала ствола равный 20 мм, хотя есть и исключения. Самое известное – японское противотанковое ружье, созданное ещё в начале 30-ых годов ХХ в. именно такого калибра. Это было самое тяжелое противотанковое ружье на свете, но поскольку это было все-таки «ружье», то его могли переносить два человека. Большой калибр – это большая бронепробиваемость, однако в целом оно себя не оправдало, поскольку скорость его бронебойной пули оказалась не очень велика, а это очень важный показатель для такого вида оружия!

Зато автоматических авиационных пушек калибра 20-мм известно очень много, а самая известная из них это автоматическая пушка «Вулкан», разработанная в США для вооружения самолетов и вертолетов, а также зенитных артиллерийских комплексов на бронетранспортерах и кораблях. Во втором фильме о Терминаторе можно увидеть, как действуют подобные системы, хотя реально человек выдержать отдачу такого оружия и не может.

Причем не только пушки, но даже и пулемета! «У вас 20, – решили наши военные, познакомившись с немецкими авиационными пушками в годы Великой Отечественной войны, – а вот у нас будет 23-мм!» И такая пушка с более тяжелым, а значит и более разрушительным снарядом, марки ВЯ была создана и стояла на многих наших самолетах, включая штурмовики ИЛ-2. А в других странах были разработаны авиационные и зенитные пушки калибром 25 и 27 мм, пока, наконец, калибр 30-мм не вытеснил все остальные. Впрочем, известно, что на самолетах ставились и более крупнокалиберные орудия: 35, 37, 40, 45, 50, 55 и даже 75-мм, что превращало их в самую настоящую «летающую артиллерию». Однако для летательных аппаратов все они оказались слишком тяжелыми, вот почему сегодня военные и остановились на калибре 30-мм…

А вот на суше и на море 23, 25, 35 и 37 мм зенитные автоматы, также, впрочем, как и 40-мм, были очень популярны и остаются таковыми и сейчас, вот только 25-мм сегодня встречается главным образом на американской БМП «Бредли». Зенитные автоматы в 35-мм мы встречаем на германском «Гепарде» и японской ЗСУ «Тип 87».Калибр 45-мм был очень популярен в Красной Армии, где противотанковые пушки – «сорокопятки» были её главным средством борьбы с германскими танками чуть ли не всю Великую Отечественную войну. Зато в других армиях мира такого калибра не знали, разве что в Италии был такой миномет. Зато там от Швеции до Японии были распространены противотанковые пушки 37,40 и 47 мм, а также ещё и 57-мм – калибр, появившийся у нас уже во время войны. Известны калибры 50, 51 и 55-мм, однако большого распространения они не получили. Калибры 50 и 51 мм относятся к современным легким минометам в иностранных армиях. 60-мм – тоже «минометный» калибр, а вот уже 64-мм – это вполне серьезная артиллерийская система – калибр первых в России скорострельных орудий конструкции Барановского, имевших тормоз отката и накатник! 65-мм – это калибр легких испанских гаубиц, а 68-мм – австрийских горных пушек конца ХIХ – начала ХХ в. 73-миллиметровые пушки «Гром» стояли на первых советских БМП и БМД, но этот калибр как-то не очень у нас прижился. Зато про русскую «трехдюймовку» Путиловского завода знают очень многие.

Впрочем, более известным во всем мире является не сильно отличающийся от неё калибр равный 75-мм. Именной такой был у первого французского скорострельного орудия Пюто и Дюпора образца 1897 г., а уже наша 76,2-мм пушка его прямая наследница. А вот почему «три дюйма» понятно. В России, как и во многих других странах в ХIХ в. калибры оружия измеряли тогда в дюймах, а не в миллиметрах. Один дюйм - это 25,4 мм, значит, три дюйма как раз и будут равны 76,2 мм!

Германское орудие – противник нашей трехдюймовки на полях сражений Первой мировой войны, – имело калибр 77-мм, а в целом калибры 75 и 76,2 – это самые распространенные калибры на свете. Именно такие пушки производились и в качестве горных, траншейных, танковых, полевых и зенитных орудий, хотя известны и исключения. Например, калибр 70-мм имела английская горная пушка, и такой же калибр был у японского пехотного орудия «тип 92», активно применявшегося в годы Второй мировой войны. Интересно, что оно до сих пор находится на вооружении в Китае и во Вьетнаме, прежде всего потому, что оно идеально подходит для малорослых солдат! Кстати, все по этой же причине вес снарядов этой пушки был у японцев 3,8 кг, а вот у англичан – 4,5! Интересно, что те же самые англичане имели и ещё одно измерение для своих орудий, но только уже не в дюймах, а по традиции в фунтах по весу снаряда. Впрочем, оказалось, что это не очень удобно и порой приводит к путанице. Так, английское трехдюймовое орудие ВL Мк2, применявшееся в английской армии в годы англо-бурской войны, называлось 15-фунтовым, а вот пушка точно такого же калибра периода Первой мировой войны – 13-фунтовой, и только потому, что у неё был более легкий снаряд! Кстати, в Германии калибры орудий традиционно измерялись не в миллиметрах и не в дюймах, а в сантиметрах и, соответственно, в них же и обозначались.

81 и 82-мм – это традиционно минометные калибры. Причем 81-мм был принят за границей, а вот 82-мм – у нас. Считается, что так было сделано для того, чтобы их минами можно было бы стрелять из наших минометов, а вот нашими из их минометов нельзя! Разумеется, в боевых условиях это выгодно, хотя точность стрельбы при использовании «не своих» мин и несколько уменьшалась.

Затем идут весьма распространенные и в полевых войсках, и в танковых, такие средние калибры, как 85,87,6 ,88,90 и 94-мм. 85-мм – это советское зенитное орудие и пушка танка Т-34/85, 87,6-мм – это английская 25-фунтовая гаубица-пушка Мк2, стрелявшая с опорной плиты, что позволяло ей поворачиваться на 360 градусов, а 88-мм калибр имела знаменитая германская зенитная пушка «восемь-восемь». Это был также калибр орудий танков «Тигр» и САУ «Фердинанд». 3,7-дюймовое или 94-мм орудие – это зенитная пушка ПВО англичан в 1937-1950 гг., с досягаемостью в 10 километров. А вот 90-миллиметровое орудие стояло на американском танке «Першинг», появившемся в самом конце войны Второй мировой войны.

Калибры 100, 102, 105, 107-мм – были очень популярны как в армии, так и во флоте. Известно и 106-мм безоткатное орудие, но также безоткатными были и пушки калибром 105 и 107-мм. Что же касается нарезных орудий, то они ставились на кораблях (в качестве главного калибра на легких крейсерах и эсминцах и вспомогательного на крупных) и на танках. Причем, 105-мм танковые пушки стали ответом зарубежных танкостроителей на принятый у нас в стране калибр танковых орудий равный 100-мм. Когда там «пошел» калибр 105-мм, то у нас на танки поставили орудия калибром 115, а затем и 125-мм! Зато калибр 114-мм орудия имели английские полевые гаубицы, и они же ставились на так называемые «артиллерийские катера»! Интересно, что такая гаубица стояла почему-то в запаснике исторического музея в Казани. Или теперь уже не стоит?

120-мм – это типичный минометный калибр, но такие же орудия стояли и на кораблях (в частности в СССР они использовались на мониторах и канонерских лодках), и на тяжелых зарубежных танках. А вот 122-мм гаубицы существовали только в России. Калибр 127-мм – имели универсальные орудия на боевых кораблях США и тяжелые английские пушки, использовавшиеся как британской армией, так и в артиллерии РККА. 130-мм – калибр советских морских, береговых и танковых пушек. 135,140,150,152-мм – это калибры орудий крейсеров. Причем 152-мм – «шестидюймовый» – долгое время считался наиболее массовым и устанавливался ещё и на броненосцах, в то время как 140-мм это калибр перспективных танковых орудий, разрабатываемых в настоящее время для замены устаревающих 120-миллиметровых пушек.

В тоже время 152 и 155-мм – это калибры тяжелых гаубиц и пушек в сухопутных войсках, в том числе и самоходных. 160-мм – калибр нашего советского (а также израильского и китайского) миномета МТ-13, а также некоторых морских орудий на крейсерах и броненосцах. Но на наших кораблях такие орудия не стояли.175-мм – напротив, никогда не применялся на море, зато американцы использовали его в своей тяжелой самоходной артсистеме М107. 180,190 и 195- мм – опять-таки калибры морских орудий, стоявших на крейсерах, а вот 203-мм – знаменитый «вашингтонский калибр» тяжелых крейсеров. Однако его имели (и имеют и в настоящее время) некоторые сухопутные тяжелые орудия сухопутных войск, предназначенные для подавления и уничтожения противника на большом расстоянии или разрушения особо прочных укреплений. Например, это наш «Пион». 210-мм это также калибр сухопутных орудий большой мощности, которые состояли на вооружении РККА и вермахта в начале Великой Отечественной войны.

Диаметр канала ствола равный 229, 234, 240, 254-мм имели морские и береговые орудия. В частности наш миномет «Тюльпан» как раз имеет калибр 240-мм. А вот калибры 270 и 280-мм принадлежали также сухопутным мортирам и дальнобойным орудиям броненосцев и линкоров. «Двенадцать дюймов» – 305-мм – самый распространенный главный калибр на броненосцах и линкорах, но также и в береговой и железнодорожной артиллерии, а, кроме того, это ещё был и калибр тяжелых гаубиц резерва Главного командования и отдельных артдивизионов особой мощности.

Однако вскоре после своего появления на кораблях двенадцатидюймовый калибр перестал удовлетворять морских артиллеристов и те с 1875 года начали устанавливать на кораблях все более и более мощные орудия. Сначала 320, 330, 340, 343, 356, 381-мм – вот так постепенно становились они все больше и больше, в то время как снаряды к ним все тяжелее и смертоносней. В тоже время 330-мм имела калибр американская сухопутная осадная мортира, впервые установленная на железнодорожной платформе в 1865 г., а вот калибр 356-мм был у многих железнодорожных орудий. Снаряд такой пушки мог весить 747 кг, а из ствола вылетать со скоростью 731 м/сек!

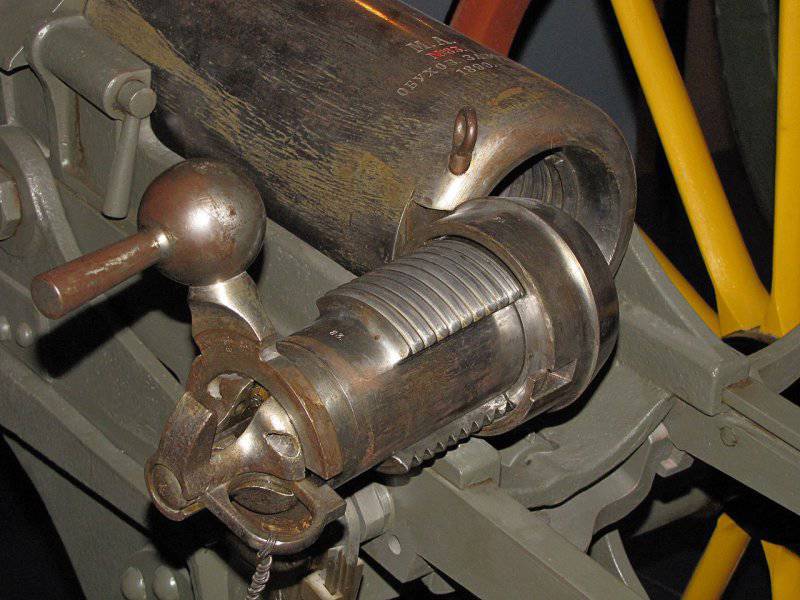

Подъемный механизм захваченной немцами французской тяжелой 240-мм пушки концерна «Сен-Шамон» образца 84/17 года

Калибр 400-мм также был у железнодорожного орудия – французской тяжелой пушки фирмы «Сен-Шамон» образца 1916 г. Дальность её выстрела составляла 16 км. Вес снаряда был 900 кг. 406, 412 и 420-мм – это калибры морских орудий-монстров со стволами весом более 100 тонн! Опытная пушка 406-мм и сейчас еще стоит на полигоне под С. Петербургом и этот же калибр имела наша послевоенная САУ «Конденсатор». 412-мм орудия стояли на английском броненосце «Бенбоу». 420-мм – орудия французского броненосца «Кайман» (1875 г.), и германской тяжелой полевой мортиры «Большая Берта», которая стреляла снарядами весом в 810 кг. Также это калибр советского послевоенного самоходного миномета «Ока». Орудия 450-мм являлись главным калибром итальянских линкоров «Дуилио» и «Дандоло». Наконец самыми крупными по весу были 457-мм орудия японского линкора «Ямато» (и однотипного с ним «Мусаси»), которых на нем было девять штук: своеобразный рекорд и ныне не побитый ни одной другой страной мира. Но это не самые крупные орудия. Ещё больший калибр равный 508-мм имели пушки американских мониторов периода Гражданской войны в США. Причем они посылали в цель ядра весом по 500 кг. Поднимали их специальным краном, установленным внутри башни, за отлитые на их корпусе ушки, и по специальному лотку, вставлявшемуся в ствол, закатывали внутрь. Ударная сила таких ядер была поистине чудовищной, вот только делали их из чугуна, поэтому, ударившись о достаточно прочную броню, они нередко просто раскалывались, из-за чего от них и отказались в пользу снарядов с заостренной головной частью.

На суше орудий более крупных калибров тоже существовало предостаточно. Например, ещё в 1489 г. во Фландрии была изготовлена 495-мм пушка «Монс Мэг», с отвинчивающейся зарядной каморой, а вот мортира Родосских рыцарей, также сохранившаяся до сих пор, была ещё больше - 584-мм! Ничуть не менее мощные пушки имели в XV в. и противники тогдашних христиан – турки, воевавшие с Константинополем, а также с мальтийскими рыцарями. Так, во время его осады в 1453 г венгерский литейщик Урбан отлил им медную бомбарду калибра 610-мм, стрелявшую каменными ядрами весом в 328 кг. В 1480 г. во время осады острова Родос турки применяли бомбарды калибром уже 890-мм. В ответ на это родосские рыцари сумели отлить точно такого же калибра мортиру «Пумхард», бросавшую свои каменные ядра круто вверх, что было удобнее для европейцев, в то время как туркам приходилось стрелять снизу вверх. Сюда же можно отнести и нашу легендарную «Царь-пушку», имевшую начальный диаметр ствола 900-мм, а конечный, возле совсем уже узкой зарядной каморы – 825-мм!

Но вот самую большую пушку (а не бомбарду!) отлили по приказу индийского раджи Гополы в 1670 г. По калибру она, правда, «Царь-пушке» уступает, но превосходит её по весу и длине канала ствола! Немецкая САУ «Карл» первоначально имела калибр 600-мм, но после того, как первые стволы пришли в негодность, их заменили новыми 540-миллиметровыми. Знаменитая «суперпушка» «Дора» имела калибр 800-мм и представляла собой гигантский железнодорожный транспортер с собственной хлебопекарней и баней, не говоря уже о средствах ПВО. Но самым крупным наземным орудием оказалась все-таки не она, а американская установка «Маленький Давид» калибром 914-мм. Первоначально её использовали для опытного метания авиационных бомб, во время их испытаний она заменяла самолет-бомбардировщик. В конце войны её попытались использовать для разрушения наземных японских укреплений, однако война успела закончиться раньше, чем эта идея реально сработала.

«Маленький Давид» калибром 914-мм

Однако и это орудие по диаметру канала ствола не самое большое! Самым крупнокалиберным по праву считается мортира англичанина Роберта Маллета калибра 920-мм, созданная ещё в 1857 году. А, впрочем, тоже нет! Ведь в романе Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы» описана куда более чудовищная пушка, одним выстрелом которой злобный профессор Шульце намеревался разрушить целый город Франсвиль. И хотя это не самый лучший из жюль-верновских романов, находившаяся в «Башне Быка» пушка описана в нем достаточно подробно и со знанием дела. И, тем не менее, это ведь все-таки вымысел, а вот «Маленького Давида» можно воочию увидеть на открытой площадке Абердинского полигона в США.

Интересно, что в годы Второй мировой войны появились и так называемые бикалиберные орудия, то есть орудия с коническим каналом ствола. На входе в него калибр был один, а вот на выходе другой – меньший! В них использовался «принцип Герлиха»: когда конический ствол сжимает пулю до несколько меньшего диаметра. При этом давление газов на её дно растет, а начальная скорость и энергия увеличиваются. Типичным представителем таких систем оружия стала германская 28/20-мм (28-мм на входе в конус, а 20-мм на дульном срезе) противотанковая пушка. При весе самой пушки 229 кг, её бронебойный снаряд имел скорость 1400 м/сек, что было на порядок выше, чем в это время давали другие такие же орудия. Но такое достижение досталось немцам дорогой ценой. Конические стволы было трудно производить, а изнашивались они намного быстрее. Снаряды к ним тоже намного сложнее, а вот взрывчатки они вмещают меньше, обычных – калиберных. Вот почему в итоге от них им пришлось отказаться, хотя какое-то их количество даже участвовало в боях.

Скорее всего, это далеко не полный список, однако для вывода достаточный. А вывод какой? Только тот, что практически любую «дырку в трубе» можно сделать стреляющей, было бы только желание! Ведь те же японцы, например, и вовсе выделывали пушки из древесных стволов даже в 1905 году и из них стреляли, хотя, конечно, и не ядрами, а зажигательными снарядами из отрезков бамбуковых стволов.

|

|

"Центурионы" в Ростове |

Машина в стандартной итальянской комплектации с 25-мм пушкой. Снято 25 июня 2014 года близ Каменск-Шахтинского (Ростовская область). Видимо, везут на помощь ЛНР, не иначе.

(с) www.militaryphotos.net

Украинский пользователь Фейсбука некто Сергій Згурець сообщает, что в 2012 г. Россия получила от Италии для тестирования четыре бронемашины - два легких танка Centauros с пушками 105 и 120 мм и два бронетранспортера Freccia, оснащеннях боевыми модулями с пушками 25 и 30 мм. и высказывает предположение о том, что Россия решила испытать итальянскую бронетехнику в реальных боевых действиях.

PS Есть версия, что их везут в Новоросс для того, чтобы отдать итальянцам.

|

|

Пакеты от сухпайков с эмблемой Минобороны США нашли под Ростовом |

"В лесопосадках на нашей территории лежат десятки пакетов из-под сухпая для военных", - сказалпредседатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов. Он добавил, что, по всей видимости, украинские солдаты переходили на российскую территорию

... ученые ЮНЦ РАН были в экспедиции по приграничным территориям Ростовской области от Куйбышево до Новошахтинска и привезли оттуда целую коробку пустых упаковок от сухпайков.

На большинстве пакетов, привезенных учеными, есть эмблема Минобороны США, другая часть произведена на Украине, причем дата производства на одном из пакетов — 7 июня текущего года. "Всего мы нашли 18 разных меню на пакетах, среди которых мясо, равиоли, курица, черепаховый суп, шоколад", — сказал академик. По его словам, на месте были обнаружены также термоустойчивые ложки маскировочного цвета.

"Там в лесопосадках на нашей территории лежат десятки пакетов из-под сухпая для военных", — сказал Матишов. Академик добавил, что, по всей видимости, украинские солдаты переходили на российскую территорию.

Решение об отправке на экспертизу найденных упаковок пока не принято, добавил Матишов.

http://ria.ru/defense_safety/20140626/10

|

|

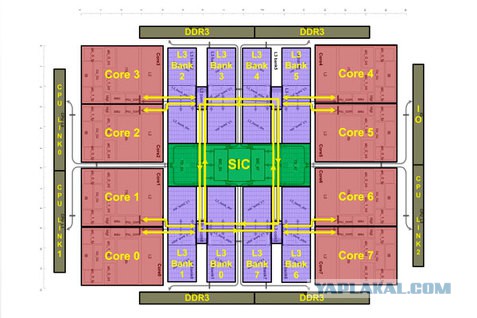

Какая-то новая компьютерная херня |

|

Сегодня в производство была запущена опытная партию универсальных микропроцессоров Эльбрус-8С, с расчётная рабочей частотой в 1.3 ГГц. Вычислительная мощность данного процессора 250 Гфлопс, а производится он по технологии – 28 нм. Получение готовых образцов микросхем ожидается в октябре 2014 года. |

Из комментов:

250 Гфлопс на 8 ядер ... 40 Гфлопс на ЯДРО ... не плохо!!!!

Быстро они с 40нм на 28нм перешли.

Вот вам сравнение

Intel Core i5-2500K 3,3-3,7 ГГц (2011) — 105,6-118 Гфлопс

Если 4 процессора обещают дать 1Тфлопс, то получается, что один процессор дает около 250Гфлопс

Т.е. этот процессор в 2 раза сильнее современного середнячка. Только это все считается не на кадрах в додтке, а на мат.пакетах

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Концерн «Калашников» разработал новую снайперскую винтовку для российской армии |

Концерн «Калашников» разработал новую снайперскую винтовку СВ-338, предназначенную для оснащения российских вооруженных сил. Об этом АРМС-ТАСС на салоне вооружений «Евросатори-2014» сообщил советник генерального директора концерна Андрей Кирисенко.

Снайперская винтовка СВ-338 представляет собой армейскую версию спортивной винтовки «Рекорд-338».

Оружие оснащено продольно-скользящим затовором.

Выбранный калибр - .338 «Лапуа Магнум» /Lapua Magnum/ - позволяет уверенно поражать с высокой точностью на дистанции 1 км и более цели, защищенные средствами индивидуальной бронезащиты /СИБЗ/. Магазин СВ-338 расчитан на 5 патронов.

Оружие имеет крепление для оптических прицелов стандарта «Пикатинни», что допускает применение как отечественных, так и зарубежных образцов.

Винтовка оснащена регулируемым прикладом с интегрированным упором.

Дульный тормоз-компенсатор позволяет существенно снизить отдачу. «На данный момент подана соответствующая заявка и ведется работа по подготовке разрешительных документов для экспорта этого оружия», - сообщил Кирисенко. «СВ-338 будет востребована как российскими вооруженными силами, так и специальными подразделениями», - отметил Кирисенко

Какого хрена идиотская неметрическая система проникает в нашу умную метрическую систему? "Накопи мили", "купи больше дюймов". Теперь и калибры в дюймах считаем.

Так вот, 0,338 дюйма - это 8,6 мм, если что.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Теперь ждём ракетный биатлон |

а подмосковном полигоне Алабино стартовал всероссийский этап «Танкового биатлона - 2014». Подробности:http://defendingrussia.ru/iron/vserossijskij_ehtap_tankovogo_biatlona

Ну а в нашей галерее — фотографии Андрея Луфта с места событий!

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Союз Орла и Дракона против Медведя |

Мы сейчас активно пытаемся дружить с Китаем и это правильно. Планомерные действия России по ликвидации приграничных противоречий между странами и нормализация отношений дает возможность, если не получить союзника в Азии, то получить возможность маневра между Западом и Китаем, что в ситуации которая складывается в мире может быть бесценно.

Но, строя новые отношения, хорошо учитывать предыдущие ошибки. Вот Алексей Волынец из "Русское планеты" подготовил отличный материал по отношениях СССР и Китая. Советую прочитать.

С термином «холодная война» прочно ассоциируется именно советско-американское противостояние, соперничество СССР и США. Здесь коллективная память России почти забыла, что большую часть «холодной войны» Советский Союз боролся на два фронта — не только с капиталистическим Западом, но и с социалистическим Китаем.

Русский с китайцем братья навек

В 1953 году, когда закончились бои в Корее, на территории Китая располагалась целая советская армия, контролировавшая одну из ключевых точек страны — Квантунский полуостров. В Порт-Артуре и окрестностях базировалось семь дивизий 39-й советской армии. В 1945 году именно эти части громили бастионы Восточной Пруссии, а затем — укрепрайоны Квантунской армии Японии. В середине прошлого века это были самые боеспособные войска на всей территории Китая.

На Дальнем Востоке сталинский СССР в начале 50-х годов держал внушительную армейскую группировку: пять танковых дивизий, свыше 30 пехотных и целый воздушно-десантный корпус (численно равный всем десантным войскам современной России). Сталин оставил на Дальнем Востоке всего в два раза меньше войск, чем летом 1945 года, когда три советских фронта были здесь собраны для войны с Японией. В балансе мировых сил эта мощь служила не только противовесом американцам, обосновавшимся в Японии и на юге Кореи, но и дополнительно гарантировала лояльность китайского союзника.

Никита Хрущев в эйфории дружбы с Мао Цзэдуном сделал то, что не удалось в августе 1945 года японским генералам — разгромил всю дальневосточную группировку советских войск. В 1954 году Китаю вернули Порт-Артур и Дальний — хотя во время корейской войны именно китайцы, боявшиеся США, сами просили оставить здесь советские военные базы.

Вид на Порт-Артур, 1945 год. Фото: Фотохроника ТАСС

Вид на Порт-Артур, 1945 год. Фото: Фотохроника ТАСС

В 1955–57 годах вооруженные силы СССР уменьшились более чем на два миллиона. Причины такого сокращения в новых условиях были понятны и даже оправданны, но проводилось оно крайне поспешно и необдуманно. Особенно пострадали примыкавшие к Китаю Забайкальский и Дальневосточный военные округа. Хрущев, который в ближайшие несколько лет рассорится с Мао, предполагал, что СССР сухопутные войска на китайской границе не нужны.

Одновременно с сокращениями шел вывод войск с Дальнего Востока. Из Забайкалья и Монголии на Украину ушли части 6-й танковой армии, которая в 1945 году брала Вену и освобождала Прагу, а во время войны с Японией преодолела непроходимые для танков горы Большого Хингана. Была ликвидирована и 25-я армия, располагавшаяся на стыке границ Кореи, СССР и Китая — в 1945 году именно ее войска занимали Корею севернее 38-й параллели и утвердили в Пхеньяне будущего северокорейского вождя Ким Ир Сена.

К началу 60-х годов в СССР началось еще одно хрущевское сокращение армии, на этот раз глава страны планировал уволить более миллиона военнослужащих. Эта реформа начнется, но будет остановлена именно из-за перемен в отношениях с Китаем.

Отношения Москвы и Пекина при Хрущеве менялись стремительно. Не будем подробно останавливаться на политических и идеологических перипетиях советско-китайского раскола — ограничимся лишь кратким изложением хода событий, приведших к военному соперничеству и почти открытой войне двух социалистических держав.

Еще в 1957 году СССР и КНР подписывают соглашение о военно-техническом сотрудничестве, по которому Советский Союз фактически дарит Китаю документацию для создания атомной бомбы. Всего через два года товарищ Хрущев попытается остановить выполнение этого договора, а еще через год столь же необдуманно и поспешно отзовет из Китая всех военных советников и технических специалистов.

До 1960 года при помощи СССР в Китае успевают построить сотню крупных предприятий военной промышленности. Москва поставляет китайцам современное вооружение на 60 дивизий. До середины 60-х годов отношения с Пекином постоянно ухудшаются, но остаются в рамках дипломатических и идейных споров. Уже в июле 1960 года китайские делегации из соседних провинций демонстративно проигнорировали приглашение на юбилейные торжества, посвященные 100-летию основания Владивостока.

Чтобы Мао было не стыдно открыто спорить с Кремлем, к 1964 году китайцы выплатили СССР все долги по полученным от Сталина и Хрущева кредитам — почти полтора миллиарда инвалютных рублей, это около 100 миллиардов современных долларов.

Попытка Косыгина и Брежнева нормализовать отношения с Мао после устранения Хрущева от власти не удалась. В мае 1965 года делегация китайских генералов в последний раз посетила Москву для участия в праздновании победы в Великой Отечественной войне.

Судно, построенное на верфях смешанного советско-китайского общества в городе Дальнем (Дайрене, ныне город Далянь в Китае), 1954 год. Фото: РИА Новости

Судно, построенное на верфях смешанного советско-китайского общества в городе Дальнем (Дайрене, ныне город Далянь в Китае), 1954 год. Фото: РИА «Новости»

Торговля КНР с Советским Союзом сократилась за 1960–1967 годы почти в 16 раз. К 70-м годам экономические связи будут практически разорваны. Еще в 50-е годы на СССР приходилось более половины внешнеторгового оборота Китая — тогда еще не ставшая «всемирной фабрикой» КНР была огромным и выгодным рынком для советской промышленности. Конфликт с Китаем стал серьезным ударом по советской экономике.

Завершением процесса разрыва двухсторонних связей стал отказ Компартии Китая от приглашения направить делегацию на XXIII съезд КПСС, о чем было открыто заявлено в официальном письме ЦК КПК 22 марта 1966 года. В том же году из СССР уехали все китайские офицеры, ранее обучавшиеся в советских военных академиях. Скрытый конфликт быстро выходил на поверхность.

На границе тучи ходят хмуро

Идеологические разногласия СССР и Китая дополнились проблемами с демаркацией совместной границы. Исполняя директивы Пекина, китайцы попытались явочным порядком исправить ее в свою пользу. Первый пограничный конфликт произошел летом 1960 года на западном участке советско-китайской границы, в районе перевала Буз-Айгыр на территории Киргизии. Пока такие стычки проходили без оружия и ограничивались демонстративным нарушением китайцами «неправильной», по их мнению, границы.

Если в течение 1960 года было зафиксировано около сотни подобных происшествий, то в 1962 году их уже было 5 тысяч. С 1964 по 1968 годы только на участке Тихоокеанского пограничного округа отмечено более 6 тысяч демонстративных нарушений границы с участием десятков тысяч китайцев.

К середине 60-х годов в Кремле осознали, что самая протяженная в мире сухопутная граница — почти 10 тысяч километров, считая «буферную» Монголию — теперь не только перестала быть «границей дружбы», но и фактически беззащитна перед лицом самой населенной страны с самой многочисленной сухопутной армией в мире.

Вооруженные силы Китая были оснащены хуже, чем войска СССР или США, но не были слабыми. На примере недавней Корейской войны к ним серьезно относились военные специалисты и Москвы и Вашингтона. Но Соединенные Штаты отделяет от Китая океан, а Москва в новых условиях оставалась один на один в противостоянии с бывшим союзником.

Пока СССР выводил и сокращал войска на Дальнем Востоке, Китай наоборот увеличивал численность своей армии в Маньчжурии у советских границ. В 1957 году именно здесь разместились «китайские добровольцы», выведенные из Кореи. Тогда же вдоль Амура и Уссури власти КНР расселили более 100 тысяч бывших военнослужащих.

СССР был вынужден значительно усилить пограничную охрану своих дальневосточных рубежей. 4 февраля 1967 года ЦК КПСС и Совет министров СССР принимают постановление «Об усилении охраны государственной границы с Китайской Народной Республикой». На Дальнем Востоке создается отдельный Забайкальский пограничный округ и 126 новых пограничных застав, на границе с Китаем строятся новые дороги, инженерные и сигнальные заграждения. Если до начала конфликта плотность пограничников на рубежах Китая составляла менее человека на километр границы, то к 1969 году она возросла до четырех бойцов погранохраны на километр.

Пограничный отряд на границе с Китаем, 1969 год. Фото: Фотохроника ТАСС

Пограничный отряд на границе с Китаем, 1969 год. Фото: Фотохроника ТАСС

Даже после усиления пограничники не могли защитить границу в случае начала крупномасштабного конфликта. К этому времени власти Китая перебросили из глубины страны еще 22 дивизии, общая численность китайских войск в приграничных с СССР районах достигла 400 тысяч человек. В Маньчжурии создавалась серьезная военная инфраструктура: строились инженерные заграждения, подземные убежища, дороги и аэродромы.

К концу 60-х годов северная группировка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывала девять общевойсковых армий (44 дивизии, из них 11 механизированных), более 4 тысяч танков и 10 тысяч орудий. Регулярные войска дополнялись местным народным ополчением численностью до 30 пехотных дивизий.

В случае чего этим силам противостояло всего два десятка мотострелковых дивизий Забайкальского и Дальневосточного округов, при этом последние 10 лет все эти части считались тыловыми, снабжение которых велось по «остаточному принципу». Все танковые части Забайкальского округа при Хрущеве были расформированы или выведены на запад, за Урал. Аналогичная судьба постигла и одну из двух танковых дивизий, остававшихся в Дальневосточном округе.

До Второй мировой границы на Дальнем Востоке и Забайкалье прикрывали созданные еще в 30-е годы многочисленные укрепрайоны, созданные на случай войны с Японией. После 1945 года эти укрепления были законсервированы, а при Хрущеве пришли в окончательное запустение.

С середины 60-х годов руководство СССР стало срочно восстанавливать укрепления и перебрасывать на Дальний Восток выведенные в резерв танки конца Второй мировой войны — против современной техники США они уже не годились, их моторы были изношены, участвовать в наступлении они не могли, но еще были способны отражать атаки многочисленной китайской пехоты.

«Красные эсесовцы» против хунвейбинов

В 1968 году начавшаяся переброска войск с запада на восток приостановилась, так как значительные военные силы СССР понадобились для вторжения в Чехословакию. Но отсутствие выстрелов в Праге обернулось большой стрельбой на китайской границе. Мао Цзэдун очень нервно реагировал на то, как Москва при помощи танков меняет в соседней стране непослушного социалистического руководителя на своего ставленника. А ведь в Москве в эти годы отсиживался главный конкурент Мао во внутрипартийной борьбе Ван Мин. Да и ситуация внутри Китая и его компартии, после кризиса «большого скачка» и разгула хунвейбинов и внутрипартийной борьбы, была далека от стабильной. В этих условиях Мао боялся, что у Москвы есть все шансы сделать в Пекине то же, что и в Праге. Китайский лидер решил перестраховаться и подготовить Китай к открытому военному столкновению с СССР.

В начале марта 1969 года в районе острова Даманский китайская сторона целенаправленно спровоцировала пограничный конфликт, закончившийся не просто стрельбой, а настоящими боями с танковыми атаками и массированными артбострелами. Мао использовал этот инцидент для нагнетания антирусской истерии и приведения всей страны и армии в полную боевую готовность. Начинать большую войну он не собирался, но условия фактической мобилизации и предвоенного времени позволяли ему надежно держать власть в своих руках.

Отряд китайских солдат пытается ворваться на остров Даманский, 1969 год. Фото: РИА Новости

Отряд китайских солдат пытается ворваться на остров Даманский, 1969 год. Фото: РИА «Новости»

Бои на Даманском вызвали не менее нервную реакцию Кремля. Брежнев и его окружение считали Мао отмороженным фанатиком, способным на непредсказуемые авантюры. При этом в Москве понимали, что Китай и его армия — очень серьезный военный противник. С 1964 года Китай имел свою атомную бомбу, а Мао вполне открыто провозглашал, что готовится к мировой ядерной войне.

Владимир Крючков, бывший глава КГБ, а в те годы один из заместителей Андропова, в мемуарах воспоминал, как именно в 1969 году в Кремле началась настоящая тихая паника, когда по агентурным каналам передали сообщение, что китайское ядерное оружие тайно переброшено в Румынию. В те годы главный румынский коммунист Чаушеску тоже фрондировал против Кремля, а Мао претендовал на роль всемирного коммунистического лидера, настоящего борца за мировую революцию, альтернативного кремлевским бюрократам — «ревизионистам».

Информация о китайской ядерной бомбе в Румынии не подтвердилась, но попортила Брежневу немало нервов — в Кремле даже некоторое время рассматривали возможность превентивного удара бомбардировочной авиацией по ядерным объектам Китая. Тогда же в Албании появилось химическое оружие китайского производства — Пекин пытался поддерживать не согласные с Москвой социалистические режимы.

Из-за этих событий и взаимной игры на нервах почти на два месяца прекратились гражданские перевозки по Транссибирской железнодорожной магистрали — в мае-июне 1969 года из центра СССР на восток двинулись сотни воинских эшелонов. Министерство обороны СССР объявило о проведении масштабных военных учений с участием штабов и войск Дальневосточного, Забайкальского, Сибирского и Среднеазиатского военных округов.

С мая 1969 года в СССР начали призыв резервистов для пополнения войск, перебрасываемых на Дальний Восток. И призванных провожали как на самую настоящую войну.

Советские дивизии выдвигались прямо к китайской границе. Пекинское радио в передачах для СССР вещало на русском языке, что в КНР не боятся «красных эсесовцев». Китайские генералы понимали, что СССР при желании сможет повторить то, что однажды уже сделал на территории Китая с Квантунской армией Японии. В Кремле тоже не сомневались, что сосредоточенные советские дивизии смогут повторить август 1945-го, но понимали, что после первоначального успеха война зайдет в стратегический тупик, завязнув в сотнях миллионов китайцев.

Обе стороны лихорадочно готовились к боям и страшно боялись друг друга. В августе 1969 года произошла перестрелка советских пограничников и китайцев на границе в Казахстане у горного озера Жаланашколь, с обеих сторон были убитые и раненые.

Участники вооруженного нападения на советских пограничников в районе Жаланашколь, 1969 год. Фото: РИА Новости

Участники вооруженного нападения на советских пограничников в районе Жаланашколь, 1969 год. Фото: РИА «Новости»

Пугавшее всех напряжение удалось несколько разрядить осенью 1969 года, когда в Пекин для переговоров прилетел глава советского правительства Косыгин. Прекратить военно-политическое противостояние не удалось, но опасность немедленной войны миновала. В последующие полтора десятилетия на границе КНР и СССР периодически будут случаться перестрелки и стычки, иногда даже с применением боевой техники и вертолетов.

Малыми группами, по миллиону человек

Отныне СССР пришлось держать против Китая мощную военную группировку, а на протяжении сотен километров китайской границы строить множество укрепрайонов. Но затраты на безопасность Дальнего Востока не ограничивались только прямыми военными расходами. Этот регион связывала со страной одна единственная нить — Транссибирская железнодорожная магистраль, восточнее Читы и Хабаровска пролегавшая буквально впритык к границе с Китаем. В случае военного конфликта Транссиб был не способен обеспечить надежную транспортную связь с Дальним Востоком.

В 1967 году в СССР вспомнили начатый в 30-е годы во время военных конфликтов с Японией проект Байкало-Амурской магистрали. Проложенная в глухой тайге на 300–400 километров севернее железнодорожная магистраль должна была стать дублером Транссиба в глубоком и безопасном тылу. После смерти Сталина этот крайне дорогой и сложный проект был заморожен. И только конфликт с Китаем вновь заставил вернуться к затратному и сложному строительству среди безлюдной тайги в зоне вечной мерзлоты. БАМ (Байкало-Амурская Магистраль) считается самым дорогим инфраструктурным проектом СССР, не менее 80 миллиардов долларов в современных ценах.

Строительство БАМ, 1974 год. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

Строительство БАМ, 1974 год. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

С конца 60-х годов «холодная война» для СССР идет на два фронта — против самых богатых и развитых государств планеты, в виде США и его союзников по НАТО, и против Китая, самого населенного государства Земли с наиболее многочисленной в мире сухопутной армией.

Численность китайской пехоты к 70-м годам минувшего века достигала 3,5 миллиона «штыков» при нескольких десятках миллионов ополчения. Советским генералам пришлось задуматься над новыми тактическими и оперативными приемами борьбы с таким противником. Миллионам китайских солдат с клонами советского «Калашникова» СССР тогда мог противопоставить только превосходство своей техники.

Леонид Юзефович в свой книге о бароне Унгерне так вспоминал те события, когда служил лейтенантом в Забайкалье: «Летом 1971 года неподалеку от Улан-Удэ наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетверок» проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов ловко поджигали двигавшиеся на них танки и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, не отраженную в полевом уставе…»

На полигонах под Улан-Удэ тогда отрабатывали взаимодействие пехоты и танков части недавно созданной здесь 39-й общевойсковой армии. Этой армии предназначалась решающая роль в случае открытой войны с Китаем. Еще в 1966 году СССР подписал новый договор о сотрудничестве с Монголией. Как когда-то до 1945 года, когда монголов пугали расположившиеся в Маньчжурии японские войска, так теперь, даже еще более, Улан-Батор опасался непредсказуемости китайцев. Поэтому монголы охотно согласились вновь разместить советские войска на своей территории.

Танковые и мотострелковые дивизии расположившейся в Монголии 39-й армии в случае большой войны фактически должны были повторить путь советских войск, наступавших отсюда же против японцев в августе 1945 года. Только с учетом новых технических возможностей и скорости танковых войск такой удар по размаху должен был превосходить масштаб последнего лета Второй мировой войны. Благодаря тому, что Монголия глубоко врезается в территорию Китая, советские части Забайкальского военного округа должны были танковым ударом на юго-восток обойти Пекин с юга и выйти к берегам Желтого моря у Бохайского залива.

Танковые войска советской армии, 1974. Фото: А. Семеляк / Фотохроника ТАСС

Танковые войска советской армии, 1974. Фото: А. Семеляк / Фотохроника ТАСС

Так одним ударом от большого Китая отрезалась обширная Маньчжурия, с ее развитой экономикой, и сама столица Китая. Внешний фронт такого окружения опирался бы на северный берег реки Хуанхэ — значительное техническое превосходство советской авиации тогда гарантировало, что китайцы не смогут сохранить надежные переправы для техники. В то же время крупные китайские силы, сосредоточенные в Маньчжурии для атаки советского Приморья, вынуждены были бы отказаться от атак советских укреплений на границе и срочно озаботиться спасением Пекина.

Первая социалистическая война

После боев и маневров на границе 1969 года очередное обострение случилось через 7 лет, когда в Пекине несколько месяцев умирал 83-летний Мао. Опасаясь политических потрясений внутри Китая, который был тогда слишком завязан на личность «великого кормчего», СССР привел в боевую готовность Забайкальский и Дальневосточный военный округа.

Новый виток напряженности с балансированием на грани войны случился в начале 1979 года, когда Китай начал масштабное вторжение во Вьетнам. Поводом стали пограничные споры и проблемы притесняемой вьетнамцами китайской диаспоры — коммунисты Вьетнама были не меньшими националистами, чем их коллеги из Китая.

В западных СМИ вооруженный конфликт Китая и Вьетнама, которые буквально вчера совместно выступали против США, не без злорадства именовали «первой социалистической войной». Но Вьетнам тогда был и самым близким союзником СССР в азиатском регионе. Союзником, который не только успешно выстоял против американцев, но и очень удачно для Москвы «окружал» Китай с юга. После явного поражения США во вьетнамской войне Москва откровенно воспринимала Китай как врага №1 в азиатском регионе. Опасаясь, что в ходе начавшейся войны китайцы задавят Вьетнам, в Кремле отреагировали быстро и жестко.

Пленный китайский солдат в лагере для военнопленных во Вьетнаме, 1979 год. Фото: Владимир Вяткин / РИА НовостиПленный китайский солдат в лагере для военнопленных во Вьетнаме, 1979 год. Фото: Владимир Вяткин / РИА «Новости»

На территории Монголии, которая в Пекине уже давно воспринималась исключительно как удобный советский плацдарм для атаки Китая, начались демонстративные и масштабные маневры советских войск. Одновременно были приведены в боевую готовность дивизии Забайкальского и Дальневосточного округов, Тихоокеанский флот и все советские ракетные части на Дальнем Востоке. На территорию Монголии перебрасывались дополнительные танковые дивизии. Всего в движение было приведено почти три тысячи танков.

В феврале 1979 года было создано «Главное командование войск Дальнего Востока» — по сути фронтовое объединение Забайкальского и Дальневосточного военных округов. Из штабных бункеров под Улан-Удэ готовились руководить танковым прорывом на Пекин.

В марте 1979 года, всего за двое суток из Тулы в Читу транспортной авиацией была переброшена в полном составе одна из самых элитных дивизий ВДВ — 106-я гвардейская воздушно-десантная. Затем последовала демонстративная высадка советского авиадесанта с техникой непосредственно на монголо-китайской границе.

В течение двух суток на аэродромах Монголии, преодолев по воздуху 7 тысяч километров, приземлилось несколько сотен боевых самолетов, прилетевших с авиабаз на Украине и Белоруссии. Всего в учениях на границе КНР приняло участие почти тысяча самых современных самолетов. В то время Китай особенно сильно отставал от СССР именно в области авиации, противопоставить нескольким тысячам самых современных бомбардировщиков китайские ВВС и ПВО тогда не могли практически ничего.

Экипаж ракетоносца спешит к самолету, 1977 год. Фото: В. Леонтьев / Фотохроника ТАСС

Экипаж ракетоносца спешит к самолету, 1977 год. Фото: В. Леонтьев / Фотохроника ТАСС

Одновременно в Южно-Китайском море, у границ Китая и Вьетнама проводила учения группировка Тихоокеанского флота в составе полусотни судов. Из Мурманска и Севастополя вышли отряды кораблей для усиления Тихоокеанского флота. А в Приморье впритык к китайской границе провели столь же демонстративные учения по высадке десанта 55-й дивизии морской пехоты.

К середине марта 1979 года СССР начал демонстративную мобилизацию резервистов — за несколько дней на Дальнем Востоке в поднятые по тревоге дивизии призвали свыше 50 тысяч «приписного состава». Еще более 20 тысяч резервистов с опытом службы в армии призвали в Среднеазиатском военном округе, который так же проводил демонстративные маневры у границ с китайским Синьцзяном. А через несколько суток в СССР случилось то, чего не было практически со времен Великой Отечественной войны — в колхозах Сибири и Дальнего Востока начали мобилизацию грузовых автомобилей.

Нервы у Пекина не выдержали — такие меры по всем законам военной логистики были последними накануне наступления. Несмотря на то, что операция против Вьетнама развивалась успешно — было захвачено несколько городов, окружены и разгромлены две вьетнамских дивизии — Китай начал вывод своих войск.

«Союз орла и дракона против медведя»

Большие маневры марта 1979 года фактически позволили СССР бескровно выиграть локальную войну у Китая. Но даже бескровные победы не обходятся дешево. В Москве подсчитали, что несколько переброшенных дивизий будет дешевле оставить на китайской границе, чем возвращать на запад.

Стратегические передислокации войск марта 1979 года продемонстрировали Москве и скорейшую необходимость завершения строительства БАМа, чтобы никакие действия с стороны Китая не могли прервать связь Приморья с центром России. Байкало-Амурскую магистраль закончат ударными темпами через четыре года, не считаясь ни с какими расходами. К этому добавлялись немалые затраты на строительство и содержание укрепленных районов вдоль тысяч километров границ КНР от Казахстана до Приморья.

Бескровная мартовская война с Китаем имела и далеко идущие политические последствия. Историю советской войны в Афганистане обычно рассматривают чрез призму противостояния с США, напрочь забывая «китайский фронт» холодной войны. Но первая просьба о вводе советских войск в Афганистан последовала из Кабула совсем не случайно именно в марте 1979 года. И когда в декабре того же года Политбюро принимало решение о вводе войск, одним из главных определяющих факторов был китайский.

Компартия Китая по наследству от Мао все еще позиционировала себя как альтернативный Москве центр мирового левого движения. Все 70-е годы Пекин пытался активно перехватывать у Москвы влияние на различных просоциалистических лидеров — так было от Камбоджи до Анголы, где во внутренних войнах воевали друг с другом различные местные «марксисты», ориентировавшиеся либо на КНР, либо на СССР. Именно поэтому в 1979 году Москва всерьез опасалась, что в ходе начавшейся внутренней борьбы среди «левых» Кабула афганский лидер Амин переметнется на сторону Китая.

Со своей стороны, в Пекине ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года воспринимали, как фактические продолжение больших антикитайских маневров марта того же года. Китай всерьез боялся, что советская операция в Афганистане это лишь подготовительный этап для аннексии Синьцзяна, где у китайцев были большие проблемы с уйгурами. Первое оружие, которое афганские моджахеды получили из-за границы, было не американским, а китайским.

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана, 1980 год. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана, 1980 год. Фото: Владимир Вяткин / РИА «Новости»

К тому времени Пекин уже давно считал врагом №1 не «империализм США», а «социал-империализм» СССР. Еще Мао, любивший играть на мировых противоречиях и балансах, восстановил дипломатические отношения с Вашингтоном, а Дэн Сяопин, едва укрепив свою власть в Пекине, пошел практически на открытый союз с США против СССР.

Китай в 1980 году обладал крупнейшими в мире вооруженными силами, тогда их общая численность по разным оценкам достигала 6 миллионов. На военные нужды в том году Китай потратил 40% госбюджета. Но при этом военная промышленность КНР значительно отставала по уровню технологий от СССР и стран НАТО.

Поэтому Дэн Сяопин откровенно пытался выторговать у Запада новые военные технологии в обмен на союз против Москвы. Запад встретил это желание вполне благосклонно — Китай быстро получил от ЕЭС (Европейского экономического сообщества) «режим наибольшего экономического благоприятствования». До этого такой льготы удостаивалась только Япония. Эти преференции позволили Дэн Сяопину успешно начать экономические реформы в Китае.

В январе 1980 года, когда стало известно, что советские войска заняли Афганистан, в Пекин для встречи с китайским руководством срочно прибыл министр обороны США Гарольд Браун. На гребне этой американо-китайской дружбы против СССР и возникла идея, которую западные СМИ тут же окрестили «союзом орла и дракона против медведя». В том же году КНР и США совместно бойкотировали Московскую олимпиаду.

В США тогда крайне обрадовались такому огромному «второму фронту» против Москвы и подготовили грандиозную программу модернизации китайской армии, чтобы она могла на равных противостоять вооруженным силам СССР. Для этого по расчетам американских военных специалистов Китаю требовалось 8 тысяч новых современных танков, 10 тысяч бронетранспортеров, 25 тысяч тяжелых грузовиков, 6 тысяч авиаракет и минимум 200 современных военных самолетов.

Установление официальных дипломатических отношений с Китаем, 1979 год. Фото: Ira Schwarz / AP

Установление официальных дипломатических отношений с Китаем, 1979 год. Фото: Ira Schwarz / AP

Всю первую половину 80-х годов этот «союз орла и дракона против медведя» крайне пугал Москву возможными перспективами технического усиления шестимиллионной армии КНР. Именно поэтому ударно достраивали и с таким облегчением праздновали открытие БАМа в 1984 году.

Капитуляция на Востоке

К началу 80-х годов СССР держал против Китая 7 общевойсковых и 5 отдельных воздушных армий, 11 танковых и 48 мотострелковых дивизий, десяток бригад спецназа и множество отдельных частей, включая укрепрайоны на границе и даже специально сконструированные бронепоезда в Монголии. Против Китая готовилось действовать 14 900 танков, 1125 боевых самолетов и около 1000 боевых вертолетов. В случае войны эта техника компенсировала численное превосходство китайцев. Всего же против Китая СССР держал четверть своих танков и треть всех войск.

Ежегодно 39-я армия, имитируя наступление, проводила маневры, начиная движение от советско-монгольской границы и стремительным рывком через всю Монголию упираясь в границу Китая, каждый раз доводя ЦК КПК до почти открытой дипломатической истерики. Не случайно главным и самым первым требованием Пекина в то время был вывод советских войск из Монголии — все претензии по границе шли уже во вторую очередь.

Все изменилось в 1989 году, когда Горбачев начал одностороннее сокращение и вывод войск не только из Германии и стран Восточной Европы, но и с дальневосточных рубежей СССР. Советский Союз выполнял все основные требования Пекина — значительно сокращал свои армии на Дальнем Востоке, выводил войска из Афганистана и Монголии и даже гарантировал вывод войск Вьетнама из Камбоджи.

Последние советские солдаты покинули Монголию в декабре 1992 года, на полтора года раньше, чем Восточную Германию. В те годы Монголия была единственной страной, которая выступала против вывода уже не советских, а российских войск со своей территории — Улан-Батор слишком боялся китайцев.

В июне 1992 года расформировали Главное командование войск Дальнего Востока. Аналогичная судьба постигла большинство войсковых частей в регионе и все укрепрайоны на границе с Китаем — от Хоргосского, что прикрывал Алма-Ату, столицу уже ставшего независимым Казахстана, до Владивостокского. Так СССР проиграл холодную войну не только Западу, но и Востоку, в лице Китая.

Источник

|

|

Процитировано 1 раз

"Ратник" на выставке "Евросаотри" |

В Вашингтоне посчитали, что своими санкциями они как-то затормозят развитие российской экономики и вынудят нас идти к ним с протянутой рукой. Но пока все выходит наоборот.

В прежние годы Россия просто блистала на военно-технических салонах «Евросатори», которые проводятся с начала девяностых годов в пригороде Парижа по четным годам. Во многом благодаря участию нашей страны достаточно скромная поначалу регионально-европейская выставка вооружений и военной техники стала действительно международным салоном – одним из крупнейших в мире. В девяностые годы тогдашнее «Росвооружение» вывозило для показа за рубежом все советские военные новинки, которые в восьмидесятые годы были еще совершенно секретными. И мировой рынок вооружений стал ориентироваться на российские товары. Запад спохватился и значительно расширил свое участие в выставках вооружений, которые являются витриной национальных достижений в области высоких технологий.

В этот раз натурные образцы бронетехники мы не привезли.

Дело в том, что, по словам главы оргкомитета выставки генерала Патрика Кола де Франка французское правительство решило не отправлять приглашений официальным делегациям России и Украины для их участия в выставке.

Впрочем, и без этих приглашений никто бы не помешал приехать российским чиновникам на салон «Евросатори». Но раз не позвали, они и не приехали. Кто от этого выиграл?

Интересно, что Париж поступил, по его мнению, дипломатично. Хотя российско-французское сотрудничество по военно-техническим вопросам просто несопоставимо с украинско-французским, которого, по сути, и нет.

Организатор российской экспозиции – госкорпорация «Ростехнологии» - смогла сформировать достаточно интересную выставку. На площади почти в 700 квадратных метров разместились стенды 28 российских организаций, где демонстрировалось 359 экспонатов.

Для сравнения: вся экспозиция «незалежной» уместилась на площадке менее чем в 60 квадратных метров. И ничего прорывного там показано не было. Даже Эстония смогла выставить на «Евросатори-2014» большую и более интересную экспозицию, чем Украина. При этом эстонцы показали действительно интересные разработки. Это – уникальная система защиты гражданских кораблей от пиратских нападений. Защита достаточно оригинальная: вокруг мирного судна под водой создается своеобразный аналог колючей проволоки, перескочить которую пираты на своих лодках не смогут. Удивительно, но в мире до такой защиты никто не додумался. Другое эстонское ноу-хау – мобильное бомбоубежище, которое можно построить за считанные часы. Оно прочное и даже вполне комфортабельное.

Однако настоящей сенсацией «Евросатори-2014» стал показ российской экипировки солдата будущего – «Ратник». За рубежом она демонстрировалась впервые.

Многие, наверное, помнят, что министр обороны Анатолий Сердюков решил было купить во Франции боевую амуницию «ФЕЛИН». Похоже, он и понятия не имел, что гораздо лучшая экипировка к тому времени уже была создана в России.

Ее показывал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, который расположен в подмосковном Климовске. Презентация проводилась на высоком уровне. Комментарии давали гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров, генеральный конструктор новой экипировки Владимир Лепин и два главных конструктора по направлениям защиты и связи – Олег Фаустов и Сергей Попов.

Наша боевая экипировка выгодно отличалась от тех аналогов, которые показывали европейские и американские разработчики. По словам В. Лепина, при создании экипировки она рассматривалась как модульная система, в которой каждый элемент не только не должен был мешать остальным, он должен был дополнять другие. И это удалось в полной мере.

Голова бойца закрыта специальным бронешлемом, который удобнее, легче и прочнее отечественной привычной каски, а также зарубежных шлемов. Предусмотрены специальные бронеочки. Они легкие, но способны защитить глаза от мелких осколков и, естественно, от пыли и грязи. Очки позволяют работать со всеми прицельными приспособлениями: оптическими и тепловизионными. Шлем камуфлируется специальным чехлом. Очки не сваливаются со шлема благодаря специальным приспособлениям. Шлем проветривается. Защитный комбинезон состоит из брюк и куртки, пошитых из специальной трехслойной ткани. Он не горит, не промокает и защищает от мелких осколков на поле боя. Предусмотрены также удобные противоосколочные перчатки.

Бронежилет крепится под разгрузкой и его не видно. Элементы так называемой транспортно-разгрузочной системы дают возможность не ощущать немалый вес носимого снаряжения, который может достигать 24 килограммов. Предусмотрены специальные съемные карманы, которые можно крепить в любом удобном месте на комбинезоне. Самое, наверное, удивительное: карманы не отрываются при ползании по земле. Если они не нужны, то кладутся в небольшой и удобный рюкзак, который входит в комплект обмундирования.

Новая защитная экипировка прикрывает 80 процентов тела бойца.

Демонстрировалась керамическая пластина, которая крепится на груди в специальной секции бронежилета. Так вот, в эту пластину было произведено десять выстрелов бронебойно-зажигательными пулями из снайперской винтовки СВД с расстояния в десять метров. И ни одной пробоины!

Зарубежные эксперты долго вертели достаточно легкую керамическую бронепластину, и не могли поверить, что это возможно. Ни один армейский бронежилет такого не выдержит, одно-два попадания бронебойным патроном – это возможно, но десять кучных ударов, по логике, должны развалить защитную пластину на куски. Наверное, у русских логика другая…

Как отметил Д. Семизоров, при использовании данной экипировки гибель личного состава сократилась в три раза, а эффективность применения подразделений возросла в два с половиной раза. В войска она поступает с 2012 года.

Помимо защитных средств «Ратник» напичкан электроникой. Есть даже специальная кнопка вызова санитара в случае ранения бойца. Командир подразделения имеет персональный компьютер, на котором можно видеть положение всего подразделения и каждого бойца в отдельности. Компьютер позволяет обмениваться данными с поддерживающими подразделениями, например, авиацией и артиллерией. Питание электронных устройств осуществляется от отечественной морозостойкой аккумуляторной батареи. Можно соединить несколько батарей, модульное зарядное устройство позволяет заряжаться практически от всех источников постоянного и переменного тока. Одна батарея выдерживает 12-14 часов активной работы.

Вообще, самое удивительное, что вся экипировка и ее содержимое созданы из отечественных материалов. Для России, огромной страны, важно, что различные комплекты разработаны для всех климатических зон, и даже с учетом особенностей конкретного региона. Такое сделано впервые, наверное, за все время существования наших Вооруженных сил.

Экипировка «Ратник» не только очень надежна и функциональна, но и просто красива. Что удивительно – никто из модных кутюрье руку к ее созданию не приложил. Может, и к лучшему. Кстати, частично эту амуницию можно было видеть на «вежливых людях» в Крыму.

Во время работы оружейного салона стало известно, что в России прошли успешные испытания новой ракеты для ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М». Интерес к «Панцирю» и всей продукции КБ приборостроения из Тулы на салоне «Евросатори-2014» был повышенным. Невзирая на санкции, масса зарубежных делегаций приходила на стенд объединения «Высокоточные системы», куда вошли многие предприятия, в том числе – тульские.

Это объясняется тем, что на сегодняшний день «Панцирь», наверное, лучший ракетно-пушечный комплекс в мире. Немаловажно то, что его ракеты среди всех мировых аналогов по калибру самые мощные и скоростные. Они способны отразить массированную атаку авиации противника и поразить все типы беспилотных летательных аппаратов.

«Уралвагонзавод» – один из самых интересных участников «Евросатори» - в этот раз настоящих танков не привез. Зато по полу катались достаточно большие модели Т-90СМ и боевой машины огневой поддержки «Терминатор». На них приходило смотреть множество народа, в том числе, и маститые специалисты. На прошедшем салоне УВЗ сосредоточил работу на демонстрации различных модернизационных и логистических программ.

Танковая продукция Нижнего Тагила, разбросанная по всему миру, исчисляется десятками тысяч. Интерес к ее модернизации растет.

Если сравнивать два салона – «Евросатори-2012» и «Евросатори-2014», то нынешний оказался менее зрелищным. Понятно, почему Россия не привезла много новинок. Но ведь и США и страны Европы мало что интересного выставляли. Хотя почти у каждого натурного образца находились таблички, предупреждавшие, что фотографировать их запрещено. Интересная выставка, на которой нельзя запечатлеть открыто демонстрируемый экспонат.

Не обошлось и без небольших скандалов. «Евросатори-2014» привлек не только специалистов в области вооружений и военной техники, но и ярых противников милитаризации и всех военно-промышленных комплексов вместе взятых. В день открытия участников салона встречали французские квакеры с антивоенными лозунгами. Они утверждали, что военная промышленность не повышает уровень безопасности в мире. И приводили такую цифру: на конец 2008 года 28 миллионов человек вынуждены были сменить местожительство из-за различных военных конфликтов. А с 2007 по 2011 год основные мировые конфликты подпитывали своей продукцией пять стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия.

Призывали квакеры и к мировой конверсии, убеждая оборонщиков со всего света, что если их таланты и технологические возможности будут использованы в мирных целях, то всем будет хорошо. Конверсию мы проходили, ничего хорошего не получилось. Так что с этим тезисом можно поспорить.

Вечером 17 июня в центре Парижа проходил прием в честь участников выставки. Так пацифисты и те же квакеры устроили настоящую антивоенную манифестацию. Полиции пришлось прибегать почти к экстраординарным методам, чтобы приглашенные гости смогли попасть на прием, а сам он прошел без эксцессов. На самой же выставке ожидалась провокация украинских девиц из движения «Фемен». Это те, кто любит прилюдно раздеваться и выкрикивать какие-то непонятные лозунги. И вот будто бы группа украинских и французских феминисток собралась обнажиться прямо на стенде «Рособоронэкспорта», чтобы там прокричать что-то «против России».

Действительно, к назначенному времени вокруг нашей экспозиции сосредоточились граждане с фотоаппаратами – верный признак приближающейся провокации.

Но служба безопасности салона оказалась на высоте, и гулящим девицам показать свои груди не дали. Их просто не пустили туда, где развернулась международная выставка.

А вот гомосексуалистам и лесбинякам на «Евросатори» прорваться удалось. Может быть, все так и было рассчитано. Пока соответствующие структуры готовились отразить атаку на стенды России, группа «голубых» и «розовых» подошла к очень большой экспозиции Израиля, где, развернув радужное знамя, стала громко требовать прекратить геноцид палестинского народа, а также обличать Израиль как милитаристское государство.

Служба безопасности замешкалась, громкие крики привлекли внимание почти всех участников салона. Однако в итоге протестантов вежливо, но решительно выдворили прочь за пределы выставки. Тем не менее, свою задачу они выполнили, некое незапланированное разнообразие в жизнь «Евросатори-2014» внесли.

Остальное прошло по плану.

|

Метки: Ратник |

ПРО: а вдруг оно заработает? |

Американский эсминец с системой AEGIS на борту. Фото: Defense Agency / AP

Американская система ПРО стоимостью более $40 миллиардов впервые за шесть лет благополучно прошла испытания

В США успешно завершились испытания национальной системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает Пентагон. В ходе испытаний, прошедших накануне воскресенье, была засечена и уничтожена учебная баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Ранее Белый дом обещал потратить свыше $1 миллиарда на 14 новых ракет-перехватчиков, если результаты тестирования окажутся лучше предыдущих, большинство из которых были провальными.

Холостая БРСД была запущена с тестовой площадки американских военных на атолле Кваджалейн в архипелаге Маршалловых островов в Тихом океане. В течение шести минут запуск был обнаружен эсминцем с многофункциональной боевой системой AEGIS на борту. Корабль передал сведения наземным операторам, после чего с военно-воздушной базы «Ванденберг» в штате Калифорния стартовала ракета-перехватчик, успешно выполнившая задачу.

Глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джеймс Сиринг считает прошедшие учения «крайне важным шагом по повышению надежности средств ПРО» и созданию эффективной системы защиты страны от баллистических ракет. Важность этого события вполне понятна, ведь пять из восьми испытаний системы провалились и учебные цели не были поражены, напоминает Defence Talk.

Заявленная цель системы ПРО наземного базирования — надежно защитить США от возможных ракетных атак со стороны «государств-изгоев» вроде Ирана или КНДР. Ее последние удачные тесты были проведены в 2008 году, а использованная в этот раз противоракетная боеголовка EKV CE-II вообще впервые попала в цель — во время двух других проверок в 2010 году она «промазала» по учебным мишеням. Этот специальный тип снаряда, известный как «машина для убийства», отделяется от перехватчика перед непосредственным контактом с целью и разрушает ее за счет мощного физического удара. Сейчас на вооружении противоракетных частей США находится 10 ракет с такими боеголовками и 20 — с более ранней версией «машины для убийства».

Об успехе испытаний Пентагона говорить рано, пока неизвестны все детали, настаивает замдиректора Института США и Канады РАН генерал-майор в запасе Павел Золотарев. «Технологий, позволяющих создать эффективную систему ПРО для отражения массированного ядерного удара современных ракет, нет и не просматривается. Ранее все мишени во время учений были не только простые, но еще излучали сигнал, который помогал навестись и попасть. Даже если на этот раз это была "молчаливая" мишень — рано говорить о прорыве, ведь уже несколько десятилетий все боеголовки ракет выпускаются с комплексами преодоления ПРО», — пояснил он «Русской планете».

По мнению Золотарева, за шумихой вокруг запуска перехватчика стоят денежные интересы Минобороны США. «Понятно, что они будут пытаться создать максимальную видимость успеха. Не ради запугивания нас или других стран, а ради обеспечения дополнительного финансирования своего проекта», — считает он.

Общая стоимость системы ПРО, проектирование которой было начато компанией Boeing еще при администрации Джорджа Буша-младшего в 2004 году, по данным Reuters, вскоре достигнет $41 миллиарда. Каждая новая ракета-перехватчик обходится в $75 миллионов, а ее полетные испытания — в $200 миллионов и выше, что еще больше повышает важность успешного тестирования. По данным Счетной палаты США, дорого обошлась и разработка последней модификации «машины для убийства» — $1,3 миллиарда.

Подробнееhttp://rusplt.ru/world/mashina-dlya-ubiystva-dala-rezultat-10648.html

|

Метки: ПРО |

ПЗРК "Игла" |

Чтобы захватить цель нужно, чтобы цель была очень горячей. Ну, как выхлоп авиационного реактивного двигателя, порядка 900 градусов. Но по рассказам бойцов - ракета в состоянии зацепиться за кончик сигареты, которая имеет всего 400° С.

Итак, ниже линии горизонта ракету при прицеливании не опустить. А насколько высоко ее можно задрать?

Зачем это нужно?

В полевых условиях. После длительного хранения... Как?

Там нечто, похожее на батарейки. Отдаленно.

Вот тут ракете нужно бы довернуть на цель, чтобы взять упреждение. Но скорости еще нет, ракета на разогналась, аэродинамические рули (расчитанные на сверхзвук) бесполезны. А потом доворачивать будет поздно. В этом помогает генератор. Точнее не сам генератор, а его выхлопные пороховые газы. Они по специальным трубкам через клапаны выходят в стороны в конце ракеты, что разворачивает ее по командам системы наведения.

Ну что же, после выстрела у нас остается пустая пластиковая труба и пусковой механизм с рукояткой. Пластиковую трубу желательно сдать, ее можно снарядить опять, наново снаряженные трубы маркируются красными кольцами, из одной трубы можно сделать до пяти запусков.

|

|

Вакуумная бомба |

Впервые термобарическое оружие применили во Вьетнаме для расчистки джунглей, прежде всего, для вертолетных площадок. Эффект был ошеломляющий. Достаточно было сбросить три-четыре таких взрывчатых устройства объемного действия, и вертолет «Ирокез» мог приземлиться в самых неожиданных для партизан местах.

По сути, это были 50-ти литровые баллоны высокого давления, с тормозным парашютом, который раскрывался на тридцатиметровой высоте. Примерно в пяти метрах от земли пиропатрон разрушал оболочку, и под давлением образовывалось газовое облако, которое и взрывалось. При этом, используемые в топливовоздушных бомбах вещества и смеси не являлись чем-то особенными. Это были обычный метан, пропан, ацетилен, окиси этилена и пропилена.

Вскоре опытным путем выяснилось, что термобарическое оружие обладает огромной разрушительной силой в ограниченных пространствах, например в туннелях, в пещерах, и в бункерах, но не пригодно в ветреную погоду, под водой и на большой высоте. Были попытки использования во вьетнамской войне термобарических снарядов большого калибра, однако они оказались не эффективными.

http://russian7.ru/2014/06/vakuumnaya-bomba-silnejjshee-neyaderno/

|

|

Пистолетные патроны |

L-R

0.25 ACP

0.32 ACP

0.32 S&W

7.62 Tokarev

7.62 Mauser

.356 S&W

.357 Magnum

.38 ACP

Makarov

9mm Lugar Parabellum

0.357 Sig

0.40 S&W

0.41 Action

0.455 Webley

0.45 Colt

0.44 Magnum0.455 Gates

|

Метки: ТТХ |

Новости с границы |

Пограничники: под Новошахтинском идет ожесточенный бой

МИД: обстрел погранпункта под Новошахтинском – прямая провокация

Ростовский бизнесмен подарил ополченцам бронеавтомобиль

Весь день по небу летают гуськом 4-5 Ми-8 и 1-2 Ми-26. Может испытания какие после ремонта? Но похоже на патрулирование.

Ночью через город прошла бронетехника. Как сказала коллега "танки, то есть, БТР". То есть, фиг его знает, что

|

|

Я так и не понял физического принципа действия |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Давайте поговорим про сырьевые державы |

Давайте поговорим про сырьевые державы.

Ведь это так стыдно - когда у страны есть сырьё, из этого ведь однозначно следует, что она только его и продаёт. Это с точки зрения логики креативного класса логично - если у человека хорошие почки, то он только и мечтает их продать, ну а все тёлки с 3м размером и выше - с гарантией бредят панелью.

Хорошо что в Нормальных Странах такого быть-то не может, там ведь всё по уму, там сырьё берегут, поэтому там везде хайтех, лазерные роботы с пиу-пиу, всё на айпишниках и с радиоуправлением, не то что в Этой Стране.

Вот, например, Норвегия. Как известно любому креаклу, в этой Нормальной Стране всё По Уму. Там можно ебать детей, употреблять наркоту, туда приглашают на ПМЖ лучших людей планеты типа Басаева, т.е. туда однозначно Надо Валить, так считает весь московский офис. Там ведь всё само, люди просто живут хорошо, пенсии под 10 штук евро. И никакого сырья. Смотрим структуру экспорта - 69% - топливо и ГСМ. Хммм. Смотрим, что ещё экспортирует Норвегия - пищпром. И продукция хим.промышленности. В сумме больше 80% это всё. Больше 4/5 экспорта - это нефть, газ, продукция из них (типа пластика), и рыба.

Но подождите, я ж собирался рассказать, что это Нормальная Страна, а не какая-то там Сырьевая. Вот чёрт, может, объёмы этого экспорта просто очень малы, ну или основной экспорт ультра-хайтех-товаров в Скандинавии нелегален и не попадает в статистику? Смотрим на числа - допустим, в 2012 году Норвегия поставила в Европу почти 108 миллиардов кубометров, а Газпром туда же - 113.

Чёрт, Норвегия, с населением примерно в 30 раз меньше российского, и запасами газа меньше на порядок, качает его наружу почти как Газпром. Погодите, как же из этого вывести, что у них-то всё по уму, что они берегут запасы, что доходы у них исключительно хайтеховские, а не сырьевые, что они своим умом зарабатывают? Решительно непонятно, ведь этак получается, что Норвегия - действительно сырьевая страна, которая живёт только за счёт трубы, притом совершенно бездумно просирая деньги, т.к. её резервы как-то не растут совсем на фоне совершенно эпичной продажи газа. Да и с ВВП на душу населения как-то чуток понятнее - имея 5 миллионов человек и продавая газа как Газпром, конечно, ВВП на человека можно иметь неслабый.

Нет, это плохой пример. Весь офис на меня обиделся, все вот только хотели Срочно Валить в Нормальную Страну, а тут такое.

Возьмём другую Нормальную страну. Вот, например, Австралия.

Все из офиса, кто были в Австралии, и полностью изучили страну (т.н. треугольник "гостиница-офис-кабак"), уверены, что туда надо валить, потому что это нормальная страна, где всё по уму, там сырьё берегут, там везде хайтех, ну и так далее, не то что в Этой Стране, короче.

Смотрим экспорт - около 50% - продукция сельского хозяйства (пшеница всякая, крупа). Ещё почти 30 процентов - продукция горнодобывающей промышленности. Так-так-так.

Это какая-то провокация, получается, что опять Нормальная Страна, в которой Всё По Уму, которая Не Сырьевая Вообще, живёт по схеме "бесконечные цепочки барж с сырьём наружу, в Китай в основном, а назад - айфоны". Структура импорта, около 60% которого - закупка машин и механизмов - как бы намекает, что данная картинка - исчерпывающая.

Да что ж такое, ведь все упомянутые страны входят в Официально Утверждёный В Офисе Перечень Нормальных Стран Где Всё По Уму А Не Как В Этой Стране. А получается какой-то трэш.

Хорошо. Возьмём, блин, самую свободную и евроинтегрирующуюся страну - Украину.

Посмотрим на структуру экспорта. Хотя что я пишу - у меня от родительского дома до Ленинградки 15 минут пешком, что смотреть-то, у Макдоналдса у моста, который к Химкам, выставка каждую ночь. Может, хоть у них доля экспорта-то иная? Такс, изучаем - ага, продажа зерна и кукурузы Китаю, 3 миллиарда авансом, ещё 10 лет поставлять надо. Аренда части территории для производства сельхозпродукции, опять Китай, на 49 лет с продлением до 99. Потенциального сланцевого газа добыча имеется - американской фирмой, по разделу продукции Украине около 10% будет доставаться, если она, продукция, будет.

Не, ну на этом фоне, конечно, Австралия и Норвегия - не сырьевые почти, кто ж спорит.

Но с криками "Сырьевая Россия, не то что Нормальные Страны", конечно, как-то кисло выходит, если числа посмотреть.

https://www.facebook.com/ruslan.karmanov/posts/10202995388740534

|

|

Горячий финский правый сектор |

-

-

maiknest

maiknest - 15 июня, 14:28

Финляндия старается не отставать от общей американской моды. Группа не последних в финских войсках офицеров организовала свой "Правый Сектор" и готовится поучаствовать в разделе России.

В исторически короткий срок на мировой шахматной доске вдруг появился новый игрок - Россия. Игрок, вообще-то не такой уж и новый, с большим или меньшим успехом Россия увлекается этим видом спорта - геополитическими играми, уже лет этак с тысячу, но в последние несколько десятков лет она была низведена вначале до фигуры на поле этой игры, а потом и вообще ее пытались задвинуть в угол или снять с доски.

И вдруг - несколько сильных ходов: 080808, затем Закон Димы Яковлева, Сирия, Сноуден. Знаковые такие ходы, для пешки непростительные.

Пора было ставить зарвавшуюся фигуру на место.

И вдруг - Крым, вежливые люди, упорное нежелание вводить войска на Украину, а на самой Украине какие-то повстанцы, то ли связанные с Россией, то ли не связанные с нею.

Как-то растерялись даже союзники.

Каждому, кому приходилось уезжать по делам службы в длительные командировки, оставляя дома жену с маленьким ребенком, знакомо такое чувство: уезжаешь на полгода, оставляя двухмесячного несмышленыща, а застаешь по возвращении крепыша, который вполне уверенно перемещается самостоятельно по квартире.

Вот смотрю я на батьку Лукашенко, союзника российского лучшего и не покидает меня чувство, что и он Россию не узнает, с перепугу на всякий случай даже хунту признал.

А что уж говорить о разного рода странах-прилипалах, которые только-только пристроились кормиться рядом с богатой дряхлеющей соседкой, а глянь - она и не дряхлеет вовсе.

Или дряхлеет, что ближе к истине, но уже не так стремительно, и вполне может и характер показать. Литву, например без транзита оставить, к которому та так привыкла и который ее, можно сказать, единственный и кормил в последнее время.

А то и, страшно подумать, разваливаться дальше откажется, так и не дождутся, например, в Азербайджане, пока им Дагестан на блюдечке с голубой каемочкой в руки упадет.

Засуетились и в Финляндии. Книжку издали, про войну, вот с такой обложкой.

Война, по мнению автора, а автор непростой - финский эксперт стратегии, капитан Йере Лайне (Jere Laine), должна произойти в 2016 году, и, понятно, что война будет с Россией, само слово ВОЙНА - SOTA по фински, раскрашено в цвета российского флага.

"Чего вы боитесь?" - спрашивает эксперт своих соотечественников в этой книге.

Все решит война. В 2016 году непременно разразится глобальный кризис, в результате которого НАТО закроет свои операции и сосредоточится на России.

И Лайне предрекает, как блестящий финский солдат покажет свои уникальные возможности на поле боя в этой справедливой войне.

Подготовка к этой войне уже идет. В Финляндии даже создан для этого свой "Правый сектор", возглавляет который аж целый начальник департамента стратегического планирования финских вооруженных сил подполковник Торсти Сирен (Torsti Sirén). На своем рабочем месте он готовит аналитические материалы для долгосрочного планирования, развития и руководства вооруженных сил Финляндии.

Подготовка к этой войне уже идет. В Финляндии даже создан для этого свой "Правый сектор", возглавляет который аж целый начальник департамента стратегического планирования финских вооруженных сил подполковник Торсти Сирен (Torsti Sirén). На своем рабочем месте он готовит аналитические материалы для долгосрочного планирования, развития и руководства вооруженных сил Финляндии.Этот серьезный мужчина отметился целым рядом заявлений на своей странице фейсбука.

Ну, любят правосеки всех национальностей самовыражаться в интернете и выбирают для этого чаще всего фейсбук. Есть такая слабость.

Горячий финский подполковник наговорил на своей странице много чего интересного:

«Если России не существовало бы, мир был бы лучшим местом»

Россия - «душебнобольной сосед», «психически неполноценный смутьян», «психически неполноценная страна», «страна-изгой».

«Россия не Европа. Никто не может понять Россию. »

Распад России «выглядит очень хорошо с точки зрения всего цивилизованного мира».