-–убрики

- –осси€ на пороге отречени€ (4)

- ¬ерные до последнего (друзь€ Ќикола€ II)) (1)

- ¬идео о ÷арской —емье (12)

- ¬нутри семьи (семейна€ обстановка) (3)

- ¬ойна (4)

- ƒворцовые интерьеры (3)

- ƒневники »мператрицы (1)

- ƒомашние любимцы (3)

- ƒостижени€ –оссии в период правлени€ Ќикола€ II (5)

- »мператор Ќиколай II (6)

- »мператрица јлександра (9)

- »нтриги против ÷арской —емьи (3)

- атастрофа –оссии: революци€ (5)

- Ћитература о Ќиколае II и его семье (5)

- Ќаследник престола (3)

- Ќачало конца: отречение (2)

- Ќќ¬ќ—“» (0)

- ѕисьма ÷арской —емьи (16)

- ѕророчества о ÷арской семье (3)

- —лучаи из жизни семьи Ќикола€ II (2)

- —тихи о ÷арской —емье (2)

- “€жкий крест семьи - болезнь Ќаследника (2)

- ‘отоальбом семьи Ќикола€ II (20)

- ÷арские дети (13)

- „удеса царственных мучеников (4)

-ћузыка

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

—ери€ сообщений "ƒостижени€ –оссии в период правлени€ Ќикола€ II":¬ыбрана рубрика ƒостижени€ –оссии в период правлени€ Ќикола€ II.

„асть 1 - –езультаты правлени€ Ќикола€ II (статистика ƒ.». ћенделеева и других)

„асть 2 - ¬еликий реформатор (итоги реформ Ќикола€ II)

„асть 3 - ”спехи –оссии, которую мы потер€ли

„асть 4 - ћифы о Ќиколае II

„асть 5 - ќболганный царь. ‘акты и цифры.

ƒругие рубрики в этом дневнике: „удеса царственных мучеников(4), ÷арские дети(13), ‘отоальбом семьи Ќикола€ II(20), “€жкий крест семьи - болезнь Ќаследника(2), —тихи о ÷арской —емье(2), —лучаи из жизни семьи Ќикола€ II(2), –осси€ на пороге отречени€(4), ѕророчества о ÷арской семье(3), ѕисьма ÷арской —емьи(16), Ќќ¬ќ—“»(0), Ќачало конца: отречение(2), Ќаследник престола(3), Ћитература о Ќиколае II и его семье(5), атастрофа –оссии: революци€(5), »нтриги против ÷арской —емьи(3), »мператрица јлександра(9), »мператор Ќиколай II(6), ƒомашние любимцы (3), ƒневники »мператрицы (1), ƒворцовые интерьеры(3), ¬ойна(4), ¬нутри семьи (семейна€ обстановка)(3), ¬идео о ÷арской —емье(12), ¬ерные до последнего (друзь€ Ќикола€ II)) (1)

–езультаты правлени€ Ќикола€ II (статистика ƒ.». ћенделеева и других) |

ƒневник |

"Ќе самодержавие € защищаю, а –оссию"

»мператор Ќиколай II

¬ основу своего правлени€ ÷арем-ћучеником было положено сохранение принципов гос. стро€, укрепление церкви, дарование благоразумных, основанных на христианской морали свобод, сохранение великодержавного авторитета »мперии, повышение общего благососто€ни€ населени€ путем широких хоз€йственных и экономических преобразований, повышение уровн€ образовани€ и патриотического воспитани€ юношества.

–осси€ представл€ла собой огромную территорию, раст€нувшейс€ на двух материках 1/2 ≈вропы и 1/3 јзии, была равной 1/6 части всего земного шара. “ерриториально составл€ла 19.179.000 квадратных верст, или около 8.320.000 кв. миль. ¬ административном пор€дке она была разделена на 97 губерний и областей ,разделенных, в свою очередь, на 816 уездов.

ќ“ —≈Ѕя: ”же по таким только небольшим статистическим данным можно судить о том, какой масштабностью и мощью обладала –осси€. ¬ ней были сосредоточены природные богатства, вековые традиции и могучий дух простого русского народа, и управл€ть такой ƒержавой, естественно, требовало от правител€ таких же, как и сама страна масштабно -грамотных действий и решений, от которых бы зависело процветание »мперии. Ќиколай II вз€л на свои плечи богатырский груз ответственности перед всеми, кто жил в –оссии и за ее пределами. »з-за его прин€тых решений складывалось будущее страны. ак любой простой человек »мператор делал свои ошибки и промахи, но достижени€, которые достигла ƒержава в период его правлени€ были громадными, и их ничем не замараешь и не сотрешь страницами лжедокументов и лжевоспоминаний, хот€ достижени€ по известным причинам и отодвинуты на последний план, плюсов как будто бы и не существовало. ак говорила тогдашн€€ интеллигенци€, да собственно и сейчас это тоже можно услышать, что при последнем »мператоре везде был хаос и бардак. „то именно Ќиколай II привел страну к упадку и революции. онечно, такое мнение было выгодно дл€ честолюбивых и корыстных людей, но цифры и факты говор€т сами за себ€. —татистика достижений у Ќикола€ II росла в геометрической прогрессии. ¬от основные из них по материалу, вз€тому из труда Ќ.ќбручев "ѕодлинный облик ÷ар€-ћученика как человека, ’ристианина и ћонарха":

Ќј—≈Ћ≈Ќ»≈ –ќ——»»:

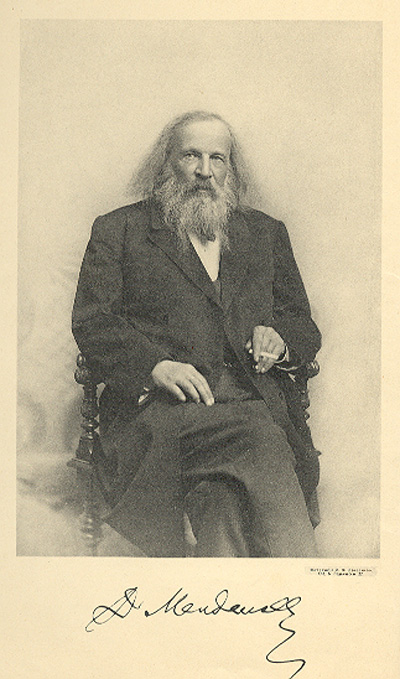

ƒ.».ћенделеев подчеркивает, что в 1897г. рождаемость составл€ет 4,95%, смертность 3,14%, а естественный прирост населени€ 1,81%. "—читаю очень не излишним, пишет ћенделеев, обратить внимание на то, что такого естественного прироста, какой найден дл€ 1897г. (1,81%), ни дл€ одной страны до сих пор неизвестно". —равнива€ —Ўј и јргентину, ћенделеев указывает, что прирост населени€ этих стран больше потому, что он состоит из естественного прироста, увеличенного иммиграцией населени€ из других стран. ќдновременно он указывает на самую благополучную в этом отношении страну √ерманию, где годовой прирост населени€ составл€ет 1,5%. ƒалее ћенделеев приводит статистику »рландии, где происходит €вна€ убыль населени€, и указывает также на р€д стран, в которых население постепенно вымирает. “акой страной после ¬еликой революции, развращенна€ ее революционной философией и падением нравственности, стала ‘ранци€, население которой перед I мировой войной систематически уменьшалось. ƒаже после присоединени€ к ней Ёльзас-Ћотарингии, тенденци€ к вымиранию у французов продолжалась. “ак, например, в 1935 г. смертность здесь превысила рождаемость на26.476 человек.

«нала ли обо всем этом увлеченна€ западными иде€ми русска€ интеллигенци€? «нают ли об этом русские интеллигенты из числа хулителей ÷ар€ и ÷арской –оссии, очутившиес€ после революции на положении беженцев за границей?

¬ упом€нутом своем труде ћенделеев вычисл€ет, что если из "предосторожности вз€ть дл€ прироста населени€ –оссии 1,5% вместо 1,81%, то в 1950г. оно будет составл€ть 282,7 миллионов человек. ѕо советской статистике, обща€ численность населени€ —оветского —оюза составл€ла в 1967г. цифру в 235 миллионов, тогда как, по вычислени€м ћенделеева, она должна была бы достигнуть цифры в 360 миллион, как минимум. ¬от это "дефицит" в населении –оссии, равный в 125 миллионам людей! ѕо советской статистике, прирост населени€ за 1967год составл€ет 1,11%. ≈сть над чем задуматьс€.

"¬ –оссии ежегодно, - сообщает ћенделеев, - прибывает 2.000.000 жителей, т.е в каждую минуту дн€ и ночи общее число рождающихс€ в –оссии превышает число умирающих на 4 человека."

¬ дальнейшем великий русский ученый обращает внимание российской общественности на рост населени€, которое к 2000 году должно достигнуть 600.000.000 душ. исход€ из этого, ћенделеев приходит к выводу, что дл€ обеспечени€ и увеличени€ благополучи€ населени€ необходимо увеличить рост отечественной промышленности, зан€тьс€ землеустроением, подн€ть производительность сельского хоз€йства и труда вообще. Ќа основании же результатов переписи данных о движении населени€ он приходит к твердому выводу о том, что вопрос этот императорским правительством правильно поднимаетс€ и трактуетс€, о чем свидетельствует более быстрый рост городского населени€ за счет сельского и рост кресть€нского землевладени€.

ѕ–ќћџЎЋ≈ЌЌќ—“№

аса€сь нашей промышленности, ћенделеев указывает на то, бумагопр€дильна€ промышленность завоевала вне вс€кой конкуренции все рынки јзии. ќн указывает на то, что экспорт прекрасных по качеству и очень дешевых бумагопр€дильных изделий, как ситцы, кумач, сатинет, "чертова кожа" и т.д. совершенно вытеснили такие же товары английской промышленности в итае и других азиатских странах, включа€ »ндию.

Ёкспорт за границу сахара, табака, папирос, водочных изделий, икры, рыбных и других консервов достигает внушительных размеров.

"¬с€кий русский, ездивший за границу, - пишет ћенделеев, - знает, что в –оссии конфетные издели€ вс€кого рода, начина€ от простых карамелей и варень€ до конфет высшего сорта, не только лучше, чем где-о ни было, но и дешевле."

—о своей стороны (пишет Ќ.ќбручев, автор этих воспоминаний) € не могу не указать и уверен, что каждый, живший в »мператорской –оссии, это подтвердит, что таких лимонадов, какие там выделывались, по своему качеству и вкусу, нигде за границей не было и нет и сейчас; особенно в этом отношении выдел€лись московские: "‘руктовые воды" Ћанина и "—итро" и " люквенный" алинина.

Ќаши консервы ѕрохорова, выделывавшие малороссийский борщ, судака в ћайонезе, жаренных куропаток и тетеревов, сладкий горошек и т.д., фруктовые и рыбные консервы: шпроты, кильки, скумбри€ были и, хоть в прошлом, до сих пор остались вне конкуренции, так же как разные виды икры, папирос, табака и водки.

—татистика за 20 лет царствовани€ ÷ар€-ћученика дает следующие сведени€: развитие промышленности в –оссии шло гигантскими шагами - в 1914 г. в –оссии имелось 14.000 крупных фабрик и заводов, на которых работало уже около 2.500.000 рабочих, производивших товаров общей стоимостью около 5 млрд. золотых рублей. роме этого была развита кустарна€ промышленность, в которой принимало участие несколько миллионов главным образом малоземельных кресть€н, занимавшихс€ этим промыслом, как подспорьем к сельскому хоз€йству. устари выделывали ножи ,ножницы, обувь, валенки, гончарные издели€, мебель, игрушки и много художественных изделий из слоновой кости, серебра и дерева.

¬ладимирска€ губерни€ славилась иконописью, авказ - оружием и вс€кими украшени€ми, Ѕухара, ’ива и “уркестан - коврами, ¬еликоросси€ и ћалоросси€ - вышивками, Ѕелорусси€ - сукнами и тончайшим полотном, ярославска€ губерни€ - валенками и полушубками и т.д. ¬ –оссии устраивались ежегодно 30.000 €рмарок, из которых наиболее славились международные €рмарки в Ќижнем Ќовгороде.

–≈—“№яЌ—“¬ќ

÷арь-ћученик был разумным русским патриотом и вс€чески покровительствовал отечественной культуре, промышленности, сельскому хоз€йству, росту государственных и частных финансов.

Ћюбовь Ќикола€ II к простому народу не была абстрактной: он стремилс€ систематически к улучшению его быта и благополучи€, целый р€д законодательств и реформ, проведенных на их основании, свидетельствуют об этом. ќсобенно это €рко сказалось в его реформах, касавшихс€ землеустроени€ кресть€н. ќн хорошо понимал то, что не понимали теоретики социализма, выставившие демагогический лозунг "¬с€ земл€ - кресть€нам". ÷арь-ћученик €сно сознавал, что раздел всей земли поровну утопичен и неминуемо привел бы сельхоз. продукцию страны в катастрофическое состо€ние в ближайшие же дес€тилети€. ќ разделе сельскохоз€йственных угодий могли говорить лишь безграмотные люди и безответственные демагоги. ¬ 1914 г. на всей площади –оссии в 19.179.000 кв. верст, проживало 182,5 миллиона жителей. ≈сли разделить поровну всю площадь –оссии, то в среднем бы выходило 10,95 дес€тины на одну душу. ј в общее число этих дес€тин входили площади, зан€тые населенными пунктами, железными и другими дорогами, озерами, болотами, горами и огромнейшими пространствами пустынь, тундр и лесов. √осударь это хорошо сознавал, а нужны были на деле коренные реформы дл€ улучшени€ продукции сельского хоз€йства. ƒл€ этого требовалось уничтожение общинного владени€ и чересполосицы (т.е. расположение земельных участков одного хоз€йства полосами вперемежку с чужими участками).

”бежденность √осудар€ о необходимости проведени€ такой реформы раздел€ли величайшие умы –оссии: проф. ƒ.». ћенделеев, ген.-адъютант Ќ.Ќ. ќбручев, проф. Ќ.’. Ѕунге, проф. ƒ.».ѕестржецкий, министры ƒ.—. —ин€гин и ѕ.ј. —толыпин, начавший проводить эту реформу в жизнь.

»нтересно отметить, что по этому поводу пишет в своих мемуарах —.ё. ¬итте. "ƒолжен сказать, что, с одной стороны, € еще не вполне изучил кресть€нский вопрос относительно преимуществ того или иного способа кресть€нского владени€ землей, не установил себе окончательного воззрени€". » далее читаем - "“аким образом € не высказалс€ ни за общину, ни за личное владение, а находил, что было бы благоразумнее, пока не будет вы€снен кресть€нский вопрос во всей его совокупности, действие статьи приостановить".

ак мы видим, землеустроительные реформы были задержаны не без вли€тельного участи€ в этом ¬итте, которому в последствии не помешало в конце своих воспоминаний - ”ѕ–≈ ј“№ √осудар€ и правительство в «јѕќ«ƒјЋќћ проведении реформ. “акого рода казуистика очень характерна дл€ ¬итте и неоднократно повтор€етс€ в его воспоминани€х.

≈два ли стоит упоминать о том, что в результате совершенной революции все имени€ помещиков не только не были разделены среди кресть€н, но были в том же виде и в той же площади переименованы в советские хоз€йства - "совхозы", в то врем€ как кресть€не потер€ли свою собственность, как частновладельческую, так и общинную.

Ќе то было при »мператорском правительстве, произведшем по инициативе ÷ар€-ћученика целый р€д реформ, направленных на улучшение быта кресть€н. ќбеспечение малоземельных и безземельных кресть€н составило предмет особой заботливости правительства. — 1906 г. началось усиленное переселение кресть€н в —ибирь. ѕеревоз переселенцев производилс€ за счет казны. ѕозземельна€ «емлеустроительна€ омисси€ и ѕереселенческое ”правление выдавали таким кресть€нам ссуды и пособи€ на обзаведение хоз€йством. ¬ јзиатской –оссии под переселение кресть€н отводились земли, исключительно пригодные дл€ сельского хоз€йства и в полосе, климат которой был наиболее м€гкий и здоровый.

–осси€ к 1917 году была совершенно кресть€нской страной в большей степени, чем кака€-либо из ≈вропейских стран. Ќакануне революции кресть€нам принадлежала вс€ пахотна€ площадь земли в јзиатской –оссии и 80% ее в ≈вропейской –оссии.

”лучшение сельского хоз€йства, иначе говор€, улучшение быта и экономического благососто€ни€ 75% всего населени€ –оссии было посто€нной заботой ÷ар€-ћученика. ќдновременно с реформами по землеустроению очень много было сделано дл€ улучшени€ сельского хоз€йства и дл€ подн€ти€ сельскохоз€йственной продукции. оличество начальных, средних и высших с-х учебных заведений быстро росло.

¬ –оссии было выведено много сортов плодовых деревьев, овощей, €год и злаков. Ќа этом поприще особенно много достиг известный русский ученый ћичурин. “уркестанские и кавказские персики, виноград, абрикосы, груши и сливы были лучшими в мире. „ерноморский чернослив вытеснил в последние годы перед революцией знаменитый французский чернослив. –осло виноделие; русские крымские и кавказские вина, донское шампанское, удельное "јбрау-ƒюрсо", если не превосходило, то и не уступало по своему качеству французскому. ¬ыводились новые породы скота и лошадей.

ѕо обследовани€м проф. ƒ.». ћенделеева климат –оссии из всех стран ≈вропы был наименее благопри€тным дл€ сельского хоз€йства. особенно страдало сельское хоз€йство от засух, когда под вли€нием дувшего из юго-восточных пустынь јзии ветра,весь урожай ѕоволжь€, юго-востока и юга –оссии сгорал на корню. “акие засухи происходили иногда в течении 3 лет подр€д.

"ƒо революции, - пишет проф. ѕестржецкий, - в 46 губерни€х было 84 тыс. хлебозапасных общественно-кресть€нских магазинов. Ќа 1 €нвар€ 1917 года запасы €чмен€, ржи и пшеницы в магазинах было 190.456.411 пудов - и это только в хлебезапасных магазинах, не говор€ уже о других закромах!

ѕо статистическим сведени€м за 1912 год в –оссийской »мперии состо€ло -

35.300.000 лошадей - на II месте были —Ўј (23.015.902 лошади)

51.900.000 крупный рогатый скот - мы состо€ли на II месте после —Ўј (613.682.648)

84.500.000 овец - мы занимали II место в мировой продукции после јвстралии (85.057.402 головы)

÷арска€ –осси€ была житницей ≈вропы. "¬ среднем за 1909-1913 гг., - сообщает проф. ѕестржецкий, - продукци€ зерна в –оссии составл€ла в год 75.114.895 тонн. ¬о всех остальных странах —тарого и Ќового —вета вместе с рисом собиралось 360.879.000 тонн. “аким образом, зернова€ продукци€ –оссии составл€ла 21 % продукции всего мира. –осси€ вывозила больше зерна, муки и сем€н, чем —Ўј и јргентина совместно.

ќ“ —≈Ѕя: интересно здесь вспомнить слова ”. „ерчилл€, который как-то сказал:

" я всегда думал, что умру от старости. Ќо когда –осси€, некогда кормивша€ всю ≈вропу, стала покупать хлеб, € пон€л, что умру от смеха". ¬от и сейчас бы он здорово посме€лс€.

Ќо продолжим далее. ¬ –оссии очень было развито мукомольное дело и производилось 10 сортов муки, в то врем€ когда в ≈вропе производилось только 4 сорта. –осси€ доставл€ла в ≈вропу 3,5 миллиарда €иц. ѕродукци€ сахара сто€ла в ≈вропе на I месте, текстильна€ промышленность на 4 в мире после јнглии, √ермании и —Ўј. «аводились собственные плантации риса и ча€.

Ќј” ј » ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈

Ќародное образование, патриотическое воспитание и развитие спорта были предметами неустанной заботы ÷ар€-ћученика. ѕо числу женщин, обучавшихс€ в в высших учебных заведени€х, –осси€ сто€ла на 1-м месте в мире. ќбразовательный курс в –оссии сто€л очень высоко, как нигде в мире.

Ќародное образование в –оссии в ÷арствование »мператора Ќикола€ II быстро развивалось. Ѕюджет народного образовани€ с 40.000.000 руб. в 1894 г. достиг 400.000.000 млн. рублей в 1914г. ѕлата за обучение в русских университетах по сравнению с заграничной была исключительно низкой - 50 рублей в год. —туденты из кресть€нских, рабочих и незажиточных семей освобождались от платы за обучение и были стипендиатами. ¬ысшее образование не было привилегией исключительно богатого класса, как это было за границей. ќбучение в начальных школах было вообще бесплатным. —туденты и учащиес€ в средних учебных заведени€х (старших классах) имели возможность зарабатывать интеллигентным трудом, главным образом уроками. ¬ »мператорской –оссии никогда не было такого положени€, чтобы студент или ученик среднего учебного заведени€ работал на фабрике, подметал улицы или работал чернорабочим.

¬ 11 книге "¬естника ≈вропы" за 1913г. бывший лидер фракции трудовиков I √ос.ƒумы ».∆илкин писал: "—нова более и более выпукло выступает одна знаменательна€ черта - стихийно растет дело народного образовани€. <...> —овершаетс€ громадный факт: –осси€ из безграмотной становитьс€ грамотной... ¬с€ почва громадной российской равнины как бы расступилась и прин€ла в себ€ семена образовани€ - и сразу на всем пространстве зазеленела, зашелестела молода€ поросль".

¬ 1906г. √ос. ƒумой и √ос. —оветом был прин€т законопроект о введении в –оссии всеобщего образовани€!!! Ёта реформа в области народного образовани€ должна была быть законченной в 1922 и требовала увеличени€ контингента жителей на 171.918 чел. ¬ св€зи с этим в –оссии ежегодно строилось 10.000 начальных школ и открывалось 60 средних учебных заведений.

¬ 1909г. в ÷арском —еле была основана перва€ дружина русских разведчиков (скаутов), в которую был зачислен Ќаследник ÷есаревич јлексей Ќиколаевич.

Ё ќЌќћ» ј

¬ царствование Ќикола€ II, как и в тогдашних —Ўј, подоходного налога не существовало. ¬ообще налоговое обложение в россии было самое низкое по сравнению с другими великими державами ≈вропы.

ѕо статистическим данным за 1912 год:

ЌјЋќ√» ¬ –”ЅЋя’ Ќј ќƒЌ” ƒ”Ў” Ќј—≈Ћ≈Ќ»я —ќ—“ј¬ЋяЋ»

| ѕр€мые | освенные: |

|---|---|

| в –оссии - 3,11 | в –оссии 5,98 |

| в јвстрии - 10,19 | в јвстрии 11,28 |

| во ‘ранции - 12,35 | во ‘ранции 16,00 |

|

в √ермании - 12,97 в јнглии - 26,75 |

в √ермании 9,64 в јнглии 13,86 |

Ќесмотр€ на это, государственные доходы –оссии с 1.410.000.000 золотых рублей в 1897 г. возросли до 3.417.000.000 золотых рублей в 1913 году. «олотой запас √ос.Ѕанка с 300.000.000 рублей в 1894 г. возрос до 1.600.000.000 рублей в 1914г. —умма √ос бюджета с 950.000.000 зол.рублей в 1894г. возросла до 3.500.000.000 зол. рублей в 1914г. «ј ¬—≈ Ё“ќ ¬–≈ћя √ќ—.Ѕёƒ∆≈“ –ќ——»…— ќ… »ћѕ≈–»» Ќ≈ «ЌјЋ ƒ≈‘»÷»“ј.

√осударь »мператор покровительствовал отечественному капиталовложению и был непреклонным противником иностранного. государь отлично понимал, какое отрицательное вли€ние может иметь иностранный капитал на внешнюю и внутреннюю политику –оссии и на ее национальное экономическое развитие.

„то мы читаем по этому вопросу в воспоминани€х вечно мен€ющего свои перчатки по дуновению ветра —.ё.¬итте: "ћне представл€етс€, что это несочувствие происходило пр€мо от того, что √осударь - близко не знакомый ни с финансовой наукой - бо€лс€ того, чтобы посредством этого пути не внести в –оссию значительного вли€ни€ иностранцев." Ѕолее образованный, чем ¬итте, обладающий большим √осударственным умом, которого у ¬итте не было, и более дальновидный, чем это предполагал ¬итте, √осударь твердо знал, что завоевательские аппетиты международных империалистов удовлетвор€лись не столько пушками и генералами, сколько финансистами и их золотом.

», несмотр€ на ограничени€ дл€ иностранных капиталов, экономическое благополучие –оссии, и в частности ее промышленность, быстро росли. "— конца XIX века, - пишет Ћ≈Ќ»Ќ, - промышленное развитие –оссии происходило быстрее, чем в любой другой стране". ¬от тебе и слова главного виновника, от кого все и пошло, даже он достойно оценил ЅќЋ№Ў»≈ заслуги Ќикола€ II в успешном управлении огромной страной!

¬ –оссии очень поощр€лась коопераци€, и в этом отношении –осси€, пожалуй тоже сто€ла на I месте в мире. ¬ 1914 г. в –оссии было 45.000 кооперативных сберегательных касс и, веро€тно, около 30.000 лавок.

–јЅќ„≈≈ «ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬ќ

»нтересы рабочих защищались специальным законодательством. Ѕыли введены об€зательные расчетные книжки, в которых вписывались часы работы и заработки, была запрещена работа дл€ малолетних, подростки от 14 до 16 лет не могли работать больше 8 часов, дл€ мужчин был установлен 11 часовой рабочий день. –абота на фабриках в ночное врем€ была запрещена женщинами и подросткам мужского пола до 17 лет. 12 декабр€ 1904 года было введено гос. страхование рабочих., такого закона еще очень долго не существовало в —Ўј.

—ельскому и городскому населению земствами оказывалась бесплатна€ медицинска€ помощь и бесплатное лечение в больницах и госпитал€х. –усский врач никогда не отказывал больному ни днем, ни ночью в приеме. ѕ≈–¬ќ… —“–јЌќ… ¬ ћ»–≈, ”„–≈ƒ»¬Ў»… ƒ≈ѕј–“јћ≈Ќ“ Ќј–ќƒЌќ√ќ «ƒ–ј¬ќќ’–јЌ≈Ќ»я, ЅџЋј –ќ——»я.

«нала ли об этом предреволюционна€ интеллигенци€ и полуинтеллигенци€ в –оссии, своей революционной де€тельностью подрывавша€ благополучие и само существование –оссии?

÷≈– ќ¬Ќџ≈ ѕ–≈ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я

÷арь-ћученик внес живую струю в религиозную и церковную жизнь –оссии. ¬ его царствование состо€лись прославлени€: ѕреп. —ерафима —аровского, —в€тител€ ‘еодоси€ ”глицкого, —в.мученика »сидора, —в€тит. ѕитирима, ≈пископа “амбовского и многих других. ”силилась миссионерска€ де€тельность. ¬ июле 1908г. в иеве состо€лс€ состо€лс€ ¬сероссийский ћиссионерский —ъезд, на котором обсуждались меры борьбы с проникшей в –оссию из —Ўј в 80-х годах XIX века иудействующей секты "адвентистов седьмого дн€". ќдновременно здесь обсуждались средства борьбы с развивавшимс€ атеизмом и социализмом. ѕри ѕравославной миссии в »ерусалиме было учреждено и поныне »мператорское ѕалестинское ќбщество. Ёто общество организовывало дешевые проезды паломников на —в€тую землю.

–осло храмостроительство, в большинстве из них имелись пожертвовани€, сделанные »мператорской семьей. ¬ царствование Ќикола€ II, главным образом на деньги им пожертвованные строились храмы в Ќью-…орке, Ѕуэнос-јйресе, в аннах, ¬ене, Ќицце, Ћейпциге и многих других городах мира. –асшир€лась церковна€ и религиозно-нравственна€ пресса. ¬ каждой епархии к концу правлени€ Ќикола€ II издавались свои "≈пархиальные ¬едомости". „исло православных с 15 млн. при »мп. ѕетре I возросло до 115 и более миллионов к концу царствовани€ »мператора Ќикола€ II: в 1908 г. в –оссии имелось 51.413 церквей.

![]()

Ќиколаем II была совершена грандиозна€ по своим размерам работа государственного устроени€. Ѕлагополучие –оссии в его царствование очень быстро достигло небывалой до того высоты. Ќо давалось это ему нелегко, так как ни в одном слое общества не было ни понимани€, ни сочувстви€ к ¬еликодержавной политике –оссии. »сключение составл€л небольшой процент людей в среде образованного общества. ƒаже среди своих многих министров »мператор не встречал сочувстви€, и нередко ему приходилось преодолевать сопротивление некоторых из них в проведении своей политики и необходимых меропри€тий. ¬ этом отношении особенно выдел€лс€ —.ё. ¬итте, который будучи поклонником какой-то своей противоречивой политики, был противником великодержавной политики –оссии. (Ќ.ќбручев "ѕодлинный облик ÷ар€-ћученика как человека, ’ристианина и ћонарха")

ћатериал вз€т из книги - Ќиколай II в воспоминани€х и свидетельствах. - ћ.: ¬ече, 2008. - 352с.:ил.

|

|

¬еликий реформатор (итоги реформ Ќикола€ II) |

ƒневник |

![]()

ќ реформах Ќикола€ II цитирую из книги јльфред ћирек "»мператор Ќиколай II и судьба православной –оссии."

¬о второй половине XIX века в –оссии отмечаетс€ прогрессивное стремление монархической власти к реформаторству во всех област€х государственной де€тельности, что приводит к бурному расцвету экономики и росту благососто€ни€ страны. “ри последних »мператора - јлександр II, јлександр III и Ќиколай II - своими могучими руками и великим монаршим умом подн€ли страну на небывалую высоту.

–езультаты реформ јлександра II и јлександра III здесь € не затрону, а сразу остановлюсь на достижени€х Ќикола€ II. 1913 году промышленность и сельское хоз€йство достигли таких высоких рубежей, что советска€ экономика смогла их достичь только спуст€ дес€тилети€. ј некоторые показатели были перекрыты только в 70-80 е годы. Ќапример, энерговооруженность ———– достигла дореволюционного уровн€ только к 1970-1980-м годам. ј в некоторых област€х, таких как производство зерна, так и не догнала Ќиколаевскую –оссию. ѕричиной этого взлета были мощнейшие преобразовани€, проводимые »мператором Ќиколаем II в самых различных сферах страны.

![]()

“ранссибирска€ железна€ дорога

—ибирь была хоть и богатым, но удаленным и малодоступным краем –оссии, туда, как в огромный мешок, ссылали преступников - и уголовных, и политических. ќднако –оссийское правительство, гор€чо поддерживаемое купечеством и промышленниками, понимало, что это огромный кладезь неисчерпаемых природных богатств, но, к сожалению, очень трудный дл€ освоени€ без хорошо налаженной транспортной системы. Ѕолее дес€ти лет обсуждалась сама необходимость проекта.

«аложить первый, ”ссурийский участок “ранссиба јлександр III поручил сыну - ÷есаревичу Ќиколаю. јлександр III оказал своему Ќаследнику серьезное доверие, назначив председателем строительства “ранссиба. ѕо тем временам это было, пожалуй, самое объемное, трудное и ответственное гос. дело, находившеес€ под непосредственном руководством и контролем Ќикола€ II, которое он начал еще ÷есаревичем и успешно продолжал в течение всего своего царствовани€. “ранссиб по праву можно было бы назвать "—тройкой века" не только на –оссийском, но и на международном уровне.

»мператорский ƒом ревностно следил ,чтобы строительство велось русскими людьми и на русские деньги. ∆елезнодорожную терминологию вводили преимущественно русскую: "разъезд", "путь", "паровоз". 21 декабр€ 1901 г. началось рабочее движение по “ранссибу. Ѕыстро стали развиватьс€ города —ибири: ќмск, расно€рск, »ркутск, „ита, ’абаровск, ¬ладивосток. «а 10 лет, благодар€ дальновидной политике Ќикола€ II, и внедрению в жизнь реформ ѕетра —толыпина, и за счет возможностей, открывшихс€ с по€влением “ранссиба, здесь резко возросло население. ќгромные богатства —ибири стали доступны дл€ освоени€, что усилило экономическую и военную мощи »мперии.

“ранссибирска€ магистраль и сегодн€ сама€ мощна€ транспортна€ артери€ современной –оссии.

![]()

ƒенежна€ реформа

¬ 1897 году, при министре финансов —.ё.¬итте, была безболезненно произведена крайне важна€ денежна€ реформа - переход на золотую валюту, упрочивший международное финансовое положение –оссии. ќтличительной чертой этой финансовой реформы от всех современных было в том, что никакие слои населени€ не понесли финансовых потерь. ¬итте писал: "–осси€ металлическим золотым обращением об€зана исключительно »мператору Ќиколаю II". ¬ результате реформ –осси€ получила свою крепкую конвертируемую валюту, зан€вшую ведущее положение на мировом валютном рынке, что раскрыло огромные перспективы дл€ экономического развити€ страны.

![]()

√аагска€ конференци€

Ќиколай II в течение своего царствовани€ много внимани€ удел€л обороноспособности армии и флота. ќн посто€нно заботилс€ о совершенствовании всего комплекса экипировки и вооружени€ р€дового состава - основы в то врем€ любой армии.

огда дл€ русской армии был создан новый комплект обмундировани€, Ќиколай лично сам опробовал его: надел и прошел в нем 20 верст (25 км). ¬ернулс€ вечером и утвердил комплект. Ќачалось широкое перевооружение армии, резко поднимающее обороноспособность страны. Ќиколай II любил и пестовал армию, жил с ней одной жизнью. Ќе повышал себе звани€, остава€сь до конца жизни полковником. » именно Ќиколай II впервые в мире, как глава сильнейшей на тот момент европейской державы, выступил с мирными инициативами по сокращению и ограничению вооружений главных мировых держав.

12 августа 1898 года »мператор выступил с нотой, котора€, как писали газеты, "составит славу ÷ар€ и ≈го царствовани€". ¬еличайшей исторической датой стал день 15 августа 1898 года, когда молодой тридцатилетний »мператор ¬сероссийский по собственной инициативе обратилс€ ко всему миру с предложением созвать международную конференцию, чтобы положить предел росту вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. ќднако сначала это предложение было прин€то мировым державами насторожено и особой поддержки не получило. ћестом ее созыва была избрана √аага, столица нейтральной √олландии.

ќт себ€: "хочетс€ здесь между строчками вспомнить выдержку из воспоминаний ∆иль€ра, которому во врем€ долгих задушевных бесед Ќиколай II как-то сказал: "јх, если бы добились возможности обходитьс€ без дипломатов! ¬ этот день человечество достигло бы огромного успеха".

¬ декабре 1898 года √осударь обратилс€ со вторым своим более конкретным конструктивным предложением. Ќадо подчеркнуть, что через 30 лет на конференции по разоружению, созванной в ∆еневе Ћигой Ќаций, созданной после I мировой войны, повтор€лись и обсуждались те же вопросы, что и в 1898-1899 годов.

√аагска€ мирна€ конференци€ заседала с 6 ма€ по 17 июл€ 1899 года. Ѕыл прин€т р€д конвенций ,в том числе конвенци€ о мирном разрешении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. ѕлодом этой конвенции, €вилось учреждение √аагского международного суда, действующего и поныне. 2 конференци€ в √ааге собралась в 1907 году также по инициативе √осудар€ »мператора –оссии. ѕрин€тые на ней 13 конвенций о законах и обыча€х войны на суше и на море имели большое значение, а некоторые из них действуют до сих пор.

Ќа базе этих 2 конференций в 1919 году была создана Ћига Ќаций, цель которой - развитие сотрудничества между народами и гаранти€ мира и безопасности. “е, кто создавали Ћигу Ќаций и организовывали конференцию по разоружению, не могли не признать, что первый почин бесспорно принадлежал »мператору Ќиколаю II, и этого не могли стереть со страниц истории ни войны, ни революции нашего времени.

![]()

–еформа сельского хоз€йства

»мператор Ќиколай II, забот€сь всей душой о благополучии русского народа, большую часть которого составл€ло кресть€нство, дал поручение выдающемус€ гос. де€телю –оссии, министру ѕ.ј.—толыпину сделать предложени€ по проведению аграрной реформы в –оссии. —толыпин выступил с предложением провести целый р€д важнейших государственных реформ, направленных на благо народа. ¬се они были гор€чо поддержаны √осударем. ¬ажнейшей из них стала знаменита€ аграрна€ реформа, котора€ началась царским указом 9 но€бр€ 1906г. —”“№ –≈‘ќ–ћџ - перевод кресть€нского хоз€йства с малорентабельного общинного на более производительный частный путь. » делалось это не принудительно, а добровольно. ресть€не могли теперь выделить в общине свой личный надел и распор€жатьс€ им по своему усмотрению. »м возвращались все социальные права и гарантировалась полна€ лична€ независимость от общины в управлении своими делами. –еформа помогала включить в сельскохоз€йственный оборот большие площади неосвоенных и заброшенных земельных участков. —ледует также отметить, кресть€не получили равные гражданские права со всем населением –оссии.

ѕреждевременна€ смерть от руки террориста 1 сент€бр€ 1911 года помешала —толыпину завершить реформы. ”бийство —толыпина произошло на глазах √осудар€, причем ≈го ¬еличество про€вил такое же мужество и бесстрашие, как и его јвгустейший дед »мператор јлександр II в момент злодейского покушени€ на него. –оковой выстрел прогремел в иевском оперном театре, во врем€ торжественного спектакл€. „тобы остановить панику, оркестр заиграл народный гимн, и √осударь, подойд€ к барьеру царской ложи, встал у всех на виду, как бы показыва€, что он тут, на своем посту. “ак он просто€л, - хот€ многие опасались нового покушени€, - пока не смолкли звуки гимна. —имволично, что в этот роковой вечер шла опера ћ. √линки "∆изнь за ÷ар€".

ћужество и вол€ »мператора про€вились и в том, что, несмотр€ на смерть —толыпина, он продолжал внедрение в жизнь основных идей прославленного министра. огда реформа заработала и стала набирать государственный размах, в –оссии резко возросло производство сельскохоз€йственных продуктов, стабилизировались цены, а темп роста народного состо€ни€ был значительно выше, чем в других странах. ѕо объему роста народного имущества на душу населени€ к 1913 году –осси€ оказалась на 3 месте в мире.

Ќесмотр€ на то, что начавша€с€ война замедлила ход реформ, к тому моменту, когда ¬.». Ћенин провозгласил свой знаменитый лозунг "«емлю - кресть€нам!", 75% российского кресть€нства уже владело землей. ѕосле окт€брьского переворота реформу отменили, кресть€не полностью лишились земли - она была огосударствлена, затем был экспроприирован скот. ќколо 2 млн зажиточных фермеров ("кулаков") были уничтожены целыми семь€ми, в основном в сибирских ссылках. ќстальные были загнанны в колхозы и лишены гражданских прав и свобод. ќни были лишены права переезда на другие места жительства т.е. оказались в положении крепостных кресть€н советской власти. Ѕольшевики раскресть€нили страну, и до сих пор в –оссии уровень сельскохоз€йственного производства не только значительно ниже, чем был после проведени€ столыпинской реформы, но даже ниже, чем до реформы.

![]()

÷ерковные преобразовани€

—реди огромных заслуг Ќикола€ II в самых различных государственных област€х видное место занимают его исключительные заслуги в вопросах религии. ќни св€заны с главной заповедью дл€ каждого гражданина своей родины, своего народа чтить и сохран€ть свое историческое и духовное наследие. ѕравославие духовно-нравственно скрепл€ло национально-государственные начала –оссии, дл€ русского человека оно было больше, чем просто религией, оно было глубокой духовно-нравственной основой жизни. –усское ѕравославие развивалось, как жива€ вера, состо€вша€ в единстве религиозного чувства и де€тельности. ќно €вл€лось не только религиозной системой, но и состо€нием души - духовно-нравственным движением к Ѕогу, включавшим все стороны жизни русского человека - государственную, общественную и личную. ÷ерковна€ де€тельность Ќикола€ II была весьма широкой и охватывала все стороны церковной жизни. ак никогда раньше, в годы царствовани€ Ќикола€ II получили распространение духовное старчество и странничество. –осло число построенных церквей. ”величилось число монастырей и монашествующих в них. ≈сли в начале царствовани€ Ќикола€ II существовало 774 монастыр€, то в 1912 году 1005. ¬ его царствование –осси€ продолжала украшатьс€ обител€ми и церквами. —равнение статистических данных за 1894 и за 1912 годы показывает, что за 18 лет было открыто 211 новых мужских и женских монастырей и 7546 новых церквей, не счита€ большого количества новых часовен и молитвенных домов.

роме того благодар€ щедрым пожертвовани€м √осудар€ ,в эти же годы во многих городах мира сооружаютс€ 17 русских храмов, выдел€вшихс€ своей красотой и ставших достопримечательност€ми тех городов, в которых они построены.

Ќиколай II был истинным христианином, бережно и благоговейно относ€щимс€ ко всем св€тын€м, прилагавшим все усили€ дл€ их сохранени€ дл€ потомков на все времена. «атем, при большевиках, происходит тотальное разграбление и уничтожение храмов, церквей и монастырей. ћосква, которую по обилию церквей называли златоглавой, потер€ла большую часть своих св€тынь. »счезли многие монастыри, создававшие уникальный колорит столицы: „удов, —пасо-јндроньевский (уничтожена надвратна€ колокольн€), ¬ознесенский, —ретенский, Ќикольский, Ќово-—пасский и другие. Ќекоторые из них с большими усили€ми сегодн€ восстанавливаютс€, но это только небольшие фрагменты благородных красавцев, некогда величественно возвышавшихс€ над ћосквой. Ќекоторые монастыри полностью сровн€ли с землей ,и они потер€ны безвозвратно. “акого урона русское православие не знало за свою почти тыс€челетнюю историю.

«аслуга Ќикола€ II в том, что он приложил все свои духовные силы, ум и талант, чтобы возродить духовные основы живой веры и истинного ѕравослави€ в стране, котора€ была в то врем€ самой могущественной православной державой мира. Ќиколай II прилагал огромные усили€ к восстановлению единства –усской церкви. 17 апрел€ 1905г. накануне ѕасхи он издает указ "ќ укреплении начал веротерпимости", которым была положена основа преодолени€ одного из самых трагических €влений российской истории - церковного раскола. ѕосле почти 50-летнего запустени€ были распечатаны алтари старообр€дческих храмов (запечатанные при Ќиколае I) и в них разрешено служить.

√осударь, отлично знавший церковный устав, хорошо понимал, любил и ценил церковное пение. —охранение истоков этого особого пути и дальнейшее его развитие позволило русскому церковному пению зан€ть одно из почетных мест в мировой музыкальной культуре. ѕосле одного из духовных концертов —инодального хора в присутствии √осудар€, как вспоминает исследователь истории синодальных училищ протоиерей ¬асилий ћеталлов, Ќиколай II сказал: "’ор достиг самой высшей степени совершенства, дальше которого трудно себе представить, что можно пойти".

¬ 1901 году »мператор повелел организовать комитет попечительства о русской иконописи. ≈го основные задачи формировались так: сохранить в иконописи плодотворное вли€ние образцов византийской древности и русской старины; установить "де€тельные св€зи" между официальной церковной и народной иконописью. ѕод руководством комитета создавались пособи€ дл€ иконописцев. ¬ ѕалехе, ћстере и ’олуе были открыты иконописные школы. ¬ 1903 году —.“. Ѕольшаков выпустил иконописный подлинник, на 1 странице этого уникального издани€ автор писал слова благодарности »мператору за его державное покровительство русской иконописи: "...ћы все надеемс€ видеть поворот в современном русском иконописании к древним, осв€щенным веками образцам..."

— декабр€ 1917 года, когда еще арестованный Ќиколай II был жив, вождь мирового пролетариата начал расправу над духовенством и разграбление церквей (по терминологии Ћенина - "очищение"), при этом повсеместно иконы и вс€ церковна€ литература, в том числе и уникальные ноты сжигались на кострах возле церквей. Ёто делалось более 10 лет. ѕри этом многие уникальные пам€тники церковного пени€ бесследно исчезли.

«аботы Ќикола€ II о церкви Ѕожией простирались далеко за пределы –оссии. ¬о многих церквах √реции, Ѕолгарии, —ербии, –умынии, „ерногории, “урции, ≈гипта, ѕалестины, —ирии, Ћивии имеетс€ тот или иной дар мученика. ƒарились целые комплекты дорогих облачений, иконы и богослужебные книги, не говор€ уже о щедрых денежных субсиди€х на их содержание. Ѕольшинство »ерусалимских храмов содержались на русские деньги, а знаменитые украшени€ √роба √осподн€ были дарами русских ÷арей.

![]()

Ѕорьба с пь€нством

¬ 1914 году, несмотр€ на военное врем€, √осударь решительно приступил к осуществлению своей давнишней мечты - искоренению пь€нства. ”же давно Ќиколай јлександрович проникс€ убеждением, что пь€нство - порок, разъедающий русский народ, и что долг ÷арской власти вступить в борьбу с этим пороком. ќднако все его попытки в этом направлении встречали упорное сопротивление в —овете ћинистров, так как доход от продажи спиртных напитков составл€л главную статью бюджета - одну п€тую гос. доходов. √лавным противником этого меропри€ти€ стал министр финансов ¬.Ќ. оковцев, ставший преемником ѕ.ј.—толыпина на посту премьер-министра после его трагической кончины в 1911 г. ќн считал, что введение сухого закона нанесет серьезный удар по российскому бюджету. √осударь глубоко ценил оковцева, но, вид€ непонимание им этой важной проблемы, решил с ним расстатьс€. ”сили€ ћонарха соответствовали в то врем€ общему народному мнению, прин€вшему запрет спиртных напитков как избавление от греха. “олько услови€ военного времени, опрокинувшие вс€кие нормальные бюджетные соображени€, позволили провести меру, котора€ означала отказ государства от самого крупного из своих доходов.

Ќи в одной стране до 1914 года еще не принималась така€ радикальна€ мера борьбы с алкоголизмом. Ёто был грандиозный, неслыханный опыт. "ѕрими, ¬еликий государь, земной поклон народа своего! Ќарод твой твердо верит, что отныне былому горю положен конец!" - за€вил председатель ƒумы –одз€нко. “ак твердой волею √осудар€ был положен конец государственным спекул€ци€м на народном несчастье и заложены гос. основы дл€ дальнейшей борьбы с пь€нством. "ѕрочный конец" пь€нству продержалс€ до окт€брьского переворота. Ќачало повального спивани€ народа было положено в окт€бре при вз€тии «имнего дворца, когда больша€ часть "штурмовавших" дворец направилась в винные погреба, причем там перепились до такой степени, что пришлось "героев штурма" выносить за ноги наверх. 6 человек умерли - это и были все потери в этот день. ¬ дальнейшем революционные вожди напивали красноармейцев до беспам€тства, а потом посылали грабить церкви, расстреливать, громить и совершать такие нечеловеческие кощунства, которые бы в трезвом виде люди сделать бы не посмели. ѕь€нство по сегодн€шний день остаетс€ самой страшной российской трагедией.

ћатериал вз€т из книги ћирек јльфред "»мператор Ќиколай II и судьба православной –оссии. - ћ.: ƒуховное просвещение, 2011. - 408 с.

![]()

|

|

”спехи –оссии, которую мы потер€ли |

ƒневник |

![]()

ѕромышленность

ѕромышленна€ продукци€ –оссии выросла в 5 раз. ≈ще в 1890г. —Ўј опережали –оссию и по темпам роста продукции, и по производительности труда, однако в 1900-1913 годах положение изменилось, разрыв между –оссией и —Ўј стал сокращатьс€. Ѕурный рост пром. производства наблюдалс€ практически во всех отрасл€х промышленности. » такой рост был не случаен, он был следствием гос. политики. ќграничение допуска в –оссию зарубежных товаров, освобождение от налогов, предоставление кредитов и различных льгот, организаци€ пром. выставок и музеев - эти правительственные меры создавали благопри€тные услови€ дл€ развити€ пром. отраслей. ћен€лась и улучшалась структура промышленности. ¬озникающие в –оссии новые предпри€ти€, как правило, использовали новейшие достижени€ техники, технологии и организации производства. онцентраци€ производства на пром. предпри€ти€х - сама€ высока€ в мире. ¬ 1910 г. в –оссии 53% промышленных рабочих работало на предпри€ти€х с численностью свыше 500 человек, тогда как в —Ўј соответствующий показатель составл€л только 33 %.

ѕромышленности –оссии принадлежит мировой приоритет в разработке вопросов научной организации труда. Ќапример, в ћосковском высшем техническом училище разрабатываютс€ и внедр€ютс€ рациональные методы обучени€ кузнечному, токарному, слесарному и другим "искусствам".

![]()

“ранспорт

—имволом экономического процветани€ –оссии кон. XIX нач. XX века €вл€лась ¬елика€ —ибирска€ железна€ дорога, воплотивша€ в себе все предыдущие хоз€йственные достижени€ страны, €вив миру русское экономическое чудо. —ибирска€ железна€ дорога была далеко не единственной, построенной в царствование Ќикола€ II. ѕри нем ежегодно возводилось примерно 2 тыс. километров дорог. ¬се это значительно ускор€ет промышленное освоение —ибири и дает толчок бурному развитию машиностроени€. «начительное развитие получило судостроение, размещавшеес€ главным образом в ѕетербурге, на юге и в промышленном центре ( оломенский и —ормовский заводы). –азвитие транспорта дало толчок добывающей промышленности.

![]()

ƒобывающа€ промышленность

”голь. — сер. XIX века производство угл€ возросло в 169 раз (в —Ўј - в 63 раза), достигнув в 1913 г. 2,2 млрд. пудов. ”дельный вес –оссии в мировом производстве угл€ значительно вырос.

Ќефть. ѕеред I мировой войной –осси€ стала крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти. ѕричем следует подчеркнуть, что экспортировалась не сыра€ нефть, а только продукты ее переработки. Ёкспорт сырой нефти рассматривалс€ как потер€ дл€ –оссии. Ѕыло подсчитано, что каждый пуд вывезенной за границу нефти приносит стране ущерб, составл€ющий 19 копеек. ачество русских нефтепродуктов было самым высоким в мире, превосход€щим американское. особенно ценились русский керосин и смазочные масла, которые продавались на 20-30 процентов дороже американских.

![]()

ѕищева€ промышленность

—ахар. ќсновным центром свеклосахарной промышленности была ѕравобережна€ ћалоросси€, производивша€ более половины сахара. ѕо части сладостей и разных кондитерских изделий выбор был огромен. –усска€ кондитерска€ промышленность заваливала отечественного потребител€ тыс€чами сортов конфет и карамели, печень€ и пирожных, шоколадом и какао, вареньем и мармеладом, халвой и пастилой. » вс€ эта продукци€ стала доступна самым широким сло€м русских людей.

«ерно. ѕо сравнению с дореформенным периодом урожайность зерновых культур в 1913 году выросла почти в 2 раза, а производительность труда - в полтора раза.

¬ царствование Ќикола€ II 164 сельскохоз€йственных общества ведут плодотворную научно-просветительскую де€тельность, провод€т исследовани€ на опытных станци€х и пол€х.

ѕиво. Ётот традиционный русский напиток - пиво - в ÷арствование Ќикола€ II варили более чем на тыс€че заводов, причем каждый из них выпускал свой неповторимый сорт пива высокого качества.

—пирт. ¬ первую половину царствовани€ Ќикола€ II сокращалось потребление спиртных напитков на душу населени€. «а 1894-1904 годы оно снизилось с 7,4 литра до 7 литров - один из самых низких показателей потреблени€ алкогол€ в мире.

![]()

устарна€ промышленность

÷арь высоко ценил и гордилс€ выдающимис€ талантами русских людей, вс€чески поощр€л их способности. устарное производство зародилось у нас в XIX веке. устарным производством занимались кресть€не, главным образом в зимнюю пору. ÷арское правительство всегда удел€ло большое внимание развитию народной кустарной промышленности. Ёто было большое подспорье дл€ народа, дл€ развити€ его рукодельных талантов, здорового образа жизни, самым положительным образом отражалось на повышении уровн€ жизни, а государство получало большую прибыль в казну. Ёто €вление имело и большое культурное и воспитательное значение. Ќапример, в сфере изготовлени€ народных музыкальных инструментов.

Ќо как только к власти пришли большевики, Ћенин объ€вил беспощадную войну кустар€м и всем кустарной промышленности. ќн наклеил на кустарей €рлык "кресть€нской буржуазии" и утверждал, что кустари - это основа капиталистического предпринимательства и производства. “алантливейших мастеров-самородков, чекисты брали под конвой и препровождали в тюрьмы и лагер€. ј семьи обрекались на голод и вымирание. —похватившись только в 1960 годы стали восстанавливать народные промыслы на государственной основе, потер€в в лагер€х лучшие опытные кадры, во многом полностью утратив технологию и секреты народного промысла. “аков был путь к "развитому социализму". Ѕольшевики также полностью уничтожили и русское национальное предпринимательство (концерны, крупные и мелкие фабрики и заводы). Ќепоправимые потери понес бюджет страны, а главное - был безвозвратно истреблен генофонд талантливых, трудолюбивых, предприимчивых людей, составл€вших гордость населени€ –оссии. ѕод ударами "коммунистического эксперимента" страна та€ла на глазах.

![]()

ѕредпринимательство и бюджет

¬ царствование Ќикола€ II началс€ новый этап в развитии русского предпринимательства. ќн был св€зан с коренной структурной перестройкой российского торгового и промышленного потенциала. Ёто была эпоха создани€ промышленных гигантов, поднимавших на небывалую высоту эффективность экономики страны. «а первое дес€тилетие царствовани€ Ќикола€ II государственный бюджет увеличилс€ с 965 до 1947 млн. рублей, т.е. более чем в 2 раза. 1913 году он составл€л уже 3,4 миллиарда, причем был бездефицитным и значительно превосходил гос. бюджеты таких стран, как јнгли€, ‘ранци€ и √ермани€. ќбщий объем промышленного производства в период царствовани€ Ќикола€ II увеличилс€ в более чем в 5 раз. “аких темпов не знала ни одна страна мира того времени.

![]()

Ќалоги и доходы населени€

ќсобенно низкими в –оссии были пр€мые налоги. ѕо сравнению с јнглией их брем€ было в 8 раз легче, а с √ерманией и ‘ранцией - в 4 раза. јкадемику —.√. —трумилину удалось доказать, что в начале XX века заработки российских рабочих были одними из самых высоких в мире, больше были только заработки американских рабочих.

Ќародный доход –оссии, по самым скромным подсчетам, вырос с 8 млрд рублей в 1894г. до 22-24 млрд. в 1914 г., т.е почти в 3 раза. —реднедушевой доход русских людей удвоилс€. ќсобенно высокими темпами росли доходы рабочих в промышленности. «а четверть века они возросли не менее чем в 3 раза.

Ёкономически –осси€ была единственной страной в мире, котора€ приближалась к автаркии, т.е. имела такой хоз€йственный уклад, который позвол€л ей самосто€тельно и полнокровно существовать независимо от иностранного вывоза и ввоза. ѕо отношению к внешнему миру –осси€ была автономна, обеспечивала себ€ необходимыми товарами.

![]()

«абота о беднейших сло€х населени€

¬ царствование Ќикола€ II стро€тс€ тыс€чи народных домов и разных учреждений дл€ бедных. ¬ ћоскве, например, народные дома, чайные, читальни в 1903 г. посетило свыше 6 млн. человек.

¬ 1911 году в ћоскве было 15 народных домов со своими столовыми, библиотеками, театрами, которые посещали ежегодно многие тыс€чи человек. ћосковское попечительство ставило своей целью обеспечить каждого посетител€ здоровой и вкусной пищей по самым низким ценам. Ќародные дома работали с раннего утра до позднего вечера. ¬ход в них был бесплатным. ѕомещени€ были светлы, просторны, с хорошей вентил€цией и безукоризненной чистоты. ”потребление спиртных напитков запрещалось. ћожно было хорошо поесть, попить чаю с пирогами, почитать газеты и журналы, посмотреть представлени€ в театре.

»мператрица јлександра ‘едоровна много своих сил и энергии посв€щала благотворительной де€тельности. Ќа средства личного фонда »мператора ввод€тс€ "царские обеды" стоимостью в 2 копейки.

![]()

ультура

Ќакануне ѕервой мировой войны английский писатель ћ.Ѕеринг справедливо отмечал: "Ќе было, пожалуй, еще никогда такого периода, когда –осси€ более процветала бы материально, чем в насто€щий момент, или когда огромное большинство народа имело, казалось бы, меньше оснований дл€ недовольства". », удивл€€сь оппозиционным настроени€м, царившим в интеллигентских кругах, восклицал: "” случайного наблюдател€ могло бы €витьс€ искушение воскликнуть: да чего же большего еще может желать русский народ?"

"–осси€, - писал ».Ѕунин, - жила жизнью необыкновенно широкой и де€тельной, число людей работающих, здоровых, крепких, все возрастало в ней". "ќтовсюду, - вторит ему молодой тогда писатель —киталец (—.√. ѕетров) - как бы выпирало молодую русскую талантливость, все рассветало... ¬ воздухе ве€ло обновлением, и, казалось вс€ –осси€ пробуждалась, грезила какими то сказочными, радужными снами". —озидательный подъем кон XIX-XX веков, отмечаемый многими современниками, был мощным про€влением чувства национально-культурного возрождени€, переживаемого –оссией.

![]()

ѕросвещение

— 1908г. в –оссии вводитс€ об€зательное бесплатное начальное обучение. ƒл€ этого каждый год открывалось дополнительно более 10 тыс. государственных школ, число которых к 1913 году достигло 130 тыс€ч. ¬ царствование Ќикола€ II просвещение народа характеризуетс€ обнадеживающим переломом в сторону возвращени€ к национальным основам, традици€м и идеалам.

Ќикогда в –оссии не было такого резкого подъема народного бесплатного образовани€, как в период царствовани€ Ќикола€ II. ¬ нашей советской школе вдалбливали, что большевикам досталась сплошь неграмотна€ страна. ќ том, что именно Ќиколай II, а не большевики, повсеместно ввел бесплатное народное образование, мы не знали. ќ народных домах даже не слышали! ѕришла пора разве€ть и эти коммунистические мифы.

![]()

∆ивопись

ћощным толчком дл€ национального возрождени€ в живописи и архитектуре стало "открытие" русской иконы и церковного зодчества. “олько великий подъем мог родить таких титанов русской национальной живописи, как ¬.¬аснецов, ћ.Ќестеров, ћ.¬рубель, ».–епин, ¬.—уриков, ¬.—еров, ».Ћевитан, ¬.ѕоленов. –осписи ¬.¬аснецова во ¬ладимирском соборе в иеве €вл€ютс€ высочайшим образцом русской духовной живописи. ќни поражают своей цельностью и мощностью духа. ћ.¬рубель, создавший также целый р€д икон и стенных рописей, поражает обостренным ощущением величи€ древнерусского искусства, его великой духовности ,монументальности и пластической выразительности. “€готе€ к древнерусскому искусству ¬рубель не подражает ему, а развивает. ј историческа€ живопись ¬.—урикова раскрывает глубокою цельность и полноту духовной жизни –оссии на разных этапах ее развити€.

¬ целом период царствовани€ Ќикола€ II по количеству великих национальных художников не знал себе равных в русской истории. роме перечисленных еще: ј.Ѕенуа, ј,√оловин, ¬.Ѕорисов-ћусатов, ≈.Ћансере, ».Ѕилибин, ».√рабарь, Ѕ. устодиев, ј. уинджи.

![]()

Ћитература, ћузыка и театр

ќдно только перечисление имен великих русских писателей, творивших в царствование Ќикола€ II, говорит о гигантском творческом потенциале эпохи: Ћ.“олстой, ».Ѕунин, Ѕ.«айцев, ѕ.‘лоренский, ј.„ехов, ј. уприн, ј.Ѕлок, .Ѕальмонт, —.≈сенин, ј.јхматова, ћ.÷ветаева, ћ.ѕришвин, ¬.–озанов, ».Ўмелев, ј.Ѕелый и, кроме них, еще дес€тки выдающихс€ писателей и поэтов: Ќ. люев, ¬. ороленко, ƒ.ћамин-—ибир€к, ƒ.ћережковский, «.√иппиус и много других.

–усска€ музыка и театр этой эпохи - также одно из высших выражений общемировой культуры. ¬ гениальных произведени€х ѕ.».„айковского, Ќ.ј.–имского- орсакова, ј. .√лазунова, —.—.ѕрокофьева выразилась глубочайша€ музыкальна€ одаренность русского народа. Ќи один другой народ в это врем€ не дал столько замечательных музыкантов, как русский. –усска€ школа вокального искусства дала миру великих певцов ‘.».Ўал€пина, Ћ.¬.—обинова, ј.¬.Ќежданову. ѕение Ўал€пина, —обинова и Ќеждановой утвердили приоритеты русской национальной школы оперно-исполнительского искусства в мировом искусстве пени€.

¬сеобще мировое признание получили звезды русского балета ј.ѕ.ѕавлова, ћ.‘. шесинска€, ¬.‘.Ќижинский. ’удожественный театр воспитал целую пле€ду великих русских актеров, служивших примером дл€ многих театров как в –оссии, так и за рубежом. ћ.√.—авина, ћ.Ќ.≈рмолова, ¬.‘. омиссаржевска€, ј.ј.яблочкина, ≈.Ѕ.¬ахтангов, ¬.Ё. ћейерхольд стали каждый в своем роде вершинами русского театра.

![]()

Ќародное творчество

Ќиколай II живо интересовалс€ русским народным искусством, и имел посто€нную пр€мую св€зь со многими его носител€ми в исконном, первозданном виде. ƒл€ него играли не только академические хорошо известные артисты и музыканты, такие как Ўал€пин, ѕ€тницкий, јндреев и другие, но и знакомили со своим искусством и просто талантливые народные самородки. ¬о врем€ русско-€понской войны дл€ него играл на русской двухр€дке донской казак —емен Ѕуденный. —ергею ≈сенину - кресть€нскому поэту - посчастливилось читать свои стихи в «имним дворце перед ÷арем и его —емьей. ≈му было оказано самое радушное внимание. »мператор подарил ему золотые часы ,которые поэт хранил с большой гордостью.

¬ ÷арской —емье особой любовью и высочайшим признанием пользовались известна€ русска€ певица, исполнительница народных песен Ќадежда ѕлевицка€. — нескрываемым удовольствием слушал глава семьи ее довольно частые выступлени€ на концертах в «имним дворце, а также на военных праздниках. ≈го симпатию этой проникновенной носительницы русской песни раздел€ли многие офицеры. ѕлевицкую стали называть гвардейской артисткой. ћирова€ война ,революционна€ бур€ забросили певицу в ѕариж. «десь чекисты "подставили" ее в деле убийства русских генералов. ¬ кон. 1930-х годов ее осудили на большой срок, а в 1940 г. в ѕариж вошли немецкие войска, вывели из камеры в тюремный двор и расстрел€ли.

Ќиколай II большое внимание удел€л и совершенно новому по тем временам виду искусства - кинематографу. ¬ 1911г. в Ћивадии на суд »мператора была представлена 1 в истории отеч. кино полнометражна€ кинолента реж. ¬.√ончарова "ќборона —евастопол€" ‘ильм показывала крупнейша€ –оссийска€ кинофирма "’анжонков и ". «а нее режиссер был удостоен личной награды Ќикола€ II - бриллиантового перстн€.

![]()

Ќаука

÷арствование Ќикола€ II - это не только расцвет искусств, но и в не меньшей степени гигантские успехи русской науки. ѕо сути дела, формирование всех главных направлений мировой науки было осуществлено при решающем участии русских ученых, таких как всемирный известный химик ƒ.».ћенделеев, внесший также большой вклад в развитие отечественной экономической науки. ¬едущим мировым термохимиком был Ќ.Ќ.Ѕекетов. ¬ биологии и медицине получили всемирное признание ».ѕ.ѕавлов, ».».ћечников, —.ѕ.Ѕоткин, Ќ.¬. —клифосовский. „есть изобретени€ радио, радиосв€зи принадлежит русскому ученому ј.—. ѕопову. ќн также написал ценнейшие работы по изучению рентгеновских лучей. –усский ученый Ѕ.Ѕ.√олицын стал основателем новой науки - сейсмологии.

—тремительным прорывом в русской науке стали исследовани€ гениального ученого .Ё.÷иолковского, разработавшего основы науки полетов в космическое пространство. ¬ общем, в области искусства и науки русскими людьми в царствование Ќикола€ II были достигнуты такие гигантские успехи, что об этом периоде следует говорить как о золотом веке –усской цивилизации. "Ќикогда еще –осси€ в столь непродолжительный период не рождала такое количество великих ученых, художников, артистов, музыкантов. Ѕолее того, без преувеличени€ можно сказать, что вс€ мирова€ истори€ не знала такого духовного расцвета, свободы творчества, невиданного взрыва гениальности и талантливости", - пишет известный историк и публицист ќлег ѕлатонов.

ѕрорыв в науке позволил создать новые отрасли промышленности. ќдним из главных достижений в царствование Ќикола€ II следует назвать создание российского авиастроени€, подводного флота и автомобильной промышленности.

![]()

јвиастроение

¬ период с 1900-1905 гг. полеты на первых воздухоплавательных аппаратах носили экспериментальный характер. ажда€ модель изготовл€лась в единственном экземпл€ре. Ћетали невысоко и недолго. ќдин экспериментальный аппарат смен€л другой. ”чились создавать не только новые конструкции, но и овладевать основами пилотировани€. 1905-1912 годы были периодом реформ русской армии, одним из важнейших результатов которых было создание »мператорского военно-воздушного флота. —оздаютс€ авиастроительные заводы. ¬ частности такой завод был в ѕетербурге, здесь были созданы знаменитые самолеты ».—икорского "»ль€ ћуромский", "–усский вит€зь" ,которые значительно опередили западные самолеты подобного типа, даже знаменитые американские ¬-17 - "Ћетающие крепости".

¬ 1910 г. под —евастополем была открыта перва€ российска€ авиационна€ школа. 30 июл€ 1912 г. был издан указ є 397 согласно которому все вопросы воздухоплавани€ были переданы в созданную при √лавном управлении √енерального штаба воздухоплавательную часть. Ётот день стал, по сути дела, днем рождени€ русской авиации. ѕо почину Ќикола€ II он стал торжественно праздноватьс€ в –оссии всеми авиаторами.

»мператор Ќиколай II принимал активное личное участие в деле становлени€ российского авиастроени€. ќн не раз приезжал на завод к —икорскому дл€ подробного знакомства с устройством самолета "»ль€ ћуромец". ќднажды он совершил полет на его борту. «а заслуги в авиастроении Ќиколай II лично наградил выдающегос€ конструктора орденом св€того ¬ладимира. »з личного »мператорского фонда √осударь выделил —икорскому сто тыс€ч рублей на дальнейшее усовершенствование этой модели.

“алантливейший русский конструктор »горь —икорский с каждым годом представл€л все новые, улучшенные модели самолетов. ¬ разгар войны в 1916 году —икорский представил проект уникального четырехдвигательного бомбардировщика - биплан "јлександр Ќевский". ¬ голове уже сложилс€ другой уникальный проект - вертолет, но реализации всего задуманного помешали окт€брьские событи€ 1917г. огда он увидел, как в –оссии рушитс€ все и вс€, в 1919 году вместе с –ахманиновым, √речаниновым и другими —икорский эмигрировал в —Ўј. “ам ему предоставили все услови€ дл€ продуктивной работы, и новую конструкцию - вертолет (различных модификаций) - увидели не в –оссии, а за океаном. » јмерика, а не –осси€ стала родиной вертолетов.

√енерал ћ.¬.Ўидловский, выдающийс€ предприниматель, организатор отечественного авиастроени€, уезжать не стал, полага€, что дл€ –оссии, кто бы ни был у власти, нужны будут самолеты. ≈му не могло прийти в голову, что ”ль€нов-Ћенин мыслил себе заводы без их создателей. ѕриехало „ , арестовало генерала,и в тюремном подвале под матерные ругательства и коммунистические лозунги революционеры забили ногами "прокл€того капиталиста" до смерти. ј завод работу прекратил. Ћенин отменил все царские праздники, в том числе и праздник авиаторов. ¬ 1933 году —талин восстановил празднование ƒн€ воздушного флота.

¬семирно известный изобретатель телевидени€ ¬. . «ворыкин был выходцем из глубинки русской земли, сыном купца-судовладельца. ѕолучив самое лучшее образование в –оссии и значительно расширив знани€ в ѕариже, вернувшись в ћоскву начал экспериментальную работу. ”ченый был уже близок к изобретению телевидени€, но когда узнал, что в „ выписан ордер на его арест - скрылс€ в —ибири. ќткуда ј.¬. олчак помог ему уехать в —Ўј. “ам ему предоставили все услови€ дл€ работ, и там он прославилс€ как изобретатель телевидени€. ј ведь если бы не было свержени€ монархии, изобретение «ворыкина принадлежало бы –оссии.

![]()

Ёлектрификаци€ страны

¬ царствование Ќикола€ II проведена электрификаци€ всей страны, котора€ началась с ¬аршавы. ƒействительный статский советник ѕ.». –атнер вз€лс€ за непосредственную электрификацию страны. ѕроект был выработан и утвержден и быстро реализован. ¬аршава озарилась тыс€чами электрических лампочек.

¬ 1896 году –атнер обратил внимание на весьма скупое и примитивное освещение столицы –оссии —анкт-ѕетербурга. ¬ декабре этого же года он организует концессию по устройству большой центральной станции дл€ обеспечени€ города дешевым электричеством. ¬ 1897 г. городска€ управа заключила контракт с –атнером о снабжении электроэнергией столицы на срок до 1937 года. ¬се работы проведены за один год. ¬ 1910 г. в —анкт-ѕетербурге все газовые фонари были заменены электрическими. — 1898г. происходит интенсивна€ электрификаци€ по –оссии. “акого уровн€ электрификации при советской власти страна достигла только к 1970-х годам.

–азвитие электрических сетей страны способствовало внедрению нового вида городского транспорта - трамва€. ¬ 1899 году была пущена перва€ лини€ трамва€ в ћоскве. —егодн€ возраст кабельной системы, питающей весь наземный транспорт ћосквы, составл€ет более ста лет. ƒо сих пор в эксплуатации службы энергохоз€йства √”ѕ "ћосгортранс" наход€тс€ даже дореволюционные кабели, положенные еще при Ќиколае II (интересно, что подобные "старожилы" работают даже дольше и лучше, чем усовершенствованные, сделанные в эпоху комсомольских строек).

"ћожет в будущем русский народ воздаст должное √осударю »мператору Ќиколаю II, в царствование которого, несмотр€ на почти полное отсутствие нужных помощников, на бесконечные козни революционеров и на ведение двух кровопролитных войн, –осси€ шла гигантскими шагами по пути истинного прогресса и обогащени€" (¬.ћ. ‘едоровский "»мператор Ќиколай II и его флот".- Ќиколай II в воспоминани€х и свидеетельствах.-ћ.:¬ече, 2008)

![]()

ћатериал вз€т из книги ћирек јльфред "»мператор Ќиколай II и судьба православной –оссии. - ћ.: ƒуховное просвещение, 2011. - 408 с.

|

|

ћифы о Ќиколае II |

ƒневник |

ћифы о Ќиколае II

30 марта 2010, “.¬.√рачева

ќ св€том ÷аре-страстотерпце Ќиколае II написано так много замечательных книг, которые не оставл€ют камн€ на камне от лжесвидетельств марксистов. Ќо эти возмущенные голоса, даже после канонизации ÷арской семьи, продолжают звучать, хор не умолкает.

√овор€т, капл€ камень точит. ’отелось бы пусть хоть малую толику внести в это дело восстановлени€ справедливости в св€зи с пам€тью ÷ар€-страстотерпца. ¬ этом нуждаемс€ прежде всего мы. “о, что будет написано ниже, можно обозначить как мои личные впечатлени€, заметки на пол€х в контексте всего прочитанного и услышанного на эту тему у исследователей и мемуаристов. »злагаю их в надежде заронить хоть капельку сомнени€ в безапелл€ционный настрой тех, кто, уверена, пока, только до поры до времени, остаетс€ против.

ƒискредитаци€ цар€ как символа св€щенной государственности после его убийства шла через фабрикацию различных мифов, которые были внедрены в массовое сознание. ѕризнаюсь, что во власти этих мифов была когда-то и €, и потому предлагаю некоторые из найденных мною фактов и аргументов, которые изменили мою позицию. Ётому способствовало и мое общение с блест€щим специалистом по истории того периода —. ‘. олосовской, которой € от всей души благодарна.

Ќаиболее распространенные мифы, которые хотелось бы хоть в какой-то степени опровергнуть, в основном свод€тс€ к следующему.

ћиф о том, что при царе –осси€ была отсталой страной.

ѕри Ќиколае II –осси€ переживала небывалый период материального расцвета. Ќакануне ѕервой мировой войны ее экономика процветала и с 1894 по 1914 год росла самыми быстрыми темпами в мире.

¬ начале ’’ века рост народного хоз€йства –оссии вел к наращиванию общественного богатства и благососто€ни€ населени€.

«а 1894-1914 годы госбюджет страны вырос в 5,5 раза, золотой запас – в 3,7 раза. –оссийска€ валюта была одной из сильнейших в мире.

ѕри этом государственные доходы росли без малейшего увеличени€ налогового бремени. ѕр€мые налоги в –оссии были в 4 раза меньше, чем во ‘ранции и √ермании, и в 8,5 раза меньше, чем в јнглии; косвенные налоги – в среднем вдвое меньше, чем в јвстрии, √ермании и јнглии.

ѕрирост урожа€ зерна составил 78%. Ёкспортируемое –оссией зерно кормило всю ≈вропу. ѕроизводство угл€ выросло на 325%, меди – на 375%, железной руды – на 250%, нефти – на 65%. –ост железных дорог составил 103%, торгового флота – 39%.

ќбщий рост российской экономики даже в т€желые годы ѕервой мировой войны составл€л 21,5%.

ћногие отечественные экономисты и политики утверждали, что сохранение тенденций развити€, существовавших в 1900-1914 годы, неизбежно уже через 20-30 лет выведет –оссию на место мирового лидера, даст ей возможность доминировать в ≈вропе, превысить хоз€йственный потенциал всех европейских держав, вместе вз€тых.

‘ранцузский экономист “ери писал: «Ќи один из европейских народов не достигал подобных результатов».

ѕрофессор Ёдинбургского университета „арльз —аролеа писал в своей работе «ѕравда о царизме»:

«ќдним из наиболее частых выпадов против –усской ћонархии было утверждение, что она реакционна и обскурантна, что она враг просвещени€ и прогресса. Ќа самом деле она была, по всей веро€тности, самым прогрессивным правительством в ≈вропе… Ћегко опровергнуть мнение, что русский народ отвергал царизм и что революци€ застала –оссию в состо€нии упадка, развала и истощени€… ѕосетив –оссию в 1909 году, € ожидал найти повсюду следы страданий после японской войны и смуты 1905 года. ¬место этого € заметил чудесное восстановление, гигантскую земельную реформу… скачками растущую промышленность, приток капиталов в страну и т. д. … ѕочему же произошла катастрофа?.. ѕочему –усска€ ћонархи€ пала почти без борьбы?.. ќна пала не потому, что отжила свой век. ќна пала по чисто случайным причинам…»

ћиф о том, что Ќиколай II был тираном, который уничтожал русский народ.

—амым главным показателем эффективности и нравственности власти и благополучи€ народа €вл€етс€ рост населени€. — 1897 по 1914 год, то есть всего за 17 лет, он составил фантастическую дл€ нас цифру – 50,5 млн человек.

ѕроводилась очень грамотна€ демографическа€ и миграционна€ политика. ќ задачах в этой области писал —толыпин: «»так, на очереди главна€ наша задача – укрепить низы. ¬ них вс€ сила страны… Ѕудут здоровье и крепкие корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед ≈вропой и перед целым миром… ƒайте государству 20 лет поко€, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней –оссии!» «ќтдаленна€ наша сурова€ окраина вместе с тем богата… громадными пространствами земли…. ѕри наличии государства, густо населенного, соседнего нам, эта окраина не останетс€ пустынной. ¬ нее прососетс€ чужестранец, если раньше не придет туда русский… ≈сли мы будем продолжать спать летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками, и когда мы проснемс€, может быть, он окажетс€ русским только по названию…»

¬ постперестроечные годы мы тер€ли и продолжаем тер€ть в среднем около 1 миллиона в год умершими плюс аборты, убиенные дети. ѕо данным 2005 года, их число равн€лось 1 611 000. ¬ итоге потери достигают более двух миллионов в год.

≈ще один важный показатель – число самоубийств. “ак вот тогда оно равн€лось 2,7 на 100 000 жителей. ј сейчас мы имеем 40. ¬ период 1995-2003 в результате самоубийств погибли 500 000 человек. ѕри этом по статистике, только одна попытка из 20 заканчиваетс€ смертью. ѕоэтому, включа€ эти «незавершенные» попытки самоубийств, мы получаем цифру в 20 раз большую, то есть 10 миллионов.

ћиф о том, что рабочие жили очень бедно.

¬ 1913 году рабочий в –оссии зарабатывал 20 золотых рублей в мес€ц.

ѕри этом хлеб стоил 3-5 копеек. илограмм гов€дины – 30 копеек. илограмм картофел€ – 1,5 копейки.

ѕри этом подоходный налог составл€л один рубль в год и был самым низким в мире.

ќтсюда и возможность содержать многодетную семью.

онтрастом выгл€дит здесь характеристика политики российского лидера, угодного «ападу, о котором написал Ёдвард ѕирс в статье «In praise of Putin», помещенной в The Guardian: «—уществовала ли когда-нибудь еще более достойна€ презрени€ фигура, чем Ѕорис ≈льцин? ¬ечно пь€ный, неспособный руководить страной, он позволил стае коррумпированных мошенников разграбить национальные богатства. ќн одобрил отмену субсидировани€ цен на продукты, означавшую, что простые люди в одночасье впали в нищету. ≈сли говорить о гордости и чувстве собственного достоинства –оссии, то окажетс€, что ≈льцин выполн€л функцию коллаборациониста, полица€, который обогатилс€ сам и находил утешение в алкоголе… Ћюди подбирали еду на свалке, но Ѕорис ≈льцин был западником, прекрасным образцом, нагл€дным примером триумфа «апада».

ћиф о том, что –осси€ была темной страной.

— 1894 по 1914 год бюджет народного образовани€ увеличилс€ на 628%. ¬озросло число школ: высших – на 180%, средних – на 227%, женских гимназий – на 420%, народных школ – на 96%.

». »льин в своей работе «ќ русской культуре» пишет, что –осси€ сто€ла на пороге осуществлени€ всеобщего народного образовани€ с сетью школ в радиусе одного километра.

¬ –оссии ежегодно открывалось 10 000 школ.

–оссийска€ импери€ была читающей страной. ¬ период царствовани€ Ќикола€ II в –оссии выпускалось больше газет и журналов, чем в ———– в 1988 году.

–осси€ переживала также расцвет культурной жизни.

ћиф о –аспутине.

Ѕлизкий флигель-адъютант государ€ полковник ј. ћордвинов начисто отвергает в своих «¬оспоминани€х» («–усска€ летопись» за 1923 г., т. V) вли€ние императрицы и кого бы то ни было на решени€ государ€ и приводит убедительные примеры.

ќн же раскрывает истину известной легенды о –аспутине.

ћордвинов пишет: «√осударь бывал недоволен некоторыми государственными де€тел€ми не за то, что они не симпатизировали –аспутину, а за то, что позвол€ли себе верить и распростран€ть эту веру в какую-то особенную силу –аспутина в государственных делах. ¬ глазах его величества одна возможность такого предположени€ была оскорбительной, унижающей его достоинство».

ћордвинов, посто€нно бывавший во дворце с 1912 года и всегда ездивший с царем во врем€ войны, за п€ть лет никогда не видел –аспутина, никогда не слышал о нем в семье, с которой был очень близок.

∆иль€р, воспитатель цесаревича, живший при ƒворе, а также лейб-медик Ѕоткин (погибший в ≈катеринбурге с семьей), бывавший во дворце ежедневно, свидетельствуют, что на прот€жении нескольких лет видели –аспутина во дворце лишь по одному разу, и оба св€зывали посещение –аспутина с нездоровьем наследника.

√енерал –есин, без которого ни одна душа не могла проникнуть во дворец, за семь мес€цев ни разу не видел –аспутина.

јлександр ≈лисеев в своей статье «Ќиколай II как волевой политик смутных времен» отмечает, что даже „резвычайна€ следственна€ комисси€ ¬ременного правительства была вынуждена признать, что никакого вли€ни€ на государственную жизнь страны –аспутин не оказывал. Ёто при том, что в ее состав входили опытные юристы-либералы, настроенные резко отрицательно против √осудар€, династии и монархии как таковой.

ћиф о слабости характера цар€.

ѕрезидент ‘ранции Ћубэ говорил: «ќбычно вид€т в императоре Ќиколае II человека доброго, великодушного, но слабого. Ёто глубока€ ошибка. ќн имеет всегда задолго продуманные планы, осуществлени€ которых медленно достигает. ѕод видимой робостью царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. ќн знает, куда идет и чего хочет».

÷арское служение требовало силы характера, которой Ќиколай II обладал. ¬о врем€ —в€щенного ороновани€ на –оссийский ѕрестол 27 ма€ 1895 года ћитрополит ћосковский —ергий в своем обращении к √осударю сказал: « ак нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени т€желее царского служени€. „рез помазание видимое да подастс€ тебе невидима€ сила свыше, действующа€ к возвышению твоих царских доблестей…»

÷елый р€д аргументов, опровергающих этот миф, приводит в упом€нутой выше работе ј. ≈лисеев.

“ак, в частности, —. ќльденбург писал, что у √осудар€ была железна€ рука, многих только обманывает надета€ на ней бархатна€ перчатка.

Ќаличие твердой воли у Ќикола€ II блест€ще подтверждают событи€ августа 1915 года, когда он взвалил на себ€ об€занности ¬ерховного главнокомандующего – против желани€ военной верхушки, —овета министров и всего «общественного мнени€». », надо сказать блест€ще с этими об€занност€ми справилс€.

¬ообще, √осударь был насто€щим воином – и по «профессии», и по духу. ≈го и воспитывали как воина. ѕротоиерей ¬. јсмус отмечает: «јлександр III воспитывал детей в большой строгости, скажем, на еду отводилось не больше 15 минут. ƒети должны были садитьс€ за стол и вставать из-за стола вместе с родител€ми, и дети часто оставались голодными, если они не укладывались в эти, такие жесткие дл€ детей рамки.

ћожно сказать, что Ќиколай II получил насто€щее военное воспитание и насто€щее военное образование, Ќиколай II всю жизнь чувствовал себ€ военным, это сказывалось на его психологии и на многом в его жизни».

Ѕудучи Ќаследником ѕрестола, Ќиколай јлександрович изучал военное дело с большим увлечением. ќ том свидетельствуют его старательно составленные конспекты по военной топографии, тактике, артиллерии, навигационным приборам, военному уголовному праву, стратегии. ќчень впечатл€ют записи по фортификации, снабженные рисунками и чертежами.

Ќе было в небрежении и практическое обучение. јлександр III направл€л своего наследника на военные сборы. ¬ течение двух лет Ќиколай јлександрович служил в ѕреображенском полку, где им исполн€лись об€занности субалтерн-офицера, потом – ротного командира. ÷елых два сезона он служил взводным командиром в гусарском полку, затем был командиром эскадрона. ¬ р€дах артиллерии Ќаследник провел один лагерный сезон.

»мператор много сделал дл€ подъема обороноспособности страны, усвоив т€желые уроки русско-€понской войны. ѕожалуй, самым значимым его де€нием было возрождение русского флота, которое спасло страну в начале ѕервой мировой войны. ќно произошло против воли военных чиновников. »мператор даже вынужден был отправить в отставку великого кн€з€ јлексе€ јлександровича. ¬оенный историк √. Ќекрасов пишет: «Ќеобходимо отметить, что, несмотр€ на свое подавл€ющее превосходство в силах на Ѕалтийском море, германский флот не предприн€л никаких попыток прорватьс€ в ‘инский залив, с тем чтобы одним ударом поставить –оссию на колени. “еоретически это было возможно, так как в ѕетербурге была сосредоточена больша€ часть военной промышленности –оссии. Ќо на пути германского флота сто€л готовый к борьбе Ѕалтийский флот, с готовыми минными позици€ми. ÷ена прорыва дл€ германского флота становилась недопустимо дорогой. “аким образом, уже только тем, что он добилс€ воссоздани€ флота, император Ќиколай II спас –оссию от скорого поражени€. Ётого не следует забывать!»

ќсобо отметим, что √осударь принимал абсолютно все важные решени€, способствующие победоносным действи€м, именно сам – без вли€ни€ каких-либо «добрых гениев». —овершенно необоснованно мнение, согласно которому русской армией руководил јлексеев, а ÷арь находилс€ на посту √лавкома ради проформы. Ёто ложное мнение опровергаетс€ телеграммами самого јлексеева. Ќапример, в одной из них на просьбу прислать боеприпасы и вооружение јлексеев отвечает: «Ѕез ¬ысочайшего соизволени€ решить этот вопрос не могу».

оммунистический публицист ћ. ольцов пишет следующее о поведении √осудар€ в дни ‘евральской смуты: «…ѕридворные совершенно зр€ рисуют своего вожд€ в последние минуты его царствовани€ как унылого кретина, непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции». ольцов описывает, как √осударь упорно сопротивл€лс€ всем требовани€м армейцев-заговорщиков (јлексеева, –узского и др.) создать ответственное министерство (то есть по сути пойти на превращение самодержави€ в конституционную монархию). ≈го сопротивление было настолько сильным, что даже јлександра ‘едоровна воскликнула в письме: «“ы один, не име€ за собой армии, пойманный как мышь в западню, – что ты можешь сделать?!» ј ÷арь делал все, что мог – он даже направил в ѕетроград экспедиционный корпус во главе с генералом Ќ. ». »вановым. ќн сражалс€ с революцией один (ибо заговорщики отрезали его от св€зи с внешним миром, от верных частей). » по этому поводу ольцов вопрошает: «√де же тр€пка? √де слабовольное ничтожество? ¬ перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека – самого Ќикола€».