-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108571

Комментариев: 6801

Написано: 117042

Записей: 108571

Комментариев: 6801

Написано: 117042

1 декабря родились... |

1846

Вильям Генри Холмз (William Henry Holmes)

американский антрополог. Родился близ Кадиса (штат Огайо). Готовился к профессии учителя, однако благодаря способности к рисованию и увлечению наукой занялся графикой и археологией. В 1872–1889 работал на различных должностях в геологоразведочной службе США, проводившей изыскания в западных штатах страны, и продолжал оставаться на государственной службе большую часть своей жизни в качестве ведущего куратора по антропологии в Национальном музее США (1897–1902; 1910–1920), руководителем Бюро американской этнологии (1902–1909). В 1894–1897 Холмз был ведущим куратором антропологии в музее Филда (Чикаго) и профессором геологии Чикагского университета. В 1920–1932 он – директор Национальной галереи искусства. В конце своего жизненного пути, завершившегося 20 апреля 1933 года в Ройял-Оук (штат Мичиган), был президентом Американской антропологической ассоциации. Холмз сыграл важную роль в известной полемике о возможной корреляции американских и европейских археологических серий, а также о присутствии или отсутствии подлинной культуры эпохи палеолита в Новом Свете. Особенный интерес он проявлял к эстетической стороне тех древних культур, которые исследовал, многие из его публикаций отличаются великолепными иллюстрациями. Из его публикаций выделяются Художественная обработка раковин у древних американцев (Art in Shell of the Ancient Americans, 1883), Древнее искусство провинции Чирики, Колумбия (Ancient Art of the Province Сhiriqui, Colombia, 1888), и Археологические исследования в древних городах Мексики (Archeological Studies Among the Ancient Cities of Mexico, 1895–1897).

|

|

1 декабря родились... |

1081

Людовик VI Толстый (французское имя - Louis VI Le Gros, l’Eveillé ou le Batailleur)

король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов. Сын короля Филиппа I и Берты Голландской.

Людовик начинает собой ряд деятельных и энергичных королей в ранней истории Франции. Он унаследовал от своего отца высокий рост и тучность, которая вскоре доставила ему прозвище Толстый. В монастыре, где он воспитывался, Людовик сблизился с Сугерием и приобрел в нём друга на всю жизнь. Пребывание Людовика в монастыре имело громадное значение для выработки его понятий о правах и долге короля. Вступив на престол, он энергично боролся с вассалами для защиты королевского права, церкви и общественного порядка, стремясь установить в королевстве порядок и правосудие. Охраняя церковные интересы, Людовик смирил барона Бушара де Монморанси и прекратил распри между ним и аббатством Сен-Дени (1101). Другой барон, богатый и воинственный Эбль де Руси, разграбил Реймсскую епархию. Реймсский архиепископ обратился к Людовику за помощью, и тот беспощадно опустошил владения де Руси. Низшие классы, угнетаемые феодалами, относились к Людовику очень сочувственно, и король нередко опирался на них, когда у него не хватало собственных сил. Когда Гуго де Пюизе стал грабить монастыри и церкви, Людовику удалось взять его замок (1111) лишь тогда, когда к нему присоединились приходские общины со священниками во главе. Хотя политика Людовика по отношению к городам и не была вполне определённой, но он уже предугадывал значение назревавшей городской силы в борьбе с феодалами. В войне с королем Генрихом I Английским Людовик потерпел тяжелое поражение при Бремюле (1119), но всё же отстоял спорные области. Столкновение с Германией было вызвано тем, что Людовик покровительствовал папе Каликсту II. Женатый на Матильде, дочери английского короля Генриха I, Генрих V, император германский, вместе с английским королем объявил войну Людовику (1124). Людовик обратился к национальному чувству французов; французские вассалы привели свои войска, и Генрих отступил. Умер 1 августа 1137 года. Помолвка или брак: (с 1104, аннулирован в 1107) Люсьенна де Рошфор (около 1088-после 1137), дама де Креси, дочь Ги I Рыжего, графа де Рошфора-ан-Ивелин, и Елизаветы де Креси. Возможно, одна дочь: Изабелла (около 1105- до 1175); муж - (с около 1119) Гийом I де Вермандуа, сеньор де Шомон, её кузен. Обстоятельства помолвки или брака будущего Людовика VI с Люсьенной де Рошфор до конца неясны. Можно предполагать, что помолвка с Люсьенной была навязана дофину Рошфорами, одной из придворных партий, которая на тот момент достигла апогея своего могущества. Вскоре власть при дворе перешла к другой партии, Гарландам. Вследствие этого, а также возмущения знати против неравного брака, помолвка или брак с Люсьенной был аннулирован в 1107 году церковным собором в Труа. Существует также мнение, что брак Людовика с Люсьенной де Рошфор не был исполнен и следовательно ставится под сомнение существование дочери Изабеллы, а равно и её мужа Гийома де Вермандуа. Вскоре после аннулирования брака Люсьенна де Рошфор вступила в брак с сиром Гишаром III де Божё. Жена: (с 4 мая 1115, Париж) Аделаида Савойская (около 1100 — 18 ноября 1154), дочь графа Гумберта II Савойского и Гизелы Бургундской. Имели 8 детей, в том числе: Филипп Молодой (29 августа 1116 — 13 октября 1131), соправитель отца, коронован 14 апреля 1129 г.; Людовик VII (1120 — 18 сентября 1180), король Франции с 1137 г.; Генрих (1121 — 13 ноября 1175) — епископ Бове (1149-1161), затем архиепископ Реймса (1161-1175).; Робер I Великий (ок. 1123 — 11 октября 1188), граф де Дрё, основатель Дома Дрё. От одного из его внуков Пьера (1191 — 22 июня 1250), женившегося на наследнице герцогства Бретани, ведет начало линия герцогов Бретани, правившая с 1213 по 1491. Его последний прямой потомок и наследница герцогиня Анна Бретонская (25 января 1477 — 9 января 1514) вышла в 1491 г. замуж за Карла VIII, короля Франции, после чего Бретань была присоединена (окончательно в 1531 г.) к королевскому домену; Констанция Французская (около 1124-1180); первый муж- (с 1140) Эсташ IV (1127-1153), также Эсташ де Блуа, граф Булонский — без потомства; второй муж - (с 1154) Раймунд V (1134-1194), граф Тулузский; Филипп (около 1125-1161), епископ Парижа; Пьер де Куртенэ (1125/1126 — 10 апреля 1183), сеньор де Куртенэ, основатель Дома Куртенэ, представители которого прославились во время Крестовых походов. Его сын Пьер (Пётр) и два внука Роберт и Балдуин II занимали (соответственно в 1217—1219, 1221—1228, 1237—1261) престол Латинской (Константинопольской) империи, созданной крестоносцами на развалинах Византийской империи после IV Крестового похода. Библиография: Сугерий, аббат Сен-Дени Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108—1137). — Москва: Старая Басманная, 2006. — Страниц 320. — ISBN 5-8122-0316-4; Грановский Т.Н. Аббат Сугерий. Историческое исследование. — Москва: 1849;. Luchaire, «Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens» (Париж, 1883); Luchaire, «Louis VI le Gros» (Париж, 1889).

|

|

1 декабря. События... |

в 1945 году спектаклем «Лес» А.Островского начал свою биографию Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола (Кемеровская область).

в 1945 году (26 ноября – 1 декабря) на I Международном женском конгрессе основана основана Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ) - женская организация, объединяющая женщин "независимо от расы, национальности, религиозных и политических взглядов для совместной борьбы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, трудящихся, во имя охраны детей, во имя обеспечения мира, демократии и независимости народов". Так записано в Уставе МДФЖ. Создана на Международном женском конгрессе в Париже. Высший орган МДФЖ - Конгресс, созываемый раз в 4 года. Конгресс избирает президента МДФЖ и Совет, собираемый ежегодно и являющийся руководящим органом федерации в период между конгрессами. В его состав входят представители всех национальных организаций МДФЖ. Выполнение решений Конгресса и Совета обеспечивает Бюро, созываемое не реже 2 раз в год. Рабочий орган - Секретариат, возглавляемый генеральным секретарём. Штаб-квартира МДФЖ - в Берлине. Первым Президентом МДФЖ была (1945-1967) - Эжени Коттон (Франция). МДФЖ издаёт ежеквартальный журнал "Женщины мира" (на английском, испанском, немецком, русском, французском языках), Информационный бюллетень (на английском, испанском, немецком и французском языках).

|

|

1 декабря. События... |

в 1145 году Папа римский Евгений III подписал буллу, призывающую к крестовому походу. На Западе развернулась широкая кампания в пользу похода.

в 1167 году 16 городов северной Италии (Падуя, Милан, Венеция, Мантуя, Пьяченца, Верона, Виченца, Бергамо, Кремона, Тревизо, Феррара, Бреша, Лоди, Парма, Модена, Болонья) объединились в Ломбардскую лигу сроком на 20 лет для борьбы против императоров Священной Римской империи, стремившихся подчинить города этого региона своему влиянию. 29 мая 1176 года в битве при Леньяно ополчение Лиги разгромило конницу могущественного императора Фридриха I Барбароссы Рыжебородого (1152–1190), которому после позорного поражения пришлось признать как фактическую самостоятельность североитальянских городов, так и существование Ломбардской лиги. Захватнические планы Фридриха II (1194–1250) уже по истечении 20-летнего срока привели к возобновлению деятельности Ломбардской лиги. Вторая Лига, возродившись еще на 25 лет, успешно просуществовала до 1250 года.

в 1255 году Немецкими рыцарями Тевтонского ордена и королем Богемии Пржемыслом Отакаром (1230–1278) в месте впадения реки Преголи в Балтийское море была основана крепость Кенигсберг. Это имя выросший на ее месте город носил более семи столетий. Еще в начале средних веков здесь жили племена пруссов, получившие свое название от Куршского залива, который издревле назывался Русною. Пруссы занимались земледелием, рыболовством, торговлей. Существовал так называемый Янтарный путь, связывающий землю пруссов с Адриатикой, городами Римской империи, куда доставлялось сырье и многочисленные изделия из него. Многие завоеватели покушались на земли древних пруссов, но самые трагические страницы связаны с нашествием Тевтонского Ордена. В 1233 году Орден приступил к планомерному покорению Пруссии. В 1239 году немецкие рыцари сооружают замок Бальга - самый древний замок на территории нынешней Калининградской области, а в конце 1255 года на северном берегу реки Прегель, на месте сожженного и разграбленного прусского городища Твангесте, было положено начало строительству крепости Кенигсберг, что означает «Королевская гора». К числу самых первых построек вблизи крепости относятся Штайндаммская кирха и водяные мельницы, а также поселения Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт. Эти три города развивали общественное самоуправление; в каждом из них имелась ратуша, суд и круглая печать. Название Кенигсберг принадлежало только замку-крепости на горе. Но в более общем смысле в те времена название Кенигсберг распространялось как на саму крепость, так и на три города рядом с крепостью. В начале XIV века завершилось формирование городов рядом с крепостью Кенигсберг. Прибывшие из Германии переселенцы налаживали хозяйство. Из их среды выделились шорники, скорняки, кузнецы, столяры, пекари, башмачники, бондари. Развивалась торговля. В 1339 году Альтштадт первым вошел в торговый союз северных городов Ганзу. Потом членами союза стали Кнайпхоф и Лебенихт. В 1618 году началась Тридцатилетняя война (между двумя религиозными течениями за господство в Европе - протестантским и католическим), принесшая Пруссии достаточно бедствий. Находясь в зависимости от Польши, Пруссия была вынуждена примкнуть к католическому течению. В 1626 году шведский король Густав Адольф практически без боя захватил всю прибрежную часть Восточной Пруссии. Кенигсберг шведы пощадили, но потребовали от городских властей немедленно заняться модернизацией укреплений города. В результате было построено пятнадцатикилометровое городское кольцо укреплений. В 1657 году было создано Бранденбургско-Прусское государство. Столицей его стал Берлин. В том же году была сооружена крепость Фридрихсбург для надежного прикрытия Кенигсберга со стороны залива. В 1724 году города Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт объединяются в один - Кенигсберг. С 1756 по 1763 год Пруссия была втянута в Семилетнюю войну, в которой участвовали также Англия, Россия, Австрия и Франция. Это была борьба за колонии и господство на море. В 1758 году в Кенигсберг вошли русские войска, которые пробыли там до 1762 года, когда русский царь Петр III заключил мир с Пруссией. В 1807 году в Кенигсберге были отменены личная зависимость крестьян от помещиков и привилегии дворян по владению землей. Все граждане получили право продавать и покупать землю. В 1808 году была проведена городская реформа. Все важнейшие городские дела передавались в руки выборных органов. Созданы городская дума и магистрат. В 1830 году в Кенигсберге появился первый водопровод. В том же году была основана фирма Штайнфурта, которая позже начала выпускать железнодорожные вагоны. В 1865 году пошел первый поезд по линии Кенигсберг - Пиллау, в 1885 году - по линии Кннигсберг - Кранц. В 1871 году город вошел в состав Германии. К концу XIX века на расстоянии пяти-семи километров от города сооружено оборонительное кольцо укреплений, состоящих из 12 фортов, трех полуфортов и вспомогательных сооружений. Таким образом, Кенигсберг стал одной из самых больших крепостей Германии. С 1933 года для Кенигсберга, так же как и для всей Германии, начался период фашизма. Город был разделен на уличные и домовые участки. Руководство осуществлялось нацистской партией. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, развязав тем самым вторую мировую войну. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года главы СССР, США и Англии практически решили вопросы, связанные с будущим послевоенным обустройством границ Польши и Восточной Пруссии, правда, о Кенигсберге говорилось вскользь. Более подробно к проблеме Кенигсберга главы стран-союзниц вернулись уже на Конференции в Потсдаме (17 июля - 2 августа 1945 года), уже по окончании военных действий в Европе. Свои предложения относительно Кенигсбергской области советская делегация передала делегациям США и Англии для рассмотрения 22 июля, а уже 23 июля этот вопрос стоял в повестке дня. И США и Англия подтвердили свое согласие о передаче СССР Кенигсберга и прилегающего района, тем самым признав необходимым исключить Восточную Пруссию из состава Германии и передать ее территории Польше и СССР. (Хельсинское Совещание в 1975 году и встреча министров иностранных дел в сентябре 1990 года в Москве окончательно урегулировали вопрос о нерушимости всех послевоенных границ.) 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсберг был переименован в Калининград.

Читать далее...

в 1167 году 16 городов северной Италии (Падуя, Милан, Венеция, Мантуя, Пьяченца, Верона, Виченца, Бергамо, Кремона, Тревизо, Феррара, Бреша, Лоди, Парма, Модена, Болонья) объединились в Ломбардскую лигу сроком на 20 лет для борьбы против императоров Священной Римской империи, стремившихся подчинить города этого региона своему влиянию. 29 мая 1176 года в битве при Леньяно ополчение Лиги разгромило конницу могущественного императора Фридриха I Барбароссы Рыжебородого (1152–1190), которому после позорного поражения пришлось признать как фактическую самостоятельность североитальянских городов, так и существование Ломбардской лиги. Захватнические планы Фридриха II (1194–1250) уже по истечении 20-летнего срока привели к возобновлению деятельности Ломбардской лиги. Вторая Лига, возродившись еще на 25 лет, успешно просуществовала до 1250 года.

в 1255 году Немецкими рыцарями Тевтонского ордена и королем Богемии Пржемыслом Отакаром (1230–1278) в месте впадения реки Преголи в Балтийское море была основана крепость Кенигсберг. Это имя выросший на ее месте город носил более семи столетий. Еще в начале средних веков здесь жили племена пруссов, получившие свое название от Куршского залива, который издревле назывался Русною. Пруссы занимались земледелием, рыболовством, торговлей. Существовал так называемый Янтарный путь, связывающий землю пруссов с Адриатикой, городами Римской империи, куда доставлялось сырье и многочисленные изделия из него. Многие завоеватели покушались на земли древних пруссов, но самые трагические страницы связаны с нашествием Тевтонского Ордена. В 1233 году Орден приступил к планомерному покорению Пруссии. В 1239 году немецкие рыцари сооружают замок Бальга - самый древний замок на территории нынешней Калининградской области, а в конце 1255 года на северном берегу реки Прегель, на месте сожженного и разграбленного прусского городища Твангесте, было положено начало строительству крепости Кенигсберг, что означает «Королевская гора». К числу самых первых построек вблизи крепости относятся Штайндаммская кирха и водяные мельницы, а также поселения Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт. Эти три города развивали общественное самоуправление; в каждом из них имелась ратуша, суд и круглая печать. Название Кенигсберг принадлежало только замку-крепости на горе. Но в более общем смысле в те времена название Кенигсберг распространялось как на саму крепость, так и на три города рядом с крепостью. В начале XIV века завершилось формирование городов рядом с крепостью Кенигсберг. Прибывшие из Германии переселенцы налаживали хозяйство. Из их среды выделились шорники, скорняки, кузнецы, столяры, пекари, башмачники, бондари. Развивалась торговля. В 1339 году Альтштадт первым вошел в торговый союз северных городов Ганзу. Потом членами союза стали Кнайпхоф и Лебенихт. В 1618 году началась Тридцатилетняя война (между двумя религиозными течениями за господство в Европе - протестантским и католическим), принесшая Пруссии достаточно бедствий. Находясь в зависимости от Польши, Пруссия была вынуждена примкнуть к католическому течению. В 1626 году шведский король Густав Адольф практически без боя захватил всю прибрежную часть Восточной Пруссии. Кенигсберг шведы пощадили, но потребовали от городских властей немедленно заняться модернизацией укреплений города. В результате было построено пятнадцатикилометровое городское кольцо укреплений. В 1657 году было создано Бранденбургско-Прусское государство. Столицей его стал Берлин. В том же году была сооружена крепость Фридрихсбург для надежного прикрытия Кенигсберга со стороны залива. В 1724 году города Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт объединяются в один - Кенигсберг. С 1756 по 1763 год Пруссия была втянута в Семилетнюю войну, в которой участвовали также Англия, Россия, Австрия и Франция. Это была борьба за колонии и господство на море. В 1758 году в Кенигсберг вошли русские войска, которые пробыли там до 1762 года, когда русский царь Петр III заключил мир с Пруссией. В 1807 году в Кенигсберге были отменены личная зависимость крестьян от помещиков и привилегии дворян по владению землей. Все граждане получили право продавать и покупать землю. В 1808 году была проведена городская реформа. Все важнейшие городские дела передавались в руки выборных органов. Созданы городская дума и магистрат. В 1830 году в Кенигсберге появился первый водопровод. В том же году была основана фирма Штайнфурта, которая позже начала выпускать железнодорожные вагоны. В 1865 году пошел первый поезд по линии Кенигсберг - Пиллау, в 1885 году - по линии Кннигсберг - Кранц. В 1871 году город вошел в состав Германии. К концу XIX века на расстоянии пяти-семи километров от города сооружено оборонительное кольцо укреплений, состоящих из 12 фортов, трех полуфортов и вспомогательных сооружений. Таким образом, Кенигсберг стал одной из самых больших крепостей Германии. С 1933 года для Кенигсберга, так же как и для всей Германии, начался период фашизма. Город был разделен на уличные и домовые участки. Руководство осуществлялось нацистской партией. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, развязав тем самым вторую мировую войну. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года главы СССР, США и Англии практически решили вопросы, связанные с будущим послевоенным обустройством границ Польши и Восточной Пруссии, правда, о Кенигсберге говорилось вскользь. Более подробно к проблеме Кенигсберга главы стран-союзниц вернулись уже на Конференции в Потсдаме (17 июля - 2 августа 1945 года), уже по окончании военных действий в Европе. Свои предложения относительно Кенигсбергской области советская делегация передала делегациям США и Англии для рассмотрения 22 июля, а уже 23 июля этот вопрос стоял в повестке дня. И США и Англия подтвердили свое согласие о передаче СССР Кенигсберга и прилегающего района, тем самым признав необходимым исключить Восточную Пруссию из состава Германии и передать ее территории Польше и СССР. (Хельсинское Совещание в 1975 году и встреча министров иностранных дел в сентябре 1990 года в Москве окончательно урегулировали вопрос о нерушимости всех послевоенных границ.) 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсберг был переименован в Калининград.

|

|

Лапушкины стихи |

Кто возьмет теперь нужную ноту?

В одночасье не стало струны.

И теперь без нее отчего-то

Обходиться мы дальше должны.

О, струна под названием Белла...

Белла-донна, прямая спина.

Ты одним лишь присутствием грела –

И собой поднимала со дна.

И никто из живущих не сможет –

Пусть простят меня эти и те –

Не сбиваясь от внутренней дрожи

Прозвучать на твоей высоте.

Лапушкины стихи

В одночасье не стало струны.

И теперь без нее отчего-то

Обходиться мы дальше должны.

О, струна под названием Белла...

Белла-донна, прямая спина.

Ты одним лишь присутствием грела –

И собой поднимала со дна.

И никто из живущих не сможет –

Пусть простят меня эти и те –

Не сбиваясь от внутренней дрожи

Прозвучать на твоей высоте.

Лапушкины стихи

|

|

30 ноября родились... |

1952

Семен Бычков

Русский дирижер. "Я считаю - это высшее счастье, когда ты сам может помочь другим". (С.Бычков). Цитата:Выпускник Ленинградской консерватории, ученик прославленного профессора Ильи Мусина, победитель конкурса дирижеров имени Рахманинова, Семен Бычков был отстранен от запланированного концерта с оркестром Мравинского. Молодой дирижёр эмигрировал в 1975 г. в Америку, где ему вновь пришлось учиться, а также выступать с захолустными и студенческими оркестрами. Его быстрый взлёт к дирижёрским вершинам произошел в один день, когда он заменил внезапно отказавшегося от концерта с "Берлинскими филармониками" главного дирижёра "Ла Скала" Рикардо Мути. После чего 10 лет Бычков возглавлял Оркестр де Пари, был главным приглашенным дирижёром фестиваля "Флорентийский музыкальный май", получил эксклюзивный контракт с фирмой Philips. Последние годы в его распоряжении Кёльнский симфонический оркестр WDR и дрезденская Semperoper.

|

|

30 ноября родились... |

1935

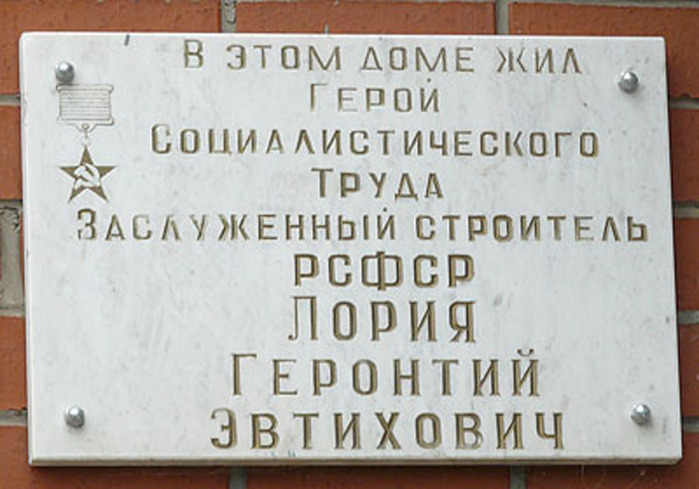

Геронтий Эвтихович Лория

бригадир комплексной бригады в строительно-монтажного управления № 1 объединения «Кургантяжстрой», Курганская область. Родился в селе Гутури ныне Чохатаурского муниципалитета Грузии в семье служащего. Грузин. Из седьмого класса дневной школы перешел в вечернюю, устроился на работу помощником киномеханика на кинопередвижке. Разъезжал по селениям Чохатаурского и соседних районов Грузии. После 8 класса переехал в столицу республики город Тбилиси к тете. Здесь учился в средней вечерней школе и одновременно работал киномехаником кинотеатр «Колхозник». В 1954 году был призван в советскую армию и направлен в железнодорожные войска. В школе мостовиков-строителей в городе Свердловске (Екатеринбурге) получил специальность строителя-бетонщика. Службу проходил в, в части которая реконструировала депо станции Курган и ставила мачты для электрификации железной дороги на участке Шумиха - Курган - Кушино - Макушино и прокладывала дорогу на целину на участке Утяк -Пресногорьковская. После демобилизации в 1958 году остался жить в городе Кургане. Устроился работать каменщиком в строительно-монтажном тресте № 74. С первых дней молодой строитель зарекомендовал себя старательным рабочим, творческим человеком, активистом. Он быстро достиг профессионального мастерства, получил высший разряд каменщика, возглавил бригаду из 58 человек, почти полностью состоящую из ребят, приехавших на стройки Кургана по комсомольским путевкам. Уже вскоре о способном молодом бригадире и его ударном коллективе широко заговорили среди строителей города. В 1965 году возглавил комплексную бригаду в строительно-монтажном управлении № 1 объединения «Кургантяжстрой». Под его руководством бригада стала одной из самых передовых в Курганской области, успешно применяющей метод бригадного подряда. Задание X пятилетки бригада выполнила за 3 года и 6 месяцев. Ещё более успешно она трудилась в XI пятилетке, план которой был выполнен за 3 года и 3 месяца. Бригада много раз была лучшей бригадой Министерства, являлась участницей ВДНХ СССР. Бригадир сумел создать коллектив первоклассных специалистов, способных творчески решать все технические вопросы. В его бригаде каждый работник овладел двумя-тремя смежными профессиями, только в XI пятилетке в бригаде разработано и внедрено в жизнь 12 рационализаторских предложений. Среди строительных бригад Курганской области бригада Лория всегда отличалась высокой трудовой дисциплиной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1985 года Лории Геронтию Эвтиховичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Вместе со своей бригадой Г.Э.Лория строил цеха заводов «Химмаш», КМЗ, ЖБИ, высотное здание мелькомбината и медсанчасть строителей, многоквартирные жилые дома. Бригада работала не только в областном центре, но и в районах – это главный корпус и жилые дома Курганской сельскохозяйственной, Дом культуры в Лебяжьем и детский сад в Половинном; жилые дома в Каширино, Попово, Речном и других селах. Все годы работы в строительстве Г.Э.Лория участвовал в общественной жизни, был партгрупоргом участка, членом парткома управления, возглавлял совет бригадиров объединения «Кургантяжстрой», умело пропагандировал профессию строителя, постоянно выступал перед учащимися школ и профтехучилищ, на страницах местных и центральных газет, по радио и телевидению. «Заслуженный строитель РСФСР» (1976). С 1996 года - находится на заслуженном отдыхе. Жил в городе в Кургане. Скончался 5 августа 2002 года. Похоронен в Кургане, на кладбище Рябково. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

В Кургане, где жил заслуженный строитель, установлена мемориальная доска.

|

|

30 ноября родились... |

1913

Виктор Юзефович Драгунский

советский писатель. Родился в Нью-Йорке, где поселились его родители, эмигрировавшие из России в поисках лучшей жизни. Однако уже в 1914, незадолго до начала Первой мировой войны, семья вернулась обратно и осела в Гомеле, где и прошло детство Драгунского. На становление его личности повлиял не столько рано умерший от сыпного тифа отец, сколько два отчима – И.Войцехович, погибший в 1920 красный комиссар, и актер еврейского театра М.Рубин, с которым семья Драгунского ездила по юго-западу России. В Москву они перебрались в 1925, но и этот брак окончился для матери драматически: Рубин уехал на гастроли и не вернулся. Драгунскому надо было зарабатывать на жизнь самостоятельно. После школы он поступил учеником токаря на завод «Самоточка», откуда его вскоре уволили за трудовую провинность. Устроился учеником шорника на фабрику «Спорт-туризм» (1930). Поступил в «Литературно-театральные мастерские» (руководитель А.Дикий) учиться актерскому ремеслу. После окончания курса был принят в Театр транспорта (ныне Театр имени Н.В.Гоголя). Позднее выступавший на смотре молодых талантов актер был приглашен в Театр сатиры. В 1940 были опубликованы его первые фельетоны и юмористические рассказы. Во время Великой Отечественной войны Драгунский был в ополчении, затем выступал с фронтовыми концертными бригадами. Немногим более года работал в цирке клоуном, потом вернулся в театр. Назначенный во вновь созданный Театр-студию киноактера (1945) Дикий пригласил туда и Драгунского. Удачно сыграв в нескольких спектаклях, снявшись у М.Ромма в фильме Русский вопрос, Драгунский тем не менее искал новое поприще: в театре-студии с его огромной труппой, куда входили именитые кинозвезды, молодым и не очень известным актерам не приходилось рассчитывать на постоянную занятость в спектаклях. Драгунский создал пародийный «театр в театре» – придуманная им «Синяя птичка» (1948–1958) разыгрывала нечто вроде забавных капустников. Мгновенно прославившийся коллектив приглашали в Дом актера, в научно-исследовательские институты. По предложению руководства Мосэстрады Драгунский организовал эстрадный ансамбль, который также назывался «Синяя птичка» и ставил концертные программы. Здесь играли Е.Весник, Б.Сичкин, тексты писали В.Масс, В.Дыховичный, В.Бахнов. Для этих программ Драгунский придумывал интермедии и сценки, сочинял куплеты, эстрадные монологи, цирковые клоунады. В соавторстве с поэтессой Л.Давидович сочинил несколько популярных песен (Три вальса, Чудо-песенка, Теплоход, Звезда моих полей, Березонька). По общему признанию, Драгунский был очень талантливым человеком, но вряд ли кто-то предполагал, что он станет прозаиком – это произошло как бы в одночасье. Драгунский обладал особым чутьем на мелочи жизни. Мемуаристы вспоминают, что он находил какие-то замечательные московские уголки, неизвестные другим, знал, где продают чудесные бублики или можно увидеть что-нибудь интересное. Он ходил по городу и впитывал краски, звуки и запахи. Все это отразилось в Денискиных рассказах, которые хороши не только потому, что там с необыкновенной точностью передана психология ребенка: в них отразилось свежее, не искаженное восприятие мира – те самые звуки, запахи, ощущения, увиденные и почувствованные словно впервые. То, что певчих птиц показывают в павильоне «Свиноводство» (рассказ Белые амадины), не просто необычайно острый поворот, дающий возможность взглянуть на события с иронией, это деталь одновременно и поразительно точная, и многозначная: тут и примета времени (павильон расположен на ВДНХ), и знак пространства (Дениска живет возле Чистых прудов, а Выставка достижений народного хозяйства находится вдалеке от центра города), и психологическая характеристика героя (отправился в такую даль вместо того, чтобы поехать в воскресенье на Птичий рынок). Рассказы привязаны к конкретному времени (первые появились в 1959), и хотя самих примет времени не так много, здесь передан дух 1950–1960-х годов. Читатели могут не знать, кто такой Ботвинник или что за клоун Карандаш: они воспринимают атмосферу, воссозданную в рассказах. И точно так же, если у Дениски и был прототип (сын писателя, тезка главного героя), герой Денискиных рассказов существует сам по себе, он вполне самостоятельный человек, и не он один: рядом с ним его родители, друзья, товарищи по двору, просто знакомые или еще не знакомые люди. В центре большинства рассказов стоят как бы антиподы: пытливый, доверчивый и деятельный Дениска – и его друг Мишка, мечтательный, чуть заторможенный. Но это не цирковая пара клоунов (рыжий и белый), как могло бы показаться, – истории чаще всего веселые и динамичные. Клоунада невозможна еще и потому, что при всей чистоте и определенности выразительных средств характеры, нарисованные Драгунским, достаточно сложны, неоднозначны. Сделанные впоследствии экранизации показали, что главное здесь – тональность, которая существует только в слове и утрачивается при переводе на язык другого искусства. Точные детали и определенность ситуаций в тех немногих повестях и рассказах, что написаны Драгунским для взрослых, напротив, придают этим произведениям жесткость. Драматизм их почти переходит в трагедию (при жизни автора не был напечатан рассказ Старухи, который высоко оценил главный редактор журнала «Новый мир» А.Т.Твардовский). Однако автор не дает оценок, уж тем более не критикует социальную действительность: он рисует человеческие характеры, по которым, словно по разрозненным деталям, можно восстановить целое жизни. Повесть Он упал на траву (1961) рассказывает о самых первых днях войны. Герой ее, по инвалидности не взятый в армию молодой художник, записался в ополчение и погиб. О человеке, существующем времени вопреки, по крайней мере, не во всем с ним согласном, рассказывается в повести Сегодня и ежедневно (1964). Клоун Николай Ветров, замечательный коверный, способный спасти любую программу, сделать сборы даже в провинциальном цирке, не в ладу с самим собой – и в жизни ему неуютно, неловко. Повесть экранизировалась дважды, в 1980 и 1993. Умер в Москве 6 мая 1972 года.

|

|

30 ноября родились... |

1897

Октавио Сикуэро Ф.Тромповски (Octavio Siqueiro F. Trompowsky)

бразильский шахматист. Умер 26 марта 1984 года.

|

|

30 ноября родились... |

1817

Теодор Моммзен (Theodor Mommsen)

немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права. Родился в Гардинге. Сын священника. Окончил Кильский университет. Профессор в университетах Лейпцига (с 1848), Цюриха (с 1852), Бреслау (Вроцлав) (с 1854), Берлина (в 1858-1903). Во время Революции 1848-49, примкнув к левому флангу немецкой буржуазии, выступал за присоединение Шлезвига к Пруссии, редактировал печатный орган временного правительства Шлезвиг-Гольштейна. Выдвигался от партии прогрессистов в прусский ландтаг и герм. рейхстаг (в 1863-1866 и 1873-1879 депутат ландтага, в 1881-1884 депутат рейхстага). Известность Моммзену принесла "Римская история" (русский перевод, части 1-2, 1858-1861; тома 1-3, 5, 1936-1949). Написанная под впечатлением Революции 1848-49, она отразила чаяния нем. буржуазии 50-х гг. 19 в., заинтересованной в уничтожении пережитков феодализма и в объединении Германии. В "Римской истории" Моммзен обосновал и развил идею "демократической монархии", видя её воплощение в диктатуре Юлия Цезаря. Изложение событий доведено Моммзеном до 46 до н. э. (до битвы при Тапсе). В 5-м томе (4-й том в свет не вышел) Моммзен дал обзор истории римских провинций в имперскую эпоху, "Римская история" написана популярно, ярко и занимательно и содержит огромный фактический материал. В основном Моммзен излагал военно-политическую историю с элементами социальной истории. Исключительную роль Моммзен отводил великим людям (Александру Македонскому, Ганнибалу, Гаю Гракху, Цезарю и др.). Перу Моммзена принадлежит более 1500 работ почти по всем вопросам рим. истории: государственному праву, нумизматике, эпиграфике, хронологии, метрологии, литературе, лингвистике. В работах "Римское государственное право" (тома 1-3, 1871-1887) и "Римское уголовное право" (1899) Моммзен дал детальнейший обзор учреждений Рима и подвластных ему территорий, разных категорий гражданства и юридических основ императорской власти. Ему принадлежат образцовые издания источников (с комментариями): "Деяния божественного Августа", хроника Кассиодора, "История готов" Иордана, кодекс Феодосия, дигесты. По инициативе и под руководством Моммзена было начато издание свода лат. надписей "Corpus inscriptionum latinarum" (с 1863). Лауреат Нобелевской премии (1902). Умер Моммзен в Шарлоттенбурге 1 ноября 1903 года.

|

|

30 ноября родились... |

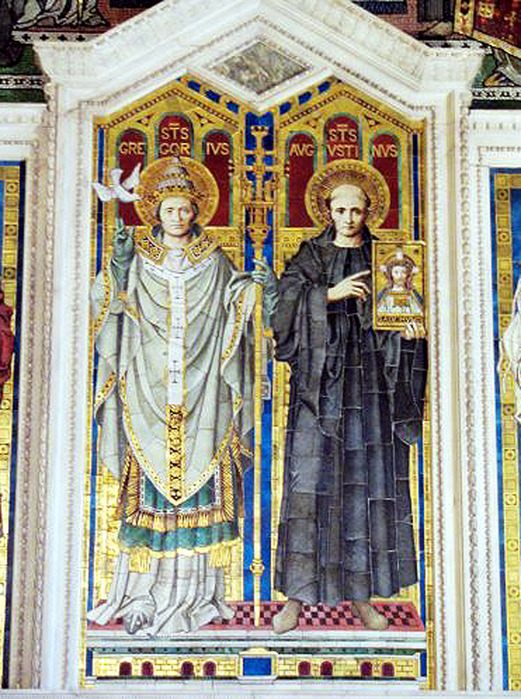

538

Григорий Турский (латинское имя - Gregorius Turonensis, французское имя - Grégoire de Tours, 30 ноября 538 или 539 года,—) —

святой, один из известнейших и популярных в средние века хронистов, автор «Истории франков». Родился в Оверни, в Арвернах (Сivitаs Аrvеrnоruм, ныне Клермон-Ферран), в римской сенаторской семье, настоящее имя — Георгий Флоренций (имя Григорий принял позднее). Его воспитателями в юности были — дядя святой Галл, епископ Арверн, и святой Авит, познакомивший его с церковной литературой. По рассказу самого Григория Турского, исцеление, полученное им у гроба святого Иллидия предопределило его духовное призвание. В 573 его избирают епископом Тура, значительного города в регионе и места паломничества к мощам святого Мартина Турского. В междоусобной борьбе внуков Хлодвига Григорию удавалось сохранять равновесие, несмотря на вражду с нейстрийским королевским домом и королем Хильпериком, которого он называет «Нероном нашего времени», и прочные связи с правителями Австразии; хорошие отношения Григорий Турский поддерживал, видимо, хороший дипломат, с Гунтранмом Орлеанским, которому достался Тур после смерти Хильперика в 584. Участие как в политике, так и в соборах Церкви, многочисленные путешествия, дипломатические миссии, дружба с одним из образованнейших людей 6 в., поэтом Венанцием Фортунатом, предопределили Григория Турского к тому, чтобы стать историографом своего времени.Книга Григория Турского — «История франков» («НistоriА FrАnсоruМ»; в некоторых рукописях «Церковная история франков» — «НistоriА ессlеsiАstiсА FrАnсоruМ») — главный источник наших знаний о Галлии 6 в. Задуманная как всемирно-историческая панорама с доминирующей сквозной идеей торжества Церкви и правоверия над ересями и неправдой, уже начиная с IV книги она представляет собой своеобразные мемуары современника. Латинский язык сочинений историка — уже в сильной степени варваризованный и далекий от классической нормы, однако, живой и выразительный.Из других сочинений Григория Турского известны: трактат «О пути звезд» («Dе сursu stеllАruМ»), «Книга о славе мучеников» («Libеr in glоriА МАrtуruМ»), «Книга о доблестях святого Юлиана» («Libеr dе virtutibus s. JuliАni»), «О доблестях святого Мартина» («Dе virtutibus s/ МАrtini»), «Жития святых отцов» («VitАе РАtruМ»), «Книга о славе исповедников» («Libеr in glоriа соnfеssоruм»), перевод на латинский язык «Страстей семи спящих отроков» («РАssiо sеРtеМ dоrМiеntiuМ»). Умер в Клермоне (Овернь) в ноябре 593 или 594 года. Все его сочинения изданы в Париже в 1522 г., новейшее издание (1871) в патрологии Migne’я. «Historia Francorum» вошла во 2 том «Recueil des historiens des Gaules et de la France» Буке и в «Monumenta Germaniae historica» (1884-1885). Исторический материал обработан Огюст. Тьерри в «Récits des temps mérovingiens». Литература: Löbell, «G. von Tours und seine Zeit» (2 издание, 1869); G.Monod, «Etudes critiques sur les sources de l’historie mérovingienne» (1872).

|

|

30 ноября. События... |

в 1946 году Лидер Польши В.Гомулка провозглашает "польский путь к коммунизму".

в 1947 году Арабами подвергаются атакам еврейские поселения в Израиле.

в 1947 году 14:25, Сиэттл, штат Вашингтон, США. Самолет Douglas C-54A компании Alaska Airlines, выполняющий рейс из Анкориджа (Аляска) в Сиэттл (Вашингтон) делает попытку посадки на летном поле Боинга, но посадка прерывается аз-за низкого потолка и плохой видимости. При второй попытке посадки самолет садится в 2700 фт. позади начала полосы, проезжает по ней, выходит за ее пределы, задевает автомобиль, падает в кювет и загорается. Из 28 человек на борту погибают 8. Катастрофа была вызвана приземлением далеко от начала мокрой полосы на скорости, слишком высокой, чтобы можно было произвести торможение на полосе.

Читать далее...

в 1947 году Арабами подвергаются атакам еврейские поселения в Израиле.

в 1947 году 14:25, Сиэттл, штат Вашингтон, США. Самолет Douglas C-54A компании Alaska Airlines, выполняющий рейс из Анкориджа (Аляска) в Сиэттл (Вашингтон) делает попытку посадки на летном поле Боинга, но посадка прерывается аз-за низкого потолка и плохой видимости. При второй попытке посадки самолет садится в 2700 фт. позади начала полосы, проезжает по ней, выходит за ее пределы, задевает автомобиль, падает в кювет и загорается. Из 28 человек на борту погибают 8. Катастрофа была вызвана приземлением далеко от начала мокрой полосы на скорости, слишком высокой, чтобы можно было произвести торможение на полосе.

|

|

30 ноября. События... |

в 1223 году Датчанами заложен город Нарва.

в 1433 году Андрей Прокоп Лысый, он же Великий, вождь гуситов, со своим помощником П. Малым разбил умеренных гуситов

в 1475 году Карл Смелый, герцог Бургундии, осадил город Нанси в Лотарингии.

в 1495 году русские войска предприняли генеральный штурм Выборга и захватили часть города, но были отбиты.

в 1619 году Американскими поселенцами Вирджинии впервые празднуется День благодарения.

в 1654 году в ходе русско-польской войны 1654— 1667 гг. русские войска под началом воеводы В.П.Шереметева взяли польскую крепость Витебск.

в 1698 году Петр I учредил первый российский орден - Андрея Первозванного (Андреевский орден). Орден святого Андрея Первозванного был учрежден Петром I 30 ноября 1698 года и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изображением которого был Святой Андрей, распятый, по преданию, на кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди, на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Эту высшую награду получали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр Первый стал шестым кавалером ордена за взятие в устье Невы шведских военных кораблей. За два века орден получили немногим более тысячи человек. 1 июля 1998 года вышел Указ президента Российской Федерации, восстанавливающий орден Андрея Первозванного. Документом определено, что «орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации». Им «награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первыми кавалерами восстановленного ордена стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ряду обладателей награды - патриарх Московский Алексий II, академик Валерий Шумаков, председатель Союза женщин Дагестана Фазу Алиева, поэт Рамсул Гамзатов, певицы Людмила Зыкина, Ирина Архипова, академик Борис Петровский и др.Читать далее...

в 1433 году Андрей Прокоп Лысый, он же Великий, вождь гуситов, со своим помощником П. Малым разбил умеренных гуситов

в 1475 году Карл Смелый, герцог Бургундии, осадил город Нанси в Лотарингии.

в 1495 году русские войска предприняли генеральный штурм Выборга и захватили часть города, но были отбиты.

в 1619 году Американскими поселенцами Вирджинии впервые празднуется День благодарения.

в 1654 году в ходе русско-польской войны 1654— 1667 гг. русские войска под началом воеводы В.П.Шереметева взяли польскую крепость Витебск.

в 1698 году Петр I учредил первый российский орден - Андрея Первозванного (Андреевский орден). Орден святого Андрея Первозванного был учрежден Петром I 30 ноября 1698 года и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изображением которого был Святой Андрей, распятый, по преданию, на кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди, на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Эту высшую награду получали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр Первый стал шестым кавалером ордена за взятие в устье Невы шведских военных кораблей. За два века орден получили немногим более тысячи человек. 1 июля 1998 года вышел Указ президента Российской Федерации, восстанавливающий орден Андрея Первозванного. Документом определено, что «орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации». Им «награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первыми кавалерами восстановленного ордена стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ряду обладателей награды - патриарх Московский Алексий II, академик Валерий Шумаков, председатель Союза женщин Дагестана Фазу Алиева, поэт Рамсул Гамзатов, певицы Людмила Зыкина, Ирина Архипова, академик Борис Петровский и др.

|

|

Ностальгическое |

Фотографии Александра Сенникова

"Блины с вареньем"

Какие гены времени родные...

Мы носим в памяти своей,

Деталями особыми живые,

От них становится теплей...

Глаза встречают их слезою

И запах прошлого в тепле

Наполнит светом то былое,

Что было дорого тебе....

"Блины с вареньем"

Какие гены времени родные...

Мы носим в памяти своей,

Деталями особыми живые,

От них становится теплей...

Глаза встречают их слезою

И запах прошлого в тепле

Наполнит светом то былое,

Что было дорого тебе....

|

|

29 ноября родились... |

1951

Николай Алексеевич Тестоедов

генеральный директор - генеральный конструктор ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф.Решетнева". Окончил Ленинградский механический институт (1974). Кандидат технических наук (1991). С 1974г. работал во ФГУП «НПО прикладной механики имени академика М.Ф.Решетнева» (г. Железногорск) - инженер, начальник сектора, начальник отдела, начальник комплекса. Основные направления деятельности – методы испытания механических систем в условиях невесомости, экспериментальная отработка механизмов космических аппаратов длительного ресурса эксплуатации, стендов и оборудования для механических испытаний, развертывание спутниковых антенн и солнечных батарей, термовакуумные испытания, космическое материаловедение. Внес значительный вклад в создание уникальной испытательной базы НПО ПМ. Принимал личное участие в разработке и испытаниях космических аппаратов «Молния-3», «Радуга», «Горизонт», «Экран», «Экран-М», «Луч», «Экспресс», «ГЕО-ИК», «Глонасс». С 1998г. – директор ОАО «НПО ПМ - Развитие». Организовал разработку и производство наземных антенных систем с техническими характеристиками, соответствующими мировым стандартам. Преподает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М.Ф.Решетнева на кафедре «Космические аппараты». Автор более 30 научных трудов, в том числе 4-х изобретений. Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002) за разработку крупногабаритных бортовых и наземных антенн систем спутниковой связи и создание технологий их производства, медаль «За доблестный труд», 4 медали Федерации Космонавтики СССР и Российской Федерации. С 23 июня 2006 года Приказом руководителя Федерального космического агентства назначен И.о. генерального директора - генерального конструктора ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф.Решетнева". А сентября 2006 генеральный директор-генеральный конструктор ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф.Решетнева"

|

|

29 ноября родились... |

1922

Лев Платонович Захаров

командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, старший лейтенант. Родился в Москве в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил десять классов московской средней школы № 240 и Подольский аэроклуб. В 1940 году призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов, в 1943 году — Краснодарское военное авиационное училище лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с января 1944 года. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка старший лейтенант Л.П. 3ахаров участвовал в прорыве блокады Ленинграда. К марту 1945 года совершил 131 боевой вылет на штурмовку оборонительных сооружений, артиллерийских позиций, скоплений войск и техники немецко-фашистских войск, нанеся противнику значительный урон. 3 апреля 1945 года старший лейтенант Лев Платонович Захаров погиб при выполнении боевого задания в Восточной Пруссии. Похоронен на воинском кладбище в посёлке Нивенское Багратионовского района Калининградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Льву Платоновичу Захарову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Имя Героя носит Нивенская средняя школа. Ему посвящён один из стендов Музея Героев Советского Союза в московской школе № 199 Гагаринского района.

|

|

29 ноября родились... |

1909

Анатолий Иванович Алексеев

исполняющий обязанности заместителя командира 50-го гвардейского стрелкового полка (15-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии капитан. Родился в городе Сулине (с 1926 года – Красный Сулин) в Ростовской области в семье рабочего металлургического завода. Русский. Окончил в среднюю школу №1. Работал управделами райкома комсомола, заведующим библиотекой клуба железнодорожников, управделами райкома партии. Заочно окончил в 1931 году первый курс института журналистики. В 1931-1933 годах проходил срочную службу в Красной Армии, в пограничном районе Белоруссии. После демобилизации вернулся домой. Работал заместителем редактора газеты «Металлист». Регулярно призывался на военные сборы, в 1940 году окончил курсы младших лейтенантов запаса. В марте 1941 года вновь призван в армию, окончил курсы усовершенствования командного состава. В действующей армии с сентября 1941 года. Принимал участие в боях за Сталинград, Кривой Рог, форсировал Днестр. К весне 1944 года гвардии капитан Алексеев исполнял обязанности заместителя командира 50-го гвардейского стрелкового полка. 4 апреля 1944 года гвардии капитан Алексеев во главе группы разведчиков переправился через реку Днестр в районе Тирасполя. Определил удобное место для переправы и сообщил об этом на другой берег. Вел успешный бой по удержанию плацдарма. Уничтожив гранатами расчет, повернул пулемет в сторону врага и в течение двух часов отражал наседающего врага, уничтожив 27 гитлеровцев. В ходе боев на плацдарме неоднократно ходил в тыл врага с разведчиками. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Алексееву Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5261). С 1946 года гвардии майор Алексеев в запасе. Вернулся на родину. Жил в городе Красный Сулин. Вел журналистскую работу, работал в редакциях газет «Металлист», «Красносулинская правда», «Стахановец стройки». В 1950 году в Сталинграде, а 1951 году в Ростове была издана его книга «Записки разведчика». В честь 200-летия со дня основания города Красный Сулин в 1997 году Алексееву А.И, было присвоено звание «Почетный гражданин города Красный Сулин». Умер 27 декабря 1997 года. Похоронен на кладбище города Красный Сулин. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Александра Невского, медалями, в том числе «За отвагу».

|

|

29 ноября родились... |

1859

Константин Васильевич Изенберг

русский скульптор. Родился в Санкт-Петербурге, в семье доктора медицины. Первоначальное художественное образование получил в Училище технического рисования барона Штиглица. Затем окончил Академию художеств по классу ваяния И.А.Лаверецкого. Помимо скульптуры, увлекался акварелью, состоял в обществе русских аквалеристов, которое возглавлял известный художник А.Н.Бенуа. Художественное наследие Изенберга не столь велико, но, несомненно, интересно. Одна из самых ранних его композиций - дипломная работа «Голова Иоанна Крестителя», привлекающая реализмом, глубиной пластического решения образа. Среди других произведений скульптора - мраморный бюст А.В.Суворова для кают-компании броненосца «А.В.Суворов» (погиб вместе с кораблём, копия сохранилась в музее Суворова); статуя воина, князя Черногорского, которая находится в городе Цетине в Югославии. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится макет одного из моментов ляоянского сражения. Среди других работ мастера привлекают внимание иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина. В последние годы жизни скульптор трудился над проектом памятника флотоводцу С.О.Макарову. В 1911 году по проекту скульптора был открыт памятник миноносцу "Стерегущему". Многие произведения мастера, к сожалению, не сохранились. Среди них памятник Петру l перед Гостиным двором, памятник воспитанникам Военной Академии, погибшим при исполнении служебного долга, мраморный бюст Суворова для кают-компании броненосца "Князь Суворов", погибшего в Цусимском бою (копия бюста находится в музее Суворова). Умер скульптор 1 августа 1911 года.

|

|

29 ноября родились... |

1627

Джон Рей (John Ray)

английский биолог. Родился в Блэк-Нотли (графство Эссекс). В 1648 окончил Тринити-колледж Кембриджского университета. В 1660 опубликовал труд «Флора Кембриджа» (Flora of Cambridge) – систематический каталог растений региона. Под влиянием Ф.Уиллоби заинтересовался зоологией. В 1660 Рей был возведен в духовный сан. В 1662 отказался от должности в университете; давал частные уроки, жил у друзей. Совершил поездки по Англии, Уэльсу, южной части Шотландии, а в 1663–1666 – по Европе с целью изучения её флоры и фауны. В 1667 стал членом Лондонского королевского общества и приступил к реализации своего плана систематизации природных явлений. В 1682 предложил систему классификации растений. В трёхтомном труде «История растений» (Historia generalis plantarum, 1686–1704) Рей описал и классифицировал 18 600 видов, основываясь на внешних признаках – форме и строении цветка, листьев, корней, плодов. Ввёл понятие однодольных и двудольных растений. В 1693 в книге «Систематический обзор происхождения четвероногих и змей» (Synopsis methodica animalium quadrupedum et serpentini generis) предложил свою классификацию животных. Большое влияние на современников оказал труд Рея «Мудрость Бога, проявившаяся в Его творениях» (The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation, 1691), в котором приводились свидетельства существования божьего промысла в мире природы. Эта работа неоднократно переиздавалась, а изложенные в ней факты считались весомыми аргументами в пользу существования Творца. Кроме того, в ней впервые ботаника была представлена не просто как некая система классификации, но и как наука о происхождении, эволюции и особенностях растений. В последние годы жизни Рей занимался изучением насекомых, главным образом бабочек, оставив описание около 250 видов. Умер в Блэк-Нотли 17 января 1705 года.

|

|

29 ноября. События... |

в 1946 году Бельгия становится членом ЮНЕСКО.

в 1947 году Создано Бюро судебно-медицинской экспертизы Карело-Финской ССР (ныне - Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Карелия).

в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181 (II) о разделе Палестины. В связи с этим и во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1977 года № 32/40B ежегодно 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Этот день отмечается в Центральных учреждениях, отделениях Организации Объединенных Наций в Женеве и Вене и других местах. В этот день проводятся торжественные заседания, на которых с речью выступают высокопоставленные сотрудники Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций, а также представители международной системы НПО по вопросу о Палестине. Программа мероприятий в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций обычно включает палестинскую выставку, просмотр кинофильмов и другие мероприятия. В других местах аналогичные мероприятия организуются правительственными органами и НПО в сотрудничестве с информационными центрами Организации Объединенных Наций по всему миру.

в 1949 году Даллас, Техас, США. Самолет Douglas DC-6 компании American Airlines теряет скорость во время взлета и разбивается. Из 55 человек на борту погибают 28. Неверное пилотирование при отказе одного из двигателей.

Читать далее...

в 1947 году Создано Бюро судебно-медицинской экспертизы Карело-Финской ССР (ныне - Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Карелия).

в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181 (II) о разделе Палестины. В связи с этим и во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1977 года № 32/40B ежегодно 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Этот день отмечается в Центральных учреждениях, отделениях Организации Объединенных Наций в Женеве и Вене и других местах. В этот день проводятся торжественные заседания, на которых с речью выступают высокопоставленные сотрудники Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций, а также представители международной системы НПО по вопросу о Палестине. Программа мероприятий в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций обычно включает палестинскую выставку, просмотр кинофильмов и другие мероприятия. В других местах аналогичные мероприятия организуются правительственными органами и НПО в сотрудничестве с информационными центрами Организации Объединенных Наций по всему миру.

в 1949 году Даллас, Техас, США. Самолет Douglas DC-6 компании American Airlines теряет скорость во время взлета и разбивается. Из 55 человек на борту погибают 28. Неверное пилотирование при отказе одного из двигателей.

|

|

29 ноября. События... |

в 1314 году Умер Филипп IV Красивый (родился в 1268), французский король с 1285 года. В его правление было отмечено Авиньонским пленением пап, созывом первых Генеральных штатов и разгромом и упразднением ордена тамплиеров.

в 1330 году Четвертован фактический правитель Англии Р.Мортимер.

в 1394 году Видный корейский военачальник Ли Сон Ге, свергнувший почти 500-летнюю династию Корё (отсюда европейское название государства Корея) и положивший начало правившей по 1910 год династии Ли, в рамках взятого курса на ускоренную модернизацию перенес столицу из старинного Кэгёна (ныне Кэсон) в городок Сеул. При этом королевству, по правившей ранее династии также именовавшемуся Корё, было возвращено древнейшее название Чосон, что в переводе означает «Страна утренней свежести».

|

|

Лапушкины стихи |

Всего-то и дел: один разнесчастный винтик.

И цепь разомкнется, научишься быть счастливой.

Как тысячи барби и тысячи тысяч синди...

Поскольку есть норма – а ты, как зверёк, пуглива.

А ты, будто кошка, царапаешь в страхе руку,

Которой он хочет всего лишь тебя погладить –

И вот разбежались, не глядя в глаза друг другу,

Нырнув кто в постель, кто в приёмный покой тетради...

Всего-то и дел – зачеркнуть всё былое махом,

Привычный оскал в ожидании новой боли

Сменить на улыбку – ведь нету причин для страха...

И вынуть проклятый винтик из лобной доли.

Ты станешь счастливой – как тот дурачок Макмёрфи.

Повяжешь слюнявчик, послушно глотнешь микстуры...

Где нынче достанешь любви ежедневный морфий

Для каждой больной этим миром несчастной дуры?

Лапушкины стихи

И цепь разомкнется, научишься быть счастливой.

Как тысячи барби и тысячи тысяч синди...

Поскольку есть норма – а ты, как зверёк, пуглива.

А ты, будто кошка, царапаешь в страхе руку,

Которой он хочет всего лишь тебя погладить –

И вот разбежались, не глядя в глаза друг другу,

Нырнув кто в постель, кто в приёмный покой тетради...

Всего-то и дел – зачеркнуть всё былое махом,

Привычный оскал в ожидании новой боли

Сменить на улыбку – ведь нету причин для страха...

И вынуть проклятый винтик из лобной доли.

Ты станешь счастливой – как тот дурачок Макмёрфи.

Повяжешь слюнявчик, послушно глотнешь микстуры...

Где нынче достанешь любви ежедневный морфий

Для каждой больной этим миром несчастной дуры?

Лапушкины стихи

|

|

28 ноября родились... |

1927

Юрий Михайлович Полукаров

известный ученый в области физической химии и электрохимии, автор более 300 печатных работ и изобретений, в том числе, после 1997 года им опубликовано около 40 обзоров и статей в рецензируемых отечественных и зарубежных научных изданиях. В настоящее время ведет исследования в области физико-химии моно- и полислойных металлических композиций, электрохимии нанокластерных систем, металлических стекол, гальванического формирования сплавов и композиционных материалов. В современных работах были предложены механизмы электрохимического формирования аморфных и нанокластерных систем, основанные на явлениях электрохимической адсорбции и электрокатализа. Им, совместно с сотрудниками, в настоящее время разработан принципиально новый метод электрохимического получения покрытий из хрома и его сплавов, позволяющий заменить экологически опасные электролиты хромирования на безопасные растворы трехвалентного хрома. На разработку технологии оформляется патент совместно с ГНЦ РФ ВНИИ авиационных материалов (ВИАМ). Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии доказана возможность электрохимического получения покрытий из аморфного карбида хрома Cr23C6, обладающих высокой коррозионной стойкостью. Разработаны методы электрохимического получения наноструктурированных сплавов хрома с металлами группы железа, обладающих ферромагнитными и суперпарамагнитными свойствами. Получены мультислойные композиции ферромагнитных металлов с прослойками карбида хрома. Изучаются их физические свойства. Ю.М.Полукаров ведет большую научно-организационную и педагогическую работу. С 1986 года по настоящее время Ю.М.Полукаров - профессор кафедры технологии электрохимических производств Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева;за последние 5 лет его учениками защищены докторская, кандидатская диссертации, многие его ученики работают в разных городах страны и за рубежом. Ю.М.Полукаров - член редколлегий журналов «Защита металлов», «Успехи химии», «Электрохимия», «Гальванотехника и обработка поверхности» и ряда других журналов, входит в состав Научного совета по электрохимии при Отделении химии и наук о материалах Российской Академии Наук, является председателем диссертационного совета Института физической химии Российской Академии Наук, членом Международного электрохимического общества. В течение многих лет ведет межинститутский научный (ежемесячный) семинар «Наночастицы и самоорганизация». В 2001 году Ю.М.Полукаров избран председателем Московского химического общества имени Д.И.Менделеева. С 1988 по 2002 год Ю.М.Полукаров - директор Института физической химии Российской Академии Наук. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976 год), Почета (1997 год) и медалями ( в том числе, «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг».).Член редакционной коллегии журнала «Гальванотехника и обработка поверхности» (с 1992 г.). Специалист-консультант в следующих областях: физико-химии моно- и полислойных металлических композиций; электрохимии нанокластерных систем, металлических стекол; гальванического формирования сплавов и композиционных материалов, аморфных и нанокластерных систем.

|

|

28 ноября родились... |

1917

Михаил Петрович Нагорный

помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в городе Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии старший сержант. Родился в селе Фирсовка ныне Нововоронцовского района Херсонской области Украины в крестьянской семье. Украинец. Окончил 6 классов, работал трактористом в колхозе. В Красной Армии с 1941 года. В действующей армии с ноября 1941 года. Помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, Центральный фронт) комсомолец гвардии старший сержант Михаил Нагорный, заменив выбывшего из строя командира взвода, преодолел 28 сентября 1943 года реку Днепр у деревни Нивки Брагинского района Гомельской области Белоруссии. Взвод захватил небольшой плацдарм, отразил две атаки противника. В бою за деревню Нивки взвод под командованием гвардии старшего сержанта Нагорного М.П. был окружён, но, несмотря на это, успешно отразил несколько контратак. Затем занял круговую оборону, окопался, и в течение часа отражал яростные атаки противника. В рукопашной схватке гитлеровцы потеряли до трёх десятков солдат и бежали. Командир отважных бойцов-гвардейцев Михаил Нагорный вывел взвод из окружения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Нагорному Михаилу Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3252). После войны М.П.Нагорный демобилизован. Жил и работал в родном селе, затем в областном центре Запорожской области Украины – городе Запорожье, где и скончался 22 ноября 1972 года. Награждён орденом Ленина, орденом Славы 3-й степени, медалями. Имя Героя носит улица в селе Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области. Имя М.П.Нагорного высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии (город Уфа, улица Левитана, 27).

|

|

28 ноября родились... |

1906

Дмитрий Сергеевич Лихачёв

крупнейший российский советский историк и литературовед, общественный деятель, академик Академии Наук СССР. Родился в Санкт-Петербурге в семье инженера Сергея Михайловича Лихачёва и Веры Семеновны Коняевой. В 1914-1916 годах учился в гимназии Императорского Человеколюбивого общества, в 1916-1920 годах – в реальном училище К.И.Мая. Учился на факультете общественных наук Ленинградского государственного университета. В феврале 1928 года был арестован за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук», где незадолго до ареста сделал доклад о старой русской орфографии, «попранной и искаженной врагом Церкви Христовой и народа российского»; осужден на 5 лет за контрреволюционную деятельность. В 1928-1931 годах политзаключенный Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). В 1930 году была опубликована первая научная работа – «Картежные игры уголовников» – в журнале «Соловецкие острова». В ноябре 1931 года переведен из Соловецкого лагеря в Бел-Балтлаг, работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В августе 1932 года освобожден из заключения досрочно и без ограничений как ударник. Вернулся в Ленинград. В 1932-1933 годах литературный редактор Соцэкгиза, в 1933-1934 годах – корректор по иностранным языкам в типографии «Коминтерн». В 1934-1938 годах ученый корректор, литературный редактор, редактор Отдела общественных наук Ленинградского отделения Издательства Академии Наук СССР. 27 июля 1936 года, по ходатайству президента Академии Наук СССР А.П.Карпинского, постановлением Президиума ЦИК СССР с Лихачёва была снята судимость. С 1938 года младший, с 1941 года – старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР (ИРЛИ Академии Наук СССР). В 1941 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Новгородские летописные своды XII века». В 1942 году была издана первая книга Лихачёва – «Оборона древнерусских городов», написанная совместно с М.А.Тихановой. После этого вышли следующие книги: «Национальное самопознание Древней Руси», «Новгород Великий» (обе – 1945), «Культура Руси эпохи образования Русского национального государства. (Конец XIV – начало XVI века)» (1946). В 1946-1953 годах преподаватель (доцент, с 1951 – профессор) Ленинградского государственного университета (ЛГУ). На историческом факультете ЛГУ читал специальные курсы «История русского летописания», «Палеография», «История культуры Древней Руси» и другие. В 1947 году защитил диссертацию на степень доктора филологических наук по теме «Очерки по истории литературных форм летописания XI-XVI веков». В том же году была издана книга «Русские летописи и их литературно-историческое значение». В 1948 году избран членом Ученого совета ИРЛИ Академии Наук СССР. В 1950 году в серии «Литературные памятники» были изданы «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет» с переводом и комментариями Лихачёва. В 1951 году была опубликована статья Лихачёва «Литература XI-XIII веков» в коллективном труде «История культуры Древней Руси» (Том 2. Домонгольский период), получившем Государственную премию СССР. С 1952 года член, в 1971-1991 – председатель редколлегии серии Академии Наук СССР «Литературные памятники». В 1953 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР (с 1991 – Российской Академии Наук). С 1954 года заведующий сектором, с 1986 года – отделом древнерусской литературы ИРЛИ Академии Наук СССР. С 1955 года член бюро Отделения литературы и языка Академии Наук СССР. С 1956 года член Союза писателей СССР и член Археологической комиссии (с 1974 – член бюро) Академии Наук СССР. В 1958 году командирован в Болгарию для работы в рукописных хранилищах (первая поездка за рубеж). В 1960 и 1961 годах участвовал в I и II Международной конференции по поэтике в Польше. В 1960-1966 годах заместитель председателя Ленинградского отделения Общества советско-болгарской дружбы. С 1960 года член Ученого совета Государственного Русского музея, с 1961 года – член редколлегии журнала «Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка». В 1962 году были изданы книги Лихачёва «Текстология: На материале русской литературы Х-XVII веков» и «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV – начало XV века)». В 1963 году командирован в Австрию, в 1964 году – в Венгрию, в 1965 году – в Польшу для чтения лекций. В 1965-1966 годах член Организационного комитета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в 1965-1975 годах – член Комиссии по охране памятников культуры при Союзе художников РСФСР. В 1966 году вновь был командирован в Болгарию для научной работы. В 1967 году была издана очередная книга Лихачёва – «Поэтика древнерусской литературы», удостоенная Государственной премии СССР (1969). В 1967-1986 годах член Ученого совета Ленинградского отделения Института истории СССР Академии Наук СССР. В 1970 году был избран действительным членом (академиком) Академии Наук СССР. В 1975 году награжден золотой медалью ВДНХ за монографию «Развитие русской литературы X-XVII веков». В том же году выступил против исключения А.Д.Сахарова из Академии Наук СССР. В 1978-1989 годах инициатор, редактор и автор вступительных статей к монументальной серии «Памятники литературы Древней Руси» (12 томом), выходящей в издательстве «Художественная литература» (издание удостоено Государственной премии Российской Федерации, 1993). В 1981-1998 годах член Редакционного совета альманаха Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества». В 1983 году награжден дипломом почета ВДНХ за создание пособия для учителей «Слово о полку Игореве». С 1983 года председатель Пушкинской комиссии Академии Наук СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1986 года за большие заслуги в развитии науки и культуры, подготовке научных кадров и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения академику Лихачёву Дмитрию Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1986-1991 годах председатель правления Советского, в 1991-1993 годах – Российского фонда культуры. В 1987 году читал лекции во Франции, Великобритании и Италии. В том же году изданы «Избранные работы» Лихачёва в трех томах. В 1988 году участвовал в работе международной встречи «Международный фонд за выживание и развитие человечества». В 1989 году вместе с другими деятелями культуры выступил за возвращение Русской православной Церкви Соловецкого и Валаамского монастырей. В том же году участвовал в совещании министров культуры европейских стран во Франции. В 1990 году избран членом Международной редколлегии, созданной для издания «Полного собрания сочинений А.С.Пушкина» на английском языке. С 1994 года председатель Государственной юбилейной Пушкинской комиссии (по празднованию 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина в 1999 году). В 1995 году по инициативе Лихачёва и при поддержке Института русской литературы Российской Академии Наук была создана Международная неправительственная организация «Фонд 200-летия А.С.Пушкина». В 1995 году Лихачёв издал книгу «Воспоминания». Известный ученый, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы (главным образом древнерусской) и русской культуры Лихачёв – автор сотен работ (в том числе десятков книг) по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, сербо-хорватский, чешский, французский, испанский, японский, китайский и немецкий языки. Автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Избирался депутатом Ленинградского городского Совета (1961-1962, 1987-1989), народным депутатом СССР от Советского фонда культуры (1989-1991). Жил в Санкт-Петербурге. Скончался 30 сентября 1999 года. Похоронен на кладбище в Комарово под Санкт-Петербургом. Награждён советскими орденом Ленина (27 ноября 1986), орденом Трудового Красного Знамени (26 ноября 1966), российскими орденом Святого апостола Андрея Первозванного (1998, № 1), орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1996), медалями, в том числе Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова Российской Академии Наук (1993), а также орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Государственной премии СССР (1952, 1969) и Российской Федерации (1993; 1999, посмертно), премии Президента Российской Федерации (1997), премии Президиума Академии Наук СССР (1954), Царскосельской художественной премии (1997), Международной премии имени братьев Кирилла и Мефодия (1979, Болгария), премии имени В.Г.Белинского Академии Наук СССР (1985), премии А.П.Карпинского (1991, Германия). Академик, почетный член и почетный доктор многих отечественный и иностранных академий и университетов. Первый Почетный гражданин Санкт-Петербурга (1993). Почетный гражданин итальянских городов Милан (1992) и Ареццо (1992). В 1984 году имя Лихачёва присвоено малой планете № 2877, открытой советскими астрономами.

В 2006 году, в честь 100-летия со дня рождения Лихачева, в Санкт-Петербурге его именем была названа площадь. В ноябре 2008 года состоялось открытие памятного знака «Площадь академика Лихачева», созданного по инициативе Фонда имени Д.С.Лихачёва при поддержке Фонда «Константиновский» (архитектор В.Бухаев, скульптор И.Корнеев).

|

|

28 ноября родились... |

1880

Александр Александрович Блок