-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122221

Комментариев: 6815

Написано: 130715

Записей: 122221

Комментариев: 6815

Написано: 130715

21 ноября родились... |

1933

Генри Уоррен Xаpдсфилд (Henry Warren Hadsfield, Jr.)

американский астронавт. В 1954 г. получил степень бакалавра по физике в Олборнском университете и окончил аспирантуру по физике в университете Дьюка и по астронавтике Технологическом институте ВВС. Получил также степень инженера-исследователя в университете Теннеси. Служил в ВВС с 1951 г., имеет свыше 7300 часов налета. С 1969 г. в отряде космонавтов NASA по проекту Apollo 16. Первый полет в космос совершил 27 августа 1982 г. по программе STS-4 продолжительностью свыше 7-ми дней. Второй полет совершил в 30 августа 1984 г. в проекте STS-41-D продолжительностью около 6-и дней. Третий полет совершил в 30 октября 1985 г. в проекте STS-61-A продолжительностью свыше 7-и дней. В дальнейшем работал на руководящих должностях различных учреждениях космической отрасли.

|

|

21 ноября родились... |

1921

Михаил Терентьевич Карпухин

заместитель командира разведывательной эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка 9-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта, капитан. Родился в селе Лялино Захаровского района Рязанской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1949 года. Окончил среднюю школу. В 1939 году призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил Вольское военное авиационно-техническое училище, в 1943 году — Ворошиловградскую военно-авиационную школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны в июне — сентябре 1941 года и с августа 1943 года. К маю 1944 года заместитель командира разведывательной эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка капитан М.Т.Карпухин совершил 120 боевых вылетов на штурмовку и воздушную разведку войск противника, уничтожил значительное количество вражеской техники и живой силы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6915). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. В 1953 году окончил Военно-воздушную академию. С 1969 года полковник М.Т.Карпухин — в запасе. Жил в Днепропетровске. Скончался 2 декабря 1979 года.

Похоронен в Днепропетровске на Аллее Героев Запорожского кладбища. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

|

|

21 ноября родились... |

1914

Михаил Васильевич Зимянин

советский государственный и партийный деятель; главный редактор главного печатного органа Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза газеты «Правда», член ЦК КПСС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Союза Советских Социалистических Республик. Родидся в городе Витебске, ныне областном центре одноимённой области Белоруссии, в семье рабочего-железнодорожника. Белорус. В 1936-1938 годах на действительной военной службе в Красной Армии. После окончания полковой школы Михаила Зимянина назначили редактором газеты войсковой части. Выпуском её он занимался до окончания срочной службы. В 1939 году Михаил Зимянин окончил Могилёвский педагогический институт. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. С 1939 года на комсомольской работе. В 1940-1946 годах - первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов М.В.Зимянин участник партизанского движения в Белоруссии. Начало войны застало его в Белостоке. С частями 3-й, 4-й и 10-й армий Западного и Центрального фронтов, прикрывавших Белоруссию, он прошел тяжёлый путь, с боями отступая к Барановичам и Минску. Уже в конце июня 1941 года он в числе других белорусских руководителей приступил к созданию в тылу гитлеровских войск подполья, к формированию из местного населения партизанских отрядов, которые усиливались выходящими из окружения солдатами и командирами. В начале октября 1941 года первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К.Пономаренко с первым секретарём ЦК ЛКСМ Белоруссии М.В.Зимяниным были направлены на Брянский фронт, где в течение двух недель пытались обеспечить организованный отход советских войск, едва не истребленных танками Гудериана. После Брянского фронта член Военного совета 3-й Ударной армии Пономаренко П.К. командировал старшего батальонного комиссара Михаила Зимянина в район Ржева и Великих Лук, где шли долгие кровопролитные сражения, «для выполнения специального задания по сбору данных о противнике и по вопросам связи с партизанскими отрядами». Здесь, в болотах и лесах, создавались так называемые окна, через которые налаживалась связь с белорусскими партизанами, осуществлялась переброска боеприпасов, другого военного снаряжения, продуктов питания, медикаментов. Рассказывая о совместной работе в Минско-Полесской партизанской зоне, К.Т.Мазуров утверждал, что работа М.В.Зимянина «принесла большую пользу» не только ему, но также партийным и партизанским руководителям. Только за пять первых месяцев 1943 года руководитель белорусских комсомольцев, ближайший сотрудник начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования, 1-го секретаря ЦК КП(б) Белоруссии, генерал-лейтенанта П.К.Пономаренко Михаил Зимянин побывал в отрядах Минской, Полесской, Гомельской, Пинской областей. «Человек подвижный, необычайно энергичный, целеустремленный, он всех заражал своим энтузиазмом, – рассказывал генерал КГБ СССР, а в годы Великой Отечественной войны геройский партизан, Э.Б.Нордман. - Его обаяние, широкий политический кругозор, талант организатора, смелость и выдержка в сложной обстановке снискали ему уважение среди партизан». После войны, в 1946 году М.В.Зимянин - второй секретарь Гомельского обкома партии. В 1946-1947 годах министр просвещения Белорусской ССР. В 1947-1953 годах - секретарь, второй секретарь ЦК КП Белоруссии. С 12 июня по 25 июня 1953 года Михаил Зимянин - первый секретарь ЦК КП Белоруссии. Всего неполные две недели… Если обратиться к истории, то 12 июня 1953 года Президиум ЦК КПСС по докладной записке Л.П. Берия принял постановление «Вопросы Белорусской ССР», по которому Н.С.Патоличев освобождался от обязанностей первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии и отзывался в распоряжение ЦК КПСС. На его место был рекомендован М.В.Зимянин. Однако во время проведения в Минске 25-27 июня 1953 года Пленума ЦК КП Белоруссии, в Москве был арестован Берия и Президиум ЦК КПСС отменил рекомендацию, в связи с чем Н.С.Патоличев вновь был избран первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии. С 1953 до января 1956 года Зимянин - заведующий IV Европейским отделом МИД СССР, являясь одновременно с 1954 года членом коллегии МИД СССР. С 21 января 1956 года по 3 января 1958 года - Чрезвычайный и полномочный посол СССР во Вьетнаме. Затем до 1960 года он заведующий Дальневосточным отделом МИД СССР и членом коллегии МИД СССР. С 20 февраля 1960 года по 8 апреля 1965 года - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Чехословакии, а затем до сентября 1965 года - заместитель министра иностранных дел СССР. С сентября 1965 года до марта 1976 года М.В.Замятин - главный редактор газеты «Правда», а с 1966 года одновременно председатель Правления Союза журналистов СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1974 года за выдающиеся достижения в руководстве партийной печатью и его главного печатного органа – редакцией газеты «Правда», а также в связи с 60-летием со дня рождения, Зимянину Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 5 марта 1976 года по 28 января 1987 года комсомольский, партийный руководитель, дипломат и журналист М.В. Зимянин – секретарь ЦК КПСС. С этой должности он в 1987 году вышел на пенсию. Избирался делегатом XIX-XXVII съездов КПСС партии: на XIX, XXIII- XXVII съездах – член ЦК КПСС, а на XX и XXII съездах КПСС - членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-3-го и 7-9-го созывов. Жил в городе-герое Москве. Скончался 1 мая 1995 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя другими орденами, медалями. Сочинения: Партия революционного действия : Доклад на Торжественном заседании в Москве, посвящённом 80-летию II съезда РСДРП, 29 июля 1983 года. – Минск: Беларусь, 1983; Под знаменем ленинизма: Избранные статьи и речи. - Москва: Политиздат, 1984.

|

|

21 ноября родились... |

1904

Коулмен Хоукинс, Коулмен «Хоук» Хоукинс (Coleman Hawkins, Coleman «Hawk» Hawkins)

американский джазовый музыкант, один из известнейших тенор-саксофонистов, создавший собственную исполнительскую школу и оказавший существенное влияние на таких мастеров, как Лестер Янг и Бен Уэбстер. К.Хоукинс родился в Сент-Джозефе (штат Миссури) в негритянской семье среднего достатка. Учиться музыке начал с 4-х лет, в 9 лет уже играл на саксофоне. Впервые стал выступать в 12 лет, на школьных праздниках. В 1918 году семья Хоукинсов переезжает в Чикаго. Окончив школу, Коулмен уезжает в Топеку (Канзас), где изучает музыку. В 1923 году, он уже как свободный музыкант приехал в Нью-Йорк и недолгое время выступал с Уилбуром Смитменом. Во время одного из выступлений его заметил Флетчер Хендерсон. В январе 1924 года, Хоукинс стал постоянным участником его оркестра. Играя у Хендерсона, он выработал свою индивидуальную манеру исполнения - сильный, плотный и немного грубоватый звук его саксофона можно услышать в композициях "Stampede", "St. Louis Shuffle", "Sugar Foot Stomp", "Dee Blues", "One Hour", записанных им в составе хендерсоновского оркестра. В 1934 году К.Хоукинс уезжает в Англию, где живёт до 1939 года, и играет в оркестре Джека Хилтона. В 1937 году они гастролируют в Париже, и здесь он записывает вместе с Бенни Картером, Джанго Рейнхардтом и Стефаном Граппелли знаменитые концерты Honeysuckle Rose и Crazy Rhythm. Оркестр Дж.Хистона в то время гастролировал также и в Германии — но К.Хоукинсу, как негру, въезд в эту страну был запрещён. С началом Второй мировой войны в 1939 году музыкант возвращается на родину и здесь записывает одно из своих известнейших произведений — Body and Soul. В 1941 К.Хоукинс играет в группе Каунта Бэйси, в середине 40-х — с Тедди Уилсоном и Роем Элдриджем. В это время музыкант начинает увлекаться бибопом. В 1944 году он приглашает к сотрудничеству Телониуса Монка, и они делают ряд музыкальных записей с Диззи Гиллеспи. Позднее к ним присоединяются Майлз Дэвис и Макс Роач. В конце 40-х годов К.Хоукинс участвует в организованном джаз-импресарио Норманом Гранцем колнцертном турне по Америке под названием Jazz at the Philarmonic. В 50-е годы Хоукинс неоднократно гастролирует по Европе. В 1956 году участвует в Ньюпортском джаз-фестивале. В 1957 выпускает альбом The Hawk flies high. В 1959 году в Лос Анжелесе записывается на студии фирмы Verve Records вместе с Беном Уэбстером, а затем и втроём с Оскаром Питерсоном. В 1961 году музыкант работает с Бенни Картером, делает римейк своей знаменитой парижской записи 1937 года. В 1962 году К.Хоукинс совершает гастрольное турне вместе с Дюком Эллингтоном. В течение многих лет К.Хоукинс страдал алкоголизмом и депрессиями. В 1966 году, во время концерта в Окленде, музыкант на сцене потерял сознание и попал в больницу. Поправившись, он совершает с Оскаром Питерсоном европейское турне. Скончался от воспаления лёгких в Нью-Йорке 19 мая 1969 года. Литература: Teddy Doering: Coleman Hawkins. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten. Oreos, Waakirchen 2001, ISBN 3-923657-61-7; John Chilton: The Song of the Hawk: The Life and Recordings of Coleman Hawkins. University of Michigan Press 1990.

|

|

21 ноября родились... |

1893

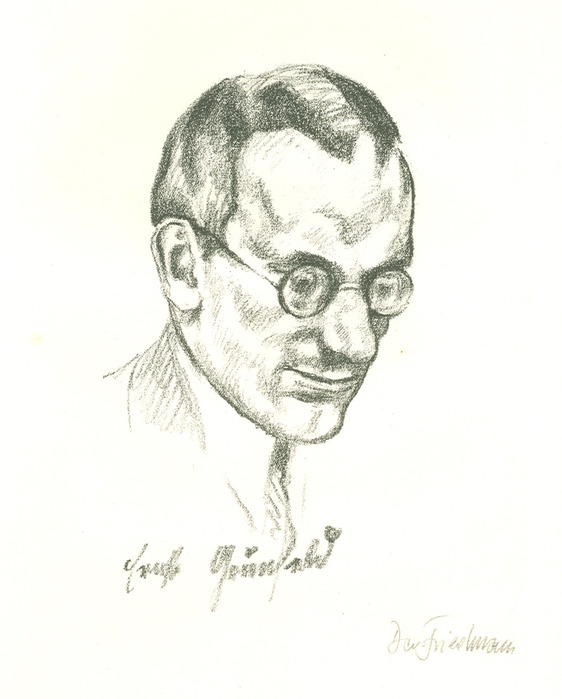

Эрнст Грюнфельд (Ernst Grunfeld)

австрийский шахматист и щахматный теоретик, Эрнст Грюнфельд. Международный гроссмейстер (1950). В начале 1920-х годов один из ведущих шахматистов мира. Автор защиты, носящей ныне его имя. Родился в Вене. В 1918 году дебютировал в международных соревнованиях, выступив на турнире в Кашау (ныне Кошице; 6-7-е место). Победитель 23-го конгресса Германского шахматного союза (Франкфурт-на-Майне, 1923). Возглавлял команду Австрии на 4 олимпиадах (1927, 1931 - 1935). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Вена (Требич-турниры; 1920, 1926, 1928 и 1932) - 1-2-е, 2-е, 1-2-е и 2-е место; Будапешт (1921 и 1926) - 2-е (за А. Алехиным) и 1-2-е; Пьештяни (1922) - 4-е; Теплице-Шанов (ныне Теплице; 1922) - 3-4-е (с С. Тартаковером); Маргит (1923) - 1-е (впереди Алехина и Е. Боголюбова); Карлови-Вари (1923) - 4-5-е (с Р. Рети); Острава (1923 и 1933) - 3-е и 1-е; Мерано (1924) - 1-е (наивысший успех в шахматной карьере); Берлин (1926 и 1928) - 3 - 5-е и 3-4-е; Скарборо (1930) - 6-е; Клостернойбург (1934) - 3-е; Амстердам (1936) - 4-6-е место. Призер ряда крупных соревнований: Баден-Баден (1925), Москва (1925), Карлови-Вари (1929). Но более всего он прославился как автор защиты, которая и поныне носит его имя.

Рассказывают, что идея защиты пришла в голову Эрнста Грюнфельда во время его матча с соотечественником Альбертом Беккером в 1922 году. В четвертой партии, намереваясь воздвигнуть староиндийские построения (после ходов 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кс3), Грюнфельд рассеянно продвинул пешку "d" на два поля вперед вместо одного. Гроссмейстер расстроился, но делать было нечего, и он продолжил игру. Как показало время, у "опечатки" Грюнфельда оказалось большое будущее. Грюнфельд, большой мастер в области дебютов, за всю свою турнирную практику только раз начал партию ходом e2-e4, - против Капабланки в Карлобадском турнире 1929 года. Когда его спросили, почему он обычно избегает этого хода, австриец гордо заявил: "Я никогда не делаю ошибок в дебюте". Умер в Вене 3 апреля 1962 года.

Рассказывают, что идея защиты пришла в голову Эрнста Грюнфельда во время его матча с соотечественником Альбертом Беккером в 1922 году. В четвертой партии, намереваясь воздвигнуть староиндийские построения (после ходов 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кс3), Грюнфельд рассеянно продвинул пешку "d" на два поля вперед вместо одного. Гроссмейстер расстроился, но делать было нечего, и он продолжил игру. Как показало время, у "опечатки" Грюнфельда оказалось большое будущее. Грюнфельд, большой мастер в области дебютов, за всю свою турнирную практику только раз начал партию ходом e2-e4, - против Капабланки в Карлобадском турнире 1929 года. Когда его спросили, почему он обычно избегает этого хода, австриец гордо заявил: "Я никогда не делаю ошибок в дебюте". Умер в Вене 3 апреля 1962 года.|

|

21 ноября родились... |

1645

Иоганн Лёнер (Johann Löhner)

Немецкий композитор и органист. Родился в Нюрнберге. Умер в Нюрнберге 2 апреля 1705 года.

1689

Гойон-Мантиньон Жак I

монакский правитель, князь Монако (1731-1733 г.). Умер 23 апреля 1751 года.

1692

Карло Инноченцо Фругони (Carlo Innocenzo Frugoni)

итальянский поэт. Как младший сын, был отдан, против его желания, в монашескую конгрегацию, но, по просьбе кардинала Бентивольо, освобожден папой от монашеских обетов, и учился большей частью при дворе Франческо Фарнезе, герцога Пармского. Фругони писал во всех родах: поэмы, драмы, сонеты, оды, сатиры, послания и т. п., но не всегда подвергал критике свои произведения, вследствие чего они далеко не все представляют интерес в наше время. Чрезмерное богатство эпитетов и метафор, чересчур напыщенный стих, аффектированность и расплывчатость — главные недостатки Фругони; но именно эти свойства Фругони особенно нравились современникам и доставили ему славу главы Аркадийской школы (ее 3-ей манеры) и массу подражателей, которые довели его недостатки до крайних пределов. Ф. считается главой пармской школы поэтов. Умер 20 декабря 1768 года. Избранные сочинения Фругони ("Opere Scelte") изданы в 1782 г.

1694

Вольтер (François-Mari Arouet de Voltaire; Франсуа-Мари Де Аруэ)

французский философ, романист, историк, драматург и поэт эпохи Просвещения, один из величайших французских писателей. Известен преимущественно под именем Вольтер. Родился в Париже, в семь лет потерял мать. Его отец, Франсуа Аруэ, был нотариусом. Сын провел шесть лет в иезуитском коллеже Людовика Великого в Париже. Когда он в 1711 вышел из коллежа, практически мыслящий отец устроил его в контору адвоката Аллена изучать законы. Однако юный Аруэ гораздо живее интересовался поэзией и драмами, вращаясь в кругу вольнодумцев-аристократов (т.н. «Общество Тампля»), объединившихся вокруг герцога Вандома, главы Ордена мальтийских рыцарей. После многочисленных житейских передряг юный Аруэ со свойственной ему порывистостью и безоглядностью принялся сочинять сатирические стихи, которые метили в герцога Орлеанского. Эта затея, естественно, закончилась заточением в Бастилии. Там ему предстояло провести одиннадцать месяцев, и говорят, что, желая скрасить долгие часы в тюремной камере, он положил начало будущей своей прославленной эпической поэме Генриада (Henriade). Его трагедия Эдип (Oedipe,1718) имела шумный успех на сцене «Комеди Франсез», и ее двадцатичетырехлетний автор был провозглашен достойным соперником Софокла, Корнеля и Расина. Автор без ложной скромности добавил к своей подписи аристократическое «де Вольтер». Под именем Вольтер он и достиг славы. В конце 1725 в театре Опера Вольтера оскорбил отпрыск одного из самых родовитых семейств Франции – шевалье де Роан-Шабо. Полный иронии ответ Вольтера, как можно догадаться, был скорее колким, чем тактичным. Два дня спустя последовала новая стычка в «Комеди Франсез». Вскоре Вольтера, обедавшего у герцога де Сюлли, вызвали на улицу, набросились на него и избили, причем шевалье давал указания, сидя в карете поблизости. Высокородные приятели Вольтера без колебаний приняли в этом конфликте сторону аристократа. Правительство решило избежать дальнейших осложнений и упрятало в Бастилию не шевалье, а Вольтера. Это случилось в середине апреля 1726. Примерно через две недели его выпустили, поставив условие, что он удалится из Парижа и будет жить в изгнании. Вольтер решил уехать в Англию, куда прибыл в мае и где оставался до конца 1728 или ранней весны 1729. Он с энтузиазмом изучал различные стороны английской жизни, литературы и общественной мысли. Его поразили живостью действия увиденные на сцене пьесы Шекспира. Вернувшись во Францию, Вольтер следующие двадцать лет большей частью жил со своей любовницей мадам дю Шатле, «божественной Эмилией», в ее замке Сире на востоке страны, у границы Лотарингии. Она усердно занималась науками, в особенности математикой. Отчасти под ее влиянием Вольтер стал интересоваться, помимо литературы, ньютоновой физикой. Годы в Сире стали решающим периодом в долгой карьере Вольтера как мыслителя и писателя.В 1745 он стал королевским историографом, был избран во Французскую Академию, в 1746 стал «кавалером, допускаемым в королевскую опочивальню». В сентябре 1749 мадам дю Шатле неожиданно скончалась. Несколько лет она, движимая чувством ревности, хотя, конечно, и благоразумием, отговаривала Вольтера принять приглашение Фридриха Великого и обосноваться при прусском дворе. Теперь более не было причин отклонять это предложение. В июле 1750 Вольтер прибыл в Потсдам. Поначалу его тесное общение с «королем-философом» внушало только энтузиазм. В Потсдаме не было во всех деталях продуманного ритуала и формальностей, типичных для французского двора, и не чувствовалось робости перед лицом нетривиальных идей – если они не выходили за пределы частного разговора. Но вскоре Вольтеру стала в тягость обязанность править французские писания короля в стихах и прозе. Фридрих был человеком резким и деспотичным; Вольтер был тщеславен, завидовал Мопертюи, поставленному во главе королевской Академии, и, невзирая на приказания монарха, добивался своих целей в обход установленных порядков. Столкновение с королем становилось неизбежным. В конце концов, Вольтер ощутил себя счастливым, когда ему удалось вырваться «из львиных когтей» (1753). Поскольку три года назад он, как считалось, сбежал в Германию, Париж был для него теперь закрыт. После долгих колебаний он обосновался в Женеве. Одно время зиму он проводил в соседней Лозанне, обладавшей собственным законодательством, потом купил средневековый замок Торне и еще один, более современный, – Ферне; они находились близко один от другого, по обе стороны французской границы. Около двадцати лет, с 1758 по 1778, Вольтер, по его словам, «царил» в своем маленьком королевстве. Он устроил там часовые мастерские, гончарное производство, производил опыты с выведением новых пород скота и лошадей, испытывал разные усовершенствования в земледелии, вел обширную переписку. В Ферне приезжали из самых разных краев. Но главным было его творчество, обличавшее войны и гонения, вступавшееся за несправедливо преследуемых – и все это с целью защитить религиозную и политическую свободу. Вольтер – один из основоположников Просвещения, он – провозвестник пенитенциарной реформы, осуществленной в годы Французской революции. В феврале 1778 Вольтера уговорили вернуться в Париж. Там, окруженный всеобщим поклонением, невзирая на открытое нерасположение Людовика XVI и испытывая прилив энергии, он увлекался одним начинанием за другим: присутствовал в «Комеди Франсез» на представлении своей последней трагедии Ирина (Irene), встречался с Б.Франклином, предложил Академии подготовить все статьи на «А» для нового издания ее Словаря. Смерть настигла его 30 мая 1778 года. Сочинения Вольтера составили в известном издании Молана пятьдесят томов почти по шестьсот страниц каждый, дополненные двумя большими томами Указателей. Восемнадцать томов этого издания занимает эпистолярное наследие – более десяти тысяч писем. Многочисленные трагедии Вольтера, хотя они в большой степени способствовали его славе в 18 в., ныне мало читаются и в современную эпоху почти не ставились на сцене. Среди них лучшими остаются Заира (Zare, 1732), Альзира (Alzire, 1736), Магомет (Mahomet, 1741) и Меропа (Mrope, 1743). Легкие стихи Вольтера на светские темы не утратили блеска, его стихотворные сатиры все так же способны уязвить, его философские поэмы демонстрируют редкую способность полностью выражать идеи автора, нигде не отступая от строгих требований поэтической формы. Среди последних наиболее важны Послание к Урании (Eptre Uranie, 1722) – одно из первых произведений, обличающих религиозную ортодоксию; Светский человек (Mondain, 1736), шутливое по тону, однако вполне серьезное по мысли обоснование преимуществ жизни в роскоши перед самоограничением и опрощением; Рассуждение о человеке (Discours sur l'Homme, 1738–1739); Поэма о естественном законе (Рome sur la Loi naturelle, 1756), где речь идет о «естественной» религии – тема в ту пору популярная, но опасная; знаменитая Поэма о гибели Лиссабона (Pome sur le Dsastre de Lisbonne, 1756) – о философской проблеме зла в мире и о страданиях жертв ужасного землетрясения в Лиссабоне 1 ноября 1755. Руководствуясь благоразумием и вняв советам друзей, Вольтер, однако, придал заключительным строкам этой поэмы умеренно оптимистическое звучание. Одним из высших достижений Вольтера являются его труды по истории: История Карла XII, короля Швеции (Histoire de Charles XII, roi de Sude, 1731), Век Людовика XIV (Sиcle de Louis XIV, 1751) и Опыт о нравах и о духе народов (Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, 1756), сначала называвшийся Всеобщая история. Он внес в исторические сочинения свой замечательный дар ясного, увлекательного повествования. Одно из ранних произведений Вольтера-философа, заслуживающее особого внимания, – Философские письма (Les Lettres philosophiques, 1734). Нередко его называют также Письмами об англичанах, поскольку в нем непосредственно отразились впечатления, вынесенные автором из пребывания в Англии в 1726–1728. С неизменной проницательностью и иронией автор изображает квакеров, англикан и пресвитериан, английскую систему управления, парламент. Он пропагандирует прививки от оспы, представляет читателям философа Локка, излагает основные положения ньютоновой теории земного притяжения, в нескольких остро написанных абзацах характеризует трагедии Шекспира, а также комедии У.Уичерли, Д. Ванбру и У.Конгрива. В целом лестная картина английской жизни таит в себе критику вольтеровской Франции, проигрывающей на этом фоне. По этой причине книга, вышедшая без имени автора, тут же была осуждена французским правительством и подверглась публичному сожжению, что только способствовало популярности произведения и усилило его воздействие на умы. Вольтер отдал должное умению Шекспира строить сценическое действие и оценил его сюжеты, почерпнутые из английской истории. Однако как последовательный ученик Расина он не мог не возмутиться тем, что Шекспир пренебрегает классицистским «законом трех единств» и в его пьесах смешиваются элементы трагедии и комедии. Трактат о веротерпимости (Trait sur la tolrance, 1763), реакция на вспышку религиозной нетерпимости в Тулузе, представлял собой попытку реабилитировать память Жана Каласа, протестанта, который пал жертвой пыток. Философский словарь (Dictionnaire philosophique, 1764) удобно, в алфавитном порядке излагает взгляды автора на природу власти, религии, войны и многие другие характерные для него идеи. На протяжении своей долгой жизни Вольтер оставался убежденным деистом. Он искренне симпатизировал религии нравственного поведения и братской любви, не признающей власти догм и преследований за инакомыслие. Поэтому его привлекали английские квакеры, хотя многое в их обиходе казалось ему забавным чудачеством. Из всего написанного Вольтером более всего известна философская повесть Кандид (Candide, 1759). В стремительно развивающемся рассказе описаны превратности судьбы наивного и простодушного молодого человека по имени Кандид. Кандид учился у философа Панглоса (буквально «одни слова», «пустозвон»), внушавшего ему, вслед за Лейбницем, что «все к лучшему в этом лучшем из возможных миров». Мало-помалу, после повторяющихся ударов судьбы, Кандид проникается сомнением насчет верности этой доктрины. Он воссоединяется со своей возлюбленной Кунигундой, которая из-за перенесенных невзгод стала уродливой и сварливой; он вновь рядом с философом Панглосом, который, хотя и не столь уверенно, исповедует все тот же самый взгляд на мир; его небольшое общество составляют еще несколько персонажей. Все вместе они организуют неподалеку от Константинополя маленькую коммуну, в которой торжествует практичная философия, обязывающая каждого «возделывать свой сад», выполняя необходимую работу без чрезмерно усердного выяснения вопросов «почему» и «для какой цели», без попыток разгадать неразрешимые умозрительные тайны метафизического толка. Весь рассказ кажется беспечной шуткой, а его ирония скрывает убийственное опровержение фатализма.

В коллекции радиофонда произведения писателя представлены записью радиоспектакля «Заира» по одноименной трагедии (в ролях: В.Стремовский, Г.Куликов, А.Покровская, А.Малкова, В.Сторожик, Р.Суховерко, О.Щетинин) и страницами философской повести «Кандид, или Оптимизм» (в переводе Ф.Сологуба) в исполнении С.Юрского и Г.Менглета (цикл литературных чтений). В собрании радиофонда имеется также запись радиопередачи о судьбе французского драматурга, философа, политика.

Читать далее...

Иоганн Лёнер (Johann Löhner)

Немецкий композитор и органист. Родился в Нюрнберге. Умер в Нюрнберге 2 апреля 1705 года.

1689

Гойон-Мантиньон Жак I

монакский правитель, князь Монако (1731-1733 г.). Умер 23 апреля 1751 года.

1692

Карло Инноченцо Фругони (Carlo Innocenzo Frugoni)

итальянский поэт. Как младший сын, был отдан, против его желания, в монашескую конгрегацию, но, по просьбе кардинала Бентивольо, освобожден папой от монашеских обетов, и учился большей частью при дворе Франческо Фарнезе, герцога Пармского. Фругони писал во всех родах: поэмы, драмы, сонеты, оды, сатиры, послания и т. п., но не всегда подвергал критике свои произведения, вследствие чего они далеко не все представляют интерес в наше время. Чрезмерное богатство эпитетов и метафор, чересчур напыщенный стих, аффектированность и расплывчатость — главные недостатки Фругони; но именно эти свойства Фругони особенно нравились современникам и доставили ему славу главы Аркадийской школы (ее 3-ей манеры) и массу подражателей, которые довели его недостатки до крайних пределов. Ф. считается главой пармской школы поэтов. Умер 20 декабря 1768 года. Избранные сочинения Фругони ("Opere Scelte") изданы в 1782 г.

1694

Вольтер (François-Mari Arouet de Voltaire; Франсуа-Мари Де Аруэ)

французский философ, романист, историк, драматург и поэт эпохи Просвещения, один из величайших французских писателей. Известен преимущественно под именем Вольтер. Родился в Париже, в семь лет потерял мать. Его отец, Франсуа Аруэ, был нотариусом. Сын провел шесть лет в иезуитском коллеже Людовика Великого в Париже. Когда он в 1711 вышел из коллежа, практически мыслящий отец устроил его в контору адвоката Аллена изучать законы. Однако юный Аруэ гораздо живее интересовался поэзией и драмами, вращаясь в кругу вольнодумцев-аристократов (т.н. «Общество Тампля»), объединившихся вокруг герцога Вандома, главы Ордена мальтийских рыцарей. После многочисленных житейских передряг юный Аруэ со свойственной ему порывистостью и безоглядностью принялся сочинять сатирические стихи, которые метили в герцога Орлеанского. Эта затея, естественно, закончилась заточением в Бастилии. Там ему предстояло провести одиннадцать месяцев, и говорят, что, желая скрасить долгие часы в тюремной камере, он положил начало будущей своей прославленной эпической поэме Генриада (Henriade). Его трагедия Эдип (Oedipe,1718) имела шумный успех на сцене «Комеди Франсез», и ее двадцатичетырехлетний автор был провозглашен достойным соперником Софокла, Корнеля и Расина. Автор без ложной скромности добавил к своей подписи аристократическое «де Вольтер». Под именем Вольтер он и достиг славы. В конце 1725 в театре Опера Вольтера оскорбил отпрыск одного из самых родовитых семейств Франции – шевалье де Роан-Шабо. Полный иронии ответ Вольтера, как можно догадаться, был скорее колким, чем тактичным. Два дня спустя последовала новая стычка в «Комеди Франсез». Вскоре Вольтера, обедавшего у герцога де Сюлли, вызвали на улицу, набросились на него и избили, причем шевалье давал указания, сидя в карете поблизости. Высокородные приятели Вольтера без колебаний приняли в этом конфликте сторону аристократа. Правительство решило избежать дальнейших осложнений и упрятало в Бастилию не шевалье, а Вольтера. Это случилось в середине апреля 1726. Примерно через две недели его выпустили, поставив условие, что он удалится из Парижа и будет жить в изгнании. Вольтер решил уехать в Англию, куда прибыл в мае и где оставался до конца 1728 или ранней весны 1729. Он с энтузиазмом изучал различные стороны английской жизни, литературы и общественной мысли. Его поразили живостью действия увиденные на сцене пьесы Шекспира. Вернувшись во Францию, Вольтер следующие двадцать лет большей частью жил со своей любовницей мадам дю Шатле, «божественной Эмилией», в ее замке Сире на востоке страны, у границы Лотарингии. Она усердно занималась науками, в особенности математикой. Отчасти под ее влиянием Вольтер стал интересоваться, помимо литературы, ньютоновой физикой. Годы в Сире стали решающим периодом в долгой карьере Вольтера как мыслителя и писателя.В 1745 он стал королевским историографом, был избран во Французскую Академию, в 1746 стал «кавалером, допускаемым в королевскую опочивальню». В сентябре 1749 мадам дю Шатле неожиданно скончалась. Несколько лет она, движимая чувством ревности, хотя, конечно, и благоразумием, отговаривала Вольтера принять приглашение Фридриха Великого и обосноваться при прусском дворе. Теперь более не было причин отклонять это предложение. В июле 1750 Вольтер прибыл в Потсдам. Поначалу его тесное общение с «королем-философом» внушало только энтузиазм. В Потсдаме не было во всех деталях продуманного ритуала и формальностей, типичных для французского двора, и не чувствовалось робости перед лицом нетривиальных идей – если они не выходили за пределы частного разговора. Но вскоре Вольтеру стала в тягость обязанность править французские писания короля в стихах и прозе. Фридрих был человеком резким и деспотичным; Вольтер был тщеславен, завидовал Мопертюи, поставленному во главе королевской Академии, и, невзирая на приказания монарха, добивался своих целей в обход установленных порядков. Столкновение с королем становилось неизбежным. В конце концов, Вольтер ощутил себя счастливым, когда ему удалось вырваться «из львиных когтей» (1753). Поскольку три года назад он, как считалось, сбежал в Германию, Париж был для него теперь закрыт. После долгих колебаний он обосновался в Женеве. Одно время зиму он проводил в соседней Лозанне, обладавшей собственным законодательством, потом купил средневековый замок Торне и еще один, более современный, – Ферне; они находились близко один от другого, по обе стороны французской границы. Около двадцати лет, с 1758 по 1778, Вольтер, по его словам, «царил» в своем маленьком королевстве. Он устроил там часовые мастерские, гончарное производство, производил опыты с выведением новых пород скота и лошадей, испытывал разные усовершенствования в земледелии, вел обширную переписку. В Ферне приезжали из самых разных краев. Но главным было его творчество, обличавшее войны и гонения, вступавшееся за несправедливо преследуемых – и все это с целью защитить религиозную и политическую свободу. Вольтер – один из основоположников Просвещения, он – провозвестник пенитенциарной реформы, осуществленной в годы Французской революции. В феврале 1778 Вольтера уговорили вернуться в Париж. Там, окруженный всеобщим поклонением, невзирая на открытое нерасположение Людовика XVI и испытывая прилив энергии, он увлекался одним начинанием за другим: присутствовал в «Комеди Франсез» на представлении своей последней трагедии Ирина (Irene), встречался с Б.Франклином, предложил Академии подготовить все статьи на «А» для нового издания ее Словаря. Смерть настигла его 30 мая 1778 года. Сочинения Вольтера составили в известном издании Молана пятьдесят томов почти по шестьсот страниц каждый, дополненные двумя большими томами Указателей. Восемнадцать томов этого издания занимает эпистолярное наследие – более десяти тысяч писем. Многочисленные трагедии Вольтера, хотя они в большой степени способствовали его славе в 18 в., ныне мало читаются и в современную эпоху почти не ставились на сцене. Среди них лучшими остаются Заира (Zare, 1732), Альзира (Alzire, 1736), Магомет (Mahomet, 1741) и Меропа (Mrope, 1743). Легкие стихи Вольтера на светские темы не утратили блеска, его стихотворные сатиры все так же способны уязвить, его философские поэмы демонстрируют редкую способность полностью выражать идеи автора, нигде не отступая от строгих требований поэтической формы. Среди последних наиболее важны Послание к Урании (Eptre Uranie, 1722) – одно из первых произведений, обличающих религиозную ортодоксию; Светский человек (Mondain, 1736), шутливое по тону, однако вполне серьезное по мысли обоснование преимуществ жизни в роскоши перед самоограничением и опрощением; Рассуждение о человеке (Discours sur l'Homme, 1738–1739); Поэма о естественном законе (Рome sur la Loi naturelle, 1756), где речь идет о «естественной» религии – тема в ту пору популярная, но опасная; знаменитая Поэма о гибели Лиссабона (Pome sur le Dsastre de Lisbonne, 1756) – о философской проблеме зла в мире и о страданиях жертв ужасного землетрясения в Лиссабоне 1 ноября 1755. Руководствуясь благоразумием и вняв советам друзей, Вольтер, однако, придал заключительным строкам этой поэмы умеренно оптимистическое звучание. Одним из высших достижений Вольтера являются его труды по истории: История Карла XII, короля Швеции (Histoire de Charles XII, roi de Sude, 1731), Век Людовика XIV (Sиcle de Louis XIV, 1751) и Опыт о нравах и о духе народов (Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, 1756), сначала называвшийся Всеобщая история. Он внес в исторические сочинения свой замечательный дар ясного, увлекательного повествования. Одно из ранних произведений Вольтера-философа, заслуживающее особого внимания, – Философские письма (Les Lettres philosophiques, 1734). Нередко его называют также Письмами об англичанах, поскольку в нем непосредственно отразились впечатления, вынесенные автором из пребывания в Англии в 1726–1728. С неизменной проницательностью и иронией автор изображает квакеров, англикан и пресвитериан, английскую систему управления, парламент. Он пропагандирует прививки от оспы, представляет читателям философа Локка, излагает основные положения ньютоновой теории земного притяжения, в нескольких остро написанных абзацах характеризует трагедии Шекспира, а также комедии У.Уичерли, Д. Ванбру и У.Конгрива. В целом лестная картина английской жизни таит в себе критику вольтеровской Франции, проигрывающей на этом фоне. По этой причине книга, вышедшая без имени автора, тут же была осуждена французским правительством и подверглась публичному сожжению, что только способствовало популярности произведения и усилило его воздействие на умы. Вольтер отдал должное умению Шекспира строить сценическое действие и оценил его сюжеты, почерпнутые из английской истории. Однако как последовательный ученик Расина он не мог не возмутиться тем, что Шекспир пренебрегает классицистским «законом трех единств» и в его пьесах смешиваются элементы трагедии и комедии. Трактат о веротерпимости (Trait sur la tolrance, 1763), реакция на вспышку религиозной нетерпимости в Тулузе, представлял собой попытку реабилитировать память Жана Каласа, протестанта, который пал жертвой пыток. Философский словарь (Dictionnaire philosophique, 1764) удобно, в алфавитном порядке излагает взгляды автора на природу власти, религии, войны и многие другие характерные для него идеи. На протяжении своей долгой жизни Вольтер оставался убежденным деистом. Он искренне симпатизировал религии нравственного поведения и братской любви, не признающей власти догм и преследований за инакомыслие. Поэтому его привлекали английские квакеры, хотя многое в их обиходе казалось ему забавным чудачеством. Из всего написанного Вольтером более всего известна философская повесть Кандид (Candide, 1759). В стремительно развивающемся рассказе описаны превратности судьбы наивного и простодушного молодого человека по имени Кандид. Кандид учился у философа Панглоса (буквально «одни слова», «пустозвон»), внушавшего ему, вслед за Лейбницем, что «все к лучшему в этом лучшем из возможных миров». Мало-помалу, после повторяющихся ударов судьбы, Кандид проникается сомнением насчет верности этой доктрины. Он воссоединяется со своей возлюбленной Кунигундой, которая из-за перенесенных невзгод стала уродливой и сварливой; он вновь рядом с философом Панглосом, который, хотя и не столь уверенно, исповедует все тот же самый взгляд на мир; его небольшое общество составляют еще несколько персонажей. Все вместе они организуют неподалеку от Константинополя маленькую коммуну, в которой торжествует практичная философия, обязывающая каждого «возделывать свой сад», выполняя необходимую работу без чрезмерно усердного выяснения вопросов «почему» и «для какой цели», без попыток разгадать неразрешимые умозрительные тайны метафизического толка. Весь рассказ кажется беспечной шуткой, а его ирония скрывает убийственное опровержение фатализма.

В коллекции радиофонда произведения писателя представлены записью радиоспектакля «Заира» по одноименной трагедии (в ролях: В.Стремовский, Г.Куликов, А.Покровская, А.Малкова, В.Сторожик, Р.Суховерко, О.Щетинин) и страницами философской повести «Кандид, или Оптимизм» (в переводе Ф.Сологуба) в исполнении С.Юрского и Г.Менглета (цикл литературных чтений). В собрании радиофонда имеется также запись радиопередачи о судьбе французского драматурга, философа, политика.

|

|

21 ноября. События... |

в 1325 году в ставке хана Узбека князем Тверским Дмитрием Михайловичем, мстившем за отца, был убит князь Московский Юрий Данилович.

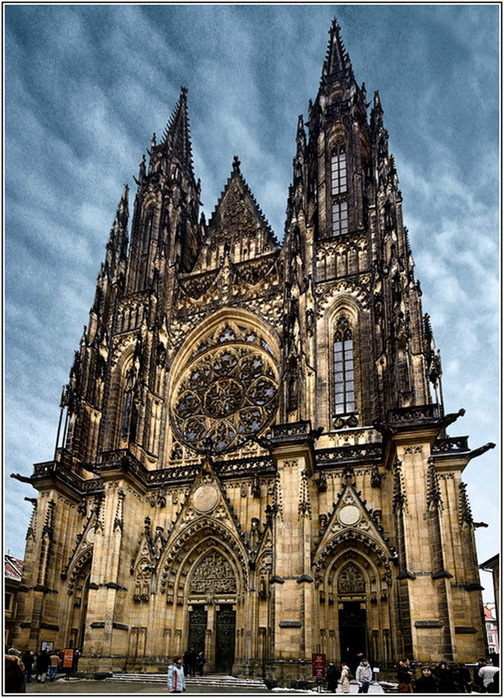

в 1344 году в Праге был заложен первый камень собора святого Вита, жемчужины европейской готики, духовной, художественной и национально-исторической святыни Чехии. После смерти в 1352 году французского архитектора Матье из Арраса возведение этого величественного сооружения продолжил лучший чешский зодчий того времени Петр Парлерж (1330–1399), на смену которому в 1399 году пришли сыновья Вацлав и Ян. Окончательно строительство собора было завершено только в начале XX столетия. В его приделах погребены чешские короли и архиепископы Праги, там же хранятся коронационные регалии средневекового Чешского государства.

Читать далее...

в 1344 году в Праге был заложен первый камень собора святого Вита, жемчужины европейской готики, духовной, художественной и национально-исторической святыни Чехии. После смерти в 1352 году французского архитектора Матье из Арраса возведение этого величественного сооружения продолжил лучший чешский зодчий того времени Петр Парлерж (1330–1399), на смену которому в 1399 году пришли сыновья Вацлав и Ян. Окончательно строительство собора было завершено только в начале XX столетия. В его приделах погребены чешские короли и архиепископы Праги, там же хранятся коронационные регалии средневекового Чешского государства.

|

|

Процитировано 1 раз

Ностальгическое |

Фотографии Александра Сенникова

"Немного о прошлом"

Какие гены времени родные...

Мы носим в памяти своей,

Деталями особыми живые,

От них становится теплей...

Глаза встречают их слезою

И запах прошлого в тепле

Наполнит светом то былое,

Что было дорого тебе....

"Немного о прошлом"

Какие гены времени родные...

Мы носим в памяти своей,

Деталями особыми живые,

От них становится теплей...

Глаза встречают их слезою

И запах прошлого в тепле

Наполнит светом то былое,

Что было дорого тебе....

|

|

20 ноября родились... |

1952

Валерий Александрович Востротин

командир отдельного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка 40-й армии Туркестанского военного округа (ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан), гвардии подполковник. Родился в городе Касли Челябинской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС в 1974-1991 годах. В 1971 году окончил Свердловское суворовское военное училище. С этого же года в Советской Армии. В 1975 году окончил Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. Офицерскую службу начал командиром взвода одной из частей ВДВ Туркестанского военного округа (город Фергана). С декабря 1979 года – в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане: в качестве командира роты принимал участие в захвате резиденции президента этой страны Хафизуллы Амина – дворца «Тадж-Бек» в городе Кабул. В июле 1980 года, уже в должности командира батальона, был тяжело ранен, но после длительного лечения в госпиталях, возвратился в армейский строй, и в 1982 году поступил в Военную академию имени М.В.Фрунзе. В 1985 году, окончив с отличием академию, Востротин был назначен командиром парашютно-десантного полка, расквартированного в Молдавии. С сентября 1986 года гвардии подполковник Востротин вновь проходил службу на земле Афганистана – командиром отдельного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Получил второе ранение. Под командованием Востротина воины-десантники, проявляя лучшие черты советского солдата-интернационалиста, выходили победителями в многочисленных боевых столкновениях со своими противниками: при обороне высот в районе Алихейля, в боях на склонах гор Пагмана, в ходе операции «Магистраль» (снятие блокады Хоста), в сражениях на высоте 3234 – на подступах к дороге «Гардез – Хост». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1988 года за умелое командование полком, успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии подполковнику Востротину Валерию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11563). После вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года) полковник Востротин до 1992 года командовал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. В 1994 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1994 по октябрь 2003 года генерал Востротин заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (курировал кадровую политику МЧС России, систему подготовки и воспитания кадров, обучение в учебных заведениях МЧС, работу в области безопасности функционирования всех звеньев системы МЧС России). На этом посту он руководил спасательными работами на Дальнем Востоке и Северном полюсе, на Курилах и в Якутии, на Сахалине и в Чеченской Республике. В 1999 году ему было присвоено воинское звание «генерал-полковник». Воинские звания «старший лейтенант», «капитан», «майор» и «полковник» присвоены досрочно. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 4-го (2003-2007) и 5-го (с 2007) созывов, член фракции «Единая Россия». Является членом Комитета Государственной Думы по безопасности. Живёт и работает в городе-герое Москве. Награждён советскими орденом Ленина (1988), орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, российскими орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2008), орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями, орденом «Звезда» 3-й степени Республики Афганистан. Почётный гражданин города Касли Челябинской области (1988). Снялся в одной из главных ролей в художественном фильме «Чёрная акула» (1993).

|

|

20 ноября родились... |

1925

Майя Михайловна Плисецкая

великая советская российская артистка балета, педагог, балетмейстер, солистка Государственного академического Большого театра СССР, народная артистка СССР. Родилась в Москве в семье крупного организатора советской промышленности Михаила Эммануиловича Плисецкого (1901-1938) и актрисы немого кино Рахиль Михайловны Мессерер-Плисецкой (1902-1993), сестра и брат которой, Суламифь и Асаф Мессереры, были профессиональными танцовщиками. В 1930-1940-е годы они оба танцевали в качестве ведущих солистов Большого театра, а затем стали великолепными педагогами. По национальности - еврейка. Детство Плисецкой прошло на острове Шпицберген (Норвегия), куда её отец был назначен генеральным консулом и начальником угольных рудников. В 1937 году отец и мать были репрессированы (впоследствии отец расстрелян, мать отправлена в лагерь). Плисецкую воспитывала тетка С.Мессерер, которая привела её в Московское хореографическое училище. После его окончания училища в 1943 году (педагоги Е.П.Гердт и М.М.Леонтьева) Плисецкая была принята в Большой театр и очень быстро стала его ведущей балериной. В 1945 году стала первой исполнительницей партии феи Осени («Золушка» С.С.Прокофьева, 1945), затем в 1959 году с огромным успехом исполнила партию Хозяйки Медной Горы в балете «Каменный цветок» С.С.Прокофьева (балетмейстер Ю.Н.Григорович). Среди лучших ролей: Мехменэ Бану («Легенда о любви» А.Д.Меликова, балетмейстер Ю.Н.Григорович, 1965), Кармен («Кармен-сюита» Ж.Бизе и Р.К.Щедрина, балетмейстер А.Алонсо, 1967), Раймонда («Раймонда» А.К.Глазунова), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П.И.Чайковского), Зарема («Бахчисарайский фонтан» Б.В.Асафьева), Китри («Дон Кихот» Л.Ф.Минкуса), Аврора («Спящая красавица» П.И.Чайковского), Царь-Девица («Конек-Горбунок» Р.К.Щедрина), Джульетта («Ромео и Джульетта» С.С.Прокофьева). Выступала также в спектаклях зарубежных трупп: «Гибель Розы» (часть балета «Сад любви», Марсельский балет, 1973), «Болеро» (1975), «Айседора» (первая исполнительница, 1976), «Леда и Лебедь» («Балет ХХ века», Брюссель, 1979), «Федра» (Балетная труппа театра Нанси, 1984; театр «Одеон», Париж, 1985; Римская опера, 1985), «Эль Ренидеро» (театр «Колон», Буэнос-Айрес, 1990). В 1959 году ей было присвоено звание «Народный артист СССР». Плисецкая проявила себя и в качестве талантливого балетмейстера, она поставила балеты: «Анна Каренина» Р.К.Щедрина (1972, совместно с Н.И.Рыженко и В.В.Смирновым-Головановым, Большой театр; Плисецкая – первая исполнительница главной партии), «Чайка» Р.К.Щедрина (1980, Большой театр; Плисецкая – первая исполнительница главной партии), «Раймонда» А.К.Глазунова (1984, Оперный театр в Термах Каракаллы, Рим), «Дама с собачкой» Р.К.Щедрина (1985, Большой театр; Плисецкая – первая исполнительница главной партии). В 1983-1984 годах являлась художественным руководителем балетной труппы Римской оперы, в 1988-1990 годах – балетной труппы «Театро лирико насиональ» (Мадрид), где возобновила балет «Тщетная предосторожность» П.Гертеля и выступила в спектаклях «Кармен-сюита» и «Мария Стюарт» на музыку Э. де Диего. В 1992 году в театре «Эспас Пьер Карден» состоялась премьера балета «Безумная из Шайо» Р.К.Щедрина, где балерина исполнила главную партию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 1985 года за большие заслуги в развитии советского хореографического искусства солистке Государственного академического Большого театра СССР народной артистке СССР Плисецкой Майе Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Плисецкая – универсальная балерина, обладающая редчайшей индивидуальностью и незаурядным сценическим темпераментом. Ей подвластны любые партии: от утонченных лирических героинь (Одетта, Аврора, Лебедь) до острохарактерных, мятущихся героинь (Мехменэ Бану, Кармен, Зарема). Несмотря на свои исключительные данные – большой шаг, сильный и высокий прыжок, виртуозное вращение, необыкновенно гибкие, пластичные руки, красивую длинную шею – перед ней в первую очередь всегда вставала задача проникновения во внутренний образ героини, и это ей почти всегда удавалось. В ней удивительно сочетается яркость эмоциональных контрастов с чистотой линий и совершенством форм. Плисецкая, являясь многогранной творческой личностью, пробовала себя и в других видах искусства. Она снялась как драматическая актриса в художественных фильмах «Чайковский» (1970) и «Анна Каренина» (1975), создав яркие запоминающиеся образы. Её хореографические работы запечатлены на пленку в таких фильмах-балетах, как «Лебединое озеро» (1957), «Сказка о Коньке-Горбунке» (1961), «Кармен-сюита» (1978), «Дама с собачкой» (1986), «Фантазия» (по мотивам «Вешних вод» И.С.Тургенева, 1976). Творчеству Плисецкой посвящены документальные фильмы «Майя Плисецкая» (1964; новая редакция 1981), кинофильм «Балерина» (1969), телефильм-концерт «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая» (1987). Плисецкая обладает редчайшим даром: едва появившись на сцене и не сделав еще ни одного движения, она властно приковывает к себе внимание, завораживая зрителей уже самим своим присутствием, внутренней значительностью, магией личности. Неповторимость великой балерины проявилась и в её вызвавшей колоссальный интерес книге мемуаров «Я, Майя Плисецкая…» (1993). Эту книгу она посвятила своему мужу, выдающемуся композитору, народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и Российской Федерации (1992) Р.К.Щедрину. Специально для Плисецкой он написал балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», взяв за основу знаменитую оперу Ж.Бизе, превратил её в «Кармен-сюиту». С 1994 году в Санкт-Петербурге проводится Международный конкурс балета под названием «Майя». Живёт в России и Испании. Награждена советскими 3 орденами Ленина (27 октября 1967, 25 мая 1976, 19 ноября 1985), российским орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й (20 ноября 2005), 2-й (18 ноября 2000), 3-й (21 ноября 1995) и 4-й (9 ноября 2010) степени, медалями, а также орденами и медалями иностранных государств, в том числе французскими Орденом литературы и искусства (1984) и орденом Почётного легиона (1986). Лауреат Ленинской премии (1964), премии Анны Павловой Парижской академии танца (1962), премии «Триумф» (2000), премии «Российский Национальный Олимп» (2000), премии Принца Астурийского (2005, Испания), Международной Императорской премии Японии (2006). Автор мемуаров «Я, Майя Плисецкая» (1993) и «Тридцать лет спустя: Сердитые заметки в тридцати главах» (2007).

|

|

20 ноября родились... |

1916

Александр Трофимович Тищенко

штурман 812-го Севастопольского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени истребительного авиационного полка 265-й Мелитопольской Краснознамённой ордена Суворова 3-й степени истребительной авиационной дивизии 3-го Никопольского орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, капитан. Родился в селе Ухожа Хрестиновского уезда Киевской губернии (ныне село Шельпаховка Хрестиновского района Черкасской области Украины). В 1937 году окончил рабфак. С 1938 года в Красной Армии. В 1939 году окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов. Для прохождения дальнейшей службы был направлен на Дальний Восток. Служил в 534-м истребительном авиационном полку, летал на самолётах И-15, И-15бис, И-153. В декабре 1942 года в числе тридцати двух летчиков 534-го истребительного авиаполка командир авиаэскадрильи лейтенант Тищенко был направлен на доукомплектование выведенного в тыл после тяжелых боев на Сталинградском фронте 812-го истребительного авиационного полка. Закончив переформирование и пополнение личным составом, полк вошел в состав 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса и в апреле 1943 года был направлен на Северо-Кавказский фронт. В этом полку Александр Тищенко прошел всю войну. 18 апреля 1943 года полк прибыл на аэродром Красноармейская Краснодарского узла и приступил к боевым действиям. Над Кубанью произошло боевое крещение лейтенанта Тищенко. В своем втором боевом вылете, состоявшемся 20 апреля 1943 года, он одержал свою первую победу, повредив немецкий бомбардировщик Ju-88 (при выходе из боя этот бомбардировщик добит однополчанами Тищенко и засчитан в качестве групповой победы), но и его "Як" был подбит вражескими истребителями прикрытия. Лётчик чудом приземлился на переднем крае, по счастью, ближе к своим окопам. А 23 апреля он одержал и свою первую самостоятельную победу, сбив истребитель Bf-109. Всего в воздушной битве над Кубанью лётчик совершил 40 боевых вылетов и сбил 4 самолёта врага. В должности командира эскадрильи Александр Тищенко участвовал в тяжёлых боях под Мелитополем, над рекой Молочной, в Крыму, при освобождении Севастополя. Летом 1944 года, уже на центральном участке фронта, отличился в боях за освобождение Витебска, Орши, Лепеля, Борисова, Минска, Молодечно, где сбил 8 вражеских самолётов. Осенью 1944 года капитан Тищенко назначен штурманом 812-го истребительного авиационного полка. В ноябре 1944 года 3-й истребительный авиационный корпус был включен в состав 16-й воздушной армии и в её составе участвовал в Висло-Одерской операции. К февралю 1945 года Тищенко совершил 351 боевой вылет, провёл 83 воздушных боя, в которых сбил лично 16 и в группе 1 самолёт противника. За эти подвиги был представлен к присвоению звания Героя советского Союза. Однако Указ о присвоении ему этого высокого звания состоялся более чем через год. За мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитану Тищенко Александру Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 9012). За оставшиеся до Победы три месяца войны 812-й истребительный авиаполк, в котором воевал Тищенко, прикрывал с воздуха операции по расширению нашими войсками плацдарма на реке Одер у Кюстрина, ликвидации Восточно-Померанской группировки противника и взятию Берлина. Всего к концу войны А.Т. Тищенко произвёл 397 успешных боевых вылетов, участвовал в 90 воздушных боях, в которых сбил лично 21 самолёт противника и еще 3 в группе с товарищами. Также имел на боевом счету десятки сожженных на земле автомашин, повозок с грузами, уничтоженные и поврежденные самолета противника при ударах по вражеским аэродромам. В годы войны летал на истребителях Як-1, Як-9, Як-7б, Як-9У. Неоднократно вылетал в боевые вылеты ведомым командира авиакорпуса дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта (будущего маршала авиации) Е.Я.Савицкого. После войны А.Т.Тищенко продолжал служить в ВВС. В 1952 году он окончил Военно-Воздушную академию, защитил диссертацию кандидата военных наук, много лет вёл научную и педагогическую деятельность в Военно-Воздушной Краснознамённой академии. В 1960 году полковник А.Т.Тищенко был уволен из Вооруженных Сил в запас. Жил и работал в Монино, написал несколько книг-воспоминаний о Великой Отечественной войне "Ведомые "Дракона", "Дракон" идёт на цель". Умер 8 апреля 1976 года. Похоронен в посёлке Монино Щёлковского района Московской области. Награждён орденом Ленина (15 мая 1946), 3-я орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского (29 марта 1945), 2-я орденами Красной Звезды, медалями.

|

|

20 ноября родились... |

1909

Наталья Дмитриевна Шпиллер

выдающаяся русская, советская певица (лирическое сопрано), педагог, музыкально-общественный деятель, одна из представительниц «Золотой эпохи» Большого театра СССР, народная артистка РСФСР (1947), лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1943, 1950). Родилась в Киеве. После окончания в 1931 году Киевской консерватории (класс А.Н.Шперлинг) поступила в труппу Куйбышевского театра оперы и балета (солистка). В 1935—1958 — в ГАБТ. Также выступала как концертная певица. Н.Д.Шпиллер — выдающаяся вокалистка: ее красивый и широкий по диапазону голос безукоризненно звучит во всех регистрах. Интонационная сторона исполнения безупречна, фразировка закончена и выразительна. Основное качество, присущее Н.Д.Шпиллер, как певице и артистке, — благородство вкуса и редкое чувство стиля. Это чувство является верным спутником ее исполнительского искусства и никогда ее не обманывает. Н.Д.Шпиллер — превосходная камерная певица. Творчество — Н.Д.Шпиллер — синтез взыскательной мысли, благородного чувства и великолепного мастерства. В 1950 году Наталья Шпиллер начала преподавать в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (с 1963 года — профессор). В 1964 — 1975 годах заведовала кафедрой оперной подготовки, в 1975—1979 годах — кафедрой сольного пения. В 1950 году вступила в Союз театральных деятелей РСФСР. С 1969 года — председатель совета вокально-творческого кабинета А. В. Неждановой и Научно-методического совета по вокальному образованию при Министерстве Культуры России. Н.Д.Шпиллер — автор рецензий и научно-методических статей. В марте 1943 года Сталинская премия первой степени в размере 100 000 рублей за оперный спектакль «Вильгельм Телль» Дж.Россини была передана Н.Д.Шпиллер вместе с коллективом ГАБТ в Фонд обороны:

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Висарионович !

Примите горячую благодарность советскому правительству за высокую оценку в спектакле «Вильгельм Телль», поставленном Большим театром в Куйбышеве, и, движимые чувством беззаветной любви к нашей Родине, мы передаём присуждённую нам премию в сумме 100 000 рублей в фонд Главного командования на постройку эскадрильи «Лауреат Сталинской премии».

Лауреаты Сталинской премии

Заслуженный деятель искусств А.Ш.МЕЛИК - ПАШАЕВ

Народная артистка РСФСР Е. КРУГЛИКОВА

Заслуженная артистка РСФСР Н.ШПИЛЛЕР

Заслуженный артист РСФСР А.БАТУРИН

Режиссёр - балетмейстер Р.ЗАХАРОВ

Художник П.ВИЛЬЯМС

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищи Мелик - Пашаев, Кругликова, Шпиллер, Батурин, Захаров, Вильямс, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии.

И.СТАЛИН

Газета «Известия», 27 марта 1943 года

Умерла в Москве 1995 году. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище(участок № 8). Признание и награды: Сталинская премия второй степени (1941) — за большие достижения в области театрально-вокального искусства; Заслуженная артистка РСФСР (1942); Сталинская премия первой степени (1943) — за исполнение партии Матильды в оперном спектакле «Вильгельм Телль» Дж. Россини; Народная артистка РСФСР (1947); Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение партии Волховы в оперном спектакле спектакле «Садко» Н.А. Римского-Корсакова; орден Ленина (1971); орден Дружбы народов (1976). В коллекции Гостелерадиофонда более 120-ти записей Н.Шпиллер. Это партии из опер В.Моцарта «Свадьба Фигаро», Дж.Россини «Вильгельм Телль», Дж.Верди «Отелло», Ш.Гуно «Фауст», Ж.Бизе «Кармен», Ж.Массне «Манон», Дж.Пуччини «Чио-Чио-сан», М.Глинки «Иван Сусанин», Н.Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста», П.Чайковсокго «Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама», «Чародейка», «Опричник», А.Александрова «Бэла»; камерно-вокальные сочинения Ф.Шуберта, Э.Грига, Э.Шоссона, А.Аренского, М.Балакирева, Ц.Кюи, М.Ипполитова-Иванова, С.Рахманинова, С.Василенко, Р.Глиэра, З.Левиной, Н.Мясковского, В.Шебалина… Нельзя не отметить романсы М.Глинки (партия фортепьяно С.Стучевский, 1946 г.), П.Чайковского (партия фортепьяно Л.Оборин, 1948 г.) и Н.Голованова (Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Б.Хайкин, 1961 г.), Девятую симфонию Л.Бетховена (солисты З.Долуханова, Н.Ханаев, А.Батурин, Государственный хор русской песни, хор мальчиков Государственного хорового училища; Государственный симфонический оркестр СССР, дирижер Г.Абендрот, 1951 г.). В музыкально-литературном фонде 3 передачи, посвященные творчеству певицы: «Встреча с певицей Н.Д.Шпиллер» (автор К.Маринина, ведущий Б.Иванов, 1989 г.), «Поет Наталья Шпиллер» (автор и ведущий Г.Голубин, 1994 г.), «Наталья Шпиллер и Дмитрий Журавлев» (авторы А.Галишникова и Ч.Касаев, 2001 г.). В 1974 году Н.Д.Шпиллер была гостем молодежных передач цикла «Ваш собеседник». В них певица рассказывала о классической и эстрадной музыке, о понимании музыкальных произведений, о вокальном искусстве и своей любимой партии Татьяны в опере «Евгений Онегин», отличии русской школы пения от итальянской и немецкой.

|

|

20 ноября родились... |

1881

Ираклий Георгиевич Церетели

русский и грузинский политический деятель, социал-демократ, один из лидеров РСДРП (фракция меньшевиков). Родился в Кутаиси. Происходил из обедневшего дворянского рода, сын грузинского публициста Г.Е.Церетели. Гимназистом познакомился с народническими и марксистскими идеями. В 1900 поступил на юридический факультет Московского университета. В 1902 за участие в студенческом движении сослан под административный надзор в Восточную Сибирь. В 1903 вернулся на Кавказ, вступил в РСДРП, стал членом ее Тифлисского комитета. После II съезда РСДРП (1903) – убежденный меньшевик, главный редактор журнала «Квали» («Борозда»). В 1904, опасаясь ареста, эмигрировал в Берлин, где поступил в университет, но заболев там туберкулезом, в конце 1905 вернулся в Грузию. В 1907 – депутат II Государственной думы, председатель ее социал-демократической фракции, активный деятель аграрной комиссии. В июне 1907 после роспуска Думы и ареста ее социал-демократической фракции был одним из депутатов, осужденных за мифическую «подготовку государственного переворота». Получил 5 лет каторги, замененной 6 годами тюрьмы (в связи с состоянием здоровья) в одиночном заключении с последующим поселением в Иркутской губернии. Находясь в ссылке в годы Первой мировой войны, возглавил группу ссыльных, обеспокоенных крахом II Интернационала и интернациональной идеи («интернационалистов»). После Февральской революции 1917 – участник создания Комитета общественных организаций и Совета рабочих депутатов в Иркутске. 1 апреля вернулся в Петроград, вошел в состав исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. На Всероссийском совещании Советов (11– 15 апреля) выступал за продолжение участия России в войне, за передачу земли крестьянам только по решению Учредительного собрания. Решительно выступил против В.И.Ленина и его идеи, высказанной в Апрельских тезисах, о возможности перейти к социализму, обеспечив полновластие Советов. 18 мая 1917 вошел в состав Временного правительства как министр почт и телеграфов. По словам лидера кадетов П.Н.Милюкова, «из правоверного марксиста и прирожденного миротворца вышел замечательный специалист по междупартийной технике». На I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (16 июня–6 июля) выступил с докладом, в котором призвал привести армию в боевую готовность, чтобы она, «...если это окажется нужным, могла бы перейти в наступление» на фронте. Считал залогом окончания Первой мировой войны совместные усилия социалистов воюющих стран, для чего пытался организовать Стокгольмскую международную конференцию для обсуждения совместного плана действий. Будучи противником политического авантюризма, заявил на том же I Всероссийском съезде Советов, что в России отсутствует политическая партия, способная взять в руки власть. В ответ на известную реплику Ленина «Есть такая партия!», именно Церетели ответил, что такая власть должна исключать «эксперименты, опасные для судеб революции». Имевший немало сторонников на съезде, был избран членом Президиума ВЦИК съезда. 23 июня на собрании Президиума предлагал обезоружить большевиков: «Нельзя оставить в их руках пулеметы и оружие, заговоров мы не допустим», – заявил он, но поддержки не получил. 12 июля вместе с министром Временного правительства М.И.Терещенко вел переговоры в Киеве с Центральной Радой по поводу культурно-национальной автономии Украины. 16 июля на объединенном заседании ВЦИК и Исполкома Всероссийского совета конституционных демократов (ВСКД) выступал против ленинского лозунга «Вся власть Советам!», считая его гибельным для революции; убеждал, что если Петросовет захватит власть в столице, то «провинция пойдет против нас». Тем не менее, в июльском шовинистическом угаре российской прессы сумел быть объективным и распорядился (как министр почт) не печатать слухов о шпионаже Ленина в пользу Германии. С 21 июля 1917 по совместительству был министром внутренних дел Временного правительства. Первым же его действием на этом посту был запрет уличных шествий и митингов. Однако 6 августа вышел из состава Временного правительства, собираясь все силы и время посвятить работе в Петросовете. На Объединительном (меньшевики и большевики) VI съезде РСДРП (2–11 сентября) был избран членом ЦК РСДРП. 10 сентября на заседании ВЦИК и Исполкома ВСКД предложил предоставить А.Ф.Керенскому формирование правительства. Когда же 6 сентября Петросовет отказался поддержать это предложение и, напротив, обнародовал большевистскую резолюцию О власти (по сути – призыв к взятию власти) в знак протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским президиумом Совета вышел из Петросовета. После участия в работе Демократического совещания в Москве (25–28 сентября), на котором убеждал социал-демократов войти в коалицию с кадетами, уехал в Грузию. Уже без него совещание приняло внесенное им предложение именовать Предпарламент «Временным Советом Российской Республики». Октябрьскую революцию 7–8 ноября 1917 встретил враждебно, именовал большевиков «узурпаторами власти». Предлагал опираться на Кавказ, Сибирь и Украину, где есть «здоровые элементы, не признающие власть большевиков и способные воссоздать государственную жизнь». В январе 1918, избранный в состав Учредительного собрания, выступил там с утверждением, что «революция в России одна, она началась в февральские дни», но теперь ее судьба под угрозой, поскольку «совершается... разделение России на два непримиримых лагеря», а «линия гражданской войны прошла через сердце демократии». После разгона Учредительного собрания вернулся в Грузию, продолжал участвовать там в политической жизни, в частности пытался протестовать против Брестского мира. Несмотря на непримиримость и резкость стиля выступлений Церетели, все знавшие считали его блистательным оратором, в том числе и Ленин. В мае 1918 Церетели принял участие в образовании независимой Грузинской демократической республики и был избран в исполком Национального совета Грузии. От Грузии в 1919–1920 участвовал в конференциях – Парижской (Версальской) и в Сан-Ремо. Известие о падении грузинского правительства в 1921 получил, находясь в Париже, после чего не стал возвращаться на родину. Представлял грузинских социал-демократов в Международном социалистическом бюро. В 1940 переехал из Франции в США, занялся публицистикой, написал известные воспоминания о событиях 1917. Умер 21 мая 1959 года в Нью-Йорке. Сочинения: Церетели И. Воспоминания о Февральской революции, тома 1–2, Париж, 1963.

|

|

20 ноября родились... |

270

Максимин II Даза (Галерий Валерий Максимин Август; Galerius Valerius Maximin)

римский император, времён тетрархии, цезарь с 305 г, август с 309 г., вошедший в историю под именем Максимин Даза, или Дайа Максимин Даза. Родом из Дакии, родился в незнатной семье и был пастухом перед тем как поступить на военную службу, где он быстро стал трибуном. Даза был дальним родственником цезаря Галерия, который вместе с Констанцием Хлором, был провозглашён августом после отречения в 305 году Диоклетиана и Максимиана. Следующими цезарями были назначены ставленники Галерия Флавий Север, который получил часть Запада, и Даза, получивший в своё управление Египет и Сирию. По свидетельству историков, Дазу отличал буйный нрав и сильная нетерпимость к христианам, которую он, впрочем, предпочитал не проявлять, и даже издал несколько эдиктов о веротерпимости. После смерти сначала Галерия в 311 г, а затем Максенция (сына Максимиана, захватившего власть в Риме и Италии) в 312 г, в империи осталось три правителя: Константин в Италии, Максимин Даза в Азии, и Лициний в Дунайских провинциях. Решив упрочить своё положение, Даза затеял войну с Лицинием, захватив город Византий, но в решающем сражении, несмотря на численное превосходство, был разбит и погиб в июле или августе 313 года. Литература: Лактанций, «О смерти гонителей».

|

|

20 ноября. События... |

в 1946 году Конец мирного процесса во Французском Индокитае. Достигнутые ранее соглашения между Францией и Вьетмином, по которому Демократическая Республика Вьетнам во главе с Хо Ши Мином признавалась в качестве автономии в рамках Французского Индокитая, были сорваны начавшихся столкновений между французскими и вьетнамскими солдатами. 23 ноября французские корабли подвергнут обстрелу Хайфон.

в 1947 году с ракетного полигона "Уайт-Сэндс" (штат Нью-Мексика, США) осуществлен пуск баллистической ракеты "V-2". Максимальная высота подъема ракеты составила 26,8 км.

Читать далее...

в 1947 году с ракетного полигона "Уайт-Сэндс" (штат Нью-Мексика, США) осуществлен пуск баллистической ракеты "V-2". Максимальная высота подъема ракеты составила 26,8 км.

|

|

20 ноября. События... |

в 284 году Командир императорской стражи Диоклетиан провозглашен своими солдатами императором Римской империи.

в 1263 году умер Александр Ярославович Невский (родился около 1220 г.), государственный деятель и полководец Древней Руси. Князь Новгородский (1236-1251 гг.) и великий князь Владимирский (с 1252 г.). Возглавлял борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей. Нанес поражение шведским рыцарям в Невской битве 1240 г. В апреле 1242 г. на льду Чудского озера нанес поражение войску Тевтонского ордена. Умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. Похоронен во Владимиро-Рождественском монастыре в городе Владимире. В 1742 г. по приказу Петра I останки князя были перевезены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру.

Читать далее...

в 1263 году умер Александр Ярославович Невский (родился около 1220 г.), государственный деятель и полководец Древней Руси. Князь Новгородский (1236-1251 гг.) и великий князь Владимирский (с 1252 г.). Возглавлял борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей. Нанес поражение шведским рыцарям в Невской битве 1240 г. В апреле 1242 г. на льду Чудского озера нанес поражение войску Тевтонского ордена. Умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. Похоронен во Владимиро-Рождественском монастыре в городе Владимире. В 1742 г. по приказу Петра I останки князя были перевезены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру.

|

|

Лапушкины стихи |

Сними очки. Здесь не на что смотреть.

По крайней мере, этими глазами.

Ведь, в сущности, сетчатка – это сеть,

в которой мы барахтаемся сами.

И без очков нетрудно различить

где тьма, где свет – и где та грань меж ними,

звенящая и тонкая, как нить...

О Господи, какими же смешными

мы выглядим в попытке распознать

хоть что-нибудь помимо этой грани...

Сними очки. И радуйся опять

тому, что в них слепит тебя и ранит.

Лапушкины стихи

По крайней мере, этими глазами.

Ведь, в сущности, сетчатка – это сеть,

в которой мы барахтаемся сами.

И без очков нетрудно различить

где тьма, где свет – и где та грань меж ними,

звенящая и тонкая, как нить...

О Господи, какими же смешными

мы выглядим в попытке распознать

хоть что-нибудь помимо этой грани...

Сними очки. И радуйся опять

тому, что в них слепит тебя и ранит.

Лапушкины стихи

|

|

Серия: Советские праздники. День Ракетных войск и артиллерии |

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года был установлен праздник День артиллерии (с 1964 года – День ракетных войск и артиллерии). Это явилось признанием выдающихся заслуг артиллеристов в Великой Отечественной войне. Дата 19 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий и минометов, сотен реактивных установок возвестили миру о начале грандиозного контрнаступления советских войск под Сталинградом.

И по сей день ракетные войска и артиллерия остаются основной огневой силой Сухопутных войск. Это обуславливается рядом очевидных достоинств рода войск, таких как маневренность, высокая точность ударов, оперативность их нанесения, несущественная зависимость эффективности огня от времени года, суток, погодных и других условий. Очевидно, что в обозримой перспективе возлагаемый на ракетные войска и артиллерию объем огневых задач в операциях (боях) локальных войн и вооруженных конфликтов будет только возрастать.

Вновь в ноябре в салютах вся страна.

Мы поздравляем вас, ракетные войска!

Бьет артиллерия, салютами аккорд

Берет и удивляет весь народ.

Артиллеристы и ракетные войска,

В народе ваша слава велика.

'Катюшами' прославили страну

В суровую с фашистами войну.

И после убедительных побед

Прикроете огнем от новых бед,

Страну спасете вы наверняка...

Мы верим в вас, ракетные войска.

Салюты в честь Победы прозвучат,

И вспыхнет в небесах огней парад,

И снова радость будет велика.

Спасибо вам, ракетные войска!

И по сей день ракетные войска и артиллерия остаются основной огневой силой Сухопутных войск. Это обуславливается рядом очевидных достоинств рода войск, таких как маневренность, высокая точность ударов, оперативность их нанесения, несущественная зависимость эффективности огня от времени года, суток, погодных и других условий. Очевидно, что в обозримой перспективе возлагаемый на ракетные войска и артиллерию объем огневых задач в операциях (боях) локальных войн и вооруженных конфликтов будет только возрастать.

Вновь в ноябре в салютах вся страна.

Мы поздравляем вас, ракетные войска!

Бьет артиллерия, салютами аккорд

Берет и удивляет весь народ.

Артиллеристы и ракетные войска,

В народе ваша слава велика.

'Катюшами' прославили страну

В суровую с фашистами войну.

И после убедительных побед

Прикроете огнем от новых бед,

Страну спасете вы наверняка...

Мы верим в вас, ракетные войска.

Салюты в честь Победы прозвучат,

И вспыхнет в небесах огней парад,

И снова радость будет велика.

Спасибо вам, ракетные войска!

|

|

19 ноября родились... |

1923

Николай Саввич Степанов

ветеран Великой Отечественной войны; бывший пулеметчик 1-го мотострелкового батальона 45-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 6-й танковой армии 2-го Украинского фронта, рядовой. Родился в селе Хомна Арылахского наслега ныне Вилюйского района Республики Саха (Якутия) в семье крестьянина-бедняка. Якут. Окончил 8 классов. В 1941 году окончил 1 курс Вилюйского педагогического училища. Работал бригадиром в колхозе «Коммунист», а с 1942 года секретарем сельского совета и председателем колхозной ревизионной комиссии. В Красной Армии с 8 июня 1943 года. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1944 года. Сражался на 3-м и 2-м Украинских фронтах. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был дважды легко ранен. Пулеметчик 1-го мотострелкового батальона (45-я механизированная бригада, 5-й механизированный корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) рядовой Николай Степанов 11 марта 1944 года одним из первых в батальоне на самодельном плоту с пулеметом переправился через реку Южный Буг в районе села Маньковка Бершадского района Винницкой области Украины и огнем прикрывал переправу стрелковых подразделений. Поддерживая наступление, уничтожил свыше десяти солдат и офицеров противника. К званию Героя Советского Союза Николай Степанов был представлен 22 апреля 1944 года, но по неизвестным причинам документы затерялись... Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Степанову Николаю Саввичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11609). Звезду Героя вручал лично Маршал Советского Союза Язов. Затем отважный пулеметчик принимал участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Участвовал в советско-японской войне 1945 года. Освобождал Мукден, Харбин, Чанчун и Порт-Артур. В апреле 1947 года рядовой Н.С. Степанов демобилизован из Вооруженных Сил СССР. Вернулся на родину. Работал воспитателем в интернате Хампинской средней школы, заведующим отделом кадров и оргработы в Вилюйском райкоме ВЛКСМ, с 1951 года - заместителем председателя колхоза, сельпо, мастером Чочунского маслозавода, но был освобожден от работы по состоянию здоровья. С апреля 1958 года пришел на работу в Вилюйский лесхоз, где был объезчик, техник-лесоводом, лесником. В последние годы работал лесником Балагаччинского лесничества. Жил в селе Балагачча Вилюйского района. Скончался 20 сентября 1992 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими. Почетный гражданин Вилюйского района. 7 мая 2005 года в канун 60-летия Победы в Вилюйске ему открыт памятник. Имя Героя носит Вилюйская средняя школа и одна из улиц города. В июле 2009 года в городе Вилюйске был открыт памятник землякам - Героям Советского Союза Н.А.Кондакову, А.А.Миронову, Н.С.Степанову.

|

|

19 ноября родились... |

1912

Джордж Эмиль Паладе (George Emil Palade)