-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 11167

Комментариев: 29536

Написано: 65885

Счастье – это крепкое здоровье и слабая память |

Немецкому философу Канту задали вопрос, какие женщины отличаются

большей верностью своим мужьям – брюнетки или блондинки?

- Седые, - ответил, не задумываясь, Кант.

На приеме в мэрии одного из английских городов начальник пожарной

команды, обратившись к Чарли Чаплину, ехидно спросил:

- А вот вы, господин актер, какую бы из этих дам вынесли сейчас из

огня, начнись пожар?

Внимательно посмотрев на присутствующих дам, Чарли Чаплин сообщил: -

Ту, которая легче.

Знаменитого композитора Гаэтано Доницетти пригласили прослушать его

оперу «Волшебный напиток» в одном из престижных театров Европы.

- Ну и как напиточек? – поинтересовались у автора репортеры.

Доницетти только всплеснул руками: - О, боже... - и здесь разбавляют!..

Однажды, когда великий Паганини ухитрился сыграть свой очередной

концерт на скрипке с одной струной, его невеста восторженно спросила:

- Дорогой, а ты смог бы сыграть вообще без струн?

- Конечно, - ответил великий скрипач, - на барабане.

- Какова ваша заветная мечта, Ваше Величество? – спросила как-то одна

из фавориток Людовика ХIV

- Я хотел быть Людовиком XV, - признался король.

Один журналист спросил у знаменитого миллиардера Рокфеллера: - Что

нужно сделать, чтобы стать богатым?

- Перестать считать, что бедность не порок! – посоветовал тот.

Когда знаменитый Ле Корбюзье спроектировал дом-башню с круглыми

комнатами, его спросили:

- Чем вызвано столь необычное архитектурное решение.

- В детстве меня часто ставили в угол, - признался знаменитый зодчий.

Во время съемок одной из сцен фильма Альфреда Хичкока актриса должна

была в суматохе прыгнуть

в глубокий бассейн с водой. Та начала отказываться, крича, что в

бассейне воды только по щиколотку.

- А вы что, хотите утопиться? – спросил великий режиссер.

Кардинал как-то завел с королем беседу на интимную тему и спросил:

- Ваше величество! Почему вы увлекаетесь другими женщинами, хотя

королева неописуемо красива, и нет женщины,

которая могла бы сравниться с ее красотой?

Король промолчал. Но с тех пор во время обедов и ужинов кормил его

одной сладкой индейкой.

Кардинал как-то подошел к королю и взмолился: - Ваше величество! Не

найдется ли в вашем доме говядины или хотя бы свинины?

- То-то же, - заметил король, - моя королева такая же сладкая индейка.

Когда Доницетти впервые услышал оперу Россини «Вильгельм Телль», он воскликнул:

- В афише есть неточность. Первый и второй акты, несомненно, написал

Россини, но третий акт написал сам Господь Бог!

Хемингуэя однажды спросили, что такое счастье.

- Счастье – это крепкое здоровье и слабая память, - последовал ответ писателя.

К английскому драматургу Бернарду Шоу, бывшему уже в летах, обратилась

одна дама:

- Извините за назойливость, мистер Шоу, но вы не скажете мне, сколько вам лет?

- Это зависит от ваших намерений, - ответил Шоу.

Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как появляются открытия, которые

преображают мир. Ученый ответил:

- Очень просто. Все знают, что это сделать невозможно. Случайно

находится один невежда, который этого не знает.

Он-то и делает открытие.

Древнегреческий драматург Софокл сказал однажды, что три стиха стоили

ему трех дней труда.

- Трех дней! – воскликнул посредственный поэт, услыхавший эти слова. –

Да я в это время написал бы сто.

- Да, - ответил Софокл, - но они существовали бы только три дня.

Однажды Марк Твен получил в редакции пачку плохих стихов под

заголовком «Почему я живой?».

Возвращая рукопись неведомому стихотворцу, Твен написал ему: «Потому,

что послали стихи по почте,

а не пришли в редакцию лично».

Как-то Оскар Уайльд проиграл в казино все деньги, которые у него были с собой.

Когда швейцар распахнул перед ним дверь, Уайльд спросил его: - Вы не

могли бы мне одолжить двадцать франков?

- С удовольствием, - ответил швейцар и подал писателю деньги.

Уайльд вежливо отвел его руку и сказал: - Прошу оставить их себе. Это вам!

Однажды вечером Резерфорд зашел в лабораторию. Хотя время было

позднее, в лаборатории склонился над прибором

один из его многочисленных учеников.

- Что вы делаете так поздно? - спросил Резерфорд.

- Работаю,- последовал ответ.

- А что вы делаете днем?

- Работаю, разумеется, - отвечал ученик.

- И рано утром тоже работаете?

- Да, профессор, и утром работаю, - подтвердил ученик, рассчитывая на

похвалу из уст уважаемого ученого.

Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил: - Послушайте, а когда же вы думаете?

Картины нидерландского художника Рембрандта поражали современников мастерством.

Но однажды его упрекнули в том, что способ, которым он пользуется при

накладывании красок на полотно,

делает его картины «шероховатыми».

- Прошу прощения, - ответил с улыбкой Рембрандт. - Но я художник, а не

чистильщик сапог.

И заключительный :

На лекции датского астронома Ремера один из его слушателей спросил: -

Скажите, профессор, куда я попаду,

если я, допустим, из этого зала просверлю отверстие через весь диаметр Земли?

- Вы, молодой человек, попадете прямо в психиатрическую клинику,- ответил Ремер

|

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 6 пользователям

Мошенники! |

Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с карты «Сбербанка»

Очень убедительно

В Facebook пользователь Владимир Дукельский рассказал о своем столкновении с мошенниками. Они пишут в мессенджер Viber якобы от номера 900, который использует «Сбербанк» для сообщений об операциях с картами. Но на самом деле имя состоит из девятки и двух букв «О». Также в профиле стоит логотип компании, для большей достоверности.

В сообщении говорится, что пользователю отправили перевод, и ниже указан номер отдела финансовой безопасности. По этому номеру работает автоответчик, который тоже похож на систему «Сбербанка». После трубку берет специалист, и он требует от звонящего данные банковской карты для подтверждения перевода, в том числе трехзначный CVV2 код.

Если пользователь отказывается называть банковские данные, мошенники начинают грубить и угрожать.

Будьте внимательны и не сообщайте персональные данные и информацию по карте неизвестным лицам по телефону.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 9 пользователям

Законы арабского базара |

Профессор кафедры востоковедения Еврейского университета в Иерусалиме Моше Шарон – один из ведущих арабистов и специалистов по исламу не только в Израиле, но и в мире. В прошлом советник Менахема Бегина и участник переговоров в Кэмп-Дэвиде, он знаток арабского языка, мусульманских методов ведения переговоров и психологии ближневосточных правителей.

Возможен ли мир на Ближнем Востоке? Возможен, считает профессор Шарон. И добавляет: если евреи исчезнут с лица земли или беспрекословно подчинятся воле арабов. Впрочем, в отличие от Запада и израильских политиков, арабы никуда не спешат. Они умеют выжидать…

Александр МАЙСТРОВОЙ

- Мирный процесс в его нынешнем виде – это пародия. Но возможен ли гипотетический мир с палестинцами?

- Я всегда был убежден и никогда не скрывал своего мнения, что нам не с кем и не о чем говорить. Я полностью согласен с тем, что сказал Авигдор Либерман, выступая в ООН. Могу только добавить, что мир с арабами невозможен ни завтра, ни послезавтра, ни через 50 лет. Он невозможен в принципе. Арабы не примирятся с существованием независимого еврейского государства. Это не тактическое, а принципиальное решение. Их цель – уничтожить эту страну. Мир, по исламским канонам, наступит только с триумфом ислама. И они идут к своей цели в Европе, России, а сегодня и в США. Прежде чем начинать переговоры, надо увидеть мир с точки зрения ислама. Для мусульман само существование Израиля – это реверс истории, вынужденное отступление с уже завоеванных позиций. Они не смирятся с этим ни при каких обстоятельствах. Хуже того, они не воспринимают евреев даже как народ, отрицают историю евреев, их существование как этноса.

- Но ведь ислам признает праотцев евреев и их пророков?

- Это не имеет значения. С точки зрения традиционных канонов ислама, именно эта религия является единственной правильной, а иудаизм представляет собой ее ложную, искаженную версию. Главная проблема – в разнице мировоззрений людей Запада и арабов. Западная культура, представляющая собой синтез культур греческой, римской, христианской, взращена на понятии относительной ценности тех или иных мировоззренческих подходов. Здесь верят, что в каждой из концепций есть своя правота. У мусульман нет понятия "относительно". В их представлении они носители не относительного, а абсолютного знания, и это наделяет их высшим правом в отношении "неверных". Согласно этой концепции, все, что арабы захватили в 7 веке, принадлежит исламу, в том числе Испания, Сицилия, не говоря уже о Земле Израиля. И это подход не тех, кого считают радикалами, а "умеренных" мусульманских деятелей, с которыми Запад столь охотно ведет переговоры. Возьмем, например, основателя "Кордовской инициативы" Абдулу Рауфа, по проекту которого на "Граунд Зиро" (участок в Нижнем Манхэттене площадью 65 000 м², на котором до 11 сентября 2001 года располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра –ГЛ).планируется возведение исламского центра с мечетью. Кто-либо на Западе задумывался, почему эта инициатива называется Кордовской? Вряд ли. А названа она так, потому что символизирует право мусульман на Андалузию, утраченную арабами во время реконкисты.

- Вы предлагаете вообще отказаться от переговоров с арабами?

- Переговоры можно и нужно вести, но не так, как это делают израильские политики. Мы не ведем переговоры – мы просто уступаем, даже не пытаясь назначить свою цену и поторговаться. Тем самым мы лишь разжигаем их аппетиты. Надо понять: арабы – древняя культура, и они очень сильны и изобретательны в политических играх. Они сообразили, что Израиль можно подорвать с помощью дипломатии и делегитимации, и здесь все средства идут в ход, начиная от раздувания антисемитских настроений и кончая использованием "полезных идиотов" на Западе и в самом Израиле. Арабы используют природное тяготение левых ко всем репрессивным тоталитарным режимам, сколь бы отвратительны они ни были. Они поддерживали и Гитлера, выдвинув его кандидатом на Нобелевскую премию. По времени это совпало как раз с Хрустальной ночью. Арабы умело используют стремление Запада к сиюминутным, скорым решениям. У нас это называется "шалом ахшав". Но в арабской политической культуре в принципе нет слова "сейчас". То есть оно существует, но в исключительно негативном контексте. "Поспешность – от Сатаны", - гласит арабская поговорка. Здесь никуда не спешат, а уж поспешность в решении политических проблем вообще немыслима. На Западе и в Израиле этого не хотят понимать. Более того, здесь проецируют свои чувства и желания на другую сторону. В свое время я написал статью о том, как ведутся переговоры на Ближнем Востоке. Они не ведутся, чтобы разрешить проблему здесь и сейчас. Переговоры ведутся ради самих переговоров. Это своеобразная игра, в которой главное – терпение и изощренность. Стороны стремятся заставить своего противника допустить оплошность и навязать ему свои условия. Мы же не просто допускаем оплошности - мы сами подставляемся под удары противника, и наша наивность, поспешность и глупость их просто ошеломляет. Когда я, будучи советником Менахема Бегина в 1977 году, вел переговоры с египтянами, Садат сказал мне: "Передай Бегину: это базар, и цена здесь высока". Бегин не услышал меня...

- Каковы же законы арабского "базара"?

- Они по сути те же, что и на обычном базаре.

- Как относиться к предложениям Либермана об обмене населением и территориями?

- Это тонкий ход. Он знает, что арабы никогда на это не пойдут, а раз так, они будут виноваты в срыве переговоров. Арабская культура ведения переговоров немыслима для западного человека. Например, в арабский сектор в Израиле вкладываются огромные средства, а налоги в муниципальную казну арабских городов практически не поступают. Это традиционный подход: взять, а потом кричать "нам не дают". Я помню, как ко мне обратились представители арабского сектора с жалобой, что у их муниципалитетов нет средств из-за отрицательного баланса. Я предложил: мы вкладываем шекель на каждый ваш шекель. Они важно поблагодарили и ушли. Потому что изначально не собирались платить налоги. Да и как они будут платить налоги, если власть там принадлежит нескольким кланам?! Значит, они должны собирать деньги со своих же членов семьи. Зачем, если они и так получат все, чего хотят? Когда осенью 2000 года они устроили вакханалию насилия, а полицейские убили 13 разбушевавшихся демонстрантов, Барак пообещал им в качестве компенсации 4 млрд. шекелей в качестве подарка. За что? За то, что они парализовали своими действиями полстраны? Разве это не абсурд? Я считаю, что закон о лояльности необходим: ты не можешь быть гражданином страны, которая тебя содержит, и одновременно поддерживать ее врагов.

- Насколько вероятно, с вашей точки зрения, осознание Западом угрозы, исходящей от ислама?

- Я не слишком оптимистичен. Социалистическая, либеральная идеология достигла предела своего абсурда. Политкорректность – ее порождение, связывающее руки Западу. Обама – воплощение этого мировоззрения, он первый антиамериканский президент Америки.

- Его поддерживают 80 процентов американских евреев…

- У евреев комплекс вины перед чернокожими, перед Третьим миром, перед всеми "угнетенными". Что касается Обамы и его окружения, трудно сказать, чего у них больше, ханжества или невежества. Он делает вид, будто не знает, что ислам узаконивает рабовладение. Во время речи в Каире он умудрился фактически сравнить Катастрофу и ситуацию в Газе. Такое еще недавно было немыслимо для американского государственного деятеля.

- Каковы ваши прогнозы относительно России?

- Не слишком радужные. Проблема здесь не в отсутствии национального самосознания, а в демографии. Россия так и не оправилась от потерь в годы войны, репрессий и сталинских лагерей, когда были уничтожены десятки миллионов молодых мужчин, цвет нации.

- Вы сказали, что практически все уступки были сделаны правыми. Значит ли это, что в Израиле фактически отсутствует правый лагерь?

- Теоретически в Израиле есть правые, но в реальности они поют под дудку левых. Это старое явление. Бегин, несмотря на победу "Ликуда" в 1977 году, пошел на переговоры только с согласия Моше Даяна. Хотя сегодня у власти правая коалиция, политический курс определяют левые. Тон задает Барак. Его поддерживают СМИ, богема, левые интеллектуалы, а за ними, в свою очередь, стоит Европа. У нас сложилась патовая ситуация: мы покинули Газу, где возникло откровенно враждебное террористическое образование, и при этом продолжаем поставлять им продукты и товары первой необходимости. Мы кормим и лечим террористов, которые хотят нас уничтожить. При этом европейцы отвергают инициативу Либермана о создании в Газе собственной экономики и инфраструктуры, чтобы она не зависела от Израиля. Европа создала абсурдное положение, при котором Израиль, не являясь оккупантом, продолжает быть им. Мы должны отменить, денонсировать все соглашения в Осло, которые отныне нас ни к чему не обязывают, так как в Газе создано враждебное образование, и объявить, что к определенному сроку (чтобы никто не мог обвинить нас в бесчеловечности), например, к маю 2011 года, граница с сектором будет полностью закрыта. Пусть палестинцы сами во главе с ХАМАСом или европейцы строят здесь электростанции, предприятия, современные больницы... США укрепляют границу с Мексикой, хотя мексиканские беженцы не представляют никакой угрозы безопасности США. Трагедия в том, что в Израиле идеология диктует политику. Хотя должно быть наоборот: государственные интересы должны определять идеологию.

- Последние события свидетельствуют, что Израиль вполне может сотрудничать с арабскими странами. Египет и Иордания, как и Израиль, заинтересованы в ослаблении ХАМАСа.

- Такое сотрудничество носит исключительно тактический характер. С Египтом было подписано много соглашений в самых различных областях, но выполняются ли они сегодня? Есть ли туризм из Египта? Любого желающего посетить Израиль будут допрашивать, зачем он едет в нашу страну. СМИ без устали пишут, что Израиль – мошенническое государство, а сами евреи – лгуны и негодяи. В Культурном центре Каира иврит изучают офицеры египетских спецслужб. На книжной выставке в Каире я видел Тору и "Протоколы сионских мудрецов", лежащие рядом. "Майн кампф" здесь – бестселлер. Ученые мужи Египта называют "Протоколы" серьезным исследованием и говорят, что даже если они вымышленные, то содержат правдоподобные факты.

- Насколько фундаменталистский ваххабитский ислам отличается от традиционного суннитского ислама?

- В исламе нет разделения на умеренное и радикальное направления. Умеренный ислам - выдумка Запада. Ислам изначально фундаменталистское учение, основывающееся исключительно на Коране и священных текстах. У него по определению нет иных версий. Есть еще суфии - мистики, но они не играют роли в определении религиозных и политических догматов. Если вы хотите сделать вывод о характере религии, обратите внимание прежде всего на эсхатологические пророчества. Согласно исламскому вероучению, мессия (мехди) не придет, пока не будут убиты евреи, а христиане не будут гореть в аду. Этому учат в школах, и не только ваххабитских.

- Тем не менее, в средние века ислам был толерантен к евреям.

- Во-первых, далеко не столь толерантен, как нам это пытаются представить, а во-вторых, и это главное, такая терпимость объяснялась подчиненным и униженным положением как евреев, так и христиан. Их терпели, пока хотели терпеть, не более и не менее.

- Вы считаете, Израиль должен нанести удар по Ирану, пока эта страна не получила в свое распоряжение ядерное оружие?

- Я категорически против каких-либо военных акций против Ирана. Это резко ухудшит наше положение, не изменив принципиально ситуацию. Бомбардировка ядерных объектов (даже если окажется удачной) приостановит иранскую программу на год, а вот политический ущерб будет колоссальным. Мы сплотим иранцев и окажемся в международной изоляции. Национальная гордость иранцев будет уязвлена, и всякое сотрудничество с оппозицией окажется невозможным. Конечно, после ухода американцев из Ирака Иран фактически установит контроль над своим соседом, и в этой стране начнется резня. Но это нас не касается. Стратегия должна выражаться в целенаправленной поддержке оппозиции. Однако европейцы слишком нерешительны, а Обама фактически поддержал правящий режим, не выступив в поддержку оппозиции после выборов. Санкции, введенные против режима, слишком ограничены и запоздалы. Кстати, знаете, как "Обама" переводится с фарси? "О" - означает "он", "ба" - "с", "ма" - мы. "Он с нами"…

"Новости недели"

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Без заголовка |

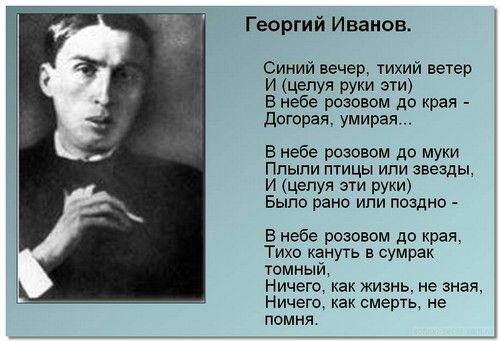

О поэтах Серебряного века с юмором

Поэты Серебряного века, как и поэты вообще, были людьми не от мира сего: рассеянными, чудаковатыми и почти все - озабоченными заработками на жизнь. Вот об этом - несколько смешных историй, которые собрал поклонник Серебряного века Николай Богданов.

«Ваше превосходительство! (Анненский занимал высокий пост в Министерстве просвещения.) Ваше превосходительство! Да ведь пальто-то — чужое?!» Анненский снимает и удивлённо рассматривает верхнюю одежду. «Действительно, пальто не моё... То-то я всю дорогу из Петербурга думал: что это за портсигар у меня в кармане появился?»

* * *

Созданное Борисом Прониным артистическое кафе «Бродячая собака» располагалось вблизи Михайловской площади, в подвале старого дома. Вход был с внутреннего двора. Поэты появлялись здесь в окружении некоторого числа поклонников или, чаще, поклонниц.

Как-то раз одна из восторженных почитательниц Константина Бальмонта, разгорячённая богемной атмосферой, бессонницей и вином, воскликнула, обращаясь к своему кумиру: «Ради вас я способна на всё! Хотите, я сейчас выпрыгну в окно?» - «Нет! — отрезал тот. — Здесь недостаточно высоко!»

* * *

Рассеянностью, даже большей, чем Анненский, отличался поэт Михаил Ковалёв, более известный под псевдонимом Рюрик Ивнев. Он мог, например, попытаться войти в комнату... через зеркало в передней.

Однажды в какой-то из редакций Рюрик Ивнев получал гонорар за статью, длинную и довольно-таки путано написанную. Пересчитав деньги, он удивлённо спросил своим высоким, несколько «птичьим» голосом: «Простите, сколько же редакция платит за строку?»

Услышав ответ, он изрёк: «В таком случае я должен был бы получить на 23 рубля 18 копеек больше: ведь в статье было 644 строки и 34 776 печатных знаков!» Получив разницу от изумлённых сотрудников редакции, Рюрик Ивнев поспешил удалиться. На этот раз он попытался выйти через... окно.

* * *

Кое-кто из современников подозревал Фёдора Сологуба в колдовстве. И вот как-то к нему в гости пожаловал сам Вячеслав Иванов. Беседа двух поэтов затянулась. Несмотря на всё своё красноречие, пришедшему не удалось убедить хозяина в своих заветных мыслях. Раздражённый и огорчённый этим Вячеслав Иванов собрался уходить.

Но тут за окном начался дождь, и выяснилось, что гость пришёл без зонта. Сологуб начал методично разрушать все дорогие Вячеславу Иванову представления об искусстве. Это было нестерпимо, но покинуть дом не представлялось возможным, ибо дождь за окном только усиливался.

Незадачливому визитёру стало казаться, что это сам хозяин нарочно насылает дождь, чтобы подольше его помучить. Наконец, Иванов не выдержал и решил уйти во что бы то ни стало. Однако все галоши в прихожей оказались подписаны, и на всех них почему-то стояло — И.С.

* * *

Не секрет, что многие литераторы того времени зарабатывали литературными концертами, с которыми им приходилось гастролировать по провинции. Как-то Максимилиан Волошин и Алексей Толстой отправились в подобный вояж. Для усиления программы они пригласили молодого певца-тенора и балерину, дающую отдельные концертные номера.

Гастроли были трудные. В одном городишке долго не удавалось получить помещение для выступлений. Наконец, зал был предоставлен, но только потому, что чей-то вечер, объявленный накануне, не мог состояться.

Концерт начался со вступительного слова Волошина о современной литературе. Оно не произвело на публику ни малейшего впечатления. Но когда на сцене появился худенький тенор, казавшийся вдвое тоньше своего предшественника, по залу прошёл лёгкий шум. В конце выступления, однако, аплодисментов не было.

Когда же перед зрителем предстал тучный Толстой со своим рассказом, публика пришла в восторг и начала хлопать. Завершение же чтения было опять встречено молчанием. Волошин и Толстой недоумевали. На сцену выбегает балерина — гром оваций и опять тишина по завершении номера. При появлении Волошина, читающего свои стихи, публика прямо-таки неистовствовала.

Позже выяснилось, что зрители приняли концерт за выступление иллюзиониста-трансформатора, способного быстро и значительно менять свой облик! Именно оно, объявленное накануне в этом зале, и не состоялось.

* * *

Заработать можно было и на издании альманаха — сборника стихотворений. Но для его успеха нужны были мэтры — поэты с “именем”. Для одного из таких изданий Георгий Иванов, тогда ещё начинающий поэт, ездил к самому Фёдору Сологубу.

Тот очень любезно принял молодого собрата по перу и предложил ему самому на свой вкус выбрать несколько стихотворений. Георгий Иванов выбрал четыре, очень, по его мнению, хороших.

Прощаясь, он сообщил Сологубу, что на первых порах редакция сможет заплатить только по полтиннику за строчку. Лицо мэтра стало каменным. «Анастасия Николаевна! — крикнул Сологуб жене. — Принесите мне стихи. Там, внизу лежат, вы знаете, где. Вот, — сказал он, обращаясь уже к Иванову, и ткнул ему в руки четыре листка. — Вот вам по полтиннику за строчку».

* * *

Специалистом по многочисленным альманахам, особенно по отысканию для их издания меценатов, считался Осип Мандельштам. И пусть фолиант, задуманный тиражом в тысячу экземпляров, на веленевой бумаге с водяными знаками и многокрасочными иллюстрациями,

выходил с чудовищным опозданием тоненькой газетно-бумажной тетрадочкой без всяких иллюстраций или не выходил вовсе — молодые поэты могли какое-то время предаваться свободному творчеству и не думать о деньгах.

«Ну как ваш альманах?» — спрашивали Мандельштама. «Я разошёлся с издателем во взглядах», — отвечал тот. «И что же, он ничего не издал?!» - Нет, почему же? Он издал... вопль!»

* * *

Захватив в свои сети очередного толстосума, Мандельштам долго и умело обрабатывал его, живописуя, сколь великолепным должен получиться очередной поэтический шедевр и каким событием станет его выход в свет. В наиболее патетических местах он даже читал свои новые стихи.

Как-то раз в подобную обработку попал известный меценат, отпрыск богатейшего клана купцов М*. От природы сентиментальный, он оказался прямо-таки раздавлен красноречием своего визави. Внимая стихам, меценат время от времени вздымал руки кверху и прочувственно выдыхал: “Крааааасииииивооооооо...”

«Чего же вы, собственно говоря, хотите?» — спросил он в конце беседы, как бы освобождаясь от сладкоречивого плена. «Поцеловать вас...» — ответил растроганный Мандельштам.

* * *

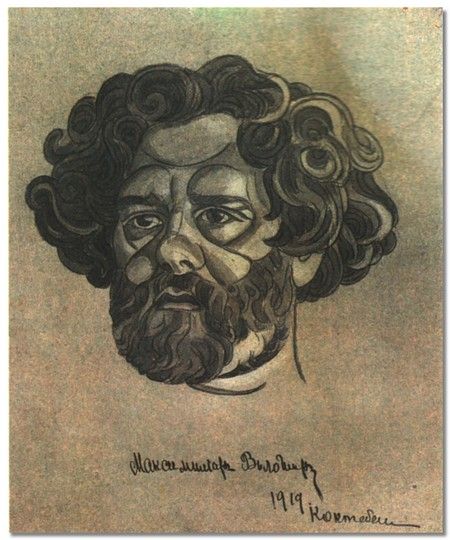

Парадоксальность мышления Максимилиана Волошина была широко известна и имела многочисленных ценителей. Далеко не все могли спокойно выслушивать его рассуждения об искусстве и тем более о жизни. Как-то раз он делал доклад на заседании Московского литературно-художественного общества. Речь шла о чём-то инфернальном в любви, вроде 666 поцелуев.

Как на грех, на заседание явился Владислав Ходасевич со спутницей и внушительным букетом жёлтых нарциссов. Случайно один из посетителей попросил цветок и вставил его в петлицу. Это понравилось ещё кому-то, и в результате несколько человек оказались украшенными жёлтыми цветами.

Выступление шло своим чередом, как вдруг вскочил журналист Сергей Яблоновский, очень почтенный человек, и, багровый от возмущения, заявил, что подобный доклад мерзок всем нормальным людям, кроме членов «гнусного эротического общества», имевших наглость украсить себя знаками своего «союза». При этом он указал на обладателей цветов в петлицах.

Зал взорвался бурей негодования. Однако после выступления многие из присутствующих в тот день на заседании истязали Ходасевича просьбами принять их в этот тайный «союз». Не желая объяснять каждый раз происшедшее недоразумением, он отказывал, говоря, что для принятия требуется чудовищная развращённость натуры. Но это не помогало: человек принимался убеждать, что в его случае это как раз имеется.

* * *

Авторитетнейшим журналом того времени была «Нива». Её редактор, господин Марков, деликатнейший и безотказный человек, работал по двенадцать, а то и более часов в сутки, утопая в корреспонденции.

С утра до позднего вечера он вскрывал письма, вытаскивал оттуда рукописи и, не читая их (где уж там читать!), запечатывал в редакционные конверты с одной и той же запиской редакции:

“Милостивый государь! Ваша рукопись, к сожалению, не подошла...” После этого оставалось только надписать адрес получателя.

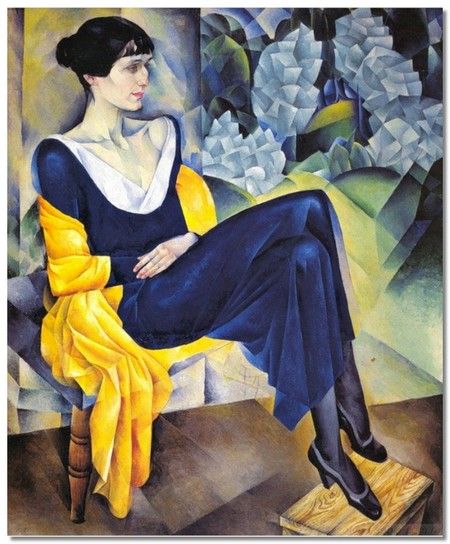

Как-то одному из заправил «Нивы» пришло в голову - опубликовать на страницах журнала только начинавшую входить в моду Ахматову. На его предложение дать стихи, Ахматова, как и положено женщине, немного поломалась:

«У меня сейчас ничего нет... Я подумаю... Я пришлю позже...» И действительно прислала. А через месяц ей пришёл ответ: «Милостивый государь! К сожалению...» Маркова об Ахматовой не предупредили...

* * *

Граф Василий Комаровский, поражавший современников своими замечательными стихами, был очень больным человеком. Почти половину своей недолгой жизни он провёл в специальных лечебницах. «Несколько раз я сходил с ума, — признавался он своему другу князю Святополк-Мирскому. — И каждый раз думал, что умер. Наверное, когда я умру, мне будет казаться, что я просто сошёл с ума».

* * *

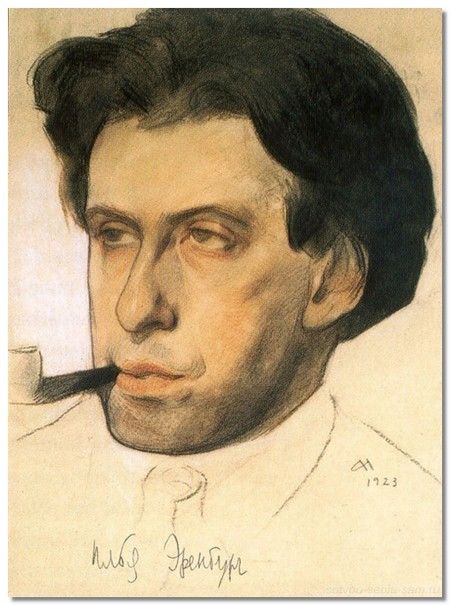

Едва дождавшись выхода из печати своей первой книги, Илья Эренбург поспешил отправить её на рецензию Максимилиану Волошину, уже обретавшему тогда репутацию маститого критика. Однако явиться самому за ответом у него не хватило смелости, и он отправил вместо себя сестру. Увы, книга не произвела благоприятного впечатления. Волошин упрекнул её автора в погоне за дешёвыми эффектами и даже в... ненужном кривлянии.

«Ты знаешь, — задумчиво делилась впечатлениями с Эренбургом донельзя огорчённая сестра, — а этот твой рецензент какой-то странный. Где ты его откопал? Ведь он читал твою книжку... вверх ногами!»

Много позже выяснилось, что к Волошину случайно попал бракованный экземпляр, страницы которого были неправильно вшиты в обложку. В свою очередь, именно это больше всего и не понравилось рецензенту».

Тина Гай

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 11 пользователям

Эпиграмма-хохотунья |

Эпиграмма в России утвердилась только в XIX веке, когда в моду вошло все французское, в том числе французское остроумие и легкий юмор. Но вот ирония судьбы: там, где эпиграмма получила свою современную форму, там она и тихо умерла.

Эпиграмма в России утвердилась только в XIX веке, когда в моду вошло все французское, в том числе французское остроумие и легкий юмор. Но вот ирония судьбы: там, где эпиграмма получила свою современную форму, там она и тихо умерла.

Как уходит жизненная сила из эпиграммы в течение трех веков, чувствуешь буквально физически, когда читаешь подряд французские эпиграммы с начала шестнадцатого века и до века девятнадцатого. Она постепенно мельчала и превращалась из общественно-значимой в своеобразный вид личной мести.

Лучшие же эпиграммы, даже если и были направлены против конкретного лица, несли в себе общий смысл и философское обобщение, затрагивающее гораздо более широкий круг проблем, чем указание на недостатки конкретного лица

Но отдадим должное французам: за триста лет французская эпиграмма выработала специфические черты, к которым относятся лаконизм, краткость, острота сюжета с обязательным неожиданным завершением, за которое иногда приходилось платить дуэлью. Вот только две эпиграммы XVI века:

Хоть воздает мое перо

Хвалу лишь одному Маро,

Ты на меня, собрат, не сетуй:

Тебя хвалить я был бы рад,

Но сам ты лучше во сто крат

Справляешься с задачей этой.

(Меллен де Сен-Желе. Некоему поэту)***

Не место тем за трапезой, кто сыт,

Тем на балу, кто плачет и скорбит,

Тем на войне, кто держится трусливо,

Тем при дворе, кто говорит правдиво.

(Ги дю Фор де Пибрак. Четверостишия)***

"Когда уместнее любовная игра?» —

Спросила у врача красотка.

На это врач ответил четко:

«Приятней с вечера, полезнее с утра».

Красотка молвила: «Ее, в конце концов, я

Могу с возлюбленным в тиши

Затеять на ночь для души

И снова утром — для здоровья

(Жан Воклен де Ла Френе)

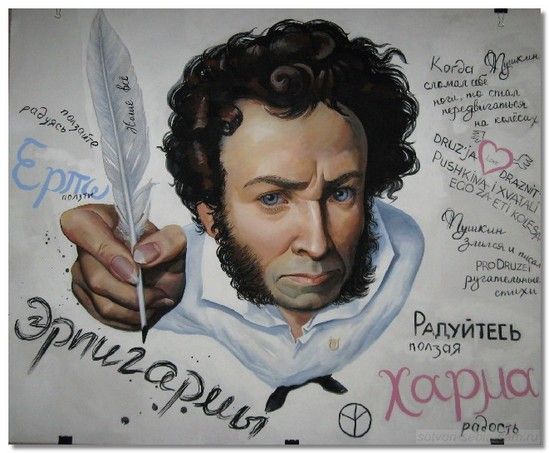

В России настоящий расцвет эпиграммы начался только с А.С.Пушкина, превратившего ее в живую зарисовку. У Карамзина, Жуковского и даже у Тютчева она была скорее искусственно построенной рифмой без той изюминки, точнее, без перчинки, которая делает эпиграмму настоящей.

Пушкинская эпиграмма – это маленькие шедевры, легко запоминающиеся, схватывающие самую суть явления, события или человека. Эпиграммы Александра Сергеевича тем были хороши, что не требовали печати и передавались из уст в уста, что делало их, в силу легкости запоминания, жестоким оружием. Кто не знает четкой, как формула, эпиграммы на графа Воронцова.

Полу-милорд, полу-купец,

Полу-мудрец, полу-невежда,

Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

Или на Аракчеева:

Всей России притеснитель,

Губернаторов мучитель

И Совета он учитель,

А царю он — друг и брат.

Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести,

Кто ж он? Преданный без лести,1

Бляди грошевой солдат.

Пушкин даже хотел издать сборник своих эпиграмм, для которого написал своеобразное предисловие:

О муза пламенной сатиры!

Приди на мой призывный клич!

Не нужно мне гремящей лиры,

Вручи мне Ювеналов бич!

…………………………….Мир вам, несчастные поэты,

Мир вам, журнальные клевреты,

Мир вам, смиренные глупцы!

А вы, ребята подлецы, —

Вперед! Всю вашу сволочь буду

Я мучить казнию стыда!

Но если же кого забуду,

Прошу напомнить, господа!

О, сколько лиц бесстыдно-бледных,

О, сколько лбов широко-медных

Готовы от меня принять

Неизгладимую печать!

Настоящая и хорошая эпиграмма не столько добрая хохотушка, хотя есть и такие, сколько оружие против пошлости, бездарности, глупости и политического мракобесия. Особенно действенны эпиграммы там, где есть сообщества, в которых эпиграмма рождается и молниеносно распространяется, иногда не имея даже автора.

В советское время эпиграмма была одним из самых популярных жанров, не в последнюю очередь потому что не требовала цензуры. Эпиграммы передавались из уст в уста, как анекдот, как фольклор,издевательски высмеивая то, что открыто сказать было невозможно. А наличие различных Союзов (кинематографистов, писателей, художников, композиторов и т.п.) способствовало их моментальному распространению.

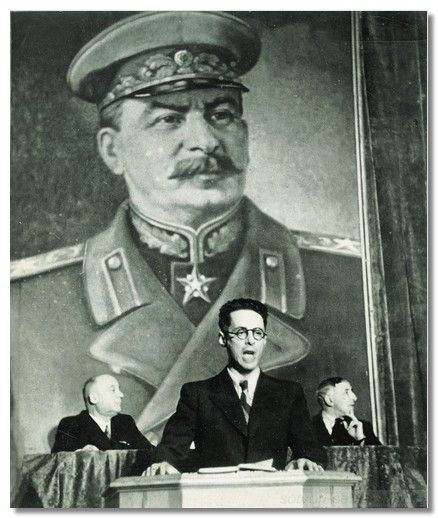

Известный русский филолог, доктор наук, член Союза советских писателей, диссидент Ефим Эткинд, высланный из страны по политическим мотивам (защищал Бродского на суде, потом выступил в защиту Солженицына и Сахарова) собрал 323 эпиграммы, ходившие в двадцатые годы и вплоть до шестидесятых. Вот некоторые эпиграммы из этого сборника.

Я государство мыслю статуей,

Мужчина в бронзе — символ властности;

Под фиговым листочком спрятанный,

Огромный орган безопасности.

****

Я на мир взираю из-под столика:

Век двадцатый, век необычайный!

Чем он интересней для историка,

Тем для современника печальней.

***

Черепаха

Из чего твой панцирь, черепаха?

Я спросил и получил ответ:

Из пережитого мною страха

И брони надежней в мире нет.

Лев Халиф

***

Мы все евреи понемногу

Когда-нибудь и как-нибудь,

Так обрезаньем, слава Богу,

У нас немудрено блеснуть.

Арго

***

О берег плещется волна

И люди от жары раскисли...

Как много плавает говна

В прямом и переносном смысле!

К. Симонов

***

Сказал однажды так Маршак,

Как мог сказать один Маршак:

— Я переводчик на Руси

И этим дорожу,

Но я, в отличье от такси,

Не всех перевожу.

Я. Козловский

****

Б. Пильняку

Хоть ты уже не молодняк,

Но цели главной не забудешь:

Чего ты ждешь, Борис Пильняк?

Борись, Пильняк, Максимом будешь!

1928

****

На Осипа Брика

Вы думаете, здесь живет Брик,

Исследователь языка?

Здесь живет шпик

И следователь из Чека.

****

Перед камнем сим остановись, прохожий:

Здесь Федин спит, на всех похожий.

****

На С.Я. Маршака

Уезжая на вокзал,

Он Чуковского лобзал,

А, приехав на вокзал,

«Что за сволочь!» он сказал ...

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

С.Липкин 30-годы

***

На Евгения Евтушенко

Я Евгений, ты Евгений,

Я не гений, ты не гений.

Я говно и ты говно,

Ты недавно, я — давно.

От имени Евг. Долматовского

***

На Ольгу Берггольц

Оля, Олечка, лю-лю,

Преисполнилась веселья.

Богородица с похмелья

Или ангел во хмелю?

М. Дудин

***

На А. Фадеева

Когда мы видим генерального?

Когда он выпьет минерального.

Когда ж он выпьет натурального,

То мы не видим генерального.

3. Паперный

****

На К.Симонова

Ему по-прежнему,

Как видно, хочется

Слыть либералом

Среди черносотенцев.

1956

****

На Вс. Кочетова

Живет в Москве литературный дядя,

Я имени его не назову.

Скажу одно: был праздник в Ленинграде,

Когда его перевели в Москву. 1955

***

На Сергея Михалкова

Что ему недоставало,

Он тотчас же доставал,

Самый главный доставала

Из московских доставал.

Лев Никулин

***

На В.Пикуля

Дорогой товарищ Пикуль,

Ты большой оригинал:

На евреев ты напикал.

А Россию обосрал.

***

На эмигрантские темы

Все поразъехались давным-давно,

Даже у Эрнста в окне темно.

Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер

вот кто остался еще в Эс Эс Эс Эр.

Булат Окуджава 1980

***

Писал эпиграммы и известный пародист Александр Иванов, но они у него скорее мягкие и добрые, чем жгучие и едкие, как у самого известного сочинителя эпиграмм – Валентина Гафта.

Ираклию Андроникову

Кипеньем, страстью, живостью

Его отмечен путь.

Чем-чем, а молчаливостью

Его не попрекнуть...***

Валентину Гафту

На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!

Ведь от него же никуда не скроешься.

А Гафт, хоть он актер, а не поэт,

Так припечатает, что не отмоешься…

От Валентина Гафта действительно не отмажешься, потому что пишет он эпиграммы на своих товарищей – артистов и режиссеров - вовсе не такие добрые, как у Александра Иванова. Его саркастическими эпиграммами и завершаю этот коротенький пост о совсем не безобидном литературно жанре, каким являются эпиграммы. Своими когтями они попортили жизнь не одному деятелю искусств.

"Трем мушкетерам"

Пока-пока-покакали

На старого Дюма.

Нигде еще не видели

Подобного дерьма.

****

И. Смоктуновскому

Нет, он совсем не полоумный,

С театра в театр неся свой крест.

Всегда выигрывает в сумме

От этой перемены мест.

***

А. Миронову, М. Державину, А. Ширвиндту

А зря, собаку не считали,

Вам всем бы брать с нее пример.

Вы, чудаки, не замечали,

Что рядом умный фокстерьер.

Нет, братцы, вы не англичане,

Скажу об этом прямо вам.

Джером, как это ни печально,

Лишь фокстерьеру по зубам.

****

А. Мягкову

Не будь "иронии" в судьбе,

Мы б и не узнали о тебе.

***

В. Гафту (себе)

Когда ты сочиняешь эпиграммы,

Ты сам себе копаешь яму.

Тина Гай

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 10 пользователям

Православный юмор |

Очень люблю православный юмор. Считаю, что обижаются на него только фарисеи, заматеревшие в своей исключительности. Однажды на один из моих постов с православным юмором я получила сердитый комментарий со словами: "И откуда Вы только берете такие богохульные анекдоты?!" Богохульства нет. Во-первых, потому что смеемся над собой, своей безграмотностью. Во-вторых, что касается того, где беру? - из Интернета, вестимо. В том числе, с православных сайтов.

Очень люблю православный юмор. Считаю, что обижаются на него только фарисеи, заматеревшие в своей исключительности. Однажды на один из моих постов с православным юмором я получила сердитый комментарий со словами: "И откуда Вы только берете такие богохульные анекдоты?!" Богохульства нет. Во-первых, потому что смеемся над собой, своей безграмотностью. Во-вторых, что касается того, где беру? - из Интернета, вестимо. В том числе, с православных сайтов.

Милостивое внимание

В 1824 году действительный тайный советник Александр Михайлович Потемкин купил для своей жены, Татьяны Борисовны, старинное село Гостилицы, находящееся по дороге из Петербурга на Петергоф.

Татьяна Борисовна Потёмкина прославилась своей благотворительной деятельностью. Она никому не отказывала в помощи и неутомимо обращалась к сильным мира сего с ходатайствами. Особенно сердечно относилась Татьяна Борисовна к бедствующим лицам духовного звания и усердно за них хлопотала.

Несколько записок с просьбами она послала и митрополиту Никанору. Через некоторое время Татьяна Борисовна сама приехала к владыке в гости. В разговоре, между прочим, митрополит Никанор сказал ей: «А вы, матушка, Татьяна Борисовна, не извольте беспокоиться о просьбах, что вы мне дали. Они все порешены!»

«Не знаю, как и благодарить, Ваше Высокопреосвященство, за милостивое внимание Ваше»,— ответила растроганная Потемкина. «Благодарить нечего,— продолжал спокойно владыка,— всем отказано".

Толкование Евангелия

Служба в церкви. Заходит пьяный и тресь батюшку по морде со словами: «Бьют по щеке, подставь другую. Подставляй!» Батюшка хуком справа отвешивает пьяному леща и говорит: «Какою мерой меряешь, такой и тебе будет отмерено». Народ их окружил и с интересом наблюдает. Забегает милиционер: «Что происходит?» А толпа ему: «Не мешай, Евангелие толкуют…»

Совет бригадира

В одной деревне местный священник решил отреставрировать церковь и, естественно, координировать строительные работы пришлось ему самому. Однажды приехал он на пилораму проконтролировать погрузку лесоматериала... Мужики с борта складывают на кузов сосновые бревнышки, и попалось им одно уж очень упитанное, так сказать... Мучаются они с ним и так, и сяк, уже и священник помогать пытается и все никак не получается...

Тут бригадир подходит и советует закрыть борт, чтобы загрузить его с торца. Бригадир: "Вы чего паритесь? Поставьте его на попа и поверху затолкаете!" - "На хрен себе его поставь, Иуда!!!", - последовала реплика священника. Погрузку заканчивали со слезами на глазах и вынужденными остановками на очередной приступ хохота, глядя на красного, как рак, священника...

По новому курсу

На Страстной неделе некий проповедник оговорился и сказал, что Иуда продал Христа не за 30 сребреников, а за 40... Стоящий в народе купец наклонился к своему приятелю и тихонько промолвил: «Это, стало быть, по нынешнему курсу...»

От Тины Гай

|

|

Понравилось: 12 пользователям

Одиночество |

А вы боитесь одиночества?

Как избавиться от одиночества?

Как избавиться от одиночества?

Когда женщина боится остаться одна, она начинает суетиться, совершать много лишних действий, вступать в отношения, в которые бы не вступила, если бы не этот страх. Она терпит то, что нельзя терпеть, забывая о своем достоинстве.

Не так давно на одной из консультаций мы затронули тему одиночества. Женщина испытывает сильный страх за то, что она не сможет найти мужчину и останется одна. В начале, я предложила подумать над фразой: «Я останусь одна». Что в этом страшного?

И вот, что женщина ответила: «Я останусь без общения, без тепла, без поддержки и буду несчастной. Мне будет так плохо и больно, что я не смогу нормально жить».

Когда мы одни, мы боимся испытать чувство пустоты, потерю смысла жизни. На уровне психики одиночество ассоциируется с чем-то тяжелым, смертельным, угнетающим и беспросветным.

Мы боимся не столько одиночества, сколько того чувства, которое давит изнутри своей пустотой, изоляцией и отсутствием близости, контакта и любви.

И вот, что важное мы открыли: если сидеть и ждать любви, заботы и внимания от других, как ребенок, то есть большая вероятность действительно остаться одной. Вас просто поглотит чувство заброшенности, пустоты и ненужности. Потому что не факт, что кто-то будет о вас заботиться, любить и радовать вас.

А если помнить о том, что вы взрослая и самой отдавать, самой идти на контакт, то это ужасающее чувство пустоты и заброшенности вам не грозит.

Особенно пугающе это чувство в детстве, потому что ребенок может рассчитывать только на взрослых, кроме взрослых у него больше нет опоры, и если они его оставляют, то это действительно страшно. У взрослого есть, прежде всего, опора на самого себя и об этом нужно почаще вспоминать: У меня есть я, и мы обязательно справимся с любыми вопросами.

Как избавиться от одиночества?

Если вы боитесь одиночества или уже одиноки. Вам придется изменить свое внутреннее состояние.

В вашей душе мало радости, счастья, гармонии. Много холода, страха и боли. Нужно себя отогревать. В сердце не может одновременно жить и страх и любовь. Выберите любовь. Пусть любовь расцветет в вашей душе и наполнит вас нежностью и красотой.

Измените поведение и начните уделять внимание вашим отношениям с людьми.

Начните делать шаги в сторону людей. В сторону доверия, любви, внимания. Напоминаю, если вы будете давать, вы никогда не останетесь одна, а если будете только ожидать, что вам кто-то что-то должен, то одиночество вам грозит на 100 процентов.

У нас у всех есть желание быть гостеприимными, но мы боимся и не приглашаем людей. Боимся, что мы плохо друг друга знаем, вдруг не поймут, у меня не сделан ремонт, вдруг меня осудят или я неважно готовлю, да и много найдется разных причин так никого и не пригласить.

Учитесь радоваться и получать удовольствие от жизни. Делайте шаги навстречу первой: пригласите в гости, скажите доброе слово, сделайте комплимент, улыбнитесь.

У меня есть подруга, она всем готова помочь, всегда готова к контакту, открыта. Недавно у нее была свадьба, ей 37 лет. Даже свекровь успела заметить ее контактность. Произнося тост за молодую невесту, она сказала такие слова: — Ты и на необитаемой планете не останешься одна.

Перестаньте нести в мир негатив. Если вы будете транслировать окружающим свои проблемы, свое несчастье, с вами никто не захочет общаться, вас будут избегать. И если вы хотите встретить достойного мужчину, то подумайте – хочет ли он встретить такую, как вы?

Становитесь счастливой. Счастливая женщина никогда не останется одна, все будут тянуться к вам и пытаться удержаться рядом.

Как избавиться от одиночества? - перестать жаловаться, грустить и ныть. Вам поможет только настрой на лучшее и светлое, только вера в то, что все будет хорошо, только настрой на счастье и на удовлетворение от жизни, чтобы ни происходило.

Пессимизм и негатив притягивает негатив и пессимизм. Запомните это!

Счастливая женщина никогда не будет одна. Потому что у нее всегда есть то, чем она может поделиться, то, что она может отдать. СЧАСТЬЕ! Как вы думаете, найдутся желающие получить СЧАСТЬЕ? Конечно!

В вашей душе должен быть покой, радость, любовь и счастье до встречи с мужчиной.

Вы сами попробуйте представить: мужчина вашей мечты, он ищет какую женщину жизнерадостную и жизнелюбивую или вечно ноющую, несчастную и обиженную?

Не делайте что-то, чтобы что-то получить. Например, пойду в кафе, чтобы познакомиться, надену платье, чтобы заметили и сделаю прическу, чтобы привлечь. Делайте все это, потому что это приятно делать, потому что все это украшает ВАШУ жизнь, делает ее намного ярче, веселее и светлее.

Часто за счет другого мы хотим решить свои проблемы, в том числе и одиночества. Но никто не хочет быть решением проблемы и быть использованным.

Еще раз: Не делайте ничего, чтобы привлечь, понравится, удержать. Вы будете исходить из недостатка, мужчина всегда это почувствует и уйдет от вас, даже несмотря на все ваши достоинства. Мужчины очень энергобережливы, если вы захотите наполниться за его счет, он быстро улизнет.

Исходите от избытка, удовольствия, радости, счастья, делитесь этим с окружающими.

Начните что-то делать, с любовью и со страстью. Любимое занятие, хобби, спорт, танцы, все то, что доставляет удовольствие и приносит радость. Купите себе то, о чем давно мечтали, но жалели денег, порадуйте себя тем, что доставит наслаждение. Сделайте это сами для себя. Никого не ждите! Вы должны понять, что одиночество – это не равно несчастье, сколько людей, которые не одиноки, но при этом несчастны.

Теперь вы знаете, как избавиться от одиночества, не остаться одной, а когда мы получаем знание, мы получаем веру, а вера растворяет страх. И нам становится легче жить, легче радоваться и быть счастливой.

Перестаньте бояться одиночества и жить из этого страха, удерживать мужчину, которого не нужно удерживать. Займитесь собой и своей жизнью. Сделайте свою жизнь счастливой!

Одиночество возникает от душевной лени, а душа должна трудиться. Каждый день!

Поэтому каждый день наполняйте свою жизнь красками, вкусом и светом, а свою душу миром и любовью. Без каких либо условий, просто так! Потому что это верный путь быть счастливой, а не одинокой.

Татьяна Дзуцева

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 6 пользователям

Геннадий Павлов. В час перед рассветом |

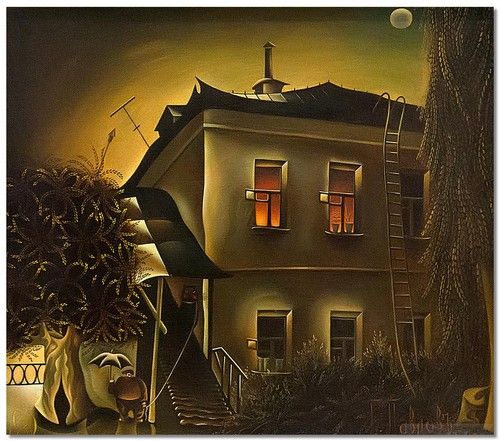

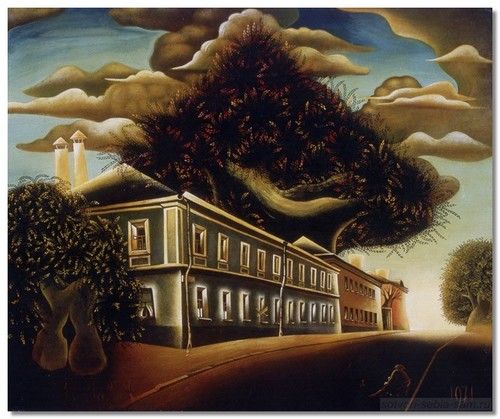

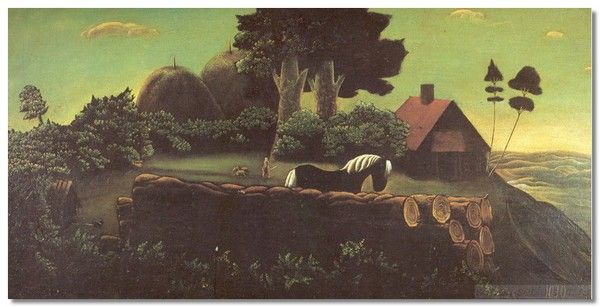

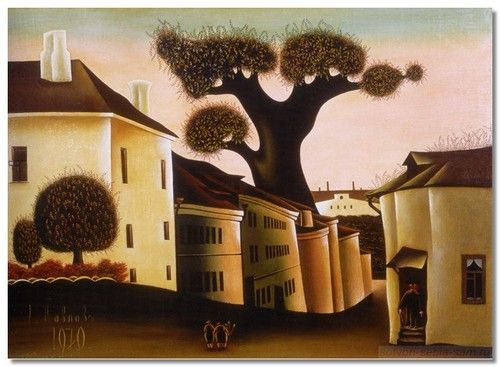

Геннадий Павлов родом из века семнадцатого, в лучшем случае – восемнадцатого, хотя родился в послевоенном сорок седьмом. Но укоренен он в иной традиции, в той культуре, которая сегодня почти скрылась в историческом тумане.

Геннадий Павлов родом из века семнадцатого, в лучшем случае – восемнадцатого, хотя родился в послевоенном сорок седьмом. Но укоренен он в иной традиции, в той культуре, которая сегодня почти скрылась в историческом тумане.

Имена художников той эпохи известны разве что только узким специалистам, а их работы в своем большинстве утрачены. На поверхности остались Рокотов, Боровиковский, Левицкий да еще с десяток имен. И Геннадий Павлов – тоже мало кому известен, о нём нет почти никакой информации, кроме официальной.

Ничего нет даже в вездесущем Интернете. Всего несколько слов: когда родился, где учился, сколько персональных выставок. Я набрела на имя Геннадия Павлова, разбирая в вынужденном многомесячном отпуске старые журналы, из которых выдирала все понравившиеся репродукции со статьями о художниках.

Ничего нет даже в вездесущем Интернете. Всего несколько слов: когда родился, где учился, сколько персональных выставок. Я набрела на имя Геннадия Павлова, разбирая в вынужденном многомесячном отпуске старые журналы, из которых выдирала все понравившиеся репродукции со статьями о художниках.

Я тогда, тридцать лет назад, и не предполагала, что сегодня мне они, ох, как пригодятся. Тогда, в восьмидесятые годы, всё было в дефиците, а многое - под запретом. Это сейчас можно найти на просторах сети практически любую информацию о многих, а тогда даже о древнерусской живописи и иконах надо было постараться, чтобы отыскать действительно профессионально написанное и интересное.

Но, оказалось, сегодня и в Интернете не всё отыщешь. Геннадий Матвеевич Павлов – москвич, что очень удивительно, если знать, о чем его странные картины. Его любимая книга – русского философа князя Евгения Трубецкого о русской иконе. Там – всё его, всё ему родное, всё, в чём укоренен и из чего растет его творчество.

Но, оказалось, сегодня и в Интернете не всё отыщешь. Геннадий Матвеевич Павлов – москвич, что очень удивительно, если знать, о чем его странные картины. Его любимая книга – русского философа князя Евгения Трубецкого о русской иконе. Там – всё его, всё ему родное, всё, в чём укоренен и из чего растет его творчество.

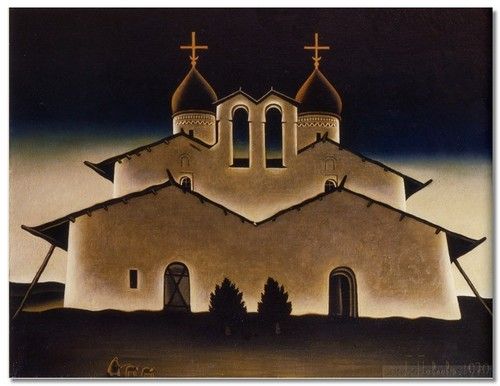

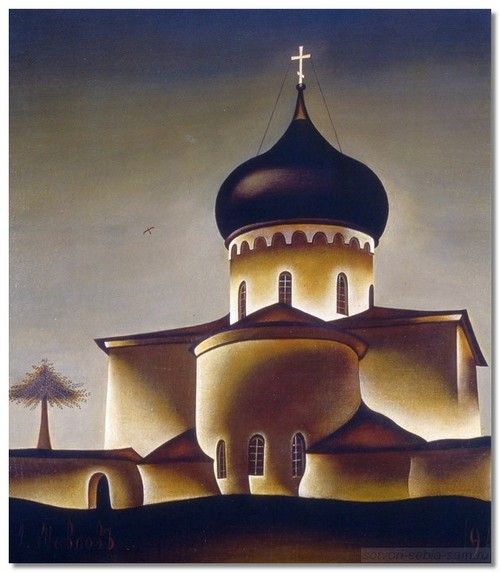

Простые по сюжеты и сложные по внутреннему смыслу, картины печальны, но печаль эта светла. В них царят тишина и безмолвие, мир и покой. Здесь нет людей, храмы и улицы пусты, но всё здесь светится Божественным светом, как на иконах, а русские храмы – те же лики святых, источающие Небесный свет.

И Свет во тьме светит и тьма Его не объяла, хотя всё происходит в полутьме, в сумерках, то ли вечерних, то ли утренних, когда спускается ночь или когда вот-вот настанет утро. Или это лунный свет делает их сказочно-чудесными? Его храмы - живые, с мудрыми взорами, с расправленными крыльями, готовые взлететь Туда, откуда родом.

И Свет во тьме светит и тьма Его не объяла, хотя всё происходит в полутьме, в сумерках, то ли вечерних, то ли утренних, когда спускается ночь или когда вот-вот настанет утро. Или это лунный свет делает их сказочно-чудесными? Его храмы - живые, с мудрыми взорами, с расправленными крыльями, готовые взлететь Туда, откуда родом.

Московские дома и улицы тоже сказочные, и люди – необычны. Вот кто-то в полночь выгуливает на поводке своего кота-баяна, кто-то выгоняет скот на пастбища, кто-то рыбачит. Но все они по сравнению с домами, природой и животными очень маленькие, словно находятся на периферии мира. Здесь - не они главные.

Нереальный мир Геннадия Павлова живет по иным законам, здесь всё таинственно и необычно, пришли они из обычной жизни, но из той, что уже давно канула в небытие – из улочек старой Москвы, многие из которых приказали долго жить, из той русской старины, к которой навсегда остался привязанным художник. И не он один.

Нереальный мир Геннадия Павлова живет по иным законам, здесь всё таинственно и необычно, пришли они из обычной жизни, но из той, что уже давно канула в небытие – из улочек старой Москвы, многие из которых приказали долго жить, из той русской старины, к которой навсегда остался привязанным художник. И не он один.

Картины заставляют задуматься, и смотреть их нужно не спеша, потому что наполнены трепетным отношением к миру, природе, к тому теплу, свету и тайне, что они источают. Мир Геннадия Павлова добрый, летний, уютный, мир старых маленьких двориков, великолепных деревьев и чистоты, дивных сказочно-красивых облаков с необычными очертаниями.

Все картины окрашены в меланхолическое настроение, но от этого они не становятся менее притягательными, скорее наоборот. Золотой сон, в котором современный мир с его железной хваткой преображается в инобытие, наполняясь духовностью. Именно ей, духовной жизни мира, природы, старинных улочек, домов и храмов посвящает сказочный художник свое творчество.

Все картины окрашены в меланхолическое настроение, но от этого они не становятся менее притягательными, скорее наоборот. Золотой сон, в котором современный мир с его железной хваткой преображается в инобытие, наполняясь духовностью. Именно ей, духовной жизни мира, природы, старинных улочек, домов и храмов посвящает сказочный художник свое творчество.

Во многом именно поэтому судьба художника складывалась очень непросто. Чиновники не жаловали его картины, с чванливостью вынося свой приговор: «Нельзя выставлять, темы какие-то непонятные: коты, кресты, странные улицы и чудаки».

Но пришли иные времена, и через двадцать лет его картинам всё-таки нашлось место в выставочных залах: и в Третьяковке, и в частных коллекциях, и в провинциальных музеях, и в музеях запада, куда Геннадий Павлов с большой неохотой отдает свои полотна.

Но пришли иные времена, и через двадцать лет его картинам всё-таки нашлось место в выставочных залах: и в Третьяковке, и в частных коллекциях, и в провинциальных музеях, и в музеях запада, куда Геннадий Павлов с большой неохотой отдает свои полотна.

Тина Гай

|

|

Понравилось: 7 пользователям

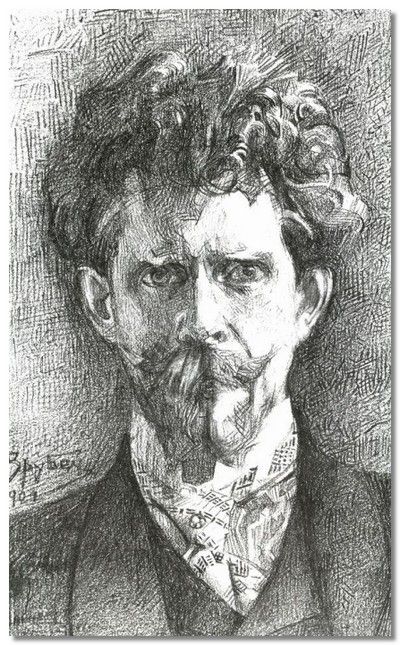

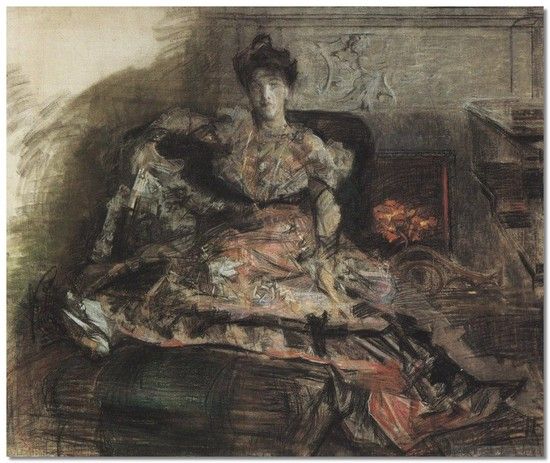

Михаил Врубель. Последний акт |

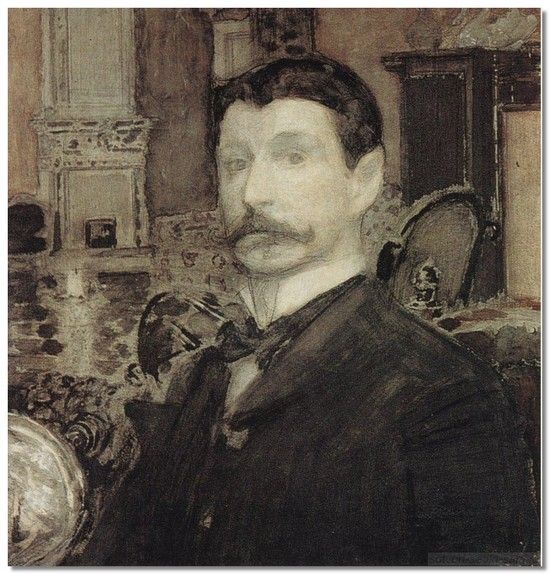

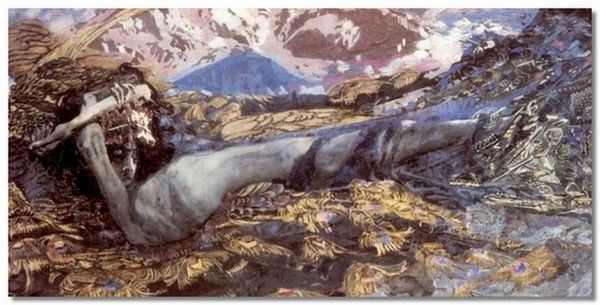

(Начало 1, 2, 3) Не будет преувеличением сказать, что Михаил Врубель большинству известен по этому, последнему акту его жизненной трагедии: тяжелой психической болезни, с которой боролся десять последних лет, сменив с десяток больниц в разных городах. По «Демону поверженному», которого, уже выставленного, постоянно дописывал и переписывал, меняя выражение лица; по слепоте, настигшей художника за четыре года до смерти.

(Начало 1, 2, 3) Не будет преувеличением сказать, что Михаил Врубель большинству известен по этому, последнему акту его жизненной трагедии: тяжелой психической болезни, с которой боролся десять последних лет, сменив с десяток больниц в разных городах. По «Демону поверженному», которого, уже выставленного, постоянно дописывал и переписывал, меняя выражение лица; по слепоте, настигшей художника за четыре года до смерти.

Часто вспоминают мрачное предзнаменование, бывшее ему, когда художник только-только приехал в Киев: разыскивая Кирилловский храм, он спросил, как добраться до него. Ему ответили: «Скажите извозчику, чтобы отвез Вас к дому умалишенных». Оказалось, что храм располагался на территории психиатрической больницы, в которой девятнадцать лет спустя Михаил Врубель окажется пациентом.

Но тогда он меньше всего связал это с будущим собственной судьбы, но круг жизни замкнулся именно на этой трагической ноте. Вообще, кроме антиномий, в его искусстве явно прослеживается круговая завершенность: начав творчество с религиозной тематики, он и закончил ею, написав последней картину на библейский сюжет «Видение пророка Иезекииля».

Встретив впервые Надежду Ивановну в Петербургском театре, там же он видел ее и в последний раз: в начале 1906 года Врубель ослеп. Первые признаки сумасшествия у художника появились в 1901-м году. На него стали нападать приступы беспричинной агрессии, а когда выходил на улицу, то вымещал её на первых, попавшихся под горячую руку, людях: извозчике, репортёре, капельдинере театра...

Встретив впервые Надежду Ивановну в Петербургском театре, там же он видел ее и в последний раз: в начале 1906 года Врубель ослеп. Первые признаки сумасшествия у художника появились в 1901-м году. На него стали нападать приступы беспричинной агрессии, а когда выходил на улицу, то вымещал её на первых, попавшихся под горячую руку, людях: извозчике, репортёре, капельдинере театра...

В это время он работал над «Демоном поверженным», работал по двадцать часов в сутки, заглушая в себе боль от рождения сына с уродливой губой. Но Демон не давался, не давалось выражение человека, не желавшего смириться со своим поражением.

Михаил Врубель перестал есть, бриться, умываться; его мучила бессонница, а как только закрывал глаза, ему снился Демон, заставлявший вставать и продолжать работать. Началась лихорадка. В 1902-м консилиум врачей во главе с Владимиром Михайловичем Бехтеревым вынесло приговор: больного необходимо поместить в психиатрическую больницу:

Михаил Врубель перестал есть, бриться, умываться; его мучила бессонница, а как только закрывал глаза, ему снился Демон, заставлявший вставать и продолжать работать. Началась лихорадка. В 1902-м консилиум врачей во главе с Владимиром Михайловичем Бехтеревым вынесло приговор: больного необходимо поместить в психиатрическую больницу:

«Дорогая моя Надюша», - пишет из больницы жене Врубель. «Как бесценное здоровье твоё и Саввочки? …Я на новоселье в Клинике психиатрической (…плачу в 1 мес. вместо 200 руб. -9 руб.). Не дурно, экономно; здесь режим строже, в дортуарах курить запрещено, можно курить только в столовой, великолепной комнате с олеографиями и окнами, выходящими на великолепный парк с 200-летними липами, пропасть сиреневых кустов, то-то летом весело. …

Я поправил наконец свою ошибку, надо совсем забыть про работу, тогда время, на нее употребленное, войдет в норму 3-4-5 часов днём и главное не больше. Меня свалило то, что я после такого громадного труда, как Демон, стал еще работать по-прежнему по 15-20 часов в сутки; это было тем более глупо, что я покупкой Мекком «Демона» за 3000 руб. был совершенно обеспечен» (Москва, 07.09.1902)

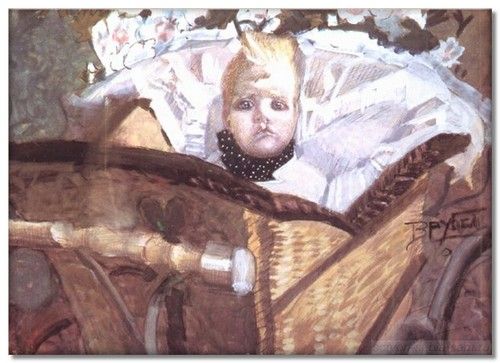

Через год художник вышел из больницы почти здоровым. О Демоне не вспоминал, обещая писать только сына и жену. Портрет сына написал быстро. Портрет поражал взрослыми глазами, наполненными смертельной мукой. Буквально через месяц Саввочки не стало. И опять он корил себя, что принял приглашение приятеля погостить с семьей в Киеве. Не надо было, т.к. сын был слегка простуженным, но он настоял на поездке.

Через год художник вышел из больницы почти здоровым. О Демоне не вспоминал, обещая писать только сына и жену. Портрет сына написал быстро. Портрет поражал взрослыми глазами, наполненными смертельной мукой. Буквально через месяц Саввочки не стало. И опять он корил себя, что принял приглашение приятеля погостить с семьей в Киеве. Не надо было, т.к. сын был слегка простуженным, но он настоял на поездке.

В поезде было холодно, простуда перешла в воспаление лёгких. Спасти мальчика не удалось, хотя до Киева они добрались, но слишком поздно…. Так Киев снова встретил Врубеля холодом. По городу он бродил, не помня себя от горя. И вдруг увидел ту самую Кирилловскую церковь, с которой всё начиналось, и вспомнил пророческие слова о сумасшедшем доме, на территории которого стоял храм.

Так он снова оказался в больнице. Потом опять были больницы: в Петербурге, в Москве, в знаменитой клинике Фёдора Арсеньевича Усольцева, что расположилась в Петровском парке. Он лечил его стихами, дождём, музыкой, прогулками и добрым словом, а Михаил Врубель называл его своим добрым демоном. В год смерти Фёдор Арсеньевич написал статью «Врубель», разместив ее в «Русском слове»:

«…Он творил всегда, можно сказать непрерывно, и творчество для него было также легко и также необходимо, как дыхание…Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить…

С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать последние по возникновению представления – эстетические – погибают первыми. Он знал природу, понимал ее краски и умел их передать, но он не был рабом ее, а скорее соперником… Он умер тяжко больным, но как художник он был здоров, и глубоко здоров».

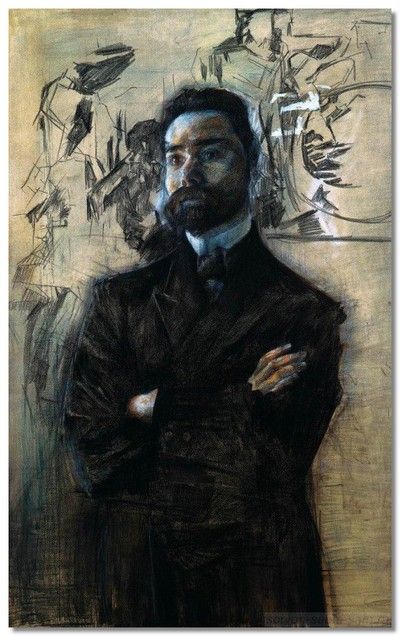

Здесь Михаил Врубель рисовал портрет Валерия Брюсова, который потом вспоминал, подтверждая слова Усольцева, что как только художник брал в руки карандаш или уголь, она становилась твёрдой, а линии – безошибочными. Сила искусства пережила в нем его страшную болезнь.

В эти годы его добрым ангелом стала любимая Надюша, которая постоянно ухаживала за ним, а он называл ее фиалкой, розой, бесценной драгоценностью. Ему достаточно было слышать ее голос, чтобы радоваться. Уже ослепнув, он продолжал диктовать ей письма. В последний год художник уже не хотел жить, устал и часами простаивал у форточки в надежде простудиться и умереть.

В эти годы его добрым ангелом стала любимая Надюша, которая постоянно ухаживала за ним, а он называл ее фиалкой, розой, бесценной драгоценностью. Ему достаточно было слышать ее голос, чтобы радоваться. Уже ослепнув, он продолжал диктовать ей письма. В последний год художник уже не хотел жить, устал и часами простаивал у форточки в надежде простудиться и умереть.

Не обрадовало Врубеля даже известие, что его произвели в академики Академии художеств. В конце концов он добился того, чего хотел: в феврале 1910-го у него появились признаки воспаления лёгких, а первого апреля его не стало. Надежда Ивановна пережила Михаила Врубеля всего на три года, умерев в 1913-м в возрасте 45 лет.

Тина Гай

|

|

Процитировано 8 раз

Понравилось: 22 пользователям

Гауди |

Безумец или гений?

Если вы узнали изображенного человека, то вы должны знать о том, что происходит в Москве прямо сейчас.

Он терпеть не мог черчение, мало кто знает, что Гауди провалил этот экзамен на подготовительных курсах при поступлении в Высшую Архитектурную Школу.

Пожалуй, прежде всего на Антонио повлияла местность, где он родился - Каталония. Многие бывали в Испании, в этом удивительном городе - Барселоне - столице Каталонии. Кто был, тот не даст мне соврать, что каталонцы довольно необычные люди. Их национальная гордость иногда граничит с абсурдом. Каталония держится особняком от остальной Испании.

Здесь не любят корриду. Кажется, здесь коррида, вообще, запрещена. И больше всего местные раздражаются, когда Каталонию называют Испанией.

Здесь говорят на своем, каталанском, языке. Здесь не танцуют фламенко, предпочитая сардану — групповой танец, похожий на греческий сиртаки. Стремление к независимости и превосходству у каталонцев в крови. А корни подобного к себе отношения уходят в глубь веков — во времена Великой Римской империи.

То есть, к моменту появления на белый свет Антонио Гауди, в 1852 году, в пригороде Барселоны, в городе Реусе, все это имело место быть и Антонио впитал чувство Национальной Гордости вместе с молоком матери.

Он был настолько упрямым националистом, что вполне мог поплатиться за это. Был такой случай. Когда Гауди уже был именитым архитектором и работал над своим самым крупным проектом Саграда Фамилиа, Барселону посетил Король Испании. Гауди отказался разговаривать с королем на испанском. Король прекрасно понимал каталанский, и они так и разговаривали, король по испански, а Гауди с ним по каталански. Беседа затянулась на несколько часов. Видимо, Король Испании был очень мудрым и спокойным человеком. Представляете, что сделал бы Петр I, если бы при знании языка с ним пожелали бы разговаривать, скажем, на армянском.

Итак, Антонио Гауди появился на свет 25 июня 1852 год. У его матери, Антонии были тяжелые, травматические, затяжные роды... Ребенок родился настолько слабым, что его крестили на следующий день, так боялись, что не выживет. Он был не первым ребенком в семье, у него был брат на год старше, и сестра младше его, но до этого все дети в этой семье умирали, едва родившись.

Родители его очень любили, отец часто брал с собой на работу, в кузницу, где мальчик мог наблюдать, как раскаленная медь или железо становятся пластичными и превращаются в удивительные предметы, к примеру дверные ручки или решетку ограды.

В детстве у Гауди было слабое здоровье, ревматические боли в ногах не давали свободно двигаться. И как это бывает у таких детей, Гауди брал умом там, где другие побеждали проворством. Антонио любил рисовать с малых лет. Однажды, в школе детям задали нарисовать город Вифлием в момент Рождения Христа. Дети стали смеяться над странными домиками Антонио, но учителю рисунок понравился своей лаконичностью и точностью.

Мать Гауди, Антония, прививала мальчику любовь к религии. Она внушила ему, что раз уж господь оставил ему жизнь, то он, Антонио, обязательно должен выяснить для чего. Единственное развлечение в маленьком провинциальном городе Реусе, где жила семья Гауди, был воскресный поход в церковь.

Христианская доктрина, христианская мораль и история религии составляли существенную часть среднего образования в то время. Большую часть учебного времени дети распевали псалмы. Думается,что это тоже наложило свой сильный отпечаток на восприятие мира будущим архитектором.

Все это он изучал наряду с греческим языком, латынью, геометрией, историей, риторикой и поэзией. Неудивительно, что любимым предметом у Гауди была геометрия.

Однажды он подслушал разговор родителей и доктора, который сказал, с таким букетом болезней Антонио проживет пять-семь лет. Сам Гауди вспоминал, что в этот момент он почувствовал непреодолимое желание жить. Он всегда был склонен к фатализму, с самого рождения он воспринимал происходящие с ним события, как судьбу или рок. Тогда, подслушав разговор родителей, он решил жить. Жить, во что бы это ни стало! И позднее, он был твердо уверен, что его жизнь - это знак Божий.

Не обращая внимание на боли и приступы он много ходил по окрестностям вместе с друзьями. Когда же он не мог передвигаться, он фантазировал и наблюдал за природой. Врачи предлагали ему костыли, но он был упрям и отказывался от них. Больше всего Гауди любил наблюдать за облаками, лежа на траве. Может быть там он и подсмотрел идеи для своих будущих архитектурных шедевров?

Маленький Гауди смотрел на горы, и ему говорили, что когда-нибудь он сможет отправиться туда и увидит своими глазами святыню, парящую в вышине громаду горы Монсеррат.

Нужно отдать должное родителям Антонио Гауди, они совершили настоящий подвиг, сумели дать детям высшее образование! Старший брат Гауди получил высшее медицинское. В то время иметь начальное образование было более, чем достаточно, особенно для потомственного кузнеца, сына простого ремесленника. Закончить школу - означало быть уважаемым образованным гражданином, ну, а высшее, слов нет, открывало дорогу в жизнь! Для Франсиска, отца Антонио, образование детей обошлось очень дорого, ему пришлось продать кузницу и земли в Реусе. Но отец был твердо уверен в том, что его дети должны добиться большего, чем быть просто ремесленниками.

Гауди всегда гордился своей родословной: «Своим хорошим пространственным воображением я обязан тому, что я сын, внук и правнук котельщика. Мой отец был кузнецом, и мой дед был кузнецом. Со стороны матери в семье тоже были кузнецы; один ее дед бондарь (мастер выделывающий бочки, иногда мастер по изготовлению корабельных мачт), а другой - моряк — а это тоже люди пространства и расположения. Все эти поколения дали мне необходимую подготовку».

Антонио Гауди курит на заднем плане, отец в центре, племянница и старший брат Франсиск.

Приехав в Барселону Гауди окунулся в водоворот событий. В это время в Европе набирала обороты промышленная революция. Барселона стала значительным индустриальным центром, где процветало производство вина, железа, пробкового дерева и хлопка. Также росла и культурная значимость города. Появлялись богатые буржуа, которым требовались красивые дома. Стремление разбогатевших горожан выделиться, пустить пыль в глаза, открывало широкие возможности для архитектора. Множество прекраснейших зданий, подстегивало фантазию Антонио.

Старая Барселона, очень узкие улицы, прохладно и интересно. Ему хотелось просто заблудиться в бесконечных лабиринтах улиц. Гауди покорила готика, по-каталонски, массивная, нарочито тяжеловесная, с квадратными формами и явным устремлением вперед.

Высшая Архитектурная Школа в Барселоне славилась своими талантливыми выпускниками, и поступить туда было не так то просто. У Гауди ушло пять (!) лет на подготовку к поступлению. Он брался за любую работу, за все возможные заказы, чтобы как - то свести концы с концами. Он был полон амбиций и жажды жизни, не смотря на свое скромное материальное положение, одевался, очень изысканно. Антонио был настоящим красавцем!

Его темно-каштановые волосы с медным отливом и ярко-голубые глаза могли сразить наповал. Он покупал себе исключительного качества лайковые перчатки на улице Рамбла и там же, в самом дорогом шляпном ателье, для него держали индивидуальную болванку, как для постоянного клиента.

Антонио Гауди, 26 лет.

Наконец, после пяти лет подготовки, в возрасте 22 лет Гауди поступил в Высшую Архитектурную Школу.

Это было учебное заведение нового типа, преподаватели делали все, чтобы обучение не превратилось в рутину. В Школе студенты поощрялись, имея возможность участия в настоящих проектах, а практический опыт всегда очень ценен для архитектора. Учился Антонио с удовольствием и энтузиазмом, по вечерам засиживался в библиотеке, выучил немецкий и французский языки, для того чтобы иметь возможность читать литературу по профилю. Антонио был одним из лучших учеников, но никогда не был любимым.

Студенческая работа Гауди. Дверная кованая ручка.

Его сложный, непокладистый характер, склонность любой ценой добиться признания своей правоты, настраивали преподавателей против него. Однажды ему поручили разработать проект кладбищенских ворот, а он принялся рисовать похоронную процессию во всех подробностях. Преподаватель возмутился его подходом к делу, а Гауди заявил, что преподаватель ничего не смыслит в красоте и покинул аудиторию, хлопнув дверью.

Именно в это время и родилась фраза: «Гений или сумасшедший», (которая цитируется во всех статьях о Гауди). Так преподаватели отзывались об упрямце, который, впрочем, знал все предметы назубок и экзамены сдавал на «отлично»… Если дело не доходило до принципиальных споров. Тогда Гауди был бескомпромиссен. И отличная оценка тут же превращалась в неудовлетворительную.

Пожалуй, это время было самым счастливым в его жизни. Гауди снимал квартиру вместе со своим братом Франсиском, они носили один гардероб на двоих, поэтому казалось, что у Антонио несметное количество одежды. Они вместе ходили на вечеринки, участвовали в общественных мероприятиях. Молодые люди украшали карнавальные платформы и разыгрывали политические и исторические пародии из жизни известных в Каталонии людей, путешествовали по Каталонии. К ним часто приезжал отец, а мама каждый день писала письма.

Студенческий проект Уличные Фонари для Пла де Палау и Пласа Реаль.

Внезапно все оборвалось. Скоропостижно скончался старший брат Антонио - Франсиск. Все случилось настолько быстро, что врачи не успели поставить диагноз. Многообещающая медицинская карьера Франсиска оборвалась так и не успев начаться. Антонио обезумел от горя. Для него Франсиск был самым близким человеком. Гауди всегда выглядел старше своих лет, а тут он просто в одночасье постарел. Едва оправившись от этого горя, семью Гауди постигает новый удар. Умирает мама, которая так и не смогла перенести потерю старшего сына. Вне себя от горя Антонио углубляется в учебу, в свободное время бесцельно бродит по Барселоне, пока держат ноги, а приходя домой, он падает без сил, забываясь тяжелым сном до следующего дня.

Через некоторое время Гауди решает перевезти к себе в Барселону отца и младшую сестру Розу с дочерью. Одиночество для него невыносимо. После переезда семьи Антонио приходится работать гораздо больше, чтобы прокормить всех. Кроме этого, ему нужно готовить дипломный проект. Для проекта он выбрал как раз те злополучные кладбищенские ворота, из-за которых было столько споров.

С большим трудом, преодолев препятствия обиженных преподавателей, в 1878 году Антонио Гауди получил диплом архитектора.

Один из первых его проектов был рабочий поселок Матаро, проект поселения, созданный Гауди по заказу рабочего кооператива. Этот поселок остался лишь на бумаге и в макете. Но для того, чтобы понять что нужно рабочим, которые трудятся на заводах и фабриках Гауди посещал рабочие слободки в пригородах Барселоны.

В одном из таких поселков Антонио познакомился с Жозефиной Морей. Жозефина работала в поселке учительницей.Она была на несколько лет старше его, и гораздо опытней, поскольку была разведена. Жозефина имела строптивый характер, прекрасно развитое чувство пространства и ощущение прекрасного. Она была прелестна. Темные волосы до плеч, тонкие черты лица и умение дать отпор любому, кто попробует посягнуть на ее свободу. Гауди был по-настоящему очарован.

Удивительна история и самой Жозефины.

Будучи шестнадцатилетней девушкой, Пепита (ее уменьшительное имя) влюбилась во французского красавца моряка и сбежала из дома своего зажиточного папаши. Быстро поженившись молодые поселились в Марселе, крупном морском портовом городе Франции. Супруг Пепиты нещадно пил и поколачивал молодую жену, а вскоре записался на уходящее судно и отбыл в неизвестном направлении.

Сильный характер и хорошее образование не дали Жозефине скатиться на самое дно. Она зарабатывала себе на жизнь в трактирах Марселя игрой на фортепиано, пением и испанскими танцами. Через некоторое время Жозефина связалась с отцом и выпросив у него прощение, вернулась домой в Барселону. Знание французского очень пригодилось ей в жизни. Получив образование, она стала работать в школе учительницей математики и французского языка.

(Ни одной фотографии Жозефины не сохранилось. Но она могла выглядеть примерно так.) Эдуард Мане.1881 год "Жанна".

Однажды Гауди получил заказ на оформление витрины магазина перчаток. Как всегда, наш герой подошел к выполнению работы с большой фантазией. Он решил изобразить перчаточный город. Одни перчатки были у него деревьями, другие улицами и домами, третьи изображали влюбленные парочки, прогуливающиеся по бульвару, а четвертые он впрягал, как лошадей в экипажи, которые тоже были... перчатками. Антонио так увлекся работой, что никого и ничего не замечал. Его отвлек владелец магазина с просьбой познакомиться с господином...

"- Эусебио Гуэль", - представился тот, "Мне нравится, как вы работаете!"

"Вообще-то, я архитектор!", - гордо ответил Гауди.

Гуэль спросил есть ли у Гауди проекты и пригласил его к себе домой на ужин. Так Гауди встретил своего друга, главного заказчика, покровителя и мецената.

Эусебио Гуэль .1881 год.

По сути дела, эта встреча была главной в жизни Гения Антонио Гауди, потому что каждый мастер знает, что какой бы гений и талант не родился на свет, без воплощения своих идей, он мало чего стоит.

Все проекты Гауди стоили баснословных вложений. И без Гуэля, вполне возможно, мы бы с вами и не узнали, что на свете жил такой архитектор, как Антонио Гауди.

По свидетельствам близких и современников, характер Гауди представлял собой клубок противоречий: гордый и мелочный, щеголь и бродяга, мудрый и чувствительный, остроумный и скучный. Все эти наблюдения принадлежат людям, которые хорошо его знали.

Эусебио Гуэль настолько значимая фигура в жизни Гауди, что хотелось бы остановиться на его жизни подробнее.

Гуэль сын разбогатевшего крестьянина, сколотившего свое состояние на Кубе. Эусебио получил прекрасное экономическое и юридическое образование, продолжил учебу во Франции и Англии, владел тремя языками. В доме Гуэля бывал весь интеллектуальный цвет Барселоны. Здесь постоянно звучали стихи. Гуэль был старше Гауди всего на шесть лет и неудивительно, что они быстро подружились. Побывав впервые в доме Гуэля и встретив там радушный прием, Гауди пришел еще раз, потом еще. И — стал самым желанным гостем в доме своего покровителя и мецената. Гуэль с большим интересом просматривал наброски Антонио, которые тот приносил ему во время каждого визита. Выделил один, самый масштабный — проект кооператива Матаро. И сказал, что если его доработать, то вполне можно участвовать с ним на Всемирной выставке в Париже.

Гауди с вдохновением взялся за доработку. Гуэль был членом городского совета Барселоны, депутатом и сенатором законодательного собрания Каталонии. За его заслуги король Альфонс присвоил ему дворянское звание. Именно Гуэль похлопотал перед комиссией, чтобы проект никому не известного Гауди попал на Всемирную выставку в Париже. Учитывая то, что выставку посетили три миллиона человек и проект Гауди был действительно очень интересным, Антонио Гауди в одночасье стал известным архитектором.

Гуэль рекомендовал Гауди Висенсу Монтанера, крупному фабриканту керамической плитки, и Гауди получил свой первый крупный заказ.

Дом Висенса 1888.

Гауди был счастлив! У него стало получаться, жизнь налаживалась!

Милая Жозефина, Эусебио Гуэль, семья, первые заказы, все это до краев наполняло его жизнь. Теперь в гости к Гуэлю он приходил с Жозефиной, которой нравилось, что ее принимают в высших слоях общества. Частенько Гауди приглашал Жозефину на прогулки вдоль моря, во время которых рассказывал о своих идеях, которые он мечтал воплотить в архитектуре. Речь шла о гиперболических параболоидах и их сечениях, гиперболоидах и геликоидах. В переводе на человеческий язык, параболоиды это пространственные фигуры, которые имеют форму седла или форму перевернутой рюмки

Гауди мог рассчитывать такие пространственные формы в уме, не делая вычислений и чертежей на бумаге, в этом тоже было проявление его гения. Имея математическое образование Жозефина иногда спорила с Антонио, Гауди был в восторге, потому что она действительно понимала о чем идет речь. Им было хорошо вместе, Жозефина ждала предложения руки и сердца. Но Антонио не спешил жениться. Он хотел быть уверенным в своем материальном положении.