-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 742

Комментариев: 1384

Написано: 2387

"Я трамвайная вишенка страшной поры"(продолжение) |

27 декабря 1938 года погиб Осип Мандельштам.

Начало здесь

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,

И Гете, свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,

Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шопот

И в бездревесности кружилися листы,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты.

Нэ трэба

Осип Мандельштам был человеком культуры, её порождением. Это была его стихия. Когда стали строить каналы и осушать водоёмы, он был — как рыба, лишённая своей стихии. Эпоха культуры кончилась. Круг близких людей, для которых она была единственным кислородом, становился всё уже. Потом выкачали воздух. Пришли новые, те, что загадили Челлиниевские чаши Эрмитажа, сожгли библиотеку Блока, вознамерились разрушить старый мир до основанья. Им Мандельштам был чужд и враждебен.

Из нашей культуры десятилетиями вытравляли всё нестандартное, неординарное. Ещё Ленин некогда приравнял непонятность к антихудожественности. «Искусство принадлежит народу, - указал он. - Оно должно быть понятно массам». И простота становится для искусства обязательным требованием.

В то время, когда всё мировое искусство развивалось под знаком нарастающей сложности, когда в живопись приходили Пикассо, Дали, в поэзию — Рильке, Том Элиот, у нас усердно насаждалась простота, та, что хуже воровства. Результаты подобной политики не замедлили сказаться. Выросли поколения людей не просто не умеющих, а, что главное, не желающих понимать сложное искусство, сделав это своё непонимание предметом некой гордости. Помните, как на суде над Бродским так называемые «простые рабочие» вставали и говорили: «Я ничего не понял». Раз рабочий не понимает, значит, стихи плохие. Это был неотразимый аргумент.

Уже после гражданской войны молодые строители коммунизма стали энергично ставить культуру на место: в надстройку над базисом. Как-то, читая газеты, Мандельштам удивлённо сообщил жене: «Мы, оказывается, живём в надстройке». Его стали реже печатать: ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи Мандельштама для этого не годились. Формула «народу это не нужно» однажды смешно прозвучала на украинском. В 1923 году Мандельштам пришёл в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой рубахе отказал. А на вопрос «почему?» ответил равнодушно: «Нэ трэба». Это изречение стало потом в семье Мандельштамов поговоркой.

Полный порядок в надстройке был наведён в 1930 году, когда в газете «Большевик» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы не отвечало госзаказу. Мандельштам прочёл и сказал: «Опять «не треба», на этот раз окончательное». В стихотворении «1 января 1924 года» он пишет:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,

Еще немного — оборвут

Простую песенку о глиняных обидах

И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!

Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

На лестнице Ламарка

Но ещё сильнее его протест против бездуховного детерминизма выражен в стихотворении, посвящённом знаменитому французскому натуралисту Жану Батисту Ламарку, развивавшему идеи об эволюции живой природы под воздействием внешней среды.

Жан Батист Ламарк

Ламарк располагал всё сущее по принципу лестничной иерархии: от Бога — к человеку, от человека — к четвероногим, птицам, рыбам, змеям, до самых низших организмов. Мандельштам рисует в этом стихотворении фантастическую картину нисхождения человека по ступеням эволюции живого мира.

Если всё живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,

Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,—

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в тёмные ножны.

И подъёмный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зелёная могила,

Красное дыханье, гибкий смех…

Эта мрачная фантастическая картина по-своему сигнализировала об опасности, о зияющем под ногами человека провале в средневековье. Ю.Тынянов считал «Ламарка» гениальным пророчеством того, как человек перестаёт быть человеком. Это стихи о страшном падении живых существ, которые забыли Моцарта, отказались от мозга, зрения, слуха в этом царстве «паучьей глухоты». Это страшно, как обратный биологический процесс. «Человек-насекомое» - вот удел, который был определён нам хозяевами жизни. Да и нынешнее время заставляет не раз вспомнить «Ламарка».

«И меня срезает время...»

Мандельштам ощущал себя пленником умирающего 19 века, его «больным сыном», чувствовал себя потерянным в современности.

Холодок щекочет темя,

И нельзя признаться вдруг,-

И меня срезает время,

Как скосило твой каблук.

Видно, даром не проходит

Шевеленье этих губ,

И вершина колобродит,

Обреченная на сруб.

Поэт пытается оторваться от власти прошлого мира, называет ушедший век волчьим веком, а новый — веком-волкодавом, расчищающим дорогу для будущих светлых веков. Он подчёркивает свою непричастность к волчьему миру, волчьей породе.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

В этом стихотворении Мандельштам предсказал и грядущую ссылку в Сибирь, и свою физическую смерть, и своё поэтическое бессмертие.

В конце 1930 года поэт приезжает в Ленинград — город его детства и юности.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез... -

это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году, а в 1945-м Илья Эренбург писал, что слышал, как его повторяла пожилая ленинградка, вернувшаяся после блокады. Как зловеще двусмыслен конец этого стиха:

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Они, эти гости, явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он уже их ждал, он ясно видел свою судьбу. И не раз писал об этом:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

я за жизнь боюсь — за твою рабу...

В Петербурге жить — словно спать в гробу.

«В смешном бесстрашье, петушино диком...»

По возвращении в Москву в 1933 году Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной.

Пастернак, приглашённый на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи». Мандельштам был в ярости. Никто не умел раздражать его так, как Борис Леонидович. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства, якобы мешающие писать стихи. Едва гость ушёл, Мандельштам в порыве негодования разделался с щедрым даром, полученным от властей, который молчаливо требовал от него ответного полона. В знак «благодарности» он написал:

Квартира тиха как бумага —

Пустая, без всяких затей, —

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей...

Это проклятие квартире — выражение ужаса перед той платой, которую за неё требовали. Даром у нас ничего не давали. Ему чуждо всё, что несёт гибель душе.

Какой-нибудь изобразитель,

Чесатель колхозного льна,

Чернила и крови смеситель,

Достоин такого рожна.

Пайковые книги читаю,

Пеньковые речи ловлю

И грозное баюшки-баю

Колхозному баю пою.

И вместо ключа Ипокрены

Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья...

Уже одного этого стихотворения было достаточно, чтобы тогда, в начале 30-х, расправиться с ним. О Мандельштаме говорили, что он «не от мира сего». Но он, как выяснилось, был именно от этого, «сего мира», в котором жил и погиб. Поэт салонный, элитарный, он оказался отзывчивее к народной судьбе, чем те, кто официально говорил от имени народа. В 1934 году он пишет стихотворение, которое стоило ему жизни, знаменитое стихотворение о Сталине, первым осмелившись выступить против вождя и начинающегося культа личности. До такой высоты из живущих тогда поэтов не поднимался никто.

Сколько сильных, смелых, прошедших царские ссылки и тюрьмы, воевавших на всех фронтах — не могли и подумать о таком поступке. Сколько поэтов, гордившихся своим романтическим прошлым, гражданским пафосом — не могли и заикнуться о чём-либо подобном. Как писал Е. Евтушенко в своей «Балладе о Мандельштаме»:

Не Маяковский с пароходным рыком,

не Пастернак в кокетливо-великом

камланье соловья из Соловков,

а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,

в смешном бесстрашье, петушино диком,

узнав рябого урку по уликам,

на морду, притворившуюся ликом,

клеймо поставил на века веков.

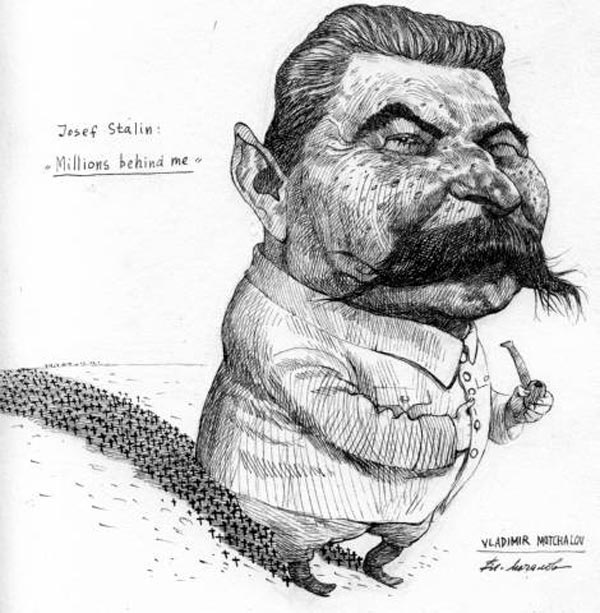

Эти невероятные стихи — не о себе — о нас, то есть обо всех и за всех:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца...

Образ тирана, запечатлённого в этих 16 строчках, словно вырублен из цельного куска и по-своему монументален:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него - то малина

И широкая грудь осетина.

Эти стихи можно было бы поставить рядом с пушкинскими строчками:

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

И лермонтовским: «страна рабов, страна господ...» Факт создания этого стихотворения был и несомненным политическим актом, и актом самоубийства.

Ворованный воздух

Но было бы упрощением считать, что именно оно навлекло погибель на Мандельштама. Этой темы он касался и раньше. Ещё в 1933 году он пишет стихотворение «Ариост», где были такие убийственные строки: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». А ещё раньше — в 1930-м — была «Четвёртая проза», в которой он ставит диагноз нравственной деградации эпохе:

« Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые -- это мразь, вторые -- ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю... Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей -- ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать -- в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Это писалось в 1930 году. Он должен был погибнуть ещё раньше.

Цветаева, ещё не знавшая тогда, что стихи сбываются, в феврале 1916 года предсказала трагическую судьбу Мандельштаму:

Ах, запрокинута твоя голова,

Полузакрыты глаза — что?— пряча.

Ах, запрокинется твоя голова —

Иначе.

Голыми руками возьмут — ретив! упрям!

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!

Серафим!— Орленок!

Мандельштам погиб не потому, что оставался в Москве, не убежав в медвежий угол, но потому, что был обречён на гибель, и никакие оды вождю уже не могли спасти его. Как поэт, внутренний диссидент, при всей своей инфантильности он подсознательно понимал свою обречённость. Не случайно ещё в 1922 году, в статье о Блоке Мандельштам заметит, что «душевный строй поэта располагает к катастрофе».

Судьба Мандельштама — едва ли не самая драматическая в русской литературе советского периода. Не потому, что ему выпал жребий более ужасный, чем многим другим его собратьям. Трагическая развязка его судьбы была такой же, как у Бабеля, Пильняка, Артёма Весёлого, Ивана Катаева — всех не перечислишь. Отличался от них Мандельштам тем, что был он, пожалуй, из них самым независимым, самым нетерпимым.

«Нетерпимости у О.М. Хватило бы на десяток писателей», - замечает в своих воспоминаниях вдова поэта. В тот самый год, когда Пастернак «мерился пятилеткой» и пытался идти в ногу с веком («но разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней»), Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец: «запихай меня лучше, как шапку, в рукав // Жаркой шубы сибирских степей».

Пётр Белов. Пастернак.

В отличие от Пастернака, Мандельштама ощущение своего социального отщепенчества не пугало. Наоборот, оно давало ему силу, помогало утвердиться в столь необходимом ему сознании своей правоты. Он называл себя «непризнанным братом, отщепенцем в народной семье». В категорию ненаших, пасынков России неизменно попадали лучшие её сыны. Мандельштам был ненашим в квадрате: поэтом и евреем.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

и ни одна звезда не говорит. -

таков диагноз, поставленный поэтом постреволюционной России. Г. Струве писал: «В поэзии Мандельштама зазвучал голос отщепенца, знающего, почему он отщепенец, и дорожащего этой своей позицией».

Политических вождей 20 века влекла поэзия. Бухарин был поклонником Пастернака, полемизировал печатно с Троцким, который был поклонником Есенина. Сталин взял себе Маяковского. И только Мандельштаму не нашлось мецената. Он был чужд властям.

В период кровавых чисток, когда газеты пестрели заголовками: «Смерть врагам народа», под которыми стояли подписи уважаемых писателей — ни в одной карательной резолюции нет подписи Мандельштама. Мы не найдём его имени среди авторов известной позорной книжки, славящей рабский труд заключённых на Беломорканале. Мандельштам был одним из немногих, кто не дал себя задурить. И когда его друг Зенкевич съездил на этот канал и написал похвальные стихи во славу, Мандельштам стал называть его "Зенкевичем-канальским"

«Поэзию у нас уважают. За неё убивают»

Пугливый от природы, как заяц, в свои часы он — смелый до отчаяния, смелый из благородства. Когда чекист Блюмкин стал хвалиться перед ним списком людей, подлежащих расстрелу — мол, все они в его власти — Мандельштам вырвал у него из рук этот список и бросил в камин, а когда разъярённый Блюмкин выхватил пистолет — с криком бросился бежать: «Он меня убьёт!» Пересказывая эту историю, почему-то упор делали на бегстве Мандельштама, якобы доказывавшем его трусость.

Яков Блюмкин

Пил Блюмкин, оттирая водкой краги

от крови трупов, сброшенных в овраги,

а рядом — с рюмкой плохонькой малаги

стихи царапал, словно на колу,

поэт в припадке страха и отваги

и доверял подследственной бумаге

то, что нельзя доверить никому.

Все умники, набив пайками сумки,

прикинулись тогда, что недоумки,

а он ушёл в опасные задумки,

не думать отказавшись наотрез.

Трусливо на столах дрожали рюмки,

когда хвастливо тряс убийца Блюмкин

пустыми ордерами на арест.

Не те, кто красовался в портупеях,

надеясь на бессмертье в эпопеях, -

а Мандельштам, витавший в эмпиреях,

всегда ходивший чудиках-евреях

и вообще ходивший налегке,

спасая совесть — глупую гордячку,

почти впадая в белую горячку,

вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,

зажатую в чекистском кулаке.

(Из «Баллады о Мандельштаме» Е.Евтушенко)

В 1918 году он схватился с Блюмкиным, вырывая у того список на расстрел. Позже вместе с Ларисой Рейснер отправился к Дзержинскому, спасая от расправы незнакомого ему искусствоведа. В 1928-м, случайно узнав о предстоящем расстреле пяти стариков - банковских служащих, метался по Москве, требуя отмены приговора. Явился к Бухарину. Приговор в конце концов отменили, и Николай Иванович счел долгом известить об этом поэта телеграммой в Ялту. Хороша трусость.

Мандельштам не раз говорил жене: «Чего ты жалуешься? Поэзию уважают у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде».

Первый раз поэт был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. При аресте присутствовала Ахматова, которая опишет потом эту страшную ночь в стихотворении «Воронеж»:

А в комнате опального поэта

дежурят страх и Муза в свой черёд.

И ночь идёт,

которая не ведает рассвета...

Опишет эту ночь ареста и Александр Галич в своей песне «Возвращение на Итаку»:

В наш век на Итаку везут по этапу.

Везут Одиссея в телячьем вагоне...

http://www.youtube.com/watch?v=lO5tkeutB9Q (видеоклип в исполнении А.Галича)

«Губ шевелящихся отнять вы не смогли»

Мандельштама не расстреляли тогда сразу. Причиной этого «чуда» была фраза Сталина: «изолировать, но сохранить». Сталин понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Стихи уже распространялись в списках, передавались изустно. Убить поэта — это самое простое. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина. Вождь хотел, чтобы перед судом далёких потомков поэт выступил бы свидетелем его, Сталина, исторической правоты. Поэтому и пытал Пастернака по телефону: «Он мастер? Мастер?» Ему важно было в этом убедиться.

Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Началась травля поэта, разносы в газетах. Называли троцкистом, «участником банды», писали, что его поэзия «вносит дух маразма и аполитичности». Местный воронежский поэт напечатал памфлет на Мандельштама:

...Буржуазен, он не признан,

нелюдимый, он чужак.

И побед социализма

не воспеть ему никак.

Жизнь в Воронеже была тяжёлой. Заработки кончились. Знакомые на улицах отворачивались или глядели, не узнавая. С 33-го года он был лишён возможности печататься.

Наташа Штемпель — воронежская знакомая Мандельштамов— запомнила случай, когда поэт пытался прочесть по телефону-автомату свои новые стихи следователю НКВД: «Нет, Вы слушайте, слушайте! Мне больше некому читать!» Слушателей было мало, к читателю его не допускали. В «Четвёртой прозе» Мандельштам назовёт это «литературным убийством». В это время он пишет стихотворение:

Куда мне деться в этом январе?

Открытый город сумасбродно цепок...

От замкнутых я что ли пьян дверей? –

И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,

И улиц перекошенных чуланы,

И прячутся поспешно в уголки

И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь

Скольжу к обледенелой водокачке,

И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,

И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, крича

В какой-то мерзлый деревянный короб:

– Читателя! советчика! врача!

На лестнице колючей – разговора б!

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова -

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...

А вот эта самая улица-яма, о которой писал поэт:

В 1937-м в воронежской ссылке у него был шанс ухватиться за соломинку. Его заставили прочесть доклад об акмеизме, организаторы надеялись, что он отступится от Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Но Мадельштам сказал:

- Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых.

Самым загадочным, многозначительным произведением, написанным в Воронеже, многие исследователи считают «Стихи о неизвестном солдате», - произведение, соединившее в себе реальное и фантастическое, антивоенный пафос — с метафорическим осовоением теории Энштейна, связанное с идеями Ломоносова, Державина, Хлебникова, Джойса, европейской поэзией 20 века. «Стихи о неизвестном...» - это и оратория, и своеобразный реквием, плач по мёртвым и по себе, настоящая симфоническая поэма, из которой можно вычитать и грядущую мировую бойню, и создание атомного оружия, и даже атомную войну. С потрясающей силой поэт выразил сознание своего родства с миллионами безвестных жертв века-волкодава, сознание кровной связи своей судьбы с их судьбою:

Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в пустоте, —

Доброй ночи! всего им хорошего

От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное —

Небо крупных оптовых смертей, —

За тобой, от тебя, целокупное,

Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,

По которым он медлил и мглил:

Развороченных — пасмурный, оспенный

И приниженный — гений могил.

...Наливаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

— Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором... —

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья — с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

Марк Шагал. Война

В этих стихах — непреложная уверенность в том, что и его — раньше ли, позже — не минет чаша сия. При всей сложности и загадочности этой мандельштамовской вещи, главный её эмоциональный настрой сводится к его знаменитой реплике, которую приводит Ахматова: «Я к смерти готов». Миллионы убитых задёшево протоптали тропу, по которой и ему предстоит пройти свой последний крестный путь.

«То был не я, то был другой»

Когда в 1937 году Мандельштамы вернулись в Москву, их квартира оказалась занята человеком, писавшим на них доносы. Разрешения остаться в столице поэт не получил. Работы не было. Он был на грани самоубийства.

Он поседел, его мучила астма. В 46 лет он производил впечатление глубокого старика.

Сталин ломал и более сильных людей. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных. Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попытаться спасти свою жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него «Оду Сталину». Надежда Мандельштам вспоминала: «Каждый день он садился за стол и брал в руки карандаш... Просто Федин какой-то...» Не проходило и часа, как тот вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства. Он не был «мастером». Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов.

В конце концов долгожданная ода появилась на свет. Но чтобы написать такие стихи — не нужно было быть Мандельштамом.

И шестикратно я в сознаньи берегу,

Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,

Его огромный путь — через тайгу

И ленинский октябрь — до выполненной клятвы...

Это был не он. Эта ода сломала его. Он утратил сознание своей правоты, которое всегда у него было абсолютным («Поэзия есть сознание своей правоты», - утверждал Мандельштам).

Он пишет примиренческие стихи, оправдывающие действительность: «я должен жить, дыша и большевея», «и, как в колхоз идёт единоличник, я в мир вхожу, и люди хороши». Это он пишет в 37 году! И это пишет человек, который первым позволил себе открытый бунт, кто проклял сияющие голенища «кремлёвского горца»!

Надежда Яковлевна считала эти настроения последствием травматического психоза, который перенёс поэт после ареста. Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придётся признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена. Очень трудно жить человеку с сознанием, что вся рота шагает не в ногу, и только он один знает истину. Особенно, если эта «рота» - весь многомиллионный народ. Очень мучительно ощущать своё социальное одиночество, даже если в основе его лежит знание истины.

Но это был уже не Мандельштам. Он и сам сознавал это. «Нет, никогда ничей я не был современник, То был не я, то был другой». Это было как помрачение рассудка. После написания злополучной оды он скажет:

Скучно мне, моё прямое

дело тараторит вкось -

по нему прошлось другое,

надсмеялось, сбило ось.

Он потерял себя, свой внутренний стержень.

Нет, не спрятаться мне от великой муры

За извозчичью спину — Москву,

Я трамвайная вишенка страшной поры

И не знаю, зачем я живу.

В марте 1938-го Литературный фонд даёт Мандельштаму путёвку в подмосковный дом отдыха Саматиху. Там 2 мая его ждёт арест, затем — лагерь и смерть.

Это письмо я не могу читать без слёз:

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет.

Осюша - наша детская с тобой жизнь - какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь.

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? Наша счастливая нищета и стихи. Эти дни, эти беды - это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка - тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь...

Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье, как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному - одной. Для нас ли — неразлучных - эта участь? Мы ли - щенята, дети, ты ли, ангел - ее заслужил? Я не знаю ничего. Но я знаю всё, и каждый день твой и час, как в бреду, мне очевиден и ясен.

Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я - дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, - я плачу, плачу, плачу.

Это я - Надя. Где ты?

Прощай. Надя».

Когда писалось это письмо, Мандельштам был ещё жив. Но вскоре вернулась её посылка с тёплыми вещами - «за смертью адресата».

«О небо, небо, ты мне будешь сниться»

Всю жизнь искала Надежда Мандельштам ответ на вопрос, где и как погиб её муж, кто написал на него донос. Она, к сожалению, так этого и не узнала. Разгадка пришла полвека спустя. Автором доноса на поэта, а значит, его опосредованным убийцей был генеральный секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский.

Владимир Ставский

Это он в ответ на просьбу поэта дать ему какую-нибудь работу вместо помощи написал на него донос Ежову, где обвинял в том, что друзья литераторы поддерживают поэта, собирают для него деньги, делают из него «страдальца», что сам Мандельштам «лично обходит квартиры и взывает о помощи». Но этого было мало, чтобы казнить. Он добавляет: «по имеющимся сведениям Мандельштам сохранил антисоветские взгляды». Уже теплее. И вот наконец та фраза, которая стоила поэту жизни: «В силу своей психологической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия. Считаю необходимым подвергнуть аресту и изоляции». К доносу Ставский приложил отзыв на стихи поэта Петра Павленко, автора хрестоматийного романа «Счастье», который прятался в шкафу во время допроса Мандельштама и злорадно описывал потом, как с него спадали брюки, как он смешно их подхватывал и как был жалок в своём страхе. В отзыве тот напишет, что стихи Мандельштама не представляют никакой ценности, что «язык стихов сложен, тёмен и пахнет Пастернаком».

Пётр Павленко

Мандельштамам были даны путёвки в дом отдыха, как выяснилось, для того, чтобы там удобнее было арестовать, не утруждая агентов поисками кочевого бездомного поэта. Это была западня. А наивный Мандельштам так радовался этим путёвкам. Говорил: «Значит, мне поверили», строил планы, кипел новыми замыслами... В ту ночь его увели. Им с женой не дали даже проститься — им, не разлучавшимся ни на минуту.

Следствие было формальным. Мандельштам был чист, вины не признал. Впрочем, никаких конкретных обвинений ему и не предъявили, в этом не было нужды. В ту пору он подлежал расправе за одну только «анкету», чуть ли не по каждому пункту: родился в Варшаве, еврей, беспартийный. Сын купца. Судим.

.

Последняя тюремная фотография поэта из его личного дела.

Мандельштам в кожаном пальто с чужого плеча — подарок Эренбурга. Обречённый взгляд усталого, испуганного человека, у которого отобрали всё — книги, жену, работу, свободу, а скоро отнимут и последнее — жизнь.

Мандельштам умер в далёком пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком 27 декабря 1938 года.

Лагерь «Вторая речка». В 30-е и в 60-е годы

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,

И день сгорел, как белая страница:

Немного дыма и немного пепла.

Мандельштам читает свои стихи: http://www.youtube.com/watch?v=KT8MIOrdlCc

Смерть Мандельштама

Надежда Мандельштам после смерти мужа вела жизнь затравленного зверя — скиталась по городам, скрывалась у друзей, вечно в нужде, в страхе ареста. Она хотела выжить, чтобы сохранить наследие поэта, донести его до нас. И это ей мы обязаны, что сейчас читаем его стихи и прозу. Умерла она в декабре 1980-го.

А инициатор и организатор ареста В. Ставский был награждён орденом «Знак почёта». Его содоносчик и тайный соглядатай на допросе П. Павленко — орденом Ленина.

Ставский в 43-м погиб на фронте. Благодаря этому факту его пытались оградить от нападок прессы. Но это ничего не меняет по сути. Остался бы жив — продолжал бы доносить на своих. Чем кончил бы — неизвестно.

Раньше, рассказывая о последних минутах жизни Мандельштама, приводили рассказ В. Шаламова «Шерри-бренди», в котором писатель на основе своего лагерного опыта художественно домысливал смерть поэта. Много было легенд, мифов. Говорили, что якобы Мандельштам читал стихи уголовникам, и те за это бросали ему огрызки еды. Даже был приписан куплет к знаменитой «Песне о Сталине» на стихи Юза Алешковского:

Для Вас открыт в Москве музей подарков,

сам Исаковский пишет песни Вам.

А нам читает у костра Петрарку

фартовый парень Ося Мандельштам.

Теперь, наконец, появилась возможность рассказать, как это было на самом деле.

Спустя полвека объявился нечаянный свидетель последних дней поэта — Юрий Илларионович Моисеенко.

После 12 лет лагерей он так был напуган пережитым, что никогда и нигде, даже в семье, не говорил об этом. Но вот прочёл в газетах о 100-летнем юбилее Мандельштама, и всплыл в его памяти блаженный жалкий старик, который «жил внутри себя» и которого называли «поэт». Не сразу, но всё же решился написать Моисеенко в «Известия». Так появилась там в 1993 году статья Э. Поляновского «Смерть Осипа Мандельштама», благодаря которой мы всё теперь знаем.

Моисеенко был соседом Мандельштама по нарам. Вот что он вспоминал о его смерти:

«Был сыпной тиф, нас заедали вши. Больных уводили, и больше мы их не видели. За несколько дней до Нового года нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было ещё холоднее. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: "Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58, срок 10 лет..."

Последним, кто видел поэта, - был ленинградец Дмитрий Михайлович Маторин.

- Прежде чем за носилки взяться, я у напарника спросил: "А кого несем-то?" Он приоткрыл, и я узнал - Мандельштам!.. Руки были вытянуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки мягкие оказались, теплые и очень легко сложились. Я напарнику сказал еще: "Живой вроде..." Несли мы его к моргу, в зону уголовников. Там нас уже ждали два уркача, здоровые, веселые. У одного что-то было в руках, плоскогубцы или клещи, не помню. Они вырывали у мертвецов золотые коронки».

Эта смерть потрясла всех. На неё откликнулись многие поэты. Борис Чичибабин, сам 20 лет просидевший в сталинских лагерях, писал:

Жизнь — кому сито, кому — решето,

всех не помилуешь.

В осыпь всеобщую вас-то за что,

Осип Эмильевич?

Михаил Дудин:

Он был рождён не для тюрьмы,

а умер около параши,

там, на краю полярной тьмы,

где даже страх уже не страшен.

В тюрьме холодной, как сугроб,

душа от тела отлетела.

И вши к нему на гордый лоб

сползли с измученного тела.

Изгой и пасынок судьбы

унёс с собой свои печали.

И телеграфные столбы

об этой смерти промолчали.

Он был высокой правде рад

и прожил жизнь свою поэтом.

И перед жизнью виноват

был только в этом, только в этом.

«Народу нужен стих таинственно-родной»

Из воспоминаний Моисеенко мы узнали об Иване Никитиче Ковалёве, благовещенском пчеловоде, добром, смиренном, малограмотном человеке, который не прочёл ни одной строчки своего соседа по нарам, но, как верная русская няня, до последнего дня кормил больного поэта с рук. Мы узнали о приморском краеведе, историке Валерии Маркове, который нашёл могилу Мандельштама, вернее, место, где она была. А потом прошёл все склоны Второй речки, отмерил расстояние от бывшего пересыльного лагеря (там сейчас флотская часть) до каменного карьера, где заключённые сами копали могилы.

До весны поэт вместе с другими усопшими лежал непогребённый. Затем был похоронен в братской могиле. Сейчас на этом месте пролегает улица Вострецова, здесь разбит бульвар, построены жилые дома. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо да Винчи, Моцарта. Вспоминаются его строки:

Не мучнистой бабочкою белой

в землю я заёмный прах верну.

Я хочу, чтоб мыслящее тело

превратилось в улицу, страну.

В управлении культуры Воронежа в этом году в очередной раз рассматривался вопрос «о переименовании одной из улиц города в честь поэта О. Мандельштама». (Ещё в начале перестройки, помню, кто-то из их руководства выступал по ТВ, клятвенно обещая это сделать). Прошло почти четверть века, и вот - новое заседание и очередная резолюция: «После бурного обсуждения было принято решение: «С учетом мнения жителей... вопрос о присвоении одной из улиц Воронежа имени О. Э. Мандельштама отложить. Комиссия по культурному наследию намерена вернуться к рассмотрению этого вопроса...» А воз и ныне там... А вот улица имени П. Павленко, писавшего на поэта донос, в Москве есть. Кстати, та, на которой сейчас находится музей Пастернака.

Когда-то Мандельштам писал:

Народу нужен стих таинственно-родной,

Чтоб от него он вечно просыпался

И льнянокудрою, каштановой волной —

Его звучаньем — умывался.

Именно такими, «таинственно-родными» стали для нас стихи Осипа Мандельштама. Как ни уверяли народ, что такие стихи ему «не треба», народ, - вернее, лучшая его часть, со временем разобрался, что к чему. Ахматова в дневнике писала: «И дети не оказались запроданными рябому чёрту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперёд. И вот настало время, когда эти дети пришли, нашли стихи О. Мандельштама и сказали: «Это наш поэт».

Памятник О.Мандельштаму в Воронеже

Полностью мою лекцию об Осипе Мандельштаме можно послушать здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=3a1h1Sua_5s&list=PLrgDSzTXDpvMzteeGKd0XzKXMrpqS2X-f&index=2&t=0s

Процитировано 7 раз

Понравилось: 4 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |