Воспоминания об Холодной войне |

Воспоминания об Холодной войне.

Интересно, а что у нас в СССР было в то же время? Как и что фотографировали наши спутники?

| 28.12.2011, 18:30:25 | Версия для печати | PDA/КПК |

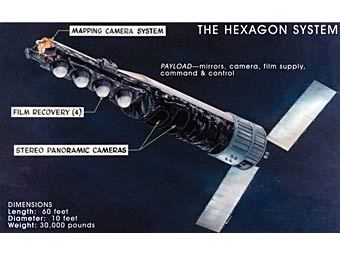

Схема спутника Hexagon KH-9. Изображение с сайта space.com

Тайна за шестью углами

В США рассекретили материалы о спутнике-шпионе

В сентябре 2011 года в США были рассекречены материалы о проекте спутника-шпиона Hexagon KH-9 ("Шестиугольник"), созданного в годы "холодной войны" для слежения за противниками Вашингтона, в том числе за СССР. Получив возможность говорить о своей работе, создатели спутника рассказали о нем агентству Associated Press. "Лента.ру" предлагает перевод материала.

Десять лет они трудились в странном, похожем на коробку и наполненном секретами здании без окон (кроме кафетерия), стоящем на холме над городским аэропортом.

На них были защитные комбинезоны, а на пути в "стерильную комнату" с оборудованием они проходили через воздушный душ.

Говорили они условными фразами.

Мало кто знал личность "Клиента", с которыми они встречались в наполненном дымом и обшитом деревянными панелями конференц-зале с шифрованной телефонной связью. Во время поездок они порой пользовались вымышленными именами.

В 1970-е годы над "Секретом" под Данбери работали более тысячи человек. Но, несмотря на многочасовые смены и жесткие сроки, из-за которых иногда им приходилось пропускать семейные праздники и юбилеи, они не могли никому рассказать, чем именно занимаются - даже своим женам и детям.

Это были инженеры, ученые, конструкторы и изобретатели - "настоящие герои плаща и кинжала", душевно смеется 78-летний Фред Марра. Он сидит в ресторанном дворике в торговом центре "Данбери Молл", куда пришел выпить еженедельную чашку кофе с коллегами из корпорации Perkin-Elmer. Эти встречи, участники которых успели поседеть и начать терять слух, проходят уже 18 лет подряд. Совместные часы они проводят за разговорами о гольфе и политике, болезнях и внуках. Однако говорить о своих великих профессиональных достижениях до недавнего времени им было запрещено.

"Ах, 'Шестиугольник'", - радостно выдыхает Эд Ньютон, для которого произносить это слово на людях до сих пор кажется почти предательством.

Проект, также известный как "Большая птица", считался самым удачным спутником-шпионом, созданным в годы "холодной войны". С 1971 по 1986 год в космос были запущены 20 спутников, в каждый из которых загрузили почти по сто километров пленки и высокотехнологичные камеры. С их помощью спутники делали огромные панорамные снимки территорий Советского Союза, Китая и других потенциальных противников. Отснятые пленки спускали в контейнерах на парашютах в Тихий океан, где с помощью специальных крюков их подбирали военные самолеты C-130.

Размах, амбициозность и исключительная изобретательность, проявленные во время разработки Hexagon KH-9 ("Шестиугольник"), были поистине захватывающими. Потрясает и то, что из 20 запусков успешными оказались 19 (последняя миссия сорвалась из-за неполадки на ракете-носителе).

Не менее захватывают и 45 лет молчания, в течение которых многие унесли тайну с собой в могилу.

Информацию о "Шестиугольнике" рассекретили в сентябре. Наконец Марра, Ньютон и другие получили возможность рассказать, чем все эти годы занимались "на работе".

Узнав о снятии грифа "секретно", 64-летний инженер на пенсии объявил потрясенному бармену в местном ресторане: "Меня зовут Эл Гейхарт, я строил спутники-шпионы". Эти слова он гордо повторяет при каждом удобном случае.

"Я отдавал своему делу все силы, это было захватывающе. Это лучший опыт в моей жизни", - рассказывает Гейхарт. Его наняли сразу после окончания института, так что в "братстве" "Шестиугольника" он был одним из самых младших.

Инженер рассказал о сильном возбуждении, охватывавшем членов команды, когда они изучали сделанные от руки чертежи и работали над бесчисленными техническими вопросами, пользуясь лишь "логарифмическими линейками и учеными званиями" (компьютеров в то время еще не было). Все они осознавали, что участвуют разработке сложнейшего космического проекта. По мере приближения сроков запуска и в дни, когда для отчетов приезжали "клиенты" - представители ЦРУ, а позже и Военно-воздушных сил - напряжение сильно возрастало. По меньшей мере однажды посетить завод в Данбери приезжал даже бывший президент Джордж Буш-старший, который в то время возглавлял ЦРУ.

В проекте участвовали и другие компании: пленку изготавливала Eastman Kodak, а сами спутники строила корпорация Lockheed. Что же касается камер и оптических систем, то их разрабатывала Perkin-Elmer - на тот момент крупнейший работодатель в Данбери.

"Зачастую мы приезжали на работу еще затемно, а домой уходили только после заката", - говорит 70-летний инженер на пенсии Пол Брикмейер.

Он вспоминает, как, получив в 1966 году заказ под грифом "совершенно секретно", Perkin-Elmer рассказала сотрудникам о "Шестиугольнике". Глядя на три десятка своих коллег, собравшихся в зале, Брикмейер подумал: "Как такое вообще возможно сделать?"

Помочь претворить проект в жизнь помогла бешеная кампания по найму сотрудников, на которую откликнулись лучшие инженеры Северо-Запада США. Кроме того, Perkin-Elmer выделила для "Шестиугольника" новое здание площадью 25 тысяч квадратных метров - то самое, на холме, похожее на коробку.

Инженерам пришлось ждать, пока они пройдут проверку, и это оказалось крайне необычным опытом: ФБР допрашивало как членов семей, соседей и бывших коллег кандидатов, так и их самих, причем вопросы касались буквально всего - от отношения к азартным играм до сексуальных предпочтений.

"Они хотели убедиться, что нас не подкупить", - говорит Марра.

В ходе ожидания, которое порой растягивалось на год, кандидаты занимались сравнительно узкими задачами. Работали они все вместе в одном здании, однако для чего их наняли, пока никто не понимал.

76-летний Джозеф Прусак провел в таком режиме полгода. Когда же ему наконец рассказали о "Шестиугольнике", Прусак, прежде работавший инженером в гражданских космических проектах, подумал, не совершил ли он самую большую ошибку в своей жизни.

|

| Сборка Hexagon KH-9 на заводе Lockheed. Фото с сайта nro.gov |

Несколько лет спустя, после множества удачных запусков, инженеру показали, на что способен "Шестиугольник" - фотографию его собственного дома в пригороде Фэрфилда.

"От изобретения Google Earth нас отделяли световые годы, - говорит Прусак. - Между тем на фотографии мы могли разглядеть бассейн на заднем дворе".

Спутники строили и раньше - например, "Корону" или "Гамбит". Однако ни один из них не обладал столь высоким разрешением и не был столь технологически сложен. "Шестиугольник" давал крупномасштабные снимки советских ракет, бункеров для подлодок, авиабаз и даже целых батальонов на учениях.

По данным Национального управления военно-космической разведки США, в один кадр "Шестиугольника" умещался участок земли протяженностью 885 километров - примерно такое же расстояние разделяет Вашингтон и Цинциннати. Первые "Шестиугольники" проводили в космосе по 124 дня, однако по мере модернизации срок их службы увеличился вдвое.

"Просто невероятно, что в самый разгар "холодной войны" мы располагали подобными техническими разведданными, - удивляется космический историк Дуэйен Дей. - Нам было нужно знать, чем они занимались, где именно, а также не готовят ли вторжение в Западную Европу. Благодаря 'Шестиугольнику' мы чувствовали себя уверенно, так как американскому руководству больше не приходилось действовать на ощупь".

Еще одним успехом, который обеспечил "Шестиугольник", стала важная информация, которая использовалась в 1970-х годах в ходе переговоров об ограничении стратегических вооружений между США и СССР.

С самого начала большое значение имела секретность, и в особенности это касалось Данбери: получение небольшой компанией крупного контракта (его объем так и не был рассекречен) и последовавшее стремительное развитие фирмы дало повод заподозрить, что происходит нечто необычное. На самом заводе стояла гигантская термовакуумная камера, которую никак нельзя было замаскировать. Она использовалась для испытаний съемочного оборудования в экстремальных условиях, имитирующих открытый космос. Еще там была "трясучая, грохочущая и качающаяся комната", в которой создавались условия, симулирующие запуск.

В одном докладе Национального управления военно-космической разведки говорилось: "Вопрос в том, как спрятать слона". Ответ оказался простым: "Какого такого слона?" В результате сотрудникам было приказано игнорировать любые вопросы журналистов и ни в коем случае не давать информации даже о самых незначительных деталях, касающихся их работы.

Однако скрыть пуски с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии было уже невозможно, так что вскоре в журналах об авиации появились упоминания о "Большой птице". В 1975 году в программе "60 минут" был показан сюжет о военно-космической разведке, в котором рассказывалось про мир "Алисы в Стране чудес". В этом мире американские и советские разведчики знали о взаимных запусках "небесного ока" (знали о них и другие страны). Однако никакого подтверждения или хотя бы публичного упоминания о подобных программах не последовало.

Для сотрудников Perkin-Elmer соблюдение клятвы о сохранении тайны было вопросом чести.

"Мы были как те, кто работал над первой ядерной бомбой, - рассказывает 87-летний Оскор Бирендсон. - Это была не просто клятва. Нам доверили безопасность страны. Разве может быть большая степень доверия?".

Даже жены, которым не только запрещалось общаться с работниками компании во время их поездок, но даже знать, куда они едут, по большей части соглашались хранить тайну. Они знали, что работа их мужей была секретной, и понимали, что вопросы задавать нельзя.

"Мы принадлежим к поколению Второй мировой войны, - говорит Линда Бронико, чей муж Эл рассказал ей только о том, что разрабатывает панели управления и кабели. - Мы все были знакомы со слоганом 'Из-за болтливого языка тонут корабли'".

Ну и потом Perkin-Elmer считалось очень престижным местом работы: компания платила большие деньги, предоставляла хороший соцпакет, организовывала сотрудникам турниры по гольфу и софтболу, возила их на пикники, ради которых заказывались целые парки развлечений, и устраивала потрясающие рождественские праздники для детей.

"Нам это нравилось, - признается Марра. - Это была наша жизнь".

Возможность поделиться воспоминаниями о той жизни и раскрыть долго сохраняемую тайну вызывала целый спектр эмоций - от гордости до ностальгии и облегчения, хотя кое-кто испытал и горе.

Мэр города Марк Баутан узнал о том, что его отец работал над "Шестиугольником", только после того, как того пригласили с выступлением на первую встречу коллег, которая прошла в октябре в здании бывшего завода. Правда, его отец Дональд Баутан, в прошлом также возглавлявший администрацию города, был слишком болен и не смог принять во встрече участия. Через несколько дней он умер.

Баутан рассказал, что на протяжении многих лет вместе с братьями и сестрами докучал отцу (который работал конструктором) вопросами, чем он занимается. В какой-то момент они поняли, что эта тема находится под запретом.

"Узнав о 'Шестиугольнике', я стал смотреть на него совсем по-другому, - признается Баутон. - Он был не просто моим папой, со вспыльчивым характером и собственным мнением обо всем на свете. Он был солдатом "холодной войны", который занимался невероятно важным для нашей нации делом".

Бетти Остервейс встреча тоже принесла смешанные чувства. Она узнала не только о тайной работе своего покойного мужа, но и о последних секундах его жизни.

"Все эти годы, - рассказывает она, - я гадала, что произошло" в тот ужасный день в 1987 году, когда ей позвонили и сообщили, что ее 53-летний муж Генри Остервейс, занимавшийся заключением контрактов, скончался от инфаркта на работе. Во время встречи бывшие коллеги мужа успокоили ее, что все закончилось быстро.

Стоя вместе с сыном, дочерью и внуками на заводе, где прежде работал ее муж, и слушая слова памяти, Остервейс вдруг почувствовала потрясение от масштабов всего открывшегося ей - самопожертвования, тайны и гордости.

"Теперь я знаю, что это была не просто какая-то компания по продаже прибамбасов... теперь я знаю, что он заключал контракты, от которых зависела свобода и безопасность нашей страны, - говорит она. - Какая прекрасная тайна. И какое прекрасное наследие".

|

Метки: Воспоминания об Холодной войне |

|

|

@sownarcom:

08:34:13 http://t.co/oEdmYdvk

18:08:04 Андрей Пржездомский (Andrey Przhezdomskiy) - все о знаменитости http://t.co/JojIH5JH

02:53:46 http://t.co/jzX6ttHW

02:55:20 http://t.co/CFiKGFCP

03:03:16 Спецсудья для посадки внесистемных оппозиционеров Боровкова получила "травму на производстве" - ФОРУ http://t.co/JYInfBPL

03:38:47 Боровкова, Ольга Юрьевна http://t.co/b3LmBnCt

|

|

|

|

@sownarcom:

13:23:24 МВД. Подготовка к митингам http://t.co/WM7Epjah

13:24:31 МВД. Подготовка к митингам http://t.co/baRBz8Wy

14:04:37 Открытие выставки «20 лет без СССР» | Суть времени http://t.co/6ZEL0wHk

14:09:29 Правильно ли я Вас, Кургинян, понял, что как Путин, так и Навальный, как прежде и Горбачев - это всё фигуры,... http://t.co/WlD1Rxkq

|

|

С двух миллионов до 300 тысяч сокращено число подписей |

В Госдуму внесён проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах

23 декабря 2011 года, 09:10

Ключевые слова: партии

Дмитрий Медведев в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции внёс в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления».

* * *

Пояснительная записка к проекту федерального закона

В соответствии с действующим законодательством от сбора подписей избирателей на выборах соответствующего уровня освобождены политические партии, представленные в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органах муниципальных образований, а также региональные отделения и иные структурные подразделения этих политических партий. Не собирают подписи и политические партии, представленные в законодательных (представительных) органах государственной власти не менее чем одной трети субъектов Российской Федерации, а также их региональные отделения и иные структурные подразделения.

Законопроектом предусматривается, что при проведении любых выборов, за исключением выборов Президента Российской Федерации, все политические партии освобождаются от сбора подписей избирателей. Таким образом, только общественные объединения, не являющиеся политическими партиями и обладающие статусом избирательного объединения на выборах в органы местного самоуправления, должны собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов.

На выборах Президента Российской Федерации сохраняется действующее в настоящее время требование о сборе подписей избирателей политическими партиями, не представленными в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органах государственной власти не менее чем одной трети субъектов Российской Федерации. Однако число собираемых ими подписей существенно уменьшено.

Так, в поддержку кандидата на должность Президента Российской Федерации указанные политические партии должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей (в настоящее время – не менее двух миллионов подписей). При этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории этого субъекта Российской Федерации (в настоящее время – не более 50 тысяч подписей), и не более 2500 подписей избирателей, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации (если осуществляется сбор подписей среди таких избирателей).

С двух миллионов до 300 тысяч сокращено число подписей, которое необходимо собрать в свою поддержку кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения. В одном субъекте Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации может быть собрано не более 7500 подписей (в настоящее время – 50 тысяч подписей).

Сокращено число подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на региональных и местных выборах. Оно устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 0,5 процента (в настоящее время – 2 процента) от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

Соответствующие изменения вносятся в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Принятие федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

23 декабря 2011 года, 09:10

|

Метки: число подписей |

Порядок приема и рассмотрения обращений в ГД |

Порядок приема и рассмотрения обращений в ГД

Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, положениями Федеральных законов от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 29.06.2010г. N126-ФЗ и 27.07.2010г. №227-ФЗ), от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», действующим законодательством и нормативными актами, регламентирующими деятельность Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Информация о персональных данных граждан, направивших обращение в электронном виде, хранится и обрабатывается в Государственной Думе с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

Письменные обращения в Государственную Думу можно направить одним из следующих способов:

по почте на адрес: 103265, г.Москва, ул.Охотный ряд, дом 1;

принести лично в приемную Государственной Думы, расположенную по адресу: г.Москва, ул.Моховая, дом 7 (метро «Библиотека им. В.И.Ленина») ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу – до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, без перерыва на обед;

факсимильной связью по номеру (495) 697-42-58;

в электронной форме через официальный Интернет-портал Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Граждане в обязательном порядке указывают:

- в письменном обращении: свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), - почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату;

- в обращении в форме электронного документа: свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме и излагает суть обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.

Обращение в электронной форме может содержать вложенные документы и материалы в виде одного файла без архивирования. Допустимы следующие форматы файлов: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, gif, pcx, mp3, avi. Размер файла не может превышать 1,5 Мб (технические ограничения почтовой системы Государственной Думы).

В целях оптимизации работы по рассмотрению обращений просим Вас указывать - наименование структурного подразделения Государственной Думы, в которое направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или должность соответствующего лица.

Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме электронного документа в отдел по работе с обращениями граждан (приемной Государственной Думы) без рассмотрения сути обращения передаются непосредственно депутату, которому адресовано обращение.

Обращение, в котором Вы обжалуете судебное решение, возвращается автору, направившему письмо, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения (Федеральный закон от 29.06.2010 N 126-ФЗ).

В соответствии с действующим законодательством обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Государственной Думы и ее должностных лиц, направляются соответственно в федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению которых относится решение обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этом авторов обращений.

Информацию о рассмотрении письменных обращений и запросов можно получить по телефонам: (495) 629-68-27 (495) 629-69-75

|

Метки: Порядок приема Порядок рассмотрения обращения ГД |

|

|

@sownarcom:

11:21:05 Обращение в Государственную Думу http://t.co/WsCdC7NA

15:19:32 Радио ЭХО Москвы :: Заседание Оргкомитета митинга 'За честные выборы' / Комментарии http://t.co/zeBs6RSm

15:20:11 http://t.co/hwyIYRxK

15:28:18 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации http://t.co/CHpy7cxi

15:30:16 Состав Государственной Думы пятого созыва http://t.co/D6nQ61BG

15:32:01 Новости Государственной Думы http://t.co/y744lSW7

15:33:41 http://t.co/SpxYcfOZ

15:48:56 http://t.co/dQxPalDP

15:54:59 Как будет проходить митинг технические подробности http://t.co/iZjxWhU0

16:04:57 Норильск. Актировка http://t.co/vbFdyXjR

16:16:56 Владимир Бурматов http://t.co/abhhVEyJ

16:17:39 В Госдуму внесён проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с... http://t.co/5iEPy59q

04:42:07 ВБРОС НА УЛИЦЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ / VOTING ABUSE IN MOSCOW http://t.co/J0aS6HqS

05:09:43 http://t.co/A1cgIVTv http://t.co/fqhuFOmB

05:28:05 http://t.co/TK4CJVCI http://t.co/SYzB7dPe

05:55:16 http://t.co/tX2MHbdf http://t.co/CYP9AYUP

|

|

комитетские портфели |

А вот как распределились комитетские портфели:

| «Единая Россия» | ||

| 1. | Владимир Плигин | Комитет по конституционному законодательству и госстроительству |

| 2. | Павел Крашенинников | Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству |

| 3. | Андрей Исаев | Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов |

| 4. | Ирина Яровая | Комитет по безопасности и противодействию коррупции |

| 5. | Виктор Кидяев | Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления |

| 6. | Ильдар Габдрахманов | Комитет по регламенту и организации работы Госдумы |

| 7. | Андрей Макаров | Комитет по бюджету и налогам |

| 8. | Наталья Бурыкина | Комитет по финансовому рынку |

| 9. | Игорь Руденский | Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству |

| 10. | Гаджимет Сафаралиев | Комитет по делам национальностей |

| 11. | Николай Панков | Комитет по аграрным вопросам |

| 12. | Евгений Москвичев | Комитет по транспорту |

| 13. | Станислав Говорухин | Комитет по культуре |

| 14. | Александр Дегтярев | Комитет по образованию |

| 15. | Алексей Пушков | Международный Комитет |

| КПРФ | ||

| 1. | Владимир Комоедов | Комитет по обороне |

| 2. | Сергей Гаврилов | Комитет по вопросам собственности |

| 3. | Алексей Русских | Комитет по земельным отношениям и строительству |

| 4. | Николай Харитонов | Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока |

| 5. | Владимир Кашин | Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии |

| 6. | Сергей Собко | Комитет по промышленности |

| ЛДПР | ||

| 1. | Леонид Слуцкий | Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками |

| 2. | Алексей Островский | Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций |

| 3. | Игорь Ананских | Комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи |

| 4. | Сергей Калашников | Комитет по охране здоровья |

| Справедливая Россия | ||

| 1. | Валерий Черешнев | Комитет по науке и наукоемким технологиям |

| 2. | Елена Мизулина | Комитет по вопросам семьи, женщин и детей |

| 3. | Иван Грачев | Комитет по энергетике |

| 4. | Галина Хованская | Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству |

|

Метки: комитетские портфели |

помогите очистить страну от коррупции |

Чтобы узнать подробности произошедшего с Сергеем Магнитским смотрите ссылки ниже:

- Сергей Магнитский

- Почему был арестован Сергей Магнитский?

- Пытки и смерть Сергея Магнитского в СИЗО

- Расследование президента Медведева идет по неверному пути

- Преследование адвокатов

- Прошлые преступления этих же сотрудников МВД

- Роль прокуратуры в гибели Сергея Магнитского

- Жалобы после смерти Сергея Магнитского (и отказы от их расследования)

- Общественная реакция на гибель Магнитского

- Требования наказать виновных

- Пресса

- Блогосфера о Магнитском

- Коррумпированные лица:

- Подпишите обращение к Президенту

- Станьте детективом – помогите очистить страну от коррупции

- Вступайте в группу Правосудие для Сергея Магнитского на Facebook

|

Метки: помогите помогите очистить очистить очистить страну страну от коррупции страну от коррупции очистить от коррупции |

Сергей Иванов |

Сергей Иванов назначен главой Администрации Президента

Текст Указа:

1. Назначить Иванова Сергея Борисовича Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

22 декабря 2011 года, 15:30

|

Метки: Сергей Иванов |

|

|

@sownarcom:

23:09:51 Доклад о результатах анализа дела М.Б. Ходорковского http://t.co/cv2UjbTA

23:27:04 Доклад о результатах анализа дела М.Б. Ходорковского http://t.co/EnEaN8V7

02:07:44 Сергей Иванов назначен главой Администрации Президента http://t.co/PQKquW7G

|

|

Истцы требуют признать недействительным постановление Центризбиркома |

|

19.12.2011, 17:04:56

|

|

Кадр "Первого канала"

|

Томское "Яблоко" оспорило результаты выборов в Госдуму

Истцы требуют признать недействительным постановление Центризбиркома "О результатах выборов в Госдуму шестого созыва" на основании того, что, по их мнению, проходной барьер слишком высокий. По мнению Волкова и Еремина, барьер не должен превышать 0,23 процента. "Он высчитывается просто - одно место делится на 450 общих мест депутатов в Госдуме РФ, и потом умножается на 100 процентов", - говорится в их заявлении.

Сейчас проходной барьер составляет семь процентов. При барьере 0,23 процента в Госдуму прошли бы все семь российских партий. ЛДПР ранее внесла в Госдуму законопроект об отмене проходного барьера.

Василий Еремин баллотировался в Госдуму. Волков не был включен в список КПРФ, поскольку его еще летом 2011 года исключили из партии.

Выборы в Госдуму состоялись 4 декабря. По их итогам был сформирован четырехпартийный парламент. В Госдуму прошли "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

"Справедливая Россия" не признала результаты выборов в Санкт-Петербурге и в Астраханской области. КПРФ, в свою очередь, подала более ста жалоб на нарушения на выборах.

Ссылки по теме

- В Госдуму внесли закон об отмене проходного барьера – Lenta.ru, 13.12.2011

- ЦИК РФ отказался пересматривать результаты выборов – Lenta.ru, 10.12.2011

- ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Госдуму – Lenta.ru, 09.12.2011

|

Метки: Истцы Центризбирком |

Мы требуем ... |

Томские представители от КПРФ и «Яблока» оспорят результаты выборов в Государственную Думу в суде

- Уважаемые томичи!

- 4 декабря 2011 года, как вы все знаете, завершились выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. На этих выборах в Думу прошли только 4 партии - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Именно представители этих партий получили депутатские мандаты. Однако на данных выборах не прошли 7% барьер еще три партии - «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое Дело». Несмотря на то, что за них проголосовало более 3 млн. избирателей, в «Российской Газете» от 10 декабря 2011 года, №5654 было опубликовано Постановление Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации от 9 декабря 2011 года №70/ 576-6 « О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-ого созыва». В нем было указано, что никаких депутатов от партий «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое Дело» в ГосДуме России не будет.

- Мы считаем, что права более чем 2 млн. изирателей голосовавших за партию «Яблоко» и права около 3 млн. избирателей голосовавших за другие партии грубо нарушены, проигнорировано их как активное, так и пассивное избирательное право иметь своих депутатов в Государственной Думе России.

- В связи с этим, мы считаем установленный 7% барьер на прохождение партий в Государственную Думу России незаконным, противоречащим Конститциии России, действующему законодательству нарушающим избирательные права граждан России.

- Ведь по Конституции страны ничьи избирательные права не могут быть ограничены или ущемлены. Однако из-за подобного барьера, многие избиратели сейчас не имеют в Думе своих представителей, следовательно ограничены в избирательных правах.

- Исходя из логически-математического ограничения данный процентный барьер, который должен ограничивать прохождение в Думу не должен быть больше чем 0.23%. Он высчитыается просто — 1 место делится на 450 общих мест депутатов в Госдуме РФ, и потом умножается на 100%.

- В европейских странах данный процентный барьер намного ниже — в Европе он колеблется от 2 до 5%, а в Нидерландах равен всего 0.67%, при этом в составе представительных органов европейских стран находятся от 5 до 12 партий. Выше чем у России, 10% барьер проходной барьер в законодательные собрания имеет только такая «демократическая страна», как Турция.

- В России сейчас самое малое количество партий по всей Европе. Причем начиная с 1999 года количество зарегистрированных партий в России неуклонно уменьшается. Сейчас их всего 7, а ранее, всего 12 лет назад в России было более 20 партий. В Думе по незаконному решению ЦИК РФ, представлены всего 4 партии.

- В связи с чем нами подана жалоба в ЦИК РФ и заявление в Верховный Суд России. Мы требуем признать Постановление ЦИК РФ от 9 декабря 2011 года №70/ 576-6 « О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-ого созыва» незаконным и отменить его в той части, в которой отсутствует 20 мандатов от малых партий.

- Кроме этого, мы требуем от Верховного Суда России обратиться в Конституционный Суд России чтобы он дал оценку соответствия частей 7 и 8 ст.82 федерального закона от 18.05.2005 года № 51 - ФЗ « О выборах депутатов Федерального Государственной Думы Российской Федерации» Конституции России. Каким образом 20 мандатов малых партий могут повлиять на основы конституцинного строя, нравственность и здоровье третьих лиц и безопасность государства ( для чего потребуется нарушить активное избирательное право 3 млн. избирателей).

- Если Верховный Суд этого не сделает, заявители подадут заявление в Конституционный Суд России самостоятельно.

- Заявители:

- Волков Андрей Григорьевич, член КПРФ

- Еремин Василий Васильевич, зарегистрированный кандидат по списку РОДП «Яблоко».

|

Метки: Мы требуем |

Комитет 10 декабря |

Комитет 10 декабря

"Гражданский комитет реализации избирательных прав"

Избирательное право = право голоса в определении курса развития общества. Таким образом, мы добиваемся реализации права каждого быть услышанным.

На практике это означает многое – от реальной свободы собраний до реальной свободы слова.

У создаваемых Комитетов эта задача – наиважнейшая.

Наш сайт: h...ttp://com10dec.ru/

На форуме можно записываться в разные группы по направлениям деятельности: http://com10dec.ru/forum/9

Прошу также ознакомиться с Обращением http://www.onlinepetition.ru/nenavr...See More

Members (195)

|

Метки: Комитет 10 декабря |

На эти кадры жутко смотреть. |

|

Метки: жутко |

Тина Канделаки |

Министру образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко

Министру образования Правительства Москвы И.И. Калине

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Уважаемый Андрей Александрович,

Уважаемый Исаак Иосифович,

Обратиться с открытым письмом к вам меня побудили распоряжения, принятые Департаментом образования Москвы в связи с проведением городских контрольных работ 10,17 и 24 декабря.

9 декабря руководителям образовательных учреждений был разослан документ, в котором говорилось о необходимости сделать 10 декабря учебным днем в связи «с проведением Единых городских контрольных работ по русскому языку и прохождением учебного плана». Согласно документу, учебный день должен был быть продлен с 13.00 до 17.30.Фактически окончательное решение о переносе времени было принято в пятницу, 9 декабря, в 16.45. Практически в это же время было сообщено и о материалах контрольных на городском селекторе. Школы вынуждены были обзванивать родителей в течение всего вечера и сообщать о принятом решении. Многие родители оказались не готовы к такому неожиданному повороту и предпочли оставить своих детей дома. Уверена, что 10 декабря было днем с не самой лучшей посещаемостью, но зато стало абсолютно знаковым в сознании наших детей. Они навсегда запомнили 10 декабря – день, когда их заставили писать контрольную, для того чтобы они не оказались на митинге.

Проведение контрольной работы в школах в субботу в 15.00 является примером грубейшего нарушения СанПиНов и управленческого формализма. В разосланном в школы документе в этот день педагогам предлагалось также провести с учащимися «дополнительную беседу» о правилах безопасного поведения в городе. Только представьте себе содержание этой беседы. Что могли сказать педагоги детям в этот день? Что внезапно возникающие в субботу городские контрольные теперь становятся признаком того, что в городе проходят санкционированные митинги? Что они вынуждены были в выходной день стать стражами «подрастающих оппозиционеров»? Многие дети и родители даже не знали о том, что в городе планировался митинг. Но благодаря формальному подходу к решению вопроса, как оградить школьников от участия в митинге, в результате оказались крайне негативно настроены по отношению к этому решению и дальнейшим шагам Департамента образования Москвы. В такие моменты необходимо особенно четко разъяснять людям логику принимаемых властью мер, иначе мы рискуем посеять сомнение в состоятельности власти в слишком незрелых головах.

Следующая городская работа (итоговая за первое полугодие) по математике среди учащихся 9-10 классов назначена на 17 декабря или 24 декабря 2011 года – в зависимости от выбора, сделанного образовательным учреждением. Доступность работ должна была быть обеспечена с 9.00 утра 17 декабря 2011 года. Как мне стало известно, не все школы смогли получить тексты работ, и по удивительному стечению обстоятельств большинство школ будет проводить эту контрольную 24 декабря 2011 года. В день проведения очередного санкционированного митинга «За честные выборы».

Возникновение такой традиции по умолчанию считаю недопустимым. Мы искусственно политизируем ту часть нашего общества, которая до принятия этих мер и не планировала выходить на митинги, но теперь, благодаря такому отношению к учебному процессу, об этом задумалась. Принятие таких необдуманных решений заставило многих учителей в очередной раз задуматься над тем, в чем миссия современного педагога. Уверена, что руководство страны вряд ли видит ее в том, чтобы они превращались в обычных надсмотрщиков, задача которых – не научить ребенка в том числе и навыкам эффективной коммуникации с действующей властью, а всего лишь заставить его подчиняться необдуманным решениям.

Я требую от вас как от руководителей страны, которые обязаны просчитывать риски от принимаемых решений, наложить вето на проведение контрольных в дни согласованных оппозицией митингов. Считаю это неприемлемым и недостойным для власти, за которую я голосовала и которая, я убеждена, не нуждается в медвежьих услугах. Мы находимся в процессе формулирования концепции будущего нашего образования в целом, и нам необходимо понимание и согласие между всеми участниками этого процесса, включая власть и педагогическое сообщество. Это взаимопонимание может быть достигнуто по взаимному желанию, а не по принуждению. Уверена, мы все хорошо понимаем, что от качества образования, получаемого нашими детьми, зависит будущее России.

Тина Канделаки

Член комиссии по развитию образования

Общественной палаты РФ

|

Метки: Тина Канделаки |

Миронов, Борис Сергеевич |

Миронов, Борис Сергеевич

Бори́с Серге́евич Миро́нов (р. 29 августа 1951, Могоча, Могочинский район, Читинская область, РСФСР, СССР) — российский государственный, общественный и политический деятель. Журналист, публицист. Один из основателей и первый главный редактор «Российской газеты». В 1993—1994 годах — председатель Комитета Российской Федерации по печати. В 2002 — 2003 годах — сопредседатель «Национально-Державной Партии России». Придерживается националистических взглядов[1]. Член Союза писателей России. Ряд публикаций Миронова признаны экстремистскими.

Биография

Борис Миронов родился 29 августа 1951 года в городе Могоча Читинской области в семье фронтовиков. Начал работать в 15 лет, монтёром. Служил в пограничных войсках. В 1976 году окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В качестве журналиста работал начиная от сибирской районной газеты до «Правды». В 1988 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. После окончания Академии общественных наук работал в Совете Министров СССР. Участвовал в создании «Российской газеты», был её первым главным редактором.

Возглавлял издательство «Советская Россия», в 1992 году преобразованное им в «Русскую книгу». Издавал работы русских философов — И. А. Ильина, К. П. Победоносцева, В. В. Шульгина, C. Н. Булгакова, К. Н. Леонтьева.

Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2255 «О совершенствовании государственного управления в сфере массовой информации» назначен председателем Комитета Российской Федерации по печати, образованного на основе ликвидированных Министерства печати и информации Российской Федерации и Федерального информационного центра России.

6 июля 1994 года был назначен председателем ликвидационной комиссии, призванной ликвидировать Государственную инспекцию по защите свободы печати и массовой информации при бывшем Министерстве печати и информации Российской Федерации[2].

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 сентября 1994 г. № 1795 «О Миронове Б.С.» отправлен в отставку без указания причин в связи с критикой, развёрнутой в газетах «Известия» и «Московские новости», за националистические выступления[3].

После отставки возглавил «Русскую патриотическую партию», в 2002 году вошедшую в состав «Национально-Державной Партии России». В 2003 году покинул НДПР, выставил свою кандидатуру на губернаторских выборах в Новосибирской области.

В 2004 году обвинён в разжигании межнациональной розни и объявлен в федеральный розыск. В свою очередь, в открытом письме президенту России Владимиру Путину 19 октября 2004 года Миронов обвинил его в «насаждении еврейского фашизма»[4].

Его сын, Иван Миронов, был объявлен в розыск в связи с расследованием дела о покушении на Анатолия Чубайса, в котором обвинялся Владимир Квачков.

11 декабря 2006 года вместе с сыном задержан в Москве и этапирован в Новосибирск. Миронову предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). Обвинение было связано с выборами 2003 года, когда Миронов баллотировался на пост губернатора Новосибирской области. По мнению прокуратуры, в агитационных материалах Миронова содержались антисемитские выпады. Борис Миронов в одном из интервью признаёт, что «не любит евреев»[5]:

«И что из того, что я, русский Миронов, не люблю евреев, да и какой русский человек может любить их после того, что они сделали с Россией?

Но ведь я не только евреев не люблю, я не люблю, терпеть не могу разных там «голубых», не люблю проституток.

Но вот что интересно: услышав, что я их не люблю, ни одной проститутке, ни одному «голубому» даже в голову не придёт жаловаться на меня, и только жид тут же строчит донос в прокуратуру, а значит, используя силовые структуры в лице суда, прокуратуры, хочет насильно заставить меня, чтобы я его, жида, полюбил.

А ведь это — уже уголовщина: склонение к сожительству, хотят силой добиться любви...»

Прокуратура назначила социально-психологическую судебную экспертизу агитационных материалов Миронова. Эксперты не обнаружили призывов к насильственному захвату власти или изменению конституционного строя Российской Федерации во фразе «Вставайте, люди русские!». Большинство экспертов решило, что используемые выражения при определённых условиях способны вызвать у читателей «негативные установки в отношении» евреев, часть экспертов считает, что выражения формируют отрицательный образ лишь отдельных евреев. Эксперты не обнаружили информации, побуждающей к действиям против какой-либо нации или расы[6].

9 января 2007 года уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Миронов своей вины не признал. 23 января 2007 года освобождён под залог в 100 тысяч рублей и поручительство ряда депутатов Госдумы и Новосибирского городского совета[7]. Перед зданием суда прошли пикеты сторонников Миронова, которые прибыли из других городов. Суд над Мироновым начался 22 февраля 2007 года.

В феврале 2008 года суд признал Миронова виновным в разжигании межнациональной розни, однако освободил его от уголовной ответственности, поскольку по совершенным им преступлениям уже истек срок давности.

На выборах президента России в 2012 году решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца[8]. 18 декабря 2011 года Борису Миронову было отказано в регистрации кандидатом в президенты России[9].

Экстремизм

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 01.04.2010 издание Борис Миронов. Приговор убивающим Россию. — М: ФОРЖИ, 2005. - 198с. включено в Федеральный список экстремистских материалов.

Текст «Об отношении русских к коренным народам России» за авторством Б. Миронова включен в Федеральный список экстремистских материалов.[10]

Публикации

- Борис Миронов. Не последний час живём

- Борис Миронов. Боль

- Борис Миронов. Сумасшедший

- Борис Миронов. Нас спасёт национализм

- Борис Миронов. Иго иудейское

- Борис Миронов. О еврейском фашизме // «Колокол», №№ 107, 108 от 5, 12 июня 1998 г

- Борис Миронов. Кому в России мешают русские // rus-sky.com

- Борис Миронов. Приговор убивающим Россию // rus-sky.com

- Борис Миронов. Путин — ещё одна иллюзия русского народа // www.rusprav.org

- Борис Миронов. О необходимости национального восстания // www.russia-talk.org

- Борис Миронов. Враг народа. Документы и факты (об А. Чубайсе) // www.russia-talk.org

Ссылки

|

Предшественник: комитет создан |

Председатель Комитета Российской Федерации по печати 22 декабря 1993 — 2 сентября 1994 |

Преемник: Владимир Викторович Володин (и.о.) |

|

Предшественник: газета создана |

Главный редактор «Российской газеты» 11 ноября 1990 — XX XX 1990 |

Преемник: Логунов, Валентин Андреевич |

|

Метки: Миронов Борис Сергеевич Миронов Борис Сергеевич |

|

|

@sownarcom:

09:12:31 Tutor in Math, Physics, Statistics, and Computer Science http://t.co/s8kXeDHt

10:44:17 http://t.co/xk2PCfgx

10:48:10 Нереальная политика - Дмитрий Рогозин http://t.co/nfiLwtBE

10:53:55 http://t.co/TXIfBOxb

10:59:03 http://t.co/z6sTpH0M

11:00:19 http://t.co/sP1rui5v

18:04:40 Юлия Латынина. Комментарии : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников http://t.co/suGrL4Px

18:07:39 http://t.co/r4nijfp0

18:40:56 Юлия Латынина http://t.co/0wDUYucd

18:42:08 Юлия Латынина http://t.co/mjAECv6b

00:41:25 Autumn leaves http://t.co/hU41y7IX

|

|

Исторические параллели |

| 16.12.2011, 14:55:12 | Версия для печати | PDA/КПК |

Из записок благородного собрания

Борис Акунин выпустил свой блог в виде книги

Писатель Борис Акунин издал в виде трехсотстраничного тома давно собираемые им исторические анекдоты. И присовокупил к ним беседы с читателями, которые он вел в своем блоге в ЖЖ в течение года. Получилось занимательно, поучительно и нарядно – как и все у Акунина.

История возникновения этой книги проста, но многоступенчата. Сначала Борис Акунин, как всякий порядочный исторический писатель, долго собирал разнообразные занимательные факты всех эпох и народов, которые могли бы пригодиться ему в работе. Потом он, как всякая порядочная медийная персона, завел блог в ЖЖ, который так и назвал – "Любовь к истории", и начал выкладывать туда эти анекдоты. Чем, естественно, привлек живейшее внимание почтеннейшей публики – на данный момент у блога borisakunin 25 тысяч подписчиков. И наконец, как всякий порядочный профессионал, решил монетизировать этот успех в прямом смысле слова – и выпустил накопившийся за год контент в виде солидной, хоть и в гибкой обложке, трехсотстраничной книги с красочными иллюстрациями.

Конечно, это не первая в России попытка конвертировать успешный блог (или блог преуспевающего человека) в книгу. Сразу вспоминается "Год ЖЖизни" Гришковца – монолог популярного человека-театра. Чуть позднее - серия "Письма моих друзей", попытка издательства "Центрполиграф" выпускать книги, создаваемые из блогов-тысячников. Но после действительно остроумной и энергичной книги Екатерины katechkina Великиной "От заката до обеда" серия явно сдулась – как и более поздние антологические попытки такого рода.

Более того: для самого Акунина это тоже не первая попытка поженить свою подчеркнуто старомодную беллетристику с компьютерными технологиями. Был уже, довольно давно, и онлайновый квест, привязанный к одноименному роману, и, совсем недавно, выросший из того же блога изысканный альбом "Фото как хокку" - попытка создать коллективный портрет эпохи через фамильные фотоальбомы.

Но "Любовь к истории" - уверенный шаг вперед и вверх по отношению не только к Гришковцу и к Катечкиной, но и к предыдущим компьютеризованным проектам самого Акунина. Во-первых, рассказываемые подчеркнуто учтивым собеседником (эту маску Григорий Чхартишвили носит с самого начала акунинского проекта, но здесь она выступает особенно рельефно) истории чрезвычайно увлекательны сами по себе, о чем бы ни шла речь – о последнем Бурбоне, так и не ставшем французским императором, потому что он наотрез отказался короноваться под трехцветным флагом (и это во второй половине XIX века!), о собаколюбивом сёгуне или о мерзавцах-авантюристах. Во-вторых, они прекрасно проиллюстрированы редкими рисунками и авторскими фотографиями. Немаловажно, что они – в отличие от эгоцентричного опуса Гришковца – сопровождены избранными комментариями френдов Акунина (а добиться, чтобы тебя в этом журнале зафрендили, не так просто) и ответными репликами любезного хозяина. Словом, все как в настоящем клубе, с записками коего нам и предлагают ознакомиться. Конечно, все это можно прочитать в самом блоге или просто свериться в википедии, но ведь куда приятнее подержать в руках солидный том с милыми дизайнерскими находками.

Но ни прекрасное оформление, ни занимательность, ни фирменные акунинские архаизмы не имели бы смысла, если бы не четвертая, главная составляющая всей этой многоступенчатой истории. Как всякий порядочный интеллигент-либерал, Акунин не просто развлекает, но и сопоставлениями, ремарками, самим выбором тем ненавязчиво просвещает и развивает почтеннейшего читателя. Как именно – видно из нижеприведенного фрагмента.

Михаил Визель

Исторические параллели

13, 15.12.2010

На этой неделе произойдет событие исторического значения: судья Данилкин начнет зачитывать вердикт на процессе Михаила Ходорковского. В зависимости от этого решения судьба нашей страны повернет или в одну сторону или в совсем-совсем другую.

Обвиняемых, как вы знаете, двое, но я неслучайно говорю: "процесс Ходорковского". Мне кажется, если б не фактор Ходорковского, Платона Лебедева уже выпустили бы. Когда-то Ходорковский пошел за решетку из солидарности с взятым в заложники товарищем, теперь такое же мужество проявляет Лебедев. Веселая дерзость, с которой держится Платон Леонидович, не может не злить прокуроров, но объект Высочайшей Вендетты не он, и второй процесс затеян не из-за него.

Ладно, по поводу процесса я уже неоднократно высказывался, да и блог у меня тематический, поэтому пост будет не про современность, а про исторические параллели. Поскольку у процесса два возможных исхода, параллелей я подобрал тоже две. Обе во многом, иногда почти до невероятности, напоминают драму, которая разворачивается у нас на глазах. Начиная с внешнего сходства и того, и другого исторического персонажа с Ходорковским.

Вот первый из них:  Как вы поняли, речь сегодня пойдет о капитане Дрейфусе, дело которого и у нас, и за рубежом только ленивый не поминал в связи с делом Ходорковского. Поэтому я, можно сказать, ломлюсь в открытую дверь. И все же хочу обратить ваше внимание на удивительную зарифмованность ситуаций.

Как вы поняли, речь сегодня пойдет о капитане Дрейфусе, дело которого и у нас, и за рубежом только ленивый не поминал в связи с делом Ходорковского. Поэтому я, можно сказать, ломлюсь в открытую дверь. И все же хочу обратить ваше внимание на удивительную зарифмованность ситуаций.

1. В обоих случаях на первом этапе обвинения важную роль сыграла популистская игра на ненависти общества к богачам. Альфред Дрейфус не был "олигархом", но происходил из весьма состоятельной семьи. В глазах обывателя он был "жирным котом", мучения которого вызывали злорадство.

2. Определенные силы французского общества всячески подчеркивали еврейское происхождение Дрейфуса, что в тогдашней антисемитской Франции придавало этой фигуре дополнительную зловещесть. (У нас, как мы знаем, без этой пакости тоже не обошлось).

3. Обвинение в обоих случаях довольно скоро полностью обанкротилось, но признать свою неправоту для правящей элиты означало потерять лицо, поэтому власть всеми правдами и неправдами, вплоть до лжесвидетельств и укрытия доказательств, старалась добить обвиняемого так, чтоб больше не поднялся.

4. На зеке из Краснокаменска, как в свое время на узнике Чертова острова сошлись силовые линии истории, и сложилось так, что на карту была поставлена не частная судьба, а путь, которым пойдет целая страна. Как в ней будут приниматься важные решения: кулуарно или с участием общества? Будет в этой стране суд независимой властью или слугой начальства? В каком обществе нам жить – открытого типа или типа закрытого? В "Открытой России" или в "Закрытой России"? Признание своей неправоты – это со стороны государства признак силы или проявление слабости?

5. Второй процесс по делу Дрейфуса проходил примерно после такого же интервала и тоже оказался в центре внимания страны и всего мира.

Стоп. Не совсем так. Вот здесь, в этом пункте, есть явное различие между Францией 1899 года и Россией 2010-го. Мир-то за процессом Ходорковского следит. Пишет пресса, депутаты и сенаторы, правозащитные организации делают заявления, составляют протесты и петиции. Однако наша большая страна позевывает и смотрит в сторону – в телевизор, который про Ходорковского молчит, а всё танцует на льду и потешается над смешными гастарбайтерами.

Во Франции было не так. Там равнодушных не осталось, общество раскололось на дрейфусаров и антидрейфусаров.  У нас же почти две трети населения не интересуются процессом или вовсе о нем не слышали. Люди не видят связи между своей жизнью и исходом суда; им кажется, что их это не касается.

У нас же почти две трети населения не интересуются процессом или вовсе о нем не слышали. Люди не видят связи между своей жизнью и исходом суда; им кажется, что их это не касается.

При этом если во время первого процесса среди тех, кто интересовался делом ЮКОСа, преобладали противники Ходорковского ("вор должен сидеть в тюрьме", "всех бы их пересажать" и прочее), то сейчас, после семи с половиной лет заключения, настроение переменилось. Цитирую итоги осеннего опроса Левада-Центра: "Число тех, кого убеждают доводы прокуратуры о виновности Ходорковского и Лебедева в ходе процесса в Хамовническом суде в сентябре сократилось до 13%. В феврале этот показатель составлял 29% россиян".

Такая же тенденция прослеживалась и во время второго процесса над Дрейфусом. Суд под давлением генералов все равно вынес обвинительный приговор, но президент республики под нажимом мирового и французского общественного мнения помиловал осужденного, который через несколько лет был полностью реабилитирован.

Возможно, то же случится и у нас – если общественная активность наших "дрейфусаров" окажется такой же сильной.

Это я вам привел историческую параллель со счастливым концом. Истина победила, Франция выбрала демократический путь развития. Ну а то, что человек гнил за решеткой столько лет, что дело его жизни (Дрейфус считался высокоперспективным, блестящим офицером) разрушено, что дети выросли без отца – это пустяки и мелочи.

Вторая историческая параллель, о которой я расскажу далее, хэппи-энда не имела. Даже такого.

Речь пойдет о Николя Фуке, маркизе де Бель-Иль, виконте де Мелен и де Во, суперинтенданте финансов Людовика XIV. Большинство из нас помнит его по роману "Десять лет спустя".

Я никогда специально не интересовался этой исторической фигурой и представлял себе канву событий примерно так.

Могущественный финансист, управлявший государственной казной, свалял дурака - желая произвести впечатление на короля и двор, устроил величественный праздник в своей невообразимо роскошной резиденции замке Во. Ну и впечатлил сильнее, чем намеревался. Праздник удался. Увидев, как сладко живет суперинтендант, в то время как государству ни на что не хватает денег, король отдал вконец распоясавшегося казнокрада под суд, а имущество конфисковал. Я числил эту поучительную историю по разряду: "Скромнее надо быть, или Не буди лихо, пока оно тихо". (Между прочим, в некоторых энциклопедиях эта басня по-прежнему фигурирует вкупе с массой другой ерунды.)  С таким багажом знаний некоторое время назад я отправился посмотреть на легендарный замок Во, который находится всего в 50 километрах от Парижа и сохранился в почти первозданном виде.

С таким багажом знаний некоторое время назад я отправился посмотреть на легендарный замок Во, который находится всего в 50 километрах от Парижа и сохранился в почти первозданном виде.

И начались сюрпризы.

Парк действительно чудесен – настоящий шедевр садового искусства, а вот замок меня разочаровал: хоть и недурен, но для главного казнокрада Франции что-то маловат. Видал я замки и повеличественней.  Я не очень понял, где в замке можно было устроить такое уж грандиозное гала-представление. Даже самый большой, парадный салон своими размерами и убранством никак не мог вызывать зависти у обитателя Лувра.

Я не очень понял, где в замке можно было устроить такое уж грандиозное гала-представление. Даже самый большой, парадный салон своими размерами и убранством никак не мог вызывать зависти у обитателя Лувра.

И совсем уж озадачили личные апартаменты алчного нувориша: скромная квартира из трех маленьких комнат: приемная, кабинет, спальня.  Что-то тут явно не состыковывалось.

Что-то тут явно не состыковывалось.

Уезжал я в задумчивости и пообещал себе, что обязательно почитаю про Николя Фуке поподробнее, разъясню себе эти парадоксы.

Почитал. Разъяснил. Готов поделиться.

Причин падения Николя Фуке было три: козни интригана Кольбера, политическая необходимость найти козла отпущения за "лихие пятидесятые" и желание прибрать к рукам личное состояние суперинтенданта. Высочайшее посещения замка Во, вопреки легенде, никакой роли не сыграло. Оказывается, король бывал здесь и раньше. Кроме того праздник состоялся 17 августа 1661 года, а известно, что вопрос об аресте был решен еще в мае. Несколько месяцев заняла разработка операции захвата, в финале которой бравый капитан Д’Артаньян (тут Дюма не выдумал) с группой спецназовцев-мушкетеров арестовал олигарха, который, впрочем, и не думал сопротивляться или убегать.  Фуке был обвинен во всех смертных грехах от казнокрадства до подготовки мятежа и оскорбления величества. Казалось, участь опального финансиста предрешена. Суд должен быть стать пустой формальностью.

Фуке был обвинен во всех смертных грехах от казнокрадства до подготовки мятежа и оскорбления величества. Казалось, участь опального финансиста предрешена. Суд должен быть стать пустой формальностью.

Дальше - чудеса.

Во-первых, выяснилось, что Фуке вовсе не так богат, как грезилось королю и, более того, что он израсходовал на государственные нужды больше, чем собрал доходов. Получается, что, называя суперинтенданта "благородным Фуке", Дюма опять-таки не погрешил против истины.

Во-вторых, никакого чудовищного казнокрадства следствие, как ни пыхтело, не обнаружило.

В-третьих, обвинения в государственной измене оказались шиты белыми нитками. (Хотя их, собственно, никто всерьез и не принимал).

А главное, поверженный министр вместо того, чтоб униженно молить короля о милосердии, держался на суде уверенно и с достоинством, очень грамотно защищаясь.

В результате общество, поначалу аплодировавшее аресту миллионера (кто ж их, буржуев проклятых, любит?), начало относиться к Фуке с сочувствием. На стороне обвиняемого были тогдашние звезды и опинион-мейкеры: Корнель, Мольер, Лафонтен, Николя Пуссен, госпожа Севинье.

Поразительней всего, что даже члены суда, специально подобранные из числа врагов суперинтенданта, заколебались – всем было очевидно, что Фуке невиновен.  Король и Кольбер давили, требовали смертной казни. Однако суд, сервильный и подобострастный суд середины XVII века, осмелился пойти против воли монарха. Тринадцатью голосами против девяти он приговорил Фуке не к эшафоту, а всего лишь к изгнанию. (Это примерно как если бы фигурантов дела ЮКОС приговорили к высылке в Лондон).

Король и Кольбер давили, требовали смертной казни. Однако суд, сервильный и подобострастный суд середины XVII века, осмелился пойти против воли монарха. Тринадцатью голосами против девяти он приговорил Фуке не к эшафоту, а всего лишь к изгнанию. (Это примерно как если бы фигурантов дела ЮКОС приговорили к высылке в Лондон).

Но суд судом, а Вертикаль Вертикалью. Казнить своего врага Людовик не посмел, но и выпустить не выпустил. Решение суда он отменил, а Фуке засадил в темницу и держал там до самой кончины. Непреклонный суперинтендант заживо сгнил в тюрьме. Быстрая смерть на плахе, уверен, была бы милосердней.

Как известно, существует версия, будто Фуке и был загадочной Железной Маской, тем самым несчастным узником, лицо которого почему-то надо было прятать от всех, даже от тюремщиков.

Я очень боюсь, что и у нас закончится вот этим:  Как бы хотелось ошибиться.

Как бы хотелось ошибиться.

Сайты по теме

|

Метки: Исторические параллели |

Fedor Nozdrev

Fedor Nozdrev

Garri Kimovič Kasparov

Garri Kimovič Kasparov Victor Korb

Victor Korb

наталья мавлевич

наталья мавлевич

Andrei Dyomin

Andrei Dyomin Игорь Жордан

Игорь Жордан Михаил Кузнецов

Михаил Кузнецов

Nikolay Belyaev

Nikolay Belyaev

Roman Grezin

Roman Grezin David Shamayev

David Shamayev Oleg Valeev

Oleg Valeev Natalie Smelova

Natalie Smelova

Иван Притуляк

Иван Притуляк Николай Винник

Николай Винник Андрей Федотов

Андрей Федотов Alex Gor

Alex Gor

Anton Filatov

Anton Filatov