-Рубрики

- [step to steb] (15)

- [Я ПРАВ] (6)

- [_ХЗ_] (5)

- [Он не прав] (3)

- [Душевно)] (0)

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Смерч |

|

||

| Назначение | ||

| Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" (9К58) предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры. | ||

| Технические характеристики | ||

| Калибр, мм | 300 | |

| Масса снаряда, кг | 800..815 | |

| Дальность стрельбы, км: | ||

| - максимальная | 90 | |

| - минимальная | 20 | |

| Количество направляющих БМ, шт | 12 | |

| Время залпа, с | 38 | |

| Время заряжания БМ, мин | 20 | |

| Время перевода БМ из походного положения в боевое - не более, мин. |

3 | |

| Время срочного оставления огневой позиции после залпа, мин |

1 | |

| Расчет БМ, чел | 3 | |

| Расчет ТЗМ, чел | 2 | |

| Климатические условия эксплуатации | ||

| Температурный диапазон боевого применения РС, °С | -50..+50 | |

| Температурный диапазон боевого применения БМ, °С | -40..+50 | |

| Диапазон кратковременного (до 6 час) пребывания РС, °С |

-60..+60 | |

| Приземный ветер, м/с | до 20 | |

| Относительная влажность воздуха при 35°С, % | до 98 | |

| Дождь с интенсивностью, мм/мин | до 2,7 | |

| Запыленность приземного воздуха, г/м3 | до 2 | |

| Высота над уровнем моря, м | до 3000 | |

| Отличительной особенностью РСЗО "Смерч" является наличие системы автономной коррекции траектории полета. | ||

|

Метки: смерч |

«БАРС» против «ЛЕОПАРДА» |

«БАРС» против «ЛЕОПАРДА»

К середине 80-х годов Германские и Советские танкостроители создали 2 наиболее грозных танка конца 20 века – «Леопард-2» и Т-80У. Так и не встретившись на полях сражений в годы холодной войны эти танки сейчас ведут острую конкуренцию на международных рынках вооружений.

Танк «Леопард-2» - грозная боевая машина и составляет серьезную конкуренцию многим, в том числе и нашим танкам. И относиться к нему необходимо как к достойному противнику.

Сейчас танки Т-80У состоят на вооружении армии России, Кипра, Южной Корей, а их Украинские собратья Т-80У с двигателем 6ТД на вооружении Пакистана.

Танк «Леопард-2» и его модификации состоит на вооружении ФРГ, Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Италии, Норвегии, Финляндии, Польши, в марте 2003 г. греческая армия изъявила желание приобрести 170 «Леопардов-2» (в Германии он называется «Леопард-2А6 ЕХ») со сроками их поставки в период между 2006 и 2009 г. «Леопард-2» А5(6) называют танком для Европы и пророчат ему большое будущее.

Компоновка танка «Леопард-2» является типичной для западного подхода к танкостроению, в результате чего, забронированный объем танка составил 19.4 М3, что, практически в 2 раза превышает этот показатель для Т-80У. Соответственно ясно видно, что на бронирование 46 тонного Т-80У использовано больше бронирования, чем на 55-тонный «Леопард-2»

Условный коэффициент защиты масса/забронированный объем танков Т-80У и «Леопард-2А4»

|

Танк |

Масса m, т |

Внутренний объем V, м3 |

Коэффициент защиты m/V |

|

Т-80У |

46 |

11.8 |

3.94 |

|

«Леопард-2А4» |

55.2 |

19.4 |

2.84 |

Сравнение огневой мощи и системы управления огнем

Т-80У

Как и все отечественные танки, начиная с Т-64А танк Т-80У вооружен гладкоствольной 125 мм пушкой. На Т-80У установлена ее усовершенствованная модификация 2А46М-1, на Т-80У-М1 «Барс» установлена модификация 2А46М-4 на этой модификации за счет повышения жесткости ствола увеличена точность стрельбы на 20 процентов. Начальная скорость снаряда при использовании выстрела 3БM-44М 1750 м/с. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. В автоматизированной боеукладке танка Т-80У находится 28 выстрелов.

Основным противотанковым вооружением Т-80У являются бронебойные подкалиберные снаряды 3БM-42 и 3БM-42М с сердечником изготовленным из вольфрамового сплава и выстрелы ЗБМ32 с сердечником изготовленным из обедненного урана, а также комплекс управляемого вооружения Рефлекс-М с ракетами 9М119М и 9М119М1 которые обеспечивают поражение танка «Леопард-2» (до модификации «Леопард-2» А4) во все участки лобовой проекции на дистанции до 5000 м.

Поражение танка «Леопард-2 А5» и «Леопард-2 А6» обеспечивается только в ослабленные зоны. Кроме этого ведется разработка персептивных комплексов, реализующих принцип «выстрелил и забыл» и поражение танка не в мощную Лобову броню, а в тонкие участки крыши башни и корпуса.

Боекомплект танка Т-80У – выстрел 3БM-44М и ракета 9М119 комплекса управляемого вооружения «Рефлекс»

Леопард-2А1-А5

На модификации танка «Леопард-2А1-А5» установлена пушка Rh44 фирмы «Рейнметал». В 1987 (серийное производство Т-80У началось в 1985) году на вооружение принят бронебойный подкалиберный снаряд ДМ33 с сердечником из вольфрамового сплава диаметром 28 мм в середине девяностых были приняты на вооружение выстрелы ДМ53 с увеличенным удлинением сердечника.

Боекомплект составляет 42 выстрела. Боекомплект первой очереди (15 выстрелов) размещен в удобной для доступа укладке в левой части кормовой ниши башни за бронированной перегородкой. Время на цикл заряжения из этой укладки составляет 6-8 секунд. Остальная часть боекомплекта (27 выстрелов) находится в укладке, размещенной в отделении управления, слева от места водителя, естественно, ни о каком использовании ее в условиях скоротечного танкового боя речи быть не может.

Леопард-2А6

На последней модификации танка «Леопард-2А6» была установлена пушка L55 с увеличенной с 44 до 55 калибров длиной ствола обеспечило повышение максимально допустимого давления газов в стволе, что позволяет повысить начальную скорость снаряда, увеличить дальность стрельбы и бронепробиваемость бронебойно-подкалиберного снаряда DM53. При выстреле из новой пушки начальная скорость достигает 1750 м/с, в то время как при стрельбе из пушки танка «Леопард-2А5» с длиной ствола 44 калибра она составит только 1650 м/с.

Немецкие бронебойные подкалиберные снаряды ДМ-33, ДМ-43 и ДМ-53

|

Наименование характеристики |

Основные танковые пушки Танк |

||

|

|

«Леопард 2А5(6)» (Германия) |

Т-80У (Россия) |

|

|

Индекс пушки |

Rh44 |

2А46М |

|

|

Калибр, мм |

120 |

125 |

|

|

Тип ствола |

гладкоствольный |

гладкоствольный |

|

|

Длина трубы ствола, мм (калибров) |

5300(44) |

6000(48) |

|

|

Масса пушки, кг |

3130 |

2450 |

|

|

Длина отката, мм |

340 |

340 |

|

|

Тип продувки канала ствола |

эжекционный |

эжекционный |

|

|

Живучесть ствола, выстр. БПС |

700 |

450 |

|

Комплекс управления огнем

Состав и функции систем управления огнем также почти одинаковы: лазерный дневной прицел-дальномер, ночной тепловизионный прицел, дублирующие прицельные комплексы командиров танков, баллистические вычислители с необходимыми датчиками, электрогидравлические стабилизаторы вооружения в 2-х плоскостях.

|

|

Т-80У |

«Леопард-2А5(6)» |

|

Прибор командира, тип, марка |

Комбинированный прицельно-наблюдательный комплекс ПНК-4С |

Панорамный комбинированный прицел PERI-R17AL |

|

Стабилизация линии визирования |

Независимая по ВН, электропривод по ГН |

двухплоскостная независимая |

|

Оптический канал |

Есть |

Есть |

|

Ночной канал |

Электронно-оптический преобразователь 2-го поколения ТПН 1 |

Тепловизор 2-го поколения |

|

Дальномер |

«база на цели» |

Лазерный |

|

Прицел наводчика, тип, марка |

Дневной, перископический 1Г46 |

Комбинированный, перископический EMES-15 |

|

Стабилизация линии визирования |

двухплоскостная независимая |

двухплоскостная независимая |

|

Дневной канал |

оптический |

оптический |

|

Ночной канал |

отсутствует |

тепловизор 2-го поколения |

|

Дальномер |

лазерный |

лазерный |

|

Стабилизатор оружия, тип, марка |

Электромеханический привод ГН Электрогидравлический привод ВН |

двухплоскостной, электромеханический |

|

Информационный канал управляемой ракеты |

есть |

отсутствует |

В отличии от танка «Леопард-А5(6)», на котором установлен комбинированный прицел наводчика, на танке Т-80У у для ведения боевых действий ночью применяется ночной прицел «Буран-ПА» с ЭОП 2-го поколения. На танках Т-80УМ и Т-80УК применяется тепловизионный прицел 1 -го поколения «Агава-2).

Выводы:

ТВП “Агава 2” значительно уступает ТВП второго поколения по дальности обнаружения целей в сложных условиях, четкости изображения и удобства работы. Требуемая точность стрельбы на дальности 1500 - 2000 м бронебойным снарядом с места и с ходу не менее 90 %. Зависимая стабилизация делает невозможным обеспечить требуемую точность стрельбы с ходу.

Ведению эффективного боя в режиме "Охотник-стрелок" Т-80У мешает отсутствие лазерного дальнометра у командира. Возможности командира танка по обнаружению целей в ночных условиях затруднены отсутствием тепловизионного прицельно-наблюдательного комплекса. В целом в этом аспекте Т-80У несколько отстает от «леопарда-2А5(6)»

Конструкция и характеристики танковых пушек во многом равноценны. И 120-мм пушка RhL44, и 125-мм 2А46М-1 имеют теплозащитные кожухи, быстроразъемные соединения ствола и казенника, симметричные тормоза отката и клиновые полуавтоматические затворы. Максимальная дульная энергия также примерно одинакова: 93,16 МДж у 2А46М и 92,18 МДж у RhL44, соответственно обеспечивается и сопоставимая начальная скорость бронебойно-подкалиберных снарядов (БПС): 1750 м/с и 1650 м/с.

Бронепробиваемость немецкого БПС типа ДМ43 составляет порядка 550 мм с 2000 м, отечественного БПС типа БМ32 свыше 500 мм с 2000 м. БПС ДМ-53 танка «Леопард-2А6» в комплексе с пушкой L55 с увеличенной до 1750 м/с. Начальной скоростью сопоставим по своим характеристикам с отечественным выстрелом 3БM-44М, который обеспечивает бронипробиваемость до 700 мм на Д=2000м.

Сравнение характеристик защищенности

Т-80У

|

Т-80У (1985 год) Эквивалентная стойкость от кумулятивных снарядов: 1320 мм Эквивалентная стойкость от бронебойных подкалиберных снарядов: 780 мм |

Схема башни танка Т-80УК

|

Зеленым - обозначены области перекрываемые комплексом встроенной динамической защиты «Контакт-5» Синим - обозначена литая бронеконструкция башни и модули спецбронирования. Следует отметить, что осветители системы «Штора» установлены поверх блоков динамической защиты, что не приводит к уменьшению перекрываемой ей поверхности башни, как на танке Т-90. |

Бронирование танка Т-80У во многом опередило время и на момент принятия танка на вооружение на порядок превосходило все зарубежные аналоги, в том числе и такие «раскрученные» зарубежными СМИ «Абрамс» М1А1НА. Так например принятый на вооружения двумя гоами позже Т-80У танк «Леопард-2А4» значительно уступал Т-80У в бронировании. И только в 1994 году после очередной модернизации бронирования, которая утяжелила и без того не легкий танк, немцам удалось выйти на уровень бронезащиты Т-80У.

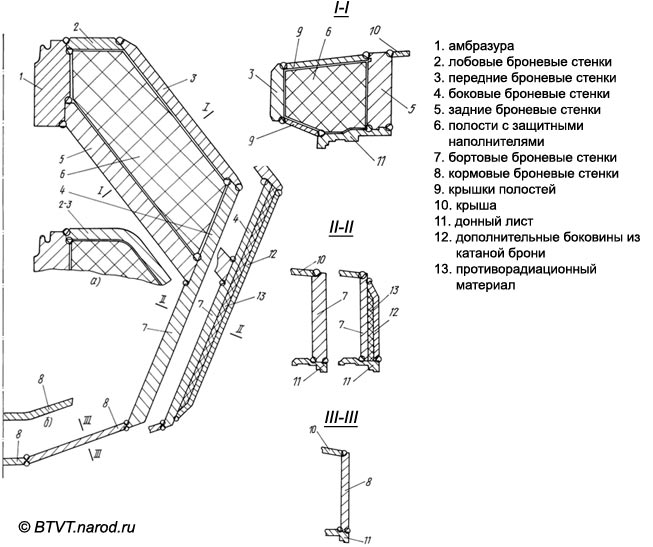

В передней части башни расположены пакеты спецбронирования “полуактивного” типа. Кроме этого, на танке также применен комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5» этот тип ДЗ работает как против кумулятивных средств (КС), так и против бронебойных подкалиберных снарядов (БПС). Комплекс обеспечивает мощный боковой импульс, позволяющий дестабилизировать или разрушить сердечник БПС перед тем, как он начнет взаимодействие с основным бронированием.

Основные элементы в конструкции защиты танка Т-80У

На Т-80У и УК установлен комплекс оптико-электронного противодействия ТШУ-1-7 «Штора-1». «Штора-1» предназначена для защиты танка от поражения управляемым оружием с командными полуавтоматическими системами наведения типа «Tow», «Hot», «Milan», «Dragon», лазерными головками самонаведения типа «Maverick», «Hellfire», «Copper-head», а также артиллерийских систем с лазерными дальномерами.

Кроме того, на танке Т-80У-М1 установлен комплекс активной защиты «Арена», который обеспечивает поражение противотанковых гранат и ракет, ПТУР, летящих со скоростью 70... 700 км/сек до контакта с броней танка, позволяет получить увеличение защищенности танка в 2 раза,

Леопард-2

|

Леопард-2А5 (1994 год) Эквивалентная стойкость от кумулятивных снарядов: 1300 мм Эквивалентная стойкость от бронебойных подкалиберных снарядов: 830 мм |

|

Схема башни танка «Леопард-2», видны обширные ослабленные зоны и неоднородность бронезащиты в углах безопасного маневрирования, связанные с конструктивными решениями принятыми немецкими разработчиками - установка прицела наводчика в лобовой детали башни, размещение пушки в массированной маске, лишенной спецбронирования, слабая защита бортов башни. Справа – маска пушки.

|

Башня танка «Леопард-2А5» предназначенного для Швеции (STRV-122), видны монтажные проушины для модулей навесного бронирования.

|

Артему, Т90 против Абрамса |

Т-90 ПРОТИВ “АБРАМСА”

Общая информация

Танки Т-90 и М1А1 «Абрамс» являются типичными представителями советской и западной школ танкостроения, в которые заложены различные конструкторские и технологические идеи. Т-90, глубокая модернизация надежного и хорошо зарекомендовавшего себя танка Т-72, был создан уже после распада СССР и вобрал в себя всё лучшее, что было заложено в советских танках. В качестве основного орудия на танке установлено модернизированная версия 125 мм гладкоствольного орудия 2А46М4. Бронирование танка возросло практически в 3 раза по сравнению с первыми модификациями Т-72 и включает как мощную пассивную броню, со спецбрнированием «полуактивного» типа, так и встроенную «активную» динамическую защиту, что позволил обеспечить высокий уровень бронирования, не выходя за весовые ограничения, обусловленные показателями стратегической мобильности.

В качестве силовой установки танке установлен экономичный и надежный дизельный двигатель В92С2. С переходом к производству нового типа сварной башни возможности по усилению бронирования возросли еще больше. Для компоновки Т-90 характерна высокая плотность, характерная для отечественной школы танкостроения. Это имеет как преимущества, так и недостатки. Плотная компоновка позволяет создать высокозащищенную машину с низким силуэтом и малой площадью продольного и поперечного сечения при сравнительно невысокой массе. Соответственно меньший внутренний объем (для танка Т-90 11,8 м3 и 13 для Т-90С) требует меньшей массы бронирования. Недостатком плотной компоновки является стесненность членов экипажа, затруднена замена членами экипажа друг друга в случае необходимости.

Танк М1 «Абрамс» создался в первую очередь не как танк прорыва, а как противотанковое средство, задачей которого было остановить, или, по крайней мере, задержать волны советских танков рвущихся к проливу Ла-Манш. Создание танка велось в тесном сотрудничестве с немецкими танкостроителями, но с американской спецификой. В качестве основного орудия на танке, начиная с модификации М1А1 установлена 120 мм пушка М-256, которая является несколько модифицированной версией немецкой пушки Rh-120. Бронирование первых модификаций танка представляет включает многослойную композитную броню «Чобхэм» созданную в Великобритании. На более поздних модификациях применена броня с применением уранокерамики первого и второго поколений.

Компоновка танка М1 «Абрамс» является типичной для западного подхода к танкостроению, в результате чего, забронированный объем танка составил 19.7 М3, что, практически в 2 раза превышает этот показатель для Т-90.

В качестве силовой установки танке установлен газотурбинный двигатель AGT-1500 выполненный в одном блоке с автоматической гидромеханической трансмиссией.

|

Боевая масса |

|

|

M1A1 - 57,2 M1A2 - 62,5т.

|

Т-90 – 46.5/48 т. |

|

Обнаружение цели |

|

|

GPS (прицел наводчика) (распознание на 2.5-3 км (тепловизионный прицел 1 поколения)

|

ТО-ПО2Т Агава-2ТИ (распознание на 2.5 км) ТПН-4-49-23 Буран-ПА (распознание 1.2-1.5 км) (ЭОП поколения 2+)

|

Недостатком M1 является ограниченная возможность самостоятельного поиска цели командиром, небольшое увеличение и отсутствие стабилизации поля зрения прицела М919 не позволяют уверенно обнаруживать и идентифицировать цели при движении танка.

Этот недостаток был устранен только на модификации М1А2. На М1А2 установлен панорамный тепловизионный прибор командира, танки Т-90, как и их предшественники, также обладают таким панорамный прибором для поиска целей и наведения орудия, однако, без тепловизионного канала.

Огневая мощь и боеприпасы

М1А1/М1А2

Основным вооружением М1А1/М1А2 является 120-мм гладкоствольная пушка М256. Начальная скорость при использовании выстрела М829А2 1675 м/с.

Скорострельность – до 8 выстрелов в минуту.

На сегодняшний день основным противотанковым вооружением М1А1 «Абрамс» являются бронебойные подкалиберные снаряды М829А1 и М829А2. Также началось производство и поставки в войска нового снаряда М829А3, который представляет серьезную опасность для танка Т-90. Ведутся разработки по созданию управляемого снаряда TERM, однако, они еще далеки до завершения.

М829А3

Т-90

Основным вооружением Т-90 является 125-мм модернизированная гладкоствольная пушка-пусковая установка.2A46M-2(4)

Начальная скорость при использовании выстрела 3БM-44М 1750 м/с.

Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту

Основным противотанковым вооружением Т-90 также являются бронебойные подкалиберные снаряды (3БM-42 и 3БM-42М) и комплекс управляемого вооружения Рефлекс-М с ракетами 9М119М и 9М119М1 которые обеспечивают поражение танков М1А1НА во все участки лобовой проекции на дистанции до 5000 м. Поражение танка М1А2 обеспечивается только в ослабленные зоны, которые составляют до 40% лобовой проекции. Моделирование встречного боя танковых рот (10 танков Т-90 против 10 танков М1А1) показало, что, начиная стрельбу ТУР с дальности 5000 м, Т-90 успевают к дальности 2000 - 2500 м поразить до 50 - 60 % танков противника. Естественно, это возможно только в случае если это позволяет рельеф местности.

Кроме этого ведется разработка персептивных комплексов, реализующих принцип «выстрелил и забыл» и поражение танка не в мощную Лобову броню, а в тонкие участки крыши башни и корпуса.

В плане разработки и внедрения в войска новых бронебойных подкалиберных снарядов в последнее десятилетие наметилось отставании. Ответа появлению новых угроз дано не было, поэтому, поражение танка М1А2 на всех дистанциях с первого попадания не гарантируются. Промышленность задерживает поставку в войска уже разработанных боеприпасов, а финансирование работ над новыми образцами срывается.

Бронирование

М1А1НА

Эквивалентная стойкость против кинетических боеприпасов: 530-550 мм.

Эквивалентная стойкость против кумулятивных боеприпасов: 750-800 мм.

М1А2 (1994)

Эквивалентная стойкость против кинетических боеприпасов: 770 мм.

Эквивалентная стойкость против кумулятивных боеприпасов: 1000-1200 мм.

Башня танка М1А1 состоит из наружной и внутренней стальных бронеплит соединенных поперечными ребрами жесткости, между которыми заложены пакеты спецбронирования из металлических и неметаллических материалов.

Благодаря высокой плотности (плотность урана 19.03 г/см3) эти пластины при предельно малой толщине обеспечивают “взрывной” характер разрушения элементов кумулятивной струи.

Т-90

Эквивалентная стойкость против кинетических боеприпасов: 800-830 мм с защитой Контакт-5

Эквивалентная стойкость против кумулятивных боеприпасов: 1,150-1,350 мм с защитой Контакт-5

Эквивалентная стойкость против кумулятивных боеприпасов указана для моноблочных боевых частей первого поколения.

Бронирование башни танка Т-90 относится к “полуактивному” типу. В передней части башни расположены две полости, расположенные под углом 55 градусов к продольной оси орудия, в которых размещены пакеты спецбронирования “полуактивного” типа. Структура брони с отражающими листами представляет собой преграду, состоящую из 3-х слоев: плиты, прокладки и тонкой пластины. Эффект от использования “отражающих” листов может достигать 40% в сравнении с монолитной броней той же массы. Кроме этого, на танке также применен комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5» тот тип ДЗ работает как против кумулятивных средств (КС), так и против бронебойных подкалиберных снарядов (БПС). Комплекс обеспечивает мощный боковой импульс, позволяющий дестабилизировать или разрушить сердечник БПС перед тем, как он начнет взаимодействие с основным бронированием.

На Т-90 был впервые серийно установлен комплекс оптико-электронного противодействия ТШУ-1-7 «Штора-1». «Штора-1» предназначена для защиты танка от поражения управляемым оружием с командными полуавтоматическими системами наведения типа «Tow», «Hot», «Milan», «Dragon», лазерными головками самонаведения типа «Maverick», «Hellfire», «Copper-head», а также артиллерийских систем с лазерными дальномерами.

Уязвимые зоны

М1 «Абрамс»

Непозволительно большой зазор между бронированием корпуса и башни. Зазор настолько велик, что попасть под башню “Абрамса” можно и на большом расстоянии, для этого можно целиться в верхний лобовой лист расположенный под очень большим углом – если произойдет рикошет, то обязательно под башню. В этом случае не помогут ни высокое бронирование лобовой детали корпуса, ни толстая броня башни. Слабое бронирование бортов в районе моторно-трансмиссионного и боевого отделения делает танк уязвимым к огню мелкокалиберной артиллерии, например дистанция уверенного поражения при использовании БП снаряда «Кернер» при угле от 38 до 90 градусов составит до 2000 метров (500 м для БТ снаряда).

Т-90

|

Уязвимыми зонами в бронировании т-90 являются участки с обеих сторон от пушки, не прикрытые встроенной динамической защитой и не имеющие спецбронирования (в месте установки спаренного с пушкой пулемета). Ослабленная зона также имеется на верхней лобовой детали корпуса в области смотрового прибора водителя. Это является конструктивной особенностью всех отечественных танков, начиная с Т-64. |

|

|

Артему - ваши разработки...) |

Анализ полученных результатов показал:

- При переключении передач в планетарных трансмиссиях возникают автоколебания, обусловленные силами трения между дисками фрикционных устройств, которые являются источником интенсивных инерционных ударных нагрузок.

- Ударные нагрузки превышают номинальные в 5 .. 7 раз и могут быть причиной разрушения деталей и узлов силовой передачи.

- Управление фрикционными устройствами (законы нарастания масла в бустерах) оказывает непосредственное влияние на выявленные процессы.

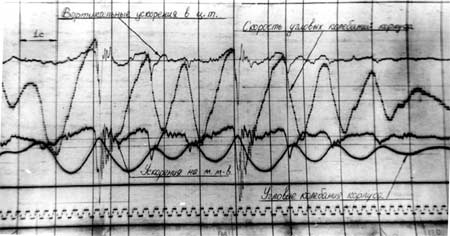

1.2.2. Динамика системы подрессоривания и шасси. На рис. 10 .. 13 показаны условия проведения испытаний, объект исследования, расчетные вертикальные ускорения на месте механика-водителя и кадр осциллограммы, отражающей изучаемые процессы.

Рис. 10. Участок чугуевского полигона испытаний.

Рис. 11. Киносъемка испытаний Т-64Б на плавность хода

Программа расчетов позволяла корректно учесть значение моментов со- противления вращению ведущих колес с учетом свойств несущего основания, особенностей гусеничного движителя, параметров системы подрессоривания и скорости движения танка, определить перемещения, скорости и ускорения любой точки корпуса, включая цапфы пушки, что открывало выход на задачи следующего уровня: «среда-машина-экипаж-оружие-цель».

Рис. 12. Расчетные значения ускорений на месте механика-водителя.

Рис. 13. Кадр осциллограммы испытаний танка Т-64Б на плавность хода.

Полученные результаты показали хорошее качественное и количественное совпадение. Это позволило применить ИТ ”Gill” в обосновании кинематической схемы ЭМТ, исследовать переходные процессы в силовой передаче, оценить нагруженность и ресурс зубчатых передач и фрикционных устройств, сформулировать тактико-технические требования к системам управления и охлаждения. Конструкторская проработка механической части ЭМТ была выполнена А.А. Сакуном, руководство разработкой электроблока осуществлялось В.И. Трофименко. К концу 1990 года технический проект ЭМТ, совместно с московскими и киевскими организациями, был завершен.

Развал Советского Союза в августе 1991 году исключил дальнейшее развитие проекта ЭМТ, однако ИТ «Gill» сохранилась, продолжала развиваться и обеспечивала решение возникающих задач.

2. Гидрообъемная механическая трансмиссия для ВГМ легкой весовой категории

В первой половине 90-х годов прошлого века, перед ОГКТ при ХТЗ возникла проблема доводки опытной гидрообъемной механической трансмиссии (ГОМТ) для военно-гусеничной машины легкой весовой категории, которая должна была заменить морально устаревшее шасси МТЛ-Б. Конструкция гидрообъемной передачи (ГОП) была разработана Харьковским агрегатным конструкторским бюро (ХАКБ) при заводе «ФЭД». ХАКБ известный разработчик гидрообъемных приводов управления для авиационно-космической техники. Применение их разработок для наземного транспортного средства специального назначения поставило ГОП в тяжелые условия работы, которые приводили к их быстрому выходу из строя. Положение обострялось еще и тем, что механическая часть трансмиссии имела свои конструктивные недоработки [8] и найти правильные решения было сложно. Моделирование переходных процессов в силовой передаче с использованием ИТ “Gill” позволило определить причины выхода из строя ГОП, выявить конструкторские ошибки и предложить простые технические решения, обеспечивающие работоспособность всей конструкции. Последующие полигонные испытания подтвердили достоверность сделанных рекомендаций.

Рис. 14. Гусеничное шасси, оборудованное ГОМТ

3. Самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс «Донец»

Военный конфликт между Кувейтом и Ираком (операция «Буря в пустыне») показал эффективность американской концепции “Наземно-воздушная операция”, в соответствии с которой, главной задачей первого этапа боевых действий является уничтожение системы ПВО, важнейших пунктов

государственного и военного управления. Интенсивное применение высокоточного оружия (ВТО) изменило характер ведения боевых операций и перед системами и комплексами ПВО СВ возникла задача борьбы с ним. Боевое использование ЗСУ-23-4 “Шилка” в операции “Жало пустыни” показало высокую эффективность применения артиллерии малого калибра для борьбы с элементами ВТО. Так, 13.01.1993 года батарея ПВО, имеющая на вооружении подвижные комплексы ЗСУ-23-4, уничтожила 8 КР «Tomahawk». Общее число КР, сбитых войсками ПВО Ирака, составило 16 - 18 единиц. Полученные материалы явились основанием для аналитической группы управления зенитного ракетного и артиллерийского вооружения (командир полковник С.В. Рагулин) Научного центра ВВС и ПВО при Харьковском военном университете (ХВУ) поставить вопрос о модернизации комплексов ЗСУ- 23-4 «Шилка» и доведения их технического уровня до требований современно- го боя. В дальнейшем к этой работе были подключены НПО «Хартрон» (разработка систем управления и наведения) и ИМИС (разработка конструкторской документации). В качестве производственной базы рассматривался 115 танкоремонтный завод (ТРЗ) МО Украины. Общее руководство проектом «Донец» осуществлял зам. начальника ХВУ по науке д.т.н. полковник М.К. Можар. При обосновании путей модернизации зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Донец», НЦ ВВС и ПВО использовал элементы информационной технологии «Gill», которые были дополнены новыми подсистемами: поражаемая цель, РЛС слежения, гидрообъемные приводы вертикального и горизонтального наведения артиллерийским и ракетными каналами стрельбы, что представляло систему следующего уровня «местность-машина-экипаж-оружие-цель». Общая структурная схема ЗПРК представлена на рис. 15. Каждая подсистема, входящая в структурную схему, описывается дифференциальными уравнениями, отражающими протекающие в ней физические процессы и явления.

В качестве возможных вариантов шасси рассматривались:

- многоцелевой тяжелый тягач МТ-Т;

- танк Т-80УД, серийно выпускаемый «Заводом имени Малышева»;

- танк Т-64Б, снятый с производства, но находящийся на хранении и подлежащий уничтожению на 115 ТРЗ в соответствии с Договором об ограничении войск в Европе.

Рис. 15. Общая структурная схема ИТ “Gill” для ЗПРК «Донец»

Предварительные анализы показали:

- Тягач МТ-Т обладает недостаточной защитой экипажа и содержит двигатель В-46, изготавливаемый в России.

- Шасси танка Т-80УД имеет больший вес и избыток мощности двигателя.

- Наиболее целесообразным является использование шасси танка Т-64Б. Его удельная мощность, показатели защиты и проходимости являются достаточными. На складах имеется значительных запас двигателей 5ТДФ, что существенно продлевает жизненный цикл модернизируемого комплекса. Существенным недостатком шасси танка Т-64Б является бортовая коробка передач, которая была разработана в начале 60-х годов прошлого века и уже не отвечала современным требованиям по управляемости и подвижности.

Рис. 16. Испытания танка Т-64Б на проходимость. «Танки грязи не боятся!».

Аналитическая модель ЗПРК «Донец» на танковом шасси с башней, пушкой и приводами наведения ЗСУ-23-4 описывалась системой 157 дифференциальных уравнений первого порядка, приведенными к виду Коши. Выполненные расчеты показали, что за счет смещения торсионов системы подрессоривания правого и левого бортов танка Т-80 УД, при наведении башни с максимальными угловыми скоростями по горизонтали -70 град/сек, по вертикали – 60 град/сек, за счет ее неуравновешенности, возникают продольно-поперечные колебания корпуса, приводящие к увеличению погрешности стрельбы на 8..12 %.

Это также влияет на точность сопровождения цели, которая существенно ухудшается при стрельбе, за счет усилий отдачи пушки АЗП-23. Шасси ЗСУ-23-4 «Шилка» (ГМ-575) так же имеет несоосные торсионы, но опорные катки левого борта, по отношению к правому, сдвинуты вперед так, что 2 опорный каток левого борта находится на одной линии с 1 катком правого борта. Это в значительной степени обеспечивает устойчивость корпуса при стрельбе.

Ни один из современных танков, исключая морозовский Т-64 и его модификации, не учитывает эту особенность…

В качестве поражаемого объекта рассматривалась скоростная цель, совершающая маневры на конечном участке траектории с перегрузками более 15g. ИТ “Gill” позволила достаточно быстро, при незначительных материальных затратах, научно обосновывать тактико-технические требования к ЗПРК «Донец» в целом и его составным системам. При появлении ближневосточного инвестора 115 ТРЗ был вытеснен из проекта «Донец» мощным, на то время, «Заводом имени Малышева» (директор Г.В. Малюк). Рекомендации рабочей группы НЦ ВВС и ПВО не были учтены руководством проекта, т.к. не отражали интересы «Завода имени Малышева», в

серийном производстве которого находился танк Т-80УД. Некоторые материалы, полученные в ходе работ по теме «Донец», были доложены широкому кругу отечественных и зарубежных специалистов в сентябре 1997 года [9]. Изготовление опытного образца ЗПРК «Донец» и его полигонные испытания, на которых авторы доклада присутствовали в качестве экспертов МО Украины, не показали высоких ТТХ, что, по-видимому, и явились одной из причин нынешнего положения «Завода имени Малышева»…

Рис. 17. ЗПРК «Донец»: техническое решение и его «товарный макияж»

4. Бортовая гидрообъемная механическая трансмиссия для ВГМ тяжелой весовой категории

Увольнение М.К. Можара из ВС и его уход с группой второстепенных участников проекта «Донец» на

«Завод имени Малышева» не повлияли на работу основной группы НЦ ВВС и ПВО, которая приступила к модернизации шасси. Практический опыт работы в ХКБМ имени А.А. Морозова по проекту ЭМТ и реально существующая, проверенная экспериментально ГОП ХАКБ позволяли с высокой вероятностью успеха создать танковую бортовую гидрообъемную механическую трансмиссию (БГОМТ). В 2000 году был завершен эскизный проект БГОМТ, а ее конструкция запатентована на Украине и в России [10]. На рис. 18 приведена кинематическая схема БГОМТ.

Рис. 18. Кинематическая схема БГОМТ

Конструкция передачу (2), БГОМТ включает в себя: входной вал (1), гидрообъемнуювходной редуктор (3), выполненный в виде двух планетарных рядов Д1 и Д2, что обеспечивает полный реверс, блокирующие фрикционы Ф1, Ф3 и Ф4, тормозные фрикционы Ф2, Ф5 и Ф6, стояночный тормоз Тст, коробку передач (4) на планетарных рядах Д3, Д4, Д5, бортовую передачу (5) и ведущее колесо (6).

По сравнению с серийной семискоростной БКП были дополнительно введены блокирующий фрикцион и планетарный ряд. Это позволило реализовать 6 передач вперед и обеспечить полный реверс.

Система торможения может реализовать три режима:

-безопасную стоянку (Тст);

-плавное торможение обеспечивается одновременным включением фрикционов Ф4, Ф5 и Ф6 обоих бортов;

-экстренное торможение. Кинематическая схема и параметры планетарных рядов позволяют реализовать 2 режима движения машины:

-режим двухпоточной ГОМТ, обеспечивающий автоматическое переключение передач, без скольжения фрикционных устройств, при скоростях движения до 32 км/час и движение машины в диапазоне скоростей от 32 до 72 км/час, за счет ГОП и ДВС, без переключения передач;

-режим механической трансмиссии на случай выхода из строя ГОП, выполнения тяжелых земляных работ, запуск с буксира и т.д. В таблице 1 показано сравнение основных характеристик БГОМТ и серийной БКП в объектовых условиях танка Т-72 и их условная эффективность. Использование БГОМТ в силовой передаче танка Т-72 позволяет поднять его расчетный технический уровень, по показателям подвижности, более чем в 4 раза [11].

Отдельные материалы по проекту БГОМТ представлялись руководством концерна «ХАЗ», в который входит завод «ФЭД», на 3 авиационном салоне Air-show China 2000 в Чжухае (Китай, ноябрь 2000).

5. Возможные области использования ИТ “Gill”

Среди основных задач, которые могут быть решены с помощью информационной технологии “Gill”, можно выделить следующие:

1. Определение направлений модернизации существующих и создания перспективных комплексов, включая оценку эффективности проводимых мероприятий.

2. Техническая экспертиза существующих, модернизируемых и проектируемых комплексов вооружения на гусеничном шасси. 3. Техническое сопровождение конструкторских разработок.

4. Исследование взаимного влияния составных систем комплекса и обоснование требований к ним.

5. Оценка динамической нагруженности составных систем шасси (двигатель, трансмиссия, система подрессоривания и т.д.), оценка их надежности и ресурса.

6. Отработка алгоритмов управления комплексом в различных режимах его работы.

7. Разработка программного обеспечения для бортового цифрового вычислителя и тренажера.

|

ВЫСОКОЗАЩИЩЕННЫЙ ТАНК С ЭКИПАЖЕМ ДВА ЧЕЛОВЕКА |

В видении отечественных конструкторов танк будущего должен оставаться ракетно-пушечным, массой до 50 тонн, с пушкой большого калибра, вынесенной из боевого отделения, и артиллерийскими снарядами не только повышенного могущества, но и корректируемого по траектории по схеме "выстрелил-забыл-поразил". У него должны быть семиопорное шасси с передним расположением моторно-силовой установки и гидропневматическая (или регулируемая) подвеска. Мощность газотурбинного двигателя на уровне 1800 л. с. (не исключен симбиоз с дизелем) должна позволять танку развивать максимальную скорость не менее 95 км/час, при средней по грунтовым дорогам до 60 км/час. Размещение экипажа до 2-х человек - в изолированной капсуле управления в наиболее защищенной средней части корпуса капсула снабжена средствами жизнеобеспечения экипажа, достаточными для нормальной боевой работы без выхода из танка до 72 часов; автоматизированная система управления огнем, комплекс систем жизнеобеспечения, эргономические кресла. Блочно-модульная конструкция перспективного танка позволит за счет замены функциональных модулей создать семейство унифицированных машин: боевой машины поддержки танков, самоходно-артиллерийской установки, машины поддержки с противотанковым ракетным комплексом, машины разведки и управления, роботизированной боевой машины.

Описание конструкции образца

Моторно-трансмиссионная установка 2 размещена в носовой части корпуса танка 1, который снабжен дополнительным съемным блоком бронирования 3. Непосредственно за моторно-трансмиссионной установкой 2 размещена отдельно формируемая сильнобронированная со всех сторон герметизированная капсула 5 для размещения рабочих мест командира и водителя с необходимыми приборами отображения на дисплеях внешней обстановки, поиска целей, автоматического слежения за целью, системой управления стрельбой и информационно управляющей танковой системой, а сенсорные устройства этих приборов размещены (на чертеже показано ориентировочно) на внешних участках корпуса танка и орудийной платформы.

Передняя стенка 4 капсулы 5, образующая заднюю стенку отделения моторно-трансмиссионной установки, выполнена с плавным переходом в крышу капсулы с люком для экипажа. За креслами экипажа предусмотрено пространство для размещения средств жизнеобеспечения 6, рассчитанное на непрерывное нахождение экипажа в капсуле в течение до 72 часов.

Артиллерийское орудие 9 установлено на полноповоротной герметизированной платформе 8. Для минимизации пространства для размещения механизма заряжания 10, магазина боеприпасов 11 и осуществления операций заряжания применено орудие с поворотной камерой заряжания (на чертеже не показано), при этом магазин боеприпасов размещен на поворотном столе механизма заряжания и выполнен в виде двух кольцевых симметричных рядов вертикальных кассет внутреннего и внешнего кольцевого ряда 13. Подъем боеприпаса и разворот его для помещения в камору ствола осуществляется рычажным механизмом 12 (устройство механизма заряжания на чертеже не показано). Задняя стенка 7 капсулы 5 образует переднюю стенку пространства под орудийной платформой и снабжена люком для доступа экипажа к механизму заряжания и магазину боеприпасов.

При этом задняя стенка капсулы выполнена с требованием ее неразрушения при аварийном взрыве боеприпасов. Задняя стенка 24 пространства с механизмом заряжания и магазином боеприпасов снабжена люком для технического обслуживания механизма заряжания с пультом исполнительных органов 15 и магазина боеприпасов и выполнена с расчетом разрушения при аварийном взрыве боеприпасов.

Танк снабжен гусеничной ходовой частью 22 с торсионной подвеской. Казенная часть ствола снабжена герметизированным кожухом с люком для загрузки боеприпасов 23.

Возможность реализации изобретения высокозащищенного танка с экипажем два человека с размещением экипажа в отдельно формируемой высокобронированной капсуле обусловливается наличием в настоящее время больших достижений в области технического зрения, эффективного в любых погодных условиях днем и ночью, усовершенствованных систем дистанционного отображения внешней обстановки без непосредственного визуального контакта наблюдателя с оптическими приборами, высоким уровнем автоматизации процесса заряжания артиллерийского орудия, устройств распознавания образов (целей), их выбора и автоматического слежения.

Моторно-трансмиссионные установки и ходовая часть могут быть использованы из хорошо отработанных существующих моделей.

Метки: танк |

Артему - анализ - end |

|

Т-80УД (1987) |

650/750 |

М829 (1986) |

ОУ |

моноблок |

500 |

250 |

|

Т-90 (1993) |

600/800 |

М829А1 (1990) |

ОУ/ |

моноблок |

600 |

270 |

|

|

|

М829А2 (1992) |

ОУ |

моноблок |

620 |

285 |

|

БМ Булат |

450-500/950 |

М829А3 (2003) |

ОУ |

моноблок |

720 |

350 |

|

БМ Оплот (Т-84) |

800/1250 |

|||||

|

Т-90А |

700/950 |

|||||

|

* указано без/с ДЗ ** ДМ23 *** Вольфрамовый сплав **** Сплав на основе обедненного урана. |

||||||

Об эффективности ПТУР и ТУР

Как утверждает в своей статье Михаил Растопшин в настоящее время в боекомплект российских танков входят уже весьма состарившиеся ПТУР 9М128, 9М119М с тандемными БЧ, которые предназначались для поражения танков М1 и М1А1.

По поводу приведенных вероятностей поражения танка «Абрамс» ПТУР и БОПС хотелось бы обратиться к г-ну Растопшину, приведите те методики, по которым вы все это рассчитываете? Существует масса методик и наиболее совершенные из них включают в себя целые системы подготовки исходной информации. Неужели г-н Растопшин имеет у себя на дому подробные чертежи и схемы бронирования «Абрамса», имеет полный статистический анализ условий его применения, статистические характеристики бронепробиваемости и рассеяния БПС, характеристики предполагаемых ТВД и еще многое другое? Если же он использует одну из упрощенных методик, которую может сделать на компьютере грамотный студент из «Бауманки», то извините… До тех пор, пока г-н Растопшин не представит методику расчета – грош цена таким оценкам, особенно устаревшим.

В своей статье Рстопшин восторгается повышенным вниманием американцев к унификации, приводя в пример создание американской универсальной ПТУР JCM (Joint Common Missile), которая придет на смену ракетам «Хеллфайр», «Хеллфайр лонгбоу» и «Мейврик». Начиная с 2009 г. ракетой JCM будут оснащаться истребитель F/A–18E/F «Супер хорнет», новый вертолет MH-60R, а также наземная техника, например, будущие боевые системы FCS сухопутных войск США.

Ракета JCM будет иметь дальность полета 16 км, а устанавливаемая на самолеты – 28 км.

Почему же, очередной раз, восторгаясь зарубежными разработками, которые появятся еще только в 2009 году, если еще появятся, он не обратит внимание на отечественные разработки в этой области? – А они есть.

Как пример можно привести комплекс "Гермес", который представляет собой перспективный комплекс высокоточного оружия нового поколения - разведывательно-огневой ПТРК многоцелевого назначения, сочетающий свойства артиллерийского и противотанкового комплексов. "Гермес" открывает новые направления боевого применения противотанкового вооружения - перенос его огня в глубину полосы действия подразделений противника и возможность отражения атаки на любом участке обороны без смены огневой позиции. Это позволит воспрепятствовать выдвижению и развертыванию бронетанковых подразделений противника на рубежи атаки при сокращении собственных потерь.

ПТРК "Гермес" построен по модульному принципу, что дает возможность оптимизировать состав привлекаемых средств в зависимости от решаемых задач, разумно сочетать различные способы наведения на различных дальностях стрельбы, а также размещать комплекс на наземных, воздушных (Гермес-А) и морских носителях (Гермес-К). Дальность стрельбы в зависимости от типа ракеты составляет от 15 до 100 км.

Для ракет комплекса разработаны и испытаны пассивные ИК ГСН, которые осуществляют автономный поиск, распознавание и сопровождение целей по их тепловому излучению, что позволяет вести стрельбу ракетами по принципу "выстрелил-забыл-поразил". Этот принцип обеспечивает высокую выживаемость комплекса вооружения в силу скрытности применения оружия и возможности вести стрельбу с закрытых позиций или совершить немедленный маневр после выстрела.

О компоновке

Растопшин в своей статье с критикой в мой адрес также утверждает, что на отечественных танках малый забронированный объем не позволит установить весь спектр современного оборудования, необходимого для обеспечения командной управляемости. Растопшин тут полностью противоречит реальности, сложно не осознавать, что с ходом научно-технического прогресса современное оборудование имеет свойство не увеличиваться в размерах, а наоборот миниатюризироваться. Так, например, современный многоканальный комбинированный прицел, типа «Сосна-У» занимает значительно меньше места, чем дневной прицел танка Т-80У/Т-90 при этом он совмещает в себе и дневную и ночную/тепловизионную ветвь. Современная СУО российских танков включает цифровой компьютер, информационно-управляющую систему, автомат сопровождения цели, новые устройства стабилизации и прицельные приспособления наводчика и командира с тепловизионным каналом. При этом габаритные размеры нового комплекса не превышают габаритов штатного. Установка комплекса навигационного оборудования при модернизации отечественных танков также не представляет затруднений. Своими надуманными заявлениями Растопшин очередной раз демонстрирует преклонение перед зарубежной техникой, при этом полностью игнорирует, что отечественные танки с подобными комплексами тоже существуют.

Далее в своей статье Растопшин заявляет, что современные противотанковые боеприпасы НАТО способны поражать российские танки со стороны крыши, днища, борта. Такое положение свидетельствует, что классическая схема компоновки танков исчерпала возможности радикального улучшения защиты. Однако это заявление с той же, и даже большей степенью относится к танкам НАТО, которые не только не оснащены динамической защитой на крыше башни, но и имеют значительно большую ее проекцию.

Растопшин восторгается конструкцией автомата заряжания французского танка «Леклерк», расположенного в кормовой нише башни, который, по его мнению, имеет большую перспективу. Правда, неизвестно почему он не заметил аналогичные отечественные разработки, которые существуют уже второй десяток лет (например, об. 291 и об. 640). Удивительно, почему автор, который пишет о перспективах и ситуации в отечественном танкостроении упоминает зарубежный АЗ, когда есть аналогичные, и при том значительно превосходящие его по ряду параметров (вместимость выстрелов, возможность быстрого демонтажа в случае повреждения) разработки. Может быть г-н Растопшин получает гранты от французского министерства обороны, поэтому на память ему приходит лишь «Леклерк», но забывается при этом об отечественных разработках, несмотря на то что они не раз демонстрировались и на международных выставках?

Если уж Растопшин так презирает все разработки российских танкостроителей, то почему не обратиться к украинскому опыту – танкам Т-72-120, Т-55АГМ, БМ «Оплот», на которых установлен автомат заряжания в автономном забашенном модуле.

Растопшин также указывает, что длина снаряда ограничивается диаметром вращающегося транспортера автомата заряжания (на Т-72) и выбранная компоновочная схема размещения транспортера в нижней части боевого отделения наших танков ограничивает дальнейшее увеличение бронепробивного действия БПС.

Рассмотрим вопрос в комплексе - действительно, существующие конвейеры и другие механизмы АЗ танков Т-72 имеют некоторые ограничения. Однако это не является каким-либо критическим фактором для увеличения могущества новых БОПС. Проблема решена и для более длинных БПС, чем 3БМ48 и соответствующие изделия приняты на снабжение.

Во первых, что сулит собой размещение АЗ в нише башни? – Это отлично видно на схеме, приведенной ниже.

Башня танка Т-90, универсальная башня танка разработки Омского КБТМ и башня танка М1А2 «Генерал Абрамс».

При размещении АЗ в нише башни значительно повышается уязвимость бортов башни и боекомплекта (М1А2 «Абрамс») и ТЗК «универсальной» башни ОКБТМ в пределах безопасных курсовых углов (+-30 градусов). Благодаря своей конструкции башня Т-90 обеспечивает наиболее равномерную защиту в пределах наиболее вероятных углов обстрела (+ 35 градусов).

Размещение боекомплекта в ТЗК действительно позволит использовать более длинные выстрелы, например управляемые ракеты или БОПС. Однако резервы по размещению выстрелов увеличенного удлинения имеются и при сохранении существующей компоновки, например обеспечение изгиба в средней части направляющих с пазами кассет для их выхода на линию досылания, и другие меры. При этом это обойдется и меньшими затратами. При всей своей, на первый взгляд, привлекательности, вариант размещения боекомплекта в ТЗК имеет и ряд неизбежных недостатков. Прежде всего, это не возможность обеспечения равной стойкости защиты в пределах безопасных курсовых углов маневрирования. Даже при оснащении универсальной современной ДЗ защита ТЗК не обеспечит стойкость от современных БОПС и ПТУР. Другой недоставок, это неизбежное увеличение веса танка и слабозащищенной площади уязвимой для боеприпасов атакующих сверху (наличие вышибных панелей и весовые ограничения не позволяют обеспечить защиту ТЗК сверху. Тем не менее, отечественная разработка обладает значительными преимуществами по сравнению с размещением боекомплекта в башне западных танках и может иметь экспортные перспективы, особенно для модернизации устаревающих танков, как отечественного, так и зарубежного производства. Так как ТЗК не является конструктивной частью башни, оснащен вышибными панелями и является быстросъемным, то даже при ее поражении существует высокая вероятность сохранения самого танка и его экипажа, и последующей замене ТЗК, что невозможно на зарубежных танках. Подробнее о защите отечественных танков можно ознакомиться в моей статье «Защита современных отечественных танков - текущее положение возможные направления развития».

Тем не менее, вопрос оснащения отечественных танков в ходе модернизации заслуживает более серьезного обсуждения, с вовлечением соответствующих специалистов, однако это не является темой данной статьи.

О защищенности зарубежных танков

Бесконечная история о ВДЗ на зарубежных танках…

Г-н Растопшин сетует, что создатели БПС 3БМ48 предпочитают отмалчиваться о том, как этот снаряд будет поражать зарубежные танки, оснащенные встроенной динамической защитой (ВДЗ).

Поэтому очередной раз возникает вопрос – на каком зарубежном танке Растопшин увидел востренную динамическую защиту? – на танках «Абрамс», «Леопад-2», «Леклерк» и других современных танках и всех их модификациях ВДЗ НЕ УСТАНОВЛЕНА, и не может быть установлена в сколь либо быстрые сроки. Разработка и установка на зарубежные танки ВДЗ вполне сопоставима со сроками разработки и понятия на вооружение нового типа БОПС.

Растопшин утверждает, что на зарубежных танках для снаряжения элементов ВДЗ будет использоваться ВВ, позволяющее снизить порог срабатывания до скорости БПС равной 1100 м/с (про чувствительность ЭДЗ подробнее будет рассказано ниже). Так на каком современном зарубежном танке установлена эта ВДЗ? А также интересно узнать, как при такой чувствительности обеспечено не срабатывание ЭДЗ от пуль, осколков снарядов и мелкокалиберной артиллерии – или за рубежом законы физики другие? Соответственно пока мы не получим ответ на этот вопрос, то рассуждать о вероятности поражения гипотетического зарубежного танка с ВДЗ современным отечественным БОПС никакого смысла нет.

В своей таблице (табл.2) в статье «Что должна знать Военно-промышленная комиссия» г-н Растопшин на основании своих расчетов выводит весьма неутешительные цифры. Растопшин не удосужился проинформировать читателя об исходных данных своего «имитационного» моделирования, однако абсолютно ясно, что эта «имитация» больше похожа на подтасовку объективной действительности, чем на правду. Не вникая в подробности замечу лишь, что 3БМ32 (бронепробиваемость до 500 мм) способен поражать танк М1 (стойкость от БОПС 380 мм, а не 500, как отмечал Растопшин) на всех дистанциях и в любые проекции. Где брал данные для своих «имитаций» г-н. Растопшин? – наверно в рекламных проспектах Пентагона?

Отечественные же источники, которые кстати совпадают и с зарубежными сведениями, указывают для танка М1 «Абрамс» эквивалент стойкости от БОПС не более 380 мм. Стойкость усовершенствованного варианта танка с броней с применением обедненного урана составляет 500-550 мм. Новейшие же модификации, действительно приближаются указанным Растопшином значениям 700-770 мм, что примерно соответствует защите от БОПС отечественных танков Т-72Б и Т-80У, оснащенных встроенной динамической защитой.

Анализ предложений Растопшина

-обеспечить разумное сочетание ПТУР второго и третьего поколения в системе противотанковой обороны;

Специалисты КБП предполагают, что в одном образце ПТРК реализация всех перечисленных требований невозможна. Целесообразно иметь систему образцов, которые дополняли бы друг друга при выполнении боевых задач.

По этой причине можно рассматривать комбинированную систему, включающую образцы комплексов с реализацией принципов как «вижу – стреляю», так и «выстрелил – забыл».При разработке системы ПТРК третьего поколения с учетом основного критерия «эффективность – стоимость» предусматривается насыщение противотанковой обороны ПТРК различной различных типов:

- легкий носимый ПТРК «Kornet-MR» средней дальности действия до 2500 м;

- самоходно-переносной ПТРК «Kornet-LR» большой дальности действия до 5500 м;

- самоходный ПТРК большой дальности действия до 15-100 км «Гермес».

Использование лазерно-лучевой системы управления с большим энергетическим потенциалом и тепловизионного прицела в первых двух комплексах обеспечивает практически полную защищенность от активных и пассивных оптических помех. Высокая защищенность от активных оптических помех со стороны противника достигается за счет того, что фотоприемное устройство ракеты обращено в сторону стреляющего комплекса. При применении дымовой завесы оператор наблюдает цель в тепловизионный прицел, а принцип «вижу – стреляю» реализуется за счет высокого энергетического потенциала лазерно-лучевого канала управления.

Комплекс «Гермес» реализует стрельбу по принципу «выстрелил–забыл», залпом с индивидуальным наведением на элементы групповой цели (по 2 УР в залпе с лазерной полуактивной головкой самонаведения и до 12 УР в залпе при использовании автономных головок самонаведения.

Обнаружение целей комплексами будет осуществляться при помощи командно-наблюдательных машин с подъемно-мачтовыми устройствами многоканальных, многоспектральных оптико-электронных и радиолокационных средств разведки, при тактическом взаимодействии с приданными средствами разведки и управления наземного и воздушного базирования.

-для повышения боевой эффективности и выживаемости вертолетов Ми-28Н и Ка-50 необходимо их перевооружить новой БРЭО и дополнить боекомплект противотанковыми ракетами третьего поколения

Как уже было указано выше для вооружения боевых вертолетов разработаны новые ракеты третьего поколения типа «Гермес-А» и новые комплексы БРЭО.

-обязать создателей российских танков и ударных вертолетов с противотанковым вооружением повысить параметры защиты, обеспечивающей выживаемость экипажей;

Растопшин явно лукавит, заявляя о недостаточной защите экипажей отечественных вертолетов. Как простой пример заботы о выживании экипажа можно привести вертолет Ка-50, который наряду с мощной современной композитной защитой кабины пилота и важных систем вертолета впервые в мировом вертолетостроении был оснащен оборудованием катапультирования.

Что же касается выживаемости экипажей танков, то в этом направлении также много позитивных подвижек. Это, прежде всего оснащение танков типа Т-72Б и Т-80Б современной модульной ДЗ типа «Реликт», которая обеспечит их неподражаемость основными типами современных противотанковых средств стран НАТО. Еще одним средством повышающим выживаемость экипажа и танка является новые типы систем пожаротушения (ППО), на основе аэрозольных генераторов применяемые в современных и модернизируемых образцах БТВТ.

Они имеют ряд преимуществ:

готовность к работе в автоматическом режиме в течение 10 лет;

более высокая (в 2-3 раза) огнетушащая эффективность по сравнению с другими средствами ;

- экологическая безопасность;

- высокая надежность;

- простота монтажа и эксплуатации.

Аэрозольные генераторы типа МАГ-3 показали высокую эффективность и надежность в работе. Большим преимуществом аэрозольных генераторов перед другими средствами пожаротушения является возможность их аварийного запуска от огнепроводного шнура при неисправной системе пожаротушения. В разрабатываемой в настоящее время в ОКР «Инвар» системе пожаротушения для перспективных образцов БТВТ предусмотрено применение аэрозольных генераторов.

Пожаротушащий аэрозоль огнетушителей типа МАГ обладает слабовыраженным раздражающим, но нетоксичным действием. А все используемые на современных российских и зарубежных танках хладоны и продукты их термического разложения, образующиеся в процессе огнегашения и при контакте с горячим металлом представляют большую опасность для членов экипажа.

В качестве индивидуальных средств защиты членов экипажа бронированных машин на снабжение приняты новые бронежилеты, защитные костюмы и защитные шлемофоны для членов экипажей бронированных машин.

Защитный комплект (ЗК) для членов экипажей бронированных машин состоит из :

- противоосколочной накладки на штатный шлемофон;

- бронежилета;

- костюма летнего термозащитного.

Защитный комплект предназначен для защиты: груди, шеи и головы от осколков, возникающих в забронированном отделении БМ при пробитии и не пробитии брони, от осколков и пуль вне БМ; всего туловища и головы от термического воздействия (700о открытого пламени в течение 15 сек); от климатических воздействий (снег, дождь, ветер и т.д.); от травмирования при соударении с внутренним оборудованием БМ в условиях ограниченного пространства.

Тем не менее, не до конца решенным остается вопрос размещения боекомплекта в отечественных танках. Как известно, живучесть это не только мощная броня, но и комплекс решений, в том числе и компоновочных, обеспечивающих выживания танка и его экипажа на насыщенном противотанковыми средствами современном поле боя. В том числе и избежание катастрофического повреждения машины и экипажа при пробитии брони танка. К сожалению, этому вопросу пока не уделено достаточного внимания.

По мнению автора, целесообразным было бы решение по сокращению боекомплекта отечественных танков (Т-90, Т-80У) с 45 до 38-40 выстрелов, размещенных в огнеупорных защищенных от вторичных осколках контейнерах. Не менее важным также является изолирование расположения экипажа от топлива ,по возможности обеспечение с его помощью дополнительной защиты экипажа. Это можно проиллюстрировать вариантом компоновки опытного отечественного танка «Объект 640».

Технические решения, направленных на повышение уровня защищенности при модернизации, реализуются в конструкции за счет установки: усовершенствованной модульной динамической защиты, системы электромагнитной защиты, противопожарного оборудования "Иней" и комплекса оптико-электронного подавления нового поколения (Штора-2), а также внедрения мероприятий по снижению заметности (Накидка-2).

-создать защиту отечественной бронетехники от оружия с инфракрасными и комбинированными (радиолокационными и ИК) системами наведения с использованием, в первую очередь, мощных микроволновых средств для вывода из строя электронных систем противника;

Развитие современных средств воздушного нападения (казалось бы, так хорошо показавших себя в Ираке) не является никакой абсолютной мерой ставящей под угрозой ключевую роль танка (и машин на его базе в рамках рассматриваемого далее автономного комплекса). Так казалось бы, блестяще проявившие себя средства пока что доказали свою эффективность только при применении по качественно уступающим силам противника в условиях полного превосходства в воздухе (Ирак), и делать далекоидущие выводы по этому поводу, как например заявил МО РФ Иванов по меньшей степени глупо.

Однако комплекс мер по снижению заметности по оценке производителей средств защиты бронетехники, в типовых боевых ситуациях показывает, что при применении современных комплексов снижения заметности потери от авиации и РУК сокращаются на 70...80 %.

Вопрос снижения заметности требует комплексного подхода на уровне проектирования образца, с учетом снижения их заметности, но многие решения способны кардинальным образом изменить положение на данном этапе, даже путем модернизации существующих образцов. На танках российской разработки уже реализованы или планируются средства снижения заметности, такие как тепловое экранирование крыши силового отделения, улучшенная архитектура образца, снижающая эффективную поверхность рассеяния (ЭПР), уголковые радиолокационные отражатели и пр. Однако, к сожалению, на данный момент нельзя утверждать, что реализован весь потенциал в этой области. Вызывает возмущение, что продемонстрированный уже около десятка лет назад комплекс «Накидка» все еще является скорее экспонатом международных выставок, а не комплексом который находится на снабжении российской армии в составе каждого танка.

К сожалению нельзя не отметить, что за бравадой современной российской прессы, освещающей оборонные аспекты, и зачатую, пускающей «пыль» в глаза граждан, о самой российской армии как бы позабыли.

Также необходимо уделить внимание и разработке систем для противодействия пассивным ИК-ГСН (ПТРК типа «Джавелин», «Спайк» и пр.). Этому вопросу необходимо уделить внимание при создании перспективных комплексов в свете все большего распространения ПТС использующих данный принцип наведения.

Возможным ответом может быть использование датчиков ультрафиолетового излучения, которые могут эффективно использоваться в наземной обстановке (подобные датчики уже используются на транспортных самолетах и вертолетах для предупреждения экипажей о приближении ракет путем обнаружения следов их ракетных двигателей). Так как ультрафиолетовое излучение ракетных двигателей находится в так называемой области "ослепления солнцем" спектра электромагнитных волн, где нет фонового излучения и, следовательно, УФ-излучение может быть обнаружено при отсутствии мешающих отражений от земной поверхности и наземных предметов, которые служат помехой ИК-датчикам и РЛС.

-для использования дальнобойного противотанкового вооружения создать новые средства разведки, обеспечивающие обнаружение объектов противника с требуемой дальностью и точностью, а также передачей данных на пункты управления средствами поражения;

Как известно, сейчас ведутся активные разработки по использованию новых комплексов разведки и наблюдения поля боя в реальном масштабе времени с применением ДПЛА. Так, например, проведены испытания комплекса (ДПЛА) "Пчела-1" и реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч". Испытания показали, что в результате совместного использования РСЗО "Смерч" и ДПЛА "Пчела-1" время на поражение цели сократилось в 5-6 раз, расход снарядов снизился в 1,5 раза. Аналогичные схемы загоризонтного обнаружения целей будут применяться и для перспективных противотанковых комплексов типа «Гермес».

Использование ДПЛА для расширения огневых возможностей танков также имеют большие перспективы при реализации автономного самонаведения по принципу «выстрелил- забыл-поразил», в результате чего танк получит принципиально новые боевые качества поражать цели с закрытой огневой позиции и вне пределов прямой видимости.

К числу таких разработок относится, например, и танковый ракетный комплекс «Сокол-1», предназначенный для повышения эффективности вооружения танков.

-в связи с резким сокращением в боеприпасной отрасли высококвалифицированных научных кадров подключить ВНИИЭФ (г. Арзамас) к решению проблемы повышения эффективности противотанкового вооружения.

Напомним читателям, что ВНИИЭФ и так уже давно подключен к решению проблемы повышения эффективности противотанкового вооружения и разработал БЧ для таких противотанковых комплексов как «Атака», «Хризантема», модернизированного ПТРК «Малютка-2» и пр.

Выводы

Анализ имеющихся данных позволяет с большой долей уверенности говорить о нарастающем превосходстве НАТО в области разработки ряда противотанковых боеприпасов, в особенности БОПС. В этом аспекте хотелось бы выслушать предложения г-на Растопшина по повышению эффективности поражающего действия данных боеприпасов. К сожалению, в последнее десятилетие Растопшин ничего кроме огульной критики существующей ситуации, зачастую крайне тенденциозной и не объективной, в прессе не публиковал, а критиковать, как известно, легче, чем предлагать реальные решения проблемы.

Использованные источники:

1. «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАРКА БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ».

|

Артему, продолжение |

К вопросу об огневой мощи российских танков

Об эффективности БОПС

Растопшин утверждает, что в своей прошлой статье я, якобы, «безапелляционно заявляю, что снаряды 3БМ42 «Манго» и 3БМ32 «Вант» могли бы эффективно бороться с танками М1 и М1А1», однако сам же Растопшин единственным подтверждением своим слов указывает свою же таблицу. Откуда данные? Может быть Растопшин является разработчиком танка «Абрамс» и ему известны точные данные по его бронезащите?

Естественно, следуя из значительно завышенных исходных данных, по сути почерпнутых им из зарубежной прессы (а не соответствующих данных ГАБТУ указанных в каталогах единых исходных данных (КЕИД)) Растопшин и приходит к своему безосновательному выводу о непоражаемости танка «Абрамс» отечественными снарядами 3БМ42 «Манго» и 3БМ32 «Вант». Следует также заметить ,что в своих оценках даже авторитетные источники (Например НИИ Стали) используют, по мнению некоторых специалистов, несколько завышенные оценочные данные, которые смогли бы гарантировать ошибки в расчетах с большой степенью вероятности.

Далее в своей статье Растопшин наивно удивляется, почему же принятый на вооружение в 1988 г. БПС «Манго» уже через 6 лет оказался неэффективным против танка М1А2. Уж больно короткий жизненный цикл у этого снаряда – сетует автор. А дальше еще и утверждает, что кратковременность жизненного цикла явилась следствием ошибок, допущенных конструкторами, которые не смогли обеспечить опережающий уровень по бронепробивному действию снаряда.

А теперь вопрос к Растопшину – почему в 1985 году был принят на вооружение БОПС М829, через пять лет – усовершенствованный М829А1, далее в 1992 году – М829А2 (всего через 2 года)? Так почему же автор критики отечественных БОПС не покритикует разработчиков США, которые обеспечили своему снаряду жизненный цикл всего в 2 года? Неужели это было бездумной тратой средств ,необоснованной никакой практической необходимостью?

По поводу испытания 3БМ48. Во-первых, автор приводит данные о результатах его испытаний. Разве с них уже снят гриф? Или у г-на Ростопшина депутатская неприкосновенность? Далее, любопытно было бы знать о роли г-на Ростопшина в работах по 3БМ48 – насколько он был посвящен во все нюансы работы?

В плане развития БОПС в период с конца девяностых была проведена большая работа, задел которой составили БОПС 3БМ39 "Анкер" и 3БМ48 "Свинец". Данные снаряды значительно превосходили такие БОПС как «Манго» и «Вант», основным отличием были новые принципы системы ведения в канале ствола и цельнокорпусной сердечник из материала «Б». Именно эти изделия послужили основой для создания современных российских БОПС нового поколения. Однако, на данном этапе естественно никто не отрицает, что БОПС «Свинец» на данный момент естественно устарел. Однако, полученные результаты по этим работам послужили заделом для создания новых, современных снарядов.

Отечественные бронебойные подкалиберные снаряды (верху вниз):

125-мм 3БМ42 "Манго" (ВНЖ); 125-мм 3БМ32 "Вант" (Материал «Б»);

125-мм 3БМ48 "Свинец" (Материал «Б»).

|

Сопоставление бронестойкости лобовой проекции (+ 30 град.) зарубежных танков и бронепробиваемости отечественных БПС* |

|||||||

|

Тип, год принятия на вооружение |

Бронестойкость, мм |

Тип, год принятия на вооружение |

Материал Сердечника |

тип Сердечника |

Бронепробиваемость |

Поколение (условно, по мнению автора) |

|

|

0°, мм |

60°, мм |

||||||

|

М60А1 (1978) |

270 |

3БМ22 (1976) «Заколка» |

ВНЖ |

составной |

400-450** |

170*** |

1 |

|

Леопард 2 (1979) |

380…400 |

3БМ29 (1982) «Надфиль-2» |

Материал Б |

составной |

450-500 |

210 |

2 |

|

М1 (1980) |

380 |

3БМ26 (1983) «Надежда-Р» |

ВНЖ |

составной |

440-490 |

200 |

2 |

|

|

|

3БМ32 (1984) «Вант» |

Материал Б |

моноблок |

500-550 |

250 |

2+ |

|

Челленджер (1984) |

530…550 |

3БМ42 (1986) «Манго» |

ВНЖ |

составной |

460-550 |

220 |

2 |

|

М1А1 (1985) |

550 |

3БМ39 (198-) «Анкер» |

Материал Б |

моноблок |

550-600 |

300+ |

3 |

|

Меркава Мк3 (1987) |

580 |

3БМ48 (1989) «Свинец» |

Материал Б |

моноблок |

600-650 |

300 |

3 |

|

Леклерк (1994) |

620…640 |

3БМ44 (1991) «Лекало» |

ВНЖ |

моноблок |

650-700 |

340 |

3 |

|

М1А2 (1994) |

770 |

3БМ48 (199-) «Свинец-2» |

ВНЖ |

моноблок |

до 600 |

280 |

3 |

|

--- |

900 |

3БМ5- (200-) |

Материал Б |

моноблок |

800+ |

400 |

4 |

|

* Здесь и далее на Д=2000 м. ** указана нормативная и средняя бронепробиваемость. *** Зависимость бронепробиваемости при разных углах может иметь различия при разных углах взаимодействия с преградой, поэтому простой перевод значения толщины бронепреграды в зависимости от угла встречи может не совпадать. |

|||||||

Растопшин также очередной раз утверждает, что отечественные БОПС «Манго» и «Свинец» отрабатывали для работы по гомогенным преградам. Это не соответствует действительности. Известно ли г-ну Растопшину, что такое преграды П-30 и П-60 с «блоком 1» и «блоком 2»? Думаю что известно. Насколько они соответствуют современным требованиям – особая тема. Но, во всяком случае, говорить о том, что отработка отечественных ПТС производилась на гомогенных преградах с навесной ДЗ, значит говорить далеко не всю правду.

Также Растопшин очередной раз утверждает, что БОПС «Манго» и «Свинец» не способны поражать танк М1. Однако как видно из таблицы «Сопоставление бронестойкости лобовой проекции зарубежных танков и бронепробиваемости отечественных БПС» это далеко не так.

Растопшин пишет, что серьезной нерешенной проблемой для отечественных БПС является рассеивание и потеря скорости при стрельбе на большие дальности, а также то, что нахождение стабилизатора БПС в зоне высоких температур при сгорании порохового заряда обуславливает термическую абляцию перьев стабилизатора. В свою очередь, неравномерная абляция приводит к возникновению аэродинамической ассиметрии, которая увеличивает рассеивание и падение скорости при стрельбе на дальность 2 км. Однако и здесь автор лукавит, проблема это действительно имела место в случае БОПС 3БМ32 с урановым сердечником и 3БМ42 с сердечником из вольфрамового сплава, которые обладают «классической» отечественной системой ведения (стабилизация в канале ствола алюминиевыми секторами и калиберным оперением с «башмачками», наряду с преимуществами по низкой массе ведущего устройства и соответственно очень высокой начальной скоростью, на дистанции свыше двух километров указанные преимущества превращаются в недостатки – большая потеря скорости из-за сопротивления воздуха, что на больших дистанциях снижается точность).

Тем не менее, как видно на рисунке «Отечественные бронебойные подкалиберные снаряды» БОПС 3БМ48 "Свинец" обладает новой системой ведения, лишенной указанных Растопшиным недостатков, так что писать об этой проблеме как о нерешенной не стоит. Естественно решена эта проблема и на более современных, чем «Свинец» снарядах.

|

Сопоставление бронестойкости лобовой проекции (+ 30 град.) зарубежных танков и бронепробиваемости отечественных БПС |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Тип, год принятия на вооружение |

Бронестойкость, мм |

Тип, год принятия на вооружение |

Материал Сердечника |

тип Сердечника |

Бронепробиваемость, |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

0°, мм |

60°, мм |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Т-62 (1964) |

250 |

М329 (Д=1000 м.) |

ВС*** |

составной |

230 |

110 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Т-64А (1974) |

450-500 |

М735 (1976) |

ОУ**** |

составной |

330 |

150 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Т-72А |

480 |

М111** (1978) |

ВС |

составной |

420 |

200 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Т-80 |

500-520 |

Что должна знать Военно-промышленная комиссия Ответ на статью М. Растопшина

Вступление В последние годы в различных источниках публикуется все больше материалов, посвященных отечественным танкам, среди которых можно встретить действительно достаточно интересные и объективные материалы. Однако, к сожалению, основная их часть имеют весьма предвзятый и не объективный характер, это либо материалы, пестрящие фразами типа «уникальны», «не имеющий аналогов в мире», «превосходящий мировые аналоги», либо статьи, ставящие своей целью очернение, необъективную критику, а зачастую и попытки переписывания истории. К сожалению, к последним относятся статьи такого автора как Михаил Растопшин, рупором клеветнических статей которого стала всероссийская газета "Военно-промышленный курьер". В данном материале будет осуществлена попытка объективно рассмотреть претензии, высказанные автором в серии своих статей, опубликованных в последние годы, а также в его последнем материале под громким названием «Что должна знать Военно-промышленная комиссия», который был направлен им в мой адрес. В своей статье М. Растопшин высказал ряд положений по таким основным пунктам как неэффективность и отставание от мировых аналогов защиты отечественных танков и неспособность имеющихся в боекомплекте отечественных танков выстрелов поражать танки зарубежных стран, появившихся в 80-е годы. Автор также высказывает претензии к общей компоновке отечественных танков в целом. Автор, безусловно, прав в том, что вероятность выживания или вероятность поражения танка – наиболее общая характеристика, максимально отражающая все тонкости конструкции и боевого применения машины. Но никто не отменял и такой частной характеристики, как противоснарядная стойкость. Готов ли автор подробно отстоять свою позицию по поводу «посредственных результатов»? Пусть приведет эти результаты и обоснует свое утверждение. По поводу оценки ПТС. Точно так же вероятность поражения типовой бронецели – наиболее общая, интегральная характеристика. Но и такие частные показатели, как величина бронепробития, рассеяние снарядов, углы нутации, падение скорости – столь же важны и тоже говорят о многом. Рассмотрим некоторые вопросы более подробно.

Защита российских танков В очередной раз г-н Растопшин утверждает, что противоснарядная и противокумулятивная стойкость основного бронирования отечественных танков ниже, чем, например, американского танка М1А2 «Генерал Абрамс», для этого он даже начертил табличку (см. табл.6 в статье М. Растпшина «Что должна знать военно-промышленная комиссия»). Откуда взял автор эти данные – то ли с таблиц установленных рядом с экспонатами в музее БТТ в Кубинке то ли в ходе очередной «имитации», в любом случае они имеют весьма отдаленное отношение к истине. В прошлой статье «Ситуация в отечественном танкостроении: правда и вымыслы» г-н. Растопшин был проинформирован, что все же на отечественных танках установлен далеко не трехслойный "пирог" (сталь-СТБ-сталь), который он выдавал за единственное достижением наших конструкторов за последние 40 лет. Стоит напомнить, что в 1985 от старой трехслойной конструкции ВЛД танка Т-72А (то же было и с другими отечественными танками) полностью отказались. На смену, на поступившем в серийное производство в 1985 году танке Т-72Б устанавливалась новая шестислойная ВЛД. В конце 80-х годов перешли на другую, значительно более совершенную схему. Приведенные Растопшином данные по Т-72Б и Т-80У не соответствуют стойкости ни одной из них. Схематичное изображение защиты ВЛД некоторых типов отечественных танков (По материалам отечественной прессы).