-–убрики

- ¬се о сыре (14)

- style and fashion (7)

- –абота (2)

- ниги (1)

- ... (1)

- Ѕиблиотека (36)

- Ѕытие (71)

- весна (5)

- дневник (34)

- ƒуховные крупицы (52)

- ∆ивопись (50)

- ∆ити€ (70)

- «доровье (39)

- зима (13)

- «олото (0)

- »коны (20)

- »стоки (5)

- »стори€ (15)

- иев и киевл€не (5)

- иево-ѕечерска€ Ћавра (9)

- ино (2)

- ухн€ (131)

- лето (7)

- Ћечит природа (3)

- ћелоди (56)

- ћое (9)

- ћолитва (37)

- ћонашество (12)

- Ќаша жизнь (361)

- Ќаши дети (18)

- осень (13)

- полезности (27)

- ѕост (13)

- православные стихи (4)

- ѕрирода (14)

- ѕритча (9)

- ѕуть к Ѕогу (190)

- —емь€ (11)

- —овременники (22)

- —тихи (23)

- ”краина (28)

- ‘ото (61)

- ’рамы и монастыри (24)

- ’удожники прошлых лет (18)

-ћузыка

- Amaury Vassili - Io ti amero

- —лушали: 1373 омментарии: 0

- ’рам —в. –авноапостольного н€з€ ¬ладимира - ”краина - рым - „истополье - олокольный звон

- —лушали: 327 омментарии: 0

- ѕод шум дожд€ и пение птиц...

- —лушали: 10830 омментарии: 0

- Flite - ‘лейта Ѕога..

- —лушали: 49016 омментарии: 0

- ‘отина Ќикольска€. ¬ещий сон

- —лушали: 685 омментарии: 0

-ћетки

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписи с меткой серби€

(и еще 9721 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

40 св€тых александр авдюгин библи€ благовещение бог болгари€ весна война воспитание георгий победоносец дети дивна любоевич душа есенин живопись жизнь житие зима иеромонах роман икона кв≥тка ц≥сик киев киево-печерска€ лавра красота крест крещение любовь люди мальвы мари€ египетска€ масленица матрона молитва молитва матери николай сербский николай чудотворец новый год осень пасха покрова пост православие сейм семь€ серби€ слава богу за все смерть спасение счастье фото

ƒивны дела твои, √осподи! ѕатрик стал —тефаном |

ƒневник |

… ¬ечер накануне —в€того —аввы. ѕатрик Ѕарио сто€л, затаив дыхание в порте церкви ƒечан, пока голос монаха »ллариона раздавалс€ в стенах монастыр€. Ѕосой, в тонкой белой льн€ной рубахе, этот полковник французской армии в отставке выгл€дел почти нереально, когда вслед за отцом »лларионом повтор€л слова —в€того таинства крещени€, которые навсегда св€зали его с сербами и —ербией. “е св€тые слова €вились исполнением желани€ этого француза, желани€, руководившего им с того самого дн€, когда он первый раз вошел в православный монастырь – стать православным.

ќколо тридцати сербов из анклавов осово и ћетохии толпились вокруг него, чтобы поздравить. “ени людей от пламени свечей чудесно танцевали на фресках.

- —пасибо… – прошептала ему на ухо старушка, целу€ его.

- Ѕудь здоров, – сказал ему человек из ¬еликой ’очи, пожима€ руку.

- —пасибо всем вам, что вы были со мной в этой моей жизни, в самый радостный ее день, что были свидетел€ми исполнени€ моего самого большого желани€, – ответил им ѕатрик на французском. ≈го крестный отец Ѕранко –акич, профессор ёридического факультета в Ѕелграде, выбрал дл€ него им€ —тефан. ”дивительно, но то, что он не очень хорошо знает сербский, а собравшиес€ сербы не знают французского, нисколько не мешало им понимать друг друга.

Ќочь уже полностью окутала осово, когда праздничный ужин в честь ѕатрика-—тефана завершилс€ в ƒечанах. ѕоцеловав руку владыке липл€нскому ‘еодосию и другим дечанским монахам, он отправилс€ в сербский анклав ¬елика€ ’оча, вблизи ќраховца. “ам, в кромешной тьме его ожидало почти все село, собравшеес€ около у приходского дома. ‘ќ–овцы, взобравшиес€ на свои бронемашины, пытались пробить тьму прожекторами. √остеприимным хоз€ином его поджидал отец ћиленко. ¬ трапезной прихода местные жители похлопывали ѕатрика по плечам, целовали, поздравл€ли… —порили, в чьем доме он остановитс€.

¬ споре, недаром, что самый громкоголосый, победил Ѕожа. ƒовольный он побежал домой, сообщить, чтобы грели дом и готовили гостю кровать. ѕосле ужина отец ћиленко прочитал молитву. ‘ранцуз —тефан, как и остальные, перекрестилс€.

- ƒл€ мен€ —ерби€ главна€ страна после моей родины. ѕоэтому € чувствую, что принадлежу к сербскому народу, – говорит ѕатрик, и признаетс€, что не знает наизусть текст французского гимна, но отлично знает все слова песни "“амо далеко"…

- я думаю, что сербы это люди, которых невозможно поработить. Ћюди, люб€щие свободу и борющиес€ за нее. я думаю, что ≈вропа сегодн€ свободна благодар€ сербам, потому что они всегда боролись против любого облика фашизма, – объ€сн€ет он дальше, почему влюбилс€ в сербов.

— ƒечанами он св€зан особо, потому что здесь он впервые ощутил себ€ насто€щим христианином.

- ѕервые контакты с сербами у мен€ состо€лись в 1993 году, когда € в качестве врача французской армии в составе UNPROFOR прибыл в раину. “ам € увидел правду о сербском народе. “ак у мен€ возникла необходимость помочь ему, – объ€сн€ет он.

ѕатрик говорит, что не мог забыть о сербах по истечении мандата в международной миссии.

- ѕеред бомбежками в 1998 году € добровольно отправилс€ в осово и ћетохию, и работал в больнице в городе ѕеч. “огда € и решил прин€ть крещение, – говорит ѕатрик Ѕарио.

- “о, что € увидел, усилило то мое решение. ј произошло это здесь, в ƒечанах.

ѕатрик Ѕарио, врач-токсиколог, родившийс€ в небольшом городке на юге ‘ранции, говорит, что продолжит боротьс€ за то, чтобы истина о сербском народе наконец стала доступна всем. Ётому будет посв€щена его нова€ книга о осово и ћетохии, котора€ скора€ увидит свет.

ѕри расставании он сказал, что надеетс€ на встречу в осово в следующем году, когда он будет праздновать славу св€того, им€ которого прин€л при крещении, – —в€того —тефана ƒечанского.

http://www.glas-javnosti.co.yu/clanak/glas-javnosti-29-01-2008/patrik-postao-stefan

Ѕранкица –истич, "√лас jавности", 29 €нвар€ 2008 года

ѕеревод с сербского ћихаила ямбаева

ћетки: серби€ православие |

ѕервый царь —тефан ”рош IV ƒушан и —в€той —тефан ”рош V, последний царь —ербии . |

ƒневник |

8-й ороль —ербии

8 сент€бр€ 1331 года- 16 апрел€ 1346 года

1-й ÷арь сербов и греков

16 апрел€ 1346 года- 20 декабр€ 1355 года

—тефан ”рош IV ƒушан ( —тефан ”рош IV ƒушан, известен также как ƒушан —ильный) родилс€ в 1308 году в семье —тефана ”роша, сына корол€ —ербии ћилутина , и его супруги ‘еодоры, дочери болгарского цар€ —милеца . ¬ том же году отец ƒушана подн€л восстание против своего отца, однако потерпел поражение, был ослеплЄн и отправлен в изгнание в онстантинополь . ¬ византийской столице —тефан прожил до 1320года, когда его отцу было позволено вернутьс€.

—тефан ƒечанский, отец —тефана ƒушана. ‘реска.

¬скоре после этого (29 окт€бр€ 1321 года ) умер дед ƒушана, и на сербский престол, победив нескольких претендентов, взошЄл его отец, —тефан ”рош III. —тефан ƒушан получил титул «молодой король», став наследником престола. ¬ последующие годы ƒушану удалось достичь р€да успехов на воинском поприще: так, в 1329 году войска под его командованием разбили силы боснийского бана —тепана отроманича (которого поддерживал венгерский король арл –оберт ), а в 1330 году наследник престола прин€л участие в битве у города ¬елбуджа , закончившейс€ поражением войск болгарского цар€ ћихаила Ўишмана , при этом находившиес€ под его командованием западные наЄмники сыграли решающую роль в разгроме болгар. ћихаил Ўишман погиб в этой битве, и на престол Ѕолгарии был возведЄн малолетний сын ћихаила от первого брака, »ван —тефан , за которого правила мать- јнна Ќеда, сестра —тефана ƒушана.

¬ 1331 году произошло резкое ухудшение отношений «молодого корол€» —тефана ƒушана с отцом. — феврал€ между их войсками начались вооружЄнные столкновени€, проходившие в основном в районе «еты, близ города —кадара, недалеко от резиденции наследника престола. ¬ апреле мес€це стороны заключили недолгое перемирие, однако уже в конце августа 1331 года войска ƒушана начали осаду королевского дворца в Ќеродимле . ¬скоре —тефан ”рош III попал в плен (11 но€бр€ того же года бывший король, заточЄнный к тому времени в замок «вечан, погиб при не€сных обсто€тельствах). 8 сент€бр€ 1331 года —тефан ƒушан короновалс€ как король —ербии.

–аспр€ между отцом и сыном негативно сказалась на внешнеполитическом положении —ербии: боснийский бан —тепан отроманич вновь захватил земли в долине Ќеретвы , а в Ѕолгарии произошЄл переворот, в результате которого плем€нник —тефана ƒушана, »ван —тефан, лишилс€ трона; новым царЄм Ѕолгарии стал плем€нник ћихаила Ўишмана,»ван александр. Ќеспокойно было и внутри королевства: в«ете произошЄл м€теж знати под предводительством воеводы Ѕого€.

ѕолучив в свои руки власть, —тефан приступил к укреплению своего положени€. ѕомимо поддержки —ербской православной церкви (и лично архиепископов — сначала ƒанила II, а позже его преемника »оанники€), ƒушан получил ощутимую помощь от приморских городов (в частности, от отора). Ѕлагодар€ этому, уже к 1332году м€теж зетской знати был подавлен, а над самой «етой — очагом неоднократных м€тежей — был усилен королевский контроль. ¬ итоге «ета, видимо, лишилась своего особого положени€ и перестала выдел€тьс€ в качестве удела наследника престола; наследник ƒушана, ”рош, упоминаетс€ источниками лишь в южных, македонских земл€х. –ешительные действи€ ƒушана в отношении выступлени€ Ѕого€, конечно, на врем€ сн€ли остроту противоречий, однако полностью решить проблему сепаратизма «еты ему не удалось.

ћонета —тефана ƒушана

ѕереход под власть —тефана ƒушана огромных территорий, очень разных по своему развитию, укладу, населЄнных различными народами, поставил перед новоиспечЄнным царЄм серьЄзную проблему объединени€ земель. ¬ыход был найден в разделении страны на две, видимо, равноправные, части. ѕри этом северна€, населЄнна€ преимущественно сербами, часть, продолжала управл€тьс€ традиционными методами сербских королей, «по сербским обыча€м». ¬о главе еЄ встал сын ƒушана, ”рош, получивший королевский титул. —ам же —тефан управл€л «–оманией» — новозавоЄванными земл€ми, в основном с греческим населением, «в соответствии с общеприн€тым ромейским образом жизни». ѕодобное разделение нашло своЄ отражение и в титуле монарха: так, на монеты помещалась надпись «rex Rasie, imperator Romanie» — король —ербии («–ашки») и император ¬изантии(–омании).¬месте с тем, царский двор оставалс€ единым дл€ всей новосозданной империи. ”строен он был по византийскому образцу: элита получила характерные дл€ ¬изантии титулы- деспот, севастократортор; высшие государственные должности стали именоватьс€ на греческий лад. ѕо византийским канонам оформл€лись также документы царской канцел€рии (простагмы, хрисовулы), однако, как правило, на сербском €зыке (впрочем, дл€ завоЄванных территорий — также и по-гречески).—тоит отметить, впрочем, что практика разделени€ земель вообще была характерна дл€ —ербского королевства: еЄ примен€л ещЄ дед ƒушана, ћилутин, хот€, конечно, в меньших масштабах.ѕримерно с 1347 года во внутренней политике —тефана ƒушана начинает про€вл€тьс€ ина€ тенденци€ — унификаци€ государственного управлени€. ƒаже в тех област€х, что уже давно не входили в состав ¬изантии, начинают вводитьс€ властные структуры по византийскому образцу: наместник императора («кефали€» — «голова») осуществл€л суд и управление на подведомственной ему территории с центром в городе, служившем ему резиденцией. » хот€ в данном случае нельз€ сказать, что ƒушан был полностью оригинален в своих действи€х (система «кефалий» в ограниченных масштабах существовала ещЄ при деде ƒушана, ћилутине), введение этих структур на всей территории государства было €вным новшеством.ѕри этом местна€ знать завоЄванных византийских территорий широко привлекалась к управлению страной; еЄ земли и права, по-видимому, сохран€лись в неприкосновенности, а сами представители знати занимали высшие должности...

¬ведение ««аконника»

райне важным шагом в развитии государственной системы ƒушанова царства стала кодификаци€ законодательства. ≈щЄ ранее на сербский €зык был переведен целый р€д византийских законов — в частности, Ќомоканон («—в€тосавска€ кормча€» — сборник церковных правовых норм). ѕрохирон, (««акон городской» — сборник гражданских, уголовных, и отчасти церковных и судебных норм).

21 ма€ 1349 года на —оборе в —копье был оглашЄн совершенно новый свод законов — ««аконник —тефана ƒушана» (в 1354 году его текст был дополнен). ќсновное внимание удел€лось делам церкви, уголовному праву и поддержанию общественного пор€дка; имущественные дела (регулируемые обычным правом) подверглись регламентации значительно меньше. »нтересно, что кодекс признавал об€занность соблюдать «закон» и «правду» в том числе и за императором [.

ѕомимо кодификации обычного права, ««аконник» содержит р€д положений византийского происхождени€, представл€€ собой попытку унификации законодательства дл€ преодолени€ разрыва между сербской (основанной на обыча€х) и византийской правовыми системами. “ак, новый сборник законов содержал, например, такие восход€щие к сербскому обычному праву нормы, как сословный суд прис€жных или коллективна€ ответственность жупы или села. ќдновременно с этим в кодексе была зафиксирована необходимость письменного приговора суда, а сам судебный процесс был унифицирован — что, нар€ду с новой системой наказаний, €вл€лось €вным заимствованием из ¬изантии.

—оздание ««аконника» €вл€лось, впрочем, лишь частью более широкого процесса унификации законодательства. Ќовый кодекс вошЄл составной частью в созданный по приказу —тефана ƒушана сборник законов, в который вошли также переведЄнные на сербский ««акон ёстиниана» (компил€ци€ норм византийского права), и сокращЄнна€ верси€ —интагмы ћатф刬ластар€(сборник канонических церковных правил).

¬ажной частью политики —тефана ƒушана стало его реформирование сербской православной церкви. Ќа —оборе 1346 года, вместе с венчанием —тефана на царствование, вместо прежней автокефальной архиепископии в —ербии была учреждена патриархи€; первым патриархом стал »оанникий ≤≤ . ѕродолжавшийс€ перевод византийского законодательства (в котором изначально предполагалась высока€ роль церкви), а также поддержка властей значительно укрепили позиции новосозданной патриархии.

ќсобо стоит выделить покровительство ƒушана монастыр€м јфона . ¬ 1347—1348 годах император с семьЄй даже провЄл несколько мес€цев на —в€той горе, посеща€ и одарива€ различные монастыри. ѕри этом резко выросло значение сербского монастыр€ ’иландар , а на р€д важных должностей в других монастыр€х были назначены сербские монахи.

ўедро одаривал —тефан церкви и монастыри и в других част€х своего государства. ¬ их владении находились значительные земли, огромное количество сЄл; сами монастыри пользовались иммунитетом. «аметным было и строительство новых церковных зданий: так, по примеру своих предков, ещЄ будучи королЄм, —тефан отдал приказ о начале строительства своей задужбины , монастыр€ св€тых архангелов (близ ѕризрена). ¬ 1347 году монастырь был осв€щЄн; в р€де текстов восхвал€ютс€ «призренской церкви полы».

ѕокровительство православной церкви хорошо заметно в юридических актах ƒушана: так, помимо пам€тников чисто церковного законодательства, большое внимание церкви удел€ет и ««аконник». ѕервые 38 его статей, собственно, регулируют эту сферу. Ќаиболее важными нормами при этом €вл€ютс€: об€зательность церковного брака, запрет на переход в католичество (что было весьма актуально дл€ состо€вшей из множества частей империи), регулирование отношений между хоз€ином села и св€щенником, а также иммунитет владений церкви.

ѕервый этап наступлени€ на ¬изантию

¬скоре после утверждени€ на троне ƒушан приступил к урегулированию отношений с сосед€ми. Ќа ѕасху 19 апрел€ 1332 года он женилс€ на сестре нового болгарского цар€ »вана јлександара, ≈лене . «аключЄнный таким образом союз надолго обеспечил восточные рубежи —ербии. Ќа границе с Ѕоснией ситуаци€ также приобрела стабильность; хот€ ’ум и долина Ќеретвы остались в руках боснийского бана, между сторонами было заключено перемирие. ќтношени€ с ƒубровником также были в основном урегулированы; —ерби€ за ежегодную дань уступила республике полуостров ѕелешац.

ќбеспечив, таким образом, относительный мир на западной и восточной границах —ербии, король обеспечил себе возможность вплотную зан€тьс€ южным направлением, где располагались обширные и богатые земли, принадлежавшие ¬изантийской империи. ¬ 1333 году —тефан ƒушан объ€вил войну императору јндронику≤≤≤ ; сербские войска, выйд€ к реке —труме, овладели —трумицей. ¬ конце того же года ƒушан вошЄл в союз со сбежавшим от јндроника византийским вельможей —иргианом ѕалеологом, и при его поддержке, захватив ћакедонию, приступил к осаде ‘ессалоник ; однако смерть —иргиана от руки подосланного убийцы расстроила все дальнейшие планы. 26 августа 1334 года —тефан ƒушан и јндроник III заключили мир. —огласно его услови€м, сербы очищали ћакедонию, однако удерживали за собой —трумицу, а такжеѕрилеп и ќхрид ; кроме того, византийцы выдел€ли сербскому королю вспомогательный отр€д дл€ ведени€ войны против ¬енгрии. ’орошие отношени€ с ¬изантией сохранились до самой смерти јндроника III; так, в 1336 году —тефан ƒушан даже встретилс€ с императором где-то в —ербии, причЄм, по свидетельству очевидца, выказал «большую рассудительность и скромность, держалс€ перед императором как перед господином».

ќколо 1334—1337 года —тефан ƒушан вЄл какие-то боевые действи€ против венгерского корол€ арла –оберта и его вассала, боснийского бана —тепана отроманича. —мутные свидетельства не позвол€ют восстановить хронику событий, однако €сно, что венгры вторглись в —еверную —ербию со стороны принадлежавших ¬енгрии городов на южном берегу реки —авы и ƒуна€ -ћачвы, Ѕелграда, √орубаца . ƒействи€ боснийцев южнее были не слишком удачны — во вс€ком случае, известно, что р€д вельмож ’ума и Ќевесин€ в 1336—1337 годах признавали власть ƒушана.

¬ойна с ¬изантией и провозглашение —ербского царства

15 июн€ 1341 года византийский император јндроник III умер. Ќаследником был объ€влен его несовершеннолетний сын,»оанн V, а фактическими правител€ми страны стали мать нового императора, јнна —авойска€, и сподвижник јндроника III, полководец»оанн антакузин. ¬ короткий срок отношени€ между регентами обострились до предела, и в окт€бре 1341 года »оанн антакузин, бежавший к тому времени из онстантинопол€, при поддержке провинциальной знати объ€вил себ€ императором.

“ем временем силы —тефана ƒушана начали продвижение на византийские земли. — июн€ по окт€брь сербские войска, вед€ боевые действи€, достигли окрестностей јфона. ¬прочем, не всЄ было гладко: ещЄ в 1340 году на сторону византийцев вместе со своими владени€ми перешЄл видный сербский вельможа ’рел€ ; фактически, он оказалс€ главой независимого кн€жества, занимавшего юго-восточную часть ћакедонии . ¬ этой сложной обстановке »оанн антакузин, частично растер€вший поддержку сторонников, обратилс€ за помощью сначала к ’реле, а потом — к —тефану ƒушану. ¬ середине 1342 года стороны заключили военный союз и продолжили боевые действи€. —ербские войска добились значительных успехов в јлбании и ћакедонии, а »оанн антакузин сумел установить свою власть в ‘ессалии , аристократи€ которой признала его императором. “ем не менее, уже к 1343 году союз ƒушана и »оанна антакузина распалс€; —тефан начал переговоры с константинопольским двором. ¬ сент€бре 1343 года п€тилетний сын —тефана, ”рош, сочеталс€ браком с сестрой императора »оанна. “аким образом, сближение с онстантинополем позволило легитимизировать захват территории сербами, а улучшение отношений с императорским двором давало основани€ к кардинальному пересмотру статуса —ербского государства.

¬ 1344 году войска —тефана ƒушана вступили в открытое противоборство с призванными »оанном антакузином на помощь силами ”мур-бе€ , правител€ —мирны. ¬о второй половине ма€ один из сербских отр€дов (командовал которым воевода ѕрелюб) потерпел поражение в битве при —тефаниане (к востоку от —ерр). Ёта неудача, тем не менее, не остановила продвижение сербов в ћакедонии: к осени 1345 года в руках —тефана ƒушана оказались, среди прочего, —ерры и полуостров ’алкидии с јфоном .

16 апрел€ 1346 года (на ѕасху) —тефан ƒушан был коронован как «царь —ербов и √реков» (в греческих текстах — «василевс —ербии и –омании»; оба этих слова означали императорский титул). оронацию провел недавно назначенный сербский патриарх »оанникий II; на церемонии присутствовал и болгарский патриарх —имеон. ¬прочем, стоит отметить, что новый титул не был признан большинством соседей —ербии (¬изантией в том числе); царЄм ƒушана именовали только представители ¬енеции и ƒубровника. —ам ƒушан, однако, признавал за византийским императором главенство — хот€ бы теоретическое; так, в том же 1346 году на переговорах с представител€ми монастырей јфона он дал согласие на то, что его им€ будет поминатьс€ в молитвах лишь после имени императора ¬изантии.

¬ начале 1347 года отношени€ с ¬изантией, казалось, наладившиес€, вновь кардинально изменились. »оанн антакузин вошЄл в онстантинополь, став фактическим правителем »мперии; нова€ византийска€ власть продолжила курс на конфронтацию. ¬ этих услови€х войска —тефана ƒушана развернули наступление на юг, в остававшиес€ ещЄ под византийским контролем Ёпир, ‘ессалию и јкарнанию, и к концу 1348 года зан€ли эти земли, оставив, таким образом, под контролем онстантинопол€ лишь ‘ракию.

ќднако завоевание ещЄ остававшихс€ под властью ¬изантии земель было невозможно одними лишь сухопутными силами, а флотом —ерби€ не обладала. ¬ 1350 году —тефан предложил ¬енеции антивизантийский союз — с целью овладени€ онстантинополем — однако, потерпел неудачу: республика не была заинтересована в дальнейшем усилении —ербского царства, и переговоры окончились вежливым отказом венецианце. этому же времени относитс€ обострение обстановки на северных границах ƒушанова царства: после истечени€ срока перемири€ боснийский бан отказалс€ возвращать спорные территории, начал строительство крепости в устье Ќеретвы и совершил несколько походов на принадлежавшие —ербии области. ¬ окт€бре 1350 года —тефан ƒушан выступил в поход против Ѕоснии.

Ѕоевые действи€ против бана —тефана отроманича были достаточно удачны: сербские силы сумели вз€ть р€д крепостей, и, пройд€ долину Ќеретвы, продолжили продвижение вдоль побережь€ јдриатики. ¬ середине окт€бр€ прибытие войск ƒушана ожидалось уже в городах Ўибенкине и “рогире, однако обстановка вновь изменилась: воспользовавшись отсутствием —тефана, активизировались византийцы. ”становив св€зь со своими сторонниками на недавно потер€нных земл€х и призвав на помощь турок, »оанн антакузин развернул наступление на ‘ессалию. ¬ этой св€зи ƒушан был вынужден покинуть ’орватию и Ѕоснию, и направить свои силы на юг. –езультатом таких действий стала потер€ всего, что было отбито у боснийцев; закрепитьс€ на этих территори€х сербам не удалось. ¬прочем, ћакедонию удалось отсто€ть от византийцев.

„ерез некоторое врем€ в онстантинополе вновь разгорелась гражданска€ война между »оанном VI антакузином и императором »оанном V ѕалеологом. —тефан ƒушан поддержал молодого императора; на стороне антакузина выступили турки. ¬ 1352 годуу сербский отр€д был разбит османами в битве при ƒимотике. Ќеудачи заставили ƒушана искать союзников; в 1354 году он даже предложил ѕапе –имскому организовать крестовый поход против турок (себ€ ƒушан в этом походе видел «капитаном христиан»), однако из этой затеи ничего не вышло. “урки тем временем закрепились в городе √аллиполи, ставшем первым опорным пунктом османов в ≈вропе.

¬ том же 1354 году вновь осложнилась обстановка на северных границах ƒушанова царства. Ќа этот раз боевые действи€ начал король ¬енгрии Ћюдовик I. ¬енгерские войска попытались развить наступление со стороны Ѕелграда на центр горных разработок –удник; навстречу им выдвинулись сербское войско. ќднако эпидеми€ в венгерской армии (от которой умер, среди прочих, и брат корол€) остановила войну; венгры вернулись домой. ¬скоре в онстантинополе был свергнут (и через некоторое врем€ пострижен в монахи) »оанн антакузин. ≈диноличным императором ¬изантии стал »оанн ѕалеолог, союзник ƒушана, и вплоть до самой смерти —тефана отношени€ с онстантинополем оставались ровными.

—тефан ƒушан неожиданно умер 20 декабр€ 1355 года , не прожив и п€тидес€ти лет. ѕервоначально он был похоронен в своей задужбине, монастыре —в€тых јрхангелов близ ѕризрена; в 1615 году церковь была разрушена османами. ¬ 1927 году в ходе археологических раскопок на месте монастыр€ гробница —тефана ƒушана была обнаружена, а прах цар€ был перенесЄн в ÷ерковь —в€того ћарка в Ѕелграде.

«а годы правлени€ —тефану ƒушану удалось создать огромное государство. ѕосле войн с ¬изантией » ¬енгрией в него вошли ћакедони€, Ёпир, ‘ессали€, часть ‘ракии — то есть, помимо земель населЄнных слав€нами, также греческие и албанские территории. ¬месте с тем, целый р€д областей, населЄнных сербами (преимущественно на венгерской и боснийской границах) осталс€ вне пределов ƒушанова царства. ѕри ƒушане усилилось византийское культурное вли€ние: при дворе был введЄн византийский церемониал, начали использовать византийские титулы[. ќтсутствие экономического и культурного единства, сохранивша€с€ роль местной знати в управлении недавно завоЄванными территори€ми — всЄ это создавало предпосылки дл€ развала страны.

—ербское царство, созданное усили€ми —тефана ƒушана, ненамного пережило своего основател€; уже в 1356 году в стране разгорелась перва€ междоусобица: сводный брат ƒушана, правитель Ёпира —имеон —иниша, провозгласил себ€ царЄм и попыталс€ свергнуть нового императора. ¬след за этим последовало отпадение јлбании и ‘ессалии, практически независимой стала ћакедони€ (один из еЄ правителей, ¬укашин ћрн€вчевич, в 1365 году прин€л титул корол€). ƒаже в коренных сербских земл€х процесс распада некогда единой страны шЄл с полной силой и происходила концентраци€ власти в руках местной знати: в районе осова пол€ реальной властью обладал кн€зь ¬оислав ¬ойнович, в центральной —ербии — кн€зь Ћазарь ’ребел€нович, в районе ”жице, –удника и ѕодринь€ -Ќикола јлтоманович; подн€ла голову и знать «еты — здесь утвердились трое братьев Ѕалшичей, с 1366 года переставшие подчин€тьс€ —тефану ”рошу V даже номинально. “аким образом, за относительно краткий срок на месте единого государства, распавшегос€, по выражению »оанна антакузина , «на тыс€чу кусков»], по€вилось множество крупных и мелких владений.

ѕревращение —ербии на недолгий срок в ключевое государство Ѕалкан (особенно учитыва€ последующую трагическую историю страны), противоречива€ фигура основател€ —ербского царства оставили след в народной пам€ти. —тефан ƒушан неоднократно упоминаетс€ в сербских героических песн€х, в одной из них от его лица за€вл€етс€:

| ќбуздал € воевод строптивых,

ѕодчинил их власти нашей царской |

¬месте с тем, неоднозначные поступки ƒушана (вина в смерти отца) также не были забыты. ¬ отличие от других представителей династии Ќеманичей, первый сербский царь не был канонизирован православной церковью.

—ербское царство к концу правлени€ —тефана ƒушана.

расным пунктиром обозначены современные границы —ербии.

—тефан ƒушан с супругой -≈леной Ѕолгарской

—тефан ƒушан был женат на сестре болгарского цар€ »вана јлександра , ≈лене, дочери деспота рына —рацимира и его супруги ерацы ѕетрицы, , сестры болгарского цар€ ћихаила Ўишмана . —вадьба состо€лась 19 апрел€ 1332 года; брак имел важное политическое значение, обеспечива€ дружеские отношени€ с Ѕолгарией. ѕервые несколько лет брака не принесли наследника; в 1336 году —тефан ƒушан начал поиск новой невесты. ¬ качестве наиболее подход€щей кандидатуры была выбрана ≈лизавета, дочь австрийского герцога ‘ридриха расивого. ќднако переговоры оказались не нужны: ≈лена Ѕолгарска€ наконец забеременела, и 1 сент€бр€ 1336 года в семье ƒушана родилс€ долгожданный наследник-—тефан. “акже от этого брака у него родились две дочери, одну из которых звали »риной.

ѕосле смерти —тефана ƒушана в декабре 1355 года ≈лена Ѕолгарска€ до 1356 года была регентшей государства; в 1359 году она постриглась в монахини под именем ≈лизаветы, однако сохранила немалое вли€ние на государственные дела.

—ын и наследник —тефана ƒушана, —тефан ”рош V (прозванный, в противовес ƒушану, «—лабым», ), стал последним царЄм —ербии.

—в€той —тефан ”рош, царь —ербии, сын цар€ ƒушана Ќемани, родилс€ в 1337 году. ¬ 1346 году он был венчан на королевство. ƒушан просил дл€ сына руку дочери французского корол€, но папа –имский насто€л на том, чтобы принцесса не измен€ла латинскому исповеданию. ƒушан не хотел видеть в семье католичку, и поэтому св€той ”рош вступил в брак с дочерью ¬лада, кн€з€ ¬алахии.

ѕо смерти отца (1355) св€той —тефан ”рош стал независимым и де€тельным правителем —ербии. ќн был верен √осподу, отечески покоил вдов и сирот, усмир€л ссоры и утверждал мир, миловал нищих, защищал обиженных.

¬ интересах мира в —ербии и дл€ сохранени€ своей жизни св€той —тефан вынужден был удалитьс€ к родственнику, кн€зю Ћазарю. “отчас же престолом овладел ¬улкашин, д€д€ св€того —тефана, но бо€знь соперничества не давала ему поко€. „ерез свою сестру, мать св€того —тефана, он вызвал плем€нника к себе в г. —копле, как бы дл€ примирени€. ¬стретив его с почест€ми, как цар€, он пригласил его на охоту. огда, утомленный охотой, св€той —тефан сошел с кон€ у колодца и нагнулс€, чтобы почерпнуть воды, ¬улкашин нанес ему смертельный удар булавой но голове

ѕосле его смерти в 1371 году единое —ербское государство окончательно распалось на р€д мелких владений.

—тефан ”рош V

2-й ÷арь сербов и греков

ќсновал монастырь ћатейча . ѕровозглашен св€тителем —ербской православной церкви спуст€ 211 лет после кончины.

![]()

—вети ÷ар —тефан ”рош V ЌемаЬиЮ

≈го мощи почитаютс€ в монастыре Ќови -язак (‘рушка-√ора).![]()

“ропарь —тефану ”рошу V, королю —ербскому

ёношески процвел еси /

во отечествии твоем, добротою украшен, /

и неправедную и безвременную смерть подъ€л еси, /

”роше всечестне; /

царскаго корене плод сладок, /

аще и не во врем€ созрев, /

в √осподню житницу вселилс€ еси /

и жалость велию сродству твоему оставил еси. /

ћолис€ о нас, твор€щих св€тую пам€ть твою.

ћетки: стефан урош v серби€ |

јнгел —ербской ÷еркви |

ƒневник |

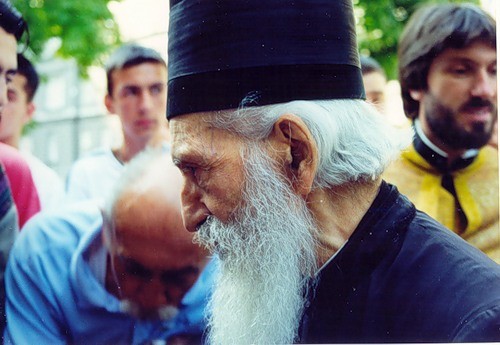

ѕатриарх —ербский ѕавел родилс€ 11 сент€бр€ 1914 года в селе учанцы (территори€ јвстро-¬енгрии, сейчас — ’орвати€) в кресть€нской семье. ќкончил гимназию в Ѕелграде, затем шесть классов Ѕогословской школы в —араеве и Ѕогословский факультет в Ѕелграде.

–ано осталс€ без родителей. огда мальчику было три года, отец уехал работать в —Ўј, там заболел туберкулезом и вернулс€ домой умирать. ¬скоре умерла и мать, и мальчика вз€ла к себе тетка. ”видев, что ребенок очень слабый, она освободила его от кресть€нских работ, благодар€ чему будущий ѕатриарх смог посещать школу.

’от€ в школе маленький √ойко предпочитал математику и физику, под вли€нием родни его конечным выбором стало богословие. ѕосле окончани€ гимназии в “узле (1925-1929) и Ѕогословской школы в —араево (1930-1936) он приехал в Ѕелград, где поступил на Ѕогословский факультет. ¬ Ѕелграде он также закончил гимназическое образование, чтобы параллельно учитьс€ на ћедицинском факультете. огда он окончил Ѕогословский факультет и второй год обучени€ на ћедицинском, началась ¬тора€ мирова€ война. ѕо предложению своего школьного друга ≈лисе€ ѕоповича он уезжает в ќвчарско- абларский монастырь, где начинаетс€ его монашеска€ жизнь.

¬начале он подвизалс€ в монастыре —в€той “роицы в ќвчаре, потом преподавал «акон Ѕожий дет€м беженцев в Ѕани овил€чи. “ам он т€жело заболел, врачи диагностировали туберкулез и предсказали ему три мес€ца жизни. Ёти три мес€ца он провел в монастыре ¬у€н, где излечилс€ и в знак благодарности подарил монастырю древний крест. ¬ 1946 году подвизалс€ в монастыре Ѕлаговещени€ и тогда же был рукоположен во иеродиакона.

— 1949 по 1955 год иеродиакон ѕавел был насельником монастыр€ –аче. ¬ 1950-1951 гг. в течение учебного года преподавал в Ѕогословской школе св€тых ирилла и ћефоди€ в ѕризрене. ¬ 1957 году рукоположен во иеромонаха. ¬ том же году стал протосингелом, а в 1957 году возведен в сан архимандрита. — 1955 по 1957 год училс€ в аспирантуре Ѕогословского факультета в јфинах.

29 ма€ 1957 года архимандрит ѕавел был избран епископом –ашско-ѕризренским. 21 сент€бр€ 1957 года в белградском кафедральном соборе состо€лась епископска€ хиротони€, которую возглавил —в€тейший ѕатриарх —ербский ¬икентий. 13 окт€бр€ 1957 года поставлен епископом –ашко-ѕризренским в кафедральном соборе Ѕелграда.

¬ годы служени€ на –ашко-ѕризренской кафедре активно строил на территории епархии новые храмы, восстанавливал старые и разрушенные. “рудилс€ в ѕризренской семинарии, где читал лекции по церковнослав€нскому €зыку и церковному пению. ћного путешествовал, служил во всех храмах своей епархии.

¬ 1990 году избран —ербским ѕатриархом, став 44-м ѕредсто€телем —ербской ѕравославной ÷еркви.

«а врем€ ѕатриаршего служени€ ≈го —в€тейшества было восстановлено и основано большое количество епархий. ¬ 1992 году восстановлена семинари€ в ÷етине („ерногори€). ¬ 1994 году была открыта ƒуховна€ академи€ св€того ¬асили€ ќстрожского в —рбине (‘оча), в 1997 году — семинари€ в рагуеваце (филиал семинарии св€того —аввы в Ѕелграде). Ѕыла организована ѕресс-служба —ербской ѕравославной ÷еркви. ¬ этом году на майском заседании —в€щенного —инода было прин€то решение об открытии ѕравославного богословского факультета в ”ниверситете города Ќиш.

¬ 1993 году в Ѕелграде была основана јкадеми€ иконописи и реставрации —ербской ѕравославной ÷еркви, в состав которой вошло три факультета: иконописи, фрескописи и реставрации. ¬ 2002 году предмет «ќсновы религии» вернулс€ в школы, а Ѕогословский факультет воссоединилс€ с Ѕелградским университетом, из корпуса которого был исключен в 1952 году.

—в€тейший ѕатриарх ѕавел известен также своими научными и богословскими трудами. ¬ 1988 году Ѕогословский факультет —ербской ѕравославной ÷еркви присудил ему звание почетного доктора богослови€. јвтор монографии «ƒевич, монастырь св€того »оанники€ ƒевичского» (опубликована в 1989 год, второе издание — 1997 год). ¬ ¬естнике —ербской ѕравославной ÷еркви 1972 года опубликованы его работы по литургике в форме вопрос-ответ, из которых позднее был составлен трехтомный труд «ƒа станут нам €снее некоторые вопросы нашей веры» (I, II, III тт., 1998 год). ѕод редакцией ≈го —в€тейшества в издательстве —в€щенного —инода —ербской ѕравославной ÷еркви выходили “ребник, ћолитвослов, ƒополнительный требник, ¬еликий (или Ѕольшой) “ипик и другие богослужебные книги. ќн возглавл€л Ћитургическую комиссию при —в€том јрхиерейском —иноде, котора€ подготовила и издала —лужебник на сербском €зыке.

“акже —в€тейший ѕатриарх ѕавел в течение многих лет был председателем комиссии —в€того јрхиерейского —инода по переводу —в€щенного ѕисани€ Ќового «авета (первое издание вышло в свет в 1984 году, исправленное и дополненное — в 1990 году).

— 13 но€бр€ 2007 года ѕатриарх ѕавел находилс€ на стационарном лечении в госпитале ¬оенно-медицинской академии Ѕелграда. ќграниченность возможностей ѕатриарха ѕавла в период лечени€ побудили открывшийс€ 15 ма€ 2008 года в Ѕелграде јрхиерейский —обор —ербской ѕравославной ÷еркви временно передать функции ѕредсто€тел€ —в€щенному —иноду во главе с митрополитом „ерногорским и ѕриморским јмфилохием.

ѕатриарх —ербский ѕавел отошел ко √осподу 15 но€бр€ 2009 г.

ƒа ƒарует ему √осподь ÷арство Ќебесное. ¬о блаженном успении вечный покой подаждь √осподи усопшему рабу твоему архиепископу ѕечскому ѕатриарху сербскому ѕавлу и сотвори ему вечную пам€ть…..

– «начит, начало ада здесь, на земле?

– онечно, здесь. » блаженство здесь начинаетс€, если тут мы можем себ€ подготовить к блаженству, то там – уже не сможем. —мерть – это граница, за которой нет пока€ни€. Ќо после физической смерти существуют степени блаженства. ƒл€ роста человека в добродетели нет засто€, так же как и во зле – нет остановки. ј как быстро человек будет расти – зависит от его ревности. онечно, здесь и от разума многое зависит, от понимани€, от его понимани€ вопроса смысла жизни. Ёто первостепенный вопрос, если человек его решил, тогда все легче. Ќекий юноша спросил Ёйнштейна,

– ¬ чем заключаетс€ смысл жизни?

-«нать ответ на этот вопрос, – сказал Ёйнштейн, – значит быть верующим. ћолодой человек продолжал:

– Ќе лучше ли не задаватьс€ этим вопросом?

– „еловек, который не найдет смысла своей жизни, будет не просто несчастен, он будет нежизнеспособен. Ќасколько мне удалось проникнуть в законы природы, настолько € увидел в них про€влени€ высшего разума, в сравнении с которым все, на что способен человеческий разум, лишь тусклый отблеск.

Ќа мой взгл€д, там, где существует высший разум, существует и личность, которой этот разум принадлежит. “ак же как личность не существует без разума, так и разум не может существовать без личности. Ќи любовь, ни ненависть не могут существовать вне личности. ƒл€ мен€ «высший разум» – Ѕожий разум. ƒл€ Ёйнштейна иначе. ќн был пантеистом, он не верил в Ѕога – Ћичность, а рай и ад он понимал слишком буквально, поверхностно.

– „то такое православна€ мистика?

– Ёто глубокое личное переживание веры и св€зи с Ѕогом и с духовным миром. ќно настолько глубоко, что словами его выразить невозможно. ќднако, чтобы не заблудитьс€, не сбитьс€ с пути, его об€зательно нужно свер€ть с учением ÷еркви и находитьс€ под ее руководством. ћногие секты возникли именно от заблуждений. „еловек должен найти верный путь, чтобы пройти сквозь чащу, а это возможно лишь с помощью проводника, который уже знает дорогу.

– —ейчас многие обращаютс€ к буддистской медитации, хот€ православна€ молитва, по словам св€тых отцов, единственный и уникальный способ подлинного богообщени€. ¬ ѕравославии нам известен исихазм. ≈сть ли последователи этого метода духовной жизни?

– “акие люди неохотно рассказывают о своем опыте, это нечто сокровенное, глубинное. »сихазм – способ достижени€ Ѕожественного света. ѕротивники исихазма с насмешкой говорили, что исихасты занимаютс€ созерцанием собственного пупка. ¬ действительности же они максимально концентрируют внимание на своем внутреннем мире дл€ того, чтобы освободитьс€ из плена мира. огда-то и мирские люди прибегали к такому способу молитвы, но только под руководством монахов-исихастов; сейчас же монахов все меньше, а потому меньше и наставников в этом делании.

– »звестно, что —в€тейший ѕатриарх ѕавел исповедуетс€ четырежды в год; каково значение исповеди?

– √рех рождаетс€ в сердце и в уме. ћы грешим мысл€ми, словами, делами. »споведь – это пока€нное чувство блудного сына, покинувшего отца, нарушившего ≈го волю, спешащего вернутьс€ к Ќему, что значит, и к себе самому. ¬ раннехристианской ÷еркви исповедь была публичной, затем ее отменили, чтобы не смущать детей и новоначальных. ќчень трудно в присутствии другого признатьс€ в своих проступках, ѕока€ние, по-гречески «метаной€», – изменение ума, а епитимь€ – не наказание, а лекарство. » себе, и другим говорю: кто угодно может мен€ унижать, но унизить мен€ может только один на свете человек – € сам. огда это поймешь, приобретаешь внутреннее равновесие, покой.

– ¬аше —в€тейшество, поговорим о женщине. ќднажды вы сказали, что женщина – «немощной сосуд», в другой раз, что женщина намного серьезней и ответственней мужчины, потому что она вынашивает, рождает и воспитывает детей. –азве совместимы эти две оценки?

– —овместимы. ∆енщины эмоциональнее, чувствительнее, им легче оступитьс€, хот€ и среди мужчин это не редкость… «Ќемощной сосуд” – это из притчи об јдаме и ≈ве, ≈ва оступилась перва€.

– «ачем же јдам послушалс€ ее? Ќе слабость ли это?

– ќн послушалс€ потому, что здесь и речь идет о браке. ƒва в плоть едину. Ќе было ни ее обмана, ни его легкомысли€, он сознательно решил вместе с ней нести брем€ греха. ѕотому брак – установление райское, и оно не было уничтожено грехопадением.

– „то важнее из христианских добродетелей – молитва или милостын€?

– ¬ажно и первое, и второе, и многое важно… Ќевозможно выделить какую-то одну добродетель, ≈сли ты не убил, но украл – ты виновен. ћолитва – это наши живые отношени€ с Ѕогом, наш разговор с Ќим. „то за семь€, в которой сыну нечего сказать своему ќтцу? Ѕез милостыни и сострадани€ к другим мы тоже не сможем спастись, ибо все мы – единое тело.

– ¬ера учит, что блаженство – главна€ цель существовани€…

– ¬ достижении блаженства существует семь ступеней. ѕерва€ – смирение, это фундамент. √ордый человек не способен сделать ничего доброго. ќн считает, что Ѕог его должник, а не наоборот. ¬ысша€ из добродетелей – любовь. ≈й уже не во что переходить, вера переходит в созерцание, надежда – в осуществление, а любовь остаетс€ св€зью нашей с Ѕогом и с другими людьми.

ћетки: серби€ патриарх павел |

| —траницы: | [1] |