"Долина смерти" - документальный рассказ про особые урановые лагеря в Магаданской области. Врачи этой сверхсекретной зоны проводили преступные эксперименты на мозге заключенных.

Обличая нацистскую Германию в геноциде, советское правительство, в глубокой тайне, на государственном уровне, претворяло в жизнь не менее чудовищную программу. Именно в таких лагерях, по договору с ВКПБ, гитлеровские особые бригады проходили обучение и набирались опыта в середине 30-х годов.

Результаты этого расследования широко освещались многими мировыми СМИ. В специальной телепередаче, которую вела в прямом эфире NHK Японии, вместе с автором участвовал и Александр Солженицин (по телефону).

"Долина смерти" - редкое свидетельство, запечатлевшее истинное лицо советской власти и ее передового отряда: ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ.

Внимание! На этой странице демонстрируются фотографии вскрытия головного мозга человека. Пожалуйста не просматривайте эту страницу, если вы легко возбудимый человек, страдаете какими-либо формами душевного расстройства, если вы беременны или же не достигли 18 лет.

Если выстроить всех людей, кто "по зову партии" смотрел на небо через тюремные решетки ГУЛАГа, то эта живая лента протянется до Луны.

Я видел много концентрационных лагерей. И старых, и новых. В одном из них сам провел несколько лет. Потом изучал историю лагерей Советского Союза по архивным документам, но в самый страшный попал за год до того момента, когда КГБ вынудил меня бежать за пределы страны. Назывался этот лагерь "Бутугычаг", что в переводе с языка российских северных народностей значит "Долина смерти".

Я видел много концентрационных лагерей. И старых, и новых. В одном из них сам провел несколько лет. Потом изучал историю лагерей Советского Союза по архивным документам, но в самый страшный попал за год до того момента, когда КГБ вынудил меня бежать за пределы страны. Назывался этот лагерь "Бутугычаг", что в переводе с языка российских северных народностей значит "Долина смерти".

Бутугычаг, где не хоронили, а сбрасывали со скалы. Там копали шурфы. Оксана ездила туда, уже когда была вольной (посмотреть). Что там должно быть такое, чтобы удивить человека, отсидевшего 10 лет! Увидела там старика: шел за зоной, плакал. Отсидел 15 лет, не возвращается домой, ходит тут, побирается. Сказал: это ваше будущее.  (Нина Гаген-Торн)

(Нина Гаген-Торн) |

Свое название место получило когда охотники и кочевые племена оленеводов из родов Егоровых, Дьячковых и Крохалевых, кочуя по реке Детрин, натолкнулись на громадное поле, усеянное человеческими черепами и костями и, когда олени в стаде начали болеть странной болезнью - у них выпадала вначале шерсть на ногах, а потом животные ложились и не могли встать. Механически это название перешло на остатки бериевских лагерей 14-го отделения ГУЛАГа.

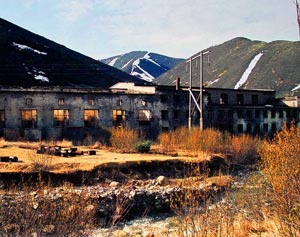

Зона огромная. Мне понадобилось много часов, чтобы пересечь ее из конца в конец. Здания или их остатки виднелись всюду: по главному ущелью, где стоят корпуса обогатительной фабрики; во множестве боковых горных ответвлений; за соседними сопками, густо изрезанными шрамами поисковых шурфов и дырами штолен. В ближайшем к зоне поселке Усть-Омчуг меня предупреждали, что ходить по местным сопкам небезопасно - в любой момент можно провалиться в старую штольню.

Наезженная дорога кончилась напротив обогатительной урановой фабрики, зияющей черными провалами окон. Вокруг нет ничего. Радиация убила все живое. Только мох растет на черных камнях. Поэт Анатолий Жигулин, сидевший в этом лагере, рассказывал, что у печей, где на металлических подносах выпаривали воду из уранового концентрата после промывки, заключенные работали одну-две недели, после чего умирали, а на смену им гнали новых рабов. Таков был уровень радиации.

Мой счетчик Гейгера ожил задолго до подхода к фабрике. В самом здании он трещал уже не прерываясь. А когда я подошел к 23 металлическим бочкам с концентратом, что были оставлены у наружной стены, сигнал опасности стал нестерпимо громким. Активное строительство здесь шло в начале 40-х годов, когда встал вопрос: кто будет первым обладателем атомного оружия.

В Бутугычаге нашли свою смерть 380 тысяч человек. Это больше современного населения всей Магаданской области. Именно здесь велись строго засекреченные опыты на мозге заключенных.

|

От деревянного ворота, с ручками до блеска отполированными ладонями зеков, перехожу на кладбище. Редкие палки, воткнутые меж валунов, с дощечками-табличками. Впрочем, надписей уже не прочесть. Выбелило, стерло их время и ветер.

Дальше по косогору начали попадаться остатки от противогазов. Смотря на них, я вспомнил газетную заметку, обратившую на себя внимание своей необычностью и полной бессмысленностью.

"Советская Колыма"

22 апреля 1937 года.

"На днях в Магаданской больнице были проведены две операции, во время условной "газовой атаки". Врачи, помогавший им медперсонал и больные одели противогазы. В операции принимали участие хирурги Пуллериц и Свешников, медсестра Антонова, санитары Карпенюк и Терехина. Первую операцию сделали одному из бойцов погранотряда, у которого было расширение вен семенного канатика. Больной К. удалили аппендицит. На обе операции, вместе с подготовкой, ушло 65 минут. Первый на Колыме опыт работы хирургов в противогазах вполне удался".

Если даже во время эксперимента на больного тоже одели противогаз, то как поступили экспериментаторы с открытой в животе дырой?

Так, переходя от здания к зданию, от развалин малопонятных мне комплексов, сосредоточенных внизу ущелья, поднимаюсь на самый верх хребта, к уединенно стоящему, целехонькому лагерю. Пронзительно холодный ветер гонит низкие облака. Широта Аляски. Лето здесь, от силы, два месяца в году. А зимой мороз такой, что если лить воду со второго этажа, то на землю падает лед.

Рядом с солдатской вышкой громыхнули под ногами ржавые консервные банки. Поднял одну. Еще читается надпись на английском языке. Это тушенка. Из Америки для солдат Красной Армии на фронте. И для советских "внутренних войск". Знал ли Рузвельт кого прикармливал?

Захожу в один из бараков, тесно заставленный двухъярусными нарами. Только они уж очень маленькие. Даже скорчившись, на них нельзя поместиться. Может быть они для женщин? Да вроде и для женщин размер маловат. Но вот, на глаза попалась резиновая калоша. Она сиротливо лежала под угловыми нарами. Бог мой! Калоша полностью умещается на моей ладони. Значит, это нары для детей! Значит я ушел на другую сторону хребта. Здесь, сразу за "Бутугычагом", был расположен большой женский лагерь "Вакханка", функционировавший в это же время.

Останки повсюду. То тут, то там попадаются обломки, суставы берцовых костей.

В сгоревших развалинах наткнулся на грудной костяк. Среди ребер мое внимание привлек фарфоровый тигель, - я с такими работал в биологических лабораториях университета. Ни с чем не сравнимый, приторный запах человеческого тлена сочится из-под камней...

"Я - геолог, и мне известно, что бывшая зона расположена в районе мощного полиметаллического рудного узла. Здесь, в междуречье Детрина и Теньки, сосредоточены запасы золота, серебра, касситерита. Но Бутугычаг известен также проявлением радиоактивных пород, в частности урансодержащих. По роду своей работы мне не однажды приходилось бывать в этих местах. Огромной силы радиоактивный фон пагубен здесь для всего живого. В этом и кроется причина потрясающей смертности в зоне. Радиация на Бутыгычаге носит неравномерный характер. Где-то она достигает очень высокого, чрезвычайно опасного для жизни уровня, но есть и места, где фон вполне приемлем".

А. Руднев. 1989 г.  (Это письмо Руднев опубликовал в поселковой газете Усть-Омчуга "Ленинское Знамя", с целью предупредить проведение экскурсий школьников в район "Бутугычага")

(Это письмо Руднев опубликовал в поселковой газете Усть-Омчуга "Ленинское Знамя", с целью предупредить проведение экскурсий школьников в район "Бутугычага") |

День исследований кончался. Нужно было спешить вниз, где в домике современной электростанции, у ее смотрителя, я нашел пристанище на эти дни.

Виктор, хозяин домика, сидел на крыльце, когда я устало подошел и опустился рядом.

- Где был, что видел? - односложно спросил он.

Я поведал об урановой фабрике, детском лагере, шахтах.

- Да, ягод здесь не ешь и воду из рек не пей, - перебил Виктор и кивнул на бочку с привозной водой, стоявшую на автомобильных колесах.

- А ищешь-то что?

Я прищурился, в упор посмотрел на молодого хозяина дома.

- Шахту, под литером "Ц"...

- Не найдешь. Раньше знали, где она, а после войны, как лагеря закрывать стали, все взорвали, а из геологоуправления исчезли все планы "Бутугычага". Только рассказы о том, что литер "Ц" забит до самого верха трупами расстрелянных, и остались.

Он помолчал. - Да не в шахтах, и не в детских лагерях тайна "Бутугычага". Вон их тайна, - Виктор показал рукой перед собой. - За рекой, видишь. Там лабораторный комплекс был. Сильно охранялся.

- Что делали в нем?

- А ты сходи завтра на верхнее кладбище. Посмотри...

Но перед тем как идти на загадочное кладбище, мы с Виктором обследовали "лабораторный комплекс".

Зона крошечная. Основу ее составляли несколько домов. Все они прилежно уничтожены. Взорваны до основания. Стоять осталась лишь одна крепкая торцевая стена. Странно: из всего громадного числа зданий в "Бутугычаге", уничтожены только "лазарет" - он сожжен до тла, да эта зона.

Первое, что я увидел, были остатки мощной вентиляционной системы с характерными раструбами. Такими системами оснащаются вытяжные шкафы во всех химических и биологических лабораториях. Вокруг фундаментов бывших зданий тянулся периметр из колючей проволоки в четыре ряда. Местами он еще сохранился. Внутри периметра - столбы с электрическими изоляторами. Похоже, для охраны объекта применялся еще и ток высокого напряжения.

Пробираясь среди развалин, я вспомнил рассказ Сергея Николаева из поселка Усть-Омчуг:

"Перед самым въездом на "Бутугычаг" находился "Объект №14". Что там делали, мы не знали. Но охранялась эта зона особенно тщательно. Мы работали как вольнонаемные, - взрывниками в шахтах, и имели пропуск для прохода по всей территории "Бутыгычага". Но для того, чтобы попасть на объект №14, нужен был еще один - особый пропуск и с ним нужно было пройти девять контрольно-пропускных пунктов. Везде часовые с собаками. На сопках вокруг - пулеметчики: мышь не проскочит. 06служивал "Объект №14" специально рядом построенный аэродром".

Действительно сверхсекретный объект.

Да, взрывники свое дело знали. Мало что осталось. Правда, уцелело расположенное рядом здание тюрьмы, или, как его называют в документах ГУЛАГа, - "БУР" - барак усиленного режима. Он сложен из грубо отесанных каменных валунов, покрытых изнутри здания толстым слоем штукатурки. На остатках штукатурки в двух камерах, мы и обнаружили надписи процарапанные гвоздем: "30.XI.1954. Вечер", "Убей меня" и надпись латинским шрифтом, в одно слово: "Doctor".

Интересной находкой были лошадиные черепа. Я насчитал их 11. Штук пять или шесть лежали внутри фундамента одного из взорванных зданий.

Вряд ли лошадей использовали здесь как тягловую силу. Этого же мнения придерживаются и те, кто прошел Колымские лагеря.

Из архива автора:

"Я лично побывал в те годы на многих предприятиях и знаю, что даже для вывозки леса с сопок, для всех дел, не говоря уже о горных, применялся один вид труда - ручной труд заключенных..."

Из ответа бывшего з/ка Ф. Безбабичева на вопрос о том,

как применяли лошадей в хозяйстве лагерей.

Что ж, на заре ядерной эры, вполне могли пытаться получить антирадиационную сыворотку. А делу сему, со времен Луи Пастера, верой и правдой служили именно лошади.

Как давно это было? Ведь комплекс "Бутугычаг" сохранился хорошо. Основная масса лагерей на Колыме была закрыта после "разоблачения" и расстрела их крестного отца - Лаврентия Берия. В домике метеостанции, что стоит выше детского лагеря, мне удалось найти журнал наблюдений. Последняя дата, проставленная в нем, - май 1956 года.

- Почему эти развалины зовут лабораторией? - спросил я Виктора.

- Как-то подъехала автомашина с тремя пассажирами, - начал рассказывать он, расчищая в бурьяне, среди битого кафеля, еще один лошадиный череп. - С ними была одна женщина. И хоть гости здесь редки, называть себя они не стали. Вышли из машины у моего дома, осмотрелись вокруг, а потом, женщина, показав на развалины, говорит: "Вот здесь была лаборатория. А вон там - аэропорт...".

Пробыли они не долго, ни о чем расспросить их не удалось. Но все трое в годах, хорошо одетые...

Мне спасла жизнь женщина-врач, когда я находился в заключении на одном из самых страшных на Колыме рудников - "Бутугычаг". Звали ее Мария Антоновна, фамилия ее нам была неизвестна...  (Из воспоминаний Федора Безбабичева)

(Из воспоминаний Федора Безбабичева) |

Лагеря Берлага были особо секретными и стоит ли удивляться, что никаких официальных данных об их узниках получить не удается. Но архивы есть. КГБ, МВД, партархивы - где-то хранятся списки узников. А пока, лишь скупые, отрывочные данные наводят на тщательно стертый след. Исследуя заброшенные Колымские лагеря, я просмотрел тысячи газет и архивных справок, все ближе и ближе подбираясь к истине.

Писатель Асир Сандлер, автор опубликованных в СССР "Узелков на память", рассказал мне, что один из его читателей был узником таинственной шарашки, - научного учреждения, в котором работали заключенные. Оно находилось где-то в окрестностях Магадана...

Тайна комплекса "Бутугычаг" открылась на следующий день, когда с трудом ориентируясь в хитросплетении хребтов, мы поднялись на горную седловину. Именно это уединенное место избрала лагерная администрация под одно из кладбищ. Два других: "офицерское" - для персонала лагеря и, возможно, для вольнонаемных, а также большое "зековское", находятся внизу. Первое недалеко от обогатительной фабрики. Принадлежность его покойников к администрации выдают деревянные тумбы со звездами. Второе начинается сразу за стенами сожженного лазарета, что и понятно. Чего покойников таскать по горам... А сюда, от центральной части, как минимум миля. Да еще вверх.

Чуть приметные холмики. Их можно принять за естественный рельеф, если бы не были они пронумерованы. Едва присыпав щебенкой покойника, втыкали рядом палку с номером, пробитым на крышке от банки тушенки. Только вот откуда у зеков консервы? Номера двухзначные с буквой алфавита: Г45; В27; А50...

На первый взгляд, число могил здесь не так уж и велико. Десятка полтора рядов кривых палок с номерами. В каждом ряду 50-60 могил. Значит, всего около тысячи человек нашли здесь последнее пристанище.

Но, ближе к краю седловины, обнаруживаю метки другого типа. Здесь нет отдельных холмиков. На ровной площадке, столбики стоят густо, как зубья расчески. Обыкновенные короткие палки - сучья обрубленных деревьев. Уже без жестяных крышек и номеров. Лишь отмечают место.

Два оплывших бугра указывают ямы, куда валили умерших кучей. Скорее всего, этот "ритуал" осуществлялся зимой, когда не было возможности хоронить каждого в отдельности, в промерзшем и крепком как бетон, грунте. Ямы, в этом случае, заготавливали с лета.

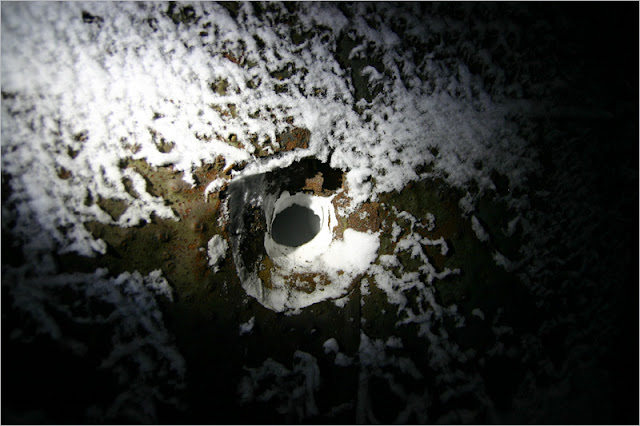

А вот и то, о чем говорил Виктор. Под кустом стланика, в развороченной зверьем или людьми могиле, лежит половинка человеческого черепа. Верхняя часть свода, на полдюйма выше надбровных дуг, ровно и аккуратно срезана. Явно хирургический распил.

Иду дальше, - поднимаю осколок лобной кости. То же со следами трепанации. Рядом с номером В24 , на краю раскрытой могилы, разбросаны кости сразу нескольких черепов.

Среди них множество иных костей скелета, но мое внимание привлекает верхняя отрезанная часть черепа с пулевым отверстием в затылке. Это очень важная находка, потому как свидетельствует о том, что вскрытые черепа - не медицинское освидетельствование для установления причины смерти. Кто же сначала пускает пулю в затылок, а затем проводит анатомическое вскрытие для выяснения причины смерти?

- Нужно открыть одну из могил, - говорю я попутчику. - Необходимо убедиться, что это "работа" не сегодняшних вандалов. О набегах на лагерные кладбища поселковой шпаны, рассказывал сам Виктор: достают черепа и делают из них светильники.

Выбираем могилу под номером "Г47". Копать не пришлось. Буквально сантиметров через пять оттаявшего за лето грунта, саперная лопатка обо что-то стукнулась.

- Осторожно! Не повреди кости.

- Да здесь гроб, - отозвался помощник.

- Гроб?! Я изумился. Гроб для зека - такая же невидаль, как если бы мы наткнулись на останки инопланетянина. Поистине это - удивительное кладбище.

Никогда, нигде на необъятных просторах ГУЛАГа, в гробах зеков не хоронили. Бросали в штольни, закапывали в землю, а зимой просто в снег, топили в море, но чтобы для них делали гробы?!.. Да, похоже, это кладбище "шарашки". Тогда и наличие гробов понятно. Ведь зеков хоронили сами же зеки. И видеть вскрытые головы им не полагалось.

В 1942 году был этап в Тенькинский район, куда попал и я. Дорогу на Теньку начали строить где-то в 1939 году, когда начальником Дальстроя стал комиссар 2 ранга Павлов, а начальником УСВИТЛа - полковник Гаранин. Со всех, кто попадал в лапы НКВД, в первую очередь снимали отпечатки пальцев. С этого начиналась лагерная жизнь любого человека. Этим она и заканчивалась. Когда человек умирал в тюрьме или лагере, то он уже мертвый проходил точно такую же процедуру. У покойного снимали отпечатки пальцев, они сравнивались с первоначальными, и только после этого его хоронили, а дело передавалось

в архив.  (Из воспоминаний з/к Вадима Козина)

(Из воспоминаний з/к Вадима Козина) |

На северном конце кладбища земля сплошь усеяна костями. Ключицы, ребра, берцовые кости, позвонки. По всему полю белеют половинки черепов. Ровно разрезанные над беззубыми челюстями. Большие, маленькие, но одинаково неприкаянные, выброшенные из земли недоброй рукой, они лежат под пронзительно синим небом Колымы. Неужели над их обладателями довлел столь страшный рок, что даже кости этих людей обречены на поругание? И тянет здесь до сих пор смрадом кровавых лет.

Опять чередой вопросы: кому требовался мозг этих несчастных? В какие годы? По чьему указу? Кто, черт побери, эти "ученые", с легкостью, точно зайцу, пускавшие пулю в человеческую голову, а затем с дьявольской дотошностью потрошившие еще дымящиеся мозги? И где архивы? Сколько нужно сорвать масок, чтобы судить советский строй за преступление называемое геноцид?

Ни одна из известных энциклопедий не приводит данных об опытах на живом человеческом материале, разве что поискать в материалах Нюрнбергского процесса. Очевидно только следующее: именно в те годы, когда функционировал "Бутугычаг", усиленно изучалось действие радиоактивности на организм человека. Ни о каких вскрытиях умерших в лагерях для медицинского заключения о причинах смерти, речи быть не может. Ни в одном лагере этого не делали. Ничтожно дешево стоила человеческая жизнь в советской России.

Трепанация черепов не могла проводиться и по инициативе местных органов. За программу ядерного оружия и все, что с ней было связано, личную ответственность несли Лаврентий Берия и Игорь Курчатов.

Остается предположить о существовании успешно претворенной в жизнь государственной программы, санкционированной на уровне правительства СССР. За аналогичные преступления против человечества, "наци" до сегодняшнего дня гоняют по Латинской Америке. Но только по отношению к отечественным палачам и человеконенавистникам, родное им ведомство проявляет завидную глухоту и слепоту. Уж не потому ли, что сегодня в теплых креслах сидят сыновья палачей?

Маленький штрих. Гистологические исследования проводят на мозге, извлеченном не более чем через несколько минут после смерти. В идеальном случае - на живом организме. Любой способ умерщвления дает "не чистую" картину, так как в тканях мозга появляется целый комплекс ферментов и других веществ, выделившихся при болевом и психологическом шоке.

Тем более нарушает чистоту эксперимента усыпление подопытного животного или введение ему психотропных средств. Единственным методом, применяемым в биологической лабораторной практике для подобных опытов, является декапитация - практически мгновенное отсечение головы животного от туловища.

Я взял с собой два фрагмента от различных черепов, для проведения экспертизы. Благо, был знакомый прокурор в Хабаровском крае - Валентин Степанков (позже - Генеральный прокурор России).

- Ты же понимаешь, чем это пахнет, - воззрился на меня прокурор края со значком члена Верховного Совета СССР на лацкане пиджака, опуская лист с моими вопросами для эксперта. - Да и по принадлежности этим делом должна заниматься Магаданская прокуратура, а не моя...

Я молчал.

- Ладно, кивнул Степанков, - у меня тоже совесть есть. И нажал кнопку в столе.

- Подготовьте постановление о возбуждении уголовного дела, - обратился он к вошедшему. И снова ко мне: - Иначе я не могу направить кости на экспертизу.

- А дело? - спросил помощник.

- Передайте по принадлежности - магаданцам...

...Повторяю, в Магадане живут виновные в гибели тех заключенных, что были присланы под номерами литерной тысячи "3-2", из которых в живых осталось за одну зиму 36 человек.  (П. Мартынов, узник Колымских лагерей № 3-2-989)

(П. Мартынов, узник Колымских лагерей № 3-2-989) |

Заключение экспертизы 221-ФТ, я получил через месяц. Вот его сокращенное резюме:

"Правая часть черепа, представленная на исследование, принадлежит телу мужчины молодого возраста, не более 30 лет. Швы черепа между костями не заращены. Анатомо-морфологические особенности свидетельствуют о принадлежности кости части черепа мужского пола с характерными признаками европеоидной расы.

Наличие множественных дефектов компактного слоя (множественные, глубокие трещины, участки скарификации), полная обезжиренность их, белый цвет, хрупкость и ломкость, свидетельствуют о давности смерти мужчины, которому принадлежал череп, в 35 и более лет от момента исследования.

Ровные верхние края лобной и височной костей образовались от распила их, о чем свидетельствуют следы скольжения - трассы от действия пилящего орудия (например, пилы). Учитывая локализацию распила на костях и его направление, считаю, что этот распил мог образоваться при анатомическом исследовании черепа и головного мозга.

Часть черепа № 2, более вероятно, принадлежала молодой женщине. Ровный верхний край на лобной кости образовался от распила пилящего орудия - пилы, о чем свидетельствуют ступенеобразные следы скольжения - трассы.

Часть черепа № 2, судя по менее измененной костной ткани, находилась в местах захоронения по длительности меньше времени, чем часть черепа № 1, с учетом, что обе части находились в одинаковых условиях (климатических, почвенных и т.п.)"

Судебно-медицинский эксперт В. А. Кузьмин.

Хабаровское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы.

13 ноября 1989 г.

На этом мои поиски не закончились. В "Бутугычаге" я побывал еще два раза. Все более и более интересные материалы попадали в руки. Появлялись свидетели.

Из архива автора:

П. Мартынов, узник колымских лагерей под номером 3-2-989, указывает на имевшее место прямое физическое истребление заключенных "Бутугычага": "Останки их хоронили на перевале "Шайтан". Несмотря на то, что для сокрытия следов преступлений место время от времени очищали от останков растасканных зверями из ледника на перевале, там и сегодня встречаются на огромной площади человеческие кости..."

Быть может, там и нужно искать штольню под литерой "Ц"?

Интересную информацию удалось получить в редакции газеты "Ленинское знамя" в Усть-Омчуге (теперь газета называется "Тенька"), где расположен большой горно-обогатительный комбинат - Тенькинский ГОК, к которому относился и "Бутугычаг".

Журналисты передали мне записку Семена Громова, бывшего заместителя директора ГОКа. Записка затрагивала интересующую меня тему. Но, возможно, ценой этой информации стала жизнь Громова.

Вот текст этой записки:

"Ежедневный "отход" по Теньлагу составлял 300 зеков. Основные причины - голод, болезни, драки между заключенными и просто "стрелял конвой". На прииске имени Тимошенко был организован ОП - оздоровительный пункт для тех, кто уже "доходил". Пункт этот, конечно, никого не оздоравливал, но работал там с заключенными какой-то профессор: ходил и рисовал карандашом на робах зеков кружочки - эти завтра умрут. Кстати, на другой стороне трассы, на небольшом плато, есть странное кладбище. Странное потому, что у всех, захороненных там, распилены черепа. Не связано ли это с профессорской работой?"

Записал это Семен Громов в начале 80-х годов и вскоре погиб в автомобильной катастрофе.

Достал я в ГОК и другой документ - результаты радиологических исследований на объекте "Бутугычаг", а так же замеры радиоактивности объектов. Все эти документы носили строго секретный характер. Когда военное министерство США, по моей просьбе, запросило геологическую карту данного района, то даже ЦРУ отрицало наличие в указанных местах урановых разработок. А я побывал на шести спецобъектах уранового ГУЛАГа Магаданской области, причем один из лагерей расположен у самой кромки Ледовитого океана, недалеко от заполярного города Певек.

Хасану Ниязову я нашел уже в 1989 году, когда перестройка и гласность избавляли от страха многих. 73-летняя женщина не побоялась дать часовое интервью перед телекамерой.

Из записи интервью Х. Ниязовой:

Х.Н. - В "Бутугычаге" я не была, Бог миловал. Он у нас считался штрафным лагерем.

- Как хоронили зеков?

Х.Н. - Да никак. Присыпали землей или снегом, если зимой умер, и все.

- Гробы были?

Х.Н. - Никогда. Какие там гробы!

- Почему на одном из трех кладбищ "Бутугычага" все зеки похоронены в гробах и у всех распилены черепа?

Х.Н. - Это вскрывали врачи...

- С какой целью?

Х.Н. - У нас, среди заключенных, разговор шел: делали опыты. Учились чему-то.

- Это делалось только в "Бутугычаге", или еще где-нибудь?

Х.Н. - Нет. Только в "Бутугычаге".

- Когда вы узнали об опытах в "Бутугычаге"?

Х.Н. - Это было примерно в 1948-49 годах, разговоры шли мельком, но нас всех стращали этим...

- Может быть, это живым распиливали?

Х.Н. - А кто его знает... Там была очень большая медицинская часть. Были даже профессора..."

Хасану Ниязову я интервьюировал после второго посещения "Бутугычага". Слушая мужественную женщину, я смотрел на ее руки с выжженным лагерным номером.

- Этого не может быть! - воскликнет потом Джак Шеахан, - шеф бюро CBS News, вглядываясь в экран и не веря своим глазам. - Я всегда думал, что это было только в фашистских лагерях…

Я искал перевал Шайтан. Помните, Мартынов, узник N 3-2-989, писал, что трупы после опытов хоронили в леднике на перевале. А указанное Виктором кладбище было в другом месте. Там не было ни перевала, ни ледника. Возможно, специальных кладбищ было несколько. Где Шайтан, никто уже не помнил. Название знали, слышали раньше, но перевалов в районе "Бутугычага" десятка два наберется.

На одном из них я и наткнулся на замурованную ледяной пробкой штольню. Она бы ничем и не привлекла внимание, если бы не остатки одежды, вмерзшие в лед. Это были зековские робы. Слишком хорошо я их знаю, чтобы спутать с чем-то другим. Все это значило только одно: вход замуровали специально, когда лагерь еще работал.

Найти лом и кирку труда не составляло. Они во множестве валялись вокруг штолен.

Последний удар лома пробил ледяную стену. Расковыряв дыру, чтобы прошло тело, я соскользнул по веревке с гигантского сталактита, перегородившего путь. Щелкнул выключателем. Луч фонаря заиграл в какой-то сизой, вроде как задымленной курильщиками атмосфере. Приторно сладкий запах щекотал горло. С потолка луч скользнул по обледенелой стене и…

Я вздрогнул. Передо мной была дорога в ад. От самого низа и до середины, проход был завален полуразложившимися телами людей. Лохмотья истлевшей одежды прикрывали голые кости, черепа белели под космами волос...

Пятясь, я покинул гиблое место. Никаких нервов не хватит, чтобы провести здесь значительное время. Успел лишь отметить наличие вещей. Котомки, вещмешки, развалившиеся чемоданы. И еще... мешки. Кажется, с женскими волосами. Большие, полные, почти в мой рост...

Афиши моей фотовыставки "Обвинение СССР в опытах над людьми" так взбудоражили власти Хабаровска, что на открытие прибыли и начальник Управления КГБ края, и прокуроры всех рангов, не говоря уже о партийных боссах. Присутствующие чины скрипели зубами, но ничего сделать не могли, - в зале находились операторы японской NHK во главе с одним из директоров этой могущественной телекомпании, - моим другом.

Масла в огонь подлил генпрокурор края Валентин Степанков. Подскочив на черной "Волге", он взял в руки микрофон и... официально открыл выставку.

Воспользовавшись моментом, я попросил начальника КГБ, генерал-лейтенанта Пирожняка, навести справки о лагерях "Бутугычаг".

Ответ пришел удивительно быстро. Уже на следующий день, на выставке появился человек в штатском и сообщил, что архивы находятся в информационно-вычислительном центре МВД и КГБ в Магадане, но они не разобраны.

На мою же просьбу по телефону о работе с архивами, начальник УКГБ Магадана, смеясь, ответил:

- Ну что ты! Архив огромный. Ты будешь его разбирать, Сережа, ну… лет так семь...

Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само собой воспоминание о веселом, радостном - пусть чрезвычайно редком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспоминания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и тепло - два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На первом месте - Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда.  (А. Жигулин)

(А. Жигулин) |

В свой третий и последний приезд в "Бутугычаг", я поставил основной целью снять на видеопленку специальное кладбище.

Обхожу разрытые могилы, ищу целый ящик. Вот выглядывает угол доски из-под камней. Разгребаю щебень, чтобы не обсыпался в гроб. Доска гнилая, приподнимать приходится с осторожностью.

Под рукой, прислонившись лбом к боковой стенке, зубасто щерится крупный мужской череп. Верхняя часть его ровно распилена. Она отпала, как крышка жуткой шкатулки, открывая липкий налет остатков когда-то украденного мозга. Кости черепа желтые, не видевшие солнца, на глазницах и скулах волосы - задирали на лицо скальп. Так идет процесс трепанации...

Сношу в гроб все подобранные по полю черепа.

"Спите спокойно", - можно ли сказать так на этом кладбище?

Я уже далеко от могил, а желтый череп, - вот он, рядом. Вижу, как он лежит в своем ящике-гробу. Как был убит ты, несчастный? Не той ли страшной смертью, для "чистоты эксперимента"? И не для тебя ли построен отдельно стоящий БУР в ста метрах от взорванной лаборатории?

И почему на его стенах слова: "Убей меня..."; "Doctor"?

Кто ты, узник, как твое имя? Уж не тебя ли ждет до сих пор твоя мать?

Из архива автора:

"Я пишу с далекой земли... Я все жду встречи с сыном. Это так получилось. 1942 год. Призвали в армию мужа и сына. На мужа я получила похоронную, а на сына нет ничего до сих пор. Делала запрос, где только могла... А в 1943 году я получила письмо. Неизвестно кто автор. Пишет так: ваш сын - Чалков Михаил не вернулся с работы, мы были вместе в магаданском лагере в долине Омчуга, будет возможность - расскажу. И все!

Я до сих пор не могу понять, почему сын не написал ни одного письма и как он туда попал?

Простите мое беспокойство, но если у вас есть дети, вы поверите, как тяжело бывает родителям. Я посвятила всю молодость ожиданию, оставшись одна с четырьмя детьми...

Опишите тот лагерь. Я все жду, может быть, он там..."

Карагандинская область, Казахская ССР,

Чалкова А. Л.

В лагере смерти "Бутугычаг" погибли:

01. Маглич Фома Саввич - капитан 1 ранга, председатель комиссии по приемке кораблей в Комсомольске на Амуре;

02. Слепцов Петр Михайлович - полковник служивший с Рокоссовским;

03. Казаков Василий Маркович - старшин лейтенант из армии генерала Доватора;

04. Назим Григорий Владимирович - председатель колхоза из Черниговской области;

05. Морозов Иван Иванович - моряк Балтийского флота;

06. Бондаренко Александр Николаевич - заводской слесарь из Никополя;

07. Руденко Александр Петрович - старший лейтенант авиации;

08. Белоусов Юрий Афанасьевич - "штрафник" из батальона на Малой Земле;

09. Решетов Михаил Федорович - танкист;

10. Янковский - секретарь Одесского обкома комсомола;

11. Раткевич Василий Богданович - белорусский учитель;

12. Звездный Павел Трофимович - старший лейтенант, танкист;

13. Рябоконь Николай Федорович - ревизор из Житомирской области;

...

330000. ...

330001. ...

...

Я описал тебе лагерь.

Прости меня, мать.

Сергей Мельникофф

Магаданская область, 1989-90 гг.

Фото автора.

Бутугычаг, где не хоронили, а сбрасывали со скалы. Там копали шурфы. Оксана ездила туда, уже когда была вольной (посмотреть). Что там должно быть такое, чтобы удивить человека, отсидевшего 10 лет! Увидела там старика: шел за зоной, плакал. Отсидел 15 лет, не возвращается домой, ходит тут, побирается. Сказал: это ваше будущее.

Бутугычаг, где не хоронили, а сбрасывали со скалы. Там копали шурфы. Оксана ездила туда, уже когда была вольной (посмотреть). Что там должно быть такое, чтобы удивить человека, отсидевшего 10 лет! Увидела там старика: шел за зоной, плакал. Отсидел 15 лет, не возвращается домой, ходит тут, побирается. Сказал: это ваше будущее.

Из тюрьмы он писал жалостные письма, способные тронуть мало-мальски чувствительного человека: «Своей кровью оправдаю себя перед партией и Родиной. Надеюсь на Ваше благодушие. Покажите мне — старику внучат, старший из которых, после моего возвращения из города, всегда заглядывал мне в руки в ожидании яблока или чего-нибудь другого. Трудно, очень трудно страдать безвинным. Еще раз со слезами прошу помощи». Да, такие мольбы проймут кого угодно. Но тот, кому они предназначались, — старый солдат Гражданской войны Клим Ворошилов не проявил сочувствия, да и не мог ничем помочь. Ведь узником был Лаврентий Цанава — один из ближайших соратников Берии. В тюрьму его бросил вчерашний главный благодетель и заступник — все тот же Берия. Произошло это 4 апреля 1953-го, вскоре после смерти Сталина. Берия «рубил концы» и избавлялся от своих наиболее одиозных выдвиженцев. Это был его стиль — выдвигать и приближать людей, а при необходимости жертвовать ими. Он одинаково легко и спасал, и губил!

Из тюрьмы он писал жалостные письма, способные тронуть мало-мальски чувствительного человека: «Своей кровью оправдаю себя перед партией и Родиной. Надеюсь на Ваше благодушие. Покажите мне — старику внучат, старший из которых, после моего возвращения из города, всегда заглядывал мне в руки в ожидании яблока или чего-нибудь другого. Трудно, очень трудно страдать безвинным. Еще раз со слезами прошу помощи». Да, такие мольбы проймут кого угодно. Но тот, кому они предназначались, — старый солдат Гражданской войны Клим Ворошилов не проявил сочувствия, да и не мог ничем помочь. Ведь узником был Лаврентий Цанава — один из ближайших соратников Берии. В тюрьму его бросил вчерашний главный благодетель и заступник — все тот же Берия. Произошло это 4 апреля 1953-го, вскоре после смерти Сталина. Берия «рубил концы» и избавлялся от своих наиболее одиозных выдвиженцев. Это был его стиль — выдвигать и приближать людей, а при необходимости жертвовать ими. Он одинаково легко и спасал, и губил!

1.11.2011, 19:35

1.11.2011, 19:35

LJ

LJ LJ Community

LJ Community

blogspot

blogspot squidoo

squidoo propeller

propeller flickr

flickr myspace

myspace Digg

Digg Facebook

Facebook StumbleUpon

StumbleUpon Yahoo! Buzz

Yahoo! Buzz del.icio.us

del.icio.us Знаменский Серафим Васильевич

Знаменский Серафим Васильевич Норильскaя Голгофа. С.А.ПапковНорильлаг: первое десятилетие

Норильскaя Голгофа. С.А.ПапковНорильлаг: первое десятилетие Сталина

Сталина

Авраамий Павлович Завенягин

Авраамий Павлович Завенягин

Вот она – нависающая над городом г. Шмидта (Шмидтиха).

Вот она – нависающая над городом г. Шмидта (Шмидтиха). ...все пули были извлечены из спин... им стреляли в спину ...

...все пули были извлечены из спин... им стреляли в спину ...

В подготовке

В подготовке Норильская железная дорога

Норильская железная дорога Центральная часть норильского промышленного узла

Центральная часть норильского промышленного узла Coercion versus Motivation

Coercion versus Motivation