-Рубрики

- Клипы (118)

- Сказки и Мультфильмы (95)

- Кино которое я смотрю (73)

- РПЦ (65)

- Наше наследие 1900 -1917 (65)

- Язычество? да? нет? (64)

- Старообрядцы христьяне до Раскола (60)

- Археология или что находиться под землёй (57)

- Разное (49)

- Дополнительная информация по наследию Славяно-Арие (48)

- Бросаем пить, курить, колоться!!! Перестань быть н (45)

- Индейцы - Рассы которой почти нет. (44)

- Все о Казаках (44)

- Смотрим о том как мы живем! (38)

- Психология (38)

- Наша История до 1900 года! (34)

- Экопоселения и Родовые Поместья (27)

- Гиперборея (27)

- Спорим о Календаре!!! (25)

- Фрэнки-Шоу - Серебряный Дождь (24)

- Пророки и предсказатели (23)

- Рептилии,НЛО и МЫ (23)

- Сельская жизнь (23)

- Academia / Академия (23)

- Задорнов (21)

- Ученые (20)

- Михалковы-Кончаловские (20)

- Дети индиго (20)

- Программы для построения генеалогических деревьев (19)

- Запретные темы истории или Лаборатория Альтернатив (19)

- Письма из провинции (18)

- Еда! Что мы едим? (18)

- Все о Кельтах, Друидах - Галлы - Французы (18)

- Берестяные грамоты XI—XV вв (18)

- Книги XIX-X века (17)

- Деньги, Деньги! (16)

- Дольмены (15)

- Кто мы? Реформы по-русски. (14)

- Радио о Славянах т.е о нас (14)

- Кто мы? Хроника Смутного времени. (13)

- Петроглифы - Вы знаете что это такое? (12)

- Кто мы? История, распятая в пространстве (12)

- Mr. Freeman (12)

- Вегетарианство, Веганство, Сыроедение (11)

- ночь на пятом (11)

- Аркаим (11)

- Пермакультура или альтернативное земледелие (10)

- Апокриф (9)

- Леонид Парфёнов (9)

- обман зрения или почему мы видим не то что видим (9)

- Ночь в Музее (8)

- Момент истины - А. Караулов (8)

- Баня (8)

- Кто мы? Жили-были славяне (8)

- Индия и Санскрит (8)

- Зороастризм (7)

- Америка Глобализация и т.д (7)

- Музеи в которые мы ходим или что там лежит в конце (6)

- Богатыри — не вы! (6)

- Народное искусство (6)

- Зиккурат в Москве (5)

- Альтернатива Образование (5)

- Фоменко и Носовский. История: наука или вымысел? (5)

- Велеслав - Черкасов Илья Геннадьевич (4)

- Человечные Животные - поведение, обучение и т.д (4)

- Отшельники - Самые духовные Люди (4)

- Пословицы и Поговорки! (4)

- Вода Вода кругом Вода (4)

- Кто мы? Царь и Дума. (4)

- Кто мы? Новгородские уроки русской демократии (4)

- Все о Велесовой книги (4)

- Сергей Стрижак - Игры Богов (4)

- Старинные русские меры (3)

- Откуда произошли люди (3)

- Власть факта (2)

- Делаем Сами! (2)

- Белая Русь - Беларусия (2)

- Goblin- Дмитрий Пучков (1)

- Спорим о Днях Неделях!!! (1)

- На каком языке мы говорим? (1)

- Культурная революция (1)

- Астрология (1)

- Закалка - жарой, холодом, водой и т.д (1)

- Вопрос? --- Ответ! (0)

-Приложения

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

- Музыкальный плеер

Редактор фотографийРедактор фотографий и изображений для быстрой обработки и сохранения. Возможности включают в себя: изменения размера, обрезка, наложение некоторых эффектов, улучшение качества изображения.

Редактор фотографийРедактор фотографий и изображений для быстрой обработки и сохранения. Возможности включают в себя: изменения размера, обрезка, наложение некоторых эффектов, улучшение качества изображения.

-Ссылки

-Музыка

- «Люся Алексеенко - Спящие Боги»

- Слушали: 140 Комментарии: 0

- Enya - Only time

- Слушали: 8556 Комментарии: 1

- стас михайлов. сказочный мир

- Слушали: 1912 Комментарии: 0

- Трофим - Город в пробках

- Слушали: 605 Комментарии: 0

- ERA - Ameno

- Слушали: 444 Комментарии: 0

-Статистика

Создан: 30.09.2010

Записей: 1537

Комментариев: 755

Написано: 2432

Записей: 1537

Комментариев: 755

Написано: 2432

Наследие Предков

Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего!!

Кто не узнал своего прошлого вынужден прожить его вновь и вновь

Узнай свое прошлое!!

Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего!!

Кто не узнал своего прошлого вынужден прожить его вновь и вновь

Узнай свое прошлое!!

Старая Ладога. Псевдоисторические хроники. |

Год выпуска: 2007

Страна: Россия

Жанр: истроический - документальный.

Продолжительность: 12.23

Режиссер: Гоблин

В ролях: Сам гоблин, Викинги 2005 года и 800 года.

Описание: Вы знаете кто такой Рюрик? Как стала Русь Великая и кто её сделал? Нет?

тогда скачиваем и смотрим, Гоблин поведает об этом, так же вспомнит Про Олега Вещего родственник Рюрика.

От себя скажу самое лучшее исторический фильм от Гоблина. это стоит посмотреть.

Страна: Россия

Жанр: истроический - документальный.

Продолжительность: 12.23

Режиссер: Гоблин

В ролях: Сам гоблин, Викинги 2005 года и 800 года.

Описание: Вы знаете кто такой Рюрик? Как стала Русь Великая и кто её сделал? Нет?

тогда скачиваем и смотрим, Гоблин поведает об этом, так же вспомнит Про Олега Вещего родственник Рюрика.

От себя скажу самое лучшее исторический фильм от Гоблина. это стоит посмотреть.

Метки: старая ладога. псевдоисторические хроники. гоблин |

Змеевик Мономаха или Гривна Владимира Мономаха |

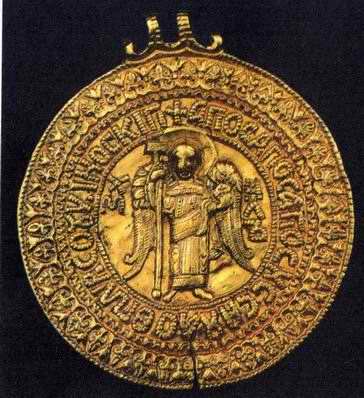

Отдельные памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность. О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвященные культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита "Черниговская гривна", или "гривна Владимира Мономаха". Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне – архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: "Господи, помоги рабу своему Василию". Это был на-стоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в до-монгольское время украшения подобного рода не были редкостью. "Черниговская гривна" выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества. Надпись, указывающая на личность владельца – Василий, – подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053- 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил "Поучение" детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донесшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

Метки: змеевик мономаха или гривна владимира мономаха |

Процитировано 2 раз

Основные разновидности змеевидной композиции |

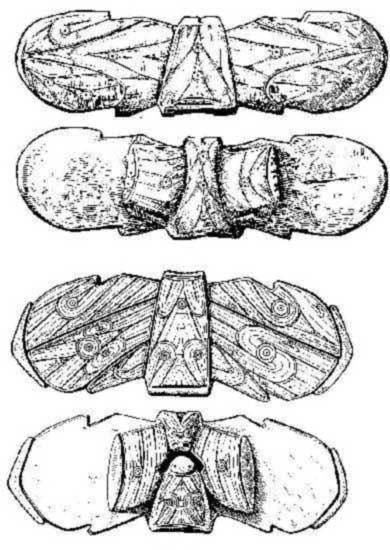

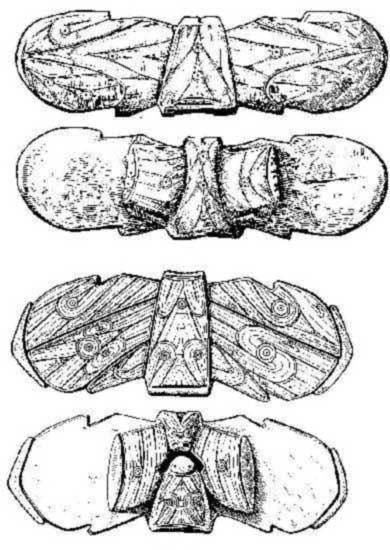

Основные разновидности змеевидной композиции

1— тип черниговской гривны (типы I и II по А. С. Орлову); 2 — тип III, «безобразный» (версия 1по А. С. Орлову); 3 — тип III (версия 2 по А. С. Орлову); 4 — тип III (версия 3, «упадочная», по А. С. Орлову); 5 — тип IV («вензелевидный» по А. С. Орлову); 6 — тип V, «колесовидный сигматический» (версия 3 по А. С. Орлову); 7 — тип V (версия I по А. С Орлову); 8 — тип V (версия 2 по А. С. Орлову); 9 — тип VIII («серповидный сложнопересекающийся» по А. С Орлову)

Типы I и II по А. С. Орлову («мощный» и «облегченный») — это разновидности наиболее роскошной вензелевидной композиции, для которой характерны плавные извивы змеиных тел, образующие петли (рис. 1, 1). В центре исходного варианта композиции — верхняя часть человеческой фигуры, однако на большой части вариаций представлена только одна человеческая голова. Данный тип змеевидной композиции встречается на змеевиках с изображением архангела Михаила и Богородицы Умиление, а также с парными изображениями святых — Козмы и Дамиана и Бориса и Глеба.

Тип III назван А. С. Орловым «безобразным» (рис. 1, 2). Змеевидная композиция представляет женскую фигуру, ноги которой завершаются извивающимися змеями. В руках фигуры разветвляющиеся змеиные тела. Еще одна пара змей образует собой как бы крылья фигуры. Первая, исходная, версия типа (сопутствуемая изображением Одигитрии на другой стороне) едва ли заслуживает названия «безобразной». Композиция отмечена плавными живописными очертаниями, трактована довольно высоким рельефом. Вторая версия (встречаемая на змеевиках вместе с изображением Крещения) представляет собой огрубленное подражание первой (рис. 1, 3). Она более графична, уплощена, контуры потеряли плавные очертания. Третья, «упадочная», версия трактует человеческую фигуру как бы сидящей по-восточному (рис. 1, 4). Она сдвинута книзу так, что, в отличие от первой и второй версий, голова фигуры помещена не сверху, а в центре композиции. В этом можно видеть влияние других, центрических, типов змеевидной композиции. Наличие среди змеиных плетений в верхней части пересекающихся дуг как будто указывает на влияние на эту версию типа VIII («серповидный сложнопересекающийся»). Данная версия встречается на змеевиках с изображением Богоматери Знамение.

Тип IV — «вензелевидный» — несомненно, происходит от одной из двух версий типа III, хотя иконографически резко отличается от них. Это единственный тип змеевидной композиции, где человеческое туловище образовано змеями (рис. 1, 5}. В то же время общая композиция, помещение человеческой головы не в центре, а вверху, расположение змеиных головок вдоль внешнего края композиции, змеиные завершения ног роднят данный тип с типом III. Подобные композиции встречаются на змеевиках, имеющих на другой стороне изображение двух конных святых воинов. Возможно, этот тип змеевидной композиции имеет русское происхождение.

Тип V — «колесовидный сигматический». Композиция центрическая, змеиные туловища радиально расходятся от человеческой головы (рис. 1, 6—8). Змеиные головы обращены в одну сторону, вызывая представление о вращательном движении. Количество змей может варьировать. Подобная композиция встречается на змеевиках с изображением архангела Михаила, Богоматери Умиление, конного св. Георгия и семи спящих отроков эфесских. Разновидность типа с семью змеиными туловищами, раздваивающимися на конце, и с 14 змеиными головами известна на змеевиках с изображением архангела Михаила (рис. 1, 8).

Змеевик из Мякинино-1

Классификация змеевиков предложенная Ковалем В.Ю.

Метки: основные разновидности змеевидной композиции |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Еще о Змеевиках |

Среди памятников медного художественного литья важное место занимают змеевики или, так называемые, наузы. В настоящее время известно около тридцати типов подобных изделий, связанных с древнерусским прикладным искусством. Их датировка затрудняется из-за легкого способа воспроизведения отдельных экземпляров в течение нескольких веков, допускающего механическое комбинирование различных по форме и времени создания памятников. Однако представляется возможным установить дату появления матрицы или прототипа змеевиков, наметить сменяемость их типов, начиная с XI по XX вв.

Термин «змеевик» впервые был применен в литературе XIX в. по отношению к нагрудным иконам с изображением на лицевой стороне христианского образа — архангела Михаила, Богоматери, Феодора Стратилата и других святых, а на обороте человеческой личины в окружении змей либо змееногой фигуры, вокруг которой часто помещался текст заговора, отражающего мотивы апокрифических сказаний.

Многочисленность змеевиков и преобладание среди них дешевых медных отливок свидетельствует об их популярности среди широчайших слоев населения.

Уже в XIX в. учеными были выявлены древнейшие змеевики с греческими надписями и доказано их византийское происхождение27. Начиная с XI в. наладилось производство этих изделий на Руси. Особое значение имеет устойчивость типов змеевиков, бытовавших на протяжении длительного времени без существенных изменений.

Характер изображений и греческих надписей на ранних типах змеевиков не позволяет связывать их исключительно с низовой народной культурой. Наличие золотых, серебряных и каменных змеевиков указывает на распространение подобных вещей в среде высшей знати. Для таких заказчиков могли изготовляться именные изделия28.

Змеевики попадали в церковные и монастырские ризницы, использовались в качестве прикладов к иконам. Известны случаи, когда подобные предметы вставлялись в центральную часть иконы, что может свидетельствовать об их особом почитании29.

В медном литье встречаются определенные типы змеевиков, превращенных при переработке формы в иконки30. Характерно и обратное превращение образцов в змеевики31. Как одни, так и другие типы изделий могли существовать параллельно и даже в одной среде.

Змеевики с разными образами святых различались не только по своим функциям, но и по центрам их создания и характерным местным иконографическим и стилистическим особенностям. Вместе с тем, все змеевики-обереги символизировали победу над дьяволом и над всяким злом. Об этом свидетельствует строго регламентированный подбор сюжетов с преобладанием среди них образов демоноборцев — архангела Михаила, Никиты-бесогона, драконоборцев — Феодора Тирона, Феодора Стратилата, Георгия и других святых. Изображение Богородицы на лицевой стороне змеевиков также закономерно, поскольку по народным представлениям только в ее образе не мог являться дьявол, и она всегда была скорой помощницей и заступницей от дьявольской силы. Таким образом, особо подчеркивался охранительный аспект этих предметов.

Известно, что в северных губерниях России крестьяне издавна носили змеевики вместе с крестом на груди, приписывая им «чудесную силу утолять страдания» при наложении подобных вещей на больные места32.

На русских змеевиках XIII в. с изображением Федора Стратилата встречаются рельефные буквы: «дъна», обозначающие название демонического существа, причиняющего тяжелую внутреннюю болезнь33. Это слово имеет непосредственную связь с понятиями «истера» и «матица», заклинательными надписями на греческих и русских змеевиках.

Змеевики с изображением святых воинов-мучеников служили филактериями против немощи и болезней и предназначались, прежде всего, «для благословления на войну», их «могли носить преимущественно воины»34.

Традиция ношения воинами на груди металлических путных икон, складней, змеевиков и крестов с изображениями на них покровителей ратного дела восходит к глубокой древности. На византийских медальонах и моливдовулах часто помещались образы святых воинов с надписью: «Господи, помоги носящему меня»35, есть их изображения в позах Орант и на восточнохристианских крестах-энколпионах VII–IX вв.

На Куликовом поле были найдены меднолитые змеевики, кресты-тельники и энколпионы36. Среди них есть древние и восходящие в основе к домонгольским изделиям, что подтверждает их особое почитание. Они, вероятно, сохранялись воинами в качестве семейных реликвий и, подобно благословенным образам, передавались из поколения в поколение по наследству.

Обычно змеевики отливались по восковой модели из медного сплава в двухсторонних глиняных формах. Большинство змеевиков имели изображения на лицевой и оборотной сторонах, но могли изготовляться и двухстворчатыми. По всей видимости, такой тип змеевиков был предназначен для хранения мощей и других святынь. Его устройство, с петлями и подвижным оглавием, совпадало с конструкцией других предметов меднолитой мелкой пластики — крестов-энколпионов и икон-энколпиев.

По материалам статьи С.В.Гнутова Медная мелкая пластика Древней Руси (типология и бытование)

Термин «змеевик» впервые был применен в литературе XIX в. по отношению к нагрудным иконам с изображением на лицевой стороне христианского образа — архангела Михаила, Богоматери, Феодора Стратилата и других святых, а на обороте человеческой личины в окружении змей либо змееногой фигуры, вокруг которой часто помещался текст заговора, отражающего мотивы апокрифических сказаний.

Многочисленность змеевиков и преобладание среди них дешевых медных отливок свидетельствует об их популярности среди широчайших слоев населения.

Уже в XIX в. учеными были выявлены древнейшие змеевики с греческими надписями и доказано их византийское происхождение27. Начиная с XI в. наладилось производство этих изделий на Руси. Особое значение имеет устойчивость типов змеевиков, бытовавших на протяжении длительного времени без существенных изменений.

Характер изображений и греческих надписей на ранних типах змеевиков не позволяет связывать их исключительно с низовой народной культурой. Наличие золотых, серебряных и каменных змеевиков указывает на распространение подобных вещей в среде высшей знати. Для таких заказчиков могли изготовляться именные изделия28.

Змеевики попадали в церковные и монастырские ризницы, использовались в качестве прикладов к иконам. Известны случаи, когда подобные предметы вставлялись в центральную часть иконы, что может свидетельствовать об их особом почитании29.

В медном литье встречаются определенные типы змеевиков, превращенных при переработке формы в иконки30. Характерно и обратное превращение образцов в змеевики31. Как одни, так и другие типы изделий могли существовать параллельно и даже в одной среде.

Змеевики с разными образами святых различались не только по своим функциям, но и по центрам их создания и характерным местным иконографическим и стилистическим особенностям. Вместе с тем, все змеевики-обереги символизировали победу над дьяволом и над всяким злом. Об этом свидетельствует строго регламентированный подбор сюжетов с преобладанием среди них образов демоноборцев — архангела Михаила, Никиты-бесогона, драконоборцев — Феодора Тирона, Феодора Стратилата, Георгия и других святых. Изображение Богородицы на лицевой стороне змеевиков также закономерно, поскольку по народным представлениям только в ее образе не мог являться дьявол, и она всегда была скорой помощницей и заступницей от дьявольской силы. Таким образом, особо подчеркивался охранительный аспект этих предметов.

Известно, что в северных губерниях России крестьяне издавна носили змеевики вместе с крестом на груди, приписывая им «чудесную силу утолять страдания» при наложении подобных вещей на больные места32.

На русских змеевиках XIII в. с изображением Федора Стратилата встречаются рельефные буквы: «дъна», обозначающие название демонического существа, причиняющего тяжелую внутреннюю болезнь33. Это слово имеет непосредственную связь с понятиями «истера» и «матица», заклинательными надписями на греческих и русских змеевиках.

Змеевики с изображением святых воинов-мучеников служили филактериями против немощи и болезней и предназначались, прежде всего, «для благословления на войну», их «могли носить преимущественно воины»34.

Традиция ношения воинами на груди металлических путных икон, складней, змеевиков и крестов с изображениями на них покровителей ратного дела восходит к глубокой древности. На византийских медальонах и моливдовулах часто помещались образы святых воинов с надписью: «Господи, помоги носящему меня»35, есть их изображения в позах Орант и на восточнохристианских крестах-энколпионах VII–IX вв.

На Куликовом поле были найдены меднолитые змеевики, кресты-тельники и энколпионы36. Среди них есть древние и восходящие в основе к домонгольским изделиям, что подтверждает их особое почитание. Они, вероятно, сохранялись воинами в качестве семейных реликвий и, подобно благословенным образам, передавались из поколения в поколение по наследству.

Обычно змеевики отливались по восковой модели из медного сплава в двухсторонних глиняных формах. Большинство змеевиков имели изображения на лицевой и оборотной сторонах, но могли изготовляться и двухстворчатыми. По всей видимости, такой тип змеевиков был предназначен для хранения мощей и других святынь. Его устройство, с петлями и подвижным оглавием, совпадало с конструкцией других предметов меднолитой мелкой пластики — крестов-энколпионов и икон-энколпиев.

По материалам статьи С.В.Гнутова Медная мелкая пластика Древней Руси (типология и бытование)

Метки: еще о змеевиках |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Змеевики |

Что выражал змеевик? Среди памятников древнерусской старины есть сотни(сотни!)прелюбопытнейших «медальонов» с чеканным или литым иображением. Они выполнены и в металле, и в камне, называясь, правда, одинаково - «змеевики». По смыслу это были, фактически, амулеты(обереги) сберегающие от всяческих бед и напастей.

По своей структуре змеевик был «двоевер», то есть, иными словами, невинно и незаетно совмещал в своем теле и примирял — две религии.

На одной стороне змеевика была символика новая, пришлая, средиземноморская: например, архангел Михаил с крылышками и нимбом, или богоматерь, или Христос и т.п.

На противоположной стороне была символика языческая, отечественная, истинно русская: в центре — человеческое лицо, «личина» и... расходщиеся от нее — змеи! Отсюда, кстати, и возникло название «змеевик». Но — что же обозначали эти змеи? Как «змеевик» использовался? Чем он был?

Икона и змеевик. На Древней Руси змеевики носили на груди, у самого сердца. Носили — вместо креста. Позже — носили и вместе с крестом или на кресте, к чему, как и странно, христианские священослужители относились вполне миролюбиво. Благодаря такому отношению на Севере этот символ древнейших русских верований удержался вплоть до XIX века.

Змеевики относились к «защищающим» святыням, к амулетам, «наузам». «Наузами» от слова «навязывать», назывались:

1)просто «узелки на память» на веревке или шейной ленте заговоренные, «заколдованные» узелки);

2) повязанная на шею деревянная коробочка с «волшебным» корешком;

3) мешочек с неким чтимым изображением. Церковь преследовала такие «наузы», как явный символ старой русской религии и пыталась всячески изжить их, запрещала, наказывала, отлучала.

Судя по письменным источникам все эти меры, особенно поначалу, помогали мало. Исконные старинные обычаи и верования держались в народе крепко и порождала двойную веру. Так, священный в христианстве крест могли, например, повесить на... священную для язычников птицу — черного ворона. На выданной христианской иконке могли изображить, «дополнительно», все ту же языческую «личину» окруженную змеями.

И, что удивительно и забавно, но художествено выполненные древнерусские змеевики, явные и несомненные символы язычества, становились подчас... главной частью некоторых чисто христианских икон! Тут уж, как говорится, из песни слова не выкинешь, бывало и такое.

Так, в XVII веке, один из змееиков был вставлен в богоро- дичную икону, которая находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Змеевик, причем, выступал как самая почитаемая часть иконы. Разумеется, ставлен он был «лицевой», то есть христанской стороной наружу ("чистой"), а отечественные почитаемые «змеюги» были обращены назад и замаскированы(как «нечистая» сторона).

Второй, уже каменным змеевик, подаренным, согласмно описи монастырая 1641 года, самим Иваном IV Васильевичем (Грозным) оказался в той же роли. Здесь на «язычество» и скрытый смысл симолических змей вообще посмотрели сквозь пальцы и, в описи имущества, обозначили их попросту, как «узор»...

Третий змеевик торжественно использовался в великопостных богослужениях, ни более, не менее, как в качестве... «анагии», то есть небольшой(обычно круглой) иконы богоматери, носимой как знак высокого архирейского достоинства. И — так далее, всех несуразностей не перечтешь.

Змеи и Солнце. Но, все-таки, что же означали змеи? Особых поясняющих надписей на этот счет при змеевиках не было. А если и были, то, в основном, в виде магического призыва, заговора, просьбы — хранить и спасти хозяина змеевика такого-то, типа: «Помоги рабе своей(такой-то)» или, конкретнее: «Помози рабу своему Андрею». И тому подобное.

Змеи в надписях не упоминались, но странная «личина» со змеями должна была помочь своему хояину - «рабу своему».

Итак — змеи. Не поможет ли здесь — количество змей на изоб- ражении? Змеиных голов насчитывалось иногда 6, 8, 13, 14, но, чаще — 7 или 12. Человеку, не знакомомму с астрономией это, мало о чем говорит, но, поверьте, во всех наз- ванных числах звучат давно знаковые мотивы. Все здесь «крутитися» вокруг... числовых символик солнечного года:

Число 4 — число сезонов, Весна, Лето, Осень, Зима;

Число 6 — год, поделенный на 6 двух-месяных отрезков;

Число 7 - число «видимых» светил(Солнце, Луна и пять из- вестных в планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), оно же — число дней недели; здесь 7 х 4 = 28; 28 х 13 = 365.

Число 9 — число месяцев беременности у женщины.

Число 12 — число знаков зодиака, то есть фактически, число солнечных «месяцев», 365 : 30 = 12;

Число 13 — число лунных месяцев в году, 365 : 13 = 28, число «рождений» Луны(»месяца») на протяжении солнечного года.

Число 14 — половина от числа 28, то есть половина лунного месяца от полнолуния до новолуния, число столь «агическое» почиаемое у многих народов, впервую очередь у женщин, поскольку связывалось со сроками менструаций и беременности.

Итак — змеи обозначали, как разящая кобра-урей на шапках египетских фараонов, или на обруче Гелиоса явно — солнечные лучи, а, одновремнно — месяцы.

Странные версии. Просматривая, работа за работой, материалы на тему змеевиков, автор этих строк совершенно внезапно пришел к весьма парадоксальному выводу, который, однако, постепенно перешел в абсолютную уверенность: изучавшие змеевики русские этнографы астрономической точкой зрения явно пренебрегали, знакомы были с астрономией крайне слабо, если не сказать более жестко и точно — знакомы были очень плохо! Советские этнографы, для которых религия и «суеверные» дисциплны были закрыты вовсе, об астрологии не слыхивали и подавно. А, потому, взгляните, какие, явно именно из-за этого незнания, появились разноречивые и даже забавные по наивности версии того, что же обозначают искомые 12 змей!

1)Одна версия утверждала что змеевик — есть... голова Медузы-Горгоны, предназначенная «отпугивать» несчастья.

Однако, греческую легенду о Горгоне, под которой изначально мыслился самый обычный осминог, однако, в Древней Руси практически и не знали.

2)Вторая версия с полной серьезностью убеждала, что дело

здесь в легенде об одном из малоизвестных христианских святых, Федоре Тифоне, спасшего свою мать от злого многоглавого дракона(»тифон», «пифон» - змей). Федор и впрямь изображен на ряде змеевиков. Но он, явно, как и Георгий-Поебедоноец означает не только победу добра на злом, но светлого и возвышенного(разума и человека) над темным и приниженным(неразумием и змием), а, в конечном счете выражает — светлую и темную половины солнечного года!

3)Третья, но далеко не последняя версия доверительно сообщала, что 12 змей, это, оказывается — 12 страшных дочерей царя Ирода(»дщери Иродовы»), то есть 12 погибельных болезней, лихорадок, лихоманок-трясовиц. Поименно это были:

Трясея - трясущая, вызывающая озноб;

Огнея - насылающая жар и бред,

Ледея - соответственно, приносящая холод и оцепенение; Гнетея - что «ложится на ребра и утробу»; Хрипуша — ложится на грудь, выходит харканием; Глухея - влекущая глухоту;

Ломея - ломящая кости, особенно к непогоде; Пухнея - та, что «пущает отек»;

Желтея - естественно, насылающая желтуху; Коркуша — вызывающая корчи от боли;

Гледея - то есть не смыкающая глаз бессоница; Невея - недвижимость.

Однако, разве станет здравомыслящий человек, верующий отнюдь не в 12 «дщерей Иродовых» носить на груди и тщательно оберегать целый сонм из 12-ти болячек? Правда, можно возразить, что изображенные «страшные» змеи были предназначены «отпугивать» те самые 12 болезней.

Русь и Солнце. Солнцу поклонялись древние славяне, вспомним зесь, хотя бы, сказку и оперу «Снегурочка». И потому явно не зря на «языческой» стороне змеевика вычеканена личина со змеями — это было именно оно: всепобеждающее, изгоняющее зло и темноту — Солнце!

А тогда все это фактически обозначает — солнечный год. Перед нами, попросту... зодиак. Он немного маленький и примитивный, но это — настоящий древнерусский зодиак. Каждая из «змей» возможно имела собственное имя, имя месяца. Фактически это были носимый с собой своеобразный календарь, а то и... солнечные часики! Наклонив, на мгновение змеевик и взглянув на ту змею, на которую падала тень, хозяин мог тут же определить — час дня!

Но здесь любопытно еще одно. Борясь со змеевиками, с изображениями солнечных ликов, как с язычеством, церковь христианская и не заметила, что вместо одного «сюжета» она подкладывет, хоть и свой «сюжет», но — абсолютно такой же, по сути, только лишь в другой форме выраженный.

Дело в том, что, как показывает современная этнография, мифология Иисуса Христа и его 12-ти апостолов была, в основе своей взята отнюдь не с жизни вполне реального человека, жившего когда-то. Последовательность событий в легенде о Христе самым четким образом скопирована с представлений о солнечном годовом цикле, о «пути солнца».

В популярном изложении это хорошо описано в двухтомном словаре «Мифы народов мира»(см.напр. т.1,2. М.: 1991). Там этнографы рассматривают этапы «пути Христа», как отчетливо выраженную символику годового цикла! Христос, будучи символической личностью и был сам — Бог-Солнце!

А это означает, что на змеевике, в облике не одобряемых, но исконно русских «личин со змеями»(солнца и месяцев) с одной стороны, и в облике восхваляемого лика Христа или Богоматери с другой стороны, были фактически, два совершенно одинаковых образа, а именно — два «Солнца»!.

Вот так. Сколько людей погибло, за ту и другую веру, чтобы, в конце концов сойтись в одной змеевике: и те и дургие верили в Солнце, в каком бы облике н ни было и жизнедающее Солнце было для всех одно...

Защитный амулет XII в., так называемый "змеевик", из собрания М.П. Погодина. Ныне хранящийся в Эрмитаже.

Защитный амулет, предположительно XV в., так называемый "змеевик", из собрания И.С. Остроухова. Ныне хранится в Эрмитаже.

По своей структуре змеевик был «двоевер», то есть, иными словами, невинно и незаетно совмещал в своем теле и примирял — две религии.

На одной стороне змеевика была символика новая, пришлая, средиземноморская: например, архангел Михаил с крылышками и нимбом, или богоматерь, или Христос и т.п.

На противоположной стороне была символика языческая, отечественная, истинно русская: в центре — человеческое лицо, «личина» и... расходщиеся от нее — змеи! Отсюда, кстати, и возникло название «змеевик». Но — что же обозначали эти змеи? Как «змеевик» использовался? Чем он был?

Икона и змеевик. На Древней Руси змеевики носили на груди, у самого сердца. Носили — вместо креста. Позже — носили и вместе с крестом или на кресте, к чему, как и странно, христианские священослужители относились вполне миролюбиво. Благодаря такому отношению на Севере этот символ древнейших русских верований удержался вплоть до XIX века.

Змеевики относились к «защищающим» святыням, к амулетам, «наузам». «Наузами» от слова «навязывать», назывались:

1)просто «узелки на память» на веревке или шейной ленте заговоренные, «заколдованные» узелки);

2) повязанная на шею деревянная коробочка с «волшебным» корешком;

3) мешочек с неким чтимым изображением. Церковь преследовала такие «наузы», как явный символ старой русской религии и пыталась всячески изжить их, запрещала, наказывала, отлучала.

Судя по письменным источникам все эти меры, особенно поначалу, помогали мало. Исконные старинные обычаи и верования держались в народе крепко и порождала двойную веру. Так, священный в христианстве крест могли, например, повесить на... священную для язычников птицу — черного ворона. На выданной христианской иконке могли изображить, «дополнительно», все ту же языческую «личину» окруженную змеями.

И, что удивительно и забавно, но художествено выполненные древнерусские змеевики, явные и несомненные символы язычества, становились подчас... главной частью некоторых чисто христианских икон! Тут уж, как говорится, из песни слова не выкинешь, бывало и такое.

Так, в XVII веке, один из змееиков был вставлен в богоро- дичную икону, которая находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Змеевик, причем, выступал как самая почитаемая часть иконы. Разумеется, ставлен он был «лицевой», то есть христанской стороной наружу ("чистой"), а отечественные почитаемые «змеюги» были обращены назад и замаскированы(как «нечистая» сторона).

Второй, уже каменным змеевик, подаренным, согласмно описи монастырая 1641 года, самим Иваном IV Васильевичем (Грозным) оказался в той же роли. Здесь на «язычество» и скрытый смысл симолических змей вообще посмотрели сквозь пальцы и, в описи имущества, обозначили их попросту, как «узор»...

Третий змеевик торжественно использовался в великопостных богослужениях, ни более, не менее, как в качестве... «анагии», то есть небольшой(обычно круглой) иконы богоматери, носимой как знак высокого архирейского достоинства. И — так далее, всех несуразностей не перечтешь.

Змеи и Солнце. Но, все-таки, что же означали змеи? Особых поясняющих надписей на этот счет при змеевиках не было. А если и были, то, в основном, в виде магического призыва, заговора, просьбы — хранить и спасти хозяина змеевика такого-то, типа: «Помоги рабе своей(такой-то)» или, конкретнее: «Помози рабу своему Андрею». И тому подобное.

Змеи в надписях не упоминались, но странная «личина» со змеями должна была помочь своему хояину - «рабу своему».

Итак — змеи. Не поможет ли здесь — количество змей на изоб- ражении? Змеиных голов насчитывалось иногда 6, 8, 13, 14, но, чаще — 7 или 12. Человеку, не знакомомму с астрономией это, мало о чем говорит, но, поверьте, во всех наз- ванных числах звучат давно знаковые мотивы. Все здесь «крутитися» вокруг... числовых символик солнечного года:

Число 4 — число сезонов, Весна, Лето, Осень, Зима;

Число 6 — год, поделенный на 6 двух-месяных отрезков;

Число 7 - число «видимых» светил(Солнце, Луна и пять из- вестных в планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), оно же — число дней недели; здесь 7 х 4 = 28; 28 х 13 = 365.

Число 9 — число месяцев беременности у женщины.

Число 12 — число знаков зодиака, то есть фактически, число солнечных «месяцев», 365 : 30 = 12;

Число 13 — число лунных месяцев в году, 365 : 13 = 28, число «рождений» Луны(»месяца») на протяжении солнечного года.

Число 14 — половина от числа 28, то есть половина лунного месяца от полнолуния до новолуния, число столь «агическое» почиаемое у многих народов, впервую очередь у женщин, поскольку связывалось со сроками менструаций и беременности.

Итак — змеи обозначали, как разящая кобра-урей на шапках египетских фараонов, или на обруче Гелиоса явно — солнечные лучи, а, одновремнно — месяцы.

Странные версии. Просматривая, работа за работой, материалы на тему змеевиков, автор этих строк совершенно внезапно пришел к весьма парадоксальному выводу, который, однако, постепенно перешел в абсолютную уверенность: изучавшие змеевики русские этнографы астрономической точкой зрения явно пренебрегали, знакомы были с астрономией крайне слабо, если не сказать более жестко и точно — знакомы были очень плохо! Советские этнографы, для которых религия и «суеверные» дисциплны были закрыты вовсе, об астрологии не слыхивали и подавно. А, потому, взгляните, какие, явно именно из-за этого незнания, появились разноречивые и даже забавные по наивности версии того, что же обозначают искомые 12 змей!

1)Одна версия утверждала что змеевик — есть... голова Медузы-Горгоны, предназначенная «отпугивать» несчастья.

Однако, греческую легенду о Горгоне, под которой изначально мыслился самый обычный осминог, однако, в Древней Руси практически и не знали.

2)Вторая версия с полной серьезностью убеждала, что дело

здесь в легенде об одном из малоизвестных христианских святых, Федоре Тифоне, спасшего свою мать от злого многоглавого дракона(»тифон», «пифон» - змей). Федор и впрямь изображен на ряде змеевиков. Но он, явно, как и Георгий-Поебедоноец означает не только победу добра на злом, но светлого и возвышенного(разума и человека) над темным и приниженным(неразумием и змием), а, в конечном счете выражает — светлую и темную половины солнечного года!

3)Третья, но далеко не последняя версия доверительно сообщала, что 12 змей, это, оказывается — 12 страшных дочерей царя Ирода(»дщери Иродовы»), то есть 12 погибельных болезней, лихорадок, лихоманок-трясовиц. Поименно это были:

Трясея - трясущая, вызывающая озноб;

Огнея - насылающая жар и бред,

Ледея - соответственно, приносящая холод и оцепенение; Гнетея - что «ложится на ребра и утробу»; Хрипуша — ложится на грудь, выходит харканием; Глухея - влекущая глухоту;

Ломея - ломящая кости, особенно к непогоде; Пухнея - та, что «пущает отек»;

Желтея - естественно, насылающая желтуху; Коркуша — вызывающая корчи от боли;

Гледея - то есть не смыкающая глаз бессоница; Невея - недвижимость.

Однако, разве станет здравомыслящий человек, верующий отнюдь не в 12 «дщерей Иродовых» носить на груди и тщательно оберегать целый сонм из 12-ти болячек? Правда, можно возразить, что изображенные «страшные» змеи были предназначены «отпугивать» те самые 12 болезней.

Русь и Солнце. Солнцу поклонялись древние славяне, вспомним зесь, хотя бы, сказку и оперу «Снегурочка». И потому явно не зря на «языческой» стороне змеевика вычеканена личина со змеями — это было именно оно: всепобеждающее, изгоняющее зло и темноту — Солнце!

А тогда все это фактически обозначает — солнечный год. Перед нами, попросту... зодиак. Он немного маленький и примитивный, но это — настоящий древнерусский зодиак. Каждая из «змей» возможно имела собственное имя, имя месяца. Фактически это были носимый с собой своеобразный календарь, а то и... солнечные часики! Наклонив, на мгновение змеевик и взглянув на ту змею, на которую падала тень, хозяин мог тут же определить — час дня!

Но здесь любопытно еще одно. Борясь со змеевиками, с изображениями солнечных ликов, как с язычеством, церковь христианская и не заметила, что вместо одного «сюжета» она подкладывет, хоть и свой «сюжет», но — абсолютно такой же, по сути, только лишь в другой форме выраженный.

Дело в том, что, как показывает современная этнография, мифология Иисуса Христа и его 12-ти апостолов была, в основе своей взята отнюдь не с жизни вполне реального человека, жившего когда-то. Последовательность событий в легенде о Христе самым четким образом скопирована с представлений о солнечном годовом цикле, о «пути солнца».

В популярном изложении это хорошо описано в двухтомном словаре «Мифы народов мира»(см.напр. т.1,2. М.: 1991). Там этнографы рассматривают этапы «пути Христа», как отчетливо выраженную символику годового цикла! Христос, будучи символической личностью и был сам — Бог-Солнце!

А это означает, что на змеевике, в облике не одобряемых, но исконно русских «личин со змеями»(солнца и месяцев) с одной стороны, и в облике восхваляемого лика Христа или Богоматери с другой стороны, были фактически, два совершенно одинаковых образа, а именно — два «Солнца»!.

Вот так. Сколько людей погибло, за ту и другую веру, чтобы, в конце концов сойтись в одной змеевике: и те и дургие верили в Солнце, в каком бы облике н ни было и жизнедающее Солнце было для всех одно...

Защитный амулет XII в., так называемый "змеевик", из собрания М.П. Погодина. Ныне хранящийся в Эрмитаже.

Защитный амулет, предположительно XV в., так называемый "змеевик", из собрания И.С. Остроухова. Ныне хранится в Эрмитаже.

Метки: змеевики |

Процитировано 1 раз

Двусторонние змеевики с XIII в и дальше. Во времена двоеверия. |

Гривны-змеевики имеют две стороны. На одной стороне сюжет в христианской традиции, а на другой в языческой традиции. Вот на картинке ниже - изображение женской фигуры со змеями которое восходит к Великой Матери, а христианский сюжет к Богоматери.

Змеевик. Серебро, золочение. XIII в.

Есть очень интересная своим изображением гривна. Черниговская гривна или гривна Владимира Мономаха. Справа христианский сюжет, изображен Архангел Михаил.

Изображение скифской Богини на золотом конском налобнике из кургана Большая Цимбалка, IV в. до н. э.

Так представлялся скифскому мастеру грозный облик скифской Богини Апи.

Золотая бляшка из кургана Куль-Оба, IV в. до н. э.

Золотая бляшка с классическим изображением скифской Богини

из кургана Большая Близница, V в. до н. э.

Изображение скифской Богини

из кургана Александрополь, III в. до н. э.

Змеевик. Серебро, золочение. XIII в.

Есть очень интересная своим изображением гривна. Черниговская гривна или гривна Владимира Мономаха. Справа христианский сюжет, изображен Архангел Михаил.

Изображение скифской Богини на золотом конском налобнике из кургана Большая Цимбалка, IV в. до н. э.

Так представлялся скифскому мастеру грозный облик скифской Богини Апи.

Золотая бляшка из кургана Куль-Оба, IV в. до н. э.

Золотая бляшка с классическим изображением скифской Богини

из кургана Большая Близница, V в. до н. э.

Изображение скифской Богини

из кургана Александрополь, III в. до н. э.

Метки: двусторонние змеевики с xiii в и дальше. во времена двоеверия. |

Процитировано 3 раз

Александр Невзоров: Традиционные религии опаснее сект |

1 часть

2 часть

2 часть

Метки: александр невзоров: традиционные религии опаснее сект |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Кирилл Гундяев - Кто такие Славяне. Точка зрения РПЦ |

Так кто ты Славянин(ка)?

Метки: кирилл гундяев - кто такие славяне. точка зрения рпц |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Счастливые Люди |

Год выпуска: 2008

Страна: Россия

Жанр: Документальный

Продолжительность: 00:53:57 + 00:52:26 + 00:51:52 + 00:51:16

Режиссер: Дмитрий Васюков

Описание: Быт и нрав настоящих охотников, рыболовов и обычных сельчан описан просто, но с большой любовью и даже с завистью, признаётся режиссёр Дмитрий Васюков. "Счастливые люди - это название без всякого потаённого смысла, без всякого эзопова языка, без всяких толкований. Прямо вот так - счастливые люди. Потому что они действительно счастливые. Я никогда не думал, что это вообще может быть, так может себя чувствовать и жить человек в нашей стране", - говорит режиссёр фильма "Счастливые люди" Дмитрий Васюков. Чтобы показать всю красоту и правду жизни сибиряков из села Бахта Туруханского района, группа кинематографистов из Москвы прожила с героями фильма целый год. Кто видел хотя бы несколько минут из жизни "счастливых людей", согласится - это уникальное кино.

"Счастливые люди" получили национальную премию - Лавровую ветвь. На российском кинофестивале неигрового кино фильм победил в номинации "Лучший сериал, цикл документальных фильмов 2008 года".

ч. 1. Весна

ч. 2. Лето

ч. 3. Осень

ч. 4. Зима

Метки: счастливые люди дмитрий васюков |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

Клад Семёна Дежнева |

Клад Семёна Дежнева. 2003. ООО Новая телекомпания --

В XVI-XVII веках сибирские казаки прошли и присоединили к Российскому государству бескрайние земли – от Уральского хребта до Тихого океана. Европейский мир узнал о гигантской территории многократно превосходившую по площади саму Европу. По своему значению открытия сибирских казаков вполне сопоставимы с открытиями Христофора Колумба, Васко Де Гама и Америго Веспучи.

В XVI-XVII веках сибирские казаки прошли и присоединили к Российскому государству бескрайние земли – от Уральского хребта до Тихого океана. Европейский мир узнал о гигантской территории многократно превосходившую по площади саму Европу. По своему значению открытия сибирских казаков вполне сопоставимы с открытиями Христофора Колумба, Васко Де Гама и Америго Веспучи.

Метки: клад семёна дежнева. 2003. ооо новая телекомпания |

Процитировано 1 раз

Дрифтер - новый способ избавиться от быдла!! |

Фильм о человеке, который нашел нестандартный способ избавлять страну от гопников.

Серия сообщений "Бросаем пить, курить, колоться!!! Перестань быть н":

Часть 1 - Водка.Национальный продукт №1 / Wodka nationalprodukt Nr.1

Часть 2 - Жданов В.Г. Алкогольный и наркотический террор против России

...

Часть 21 - Заспиртованная Россия

Часть 22 - Алкоголизм Щелково

Часть 23 - Дрифтер - новый способ избавиться от быдла!!

Часть 24 - Крысолов.

Часть 25 - Россия как медведь..

...

Часть 43 - Технология спаивания

Часть 44 - Технология спаивания 2 (2012)

Часть 45 - Игорь Растеряев - Ромашки

|

Метки: дрифтер новый способ избавиться от быдла!! |

Римский писатель-эрудит Плиний Старший (I В. Н. Э.) о Гипербореи в Естественной истории. |

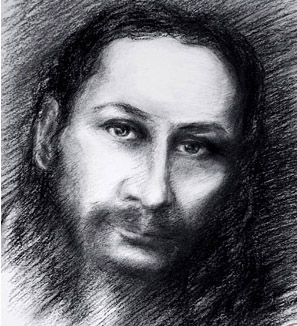

Плиний старший. Воображаемый портрет XIX века (прижизненные изображения Плиния Старшего не сохранились)

Пли́ний Старший — под этим именем известен Гай Плиний Секунд (лат. G. Plinius Secundus) (23 г. н. э. — 25 августа 79 г. н. э.) — римский писатель-эрудит, автор «Естественной истории». Старшим он называется в отличие от своего племянника, Плиния Младшего.

Родился в 23 г. н. э. в Комо (лат. Comum), цветущей римской колонии в Верхней Италии (по-тогдашнему — Цизальпинской Галлии). Образование получил, по-видимому, в Риме; но об этом не сообщают никаких сведений ни краткая его биография, написанная Светонием, ни письма его племянника, составляющие главный источник биографических данных о Плинии.

В юности он ревностно служил в коннице, участвуя в разных походах, между прочим, против хавков — германск. народа, жившего у Северного моря между реками Эмсом и Эльбой, и описанного им в начале XVI книги его «Естественной истории».

Побывал он и на Дунае (XXXI, 19, 25), и в Бельгии (VII, 17, 76), где тогда был прокуратором римский всадник Корнелий Тацит, отец или дядя знаменитого историка. Продолжительное пребывание в заальпийских странах дало ему возможность собрать о них немало сведений и написать большое сочинение о войнах римлян с германцами (лат. Bellorum Germaniae lib. XX), послужившее главным источником Тациту для его «Германии». Впоследствии он был прокуратором в Нарбонской Галлии и в Испании. Близость его к Веспасиану, с сыном которого, Титом, он вместе служил в Германии, выдвинула его на один из важнейших постов государственной службы: он был назначен начальником мизенского флота.

Во время пребывания Плиния старшего в этой должности произошло известное извержение Везувия. 24 августа 79 г. н. э., чтобы лучше наблюдать грозное явление природы, Плиний старший подошёл на судне слишком близко к месту катастрофы, и в Стабиях уже на суше пал жертвой своей любознательности и стремления помочь людям, отравившись серными испарениями. Подробности этого события изложены его племянником, Плинием Младшим, в длинном письме к Тациту (Epist. VI,16).

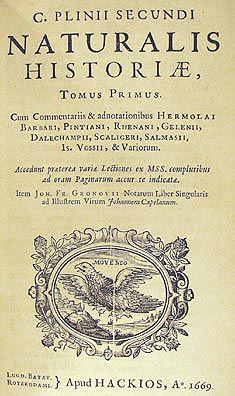

Естественная история (Naturalis Historia) — составленная ок. 77 г. Плинием Старшим для императора Тита энциклопедия природных и искусственных предметов и явлений. Послужила прообразом всех последующих европейских энциклопедий в плане объёма, цитирования авторов тех или иных утверждений и наличия указателя содержания. Это единственная сохранившаяся работа Плиния и едва ли не самый длинный текст на латыни античного периода.

В 37 книгах своей энциклопедии Плиний касается следующих предметов:

I: Предисловие, содержание, перечень источников.

II: математика и физика

III-VI: география и этнография

VII: антропология и физиология

VIII-XI: зоология

XII-XXVII: ботаника и садоводство

XXVIII-XXXII: фармакология

XXXIII-XXXVII: горное дело, минералогия, искусство

Книга четвертая

Понт Эвксинский, Пропонтида (гл. 24, 75), Геллеспонт, Боспор Фракийский, Боспор Киммерийский, Меотида (76); расстояния между разными точками берегов Понта (п. 77--78), р. Истр. (79). Скифы и другие народы (гл. 25, 80). Германцы и другие народы, размеры Германии (81). Река Тирас (гл. 26, 82). Северо-западный берег Понта (83). Керкинитский залив и р. Буг (84), Таврика (85-86), Боспор Киммерийский (87), народы, проживающие там (88), гипербореи (89-91). Кианеи (Симплегады) и о-ва Аполлониатские (92), о. Ахиллея и др. Понт (93). Северный Ледовитый океан (94), о. Балтия (95).

88. За Тафрами в глубине континента живут авхеты, в области которых берет начало Гипанис, невры, в области которых берет начало Борисфен, гелоны, тиссагеты, будины, царские скифы и темноволосые агафирсы. Выше -- кочевники, потом антропофаги, за Бугом над Меотийским озером сарматы и исседоны. А по побережью вплоть до Танаиса живут меотийцы, -- по ним названо озеро, -- и самые последние за ними аримаспы. Затем идут Рипейские горы и область, которая называется Птерофором, потому что там постоянно выпадает снег, похожий на перья. Эта часть света осуждена природой и погружена в густой туман; там может рождаться только холод и хранится ледяной Аквилон.

89. Позади этих гор и по ту сторону Аквилона живет, если можно поверить, с незапамятных времен счастливый народ, который называют гиперборейским; про него рассказывают сказочные чудеса. Там, говорят, находятся полюса и крайние точки звездных путей; полгода там светло, и солнце прячется всего на один день, а не на время между весенним и осенним равноденствием, как полагают несведущие люди. Один раз в году, в день летнего солнцестояния, солнце у них восходит и один раз, в день зимнего солнцестояния, садится. Эта солнечная страна с умеренным климатом не подвержена вредным ветрам. Гиперборейцы живут в рощах и лесах, почитают богов порознь и сообща, им не знакомы раздоры и недуги.

90. Умирают они только тогда, когда устают жить: старики, отпировав и насладившись роскошью, прыгают с какой-нибудь скалы в море. Это самый лучший похоронный обряд. Одни считают, что гиперборейцы живут не в Европе, а в начале азиатского побережья, потому что там имеется похожий

на них атакский народ; другие -- что они живут между заходящим солнцем антиподов и нашим восходящим солнцем; это никак невозможно, потому что между ними лежит огромное море. Те, которые относят местонахождение их туда, где шесть месяцев светит солнце, передают, что антиподы утром сеют, в полдень собирают урожай, при заходе солнца срывают с деревьев плоды и ночью прячут их в пещеры.

91. Нельзя усомниться в существовании этого народа; многие писатели рассказывают, что гиперборейцы посылают обычно на Делос первые плоды урожая Аполлону, которого они особенно почитают. Жертвоприношения доставляли девушки, в течение нескольких лет гостеприимно принимаемые народами, но после того как были нарушены обычаи гостеприимства, гиперборейцы решили оставлять жертвоприношения на ближайшей с соседями границе, те относили их к своим соседям, и так до самого Делоса; вскоре и этот обычай исчез. Протяженность Сарматии, Скифии, Таврики и всей области от реки Борисфена определяется М. Агриппой в 980 000 шагов, а ширина в 717 000. Я полагаю, что в этой части земли измерения недостоверны.

Серия сообщений "Гиперборея":

Часть 1 - Миражи Гипербореи Русское Географическое Общество

Часть 2 - ГипоТэза: Прародина человечества

...

Часть 19 - Валерий Демин. Гиперборея - праматерь мировой культуры.

Часть 20 - Кольский полуостров. Гора Нинчурт. Руины Гипербореи.

Часть 21 - Римский писатель-эрудит Плиний Старший (I В. Н. Э.) о Гипербореи в Естественной истории.

Часть 22 - Древние памятники, найденные на землях Гипербореи

Часть 23 - Все мы родом из Гипербореи

...

Часть 25 - Северная колыбель человечества

Часть 26 - О Гиперборее

Часть 27 - История Руси и Гиперборея

|

Метки: римский писатель-эрудит пли́ний старший (i в. н. э.) о гипербореи в естественной истории. |

Кольский полуостров. Гора Нинчурт. Руины Гипербореи. |

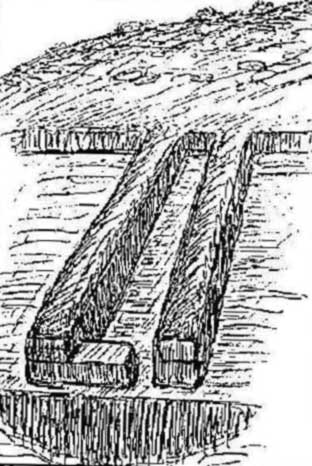

Гигантские отесанные плиты правильной геометрической формы. Ступени, ведущие в никуда (на самом деле, мы пока просто не знаем, куда они вели двадцать тысячелетий тому назад). Стены с пропилами явно техногенного происхождения.

Гора Нинчурт. Гигантские отесанные плиты правильной геометрической формы.

Останки древнейшей обсерватории с 15-метровым желобом, уводящим вверх, к небу, к звездам, с двумя визирами - внизу и вверху.

Серия сообщений "Гиперборея":

Часть 1 - Миражи Гипербореи Русское Географическое Общество

Часть 2 - ГипоТэза: Прародина человечества

...

Часть 18 - Павел Флоренский --- о соловецких лабиринтах

Часть 19 - Валерий Демин. Гиперборея - праматерь мировой культуры.

Часть 20 - Кольский полуостров. Гора Нинчурт. Руины Гипербореи.

Часть 21 - Римский писатель-эрудит Плиний Старший (I В. Н. Э.) о Гипербореи в Естественной истории.

Часть 22 - Древние памятники, найденные на землях Гипербореи

...

Часть 25 - Северная колыбель человечества

Часть 26 - О Гиперборее

Часть 27 - История Руси и Гиперборея

|

Метки: кольский полуостров. гора нинчурт. руины гипербореи. |

Валерий Демин. Гиперборея - праматерь мировой культуры. |

Сколько лет человечеству? Современные ученые, как правило, называют цифру 40 тысяч лет - с момента появления на Земле кроманьонца. Это - стандартный временной интервал, отводимый человеческой истории в учебной, научной и справочной литературе. Однако есть и другие цифры, совершенно не вмещающиеся в рамки официоза. 400 тысяч лет - такая дата рассчитана древними историками - халдейскими, египетскими, греческими, - а на Россию спроецирована Ломоносовым." (Вообще-то в шкале событий мировой истории имеется еще одна, четко зафиксированная дата которую не способно вместить воображение современных людей: по скрупулезным вычислениям астрономов и жрецов древних майя история человечества началась в 5 041 738 году до новой эры!)

Дословно этноним гиперборейцы означает "те, кто живут за Бореем (Северным ветром)", или просто - "те, кто живут на Севере". О них сообщали многие античные авторы. Один из самых авторитетных ученых Древнего мира - Плиний Старший писал о гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у полярного круга, и генетически связанном с эллинами через культ Аполлона Гиперборейского. Вот что дословно говорится в "Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. <...> Нельзя сомневаться в существовании этого народа".

Даже из этого небольшого отрывка из "Естественной истории" нетрудно составить ясное представление о Гиперборее. Первое - и это самое главное, - она размещалась там, где Солнце может не заходить по нескольку месяцев. Другими словами, речь может идти только о приполярных областях, тех, что в русском фольклоре именовались Подсолнечным царством. Другой важное обстоятельство: климат на Севере Евразии в те времена был совсем другим. Это подтверждают и новейшие комплексные исследования, проведенные недавно на севере Шотландии по международной программе: они показали, что еще 4 тысячи лет назад климат на данной широте был сравним со средиземноморским, и здесь водилось большое количество теплолюбивых животных. Впрочем, еще ранее российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что в 30-15 тысячелетии до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте. Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли американские и канадские ученые. По их мнению, во время Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных и заполярных территориях Северной Америки.

Главным же подтверждением неоспоримого факта благоприятной климатической ситуации служат ежегодные миграции перелетных птиц на Север - генетически запрограммированная память о теплой Прародине. Косвенным свидетельством в пользу существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации могут служить находящиеся здесь повсюду мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники (знаменитый кромлех Стоунхенджа в Англии, аллея менгиров во французсской Бретани, каменные лабиринты Соловков и Кольского полуострова).

Сохранилась карта Г.Меркатора - наиболее известного картографа всех времен, опиравшегося на какие-то древние знания, где Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка с высокой горой (Меру) посередине.

Карта Герарда Меркатора, изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. Составлена она на основании сведений как того времени, так и гораздо более ранних эпох. В центре карты изображена легендарная Аритида (Гиперборея). Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка с высокой горой Меру посередине.

Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и нравах гиперборейцев. И все потому, что корни давних и тесных связей с ними уходят в древнейшую общность праиндоевропейской цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным кругом и с "краем земли" - северной береговой линией Евразии и древней материковой и островной культурой. Именно здесь, как пишет Эсхил: "на краю земли", "в безлюдной пустыне диких скифов" - по приказу Зевса был прикован к скале непокорный Прометей: вопреки запрету Богов, он подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами. Но край, где томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, покуда его не освободил Геракл (получивший за это эпитет Гиперборейского), - не всегда был столь безлюдным и бесприютным. Все выглядело иначе, когда несколько раньше сюда, на край Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой древности - Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медузой и получить здесь волшебные крылатые сандалии, за что он также был прозван Гиперборейским.

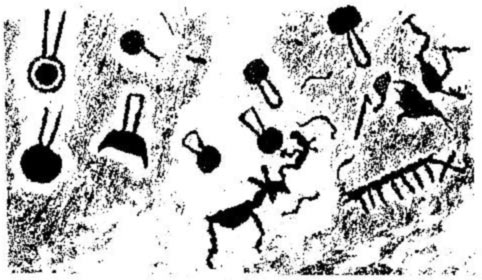

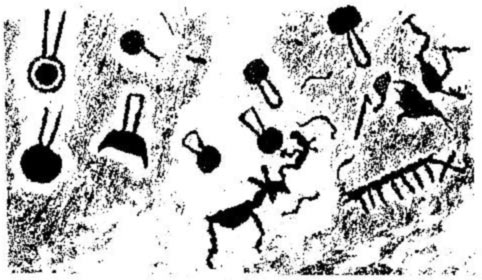

Видимо, неспроста многие древние авторы, включая крупнейших античных историков, настойчиво говорят о летательных способностях гиперборейцев, то есть о владении ими техникой полета. Такими, правда, не без иронии их описал еще Лукиан. Может ли быть такое - чтобы древние жители Арктики владели техникой воздухоплавания? А почему бы и нет? Сохранились ведь во множестве изображения вероятных летательных аппаратов - типа воздушных шаров - среди наскальных рисунков Онежского озера

Наскальные рисунки вблизи Онежского озера. Непонятные изображения, которые некоторые философы трактуют как летательные аппараты.

Наскальные рисунки вблизи Онежского озера. Изображение летящего гиперборейца.

Археологов не перестает удивлять обилие так называемых "крылатых предметов", постоянно находимых в эскимосских могильниках и относимых к самым отдаленным временам истории Арктики.

Предметы, напоминающие крылья, найденные в эскимосских могильниках

Вот он еще один символ Гипербореи! Сделанные из моржового клыка (откуда их поразительная сохранность), эти распростертые крылья, не вписывающиеся ни в какие каталоги, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях. Впоследствии эти символы, передаваясь из поколения в поколение, распространились по всему свету и закрепились практически во всех древних культурах: египетской, ассирийской, хеттской, персидской, ацтекской, майя и так - до Полинезии.

Предметы из моржового клыка. Эти распростертые крылья, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях.

Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет непосредственное отношение к древнейшей истории России, а русский народ и его язык напрямую связан с исчезнувшей или растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной гиперборейцев. Неспроста ведь Нострадамус в своих "Центуриях" именовал россиян не иначе как "народом гиперборейским". Рефрен русских сказок о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять земель, - также представляют собой воспоминания о стародавних временах, когда наши предки соприкасались с гиперборейцами и сами были гиперборейцами. Имеются и более детальные описания Подсолнечного царства. Так, в былине-сказке из сборника П.Н.Рыбникова рассказывается о том, как герой на летающем деревянном орле (намек на все тех же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное царство:

Прилетел он в царство под солнышком,

Слезает с орла самолетного

И начал по царству похаживать,

По Подсолнечному погуливать.

Во этом во царстве Подсолнечном

Стаял терем - золоты верхи,

Круг этого терема был белый двор

О тых воротах о двенадцати,

О тых сторожах о строгих ...

Но у легендарного Подсолнечного царства есть и современный точный географический адрес. Одно из древнейших общеиндоевропейских наименований Солнца - Коло (отсюда и "кольцо", и "колесо" и "колокол"). В древности ему соответствовало языческое солнечное Божество Коло-Коляда, в честь которого справлялся праздник колядования (день зимнего солнечного солнцестояния) и пелись архаичные обрядовые песни - колядки, носящие отпечаток древнего космистского мировоззрения:

... Стоят три терема златоверховые;

Во первом-то терему млад светел месяц,

Во втором-то терему красно солнушко,

В третьем-то терему часты звездочки.

Млад светел месяц - то хозяин наш.

Красно солнушко - то хозяюшка,

Часты звездочки - малы детушки.

Именно от имени древнего Солнцебога Коло-Коляды и возникло название реки Колы и всего Кольского полуострова.

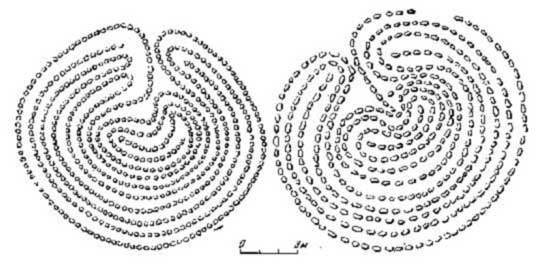

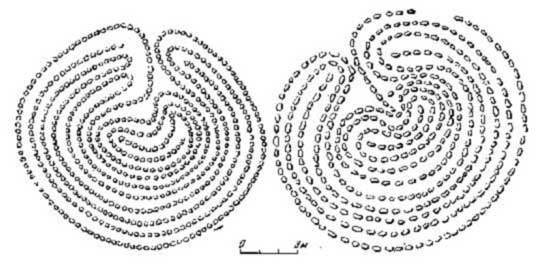

О культурной древности Соловейской (Кольской) земли свидетельствуют имеющиеся здесь каменные лабиринты (диаметром до 5 м), наподобие тех, что разбросаны по всему русскому и европейскому Северу с перекочевкой в крито-микенскую (знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие мировые культуры.

О культурной древности Соловейской (Кольской) земли свидетельствуют имеющиеся здесь каменные лабиринты, наподобие тех, что разбросаны по всему русскому и европейскому Северу с перекочевкой в крито-микенскую (знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие мировые культуры.

Предлагалось немало объяснений, касающихся предназначения соловецких каменных спиралей: могильники, жертвенники, макеты рыболовных ловушек. Последнее по времени: лабиринты - модели антенн для связи с внеземными или параллельными цивилизациями. Наиболее близкое к истине объяснение смысла и назначения русских северных лабиринтов дал известный в прошлом отечественный историк науки Д.О.Святский. По его мнению, ходы лабиринта, заставляющие путника долго и тщетно искать выход и, наконец, все-таки выводившие его наружу, являются не чем иным, как символизацией блуждания Солнца в течение полярной полугодичной ночи и полугодичного дня по кругам или, вернее по большой спирали, проецируемой на небесный свод. В культовых лабиринтах, вероятно, устраивались процессии, чтобы символически изобразить блуждание Солнца. Русские северные лабиринты не только служили для хождения внутри них, но также выступали и в качестве схемы-напоминания для ведения магических хороводов.

Северные лабиринты характерны еще тем, что рядом с ними находятся горки (пирамидки) камней. Особенно их много в Русской Лапландии, где их культура пересекается с традиционными саамскими святилищами - сейдами. Подобно Ловозерским Тундрам, они встречаются по всему миру и, наряду с классическими египетскими и индейскими пирамидами, а также насыпными курганами являются символами-напоминаниями о полярной Прародине и вселенской горе Меру, расположенной на Северном полюсе. Удивительно, что вообще сохранились каменные спирали-лабиринты и пирамидки на русском Севере. До последнего времени они мало кого интересовали, а ключ к разгадке заключенного в них тайного смысла был утерян.

Более 10 каменных лабиринтов найдено к настоящему времени на Кольском полуострове, в основном на берегу моря. Большинство писавших о русских лабиринтах отвергает саму возможность их сближения с критскими мегалитами: критяне, дескать, не могли посещать Кольский полуостров, так как им потребовалось бы несколько лет, чтобы по Атлантическому океану в обход Скандинавии достичь Баренцева моря, хотя Одиссей, как известно, добирался до Итаки не менее 10 лет. Между тем ничто не мешает представить процесс распространения лабиринтов в обратном порядке - не с Юга на Север, а наоборот - с Севера на Юг. Действительно, сами критяне - создатели Эгейской цивилизации вряд ли посещали Кольских полуостров, хотя полностью это не исключено, так как он входил в зону Гипербореи, имевшей постоянные контакты со Средиземноморьем. Зато прапредки критян и эгейцев наверняка обитали на севере Европы, включая Кольский полуостров, где оставили сохранившиеся по сей день следы-лабиринты, прообразы всех последующих сооружений подобного рода. Путь "из варяг в греки" был проложен не на грани I и II тысячелетий н.э., связав не надолго Скандинавию, Русь и Византию. Он существовал испокон веков, выступая естественным миграционным мостом между Севером и Югом.

Так и уходили по этому "мосту" друг за другом прапредки современных народов - каждые в свое время, каждые в своем направлении. И понудила их к тому невиданная климатическая катострофа, связанная с резким похолоданием и вызванная смещением земной оси и, следовательно, полюсов.

Литература:

Валерий Демин. Гиперборея - праматерь мировой культуры.

Дословно этноним гиперборейцы означает "те, кто живут за Бореем (Северным ветром)", или просто - "те, кто живут на Севере". О них сообщали многие античные авторы. Один из самых авторитетных ученых Древнего мира - Плиний Старший писал о гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у полярного круга, и генетически связанном с эллинами через культ Аполлона Гиперборейского. Вот что дословно говорится в "Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. <...> Нельзя сомневаться в существовании этого народа".

Даже из этого небольшого отрывка из "Естественной истории" нетрудно составить ясное представление о Гиперборее. Первое - и это самое главное, - она размещалась там, где Солнце может не заходить по нескольку месяцев. Другими словами, речь может идти только о приполярных областях, тех, что в русском фольклоре именовались Подсолнечным царством. Другой важное обстоятельство: климат на Севере Евразии в те времена был совсем другим. Это подтверждают и новейшие комплексные исследования, проведенные недавно на севере Шотландии по международной программе: они показали, что еще 4 тысячи лет назад климат на данной широте был сравним со средиземноморским, и здесь водилось большое количество теплолюбивых животных. Впрочем, еще ранее российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что в 30-15 тысячелетии до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте. Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли американские и канадские ученые. По их мнению, во время Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных и заполярных территориях Северной Америки.

Главным же подтверждением неоспоримого факта благоприятной климатической ситуации служат ежегодные миграции перелетных птиц на Север - генетически запрограммированная память о теплой Прародине. Косвенным свидетельством в пользу существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации могут служить находящиеся здесь повсюду мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники (знаменитый кромлех Стоунхенджа в Англии, аллея менгиров во французсской Бретани, каменные лабиринты Соловков и Кольского полуострова).

Сохранилась карта Г.Меркатора - наиболее известного картографа всех времен, опиравшегося на какие-то древние знания, где Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка с высокой горой (Меру) посередине.

Карта Герарда Меркатора, изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. Составлена она на основании сведений как того времени, так и гораздо более ранних эпох. В центре карты изображена легендарная Аритида (Гиперборея). Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка с высокой горой Меру посередине.

Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и нравах гиперборейцев. И все потому, что корни давних и тесных связей с ними уходят в древнейшую общность праиндоевропейской цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным кругом и с "краем земли" - северной береговой линией Евразии и древней материковой и островной культурой. Именно здесь, как пишет Эсхил: "на краю земли", "в безлюдной пустыне диких скифов" - по приказу Зевса был прикован к скале непокорный Прометей: вопреки запрету Богов, он подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами. Но край, где томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, покуда его не освободил Геракл (получивший за это эпитет Гиперборейского), - не всегда был столь безлюдным и бесприютным. Все выглядело иначе, когда несколько раньше сюда, на край Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой древности - Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медузой и получить здесь волшебные крылатые сандалии, за что он также был прозван Гиперборейским.

Видимо, неспроста многие древние авторы, включая крупнейших античных историков, настойчиво говорят о летательных способностях гиперборейцев, то есть о владении ими техникой полета. Такими, правда, не без иронии их описал еще Лукиан. Может ли быть такое - чтобы древние жители Арктики владели техникой воздухоплавания? А почему бы и нет? Сохранились ведь во множестве изображения вероятных летательных аппаратов - типа воздушных шаров - среди наскальных рисунков Онежского озера

Наскальные рисунки вблизи Онежского озера. Непонятные изображения, которые некоторые философы трактуют как летательные аппараты.

Наскальные рисунки вблизи Онежского озера. Изображение летящего гиперборейца.

Археологов не перестает удивлять обилие так называемых "крылатых предметов", постоянно находимых в эскимосских могильниках и относимых к самым отдаленным временам истории Арктики.

Предметы, напоминающие крылья, найденные в эскимосских могильниках

Вот он еще один символ Гипербореи! Сделанные из моржового клыка (откуда их поразительная сохранность), эти распростертые крылья, не вписывающиеся ни в какие каталоги, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях. Впоследствии эти символы, передаваясь из поколения в поколение, распространились по всему свету и закрепились практически во всех древних культурах: египетской, ассирийской, хеттской, персидской, ацтекской, майя и так - до Полинезии.

Предметы из моржового клыка. Эти распростертые крылья, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях.

Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет непосредственное отношение к древнейшей истории России, а русский народ и его язык напрямую связан с исчезнувшей или растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной гиперборейцев. Неспроста ведь Нострадамус в своих "Центуриях" именовал россиян не иначе как "народом гиперборейским". Рефрен русских сказок о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять земель, - также представляют собой воспоминания о стародавних временах, когда наши предки соприкасались с гиперборейцами и сами были гиперборейцами. Имеются и более детальные описания Подсолнечного царства. Так, в былине-сказке из сборника П.Н.Рыбникова рассказывается о том, как герой на летающем деревянном орле (намек на все тех же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное царство:

Прилетел он в царство под солнышком,

Слезает с орла самолетного

И начал по царству похаживать,

По Подсолнечному погуливать.

Во этом во царстве Подсолнечном

Стаял терем - золоты верхи,

Круг этого терема был белый двор

О тых воротах о двенадцати,

О тых сторожах о строгих ...

Но у легендарного Подсолнечного царства есть и современный точный географический адрес. Одно из древнейших общеиндоевропейских наименований Солнца - Коло (отсюда и "кольцо", и "колесо" и "колокол"). В древности ему соответствовало языческое солнечное Божество Коло-Коляда, в честь которого справлялся праздник колядования (день зимнего солнечного солнцестояния) и пелись архаичные обрядовые песни - колядки, носящие отпечаток древнего космистского мировоззрения:

... Стоят три терема златоверховые;

Во первом-то терему млад светел месяц,

Во втором-то терему красно солнушко,

В третьем-то терему часты звездочки.

Млад светел месяц - то хозяин наш.

Красно солнушко - то хозяюшка,

Часты звездочки - малы детушки.

Именно от имени древнего Солнцебога Коло-Коляды и возникло название реки Колы и всего Кольского полуострова.

О культурной древности Соловейской (Кольской) земли свидетельствуют имеющиеся здесь каменные лабиринты (диаметром до 5 м), наподобие тех, что разбросаны по всему русскому и европейскому Северу с перекочевкой в крито-микенскую (знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие мировые культуры.

О культурной древности Соловейской (Кольской) земли свидетельствуют имеющиеся здесь каменные лабиринты, наподобие тех, что разбросаны по всему русскому и европейскому Северу с перекочевкой в крито-микенскую (знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие мировые культуры.

Предлагалось немало объяснений, касающихся предназначения соловецких каменных спиралей: могильники, жертвенники, макеты рыболовных ловушек. Последнее по времени: лабиринты - модели антенн для связи с внеземными или параллельными цивилизациями. Наиболее близкое к истине объяснение смысла и назначения русских северных лабиринтов дал известный в прошлом отечественный историк науки Д.О.Святский. По его мнению, ходы лабиринта, заставляющие путника долго и тщетно искать выход и, наконец, все-таки выводившие его наружу, являются не чем иным, как символизацией блуждания Солнца в течение полярной полугодичной ночи и полугодичного дня по кругам или, вернее по большой спирали, проецируемой на небесный свод. В культовых лабиринтах, вероятно, устраивались процессии, чтобы символически изобразить блуждание Солнца. Русские северные лабиринты не только служили для хождения внутри них, но также выступали и в качестве схемы-напоминания для ведения магических хороводов.

Северные лабиринты характерны еще тем, что рядом с ними находятся горки (пирамидки) камней. Особенно их много в Русской Лапландии, где их культура пересекается с традиционными саамскими святилищами - сейдами. Подобно Ловозерским Тундрам, они встречаются по всему миру и, наряду с классическими египетскими и индейскими пирамидами, а также насыпными курганами являются символами-напоминаниями о полярной Прародине и вселенской горе Меру, расположенной на Северном полюсе. Удивительно, что вообще сохранились каменные спирали-лабиринты и пирамидки на русском Севере. До последнего времени они мало кого интересовали, а ключ к разгадке заключенного в них тайного смысла был утерян.

Более 10 каменных лабиринтов найдено к настоящему времени на Кольском полуострове, в основном на берегу моря. Большинство писавших о русских лабиринтах отвергает саму возможность их сближения с критскими мегалитами: критяне, дескать, не могли посещать Кольский полуостров, так как им потребовалось бы несколько лет, чтобы по Атлантическому океану в обход Скандинавии достичь Баренцева моря, хотя Одиссей, как известно, добирался до Итаки не менее 10 лет. Между тем ничто не мешает представить процесс распространения лабиринтов в обратном порядке - не с Юга на Север, а наоборот - с Севера на Юг. Действительно, сами критяне - создатели Эгейской цивилизации вряд ли посещали Кольских полуостров, хотя полностью это не исключено, так как он входил в зону Гипербореи, имевшей постоянные контакты со Средиземноморьем. Зато прапредки критян и эгейцев наверняка обитали на севере Европы, включая Кольский полуостров, где оставили сохранившиеся по сей день следы-лабиринты, прообразы всех последующих сооружений подобного рода. Путь "из варяг в греки" был проложен не на грани I и II тысячелетий н.э., связав не надолго Скандинавию, Русь и Византию. Он существовал испокон веков, выступая естественным миграционным мостом между Севером и Югом.