| |

Кайгородов Г.А. О возникновении деревень

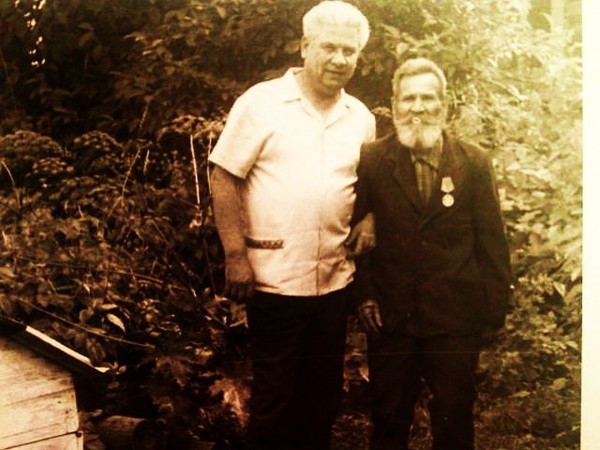

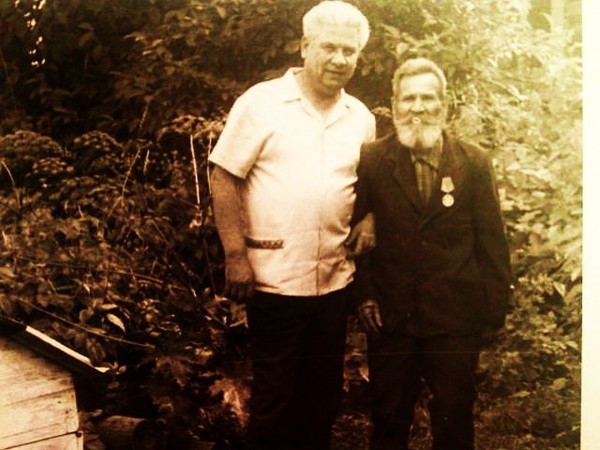

Григорий Аристархович и его дядя Михаил Михайлович

Публикацию этого Документа мне разрешил сын моего дяди, Вячеслав Кайгородов.

Случайно (хотя в Жизни ничего случайного нет) я получила этот Труд от моих родственников.

Дядя Григорий проделал ОГРОМНЕЙШУЮ РАБОТУ!

Его Отец и мой Дед (по линии моей мамы)...братья.

Кайгородов_Г.А._О_возникновении_деревень

Кайгородовы

Посвящаю

родителям моим

Анисье Симьеновне и

Аристарху Михайловичу

Кайгородовым

Родословная

Велико желание крестьянина к самоутверждению. Все его помыслы и пожелания связаны с обеспечением своей семьи всем необходимым для безбедного существования, чтобы добиться самоутверждения.

В те далекие времена, с которых начнется наш рассказ, крестьянин свое благополучие видел в труде землепашца. Поход легендарной дружины под руководством атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь положил начало земледельческому освоению этого края. Но не так скоро началось это освоение. Лишь в 1586 г. на месте старого татарского поселения Чинги-Тура была заложена русскими казаками и стрельцами русская крепость, названная Тюменью. Здесь и зазимовал первый отряд русских воинских служилых людей.

Только в 1587 г. струги достигли иртышского мыса на котором была заложена вторая крепость, названная Тобольской. Появление таких крепостей потребовало от феодальных властей огромных усилий, чтобы обеспечить возрастающее население продовольствием и, в первую очередь, хлебом. Вот это и побудило феодальные власти к развитию хлебопашества. Первые опыты земледельцев показали, что сибирская земля способна давать хороший урожай озимой ржи, яровых: овса, ячменя, ярицы и полбы. Деятельность правительства и поселенцев принесли свои плоды, но подвоз хлеба из Поморья был окончательно отменен лишь в 1685 г.

Деятельное участие в освоении сибирской целины принимало и русское духовенство. Так первый духовный пастырь Сибири, архиепископ Киприан, проплывал из г. Верхотурья в г. Тобольск в мае 1621 г., восхищенный красотами местности и плодородием земли, оставил около устья р. Ниццы, при впадении ее в р. Туру, 8 семей «новгородских бобыльков» и этим положил начало русскому поселению, позднее превратившемуся в богатейшую вотчину Софийского дома, Усть-Ницынскую слободу. К первопоселенцам этой архиепископской заимки стали присоединяться более поздние новоселы. Уже в 1625 г. в слободе было 22 крестьянских двора со многими дворовыми постройками, со ста восьмидесятью двумя десятинами распаханной целины. Учитывая, что все это было выполнено ограниченными средствами, за столь ограниченное время, стоит восхищаться трудовым подвигом русских первопоселенцев слободы, за 4 года сумевших прочно осесть на новом месте, на своей новой родине.

Наш предок Василий Юрьев со своей семьей появился в Усть-Ницынской слободе в начале 40-х годов XVII в. около 20 лет уже существовала архиепископская слобода. Впервые упоминание о нем и его семье встречается в материалах 1651 г. А в 1662 г. у переписи его сыновей Жданко да Ерофейко да Сенька Васильевы Кайгородовы сказали: «…отец де их жил на Руси Кайгородского уезда в Пущине деревне за государем во крестьянах, а дань отец их давал государю в Кайгородок, а пашню свою продал, а кому продал и тягло сдал, того не ведают, были малы, и приехал в Сибирь отец их с ними Жданком и с братею тому лет с двадцать и больше, а в котором году, того они не знают, и сел во крестьяне с ними за архиепископа в У-Н слободу того ж году как приехали в Сибирь… и в У-Н слободе в 1658 г. отец их умер, а они тою отцовскую пашню пашут. А брат де у них Ивашко, который написан был в переписных книгах в 1658 г. во 1661 году умер. А ремесло за собою сказали плотнишное».

Вот так начиналась наша сибирская родословная. Эти сведения многое раскрывают о патриархе нашего рода. Поскольку он прибыл в УНС с малыми детьми,то за 17-18 лет жизни в слободе сумел их обучить не только хлебопашеству, но и такому важному для поселенцев ремеслу, как плотничье.

В 1684 г.в УНС проживало две семьи Кайгородовых, продолжающих заниматься земледелием: первая семья Ерофейки Васильва Кайгородова с сыном Епифанком, 8-ми лет. Пашни пашет полдесятины «а в дву по тому ж». здесь имеется в виду пашня, которую надо было пахать на Софийский дом, а «собинной пашни», или собственных посевов могло быть не более двух целых и 2 / 9 дес. впавдпж, т. е. 6,67 д. «Сенных у него покосов в дуброве на 30 копен».

Вторая семья Сеньки Васильева Кайгородова с сыновьями Ефремком, 10 л., Сенькою, 6 лет, Левкою, 4 лет.пашни он пахал десятину «впавдпж», соб. Пашни 13 и 1 / 3 десятины. «Сенных у него покосов в дуброве на 50 копен».

Из сказанного следует, что в 1684 г. Кайгородовы еще проживают в УНС, т. е. основание будущей д. Кайгородовой еще впереди. Да и самому будущему основателю деревни Леонтию Семеновичу Кайгородову (Левке) минуло только 4 года.

В 1719 г. в д. Кайгородовой (первое, обнаруженное нами, упоминание о деревне) живет Леонтий Семенович Кайгородов. В его семье 3 сына: Федор, 22 лет, Василий 6 и Иван 2 лет. Возможно, что дети от двух браков. О трудовой деятельности Кайгородовых в этом году нам ничего неизвестно, т. к. сведения взяты из переписной книги.

Если считать более точный возраст Леонтия Семеновича по книге 1719 г., а его сына Федора первым ребенком в семье, то, по-видимому, брак был заключен не ранее 1696 г., когда жениху исполнилось 22 года. Переезд на новое место жительства возможен только семейному крестьянину и, след-но, основание д. Кайгородовой стало возможным лишь после 1696 г.. Но среди жителей деревни и в наши дни бытует легенда, что свое первое жилище первопоселенцем основано было в районе Черного колка, который и сейчас еще сохранился на Кайгородовской елани, что годом основания деревни следует считать 1698 г. А основателем деревни был Леонтий Семенович Кайгородов. И, когда в наши дни, в с. Зубково одна из улиц носит название ул Кайгородовой, то ее следует считать ул. им. Л.С. Кайгородова, основателя деревни, продолжателя крестьянского рода первопоселенца, а еще вернее, улицей первого пахаря в нашей местности Василия Юрьевича Кайгородова.

Оставшиеся в УНС Кайгородовы или сменили фамилию, или были переселены духовными властями в др. местность, возможно даже в Туринский уезд, т. к. там встречается фамилия Кайгородов. Но это требует специального исследования.

В 1763 г. в д. Кайгородовой было уже 5 дворов Кайгородовых, к 1782 г. их было уже 7. Четко прослеживаются две ветви: старшая – Кайгородовы – Федоровичи и младшая – Кайгородовы – Ивановичи, ведущие свое родословие от сыновей Леонтия Семеновича Кайгородова – Ф.Л. и И.Л.

Старшая ветвь к 1782 г. была представлена 4 дворами, младшая – 3-мя. Это были – старшая ветвь: 4 подветви: 1-я семья Федора Леонтьевича Кайгородова, 3-х поколенная, неразделенная. К 1782 г. стала 2-х поколенной, в 1763 г. было 4 м. + 3 ж. = 7 чел., к 1786 г. 6 м. + 3 ж. = 9 чел.

2-я семья Ивана Федоровича Кайгородова, 3-го сына Ф.Л. Кайгородова в 1763 г. 5 м.+ 1 ж. = 6 чел. к 1682 г. 3 м. + 8 ж. =11 чел. 2-х поколенная в 1763 г. разрослась в 3-х поколенную братскую неразделенную к 1782 г.

3-я семья Бориса Федоровича Кайгородова, стар. сын Ф.Л.К.3-хпоколенная семья: 4 м. + 7 ж. =11 чел. превратилась в 1782 г. в 3-х поколенную неразделенную семью родителей с детьми, двое из которых имели свои семьи: 5м.+6 ж.= 11 чел.

4-я семья Тимофея Федоровича Кайгородова, 2-го сына Ф.Л.К. 2-х поколенная семья в 1763 г к 1682 г. претерпела большое изменение. В 1766 г. умерла мать, в 1768 г. овдовевший отец вступил в брак повторно, родился единственный брат, женился сын от 1-го брака, у него растут дочь и сын. В семье две малых семьи: мачехи и сына от 1-го брака, дочери от первого брака, старшая выдана замуж, средняя умерла в 1764 г. в возрасте 16 лет, живет в семье младшая дочь от 1-го брака девица 23 лет.

Младшая ветвь – 3 подветви:

5-я (5.1) семья Якова Ивановича Кайгородова, 1-й сын И.Л. Кайгородова. В 1763 г. 5 м.+ 6 ж.= 11 чел. К 1782 г. осталось 3м.+ 3 ж.= 6 чел.

6-я (5.2) семья Федора Ивановича Кайгородова, 2-й сын И.Л. Кайгородова. 3-х поколенная семья в 1763 г. к 1782 г. разделилась на три семьи. Со старшим сыном живет родная мать, средний живет своей семьей, 4-й брат жил с третьим братом, умершим в возрасте 11 лет.

7-я (5.3)семья Григория Ивановича Кайгородова, 3-й сын И.Л. К-ва. 3 м.+ 4 ж. = 7 чел. Т. о., семья (5) в 1763 г. 5 м. +6 ж.= 11 ч.,

В 1782 г. семья (5.1) 3 м. + 3 ж. = 6 ч.

(5.2) 3 м.+ 4 ж. = 7 ч.

(5.3) 3 м.+ 4 ж.= 7 ч.

20 чел.

В 1763 г. в деревне было: 1. 4 м + 3 ж = 7ч; 1. 6м + 3 ж =9 ч

2. 5 м + 1 ж = 6ч 2. 3 м + 8 ж =11ч

3. 4 м + 7 ж = 11ч 3. 5 м + 6 ж = 11 ч

4. 2 м + 4 ж = 6ч 4. 3 м + 4 ж = 7 ч

15 м + 15 ж = 30ч 17 м + 21 ж = 38 ч

5. 5 м +6 ж =11 ч 5.1. 3 м + 3 ж =6 ч

5.2 3 м+ 4 ж = 7 ч

5.3. 3 м + 4 ж = 7 ч

20 м + 21 ж = 41 ч 9 м +11 ж = 20 ч

26 м + 32 ж = 58 ч

За 19 лет население деревни выросло до 58 чел., т. е. увеличилось на 17 чел.

Естеств. прирост = 1,535%. В деревне 41,4% дети, 55,2% женщины. Такое сочетание говорит о том, что в деревне широко применяется женский и детский труд.

60.4% жителей деревни представляли род основателя деревни. Половина Кайгородовых имела возраст 20 и менее лет, а в целом по деревне 22 года (медианный возраст). Среди других жителей деревни (Юшковых, Русаковых, Рубцовых) детей было 36,9%, а в подсчете на 1000 трудоспособных жителей деревниприходилось 655 жителей детского возраста. Из этого можно заключить, что и впредь Кайгородовы будут занимать доминирующее положение среди жителей деревни. В 1795 г. в деревне было 61, а в 1812 г. – 75 мужчин. Среди них Кайгородовых – 38 и 54 человека, что составляет 63,9% и 71,9% (соответственно).

Дети – 16 и 22, т.е. 26,3% и 29,3%. Мужчины деревни значительно постарели. В 1763 г. половина мужчин были в возрасте 39 г. а в 1783 г. – 33, а это верный признак снижения коэффициента естественного прироста в будущем.

10 семей носят фамилию Кайгородовых. К этому времени каждая из ветвей разделилась: старшая К – Федоровичи на 4 подветви, младшая К –И - на три, оставившие потомство. Назовем подветви ветвей, т.к. и в наше время в деревне проживают их потомки: старшая подветвь – Кайгородовы –Федоровичи- Борисовы (КФБ),

вторая – Кайгородовы – Федоровичи Тимофеевы (КФТ),

третья – Кайгородовы Федоровичи – Ивановы (КФИ),

четвертая – Кайгородовы – Федоровичи Степановы (КФС). Так назовем эти подветви по именам 4-х сыновей Федора Леонтьевича Кайгородова. Младшая ветвь дала подветви: Кайгородовы Ивановичи – Яковлевы (КИЯ), К-И-Федоровы (КИФ), К-И-Григорьевы (КИГ). Была и 4-я подветвь, но она угасла со смертью Афанасия Ивановича Кайгородова в малолетстве.

Во дворе Степана Федоровича Кайгородова (как младший из сыновей он жил в отцовском доме), умершего в 1811 г. в возрасте 81 года в 1812 г проживали три его сына со своими семьями (всего в них 9 дмп). В сказках 6-й ревизии (1812 г) учитывалось только мужское население. За период с 1795 по 1811 г. из этой большой семьи отданы в рекруты 2 чел., 3 чел. умерли. Возраст оставшихся жителей в это время был: 0 – 14 - 4 чел, 15 – 59 - 6 чел.

Г.А. Кайгородов

Г.омск

Крестьянский родовой узел

(XVII-XIX вв.)

Начавшееся в конце XVI в. заселение русскими людьми Сибири интенсивно продолжается и в XVII столетии.

Деятельное участие в освоении плодородных земель принимало и русское православное духовенство. Основанная в 1621 г. архиепископская вотчина - Усть-Ницынская слобода стала центром расселения ее жителей по обширному региону междуречья Туры, Ниццы и Пышмы. Уже к началу XVIII в. в округе Усть-Ницынской слободы существовали 23 русских поселения. Все жители этих поселений являются потомками первопоселенцев, появившихся в Усть-Ницынской слободе в первые годы после поселения в 1621 г. архиепископом Киприаном «новгородских бобыльков». Дальнейшее расселение шло по мере разрастания и экономического укрепления крестьянских семей. Семья разрастаясь образовывала гнезда, а гнезда – крестьянские родовые узлы. Примером такого крестьянского родового узла, на наш взгляд, является род крестьян зобниных, появившихся в Сибири из Сольвычегодского уезда.

Первые Зобнины появились в Сибири, по их свидетельству, в 1632 г. назовем их Зобниными –Спиридоновичами. Это были три брата: Иван, Максим, Матвей. Отец их Спиридон Зобнин жил в своей деревне в Андреевской волости, там и умер в 1632 г. братья сдали деревню и тягло, пришли в Усть-Ницынскую слободу, «сели во крестьяне» и в том же году начали пахать землю Софийского архиепископского дома.

В 40-х годах XVII в. появились в Усть-Ницынской слободе Зобнины-Ивановичи. Они «сошли» в Сибирь от отца своего холостыми, в Усть-Ницынской слободе женились и сели «во крестьяне» на Софийских землях. Иван и Кузьма Ивановичи стали вторыми из Зобниных на сибирской земле.

В 1645 г. «в гулящих людях» пришли в Сибирь Андрей Кондратьев с племянником Васильем Захаровым. Здесь следует сказать несколько слов о социальной прослойке народа «гулящих людях». У некоторых исследователей жизнь этого люда связывается с бродяжничеством, т. е. с негативным явлением в истории России. На наш взгляд, возможно даже, в большинстве своем, это были мастеровые люди, т. е. люди, владевшие каким-то ремеслом. Такими людьми были Андрей Кондратьев и его племянник. В течение 6-ти лет они, числясь в «гулящих людях», занимались плотничьим ремеслом и, лишь укрепив свое экономическое положение, пришли в 1651 г. в Усть-Ницынскую слободу. Здесь племянник завел свою семью и вместе с дядей сел крестьянином на Софийских землях.

Все Зобнины назвали местом выхода из России Сольвычегодский уезд. Зобнины – Спиридоновичи жили в Андреевской, а Зобнины – Ивановичи и Зобнины – Кондратьевичи в «Олтипинской» волостях. Возможно, что здесь описка, т. к. все Зобнины указали р. Лузу местом своего жительства, а в этой местности Сольвычегодского уезда была лишь Андреевская волость и Андреевский стан.

В период заселения новой местности, в незнакомой среде, было обычным, когда родственники селились поближе друг к другу. Так произошло и в нашем случае. В преписной книге 1651 г. Зобнины-Спиридоновичи и Зобнины- Кондратьевичи записаны вместе. «Ондрюшка Кондратив а у него племянник Васька», а ниже «Ивашко да Максимко да Матюшка Зобнины». Зобнины Ивановичи еще не пришли в Усть-Ницынскую слободу.

В 1684 г. представители трех ветвей носят фамилию – Зобнин.

К 1719 г. Зобнины расселились, но то, что представители разных семей живут вместе, говорит о неослабевших еще родственных связях.

Развитие крестьянского рода показано на схемах 1,2,3.

На схеме 1 показана родословная мужской половины Зобниных Спиридоновичей по состоянию на 1662 г. – три первых поколения. Три брата положили начало трем ветвям крестьянского рода. Назовем эти ветви по именам братьев. Старшая ветвь – Ивановичи, по имени старшего брата Ивана Спиридоновича Зобнина, средняя – Максимовичи, младшая – Матвеевичи.

В 1684 г. в Усть-Ницынской слободе живут и занимаются сельским хозяйством 6 семей Зобниных. Таблица 1 показывает экономические возможности крестьян Зобниных.

Таблица 1.

дворохозяинПашня

«впавдптж»Сенные покосыдмп

Василий Захарович

Зобнин 21003

Кузьма Иванович Зобнин11003

Зобнин М.С1,51001

Зобнин С.М.1,5503

Зобнин М.С.1,5504

Зобнин А.М.1,5504

945018

Как и все крестьяне Усть-Ницынской слободы, Зобнины обрабатывают свои поля наездом. В казну Софийского дома платят 5-й сноп. Близость «дикого поля» делало труд хлебопашца небезопасным. Феодальные власти в летнее время из Тюмени посылали служилых русских людей и татар на три урочища: «на Ачикуль да на Медвежье озеро, да на Бешку, для колмацких и иных воинских людей, в станицу по 10-ть человек». Но от набегов «Кучумовских внучат» и «колмацких людей» в 1635 г. пострадали и жители Усть-Ницынской слободы. Все это не способствовало расселению русских хлебопашцев на свободных землях Сибири. В 1685 г. была построена Исетская укрепленная линия, обеспечивавшая относительную безопасность русских первопоселенцев. С этого времени и началось интенсивное расселение крестьян Усть-Ницынской слободы. Если первые деревни ведомства слободы, образовавшиеся до 1684 г., появились на побережье рек Туры и Ниццы, то после 1685 г. появились русские поселения значительно южнее. К 1719 г. в ведомстве Усть-Ницынской слободы были уже 23 деревни, основанные крестьянами слободы. Расселились и Зобнины. Ветвь Зобниных-Ивановичей (старших) прекратилась после 1684 г. представителей мужского пола в 1719 г. (этой ветви) нет в Усть-Ницынской слободе, не встречаются они и в окрестных деревнях.

Зобнины – Максимовичи, как старшие в роде, остались в Усть-Ницынской слободе. В действительности это потомки среднего брата. Но так как старший брат Иван Спиридонович Зобнин умер вскоре после прибытия в Сибирь, то старшинство перешло к среднему брату.

Потомки (внуки) И.С. Зобнина основали д. Луговую в междуречье рек Туры и Ниццы. В 1719 г. здесь проживают два брата Владимир и Сергей Елисеевичи Зобнины. Это представители ветви Зобниных – Ивановичей (Младших-Спиридоновичей).

ЗОбнины Матвеевичи переселились в д. Двинскую (ныне это д. Двинка Тугулымского района Свердловской области). Василий и Яков Матвеевичи Зобнины с семьями «живут» своим хозяйством.

Зобнины – Максимовичи (Аника Максимович с сыновьями) основали д. Зобниных (ныне д. Зобнина, Талицкого района Свердловской области). Вместе с ними в деревне живут и ведут свое хозяйство Зобнины – Кондратьевичи. Но сейчас они носят фамилии Добыш или Добышевы. Таким образом, образовался крестьянский родовой узел Зобниных.

Позднее, в 1789 г., по указу Тюменского нижнего земского суда была переведена семья Ивана Даниловича Зобнина, представителя шестого поколения Зобниных Максимовичей, в д. Борзикову. Эта деревня, как и все другие, является дочерней по отношению к Усть- Ницынской слободе. По схеме 5 можно проследить миграцию крестьянского рода.

Миграции Зобниных продолжались и позднее. После секуляризации 1764 г. переехал «по близости хлебопашества» из Усть-Ницынской слободы в д. Двинскую крестьянин Гаврило Яковлевич Зобнин. Основная причина миграции – недостаток пахотной земли для разросшегося крестьянского рода.

Однако, имеют место случаи, когда крестьянская семья возвращалась к месту первоначального поселения. Так братья Алексей и Сысой Ивановичи Зобнины из д. Луговой переселились опять же «по близости хлебопашества» в Усть-Ницынскую слободу.

Итак, в результате развития семей первопоселенцев Сибири. Образовывались семейные гнезда. Таким гнездом в рассматриваемом случае являются семьи крестьян Зобниных в деревнях Луговой, Двинской, Борзиковой и Зобниной. Центром для этого и многих других гнезд, объединяющим их в родовой крестьянский узел стала Усть-Ницынская слобода. Родовые связи длительное время являлись формой взаимоотношений между представителями рода. Родственные связи признавались в экономических и духовных общениях между представителями родового узла. По исследуемым материалам на всем протяжении (XVII-XVIII вв.) периода прослеживается взаимная экономическая связь между Зобниными, проживающими в разных деревнях. Наблюдается и духовная связь. В этот период не наблюдаются случаи заключения брачных союзов между представителями рода. Браки заключались, как правило с представителями других родов. Такое положение расширяло боковые родственные связи, что в свою очередь, укрепляло взаимные связи пришлого из разных мест населения, а также усиливало влияние рода (родов) в сельской общине. Дальние родственные брачные связи положительно сказывались на физическом и нравственном здоровьи потомков первопоселенцев Сибири. Возможно в этом одна из причин в формировании легендарных характеров нынешних сибиряков.

28.02. 1984 г.

Публикацию этого Документа мне разрешил сын Григория Аристарховича, Вячеслав Кайгородов.

Случайно (хотя в Жизни ничего случайного нет) я получила этот Труд от моих родственников.

Дядя Григорий сделал ОГРОМНЕЙШУЮ РАБОТУ! Его Отец и мой Дед (по линии моей мамы)...БРАТЬЯ...

ЭТО КАК ПОДАРОК СУДЬБы ПОТОМКАМ - ТАКАЯ КНИГА!!!

Кайгородов Григорий Аристархович

Усть-Ницынская слобода ХVII-XIX вв.

Начало расселения

Кайгородовы

Деревня Верховина

Деревня Гилева

Деревня Двинская

с. Трошково

с. Зубково

На речке Межнице

продолжение следует©Надежда

|

|