«аписи с меткой росси€

(и еще 1313691 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

abandoned industrial lytdybr trip uudd ¬аршавска€ авиаци€ авто автоуроды арбатско-покровска€ лини€ библиотека бкл видео газпром газпром нефть гэс дагестан дороги дронобункер другое метро жд замоскворецка€ лини€ интер рао калининско-солнцевска€ лини€ калужско-рижска€ лини€ карамышевска€ каховска€ лини€ каширска€ кленовый бульвар кольцева€ лини€ коптер космонавтика космос ленинградска€ область лефортово люблинско-дмитровска€ лини€ магаданска€ область марьина роща метро метрострой мкжд москва московска€ область нагатинский затон обои окружна€ павелецка€-радиальна€ панорама петровско-разумовска€-2 печатники-бкл пиздец питер подземель€ пуск! пыхтино репортаж республика башкортостан ржд росси€ рублевоЦархангельска€ лини€ саларьевский участок сбойка! северный участок люблинки северо-восточный участок тпк селигерска€ серпуховско-тимир€зевска€ лини€ сокольническа€ лини€ солнцевский радиус стромынка таганско-краснопресненска€ лини€ текстильщики-бкл теори€ тпк филевска€ лини€ электрозаводска€ юго-восточный участок бкл южный участок тпк €мало-ненецкий автономный округ

ћаркшейдерска€ работа на нефт€ном промысле Ч что это такое? |

ƒневник |

¬от и пришло врем€ заключительного материала из поездки на ¬осточно-ћессо€хское месторождение.

ћы с вами уже познакомились с бытом нефт€ников на вахте и работой центрального пункта сбора и подготовки нефти.

ак живут нефт€ники на вахте?

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке

ј сейчас мы с вами поговорим про работу маркшейдеров на месторождении! Ќо сначала окунемс€ в историю.

ѕервый этап освоени€ райнего —евера в 70-е годы сложил определенный стереотип среди людей, далеких от нефт€нки. Ѕезусловно, героическа€ работа первопроходцев была очень сложна€, и в первую очередь тогда думали о том, как найти, Ђдобуритьс€ї до нефти.

¬се больше примен€етс€ цифровых технологий. Ќапример, управл€ть сложными производственными процессами на ¬осточно-ћессо€хском месторождении помогают цифровые двойники в “юмени. ÷ентр разработки месторождений объедин€ет модули, которые отвечают за конкретные производственные этапы: разработку, добычу, подготовку и транспортировку нефти и газа, поддержание давлени€ в пласте.

—тали выше требовани€ и к специалистам. ќни должны быть в теме. » те, кто работают на промысле, посто€нно повышают квалификацию. омпани€ помогает им в этом. » люд€м интересно Ч текучки здесь нет. Ѕолее 72% сотрудников работает на ћессо€хе более трех лет.

„тобы посмотреть работу современной маркшейдерской службы, сотрудники которой играют огромную роль в эксплуатации месторождени€, € отправилс€ в тундру. ѕредставители этой профессии перенос€т с бумаги на местность контуры будущих объектов и прив€зывают их к координатам, без этого этапа невозможно строительство. ќни круглогодично несут свою вахту на съемках площадок, проверках отметок, делают разбивку новых площадок и вынос€т оси. ¬ жару, в холод полева€ команда выезжает на работу.

1. Ќаш транспорт Ч Ђ“–Ё ќЋї. Ёто название происходит от слов Ђ“–анспорт Ё ќЋогическийї, так как благодар€ шинам сверхнизкого давлени€ вездеход может двигатьс€ по моховому покрову тундры, не поврежда€ его.

≈стественно, современные технологии очень сильно упростили их работу. Ќапример, до цифровой эпохи бригада маркшейдеров состо€ла из семи человек. уда помимо самого маркшейдера и его помощников входили носильщик и Ђзаписаторї (специальный человек, который записывал все наблюдени€ и цифры). —ейчас бригада Ч два человека. ¬ их арсенале: системы навигации, дроны, ведущие фотосъемку, цифрова€ обработка результатов.

2. Ќиколай ћогиленских Ч главный маркшейдер. ћаксим ѕрасолов Ч руководитель группы полевого сопровождени€ маркшейдерских работ. –оман –огулин Ч маркшейдер 1 категории.

ћен€ сопровождает Ќиколай ћогиленских, главный маркшейдер. ѕо пути общаемс€ насчет романтики профессии, котора€ отчасти уходит. —ейчас, говорит Ќиколай, стало больше обработки данных Ц работы в офисе. онечно, выезды в тундру остаютс€, но их количество уменьшаетс€. ¬о-первых, политика компании Ц забота об экологии тундры. ” Ђћессо€хиї очень жесткие экологические требовани€. ¬о-вторых, все эти цифровые технологии позвол€ют куда проще, лучше и точнее делать измерени€. ќн смеетс€, что провести работу по выносу осей удаленно пока сложно, но вот подсчитать объемы добычи инертных материалов дл€ строительства промысла уже вполне можно.

3. ѕрофесси€ маркшейдера одна из немногих, требующих лицензировани€.

Ќиколай предполагает: Ђƒумаю, уже совсем скоро мы с промысла будем запускать беспилотник, который будет летать в тундру и провер€ть линейные объекты, считать инертные материалы, вести контрольї.

¬месте с его бригадой мы провели измерени€ тех самых инертных материалов. — помощью навигационного трекера реб€та став€т контрольные точки и рисуют отметки дл€ фотосъемки с дрона. ѕотом программным комплексом идет обработка и подсчет Ч на сколько увеличилось количество материала. ƒаже € походил с трекером, провел измерени€! ¬се же романтика профессии еще осталась, раз есть возможность выехать в поле.

4. ¬изуальный знак дл€ дрона. ѕриемник спутниковых данных ставитс€ в центр креста и записываютс€ его точные координаты. стати, на месторождении сделана сво€ сеть дл€ повышени€ точности. Ќа ¬∆ стоит базова€ станци€ GNSS, координаты который высчитываютс€ до сантиметра. ѕо радиоканалу она на все приемники передает поправку в текущий момент, что обеспечивает высочайшую точность измерени€ уже на всем промысле.

5. “ундра в августе прекрасна! онечно, с погодой мне очень повезло. ј так, маркшейдеры выезжают на полевые работы почти в любую погоду. „то интересно, зимой работы больше Ч именно в это врем€ года на месторождении идет основна€ стройка.

ѕотом мы с бригадой заехали на одну из п€ти глубоких термометрических скважин. ќна пробурена на глубину 100 метров и нужна дл€ контрол€ температуры вечной мерзлоты. «а ее состо€нием здесь посто€нно след€т Ц берегут, так сказать. —охранность многолетнемерзлых грунтов Ц залог стабильности зданий и сооружений, построенных на ћессо€хе, одно из важных условий безопасной работы. ¬нутри скважины на стальном тросе через каждый метр вис€т датчики температуры, показани€ которых пишутс€ на флешку, а потом анализируютс€.

6. ¬ынимаем Ђкосуї из термометрической скважины.

7. —лева Ч датчик температуры, справа Ч контейнер с флешкой.

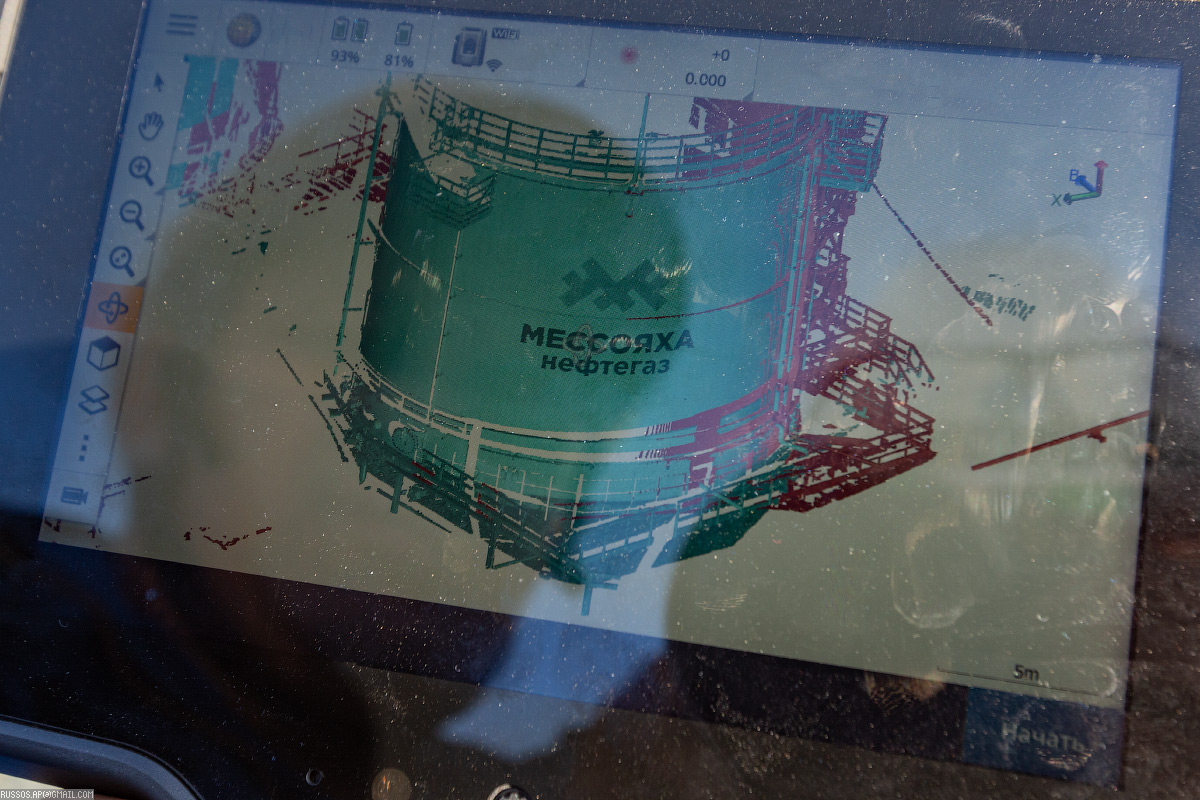

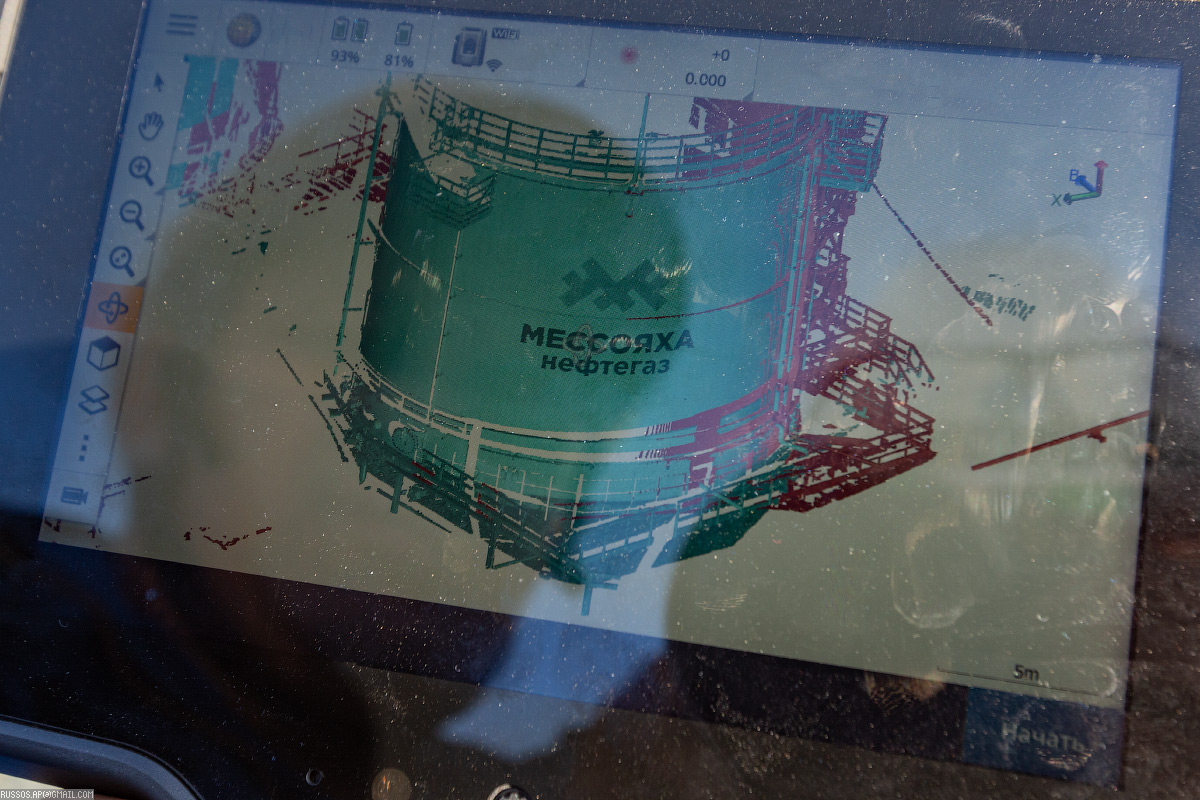

» напоследок было то, что можно назвать Ђтехнологией будущего, которое уже наступилої. Ћазерным тахеометром мен€ давно не удивить, но вот совмещенный тахеометр с фотоаппаратомЕ “ут € смотрел на это чудо широко раскрыв глаза. —начала он снимает панораму объекта, а потом ставит контрольные точки.

ћы снимали резервуары дл€ нефтепродуктов, которые сейчас ввод€тс€ в эксплуатацию. ѕоэтому их пространственное положение провер€етс€ особенно тщательно. » сделав такую съемку со всех углов, получаем картинку всех точек.

8. —ъемка резервуара тахеометром.

9. Ќеобработанный результат на планшете. ѕотом убирают лишние точки, провод€т цифровую обработку данных и получают съемку резервуара.

ќтдельное спасибо Ќиколаю за интереснейший рассказ о своей работе! Ётот тот случай, когда человек не только первоклассный специалист, но и по-насто€щему любит свою профессию. ¬прочем, на ћессо€хе это €вл€етс€ нормой Ч с кем бы € не общалс€, все живут своей работой.

Ѕольшое спасибо хочу сказать всем, кто участвовал и организовывал эту поездку. ќчень рад новым знакомствам. ќтдельное спасибо всем работникам промысла за гостеприимство. „то смогли уделить врем€ и очень интересно рассказали о своей работе.

¬ конце поста хочу показать несколько красивых фотографий заката в тундре. ¬ словаре Ђтундраї Ч это вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномЄрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. » на ћессо€хе она прекрасна. ћне посчастливилось видеть ее такой!

10.

11.

12.

13.

Ќа месторождении разработана цела€ программа, жестко контролирующа€ производственные процессы и позвол€юща€ сохранить тундру почти в первозданном виде.

ћы с вами уже познакомились с бытом нефт€ников на вахте и работой центрального пункта сбора и подготовки нефти.

ак живут нефт€ники на вахте?

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке

ј сейчас мы с вами поговорим про работу маркшейдеров на месторождении! Ќо сначала окунемс€ в историю.

ѕервый этап освоени€ райнего —евера в 70-е годы сложил определенный стереотип среди людей, далеких от нефт€нки. Ѕезусловно, героическа€ работа первопроходцев была очень сложна€, и в первую очередь тогда думали о том, как найти, Ђдобуритьс€ї до нефти.

¬се больше примен€етс€ цифровых технологий. Ќапример, управл€ть сложными производственными процессами на ¬осточно-ћессо€хском месторождении помогают цифровые двойники в “юмени. ÷ентр разработки месторождений объедин€ет модули, которые отвечают за конкретные производственные этапы: разработку, добычу, подготовку и транспортировку нефти и газа, поддержание давлени€ в пласте.

—тали выше требовани€ и к специалистам. ќни должны быть в теме. » те, кто работают на промысле, посто€нно повышают квалификацию. омпани€ помогает им в этом. » люд€м интересно Ч текучки здесь нет. Ѕолее 72% сотрудников работает на ћессо€хе более трех лет.

„тобы посмотреть работу современной маркшейдерской службы, сотрудники которой играют огромную роль в эксплуатации месторождени€, € отправилс€ в тундру. ѕредставители этой профессии перенос€т с бумаги на местность контуры будущих объектов и прив€зывают их к координатам, без этого этапа невозможно строительство. ќни круглогодично несут свою вахту на съемках площадок, проверках отметок, делают разбивку новых площадок и вынос€т оси. ¬ жару, в холод полева€ команда выезжает на работу.

1. Ќаш транспорт Ч Ђ“–Ё ќЋї. Ёто название происходит от слов Ђ“–анспорт Ё ќЋогическийї, так как благодар€ шинам сверхнизкого давлени€ вездеход может двигатьс€ по моховому покрову тундры, не поврежда€ его.

≈стественно, современные технологии очень сильно упростили их работу. Ќапример, до цифровой эпохи бригада маркшейдеров состо€ла из семи человек. уда помимо самого маркшейдера и его помощников входили носильщик и Ђзаписаторї (специальный человек, который записывал все наблюдени€ и цифры). —ейчас бригада Ч два человека. ¬ их арсенале: системы навигации, дроны, ведущие фотосъемку, цифрова€ обработка результатов.

2. Ќиколай ћогиленских Ч главный маркшейдер. ћаксим ѕрасолов Ч руководитель группы полевого сопровождени€ маркшейдерских работ. –оман –огулин Ч маркшейдер 1 категории.

ћен€ сопровождает Ќиколай ћогиленских, главный маркшейдер. ѕо пути общаемс€ насчет романтики профессии, котора€ отчасти уходит. —ейчас, говорит Ќиколай, стало больше обработки данных Ц работы в офисе. онечно, выезды в тундру остаютс€, но их количество уменьшаетс€. ¬о-первых, политика компании Ц забота об экологии тундры. ” Ђћессо€хиї очень жесткие экологические требовани€. ¬о-вторых, все эти цифровые технологии позвол€ют куда проще, лучше и точнее делать измерени€. ќн смеетс€, что провести работу по выносу осей удаленно пока сложно, но вот подсчитать объемы добычи инертных материалов дл€ строительства промысла уже вполне можно.

3. ѕрофесси€ маркшейдера одна из немногих, требующих лицензировани€.

Ќиколай предполагает: Ђƒумаю, уже совсем скоро мы с промысла будем запускать беспилотник, который будет летать в тундру и провер€ть линейные объекты, считать инертные материалы, вести контрольї.

¬месте с его бригадой мы провели измерени€ тех самых инертных материалов. — помощью навигационного трекера реб€та став€т контрольные точки и рисуют отметки дл€ фотосъемки с дрона. ѕотом программным комплексом идет обработка и подсчет Ч на сколько увеличилось количество материала. ƒаже € походил с трекером, провел измерени€! ¬се же романтика профессии еще осталась, раз есть возможность выехать в поле.

4. ¬изуальный знак дл€ дрона. ѕриемник спутниковых данных ставитс€ в центр креста и записываютс€ его точные координаты. стати, на месторождении сделана сво€ сеть дл€ повышени€ точности. Ќа ¬∆ стоит базова€ станци€ GNSS, координаты который высчитываютс€ до сантиметра. ѕо радиоканалу она на все приемники передает поправку в текущий момент, что обеспечивает высочайшую точность измерени€ уже на всем промысле.

5. “ундра в августе прекрасна! онечно, с погодой мне очень повезло. ј так, маркшейдеры выезжают на полевые работы почти в любую погоду. „то интересно, зимой работы больше Ч именно в это врем€ года на месторождении идет основна€ стройка.

ѕотом мы с бригадой заехали на одну из п€ти глубоких термометрических скважин. ќна пробурена на глубину 100 метров и нужна дл€ контрол€ температуры вечной мерзлоты. «а ее состо€нием здесь посто€нно след€т Ц берегут, так сказать. —охранность многолетнемерзлых грунтов Ц залог стабильности зданий и сооружений, построенных на ћессо€хе, одно из важных условий безопасной работы. ¬нутри скважины на стальном тросе через каждый метр вис€т датчики температуры, показани€ которых пишутс€ на флешку, а потом анализируютс€.

6. ¬ынимаем Ђкосуї из термометрической скважины.

7. —лева Ч датчик температуры, справа Ч контейнер с флешкой.

» напоследок было то, что можно назвать Ђтехнологией будущего, которое уже наступилої. Ћазерным тахеометром мен€ давно не удивить, но вот совмещенный тахеометр с фотоаппаратомЕ “ут € смотрел на это чудо широко раскрыв глаза. —начала он снимает панораму объекта, а потом ставит контрольные точки.

ћы снимали резервуары дл€ нефтепродуктов, которые сейчас ввод€тс€ в эксплуатацию. ѕоэтому их пространственное положение провер€етс€ особенно тщательно. » сделав такую съемку со всех углов, получаем картинку всех точек.

8. —ъемка резервуара тахеометром.

9. Ќеобработанный результат на планшете. ѕотом убирают лишние точки, провод€т цифровую обработку данных и получают съемку резервуара.

ќтдельное спасибо Ќиколаю за интереснейший рассказ о своей работе! Ётот тот случай, когда человек не только первоклассный специалист, но и по-насто€щему любит свою профессию. ¬прочем, на ћессо€хе это €вл€етс€ нормой Ч с кем бы € не общалс€, все живут своей работой.

Ѕольшое спасибо хочу сказать всем, кто участвовал и организовывал эту поездку. ќчень рад новым знакомствам. ќтдельное спасибо всем работникам промысла за гостеприимство. „то смогли уделить врем€ и очень интересно рассказали о своей работе.

¬ конце поста хочу показать несколько красивых фотографий заката в тундре. ¬ словаре Ђтундраї Ч это вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномЄрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. » на ћессо€хе она прекрасна. ћне посчастливилось видеть ее такой!

10.

11.

12.

13.

Ќа месторождении разработана цела€ программа, жестко контролирующа€ производственные процессы и позвол€юща€ сохранить тундру почти в первозданном виде.

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть industrial –осси€ trip |

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке |

ƒневник |

¬ прошлом материале мы с вами познакомились с бытом нефт€ников на ¬осточной ћессо€хе.

ак живут нефт€ники на вахте?

ј сейчас давайте посмотрим, какую работу они выполн€ют. —разу скажу, профессий на промысле очень много. ¬ этом посте € вам покажу ÷ѕ— Ч ÷ентральный пункт сбора и подготовки нефти и сопутствующую инфраструктуру.

—начала несколько слов о том, зачем вообще нужен этот пункт сбора нефти. ƒело в том, что нефть мало извлечь из недр, еЄ ещЄ нужно подготовить к транспортировке. Ёто происходит именно на ÷ѕ—. —ырье сюда поступает по трубопроводам с кустов скважин. —ам пункт Ч это огромный Ђзаводї, где нефть проходит очистку и подготовку.

1. ќбразцы нефти, котора€ добываетс€ на ¬осточной ћессо€хе. ќранжева€ богата бензино-керосиновой фракцией, имеет меньшую плотность, чем, допустим, коричнева€ или черна€ нефть. Ётот Ђфрешї добывают на глубине около 3 километров!

ќсобенность мессо€хской нефти Ч еЄ физические свойства. ќна в€зка€ и холодна€, пластова€ температура составл€ет около +16∞—. „тобы с нефтью можно было что-то сделать, ее подогревают. “акже еЄ очищают от воды и попутного газа.

—ама территори€ ÷ѕ— просто огромна€. ≈е площадь Ч несколько гектаров. —монтированы огромные резервуары и около сорока километров трубопроводов. ¬се это управл€етс€ специалистами, которые уверенно работают на самом современном оборудовании.

2. ƒмитрий ирильчук, ведущий технолог цеха подготовки и перекачки нефти, показывает, как устроен ÷ѕ—.

¬ообще ћессо€ха Ч площадка дл€ внедрени€ нестандартных методов геологоразведки и бурени€, позвол€ющих эффективно работать с трудноизвлекаемыми запасами материковой јрктики. „тобы повысить коэффициент извлечени€ нефти, здесь провод€т опытно-промышленные работы по полимерному заводнению, операции гидроразрыва пласта, стро€т высокотехнологичные многоствольные скважины.

3. Ќевозможно на фото охватить весь комплекс Ч настолько он огромный.

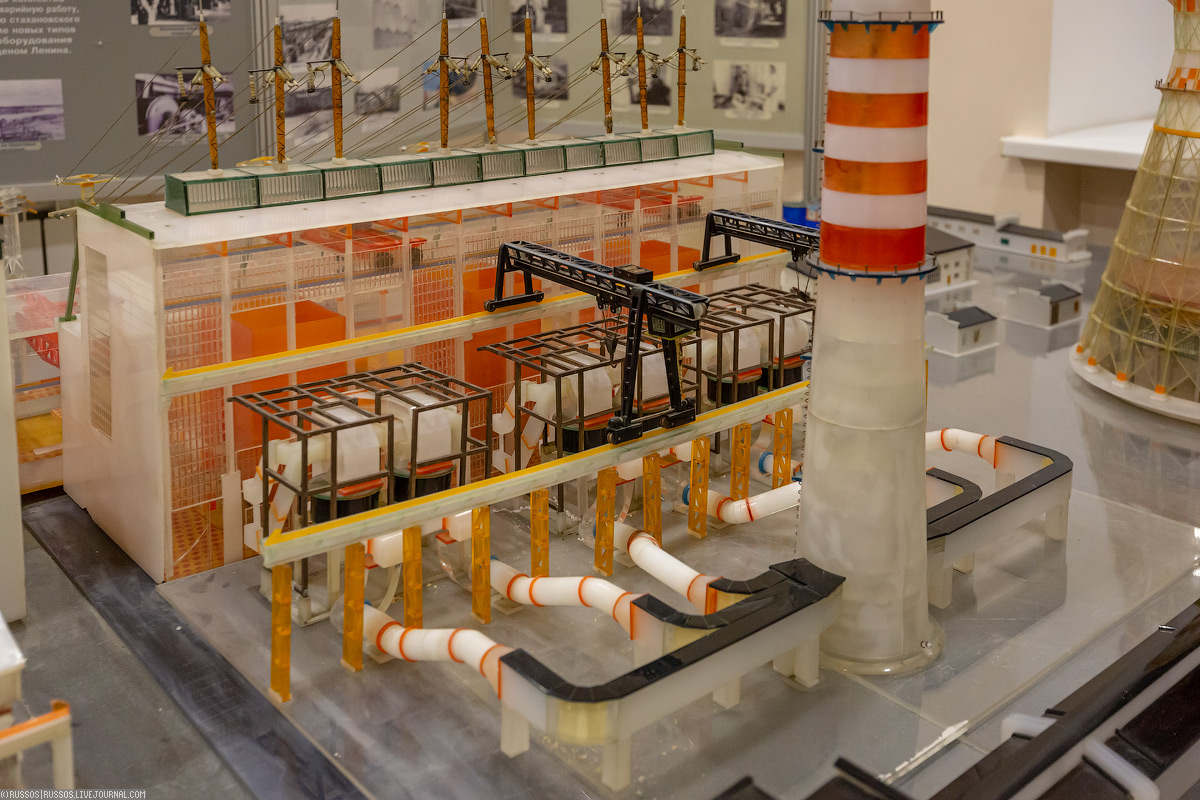

»менно на этом промысле впервые в компании Ђ√азпром нефтьї было начато массовое бурение по технологии fishbone (в переводе Ч Ђрыбь€ костьї). онструкци€, при которой от основного горизонтального ствола отход€т несколько ответвлений, что позвол€ет увеличить добычу нефти. ажда€ треть€ скважина на месторождении выполнена в подобной конструкции.

4. “ак выгл€дит скважина fishbone.

5. Ќасосна€ внутренней перекачки.

6. —ами насосы дл€ нефти. ¬езде установлены системы пожарообнаружени€, извещени€ и тушени€.

Ќесмотр€ на использование сложнейших методов дл€ извлечени€ нефти, предпри€тие очень строго следит за выполнением природоохранных меропри€тий. ¬се это позвол€ет успешно и безопасно разрабатывать самое северное на материковой части –оссии месторождение, эксплуатаци€ которого начата в 2016 года.

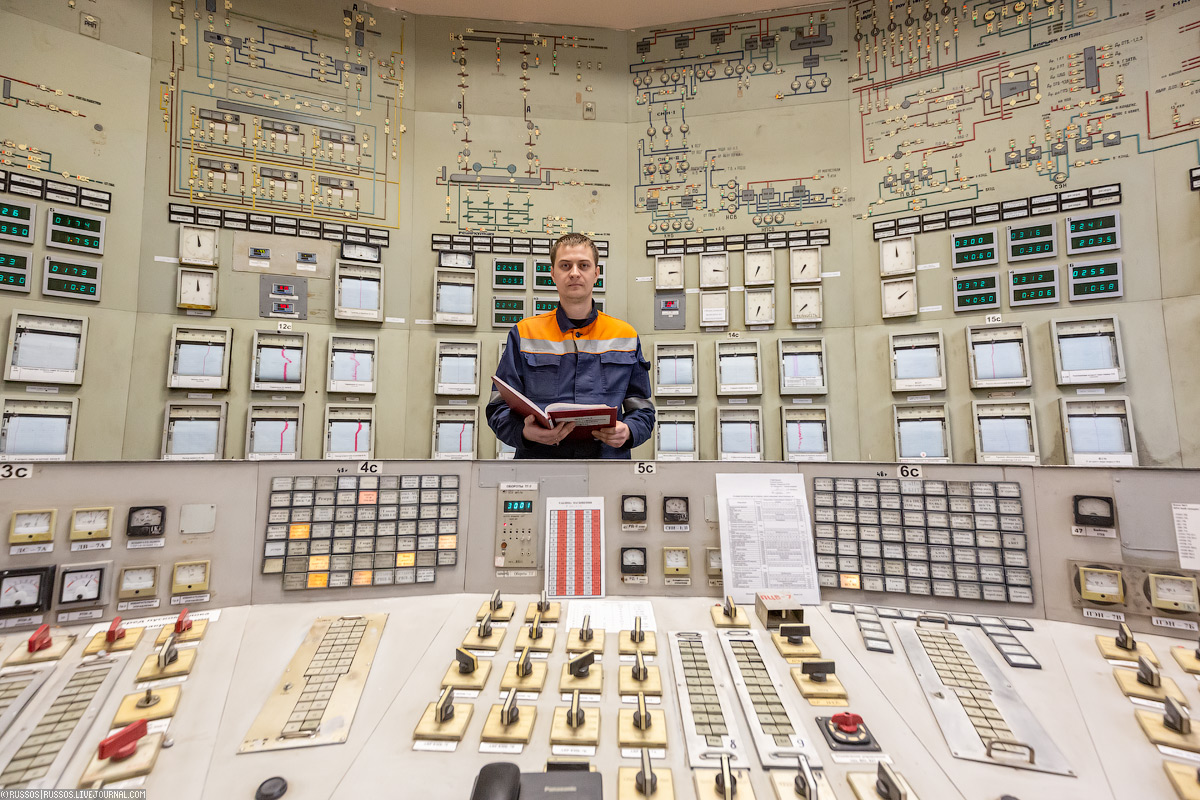

7. ”же давно нефт€нка Ч это не Ђработа по колено в нефтиї. Ёто чистые, высокотехнологические производства. » управл€ть ими могут только первоклассные специалисты.

«десь, на ÷ѕ—, работает јнтон Ѕулковский. «наю его как блогера-нефт€ника. сожалению, из-за карантинных ограничений пообщатьс€ с ним не удалось Ч он трудитс€ в Ђчистой зонеї, но советую подписатьс€ на его блог. ќн интересно рассказывает о своей работе и жизни на месторождении.

8. јнтон Ѕулковский, ведущий инженер цеха подготовки и перекачки нефти.

9. ѕункт учета нефти. ¬ этой Ђзагогулинеї считаетс€ объем приход€щей нефти.

ѕопутный газ, который идет вместе с нефтью, в дальнейшем используетс€ дл€ работы √“Ё—, печей, дл€ нужд промысла. “акже часть газа закачивают в подземное газовое хранилище дл€ дальнейшей реализации. Ёто проект будущего.

10. ѕункт подогрева нефти. “ам сто€т газовые горелки, которые Ђпитаютс€ї попутным газом. Ѕелый Ђпавильонї Ч местное изобретение. “ам наход€тс€ воздухозаборники. Ѕез защиты их забивало снегом, и печи останавливались. “еперь метели больше не проблема.

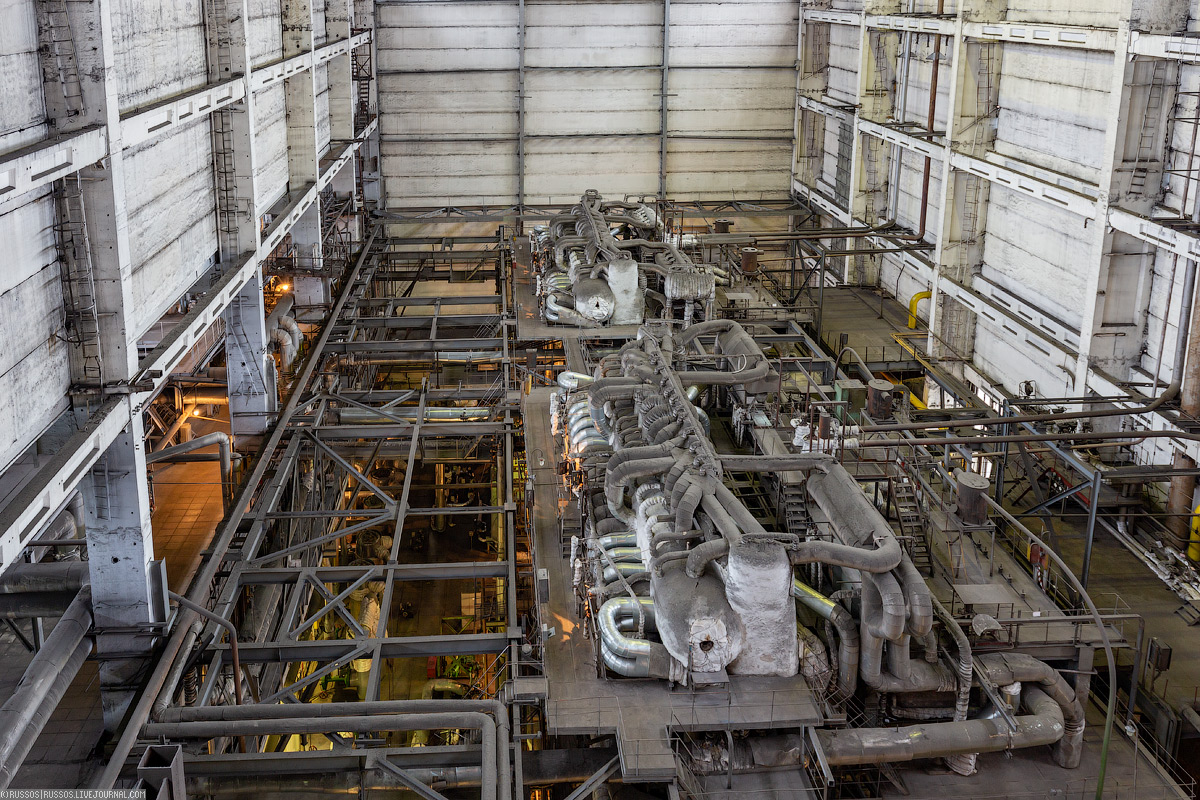

ƒл€ функционировани€ комплекса здесь сооружена √“Ё— (газотурбинна€ электростанци€) мощностью 84 ћ¬т. Ётого бы хватило, чтобы обеспечить энергией, например, —алехард.

11. Ёлектростанци€ состоит из 73 объектов, главные из которых Ч шесть газотурбинных агрегатов мощностью 14 ћ¬т каждый.

ѕо мне, это месторождение Ч вызов люд€м, которые здесь работают!

“акже хочу поздравить всех нефт€ников с прошедшим профессиональным праздником Ч ƒнем работников нефт€ной и газовой промышленности, который отмечаетс€ с 1980 года в первое воскресенье сент€бр€. ¬аш профессионализм заслуживает уважени€, ваша де€тельность очень важна дл€ всей страны!

— праздником!

ак живут нефт€ники на вахте?

ј сейчас давайте посмотрим, какую работу они выполн€ют. —разу скажу, профессий на промысле очень много. ¬ этом посте € вам покажу ÷ѕ— Ч ÷ентральный пункт сбора и подготовки нефти и сопутствующую инфраструктуру.

—начала несколько слов о том, зачем вообще нужен этот пункт сбора нефти. ƒело в том, что нефть мало извлечь из недр, еЄ ещЄ нужно подготовить к транспортировке. Ёто происходит именно на ÷ѕ—. —ырье сюда поступает по трубопроводам с кустов скважин. —ам пункт Ч это огромный Ђзаводї, где нефть проходит очистку и подготовку.

1. ќбразцы нефти, котора€ добываетс€ на ¬осточной ћессо€хе. ќранжева€ богата бензино-керосиновой фракцией, имеет меньшую плотность, чем, допустим, коричнева€ или черна€ нефть. Ётот Ђфрешї добывают на глубине около 3 километров!

ќсобенность мессо€хской нефти Ч еЄ физические свойства. ќна в€зка€ и холодна€, пластова€ температура составл€ет около +16∞—. „тобы с нефтью можно было что-то сделать, ее подогревают. “акже еЄ очищают от воды и попутного газа.

—ама территори€ ÷ѕ— просто огромна€. ≈е площадь Ч несколько гектаров. —монтированы огромные резервуары и около сорока километров трубопроводов. ¬се это управл€етс€ специалистами, которые уверенно работают на самом современном оборудовании.

2. ƒмитрий ирильчук, ведущий технолог цеха подготовки и перекачки нефти, показывает, как устроен ÷ѕ—.

¬ообще ћессо€ха Ч площадка дл€ внедрени€ нестандартных методов геологоразведки и бурени€, позвол€ющих эффективно работать с трудноизвлекаемыми запасами материковой јрктики. „тобы повысить коэффициент извлечени€ нефти, здесь провод€т опытно-промышленные работы по полимерному заводнению, операции гидроразрыва пласта, стро€т высокотехнологичные многоствольные скважины.

3. Ќевозможно на фото охватить весь комплекс Ч настолько он огромный.

»менно на этом промысле впервые в компании Ђ√азпром нефтьї было начато массовое бурение по технологии fishbone (в переводе Ч Ђрыбь€ костьї). онструкци€, при которой от основного горизонтального ствола отход€т несколько ответвлений, что позвол€ет увеличить добычу нефти. ажда€ треть€ скважина на месторождении выполнена в подобной конструкции.

4. “ак выгл€дит скважина fishbone.

5. Ќасосна€ внутренней перекачки.

6. —ами насосы дл€ нефти. ¬езде установлены системы пожарообнаружени€, извещени€ и тушени€.

Ќесмотр€ на использование сложнейших методов дл€ извлечени€ нефти, предпри€тие очень строго следит за выполнением природоохранных меропри€тий. ¬се это позвол€ет успешно и безопасно разрабатывать самое северное на материковой части –оссии месторождение, эксплуатаци€ которого начата в 2016 года.

7. ”же давно нефт€нка Ч это не Ђработа по колено в нефтиї. Ёто чистые, высокотехнологические производства. » управл€ть ими могут только первоклассные специалисты.

«десь, на ÷ѕ—, работает јнтон Ѕулковский. «наю его как блогера-нефт€ника. сожалению, из-за карантинных ограничений пообщатьс€ с ним не удалось Ч он трудитс€ в Ђчистой зонеї, но советую подписатьс€ на его блог. ќн интересно рассказывает о своей работе и жизни на месторождении.

8. јнтон Ѕулковский, ведущий инженер цеха подготовки и перекачки нефти.

9. ѕункт учета нефти. ¬ этой Ђзагогулинеї считаетс€ объем приход€щей нефти.

ѕопутный газ, который идет вместе с нефтью, в дальнейшем используетс€ дл€ работы √“Ё—, печей, дл€ нужд промысла. “акже часть газа закачивают в подземное газовое хранилище дл€ дальнейшей реализации. Ёто проект будущего.

10. ѕункт подогрева нефти. “ам сто€т газовые горелки, которые Ђпитаютс€ї попутным газом. Ѕелый Ђпавильонї Ч местное изобретение. “ам наход€тс€ воздухозаборники. Ѕез защиты их забивало снегом, и печи останавливались. “еперь метели больше не проблема.

ƒл€ функционировани€ комплекса здесь сооружена √“Ё— (газотурбинна€ электростанци€) мощностью 84 ћ¬т. Ётого бы хватило, чтобы обеспечить энергией, например, —алехард.

11. Ёлектростанци€ состоит из 73 объектов, главные из которых Ч шесть газотурбинных агрегатов мощностью 14 ћ¬т каждый.

ѕо мне, это месторождение Ч вызов люд€м, которые здесь работают!

“акже хочу поздравить всех нефт€ников с прошедшим профессиональным праздником Ч ƒнем работников нефт€ной и газовой промышленности, который отмечаетс€ с 1980 года в первое воскресенье сент€бр€. ¬аш профессионализм заслуживает уважени€, ваша де€тельность очень важна дл€ всей страны!

— праздником!

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть industrial –осси€ trip |

ак живут нефт€ники на вахте? |

ƒневник |

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть √азпром industrial –осси€ trip |

—мотрите правильное кино, а не ложь и клевету! |

ƒневник |

Ќесколько лет назад вышел мерзкий фильм Ђ олыма Ч родина нашего страхаї. ‘ильм длиной 2 часа 17 минут. –азбор этого фильма занимает 17 „ј—ќ¬!!!

≈гор »ванов потратил год, чтобы сн€ть 17-и часов документальный сериал, который посв€щен проверке фактов двух часового фильма ёри€ ƒуд€ Ђ олыма Ч родина нашего страхаї.

ѕроделана огромна€ работа по разоблачению лжи и клеветы из которой полностью состоит фильм ƒуд€, который, макнул перо в известную субстанцию, прин€лс€ поливать гр€зью свою страну и еЄ историю.

≈гор »ванов не обошел без внимани€ ни один значимый эпизод, показанный в фильме ƒуд€. » в каждом из них вы€снилось, что он не соответствует задокументированной реальности. Ќачина€ с громких и известных дел посадки —ерге€ оролева и артиста √еорги€ ∆женова до никому неизвестной до этого девушки-мороженщицы, котора€ по версии ƒуд€ €кобы была осуждена ни за что.

—сылка на первую часть, в ней вы найдете остальные части.

—мотрите правильное кино, товарищи!

≈гор »ванов потратил год, чтобы сн€ть 17-и часов документальный сериал, который посв€щен проверке фактов двух часового фильма ёри€ ƒуд€ Ђ олыма Ч родина нашего страхаї.

ѕроделана огромна€ работа по разоблачению лжи и клеветы из которой полностью состоит фильм ƒуд€, который, макнул перо в известную субстанцию, прин€лс€ поливать гр€зью свою страну и еЄ историю.

≈гор »ванов не обошел без внимани€ ни один значимый эпизод, показанный в фильме ƒуд€. » в каждом из них вы€снилось, что он не соответствует задокументированной реальности. Ќачина€ с громких и известных дел посадки —ерге€ оролева и артиста √еорги€ ∆женова до никому неизвестной до этого девушки-мороженщицы, котора€ по версии ƒуд€ €кобы была осуждена ни за что.

—сылка на первую часть, в ней вы найдете остальные части.

—мотрите правильное кино, товарищи!

|

ћетки: ћагаданска€ область –осси€ |

»патовский комбинат хлебопродуктов |

ƒневник |

≈ сли Ђ«ерновой “ерминальный комплекс “аманьї осуществл€ет приЄмку зерна только с автотранспорта, то в ЂЌовороссийском «ерновом “ерминалеhttps://zen.yandex.ru/media/russos/614d74263ff1962d23a32d25ї приЄмка осуществл€етс€ как с автомобильного, так и с железнодорожного транспорта.

ѕлечо автомобильного подвоза не может быть сильно большим в силу экономических и физических ограничений. ј вот железнодорожное плечо может быть каким угодно большим Ч в Ќовороссийск зерно попадает со всех уголков страны, где возделывают эту культуру. Ќо чтобы разгрузить железнодорожный вагон, его надо заполнить зерном. Ёто делают на элеваторах, расположенных в разных област€х. ќдин такой транзитный элеватор находитс€ в городе »патово, который расположен на севере —тавропольского кра€.

Ђ»патовский комбинат хлебопродуктовї был образован в 2006 году на базе бывшего комбикормового завода. “огда мощность хранени€ составл€ла всего лишь 25 тыс€ч тонн. ¬ этом же году началась разработка проекта по реконструкции элеватора и в 2009 году был сдан в эксплуатацию современный элеваторный комплекс с емкостью хранени€ 50 000 тонн. ¬ но€бре 2020 года элеватор вошел в состав Ђƒеметра-’олдингї.

1. Ќовые силоса общей емкостью в 50 000 тонн. ¬месте со старым элеватором это дает общую мощность хранени€ в 75 000 тонн.

2. «ерно с округи привоз€т на автопоездах.

3. —начала берут пробу. ≈Є по автоматической линии можно сразу отправить в лабораторию. Ќо сотрудница, если машин мало, обычно относит сама Ч лишний раз пройтись только на пользу здоровь€!

4. стати, получаетс€ множественный контроль. ѕробу берут здесь, а потом при выгрузке из жд вагонов на терминале зерно также отправл€ют в лабораторию.

5. Ћаборатори€ элеватора может работать с зерновыми, бобовыми и масличными культурами.

6. «ерно насыпают в делитель, который используетс€ дл€ смешивани€ отдельных образцов зерна, а также дл€ выделени€ отдельных его навесок с разным номиналом.

7. ¬изуальный контроль зерна.

8. јнализатор качества зерна Infratec 1241 дл€ измерений основных параметров зерновых культур (пшеницы, €чмен€, ржи, овса, подсолнечника, рапса, кукурузы, гороха, риса, солода и других).

9. ¬звешивание автомобилей и железнодорожных вагонов проходит на электронных весовых платформах. ¬се весовые интегрированы в систему учета.

10. “очка приемки автотранспорта оснащена поворотной платформой длиной 22 метра и грузоподъемностью 80 тонн.

11. — автомобилей комплекс может прин€ть 5000 тонн в сутки.

12. ѕри необходимости можно и отгрузить в автотранспорт с производительностью 1000 тонн в сутки. “ака€ разница потому, что основна€ отгрузка идет в жд вагоны.

13. ћеста хранени€ продукции оборудованы системой термометрии, позвол€ющей в режиме реального времени контролировать температуру продукции, переданной на хранение.

14. ¬сего новый комплекс включает 10 силосов по 5 000 тонн.

15. ѕредпри€тие обладает развитой жд инфраструктурой, собственным маневровым локомотивом.

16. омплекс может отгрузить в сутки до 50 железнодорожных вагонов!

.::кликабельно::.

17. ѕроизводительность технологического оборудовани€ 175 т/час.

18. “руд€га “√ 2-7684. Ёто маневровый и промышленный двухосный тепловоз с гидропередачей предназначенный дл€ работы на пут€х промышленных предпри€тий и в качестве маневрового локомотива на станци€х железной дороги с максимальным весом прицепного состава на площадке до 700 тонн.

19. «ерно засыпают в хоппер. Ёто саморазгружающийс€ бункерный грузовой вагон дл€ перевозки массовых сыпучих грузов.

20. узов имеет форму воронки, в нижней части которой расположены люки. ѕри их открытии груз высыпаетс€ через них под собственным весом, что способствует быстрой разгрузке.

21.ѕогрузка зерна в вагон.

22. ак € написал выше, об€зательное взвешивание каждого вагона.

23. ѕосле отгрузки состав выт€гивает на станцию Ђ»патової, где формируютс€ составы и отправл€ютс€ дальше, на пункты назначени€.

24. Ѕольшое спасибио сотрудникам элеватора за гостепреимство и интересный рассказ про его работу.

ѕлечо автомобильного подвоза не может быть сильно большим в силу экономических и физических ограничений. ј вот железнодорожное плечо может быть каким угодно большим Ч в Ќовороссийск зерно попадает со всех уголков страны, где возделывают эту культуру. Ќо чтобы разгрузить железнодорожный вагон, его надо заполнить зерном. Ёто делают на элеваторах, расположенных в разных област€х. ќдин такой транзитный элеватор находитс€ в городе »патово, который расположен на севере —тавропольского кра€.

Ђ»патовский комбинат хлебопродуктовї был образован в 2006 году на базе бывшего комбикормового завода. “огда мощность хранени€ составл€ла всего лишь 25 тыс€ч тонн. ¬ этом же году началась разработка проекта по реконструкции элеватора и в 2009 году был сдан в эксплуатацию современный элеваторный комплекс с емкостью хранени€ 50 000 тонн. ¬ но€бре 2020 года элеватор вошел в состав Ђƒеметра-’олдингї.

1. Ќовые силоса общей емкостью в 50 000 тонн. ¬месте со старым элеватором это дает общую мощность хранени€ в 75 000 тонн.

2. «ерно с округи привоз€т на автопоездах.

3. —начала берут пробу. ≈Є по автоматической линии можно сразу отправить в лабораторию. Ќо сотрудница, если машин мало, обычно относит сама Ч лишний раз пройтись только на пользу здоровь€!

4. стати, получаетс€ множественный контроль. ѕробу берут здесь, а потом при выгрузке из жд вагонов на терминале зерно также отправл€ют в лабораторию.

5. Ћаборатори€ элеватора может работать с зерновыми, бобовыми и масличными культурами.

6. «ерно насыпают в делитель, который используетс€ дл€ смешивани€ отдельных образцов зерна, а также дл€ выделени€ отдельных его навесок с разным номиналом.

7. ¬изуальный контроль зерна.

8. јнализатор качества зерна Infratec 1241 дл€ измерений основных параметров зерновых культур (пшеницы, €чмен€, ржи, овса, подсолнечника, рапса, кукурузы, гороха, риса, солода и других).

9. ¬звешивание автомобилей и железнодорожных вагонов проходит на электронных весовых платформах. ¬се весовые интегрированы в систему учета.

10. “очка приемки автотранспорта оснащена поворотной платформой длиной 22 метра и грузоподъемностью 80 тонн.

11. — автомобилей комплекс может прин€ть 5000 тонн в сутки.

12. ѕри необходимости можно и отгрузить в автотранспорт с производительностью 1000 тонн в сутки. “ака€ разница потому, что основна€ отгрузка идет в жд вагоны.

13. ћеста хранени€ продукции оборудованы системой термометрии, позвол€ющей в режиме реального времени контролировать температуру продукции, переданной на хранение.

14. ¬сего новый комплекс включает 10 силосов по 5 000 тонн.

15. ѕредпри€тие обладает развитой жд инфраструктурой, собственным маневровым локомотивом.

16. омплекс может отгрузить в сутки до 50 железнодорожных вагонов!

.::кликабельно::.

17. ѕроизводительность технологического оборудовани€ 175 т/час.

18. “руд€га “√ 2-7684. Ёто маневровый и промышленный двухосный тепловоз с гидропередачей предназначенный дл€ работы на пут€х промышленных предпри€тий и в качестве маневрового локомотива на станци€х железной дороги с максимальным весом прицепного состава на площадке до 700 тонн.

19. «ерно засыпают в хоппер. Ёто саморазгружающийс€ бункерный грузовой вагон дл€ перевозки массовых сыпучих грузов.

20. узов имеет форму воронки, в нижней части которой расположены люки. ѕри их открытии груз высыпаетс€ через них под собственным весом, что способствует быстрой разгрузке.

21.ѕогрузка зерна в вагон.

22. ак € написал выше, об€зательное взвешивание каждого вагона.

23. ѕосле отгрузки состав выт€гивает на станцию Ђ»патової, где формируютс€ составы и отправл€ютс€ дальше, на пункты назначени€.

24. Ѕольшое спасибио сотрудникам элеватора за гостепреимство и интересный рассказ про его работу.

|

ћетки: —тавропольский край industrial –осси€ |

ак груз€т зерно на судно в ќќќ Ђ«ерновой “ерминальный комплекс “аманьї |

ƒневник |

Ќа Ќовороссийский зерновой терминал вы уже посмотрели, а теперь пора переместитс€ немного западнее Ч в “емрюкский район, где находитс€ «ерновой “ерминальный комплекс “амань. ћы с вами посмотрим на его работу и в этот раз больше внимание уделим погрузке зерна на судно. ј так же посмотрим швартовку!

“ерминал (50% акций) принадлежит компании Ђƒеметра-’олдингї (входит в группу ¬“Ѕ) Ч крупному в –оссии вертикально интегрированному зерновому холдингу, объедин€ющему активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга.

Ётот комплекс €вл€етс€ одним из наиболее перспективных, динамично развивающихс€ зерновых терминалов –оссийской ‘едерации на „ерном море, оказывающий широкий спектр услуг, св€занных с перевалкой зерновых грузов. “ерминал оснащен высокопроизводительным оборудованием, впервые примен€емым в –оссии, а также современной системой управлени€ технологическими процессами.

1. “ерминал находитс€ в юго-западной части “аманского полуострова, между мысами ѕанаги€ и ∆елезный –ог. ќсвоение территории началось в середине 2000-х годов, а зерновой терминал начали строить на рубеже дес€тилети€. —ейчас зерновой комплекс осуществл€ет хранение и перевалку зерновых, зернобобовых и масличных культур в объЄме до 5,5 млн тонн в год.

.::кликабельно::.

2. «ерно сначала поступает в лабораторию, где проводитс€ первичный экспресс-анализ: дл€ определени€ качества зерна и куда его выгружать. ¬ дальнейшем пробы будут исследоватьс€ более тщательнее. “акже на терминале действует система автоматизированного учета качественно-количественных показателей зерна.

3. Ёкспресс анализ включает в себ€ как определение основных качественных показателей на специализированных приборах, так визуальный контроль.

4. ќчередь машин автоматизирована и по результатам анализа водителю называетс€ номер приемного комплекса, куда надо будет выгрузить зерно.

5. Ќо сначала кажда€ машина взвешиваетс€. ≈ще раз напомню, что в компании прин€то категорическое решение Ч машины с перевесом не принимать. ¬низу наход€тс€ как раз весы, а верхние этажи Ч административно-бытовой комплекс.

6. ÷ентр управлени€ всем комплексом. ¬се автоматизировано и управл€етс€ дистанционно.

7. ”стройство автоприЄма позвол€ет осуществл€ть выгрузку как с правым, так и с левым способом открыти€ бортов и рассчитано на выгрузку зерна до 1200 т/час, то есть в среднем 36 автомашин в час. “акже у терминала есть возможность осуществл€ть выгрузку с автомашин типа тонар. —уточный показатель при выгрузке машин составл€ет 500Ч750 авто в сутки, что составл€ет до 24 тыс€чи тонн зерна в сутки.

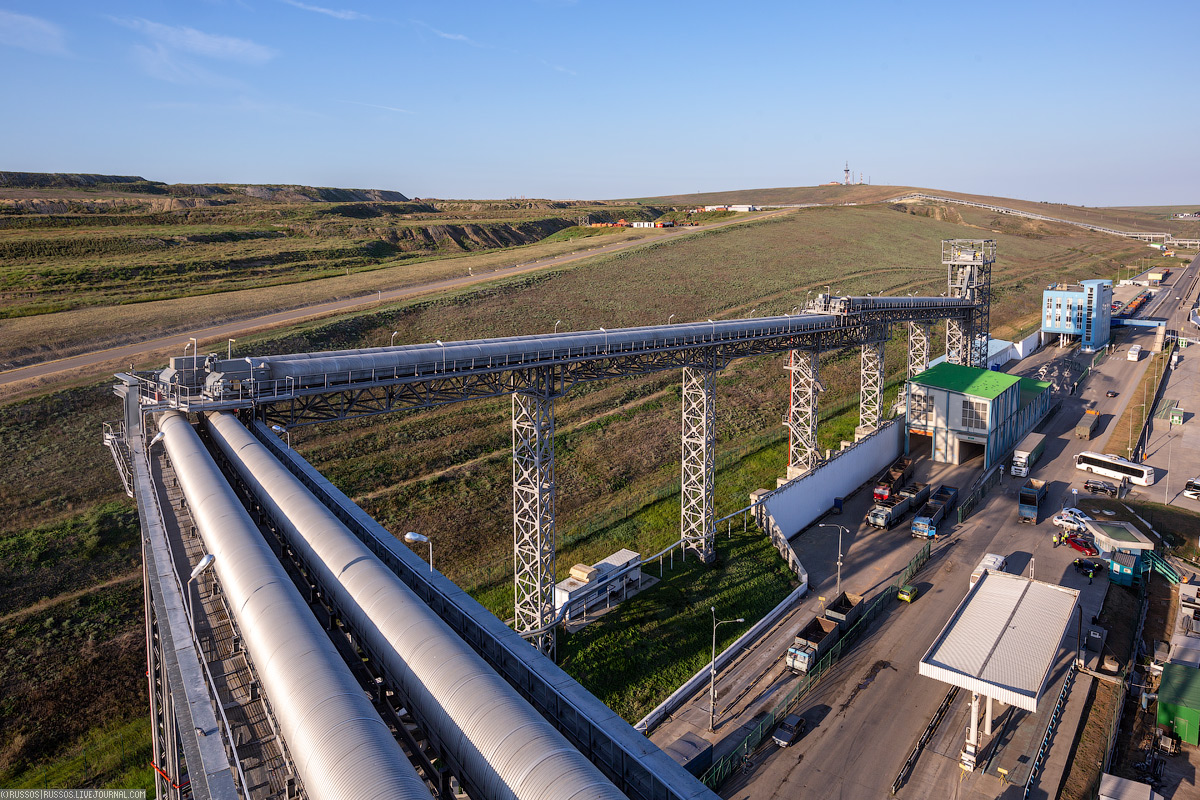

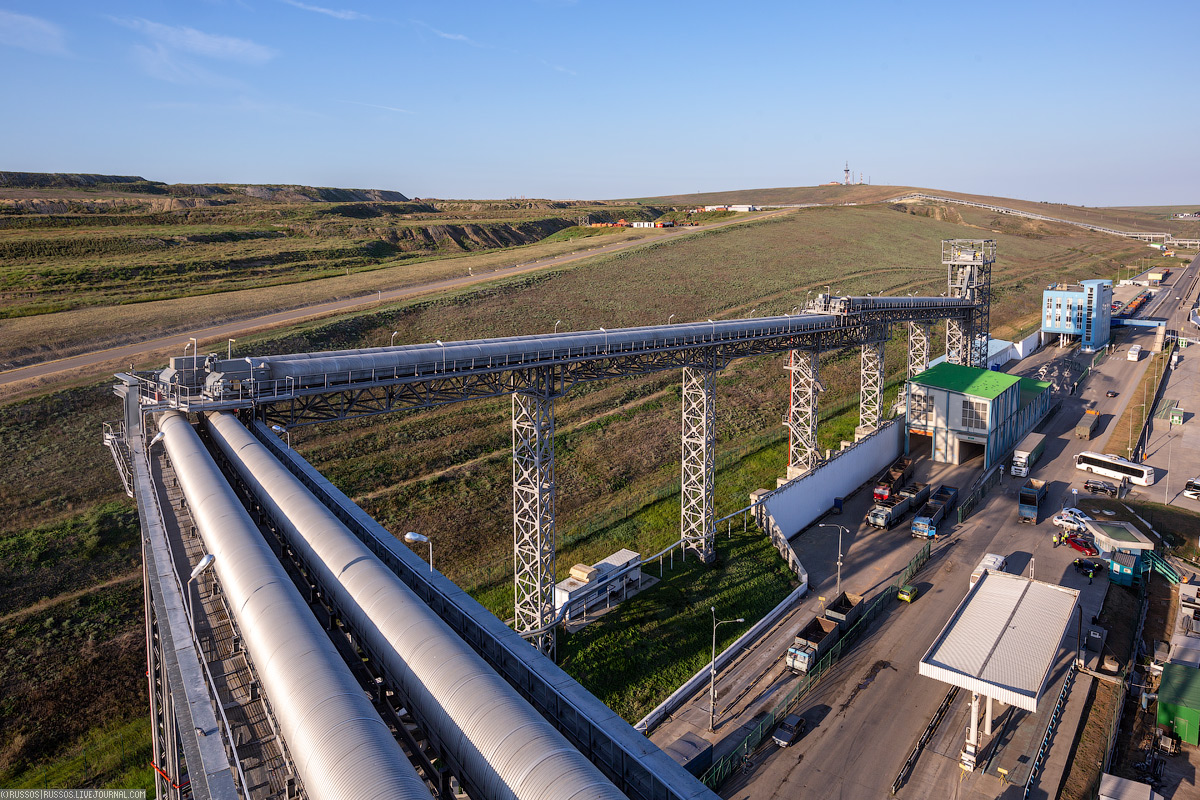

8.“ерминал оборудован системой крытых конвейеров, что позвол€ет ему принимать груз с автомашин круглогодично, независимо от погодных условий.

9. ¬се конвейеры оборудованы системой пылеудалени€.

10. ѕо конвейерам зерно поступает в силосные зернохранилища.

11. ¬ состав терминала входит 16 силосов, что позвол€ет единовременно накапливать до 192 тыс. тонн груза.

12. —илосы, оказываетс€, не имеют конусного дна. «ерно по умолчанию ссыпаетс€ в центральный заборник (как топливный бак на ракете). ¬нутри силоса есть что-то типа Ђмешалкиї, котора€ позвол€ет остатки зерна переместить к заборному устройству, которое управл€етс€ дистанционно. “ак же имеютс€ несколько ручных задвижек. ќни нужны дл€ полного опустошени€ силоса, така€ процедура проделываетс€ раз в несколько мес€цев.

13. “ерминал €вл€етс€ собственником двух причалов, позвол€ющих обрабатывать суда типа Panamax и Postpanamax с шириной до 38 метров, и обеспечивает погрузку на судно с производительностью 1200-1500тонн/час.

14. ¬се силосы оборудованы автоматизированной системой термометрии, что позвол€ет воврем€ реагировать на изменение температуры груза в силосах.

15. ѕлощадь «ернового “ерминального комплекса “амань в пределах порта составл€ет 5,7 га.

16. ƒлина транспортной галереи от силосного зернохранилища до причалов составл€ет около трех километров.

17. Ѕалкер Servet Ana дидвейтом 31018 тонн

18. —удопогрузочна€ машина NEUERO с производительностью до 2000 тонн в час.

19. «ерно к ним поступает по конвейерной линии с берега.

20. ѕогрузка зерна.

21. Ёто не такой простой процесс, как может показатьс€. “ак как балкер €вл€етс€ самым Ђхрупкимї видом судна, то требуетс€ строга€ очередность погрузки трюмов и равномерное распределение зерна. »наче можно просто сломать корпус судна.

22. “ермин балкер по€вилс€ лишь в 1955 году. Ѕольшинство классификационных обществ классифицируют балкер как судно, перевоз€щее сухой неупакованный груз. Ќо истори€ балкерного флота началась в 1852 году, когда британский пароход SS John Bowes сделал свой первый рейс, перевоз€ уголь.

23. ѕогрузка закончена, теперь идет оформление документов, таможн€ и скоро судно отправитс€ в јлжир. Ќа момент написани€ текста, оно уже там.

24. ј с рейда идет балкер в балласте.

25. стати, все балкеры спроектированы так, что не могут ходить полностью пустыми, поэтому на нем заполн€ютс€ балластные танки. “ак же обычно есть возможность заполнить один из трюмов водой. »ногда он может использоватьс€, как бассейн дл€ экипажа.

26. Ѕалкер развернули буксирами баком вперед и аккуратно подвели к причальной стенке.

27. “урецкий балкер выгл€дит куда ухоженнее.

28. ј новый балкер JAG AKSHAY ходит под индийским флагом и сейчас держит курс по расному морю.

29. “урецкий балкер перед отходом. Ќа корме у него сбрасываема€ спасательна€ шлюпка.

30. Ѕуксиры порта отвод€т его от причала.

31. », дав прощальный гудок, балкер уходит в рейс.

32. √лубина у причалов терминала позвол€ет швартоватьс€ судам типа Panamax и Postpanamax (ширина Ч до 38 м, длина Ч до 235 м, дедвейт Ч до 110 000 т, осадка Ч до 12,1 м) . ак раза этот балкер на фотографии имеет осадку чуть менее п€ти метров. ¬о врем€ погрузки он ос€дет еще метров на 7.

“ерминал (50% акций) принадлежит компании Ђƒеметра-’олдингї (входит в группу ¬“Ѕ) Ч крупному в –оссии вертикально интегрированному зерновому холдингу, объедин€ющему активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга.

Ётот комплекс €вл€етс€ одним из наиболее перспективных, динамично развивающихс€ зерновых терминалов –оссийской ‘едерации на „ерном море, оказывающий широкий спектр услуг, св€занных с перевалкой зерновых грузов. “ерминал оснащен высокопроизводительным оборудованием, впервые примен€емым в –оссии, а также современной системой управлени€ технологическими процессами.

1. “ерминал находитс€ в юго-западной части “аманского полуострова, между мысами ѕанаги€ и ∆елезный –ог. ќсвоение территории началось в середине 2000-х годов, а зерновой терминал начали строить на рубеже дес€тилети€. —ейчас зерновой комплекс осуществл€ет хранение и перевалку зерновых, зернобобовых и масличных культур в объЄме до 5,5 млн тонн в год.

.::кликабельно::.

2. «ерно сначала поступает в лабораторию, где проводитс€ первичный экспресс-анализ: дл€ определени€ качества зерна и куда его выгружать. ¬ дальнейшем пробы будут исследоватьс€ более тщательнее. “акже на терминале действует система автоматизированного учета качественно-количественных показателей зерна.

3. Ёкспресс анализ включает в себ€ как определение основных качественных показателей на специализированных приборах, так визуальный контроль.

4. ќчередь машин автоматизирована и по результатам анализа водителю называетс€ номер приемного комплекса, куда надо будет выгрузить зерно.

5. Ќо сначала кажда€ машина взвешиваетс€. ≈ще раз напомню, что в компании прин€то категорическое решение Ч машины с перевесом не принимать. ¬низу наход€тс€ как раз весы, а верхние этажи Ч административно-бытовой комплекс.

6. ÷ентр управлени€ всем комплексом. ¬се автоматизировано и управл€етс€ дистанционно.

7. ”стройство автоприЄма позвол€ет осуществл€ть выгрузку как с правым, так и с левым способом открыти€ бортов и рассчитано на выгрузку зерна до 1200 т/час, то есть в среднем 36 автомашин в час. “акже у терминала есть возможность осуществл€ть выгрузку с автомашин типа тонар. —уточный показатель при выгрузке машин составл€ет 500Ч750 авто в сутки, что составл€ет до 24 тыс€чи тонн зерна в сутки.

8.“ерминал оборудован системой крытых конвейеров, что позвол€ет ему принимать груз с автомашин круглогодично, независимо от погодных условий.

9. ¬се конвейеры оборудованы системой пылеудалени€.

10. ѕо конвейерам зерно поступает в силосные зернохранилища.

11. ¬ состав терминала входит 16 силосов, что позвол€ет единовременно накапливать до 192 тыс. тонн груза.

12. —илосы, оказываетс€, не имеют конусного дна. «ерно по умолчанию ссыпаетс€ в центральный заборник (как топливный бак на ракете). ¬нутри силоса есть что-то типа Ђмешалкиї, котора€ позвол€ет остатки зерна переместить к заборному устройству, которое управл€етс€ дистанционно. “ак же имеютс€ несколько ручных задвижек. ќни нужны дл€ полного опустошени€ силоса, така€ процедура проделываетс€ раз в несколько мес€цев.

13. “ерминал €вл€етс€ собственником двух причалов, позвол€ющих обрабатывать суда типа Panamax и Postpanamax с шириной до 38 метров, и обеспечивает погрузку на судно с производительностью 1200-1500тонн/час.

14. ¬се силосы оборудованы автоматизированной системой термометрии, что позвол€ет воврем€ реагировать на изменение температуры груза в силосах.

15. ѕлощадь «ернового “ерминального комплекса “амань в пределах порта составл€ет 5,7 га.

16. ƒлина транспортной галереи от силосного зернохранилища до причалов составл€ет около трех километров.

17. Ѕалкер Servet Ana дидвейтом 31018 тонн

18. —удопогрузочна€ машина NEUERO с производительностью до 2000 тонн в час.

19. «ерно к ним поступает по конвейерной линии с берега.

20. ѕогрузка зерна.

21. Ёто не такой простой процесс, как может показатьс€. “ак как балкер €вл€етс€ самым Ђхрупкимї видом судна, то требуетс€ строга€ очередность погрузки трюмов и равномерное распределение зерна. »наче можно просто сломать корпус судна.

22. “ермин балкер по€вилс€ лишь в 1955 году. Ѕольшинство классификационных обществ классифицируют балкер как судно, перевоз€щее сухой неупакованный груз. Ќо истори€ балкерного флота началась в 1852 году, когда британский пароход SS John Bowes сделал свой первый рейс, перевоз€ уголь.

23. ѕогрузка закончена, теперь идет оформление документов, таможн€ и скоро судно отправитс€ в јлжир. Ќа момент написани€ текста, оно уже там.

24. ј с рейда идет балкер в балласте.

25. стати, все балкеры спроектированы так, что не могут ходить полностью пустыми, поэтому на нем заполн€ютс€ балластные танки. “ак же обычно есть возможность заполнить один из трюмов водой. »ногда он может использоватьс€, как бассейн дл€ экипажа.

26. Ѕалкер развернули буксирами баком вперед и аккуратно подвели к причальной стенке.

27. “урецкий балкер выгл€дит куда ухоженнее.

28. ј новый балкер JAG AKSHAY ходит под индийским флагом и сейчас держит курс по расному морю.

29. “урецкий балкер перед отходом. Ќа корме у него сбрасываема€ спасательна€ шлюпка.

30. Ѕуксиры порта отвод€т его от причала.

31. », дав прощальный гудок, балкер уходит в рейс.

32. √лубина у причалов терминала позвол€ет швартоватьс€ судам типа Panamax и Postpanamax (ширина Ч до 38 м, длина Ч до 235 м, дедвейт Ч до 110 000 т, осадка Ч до 12,1 м) . ак раза этот балкер на фотографии имеет осадку чуть менее п€ти метров. ¬о врем€ погрузки он ос€дет еще метров на 7.

|

ћетки: industrial раснодарский край –осси€ море |

Ќовороссийский зерновой терминал Ч один из крупнейших комплексов на „ерном море |

ƒневник |

¬ начале сент€бр€ € отправилс€ в Ќовороссийск Ч снимать одноименный зерновой терминал, крупнейший в –оссийской ‘едерации комплекс по перевалке зерновых культур, расположенный на „ерноморском побережье. ≈го максимальна€ мощность составл€ет 6,5 миллионов тонн в год. Ёто сопоставимо с годовым импортом пшеницы ‘илиппин (6,8 млн тонн) или Ѕангладеша (7 млн тонн).

“ерминал принадлежит компании Ђƒеметра-’олдингї (входит в группу ¬“Ѕ) Ч крупному в –оссии вертикально интегрированному зерновому холдингу, объедин€ющему активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга.

“ерминал новый, его строительство началось в 2004 году. ¬ августе 2007-го была проведена опытна€ перевалка зерновых культур и в мае 2008 года Ќ«“ был введен в эксплуатацию. ћое первое знакомство с терминалом состо€лось в 2015 году, когда, снима€ с высоких точке жд станцию ЂЌовороссийскї € обратил внимание на причал, где сто€ли двое судов под погрузкой. ћой сопровождающий сказал, что это груз€т зерно. я тогда отметил про себ€, что было бы хорошо поснимать там. » вот... то знаком с творчеством ћакса ‘ра€, то поймет фразу: Ђ“ак или иначе, рано или поздної. “ак что прошло 6 лет. я стою в зерновом терминале и снимаю дл€ них процесс перевалки зерна. Ёто оказалось очень интересным!

»нфраструктура комплекса позвол€ет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта. ƒл€ соблюдени€ качества зерна и его доставки конечному покупателю в короткие сроки, необходимы современное технологическое оборудование, развита€ инфраструктура и строгое соблюдение правил по приему, хранению и отгрузки товара.

1. Ётот кадр € сделал в 2015 году Ч терминал загружен работой по полной.

2. ќбщий вид на терминал с мола.

.::кликабельно::.

3. —илосы дл€ хранени€ зерна. ќбща€ емкость 126 000 тонн.

4. “ерминал способен принимать суда длиной до 229 метров, шириной до 38 метров и максимальной осадкой до 13 метров. Ќо чтобы загрузить судно зерном, его надо доставить на терминал. ак € сказал выше, комплекс позвол€ет осуществл€ть железнодорожную и автомобильную разгрузку.

5. ѕосле взвешивани€ каждого автомобильного поезда из кузова берутс€ пробы дл€ лабораторного исследовани€. ¬ компании, кстати, действует правило, что автовозы с перевесом категорически не обслуживаютс€. Ёто принципиальна€ позици€ дл€ сохранени€ дорог в регионе.

6. ¬ лаборатории проводитс€ экспресс анализ, который определ€ет основные показатели зерна. јнализов дальше будет еще много, но вот первичный делают сразу. “олько после этого зерновоз поступает на разгрузку.

7. –азгрузочные устройства позвол€ют одновременно обслужить три грузовика. ќбща€ производительность Ч 1200 тонн в час.

8. “ак, в 2020 году на было разгружено пор€дка 65,9 тыс. зерновозов, а в перевозке зерна задействовано свыше 70 тыс. водителей.

9. ”слугами Ќ«“ пользуютс€ более 500 сельхозпроизводителей в год. ќт успешной де€тельности терминала зависит работа подр€дных компаний и перевозчиков.

10. ѕо системе транспортеров зерно поступает в промежуточные силосы, так называемые Ђавтомобильныеї.

11. –азличное оборудование на силосах.

12. ћалые силосы дл€ первичного накоплени€ зерна с автомашин. ќбща€ прот€женность автодорог на терминале Ч 1.5 км.

13. ј вот устройство приема с железнодорожного транспорта позвол€ет одновременно разгружать шесть вагонов (три пути по два вагона) общей производительностью 2400 тонн в час.

14. ѕрот€женность жд путей на терминале составл€ет 2,5 километра.

15. –едкий кадр пустого устройства.

16. —права пустой состав. ј по среднему пути маневровый локомотив уже подает груженый.

17. –азгрузка зерна из железнодорожного вагона.

18. ак оказалось, в силосах можно хранить зерно разного качества. ”же на отгрузке, смешива€ зерно из разных силосах, получают именно те параметры, которые нужны заказчику.

19. ћаксимальна€ мощность по перевалке зерновых была зафиксирована здесь в 2018 году: тогда объем перевалки зерна составил 6,3 млн тонн.

20. »з различных устройств приемки и маленьких автомобильных силосов зерно поступает на верхнюю галерею, где высыпаетс€ в большие силоса.

21. Ѕалкер Araya (ƒедвейт примерно 29 000 тонн) уже загружен зерном и ждет погоду, чтобы выйти из порта. —ейчас, если судить по сайтам морского трафика, судно находитс€ около —енегала.

22. ак € написал выше, обща€ емкость терминала Ч 126 000 тонн. Ёто с учетом всех силосов, конвейеров, силосов первичного накоплени€ и так далее. ј вот только большой силос имеет емкость 14 300 тонн. ≈сть еще чуть поменьше Ч всего лишь 10 600 тонн. ј общей емкости как раз хватает загрузки двух судов по 60 тыс€ч тонн.

23. “ранспортер под силосами. »менно с него начинаетс€ путь зерна на экспорт.

24. ѕричал оснащен двум€ судопогрузочными машинами общей производительностью 1600 тонн в час.

25. «ернова€ галере€ с транспортерами.

26. ѕеревалка зерна Ч один из важнейших этапов его отправки на экспорт и Ќовороссийский зерновой терминал играет здесь ключевую роль.

—ейчас утвержден проект и идет проектирование второй очереди терминала. Ѕудут возведены новые силоса, продлен причал в море и установлены новые транспортеры. ¬се это позволит расширить мощности и увеличить экспорт.

“ерминал принадлежит компании Ђƒеметра-’олдингї (входит в группу ¬“Ѕ) Ч крупному в –оссии вертикально интегрированному зерновому холдингу, объедин€ющему активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга.

“ерминал новый, его строительство началось в 2004 году. ¬ августе 2007-го была проведена опытна€ перевалка зерновых культур и в мае 2008 года Ќ«“ был введен в эксплуатацию. ћое первое знакомство с терминалом состо€лось в 2015 году, когда, снима€ с высоких точке жд станцию ЂЌовороссийскї € обратил внимание на причал, где сто€ли двое судов под погрузкой. ћой сопровождающий сказал, что это груз€т зерно. я тогда отметил про себ€, что было бы хорошо поснимать там. » вот... то знаком с творчеством ћакса ‘ра€, то поймет фразу: Ђ“ак или иначе, рано или поздної. “ак что прошло 6 лет. я стою в зерновом терминале и снимаю дл€ них процесс перевалки зерна. Ёто оказалось очень интересным!

»нфраструктура комплекса позвол€ет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта. ƒл€ соблюдени€ качества зерна и его доставки конечному покупателю в короткие сроки, необходимы современное технологическое оборудование, развита€ инфраструктура и строгое соблюдение правил по приему, хранению и отгрузки товара.

1. Ётот кадр € сделал в 2015 году Ч терминал загружен работой по полной.

2. ќбщий вид на терминал с мола.

.::кликабельно::.

3. —илосы дл€ хранени€ зерна. ќбща€ емкость 126 000 тонн.

4. “ерминал способен принимать суда длиной до 229 метров, шириной до 38 метров и максимальной осадкой до 13 метров. Ќо чтобы загрузить судно зерном, его надо доставить на терминал. ак € сказал выше, комплекс позвол€ет осуществл€ть железнодорожную и автомобильную разгрузку.

5. ѕосле взвешивани€ каждого автомобильного поезда из кузова берутс€ пробы дл€ лабораторного исследовани€. ¬ компании, кстати, действует правило, что автовозы с перевесом категорически не обслуживаютс€. Ёто принципиальна€ позици€ дл€ сохранени€ дорог в регионе.

6. ¬ лаборатории проводитс€ экспресс анализ, который определ€ет основные показатели зерна. јнализов дальше будет еще много, но вот первичный делают сразу. “олько после этого зерновоз поступает на разгрузку.

7. –азгрузочные устройства позвол€ют одновременно обслужить три грузовика. ќбща€ производительность Ч 1200 тонн в час.

8. “ак, в 2020 году на было разгружено пор€дка 65,9 тыс. зерновозов, а в перевозке зерна задействовано свыше 70 тыс. водителей.

9. ”слугами Ќ«“ пользуютс€ более 500 сельхозпроизводителей в год. ќт успешной де€тельности терминала зависит работа подр€дных компаний и перевозчиков.

10. ѕо системе транспортеров зерно поступает в промежуточные силосы, так называемые Ђавтомобильныеї.

11. –азличное оборудование на силосах.

12. ћалые силосы дл€ первичного накоплени€ зерна с автомашин. ќбща€ прот€женность автодорог на терминале Ч 1.5 км.

13. ј вот устройство приема с железнодорожного транспорта позвол€ет одновременно разгружать шесть вагонов (три пути по два вагона) общей производительностью 2400 тонн в час.

14. ѕрот€женность жд путей на терминале составл€ет 2,5 километра.

15. –едкий кадр пустого устройства.

16. —права пустой состав. ј по среднему пути маневровый локомотив уже подает груженый.

17. –азгрузка зерна из железнодорожного вагона.

18. ак оказалось, в силосах можно хранить зерно разного качества. ”же на отгрузке, смешива€ зерно из разных силосах, получают именно те параметры, которые нужны заказчику.

19. ћаксимальна€ мощность по перевалке зерновых была зафиксирована здесь в 2018 году: тогда объем перевалки зерна составил 6,3 млн тонн.

20. »з различных устройств приемки и маленьких автомобильных силосов зерно поступает на верхнюю галерею, где высыпаетс€ в большие силоса.

21. Ѕалкер Araya (ƒедвейт примерно 29 000 тонн) уже загружен зерном и ждет погоду, чтобы выйти из порта. —ейчас, если судить по сайтам морского трафика, судно находитс€ около —енегала.

22. ак € написал выше, обща€ емкость терминала Ч 126 000 тонн. Ёто с учетом всех силосов, конвейеров, силосов первичного накоплени€ и так далее. ј вот только большой силос имеет емкость 14 300 тонн. ≈сть еще чуть поменьше Ч всего лишь 10 600 тонн. ј общей емкости как раз хватает загрузки двух судов по 60 тыс€ч тонн.

23. “ранспортер под силосами. »менно с него начинаетс€ путь зерна на экспорт.

24. ѕричал оснащен двум€ судопогрузочными машинами общей производительностью 1600 тонн в час.

25. «ернова€ галере€ с транспортерами.

26. ѕеревалка зерна Ч один из важнейших этапов его отправки на экспорт и Ќовороссийский зерновой терминал играет здесь ключевую роль.

—ейчас утвержден проект и идет проектирование второй очереди терминала. Ѕудут возведены новые силоса, продлен причал в море и установлены новые транспортеры. ¬се это позволит расширить мощности и увеличить экспорт.

|

ћетки: industrial раснодарский край –осси€ |

‘ронт над ћосквой |

ƒневник |

¬ ћоскву пришла дождлива€ погода. ‘ронты кружат то вокруг города, то срезают через центр, полива€ все дождем. Ќа дворе осень. ј значит на пороге череда красивых фотографий золотой осени и осеннего обострени€ в комментари€х :)

ƒавайте посмотрим на фронт над ћосквой и на площадку станции Ђ“ерехової

1. Ќачнем с панорамы ћневников. Ќа горизонте борьба стихий.

.::кликабельно::.

2. ‘ронт наступает на —ити.

3. ”же капает тут.

4. Ёх, что будет с этой зеленью?

5. » строительна€ площадка станции Ђ“ерехової. “ут во всю делают благоустройство.

6. ¬ этом году ожидаетс€ пуск 6 станций Ѕ Ћ.

ƒавайте посмотрим на фронт над ћосквой и на площадку станции Ђ“ерехової

1. Ќачнем с панорамы ћневников. Ќа горизонте борьба стихий.

.::кликабельно::.

2. ‘ронт наступает на —ити.

3. ”же капает тут.

4. Ёх, что будет с этой зеленью?

5. » строительна€ площадка станции Ђ“ерехової. “ут во всю делают благоустройство.

6. ¬ этом году ожидаетс€ пуск 6 станций Ѕ Ћ.

|

ћетки: “ерехово панорама Ѕ Ћ «ападный участок “ѕ ћосква –осси€ |

÷ерковь ѕокрова на Ќерли. ƒва факта, которые мен€ удивили |

ƒневник |

ѕро этот шедевр древнерусского зодчества столько уже написано, что пересказывать смысла нет. ѕосмотрев бегло по поиску, конечно, € нашел множество статей из серии Ђп€ть загадок ѕокрова на Ќерлиї или Ђа действительно ли еЄ построили рептилойды?ї. »ли нечто подобное, в духе Ђметро откопалиї и прочей мути.

ѕоэтому сейчас посмотрим просто несколько фотографий. » € расскажу те факты, которые мен€ лично удивили. ¬ообще, € первый раз в жизни доехал до этого места. расиво, чего уж там.

ѕервый факт, который мен€ удивил, это то, что раньше церковь находилась в устье реки Ќерли в реку л€зьму. «а прошедшее врем€ устье сместилось на юг, а р€дом с церковью осталась старица.

» вообще, как написано:

”стье Ќерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами во ¬ладимирскую землю: здесь корабли поворачивали ко кн€жеской резиденции.

”дивительно, насколько отличались потоки грузов и как теперешние небольшие речки раньше были полноводными грузовыми артери€ми.

¬торой факт, который мен€ удивил, это то, что в 1784 году игумен Ѕоголюбова монастыр€ (к которому она была приписана) добилс€ разрешени€ разобрать храм на строительный материал дл€ возведени€ монастырской колокольни, однако недостаток средств не позволил начать работы. —амое интересное, что разобрать еЄ хотели из-за низкой доходности! ¬се правильно, все должно приносить прибыль, даже в феодальном обществе. ј были бы деньги Ч не сохранилс€ бы этот прекрасный шедевр архитектурной мысли.

1. ѕруд возле церкви Ч это старица. огда-то здесь была река, а сейчас она ушла вправо, за кадр.

2. ¬оооот, виднеетс€ река л€зьма.

3. ќт храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранилс€ основной объЄм Ч небольшой, почти квадратный в плане четверик (около 10x10 м без учЄта апсид, сторона подкупольного квадрата около 3,2 м) и глава.

4. ¬ 1803 году на старом каменном куполе была сооружена луковична€ глава с железным покрытием, котора€ в значительной степени определ€ет облик храма и доныне.

5. ”дивительное, но крест расположен несимметрично. ќн чуть повернут!

¬ любом случае, это волшебное место, куда об€зательно стоит заехать.

ѕоэтому сейчас посмотрим просто несколько фотографий. » € расскажу те факты, которые мен€ лично удивили. ¬ообще, € первый раз в жизни доехал до этого места. расиво, чего уж там.

ѕервый факт, который мен€ удивил, это то, что раньше церковь находилась в устье реки Ќерли в реку л€зьму. «а прошедшее врем€ устье сместилось на юг, а р€дом с церковью осталась старица.

» вообще, как написано:

”стье Ќерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами во ¬ладимирскую землю: здесь корабли поворачивали ко кн€жеской резиденции.

”дивительно, насколько отличались потоки грузов и как теперешние небольшие речки раньше были полноводными грузовыми артери€ми.

¬торой факт, который мен€ удивил, это то, что в 1784 году игумен Ѕоголюбова монастыр€ (к которому она была приписана) добилс€ разрешени€ разобрать храм на строительный материал дл€ возведени€ монастырской колокольни, однако недостаток средств не позволил начать работы. —амое интересное, что разобрать еЄ хотели из-за низкой доходности! ¬се правильно, все должно приносить прибыль, даже в феодальном обществе. ј были бы деньги Ч не сохранилс€ бы этот прекрасный шедевр архитектурной мысли.

1. ѕруд возле церкви Ч это старица. огда-то здесь была река, а сейчас она ушла вправо, за кадр.

2. ¬оооот, виднеетс€ река л€зьма.

3. ќт храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранилс€ основной объЄм Ч небольшой, почти квадратный в плане четверик (около 10x10 м без учЄта апсид, сторона подкупольного квадрата около 3,2 м) и глава.

4. ¬ 1803 году на старом каменном куполе была сооружена луковична€ глава с железным покрытием, котора€ в значительной степени определ€ет облик храма и доныне.

5. ”дивительное, но крест расположен несимметрично. ќн чуть повернут!

¬ любом случае, это волшебное место, куда об€зательно стоит заехать.

|

ћетки: коптер ¬ладимирска€ область –осси€ |

ќбсерватори€ ѕик “ерскол |

ƒневник |

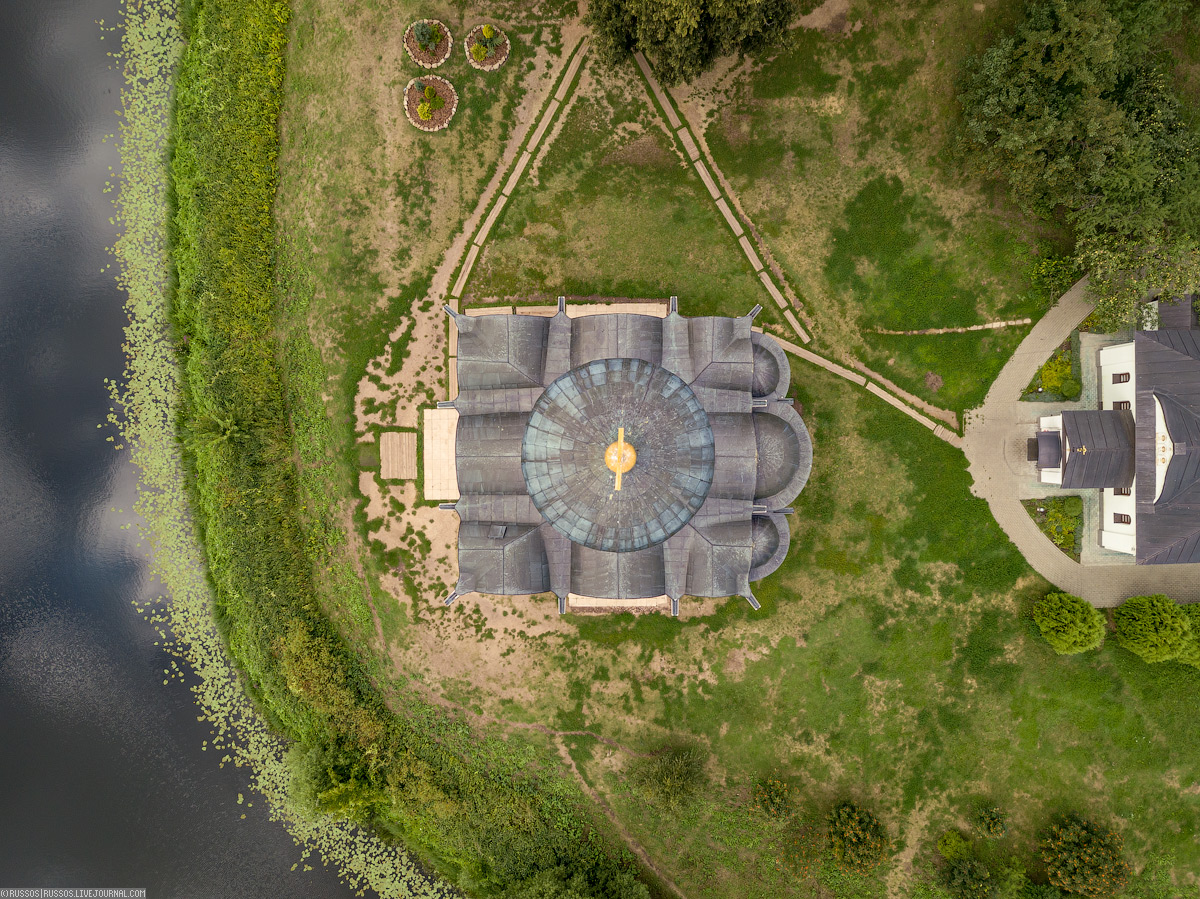

–€дом с Ёльбрусом находитс€ обсерватори€ ѕик “ерскол. ѕопасть внутрь нее не просто сложно, а очень сложно. “уристов там не люб€т Ч они мешают работе. Ќо нам это удалось! Ќесколько лет назад мы провели в обсерватории 3 дн€. «а гостеприимство, радушный прием и огромное количество про свою работу хочетс€ сказать спасибо всем сотрудникам обсерватории и лично јлександру ¬асильевичу —ергееву, заместителю директора обсерватории.

—ама обсерватори€ с очень не простой судьбой. ќна была основанна в 1980 году на пике “ерскол Ќациональной јкадемией Ќаук ”краины в 3 км от вершины Ёльбруса (у подножи€, на южном плече, Ёльбруса), на высоте 3150 метров. онечно во времена ———– не было особого значени€, от какой республики и где что находитс€ Ч все мы были в одной стране. —начала в обсерватории было п€ть инструментов различной мощности, но их было мало. ѕоэтому во второй половине 80-х годов у фирмы арл ÷ейс …ена телескоп ÷ейс-2000. ¬ 1986Ч1988 гг. был осуществлен монтаж купола диаметром 20 метров, в 1988 году телескоп ÷-2000 был доставлен в Ќовороссийский морской порт.

–азобранный телескоп, упакованный в несколько больших €щиков, был зат€нут по склону пика “ерскол танковым т€гачом. — осени 1990 до 1994 года монтаж телескопа был приостановлен в св€зи с нехваткой финансировани€ и изменением политической ситуации. Ѕолее того, часть оборудовани€ затаскивали уже в середине 90-х годов, когда в Ѕасканском ущелье шел вооруженный конфликт. ѕо словам јлександра ¬асильевича на них обе воюющие стороны смотрели как на психов, которые пытаютс€ почти под пул€ми затащить главное зеркало к себе. √оворит, даже иногда помогали. ѕо крайней мере не мешали и к нам на гору не лезли. ƒа и что там можно было вз€ть-то?

ƒл€ спасени€ украинской высокогорной наблюдательной базы по инициативе √јќ ЌјЌ” и »нститута физиологии им. ј. Ѕогомольца в декабре 1992 года был создан ћеждународный центр астрономических и медико-экологических исследований. ÷ейс-2000 был установлен в 1995 году. ¬ 2001 году началось строительство гостиницы дл€ астрономов. ¬ этой гостинице мы и останавливались. Ќу так, сурово, но жить можно.

— телескопом получилось очень интересно. ѕока его везли, пока оно лежало в порту, пока его затащили на гору, пока собрали телескоп, пока то да се, и когда началась его наладка, то вы€снилось, что на фирме ÷ейса не осталось специалистов, которые умеют его вводить в строй. ¬ итоге ветеранов компании искали по всей ≈вропе. огда нашли дедушку, то привезли на “ерскол. “аким образом смогли завершить пуско-наладочные работы и ввести телескоп в строй.

1. ѕрекрасные горы вокруг. расоту, которую сложно передать камерой.

2. ќбсерватори€ Ђѕик “ерсколаї. ѕо центру купол телескопа ÷ейс-2000.

3. ¬округ наход€тс€ другие инструменты.

4. Ћондон Ч 3100 км.

5. ќстатки каки-то военных строений. “оже тут сидели, делали свои наблюдени€.

6. —уровый местный котик сразу стал Ђмимими и мур-мурї когда его почесали. „ешите котиков! ќни это люб€т!

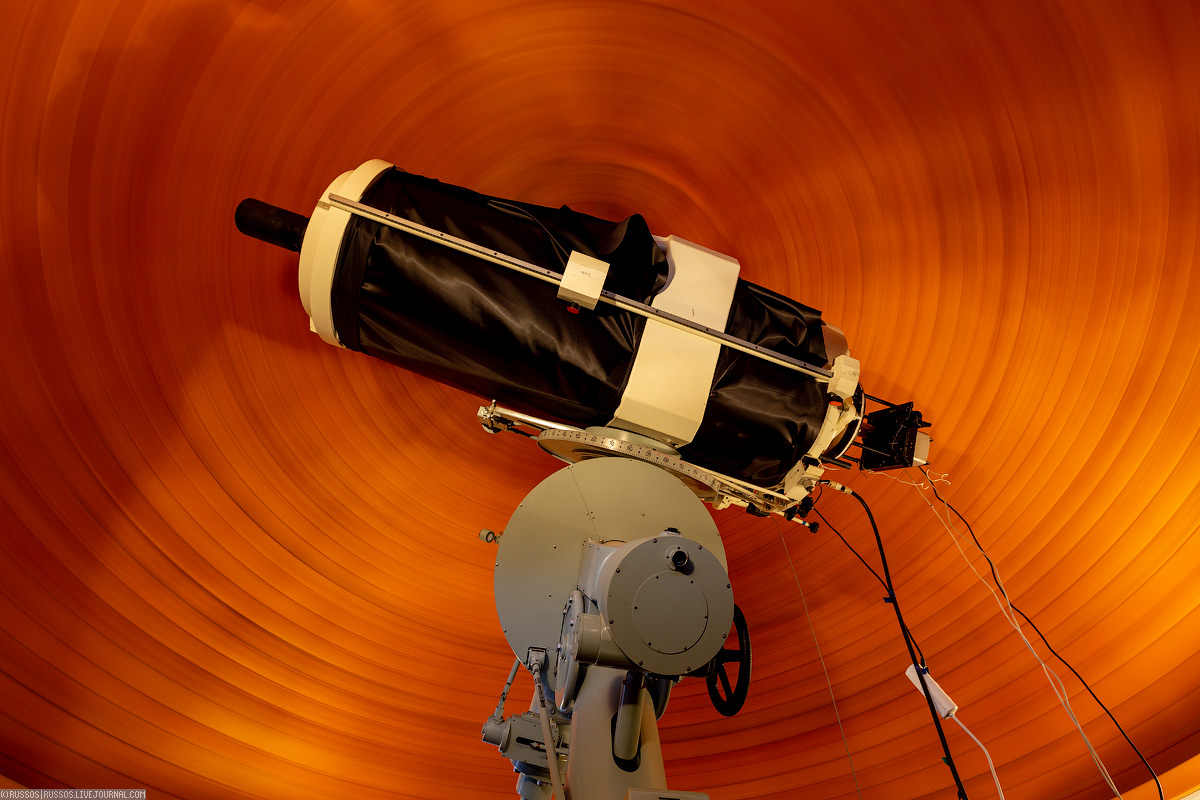

7. —ергей »ванович Ѕарабанов, руководитель «венигородского института астрономии.

ЂЌаш институт €вл€етс€ головным в –оссии по обеспечению безопасности от таких космических угроз, как астероиды, кометы и космический мусор. ѕомимо этого мы занимаемс€ фундаментальными исследовани€ми: пытаемс€ пон€ть, откуда берутс€ эти тела, какой их состав, сколько их, как часто они могут падать на «емлю. ќпасными мы считаем тела, размер которых от нескольких метров до нескольких километров. онечно, сделать что-то с многокилометровыми телами проблематично, но если обнаружить их заранееЕ

” нас есть сейчас предложение по созданию сетей специализированных телескопов небольшого размера, которые будут контролировать посто€нно в ночное врем€ практически все небо. Ёто даст возможность обнаружить такое тело за несколько дес€тков часов до его подлета к «емле дл€ того, чтобы ћ„— смогло провести меропри€ти€ по уменьшению последствий, эвакуировать людей, если будет известно, как и куда он упадет. “о есть речь идет пока о пассивном сопротивлении, ведь на таком рассто€нии средства ѕ¬ќ или ракетных сил бессильныї.

8. Ќадо очень любить свою работу, чтобы жить в таких услови€х.

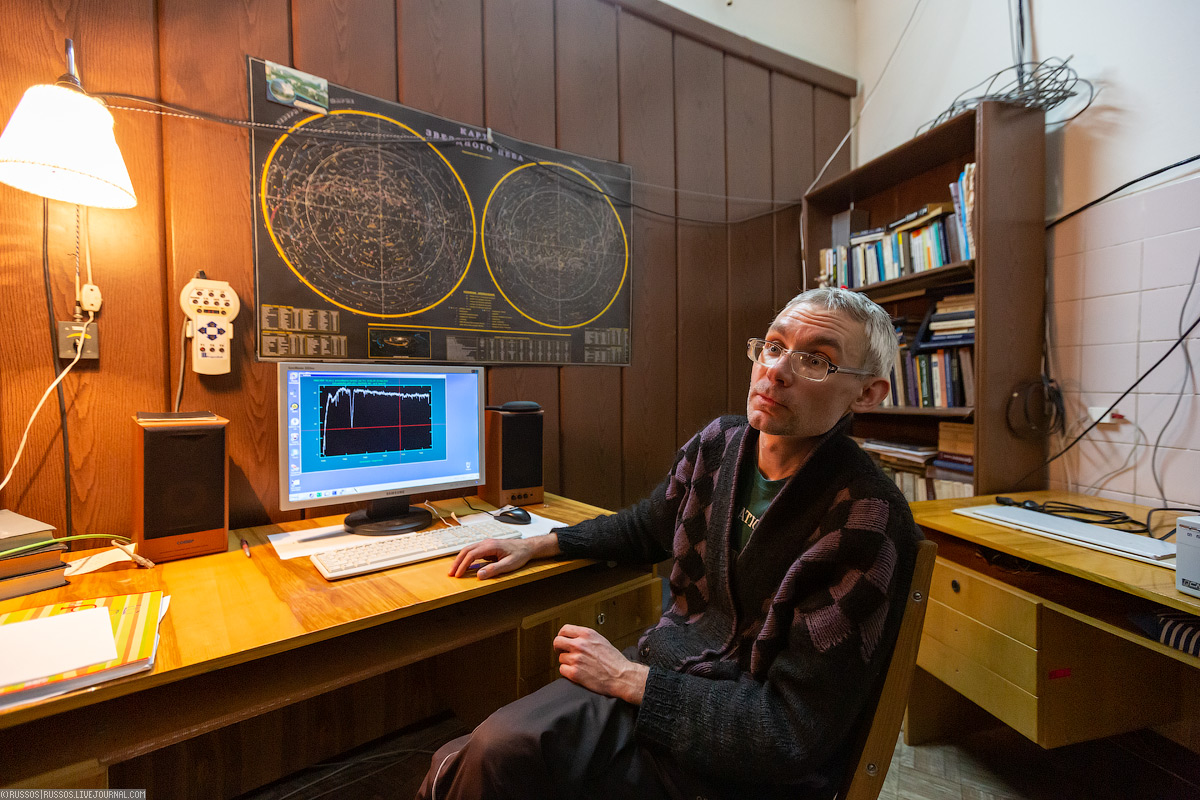

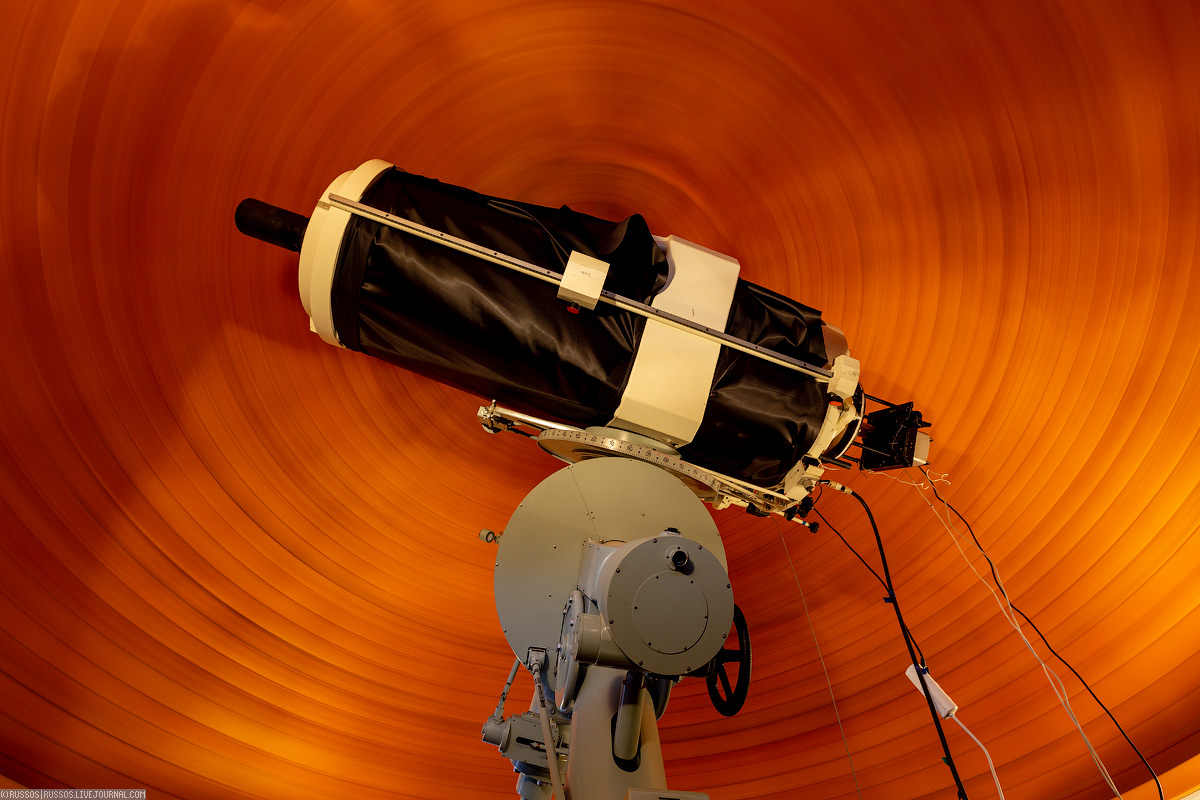

9. ÷ейс-2000.

Ђ≈го масса сотни тонн, только его подвижна€ часть весит более 90 тонн и при этом движетс€ за звездой с погрешностью 6 микрон. ƒиаметр главного зеркала здесь ровно 2 метра и 2 сантиметра. ћатериал основани€ Ч стеклокерамика, а на него напылена тончайша€ пленка алюмини€, котора€ закрыта ещЄ прозрачным защитным слоем фтористого магни€, чтобы алюминий не окисл€лс€. —амое страшное дл€ зеркала телескопа Ч гр€зь, пыль и капли воды. “елескоп живет столько, сколько моют зеркало Ч потом зеркало стираетс€. “олщина напылени€ Ч 0,05 микрона. » хот€ мы всЄ содержим в чистоте, а при входе в башню в тапочки переобуваемс€ Ч мыть зеркало приходитс€ где-то раз в три года. “о есть 10-15 помоек Ч и телескоп на помойку. ѕомыть зеркало Ч работа очень тонка€, делают это только женщины! ¬ советское врем€ мойщицы на оптических заводах получали больше директора завода. нам, например, специально приезжает сотрудница —пециальной астрофизической обсерватории из арачаево-„еркесии. “ам, в јрхызе, есть шестиметровый телескоп, который она моет. Ќу и к нам тоже приезжает. ћы сначала отмываем всЄ вокруг в радиусе 10 метров, но только без пылесоса, пылесосить нельз€ Ч пыль поднимем и разнесем. ѕотом сам телескоп моем: внутрь трубы телескопа заходит эта барышн€ и моет зеркало спиртоэфирной смесью, то есть мойка бесконтактна€ї.

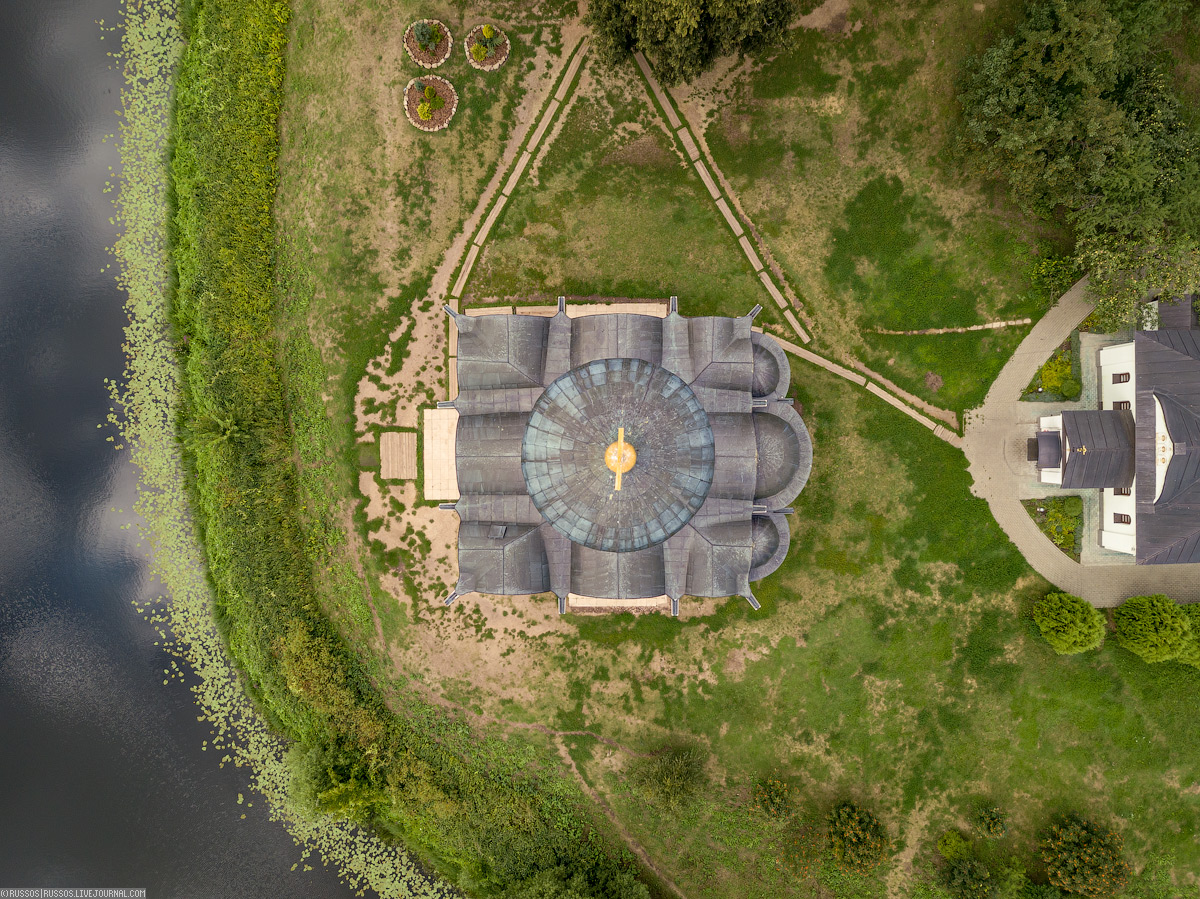

10. јркадий ¬алерьевич Ѕондарь, научный сотрудник международного центра астрономических и медико-экологических исследований ”краинской јкадемии наук.

Ђ—пектроскопи€ Ч это один из самых мощных инструментов познани€ мира, раздел астрофизики. — чего все началось? — того, что, когда развивалась теори€ атомного €дра и квантова€ механика, пон€ли, что каждый элемент обладает, так скажем, набором линий. Ёто значит, что на определенных частотах происходит поглощение света, и мы можем с помощью спектрографа увидеть набор линий, который соответствует разным атомам или молекулам. » это возможно наблюдать на очень удаленных объектах. Ѕлагодар€ спектральному анализу мы можем пон€ть, из чего состо€т, например, звезды: из каких элементов, какие физические услови€ там, какие плотности, какие температуры и прочее.ї

11. “елескоп ÷ейс-600 системы ассегрен. ѕредназначен дл€ позиционных, фотометрических, спектральных и наблюдений тел —олнечной системы, звезд и объектов дальнего космоса.

12. адр с вращением купола Ч классика!

13. –адиоприЄмник ¬олна- !

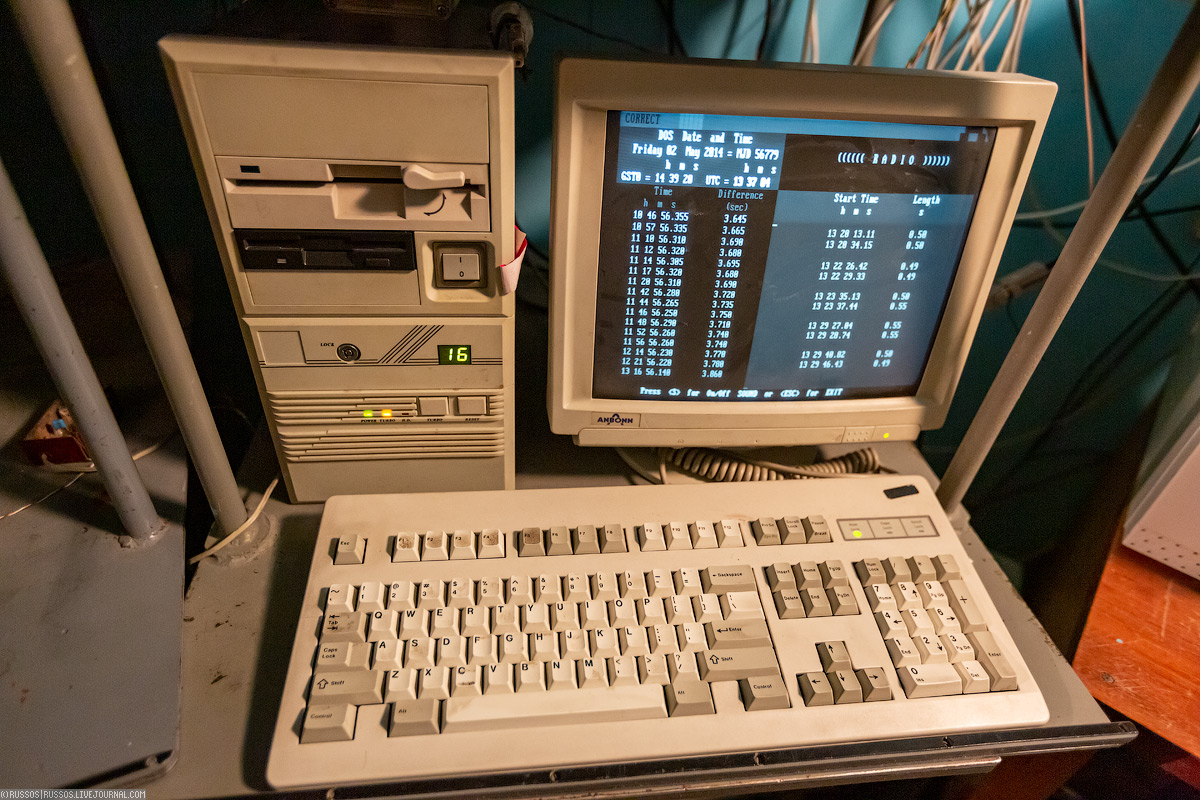

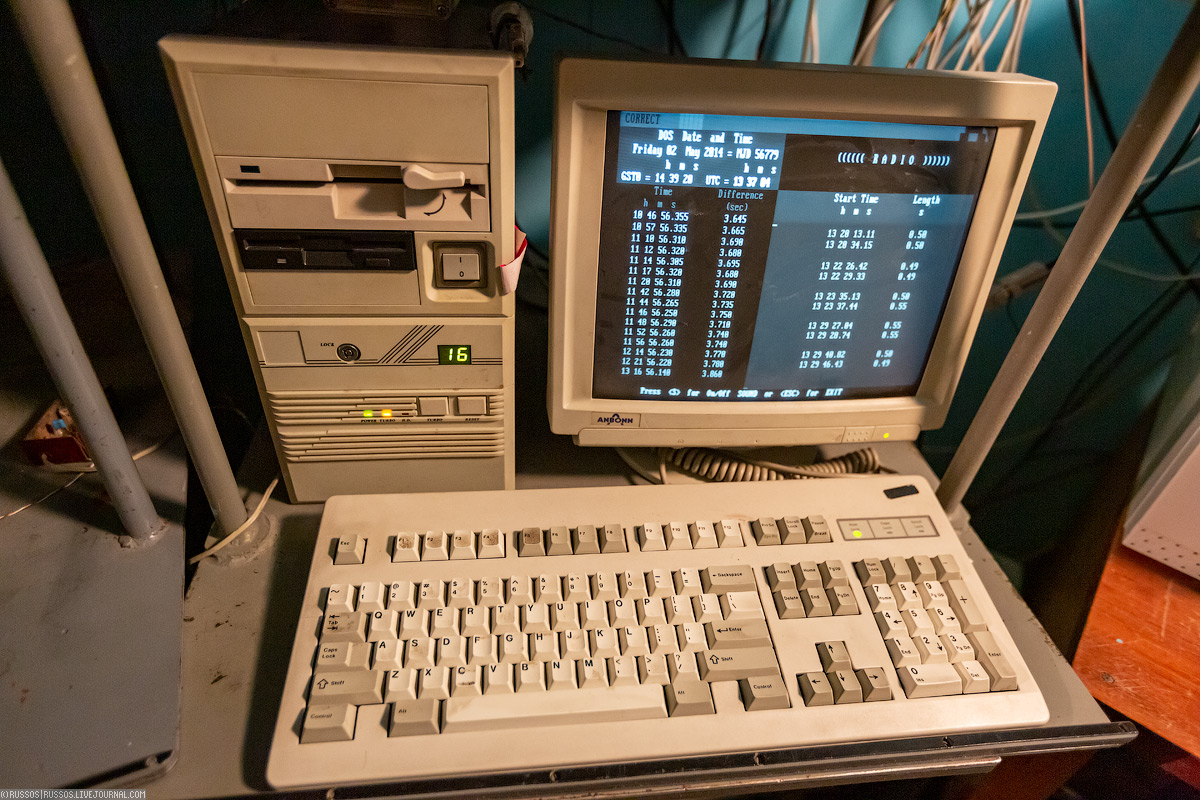

14. —танци€ приема сигналов точного времени на основе 386-го компьютера. ÷елых 16 ћегагерц!

15. √уголь упорно говорит, что это болгарский €зык.

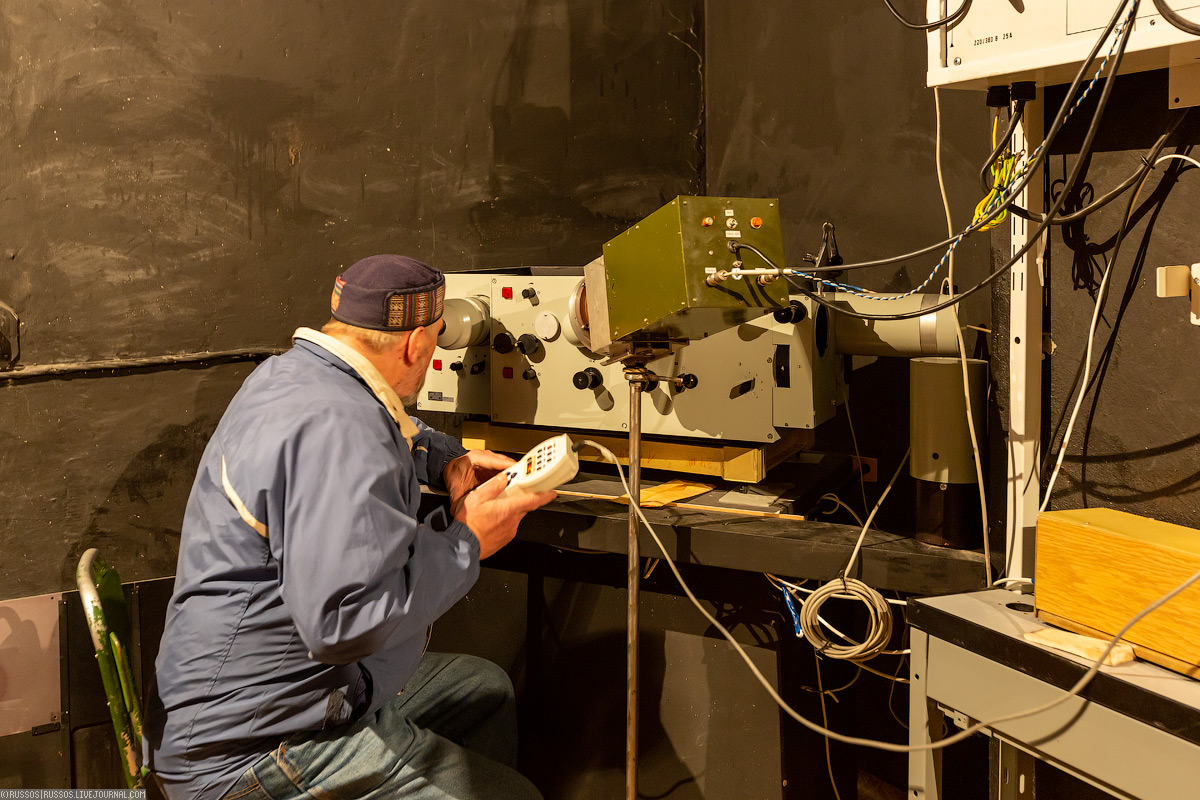

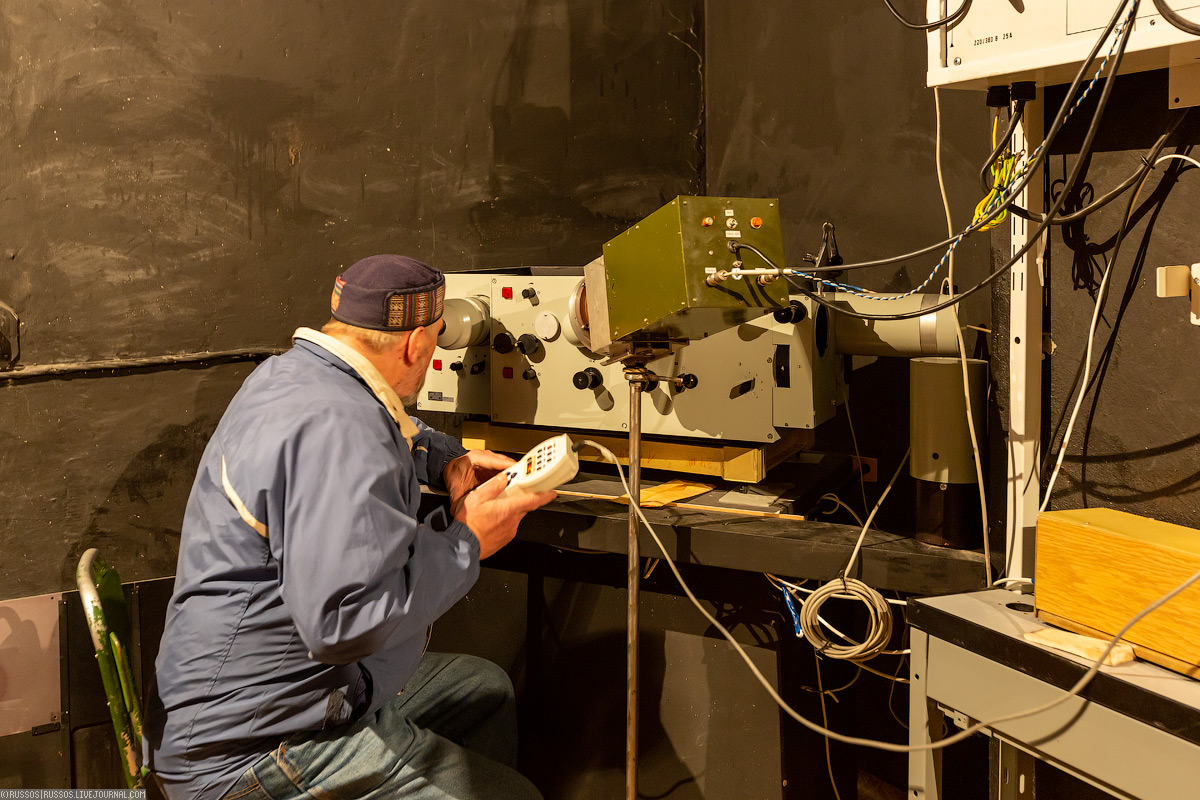

16. “емна€ комната Ч часть горизонтального солнечного телескопа Ђј÷”-26ї с комплексом научного и сервисного оборудовани€.

17. ака€-то часть горизонтального солнечного телескопа.

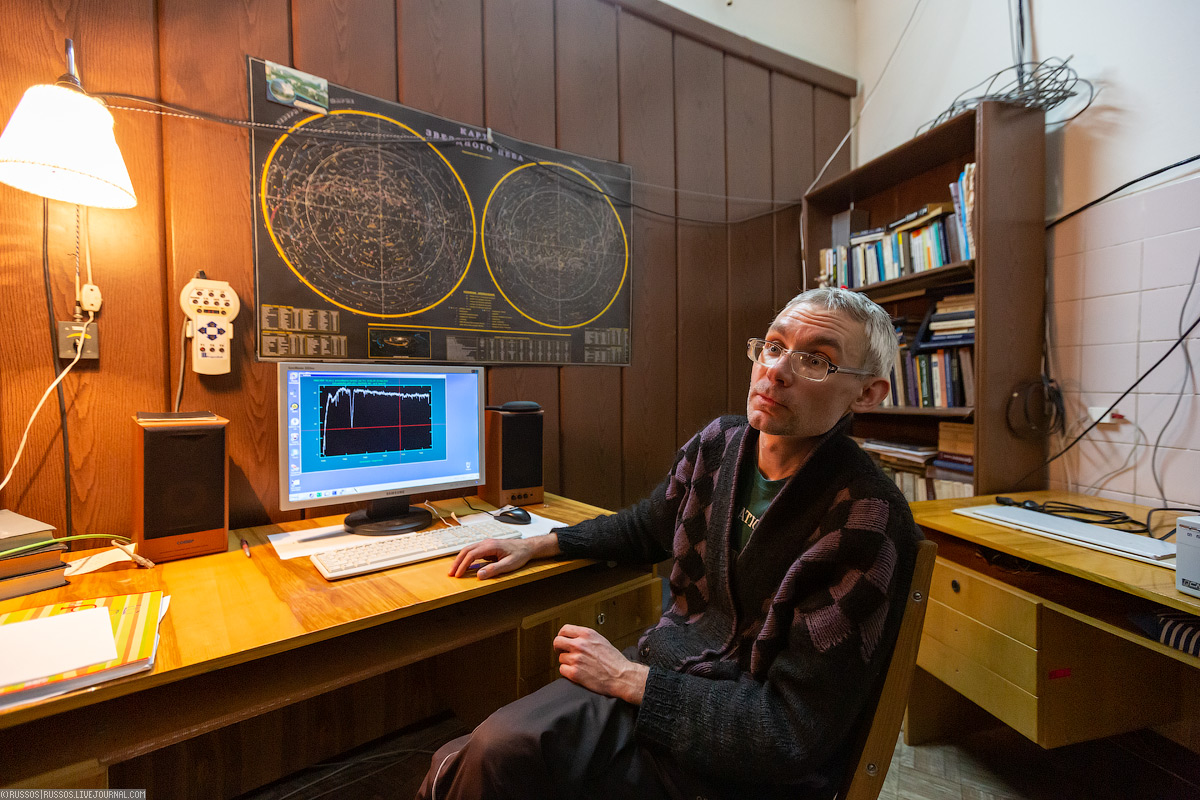

18. јлександр ¬асильевич —ергеев за работой.

Ђћы рабочие лошади астрономии. ћы не фотографируем небо Ч небо фотографируют любители, в основном. ” нас же 80 % работы Ч это спектр. ¬едь в одной обсерватории собрать все исследовани€ невозможноЕ и не нужно. «ачем плохо выполн€ть задачу, если в другой обсерватории это делают лучше. ажда€ обсерватори€ гордитс€ какой-то фишкой, ради которой к ней не зарастает народна€ тропа. ” нас это спектроскопи€ высокого и сверхвысокого разрешени€. “ут мы впереди планеты всей, мы этим гордимс€, мы развиваем это направление. —пектр настолько информативен по отношению к картинкам, что, как у нас говор€т, на одном спектре чудак и курсовую сделает, и напишет половину диплома, еще и одну главу дл€ кандидатской сочинит. ј картинкиЕ они, конечно, красивые, но не информативные. стати, основные фундаментальные открыти€ человек сделал, гл€д€ на небо без приборов. “о есть пон€ти€ Ђзвездаї, Ђ¬селенна€ї по€вились методом рассужденийї.

19. ÷ейс-2000 оснащен разобранными инструментами дл€ наблюдений. ¬ 2009 была заменена ѕ«— матрица, что сильно увеличило разрешающую способность инструмента.

20. јлександр ¬асильевич —ергеев. ќгромное спасибо ему всем сотрудникам обсерватории за гостеприимство и уникальную возможность прикоснутьс€ к космосу.

—ама обсерватори€ с очень не простой судьбой. ќна была основанна в 1980 году на пике “ерскол Ќациональной јкадемией Ќаук ”краины в 3 км от вершины Ёльбруса (у подножи€, на южном плече, Ёльбруса), на высоте 3150 метров. онечно во времена ———– не было особого значени€, от какой республики и где что находитс€ Ч все мы были в одной стране. —начала в обсерватории было п€ть инструментов различной мощности, но их было мало. ѕоэтому во второй половине 80-х годов у фирмы арл ÷ейс …ена телескоп ÷ейс-2000. ¬ 1986Ч1988 гг. был осуществлен монтаж купола диаметром 20 метров, в 1988 году телескоп ÷-2000 был доставлен в Ќовороссийский морской порт.

–азобранный телескоп, упакованный в несколько больших €щиков, был зат€нут по склону пика “ерскол танковым т€гачом. — осени 1990 до 1994 года монтаж телескопа был приостановлен в св€зи с нехваткой финансировани€ и изменением политической ситуации. Ѕолее того, часть оборудовани€ затаскивали уже в середине 90-х годов, когда в Ѕасканском ущелье шел вооруженный конфликт. ѕо словам јлександра ¬асильевича на них обе воюющие стороны смотрели как на психов, которые пытаютс€ почти под пул€ми затащить главное зеркало к себе. √оворит, даже иногда помогали. ѕо крайней мере не мешали и к нам на гору не лезли. ƒа и что там можно было вз€ть-то?

ƒл€ спасени€ украинской высокогорной наблюдательной базы по инициативе √јќ ЌјЌ” и »нститута физиологии им. ј. Ѕогомольца в декабре 1992 года был создан ћеждународный центр астрономических и медико-экологических исследований. ÷ейс-2000 был установлен в 1995 году. ¬ 2001 году началось строительство гостиницы дл€ астрономов. ¬ этой гостинице мы и останавливались. Ќу так, сурово, но жить можно.

— телескопом получилось очень интересно. ѕока его везли, пока оно лежало в порту, пока его затащили на гору, пока собрали телескоп, пока то да се, и когда началась его наладка, то вы€снилось, что на фирме ÷ейса не осталось специалистов, которые умеют его вводить в строй. ¬ итоге ветеранов компании искали по всей ≈вропе. огда нашли дедушку, то привезли на “ерскол. “аким образом смогли завершить пуско-наладочные работы и ввести телескоп в строй.

1. ѕрекрасные горы вокруг. расоту, которую сложно передать камерой.

2. ќбсерватори€ Ђѕик “ерсколаї. ѕо центру купол телескопа ÷ейс-2000.

3. ¬округ наход€тс€ другие инструменты.

4. Ћондон Ч 3100 км.

5. ќстатки каки-то военных строений. “оже тут сидели, делали свои наблюдени€.

6. —уровый местный котик сразу стал Ђмимими и мур-мурї когда его почесали. „ешите котиков! ќни это люб€т!

7. —ергей »ванович Ѕарабанов, руководитель «венигородского института астрономии.

ЂЌаш институт €вл€етс€ головным в –оссии по обеспечению безопасности от таких космических угроз, как астероиды, кометы и космический мусор. ѕомимо этого мы занимаемс€ фундаментальными исследовани€ми: пытаемс€ пон€ть, откуда берутс€ эти тела, какой их состав, сколько их, как часто они могут падать на «емлю. ќпасными мы считаем тела, размер которых от нескольких метров до нескольких километров. онечно, сделать что-то с многокилометровыми телами проблематично, но если обнаружить их заранееЕ

” нас есть сейчас предложение по созданию сетей специализированных телескопов небольшого размера, которые будут контролировать посто€нно в ночное врем€ практически все небо. Ёто даст возможность обнаружить такое тело за несколько дес€тков часов до его подлета к «емле дл€ того, чтобы ћ„— смогло провести меропри€ти€ по уменьшению последствий, эвакуировать людей, если будет известно, как и куда он упадет. “о есть речь идет пока о пассивном сопротивлении, ведь на таком рассто€нии средства ѕ¬ќ или ракетных сил бессильныї.

8. Ќадо очень любить свою работу, чтобы жить в таких услови€х.

9. ÷ейс-2000.

Ђ≈го масса сотни тонн, только его подвижна€ часть весит более 90 тонн и при этом движетс€ за звездой с погрешностью 6 микрон. ƒиаметр главного зеркала здесь ровно 2 метра и 2 сантиметра. ћатериал основани€ Ч стеклокерамика, а на него напылена тончайша€ пленка алюмини€, котора€ закрыта ещЄ прозрачным защитным слоем фтористого магни€, чтобы алюминий не окисл€лс€. —амое страшное дл€ зеркала телескопа Ч гр€зь, пыль и капли воды. “елескоп живет столько, сколько моют зеркало Ч потом зеркало стираетс€. “олщина напылени€ Ч 0,05 микрона. » хот€ мы всЄ содержим в чистоте, а при входе в башню в тапочки переобуваемс€ Ч мыть зеркало приходитс€ где-то раз в три года. “о есть 10-15 помоек Ч и телескоп на помойку. ѕомыть зеркало Ч работа очень тонка€, делают это только женщины! ¬ советское врем€ мойщицы на оптических заводах получали больше директора завода. нам, например, специально приезжает сотрудница —пециальной астрофизической обсерватории из арачаево-„еркесии. “ам, в јрхызе, есть шестиметровый телескоп, который она моет. Ќу и к нам тоже приезжает. ћы сначала отмываем всЄ вокруг в радиусе 10 метров, но только без пылесоса, пылесосить нельз€ Ч пыль поднимем и разнесем. ѕотом сам телескоп моем: внутрь трубы телескопа заходит эта барышн€ и моет зеркало спиртоэфирной смесью, то есть мойка бесконтактна€ї.

10. јркадий ¬алерьевич Ѕондарь, научный сотрудник международного центра астрономических и медико-экологических исследований ”краинской јкадемии наук.

Ђ—пектроскопи€ Ч это один из самых мощных инструментов познани€ мира, раздел астрофизики. — чего все началось? — того, что, когда развивалась теори€ атомного €дра и квантова€ механика, пон€ли, что каждый элемент обладает, так скажем, набором линий. Ёто значит, что на определенных частотах происходит поглощение света, и мы можем с помощью спектрографа увидеть набор линий, который соответствует разным атомам или молекулам. » это возможно наблюдать на очень удаленных объектах. Ѕлагодар€ спектральному анализу мы можем пон€ть, из чего состо€т, например, звезды: из каких элементов, какие физические услови€ там, какие плотности, какие температуры и прочее.ї

11. “елескоп ÷ейс-600 системы ассегрен. ѕредназначен дл€ позиционных, фотометрических, спектральных и наблюдений тел —олнечной системы, звезд и объектов дальнего космоса.

12. адр с вращением купола Ч классика!

13. –адиоприЄмник ¬олна- !

14. —танци€ приема сигналов точного времени на основе 386-го компьютера. ÷елых 16 ћегагерц!

15. √уголь упорно говорит, что это болгарский €зык.

16. “емна€ комната Ч часть горизонтального солнечного телескопа Ђј÷”-26ї с комплексом научного и сервисного оборудовани€.

17. ака€-то часть горизонтального солнечного телескопа.

18. јлександр ¬асильевич —ергеев за работой.

Ђћы рабочие лошади астрономии. ћы не фотографируем небо Ч небо фотографируют любители, в основном. ” нас же 80 % работы Ч это спектр. ¬едь в одной обсерватории собрать все исследовани€ невозможноЕ и не нужно. «ачем плохо выполн€ть задачу, если в другой обсерватории это делают лучше. ажда€ обсерватори€ гордитс€ какой-то фишкой, ради которой к ней не зарастает народна€ тропа. ” нас это спектроскопи€ высокого и сверхвысокого разрешени€. “ут мы впереди планеты всей, мы этим гордимс€, мы развиваем это направление. —пектр настолько информативен по отношению к картинкам, что, как у нас говор€т, на одном спектре чудак и курсовую сделает, и напишет половину диплома, еще и одну главу дл€ кандидатской сочинит. ј картинкиЕ они, конечно, красивые, но не информативные. стати, основные фундаментальные открыти€ человек сделал, гл€д€ на небо без приборов. “о есть пон€ти€ Ђзвездаї, Ђ¬селенна€ї по€вились методом рассужденийї.

19. ÷ейс-2000 оснащен разобранными инструментами дл€ наблюдений. ¬ 2009 была заменена ѕ«— матрица, что сильно увеличило разрешающую способность инструмента.

20. јлександр ¬асильевич —ергеев. ќгромное спасибо ему всем сотрудникам обсерватории за гостеприимство и уникальную возможность прикоснутьс€ к космосу.

|

ћетки: –осси€ trip |

√оцатлинска€ √Ё— в ƒагестане |

ƒневник |

ѕора вернутьс€ в ƒагестан и посмотреть √оцатлинскую √Ё—, которую € снимал еще в 2012 году, когда она строилась.

ак и люба€ станци€, она имеет сложную и долгую строительную судьбу, особенно, учитыва€, что еЄ строительство началось в неспокойном 1995 году. ≈стественно, из-за нехватки средств, через два года строительство было прекращено.

»нтерес к проекту снова возник в 2005 году, чему способствовало несколько факторов Ч образование ќјќ Ђ√идроќ√ ї, обладающего необходимыми финансовыми ресурсами; поддержка проекта руководством республики ƒагестан; приближающеес€ завершение строительства первой очереди »рганайской √Ё—, в св€зи с чем освобождалс€ подготовленный коллектив строителей.

—танци€ была введена в эксплуатацию 1 окт€бр€ 2015 года, а 22 декабр€ 2016 года станции присвоено им€ главного инженера проекта, ¬ладимира јркадьевича ћинина.

ќгромное спасибо пресс-службе –ус√идро и ƒагестанскому филиалу компании за гостеприимство.

¬месте с »рганайской √Ё— входит в состав каскада √Ё— на јварском ойсу, €вл€€сь его верхней ступенью. —ейчас есть возможность посмотреть подробно на станцию, на которой есть один уникальный элемент, который мало распространен на территории бывшего ———–.

1. Ѕереговое здание √Ё—.

2. Ќижний бьеф и начало отвод€щего канала длиной 1550 метров.

3. ќтвод€щий канал.

4. “рансформаторна€ площадка. «десь напр€жение полученное с генераторов (10,5 к¬) преобразуетс€ на напр€жение сети Ч 110 к¬. ¬ыдача мощности в энергосистему происходит через комплектное распределительное устройство элегазовое ( –”Ё-110 к¬) закрытого типа.

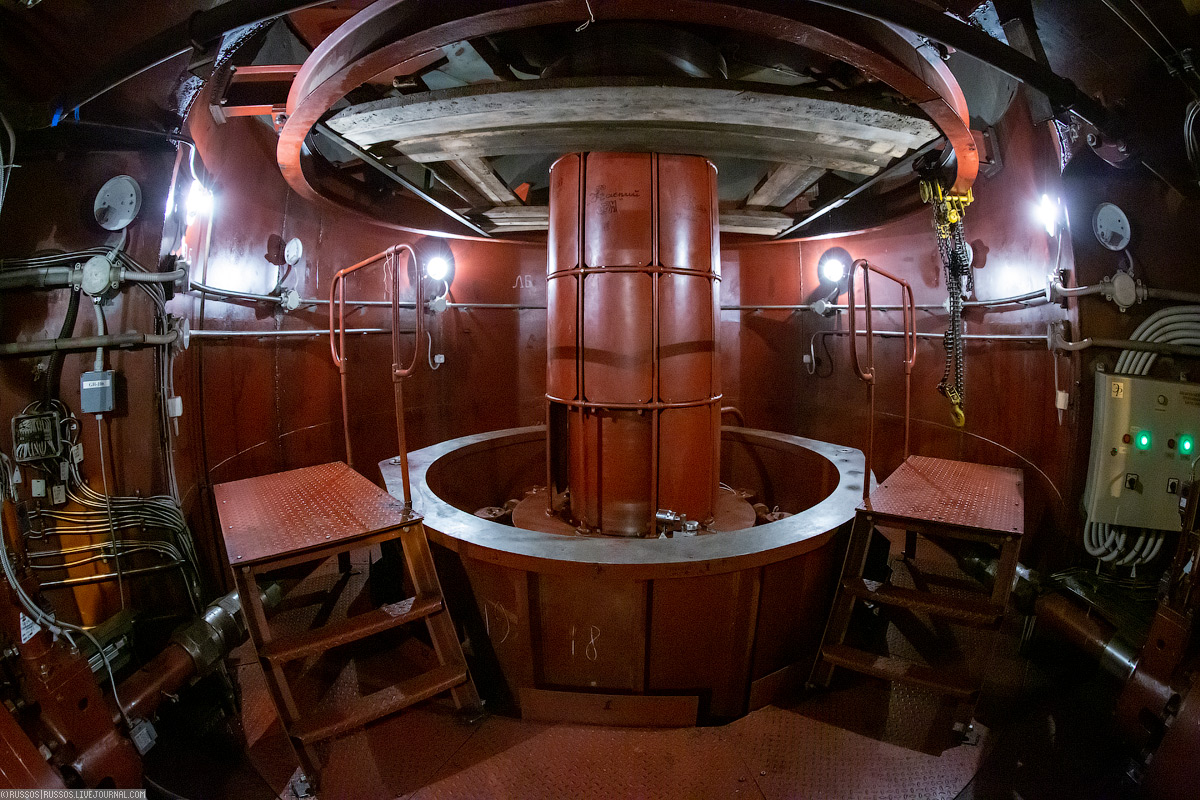

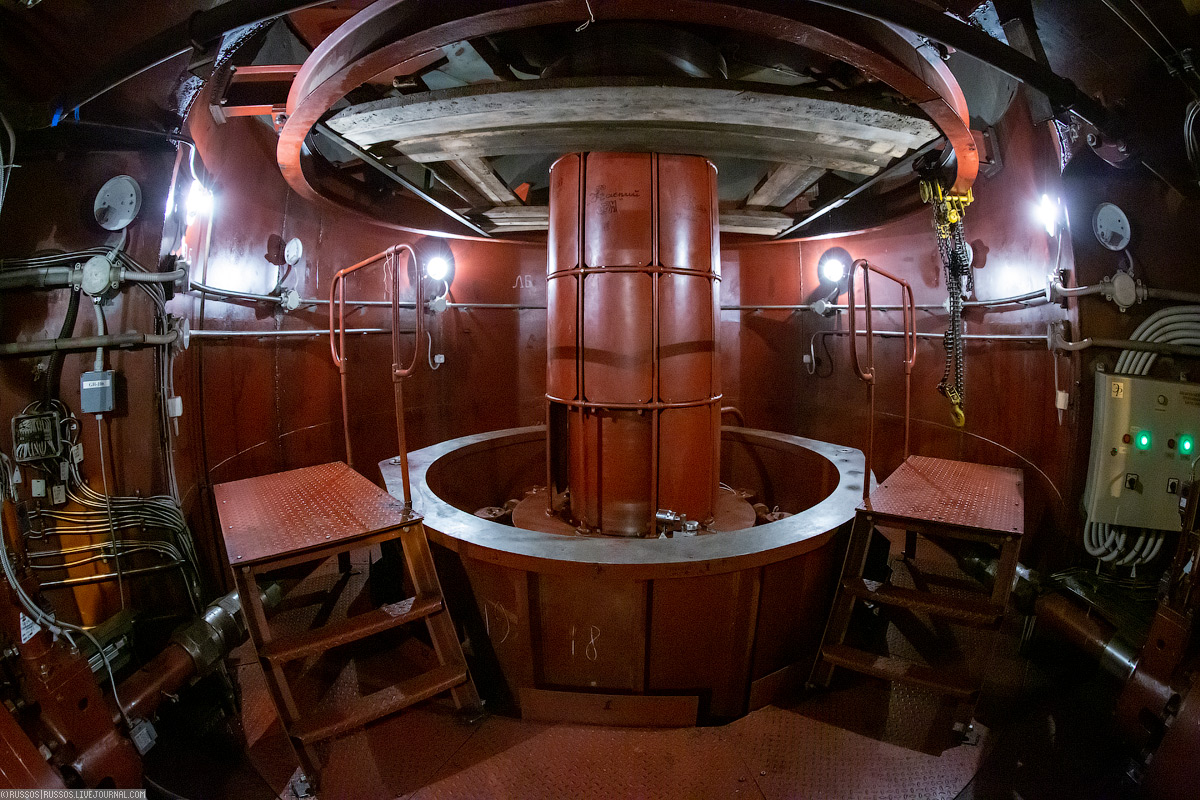

5. ¬ здании √Ё— установлены 2 вертикальных гидроагрегата мощностью по 50 ћ¬т, с радиально-осевыми турбинами –ќ 910-¬ћ-310, работающими при расчЄтном напоре 71 м.