«аписи с меткой подземель€

(и еще 657 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

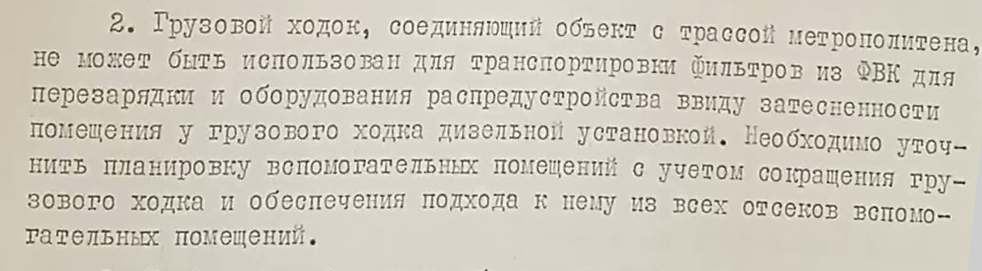

ƒругие метки пользовател€ ↓

abandoned industrial lytdybr trip uudd ¬аршавска€ авиаци€ авто автоуроды арбатско-покровска€ лини€ библиотека бкл видео газпром газпром нефть гэс дагестан дороги дронобункер другое метро жд замоскворецка€ лини€ интер рао калининско-солнцевска€ лини€ калужско-рижска€ лини€ карамышевска€ каховска€ лини€ каширска€ кленовый бульвар кольцева€ лини€ коптер космонавтика космос ленинградска€ область лефортово люблинско-дмитровска€ лини€ магаданска€ область марьина роща метро метрострой мкжд москва московска€ область нагатинский затон обои окружна€ павелецка€-радиальна€ панорама петровско-разумовска€-2 печатники-бкл пиздец питер подземель€ пуск! пыхтино репортаж республика башкортостан ржд росси€ рублевоЦархангельска€ лини€ саларьевский участок сбойка! северный участок люблинки северо-восточный участок тпк селигерска€ серпуховско-тимир€зевска€ лини€ сокольническа€ лини€ солнцевский радиус стромынка таганско-краснопресненска€ лини€ текстильщики-бкл теори€ тпк филевска€ лини€ электрозаводска€ юго-восточный участок бкл южный участок тпк €мало-ненецкий автономный округ

¬ыдуманный ЂЅункер —талинаї в »змайлово |

ƒневник |

¬ ћоскве находитс€ 2 (два) насто€щих бункера товарища —талина и еще один бункер находитс€ в ближайшем ѕодмосковье Ч в Ћипках. ќ них мы с вами поговорим позднее.

ј пока расскажу про выдуманные или фейковые ЂЅункеры —талинаї, которых в ћоскве находитс€ также две штуки Ч »змайлово и “аганка. ≈сли в фейковость ЂЅункера —талинаї на “аганке сомнений не вызывает почти у любого человека, то вот с »змайлово все сложнее.

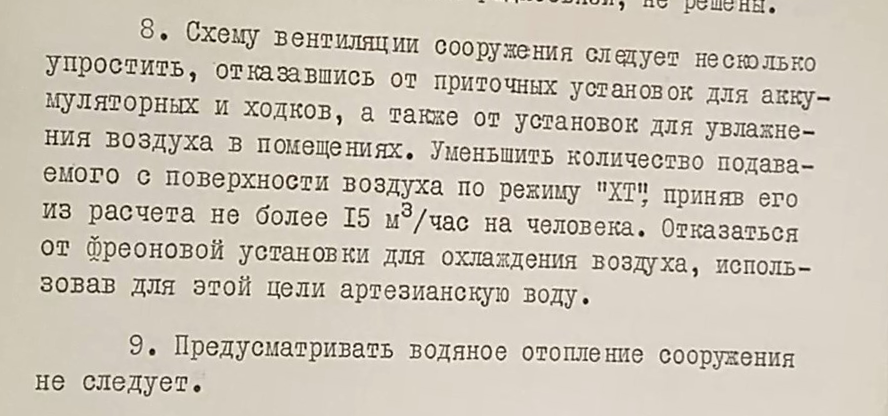

’от€ про “аганку сделаю отдельный пост с анализом той информации, которую они подают на экскурси€х.

Ётот Ђмузейї называет себ€ Ђћемориальный комплекс Ђ«апасной командный пункт ¬ерховного √лавнокомандующего расной јрмии ». ¬. —талинаїї.

» они нагло врут.

“ак они пишут про свою историю:

¬ 30-е годы XX века была разработана программа укреплени€ обороноспособности ———–, в соответствии с которой и был построен секретный подземный объект.

„тобы скрыть его назначение, в средствах массовой информации было объ€влено о сооружении центрального стадиона с самыми разными физкультурными сооружени€ми и вмещающего до 120 тыс€ч зрителей. —тадион предполагалось использовать дл€ проведени€ спартакиады, также планировалось построить ƒворец физкультуры с академией и институтом.

ѕод прикрытием строительства стадиона велось сооружение бункера —талина и 17-ти километровой подземной дороги от ремл€.

сожалению, это все вранье. —амое наглое и неприкрытое.

“ак называемый ЂЅункер —талинаї в »змайлово не имеет никакого отношени€ к защитным сооружени€м.

ѕолуподземный вестибюль и ведущей к нему 73-х метровый пешеходный тоннель были построены в 1930-х годах как часть стадиона Ч правительственный подъезд и почетные ложи дл€ правительства, дипломатов и прессы.

¬ 1990-х года некорректна€ исследовательска€ работа (а может и желание коммерсантов) привела к превращению этих помещений в несуществующий бункер.

ƒавайте разбиратьс€, почему.

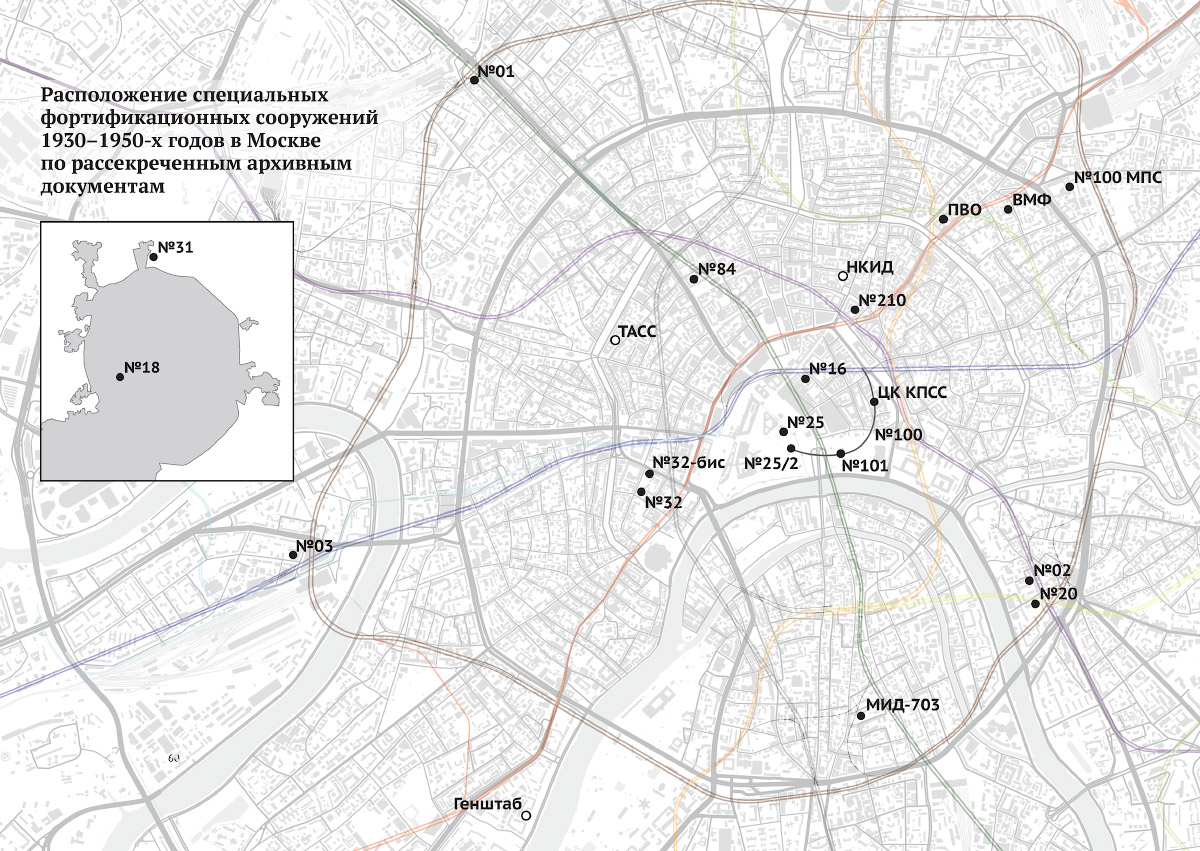

≈стественно, мы обратимс€ к документам, которые рассекречены на данный момент. »х объем поражает и по ним можно отследить все специальные фортификационные сооружени€, построенные в нашей стране в конце 30-х и в начале 40-х годов.

ѕока не найдено ни одного документа про наличие бункера —талина в »змайлово. онечно, это не означает, что его не может не быть, но хотелось бы увидеть ссылочный аппарат сотрудников этого Ђмузе€ї. Ќа что они ссылаютс€, когда говор€т про ЂЅункер —талинаї в »змайлово? ѕокажите, пожалуйста, документы, исследовани€... ƒа хоть что-нибудь.

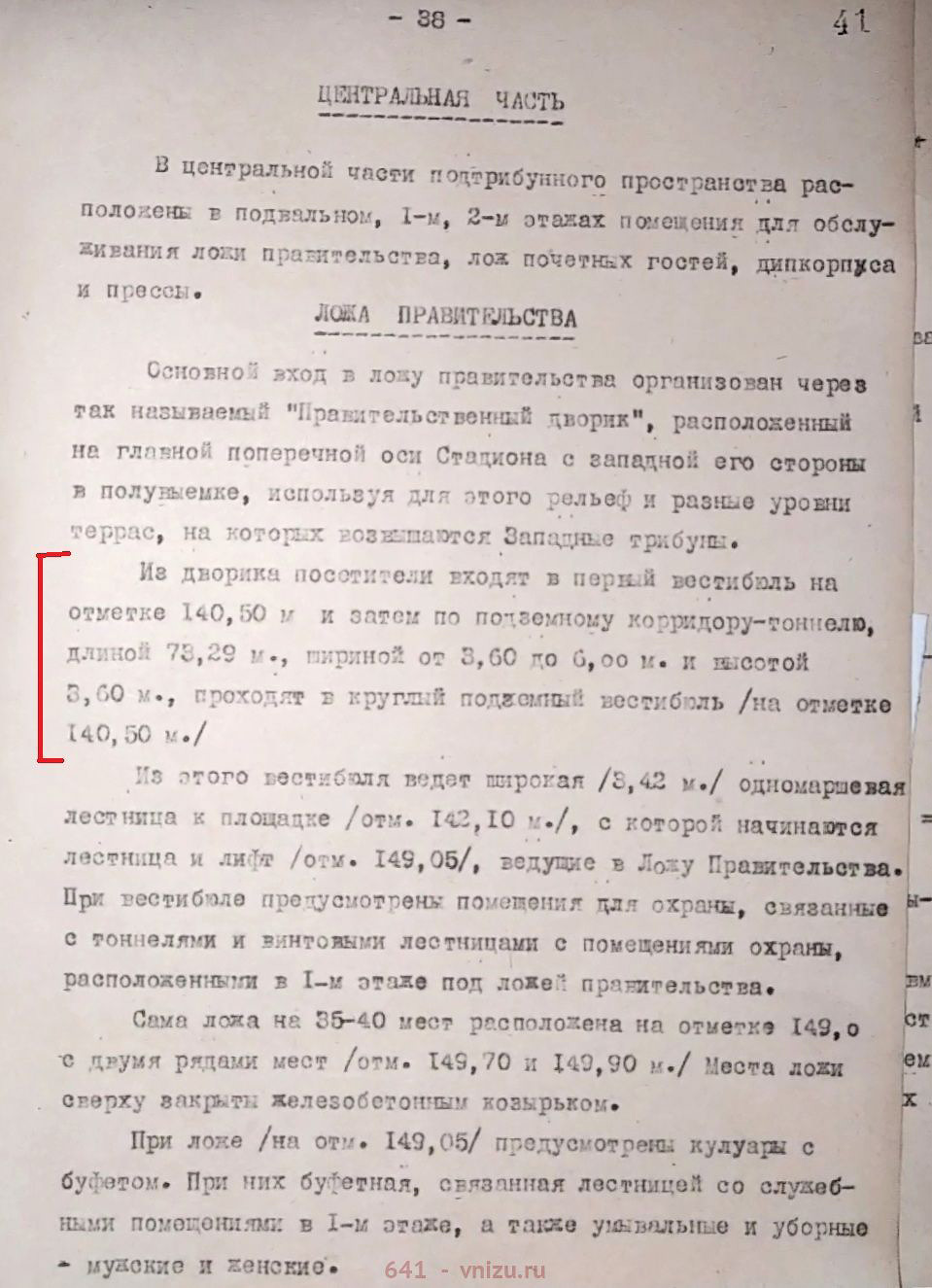

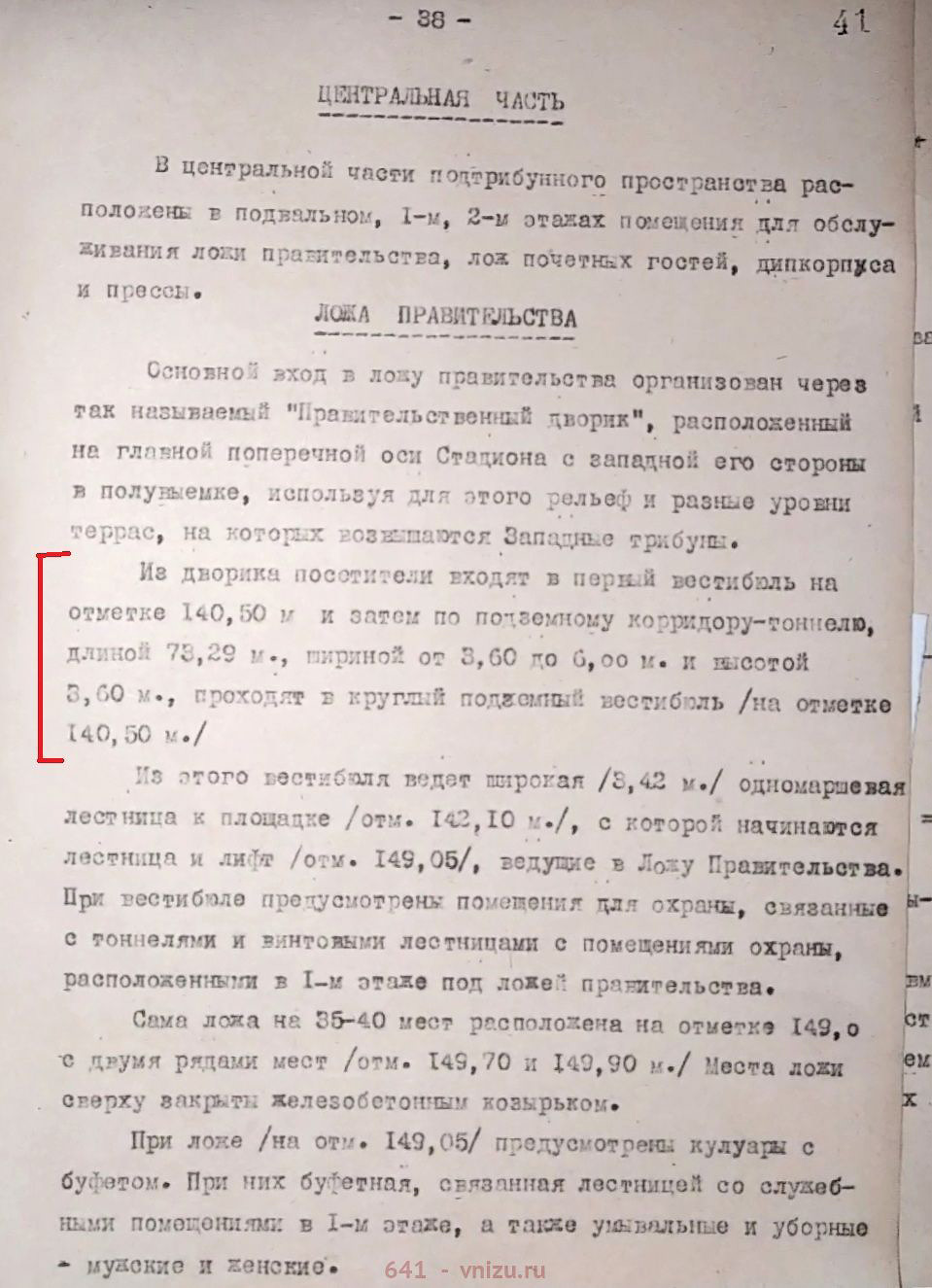

ј вот какие документы по стадиону доступны дл€ всех желающих. Ёто по€снительна€ записка от 13 августа 1939 по ÷ентральному —тадиону ———– в »змайлово. Ѕлагодар€ јЌќ Ђ÷ентр изучени€ современной фортификации и подземных сооруженийї мы можем ознакомитс€ с той частью, котора€ относитс€ к ложе правительства.

ѕо€снительна€ записка.

Ќапишу текстом, кому сложно читать документ.

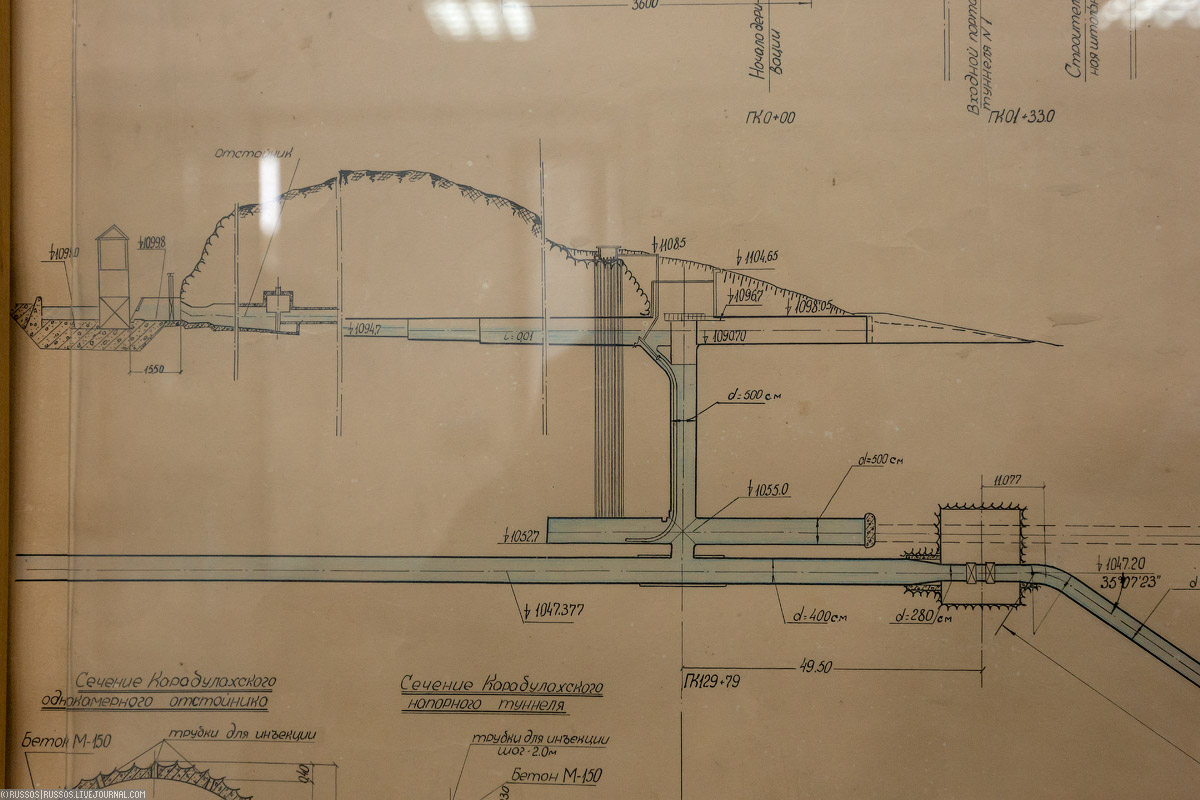

»з дворика посетители вход€т в первый вестибюль на отметке 140,50 (высотные отметки даны от уровн€ Ѕалтийского мор€ Ч јѕ) и затем по подземному коридору-тоннелю, длиной 73,29 м, шириной от 3,60 до 6,00 м. и высотой 3,60 м., проход€т в круглый подземный вестибюль /на отметке 140,50 м./

—обственно говор€, вот и весь ответ на вопрос, что же выдаетс€ за ЂЅункер —талинаї в »змайлово Ч это круглый подземный вестибюль дл€ высоких гостей, откуда потом должен был выход в ложу правительства.

ј что же написано на сайте музе€?

Ѕункер —талина был хорошо защищен применительно к 1941 году. ≈го защищает от налетов авиации железобетонное перекрытие толщиной от 6 до 8 метров. ƒанна€ плита уложена на межстенные перегородки, выполненные дл€ жесткости из природного камн€, их толщина достигает 4 м. ак они выгл€д€т, мы сможем увидеть в помещении столовой.

1941 году дл€ надежной защиты должна была примен€тьс€ слоиста€ конструкци€. “.е. железобетонна€ коробка мелкого заложени€, потом слой песка, потом слой железобетонного тюф€ка толщиной от двух метров (тут возможны разные вариации).

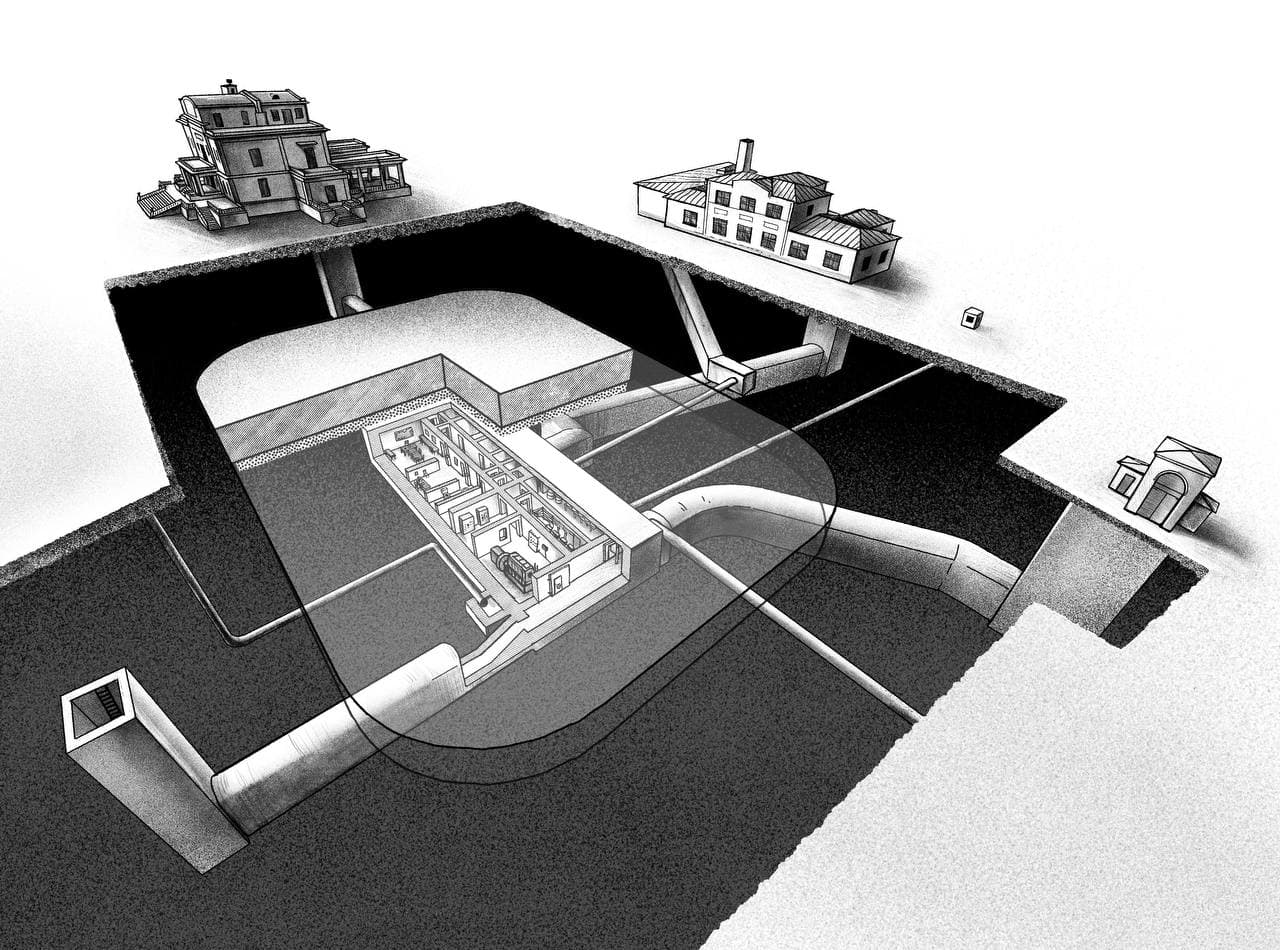

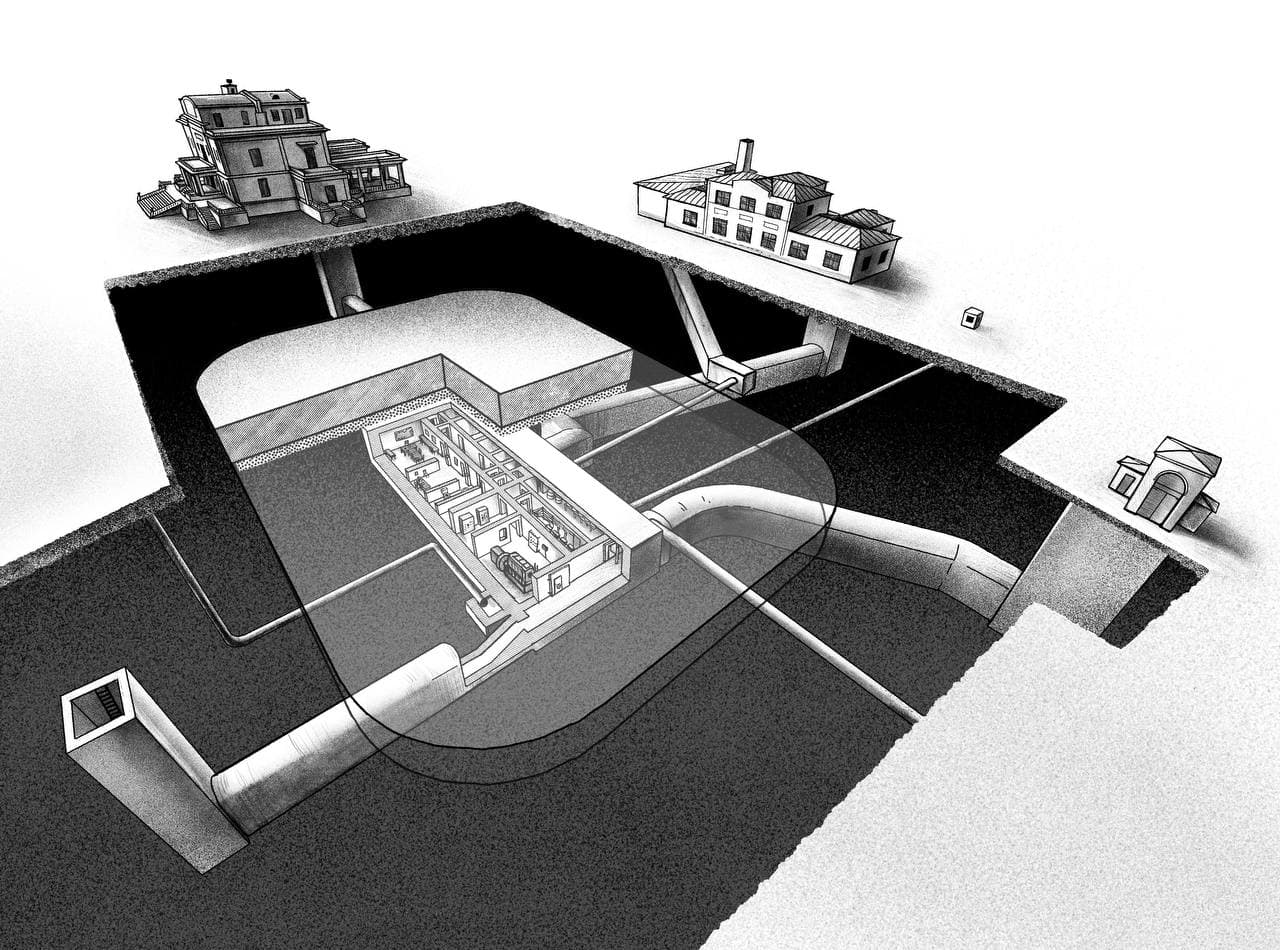

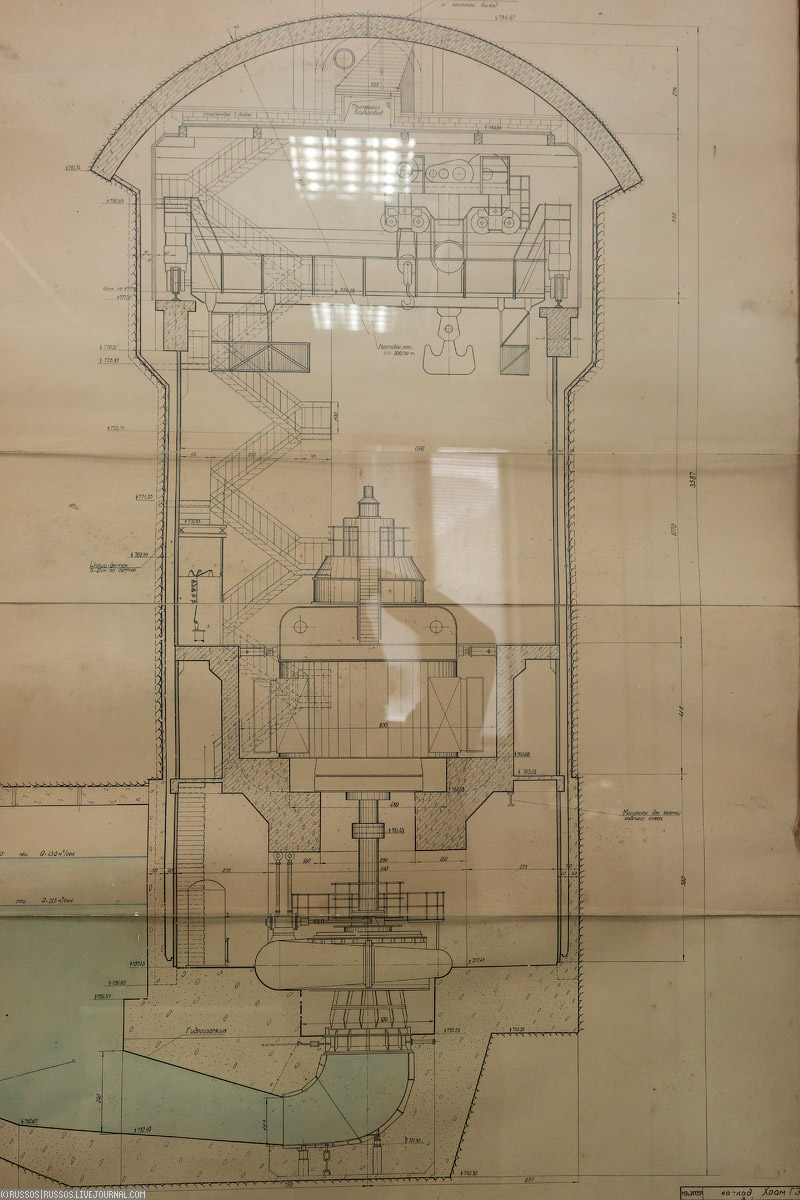

¬от, например, разрез насто€щего бункера —талина в Ћипках, выполненный јнастасией «отовой по документам.

Ѕункер —талина (объект є 31) в Ћипках. »ллюстраци€ јнастасии «отовой.

ак видим, это железобетонна€ коробка, сооруженна€ в котловане. —верху еЄ защищает железобетонный тюф€к Ч мощна€ плита. ћежду ними слой инертного материала. » это типова€ и сама€ надежна€ конструкци€ бункера на тот момент. ¬ »змайлово нет ничего подобного.

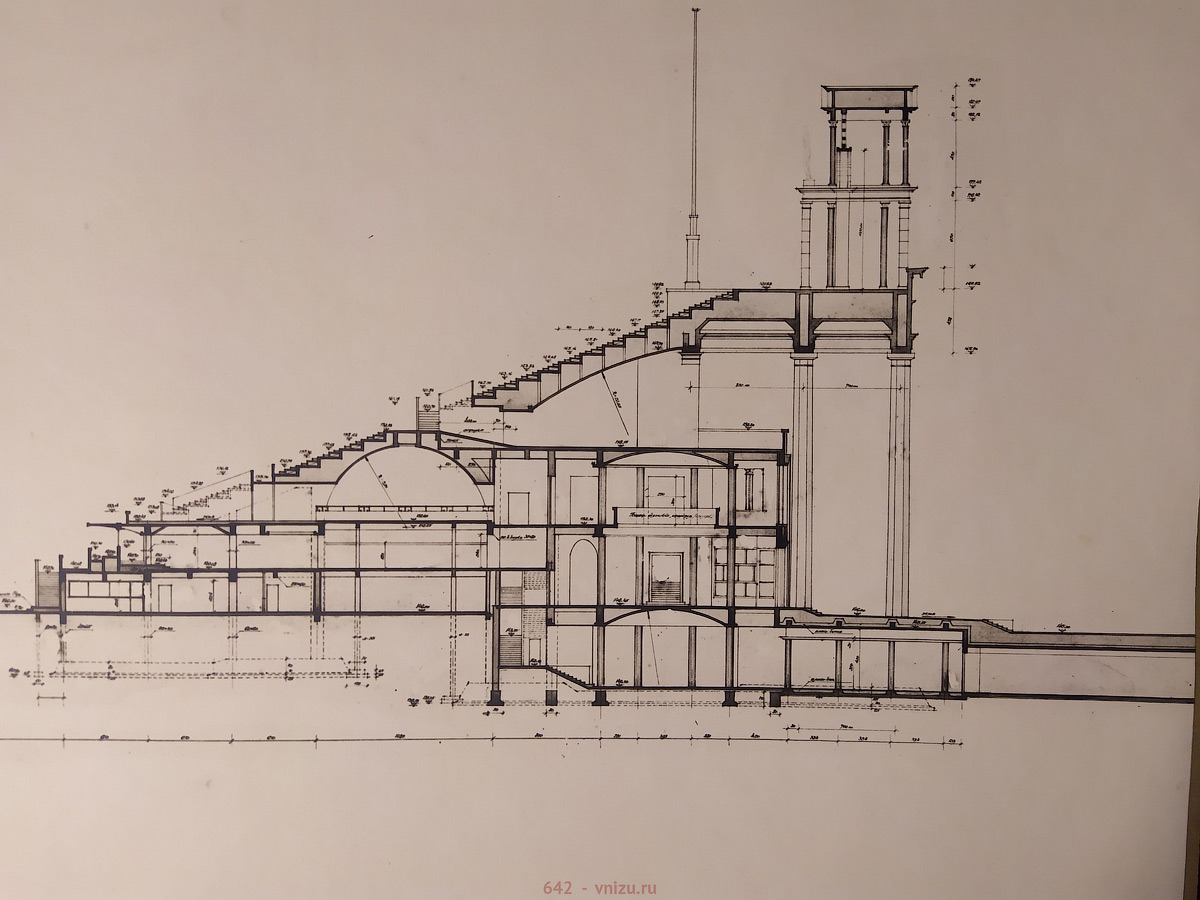

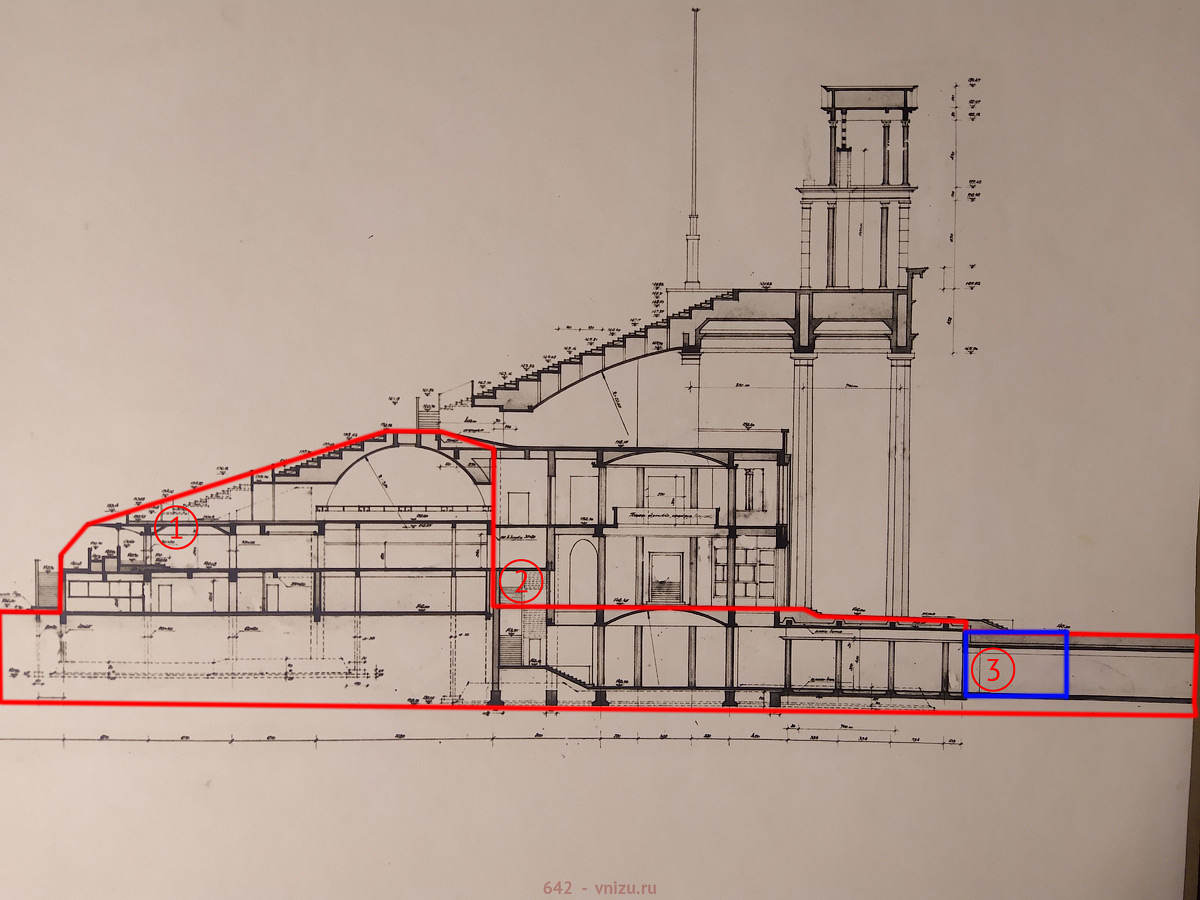

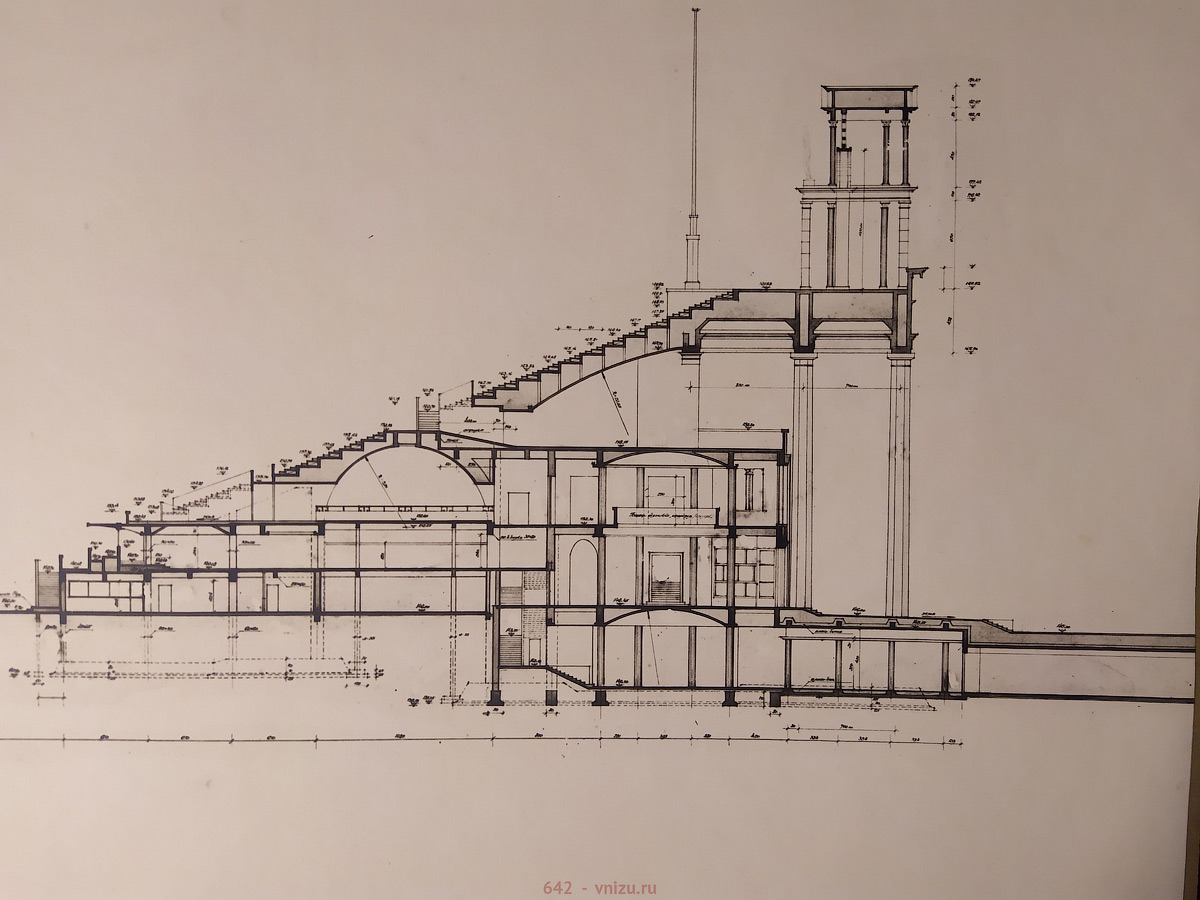

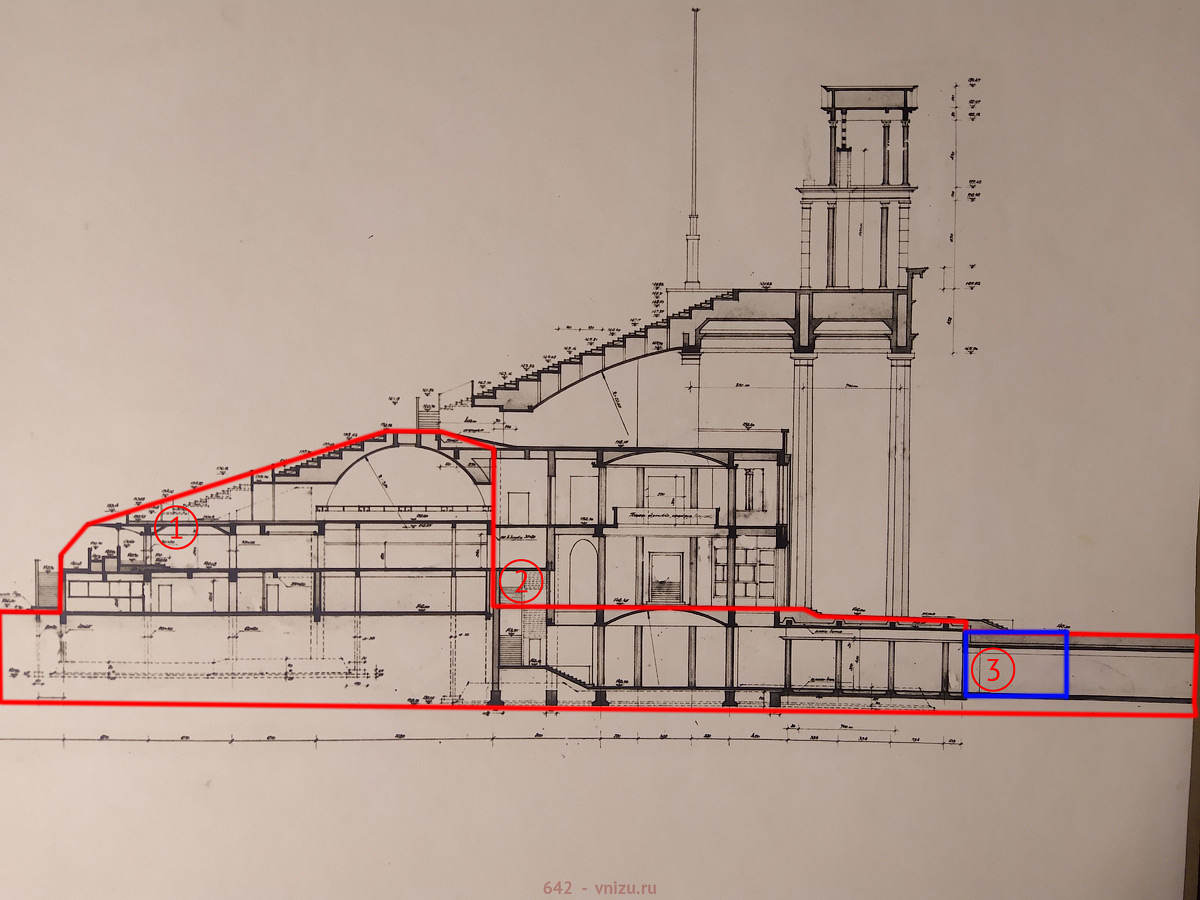

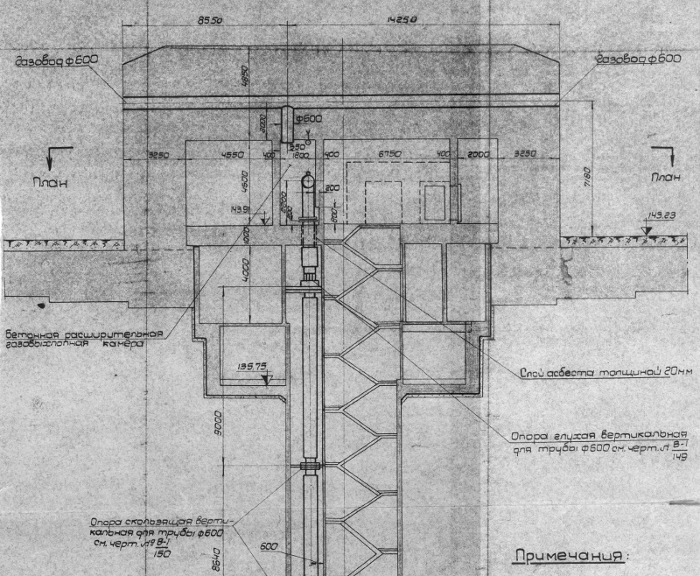

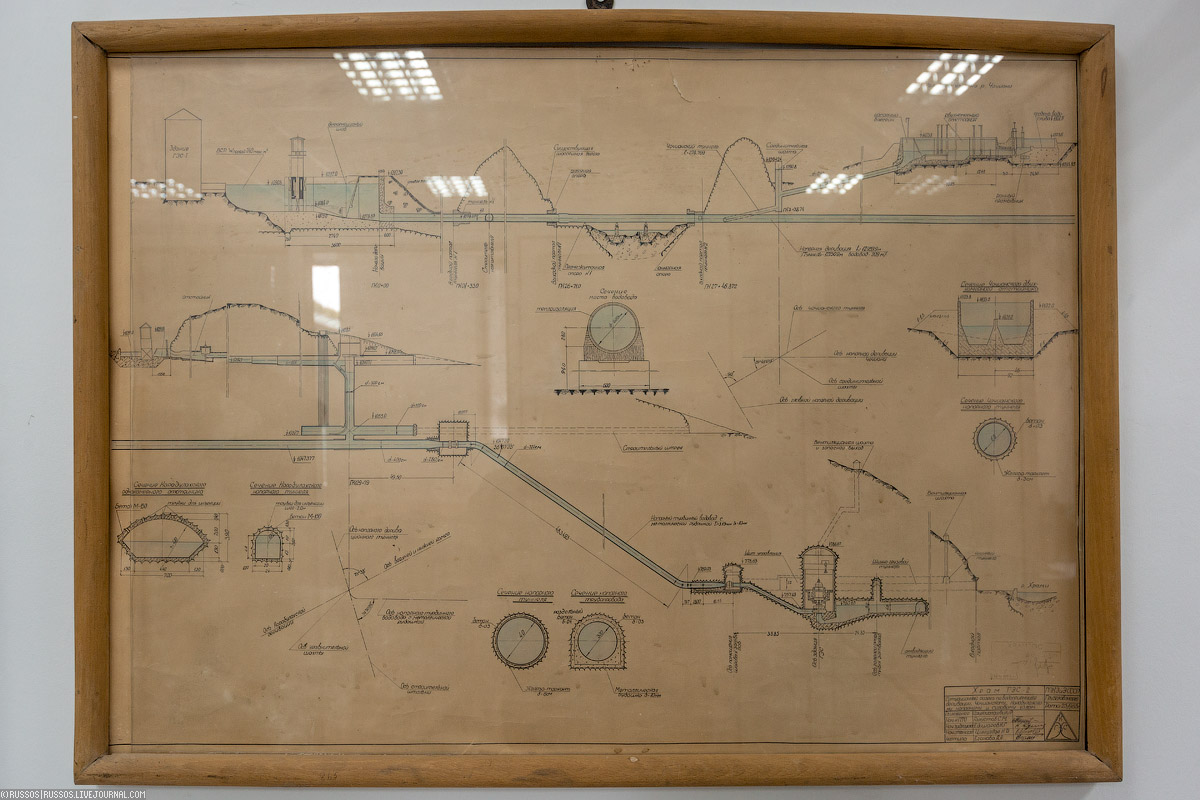

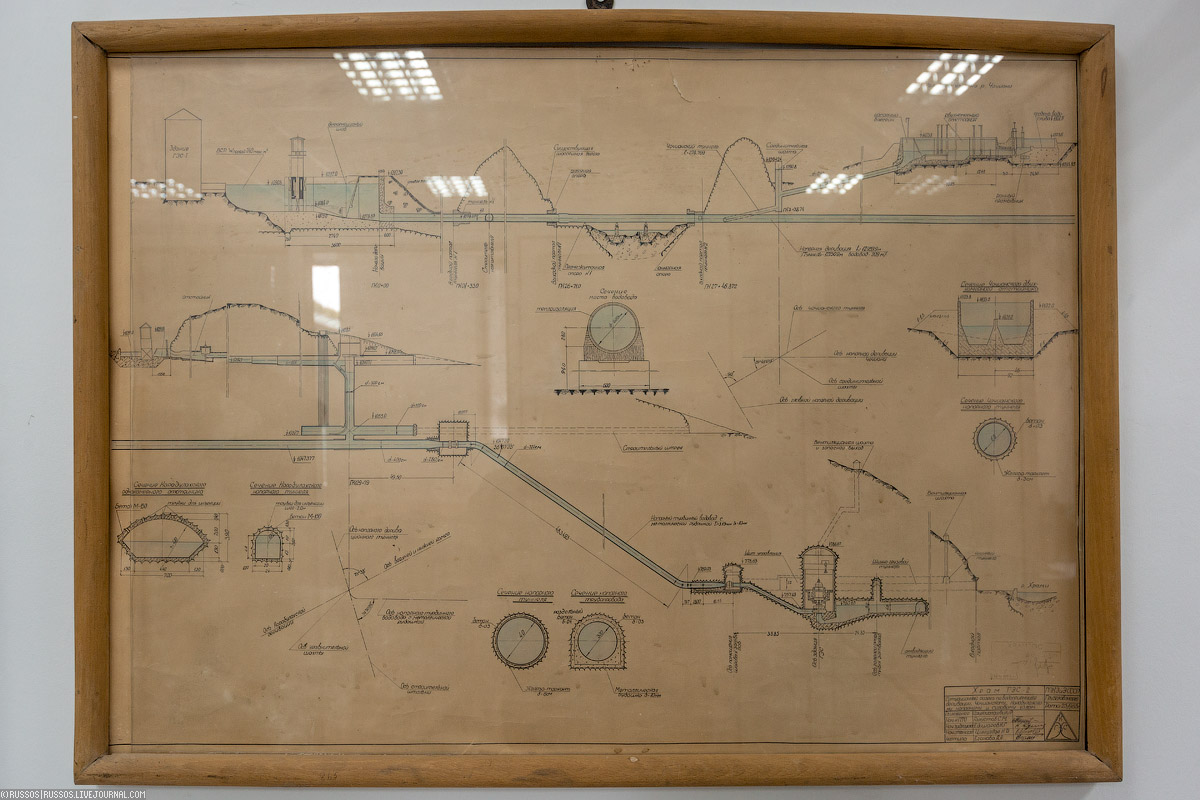

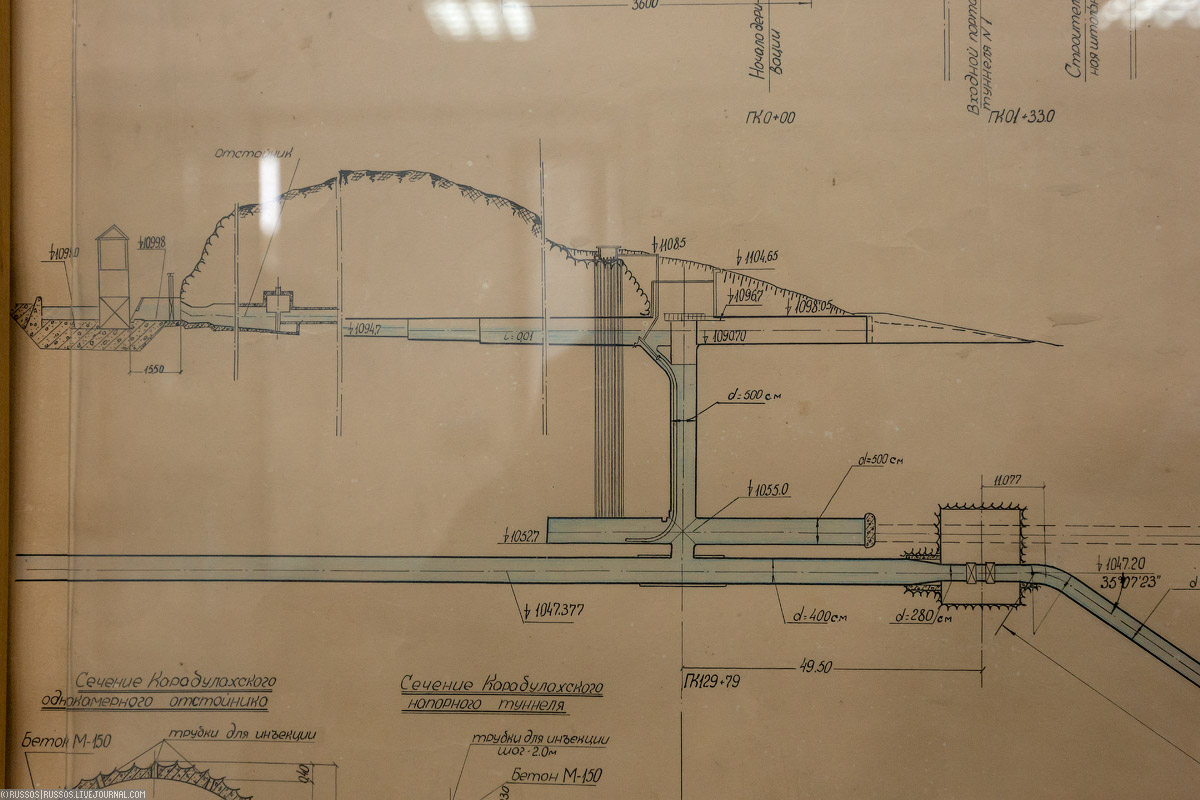

ƒалее написано про мощную железобетонную плиту перекрыти€ толщиной от 6 до 8 метров. ¬о-первых, как написано выше, это не €вл€етс€ надежной защитой, дл€ этого использовали другую конструкцию. ј во-вторых, давайте посмотрим на разрез стадиона. Ёто чертеж 1939 года.

–азрез стадиона.

¬ысота тоннел€, уход€щего за правый край (к нему мы вернемс€ еще), как написано в по€снительной записке 3,6 метра. ѕокажите мне на этом чертеже, хот€ бы одно место, где толщина железобетонного перекрыти€ будет больше высоты тоннел€, т.е. 3,6 метра. я вот такого не вижу.

ƒелаем вывод, что написанное на сайте музе€ про Ђжелезобетонное перекрытие толщиной от 6 до 8 метровї Ч не соответствует действительности и €вл€етс€ враньем.

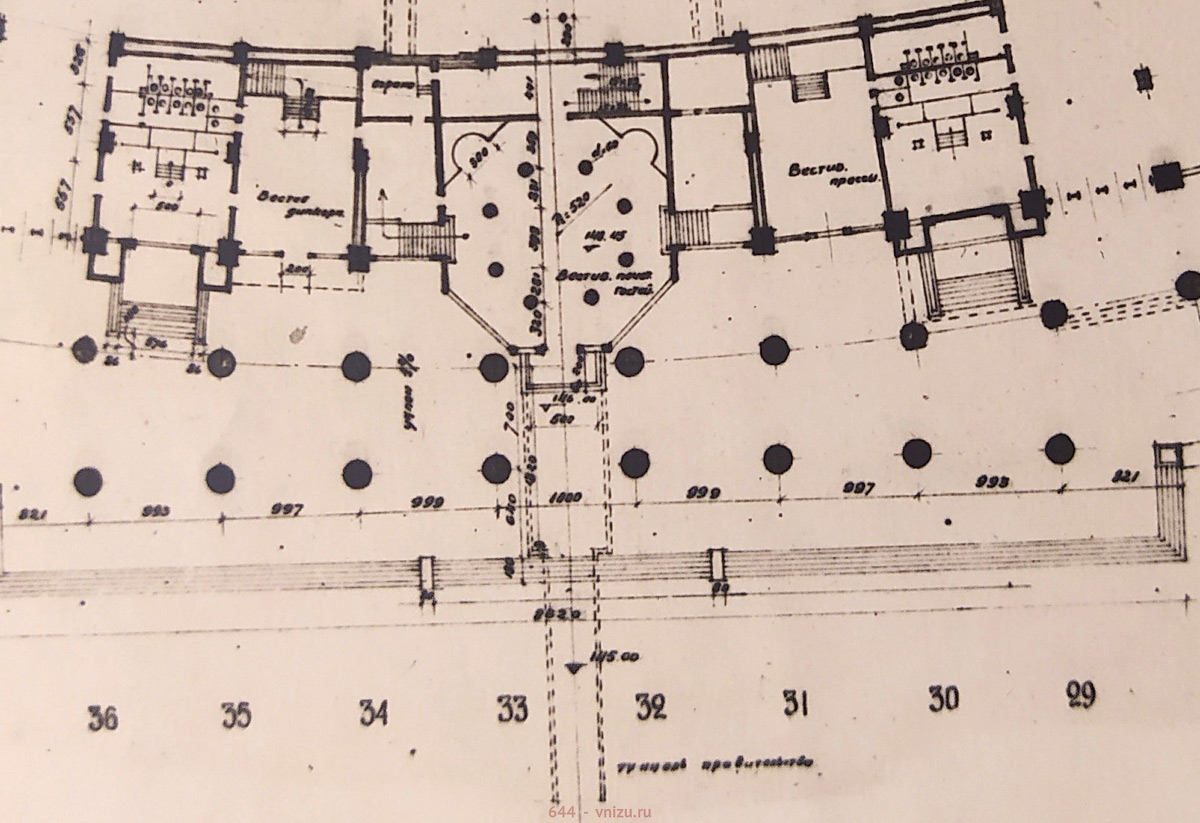

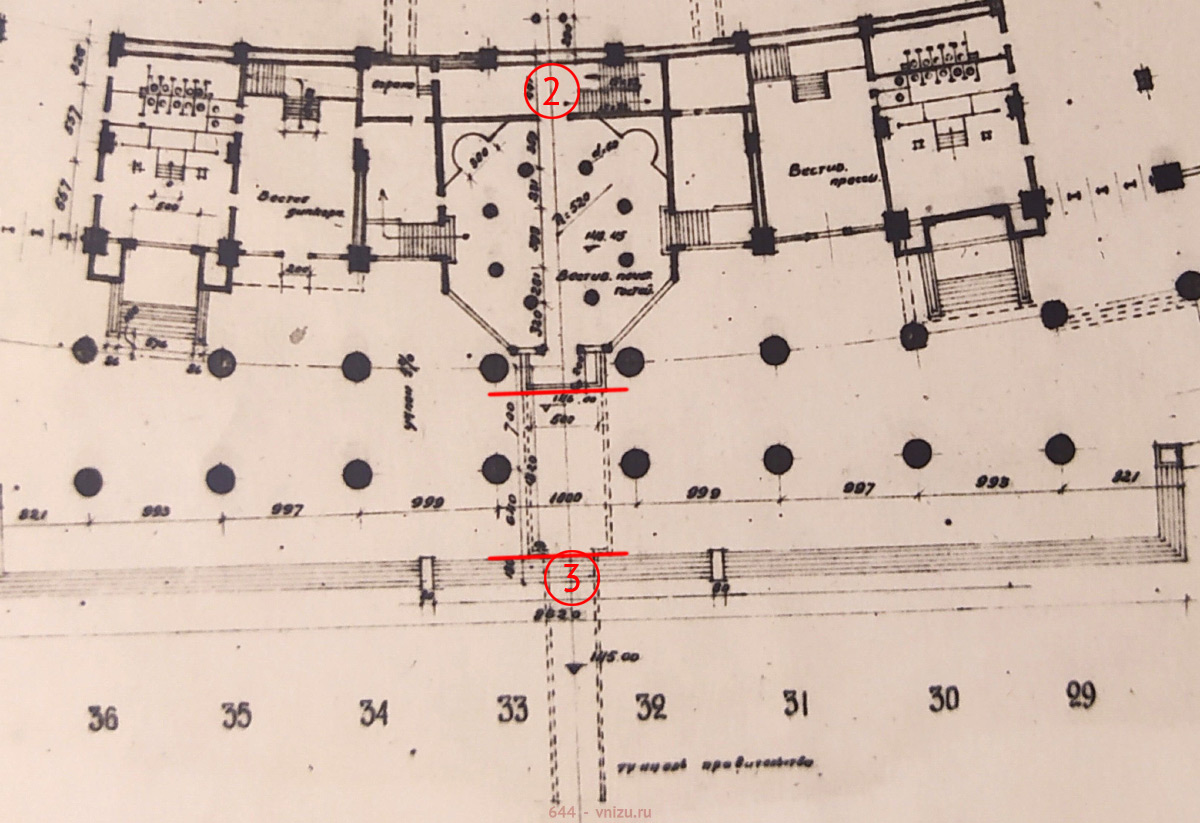

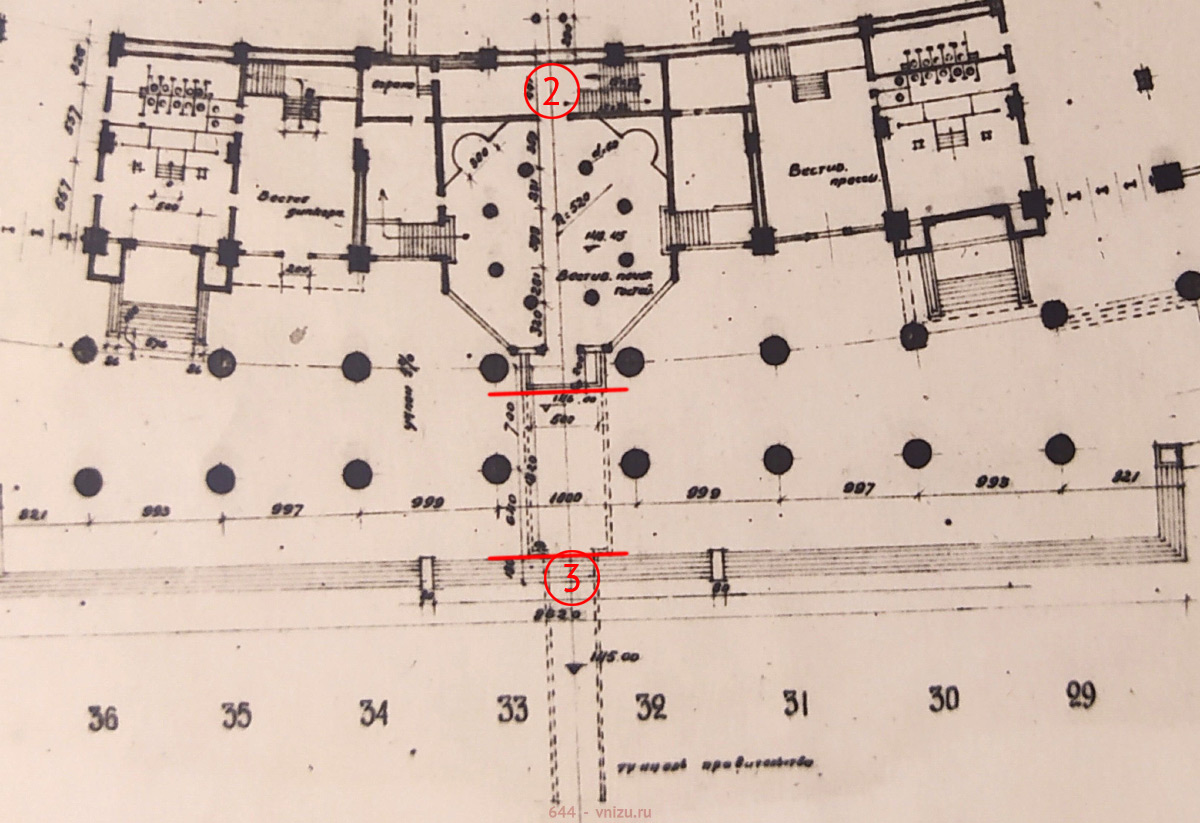

этому разрезу мы еще вернемс€, а пока посмотри на план этого места.

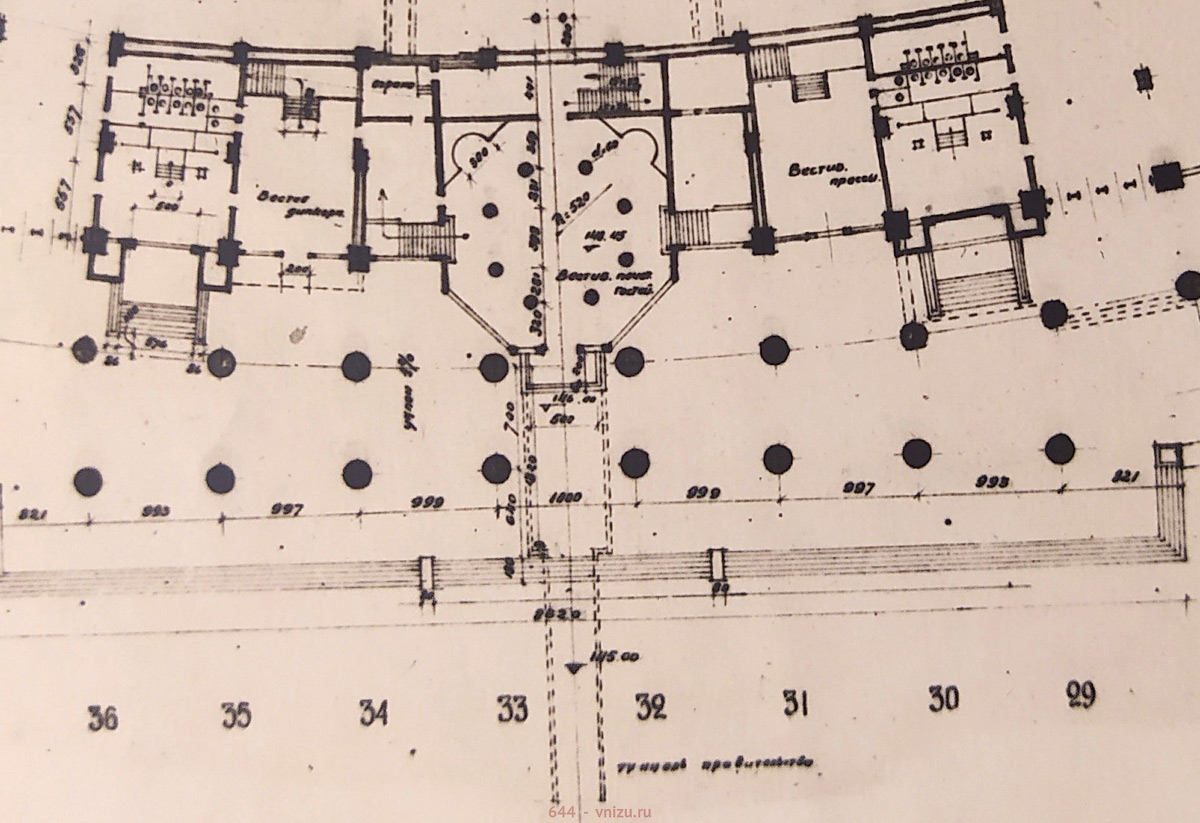

‘рагмент плана.

Ўирина тоннел€, который и правда, подписан как Ђтоннель правительстваї в узкой части составл€ет 3,6 метра. я вот не вижу на этом плане стен толщиной в 4 метра. ј вы?

ƒелаем вывод, что написанное на сайте музе€: Ђданна€ плита уложена на межстенные перегородки, выполненные дл€ жесткости из природного камн€, их толщина достигает 4 мї Ч не соответствует действительности и €вл€етс€ враньем.

ƒа и природный камень не дает необходимой жесткости. ƒл€ этого используют железобетон. »з высоких сортов цемента и дела€ мощное армирование. онечно, монолитна€ гранитна€ скала будет иметь хорошую прочность, но ровно до тех пор, пока еЄ не разберут на мелкие камни.

“ак же на экскурсии вам будут рассказывать, что тут работал сам товарищ —талин осенью и зимой 1941 года. Ёто, конечно же, вранье.

“оварищ —талин работал сначала на станции метро Ђ ировска€ї, где была ставка √ ќ, а потом, не позднее окт€бр€ 1941 года, запасные подземные кабинеты —талина и членов √ ќ со станции Ђ ировска€ї (—ейчас Ђ„истые ѕрудыї) переехали в объект є 1, который находитс€ в другом месте и по которому достаточно документов, чтобы проследить его историю сооружени€. ќб этом € расскажу в одном из следующих постов.

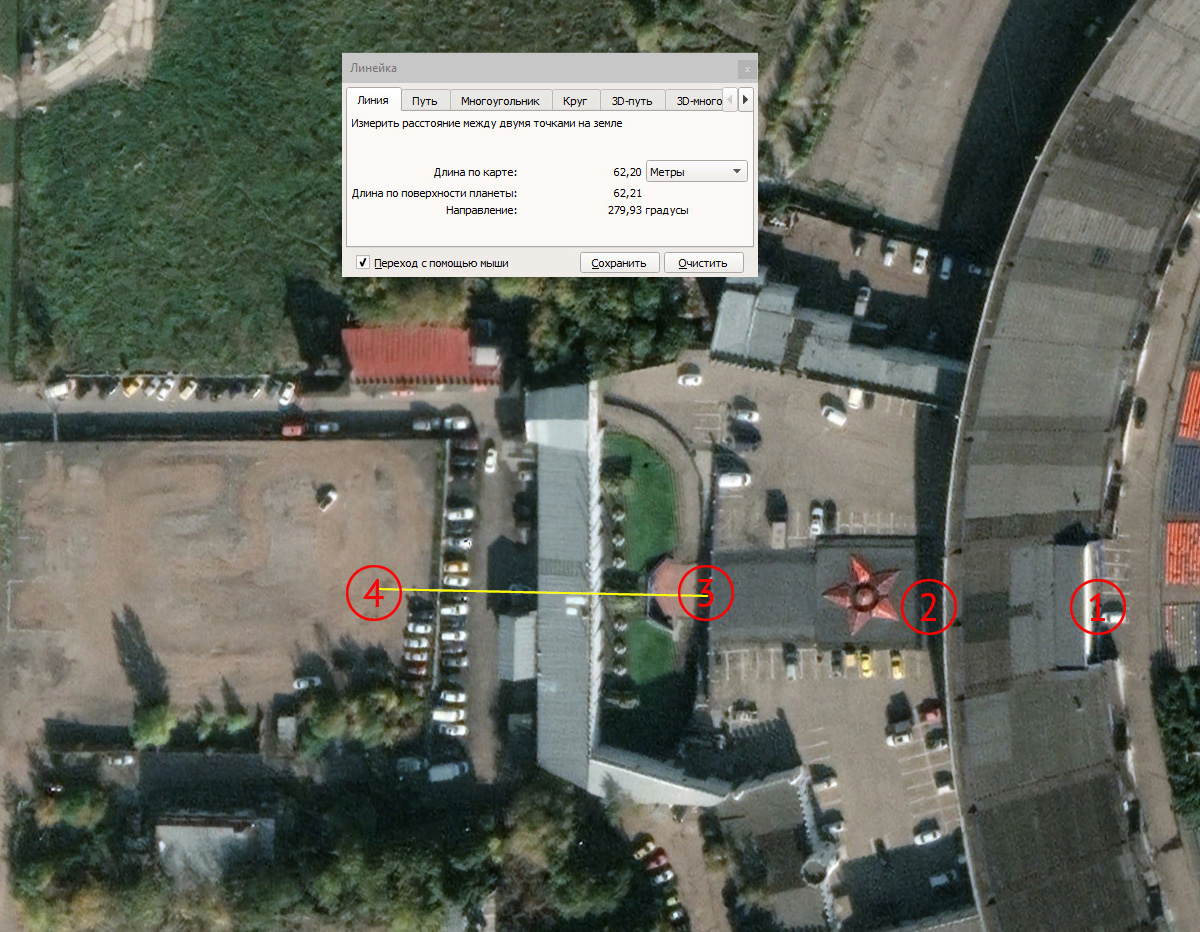

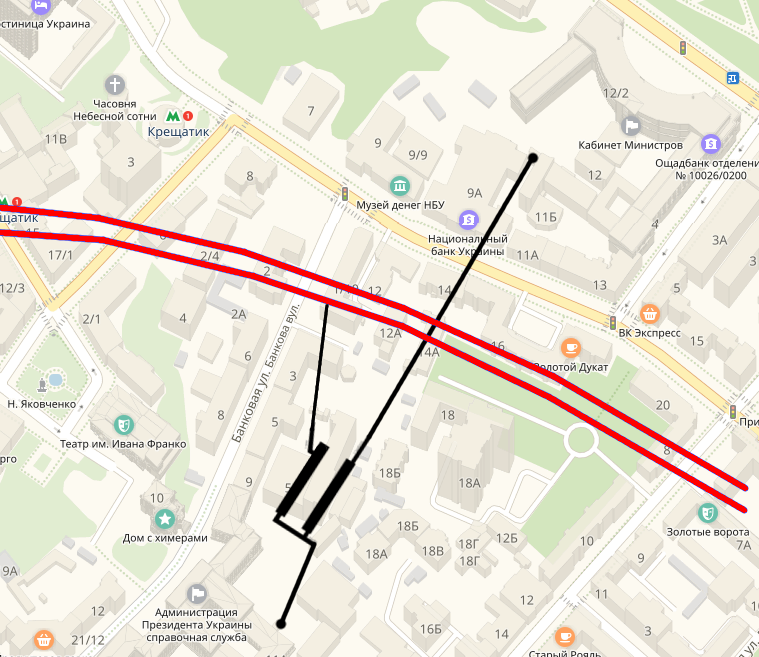

ѕеред тем там будем разбиратьс€ с правительственным тоннелем и 17-и километровым Ђсекретным тоннелем до ремл€ї, надо посмотреть, что же успели построить до войны и нанести опорные точки, которые нам помогут следить за ходом повествовани€.

—тадион, современный вид.

1 Ч козырек над правительственной ложей

2 Ч на этом месте должна была быть лестница из нижнего круглого вестибюл€ к правительственной ложе.

3 Ч вход в Ђмузейї.

4 Ч тут должен был находитс€ правительственный дворик и начало 73-х метрового тоннел€ к круглому подземному вестибюлю.

ј теперь посмотрим снова на разрез. Ќа нем € обвел контуром то, что успели построить перед войной. ”казал те же точки. —иним контуром показано место, где Ђправительственный тоннельї сейчас вскрыт и сделан вход в Ђмузейї.

–азрез стадиона. ÷ифры соотвествуют с фотографии выше. ÷ифра Ђ4ї находитс€ за правым краем и не поместилась на чертеже.

Ќадо помнить, что при достройке стадиона в 60-х годах по упрощенному проекту могли запросто изменить планировку, оставив, конечно, несущие конструкции в тех же ос€х, так как они были уже сделаны.

Ќа разрезе прекрасно видны два р€да мест под козырьком.

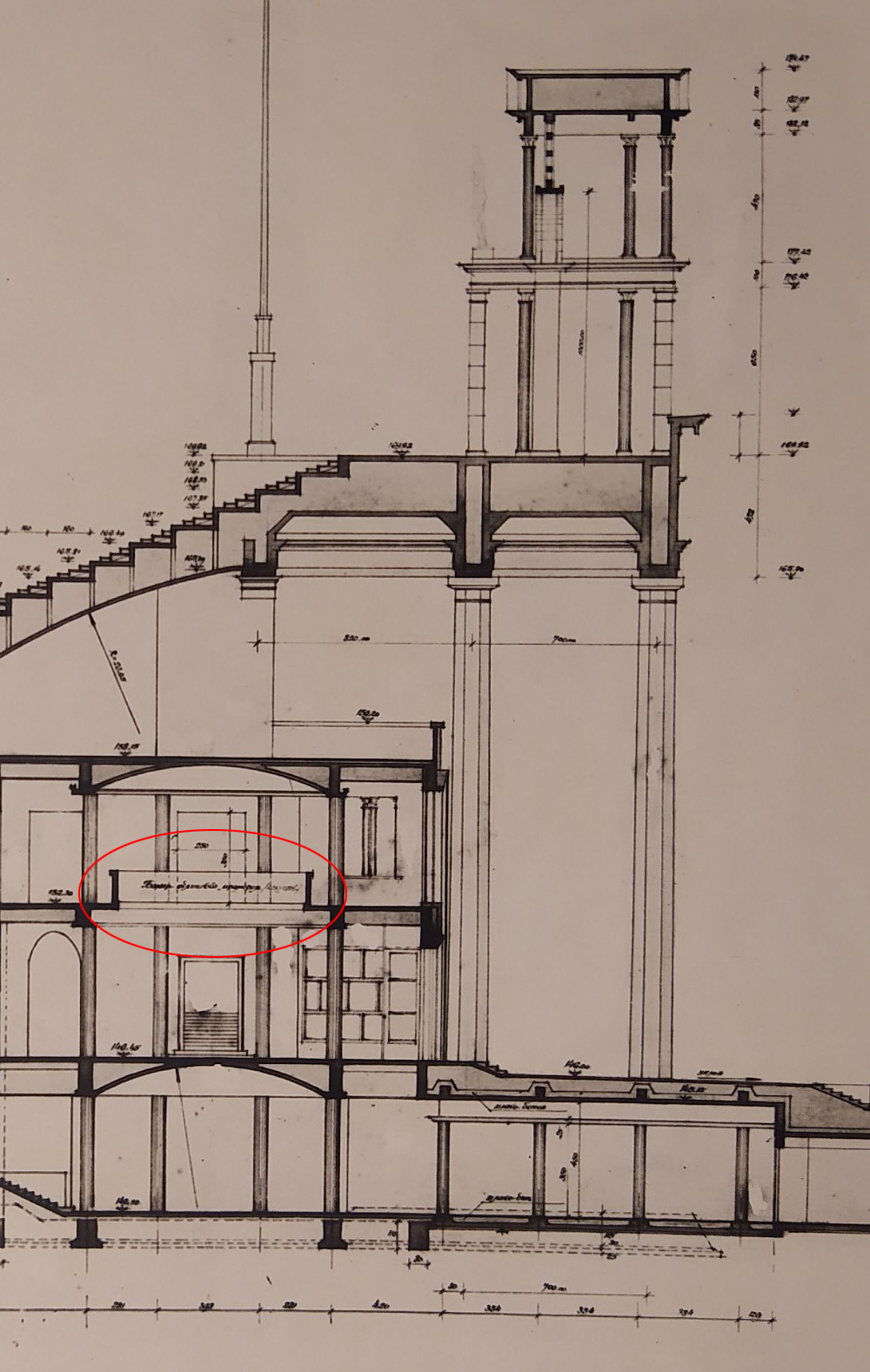

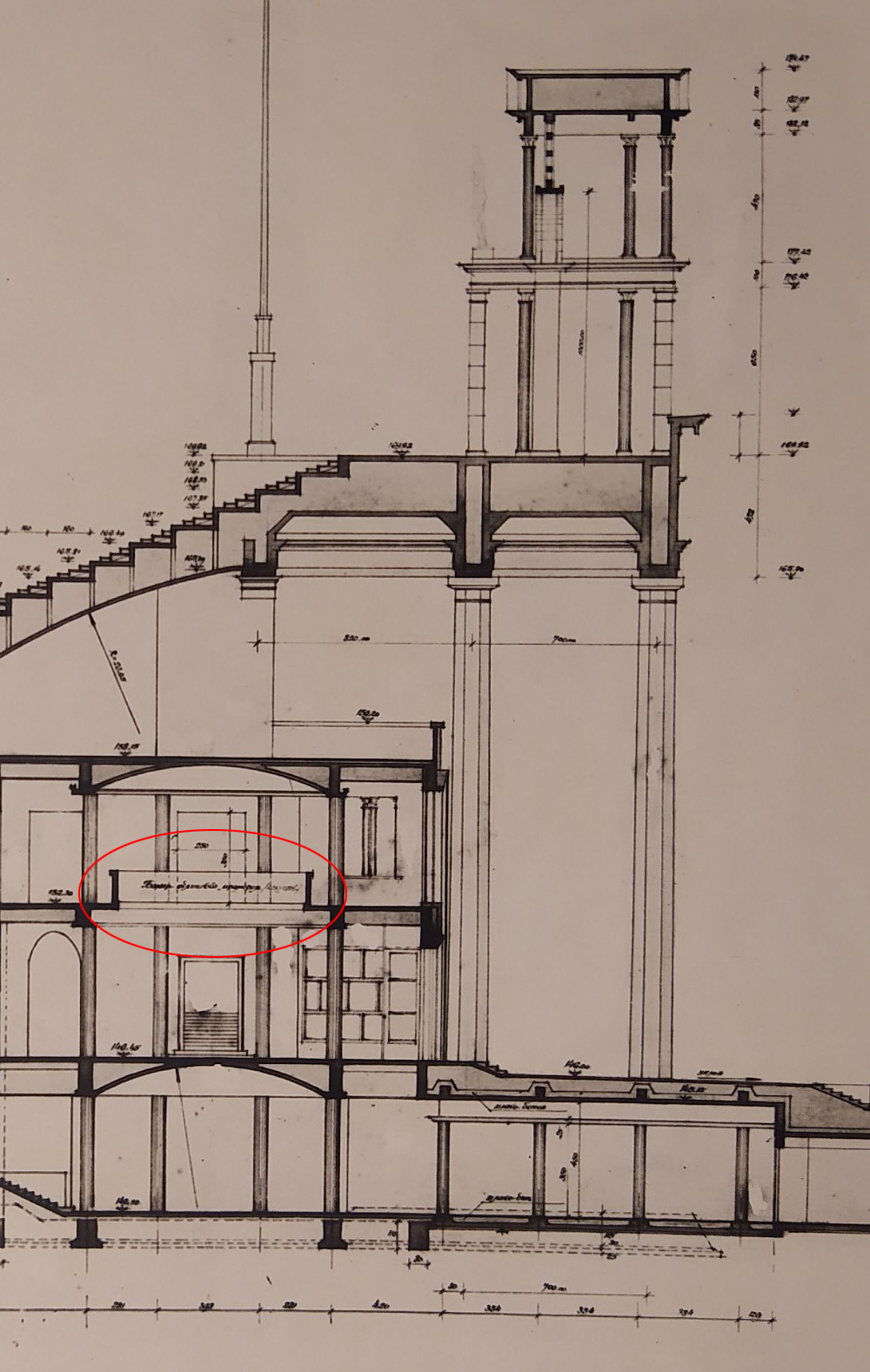

“акже обратите внимание, пожалуйста, на эту часть разреза.

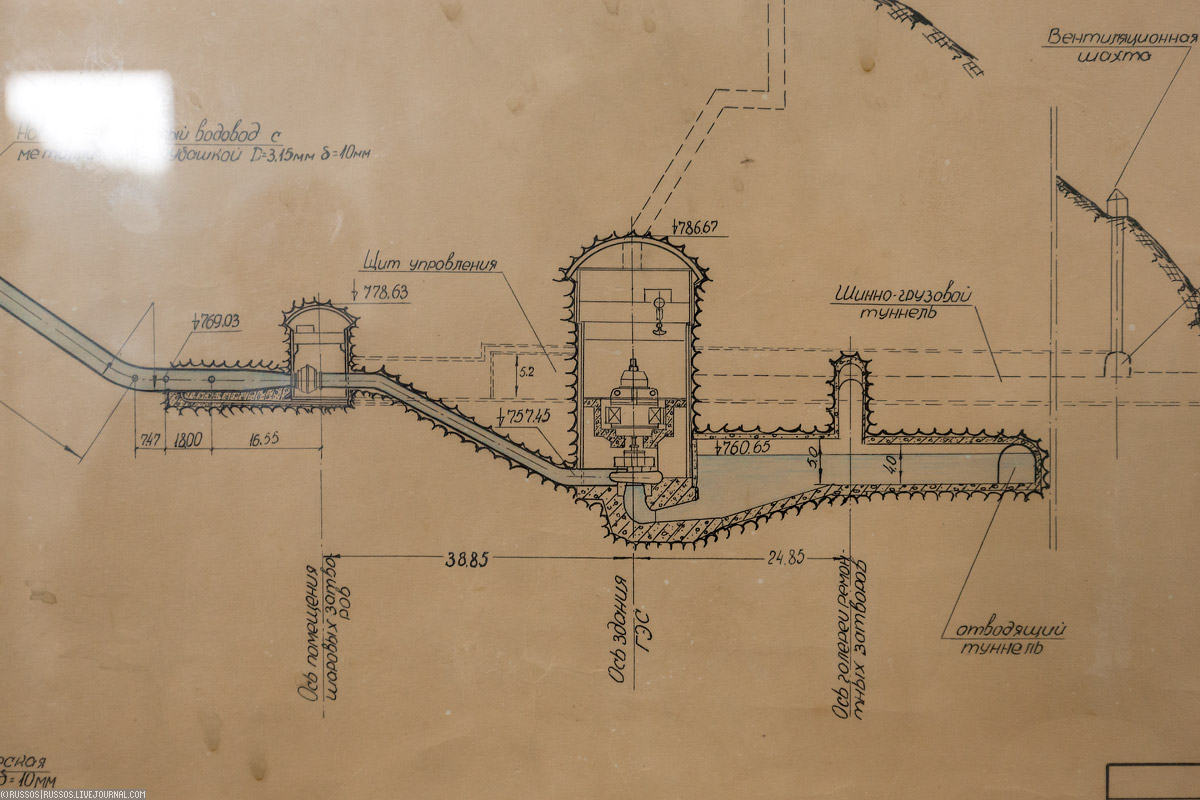

‘рагмент разреза стадиона.

“ут мы видим внизу круглый вестибюль, куда приводит правительственный тоннель. ѕомимо того, что здесь нет нигде мощного железобетонного перекрыти€ толщиной 6Ц8 метров, мы видим, что сверху, между, условно, вторым и третьим этажом сделано отверстие Ч €вно виден балкон и его перила. ѕростите, но это что, новое слово в защите бомбоубежища от бомбы Ч окно дл€ чугуни€?

“еперь вернемс€ к плану.

‘рагмент плана.

2 Ч в этом месте находилась бы лестница дл€ выхода к правительственной ложе, что этажом выше. —обственно, лестницу мы и видим на плане.

3 Ч нынешний вход в Ђмузейї.

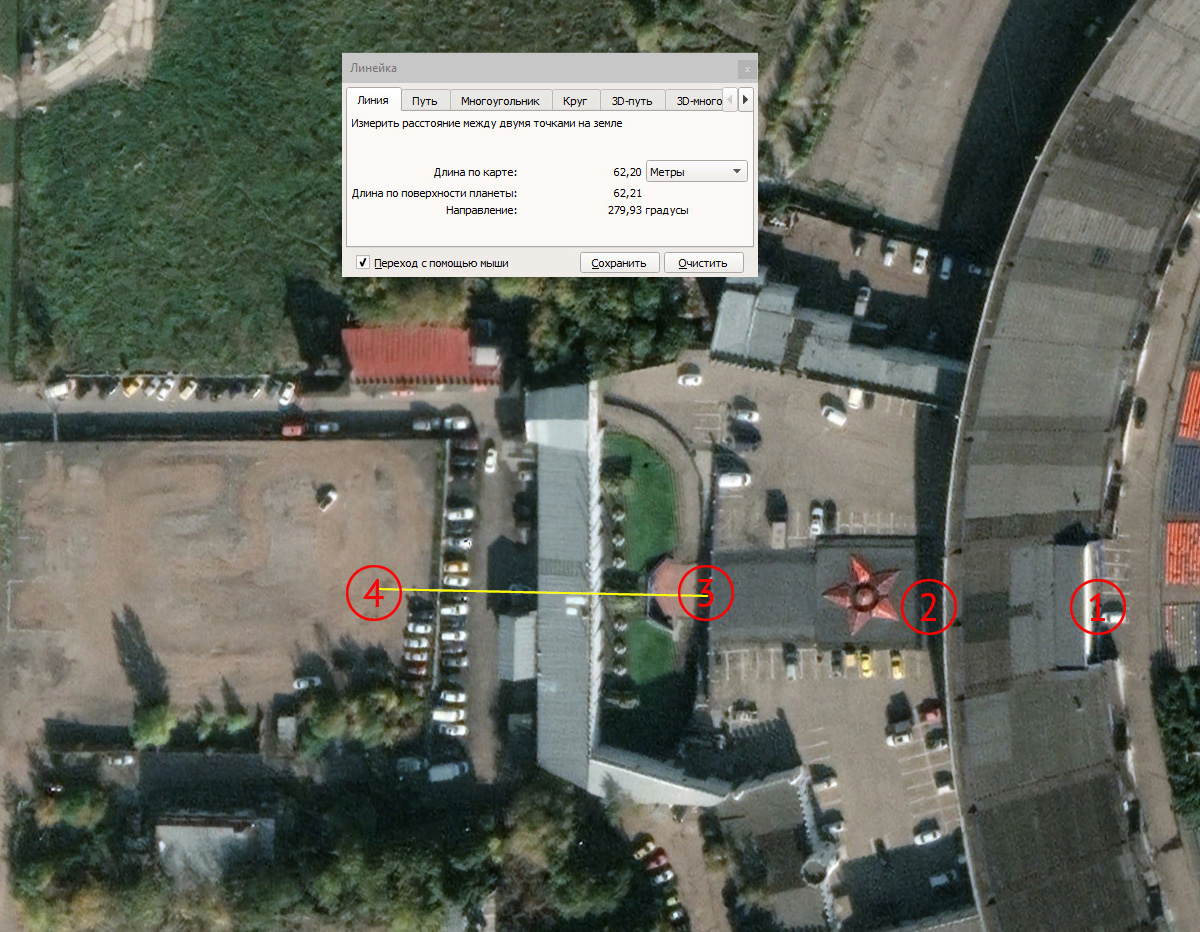

ƒлина широкой части тоннел€ (между красными лини€ми) примерно 12 метров. Ўирина тоннел€ тут 6 метров. ”зка€ часть тоннел€ имеет ширину 3,6 метра. «начит оставша€с€ часть Ђправительственного тоннел€ї составл€ет примерно 61,29 метров (73,29 Ц 12). ќкруглим до 62 метров. ќткрываем Google Earth и отмерим 62 метра.

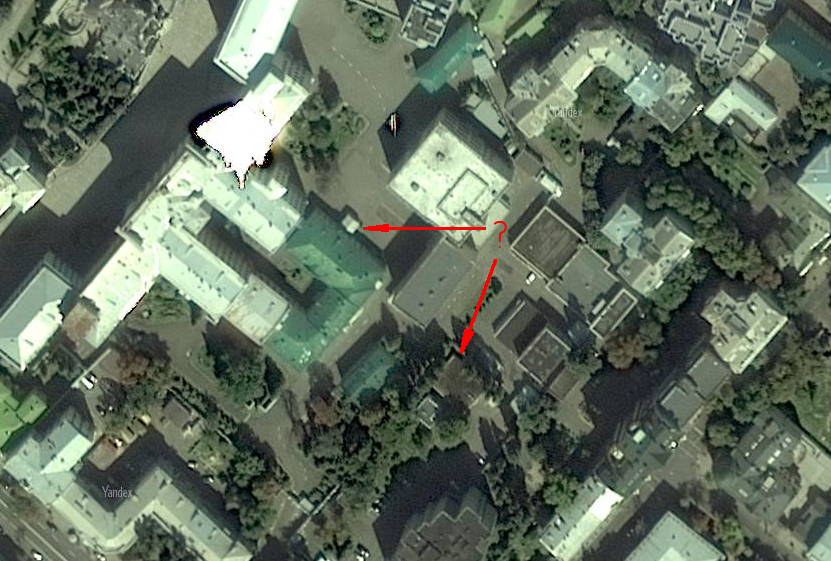

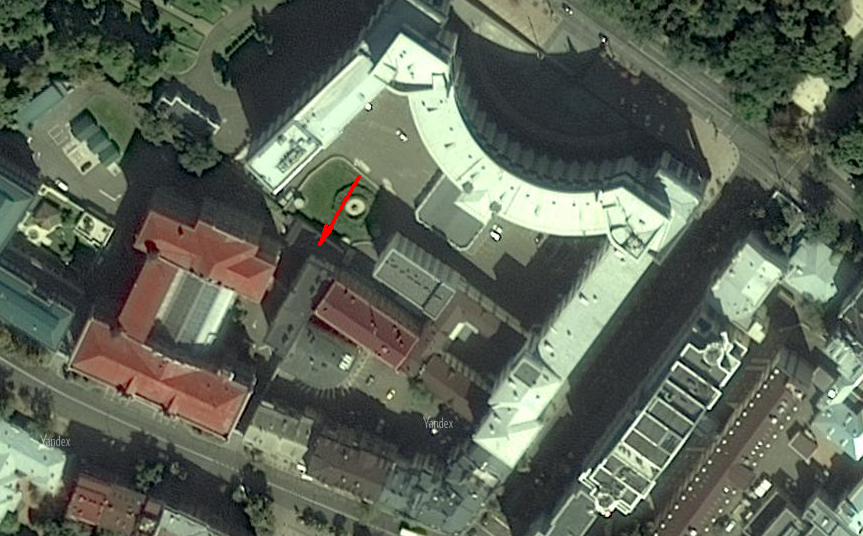

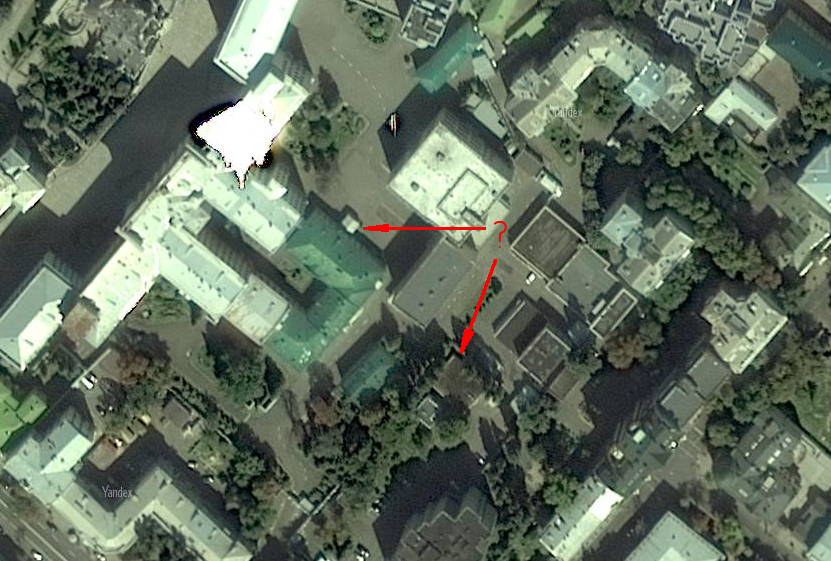

осмоснимок (с)Google Earth. ÷ифры те же остались.

ѕолучаетс€, что на месте цифры Ђ4ї планировалс€ правительственный дворик, откуда начиналс€ Ђправительственный тоннельї длиной 73 метра до подземного круглого вестибюл€.

“еперь открываем http://retromap.ru и изучаем старые карты и аэрофотосъемку.

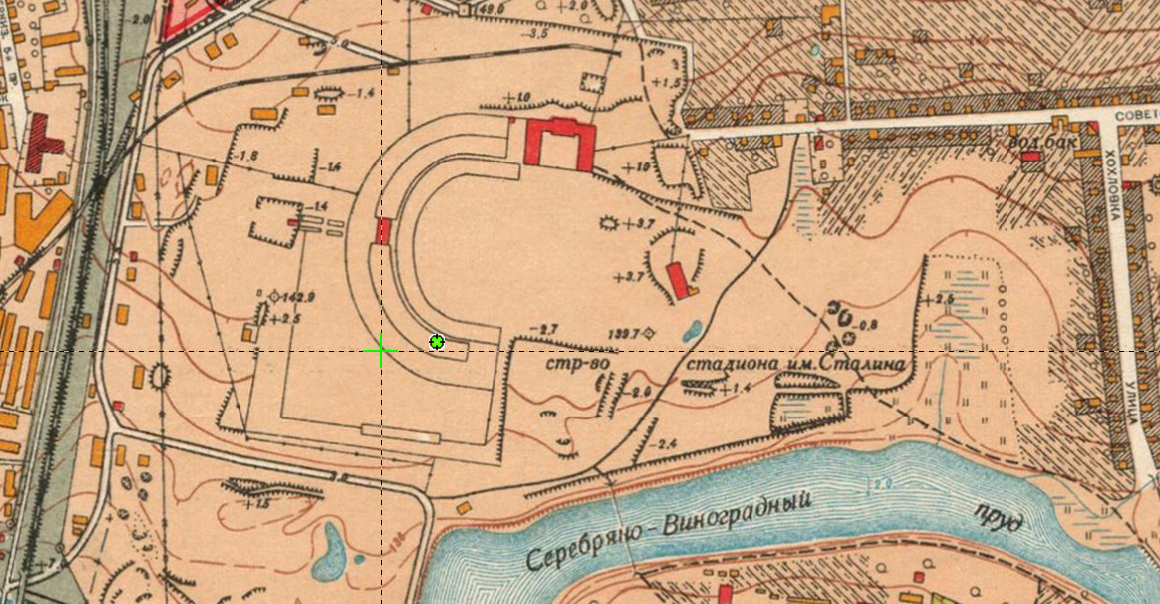

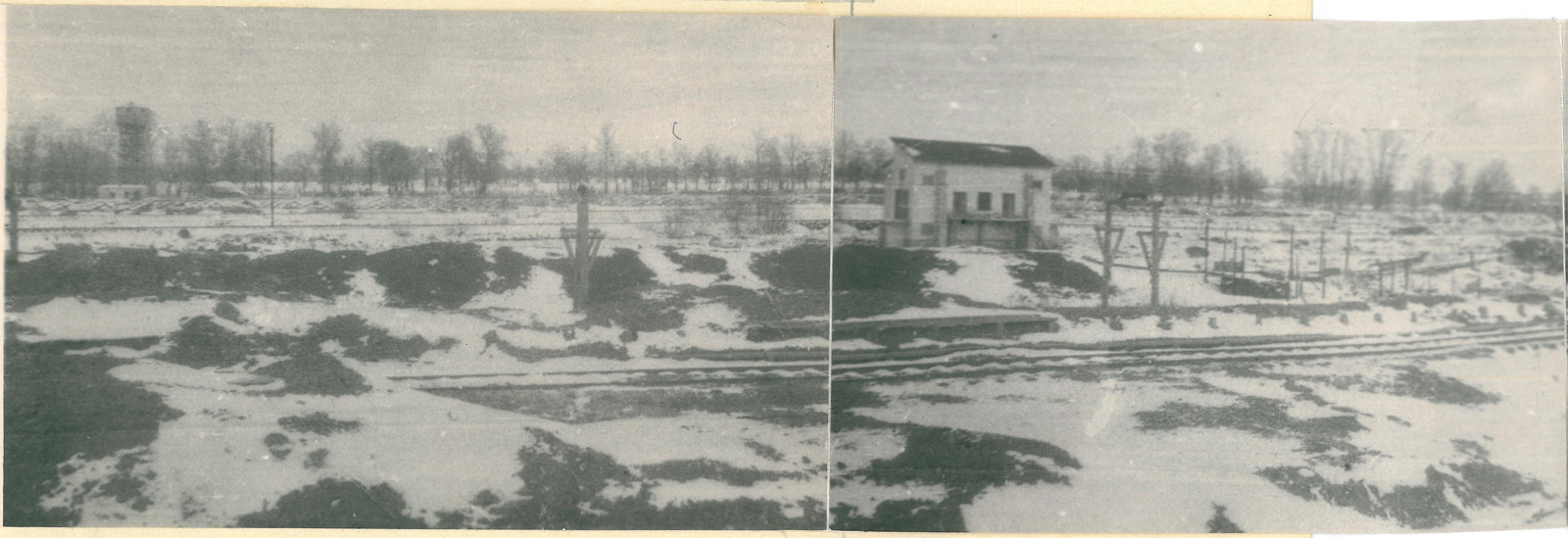

1942 Ќемецка€ аэрофотосъемка ———–.

—мутно, но виден какой-то котлован. „то логично, дл€ строительства подземного тоннел€ нужен котлован. “еперь открываем карту – ј от 1943 года.

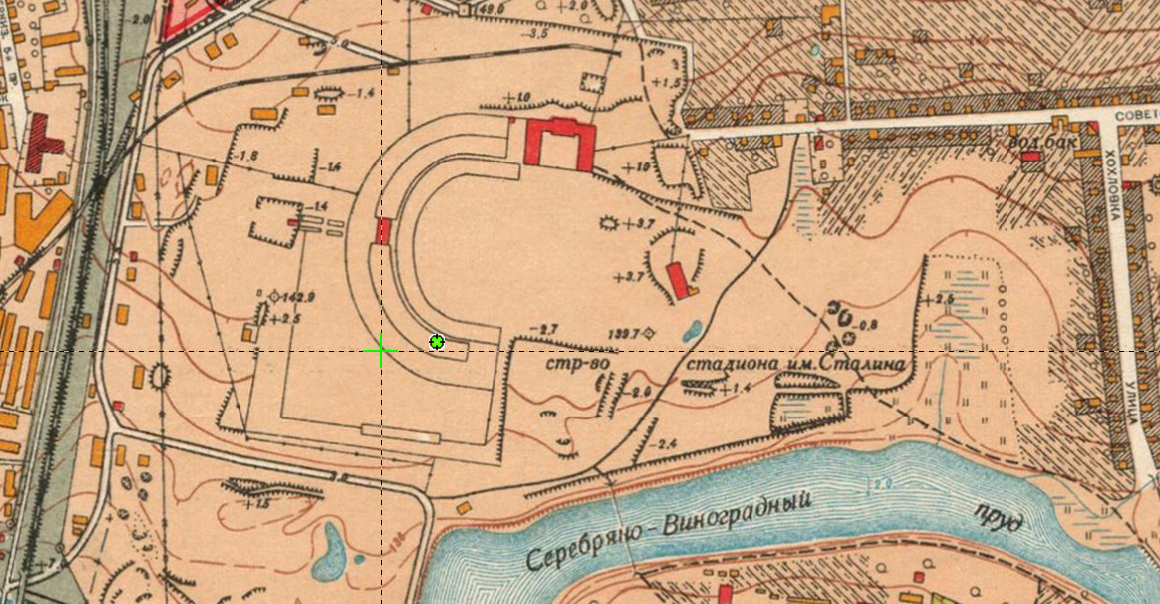

1943 ѕодробна€ карта частей ћосквы 1:10K

—обственно наш котлован прекрасно виден. —лева показан въезд в этот котлован, т.е. никакого тоннел€ в сторону ремл€ там нет. „то за будка внутри котлована и пр€моугольники вдоль тоннел€ Ч не знаю. ћожет показаны его конструкции или бараки уже на поверхности.

1952 ѕлан ћосквы 1:10K

ак видим на плане 1952 года ничего не помен€лось. “от же котлован и строени€. ƒальше там начинаетс€ реконструкци€ стадиона и котлован был, естественно, засыпан.

акие можно сделать выводы? ѕод стадионом действительно был правительственный тоннель длиной 73 метра дл€ высоких гостей от дворика до подземного круглого вестибюл€.

Ќа экскурси€х или в описани€х этого Ђмузе€ї вам так же встретитьс€ такой пассаж:

—троительство стадиона €вл€лось частью государственной программы обеспечени€ обороноспособности ———–. ќбъект соединен 17-ти километровой подземной дорогой с центром ћосквы.

ѕервое предложение соответствует действительности только в том ключе, что в то врем€ удел€лось огромное внимание физической подготовки населени€. Ќормы √“ќ и так далее. ƒл€ этого нужны стадионы.

ј вот про 17 километров тоннел€... ” любого человека, более менее знакомому с подземным строительством эта фраза вызовет сначала недоумение, а потом улыбку.

1. ≈сли провести пр€мую линию от ремл€ до стадиона то мы получи почти 10 километров. ј ни как не 17. ƒаже с учетом кривых и так далее, такое увеличение длины не может быть.

2. Ќе найдены никакие документы о строительстве такого огромного линейного объекта. ƒаже о планах или каком либо проектировании. ’от€ все основные спецобъекты того времени прекрасно прослеживаютс€ по документам.

3. “ехнологи€ того времени (строительство третьей очереди) предполагала по одному стволу на перегон. —оответственно на 9 километров надо минимум 6 стволов и площадок при длине проходки одной площадки в 1500 метров. јн 17 километров стволов надо еще больше.

5. ¬озвращаемс€ к пункту 2 Ч нет никаких документов, фотографий, да хоть что-то, о наличии этих строительных площадок. »спользовать существующие стволы третьей очереди тоже нельз€ Ч они банально зан€ты строительством метро и имеют конечную пропускную способность.

6. ” ћетростро€ просто не было ресурсов дл€ строительства такой Ђлинии метрої. »х еле хватало дл€ сооружени€ третьей очереди и различных спецобъектов локального типа. ј глубоким строительством на тот момент никто другой не занималс€.

7. ѕосле начала войны вр€д-ли бы стали тратить ресурсы, материалы и деньги на такое бессмысленное строительство. ѕосле войны тем более. ќп€ть же нет никаких документов, воспоминаний, нет вообще ничего, что свидетельствовало бы о таком грандиозном строительстве.

“аким образом можно сделать вывод, что никогда не существовало никакой Ђсекретной ветки метрої на на стадион в »змайлово из ремл€. Ёто выдумали сотрудники Ђмузе€ї когда выдумывали свое вранье про ЂЅункер —талинаї.

“ак называемый ЂЅункер —талинаї в »змайлово не имеет никакого отношени€ к защитным сооружени€м.

ѕолуподземный вестибюль и ведущей к нему 73-х метровый пешеходный тоннель были построены в 1930-х годах как часть стадиона Ч правительственный подъезд и почетные ложи дл€ правительства, дипломатов и прессы.

¬ 1990-х года некорректна€ исследовательска€ работа (а может и желание коммерсантов) привела к превращению этих помещений в несуществующий бункер.

ќб этом и многом другом интересном вы можете прочитать в книге ƒмитри€ ёркова Ђ—оветские Ђ—екретные бункерыї.

‘ото √леб „ист€ков.

Ќаучна€ монографи€ на основе рассекреченных архивных источников рассказывает о, возможно, самой мифологизированной стороне советской истории: о Ђбункерах —талинаї и о правительственных убежищах, о Ђћетро-2ї и защищенных св€зных центрах в ћоскве и крупнейших городах ———–. ќхвачен период, с которого сн€т гриф секретности: с 1930-х по конец 60-х годов прошлого века.

¬с€ информаци€ в книге даетс€ только по архивным источникам. ѕри создании монографии использовано более 500 документов из 11 архивов. ¬ конце книги есть ссылочный аппарат, как и положено в любом научном издании.

ƒл€ приобретени€ книги пишите мне на почту: russos.ap@gmail.com. ¬ заголовке укажите, пожалуйста Ч —оветские Ђ—екретные бункерыї.

÷ена книги 1400 рублей. ѕлюс стоимость доставки компанией —ƒЁ . ¬ ћоскве возможен самовывоз от метро Ђ—елигерска€ї.

ј пока расскажу про выдуманные или фейковые ЂЅункеры —талинаї, которых в ћоскве находитс€ также две штуки Ч »змайлово и “аганка. ≈сли в фейковость ЂЅункера —талинаї на “аганке сомнений не вызывает почти у любого человека, то вот с »змайлово все сложнее.

’от€ про “аганку сделаю отдельный пост с анализом той информации, которую они подают на экскурси€х.

Ётот Ђмузейї называет себ€ Ђћемориальный комплекс Ђ«апасной командный пункт ¬ерховного √лавнокомандующего расной јрмии ». ¬. —талинаїї.

» они нагло врут.

“ак они пишут про свою историю:

¬ 30-е годы XX века была разработана программа укреплени€ обороноспособности ———–, в соответствии с которой и был построен секретный подземный объект.

„тобы скрыть его назначение, в средствах массовой информации было объ€влено о сооружении центрального стадиона с самыми разными физкультурными сооружени€ми и вмещающего до 120 тыс€ч зрителей. —тадион предполагалось использовать дл€ проведени€ спартакиады, также планировалось построить ƒворец физкультуры с академией и институтом.

ѕод прикрытием строительства стадиона велось сооружение бункера —талина и 17-ти километровой подземной дороги от ремл€.

сожалению, это все вранье. —амое наглое и неприкрытое.

“ак называемый ЂЅункер —талинаї в »змайлово не имеет никакого отношени€ к защитным сооружени€м.

ѕолуподземный вестибюль и ведущей к нему 73-х метровый пешеходный тоннель были построены в 1930-х годах как часть стадиона Ч правительственный подъезд и почетные ложи дл€ правительства, дипломатов и прессы.

¬ 1990-х года некорректна€ исследовательска€ работа (а может и желание коммерсантов) привела к превращению этих помещений в несуществующий бункер.

ƒавайте разбиратьс€, почему.

≈стественно, мы обратимс€ к документам, которые рассекречены на данный момент. »х объем поражает и по ним можно отследить все специальные фортификационные сооружени€, построенные в нашей стране в конце 30-х и в начале 40-х годов.

ѕока не найдено ни одного документа про наличие бункера —талина в »змайлово. онечно, это не означает, что его не может не быть, но хотелось бы увидеть ссылочный аппарат сотрудников этого Ђмузе€ї. Ќа что они ссылаютс€, когда говор€т про ЂЅункер —талинаї в »змайлово? ѕокажите, пожалуйста, документы, исследовани€... ƒа хоть что-нибудь.

ј вот какие документы по стадиону доступны дл€ всех желающих. Ёто по€снительна€ записка от 13 августа 1939 по ÷ентральному —тадиону ———– в »змайлово. Ѕлагодар€ јЌќ Ђ÷ентр изучени€ современной фортификации и подземных сооруженийї мы можем ознакомитс€ с той частью, котора€ относитс€ к ложе правительства.

ѕо€снительна€ записка.

Ќапишу текстом, кому сложно читать документ.

»з дворика посетители вход€т в первый вестибюль на отметке 140,50 (высотные отметки даны от уровн€ Ѕалтийского мор€ Ч јѕ) и затем по подземному коридору-тоннелю, длиной 73,29 м, шириной от 3,60 до 6,00 м. и высотой 3,60 м., проход€т в круглый подземный вестибюль /на отметке 140,50 м./

—обственно говор€, вот и весь ответ на вопрос, что же выдаетс€ за ЂЅункер —талинаї в »змайлово Ч это круглый подземный вестибюль дл€ высоких гостей, откуда потом должен был выход в ложу правительства.

ј что же написано на сайте музе€?

Ѕункер —талина был хорошо защищен применительно к 1941 году. ≈го защищает от налетов авиации железобетонное перекрытие толщиной от 6 до 8 метров. ƒанна€ плита уложена на межстенные перегородки, выполненные дл€ жесткости из природного камн€, их толщина достигает 4 м. ак они выгл€д€т, мы сможем увидеть в помещении столовой.

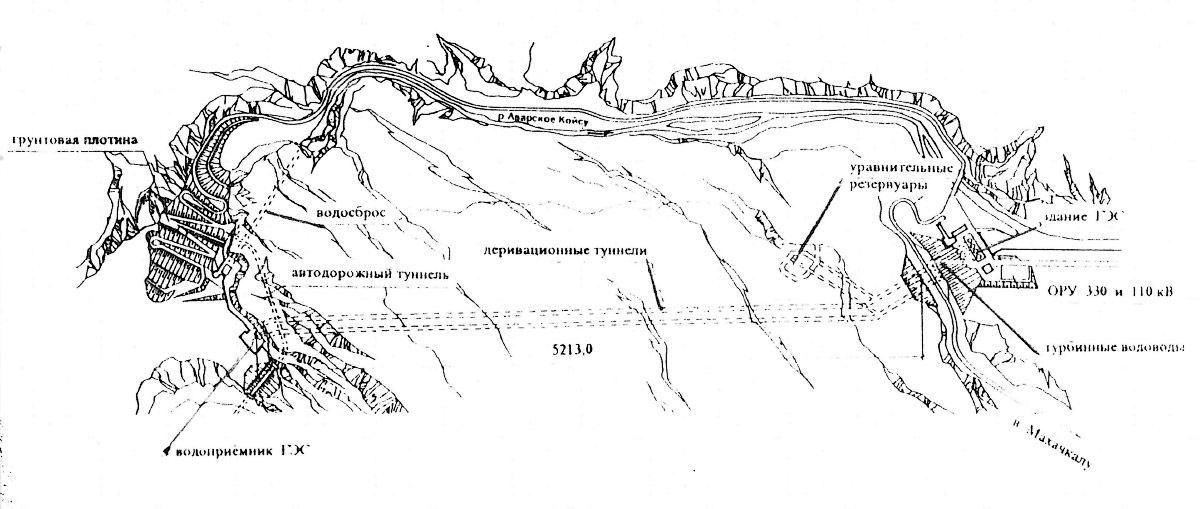

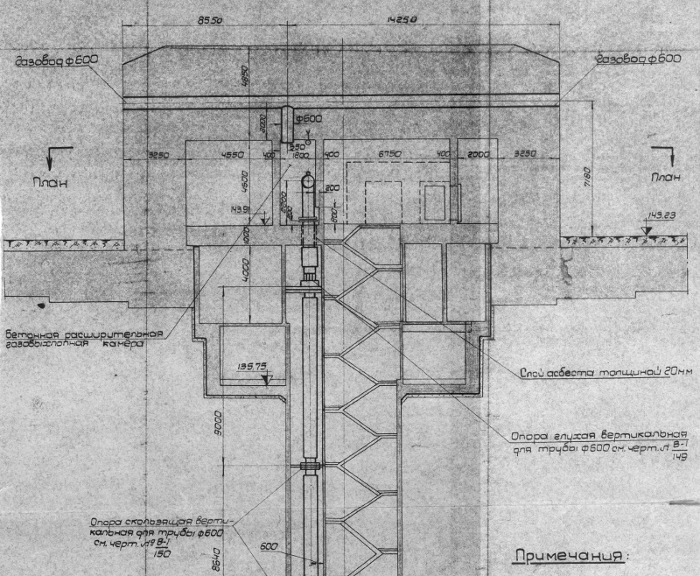

1941 году дл€ надежной защиты должна была примен€тьс€ слоиста€ конструкци€. “.е. железобетонна€ коробка мелкого заложени€, потом слой песка, потом слой железобетонного тюф€ка толщиной от двух метров (тут возможны разные вариации).

¬от, например, разрез насто€щего бункера —талина в Ћипках, выполненный јнастасией «отовой по документам.

Ѕункер —талина (объект є 31) в Ћипках. »ллюстраци€ јнастасии «отовой.

ак видим, это железобетонна€ коробка, сооруженна€ в котловане. —верху еЄ защищает железобетонный тюф€к Ч мощна€ плита. ћежду ними слой инертного материала. » это типова€ и сама€ надежна€ конструкци€ бункера на тот момент. ¬ »змайлово нет ничего подобного.

ƒалее написано про мощную железобетонную плиту перекрыти€ толщиной от 6 до 8 метров. ¬о-первых, как написано выше, это не €вл€етс€ надежной защитой, дл€ этого использовали другую конструкцию. ј во-вторых, давайте посмотрим на разрез стадиона. Ёто чертеж 1939 года.

–азрез стадиона.

¬ысота тоннел€, уход€щего за правый край (к нему мы вернемс€ еще), как написано в по€снительной записке 3,6 метра. ѕокажите мне на этом чертеже, хот€ бы одно место, где толщина железобетонного перекрыти€ будет больше высоты тоннел€, т.е. 3,6 метра. я вот такого не вижу.

ƒелаем вывод, что написанное на сайте музе€ про Ђжелезобетонное перекрытие толщиной от 6 до 8 метровї Ч не соответствует действительности и €вл€етс€ враньем.

этому разрезу мы еще вернемс€, а пока посмотри на план этого места.

‘рагмент плана.

Ўирина тоннел€, который и правда, подписан как Ђтоннель правительстваї в узкой части составл€ет 3,6 метра. я вот не вижу на этом плане стен толщиной в 4 метра. ј вы?

ƒелаем вывод, что написанное на сайте музе€: Ђданна€ плита уложена на межстенные перегородки, выполненные дл€ жесткости из природного камн€, их толщина достигает 4 мї Ч не соответствует действительности и €вл€етс€ враньем.

ƒа и природный камень не дает необходимой жесткости. ƒл€ этого используют железобетон. »з высоких сортов цемента и дела€ мощное армирование. онечно, монолитна€ гранитна€ скала будет иметь хорошую прочность, но ровно до тех пор, пока еЄ не разберут на мелкие камни.

“ак же на экскурсии вам будут рассказывать, что тут работал сам товарищ —талин осенью и зимой 1941 года. Ёто, конечно же, вранье.

“оварищ —талин работал сначала на станции метро Ђ ировска€ї, где была ставка √ ќ, а потом, не позднее окт€бр€ 1941 года, запасные подземные кабинеты —талина и членов √ ќ со станции Ђ ировска€ї (—ейчас Ђ„истые ѕрудыї) переехали в объект є 1, который находитс€ в другом месте и по которому достаточно документов, чтобы проследить его историю сооружени€. ќб этом € расскажу в одном из следующих постов.

ѕеред тем там будем разбиратьс€ с правительственным тоннелем и 17-и километровым Ђсекретным тоннелем до ремл€ї, надо посмотреть, что же успели построить до войны и нанести опорные точки, которые нам помогут следить за ходом повествовани€.

—тадион, современный вид.

1 Ч козырек над правительственной ложей

2 Ч на этом месте должна была быть лестница из нижнего круглого вестибюл€ к правительственной ложе.

3 Ч вход в Ђмузейї.

4 Ч тут должен был находитс€ правительственный дворик и начало 73-х метрового тоннел€ к круглому подземному вестибюлю.

ј теперь посмотрим снова на разрез. Ќа нем € обвел контуром то, что успели построить перед войной. ”казал те же точки. —иним контуром показано место, где Ђправительственный тоннельї сейчас вскрыт и сделан вход в Ђмузейї.

–азрез стадиона. ÷ифры соотвествуют с фотографии выше. ÷ифра Ђ4ї находитс€ за правым краем и не поместилась на чертеже.

Ќадо помнить, что при достройке стадиона в 60-х годах по упрощенному проекту могли запросто изменить планировку, оставив, конечно, несущие конструкции в тех же ос€х, так как они были уже сделаны.

Ќа разрезе прекрасно видны два р€да мест под козырьком.

“акже обратите внимание, пожалуйста, на эту часть разреза.

‘рагмент разреза стадиона.

“ут мы видим внизу круглый вестибюль, куда приводит правительственный тоннель. ѕомимо того, что здесь нет нигде мощного железобетонного перекрыти€ толщиной 6Ц8 метров, мы видим, что сверху, между, условно, вторым и третьим этажом сделано отверстие Ч €вно виден балкон и его перила. ѕростите, но это что, новое слово в защите бомбоубежища от бомбы Ч окно дл€ чугуни€?

“еперь вернемс€ к плану.

‘рагмент плана.

2 Ч в этом месте находилась бы лестница дл€ выхода к правительственной ложе, что этажом выше. —обственно, лестницу мы и видим на плане.

3 Ч нынешний вход в Ђмузейї.

ƒлина широкой части тоннел€ (между красными лини€ми) примерно 12 метров. Ўирина тоннел€ тут 6 метров. ”зка€ часть тоннел€ имеет ширину 3,6 метра. «начит оставша€с€ часть Ђправительственного тоннел€ї составл€ет примерно 61,29 метров (73,29 Ц 12). ќкруглим до 62 метров. ќткрываем Google Earth и отмерим 62 метра.

осмоснимок (с)Google Earth. ÷ифры те же остались.

ѕолучаетс€, что на месте цифры Ђ4ї планировалс€ правительственный дворик, откуда начиналс€ Ђправительственный тоннельї длиной 73 метра до подземного круглого вестибюл€.

“еперь открываем http://retromap.ru и изучаем старые карты и аэрофотосъемку.

1942 Ќемецка€ аэрофотосъемка ———–.

—мутно, но виден какой-то котлован. „то логично, дл€ строительства подземного тоннел€ нужен котлован. “еперь открываем карту – ј от 1943 года.

1943 ѕодробна€ карта частей ћосквы 1:10K

—обственно наш котлован прекрасно виден. —лева показан въезд в этот котлован, т.е. никакого тоннел€ в сторону ремл€ там нет. „то за будка внутри котлована и пр€моугольники вдоль тоннел€ Ч не знаю. ћожет показаны его конструкции или бараки уже на поверхности.

1952 ѕлан ћосквы 1:10K

ак видим на плане 1952 года ничего не помен€лось. “от же котлован и строени€. ƒальше там начинаетс€ реконструкци€ стадиона и котлован был, естественно, засыпан.

акие можно сделать выводы? ѕод стадионом действительно был правительственный тоннель длиной 73 метра дл€ высоких гостей от дворика до подземного круглого вестибюл€.

Ќа экскурси€х или в описани€х этого Ђмузе€ї вам так же встретитьс€ такой пассаж:

—троительство стадиона €вл€лось частью государственной программы обеспечени€ обороноспособности ———–. ќбъект соединен 17-ти километровой подземной дорогой с центром ћосквы.

ѕервое предложение соответствует действительности только в том ключе, что в то врем€ удел€лось огромное внимание физической подготовки населени€. Ќормы √“ќ и так далее. ƒл€ этого нужны стадионы.

ј вот про 17 километров тоннел€... ” любого человека, более менее знакомому с подземным строительством эта фраза вызовет сначала недоумение, а потом улыбку.

1. ≈сли провести пр€мую линию от ремл€ до стадиона то мы получи почти 10 километров. ј ни как не 17. ƒаже с учетом кривых и так далее, такое увеличение длины не может быть.

2. Ќе найдены никакие документы о строительстве такого огромного линейного объекта. ƒаже о планах или каком либо проектировании. ’от€ все основные спецобъекты того времени прекрасно прослеживаютс€ по документам.

3. “ехнологи€ того времени (строительство третьей очереди) предполагала по одному стволу на перегон. —оответственно на 9 километров надо минимум 6 стволов и площадок при длине проходки одной площадки в 1500 метров. јн 17 километров стволов надо еще больше.

5. ¬озвращаемс€ к пункту 2 Ч нет никаких документов, фотографий, да хоть что-то, о наличии этих строительных площадок. »спользовать существующие стволы третьей очереди тоже нельз€ Ч они банально зан€ты строительством метро и имеют конечную пропускную способность.

6. ” ћетростро€ просто не было ресурсов дл€ строительства такой Ђлинии метрої. »х еле хватало дл€ сооружени€ третьей очереди и различных спецобъектов локального типа. ј глубоким строительством на тот момент никто другой не занималс€.

7. ѕосле начала войны вр€д-ли бы стали тратить ресурсы, материалы и деньги на такое бессмысленное строительство. ѕосле войны тем более. ќп€ть же нет никаких документов, воспоминаний, нет вообще ничего, что свидетельствовало бы о таком грандиозном строительстве.

“аким образом можно сделать вывод, что никогда не существовало никакой Ђсекретной ветки метрої на на стадион в »змайлово из ремл€. Ёто выдумали сотрудники Ђмузе€ї когда выдумывали свое вранье про ЂЅункер —талинаї.

“ак называемый ЂЅункер —талинаї в »змайлово не имеет никакого отношени€ к защитным сооружени€м.

ѕолуподземный вестибюль и ведущей к нему 73-х метровый пешеходный тоннель были построены в 1930-х годах как часть стадиона Ч правительственный подъезд и почетные ложи дл€ правительства, дипломатов и прессы.

¬ 1990-х года некорректна€ исследовательска€ работа (а может и желание коммерсантов) привела к превращению этих помещений в несуществующий бункер.

ќб этом и многом другом интересном вы можете прочитать в книге ƒмитри€ ёркова Ђ—оветские Ђ—екретные бункерыї.

‘ото √леб „ист€ков.

Ќаучна€ монографи€ на основе рассекреченных архивных источников рассказывает о, возможно, самой мифологизированной стороне советской истории: о Ђбункерах —талинаї и о правительственных убежищах, о Ђћетро-2ї и защищенных св€зных центрах в ћоскве и крупнейших городах ———–. ќхвачен период, с которого сн€т гриф секретности: с 1930-х по конец 60-х годов прошлого века.

¬с€ информаци€ в книге даетс€ только по архивным источникам. ѕри создании монографии использовано более 500 документов из 11 архивов. ¬ конце книги есть ссылочный аппарат, как и положено в любом научном издании.

ƒл€ приобретени€ книги пишите мне на почту: russos.ap@gmail.com. ¬ заголовке укажите, пожалуйста Ч —оветские Ђ—екретные бункерыї.

÷ена книги 1400 рублей. ѕлюс стоимость доставки компанией —ƒЁ . ¬ ћоскве возможен самовывоз от метро Ђ—елигерска€ї.

|

ћетки: подземель€ ћосква теори€ |

Ќовые экспонаты в музее ЂЅункер-703ї. |

ƒневник |

оллекционирование зат€гивает. ≈стественно, это процесс интересный и познавательный. ” теб€ по€вл€ютс€ новые знакомые по новому кругу интересов. Ѕывают общие меропри€ти€, походы. онкурсы, оп€ть же. Ќо одно дело коллекционировать билеты тройка, когда все их можно положить в рюкзак. »ли банальности Ч банки из под газировки, монеты и... да много что еще. ¬ детстве €, например, собирал значки на тему авиации и космонавтики.

—ильно обеспеченные люди могут коллекционировать свои стандартные вещи Ч €хты, машинки, самолеты оп€ть же. ” всех свои причуды.

Ќо собирать надо что-то необычное, того, что нет у других. » не важно, что экспонаты вес€т под тонну и выше. √лавное Ч процесс.

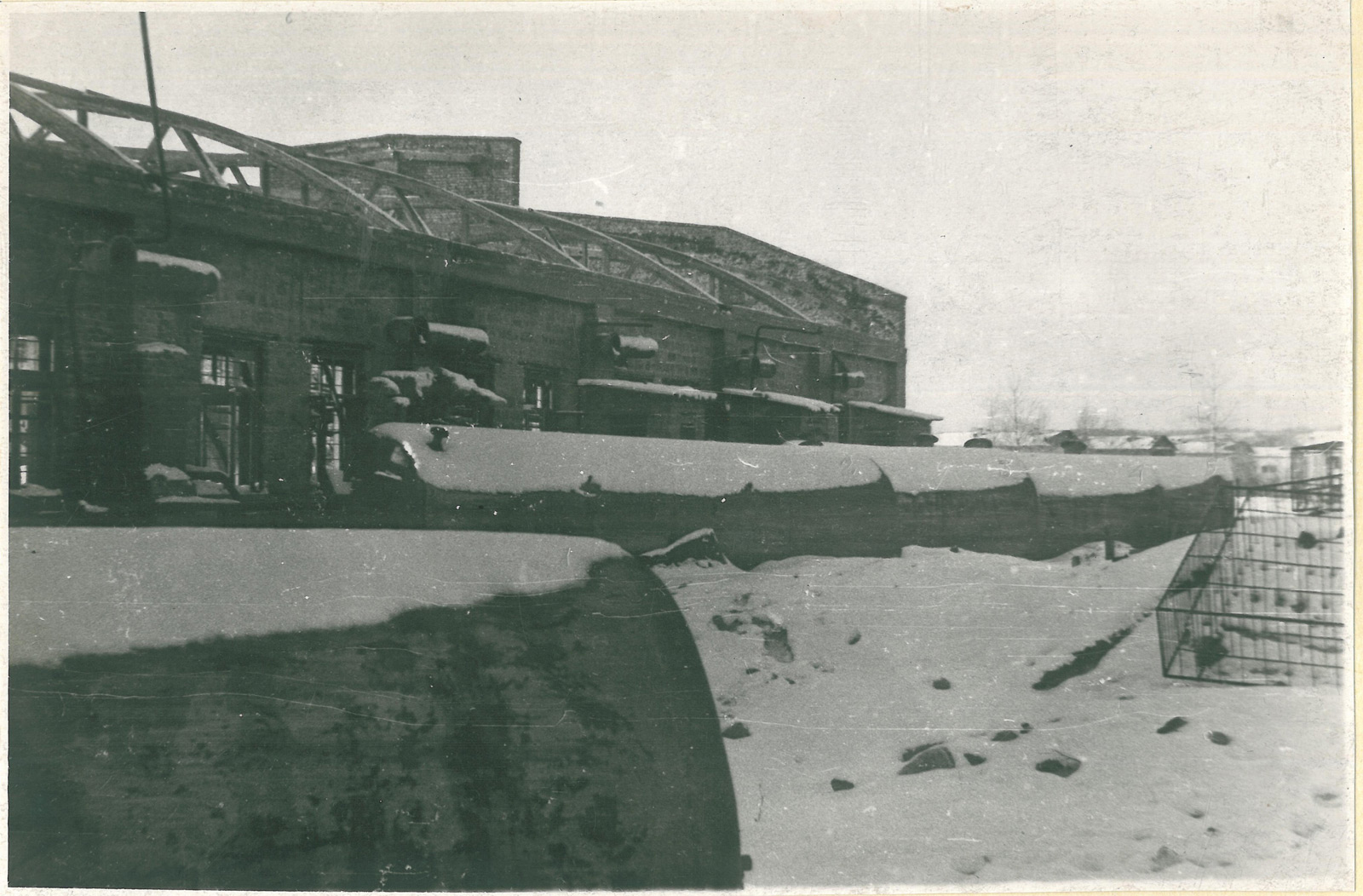

Ћетом в экспозиции музе€ Ѕункера 703 по€вилось два необычных экспоната Ч два исторических тюбинга (1938 год!) со станции Ђƒинамої.

ј вчера на тихой улочке около музе€ стало оживленно Ч приехала строительна€ техника компании Ђ“рансинжстройї, котора€ привезла два новых и крайне интересных экспоната!

“ак же завершаетс€ компани€ по сбору средств на благоустройства сквера. ќсталось буквально несколько дней и вы можете оставить свой след одном из самом необычном музее! https://planeta.ru/campaigns/tubing.

Ќа что пойдут средства:

Ч оплата доставки тюбинга на манипул€торе со стройплощадки в музей (на подходе еще один тюбинг, современный тюбинг)

Ч создание постамента;

Ч устройство площадки перед тюбингом в сквере;

Ч установка лавочек, пам€тной таблички, освещени€;

Ч печать постеров с подробной информацией о тюбингах.

ѕосле того, как будут разрешены массовые меропри€ти€, € прочитаю лекцию про строительство второй очереди, выручка с которой пойдет в фонд тюбинга. ”читыва€, что массовые меропри€ти€ пока не планируют разрешатьс€, то прин€л такое решение. ¬с€ выручка с первой лекции в музее пойдет в фонд тюбинга на работы внутри музе€. ѕоверьте, там хватает, чем заниматьс€.

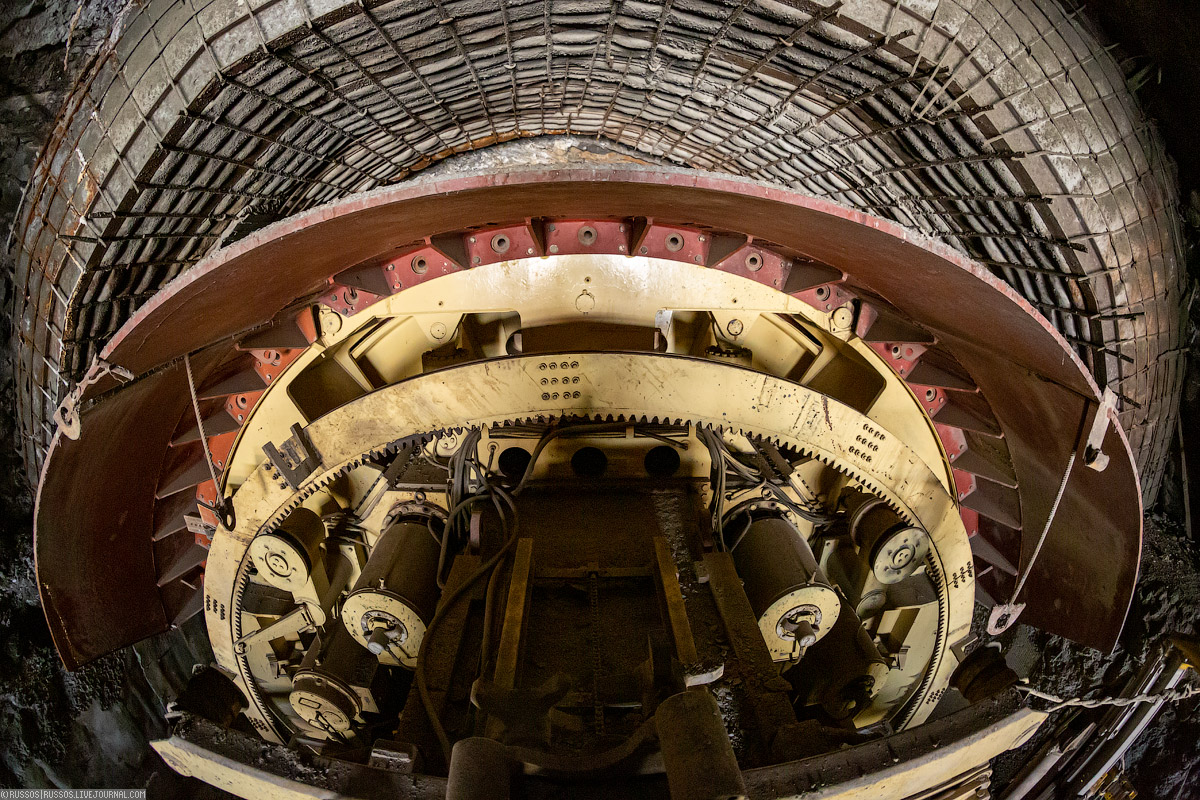

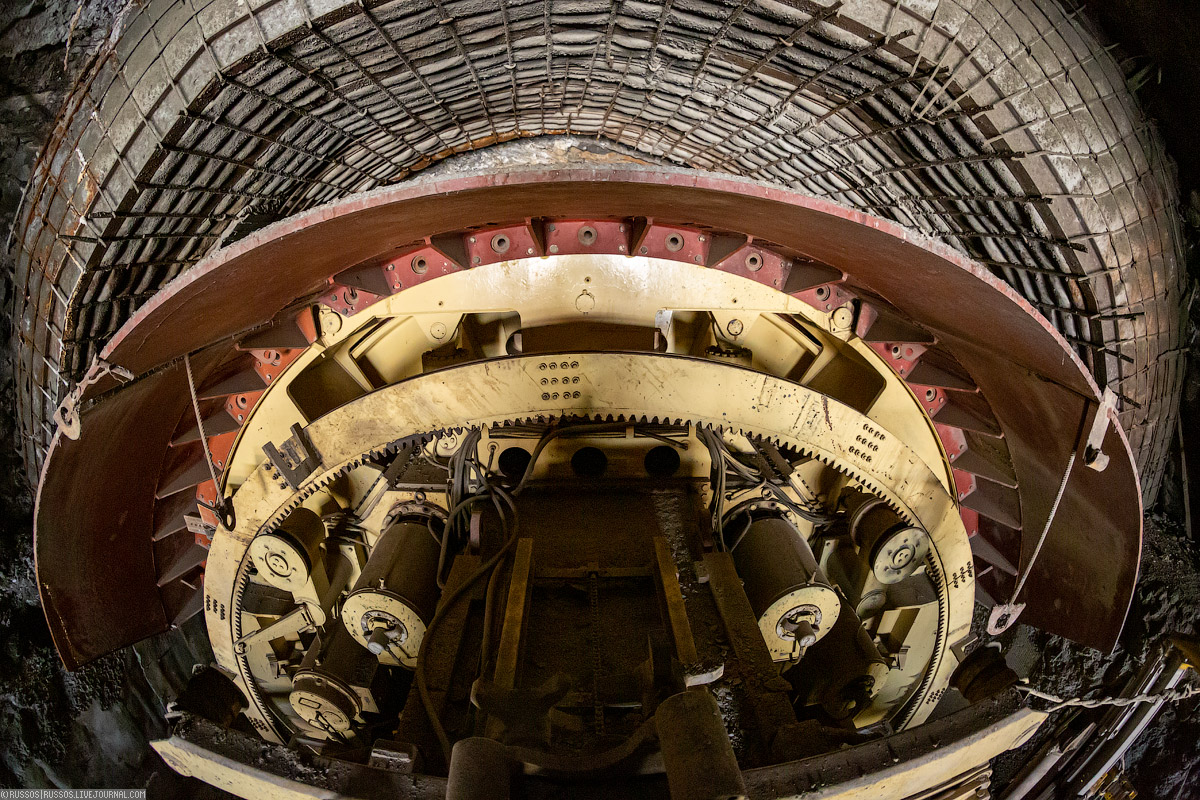

1. Ёто Ч тюбинг. ј это Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing Ч фонд тюбинга дл€ благоустройства территории.

2. ѕриехала перва€ машина. ¬нутри вкусн€шки :)

3. ¬кусн€шкам нужен автокран Ч иначе не выгрузить.

4. ќгромное спасибо работникам јќ Ђ“рансинжстройї за помощь!

5. –€дом с тюбингом со станции Ђƒинамої приготовили два места. Ќо надо на самом деле три. ≈ще один тюбинг уже лежит на складе и ждет когда его привезут сюда.

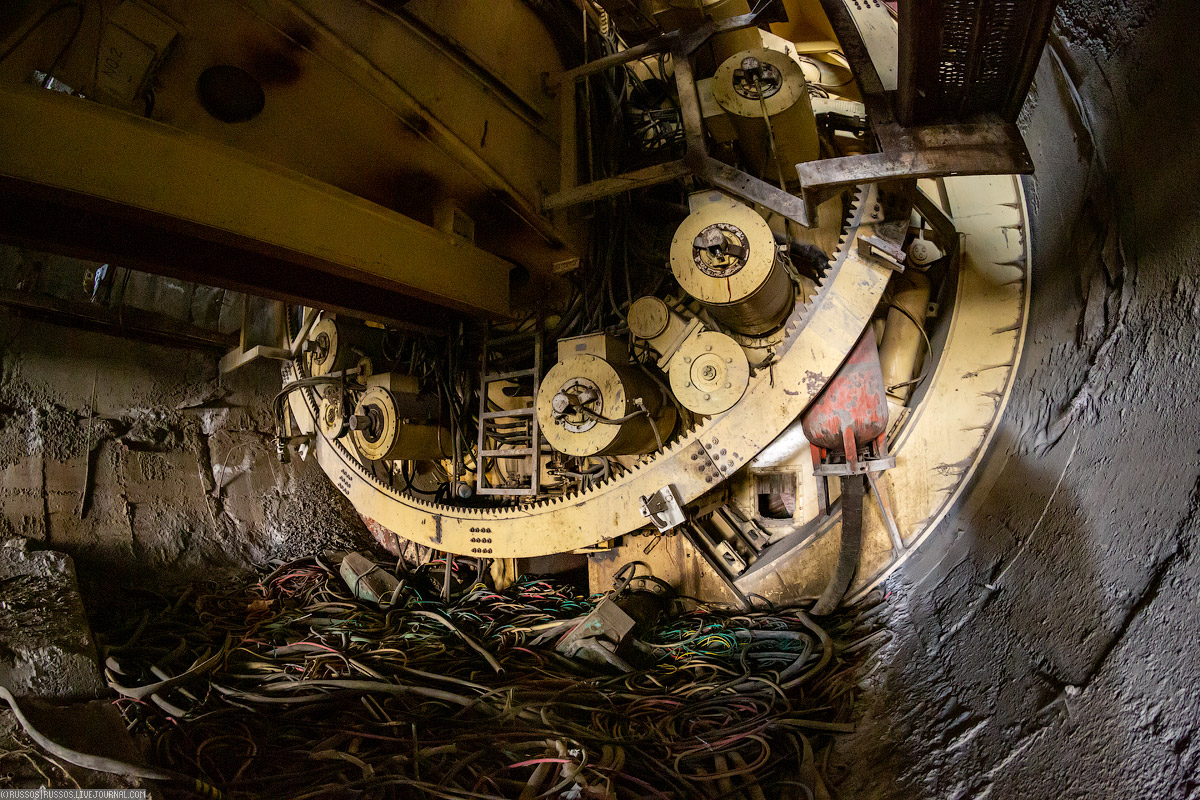

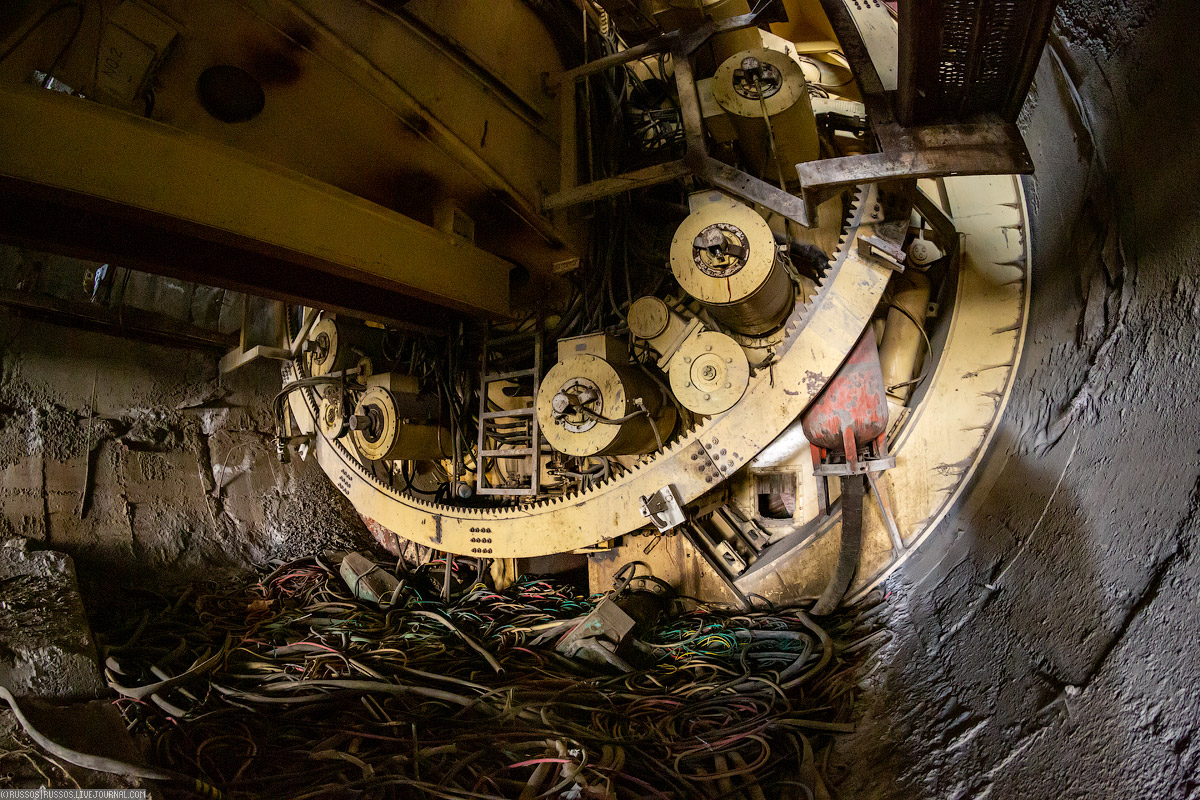

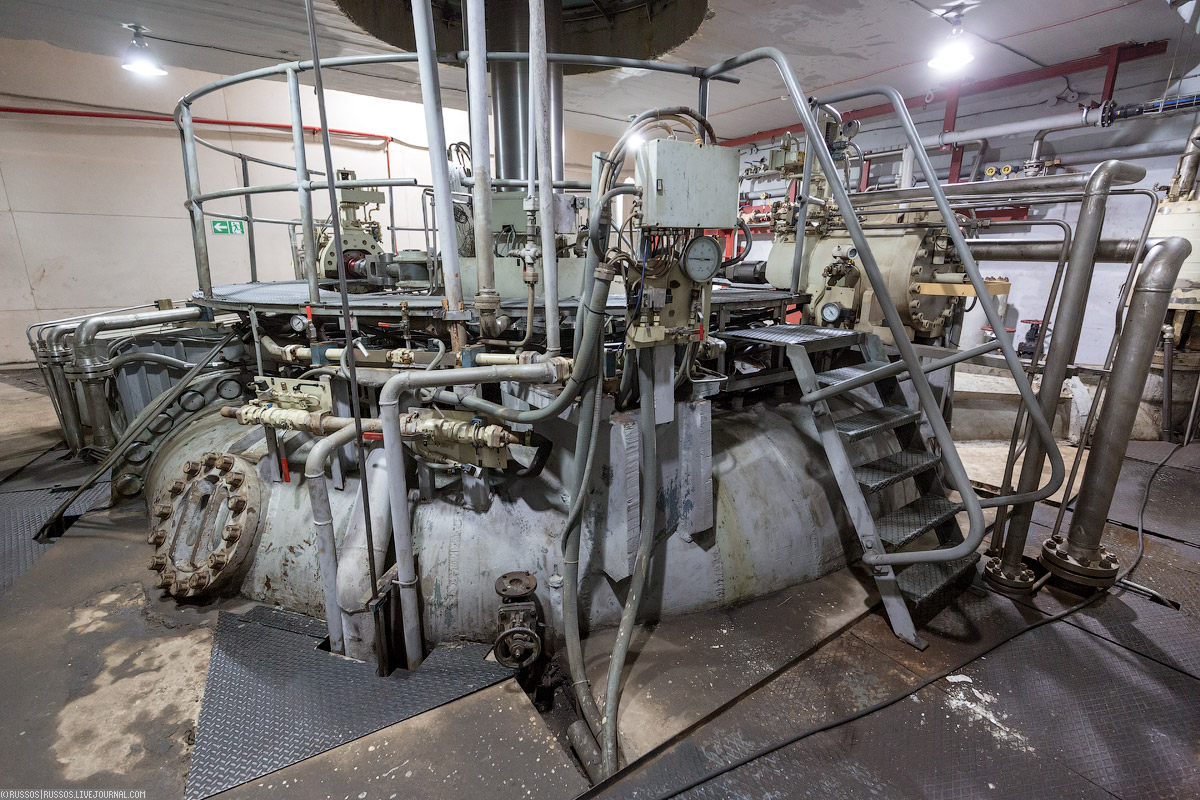

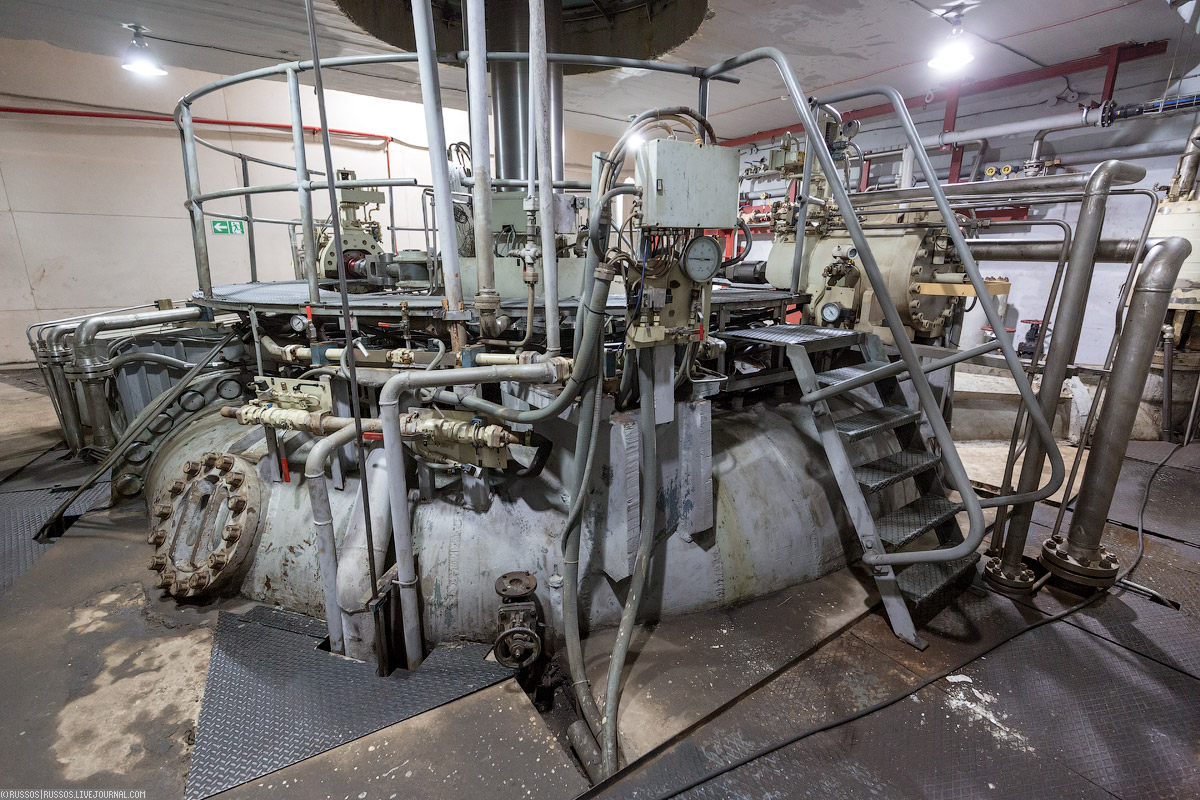

6. ѕервый экспонат Ч элемент металлоизол€ции. Ћист металла с приваренными к нему анкерами.

7. »з таких элементов собирают оболочку тоннел€, потом за них закачивают бетон, а соседние листы сваривают. ¬ результате получаетс€ прочна€, герметична€ конструкци€.

8. ѕодобна€ технологи€ используетс€ дл€ строительства ходков Ч сравнительно небольших тоннелей и штолен дл€ прохода людей, вентил€ции или кабелей.

9. ≈го поставили, пока временно, около забора.

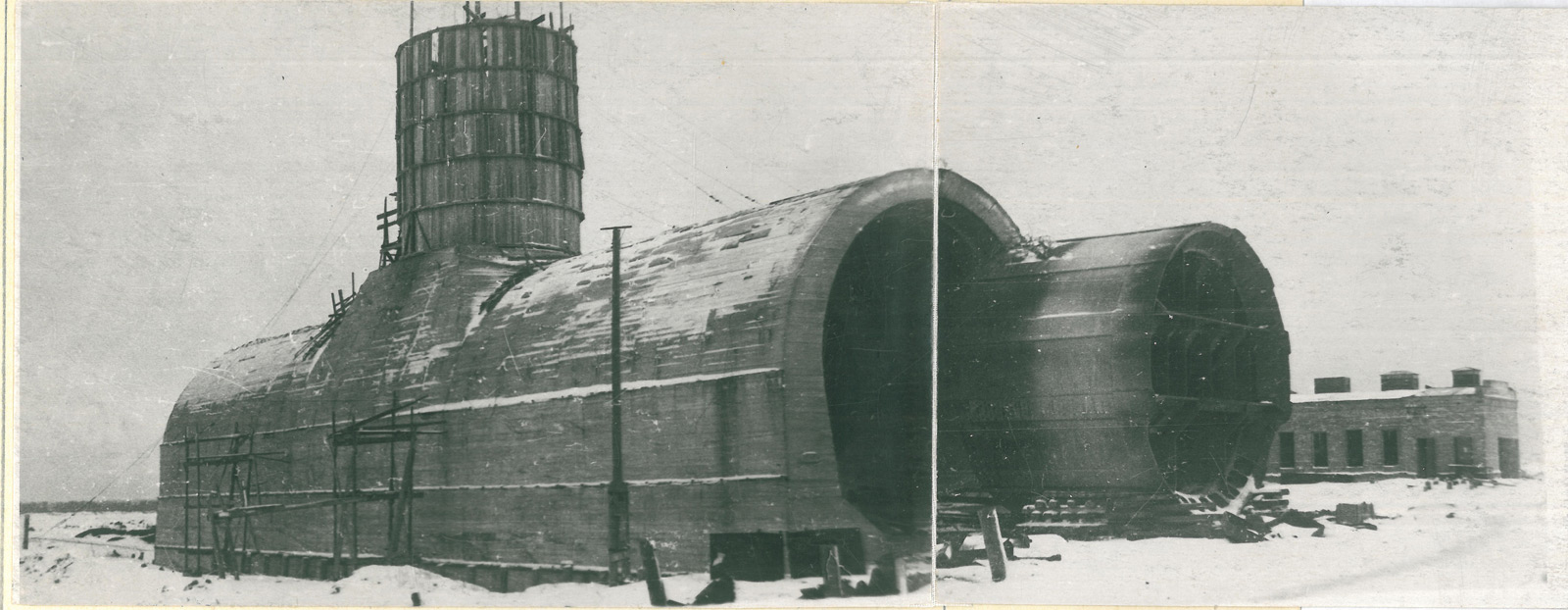

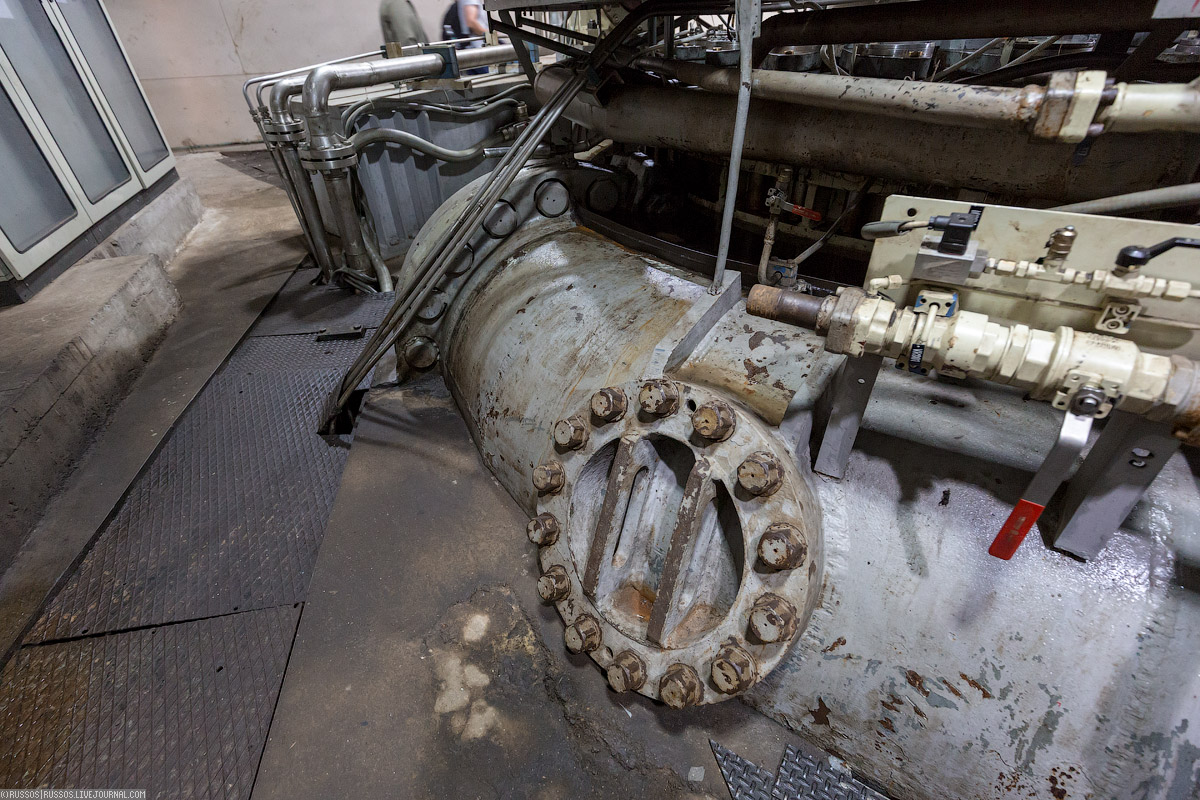

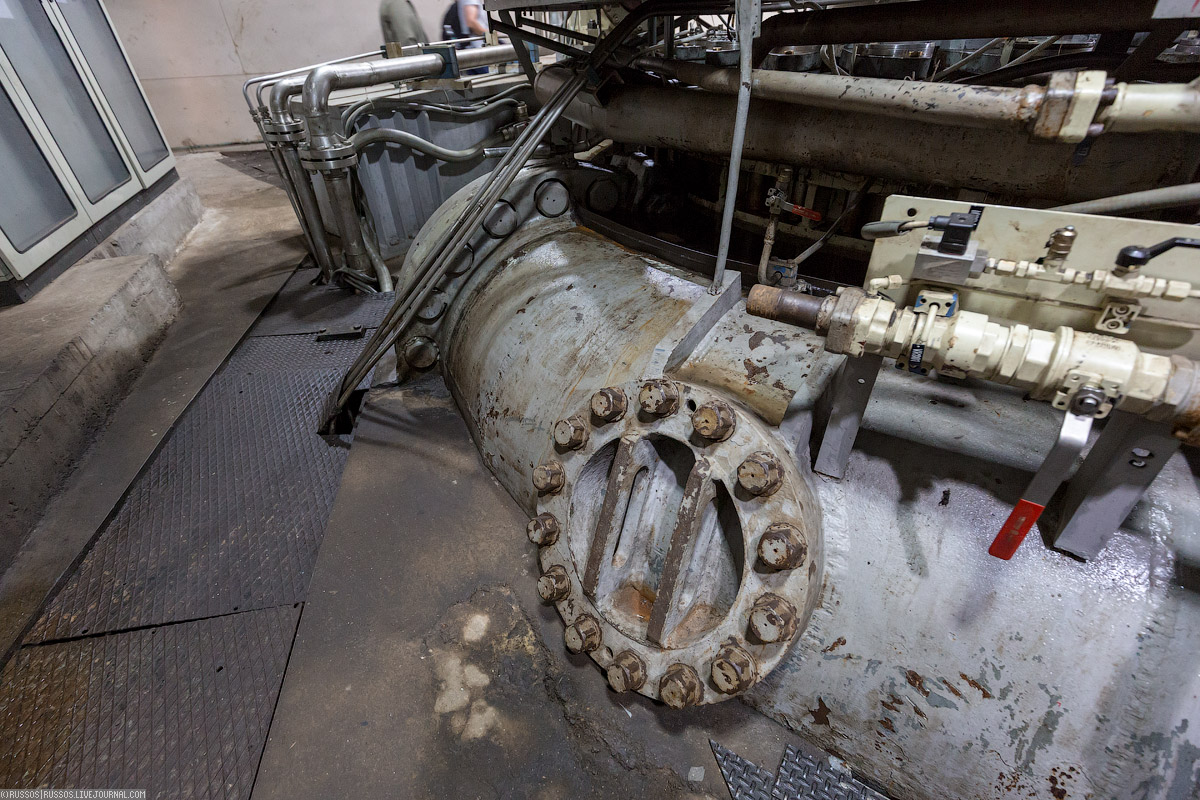

10. ¬торой экспонат Ч высокоточный блок железобетонной обделки!

11. “акие блоки пришли на смену тюбингам и сейчас из них строитс€ больша€ часть перегонных тоннелей метро.

12. Ёто один из самых больших блоков дл€ диаметра 6 метров. ≈го ширина составл€ет 1,4 метра!

13. ¬есит блок более 3 тонн!

14. Ќовые экспонаты зан€ли свое место! ѕока временно, так как будет еще один тюбинг и тогда будет уже окончательный проект сквера.

15. оманда мечты Ѕункера 703 Ч —пецархив ћ»ƒ ———– и блок высокоточной жб обделки весом 3,2 тонны.

” нас было п€тнадцать –ƒ”, четыре регенеративных патрона, дес€ток дозиметров и целое множество противогазов всех сортов и расцветок... Ќе то, чтобы это был необходимый запас дл€ бункера, но если начал собирать экспозицию, то становитс€ трудно остановитьс€. ≈динственное, что мен€ смущало Ч это тюбинги. Ќичего в музее не бывает более т€желым, неповоротливым и неудобным дл€ транспортировки, чем тюбинги... я знал, что рано или поздно мы перейдем на них.

ѕерейти на тюбинги, оставить свой след в истории и просто внести свой вклад в развитие одного из самых необычных музеев вы можете по ссылке Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

Ёкспонаты располагаютс€ во дворе музе€ ЂЅункер 703ї и свободно доступны всем желающим дл€ осмотра в дневное врем€.

оллектив музе€ и его друзей выражает огромную благодарность компании јќ Ђ“рансинжстройї за два новых и крайне интересных экспоната и за помощь в их доставке в музей.

—ильно обеспеченные люди могут коллекционировать свои стандартные вещи Ч €хты, машинки, самолеты оп€ть же. ” всех свои причуды.

Ќо собирать надо что-то необычное, того, что нет у других. » не важно, что экспонаты вес€т под тонну и выше. √лавное Ч процесс.

Ћетом в экспозиции музе€ Ѕункера 703 по€вилось два необычных экспоната Ч два исторических тюбинга (1938 год!) со станции Ђƒинамої.

ј вчера на тихой улочке около музе€ стало оживленно Ч приехала строительна€ техника компании Ђ“рансинжстройї, котора€ привезла два новых и крайне интересных экспоната!

“ак же завершаетс€ компани€ по сбору средств на благоустройства сквера. ќсталось буквально несколько дней и вы можете оставить свой след одном из самом необычном музее! https://planeta.ru/campaigns/tubing.

Ќа что пойдут средства:

Ч оплата доставки тюбинга на манипул€торе со стройплощадки в музей (на подходе еще один тюбинг, современный тюбинг)

Ч создание постамента;

Ч устройство площадки перед тюбингом в сквере;

Ч установка лавочек, пам€тной таблички, освещени€;

Ч печать постеров с подробной информацией о тюбингах.

ѕосле того, как будут разрешены массовые меропри€ти€, € прочитаю лекцию про строительство второй очереди, выручка с которой пойдет в фонд тюбинга. ”читыва€, что массовые меропри€ти€ пока не планируют разрешатьс€, то прин€л такое решение. ¬с€ выручка с первой лекции в музее пойдет в фонд тюбинга на работы внутри музе€. ѕоверьте, там хватает, чем заниматьс€.

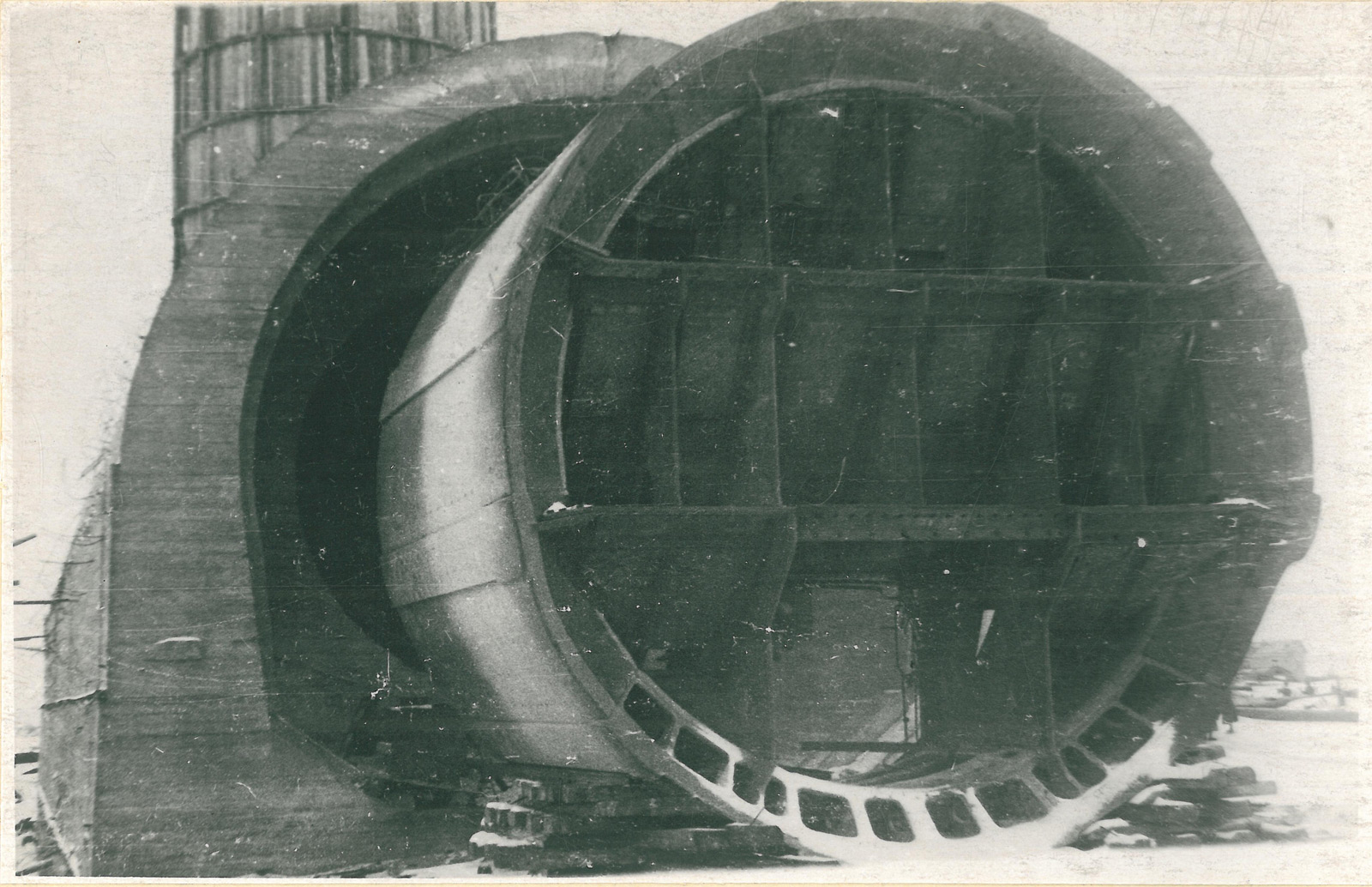

1. Ёто Ч тюбинг. ј это Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing Ч фонд тюбинга дл€ благоустройства территории.

2. ѕриехала перва€ машина. ¬нутри вкусн€шки :)

3. ¬кусн€шкам нужен автокран Ч иначе не выгрузить.

4. ќгромное спасибо работникам јќ Ђ“рансинжстройї за помощь!

5. –€дом с тюбингом со станции Ђƒинамої приготовили два места. Ќо надо на самом деле три. ≈ще один тюбинг уже лежит на складе и ждет когда его привезут сюда.

6. ѕервый экспонат Ч элемент металлоизол€ции. Ћист металла с приваренными к нему анкерами.

7. »з таких элементов собирают оболочку тоннел€, потом за них закачивают бетон, а соседние листы сваривают. ¬ результате получаетс€ прочна€, герметична€ конструкци€.

8. ѕодобна€ технологи€ используетс€ дл€ строительства ходков Ч сравнительно небольших тоннелей и штолен дл€ прохода людей, вентил€ции или кабелей.

9. ≈го поставили, пока временно, около забора.

10. ¬торой экспонат Ч высокоточный блок железобетонной обделки!

11. “акие блоки пришли на смену тюбингам и сейчас из них строитс€ больша€ часть перегонных тоннелей метро.

12. Ёто один из самых больших блоков дл€ диаметра 6 метров. ≈го ширина составл€ет 1,4 метра!

13. ¬есит блок более 3 тонн!

14. Ќовые экспонаты зан€ли свое место! ѕока временно, так как будет еще один тюбинг и тогда будет уже окончательный проект сквера.

15. оманда мечты Ѕункера 703 Ч —пецархив ћ»ƒ ———– и блок высокоточной жб обделки весом 3,2 тонны.

” нас было п€тнадцать –ƒ”, четыре регенеративных патрона, дес€ток дозиметров и целое множество противогазов всех сортов и расцветок... Ќе то, чтобы это был необходимый запас дл€ бункера, но если начал собирать экспозицию, то становитс€ трудно остановитьс€. ≈динственное, что мен€ смущало Ч это тюбинги. Ќичего в музее не бывает более т€желым, неповоротливым и неудобным дл€ транспортировки, чем тюбинги... я знал, что рано или поздно мы перейдем на них.

ѕерейти на тюбинги, оставить свой след в истории и просто внести свой вклад в развитие одного из самых необычных музеев вы можете по ссылке Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

Ёкспонаты располагаютс€ во дворе музе€ ЂЅункер 703ї и свободно доступны всем желающим дл€ осмотра в дневное врем€.

оллектив музе€ и его друзей выражает огромную благодарность компании јќ Ђ“рансинжстройї за два новых и крайне интересных экспоната и за помощь в их доставке в музей.

|

ћетки: подземель€ ћосква метро |

Ѕункер 703: сквер с историческим тюбингом! |

ƒневник |

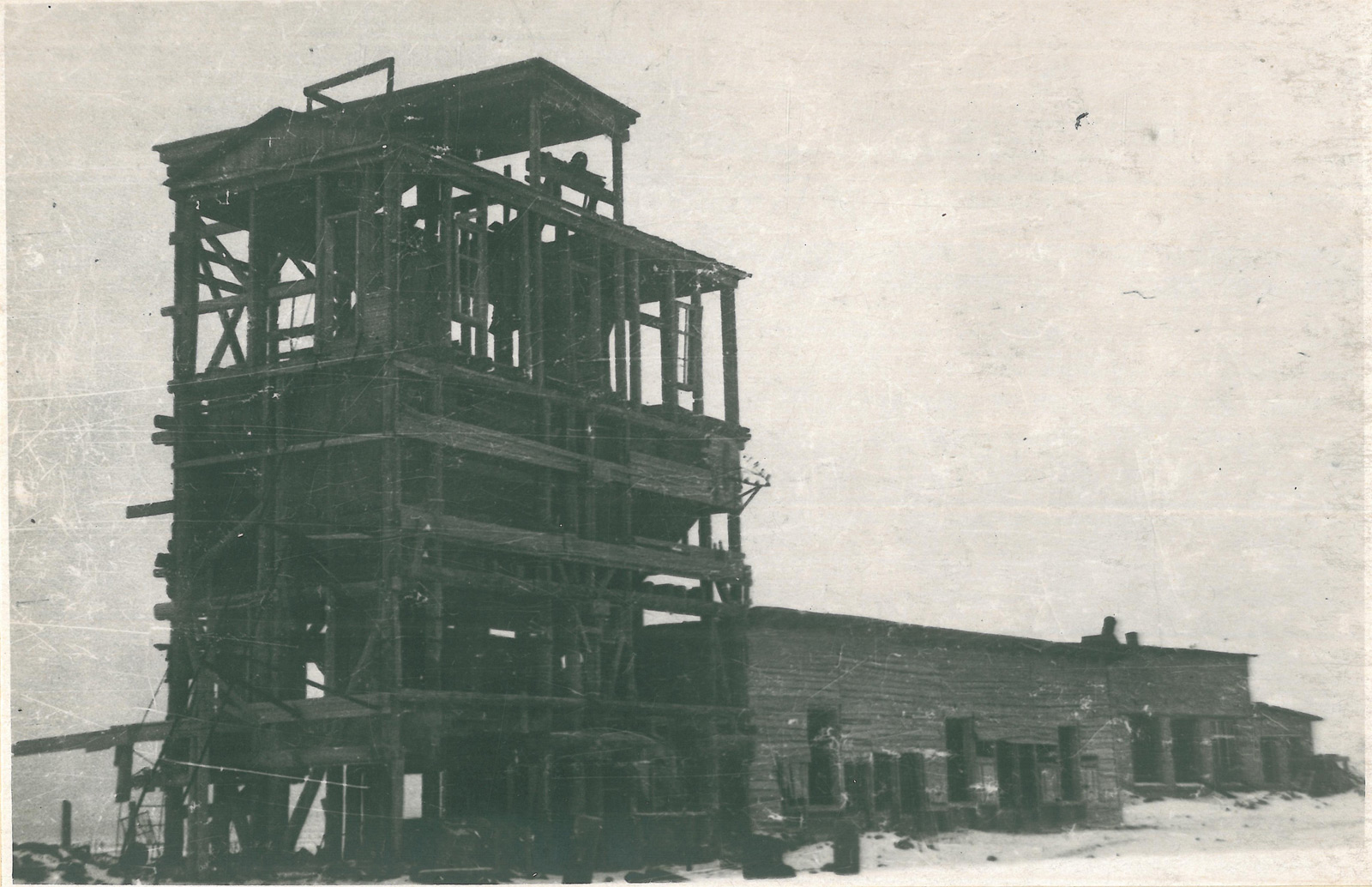

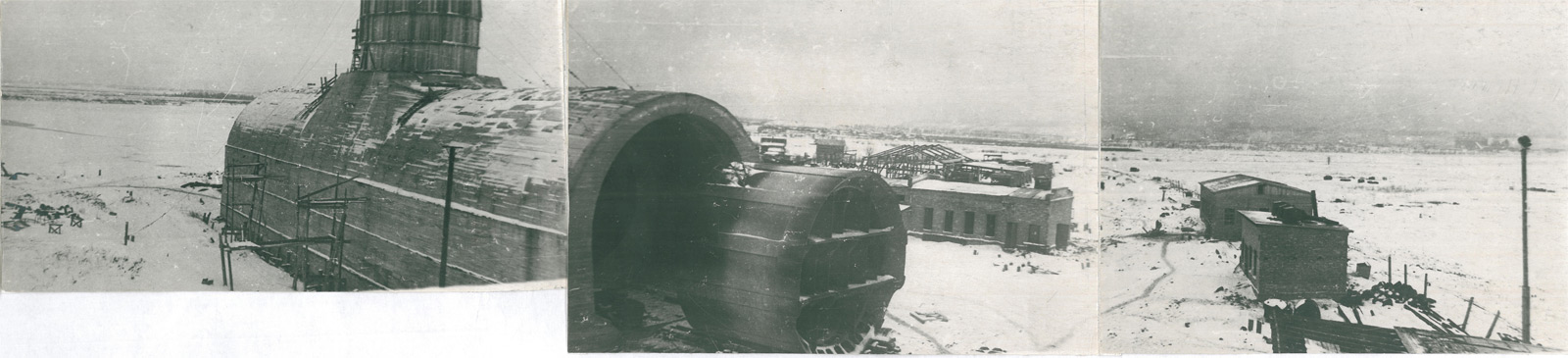

ћои друзь€ из ЂЅункера 703ї, музе€ современной фортификации, давно мечтали найти чугунный тюбинг дл€ экспозиции. ¬ этом году мечта обрела воплощение.

я в начале лета снимал репортаж про строительство пересадки на станции Ђƒинамої где были демонтированы тюбинги обделки станционных тоннелей дл€ сооружени€ прохода дл€ пересадки с новой станции. ”видев на поверхности аккуратный штабель старых тюбингов, возникла иде€ Ч это то, что нужно!

Ќапомню, что эта станци€ была открыта 11 сент€бр€ 1938 года в составе второго пускового участка второй очереди ћосковского метрополитена. ¬ отличие от первой очереди, где станции глубокого заложени€ сооружались из монолитного бетона, дл€ второй очереди был разработан проект пилонной станции из чугунных тюбингов, который на много лет стал типовым дл€ ћосквы.

—троительство пересадки ведет коллектив строительного холдинга јќ Ђќбъединение Ђ»Ќ√≈ќ ќћї, а станцию возвели строители шахты єє84-85 ћосковского метростро€.

ƒл€ сохранени€ истории, два тюбинга были переданы компанией Ђ»Ќ√≈ќ ќћї в ћузей современной фортификации, который сделан на базе бывшего спецхранилища ћ»ƒ ———–, и расположен в некогда секретном подземном объекте на глубине 42 метра.

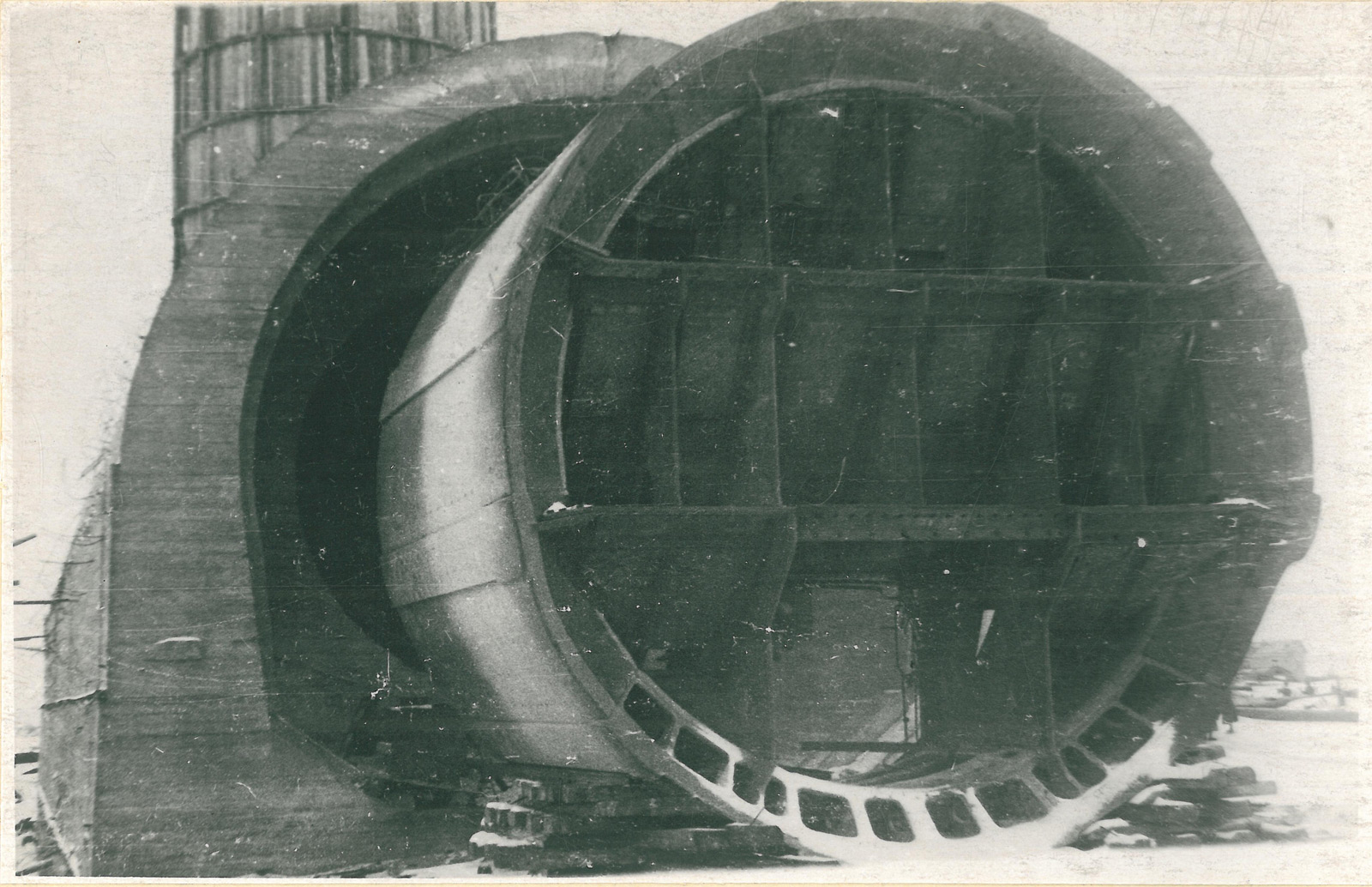

ќдин тюбинг типа ЂЌї от станционной обделки диаметром по наружной стороне 9,5 метров и весом около 1200 килограмм зан€л свое место в сквере на дневной поверхности около маскировочного здани€ спецобъекта. Ѕыло решено создать городскую достопримечательность, сделав во дворе музе€ ЂЅункер 703ї небольшой скверик с лавочками, где на постаменте установить тюбинг (двор свободно доступен в дневное врем€).

ј второй, фасонный, из арочной перемычки, обрамл€ющий проход на платформу, был спущен вниз, где займет свое место в экспозиции, посв€щенной метростроению.

сожалению, на текущий момент у музе€ нет свободных средств дл€ реализации этой идеи, поэтому мы обращаемс€ к вам за поддержкой.

Ќа что пойдут средства:

Ч оплата доставки тюбингов на манипул€торе со стройплощадки в музей (на подходе второй, современный тюбинг)

Ч создание постамента;

Ч устройство площадки перед тюбингом в сквере;

Ч установка лавочек, пам€тной таблички, освещени€;

Ч печать постеров с подробной информацией о тюбингах.

омпани€ по сбору средств Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

ѕосле того, как будут разрешены массовые меропри€ти€, € прочитаю лекцию про строительство второй очереди, выручка с которой пойдет в фонд тюбинга.

1. ƒемонтированные тюбинги со станции. Ђѕр€м невесту выбираетеї Ч комментарий зрителей того, как мы выбирали тюбинг.

2. ‘асонные тюбинги от перемычки.

3. ¬ыгрузка тюбинга в сквере около Ѕункера.

4. ѕостамент.

5. Ётот тюбинг весит примерно 1200 килограмм.

6. ј вот фасонный весит около 600 килограмм. ≈го решили спустить вниз, благо грузоподъемность лифтов 1000 кг.

7. —амый т€желый ’јЅј– в истории!

8. Ёпично его заталкивали в бункер.

9. ѕод грузом помен€ли колесо на тележке, которое сломалось.

10. Ќо упорство и смекалка победили Ч тюбинг спущен на глубину 42 метра!

Ќапомню, что поучаствовать в компании вы можете по ссылке Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

≈сли будет собрано более 50%, но менее 100% средств, то мы воплотим нашу задумку, но придЄтс€ экономить (более дешевые материалы, скамейки вместо лавочек, отсутствие освещени€ и т.п.). ≈сли будет собрано более 100% средств Ч все они пойдут на развитие музе€, продолжение работ по ремонту и восстановлению оборудовани€, расширение экспозиции, печать информационных табличек, постеров, карт и т.п.

—роки:

Ч мы постараемс€ сделать сквер в течение мес€ца после завершени€ проекта; если будет пон€тно, что проект успешен, то можем начать работы и раньше, на личные средства;

Ч сувенирна€ продукци€ будет готова к выдаче в течение примерно двух недель после завершени€ проекта (что-то может быть раньше, что-то немного позже, сообщим дополнительно по каждому виду бонусов);

Ч посещение экскурсий по промокодам будет доступно через неделю после успешного завершени€ проекта;

оллектив музе€ и его друзей выражает огромную благодарность генеральному директору компании »Ќ√≈ќ ќћ »горю ”сольцеву и руководителю пресс-службы ≈катерине √орбуновой за чуткое внимание к строительной истории метрополитена.

я в начале лета снимал репортаж про строительство пересадки на станции Ђƒинамої где были демонтированы тюбинги обделки станционных тоннелей дл€ сооружени€ прохода дл€ пересадки с новой станции. ”видев на поверхности аккуратный штабель старых тюбингов, возникла иде€ Ч это то, что нужно!

Ќапомню, что эта станци€ была открыта 11 сент€бр€ 1938 года в составе второго пускового участка второй очереди ћосковского метрополитена. ¬ отличие от первой очереди, где станции глубокого заложени€ сооружались из монолитного бетона, дл€ второй очереди был разработан проект пилонной станции из чугунных тюбингов, который на много лет стал типовым дл€ ћосквы.

—троительство пересадки ведет коллектив строительного холдинга јќ Ђќбъединение Ђ»Ќ√≈ќ ќћї, а станцию возвели строители шахты єє84-85 ћосковского метростро€.

ƒл€ сохранени€ истории, два тюбинга были переданы компанией Ђ»Ќ√≈ќ ќћї в ћузей современной фортификации, который сделан на базе бывшего спецхранилища ћ»ƒ ———–, и расположен в некогда секретном подземном объекте на глубине 42 метра.

ќдин тюбинг типа ЂЌї от станционной обделки диаметром по наружной стороне 9,5 метров и весом около 1200 килограмм зан€л свое место в сквере на дневной поверхности около маскировочного здани€ спецобъекта. Ѕыло решено создать городскую достопримечательность, сделав во дворе музе€ ЂЅункер 703ї небольшой скверик с лавочками, где на постаменте установить тюбинг (двор свободно доступен в дневное врем€).

ј второй, фасонный, из арочной перемычки, обрамл€ющий проход на платформу, был спущен вниз, где займет свое место в экспозиции, посв€щенной метростроению.

сожалению, на текущий момент у музе€ нет свободных средств дл€ реализации этой идеи, поэтому мы обращаемс€ к вам за поддержкой.

Ќа что пойдут средства:

Ч оплата доставки тюбингов на манипул€торе со стройплощадки в музей (на подходе второй, современный тюбинг)

Ч создание постамента;

Ч устройство площадки перед тюбингом в сквере;

Ч установка лавочек, пам€тной таблички, освещени€;

Ч печать постеров с подробной информацией о тюбингах.

омпани€ по сбору средств Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

ѕосле того, как будут разрешены массовые меропри€ти€, € прочитаю лекцию про строительство второй очереди, выручка с которой пойдет в фонд тюбинга.

1. ƒемонтированные тюбинги со станции. Ђѕр€м невесту выбираетеї Ч комментарий зрителей того, как мы выбирали тюбинг.

2. ‘асонные тюбинги от перемычки.

3. ¬ыгрузка тюбинга в сквере около Ѕункера.

4. ѕостамент.

5. Ётот тюбинг весит примерно 1200 килограмм.

6. ј вот фасонный весит около 600 килограмм. ≈го решили спустить вниз, благо грузоподъемность лифтов 1000 кг.

7. —амый т€желый ’јЅј– в истории!

8. Ёпично его заталкивали в бункер.

9. ѕод грузом помен€ли колесо на тележке, которое сломалось.

10. Ќо упорство и смекалка победили Ч тюбинг спущен на глубину 42 метра!

Ќапомню, что поучаствовать в компании вы можете по ссылке Ч https://planeta.ru/campaigns/tubing

≈сли будет собрано более 50%, но менее 100% средств, то мы воплотим нашу задумку, но придЄтс€ экономить (более дешевые материалы, скамейки вместо лавочек, отсутствие освещени€ и т.п.). ≈сли будет собрано более 100% средств Ч все они пойдут на развитие музе€, продолжение работ по ремонту и восстановлению оборудовани€, расширение экспозиции, печать информационных табличек, постеров, карт и т.п.

—роки:

Ч мы постараемс€ сделать сквер в течение мес€ца после завершени€ проекта; если будет пон€тно, что проект успешен, то можем начать работы и раньше, на личные средства;

Ч сувенирна€ продукци€ будет готова к выдаче в течение примерно двух недель после завершени€ проекта (что-то может быть раньше, что-то немного позже, сообщим дополнительно по каждому виду бонусов);

Ч посещение экскурсий по промокодам будет доступно через неделю после успешного завершени€ проекта;

оллектив музе€ и его друзей выражает огромную благодарность генеральному директору компании »Ќ√≈ќ ќћ »горю ”сольцеву и руководителю пресс-службы ≈катерине √орбуновой за чуткое внимание к строительной истории метрополитена.

|

ћетки: ольцева€ лини€ подземель€ «амоскворецка€ лини€ метрострой ƒинамо метро |

»здание книги про советские бункеры |

ƒневник |

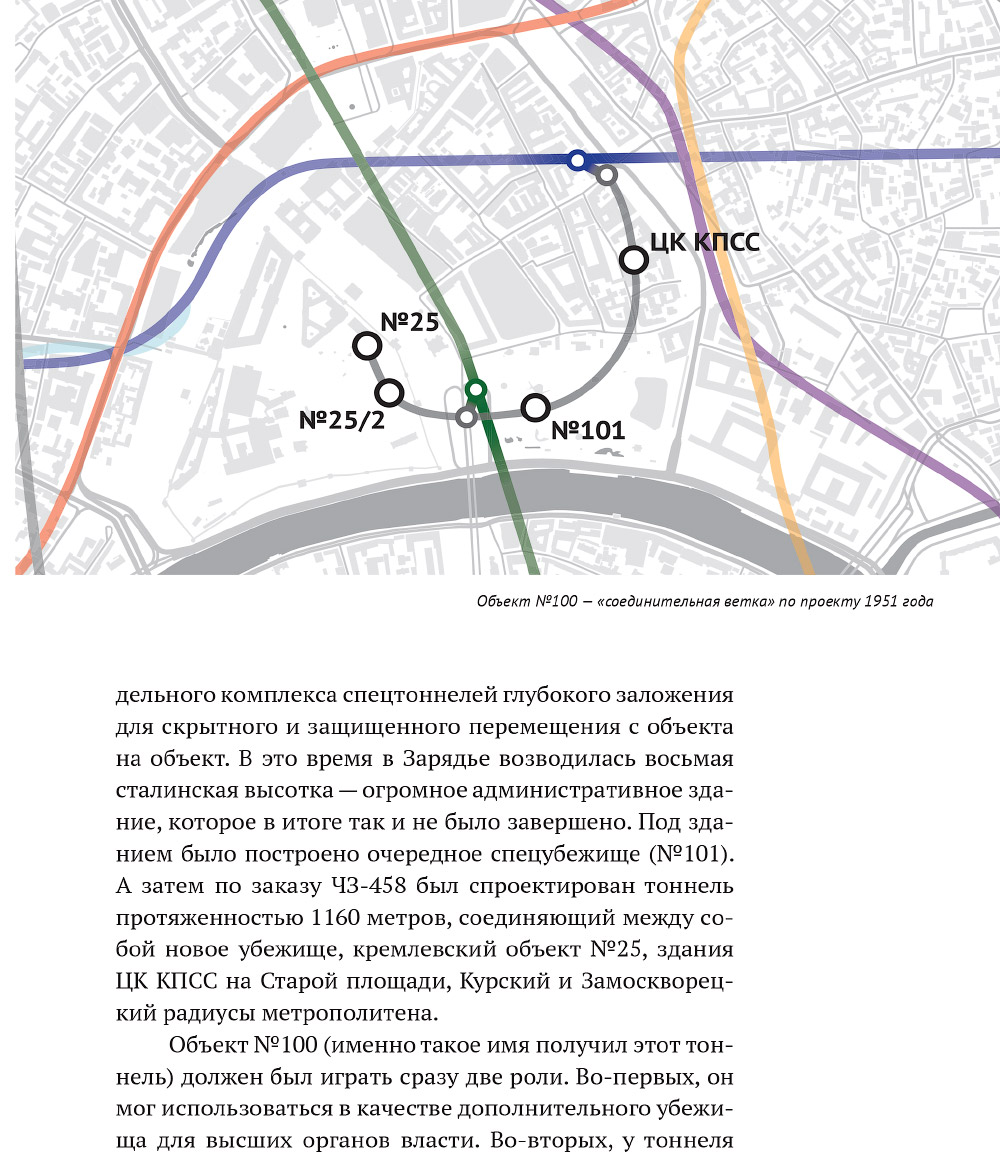

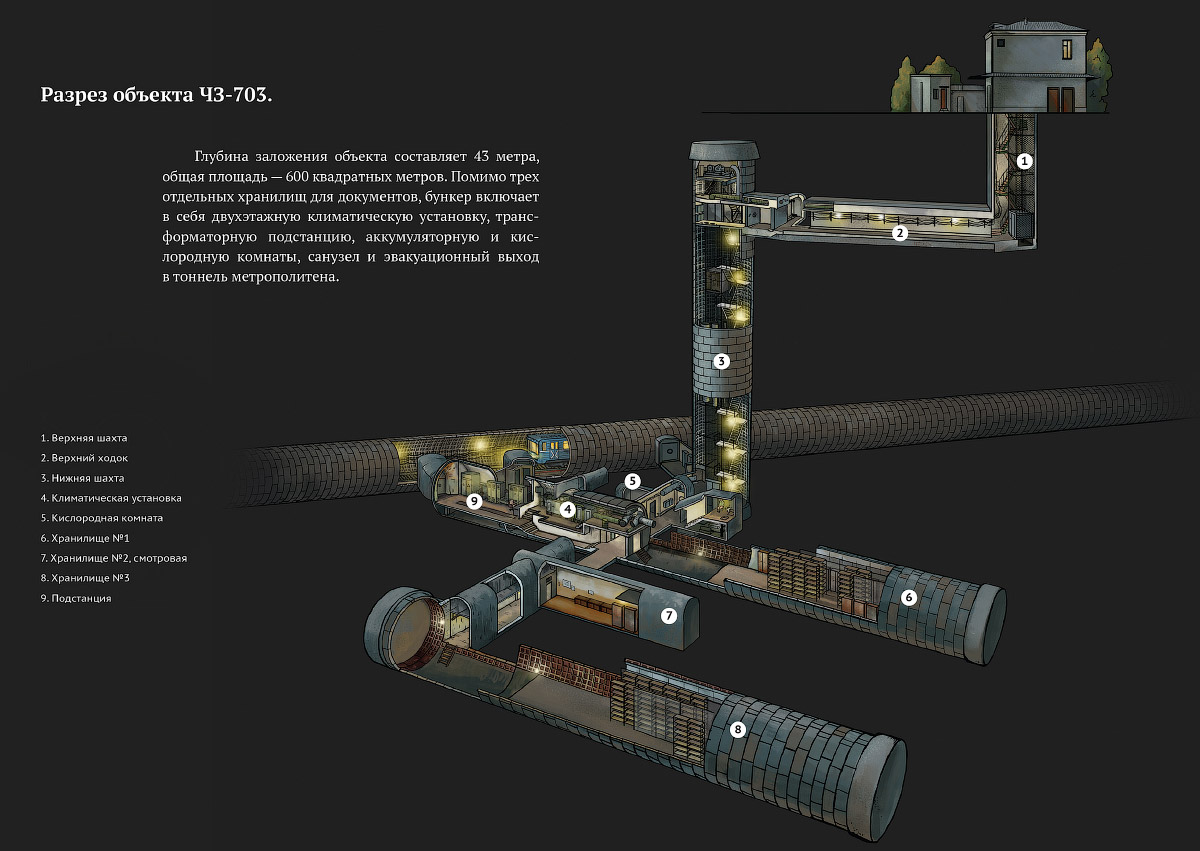

ƒрузь€, у мен€ дл€ вас есть хороша€ новость. то интересуетс€ темой, то знает, что в прошлом году ћузей современной фортификации и его руководитель ƒмитрий ёрков издали небольшую брошюру Ч Ђ—тратегические бункера ћосквыї.

«а прошедшее врем€ была проделана огромна€ работа в архивах и к изданию готовитс€ уже книга в твердой обложке.

Ќо издать книгу сложно, поэтому решили сделать сбор денег Ч https://planeta.ru/campaigns/137036

—лово ƒмитрию:

ј сегодн€ мы решили издать полноценную большую книгу в твердой обложке. Ѕлаго, за это врем€ проведена немала€ работа в архивах и накоплено много уникальных и недавно рассекреченных материалов про эпические защитные подземель€, создававшиес€ в 1930-1960-е годы в ћоскве и других регионах ———–.

—пециальные фортификационные сооружени€ (Ђбункерыї) Ч это чуть ли не единственные крупные элементы городской среды, о которых большинство жителей даже не догадываетс€. ћифов в прессе и в сети хватает, а нормального исторического труда со ссылками на документальные источники Ч нет до сих пор.

ћы планируем охватить более 40 уникальных сооружений в ћоскве, и более 50 Ч в других городах (Ћенинград, уйбышев, иев, ћинск, “билиси, —евастополь, ћурманск, ярославль, Ќижний Ќовгород, азань, ¬ладивосток - и это далеко не полный список). Ќекоторые из этих объектов сыграли важную историческую роль в годы ¬еликой ќтечественной войны. Ќекоторые поражают инженерной сложностью и масштабами (да-да, то самое Ђметро-дваї). Ќекоторые наход€тс€ у вас пр€мо под ногами, но вы про них не знаете.

¬ общем, это всЄ жутко интересно. » давайте вместе сделаем так, чтобы с этим можно было познакомитьс€ как можно скорее! » чтобы всем желающим хватило экземпл€ров, а не как с прошлой брошюркой, которую моментально расхватали. :)

—ейчас мы заканчиваем новые тексты и подготовку иллюстративных материалов из архивов. «а дополнительные иллюстрации вз€лась замечательна€ художница јнастаси€ «отова.

¬ерстку и редактуру планируем завершить к началу лета. ѕрезентаци€ книги планируетс€ на начало осени, плюс-минус мес€ц.

ќбъем книги получаетс€ в диапазоне 200-300 страниц (в зависимости от формата и верстки). “ираж Ч в зависимости от собранной суммы.

≈сли удастс€ собрать 50%-100% от за€вленной суммы, то полученные средства пойдут на оплату верстки и типографских услуг.

≈сли удастс€ собрать больше, то останетс€ еще и на копирование дополнительных архивных материалов (35-350 рублей за лист по расценкам госархивов) и увеличение числа интересных иллюстраций (то, что не войдет в бумажную книгу Ч оформим в электронном виде).

ќтчет о текущей работе планируем публиковать ежемес€чно.

https://vk.com/podzem_mos

https://vk.com/bunker703

ƒмитрий сделал сбор денег на издание книги Ч https://planeta.ru/campaigns/137036.

Ќичего подобного в нашей стране еще никогда не издавалось. ћы с ƒмитрием у мен€ в инстаграмм уже поговорили про книгу, могу сказать лично, что будет очень интересный контент.

Ќа утро 13 апрел€ из 160 000 рублей уже собрано чуть более 66 000 рублей. ѕрекрасный результат за неделю.

«а прошедшее врем€ была проделана огромна€ работа в архивах и к изданию готовитс€ уже книга в твердой обложке.

Ќо издать книгу сложно, поэтому решили сделать сбор денег Ч https://planeta.ru/campaigns/137036

—лово ƒмитрию:

ј сегодн€ мы решили издать полноценную большую книгу в твердой обложке. Ѕлаго, за это врем€ проведена немала€ работа в архивах и накоплено много уникальных и недавно рассекреченных материалов про эпические защитные подземель€, создававшиес€ в 1930-1960-е годы в ћоскве и других регионах ———–.

—пециальные фортификационные сооружени€ (Ђбункерыї) Ч это чуть ли не единственные крупные элементы городской среды, о которых большинство жителей даже не догадываетс€. ћифов в прессе и в сети хватает, а нормального исторического труда со ссылками на документальные источники Ч нет до сих пор.

ћы планируем охватить более 40 уникальных сооружений в ћоскве, и более 50 Ч в других городах (Ћенинград, уйбышев, иев, ћинск, “билиси, —евастополь, ћурманск, ярославль, Ќижний Ќовгород, азань, ¬ладивосток - и это далеко не полный список). Ќекоторые из этих объектов сыграли важную историческую роль в годы ¬еликой ќтечественной войны. Ќекоторые поражают инженерной сложностью и масштабами (да-да, то самое Ђметро-дваї). Ќекоторые наход€тс€ у вас пр€мо под ногами, но вы про них не знаете.

¬ общем, это всЄ жутко интересно. » давайте вместе сделаем так, чтобы с этим можно было познакомитьс€ как можно скорее! » чтобы всем желающим хватило экземпл€ров, а не как с прошлой брошюркой, которую моментально расхватали. :)

—ейчас мы заканчиваем новые тексты и подготовку иллюстративных материалов из архивов. «а дополнительные иллюстрации вз€лась замечательна€ художница јнастаси€ «отова.

¬ерстку и редактуру планируем завершить к началу лета. ѕрезентаци€ книги планируетс€ на начало осени, плюс-минус мес€ц.

ќбъем книги получаетс€ в диапазоне 200-300 страниц (в зависимости от формата и верстки). “ираж Ч в зависимости от собранной суммы.

≈сли удастс€ собрать 50%-100% от за€вленной суммы, то полученные средства пойдут на оплату верстки и типографских услуг.

≈сли удастс€ собрать больше, то останетс€ еще и на копирование дополнительных архивных материалов (35-350 рублей за лист по расценкам госархивов) и увеличение числа интересных иллюстраций (то, что не войдет в бумажную книгу Ч оформим в электронном виде).

ќтчет о текущей работе планируем публиковать ежемес€чно.

https://vk.com/podzem_mos

https://vk.com/bunker703

ƒмитрий сделал сбор денег на издание книги Ч https://planeta.ru/campaigns/137036.

Ќичего подобного в нашей стране еще никогда не издавалось. ћы с ƒмитрием у мен€ в инстаграмм уже поговорили про книгу, могу сказать лично, что будет очень интересный контент.

Ќа утро 13 апрел€ из 160 000 рублей уже собрано чуть более 66 000 рублей. ѕрекрасный результат за неделю.

|

ћетки: подземель€ industrial ћосква –осси€ теори€ |

ѕодземна€ —амара |

ƒневник |

ƒрузь€, напоминаю, что завтра, 20 марта в 20:00, в Ѕункер 703 состоитс€ нова€ лекци€ про подземные тайны!

Ќа этот раз гостей Ѕункера-703 ждут тайны подземной —амары. Ёто город, который был Ђ«апасной столицейї в годы ¬еликой ќтечественной войны. » потому обзавелс€ глубокой и хорошо защищенной инфраструктурой.

Ќа лекции вы узнаете, что же там построили и какие тайны хранит —амара.

—огласно текущим правилам количество участников ограничена 45 человек.

«апись на сайте бункера.

Ќа этот раз гостей Ѕункера-703 ждут тайны подземной —амары. Ёто город, который был Ђ«апасной столицейї в годы ¬еликой ќтечественной войны. » потому обзавелс€ глубокой и хорошо защищенной инфраструктурой.

Ќа лекции вы узнаете, что же там построили и какие тайны хранит —амара.

—огласно текущим правилам количество участников ограничена 45 человек.

«апись на сайте бункера.

|

ћетки: подземель€ ћосква |

“оннель имени тов. —талина |

ƒневник |

ћосковский метрострой в прошлом году стал лауреатом международного конкурса, который был организован ћировой тоннельной јссоциацией. ѕроект реализованный компанией по модернизации ¬ладивостокского тоннел€ ƒальневосточной железной дороги стал первым в своей номинации на международном конкурсе ЂЋучший реализованный проект года 2019ї.

ѕо итогам голосовани€ экспертов мирового тоннельного сообщества, российский проект Ђћодернизаци€ ¬ладивостокского тоннел€ ƒальневосточной железной дорогиї обошел проекты-конкуренты и завоевал первое место. Ёто совместный проект јќ Ђћосметростройї и ќјќ Ђ–∆ƒї. ѕри его реализации примен€лись современные технологии, конструкции и инновационные материалы с учетом мирового опыта восстановлени€ тоннельных сооружений.

ѕредложенные специалистами јќ Ђћосметростройї технические решени€ позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннел€ на основе старых и новых конструктивных элементов с высокими эксплуатационными характеристиками.

я несколько раз летал во ¬ладивосток на финальном этапе дл€ съемок реконструкции и сейчас € могу вам показать, как она проходила. Ќо начну € с исторической справки.

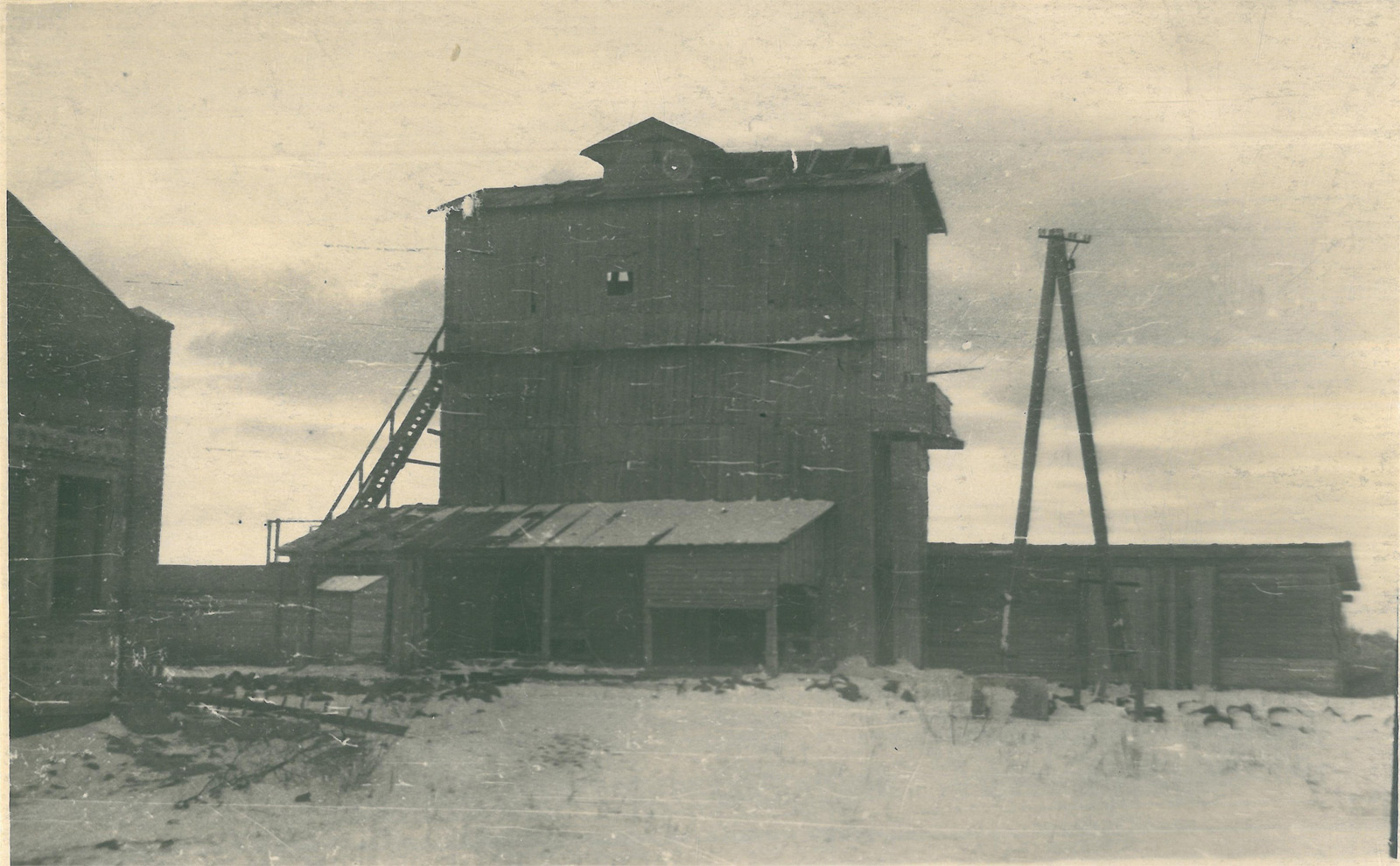

стати, несмотр€ на официальное название Ђ¬ладивостокский тоннель ƒальневосточной железной дорогиї в народе и в городе он известен под название Ђ“оннель им. —талинаї о чем говор€т латунные буквы, установленные на портале еще в 1935 году, когда тоннель был открыт. –асположен он между платформами “реть€ –абоча€ и Ћугова€. »меет статус стратегического объекта и пам€тника истории и архитектуры краевого значени€. „ерез тоннель осуществл€ютс€ грузовые перевозки в порты на полуострове √олдобина (мыс „уркин), подвоз угл€ к ¬ладивостокской “Ё÷-2, а также движение пассажирских электропоездов.

ƒлина тоннел€ 1 382 м, ширина 5 м, высота Ч 8 м.

ѕервый проект железнодорожного тоннел€ во ¬ладивостоке из ƒолины ѕервой речки в √оспитальную ѕадь относитс€ к 1888 году, когда специальна€ комисс€ под председательством военного инженера генерал-майора ѕ.‘. ”нтребергера решала вопрос о вариантах ввода железной дороги на полуостров ћуравьева-јмурского и выборе места дл€ станции ¬ладивосток.

ѕо одному из вариантов предполагалось вывести железную дорогу на п-ов ƒе-‘риз, а оттуда провести ее по низководному мосту в район —еданки и далее по долине этой реки, а затем вывезти ее в долину ѕервой –ечки. »з долины ѕервой –ечки предполагалось вывезти дорогу в √оспитальную ѕадь в √нилом ”глу, где и устроить главную железнодорожную станцию. ¬ариант был интересным и вполне осуществимым, но этот проект требовал строительства нескольких тоннелей, включа€ и тоннель из долины ѕервой –ечки в √оспитальную ѕадь.

ѕосле множества совещаний и согласований было прин€то решение разместить главную станцию в районе старого военного порта, где она и находитс€ по насто€щее врем€, а железную дорогу вести вдоль берега јмурского залива, несмотр€ на то, что ¬оенное ведомство было против прохождени€ железной дороги по побережью јмурского залива, чтобы исключить возможность ее обстрела с мор€. Ќо такой вариант был наиболее дешевый и разумный.

ѕосле потери в 1905 г. ѕорт-јртура, ƒальнего и ёжной ветки итайско-¬осточной железной дороги грузооборот ¬ладивостокского порта начал постепенно расти и на повестку дн€ встал вопрос о расширении оммерческого порта путем строительства причалов на южной стороне «олотого –ога в районе м. „уркина.

Ѕыло предложено использование существующей портовой ветки, идущей вдоль северного берега «олотого –ога, с еЄ продлением до мыса „уркина. Ќо против этого варианта категорически было против ћорское ведомство, так как транзит через ћастерские ¬оенного порта и саму территорию ¬оенного порта мешал бы их нормальной де€тельности.

“огда было запроектировано несколько новых вариантов соединени€ ѕервой –ечки с √нилым ”глом из которых был выбран вариант с туннелем Ђв 600 саженей длиной под один путь с каменной отделкой на всем прот€жении ввиду разрушаемости горных пород и галереей в 385 саженей дл€ защиты от паровозных искр пороховых погребов ћинного городкаї.

ѕроект железнодорожной ветки нормальной колеи от станции ѕерва€ –ечка до станции √нилой ”гол и тоннел€ был одобрен и утвержден 13 декабр€ 1912 г. ѕриамурским генерал-губернатором Ќ.Ћ. √ондатти. Ќо так как на тот момент острой необходимости в сооружении тоннел€ не было, то к его сооружению приступили только весной 1914 года. ¬ конце ма€ ѕравление ¬∆ƒ пригласило желающих Ђвз€ть с подр€да работы по сооружению тоннел€ длиною приблизительно 600 саж. (с прилегающими к нему част€ми земельного полотна и искусственными сооружени€ми на железнодорожной ветви) от ст. ѕерва€ речка к южному берегу «олотого –ога в г. ¬ладивостокеї.

ѕредполагалось закончить пробивку направл€ющего хода не позднее 1 окт€бр€ 1915 г. — выполнением 80% общего объема работ, полностью тоннель должен был введен в эксплуатацию к маю 1916 г. ќднако реально к строительству так и не приступили, поскольку причалов на м. „уркин тогда еще не существовало, а в 1914 году началась ѕерва€ мирова€ война. Ќе очень пон€тно, что имеетс€ под словами Ђнаправл€ющего ходаї. ћогу предположить, что это передова€ штольн€.

ќднако неудачный и зат€жной ход войны сделал постройку тоннел€ весьма актуальной. —овершенно неожиданно ¬ладивосток стал крупнейшим военно-логистическим центром –оссийской империи, так как главные порты страны, расположенные на Ѕалтике и „ерном море оказались заблокированы, а јрхангельск, помимо сезонного замерзани€, не имел нормальной железнодорожной св€зи со страной, поскольку был св€зан с системой дорог нормальной колеи лишь узкоколейкой и дорогу туда фактически пришлось строить заново.

ѕоток военных грузов, буквально обрушившийс€ на ¬ладивосток, потребовал срочного расширени€ порта и строительства временных причалов на южной стороне «олотого –огу в районе м. „уркин, куда пришлось провести железнодорожную ветку вокруг бухты через территорию ¬оенного порта, как это предлагало сделать ѕравление ¬∆ƒ еще в 1907 г., несмотр€ на все, св€занные с этим, эксплуатационные неудобства.

¬ 1916 году, одновременно с началом строительства временных причалов на м. „уркин, было в экстренном пор€дке начато и строительство тоннел€. 26 апрел€ 1916 г. ”правление ¬∆ƒ заключило подр€д на постройку тоннел€ с лужским мещанином ѕ.». ƒжебелло-—окко, выдающимс€ инженером-тоннельщиком, участвовавшим в ранее строительстве знаменитого ’инганского тоннел€ на ¬∆ƒ и разведении уровней улиц и железной дороги во ¬ладивостоке.

¬ывоз из ¬ладивостока столь большого количества грузов потребовал также срочной реконструкции инфраструктуры железной дороги на участке ¬ладивосток Ц Ќикольск-”ссурийский, где укладывались вторые пути, строились водопропускные сооружени€ и ипарисовский тоннель. ƒостроить тоннель во ¬ладивостоке до конца войны не удалось из-за революционных событий 1917 г. и последующей √ражданской войны. тому времени строител€м удалось пробить до конца только направл€ющую нижнюю (транспортную) штольню тоннел€.

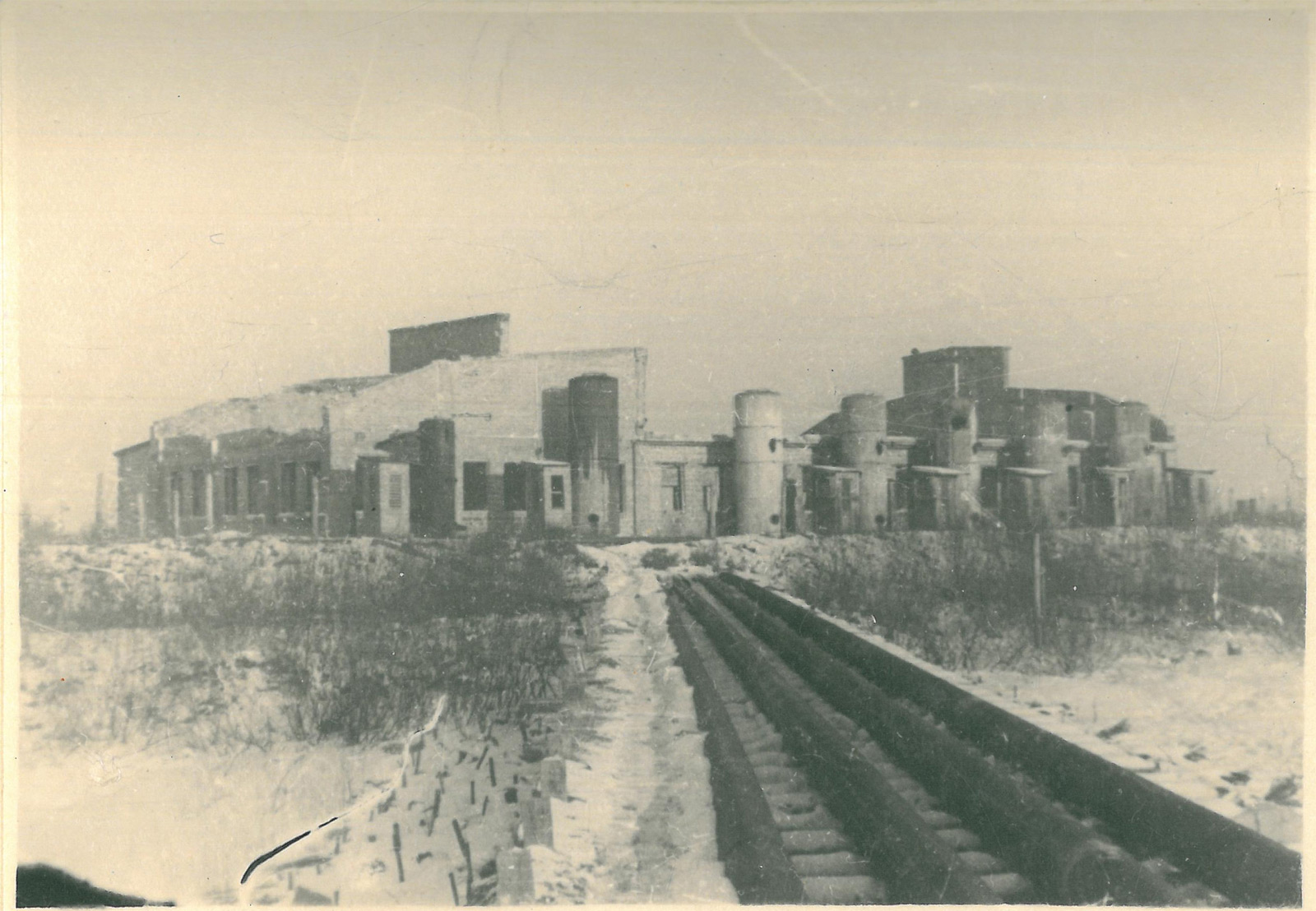

ƒостройку тоннел€ возобновили уже в советское врем€ в начале 1930-х годов, когда резко обострились отношени€ с японией. ќбстановка потребовала построить во ¬ладивостоке целую сеть оперативных веток в интересах вновь сформированной Ѕереговой обороны ћорских сил ƒальнего ¬остока, а затем ¬ладивостокского укрепленного района “ихоокеанского флота дл€ выдвижени€ в случае необходимости размещенных во ¬ладивостоке береговых батарей железнодорожной артиллерии на огневые позиции.

Ѕазу железнодорожной артиллерии разместили в долине ѕервой –ечки на бывшей ¬оенной ветке ¬ладивостокской крепости. ¬ итоге будущий тоннель стал занимать ключевое положение в системе оперативных веток ¬ладивостокского укрепленного района и давал бы возможность осуществл€ть быстрый маневр железнодорожной артиллерией, а в случае острой необходимости мог служить дл€ нее и убежищем.

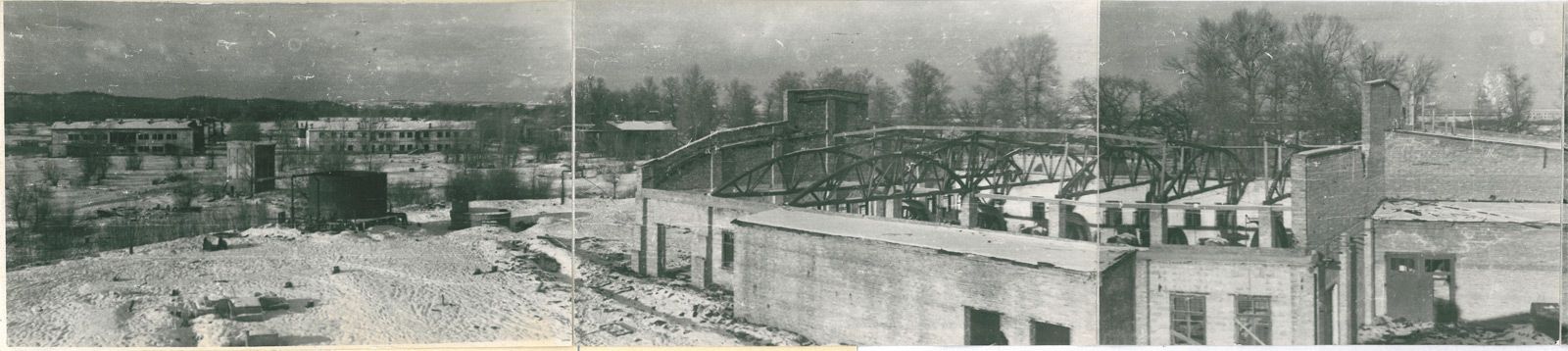

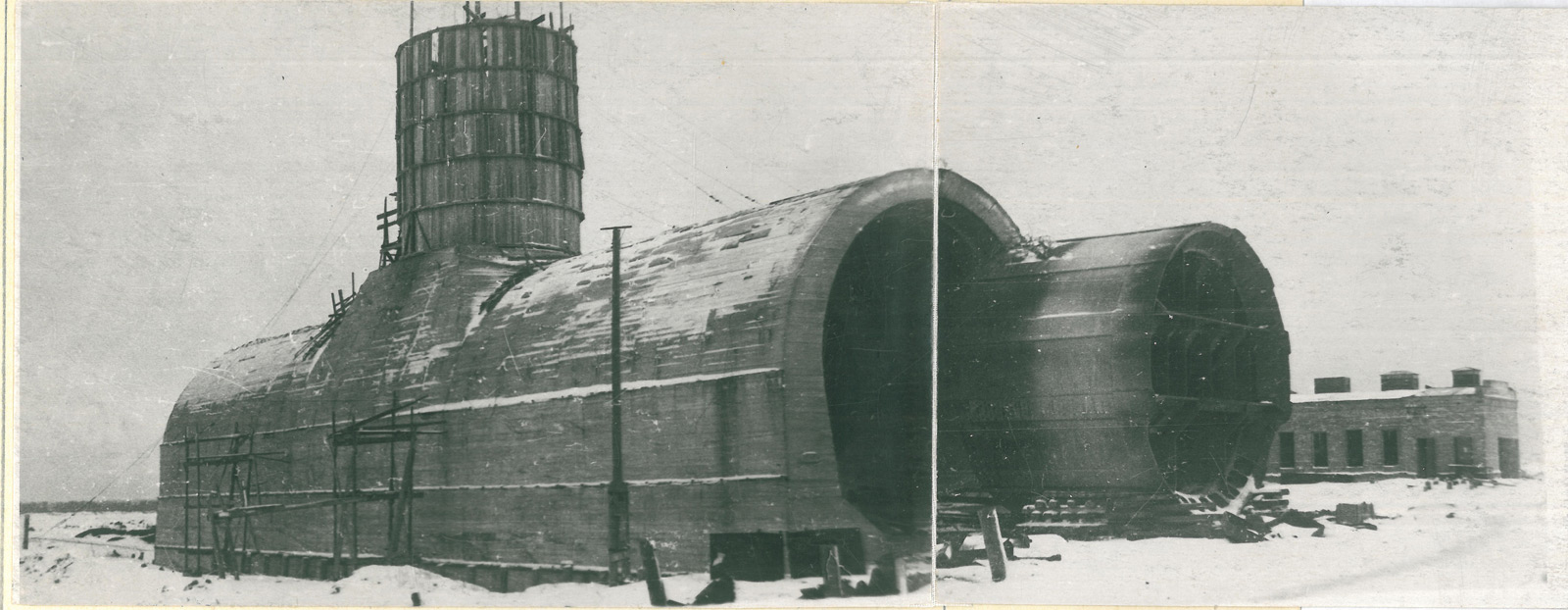

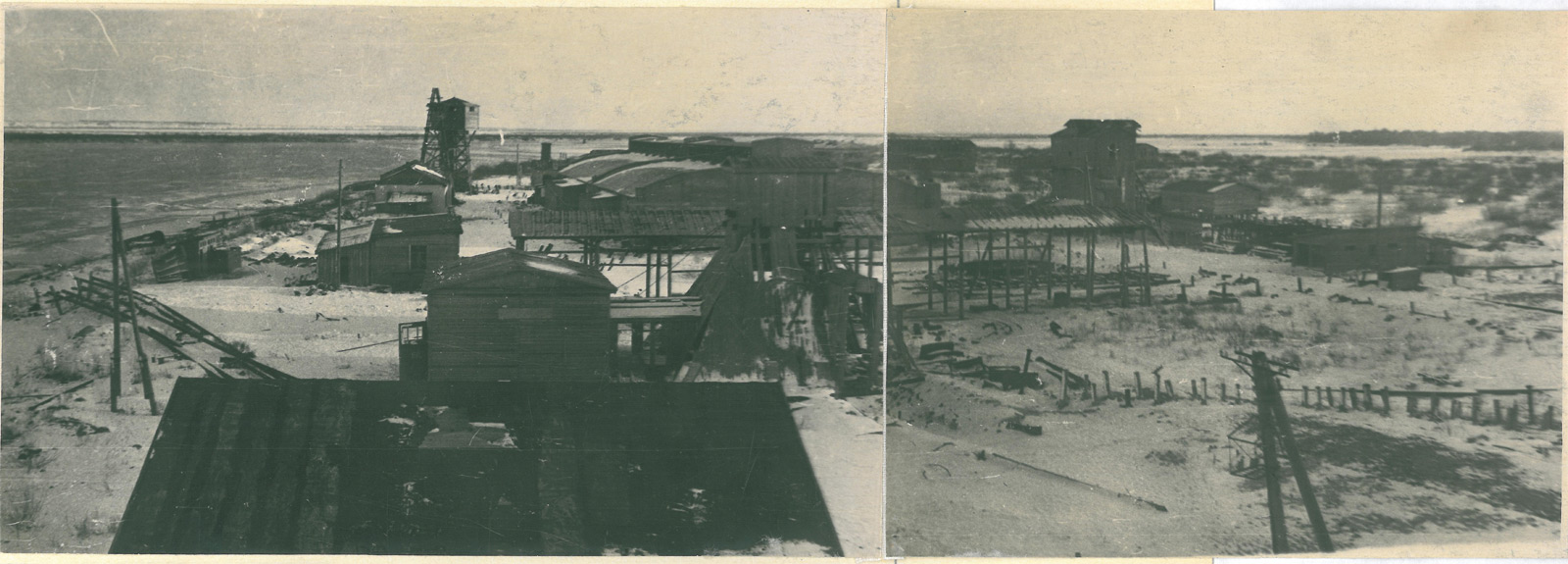

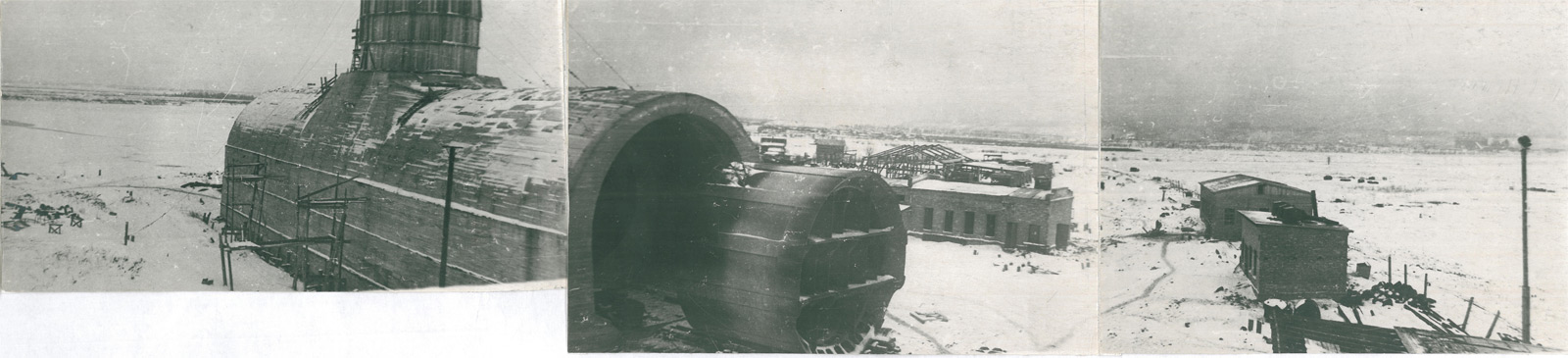

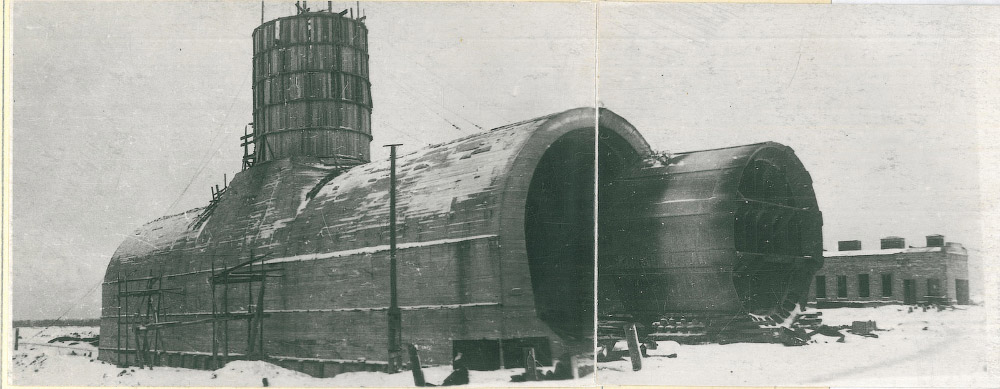

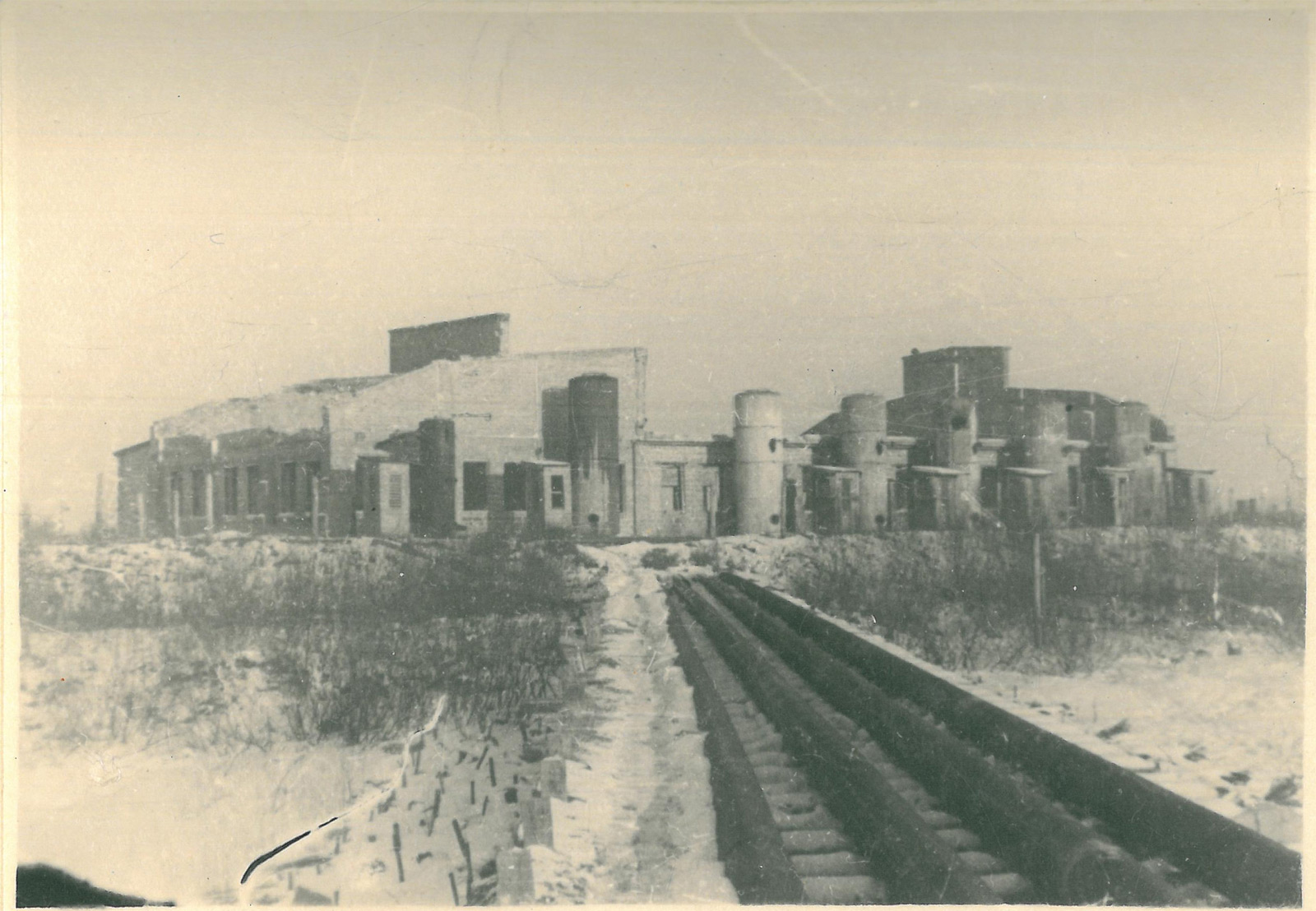

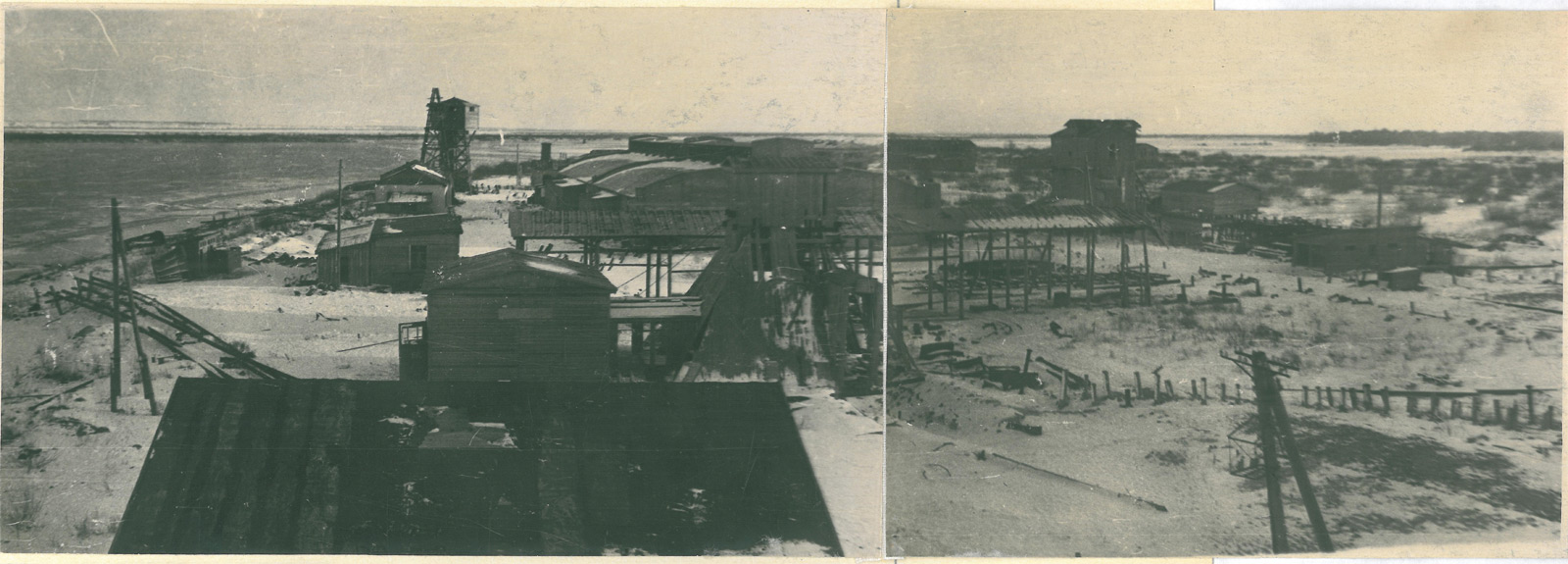

¬ 1932Ц1934 гг. развернулось огромное по масштабу железнодорожное строительство дл€ нужд береговой обороны ћ—ƒ¬. ѕрежде всего сооружались оперативные ветви ¬ладивостокского укрепленного района. ¬ том числе дл€ маневра т€желых артиллерийских систем между станцией ѕлощадка (позици€ Ђ√нилой ”голї) и базой на ѕервой –ечке возобновили строительство тоннел€ длиной 1380 м под водораздельным хребтом между долиной ѕервой –ечки и √оспитальной ѕадью.

ƒо ввода в строй тоннел€ маневрирование предполагалось проводить по портовой железнодорожной ветке, проход€щей вдоль северного берега бухты «олотой –ог, дл€ чего на ней в срочном пор€дке усилили верхнее строение пути. Ёто маневрирование было крайне затруднено большим трафиком на портовой железнодорожной ветке и движение транспортеров железнодорожной артиллерии от станции ѕерва€ –ечка до станции ¬осточна€ в √нилом ”глу могло занимать до нескольких дней из-за отсутстви€ окон в грузовом движении, что было совершенно нетерпимо.

ѕервоначально все работы по достройке тоннел€ и строительству железнодорожных подходов к нему проводились ”правлением Ќачальника работ Ѕайкало-јмурской ћагистрали. ¬ 1933 г. их передали вновь организованному тресту Ђƒальстройпутьї. ƒл€ ускорени€ строительства к этим работам только в €нваре 1933 г. привлекли около 1100 бойцов 4-го, 5-го и 6-го железнодорожных полков 1-й Ѕригады ќсобого железнодорожного корпуса. Ќаконец, в 1934 г. все работы полностью прин€л на себ€ ќсобый железнодорожный корпус. Ќа его долю выпала окончательна€ достройка тоннел€ и ввод его в эксплуатацию.

ѕроект тоннел€ пришлось существенно изменить, поскольку его первоначальный габарит не давал возможности пропуска 356-мм транспортеров “ћ-1-14, чей габарит, в том числе и по высоте, выходил за пределы дореволюционных стандартов. √игантские пушки просто бы уперлись стволами в потолок. ¬ ипарисовском тоннеле ситуацию при переброске т€желых железнодорожных артиллерийских установок спасло только то, что тоннель был сделан двухпутным, и путь, по которому перегон€ли транспортеры, просто сдвинули к центру тоннел€ и стволы орудий впритык, но прошли. ƒл€ однопутного тоннел€ это было бы невозможно и поэтому высоту тоннел€ пришлось увеличить.

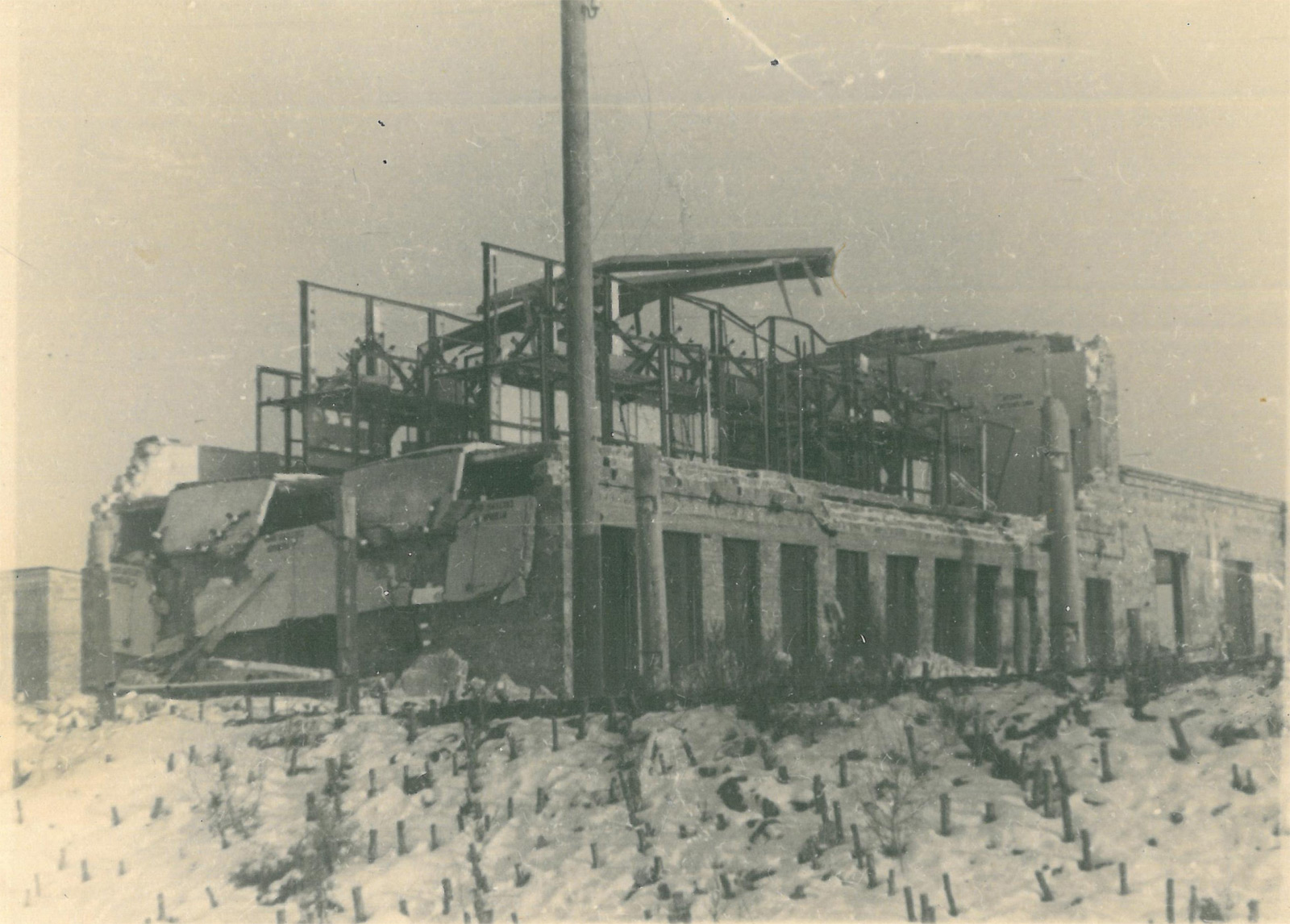

ќперативные ветки строились в лихорадочном темпе, поскольку нападени€ €понцев можно было ожидать в любой момент. ћногие участки строились по временной схеме, причем пути укладывались по радиусам кривых меньшим, чем допускали технические нормативы, уклоны также превышали все допустимые нормы. —троители стремились прежде всего любой ценой обеспечить сквозное рабочее движение по оперативным ветв€м и подготовить огневые позиции. ¬оенные строили в очередной раз сделали невозможное и к концу 1934 года все железнодорожные ветви были открыты дл€ рабочего движени€. тому времени основные работы на тоннеле также были закончены, но реально ввод тоннел€ в эксплуатацию сильно зат€нулс€.

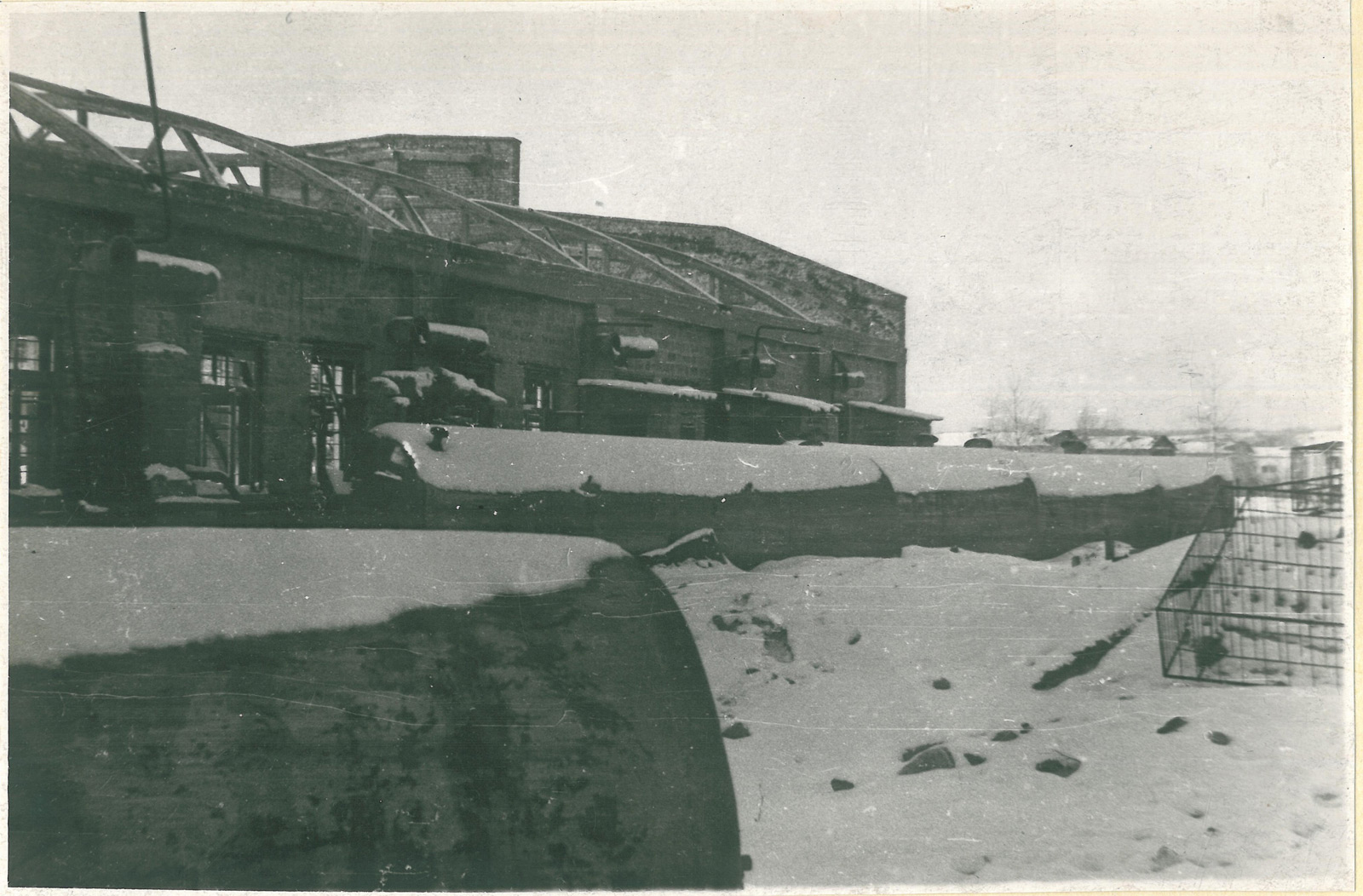

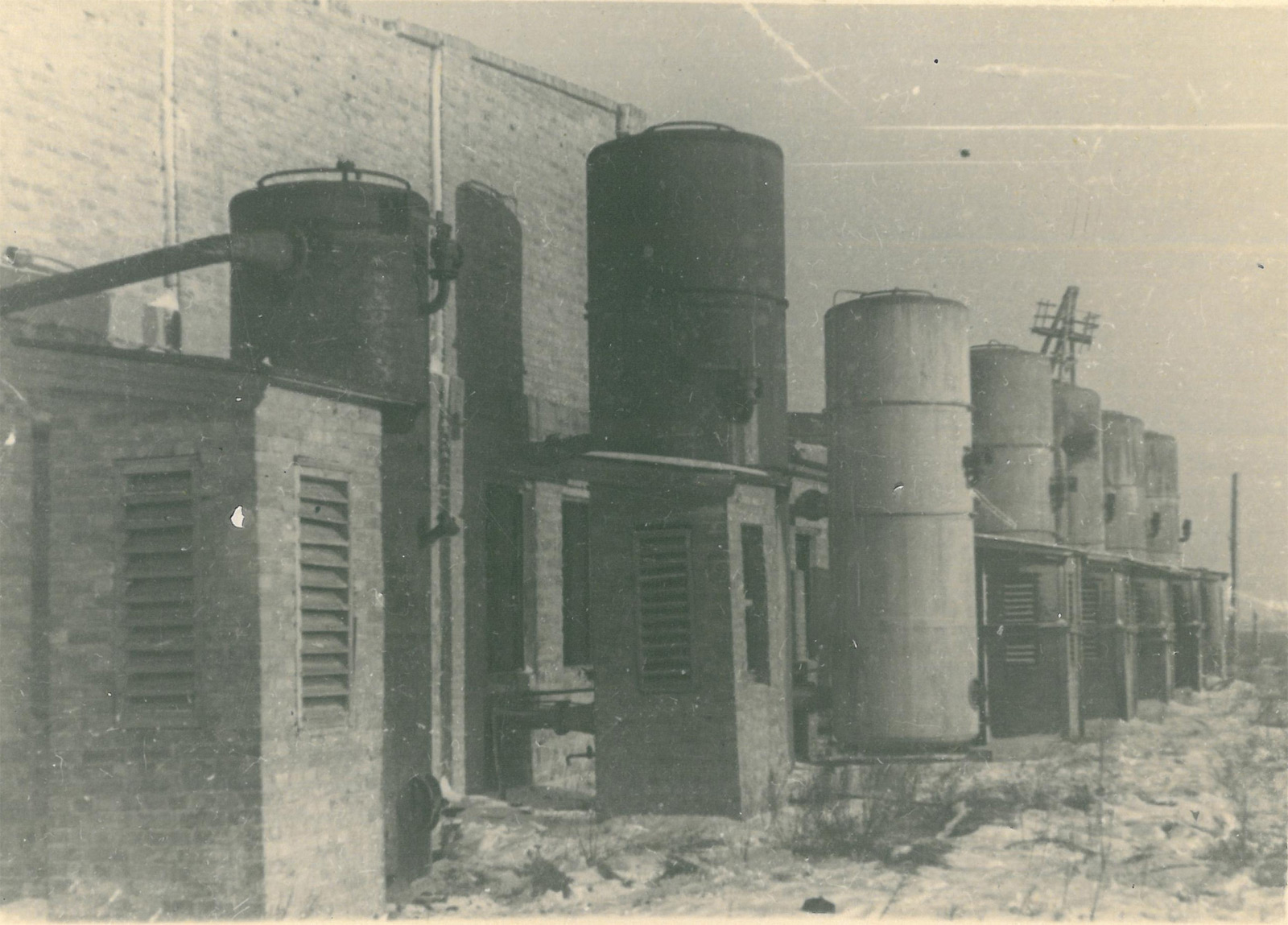

’от€ на фасадах входных порталов тоннел€ указана дата окончани€ его постройки как 1935 г. открывать тоннель дл€ движени€ просто бо€лись. ƒело в том, что в ходе строительства тоннел€, названного в 1935 г. как тоннель им. тов. —талина, в шпуры закладывали слишком большое количество взрывчатки чтобы ускорить работы, но такое ускорение создало больше проблем, чем решило. »з-за избыточного количества взрывчатки в шпурах скальный грунт над сводом оказалс€ разрушен в большей степени, чем это было необходимо. ”же после обделки свода бетоном над ним из-за обрушени€ породы образовались пустоты, по которым вода стала просачиватьс€ в тоннель. ¬оенные строители в течение зимнего времени были вынуждены посто€нно сбивать сосульки вручную, а летом пытатьс€ затереть трещины в своде цементом. Ѕыло признано необходимым в срочном пор€дке заполнить пустоты над сводом цементным раствором под давлением, но преодолеть течи так и не смогли. “оннель пришлось принимать в эксплуатацию в том виде, в каком его построили.

ќднако была и более серьезна€ причина, задержавша€ ввод тоннел€ в эксплуатацию в 1935 г. ѕри попытке провести через тоннель 356-мм транспортер “ћ-1-14 внезапно вы€снилось, что транспортер не вписываетс€ в габарит тоннел€ по высоте. ¬оенные строители попытались решить проблему, сн€в большую часть балластной подушки под рельсами, но этот вариант решени€ проблемы был забракован, поскольку исключал возможность длительной эксплуатации пути. ѕришлось разбирать путь и углубл€ть тоннель, а также и выемки к нему до высоты, позвол€ющей без проблем пропустить т€желые железнодорожные артиллерийские установки.

”же в 1937 г. обсуждалс€ только пор€док организации посто€нного движени€ поездов через тоннель им. тов. —талина. этому времени резко вырос грузовой транзит на станцию ћыс „уркин из-за резкого увеличени€ грузооборота, расположенных там причалов ¬ладивостокского рыбного порта и других ведомств. ѕоэтому между командованием ¬ладивостокского укрепрайона и ƒальневосточной железной дорогой возник спор о том, кому должен принадлежать вновь построенный тоннель. ¬ итоге нашли компромисс.

ƒаже к 1939 году тоннель еще не прин€ли в эксплуатацию, и он был закрыт дл€ движени€ поездов. ѕоскольку международна€ обстановка обостр€лась все больше, а возможность маневра железнодорожными артиллерийскими установками была критически важна дл€ обороны морских подступов к ¬ладивостоку, было прин€то решение прин€ть текущий как решето, но углубленный до нужной высоты тоннель, в эксплуатацию в том виде, в каком он был. Ёто также давало возможность обеспечить движение на мыс „уркин, не создава€ больше неудобств дл€ работы ¬оенного порта, ƒальзавода и других предпри€тий, расположенных в прибрежной полосе. »менно тогда на портале тоннел€ и были установлены бронзовые литеры, слав€щие ¬ожд€. Ќо даты написали неверные, увековечив год завершени€ постройки, а не ввода в эксплуатацию.

ѕосле расформировани€ в 1960 г. 12-й морской артиллерийской железнодорожной артиллерийской бригады и утилизации ее материальной части использование тоннел€ дл€ движени€ железнодорожной артиллерии прекратилось, однако масштабы грузоперевозок по нему существенно возросли, особенно после строительства “Ё÷-2, куда по бывшей оперативной ветке ¬ладивостокского укрепрайона стали подвозить огромное количество угл€. ¬ 1970-е годы, несмотр€ на возражени€ военных, тоннель открыли дл€ движени€ пригородных электропоездов со ст. ћыс „уркин и таким образом включили его в состав системы пригородного электротранспорта города ¬ладивостока.

ƒл€ осушени€ тоннел€ параллельно ему проложили дренажную штольню, но это не решило эксплуатационных проблем. ѕосто€нные протечки, замерзающие в зимний период, постепенно привели к ослаблению прочности обделки тоннел€ и с окт€бр€ 2016 года, примерно сто лет после начала его строительства, он был закрыт дл€ движени€ электропоездов, а движение грузовых составов через него осуществл€етс€ только на тепловозной т€ге и только по ночам, поскольку в дневное врем€ в тоннеле выполн€ютс€ работы по ремонту его обделки и гидроизол€ции.

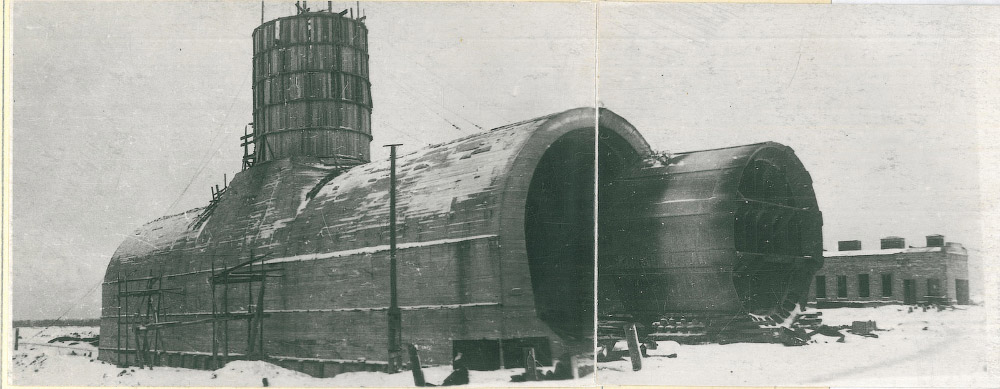

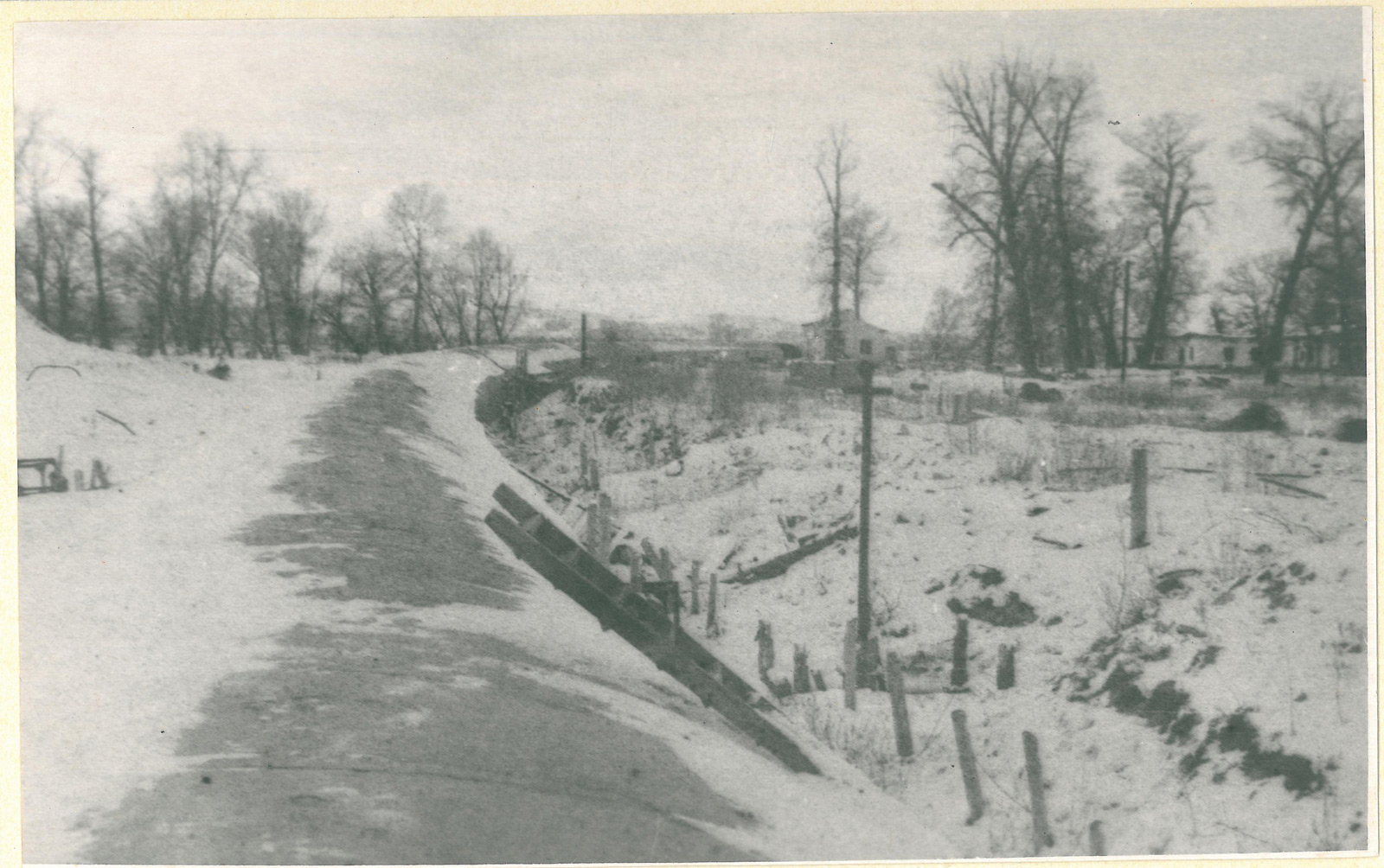

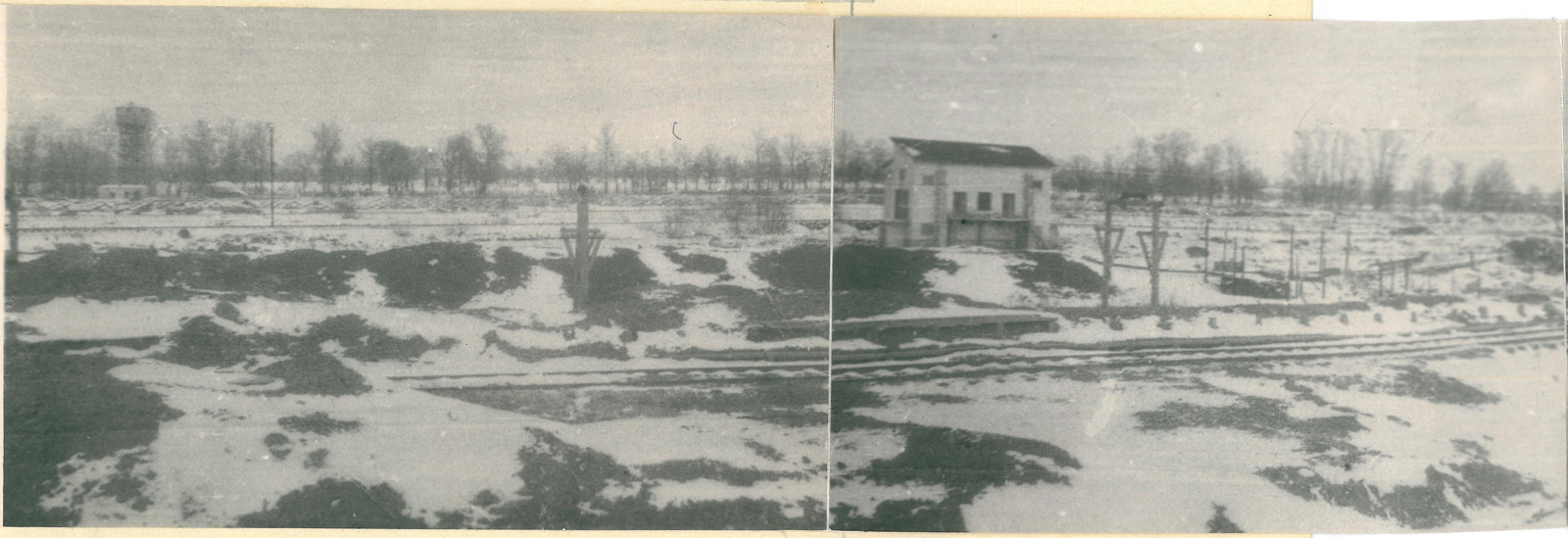

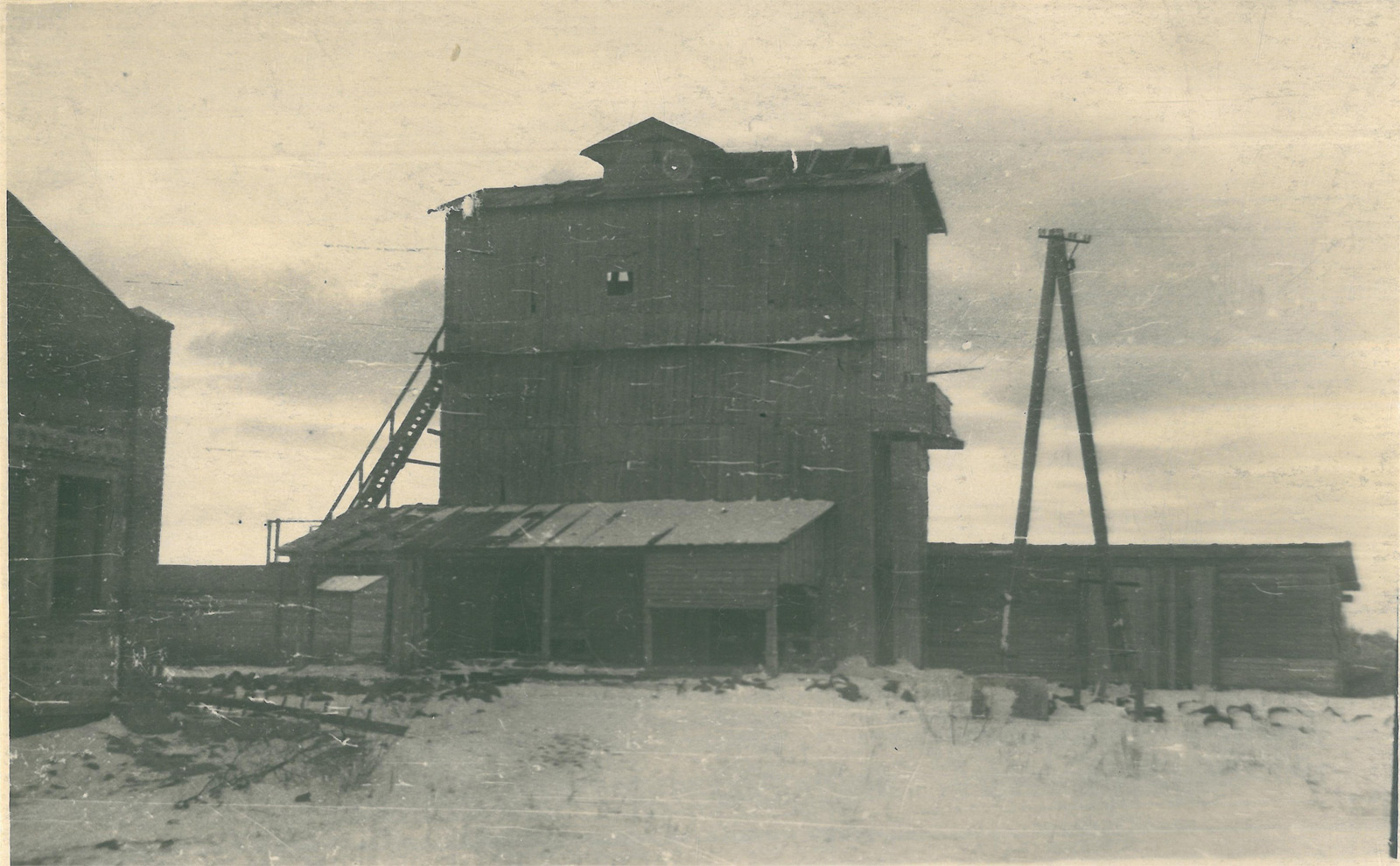

1. ёжный портал тоннел€.

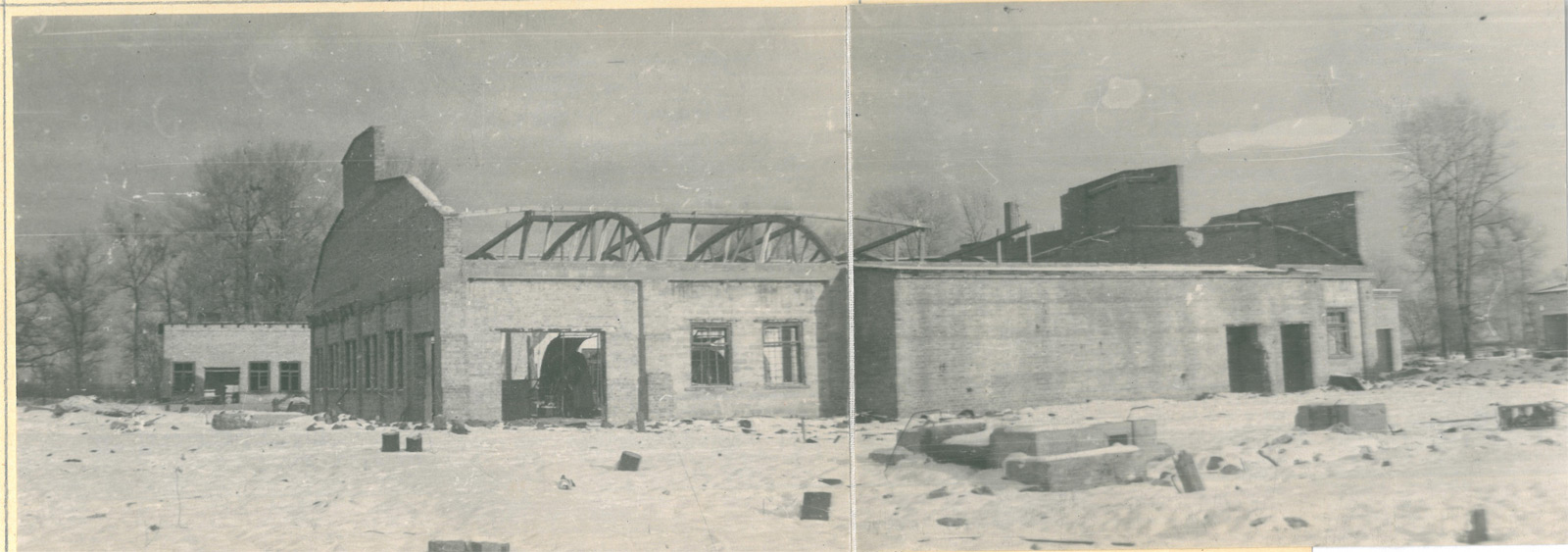

2. “ак как тоннель €вл€етс€ пам€тником истории и архитектуры краевого значени€, то его порталы были восстановлены так, как они выгл€дели в момент открыти€.

3. “ак тоннель выгл€дит после реконструкции на завершающем этапе. —пециалисты ћетростро€ разработали технологию проведени€ работ, котора€ позволила проводить их в дневные окна, не прекраща€ движени€ поездов ночью. ’от€ первоначально по проекту предполагали вообще закрыть тоннель и перевести движение на портовую ветку, что очень сильно бы усложнило жизнь города.

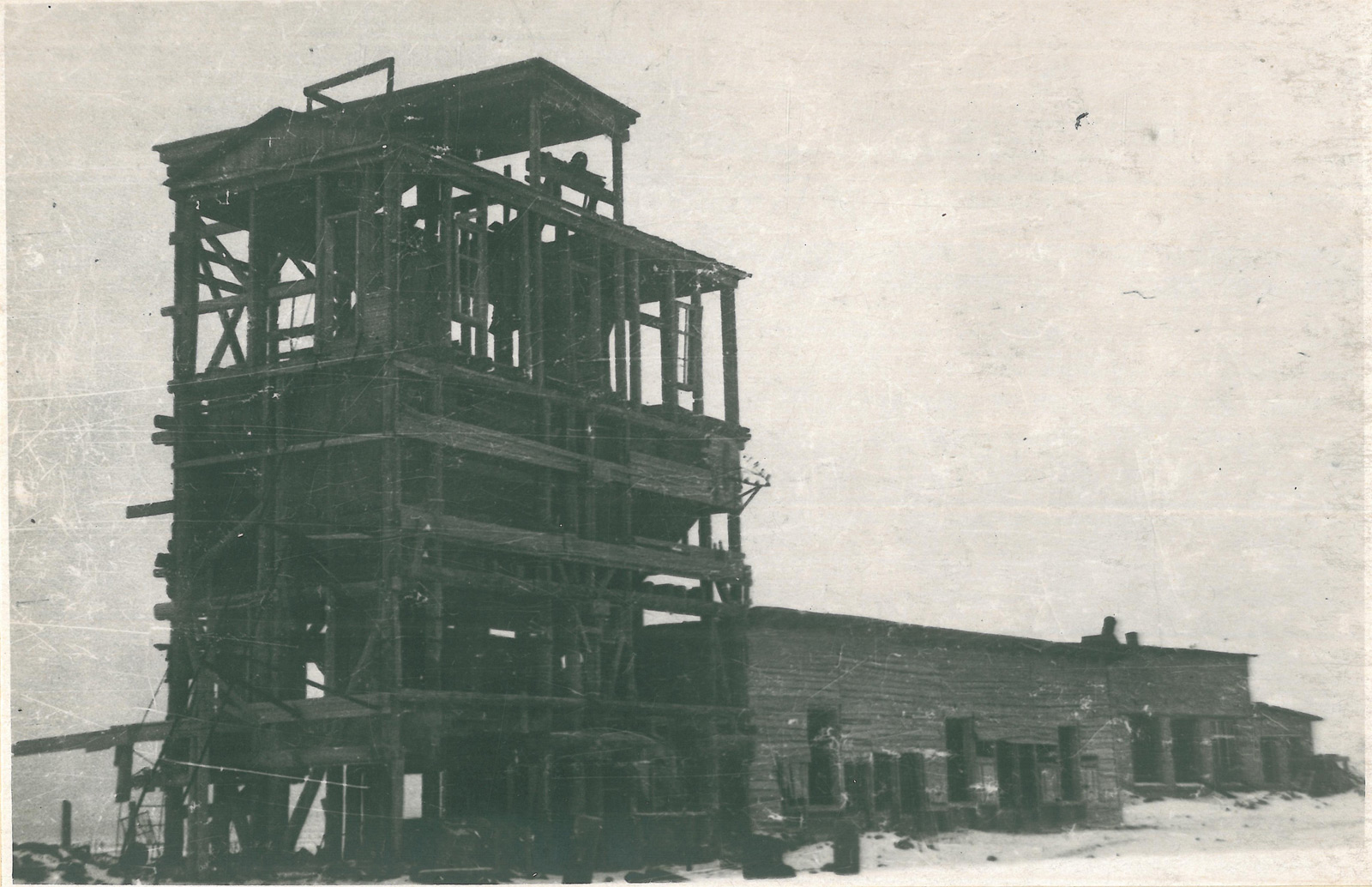

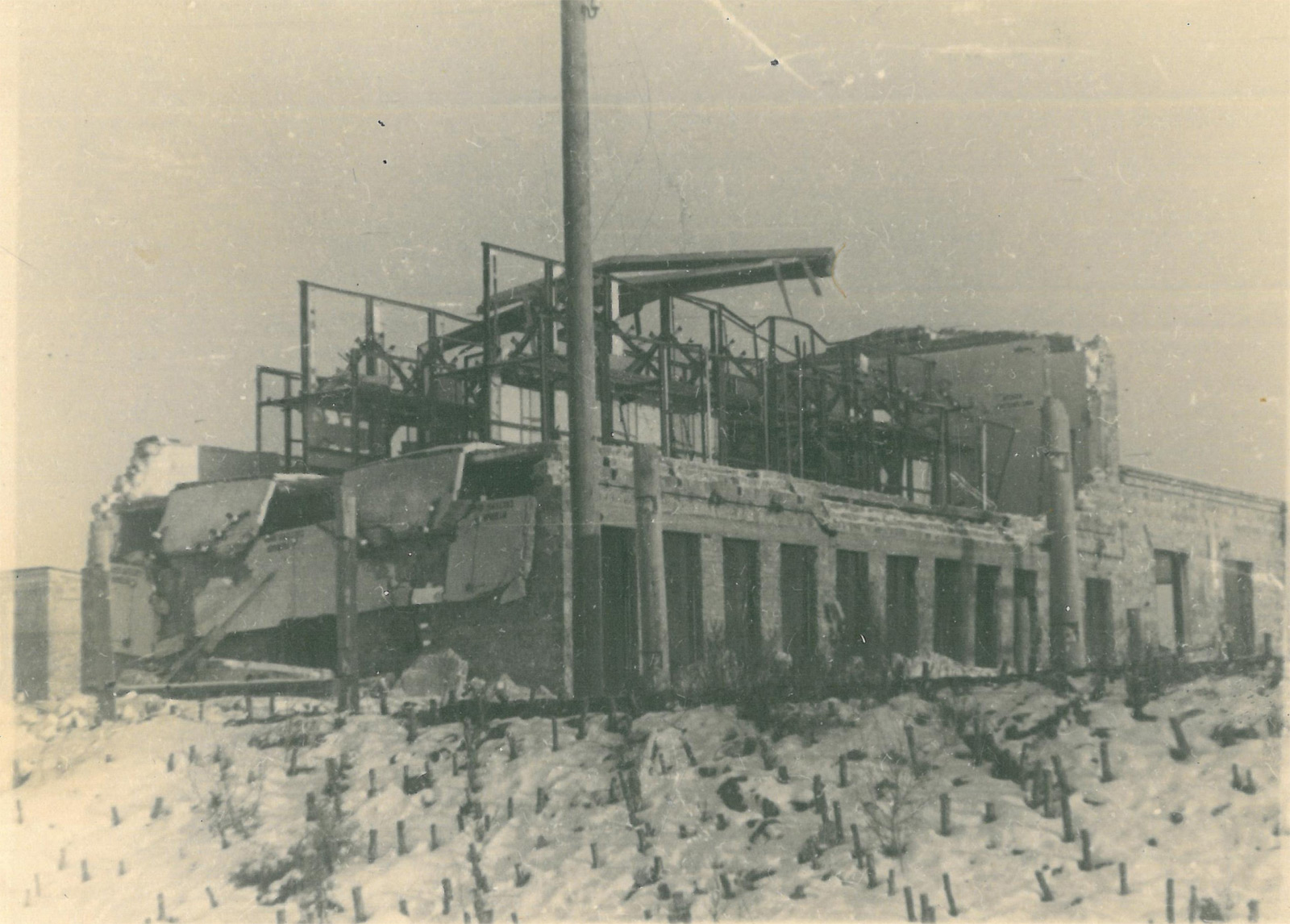

4. ј вот так выгл€дел тоннель в самом начале работ по реконструкции. ‘ото с сайта http://kfss.ru

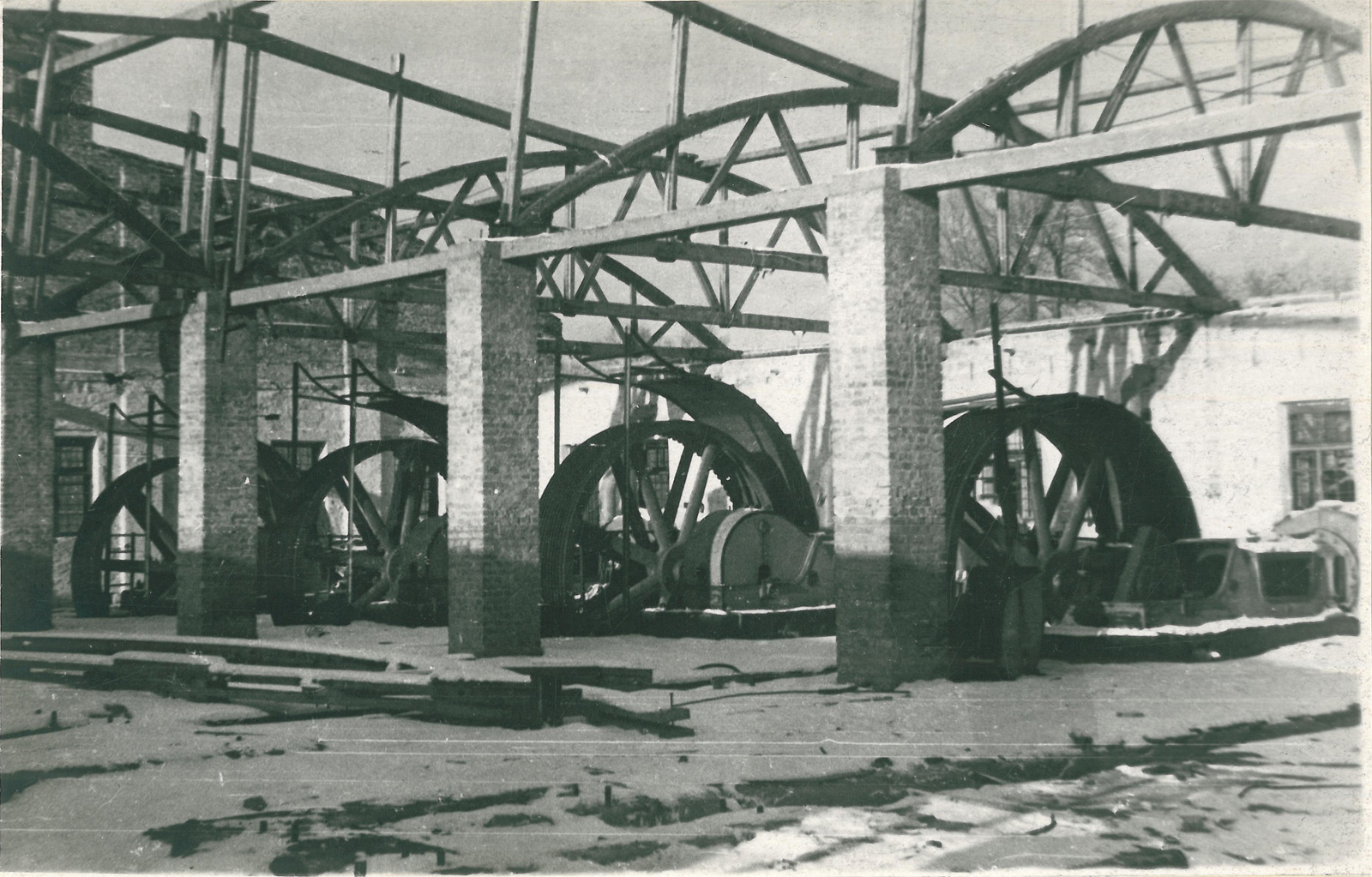

5. ѕроблемы с протечками продолжались за все врем€ его эксплуатации. ‘ото с сайта http://kfss.ru

6. ј стало вот так. расота. —лева находитс€ проем в дренажную камеру.

7. ¬ ней наход€тс€ скважины, которые забирают на себ€ воду из породы. Ќо «а врем€ работы они почти все пришли в негодность. “рубы проржавели, засорились. акие-то скважины были разбурены заново, какие-то забутовали. ј местами сделали и новые скважины. Ќо одних камер, конечно, мало.

8. ¬доль основани€ обделки было пробурено больше ста скважин дл€ дренажа.

9. —лева ниша дл€ укрыти€ от подвижного состава. » временный Ђэкранї. “оннель находитс€ на пр€мой и в нем очень сильно дует, особенно зимой. Ќа врем€ проведени€ работ со стороны северного портала вешали такой экран.

10. —еверный портал. “оже был восстановлен заново.

11. ¬ид в сторону железнодорожной станции ѕерва€ речка.

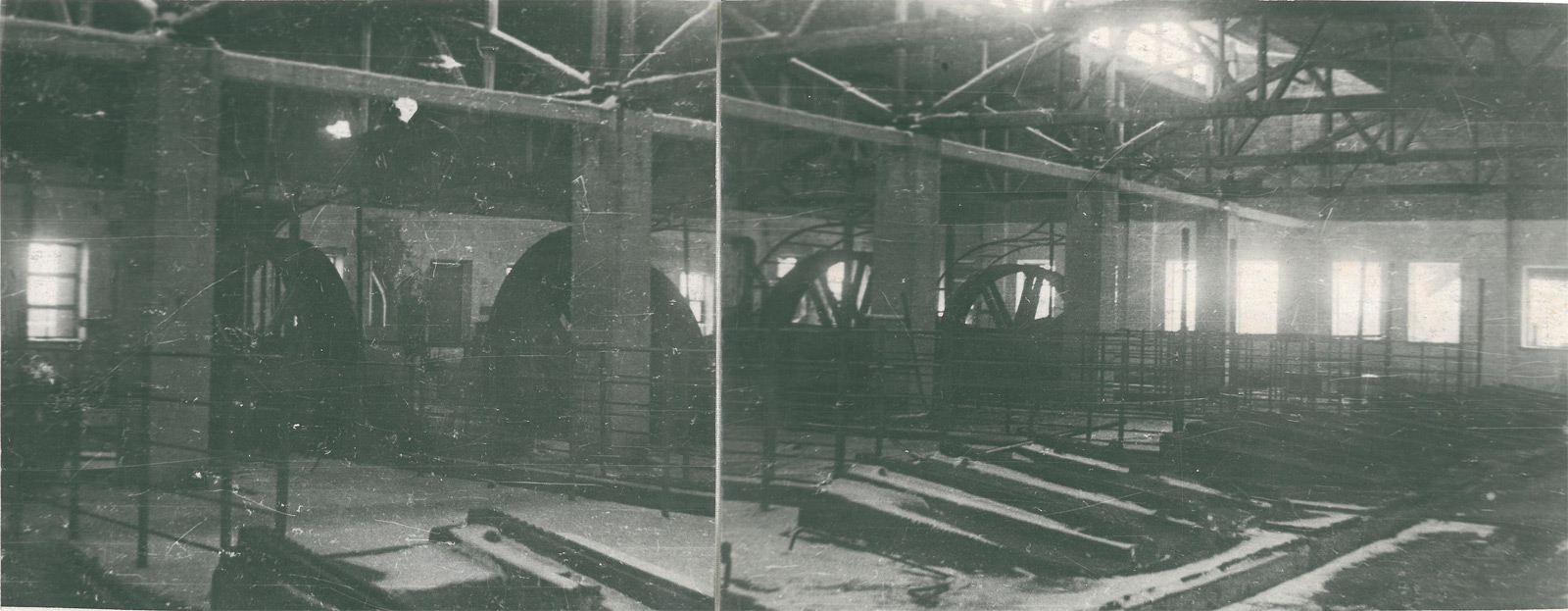

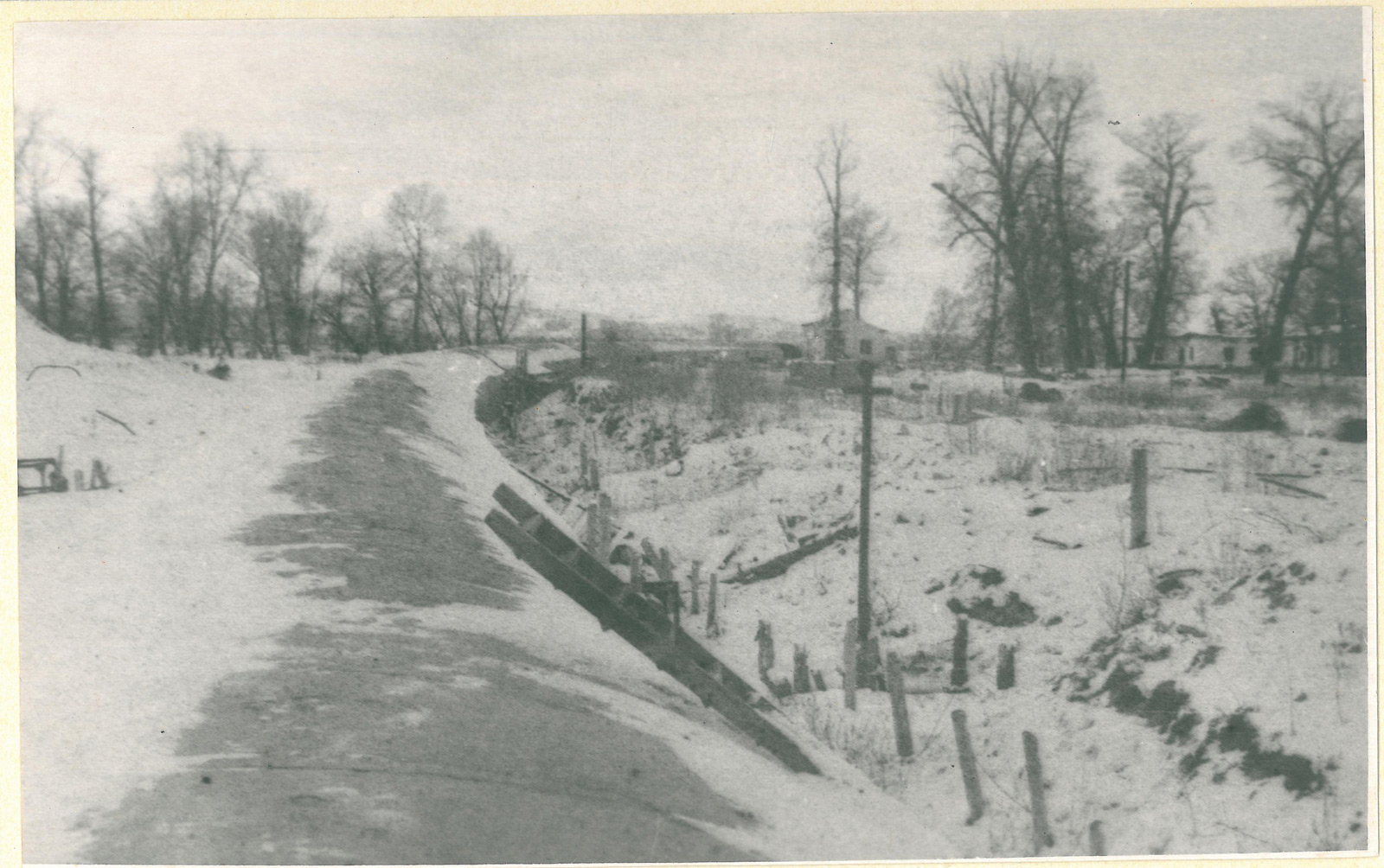

12. —еверный портал.

13. ј это дренажна€ штольн€. ≈Є тоже реконструировали. ’от€ по сути еЄ достроили до проекта. Ўтольн€ строилась несколько заходами и в совершенное разное врем€. Ќасквозь еЄ так и не прошли, хот€ осталось совсем немного до северного портала. Ќа фотографии северный торец штольни и сбойка с тоннелем. ƒренажна€ штольн€ обычно находитс€ ниже подошвы тоннел€ и служит дл€ отводы воды на себ€.

14. ¬ штольне были восстановлены старые скважины, сделаны новые. ѕроведен ремонт обделки и инженерных систем. Ќа фото самый новый участок штольни.

15. —редний участок штольни.

16. —тарый участок штольни. ћожете нагл€дно заценить степень ровности обделки по этим участкам.

17. ј так она выгл€дела. —пециалисты ћосметростро€ демонтировали рельсы и сделали лоток, которого раньше не было.

18. ёжный портал и выход из штольни справа.

19. ќбделку лечили, делали гидроизол€цию и наносили набрызг бетон. за обделку нагнетали очень много химии. ¬се это дл€ того, чтобы сделать тоннель сухим.

20. ѕосле завершени€ основных строительных работ начали монтировать контактную сеть и инженерные системы.

21. —нова дренажна€ штольн€. »з восстановленных скважин сделали отвод воды в дренажный лоток.

22. ѕочти в последний момент было прин€то решение увеличить количество дренажных скважин в лотке тоннел€ ѕришлось придумать такую платформу с буровым станком.

23. —лева камера дл€ укрыти€ персонала. ќни сделаны через каждые 25 метров в шахматном пор€дке.

24. ¬осстановленный портал. ќбратите внимание, что сохранились петли, где были ворота, которые его закрывали.

25. ‘инальный этап работ Ч инженерные системы смонтированы, идет замена рельсов и ввод€тс€ в эксплуатацию дренажные скважины.

26. ƒренажна€ штольн€. ≈Є естественно тоже привели в пор€док, сделали освещение.

27. –еконструкци€, котора€ длилась с 2016 года, завершена!

28. ѕо тоннелю снова идут поезда в течение всего дн€ на электровозной т€ги.

29. ¬ход в штольню. ¬сю территорию вокруг порталов тоже привели в пор€док.

30. —еверный портал.

31. “оржественное открытие тоннел€ после реконструкции состо€лось 21 июн€ 2019 года.

32. » специальна€ торжественна€ электричка. :)

33. √енеральный директор јќ Ђћосметростройї —ергей ∆уков.

ѕо итогам голосовани€ экспертов мирового тоннельного сообщества, российский проект Ђћодернизаци€ ¬ладивостокского тоннел€ ƒальневосточной железной дорогиї обошел проекты-конкуренты и завоевал первое место. Ёто совместный проект јќ Ђћосметростройї и ќјќ Ђ–∆ƒї. ѕри его реализации примен€лись современные технологии, конструкции и инновационные материалы с учетом мирового опыта восстановлени€ тоннельных сооружений.

ѕредложенные специалистами јќ Ђћосметростройї технические решени€ позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннел€ на основе старых и новых конструктивных элементов с высокими эксплуатационными характеристиками.

я несколько раз летал во ¬ладивосток на финальном этапе дл€ съемок реконструкции и сейчас € могу вам показать, как она проходила. Ќо начну € с исторической справки.

стати, несмотр€ на официальное название Ђ¬ладивостокский тоннель ƒальневосточной железной дорогиї в народе и в городе он известен под название Ђ“оннель им. —талинаї о чем говор€т латунные буквы, установленные на портале еще в 1935 году, когда тоннель был открыт. –асположен он между платформами “реть€ –абоча€ и Ћугова€. »меет статус стратегического объекта и пам€тника истории и архитектуры краевого значени€. „ерез тоннель осуществл€ютс€ грузовые перевозки в порты на полуострове √олдобина (мыс „уркин), подвоз угл€ к ¬ладивостокской “Ё÷-2, а также движение пассажирских электропоездов.

ƒлина тоннел€ 1 382 м, ширина 5 м, высота Ч 8 м.

ѕервый проект железнодорожного тоннел€ во ¬ладивостоке из ƒолины ѕервой речки в √оспитальную ѕадь относитс€ к 1888 году, когда специальна€ комисс€ под председательством военного инженера генерал-майора ѕ.‘. ”нтребергера решала вопрос о вариантах ввода железной дороги на полуостров ћуравьева-јмурского и выборе места дл€ станции ¬ладивосток.

ѕо одному из вариантов предполагалось вывести железную дорогу на п-ов ƒе-‘риз, а оттуда провести ее по низководному мосту в район —еданки и далее по долине этой реки, а затем вывезти ее в долину ѕервой –ечки. »з долины ѕервой –ечки предполагалось вывезти дорогу в √оспитальную ѕадь в √нилом ”глу, где и устроить главную железнодорожную станцию. ¬ариант был интересным и вполне осуществимым, но этот проект требовал строительства нескольких тоннелей, включа€ и тоннель из долины ѕервой –ечки в √оспитальную ѕадь.

ѕосле множества совещаний и согласований было прин€то решение разместить главную станцию в районе старого военного порта, где она и находитс€ по насто€щее врем€, а железную дорогу вести вдоль берега јмурского залива, несмотр€ на то, что ¬оенное ведомство было против прохождени€ железной дороги по побережью јмурского залива, чтобы исключить возможность ее обстрела с мор€. Ќо такой вариант был наиболее дешевый и разумный.

ѕосле потери в 1905 г. ѕорт-јртура, ƒальнего и ёжной ветки итайско-¬осточной железной дороги грузооборот ¬ладивостокского порта начал постепенно расти и на повестку дн€ встал вопрос о расширении оммерческого порта путем строительства причалов на южной стороне «олотого –ога в районе м. „уркина.

Ѕыло предложено использование существующей портовой ветки, идущей вдоль северного берега «олотого –ога, с еЄ продлением до мыса „уркина. Ќо против этого варианта категорически было против ћорское ведомство, так как транзит через ћастерские ¬оенного порта и саму территорию ¬оенного порта мешал бы их нормальной де€тельности.

“огда было запроектировано несколько новых вариантов соединени€ ѕервой –ечки с √нилым ”глом из которых был выбран вариант с туннелем Ђв 600 саженей длиной под один путь с каменной отделкой на всем прот€жении ввиду разрушаемости горных пород и галереей в 385 саженей дл€ защиты от паровозных искр пороховых погребов ћинного городкаї.

ѕроект железнодорожной ветки нормальной колеи от станции ѕерва€ –ечка до станции √нилой ”гол и тоннел€ был одобрен и утвержден 13 декабр€ 1912 г. ѕриамурским генерал-губернатором Ќ.Ћ. √ондатти. Ќо так как на тот момент острой необходимости в сооружении тоннел€ не было, то к его сооружению приступили только весной 1914 года. ¬ конце ма€ ѕравление ¬∆ƒ пригласило желающих Ђвз€ть с подр€да работы по сооружению тоннел€ длиною приблизительно 600 саж. (с прилегающими к нему част€ми земельного полотна и искусственными сооружени€ми на железнодорожной ветви) от ст. ѕерва€ речка к южному берегу «олотого –ога в г. ¬ладивостокеї.

ѕредполагалось закончить пробивку направл€ющего хода не позднее 1 окт€бр€ 1915 г. — выполнением 80% общего объема работ, полностью тоннель должен был введен в эксплуатацию к маю 1916 г. ќднако реально к строительству так и не приступили, поскольку причалов на м. „уркин тогда еще не существовало, а в 1914 году началась ѕерва€ мирова€ война. Ќе очень пон€тно, что имеетс€ под словами Ђнаправл€ющего ходаї. ћогу предположить, что это передова€ штольн€.

ќднако неудачный и зат€жной ход войны сделал постройку тоннел€ весьма актуальной. —овершенно неожиданно ¬ладивосток стал крупнейшим военно-логистическим центром –оссийской империи, так как главные порты страны, расположенные на Ѕалтике и „ерном море оказались заблокированы, а јрхангельск, помимо сезонного замерзани€, не имел нормальной железнодорожной св€зи со страной, поскольку был св€зан с системой дорог нормальной колеи лишь узкоколейкой и дорогу туда фактически пришлось строить заново.

ѕоток военных грузов, буквально обрушившийс€ на ¬ладивосток, потребовал срочного расширени€ порта и строительства временных причалов на южной стороне «олотого –огу в районе м. „уркин, куда пришлось провести железнодорожную ветку вокруг бухты через территорию ¬оенного порта, как это предлагало сделать ѕравление ¬∆ƒ еще в 1907 г., несмотр€ на все, св€занные с этим, эксплуатационные неудобства.

¬ 1916 году, одновременно с началом строительства временных причалов на м. „уркин, было в экстренном пор€дке начато и строительство тоннел€. 26 апрел€ 1916 г. ”правление ¬∆ƒ заключило подр€д на постройку тоннел€ с лужским мещанином ѕ.». ƒжебелло-—окко, выдающимс€ инженером-тоннельщиком, участвовавшим в ранее строительстве знаменитого ’инганского тоннел€ на ¬∆ƒ и разведении уровней улиц и железной дороги во ¬ладивостоке.

¬ывоз из ¬ладивостока столь большого количества грузов потребовал также срочной реконструкции инфраструктуры железной дороги на участке ¬ладивосток Ц Ќикольск-”ссурийский, где укладывались вторые пути, строились водопропускные сооружени€ и ипарисовский тоннель. ƒостроить тоннель во ¬ладивостоке до конца войны не удалось из-за революционных событий 1917 г. и последующей √ражданской войны. тому времени строител€м удалось пробить до конца только направл€ющую нижнюю (транспортную) штольню тоннел€.

ƒостройку тоннел€ возобновили уже в советское врем€ в начале 1930-х годов, когда резко обострились отношени€ с японией. ќбстановка потребовала построить во ¬ладивостоке целую сеть оперативных веток в интересах вновь сформированной Ѕереговой обороны ћорских сил ƒальнего ¬остока, а затем ¬ладивостокского укрепленного района “ихоокеанского флота дл€ выдвижени€ в случае необходимости размещенных во ¬ладивостоке береговых батарей железнодорожной артиллерии на огневые позиции.

Ѕазу железнодорожной артиллерии разместили в долине ѕервой –ечки на бывшей ¬оенной ветке ¬ладивостокской крепости. ¬ итоге будущий тоннель стал занимать ключевое положение в системе оперативных веток ¬ладивостокского укрепленного района и давал бы возможность осуществл€ть быстрый маневр железнодорожной артиллерией, а в случае острой необходимости мог служить дл€ нее и убежищем.

¬ 1932Ц1934 гг. развернулось огромное по масштабу железнодорожное строительство дл€ нужд береговой обороны ћ—ƒ¬. ѕрежде всего сооружались оперативные ветви ¬ладивостокского укрепленного района. ¬ том числе дл€ маневра т€желых артиллерийских систем между станцией ѕлощадка (позици€ Ђ√нилой ”голї) и базой на ѕервой –ечке возобновили строительство тоннел€ длиной 1380 м под водораздельным хребтом между долиной ѕервой –ечки и √оспитальной ѕадью.

ƒо ввода в строй тоннел€ маневрирование предполагалось проводить по портовой железнодорожной ветке, проход€щей вдоль северного берега бухты «олотой –ог, дл€ чего на ней в срочном пор€дке усилили верхнее строение пути. Ёто маневрирование было крайне затруднено большим трафиком на портовой железнодорожной ветке и движение транспортеров железнодорожной артиллерии от станции ѕерва€ –ечка до станции ¬осточна€ в √нилом ”глу могло занимать до нескольких дней из-за отсутстви€ окон в грузовом движении, что было совершенно нетерпимо.