«аписи с меткой газпром нефть

(и еще 270 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

abandoned industrial lytdybr trip uudd ¬аршавска€ авиаци€ авто автоуроды арбатско-покровска€ лини€ библиотека бкл видео газпром газпром нефть гэс дагестан дороги дронобункер другое метро жд замоскворецка€ лини€ интер рао калининско-солнцевска€ лини€ калужско-рижска€ лини€ карамышевска€ каховска€ лини€ каширска€ кленовый бульвар кольцева€ лини€ коптер космонавтика космос ленинградска€ область лефортово люблинско-дмитровска€ лини€ магаданска€ область марьина роща метро метрострой мкжд москва московска€ область нагатинский затон обои окружна€ павелецка€-радиальна€ панорама петровско-разумовска€-2 печатники-бкл пиздец питер подземель€ пуск! пыхтино репортаж республика башкортостан ржд росси€ рублевоЦархангельска€ лини€ саларьевский участок сбойка! северный участок люблинки северо-восточный участок тпк селигерска€ серпуховско-тимир€зевска€ лини€ сокольническа€ лини€ солнцевский радиус стромынка таганско-краснопресненска€ лини€ текстильщики-бкл теори€ тпк филевска€ лини€ электрозаводска€ юго-восточный участок бкл южный участок тпк €мало-ненецкий автономный округ

ћаркшейдерска€ работа на нефт€ном промысле Ч что это такое? |

ƒневник |

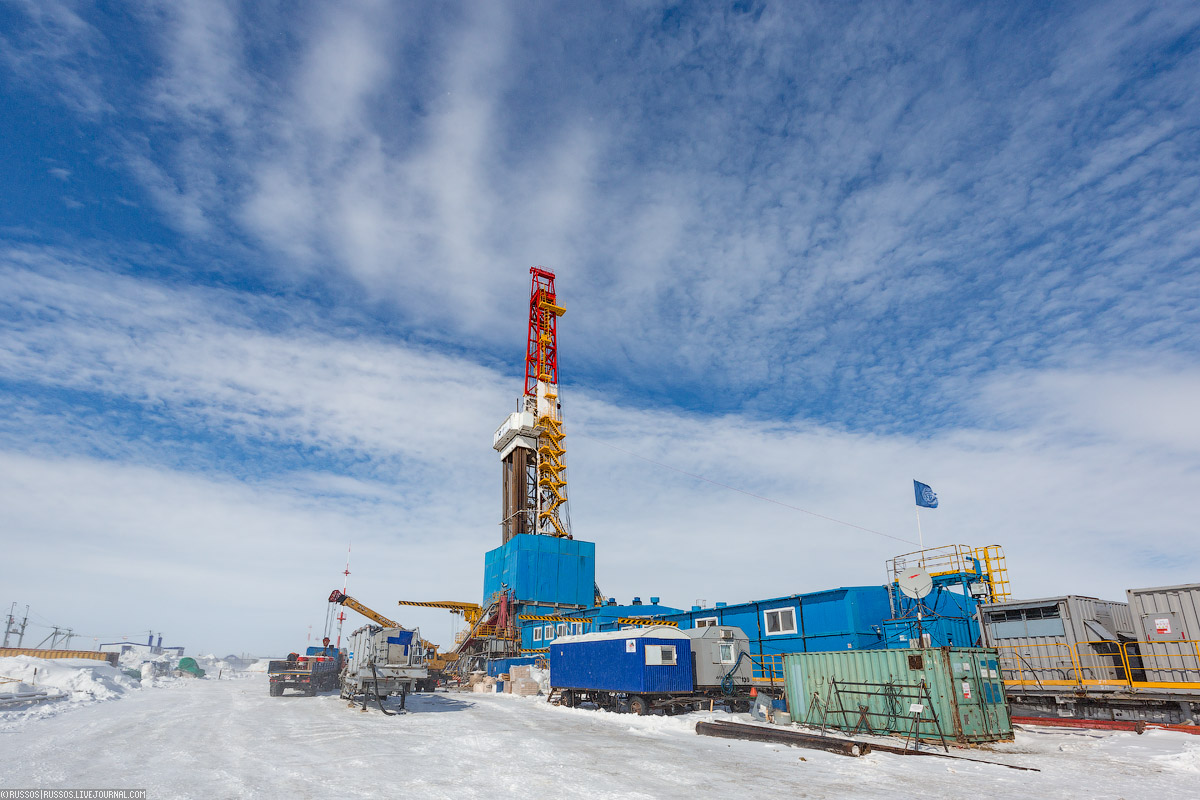

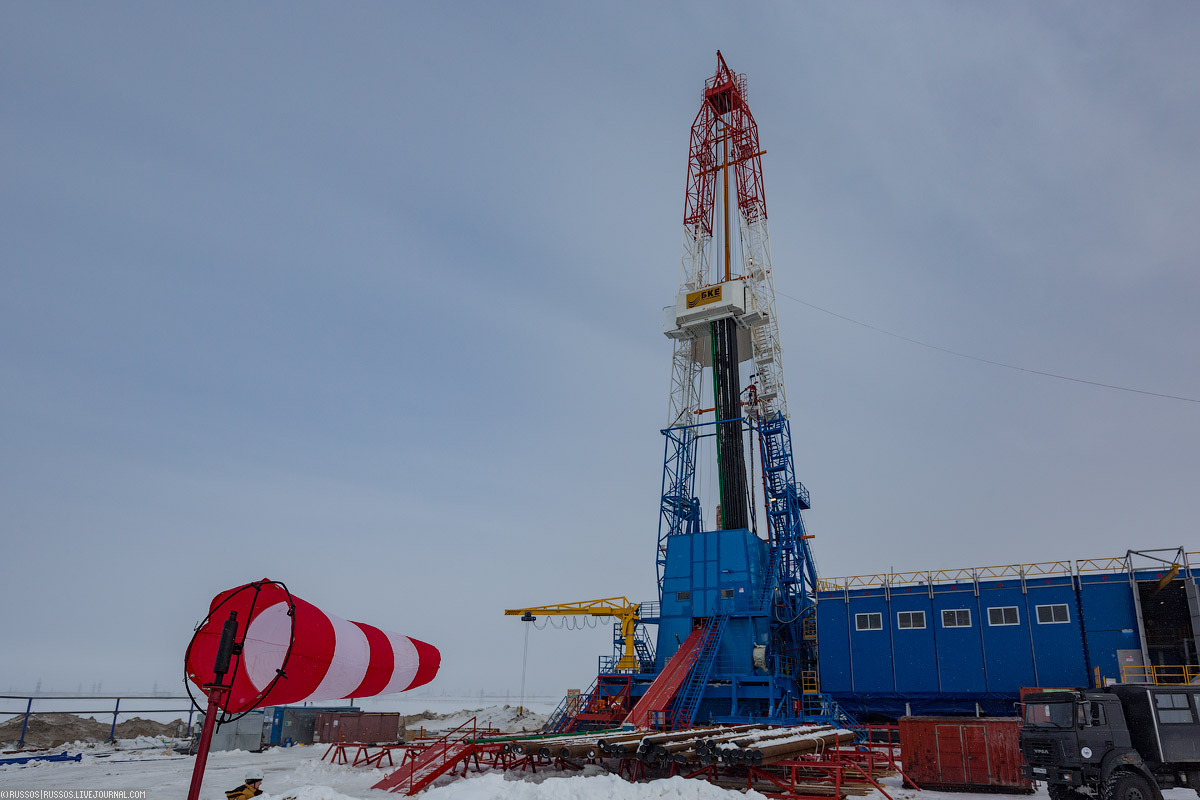

¬от и пришло врем€ заключительного материала из поездки на ¬осточно-ћессо€хское месторождение.

ћы с вами уже познакомились с бытом нефт€ников на вахте и работой центрального пункта сбора и подготовки нефти.

ак живут нефт€ники на вахте?

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке

ј сейчас мы с вами поговорим про работу маркшейдеров на месторождении! Ќо сначала окунемс€ в историю.

ѕервый этап освоени€ райнего —евера в 70-е годы сложил определенный стереотип среди людей, далеких от нефт€нки. Ѕезусловно, героическа€ работа первопроходцев была очень сложна€, и в первую очередь тогда думали о том, как найти, Ђдобуритьс€ї до нефти.

¬се больше примен€етс€ цифровых технологий. Ќапример, управл€ть сложными производственными процессами на ¬осточно-ћессо€хском месторождении помогают цифровые двойники в “юмени. ÷ентр разработки месторождений объедин€ет модули, которые отвечают за конкретные производственные этапы: разработку, добычу, подготовку и транспортировку нефти и газа, поддержание давлени€ в пласте.

—тали выше требовани€ и к специалистам. ќни должны быть в теме. » те, кто работают на промысле, посто€нно повышают квалификацию. омпани€ помогает им в этом. » люд€м интересно Ч текучки здесь нет. Ѕолее 72% сотрудников работает на ћессо€хе более трех лет.

„тобы посмотреть работу современной маркшейдерской службы, сотрудники которой играют огромную роль в эксплуатации месторождени€, € отправилс€ в тундру. ѕредставители этой профессии перенос€т с бумаги на местность контуры будущих объектов и прив€зывают их к координатам, без этого этапа невозможно строительство. ќни круглогодично несут свою вахту на съемках площадок, проверках отметок, делают разбивку новых площадок и вынос€т оси. ¬ жару, в холод полева€ команда выезжает на работу.

1. Ќаш транспорт Ч Ђ“–Ё ќЋї. Ёто название происходит от слов Ђ“–анспорт Ё ќЋогическийї, так как благодар€ шинам сверхнизкого давлени€ вездеход может двигатьс€ по моховому покрову тундры, не поврежда€ его.

≈стественно, современные технологии очень сильно упростили их работу. Ќапример, до цифровой эпохи бригада маркшейдеров состо€ла из семи человек. уда помимо самого маркшейдера и его помощников входили носильщик и Ђзаписаторї (специальный человек, который записывал все наблюдени€ и цифры). —ейчас бригада Ч два человека. ¬ их арсенале: системы навигации, дроны, ведущие фотосъемку, цифрова€ обработка результатов.

2. Ќиколай ћогиленских Ч главный маркшейдер. ћаксим ѕрасолов Ч руководитель группы полевого сопровождени€ маркшейдерских работ. –оман –огулин Ч маркшейдер 1 категории.

ћен€ сопровождает Ќиколай ћогиленских, главный маркшейдер. ѕо пути общаемс€ насчет романтики профессии, котора€ отчасти уходит. —ейчас, говорит Ќиколай, стало больше обработки данных Ц работы в офисе. онечно, выезды в тундру остаютс€, но их количество уменьшаетс€. ¬о-первых, политика компании Ц забота об экологии тундры. ” Ђћессо€хиї очень жесткие экологические требовани€. ¬о-вторых, все эти цифровые технологии позвол€ют куда проще, лучше и точнее делать измерени€. ќн смеетс€, что провести работу по выносу осей удаленно пока сложно, но вот подсчитать объемы добычи инертных материалов дл€ строительства промысла уже вполне можно.

3. ѕрофесси€ маркшейдера одна из немногих, требующих лицензировани€.

Ќиколай предполагает: Ђƒумаю, уже совсем скоро мы с промысла будем запускать беспилотник, который будет летать в тундру и провер€ть линейные объекты, считать инертные материалы, вести контрольї.

¬месте с его бригадой мы провели измерени€ тех самых инертных материалов. — помощью навигационного трекера реб€та став€т контрольные точки и рисуют отметки дл€ фотосъемки с дрона. ѕотом программным комплексом идет обработка и подсчет Ч на сколько увеличилось количество материала. ƒаже € походил с трекером, провел измерени€! ¬се же романтика профессии еще осталась, раз есть возможность выехать в поле.

4. ¬изуальный знак дл€ дрона. ѕриемник спутниковых данных ставитс€ в центр креста и записываютс€ его точные координаты. стати, на месторождении сделана сво€ сеть дл€ повышени€ точности. Ќа ¬∆ стоит базова€ станци€ GNSS, координаты который высчитываютс€ до сантиметра. ѕо радиоканалу она на все приемники передает поправку в текущий момент, что обеспечивает высочайшую точность измерени€ уже на всем промысле.

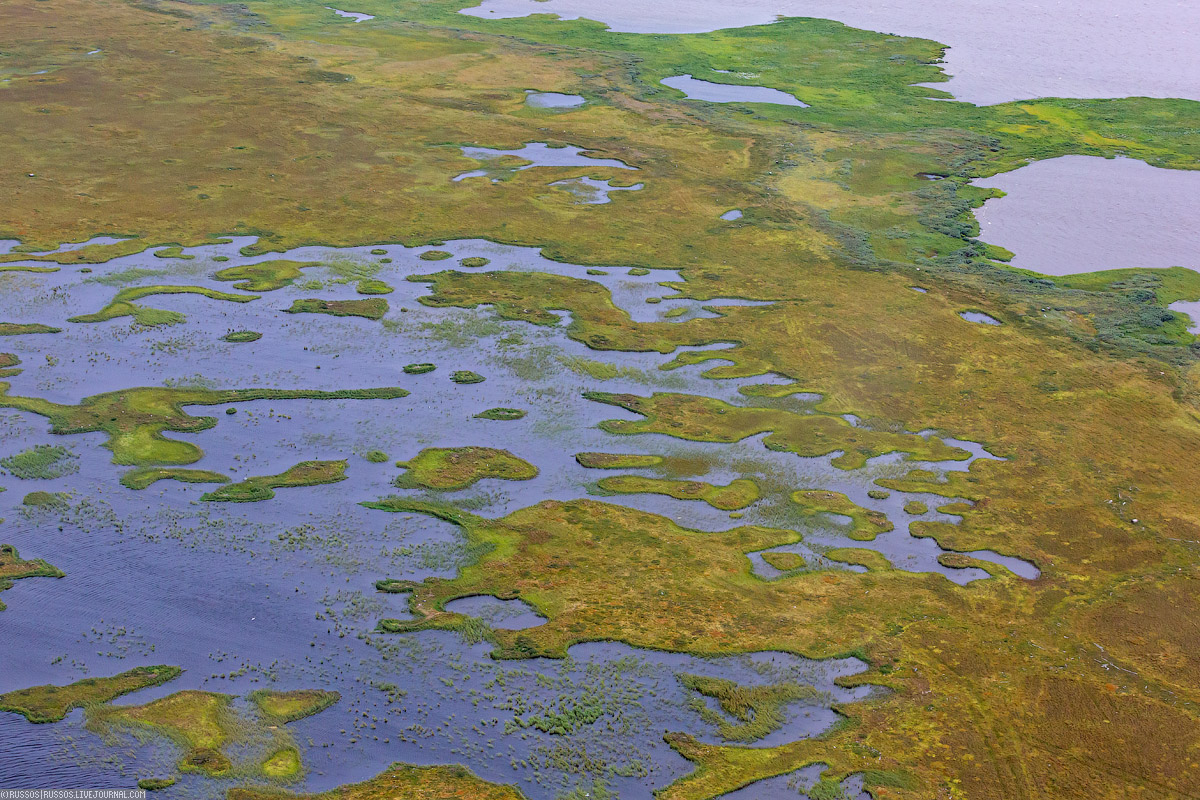

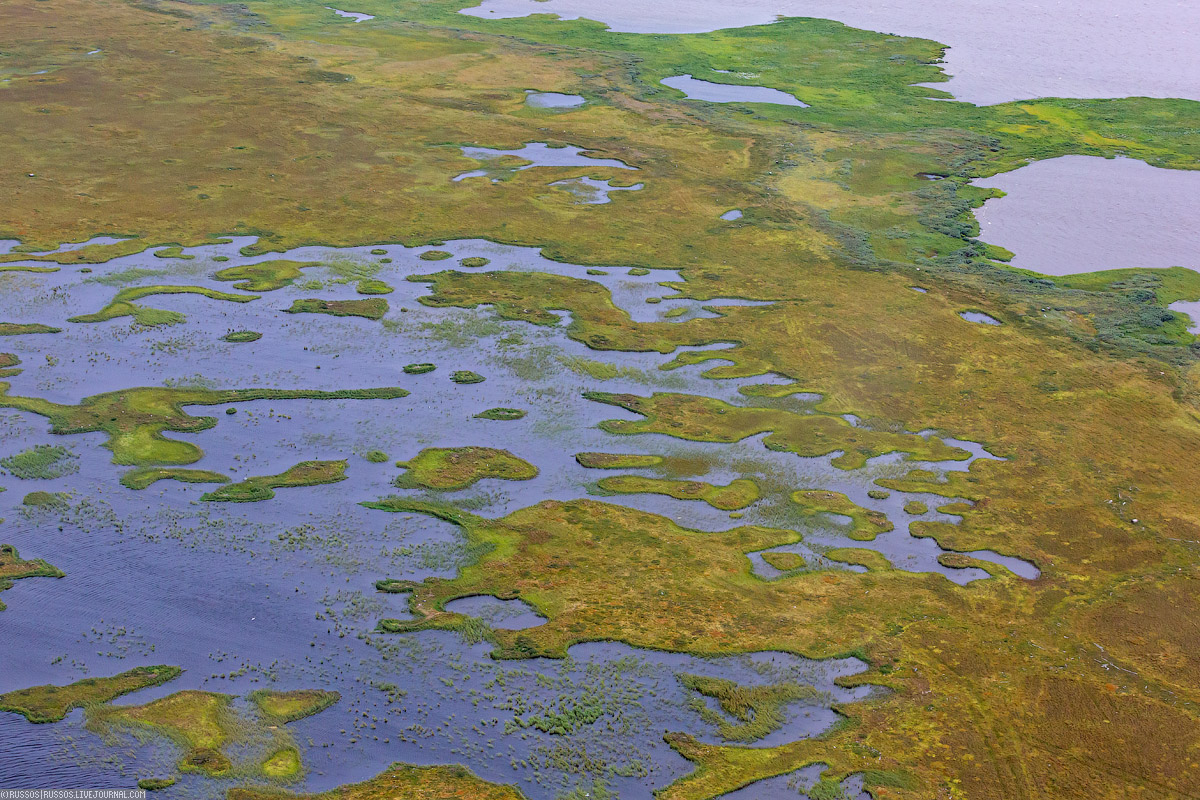

5. “ундра в августе прекрасна! онечно, с погодой мне очень повезло. ј так, маркшейдеры выезжают на полевые работы почти в любую погоду. „то интересно, зимой работы больше Ч именно в это врем€ года на месторождении идет основна€ стройка.

ѕотом мы с бригадой заехали на одну из п€ти глубоких термометрических скважин. ќна пробурена на глубину 100 метров и нужна дл€ контрол€ температуры вечной мерзлоты. «а ее состо€нием здесь посто€нно след€т Ц берегут, так сказать. —охранность многолетнемерзлых грунтов Ц залог стабильности зданий и сооружений, построенных на ћессо€хе, одно из важных условий безопасной работы. ¬нутри скважины на стальном тросе через каждый метр вис€т датчики температуры, показани€ которых пишутс€ на флешку, а потом анализируютс€.

6. ¬ынимаем Ђкосуї из термометрической скважины.

7. —лева Ч датчик температуры, справа Ч контейнер с флешкой.

» напоследок было то, что можно назвать Ђтехнологией будущего, которое уже наступилої. Ћазерным тахеометром мен€ давно не удивить, но вот совмещенный тахеометр с фотоаппаратомЕ “ут € смотрел на это чудо широко раскрыв глаза. —начала он снимает панораму объекта, а потом ставит контрольные точки.

ћы снимали резервуары дл€ нефтепродуктов, которые сейчас ввод€тс€ в эксплуатацию. ѕоэтому их пространственное положение провер€етс€ особенно тщательно. » сделав такую съемку со всех углов, получаем картинку всех точек.

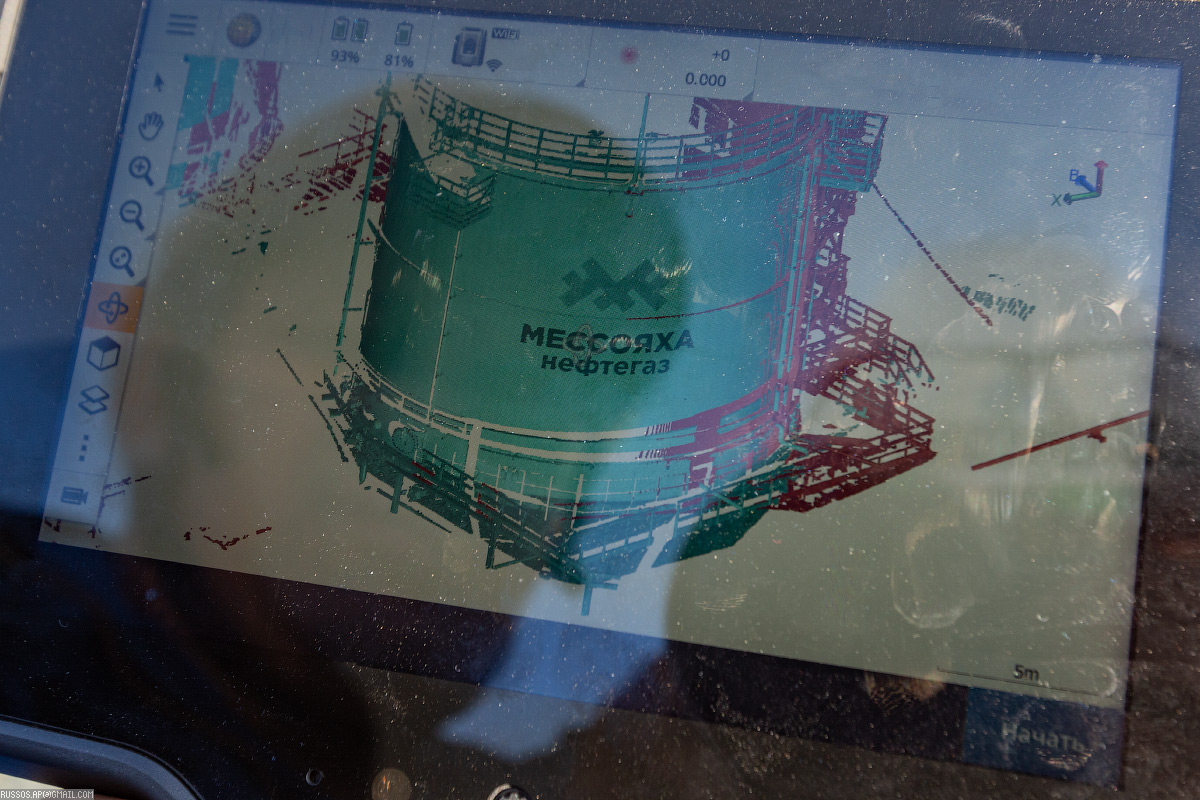

8. —ъемка резервуара тахеометром.

9. Ќеобработанный результат на планшете. ѕотом убирают лишние точки, провод€т цифровую обработку данных и получают съемку резервуара.

ќтдельное спасибо Ќиколаю за интереснейший рассказ о своей работе! Ётот тот случай, когда человек не только первоклассный специалист, но и по-насто€щему любит свою профессию. ¬прочем, на ћессо€хе это €вл€етс€ нормой Ч с кем бы € не общалс€, все живут своей работой.

Ѕольшое спасибо хочу сказать всем, кто участвовал и организовывал эту поездку. ќчень рад новым знакомствам. ќтдельное спасибо всем работникам промысла за гостеприимство. „то смогли уделить врем€ и очень интересно рассказали о своей работе.

¬ конце поста хочу показать несколько красивых фотографий заката в тундре. ¬ словаре Ђтундраї Ч это вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномЄрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. » на ћессо€хе она прекрасна. ћне посчастливилось видеть ее такой!

10.

11.

12.

13.

Ќа месторождении разработана цела€ программа, жестко контролирующа€ производственные процессы и позвол€юща€ сохранить тундру почти в первозданном виде.

ћы с вами уже познакомились с бытом нефт€ников на вахте и работой центрального пункта сбора и подготовки нефти.

ак живут нефт€ники на вахте?

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке

ј сейчас мы с вами поговорим про работу маркшейдеров на месторождении! Ќо сначала окунемс€ в историю.

ѕервый этап освоени€ райнего —евера в 70-е годы сложил определенный стереотип среди людей, далеких от нефт€нки. Ѕезусловно, героическа€ работа первопроходцев была очень сложна€, и в первую очередь тогда думали о том, как найти, Ђдобуритьс€ї до нефти.

¬се больше примен€етс€ цифровых технологий. Ќапример, управл€ть сложными производственными процессами на ¬осточно-ћессо€хском месторождении помогают цифровые двойники в “юмени. ÷ентр разработки месторождений объедин€ет модули, которые отвечают за конкретные производственные этапы: разработку, добычу, подготовку и транспортировку нефти и газа, поддержание давлени€ в пласте.

—тали выше требовани€ и к специалистам. ќни должны быть в теме. » те, кто работают на промысле, посто€нно повышают квалификацию. омпани€ помогает им в этом. » люд€м интересно Ч текучки здесь нет. Ѕолее 72% сотрудников работает на ћессо€хе более трех лет.

„тобы посмотреть работу современной маркшейдерской службы, сотрудники которой играют огромную роль в эксплуатации месторождени€, € отправилс€ в тундру. ѕредставители этой профессии перенос€т с бумаги на местность контуры будущих объектов и прив€зывают их к координатам, без этого этапа невозможно строительство. ќни круглогодично несут свою вахту на съемках площадок, проверках отметок, делают разбивку новых площадок и вынос€т оси. ¬ жару, в холод полева€ команда выезжает на работу.

1. Ќаш транспорт Ч Ђ“–Ё ќЋї. Ёто название происходит от слов Ђ“–анспорт Ё ќЋогическийї, так как благодар€ шинам сверхнизкого давлени€ вездеход может двигатьс€ по моховому покрову тундры, не поврежда€ его.

≈стественно, современные технологии очень сильно упростили их работу. Ќапример, до цифровой эпохи бригада маркшейдеров состо€ла из семи человек. уда помимо самого маркшейдера и его помощников входили носильщик и Ђзаписаторї (специальный человек, который записывал все наблюдени€ и цифры). —ейчас бригада Ч два человека. ¬ их арсенале: системы навигации, дроны, ведущие фотосъемку, цифрова€ обработка результатов.

2. Ќиколай ћогиленских Ч главный маркшейдер. ћаксим ѕрасолов Ч руководитель группы полевого сопровождени€ маркшейдерских работ. –оман –огулин Ч маркшейдер 1 категории.

ћен€ сопровождает Ќиколай ћогиленских, главный маркшейдер. ѕо пути общаемс€ насчет романтики профессии, котора€ отчасти уходит. —ейчас, говорит Ќиколай, стало больше обработки данных Ц работы в офисе. онечно, выезды в тундру остаютс€, но их количество уменьшаетс€. ¬о-первых, политика компании Ц забота об экологии тундры. ” Ђћессо€хиї очень жесткие экологические требовани€. ¬о-вторых, все эти цифровые технологии позвол€ют куда проще, лучше и точнее делать измерени€. ќн смеетс€, что провести работу по выносу осей удаленно пока сложно, но вот подсчитать объемы добычи инертных материалов дл€ строительства промысла уже вполне можно.

3. ѕрофесси€ маркшейдера одна из немногих, требующих лицензировани€.

Ќиколай предполагает: Ђƒумаю, уже совсем скоро мы с промысла будем запускать беспилотник, который будет летать в тундру и провер€ть линейные объекты, считать инертные материалы, вести контрольї.

¬месте с его бригадой мы провели измерени€ тех самых инертных материалов. — помощью навигационного трекера реб€та став€т контрольные точки и рисуют отметки дл€ фотосъемки с дрона. ѕотом программным комплексом идет обработка и подсчет Ч на сколько увеличилось количество материала. ƒаже € походил с трекером, провел измерени€! ¬се же романтика профессии еще осталась, раз есть возможность выехать в поле.

4. ¬изуальный знак дл€ дрона. ѕриемник спутниковых данных ставитс€ в центр креста и записываютс€ его точные координаты. стати, на месторождении сделана сво€ сеть дл€ повышени€ точности. Ќа ¬∆ стоит базова€ станци€ GNSS, координаты который высчитываютс€ до сантиметра. ѕо радиоканалу она на все приемники передает поправку в текущий момент, что обеспечивает высочайшую точность измерени€ уже на всем промысле.

5. “ундра в августе прекрасна! онечно, с погодой мне очень повезло. ј так, маркшейдеры выезжают на полевые работы почти в любую погоду. „то интересно, зимой работы больше Ч именно в это врем€ года на месторождении идет основна€ стройка.

ѕотом мы с бригадой заехали на одну из п€ти глубоких термометрических скважин. ќна пробурена на глубину 100 метров и нужна дл€ контрол€ температуры вечной мерзлоты. «а ее состо€нием здесь посто€нно след€т Ц берегут, так сказать. —охранность многолетнемерзлых грунтов Ц залог стабильности зданий и сооружений, построенных на ћессо€хе, одно из важных условий безопасной работы. ¬нутри скважины на стальном тросе через каждый метр вис€т датчики температуры, показани€ которых пишутс€ на флешку, а потом анализируютс€.

6. ¬ынимаем Ђкосуї из термометрической скважины.

7. —лева Ч датчик температуры, справа Ч контейнер с флешкой.

» напоследок было то, что можно назвать Ђтехнологией будущего, которое уже наступилої. Ћазерным тахеометром мен€ давно не удивить, но вот совмещенный тахеометр с фотоаппаратомЕ “ут € смотрел на это чудо широко раскрыв глаза. —начала он снимает панораму объекта, а потом ставит контрольные точки.

ћы снимали резервуары дл€ нефтепродуктов, которые сейчас ввод€тс€ в эксплуатацию. ѕоэтому их пространственное положение провер€етс€ особенно тщательно. » сделав такую съемку со всех углов, получаем картинку всех точек.

8. —ъемка резервуара тахеометром.

9. Ќеобработанный результат на планшете. ѕотом убирают лишние точки, провод€т цифровую обработку данных и получают съемку резервуара.

ќтдельное спасибо Ќиколаю за интереснейший рассказ о своей работе! Ётот тот случай, когда человек не только первоклассный специалист, но и по-насто€щему любит свою профессию. ¬прочем, на ћессо€хе это €вл€етс€ нормой Ч с кем бы € не общалс€, все живут своей работой.

Ѕольшое спасибо хочу сказать всем, кто участвовал и организовывал эту поездку. ќчень рад новым знакомствам. ќтдельное спасибо всем работникам промысла за гостеприимство. „то смогли уделить врем€ и очень интересно рассказали о своей работе.

¬ конце поста хочу показать несколько красивых фотографий заката в тундре. ¬ словаре Ђтундраї Ч это вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномЄрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. » на ћессо€хе она прекрасна. ћне посчастливилось видеть ее такой!

10.

11.

12.

13.

Ќа месторождении разработана цела€ программа, жестко контролирующа€ производственные процессы и позвол€юща€ сохранить тундру почти в первозданном виде.

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть industrial –осси€ trip |

ќгромный завод на райнем —евере Ч как подготавливают нефть к транспортировке |

ƒневник |

¬ прошлом материале мы с вами познакомились с бытом нефт€ников на ¬осточной ћессо€хе.

ак живут нефт€ники на вахте?

ј сейчас давайте посмотрим, какую работу они выполн€ют. —разу скажу, профессий на промысле очень много. ¬ этом посте € вам покажу ÷ѕ— Ч ÷ентральный пункт сбора и подготовки нефти и сопутствующую инфраструктуру.

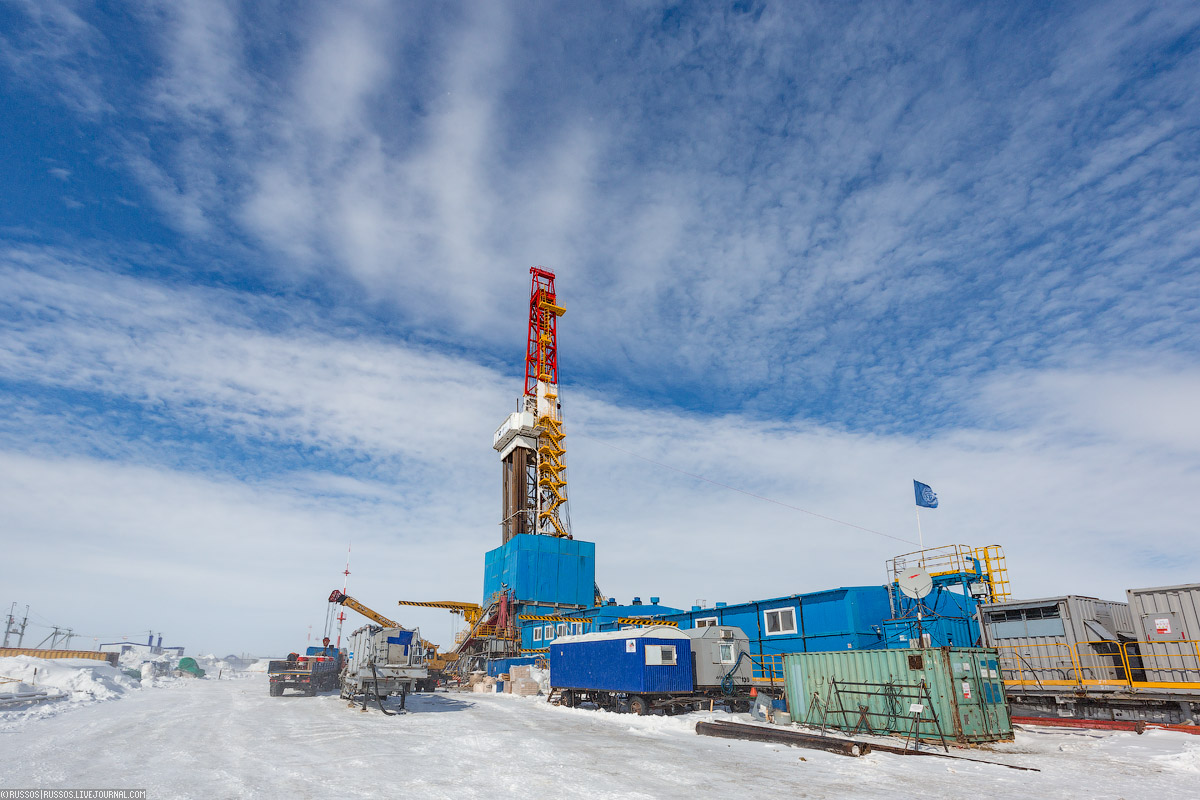

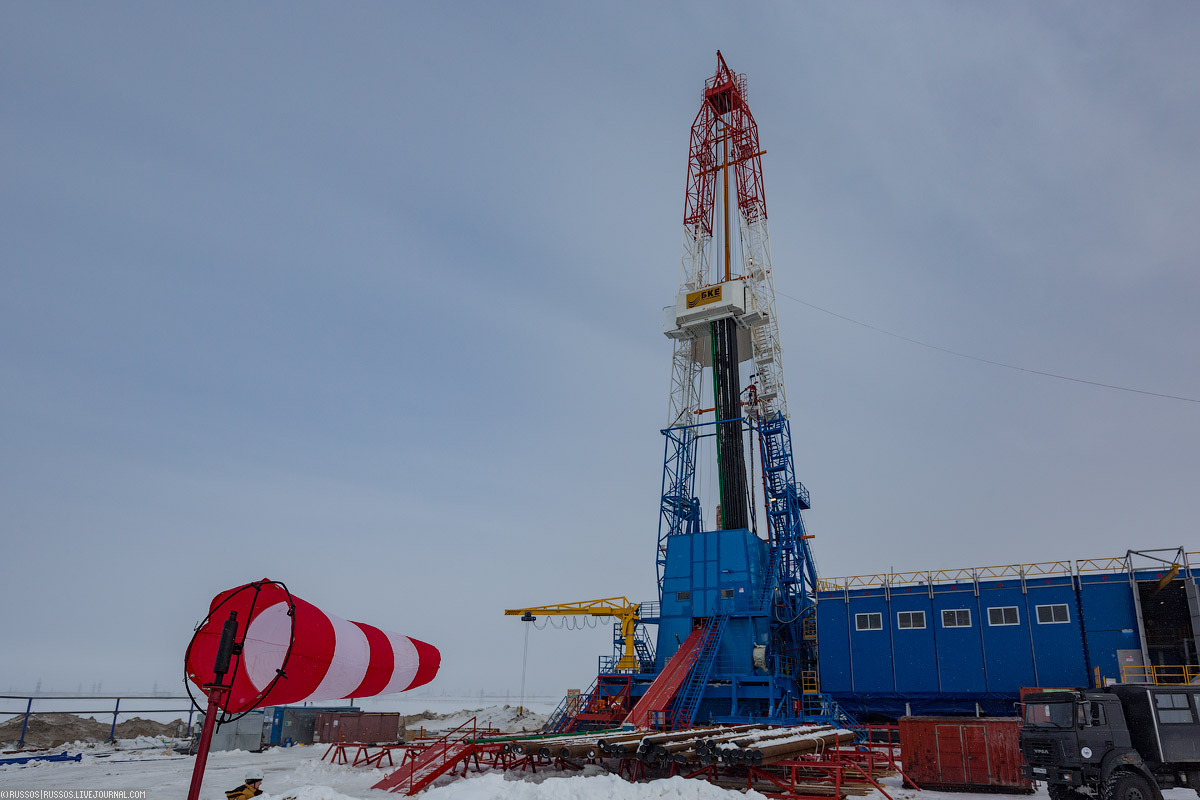

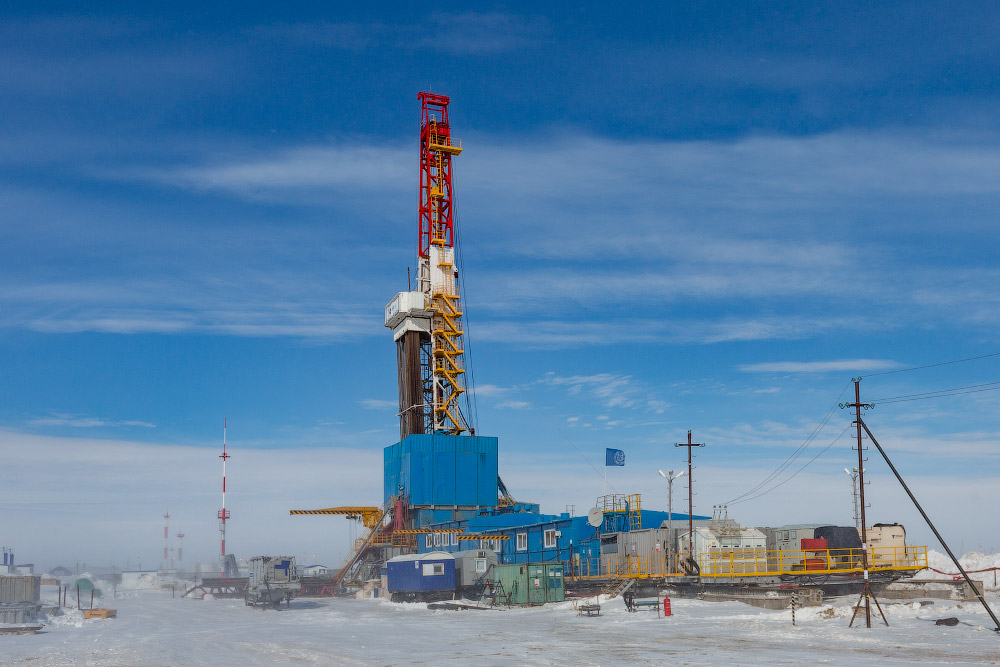

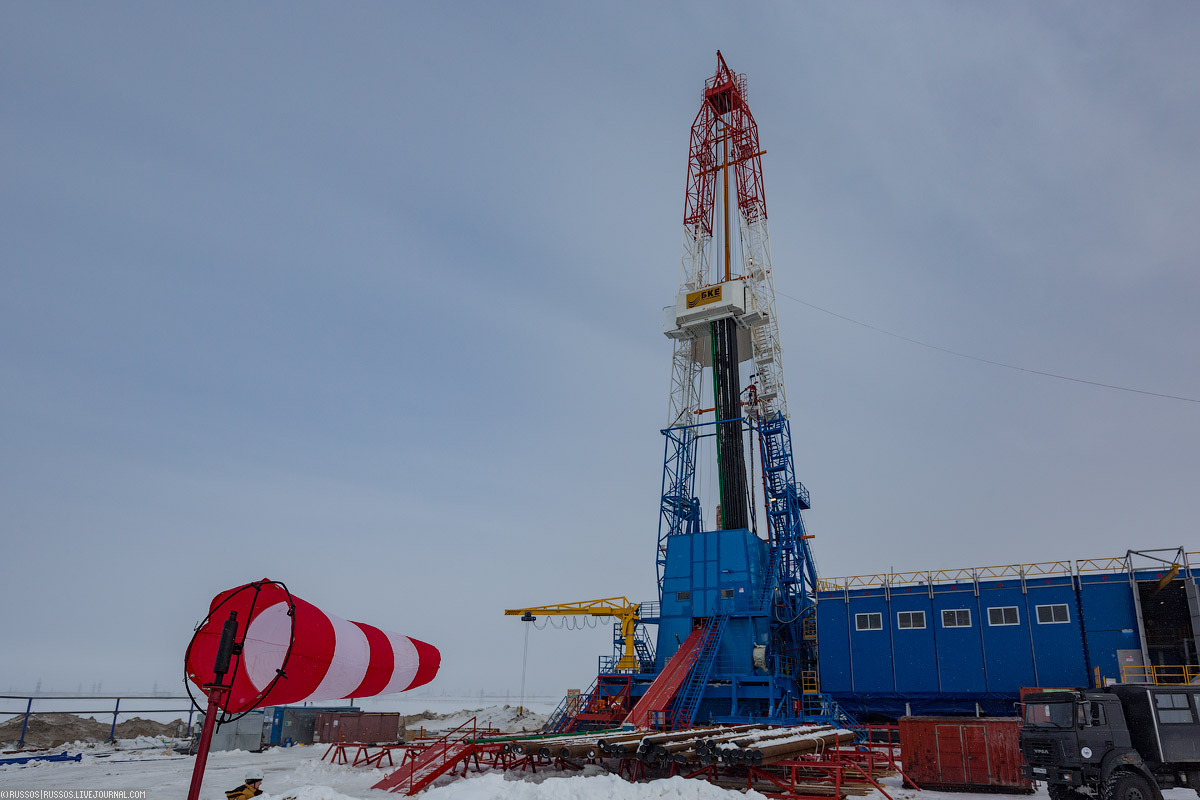

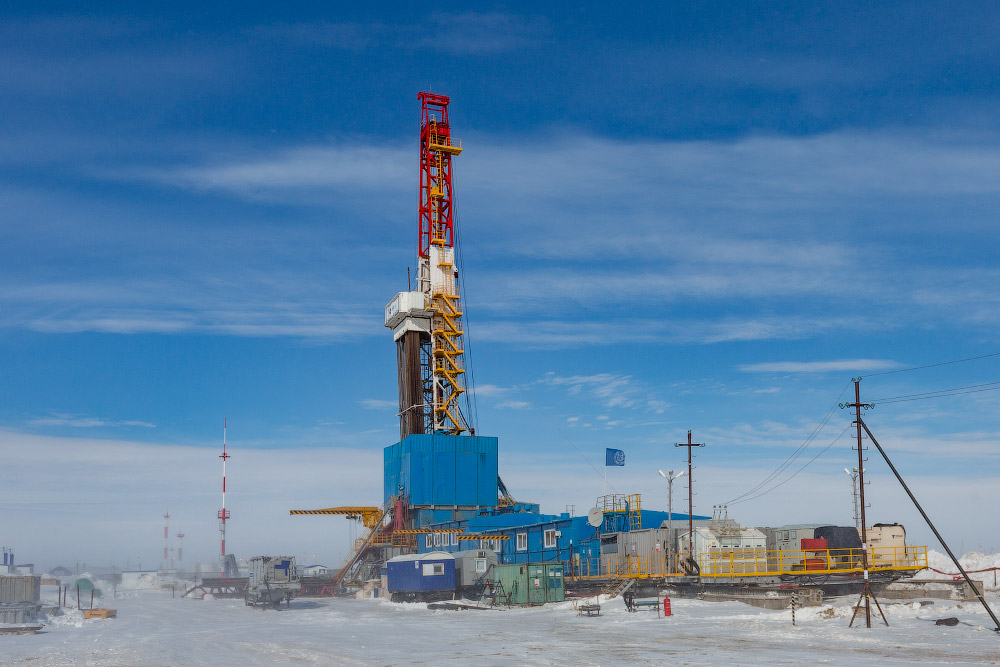

—начала несколько слов о том, зачем вообще нужен этот пункт сбора нефти. ƒело в том, что нефть мало извлечь из недр, еЄ ещЄ нужно подготовить к транспортировке. Ёто происходит именно на ÷ѕ—. —ырье сюда поступает по трубопроводам с кустов скважин. —ам пункт Ч это огромный Ђзаводї, где нефть проходит очистку и подготовку.

1. ќбразцы нефти, котора€ добываетс€ на ¬осточной ћессо€хе. ќранжева€ богата бензино-керосиновой фракцией, имеет меньшую плотность, чем, допустим, коричнева€ или черна€ нефть. Ётот Ђфрешї добывают на глубине около 3 километров!

ќсобенность мессо€хской нефти Ч еЄ физические свойства. ќна в€зка€ и холодна€, пластова€ температура составл€ет около +16∞—. „тобы с нефтью можно было что-то сделать, ее подогревают. “акже еЄ очищают от воды и попутного газа.

—ама территори€ ÷ѕ— просто огромна€. ≈е площадь Ч несколько гектаров. —монтированы огромные резервуары и около сорока километров трубопроводов. ¬се это управл€етс€ специалистами, которые уверенно работают на самом современном оборудовании.

2. ƒмитрий ирильчук, ведущий технолог цеха подготовки и перекачки нефти, показывает, как устроен ÷ѕ—.

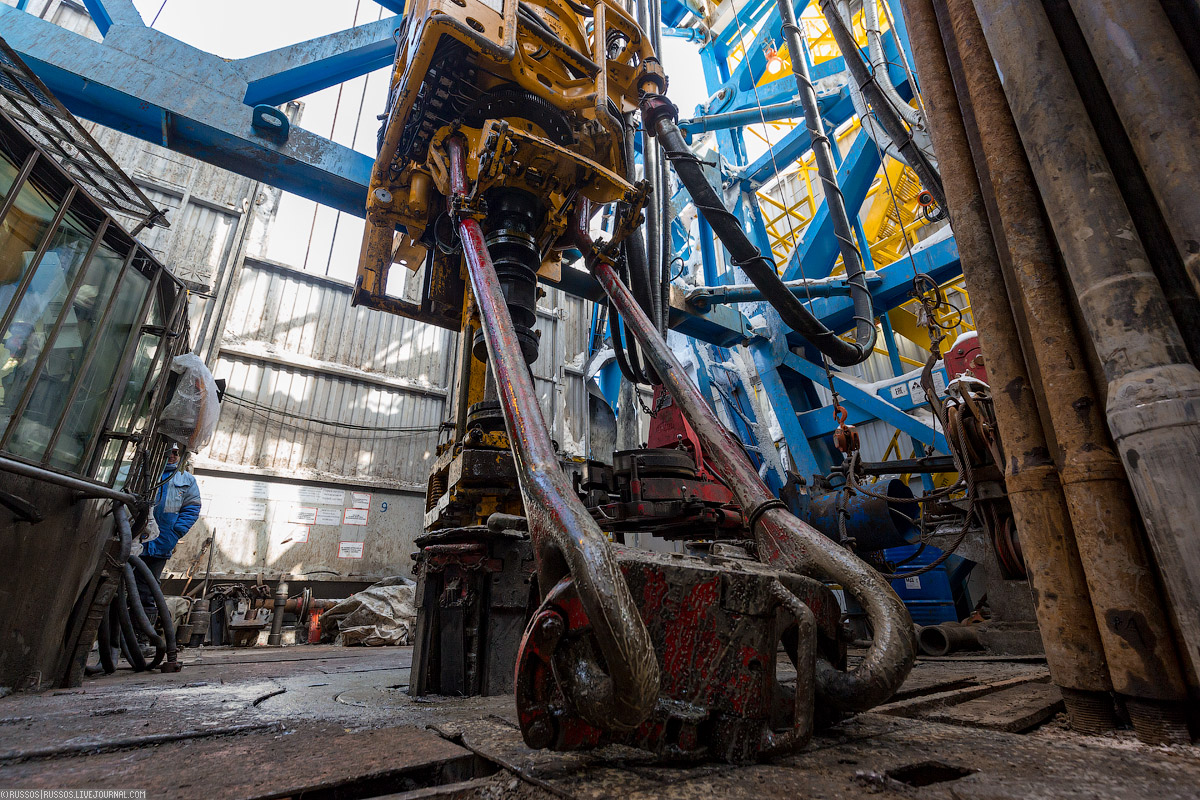

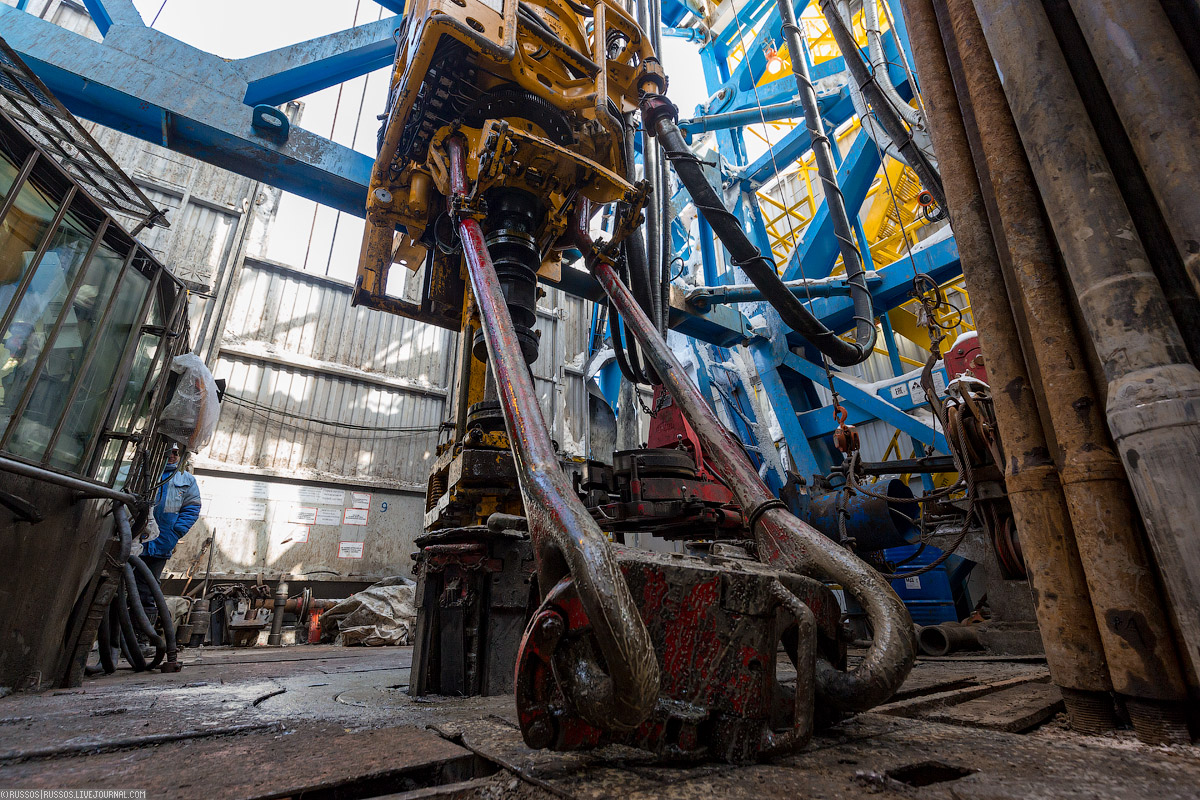

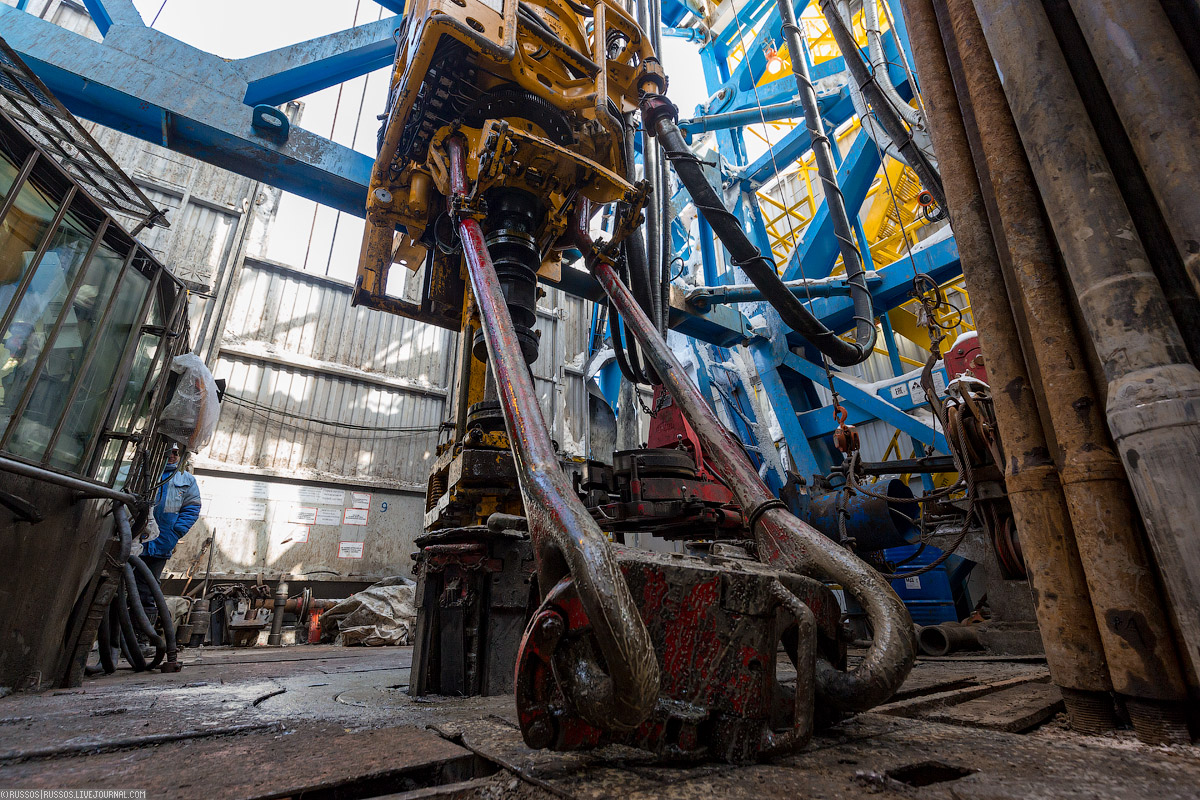

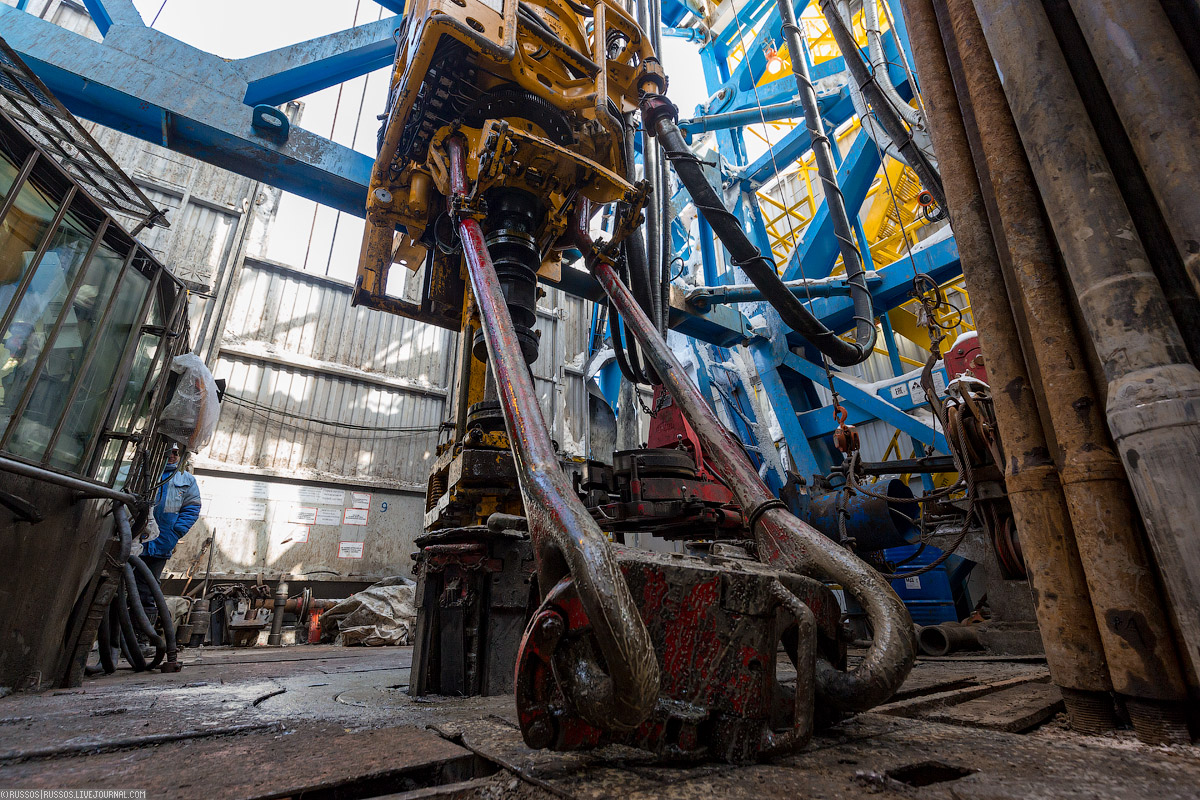

¬ообще ћессо€ха Ч площадка дл€ внедрени€ нестандартных методов геологоразведки и бурени€, позвол€ющих эффективно работать с трудноизвлекаемыми запасами материковой јрктики. „тобы повысить коэффициент извлечени€ нефти, здесь провод€т опытно-промышленные работы по полимерному заводнению, операции гидроразрыва пласта, стро€т высокотехнологичные многоствольные скважины.

3. Ќевозможно на фото охватить весь комплекс Ч настолько он огромный.

»менно на этом промысле впервые в компании Ђ√азпром нефтьї было начато массовое бурение по технологии fishbone (в переводе Ч Ђрыбь€ костьї). онструкци€, при которой от основного горизонтального ствола отход€т несколько ответвлений, что позвол€ет увеличить добычу нефти. ажда€ треть€ скважина на месторождении выполнена в подобной конструкции.

4. “ак выгл€дит скважина fishbone.

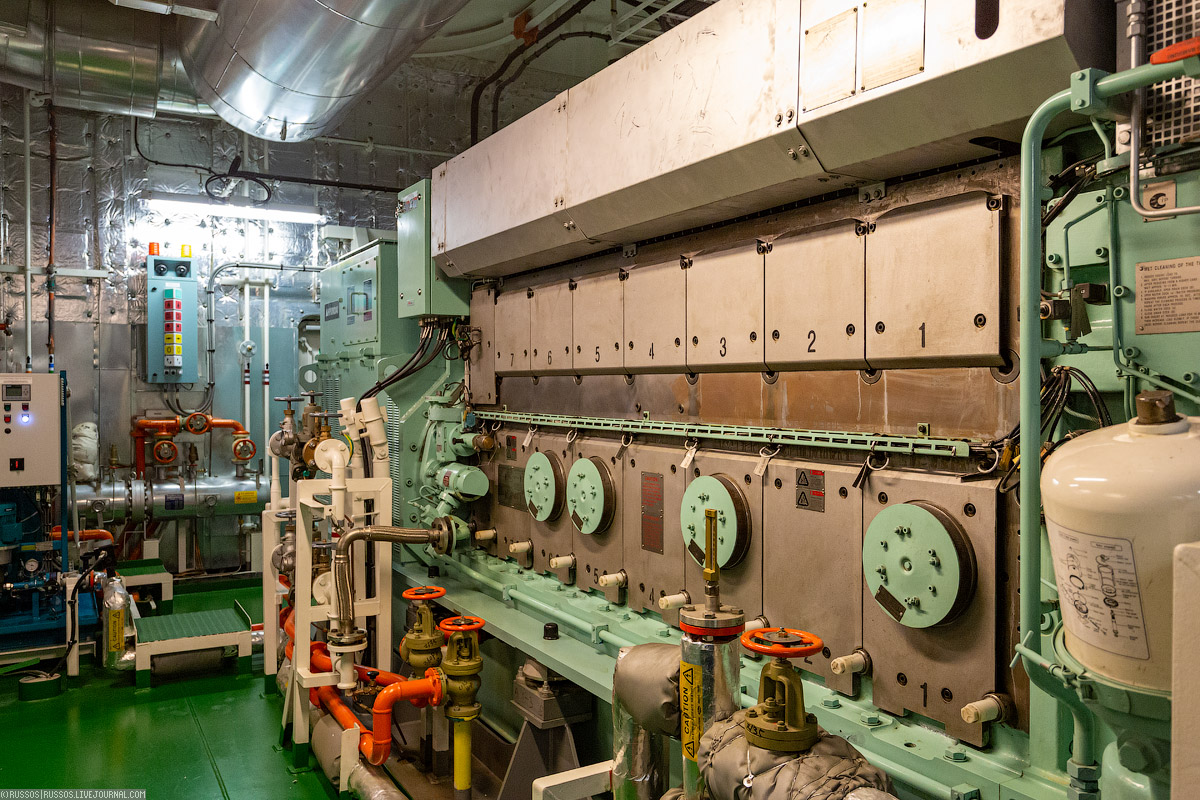

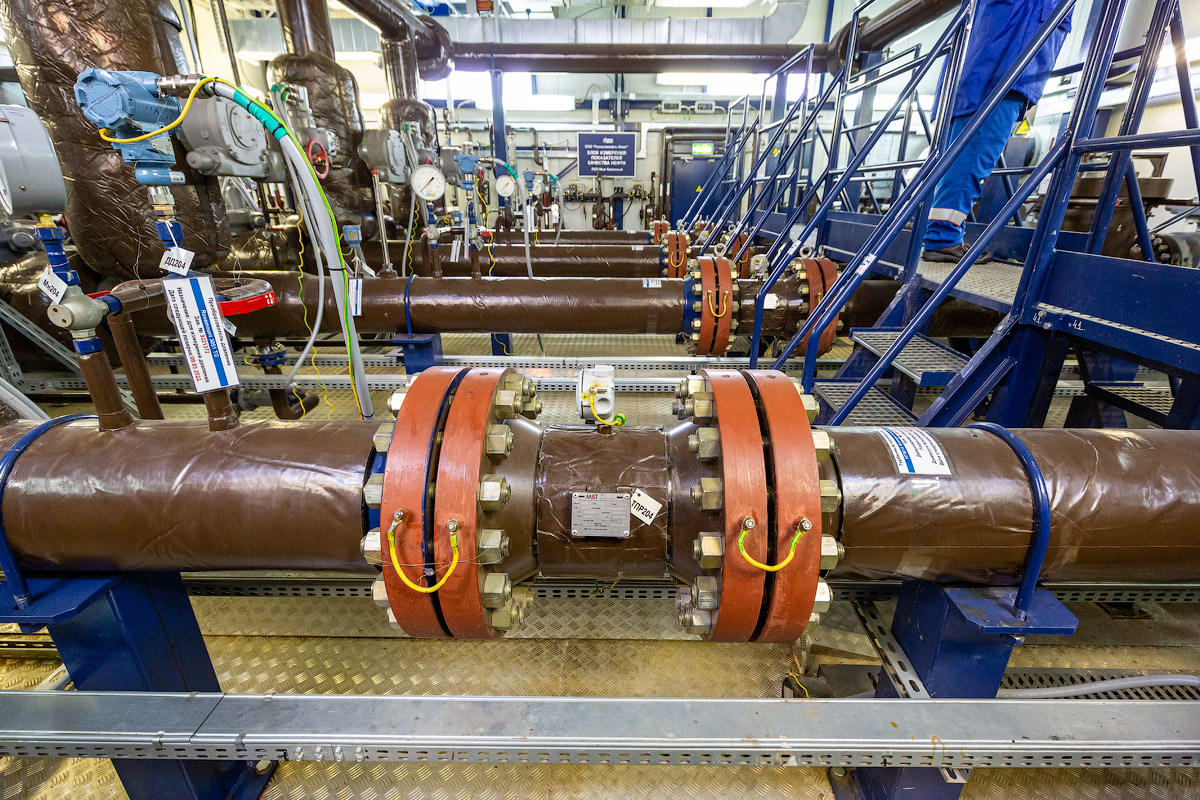

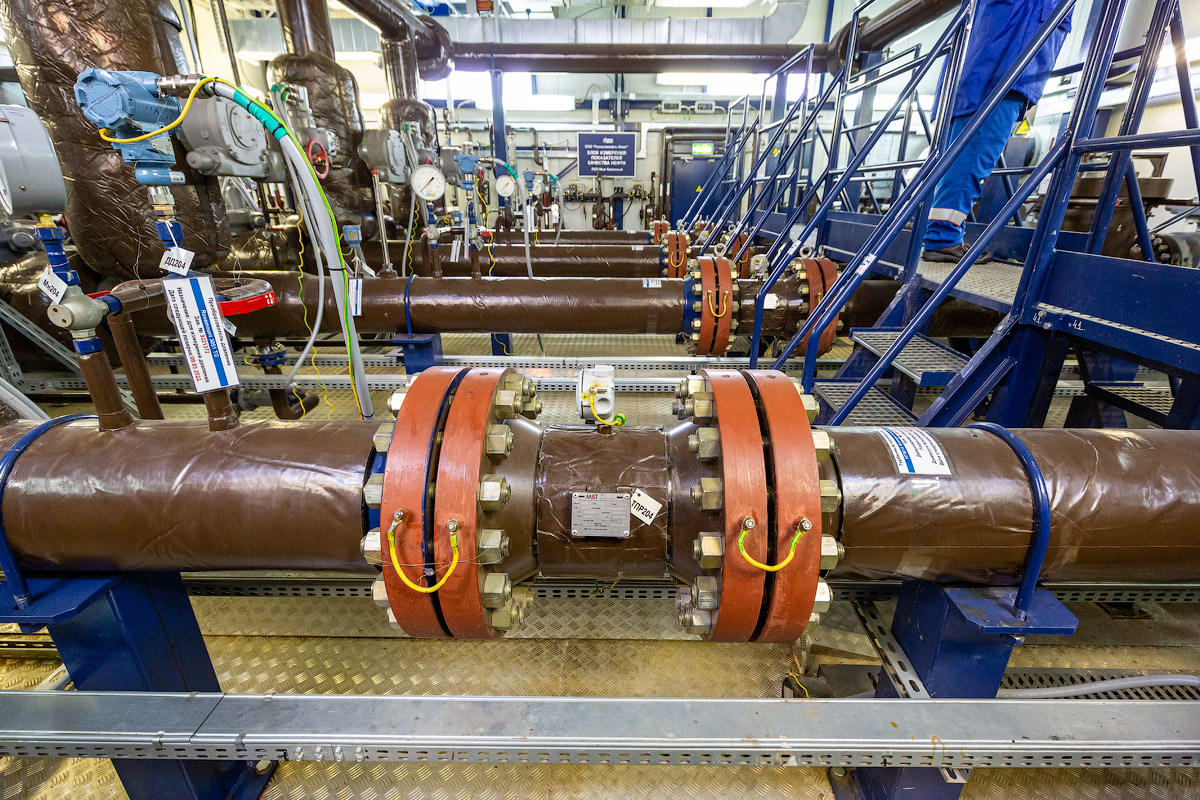

5. Ќасосна€ внутренней перекачки.

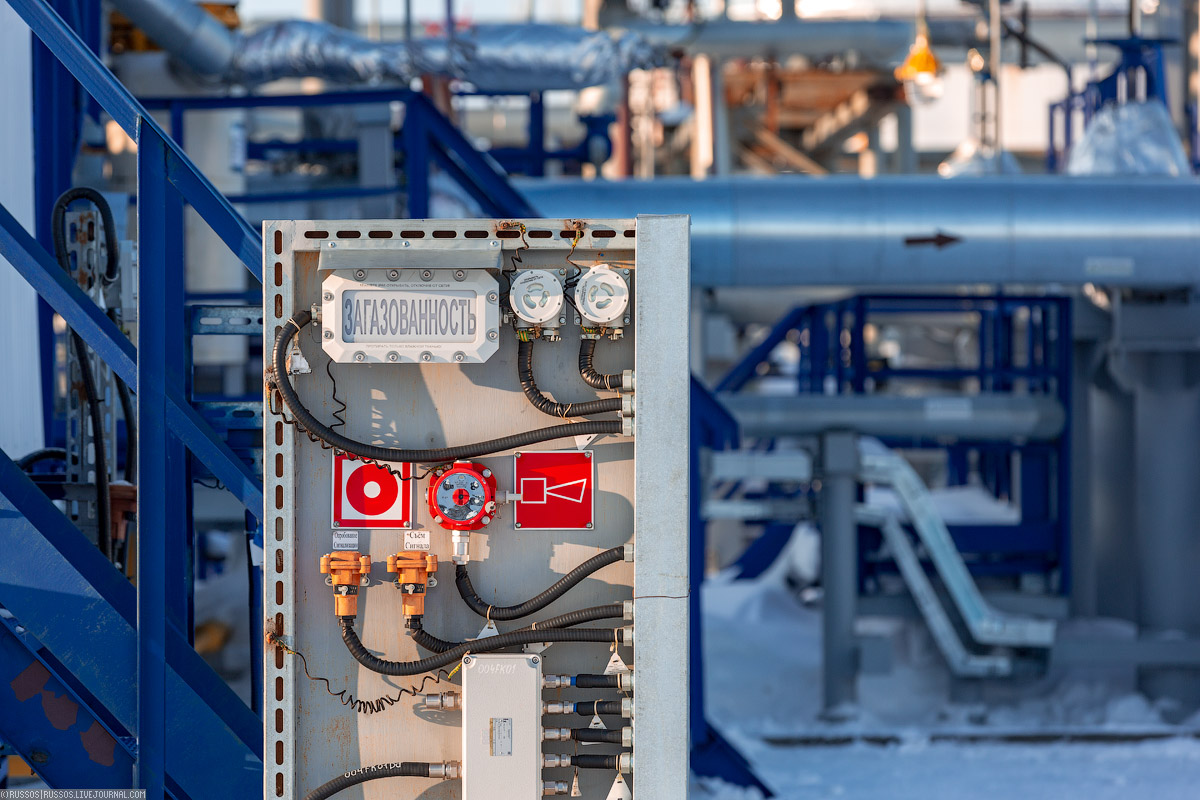

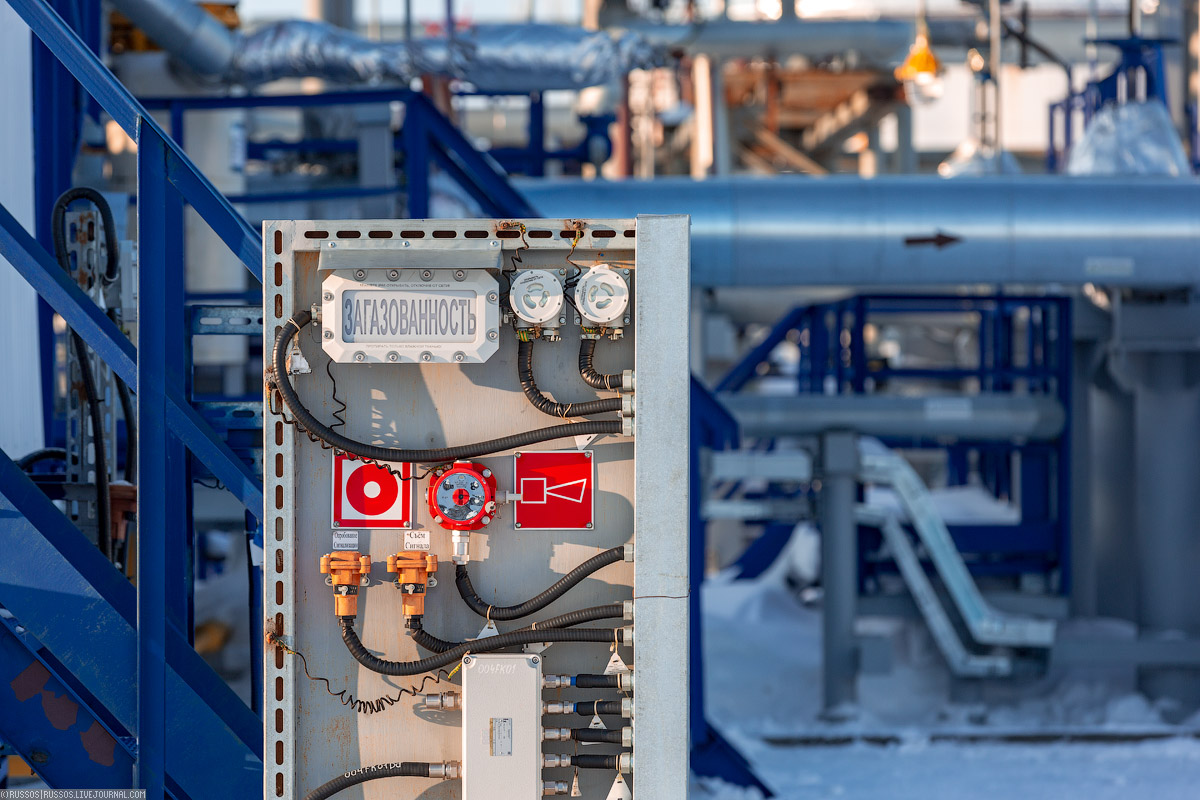

6. —ами насосы дл€ нефти. ¬езде установлены системы пожарообнаружени€, извещени€ и тушени€.

Ќесмотр€ на использование сложнейших методов дл€ извлечени€ нефти, предпри€тие очень строго следит за выполнением природоохранных меропри€тий. ¬се это позвол€ет успешно и безопасно разрабатывать самое северное на материковой части –оссии месторождение, эксплуатаци€ которого начата в 2016 года.

7. ”же давно нефт€нка Ч это не Ђработа по колено в нефтиї. Ёто чистые, высокотехнологические производства. » управл€ть ими могут только первоклассные специалисты.

«десь, на ÷ѕ—, работает јнтон Ѕулковский. «наю его как блогера-нефт€ника. сожалению, из-за карантинных ограничений пообщатьс€ с ним не удалось Ч он трудитс€ в Ђчистой зонеї, но советую подписатьс€ на его блог. ќн интересно рассказывает о своей работе и жизни на месторождении.

8. јнтон Ѕулковский, ведущий инженер цеха подготовки и перекачки нефти.

9. ѕункт учета нефти. ¬ этой Ђзагогулинеї считаетс€ объем приход€щей нефти.

ѕопутный газ, который идет вместе с нефтью, в дальнейшем используетс€ дл€ работы √“Ё—, печей, дл€ нужд промысла. “акже часть газа закачивают в подземное газовое хранилище дл€ дальнейшей реализации. Ёто проект будущего.

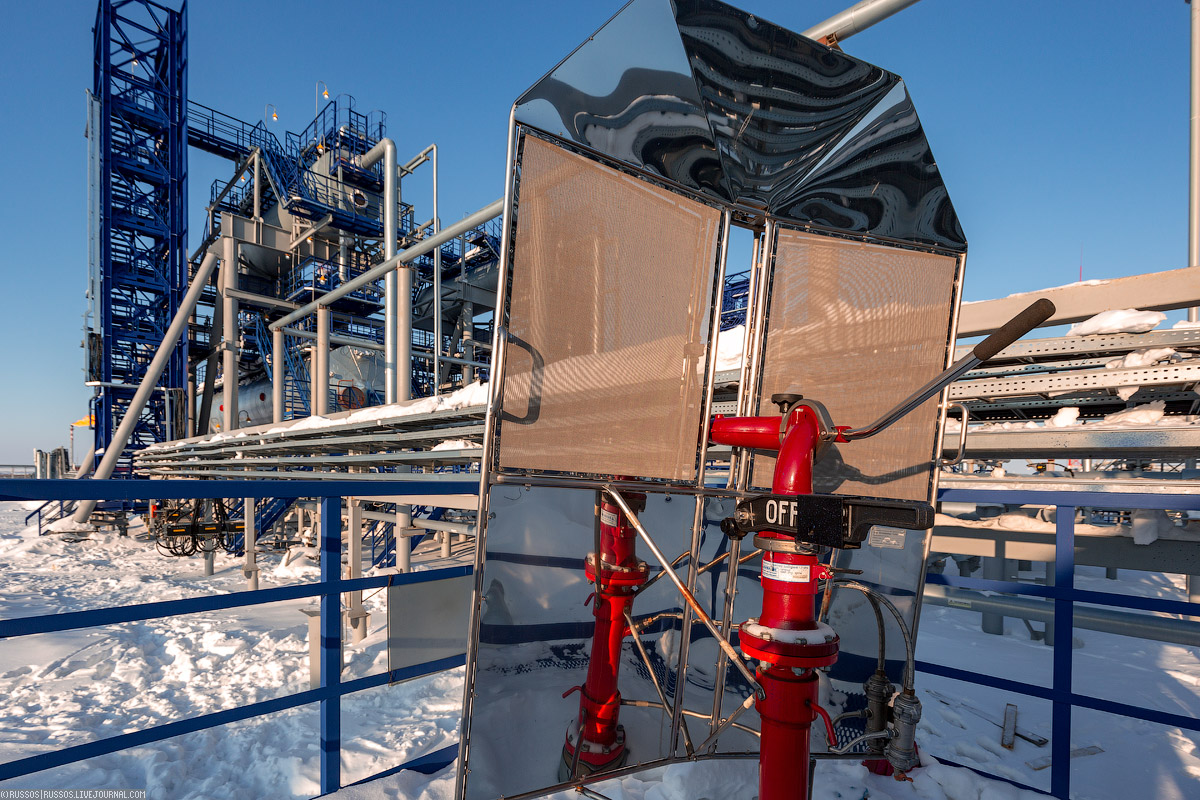

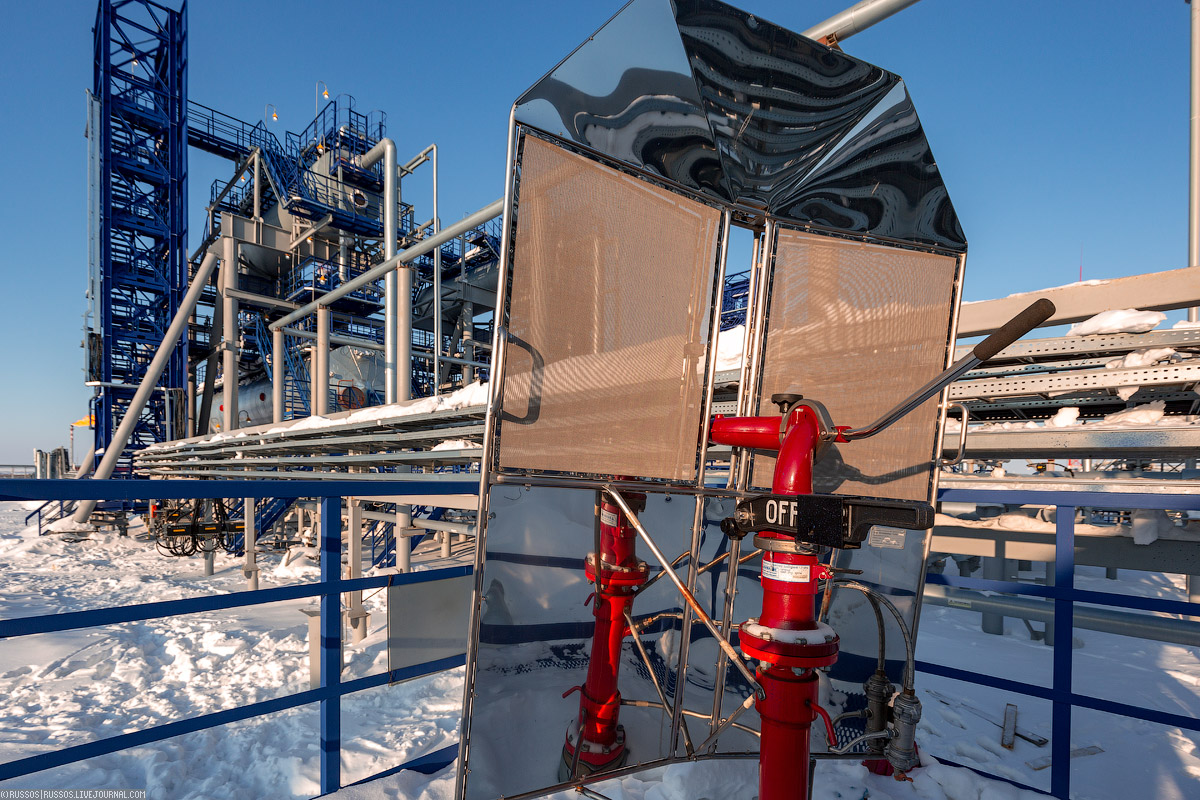

10. ѕункт подогрева нефти. “ам сто€т газовые горелки, которые Ђпитаютс€ї попутным газом. Ѕелый Ђпавильонї Ч местное изобретение. “ам наход€тс€ воздухозаборники. Ѕез защиты их забивало снегом, и печи останавливались. “еперь метели больше не проблема.

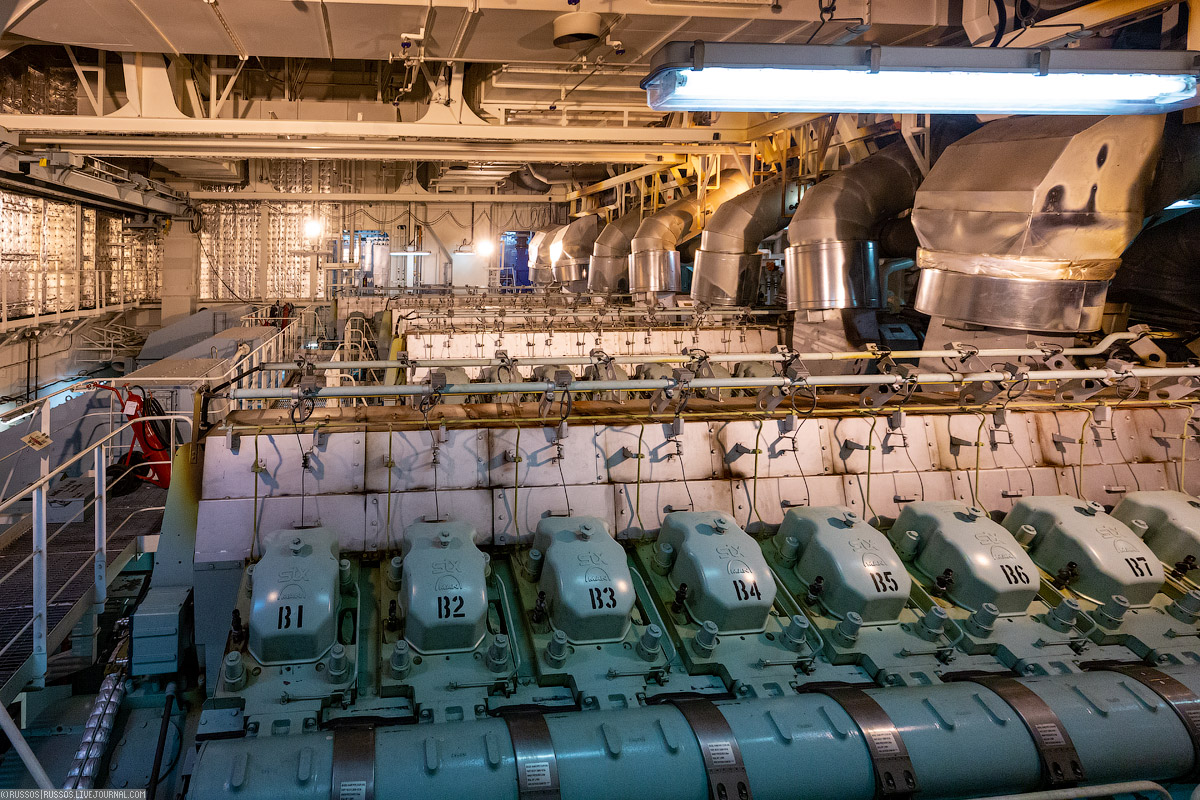

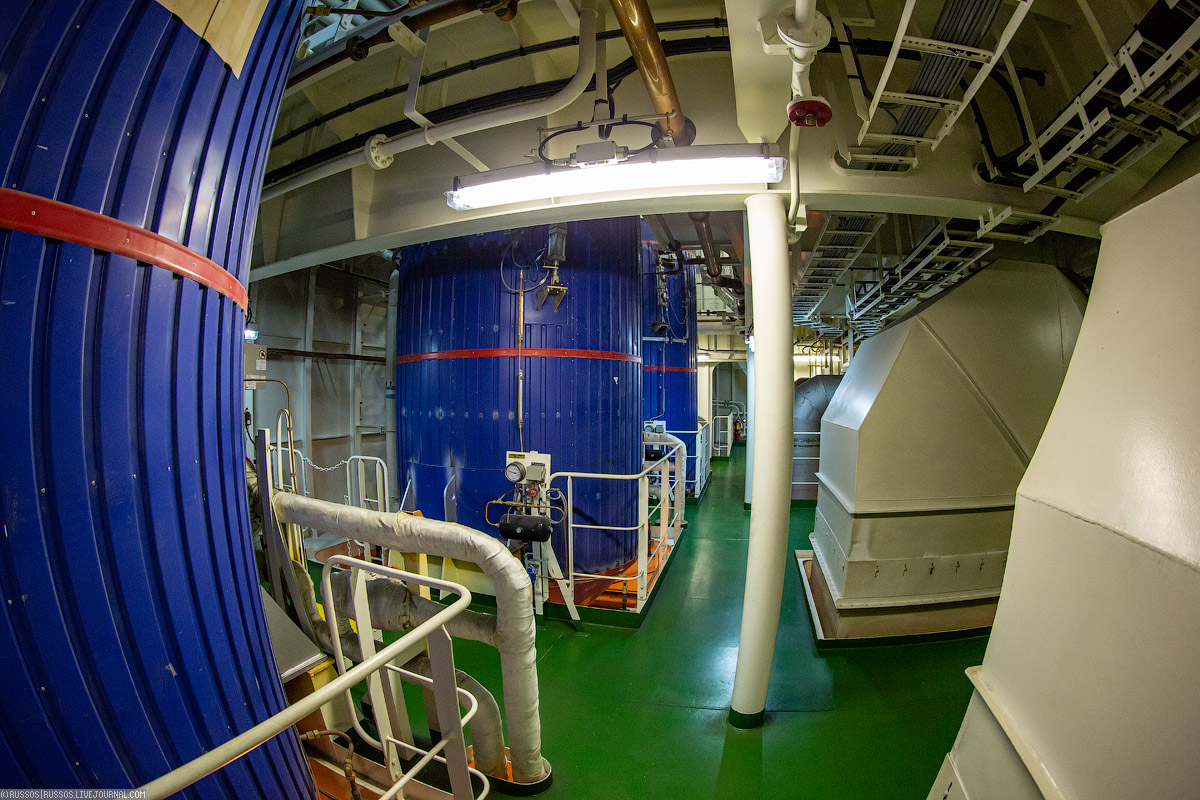

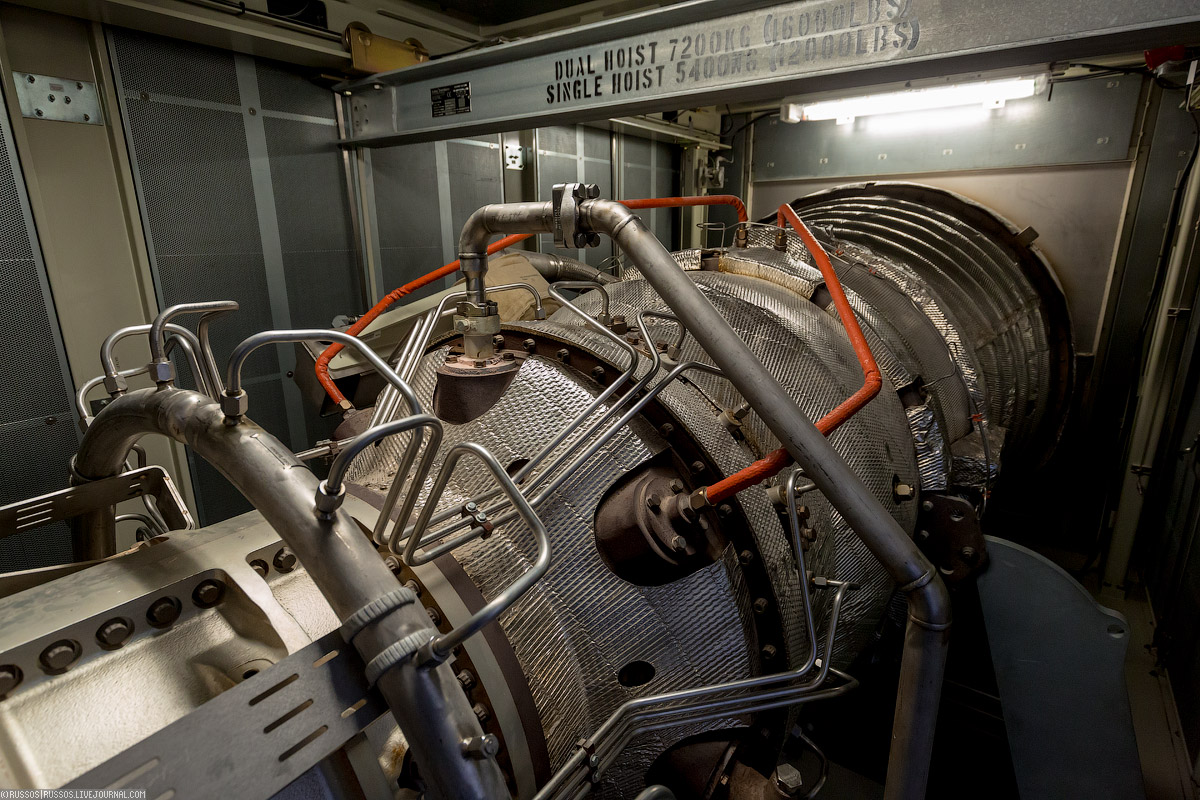

ƒл€ функционировани€ комплекса здесь сооружена √“Ё— (газотурбинна€ электростанци€) мощностью 84 ћ¬т. Ётого бы хватило, чтобы обеспечить энергией, например, —алехард.

11. Ёлектростанци€ состоит из 73 объектов, главные из которых Ч шесть газотурбинных агрегатов мощностью 14 ћ¬т каждый.

ѕо мне, это месторождение Ч вызов люд€м, которые здесь работают!

“акже хочу поздравить всех нефт€ников с прошедшим профессиональным праздником Ч ƒнем работников нефт€ной и газовой промышленности, который отмечаетс€ с 1980 года в первое воскресенье сент€бр€. ¬аш профессионализм заслуживает уважени€, ваша де€тельность очень важна дл€ всей страны!

— праздником!

ак живут нефт€ники на вахте?

ј сейчас давайте посмотрим, какую работу они выполн€ют. —разу скажу, профессий на промысле очень много. ¬ этом посте € вам покажу ÷ѕ— Ч ÷ентральный пункт сбора и подготовки нефти и сопутствующую инфраструктуру.

—начала несколько слов о том, зачем вообще нужен этот пункт сбора нефти. ƒело в том, что нефть мало извлечь из недр, еЄ ещЄ нужно подготовить к транспортировке. Ёто происходит именно на ÷ѕ—. —ырье сюда поступает по трубопроводам с кустов скважин. —ам пункт Ч это огромный Ђзаводї, где нефть проходит очистку и подготовку.

1. ќбразцы нефти, котора€ добываетс€ на ¬осточной ћессо€хе. ќранжева€ богата бензино-керосиновой фракцией, имеет меньшую плотность, чем, допустим, коричнева€ или черна€ нефть. Ётот Ђфрешї добывают на глубине около 3 километров!

ќсобенность мессо€хской нефти Ч еЄ физические свойства. ќна в€зка€ и холодна€, пластова€ температура составл€ет около +16∞—. „тобы с нефтью можно было что-то сделать, ее подогревают. “акже еЄ очищают от воды и попутного газа.

—ама территори€ ÷ѕ— просто огромна€. ≈е площадь Ч несколько гектаров. —монтированы огромные резервуары и около сорока километров трубопроводов. ¬се это управл€етс€ специалистами, которые уверенно работают на самом современном оборудовании.

2. ƒмитрий ирильчук, ведущий технолог цеха подготовки и перекачки нефти, показывает, как устроен ÷ѕ—.

¬ообще ћессо€ха Ч площадка дл€ внедрени€ нестандартных методов геологоразведки и бурени€, позвол€ющих эффективно работать с трудноизвлекаемыми запасами материковой јрктики. „тобы повысить коэффициент извлечени€ нефти, здесь провод€т опытно-промышленные работы по полимерному заводнению, операции гидроразрыва пласта, стро€т высокотехнологичные многоствольные скважины.

3. Ќевозможно на фото охватить весь комплекс Ч настолько он огромный.

»менно на этом промысле впервые в компании Ђ√азпром нефтьї было начато массовое бурение по технологии fishbone (в переводе Ч Ђрыбь€ костьї). онструкци€, при которой от основного горизонтального ствола отход€т несколько ответвлений, что позвол€ет увеличить добычу нефти. ажда€ треть€ скважина на месторождении выполнена в подобной конструкции.

4. “ак выгл€дит скважина fishbone.

5. Ќасосна€ внутренней перекачки.

6. —ами насосы дл€ нефти. ¬езде установлены системы пожарообнаружени€, извещени€ и тушени€.

Ќесмотр€ на использование сложнейших методов дл€ извлечени€ нефти, предпри€тие очень строго следит за выполнением природоохранных меропри€тий. ¬се это позвол€ет успешно и безопасно разрабатывать самое северное на материковой части –оссии месторождение, эксплуатаци€ которого начата в 2016 года.

7. ”же давно нефт€нка Ч это не Ђработа по колено в нефтиї. Ёто чистые, высокотехнологические производства. » управл€ть ими могут только первоклассные специалисты.

«десь, на ÷ѕ—, работает јнтон Ѕулковский. «наю его как блогера-нефт€ника. сожалению, из-за карантинных ограничений пообщатьс€ с ним не удалось Ч он трудитс€ в Ђчистой зонеї, но советую подписатьс€ на его блог. ќн интересно рассказывает о своей работе и жизни на месторождении.

8. јнтон Ѕулковский, ведущий инженер цеха подготовки и перекачки нефти.

9. ѕункт учета нефти. ¬ этой Ђзагогулинеї считаетс€ объем приход€щей нефти.

ѕопутный газ, который идет вместе с нефтью, в дальнейшем используетс€ дл€ работы √“Ё—, печей, дл€ нужд промысла. “акже часть газа закачивают в подземное газовое хранилище дл€ дальнейшей реализации. Ёто проект будущего.

10. ѕункт подогрева нефти. “ам сто€т газовые горелки, которые Ђпитаютс€ї попутным газом. Ѕелый Ђпавильонї Ч местное изобретение. “ам наход€тс€ воздухозаборники. Ѕез защиты их забивало снегом, и печи останавливались. “еперь метели больше не проблема.

ƒл€ функционировани€ комплекса здесь сооружена √“Ё— (газотурбинна€ электростанци€) мощностью 84 ћ¬т. Ётого бы хватило, чтобы обеспечить энергией, например, —алехард.

11. Ёлектростанци€ состоит из 73 объектов, главные из которых Ч шесть газотурбинных агрегатов мощностью 14 ћ¬т каждый.

ѕо мне, это месторождение Ч вызов люд€м, которые здесь работают!

“акже хочу поздравить всех нефт€ников с прошедшим профессиональным праздником Ч ƒнем работников нефт€ной и газовой промышленности, который отмечаетс€ с 1980 года в первое воскресенье сент€бр€. ¬аш профессионализм заслуживает уважени€, ваша де€тельность очень важна дл€ всей страны!

— праздником!

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть industrial –осси€ trip |

ак живут нефт€ники на вахте? |

ƒневник |

|

ћетки: ямало-Ќенецкий автономный округ √азпром нефть √азпром industrial –осси€ trip |

Ђ√азпромнефть јэрої Ч как заправл€ют самолеты |

ƒневник |

¬ прошлом материале мы посмотрели как делают авиационный керосин, а сейчас давайте проследим путь топлива дальше, до самолетов в Ўереметьево, где компани€ Ђ√азпромнефть-јэрої €вл€етс€ одним из трех операторов заправки.

ќперационную де€тельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива Ђв крылої компани€ ведет с 1 €нвар€ 2008 г. ј в Ўереметьево первую заправку выполнили в €нваре 2013 года.

Ќа данный момент Ђ√азпромнефть-јэрої €вл€етс€ лидером розничного рынка авиатопливообеспечени€ в –оссии. ¬ прошлом году компани€ реализовала Ђв крылої 2,7 млн. тонн авиатоплива. јвиатопливный оператор предоставл€ет услуги авиатопливообеспечени€ в 280 аэропортах мира, из них 60 Ч в –оссии.

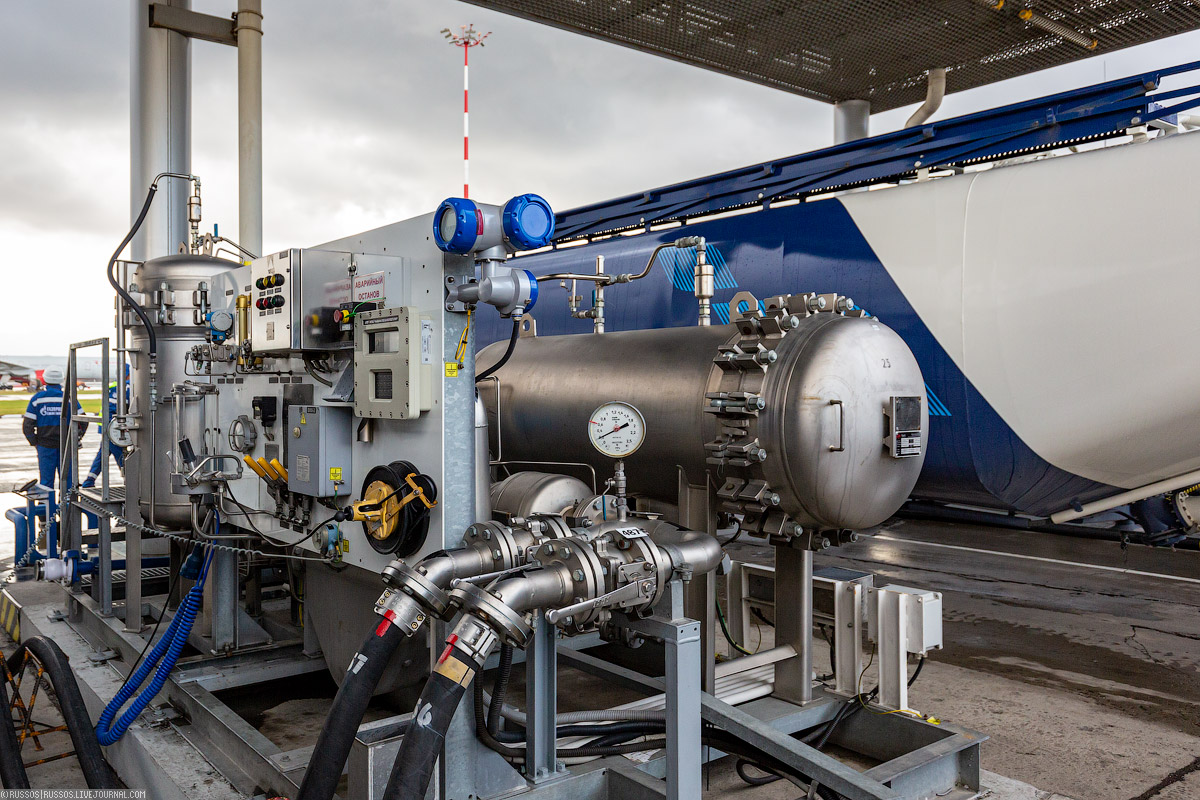

1. “опливозаправочный комплекс и резервуарный парк Ђ√азпромнефть-јэро Ўереметьевої расположен со стороны терминала B аэропорта.

2. “опливо поступает на склад √—ћ по кольцевому нефтепродуктопроводу. ≈ще в советское врем€ московские аэропорты (Ўереметьево, ƒомодедово, ¬нуково, –аменское и Ѕыково) были объедены в единое топливопроводное кольцо, которое до сих пор работает и обеспечивает топливом наши аэропорты.

3. ¬се топливо об€зательно проходит приемный контроль. ажда€ парти€ авиакеросина “—-1 имеет свой паспорт, при поступлении на склад √—ћ лаборатори€ предпри€ти€ проводит об€зательный входной контроль, свер€€ полученные данные с паспортом качества от производител€.

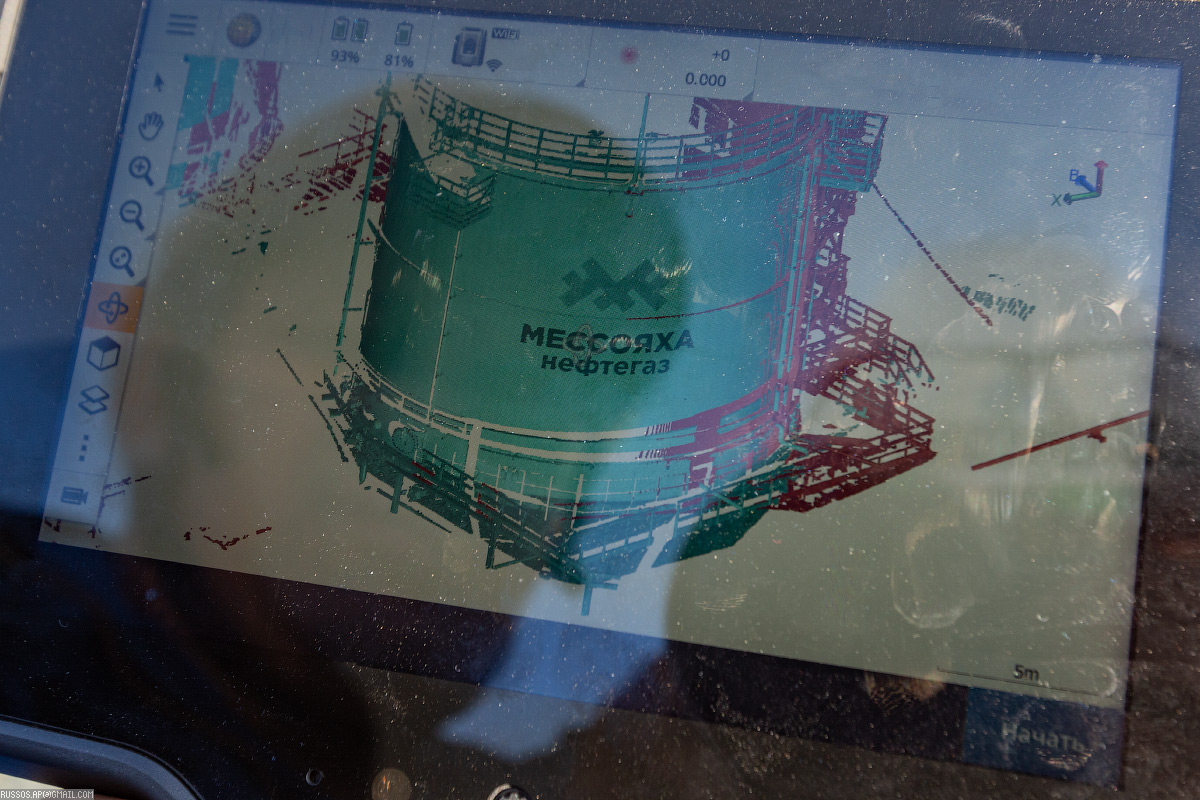

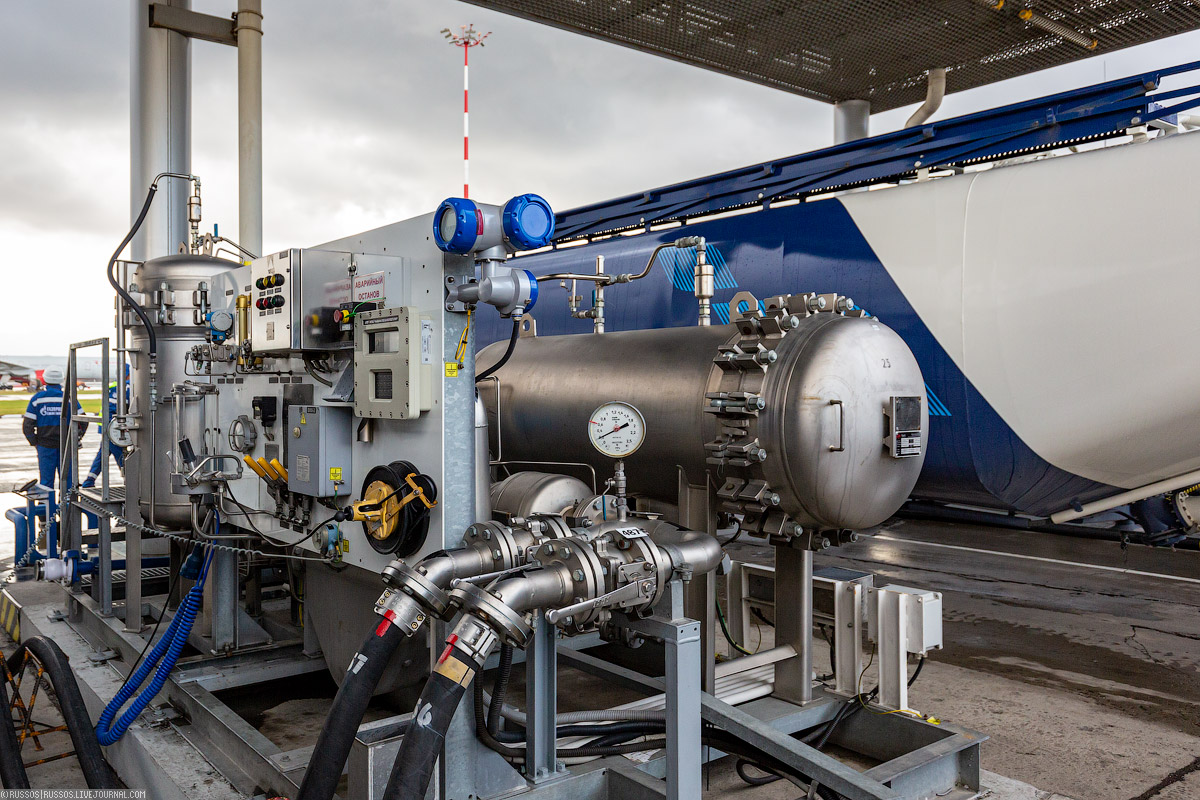

4. ѕосле поступлени€ топливо попадает на модуль —» Ќ Ч система измерени€ количества и качества нефтепродукта. «десь учитываетс€ масса поступившего топлива, берутс€ его пробы дл€ анализа. «абор проб возможен как в автоматическом режиме, так и в ручном. ¬се данные о топливе сразу занос€тс€ в автоматическую систему учета топлива.

5. ”зел грубой фильтрации топлива. —остоит из трех фильтров, где размер отверстий уменьшаетс€ с 20 до 5 микрон. ‘ильтры на них мен€ютс€ примерно раз в полтора-два мес€ца.

6. ƒалее топливо поступает на узел тонкой фильтрации.

7. Ќаклонный цилиндр Ч механический фильтр, Ђпохожийї на тот, что у нас стоит перед счетчиками водоснабжени€ в квартире.

8. “опливозаправочный комплекс включает четыре резервуара общей вместимостью пор€дка 18 тыс. куб.м. аждый резервуар может работать на прием и выдачу топлива. Ќо, после приемки топлива необходимо провести его отстаивание, из расчета 4 часа на каждый метр взлива топлива.

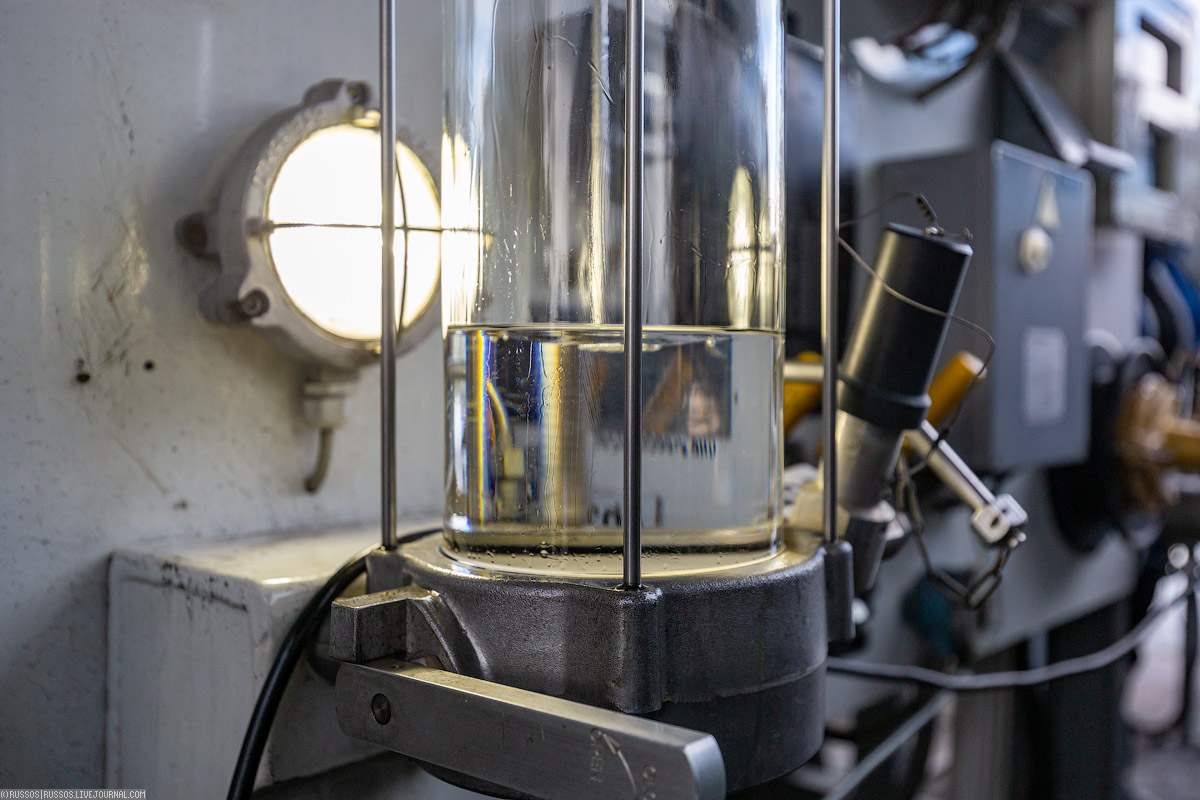

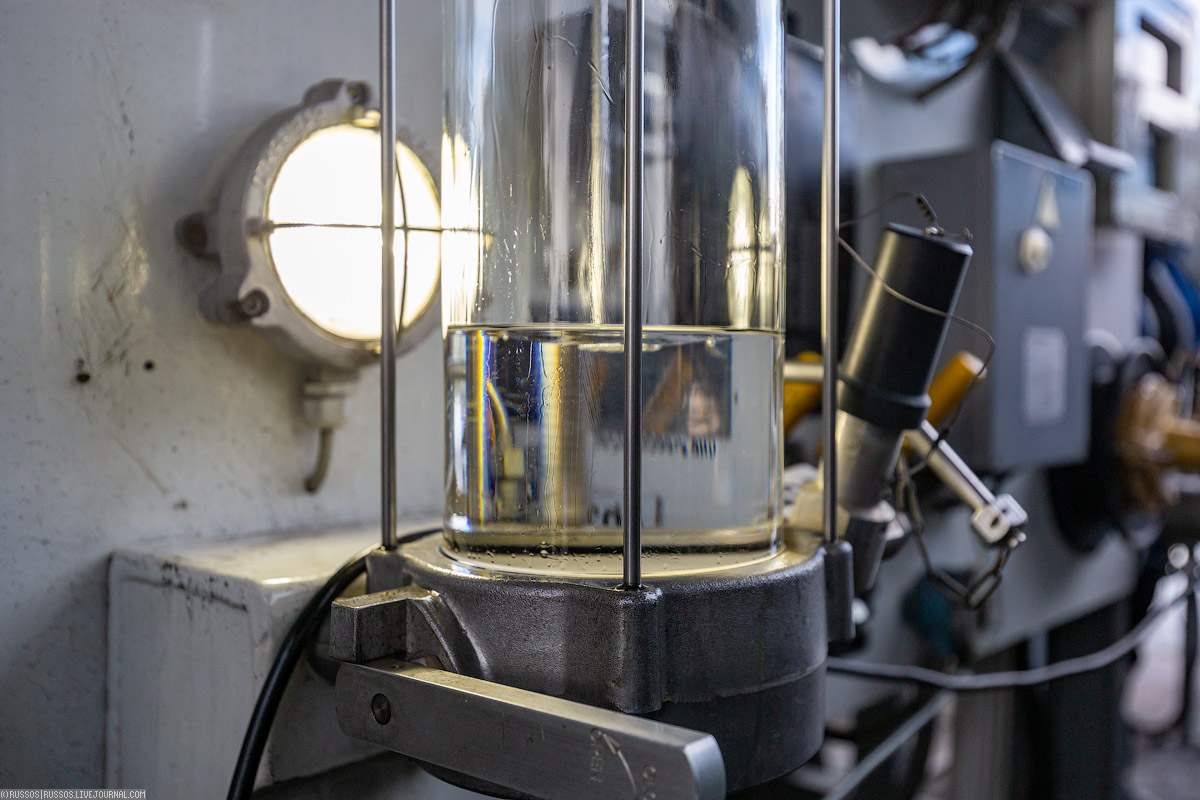

9. ¬се топливо проходит лабораторный контроль на всех этапах своего пути. Ќа сегодн€шний день сертификат соответстви€ включает в себ€ анализы контрол€ качества авиакеросина “—-1, –“ и спецжидкости Ђ»-ћї.

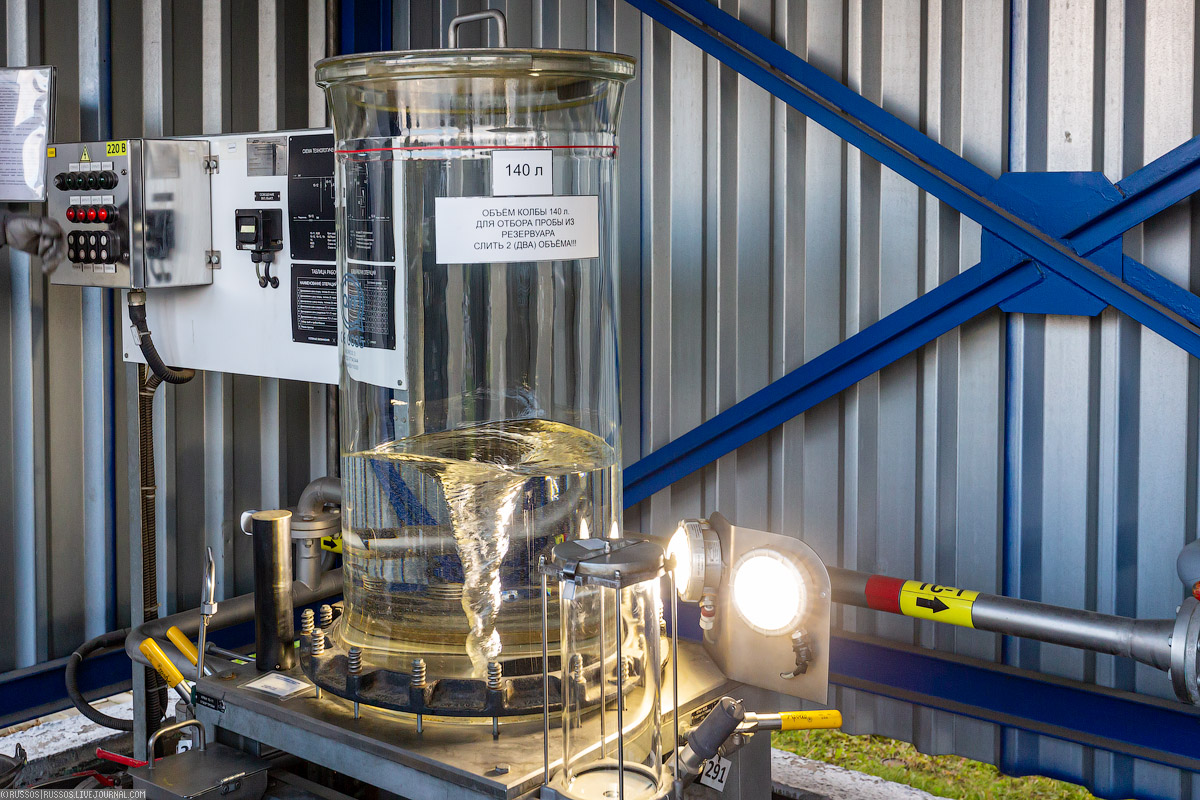

10. ѕосле отстаивани€ топлива в резервуаре беретс€ проба из его донной части, где, в случае наличи€ механических примесей, они будут видны. —еть трубопроводов дл€ забора пробы построена таким образом, что объем трубы из каждого резервуара составл€ет 280 литров. ѕоэтому сначала сливаетс€ два объема колбы Ч 140 литров и только потом беретс€ контрольна€ проба.

11. “опливные насосы и фильтры, которые выдает топливо в подземный трубопровод к перрону, где происходит налив авиакеросина в аэродромные топливозаправщики.

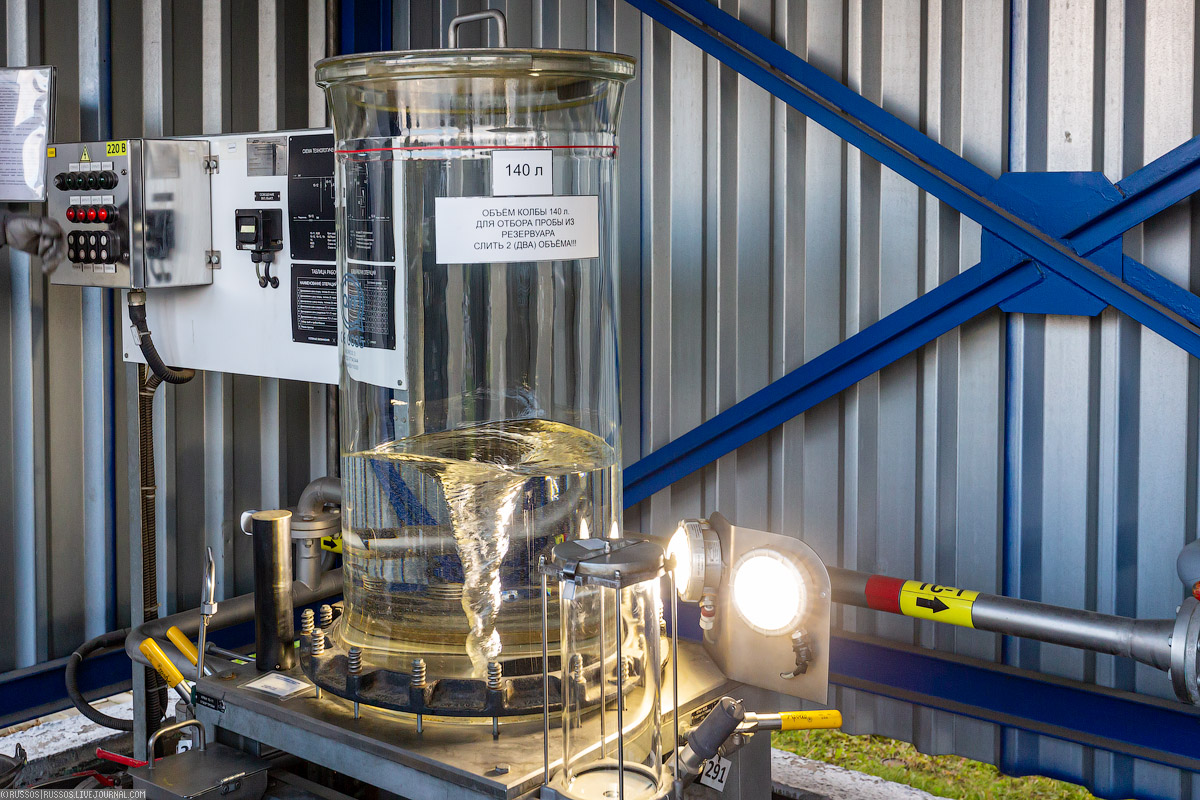

12. ¬з€тие пробы топлива.

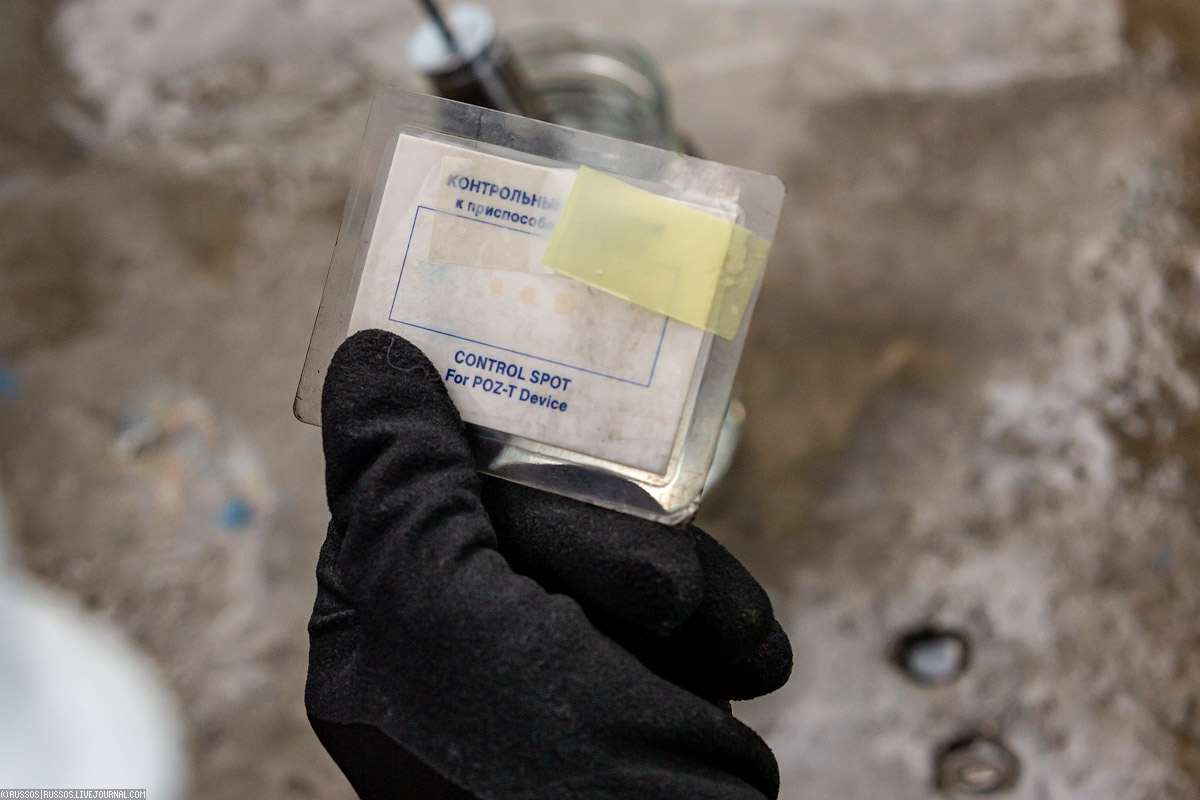

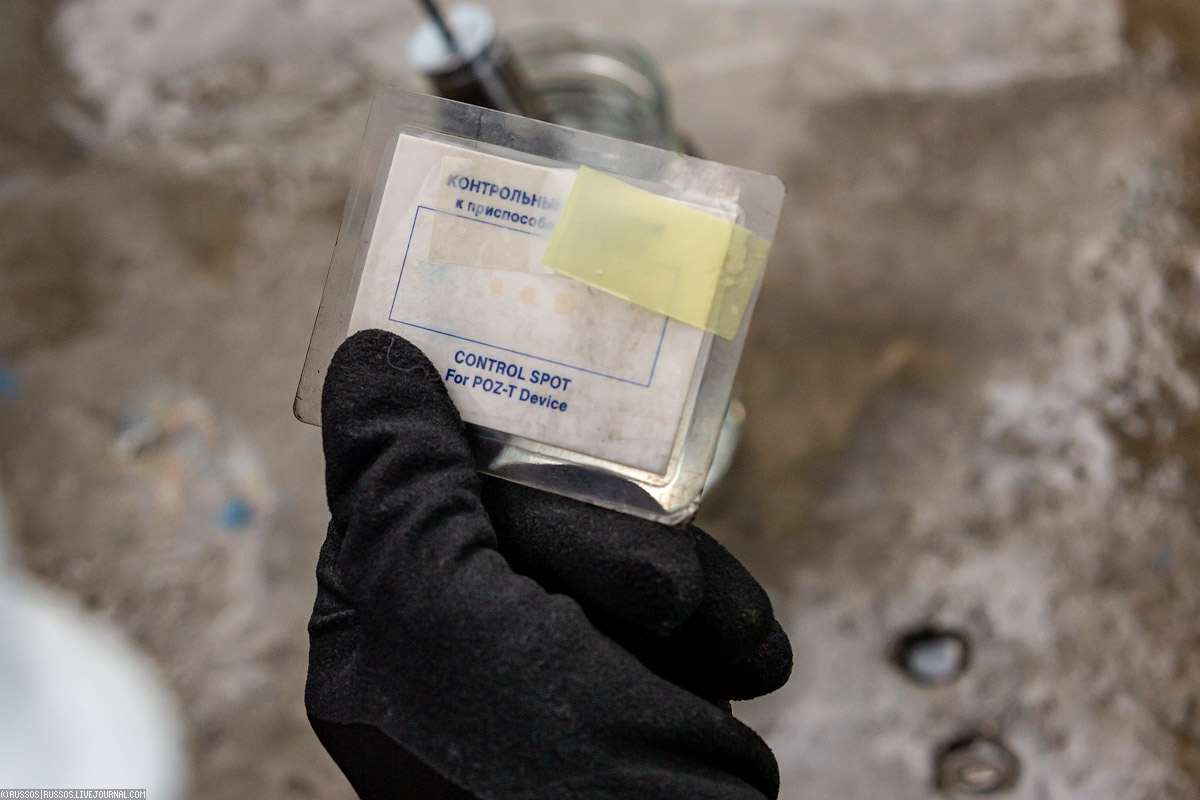

13. Ёкспресс-контроль топлива. Ќа контрольном образце видны темные п€тна Ч по ним сравнивают белую бумажку. ¬тора€, желта€ бумажка, сигнализирует наличие воды в топливе.

14. ѕриоритетное значение на предпри€тии удел€етс€ противопожарной безопасности. Ќа складе √—ћ проложен кольцевой пожарный водопровод, оборудованный семью пожарными гидрантами. ѕостроены два пожарных резервуара объемом 700 кубов. ≈сть станци€ пенотушени€. ј пожарна€ станци€ оснащена дизель-генератором, который обеспечивает еЄ работу в течении 12 часов. “акже вода подогреваетс€ в холода, чтобы избежать замерзани€. роме того, склада √—ћ и резервуары оборудованы датчиками определени€ довзрывных концентраций паров нефтепродуктов.

15. “ак как часть трубопровода до аэропорта проложена в просеке, то в наличии есть и така€ цистерна с водой дл€ тушени€ возгорани€ на месте.

16. ѕо подземному трубопроводу авиационное топливо поступает на перронный пункт налива, расположенный возле терминала ¬. ¬ парке компании 26 заправочных машин.

17. “опливна€ колонка тоже оснащена тонкими фильтрами (1-2 микрона) и отделител€ми воды. Ќо здесь они мен€ютс€ уже по истечению срока годности Ч два года. » никогда не мен€лись из-за загр€знени€.

18. ѕеред заправкой оператор производит визуальный анализ топлива и сн€тие проб.

19. ѕосле налива цистерны и отстаивани€ топлива сначала сливаетс€ дренаж в ведро. ќбратите внимание, что все работы происход€т с помощью выравнивани€ потенциалов. стати, слитый дренаж отправл€етс€ в специальную емкость, откуда попадает снова на “« , где после фильтрации поступает обратно в резервуары.

20. ј потом происходит визуальный контроль на наличие примесей, сн€тие экспресс-проб и так далее. онтроль качества на каждом этапе!

21. ѕосле получени€ информации о необходимости заправки машина выезжает на место сто€нки воздушного судна. ¬ день компани€ заправл€ет более 170 рейсов. ажда€ машина оснащена системой — ј”“, котора€ контролирует скорость и маневры, которые выполн€ет водитель. » тут нет поблажки в +20 километров, как на дорогах общего пользовани€. ѕро то, что все пристегнуты, € уже и не говорю.

22. “опливозаправочные агрегаты оснащены автоматической системой передачи данных о заправке ¬—. ¬ нем указываетс€ сто€нка, тип ¬—, количество топлива. Ќа экране написано Ђ«аправка приостановленаї, так как Ђв крылої воздушного судна Boeing 777-300ER авиакомпании Ђјэрофлотї заправили требуемое количества топлива, и сейчас ждут экипаж. огда пилоты пришли, то они запросили дополнительную Ђкомандирскуюї заправку на четыре тонны.

23. ќператор держит в руках Ђкнопку мертвецаї (система dead-man). ≈сли еЄ отпустить, то машина остановит заправку.

24. “акже каждый “«ј оснащен системой отбора проб и визуального контрол€ с применением вихревого потока, системой фильтрации и водоотделени€ с тонкостью не более 1 микрона. —истемой блокировки движени€ до 10 точек контрол€.

25. Ќа каждое ¬— существует регламент обслуживани€. Ќапример, на Boeing-777 требуетс€ 2 часа, где на заправку отводитс€ не более 45 минут. ѕри необходимости данный самолет можно заправл€ть с помощью двух “«ј одновременно.

26. Airbus ј-320 Ц малыш по сравнению с трем€ топорами. «аправл€етс€ с помощью меньшего “«ј. ћожно быть уверенными, что топливо, которое поставл€ет компани€ высшего качества и удовлетвор€ет всем нормам и √ќ—“ам.

27. ј наш Boeing-777 берет разбег и улетает в Ќью-…орк. —частливого пути!

ќперационную де€тельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива Ђв крылої компани€ ведет с 1 €нвар€ 2008 г. ј в Ўереметьево первую заправку выполнили в €нваре 2013 года.

Ќа данный момент Ђ√азпромнефть-јэрої €вл€етс€ лидером розничного рынка авиатопливообеспечени€ в –оссии. ¬ прошлом году компани€ реализовала Ђв крылої 2,7 млн. тонн авиатоплива. јвиатопливный оператор предоставл€ет услуги авиатопливообеспечени€ в 280 аэропортах мира, из них 60 Ч в –оссии.

1. “опливозаправочный комплекс и резервуарный парк Ђ√азпромнефть-јэро Ўереметьевої расположен со стороны терминала B аэропорта.

2. “опливо поступает на склад √—ћ по кольцевому нефтепродуктопроводу. ≈ще в советское врем€ московские аэропорты (Ўереметьево, ƒомодедово, ¬нуково, –аменское и Ѕыково) были объедены в единое топливопроводное кольцо, которое до сих пор работает и обеспечивает топливом наши аэропорты.

3. ¬се топливо об€зательно проходит приемный контроль. ажда€ парти€ авиакеросина “—-1 имеет свой паспорт, при поступлении на склад √—ћ лаборатори€ предпри€ти€ проводит об€зательный входной контроль, свер€€ полученные данные с паспортом качества от производител€.

4. ѕосле поступлени€ топливо попадает на модуль —» Ќ Ч система измерени€ количества и качества нефтепродукта. «десь учитываетс€ масса поступившего топлива, берутс€ его пробы дл€ анализа. «абор проб возможен как в автоматическом режиме, так и в ручном. ¬се данные о топливе сразу занос€тс€ в автоматическую систему учета топлива.

5. ”зел грубой фильтрации топлива. —остоит из трех фильтров, где размер отверстий уменьшаетс€ с 20 до 5 микрон. ‘ильтры на них мен€ютс€ примерно раз в полтора-два мес€ца.

6. ƒалее топливо поступает на узел тонкой фильтрации.

7. Ќаклонный цилиндр Ч механический фильтр, Ђпохожийї на тот, что у нас стоит перед счетчиками водоснабжени€ в квартире.

8. “опливозаправочный комплекс включает четыре резервуара общей вместимостью пор€дка 18 тыс. куб.м. аждый резервуар может работать на прием и выдачу топлива. Ќо, после приемки топлива необходимо провести его отстаивание, из расчета 4 часа на каждый метр взлива топлива.

9. ¬се топливо проходит лабораторный контроль на всех этапах своего пути. Ќа сегодн€шний день сертификат соответстви€ включает в себ€ анализы контрол€ качества авиакеросина “—-1, –“ и спецжидкости Ђ»-ћї.

10. ѕосле отстаивани€ топлива в резервуаре беретс€ проба из его донной части, где, в случае наличи€ механических примесей, они будут видны. —еть трубопроводов дл€ забора пробы построена таким образом, что объем трубы из каждого резервуара составл€ет 280 литров. ѕоэтому сначала сливаетс€ два объема колбы Ч 140 литров и только потом беретс€ контрольна€ проба.

11. “опливные насосы и фильтры, которые выдает топливо в подземный трубопровод к перрону, где происходит налив авиакеросина в аэродромные топливозаправщики.

12. ¬з€тие пробы топлива.

13. Ёкспресс-контроль топлива. Ќа контрольном образце видны темные п€тна Ч по ним сравнивают белую бумажку. ¬тора€, желта€ бумажка, сигнализирует наличие воды в топливе.

14. ѕриоритетное значение на предпри€тии удел€етс€ противопожарной безопасности. Ќа складе √—ћ проложен кольцевой пожарный водопровод, оборудованный семью пожарными гидрантами. ѕостроены два пожарных резервуара объемом 700 кубов. ≈сть станци€ пенотушени€. ј пожарна€ станци€ оснащена дизель-генератором, который обеспечивает еЄ работу в течении 12 часов. “акже вода подогреваетс€ в холода, чтобы избежать замерзани€. роме того, склада √—ћ и резервуары оборудованы датчиками определени€ довзрывных концентраций паров нефтепродуктов.

15. “ак как часть трубопровода до аэропорта проложена в просеке, то в наличии есть и така€ цистерна с водой дл€ тушени€ возгорани€ на месте.

16. ѕо подземному трубопроводу авиационное топливо поступает на перронный пункт налива, расположенный возле терминала ¬. ¬ парке компании 26 заправочных машин.

17. “опливна€ колонка тоже оснащена тонкими фильтрами (1-2 микрона) и отделител€ми воды. Ќо здесь они мен€ютс€ уже по истечению срока годности Ч два года. » никогда не мен€лись из-за загр€знени€.

18. ѕеред заправкой оператор производит визуальный анализ топлива и сн€тие проб.

19. ѕосле налива цистерны и отстаивани€ топлива сначала сливаетс€ дренаж в ведро. ќбратите внимание, что все работы происход€т с помощью выравнивани€ потенциалов. стати, слитый дренаж отправл€етс€ в специальную емкость, откуда попадает снова на “« , где после фильтрации поступает обратно в резервуары.

20. ј потом происходит визуальный контроль на наличие примесей, сн€тие экспресс-проб и так далее. онтроль качества на каждом этапе!

21. ѕосле получени€ информации о необходимости заправки машина выезжает на место сто€нки воздушного судна. ¬ день компани€ заправл€ет более 170 рейсов. ажда€ машина оснащена системой — ј”“, котора€ контролирует скорость и маневры, которые выполн€ет водитель. » тут нет поблажки в +20 километров, как на дорогах общего пользовани€. ѕро то, что все пристегнуты, € уже и не говорю.

22. “опливозаправочные агрегаты оснащены автоматической системой передачи данных о заправке ¬—. ¬ нем указываетс€ сто€нка, тип ¬—, количество топлива. Ќа экране написано Ђ«аправка приостановленаї, так как Ђв крылої воздушного судна Boeing 777-300ER авиакомпании Ђјэрофлотї заправили требуемое количества топлива, и сейчас ждут экипаж. огда пилоты пришли, то они запросили дополнительную Ђкомандирскуюї заправку на четыре тонны.

23. ќператор держит в руках Ђкнопку мертвецаї (система dead-man). ≈сли еЄ отпустить, то машина остановит заправку.

24. “акже каждый “«ј оснащен системой отбора проб и визуального контрол€ с применением вихревого потока, системой фильтрации и водоотделени€ с тонкостью не более 1 микрона. —истемой блокировки движени€ до 10 точек контрол€.

25. Ќа каждое ¬— существует регламент обслуживани€. Ќапример, на Boeing-777 требуетс€ 2 часа, где на заправку отводитс€ не более 45 минут. ѕри необходимости данный самолет можно заправл€ть с помощью двух “«ј одновременно.

26. Airbus ј-320 Ц малыш по сравнению с трем€ топорами. «аправл€етс€ с помощью меньшего “«ј. ћожно быть уверенными, что топливо, которое поставл€ет компани€ высшего качества и удовлетвор€ет всем нормам и √ќ—“ам.

27. ј наш Boeing-777 берет разбег и улетает в Ќью-…орк. —частливого пути!

|

ћетки: √азпром нефть uuee авиаци€ |

“анкер-накопитель Ђ”мбаї |

ƒневник |

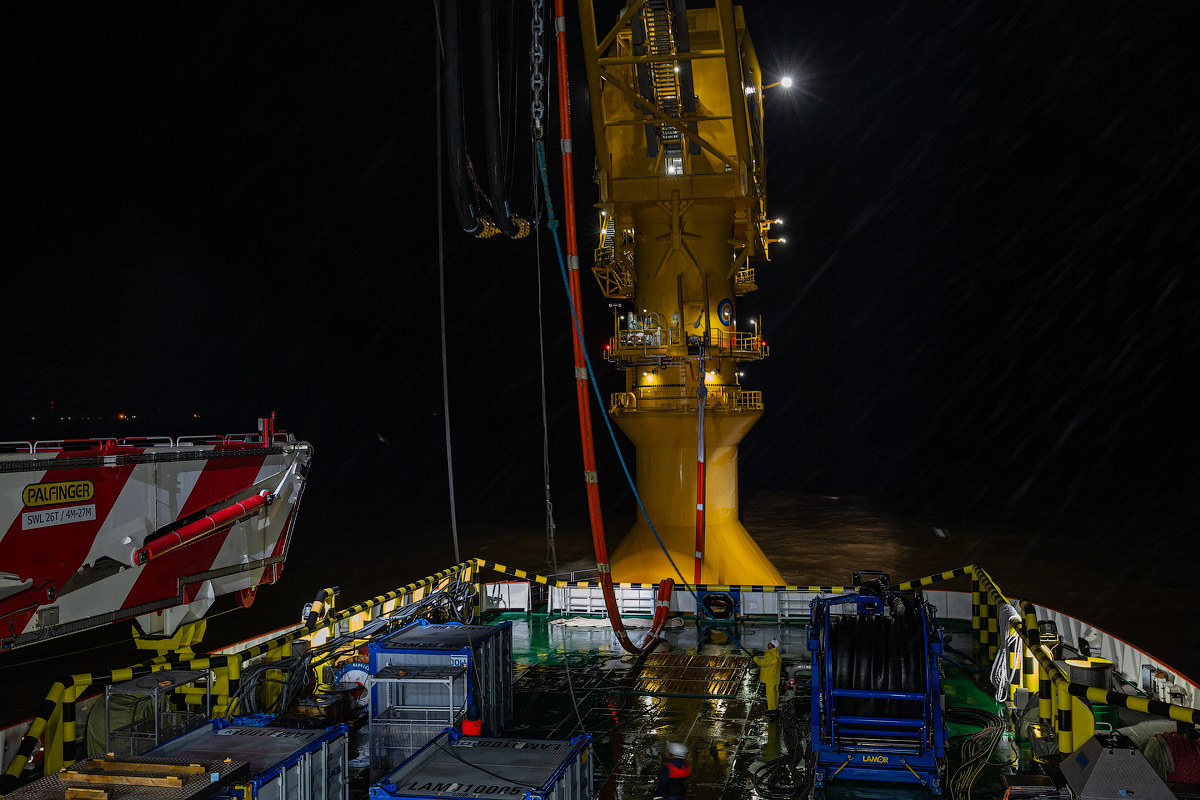

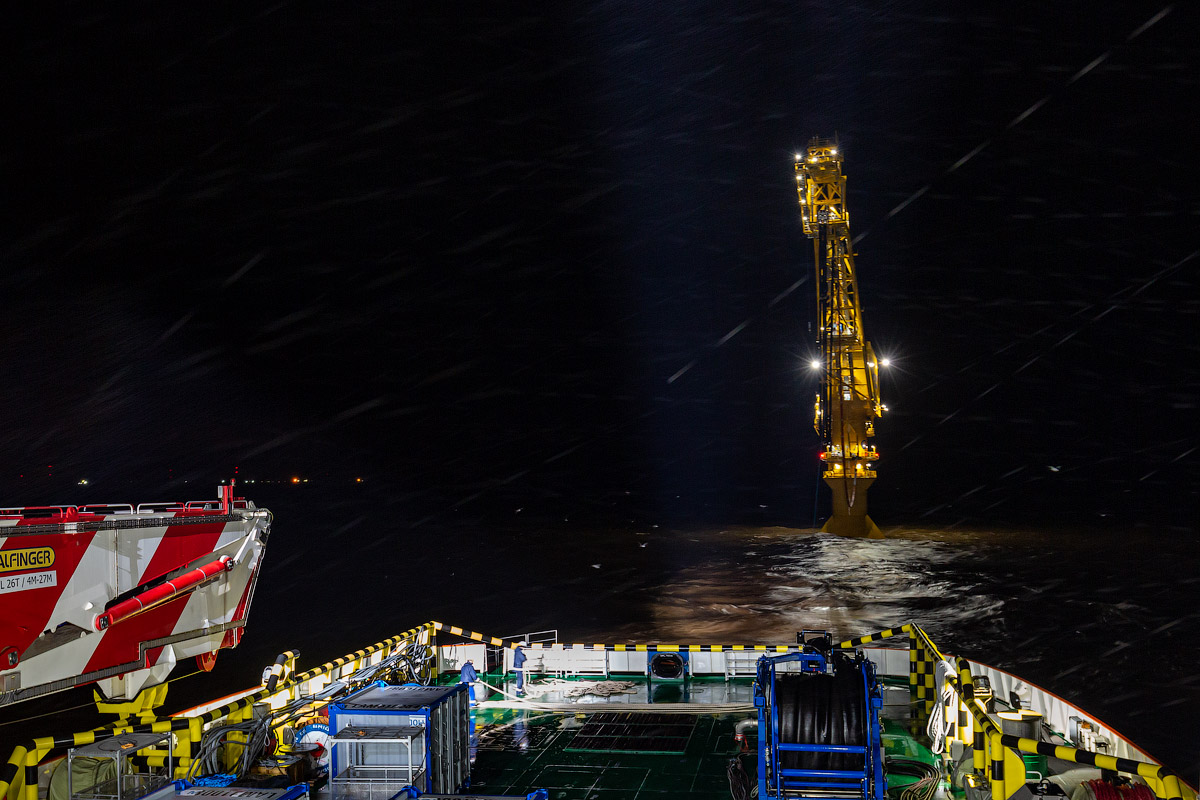

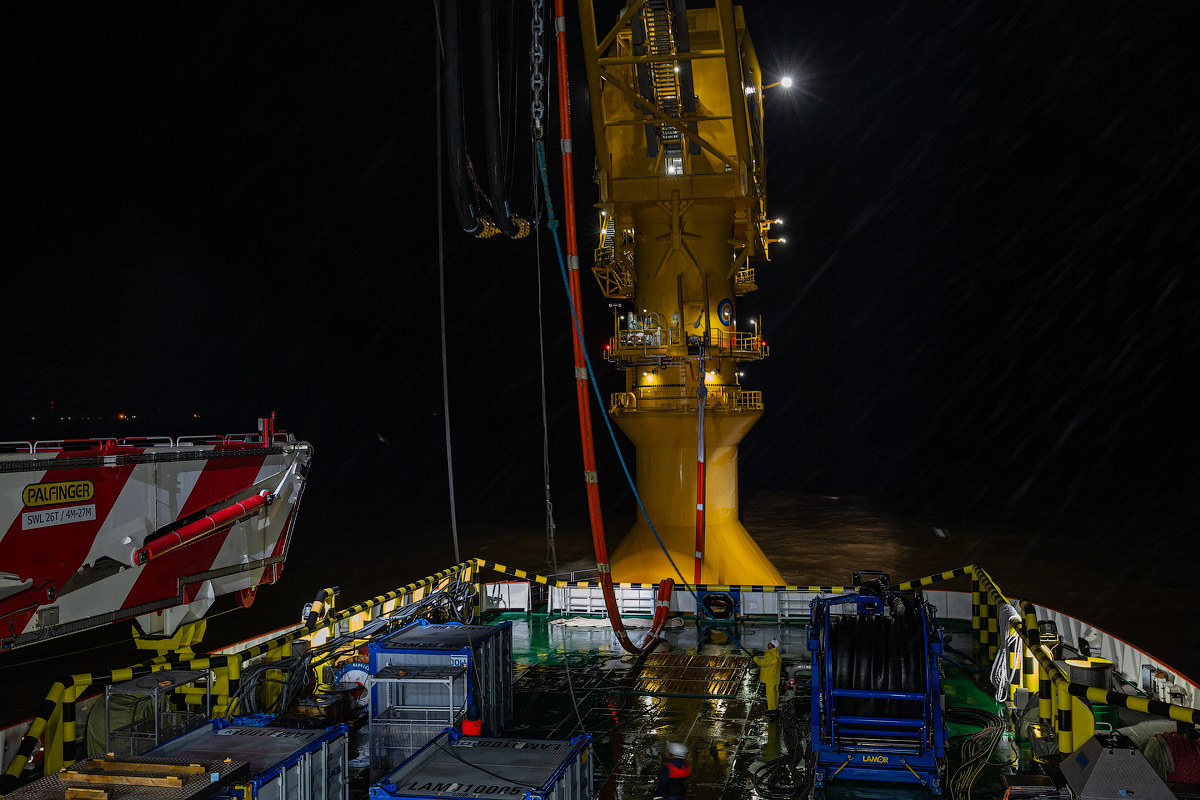

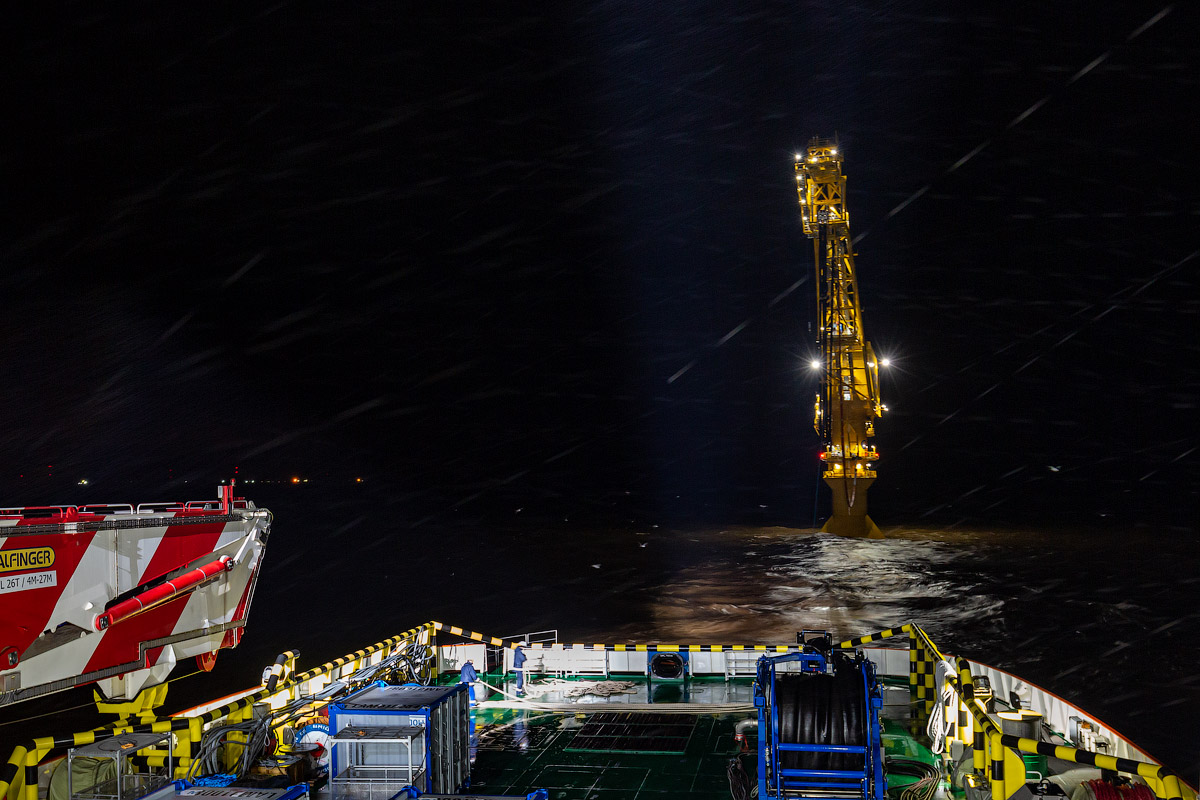

“анкер-накопитель Ђ”мбаї Ч наша конечна€ точка в знакомстве с уникальной логистической цепочкой доставки нефти с Ќовопортовского месторождени€ Ђ√азпромнефть-ямалаї. Ќапомню, что сорт нефти Novy Port, который относитс€ к категории легких с низким содержанием серы (около 0,1 %) поступает на ѕриемо-сдаточный пункт Ќовопортовского месторождени€, который расположен в селе аменный мыс. ƒалее нефть через уникальный терминал Ђ¬орота јрктикиї в ќбской губе отгружают на танкеры ледового класса серии ЂЎтурманї. ѕотом она следует в танкере по ќбской губе и —еверному морскому пути через арское и Ѕаренцево мор€ до ћурманска. “ам нефть попадает на танкер-накопитель Ђ”мбаї, откуда она отправл€етс€ потребител€м.

“ак как ќбска€ губа мелководна€, то потребовалось спроектировать шесть танкеров арктического класса, которые могут работать здесь и вз€ть на борт до 42 тыс€ч тонн нефти.

“анкер ледового класса обычно берет 38 тыс€ч тонн Ђчерного золотаї. Ёта величина не посто€нна и зависит от множества факторов. “анкеры грузоподъемностью 100 тыс€ч тонн, которые забирают нефть из Ђ”мбыї, не могут уже войти в мелководную ќбскую губу, не говор€ уже про Ђ”мбуї, котора€ имеет осадку более 21 метра. ѕоэтому челночные танкеры Ђ√азпром нефтиї разгружаютс€ в акватории ольского залива и отправл€ютс€ в обратный путь за новой партией сырь€.

Ђ”мбаї грузоподъемностью 300 тыс€ч тонн построен в 2001 году на верфи Hitachi Zosen (япони€) как танкер с неограниченным районом плавани€ (первое им€ судна ЂBerge Kyotoї, затем Ч ЂSASAї). ¬ 2015 году Ђ”мбаї прошЄл капитальный ремонт, переоборудование и освидетельствование –егистром на верфи. ”совершенствованы швартовна€ и грузова€ системы, внедрена система подогрева во всех грузовых танках, модернизированы системы контрол€ груза, проведен капитальный ремонт и полна€ окраска корпуса. —удну присвоена категори€ Ђ1ї по программе —ј– (Condition Assessment Program) Ч Ђидеальное состо€ниеї.

Ђ”мбаї Ч один из крупнейших танкеров, который имеет порт прописки в –оссии и ходит под российским флагом.

¬ процессе подготовки рейдового перегрузочного комплекса (–ѕ ) выполнены все необходимые работы, свод€щие к минимуму экологические и технологические риски, разработаны и согласованы с соответствующими ведомствами проекты по разработке и монтажу €корно-швартовных св€зей, охране окружающей среды, оценке воздействи€ на окружающую среду, а также Ђѕлан ликвидации аварийных разливов нефтиї, Ђѕлан обеспечени€ транспортной безопасностиї. Ќа комплексе ведетс€ непрерывное круглосуточное дежурство готовности к ликвидации аварийных разливов нефти (Ћј–Ќ), как на акватории, так и на береговой черте. Ќа акватории –ѕ установлено круглогодичное наблюдение за состо€нием окружающей среды, проводитс€ экологический мониторинг дл€ определени€ гидрохимического и гидробиологического состо€ни€ биоценоза.

Ђ”мбаї своим ходом пришел из —ингапура в ћурманск и 15 €нвар€ 2016 г встал на рейде в акватории морского порта ћурманск в среднем колене ольского залива и уже 28 €нвар€ того же года прин€л первую нефть с танкера, который получил еЄ через терминал Ђ¬орота јрктикиї.

”мба Ч хорошо известное им€ у поморов. ¬ Ѕелое море, между ћалой и Ѕольшой ѕирь-губами, впадает река ”мба, в устье которой расположено старинное поморское село с таким же названием.

1. –азмеры танкера поражали уже на рассто€нии! ≈го длина составл€ет 332,95 метра, ширина Ч 60 метров, высота борта Ч 29,57 метра, осадка Ч 21,19 метра.

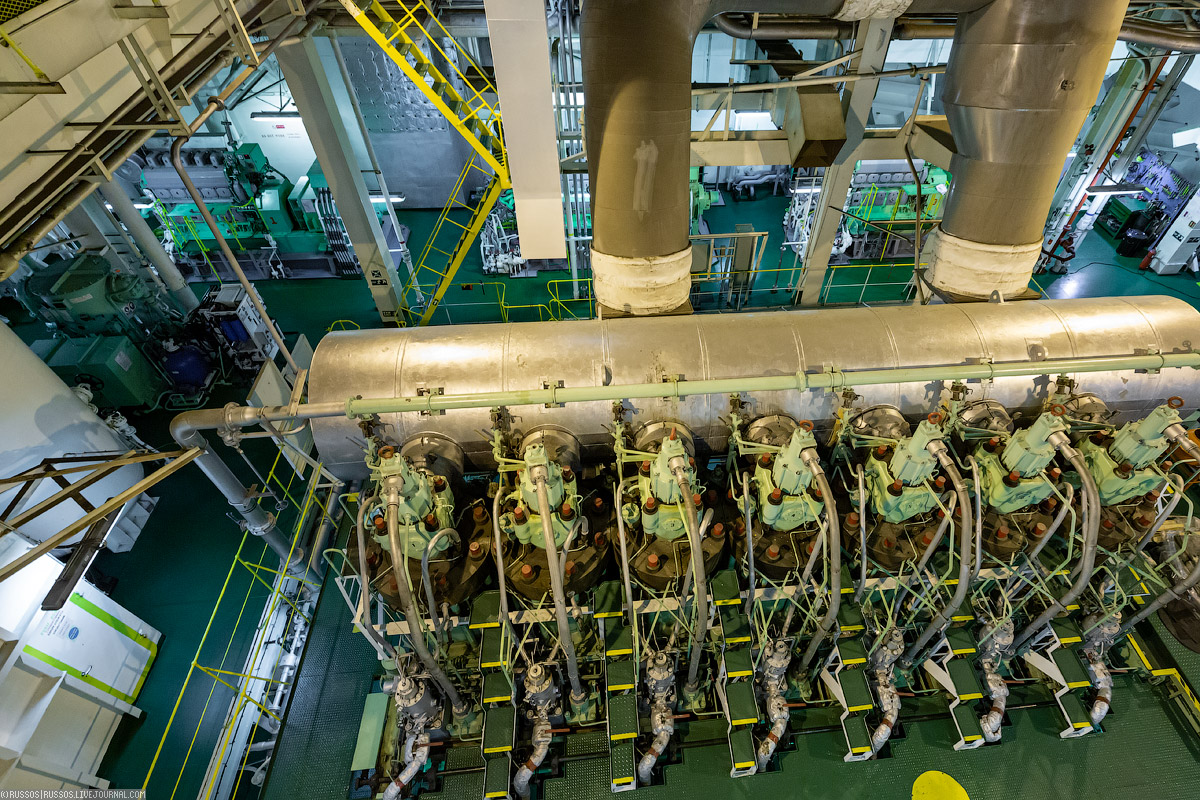

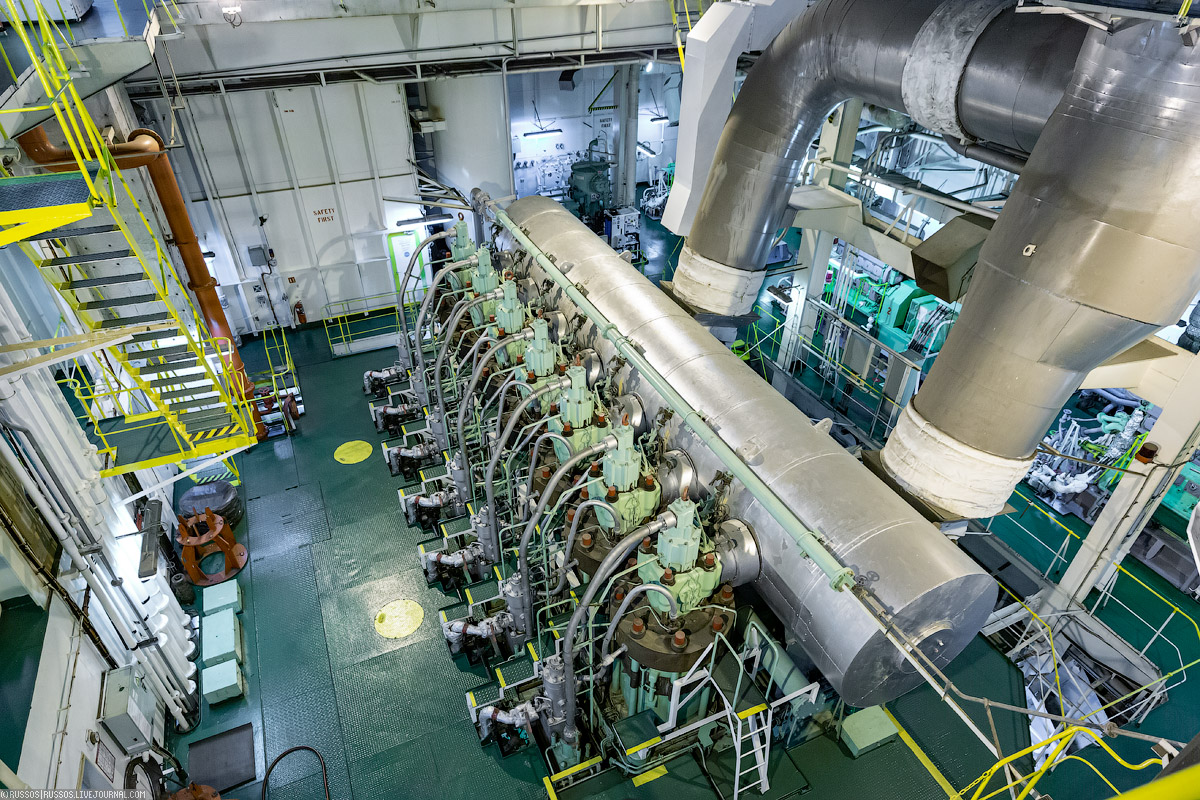

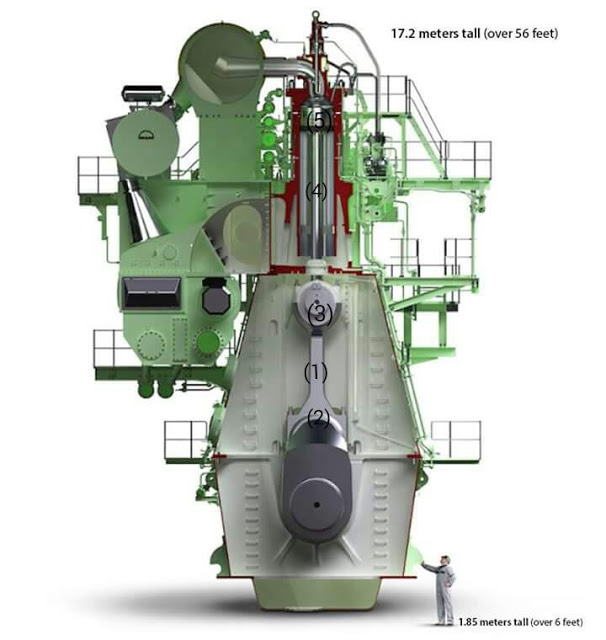

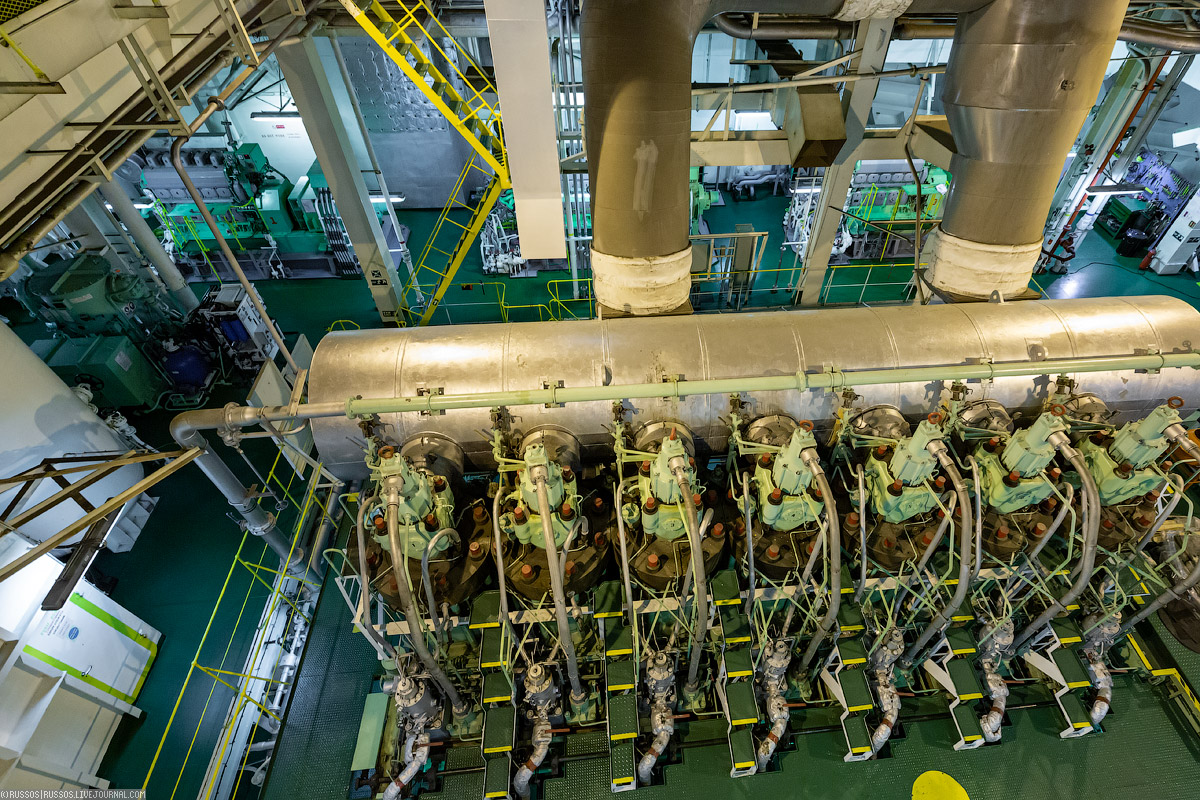

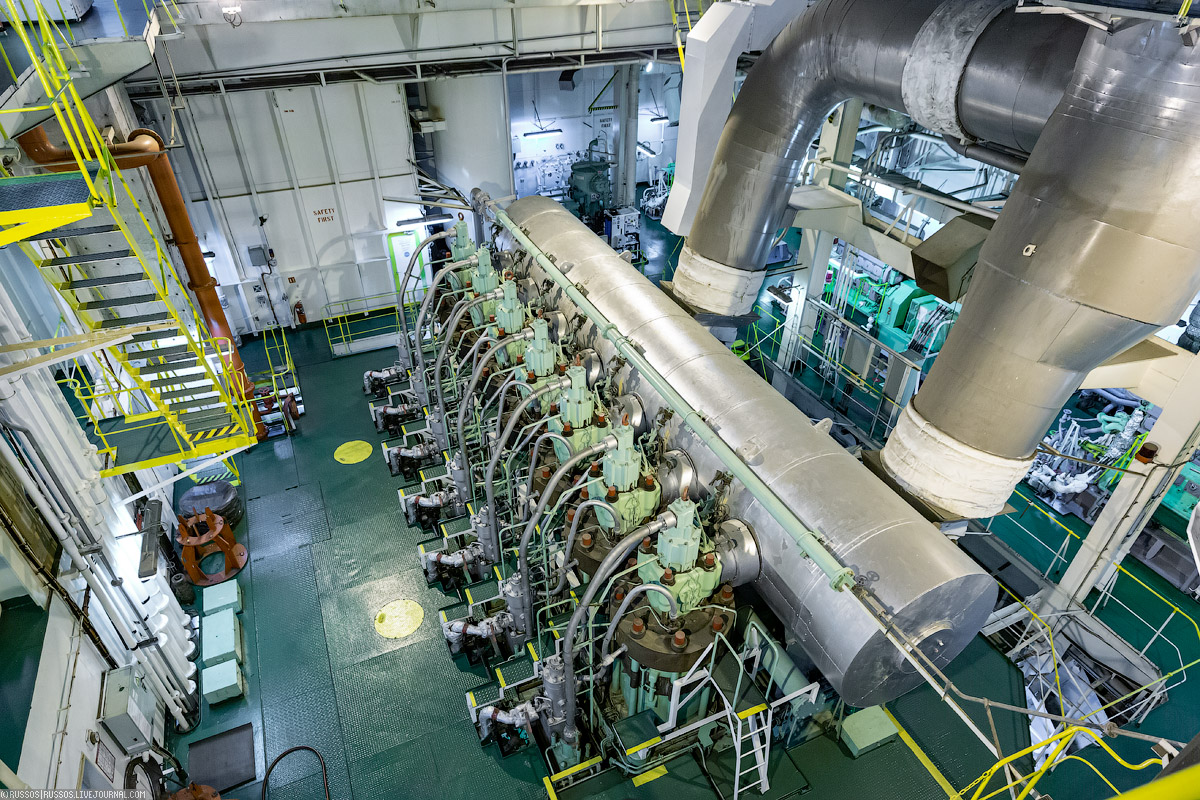

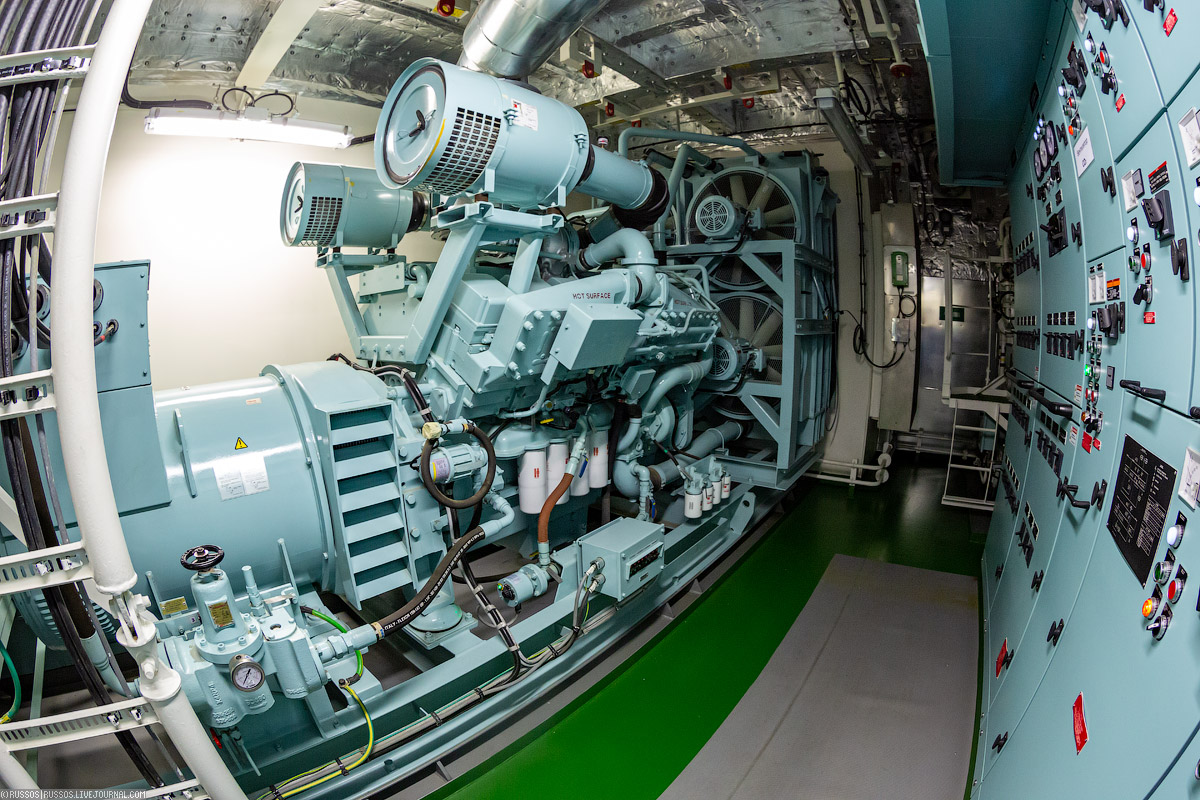

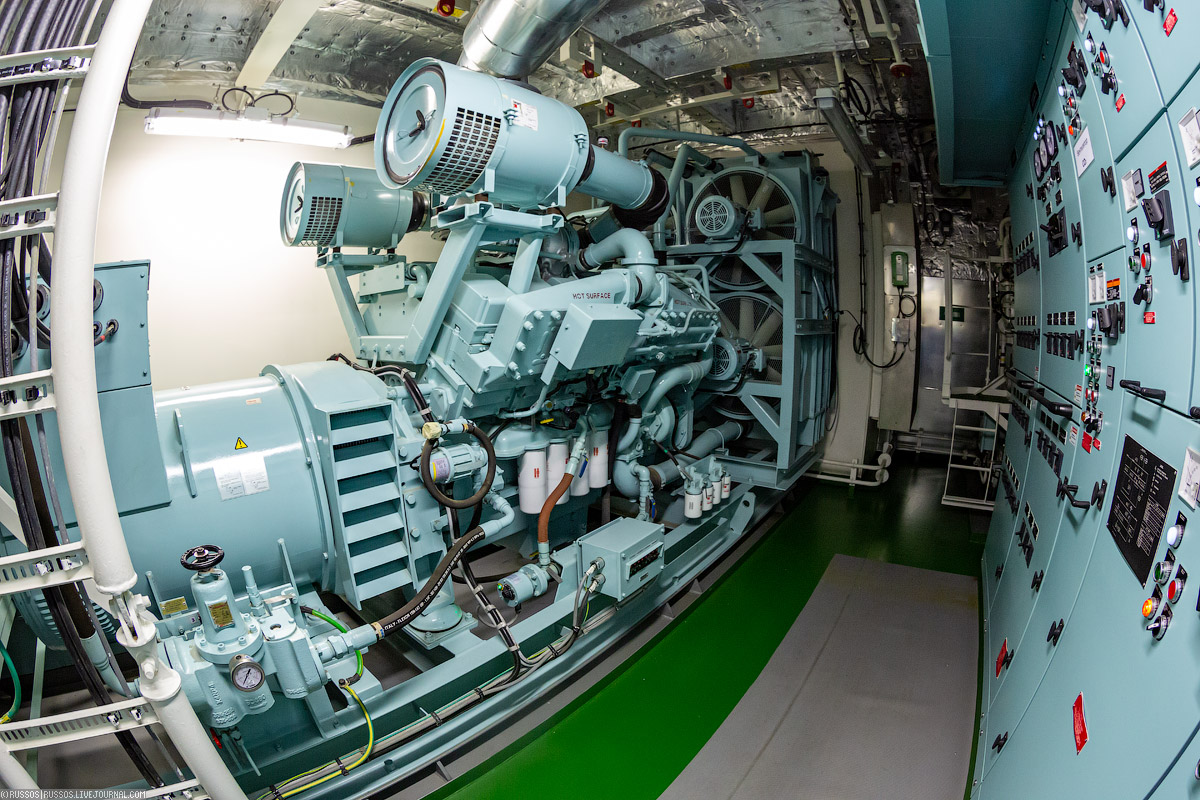

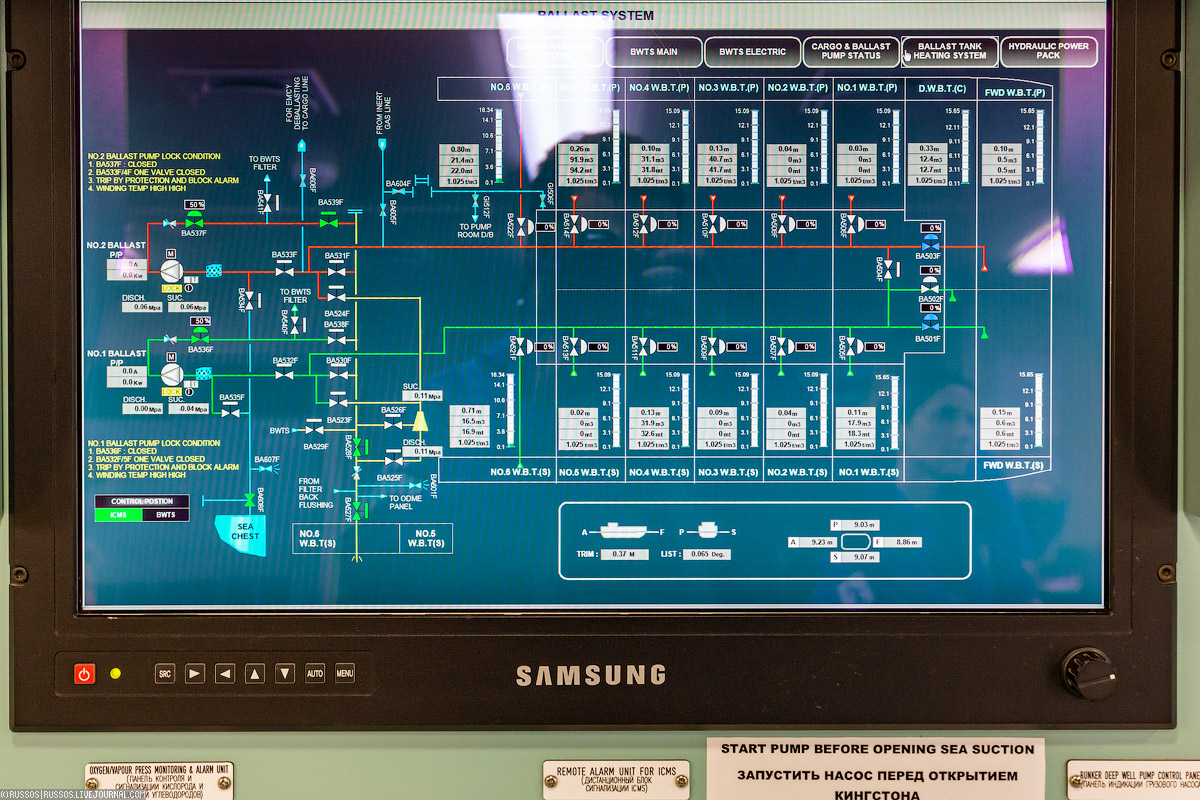

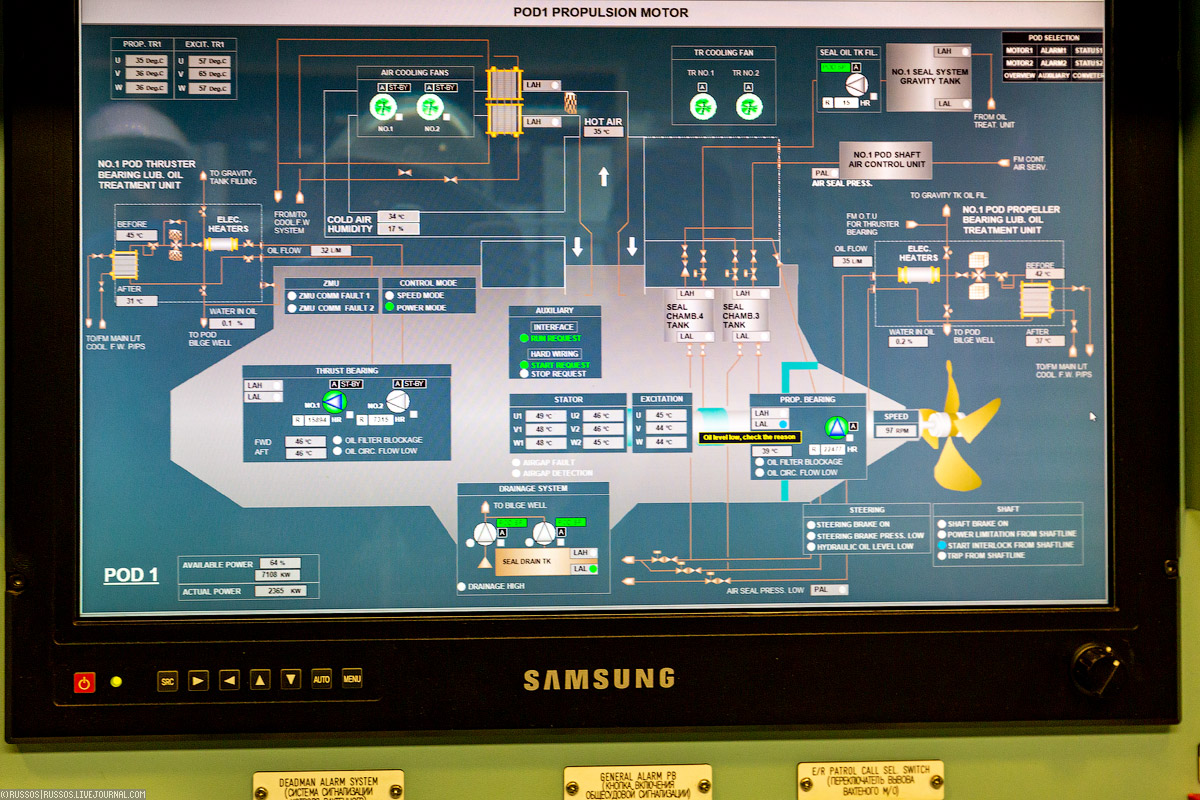

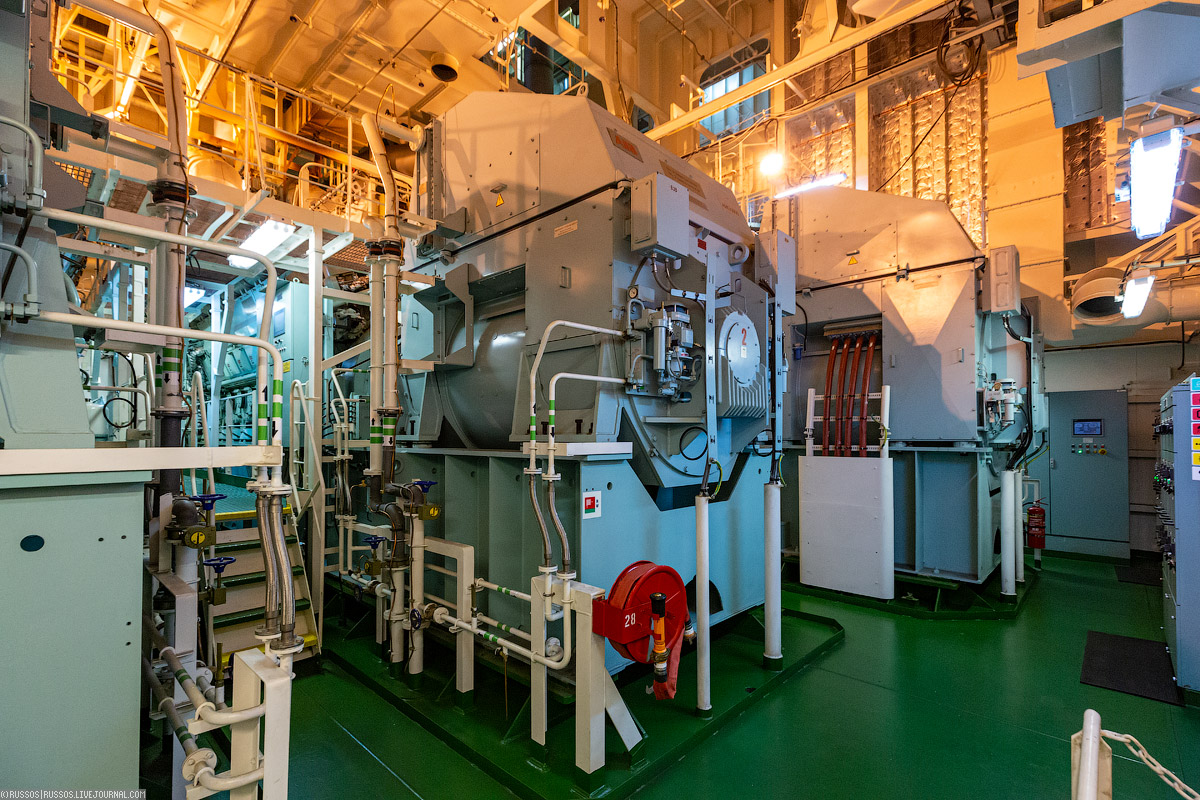

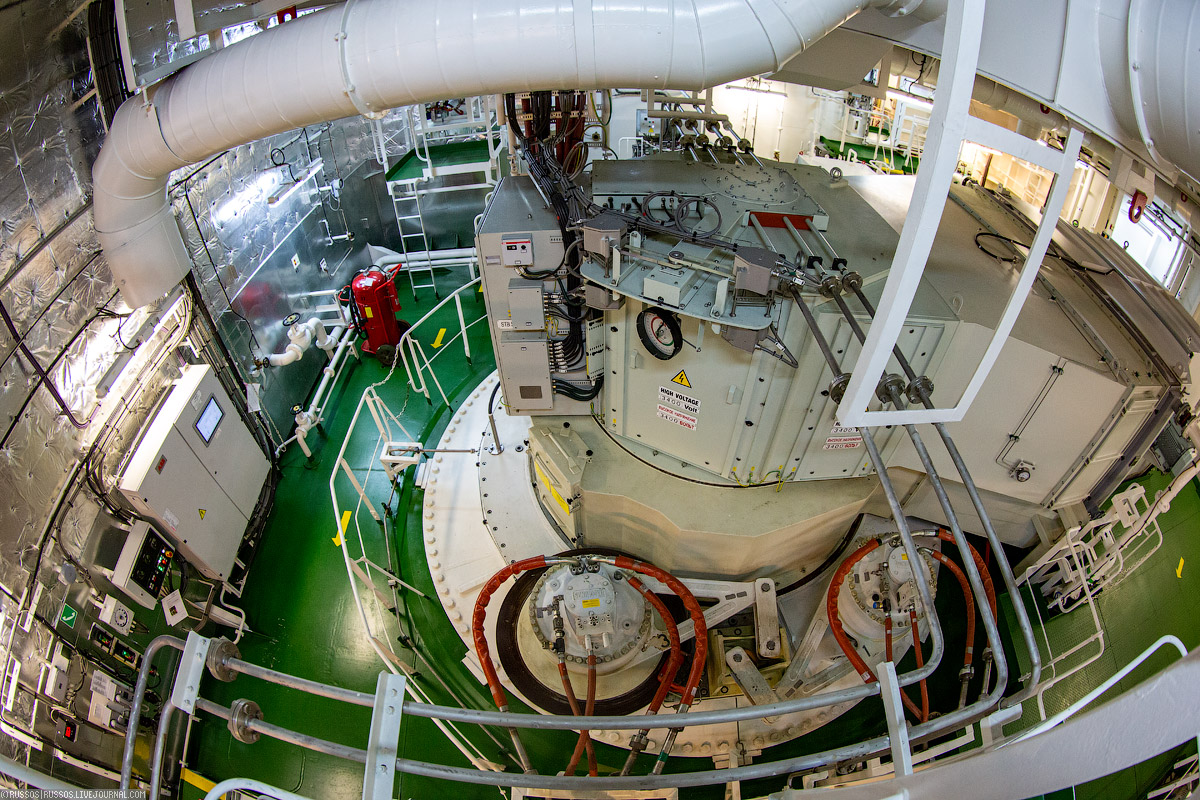

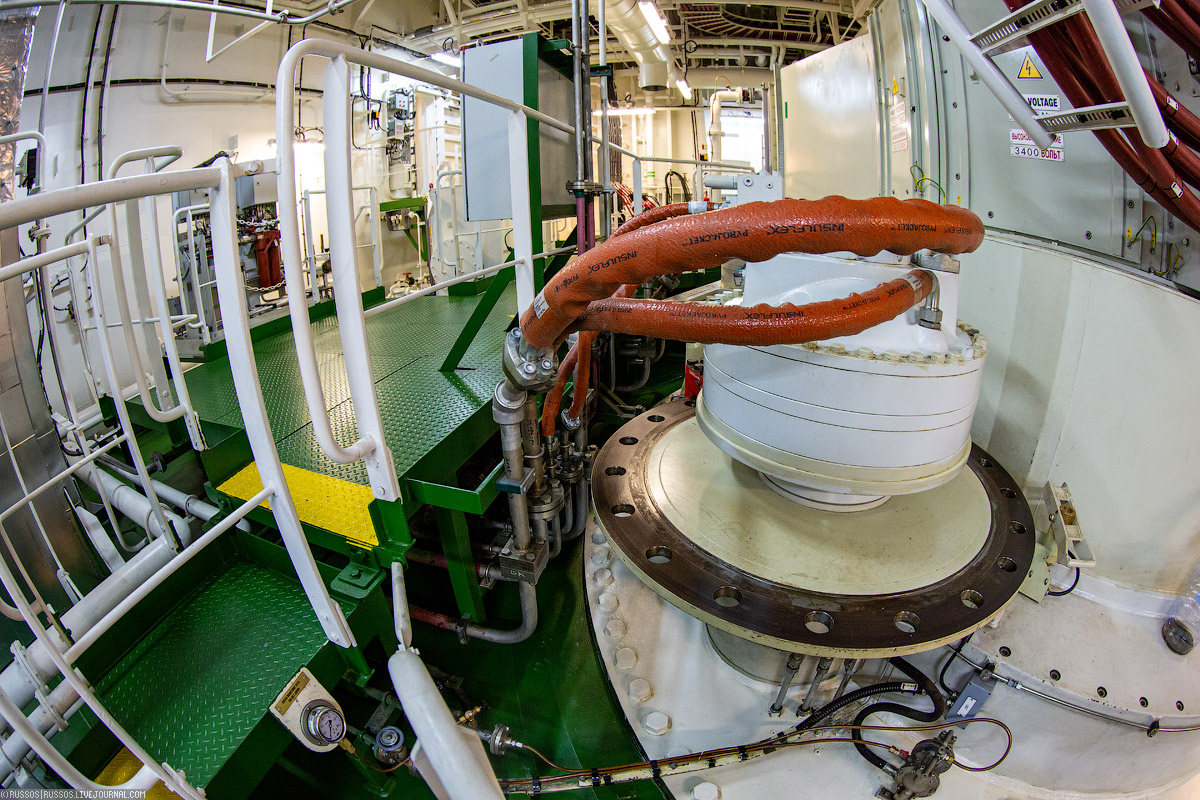

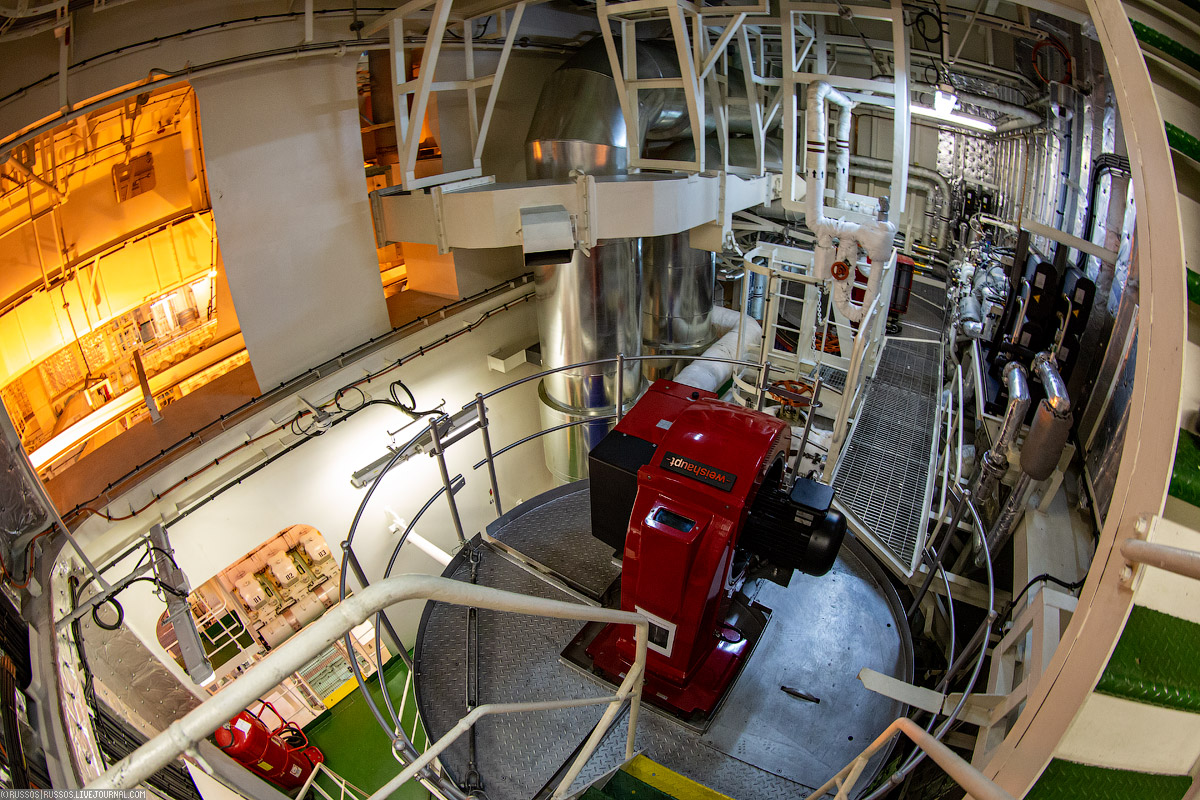

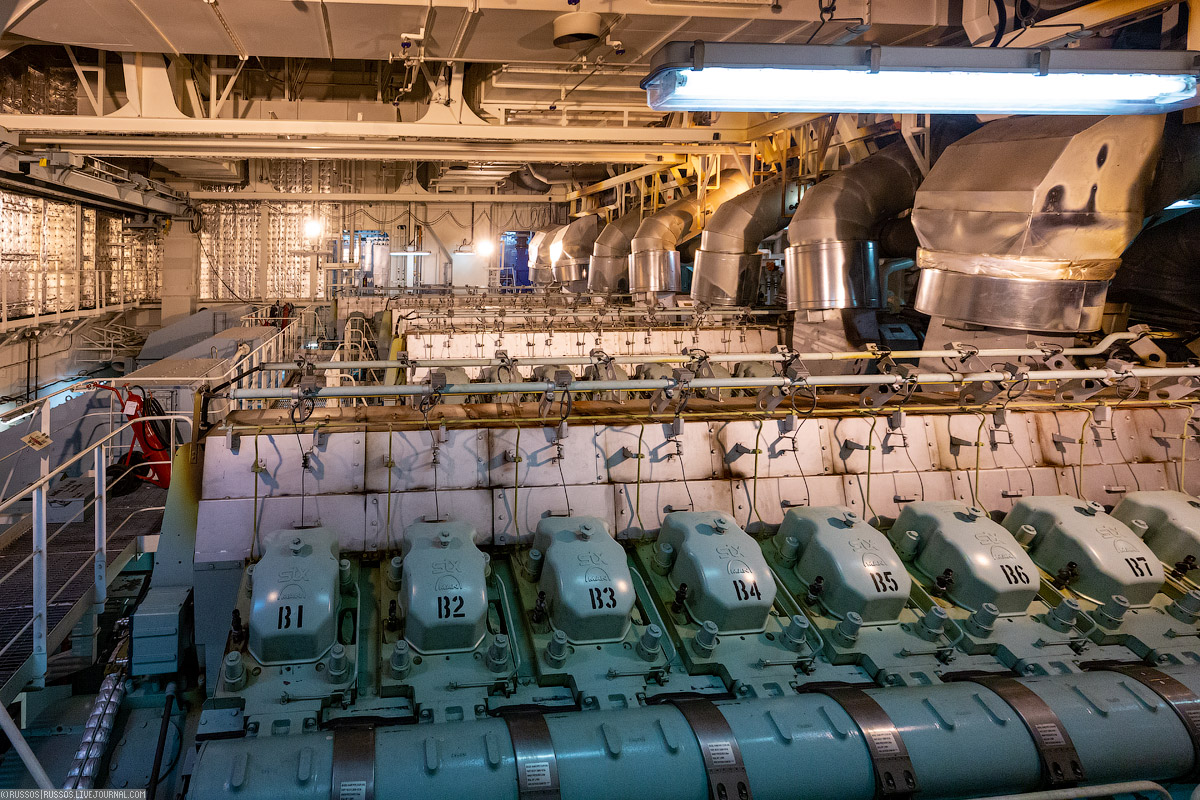

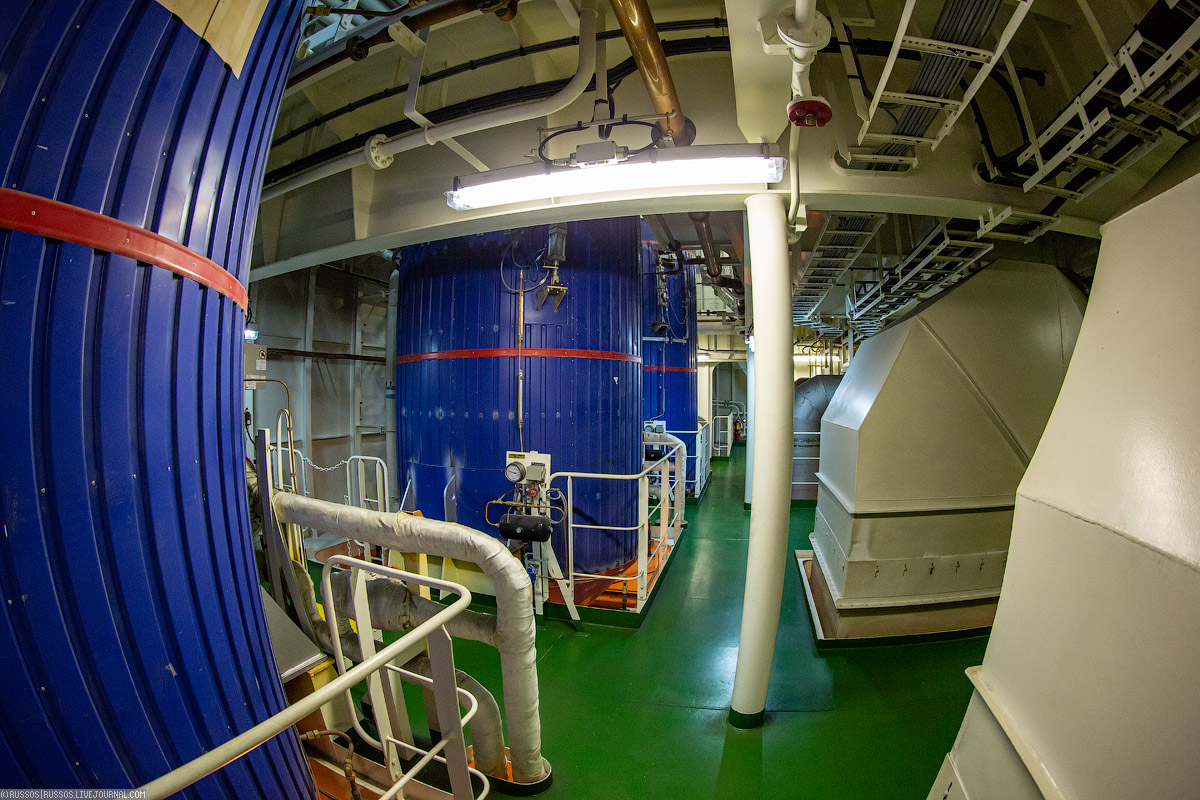

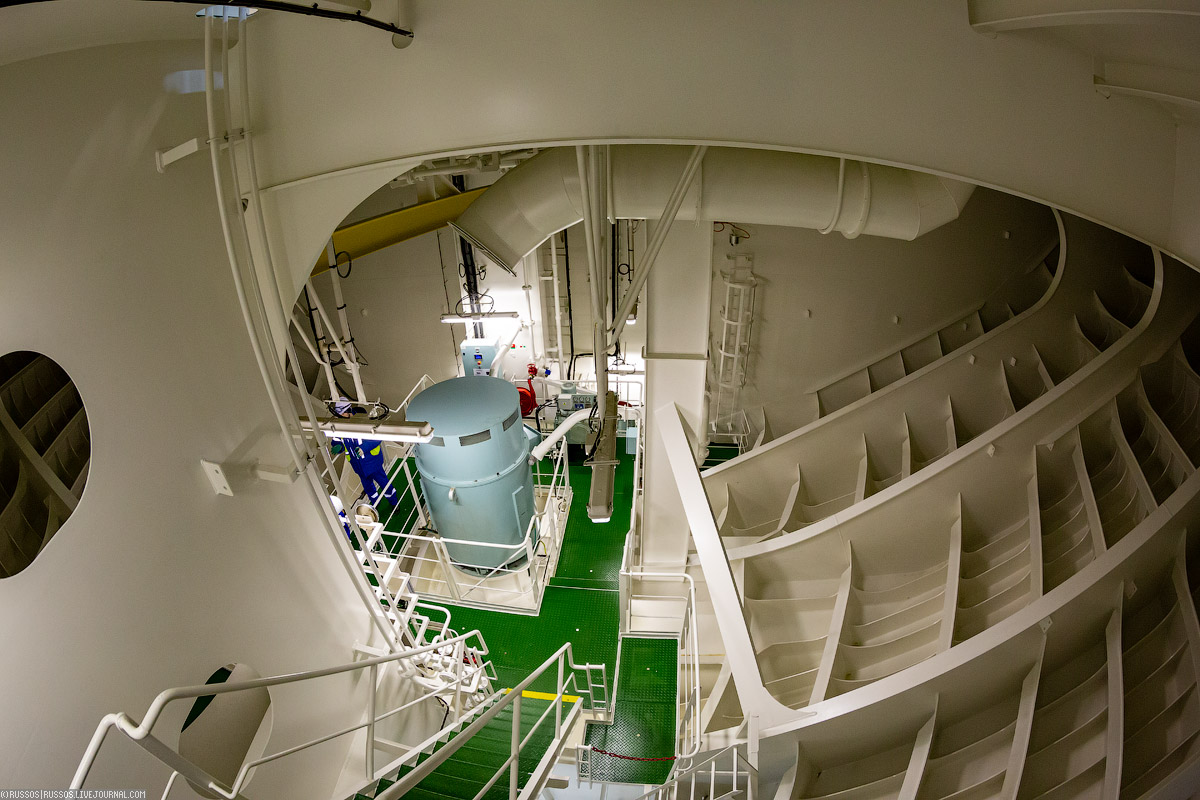

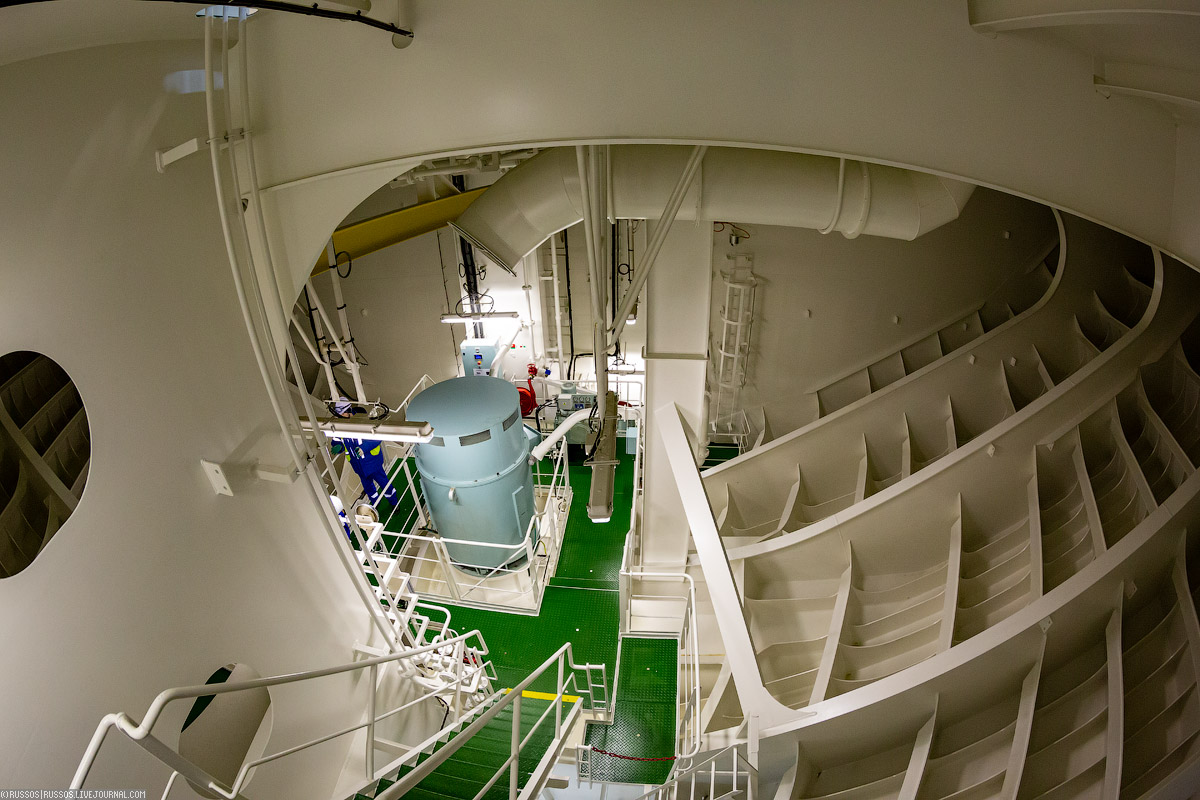

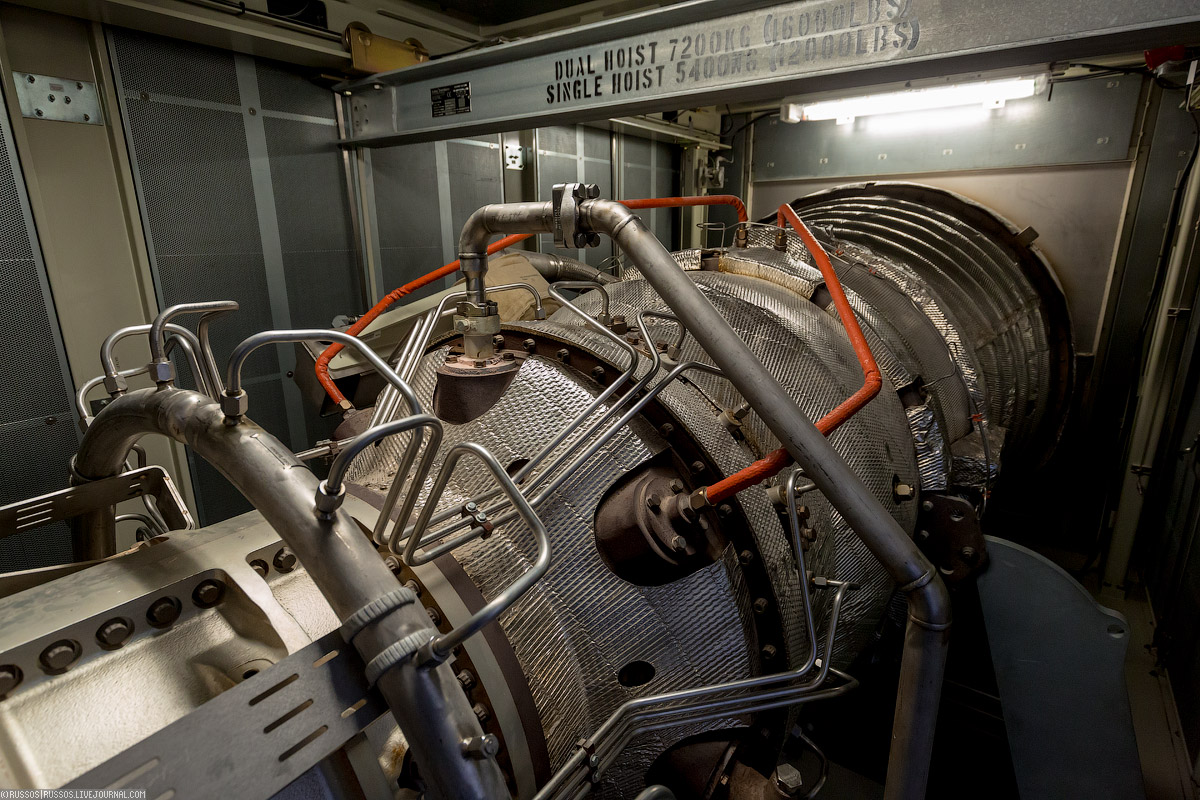

2. Ќе скрою, дл€ мен€ самым интересным был двигатель этой махины. ќчень удивили размеры помещений Ч просто огромные!

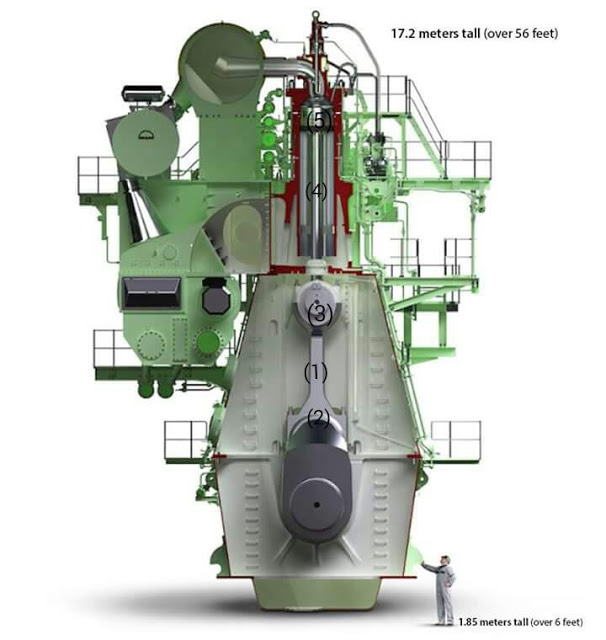

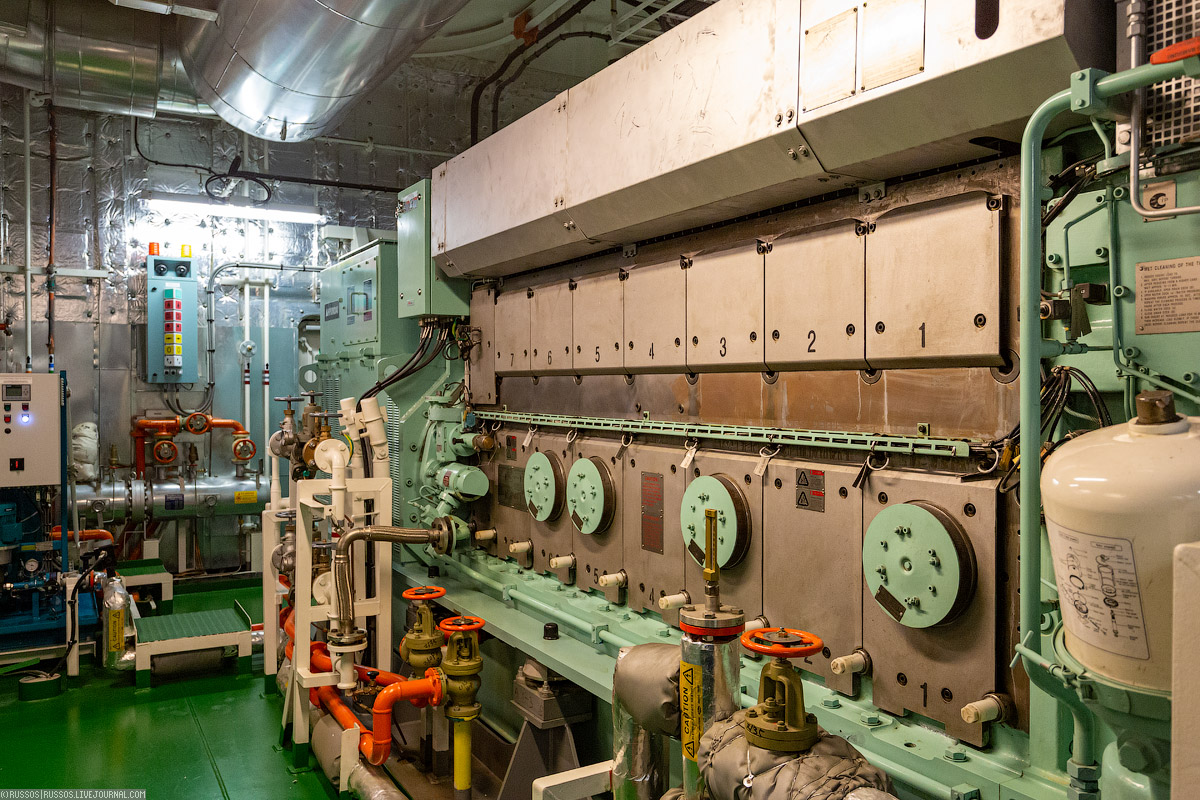

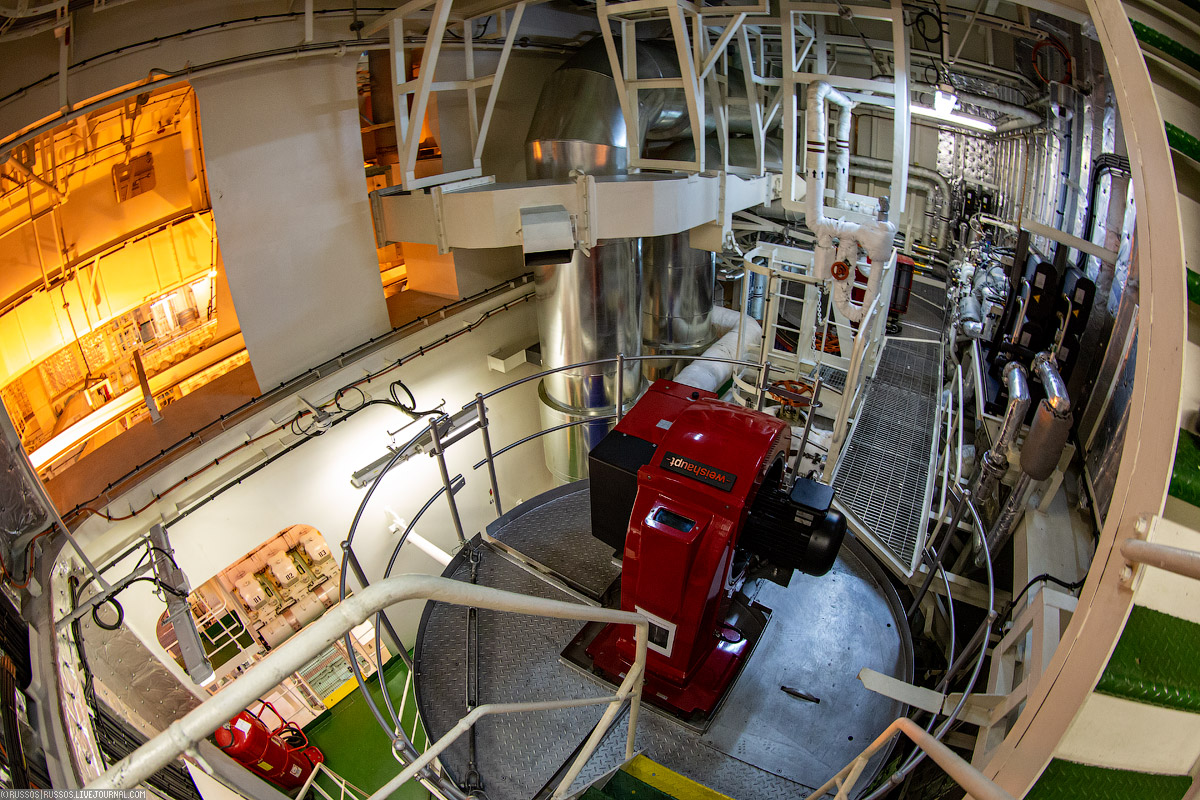

3. Ёто семицилиндровый монстр MAN B&W 7S80VC мощностью 25,5ћ¬т, что составл€ет 34670 лошадиных сил.

„тобы вы оценили масштаб судового двигател€, покажу вам ролик, как мен€ют треснувший коленвал судового двигател€ на контейнеровозе. ќпераци€ зан€ла п€ть мес€цев и потребовала сложнейшей ювелирной работы.

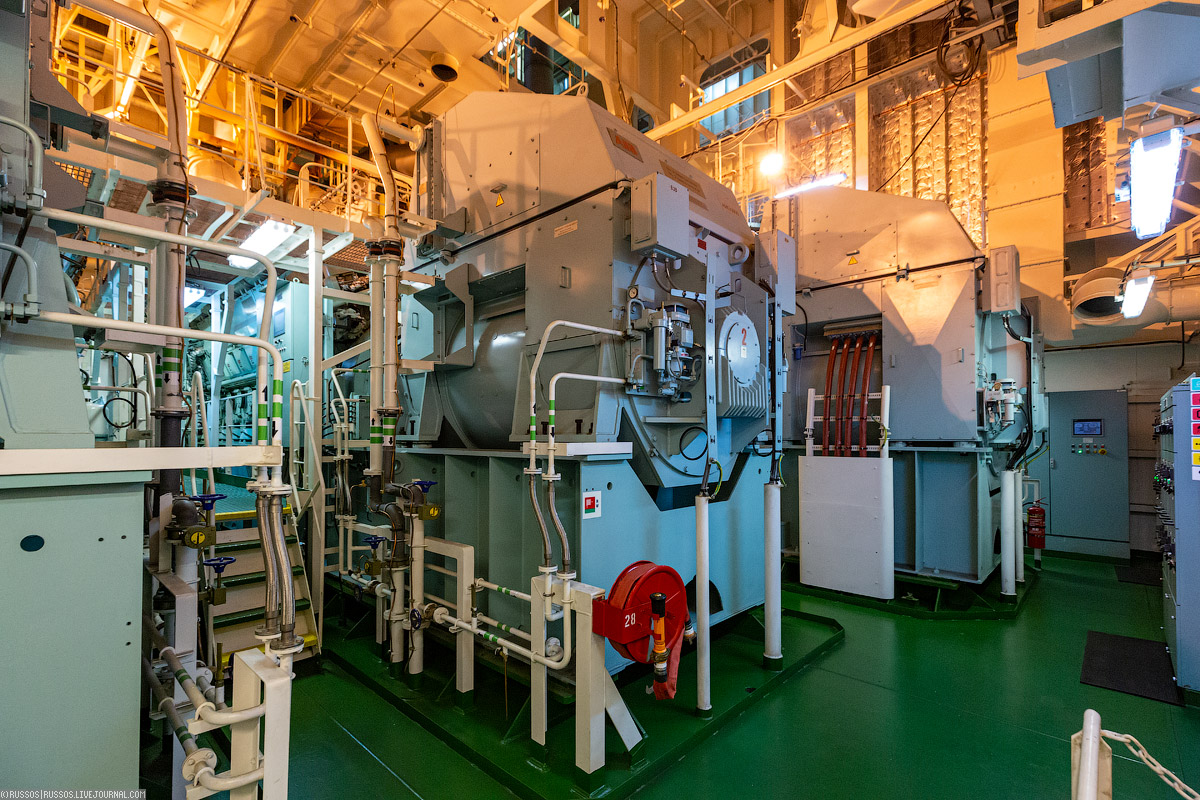

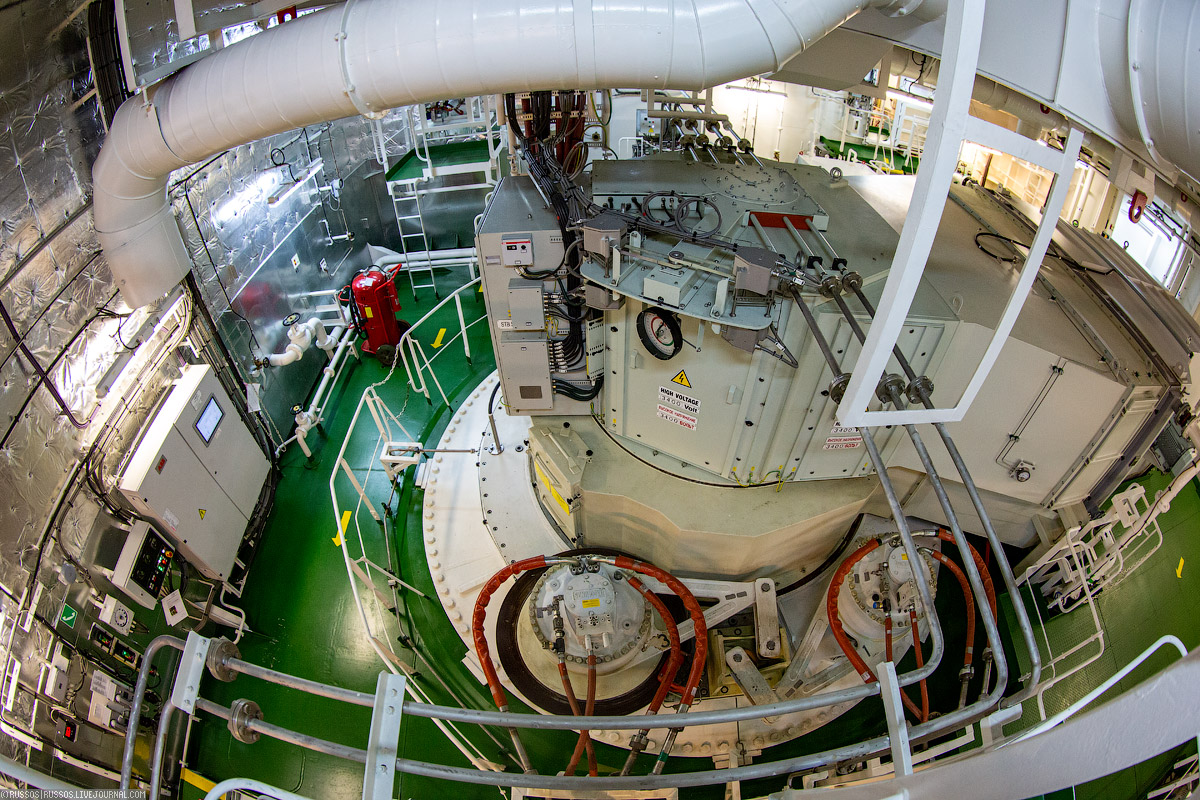

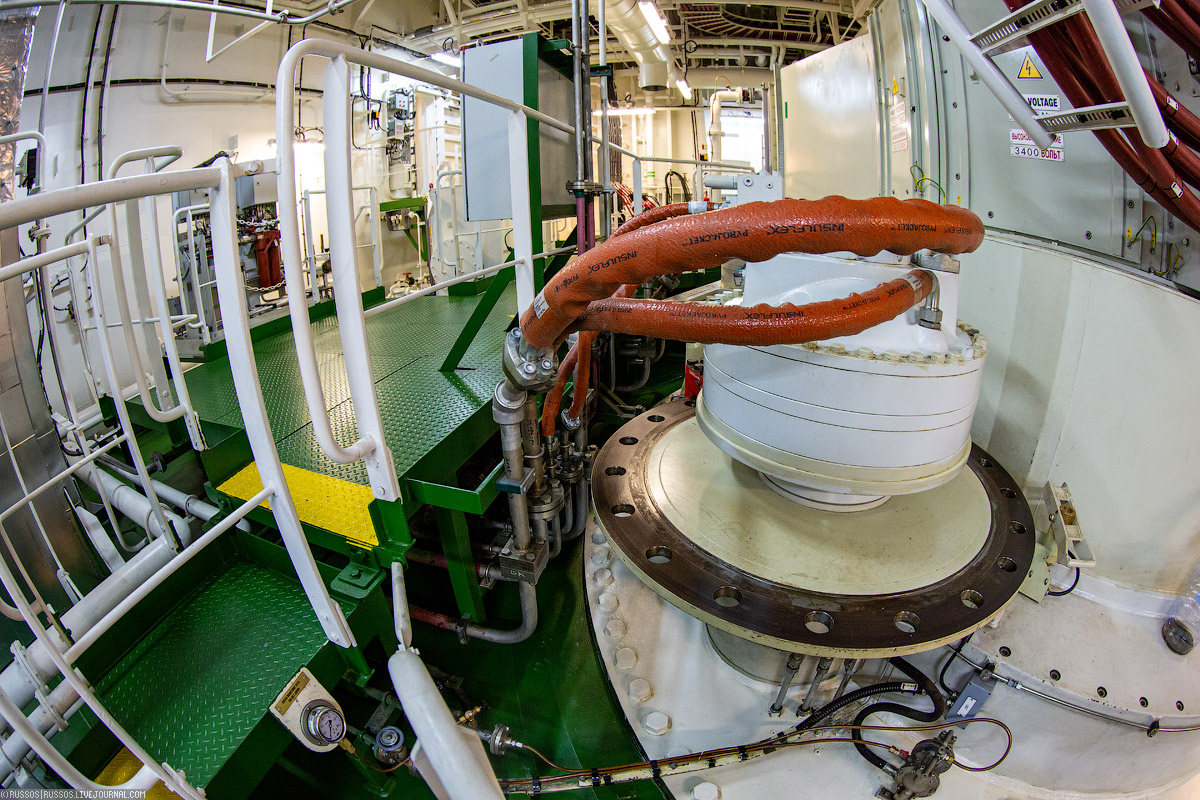

4. огда судно стоит, двигатель раз в неделю прокручивают в холостую без запуска. ¬се системы поддерживаютс€ в таком состо€нии, что можно запустить в любой момент.

5. ≈го высота Ч несколько этажей. Ёто вот лючки дл€ доступа в картер.

6. ¬от его общий вид с торца Ч высота более 17 метров!

7. √ребной вал. Ќа его конце закреплен бронзовый четырехлопастный винт диаметром 9,6 метра. сожалению, узнать его массу не удалось. ƒвигатель низкооборотисный Ч винт вращаетс€ со скоростью 76,3 оборота в минуту. рейсерска€ скорость зависит от загрузки и варьируетс€ от 15,5 до 17 узлов. стати, запаса топлива на танкере хватит, чтобы проплыть 28 тыс€ч миль (51 852 километров).

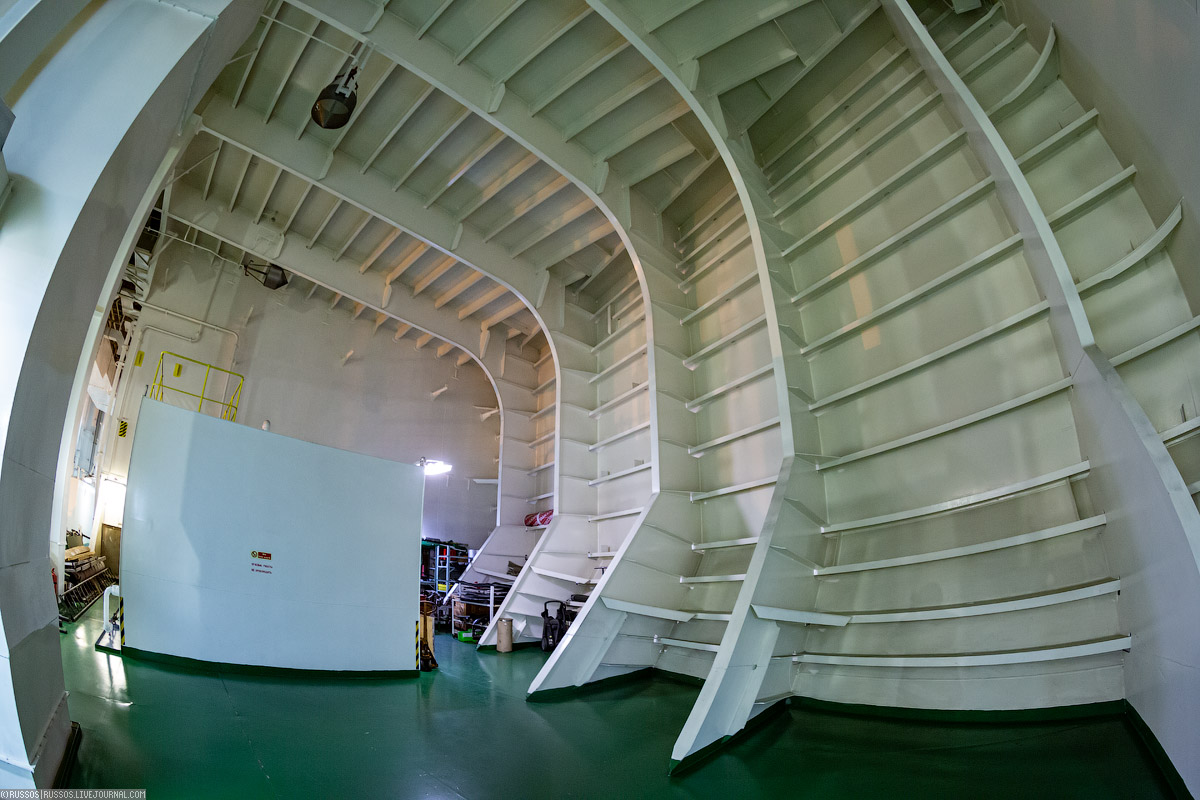

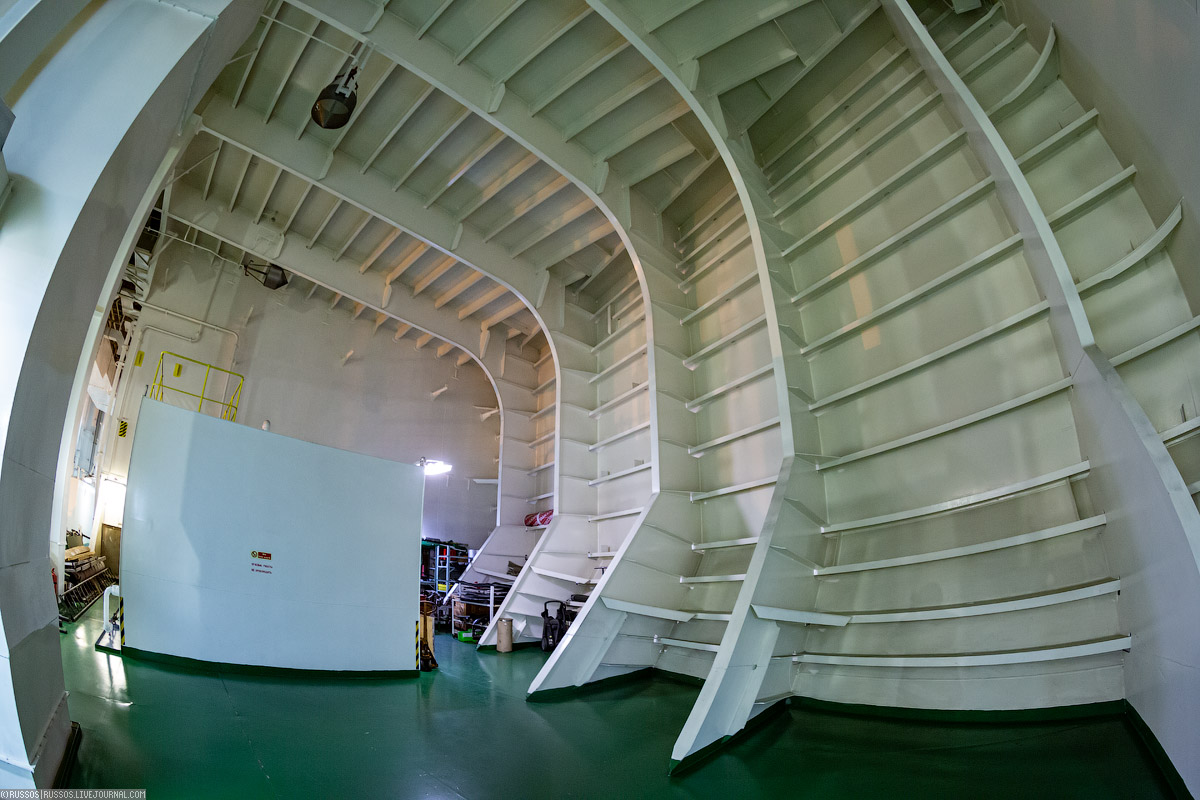

8. ¬ машинном помещении много пустого пространства. ѕросто нечем зан€ть при ширине судна в 60 метров.

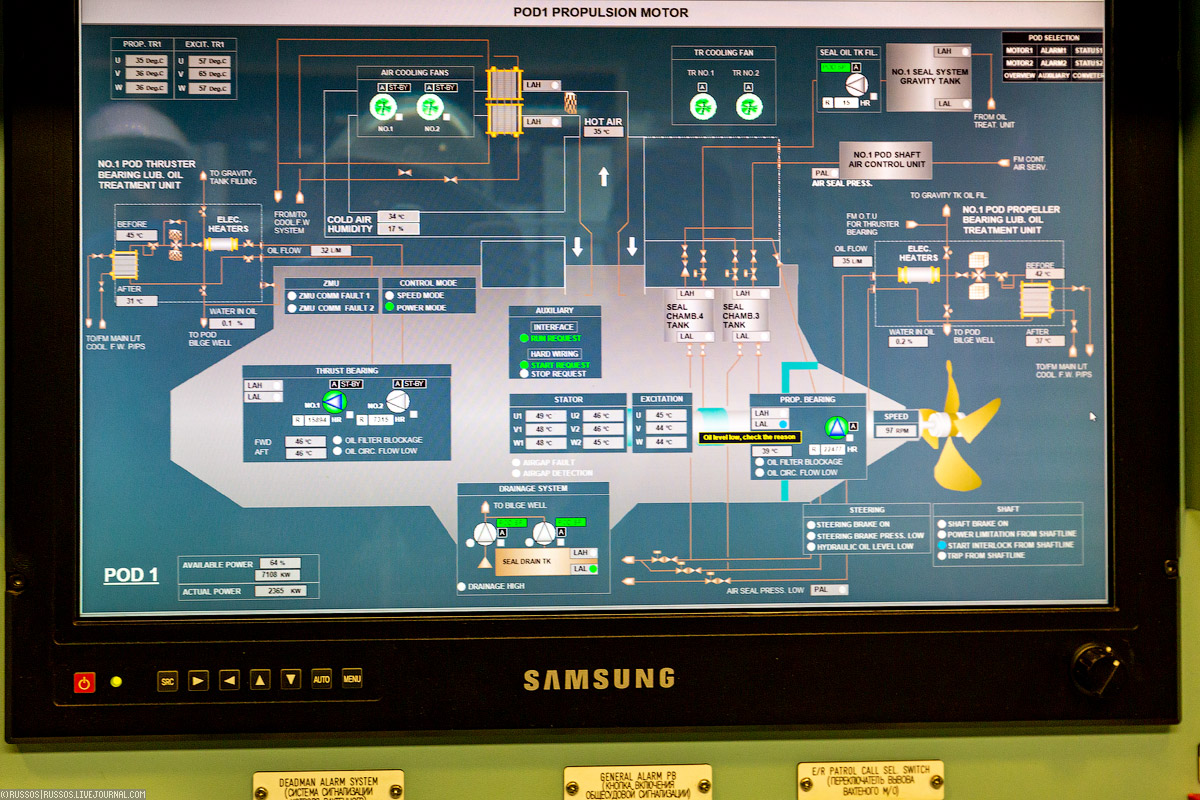

9. ј вот и сама гидравлическа€ рулева€ машина.

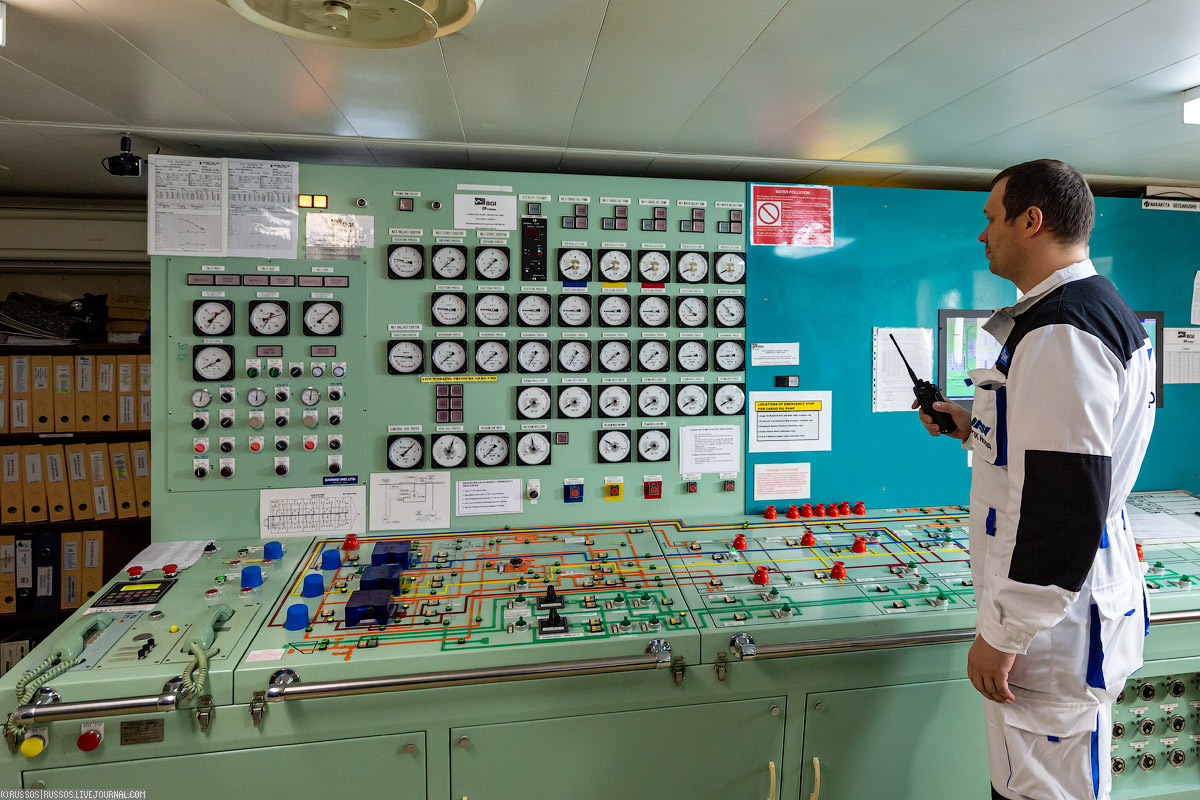

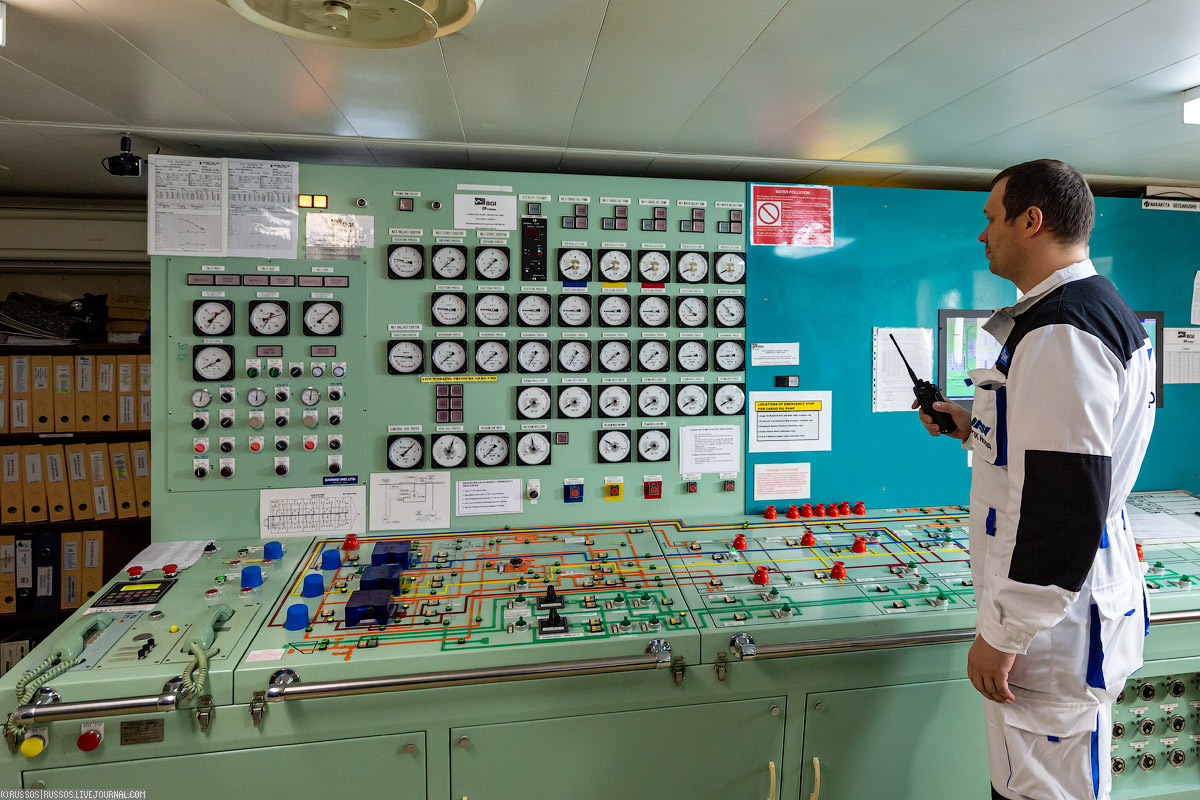

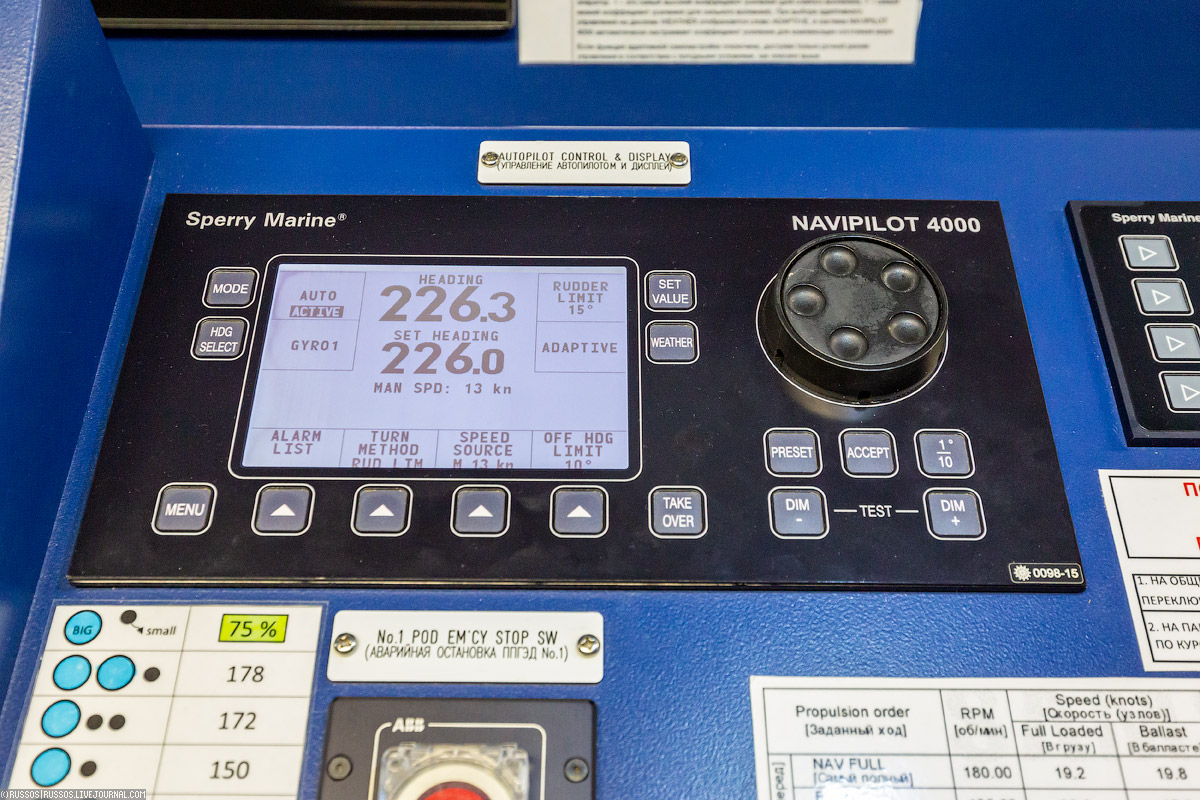

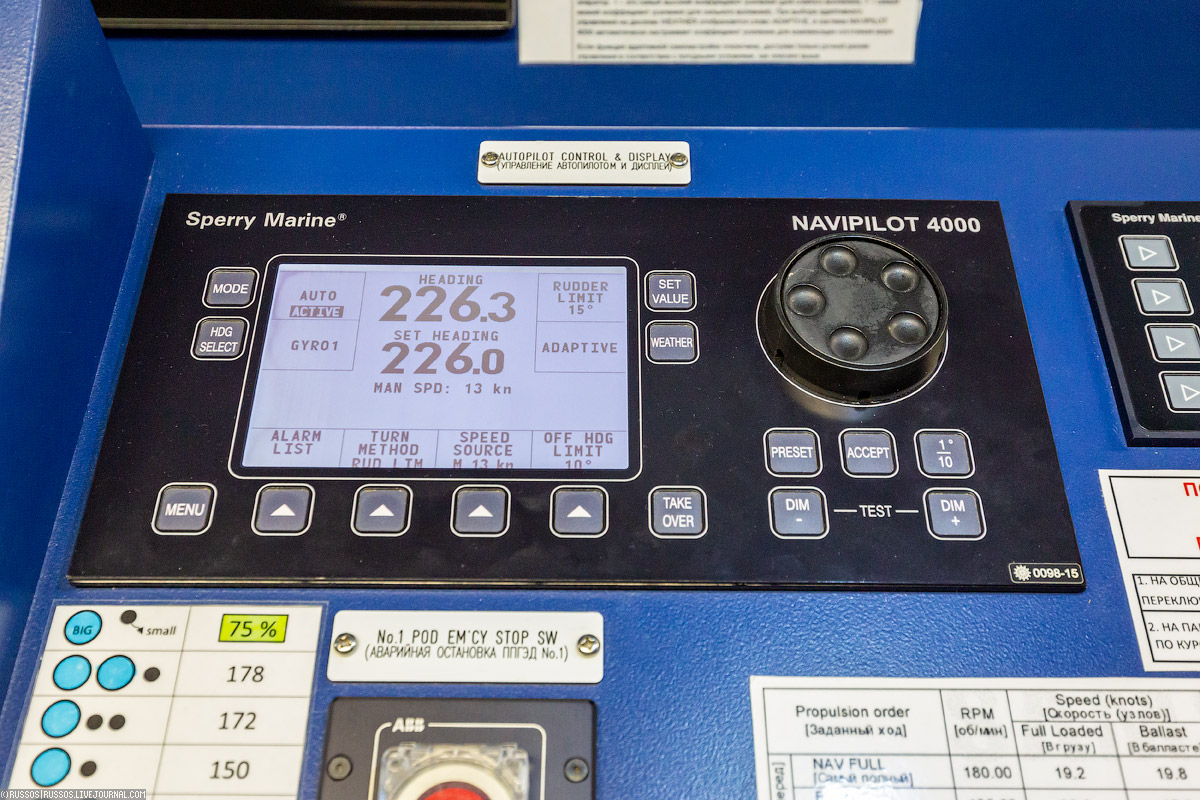

10. ѕульт управлени€ главным дизелем. “ак как танкер спустили на воду в 2001 году, то здесь еще при€тна€ глазу теплота и ламповость.

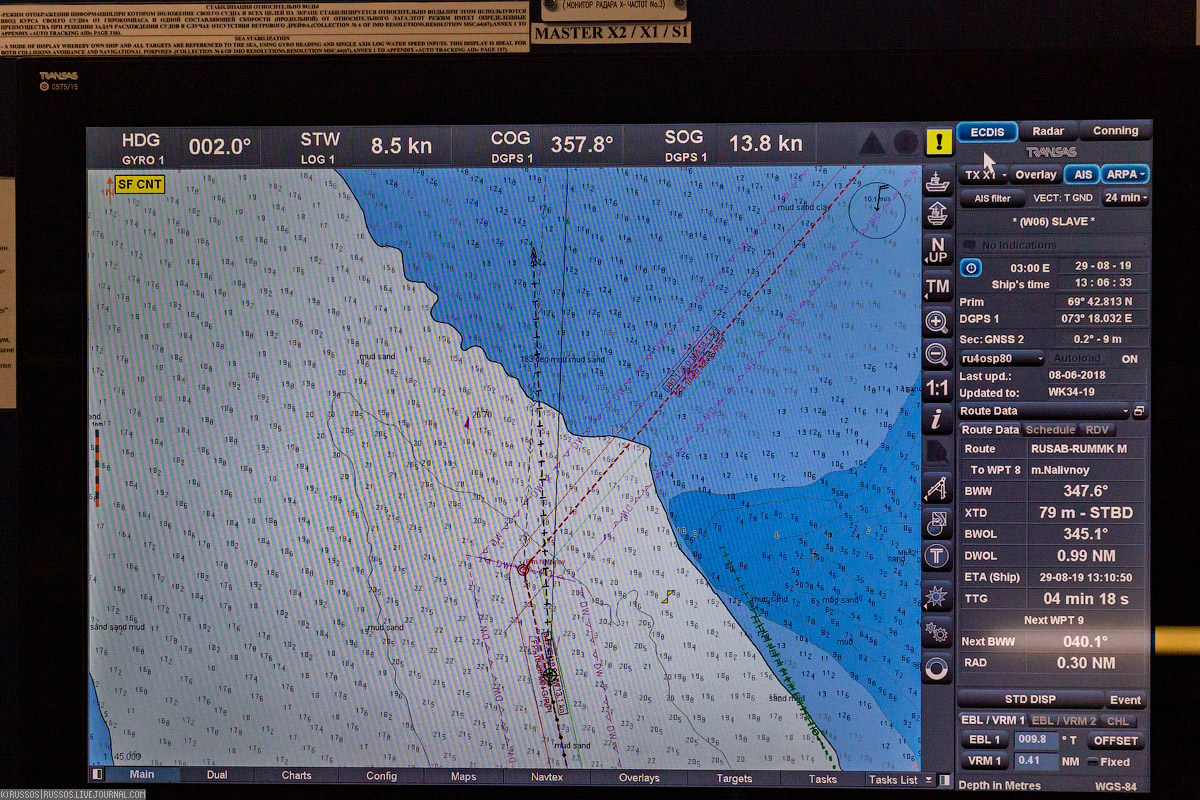

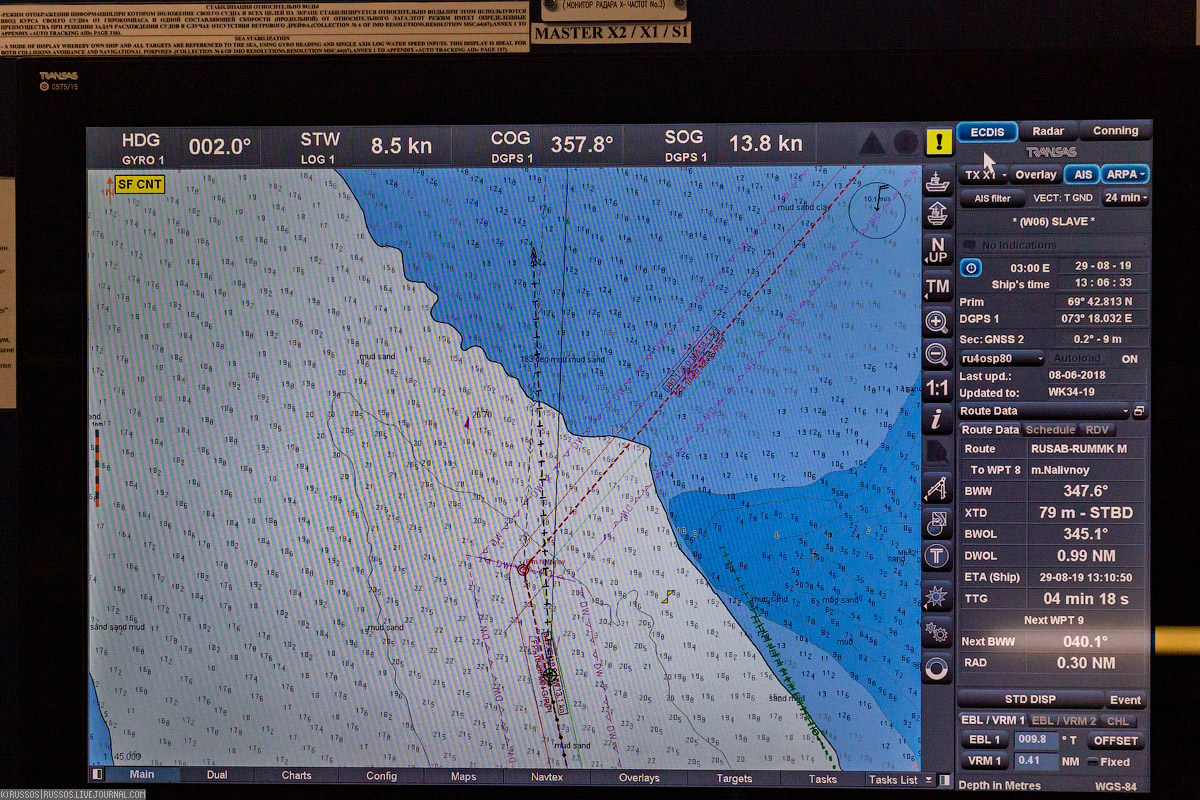

11. ћостик. Ќесмотр€ на то, что танкер не ходит (как пошутил капитан: Ђћы плаваем, но вертикально. ћетров на 5-7 обычної), на мостике несетс€ полноценна€ вахта. Ёкипаж танкера Ч 36 человек. Ёкипажи смен€ютс€ через каждые 60 суток. 36 человек Ч это усиленный экипаж, так как у капитана, например, два первых помощника. Ёто нужно из-за интенсивности работы комплекса. “анкер-накопитель может проводить работы одновременно с двум€ танкерами, пришвартованными с разных бортов, а так как за погрузку отвечает первый помощник, то необходимо задваивать эту функцию, чтобы за каждое судно отвечал отдельный человек.

12. апитан танкера-накопител€ Ђ”мбаї ћихаил ∆илкин.

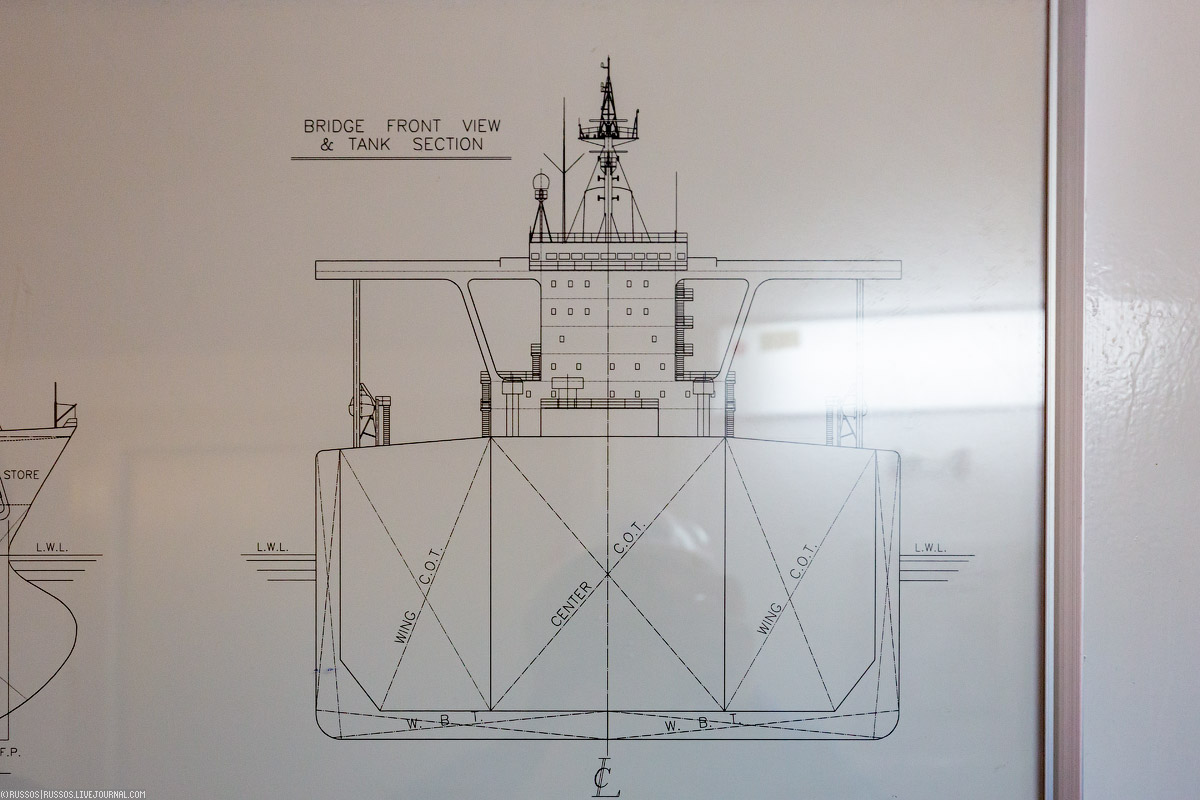

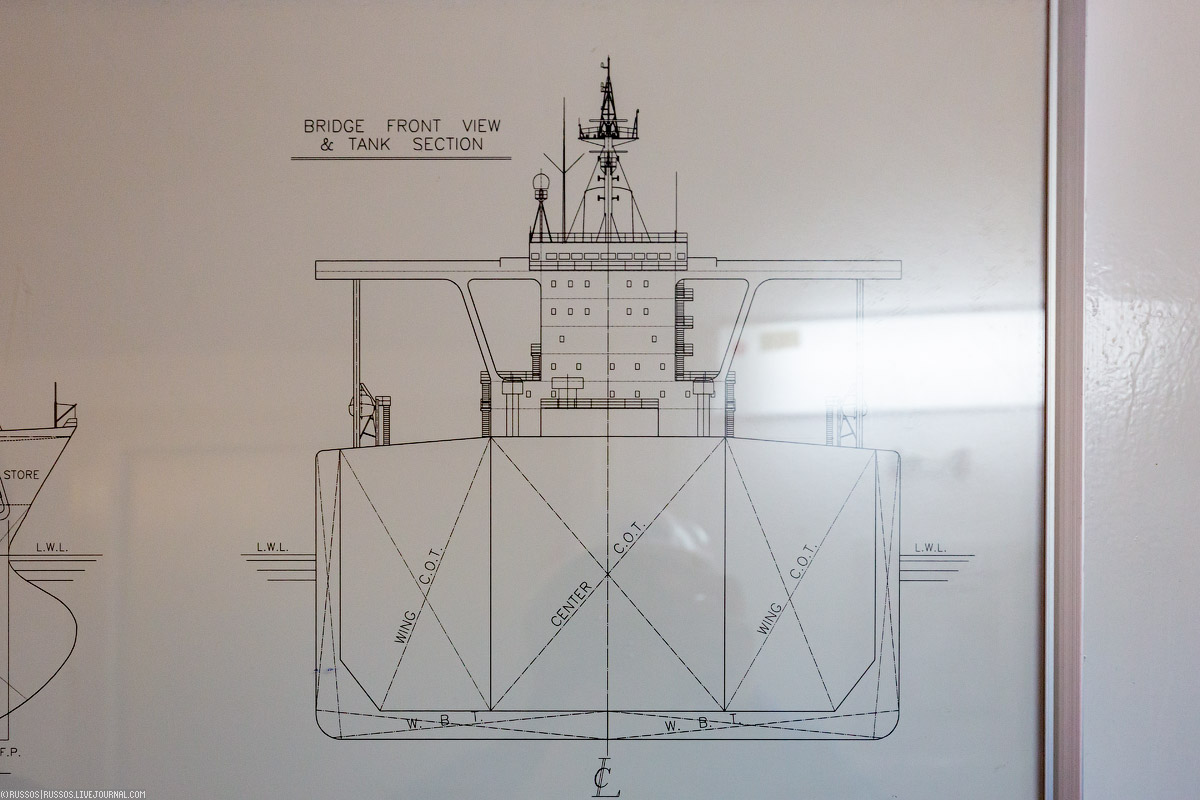

13. ќбща€ площадь танкера Ч 19980 квадратных метров, что равно площади почти трЄх футбольных полей. ѕод палубой находитс€ 17 грузовых танков, которые могут прин€ть 300 тыс€ч тонн нефти.

14. рыло мостика. ¬ысота мостика от кил€ Ч почти 50 метров. ќбща€ высота судна от нижней точки кил€ до верхушки мачты Ч 69 метров.

15. »нфраструктура накопител€ позвол€ет осуществл€ть прием, хранение и отгрузку нефти, ее полное и своевременное таможенное и пограничное оформление, а также бункеровку танкеров-челноков и отвозчиков.

16. Ќа Ђ”мбеї реализована система раздельного хранени€ и накоплени€ нефти с Ќовопортовского и ѕриразломного месторождений, котора€ позвол€ет более гибко подходить к планированию объемов танкерных партий. “ри мощных насоса производительностью 5,5 тыс€чи куб. метров в час обеспечивают быструю перегрузку нефти. Ќа выгрузку танкеров-челноков затрачиваетс€ от 10 до 12 часов, на загрузку в танкера-отвозчики Ч 16-18 часов.

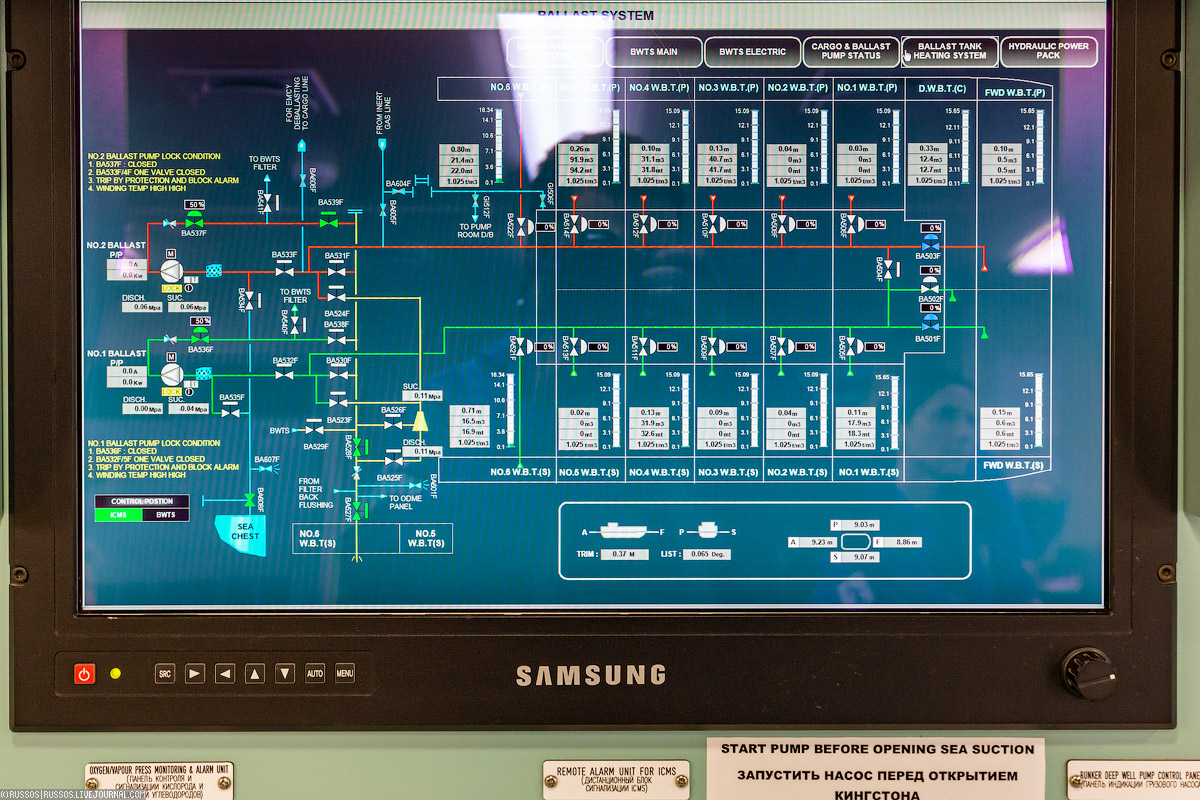

17. ѕульт управлени€ грузовыми операци€ми. ƒатчики радуют глаз.

18. –азрез танкера. ћожете посмотреть, где расположены танки дл€ груза и балласта. ѕоследнего в списке танкер может прин€ть чуть более 100 тыс€ч тонн.

19. ј теперь сравните размер челночного танкера ЂЎтурман —куратовї с танкером-накопителем Ђ”мбаї .

20. ¬от и закончилось это неверо€тное путешествие. Ќа катере мы идем в ћурманск, оставл€€ позади полторы недели самой неверо€тной поездки. ќгромное спасибо всем сотрудникам компании Ђ√азпром нефтьї, экипажам ледокола Ђјндрей ¬илькицкийї и танкеров ЂЎтурман —куратовї и Ђ”мбаї за гостеприимство и открытость.

“ак как ќбска€ губа мелководна€, то потребовалось спроектировать шесть танкеров арктического класса, которые могут работать здесь и вз€ть на борт до 42 тыс€ч тонн нефти.

“анкер ледового класса обычно берет 38 тыс€ч тонн Ђчерного золотаї. Ёта величина не посто€нна и зависит от множества факторов. “анкеры грузоподъемностью 100 тыс€ч тонн, которые забирают нефть из Ђ”мбыї, не могут уже войти в мелководную ќбскую губу, не говор€ уже про Ђ”мбуї, котора€ имеет осадку более 21 метра. ѕоэтому челночные танкеры Ђ√азпром нефтиї разгружаютс€ в акватории ольского залива и отправл€ютс€ в обратный путь за новой партией сырь€.

Ђ”мбаї грузоподъемностью 300 тыс€ч тонн построен в 2001 году на верфи Hitachi Zosen (япони€) как танкер с неограниченным районом плавани€ (первое им€ судна ЂBerge Kyotoї, затем Ч ЂSASAї). ¬ 2015 году Ђ”мбаї прошЄл капитальный ремонт, переоборудование и освидетельствование –егистром на верфи. ”совершенствованы швартовна€ и грузова€ системы, внедрена система подогрева во всех грузовых танках, модернизированы системы контрол€ груза, проведен капитальный ремонт и полна€ окраска корпуса. —удну присвоена категори€ Ђ1ї по программе —ј– (Condition Assessment Program) Ч Ђидеальное состо€ниеї.

Ђ”мбаї Ч один из крупнейших танкеров, который имеет порт прописки в –оссии и ходит под российским флагом.

¬ процессе подготовки рейдового перегрузочного комплекса (–ѕ ) выполнены все необходимые работы, свод€щие к минимуму экологические и технологические риски, разработаны и согласованы с соответствующими ведомствами проекты по разработке и монтажу €корно-швартовных св€зей, охране окружающей среды, оценке воздействи€ на окружающую среду, а также Ђѕлан ликвидации аварийных разливов нефтиї, Ђѕлан обеспечени€ транспортной безопасностиї. Ќа комплексе ведетс€ непрерывное круглосуточное дежурство готовности к ликвидации аварийных разливов нефти (Ћј–Ќ), как на акватории, так и на береговой черте. Ќа акватории –ѕ установлено круглогодичное наблюдение за состо€нием окружающей среды, проводитс€ экологический мониторинг дл€ определени€ гидрохимического и гидробиологического состо€ни€ биоценоза.

Ђ”мбаї своим ходом пришел из —ингапура в ћурманск и 15 €нвар€ 2016 г встал на рейде в акватории морского порта ћурманск в среднем колене ольского залива и уже 28 €нвар€ того же года прин€л первую нефть с танкера, который получил еЄ через терминал Ђ¬орота јрктикиї.

”мба Ч хорошо известное им€ у поморов. ¬ Ѕелое море, между ћалой и Ѕольшой ѕирь-губами, впадает река ”мба, в устье которой расположено старинное поморское село с таким же названием.

1. –азмеры танкера поражали уже на рассто€нии! ≈го длина составл€ет 332,95 метра, ширина Ч 60 метров, высота борта Ч 29,57 метра, осадка Ч 21,19 метра.

2. Ќе скрою, дл€ мен€ самым интересным был двигатель этой махины. ќчень удивили размеры помещений Ч просто огромные!

3. Ёто семицилиндровый монстр MAN B&W 7S80VC мощностью 25,5ћ¬т, что составл€ет 34670 лошадиных сил.

„тобы вы оценили масштаб судового двигател€, покажу вам ролик, как мен€ют треснувший коленвал судового двигател€ на контейнеровозе. ќпераци€ зан€ла п€ть мес€цев и потребовала сложнейшей ювелирной работы.

4. огда судно стоит, двигатель раз в неделю прокручивают в холостую без запуска. ¬се системы поддерживаютс€ в таком состо€нии, что можно запустить в любой момент.

5. ≈го высота Ч несколько этажей. Ёто вот лючки дл€ доступа в картер.

6. ¬от его общий вид с торца Ч высота более 17 метров!

7. √ребной вал. Ќа его конце закреплен бронзовый четырехлопастный винт диаметром 9,6 метра. сожалению, узнать его массу не удалось. ƒвигатель низкооборотисный Ч винт вращаетс€ со скоростью 76,3 оборота в минуту. рейсерска€ скорость зависит от загрузки и варьируетс€ от 15,5 до 17 узлов. стати, запаса топлива на танкере хватит, чтобы проплыть 28 тыс€ч миль (51 852 километров).

8. ¬ машинном помещении много пустого пространства. ѕросто нечем зан€ть при ширине судна в 60 метров.

9. ј вот и сама гидравлическа€ рулева€ машина.

10. ѕульт управлени€ главным дизелем. “ак как танкер спустили на воду в 2001 году, то здесь еще при€тна€ глазу теплота и ламповость.

11. ћостик. Ќесмотр€ на то, что танкер не ходит (как пошутил капитан: Ђћы плаваем, но вертикально. ћетров на 5-7 обычної), на мостике несетс€ полноценна€ вахта. Ёкипаж танкера Ч 36 человек. Ёкипажи смен€ютс€ через каждые 60 суток. 36 человек Ч это усиленный экипаж, так как у капитана, например, два первых помощника. Ёто нужно из-за интенсивности работы комплекса. “анкер-накопитель может проводить работы одновременно с двум€ танкерами, пришвартованными с разных бортов, а так как за погрузку отвечает первый помощник, то необходимо задваивать эту функцию, чтобы за каждое судно отвечал отдельный человек.

12. апитан танкера-накопител€ Ђ”мбаї ћихаил ∆илкин.

13. ќбща€ площадь танкера Ч 19980 квадратных метров, что равно площади почти трЄх футбольных полей. ѕод палубой находитс€ 17 грузовых танков, которые могут прин€ть 300 тыс€ч тонн нефти.

14. рыло мостика. ¬ысота мостика от кил€ Ч почти 50 метров. ќбща€ высота судна от нижней точки кил€ до верхушки мачты Ч 69 метров.

15. »нфраструктура накопител€ позвол€ет осуществл€ть прием, хранение и отгрузку нефти, ее полное и своевременное таможенное и пограничное оформление, а также бункеровку танкеров-челноков и отвозчиков.

16. Ќа Ђ”мбеї реализована система раздельного хранени€ и накоплени€ нефти с Ќовопортовского и ѕриразломного месторождений, котора€ позвол€ет более гибко подходить к планированию объемов танкерных партий. “ри мощных насоса производительностью 5,5 тыс€чи куб. метров в час обеспечивают быструю перегрузку нефти. Ќа выгрузку танкеров-челноков затрачиваетс€ от 10 до 12 часов, на загрузку в танкера-отвозчики Ч 16-18 часов.

17. ѕульт управлени€ грузовыми операци€ми. ƒатчики радуют глаз.

18. –азрез танкера. ћожете посмотреть, где расположены танки дл€ груза и балласта. ѕоследнего в списке танкер может прин€ть чуть более 100 тыс€ч тонн.

19. ј теперь сравните размер челночного танкера ЂЎтурман —куратовї с танкером-накопителем Ђ”мбаї .

20. ¬от и закончилось это неверо€тное путешествие. Ќа катере мы идем в ћурманск, оставл€€ позади полторы недели самой неверо€тной поездки. ќгромное спасибо всем сотрудникам компании Ђ√азпром нефтьї, экипажам ледокола Ђјндрей ¬илькицкийї и танкеров ЂЎтурман —куратовї и Ђ”мбаї за гостеприимство и открытость.

|

ћетки: √азпром нефть ћурманска€ область industrial море |

ак танкер входит в порт ћурманска |

ƒневник |

¬от и подходит к концу наше путешествие на борту арктического танкера ЂЎтурман —куратовї Ч мое самое незабываемое приключение этого года.

я посмотрел, как нефть с Ќовопортовского месторождени€ Ђ√азпромнефть-ямалаї через терминал Ђ¬орота јрктикиї перегружают на танкер ЂЎтурман —куратовї, а после он идЄт по —еверному морскому пути в ћурманск. ѕровел полтора суток на ледокольном судне обеспечени€ Ђјндрей ¬илькицкийї, потом четверо суток в море на танкере. Ёто неверо€тные эмоции.

–ано утром 2 сент€бр€ мы вошли в ольский залив, чтобы пришвартоватьс€ у танкера-накопител€ Ђ”мбаї. ¬ид берега после несколько дней открытого мор€ радовал глаз, а прекрасный восход грел душу простой мыслью Ч кака€ же у мен€ классна€ работа!

Ќо перед швартовкой мы должны были вз€ть на борт лоцмана Ч это судоводитель с опытом работы в данном регионе, хорошо знающий береговую обстановку, местный фарватер и провод€щий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представл€ющих опасность.

Ћоцман об€зан проводить по фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. ќднако присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности за безопасность. ¬се указани€ лоцмана нос€т только рекомендательный характер.

1. ‘еерический рассвет.

2. ћы уже вошли в ольский залив.

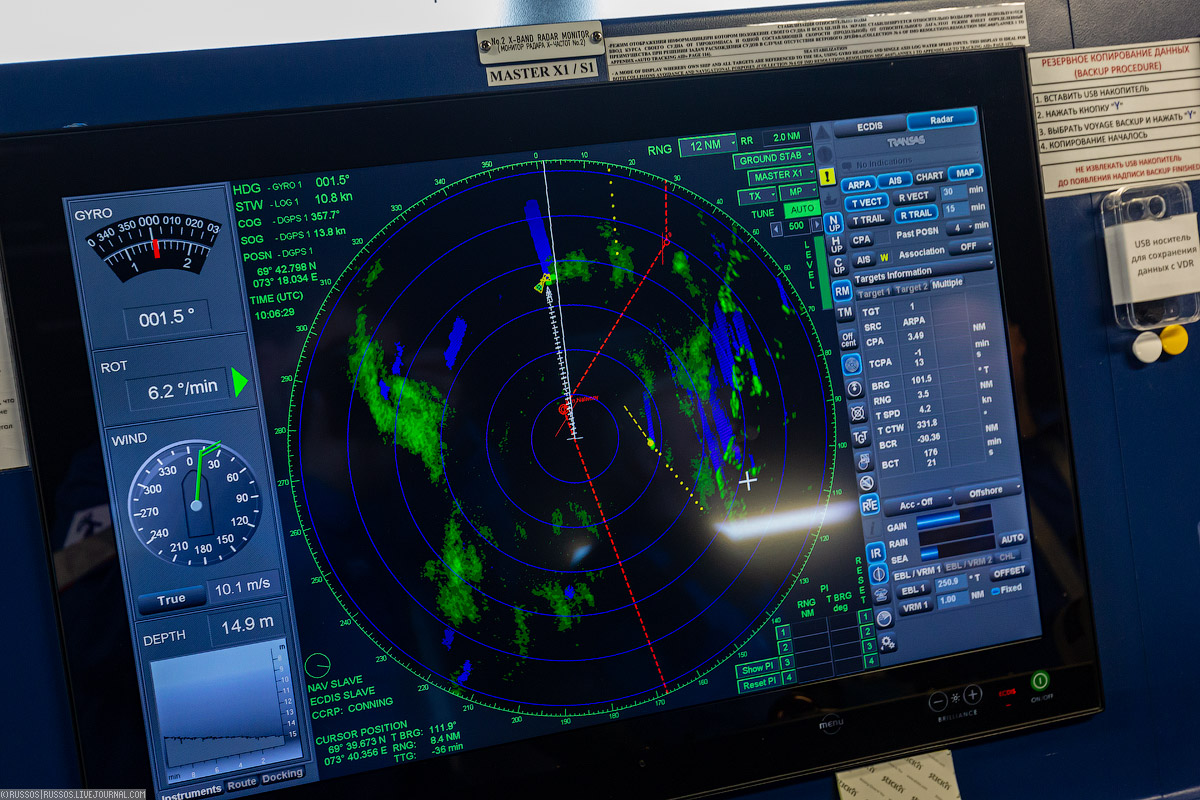

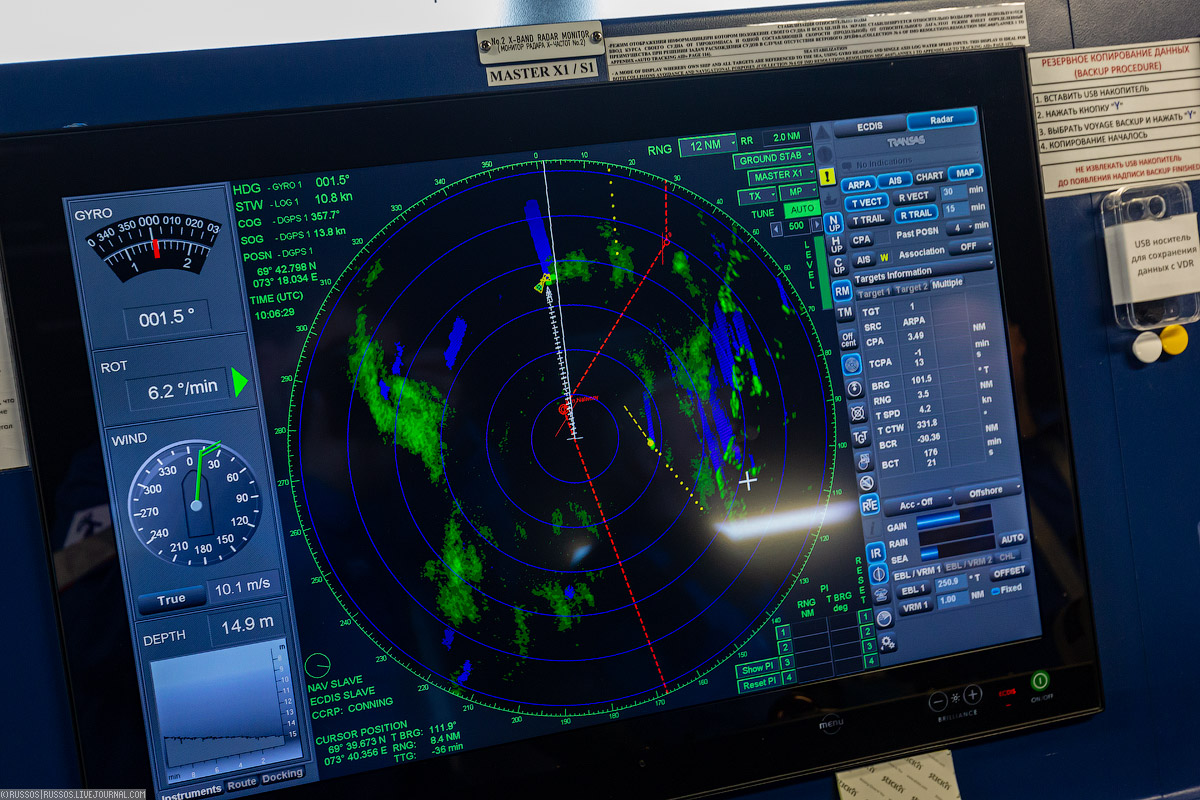

3. –епитер гирокомпаса. ќн повтор€ет показани€ основного компаса. –епитеры устанавливаютс€ в местах, где необходимо следить за курсом корабл€: в рулевой и штурманской рубках, на мостике, на запасном посту управлени€.

4. —покойное утро, прекрасное настроение...

5. ...и волшебный восход.

6. Ќаконец-то показалось солнце.

7. ¬семи операци€ми в бухте руководит капитан Ч ¬ладимир Ќиколаевич √усаревич. —ейчас он снижает скорость танкера, чтобы прин€ть лоцмана.

8. Ћоцманский катер отточенным маневром разворачиваетс€ и приближаетс€ к нашему правому борту.

9. — танкера спущен трап, по которому лоцман подниметс€ на борт. Ћоцман имеет полное право, если ему что-то не понравитс€ или он не будет уверен, что операци€ безопасна, отказатьс€ ступить на борт.

10. Ќа танкере ЂЎтурман —куратовї така€ ситуаци€ даже в страшном сне не может приснитьс€ :) Ћоцман поднимаетс€ на бортЕ

11. Е и берет управление на себ€. Ќо, повторюсь, его указани€ нос€т рекомендательный характер и экипаж выполн€ет их после подтверждени€ капитаном.

12. Ќа горизонте показалс€ танкер-накопитель Ђ олаї.

13. ¬ конце декабр€ 2017 года Ђ олаї была установлена на посто€нное место у мыса ‘илинский в нескольких километрах от ћурманска, став крупнейшим (дедвейт 309,3 тыс€ч тонн) рейдовым перегрузочным комплексом в ольском заливе.

14. »дем дальше. ј вот и наша Ђ”мбаї. ќт неЄ уже спешат буксиры, которые будут помогать нам разворачиватьс€ и швартоватьс€.

15. “анкер Ђ”мбаї встал на рейде в акватории морского порта ћурманск в среднем колене ольского залива 15 €нвар€ 2016 года. » уже 28 €нвар€ того же года прин€л первую нефть с танкера Ice Condor, который получил еЄ через терминал Ђ¬орота јрктикиї.

16. Ѕуксиры Ђ¬€зї и Ђ“исї.

17. Ёто совершенно новые буксиры, построенные в 2017 году.

18. ѕосле того, как они помогли нам Ђзатормозитьї, Ђ¬€зї в носу начинает т€нуть на себ€, а Ђ“исї Ч толкать в корме. “аким образом наш ЂЎтурман —куратовї разворачивают.

19. Ћоцман по рации командует буксирами. —лаженна€ работа капитана и лоцмана обеспечивает ювелирную швартовку.

20. Ёкипаж готовитс€ к отгрузке нефти в танкер-накопитель. ќчередной рейс арктического танкера ЂЎтурман —куратовї завершен!

я посмотрел, как нефть с Ќовопортовского месторождени€ Ђ√азпромнефть-ямалаї через терминал Ђ¬орота јрктикиї перегружают на танкер ЂЎтурман —куратовї, а после он идЄт по —еверному морскому пути в ћурманск. ѕровел полтора суток на ледокольном судне обеспечени€ Ђјндрей ¬илькицкийї, потом четверо суток в море на танкере. Ёто неверо€тные эмоции.

–ано утром 2 сент€бр€ мы вошли в ольский залив, чтобы пришвартоватьс€ у танкера-накопител€ Ђ”мбаї. ¬ид берега после несколько дней открытого мор€ радовал глаз, а прекрасный восход грел душу простой мыслью Ч кака€ же у мен€ классна€ работа!

Ќо перед швартовкой мы должны были вз€ть на борт лоцмана Ч это судоводитель с опытом работы в данном регионе, хорошо знающий береговую обстановку, местный фарватер и провод€щий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представл€ющих опасность.

Ћоцман об€зан проводить по фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. ќднако присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности за безопасность. ¬се указани€ лоцмана нос€т только рекомендательный характер.

1. ‘еерический рассвет.

2. ћы уже вошли в ольский залив.

3. –епитер гирокомпаса. ќн повтор€ет показани€ основного компаса. –епитеры устанавливаютс€ в местах, где необходимо следить за курсом корабл€: в рулевой и штурманской рубках, на мостике, на запасном посту управлени€.

4. —покойное утро, прекрасное настроение...

5. ...и волшебный восход.

6. Ќаконец-то показалось солнце.

7. ¬семи операци€ми в бухте руководит капитан Ч ¬ладимир Ќиколаевич √усаревич. —ейчас он снижает скорость танкера, чтобы прин€ть лоцмана.

8. Ћоцманский катер отточенным маневром разворачиваетс€ и приближаетс€ к нашему правому борту.

9. — танкера спущен трап, по которому лоцман подниметс€ на борт. Ћоцман имеет полное право, если ему что-то не понравитс€ или он не будет уверен, что операци€ безопасна, отказатьс€ ступить на борт.

10. Ќа танкере ЂЎтурман —куратовї така€ ситуаци€ даже в страшном сне не может приснитьс€ :) Ћоцман поднимаетс€ на бортЕ

11. Е и берет управление на себ€. Ќо, повторюсь, его указани€ нос€т рекомендательный характер и экипаж выполн€ет их после подтверждени€ капитаном.

12. Ќа горизонте показалс€ танкер-накопитель Ђ олаї.

13. ¬ конце декабр€ 2017 года Ђ олаї была установлена на посто€нное место у мыса ‘илинский в нескольких километрах от ћурманска, став крупнейшим (дедвейт 309,3 тыс€ч тонн) рейдовым перегрузочным комплексом в ольском заливе.

14. »дем дальше. ј вот и наша Ђ”мбаї. ќт неЄ уже спешат буксиры, которые будут помогать нам разворачиватьс€ и швартоватьс€.

15. “анкер Ђ”мбаї встал на рейде в акватории морского порта ћурманск в среднем колене ольского залива 15 €нвар€ 2016 года. » уже 28 €нвар€ того же года прин€л первую нефть с танкера Ice Condor, который получил еЄ через терминал Ђ¬орота јрктикиї.

16. Ѕуксиры Ђ¬€зї и Ђ“исї.

17. Ёто совершенно новые буксиры, построенные в 2017 году.

18. ѕосле того, как они помогли нам Ђзатормозитьї, Ђ¬€зї в носу начинает т€нуть на себ€, а Ђ“исї Ч толкать в корме. “аким образом наш ЂЎтурман —куратовї разворачивают.

19. Ћоцман по рации командует буксирами. —лаженна€ работа капитана и лоцмана обеспечивает ювелирную швартовку.

20. Ёкипаж готовитс€ к отгрузке нефти в танкер-накопитель. ќчередной рейс арктического танкера ЂЎтурман —куратовї завершен!

|

ћетки: √азпром нефть ћурманска€ область industrial море trip |

Ѕезопасность и спасение жизни на море |

ƒневник |

ћоре ошибок не прощает. ”же не одно тыс€челетие мы покор€ем его просторы, перевозим грузы и пассажиров. ¬се современные средства спасени€ и их применение Ч это опыт всего человечества и самые последние достижени€ техники. ак известно, правила безопасности в большинстве своем написаны кровью. » их выполнение при пожаре или на борту шлюпки Ч об€зательно дл€ всех.

ак бы не было надежно и безопасно судно, оно должно быть оснащено всем необходимым дл€ спасени€ пассажиров, экипажа и груза. ј в случае покидани€ корабл€ экипаж должен иметь всЄ необходимое дл€ обеспечени€ выживаемости в экстремальных услови€х. ћало веро€тно, что в современных реали€х это может понадобитьс€, но каждый член команды об€зан знать, что нужно делать в нештатной ситуации, уметь пользоватьс€ противопожарными и иными средствами спасени€.

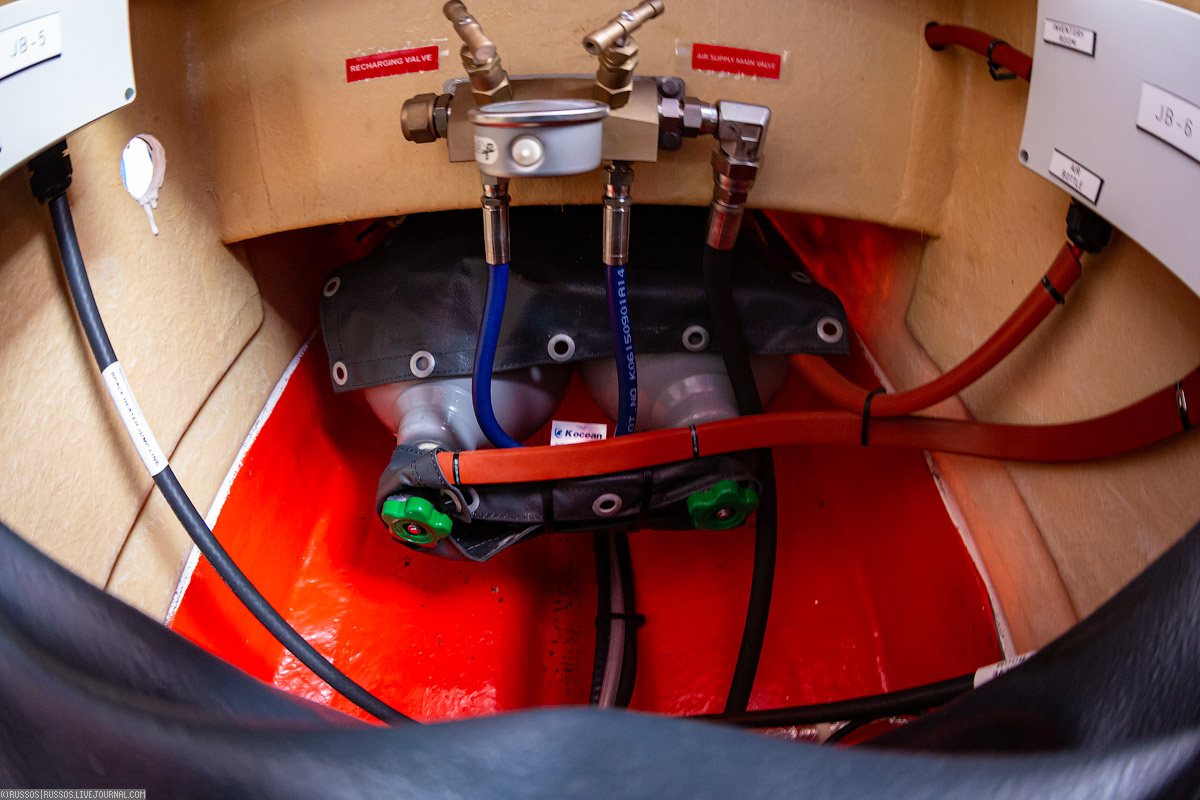

Ќа арктическом танкере ЂЎтурман —куратовї Ђ√азпром нефтиї мы прошли инструктаж по правилам поведени€ на борту, использованию спасательных средств. ќтдельно нам показали, как устроена противопожарна€ система и современна€ шлюпка. —амое главное правило дл€ пассажиров очень простое Ч в случае объ€влени€ шлюпочной тревоги тепло одетьс€, вз€ть сумку с гидрокостюмом и спасательный жилет. — этим комплектом прибыть на мостик и ждать указаний.

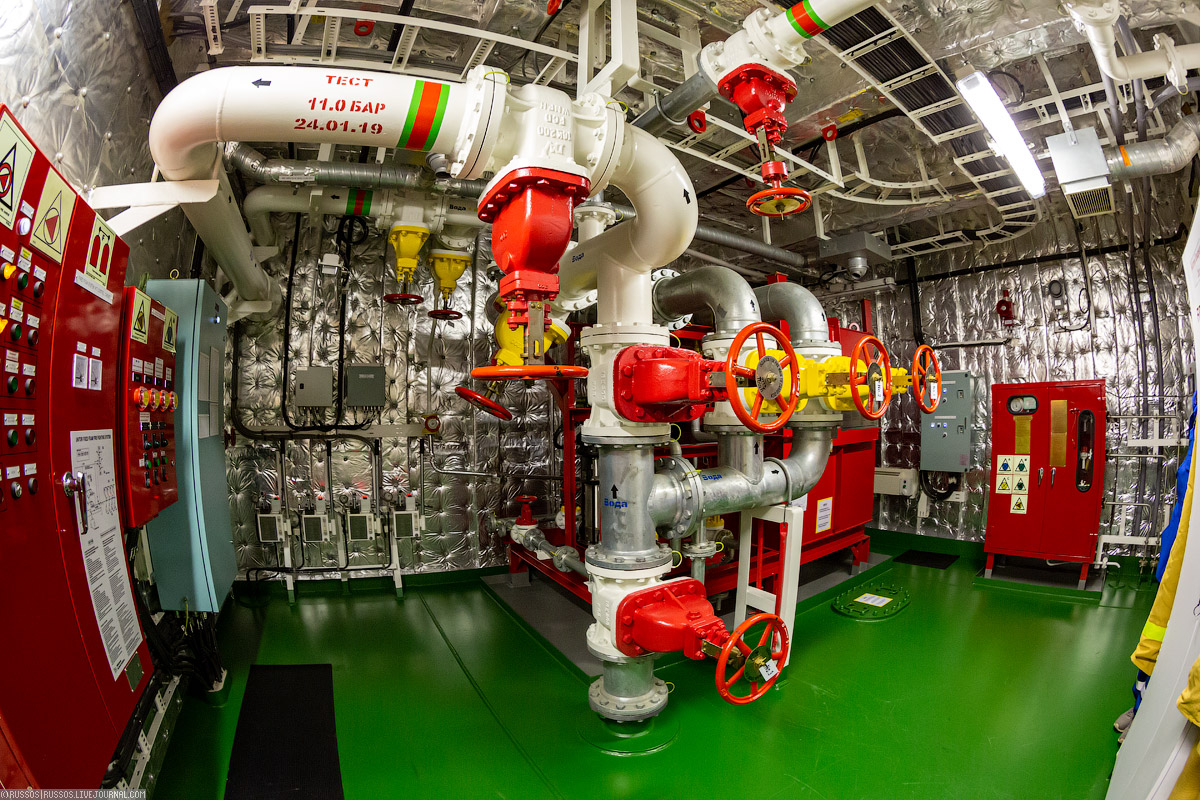

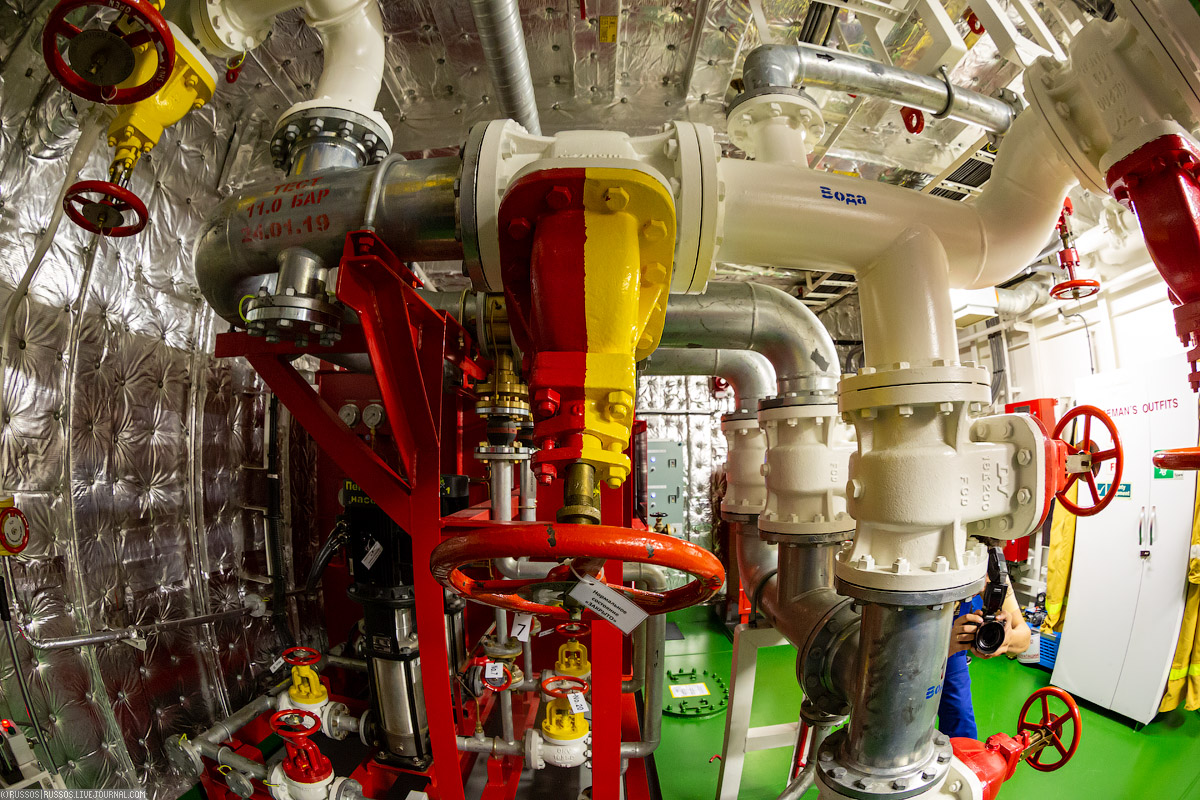

ћен€ заинтересовали системы судна, отвечающие за его пожарную безопасность, а также спасательна€ шлюпка. ѕоэтому € решил сделать отдельный материал об этом.

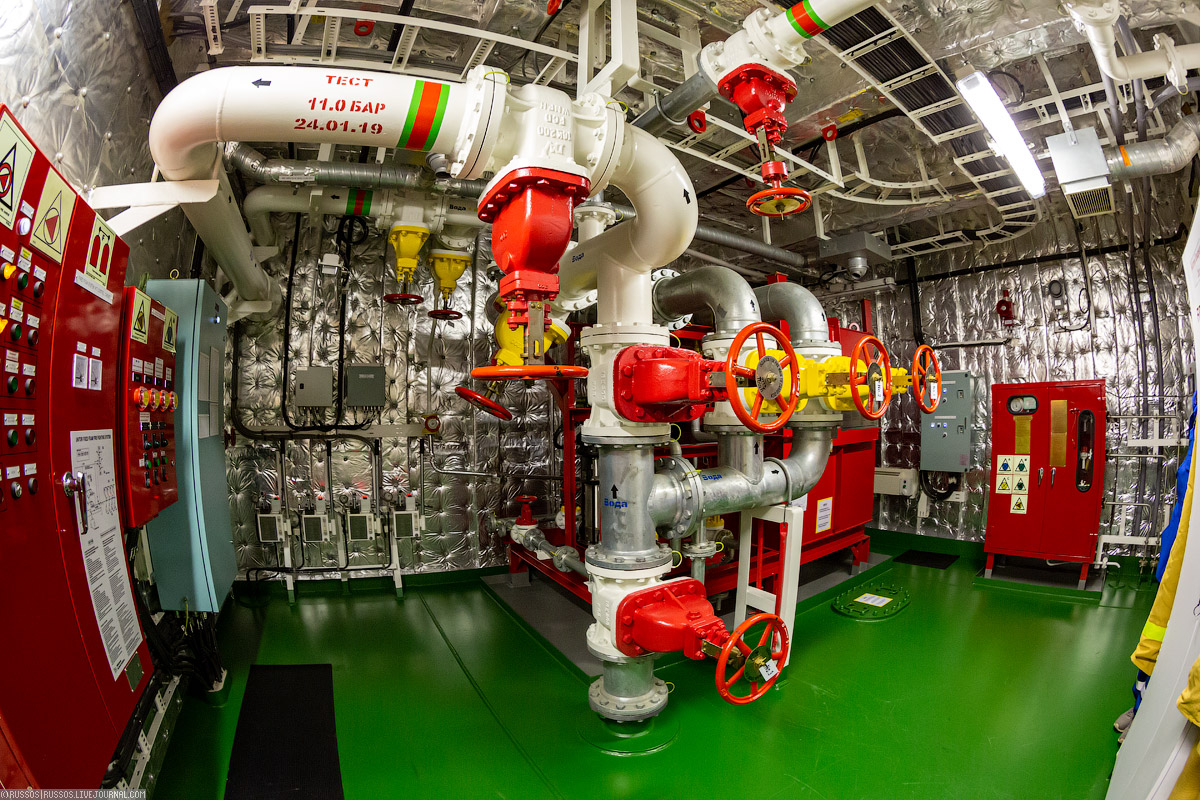

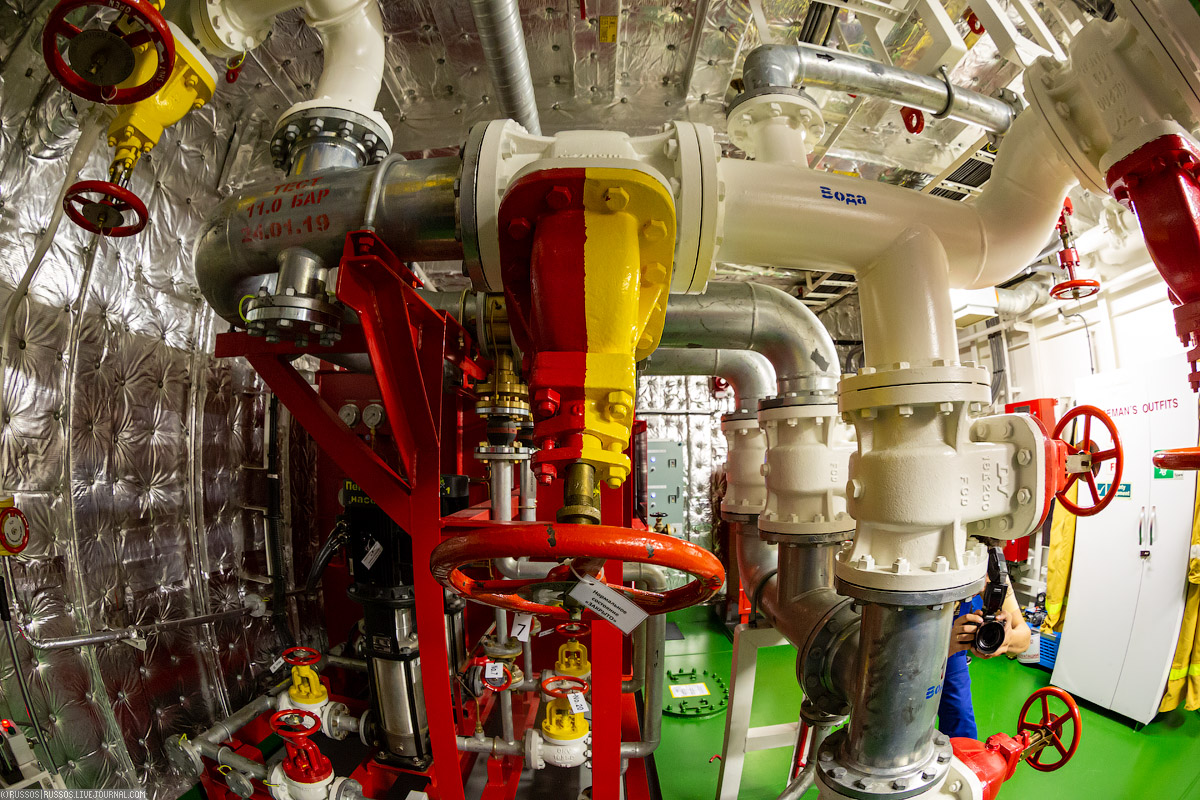

ѕожар на судах относитс€ к самым опасным происшестви€м, поэтому защите от него удел€етс€ очень большое внимание. ¬ зависимости от типа и размеров современные суда оснащаютс€ различными противопожарными приборами и системами. Ќаиболее широко така€ техника представлена на пассажирских судах, а также на танкерах, транспортирующих жидкие легковоспламен€ющиес€ грузы.

ќсновна€ цель борьбы с пожаром Ч быстро вз€ть его под контроль и потушить. «адача будет выполнена, если огнетушащее вещество доставлено к месту возгорани€ быстро и в достаточном количестве. Ёто обеспечиваетс€ за счет стационарных систем пожаротушени€.

ќни не замен€ют традиционную противопожарную систему судна Ц пенна€, водна€ - котора€ длительно охран€ет от огн€ пассажиров, экипаж и оборудование, что выигрывает врем€ дл€ эвакуации в безопасное место.

ќбычно:

Ч вода используетс€ в стационарных системах, защищающих районы, в которых наход€тс€ твердые горючие вещества, Ч общественные помещени€ и коридоры;

Ч пена или огнетушащий порошок примен€ютс€ в стационарных системах, защищающих районы, где могут возникнуть пожары класса ¬; дл€ тушени€ пожаров воспламен€ющихс€ газов стационарные системы не используютс€;

Ч углекислый газ, галлон (хладон) и соответствующий огнетушащий порошок вход€т в состав систем, обеспечивающих защиту от пожара класса —;

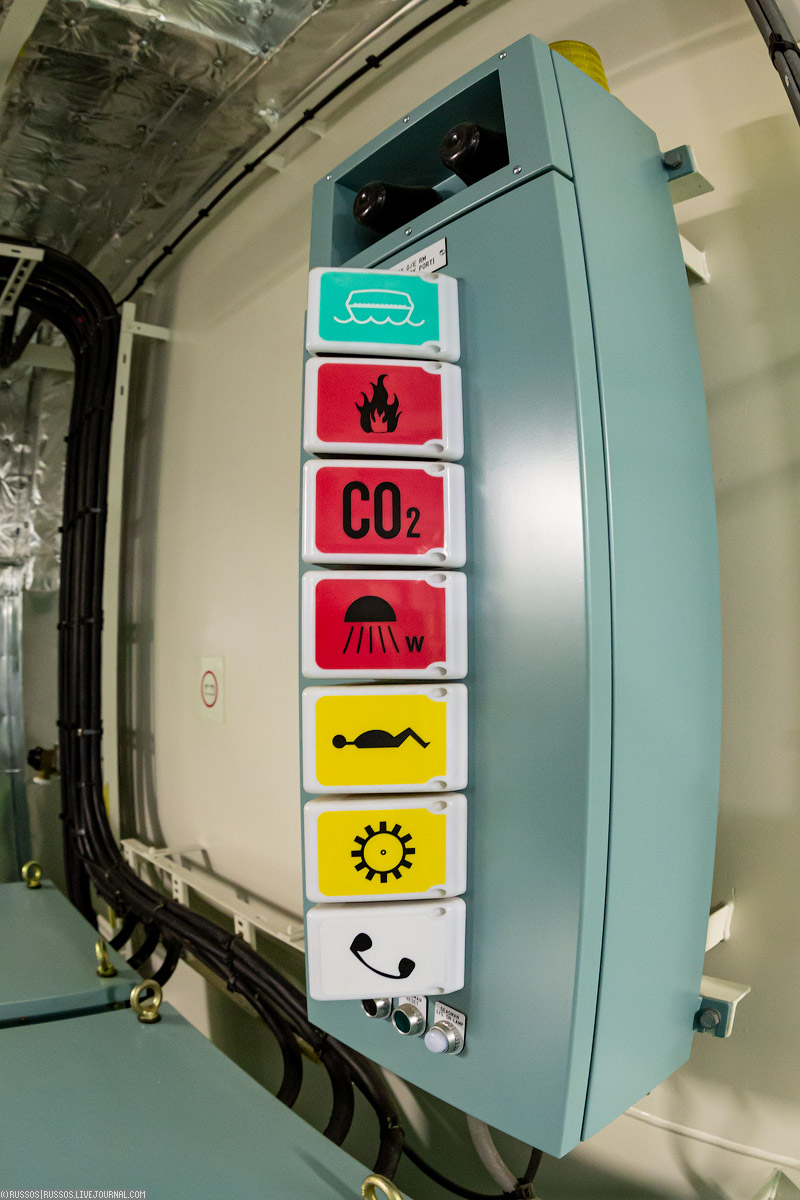

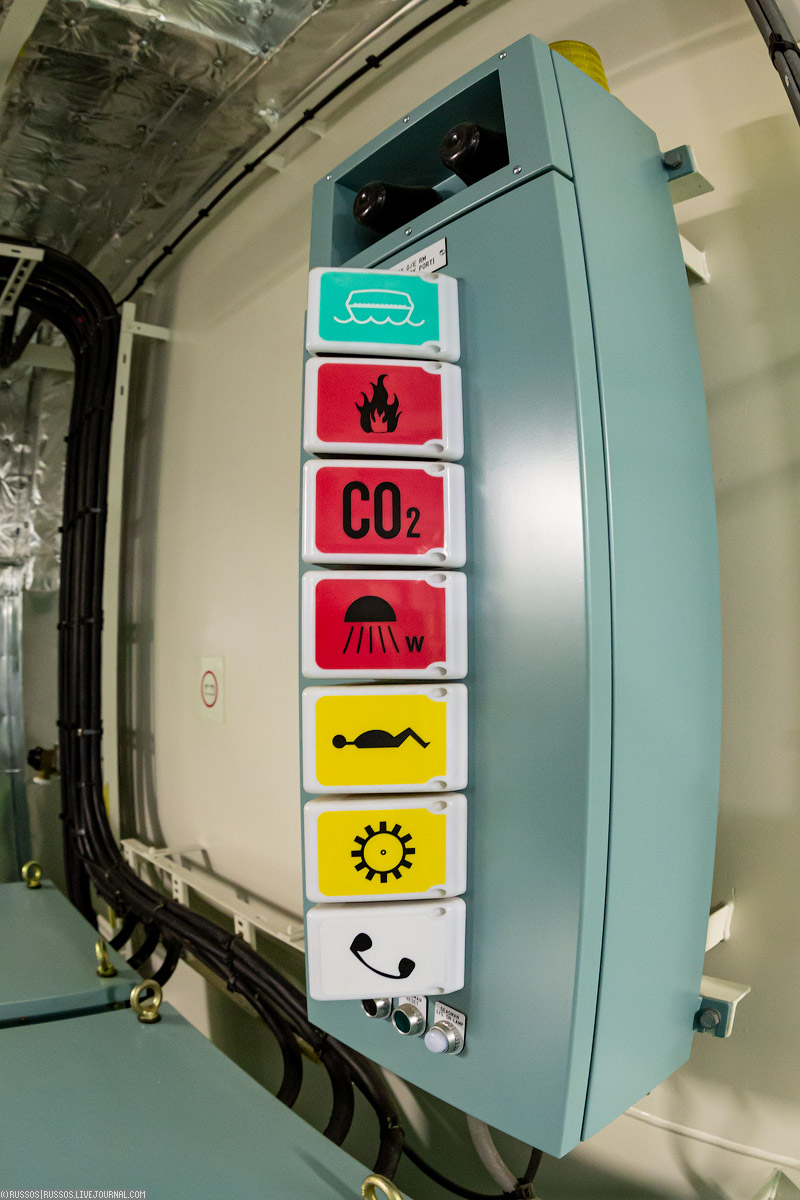

1. ¬о всех помещени€х проложена система пожарного трубопровода. ѕо всему судну установлены пожарные €щики с рукавами и брандспойтами. Ёто помимо огнетушителей, которые расположены также по всему судну.

2. —амоспасатель изолирующий.

3. ќдин из лафетных стволов на палубе. ≈сть лафетные стволы, которые могут управл€тьс€ дистанционно.

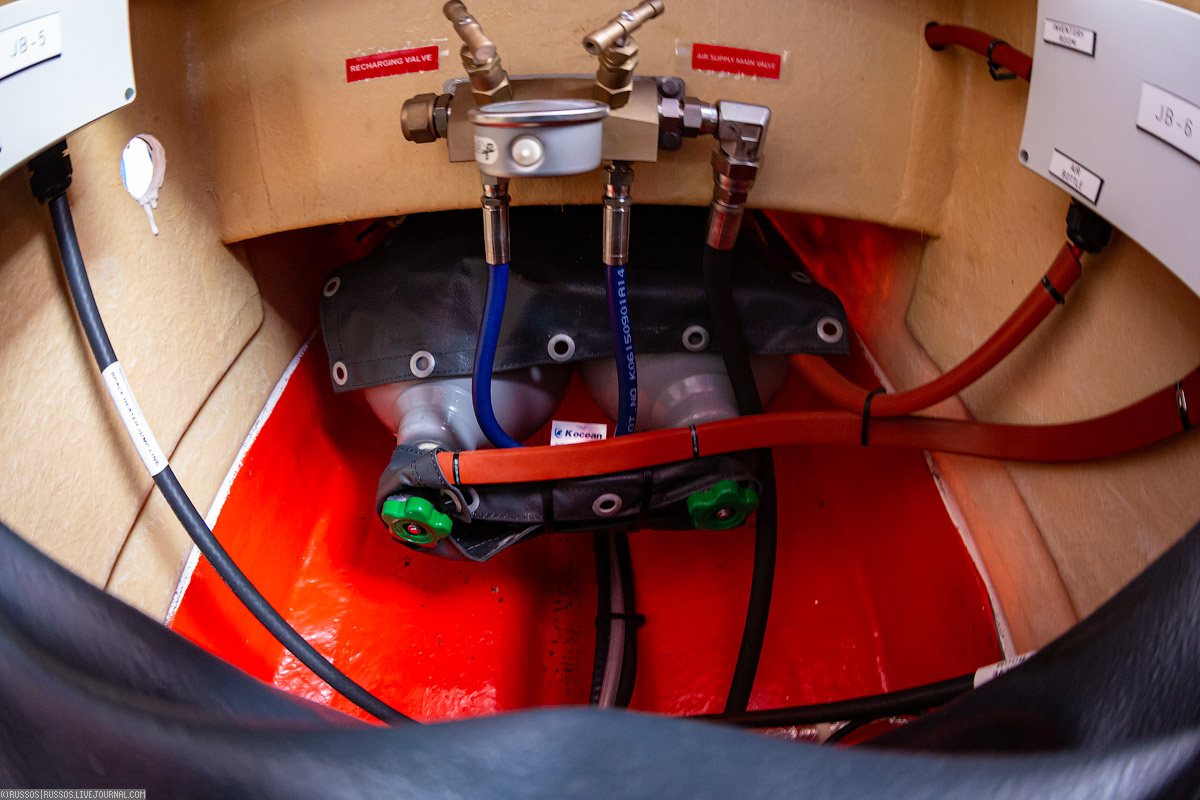

4. ормова€ станци€ пенотушени€. расные вентили отвечают за контур с водой. ј желтые Ч за пенный контур, который используетс€ дл€ тушени€ грузовых танков и дл€ лафетных стволов.

5. лапан дл€ подачи забортной воды в пенную магистраль окрашен в красный и желтый.

6. —танци€ углекислотного пожаротушени€. »спользуетс€ дл€ особо ответственных помещений, где может возникнуть сильный пожар. Ќапример, машинное отделение.

7. »ндикатор состо€ни€ разных тревог и опасностей. Ќаход€сь в этом помещении, сотрудник через определенные промежутки времени должен нажимать кнопку Ч сигнализировать, что с ним все хорошо. Ёто так называема€ Ђкнопка мертвецаї. ≈сли на мостик не поступает сигнал от человека, значит необходима оперативна€ помощь.

8. Ќа каждом борту хранитс€ пожарный план судна и международный коннектор дл€ пожарной системы судна. ѕлан служит дл€ того, чтобы пожарна€ команда, прибывша€ на борт, знала, где и какой груз находитс€, количество членов экипажа, их список. Ёто лист бумаги, который заполн€етс€ перед каждым рейсом и складываетс€ в металлический тубус. ј международный коннектор позвол€ет соединить между собой пожарную систему судна и берега.

9. ≈сли машинное отделение выйдет из стро€, то электричество будет вырабатывать аварийный дизель-генератор. ќн устанавливаетс€ в надстройке, чтобы мог работать при почти полном затоплении судна.

10. јвариный буй и Ђчерныйї €щик. ќн пишет все параметры рейса и необходимые данные. ѕолный аналог такого же устройства на самолете. ¬ случае затоплени€ судна на определенной глубине он автоматически отстреливаетс€ и всплывает.

11. —пасательный круг находитс€ в подогреваемом €щике. ¬се жизненно важное оборудование хранитс€ в похожих €щиках или укрываетс€ тентами с подогревом.

12. ќсновное средство спасени€ Ч плот. Ўлюпка хороша, когда происходит неспешное покидание судна. ј если это происходит быстро, то обычно используетс€ плот. √лавное, что нужно знать: после открыти€ замка (гака) ничего разъедин€ть не надо! ѕлот просто выбрасываетс€ за борт. ƒалее надо выт€нуть слабину и дернуть за линь Ч плот надуетс€. ”же наход€сь на плоту можно обрезать линь специальным ножом. ≈сли вдруг судно резко стало тонуть, то линь оснащен гидростатическим разобщающим устройством, которое позволит плоту самосто€тельно всплыть и активироватьс€.

ѕри плавании в море может возникнуть така€ аварийна€ ситуаци€, когда экипаж вынужден покинуть судно. Ётому предшествует борьба за его живучесть и прин€тие всех мер по спасению пассажиров, судна и груза. ћомент и пор€док оставлени€ судна определ€ет капитан как лицо, ответственное за жизнь всех людей на борту. ѕо его указанию объ€вл€етс€ шлюпочна€ тревога Ч семь коротких и один продолжительный сигнал громкого бо€ и/или судовым свистком при выходе последнего из стро€.

ѕо этому сигналу каждый должен прибыть к месту сбора тепло одетым (предпочтительно шерст€ное белье и малопромокаема€ одежда), с индивидуальным спасательным средством.

≈сли прин€то решение оставл€ть судно, то рекомендуетс€ спускать все судовые шлюпки и плоты, дл€ того чтобы, во-первых, ими воспользовались все оказавшиес€ в воде люди, и, во-вторых, повысилс€ шанс на выживание благодар€ снабжению, которое располагаетс€ в них.

ћор€к всегда должен помнить три основные заповеди на случай вынужденного оставлени€ судна:

1. Ќадеть теплую одежду, обувь и индивидуальное спасательное средство.

2. —тремитьс€ покинуть судно вместе со всеми в шлюпке, на плоту.

3. ќказавшись в воде, старатьс€ сохран€ть неподвижность.

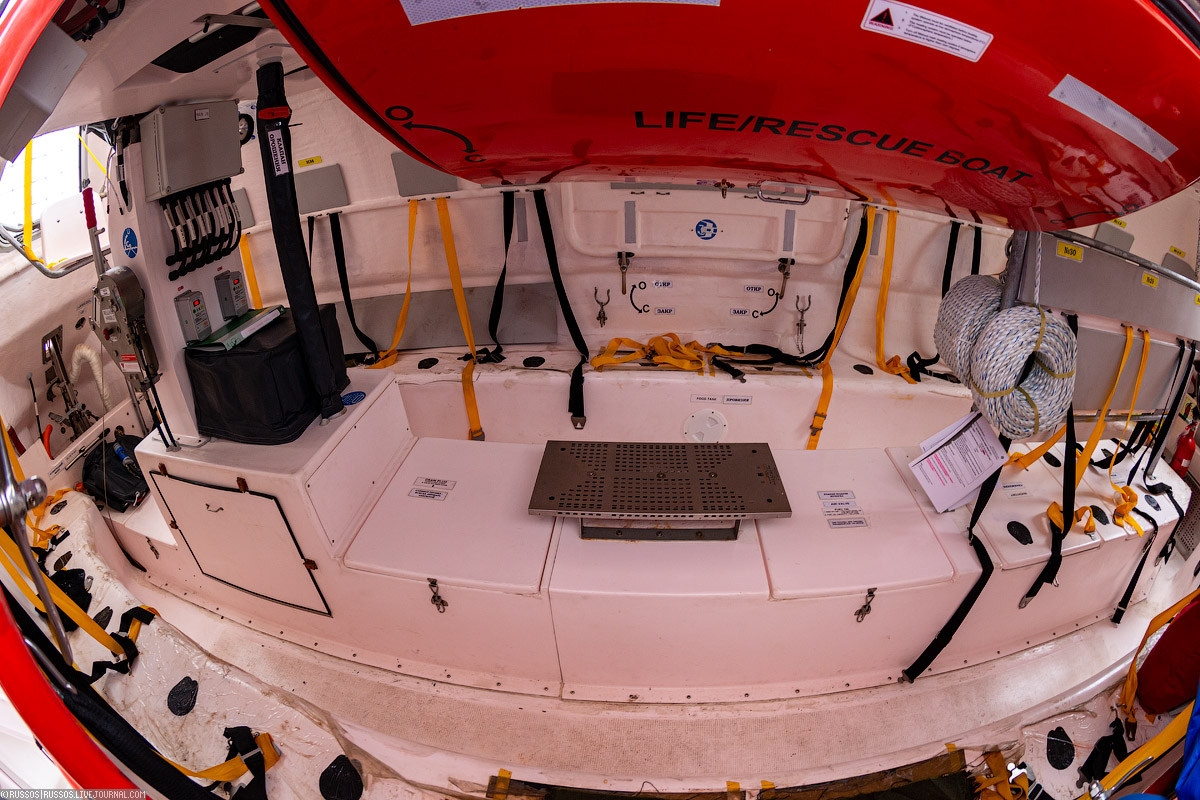

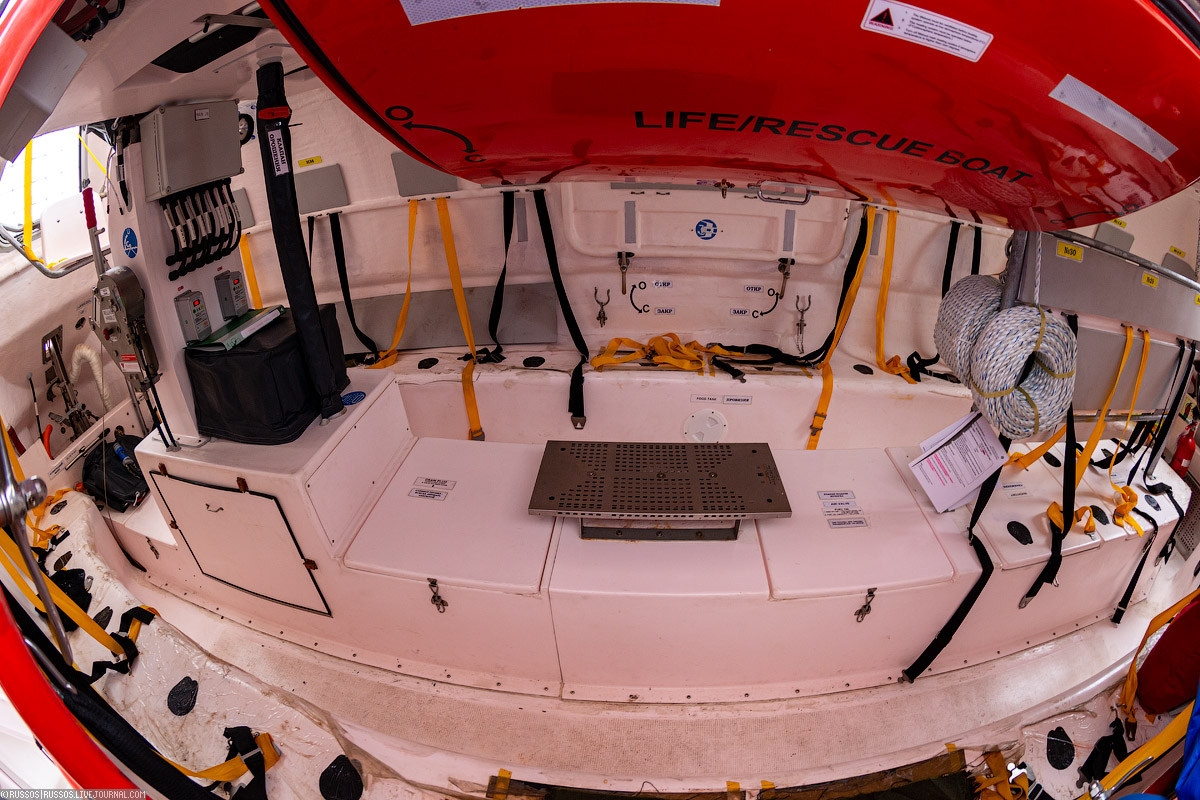

ј теперь давайте посмотрим на спасательные шлюпки танкера ЂЎтурман —куратовї. Ќа судне их две, наход€тс€ на правом и левом борту и спускаютс€ с помощью классических шлюпбалок. ажда€ шлюпка рассчитана на 30 человек, отсюда и максимальное количество людей, которые могут находитс€ на борту.

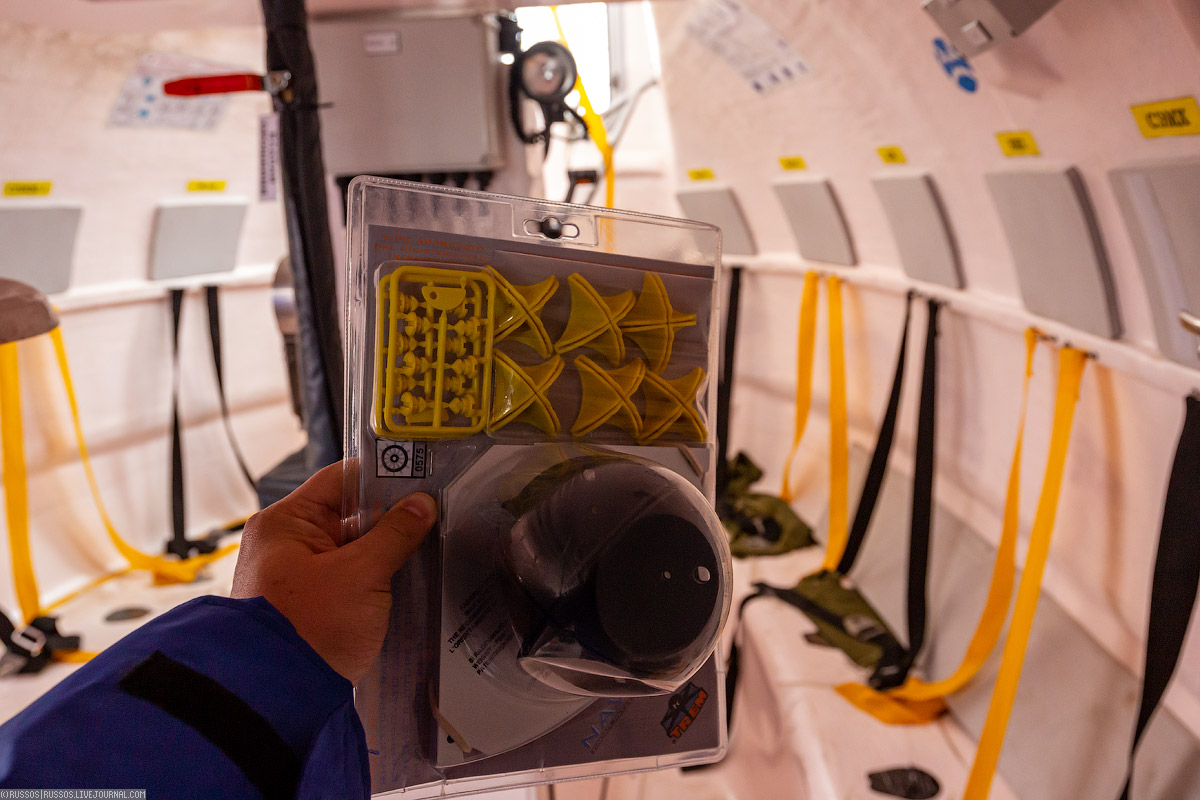

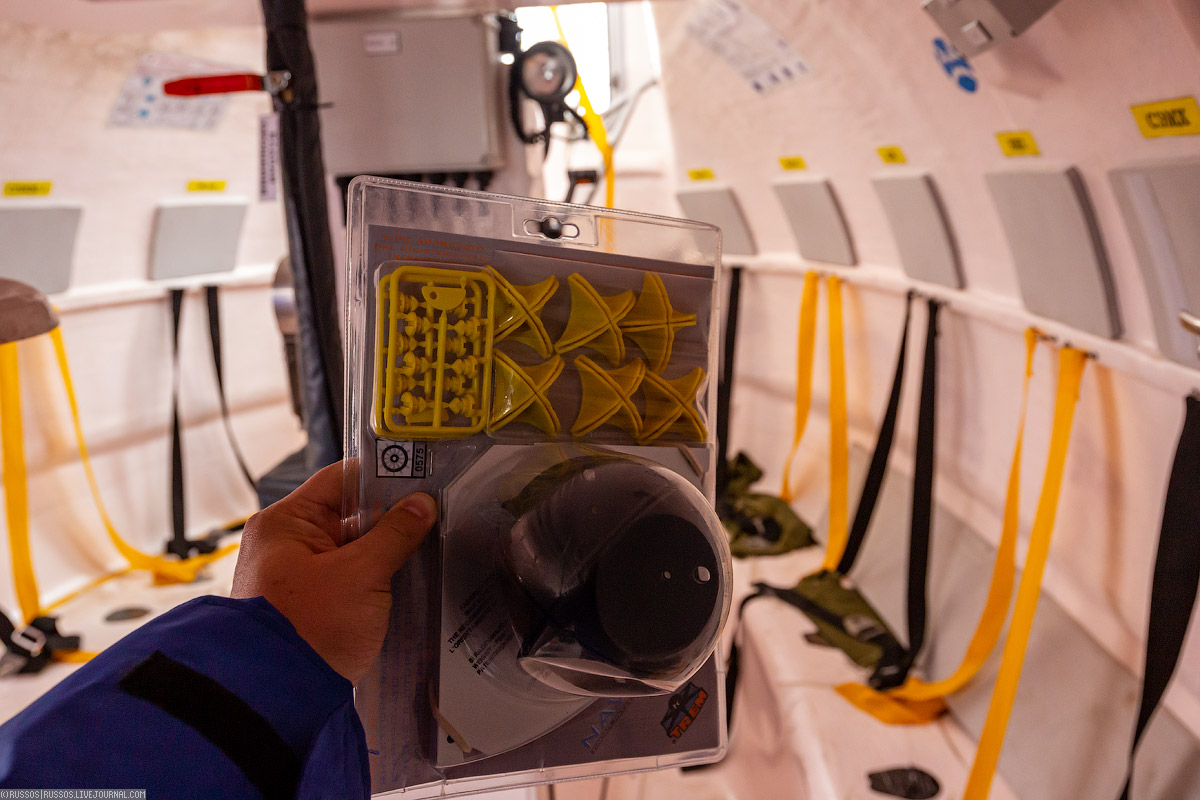

13. Ёто закрыта€ шлюпка в так называемом танкерном исполнении Ч она оснащена дополнительными средствами спасени€, которые могут понадобитьс€ при разливе и горении нефтепродуктов.

14. Ўлюпка изнутри. —лева Ч корма, там же место командира. —права Ч нос. ѕо периметру Ч посадочные места дл€ экипажа. ѕо центру Ч провиант и оборудование. ћеталлическа€ полка по центру Ч обогреватель.

15. Ўлюпка левого борта €вл€етс€ дежурной при отработке ситуации Ђчеловек за бортомї, поэтому в ней хран€тс€ гидрокостюмы и спасательные жилеты дл€ трех членов экипажа. ѕо команде они занимают места и спасают упавшего за борт человека.

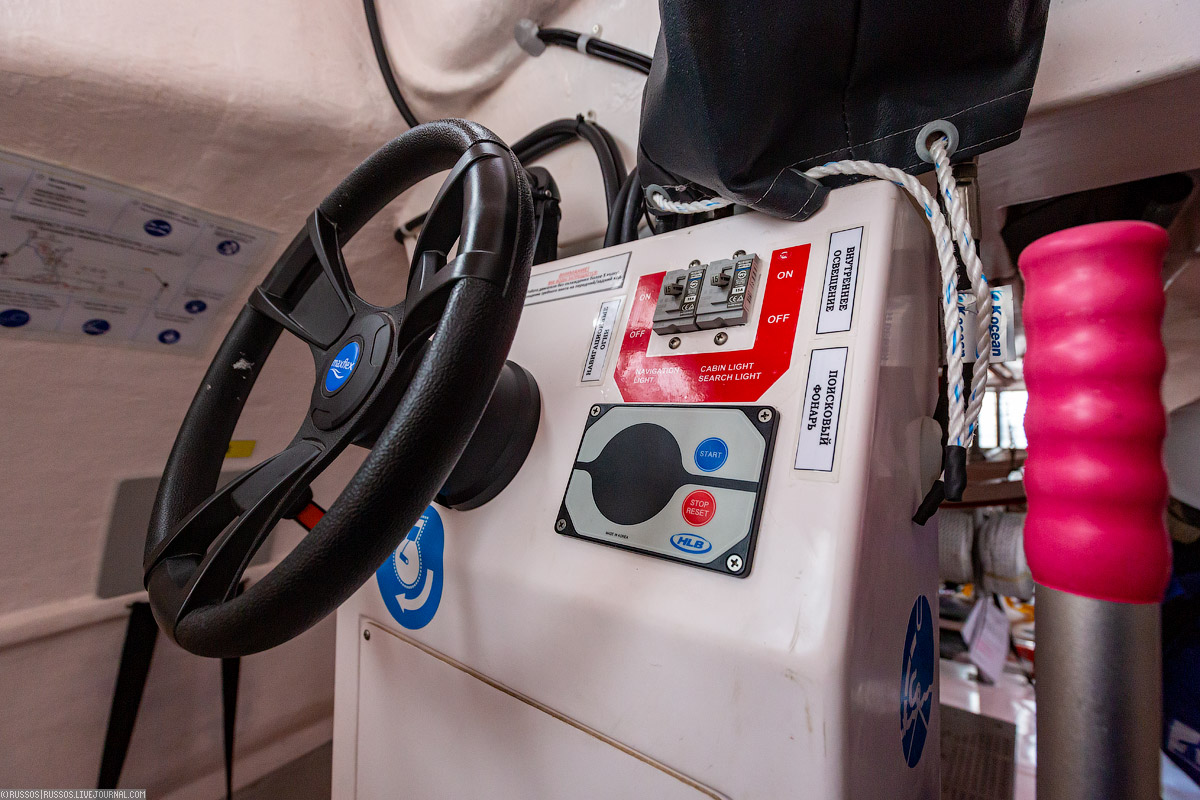

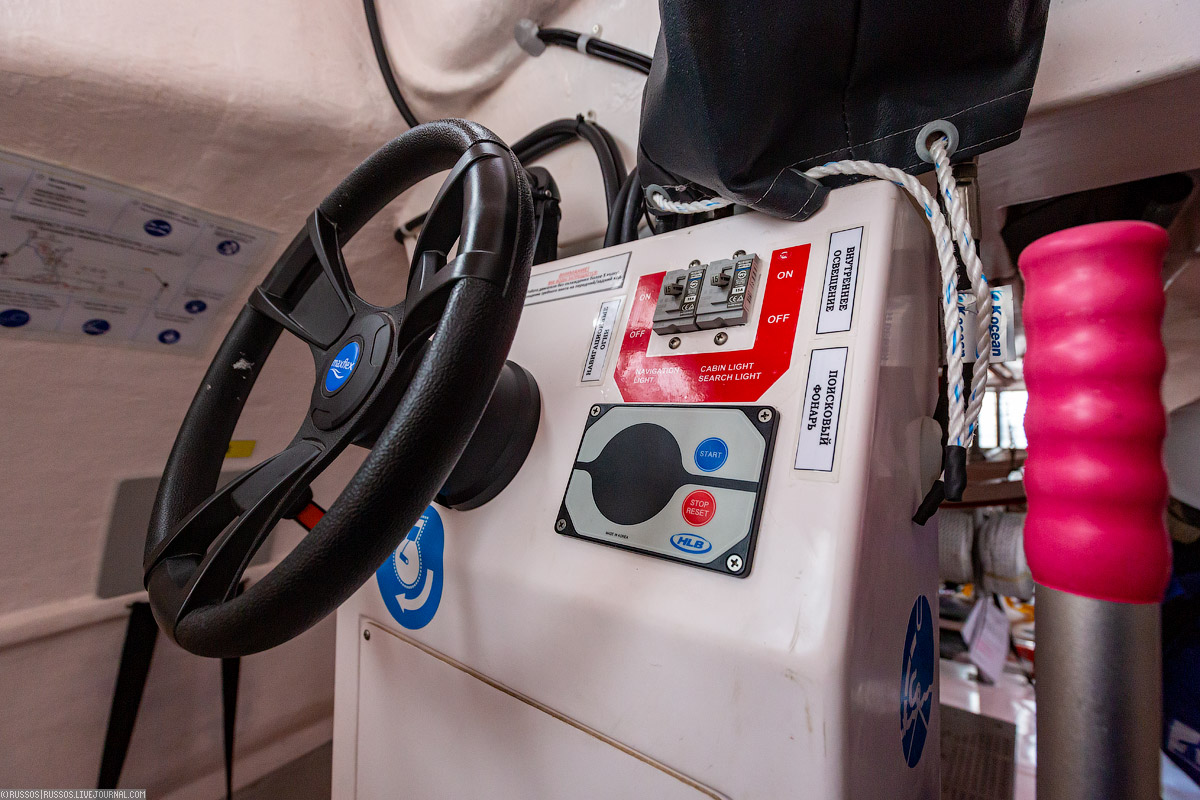

16. ћесто командира и рулевого.

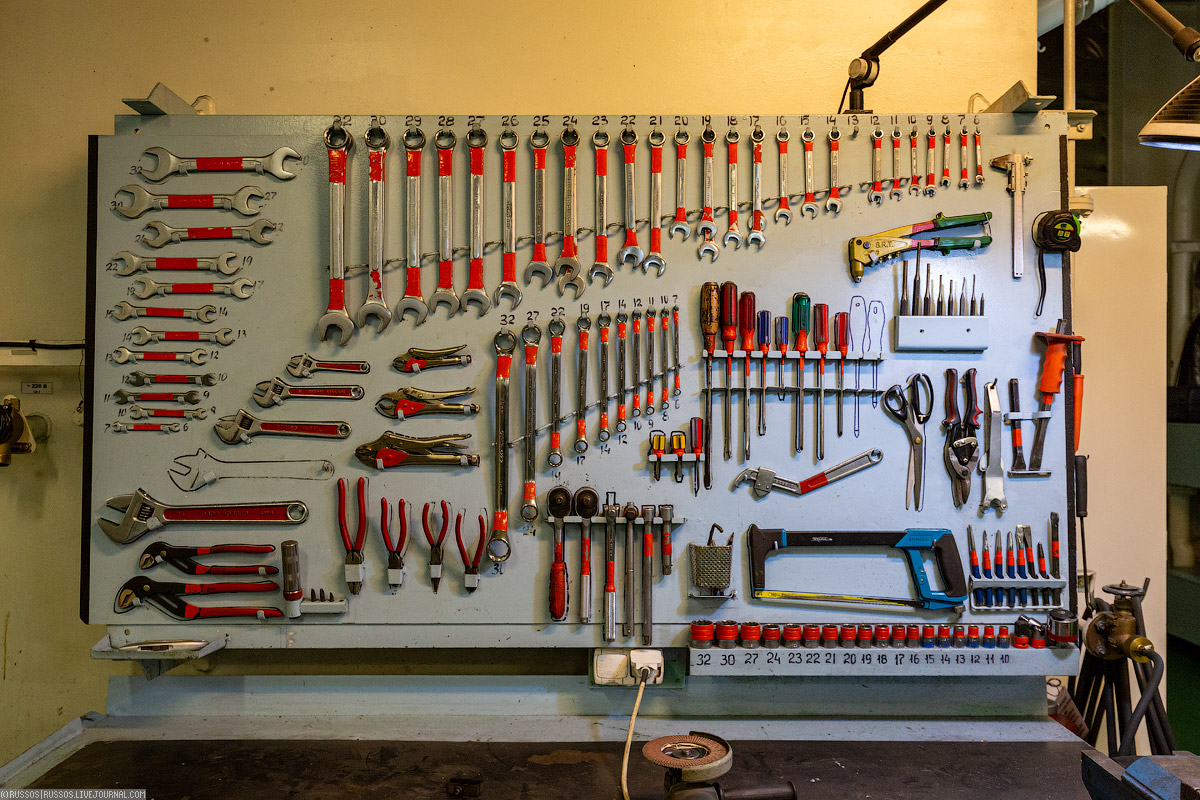

17. ”правление предельно простое и надежное. ¬се системы сделаны максимально ремонтопригодными и доступными.

18. ќсобенность танкерного исполнени€ Ч системы наддува и орошени€. ѕерва€ нужна дл€ создани€ внутри шлюпки повышенного давлени€, чтобы продукты горени€ нефтепродуктов не попали внутрь. ј система орошени€ предназначена дл€ охлаждени€ корпуса шлюпки, если надо проплыть р€дом с участком, где гор€т нефтепродукты.

19. лассическа€ уключина дл€ весел.

20. «апас воды. ¬ каждом пакете 4 раздела по 125 миллилитров, итого 500. »нструкцией предписано не пить в первый день вообще. аждый пакет предназначен на одни сутки на человека.

21. ≈да. ќдна упаковка на три дн€. ≈сть один брикет каждые шесть часов. ќбратите внимание на энергетическую ценность Ч 10 тыс€ч кƒж, это почти 2,4 тыс€ч к ал.

22. –ыболовные снасти, зеркало, свисток, нож, открывашка, фонарик...

23. ѕиротехника.

24. ”голковый отражатель. ¬ море собираетс€ и вывешиваетс€ на шлюпку, чтобы с радаров она была видна лучше.

25. Ћекарства. ≈стественно, все сроки годности соблюдены. ≈сть большой запас таблеток от укачивани€ Ч на шлюпке они об€зательны.

26. аждый должен помнить, что борьба за живучесть судна, оставление судна и выживание в спасательном средстве на море потребуют от него не только умени€ и физического напр€жени€, но и сохранени€ человеческого достоинства в любых обсто€тельствах.

27. ”чебна€ шлюпочна€ тревога. „лены экипажа занимают место согласно штатному расписанию. ¬ случае спокойного покидани€ спускаютс€ две шлюпки и экипаж распредел€етс€ между ними поровну. ѕроводитс€ перекличка, обозначаютс€ зоны ответственности и об€занности. Ёто пон€тное дело, делаетс€ только при учени€х.

28. Ѕезопасного плавани€!

ак бы не было надежно и безопасно судно, оно должно быть оснащено всем необходимым дл€ спасени€ пассажиров, экипажа и груза. ј в случае покидани€ корабл€ экипаж должен иметь всЄ необходимое дл€ обеспечени€ выживаемости в экстремальных услови€х. ћало веро€тно, что в современных реали€х это может понадобитьс€, но каждый член команды об€зан знать, что нужно делать в нештатной ситуации, уметь пользоватьс€ противопожарными и иными средствами спасени€.

Ќа арктическом танкере ЂЎтурман —куратовї Ђ√азпром нефтиї мы прошли инструктаж по правилам поведени€ на борту, использованию спасательных средств. ќтдельно нам показали, как устроена противопожарна€ система и современна€ шлюпка. —амое главное правило дл€ пассажиров очень простое Ч в случае объ€влени€ шлюпочной тревоги тепло одетьс€, вз€ть сумку с гидрокостюмом и спасательный жилет. — этим комплектом прибыть на мостик и ждать указаний.

ћен€ заинтересовали системы судна, отвечающие за его пожарную безопасность, а также спасательна€ шлюпка. ѕоэтому € решил сделать отдельный материал об этом.

ѕожар на судах относитс€ к самым опасным происшестви€м, поэтому защите от него удел€етс€ очень большое внимание. ¬ зависимости от типа и размеров современные суда оснащаютс€ различными противопожарными приборами и системами. Ќаиболее широко така€ техника представлена на пассажирских судах, а также на танкерах, транспортирующих жидкие легковоспламен€ющиес€ грузы.

ќсновна€ цель борьбы с пожаром Ч быстро вз€ть его под контроль и потушить. «адача будет выполнена, если огнетушащее вещество доставлено к месту возгорани€ быстро и в достаточном количестве. Ёто обеспечиваетс€ за счет стационарных систем пожаротушени€.

ќни не замен€ют традиционную противопожарную систему судна Ц пенна€, водна€ - котора€ длительно охран€ет от огн€ пассажиров, экипаж и оборудование, что выигрывает врем€ дл€ эвакуации в безопасное место.

ќбычно:

Ч вода используетс€ в стационарных системах, защищающих районы, в которых наход€тс€ твердые горючие вещества, Ч общественные помещени€ и коридоры;

Ч пена или огнетушащий порошок примен€ютс€ в стационарных системах, защищающих районы, где могут возникнуть пожары класса ¬; дл€ тушени€ пожаров воспламен€ющихс€ газов стационарные системы не используютс€;

Ч углекислый газ, галлон (хладон) и соответствующий огнетушащий порошок вход€т в состав систем, обеспечивающих защиту от пожара класса —;

1. ¬о всех помещени€х проложена система пожарного трубопровода. ѕо всему судну установлены пожарные €щики с рукавами и брандспойтами. Ёто помимо огнетушителей, которые расположены также по всему судну.

2. —амоспасатель изолирующий.

3. ќдин из лафетных стволов на палубе. ≈сть лафетные стволы, которые могут управл€тьс€ дистанционно.

4. ормова€ станци€ пенотушени€. расные вентили отвечают за контур с водой. ј желтые Ч за пенный контур, который используетс€ дл€ тушени€ грузовых танков и дл€ лафетных стволов.

5. лапан дл€ подачи забортной воды в пенную магистраль окрашен в красный и желтый.

6. —танци€ углекислотного пожаротушени€. »спользуетс€ дл€ особо ответственных помещений, где может возникнуть сильный пожар. Ќапример, машинное отделение.

7. »ндикатор состо€ни€ разных тревог и опасностей. Ќаход€сь в этом помещении, сотрудник через определенные промежутки времени должен нажимать кнопку Ч сигнализировать, что с ним все хорошо. Ёто так называема€ Ђкнопка мертвецаї. ≈сли на мостик не поступает сигнал от человека, значит необходима оперативна€ помощь.

8. Ќа каждом борту хранитс€ пожарный план судна и международный коннектор дл€ пожарной системы судна. ѕлан служит дл€ того, чтобы пожарна€ команда, прибывша€ на борт, знала, где и какой груз находитс€, количество членов экипажа, их список. Ёто лист бумаги, который заполн€етс€ перед каждым рейсом и складываетс€ в металлический тубус. ј международный коннектор позвол€ет соединить между собой пожарную систему судна и берега.

9. ≈сли машинное отделение выйдет из стро€, то электричество будет вырабатывать аварийный дизель-генератор. ќн устанавливаетс€ в надстройке, чтобы мог работать при почти полном затоплении судна.

10. јвариный буй и Ђчерныйї €щик. ќн пишет все параметры рейса и необходимые данные. ѕолный аналог такого же устройства на самолете. ¬ случае затоплени€ судна на определенной глубине он автоматически отстреливаетс€ и всплывает.

11. —пасательный круг находитс€ в подогреваемом €щике. ¬се жизненно важное оборудование хранитс€ в похожих €щиках или укрываетс€ тентами с подогревом.

12. ќсновное средство спасени€ Ч плот. Ўлюпка хороша, когда происходит неспешное покидание судна. ј если это происходит быстро, то обычно используетс€ плот. √лавное, что нужно знать: после открыти€ замка (гака) ничего разъедин€ть не надо! ѕлот просто выбрасываетс€ за борт. ƒалее надо выт€нуть слабину и дернуть за линь Ч плот надуетс€. ”же наход€сь на плоту можно обрезать линь специальным ножом. ≈сли вдруг судно резко стало тонуть, то линь оснащен гидростатическим разобщающим устройством, которое позволит плоту самосто€тельно всплыть и активироватьс€.

ѕри плавании в море может возникнуть така€ аварийна€ ситуаци€, когда экипаж вынужден покинуть судно. Ётому предшествует борьба за его живучесть и прин€тие всех мер по спасению пассажиров, судна и груза. ћомент и пор€док оставлени€ судна определ€ет капитан как лицо, ответственное за жизнь всех людей на борту. ѕо его указанию объ€вл€етс€ шлюпочна€ тревога Ч семь коротких и один продолжительный сигнал громкого бо€ и/или судовым свистком при выходе последнего из стро€.

ѕо этому сигналу каждый должен прибыть к месту сбора тепло одетым (предпочтительно шерст€ное белье и малопромокаема€ одежда), с индивидуальным спасательным средством.

≈сли прин€то решение оставл€ть судно, то рекомендуетс€ спускать все судовые шлюпки и плоты, дл€ того чтобы, во-первых, ими воспользовались все оказавшиес€ в воде люди, и, во-вторых, повысилс€ шанс на выживание благодар€ снабжению, которое располагаетс€ в них.

ћор€к всегда должен помнить три основные заповеди на случай вынужденного оставлени€ судна:

1. Ќадеть теплую одежду, обувь и индивидуальное спасательное средство.

2. —тремитьс€ покинуть судно вместе со всеми в шлюпке, на плоту.

3. ќказавшись в воде, старатьс€ сохран€ть неподвижность.

ј теперь давайте посмотрим на спасательные шлюпки танкера ЂЎтурман —куратовї. Ќа судне их две, наход€тс€ на правом и левом борту и спускаютс€ с помощью классических шлюпбалок. ажда€ шлюпка рассчитана на 30 человек, отсюда и максимальное количество людей, которые могут находитс€ на борту.

13. Ёто закрыта€ шлюпка в так называемом танкерном исполнении Ч она оснащена дополнительными средствами спасени€, которые могут понадобитьс€ при разливе и горении нефтепродуктов.

14. Ўлюпка изнутри. —лева Ч корма, там же место командира. —права Ч нос. ѕо периметру Ч посадочные места дл€ экипажа. ѕо центру Ч провиант и оборудование. ћеталлическа€ полка по центру Ч обогреватель.

15. Ўлюпка левого борта €вл€етс€ дежурной при отработке ситуации Ђчеловек за бортомї, поэтому в ней хран€тс€ гидрокостюмы и спасательные жилеты дл€ трех членов экипажа. ѕо команде они занимают места и спасают упавшего за борт человека.

16. ћесто командира и рулевого.

17. ”правление предельно простое и надежное. ¬се системы сделаны максимально ремонтопригодными и доступными.

18. ќсобенность танкерного исполнени€ Ч системы наддува и орошени€. ѕерва€ нужна дл€ создани€ внутри шлюпки повышенного давлени€, чтобы продукты горени€ нефтепродуктов не попали внутрь. ј система орошени€ предназначена дл€ охлаждени€ корпуса шлюпки, если надо проплыть р€дом с участком, где гор€т нефтепродукты.

19. лассическа€ уключина дл€ весел.

20. «апас воды. ¬ каждом пакете 4 раздела по 125 миллилитров, итого 500. »нструкцией предписано не пить в первый день вообще. аждый пакет предназначен на одни сутки на человека.

21. ≈да. ќдна упаковка на три дн€. ≈сть один брикет каждые шесть часов. ќбратите внимание на энергетическую ценность Ч 10 тыс€ч кƒж, это почти 2,4 тыс€ч к ал.

22. –ыболовные снасти, зеркало, свисток, нож, открывашка, фонарик...

23. ѕиротехника.

24. ”голковый отражатель. ¬ море собираетс€ и вывешиваетс€ на шлюпку, чтобы с радаров она была видна лучше.

25. Ћекарства. ≈стественно, все сроки годности соблюдены. ≈сть большой запас таблеток от укачивани€ Ч на шлюпке они об€зательны.

26. аждый должен помнить, что борьба за живучесть судна, оставление судна и выживание в спасательном средстве на море потребуют от него не только умени€ и физического напр€жени€, но и сохранени€ человеческого достоинства в любых обсто€тельствах.

27. ”чебна€ шлюпочна€ тревога. „лены экипажа занимают место согласно штатному расписанию. ¬ случае спокойного покидани€ спускаютс€ две шлюпки и экипаж распредел€етс€ между ними поровну. ѕроводитс€ перекличка, обозначаютс€ зоны ответственности и об€занности. Ёто пон€тное дело, делаетс€ только при учени€х.

28. Ѕезопасного плавани€!

|

ћетки: √азпром нефть industrial море |

ак делают авиакеросин на современном Ќѕ« |

ƒневник |

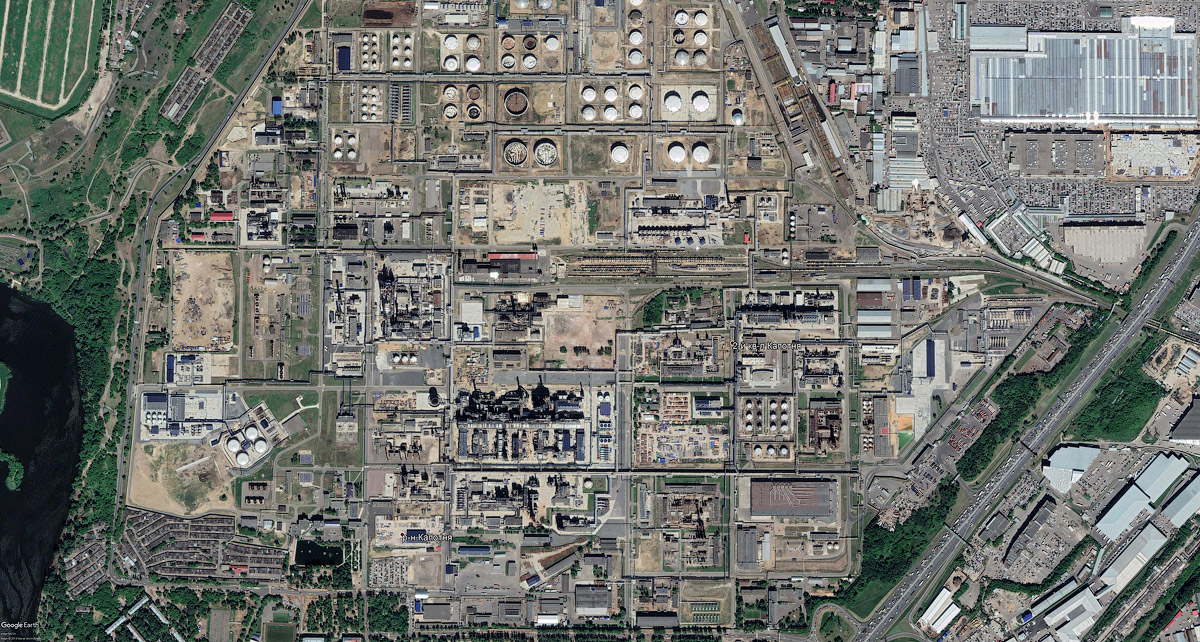

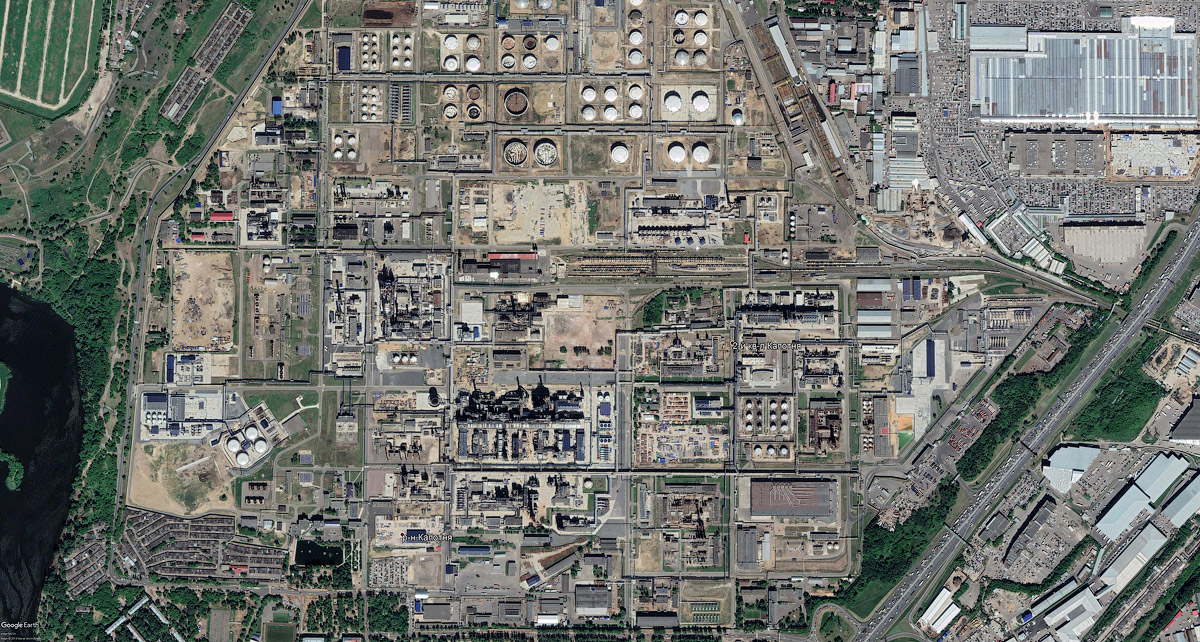

Ќа юге-востоке ћосквы находитс€ ћосковский нефтеперерабатывающий завод, который был введен в строй в 1939 году и называлс€ до 1953 года Ђћосковский крекинг-завод є 413ї.

Ќапомню, что необходимость нефтеперерабатывающего предпри€ти€ в ближнем ѕодмосковье (в 30-е года эта территори€ была ѕодмосковьем) была вызвана потребност€ми бурной индустриализации —оветского —оюза в 1930-е годы и, в частности, ростом количества автотранспорта. Ќа тот момент в –—‘—– функционировало всего п€ть Ќѕ«, причЄм все они располагались в районах нефтедобычи.

ѕоэтому на земл€х, выделенных Ќаркомату т€жЄлой промышленности ———– в ”хтомском районе ћосковской области недалеко от посЄлка апотн€ р€дом с ћосквой-рекой, в феврале 1936 года было начато строительство нового предпри€ти€ Ч ћосковского крекинг-завода є 413. 1 апрел€ 1938 года на заводе была переработана в бензин перва€ тонна нефти Ч эта дата и считаетс€ днЄм рождени€ ћЌѕ«. –асчЄтна€ мощность Ќѕ« в первые годы составл€ла 155 тыс. т бензина в год, причЄм основным сырьЄм при его производстве тогда был мазут Ѕакинских нефтепромыслов Ч его привозили баржами по ћоскве-реке и выгружали в районе Ѕратеевской поймы. ѕозднее была построена система магистральных трубопроводов.

— тех пор это место считалось не очень хорошим в плане экологии. —обственно так оно и было, так как последн€€ модернизаци€ на заводе завершилась в 1975 году. “о, что тогда было современным Ч сейчас совсем морально и физически устарело.

¬ 2011 году компани€ Ђ√азпром нефтьї приобрела 100 % всех акций, став основным владельцем, контролирующим завод. ¬ но€бре 2011 года ћЌѕ« был переименован в ќјќ Ђ√азпромнефть Ч ћосковский Ќѕ«ї. ѕосле чего на заводе началась глобальна€ модернизаци€, которую планируетс€ завершить в 2020 году, инвестировав совокупно более 250 млрд рублей. «начимой частью программы стали природоохранные меропри€ти€.