-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

21 мая родились... |

1874

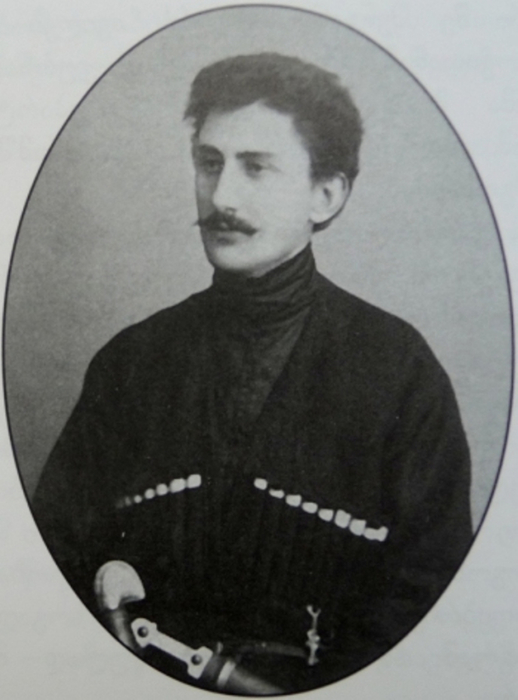

Шалва Николаевич Дадиани (грузинское имя — შალვა დადიანი)

грузинский советский писатель и театральный деятель, народный артист Грузинской ССР (1923). Народный артист Грузинской ССР(1923). Член КПСС с 1945. Из рода князей Дадиани — потомок Манучара, сына Георгия Липартиани. Родился в Зестафони, в семье известного грузинского поэта, прозаика и переводчика князя Николая Тариэловича Дадиани (1844—1896) и княжны Лидии Антоновны Цулукидзе. Литературно-общественную деятельность начал в 1890-е годы. К этому же времени относится и начало его театральной деятельности. В 1893—1923 годах — актёр (сыграл более 200 ролей) и режиссёр грузинских театров. Под влиянием революции 1905 года написал ряд революционных пьес, которые в советское время шли в академических театрах Грузии. После установления Советской власти в Грузии (1921) принимал активное участие в строительстве советского грузинского театра. Один из основателей передвижного народного театра.

Автор известного исторического романа «Юрий Боголюбский» (о временах царицы Тамары, мужем которой был заглавный герой романа — князь Юрий Андреевич Боголюбский), многих рассказов, новелл и публицистических очерков. Переводчик Шекспира, Шиллера, Байрона, Леонида Андреева, А.П.Чехова и других.

На церемонии переноса праха Бараташвили из пантеона Дидубе в пантеон Мтацминда. Справа-налево, стоят — Георгий Леонидзе, Константин Гамсахурдиа, Александр Кутатели, Владимир Глонти, Дмитрий Бенашвили, Ило Мосашвили, Павел Ингороква, Гиго Хечуашвили, Шалва Дадиани, Григол Цецхладзе, Алио Мирцхулава, Сумбаташвили (племянник Бараташвили, сын сестры Н.Бараташвили — Софии), Е.Леонидзе (жена Г.Леонидзе), Серго Клдиашвили, Платон Кешелава. Сидят Ираклий Абашидзе и Ражден Гветадзе (слева). 1938 год.

Его пьесы занимают видное место в репертуаре грузинского театра. Член Союза писателей СССР с 1934 года. С 1950 года — председатель президиума Театрального общества Грузинской ССР. Член КПСС с 1945 года. Депутат Верховного Совета СССР 1—2-го созывов. Награждён орденом Ленина, другими орденами и медалями. Умер в Тбилиси 15 марта 1959 года.

Похоронен в пантеоне Мтацминда.

Был женат первым браком на княжне Елене (Эло) Иосифовне Андроникашвили. Именем Дадиани был назван драматический театр в Зугдиди. Некоторые сочинения: «Искра» (сборник стихов; 1892); «В подземелье» (пьеса; 1905, издание, 1910); «Когда они пировали» (пьеса; 1907, издание, 1912); «Гегечкори» (пьеса; 1915, издание, 1923); «Вчерашние» (пьеса; 1916); «Юрий Боголюбский» (исторический роман; 1926); «В самое сердце» (пьеса; 1928) — первая сатирическая комедия в грузинской советской литературе; «Тетнульд» (пьеса; 1931); «Сломанный мост» (пьеса; 1935); «Гурия Ниношвили» (пьеса; 1932, русский перевод — «Подземный гул», 1940); «Из искры» (пьеса; 1937, русский перевод, 1940); «Семья Гвиргвилиани» (исторический роман; 1956). Роли в кино: 1921 — Арсен Джорджиашвили; 1922 — Изгнанник; 1922 — Исповедник — исповедник; 1922 — Сурамская крепость — граф Церетели; 1925 — Дело Тариэла Мклавадзе; 1941 — В чёрных горах. Режиссёр: 1924 — Буревестники. Сценарист: 1921 — Арсен Джорджиашвили; 1922 — Изгнанник; 1922 — Исповедник; 1924 — Буревестники; 1925 — Дело Тариэла Мклавадзе; 1934 — Мрачная долина; 1955 — Нико и Никора.

1874

Томас Суиндлхёрст (Thomas Swindlehurst)

британский полицейский и перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Уиттингтоне, Сити-оф-Ланкастер, Ланкашир, Англия, Великобритания. На Играх 1908 в Лондоне Суиндлхёрст участвовал в турнире по перетягиванию каната, в котором его команда заняла второе место. Умер 15 марта 1959 года.

1875

Александр Дмитриевич Крупенский

русский театральный деятель, управляющий Петербургской конторой Императорских театров. «Парадный выход трехбунчужного паши из театральной конторы». Шарж из газеты «Новое время». Из потомственных дворян Бессарабской губернии. Сын уездного предводителя дворянства Дмитрия Федоровича Крупенского (1834—1878) и жены его Александры Георгиевны Катарджи. Землевладелец Бендерского уезда (1261 десятина). Окончил Александровский лицей IX классом в 1896 году. Служил чиновником особых поручений при директоре Императорских театров, управляющим балетной труппой и управляющим Петербургской конторой Императорских театров (1903—1914). В годы Первой мировой войны был Главным управляющим Военно-санитарными организациями великой княгини Марии Павловны. Дослужился до чина действительного статского советника, имел придворный чина камергера. После революции эмигрировал во Францию, жил в Париже. Служил директором-распорядителем Русской частной оперы М. Н. Кузнецовой (1929). Написал музыку к балету «Польская свадьба», впервые показанного труппой Анны Павловой в 1930 году в Театре Елисейских Полей. Умер в Париже 23 августа 1939 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Воспоминания современников

Характер Крупенского и его деятельность в Петербургской конторе описаны в мемуарах бывшего директора Императорских театров В.А.Теляковского: «Человек он был неглупый, с темпераментом южанина-бессарабца, очень красив и виден, дипломат и несдержанный, балованный барчонок, очень себе на уме. Хорошо владел иностранными языками, кое-что читал, любил почёт и важность, не прочь был популярничать с низшими; умел вникать в мелочи жизни маленьких людей, ненавидел докторов, полицмейстеров, вахтеров, обожал сплетни и доносы. За версту чуял воровство и любил все это обнаруживать и разбирать в подробностях, и служба для него была вся жизнь. Работать мог по восемнадцать часов в сутки. Женщин, в частности артисток, боялся, как огня, и особенно когда они с ним становились приветливы или любезны. В художестве понимал мало. Художников не любил за их независимость и за то, что декорации были готовы не к сроку и много истрачено казенного холста.» Источники: Крупенский Александр Дмитриевич // Российское зарубежье во Франции, 1919—2000 : биографический словарь : в 3 томах / под общей редакцией Л.Мнухина, М.Авриль, В.Лосской. — Москва : Наука : Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. — Том 1 : А—К. — Страница 763. — 794 страницы — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-02-036267-3. — ISBN 978-5-02-036267-3 ; ISBN 978-5-93015-104-6 (том 1); Незабытые могилы : российское зарубежье : некрологи 1917—1997 : в 6 томах / Российская государственная библиотека. Отдел литературы русского зарубежья ; составитель В.Н.Чуваков ; под редакцией Е.В.Макаревич. — Москва : Пашков дом, 2001. — Том 3 : И—К. — Страница 570. — 675 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 5-7510-0195-8 (том 3); Императорский Александровский лицей. Воспитанники, педагоги и служащие: биографический словарь. — Москва: Старая Басманная, 2019. — Страница 245.

1877

Николай Альбертович Кун

русский историк, писатель, педагог; автор популярной книги «Легенды и мифы Древней Греции», выдержавшей множество изданий на языках народов бывшего СССР и основных европейских языках, профессор МГУ. Родился в Москве. Отец, Альберт Францевич, был человек образованный, увлекался наукой, хорошо знал русскую культуру; имел немецкие и англо-шотландские корни. Мать, Антонина Николаевна, — из дворянского рода Игнатьевых, была очень способной пианисткой, ученицей Рубинштейна и Чайковского. После окончания в 1903 году с дипломом первой степени и престижной премией им. Сазиковой за реферат, историко-филологического факультета Московского университета, его оставляли при университете, но из-за участия его в студенческом движении представление не было утверждено попечителем Московского учебного округа и он начал работать в Тверской женской учительской семинарии имени П.П Максимовича. В 1905 году работал в Берлинском университете у профессора Мейера и в музее народоведения. В конце 1906 года вернулся в Тверь; был избран председателем совета Тверского частного реального училища. С открытием в Твери Народного университета в январе 1907 года читал в нём лекции по истории культуры. В 1908 году был избран профессором всеобщей истории московских Высших женских педагогических курсов Д.И.Тихомирова, где читал лекции до закрытия курсов в 1918 году. Одновременно читал лекции в Московском обществе народных университетов, преподавал историю в учебных заведениях Москвы (в 1915 году по данным ежегодника «Вся Москва» преподавал в гимназии им. Г.Шелапутина). В 1911—1912 годах руководил экскурсиями российских учителей в Риме, читал лекции в римских музеях по истории античного искусства, римского Форума, Палатина. С 1915 года — профессор Московского городского университета имени А.Л.Шанявского по кафедре истории религий. С 1916 года он — профессор Нижегородского городского народного университета. С 1920 года Н.А.Кун — профессор факультета общественных наук Московского государственного университета. Одновременно преподавал историю культуры в 1-м Московском педагогическом институте (1918—1925). В 1920-х годах Н.А.Кун преподавал также в Московском государственном музыкальном техникуме имени Римского-Корсакова, так называемой «Народной консерватории», в поселке Черкизово. С 1935 года и до конца жизни состоял профессором МИФЛИ. С 1933 года был редактором отдела древней истории Большой советской энциклопедии и Малой советской энциклопедии, написал несколько сотен статей и заметок. Последние годы Н.А.Кун провёл на даче в Черкизовском парке. Умер он перед чтением своего доклада «Возникновение культа Сераписа и религиозная политика первых Птолемеев», ставшего его последней работой.

Похоронен на Черкизовском кладбище, где ранее были похоронены его дети: Антонина (1908—1924), утонувшая в реке, Евгения (1902—1930), умершая от туберкулёза, Ипполит (1903—1932), скончавшийся от полученной травмы и Николай (1911—1942), умерший вследствие контузии, полученной на фронте. Женат Н.А.Кун был на Елене Францевне Роупер (1871—1961). Она происходила из англо-шотландского рода. Будучи двенадцатым ребёнком в семье, Елена Францевна жила с престарелыми родителями; вела обширную деловую переписку своего отца на английском, французском и немецком языках. Брак с начинающим учёным оказался не по душе родителям Елены Францевны, и они пригрозили ей лишением наследства. Перед бракосочетанием Елена Францевна перешла из англиканской церкви в православие, и на следующий день после тайного венчания молодые супруги вместе написали отказ от наследства.

Научное наследие

Издал перевод «Писем тёмных людей» (1907), написал книги «Сказки африканских народов» (1910), «Магомет и магометанство» (1915), «Италия в 1914 г.» (1915), два тома «Сказки цыган» (1921 и 1922), «Предшественники христианства (восточные культуры в Римской империи)» (1922), «Первобытная религия» (1922), «Сказки народов островов Великого океана» (1922). Наибольшей известностью до сих пор пользуется книга, написанная в 1914 году «для учениц и учеников старших классов средних учебных заведений, а также для всех тех, кто интересуется мифологией греков и римлян». Под своим первоначальным названием «Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях» книга была издана в 1922 году, 1937 и 1940 году. Здесь он переводит множество мифов Древней Греции первым в России и вторым в мире (до него существовал перевод на французский композитором,пианистом, органистом, педалистом, скрипачом, теоретиком, педагогом, литератором, философом и языковедом XIX века Шарлем Валантеном Альканом, но, к сожалению, большая часть этого труда утеряна и сохранилась лишь в виде эпиграфов и произведений, в которых Алькан их воплотил). После 1940 года (последнее прижизненное издание подписано к печати 17 сентября 1940 года) она неоднократно переиздавалась массовыми тиражами, но уже с внесенными изменениями под названием «Легенды и мифы Древней Греции». Значительный объём материалов из архива Н.А.Куна в 1989 году был передан его внучкой, Инной Ипполитовной Кун-Немировской, в независимый общественный центр документации «Народный архив».

1878

Лидия Осиповна Дан (Цедербаум)

политический деятель, активный участник революционного движения в России. Родилась в городе Одесса, Российская империя Дочь Иосифа Александровича Цедербаума и Ревекки Юльевны Розенталь. Сестра известного революционера Ю.О.Мартова. Жена другого известного революционера Ф.И.Дана. Член РСДРП с середины 1890-х годов, участник первых социал-демократических кружков в Санкт-Петербурге. Социал-демократ (меньшевик) с 16 лет.

Лидия Дан (в центре), С.Л.Вайнштейн (слева) и И.Г.Церетели (справа), Иркутск, 1914-1915.

С 1896 г. принимала участие в работе политического Красного Креста, т.е. оказывала помощь арестованным и ссыльным. С 1922 года в эмиграции. Умерла в Нью-Йорке 28 марта 1963 года. Сочинения: Дан Л.О. Встречи с В.Н.Фигнер // Новый журнал. — 1970. — № 98. — Страницы 200—208. Литература: Из архива Л.О.Дан. — Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1987. — 209 страниц; Казарова Н.А. Лидия Дан // Вопросы истории. — 1998. — № 7. — Страницы 142 — 146; Жебрак С. Представительница российской социал-демократии Лидия Цедербаум (1878—1963) // Мировая социал-демократия: теория, история и современность. — Москва, 2006. — Страницы 364 — 371.; Jabrak S. Mit dem Blick nach Russland Lydia Cederbaum (1878—1963): Eine judische Socialdemokration im lebenslangen Exil. — Marbuerg, 2006.

1878

Гленн Хаммонд Кёртисс (Glenn Hammond Curtiss)

американский пионер авиации, основатель Curtiss Aeroplane and Motor Company, сегодня часть «Curtiss-Wright Corporation». Кёртисс родился в городе Хаммондспорт, штат Нью-Йорк, США, в семье Фрэнка Ричмонда Кёртисса и Луа Эндрюс. Несмотря на то, что он получил только восемь классов образования, его ранний интерес к механике и изобретательству проявился в первой же его работе в «Eastman Dry Plate and Film Company» (позднее «Eastman Kodak Company») в Рочестере, штат Нью-Йорк. Он нашёл способ адаптировать трафаретную машину для использования на заводе, а позднее собрал простую камеру для обучения фотографии. 7 марта 1898 Кёртисс женился на Лене Пирл Нефф, дочери Ги Л.Неффа, в Логанспорте, Индиана. Кёртисс начал свою карьеру велогонщика, посыльного «Western Union», и в итоге владельца веломагазина. Его интерес перешёл на мотоциклы, когда появились двигатели внутреннего сгорания. Он начал строить мопеды с собственным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, в котором изначально использовалась банка из-под помидоров для карбюратора. В 1903 он установил рекорд скорости на мотоцикле — 103 км/ч на дистанции одна миля (1.6 км). В 1907 он установил новый рекорд — 219.31 км/ч, на мотоцикле собственной разработки. Это был весьма внушительный результат, особенно учитывая отсутствие тормозов на его мотоцикле. В это время он стал в США производителем гоночных мотоциклов № 1.

Удостоверение пилота Гленна Кёртисса

Братья Райт

В августе 1906 Кёртисс совершил полёт с Томом Болдуином на его дирижабле в Дейтон, Огайо, во время которого он посетил братьев Райт (после того как они помогли пришвартовать дирижабль) и обсудил с ними вопросы, связанные с авиационными двигателями и пропеллерами, предмет их общего интереса. Так как Кёртисс делал самые лёгкие двигатели в США, Александер Грэм Белл предложил ему вступить в его «Aerial Experiment Association» в 1907 для постройки самолёта; он совершил первый в США «официальный» полёт на аппарате тяжелее воздуха 4 июля 1908 года на самолёте «June Bug». Постройка этого и более поздних самолётов вовлекли Кёртисса в тяжбу по поводу нарушения патента братьев Райт, которую он проиграл в 1913. Он стал первым человеком, получившим лицензию пилота от «Aero Club of America» 8 июня 1911.

Соревнование

В августе 1909 года Кёртисс принял участие в первом авиационном соревновании, «Grande Semaine d’Aviation» в Реймсе, Франция, организованном Французским аэроклубом. Братья Райт, которые пытались продать свои машины в Берлине в это время, не приняли в соревновании участия; однако впоследствии они предъявили иск Кёртиссу о нарушении их патента. Кёртисс пролетел 10-тикилометровую дистанцию со скоростью 75 км/ч, обойдя своего преследователя Луи Блерио, и выиграл Кубок Гордона Беннетта. Это позволило ему стать вторым, после Блерио, пилотом с лицензией в Европе (братья Райт стали 4-м и 5-м).

Авиатор Луи Полан (слева) с Гленном Кёртиссом

Довоенные годы

29 мая 1910 Кёртисс совершил полёт из Олбани вдоль Гудзона в Нью-Йорк Сити, таким образом он выиграл приз в 10,000 долларов от издателя Джозефа Пулитцера. Он пролетел 220 км за 153 минут со средней скоростью около 89 км/ч, затем облетел Манхэттен и Статую Свободы. Кёртисс получил первую в США лицензию пилота в 1911 году (братья Райт получили 4-ю и 5-ю). В 1910 году ВМС США выразили заинтересованность в самолёте, видя их ценность для целей разведки, но они не были уверенны в том, какой должна была быть эта модель, чтобы она могла взаимодействовать с военными кораблями. Кёртисс открыл предприятие в Сан-Диего и сотрудничал с ВМС США, подготовив несколько пилотов и создав биплан «Модель» «D», который стал первым самолётом, взлетевшим с корабля. Eugene Ely взлетал с «USS Birmingham», который имел короткую взлётную дорожку, после взлёта с которой самолёт приземлялся на берегу. Самолеты быстро совершенствовались и становились всё более надежными, и становилось очевидно, что роль авиации растёт, и это не только мода. Кёртисс был один из пионеров авиации, которые признали, что строительство взлётно-посадочных полос во всем мире займет определённое время, и чтобы сделать первые шаги промышленность должна была создать жизнеспособный самолет, который мог приземлиться и взлетать с поверхности воды, поскольку существующие морские порты были уже транспортными центрами. Он решил построить поплавки и адаптировать их к «Модели» «D», чтобы этот самолёт мог взлетать и приземлиться на воде с целью доказать жизнеспособность такой концепции. В 1911 Кёртисс построил гидросамолёт «Triad» «A-1», который имел и колёса, и поплавки. Этот самолёт было немедленно признан настолько очевидно полезным, что был куплен Флотом США, Россией, Японией, Германией и Великобританией. Кёртисс выиграл Приз Колье за разработку этого самолёта. в этот период своей жизни Кёртисс познакомился с отставным офицером английского флота Джоном Сирилом Порте, который искал партнёра для постройки самолёта для выигрыша приза «Daily Mail» за трансатлантический перелёт. В 1912 Кёртисс построил двухместный «Flying Fish», большой самолёт, который был классифицирован как летающее судно, так как нижняя часть его корпуса находился в воде. Кёртисс полагал, что такое решение наилучшим образом подойдёт для большого дальнемагистрального самолёта, который должен взлетать и садиться на водную поверхность, а также должно быть устойчиво при больших волнах. В сотрудничестве с Порте в 1914 году Кёртисс разработал аппарат, который получил название «Америка», большой гидросамолёт с двумя двигателями для перелёта через Атлантический океан. Однако начало Первой мировой войны потребовало возвращения Порте на службу в Королевский флот на Экспериментальную базу гидропланов, для которой позднее были приобретены несколько экземпляров «Америки», получившими название «H-4». Порте запатентовал и продолжал работать над развитием самолёта, построив «Felixstowe», дальний патрульный самолёт. Позднее британские разработки были проданы Вооружённым силам США, в результате Кёртисс смог построить модель «F5L». Завод Кёртисса построил 68 «Больших Америк», которые получили дальнейшее развитие в «H-12», единственный разработанный и построенный в США самолёт, принимавший участие в боевых действиях в Первой мировой войне.

Первая мировая война и послевоенные годы

В 1916 году приблизилось вступление США в вооружённый конфликт. Армия США заказала простой, лёгкий в управлении учебный самолёт. Кёртисс создал «JN-4» «Jenny» для Армии и его версию — гидросамолёт «N-9» для Флота. Этот самолёт стал одним из известнейших продуктов компании Кёртисса, тысячи единиц которого были проданы вооружённым силам США, Канады и Великобритании. Спрос на самолёты со стороны гражданских и военных властей быстро рос, что привело к созданию 18 000 рабочих мест в Буффало и 3,000 — в Хаммондспорте. В 1917 Флот США заказал Кёртиссу проект, четырёхдвигательного летательного аппарата дальнего радиуса действия, достаточно большого, чтобы нести команду в пятьчеловек. Этот самолёт стал известен как «NC-4». Послевоенный спад военных заказов привёл к значительному сокращению на заводах Кёртисса, и Гленн Кёртисс занялся техническим развитием своих моделей. Мировой спрос на всё более и более крупные гидросамолёты продолжал быть основным источником для выживания компании Кёртисса в межвоенный период. Дважды гидросамолёты Кёртисса выигрывали Кубок Шнейдера, в 1923 и в 1925 годах. Пилотируемый лейтенантом Армии США Кирасом Беттисом «Curtiss» «R3C» выиграл гонку за приз Пулитцера 12 октября 1925, скорость составила 400.6 км/ч. Тринадцатью днями позже Джимми Дулиттл выиграл Кубок Шнейдера на том же самом гидросамолёте. Дулиттл прошёл дистанцию с максимальной скоростью 374 км/ч.

Спор о патенте

Судебный процесс относительно патента братьев Райт продолжался в течение нескольких лет, пока не было принято судебное решение в пользу последних уже во время Первой мировой войны, после отхода Орвилла от бизнеса и перехода его компании только на двигателестроение. Последний самолет Райт, «Модель» «L», был единственным опытным образцом «разведывательного» самолёта, построенного в 1916. После вовлечения США в войну в 1917 году Правительство США заключило большой и прибыльный контракт с Кёртиссом на строительство самолётов для армии. «Wright Aeronautical Corporation», наследник «Wright Company», объединилась с «Curtiss Aeroplane and Motor Company» 5 июля 1929 года, новая компания получила название «Curtiss-Wright company» незадолго до смерти Гленна Кёртисса. Кёртисс умер в Буффало от осложнений после удаления аппендикса 23 июля 1930 года, и был похоронен в Хаммондспорте, Нью-Йорк. Библиография: «At Dayton». Time (magazine) 13 October 1924; Roseberry, C.R. Glenn Curtiss: Pioneer of Flight. Garden City, NY: Doubleday & Company, 1972. ISBN 0-81560-264-2; Shulman, Seth. Unlocking the Sky: Glen Hammond Curtiss and the Race to Invent the Airplane. New York: Harper Collins, 2002. ISBN 0-06-019633-5; «Speed Limit». Time (magazine) 29 October 1923.

1880

Тудор Аргези (румынское имя — Tudor Arghezi; псевдоним; настоящее имя — Йон Н. Теодореску, Ion Nae Theodorescu)

один из крупнейших румынских поэтов XX века, прозаик и литературный критик. Член Румынской Академии (1955; румынское название — Academia Română). Лауреат Государственной премии (1946). Псевдоним происходит от латинского слова Argesis — древнего названия реки Арджеш. Родился в Бухаресте. В молодости переменил много профессий. Постригся в монахи, но ушёл из монастыря. Долго жил в Швейцарии, где находился под пристальным наблюдением властей во время крестьянского восстания в Румынии 1907 года, которому глубоко сопереживал. Дебютировал в качестве поэта в 1896 году. Начал систематическую литературную работу в 1904 году.

В стихах (сборники «Нужные слова», 1927, «Цветы плесени», 1931, «Весенние медальоны», 1936, «Семь песен с закрытым ртом», 1939, и др.) утверждал ценность человеческой личности, деятельное, творческое начало. Автор сборников «Деревянные иконы» (1930), «У чёрных врат» (1930), «Заметки из страны Кути» (1933). Во время Второй мировой войны писал сатиру на режим Иона Антонеску и его прогитлеровскую ориентацию. В 1943 году за памфлет «Барон», направленный против нацистской Германии, был арестован, а все экземпляры его журнала — конфискованы. Из тюрьмы его освободил переворот короля Михая в 1944 году. Несмотря на социалистические симпатии, имел неоднозначные отношения с послевоенным коммунистическим режимом. Против него началась кампания травли, в органе правящей партии «Скынтея» в серии статей «Поэзия нищеты или нищета поэзии» объявлен «ведущим поэтом буржуазии». Однако после 1952 года полностью реабилитирован и почитался как национальный поэт.

Почтовая марка Румынии, посвящённая поэту (1980)

В 1955 году Тудор Аргези получил Государственную премию Социалистической Республики Румыния. Его перу принадлежат циклы стихов «1907» (1955) и «Песнь человеку» (1955). Также в 1955 году Тудор Аргези был избран в действительные члены Румынской академии. Произведения Аргези переведены более чем на 20 языков мира. Умер в Бухаресте 14 июля 1967 года и был похоронен рядом с женой Параскевой, умершей годом ранее. В его доме был основан музей. Поэтесса и исполнитель авторских песен Новелла Матвеева посвятила памяти Тудора Аргези одну из своих песен под названием "Поэты".

В Аллее Классиков в Кишинёве установлен бюст Тудора Аргези (1995, скульптор Дмитрий Вердяну).

Сочинения: Избранные стихи, Москва, 1960. Литература: Феодосий Видрашку «Тудор Аргези». Жизнь замечательных людей, Молодая гвардия, 1980; Micu D., Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, 1965.

1880

Питер Джеймс Долфен (Peter James Dolfen)

американский стрелок, олимпийский чемпион. Питер Долфен родился в городе Хартфорд, штат Коннектикут, США. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он стал чемпионом в стрельбе из произвольного пистолета в командном первенстве, а в личном первенстве завоевал серебряную медаль. Также он соревновался в стрельбе из дуэльного пистолета, но в этой дисциплине стал лишь 16-м. Умер в городе Ист-Лонгмидоу, штат Массачусетс, США, 31 мая 1947 года.

1881

Иосиф Исер (румынское имя — Iosif Iser)

румынский живописец и график, народный художник СРР (1954), член румынской Академии (1955). Работал в эксперссионистском стиле. Родился в Бухаресте. Детство и юность И.Исера прошли в городе Плоешти. Художественное образование он получил в 1899—1904 годах в мюнхенской Академии искусств под руководством Иоганна Гертериха и Антона Ажбе. Вернувшись в 1904 в Плоешти, художник организует свою первую персональную выставку. В 1905 году он переезжает в Бухарест и работает как художник-карикатурист для ряда столичных газет, участвует в выставке Tinerimii artistice. В 1906 году проходит первая персональная выставка И.Исера в Бухаресте. В 1907—1909 годах художник живёт в Париже и совершенствует своё мастерство в академии Рансон. В Париже он также делает карикатуры для различной периодики, в частности для сатирических журналов Les Témoins и Le Rire. Живя и работая во французской столице, И.Исер заводит многочисленные знакомства среди художников-авангардистов Монмартра; был дружен с такими мастерами, как Константин Бранкузи и Андре Дерен. Вернувшись на родину в 1909 году, художник организует в бухарестском Атенеуме первую в Румынии выставку модернистского искусства. Со вступлением Румынии в Первую мировую войну был призван в армию, участвовал в военных действиях на Молдавском фронте. События этих лет нашли своё отражение в творчестве И.Исера (полотно «Солдаты» (1917)). После окончания войны он длительное время живёт в Париже (1921—1934), после чего уже окончательно возвращается в Румынию. В 1926 году работы И.Исера выставляются на экспозиции Берлинский сецессион. В 1930-е годы выставки картин И.Исера проходят в музеях и галереях Бухареста, Парижа, Амстердама, Гааги и Брюсселя. В этот период он, совместно с художниками Георге Петрашку и Штефаном Попеску создаёт группу Искусство (Arta). После окончания Второй мировой войны персональные выставки художника проходят в Нью-Йорке (1948), Москве и Ленинграде (1956), в Вене (1957). В 1954 году он участвует в венецианском Биеннале. В 1955 году И.Исер становится действительным членом румынской Академии. Умер в Бухаресте 25 апреля 1958 года. Литература: Mihalache М., Josif lser, Вuс., 1968.

1885

Жюльен Поль Блитц (французское имя — Julien Paul Blitz)

американский виолончелист и дирижёр бельгийского происхождения. Родился в городе Гент, Бельгия. Сын скрипача Эдуарда Блитца (1860—1915), видного деятеля американского мартинизма, и пианистки Мэтти Луизы Миллер (1865—1904). Переехал со своей семьей в США в возрасте двух лет. Первые уроки поучил от отца. Окончил с отличием Гентскую консерваторию как виолончелист (1905), после чего вернулся в США, где жили его родители. В 1913—1916 гг. возглавлял новооснованный Хьюстонский симфонический оркестр, в 1917—1920 гг. был главным дирижёром Симфонического оркестра Сан-Антонио. В 1921 г. женился на пианисте Флоре Бриггс (1894—1994), с которой много играл вместе; дуэт Блитца и Бриггс стал первыми музыкантами, давшими в Техасе концерт по радио (1922). В дальнейшем Блитц преподавал музыку в различных учебных заведениях Техаса. Умер в городе Даллас, штат Техас, США, 17 июля 1951 года.

1886

Михаил Александрович Зенкевич

русский поэт, прозаик, переводчик. Родился в селении Николаевский Городок Саратовской губернии, в семье коллежского советника, преподавателя математики Мариинского земледельческого училища. Мать Зенкевича также преподавала в гимназии. В 1903 семья переехала в город Горки Могилевской губернии, т.к. после студенческих волнений отец был объявлен неблагонадежным и переведен на службу в Горецкое земледельческое училище. В 1904 Зенкевич окончил гимназию в Саратове и на два года уехал в Германию, где изучал философию в университетах Берлина и Йены. В том же году три его стихотворения были опубликованы в саратовском журнале «Жизнь и школа» за подписью «Мих. З-ичъ». В 1907 вернулся в Санкт-Петербург. С 1908 стихи Зенкевича начали появляться в Санкт-Петербургских журналах «Весна», «Современный мир», «Образование», «Заветы» и др. В 1909 произошло его знакомство с Н.Гумилевым, по рекомендации которого его стихи были опубликованы в журнале «Аполлон». В 1911 Зенкевич стал активным участником первого «Цеха поэтов», руководимого Гумилевым, в который входили О.Мандельштам, А.Ахматова и В.Нарбут. Поэтическая книга Зенкевича «Дикая порфира» (1912) была одной из первых книг издательского товарищества «Цех поэтов». Вошедшие в эту книгу стихи отвечали творческим принципам акмеизма: поэт обращался к первоначальным стихиям, его взгляд был устремлен на землю, воду, огонь, камни, металлы. Действующими лицами стихов становились также древние и фантастические животные – ящеры и махайродусы. Лирический герой Зенкевича сознавал свое родство не только со стихиями, но и со многими историческими эпохами: в стихах появлялись князья «в стременах раззолоченных» (На Волге), слепцы, напоминающие о судных трубах и архангелах («Слепцы») и др. Вместе с тем поэт описывал реальные места и события – родные волжские берега, родительский дом. Дикая порфира была высоко оценена критикой, в периодической печати в течение года появилось более 20 рецензий и отзывов. Вас.Гиппиус считал, что в книге Зенкевича «значительно и ново прежде всего его ощущение мира, проникновение в то, что Баратынский называл «дикой порфирой» природы, а Вл.Соловьев – «грубою корою вещества». По мнению рецензента, стих Зенкевича «насыщен и груб, часто намеренно груб, но именно потому он иногда достигает большой изобразительности». С.Городецкий написал о том, что поэзия Зенкевича проникнута пытливым духом современной науки. На книгу откликнулись В.Брюсов, Вяч.Иванов, который счел ее «доказательством возможностей крупного дарования», и др. видные писатели. Дикая порфира оказала влияние на творчество многих поэтов – И.Сельвинского, Э.Багрицкого, Н.Тихонова, Г.Оболдуева и др. В 1914 Зенкевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Октябрьскую революцию встретил в Петрограде, но вскоре уехал в Саратов, где начал работать в отделе искусств газеты «Саратовские известия». Вскоре вышел его второй сборник «Четырнадцать стихотворений» (1918). В Саратове познакомился с религиозным философом и историком Г.Федотовым, оказавшим большое влияние на мировоззрение и творчество поэта. В 1919 Зенкевич был призван в Красную Армию и до 1922 служил секретарем полкового суда, секретарем-протоколистом трибунала при штабе Кавказского фронта, лектором пехотно-пулеметных курсов. Продолжал писать стихи и в 1921 издал новый сборник Пашня танков, в котором отразились его военные впечатления. Сборники «Лирика» и «Порфибагр» были подготовлены к печати, но не изданы. В стихах начала 1920-х годов Зенкевич не торопился откликаться на веяния революционного времени; по мнению критиков, эти стихи являлись органическим продолжением Дикой порфиры с ее физиологизмом и фламандской живописностью. В 1921 Зенкевич ненадолго приехал в Москву и Петроград, встретился с А.Ахматовой, М.Лозинским, Ф.Сологубом. Тогда у него родился замысел беллетристических мемуаров «Мужицкий сфинкс» (1921–1928, опубликованы в 1991). Живя в Саратове до 1923, Зенкевич являлся заведующим отделением РОСТА и активно участвовал в литературной жизни: выступал с докладами о творчестве А.Блока, В.Хлебникова и др. поэтов, преподавал в «Литературной мастерской». В эти годы он написал множество стихов и драму «Альтиметр», которую называл «трагорельеф в прозостихе». В 1923 Зенкевич переехал в Москву и начал работать секретарем журнала «Работник просвещения». Его первая переводная работа (стихи В.Гюго) была опубликована в 1923. В 1925–1935 Зенкевич работал редактором отдела иностранной литературы в издательстве «Земля и фабрика» и в Гослитиздате. В 1934–1936 заведовал отделом поэзии в журнале «Новый мир». Переводил с французского, немецкого, английского и писал стихи. В 1920–1930-е годы вышли его сборники «Под пароходным носом» (1926), «Поздний пролет» (1928), «Машинная страда» (1931) и др. В конце 1930-х Зенкевич написал большую поэму «Торжество авиации», которая не была опубликована. Биографическая книга Зенкевича о братьях Райт была издана в серии «Жизнь замечательных людей». В эти годы Зенкевич много ездил по стране – побывал в Ленинграде, Харькове, Ташкенте, Мурманске и др. В 1939 Зенкевич издал в соавторстве с И.А.Кашкиным антологию Поэты Америки, определившую основное направление его переводческой деятельности: переводы современной и классической американской поэзии. Результатом стали книги Из американских поэтов (1946), Поэты ХХ века. Стихи зарубежных поэтов в переводах М.Зенкевича (1965), Американские поэты в переводах М. Зенкевича (1969), а также «Мера за меру» и «Юлий Цезарь» Шекспира и др. В годы Отечественной войны Зенкевич по состоянию здоровья не был призван в армию. Часто выезжал на фронт с чтением своих стихов, выступал по радио, готовил сборники переводной антифашистской поэзии. В годы войны написал поэму «От Сталинграда до Танненберга» (1943, не опубликована). После войны Зенкевич продолжал заниматься переводами, писал стихи и руководил литобъединением при клубе МГУ. В 1960 состоялась знаменательная для него поездка в США, во время которой Зенкевич познакомился с Р.Фростом, М.Голдом и другими американскими писателями. В 1960-е годы посетил Великобританию, Венгрию, Югославию. В Болгарии ему был вручен орден Кирилла и Мефодия I степени за просветительскую деятельность. В 1964 вместе с Л.Чертковым и С.Шкловской Зенкевич подготовил книгу избранных стихов В.Нарбута, которая была издана в 1983 в Париже. Несмотря на то, что Зенкевич был признанным мастером художественного перевода, публикация его стихов была затруднена близостью к акмеистам, считавшимся у официальных властей «персонами нон-грата». О своем вынужденном молчании Зенкевич написал в стихотворении «Будь стоиком» (1963): «Но если ты стремишься к высшей цели, / Чтоб в бренном теле дух твой не ослаб, / Будь стоиком, как цезарь Марк Аврелий, / Как Эпиктет, мудрец и римский раб». Первая после долгого перерыва книга стихов Зенкевича «Сквозь грозы лет» вышла в 1962. Незадолго до смерти поэта вышла его книга «Избранное» (1973). Умер в Москве 14 сентября 1973 года. Стихотворения: Дикая порфира. (1909—11 г.). [Стихи]. — Санкт-Петербург: Цех поэтов, 1912. —105 страниц; Четырнадцать стихотворений. — Петроград: Гиперборей, 1918. — 28 страниц; Пашня танков. [Стихи]. — [Саратов]: типография Профессионально-технических курсов Губполиграфотдела, 1921. — 29 страниц; Под пароходным носом. [Стихи]. — Москва: Узел, [1926]. — 31 страница; Поздний пролёт. [Стихи]. — Москва; Ленинград: Земля и фабрика, [1928]. — 101 страница; Машинная страда. [Стихи]. — Москва; Ленинград: Огиз — ГИХЛ, 1931. — 48 страниц; Избранные стихи. — Москва: Журнально-газетное объединение, 1932. — 32 страницы — (Библиотека «Огонёк»); Избранные стихи. — [Москва.]: Советская литература, 1933. — 173 страницы;. Набор высоты. Стихи. — [Москва.]: Гослитиздат, 1937. — 231 страница; Сквозь грозы лет. Стихи / [Предисловие А.Волкова]. — Москва: Гослитиздат, 1962. — 222 страницы; 1 лист портрет; Избранное / [Вступительная статья Н.С.Тихонова; Иллюстрации: И.Сальникова и В.Сальников]. — Москва: Художественная литература, 1973. — 222 страницы с иллюстрациями; 1 лист портрет; Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары / Составление, подготовка текстов, примечания, краткая биохроника С.Е.Зенкевича; Вступительная статья Л.А.Озерова. — Москва.: Школа-пресс, 1994. — 688 страниц. — (Круг чтения: школьная программа). Переводы: Гюго В. Май 1871 года. [Стихи] / Перевод Мих.Зенкевича. — Москва: Красная новь, 1923. — 22 страницы; Фрейлиграт Ф. Вопреки всему. Избранные стихотворения / Перевод, вступительная статья и примечания М.Зенкевич. — [Москва]: Государственное издательство, [1924]. — 12 страниц; Поэты Америки. XX век. Антология / [Перевод М.Зенкевича и И.Кашкина]. — Москва: Гослитиздат, 1939. — 288 страниц; Из американских поэтов. [Переводы]. — Москва: Гослитиздат, 1946. — 136 страниц; Негош П. Горный венец. [Поэма] / Перевод с сербского [и вступительная статья] М.Зенкевича. — [Москва: Гослитиздат], 1948. — 175 страниц; Поэты XX века. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Зенкевича / [Предисловие Н.Тихонова]. — Москва: Прогресс, 1965. — 160 страниц — (Мастера поэтического перевода); Американские поэты в переводе М.А.Зенкевича / [Справки об авторе Е.Осеневой]. — Москва: Художественная литература, 1969. — 285 страниц. Проза: Братья Райт. — Москва: Журнально-газетное объединение, 1933. — 197 страниц. — (Жизнь замечательных людей); Эльга: Беллетрист. мемуары. — Москва: Кор-инф, 1991. — 208 страниц.; портр. — (Приложение к журналу «Лепта»). Источники: Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / [перевод с немецкого]. — Москва: РИК «Культура», 1996. — XVIII, 491 страница — 5000 экземпляров — ISBN 5-8334-0019-8.

1886

Йоханнес Юрьевич Кясперт

деятель революционного движения в Эстонии. Член Коммунистической партии с 1912. Родился в Нарве, в семье рабочего. Служащий. Один из основателей и издатель большевистской газете "Кийр" ("Луч", 1912-1914) в Нарве, затем вел партийную работу в В апреле 1916 арестован и выслан в Кустанайский у., освобожден Февральской революцией 1917. Избран член комитета РСДРП(б), заведовал изданием большевистских газет в Эстонии. Член исполкома Советов Эстляндского края, комиссар по делам печати. С марта 1918 работал в издательстве газете "Правда", затем в Наркомнаце. С ноябре 1918 член правительства и нарком внутренних дел Эстляндской трудовой коммуны. С 1919 работал в штабе РККА и в органах ВЧК/ОГПУ. С 1925 ответственный секретарь Истпарта ЦК КП Эстонии. С 1927 на партийной работе в Ленинграде, с 1930 секретарь Эстонской секции Коминтерна в Ленинграде. Умер 11 ноября 1937 года. Литература: Знаменосцы революции. Таллин, 1964, страницы 73-76.

1887

Флорика Музическу (румынское имя — Florica Musicescu)

румынская пианистка и музыкальный педагог. Родилась в Яссах. Дочь Гавриила Музическу. На протяжении многих десятилетий преподавала в Бухарестской консерватории. Учениками Музическу были выдающиеся пианисты: Дину Липатти, Раду Лупу, Мындру Кац, Мириам Марбе, Михай Бредичану и другие. Умерла в Бухаресте 19 марта 1969 года.

1887

Мэйбл Талиаферро (Mabel Taliaferro)

американская актриса, кузина актрисы Бесси Баррискейл. Родилась в Нью-Йорке, в семье с итальянскими корнями по отцовской линии. В 1894 году у неё появилась сестра Эдит Талиаферро, также ставшая актрисой. В 1899 году Мэйбл Талиаферро дебютировала на Бродвее, где продолжала регулярно появляться до начала 1950-х годов. В 1912 году стартовала её карьера на киноэкранах, где у неё были роли в фильмах «Золушка» (1912), «Жизнерадостный ребёнок» (1912), «Пегги, обманчивая надежда» (1917) и ещё двух десятках картин до 1924 году. Последующие годы она уже редко появлялась на большом экране, сыграв на рубеже 1950-х годов ряд ролей и на телевидении. Талиаферро четырежды была замужем: Фредерик Томпсон (1909—1911), актёр Томас Карриган (1913—1919), Джозеф О’Брайен (1920—1929) и актёр Роберт Обер. В 1960 году на Голливудской аллее славы была заложена её именная звезда. После выхода на пенсию актриса жила на Гавайях, где скончалась 24 января 1979 года.

1887

Ольга Элькерс (немецкое имя — Olga Oelkers)

германская фехтовальщица, чемпионка мира, призёрка Олимпийских игр. После замужества взяла фамилию Карагиофф (немецкое имя —Caragioff). Выступала за спортивный клуб Оффенбаха, была неоднократной чемпионкой Германии. В 1928 году завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Амстердаме. В 1934 году стала серебряной призёркой международного чемпионата по фехтованию. На международном чемпионате по фехтованию 1935 года завоевала бронзовую медаль. В 1936 году стала победительницей международного чемпионата по фехтованию, но на Олимпийских играх в Берлине наград не завоевала. В 1937 году стала обладательницей серебряной медали первого официального чемпионата мира; на этом же чемпионате все прежние Международные чемпионаты по фехтованию также были признаны чемпионатами мира. Умерла 10 января 1969 года.

1887

Авенир Александрович Яковкин

советский астроном. В 1910 окончил Казанский университет, c 1910 по 1937 работал в обсерватории имени В.П.Энгельгардта (с 1927 по 1937 был её директором). Одновременно в 1916—1937 преподавал в Казанском университете (с 1926 — профессор). В 1937—1945 возглавлял кафедру астрономии Уральского университета (в 1939—1943 — декан физико-математического факультета), в 1945—1951 работал в Киевском университете (профессор, руководитель отдела обсерватории, в 1949—1951 — декан физического факультета), в 1951—1968 — в Главной астрономической обсерватории Академии Наук Украинской ССР (в 1952—1959 — директор, с 1959 по 1968 — научный консультант). Член-корреспондент Академии Наук Украинской ССР (1951). Основные научные работы посвящены изучению вращения Луны и её фигуры. С 1915 по 1931 выполнил большой ряд наблюдений на гелиометре в обсерватории имени В.П.Энгельгардта, в результате обработки которых получил лучшие значения постоянных физической либрации Луны. Им открыта и тщательно исследована асимметрия видимого диска Луны и зависимость её от оптической либрации («эффект Яковкина»). Предложил и применил новый метод позиционных углов для изучения либрации Луны. Занимался также решением ряда задач теоретической астрономии. Автор ряда оригинальных астрономических приборов и приспособлений. На уникальном приборе собственной конструкции организовал предвычисление обстоятельств покрытия звёзд Луной для ряда городов Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сконструировал для авиации специальный астрономический секстант. Кроме того, им разработаны оригинальный целостат, горизонтальный лунный телескоп, кассета для астрометрического фотографирования Луны. Основные публикации: Постоянные физические либрации Луны, выведенные из наблюдений Т.Банахевича в 1910—1915. Казань, 1928; Радиус и форма Луны // Бюллетень астрономической обсерватории имени В.П Энгельгардта при Казанском университете. Казань, 1934; Движение Луны. Небесная механика в помощь астронавтике // Природа, 1960, № 3; Одна нерешенная задача астрометрии // Астрономический журнал, 1962, Том 39, № 4; Метод позиционных углов для определения параметров физической либрации Луны // Известия Главной астрономической обсерватории. Киев, 1961, Том 4, выпуск 1; Астрометрия на Луне. Программа астрометрических наблюдений на стационарной Лунной обсерватории // Труды 15-й астрономической конференции СССР, Москва-Ленинград, 1963. Награды: Орден Трудового Красного Знамени (1944); Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945, 1946). В его честь назван кратер на Луне. Литература: Астрономия в СССР за тридцать лет (1917 - 1947). — Москва-Ленинград: ОГИЗ, 1948; Астрономия в СССР за сорок лет (1917 - 1957). — Москва : Физматгиз, 1960; Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. — 2-е издание, переработанное и дополненное — Киев: Наукова думка, 1986. — 512 страниц; Развитие астрономии в СССР. — Москва: Наука, 1967.

1888

Иван Петрович Носов

партийный деятель, кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925—1930), член ЦК ВКП(б) (1930—1937). Родился в деревне Каситиха, Нижегородская губерния, Российская империя, в семье рабочего, сам стал рабочим с 11 или 12 лет, в 1900 году. Участник Революции 1905—1907 в Нижнем Новгороде. С 1913 работал в Петербурге. В русской императорской армии с ноября 1914 по август 1917, служил шофёром автороты. После Февральской революции 1917 председатель комитета в 5-м кавалерийском корпусе корпусе 8-й армии. С августа 1917 председатель заводского комитета РСДРП(б) на химическом заводе в Нижнем Новгороде. В 1918—1919 заведующий отделом в Нижегородском губернском совнархозе, председатель Васильсурского уездного комитета РКП(б), председатель Семёновского уездного исполкома, товарищ председателя Исполнительного комитета Васильсурского уездного Совета (Нижегородская губерния), председатель Васильсурской уездной ЧК. В 1920—1921 председатель ревкома в городе Алексеевка Воронежской губернии, секретарь Воронежского губернского комитета партии. В 1922—1923 ответственный секретарь Пензенского губкома РКП(б), в 1923—1929 секретарь Пермского губкома, Севастопольского окружного комитета, Крымского обкома, Тверского губкома партии. В 1929—1931 секретарь Московского окружкома и МК ВКП(б). В 1932—1936 1-й секретарь Ивановского Промышленного обкома ВКП(б), в 1936—1937 1-й секретарь Ивановского обкома ВКП(б). Делегат 8-го, 10-го, 12—17-го съездов коммунистической партии. Член Центральной контрольной комиссии РКП(б) (1924—1925). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1925—1930). Член ЦК ВКП(б) (1930—1937). Член ВЦИК и ЦИК (Центрального исполнительного комитета) СССР многих созывов. 26 августа 1937 арестован и 27 ноября 1937 расстрелян. Выведен из членов ЦК ВКП(б) Постановлением пленума ЦК ВКП(б) с 11 октября по 12 октября 1937. В 1955 посмертно реабилитирован и восстановлен в партии. Литература: Большая советская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия 1969—1978; Корсаков С.Н. Тверские руководители: партия, Советы, комсомол. Тверь, 2002.

1889

Гималетдин Мингажевич Мингажев (башкирское имя — Ғималетдин Минһаж улы Минһажев)

советский актёр, драматург и теоретик театра. Народный артист РСФСР (1949), БАССР (1935), заслуженный артист РСФСР (1944). Мингажев Гималетдин Мингажевич родился в деревне Идрисово Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне Кигинского района Башкортостана). С 1918 года играл в драматических кружках города Златоуста, а через год — на сцене гастрольного Петроградского Нового драматического театра в роли Татарина в спектакле «На дне» М.Горького. С 1920 года Гималетдин Мингажевич руководил труппой при Златоустовском Горсовете, с 1921 года работал в Красноярском татарском театре драмы и комедии, а в 1922—1924 годах — в театральных труппах Уфы. С 1924 года — в труппе Башкирского театра драмы. В 1924—1925 годах вместе с Мажитом Гафури участвовал в создании передвижного театра. Гмалетдин Мингажев — автор пьесы «Эпоха» и «Пламя». В 1952 году в Уфе была издана его автобиографическая книга «Моя жизнь. Воспоминания» («Минен тормошом. Хэтирэлэр»), в которой он описал свою теориею искусства актера.

Мингажев Г.М. с супругой.

В теории актерского искусства он описал три жизненных источника и три формообразующих начала сценического искусства. Скончался в Уфе 19 сентября 1955 года. Роли: Карим-бай в спектакле «Башмачки» Х.К.Ибрагимова; Юлай Азналин («Салават и Пугачев» Ф.Сулейманова-Инана, В.Муртазина-Иманского и Д.Юлтыя, «Салават Юлаев» Б.Бикбая и Г.Саляма); Городничий («Ревизор» Н В.Гоголя); Адельша («Ашкадар»), Янгильде («Башкирская свадьба» М.А.Бурангулова); Карамурза («Ынйыкай и Юлдыкай» Х.Габитова); Ишмырза («Карагул» Юлтыя); Кусярбай («Тансулпан» К.Даяна); Гиззатулла («Тальянка» Г.Ахметшина) и другие. Награды и звания: Народный артист РСФСР (1949) и Башкирской АССР (1935); Заслуженный артист РСФСР (1944); Орден Ленина (1949); ОрденТрудового Красного Знамени (1944, 1955). В 1977 году его именем назван Кигинский башкирский народный театр. Именем артиста названа улица в Уфе. К 110-й годовщине со дня рождения артиста в Башкортостане открыт краеведческий музей с экспозицией, посвященной Г.Мингажеву. Труды: Мингажев Г.М. «Тридцать лет на сцене. Из записок артиста» //Литературная Башкирия. Выпуск 5. Уфа, 1955. Литература: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. Страница 40; Мэhэзиев М. Театр тураhында. Эфэ, 1962; Башкирский государственный академический театр драмы. Составители В.Г.Галимов, С.С.Саитов. Уфа, 1969.

1889

Константин Иосифович Недорубов

командир эскадрона 41-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского полка 11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса Северо-Кавказского фронта, гвардии лейтенант. Родился на хуторе Рубежный станицы Березовской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского, ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района Волгоградской области. Из семьи потомственного казака. Русский. В 1900 году окончил три класса сельской начальной школы. Занимался крестьянским хозяйством. В 1911 году призван на срочную службу в Русскую императорскую армию, служил в 15-м казачьем полку 1-й Донской казачьей дивизии 14-го армейского корпуса (Варшавский военный округ), полк был расквартирован в городе Томашев Петроковской губернии Царства Польского. С августа 1914 года - участник первой мировой войны, всю войну воевал в составе своего полка на Юго-Западном и Румынском фронтах. Стал начальником разведкоманды. Многократно отличался в дерзких вылазках в тыл врага, при захвате пленных, в оборонительных и наступательных боях. В одной из ночных вылазок захватил и доставил на свои позиции 52 пленных австрийских солдата с офицером, в другой во главе группы захватил вражеский штаб. Награждён четырьмя Георгиевскими крестами (полный георгиевский кавалер) и двумя георгиевскими медалями. Последний воинский чин - подхорунжий. В 1917 году был тяжело ранен, лечился в госпиталях Киева, Харькова, на станции Себряково под Царицыным. В начале 1918 года вернулся в родной хутор. Но заняться землепашеством не довелось - на Дону уже бушевала Гражданская война. В начале лета 1918 года был мобилизован в белую Донскую армию генерала П.Н.Краснова, зачислен в 18-й казачий полк. Принимал участие в боях на стороне белых войск. В июле 1918 года попал в плен и 1 августа 1918 года зачислен в Красную Армию. Назначен командиром эскадрона 23-й стрелковой дивизии, участник обороны Царицына. В начале 1919 года вновь попал в плен, теперь уже к белым (по некоторым сведениям, дезертировал), вновь зачислен в белые части. С июня 1919 года опять в Красной Армии, командир эскадрона кавалерийской дивизии имени М.Ф.Блинова в 9-й, 1-й Конной и 2-й Конной армиях. Одно время в 1920 году временно исполнял должность командира 8-го Таманского кавалерийского полка. Участник боевых действий на Дону, на Кубани и в Крыму. Был тяжело ранен. В 1921 году демобилизован. Вернулся в родной хутор, трудился крестьянином-единоличником. С июля 1929 года - председатель колхоза имени Логинова в Сталинградской области. С марта 1930 года - заместитель председателя Березовского райисполкома. С января 1931 года - контролёр в межрайонном Серебряковском отделении треста "Заготзерно" Сталинградской области. С апреля 1932 года - бригадир (по некоторым источникам - председатель) колхоза на хуторе Бобров в Берёзовском районе. В 1933 году арестован и 7 июля 1933 году осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 109 Уголовного кодекса РСФСР (злоупотребление властью или служебным положением) - разрешил колхозникам использовать на еду оставшиеся после посева несколько килограммов зерна. Три года работал на строительстве канала Москва-Волга в Дмитровлаге. В 1936 году за ударную работу был досрочно освобожден. Вернувшись на родину, продолжал трудиться кладовщиком, бригадиром, начальником конно-почтовой станции, завхозом машинно-тракторной станции. К началу Великой Отечественной войны призыву не подлежал по возрасту (52 года). Тем не менее, в октябре 1941 года добился зачислением добровольцем в формировавшуюся в городе Урюпинске кавалерийскую дивизию народного ополчения из казаков-добровольцев. Казаки-ополченцы выбрали его командиром эскадрона Берёзовского района. Через месяц К.И. Недорубов со своим эскадроном влился в Михайловский сводный полк Донской казачьей кавалерийской дивизии, в январе 1942 года дивизия была переименована в 15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию, а 3-й полк, в который вошел К.И. Недорубов - в 42-й Донской казачий кавалерийский полк. Весной 1942 года, закончив формирование, дивизия передислоцировалась из-под Сталинграда в район Сальска и вошла в состав Северо-Кавказского фронта. С июля 1942 года участвовала в боевых действиях, в августе 1942 года преобразована в 11-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Командир эскадрона 41-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского полка 11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса Северо-Кавказского фронта гвардии лейтенант Недорубов К.И. проявил беспримерные мужество и героизм в оборонительных сражениях на Кубани начального этапа битвы за Кавказ. В результате внезапных налётов на противника 28 и 29 июля 1942 года в районе хуторов Победа и Бирючий Азовского района Ростовской области, 2 августа 1942 года под станицей Кущёвская Кущёвского района Краснодарского края, 5 сентября 1942 года в районе станицы Куринская Апшеронского района Краснодарского края и 16 октября 1942 года - у села Маратуки его эскадрон уничтожил до 800 солдат и офицеров противника. На личном боевом счету командира эскадрона было свыше 100 уничтоженных солдат врага. Так, в бою 2 августа 1942 года за станицу Кущевскую, когда немцы охватили позиции полка, вместе с своим сыном бросился на левый фланг эскадрона. Оба бойца огнём в упор из автоматов и используя гранаты, вынудили приближающегося противника залечь, после чего Недорубов поднял эскадрон в атаку. В рукопашной схватке противник был отброшен. Похожий подвиг совершил в бою 16 октября 1942 года за селение Маратуки - после отражения четырёх атак врага поднял эскадрон в контратаку и в рукопашном бою отбросил его с большим уроном - до 200 солдат. Дважды был ранен в боях 5 сентября и 16 октября, причем в последнем бою - тяжело. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года гвардии лейтенанту Недорубову Константину Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После тяжёлого ранения лечился в госпиталях Сочи и Тбилиси. С декабря 1943 года гвардии капитан Недорубов К.И. - в запасе по ранению. Жил в станице Березовская Даниловского района Волгоградской области. Работал заведующим районным отделом социального обеспечения, заведующим районным отделом дорожного строительства, секретарём партийного бюро лесхоза, избирался депутатом районного совета депутатов трудящихся. Скончался 13 декабря 1978 года. Похоронен в станице Берёзовская. Гвардии капитан (1943). Награждён советскими наградами: двумя орденами Ленина (25 октября 1943, ...), орденом Красного Знамени (6 сентября 1942), медалями "За оборону Кавказа" (1943), другими медалями, наградами Российском империи: Георгиевскими крестами I (1917), II (1916), III (16 ноября 1915) и IV (20 октября 1915) степеней, двумя Георгиевскими медалями "За храбрость" (1916, ...).Почётный гражданин станицы Березовская Волгоградской области.

В сентябре 2007 года в городе-герое Волгограде в мемориально-историческом музее открылся памятник полному Георгиевскому кавалеру и Герою Советского Союза К.И.Недорубову. Имя Героя присвоено Волгоградскому кадетскому (казачьему) корпусу. Также именем Героя названы улицы в станице Берёзовская Волгоградской области и в городе Хадыженск Краснодарского края.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |