-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108944

Комментариев: 6801

Написано: 117416

Записей: 108944

Комментариев: 6801

Написано: 117416

9 февраля родились... |

1826

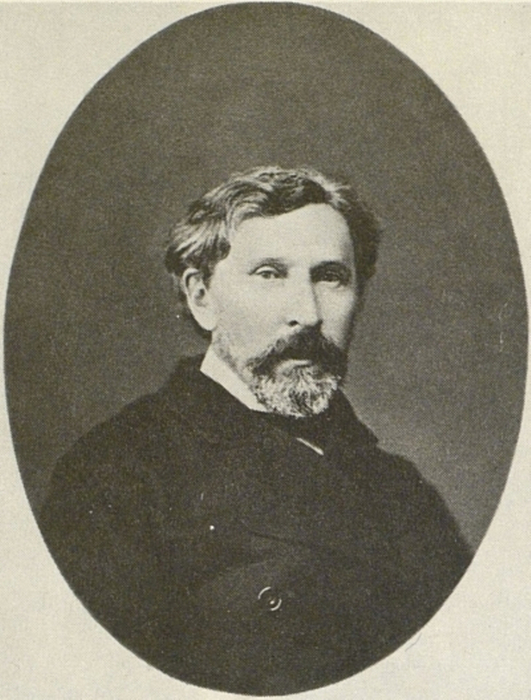

Константин Александрович Трутовский

русский жанровый живописец, иллюстратор произведений Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, академик Императорской Академии художеств, член Королевского бельгийского общества акварелистов. Автор первого известного портрета Ф.М.Достоевского, на два года раньше Трутовского, окончившего в чине подпоручика офицерские классы Главного Инженерного училища.

«Портрет Ф.М.Достоевского», (1847), бумага, итальянский карандаш — Государственный Литературный музей.

Родился в Курске. Трутовский Константин Александрович - живописец-жанрист. Получив начальное образование в одном из частных учебных заведений Харькова, в 1839 году был привезен в Санкт-Петербург, определен в Николаевское инженерное училище, и ещё в бытность свою там выказал большую любовь и способность к искусству. Окончив в 1845 году курс этого заведения и его офицерских классов, оставлен при нём в качестве репетитора и стал усердно посещать классы Императорской Академии художеств. Считался в ней учеником профессора Ф.А.Бруни и готовился быть историческим живописцем, хотя чувствовал в себе влечение предпочтительно к жанру. В 1849 году уехал в родительское имение, где малороссийские природа и народный быт произвели на него столь сильное впечатление, что сделались главным источником, из которого он с этого времени главным образом почерпал содержание для своих произведений. Вскоре он вышел в отставку и поселился в деревне в Курской губернии, лишь иногда являясь в Москву и Санкт-Петербург с рисунками и картинами. Умер в селе Яковлевка (Обоянский уезд, Курская губерния) 29 марта 1893 года. В 1861 году за картину «Хоровод в Малороссии» (находится в Третьяковской галерее в Москве) Академия возвела его в звание академика. Позднее это произведение с большим успехом экспонировалось на Всемирной выставке в Лондоне. С 1871 года по 1881 год он служил инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а затем снова жил и трудился в своем имении. Хоть Трутовский и не принадлежал к передвижникам, но имел с ними творческие связи. Так, картина "Кобзарь над Днепром" экспонировалась в 1877 году на выставке Общества передвижников. Трутовский отличался чрезвычайной плодовитостью: картин, акварелей и карандашных рисунков исполнено им несчетное количество. Кроме сцен украинской простонародной жизни, он изображал типы и нравы мелких помещиков, выказывая в этих изображениях свою тонкую наблюдательность, остроумие и нередко поэтическое чувство. К сожалению, недостаточность полученной им художественной подготовки и привычка — особенно в последнее время — работать спешно, не справляясь с натурой, во многих случаях уменьшают достоинство его хорошо задуманных и ловко исполненных произведений, из которых достаточно будет указать на картины: «Колядки в Малороссии» (находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге), «В рабочую пору» (в собрании К.Т.Солдатенкова в Москве), «Сорочинская ярмарка», «Свидание» и «Помещики-политики», и на акварели «После обеда, в летнюю пору» и «Благодетели» (в Третьяковской галерее в Москве).

Галерея:

«Хоровод в Курской губернии», (1860), холст, масло — Государственная Третьяковская галерея; «Сбор на церковь», (1863), холст, масло — Запорожский областной художественный музей; «Колядки в Малороссии», (ранее 1864), холст, масло — Государственный Русский музей; «На сеновале», (1872), холст, масло — Тюменский областной музей изобразительных искусств; «Городским путникам предлагают фрукты на обочине», (1873), холст, масло — частное собрание; «Сельская учительница», (1883), холст, масло — Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан; «В метель», (1887), холст, масло — частное собрание; «Базар в провинции», (ранее 1893), холст, масло — Государственная Третьяковская галерея; «Надевают венок», (ранее 1893), холст, масло — Харьковский художественный музей; «Сцена у колодца», (ранее 1893), холст, масло — Республиканский художественный музей имени Ц.С.Сампилова.

Семья художника

К.А.Трутовский был женат на племяннице жены известного критика и общественного деятеля С.Т.Аксакова Софии Алексеевне Самбурской. Сын художника — Владимир Константинович (1862-1930) — искусствовед, нумизмат, секретарь Московского археологического общества. Женат на Александре Владимировне Мошниной, племяннице святого Серафима Саровского. От этого брака у Владимира Константиновича были две дочери — Надин и Наташа. Скончавшегося в родовом имении Яковлевка художника, похоронили в Обоянском Богородицко-Знаменском мужском монастыре, полностью уничтоженном большевиками в 1924 году.

Литература: Трутовский, Константин Александрович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907. Edward Strachan, Roy Bolton. Konstantin Alexandrovich Trutovsky // Россия и Европа в девятнадцатом веке = Russia & Europe in the Nineteenth Century. — London: Sphinx Fine Art, 2008. — P. 92. — 242 p. — ISBN 978-1-907200-02-1; Верещагина А.Г.Трутовский Константин Александрович (1826 - 1893) - живописец-жанрист. // Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников середины XIX века / Под редакцией А.И.Леонова. — Москва : Искусство, 1958. — 780 страниц; Новицкий А.П. Передвижники и их влияние на русское искусство = Передвижники и влiянiе ихъ на русское искусство. — Москва: Издание книжного магазина Гроссмана и Кнебель, 1897. — Страница 43. — 176 страниц; А.Артюхова. Константин Трутовский - иллюстратор. Киев, 1929. (На украинском языке).

1827

Огюст Дюпон (французское имя - Auguste Dupont)

бельгийский композитор и пианист. Родился в Энсивале, ныне в составе Вервье. Старший брат композитора Жозефа Дюпона. Окончил Льежскую консерваторию. С 1850 г. преподавал в Брюссельской консерватории (среди его учеников Адольф Ваутерс). Автор преимущественно фортепианных сочинений, в том числе концерта и концертштюка для фортепиано с оркестром, циклов «Роман в десяти страницах», «Шесть характеристических пьес» и др.; написал также ряд песен (в том числе на «Осеннюю песнь» Жоржа Роденбаха), обработал для фортепиано Фантазию и фугу соль минор BWV 542 и Прелюдию и фугу ля минор BWV 543 Иоганна Себастьяна Баха. Умер в Брюсселе 17 декабря 1890 года.

1827

Уильям Дуайт Уитни (William Dwight Whitney)

американский лингвист, филолог, лексикограф, редактор «Словаря века» (Century Dictionary), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1875). Брат геолога Джозайи Уитни. Уильям родился в Нортгемптоне, штат Массачусетс, США, в семье преподавателей Йельского университета, известной своими научными достижениями, блестяще закончил медицинский факультет Колледжа Уильямса (город Уильямстаун). В 1848 году под руководством друга и духовного наставника своего отца, пастора Дж.Дея,Уитни занялся изучением санскрита. В 1850 году Уильям уехал в Германию, где обучался в Берлинском университете вместе с Альбрехтом Вебером, Францем Боппом и Карлом Лепсиусом, после этого работал вместе с Рудольфом Ротом в Тюбингене. В 1853 году ему предложили занять должность профессора санскрита и родственных с ним языков на факультете философии и искусств в Йельском университете, и Уитни принял это предложение. С 1854 году и до конца жизни Уитни проработал в Йельском университете, где преподавал санскрит, а с 1870 году — сравнительную грамматику. Умер в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США) 7 июня 1894 года. 28 августа 1856 г. Уитни женился на Елизавете Вустер Болдвин. У них родилось шесть детей, но выжило из них только четверо: сын и три дочери, которые очень помогли отцу в подготовке его поздних публикаций. В 1884 году один из основных трудов Уильяма Уитни «Жизнь и рост языка» был опубликован в переводе на русский язык в журнале А.А.Хованского «Филологические записки».

Научная деятельность

Уильям Уитни считается первым американским теоретиком языкознания, основоположником американской лингвистической школы. Он был одним из инициаторов создания Американской филологической ассоциация (1869), первым её президентом; принимал активное участие в организации Ассоциации современных языков (1883). Его исследования, ставшие связующим звеном между школами Вильгельма фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра, оказали существенной влияние на развитие сравнительно-исторического языкознания; отстаивал принцип историзма, регулярности языковых изменений и зависимости их от социальных факторов. Научная концепция Уитни о языке и задачах языкознания была представлена в двух его монографиях «Язык и изучение языка» и «Жизнь и рост языка», посвященных основным вопросам языкознания: происхождению языка, предмету и методам исследования, роли языка в жизни общества, взаимоотношениям языка и других дисциплин.

«Жизнь и рост языка»

Основные научные труды: Translation of the Suryasiddhanta, a Text-book of Hindu Astronomy (Jour. Am. Oriental Soc., vol. vi., 1860); Language and the Study of Language (1867); A Compendious German Grammar (1869); Oriental and Linguistic Studies (1873; second series, 1874); The Life and Growth of Language (1875); Essentials of English Grammar (1877); A Compendious German and English Dictionary (1877); A Practical French Grammar (1886); Max Muller and the Science of Language (1892). Литература: Whitney on language, ed. by М. Silverstein, Camb. (Mass.), 1971.

1829

Роберт Андреевич Гёдике (немецкое имя - Robert Gödicke)

русский архитектор периода историзма, академик и профессор Императорской Академии художеств. Родился в Санкт-Петербурге. По окончании курса в немецком училище святого Петра (Петришуле) поступил в 1846 году учеником в Императорскую Академию Художеств, в которой ближайшим его наставником был профессор А.П.Брюллов. Окончив курс в 1852 году, Гёдике вскоре отправился в заграничное путешествие; занимался изучением памятников зодчества в Германии, Англии, Франции и Италии и, по возвращении в Петербург, был за чертежи и рисунки удостоен в 1857 году звания академика. В 1864 году, за проект театра на 2000 зрителей (хранящийся ныне в архитектурном музее АХ), получил звание профессора, а в следующем году вступил в число преподавателей академии художеств. Впоследствии Гёдике занимал пост ректора архитектурного отдела АХ — с 1891 по 1894 годы. В конце 1890-х годов служил инспектором строительной части и главным архитектором Ведомства учреждений императрицы Марии. Р.А.Гёдике принимал участие в постройке профессором Г.Э.Боссе дворцов в Знаменке, близ Петергофа, (1852—1853), в Михайловке, близ Стрельны (1856—1859), служил архитектором, членом и председателем различных строительных комитетов; так, с 1867 года состоял членом техническо-художественного комитета при инспекции Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, и с 1885 по 1891 год участвовал, в качестве члена, в комиссии по постройке краткосрочной тюрьмы («Кресты») на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге. С 1893 по 1896 год на углу Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии занимался возведением нового корпуса Елизаветинского института с церковью во имя Святого Спиридона Тримифунтского, которая располагалась на верхнем этаже здания. Роберт Андреевич Гёдике умер в родном городе 19 февраля 1910 года.

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Наиболее известные постройки

Практическая архитектурная деятельность Гёдике выразилась во множестве произведенных им построек, из которых важнейшие: Елизаветинская детская больница — Набережная р. Фонтанки дом 152; Еленинский повивальный институт (старое здание) — Набережная р. Фонтанки дом 148; Лазарет при Мариинском женском институте — Кирочная улица дом 54; Центральное училище технического рисования барона Штиглица (здание построено Р.А.Гёдике совместно с профессором А.И.Кракау) — Соляной переулок дом 13; Клинический институт великой княгини Елены Павловны — Кирочная улица дом; «Александровская коллегия» (общежитие студентов Санкт-Петербургского университета) — Филологический переулок дом 3; Славянский пивомедоваренный завод — Свердловская набережная дом 34; Особняк князя Ф.И.Паскевича — Английская набережная д.8; Особняк графа В.П.Орлова-Давыдова — Улица Чайковского дом 27; Особняк В.Л.Нарышкина — Улица Чайковского 29; Здание Ксениинского института — Площадь Труда дом 4; Жилой дом для рабочих товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры — Нарвский проспект дом 11; Владимирская детская больница, совместно с Н.А.Тютюновым — Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3. Литература: Гедике, Роберт Андреевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; С.Н.Кондаков. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914. — Санкт-Петербург : Товарищество Р.Голике и А.Вильборг, 1915. — Том 2. — Страница313. — 454 страницы.

1830

Абдул-Азиз (османское имя - عبد العزيز — Abd ül-Azîz; турецкое имя - Abdülaziz)

32-й султан Османской империи, правивший в 1861—1876 годах. Второй сын султана Махмуда II; вступил на престол после своего брата Абдул-Меджида 25 июня 1861 года.

Османская империя при Абдул-Азизе, 1862 год

Правление

Он желал реформ, окружил себя либералами, приобрёл популярность, обещав государственную и дворцовую экономию; но не был достаточно твёрд, чтобы исполнить свои намерения. С 1862 году частые нервные расстройства мешали ему заниматься делами, и потому до 1871 года государство управлялось великим визирем по установлению его предшественника. Важнейшие события царствования Абдул-Азиза: Кандийское восстание (1866), отпадение Белграда к Сербии (1867), дипломатическая победа Греции (1868), поощрявшей восстание в Кандии, усмирение египетского паши, получившего от Абдул-Азиза титул хедива, — заботили гораздо более знаменитых государственных деятелей Фуада-пашу и Али-пашу, чем самого султана. В 1863 году Абдул-Азиз в сопровождении Фуада-паши поехал в Египет.

Абдул-Азиз в 1867 году

В 1867 году во время переговоров о Кандии, несмотря на несогласия, возникшие у Османской империи с другими державами, Абдул-Азиз отправился (первым из османских султанов) на Запад. 30 июня великолепно принятый в Париже Абдул-Азиз посетил Всемирную выставку; от 12 до 23 июля пробыл в Лондоне; 24-го июля приветствовал прусскую королевскую чету в Кобленце; пять дней пробыл в Вене и 7 августа 1867 года вернулся в Константинополь. После смерти Али-паши в 1871 году Абдул-Азиз думал лично управлять государством, хотел изменить закон о престолонаследии в пользу своего сына Юсуфа Иззеддина и увеличить свою собственную казну до колоссальных размеров за счёт государства. Он старался присвоить себе все государственные доходы. В 1873 году, уступив хедиву Египта за 21 миллион франков почти все права независимого государя, оставил солдат и чиновников без содержания.

Когда же всё стало клониться к упадку и восстала Герцеговина (август 1875 г.), он велел сократить наполовину платежи процентов по государственным долгам, тем самым подорвав доверие к государству. Проводившийся в правление Абдул-Азиза второй этап реформ Танзимата не вывел Османскую империю из социального и политического кризиса. Рост цен, привилегии иностранных предпринимателей, усиление внешнеполитической зависимости Порты усиливали недовольство правлением Абдул-Азиза. К концу правления Абдуа-Азиза на сторону оппозиции перешла значительная часть либерально настроенной бюрократии. В 1876 году (11 мая) восстание софтов принудило его сменить великого визиря Махмуда Недима, приверженца русских, и назначить Мехмеда Рушди и Хуссейна Авни, известных патриотов, которые 30 мая 1876 года заставили его отречься от престола в пользу племянника, Мехмеда Мурада (Мурада V). Несколько дней спустя, 4 июня, он умер, как было официально объявлено, от самоубийства (перерезал себе вены), во дворце Ферие, куда был заключён с семьёй как государственный преступник. Процесс 1881 года, возникший против многих государственных деятелей, в том числе Мидхада-паши, доказал, что султан был убит. Жёны: Дюрринев Кадын-эфенди (15 марта 1835 — 24 августа 1892; брак заключён в 1856 году); Эдадиль Кадын-эфенди (1845 — 12 декабря 1875; брак заключён в 1861 году); Хайраныдиль Кадын-эфенди (2 ноября 1846 — 9 сентября 1898; брак заключён 21 сентября 1866); Гевхери Кадын-эфенди (8 июня 1856 — 20 сентября 1894; брак заключён в 1872 году); Несрин Кадын-эфенди (1848 — 12 июня 1876; брак заключён 1868 году); Михришах Ханым-эфенди; Йылдыз Ханым-эфенди — сестра Сафиназ Нурефзун Кадын-эфенди, супруги Абдул-Хамида II. Сыновья: Юсуф Иззеддин-эфенди (11 октября 1857 — 1 февраля 1916; мать — Дюрринев Кадын-эфенди) — имел четверых жён и потомство; Махмуд Джелаледдин-эфенди (14 ноября 1862 — 1 сентября 1888; мать — Эдадиль Кадын-эфенди); Мехмед Селим-эфенди (28 сентября 1866 — 21 октября 1867 или 1862 — 1863); Абдул-Меджид II (27 июня 1868 — 23 августа 1944; мать — Хайраныдиль Кадын-эфенди); Мехмет Шевкет-эфенди (5 июня 1872 — 22 октября 1899; мать Несрин Кадын Эфенди) — с 3 апреля 1890 года был женат на Фатьме Рухназ-ханым; имел потомство; Мехмед Сейфеддин-эфенди (21 сентября 1874 — 19 октября 1927; мать — Гевхери Кадын-эфенди) — имел двух жён: Неджем Фелек-ханым (в браке с 4 декабря 1899) и Нервалитер-ханым (в браке с 23 февраля 1902). В первом браке имел сына, во втором — двоих сыновей и дочь. Дочери: Фатьма Салиха-султан (10 августа 1862 — 1941; мать — Дюрринев Кадын-эфенди) — с 20 апреля 1889 года была замужем за Куртзаде Ахмед Зюлькюфль-пашой; Назиме-султан (14 февраля 1866 — 1947; мать — Хайраныдиль Кадын-эфенди) — с 20 апреля 1889 года была замужем за Али Халидом-пашой; Эмине-султан (3 октября 1866 — 21 января 1867; мать — Эдадиль Кадын-эфенди); Эсма-султан (1870/21 марта 1873 — 7 января 1897/7 мая 1899; мать — Несрин Кадын-эфенди, по другим данным Гевхери Кадын-эфенди) — с 20 апреля 1889 года была замужем за Черкес Мехмедом-пашой, от которого имела потомство; Эмине-султан (1873/24 августа 1874 — 30 января 1920; мать — Несрин Кадын-эфенди) — с 12 сентября 1901 года была замужем за Чавдароглу Мехмедом Шерифом-эфенди; Фатьма-султан (1874); Мюнире-султан (1877). Литература: Adra, Jamil. Genealogy of the Imperial Ottoman Family. — 2005. — ISBN 975-7874-09-4; Alderson, Anthony Dolphin. The Structure of the Ottoman Dynasty. — Oxf.: Clarendon Press, 1956; Süreyya Mehmed Bey. Sicill-i Osmani / ed. Nuri Akbayar. — Istanbul: Tarih Vakfi Yurt Yayınlar, 1996. — Том 1. — P. 19. — ISBN 975-333-049-5, 975-333-038-3. Библиография: Ацам «L’avénement d’A.» (Париж, 1861.); Миллинген (Осман-Сейфи-Бей), «La Turquie sous le règne d’A.» (Брюссель, 1868 г.); Миллинген (Осман-Сейфи-Бей), «Sultan A.» (в «Unsere Zeit», Лейпц., 1877, I). Источники: Абдул-Азис-хан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1831

Николай Яковлевич Ростовцев (Ростовцов)

генерал-лейтенант (11 сентября 1892), военный губернатор и командующий резервными и местными войсками Самаркандской области. Граф (5 мая 1861) Из дворянского рода Ростовцевых. Родился в Санкт-Петербурге, в семье будущего реформатора Якова Ивановича Ростовцева и его жены Веры, дочери писателя Н.Ф.Эмина. Младший его брат Михаил дослужился до чина полковника. Николай Ростовцев образование получил в Пажеском корпусе (1848) и выпустился 25 июня 1848 корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. Сразу принял участие в Венгерской кампании 1848—1849 годов. С 18 декабря 1849 — поручик. В 1852 году поручик Ростовцев поступает в академию Генерального штаба. Крымская война 1853—56 годов закалила характер молодого офицера. На бастионах Севастополя поручик Ростовцев свёл знакомство с поручиком графом Л.Н.Толстым, который позднее отзывался о нём как об одном из самых блестящих русских офицеров. В это время Николай Яковлевич награждается первыми боевыми наградами: золотой полусаблей и орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантом «за храбрость и мужество при обороне Севастополя». С 23 апреля 1854 — штаб-ротмистр. В 1854 году заканчивает обучение в академии Генерального штаба (по 1-му разряду) ротмистром Гвардии (12 июня 1854), затем получает чин подполковник Генштаба (8 апреля 1855), снова переводится в Крым, где возглавляет военную разведку и контрразведку, а 7 сентября 1856 производится в полковники и назначается флигель-адъютантом императора Александра II. В память о заслугах покойного отца, готовившего манифест об освобождении крестьян, по случаю обнародования манифеста его сыновья были возведены 5 мая 1861 года в потомственное графское Российской империи достоинство. 17 июня 1862 года по указу императора отстранен от двора и отправлен в отставку за то, что Николай Яковлевич с братом Михаилом поехали в Англию и там встречались с А.Герценом. Эта встреча произошла, как объяснили братья, по просьбе покойного отца с целью довести революционно настроенной эмигрировавшей интеллигенции, что вся жизнь Якова Ивановича Ростовцева стала подтверждением того, что серьёзные преобразования в государственном масштабе можно гораздо успешнее проводить путём обдуманных реформ, а не в кровавом революционном порыве, результат которого весьма сомнителен. Император Александр, получив уведомление о связи братьев Ростовцевых с революционной эмиграцией, отправил в отставку обоих своих флигель-адъютантов «…с повелением считать уволенным по прошению и с мундиром», отдавая дань уважения заслугам людей, носящих фамилию Ростовцев. Далее началось время забвения. Основным местом жительства в это время была Псковская губерния. На псковщине он был председателем Порховской земской управы, а после этого почетным мировым судьей Порховского и Псковского округов. Кроме этого, решал вопросы развития местного производства в своем имении Студенец. Так продолжалось несколько лет. По ходатайству великого князя Константина Николаевича граф Н.Я.Ростовцев возвращен в свет. В 1867 году Ростовцев сопровождает великого князя Николая Константиновича в поездках по казахским степям. Основной целью экспедиции являлся выбор маршрута для строительства железной дороги от Оренбурга до Ташкента и изучение окраин Российской Империи. Опыт, знания и огромная работоспособность графа очень пригодились в этих путешествиях. В апреле 1874 года Великий князь Николай Константинович был заподозрен в краже фамильных бриллиантов. Хотя он и отрицал свою причастность к этому позору, но вердикт августейшего семейства был однозначен: признать его безумным и принудить постоянно находиться под наблюдением и подальше от столицы. Для выполнения этой деликатной миссии был избран Николай Яковлевич Ростовцев, который с 20 марта 1877 по 1880 был назначен главным распорядителем при Великом Князе Николае Константиновиче. Доминирующими критериями в пользу этого назначения были определены личные качества графа, поскольку он был человек в высшей степени порядочный, умный, образованный, требовательный, который отлично знал великого князя Николая Константиновича по совместным экспедициям и не очень верил ни в его безумство, ни в то, что он вор. 11 сентября 1882 Ростовцев получает чин генерал-майора и новое назначение в Одесский военный округ: с 16 января 1883 начальник штаба 8-го армейского корпуса, затем 31 марта 1890 его переводят начальником 4 стрелковой бригады. В 1889—1890 граф возглавляет Крымско-Кавказский горный клуб. С 10 февраля 1891 года Ростовцев назначен военным губернатором Самаркандской области. В выборе кандидатуры на эту должность, скорее всего, сыграл тот факт, что для опального великого князя Самарканд был выбран как место постоянного проживания и графу Ростовцеву, будучи губернатором, не составит особого труда возобновить опеку над своим августейшим подопечным. На должности губернатора проявились огромные организаторские способности и талант руководителя Николая Яковлевича. К наиболее существенным заслугам графа в этот период можно отнести произведенную впервые перепись населения, введение нумерации домов. В Самарканде начала издаваться первая и единственная в крае газета «Окраина», появился первый книжный магазин, заработала новая типография, открылась библиотека. В 1892 году Николай Яковлевич получает свой последний чин: становится генерал-лейтенантом. Год 1893 принес в Самарканд электрическое освещение, и впервые в Средней Азии стали строиться дороги с твердым покрытием. В этом же году была открыта первая на Востоке санитарно-гигиеническая станция, признанная одной из лучших в России. Николай Яковлевич первый решил организовать в крае такую отрасль, как пчеловодство, которое успешно выдает продукцию до настоящего времени, поддерживал садоводство и виноградарство. Большая работа была проделана по изучению и сохранению культурно-исторического наследия Средний Азии. На эти цели губернатору Ростовцеву удалось добиться необходимого центрального финансирования археологических раскопок, привлечение большой группы ученых востоковедов, в том числе и из Академии наук. Огромный вклад внес Ростовцев в дело строительства железной дороги от Самарканда до Ташкента. За эту заслугу одна из станций была названа его именем (в советский период переименованную в Красногвардейская, затем Булунгур). По оценке многих исследователей граф Ростовцев Николай Яковлевич считается одним из самых успешных губернаторов всех времен. С 6 февраля 1897 должность Ростовцева переименована — военный губернатор и командующий резервными и местными войсками Самаркандской области. Летом: 4 августа 1897 года Николая Яковлевича не стало. Он умер в Самарканде от гангрены правой ноги в созданной им санитарно-гигиенической станции. 6 августа 1897 года его похоронили на старом русском кладбище Самарканда в соответствии с его завещанием. Могила существовала до второй половины XX века, затем была уничтожена. Награды и премии: Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом. Одна из улиц Самарканда получила его имя (затем переименована в улицу Нариманова). Ростовцев был женат на художнице Марии Васильевне Бриджман, которая в 1865 году родила близнецов Якова и Александру (в замужестве Новикову), а в 1869 году Михаила. В начале 1878 году родилась дочь Вера, но не прожив и года умерла 28 ноября. По свидетельству очевидцев, это была дружная семья. Литература: Р.Назарьян «Губернатор Самарканда»; Сведения о льняной промышленности и торговле в Псковской губернии. Санкт-Петербург типография Михайлова, 1870; Н.Е.Врангель «Воспоминания: от крепостного права до большевизма»; П.Борисов, Э.Костин. «Шаги Империи»; ГАРФ часть 6, фонд 1155; Справочник научных обществ России. 182 Крымско-Кавказский горный клуб; Кох О.Б. «Граф Николай Яковлевич Ростовцев гласный Порховского уездного земства»; Салоникес М.И. «Самарская ученая экспедиция 1897 года»; Письмо Императрицы Александры Федоровны Императору Николаю II от 13 марта 1916 года.

1833

Отто Бах (немецкое имя - Otto Bach)

австрийский композитор и дирижёр. Родился в Венге. Сын юриста Михаэля Баха, брат политиков Александра и Эдуарда фон Бахов. Учился в Вене, Берлине и Лейпциге. В 1868—1879 гг. директор зальцбургского Моцартеума и музыкальный руководитель связанного с ним оркестра. С 1880 года капельмейстер венской Вотивкирхе. Автор опер «Аргонавты», «Медея», «Сарданапал» и др., симфонической и камерной музыки. Умер в родном городе 3 июля 1893 года.

Похоронен на Центральном кладбище в Вене.

1834

Франц Ксавер Витт (немецкое имя - Franz Xaver Witt)

немецкий церковный музыкант и композитор. Родился в Вальдербахе (Бавария). Музыкальное образование получил в Регенсбурге (Проске, Шремс). В 185б посвящен был в священники, с 1859 преподавал хоралы в регенсбургской духовн. семинарии, в 1873 был возведен Пием IX в степень доктора философии, с 1873 до 1875 был приходс. священником в Шатцгофене и комморантом в Ландсгуте (1868—1888). Витт приобрел известность особенно своей полемикой против церковной музыки 18-го века (Моцарт, Гайдн); он учредил (1867) общество "Der allgemeine deutsche Cäcilienverein", для поднятия католического церковного пения и редактировал две основанные им музыкальные газеты: "Fliegende Blätter für katolische Kirchenmusik" (1866; с 1889 продолжается Фридр. Шмидтом) и "Musica sacra" (1868; с 1889 продолжает ее Фр.Кс.Габерль) Кроме того Витт написал: "Der Zustand der katholischen Kirchenmusik" (1865), "Ueber das Dirigieren der katholischen Kirchenmusik" и полемическую брошюру "Das bayrische Kultusministerium (1886). Умер в Шатцгофене близ Ландсгута 2 декабря 1888 года.

1834

Феликс Людвиг Юлиус Дан (немецкое имя - Felix Ludwig Julius Dahn)

немецкий писатель и поэт, автор исторических романов. Родился в Гамбурге, в семействе известного актера. будучи уже профессором в Вюрцбурге, был ранен в Седанском сражении. С 1872 г. он состоял профессором немецкого и государственного права и философии права в Кенигсберге, а в 1888 г. перешел в Бреславль. Романы «Аттила» и «Падение империи» повествуют о становлении готских (германских) племён во время великого переселения народов. В романе «Аттила» повествуется о закате гуннского владычества на территории Европы и о смерти гуннского царя Аттилы в объятиях девушки Ильдихо (дочери короля Визигаста), «Падение империи» о закате остготской империи после смерти Теодориха Великого. Одно из наиболее известных произведений — историческая эпопея «Битва за Рим» — неоднократно экранизировалось, по его мотивам создана опера Ксавера Шарвенки «Матасвинта» (1894). Исторические произведения Дана, испытавшие на себе влияние неоромантизма, использовались идеологами немецкого национал-социализма в пропагандистских целях. Умер в Бреслау января 1912 года. Стихотворения: Песнь гёзов — перевод О.Н.Чюминой, 1905. Источники: Дан, Феликс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Felix Dahn | German historian, Encyclopedia Britannica; Shane Nagle. Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932. — Bloomsbury Publishing, 2016-12-15. — 273 страницы. — ISBN 9781474263764.

1834

Камеамеа IV (Kamehameha IV; имя при рождении — Александр Иолани Лиолио, Alexander Iolani Liholiho)

правитель Королевства Гавайи в 1855—1863 годах. Известен тем, что пытался активно противостоять росту американского влияния на Гавайских островах и искал помощи у британцев. Его имя «Иолани» означает на гавайском языке «Небесный ястреб» или «Королевский ястреб». Полное имя — Алеканетеро Иолани Каланикуалиолио Мака о Иоули Кунуиакеа. Александр Иолани Лиолио родился 9 февраля 1834 года в Гонолулу, на острове Оаху. Отец — королевский губернатор Оаху Матаио Кекуанаоа. Мать — принцесса Елизавета Кинау Кухина Нуи. Ребёнком Александр, согласно указу короля Камеамеа III назначен наследным принцем Гавайского королевства.

Принц Александр Иолани Лиолио

В 1862 году он перевёл Книгу общих молитв на гавайский язык, активно способствовал развитию в стране системы здравоохранения. Камеамеа IV умер от хронической астмы 30 ноября 1863 года. Туземцы верили, что король умер молодым (в 29 лет) в качестве наказания за предательство его народом своих богов. Престол перешёл к его брату, который принял имя Камеамеа V. Дипломатия: Король являлся последовательным сторонником мира. Объявил свою страну нейтральной в ходе Гражданской войны в США.

1837

Хосе Бургос (José Burgos; полное имя - Хосе Аполонио Бургос-и-Гарсия, José Apolonio Burgos y García)

филиппинский католический священник, казнённый в Маниле по обвинению в подрывной деятельности против колониальных властей Филиппин. Входит в группу из трёх священников, которая на Филиппинах называется «Гомбурса». Национальный герой Филиппин. Родился в городе Виган (остров Лусон, Филиппины), в семье испанского офицера Хосе Тибурсио Бургоса и его жены-метиски Флоренсии Гарсии. Обучался в Коллегии Сан-Хуан-де-Летран и университете Санто-Томас, где получил три научных степени бакалавра, две степени магистра и две степени доктора наук. Во время колониальной эпохи местное население на Филиппинах подразделялось на четыре социальные группы по расовому признаку (1 — испанцы из метрополии, 2 — испанцы, рождённые в колониях, 3 — метисы, проживавшие в городах, 4 — метисы и аборигены, проживавшие в сельской местности). Хосе Бургос принадлежал к третьей социальной группе. Будучи священником, призывал к изменению социального положения метисов и реформированию политической и колониальной системы на Филиппинах. Разделение по социальному признаку в то время существовало и в церкви. Важные церковные посты занимали испанцы, местное же епархиальное духовенство на приходах в основном было метисами.

Памятник трём священникам в парке Хосе Рисаля, Манила

Хосе Бургос выступал за более широкие права местных священников во внутренней жизни церкви. В 1864 году издал в Маниле анонимный памфлет, в котором критиковал расовые предрассудки, которые в то время существовали среди церковной иерархии и защищал реформаторские взгляды местного духовенства. Написал несколько статей в ответ на критику его взглядов. Деятельность Хосе Бургоса была привлекла внимание колониальных властей и он получил уважительное признание среди либеральных деятелей в Испании. Новоназначенный генерал-губернатор, известный своими либеральными взглядами, пригласил Хосе Бургоса ехать с ним рядом в карете во время инаугурационной процессии, несмотря на то, что это место было предназначено для манильского архиепископа. После назначения губернатором Рафаэля де Искердо-и-Гутьерреса начался реакционный период, во время которого была введена цензура и запрещена политическая деятельность местных реформаторов. Во время правления Рафаэля де Искердо-и-Гутьерреса состоял в членах подпольного братства, в котором состояли также Хосе Мария Баса, Амбросио Риансарес Баутиста, Максимо Патерно и Агустин Мендоса. Эта группа собиралась в доме священника Санта-Крус и издавала листовки под названием «Eco de Filipinas», которые публиковались в Мадриде. После военного мятежа 20 января 1872 года на форте Сан-Филипе сержант Бонифасио Октавао показал на допросе, что восстание поднял некий солдат Салдуа по призыву Хосе Бургоса. На перекрёстном допросе показания этого сержанта оказались противоречивыми, тем не менее, генерал-губернатор Рафаэль де Искердо-и-Гутьеррес возложил на Хосе Бургоса и на двоих священников Мариано Гомеса и Хасинто Самору непосредственную вину за мятеж. 6 февраля суд приговорил троих священников к публичной казни. Они были казнены 17 февраля на площади Лунета (сегодня — Национальный парк имени Хосе Рисаля) в Маниле.

Памятник "Гомбурса" около Церкви Святой Жертвы на территории Университета Дилиман, Кесон

Память

В честь Хосе Бургоса названы следующие населённые пункты на Филиппинах: Муниципалитет Бургос в провинции Северный Илокос; Муниципалитет Бургос в провинции Южный Илокос; Муниципалитет Бургос в провинции Исабела; Муниципалитет Бургос в провинции Ла-Унион; Муниципалитет Бургос в провинции Пангасинан; униципалитет Бургос в провинции Северный Суригао. Муниципалитет Падре-Бургос в провинции Кессон; Муниципалитет Падре-Бургос в провинции Южный Лейте; 30 декабря 1913 года в парке Хосе Рисаля был установлен памятник, посвящённый трём казнённым священникам. На территории университета Дилиман в городе Кесон около Церкви Святой Жертвы установлен памятник «Гомбурса».

Сочинения:Manifesto; La Lobra Negra.Литература: Zaide, Gregorio F. (1984). Philippine History and Government. National Bookstore Printing Press; Foreman, J., 1906, The Philippine Islands, A Political, Geographical, Ethnographical, Social, and Commercial History of the Philippine Archipelago, New York: Charles Scribner’s Sons.

1837

Никифор Иванович Новиков

русский актер. Принадлежал к актерской семье, составлявшей в конце 1850-х гг. типичную для провинции «семейную» труппу. В начале 1860-х гг. служил в Киеве, Одессе и других городах; славился умением «являться совершенно новым человеком не только во всякой серьезной роли, но даже в каждом глупом водевиле» («Киевлянин», 1865). В 1878 г. Новиков дебютировал с успехом на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге; исполнял роли Городничего, Краснова, Т. Кабанова, Русакова, Расплюева, Дикого, Репетилова, Подхалюзина и др. Актерский диапазон Новикова простирался от трагедии до водевиля. С непринужденной достоверностью играл в пьесах А.Н.Островского (Бородкин - «Не в свои сани не садись», Тихон - «Гроза» и др.). Соревнуясь с Н.К.Милославским, выступил в роли Иоанна Грозного («Смерть Иоанна Грозного» А.К.Толстого). Играл Франца Моора («Разбойники» Ф.Шиллера) и др. Держал театры в Кишиневе (1866, 1869-1872; в сезон 1871-1872 гг. устроил народный театр в цирке В.Сура), Таганроге (1872-1875), Одессе (лето 1871), Харькове (1876-1877). С 1878 г. актер Александрийского театра, где его мастерство и темперамент воспринимались как «излишне резкие». Роли: Турбин («Отец семейства» И.Е.Чернышева), Городничий («Ревизор» Н.В.Гоголя), Расплюев («Свадьба Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина), Подхалюзин («Свои люди - сочтемся» Островского) и др. В 1882 г. вернулся на провинциальную сцену (Саратов, Харьков). Умер в 1890 году.

1839

Владислав Богуславский (польское имя - Władysław Bogusławski)

польский режиссёр, критик, прозаик, переводчик, журналист, редактор. Родился в Варшаве. В.Богуславский происходил из шляхтичей герба Свинка. Внук «отца польского театра» Войцеха Богуславского (1757—1829). Сын актёра, журналиста, драматурга Станислава Богуславского. В 1858—1861 изучал право в Московском и Петербургском университетах, затем получил музыкальное образование в Париже и философское и филологическое в Гейдельберге. После январского восстания 1863 года в 1864 был пресс-секретарём Национальном правительства повстацев и соредактор газеты «Prawdа». За деятельное участие в польском восстании и сотрудничество с Р. Траугуттом был приговорен к смертной казни, а затем помилован и сослан на каторгу в Сибирь. Наказание отбывал в иркутской губернии. В Иркутске занимался организацией культурной жизни польских ссыльных, давал концерты, читал лекции о музыке. В 1869 г. вернулся в Варшаву, занялся литературной деятельностью, в особенности, театральной критикой. Сотрудничал с рядом изданий «Kurjer Warszawski» (1870—1887 и 1899—1901), «Wieniec» (1872), «Kurierem Codziennym» (1878, 1887—1889), «Tygodnik Powszechny» (1881—1882), «Echо Muzycznе, Teatralnе i Artystycznе» (1883—1884), «Tygodnik Ilustrowany», «Biblioteka Warszawska» (c 1890 до смерти).

Портрет Владислава Богуславского

Писа́л критические статьи о музыкально-театральной жизни. В 1876 году некоторое время был режиссёром драмы и комедии варшавских театров. С 1885 — работник управления Варшавско-Венской железной дороги, благодаря чему имел возможность много путешествовать с театрами по Европе. В те же годы начал сотрудничать с «Revue d’art. Dramatique», где в 1889 году опубликовал своё исследование «Театр в Польше» («Le théâtre en Pologne»). Занимался переводами зарубежных драматических произведений на польский. В 1901 — член комиссии по проведению реформ варшавский театров. Председатель общества литераторов и журналистов. Автор книги «Силы и источники нашей сцены» («Siły i środki naszej sceny», 1879) и несколько беллетристических произведений. Умер в родном городе 18 марта 1909 года.

Похоронен на семейной могиле на кладбище Повонзки в Варшаве.

Дочь София (1879-1951) вышла замуж за польского драматурга Станислава Габриеля Козловского.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |