-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108996

Комментариев: 6801

Написано: 117468

Записей: 108996

Комментариев: 6801

Написано: 117468

17 ноября родились... |

1790

Август Фердинанд Мёбиус (немецкое имя - August Ferdinand Möbius)

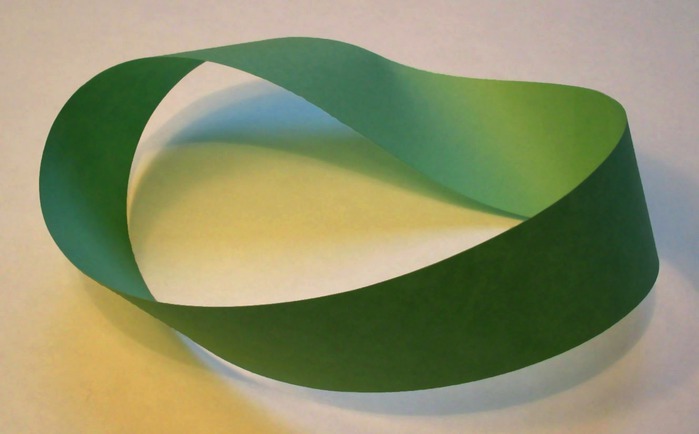

немецкий математик и астроном-теоретик. Родился на территории княжеской школы Шульпфорте, близ Наумбурга (Саксония-Анхальт). Его отец занимал в этой школе должность учителя танцев. Мать Мёбиуса была потомком Мартина Лютера. Отец умер, когда мальчику было всего три года. Начальное образование Мёбиус получил дома и сразу выказал интерес к математике. С 1803 по 1809 годы учился в колледже Шульпфорте, затем поступил в Лейпцигский университет. Первые полгода, в соответствии с рекомендациями семьи, он изучал право, но затем принял окончательное решение посвятить жизнь математике и астрономии. Биографы предполагают, что в этом выборе сказалось влияние преподававшего там известного астронома и математика Моллвейде. В 1813—1814 годах Мёбиус жил в Гёттингене, где посещал университетские лекции Гаусса по астрономии. Затем он уехал в Халле, чтобы прослушать курс лекций математика Иоганна Пфаффа, учителя Гаусса. В результате Мёбиус получил глубокие знание по обеим наукам. Когда Мёбиус работал над докторской (1815), была сделана попытка призвать его в прусскую армию. С трудом избежав этой угрозы, он успешно получил докторское звание. В это время Моллвейде перешёл на кафедру математики и рекомендовал Мёбиуса на освободившуюся кафедру астрономии в Лейпциге, экстраординарным профессором. С 1816 года он также работал сначала астрономом-наблюдателем, затем директором в Плейсенбургской астрономической обсерватории (близ Лейпцига). Деятельно участвовал в перестройке и оснащении обсерватории. 1820: Мёбиус женится. У него родились два сына и дочь. В 1825 году Моллвейде умер. Мёбиус попытался занять его место, но его репутация преподавателя была неважной, и университет предпочёл другую кандидатуру. Однако, узнав, что Мёбиус получил приглашения из других университетов, руководство повысило его в должности до ординарного профессора астрономии. К этому времени математические исследования Мёбиуса принесли ему известность в научном мире. В 1828 он опубликовал работу под названием "Барицентрическое исчисление", где изложил новые геометрические идеи, ввел барицентрические координаты, бесконечно удаленные элементы и правило знаков, много времени посвятил изучению коррелятивных преобразований. Рассеянного доброго чудака-профессора студенты боготворили. Он любил ошарашивать их неожиданными задачками и назначал лекции, к примеру, на два часа ночи, чтобы показать ночное небо во всей его красе. Однажды утром он был встречен разгневанной супругой, категорически требовавшей (что для мирного дома Мебиусов было почти так же невероятно, как три раза в год увидеть парад планет) немедленно уволить юную служанку, которая настолько бездарна, что даже не способна правильно сшить ленту. Хмуро разглядывая злосчастную ленту, профессор вдруг просиял и воскликнул: "Ай да Марта! Девочка не так уж и глупа! Ведь это же односторонняя кольцевая поверхность! У ленточки нет изнанки!". Так в математике появилось понятие ленты (или листа) Мебиуса. Если двигаться по его поверхности в одном направлении, не пересекая его границ, то, в отличие от двусторонних поверхностей (например, сферы и цилиндры), попадаешь в место, перевернутое по отношению к исходному. Если двигать по этому листу окружность, одновременно обходя ее по часовой стрелке, то в начальном положении направление обхода станет против часовой стрелки. Разрезая его на две части по средней линии, можно получить не две половинки, а замкнутую кривую, перекрученную внутри.

Лента Мебиуса - одно из ключевых понятий топологии - науке, изучающей феномен непрерывности, начало которой положила невнимательность служанки! Лента вдохновила на подвиги не одного добряка-профессора. Взял ее на вооружение и цех парижских портных. Отныне в качестве экзамена для новичка, претендовавшего на зачисление в цех, было пришивание к подолу юбки тесьмы в форме ленты Мебиуса. Оценили по достоинству невольное изобретение Марты и учителя. Неугомонным нерадивым ученикам предлагалось покрасить стороны ленты Мебиуса в разные цвета. Пыхтя от усердия, школяры проводили за этим занятием немало времени. Благодаря Мебиусу были придуманы шлифовальные ленты с удвоенной длиной шлифовального слоя, а ременные шкивы, ленточные ножи и магнитофонные ленты, склеенные в виде этой ленты, получили двойную длину, а Козьма Прутков подарил читателям афоризм: "Где начало того конца, которым оканчивается начало?" В 1848 Мёбиус становится директором обсерватории. Умер в Лейпциге 26 сентября 1868 года. Статья о знаменитой ленте Мёбиуса была опубликована посмертно. В честь учёного назван астероид 28516 (Möbius). В 1858 году установил существование односторонних поверхностей и в связи с этим стал знаменит как изобретатель листа Мёбиуса (ленты Мёбиуса), простейшей неориентируемой двумерной поверхности с краем, допускающей вложение в трёхмерное Евклидово пространство. В профессиональной среде Мёбиус известен как автор большого количества первоклассных работ по геометрии, особенно проективной геометрии, анализу и теории чисел. Мёбиус впервые ввёл однородные координаты и аналитические методы исследования в проективной геометрии. Получил новую классификацию кривых и поверхностей, установил общее понятие проективного преобразования, позднее названного его именем, исследовал коррелятивные преобразования. Мёбиус опубликовал также двухтомное «Руководство по статике» (1837) и выдающуюся по оригинальности, глубине и богатству математических идей книгу «Барицентрическое исчисление» (1827), где вводятся барицентрические координаты точек плоскости. Обе эти книги фактически тоже относятся к проективной геометрии и её приложениям. Он впервые рассмотрел пространственные алгебраические кривые третьего порядка и изучил их свойства. В теории чисел именем Мёбиуса названы функция μ(n) и формула обращения. В 1840 году, задолго до широко известной проблемы четырёх красок, Мёбиус сформулировал похожую задачу: можно ли разделить страну на пять частей так, чтобы каждая часть имела ненулевую границу со всеми остальными? Легко показать, что это невозможно. Из других топологических достижений следует упомянуть, что он ввёл понятие уникурсальной кривой, то есть графа, который можно начертить не отрывая пера от бумаги (другое название: эйлеров граф). В области астрономии Мёбиус опубликовал несколько значительных работ по небесной механике, о принципах астрономии и о планетных затмениях. Сочинения: Gesammelte Werke, Bd 1—4, Lpz., 1885—1887. Литература: Колмогоров А.Н., Юшкевич А.П. (редакция.) Математика XIX века. Москва: Наука. Том 2 Геометрия. Теория аналитических функций. 1981; Клейн Ф., Лекции о развитии математики в XIX столетии, перевод с немецкого, часть 1, Москва — Ленинград, 1937; Джон Дж.О’Коннор и Эдмунд Ф.Робертсон. Мёбиус, Август Фердинанд в архиве MacTutor; Бобынин В.В. Мебиус, Август-Фердинанд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Боголюбов А.Н. Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983. — 639 страниц; Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну: Классическая механика XIX века. — Москва: Наука, 1964. — 327 страниц; Yaglom I. M. Felix Klein and Sophus Lie: Evolution of the Idea of Symmetry in the Nineteenth Century. — Boston: Birkhiiuser, 1988. — x + 237 p. — ISBN 0-8176-3316-2.

1790

Дом Жуан Карлуш Грегориу Домингуш Висенте Франсишку де Салданья Оливейра и Даун, 1-й герцог Салданья (португальское имя - João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun)

крупный португальский военный и государственный деятель, маршал с 1834 года. Премьер-министр Португалии в 1835, 1846—1847, 1847—1849, 1851—1856 и 1870 годах. Жуан Карлуш де Салданья родился в Лиссабоне. Сын Жуана Висенте де Салданьи Оливейры и Соуза Жузарте Фигейры, 1-го графа де Риу-Майор (1746—1804), и Марии Амалии де Карвальо Даун. Внук по материнской линии Себастьяна Жозе де Помбала, 1-го маркиза Помбала, фактического правителя Португалии при короле Жозе I (1750—1777 годы). Жуан Карлуш де Салданья учился в Коимбре, затем участвовал в военных действия против французских оккупантов, в 1810 году находился в плену. После освобождения он в 1815 году отправился в Бразилию, на где работал на военной и дипломатической службе. После провозглашения независимости Бразилии в 1822 году Жуан Карлуш Салданья вернулся в Португалию. Герцог Салданья был одним из главных военных и государственных деятелей Португалии в период с революции 1820 года до своей смерти в 1876 году. Он сыграл важную роль во время гражданской войны в Португалии между братьями, королем Педру IV и претендентом Мигелем I. В 1825 году Жуан Карлуш де Салданья был назначен министром иностранных дел, а в 1826—1827 годах он занимал должность губернатора Порту. В 1828 году Салданья вынужден был эмигрировать из Португалии после неудачной попытки поднять антимигелистское восстание. В 1833 году он вернулся на родину и принял участие в военных действиях против мигелистов. Он руководил военными операциями против приверженцев Мигеля, с которым заключил мирный договор в Эвора-Монте в 1834 году. В следующем 1835 году Жуан Карлуш де Салданья был назначен военным министром и председателем совета министров, но в том же году ушел в отставку. После сентябрьской революции 1836 года Салданья находился в изгнании до 1846 года. В 1846 году после своего возвращения их эмиграции в Португалию Жуан Карлуш де Салданья получил титул герцога де Салданья и вторично возглавил правительство до 1849 года. В 1851 году он организовал новое восстание и был назначен председателем правительства в качестве лидера коалиции, сформированной из сентябристов (сторонники контитуции 1822 года) и хартистов (сторонники хартии 1826 года). Герцог Салданья создал новую умеренно-либеральную партию «Реженерасан» («Возрождение»). Он пользовался большим влиянием до вступления на престол короля Педру II. Герцог Салданья был португальским послом в Ватикане (1862—1864, 1866—1869). В мае — августе 1870 года он в пятый раз занимал должность премьер-министра Португалии. В 1871 году он был отправлен в качестве посла в Лондон, где и скончался 20 ноября 1876 года. Герцог Салданья был дважды женат. 30 сентября 1814 года первым браком он женился на Марии Терезе Маргарите Хоран Фитцджеральд (1796—1855), от брака с которой у него было три сына и две дочери: Аугусту Карлуш де Салданья Оливейра и Даун, 1-й граф де Альмоштер (род. 1821); Мария Амалия де Салданья де Оливейра и Даун (родилась в 1824); Жуан Карлуш де Салданья де Оливейра и Даун, 2-й герцог де Салданья (1825—1880); Луиш де Салданья де Оливейра и Даун (родился в 1832); Эухения де Салданья де Оливейра и Даун (1831—1872). 12 сентября 1856 года в Лондоне он вторично женился на Шарлотте Елизавете Марии Смит, сестре британского дипломата Джона Смита Этельстана, 1-го графа Карнота. Второй брак был бездетным. Награды: Крест военного ордена Христа; Крест Ордена Башни и Меча; Крест Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской; Крест Ордена Сантьяго; Крест Мальтийского ордена; Крест Ордена Изабеллы Католической; Крест Ордена Карлоса III; Орден Почётного легиона; Орден Святого Григория Великого; Орден Пия IX; Орден Леопольда I; Орден Святых Маврикия и Лазаря; Орден Леопольда; Орден Белого орла; Орден Золотого руна. Источники: Costa, Antonio da (1879), Historia do Marechal Saldanha, Lisbon; Saldanha. in Portugal — Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico (v. VI), pp. 484—492; Afonso Eduardo Martins Zuquete (dir.), Nobreza de Portugal e Brasil, Editorial Enciclopédia, 2.ª Edição, Lisboa, 1989, vol. 3, pág, 260.

1791

Матвей Александрович Константиновский, Матфей Ржевский (отец Матфей Константиновский; Матөе́й Константи́новскій)

священник православной российской церкви, протоиерей Успенского ржевского собора, выдающийся проповедник, миссионер, преследователь раскола, духовный наставник Н. В. Гоголя, обер-прокурора святейшего синода А.П.Толстого, государственного контролёра Т.И.Филиппова. Родился селе Константиново, Тверская губерния, в семье Александра Андреева, дьякона Свято-Троицкой церкви села Константиново Новоторжского уезда Тверской губернии. На пятом году жизни родители начали обучение сына грамоте, «на седьмом году он уже довольно бойко читал церковные книги». По достижении восьми лет Матвей был определён в Новоторжское духовное училище. Не имея собственной фамилии, Матвей получил её в училище от названия своего села. Позднее он сам подписывался и как Александров (по отцу), и как Константиновский. Несмотря на своё прилежание, в первые годы обучения в Новоторжском училище Матвей отставал от своих сверстников. Укреплению его памяти помогли, по словам самого Матвея Константиновского, молитвы к преподобному Ефрему Новоторжскому и его явление Матвею вместе с каким-то другим угодником. Биограф М.А.Константиновского Евгений Поселянин писал о его скромности, благочестии и жертвенности в отношении неимущих уже в отроческие годы. Матвей постоянно посещал церкви, особенно Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный ещё в ХI веке преподобным Ефремом Новоторжским. К мощам этого святого он поставил себе за правило ходить ежедневно, и исполнял это во время своей жизни в Торжке.

Духовное училище города Торжка.

Жильё Константиновского стало местом, где Матвей устраивал соседям по постоялому двору Торжка чтения Евангелия и катехизиса. Такие же чтения своим землякам сопровождали приезды Матвея домой на летний отдых либо на праздники. Таким образом, склонность к миссионерству, вероучительности и назидательному чтению сформировалась в будущем проповеднике в совсем юном возрасте и сохранилась у Матвея Александровича до последних дней. Закончив Новоторжское училище, Матвей поступил в Тверскую Духовную семинарию, где его однокашником был П.А.Плетнёв. Знакомство это, впрочем, не сыграло никакой роли в дальнейшей жизни Константиновского, поскольку духовные и умственные потребности будущего священника далеко отстояли от интересов пушкинского круга. Контакты Константиновского и Плетнёва возобновились позднее лишь при посредстве Н.В.Гоголя и Т.И.Филиппова. В семинарии Матвей с любовью изучал труды церковных святителей: Иоанна Златоуста и Василия Великого. Посещал Успенский Жёлтиков монастырь, монахом которого собирался стать. Однако в 1810 году, когда Матвей учился в среднем отделении семинарии, умер его отец, и желание иночества осталось неосуществлённым, поскольку две младшие сестры и мать нуждались в его заботе и обеспечении. Окончив в 1813 году семинарию он женился в ноябре этого же года на дочери сельского священника, Марии Дмитриевне Григорьевой; 10 февраля 1814 года архиепископ Тверской и Кашинский Мефодий рукоположил его во диакона погоста Осечно Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. В этом сане он служил до октября 1820 года. Подобно другим сельским священникам, чтобы прокормить свою семью, Матвей занимался сельскими работами сам, но при этом он брал с собой книгу Стефана Яворского «Камень веры» и читал её в перерывах работы. Позднее признательные прихожане стали ему помогать в его хозяйстве. В воскресные дни после литургии Константиновский ходил по соседним старообрядческим деревням с проповедью и объяснял старообрядцам Закон Божий. Спустя некоторое время он получил разрешение произносить проповеди непосредственно в церкви. К этому времени относится столкновение молодого диакона с местным помещиком — генералом Цыбульским. Генерал по праву первого прихожанина позволял себе громко разговаривать и смеяться во время литургии. Диакон Матфей с согласия местного протоиерея и духовного отца генерала прилюдно упрекнул Цыбульского за неприличное поведение в храме во время службы. Возмущённый помещик вознамерился расквитаться со своим обличителем и удалить его из погоста Осечно, для чего отправился в Тверь жаловаться на молодого клирика преосвященному Филарету, будущему митрополиту Московскому. Владыка не посчитал однако наставление дьякона излишним и вступился за него перед генералом, отпустив просителя ни с чем. Наоборот, архипастырь запросил дополнительные сведения о молодом дьяконе от местного благочинного и, когда их получил, попросил благочинного побывать в погосте Осечно и сообщить Константиновскому своё архипастырское благословение ему в присутствии всего местного причта. Побывав в Торжке, преосвященный Филарет ещё раз привёл в пример поступок диакона Матфея в качестве образца для подражания духовенству. В Осечне была ветхая колокольня, и когда Матфей, даже не будучи настоятелем храма, стал убеждать прихожан в необходимости строительства новой колокольни, прихожане начали жертвовать на богоугодное дело. Генерал Цыбульский воспринял инициативу дьякона отрицательно, а своим крепостным запретил пожертвования храму. После этого некоторые из крепостных стали жертвовать на колокольню негласно. Архиепископ Филарет, разведав об этом, запретил помещику вмешиваться в крестьянские пожертвования, а дьякону подготовил повышение в другое место. Другой случай, по мнению биографа, говорил о силе и твёрдости веры Матвея Константиновского. В уездном Торжке при возведении нового храма и сломе старого открылась гробница святой княгини Иулиании с источником воды. Воду эту брали многие, и некоторых она будто бы исцеляла. Когда к источнику подоспел Матвей, воды там больше не осталось, а вместо источника на дне могилы оказалась небольшая яма, куда вода стекала сверху. Тогда Матвей, с детства страдавший глазами и болями в груди, собрал остатки жидкой грязи, помазал ею глаза, а остальное с молитвой святой заступнице принял внутрь. После этого он почувствовал себя исцелённым, а всем неверующим в это событие заявлял: «Что ж тут удивительного! Господь брением исцелил очи слепорожденного, брением исцелил и меня, и вот я с тех пор не болею, совершенно не болею». Дьякон Матвей не искал выгодного места, а служил там, куда его определяло руководство епархии: «Нужно ждать, когда и куда Бог призовёт, — говорил он, отшучиваясь, — Бог даст — и на печку подаст». 30 октября 1820 года, после того, как Матфей шесть с половиной лет прослужил в сане дьякона, распоряжением преосвященного Филарета он был рукоположен в иереи и назначен на службу в село Диево, Бежецкого уезда (обряд рукоположения осуществлял архиепископ тверской Симеон). Местное население было представлено преимущественно карелами-язычниками, поэтому Константиновский в течение 13 лет настойчиво насаждал среди них христианство. По воскресным, праздничным дням и в храме, и на улице Матфей обращался с пастырским словом к своей иноплеменной пастве, пока большинство из них, включая детей, не смогли освоить главные молитвы «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся» и т. д., а также основные заповеди. Проповедь отца Матвея была настолько проникновенная, что задевала за живое самых беспросветных грешников. В конце концов, стараниями миссионера, по словам биографа, бывшие язычники обратились к христианской вере и за духовным наставлением обращались к своему сельскому батюшке — отцу Матфею. Само село принадлежало помещикам Демьяновым, с ними Матвей Константиновский, со слов Тертия Филиппова, состоял в тесных дружеских отношениях. Возможно, благодаря этому знакомству во время пребывания отца Матфея в Диеве его стараниями была построена новая каменная Введенская церковь. Все тринадцать лет его служения там сопровождались почти непрерывным проведением церковных служб. Причт молодого священника, не знакомый ранее с таким ревностным служением, первое время упрекал Константиновского за вынужденную тягостную многочасовую службу в храме. Отец Матфей в ответ на упрёки подчинённого смиренно кланялся в ноги такому клирику и просил у него прощения за тяготы службы. 16 марта 1833 года состоялось новое назначение Константиновского. На этот раз по просьбе крестьян прихода села Еськи (Езьсково или Езьск) он был переведён священствовать в это древнее (по новгородским документам XII века) село. Пастырское служение отца Матфея здесь продолжалось в том же русле, что и прежде. Новым было только то, что после вечерней службы в его настоятельский дом для назидательных разговоров, чтений Четьих-Миней, исполнения акафистов приглашались рядовые прихожане местной церкви Богоявления Господня. Вскоре такие приватные встречи сделались настолько популярными, что разместить всех посетителей этих душеполезных бесед уже оказалось невозможным. Слухи о подобной инициативе отца Матфея просочились к священникам окрестных сёл и вызвали их отрицательную реакцию. В декабре 1833 года Иоанн Градницкий, бывший благочинным Тверской епархии, предписал Константиновскому «чтоб бываемое в доме его с собирающимися прихожанами пение и чтение слова Божия в ночное время прекратить…» Последующий донос отца Иоанна архиепископу Тверскому Григорию включал в себя, помимо обвинения в ереси, указание на сокрытие у себя (под видом странноприимства) беглых преступников. Он повлёк за собой расследование действий отца Матфея. В результате расследования инициатива отца Матфея была оставлена без последствий. Владыка (будущий митрополит Санкт-Петербургский) ночных собраний Константиновского не запретил, хотя и не благословил. Однако в 1835 году архиепископ Григорий, находясь у престола, сообщил бежецким священнослужителям: «Вот вам образец, подражайте ему. И я более ничего не желаю». Тем распря бежецких иереев и закончилась. Как пишет В.В.Вересаев, «В каждом селе, где жил о. Матвей, он пользовался всяким случаем для назидания прихожан, — не только во время церковных служб, но и при посещениях на дому, при поминовениях, елеосвящении и т. п.» «Слышанное от отца Матвея прихожане переносили в свои дома и передавали по возможности в свои семейства; а от этого в шумном прежде и весёлом селе (Езьске) реже стали слышаться мирские соблазнительные песни и игры: во многих местах и домах их заменили духовными песнями и назидательными разговорами. Даже малые дети в своих детских играх пели: «Царю небесный», «Святый Боже», «Богородице, Дево, радуйся» и другие более известные молитвы.» — Н.Грешищев. Очерк жизни в Бозе почившего ржевского протоиерея отца Матфея Константиновского. «Странник», 1860, № 12, 263. 17 июня 1836 года Матвей Константиновский был переведён в город Ржев, имевший обширную старообрядческую общину. Архиепископ Тверской и Кашинский Григорий, направляя его в ржевскую Спасо-Преображенскую церковь, напутствовал его следующим образом: «Отец Матфей! Я хочу перевести тебя в город Ржев для действования на раскольников и в руководство для сего теперь же посылаю тебе три книжки. Бедности не увидишь, нападений не бойся; аще Бог по нас, то кто на ны?» Жители Езьска и семья священника, опасаясь реакции со стороны раскольников, отговаривали Константиновского от перемещения во Ржев. С просьбой оставить отца Матфея в Езське прихожане села обращались к самому тверскому владыке, однако отец Матфей увидел в архипастырском приглашении Божью волю и твёрдо решил выполнить пожелание архиепископа. Как пишет биограф, «трогательным образом прощалось село с любимым священником: старики, молодые парни, взрослые мужики, девушки, матери с грудными младенцами пять верст провожали его, кланялись ему в ноги, принимая его благословение: некоторые провожали его до самого Ржева». Освободившееся после Константиновского место в приходе Езьска занял муж его дочери — священник Николай Грешищев. Зять Константиновского стал впоследствии первым биографом отца Матфея. Последние двадцать с лишним лет своей жизни отец Матфей провёл в уездном городе Ржев. Сначала его служение проходило в Спасо-Преображенской церкви, расположенной на Князь-Дмитриевской стороне, населённой старообрядцами. Служба во Ржеве началась с трений с раскольниками, в результате которых архиепископу тверскому Григорию поступил очередной донос на Матвея Константиновского, будто бы смущавшего прихожан своими проповедями. Вызвав к себе в Тверь ржевского священника, владыка обратился к нему следующим образом:

— Что ты делаешь во Ржеве? Мне доносят, что ты возмущаешь народ своими проповедями. Я тебя упрячу в острог!

— Не верю, ваше высокопреосвященство, — отвечал отец Матфей.

— Как смеешь так отвечать! — сказал владыка.

— Да, не верю, ваше высокопреосвященство; слишком большое счастье пострадать за Христа, я недостоин такой высокой чести, — проговорил отец Матфей.

— И.Л.Леонтьев-Щеглов, «Гоголь и отец Матвей Константиновский»

В очередной раз преосвященный Григорий вынужден был простить строптивого ржевского священника, а побывав лично во Ржеве на литургии, проводимой Константиновским, попросил его произнести перед паствой проповедь, которую внимательно выслушал и после поблагодарил проповедника: «Ты можешь читать проповеди, не записывая их предварительно». 28 октября 1838 год архиепископ Григорий возвёл Константиновского в сан протоиерея «за непрерывное, ясное, весьма сильное и убедительное проповедование слова Божия» с правом «произносить свои поучения изустно, по вниманию к его духовной опытности и глубокомыслию», как отметил преосвященный Григорий в протоиерейской грамоте. Версию об осложнениях отношений Матвея Константиновского с архиепископом Тверским на почве влияния на преосвященного старообрядцев, излагаемую В.А.Воропаевым, подвергает сомнению другой биограф отца Матфея. По его словам: «разве архиерей, пославший в Ржев о. Матфея для усиленного „действования на раскольников“, стал бы его бранить за жалобы, от этих самых раскольников полученные? Вряд ли; скорее, наоборот, похвалил бы, да пожелал ещё более усиливать своё успешное „действование“, и уж, во всяком случае, не стал бы по таким пустякам вызывать немолодого протопопа в Тверь для личных объяснений». В этом свете причиной выговора от владыки могли быть «непредсказуемые и необъяснимые действия самого о. Матфея, которыми была буквально усыпана вся его биография», подобные ночному пению в Езське, истории со старообрядческими мощами — отрезанной головой неизвестного происхождения и т. п.

Протоиерей Матвей Александрович Константиновский с орденом Святой Анны.

Поскольку для Ржева было исторически характерным доминирование в духовной сфере старообрядчества, а кроме этого раскол, по мнению тверской епархии, к этому времени стал ещё более распространяться, то для укрепления позиции синодального православия в ржевских приходах был совершенно необходим особенно усердный в миссионерстве и проповедничестве священник. Энергичных, решительных миссионеров, готовых со знанием дела проповедовать среди староверов, было не так много, поэтому тверская епархия сделала упор на наступательное проповедничество Матфея Константиновского. Однако назначенный на служение во Ржев Константиновский справился со своей задачей не полностью. Все двадцать лет пребывания миссионера во Ржеве отмечены усилением борьбы со староверами, как и ранее — в Диеве и Езське, — отец Матфей показал себя не только усердным и примерным священником, но и весьма настойчивым и неотступным проповедником. Как и в Диеве, миссионер ходил по старообрядческим домам (особенно в начале своей карьеры), вступая со старообрядцами в догматические споры и убеждая в ошибочности их взглядов на церковную жизнь. В ответ на это многие староверы и раскольники лишь замкнулись в себе и не отвечали на его горячие проповеди ни единым словом. Поступать иначе у них порой не было возможности. Дело было не в отсутствии убедительных аргументов в защиту «древлего благочестия». Активное несогласие с официальным православием, не говоря о том, чтобы просто не пустить в дом непрошенного гостя, могло быть истолковано как «оказательство раскола» с последующими карательными мероприятиями вплоть до высылки или помещения в острог и т.д. Принудительные проповеди отца Матфея весьма не нравились старообрядцам, поскольку миссионерский порыв рьяного проповедника не предусматривал выслушивания аргументов противоположной стороны или попытки диалога с теми, кто подлежал «вразумлению». Доказывание заблуждений раскольников было односторонним и навязчивым без какого-либо рассмотрения доводов старообрядцев и попытки найти с ними общий язык. Вся сила проповеди Константиновского заключалась лишь в могучем проповедническом даре и неотразимом красноречии священника. Но, поскольку проповеди всё-таки не достигали желаемого результата, в 1837 году была закрыта и запечатана старообрядческая молельная на Князь-Фёдоровской стороне Ржева (около кладбища на реке Серебрянка). В 1843 году помещение было «добровольно» передано под единоверческую Успенскую церковь. В 1837 году появилась ещё одна ржевская единоверческая на этот раз Благовещенская церковь. В распоряжении староверов оставалась единственная молельная в городском центре. Настоятелем церкви являлся старообрядческий священник отец Яков Исаевич Сурнин. Конфессионально доминирующая староверческая община долгое время искала способа удалить ненавистного нововерческого проповедника из города. Вместо этого 1 мая 1849 года Константиновский стал штатным протоиереем ржевского Успенского кафедрального собора. Слава Константиновского к этому времени давно перешагнула пределы Тверской епархии, его заслуги знали в обеих столицах, но центром духовного притяжения для священника по-прежнему оставался Ржев с его «коснеющей в раскольничьей ереси» паствой. Кульминацией в преследовании раскола стал последний год жизни Матвея Александровича. В августе 1856 года, когда протоиерей совершал всенощную службу, дом его был подожжён раскольниками, хотя точных указаний на причину пожара не имеется. Распорядившись продолжать службу, отец Матфей направился к дому спасать иконы. В результате пожара дом был полностью уничтожен, особенно горько жалел отец Матфей об утрате библиотеки духовной литературы в три тысячи томов. Состоятельное купечество и дворянство организовали сбор средств на приобретение нового жилья (большую часть средств выделил ржевский помещик И.А.Демьянов), и уже через месяц Константиновский переехал в каменный особняк с земляным наделом. После этого в декабре 1856 года отцом Матфеем на имя обер-прокурора Святейшего Синода была написана пространная служебная записка «Обстоятельства жителей города Ржева в религиозном отношении, требующие исправления». В этой записке помимо прочего речь шла о последней раскольничьей молельне. К этому времени М.А.Константиновский был на вершине своего могущества. Обер-прокурором Святейшего Синода стал личный друг отца Матфея — граф Александр Петрович Толстой, бывший тверской губернатор (1834—1837). Не без его влияния, как отмечает Тертий Филиппов, Константиновский был переведён во Ржев. В распоряжение протоиерея был специально выделен письмоводитель по раскольничьим делам. В своём докладе Константиновский писал: «Между жителями Ржева также есть немалая часть единоверцев. Церковь их находится вне города. Необходимо нужно дозволить освятить находящуюся внутри города раскольницкую молельню на церковь. Они сами сего просят: но медленность в исполнении священно-спасительного их желания весьма для них оскорбительна. Они недавно сами обратились из раскола, — ещё юны, им нужны подкрепления благодатные через молитвы и присутствия при священнодействии сообщаемые. Своя церковь далеко, не всякий и не во всякое время, по влечении своего духа, может быть в ней, по необходимости остаётся дома, немудрено, что и ослабеет… Для спасения столь многих погибающих от их развращения, нужно обратить внимание в духе истинной христианской любви на то, чтобы: а) истребовать свидетельства, почему они сделались попами; б) удалить из общества таких возмутителей церковного мира; в) уничтожить явные соблазны; г) изгнать из города Ржева всех иноков и инокинь, питающих раскол под видом лицемерной набожности и подлое своекорыстие; д) далее всего при составлении ревизии иметь строгое и верное наблюдение, писать семейства законные и отделять незаконные…» — М.А.Константиновский, «Обстоятельства жителей города Ржева в религиозном отношении, требующие исправления» Вскоре городской голова Ржева Евграф Васильевич Берсенев (сам единоверец) начал сбор подписей ржевитян под письмом в столицу о передаче городской территории, занимаемой «раскольницкой моленной» не то под строительство моста, не то для передачи ямщикам. Когда подписи были собраны, выяснилось, что речь в письме шла о передаче староверческой молельни единоверам. Молодой император Александр II в самом начале 1857 года удовлетворил прошение, и уже в феврале городские власти Ржева, подстрекаемые Матфеем Константиновским, начинают мероприятия по передаче молельни единоверческой церкви. Обнаружив обман, старообрядцы приготовились защищать «моленный дом». Прибывший на место инцидента городничий зачитал императорский указ, подтвердив тем самим действия местных властей авторитетом верховной власти. Однако староверы твёрдо решили стоять до конца невзирая на угрозы со стороны городского начальства, с иконами и молитвами, обречённо ждали они развития событий. В пожарных бочках была привезена грязная вода, которой начали поливать строптивых ревнителей «древлего благочестия» (это была инициатива Берсенева, бывшего старовера). Однако решившие пострадать во имя Христа раскольники стояли продрогшие в ледяной одежде и не трогались с места. На следующий день против безоружных восставших был послан для устрашения гусарский полк, но и это не остановило протестующих раскольников. После этого был подтянут ещё один гусарский и один пехотный полк, которым удалось силой вытолкать обманутых старообрядцев с территории их богослужения. Т.И.Филиппов в письме графу А.П.Толстому писал: «Положено было морить старообрядцев голодом, не пропуская никого ни к ним, ни от них. Тем временем приехал из Твери князь Вяземский, начальник дивизионного штаба, назначенный начальником войск в Ржеве (здешний генерал Штапельберг сказался больным) и самого города, потому что город был объявлен на военном положении. Обратились с просьбой к князю Вяземскому, чтобы он надел весь парад свой и съездил поговорить со старообрядцами. А время случилось к ярмарке, народу на той стороне было без конца. На старообрядцах не было лица, они стояли синие и бледные, на лицах было уныние самое глубокое, но более трогательны, чем ожесточённы. Они как-то заглядывали в глаза, ища сострадания. Люди сторонние не могли воздержаться от слёз… Когда князь Вяземский поехал по улицам, они пали на колени и раздирающими голосами завопили: «Батюшка, помилуй! Заступись за нас!.» — Долгополов А.А., в сборнике «Ржевский край», под редакцией Н. Шульца, Б.Абрамова, Н.Вишнякова. — Ржев, 1927. Арестовав 260 старообрядческих протестующих, власти не теряли надежды на усмирение по своему сценарию. Протестантам была предложена «амнистия» в обмен на согласие передать спорный дом единоверцам. В противном случае их ждало наказание. Вынужденные перед угрозой насилия согласиться на это, арестованные бунтари были отпущены домой, а церковь, наконец-то, 22 марта перешла к единоверцам. Е.В.Берсенев рапортовал обер-прокурору А.П.Толстому: «Ваше сиятельство, милостивейший государь Александр Петрович! По воле всеавгустейшего монарха нашего, гнездо ржевского раскола рушилось. И к общей радости всех православных жителей нашего города, ржевским раскольникам молельная большею частью принадлежащая, — нам сего 22 марта передана в епархиальную ведомость… С лишением их молельной, лишилась и крепкая связь между теми, которые поддерживали их дух противления святой церкви. Теперь убеждены, что после сего действия сделались благоприятные для присоединения в православную церковь». В заметке первого номера лондонского «Колокола» А.И.Герцена «Правда ли, что в Тверской губернии…» правда соседствует с вымыслом. Жизнь однако показала, что радость представителей власти оказалась преждевременной. Очевидец И. Красницкий, побывавший во Ржеве полтора десятилетия спустя, писал: «Казалось бы, что раскольники, утратившие свою молельную и вместе с нею и влияние на толпу, производимое ложным благочестием и старинными обрядами, должны присоединиться к единоверию: но ничуть этого не бывало, они снова устроили себе молитвенный дом, в котором по-прежнему совершают богослужение по книгам раскольничных толков…» Старообрядцы характеризовали Константиновского как совратителя, гонителя веры и даже Антихристаи называли его другими «поносными именами». Многие из них считали за грех слушать его речи. Существует рассказ о том, как протоиерей, идя по городской площади, повстречал двоих неизвестных, пожелавших его благословения. Приготовившись благословить, он поднял руку, после чего один из встречных плюнул ему в ладонь, больно ударив по правой щеке, а второй — по левой. По словам Воропаева, отец Матфей просил городничего простить хулиганов, инсценировавших евангельскую притчу о непротивлении злу. Сам государственный контролёр Тертий Филиппов позднее несколько противоречиво отозвался о миссионерской деятельности своего в прошлом горячо ценимого наставника. С одной стороны, Константиновский «дал дальнейшему ходу раскола во Ржеве совершенно иное и для православия весьма благоприятное направление», а с другой: «и победа его была бы ещё благотворнее, полнее и чище, если бы в последнее время своей жизни он не принял прямого и усердного участия в преследовании раскола». В результате противостояния часть старообрядцев Константиновскому удалось присоединить к синодальной церкви, ещё большую часть к единоверческой, но значительная часть верующих осталась в расколе. Биографы сходятся в том, что во Ржеве, где священник прослужил половину своей жизни, ему пришлось вынести множество нареканий, бед и обид.

Вид на Волгу в Ржеве, начало XX века. Фотография С.М.Прокудина-Горского.

Сам Константиновский, явившись инициатором передачи последнего старообрядческого молельного дома единоверцам, активного участия в противостоянии раскольникам принимать не мог, так как был в это время уже смертельно болен, но по-прежнему совершал все храмовые службы. Отголоски раскольнической драмы в виде пожара его дома не могли не отразиться на его состоянии. Болезнь водянка затрудняла его передвижение и длительное стояние во время службы. Став настоятелем Успенского собора, он до последних дней не пропускал ни одной службы, и если не оказывалось на месте звонаря или причетников, Константиновский сам звонил в колокола, сам пел, читал за псаломщика, разжигал кадило и т. д. «Господь не допустил его до службы», — отзывался в таких случаях протоиерей об отсутствующем клирике, не попрекая его за отсутствие на службе. С осени 1856 года здоровье Константиновского день ото дня ухудшалось, он лишился сна, слабел, так, что почувствовал приближение смерти. Он больше молился и, перед тем как идти в церковь, восклицал: «Не знаю, приведёт ли Господь сегодня отслужить, и доживу ли до вечера». 9 января 1857 во время утренней службы он почувствовал себя плохо и попросил пригласить духовника. Однако болезнь длилась полгода. В болезненном состоянии он провёл Великий пост, начиная службы едва держась на ногах, но к концу службы несколько приободряясь. При этом на всякой литургии отец Матфей по-прежнему произносил проникновенную проповедь своей пастве. 21 марта ослабевшего священника на руках вынесли из собора, с этого времени его службы прекратились. 24 марта Константиновский на таинстве исповеди приобщился Святых Христовых Таин и после этого перестал принимать пищу. В этот же день Тертий Филиппов писал Александру Толстому: «Сейчас я пришел от отца Матвея; его соборовали пять священников в присутствии его друзей. По совершении таинства он прощался со всеми нами, и мы с великими слезами кланялись ему земно и просили его о прощении наших грехов против него. Он всем сказал по нескольку слов; уходя, я спросил у него, что он прикажет написать вам. „Напишите ему, — сказал он, — чтобы он не смел унывать, чтобы все перенёс ради избрания Божия, явно на нём показанного. Мы не должны ничего искать, но и уклоняться от того, к чему призваны, не имеем права“». Второй раз отец Матфей соборовался в Пасху 19 апреля. В следующее воскресение 25 апреля он в третий раз исповедался и приобщился Святых Таин, простился с дочерью и зятем, дав наставление ему использовать пожертвования горожан на церковные нужды. В десять часов вечера он лёг в постель впервые за время болезни (до этого он всегда дремал сидя) и в половине одиннадцатого ночи скончался. В одиннадцать часов колокол Успенского собора оповестил город о смерти своего протоиерея. За свою многолетнюю службу и успехи в деле укрепления официального православия Матвей Александрович был 6 марта 1826 года награждён набедренником; в 1842 году — бархатной камилавкой, в 1847 году — наперсным крестом; в 1855 году представлен к ордену святой Анны третьей степени. С 1839 года Матвей Александрович — сотрудник тверского епархиального попечительства. С 1845 года — катехизатор, с 1849 года — благочинный, цензурующий проповеди. Литература: Грешищев Н. — Очерк жизни в бозе почившего ржевского протоиерея о. Матфея Константиновского. — Странник, 1860, № 12, страницы 245—292; Константиновский М.А. — Письма ржевского протоиерея. — Домашняя беседа, 1861, выпуски 49-51; Скворцов Д. — «Очерки тверского раскола и сектантства», — Москва, 1895; Бриллиантов М. — Ржевская неправда // Изборник «Народной газеты», 1906, апрель-май; Малинин В. — Материалы для биографии Ржевского протоиерея Матвея Александровича Константиновского /С предисловием Н.Попова // Душеполезное чтение, 1909, апрель, страницы 587—596; май, страницы 60-72; июнь, страницы 243—255; Щеглов-Леонтьев И.Л. — Подвижник слова. Новые материалы о Н.В.Гоголе. Санкт-Петербург, книгоиздательство «Мир», 1909. страницы 78-97, 154—161, 164—170; Панкратов А.С. — Ищущие Бога. 1911 г. Книга 2-я, страницы 181—191; Воропаев В.А. — «Духом схимник сокрушённый…» Прометей, № 16. — Москва: Молодая гвардия, 1990, страницы 262—280.

1792

Владимир Иванович Панаев

русский поэт и чиновник, тайный советник, статс-секретарь, автор прозы и похвальных слов Александру I (1816), князю Кутузову-Смоленскому (1823) и Г.Р.Державину (1817). Поэзия Панаева была отмечена золотой медалью Российской академии наук. Панаев был членом Российской Академии (1833), ординарным академиком Императорской Академии наук (1841), почетным членом Императорской академии художеств, Казанского университета и Общества любителей отечественной словесности при нем. Родился в селе Тетюши Казанской губернии в дворянской семье. Сын пермского губернского прокурора И.И.Панаева и Надежды Васильевны, урожденной Страховой. Окончил казанскую гимназию (1807) и университет. Служил в министерстве юстиции, по ведомству путей сообщения, в министерстве народного просвещения и в министерстве двора, где дослужился до директора канцелярии (1832) с правом личного доклада Николаю I. Панаев придавал большое значение чиновной карьере и в сильной степени был проникнут бюрократическим духом. Панаев являлся также владельцем бумажной фабрики в Туринске. Панаев любил изящные искусства и собирал картины и другие художественные произведения. Панаев был знаком со всеми литературными деятелями своего времени, но чуждался писателей Пушкинского кружка и очень неблагосклонно относился к Белинскому и Гоголю (последний в начале 30-х был его подчиненным). Был женат на Прасковье Александровне Жмакиной, дочери казанского губернатора Александра Яковлевича Жмакина и Веры Яковлевны Кудрявцевой (внучки Н.Н.Кудрявцева). Из девяти детей четверо умерли в малолетстве. Сыновья — Александр (офицер), Петр (камер-паж, поэт, музыкант), дочери — Вера (поэтесса и музыкантша), Надежда (1827—1909, по мужу Кисловская). Умер в Харькове 20 ноября 1859 года на обратном пути с Кавказа в Санкт-Петербург, погребен в Петербурге в Некрополе Мастеров искусств Александро-Невской Лавры. Панаев — идиллик по преимуществу. Его идиллии проникнуты духом сентиментализма. Вкус к этого рода поэзии в нем воспитало руководство матери и других женщин, тихая жизнь в семье и постоянное пребывание, в детские годы, в деревне. Первые его стихотворения появились в 1817 г., в «Сыне Отечества» и «Благонамеренном». На них обратил внимание Державин, внучатыӣ дед Владимира Ивановича, который посоветовал молодому поэту заняться литературами греческой и римской и взять за образец Геснера; последнему Панаев оставался верен во всю свою жизнь. Обильной волной вошла и греко-римская жизнь в содержание идиллий Панаева. В 1820 г. идиллии Панаева вышли отдельной книжкой (из 25 пьес, которым было предпослано «Рассуждение о пастушеской поэзии»), встреченной с похвалами и критикой, и публикой; Российская академия наградила автора золотой медалью. «Пленительная простота с чистосердечием невинности, любовь к семье, легкая задумчивость, не чуждая улыбки, и страсть, не лишенная грации» — основы и отличия идиллий Панаева, к тому же написанных довольно легким языком. Наиболее характерные из них: «Сновидение», «Больной», «Выздоровление Ликаста» и «Дамет». Кроме идиллий ему принадлежат еще несколько стихотворений («Весна», «К родине», «Вечер», «Русская песня» и др.). А.С.Пушкин жестко критиковал Панаева за слащавую сентиментальность, «как будто не Панаев писал, а его разлюбезный камердинер». В своих стихах «Русскому Геснеру» Пушкин намекает на Панаева, последователя европейского сочинителя идиллий Соломона Гесснера. Панаеву принадлежат три похвальных слова: Александру I (1816), князю Кутузову-Смоленскому (1823), Г.Р.Державину (1817). Панаеву принадлежат несколько написанных в карамзинском стиле рассказов и повестей, печатавшихся в «Сыне Отечества» и «Благонамеренном». Более выдающиеся из них: «Романическое письмо из Санкт-Петербурга», «Приключение в маскараде», «Жестокая игра судьбы», «Не родись ни пригож, ни красив, а родись счастлив» и «Иван Костин». Служба мало-помалу отвлекла его от литературы. В год смерти Панаева вышли его «Воспоминания о Державине» в альманахе «Братчина» (часть I, Санкт-Петербург, 1860). Свои «Воспоминания», отличающиеся богатством содержания, но не всегда объективной оценкой действующих лиц, Панаев довел до 1859 г., но из них пока напечатаны только отрывки: в «Вестнике Европы» (1867, № 3 и 4) — о детстве и обучении Панаева и о знакомстве с Державиным и в «Русской Старине» (1892, № 11 и 12; 1893, № 2 и 5) — о князе П.М.Волконском, о сооружении храма Спасителя в Москве, о кончине Николая I; о бракосочетании и кончине великой княгини Александры Николаевны и о действиях Магницкого в Казани (см. также поправки и дополнения к ним в «Вестнике Европы», 1868, № 4, и в «Русском Архиве», 1868, № 1). Литература: Smith-Peter S. Enlightenment from the East: Early Nineteenth Century Russian Views of the East from Kazan University // Знание. Понимание. Умение. — 2016. — № 1. — Страницы 318—338 (архивировано в WebCite). — ISSN 1998-9873. — DOI:10.17805/zpu.2016.1.29; Б.М.Федоров, "В.И.Панаев", Санкт-Петербург, 1860; "Записки" П.A.Каратыгина, Санкт-Петербург, 1880; "Воспоминания" И.И.Панаева, Санкт-Петербург, 1888; "Воспоминания" Л.Я.Головачевой-Панаевой, Санкт-Петербург, 1890; М.И.Сухомлинов, "История Российской Академии", тома VII, VIII; "Сочинения" К.Батюшкова, издание 1886 г., том III; "Сборник Московской Иллюстрированной Газеты", Москва, 1891; М.Н.Мазаев, "Дружеское литературное общество С.Д.Пономаревой", Санкт-Петербург, 1892; Юрий Арнольд, "Воспоминания", Москва 1893, выпуск III.

1793

Чарльз Локк Истлейк (Charles Lock Eastlake)

британский художник. Муж Элизабет Истлейк. Родился в Плимуте, Великобритания. В 1809 г. поступил училище Королевской Академии художеств. Его первой заметной работой стало полотно «Наполеон на борту „Беллерофонта“» (1815). Последующие 15 лет Истлейк провёл преимущественно на континенте, в том числе в Париже, Неаполе, Афинах и, конечно, в Риме, где им, в частности, были созданы портреты тогда же находившихся там же его старших коллег Лоуренса и Тёрнера. Регулярно присылая свои работы на ежегодные выставки Академии, он в 1827 г. был избран её членом. Помимо собственно занятий живописью, Истлейк перевёл с немецкого трактат Гёте «Учение о цветах» и «Руководство по истории живописи» Франца Куглера, а сам написал «Материалы к истории масляной живописи» (Materials for a History of Oil Painting; 1847). Благодаря репутации одновременно практика и теоретика он в 1841 г. был приглашён возглавить государственную Комиссию по изящным искусствам, ведающую вопросами государственного патроната на искусством, а в 1843 г. был назначен хранителем Национальной галереи.

Наполеон на борту «Беллерофонта» (1815)-

В 1849 году в стенах его дома английский адвокат Беленден Кер (Belenden Ker) предложил создать Арундельское общество, которое на протяжении полувека занималось популяризацией искусства в Великобритании и за её пределами. В 1850 г. Истлейк был избран президентом Королевской Академии художеств, а в 1853 г. — первым президентом британского Фотографического общества. Умер в Пизе (Италия) 24 декабря 1865 года.

1794

Джордж Грот (George Grote)

английский историк античности и политический деятель. Основной труд 12-томная «История Греции» («History of Greece», 1846—1956). Как отмечают, исследование самых разных сторон греческой истории, интерес к демократическим институтам, критический метод использования источников, образный и живой язык обеспечили этому труду почётное место в европейской историографии. Родился в Клейхилл, близ Бекнема, графство Кент. Его дед был выходцем из Бремена, немецким протестантом перебравшиеся в Англию в середине 18 века и основавшим там в Лондоне банкирский дом. Джордж с 10 до 16 лет обучался в лучшей лондонской школе, где прекрасно овладел древними языками. По её окончанию работал в семейной банкирской конторе банковского дома «Грот, Прескотт и компания». Свободное время он отдавал чтению сочинений по философии, истории, юриспруденции, политической экономии. Большое влияние оказало на него личное общение с такими экономистами и мыслителями, как Рикардо, с которым Грот завязал знакомство в 1817 году, а также Джеймс Милль, с которым Грот познакомился в доме Рикардо (возможно, в 1819 г.), и И.Бентам, который был лидером утилитаристов, к которым присоединился и Грот. В более позднее время его ближайшими друзьями были Дж.К.Льюис, А.Бэн, Дж.Ст.Милль. По своим политическим взглядам Грот был сторонником умеренного либерализма вигов, примыкая к их левому крылу. Радикальный демократизм, отличающий всю его политическую деятельность и красною нитью проходящий через «Историю Греции», был уже в молодости воспринят им от Милля и Бентама вместе с отторжением всякого гнета. Первое печатное сочинение Грота «Essay on parliamentary reform» (1821) было направлено против классовой исключительности в управлении; парламентской реформе он посвятил и свою брошюру «Essentials of parliamentary reform» (1830). В 1830 году, совершив поездку за рубеж, проводил время в кругу парижских либералов, но был вынужден покинуть Францию из-за смерти отца. Джордж Грот состоял членом палаты общин с 1832 по 1841 г. (от Лондонского Сити), будучи одним из руководителей фракции радикалов (англ.)русск. (впоследствии объединившихся с вигами и пилитами в Либеральную партию). Занимался активной парламентской деятельностью. Несколько раз вносил предложение о тайном голосовании при избрании в парламент, но безуспешно; только в 1872 г. эта мера получила силу закона. В конце концов, не надеясь осуществить свою программу радикальных мер, отказался от места в парламенте. Живой интерес к современности уживался у молодого Грота с серьезными занятиями древнегреческой историей. Как пишет В.П.Бузескул, он прекрасно знал классиков и новейшую специальную ученую литературу, особенно немецкую. В 1841 году он оставил парламент, а в 1843 — банковскую деятельность, и сосредоточился над работой над своим трудом, ставшим впоследствии основным. Обширный материал по греческой мифологии вместе с аналогичными сказаниями других народов был им собран в 1823 г., и уже в конце этого года Грот принялся за составление «Истории Греции». В 1826 г. в критической статье в журнале «Вестминстерское обозрение» об «Истории Греции» У.Митфорда (по сути, преемником которого в авторстве многотомной древнегреческой истории он станет) Грот высказал руководящие взгляды на предмет и задачи задуманного труда: по этой одной статье Нибур угадал в авторе будущего знаменитого историка. В 1843 г. в том же журнале появилась статья Грота о сочинении Нибура: «Griechische Heroengeschichten», составлявшая как бы непосредственное продолжение его ранних занятий мифологией и в общих чертах дававшая содержание I тома «Истории». Как отмечает В.И.Кузищин, его опыт банковской и политической деятельности «позволили Гроту лучше понять пружины исторического развития древнегреческих полисов», а знакомством с видными экономистами Англии и их влиянию он «обязан интересом к экономическим проблемам античной истории».

Заглавная страница «Истории Греции».

Двенадцать томов «History of Greece» Джорджа Грота вышли в свет между 1845 и 1855 гг. Её появление стало целым событием, привлекло внимание не только специалистов, а широких образованных кругов не только Англии, а Европы и Америки. Она посвящена истории Древней Греции с древнейших времён до 301 до н. э. Отмечают, что он прекрасно выяснил условия, которые в пределах мелких политических общин породили античную образованность с её общечеловеческим характером и цивилизующей силой. В изложении в его «Истории» преобладает политическая история, с особым упором на афинскую. Он идеализировал афинскую демократию. В отношении ранней греческой традиции он проявляет гиперкритицизм, эпоха эллинизма представляется ему бессодержательной. Его работа главным образом являлась собирательным пересказом легендарной традиции, вместе с тем с критическим к ней отношением. По замечанию Бузескула, труд Грота также «отличается большим реализмом и в этом отношении составляет противоположность господствовавшему прежде несколько романтическому взгляду на греков». Отмечают также несомненные литературные достоинства его работы. Его труд, будучи созвучен проходившей тогда в Англии борьбе за демократические преобразования, вызвал широкий общественный резонанс. Только в Англии его работ была издана пять раз, последний в 1888 году. Как отмечает В.И.Кузищин, «Грот стремился показать, что в пределах именно демократических государств были созданы условия для формирования высокой греческой культуры с её общечеловеческими ценностями, имеющими также большое значение для европейской культуры». В значительной мере Гроту история Греции обязана видным местом, занимаемым ею в кругу образовательных дисциплин. Благодаря своему труду он приобрёл всемирную известность. Ему было предложено пэрство, от которого он отказался. Не так велико значение другого капитального сочинения Грота, «Plato and the other companions of Socrates» (I—III, Лондон, 1865; 2-е издание, 1867), хотя и оно встречено было критикой с большим сочувствием, особенно Дж.Ст.Миллем. Важное достоинство этого труда — ясный, обстоятельный анализ отдельных диалогов, с изложением основных положений автора. Во многом «Платон» служит дополнением к «Истории Греции». Последние годы жизни Грот с особенным усердием продолжал давно начатые занятия Аристотелем, но успел закончить только меньшую часть труда, о логике Аристотеля. Несколько статей по философии написаны Гротом в виде приложений к различным сочинениям Бэна. В 1869 г. он вместе с Дж.Ст.Миллем изготовил новое издание «Analysis of the phenomena of the human mind» Джеймса Милля. К концу жизни он частично пересмотрел свои общественно-политические воззрения, так, в 1867 году он сказал: «Я пережил свою веру в силу республики, как преграды против низких страстей большинства, и допускаю возможность, что верховная власть, когда она покоится в республиканских руках, может быть употреблена так же пагубно, как и деспотом, подобным Наполеону I». Кабинетные труды чередовались с усиленной административной деятельностью в Лондонском университете, вице-канцлером которого он был с 1862 года и до конца жизни. Умер в Лондоне 18 июня 1871 года. Грот погребен в Вестминстерском аббатстве (Уголок поэтов). Высшей оценкой своей ученой деятельности Грот считал избрание его иностранным членом Французской академии наук на место Маколея. Он был почетным членом многих академий, ученых обществ и университетов, в частности Петербургского и Харьковского. По смерти Грота Бэном и Робертсоном изданы его «Aristotle» (Лондон, 1872), «Fragments on ethical subjects» (Лондон, 1876) и сборник мелких сочинений. Его супруга, которая овдовев написала его биографию, выставляла своё участие в написании им «Истории Греции» гораздо большим, чем можно было бы подумать. Литература: Грот, Джордж // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Профиль Джорджа Грота на официальном сайте Российской Академии Наук; Гущин В.Р. Джордж Грот: на пути к «Греческой истории»; В.П.Бузескул. Введение в историю Греции.

1796

Элиза Давидия Маргарита фон Алефельдт (немецкое имя - Elisa Davidia Margarethe Gräfin von Ahlefeldt)

представительница рода Алефельд, жена Адольфа фон Лютцова, дочь графа Фредерика фон Алефельдт-Лаурвиг. Графиня Элиза Давидия Маргарита фон Алефельдт родилась в замке Транкиер на острове Лангеланн (Дания), получила отличное воспитание и жила в имении Лудвигсбург с матерью (урождённой Гедеманн из Гольштейна), которая принуждена была разлучиться с мужем. Выйдя замуж за прусского майора фон Лютцова в 1807 году, она с мужем поехала в Берлин и жила здесь в довольно ограниченном кружке знакомых. Когда Лютцов получил позволение собрать армию вольных стрелков в 1813 году, она вместе с ним отправилась в Бреславль и здесь помогала мужу собирать и вооружать поступающих на службу вольноопределяющихся, между которыми был О. Кернер. Затем она сопровождала мужа в походе и смотрела за ранеными. После заключения мира она жила с мужем в Берлине, после в Кёнигсберге и с 1817 года в Мюнстере. Там с нею тогда познакомился поэт Карл Лебрехт Иммерманн, который, чувствуя на себе глубокое поэтическое влияние Элизы, питал к ней сильную любовь. Когда Лютцов захотел жениться на другой даме, брак был расторгнут, и Элиза отправилась с Иммерманном в Дюссельдорф, где тот в 1827 году получил место судебного советника. Они жили вместе на даче в Дерендорфе недалеко Дюссельдорфа, где Элиза собрала вокруг себя общество ученых и художников и воодушевляла поэта. Но Иммерман обручился с другой, тогда Элиза уехала 1839 году от него в Италию и 1840 году поселилась в Берлине. В столице Германии она носила своё родовое имя Элиза фон Алефельдт, вошла в сношение с ученейшими людьми своего времени и умерла в Берлине 20 марта 1855 года. Литература:

Людмила Ассинг «Gräfin Elise von Ahlefeldt» (Берлин 1857). Источники: Алефельдт, Элиза // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1798

Юлиан Казимирович Люблинский (Мотошнович)

дворянин Волынской губернии, декабрист. Родился в селе Люблинец, близ города Новгород-Волынский Волынской губернии. Отец — обедневший шляхтич Казимеж Мотошнович (умер в 1803 году); Мать — Констанция NN. Имел брата и двух сестёр. Фамилию Люблинский принял от родового имения Люблинец. С 1803 года до 1811 года воспитывался в межиречском училище ксендзов-пиаристов, затем дома. В 1817 году избран асессором нижнего суда. Один год учился в Кременецком лицее. Служил в канцелярии Виленского университета. С 1819 года по 1821 год — вольнослушатель на отделении администрации и права Варшавского университета. Поддерживал контакты с польскими тайными организациями — Союзом молодых поляков и Панта койна (Союзом друзей). По подозрению в участии в революционном кружке в 1821 году находился под следствием в Варшавском арсенале. Выслан под надзор полиции по месту жительства матери в город Новоград-Волынский. Люблинский — один из основателей Общества соединенных славян. Арестован в Житомире по приказу от 15 февраля 1826 года. 26 февраля доставлен в Санкт-Петербург и помещен в Петропавловскую крепость. Осужден по VI разряду 10 июля 1826 года. Приговорен к каторжным работам на 5 лет. 22 августа 1826 года срок каторги сокращен до 3 лет. Отправлен в Сибирь 7 февраля 1827 года, доставлен в Читинский острог 4 апреля 1827 года. В «каторжной академии» изучал философию, политическую экономию, естественные науки. С П.И.Борисовым занимался изучением флоры и фауны Забайкалья. После окончания каторги по указу от 30 июля 1829 года определён на поселение в Тункинскую крепость Иркутской губернии (В настоящее время село Тунка, Тункинский район Бурятии). Женился на Агафье Дмитриевне Тюменцевой — тункинской крестьянке. Имели пятеро детей. По личной просьбе, 26 января 1844 года Люблинскому было разрешено переселиться в селение Жилкино Иркутской губернии. Прибыл туда в августе 1845 года. По амнистии 26 августа 1856 года был восстановлен в правах. С женой и детьми выехал в Европейскую часть России 5 сентября 1857 года. Поселился в Славуте, Волынской губернии. Освобожден от надзора 12 декабря 1858 года. В 1875 году семья переехала в Санкт-Петербург. Воспоминания Люблинского о каторге и поселении были отправлены А.И.Герцену, но не издавались. По некоторым сведениям рукопись была украдена. В 1875 году жена и дети Люблинского вернулись в Иркутск. Сыновья Люблинского — Зенон и Михаил с 1858 года учились в 1 кадетском корпусе. Михаил служил в иркутском интендантстве, умер в 1907 году. Умер Юлиан Казимирович Люблинский в Санкт-Петербурге 7 сентября 1873 года. Сочинения: Автобиография, в книге: Литературное наследство, том 60, книга 1, Москва, 1956, страницы 245—54. Литература: Письма П.И.Борисова // Нечкина М.В. О нас в истории страницы напишут. — Москва, 1982; Декабристы: Библиографический справочник. — Москва, 1988.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |