-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

12 сентября родились... |

1887

Юсиф Везир Чеменземинли (настоящая фамилия Везиров; азербайджанское имя - یوسف وزیر چمن زمینلی, Yusif Vəzir Çəmənzəminli)

азербайджанский писатель, прозаик, публицист, драматург, историк, фольклорист и политический деятель. Первый дипломатический представитель (посол) АДР в Османской империи. Печатался под псевдонимами: «Серсем», «Чеменземинли Алигулухан», «Зарасб», «Чеменземинли Али Хан», «Курбан Саид». Юсиф Везир Чеменземинли родился в городе Шуше (Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя), в семье Мешеди Мирбаба бека Везирова и Сеид Азизы ханум. Фамилия Везиров связана с одним из влиятельных визирей Карабахского ханства Мирзы Джамала Джеваншира, занимавшего этот пост в период правления Ибрагим Халил хана и Мехтикули хана. Эта фамилия переходила из поколения в поколение. Отец Юсифа Везирова превосходно знал персидский и турецкий языки, знал литературу (любил Фирдоуси и Физули), преподавал мугам и за свою жизнь побывал во многих странах Востока. Получив первоначальное образование в школе Моллы Мехти, прославившегося под псевдонимом «Кар Халифа», он продолжил учёбу в русской школе города Агдама. Отучившись год в этой школе, в 1896 году он возвратился в Шушу и поступил в Реальное училище, которое среди средних учебных заведений Кавказа того времени считалось одним из лучших. В школе он больше внимания уделял биографиям художников и скульпторов и отставал по математике, из-за чего остался на второй год. Ещё с детских лет он занимался рисованием: сначала он рисовал картины, затем начал рисовать общественно-политические карикатуры. Повзрослев, он получил доступ к библиотеке старшего брата, где он стал читать и впервые познакомился с классиками русской и зарубежной литературы. Учась в Шушинской реальной школе, он написал на русском языке своё первое стихотворение «Жалоба». Юсиф Везир показал несколько своих стихов своему учителю русского языка Клемию. Учитель посоветовал ему читать Чехова. Сатирические рассказы Чехова Юсифу Везиру очень понравились, в дальнейшем это повлияло на его становление как писателя коротких рассказов. Учась в Шушинской реальной школе, он вместе со своим двоюродным братом Мир-Гасаном Везировым (впоследствии одним из 26-ти бакинских комиссаров) издавал ежемесячный юмористический журнал на русском языке «Фокусник», который хоть и был небольшим по объёму, но довольно серьёзным по содержанию. После кровавых событий 1905 года в Шуше во время армяно-азербайджанской резни после долгой болезни умирает отец Юсиф Везира, и вся тяжесть по содержанию семьи ложится на плечи 19 летнего Юсифа. Продав имущество отца в Агдаме, по возвращении в Шушу Юсиф Везир заболел. Во время долгой болезни их семье помогали их соседи — 3 брата из Южного Азербайджана, которых некогда приютил отец Юсифа Везира Мешеди Мирбаба. Выздоровев после 3-х месяцев болезни, Юсиф дал обещание, что если в будущем он станет известным человеком, то непременно возьмёт себе псевдоним «Чеменземинли» в честь села своих соседей из Южного Азербайджана. В 1907 году Юсиф Везир едет в Баку и поступает в Бакинскую реальную школу. В 1911 году В газете «Сада» и сатирическом журнале «Молла Насреддин» печатаются его рассказы. Окончив в 1909 году Бакинское реальное училище Юсиф Везир отправляется в Петербург и подаёт документы в Институт гражданских инженеров. Но поняв, что не сможет пройти экзамен по математике, он забирает свои документы обратно. В Петербурге он пишет свой известный рассказ «Путевка в рай» и стихотворение, посвящённое народному герою Дагестана Шамилю. В 1910 году Чеменземинли поступил на юридический факультет Императорского Университета Святого Владимира города Киева. За всё время учёбы в Университете он ни на миг не прерывал связи с Азербайджаном. За эти годы Юсиф Везир не раз печатался в газетах и журналах, издаваемых на Родине. Именно в этот период увидели свет такие его труды, как «Фактическое положение азербайджанской мусульманки», «Кровавые слёзы», «Мать и материнство». Позже были написаны статьи «Азербайджанская автономия», «Кто мы и чего хотим?», «История литовских татар», «Наша внешняя политика», «Проблемы нашей нации и культуры» и т. д. В 1915 году из-за Первой мировой войны царское правительство переселило Киевский Университет в Саратов. Окончив Университет, Юсиф Везир устраивается на работу судьей в Саратовскую судебную палату. Из-за недостатка средств на пропитание, он возвращается в Киев. Там, вступив в организацию «Земство», он едет на фронт. Во время февральской революции Юсиф Везир находился в Галиции. События тех времен он описал в своих романах «Студенты» и «В 1917-м году». В 1917 году Юсиф Везир возвращается из Галиции в Киев. Здесь, собрав вокруг себя азербайджанских студентов, он создает азербайджанское общество, председателем которого был избран. После установления независимой Украинской народной республики Ю.В.Чеменземинли был назначен дипломатическим представителем молодой Азербайджанской Демократической Республики в этой стране. Одновременно он являлся диппредставителем Азербайджанской Демократической Республики в Крыму и Польше. Основная цель диппредставительства была познакомить российскую общественность с Азербайджаном. Поэтому они организуют вечера, печатают в газетах и журналах статьи про историю, литературу, культуру, торговлю и экономику Азербайджана. В 1918 году из-за гражданской войны обрывается связь с Азербайджаном. Юсиф Везир едет в Симферополь, где он вынужден был остаться на несколько месяцев. Здесь он устраивается на работу советником в Министерстве Юстиции. В крымской газете «Миллят» печатается его статья «Азербайджан и азербайджанцы» и в 1919 году выходит его книга «Литовские татары». По возвращении на родину он в газете «Азербайджан» печатает серию статей «Наша внешняя политика», «Наши национальные и культурные вопросы». Через некоторое время по предложению председателя совета Министров Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Насиб-бека Усуббекова он отправляется в Стамбул в качестве посла АДР. Занимаясь в Стамбуле дипломатическими делами, он продолжал свою литературную деятельность, и в 1921 году издаются его книги «Взгляд на азербайджанскую литературу» и «Азербайджан — исторический, географический и экономический», которые были полны научными наблюдениями писателя. После установления Советской власти в Азербайджане Юсиф Везир объявляет о прекращении своей деятельности. Он едет в Париж к своему младшему брату Мирабдулле, который учился на факультете дипломатии Парижского института политических наук. Из-за невозможности работы в качестве юриста во Франции он работал рабочим на локомотивном и автомобильном заводах в городе Клиши недалеко от Парижа. Он также сотрудничал с газетой «Парижские новости», где печатал свои статьи под заглавием «Восточные письма». После неожиданной болезни и смерти младшего брата Юсиф Везир решает во что бы то ни стало вернуться на родину. Он пишет письма представителю Советов в Париже и председателю Азербайджанской Советской Республики народному комиссару Газанфару Мусабекову. Председатель коммунистической партии Азербайджана Киров встретил с радостью желание Юсифа Везира вернуться. И в 1926 году Юсиф Везир навсегда возвращается из эмиграции на родину. Вернувшись на родину, Юсиф Везир работает редактором художественного отдела в издательстве «Бакинский рабочий», затем в общественно-культурном отделе Комитета по Государственному Планированию и одновременно занимался преподаванием. Сначала преподавал на факультете востоковедения и педагогики АГУ, а затем на факультетах азербайджанского и русского языка в Педагогическом, Медицинском и Нефтяном институтах. Одновременно Юсиф Везир был одним из редакторов «Русско-Азербайджанского словаря» под редакцией Рухуллы Ахундова. В 1930-35 годах он издаёт свои романы «Девичий родник», «Студенты», «В 1917-м году», пишет комическую пьесу «Хазрати Шахрияр». Юсиф Везир работал и над переводами. Он перевёл с русского на азербайджанский произведения Л.Толстого, И.Тургенева, А.Неверова, Н.Гоголя, В.Лавренова, В.Гюго и других. В 1937 году он закончил свой исторический роман «Между двух огней», но издать роман он не успел. Роман был напечатан с сокращениями в журнале «Азербайджан» лишь в 1960 году под названием «В крови». За 3-4 месяца до увольнения из Союза Писателей Азербайджана Юсиф Везир передал «Азерфильму» киносценарий своего произведения «Алтунсач». Несмотря на то, что произведение было одобрено руководством «Азерфильма», договор так и не был заключен из-за критики его романа «Студенты». В 1937 году Юсиф Везир под разными предлогами был отстранён от работы. В 1940 году он был осуждён и отправлен в лагерь для заключённых в Горьковскую область на станцию Сухобезводное, где и скончался 3 января 1943 года. Романы и повести: Али и Нино; Студенты; В 1917-м году; Между двух огней («В крови»); Девичий родник; Алтунсач; Путевка в рай; Его высочество едет в Париж; Фактическое положение азербайджанской мусульманки; Кровавые слёзы; Кто мы и чего хотим?; История литовских татар; Наша внешняя политика; Проблемы нашей нации и культуры.

1888

Карл Хильперт (немецкое имя - Carl Hilpert)

немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-полковник, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями. В июле 1907 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С мая 1909 — лейтенант. В начале войны — на штабных должностях. С мая 1915 года — старший лейтенант, с октября 1917 года — командир пулемётной роты, с декабря 1917 года — капитан. С 1918 года — командир пехотного батальона. Награждён Железными крестами обеих степеней. Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — генерал-майор (с апреля 1939 года), начальник штаба 9-го армейского корпуса. С февраля 1940 года — начальник штаба 1-й армии. Участвовал во Французской кампании. С ноября 1940 года — начальник штаба группы армий «D», генерал-лейтенант. С июня 1942 года — командующий 59-м армейским корпусом, с июля 1942 года — командующий 23-м армейским корпусом на Восточном фронте. Бои в районе Ржева. В сентябре 1942 года — произведён в звание генерала пехоты. Награждён Золотым немецким крестом. С января 1943 года — командующий 54-м армейским корпусом (под Ленинградом). В августе 1943 года — награждён Рыцарским крестом. С ноября 1943 года — командующий 26-м армейским корпусом (под Ленинградом). С января 1944 года — командующий 1-м армейским корпусом (в районе Невеля). В августе 1944 года — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. С сентября 1944 года — командующий 16-й армией (в Курляндском котле). С марта 1945 года — командующий группой армий «Курляндия». С 1 мая 1945 года — генерал-полковник. Упомянут в последнем выпуске Вермахтберихт от 9 мая 1945 года. 9 мая 1945 года, после капитуляции Германии, взят в советский плен. Умер в советском плену 1 февраля 1947 года. Литература: Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

1888

Морис Огюст Шевалье (французское имя - Maurice Auguste Chevalier)

французский киноактёр, исполнитель и автор эстрадных песен. Родился в Париже. В 1912-1918 годах играл в театре оперетты, затем выступал на эстраде как шансонье. Получил широкую известность в конце 1920-х годов. Шевалье создал свой стиль - сочетание песни, танца, изящного сценического движения. Непременным атрибутом сценического образа Шевалье была соломенная шляпа-канотье. Выступал в Великобритании, затем в США, участвовал в шоу на Бродвее. В начале декабря 1943 года Морис Шевалье вместе с Марлен Дитрих, Вадимом Козиным и Изой Кремер выступал в концерте для участников Тегеранской конференции. Во время оккупации Франции в 1940-1944 гг. выступал в Париже и для французских военнопленных в Германии. На эстраде Морис Шевалье пел семьдесят лет, записал 300 пластинок. В 1937—1946 годах был женат на танцовщице Ните Рае. С 1911 года Шевалье начал сниматься в кино (фильм Макса Линдера «Попривычке»). В дальнейшем совмещал карьеру певца и киноактера во французском и американском кино. Когда Шевалье умер (это случилось в Париже 1 января 1972 года), президент Франции Жорж Помпиду сказал: «Его смерть для всех большое горе. Он был не просто талантливым певцом и актером. Для многих французов и не французов Шевалье воплощал Францию, пылкую и веселую». В 1930 г. он впервые снялся в голливудском фильме Innocents of Paris.

Морис Шевалье, около 1920 года.

Фильмография: 1929 – «Парад любви» (оригинальное название - «The Love Parade», граф Альфред Рене; 1930 – «Плейбой из Парижа» (оригинальное название - «Playboy of Paris»; 1931 – «Украденные драгоценности» (оригинальное название - «The Stolen Jools», камео; 1932 – «Один час с тобой» (оригинальное название - «One Hour with You», Доктор Андре Бертье; 1932 – «Love Me Tonight»; 1934 – «Весёлая вдова» (оригинальное название - «The Merry Widow»; 1935 – «Фолли Бержер» (оригинальное название - «Folies Bergère de Paris»; 1936 – «The Beloved Vagabond»; 1957 – «Любовь после полудня» (оригинальное название - «Love in the Afternoon», Клод Шавесс; 1958 – «Жижи» (оригинальное название - «Gigi», Оноре Лашай. Сочинения: Ма route et mes chansons. P., [1950]; Autobiographie, P., 1956; в рус. пер.- Мастеровой Франции, «Театр», 1974, No 7, 8, 11. Библиография: Pagnol М., Carlès R., М. Chevalièr, P., 1950.

![Mifsud[1] (467x700, 110Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/1/131/434/131434274_Mifsud1.jpg)

1889

Уго Паскуале Мифсуд (мальтийское имя - Ugo Pasquale Mifsud)

мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты (1924—1927 и 1932—1933). Родился в Валлетте, колония Мальта. В 1910 г. окончил юридический факультет Королевского университета Мальты и начал карьеру адвоката. Позже стал признанным экспертом в области международного права, был членом Ассоциации международного права, а также участником конференции по вопросам международного права в Брюсселе. В ходе конференции по международному праву в Оксфорде (1932) был избран членом Исполнительного комитета и её вице-президентом. В 1934 г. стал президентом конференции в Будапеште на товарные знакам. Являлся секретарем комиссии по подготовке мальтийской Конституции. В 1921 г. был избран в Законодательное Собрание. В 1921—1924 гг. — министр промышленности и торговли, В 1921—1922 и 1923—1924 гг. — министр по делам почты, В 1921—1922 и 1923—1924 гг. — министр сельского хозяйства и рыболовства, В 1924—1927 гг. — премьер-министр колониального правительства Мальты. Одновременно, в 1926—1927 гг. — министр финансов и генеральный прокурор. В 1927 г. был возведен в рыцарское достоинство.

Памятник Уго Мифсуд в торговом центре города Флориана.

В 1932—1933 гг. — вновь премьер-министр, инициировал меморандум британскому правительству об изменении статуса Мальты вместо колонии на доминион. В 1939 г. — был членом Государственного совета, В 1942 г. — во время чрезвычайных дебатов по поводу намерения британских властей выслать с Мальты госслужащих сотрудничавших с Италией с ним случился инфаркт и через два дня, 11 февраля 1942 года, политик скончался.

1889

Ипполит Владиславович Моргилевский

историк архитектуры, профессор (с 1923 г.), член-корреспондент Академии архитектуры СССР (с 1941 г.). Родился в селе Радовка, Абдулинский район, Оренбургская область. В 1917 году окончил Киевский политехнический институт. С 1923 — профессор. Преподавал в Киевском художественном институте, в 1926—1927 гг. декан архитектурного факультета. Среди его учеников были: И.Каракис, Я.Штейнберг, А.Милецкий, В.Заболотный, М.Холостенко и другие. В 1926 году основал музей во Всеукраинском музейном городке (на территория Киево-Печерской лавры) и несколько лет им руководил. Умер в Киеве 7 декабря 1942 года. Похоронен на Лукьяновском гражданском кладбище (участок № 13). Публикации: «София Киевская в свете новых наблюдений» (в книге.: «Киев и его окрестности в истории и памятниках». Kиев, 1926 г.); «Спасо-Преображенский собор в Чернигове по новым исследованиям» 1928; «Успенская церковь Елецкого монастыря в Чернигове» 1928. Увековечение памяти: Мемориальная доска (бронза, барельеф — скульптор М.Шутилов, архитектор Д.Антонюк) Ипполиту Владиславовичу Моргилевскому на Вознесенском спуске № 13 в Киеве Литература: Асеев Ю.С. Ипполит Владиславович Моргилевский. Строительство и архитектура, 1980, № 8; Скибицкая Т. Iполит Моргiлевський: [1889-1942] // АНТ . — № 4-6 . — 2000. — Страниц 96; Проценко Л., Костенко Ю. Лукьяновское гражданское кладбище (серия «Некрополи Украины» выпуск 5). Издательство «Интерграфик», 2001; Пантеон зодчих Лукьяновского некрополя. Биографический справочник. Киев: «С-Медиа», 2008. Страница 104. ISBN 9669625424, страницы 56-59.

1889

Вирджилио Фоссати (итальянское имя - Virgilio Fossati)

итальянский футболист и тренер. Родился в Милане. Начал выступления за миланский «Интернационале» в 1909 году, через год после основания клуба. Был первым в истории капитаном и тренером «Интера». Выступал на позиции полузащитника. За примерно шесть лет, проведённых в «Интере», сыграл 97 матчей за клуб, забил в них 4 гола. Выиграл с клубом чемпионат Италии 1909/10, это был первый трофей в истории «Интера». Выступал за сборную Италии, став первым игроком «Интера», выступавшим за неё; провёл за сборную 10 матчей, забил 1 гол. Его футбольную карьеру, а затем и жизнь, оборвала Первая мировая война: в 1915 году он ушёл на фронт и погиб в битве с австро-венгерской армией у Монфальконе (Гориция, Фриули-Венеция-Джулия, Италия) 25 декабря 1916 года. Его брат Джузеппе также был футболистом и играл за «Интер». Вирджилио начал играть в команде «Минерва» из Милана и в 1908 году он перешел в «Интер». С «нерадзурри» он играл в 97 играх забил 4 гола и выиграл с клубом чемпионат Италии 1909/1910, через два года после основания команды. Также он занимал должность члена технического комитета, который возглавлял нерадзурри.

1890

Вадим Александрович Смольянинов (настоящее имя - Сергей Александрович Смольников)

советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1908. Родился в Алапаевске, ныне Екатеринбургской области, в семье рабочего. С 1905 рабочий. Вел партийную работу на Урале. Во время 1-й мировой войны 1914-1918 мобилизован в армию, вел революционную работу среди солдат Смоленского гарнизона. После Февральской революции 1917 член Исполкома Смоленского совета, член горкома и губкома РСДРП (б). Делегат Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б). В августе 1917 член Смоленского ревкома по борьбе с корниловщиной, в октябрьские дни член ВРК. Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов. В 1918-1921 председатель Смоленского СНХ, председатель губпрофсовета, член Президиума губкома РКП (б). С апреля 1921 помощник, затем заместитель управделами СТО, работал под непосредственным руководством В.И.Ленина. С 1924 управделами СНК РСФСР; с 1927 член, председатель Малого СНК. С 1929 начальник строительства Магнитогорского металлургического комбината, заместитель начальник "Востокстали". В 1932-1938 директор Ленинградского филиала Государственного института по проектированию металлургических заводов. Делегат 8-10-го съездов РКП (б). Был членом ВЦИК. С 1956 персональный пенсионер. Умер в Москве 8 сентября 1962 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Литература: Ленин В.И., Полное собрание сочинений, 5-е издание (Справочный том, часть 2, страница 474); Ремизов М., Чаплин А., В первых рядах, в сборнике: Солдаты партии, Москва, 1971.

1891

Адольф Вайс (Уайс; Weiss)

американский композитор. Родился в семье немецких эмигрантов. Один из первых американцев, учившихся у Арнольда Шёнберга, содействовавший внедрению 12-тоновой системы в США. В 1927 г. Вайс становится секретарём Пан Американского общества композиторов (Pan American Society of Composers), которое основал Г.Коуэлл (Henry Cowell). У Вайса, кстати неплохого фаготиста, основавшего в конце 1920-х гг. оркестр Conductorless, работавшего какое-то время дирижёром в San Fransisco Opera (но самого не ставшего особо заметной фигурой среди американских композиторов) учились потом Ф.Норман, Д.Кейдж (John Cage) и др. Адольф Вайс автор кантаты The Libation Bearers (1930), оркестровых (в том числе Сюиты для оркестра, 1938; Концерта для трубы с оркестром, 1951) и камерных сочинений (в том числе Маленькой сюиты для флейты, кларнета и фагота, 1939). Умер 21 февраля 1971 года.

1891

Геза Рохейм (Géza Róheim)

американский психоаналитик, венгерского происхождения, который был первым этнологом, использовавшим психоаналитический подход для интерпретации феноменов культуры, при изучении племен Австралии, Новой Гвинеи, и юго-западных территорий США. Он был также одним из первых антропологов, использовавшим теории Фрейда в своей работе. В 1928-30 гг. он выполнил полевые работы в Somali, Aranda, Lirittja, Duau, Dobu, and Yuma. В 1938 году Рохейм эмигрировал в США и недолгое время занимался частной психоаналитической практикой в Нью-Йорке. Умер Геза Рохейм 7 июня 1953 года.

1893

Иван Иванович Горский

российский геолог и палеонтолог, член-корреспондент Академии Наук СССР (1943). С 1935 г. профессор Ленинградского горного института. В 1943-1947 гг. директор Всесоюзного научно-исследовательского геологического института. Председатель Президиума Карело-финского филиала Академии Наук СССР (1947-1952). В 1950-1960 гг. директор Лаборатории геологии угля Академии Наук СССР. В 1960-1968 гг. заместитель академика-секретаря Отделения геолого-географических наук (затем отделение наук о Земле) Академии Наук СССР. Основные работы по геологии и угольным месторождениям Урала, а также Казахстана и Средней Азии. Изучал фауну кораллов верхнего палеозоя на территории СССР. Принимал участие в составлении геологических карт Урала, Европейской части СССР, Кавказа и обзорной карты прогноза углей СССР (1956). Золотая медаль имени А.П.Карпинского (1970).

1893

Педро Альбису Кампос

пуэрториканский деятель национально-освободительного движения. В 1921 г. окончил юридический факультет Гарвардского университета, где активно участвовал в студенческом движении. По возвращении на родину был одним из создателей Националистической партии (1922), ставящей своей целью борьбу за независимость Пуэрто-Рико. С 1930 г. - председатель Националистической партии. В середине 30-х гг. организовал ряд выступлений против американской администрации на острове. В 1936 г. был арестован и осужден по обвинению в руководстве «подрывной организацией». В 1947 г., по освобождении из тюрьмы, вновь включился в активную борьбу за независимость страны. В 1950 г. вторично арестован и приговорен к многолетнему тюремному заключению и каторжным работам.

1894

Билли Гилберт

американский актер.

1894

Франс Мишель Пеннинг

голландский физик. Окончил Лейденский университет (1918). В 1918-1924 гг. работал в Физическом институте Лейденского университета, в 1924-1953 гг. – в Лабораториях Филипса в Эйдховене. Основные работы посвящены исследованию электрических разрядов в газах, физической электронике. В 1937 г. независимо от других открыл процесс ионизации при столкновении метастабильного атома с атомом другого сорта, потенциал ионизации которого ниже потенциала возбуждения метастабильного атома (процесс Пеннинга). Впервые описал (1937) магнитный электроразрядный манометр (манометр Пеннинга). Всесторонне изучил оптогальванический эффект.

1894

Александр Иванович Сашин-Никольский

актёр. С 1915 учился в Московском филармоническом училище (класс PI. А.Рыжова, И.С.Платона), выступал в подмосковных дачных театрах. В 1919-1955 - актер Малого театра. Александр Иванович проявил себя как мастер небольших характерных ролей: Ломов ("Предложение" Чехова), Яша Гуслин ("Бедность не порок"), Трактирный слуга ("Ревизор"), Федосыч ("Ледолом" по К.Я.Горбунову), Первый мастеровой ("Растеряева улица" по Успенскому). А к лучшим ролям Сашина-Никольского принадлежит роль Пикалова в спектакле "Любовь Яровая". Играя в пьесах Островского, актер раскрывал тему "маленького человека": Елеся ("Не было ни гроша"), Шмага; Бобыль ("Снегурочка") и др. Мягкий, теплый юмор окрашивает большинство образов, созданных актером,- Перчихин ("Мещане"), Тимохин ("Отечественная война 1812" по "Войне и миру" Л.Н.Толстого), Митька Юлка ("Жизнь" Панферова), Учитель ("Люди доброй воли" Мдивани). Одинаково хорошо владел музыкальными инструментами - роялем и гитарой. Великолепный исполнитель старинных романсов. В кино снимался с 1940 года. Народный артист РСФСР (1949). Ушел из жизни в 1967 году.

1894

Кюити Токуда

деятель рабочего движения Японии, один из основателей и генеральный секретарь Коммунистической партии Японии. Родился в деревне Наго, префектура Окинава, в семье рабочего-печатника. Участвовал в массовых антиправительственных выступлениях ("рисовые бунты") в Токио (августе 1918). После окончания юридического факультета Токийского университета Нихон (1920) вел активную политическую деятельность. Как представитель группы марксистов Суйекай (Обществово среды) участвовал в работе 1-го съезда коммунистических и революционных партий Дальнего Востока (Москва, январь — февраль 1922). После возвращения в Японию стал одним из основателей компартии Японии (КПЯ) и на ее нелегальном учредительном съезде (15 июля 1922) избран членом ЦК КПЯ. В 1923—1927 вместе с Сэн Катаяма, М.Ватанабэ, С.Итикава возглавил борьбу партии против правооппортунистического ликвидаторского уклона Х. Ямакава и левооппортунистического сектантского уклона К.Фукумото и их сторонников. В 1926—1927 дважды нелегально выезжал из Японии для участия в работе Исполкома Коминтерна. В феврале 1928 был арестован и после почти 7-летнего "судебного разбирательства" в октябре 1934 приговорен за революционную деятельность к 10 годам тюремного заключения, которое отбывал в каторжной тюрьме Абасири (на С. острова Хоккайдо) и др. тюрьмах. По истечении 10-летнего срока не был освобожден и вышел из тюрьмы только 10 октября 1945, после поражения Японии во 2-й мировой войне 1939—1945. После 4-го съезда КПЯ (декабрь 1945) был избран ее генеральным секретарем. С января 1946 депутат японского парламента. В 1946—1950 КПЯ при активном участии Т. значительно укрепила и расширила свои ряды и развернула борьбу за миролюбивую, независимую и демократическую Японию. Из-за угрозы ареста был вынужден летом 1950 уйти в подполье. Находясь на нелегальном положении и несмотря на начавшуюся тяжелую болезнь, продолжал руководить КПЯ. Умер в Китае, в Пекине 14 октября 1953 года куда выехал для лечения. Из-за преследований КПЯ о смерти Токуда было объявлено только 29 июля 1955 на 6-й Национальной конференции партии, легально проведенной в Токио. Сочинения: Вага омоидэ (Мои воспоминания), Токио, 1948; К 30-й годовщине Коммунистической партии Японии, "Правда", 1952, 2—3 августа. Литература: Кюити Токуда, в сборнике: Жизнь, отданная борьбе, 2-е издание, Москва, 1966.

1894

Фридрих Эберт (Ebert)

партийный и государственный деятель ГДР. Родился в Бремене. Сын Ф.Эберта. В 1913 вступил в СДПГ. Был редактором ряда социал-демократических газет. В 1928—1933 депутат рейхстага. После установления фашистской диктатуры (1933) вел нелегальную антифашистскую работу, был арестован и заключен в концлагерь. В 1945—1946 председатель правления организации СДПГ в Бранденбурге. В 1946—1948 председатель организации СЕПГ и председатель ландтага земли Бранденбург. С 1946 член Центрального правления (затем ЦК), с 1949 член Политбюро ЦК СЕПГ. В 1948—1967 обер-бургомистр Берлина. С 1949 депутат, в 1950—1963 и с 1971 заместитель председателя Народной палаты ГДР. С 1960 член, с 1971 заместителя председателя Государственного совета ГДР. В 1949—1958 президент общества германо-советской дружбы. Эберт — дважды Герой Труда ГДР, награжден орденами Карла Маркса и другими орденами ГДР, советскими орденами Ленина и Дружбы народов.

1897

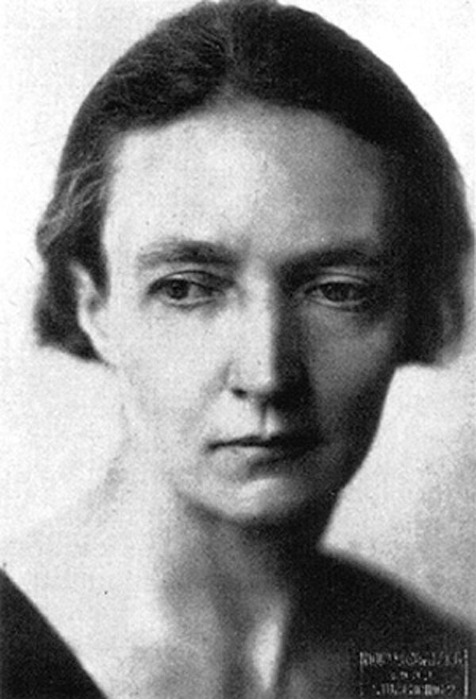

Ирен Жолио-Кюри (французское имя - Irène Joliot-Curie)

французский физик, прогрессивный общественный деятель. Нобелевская премия по химии, 1935 (вместе с Ф.Жолио). Родилась в Париже, старшая дочь Пьера Кюри и Мари Склодовской-Кюри. Мари Кюри впервые получила радий, когда Ирен был всего год. Приблизительно в это же время дед Ирен по линии отца, Эжен Кюри, переехал жить в их семью. По профессии Эжен Кюри был врачом. Он добровольно предложил свои услуги восставшим в революцию 1848 и помогал Парижской коммуне в 1871. Теперь Эжен Кюри составлял компанию своей внучке, пока ее мать была занята в лаборатории. Его либеральные социалистические убеждения и антиклерикализм оказали глубокое влияние на формирование политических взглядов Ирен. В возрасте 10 лет, за год до смерти отца, Ирен начала заниматься в кооперативной школе, организованной матерью и несколькими ее коллегами, в том числе физиками П.Ланжевеном и Ж.Перреном. Два года спустя она поступила в Коллеж Севине, окончив его накануне Первой мировой войны. Ирен продолжила свое образование в Парижском университете (Сорбонне). Однако она на несколько месяцев прервала свою учебу, так как работала медицинской сестрой в военном госпитале, помогая матери делать рентгенограммы. По окончании войны пошла работать ассистентом-исследователем Института радия, который возглавляла ее мать, а с 1921 начала проводить самостоятельные исследования. Ее первые опыты были связаны с изучением полония. В 1925 за эти исследования Ирен была присуждена докторская степень. Самое значительное из проведенных ею исследований началось несколькими годами позже, после того как в 1926 она вышла замуж за своего коллегу Фредерика Жолио. Явление радиоактивного распада некоторых природных элементов и существование для стабильных природных элементов устойчивых (Ф.Астон, Нобелевская премия, 1922) и нестабильных (Ф.Содди, Нобелевская премия, 1921) изотопов, образующихся при распаде радиоактивных элементов свидетельствовали о возможности искусственного синтеза радиоактивных изотопов одних элементов из стабильных изотопов других. Иными словами, речь шла об открытии искусственной радиоактивности. Это явление обнаружили Фредерик Жолио и Ирен Жолио-Кюри. Знание инженерного дела помогло Жолио сконструировать чувствительный детектор с конденсационной камерой с тем, чтобы фиксировать проникающую радиацию при облучении альфа-частицами элемента полония и приготовить образец с необычайно высокой концентрацией. С помощью этого аппарата супруги Жолио-Кюри обнаружили, что тонкая пластинка водородсодержащего вещества, расположенная между облученным бериллием или бором и детектором, увеличивает первоначальную радиацию почти вдвое. Дополнительные опыты показали, что это добавочное излучение состоит из атомов водорода, которые в результате столкновения с проникающей радиацией высвобождаются, приобретая чрезвычайно высокую скорость. Супруги Жолио-Кюри объяснили возникновение этого эффекта тем, что проникающая радиация выбивает отдельные атомы водорода, придавая им огромную скорость. Исследователи не поняли сути процесса, однако проведенные ими точные измерения привели к тому, что в 1932 Джеймс Чедвик (Нобелевская премия по физике,1935) открыл нейтрон – нейтральную частицу, входящую в состав атомного ядра.

В начале 1934 супруги Жолио-Кюри приступили к новому эксперименту. Закрыв отверстие конденсационной камеры тонкой пластинкой алюминиевой фольги, они облучали образцы бора и алюминия альфа-радиацией. Как они и ожидали, при этом действительно испускались позитроны, но, к их удивлению, эмиссия позитронов продолжалась и после того, как убирали полониевый источник. Таким образом, Жолио-Кюри обнаружили, что некоторые из подвергаемых анализу образцов алюминия и бора превратились в новые химические элементы. Более того, эти новые элементы были радиоактивными: алюминий, поглощая два протона и два нейтрона, превращался в радиоактивный фосфор, а бор – в радиоактивный изотоп азота. Поскольку эти неустойчивые радиоактивные элементы не были похожи ни на один из естественно образующихся радиоактивных элементов, было ясно, что они созданы искусственным путем. Само явление получило название «искусственная радиоактивность». Жолио-Кюри отмечали, что «выражения «искусственная радиоактивность» и «наведенная радиоактивность», часто применяемые для обозначения нового явления, представляют собой удобные, но недостаточно точные термины. Суть явления состоит не в том, что ядро искусственно делают радиоактивным, а в том, что это ядро превращается в другое ядро, по своей природе неустойчивое – так получают радиоэлемент». Супруги Жолио-Кюри синтезировали ряд новых радиоактивных изотопов – радиофосфор, радиоазот, радиокремний и др. Это были первые искусственные радиоактивные изотопы, испускающие не электроны, как природные радиоактивные элементы, а позитроны. Химия должна была дать необходимые доказательства свойств этих новых радиоактивных изотопов. Например, радиофосфор образовывался следующим образом. Облученную алюминиевую фольгу растворяли в соляной кислоте, а выделяющийся водород тщательно анализировали. Оказалось, что небольшая его часть обладает позитронной активностью (благодаря образованию гидрида фосфора PH3, который и содержал радиоактивный фосфор-30). Жолио-Кюри применяли и другие приемы, и всякий раз в ходе химических манипуляций обнаруживались следы радиоактивного изотопа фосфора. Кроме того, супруги Жолио-Кюри выполнили важный цикл работ по исследованию процесса образования пар противоположно заряженных частиц – позитрона и электрона –при облучении их гамма-квантами, а также их аннигиляции после излучения позитрона радиоактивными ядрами при его столкновении с электроном. В 1935 супруги Жолио_Кюри получили Нобелевскую премию «за совместно выполненный синтез новых радиоактивных элементов». Через год Ирен Жолио_Кюри стала профессором Сорбонны, где читала лекции с 1932. Она сохранила за собой и должность в Институте радия, где продолжала заниматься исследованиями радиоактивности. В конце 1930-х Жолио-Кюри, работая с ураном, сделала несколько важных открытий и вплотную подошла к обнаружению того, что при бомбардировке нейтронами происходит распад атома урана.

В 1939 Ирен Жолио-Кюри совместно с югославским ученым П.Савичем установила, что одним из продуктов, получаемых в результате облучения урана нейтронами, является лантан – элемент с порядковым номером 57, а не трансурановый элемент, как полагали раньше. Эта ее работа сыграла большую роль в открытии реакции деления ядер. Все большее внимания она стала уделять политической деятельности и в 1936 в течение четырех месяцев работала помощником статс-секретаря по научно-исследовательским делам в правительстве Леона Блюма (1872–1950). Несмотря на фашистскую оккупацию Франции в 1940, супруги остались в Париже, где Жолио участвовал в движении Сопротивления. В 1944, когда он ушел в подполье, Ирен с детьми бежала в Швейцарию и там они оставались до освобождения Франции. В 1946 Жоли-Кюри была назначена директором Института радия. Кроме того, с 1946 по 1950 она работала в Комиссариате по атомной энергии Франции. Озабоченная проблемами социального и интеллектуального прогресса женщин, она входила в Национальный комитет Союза французских женщин и работала во Всемирном Совете Мира. К началу 50-х годов ее здоровье стало ухудшаться, вероятно, в результате полученной дозы радиоактивности. Высокая худенькая женщина, прославившаяся своим терпением и ровным характером, Ирен очень любила плавать, ходить на лыжах и совершать прогулки в горы. Умерла в Париже от острой лейкемии 17 марта 1956 года. Сочинения: Oeuvres Scientifiques Complètes. Paris:Presses Universitaires de France, 1961; Recherches sur les rayons a du polonium. scillations de parcours, vitesse d"émission, pouvoir ionisant, "Annales de physique", 1925, t. 3. Литература: Шаскольская М.П., Ирен Жолио - "Успехи физических наук", 1956, том 59, выпуск 4; Ирен Жолио- (Некролог), в книге: Жолио-Кюрп Ф., Избранные труды, Москва, 1957.

1897

Борис Павлович Соколов

заведующий отделом селекции и семеноводства Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы, действительный член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина. Родился в городе Харьков (ныне Украина) в семье железнодорожника. Русский. Окончил гимназию. В 1923 году окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом. С 1924 года – практикант, с 1925 года – научный сотрудник Екатеринославской (ныне Синельниковской) опытной станции. С 1930 года – заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы созданного в этом же году Украинского научно-исследовательского института кукурузно-соргового хозяйства (с 1934 года – институт зернового хозяйства, с 1956 года – Всесоюзный научно-исследовательский институт кукурузы). Организовал первую в СССР лабораторию селекции кукурузы и начал разрабатывать методы гибридизации кукурузы. Уже в 1932 году межсортовой гибрид «Первенец» был передан на государственное сортоиспытание, а в 1940 году районирован в Днепропетровской, Запорожской и Сталинской (ныне Донецкая) областях Украинской ССР. Применение этого гибрида позволило поднять урожайность кукурузы на 2-5 центнеров с гектара. В 1941 году вместе с институтом был эвакуирован в Саратовскую область. Продолжил селекционную работу на Камышинской опытной станции. В 1944 году вернулся на Синельниковскую селекционно-опытную станцию. В 1946 году был передан на государственное сортоиспытание сортолинейный гибрид «Успех», который также был успешно районирован в последующие годы. За создание и внедрение в производство первых отечественных гибридов кукурузы в 1951 году Б.П.Соколову в числе группы ученых Украинского научно-исследовательского института зернового хозяйства присуждена Сталинская премия. В 1953 году защитил докторскую диссертацию. В 1954 году Б.П.Соколову присвоено ученое звание профессора по специальности «Селекция и семеноводство». Провел большую работу по исследованию цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы. Разработал методику перевода семеноводства на стерильную основу, что позволило повысить урожайные качества гибридных семян и сократить затраты труда на участках гибридизации. За разработку методики использования цитоплазматической мужской стерильности в семеноводстве кукурузы и внедрение метода в производство в 1963 году Б.П.Соколову с группой других селекционеров присуждена Ленинская премия. За годы деятельности Б.П.Соколова под его руководством и при непосредственном участии было создано более 30 высокоурожайных сортов и гибридов кукурузы для различных почвенно-климатических зон Советского Союза, в том числе Днепровский 320 МВ, Днепровский 438 ТВ, Днепровский 98 МВ, Днепровский 90 ТВ, гибрид сахарной кукурузы Днепровский 664. Для технических целей были выведены гибриды Днепровский 921 ТВ и Днепровский 927 ТВ. Раннеспелый холодостойкий гибрид Днепровский 247 МВ был районирован в 62 областях Советского Союза. Сеть опытных станций института под руководством Б.П.Соколова давала 80-90% потребности семенного материала для Украинской ССР и до 40% для СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1972 года за большие заслуги в развитии биологической науки и в связи с семидесятипятилетием со дня рождения Соколову Борису Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Постоянно занимался педагогической деятельностью. В довоенные годы возглавлял кафедру селекции и семеноводства в Днепропетровском сельскохозяйственном институте. Читал курс лекций в Днепропетровском государственном университете. За годы работы подготовил 6 докторов наук и более 30 кандидатов наук. Действительный член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (с 1956 года), действительный член академии сельскохозяйственных наук Украинской ССР (с 1956 года). Автор более 250 научных работ, в том числе более 30 книг и монографий. Член Советского комитета защиты мира (с 1966 года). Лауреат Ленинской (1963) и Сталинской (1951) премий. Умер 1 сентября 1984 года. Похоронен в городе Днепропетровск. Награжден орденами Ленина (1972), Октябрьской Революции (1977), 3 орденами Трудового Красного Знамени (1951, 1966, 1971), орденом «Знак Почета» (1948), медалями. В городе Днепропетровск на здании института кукурузы (ныне институт сельского хозяйства степной зоны Национальной академии аграрных наук Украины) установлена мемориальная доска Б.П.Соколову. Сочинения: Селекция и сортовое семенопроизводство кукурузы. – Харків, Держсільгоспвидав, 1934; Гибриды кукурузы. – Москва, Сельхозгиз, 1955; Организация производства гибридных семян кукурузы, 1956; Селекция и семеноводство гибридной кукурузы. – Днепропетровск, 1956; Стерильность в селекции и семеноводстве кукурузы, 1962; Основы селекции и семеноводства гибридной кукурузы, 1968; Избранные труды по селекции и семеноводству кукурузы, опубликованные в 1930-1980 гг. В 2 томах. – Днепропетровск, 1980.

1898

Бернард Эммануилович Быховский

российский философ, доктор философских наук (1941), профессор (1929). С 1923 г. вел педагогическую и научную работу в области диалектического материализма, истории западноевропейской философии и современной зарубежной философии. Автор одного из первых учебников диалектического материализма ("Очерк философии диалектического материализма", 1930). Сталинская премия (1944) за участие в создании "Истории философии" (1940-1943).

1898

Александр Игнатьевич Климов

украинский и российский дирижер, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1945) и Украинской ССР (1949). Ученик В.Бердяева. С 1929 г. дирижер, в 1954-1961 гг. главный дирижер Театра оперы и балета в Киеве, с 1961 г. – Театра оперы и балета имени Кирова в Ленинграде.

1898

Бен Шан (Шан Бенджамин; Shahn)

американский живописец и график. Родился в Каунасе. Испытал влияние Р.Дюфи и Ж.Руо. С 1933 г. – ассистент Д.Риверы. С 1906 г. жил в США, учился в Нью-Йорке, в Национальной академии рисунка. Автор картины «Похороны Сакко и Ванцетти» (1931-1932, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк). Мастер фрески (почтамт в Бронксе, Нью-Йорк, 1938-1939) и плаката. Острые социальные проблемы - несправедливость буржуазного мира, одиночество человека в городе, стремление простых людей к миру - Шан выражал в субъективных драматических образах, близких к экспрессионизму ("Похороны Сакко и Ванцетти", 1931-1932, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк). Мастер фрески (почтамт в Бронксе, Нью-Йорк, 1938-39) и плаката.Умер в Нью-Йорке 14 марта 1969 года. Литература Bryson В., Ben Shahn, . ., 1972.

1899

Асен Найденов

болгарский дирижер, народный артист Болгарии (1952). С 1931 г. дирижер, с 1946 г. главный дирижер Софийской национальной оперы. С СССР гастролировал в 1963-1964 гг. Димитровская премия (1050, 1952, 1959).

1899

Геннадий Дмитриевич Обичкин

советский историк, профессор (1949), доктор исторических наук (1962), заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Член КПСС с 1927. Родился в деревне Синицино, ныне Вологодского района Вологодской области, в крестьянской семье. Участник 1-й мировой войны 1914-1918 на Салоникском (Македонском) фронте; после Октябрьской революции 1917 интернирован французскими властями, сослан на принудительные работы в Алжир, В 1920-1921 служил в Красной Армии. Окончил 2-й Московский университет (1928) и аспирантуру института философии Коммунистической академии (1931), затем на преподавательской и партийной работе. С 1945 на руководящей работе в институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (в 1952-1961 директор), в 1957-1959 главный редактор журнала "Вопросы истории КПСС". Основные труды по истории партии, истории и теории марксизма-ленинизма, Член авторского коллектива научной биографии В.И.Ленина и авторской группы книги "В.И.Ленин. Краткий биографический очерк". Принимал участие в подготовке 4-го и 5-го издания Сочинений В.И.Ленина, 2-го издания Сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, в подготовке и редактировании ряда трудов по истории Гражданской войны 1918-1920 и Великой Отечественной войны 1941-1945. Член Главной редакции БСЭ (2-е и 3-е издание) и "Советской исторической энциклопедии". Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 др. орденами, а также медалями.

1900

Александр Васильевич Алпатьев

российский генетик и селекционер, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (с 1966). Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт (1927). С 1931 г. заведовал лабораторией селекции и семеноводства паслёновых культур, салата и сахарной кукурузы Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур, в 1948-1960 гг. работал также на кафедре генетики и селекции Московского университета. Основные научные исследования посвящены разработке генетических основ селекции растений. Предложил оригинальные методы создания штамбовых высокоурожайных, скороспелых, холодостойких, иммунных к болезням гибридов и сортов помидоров. Вывел 40 сортов гибридов помидоров, сладкого перца, баклажанов, физалиса, салата и сахарной кукурузы. Сталинская премия (1946).

1900

Владимир Анатольевич Данашевский

российский оператор. Учился на электроинженерном отделении Технологического колледжа в США (1922-1924). С 1925 г. – ассистент оператора и второй оператор студии «Ленгоскино». Затем работал оператором на студиях страны. Снял фильмы: «Счастливый Кент» (1926), «Золотой мед» (1928), «Заговор мертвых» (1930), «Снайпер» (1931), «Коммуна в степи» (1932), «Королевские матросы», «Блестящая карьера» (оба в 1934), «Три товарища» (1935), «Вратарь» (1936) и др. Снимал сюжеты для журналов на студии «Киевтехфильм» (1943), инструктивные, технико-пропагандистские и научно-популярные фильмы на «Леннаучфильме» (с 1954).

1900

Николай Сергеевич Осликовский

командир 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта, гвардии генерал-лейтенант. Родился в поселке Летичев, ныне поселок городского типа Летичевского района Хмельницкой области (Украина), в семье служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года. Окончил гимназию. Во время германо-австрийской интервенции, цель которой была очевидна - отторжение украинских и южнорусских областей от России, Николай Осликовский в селе Мазники организовывает партизанский отряд, в котором командует кавалерийским взводом. Попав в плен к петлюровскому атаману Волынцу, ему чудом удается бежать, он выпрыгнул со второго этажа дома. В Красной Армии с марта 1918 года. Участник Гражданской войны. Воевал в составе отряда Нестора Махно, а далее в кавалерийском корпусе Виталия Примакова. В июне 1919 года за бой в селе Богдановцы был представлен к ордену Красного Знамени. Войну закончил в Крыму. В 1922 году окончил военную школу в Харькове. После встречи с Г.И.Котовским был переведен во 2-й кавалерийский корпус на должность командира учебного эскадрона 3-й Бессарабской дивизии, которой командовал Н.Н.Криворучко. В этом корпусе был начальником штаба 49-го полка 9-й Крымской дивизии, командиром 13-го полка 3-й Бессарабской дивизии. При первой аттестации командиров Красной Армии он получил воинское звание «полковник». Окончил Высшие кавалерийские курсы в Новочеркасске. В 1938 году, в разгар репрессий и «чисток» в армии, полковнику Осликовскому припомнили его «дворянское происхождение» и вынудили уволиться из армии. Он уехал в Ташкент, устроился на работу в киностудию в качестве директора картины «Рубиновые звезды». Как теперь ясно, это и спасло в тот невнятный период ему жизнь... В родную 9-ю Крымскую кавалерийскую дивизию его вернет нарком обороны С.К.Тимошенко, с которым они были хорошо знакомы по Киевскому военному округу... На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Войну встретил в Бессарабии на реке Прут. Дивизия встретила врага в полной боевой готовности. Н.С.Осликовский знал дату нападения, плюс-минус три дня, точно. Поэтому он уже с апреля откопал землянки в лесу, и на ночь вся дивизия переходила в окопы. Когда 22 июня начался обстрел и бомбардировка дивизий, у него не погиб не один солдат! Дивизия встретила врага в полной боевой готовности, в первых боях двумя кавалерийскими полками с артдивизионом Осликовский разгромил отборную дивизию противника под Фальчиулом. Более того, на седьмой день войны его за взрыв его подразделениями железнодорожного и шоссейного мостов наградили орденом Боевого Красного Знамени. Н.С.Осликовский говорил, что готов перейти в наступление и за несколько дней взять Бухарест. Но общая тяжелая обстановка на фронтах не позволяла этого сделать. Его дивизии пришлось отступать... Но, несмотря на это, дивизия неоднократно наносила поражения врагу, громя его на Украине и под Москвой, за что награждена орденом Красного Знамени и преобразована во 2-ю гвардейскую. Командуя 2-й гвардейской дивизией 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Белова принимает участие в знаменитом рейде в районе Вязьмы зимой 1941 года – весной 1942 года. Это малоизвестная страница битвы за Москву – операция по окружению Ржевской группировке гитлеровцев была вообще неудачной, но действующие в тылу противника кавалеристы и десантники нанесли немалый урон врагу. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер весной 1942 года в своем «Военном дневнике» регулярно фиксировал действия 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Оптимистические записи о том, что Белов уничтожен, через несколько дней сменялись безрадостным сообщением, что корпус в очередной раз сумел выйти из-под удара и продолжает рейд. Один из немецких мемуаристов написал об этом так: «Банды Белова продолжают бесчинствовать на коммуникациях». «Побесчинствовав» несколько месяцев в немецких тылах, корпус вместе с присоединившимися к нему воздушными десантниками пересек линию фронта и вышел на Большую землю. Неожиданная болезнь скрутила комдива Н.С.Осликовского так, что срочно на самолете из немецких тылов его доставили в Москву в госпиталь на операцию... В 1942 году окончил Военную академию Генштаба. Он возвратился на фронт, но уже не в свою дивизию, находившуюся в составе конно-механизированной группы генерала П.А.Белова и с боями выходящую из Вяземского котла. После того как группа Белова ушла в рейд по тылам противника, из ее оставшихся частей был создан второй эшелон. Эти части находились в районе Калуги. Туда и был направлен Николай Осликовский. Генерал Белов намеревался поручить ему осуществить прорыв немецкой обороны, чтобы прийти на выручку конникам. О своем замысле он сообщил Георгию Жукову, но неожиданно получил отказ... С 26 апреля 1942 года 50-я армия перешла к активной обороне, было предложено дать отдых людям и беречь кадровые соединения. Сюда же, под Калугу, выходили из окружения потрепанные и изможденные части и подразделения, участвовавшие в Вяземском рейде. Новое назначение гвардии генерал-майора Осликовского откладывалось. Николаю Сергеевичу очень хотелось вернуться в свой род войск. Для человека, считавшего себя прирожденным кавалеристом, всякое иное назначение, даже более высокое, было бы личной трагедией. Свидетельством его глубоких переживаний в те дни явился рапорт, от 11 ноября 1942 года на имя генерал-инспектора кавалерии Красной Армии генерал-полковника О.И.Городовикова. Вот, что в нем говорилось: «Прослужив в рядах Красной конницы от рядового бойца до командира дивизии, я провоевал в коннице Гражданскую войну и с конницей вступил в бои с первого часа Великой Отечественной войны на р. Прут, где в первых боях двумя кавалерийскими полками с артдивизионом разгромил отборную дивизию противника под Фальчиулом, за что оба полка 72, 108 и 12 конартдив были награждены орденами Красного Знамени. Затем в продолжение всей войны, командуя 9-й кавалерийской дивизией, наносил неоднократно поражения врагу, громя его на Украине и под Москвой. Дивизией взяты города: Сталиногорск, Узловая, Козельск. Дивизия не знала поражений, за что награждена орденом Красного Знамени и преобразована в гвардейскую. Окончив высшую военную академию, я получил теоретические знания, расширил свой военный кругозор и хочу еще не раз водить Красную конницу на сокрушительные бои с врагом. Я природный кавалерист, люблю и чувствую свой род войск, имею твердую уверенность вождения конницы в бой, и мои подчиненные верят в меня. Одним из основных условий боеспособности и стойкости войск являются боевая традиция и любовь к своей части. Я всю жизнь прослужил в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе. Считаю, что пользой для Родины, для успешных боев с немецко-фашистской сволочью будет вернуть меня обратно в конницу, в свой родной корпус, в котором я вырос и где, если придется, хочу положить жизнь за дорогую Родину. На основании вышеизложенного, прошу вернуть меня в конницу. Мой рапорт прошу доложить Народному Комиссару Обороны тов. Сталину или предоставить мне возможность обратиться к нему с личной просьбой». Несмотря на необычный шаг генерала, его доводы посчитали в руководстве убедительными. Решено было оставить Николая Сергеевича в кавалерии. В декабре 1942 года генерал Осликовский был назначен командиром 3-го кавалерийского корпуса, который действовал под Сталинградом. После встречи с Верховным Главнокомандующим, он прибыл к новому месту службы на Сталинградский фронт, в самое пекло ожесточенных боев по разгрому немецкой группировки. В это время 3-й гвардейский корпус участвовал в ликвидации Тормосинской группировки противника, в составе 5-й ударной армии. Осликовский вступил в должность комкора вместо генерала Плиева. В то время части корпуса продвигались в северо-западном направлении на Среднем Дону. Ночью 15 января 1943 года кавалеристы по тонкому льду перешли Северский Донец и заняли станицу Усть-Белокалитвенскую. Лед оказался таким скользким, что лошади не могли на нем устоять. Решение нашли, как и всегда, быстро - сняли бурки и выстелили из них для своих лошадей через реку войлочную дорогу. У станицы конники завязали бой с частями 336-й пехотной дивизии противника. За бои на Дону генерал Осликовский был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В наградном листе отмечалось: «Боевой, решительный генерал. В боях на реке Кагальник в январе 1943 года хорошо разработал план операции и лично руководил боем, соединениями корпуса прорвал оборону противника и вынудил его к беспорядочному бегству, захватил трофеи и пленных». Дальше боевой путь конногвардейцев лег к шахтерским городам Шахты и Новошахтинску. Летом 1944 года 3-й гвардейский кавалерийский корпус в паре с 3-й гвардейским механизированным корпусом в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в самой крупной наступательной операции советских войск за всю воину, получившей название «Багратион». Наступление началось 23 июня 1944 года, когда 5-я армия после мощной артиллерийской и авиационной подготовки прорвала фронт 299-й пехотной дивизии немцев. К концу дня в построении немецких войск образовалась брешь, в которую была введена конно-механизированная группа. Она устремилась в обход «крепости Витебск» в глубь построения немецких войск. С 24 по 28 июня, за пять дней после ввода в прорыв, совершая ежедневные марши по 40–50 километров (в некоторые дни отдельные дивизии и бригады проходили до 70 километров и больше) и действуя впереди пехоты, группа продвинулась вперед на 150–200 километров. Кавалеристы и танкисты мешали отступающим немецким войскам восстанавливать фронт. Тем самым она обеспечила высокий темп наступления 11-й гвардейской и 5-й армиям 3-го Белорусского фронта. Следующим этапом действий конно-механизированной группы стало форсирование реки Березина. 3-й гвардейский кавалерийский корпус силами 6-й гвардейской кавалерийской дивизии под прикрытием массированного артиллерийско-минометного огня к 8 часам 30 июня форсировал реку Березина и образовал плацдарм на ее западном берегу. В течение дня немцы переходили в неоднократные контратаки с целью вернуть утраченный рубеж, но благодаря упорству частей дивизии и хорошо организованной системе всех видов огня атаки противника были отбиты. С подходом понтонного парка в районе Лещины был наведен мост, по которому под сильным воздействием штурмовой и бомбардировочной авиации немцев весь кавалерийский корпус к 17 часам 1 июля полностью закончил переправу через реку Березина. Тем самым был создан плацдарм на реке, которая могла быть использована немецкими войсками для восстановления фронта. На этом операция не закончилась. После боев в течение четырех дней (29 июня — 2 июля) за реку Березину конно-механизированная группа, пройдя в трудных условиях лесисто-болотистой местности 100–150 километров, вышла на железную дорогу Минск — Вильнюс и перерезала ее. Тем самым минская группировка немцев была лишена важнейших путей отхода на Вильнюс и Лиду. Уже 3 июля войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта овладели Минском, окружив при этом восточнее города крупную группировку немецких войск. Конно-механизированная группа развивала наступление на Молодечно и Красное, снова формируя внешний фронт окружения, на этот раз минской группировке немцев. Анализируя действия конно-механизированной группы, в которую входил корпус Н.С. Осликовского, можно сказать следующее. Группа, введенная в прорыв на второй день операции с рубежа реки Лучеса, за 10 дней — с 24 июня по 3 июля — прошла с боями по оси движения около 300 километров. Боевые действия проходили в трудных условиях лесисто-болотистой местности. Важнейшим достижением группы было форсирование такой значительной водной преграды, как Березина, на западном берегу которой немцами был заранее подготовлен оборонительный рубеж. Кавалерия фактически лидировала в наступлении фронта. От реки Лучеса до Березины и далее от Березины конно-механизированная группа все время вела за собой пехоту, находясь от нее на расстоянии 25–30 километров. Пехота догнала группу лишь на Березине, двигаясь преимущественно в маршевых порядках, добивая обойденные кавалеристами очаги сопротивления. В результате положение войск напоминало, чем то «слоеный пирог». Бои были очень тяжелыми, кавалеристы тоже несли потери, несколько раз немцы объявляли, что «банда Осликовского» уничтожена. Но это были мечты – корпус первым вышел к Восточной Пруссии, то есть достигла германской границы. А за упорные бои по взятию Гродно корпусу будет присвоено почетное наименование «Гродненский». В аналогичных условиях действовал корпус Н.С.Осликовского в Восточной Пруссии во время Висло-Одерской операции. Корпус введенный в прорыв 20 января быстро продвигался по тылам противника и 22 января ворвался в город Алленштайн (Ольштын), куда только что прибыли несколько эшелонов с танками и артиллерией. Лихой атакой (конечно, не в конном строю!), ошеломив противника огнем орудий и пулеметов, кавалеристы захватили эшелоны. Оказывается, это перебазировались немецкие части с востока, чтобы закрыть брешь, проделанную нашими войсками. В районе города завязались упорные бои с подошедшими сюда с востока и северо-востока вражескими частями. Тяжело было бы тут конникам и сопровождавшим их танкистам, если бы не подоспели войска 48-й армии. Разгромив врага, кавалеристы и пехотинцы захватили большие трофеи и несколько тысяч пленных. На рубеже Алленштайна войска фронта преодолели вторую полосу укрепленного района. Путь в глубь Восточной Пруссии был открыт. Гвардии генерал-лейтенант Осликовский, находясь в боевых порядках кавалерийских дивизий 28-29 апреля 1945 года, руководил прорывом обороны противника на левом берегу реки Хафель в районе населенного пункта Бредерайхе (северо-восточнее города Рейнсберг, Германия). Корпус в районе города Рейнсберг разгромил вражескую дивизию «Герман Геринг». 3 мая он овладел городом Виттенберге и районом Ленцен, выйдя первым во фронте на реку Эльба, где установил связь с войсками союзников под командованием генерал-лейтенанта Гилля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии генерал-лейтенанту Осликовскому Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5545). После войны видный, прославленный военачальник продолжал службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Из Германии 3-й гвардейский кавалерийский корпус, вернулся в город Изяслав Львовского, позже Прикарпатского военного округа. В начале 1946 года командующим кавалерией С.М.Буденным был произведен смотр соединений и частей корпуса, который завершился вручением корпусу орденов Ленина и Красного Знамени, 5-й гвардейской дивизии - ордена Суворова второй степени, 6-й гвардейской дивизии - ордена Кутузова второй степени. В приказе была отмечена высокая подготовка соединений и частей, четкая воинская дисциплина, хорошая строевая выучка, образцовый порядок и организованность. Комкору была объявлена благодарность. Несмотря на то, что корпус получил высокую оценку за передислокацию его из Германии и расквартированию на новом месте, нашлись люди, которые накрапали грязную кляузу на прославленного комкора. Командующий Прикарпатским военным округом А.И.Еременко, тоже таил обиду за прямоту и независимое суждение подчиненного ему в начале войны Осликовского. «Дело Осликовского» приобрело в начальствующих кругах громкий характер, в назидание другим «зарвавшимся» военачальникам. Но не сломался прославленный комкор и не стал подстраиваться под интриги. Он был героем на фронте, остался им в мирной жизни! Он был переведен в Москву и назначен начальником Высшей кавалерийской офицерской школы. Сделано это было, как видно, хлопотами его боевых товарищей, видных военачальников. С 1953 года генерал-лейтенант Н.С.Осликовский — в запасе. В мирной жизни Герой войны становиться консультантом по кавалерии на киностудии «Мосфильм». Те, кто внимательно читали титры в фильмах «Война и мир», «Тихий Дон», «Бег», серию о «Неуловимых», могли обратить внимание на надпись - «консультант генерал-лейтенант Н.С.Осликовский». Жил в городе-герое Москве. Скончался 8 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, а также высшей наградой Польши – орденом «Виртути милитари». Почетный гражданин города Ольштын (Польша). Имя Героя носит улица в городе Лида Гродненской области (Белоруссия). В городе Ольштын (Польша) прославленному военачальнику воздвигнут памятник.

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |