-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

16 июля родились... |

1888

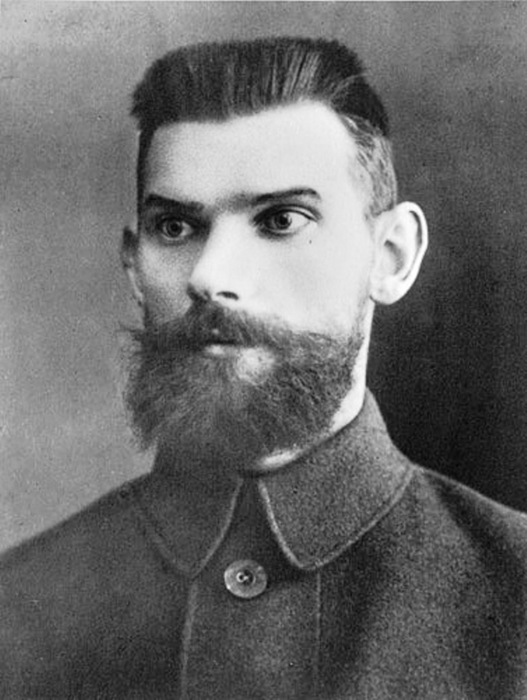

Рейнгольд Иосифович (Язепович) Берзин (Берзиньш; латышское имя - Reinholds Bērziņš)

советский политический и военный деятель, активный участник Гражданской войны. Рейнгольд Иосифович Берзин родился в имении Кинигсгоф Валмиерского уезда Лифляндской губернии, в семье батрака. В 1905 году Берзин вступил в РСДРП. Работал пастухом, затем — рабочим на фабрике, а с 1909 года — учителем. В 1911 году Берзин был арестован за распространение большевистской литературы и более года сидел в тюрьме. В 1914 году Берзин был призван в армию, а в 1916 году окончил школу прапорщиков. В звании поручика принимал участие в Первой мировой войне, на фронте вёл большевистскую пропаганду. В 1917 году был выбран на должность председателя исполкома 40-го армейского корпуса. В том же году стал членом исполкома и Военно-революционного комитета 2-й армии. В качестве делегата присутствовал на 2-м Всероссийском съезде Советов. С конца 1917 по начало 1918 годов Берзин командовал латышскими частями, во главе которых проводил аресты в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилёве. После этого части под командованием Берзина были направлены на борьбу с частями Центральной рады и ликвидацию мятежа польского корпуса под командованием генерала Иосифа Романовича Довбор-Мусницкого. В январе 1918 года Берзин командовал 2-й революционной армией, а с февраля по март того же года являлся главнокомандующим Западного фронта. С июня 1918 года являлся представителем Высшей военной инспекции Сибири и командующим Северо-Урало-Сибирским фронтом, а с июля по ноябрь того же года командовал 3-й армией. С декабря 1918 по июнь 1919 года Берзин работал инспектором армии Латвийской советской республики, а с 1919 по 1920 год входил в состав Реввоенсоветов Западного (август — декабрь 1919), Южного (декабрь 1919 — январь 1920 года), Юго-Западного (январь — сентябрь 1920) и Туркестанского (с сентября 1920 — по ноябрь 1921 и с декабря 1923 по сентябрь 1924) фронтов, а с июля 1924 года — Западного военного округа. С демобилизацией из армии в 1924 году Рейнгольд Берзин с 1927 по 1937 годы занимал руководящие посты в военной промышленности и Наркомземе РСФСР. 10 декабря 1937 года Берзин, работая на тот момент управляющим трестом «Агротехзнание» Наркомата земледелия РСФСР, был арестован. 19 марта 1938 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, на расстрельном полигоне «Коммунарка» (Московская область). В августе 1955 года Рейнгольд Берзин был реабилитирован. Награды: Орден Красного Знамени (1922); Орден Красного Знамени Хорезмской Народной Республики (1924); Орден Красной Звезды Бухарской народной республики (1924). Литература: А — Бюро военных комиссаров / [под общей редакцией А.А.Гречко]. — Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1976. — 637 страниц. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 томах] ; 1976—1980, том 1); Берзин Рейнгольд Иосифович // Большая Советская Энциклопедия. Том 3.

1888

Уго Гоббато (итальянское имя - Ugo Gobbato)

итальянский инженер и исполняющий директор автомобильной компании «Alfa Romeo» в 1933 - 1945 года. Родился в Вольпаго-Монтелло. Гоббато получил образование в Германии, где он получил специальность по автомобильному конструированию в Техническом Университете Цвиккау в Саксонии. После прохождении военной службы в Итальянской армии в 1915 - 1918 годах, Уго Гоббато нанялся на работу в Фиат, где стал первым директором завода в Линготто. С 1929 по 1931 годы, он участвовал в создании заводов «Фиата» в Германии и Испании, а в 1931 по назначению Джованни Аньелли — в строительстве Первого ГПЗ в Москве, создаваемого при технической помощи компании RIV. Гоббато вернулся в Италию в 1933 году по причине назначения правительства Италии по реорганизации компании «Alfa Romeo» в результате её банкротства. Он был убит в Милане 28 апреля 1945 года. Литература: Marino Parolin, Ugo Gobbato - La leggenda di un innovatore senza epoca, Volpago del Montello 2009

1888

Владимир Константинович Коростовец

журналист, публицист, политический и общественный деятель. Похоронен на кладбище Кенсал Грин в Лондоне. Ранние годы Коростовец провёл частично в фамильных имениях в Пересаже возле Чернигова и частично в Санкт-Петербурге, где его отец был полковником российского царского войска. Дома его воспитывали домашние учителя, в том числе англичанин Бреннан — выпускник Оксфордского университета. Около 1898 года Коростовец поступил в главную гимназию в Киеве. В 1906 году он переехал в Санкт-Петербург, где окончил гимназию и начал высшее образование в университете. В 1908 году он перешёл в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где закончил образование. С 1912 по 1917 год Коростовец служил в российском Министерстве иностранных дел, в том числе как частный секретарь трёх министров иностранных дел. В ноябре 1917 года в условиях анархии, которая распространялась в результате большевистской революции, вернулся на Украину, где организовывал оборону фамильных имений. В 1919 году выехал с женой в Варшаву, где работал зарубежным корреспондентом нескольких изданий, в том числе американского журнала «New York World». В 1923 (или 1925) году Коростовец переехал в Берлин, где был активным членом гетманского движения Павла Скоропадского, с которым раньше познакомился в Санкт-Петербурге. Был членом правления Украинского союза земледельцев государственников, и в 1926 году сыграл важную роль в создании по инициативе Скоропадского Украинского научного института в Берлине. Находясь в Германии, продолжал журналистскую работу, а также написал несколько книг на немецком языке. В 1920-х годах он несколько раз посетил Соединённое Королевство, вероятно, по поручению Скоропадского. С 1928 по 1932 год писал на темы, связанные с Украиной в журнал «Whitehall Gazette», владельцем которого был Артур Монди Грегори. Около 1930 года он переселился в Лондон как уполномоченный представитель Скоропадского с целью установления связей и получения средств для гетманского движения. Коростовец стал членом Совета Англо-Украинского комитета, который основал в 1931 году Грегори, а в 1932—1934 годах писал в журнал «Investigator». В разное время до Второй мировой войны читал лекции в таких учреждениях, как Колледж Бонара Лоу в Ашриджи и Королевский институт международных дел — «Chatham House». Во время войны от имени командования британских военно-морских сил читал лекции на тему СССР членам британских вооружённых сил в Соединённом Королевстве и в других странах. После войны Коростовец сотрудничал с Центральным украинским бюро помощи и с Союзом украинцев в Великобритании (СУБ) в сфере оказания помощи послевоенным украинским иммигрантам в Соединённое Королевство. Был членом Совета СУБ (1948—1952 гг.), Президиума Совета СУБ (1949—1952 гг.) и экзекутивы Комиссии помощи Украинской Студенчеству в Великобритании (1948—1952 гг.). В 1950—1951 годы прочитал серию лекций в Канаде и США по приглашению Канадского института международных дел. Умер в Лондоне 29 сентября 1953 года. Публикации: «The Re-birth of Poland» (Лондон, 1928); «Graf Witte, der Steuermann in der Not» (Берлин, 1929); «Quo Vadis Polonia» (Париж, 1929); «Seed and Harvest» (Лондон, 1931); «Europe in the Melting Pot» (Лондон, 1938). Литература: Мірчук, І., «Д-р Володимир Коростовець (16.7.1888-29.9.1953)» // Християнський Голос, 29 листопада 1953 р., страница 4; Сирота, Р., «Під пильним спостереженням: Британські спецслужби і українська політична еміграція в 1920-40-их рр.» // Українська Думка, 15 березня 2008 р., страница 4; Korostovetz, V., Seed and Harvest, translated from the German by D. Lumby, London: Faber and Faber, 1931.

1888

Франц Ландграф (немецкое имя - Franz Landgraf)

немецкий генерал-лейтенант, командир танковых соединений вермахта во время Второй мировой войны. Родился в Мюнхене, Германская империя. 7 июля 1909 года после окончания кадетского корпуса в звании фенриха поступил на службу в 5-й Баварский пехотный полк. 26 октября 1911 года произведён в лейтенанты. С 1 по 20 августа 1914 года командир взвода в 5-м Баварском пехотном полку. Участник Первой мировой войны. Почти всю войну прошёл в этом полку. С 20 августа 1914 года по 10 февраля 1915 года адъютант II батальона (начальник штаба) в 5-м Баварском пехотном полку. 9 июля 1915 года произведён в обер-лейтенанты. С 10 февраля по 24 марта 1915 года командир 10-й роты 5-го Баварского пехотного полка. С 24 марта по 21 мая 1915 года командир 7-й роты 5-го Баварского пехотного полка. С 21 мая 1915 года по 10 декабря 1918 года полковой адъютант (начальник штаба) 1-го Баварского егерского полка Германского альпийского корпуса. Ноябрьскую революцию 1918 года не принял. С 10 декабря 1918 года до 1 января 1919 года был переведён в 5-й Баварский пехотный полк. С 1 января по 10 марта 1919 года полковой адъютант (начальник штаба) 5-го Баварского пехотного полка. С 10 марта по 20 апреля 1919 года командир 2-й роты добровольцев в 5-м Баварском пехотном полку. Принимал участие в разгроме Баварской Советской республики в рядах добровольческих формирований. С 20 апреля 1919 года по 27 февраля 1920 года переведён в Добровольческий корпус «Бамберг». 19 августа 1919 года произведён в капитаны. С 27 февраля по 1 октября 1920 года служил в 46-м пехотном полку. С 1 октября 1920 года по 1 октября 1928 года командир роты, адъютант 21-го пехотного полка. С 1 октября 1928 года и в 1934 году адъютант Управления основной военной подготовки в г. Графенвёр (Бавария). 1 февраля 1931 года произведён в майоры. В 1934 году до 1 апреля 1934 года служил в 21-м пехотном полку. С 1 апреля до 1 октября 1934 года командир учебного батальона 21-го пехотного полка. 1 июля 1934 года произведён в подполковники. С 1 октября 1934 года до 1 октября 1936 года командир батальона 2-го стрелкового полка. 1 июня 1936 года присвоен чин полковника. С 1 октября 1936 года до 15 октября 1939 года командир 7-го танкового полка 1 танковой дивизии расквартированный в Вайхингене. 3 — 10 октября 1938 года со своим полком в составе 1-й танковой дивизии участвовал в оккупации Судетской области (Чехословакия). С 15 октября 1939 года до 6 июня 1941 года командир 4-й танковой бригады сформированной в Штутгарте. Бригада принимала участие в боевых действиях в Польше. 1 сентября 1940 года произведён в генерал-майоры. С 6 июня до 23 ноября 1941 года командир 6-й танковой дивизии сформированной в Вуппертале. 22 июня 1941 года 6-я танковая дивизия в составе 41-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы группы армий «Север» вторглась на территорию СССР. В июне боевые группы «Раус» и «Зекендорф» 6 танковой дивизии участвовали в бою под Расейняем, где её продвижение в течение двух суток героически сдерживал один-единственный советский КВ-1. Дивизия с ожесточёнными боями вышла к Ленинграду и участвовала в блокаде этого города. Приданная 56-му моторизованному корпусу 3-й танковой группе группы армий «Центр» в октябре 1941 года, переброшена под Москву и понесла тяжелые потери во время контрнаступления советских войск зимой 1941/1942 гг. Командир дивизии Ф.Ландграф в ходе боёв под Москвой поздней осенью 1941 года серьёзно подорвал своё здоровье и от болезни так и не оправился. C 23 ноября 1941 года до 15 апреля 1942 года — находился на лечении в госпитале. С 15 апреля до 1 мая 1942 года в резерве Верховного командования сухопутных войск (вермахта). C 1 мая по 10 мая 1942 года командир 155-й дивизии. С 10 мая 1942 года до 5 апреля 1943 года командир 155-й моторизованной дивизии (после реорганизации 155-й дивизии). 1 сентября 1942 года произведён в генерал-лейтенанты. С 5 апреля до 1 августа 1943 года командир 155-й танковой дивизии (после реорганизации 155-й моторизованной дивизии). С 1 августа до 24 августа 1943 года командир 155-й резервной танковой дивизии (после реорганизации 155-й танковой дивизии). С 24 августа до 6 сентября 1943 года в отпуске по болезни. С 6 сентября до 30 сентября 1943 года командир 155-й резервной танковой дивизии. С 1 октября 1943 года до 19 апреля 1944 года в резерве Верховного командования сухопутных войск (вермахта). Умер в Штутгарте 19 апреля 1944 года. Награды: Рыцарский крест — 16 июня 1940; Железный крест 1-го класса — в Первую мировую войну; Железный крест 2-го класса — в Первую мировую войну; Баварская юбилейная медаль принц-регента Луитпольда Карла Иосифа — 1905; Орден «За военные заслуги» (Бавария) IV класса с мечами и короной — в Первую мировую войну Крест Военных заслуг (Австро-Венгрия) III класса — в Первую мировую войну; Медаль за храбрость Великого герцога Гессенского; Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918; Кресты и медали «За выслугу лет в вермахте» с IV класса (за 4 года выслуги) по I класс (за 25 лет выслуги); Медаль «В память 13 марта 1938 года» (в честь присоединения Чехословакии к Германии); Железный крест 1-го класса — во Второй мировой войне; Железный крест 2-го класса — во Второй мировой войне; Серебряный штурмовой танковый знак.

1888

Сергей Иванович Малашкин

русский советский прозаик. Родился в селе Хомяково (Ефремовский уезд, Тульская губерния; ныне Данковский район Липецкой области), в крестьянской семье. С 12 лет работал батраком, служил мальчиком в лавке. В 1904 переехал в Москву, мыл бутылки в молочных заведениях. В 1908—1914 бродяжничал по России. Учился в университете Шанявского. В 1906-1915 — член РСДРП, с 1917 — член РКП(б). Начинал как поэт в 1916, после революции выпустил сборник стихов «Мускулы» (1918). В 1920-х годах перешёл на прозу. Принадлежал к группе «Перевал», был активен на литературном поприще до начала 1930-х, принимал участие в Первом съезде СП СССР, но затем более чем на 20 лет отошёл от литературы. Пользуясь своей близостью к Молотову, с которым дружил с 1918, пытался помочь некоторым репрессированным, в том числе Льву Гумилёву. После 1956 вернулся в литературу, но его романы не имели успеха. В 1969 был среди подписавших «письмо одиннадцати» против журнала «Новый мир». Как писатель Малашкин известен в основном благодаря своей ранней повести «Луна с правой стороны» (1926), которая на примере группы комсомольцев отразила «явления морального разложения, свойственные тому времени, отчуждение руководящего партийного слоя от народа и идеалов революции». Повесть выдержала 8 изданий, была переведена на другие языки, бурно обсуждалась и вызвала резкую критику, стала объектом пародий. Поздние романы Малашкина в соответствии с канонами социалистического реализма описывают восстановление народного хозяйства после войны, революционную деятельность рабочих в 1905 году и т. д. Умер в Москве 22 июня 1988 года. Сочинения: Мускулы, 1918, 2-е издание. Нижний Новгород, 1919; Мятежи. Стихи, книга 2-я. Нижний Новгород, «Нижегородский Губком РКП(б)», 1920; Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь, Москва, «Молодая гвардия», 1927; в 1927-1928 - 7 изданий; Наследство, Харьков,1926; Больной человек, Москва, «Молодая гвардия», 1928; 1929. 88 страниц. 2 000 экземпляров; Две войны и два мира. Москва, «Молодая гвардия», 1927, 2-е издание, 1928; Записки Анания Жмуркина. Москва, «Молодая гвардия», 1927; 1928; 1967; в 2-х книгах. 1968-1969; 1978; Сочинение Евлампия Завалишина о народном комиссаре и нашем времени, [Москва], «Молодая гвардия», 1928; Шлюха, Москва, «Издание Московского товарищества писателей», 1929. - 336 страниц, 4200 экземпляров; Марина, Москва, «Недра», 1930; Ханифа, Москва, «Молодая гвардия»,1930; Поход колонн, Москва, «ОГИЗ», 1930, - в 1930-1933 - 5 изданий; Горячее дыхание, Москва, «Недра»,1931 (рассказы) - 5 000 экземпляров; За жизнью, книга 1. Москва, «Московское товарищество писателей», 1933.254 страницы. 10 200 экземпляров; Девушки, Москва, 1956, 1972; 3-е издание, дополненное. 1977; Два бронепоезда, Москва, «Молодая гвардия», 1958 (сборник рассказов); Хроника одной жизни, Липецк, 1962; Москва, «Московский рабочий», 1966; Крылом по земле, Москва, «Советский писатель», 1963; Петроград, Москва, «Советский писатель», 1968; Четверть века, Москва, 1970; Страда на полях Московии, Москва, «Московский рабочий», 1972; Город на холмах, Москва, «Советский писатель»,1973;Южнее Москвы, Москва, 1975; В поисках юности, Москва, «Современник», 1983; Избранные произведения в 2-х томах, Москва, "Художественная литература", 1988; 1993.

1888

Фриц Цернике (нидерландское имя - Frits Zernike)

голландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1953 года «За обоснование фазово-контрастного метода, особенно за изобретение фазово-контрастного микроскопа». Цернике родился в Амстердаме (Нидерланды), в семье Карла Фридриха Августа Цернике и Антье Дайперинк. Родители были учителями математики, и он приобрёл страсть отца к физике. Он изучал химию (её основы), математику и физику в университете Амстердама. В 1912 году он был удостоен премии за работу по опалесценции в газах. В 1913 году он стал помощником Якоба Корнелиуса Каптейна в астрономической лаборатории Университета Гронингена. В 1914 году он совместно с Леонардом Орнштейном вывел уравнения Орнштейна — Цернике для теории критической точки. В 1915 году он получил место на кафедре теоретической физики в том же университете, и в 1920 году он был назначен профессором теоретической физики.

В 1930 году Цернике, проводя исследования по спектральным линиям, обнаружил, что так называемые спектральные духи, которые находятся слева и справа от каждой основной линии в спектрах, созданных с помощью дифракционной решётки, имеют сдвиг по фазе от первичной линии на 90 градусов. На физическом и медицинском конгрессе в городе Вагенинген в 1933 году, Цернике впервые описал свой метод фазового контраста в приложении к микроскопии. Он использовал метод, чтобы проверить форму вогнутых зеркал. Его открытие легло в основу первого микроскопа на основе метода фазового контраста, построенного во время Второй мировой войны. Еще один вклад в области оптики связан с эффективным описанием дефектов изображений или аберраций оптических систем, таких как микроскопы и телескопы. Представление аберраций первоначально была основано на теории, разработанной Людвигом Зейделем в середине девятнадцатого века. Представление Зейделя было основано на разложении в степенной ряд и не позволяло провести чёткое разделение между различными типами и порядками аберраций. Ортогональные многочлены Цернике позволили решить эту давнюю проблему оптимальной "балансировки" различных аберраций оптических систем.

С 1960-х полиномы Цернике широко используются в оптическом дизайне, оптической метрологии и анализе изображений. Работы Цернике помогли пробудить интерес к теории когерентности, исследованиям частично когерентных источников света. В 1938 году он опубликовал более простой вывод теоремы Ван Циттерта (1934 год) о когерентности излучения от удалённых источников, ныне известный как теорема ван Циттерта — Цернике. Умер в Амерсфорте (Нидерланды) 10 марта 1966 года. Сочинения: Das Phasenkontrastverfahren bei der mikroskopischen Beobachtung, "Zeitschrift für technische Physik", 1935, Jg 16, ? 11; Phase Contrast, a New Method for the Microscopic Observation of Transparent Objects, "Physica", 1942, v. 9, № 7, № 10; Wie ich den Phasenkonstrast entdeckte, "Physikalische Blätter", 1955, Jg 11, H.4.

1889

Август Георгиевич Горст

советский химик, специалист в области взрывчатых веществ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961). Родился в селе Умет, Камышинский уезд, Саратовская губерния. Потомок немецких колонистов. Окончил Камышинское реальное училище (1908), три курса Харьковского технологического института (1909-1912), Саратовскую школу прапорщиков (1913). Во время Первой мировой войны служил прапорщиком, затем подпоручиком 34-го пехотного Севского полка. Награждён орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и Святой Анны 3-й степени с бантом и мечами. Весной 1916 года по заданию командования работал в Петрограде на противогазном заводе, сконструировал противопылевой фильтр для угольных противогазов. В 1918 г. вступил в РККА, служил старшим артиллерийским инженером Главного артиллерийского управления. Одновременно учился в МВТУ, в 1920 г. окончил химический факультет. В 1928 г. от Военно-химического треста командирован в Германию и Швецию для изучения производства взрывчатых веществ. В том же году получил звание комбрига. В 1931 году начались репрессии против «военспецов» — бывших офицеров царской армии (Дело «Весна»). В декабре этого года Горст был арестован и осуждён к 10 годам заключения по статье 58 УК РСФСР. Отбывал наказание в Особом военно-химическом бюро ОГПУ в Москве, разрабатывал взрывчатые вещества большой мощности. Освобождён досрочно — в декабре 1933 г. 1935—1941 работал в Московском химико-технологическом институте имени Д.И.Менделеева. Создал на специальном (№138) факультете кафедру №34 (в настоящее время — кафедра химии и технологии органических соединений азота). В 1938 утверждён в звании профессора. В 1939 присуждена учёная степень доктор химических наук (без защиты диссертации). Работал над созданием тротила в МХТИ имени Менделеева. С 1939 г. заведу.щий кафедрой «Боеприпасы» в МВТУ. В 1940 г. издал монографию «Химия и технология нитросоединений», переведенную и опубликованную в США, Германии и Китае. С октября 1941 г. в эвакуации в Ижевске. В 1943—1945 заведующий кафедрой находившегося в Молотове (Пермь) Ленинградского военно-технического училища. В 1945—1956 заведовал кафедрой Тульского механического института, в 1956—1969 — Московского института химического машиностроения. Умер в Москве 21 сентября 1981 года. Сочинения: Сборник правил и инструкций для разрядки огнеприпасов. — Москва, 1924; Химия и технология нитросоединений. — Москва, 1940; Пороха и взрывчатые вещества. — 3-е издание. — Москва, 1972. Источники: Энциклопедия «Немцы России», том 1, страница 606.

1889

Андрей Николаевич Ларионов

советский ученый в области электротехники, член-корреспондент Академии Наук СССР (1953). Родился в Москве. После окончания в 1919 Московского высшего технического училища преподавал в нем, а с 1930 в Московском энергетическом институте (с 1933 профессор). В 1921-1941 работал также во Всесоюзном электротехническом институте; с 1953 - в институте автоматики и телемеханики Академии Наук СССР. Основные труды по теории, расчету и конструированию специальных электрических машин и электропривода. Под руководством Ларионова и при его участии разработан ряд типов малогабаритных электрических машин. В 1924 предложил трехфазную мостовую схему выпрямления тока. Участвовал в решении технических задач, связанных с пуском турбо- и гидрогенераторов на электрических станциях, с электрификацией нефтяных промыслов и др. Схема «звезда-Ларионов» применяется в авиационных, автотракторных, водных и др. генераторах бортового электроснабжения, в электроприводе и в других областях науки и техники. В 1930 году перешёл на работу преподавателем в МЭИ (c 1933 года профессор). Член-корреспондент Академии Наук СССР (с 1953 года). C 1953 года в Институте автоматики и телемеханики Академии Наук СССР (с 1969 — Институт проблем управления). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1959). Награжден орденом Ленина и медалями. Умер в Москве 7 февраля 1963 года. Сочинения: Применение электричества в авиации и автотранспорте, Москва - Ленинград, 1954; Основы электрооборудования самолетов и автомашин, Москва - Ленинград, 1955 (соавтор). Литература: Профессор А.Н.Ларионов. К 60-летию со дня рождения и 30-летию научно-педагогической деятельности, "Электричество", 1950, № 1.

1890

Карлуш Кармелу де Вашконшелош Мотта (португальское имя - Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta)

бразильский кардинал. Родился в Бон-Жезус-ду-Ампару, Бразилия. Титулярный епископ Алджицы и вспомогательный епископ Диамантины с 29 июля 1932 по 19 декабря 1935. Администратор епархии Диамантины в 1933—1934. Архиепископ Сан-Луиш-до-Мараньяна с 19 декабря 1935 по 13 августа 1944. Архиепископ Сан-Паулу с 13 августа 1944 по 18 апреля 1964. Первый председатель епископской конференции Бразилии в 1952—1958. Администратор архиепархии Апаресиды 19 апреля 1958 по 18 апреля 1964. Архиепископ Апаресиды с 18 апреля 1964 по 18 сентября 1982. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Сан-Панкрацио с 22 февраля 1946. Кардинал-протопресвитер со 2 августа 1977 по 18 сентября 1982. Умер в Апаресиде (Бразилия) 18 сентября 1982 года.

1890

Флорестано ди Фаусто (итальянское имя - Florestano Di Fausto)

выдающийся итальянский архитектор и градостроитель, пионер итальянской колониальной архитектуры 1920—1930-х годов, один из создателей направления «средиземноморской архитектуры». Родился в Рокка-Кантерано, Рим (Италия). В 1924—1932 годах в качестве «технического консула» Министерства иностранных дел фашистской Италии реализовал множество административных построек для нужд дипломатического ведомства и культурных институций Италии в различных странах. В 1926 году создал генплан и реализовал множество построек в городе Родос, на оккупированном Италией острове Родос. Новый Родос представал в этом проекте как город-сад с рационально спланированными широкими улицами, при прокладке которых архитектор, как считается, учитывал исходные исторические планировочные решения Гипподама Милетского. Новая архитектура, решенная с многочисленными заимствованиями и прямыми цитатами из различных европейских исторических стилей, была призвана насаждать новую европейскую идеологию в городе, который 390 лет находился под турецким владычеством. С 1932 года строил в Итальянской Ливии (здания в Триполи, знаменитая триумфальная Арка Филенов). В 1941 году выступил автором декораций к фильму «Король забавляется». В последние годы Ди Фаусто строил для католической церкви, выступал с критикой современного искусства. Умер в Риме 11 января 1965 года. После смерти находился в забвении, пока в 1990-х его работы не заинтересовали архитекторов-постмодернистов. Обширный список работ Ди Фаусто находится сегодня в процессе составления.

Флорестано Ди Фаусто. Почтовый дворец. Родос. 1927—1928. Фрагмент фасада. Фотография 2014 года.

Арка Филенов. Ливия. 1937.

Источники: Giuseppe Miano. Florestano Di Fausto. Dizionario Biografico degli Italiani. Enciclopedia Italiana (1991); Vittorio Santoianni. Il Razionalismo nelle colonie italiane 1928–1943. La "nuova architettura" delle Terre d'Oltremare. Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Facoltà di Architettura. Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale (2008); Sean Anderson. The Light and the Line: Florestano Di Fausto and the Politics of Mediterraneità. California Italian Studies. University of California (2010).

1890

Юозас Юргио Каросас (литовское имя - JuozasKarosas)

литовский советский композитор, дирижер, органист, общественный деятель, профессор Вильнюсской консерватории; народный артист Литовской ССР (1960). Родился в деревне Спрогуйтис Укмергского уезда Ковенской губернии, ныне Утенский район, Литва. В 1912 брал уроки у Ю.Груодиса. В 1915 пел в Москве в хоре Ю.Д.Агренева-Славянского. В 1927 окончил Рижскую консерваторию по классу теории композиции у Я.Витола и органа у П.Йозууса. Дирижированию учился у Э.А.Купера. До 1930 - хормейстер и органист в Риге. В 1930-1937 был дирижёром симфонического оркестра Каунасского радиовещания и руководил хором общества "Daina" ("Песнь"), В 1937-1953 Каросас - педагог и руководитель Клайпедского и Шяуляйского музыкальных училищ, в 1946-1956 одновременно преподавал в Клайпедском педагогическом институте. С 1956 преподаватель (с 1965 доцент, с 1977 профессор) Литовской консерватории.в вильнюсе. В 1956-1964 преподаватель Вильнюсского музыкального техникума имени Ю.Таллат-Келпши (одновременно в 1957-1961 преподаватель Вильнюсского педагогического института). Каросас был главным дирижёром республиканских праздников песни, выступает по вопросам музыки в периодической печати. Использование интонаций народных песен - характерная черта его произведений. Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1972). Умер 6 июня 1981 года. Сочинения: для солиста, хора и симфонического оркестра — оратории: Труд и мир (слова разных поэтов, 1952), К свободе (слова Э.Межелайтиса, 1959), баллада Освободителям (слова Б.Мацкевичюса, 1967), кантата Венок Ильичу (слова С.Жлибинаса, 1970); для симфонического оркестра — Литовская рапсодия (1936), увертюра К работе (1937), сюита из 6 литов. нар. танцев (1945), Увертюра к 30-летию Октябрьской революции (1947), симфонии: I (1949), II (1954), сюита Букет цветов (1949), поэмы: За мир (с хором, 1950), Саломея Нерис (1958), Ода Великому Октябрю (1967); для фортепиано и симфонического оркестра — Концерт (1946); для скрипки и симфонического оркестра — концерты: I (1947), II (1968), III (1971); для виолончели и симфонического оркестра — Концерт (1948).

Рапсодия-поэма (1957); для струнного оркестра — Сюита из литов. нар. песен (1940); для альта и струнного оркестра — Концерт (1963); для духового оpкестра — увертюры: I (1966), II (1968), поэма Праздничный Вильнюс (1970); струнные квартеты — I (1928), II (1951), III (1975); Фортепианное трио (1947, 2-я редакция 1976); для скрипки и фортепиано — сонаты: I (1948), II (1971), Сюита из 6 литовских танцев (1950), Поэма (1966); для виолончели и фортепиано — Соната (1966): для флейты и фортепиано — пьесы; для фагота и фортепиано — Сюита (1950); для 2 фортепиано — Сюита из литовских народных танцев (1953); для фортепиано — Соната (1927), Маленькая сюита (1931), Вариации (1925), Вариации на народную тему (1955), Три прелюдии и фуги (1973), сборник пьес (1975); для органа — Пассакалья и фуга (1962), 4 акварели (1968), 2 прелюда; хоровые песни, в том числе сборник песен для детских хоров Пионеры поют (1952). Три народные песни (1973); для голоса и фортепиано — романсы, песни (более 50), в том числе зок. циклы на слова Дж.Родари (1954), Огненные капли (слова Я.Дягутите, 1959), на слова П.Валери (1969), Прибрежное эхо (слова Е.Матузявичуса, 1971); обработки литовских народных песен. Литература: Гаудримас Ю., Музыкальная культура Советской Литвы. 1940-1960, Ленинград, 1961; Gaudrimas J., Is lietu viu muzikines kulturos istorijos, (kn.) 2-3, Vilnius, 1958-1964, Vilnius, 1967; Шпигельглазас Ю., Юозас Каросас, Вильнюс, 1967; По пути звуков. Каунас, 1937; Пройденный путь. Вильнюс, 1976.

1890

Сергей Георгиевич Романовский, 8-й герцог Лейхтенбергский

член Российского императорского дома (с титулом «Высочество»), участник Белого движения, флигель-адъютант. Родился в Петергофе. Сын Георгия Максимилиановича, 6-го герцога Лейхтенбергского и Анастасии Черногорской. Внук великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. В 1906 году брак его родителей распался, а в 1907 году его мать вышла замуж за великого князя Николая Николаевича Младшего. С двенадцати лет обучался во 2 кадетском корпусе Санкт-Петербурга, но в то же время в нем, по его собственным словам, «бурно растёт морское чувство», и 10 мая 1908 года он «переведён по экзамену» в Морской корпус. В 1911 году окончил Морской корпус. Участвовал в Первой мировой войне, состоя при Главнокомандующем Черноморским флотом адмирале Эбергарде. Среди его заслуг — десант по захвату турецкого порта Трапезунд на Чёрном море в 1916 году. Потом служил на Балтийском флоте, имел чин капитана 2-го ранга. 5 ноября 1914 года Сергей Георгиевич, находившийся на борту «Евстафия» в составе «запасной части штаба», был свидетелем боя с германо-турецким крейсером «Гебен». В феврале 1916 года назначен Начальником 1-го Отряда быстроходных катеров Чёрного моря. 15 марта 1917 года В Петрограде морским министром А.И.Гучковым был подписан приказ:"Увольняются со службы:… старший лейтенант князь Рома́новский герцог Лейхтенбергский, по прошению, с мундиром." В январе-апреле 1918 года находился вместе с матерью и отчимом в крымском имении великого князя Петра Николаевича «Дюльбер». Там пережил и период немецкой оккупации (апрель-ноябрь). В 1919 года вступил в ряды В.С.Ю.Р. (официальное название армии А.И.Деникина), в частности, находился в отряде кораблей, освободивших от красных Херсон и Николаев. Во время обороны крымского перешейка зимой 1920 года как офицер связи был прикомандирован к штабу корпуса, которым командовал генерал Я.А.Слащёв. Но 1 июля 1920 года барон П.Н.Врангель отправил Сергея Георгиевича к отчиму великому князю Николаю Николаевичу в Италию: на герцога пало подозрение в организации заговора. П.Н.Врангель писал: «Вместо меня будто бы во главе армии станет великий князь Николай Николаевич, а временно, до его приезда, пасынок его, герцог Сергей Георгиевич Лейхтенбергский». Сергей Георгиевич поселился в Италии, возглавлял Русское собрание и Гоголевскую библиотеку в Риме. После Второй мировой войны помогал русским военнопленным. Один из спасенных Сергеем Георгиевичем рассказывал: «Я не могу не вспомнить встречу с князем Романовским 30 января 1946 года. Несколько человек, бежавших тогда со мной из лагеря Ричионе, оказалось на улицах Рима без документов, без денег, без штатской одежды. Несмотря на поздний час, князь тотчас приехал в Собрание и сразу появились: ночлег, одежда, конверты с небольшой суммой денег на „лекарства“, как он деликатно говорил…» Скончался герцог Сергей Георгиевич 16 декабря 1974 года в Риме и был захоронен на некатолическом кладбище для иностранцев Тестаччо в общей могиле. Герцог Сергей Георгиевич не был женат и не оставил потомства. Он был последним представителем линии князей Романовских и герцогов Лейхтенбергских — ныне живущие потомки герцогов Лейхтенбергских происходят от морганатического брака, из-за чего они утратили свой династический статус членов Российского Императорского дома и права на баварский герцогский титул. Литература: Пчелов Е.В. Романовы. История династии. — Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — Страницы 218-219. — (Архив). — 5000 экземпляров. — ISBN 5-224-01678-9; Григорян В.Г. Романовы. Биографический справочник. — Москва: АСТ, 2007. — ISBN 5-17-038050-X.

1890

Джон Альберт Стивенсон (John Albert Stevenson)

американский миколог и фитопатолог. Джон Альберт Стивенсон родился в городе Вунсокет (штат Южная Дакота, США), в семье Томаса Джефферсона и Адды Весткотт Стивенсон. В 1908 году поступил в Миннесотский университет, где получил степень бакалавра. С 1921 по 1924 учился в Университете Джорджа Вашингтона. В 1913 году Стивенсон стал работать в Университете Пуэрто-Рико. Основал и был главным редактором двух научных журналов — Journal of Agriculture of Puerto Rico и Revista de Agricultura de Puerto Rico. В 1914 году Стивенсон женился на своей однокласснице, Кэтрин Женевьев Томпсон. В 1918 году Джон Стивенсон с семьёй переехал в Вашингтон. Затем работал в Смитсоновском институте. В июле 1960 года Стивенсон ушёл на пенсию. Джон Стивенсон скончался в Эннандейл (штат Виргиния, США) 30 октября 1979 года. Джон Стивенсон был членом нескольких научных обществ США: Ботанического общества Америки (с 1915), Ботанического общества Вашингтона (с 1919), Вашингтонской Академии наук (с 1930), Микологического общества США (с 1933) и других. Виды грибов, названные в честь Дж.Стивенсона: Corticium stevensonii Burt, 1926; Psathyrella stevensonii Murrill, 1918; Septobasidium stevensonii Couch ex L.D.Gómez & Henk, 2004. Литература: Farr, M.L. (1985). «John Albert Stevenson, 1890—1979». Mycologia 77 (6): 841—847.

1892

Ойген Майндль (немецкое имя - Eugen Meindl)

немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал парашютных войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами. Родился в Донауэшингене, Шварцвальд-Бар, Административный округ Фрайбург, Баден-Вюртемберг. В июле 1912 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в артиллерийский полк. С февраля 1914 года — лейтенант. Воевал в артиллерии. С апреля 1917 года — старший лейтенант. Награждён Железными крестами обеих степеней и ещё тремя орденами. Продолжил службу в рейхсвере, в артиллерии. К началу Второй мировой войны — командир горно-артиллерийского полка, полковник. Участвовал в Польской и Норвежской кампаниях. С августа 1940 года переведён в воздушно-десантные войска, командир 1-го парашютного штурмового полка. В мае 1941 года участвовал в воздушном десанте на остров Крит. Награждён Рыцарским крестом.

С февраля 1942 года на Восточном фронте, командир дивизии «Майндль» (позже переименована в 21-ю полевую дивизию люфтваффе), генерал-майор. Бои в районе Старой Руссы, Демянска, Холма. В августе 1942 года награждён Золотым немецким крестом. С октября 1942 года — командующий 1-м полевым корпусом. С февраля 1943 года — генерал-лейтенант. В июле-октябре 1943 года — инспектор полевых войск люфтваффе. С ноября 1943 года — командующий 2-м парашютным корпусом (в Нормандии). С апреля 1944 года — в звании генерал парашютных войск. За бои в Нормандии награждён в августе 1944 Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. В конце 1944 — начале 1945 года бои в Нидерландах, на Нижнем Рейне. 8 мая 1945 года генерал парашютных войск Майндль награждён Мечами (№ 155) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями. 25 мая 1945 года взят в британский плен. Освобождён в сентябре 1947 года. Умер в Мюнхене 24 января 1951 года. Награды: Рыцарский крест Железного креста с мечами и дубовыми листьями (орден — 14 июня 1941; дубовые листья — 31 августа 1944; мечи — 8 мая 1945). Немецкий крест в золоте — 27 июля 1942; Железный крест 1-го класса (шпанга — 1939); Железный крест 2-го класса (шпанга — 1939); Рыцарский крест 2-го класса Ордена Альбрехта с мечами; Рыцарский крест 2-го класса Ордена Церингенского льва с мечами; Австрийский крест за военный заслуги 3 класса с венком; Галлиполийская звезда; Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» — 9 августа 1942; Нагрудный знак «За ранение» в чёрном — 25 октября 1941; Нарукавный знак «Нарвикский щит» — 10 ноября 1940; Манжетная лента «Крит». Литература: Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

1893

Даниил Порфирьевич Демуцкий

советский кинооператор, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1944) и Украинской ССР (1954). Родился в селе Охматово, ныне Черкасской области. В 1917 окончил юридический факультет Киевского университета. Был фотографом (его работы удостоены медали на Международной выставке прикладных искусств в Париже, 1925). В 1925 заведовал фотоцехом ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление, Киев), затем стал оператором Киевской киностудии. Известность Демуцкий принес фильм "Два дня" (1927). Ряд фильмов создал в творческом содружестве с режиссером А.П.Довженко: "Арсенал" (1929), "Земля" (1930), "Иван" (1932, совместно с операторами Ю.И.Екельчиком и М.М.Глидером). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 на Ташкентской киностудии снял фильмы: "Насреддин в Бухаре" (1943), "Тахир и Зухра" (1945), в 1947 - фильм "Похождения Насреддина". В 1947 Демуцкий возвратился на Киевскую киностудию художественных фильмов, где снял фильмы "Подвиг разведчика" (1947) и "Тарас Шевченко" (1951, совместно с И.И.Шеккером и А.Н.Кольцатым). Фильм "В мирные дни" (1951) получил премию на 6-м Международном кинофестивале в Карлови-Вари (1951) за лучшую операторскую работу. Сталинская премия (1952). Умер в Киеве 7 мая 1954 года. Литература: Кохно Л., Данило Порфирович Демуцький, Київ, 1965.

1894

Николай Николаевич Купреянов

русский художник, мастер графики, представитель модерна и «тихого искусства». Родился в городке Влоцлавск (Варшавская губерния; ныне Влоцлавек, Польша) в семье чиновника. Приехав в Санкт-Петербург, брал уроки у А.П.Остроумовой-Лебедевой (1912–1917). Посещал также мастерские Д.Н.Кардовского (1912–1914) и К.С.Петрова-Водкина (1914–1916). С 1922 жил в Москве. Был членом объединений ОСТ и «Четыре искусства». Сотрудничал в журналах «Безбожник», «Крокодил», «Пионер» и др., выступал как книжный иллюстратор. Получил известность прежде всего как станковист, создавший целый ряд шедевров русской графики 20 в. Обращался к различным техникам. Среди его ранних работ выделяются обобщенные по форме ксилографии, сперва близкие по стилю к лубку или гравюре французского фовизма и кубизма (Король Гвидон, 1915–1916; варианты Битюга, 1917–1918; Броневики, 1918; Трое за столом. Пейзаж с радугой, 1918–1919), затем более ретроспективно-романтичные (Крейсер «Аврора», 1922). Со временем на первый план в его творчестве выщли перовые рисунки тушью и акварели – в русле ОСТовского лирического экспрессионизма (серии: Железнодорожные пути, 1927, Третьяковская галерея; Стада, 1926–1929; Путина, 1930–1931; все работы – там же и в других собраниях). Сумел органично соединить соцзаказ, конкретные впечатления от творческих командировок (на Кавказ, Среднюю Азию и др.) с изысканным артистизмом и внутренней одухотворенностью «тихого искусства». Особое место среди его наследия занимает Дневник художника. Опубликованный посмертно, в 1937, он факсимильно воспроизводит рукописный текст (с легкими и виртуозными набросками), представляющий собой и репортаж со «строек социализма», и непринужденно-поэтическое самовыражение. Плодотворно работал как педагог – в Высшем институте фотографии и фототехники (с 1921) и Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас, 1922–1933). Утонул в реке Уча под Москвой 29 июля 1933 года. Литература: (Гурьева Т.), Н.Н.Купреянов, Москва, 1959.

1894

Висенте Ломбардо Толедано (испанское имя - Lombardo Toledano)

деятель мексиканского и международного рабочего движения. Родился в Тесьютлане. В 1919 окончил факультет права мексиканского национального университета, в 1919—1933 профессор университета. В 1923 губернатор штата Пуэбла. В 1926—1928 депутат конгресса Мексики. В начале 1930-х годов Ломбардо Толедано организовал ряд мексиканских национальных профсоюзов, в 1936 — рабочий университет Мексики. В 1936—1940 генеральный секретарь Конфедерации трудящихся Мексики. В 1938—1963 председатель Конфедерации трудящихся Латинской Америки. В 1945—1965 вице-председатель ВФП. Основатель и идеолог Социалистической народной партии Мексики (основана в 1948, до 1960 называлась Народной партией Мексики). Был членом Национального комитета сторонников мира Мексики, с 1950 член Всемирного Совета Мира. С 1964 депутат конгресса. Автор ряда работ по политическим и социальным вопросам. Умер в Мехико 16 ноября 1968 года.

1896

Трюгве Хальвдан Ли (норвежское имя - Trygve Halvdan Lie)

норвежский политический и государственный деятель, в 1946—1952 — 1-й избранный Генеральный секретарь ООН. Родился в Грогуде, близ Осло. Учился в Университете Осло, где в 1919 году получил диплом юриста. В 1911 году вступил в молодежную организацию Норвежской рабочей партии. С 1919 по 1922 год был помощником секретаря Рабочей партии, с 1922 по 1935 год — юрисконсультом Норвежской федерации профсоюзов, а в 1926 году стал национальным исполнительным секретарем Рабочей партии. В правительстве Рабочей партии с 1935 по 1939 год занимал пост министра юстиции, затем, с июля по сентябрь 1939 года, пост министра торговли и промышленности. Ли, в своё время поддержавший Октябрьскую революцию и лично беседовавший с Лениным, выступил за предоставление Льву Троцкому политического убежища в Норвегии (1935). Ли возглавлял норвежскую делегацию на Сан-Францисской конференции по вопросу о создании международной организации, участвовал в подготовке Устава ООН.

1 февраля 1946 года он был избран первым Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций. 1 ноября 1950 года Генеральная Ассамблея продлила его срок полномочий ещё на три года — начиная с 1 февраля 1951 года. На посту Генерального секретаря Ли стремился остановить назревавшие конфликты Корейская война, Блокаду Западного Берлина, кризис в Кашмире), добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР, не допустить в ООН франкистскую Испанию. Подвергаясь ожесточённой критике за нерешительность и находясь под давлением как США, так и СССР, Ли подал в отставку в ноябре 1952 года. После ухода из Организации Объединённых Наций Ли занимал должности губернатора Акерсхуса и председателя Норвежского совета по энергетике. В 1959 году по поручению короля Улафа V был посредником в процессе урегулирования территориальных споров Италии и Эфиопии в Сомали. Умер в городе Гейло (Норвегия) 30 декабря 1968 года.

1900

Фёдор Васильевич Колесников

наводчик орудия 410-го артиллерийского полка (134-я стрелковая Вердинская Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия, 61-й стрелковый Радомский корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), сержант – на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Родился в селе Ратошевка, ныне не существует, находилась на территории современного Верхнехавского района Воронежской области. Из семьи крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в сельском хозяйстве, в 1930-х годах переехал в Москву и трудился на различных предприятиях города. В январе 1942 года призван в Красную Армию Москворецким районным военкоматом города Москвы. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Весь боевой путь прошёл артиллеристом 410-го артиллерийского полка 134-й стрелковой дивизии на Калининском, с октября 1943 – на 1-м Прибалтийском, с января 1944 – на Западном, с апреля 1944 года – на 1-м Белорусском фронте. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Наводчик орудия ефрейтор Ф.В.Колесников отлично действовал в Смоленской наступательной операции (июль-сентябрь 1943 года), где только в период с 13 по 18 августа уничтожил 2 огневые точки, 1 миномётную батарею и до 15 немецких солдат. За эти бои получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Наводчик орудия 410-го артиллерийского полка (134-я стрелковая дивизия, 61-й стрелковый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант Колесников Фёдор Васильевич отличился в тяжелых наступательных боях зимы 1943-1944 годов на Витебском направлении. В бою 21 декабря 1943 года в 15 километрах юго-восточнее Витебска несколькими прямыми попаданиями уничтожил немецкое штурмовое орудие «фердинанд». В бою 6 января 1944 года при поддержке огнём атаковавшей пехоты подавил несколько огневых точек и уничтожил до 30 солдат противника. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом по 134-й стрелковой дивизии № 07/н от 23 февраля 1944 года младший сержант Колесников Фёдор Васильевич награждён орденом Славы 3-й степени. Наводчик орудия 410-го артиллерийского полка (подчинённость та же) сержант Колесников Фёдор Васильевич вновь неоднократно проявлял мужество и отвагу в боях Висло-Одерской стратегической наступательной операции. В самом начале операции, 14 января 1945 года при прорыве обороны противника у населённого пункта Пискорув (10 километров западнее города Пулавы, Польша), невзирая на артобстрел противника, вёл прицельный артиллерийский огонь и разбил 2 пулемётные точки, а также подавил миномётную батарею противника. В ночь на 16 января 1945 года, при преследовании противника в районе населённого пункта Едльня (в 10 километрах северо-восточнее города Радом, Польша) колонну артиллеристов внезапно обстреляла из леса большая группа немецких солдат. Быстро под огнём развернул орудие и изготовил его к стрельбе, после чего беглым огнём уничтожил 15 солдат и 3 пулемёта вместе с их расчетами. Уцелевшие немцы разбежались, при преследовании было захвачено 3 пленных и 3 брошенные убегавшими немцами радиостанции. Сержант Колесников с другими артиллеристами участвовал в преследовании и автоматным огнём уничтожил ещё 6 немецких солдат, при этом сам был ранен. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 69-й армии № 042/н от 22 февраля 1945 года сержант Колесников Фёдор Васильевич награждён орденом Славы 2-й степени. Наводчик орудия 410-го артиллерийского полка (подчинённость та же) сержант Колесников Фёдор Васильевич вновь геройски действовал в Берлинской наступательной операции. В бою 17 апреля 1945 года северо-западнее города Франкфурт-на-Одере (Германия) под сильным артиллерийско- миномётным огнём противника на совершенно открытой местности для поддержки атакующей пехоты несколько раз выезжал с орудием на прямую наводку и метким огнём уничтожил 5 пулемётных точек, 1 миномётную батарею, наблюдательный пункт, до 35 солдат и офицеров. В бою 20 апреля 1945 года за замок Фалькенхаген (северо-западнее Франкфурта-на-Одере) в составе штурмовой группы пехоты со своим расчётом ворвался на территорию военного завода. В бою был ранен, но продолжал командовать расчетом и действовал, пока завод полностью не был очищен от противника. В этом бою расчёт орудия истребил свыше 15 гитлеровцев, подавил 4 пулемёта, вывел из строя 1 противотанковое орудие, уничтожил 2 дота. За отвагу и геройство в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года сержант Колесников Фёдор Васильевич награждён орденом Славы 1-й степени. После войны в составе 410-го артиллерийского полка служил в Группе советских оккупационных войск в Германии. В октябре 1945 года сержант Ф.В.Колесников был демобилизован. Жил в городе-герое Москве. Работал кладовщиком на хладоустановке автобазы № 7. Скончался 11 октября 1961 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Сержант (1944). Награждён орденами Славы трёх степеней, медалью «За отвагу» (31 августа 1943), медалями.

1900

Павел Иванович Тесленко

бригадир колхоза «Заповит Ильича» Шевченковского района Харьковской области Украинской ССР. Родился на хуторе Будаковка Староверовской волости Купянского уезда Харьковской губернии (ныне село Березовка Шевченковского района Харьковской области, Украина). Украинец. Участник Гражданской войны. Трудовую деятельность начал в индивидуальном сельском хозяйстве. В 1930 году вступил в колхоз «Заповит Ильича» («Завет Ильича») соседнего села Бараново, где трудился на разных работах, а позже был назначен бригадиром полеводческой бригады. В 1941 году Шевченковским районным военным комиссариатом Харьковской области был призван в ряды Красной Армии. Служил в 240-й стрелковой дивизии, проходившей переформирование в тылу (в Харьковском и Сталинградском военных округах). Участник Великой Отечественной войны: в январе 1942 – мае 1945 года – повозочный и командир отделения транспортной роты 842-го стрелкового полка. Воевал на Брянском (январь – сентябрь 1942), Воронежском (сентябрь 1942 – октябрь 1943), 1-м (октябрь 1943 – февраль 1944) и 2-м (февраль 1944 – май 1945) Украинских фронтах. Участвовал в боях в районе Воронежа, Воронежско-Касторненской, Харьковских наступательной и оборонительной операциях, Курской битве, Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской операциях, битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской операциях. После войны сержант П.И.Тесленко был демобилизован. Вернулся в село Бараново Шевченковского района Харьковской области. Вновь работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Заповит Ильича» Шевченковского района Харьковской области. В 1947 году бригада П.И.Тесленко получила высокий урожай озимой пшеницы, собрав на площади 22,9 гектара по 31 центнеру зерна с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Тесленко Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы П.И.Тесленко работал заведующим фермой, фуражиром. В 1967 году вышел на заслуженный отдых. Жил в селе Бараново Шевченковского района Харьковской области (Украина). Умер 9 января 1975 года. Похоронен на кладбище села Бараново. Награждён орденом Ленина (7 мая 1948), медалями, в том числе «За отвагу» (14 октября 1944), 2 медалями «За боевые заслуги» (17 января 1944; 28 октября 1967).

1900

Михаил Клавдиевич Тихонравов

советский ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, полковник-инженер (30 апреля 1945). Доктор технических наук, член-корреспондент Международной академии астронавтики (1968). Герой Социалистического Труда (1961), лауреат Ленинской премии (1957), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970). Родился в городе Владимире, в семье учителя. В 1919 вступил добровольно в ряды Красной Армии. После окончания Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского (1925) работал в КБ Н.Н.Поликарпова, принимал участие в создании самолетов «У-1», «У-2», «И-3», «И-6», «Р-5». В 1932 - начальник бригады в ГИРДе, с 1934 начальник отдела РНИИ. Руководил созданием первых советских ракет с ЖРД, разработкой ракет для изучения верхних слоев атмосферы. С середины 1940-х годов работал в ЦНИИ Министерства Обороны над проблемами проектирования составных ракет. По совместительству работал в Артиллерийской академии имени Дзержинского в составе первой в стране кафедры реактивного вооружения с 1 октября 1944 по 1 января 1947. Автор первого доклада в Академии Наук СССР о результатах проведенных исследований по обоснованию возможности запуска искусственного спутника Земли. Основатель научной школы в Министерстве обороны по космическому вооружению. С 1956 в ОКБ-1 НИИ-88, Участвовал в создании первых искусственных спутников Земли, космических кораблей, межпланетных космических аппаратов. Одновременно вел преподавательскую работу в МАИ имени С.Орджоникидзе (с 1962 профессор). Награжден орденами Ленина дважды, Красного Знамени дважды, Отечественной войны 2 степени и медалями. Автор предложения об использовании для первого запуска простейшего спутника. С 1960 в отставке. Умер 4 марта 1974 года.

1901

Анна Александровна Баркова

русская поэтесса. Родилась в Иваново-Вознесенске в обычной мещанской семье. До Анны здесь родились четверо детей, и все они умерли, не дожив до отрочества. Она появилась на свет, когда отчаявшиеся родители уже не могли радоваться появлению пятого ребёнка. В ней очень рано развилась болезненная мечтательность, многократно усилившаяся в тот момент, когда маленькая Анна пристрастилась к чтению. Наряду с «нездешним, творческий «геном» Барковой включал и нечто, казалось бы совершенно противоположное: память о своих исконно русских поволжских корнях. С течением времени Баркова будет всё сильней ощущать свою волжско-мужицкую родословную. Но никуда не уйдёт и «нездешнее», выступающее символом неукротимой естественности души, которая стремится заглянуть в запредельное, в самое тайное. С детства Баркова постигала драматическое разнообразие русской провинции. И здесь порой открывались такие страшные вещи, которые вольно или невольно подготавливали её к будущему каторжному существованию. Самой большой любовью в её жизни был Достоевский. Она и сама была Достоевской натурой, словно соскочившей с какой-то его невероятной страницы. Она отлично училась в гимназии, с детства пробовала перо в стихах и в прозе, с 13 лет зарабатывала уроками, проявляла серьёзный интерес к исторической и философской литературе, ратовала за женской равноправие. В 13 лет впервые полюбила, полюбила свою учительницу. Всеобщее возбуждение, вызванное Февралём 1917 года, целиком захватило и Баркову. Она оказывается в числе активистов, выступающих против устаревших школьных порядков. Закончив шестой класс, она прекратила учёбу и пошла работать в ивановскую газету «Рабочий край», где прослужила с 1918 по 1921год. Тогда и начали публиковаться её стихи под псевдонимом Калика Перехожая. В 1922 году выходит первый и последний прижизненный поэтический сборник Барковой. Критики пишут о ней как об антиподе Ахматовой. «Россия раскололась на Ахматовых и Барковых». В 1922 году Луначарский приглашает Анну Александровну в Москву и устраивает её на работу в Кремле в качестве своего личного секретаря. Но задержалась она там недолго, т.к. обладала излишней несдержанностью. В 1923 году публикуется её пьеса «Настасья Костёр». После этого её стали всё меньше печатать. Баркову арестовали 25 декабря 1934 года – в начале массовых репрессий, связанных с «делом Кирова» из-за случайно брошенной фразы: убили, дескать, не того, кого надо. Анна была приговорена к заключению на пять лет с отбыванием срока в исправительно-трудовом лагере. В конце 1939 года она получила справку об освобождении. Полгода провела в Таганроге. И, наконец, во второй половине 1940-го года прибыла в Калугу, где устроилась работать дворником. В июне 1947 года Баркова собралась в Москву. В общении с москвичами появился план переезда из ненавистной Калуги в другой город. Зародилась идея поселиться на родине – в Иваново. Увы, этим планам не суждено было сбыться: 27 ноября 1947 года Баркову арестовали. Ей снова снова было предъявлено обвинение по статье 58-10. Не было ни одной серьезной зацепки. Засвидетельствовали доносы квартирной хозяйки и ее дочери: мрачно пишет подследственная о советской действительности, злобно высказывается по адресу товарища Сталина. 16 февраля 1948 года судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда огласила приговор: десять лет лишения свободы с отбыванием в ИТЛ, поражение в правах на пять лет после отбытия наказания. Невероятно, но в Абезе душа Барковой ожила. Она снова была окружена людьми, которые могли по достоинству оценить незаурядность ее натуры. Второе «путешествие» кончилось в январе 1956 года. Анну Александровну освободили согласно указу об амнистии от 27 марта 1953 года. Баркова переезжает в столицу…13 ноября 1957 года УКГБ возбудило в отношении А.А.Барковой уголовное дело «по признакам статьи 54-10». Анне Александровне было предъявлено обвинение в том, что она, дважды привлекавшаяся к уголовной ответственности, не отказалась от своих антисоветских убеждений… С 1966 года Баркова живет в Москве. Анна Баркова умерла в 1976 году, отпевали её в церкви Николы-Чудотворца в Хамовниках. Урна с ее прахом захоронена на Николо-Архангельском кладбище.

1901

Фриц Малер

композитор.

1901

Леон Шамрой

американский кинооператор

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |