-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108866

Комментариев: 6801

Написано: 117338

Записей: 108866

Комментариев: 6801

Написано: 117338

13 июня родились... |

1920

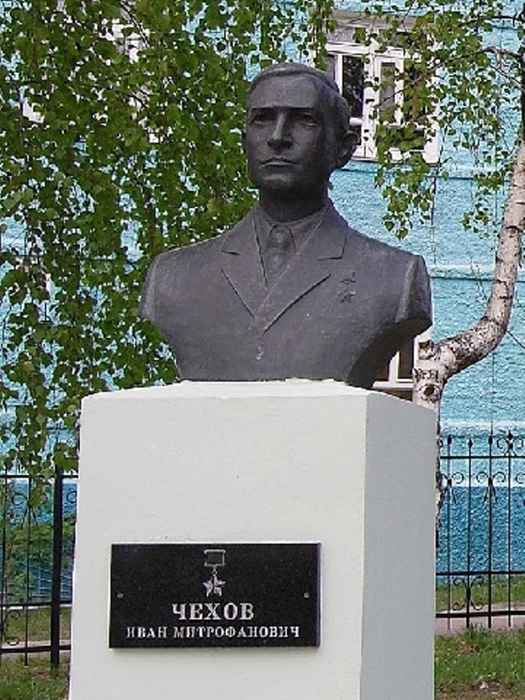

Иван Митрофанович Чехов

начальник радиостанции роты связи 958-го стрелкового полка (299-я стрелковая Харьковская дивизия, 53-я армия, Степной фронт), ефрейтор. Родился в селе Подгорное ныне Россошанского района Воронежской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов, работал в колхозе. В 1938 году по вербовке уехал в Донбасс, где работал коногоном на шахте. Призван в армию в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с августа 1941 года. Воевал на различных фронтах, в том числе Донском, Степном, 2-м и 3-м Украинском. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Особо отличился в Полтавско-Кременчугской наступательной операции при форсировании Днепра юго-восточнее города Кременчуг (Украина). Одним из первых 1 октября 1943 года вместе с передовым отрядом десантников с радиостанцией переправился под огнем противника через Днепр в районе села Чикаловка (Кременчугский район Полтавской области) и установил связь с командным пунктом полка. В ходе боя на плацдарме корректировал огонь артиллерии, участвовал в отражении контратак противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Чехову Ивану Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1945 года лейтенант И.М.Чехов – в запасе. Окончил курсы техников железнодорожного транспорта. С июля 1951 года по сентябрь 1953 года работал старшим электромехаником в Курской дистанции сигнализации и связи. В 1956 году окончил Курскую областную партийную школу. Работал начальником нормативного бюро на заводе передвижных агрегатов. Жил в Курске. Скончался 18 июля 1968 года.

Похоронен на Никитском кладбище в Курске.

Награжден орденом Ленина (22 февраля 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (2 сентября 1943), «За оборону Сталинграда».

На Аллее Героев в Россоши установлен бюст И.М.Чехова. На здании Курской дистанции сигнализации и связи установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска установлена в Курске (улица ВЧК, дом 79) на доме, в котором в 1951-1953 годах работал И.М.Чехов. Открыта в апреле 2005 года.

1920

Вальтер Эрнстинг (Дарлтон Кларк)

немецкий писатель и переводчик, автор романов "НЛО на ночном небе", "День пришествия богов", а также множества романов из сериалов "Перри Родан", "Атлан", "Дракон, сын Атлантиса".

1921

Иосиф Евсеевич Баренбаум

российский книговед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель науки Российской Федерации

1921

Максим Емельянович Гриненко

телефонист 107-й гвардейской отдельной роты связи 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии красноармеец. Родился в селе Нижняя Сыроватка Сумского района Сумской области Украины в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В 1940 году призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Сражался на Степном, 2-м Украинском фронтах. Был дважды ранен. Телефонист 107-й гвардейской отдельной роты связи 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии красноармеец Максим Гриненко отличился в боях во время форсирования Днепра в районе села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. В ночь на 25 сентября 1943 года одни из первых в дивизии преодолел реку, проложил кабель и установил связь между командным пунктом полка и дивизии. За двое суток боев только в воде устранил 12 повреждений кабеля. Когда вражеские автоматчики нарушили связь, быстро обнаружил повреждение и, успешно выдержав бой с гитлеровцами, обновил связь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, гвардии рядовому Максиму Емельяновичу Гриненко присвоено звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1371). В апреле 1944 года М.Е.Гриненко был направлен в Мурманское военное училище связи. После его окончания несколько лет служил на офицерских должностях. В 1953 году окончил Военную академию связи в Ленинграде. Преподавал в Киевском высшем инженерном дважды Краснознаменном училище связи имени М.И.Калинина. С 1975 года полковник Гриненко М.Е. - в запасе, а затем в отставке. Живёт в городе-герое Киеве. Награждён орденом Ленина (26 октября 1943), двумя орденами Красной Звезды (13 октября 1943; 30 декабря 1956), орденом Отечественной войны 1-й степени (6 апреля 1985), медалями. Указом Президента Украины от 5 мая 2008 года Герою Советского Союза М.Е.Гриненко присвоено звание "генерал-майор".В городе Сумы, в начале улицы имени Героев Сталинграда, создана аллея Славы, где представлены портреты 39 Героев Советского Союза, чья судьба связана с городом Сумы и Сумским районом, среди которых и портрет Героя Советского Союза М.Е.Гриненко.

1921

Михаил Максимович Мартынов

командир отделения 26-го отдельного огнеметного батальона (1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) сержант. Родился в деревне Карлино ныне Темниковского района Республики Мордовия в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе. В 1941 году был призван в Красную Армию. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Воевал зенитчиком, потом воздушным десантником, был ранен. После госпиталя прошел курсы огнеметчиков. Вернувшись на фронт, был зачислен в 26-й отдельный огнеметный батальон. Как огнеметчик боевое крещение получил в боях на Северном Кавказе. В составе батальоне прошел до конца вйоны. Огнеметчики, накануне наступления, скрытно выставляли свое оружие вблизи вражеских позиций. С началом боя, когда пехота переходила в атаку, струи пламени уничтожали огневые точки противника. Если не хватало дальности огнеметов, в ход шли автоматы и гранаты. Именно так, гранатами, в Новороссийске Мартынов уничтожил один из дзотов. Затем были бои за Крым, освобождение Польши и Чехословакии. 2 октября 1944 года южнее города Санок (Польша) сержант Мартынов со своим отделением отразили контратаку противника, вывели из строя около 10 вражеских солдат. Во время рекогносцировки Мартынов неожиданно столкнулся с группой солдат противника, огнем из автомата частично истребил и рассеял ее. Приказом от 3 ноября 1944 года сержант Мартынов Михаил Максимович награжден орденом Славы 3-й степени (№248454). 18 декабря 1944 года у города Кошице (Чехословакия) при отражении контратаки Мартынов сразил 6 вражеских солдат, был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. Приказом от 10 января 1945 года сержант Мартынов Михаил Максимович награжден орденом Славы 2-й степени (№8481). В начале мая 1945 года у населенного пункта Бомбры (западнее города Оломоуц, Чехословакия) сержант Мартынов, действуя во главе группы, выбил противника с высоты, подавил 2 пулемета и сразил 8 солдат врага. Фронтовой путь закончил в городе Праге. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеровскими захватчиками сержант Мартынов Михаил Максимович награжден орденом Славы 1-й степени (№ 1763). Стал полным кавалером ордена Славы. В 1946 году был демобилизован. Вернулся на родину. Трудился в колхозе. Последние годы жил в городе Краснослободске (Мордовия). Скончался 5 февраля 1994 года. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями в том числе двумя медалями "За отвагу".

1921

Игорь Константинович Нестеров

командир звена 31-го гвардейского истребительного авиационного полка (6-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. Родился в городе Орёл. С детства жил в селе Владыкино (ныне в черте Москвы), в 1925-1928 – в посёлке Бескудниково (ныне в черте Москвы), с 1928 – в селе Никольское-Трубецкое (ныне в черте города Балашиха Московской области). В 1936 году окончил 7 классов школы в селе Пехра-Покровская (ныне в черте Балашихи), в 1938 году – школу ФЗУ в Москве. В 1938-1939 годах работал слесарем-сборщиком на электромеханическом заводе №205 в Москве, в 1939-1940 – слесарем на военном складе и авиазаводе №120 в городе Балашиха. В 1939 году окончил Реутовский аэроклуб. В армии с марта 1940 года. В мае 1941 года окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Служил лётчиком в ВВС (в Забайкальском военном округе). Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1941 – августе 1942 – лётчик и старший лётчик 445-го истребительного авиационного полка (ПВО г.Москвы), в августе-декабре 1942 – лётчик 11-го истребительного авиационного полка (Юго-Западный фронт). Участвовал в обороне Москвы и Сталинградской битве. 30 августа 1942 года в воздушном бою был ранен в левую ногу и до ноября 1942 года находился в саратовском госпитале и доме отдыха лётного состава Юго-Западного фронта. В декабре 1942 – мае 1945 – лётчик, старший лётчик, командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 31-го гвардейского истребительного авиационного полка. Воевал на Южном, 4-м, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Ростовской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Львовско-Сандомирской, Дебреценской, Будапештской, Венской и Братиславско-Брновской операциях. За время войны совершил 659 боевых вылетов (из них 312 – на разведку) на истребителях «МиГ-3», «Як-1» и «Як-9У», в 33 воздушных боях лично сбил 7 и в составе группы 1 самолёт (по другим данным – лично 8 самолётов) противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года гвардии лейтенанту Нестерову Игорю Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны до 1949 года служил в ВВС командиром авиаэскадрильи и помощником командира авиаполка (в Одесском военном округе). В 1953 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). Служил заместителем командира истребительного авиаполка (в Прикарпатском военном округе). В октябре 1954 – марте 1955 находился в загранкомандировке в Болгарии в качестве военного советника командира истребительного авиаполка. В 1955-1961 – старший лётчик-инспектор истребительной авиации в Управлении боевой подготовки ВВС. В 1961-1977 – старший офицер, заместитель начальника и начальник отдела в Главном управлении кадров Министерства обороны СССР.

С декабря 1977 года генерал-майор авиации И.К.Нестеров – в запасе. В 1978-1979 годах работал ведущим инженером на заводе «Горизонт» в Москве. Жил в Москве. Умер 21 мая 1991 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Генерал-майор авиации (1971), военный лётчик 1-го класса (1958). Награждён орденом Ленина (1 ноября 1943), 2 орденами Красного Знамени (27 марта 1943; 22 июля 1943), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (31 декабря 1944; 11 марта 1985), 2 орденами Красной Звезды (23 мая 1945; 26 октября 1955), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30 апреля 1975), медалями, иностранными наградами. В городе Балашиха на Аллее Героев установлена памятная доска.

Памятная доска установлена в городе Орёл на доме №1 по бульвару Победы. На доске неправильно выбито имя Героя.

Имя Героя увековечено на памятном знаке на Аллее Героев в в городе Мелитополь Запорожской области (Украина).

1922

Анатолий Иванович Иванов

лётчик-истребитель, младший лейтенант. Родился в деревне Корково Ржевского района Калининской области. Русский. Член ВЛКСМ с 1936 г. Окончил 7 классов школы в 1939 г., затем школу ФЗУ. В РККА с января 1941 г. В 1942 г. окончил 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов имени П.Д.Осипенко. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 г. 16 августа 1944 г. летчик 591-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Иванов вылетел на перехват вражеского воздушного разведчика. Обнаружив вблизи города Холм Новгородской области на высоте 9000 м «Ju-88», атаковал его. От низкой температуры загустела смазка и оружие истребителя отказало. Тогда Иванов принял решение таранить. Он сблизился с "юнкерсом" и винтом отрубил ему хвостовое оперение. Тот упал в 1,5 км от деревни Люта Новгородской области. Будучи тяжелораненным, А.И.Иванов произвел посадку на своем самолете. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб в авиационной катастрофе 20 июля 1945 года.

1922

Терентий Григорьевич Надсадный

председатель колхоза «Завет» Междуреченского района Вологодской области. Родился в селе Спиридоново Буда Злынковского района Брянской области в семье кузнеца. Будучи студентом Московского электромеханического железнодорожного техникума, в мае 1942 году был мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с июля 1944 года. Боевой путь прошёл техником-лейтенантом разведывательного дивизиона 33-й армейской пушечно-артиллерийской бригады, участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции. После демобилизации в 1946 году Т.Г.Надсадный работал мастером Жилевской обогатительной фабрики в Московской области. В 1955 году в числе тридцатитысячников был направлен на руководящую работу в сельское хозяйство Вологодской области, председателем колхоза «Красный борец» Междуреченского района. В 1958 году он был избран председателем укрупнённого колхоза «Завет». Через несколько лет хозяйство под руководством Т.Г.Надсадного, преодолело многолетнее отставание. Колхоз «Завет» стал инициатором внедрения в районе комплексной механизации и электрификации производственных процессов в животноводстве, полеводстве и других направлениях сельского хозяйства. По основным показателям хозяйство вышло в число передовых в области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники председателю колхоза Надсадному Терентию Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Вологодского областного и Междуреченского районного Советов народных депутатов. С 1979 года Т.Г.Надсадный работал заместителем директора Вологодского государственного лесоохотничьего хозяйства. Скончался в январе 1981 года. Награждён орденами Ленина (23 июня 1966) и Красной Звезды (11 мая 1945), медалями.

1922

Пётр Хан

звеньевой колхоза имени Микояна Нижне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской СССР. Родился в селе Покровка, ныне Уссурийского района Приморского края, в крестьянской семье. Кореец. В 1937 году семья попала под репрессии по национальному признаку. Отец был арестован и дальнейшая судьба его неизвестна. Мать с тремя детьми была вывезена в Казахстан. Здесь 15-летний Пётр начал работать в колхозе. Позднее перебрался в Ташкентскую область Узбекистана. Работал в колхозе имени Микояна Нижне-Чирчикского района, трудился на выращивании технических культур, конкретно кенафа (растение - волокно которого используется в качестве текстильного сырья). Он добивался на поливных землях рекордных урожаев зеленцового стебля кенафа. В 1950 году Пётр Хан обеспечил получение урожая кенафа 93,1 центнера с площади 5,8 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1951 года Хан Петру присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Вся трудовая деятельность Хана связана с сельским хозяйством. В 1998 году был вынужден уехать из Узбекистана, принял гражданство Российской Федерации. Жил в городе Пермь. Скончался 11 января 2004 года.

Похоронен на Северном кладбище в Перми. Награждён орденами Ленина (17 июля 1951), Октябрьской Революции (10 декабря 1973), Трудового Красного Знамени (21 декабря 1953), Трудовой Славы 3-й степени (20 февраля 1976), медалями, медалью Узбекистана «Шухрай».

1923

Василий Николаевич Афанасьев

помощник командира 94-го гвардейского Владимир-Волынского ордена Богдана Хмельницкого штурмового авиационного полка 5-й гвардейской Запорожской Краснознамённой штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского Владимир-Волынского Краснознамённого штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан. Василий Николаевич Афанасьев родился в городе Тамбове в семье рабочего. Русский. С 1930 года учился в школе села Покрово-Пригородное Тамбовской области, с 1934 года - в одной из школ Тамбова, где окончил 10 классов. Также занимался в Тамбовском аэроклубе. В октябре 1940 года призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Воевал на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в наступлении на Среднем Дону в первые месяцы 1943 года, в Курской битве, в Донбасской, Нижнеднепровской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской наступательных операциях. Был лётчиком, командиром звена и эскадрильи штурмовиков "Ил-2". С октября 1944 года - помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. Помощник командира 94-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта гвардии капитан Василий Николаевич Афанасьев к 23 марта 1945 года совершил 112 боевых вылетов, из числе которых 96 - на штурмовку наземных войск противника в качестве ведущего групп штурмовиков, а 18 - на разведку. Точными штурмовыми ударами лично уничтожил 23 танков, 32 автомашины, 10 орудий полевой артиллерии, 6 железнодорожных эшелонов, 2 паровоза. В воздушных боях в составе группы сбил 3 вражеских самолёта. Был дважды тяжело ранен в боевых вылетах, каждый раз приводил штурмовик на свой аэродром и после выздоровления возвращался в полк. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитану Афанасьеву Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7657). После Победы отважный лётчик продолжал службу в ВВС. Был заместителем командира по лётной подготовке в/ч 22515 и заместителем начальника штаба в/ч 71592. В 1959 году окончил Высшие академические курсы при Военной командной академии противовоздушной обороны. Служил в частях Сибирского военного округа в Новосибирске. С 1964 года полковник В.Н.Афанасьев - в запасе. Жил в городе Воронеже. Работал на одном из крупных промышленных предприятий города. Скончался 22 ноября 1983 года. Похоронен на Юго-Западном кладбище Воронежа. Награждён 2 орденами Ленина (27 июня 1945; 22 февраля 1957), двумя орденами Красного Знамени (30 июля 1943; 8 марта 1945), орденом Отечественной войны 2-й степени (25 октября 1943), тремя орденами Красной Звезды (8 января 1943; 29 апреля 1954; 30 декабря 1958), медалями. На здании сельской школы села Покрово-Пригородное Тамбовской области в 2005 году открыта мемориальная доска в честь Героя. Ещё одна мемориальная доска установлена в Воронеже на доме, в котором жил Герой.

1923

Пётр Михайлович Исаков

командир 9-й роты 142-го гвардейского стрелкового полка (47-я гвардейская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 4-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в поселке Алексеевка (ныне город Акколь Акмолинской области Казахстана) в семье рабочего. Русский. Окончил среднюю школу. С февраля 1942 года – в Красной Армии. С сентября 1942 года – в действующей армии. Воевал на Юго-Западном фронте. Принимал участие в Сталинградской битве. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Воевал на Юго-Западном (с 20 октября 1943 года – 3-й Украинский) и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в Нижнеднепровской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской и Люблин-Брестской наступательных операциях в должностях командира стрелкового взвода и командира стрелковой роты. В боях дважды был ранен. Особо отличился в начале Варшавско-Познанской наступательной операции. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе населенного пункта Закшев (ныне Козеницкий повят Мазовецкого воеводства, Польша) рота П.М.Исакова успешно выполнила боевое задание по захвату четырех вражеских траншей. 15 января при штурме очередного оборонительного рубежа немцев П.М.Исаков направил два взвода на штурм позиции врага с фронта, а сам с одним взводом проник в тыл обороны противника, вывел из строя 3 штурмовых орудия немцев и обеспечил овладение нашими подразделениями важным рубежом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту Исакову Петру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Однако к этому времени П.М.Исакова не было в живых. 15 января 1945 года он был тяжело ранен в живот, эвакуирован в армейский полевой госпиталь № 5266 и там 17 января 1945 года скончался от полученных ран. Похоронен в селе Станишувка ныне Радомского повята Мазовецкого воеводства (Польша). Награжден орденами Ленина (24 марта 1945) и Красной Звезды (29 октября 1944). В городе Акколь Акмолинской области Казахстана установлен бюст П.М.Исакова, его именем названа улица.

1923

Ефим Григорьевич Ланда

ведущий конструктор ракетных жидкостных двигательных установок для космических аппаратов "Молния", "Марс", "Венера" и другие.

1923

Виктор Васильевич Плечистов

токарь Омского электротехнического завода имени Карла Маркса Министерства радиопромышленности СССР. Родился в селе Ольховка ныне Ольховского района Волгоградской области. После окончания школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работал токарем на Сталинградском тракторном заводе в городе Сталинград (ныне – Волгоград). С мая 1942 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Был трижды ранен. В 1942 году – разведчик 886-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии 24-й армии Донского фронта, красноармеец. В 1944 году – радист взвода связи 323-го гвардейского горно-стрелкового полка 128-й гвардейской горно-стрелковой дивизии, гвардии красноармеец. В 1945 году – телефонист взвода связи 1-го стрелкового батальона 320-го гвардейского стрелкового полка 129-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, гвардии красноармеец. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Демобилизовавшись из Красной Армии, приехал в город Омск. Работал токарем в артели «Коммуна» и на заводе по ремонту мер и измерительных приборов. С 1963 года и до ухода на пенсию работал токарем на заводе № 373, ставшего в 1967 году Омским электротехническим заводом имени Карла Маркса Минрадиопрома СССР. Отличался мастерством и смекалкой, являлся активным рационализатором, одним из инициаторов внедрения комплексной системы подготовки производства. Задание восьмой пятилетки (1966-1970) выполнил за 3 года и 2 месяца. Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 26 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении пятилетнего плана и создание новой техники Плечистову Виктору Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1980-е годы вышел на пенсию. Жил в Омске. Умер в 2001 году. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1971), Отечественной войны 1-й (11 марта 1985) и 2-й (16 мая 1945) степеней, Красной Звезды (28 декабря 1944), Славы 3-й степени (5 марта 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (5 ноября 1942).

1923

Павел Егорович Чуреков

командир расчёта 1-й миномётной роты 441-го стрелкового Краснознамённого полка (116-я стрелковая Харьковская Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), старший сержант - на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Родился в деревне Усть-Курашим Пермского района Пермской области в семье рабочего. Русский. Работал столяром на местном заводе. В рядах Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с мая 1942 года. Воевал на Донском, Степном, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. 12 августа 1943 года ефрейтор Чуреков П.Е. в бою за высоту 212,8 (вблизи деревни Алексеевка Дергачёвского района Харьковской области, Украина) заменил выбывшего из строя командира отделения и организовал отражение контратаки врага. Огнём из миномёта подавил огонь 2 станковых пулемётов с прислугой. Приказом по 441-му стрелковому полку награждён медалью "За отвагу." 21 октября 1943 года ефрейтор Чуреков П.Е. в бою за деревню Млынок (Онуфриевский район Кировоградской области, Украина) перенёс миномёт значительно вперед и открыл беглый огонь по идущему в контратаку врагу. Противник отступил, потеряв убитыми 28 человек. Приказом по 116-й стрелковой Харьковской дивизии 2-го Украинского фронта награждён орденом Красной Звезды. 06 июня 1944 года сержант Чуреков П.Е. в бою у деревни Вуртурул (7 километров севернее города Яссы, Румыния) при отражении контратаки крупных сил противника со своим расчётом уничтожил до взвода пехоты. В ходе боя у расчёта закончились мины и тогда бойцы продолжили уничтожать врага огнём из своих винтовок. Сержант Чуреков П.Е. лично уничтожил 3 солдат противника. Приказом по 116-й стрелковой Харьковской дивизии 2-го Украинского фронта от 20 июня 1944 года № 191/н сержант Чуреков Павел Егорович награждён орденом Славы 3-й степени. 20 августа 1944 года старший сержант Чуреков П.Е.при прорыве сильно укреплённой обороны фашистов у деревни Захорна (Ясский уезд, Румыния) вместе со своим расчётом уничтожил 1 пушку, 7 пулемётных расчётов, 2 миномёта и до 50 солдат противника. 21 августа 1944 года в наступлении на деревню Подгория-Галата (Ясский уезд, Румыния) огнём из миномёта уничтожил 4 станковые пулемёта с прислугой и до взвода солдат противника. Приказом по войскам 52-й армии от 27 октября 1944 года № 151/н старший сержант Чуреков Павел Егорович награждён орденом Славы 2-й степени. 20 апреля 1945 года у населённого пункта Барсдорф (6 километров южнее города Ниски, Германия) противник при поддержке танков, бронетранспортёров и самоходных пушек в сопровождении артиллерийского, миномётного и пулемётного огня предпринял попытку перейти в контратаку. Старший сержант Чуреков П.Е. огнём своего миномёта подавил 4 станковых пулемёта, 2 крупнокалиберных пулемёта и уничтожил до 40 солдат и офицеров врага. Контратака была успешно отбита. 21 апреля 1945 года у населенного пункта Уллерсдорф (тот же район) подавил огонь 2 станковых пулемётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Чуреков Павел Егорович награждён орденом Славы 1-й степени. В 1947 году демобилизован. Вернулся на родину. Работал столяром на Усть-Курашимском заводе. Умер 2 июня 1970 года. Похоронен на кладбище деревни Усть-Курашим Пермского района Пермской области. Награждён орденом Красной Звезды (10 ноября 1943), орденом Славы 1-й (27 июня 1945), 2-й (27 октября 1944), 3-й степени (20 июня 1944), медалью "За отвагу" (21 августа 1943), "За оборону Сталинграда", другими медалями. Его именем названа улица в деревне Усть-Курашим.

1924

Галина Михайловна Андреева

российский психолог и социолог. В 1941 г. вступила добровольцем в Красную Армию. После окончания Великой отечественной войны поступила на философский факультет МГУ. Доктор философских наук (1966). Заведующая кафедрой методологии социальных наук МГУ (1968-1971), заведующая кафедрой социальной психологии МГУ (1972-1989). Премия имени Ломоносова (1984). Внесла значительный вклад в организацию и развитие социальной психологии в СССР, создав первую в стране кафедру социологии (1968, МГУ); ее книга «Социальная психология» (1980) стала первым учебником по этому предмету в Советском Союзе (впоследствии книга была переведена на 8 иностранных языков). Социальная психология Андреевой разрабатывалась на основе теории деятельности А.Н.Леонтьева с учетом достижений западных ученых.

1924

Валерий Николаевич Венедиктов

главный конструктор отечественных танков. Окончил Московскую академию бронетанковых и механизированных войск имени И.В.Сталина (1949), военный инженер-конструктор. Генерал-лейтенант-инженер (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1974, 1982), заслуженный деятель науки и техники (1984). Герой Социалистического Труда (1976). Награжден орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1971), орденом КНР (1960), медалями. С 1949 г. – на Уралвагонзаводе. руководитель разработки и постановки на серийное производство танков Т-54, Т-55, Т-62, истребителя танков ИТ-1 «Дракон», семейства инженерных машин сопровождения БРЭМ-1, ИМР-2М, МТУ-72. Под его руководством был создан танк Т-72, который стал самым массовым танком в последней четверти XX в. Валерий Николаевич Венедиктов родился в Ташкенте. Его родители были коренными жителями Узбекистана. Семья была интеллигентной и высокообразованной. Отец, окончивший Московский университет, занимал в Ташкентском университете должность доцента. Педагогом была и сестра Валерия. Молодому Валерию, перенесшему в детстве тяжелое заболевание, в семье были созданы условия для получения домашнего образования по индивидуальной программе. Учебу в средней школе Валерий начал сразу с третьего класса. В таком воспитании были, однако, существенные изъяны. Искусственная изоляция Валерия от своих сверстников и интенсивная учеба хорошо развивала его умственные способности, но отлучила от нормального физического развития. Проучившись до девятого класса в средней школе, он в середине учебного года добровольно вступил в ряды Красной Армии, став в январе 1942 г. слушателем Военной академии бронетанковых и механизированных войск имени И.В.Сталина (во время Великой Отечественной войны эта академия была эвакуирована из города Москвы в город Ташкент). Только настойчивостью Венедиктова можно объяснить его поступление в академию с незаконченным средним образованием и слабым физическим развитием. К тому же ему в то время не было полных 18 лет. Проучившись по октябрь 1942 г. в академии, Валерий Николаевич пришел к убеждению, что, не имея опыта службы в войсках, он отстает от многих сверстников в практических занятиях. И ему вновь пришлось применить свою настойчивость. Приказом начальника академии Венедиктов был отчислен из учебного заведения и направлен в учебный танковый полк. В нем он продолжил службу рядовым. Через полгода, в марте 1943 г., Валерий Николаевич стал курсантом Первого харьковского танкового училища имени И.В.Сталина, находящегося в ту пору в городе Чирчике Узбекской ССР. Окончив его в 1944 г., он вторично поступил в Академию бронетанковых и механизированных войск на военно-инженерный факультет, уже имея офицерские погоны и опыт военной службы. По окончании академии в 1949 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, в числе лучших выпускников В.Н.Венедиктов был командирован на Уральский танковый заводим. И.В.Сталина (в дальнейшем — Уралвагонзавод) в город Нижний Тагил Свердловской области для укрепления кадрового состава танкового КБ (отдел «520» Уралвагонзавода). Уралвагонзавод, крупнейший в мире танковый завод и гигантский машиностроительный комплекс, всегда являлся для энергичных, пытливых умом людей стартовой площадкой для профессионального и служебного роста. Уже в 1954 г. В.Н.Венедиктов был назначен на должность заместителя главного конструктора по опытным работам. Кроме руководства всеми опытными работами КБ, за Венедиктовым закрепили работы по серийному производству, выполняемые тремя секторами (бюро) — моторным, трансмиссии и ходовой части. В это время он активно вовлекается в работу по доводке серийных танков послевоенного периода Т-55, Т-62. По поручению главного конструктора Л.Н.Карцева (однокашника по военной академии) Венедиктов возглавил разработку и создание опытного образца танка оригинальной конструкции — «объекта 140». В 1959 г. В.Н.Венедиктов был командирован в Китайскую Народную Республику на 18 месяцев консультантом главного конструктора танкового КБ и руководителем группы советских специалистов. С конвейера китайского завода в г. Баотоу танки сходили под индексом «Тип 59» и являлись полной копией советского Т-54А. Валерий Николаевич вернулся в Нижний Тагил в июне 1960 г., обретя бесценный опыт организации серийного производства на машиностроительном предприятии КНР (всему миру известен китайский фанатизм и трудолюбие в освоении технического прогресса). «Тип 59» стал самым массовым танком в парке боевых машин КНР на долгие годы. С 1960 г. под руководством В.Н.Венедиктова и начальника бюро нового проектирования И.А.Набутовского проводились работы по созданию опытных «объекта 167Т» и «объекта 166ТМ» с газотурбинными двигателями ГТД-3Т ОКБ-29 Министерства авиационной промышленности. «Объект 167Т» стал первым в мире боевым танком с газотурбинным двигателем. В сентябре 1964 г. он совершил демонстрационный пробег перед трибунами правительства на танковом полигоне в Кубинке, обогнав новейший в то время отечественный танк Т-64 с двухтактным дизелем 5ТДФ. Сам факт показа этого танка высшим государственным и партийным деятелям свидетельствовал о том, что руководство Уралвагонзавода и КБ представили на центральный военный полигон не макет, не подвижный стенд-шасси, а опытный образец танка, изготовленный в соответствии с директивными документами правительства и Управления начальника танковых войск (Карцев Л.Н. «Воспоминания главного конструктора»). Однако на основе тщательного анализа семилетней работы и результатов испытаний «объекта 167Т» и «объекта 166ТМ», изготовленных по ТТЗ заказчика, и прогнозирования развития танкового двигателестроения наше КБ совместно с Управлением начальника танковых войск Министерства обороны пришло к выводу о неперспективности газотурбинных танков. В выработке этого мужественного решения принимали активное участие В.Н.Венедиктов и И.А.Набутовский, затратившие много сил и бессонных ночей для создания необычного танка с новым типом силовой установки. Несмотря на то, что в последующие годы по указанию секретаря ЦК КПСС Д.Ф.Устинова, отвечающего за оснащение Советской Армии современной военной техникой, с невиданным размахом развернулись работы по внедрению ГТД в танк (завершившиеся принятием на вооружение Т-80), справедливость сделанных выводов руководством тагильского КБ о неперспективности газотурбинных танков подтверждена самой жизнью («ТиВ» №2-8/2008 г.). Все серийные танки, изготовленные на Уралвагонзаводе, оснащаются дизельными двигателями. Это помогло сохранить в Нижнем Тагиле танковое производство в период массовой «гибели» многих заводов ВПК после распада СССР и, тем самым, спасти от краха бронетанковую отрасль страны. Два других танковых завода России в Санкт-Петербурге и Омске, занятые в советское время изготовлением газотурбинных танков Т-80 и Т-80У, не имея заказов Министерства обороны России и от иностранных заказчиков, прекратили производство этих боевых машин, а омский завод был объявлен банкротом. После отъезда из КБ в головной отраслевой институт ВНИИТМ (г. Ленинград) заместителя главного конструктора И.С.Бушнева с группой ведущих конструкторов, занимавшихся на конкурсной основе разработкой истребителя танков («объект 150»), Л.Н.Карцев назначил Валерия Николаевича руководителем этих работ. В 1968 г. эта боевая машина была принята на вооружение Советской Армии под названием «Истребитель танков ИТ-1», а на Уралвагонзаводе было организовано ее серийное производство. ИТ-1 стал первым отечественным серийным истребителем танков, оснащенным противотанковым ракетным комплексом («Дракон»), и первой в мире машиной с полуавтоматической системой наведения ракет на танковом шасси. 15 августа 1967 г. вышло постановление правительства, которым предусматривалась организация серийного производства украинского танка Т-64 на Уралвагонзаводе. Однако полученный в КБ опыт эксплуатации серийных и опытных танков позволил критично подойти к конструкции танков Т-64 и Т-64А. Уральские конструкторы, видевшие просчеты харьковского КБ машиностроения, разработали свою концепцию создания основного боевого танка, основанную на собственных апробированных технических решениях. В КБ уже четко вырисовывались очертания будущего танка Т-72. Имея резко отрицательное отношение к конструкции основных составных частей Т-64А (механизму заряжания кабинного типа, ходовой части с низкой несущей способностью, ненадежной силовой установке) , Валерий Николаевич последовательно и настойчиво добивался признания разработанного коллективами КБ и завода танка Т-72, не имевшего этих крупнейших недостатков. Долгое время Венедиктов являлся сильнейшим «раздражителем» в Министерстве оборонной промышленности (министр С.А.Зверев) и даже ЦК КПСС (Секретарь ЦК КПСС Д.Ф.Устинов). На одном из заседаний министр демонстрировал членам коллегии и приглашенным специалистам пухлые папки с письмами и обращениями к нему главного конструктора «отдела 520». « Всяких я видал главных конструкторов, но впервые вижу конструктора-писателя», — заключил министр. Далее последовали угрозы объявления выговора и даже снятия с должности. Венедиктов посмеивался, рассказывая об этом ближайшим соратникам: «Ну, пусть он объявит мне выговор. А я его в рамочку — и на стену: не каждый день сам министр выговор объявляет». Он умел держать удар, как говорят боксеры, и умел отстаивать свои позиции. Непросто складывались поначалу его отношения с директором Уралвагонзавода И.Ф.Крутяковым, который был назначен на пост директора в конце 1968 г. Директор жестко поставил вопрос перед КБ о беспрекословном выполнении постановления ЦК КПСС и СМ СССР о подготовке завода к серийному производству танка Т-64А и о запрете работ в КБ по созданию своего уральского танка. Это послужило причиной его конфликта с главным конструктором Л.Н.Карцевым, который был вынужден оставить Нижний Тагил и отбыть в Москву к месту нового назначения. Те же требования были предъявлены и к В.Н.Венедиктову, занявшему пост главного конструктора. Очевидцы вспоминают, как однажды в кабинет директора завода были созваны руководящие лица «Уралвагонзавода» и КБ. Здесь И.Ф.Крутяков сделал жесткое заявление в адрес Венедиктова о запрещении проведения работ в КБ, направленных против Д.Ф.Устинова. Одновременно директор потребовал предъявлять ему для личного просмотра всю секретную переписку КБ. Это был приказ. И он не обсуждался. Выйдя из кабинета Крутякова, один из заместителей Венедиктова спросил его, как же мы будем дальше работать? «Как работали, так и будем работать», — был ответ. Венедиктов умел убеждать. Через несколько лет И.Ф.Крутяков стал сторонником танка Т-72, разработанного в КБ, и много сделал для принятия его на вооружение и для организации серийного производства на УВЗ. Эта его деятельность была отмечена присуждением Ивану Федоровичу звания лауреата Государственной премии СССР. С 1969 г., после перевода Л.Н.Карцева в центральный аппарат Министерства обороны, Валерий Николаевич Венедиктов возглавил конструкторское бюро. На базе маломощного и малочисленного конструкторского подразделения (отдел «520») и опытного производства КБ (цех «540») Уралвагонзавода он создал единую многопрофильную организацию высококвалифицированных специалистов — Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ). Превратил УКБТМ в современное самостоятельное предприятие, способное разрабатывать, изготовлять и испытывать бронетанковую технику и другие сложные машины. Сотрудники предприятия стали получать за свой труд достойные деньги. По профсоюзным путевкам многие семьи отдыхали в санаториях и домах отдыха. Все дети сотрудников предприятия были устроены в детские дошкольные учреждения. Появилась возможность полнее удовлетворять нуждающихся в получении нового жилья или расширении своей жилплощади. В отделе кадров начали проводить отбор специалистов из числа желающих для устройства на работу, а в конструкторских отделах увеличился штат дипломированных специалистов — выпускников вузов. Весь дальнейший период деятельности коллектива УКБТМ под руководством нового главного конструктора связан с форсированной разработкой основных боевых танков второго и третьего поколений (по классификации ГАБТУ МО), принятием их на вооружение, освоением в серийном производстве и непрерывным улучшением их боевых и технических характеристик. Перед каждым отделом КБ были поставлены четкие, но, как казалось тогда, невыполнимые по срокам задачи — по созданию надежных, технологичных в серийном производстве, конкурентоспособных с лучшими мировыми образцами составных частей танка. Однако железная воля Главного заставляла осуществлять все намеченные планы. В неравной борьбе с руководством Министерства оборонной промышленности, правительственными организациями и даже ЦК КПСС Венедиктов доказал преимущества уральского танка Т-72 по боевым, эксплуатационным характеристикам, надежности и стоимости перед Т-64А. Совместно с руководством Уралвагонзавода, учреждениями Министерства обороны СССР он добился принятия на вооружение Т-72 в 1973 г. и с 1974 г. — организации крупносерийного производства этого танка на УВЗ. Валерий Николаевич организовал системный анализ результатов войсковой эксплуатации и крупных испытаний отечественных танков, проводившихся в 1970—1980-е гг. Он сумел осуществить эффективный авторский надзор по обеспечению качественной сборки на заводе серийных танков. Создал совершенную систему получения информации с мест эксплуатации танков о выявленных производственных и конструктивных недостатках и разработал методы их оперативного устранения. Благодаря этому во второй половине XX века танк Т-72 стал самым надежным и массовым в мире и послужил базой для создания 11 модификаций. Впечатляло также развернутое производство на Уралвагонзаводе инженерных машин на базе танка Т-72 (БРЭМ-1, МТУ-72 и шасси для ИМР-2М). Такого производства машин двойного назначения (гражданского и военного) одновременно с базовыми танками до этого времени отечественная промышленность не имела. Уже через 5 лет после принятия на вооружение танк Т-72 стал поступать на экспорт. В шесть стран была передана документация на лицензионное производство танка. В настоящее время танки типа Т-72 находятся на вооружении 35 стран мира. «Танк Т-72 разошелся по миру, как автомат Калашникова», — сказал бывший начальник ГАБТУ С.А.Маев, как бы подводя итог деятельности В.Н.Венедиктова на посту главного конструктора. В 1998 г. на выставке вооружений в Ле Бурже танк Т-72 был признан самым лучшим и самым массовым танком второй половины XX века. В середине 1980-х гг. В.Н.Венедиктов провел коренную модернизацию танков Т-62. Наконец, он заложил основы конструкции современного основного боевого танка Т-90 и перспективного танка с уникальными боевыми и техническими характеристиками. Правильность принятых технических решений была подтверждена им в процессе натурных испытаний опытных образцов танков. В публикуемой статье, разумеется, не преследовалась цель рассказать обо всех разработанных под руководством В.Н.Венедиктова изделиях. Однако стоит отметить следующее: на посту главного конструктора Валерий Николаевич руководил разработкой и созданием более 120 видов конструкций бронетанковой техники, инженерных машин на базе танковых шасси, комплектов УТС и др. Когда началось серийное освоение танка Т-72, Венедиктов энергично взялся за «отехнологичивание», а потом и непрерывное совершенствование танковых систем и узлов. Никогда до него конструкторы не проводили столько времени в цехах серийного производства, помогая осваивать изготовление сложных деталей и узлов новых изделий. Ведущие специалисты КБ по месяцу-два в году находились в войсковых частях, изучая особенности эксплуатации и боевого применения танков, выискивая недостатки конструкции. Непременным участником ряда труднейших испытаний танков Т-72, Т-72А, Т-72Б в экстремальных климатических и дорожных условиях был и главный конструктор Валерий Николаевич Венедиктов. Имея плохое здоровье, неразвитую мускулатуру и субтильную фигуру, он умело водил танк Т-72 на заводском полигоне. Отмеченные им недостатки по размещению приборов, органов управления, светильников и т.п. устранялись после этого незамедлительно. Все пожелания военных по любому поводу, касающемуся танков Уралвагонзавода, обязательно тщательным образом прорабатывались в КБ и, как правило, через короткое время воплощались в новых более совершенных серийных конструкциях. Уралвагонзавод всегда был главным поставщиком в войска бронетанковой техники, а УКБТМ — основным разработчиком технической документации на серийные танки, в том числе изготовляемых по лицензии и поставляемых на экспорт. Все это накладывало особый отпечаток на стиль и темп работы конструкторов, оперативность в принятии решений и ответственность. Мы не могли себе позволить допускать стратегические ошибки в разработке конструкций систем и агрегатов и отрабатывать десятилетиями конструкцию танка, как это случилось с танками Т-64 и Т-80. Уралвагонзавод насыщал войска танками в таких количествах, что последующая массовая доработка танков могла быть просто неприемлемой для завода и армии. Начиная с Леонида Николаевича Карцева, все последующие главные конструкторы УКБТМ добивались технического совершенствования серийных танков в процессе их эволюционного развития, внедряя составные части по мере их отладки, без остановки заводского конвейера с максимальным сохранением унифицированных узлов и деталей. «У нас должны быть серийные мозги», — говорил В.Н.Венедиктов. Валерий Николаевич был осторожным, предусмотрительным и дальновидным человеком. Все тщательно просчитывал и взвешивал. Поэтому, наверное, говорили о высокой интуиции главного конструктора. Ему не были свойственны скоропалительные решения. Введению в серийное производство новых узлов предшествовали расчеты, испытания, подтверждающие надежность и эффективность новых конструкций. Иногда количество таких испытаний достигало астрономических значений. Так, например, отработка элементов проточной части входного направляющего аппарата (ВНА) вентилятора системы охлаждения и подтверждение достигнутого положительного результата по настоянию Валерия Николаевича потребовало проведения 500 опытов (!). Испытания проводились на комплексном стенде МТО танка Т-72 в СКВ «Турбина», на аэродинамическом стенде в УКБТМ, моделирующем условия работы вентилятора в натурном МТО, и в условиях натурного танка. Но осторожность главного конструктора сочеталась с несокрушимой волей, когда путь решения проблемы был выбран. На этом пути его остановить уже никто не мог. Неоднократно мы с Венедиктовым возвращались к вопросу о возможном сотрудничестве с главным конструктором харьковского моторного завода, который приглашал нас к альянсу. Но после долгих раздумий Валерий Николаевич в конце концов закрыл эту тему. Это решение он принял задолго до развала страны, идя наперекор «главному танкисту страны» — Начальнику ГБТУ МО РФ Ю.М. Потапову, который считал, что единым танком страны должен быть украинский Т-80УД, оснащаемый двухтактным дизелем 6ТД. В этом Потапову удалось убедить даже секретаря ЦК КПСС Л.Н. Зайкова. На совещании с участием Зайкова и Потапова была принята резолюция о производстве всеми танковыми заводами СССР единого танка Т-80УД(!). Что было бы сегодня с отечественным танкостроением, если бы не прозорливость (или интуиция) Главного. Не было бы двигателей для российских танков, да и самих танков, возможно, тоже. До занятия Венедиктовым поста главного конструктора в КБ была убогая экспериментальная база. Мотористы убедили Венедиктова в необходимости оснащения опытной базы первоочередными стендами: для испытаний воздухоочистителей (появилась также лаборатория приготовления пыли), подогревателей, проведения аэродинамических исследований вентиляторной системы охлаждения с имитацией натурных условий на входе, выходе из рабочего колеса, а также внутри улитки. При участии нашего предприятия в СКВ «Турбина» (город Челябинск) был создан уникальный комплексный стенд, состоящий из натурного моторно-трансмиссионного отделения танка Т-72, на котором было выполнено около 100 сложнейших научно-исследовательских работ. В то время подобными стендами не располагало ни одно предприятие отрасли. К нашим работам был подключен также Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). Валерий Николаевич с привлечением большой группы исследователей и конструкторов скрупулезно анализировал результаты экспериментов и испытаний и всегда ставил новые задачи. Главное внимание он все-таки уделял натурным испытаниям. В те годы была возможность проводить климатические, дорожные, высотные испытания танков в различных регионах СССР. Укоренившийся в КБ стиль работы требовал от ведущих специалистов запредельной продолжительности трудового дня. Пример усидчивости демонстрировал сам главный конструктор, ежедневно работая до 20—21 часа. Известен случай, когда телефонный звонок одного сотрудника с поздравлением Нового Года застал Валерия Николаевича в его кабинете за 15 минут до полуночи. К праздничному столу он все-таки успел, спасибо водителю. За разработку и внедрение в серийное производство танка Т-72 и его модификаций «Уральское КБ транспортного машиностроения» в 1986 г. было награждено орденом Октябрьской Революции (первый орден Ленина КБ получило в 1944 г. за выдающиеся заслуги в создании танка Т-34). Большая группа работников УКБТМ была награждена государственными наградами. Ряд специалистов получил Государственные премии СССР, а также почетные звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации ». Группе молодых специалистов было присуждено звание «Лауреат премии Ленинского комсомола». Валерий Николаевич сделал выдающуюся инженерно-административную карьеру. Но никто из тагильчан, кроме узкого круга лиц, не знал, что вместе с ними в одном городе, под покровом секретности, работал: - Главный конструктор головного конструкторского бюро отечественного танкостроения; - Герой Социалистического труда; - Дважды лауреат Государственной премии СССР; - Заслуженный деятель науки и техники; - Кавалер многих государственных наград СССР и «медали Дружбы» КНР; - Обладатель Почетного оружия министра обороны СССР; - Генерал-лейтенант-инженер. В 1987 г. Валерий Николаевич оставил пост главного конструктора, обосновав свой уход на пенсию невозможностью участвовать в испытаниях танков. Он просто не мог оставаться на посту главного конструктора, руководя КБ только из своего кабинета. Утратив возможность участвовать в испытаниях своих танков, находиться «на передовой линии», Венедиктов добровольно уступил место главного конструктора достойному продолжателю своих дел — В.И.Поткину. Проработав еще год ведущим конструктором в отделе двигателей, он завершил свою «командировку» в Нижний Тагил, не «дотянув» одного года до юбилейных 40 лет. В УКБТМ, несомненно, был и поддерживался культ главного конструктора Валерия Николаевича Венедиктова. Но тут уместно вспомнить нашего великого писателя М.Шолохова, сказавшего по поводу критики советского вождя: «Культ был, но была и личность». Каждый, кто работал с Валерием Николаевичем много лет, знал, что этот беспокойный человек с расшатанной нервной системой многие годы страдал неизлечимой бессонницей, а потому круглосуточно загружал свою голову решением проблем, стоящих перед руководителем крупного предприятия. Его жизнь складывалась как у Генри Форда, которому принадлежали слова: «Если голова человека работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то удача к нему приходит сама». С появлением в СССР, а потом и в национальных армиях многих государств танка Т-72 Валерий Николаевич Венедиктов заставил говорить о достижениях отечественного танкостроения весь мир. Но при всей своей занятости он находил время для сплочения коллектива, развития спорта и самодеятельности, организации отдыха работников и членов их семей. Многие годы считалось, что УКБТМ имеет лучшие в городе базу отдыха «Три кедра» и художественную самодеятельность. После посещения концерта, организованного УКБТМ во Дворце культуры УВЗ, один из крупных руководителей «Уралвагонзавода», впоследствии директор омского завода транспортного машиностроения, Герой Социалистического Труда С.А.Катык сказал: «Можно провести 3 партсобрания и 10 индивидуальных бесед — они не сделают для сплочения коллектива столько, сколько один такой концерт». В это время всех работников УКБТМ объединяла небывало высокая патриотическая цель — создание танка, превосходящего по всем показателям Т-64 и Т-80, опекаемые высшим руководством страны. Валерий Николаевич был чрезвычайно горд и взволнован, когда после одной из праздничных демонстраций специалисты КБ и опытного цеха пришли в УКБТМ и заняли свои рабочие места без приказаний и убеждений. Мы выстояли! В этом году исполняется 35 лет с начала серийного производства легендарного танка Т-72 на Уралвагонзаводе. Если восстановить в памяти все стороны общения В.Н.Венедиктова с окружающими его людьми, то, конечно, можно вспомнить, что он был разным и по житейским категориям не идеальным, иногда несправедливым и даже нетерпимым. На него обижались, но ему прощали все. Видели — Главный сам работает на износ. В.Н.Венедиктов всегда сожалел, что после ухода на пенсию переехал с женой в Челябинск. Но его последнее желание — вернуться в Нижний Тагил — осуществилось. 30 ноября 1995 года жители Нижнего Тагила лишились одного из лучших своих граждан, широко известного в военных кругах всего мира и почти неизвестного в городе, где прошла его трудовая и славная жизнь. 4 декабря 1995 года Валерий Николаевич Венедиктов навечно упокоился в тагильской земле. Он поставил на крыло лучший отечественный танк, развитие которого не остановится.

11 ноября 2011 в городе Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 9, состоялся торжественный митинг и открытие памятной мемориальной доски.

1924

Василий Александрович Папинашвили

бригадир слесарей Тбилисского электровозостроительного завода имени В.И.Ленина Министерства электротехнической промышленности СССР, Грузинская ССР. Родился в селе Карагаджи Горийского уезда Тифлисской губернии Грузинской ССР (Закавказская СФСР), ныне — Каспского муниципалитета края Шида-Картли (Грузия). Грузин. Член КПСС. Трудовую деятельность начал в 17 лет, когда в 1941 году пришёл работать слесарем на основанный в 1939 году Тбилисский паровозоремонтный завод имени И.В.Сталина. Участник Великой Отечественной войны в 1942—1945 годах. После демобилизации из Красной Армии вернулся на родное предприятие в Тбилиси, на базе которого в 1947 году возник локомотиворемонтный завод: с 1957 года — Тбилисский электровозостроительный завод (ТЭВЗ) Грузинского совнархоза (с 1959 года — имени В.И.Ленина), с 1965 года — Министерства электротехнической промышленности СССР; с 1975 года — головное предприятие производственного объединения «Электровозостроитель». С 1959 года ТЭВЗ имени В.И.Ленина являлся основным производителем электровозов постоянного тока на территории СССР. Василий Александрович собирал пневматические узлы электровозов. От работы Папинашвили и его товарищей зависела надёжность локомотива: малейшая утечка воздуха — и могут отказать тормоза. Свою сложную работу он знал так хорошо, что мог выполнять её с закрытыми глазами. Став передовым слесарем, находившимся в первых рядах нового производства, он возглавил бригаду слесарей по автотормозам, которой одной из первых в республике было присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». В отработанной годами технологии сборки В.А.Папинашвили всегда стремился найти новые пути экономии материалов, времени, труда. На его счету десятки рационализаторских предложений, которые дали заводу большой экономический эффект. Но самому рационализатору этого было мало, он стремился привить вкус к творческому труду членам своей бригады, другим рабочим завода. По примеру Папинашвили многие на заводе стали задумываться над усовершенствованием рабочего процесса. Экономический эффект рационализаторских предложений, внесённых членами бригады Папинашвили и внедрённых в производство, превысил сумму за¬работной платы бригады. Бригада неоднократно выступала инициатором патриотических начинаний, которые получали поддержку и одобрение коллектива, подхватывались на многих заводах и фабриках Грузинской ССР. Имена членов бригады были внесены в Книгу почёта ЦК ЛКСМ Грузии. В январе 1966 года на заводе произошло знаменательное событие: был изготовлен тысячный электровоз ВЛ8. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1966 года за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства, промышленности и науки Грузинской ССР Папинашвили Василию Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал трудиться на Тбилисском электровозостроительном заводе имени В.И.Ленина (ныне — АО Электровозостроитель»). В декабре 1967 года из ворот завода вышел последний локомотив серии ВЛ8, на смену ему пришли новые восьмиосные магистральные локомотивы ВЛ10, мощность которых была на 25 процентов выше мощности предшественников. За успешное выполнение социалистических обязательств в честь 50-летия Великого Октябри и большой вклад в развитие изобретательства и рационализаторства коллектив рационализаторов и изобретателей ТЭВЗа был занесён в 1967 году в Книгу почёта ЦК Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва (1963—1967), кандидатом, с 1966 года — членом ЦК Компартии Грузии; четырежды — членом бюро Ленинского райкома КП Грузии города Тбилиси. Член Тбилисского городского комитета народного контроля. Жил в городе Тбилиси. Умер в 1976 году. Награждён орденом Ленина (2 апреля 1966), медалями. Заслуженный рационализатор Грузинской ССР (1966). На предприятии, где работал В.А.Папинашвили, учреждался переходящий приз имени Героя, который вручался победителю внутризаводского социалистического соревнования: кроме технико-экономических показателей, в нём учитывались выполнение общественных поручений и рационализаторские предложения.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |