-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109023

Комментариев: 6801

Написано: 117495

Записей: 109023

Комментариев: 6801

Написано: 117495

13 июня родились... |

1859

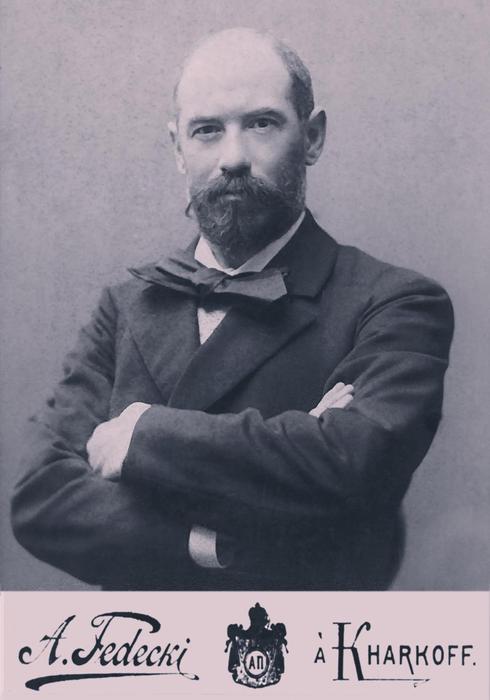

Константин Антоний Горский (в России Константин Киприанович Горский, польское имя - Konstanty Antoni Gorski)

польский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, общественный деятель, автор романсов, двух опер и множества инструментальных произведений. Родился в городе Лида. Начал обучение в Гродне, продолжил в Первой филологической гимназии в Вильне. Музыкальное образование получил в Музыкальном институте Аполлинария Контского в Варшаве, затем в Консерватории в Санкт-Петербурге, которую закончил в 1881 году по классу скрипки, получив Большую серебряную медаль и звание «Свободный художник». Педагогом его был известный венгерский скрипач Леопольд Ауэр. Годом позже К.Горский закончил класс композиции и инструментовки выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова. В 1890 году, совершив длительное (в течение 8 лет) путешествие по России и Грузии, через Пензу, Саратов и Тифлис (сегодняшний Тбилиси) Константин Горский прибыл в Харьков, чтобы остаться в этом городе на 29 лет. Этот период в жизни композитора стал временем активной деятельности. Ему прекрасно удавалось совмещать педагогическую работу (преподавал в Харьковском музыкальном училище) с общественной (был одним из основателей культурного общества «Дом Польский» в Харькове) и концертной деятельностью (был дирижером симфонического оркестра, а также руководил церковным и польским хорами, основанными им же в католическом приходе). При этом Константин Горский оставался обожаемым публикой скрипачом и ценимым другими композиторами интерпретатором их произведений (большое уважение питал к нему Петр Ильич Чайковский, считая К.Горского одним из лучших исполнителей его скрипичного концерта D-dur № 1). Политические и экономические изменения в Российской империи, а особенно Октябрьская революция 1917 года, оказали значительное влияние на жизнь Константина Горского. В условиях надвигающейся гражданской войны, не видя возможности продолжения в Харькове творческой деятельности, К.Горский вместе с семьей вернулся в свободную Польшу. Сначала в Варшаву, где работал тапером в кинотеатрах «Колизей» и «Водевиль», а затем переехал в Познань, где на должности концертмейстера оркестра Большого театра имени Ст.Монюшко проработал до конца жизни. Умер в Познани 31 мая 1924 года. Уже после смерти композитора на сцене театра в 1927 г. была поставлена его опера «Маргер». В межвоенный период были исполнены и другие его произведения, в том числе «Missa Solemnis Es-dur» (исполнители — хор имени Ст.Монюшко, в Познани), симфоническая поэма «Зачарованный круг» и «Органная фантазия» f-moll. Это произведение для органа впервые было исполнено в 1920 году Антонием Карнашевским в Варшавской филармонии, три года спустя — Феликсом Нововейским, во время праздника, посвященного Н.Копернику в Познанском университете. Это произведение К.Горского исполняется до сегодняшнего дня с неослабевающим успехом. Константин Горский оставил богатое творческое наследие. К самым известным его произведениям относятся: Органная фантазия f-moll — часть; часть, которая считается одним из шедевров польской органной литературы позднего романтизма, «достойная, а может, и превосходящая лучшие произведения Мечислава Сужинского и Феликса Нововейского»; Две мессы: a-moll и Missa Solemnis Es-dur; Более 100 романсов, в том числе 12 песен на слова М.Конопницкой, Вл.Сырокомли, Зд.Дембицкого и др. для меццо-сопрано и тенора в сопровождении фортепиано, издание 1914 г.; Вокальные произведения и произведения на религиозные тексты, в том числе Ave Maria, Salve Regina, Salutation a la Sainte Vierge, Зряще мя безгласна (православная заупокойная песнь a capella для смешанного хора); Симфонические поэмы: На Олимпе по новелле Г.Сенкевича, Зачарованный круг по сказке Люциана Риделя. Две оперы: Маргер — в 3 актах, по поэме Вл.Сырокомли (переложение для фортепиано издано в Санкт-Петербурге в 1905 году), За хлебом — опера в 2 актах, по новелле Г.Сенкевича. Произведения для скрипки и фортепиано: Souvenir de Nadrzecze. Premiere Mazurka, Petite Etude — Spiccato, Seconde Mazourka, sur des chants polonais, Aria, Gavotte, Romance, 3-leme Mazourka, 1-ere Polonaise de Concert D-dur, 2-de Polonaise de Concert A-dur, Poeme Lyrique (издано в книжном издательстве Д. Ратера в Лейпциге). Библиография: Р.М.Аладава, Константин Горский и его опера «Маргер» в контексте белорусской культуры, Минск 2005; Т.Бахмет, Т.Гончаренко, Польские нотные издания XIX — начало XX ст. из фонда редких изданий Харьковской городской специализированной музыкально — театральной библиотеки имени К.С.Станиславского, [w:] Charków i Polska: ludzie i zdarzenia, Charków 2006, s. 165—176; Andrzej Chylewski, Przywracanie należnej pamięci. Konstanty Antoni Gorski (1859—1924), [w:] «IKS — Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny», maj 2009, s. 54; Konstanty Gorski, Utwory odnalezione, Zebrał i wstępem opatrzył Grzegorz Seroczyński, Charków 2010, ss. 248; Konstanty Gorski (1859—1924). Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 150. rocznicy urodzin Konstantego Gorskiego, Almanach Polski t. IV, Charków 2009, ss. 248; Józef Kański, Wydobyte z mroku, [w:] «Ruch Muzyczny» nr 20 (rok LIV), 3 października 2010; Grzegorz Seroczyński, Konstanty Antoni Gorski — artysta zapomniany, [w:] «Gazeta Festiwalowa» nr 1 (34), Białystok 2009; Jerzy Szurbak, K.A. Gorski — «Zriaszcze mia biezgłasna…», [w:] «Gazeta Festiwalowa» nr 1 (34), Białystok 2009; Татяна Вeркина, К 150-летию Константина Горского, [w:] «Акценти» червень 2009, s. 1-2; Edward Wrocki, Konstanty Gorski. Życie i działalność 1859—1924, Warszawa 1924; Z polskiej muzyki organowej XIX/XX w., red. Feliks Rączkowski i Jerzy Gołos, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 1981; Michał Żur, Irena Kozeniaszewa, Okres charkowski w życiu Konstantyna Gorskiego, [w:] Diaspora polska w Charkowie. Historia i współczesność, Charków 2004, s. 130—134; Michał Żur, Irena Kozeniaszewa, Zapomniany kompozytor. Charkowski okres w życiu Konstantego Gorskiego, [w:] Znad Wilii, nr 3 (35), Wilno 2008, s. 115—117.

1859

Анатолий Иванович Леман

русский писатель. Родился в Москве. Учился в московской военной гимназии (о которой впоследствии написал «Очерки кадетской жизни»), затем в Санкт-Петербурге в Павловском военном училище (где его соучеником был Семён Надсон) и в Николаевском инженерном училище. Окончив курс в 1882 году, служил в Ивангороде и в Новогеоргиевске, но уже в 1884 г. вышел в отставку. В 1884—1885 гг. жил в Москве, редактировал журнал «Развлечение». Затем переселился в Санкт-Петербург и во второй половине 1880-х гг. входил в кружок писателей Иеронима Ясинского. Во время революционных событий 1905 года издавал газету «Рабочая неделя», был привлечён к суду, но в 1906 году оправдан. Профессионально занимался биллиардом. Занимался также изготовлением скрипок, зубоврачебной практикой и др. Публиковал повести и рассказы в журналах «Наблюдатель», «Исторический вестник», «Всемирная Иллюстрация» и др. Отдельными изданиями выпустил книги «Дворянская повесть» (1886), «Кефир» (1891) и др. Опубликовал также учебник «Теория биллиардной игры» (1885), в музыкальном издательстве Юргенсона выпустил «Книгу о скрипке» (1892) и «Акустику скрипки» (1903). Умер в Санкт-Петербурге 24 сентября 1913 года.

1861

Александр Наумович Гранат

русский издатель, основатель (вместе с младшим братом Игнатием Наумовичем) знаменитого издательства «Гранат», создатель многотомного "Энциклопедического словаря Гранат". Родился в Могилёве, в семье одесского купца Наума (Нахима) Кивовича Граната. Еврей. В 1876—1877 гг. жил в Мелитополе, где учился в местном реальном училище. Привлечен студентом Энгелем к участию в местном кружке самообразования (В.Сухомлин, Зайднер и др.). В 1878—1879 гг. жил в Харькове, где учился в Харьковском реальном училище. В 1879 г. принимал участие в харьковском революционном кружке, организованном И.Глушковым и П.Теллаловым. Вместе с участником кружка и товарищем по училищу Александром Сыцянко перевозил транспорт оружия из города в уезд; занимался гектографированием прокламаций и распространением их; работал по изготовлению печатного станка. Вследствие показаний А.Сыцянко о том, что Гранат помогал ему в устройстве печатного станка, привлечен к дознанию при Харьковском жандармском управлении. В 1880 г. проживал в Риге, где был студентом местного Политехнического института. Арестован в Риге 13 октября 1880 г. и препровожден в Харьков, где содержался в местной тюрьме. С 12 ноября 1880 г. состоял под особом надзором полиции. По соглашению министров внутренних дел и юстиции (до 29 октября 1881 г.) дело о нем пекращено в виду отсутствия указаний на его виновность. Выслан в Ригу, где подчинен гласному надзору на три года. В Риге вошел в местный революционный кружок и был главным работником паспортного бюро. В начале 1886 г. окончил Рижский Политехнический институт со званием инженера-механика. В течение трех лет работал в Полесье при постройке железной дороги. Вместе с братом Игнатием (1863-1941) организовал Товарищество "Братья А. и И.Гранат и К°". Братья Гранат были не только издателями, но и редакторами выпускаемых книг. Издавая «Энциклопедический словарь Гранат», способствовали напрямую созданию российских энциклопедий, и косвенно впоследствии — советских. В 1908 году с ними сотрудничал В.И.Ленин. Умер в Москве 7 сентября 1933 года. Литература: Белов С.В.Братья Гранат. — Москва, 1982.

1864

Юхан Рудольф Челлен (шведское имя - Johan Rudolf Kjellén)

шведский политический деятель, социолог и политолог, автор термина «Геополитика». Родился в Торсё, Швеция. Окончил Упсальский университет (1883), доктор наук (1890). В 1901-1916 гг. – профессор государствоведения в Гетеборгской высшей школе, с 1916 г. – в Упсальском университете. В 1905-1908, 1911-1917 гг. – депутат риксдага. Один из первых представителей реакционной геополитической концепции, определившей государство как географический и биологический организм, стремящийся к расширению; ввел в оборот термин «геополитика». Идеолог шведского консерватизма, шовинист, германофил и милитарист, он явился объективно одним из идейных вдохновителей германского нацизма. На научную деятельность Челлена огромное влияние оказали работы немецкого теоретика и пионера «политической географии» Фридриха Ратцеля. Челлен, наряду с Ратцелем, фон Гумбольдтом и Риттером являются признанными отцами немецкой классической школы геополитики. Взгляды Челлена изложены им в работах Введение в географию Швеции (1900) и Государство как форма жизни (1916), где впервые упоминается понятие геополитики. С точки зрения Челлена, существует три основных фактора, влияющих на положение государства с точки зрения геополитики: расширение, территориальная монолитность, свобода передвижения. Многие идеи Рудольфа Челлена перенял генерал Карл Хаусхофер. Некоторые понятия просматриваются в книге Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Умер в Упсале 14 ноября 1922 года. Сочинения: Stormakterna, 3 uppl., Stockh., 1914; Staten som livsform, Stockh., 1916. Библиография: Великие державы. Лейпциг, Берлин, 1914; Политические проблемы Мировой войны. Лейпциг, 1916; Государство как форма жизни. Лейпциг, 1916.

1865

Уильям Батлер Йейтс (William Butler Yeats, также транслитерируется как Йитс, Йетс, Ейтс)

ирландский англоязычный поэт, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. Родился в Сандимаунте, около Дублина. Отец поэта, Джон Батлер Йейтс, получил юридическое образование, но, когда сыну было два года, решительно порвал с адвокатским миром и отправился в Лондон изучать живопись. Он стал портретистом. Младший брат Уильяма — известный ирландский художник Джек Батлер Йейтс. В 1880 году Йейтсы вернулись в Ирландию и поселились в пригороде Дублина. В Дублине Уильям Йейтс окончил школу и с одобрения отца поступил в художественное училище. Уильям Йейтс рано начал писать стихи, и его талант был замечен довольно быстро. Среди поэтов, благосклонно отнесшихся к его раннему творчеству, можно назвать Уильяма Хенли, Джерарда Хопкинса, Уильяма Морриса и Оскара Уайльда. В 1885 году Йейтс познакомился с Джоном О’Лири, членом ирландского тайного общества «фениев», после многолетнего заключения и изгнания вернувшегося в Дублин. Под влиянием нового знакомого Йейтс начинает писать стихи и статьи в патриотическом ключе, в его поэтике появляются многочисленные образы древнеирландской кельтской культуры. Также рано проявился интерес Йейтса к оккультизму. Еще в художественной школе он познакомился с Джорджем Расселом, впоследствии известным поэтом и оккультистом, писавшим под псевдонимом А.Е. Они и ещё несколько человек основали Герметическое общество для изучения магии и восточных религий под председательством Йейтса. В середине 1880-х годов он ненадолго присоединился к теософскому обществу, но вскоре разочаровался в нём. 30 января 1889 года Йейтс познакомился с Мод Гонн, которая стала его любовью на долгое время. Она была деятельным участником движения Ирландии за независимость, и вовлекла Йейтса в политическую борьбу. Не оставлял Йейтс и своего увлечения оккультными дисциплинами, так, в 1890 году он вступил в Орден Золотой Зари), основанный незадолго до этого его знакомым Мак-Грегором Мэтерсом. В 1899 году вышел стихотворный сборник Йейтса «Ветер в камышах», по мнению критики, главное достижение раннего этапа его творчества. Образный ряд поэзии Йейтса в это время насыщен персонажами кельтской мифологии и фольклора. Йейтс получает репутацию певца «кельтских сумерек», времени упадка национальной культуры Ирландии, ищущего силы лишь в возрождении забытого наследия прошлого. Начало двадцатого века ознаменовалось повышенным интересом Йейтса к театру. Он принимает активное участие в работе первого ирландского национального театра «Театра Аббатства», чьим многолетним директором он вскоре становится. Йейтс пишет несколько пьес, на стилистику которых заметное влияние оказал японский театр Но. В это же время Йейтс знакомится с начинающим тогда поэтом-модернистом Эзрой Паундом, оказавшим определённое влияние на стилистику Йейтса. Весной 1917 года Йейтс купил свою знаменитую «башню», много раз упомянутую в его позднем творчестве как символ традиционных ценностей и духовного развития. Это усадьба с заброшенной нормандской сторожевой башней, находящаяся в ирландском графстве Голуэй. Он прикладывает много сил для того, чтобы сделать из этого полуразрушенного сооружения своё родовое гнездо. Ведь осенью того же 1917 года он наконец женится. Брак с двадцатипятилетней Джорджи Хайд-Лиз оказался удачным, у пары было двое детей, сын и дочь. В 1923 году Йейтсу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Йейтс не оставляет своего увлечения оккультизмом. В 1925 году выходит плод его многолетних размышлений на тему — книга «Видение», в которой он связывает этапы развития человеческого духа с фазами Луны. В более зрелом возрасте Йейтс переживает второе рождение как поэт, и выпускает два стихотворных сборника, являющихся вершиной его творческого развития — это «Башня» (1928) и «Винтовая лестница» (1933). Первый сборник его стихов, «Странствия Ойсина» («The Wanderings of Oisin»), вышел в 1889 г.

В том же году вышла его книга по фольклору Ирландии, «Волшебные и народные сказки», с примечаниями, составленными Йейтсом на основании собственных его исследований в западной Ирландии. Другие наиболее важные его сочинения: «Графиня Кэтлин» («The Countess Kathleen», 1892), драма в стихах; «Кельтские сумерки» («The Celtic Twilight», 1893), собрание статей об ирландском фольклоре; «Страна, желанная сердцу» («The Land of Hearts Desire»), пьеса в стихах (1894); «A Book of Irish Verses» (1895), антология ирландских баллад; «Стихотворения» («Poems», 1895); «Тайная роза» («The Secret Rose», 1897), собрание сказок, оригинальных и переделанных из народных ирландских, написанных в высшей степени изящной прозой; «Ветер в камышах» («The Wind among the Reeds», 1899), поэма; «The Shadowy waters» (1900), поэма, позже переделанная в драму; «Ideas of Good and Evil» (1903), собрание статей; «В семи лесах» («In the Seven Woods», 1903), стихотворения, написанные главным образом на темы из ирландского эпоса. Ранние произведения Йейтса проникнуты мотивами кельтского фольклора и характеризуются неоромантическим стилем, заметно влияние оккультизма. Ряду произведений (в их числе пьеса «Кэтлин, дочь Холиэна») не чужды политически-национальной тенденции. Одно из самых знаменитых стихотворений Йейтса «Пасха 1916 года» посвящено Пасхальному восстанию, с рядом казнённых или изгнанных руководителей которого Йейтс был связан лично, и сопровождается рефреном: «Родилась ужасная красота» (A terrible beauty is born). Один из центральных мотивов его лирики — трагическая любовь к Мод Гонн, ирландской революционерке. После Первой мировой войны и гражданской войны в Ирландии Йейтс меняет поэтику; в его поздней лирике — трагические историософские и культурные образы, стилистика заметно усложняется. Умер в Кап Мартен (Французская Ривьера) 28 января 1939 года, в 1948 прах перенесен в Слайго, Ирландия. Издания на русском языке: Уильям Батлер Йейтс. Роза и Башня — Санкт-Петербург: Симпозиум, 1999. — Страница 560. ISBN 5-89091-074-4; Йейтс У.Б. Роза алхимии. — Москва: Издательство ЭКСМО—Пресс, 2002. — 400 страниц. (Серия «Антология мудрости») ISBN 5-04-010271-2; Autobiographies, L., 1956; The variorum edition of the poems, N.Y., 1957; Essays and introductions, L., 1961; The variorum edition of the plays, N.Y., 1966; Uncollected prose, v. I, L., 1970; в русском переводе, в книге: Антология новой английской поэзии, вступительная статья М.Гутнера, Ленинград, 1937. Литература: Еремина Й.К., Ранняя драматургия У. Б.Ейтса, «Учёные записки Московского областного педагогического института", 1967, том 175, выпуск 10; Home J., W. B. Yeats. 1865-1939, 2 ed., L., 1962; Ellman R., The identity of Yeats, 2 ed., N.Y., 1964; Zwerdling A., Yeats and the heroic ideal, N. Y., 1965 (библ., с. 183-90); Nathan L. E., The tragic drama of W. B.Yeats, N.Y. — L., 1965; Ure P., Towards a mythology, N.Y., [1968]; Jeffares A. N., The circus animals. Essays on W. B. Yeats, [L., 1970]; Cross K. G., Dunlop R. Т., Abibliography of Yeats criticism. 1887—1965, [L., 1971].

1865

Александр Алексеевич Оленин

советский композитор и пианист, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927). Родился в имении Истомине Касимовского уезда Рязанской губернии. Игре на фортепиано обучался в Риге под руководством Луи Пабста. Затем учился в Москве у П.Фихтман-Эрдмансдёрфер (фортепиано) и М.Эдмансдёрфера (теория музыки). В 1884-1889 годах жил в Санкт-Петербурге, где брал уроки композиции у А.К.Лядова. Здесь он сблизился с Милием Балакирёвым, с которым дружил всю жизнь, и общался с композиторами «Могучей кучки». Это общение вызвало у Оленина интерес к народной музыке; он собирал и записывал народные песни. В 1889 году Оленин был назначен земским начальником в селе Истомино. Вместе со своей сестрой Марией Олениной-Д’Альгейм совершил ряд концертных поездок, где выступал в качестве аккомпаниатора и автора исполнявшихся произведений. Также принял активное участие в деятельности организованного сестрой «Дома песни». Позже получил премию от «Дома песни» за гармонизацию народных песен. С 1917 года выступал с хором, работал в музыкальных учреждениях, в 1922 году стал членом музыкально-этнографической комиссии ГИМНа в Москве, позднее консультант Радиокомитета. Участник фольклорных экспедиций. Умер в Москве 15 февраля 1944 года. Сочинения: оперы — Кудеяр (опера-песня, Москва, 1915), Альманзор (по Гейне, неоконч.); для симфонического оpкестра — поэмы: Богатырский стан (1920), Нечисть (1928), Последние проводы (1928), картина Поле битвы (1920); для фортепиано и симфонического оpкестра — Концерт (1930); для струнного квартета и фортепиано — Русский квинтет (1933); струнные квартеты — I (1928), II (1932); для 2 гобоев, скрипки и фортепиано — Луговые наигрыши; для скрипки, виолончели и фортепиано — трио: I (1921), II (1926), III (Русское, 1930); для скрипки и фортепиано — сонаты: I (1917), II (1931), сюиты, пьесы; для фортепиано — Соната (1918), Сюита, пьесы; для голоса и фортепиано — 7 деревенских песен (1910), Сумерки (4 песни, 1912), романсы на слова русских поэтов; обработки русских и белорусских народных песен. Литература: Главный редактор Ю.В.Келдыш Музыкальная энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия, 1978. — Том 4. — Страницы 10-11. — 975 страниц.

1866

Константин Николаевич Дерунов

советский библиотековед и библиограф. Родился в Санкт-Петербурге. Сын крестьянина деревни Асташево (Рыбинский уезд, Ярославской губернии). Учился во 2-й Санкт-Петербургской гимназии; вышел из 7-го класса и оканчивал среднее образование в Рыбинской гимназии. Был членом тайного гимназическ. кружка, организованного Ф.Смирновым; читал на его литературных вечерах "преступные сочинения", распространял нелегальн. издания. По окончании гимназии в 1886 поступил на юридическ. факультет Санкт-Петербургского университета. В связи с арестом в Рыбинске учителя К.Я.Воробьева в сентябре 1886 привлечен к дознанию при Ярославском жандармском управлении по делу рыбинского народовольческого кружка молодежи и с 18 сентября того года подчинен на время дознания особому надзору полиции. По высочайшему повелению от 14 декабря 1887 сделано строгое внушение. Будучи студентом, участвовал 26 мая 1887 в сходке на Крестовском острове (в Санкт-Петербурге), где был принят проект прокламации по делу 13 марта 1887. При обыске у него отобрана программа систематического чтения, арестован 30 июня 1887. Привлечен к дознанию при Санкт-Петербургском жандармском управлении (дело Н.Евстифеева и других) и в связи с этим уволен из университета. Освобожден из тюрьмы 23 апреля 1888. По высочайшему повелению от 4 октября 1888 подвергнут тюремному заключению на семь месяцев с последующим подчинением гласному надзору полиции на три года на родине. Жил в эти годы в Ярославской губернии. Лишенный права въезда в столицы в течение 15 лет, жил в Астрахани, в Саратове, зарабатывая средства к жизни частными уроками. В 1898 переселился в Нижний-Новгород, где вращался в кругу оппозиционной интеллигенции, в котором были Горький, Лемке и др. Здесь с 1898-го по сентябрь 1901 гг. заведывал библиотекой Всесословного клуба, преподавал в воскресных школах, занимался общественно-просветительной деятельностью. В 1901 получил разрешение поселиться в Москве, где заведывал "Петровской библиотекой" — одной из самых крупных и популярных частных библиотек в Москве. В 1902 переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу в министерство финансов, заведуя библиотекой Главного управления неокладных сборов (до 1918 — в Петрограде и до 1920 — в Москве). С 1920 по 1922 гг. работал в Московском отделе народного образования и В.В.Р.С.; с половины 1922 до января 1923 состоял ученым библиографом при библиотеке Коммунистической академии, затем консультантом Госиздата, заведующим библиотекой Центрального Коммунистического союза металлистов, а с 1925 до конца жизни заведывал библиотекой Российской Ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Не ограничиваясь практической библиотечной работой, Дерунов занимался и теоретическим книговедением, много работал в области библиографии и состоял членом разных библиотечных и библиографических обществ и съездов. Главный труд Дерунова "Библиография русских рецензий", напечатанный в главнейших периодических изданиях (до 300 названий), остался неизданным. Умер в Москве 29 июня 1929 года. Из напечатанных работ Дерунова (их всего более 40) наиболее крупными являются: Примерный библиографический каталог, в двух частях, 1906 г., издание, 1903 г. и 1911 г.; Жизненные задачи библиографии, "Библиограф. Известия", 1913 г.; Типичные черты в эволюции русской "Общественной библиотеки и центральных книгохранилищ", "Библиографические Известия" 1919 и 1925 гг. и отдельные издания.

1866

Роберт Раналф Маретт (Robert Ranulph Marett)

английский исследователь первобытной религии.Родился в Джерси. Закончил среднюю школу при колледже Виктория и в 1885 г. стал студентом Оксфорда, где изучал философию и классические языки. После получения в 1888 г. степени бакалавра продолжил свое образование в Берлине и в Риме. В 1891 г. вернулся в Англию и начал преподавать философию в Оксфорде, но уже в этот период проявил повышенный интерес к археологии и антропологии. Свою дальнейшую жизнь связал с этими науками, участвуя в раскопках на острове Джерси и занимаясь разработкой теоретических проблем антропологии и религиоведения. Считается основателем антропологического общества при Оксфордском университете и кафедры антропологии, которую он возглавлял с 1910 г. Умер в Оксфорде 18 февраля 1943 года. Основные религиоведческие работы: «Начало религии» (1909), «Антропология» (1912), «Психология и фольклор» (1920), «Вера, надежда и милосердие в первобытной религии» (1932), «Таинства простого народа» (1933), «Тайлор» (1936). В своих работах, объединённых впоследствии в сборнике «На пороге религии» (1909), Маретт выступил с ложной теорией преанимизма, согласно которой религия возникла из культовых действий (в первую очередь из пляски: «религия вытанцовывается»); по мнению Маретта, вера в безличную сверхъестественную силу характерна уже для начальной стадии религии. Он ссылался на такие представления, как мана меланезийцев и аналогичные ему ваконда индейцев сиу, оренда ирокезов. Анимизм Маретт считал присущим более поздним этапам развития религии. Идеалистическая теория Маретта искажает факты этнографии и даёт неправильное объяснение происхождения религии.

1868

Уоллес Клемент Сэбин (Wallace Clement Sabine)

американский физик, основатель архитектурной акустики. Закончил Университет штата Огайо в 1886 году в возрасте 18 лет. После этого поступил в Гарвардский университет, где после окончания продолжил работать преподавателем. Сэбин был акустическим архитектором Симфонического зала в Бостоне, одного из лучших концертных залов в мире по части акустики. Сэбин — пионер современной архитектурной акустики. В 1895 году проводилось акустическое улучшение Лекционного зала, части недавно построенного «Fogg Museum». Руководящий персонал физического факультета в Гарварде считал это невозможной задачей. На эту работу был назначен молодой преподаватель физики, Сэбин. Сэбин занялся проблемой, пытаясь определить то, что отличало Лекционный зал от другого, акустически приемлемого. В частности, акустические условия Театра Сандерса считались превосходными. В течение следующих нескольких лет Сэбин и группа помощников проводили исследования акустики в этих залах. Используя трубу органа и секундомер, Сэбин провел тысячи точных (для того времени) измерений времени, требуемого для затухания звуков разных частот в присутствии различных материалов. Он измерил время реверберации зала с несколькими видами ковровых покрытий, и с разным числом людей, занимающим места в зале. Он определил, что тело среднего человека уменьшает время реверберации так же, как и шесть мягких кресел. Эти измерения проводились, как правило, по ночам, чтобы не мешать деятельности обоих залов. Сэбин экспериментально установил, что существует зависимость между акустическими условиями, размерами зала, а также типом и площадью звукопоглощающих поверхностей. Он сформулировал понятие времени реверберации, которое до сих пор является самой важной характеристикой помещения.

Формула Сэбина:

где V — это объём помещения, A — общее звукопоглощение,

Исследуя различные залы с акустической точки зрения, Сэбин установил, что у хороших концертных залов время реверберации составляет 2-2.25 секунд (звук в зале с меньшим временем реверберации кажется слушателю слишком «сухим»), в то время как у хороших лекционных залов время реверберации немного меньше 1 секунды. Что касается Лекционного зала Fogg Museum, он отметил, что произносимое слово оставалось слышимым в течение приблизительно 5.5 секунд. За это время, лектор успевал сказать еще 12-15 слов. Слушателю было очень трудно разобраться в таком нагромождении слов, поэтому речь там звучала невнятно и неразборчиво. Используя результаты своих исследований, Сэбин расположил звукопоглощающие материалы по всему Лекционному залу, чтобы уменьшить его время реверберации и уменьшить «эффект эха». Выполнение этой работы укрепило авторитет Уоллеса Сэбина, как акустического архитектора. Это привело к его найму в качестве акустического консультанта для Симфонического Зала Бостона, первого концертного зала, который был разработан, используя теорию архитектурной акустики. Его акустический проект завершился большим успехом, и Симфонический зал вообще считают одним из лучших залов в мире. Кроме того, единицу поглощения энергии диффузного звукового поля, Сэбин, назвали в его честь. Умер 10 января 1919 года.

1869

Эде Польдини (венгерское имя - Ede Poldini)

венгерский композитор конца романтического / раннего современного периода. Известный в Венгрии для написания многих опер, он стал всемирно известным, когда Фриц Крейслер переложил его «La poupée valsante 'для скрипки. Польдини учился у Томка в Будапеште и у Евсевия Мандычевского в Вене. В 1908 году он поселился в Швейцарии, написал две из его наиболее известных опер: «Бродяга и принцесса» (немецкое название - Vagabund und Prinzessin; 1903) и «Свадьба на масленницу» (немецкое название - Hochzeit im Fasching; 1924). Умер 28 июня 1957 года.

1870

Жюль Жан Батист Венсан Борде (Jules Jean Baptiste Vincent Bordet)

бельгийский бактериолог и иммунолог, удостоенный в 1919 Нобелевской премии по физиологии и медицине за работы в области иммунологии. Родился в Суаньи (Бельгия). Окончил Брюссельский университет, где в 1892 получил степень доктора медицины. В 1894–1901 работал в лаборатории И.И.Мечникова в Пастеровском институте в Париже, в 1901 организовал Пастеровский институт в Брюсселе, директором которого оставался до 1940. В 1907–1935 преподавал бактериологию в Брюссельском университете. Основные научные работы Борде посвящены иммунологии. Он первым доказал, что в основе иммунных реакций лежат физико-химические процессы. Совместно с О.Жангу описал реакцию связывания комплемента – иммунных белков, присутствующих в сыворотке крови человека и животных и обусловливающих бактерицидное действие крови. Фиксация комплемента стала прообразом реакции Вассермана, использующейся сегодня для выявления сифилиса. Борде обнаружил два типа сывороток, обладающих противомикробным действием: содержащих комплемент, который присутствует в сыворотке до иммунизации, и содержащих антитела, которые образуются в результате вакцинации. В 1906 выделил бациллу – возбудителя коклюша; в 1921 установил природу основных иммунных реакций – агглютинации и преципитации. Умер в Брюсселе 6 апреля 1961 года.

1871

Эрнст Штейниц (немецкое имя - Ernst Steinitz)

немецкий математик. Родился в Лаурахютте. Основные труды по алгебраической теории чисел, алгебре и геометрии (теорема Штейница о многогранниках, 1917). Умер в Киле 29 сентября 1928 года.

1872

Альбер Деманжон (французское имя - Albert Demangeon)

французский географ. Родился в Гайоне, департамент Эр. Представитель французской школы "географии человека". Профессор Парижского (с 1911) и Лильского (1905-1911) университетов. Один из редакторов "Географической летописи"; заведующий секцией географии в издательстве А.Колен в Париже. Основные труды посвящены общим вопросам географии, сельского расселения, экономической географии Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Умер в Париже 25 июля 1940 года. Сочинения: La plaine Picarde, Р., 1905; Le déclinde l'Europe, Р., 1920; L'Empire Britannique, P., 1923; Les îles Britanniques, P., 1927 (Géographie universeille, publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache et L. Gallois, t. 1); Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, P., 1927 (та же серия, t. 2); La France économique et humaine, t. 1—2. P., 1946—1948 (та же серия, t. 6); Le Rhin. Problémes d'histoire et d'économie, P., 1935.

1874

Леопольдо Лугонес Аргуэльо (испанское имя - Lugones Arguello)

аргентинский поэт, писатель и журналист, выдающийся представитель латиноамериканского литературного модернизма. Родился в Рио-Секо, провинция Кордова. Один из наиболее известных аргентинских поэтов XX века и близкий друг знаменитого никарагуанского поэта-модерниста Рубена Дарио. Покончил жизнь самоубийством в Тигре (провинция Буэнос-Айрес), приняв дозу цианида 19 февраля 1938 года. В юности Леопольдо Лугонес увлекался социалистическими и анархическими идеями, впоследствии стал поэтом молодой аргентинской буржуазии, приобщавшейся к последним достижениям европейской культуры. Наряду с никарагуанцем Рубеном Дарио Лугонес является одним из наиболее значительных модернистов в поэзии Латинской Америки. В своём первом сборнике стихотворений «Золотые горы» (Las montañas de oro, 1897) Лугонес отдал дань романтическим увлечениям в духе Альмафуэрте, но вместе с тем показал себя талантливым и самостоятельным учеником Эдгара По, Шарля Бодлера, Леконт де Лиля и бразильского символиста Круз-э-Соузы. Уже в этом сборнике определились характернейшие черты поэтического облика Лугонеса: виртуозность ритмов, изысканность и эстетизм образов, пристрастие к мистическим концепциям. Последующие сборники стихов создали Лугонесу необычайную популярность во всей Латинской Америке. В сборнике «Оды веку» (Odas seculares, 1910) Лугонес героизирует историю аргентинской буржуазии. Сборники: Золотые горы / Las montañas del oro (1897); Сумерки в саду / Los crepúsculos del jardín (1905); Лунные песни / Lunario sentimental (1909); Оды веку / Odas seculares (1910); El libro fiel (1912);Книга пейзажей / El libro de los paisajes (1917);Las horas doradas (1922); Романсы Рио-Секо / Romances del río seco (опубликован посмертно в 1939). Рассказы: Чуждые силы/ Las fuerzas extrañas (1906); Роковые рассказы/ Cuentos fatales (1926). Публикации на русском языке: Огненный дождь. Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2010. Литература: Henríquez Urena М., Breve historia del modernismo, В.Aires, (1954); Magis С.H., La poesía de L. Lugones, Mex., [1960]; Borges J. L., Leopoldo Lugones, В.Aires, (1965); Irazusta J., Genio у figura de L.Lugones, В.Aires, (1969). В Кордове именем Лугонеса названа улица.

1874

Александр Александрович Скочинский

русский советский учёный в области горного дела, профессор (с 1906 года), педагог, академик Академии Наук СССР (1935). Основатель научной школы в области рудничной атмосферы, аэродинамики, рудничной термодинамики, борьбы с газопроявлениями в выработках, их запыленностью и рудничными пожарами. Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1950, 1951). Академик Александр Александрович Скочинский широко известен как крупнейший учёный в области рудничной аэрологии и смежных с нею дисциплин, связанных с вопросами безопасности горных работ. Всю свою многогранную деятельность он посвятил благородной цели — созданию не только безопасных условий труда для шахтеров, но и условий производственного комфорта, и прежде всего здоровых условий труда. А.А.Скочинский является основателем русской, а затем советской школы учёных, работающих в области рудничной атмосферы, аэродинамики, рудничной термодинамики, борьбы с газопроявлениями в выработках, их запыленностью и рудничными пожарами. За время более чем полувековой педагогической деятельности в качестве профессора Санкт-Петербургского, а затем Ленинградского горного института и Московского горного института Александр Александрович Скочинский воспитал многочисленный отряд горняков — инженеров и научных работников. Свыше 20 лет он возглавлял созданный им Институт горного дела Академии наук СССР. В Институте горного дела широко развивались научные идеи А.А.Скочинского. Влияние этих идей отражается на работе многих институтов горного дела республиканских академий наук, отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, высших учебных заведений. В течение многих лет А.А.Скочинский возглавлял и координировал работы по проблеме борьбы с внезапными выбросами угля и газа, а также по проблеме борьбы с силикозом. Особенностью научной и организационной деятельности А.А.Скочинского являлось умение сплотить научных работников и практиков и мобилизовать их на решение насущных задач промышленности. Постоянная связь с жизнью была основой деятельности ученого. Рудничная аэродинамика как специальная часть общей аэродинамики обособилась сравнительно недавно. Теоретические положения, на основе которых развивалась рудничная аэродинамика, были сформулированы А.А.Скочинским более 70 лет назад в работе «Рудничный воздух и основной закон движения его по выработкам». Широкие по размаху и значительные по результатам, дальнейшие исследования в области рудничной аэродинамики были направлены А.А.Скочинским на установление законов движения воздуха, газов и пыли в выработках, на изучение аэродинамической структуры вентиляционной струи. В результате исследований была создана теория движения воздуха и газов в выработках, которая внесла ясность в понимание физико-механической природы сложного процесса проветривания шахт. Исследования аэродинамического сопротивления выработок, проводившиеся на протяжении многих лет по инициативе и под руководством А.А.Скочинского путём экспериментального определения коэффициента аэродинамического сопротивления, и выяснение взаимовлияния различных факторов, обусловливающих это сопротивление, выявили законы сопротивления движению воздуха по выработкам при различных видах крепи. Знание этих законов позволяет сейчас определять аэродинамическое сопротивление выработки расчётным путём с достаточной степенью точности. Исследование влияния проветривания на запыленность выработок было начато в Институте горного дела с экспериментального изучения движения запыленного воздушного потока и физико-химических процессов, происходящих при проветривании выработок. В результате этих изысканий впервые была создана теория противопыльных аэродинамических режимов для металлических рудников. Таким образом, методы исследования вопросов рудничной аэродинамики, намеченные А.А.Скочинским и осуществленные позднее его учениками, как показывает широкое внедрение полученных результатов в промышленность, оказались правильными для решения сложных задач проветривания рудников. Благодаря старанию и таланту А.А.Скочинского и его учеников советская горная наука занимает ведущее место в разработке теории инженерных расчётов вентиляции любых шахт. На основе работ Института горного дела по электромоделированию можно рассчитывать сейчас любые сложные вентиляционные сети глубоких шахт. В области проветривания шахт Александр Александрович Скочинский также имеет многочисленную группу учеников, возглавлявшуюся вначале докторами технических наук В.Б.Комаровым и Ф.А.Абрамовым, профессором А.И.Ксенофонтовой, а позднее — Л.Д.Ворониной, Ф.С.Клебановым и др. В последние годы жизни А.А.Скочинский занимался разработкой новой проблемы — обеспечением нормальных атмосферных условий в карьерах, которая возникла в связи с мощными источниками газовыделения и пылеобразования при открытых разработках. С 1956 года под общим руководством Скочинского началось комплексное изучение проблемы в следующих направлениях:

— санитарно-гигиеническая оценка атмосферных условий в карьерах;

— исследование возможности искусственной вентиляции карьеров;

— разработка средств по предупреждению загрязнения атмосферы карьеров, установок для кондиционирования воздуха в кабинах машин, создание аппаратуры контроля состава и состояния атмосферы карьеров. К этой работе был привлечен ряд научно-исследовательских институтов. В результате проведенных исследований были получены важные выводы — горняки впервые узнали закономерности движения воздуха в карьерах и получили средства борьбы с загрязнением атмосферы в них. Были созданы конструкции для нейтрализации вредных выхлопных газов автосамосвалов и других машин. Новое научное направление, у которого впереди большие задачи, вылилось в самостоятельную область рудничной аэрологии — проветривание карьеров. Советская горная наука также вышла здесь на лидирующие позиции. Научные работы в этой области продолжались под руководством учеников А.А.Скочинского — докторов технических наук В.С.Никитина и К.В.Кочнева. Вторым направлением научных исследований по рудничной аэрологии была рудничная газодинамика. В основу этих исследований было положено стремление изучить уголь как коллектор газа. Под руководством А.А.Скочинского был изучен ряд свойств этой горной породы, определяющих течение газа в угольных пластах и его выделение в выработки; наиболее существенным из этих свойств оказалась дифференциальная пористость угля. Были разработаны методы исследования дифференциальной пористости и трещиноватости углей, их газопроницаемости, сорбционной емкости, кинетики сорбционных процессов и теплоты сорбции; созданы уникальные приборы для изучения влияния давления горных пород на сорбцию газа, дифференциальную пористость и проницаемость угля. В результате исследований углей основных бассейнов — Донецкого, Кузнецкого, Карагандинского, Печорского, месторождений Урала и Дальнего Востока — была определена метаноемкость углей в функции давления газа, температуры, влажности, зональности стадий метаморфизма. Все это позволило оценить метаноносность углей Советского Союза и создать расчётные формулы для определения газоносности угольных пластов. Исследования позволили также установить газовую зональность угольных месторождений и выявить зависимость относительной метанообильности выработок от их пространственного положения, что дало возможность разработать горностатистический метод прогноза метанообильности шахт, нашедший применение не только в нашей стране, но и за рубежом. Знание количества выделенного газа в выработке позволяет избежать ошибок при проектировании и строительстве шахт путём правильного выбора сечений воздухопроводящих выработок и производительности вентиляторных установок. А.А.Скочинским была выдвинута проблема управления газовыделением. В результате широкого изучения газовых балансов угольных шахт были выявлены и оценены источники газа и дана классификация возможных методов управления газовыделением в шахтах исходя из горнотехнических и природных условий. Первые вакуумные установки для дегазации угольных пластов на шахтах Кузбасса и Донбасса были применены при участии А.А.Скочинского. Внедрение в практику способов извлечения метана из угольных пластов с его дальнейшим промышленным использованием является крупнейшим достижением, так как позволяет повысить производительность, безопасность и комфортность условий труда шахтеров. Одновременно с этим возрастает производственная мощность шахт, снижается себестоимость добычи угля. В важнейшем научном направлении — прогнозе газообильности выработок и управлений газовыделением в шахтах и рудниках — А.А.Скочинский оставил также многочисленную группу учеников, возглавляемую позже докторами технических наук Г.Д.Лидиным, И.Л.Эттингером, А.Т.Айруни и др. Группа научных сотрудников Московского горного института под руководством доктора технических наук Н.В.Ножкина провела важную работу по дегазации угольных пластов с предварительным гидравлическим разрывом. Этот метод позволяет заранее подготовить поле шахты для активной выемки угля. Исследования проблемы внезапных выбросов угля и газа были поставлены А.А.Скочинским со свойственными ему широтой научного кругозора и сочетанием практической направленности работ с глубиной теоретического анализа. Возглавляя в течение ряда лет Центральную комиссию по борьбе с внезапными выбросами угля и газа, он умело осуществлял координацию научных работ по проблеме с привлечением к её разработке большого числа институтов. В эти годы был собран большой материал в Донецком и Кузнецком бассейнах, на Егоршинском и Сучаиском месторождениях, была получена характеристика опасных пластов, разработаны и внедрены региональные и локальные мероприятия по предупреждению внезапных выбросов и их прогнозу. Особое внимание Александр Александрович Скочинский уделил разработке теории внезапных выбросов угля и газа. Исследования по вскрытию причин и механизма внезапных выбросов были направлены на определение сил, действующих в угольном пласте вблизи горной выработки, источников энергии, обеспечивающих работу выброса, и комплекса условий геологического, физико-химического и горнотехнического характера, обеспечивающих реализацию проявлений этой энергии. В результате исследований на основе современных представлений физической и коллоидной химии, подземной гидравлики, механики сплошной среды и термодинамики в Институте горного дела А.А.Скочинским и его учеником доктором технических наук В.В.Ходотом была разработана энергетическая теория сложных динамических явлений — внезапных выбросов угля и газа, которая дала возможность выбора локальных средств предупреждения внезапных выбросов, прогноза и борьбы с этими грозными динамическими явлениями. В области внезапных выбросов угля и газа были проведены также крупные работы в Макеевском научно-исследовательском институте (труды И.М.Печука, Р.М.Кричевского, Л.Н.Быкова и др.), в Институте горного дела имени А.А.Скочинского (А.В.Докукин, А.Э.Петросян и др.), во ВНИМИ (И.М.Петухов), в Институте геомеханики Академии Наук Украинской ССР (Ф.А.Абрамов). К научным заслугам А.А.Скочинского необходимо отнести привлечение им геофизических методов для изучения природных динамических явлений в шахтах. Советский Союз первым в широком масштабе развернул сейсмоакустические исследования опасных пластов. Была создана аппаратура для автоматической регистрации степени опасности угольных пластов, записаны на магнитофонную пленку индуцированные и самопроизвольные выбросы непосредственно в угольных шахтах, получены интересные данные о сейсмоакустических проявлениях процессов разрушения горных пород в массиве. По широте экспериментальных работ и глубине теоретических исследований проблемы внезапных выбросов работы, проведенные под руководством А.А.Скочинского, не имеют себе равных в мире. Следующим научным направлением работ А.А.Скочинского является рудничная термодинамика. Задача её — изучение тепловых процессов свободной атмосферы в шахтных условиях. Исследования, организованные А.А.Скочинским, заключались в изыскании методов и средств кондиционирования шахтной атмосферы. Они привели к созданию научных положений, позволяющих успешно решать эти задачи. Большие исследования по этой проблеме проводились на Украине под руководством академика Академии Наук Украинской ССР А.Н.Щербаня. На протяжении многих лет А.А.Скочинский изучал процессы самовозгорания угля и сульфидных руд. Работа заключалась в накоплении фактических данных об условиях самовозгорания угля и сульфидных руд и дальнейшей разработке методов для исследования этих условий. В результате обобщения опыта были намечены пути борьбы с рудничными пожарами. Это направление развивалось докторами технических наук В.В.Веселовским и Л.Н.Быковым. Огромная научная и организаторская работа проведена А.А.Скочинским и его учениками по проблеме борьбы с силикозом. Научно-исследовательские работы в этой области ведут более 100 технических и медицинских институтов. В этом вопросе А.А.Скочинский, будучи председателем межведомственной комиссии по борьбе с силикозом, выступал не только как учёный, но и как государственный деятель. Профессия шахтеров и горных инженеров по праву считается одной из самых мужественных, ибо она сопряжена с опасностью, возникающей из-за стихийных сил природы. Первой обязанностью горного инженера является обеспечение безопасности труда шахтеров, всемерное его облегчение. Комплексная механизация и автоматизация должны полностью устранить в шахтах ручной труд. Александр Александрович Скочинский как никто понимал это. Он одним из первых ставил вопросы о безопасности взрывчатых веществ, создании горноспасательных станций и т. п. Научная деятельность А.А.Скочинского вытекала из требований жизни и всегда была тесно связана с практикой. Интересна также характеристика А.А.Скочинского как педагога. После окончания с отличием Санкт-Петербургского горного института в 1900 году Александр Александрович был оставлен при институте для педагогической деятельности. После защиты диссертации А.А.Скочинский в 1906 году становится профессором кафедры горного искусства. В те времена курс горного искусства охватывал многие специальные предметы, и Александру Александровичу принадлежит заслуга в создании курсов по специальным дисциплинам: по рудничному проветриванию, подземным пожарам, горноспасательному делу, рудничному креплению, доставке и откатке. В Санкт-Петербургском горном институте он создает лаборатории рудничной вентиляции и горноспасательного дела. С 1917 по 1920 годы Александр Александрович преподает в Донском политехническом институте, а затем вновь возвращается в Ленинградский горный институт. Здесь наряду с педагогической и научной работой А.А.Скочинский готовит к изданию фундаментальный курс по рудничной атмосфере. Курс и атлас к нему был издан Московским горным институтом, куда Александр Александрович был переведен в 1930 году. В 1932 году учебник печатается большим тиражом и уже в 1934 году вновь переиздается, что свидетельствует о назревшей потребности в книге по рудничной атмосфере и её высокой оценке научной общественностью. Впоследствии в переработанном и значительно дополненном виде эта работа вошла как раздел в учебник «Рудничная вентиляция», изданный м Скочинским в соавторстве с профессором В.Б.Комаровым в 1949 году и позднее трижды переизданный. За этот труд Александру Александровичу была присуждена Государственная премия первой степени. «Рудничная вентиляция» не только прекрасный учебник для студентов горных институтов, но и настольная книга горных инженеров. В 1940 году А.А.Скочинский издает книгу «Краткий конспект цикла лекций о взрывах газа (метана) и пыли в угольных шахтах», которая явилась ценным учебным пособием и монографической работой по этому вопросу. А.А.Скочинский много занимался рудничными пожарами и читал специальный курс по этому предмету. В 1940 году он совместно с профессором В.М.Огиевским создал фундаментальный учебник «Рудничные пожары», который впоследствии был переиздан. В своей педагогической деятельности Александр Александрович не ограничивался чтением лекций, созданием новых курсов, организацией лабораторий и ведением научно-исследовательской работы в учебных заведениях. Он всегда старался объединить вокруг себя молодых учёных, которым передавал свои знания. Так создавалась школа советских учёных по рудничной аэрологии и аэродинамике. Многие ученики и последователи Александра Александровича сейчас возглавляют кафедры в вузах и лаборатории в институтах. За свою более чем полувековую педагогическую деятельность Александр Александрович обучил тысячи горных инженеров, его учеников работали практически во всех горнопромышленных районах нашей страны. Научная и педагогическая деятельность м Скочинского всегда тесно увязывалась с его инженерной работой. В дореволюционный период он состоял членом различных комиссий при горном департаменте, работа в которых требовала хороших знаний технического состояния горных предприятий. Инженерная работа А.А.Скочинского особенно активизировалась после революции. Скочинский выезжал в Европу и Америку для ознакомления с состоянием горной промышленности. Свой опыт и знания Александр Александрович отдавал решению инженерных задач, консультировал ведение горных работ на предприятиях Донбасса и Урала. Он разработал проекты реконструкции Илецкого соляного рудника, строительства антрацитовой шахты имени Артема, переоборудования Егоршинского антрацитового рудника на Урале, реконструкции Высокогорского железного рудника и др. А.А.Скочинский был членом коллегии Горного совета ВСНХ СССР, членом Научно-технического совета каменноугольной промышленности, консультантом многих проектных и промышленных организаций. При его участии и консультации велось проектирование реконструкции и строительства наиболее крупных горнодобывающих предприятий первых пятилеток, например угольных шахт «Западная Капитальная» (Несветаевский рудник), № 29 и № 17 в Рутченкове, № 6 Мушкетовской в Донбассе, Соликамской калийной шахты и др. Кроме того, оп принимал деятельное участие в строительстве Московского метрополитена, будучи членом Государственной комиссии по приемке законченных сооружений. Должна быть особо отмечена инженерная деятельность А.А.Скочинского в годы Великой Отечественной войны, когда требовалось быстрое решение крупных технических вопросов по обеспечению минеральными ресурсами нужд обороны страны. Для ознакомления с состоянием дел А.А.Скочинский выезжал на Южный и Северный Урал, в Кузбасс, Караганду. Вместе с горными инженерами он разрабатывал мероприятия по повышению добычи угля на Урале, мобилизации угольных и рудных ресурсов Казахстана, поднятию добычи руд и производству алюминия и редких металлов, обеспечению рудой Кузнецкого металлургического комбината. Большая заслуга А.А.Скочинского также в том, что по его инициативе и под его руководством группой учёных Института горного дела были разработаны основные технические направления восстановления шахт Донбасса и Подмосковного бассейна. Активная инженерная деятельность А.А.Скочинского продолжалась и в послевоенный период. Несмотря на большую научную, педагогическую и инженерную деятельность, А.А.Скочинский всегда находил время и для общественной работы. Он принимал активное участие в организации секций научных работников, был длительное время членом бюро Совета научных работников вначале в Ленинградском, а затем в Московском горном институте. Он работал в инженерно-техническом совете союза горнорабочих, а после образования научных инженерно-технических обществ был членом оргбюро горного ВНИТО и членом совета ВСНИТО. В 1943 году по поручению Президиума АН СССР Александр Александрович организует Западно-Сибирский филиал Академии Наук СССР, председателем Президиума которого он был избран в следующем году. Организация филиала, включавшего ряд научных институтов, и в частности горно-геологический институт, имела большое значение в изучении и использовании природных богатств Западной Сибири. В наше время Сибирское отделение Российской Академии Наук является мощным научным центром мирового значения. На протяжении многих лет Александр Александрович был членом экспертной комиссии ВАКа. А.А.Скочинский являлся организатором и руководителем Института горного дела в течение многих лет. Под его руководством институт вырос в крупную научную организацию, способную решать вопросы на высоком уровне и возглавлять советскую горную науку. Академика Скочинского называли мудрым. Это действительно так. Александр Александрович обладал аналитическим умом, хорошо знал задачи науки и промышленности всегда видел перспективу их развития. Он был человеком долга, не принимал опрометчивых решений, тщательно и подробно продумывал вопросы. Особенностью А.А.Скочинского была также скромность, которая сочеталась с другими душевными достоинствами — доброжелательностью и тактом. Эти черты создавали благородный облик этого выдающегося человека. А.А.Скочинский обладал огромным трудолюбием и был подвижником в науке. Поэтому ему импонировали люди, одержимые идеей на своем поприще. Александр Александрович высоко ценил научный патриотизм и совершенно не терпел «мотыльков», крутящихся около науки, или людей, использующих науку в своих личных целях. Он никогда не прощал «измену» в науке. Человек, получивший ученую степень в институте и бросивший в нём работу ради более высокой должности, как бы переставал для А.А.Скочинского существовать. Эта принципиальность Скочинского была всегда обоснованной. Александр Александрович до конца своей жизни ежедневно приходил на работу в институт, несмотря на преклонный возраст (он умер 6 октября 1960 года) и неважное здоровье. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. В честь Героя Труда назван ИГДАН в Люберцах. Именем А.А.Скочинского названа открытая в 1975 году в Донецке одна из глубочайших угольных шахт мира. Также его именем названы улицы в шахтерском городе Климовске Подмосковного угольного бассейна и на его родине в Олекминске. В 1974 году ко дню 100-летия академика А.А.Скочинского Министерством угольной промышленности СССР и Научно-техническим обществом специалистов горной промышленности установлена Премия имени академика А.А.Скочинского. Премия присуждается руководителям, научным и инженерно-техническим работникам научных, образовательных и производственных организаций за результаты основополагающих теоретических исследований, важных актуальных проектно-конструкторских разработок, за внедрение способов, средств и инженерно-технических мероприятий по улучшению условий труда, за повышение безопасности на предприятиях угольной и горнорудной промышленности, за уменьшение отрицательного влияния горнодобывающих предприятий на экологическую обстановку в прилегающих районах. Перечень направлений исследований и разработок, которые могут претендовать на соискание премии имени А.А.Скочинского, приведен в «Положении о премии имени академика А.А.Скочинского». Литература: БСЭ. — Издание 3-е. — Москва, 1976. — Том 23. — Столбцы 1565—1566; Лидин Г.Д. Александр Александрович Скочинский (1874—1960). — Москва, 1969. — 232 страницы — (Научно-биографическая серия). — Библиография : страницы 204—230; Мелуа А.И. Геологи и горные инженеры. Нефтяники : в 3 томаах / Под редакцией Н.П.Лаверова. — Москва; Санкт-Петербург, 2003. — Том 2 : Геологи и горные инженеры. — Страница 875; Мельников Н.В. Роль академика А.А.Скочинского в развитии горной науки в СССР // Проблемы горного дела. — Москва, 1974. — Страницы 5-12; Мельников Н. В. Академик Александр Александрович Скочинский // Горные инженеры — выдающиеся деятели горной науки и техники. — Москва, 1970. — Страницы 10-25; Ненина А. От альфы // Поляки на Енисее. — Красноярск, 2003. — Выпecr 1. — Страницы 51-54; Ненина Р.Ф. Школьный музей Александра Скочинского в Красноярске // Поляки в Приенисейском крае. — Абакан, 2005. — Страницы 76-79; Санина Н. Музей Скочинского в Красноярске // Новый Енисей. — 2005. — 25 марта (№ 11).

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |