-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109023

Комментариев: 6801

Написано: 117495

Записей: 109023

Комментариев: 6801

Написано: 117495

13 июня родились... |

1769

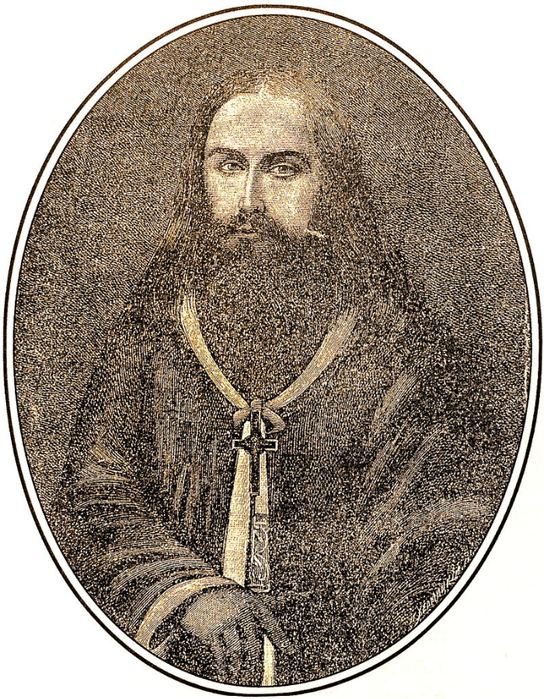

Никифор Адрианович Мурзакевич

священнослужитель Русской православной церкви, автор «Истории губернского города Смоленска» — первого печатного труда по истории Смоленской земли. Родоначальником фамилии Мурзакевичей был бывший крымский мурза Василий по прозвищу Мурзин, плененный князем В.В.Голицыным во время 2-го Крымского похода в 1687 году, крещенный им в православие и зачисленный в служилые люди по городу Смоленску. Своего сына Адриана (? — 1783) Василий Мурзин определил в открытую в 1728 году Смоленскую семинарию, после окончания которой Адриан Васильевич был священником при Успенском кафедральном соборе Смоленска. Родился Никифор в Смоленске, в семье Адриана Васильевича и его супруги Евдокии Федоровны. Получив начальное образование дома, к 10 годам мальчик уже бегло читал на русском и латинском языках и поступил в Смоленскую семинарию. В семинарии Никифор успешно окончил три из четырёх классов, но в 1783 году скончался отец и семья осталась без средств к существованию. Вынужденный оставить семинарию, Никифор был определен епископом смоленским и дорогобужским Парфением псаломщиком в Богородицкую церковь. В 1792 году Никифор Мурзакевич женился на Анне Ивановне Солнцевой, дочери вяземского священника и около того же времени, принимая во внимание заслуги отца, был посвящён сначала в иподиакона, а потом и в диакона кафедрального собора Смоленска. Большая семья отца Никифора (его мать, жена и шестеро детей) жила в бедности, поскольку единственным источником доходов являлось жалование в 25 рублей в год и некоторые суммы, выручаемые как плата за требы. Все своё свободное время диакон посвящал самообразованию. Особенно его интересовала история родных мест. Прочтя рукописную «Историю города Смоленска», составленную в 1780 году иеромонахом Иоасафом Шупинским к приезду в Смоленск императрицы Екатерины II, отец Никифор нашел в ней множество недостатков и сам занялся составлением более полной и подробной истории. Эти занятия пользовались поддержкой епископа Парфения, предоставившего в распоряжение диакона свою библиотеку, личные выписки относительно смоленских древностей и обеспечившего ему доступ в архив консистории.

Успенский кафедральный собор в Смоленске, где Мурзакевич служил диаконом. Фото 2009 года.

После смерти епископа Парфения в 1795 году положение о. Никифора ухудшилось: новый епископ Дмитрий не оказывал диакону прежней поддержки. Закрылся для него и доступ в архив. Смоленское духовенство, и без того нерасположенное к ученому-диакону, теперь стало относиться к нему и вовсе презрительно. Неожиданная помощь была оказана Мурзакевичу студентами Московского университета И.А.Двигубским, А.С.Карсаровым и А.И.Тургеневым, которые, направляясь на учёбу в Европу, проезжали через Смоленск, познакомились с отцом Никифором и пообещали поспособствовать его работе. А.И.Тургенев написал о смоленском диаконе своему отцу, ректору Московского университета И.П.Тургеневу, активному члена Дружеского ученого общества, и через несколько месяцев Мурзакевич получил посылку из Москвы. В посылке были книги по российской истории В.Н.Татищева, М.М.Щербатова и И.М.Штриттера, Никоновская летопись, «Синопсис», «Вивлиофика» Н.И.Новикова и другие труды. Благодаря помощи из Москвы Мурзакевич сумел к 1803 году завершить свою «Историю города Смоленска». Представленная епископу Дмитрию, работа не нашла поддержки у духовных властей: епископ возвратил рукопись «с выговором и бранью». Тогда Мурзакевич представил рукопись смоленскому гражданскому губернатору Д.Я.Гедеонову, а тот передал её генерал-губернатору Смоленска С.С.Апраксину. По распоряжению Апраксина в 1803 году в губернской типографии за его счет было напечатано 600 экземпляров первого издания «Истории губернского города Смоленска» в четырёх книгах. Весь тираж издания был подарен автору и быстро разошелся по подписке. Епископ Дмитрий был разгневан и выгнал диакона из кафедрального собора, предложив ему искать другое место. Такое место вскоре нашлось. 16 апреля 1803 года отец Никифор был рукоположен в священники Одигитриевской церкви. В 1804 году вышло второе издание «Истории», дополненное пятой книгой с грамотами русских, польских и литовских государей, данными Смоленску. С.С.Апраксин переслал книгу обер-прокурору Синода князю А.Н.Голицыну, а тот представил её императору Александру I, который велел выдать автору 500 рублей. Кроме того, смоленское дворянство и граждане ссудили отцу Никифору 1500 рублей, что дало возможность купить у купца Квецинского дом за алтарем Одигитриевской церкви. Начало 1812 года было ознаменовано для Мурзакевича несчастьем. 16 марта умерла его жена, оставив семерых детей. По словам его сына Ивана, отец после смерти жены «впал в задумчивость и какое-то равнодушие», почти оставив писательский труд и сосредоточившись на заботах о детях. Новый епископ Ириней, известный как полиглот и автор многих научных работ, оценил труды отца Никифора и хотел удостоить саном протоиерея, но смоленское духовенство выступило против этого, указывая на «неученость» Мурзакевича. Во время Отечественной войны 1812 года появление противника вблизи Смоленска застало его население врасплох. 15 —16 августа жители в спешке покидали город и уезжали на восток. Мурзакевич, у которого в эти суматошные дни украли лошадь, вместе со своим многочисленным семейством покинуть город не сумел.

Французские колоны штурмуют Смоленск.

16 августа 1812 армия Наполеона осадила Смоленск и начала артиллерийский обстрел города. Священник Мурзакевич был в этот день призван для исповедования и причащения раненых и умирающих и находился на позициях 26-й дивизии генерала И.Ф.Паскевича на Королевском бастионе под обстрелом вместе со своим 12-летним сыном Константином, который носил за отцом святую воду. Своим поведением в этот день отец Никифор заслужил особую благодарность генерала Паскевича и позже был награждён скуфьей от Синода и бронзовым наперсным крестом. 17 августа французы предприняли несколько атак, захватив предместья, но так и не сумев ворваться в Смоленскую крепость. Утром этого дня отец Никифор вновь был на позициях, а после обеда укрылся с семьей и прихожанами в Успенском соборе, так как его дом и церковь попали под обстрел. В ночь на 18 августа русские войска оставили город, который был занят французами. В соборе ютились почти неделю, пока основные части французской армии не покинули город. Дом Мурзакевича в это время занимал генерал Ж.Лагранж, и, когда хозяин вернулся в него, он нашел своё жилище разграбленным. В занятом французами Смоленске отец Никифор оказался одним из немногих оставшихся священников. В этой ситуации он не только отправлял службы в Успенском кафедральном соборе, но и был хранителем этой русской святыни. В первый день французской оккупации Мурзакевич сумел добиться от французского командования постоянного воинского караула, который был поставлен у собора и спас от разорения соборную ризницу и имущество архиерейского дома. От разорения отцом Никифором были также спасены Троицкая и Одигитриевская церкви. В обстановке, когда грабежи и мародерство достигли предела, Мурзакевич проявлял завидное мужество и силу духа, у него получалось заступаться за жизнь и имущество граждан перед французскими властями, включая губернатора Смоленска барона А.Жомини. Мурзакевич исповедовал и осуществлял погребение отставного подполковника П.И.Энгельгарда — смоленского дворянина, организовавшего вместе с несколькими своими соседями партизанский отряд из вооруженных им крестьян. Выданный крестьянами, Энгельгардт был расстрелян французами у Молоховских ворот Смоленска. Всю осень о. Никифор со своими сыновьями, Константином и Иваном, ходил за город на кирпичные заводы к русским раненым, носил им воду и овощи.

Одигитриевская церковь, где служил отец Никифор Мурзакевич. Открытка начала XX века.

Между тем личная история о. Никифора была далека от благополучия. Священник был неоднократно бит мародерами, удар шпорой в бок давал потом о себе знать вплоть до самой смерти. Дом его был разорен, голод и болезни унесли жизни матери о. Никифора, его тетки, двух дочерей и воспитанницы. Ещё одно несчастье произошло более или менее случайно. 8 ноября 1812 генерал Жомини потребовал от священников организовать почетную встречу Наполеона, возвращавшегося из Москвы. Тогда император не приехал, но на следующий день встреча произошла, причем случайная: «Идя к больному мещанину Ив.Короткому, что у Днепровских ворот возле дома Ив.Ковшарова, с черствой просфирою, нечаянно возле Троицкого моста попавшиеся мне губернатор Жомини сказал мне по латыни: «Вот Наполеон идет!» — Я, не знавши его, посторонился, но Наполеон у меня спросил: «Pope?», я ответствовал: «Так». И когда ближе он подошел, я, в недоумении и страхе, вынул просвиру, которую он велел взять одному генералу. Всего этого никто не видел. — За Наполеоном тащилась под гору карета четвернею в ряд, с переду и с заду её были привязанные снопы ржаные.» — Дневник священника Н.А.Мурзакевича. 28 октября 1812 года. 17 ноября 1812 Смоленск был занят русскими войсками. Это счастье обернулось, однако, несчастьем для Мурзакевича, в действиях которого усмотрели измену. Священника обвинили в том, что он спрятал в соборной ризнице 20 000 рублей, унесенных из архиерейской ризницы, а также в том, что он, де, в нарушение верноподданической присяги встречал Наполеона и благословил его. Об этом было доложено архиепископу Феофилакту — главе экстраординарной комиссии по приведению в порядок епархий, разоренных во время войны. Возникло «Дело о священниках Мурзакевиче и Соколове и протоиерее Поликарпе Звереве». Запуганный Феофилактом, епископ Ириней вынес суровый приговор. Мурзакевич был запрещен в священнослужении и лишен места. В своем дневнике он записал: «От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим: видяше мя вон бежаша от мене.» (Псал. 30, 12). — Дневник священника Н.А.Мурзакевича. 31 декабря 1812 года.

27 января 1813 приговор был утвержден Священным Синодом. Это лишило Мурзакевича средств к существованию. Более того, его дом был определен для казенного постоя, а сам о. Никифор с семьей ютился на чердаке. Однако через некоторое время дело поступило наряду с другими на рассмотрение особой комиссии Сената по сыску изменников. Комиссия, не найдя в нем измены, передала дело на рассмотрение уголовной палаты, которая 5 апреля 1814 вынесла оправдательный приговор. Ориентируясь на приговор светского суда, епископ смоленский Иоасаф ходатайствовал перед Синодом об отмене запрещения к священнослужению для всех трех священников. После утвердительного ответа Синода о Никифор 5 августа 1814 вновь был назначен к служению в Одигитриевской церкви.

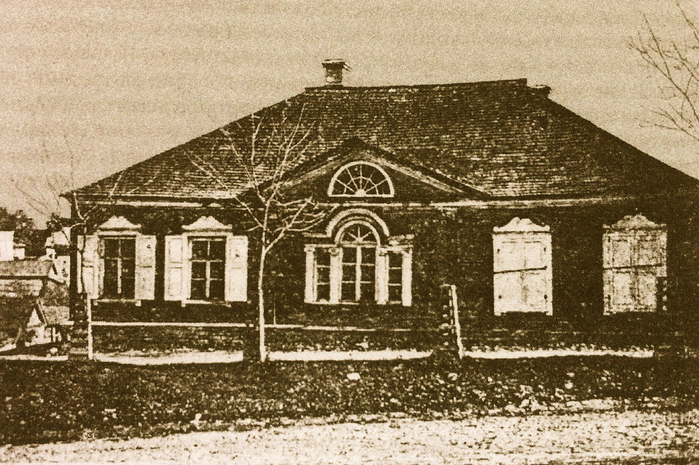

Дом, где Н.А.Мурзакевич жил с 1803 по 1834 год. Находился на углу Козлиной горы (ныне — восточная часть улицы Ленина) и Большой Одигитриевской улицы (ныне ул. Докучаева). Сгорел во время Великой Отечественной войны. Фото 1902 года.

При посещении Смоленска великим князем Николаем Павловичем 18 мая 1816 г. Мурзакевич был представлен ему на королевском бастионе и удостоился благодарности за свои исторические труды и рассказ о битве 4 августа 1812 г. Кроме выполнения своих непосредственных обязанностей и исторических трудов, отец Никифор с не меньшей самоотдачей выполнял общественную работу в городских и епархиальных учреждениях. Так, в 1819 г. по поручению епископа, собрал по городу и губернии 32 287 рублей в пользу бедных семинаристов. Часть своей библиотеки отец Никифор ещё при жизни передал в Смоленский кадетский корпус, до 200 томов пожертвовал в семинарию, по тому же завещанию 100 томов были переданы в училище для детей канцелярских служащих, бедным семинаристам завещал 50 рублей. Умер в Смоленске 20 марта 1834 года.

Похоронен священник Никифор Мурзакевич в ограде Спасо-Окопной церкви. Могила его сохранилась до наших дней. Был женат на дочери священника Анне Ивановне Солнцевой (? — 1812). Дети: Илья Никифорович Мурзакевич — с 1820 года служил в канцелярии Министерства народного просвещения; Александра Никифоровна Мурзакевич (? — 1813); Елена Никифоровна Жукова — была замужем за поручиком Жуковым; Екатерина Никифоровна Мурзакевич (около 1799—1812); Константин Никифорович Мурзакевич (около 1800 — ?) — окончил Московский университет, был врачом в Тобольске; Иван (Иоанн) Никифорович Мурзакевич — был священнослужителем, служил полковым священником в Риге, позже — протоиерей; Николай Никифорович Мурзакевич (1806—1883) — окончил Московский университет, историк и археолог, директор Ришельевского лицея.

Мемориальная доска Мурзакевичу на улице Ленина в Смоленске.

Помимо истории родной земли, Н.А.Мурзакевич много сил уделил священной истории. К сожалению, все его работы, кроме «Истории города Смоленска», так и не были напечатаны, оставшись в единственном экземпляре. В 1801—1814 годах отец Никифор был занят составлением свода из четырёх Евангелий под названием «История Божественного откровения». Эта неизданная книга была первым известным опытом перевода Евангелия на современный русский язык для чтения простым народом. Она была послана обер-прокурору Синода князю А.Н.Голицыну, который передал её ректору Санкт-Петербургской Духовной академии архимандриту Филарету. Отзыв Филарета, видимо, был отрицательным. В 1812 году Мурзакевич создал перевод на современный русский язык Псалтири. В этом переводе к каждому из 150 псалмов были приведены достаточно подробные комментарии относительно его смысла и значения. В оглавлении указывалось краткое содержание псалма. Перевод не был опубликован, поскольку раньше, чем автор успел представить его в цензуру, вышел перевод от Библейского общества. В 1817 году священник написал «Жизнь Иисуса». В 1813—1818 годах написана «Жизнь святых апостолов Петра и Павла». Этот труд был представлен епископу Иоасафу, а им передан для отзыва в Смоленскую семинарию, где его нашли «неполным и недостаточным». В конце 1820-х годов по поручению епископа Иосифа Мурзакевич писал «Историческое описание Смоленской чудотворной иконы Божьей матери — Одигитрии». В этом труде он стремился, опираясь на выписки из трудов разных церковных историков, доказать, что смоленский образ Богоматери — тот самый, который был написан ещё при её жизни евангелистом Лукой. Судьба этой работы неизвестна. «Словарь изобретателей» (или «Список изобретателям») остался неоконченным. Рукопись «Описания 1812 года» была передана Мурзакевичем Н.П.Румянцеву. Сочинения: «История города Смоленска»: Мурзакевич Н.А. История губернского города Смоленска от древнейших времен до 1804 года. Собранная из разных летописей и российских дееписателей. Трудами д[иакона] Н.Мурзакевича. С дозволения начальства. — Смоленск: При губернском правлении, 1804. — IV, 221, VI, 67 страниц (2-е издание, дополнено 5-й книгой); Мурзакевич Н.А. История города Смоленска: Юбилейное издание Смоленского губернского статистического комитета. / Под редакцией И.И.Орловского. — Смоленск: Типография П.А.Силина, 1903. — 248 с. (3-е издание, воспроизводит издание 1804 года с добавлением вступительных статей И.И.Орловского, «Дневника» и некоторых писем Н.А.Мурзакевича); Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. / Вступительная статья В.Кононова. — Смоленск: Свиток, 2011. — 208 страниц (4-е издание, воспроизводит издание 1903 года). Дневник и письма Н.А.Мурзакевича: Мурзакевич Н.А. Дневник священника Никифора Адриановича Мурзакевича 1776—1834 // Мурзакевич Н.Н. Никифор Адрианович Мурзакевич — историк города Смоленска. 1769—1834. — Санкт-Петербург, 1877; То же // Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. — Смоленск, 1903. — страницы 45-79; То же // Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. — Смоленск, 2011. — страницы 171—199. Рукописи в Смоленском музее: О четвероевангелии. (Сочинение священника Смоленской Одигитриевской церкви Никифора Андриановича Мурзакевича), 1813 г., 275 листов, размер 23.5 X 19.5, без переплета, в бумажной темно-зеленой обложке. С автографом; История Божественного откровения, сочинение священника Никифора Мурзакевича (г. Смоленск), 1815, 285 лл., разм. 22 X 17.6. Переплет — картон, обтянутый кожей, с тиснением. На листе 21 книги надпись: «От внука священника 72-го Пехотного Тульского полка Павла Мурзакевича. 1889 г. августа 22 дня, город Смоленск»; Жизнь апостолов Петра и Павла (сочинение Никифора Мурзакевича). Рукопись в 2 книгах, 1819 г. 66 листов, размер 26 X 21.4, переплет бумажный. На заглавном листе надпись: «От внука священника 72-го Пехотного Тульского полка Павла Мурзакевича 1889 г. августа 11 дня». Рукопись в Самарской научной библиотеке: Псалтирь / Пер. на рус. яз. Никифора Мурзакевича. Скоропись начала XIX в. На 150 л.; 22,7х18х3,5 см. Инв. № 306038. Литература: Дореволюционная печать об историке Смоленска Никифоре Мурзакевиче. / Составитель Л.Степченков. — Смоленск: «Коллекция», 2007; Мурзакевич И.Н. Жизнеописание (история) священника Никифора Адриановича Мурзакевича, автора «Истории города Смоленска» / Составлено сыном его протоиереем Иоанном Мурзакевичем // Смоленская старина. — Выпуск 2. — 1912. — Страницы 178—226; Мурзакевич Н.Н. Автобиография. — Санкт-Петербург, 1886. — 233, VIII страниц; Мурзакевич Н.Н. Никифор Адрианович Мурзакевич — историк города Смоленска. 1769—1834. — Санкт-Петербург, 1877; Орловский И.И. Священник Никифор Адрианович Мурзакевич (1769—1834) // Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. — Смоленск: Свиток, 2011. — Страницы 9-21. (То же в издании 1903 года); Орловский И.И. Об «Истории Смоленска» Мурзакевича // Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. — Смоленск: Свиток, 2011. — Страницы 21-28. (То же в издании 1903 года).

1769

Гаэтано Сави (итальянское имя - Gaetano Savi)

итальянский натуралист (естествоиспытатель), ботаник и миколог. Гаэтано Сави родился в Скарперии. В 1819 году была опубликована его работа Sulla Magnolia grandiflora e sulla Magnolia acuminata. Osservazioni (inedite) del prof. Gaetano Savi (con una tavola in rame). В 1820 году была опубликована его работа Alcune osservazioni botaniche inedite di Gaetano Savi, professore, etc. В 1827 году была опубликована его работа Scelta di generi di piante coi loro respettivi caratteri, di Gaetano Savi, Pisa ecc. Гаэтано Сави умер в Пизе 28 апреля 1844 года. Гаэтано Сави специализировался на Мохообразных, семенных растениях и на микологии. Публикации: Sulla Magnolia grandiflora e sulla Magnolia acuminata. Osservazioni (inedite) del prof. Gaetano Savi (con una tavola in rame) — Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti (1819 nov, Volume 16, Fascicolo); Alcune osservazioni botaniche inedite di Gaetano Savi, professore, etc. sui trifolium Gussoni e trifolium Cupani. Con tavola in rame — Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti (1820 nov, Volume 20, Fascicolo); Scelta di generi di piante coi loro respettivi caratteri, di Gaetano Savi, Pisa ecc. — Annali universali di tecnologia, di agricoltura, di economia rurale e domestica, di arti e di mestieri (1827 mar, Serie 1, Volume 3, Fascicolo 8 e 9).

1771

Паоло Коста (итальянское имя - Paolo Costa)

итальянский писатель. Родился в Равенне. Преподавал в университетах в Тревизо, Болонье и Корфу. Коста был противником романтической школы; издал с комментариями «Divina Commedia» Данте (Болонья, 1819); написал: «Osservationi critiche» (1807), «Dell’elocuzione» (Форли, 1818), «Elogio del conte Giulio Perticari» (1823), новеллу «Demetrio di Modone», комедию «La donna ingegnosa» (1825) и др. Перевёл Анакреона, «Батрахомиомахию», «Дон-Карлоса» Шиллера и др. Его «Opère» изданы в Болонье (1825) и Флоренции (1829—1830). Умер в Болонье 20 декабря 1836 года.

1773

Томас Юнг (Thomas Young; иногда пишут в современном прочтении - Янг)

английский физик, врач, астроном и востоковед, один из создателей волновой теории света. Родился в Милвертоне, графство Сомерсет. Старший из десяти детей торговца шёлком и бархатом. Очень рано научился читать. В детстве обнаружил удивительную способность запоминания разнообразных сведений и текстов, любознательность и сообразительность. Обладая разносторонними способностями и интересами, Юнг уже в восемь лет занимался геодезией и математикой. Подростком знал латынь, древнегреческий, древнееврейский, итальянский и французский языки, изучал арабский язык, а также историю и ботанику. В 1792—1803 в Лондоне, Эдинбурге, Гёттингене (в Гёттингенском университете слушал лекции Г.К.Лихтенберга), Кембридже изучал медицину. Затем занимался оптикой и акустикой. В 21 год стал членом Лондонского королевского общества (1794), в 1802—1829 был его секретарём. В 1801—1803 был профессором Королевского института в Лондоне. Летом 1804 г. женился на Элизе Максвелл. С 1811 года до конца жизни работал врачом в больнице Святого Георгия в Лондоне. Одновременно с 1818 года секретарь Бюро долгот и редактор «Мореходного календаря» („Nautical Almanac“). Помимо занятий наукой, известен также как хороший музыкант, знаток живописи и даже способный гимнаст. Научные интересы Юнга весьма разнообразны. Наиболее важные направления его работ — оптика, механика, физиология зрения, филология. Юнг написал около 60 глав для приложения к четвёртому изданию «Британской энциклопедии», главным образом биографии учёных. В 1793 году в работе «Наблюдения над процессом зрения» указал, что аккомодация глаза обусловлена изменением кривизны хрусталика. Оптические наблюдения привели Юнга к мысли, что господствовавшая в то время корпускулярная теория света неверна. Он высказался в пользу волновой теории. Его идеи вызвали возражения английских учёных; под их влиянием Юнг отказался от своего мнения. Однако в трактате по оптике и акустике «Опыты и проблемы по звуку и свету» (1800) учёный вновь пришёл к волновой теории света и впервые рассмотрел проблему суперпозиции волн. Дальнейшим развитием этой проблемы явилось открытие Юнгом принципа интерференции (сам термин был введён Юнгом в 1802 году). В докладе «Теория света и цветов», прочитанном Юнгом Королевскому обществу в 1801 (опубликован в 1802), он дал объяснение колец Ньютона на основе интерференции и описал первые опыты по определению длин волн света. В 1803 году в работе «Опыты и исчисления, относящиеся к физической оптике» (опубликована 1804) он рассмотрел явления дифракции. После классических исследований О.Френеля по интерференции поляризованного света Юнг высказал гипотезу о поперечности световых колебаний. Он разработал также теорию цветного зрения, основанную на предположении о существовании в сетчатой оболочке глаза трёх родов чувствительных волокон, реагирующих на три основных цвета. В 1807 году в двухтомном труде «Курс лекций по натуральной философии и механическому искусству» Юнг обобщил результаты своих теоретических и экспериментальных работ по физической оптике (термин ввёл Юнг) и изложил свои исследования по деформации сдвига, ввёл числовую характеристику упругости при растяжении и сжатии — так называемый модуль Юнга. Он впервые рассмотрел механическую работу как величину, пропорциональную энергии (термин ввёл Юнг), под которой понимал величину, пропорциональную массе и квадрату скорости тела. Юнг доказывал родство языков индоевропейской семьи и в 1813 году опубликовал работу, в которой ввёл сам термин индоевропейские языки (Indo-European languages). Он занимался также расшифровкой египетских иероглифов (определил значение некоторых знаков Розеттского камня). Именно он первым прочёл имя великой Клеопатры на лондонском обелиске с острова Филы, обнаруженном Джованни Бельцони. Тем не менее, бессистемный подход Юнга к анализу египетских надписей привёл к тому, что Юнг прочёл всего около 30 знаков, а полностью дешифровку осуществил Жан-Франсуа Шампольон. Умер Юнг в Лондоне 10 мая 1829 года. Сочинения: Miscellaneous works, v. 1—3, L., 1855. Литература: Aparo Ф. (1937). «Из истории физики. Биография Томаса Юнга, читанная на публичном заседании Академии наук 26 ноября 1832 г.». УФН 18 (2): 252–278; Wood A. Thomas Young natural philosopher, 1773—1829, Camb., 1954 (литература).

1774

Александр Степанович Бируков

цензор Петербургского цензурного комитета, член Главного цензурного комитета в 1820-х годах. Цензурировал произведения А.С.Пушкина, литературные альманахи («Полярная звезда», «Северные цветы») и др. За свою придирчивость был постоянным объектом эпиграмм и насмешек, его имя часто употребляли как нарицательное для обозначения непреклонного тупого цензора. С 1791 года преподавал в Харьковском коллегиуме. С 1794 года магистр логики и красноречия в Харьковском казенном училище. Работал в Министерстве народного просвещения: с 1803 года экспедитор по ученой экспедиции в Главном правлении училищ, а в 1817 году переведен в Департамент народного просвещения. Был начальником первого отделения Главного правления училищ. Согласно цензурному уставу 1804 года, в ведении Министерства народного просвещения также находилась цензура. В дополнение к обязанностям в Департаменте народного просвещения, с 14 апреля 1821 года Бируков стал цензором Петербургского цензурного комитета. В 1826 году, после выхода «чугунного» цензурного устава, петербургский комитет стал называться Главным цензурным комитетом, и с 16 августа 1826 по 23 мая 1827 года Александр Бируков являлся членом Главного цензурного комитета. Умер в чине действительного статского советника 12 июня 1844 года. 16 июля 1812 года, после ознакомления Вольного общества с написанным Бируковым переводом сочинения Квинтиллиана «О воспитании оратора», он был избран действительным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. 28 августа стал секретарём Вольного общества и членом комитета издателей. Занимался переводами с латыни, переводил Горация, Катулла, Тибулла, Тита Ливия, Квинтиллиана и др. В издававшемся Обществом в 1812 году «Санкт-Петербургском вестнике» были опубликованы переводы Бирукова:

Ливий Т. Речь Сципиона к своим воинам.

Квинтилиан М. Ф. Лучше ли воспитывать детей дома или в училищах?

Ливий Т. Речь Аннибала к его воинам.

Ливий Т. Речь Фабия Максима к Емилию.

Гораций. К Меценату.

Ливий Т. Речь Аннибала к П. Сципиону. Ответная речь П. Сципиона.

9 октября 1823 года, как один из действительных членов, «известных в ученом свете талантами и трудами и состоящих в значительных чинах или на важных государственных постах» был переименован в почётного члена Общества. 14 апреля 1821 года Александр Бируков стал цензором Петербургского цензурного комитета. С этого дня его имя навсегда вписано в историю русской словесности. Согласно цензурному уставу 1804 года, «ни одна книга или сочинение не должны быть напечатаны в Империи Российской, ни пущены в продажу, не быв прежде рассмотрены цензурой». Фамилия Бирукова напечатана под цензурным разрешением во множестве книг и периодических изданий, вышедших в Санкт-Петербурге в 1820-хх годах. Он правил стихи Пушкина и Жуковского, выбрасывал произведения из лучших альманахов и журналов своего времени. Своей трактовкой цензурных правил Бируков доводил до отчаяния подцензурных авторов.

Притом, ценсуру помня строгу,

Где был Красовский, Бируков,

Не напишу в стихах: ей-Богу!

И прочих запрещенных слов.

А.Е.Измайлов. Из стихотворения

«Моя исповедь К.С.М.», 1829.

В 1822—1824 годах цензура особо следила за тем, чтобы слова, имеющие отношение к сфере сакрального, употреблялись исключительно в религиозном контексте. Иное словоупотребление расценивалось как кощунство. В 1822 году Бируков не дал разрешение на печать «Иванова вечера» Жуковского (перевод баллады Вальтера Скотта «The Eve of St. John» — «Канун святого Джона»). В число причин запрета входили кощунственное сочетание любовной темы с темой Иванова вечера (празднования рождения Иоанна Крестителя) и неподобающее недуховное использование слова «знáменье» в строке «И ужасное знáменье в стол возжено!». Стихотворение было опубликовано только в 1824 году. Дозволенным названием стало «Дунканов вечер», в честь несуществующего шотландского праздника. Спорная строка была отредактирована религиозно-нейтрально: «И печать роковая в столе возжена». Имя Бирукова то и дело мелькает в переписке Пушкина. Александр Бируков был цензором первого издания «Кавказского пленника» (1822). Некоторые строки были подвергнуты цензурным правкам. Большинство изменений, по мнению Пушкина, носили нейтральный характер, но некоторые он принять не мог. Обсуждая с Вяземским второе издание, он надеется восстановить исходный текст:

Не много радостных ей дней

Судьба на долю ниспослала.

«Зарезала меня цензура! я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей — ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала. То ли дело. Ночей, ибо днем она с ним не видалась — смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? которые из 24 часов именно противны духу нашей цензуры? Бируков добрый малый, уговори его или я слягу.» — Пушкин — Вяземскому П.А., 14 октября 1823.

Кой-что я русского Парнаса

Я не прозаик, не певец,

Я не пятнадцатого класса,

Я цензор — сиречь — я подлец.

Сочинил унтер-офицер Евгений Баратынский с артелью. Пушкин адресовал Бирукову два знаменитых распространявшихся в списках стихотворных обращения — «Послание цензору» (1822) и «Второе послание к цензору» (1824). В переписке с Вяземским Пушкин обсуждал возможность противодействия цензуре, персонифицированной личностью Бирукова («стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бируковых»), однако предостерегал его от явного протеста: «Твое предложение собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь на нас ужасные подозрения и причинить большие беспокойства… Соединиться тайно — но явно действовать в одиночку, кажется, вернее.»— Пушкин — Вяземскому П.А., март 1823.

Тимковский царствовал — и все твердили вслух,

Что вряд ли где ослов найдешь подобных двух;

Явился Бируков, за ним вослед Красовский:

Ну, право, их умней покойный был Тимковский!

А.С.Пушкин, 1824.

В то же время, наряду с резко отрицательными дефинициями Пушкина о деятельности Бирукова («Бируков и Красовский невтерпеж были глупы, своенравны и притеснительны», «<…> в последнее пятилетие царствования покойного императора, <…> вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову») известен и благоприятный отзыв: «Бируков, человек просвещенный; кроме его, я ни с кем дела иметь не хочу. Он и в грозное время был милостив и жалостлив. Ныне повинуюсь его приговорам безусловно». Литераторы подозревали, что цензор выдавал разрешения небеспристрастно. О находившемся с ним в хороших отношениях Фаддее Булгарине А.Е.Измайлов писал: «Булгарин приворожил к себе Бирукова: у него все пропускают, а на него — ничего». По воспоминаниям, К.Ф.Рылееву и А.А.Бестужеву-Марлинскому приходилось «закупать» Бирукова для издания альманаха «Полярная звезда». Об охранительной деятельности цензора помнили даже спустя шестьдесят лет. В середине 1880-хх годов М.Е.Салтыков-Щедрин писал в «Пошехонских рассказах»: После, однако ж, и до начальства дело дошло: пряники сладки, а сахару не кладут. И распорядилось начальство, чтобы впредь на каждом прянике (на той стороне, где картина) было оттиснуто: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков». С тех пор тайность как рукой сняло, но зато и сладости прежней нет. — Салтыков-Щедрин М.Е. «Пошехонские рассказы». Несмотря на общее недовольство литераторов «расправами» «Бирукова Грозного», на цензора неоднократно поступали доносы за необоснованную выдачу разрешений на издание. В 1824 году Александр Бируков стал одним из многочисленных участников нашумевшего «Дела Госснера», связанного с изданием книги «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом завете». Автором был немецкий религиозный писатель, миссионер и проповедник мистического толка Иоганн Евангелист Госснер. Скандал стал ключевым элементом интриги по увеличению влияния консервативного крыла официальной церкви и отстранению от власти министра духовных дел и народного просвещения А.Н.Голицына. Бируков был цензором рукописи, издание которой сопровождалось отступлениями от принятых норм проверки и печати, а в содержании присутствовали расхождения с православным учением и критика официальной церкви. Голицын, покровитель Госснера, был одновременно начальником Бирукова, что предопределяло выдачу разрешения. Как утверждал в своих воспоминаниях владелец типографии Н.И.Греч, «одобривший эту книгу к напечатанию цензор Александр Степанович Бируков, величайший глупец и подлец», не читал всей рукописи:

— Цензор не виноват: он не читал рукописи и подписал её по воле своего начальства, князя Голицына, Рунича, Попова и прочих.

— Чем вы это докажете? — спросил граф.

— А вот чем; вот стих из Библии: «Иисус ходил... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». В рукописи ошибка: вместо «в людях», написано «в лошадях». Если бы цензор читал её, то непременно поправил бы эту непростительную описку.

— Греч Н.И. «Записки о моей жизни».

А.Бируков вместе с цензором К.К.Полем попал под суд, который продолжался до 1827 года. Отпечатанные книги уничтожили, и пепел приобщили к хранящимся в деле документам. Учитывая предыдущую безупречную службу цензоров, 2 апреля 1827 года Министерством юстиции решено Бирукова и Поля от суда освободить, признав, что злой умысел в их действиях отсутствовал, а книга была пропущена из-за неясности цензурных правил. Пребывание под судом сочли достаточным наказанием для подсудимых. 12 апреля Кабинет министров утвердил это решение. Император Николай I разрешил не указывать пребывание под судом в формулярных списках Бирукова и Поля, однако приказал уволить проштрафившихся цензоров со службы и впредь по части цензуры не назначать. Литература: Греч Н.И. Записки о моей жизни. — Москва: «Захаров», 2002. — 464 страницы — 3000 экземпляров — ISBN 5-8159-0201-2; Кондаков Ю.Е. «Дело Госснера» (1824-1827) // Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. — Издательство РГПУ имени А.И.Герцена, 2005.

1775

Антоний Генрих Радзивилл (польское имя - Antoni Henryk Radziwiłł; белорусское имя - Антоні Генрык Радзівіл)

польский магнат, политик, композитор и меценат, 1-й ординат на Пшигодзице (1796), 12-й ординат Несвижский и 10-й ординат Олыцкий (1814), первый и единственный князь-наместник Познанского великого княжества (1815—1831). Генерал-лейтенант и генерал-поручик прусской армии, кавалер орденов Белого Орла, Черного Орла и Красного Орла, рыцарь Мальтийского ордена. Родоначальник прусской линии Радзивиллов. Представитель знатнейшего и богатейшего литовского княжеского рода Радзивиллов герба «Трубы». Родился в Вильно, Речь Посполитая (ныне Вильнюс, Литва). Второй сын каштеляна и воеводы виленского Михаила Иеронима (1744—1831) и Елены Пшездецкой (1753—1821), дочери подканцлера великого литовского Антония Тадеуша Пшездецкого (1718—1772) и Катарины Огинской. Братья — Людвик Николай, Михаил Гедеон и Анджей Валент Радзивиллы. Получил хорошее домашнее образование. Благодаря семейной традиции приобщения к музыке, уже в молодом возрасте приобрел известность как виолончелист. С 1792 года учился в Гёттингенском университете, но в 1794 году перебрался в Берлин, что в дальнейшем и определило его пропрусскую ориентацию. В 1796 году женился на принцессе Фридерике Луизе Прусской (1770—1836), дочери прусского принца Августа Фердинанда (1730—1813) и принцессы Анны Елизаветы Луизы Бранденбург-Шведтской (1738—1820), племяннице короля Пруссии Фридриха II Великого. Антоний Генрих Радзивилл осел в Пруссии и в 1796 году основал ординацию на Пшигодзице. В 1794 году после подавления польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко князь Антоний Раздивилл поддерживал планы возрождения Речи Посполитой во главе с прусской династией, где сам рассчитывал стать вице-королём, а Тадеуша Костюшко назначить главнокомандующим польской армии. Поддерживал коалицию Пруссии, России и Австрии против Наполеона Бонапарта, которая предусматривала создание отдельной армии из уроженцев бывшей Речи Посполитой, но эти планы не были осуществлены. В 1814 году после смерти своего родственника, крупного магната Доминика Иеронима Радзивилла, Антоний Радзивилл унаследовал Несвижскую и Олыцкую ординации в Белоруссии. 15 мая 1815 года князь Антоний Генрих Радзивилл был назначен первым и единственным князем-губернатором Великого княжества Познанского. Хотя эта должность была полностью формальной, в первый период он имел некоторое влияние на политику, но затем берлинское правительство все больше и больше ограничивало его власть. В занимаемой должности Антоний Генрих Радзивилл больше заботился о культуре Познанского княжества и не мог воспрепятствовать германизации польских земель, включенных в состав Пруссии. В 1831 году во время Ноябрьского восстания в Царстве Польском вынужден был подать в отставку. Автономия Познанского великого княжества была ликвидирована.

Антоний Генрих Радзивилл покровительствовал искусству, заботился о развитии и защите культуры Великого княжества Познанского. Держал в Берлине и Познани артистические салоны. Был выдающимся виолончелисом и гитаристом, играл на других музыкальных инстументах, писал музыку, играл в любительских спектаклях. Поддерживал контакты с другими известными композиторами. Ему посвятили свои произведения Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон-Бартольди, Фредерик Шопен, Мария Шимановская. Как композитор приобрел известность музыкой к «Фаусту» (либретто И.В.Гете). Умер в Берлине 7 апреля 1832 года. Награды: Орден Белого орла; Бальи — Кавалер Большого Креста Чести и Преданности Мальтийского ордена; Кавалер Высшего ордена Святого Благовещения; Кавалер Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря. 17 марта 1796 года в Берлине женился на прусской принцессе Луизе Прусской (1770—1836). Дети: Фридрих Вильгельм Павел Николай Радзивилл (1797—1870), прусский генерал, 13-й ординат Несвижский с 1832 года; Фердинанд Фридрих Вильгельм Радзивилл (1798—1827); Елизавета Фредерика Людвика Мария Радзивилл (1803—1834); Богуслав Фридрих Вильгельм Мариуш Фердинанд Август Радзивилл (1809—1873), 2-й ординат на Пшигодзице и 11-й ординат Олыцкий с 1832 года; Фридрих Вильгельм Фердинанд Август Генрих Антоний Радзивилл (1811—1831); Августа Вильгемина Луиза Ванда Радзивилл (1813—1845), жена с 1832 года князя Адама Констанция Чарторыйского (1804—1880). Литература: Віктар Скорабагатаў. Лёс падарыў Гётэ музыку Радзівіла // «Мастацтва» № 4, 1995. Страницы 2—6; Віктар Скорабагатаў. Антоні Генрык Радзівіл // Зайгралі спадчынныя куранты. — Минск, 1998. Страницы 48—62; Алесь Марціновіч. Дух вольнасці: Антоні Генрык Радзівіл // У часе прасветленыя твары. — Минск, 1999. Страницы 187—203.

1778

Фридрих Людвиг Мекленбург-Шверинский (немецкое имя - Friedrich Ludwig, Herzog zu Mecklenburg)

наследный принц Мекленбург-Шверинский, сын великого герцога Фридриха Франца I (1756—1837) и принцессы Луизы Саксен-Готской (1756—1808), супруг великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I. Фридрих Людвиг родился 13 июня 1778 года в Людвигслюсте, в семье герцога, позднее великого герцога Фридриха Франца I (1756—1837) и принцессы Луизы Саксен-Готской (1756—1808). Фридрих Людвиг занимал пост президента Палаты и коллегии лесничества. Когда французские войска оккупировали Мекленбург, великий герцог с семьей были изгнаны из страны и проживали в Гамбурге. Затем он приехал в Петербург, чтобы просить помощи в освобождении Мекленбурга от иностранного господства у императора Александра I. Александр I поддержал своих немецких родственников. В июне 1807 года герцогство было освобождено от французской оккупации. Фридрих Людвиг после присоединения герцогства к Рейнскому союзу. Прекрасно владея французским языком, он успешно выполнял дипломатические функции в Париже. Фридрих Людвиг скончался в Людвигслюсте 19 ноября 1819 года. Вступить на герцогский престол ему было не суждено. Великий герцог Фридрих Франц объявил наследником престола своего старшего внука принца Пауля Фридриха. Фидрих Людвиг был похоронен в мавзолее Елены Павловны. 12(23) октября 1799 года в Гатчине с большим блеском была отпразднована свадьба Фридриха Людвига и великой княжны Елены Павловны, второй дочери императора Павла I и Марии Федоровны. В преддверии свадьбы, 20 февраля 1799 года, Фридрих Людвиг получил орден Св. Андрея Первозванного. Русскую принцессу искренне любили в Мекленбурге. Ранняя кончина жены в 1803 году была сильным ударом для принца. Супруги имели двух детей: Пауль Фридрих (1800—1842) — супруг принцессы Александрины Прусской (1803—1892); Мария (1803—1862) — с 1825 года супруга принца Георга Саксен-Альтенбургского. В 1808 году в Висмаре у Фридриха Людвига родился внебрачный сын с Луизой Шарлоттой Аренс, получивший имя Фридрих Карл Эдуард Плюшов по имени летней резиденции мекленбургских герцогов, дворцу Плюшов. 1 июля 1810 года в Веймаре принц вновь женился на принцессе Каролине Луизе Саксен-Веймар-Эйзенахской (1786—1816), дочери великого герцога Карла-Августа Саксен-Веймарского. В некотором роде принц опять породнился с семьей Романовых, поскольку старший брат Каролины, наследный принц Карл Фридрих (1783—1853), был женат на великой княжне Марии Павловне, младшей сестре первой жены. В новом браке, который продлился всего пять лет, родилось трое детей: Альберт (1812—1834); Елена (1814—1858) — с 1837 года супруга Фердинанда Филиппа Орлеанского (1810—1842), сына короля Франции Луи Филиппа; Магнус (1815—1816). 3 апреля 1818 года в Гомбурге женился в третий раз на принцессе Августе Гессен-Гомбургской (1776—1871), дочери ландграфа Фридриха V Гессен-Гомбургского. Брак бездетен. Литература: Данилова А. Пять принцесс. Дочери императора Павла I.Биографические хроники. — Москва: Изограф,ЭКСМО-ПРЕСС,2001; Григорян В.Г. Романовы. Биографический справочник. — Москва: АСТ.2007; Пчелов Е.В. Романовы. История династии. Москва: ОЛМА-ПРЕСС,2002.

1779

Йозеф Добигал (немецкое имя - Josef Dobyhal)

австрийский кларнетист и дирижёр чешского происхождения. Отец скрипача Франца Добигала. Родился в Красовице, Пльзеньский край. В юные годы учился играть на множестве инструментов, но в 15-летнем возрасте, отправившись в Вену, остановил свой выбор на кларнете. С 1794 г. играл в оркестре венского Леопольдштадт-театра, в 1810—1824 гг. — в оркестре Кернтнертор-театра. Затем руководил военными оркестрами. Автор множества переложений популярной, в том числе оперной музыки для военного оркестра — по преданию, одно из таких переложений, основанное на музыке Джоакино Россини, произвело настолько сильное впечатление на композитора, что он затребовал партитуру для изучения собственного сочинения. В 1842 г. стал кларнетистом первого состава Венского филармонического оркестра. Умер в Вене 16 сентября 1864 года. Литература: Pamela Weston. More Clarinet Virtuosi of the Past. — Fentone Music Limited, 1982. — P. 86.

1781

Уильям Боррер (William Borrer)

британский ботаник и садовод, член Лондонского королевского общества (FRS) с 1835 года. Родился в деревне Хенфилд графства Суссекс в семье землевладельца Уильяма Боррера и его супруги Мэри, в девичестве Линдфилд. Некоторое время учился в школах в Херстпирпойнте и Каршолтоне, затем получал домашнее образование. С юности Боррер работал на отцовской ферме, верхом на лошади исследовал растительность Суссекса, одновременно снабжая фуражом базировавшиеся там воинские части. Через военных лиц он познакомился с Джозефом Бэнксом, Доусоном Тёрнером, Уильямом Джексоном Гукером. В 1810 году Боррер путешествовал с Гукером по Шотландии, также ездил с ним в Нормандию. Боррер хотел собрать максимальное число видов британских, а также морозоустойчивых экзотических растений у себя в саду, в его коллекции было до 6660 видов. 28 марта 1810 года Уильям Боррер женился на Элизабет Холл, дочери банкира Натаниела Холла. У них было пять дочерей и три сына. С 1805 года Боррер был членом Лондонского Линнеевского общества, в 1835 году был избрал членом Лондонского королевского общества. Также он состоял в Вернеровском обществе. Скончался Уильям Боррер в своём доме в Хенфилде 10 января 1862 года. Некоторые научные работы: Turner, D.; Borrer, W. (1839). Specimen of a lichenographia britannica. 240 p. Роды, названные в честь У.Боррера: Borreria G.Mey., 1818, nom. cons. [= Spermacoce L., 1753]. Литература: Stafleu, F.A.; Mennega, E.A. Taxonomic Literature. — Ed. 2. — Königstein, 1993. — Suppl. II: Be—Bo. — P. 360—361. — 464 p. — ISBN 3-87429-360-2; Kell P. E. Borrer, William // Oxford Dictionary of National Biography.

1786

Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде (урождённая - Гурьева)

фрейлина (1802), статс-дама (1836). Хозяйка великосветского салона. Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (1816). Мария Дмитриевна была старшей дочерью в семье Дмитрия Александровича Гурьева и графини Прасковьи Николаевны Салтыковой. Получила домашнее воспитание. В 1802 году пожалована во фрейлины. В октябре 1811 года в Петербург приехал тридцатилетний Карл Нессельроде, обративший внимание на двадцатипятилетнюю фрейлину Гурьеву. Ф.Ф.Вигель по этому поводу язвительно замечал: «Вот чем сумел он тронуть сердце первого гастронома в Петербурге, министра финансов Гурьева. Зрелая же, немного перезрелая дочь его, Марья Дмитриевна, как сочный плод, висела гордо и печально на родимом дереве и беспрепятственно дала Нессельроде сорвать себя с него. Золото с нею на него посыпалось: золото для таких людей, как он, то же, что магнит для железа». В январе 1812 года состоялось бракосочетание, медовый месяц был недолгим: Нессельроде отправили в Париж. Молодая супруга писала: «Ты очень хорошо поступил, взяв в жёны старую двадцатипятилетнюю женщину. Более молодая никогда в жизни не смогла бы любить тебя с той же силой и с тем же постоянством.» Графиня Нессельроде состояла членом учреждённого императрицей Елизаветой Алексеевной Патриотического общества, причём единственной из «патриотических дам» удостоилась нелестных характеристик. В 1816 году Мария Дмитриевна была награждена орденом Святой Екатерины. В 1836 году была назначена статс-дамой. При дворе императора Николая I графиня Нессельроде была одной из самых влиятельных дам, которая по отзывам обладала «необыкновенным умом и твёрдым, железным характером и самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества». Имела свой салон, который занимал первое место в Санкт-Петербурге, и попасть в него было трудной задачей; но, по словам современника, «кто водворялся в нём, тому это служило открытым пропуском в весь высший круг».

М.Д.Нессельроде на литографии по оригиналу А.П.Брюллова (1825).

М.А.Корф писал: «С суровою наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительною наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей, и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собою многочисленную толпу последователей и поклонников; её, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел её только в её гостиной прислонённую к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающую входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие, самое невыгодное.» По мнению современников, графиня оказывала на мужа исключительное влияние. Выступала она и в качестве политического агента супруга. Мария Дмитриевна проводила много времени за пределами России, предпочитая салоны Парижа и Баден-Бадена. В январе 1841 года княгиня Дарья Ливен писала герцогине де Саган: «Мадам Нессельроде окружена здесь влиятельными людьми Франции; определённо, это их она приехала повидать в Париже». Холодная и уверенная в себе, она не терпела конкуренции. Узнав, что графиня приняла у себя отправленного в отставку Адольфа Тьера, Саган записала: «Держу пари, что мадам Нессельроде увлеклась Тьером только, чтобы составить фронду увлечению Ливен Гизо». Но не все поездки Марии Дмитриевны были связаны с политикой. Иногда она посещала Францию, « не бывая при дворе и, соответственно, в высшем свете, но вела холостяцкий образ жизни и восхищалась своим сумасбродством» Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде скончалась скоропостижно от апоплексического удара в Гастейне, в Тироле, тело её было перевезено в Россию и предано земле в Духовской церкви Александро-Невской лавры. Согласно воспоминаниям князя П.П.Вяземского, «ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину». Графиня же не могла простить Пушкину эпиграмму на отца, приписываемую перу поэта, и анекдотов и эпиграмматических выходок на свой счёт. Мария Дмитриевна приняла в свой круг барона Геккерна. Вюртембергский посол Христиан Людвиг Гогенлоэ-Лангенбург-Кирхберг (1788—1859) писал в одной из депеш: «… Он прожил в Санкт-Петербурге около 13 лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора, пользуясь покровительством графа и графини Нессельроде». Покровительствовала она и Жоржу Дантесу, который приходился её мужу очень дальним родственником. Согласно воспоминаниям П.В.Нащокина, именно графиня Нессельроде без разрешения поэта, отвезла Наталью Пушкину в Аничков дворец, где та « очень понравилась императрице». Но сам Пушкин «ужасно был взбешён, наговорил грубостей графине». Результатом стало получение поэтом звания камер-юнкера, что он расценил, как новое оскорбление. В ходе интриги графиня полностью поддерживала Дантеса, была «поверенной сердечных тайн». Она была посажённой матерью на свадьбе Дантеса с Екатериной Гончаровой. В одном из писем, написанных после дуэли, Геккерн сообщал: « Мадам Н. и графиня София Б., тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами». Вечер и ночь после дуэли супруги Нессельроде провели у Геккерна, покинув его дом лишь в час пополуночи. Когда весь Петербург отвернулся от дипломата, Мария Дмитриевна пригласила Геккерна на званый обед. Князь Вяземский писал А.Я.Булгакову: «Под конец одна графиня Нессельроде осталась при нём, но всё-таки не могла вынести его, хотя и плечиста и грудиста и брюшиста». Пушкин и ряд его друзей подозревали графиню Нессельроде в сочинении диплома. А.И.Тургенев 17 февраля 1837 года записал в дневнике: «Подозрения. Графиня Нессельроде». В январе 1812 года вышла замуж за Карла Роберта фон Нессельроде-Эресгофен, сына дипломата графа Максимилиана Вильгельма Карла Нессельроде (1724—1810) и баронессы Луизы Гонтар, дочери богатого купца. В своих «Записках», Карл Васильевич отмечал, что этот брак на протяжении 37 лет был вполне счастливым. В браке супруги имели детей: Елена Карловна (1813—1875), с 1832 года замужем за графом Михаилом Иринеевичем Хрептовичем (1809—1892); по отзыву Ф.Тютчева, женщина «живая и блестящая». Дмитрий Карлович (1816—1891), секретарь посольства в Константинополе, обер-гофмейстер и статский советник. С 1847 года женат на Лидии Арсеньевне Закревской (1826—1884), дочери графа А.А.Закревского и А.Ф.Закревской. Брак был неудачным, вскоре она оставила мужа и сына Анатолия (1850—1923), и уехала в Париж, где вместе с Марией Калергис и Надеждой Нарышкиной образовали «нечто вроде неофициального посольства красавиц». В 1859 году без развода с Нессельроде стала женой князя Д.В.Друцкого-Соколинского, но этот брак был признан незаконным по определению священного Синода. Умерла в Гастейне 18 августа 1849 года. В оценке характера графини воспоминания разнятся: Д.Фикельмон замечала, что её чрезвычайная природная холодность делает её нрав крайне неприятным, но под этой ледяной оболочкой и весьма мужеподобными формами кроется довольно теплое сердце. А.О.Смирнова вспоминала, что у «графини Нессельроде был веселый, громкий, детский смех, а это лучший знак доброго сердца и высокой души». М.А.Корф писал: «Сокровища её ума и сердца, очень тёплого под этой ледяною оболочкою, открывались только для тех, которых она удостаивала своею приязнию; этому небольшому кругу избранных, составлявших для неё, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надёжным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда её была ужасна и опасна, столько и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частию и занятиями, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя всё, имевшее вид женственности» П.В.Долгоруков отмечал, что она « женщина ума недальнего, никем не любимая и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергиею, дерзостью, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякою силою, откуда бы она не происходила, если только имеет причины страшиться от неё какой-нибудь неприятности» В кино: В российском кинофильме 2006 года Натальи Бондарчук, посвящённом А.С.Пушкину, — «Пушкин. Последняя дуэль». Роль исполнила Любовь Поволоцкая.

1786

Уинфилд Скотт (Winfield Scott)

американский генерал, дипломат и политик, Главнокомандующий армии США с 1841 г. по 1861 г. Уинфилд Скотт родился в Лаурел Бранч (штат Вирджиния), в семье фермера среднего достатка. Рано осиротел. Получил юридическое образование в Уильямсбургском колледже, работал адвокатом. Состоял в милиции родного штата Виргиния, где дослужился до звания капрала кавалерии. В 1808 году поступает в армию США в звании капитана артиллерии. В чине полковник-лейтенанта воюет в англо-американской войне 1812 года. Участник сражения 13 октября 1812 года при Квингстон-Хейтс, в котором американские войска потерпели тяжёлое поражение. В этой битве Уинфилд Скотт попадает в плен, из которого был освобождён в 1813 году в результате обмена военнопленными. В марте 1813 года ему присваивается звание полковника, в мае того же года он участвует во взятии форта Сент-Джордж в Канаде. Остро критиковал армейское руководство за неумелое командование во время похода американской армии на Ниагарский полуостров, окончившийся для американцев очередным тяжёлым поражением. В марте 1814 году президентом Джеймсом Мэдисоном Скотту присваивается звание бригадного генерала, он назначается командующим армейской бригады, находящейся в городе Буффало. Во главе этой бригады самый молодой генерал американской армии участвует в июле 1814 года во вторжении в Канаду — этой последней попытке США присоединить к себе северную английскую колонию. Во главе отряда в 2000 человек Уинфилд Скотт наносит 5 июля поражение под Чиппева английским войскам под командованием генерал-майора Финеаса Риалла. Впрочем, американцы не смогли правильно распорядиться плодами своей победы, и 25 июля 1814 года они были наголову разбиты англичанами в битве под Ланди-Лайном. Бригада Уинфилда Скотта была практически полностью уничтожена, сам он — тяжело ранен, выздоровев лишь после окончания войны. После подписания мира и возвращения в строй генерал Скотт прилагает огромные усилия к реформированию и модернизации вооружённых сил США, к повышению образовательного уровня офицерства. Многие прославленные генералы и офицеры Гражданской войны в США (например, генерал Ли), прошли через эту его школу. В 1817 году Уинфилд Скотт женится на Марии Майо, девушке из богатой и старинной виргинской семьи. В то же время Уинфилд Скотт, обладавший неуравновешенным и агрессивным характером, нажил себе немало врагов. С Эндрю Джексоном, будущим 7-м президентом США, у него была даже назначена дуэль, отменённая в самый последний момент по взаимному согласию.

Памятник У.Скотту в Вашингтоне.

Уинфилд Скотт участвовал во многих «индейских войнах» — в 1832 году он командует войсками в так называемой войне Чёрного Ястреба, воюет во Флориде во время Второй войны с семинолами (1835—1842), в 1838 году руководит депортацией индейцев-чероки из Джорджии в Оклахому (по так называемой дороге слёз). При этом в пути, в связи с нечеловеческими условиями содержания, скончались более 4000 индейцев. Хотя Уинфилд Скотт и разделял расистские взгляды своих современников по отношению к неграм и индейцам, всё же дальнейшее проведение «переселения» он проводить отказался, что вызвало в его адрес ожесточённую критику в правящих кругах страны. В 1832 году генерал участвует в операции по вводу войск в штат Южная Каролина в связи с мощным сепаратистским там движением (Нуллификационный кризис). В марте 1839 года он замиряет конфликтующие штат Мэн и канадскую провинцию Нью-Брансуик (Арунстукская война). В 1841 году Уинфилду Скотту присваивается звание генерал-майора и он становится главнокомандующим армии США. Во время американо-мексиканской войны (1846—1848), он руководит южной армией. Высадившись у города Веракрус, он 27 марта 1847 года берёт город и идёт походом, по тропе Кортеса, на Мехико. 18 апреля 1847 года, в битве у Серро-Гордо, Скотт разбивает мексиканскую армию под командованием генерала и президента Мексики Антонио Лопес де Санта-Анна. 19 и 20 августа того же года он вновь разгромил мексиканцев в двух сражениях — в битве при Контрерасе и в битве при Чурубуско, после чего дорога на столицу Мексики для американцев была открыта. После безрезультатных переговоров с мексиканцами войска Скотта 8 сентября, после кровопролитного сражения при Молино-дель-Рей заняли вражеские позиции, прикрывавшие Мехико. 13 сентября, после двухдневных боёв, была взята мексиканская крепость Чапультепек; при этом были повешены Скоттом 10 бывших военнослужащих США — ирландцев, служивших в мексиканском батальоне Святого Патрика и захваченных в плен американцами (что вызвало бурную полемику среди американской общественности). После ряда кровопролитных схваток 15 сентября американские войска вступили в Мехико, откуда Санта-Анна вывел свои части. Будучи военным комендантом мексиканской столицы, генерал Скотт оставил о себе среди мексиканцев добрую память. Однако вследствие политических обстоятельств в США (того, что Уинфилд Скотт был членом оппозиционной Партии вигов), он был снят с поста коменданта. Против генерала также начали судебный процесс о превышении им власти, окончившийся ничем. В результате Уинфилд Скотт, за успешные и решительные военные действия и умелое руководство войсками был награждён золотой медалью Конгресса. В 1848 году Уинфилд Скотт выставляет свою кандидатуру на выборах на пост президента Соединённых Штатов, однако его партия предпочитает поддержать другого полководца Мексиканской войны, Закарию Тейлора, который и становится президентом. Через 4 года Скотт становится официальным кандидатом от Партии вигов, но проигрывает выборы кандидату от Демократической партии Франклину Пирсу. Причиной поражения стали различные факторы — сдержанная позиция Скотта по вопросу о сохранении рабства, что стоило ему немало голосов на американском Юге и, с другой стороны — в целом позитивная позиция по этому вопросу в программе вигов — «украла» у него часть голосов на Севере. К тому же Франклин Пирс был также одним из героев Мексиканской войны. Уинфилд Скотт сумел набрать больше голосов, чем его противник, лишь в 4 штатах (Небраске, Кентукки, Массачусетсе и в Вермонте). Соотношение же поданных голосов по стране составило 51 % к 44 % в пользу Пирса. Несмотря на поражение на выборах, генерал Уинфилд Скотт пользовался большой популярностью у американцев и, благодаря своему тщеславию, неуживчивости с начальством и большим росту и весу (генерал был высотой в 2 метра и толст), стал постоянным героем многочисленных анекдотов, шаржей и карикатур. В ознаменование его заслуг, в 1855 году Уинфилду Скотту — второму в американской истории после Джорджа Вашингтона — было присвоено Конгрессом воинское звание генерал-лейтенанта. Во время Гражданской войны в США Уинфилд Скотт, хоть он и был выходцем с американского Юга, остался верен Федерации. Предвидя, в отличие от большинства политиков и военных Севера, что начавшаяся война будет затяжной и кровопролитной, Скотт разработал особый план ведения военных действий, основанный на постепенном занятии территории южан, в первую очередь крупных центров на Миссисипи, Атлантическом побережье и побережье Мексиканского залива с последующим продвижением в сторону Атланты. Так как этот план вызвал всеобщее недоумение и насмешки ожидавших скорой победы деятелей из Вашингтона, больной Скотт 1 ноября 1861 года уходит в отставку. Его преемником на посту командующего становится интриговавший против него генерал Джордж Бринтон МакКлеллан, командующий Потомакской армией северян. Уйдя в отставку, генерал пишет свои мемуары и совершает путешествие по Европе. Он ещё застаёт то время, когда разработанный им план военных действий Анаконда показал себя единственно правильным в реальных условиях Гражданской войны и был осуществлён такими талантливыми полководцами северян, как генералы Грант и Шерман. Умер в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк) 29 мая 1866 года. Литература: John S. D. Eisenhower: Agent of Destiny: The Life and Times of General Winfield Scott. Norman 1999, ISBN 0-8061-3128-4; Allan Peskin: Winfield Scott and the Profession of Arms. Kent 2003, ISBN 0-87338-774-0; Winfield Scott: Memoirs of Lieut.General Scott LL.D. 2 Bände, Sheldon, New York 1864; Timothy D. Johnson: Winfield Scott: A Quest for Military Glory. Lawrence, KS 1998.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |