-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

Записей: 109245

Комментариев: 6801

Написано: 117717

16 апреля родились... |

1814

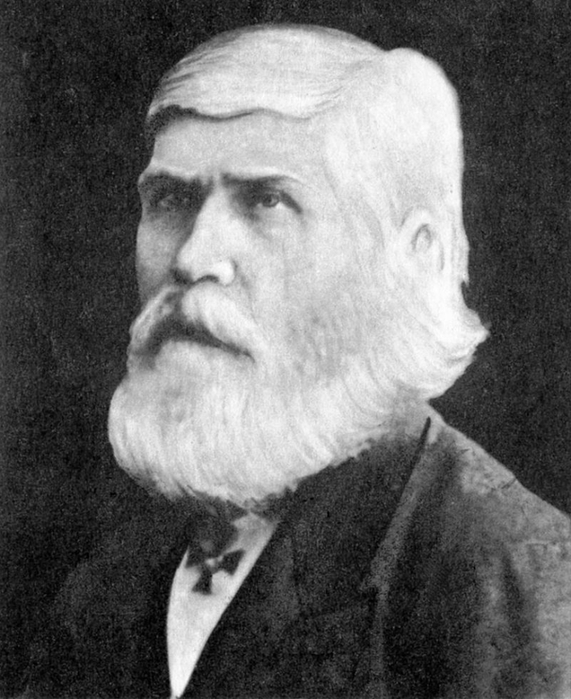

Иосиф (Осип) Антонович Гошкевич, (белорусское имя - Іосіф Антонавіч Гашкевіч)

российский лингвист белорусского происхождения, востоковед и естествоиспытатель; состоял на российской дипломатической службе, первый дипломатический представитель Российского государства в Японии (1858—1865). Родился в Речицком уезде Минской губернии (ныне Гомельская область). Отец — священник Михайловской церкви села Стреличева Речицкого уезда (современныйХойникский район) Антоний Иванович Гошкевич, мать — Гликерия Яковлевна Гошкевич, брат — Иван Антонович Гошкевич (ставший протоиереем Киевско-Подольской Константиновской церкви), племянник — историк В.И.Гошкевич. Семью относят к священническому роду Гошкевичей (в белорусской традиции — Гашкевичи), к которому, в частности, принадлежит Святой праведный Иоанн Кормянский. В 1835 И.А.Гошкевич закончил курс Минской Духовной семинарии «первым разрядом» и был направлен в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую закончил в 1839. Тема его кандидатского сочинения — «Историческое обозрение таинства покаяния». Занимался литографическим изданием перевода Ветхого Завета с древнееврейского языка на русский. За несанкционированный Синодом перевод был привлечен к административной ответственности. По решению Святейшего Синода от 29 августа 1839 года зачислен в Российскую духовную миссию в Китае (1839 — 1848). Входил в состав 12-й миссии в Пекине. Итогом его пребывания в Китае стали статьи в фундаментальном исследовании «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине». Удостоен ордена святого Станислава III степени. Во время пребывания в Китае изучал страну как естествоиспытатель; в особенности был увлечен сбором коллекций насекомых и бабочек, которые впоследствии пополнили коллекции Российской Академии Наук. После возвращения из Китая в Санкт-Петербург в 1850 зачислен чиновником по особым поручениям в Азиатский департамент МИД России. В 1852 – отправлен в качестве драгомана, то есть переводчика и советника с миссией Евфимия Путятина в Японию на фрегате «Паллада». 7 февраля 1855 участвовал в процедуре подписания Симодского трактата между Россией и Японией. 14 июля 1855 покинул Японию на бриге «Грета», на которой попал в плен англичан в Гонконге (1 августа 1855 — 30 марта 1856). В плену занимался составлением при помощи японца Татибана Косай (японское имя - 橘耕斎, в старой транскрипции: Тацибана-но Коосай, после крещения Владимир Иосифович Яматов; 1821-1885, Кумэдзо; самурай из клана Какэгава) первого японско-русского словаря (Санкт-Петербург, 1857). Вернулся в Санкт-Петербург в мае 1856, где получил медаль темной бронзы на Андреевской ленте «В память войны 1853-1856 годов», а 16 октября 1857 был награждён орденом святой Анны 2-й степени с короною и одновременно 500 руб. серебром. А также «Знак отличия беспорочной службы за XV лет». 18 декабря 1857 получил «высочайшее соизволение» на издание «Японо-русского словаря», подготовленного совместно с Татибана-но Коосай. 21 декабря 1857 года высочайшим приказом по гражданскому ведомству назначается Российским императорским консулом в Японии. 1858 год — лауреат полной Демидовской премии и Золотой медали. 1858 - 1865 – консул Российской империи в Японии (в Хакодатэ), куда прибыл 5 ноября 1858 года, на клипере «Джигит». В этом же году ездил для ратификации Эдоского договора о торговле и мореплавании в Эдо – резиденцию сегуна. По возвращении из Японии в 1865-1866 служил в Азиатском департаменте МИД России в чине коллежского советника (соответствовавшего в табеле о рангах высокому VI классу). В 1866 вернулся на родину в Белоруссию, где занялся работой над книгой «О корнях японского языка», которая была опубликована посмертно в 1899 году. В 1871 году И.А.Гошкевич с женой были утверждены в потомственном дворянстве. В 1872 году у них родился сын Иосиф, который впоследствии стал почётным мировым судьёй Виленского округа, автором книги «Статистические сведения по крестьянскому землеустройству Виленской губернии». Собрал интересную библиотеку и коллекцию ценных географических карт. Умер И.А.Гошкевич в своем имении в деревне Мали (ныне Островецкий район Гродненской области) 5 октября 1875 года. Награды и премии: Орден Святой Анны II степени; Орден Святого Станислава III степени. В деревне Мали в честь земляка установлен Памятный знак работы белорусского скульптора Р.Б.Груши. В городском посёлке Островец — бронзовый бюст - погрудный портрет Гошкевича, выполненный белорусским скульптором Валерьяном Янушкевичем. В Минске одна из улиц названа именем И.Гошкевича. В Музее японского города Хакодатэ, префектура Хоккайдо, установлен бронзовый бюст Гошкевича, исполненный в 1989 российским скульптором Олегом Комовым. Именем Гошкевича названы неизвестные ранее виды насекомых (в том числе два вида бабочек), скорее всего, собранные его супругой в Китае, Пекин (бражник Гашкевича) и Японии (Neope goschkevitschii), а также залив в Северной Корее; в корейской традиции - залив Чосанман. В японских работах «Гошкевич И.А.» пишется катаканой: ゴシケヴィッチ. Супруга - Елизавета Степановна Гошкевич умерла 5 сентября 1864 г. в возрасте 43 лет (похоронена на Русском кладбище в Хоккайдо). Сочинения: О корнях японского языка. — Вильно: Издатель Завадский, 1899. — 109 страницы; Японско-русский словарь, составленный И.Гошкевичем при пособии японца Тацибана-но Коосай. — Санкт-Петербург, 1857. XVII. — 462 страницы. Публикации в периодических изданиях и сборниках: Способ приготовления туши. Китайские белила и румяны // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Том I. — Санкт-Петербург, 1852. — Страницы 361 — 382. Рукописи: Гошкевич И.А. Русско-маньчжурский словарь от А до Я. Литература о жизни и творчестве: Файнберг Э.Я. И.А.Гошкевич — первый русский консул в Японии (1858 — 1865 гг.) // Историко-филологическое исследование. Сборник статей к 70-летию Н.И.Конрада. — Москва: Наука, 1967. — Страницы 505 — 508; Кузнецов А.П. Вклад И.А.Гошкевича в становление русско-японских отношений в XIX веке. Санкт-Петербургский государственный университет; Научный редактор Л.В.Зенина. — Санкт-Петербург: 100 Аж, 2007. — 128 cтраниц. ISBN 5-9900513-3-6; Кузнецов А.П. Япония: далекая и близкая. Библиотека и коллекция карт И.А.Гошкевича // Библиотечное дело. 2005. № 4(28). Страницы 39 — 41; Архивы: Архив востоковедов Института восточных рукописей Российской Академии Наук (бывший Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения Российской Академии Наук. Фонд 13. И.А.Гошкевич. Биографические справки: Краткая биография Иосифа (Осипа) Антоновича Гошкевича // Кузнецов А.П. Вклад И.А.Гошкевича в становление русско-японских отношений в XIX веке / Санкт-Петербургский государственный университет; Научный редактор Л.В.Зенина. — Санкт-Петербург: 100 Аж, 2007. — 128 cтраниц. ISBN 5-9900513-3-6; Гошкевич И.А.// Энциклопедия Дальнего Востока. Библиографические указатели работ: Библиография работ И.А.Гошкевича // Кузнецов А.П. Вклад И.А.Гошкевича в становление русско-японских отношений в XIX веке / Санкт-Петербургский государственный университет; Научный редактор Л.В.Зенина. — Санкт-Петербург: 100 Аж, 2007. — 128 cтраниц ISBN 5-9900513-3-6. Источники: Иосиф Гошкевич. База данных "История белорусской науки в лицах" Центральной научной библиотеки имени Я.Коласа Национальной Академии Наук Беларуси; Христианская миссия в Пекине в судьбе Иосифа Гошкевича | Научно-исследовательская статья Обуховой Н.И. МОО «Развитие».

1816

Эдвард Джонсон (Edward Johnson; также известен как Эллени Джонсон, Allegheny или Alleghany)

офицер армии США и генерал армии Конфедерации в годы американской Гражданской Войны. Джонсон практически никогда не совершал ошибок и считается лучшим командиром дивизионного уровня в армии Юга. Джонсон родился около Мидлотиана в округе Честерфилд, Виргиния. Вскоре его семья переехала в Кентукки. В 1833 поступил в военную академию Вест-Пойнт, которую окончил в 1838 году 32-м из 45-ти кадетов. Он получил звание второго лейтенанта и был направлен в 6-й пехотный полк, а через год повышен до первого лейтенанта. Участвовал в семинольских войнах во Флориде и служил на Западе. Во время мексиканской войны проявил себя в сражении при Веракрусе, при Серро Гордо, при Чурубуско, Молино-дель-рей и при Чапультепеке. Был временно повышен до капитана и затем до майора и получил от штата Виргиния парадную шпагу за храбрость. После войны вернулся служить на Запад, на территорию Дакота, Калифорнию и Канзас. Участвовал в ютской войне. 15 апреля 1851 года получил звание капитана регулярной армии. Когда началась гражданская война, Джонсон уволился из рядов армии США (10 июня 1861). Ходили слухи, что его арестовали и даже посадили в тюрьму, откуда ему удалось сбежать. 2 июля 1861 года он вступил в 12-й джорджианский полк армии Конфедерации в звании полковника. Этот полк сражался в первой кампании генерала Ли в западной Виргинии, принимал участие в сражениях при Рич-Маунтен, Чит-Маунтен и Гринбри-Ривер. 13 декабря 1861 года Джонсон получил звание бригадного генерала. Он участвовал в сражении при Эллени-Маунтен, где командовал шестью пехотными полками (это соединение называлось «Северо-Западная армия») и где получил своё прозвище. Зимой 1861—1862 «армия» Джонсона действовала вместе с Джексоном «Каменная стена» на ранних этапах кампании в долине. В сражении при Макдауэлле он был тяжело ранен пулей в ногу и на долгое время выбыл из строя. Почти год он провел в Ричмонде. После реорганизации Северовирджинской армии в 1863 году после Чанселорсвилла, Джонсон был возвращен в армию, повышен до генерал-майора и назначен командиром знаменитой «дивизии Каменной Стены» в корпусе генерала Юэлла. (Предыдущий командир, Исаак Тримбл, не устраивал генерала Ли.) Дивизия Джонсона насчитывала 6380 человек и имела следующий состав: Бригада Джорджа Стюарта, 2 северокаролинских, 3 вирджинских полка + 1 мерилендский батальон; Бригада Джеймса Уокера «Бригада каменной стены», 5 вирджинских полков; Бригада Джессе Уильямса, 5 луизианских полка; Бригада Джона Джонса, 6 вирджинских полков. В мае 1863 Джонсон был уже достаточно здоров для командования дивизией в Геттисбергской кампании, но ещё пользовался тростью при ходьбе, и солдаты прозвали его «Old Clubby». На пути в Пенсильванию Джонсон участвовал в разгроме федерального генерала Роберта Милроя (первый раз он победил Милроя при Эллени-Маунтен) во втором сражении при Винчестере, при этом дивизия потеряла убитыми и ранеными всего 88 человек. К Геттисбергу он прибыл вечером первого дня сражения. В сражении при Геттисберге Джонсон действовал на крайнем левом фланге, в корпусе Юэлла. Считается, что генерал Юэлл не воспользовался свежей дивизией Джонсона для вечерней атаки на Кладбищенский Холм и Калпс-Хилл и упустил важный момент. По другой версии, Джонсон сам отказался штурмовать холм, хотя и имел на это приказ. Вместе с тем, дивизия Джонсона была основной ударной силой при наступлении на Калпс-Хилл на второй и третий день сражения. Под Геттисбергом дивизия потеряла 233 человека убитыми, 1303 ранеными и 375 пропавшими без вести. Впоследствии Джонсону довелось активно участвовать в финальном аккорде Геттисбергской кампании — сражениях при Майн-Ран (27 ноября-2 декабря). В 1864 Джонсон хорошо проявил себя в сражении в Глуши.

Участок, где попали в плен Джонсон и Стюарт.

Когда генерал Лонгстрит был серьёзно ранен в бою, генерал Ли считал Джонсона подходящей кандидатурой на роль заместителя командующего. В сражении при Спотсильвейни 12 мая 1864 он участвовал в бою за «Подкову мула» и попал в плен с большей частью своей дивизии. Генерал Грант, с которым он был знаком ещё до войны, пригласил его на завтрак. Несколько месяцев Джонсон провел в тюрьме на Моррис-Айленд около Чарльстона, и был обменен 13 августа. Он сразу был отправлен на Запад в Теннессийскую Армию Джона Белла Худа, где командовал дивизией в корпусе Стефана Ли. 16 декабря 1864 во время битвы при Нэшвилле он снова попал в плен и провел несколько месяцев в лагере военнопленных на острове Джонсона на озере Эйри. После окончания войны его переместили в Старую Капитолийскую Тюрьму в Вашингтоне, где его проверяли на причастность к убийству Линкольна. Причастность доказана не была и Джонсон был амнистирован 22 июля 1865 года. После войны Джонсон стал фермером в Виргинии. Он активно участвовал в акциях ветеранов войны, в частности, в попытках установки памятника генералу Ли в Ричмонде. Он умер в Ричмонде 2 марта 1873 года и похоронен на кладбище Холливуд. Джонсон никогда не был женат. Литература: Rhea, Gordon C. The Battles for Spotsylvania Court House and the Road to Yellow Tavern May 7 - 12 1864. — Baton Rouge and London: Luisiana state University Press, 1997. — 483 p. — ISBN 0807121363.

1816

Рудольф Мох [псевдонимы — Мех, Рудольф Мхъ, Рудольф, Р.М)

западноукраинский поэт, драматург, общественный деятель, священник УГКЦ. Один из зачинателей украинской драматургии на Галичине. Родился в городе Бережаны, Австрийская империя (ныне Тернопольской области Украины), в смешанной польско-украинской мещанской семье. Обучался в Бережанской гимназии (1828—1834), затем — Тернопольском иезуитском лицее. В 1842 году окончил Львовскую духовную семинарию. В том же году был рукоположен. Служил священником. Принадлежал к числу сподвижников и продолжателей идей «Русской троицы». Р. Мох — активный деятель украинского общественно-политического и культурного движения 1848 года, делегат «Головной руськой рады», участник «Собора русских учёных» (1848). В выступлениях и статьях в прессе призывал к организации украинского народа, отстаивал его национальные и социальные права, развитие образования и культуры («Слово к народу галицко-русскому» (1848). Проводил большую культурно-просветительную работу в селах Галиции, основывал хоры, был одним из наиболее деятельным организаторов движения за трезвый образ жизни. Служил священником 50 лет. Умер в селе Остров (ныне Галичского района Ивано-Франковской области Украины) 12 февраля 1892 года. Похоронен в селе Курипове Галичского района Ивано-Франковской области. На могиле священника установлен восьмигранный однораменный крест из песчаника на каменном постаменте с рельефным орнаментом. Автор стихов и драм на украинском народном языке панегирического и описательно-моралистического содержания (сборник «Мотиль», 1841). В газете «Зоря галицкая» выступил с сатирическим стихотворением «Розпука орендарська над селянами, котрії до розуму приходять»" (1848) и фрагментами драмы об отмене барщины в Галичине «Терпен-спасен» (или «Пам’ятка 3. Мая 1848» (1849). Крепостное бесправие, беспросветность жизни галицкого села показаны в пьесах «Справи в селі Клекотині» (1849), названной И. Франко «первой попыткой украинской комедии на Галичине» , и «Пам’ятка 3. Мая 1848» (1849). Социально—бытовая драма в стихах «Опікунство» была поставлена в 1864 году украинским галицким театром. В бывшей резиденции священника в селе Курипове создан музей Р.Моха и установлена мемориальная таблица. Литература: Франко І. Руський театр в Галичині // Франко /. Зібрання творів: У 50 т. К., 1980. Т. 26.

1818

Чарльз Джеймс Фолджер (Charles James Folger)

американский политик, юрист, 34-й министр финансов США. Чарльз Фолджер родился на острове Нантакет, штат Массачусетс, США. В 1839 году он заканчивает юридический факультет колледжа Хобарта и Уильяма Смита. Между 1851 и 1855 работает судьёй в районном суде. Затем до 1862 года занимается юридической практикой. В том же году Чарльз Фолджер становится членом Сената. В 1868 году был в числе делегатов Национального съезда республиканцев в Чикаго. В 1870 году Фолджер получает пост судьи в Апелляционном суде Нью-Йорка. 14 ноября 1881 года президент Честер Артур назначил Чарльза Фолджера преемником Уильяма Уиндома на посту министра финансов. При нём профицит бюджета США стал самым высоким за всю историю страны, несмотря на снижение налогов на бизнес. В 1882 году Фолджер выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка, но проиграл Гроверу Кливленду. Умер Чарльз Фолджер 4 сентября 1884 года в своём доме на Мейн-Стрит в Женеве, штат Нью-Йорк.

1819

Адолф Гюстав Шуке (французское имя - Adolphe-Gustave Chouquet)

французский музыковед. Родился в Гавре. Сын банкира. Изучал литературу в Париже, посвящая, однако, всё свободное время занятиям музыкой и посещению концертов. Завершив образование в 1836 году, вернулся в Гавр, однако после того, как в 1840 году его отец разорился, вся семья перебралась в США. Вплоть до 1856 года Шуке преподавал французский язык и литературу в Нью-Йорке, опубликовал ряд учебных пособий: «Первые уроки французского» (First Lessons in Learning French; 1854) и т. п. Здесь же начал выступать как музыкальный критик. Однако затем по состоянию здоровья вернулся в Европу, некоторое время поправлял здоровье на южном берегу Франции, а после 1860 года обосновался в Париже, где и умер 30 января 1886 года. В 1860-е годы Шуке активно публиковался в различных парижских изданиях как музыкальный критик и одновременно выступал как автор текстов для вокальных и хоровых сочинений. Ему принадлежал, в частности, текст для кантаты «Давид Риццио», который должны были положить на музыку композиторы, притязавшие в 1863 году на Римскую премию (победителем стал Жюль Массне); на слова Шуке написан ряд сочинений Амбруаза Тома. В 1868 году написанная Шуке история французской оперы была удостоена премии Академии изящных искусств, в 1873 году этот труд вышел отдельным изданием (французское название - Histoire de la musique dramatique en France depuis ses origines jusqu’à nos jours). С 1871 года Шуке был хранителем музея музыкальных инструментов при Парижской консерватории, значительно расширил коллекцию и выпустил в 1875 году аннотированный каталог. В 1874—1880 годах Шуке занимал пост редактора в «Revue et gazette musicale de Paris». Он также написал много статей для первого издания Музыкального словаря Гроува.

1820

Георг Курциус (немецкое имя - Georg Curtius)

немецкий лингвист, специалист по классической филологии и сравнительно-историческому языкознанию, этимолог. Двоюродный дед Эрнста Роберта Курциуса. Родился в Любеке. Получил классическое образование в Берлине и Бонне. Профессор Берлинского (1849—1851), Пражского (с 1849), Кильского (1854—1861) и Лейпцигского (с 1861) университетов. Вместе с А.Шлейхером Курциус оказал существенное влияние на пути развития индоевропейского языкознания в т. н. домладограмматический период (1850—1870). Издавал серию "Исследования по греческой и латинской грамматике" (тома 1—10, 1868—1878). Стремился применить данные сравнительного языковедения к классической филологии. Умер в Хермсдорфе, близ Вармбрунна, 12 августа 1885 года. Сочинения: «Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss zur klassischen Philologie» (новейшее издание, Берлин, 1848); «Sprachvergleichende Beiträge zur griechischen und lateinischen Grammatik» (I, Берлин, 1846); «Grundzüge der griechischen Etymologie» (5-е издание, Лейпциг, 1879) — интересный труд, в котором он решал задачу нахождения строгой научной основы для греческой лексикографии; «Das Verbum der griechischen Sprache» (2-е издание, I—II Берлин, 1877—1880). В 1868 году в журнале А.А.Хованского «Филологические записки» были опубликованы труды Курциуса «Язык, языки и народы» в переводе Н.И.Кареева и «Состояние и задачи греческой этимологии» в переводе М.Х.Григоревского. Последнее его сочинение: «Zur Kritik der neuesten Sprachforschung» (Лейпциг, 1885) обращается против воззрений и стремлений младшего поколения индогерманистов (младограмматиков), которые, часто исходя от взглядов Курциуса, зашли гораздо дальше его и, по его мнению, ошибались. После его смерти Э.Виндиш опубликовал: «Kleine Schriften von Georg Curtius» (Лейпциг, 1886—1887). Умер в Хермсдорфе, близ Вармбрунна, 12 августа 1885 года. Литература: Курциус, Георг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Томсен В., История языковедения до конца XIX века, (перевод с датского), Москва, 1938; Windisch Е., Georg Curtius, В., 1887.

1820

Виктор Александр Пюизё (французское имя - Victor Alexandre Puiseux)

французский математик и астроном (1820—1883). Родился в Аржантёй. По окончании курса в нормальной школе был профессором математики в безансонском факультете, а затем последовательно распорядителем лекций нормальной школы, адъюнкт-астрономом в парижской обсерватории, профессором механики в парижском факультете наук, математики и астрономии в Сорбонне, членом бюро долгот, а в 1871 г. избран в члены парижской академии наук; с 1864 г., вместе с Бертраном редактировал «Annales scientifiques de l’école normale supérieuré», где поместил мемуары: «Principales inégalites du mouvement de la lune» (I, 1864, 41 страницы) и «Equilibre et mouvement des corps pesants, en ayant égard aux variations de la pesanteur» (I, 1872). В «Connaissance des temps» П. поместил статьи: «Calcul des positions apparentes de λ Ursae minoris» (1875), «Passage de Vénus de 1882» (1875), «Formation des équations de condition qui résulteront des observations du passage de Vénus 1874» (1876). В «Journal de mathématiques pures et appliquées» par J.Liouville: «Problème de géométrie» (VII, 184), «Sur le mouvement d’un point matériel pesant sur une sphère» (там же), «Sur le mouvement d’une chaîne pesante infiniment mince sur la cycloïde» (VIII, 1843), «Problèmes sur les développées et les développantes des courbes planes» (IX, 1844), «Sur les courbes tautochrones» (там же) и др. Позднее в том же издании были помещены еще следующие статьи Пюизё «Développement en séries des coordonnées des planètes et de la fonction perturbatrice» (V и VI; 2-я серия, 1860 и 1861), «Systèmes de surfaces orthogonales» (VIII, 1863) и др. До избрания в члены парижской академии Пюизё поместил в «Comptes Rendus»: «Mémoire sur les racines des équations considérées comme fonctions d’un paramètre variable» (XXX, 1850), «Mémoire sur les fonctions algébriques» (2 статьи, XXXII, 1851), «Solution de quelques questions relatives au mouvement d’un corps solide pesant posé sur un plan horizontal» (там же), «Sur les inégalités périodiques du mouvement des planètes» (XLIII, 1856), «Determination de la parallaxe du soleil, par l’observation du passage de Vénus» (LXVIII, 1869) и некоторые др. В том же издании после избрания Пюизё в члены академии помещены его сообщения: «Passages de Vénus 1874 et 1882» (LXX и LXXVI, 1870 и 1873), «Équations de condition qui résulteront des observations du passage de Vénus» (LXXVII, 1873) и др. Обширнейшими из мемуаров Пюизё «Inégalités à longues périodes de mouvement des planètes» («Annales de l’observatoire de Paris», том VII, 1863) и «Accélération séculaire du mouvement de la lune» («Mémoires des savants étrangers», XXI, 1875). Можно назвать ещё «Polygones à la fois inscrits dans un cercle et circonscrits à un autre cercle» («Annales de la Soc. sc. de Bruxelles», III, 1878). Умер во Фронтоне 9 сентября 1883 года.

1821

Форд Мэдокс Браун (Ford Madox Brown)

английский живописец и поэт, один из виднейших представителей прерафаэлитизма, хотя никогда не входил в само Братство прерафаэлитов. Был близким другом Габриэля Россетти и Уильяма Морриса, вместе с которым занимался дизайном витражей. Браун родился во французском городе Кале. В 1835 г. поступил в Академию художеств в Брюгге; учился затем в Генте и Антверпене, где в 1841 году написал свою первую значительную картину: «Исповедь неверующих» (The Giaour's Confession). В 1845 году он посетил Рим, где сблизился с назареями, немецкими художниками, которые в то время обосновались в Риме. Браун многое перенял у назареев и эти взгляды впоследствии оказали влияние на прерафаэлитов. Исторические и религиозные композиции Брауна носят романтический морализирующий характер, отличаются здоровым реализмом и выписанностью деталей и резкостью цвета (например, «Христос, умывающий ноги апостолу Петру», 1852, Галерея Тейт, Лондон). Мэдокс Браун так комментировал свое «Прощание с Англией»: «Совершенно не принимая во внимание искусство какого-либо периода или страны, я старался отразить эту сцену так, как она должна была выглядеть». Он стремится к жизненной правде, к ясной характеристике и к воспроизведению драматических моментов жизни. Умер в Лондоне 6 октября 1893 года. Форд Мэдокс Браун — дед писателя Форда Мэдокса Форда и отец художника и поэта Оливера Мэдокса Брауна (1855—1874), рано умершего от заражения крови. На одной его дочери, художнице Люси Мэдокс Браун, женился Уильям Майкл Россетти, на другой, Кэтрин — Фрэнсис Хюффер.

Ромео и Джульетта. Знаменитая сцена на балконе.

«Прощание с Англией» (The Last of England, 1855) — одна из наиболее известных картин Брауна и до сих пор остается одной из самых лучших работ, посвящённых теме эмиграции. Муж и жена печальны, но собраны и полны решимости: они не рады разлуке с родиной, но и не смотрят в тоске на белые утесы Дувра, оставшиеся позади. Браун написал эту картину после отъезда Томаса Вулнера (одного из прерафаэлитов) в Австралию. Прерафаэлитская техника писания картин предполагала проработку каждой детали, как можно более тщательное отображение природы или людей. «Прощание с Англией» Мэдокс Браун создавал с такой тщательностью, что изображение одних только красных ленточек на женской шляпке заняло у него четыре недели.

«Труд» (Work, 1865) — о несправедливости викторианской социальной системы и о том, как экономическая жизнь постепенно перемещается из деревни в город. Рабочие срывают дорогу, чтобы построить подземные тоннели (водный канал). Люди труда противопоставлены праздным богачам. Браун написал специальный каталог, где объяснял важность этой картины.

«Манчестерские фрески» (The Manchester Murals, начал в 1879) — серия картин, где сатирически осмеиваются некоторые идеалы викторианской эпохи.

«Виклеф, читающий перевод Библии» (John Wycliffe Reading His Translation of the Bible to John of Gaunt, 1848),

«Христос, умывающий ноги Петру» (Jesus Washing Peter’s Feet, 1852),

«Возьмите своего сына, сэр!» (Take your Son, Sir!, 1850-е, не закончено)

«Смерть сэра Тристрама» (Death of Sir Tristram, 1863).

1821

Фёдор Андреевич Бюлер (немецкое имя - Bühler)

русский правовед и дипломат, действительный тайный советник, глава Московского главного архива. Известен многочисленными публикациями статей и оригинальных документов о русской литературе и истории, народах России и др. Родился в мызе Мануилово, Ямбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния. Барон Фёдор Андреевич Бюлер детство провел в Санкт-Петербурге. Главное руководство в деле воспитания и первоначального учения принадлежало родной матери Александре Евстафьевны, урождённой Пальменбах, получившей образование в Смольном институте (которым руководила её мать — внучка Бирона). В апреле 1832 года Бюлер поступил пансионером во 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Там, по словам Ф.А.Бюлера, «стала развиваться моя страсть к русской литературе». При посещении гимназии 9 марта 1835 года императором Николаем I он произнёс при нём оду о «Порфирородном Отроке» и попал в число пятерых гимназистов, обучение которых переводилось на казённый счёт. В это время принц П.Г.Ольденбургский основал Императорское Училище Правоведения и предложил отцу Ф.А.Бюлера, А.Я.Бюлеру, принять его сына в новое заведение на тех же условиях. Здесь он написал сочинение под заглавием «Воспоминание о Лондоне», которое Н.А.Полевой напечатал в своём журнале «Сын отечества» (1839). По окончании училища в 1841 году началась его деятельность в Сенате, но, по его признанию, «эта служба повытчиком была механическая и не доставляла настоящей практики». В начале осени 1843 года в Астраханскую губернию была назначена сенатская ревизия по проверке деятельности губернатора И.С.Тимирязева во главе с князем П.П.Гагариным, к которому был прикомандирован Бюлер. По возвращении в Петербург Ф.А.Бюлер был назначен секретарём в Сенат и исполнял эту должность до 1847 года. В это время Бюлер не прерывал и своих литературных занятий. Он написал и, по знакомству с А.А.Краевским, напечатал в «Отечественных Записках»: «„Ничего“, хроника петербургского жителя» с посвящением князю В.Ф.Одоевскому (1843; том XXVIII, книга 6, страницы 313—376) и четыре этнографические статьи под названием: «Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы» (1846; том XLVII, книга 7, страницы 1—28; книга 8, страницы 59—125; том XLVIII, книга 10, страницы 57—94; том XLIX, книга II, страницы 1—44), о которых Императорское Географическое Общество, в комиссии по присуждению Жуковской премии, дало самый лестный отзыв. (1849, книга III, с. 50). Кроме того, тогда же были написаны «Очерки Восточной Сибири: ламаизм и шаманство»; они появились в «Отечественных Записках» в 1859 году (том CXXV, книга 7, страницы 201—258). После шестилетней службы при Сенате, барон Ф.А.Бюлер оставил юридическую карьеру по состоянию здоровья и около трёх лет прожил за границей. На обратном же пути в Россию, барон был представлен в Киссингене графу К.В.Нессельроде и назначен секретарём генерального консульства в Молдавии и Валахии (1851). Ему не раз пришлось управлять генеральным консульством во время болезни начальника. В конце 1853 года барон Ф.А.Бюлер был отправлен в Яссы, чтобы сформировать канцелярию временного председателя Молдавского дивана, графа К.И.Остен-Сакена. Эта деятельность продолжалась четыре года: по интригам Австрии, Россия должна была оставить Придунайские княжества, и барон Ф.А.Бюлер покинул Яссы. В Санкт-Петербурге с 1856 года он занимал место управляющего особой экспедицией при Министерстве Иностранных Дел. На него было возложено составление политических обозрений для Александра II и затем, с 9 марта 1857 года, участие, на правах члена, в главном управлении цензуры, где он наблюдал за политическими обозрениями, помещавшимися в больших периодических изданиях. Во время этой службы, продолжавшейся в течение семнадцати лет, барона Ф.А.Бюлер написал ряд исторических работ (особенно большой труд, посвященный эпохе Императрицы Екатерины Великой), которые обратили внимание на него, как на серьёзного исследователя и знатока русской истории, и когда скончался директор Московского главного архива Министерства Иностранных Дел князь М.А.Оболенский, на его место Высочайшим повелением от 18 января 1873 года был назначен барон Бюлер. Кроме перевода Архива из прежнего тесного здания в новое помещение на Воздвиженке, Бюлер обратил особенное внимание на библиотеку и историческую галерею портретов. С самого начала своего директорства он уже стал непрерывно делать книжные подарки для Архива; затем, в 1882 году, с Высочайшего соизволения, пожертвовал в пользу вверенного учреждения две тысячи рукописей, книг, брошюр и эстампов собственной библиотеки; в 1889 году принёс в дар Архиву свою коллекцию автографов выдающихся лиц (644 номера) и четырнадцать томов своего фамильного архива, за что получил Высочайшую благодарность. Все эти приношения впоследствии были размещены в особой комнате Московского главного архива, названной Библиотечный отдел барона Федора Андреевича Бюлера. В 1880 году по инициативе барона Ф.А.Бюлера начал выходить «Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел» (Москва, 1880—1893 гг., пять выпусков). На страницах этого «Сборника», кроме исследований других лиц, были помещены и статьи самого директора: «Сведения об устройстве Архивной части в России» и «Один из каталогов времен А.Ф.Малиновского» (выпуск I); «Неизданные письма Вольтера», с предисловием и примечаниями и «Участие Архива в Казанском Археологическом Съезде» (выпуск II); «Московский Главный Архив и его прежние посетители» (выпуски III—IV); «Статут и знак ордена Подвязки в Московской Оружейной Палате» (выпуск V). К занятиям по управлению Архивом с конца 1870-х годов присоединилась опекунская деятельность. Назначенный почётным опекуном Московского опекунского присутствия, барон Ф.А.Бюлер с 1879 по 1886 год был членом совета по учебной части в Елизаветинском училище, а с 1886 года до октября 1895 года управляющим сиротскими заведениями в Москве: Николаевским Институтом, Николаевским женским и Александрийским малолетним училищами. Деятельность Ф.А.Бюлера завершилась назначением его в 1896 председательствующим в Московском присутствии опекунского совета. Умер в Москве 22 мая 1896 года. Библиография: Возражение на статью: «Крестьянское дело в Рязанском уезде». («День», 1862, № 35); Смольный монастырь. («Северная Почта», 1864, № 99 и 100); Два эпизода из царствования Екатерины II. («Русский Вестник», 1870, книги 1—3, 9—10; 1871, книги 1—3, 9—10 и 12); Письмо герцога Бирона к его дочери. С предисловием и примечаниями («Русский Архив», 1871, книга II); Воспоминания о Н.А.Полевом: письма в нему Греча, Булгарина и отца Иакинфа Бичурина. («Русская Старина», 1871, книга 12); Письмо Н.В.Гоголя к С.Т.Аксакову. («Русская Старина», 1871, книга 12); Письма А.С.Пушкина к кавалер-девице Н.А.Дуровой. C послесловием («Русский Архив», 1872, книга 1); Переписка графа А.В.Суворова с Нельсоном. C предисловием («Русский Архив», 1872, книги 3—4); Черта в государственной деятельности графа Д.Н.Блудова: меры против цензурных стеснений печатного слова («Русский Архив», 1872, книга 5); Письмо А.С.Пушкина к барону М.А.Корфу, с примечаниями («Русский Архив», 1872, книги 7—8); О напечатании речи Императора Николая к варшавским депутатам, 1835 года («Русская Старина», 1872, книга 12);. Очерк деятельности Комиссии печатания Грамот и Договоров (Москва, 1877); Портреты Иоанна Эрнеста Бирона и членов его семьи. C родословием Фамилии Бирона («Русская Старина», 1873, книга 1); Заметки о чуме 1771 года («Древняя и Новая Россия», 1875, книга 9); Московский Архив Коллегии Иностранных Дел в 1812 году. C приложением одиннадцати документов, в том числе писем графа Ф.В.Ростопчина («Русский Архив», 1875, книга II); Черты из жизни князя Потемкина. («Древняя и Новая Россия», 1875, книга 12); Заметка о М.Ю.Лермонтове. («Русская Старина», 1876, книга 1); Два письма Вольтера. C предисловием («Сборник Императорского Русского Исторического Общества»; Санкт-Петербург, 1876, том XV); «О месте погребения И.И.Хемницера» («Московские Ведомости», 1884, № 47); «Законы Иоанна» и «Судебник Иоанна IV». (Москва, 1878); Древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым. (М., 1878); Подлинные акты об Иверской иконе Божией Матери. (Москва, 1879); Снимки древних русских печатей. (Москва, 1880); Неизданные стихотворения И.С.Аксакова. («Русская Старина», 1886, книга 12); Речь при открытии Архива Министерства Юстиции. («Московские Ведомости», 1886, № 281); Взаимные отношения России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции. (Москва, 1888); Сношения России с Кавказом. (Москва, 1889); Материалы для русской истории. (Москва, 1890); Императрица Мария Федоровны в её заботах о Смольном монастыре, 1797—1802 гг. («Русская Старина», 1890, книга 3, страницы 809—832); Императрица Мария Федоровна, в её письмах к С.И. де Лафон и к Е.А.Пальменбах. («Русская Старина», 1890, книга 10, страницы 215—219); Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней. (Москва, 1891); Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии. (Москва, 1891); Fonton-de-Verraillon. («Русская Старина», 1891, книга II, страницы 473—474); Политическая переписка Екатерины II. («Сборник Императорского Русского Исторического Общества». Санкт-Петербург, 1893, том IXXXVII); Заметка о Соборной Грамоте об избрании на престол царя Михаила Федоровича («Новое Время», 1893, № 6133); Прасковья Алексеевна Муханова. Некролог. («Московские Ведомости», 1894, № 280); Всеподданнейший отчет Архива за 1892 год. (Москва, 1894). Литература: Некролог (“Московские Ведомости”, 1896, № 128) — у Языкова Д.Д. Материалы для «Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц». — Выпуск 16 (А—И): (Русские писатели и писательницы, умершие в 1896 году); “Московские Ведомости”, 1893, № 243; 1896, №№ 129, 131; “Русская Старина”, 1894, книга I, страницы 189—192; “Русское Обозрение”, 1896, книга 7, страницы 362—372; “Новое Время”, 1896, № 7256; “Исторический Вестник”, 1896, книга 6, страницы 990—999; “Археологические Известия и Заметки”, 1896, №№ 5—6; Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь, том V, страница 287; Профиль Фёдора Андреевича Бюлера на официальном сайте Российской Академии Наук.

1822

Карл Теодор Роберт Лютер (немецкое имя - Karl Theodor Robert Luther)

немецкий астроном. Известен открытиями астероидов, изучал планеты, кометы, переменные звёзды. Родился в городе Свидница. С 1841 года Лютер обучался в Бреслау и Берлине философии, математике и астрономии. В 1848 году он получил работу в Берлинской обсерватории, а с 1851 года назначен директором обсерватории в Дюссельдорфе. В период с 1852 по 1873 год Роберт Лютер открыл 24 астероида, в том числе (90) Антиопа, известный сегодня как двойной астероид, и очень медленно вращающийся (288) Главка. Умер в Дюссельдорфе 15 февраля 1900 года. В честь астронома назван астероид (1303) Лютера и кратер на обратной стороне Луны.

1822

Иосиф Ипполитович Равич (настоящее имя — Мойша Гиршович)

русский учёный в области ветеринарии; один из организаторов ветеринарного образования в России; профессор (1867). Родился в Слуцке. Окончил ветеринарное отделение Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии (1850); с 1859 преподавал в ней гистологию, физиологию, общую патологию и патологическую анатомию животных и эпизоотологию. В поздних работах, посвященных инфекционной патологии с.-х. животных, стоял на позициях, близких к пониманию передачи заразного начала. В 1871 возглавил созданный по его предложению журнал "Архив ветеринарных наук". Умер в Санкт-Петербурге 21 сентября 1875 года. Сочинения: Общая зоопатология или современное учение о болезнях домашних животных, Санкт-Петербург, 1861; Руководство к изучению общей патологии домашних животных, Санкт-Петербург, 1875. Литература: И.И.Равич, [Некролог], "Архив ветеринарных наук", 1875, книга 3; Калугин В.И., Калугин В.В., И.И.Равич — выдающийся патолог-экспериментатор отечественной ветеринарии, "Ветеринария", 1962, № 6.

1823

Фердинанд Готхольд Макс Эйзенштейн (немецкое имя - Ferdinand Gotthold Max Eisenstein)

немецкий математик, член Берлинской Академии Наук (1852). Родился в Берлине. Учился в Гёттингенском университете, где посещал лекции Дирихле. Защитил диссертацию под руководстром Эрнста Куммера и Николауса Фишера. После этого, с 1847 по 1852 годы, работал в Берлинском университете. Фердинанд Готхольд Макс Эйзенштейн был учеником таких выдающихся личностей, как Гаусс и Дирихле. Гаусс отзывался об Эйзенштейне крайне высоко: «Было только три математика, сделавших эпоху – Архимед, Ньютон и Эйзенштейн». Эйзенштейн всю жизнь страдал нервно-психическим расстройством, а позже он заболел туберкулезом, от которого и умер в родном городе 11 октября 1852 года. Тем не менее, за свою короткую жизнь он сумел сделать очень много. Его основные работы – в области алгебры и теории чисел: в частности знаменитый критерий неприводимости, кубический и биквадратический законы взаимности. Также большой интерес представляют работы Эйзенштейна по эллиптическим функциям, которые оказали влияние на последующие работы Вейля и Симуры уже в 20 веке. Сформулировал и доказал (1844) законы взаимности для кубических вычетов бинарных кубических форм. Ввёл коварианты. Гаусс отзывался об Эйзенштейне крайне высоко: «Было только три математика, сделавших эпоху — Архимед, Ньютон и Эйзенштейн.» Источники: Джон Дж.О’Коннор и Эдмунд Ф.Робертсон. Эйзенштейн, Фердинанд — биография в архиве MacTutor; Ferdinand Eisenstein by Larry Freeman (2005), Fermat’s Last Theorem Blog. Литература: Бобылёв Д.К.,. Эйзенштейн, Фердинанд-Готтхольд-Макс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Вейль А. Эллиптические функции по Эйзенштейну и Крокенеру. — Москва: Мир, 1978; André Weil. Book Reviews (обзор сборника математических работ Эйзенштейна) // Bulletin of the American Mathematical Society. — 1976. — Vol. 82, no. 5; M. Schmitz. The life of Gotthold Ferdinand Eisenstein (англ.) // Res. Lett. Inf. Math. Sci. — 2004. — Vol. 6. — P. 1—13.

1825

Якоб Брённум Скавениус Эструп (датское имя - Jacob Brønnum Scavenius Estrup)

датский политический и государственный деятель. Родился в Соре. Крупный помещик. В 1854-1855 гг. — депутат фолькетинга, с 1864 г. — (с перерывом) депутат ландстинга. В 1865-1869 гг. — министр внутренних дел, в 1875-1894 гг. — премьер-министр и министр финансов. Лидер правых консервативных сил (партии Хойре), получил прозвище "датский Бисмарк". Его правление ознаменовалось резким столкновением правящей Хойре с оппозиционной партией Венстре. В ответ на неоднократные отклонения представителями Венстре правительственных бюджетов прибегнул (впервые в 1877 г.) к практике временных финансовых законов, формально не требовавших утверждения парламентом, что привело к росту налогов и вызвало в 1880-х — начале 1890-х гг. обострение политической обстановки и крестьянские волнения. Компромисс между умеренной частью Хойре и правым крылом Венстре привёл к его отставке. Умер близ Кунгсдаля 24 декабря 1913 года.

1826

Антуан Шеврие (французское имя - Antoine Chevrier)

блаженный римско-католической церкви, священник, основатель католического движения «Общество Прадо». Родился в городе Лион, Франция. В 1850 году Антуан Шеврие был направлен на пастырскую деятельность в рабочий район Лиона. Решив посвятить себя служению бедным, Антуан Шеврие в 1856 году купил бальный зал, носивший название «Прадо», который перестроил в католическую часовню. 25 декабря 1856 года Антуан Шеврие основал католическое движение «Общество Прадо», которое стало заниматься распространением христианской веры и катехизацией среди бедных рабочих и нуждающихся людей, проживавших в окрестностях основанной Антуаном Шеврие католической часовни. На момент смерти Антуана Шеврие в родном городе 2 октября 1879 года, когда ему было пятьдесят три года, в этом движении состояло четыре священника и несколько монахинь.

Бюст Антуана Шеврие

В 2006 году католическое движение «Общество Прадо», которое основал Антуан Шеврие, действует в сорока странах мира. В настоящее время штаб-квартира движения находится в Лионе, в комплексе, состоящем из часовни, основанной Антуаном Шеврие и дома-музея, посвящённого блаженному. Антуан Шеврие был похоронен в основанной им часовне. Прославление: 4 октября 1986 года Антуан Шеврие был причислен к лику блаженных Римским папой Иоанном Павлом II. Галерея: Часовня Прадо, Лион, Франция. Между скамейками находится могила блаженного Антуана Шеврие; Урна с сердцем блаженного Антуана Шеврие; Барельеф блаженного Антуана Шеврие на фронтоне базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер, Лион, Франция. Источник: La vie du Père Chevrier, par Jean-François Six, Éditions Desclée de Brouwer; Suivre Jésus-Christ, dans la vie et les écrits du bienheureux Antoine Chevrier ", par le Père Meda, Éd. Le Cerf, 2004 (livre élaboré à partir d’une thèse de doctorat).

1827

Йозефина фон Кнорр (немецкое имя - Josephine von Knorr, французское имя - Joséphine de Knorr; 16 апреля 1827, Вена — 31 мая 1908, замок Штибар близ Грестена)

австрийская поэтесса и переводчица. Родилась в Вене. Опубликовала сборники стихов «Ирена» (1858), «Стихи» (1872), «Новые стихи» (1874), «Летние цветы и осенние листья» (немецкое название - Sommerblumen und Herbstblätter; 1885), «Из поздних дней» (немецкое название - Aus späten Tagen; 1897), «Стихи» (1902), а также поэму «Святая Одилия» (по мотивам средневековой легенды). По мнению критика Эрнста Хайльборна, в стихах Кнорр присутствует «дух нежной и женственной утонченности», хотя художественные достоинства их неравноценны. Перевела на немецкий язык поэму Байрона «Манфред» (1901). Выпустила две книги афоризмов и размышлений: «Вечерние мысли» (французское название - Pensées du soir; 1903, переиздания 1904, 1908, на французском языке) и «Вечерние благодарения и афоризмы» (немецкое название - Abendgedanken und Aphorismen; 1906). Умерла в замке Штибар (Грестен, Шайбс, Нижняя Австрия, Австрия) 31 мая 1908 года. Историко-культурный интерес представляет многолетняя (1851—1908) переписка Кнорр с писательницей Марией фон Эбнер-Эшенбах, в настоящее время готовящаяся к печати. Предположение о том, что сорт розы «Mme Knorr», выведенный в 1865 г. французским селекционером, назван в честь писательницы, вызывает сомнение специалистов.

1827

Октав Жозеф Кремазье (Кремази; Octave Joseph Cremazie)

канадский поэт, основоположник канадской поэзии на французском языке. Родился в Квебеке. Первые стихи опубликованы в 1854. С 1861 издавал первый во Французской Канаде литературный ежемесячник "Суаре канадьенн" ("Les Soirées Canadiennes"). Во куда Кремазье эмигрировал в 1862, написаны письма о литературе (к аббату Кагрену и другое) — "Письма и отрывки из писем" (издание 1886). В "Дневнике осады Парижа" (издан 1882) отражены события франко-прусской войны 1870—1871 и Парижской Коммуны 1871. Им создана и неоконченная поэма "Прогулка трех мертвецов". В Канаде были широко известны патриотические стихи Кремазье: "Знамя...", "Песня старого солдата", "Канада". Умер в Гавре 16 января 1879 года. Сочинения: Œuvres complètes, Montréal, 1882; Texte établi et annoté par M. Dassonville. Ed. revue et corr.. Montréal — ., (1970). Литература: Vachon G.- A., Les aînés tragiques: émazie, Nelligan, "Europe", 1969, févr, — mars, № 478—479.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |